#ラストエンペラー

Explore tagged Tumblr posts

Text

〈お元気ですか?今日は、何の日?〉

https://sunnyhomewor.thebase.in/

ドライりんご・プルーン発売中です。

おはようございます

「美術は長く 人生は短い」

曇りのち晴れ 最高気温14℃の予報です。

1987年の今日は 坂本龍一氏が

映画ラストエンペラーの音楽で 日本人初の

アカデミー賞オリジナル作曲賞を受賞した日。

教授 世界のサカモト、いいね!

If were the last day of my life,

I want to do what I am about to do today?

今日もいろいろ頑張ります。

よろしくお願い申し上げます。

#ドライりんご #ドライアップル

#乾きリンゴ #driedapple

#granola #driedfruits

#小樽市 #otaru #ワインのおとも

#北海道 #子どものおやつ

#サニーホームワークス

#おやつの時間 #小樽お土産

#苹果干 #apelkering #タルシェ

#말린사과 #オタルエ #otarue

#pommesséchées #JR小樽駅 #TENGCAFE

2 notes

·

View notes

Text

△『The Last Emperor』オリジナル全長版・字幕/Prime Video/2024/09/25/境遇と性格があまりに特殊すぎる主人公(愛新覚羅溥儀)に、ほぼ全編にわたって全く共感でき���いのがこの映画最大の「弱点」。最後の最後、住み込みの守衛の子供にコオロギを渡すところでやっと、共感できる。

言ってしまえば、この映画は全て、この最後の「コオロギ」の場面のための壮大な「前フリ」という気もする。

アカデミー賞を総なめに近いことをした作品だが、今、改めて見返してみると、全体「子供っぽい」映画で、そこまでありがたがるような出来でもない(というか、そもそも、アカデミー賞って、ねえ、アレだし…)。セットやらエキストラやらは、確かにものすごい時間と労力とカネをかけているようだけど、そんなものは「SFXがすごい」と言って褒められているのと同じで、「そっち側」の人間でなければ「ダカラナニ?」だし。

とにかく、人物造形が少年ジャンプレベルで、鑑賞に耐えない。

いっそ、コント(喜劇)なんだと思って見れば、手間ひまかけたものすごいコントだと言える。うん、この作品をコントと捉えるなら、人間という存在や、個人の一生や、人間の社会や歴史を、悪魔が腹を抱えて笑ってるような、すごく「壮大」なコントで、評価は△から◯になる。

或いは、fantasyか? 「続編」の『The Little Buddha』は完全にfantasyだから、この作品も、愛新覚羅溥儀という実在の人物の数奇な運命を真顔で受け取るのではなく、やっぱりfantasyとして観たほうが「正解」なのかもしれない。

(穴藤)

0 notes

Text

【世界がひれ伏した】衝撃作『ラストエンペラー』を語り尽くす/その数奇な人生をスタイリッシュな映像美で映す!

youtube

●今回の映画 『ラストエンペラー』 (1987年 イタリア・中国・イギリス・フランス・アメリカ合作)

監督 ベルナルド・ベルトルッチ 脚本 ベルナルド・ベルトルッチ マーク・ペプロー 製作 ジェレミー・トーマス 製作総指揮 ジョン・デイリー 出演者 ジョン・ローン ジョアン・チェン ピーター・オトゥール 英若誠 坂本龍一 ケイリー=ヒロユキ・タガワ 音楽 坂本龍一 デイヴィッド・バーン 蘇聡 撮影 ヴィットリオ・ストラーロ 編集 ガブリエラ・クリスティアーニ(イタリア語版) 製作会社 レコーデッド・ピクチャー ヘムデール・フィルム 配給 コロンビア ピクチャーズ アクター・オーサー・アソシエイト 松竹富士 コロンビア・キャノン・ワーナー・ディストリビューターズ 東北新社(4Kレストア) 公開 日本/イタリア/イギリス/アメリカ/フランス1987年 中国2015年(3D)

[解説] チェン・スウリー/[音楽] 駒形 英王 [ロゴデザイン] 近藤 ちはる/[イラスト] 二階堂 ちはる

チェン・スウリー 日本在住の台湾華僑3世 NHK『詩のボクシング』初代東京都代表 劇団主宰/Xアカウント @CHEN_ShuLi

#ラストエンペラー#歴史映画#中国#溥儀#愛新覚羅溥儀#ジョンローン#ベルトルッチ#ベルナルドベルトルッチ#詩#チャイナドレス#坂本龍一#シノワズリ#清王朝#映画解説#チェンスウリー#映画を観て考えろ#Youtube

0 notes

Text

“『戦場のメリークリスマス』(83)で初めて坂本龍一に映画音楽を担当させた大島渚監督と、『ラストエンペラー』のベルナルド・ベルトルッチ監督に共通するのは、当初、坂本をミュージシャンとしては見ていなかったという点だろう。実際、彼らは自作に俳優として坂本を呼び寄せたが、音楽を作ってほしいとは言っていない。逆に坂本からやりたいと申し出たことで、『戦場のメリークリスマス』も『ラストエンペラー』もあのメロディが誕生したのだ。”

8 notes

·

View notes

Text

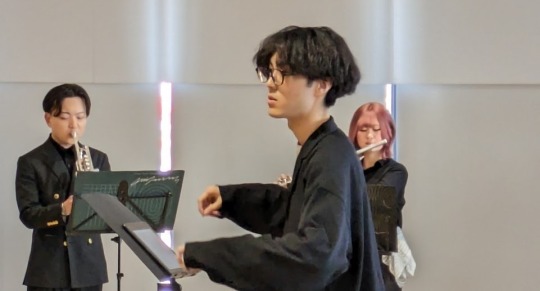

【有志演奏会 in 気仙沼 DAY2】団員レポート

気仙沼有志演奏企画、2日目のレポートになります!

最初にご紹介するのは、いよいよ本番を迎えて、緊張の面持ち…?の後発部隊の皆さまです。

2日目の目的地は「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館」です。

階上地区にそびえるこの施設は、震災発生時に津波被害を受けた気仙沼向洋高校を、そのまま遺構として改修した施設で、教室や敷地内の様子を当時のまま保存しています。

参加者がついに全員集結したところで、当時の記憶を語ってくださる語り部の方々と共に施設見学へと向かいました。今回アテンドしてくださったのは、三浦秋男さんと近藤公人さんのお二人です。同級生コンビで案内していただきました。

冷たい風が吹きすさぶ中、集中して展示を見学します。

左は校舎三階に飛び込んできた自動車、右は校舎4階にぶつかった倉庫がつけたへこみです。津波襲来時に、周辺にあった冷蔵倉庫が校舎に向かって流されてきましたが、偶然校舎の端にぶつかったことで、屋上に避難した方々は助かったそうです。想像もできない状況ですね…

見学を終えた一行は、、、腹ごしらえです!

今回昼食のご用意をしてくださったのは、企画発案者でもある奏者のPerc.三浦瑞穂さんのご家族です!2種のおこわ、つみれ汁、芋の子汁、特製のお漬物などなど、地元のものを使ったご馳走をいただきました!LAFFOOの方、伝承館の皆さんと一緒に、いただきます!

お昼の後は、いよいよ本番にむけてリハーサルスタートです。

実は、今回の会場は有志演奏会としてはかなり大きい規模なんです!真っ黒な衣装に着替えて、いざ練習へ。会場にはOBの狩野さんも応援にいらっしゃいました!

いよいよ開演が迫ってきました。

演奏が始まりました。1曲目は「ラストエンペラー」、指揮はHr.菊野奏良くんです。超満員のお客さんの前で、威風堂々の演奏を見せてくれました。

2曲目はHr三重奏で「6つのホルンのための三重奏曲」です。優しく、華やかに会場全体を包みます。3曲目は木弦アンサンブルで「海の見える街」。強く時には恐ろしく、それでいて美しい気仙沼の海を思い浮かべながら演奏します。

4曲目は坂本龍一監督作品「litany」のTrp三重奏。過去にも有志演奏会で演奏したこの曲をぜひ届けたいということで、演奏させていただきました。続いて弦楽アンサンブルで「aqua」。優しいメロディが特徴的なこの曲は、団員達も大好きな一曲です。

最後は「ふるさと」。みんなの心に響く美しい音を響かせました。

なんとなんと、その後は万雷の拍手をいただくことができ、アンコールとして「ラストエンペラー」を演奏しました!聞いていた皆さんの笑顔を見ることができ、団員達もうれしい気持ちでいっぱいです。

今回の有志演奏会は、大成功で幕を閉じました。

もちろん、”おうちに帰るまでが有志演奏”ですよ!

というわけで、最後に大谷海岸にもう一度寄って、お土産購入&もう一度記念撮影!

ここで各方面に解散となりまして、今回の企画は終了です!

聞きに来てくださった方々、伝承館やLAFFOO関西支部の皆さまをはじめご協力をいただいた皆さま、ありがとうございました!

そして何より、参加者の皆さんお疲れ様でした!3月の演奏会に向けても頑張っていきましょう

今回の企画は、東北ユースの有志演奏活動でも過去最大規模のものになりました。最大級の震災被害を受けた気仙沼を訪問することで、私たちが「東北」ユースオーケストラである意味、音楽で発��する意味など、様々な思いを今回の活動で確かめられたではないかなと思います。

能登半島地震をはじめとした自然災害に社会が向き合っていくために、東北ユースオーケストラが何を発信していけるのか。常に自問しながら、これからも有志演奏活動を続けていきたいです。

東北ユースオーケストラ有志演奏係 Tb.福澄茉音

2 notes

·

View notes

Quote

僕は教授のような音楽教育を受けてこなかったから、あんなにロジカルな音楽は作れない。教授はプログラミングのように曲全体を構想し、コントロールできる範疇に置いて、暴走はしない。それぞれの楽器でどういう音を鳴らすのが一番生きるかを複合的に考えて、一瞬で構築できる。 教授の作品の中で、自分に近いような気がしてうれしかったのは「Aqua」という曲。最も距離を感じるのは映画「ラストエンペラー」の音楽ですね。中国の歴史、巨大な力や世界を音で表現する。そのアンサンブルが完璧にできあがっていて、自分には絶対に作ることが出来ないと思った。

小室哲哉さんが語る坂本龍一さん 「シンセで奇跡を何度も起こした」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

2 notes

·

View notes

Text

How ‘Empire of the Sun’ made Steven Spielberg grow up

『太陽の帝国』がスティーブン・スピルバーグを成長させた理由

(Google訳)1987年は第二次世界大戦中の少年時代を描いた映画にとって重要な年だった。『太陽の帝国』のほか、ルイ・マル監督の『さよなら、子供たち』、ジョン・ブアマン監督の『戦場の小さな天使たち Hope and Glory, 』、ベルナルド・ベルトルッチ監督の『ラストエンペラー』があった。 マル(1932年生まれ)、ブアマン(1933年生まれ)、ベルトルッチ(1941年生まれ)は、それぞれ第二次世界大戦を体験している。マルとブアマンの映画は回想録で、ベルトルッチの映画は、国民が飢えるなか贅沢な暮らしをし、1912年の革命で打倒され、戦後は共産党政府によって再教育された少年皇帝の人物像と批評である。 他の3作品は、それぞれの時代を生きた人たちが脚本と監督を務めた。1946年生まれのスピルバーグは、父親が従軍した戦争を経験していなかった。

太陽の帝国 - Wikipedia

さよなら子供たち - Wikipedia

戦場の小さな天使たち - Wikipedia

ラストエンペラー - Wikipedia

1987 was a big year for films about boyhood during WWII: Besides “Empire,” there was Louis Malle’s “Au Revoir, Les Enfants,” John Boorman’s “Hope and Glory,” and Bernardo Bertolucci’s “The Last Emperor.” Malle (born 1932), Boorman (born 1933) and Bertolucci (born 1941) each experienced World War II. Malle’s and Boorman’s films were memoirs, Bertolucci’s a profile and critique of the boy emperor who lived in luxury as his countrymen starved, was overthrown by the 1912 revolution and re-educated by the Communist government after the war. These three other films were written and directed by men who lived through their events. Spielberg, born in 1946, had no experience of the war in which his father fought.

youtube

youtube

youtube

youtube

0 notes

Text

[董卓]意外な魅力、いくつある?驚きの一面を数える!

[董卓]意外な魅力、いくつある?驚きの一面を数える! #董卓 #三国志 #はじめての三国志

三国志を知っている人なら7割以上の方が、一度は聞いたことがある董卓(とうたく)。董卓(とうたく)は後漢王朝ラストエンペラー・劉協(りゅうきょう)を擁立し、政��を握ってやりたい放題行い、洛陽(らくよう)を燃やし尽くした極悪非道のイメージが強い人だと思います。 悪い部分が強調されてしまう董卓ですが、魅力的な部分もいくつかあるはずだと思い、今回は彼のいい所ばかりを紹介。 人望のある人物 董卓は、青年時代から悪い事ばかりをしていたわけではなく、かなり魅力的な人でした。一例を挙げると正史三国志にこのような記述があります。董卓は若い頃、羌族の部落をいくつも巡って、集落の顔役と親睦を深める旅行をしていました。 ある日羌族の集落の顔役は、董卓が住んでいる村へやってきます。羌族の集落の顔役は、董卓が自分の村にやってきて親睦を深めた返礼として、やってきたのかもしれ…

0 notes

Text

20240410

3月からきょうまで。

<映画>コットンテール、FEAST -狂宴-、チャップリンの冒険、サンライズ、ニュー・シネマ・パラダイス、戦場のメリークリスマス、オッペンハイマー、ラストエンペラー。

チャップリンの冒険、サンライズは活弁士の語り付き。ニュー・シネマ・パラダイスは3月末をもって閉館した中洲大洋劇場のサヨナラ工業。戦場のメリークリスマス、ラストエンペラーは4Kレストア版。

<本>綿矢りさ『パッキパキ北京』、青崎有吾『地雷グリコ』

『地雷グリコ』はシリーズ化してほしい。

<お笑い>3/10の15:50の回。金属バットとダブルヒガシのツーマン(配信)。ザセカンドノックアウトステージ(配信)。

3/10はマヂカルラブリー、ミルクボーイ、藤崎マーケット、サルゴリラ、ジェラードン、天才ピアニストがゲスト。特に好きだったのは、マヂカルラブリーのオーロラ、ミルクボーイのパックンチョ。福岡の中村圭太、フルハウスという人たちがおもしろかった。

ザセカンドで好きだったのはロビンフット、ヤング、金属バット。

<YouTube>ニューヨークの赤嶺総理がゲストの回、兵動大樹の西川きよしがゲストの回。

<ほか>楳図かずおの大美術展。洗礼のキャンバスアート・手ぬぐいを買った。

0 notes

Text

Acceptance-坂本龍一を聴きながら、汐見夏衛を読む。

原作を改編された漫画家が、亡くなった…

世間が、同じようなニュースを垂れ流していた同じ頃。

10数年ぶりに観ていた映画があった。

『リトル・ブッダ-Little Buddha-』

もう30年以上前の作品。

監督はベルナルド・ベルトルッチ.。

音楽は、坂本龍一。

「ラストエンペラー」と同じ組み合わせ。

物語の概要はこうだ。

アメリカのある街で暮らす親子の元に、ある日、3人のチベット僧が現れる。

「あなたの息子は、我が師匠の生まれ変わりだ。是非チベットに来て欲しい」

驚きの余り、一旦はチベット僧を追い返す父親。

���が…

同じ頃、父親の友人が事業に失敗していた。

そして、自殺。

途方に暮れた父親は、息子とともにチベットに向かう。

父親は、これからの生きる道を探すために。

息子は、自分のルーツを探すために。

映画を見終えた後、汐見の作品を読み始めていた。

『たとえ祈りが届かなくても君に伝えたいことがあるんだ』

発表されたのは、2023年3月28日。

奇しくも、坂本が宇宙に旅立った日。

クラスメイトの鈴白が、自殺した。

じぶんが過去に戻れる能力を持ってしまった少女、なずな。

同じ能力を持つ同級生の少年・薊とともに、鈴白を止めるべく奔走する。

なずな、薊。お互いに自分の生きる道を探すために。

だが…

鈴白の死が、どうにもならない運命にある事を知る2人。

やがて、その死を受け容れていく。

Acceptance。受け容れる。

『リトル・ブッダ』の主題曲につけられた名前の如く。

映画に話を戻す。

既に寿命を迎えていたチベット僧。

砂で描かれた絵を見せた後、自分の時計を父子に渡す。

「生まれ変わった私を、どうか見つけてください」

と言い残して、静かに眠りにつく…

アメリカに戻った父子。

僧の遺灰を、その望み通り、海に流していく。

息を呑むほど綺麗に澄んだ青空のもと。

鈴白が、遙か遠くへ飛び立っていった日のように。

Acceptance…坂本が自ら指揮したという悲痛な曲が10分にもわたり流れる。

曲のクライマックス。盛り上がっていくオーケストラ。

それはまるで、叫び。

なずなが、弁論大会で放ったあの言葉のように。

監督の、亡き友人へのメッセージとともに、映画は幕を下ろす…

あの親子のもとに宿った新しい命が、どうなっていくか。

あのチベット僧が、この先で待っているのか。

想像しながら、今日も不世出の天才が遺した音楽を聴き続けている。

for

Bernardo Bertolucci:偉大なる映画監督。

坂本龍一:偉大なる音楽家。

加えて。

芦原妃名子:かつて自殺問題を扱った「砂時計」を描いた、偉大なる漫画家。

3人のチベット僧、いや、偉人達に捧ぐ。

追記。

貴方たちは、まだ早過ぎた。

2024年4月8日:ブッダ生誕の日に。

「残されてしまった人」やんばる 拝

#汐見夏衛#坂本龍一#たとえ祈りが届かなくても君に伝えたいことがあるんだ#bernardo bertolucci#the last emperor#あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。#Little Buddha

0 notes

Text

水色のランドセルでヒョードルの夢を見る

言ってみろ、お前のお空は何色だ!

通っていた保育園の卒園アルバムの表紙には、園児がそれぞれ自分で描いたイラストが使われた。一人一冊、オリジナルのアルバム、なかなかオサレである。

1990年代当時、跳躍力といえばシカゴ・ブルズのデニス・ロッドマンか私か、という時代であった。私は自分が跳び箱を勢いよく飛び越える絵を描き、空を黄緑に、雲を水色に塗っていた。

すると先生が来て「ねえ、青空っていうくらいだから、お空は黄緑じゃなくて青じゃない?」と言った。

その頃、画家である父親が開いていたお絵かき教室に通っていた私は、その言葉に眉をひそめた。父はいつも「手を抜くな、てきとうに描くな、丁寧に描け」と口を酸っぱくして言っていたが、「○○は××色で塗れ」などと言ったことはなかった。だいたい、どうして先生に見えている空の色が、私にも同じように見えていると思っているんだ。空はいつでも青いわけではない。私は黄緑の空を見た。確かに見た。見たんだもん。トトロいたもん。先生がそういう空を見たことがないだけだろ。

当時”悪童”といえば、ロッドマンか私かという時代であった。ロッドマンは「さすがにレインボーの髪はおかしいんじゃない?」と誰かに言われてもそのクレイジーなスタイルを決して崩さなかっただろう。私も己の信念に従い、空を黄緑色に塗った。6歳の私、グッジョブである。自分で自分の色を選ぶということは、小さな人(子ども)にもできる、数少ない自己表現だ。幸い、家の中では、父も母も、青や水色のような「男の子の色」が大好きだった私に「女の子の色」を押し付けてくることはなかった。

だからこそ、家の外へ一歩出た時、周りの人間が私の選ぶ色について「女のくせに」と言ってくることは、耐え難い屈辱だった。

まともな奴ほどFEEL SO BAD!

卒園後、私は自ら選んだ水色のランドセルで小学校へ通った。

今でこそランドセルのカラーバリエーションは豊富だが、私が小学生の時は、男児は黒か紺、女児は赤かピンクで、それ以外の色はほとんど見なかった。当然、水色のランドセルは目立った。

「お前、女のくせになんで水色のランドセルなんだ」

同じ登校班の子供たちや、同級生、知らない上級生にまで色々言われてからかわれた。

言われたらとりあえず暴力で応えた。殴る蹴る首を絞める。「力こそが正義!私はこの水色ランドセルに全てを懸ける運命の『殉星(※1)』!」とまではいかなかったが、とにかく、私はまことに暴力的な女児だった。

この腐敗と自由と暴力の真っただ中の小学生時代、自分の好きな色を選ぶ権利を認めさせるために私は”たっぽい”になる必要があった。

”たっぽい”とは、TOM★CATが歌うアニメ『北斗の拳2』の主題歌『TOUGH BOY』に由来する言葉で、「たふぼーい」の「ふ」と「ぼ」が重なって「たっぽい」と空耳することから、この楽曲自体をそう呼ぶ。

つまり、小学生の私は誇り高き水色のランドセルの持ち主として、北斗の拳の世紀末の世界のような小学校時代を生き抜くべく、たっぽい(=タフなボーイ)となることを選んだ。私は誰かにからかわれて泣くような軟弱な人間じゃない、その辺の女子と違って水色のランドセルを選ぶ、たっぽいなのだ、と。もちろん、小学生当時の私は「たっぽい」という言葉は知らなかったが。

思い返せば、この経験が私の「女���としての自意識を歪ませ、「女」として扱われることに対する嫌悪感を抱かせるきっかけとなったのかもしれない。

60億分の1の男ッッ!!

思春期ど真ん中、中学生の私は父の影響で格闘技を見るようになった。 当時はPRIDEやK-1が大人気で、強い選手がばんばん日本に来て試合をしていた。ゴールデンタイムにもしょっちゅう試合があって、なぜ人が殴り合って血を流しているところを見ながら食事をするんだと、母にはけっこう嫌がられていた。

学校で仲のいい女友達にPRIDEやK-1を見ている子はいなかった。代わりに、別に友達でもない隣の席の男の子と時折、格闘技の話をしていた。

中でも私が夢中になったのが、ロシアの格闘家、エメリヤーヤンコ・ヒョードルである。格闘家には二つ名というかキャッチコピーみたいなものがついている。たいてい、出身地や生い立ち、外見、ファイトスタイルから名付けられ、ヒョードルもその氷のように冷たい瞳や、表情一つ変えぬクールなファイトスタイルと圧倒的な強さから「氷の皇帝」とか「ロシアン・ラストエンペラー」などと呼ばれていた。

しかし、彼の最も象徴的な呼び名といえば間違いなく「60億分の1の男」だろう。当時の世界人口およそ60億、その全員が武器を持たずステゴロでやり合った時、誰が一番強いか、その答えがこの男だッ!という��ックネームである。

めちゃくちゃかっこよくない?

格闘家は試合前に睨み合ったり、言葉や態度で相手を罵ったりする、リング外でのパフォーマンスを見せることもあるが、ヒョードルはそういう”味付け”なしで、ただリング上での強さのみで観客を虜にする。シンプルな黒のパンツ、うすく脂肪の乗った理想的な体型、無表情な顔に冷たく光る氷の瞳。いざ試合が始まれば、そのクールな表情はそのままに、圧倒的な強さを見せつける。ヒョードルこそ、私のなりたい”たっぽい”の究極形。地球上で最もタフで強い人間。それが、60億分の1の男。

ある時、こんな調子で私がヒョードルについて熱く語っていると、いつも話し相手になっていた隣の席の男の子に「なんで女のくせにそこまでして男みたいになりたいん?」と言われた。

最初は意味が理解できなかった。しかし、どうやら彼の目には私が「必死に男についていきたくて、格闘技の話をしている女」と映っていたらしい。なんてこったい。恥ずかしい、悲しい、悔しい、むかつく……負の感情の詰め合わせが出来上がった。「お心遣いありがとよ。これは私からのほんのお返しだッ!!!」と重い一発を熨斗つけて食らわせてやれればよかったのだが、中坊の私は深く傷つき、そのまま黙���込んでしまった。

心の中では「ほらね、女のせいで、また私が馬鹿にされた」という声が響いた。そうか、「男の趣味」に興味を示すと、こんな風に扱われるのだな。私はまた一つ女が嫌いになった。

女には「本物」がわからない?

隣の席の彼は、まるで格闘技を好きでいることは男の特権のように言う。これは、格闘技だけの話ではない。スポーツ、車、プラモデル、歴史、こういうものは「男の趣味」と見なされて、つい女ごときが興味を持とうものならめちゃくちゃにマウンティングをかまされる。頼んでもないのにレクチャーをされる。挙句、「彼氏の影響?」などという屈辱的な言葉を浴びせられる。

何より、コンテンツを作る側も一緒になって、女はファンとしては二流だというメッセージを発信してくる。

『PSYCHO-PASS』というアニメ作品が結構好きだった。大変な人気作で、映画化もされている。周りにもファンが多い。

2014年にこの映画の舞台挨拶が行われた際、総監督を務めた本広克行は、会場にたくさんの女性鑑賞者が来ているのを見て次のようなコメントをしている。

「こんなはずじゃなかったんです。男が観る物語としてどれだけ骨太の物語のSFを作れるかというのでやってたつもりだったんです。ほとんど女性じゃないですか。『萌え禁止!』とか言いながら作っていたんですけど、残念です(笑)」 出典:https://news.nicovideo.jp/watch/nw1374107

はて。

【骨太】 [名・形動] 1 骨が太いこと。骨格のがっしりしていること。また、そのさま。「骨太な(の)からだ」⇔骨細。 2 基本や根幹がしっかりしていること。構成などが荒削りだが、がっしりとしていること。また、そのさま。「骨太の改革案」「骨太のドラマ」 出典:https://kotobank.jp/word/%E9%AA%A8%E5%A4%AA-631150

【骨太】という語には「ぽこちんが付いた人向けの」とか「社会的に男性として生きる人向けの」とかそういう定義でもあるのかと思わず辞書を引いたが、どこにもジェンダーやセックスに触れる記述はない。「私の辞書には『ぽこちんが付いた人向けの』とありました!」という人がいればぜひ知らせてほしい。

しかし、どうやら本広克行の辞書ではそう定義されているらしい。彼の辞書で【女】を引けば「骨太の作品が理解できない生き物」と書かれているのかもしれない。

これは本広に限ったことではない。女性が「男の趣味」に足を踏み入れると、よくこういう言葉を向けられる。

他にも、大好きなプロ野球OBのYoutubeチャンネルを見ていると、「このチャンネルの視聴者は9割男性だそうです。もう、女性ファンはあきらめましょう。男性のための◯◯チャンネルを今後もよろしく!」みたいなことをなぜか嬉しそうに言っていた。女性ファンが少ないことを自虐っぽく言いつつも、内心は「骨太」のファンに愛されていることを誇りに思っているのが透けて見える。吐き気がするぜ。心底女性ファンなんてどうでもいいと思っているんだな。

「男の趣味」に興味を示すと、女の「好き」は浅いと思われる。イケメンが好きなんでしょ、BLが好きなんでしょ、流行ってればなんでもいいんでしょ、そういう扱いを受け続ける。

女性に人気がある俳優が一生懸命下ネタ言って男性視聴者に”アピール”したり、女性ファンが多い芸人は「ワーキャー人気」と呼ばれて見下されたりするのも、根っこはみんな同じだ。男性から支持されないものは二流だと信じてる人は、みんな必死で自分が誰かのぽこちんを刺激する「骨太」な「ホンモノ」なんだと主張する。そうして、女性ファンをいつだって二流扱いする。

女嫌いの女を育てる社会

中学を卒業するころには、私はもうすでに「女」という性が、二流で、ダサくて、「ホンモノ」にはなれない性だと信じ込んでいた。女らしくなれば、見下される、強く賢く本物であることを示すには、もっと男に認められなければならないと本気で思っていた。

自分が「その辺の女の子」だと思われたくなくて必死だった。私はあの子たちとは違う。きゃぴきゃぴはしゃぐ、普通の女子じゃない。私は特別なんです、女だけど普通の女の子とは違って、ちゃんと個性を持って生きています。ピンク色なんて女の色、選びません。格闘技だって、本当に好きなんです。男の人が見るような目線で、スポーツを見ているんです。だから、私は、「その辺の女の子」じゃないんです。

こういう感覚をどんどん内面化させていくと、自分の好きなものを言うことが怖くなってくる。それが好きかどうかではなく、男に認められる行動かどうかが基準になってくるのだ。

私は当時のK-1MAXに好きなファイターが3人いた。初代王者のブアカーオ、無冠の帝王と呼ばれた武田幸三、そしてウクライナのアルトゥール・キシェンコである。私はK-1の話をするとき、男友達にはキシェンコのファンであることはなかなか言えなかった。キシェンコは”美しき死神”というキャッチコピーで、いわゆるイケメンファイター的扱いをされていた選手だったからだ。もし、キシェンコファンだと言えば、ミーハー扱いされる、顔ファン扱いされる、という恐怖があった。今考えるとクソしょうもないことだが、当時の私には大きな問題だった。

「男の色」である水色を選んだり、「男の趣味」である格闘技を好きになったりすると、「女のくせに」が目の前に立ちはだかる。男と同じように好きなんだと証明したくて、好きであることではなく男に認められることを求めて、私と私以外の女に線を引く。私以外の女は、弱くて、かっこわるくて、表面的で、「ホンモノ」じゃないと憎む。私は、そうじゃない。

女なんか大嫌いだ。女なんかに生まれたくなかった。女のせいで、私まで馬鹿にされる。15歳の私の心の中で、女性嫌悪はますます大きく膨らみ続けた。

女嫌いの女は、こういう環境に揉まれてすくすく育っていくのである。

「女」は「人間」

私は市外の高校を受験した。「国際○○科」みたいな名前の学科だが、ベースは商業科、簿記や情報系の資格をたくさん取るコースで、普通科に比べて女子の割合が多かった。(ちなみに同じ高校に音楽科もあり、そこは私の在籍した学科以上の女子率だった。)

自分の希望通りの学校に合格できて大喜びしていた反面、女子生徒の割合が高いクラスに入ることにかなり抵抗を感じていた。なんたって、この時の私は徹底的に「女」を見下していたからだ。

しかし、しばらくしてその意識が変わっていくのを感じた。40人中33人が女子というクラスの中で、私は「女子」としての自分より、一人の「人間」として生きている感覚を得られた。女だらけの環境にいると、なぜだか女が強調されることが少ない。クラスメートも私を「女子のクラスメート」ではなく「ただのクラスメート」と扱っている感じがした。

むしろ男子生徒のほうが、男性性を強調される場面が多く(それはそれとして問題なのだけど)、小中学校時代とちがって「女のくせに」と言われることもほとんどなくなった。それがとにかく生きやすかった。

クラスを一歩出て、普通科の仲間たちとごちゃまぜになる部活では、幾度となく「女」が強調される場面があったが、クラスに一度戻ると、自然と「女」という色が消えて、一人のただの高校生として生活の中に溶け込んでいく自分を感じられた。

資格試験や勉強にも熱心な学科だったので、がんばった分だけ先生に認められたし、将来を期待されるような言葉をかけてもらえ、私は家庭以外の場所で、初めて「女」から解放された気がした。

それと同時に、「女」に対する自身の偏見からも少しずつ解放されていった。私が一括りに「その辺の女子」と思っていた同い年の女の子たちは、誰も彼も個性的で、変わっていて、カラフルで、ちょっと可笑しなところがあった。誰一人として、小さな「女」という枠に収まっている人はいなかった。「女の子らしさ」という箱の内側にも外側にも自由に行き来して、楽しそうに、悩みながら、全力で生きていた。私と同じだった。

3年間担任をしてくれたS先生も自立的な女性で、強い言葉でみんなを励ましてくれるタイプの先生だった。「私、『女の腐ったような』って表現大嫌い。女を馬鹿にしすぎだよね。」と言っていたのをよく覚えている。学科長のK先生も女性で、簿記などの専門科目を担当している学科の他の男性3人の先生よりもいつも偉そうで、怖くて、陰で女王と呼ばれるくらいインパクトの強い人だった。「単語帳のページ覚えるでしょ?残ってたら、また見たくなる。だから、どうする?覚えたら食べるねん」などと、とにかくすごいことを言っていた記憶がある。そういう身近な強い大人の女性も、高校生の私にはすごく嬉しい存在だった。

「ヒョードル���かっこいいな!」

2007年の年末、私のアイドル、”60億分の1の男”ヒョードルが”テクノ・ゴリアテ”ことチェ・ホンマンという巨人と対決することになった。チェ・ホンマンの身長218センチに対しヒョードルは183センチと体格差の大きい対戦だった。が、しかし、私はヒョードルの勝ちを確信していた。そして、2学期の終業式の下校中、仲良しの女友達にヒョードルが大好きであることと、その試合が大晦日にあるのでぜひ見てほしいということを伝えた。彼女は「わかった。見てみるね。」と爽やかに答えた。

そして、大晦日の夜、私の期待通り、ヒョードルは大男の腕をあっさりとキメて、華麗な勝利を収めた。やっぱりね、ヒョードルかっこいいね。満足げにテレビを眺めていた私の元に一通のメールが届いた。例の友達からだった。

「試合見てた!ヒョードル、めっちゃかっこいいな!あんな風に強かったら気持ちいいやろうな!」

その時、今まで感じたことのない喜びで胸がいっぱいになった。ああ、「女にヒョードルの良さがわかるまい」と決めつけていたのは、他でもない、自分自身だったんだな。友達からの素直な言葉で、呪いが解けてゆく。

高校時代の女だらけの環境が、私の中のミソジニー(女性嫌悪)を少しずつ溶かしてくれた。自分が「女」ではなく「人間」として扱われたかったように、自分以外の女性も、「人間」として扱われたいと願っている。私が「女」を見下すことで、自分にも自分以外の女性にも、傷を与え、呪いをかけていたのである。もちろん、高校生の私は自分の女性嫌悪に気づくことすらなかった。「あれはミソジニーだったんだ」と認識できるようになったのは、二十歳を過ぎてからのことである。

同じく高校時代、私が周りの友達を「女」ではなく「人間」だと理解し始めたころ、私自身も一人の人間であることを教えてくれた友人がいた。

この友人は私に「君の生き方を見ていると、男や女ではなく、君という性別がこの世にあるって感じがする」と言ってくれた。

「ボーイッシュ」「男っぽい趣味」「意外と乙女チックなんだね」他人が息をするように突き刺��言葉で、私の心は穴だらけだった。その無数の穴を塞いでくれるような大切な言葉だった。

ずっと、自分のことを中途半端な人間だと思っていた。枠の中にある「女」というものにはまりきれず、かと言って心身ともに男ではない。では、私の性別は一体?他の人が言うように、女を捨てた状態なのか?まだ女になれない半人前の状態なのか。いつになったら、私は誰かに認められる性になれるのか。もがきながら生きてきた人間にとって、その生き方そのものを私の性だと捉え、受け入れてくれた友人の言葉は、心からの救いだった。

ミソジニーとの戦いは続く

私は怒りを向ける矛先が、女性ではなく、女性を「ホンモノ」として認めようとしない社会の在り方だと思うようになった。「普通の女子」とか「その辺の女の子」「量産型女子」、そんなもんはいない。私たち女性には、当たり前だが一人ひとり好きな色があって、好きなものがある。自分の意志も意見もある。そして、個性がないと言って女性を馬鹿にするような誰かの無神経な言葉に傷つけられていい存在ではない。

私が水色のランドセルをからかわれて傷ついたのと同じころ、ピンクのランドセルを選んで「やっぱり女の子だね」と誰かに言われ、自分の選択ではなく、女の子としての選択として、個性を踏みにじられた女の子がそこにはいたはずだ。

ピンクのランドセルを否定しても、私の水色のランドセルは決して報われない。セクハラを笑って受け流して耐える同僚を憎んでも、女性を軽視する奴らは蔓延ったままである。

私たちを苦しめる根っこは、いつも同じだ。女という物差しでしか私たちを計れない人々で、女の限界はいつも男よりも手前にあると信じ込ませる連中で、女は男に愛されないと価値がないという呪いをかけてきたクソったれ共だ。

THE BLUE HEARTSの「青空」には、聞く者の心を撃ち抜く一節がある。

生まれたところや皮膚や目の色で 一体この僕の何がわかると言うのだろう

生まれた身体で、性別で、一体この私の何がわかるというんだ。

私は自分が救われたい一心で、自分以外の女の子を傷つけてきた。たくさん見下してきた。でも、自分という存在が特別だと思いたいからと言って、自分以外の女を馬鹿にする必要などない。だから、もう誰の性も否定したくないし、誰の好きな色も馬鹿にしたくない。心無い言動に傷つきながらも、笑って受け流そうとする人の痛みを過小評価せず、その痛みに寄り添って、一緒に抗っていきたい。

女を苦しめる連中は、自分たちが勝手に作り上げた「女」という枠からはみ出した人間を見ると、「女を捨てたのか」と言って嘲笑う。私も大げさではなく、100回以上言われてきた。セクシスト(性差別主義者)たちは、息をするように他人の性を踏みにじる。ぐちゃぐちゃに傷つけて、自信を奪う。

だけどな、捨てられねえよ、クソッたれ。そんな簡単に。捨てられるものなら、ずっと昔にとっとと捨てたかったわ。そんなに簡単に捨てられるものじゃねえんだよ、バカヤロウ。人の性を軽んじるお前にはわかるまい。「女」という性と共に、自分を生きる苦しさが。

そういう苦しさを抱えきれなくなって、私は自分の中にある「女」を、周りのクソッたれ連中と一緒になって見捨てた。生まれた時から私と共にあった、私の大切な一部だったのに、自分を傷つけてくる人間の価値観に囚われて、自分も、自分の周りの女性のことも馬鹿にした。

だが、もうそれはやめた。私は自分の中にある、他の誰かの中にある、「女」を否定することはやめた。こいつと共に生きていくことを受け入れる。周りからさんざんボコボコに殴られて、好き放題刺されまくって、満身創痍の、私の中にある「女」を、これ以上傷つけさせてたまるか。

女性であることを恥じることも誇ることもせず、ただ受け入れる。それだけのことがこんなに苦しくて難しい。それでも、私はずっとこの性を生きることにした。見捨てずに、大切にすることにした。

そして、他の誰かの女性性と男性性を、その二つの枠組みの外にある性の在り方を、踏みつけていないか、大事にできているか、できるだけ慎重に歩くことにした。

どれだけ心に強��誓っても、私の中のミソジニーは、なべ底の焦げみたいに私の心にこびりついている。重曹でもお酢でも、簡単には落ちないほど、頑固にこびりついている。

それを取り除いて、鍋の底に映った自分の性と素直に向き合いたいと思う。そのためには、まず、このこびりついたミソジニーと向き合わなくてはならない。

私の水色を守る人

大学時代からの友人でかれこれ10年以上の付き合いになるMは、普段は温厚で、滅多に怒りを他人に向けたりしない人である。Mの喋り方は漫画『聖☆おにいさん』のブッダとほとんど同じだ。同漫画を読んだことがない人は、最寄りの仏をイメージしてもらえばいいと思う。

私が結婚の報告をしたときに、素晴らしいプレゼントをくれたのが、このMだった。

結婚式はしなかったのだが、Mは私への結婚祝いを包む祝儀袋を買いに某百貨店へ行った。そこで店員に女友達の結婚祝いのために探していると言うと、ピンク色の祝儀袋を勧められたらしい。

Mは私が青や水色が大好きなのを知っているので、その旨を伝えたうえで水色のものを選ぼうとしたらしい。ところが、店員はなぜか食い下がる。女性なんですよね、ご友人は、ならば普通はこちらの色ですよ。Mは、いや、他の人からどう見られるかは関係ないし、そもそも本人の好きな色を選びたいだけなので……と説明したが、なぜか店員は折れなかったらしい。

あまりにも頭の固い店員に腹を立てたMは「結構です」と言って祝儀袋を買うのをやめて、結局私を連れて買い物に行き「予算内なら好きなものを買ってあげる」と言ってお祝いしてくれた。その節はかわいいパジャマをありがとう。

「水色は女の色にあらず」というクソジェンダーステレオタイプが19年経っても変わってない事実にがっかりした。しかし、それ以上に、Mが水色の祝儀袋のことで店員にこだわりを見せてくれたという話が嬉しかった。水色のランドセルをからかわれ続けた私は、心が救われた気がした。

Mにとっては、店員との些細な小競り合いだったかもしれないが、私にとっては大きな意味がある。Mは私の好きな色を守った。ジェンダーステレオタイプから守り抜いてくれた。「女のくせに水色」を真っ向から否定してくれた。

子どもにとって自分の好きな色を選ぶことが数少ない存在証明の場なら、大人はその選択肢を決して奪ってはならない。大人が自分の声でジェンダーステレオタイプを否定する時、誰かの中の女や男やその枠組みを超えた性を救うことができると思う。

本広克行がしこしこ『PSYCHO-PASS』の映画を作っていた頃、アメリカでは『マッドマックス 怒りのデスロード』という「骨太」な作品が登場した。

同作品はシリーズとして知られているが、2作目の『マッドマックス2』は北斗の拳に影響を与えた(※2)、まさにたっぽいな作品の一つである。そのたっぽいな作品の主人公の一人を演じた俳優トム・ハーディは映画の記者会見で男性ジャーナリストと次のようなやりとりをしている。

カナダのジャーナリストからの「『マッドマックス』は男の世界の物語だと思っていた���だが、女性キャラクターが登場することについて違和感があったか」という質問に対し、ハーディは一言「ノー!」と答え、記者会見場から拍手が起きていた。 出典:https://www.google.com/amp/s/amp.natalie.mu/eiga/news/147372(日本語記事) https://metro.co.uk/2015/05/29/mad-max-fury-road-star-tom-hardy-has-the-best-reaction-when-asked-if-women-are-taking-over-a-mans-movie-5220250/(英語記事) https://youtu.be/tI6k_8tomRE (映像、10:00ごろ)

「これは男のためのものじゃないのか?」という問いに、私たちはハーディのように「ノー」と答えることができる。自信を持ってそう言える。

水色のランドセルを選ぶ少女が誰にもからかわれない社会がいい。格闘技好きの女子中学生が、誰にも笑われずに、ヒョードルに憧れていると言える世界がいい。

自分の好きな物を守るためにたっぽいにならねばと思ってきた私は、30歳を過ぎてからその必要がないことを悟った。弱いまま、臆病なままでも、誰にも好きなものを馬鹿されずに生きていく権利がある。女の私が、「60億分の1」に憧れる自由がある。私たちは、自分が唯一無二のスペシャルな女の子であることを、他人に認めてもらう必要もないし、誰かに証明する必要もないのである。

涙を拭け、6歳の私。拳を握りしめろ、15歳の私。”悲しみは絶望じゃなくて明日のマニフェスト”だぜ。(意味不明だと思った?私もこの歌詞の意味は未だによくわかっていないけど、かっこいいから引用した。)

家族や友人が私の水色を守ってくれたように、私も周りの人が自分の好きなものを誰かの言葉に傷つけられることなく愛せる世界を作りたい。誰かが「男の子だから青がいいよね」と言えば「そんなことはない。色に性別は関係ない」と言い、「女にこの良さはわかんないだろうな」と言えば「わかってねえのは貴様だ。もっと世の中のことよく見ろ。しばきまわすぞ」と言って黙らせたい。

それは偏見だ、あんたの思い込みだ、幻想だ、嘘だ、そう言って、ジェンダーステレオタイプを否定していこう。みんなでつまらないステレオタイプに「ノー」と言おう。

みんな、聞いてくれ。

この世にあるくそしょうもないジェンダーステレオタイプは一つ残らず、必ずぶっこわせる。たっぽいでなくても、普通の、ひとりの、よわっちい人間にも、それに抗う力はちゃんとある。

私は誰かの好きな色と自分の好きな水色を守るために、これからも一人の女として抗い続ける。そういう旅をしている。そして、あなたが一緒にその旅に来てくれるなら、ヒョードルよりも心強いよ。

※1……漫画『北斗の拳』の中で、一子相伝の拳法の使い手(拳士)たちが持つ星の宿命(宿星)��一つ。愛に殉ずる宿星。

※2……「北斗の拳生誕30周年記念特別インタビュー」内での原哲夫(北斗の拳の作画担当)の発言より。http://www.hokuto-no-ken.jp/hokutogatari/interview10-03

0 notes

Text

医療用ウィッグの実物を見せて貰いに、がん治療支援センターと院内理容院へ。

そのまま矢継ぎ早にCT検査。

やっと部屋に戻る。

…。

社会全体がおかしい。

抗がん剤や医療用ウィッグとか、こんなに広範囲の病気の人に使い、必要なのに、

世の中に情報が出難い。

少しでも綺麗でないものはみんな隠してしまう、隠し過ぎる。

まるで、出家する前のお釈迦様の人生みたいに、皆んな少しでも都合の悪いものを隠されている様だと思った。

釈尊の人生については、映画「リトル・ブッダ」がキアヌ・リーブスが物凄くリアルに演じている。

釈迦、シッダールタ王子は親の王様が息子を大事に育て過ぎて、宮殿の中で綺麗な物しか見せずに、

老いや病や、パンを作ると言う労働がある事まで、隠して育ててしまった。

外に出る時も象に乗り、老人や病気の人や、労働の場面は隠されて、彼はパレードをした。

初めてお付きの者を一人だけ連れて、外に出てしまい、

老人や病人を見てショックを受ける。

更に映画でリアルだったのは、

シッダールタがパンを作っているところを見て、

「パンって作る物なのか⁉︎」

と言うシーンが、あの映画は本当にリアルだった。

家である宮殿では、お父さんの王様が髪を黒く染めていて、息子に自分の老いまで隠しているのを見て、

シッダールタ王子はとうとう怒る。

そして家を出て、行者達の修行林へ行く。

お釈迦様の話は伝承だが、似た様な境遇で近代だと、

中国の愛新覚羅溥儀がいる。

映画「ラストエンペラー」

彼も幼少期に形だけの皇帝にされて、清の時代が終わると、靴紐すら結べなかったらしい。

一人の人間がご苦労なさった。

お釈迦様の親さあ…、今で言ったらめっちゃ毒親だな…(爆)。

やばいやろ、いくら紀元前の王族でも、そこまで息子に何も教えんで育てるの。

…それでどうやって将来は王様に即位させるつもりだったんだ…。

息子可愛さに過保護過ぎる。

と、現代も似た様な親って沢山いるのが変💧

と、病院って、恒常的な空間で、看護師さんは秒刻みで動いていて、

患者もそれに合わせないといけないので、

現実感が目眩を起こすので、

買い食い出来る人は水分��糖分と油分、

滅茶苦茶大事です💧

食事制限ある人の事を考えると、もう凄く辛いんだけど。

買い食いOKな人は、なるべく油分と糖分摂って…。

脳に行き届かないと、現実感無くなってくるから。

人間って感覚などと言うあやふやな物で生きているのだと痛感するので。

理論が恋しいわー。

その理論も感覚だと分かると最悪ですよ(爆)。

慣れましょう(笑)。

でも大丈夫ですよ。

看護師さんが既に狂ってますから(爆)。

忙し過ぎて変な事する看護師さん多いです。

流石に、注意欠乏の症状が出ていて、

床に落とした点滴を消毒せずに繋いだ人は、改善点希望の用紙に書いたら、

師長さんがすっ飛んで来ました💧

人命預かる場所と仕事やで…、免疫低下系の人だったらどうするの?

下手したら雑菌で取り返しの付かない事になるよ。

「その人が担当になったら、直ぐにコール押して」

…人手不足で今後も指導はしながらも使うらしい…。

…担当になって来たら、コール押す…。

凄い矛盾している。

変な場所です、病院は。

でも必要な場所です。

凄い世界です。

0 notes

Text

【団員レポート】第3回合同練習は、坂本楽曲を知ろうの会!!

9月14日土曜日。本日の福島市は1日曇り空で憂鬱なお天気です。

ここ数日に比べると涼しく過ごしやすい日でもあります。

10期第3回の合同練習会は、楽器はちょっとおやすみ。

TYO事務局長の田中宏和さんから紹介されて登場したのは

「TYOのシュークリームおじさん」こと株式会社NexToneの荒川祐二さん。

今日は一日、荒川さんに坂本龍一監督の楽曲解説をしていただく日になりました。

荒川さんは、1期のときからTYOの運営に加わってくださっている方で、実は毎年のプログラムに掲載する楽曲解説も執筆していただいています。

実は(というより、ご存知の通りかもしれませんが)、団員の大部分は、坂本龍一が世代的にど真ん中というわけではありません。(親御さんの影響で大好きという団員はちらほら。)映画「ラストエンペラー」「戦場のメリークリスマス」なども、観たことがない人が多かったりします。(私は、TYOに入団してから鑑賞しました!)

曲を演奏していくうえで、もっと知らなければ!ということで、急遽この楽曲解説会の開催を荒川さんにお願いしたのでした。

1週間前という直前にオファーしたにもかかわらず、10時から15時半までみっちりの「坂本龍一講座」を準備してくださっていました。

団員も真剣な表情で聞き入っています。

そして、お昼休憩にはもちろん…?

シュークリーム!

シュークリーム!

シュークリーム!

シュークリームの差し入れです。���ちろん、荒川さんから!

団員も大喜びでほおばります。

甘いものは脳に効きますね。この調子で午後もお話を聞きます。

最後には、海津キャプテンから荒川さんにお礼の言葉と、総括です。

片付け中、こんなワンシーンも…

荒川さんと『坂本龍一「12」T-shirts 5月ver.』お揃いで着ていたのはフルートパートの石川慧花さん。

監督への愛ゆえのコーデです。記念にパシャリ。

片付け後は、今月28日に控えた有志演奏会へ向けて練習しているグループもありました。(写真は撮ってなかったです。スミマセン)

今年の有志演奏は、1期生で有志演奏係チーフの福澄くんが音頭を取って、回数も出演場所も増やしています!乞うご期待。

9月の練習(?)会はこんな感じで幕を閉じました。次回、10月は4日が練習日です。みんながんばろう!

(文責:ホルンパート 菊野 奏良)

1 note

·

View note