#シンバル加工

Explore tagged Tumblr posts

Text

(ひさびさ書いたらすんげー長文になっちゃった、ごめん…)

最初期から一緒にバンドやってるベーシストのヨシムラくん(小学生からの付き合い)から写真撮ってもらって、色々加工の練習してます。嫁はんのMちゃんが撮ってくれてたんかな。メガネにヨシムラくんが映ってますね。イイですね。わたしは最近ガタイ��よさをよく指摘される(コメ食いすぎかー)。動画とか写真の加工にAI使ったアプリが出てきてて、あまりにも乗り遅れそうだけんちょっと勉強がてら。すんごい便利。それでこれからヨシムラくんとまたバンドやろーかーいうとりますけども。

tumblr〜amebaでブログやってたけど、令和2年の水害後に自分の近況をお知らせする気になれんくて(もとからそんなやってなかったですけど…)タンブラーに戻そうかなおもて、また気軽に更新してってみよかと思う。水害前後で2度目の離婚とかもあって人に迷惑かけたり不義理したりして、音楽も絵もやってなくただひたすら沈黙して労働してました。まぁそんな中で我が息子くんは9歳になり、少数の身近で助けてくれる人たちやら仕事関係の新しい人脈とやってく中で、少しは気持ちも落ち着いてきたんかなと思う。水害から2年後にそれまでいたチームから独立して、最初は山仕事も農業も私生活もゴッチャゴチャやったけど、だいぶ人脈と仕事が整理されていって、自分でやり始めてよかったなと今は思えてる。今はめっちゃイイです。新しい相棒(マッシーン)と新しい拠点(倉庫兼事務所)も加わって、仕事の単価も徐々に上げていけたらなーと思って日々奮闘中。でも別にあんま忙しくもしてないし、その時やれることをやってきて偶然いまの状況に辿り着いたって感じで、周りの仲間の人たちやら家族やら皆さんに感謝しつつマイペースにボチボチやっとります。新しい拠点の倉庫事務所は鹿児島。

倉庫内にドラムセットを組みました。こいつは今年に入って、ヨシムラくん家の隣のアメリカ人の方が安く譲ってくれて(ドラムセットも水害にあったことを伝えてくれてた)おれんとこ来ました。ありがとございます。シンバル、ハイハットは坂本の泥の中から音楽仲間が救ってくれたやつ。ひん曲がって錆びてるけどそれがまた、いまの気分にあってる。またこちらの建物も坂本の倉庫同様、半分趣味小屋になりそう。でも広さが坂本の2倍ぐらいあって、偶然近くで新事業が始まってた知り合いと共同で使ってくことになった。ここでちょっとずつ芸術やら創作も再開していきたい。そしていつか、密かにメンターと崇拝しているマルハマさんに隠れアートギャラリーとしてお招きできることを目指して空間を作っていく予定。右端のアイボリーのROLANDギターアンプは、去年亡くなったベアーズカフェミックさんの遺品で、ご家族から譲って頂きました。分解してキレイにして、大事に使わせて頂きます。吉村さんから生前にも、水害後に音楽やる気なかった状態の俺にギターを譲ってくださいました。大した音は出せないけど、自分なりに鳴らしていきます。そして息子世代に受け渡せるように手入れしていくという決意を胸に。

解体されていく前の職場のreborn。rebornになる前から期間中までそれはいろいろとあったけど、それはそれで、結果よかったんじゃないかと思う。自分にとっても周りの離れていった同僚にとっても。いつもキレててごめんな。造林業やるキッカケをくれたチームだったから、繋いでこれたことには本当に感謝してる。それぞれの場所で、それぞれやってこう。それぞれの平穏が少しでも長く続くように。

最近息子くんは、誕生日に買ったスケボーでひたすら直進している。その後ろをわたしも直進する。スケボー下駄代わりにでも乗れるようになったらいいね。

そんなこんなでバタバタやってたら、水害にあった坂本の倉庫がやっと嵩上げ&再建の話が進んできました(令和6年11月現在)。4年も経って、もう何も使わないかもなー思って諦めてたんですけど、いろんな噂が飛び交う中あんまり焦らず傍観してたら、国からの補助が出て再建できることになるようです。ありがてぇ〜。上流に市房ダム瀬戸石ダムは残ってるし新たに川辺にダムもできるし、日々仕事で山や田んぼや空を見てると、これからまた同程度以上の災害は起きる可能性あると肌で感じる。嵩上げにどの程度の費用対効果があるのかには疑問を残しつつ、水没しても落ち込まないぐらいの保養所みたいなもんを作れたらと思う。新しい仲間B30Uは、災害対処用も兼ねている。災害経験者として油断はしてないぜ。あたんミャータイねごつばこきなすなよ。今月半ばには、B30Uを自由に移動させる用のローダーダンプも広島から嫁いでくる予定。数人と数台の強力なチームで、田舎のやまんちゅには途方に暮れるほどの借金をまた稼ぎ出していく所存です。まだうっかり死ねない。がんばるマン。

新入りと古参の顔見せタイム。ヤンマーレッドという色らしいです。ヤンマーの人いわく、最近重機やら農機具とかでもこの色流行ってきてるらしい。すんごいですよ。泥なんかすぐ片づいちゃうもんですから。エアコンもついてラジオも聴ける。ホコリも吸わないし蜂にも刺されないしサイコー。3tクラスよりちょっと小さい個体です。お仕事の依頼お待ちしてます。

古参の相棒たちの虫干しですね。ハコはいま車検が付いてなくてたまに日光浴させるぐらいやけど、そろそろブラつきたいよねぇ。

すんごい長くなっちゃった。ごめん。まぁ〜批判もあるかもしれませんけど、やりたいようにやっていきますよ。気に入らなければ無視してくれよ。あばよ。ありがとよ。また会おうよ。

0 notes

Text

赤盤2023の感想を羅列。 ・所謂MAL音源というのはパート毎に分離できるメリットと裏腹に、音質が犠牲になるっぽい。特に最初期の音源はザラザラ感が増えて、この頃に特有の自然なエコー感というかプリミティブな音抜けの良さ、みたいなものがかなり消えてる。人工感が半端なく、特にドラムの音の作り物っぽい感じがひどい。

・曲によって印象の良し悪しにバラツキがある。From Me To Youはこれまでの印象を保ちつつクリアにワイドになってる感じで好印象。一方、She Loves Youは全然ダメ。初期シングル曲は音像もバランスも曲によってマチマチになってしまった。

・I Want To Hold Your HandはOK、This Boyはダメ。All My LovingはOK。

・初期曲のボーカルダブル・トラックは、同一ラインで重なってるからこそ太く際立つ効果を出していたのに、物理的に分離できたからってそれを左右に広げて配置したら元も子もないんじゃないか。音像は広がった、だから何なのだ?という感じ。バカなことをしてくれた。

・なぜRoll Over Beethovenが新規追加?(カバー曲だし)、と一瞬思ったが、初期ビートルズにおいてジョージが最高に輝いていた曲だったと言えるかも知れない。特にライブでは歌にギターに大活躍の曲だ。他にジョージ的な曲が無い、ってのもある。

・三声コーラスもボーカルごとにバラかして再結合させたんだろうか。三位一体の固まりでドンとぶつかってくるようなハーモニーのパワーが薄くなっている。Yor Really Got Hold On Meとか。

・やっぱドラムの音に癖があるなあ。MALで抜き出した音源に特徴的な、変に人工的な音。嫌なクセを感じる。

・You Can`t Do Thatはリズム隊を強化したつもりなんだろうけど、結果ボーカルが引っ込んでしまった。サビの三声ハーモニーのパワーダウンは犯罪的ですらある。

・A Hard Day`s Night、なんだか面白い結果になっている。ボンゴがハッキリ聞こえるようになって���よりコミカルというかバタバタ大騒ぎ感がアップしている。そもそもオリジナル音源は混然一体の極みのようなミックスだったので、整理されて丁度良くなったのかも知れない。ただし、シンバルの音はかなりダメ。

・And I Love Herは殆ど変化なし。クリアになってポールのメランコリックな感じがより明確になった。一方、ボーカルの高域成分が消えちゃってる。元々なかったのかも知れなくぃが、少なくとも欠落が目立つ。これまでは脳内補完してたんだろうか。

・ドラムの音の嫌な感じは、Revolverのリミックス版で感じたそれと同じだ(という事に気付いた)。その嫌さが目立つ曲とそうでない曲がある。バスドラムがはっきり聴こえるようになった結果、印象が変わってしまった曲も多い。ミックス変わって印象が変わった、というのは是なのか否なのか。

・I Feel Fineはコーラスの三位一体感がしっかり継承されている。うーん、何が違うんだろう。曲によってMALとの相性があるってことか?

・Help!は各トラックがバラバラになった感が凄い。取って付けたハリボテのようだ。ドラムも変な音。オリジナル音源の混沌としたミックス有りきでの疾走感だったんだなと改めて思う。もしや単にミックスが下手なのか?

・We Can Work It Outもダメだな。低音部を強調し過ぎていてボーカルの力強さがかき消されてしまっている。サビの切ないハモリが売りなのに・・・。Day Tripperはそこまで酷くないが、傾向は似ている。

・音像において、何かを強調したら何がか犠牲になる、というのはミックスで考慮すべき基本だと思うのだが、割とその辺はお構いなしというか、オリジナルの音像の印象をそこまで注視していない様子。新世代向けに新しいミックスを作るのだ!というコンセプトなのかな。

・おっと、Rubber Soul曲はかなりイイ感じ。元々、ベースが強調されてるアルバムだからリミックスとの相性が良いのか?。出来にバラツキあるなぁ。逆説的に、Rubber SoulのRemix盤が出るとしたらかなり期待できる感じ。

・Revolver曲は既出の2022Mixだが、こうやって並べて聴いてみるとPaperback Writerのリミックスの良さが際立ったりと、概ね良くまとまっているのが分かる。当初は若干の違和感があったはずなのだが、この盤の他の曲に比べたら可愛いもんだ。

てなわけで、赤盤2023を駆け足で聴いてみたが、今回の2023ミックスは「雑」というか「デコボコ感」が目立つ印象。MALで抽出された音源の質(高音ヌケの欠落、嫌な感じの人工臭さ)や、オリジナル音源の印象から大きく逸脱した曲もあり、良く言えば野心的、悪く言えばミックスが下手?な感じもした。これは賛否両���は避けられないね。 続いて、青盤も。なんか聴くの怖い。

0 notes

Photo

emjmod. Cymbals modified by emj, if you want them, contact me😎 そこそこ長い間シンバルの加工をさせて頂いておりますが、僕の作ったシンバル欲しいって声を最近ちらほら聞くようになってきたので(ありがたや)販売もしてみようかなと思ったりしてます。 このシンバルはもう行き先が決まってますが、ほかにも色々載せてくのでこれ欲しい、あんなん欲しいとかあればお気軽にご連絡ください👍 シンバルの加工依頼も承っております〜。 #cymbal #cymbals #cymbal #drums #drummer #シンバル #シンバル加工 #シンバルの廃材 https://www.instagram.com/p/B19TGjzpMJC/?igshid=4rklm6xdmcre

1 note

·

View note

Text

2020年紹介しきれなかった作品

国内外・有料無料を問わず、今年フリーDL作品まとめや新譜アルバム紹介で紹介しきれなかった作品をまとめて紹介します。ジャケットをクリックすると購入先もしくはDL先へ飛びます。

ACE COOL「GUNJO」

東京のラッパー。

高音で鋭い高速フロウやメロディアスなフロウを用いるスキルフルなラップが、TDE作品に入っていそうな落ち着いたものや狂騒的なトラップなどで楽しめる傑作です。ストーリー仕立ての作りも見事。

MuKuRo、Moment Joon、NF Zesshoらが参加。

Allancmo「OVERHEAT」

大阪のシンガー兼ビートメイカー。

ヒップホップの影響も感じさせる暖かく人懐っこいサウンドで、時折Frank Oceanを思わせるナヨっとした歌が楽しめる好作です。ヘタウマなラップも味があります。

ちとせみなをフィーチャーしたキュートな「万華鏡」がベストトラック。

Ballhead「STAYYOUNGMOVEMENT」

福井のビートメイカー。

ソウルフルなネタをJ Dilla系譜のマナーで調理した、インストヒップホップ作品です。圧の強いドラムが生み出す強靭なグルーヴと、繊細な感性が同居した音作りが素晴らしい快作に仕上がっています。

addginjahzz「aftermeals」収録曲のインストの別バージョンも収録。

Benny the Butcher「Burden of Proof」

NYのラッパー。

全曲をHit-Boyがプロデュースした、ソウルフルで華のある傑作です。Roc-A-Fella作品を思わせるビートで、武骨でいてJay-Zのような軽妙さも持ったラップが堪能できます。

Freddie Gibbs、Lil Wayne、Dom Kennedyらが参加。

BITO「ethereal」

アラバマのビートメイカー。

R&Bやフュージョン、シンセポップなどの匂いのするうわものに、トラップ的なドラムを絡めたヴェイパートラップ作品です。Block Beattazあたりの作風��好きな方も楽しめると思います。

ラップのサンプリングが良い味を出しているメロウな「rollin up」がハイライト。

Blank Banshee「GAIA」

カナダの電子音楽家。

煌びやかでロマンティックな質感のシンセが光る、ヴェイパーウェイヴを通過した快作です。クリアな音とダーティな音を両方聴かせるミックスも印象的。Oneohtrix Point Neverなどが好きな方は是非。

歌を取り入れた美しい「Tetralix」がお気に入り。

Blank Comfort Posse「Island of dead coral」

神奈川のラップグループ。

フィリピンのビートメイカー、lui.が全曲を制作したタッグ作です。ブーンバップを中心にエレクトロニカ的なものも含むビートと、低音で安定感を持つラップと高音のねっとりとしたラップの絡みが楽しめます。

全曲で全員が登場するのではなく、各メンバーのソロ曲も収録。

Cash Kidd「No Socks 2」

デトロイトのラッパー。

現行デトロイトらしい緊張感のあるバンギンやメロウなどで、フガフガした声のハードなラップや歌うようなラップを聴かせる好作です。哀愁系の曲が充実しており、オ��Gの方にもたまらないと思います。

Mozzy、BandGang Lonnie Bands、ShooterGang Konyらが参加。

Chicano Batman「Invisible People」

西海岸のソウルバンド。

生演奏のクールかつファンキーなサウンドと、ヘロヘロとした脱力感のある歌が楽しい良作です。ローファイな質感でまとめられており、Ariel Pinkあたりが好きな方にもおすすめ。

しっとりと聴かせる落ち着いた「Invisible People」がベストトラック。

D-SETO & KVY DIXGO「UNDERGROUND TAPE VOLUME 1」

日本のラッパーとビートメイカーのタッグ作。

ジャケットでニヤリとした方なら終始ニヤニヤさせられること必至の、テキサスGへの愛情が詰まった快作です。哀愁メロウやスロウファンク、重心低めなバウンスビートに高速ラップで乗る様はオヤGにはたまらないはず。

DJ EZELによる全曲のスクリュー版も収録。

Derrick Hodge「Color of Noize」

フィリーのジャズミュージシャン。

映画音楽やヒップホップなど様々な音楽を飲み込んだサウンドに圧倒される、美しいジャズ作品です。本人はベースをメインにプレイします。808クラップ音シンバルやプリズマイザー(?)まで用いた多彩なアプローチも印象的。

ピアノとドラムのみで歌うBon Iverがやりそうな「Looking at You」がハイライト。

Disry「ANOTHER SIDE」

愛媛のラッパー。

ソウルフルなブーンバップ系の路線が中心の好作です。熱量のあるラップが魅力ですが、メロウな曲では抑えたラップも披露しエモーショナルな側面も覗かせています。

切刃、TNG、Toraumaらが参加。

DJ43FOOL「STREET & FATHER」

長野のビートメイカー兼ラッパー。

ネタをループしてタイトなドラムを絡めるブーンバップ系の作りのビートが中心の作品です。Gファンク的な音色も多用しているのでG好きの方も是非。客演を迎えた曲が多いですが、いくつかの曲では自らラップしています。

maru-aiをフィーチャーしたスムースな「Wake me up」がお気に入り。

FEL0′s「SUFFDAY NIGHTFEVER」

日本のラップグループ。

Slum Village周辺っぽいデトロイト感のある作品です。吐き捨てるようなラップやのっそりと乗るラップも魅力的。ラップが入らず、スクラッチのみをフィーチャーした曲もあります。

隙間の多いビートを巧みに泳ぐ「Vices」がベストトラック。

Fleet Foxes「Shore」

シアトルのインディロックバンド。

生命力を感じさせる優しい雰囲気で、美しいメロディが沁みていくフォークロック系の作品です。音作りにエレクトロニックな要素は見られませんが、どこかBon Iver作品にも通じるものがあります。

静かなピアノで重ねられた歌を哀愁たっぷりに聴かせる「For A Week Or Two」がハイライト。

FULLMATIC「L.O.G (1991 TAPE)」

大阪のラッパー兼ビートメイカー。

南部(特にメンフィス)や西海岸のGの要素を煮詰め、ローファイで不穏な形にまとめた怪作です。凶悪な低音とカサカサな処理のラップが強烈で、徹底した美学が感じられます。

OMSB、Jin Dogg、Hyun Is 1000らが参加。

GeminisAzul「sofaking」

大阪のビートメイカー。

美しいヴォーカルのサンプリングやエレクトロニックなシンセなどが、気だるいドラムに乗って運ばれてくるインストヒップホップ作品です。全体を包むノスタルジックな雰囲気が癖になります。

ブリブリのベースが不思議と調和した「somehow」がお気に入り。

GIE「BLUE DISCO」

沖縄のビートメイカー。

ミニマルなループを使った、ダンサブルな曲が中心のヒップホップビート作品です。基本はブーンバップ系譜のビートですが、ハウス的なものも収録。インストが中心ですがラッパーを迎えた曲もあります。

ねっとりとしたフックがキャッチーなAXUMI客演の「ImaGInE」がベストトラック。

Gio「ProphetZilla」

西海岸のプロデューサー。

オルタナティヴR&BやSoulection的なエレクトロニックなビートからの影響も感じさせつつも、西海岸らしいGファンク要素も取り入れた好作です。ラップや歌をフィーチャーした曲もあり。

ねっとりとしたスタイルとタイトなスタイルの二人のラッパーを迎えた、Gファンク路線の「Vogue Pose」がハイライト。

INTERNET CLUB「THOUSAND ONE HALF STARS」

テキサスの電子音楽家。

ヒーリングや80年代R&Bなどの要素を取り入れつつ、もやもやとしてノスタルジックな音像に仕上げたヴェイパーウェイヴ作品です。穏やかなようでどこか不穏な空気が漂っています。

ペコペコしたギターとダークなシンセベースが印象的な「RIBBON」がお気に入り。

Lil Wayne「No Ceilings 3: B Side」

ルイジアナのラッパー。

ぬめりのある高音で、タイトかつフリーキーに聴かせるスキルフルなラップが堪能できる好作です。サウンド的にはトラップで、ダークなものやエモーショナルなものなどが並びます。

Big Sean、Rich The Kid、Euroが客演で参加。

RAITAMEN「UKIGUMO」

愛知のラッパー。

武骨でいて軽快、歌心のあるフロウも得意なスキルフルなラップを聴かせる快作です。ハイファイで洗練されたものが中心で、J Dilla系譜のものなども取り入れたビート選びも絶妙。GoldLinkあたりが好きな方にもおすすめです。

こちらから全曲のアカペラがフリーでDLできます。

Ron Browz「The Christening 4」

NYのラッパー兼プロデューサー。

00年代前半のRoc-A-Fella作品を思わせる、ソウルフルなネタ使いが光る好作です。現行ブーンバップらしいドラムレスのビートも何曲かあり。ラップはDiddyとNasを足して割った感じ。

女性シンガーのNicole Nicoleがフックを歌うメロウな「Been missing you」がベストトラック。

Rule「4TH QUATER」

広島のラッパー。

00年代のNYヒップホップを思わせるソウルフル路線が中心のビートを、確かな実力を持った歯切れ良い���ップで捌いていく好作です。Dipset周辺などが好きな方は是非。

哀愁系ビートで力強くラップする「Grind All My Life」がハイライト。

Sheek Louch「Gorillaween Vol 3」

NYのラッパー。

ハードスピッタータイプのNYらしいラップを、ブーンバップやダークなトラップなどで聴かせる作品です。ソウルフルな曲が特に充実しています。ファンの方は楽しめると思います。

Joel Ortiz、Dave East、Dyce Payneが客演で参加。

Sonic Module「Tech-Trad」

東京の電子音楽家。

80年代シンセポップ的な、煌びやかで人懐っこいインスト中心の作品です。どこかヴェイパーウェイヴっぽい空気も漂っており、リリース元のLocal Visions作品が好きな方は楽しめると思います。

ハートウォーミングなインストの「Faded Colors」がお気に入り。

Sursilvaz「DarkSideSilvaz」

チリのラップデュオ。

タイトル通りのダークな雰囲気でまとめられた、トラップ中心の作品です。アメリカのヒップホップに親しんでいる方にはあまり聴き馴染みのない言語のラップと、随所で顔を出すユーロG的な要素が新鮮味を出しています。

トークボックスも飛び出す「No Vuelvas Jamás」がベストトラック。

Wes Krave「Winning Streak」

フロリダのラッパー。

DaBabyに少し似た低めの声質で繰り出すまろやかなラップを、トラップ系のビートで聴かせる作品です。ダークなものや哀愁系などを揃え、一辺倒ではなく幅を出しています。

もの悲しいギターが効いた「Livin Up To The Hype」がハイライト。

xngb2「4405a」

東京のビートメイカー。

軸はJ Dilla系譜のヒップホップですが、ゲーム音楽やノイズ、ダブステップなどの匂いも漂う怪ビートが詰まった好作です。インストだけではなくアメリカのラップを使ったリミックス的な曲もあり。

サックスにSE的な音を絡めてクレイジーに仕上げた「MedaPani Jazz」がお気に入り。

Yhung T.O. & DaBoii「Demon & Mufasa」

ベイのラッパー二人のタッグ作。

ゆるい歌も得意なYhung T.O.と、オフビート系のフロウも交えてキレのあるラップを聴かせるDaBoiiのコンビネーションが見事な良作です。サウンド的には、現行ベイらしいストリート感のあるファンクやメロウなど。

穏やかなメロウ路線の「Like You」がベストトラック。

2seam「snowy」

福井のビートメイカー。

クールなエレピや���太ベースなどが効いた、J DillaやPete Rockの系譜にあるヒップホップビート作品です。インストだけではなく、アメリカのラップ曲のリミックスも収録。

メロウなループと圧の強いキックが印象的な「another blue」がお気に入り。

7AW & pj47「Confuse Ray」

神奈川のラッパーとビートメイカーのタッグ作。

Earl Sweatshirt周辺にも通じるブーンバップ系のサウンドで、低い声質で安定感のあるラップが楽しめる好作です。ラップ・ビートともに一定の温度で統一感があります。

極太ベースが凄い「Wolf」がハイライト。

9uirk「BEAT TAYPES #2」

福岡のビートメイカー。

ソウルやジャズの匂いが漂う、落ち着いた雰囲気のインストヒップホップ作品です。短いビートがスムースにスルスルと流れていきます。J Dilla系譜のビートが好きな方は是非。

メロウなエレピの下で蠢くベースが良い「thekeysofU [prt1]」がお気に入り。

V.A.「???」

日本のレーベル、Maltine Records主催のコンピレーション。

割れた低音と全体を貫くハイテンションなムードが楽しい、エレクトロニックな作品です。奇天烈な曲が多く、加工された歌も聴けるのでハイパーポップが好きな方におすすめ。

nateをフィーチャーしたhirihiriの強烈な歌もの、「ticktack!」がベストトラック。

8 notes

·

View notes

Text

<祝 国産初のシンセ展示半世紀 : KORG volca nubass review>

世界のシンセの起源をさぐった前回の記事「Make Noise 0-Coast review」。 その次となる本稿では、日本のシンセの源流をさぐりそのあけぼのの時代からひもといてゆく。

日本のシンセの夜明けは、とある呑み屋での故事から始まる。 呑み屋。なんだかそのこと自体がすでに失われつつある旧世界の話にも思える。

今まさに急速に旧世界になりつつあるのかもしれない、私たちの世界。

ご時世がら呑み屋にも行けなくなってしまった今。どう人類社会が変貌するにせよ、そのサバイバルを祈願し、それでもなお歌舞音曲が許されている今を祝し、来たる新世界シンセ界を夢見て、ここに全人類へ拙作をささげん!

--------------------

●メーカー名

KORG

1963 年、カトちゃんこと加藤孟(かとう・つとむ)と長内端(おさない・ただし)の2人が興した電子楽器メーカー。従業員数 300 人程度。ちなみにローランドは 800 人、ヤマハは1万人もいる。

1.コルグ創世神話

カトちゃんが講演会にてコルグ創世神話を語っていたことがある。 渋い声、惹き込まれる話術、えもいわれんカリスマ性、魅力的でスタイリッシュな爺。

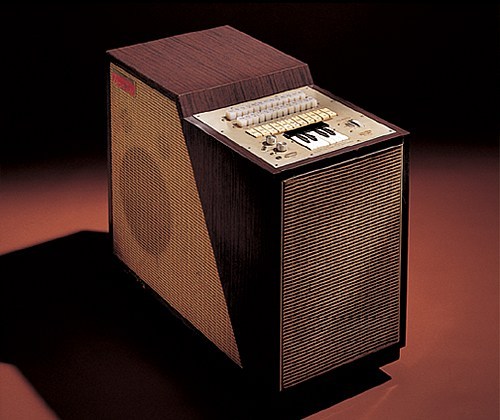

隣に置いてあるのは、コルグ2番めに最古の機種「ドンカマチック」二代目。

もともとカトちゃんは新宿歌舞伎町でバーのマスターをしていた。渋くて話術がうまいはずである。そのお抱えバンドでアコーディオンを弾いていたのが、長内。 東京帝国大学工学部出身のエンジニアであった長内は、偏屈ポーカーフェイス野郎。しかも、おもしろくないくらいに正確無比に演奏する。彼の演奏は完全無欠とすら言われ、唯一欠点を挙げるとするならば完璧すぎることだとすら評されたという。

あまりにも正確無比に演奏するため、バンドのドラマーが叩くリズムが不満で不満で仕方がない。ついに思いあまって自分で工具をふるってお手製の真空管式の電子リズムボックスをでっちあげてしまった。 これが初代ドンカマチック(Donca Matic)。機種名はベードラの「ドン」、クラベスの「カッ」、そしてオートマチックだから。

このドンカマチック・シリーズはお手軽かつ正確にリズムを刻んでくれる装置として生まれ、のちのレコスタで仮リズムトラックのことを「ドンカマ」と呼ぶようになるくらい普及したのだが、長内にしてみれば 「おめぇーがもっとマシなドラム叩いてりゃー、こんなもん作んなかったんだよ」 と思っていたらしい。

そうして出来上がった初代ドンカマは、おもっきし機械じかけ。

だがその一方、初代ドンカマの出来栄えに満足した長内。緻密なエンジニアである彼にはひとつだけ正反対な欠点があり、それはギャンブルが大好きなことであった。彼はカトちゃんに 「これで大儲けしてヴェガスで遊ぼう!」 と持ちかける。その言葉にころっといったカトちゃん、4人の従業員を雇い入れて会社をたちあげてしまった。加藤・長内でK・O、そして京王沿線にあったので京王、京王技研、のちのコルグの誕生である。創業 1963 年。 ちなみにカトちゃんは、つい��ヴェガスへ行ったことがなかったという。

会社を設立したはいいが、みんなカトちゃんの身内でド素人ばかり。器具はテスター1つしかなく、工作器具を借りに知人の知人のところまで行ったら、それがのちに Roland VP-330 ボコーダーの生みの親となる則安治男(のりやす・はるお)、そしてその紹介で当時すでにエーストーン(Ace Tone)を立ち上げていた梯郁太郎(かけはし・いくたろう)と出会った。

エーストーンとは、エース電子工業株式会社のブランド。 エース電子工業とは日本の電子楽器メーカー。ハモンドとも提携する一方、オルガンやギーアンなどを自社で開発製造しエーストーンのブランドをつけて販売していた。京王技研に先立つこと3年前 1960 年設立。それはボーデが史上初の電圧制御式シンセをつくったのと同じころ。そして創業者である梯は、ユーモラスな大阪人だが酒がいっさい飲めないエンジニア。のちに梯は優良企業エース電子工業を銀行に乗っ取られそうになり、理想を求めてスピンナウト、ローランドを立ち上げることになる。 だがまだそんなことになるとはつゆ知らず、呑み屋のマスターと酒が呑めないエンジニア、水と油、二人の会話が合うはずもなくカトちゃんイクぴーとで果てしなく議論しあっていたという。

電子楽器の黎明期では、誰がどことか関係なくみんなして知り合いで、狭いにもほどがある超ニッチなコミュニティで喧々諤々に議論しあう間柄であったのだ。

そのコルグのドンカマ。 音楽を愛する緻密なエンジニアだけに、不確定なギャンブルを愛する長内にだまされて(カトちゃん談)つくった初代ドンカマは不良の山。いきなり経営危機。

二代目は家具屋に外装をたのんで、ようやく売り物になった。浜松市楽器博物館に展示されているのは、この二代目。

上面の操作パネルを見ると、演歌とかドドンパ(Do と書いてあるプッシュスイッチ)とかある。 10 鍵だけある鍵盤には、ボンゴ、コンガ、マラカス、ウッドブロック、クラベス、シンバル、スネアがア���インされていて、いわば史上初のドラムマップなのか!? パーカッションが多いのもモンドでラテンなラウンジ系か?

スピーカー・グリルを外して基板をのぞいてみると:

同心円状に並んだ接点パターンの上を、オルゴールよろしくアームが時計の針のようにぐるんぐるん回ってスキャンしてトリガーする。

かなりひんぱんに接点が錆びてクレームになったのだが、 「しばらく回してりゃ、直ります」 と返事していたという。

それでもドンカマが売れず、設立して3年で京王技研はKO技研、ノックアウト技研寸前。 するとある人物があらわれたのだが、そのときのことをカトちゃん述懐して曰く

「その人がねぇ『百万円で買い取ってやる』って言うんですよ。 わたし今日ここでその人の名前言いたいんですけど、その会社の人がここに聞きにきてるもんだから言えないんですよーぉ。」

げらげら。

「でも、あそこで五百万とか壱千万とかって言われてたら、いやぁ、きっと売ってたでしょうねーぇ。」

つくづくえもいわれんカリスマ性たっぷり魅惑のスタイリッシュ爺だが、その下で働くとなると愛憎半ばかもしれない 笑

その後もコルグの経営は傾きつづけ、やがて MINI POPS 5 というヤマハ・エレクトーンの上に搭載できるようにしてつくった機種が、当のヤマハ(当時は日本楽器)の輸出担当に認められて大量受注されるまでは、マジつぶれかかっていたらしい。

だがここでヤマハの「輸出担当に認められた」というところが、じつはひとつの隠れたポイント。 やはり狭い日本市場だけを見ていたのでは限界があり、広大な海外市場、特に当時流行の最先端だった欧米市場で売れないことには日本でも売れないのだ。その後にたどった道すじからして、カトちゃんもイクぴーもおのずと目が海外へ向いたであろうことは容易に想像できる。

ともあれ、ここまでは 1965 年までの話なんだと!

2.コルグ・シンセ創世紀

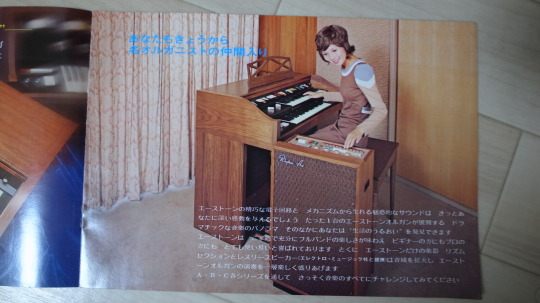

このころは、まだアメリカでシンセが販売されるかどうかというころであり、あったとしてもどでかいモジュラーシンセしかなく、巨大すぎて高価すぎてアヴァンギャルドすぎて技術的機械装置すぎて前衛的な実験や研究目的で使われるようなものであり、およそ普通の音楽業界に入っていけるものではなかった。 なので当時の電子楽��の最先端といえばオルガン。ハモンドやファルフィッサなどの類が百花繚乱。エース電子工業も自前のエーストーン・ブランドでオルガンなどをどんどんつくっていた。

もともと梯は電子工作を得意とし、電気機器の修理をなりわいとしていたのだが、大阪の小さな教会に設置されていたチャーチオルガンを修理したときその音に魅せられ、さらに電波を検波して音声へ変換するラジオと違い音源そのものが電子回路のなかに内蔵されていることに興味を持った。かくして梯はエース電子工業を起業したのである。

なんとも時代なエーストーンのカタログ。

コルグがドンカマをえっちらおっちら世に出した前年 '62 年には、すでにエース電子工業が、海外の Clavioline を元に「Canary(キャナリー)」という電子楽器を発表。

これは3オクターヴ鍵盤のモノフォニック・キーボードで、鍵盤下にならんだタブレットスイッチ群による5つの音色切替やソプラノ / アルト / テナー / バスといった音域切替、ヴィブラートの on / off 機能、音量の抑揚レバーを装備した、言わばシンセ的なシンセの一歩手前とも言うべきキーボードであった。

その仕組みは真空管によってアナログのノンリニアなウェーヴシェイパー回路をつくり、オシレーターからの音をそれに通すことで倍音を生成する方式。

キャナリーとは英語でカナリア鳥のことなので、かわいいシンセリードっぽい音がしたのかなぁと想像するばかり。

アンプに見える「α」みたいなのがエーストーンのロゴ。 スタンドが三脚というのも斬新ですね。

このキャナリーはおそらくアクセントとして使うソロ鍵盤として創造されたものと思われ、’62 年発売の Canary S-2(44,400 円)と ’64 年発売の Canary S-3(39,800 円)の2機種がある。S-2 は真空管なのだが、S-3 はひょっとしたらトランジスタ方式かもしれない。 さらに S-3 には、鍵盤の左横、のちのシンセであればピッチベンダーがついているところに手で叩く2個の白い丸いアナログ電子パーカッション・ボタンが追加されている。むちゃくちゃなことを言えば Fantom ワークステーションシンセの右側についている4×4パッドの、大大大ご先祖さま。

このキャナリーの音量抑揚レバーには操作性の向上のため先っぽに1円玉くらいの大きさの丸い黒い玉がついているのだが、この玉は家具メーカーから仕入れた、つまり家具の部品を流用したもの。 電子楽器あけぼのの時代には、こうした混沌とした珍エピソードがごろごろころがっているものらしい。

そんな中、コルグでは他社の真似をしてもおもしろくないのでちょっと個性的なオルガンを開発。つくったのは、Uni-Vibe なる変態エフェクトを開発した知恵者エンジニア、三枝文夫(みえだ・ふみお)。1967 年、彼は自分が構想している新コンセプトのオルガンをカトちゃんに売り込み、18 ヶ月後にプロトタイプを持って再びやってきた。それは母音を発音できたりもする、けったいな鍵盤機種。カトちゃんはこの試作機を数名のオルガニストなどに見せ、そこで得てきたアドバイスをもとに三枝がさらなる改良を行なっていった。

あるとき、この試作品を見たジャズピアニストの佐藤允彦(さとう・まさひこ)は、これはシンセサイザーというものだと指摘。海外通の佐藤氏にシンセだと指摘されてはじめてコルグは、これはシンセだったのかと認識。国産シンセ第1号。やがて 1970 年、その三枝がつくった試作シンセは国内のオーディオショーにて展示された。 この年、海外では minimoog が発売された。それまでモジュラーシンセしかなかった時代から、よりコンパクトで使いやすくなによりも楽器然としたコンボタイプの時代が来ようとしていた。だがネット時代なんて三十年くらい早い、まだまだ海外情勢なんて伝聞のまた伝聞でしかなかった当時。そもそもシンセとはなにかどんなものか、何の情報もないまま知らずし知らずのうちにコルグはシンセをつくってしまっていたのである。

この国産初のシンセ、コルグ「試作機1号」にはひとつの技術的なイノベーションがあった。フィルターである。 しかもモーグがトランジスターを梯子状にならべたトランジスター・ラダーフィルターを発明したのに対し、コルグはまったく独自にダイオードをならべたダイオード・ブリッジ型フィルターを発明していた。このころすでにオシレーターやアンプは存在したが、フィルターを発明したのはロバート・モーグ博士その人とコルグだけだったのである。 フィルターこそは減算方式シンセをシンセたらしめている中核部分であり、群を抜いてモーグ最大の発明であった。他の誰もフィルターを思いつかず、モーグ本人にしてもパテントを取った唯一の回路が VCF だったのであり、のちの後発メーカーはフィルター回路だけは見破れず苦心したという。 そんな VCF を、コルグはまったくの独力で独自の別解をみちびきだして発明していたのであった。しかもシンセのことを知らなかったコルグは VCF もフィルターも知るよしもなく、勝手にトラベラー(Traveler)と名付けていた。カットオフが動くところを周波数軸での旅人になぞらえたらしい。

この試作機には全鍵ポリのオルガンも内蔵されており、そこを出発点にさらに開発しているうちにフィート合成したあとにトラベラー型フィルターをかますという、みょうなコンボオルガンができあがった。機種名「コルグ(Korgue)」通称デカコルグ、またはコルグ・デカオルガン。これは実際に 1972 年に発売され、50 台くらいが生産され���波弘之などが購入した。氏のデビューアルバム「センス・オブ・ワンダー」に収録されている曲「虎よ! 虎よ!」にて、その音が聴ける。

このとき KO にオルガン(organ)をくっつけて「KORGAN」としたものの、日本語で発音するとやばいので、おふらんせーふうに洒落て「Korgue」としてみたら、今度は「読めん」というのでエンドをトランケートして「KORG」となったのが、のちのコルグ・ブランドの始まり。

かくして、コルグはまったくの独学で試行錯誤を重ねながら独自にシンセを実現し、それを量産型にして販売せんとしていた。

首都圏でコルグがよく分かっていないままにシンセをつくろうと四苦八苦していたのと同じころ、日本第2の都市、大阪市は南のはしっこ、堺市との境界にある住之江区にて。

梯が創業し運営するエース電子工業は、好調にエーストーン・ブランドのオルガンやリズムボックス、ギーアンなどと製造販売し続けていた。だがその大株主だった阪田商会が経営危機におちいり、某・都銀が介入。銀行屋は優良メーカーであったエース電子工業に目をつけ、その経営に口出してきた。自社を銀行に乗っ取られそうになった梯は悩み抜いたあげく、自身を含む七人の侍でもってスピンナウト。数百メートルしか離れてない近所に六畳二間のプレハブを建て、新会社ローランドを創立。時に 1972 年のこと。梯、42 歳。

まったくの無名の楽器メーカーゆえ新しいことに挑戦しないことには話にならないというので、ローランドは国産初の量産型シンセを開発しはじめた。すでに梯はモーグともコンタクトしたことがあり、一緒にシンセをつくるはずが話が立ち消えになりローランド単独で開発することになった。それでもやはりフィルター回路だけは分からず苦労したというが、それでもこの経緯があったためか、ローランドは最初からかなりまっとうなシンセを構想していた。

コルグが何年もかかってちんたら試行錯誤しているうちに、ローランドは急ピッチでシンセを開発。だが資金が無い。海のものとも山のものともつかぬぽっと出のベンチャー企業にすぎなかったローランドに融資する銀行など、あるはずがない。 するとそこにある若い銀行マンが、大阪に生まれたスーパーリージョナルバンクの若手が、エーストーン時代のころからすでに梯の熱意にほだされ、テクノロジーも音楽も楽器のこともよく分からないままに、則安がエーストーンのオルガンを華麗に弾いてもわからないままに、それなら則安くん、彼にも分かる曲を弾いてあげなさい、と梯がいうので則安は猫ふんじゃった��弾き、やがて梯がスピンナウトしてローランドを立ち上げると、その若き銀行マンは「この新会社ローランドこそが投資すべき企業なのです」と滔々と上司を説得したおし、あまりのしつこさに音を上げた上司が 「○○くん! ボカぁ、もうこの歳であぶない橋を渡りたくないのだよ!」 と怒りながらぽんとはんこを押した。

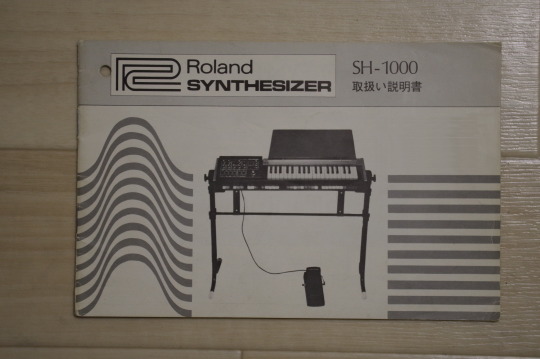

かくして1973 年、コルグから miniKORG 700、ローランドから SH-1000、二つのモノシンセが世に躍り出る。 厳密にどちらが先だったかは、分かっていない。 発表はコルグが先? 発売はローランドが先? などと諸説ある。分かっているのは、ともに1973年にでてきた国産初のシンセだったということ。

SH-1000 の取扱説明書:

「1.限りない音の創造への第一歩」

「お話に入る前に、先ずこれだけの用語はおぼえてください。 そうです。未知なるもの、新しいものへの開眼には常に多少の努力は必要なのです。」

SH-1000 の「SH」は「シ」ンセサイザーの「シ」に由来するという、日本語ならではの都市伝説がある。

ミニコルグの名称は、デカコルグの逆を行くのだろうと思われる。 ミニコルグの次に出てきたコルグ 800DV は、海外では MaxiKORG(マキシコルグ)と呼ばれることもあった。ミニコルグそのものは、1年後にサブオシとリングモジュレーターとを追加し miniKORG 700Sとしてマイナーチェンジされる。700Sはヴァンゲリスや喜多郎、難波弘之など、多くのアーティストに愛され、東洋のわびさびのように枯れた良い音がする名機。カトちゃんにとっても感慨深い機種だったらしく、のちのちになって大きな伏線としてコルグを変革させることになるのだが、このときはまだそんな未来を誰も知るよしもない。

↑なんと高校時代の彼女から、タダで上げると言われて譲ってもらった私のミニコルグ 700S、ええ音したんやこれが

国産初のシンセが発売された 1973 年。 それは、アメリカで minimoog が発売されて三年のちのことであった。インターネットが登場し普及するのは、さらにじつに四半世紀くらいあとのこと。ましてや海外のちんけなシンセのことなど、分かるはずもない。 しかもこの年、それまで 18 年間もつづいた高度成長期が中東戦争にはじまる石油���ョックでまさかの終わりを告げ、従来の田中角栄内閣による日本改造計画はスローダウンを余儀なくされ、高度成長の影で公害問題が大きくクローズアップされ、バラ色から一転終末論が世間を覆いつくし、年末には「ノストラダムスの大予言」なる人類滅亡論の本がベストセラーになる。巨大テクノロジーに対する憧れと畏怖と恐怖とが、表裏一体で一気に混濁。そんな人類への希望と絶望とその中での自分自身のポジショニングとをわかりやすく若い世代に魅せたのが、当時はテレビまんがと言われたジャパニメであり、ロボットものやヤマトなどであった。

開発中はイケイケの好景気がえんえん続く順風満帆な時代だったのに、いざ発売したとたん石油ショックでトイペ買い占め騒ぎになるくらい未曾有の不景気。 だがそれでも最先端テクノロジーを理屈ではわりきれない感性と抱き合わせるシンセは、そんな先の見通しがたたない幻滅した世界に受け入れられやすかったのかもしれない。

しかもコルグもローランドも海外市場を先に考えて販売を進めていた。 まずは広大かつ進んだ海外で売れること、そこで売れれば逆に流行は海外から日本へ流れ込むので、おのずとシンセの波も還流して帰ってくる。今はまだ誰もシンセを知らなくとも、海外で人気のあれだよとなってくれれば話は早い。 そしてそのまま両社とも売上の7割以上は海外で稼ぐくらいにまで成長していったのである。

このあとしばらくコルグからはトラベラー型フィルターを搭載した機種が続き、やがて 1977 年に分周型全鍵ポリシンセ PS-3100 / PS-3200 / PS-3300、さらに翌 1978 年に MS-10 / MS-20 という、まさに社運を賭けた看板機種シリーズが出るに至って、ようやく世間一般と同じような仕様、同じようなパラメーター名称に落ち着いてきた。

以降は、すでによく知られている歴史である。

だが、カトちゃんは遥かのちにデジタル時代になってからも、M1 が出ても、WaveDrum を世に送り出しても、TRITON が大ヒットしても、どうしても miniKORG 700Sから離れない。 「喜多郎は相変わらずミニコルグ使ってるじゃないか。うちのエンジニアに聞いたら、あの音はサンプリングで出るって言うんだけれど、出ないんだよ。」 それがひとつの宿題となり、伏線となり、伏流水となり、やがてどこかでふたたび表に姿を現すことになるのは、最初にミニコルグが登場してから実に四十年近くもたってからのこと。その回収された伏線はコルグを動かすおおきな奔流のひとつとなり、いくつもの���くべき機種を生み出したあと、流行に対する解、それもこれまた別解の鬼たるコルグらしい別解となって結実する。 それを本稿では紹介する。

●機種名

volca nubass Vacuum Tube Synthesizer

2019 年1月発表 2019 年3月発売 国内価格2万7千8百円以下

2013 年以来続く volca シリーズ最新機種。 なお、volca の名はドイツ語の volks から転じたものであり、とかく高価なプレミアム価格がついてまわるスノッブなヴィンテアナログに対し、誰もが買える庶民のためのアナログシンセやギアをめざしたからだという。

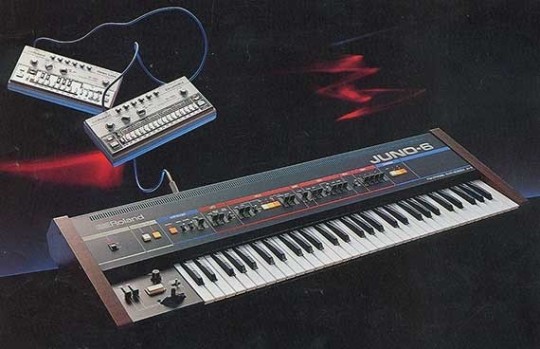

真空管を利用したオシレーターを使ったフルアナログ・グルーヴボックス。Roland TB-303 的な機種だが、さまざまに現代解釈がほどこしてあり、もはや 303 クローンとは呼べない別物へと進化し、独自の境地に至った真空管モノシンセ。

本体にへぼいスピーカーがあって、とりあえず音の確認はできる。 単三電池6本で稼働し、別売の AC アダプターでも駆動できる。

●音源方式

フルアナログ減算方式

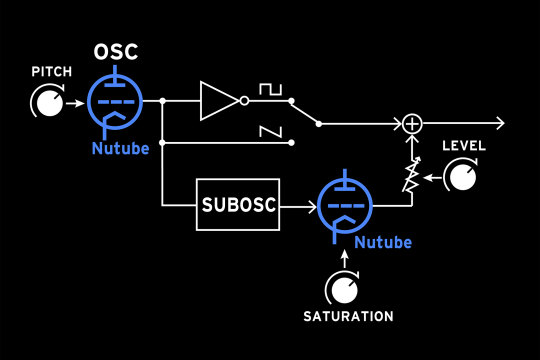

真空管を使っているから目を惹くのであって、やっていること自体は普通にアナログモノシンセ;

1基の VTO こと、Vacuum Tube Oscillator すなわち真空管オシレーター 1基の真空管サチュレーター 1基の 矩形波サブオシ 1基の VCF −24dB / Oct のトランジスター・ラダー型ローパスフィルター 1基の VCA 1基の AD / ADSR 切替式 EG 1基の LFO

とはいえ真空管ならではのポイントといえば、オシレーターの他にノンリニアなサチュレーションを用意したことも挙げられる。

21 世紀に入ったコルグは真空管を使ったギターマルチをリリースしたり、グルーヴボックス elctribe シリーズや 2004 年発売のワークステーションシンセ TRITON Extreme などに、Valve Force と銘打って真空管 12AX7 を内蔵させマスタリング・エフェクトとしたりしていた。 シンセの最終段にマスタリング・エフェクトを入れるのは、その前のローランド MC-909 グルボや Fantom-Sシリーズ・ワークステーションシンセにて、マスタリング・エフェクトとしてデジタルの3バンドコンプを搭載していたことに始まる。20 世紀末のコルグはデジタルの盟主となることを M1 以来謳っていたが、ここへ来て急速にアナログ復刻へ舵を切っていた。

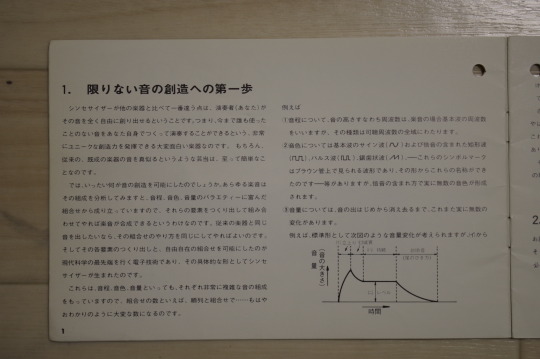

だが真空管を生産してきた東欧やアジアにおいて、工場設備の老朽化レガシー化が進み、その供給に不安が出てきた。それがためにコルグはノリタケ伊勢電子と共同で、新しいコンセプトの真空管 NuTube を開発。それは LSI とおんなじ形状おんなじサイズの極小真空管。ノリタケ伊勢電子は、もともと蛍光管表示管こと VFD(Visual Flourecent Display)の開発製造に長けており、ここにコルグのレジェンダリー・エンジニア、かの「試作機1号」をつくって以来ずーっとコルグの技術的屋台骨を支えてきた三枝が目をつけた。

90秒で分かる! 蛍光表示管 VFDとは? - by ノリタケ伊勢電子;

youtube

真空管とは、大飯食らいで電気を浪費し、そのために人を感電させ、すぐ熱くなるので放熱させねばならず、放熱しなければたちまち切れて使い物にならず、切れたから買おうにも値段も高く、買ってきても大きいために基板上の場所が広くないと使えず、邪魔で、すぐ割れる、どんだけお膳立てしてもすぐ切れて寿命短い、なにひとつ宜しいことが無いわがままな素子なのに、めったらやたらと人気者。

しかし VFD であればすべて解決できる。三枝はかつて真空管ラジオに使われた同調指示管 magic eye tube にヒントを得て、ノリタケ伊勢電子とともに音響増幅用 VFD を開発。

結果、VFD 技術を使ってできた新型真空管 NuTube は、サイズも消費電力も劇的におさえこむことに成功。たとえば一般的なギーアンが 300V にまで電圧を昇圧するのに対し、NuTube を使ったプリアンプはわずか 12V で済ませられる。感電しないし放熱もほとんど無視できるくらいでしかない。熱くならないから安定稼働し、寿命も圧倒的に長寿になる。小さく LSI チップ用パッケージに入っているので取り扱いも簡単、衝撃耐久性も大幅にアップ。単価は 5,500 円

NuTube 公式サイト; https://korgnutube.com/jp/

この NuTube にはよくある真空管のように素子が2つ入っているので、volca nubass では、そのうちひとつをオシレーターに、もうひとつをサブオシ用サチュレーターに利用している。

なお、もとが蛍光管だっただけのことあり通電すると青く発光する。

●同時発音数

1音 ローランド TB-303 にインスパイアされた機種なので、これで充分。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

最終段にアナログの overdrive を内蔵し、ドライヴ感あふれる加工が可能。こえはサブオシ用のサチュレーターとは別物であり、ギター向けストンプボックスを真似た回路であるという。BOSS OD-1 とかか? はたまた 303 DevilFish 魔改造の歪みなのか? たしかにデヴィルフィッシュっぽぅなる。

原始的な EQ ともいうべき Tone ノブがあり、高域を強調すればしゃっきりドライヴやフィルターの動きが明らかに、低域を使えばドスが効く。

●内蔵波形、プリセットの傾向

VTO こと真空管オシレーターから出る音源波形は;

・鋸歯状波 ・矩形波

の2種類を切り替える方式。どうやらトライアングルベースではなく、ソーベース(saw base)のオシレーターらしいので、原理的には鋸歯状波のみが出て、そこから矩形波を回路で編み出しているらしい。

サブオシもあり、つねにメインオシレーターたる VTO のオクターヴ下で矩形波を発振。分周しているのだろう。

音源波形の音はトライアングルベースのように基音が強くてぶっとい感じとは違う。やはりソーベースなので古くさいホコリっぽいオシレーターとでも言うのか、なんだかアナログにぐわーっと波形がゆがんだような音。ゆがむと言っても、オーバードライヴやディストーションのように天井に当たってばりばり歪むタイプとは全く違う。いかにも古い時代の真空管みたいなマイルドに歪んだ音色であり、実際にオシロで波形を見ても上下非対称であるのが歪みの特徴。 サブオシにはサチュレーションというパラメーターまである。

プログラマブルではないので音色メモリーは無く、プリセット音色も無い。

●エディットの自由度と可能性

先述の通り、真空管オシレーターこと VTO は鋸歯状波と矩形波との切替式。 プラマイ1オクターヴまでピッチを連続可変可能。かなり上モノの音域まで出せる。

サブオシにはサチュレーション量を制御するノブがついている。このサチュレーションが VTO と同じ nutube で処理されていることに注目。おかげでまさにサチュレーターと呼ぶにふさわしい不可思議な波形変化を見��る、アナログのウェーヴシェイパーである。

VCF は TB-303 のそれにヒントを得て開発されたトランジスター・ラダー型 LPF だが、−24db/Oct であるところが違う。オリジナルの TB-303 は−18dB/Oct であった。 レゾナンスはコルグ MS-20 などにあったように Peak という名前。TB-303 同様発振ぎりぎりで止まるが、それはもとのオリジナル機がエレキベースの代用品であり、もとからあえてフィードバックを抑えこんだ設計になっているがゆえ。それがアシッドベースとして使われるときも逆にアジとなった。

VCF EG は ADR ないし ADSR 切替型。ただし、アタック、ディケイ / リリースタイム、そしてデプスのみが変えられる。 VCF にはアクセント機能もあり、16 ステップシーケンサー上にて強弱を設定し、そのデプスをノブでリアルタイムに可変可能。 VCA は表からは不可視なところに存在。ゆるやかな減衰音 EG がかけられているので、打鍵しっぱなしにしていると分かる。

LFO は三角波と矩形波との切替式。デスティネーションは、アンプ、ピッチ、カットオフ。

なめらかなガラス板で覆われた 16 鍵のマルチタッチ鍵盤が装備され、触るだけで電流が流れて音がトリガーされる。その鍵盤はなんと黒白逆、お歯黒鍵盤、リバース鍵盤。おかげで最初どう読み解くのか分からず、分かったあともトリッキー。でも美しく高級感あり、すべすべして所有感も満足。 作成したシーケンスパターンもこのマルチタッチ鍵盤から呼び出し、シーケンスの各ステップもここで指定するのは、303 を意識したお約束で明快。

16 ステップシーケンサーが内蔵され、多くの音創りパラメーターをオートメーション可能。オートメーションされたパラメーターのノブは、再生中に LED で自照するのでわかりやすい。なおコルグのハードウェア機種では、オートメーションのことを、モーションシーケンスと呼ぶ。

303 を意識してステップごとのスライド、アクセント、トランスポーズを設定可能。さらに monotribe 以来のお家芸 Active Step やステップジャンプ機能装備。しかも演奏中リアルタイムでもどんどん思いつきで設定を変えられる。 Active Step とは、moog 960 シーケンサーモジュールと同じく再生中リアルタイムにステップを飛ばすとシーケンスの長さも追随してどんどん可変する機能で、非常にインタラクティヴにフレーズが七変化して楽しい。 またスライド、アクセント、トランスポーズには強弱の2段階あり、ぽんとステップを押せば弱、長押しすれば強、トランスポーズでは弱がオクターヴ上、強が2オクターヴ上となる。ランダマイズもあって超簡単。

この、トランスポーズが演奏中でも短く押せばオクターヴ上に、長押しすれば2オクターヴ上に簡単にジャンプするというのは、もはや直感的なんてもんやないめっさ肉感的、というかほとんど考えずほいほい押さえてるだけで、ごっつむずかしいことしたようなクールなループがなんぼでもできる。他の volca 機種とも違って特徴的、さすが 303 エミュ。けっこう高いピッチも出せるので、ベースラインだけでなく上モノにも使える。 アクセントも音量だけでなく、フィルター EG デプスも持ち上がるので音がブライトになって良い。

肉感的かつインタラクティヴに、ほいほい操作できるシーケンサーが秀逸でチャンスファクターをどんどん誘発させてくれる。このシーケンサーこそが 303 の本質! おっさんなことを言えばジャン=ミシェル・ジャールの名言に、 「シーケンサーはレコーダーではない。シーケンサーはグルーヴを生み出すものである」 というのがある。せめてジェフ・ミルズの言葉を引用しなさい、と仰せの諸兄、すみません。

つくった 16 ステップシーケンス・パターンは、16 パターンまでメモリーできる。

赤い7セグ4桁 LED による英数字表示は、デザイン的にレガシー・テクノロジーへの憧憬だけでなく意外にも情報量が多くて助かる。

一方現代によみがえった真空管 NuTube は青く光り、サブオシのレベルを上げたりサチュレーションを上げたりするとそれに反応して輝度が変わる。さらにシーケンス再生中もノートに応じて輝度が刻々と変わるので、見ていて飽きない。 そしてボディ全体が半透明のダークなプラスチック、しかもクルマのテールランプみたいにプリズム的な造形が内面にほどこしてあるので、NuTube の青い光をはじめ赤色 LED などさまざまな発行体が外から屈折して見えるのも凝っている。

音は当然アシッドな音なのだが、303 のようにビキビキとアタマに直撃するような高音がつんざくわけではない。もっと鈍重な低音がぶるぶるっとすべり出る感がある。かなりキャラが違うのでこれ1台だけで個性派になれる。

●拡張性

MIDI IN 端子、パルス信号による同期の入出力、ミニジャック型ヘッドフォン端子装備。USB が無いのが残念だが、あとはひとしきり最低限のものはある。この選択はおそらく少し前の monotribe で獲得した経験に由来するものであろう。

このうち同期端子はなかなかのすぐれもので、別にただのパルス同期なのだがシンプルすぎて明快なことこの上ない。また iOS アプリ Sync Control を使えば、超簡単にクロックマスターとして iPhone が使える。

端子がすべて上向きについているので、volca シリーズは縦横に隙間なくぴちっと並べられる。そして整然と配列されたものたちが一斉に同期演奏されるさまは壮観であろう。

●あなたにとっての長所

小さい軽い場所とらないしかもクール! デザインもいい。トラッドな真空管チューブを模した NuTube のケース。その神聖な青い光をモチーフにした左側の碧と、アナログドライヴを中心とする右側のダークネス、その光と闇との二つの領土が格子型フィルターにてマージする。なかなかいい外観コンセプト。しかもドットの濃淡でグラデを表現。 おかげで nubass の名にふさわしくかなり斬新であたらしいルックスになっており、過去に媚びていない新種であることを明示してていい。 303 よろしくピッチを高くして上モノにも使える。

真空管、その音と歪みと連続的な音色変化。ただの太い音や歪みだけならソフトシンセやプラグインエフェクトのほうが得意かつノイズレスなんだろうが、やはり真空管というのはウェーヴシェイパーの一種でもあるので、音の変化がノンリニアでおもしろい。

秀逸すぎるシーケンサーが、インタラクティヴで楽しくて仕方がない。

●あなたにとっての短所

こんだけ小さく電池駆動できるので、いっそ Bluetooth でオーディオもワイアレス送信してほしい。どこでも置ける自由なモバイルギアとなる。 USB 対応してほしい。USB-MIDI だけでもいい。 MIDI Out もほしい。 AC アダプターくらいは標準で付属させなさい。 ファンクションキーという名のシフトキーがあるのは構わないが、その操作が意外にトリッキーで、取説なくしては飲み込めない。いったん把握できたら、あとは早いがちょっと運動神経がいる。特にライヴ時には予習必須。 アナログシンセなので S/N 比が悪い。それはアナログだから当たり前なのだが、デジタルやプラグインみたいに原理的にノイズがゼロ値のものばっか当然のように使ってきた若い人らにしてみれば、しゃーしゃーノイジーな volca nubass は使えねーとかって言う人がいても不思議ではない。若者はアナログをゆるし、年寄は若者をゆるしてあげてね。

●その他特記事項

1.過去へのリスペクトと、あたらしい挑戦

Roland TB-303 への憧れは永遠にやみそうにない。 それでも 90 年前後の当初、いわゆる 303 クローンとはただの音源部分だけであった。が、Propellerhead が ReBirth 338 を出したとき、使いづらい内蔵シーケンサーこそが実は 303 の本質であることを見抜き、すなわちあの特異な仕様のシーケンサーと難解な UI こそが、逆に怪我の巧妙でチャンスファクターを誘発しおもしろいループを量産するシカケだと看破したのであった。 音のリアルさもあいまって、ReBirth 338 こそはソフトがハードを追い越して先を行った歴史的な瞬間である。

それら凡百の 303 エミュの中にあって、この nubass はかなり異色。303 の本質、チャンスファクターを誘発させるシーケンサーはもちろん、その音色は 303 をむやみにフォローするものとは違い、きわめて独自のものになっていて個性的。303 そのものの物真似は他機種に任せておいて、新種のアシッドベースとはこうだ!みたいに主張があるものとなっている。 その点で 303 の元祖ローランドから出たフルデジタルの TB-3 とは、好敵手をなす存在。

ローランド TB-3 は音こそ 303 モデリングに始まるが、UI は大胆に変貌しタッチパネルが中心となっており、あげくにまったく違う音が出る DSP シンセというところにこっそり軸足を移している。 303 モデリングはもちろん、DevilFish 改造に着想したと思われるするどい歪み音、さまざまなモノシンセの音にヒントを得たと思われる、実に多彩なアシッドベースのバリエーションも豊富。さらにはウェーヴフォールドっぽい音、ビットクラッシャー系、あげくの果てにまったく異なる音、それもコードシンセ系、チルアウト系やノイズ系などなど、303 という固定概念をなんなく吹っ飛ばすおそろしく自由すぎる発想の音色が出てくる。しかもデジタルでモデリングしているので、原理的に最高の音質、最高のダイナミックレンジを実現、思い出補正がかかった 303 とか鋭利なエッジが効いたドライヴとか、いくらでも理想の条件で出せる。 この、303 エミュという羊の皮をかぶった狼、逆にとらわれない自由なシンセシスをたくさん網羅した DSP シンセというところこそが、じつは TB-3 の本性であり、ほんとうに驚かされる部分はむしろこれら新規音色なのであった。タッチパネル搭載に象徴されるその名も Touch Bassline。過去へリスペクトしつつ、本家ならではの英断的リミックスと新境地への革新とを詰め込んだような存在。

2.ローランド

そもそもローランドは、過去を振り返らないメーカーとして永らく有名であった。

なぜか? テクノロジーとは、新陳代謝するものだからである。

今でもプラグインで育った人が初めてアナログシンセを使うと、ノイズが多いことに驚くことが多くクレームにもなるという。 そしてヴィンテアナログが現役だった時代、かならずしも人々はシンセに音の太さや温かさを求めていたわけではない。むしろ求められてきたのは、安定性、信頼性、高音質、S/N 比の良さ、ダイナミックレンジの広さ、などなどであった。 だからこそシンセは、モノからポリへ、音色メモリーがついてプログラマブルへ、MIDI 対応、デジタル化、サンプリング、モデリング、オールインワン、SMF / GM、ソフト化、アプリ化、ネットワーク化、クラウド処理、分散処理へと進化していった。それは便利であるだけでなく、幅広い用途での使用に耐えるようになり、信頼性も高く再現性が担保され、表現の可能性が飛躍的に拡大したことにつながる。

テクノロジーが描くバラ色の未来を、健全な未来観を、SF 的センスオヴワンダーを追究する。

それゆえローランドは「We Design the Future」を掲げ、デジタルでもってアナログの復刻だけでなく、アナログではやりたくてもできなかったことを実現してきた。

そのローランドがアナログに回帰することは、デジタルはアナログに勝てませんでしたという、技術的敗北を期することなのだ。将来ものすごく演算精度が高まったとき、それこそ人体や脳の活動の全情報をワンチップみたいなものに収納できるようになったとき、それこそ人類が仮想空間に住まうソフトウェアだけの情報生命体みたいなものになったとき、アナログシンセの振る舞いもまた完璧に再現できるデジタルの時代となるであろう。そこへの一番乗りを果たしたく、日夜奮闘するを提唱するのが、ローランドに課せられた社是であり宿命なのだ。

TB-3 にて衝撃的なまでに新解釈された 303 も、まさにその権化であり象徴。JD-XA、JD-Xi に至っては、まったく過去とは異なる次世代アナログシンセを搭載しており、だいたいよくもまぁアナログシンセを復活できたねぇと感心するくらい。

ひとえにローランドはテクノロジー指向であり、テクノロジーによって拡大解釈する会社であり、新技術で切り拓いてこそ未来があるのであり、革新する姿勢の前に過去の亡霊を育てる気はない。Biggest より Best というくらいだから、量的拡大する気もない。

3.コルグ

だが一方コルグは、技術的敗北を期そうがどうしようがおかまいなしに、ユーザーがほしがるものを分かっていてそれを提供しようとする。そのしたたかさゆえに、ひねり無しでストレートに復刻しアナログシンセも簡単にぽんぽんと出てくる。必ずしもテクノロジー的には目新しくないが、取捨選択の仕方、割り切り方がうまい。そしてその高いセンスに立脚した新解釈アナログシンセが、volca であり nubass であり logue シリーズ。 古いテクノロジーだが楽しく遊べるというのは、そもそも海外のアーティストたちに再発見された 303 や 808 などの遺産もそうであった。挙げ句コルグが開拓したアナログシンセ復権のお株を、ベリンガーが製造業のパンクとして義賊を気取って奪取せんとする。

21 世紀に入ったカトちゃんは、どんだけカネかかってでもいいから miniKORG 700Sをもっぺん復刻してくれと開発陣に言い、たっての希望をかなえるべくエンジニアたちが1台試作したという。だが、復刻できたものの 15 万円以上するため、量産はありえないと判断された。カトちゃんにとって、いや、コルグにとって、理想の中の理想たるシンセの音は当時最先端の TRITON Extreme や m3 ではなく、じつに四十年近く前のヴィンテアナログから出る音だったのである。これを技術的敗北と言わずして、なんであろう。

ところが、どうせ高くなってしまうなら逆に仕様を削って安くアナログシンセをつくってみようということになり、どんどんスペックダウンにコストダウンしてできたのがスマホサイズで売価5千円を割り込むアナログシンセ、MS-20 前期型 VCF を搭載した monotron である。 しかもそこへゆくまでには、ひとひねりあった。

2008 年7月 30 日に学研から書籍「大人の科学 特別編集版:シンセサイザー・クロニクル」が発売。定価 3,360 円の本についてきた付録が SX-150 なる、組み立て式アナログモノシンセ。

素朴なもの原始的なものにこそ、学びと楽しみの本質が宿る。そう考えた学研の人たちは、本屋でシンセを販売するというエデュテイメントならではの奇策に出た。いわゆるマルチメディア本の一種。 しかも改造推奨。メーカー保証も製造者責任もあったもんじゃない。回路図も大公開、どんどん禁じ手を繰り出してくる、掟破りな痛快さがあった。実際 SX-150 は、ちゃんとしたモニターで鳴らすとおどろくほどいい音がするのである。

案の定それにインスパイアされたのか、2年後の 2010 年の春にはコルグから monotron が誕生。

その後次々と新機種がリリースされ、シリーズ合計3機種となった。

SX-150 と同じくツッコミようがないシンプルさ、でもつややかで見事に抜けるアナログシンセの音、しかも LFO でぎりぎり可聴域な周波数変調の音まで出せるといううれしい機能つき、ダメ押しに取りあえず弾けるリボン鍵盤をつけて出てきた monotron。試作しているときにコルグの二代目社長カトちゃん2世こと加藤世紀が、壁から通して抜けて聴こえてくるその音に驚き「それは売れる!」と太鼓判を押したという。

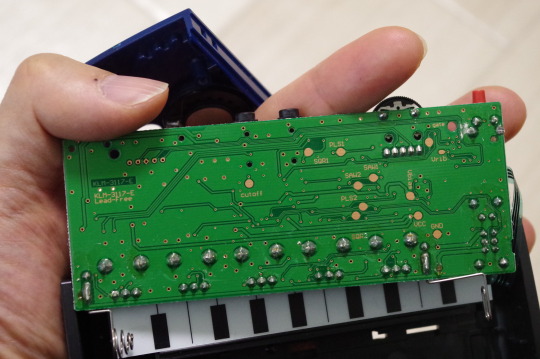

そして monotron シリーズもまた回路図が公開され、基板にまで「cutoff」だの「saw2」だの印字される親切設計ぶりで、サーキットベンディング野郎どもにまでウケたのである。

すでにモジュラーシンセの世界では自分で改造したりトリムを回したりというのはもはやパラメーター設定の範疇であり、広くあたりまえに行われている。コルグはその文化に一歩あゆみよったメーカーとなった。

しかしここで面白いのは、翌年 2011 年4月にはそれにシーケンサーとディスクリートによるアナログリズム音源、そして音を確認するためのへぼいスピーカーとを追加したフルアナログ・グルーヴボックス monotribe を出してきたこと。そのほうが開発が容易だったのだろうが、これはあまり売れず、販売完了が決まってから我先に買い求める人が殺到したという。

そのことに、コルグは重要なヒントを得たらしい。

2013 年からの volca シリーズには、そこからのノウハウがたくさんつまっている。 機能別に機種を分けて登場させることで各キャラを明快にし、内蔵シーケンサーは 16 ステップはっきり表に出し、トリッキーなリボン鍵盤はちゃんと弾けるマルチタッチ鍵盤にとってかわり、MIDI In も装備。 逆に monotribe で良かった点は継承され、それらはパルス同期、リアルタイムに七変化するインタラクティヴなシーケンサー、音確認用のスピーカー、それでいて安価というところ。

ここでポイントはつないだだけで同期できるということ。ソングポジションポインターもへったくれもないが、超わかりやすく同期できるのだからとことん明快。そしてこのごっつう楽ちんな同期システムのおかげで、volca シリーズは 「どれを買おう」ではなく 「どれから買おう」と思わせてくれる、なんとも商売うまいシリーズ。

おかげで volca は売れ線となり、ユーザーもシンセとシーケンサーの区別がつかないド素人が「なんやしらん最近アナログがかっこいいらしい」というので、買うケースがやたら目立つとも。

第1世代の volca beats volca bass は、もちろん TR、TB を意識して開発され、 volca keys は、幻に終わったローランド TC-404 的なものへの、はからずもオマージュとなった。

第2世代は、そこから冒険し、 volca sample volca FM volca kick へと拡充。kick 以外ではデジタルシンセシスにまで踏み込み、KRONOS にある各音源を切り出してきたような感もあった。

そして第3世代では、 volca drum volca modular volca nubass へと発展。volca drum は DSP によるモデリング音源ドラム、volca modular は珍しいウェストコーストシンセシスの音源を使った超絶マイクロモジュラーシンセ、そして次世代真空管 NuTube を使ったシンベこと本機 volca nubass。

さらには専用のミキサーやスタンドまで充実。

一方、monotron / monotribe でウリだった MS-20 型 VCFは、volca に採用されることなく、むしろそのまんまストレートに復刻へと昇華される。 2014 年1月には、ついにコルグが初めて本格的な復刻に取り組んだ MS-20mini を発表。すでにオリジナルの MS-20 そのものにはプレミアがつき旧定価よりも高い十万円以上していたのを、サイズだけ小さくなったとはいえ3万円で買えるように復刻。バリエーション機種も続出。

この「3万円で復刻出来る」というのは衝撃で、それまで古いテクノロジーだから復刻してもやみくもに高価なだけだ、という言い訳は通用しなくなった。あれこれ工夫すれば、現代のパーツでもレガシーを代用できてしまうのである。 むろんアナログゆえ個体差もあり歩留まりもあるので、そこはおいそれと一朝一夕にはできず積年のノウハウの積み上げを要する。つまり歳月を重ねたものだけが見事に安価で復刻できるのであり、そこはコルグに一日の長があった。現にベリンガーの復刻シンセの数々を操作すると、値段相応でしかないことも多々ある。アナログはデジタルのように簡単にはいかないリソースを食うものなのだ。 アプローチこそ違うが、ローランドや DSI あらため新生 Sequential が音声経路はフルアナログでありつつ EG や LFO にはじまる変調系を DSP でデジタル処理をしているのも、やはり経験あってこそのこと。この点で両者は、コルグとは異なる解を出したと言っていい。

4.決別

2016 年に ARP Odyssey を復刻させたコルグは、だが内蔵リングモジュレーターにデジタル式のものを使うなどさすがに苦労もにじむ。そもそも自社のものではないレガシーをなぜに復刻するのか、という声も開発現場からはあったという。 そして復刻の呪縛から解放されたコルグは、次世代のアナログポリシンセを自社の名前で出した。

ARP Odyssey 復刻と同じく、2016 年1月のこと。 アナログシンセ4音ポリ。 売価が 499 米ドルしかなかったため当時としては価格破壊であり、DSI のちの新生シーケンシャルとなるデイヴ・スミスをして 「4ボイスのアナログポリシンセが 499 ドルしかせんとかって、あきれるばかりだね」 といまいましそうにぼやきせしめた逸品、それが現代の名機、未来のヴィンテ、minilogue。制作系を念頭に4音に抑え、スリムなミニ鍵で敷居も下げ、外観も未来のヴィンテにふさわしく曲面をあしらった。

そこから logue シリーズ���またたく間にラインナップを拡充させ、シンベやリードに特化しカラフルなバリエーションも可愛い monologue、手弾きを念頭に置いたフルスケールのポリシンセ prologue シリーズ、そして小さくも相手を選ばない自由な機種 minilogue xd にまで広がった。

5.次世代アナログ

2019 年1月、コルグが minilogue xd と volca nubass とを同時に発表してきたことには意義がある。 それはどちらもアナログでありながら、過去とは決別した新種だからである。nubass にしても、過去へのオマージュでありながら音もデザインも新規のもの。

アナログシンセへ回帰し、復刻とリバイバルの盟主となったコルグ。真空管というアナログの権化、アナログの極致のような素子にまで先祖帰りし、原理主義、大復古主義であるかのように生まれたコルグ nubass、だがそれはあたらしい真空管 NuTube であり、すでに未来を志すものである。すなわち真空管という、カテゴリーはレガシーでも NuTube という素子は革新であり、音的にもアシッド世界にて新種を誕生せしめるものである。

また minilogue と minilogue xd とでは VCF 肩特性が違うということも大きく、minilogue はヴィンテアナログの集大成っぽい音、minilogue xd は新世代のアナログシンセを提案するような音っぽくチューニングされているように思える。

minilogue xd Pearl White edition.

過去をリスペクトしつつ、過去との決別。

すでにアナログシンセの音は、もはやギターやエレピやオルガンなどと同じく定番の音になっていた。20 世紀の楽器と言われるくらい歴史が浅い電子楽器といえど、もうそんなになるまで音楽と楽器は大きく育ち成熟したのだ。それは見ちがえる我が子をみる気分なのか。 それが 21 世紀の楽器、ということか。 そしてその世界の中でもひときわ新しい種の音が、その名も「nu」bass。

6.次世代デジタル

いっぽうコルグのキーボード型シンセは、こちらも新世代のアナログの音を編み出したあと、そこから別の道をたどり四十年近くぶりに再びのデジアナハイブリッドを経てデジタルへと舵を切った。それが prologue、minilogue xd、Nu:Tekt NTS-1、そして wavestate という鍵盤楽器の流れになるのだろう。

デジタルへの回帰、すでにユーロラック世界ではたくさんのサンプリングやモデリング、グラニュラー処理などの、デジタルモジュールも出回っている。

そして logue SDK を使い、C言語で自作したオシレーターやエフェクトをロードできる prologue、minilogue xd、NTS-1 は、デジタルならではのぶっとんだハックをするたのしみを知らしめた。事前にソフトの動作を確認できるウェブアプリまで用意されている。

最初のアナログ復興シンセ monotron は、基板に「cutoff」などといった案内を設けることで、ハックしやすくサービキットベンディングしやすく、アナログならはの自作する楽しみを広めた。 同じく prologue、minilogue xd や NTS-1 では、地球の裏側の人がプログラミングしてつくった、けったいなウェーヴフォールド・オシレーターのアルゴリズムとかをネットから流し込んで鳴らすことができる。安全規格もへったくれもありゃしない、この過激な未来志向、その音にぞくぞくする。さすがデジタルである。

デジアナ問わず、ユーザーはついに自分にとっての理想の楽器を、みずからの手で生み出せるに至った。ようやくメーカーの圧政から逃れ、自分たちの手で「ぼくがかんがえたさいきょうのしんせ」をつくれるようになった。デジアナ問わず自分がほしいものをゲットし、自分でカスタマイズする時代となったのだ。

その波がようやくコルグのような大手を動かすに至ったのが、こちらも時に 2019 年から 2020 年にかけてのこと。

7.未来

アナログシンセのリバイバルは、ついに古典から脱しあたらしい次元を迎えた。 過去に媚びない、誰が見ても未来志向のアナログが出た今、やっとアナログ志向だけではなく、デジタルも再評価されるようになった。ASM 社の HydraSynth が 「Digital is the New Analog」 とキャッチを打ち、各社からの FM 音源やベクター音源、ウェーヴシーケンスなども再び進化しはじめた。

KORG volca nubass も Roland TB-3 も、ともに競合ではなく、ともにバリエーションとして補完しあうものであり、さらにそこから未来へ向かって進化するものでろう。

アナログの権化のようなギターの世界でも、NuTube による真空管アンプがある一方、アンシミュの大半はデジタルでありアプリですらある。ローランドは早くから VG-8 を始めとする「モデリングギター」の開発に熱心であった。そして今、世界はようやくそこまで成熟してきたのだ。

デジタルもアナログも、どちらが古いとか新しいとかでなく、どちらもひとしく未来を志すテクノロジー。 その切っ先の座をめぐって争う波に乗り、あたらしい音を創る。 電子楽器とは、テクノロジーに直結した表現手段。科学技術への全幅の信頼を置いてこそ、はじめて実現可能となる、あたらしい表現。だからこそ陳腐化も激しい一方、レガシー・テクノロジーであっても表現に有効なものは、生き残る、生き延びる、伏流水となって潜ったあとに再発見される。すなわち単一の規格に押し込められること無く、いや、CV / Gate、MIDI、GM などといった規格ですらもが、個性をゆるすルーズなもの、ましてや規格外の表現手段は星のようにあまた存在する、それが電子楽器、その自由さが電子楽器。科学と技術への健全な信頼があってこそ、人類はとらわれることなく前を向いて未来をこころざして、永遠に未完ながらも革新を重ねる道をあゆむこと��できる。それこそが、テクノロジーがもらたすセンスオヴワンダー。

そんな私たちを見下ろしながら、天国でカトちゃんとイクぴーとは、ひょっとしたら、あんなふうにユーザーを育んだのは誰のせいか、あんなことでいいのかと、まぁそう思ってるか言ってるかは知らないけれど、少なくともまだまだお互い一歩も譲らずに楽器への哲学と情熱とを戦わせていることだろう。

完

P.S

私は決してダンストラックを作る人間ではなく、アシッドもなにも音楽としてではなく音色として聴いている。すなわち私にとっての 808 / 303 などなどは、あくまでシンセ。 だからここでもシンセとして取り上げた。クラブ音楽的な観点からの解説は世間にいくらでもあり、それらに私は到底かなわず、かなうつもりもなく、あくまで1シンセシストとしての観点から書いた。

地球の歴史では、小惑星衝突によって生態系が一変したことも何度かあった。今回のウィルスによって人類社会も大きく変貌しようとしている中、それでもこれが単一のパラダイムにではなく、多くの科学と技術に立脚しこれからの新時代へ跳躍するためのカタパルトとなることを祈りながら、執筆作業の後半を続けていたことを付記しておく。

Stay safe, stay healthy, and stay cool.

Take care.

youtube

↑ 結びとしてアシッドなダンストラックの代わりに、カトちゃんとともにコルグを創業した長内端氏による正確無比なアコーディオン演奏を掲載。あまりに正確無比すぎて、じつにおもしろくない演奏なのだと人は言う。この機械っぷりからドンカマが誕生し、コルグが生まれたのであった。

* 写真は、筆者が撮影したもの以外は引用です。

Copyright (C) 2019 - 2021 by Nemo-Kuramaguchi. All rights reserved.

2 notes

·

View notes

Photo

(アカデミー受賞音響スタッフが語るDolby Atmosミックスー映画『ボヘミアン・ラプソデ���』の舞台裏(1) | ボヘミアン・ラプソディ | サウンド&レコーディング・マガジンから)

▲100年以上の歴史を持つロンドンのトゥイッケナム・スタジオは、映像収録用の3ステージに加え、ポストプロダクション用のサウンド・ポスト×4部屋、ピクチャー・ポスト×4部屋も併設。写真はサウンド・ポストのTheatre 1で、AVID Pro Toolsシステムを中核としてコンソールにAMS NEVE DFC、Dolby Atmosに対応した環境をJBL PROFESSIONALスピーカーで組んでいる

▲トゥイッケナムのTheatre 4。AVID Pro Tools|S6システム、Dolby Atmos for Homeに対応したDYNAUDIOスピーカーを備える

▲(左)マシン・ルームにあるTheatre 1のオーディオI/O。Pro Tools A/BそれぞれにAVID HD MADIが用意されている。(右)こちらのラックにはAVID Pro Tools│MTRX(下)やSONNET xMac Pro Server(中央)などがマウントされていた

2人の言葉からも分かるように、作業の土台となったDAWはPro Toolsだったという。映画業界でもPro Toolsはスタンダードなチョイスなのだろうか? ワーハースト 「Pro Toolsの利点は、サード・パーティのソフトウェア・デベロッパーがたくさんあることです。2000年代初頭は、ほかのワークステーションもありましたが、Pro Toolsが共通言語になっていきました。Pro Toolsのセッションを東京やLAのスタジオに送れば、すぐに作業ができるからです。エンジニアはみんなこのような共通フォーマットを求めていました。みんながPro Toolsを使うようになったので、違うプラットフォームを使うと大変なことになってしまいます(笑)」

ちなみに、今回の映画では一体どれほどのトラック数をミックスしていったのだろうか? ワーハースト 「厳密な数字は分かりませんが、オーディエンスだけで500trは使いました」 マッセイ 「音楽用には150trを使用しましたね」 ワーハースト 「音楽用としては“ライヴ・エイド”のオリジナルのマルチトラックを使ったんです。そして、シンバルがクローズ・アップされるシーンでは新たにシンバルの音を追加したり、シーンによってバスドラを加えることもありました。実際にコンサートの現場に居るような感覚を作り出したかったんです。これを実現するためにクイーン専属のエンジニアたちが協力してくれたのは幸運でした。彼らはロジャー・テイラーのドラム・キットのサンプル・ライブラリーも持っていたので、シンバルやバスドラの音も提供してもらえたのです。彼らはクイーンのサウンドを知り尽くしているので、ファイナル・ミックスにも立ち会ってもらいましたね。 さらに幸運だったのは、ポストプロダクションの作業中に現在のクイーンがツアーをしていたことです。ロンドンでのコンサートがO2アリーナで何度か開催され、コンサートの前に数時間かけてその場所を使わせてもらう許可が下りました。そこで、映画内のコンサートの曲をPAに通して大音量でプレイバックさせてもらって、22本のマイクで収音しました。それによってアリーナの臨場感が再現できたわけです」

さらに興味深い話として、O2アリーナのクイーンのコンサートにて、「ウィ・ウィル・ロック・ユー」用のハンド・クラップも収録したという。 ワーハースト 「ハンド・クラップというのものは、うまく素材を重ねないととても人工的でデジタルなサウンドになってしまうものです。ですが、「ウィ・ウィル・ロック・ユー」はオーディエンスのハンド・クラップがキモとなる曲です。 O2アリーナで会場の音をレコーディングした際、私はコンサート前のブライアン・メイにクラップのことを相談しました。2万人のオーディエンスがほかの音に邪魔されずに、一斉にハンド・クラップをする音をレコーディングできたら最高だと言ったんです。そうしたらブライアンがコンサートの最中、私たちのためにオーディエンスにクラップをさせたのです(笑)。 ブライアンは「ウィ・ウィル・ロック・ユー」の冒頭の足踏みとクラップのリズムをオーディエンスにやらせたわけです。オーディエンスに“これを映画の中で使うかもしれないよ”と言ったら、オーディエンスも張り切って大音量でクラップしてくれました。2万人による足踏みとクラップのリズムをクリーンにレコーディングできたわけです。 私たちはその中から良い部分のサンプルを切り取って、“ライヴ・エイド”などさまざまなシーンで使うことができました。「RADIO GA GA」のシーンでも、この2万人のハンド・クラップを使いました」

4 notes

·

View notes

Text

Screen Tests 21

21はシンバルの音をメインにCDJやサンプラーで加工。声や言葉を使っていきたいと思うも声が未熟。これは鍛錬が要る。ここではかすれた息のような声どまり。やっていくしかない。今日は家の裏の神社がお祭りです。

https://soundcloud.app.goo.gl/1x6MLcCSarFSjKqy8

0 notes

Text

2018年ベストアルバム10枚

1.初恋/宇多田ヒカル

一枚目はあまり悩むことなく決まりました。単純に一番リピートした一枚だと思います。思えば昨年の終わりくらいに「あなた」(T-2)が先行PVで出たときでした[1]。まだ仕事してる時に車の中で憑かれたように聴いていたので、まるまる一年分お世話になったアルバムと言ってもいいかもしれません。宇多田ヒカルはいつになっても普遍的な愛について歌っていて、かつ本質的なところを言葉にしているように感じます。母親になってさらにその普遍性を増したな、と感じたのがまさに「あなた」を聴いたときでした。最初は明らかに我が子のために書いた曲だろうと思って聴いていましたが、何度か聴くうちに“あなた”という二人称には、だれにとってもある大切な人のことを当てはめることができるのだ、ということに改めて気づきました。

正直“あなた”という言葉には今まで、どこかよそよそしい印象を持つ代名詞、というイメージがありました。でもこの代名詞には、私との距離がどうであろうと相手への敬意が含み込まれています。“あなた”は「貴方」とも「彼方」とも書くことができる。私からの絶対的な距離や、分かり合えなさを受け入れたうえで、それでも敬意を忘れずに他者へ近づこうとする意思が、この言葉には含まれているように感じます。

ほとんど「あなた」の感想になってしまいましたが、一方で「Too Proud」(T-6)のような曲があることも忘れてはならないところです。自分のこととしてめちゃめちゃ刺さります。ところでこの二曲からでもわかるのですが、ヒップホップ的なリズムが現在の宇多田の関心としてあるのだな、ということを強く感じたアルバムでもあります(ライヴ版「Too Proud」ではラップしてたし)。前作の『Fantôme』から生音のリズムが増えたような印象はありましたが、今作ではグルーヴにスウィング要素が強い曲がたくさんあります。たぶん参加ミュージシャンにドラマーのクリス・デイヴが降臨していることがかなり大きいと思います。一聴するとシンプルに聴こえるリズムをあれほど複雑に、豊かに、でも軽やかに叩けるドラマーは他にいないでしょう。ぜひ「大空で抱きしめて」をよく聴いてみてください。地味超絶ポリリズムです。

2.コラージカリー・スピーキング/R+R=NOW

ロバート・グラスパーとその仲間たちによる、エリート集団遊戯アルバム第一弾です。自分がドラムやるのでドラマーの話ばっかりになってしまいますが、このアルバムに参加しているジャスティン・タイソンは一年半くらい前からRobert Glasper Experimentのメンバーになったドラマーでもあります。今までになかったパワー系かと思いきや、六連の手数系テクニカルプレイはマーク・コレンバーグを思い出すし、ゆるゆるしたグルーヴのポリリズムはクリス・デイヴ的でもあります。グラスパーはどこでこんな素晴らしいドラマーたちを見つけてくるんでしょうか。誰でもいいので弟子入りしたいです。

それから本当に楽器も音色も豊かな一枚なのですが、ミックスのバランスが素晴らしいです。全部の音がダイナミクス込みでしっかり聴こえます。ほとんどインプロ的な曲ばかりですが、それでも飽きないのはエンジニアの腕と情熱のおかげでもあると思います。ライヴに行きたくなる一枚です[2]。

3.RUN/tofubeats

元会社の同期が大好きなtofubeatsなのですが、なかなか今まで聴けていませんでした。反省しました。今春、濱口竜介監督の『寝ても覚めても』という映画が公開されましたが、その映画を観に行った時エンドロールで流れてきたのが「RIVER」(T-11)という曲でした[3]。tofubeatsを改めてよく聴こうと思うきっかけになった曲です。ところがこの曲、他の曲やアルバムを聴いてみるとかなり異質な感じでした。展開がドラマチックなのはさることながら、ピアノとブラスの音で生っぽいというか。でもtofubeatsのヴォコーダーの音色、音の処理の面で、エレクトロなかっちりさは残っています。とくに最後の2セクションの歌詞が圧倒的です。ここでブラスが入って曲的にもクライマックスを迎えるわけですが、映画のクライマックスをここまで的確に、しかし簡潔に言い当てるフレーズに鳥肌が立ちます。

「ふたりの愛は流れる川のようだ/とぎれることないけどつかめない」

「いろんな愛を集めた色のようだ/喜びも悲しみも映してる」

このアルバムではありませんが、『First Album』に収録されている「おしえて検索 feat.の子(神聖かまってちゃん)」(T-6)が僕は大好きです[4]。うまく言い表せないのですが、tofubeatsの曲には子どものころにアニメを観ていた時の感覚があります。異郷へのノスタルジアのような、妙な感覚です。なんとなく悲しくなりますが、あれはよかったなと安心するような。とにかく教えてくれた友に感謝です。ほんとに縁というのは不思議なものです。

4.Blood Loss/Puma Blue

今年の初め頃だったか、「Moon Undah Water」という曲で知ったPuma Blueでしたが、じわじわと身体に来るものがありました[5]。まず声がセクシーです。はじめは男声か女声かも分からず、二人いるのかと思ってGoogle検索したところ、攻めたヘアスタイルのイケメンでした。

おそらく「Midnight Blue」(T-5)がリードトラックだと思われますが、この曲は他の曲と比べてメロディアスでだいぶロマンチックです[6]。過去作とも近さを感じます。彼のギターサウンド、かなり特徴的で耳に残るんですが、ほぼ常に強めにロータリーとコーラスのエフェクト掛けてるので、ゆったりゆらゆらしています。その音色と彼の声のゆらぎや波が本当によく共鳴しています。めちゃめちゃエロいです。リズムトラックに関しても、シンプルかつバスドラに重きを置��ブラックな空気を感じます。これもまたエロさに加担しているのでしょう。

一方で他の曲たちは今までとは違う趣向も感じられます。パワーのあるリズムの曲、語りの多い曲…彼にとっては実験的な一枚でもあるのかもしれません。テレキャスがいかに偉大な発明であるかを、彼のおかげでまたも思い知らされたように感じます。

5.Oxnard/Anderson .Paak

泣く子も黙るカリスマエンターテイナーによる待望の新作です。前作『Malibu』に比べてボーカルのヒップホップ色が強くなった印象です。相変わらずコラボ大好きだなって感じですが、彼は本当に共演するアーティストの良いところを引き出す才能が神がかっていると思います。それでもコラボ相手に曲を乗っ取られたり、逆に彼らをおまけのように扱うこともなく、各曲におけるウェイトのバランスが絶妙です。個人的には「Sweet Chick (feat. BJ the Chicago Kid)」(T-13)がお気に入りで、BJ the Chicago Kidが歌い出すときはもう拍手したくなります[7]。スタンディングです。

先行配信されていた「Tints (feat. Kendrick Lamar)」(T-3)も期待を裏切らないダンサブルナンバーで本当にほかの共演者も豪華ではあるのですが、ただなんというか全体的にすごくパンチがある一枚ではありませんでした[8]。「Malibu」のショックが大きかったのか、自らの欲深さによるものなのかは分かりません。それはさておき彼のようにKENZOを着こなせるようになりたいです。

6.アントロポセン/蓮沼執太フィル

蓮沼執太は、いつも人に説明するときに困る作家です。アンビエントをつくることもあれば、ソロ名義でポップスをつくることもあるし、タブラ奏者のU-zhaanとユニットで活動することもあります。そんな彼のもっとも大規模な、たくさんの人を巻き込むプロジェクトが蓮沼執太フィルです(最近さらに人数が増えたフルフィルの名義も誕生しています)。[9]

フィル名義でリリースされた音源を聴くとき思うのは、ポップスの定義を拡張していく意識が常にある感じがする、ということです。ラッパーの環ROYが今作でもいくつかの楽曲に参加していますが、環ROY自身も現在の日本のヒップホップシーンではなかなかいわゆる「ラッパー」としての定義がしにくいアーティストだと思います。踊り、手足を動かすことでそこから詞が生まれてくる感じとか、ダンサーの島地保武と一緒にパフォーマンスしたりだとか。身体から言葉が生まれてくることを強く意識しているような。

蓮沼・環の二人に共通しているのは、音楽とその周りの環境を分離しないというか、環境を延長させて音楽に入り込ませる、ふたつの領域をなじませるという実践がなされているということのように思えます。

アルバム名の『アントロポセン』=人新世とは、オランダの化学者であるパウル・クルッツェンが提唱した、更新世以降の地質時代の名称です。この地質時代の命名は、現代は人類が滅亡したあともその余波が残り続けるくらい、人類が地質学的なレベルで地球環境に影響を及ぼしている、という主張にもとづいています。それに共鳴するように、現代哲学には思弁的実在論やオブジェクト指向存在論、新しい唯物論など、人以外の「もの」を他者として思考し、主体性を与えてみるという思想の潮流があります。もしかするとこのアルバム名に込められているのも、そうした「もの」を含むあらゆる他者との横断的な交流を、音楽を通じて実践することができるのではないか、という願いなのかもしれません。

7.Isolation/Kali Uchis

ワイルドでセクシーな、それでいてどことなく気高いオーラをまとった素敵な歌い手が現れました。Kali Uchisを知ったのはTyler,the Creator&Bootsy Collinsとのコラボ曲「After The Storm」(T-13)[10]、Jorja Smithとのコラボ曲「Tyrant」(T-6)[11]を聴いたときでした。彼女の曲はフレーズもメロディアスで聴きやすいのですが、一方で英語/スペイン語がもつリズム、韻についてもとても意識的な感じがします。その点で、ヒップホップ要素を持つ上記の二人とも相性がよいのかな、と思います。

と、ここでアルバムを聴きながら気づきましたが、なんと「Gotta Get Up(Interlude)」(T-10)[12]、Puma Blueの「Moon Undah Water」のギターリフへのオマージュ(サンプリングではないっぽい)でできていました(!) 感動で涙が止まりません。ぜひリンクに飛んで喜びを共有しましょう。

8.Chris Dave and the Drumhedz/Chris Dave and the Drumhedz

『初恋』と『コラージカリー・スピーキング』のレビューでも出てきました、クリス・デイヴ主導のバンドプロジェクト最新作です。当然ですが前作のミックステープよりも一曲が独立していて、かつよりポップになったので聴きやすくなった印象です。「Dat Feelin’(feat.SiR)」(T-3)はPVも公開されていますが、彼のこれ見よがしなカメラ目線にじわります[13]。過去作より一層、ドラムの音のミックスに執念を感じます。太鼓とシンバルの音の振り分けが極端で、ドラムが主役だぜ感満載です。それに加えてパーカッションのFrank Mokaがバンドに加わっていることで、ますます打楽器の音色が豊かになっています。祭ソウルを感じます。

クリス・デイヴはタムをセットに組み込むのが苦手だ、ととあるインタビューで語っているのですが、その代わりに胴の深いスネアのスナッピーを下したものをタムの音色の代わりとして使うことが多いです。それであのドライでサステインの短い、独特なタムサウンドが出来ているのだと思います。ちょっとメインスネアの音に飽きたら、スナッピーを上げればサブスネアとしても使えるので一石二鳥ですね。何気にすごい発明だと思います。ほんとうに革新的で愉しいサウンドメイクをする人です。

ポップさが増した理由として、ボーカルに重きが置かれた曲が多いことも理由のひとつかと思います。前作から引き続き、いくつかの曲でメインボーカルを務めているのがJermaine Holmesというボーカリストです。この人はみんな大好きディアンジェロのバックコーラスを務めてもいます。本プロジェクトで見事メインボーカルに大抜擢です。

なんというかクリス・デイヴのプロジェクトには、スタジオミュージシャンたちに光を当てようとするような意思の表れを感じます。曲自体がドラマチックだったりロマンチックだったりすることはあまりないのですが、地味で基礎的な技術に裏打ちされたプレイヤーたちの演奏で戯れあう、みたいな雰囲気があります。なので音楽に余裕があって、たのしいです。ぜひライヴに足を運んでいただきたいと思います[14]。

9.Fallen/Taylor Deupree

今年は静かなエレクトロニカをたくさんディグった年でした。こういう系統のエレクトロニカはどれも似た感じに聴こえる曲が多いのですが、なかでもTaylor Deupreeは圧倒的に落ち着きます。北欧の雪原に一人たたずんでいる感覚です。ちなみに坂本龍一とアルバム出したり、ライヴしたりもしています。[15]

おそらく明確なリズムが消されているからでしょうか、それでもゆるやかに優しく音が紡がれていくので心を無にして聴き入ることができます。と同時にBGMにもできるので、作業用としても秀逸な音楽です。彼はゴリゴリのブルックリン生まれニューヨーカーらしいのですが。それゆえに反動として、彼の静かなアンビエントが生まれているのかもしれません。

アンビエントとは不思議なもので、ピアノやらシンセやらを使って人工的な音を入れ、かつ音響的な操作がこまごまと為されているにもかかわらず、自然に近づいている感じがします。ただ環境音をサンプリングして流すだけよりもその方が安らぎを感じるのは、私たちのなかで無意識のうちに音楽が流れているからかもしれません。スカンディナヴィアの方に移住して、野菜を育てて食べ、たまに感謝して肉を食べる生活がしたくなるときもあります。そんなときに聴きたい一枚です。

10.SANMAIME/DALLJUB STEP CLUB

最後の一枚は、滑り込みでリリースされたDALLJUB STEP CLUBの最新作です。とにかくリズムのかっちりしたバンドサウンドで、ドラムのGOTOは機械的なフレーズを人力で叩き切るジョジョ・メイヤーっぽさがあるんですが、そのリズムに��わせられるバンドメンバーも凄まじいと思います。

一方でタイトルとか詞はめちゃめちゃふざけてて気が抜ける、というギャップに惹かれます。詞がラップであることも重要だと思います。「K.A.A.F.」(T-4)って何だろうと思いきや「肩、穴、空いた、服」でした。期待を裏切りません。

「何のため 誰のため ダレノガレとかよく着てそうなスタイル」

「ノースリーブじゃないの オフショルダーじゃないの/

I don’t know でもオンリーワンのアイデンティティにプライド」

固有名詞を躊躇なく入れてくる感じ、過去作から一貫してます(「Red Bull」、「KEN YAYOI」という曲すらあ��ます)。インディーがなせる荒業です。これからも目が離せないバンドです。ライブ映像はたくさんYoutubeにあるのでまず見てみることをお勧めします[16]。これまたライヴに行きたくなるでしょう。

今年はあまりたくさん音楽聴けてないな、と思っていたのですが、結構絞り込むのに悩むくらいには聴いていたようです。とても良いことです。今年お世話になった方々、来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

[1] 宇多田ヒカル 『あなた』(Short Version) https://www.youtube.com/watch?v=B25tW3A2HPM

[2] Needed You Still - Resting Warrior// R+R=Now (Live at the Blue Note ) Robert Glasper Residency https://www.youtube.com/watch?v=6JOa5Znff0U

[3] tofubeats「RIVER」 https://www.youtube.com/watch?v=APyYqRFbIFE

[4] tofubeats - おしえて検索 feat.の子(from神聖かまってちゃん)(official MV) https://www.youtube.com/watch?v=cHwWgbP4df8

[5] Puma Blue - Moon Undah Water (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=OeCS-DZsgKM

[6] Puma Blue - "Midnight Blue" | Fred Perry SubcultureLive https://www.youtube.com/watch?v=XnQt5seCf-s

[7] Sweet Chick (feat. BJ The Chicago Kid) https://www.youtube.com/watch?v=Vnp5urarx54

[8] Anderson .Paak - TINTS (feat. Kendrick Lamar) (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=u749Hi0gDVM

[9] 蓮沼執太フルフィル公演『フルフォニー』ダイジェスト / Shuta Hasunuma Full Philharmonic Orchestra "FULLPHONY" 18th Aug 2018 https://www.youtube.com/watch?v=y2RvTNaUWnc

[10] Kali Uchis - After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins https://www.youtube.com/watch?v=9f5zD7ZSNpQ

[11] Kali Uchis - Tyrant ft. Jorja Smith https://www.youtube.com/watch?v=KDUOLz9ZL2g

[12] Gotta Get Up (Interlude) https://www.youtube.com/watch?v=XLzPe3ibfb4

[13] Chris Dave And The Drumhedz - Dat Feelin' ft. SiR https://www.youtube.com/watch?v=s22w9Pvjgro

[14] Chris Dave & The Drumhedz 9/8/18 (Part 1 of 2) Louisville, KY @ Jimmy Can't Dance https://www.youtube.com/watch?v=tZVRvR8HlVc&t=539s

[15] Ryuichi Sakamoto & Taylor Deupree St John's Sessions x Boiler Room Live Set https://www.youtube.com/watch?v=0nJ3iKx2AMo

[16] DALLJUB STEP CLUB -Future Step- https://www.youtube.com/watch?v=LohRIe48BO8

1 note

·

View note

Text

12AU7音質調整基板の製作

昭和の後期「何とか五球スーパーの音をもっと良くしたい…」とIF調整をいじって帯域を広げた話は以前しました。でも、それだけではもちろん不十分。肝心要の低周波増幅回路が手つかずです。では一般の市販ラジオでその周波特製はどんなものか、ということで測定してみた結果が以下の図です。「う~ん、これでHiFiは難しい…」はだれにでも一目瞭然ですね。

これはOPTの二次側でF特製を見ているのでOPTをオーディオ用の高価なものと交換すればそれだけでずい分と変わります。でも、そうするとやはり欲しくなるのがHiFiステレオ定番のトーンコントロール回路。そこで今回は手持ちの12AU7や12BH7A、6NP1など中増幅度の双三極管を使ったNF型トーンコントロール回路を作って低周波増幅に挿入してみました。と、いっても昭和の昔ならシャーシ加工の穴あけ、ヒーター配線、電源回路とトンコロ以外で面倒な作業が多いので、今回はそういった実験目的のために開発した多目的単球回路製作基板、OT-9P1-03を使います。この基板には既に9ピンMT管用にヒーター配船、B+整流・平滑などが組み込まれているために、配線作業は大幅に簡略でき、実質的には部品の配置とジャンパー線でそれらを接続するだけで必要な回路が出来上がります。実験用組立シャーシを使う関係上、調整ボリュームとその周辺部品は直接ボリュームに接続しています。この辺はシャーシでの配線と同じで、この方が簡単で雑音混入を減らせます。

カーブを見た感じではそれほどでもないですが、実際に30cmウーハの3ウェイで視聴してみると中域(ボーカルやギター)の音量ではあまり変化が無いのに低域では(芯のある)バスドラム音やベースの低音弦の動きが、高域ではハイハットやタンブリン、シンバルの音などが前に出たり引っ込んだりします。これは旧来の単にコンデンサーで高域バイパスをボリューム調整するだけの回路には無い変化なので、ラジオで聴く音としては一寸面白いかもしれません。12AU7はヒーターが12V/150mAなのでトランスレス・五球スーパーの12AV6と差し替え、又は挿入が可能です。電圧不足なら整流管を25M-K15などに差し替えるか、整流をSiDにしてリアクタンス降下で供給します。

--- (c) 2022 Osamu Terao, Allrights reserved ---

0 notes

Photo

[流れ着いた寅さん]Traveler Tora. 山口県周南市にある企業中特グループさんの企画 @coil_upcycle_art に参加します。 企業や地域からもっと空き家の事やゴミの事をしっかり考えて行動して行けたらイイナ。 作品の写真は, @koukisonoda さん家族にお願いして撮って貰ったよ。 わいわい楽しくもかっこよく作品集用の写真を撮ってくれました。ありがとうございます😆 素材は、 萩の越ヶ浜海岸で拾った デッキブラシ、須佐湾のゴミ拾いで持って帰ったプラスチック辺の他、 川上民家倉庫のネジ等、中原木工工房さんの木片&加工、長門市の廃校の備品、積み木、シンバルのパーツ 上海から持って帰った木片、電線等 、ベルリンから持って帰った自転車のギヤ、福岡は、トウネオンさんの職人さんのお仕事。 寸法 :幅550×奥行160×高さ470mm (中特グループ/ポータルハートサービス) https://www.instagram.com/p/CZQdVKovlxs/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

Bfd3 fxpansion 無料ダウンロード.BFD 3 expansion(拡張音源)ここから選びたい!おすすめ3選

Bfd3 fxpansion 無料ダウンロード.BFD 3.4 アップデート方法・アカウント移行・無料キットのダウンロードまで徹底解説

BFDのライセンス移行と無料追加キット.[無料音源は1つ!]BFD3 InMusic方式インストール方法 | 96bit-music

Mar 22, · 拡張のダウンロードの方法が変わりましたbfd長年愛用してて拡張もいろいろ持ってるんですけど、今回のセールでも一個買ってみました。見てみると年の3月に新しいライセンスマネージャーがリリースされていて、わりと最近になってダウンロード方法Estimated Reading Time: 50 secs Nov 21, · BFDのライセンス移行と無料追加キット. 人気の生ドラムソフト「BFD3」の「Ver」がリリースとなりました。 そして、新機能よりも話題となっているのが BFDがinMusic社に買収されたこと です。. この買収に伴い、ここからのアップデートはinMusicへのアカウント移行が必要となってい Mar 08, · BFD3が販売元がFXpansionからInMusicに変わりました。この記事では新しいBFD3のインストール方法について詳しく解説しています。また販売元が変わったことによりサービスで「BFD expansion」が無料で5つ手に入るという情報が出回っていますが、1つだけです。このあたりの注意点についても詳しく説明

Bfd3 fxpansion 無料ダウンロード.BFD アップデート方法・アカウント移行・無料キットのダウンロードまで徹底解説

Oct 01, · FXpansion社の人気ドラム音源「BFD3(ビーエフディー 3)」を使用するために、ここでは製品の購入、ダウンロード、インストール、起動までをご説明します。 BFD3および拡張音源BFD Expansionでは、それぞれデモバージョンをご利用いただけます。デモバージョンにはそれぞれ制限があります。またデモバージョンについては製品サポート対象外となりますので、予めご了承の上、ご利用ください。 BFD3 Demo BFD3デモ試用版は製品ページよりダウンロードする Oct 11, · fxpansion BFD3の魅力は拡張音源の豊富さにあります。しかしそれ故に「どれがいいのかイマイチわからない」という状態の人も多いです。この記事ではBFD 3 expansion(拡張音源)をすべて取り上げ、その中で実際に私が使っているオススメ音源を紹介します。

fxpansion BFD3の魅力は拡張音源の豊富さにあります。しかしそれ故に「どれがいいのかイマイチわからない」という状態の人も多いです。この記事ではBFD 3 expansion(拡張音源)をすべて取り上げ、その中で実際に私が使っているオススメ音源を紹介します。. あらためてBFD 3 expansion(拡張音源)はすごいです。そして少しだけ注意しておかないといけないのが、拡張音源はサンプルライブリのタイプとMIDIグルーヴだけのもの(GroovePackと呼ばれています)があります。.

BFD Jazz Noir拡張パックは、BFD3用の珍しいヴィンテージのCamco「Oaklawn」ドラムキットをキャプチャします。ジャズ、ファンク、ネオソウルのすべてのジャンルに最適なカムコドラムは、トーンの明瞭さと温かみのあるサステインで、プレーヤーやコレクターに人気があります。このキットはミディアムハイに調整され、スティックとブラシで録音されました。このコレクションには、美しい24インチの乗り物を含むイスタンブールシンバルのセットに加えて、年代のラウンドバッジグレッチスネアドラムが付属しており、Camcoキットスネアに代わる低脂肪のスネアを提供します。.

SE Electronics 3マイクがタムに使用され、自然なキットサウンドのためにスネアワイヤーをピックアップしました。または、よりクリーンな音色のためにワイヤーなしのオプションを使用しました。この拡張により、ジャズ演奏で人気のある新しいアーティキュレーションであるスティックショットも導入されます。. BFD Crushは、BFD3、BFD2、およびBFD Ecoの拡張パックであり、見事なCrush Drums SublimeAXMドラムキットをキャプチャします。社内エンジニアによって調整および処理され、箱から出して大音量で誇らしげに聞こえるこのキットは、すべてのプログレッシブおよびテクニカルロックおよびメタルジャンルに最適です。Meinl Byzanceシンバルが完全に付属しており、さまざまなスタックシンバルも含まれています。.

当社のエンジニアは、より重い音楽に最適な一連の優れたマイクを使用しました。キックドラムは3つのバリエーションで録音されました。湿らせて、完全に開いて、共鳴ヘッドなしで、悪名高いAudix D6、Sennheiser E、およびAKGDを使用してキャプチャされました。AEA R84リボンマイクも、キックに異なるテクスチャーを提供するために使用されました。. そこに留まるだけでなく、ドラムキットにきらめきを与えるためにタイル張りの表面を録音し、BFD Eldoradoセッションから悪名高いPZMマイクを復活させました。これらのマイクは、大きな部屋の音を提供し、あなたの基盤となることができます。ミックス。また、ドラムキットのすぐ前にモノラルマイクを配置しました。これは、押しつぶして地獄に戻したり、元に戻したりして、作品を本当に太らせることができます.

BFD Vintage Recording Techniquesは、さまざまなビンテージマイクテクニックを使用して美しいLudwig ClassicMapleドラムキットをキャプチャするBFD3の拡張パックです。その結果、ロック、ポップ、ブルースなどに適した、おなじみの本格的なビンテージサウンドが選択されます。.

当社のエンジニアは、ORTF、Glyn Johns、Blumleinなどの世界的に有名なドラム録音技術を使用しました。ダイレクトマイクはすべてのキットピースに巧みに配置されており、パックに幅広いミキシングの可能性があり、ヴィンテージからモダンまで本格的なドラムサウンドを提供できるようになっています。.

数え切れないほどのロックレコードで使用されてきたテクニックである、間隔を空けたペアのセットアップは、2つのAKG C XLS大型ダイアフラムコンデンサーを特徴とし、音色の巨大なパレットを示す広いステレオイメージを作成しました。. BFD Horsepowerは、ブルースやオルタナティカントリーからガレージロックやフォークまで幅広いジャンルの本格的なミックス対応のアメリカーナスタイルのドラムサウンドを備えたBFD3の拡張版です。付属のGretschUSAカスタムキット、Sabian帽子、ジルジャンシンバルは、ヴィンテージの汚れとモダンなパンチの完璧なバランスで録音されています。.

私がオススメするBFD3の拡張音源の一つです!スネアオンリーなのですが、ジャンルに縛られない高品位なスネアが多数収録されています。BFD 3標準のスネアも音抜けは良いですが、より芯があってスコーンと抜けるスネアをお探しなら間違いなく買いです。.

また、この音源の特徴としてBFD 3標準搭載のスネアは、TOP BOTTOM SIDEというマイク構成で収録していますが、Raw Snare Beatsは4本のマイクで収録されています。そのためより細かいスネアのニュアンスを感じられるようになっています。. BFD Oblivionは、FXpansionのBFD3、BFD Eco 、およびBFD2の拡張版であり、 すぐに使用できるヘビーロックおよびメタルドラムサウンドを提供するように設計されています。含まれているサウンドは、ポストメタル、スラッジ、プログレッシブメタル、オルタナティブロックなどのジャンルに触発されており、ギターの最も密度の高い壁を切り裂くパンチを持つことを目的としています。. BFD Oblivionには、Mapex真ちゅうとBradyjarrahウッドスネアを備えたMapexOrionキットの約3つの異なるバージョンがあり、それぞれ処理の程度が異なります。BFDOblivionには、Bosphorus、Zildjian、Paisteのシンバルが天然バージョンと処理済みバージョンで含まれています。金属に夢中になっている社内チームによって作成されたBFDOblivionは、大量に処理されるため、必要はありません。最も硬いギターとベースを追加するだけで、あらゆる種類のロックや金属の音楽の本格的な基盤を作成できます。.

BFDロンドンセッションのための拡張パックであるBFD3、 BFDエコ ロンドンのAIRスタジオで録音BFD2工場ライブラリを搭載します。カスタムNeveコンソールの魔法で追跡されたドラマチックなルームサウンドを備えた10のビンテージキットとモダンキットの詳細なコレクションが含まれています。. BFD Percussionは、BFD3、 BFD Eco 、およびBFD2のインストールに詳細な打楽器の広範なスイートを追加します。そのサウンドは、ラテン、ワールド、キット中心のパーカッションだけでなく、奇妙なジャンクパーカッションやキッチン用品もカバーしています。. BFDパーカッションはと同様の設定で生産されたBFDジャズ&ファンクコレクションとMapleworks BFD3でキット。タイトで集中的なルームサウンドとハイエンドのレコーディングチェーンを備えたBFDパーカッションは、これらの折衷的な楽器の豊かな雰囲気と表現力豊かな深みを完璧に捉え、あらゆるスタイルの音楽での使用に最適です。このコレクションには、パーカッショングルーブパフォーマンスのボーナスセットも付属しています。.

BFD3 およびBFD2で使用する場合 、追加の「リムクリック」アーティキュレーションと、電子ドラム位置検出で使用する「ハーフエッジ」アーティキュレーションを使用できます。. BFD Sabian Digital Vaultは、BFD3、BFD Eco 、およびBFD2の多様なシンバルコレクションであり、 Sabianアーカイブからのクラシック、プロトタイプ、および1回限りのシンバルが満載です。. ソニカの日本の太鼓パーカッションは、BFD3 とBFD2の太鼓サウンドの本格的なライブラリであり、日本の太鼓の大地を揺るがす低音と純粋な打楽器のパワーを完璧に捉えています。JTPは、日本の伝統音楽、サウンドトラック作品、およびダイナミックで巨大な打楽器を必要とするその他のジャンルに最適です。.

BFD Sphereは、 Tesseractと4DSoundsの創設者であるAcleKahneyによって作成されたBFD3、 BFD Eco、およびBFD2用のハードロックとメタルの拡張パックです。カーニーの理想的なドラムサウンドとして考案されたこのパックは、移転前にロンドンのスフィアスタジオでフランチェスコカメリ(ブレットフォーマイバレンタイン、クイーン、フィルコリンズ、ニューモデルアーミーなど)と一緒に録音されました。. このパックには、Ludwig Black Beautyスネアに加えて、詳細な4トムDWおよびバイブキットが含まれています。ドラムはスフィアのライブルームの音響を補完するように調整され、ジェイミー・ポストンズ(テセラクト)とマイク・マリアン(モニュメント)に見舞われました。Neveプリアンプは暖かさと鮮明さのために全体を通して使用されました。.

ナチュラルキットに加えて、BFD Sphereには、メタルとハードロックのミックスに直接ドロップするように設計された追加の処理済みバージョンが付属しています。すべてのキットは、ファクトリーシンバルとハイハットを備えたBFD3、BFD Eco、BFD2フォーマットのプリセットを備えています。含まれているスネアはヒットとリムショットのアーティキュレーションのみを備えていることに注意してくださ.

BFD Swan Percussionは、 革新的なパーカッション楽器と一連のクレセントエフェクトシンバルを備えたBFD3、 BFD Eco、BFD2の拡張パックです。. Swan Percussionのオリジナルの作品は、さまざまな世界のパーカッションに触発されています。「ブラックスワンドラム」は、トムヘッドを備えたガーナのゴンベフレームドラムの新しいテイクです。その他のハイライトには、「スワンゴ」、ボンゴの再解釈、アフロキューバンバタスタイルの「バトゥドゥ」、さまざまなシェーカーやカホンなどがあります。付属のCrescentHapticシリーズエフェクトシンバルのセットは、特徴的なクラッシュ、レゾネーター、クラッシュチャイナ、ライドチャイナシンバルサウンドを提供します.

手、ロッド、木槌、スティックでさまざまに演奏されるBFD Swan Percussionには、ダイナミックでエキサイティングなパーカッションを必要とするすべての音楽スタイルに最適なプリセットとファンキーなパーカッシブグルーブのセレクションも付属しています。. BFD Virtually Erskineは、BFD3、 BFD Eco 、BFD2の拡張パックで、伝説的なドラマーのPeterErskineが演奏する2つの素晴らしいキットを備えています。ウェザー・リポート、スティーリー・ダン、ジョニ・ミッチェル、ケイト・ブッシュなど、ジャズ、ポップ、ロックの著名人と共演してきたピーター・アースキンのドラムサウンドとグルーヴは絶えず求められています。.

含まれているのは、ピーター自身のDWキット2つと、彼のお気に入りのジルジャンシンバルのセレクションです。ピーターは、自分のスタジオで細心の注意を払って録音されたセッションのすべてのアーティキュレーションを演奏しました。経験豊富なBFDサンプリングの第一人者であるジョンエムリッチがシンバルマスターのために録音したこのパックには、選択したスティックとブラシのバージョンを含む、約15GBの非常に詳細なドラムオーディオデータが含まれています。BFD Virtually Erskineは、ジャズ、ポップ、ロック、フュージョン、および制御されているが強力なドラムを必要とするその他すべての形式の音楽に適しています。. BFDスタントンムーアシンバルは、BFD3、 BFDエコ 、BFD2の拡張パックで、ボスポラスシンバルの素晴らしい録音が含まれています。スタントン・ムーアは、ニューオーリンズのファンクバンドギャラクティックの創設メンバーであるだけでなく、トムモレロ、ロバートウォルター、コロージョンオブコンフォーマンス、ジョスストーンなどの多様なアーティストと協力してきました。.

BFD Orchestralは、BFD3、BFD Eco、およびBFD2の拡張パックであり、 セッションに独自のコンサートパーカッションのセットを提供します。含まれているサウンドは、映画やコマーシャルの作曲だけでなく、プログレッシブミュージックの制作やクリエイティブなサウンドデザインにも最適です。. BFD Orchestralは、さまざまなオーケストラバスドラム、スネア、ハンドシンバルに加えて、色彩的に調整されたティンパニとコンサートチャイムを備えています。これらは1. BFD Orchestralは、厳選されたハイエンド機器を使用して録音され、これらの楽器のダイナミクスと音の美しさを捉えています。すべてのサウンドは、あらゆるジャンルやミックスに適合する汎用性を備えています。.

BFDマーチングドラムは、BFD3、 BFDエコ、またはBFD2のインストール用のマーチングバンドドラムとパーカッションを備えた拡張パックです。これらの魅力的な楽器は、ドラムキットに交換したり、ストリートスタイルのパーカッシブなグルーブを作成したりするために使用できます。. BFD Imperial Drumsは、BFD3、BFD Eco 、およびBFD2の拡張パックであり、 Chocolate Audioによって録音および作成された、さまざまなドラムとシンバルを備えています。. 付属のドラム、シンバル、ハイハットは、経験豊富なセッションドラマーのElio Rivagliによって巧妙にセットアップされ、調整されています。合計を超えるロード可能な楽器を備えた、BFDインペリアルドラムの多様なサウンドは、パワフルで音楽的なサウンドのドラムを必要とするあらゆるジャンルの音楽に適しています。.

BFD Jazz&Funk Collectionは、FXpansionのBFD3、 BFD Eco 、およびBFD2の拡張パックです。米国メリーランド州オメガスタジオのドライで親密なサウンドルームで録音されたそのサウンドは、作品に新鮮なフレーバーの全範囲を提供します。.

BFD Jazz&Funk Collectionの精密機器の多様性は、ジャズ、ファンク、ポップ、ソウル、ヒップホップ、R&B、ブルース、カントリー、フュージョン、フォークロック、ロックなどに最適であることを意味します。. BFD Jazz&Funk Collectionは、BFD Percussion、BFD Maple Custom Absolute、BFD3のMapleworksキットなどのFXpansionのヤマハベースの拡張パックと同じ部屋とスタジオの条件で録音されています。.

BFD 8ビットキットは、FXpansionのBFD3、 BFD Eco 、BFD2の拡張パックであり、数十のエソテリック、ヴィンテージ、モディファイドドラム、パーカッション、ビートボックスが含まれています。これらはすべて、奇妙で素晴らしいマイクアレイにキャプチャされる前に、独自の方法で準備および調整されています。フル24ビット 選択したサウンドは、ミックスに追加のテクスチャとグリットを備えた「アンプ付き」バージョンでも提供されます。8ビットキットは、放物線状の「スパイマイク」、Calrec Soundfields、蓄音機のホーンが取り付けられたマイクなど、ドラム自体と同じくらい奇妙なマイクで録音されました。ロサンゼルスのサウンドファクトリーで使用されている部屋は、それ自体で素晴らしい音を出すだけでなく、他のBFDライブラリのより大きな部屋ともうまく統合できる親密でタイトなサウンドを提供します。.

FDヘビーは、BFD3、BFDエコ、BFD2の拡張版で、 2つの見事なヤマハバーチドラムキットと、ハードロックやメタルスタイル向けに設計されたさまざまなプリセットを備えています。. BFD Heavyは、BFD Percussion、BFD Maple Custom Absolute、BFD3のMapleworksキットなどの他のFXpansionYamahaベースの拡張と同様のスタジオ条件で録音されています。. BFD Jazz Mapleは、BFD3、BFD Eco 、およびBFD2の拡張版であり、完全に 録音されたYamaha Maple Customドラムキットと、一連のアーティストプリセットおよびプラチナサンプルのボーナスジャズグルーブを組み合わせたものです。. BFD Jazz Mapleには、クラシックなメイプルの暖かさとサステインが満載の2キックと3タムのキットを中心に、ボーナスのディテールを減らしたスネア(BFD Signature Snares Vol.

付属のキットのトーンは、ジャズ、フュージョン、ファンクに特に適していますが、表現力豊かで素晴らしいサウンドのドラムを必要とする他の音楽スタイルにも最適です。BFD Jazz Mapleには、PlatinumSamplesのRealJazzMIDIコレクションからの5つのGrooveパレットのセットが付属しています. BFD Maple Custom Absoluteは、BFD Percussion、BFD Oak Custom、BFD3のMapleworksキットなどの他のFXpansionYamahaベースの拡張と同様のスタジオ条件で録音されます。. BFDオークカスタムのタムはスティック、マレット、ホットロッドで演奏され、汎用性がさらに高まり、キックは2種類のビーターで演奏されます。サウンドはボディと壊滅的なローエンドに満ちており、BFD Signature Snares Vol. BFD Signature Snares Vol. スネアは、BFD Jazz&FunkおよびBFD Percussion拡張、およびBFD3のMapleworksキットに使用されているものと同様の条件でキャプチャされます。タイトで正確でダイナミックなサウンドは、さまざまな設定で非常にうまく機能します。複数のビーターバージョンも用意されているため、汎用性がさらに高まります。.

スネアは、BFD Jazz&Funk およびBFD Percussion拡張、およびBFD3のMapleworksキットに使用されているものと 同様の条件でキャプチャされます。サウンドは他のBFDライブラリサウンドの任意の組み合わせでうまく機能し、ダイナミックな演奏性を備えたパンチの効いた前向きなサウンドを提供します。. BFD Sleishman Drumsは、BFD3、BFD Eco 、およびBFD2の拡張版であり、 Sleishmanフリーフローティングドラムを備えています。. BFD Sleishman Snaresは、BFD3、 BFD Eco 、BFD2の拡張版で、4つのプレミアムSleishmanフリーフローティングスネアドラムを備えています。.

ラグや他のハードウェアと物理的に接触することなくドラムシェルを吊り下げるSleishmanのシステムは、特許取得済みのチューニングシステムにより、両方のヘッドを正確にチューニングし、独特のサウンド、サステイン、純粋なトーンを実現します。 BFD Sleishman Snaresには、14インチのメイプルシェルスネア(ロッドとスティックで演奏)、10インチのメープルピッコロ(スティックのみ)、13インチのローズガムスネア(ブラシとスティック)、14インチのブルーアクリル(スティックのみ)が含まれています。一部のスネアは、BFD3およびBFD2と併用すると、追加のアーティキュレーションを備えています.

BFDカクテルは、BFD Jazz&FunkおよびBFD Percussion拡張、およびBFD3のMapleworksキットと同様の条件で記録されます。また、他の場所で記録されたBFDライブラリとの相性も抜群に設計されています。. 付属の10個のDDrumDeccabonsは、BFD環境のチューニング機能を使用して色彩的に再生するように調整でき、ダイナミクスとエフェクト処理を使用してさまざまな形状にねじることができます。BFD Decatomは、BFD Jazz&FunkおよびBFD Percussion拡張、およびBFD3のMapleworksキットに使用されているものと同様のスタジオ条件で録音されます。. BFD Dunnett Tiは、BFD3、BFD Eco、およびBFD2の拡張版であり、 マスタードラムビルダーのRonnDunnettによる手作りのプロトタイプチタンドラムのフルセットを備えています。ソリッドチタン製のシェルを備えたDunnettTiキットは、これまでに作成された中で最も先進的なオールメタルドラムキットの1つであり、エリートスタジオやドラマーから非常に人気があります。.

BFD Dunnett Tiは、Dunnettスネアとシンバルのフルセットに加えて、2つのキックと5つのタムを提供します。サウンドには、Sovtek Mig60チューブギターアンプとMarshall4x12キャブ(Blumlein構成のRoyer リボンでマイクを使用)を介して供給されるキットの特別なAmb3マイクチャンネルが含まれます。. BFD Dunnett Tiは、BFD Jazz&Funk、BFD JEX、BFD Heavy、BFDPercussionの拡張パックと同じ部屋とスタジオの条件で録音されています。また、他の場所で記録されたBFDライブラリとの相性も抜群に設計されています。.

付属のドラムは、6プライのKeller Mapleシェルと、垂直方向に走るSapeli Pommeleの追加プライを備えており、ローエンドに焦点を合わせています。仕上げは、非常にオープンなトーンを提供する手作業の桐油です。パッケージには、BFD Jazz&FunkCollectionから取得したボーナスLudwigスネアも含まれています。 BFD JEXは、BFD Jazz&FunkおよびBFD Percussion拡張、およびBFD3のMapleworksキットに使用されているものと同じ部屋およびスタジオの条件で録音されます.

BFD Black Album Drumsは、メタリカの年の「BlackAlbum」で取り上げられたドラムサウンドにインスパイアされたBFD3の拡張パックです。Chocolate Audio(Imperial and Modern Retroの背後にあるチーム)によって制作および録音され、ジルジャンシンバル、Tama Bell Brassスネア、Ludwigスネアとともにアルバムで再生されたのとまったく同じ年のGretschキットが特徴です。.

Chocolate Audioは、アルバムへの多大な敬意と愛情を込めてこの作品にアプローチしました。メタリカがアルバムに使用した年のオリジナルのグレッチキットを調��するなど、オリジナルのレコーディングセッションのすべてが可能な限り正確に再現されています。Chocolate Audioはまた、BlackAlbumのアシスタントエンジニアであるMikeTacciの助けを借りて、元のBlackAlbumドラムが録音された復元されたOneOn One Recording Studio(現在は17 Hertz)でパックを録音しました。. FD Modern Retroは、BFD3、 BFD Eco 、およびBFD2の拡張パックであり、90年代と年代初頭のサウンドを定義するのに役立つキットのペアが含まれています。Chocolate Audio(BFD Imperial Drumsの背後にあるチーム)によって制作および録音されたこのパックは、非常に詳細なレベルとさまざまなマイクチャンネルおよびビータータイプを組み合わせて、幅広い音色範囲を備えた非常に表現力豊かなドラムのセットを提供します。.

私がオススメするBFD3の拡張音源の一つです!スネアオンリーなのですが、ジャンルに縛られない高品位なスネアが多数収録されています。BFD 3標準のスネアも音抜けは良いですが、より芯があってスコーンと抜けるスネアをお探しなら間違いなく買いです。 また、この音源の特徴としてBFD 3標準搭載のスネアは、TOP BOTTOM SIDEというマイク構成で収録していますが、Raw Snare Beatsは4本のマイクで収録されています。そのためより細かいスネアのニュアンスを感じられるようになっています。. はじめてのBFD3 Drum使い方から音作りまで徹底説明! この記事のまとめ 数あるドラム音源の中でも「これでなければ出ない音がある」といわれるのがBFD この記事ではBFD3. ホーム DTMソフト ドラム/パーカッション音源 BFD 3 expansion(拡張音源)ここから選びたい!おすすめ3選.

メニュー HOME 検索 目次 トップへ.

0 notes

Photo

WASITE.store 2021.09.22 now OPEN 今日の海 1909年の今日誕生! デイヴィッド・リースマン!(〜2002) アメリカの社会学者で 代表作は「孤独な群衆」(1905)!! いいですね、重みがあるタイトル! 群衆なのに孤独。 こういう相反する意味のボキャブラリーの組み合わせ、 ドキっとさせられて好きです。 狂った天才 とか、 氷の微笑 とか、 時計仕掛けのオレンジ とか、 切れたナイフ とか。。。 切れたナイフは出川哲朗さんの昔のあだ名でした。 さて、この名著「孤独な群衆」は言います! みんな「他人で生きてる」ってさ! それを「他人指向型の社会」と言います。 それまでは「伝統指向型」。 これは恥を恐れ、罪の感覚によって動機付けられてました。 「他人指向型」になると、 あらゆる他人(対面する人、周りの人、マスメディアに映る人) 全てを通じて知る他人の動向に注意を払って それに "参加" する。 それは恥や罪のような道徳観念ではなく、 他人と違うのかも、という「不安」によって動機付けられている。 自分のためのお買い物、というのも純粋な自らの効用のためではなく、 他人指向のための消費傾向が見られるようになっていると著書は指摘。 そうするとどうなるか? 工業化の成功 豊かさと利便性に浸ったシティーライフは 想像力の枯渇と砂を噛むような虚しさ 資源と時間の浪費 偽りの人格 欲求不満と阻害 これらが現代社会の特徴やで!by リースマン 1900年代アメリカでの調査と研究だけど、 今の日本の我々はどう? なるほど、私らも常日頃、 いつでも "誰かの社会に参加" しながら日々を送っているかもしれない。 「孤独」というより「淋しさ」 という言葉に日本語なら近いかも。 だからって、別にこれがどーしようもないほど悪い! ってわけじゃないはず。 もっとワイルドに!個人の自由に行きたい! 室町時代みたいなのがいい? (この前も書いたけど、日本が全員サイヤ人みたいな時代ですw) 自由すぎちゃってなんで戦ってるかもわからない時代でした。 いうても人間の社会はまだまだ未完。 いろんなことを試してきた歴史があって、 いろんなことを乗り越えてきた知識と、 いろんな教訓を先人から教わりながら未来を目指してる。 2006年の今日、 「OneWebDay」といって、オンライン生活を祝う記念日が制定。 人は肉体を離れて仮想サーバーの中で生きようとした! (まぁ、極端に言えばねw) 明日は秋分の日で、 「祖先を敬い、なくなった人々を偲ぶ」そんな日です。 数百年後の秋分の日、 仮想サーバーにお墓参りに行く(ログイン)する日が来るかもね。 そんな人類学の後にこんなネタ、 1997年の今日 「X Japan」解散 日本中がショーック!(当時) 今でこそYoshikiはカリスマですがね、 昔は最悪でしたw シンバルにガソリン注いで燃やす! ガソリンはまずい! とにかくやばい。 ライブハウスはもちろん居酒屋でも 「Xお断り」 と張り紙! 「いくらいい曲を演っていたとしても、 聞いてもらえなければ意味がない!」 と考えを改め、 「知名度」 を求めた結果、 日本テレビ『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』の 「ヘビメタコーナー」に出演! Xの成功への道はここから! 圧倒的な自由な個性(奇行)よりも、 「群衆」を選んだ! (それでも十分個性的だけどね) しかし、その群衆もすごい力があるもんで、 東京ドームでのXのライブ! 最寄りの水道橋駅近くの雀荘から東京ドームにクレームが入った。 お宅のとこでやってるX、そのXジャンプの振動で 積んだ牌が崩れて麻雀できないと。。。 (本当かなぁwww) まことしやかに噂された都市伝説ですw 今日も良い1日を。 #WASITE #ワシテ (WASITE) https://www.instagram.com/p/CUHPjMIFlmT/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

emjmod😎👍 割れ加工、改造なんでもござれ✌️ #modify #cymbals #シンバル #シンバル加工 #ドラマー https://www.instagram.com/p/B4cLu1pp-ok/?igshid=11m9vx4tcjblv

0 notes

Text

https://youtu.be/kA2qOw9tyjg

僕がドラムで参加しているRyo Makino & The Undertakersが、下北沢GARAGEのYoutubeチャンネルに出演しました。

「Our House Your Home」という企画で、ステージではなくガレージ名物の広い楽屋にて、アンプラグドでのパフォーマンスでした。

これまでアコースティック形態の時はカホンを使って対応したことが多かったのですが、バンドのコンセプト的に合わないので、ドラムセットを使う方針にしました。

最初取り敢えず普段のセッティング(3点1タム1フロア、1クラッシュ1ライド)にし、ロッド使用かつチューニングとミュートでなんとかしようと思ったのですが、どうにも他の楽器の邪魔になってしまい、うまくいきませんでした。

自分もメンバーも考えまくったのですが、結局こんなセッティングに落ち着きました。

ハイハットは今回おさらばです。ミュートしてもわりかし音圧があり、他の楽器と被るような気がするからです。

刻みはバスドラのリムとスネアのリム、各シンバルで捌こうとしたのですが、膝を叩くのが一番音が良かったです。

シンバルは最近購入した2枚で初現場だったのですが、概ね想定通り使えました(まだ甘いところもありましたが、イレギュラー編成なので許してください…)

ドラム的にはこんな感じでこだわりつつ、アコギ2本編成だったりアレンジを変えたりしつつ、ただ楽器を変えて惰性でアンプラグドしたわけではないので、良かったら見てください〜

普段のライブでもアコースティック感強めの演奏はするのですが、アンプラグドとなると勝手が結構違って、一工夫必要でした、というお話しでした…

youtube

0 notes

Text

<テスト投稿>Robert Haigh1980~1985

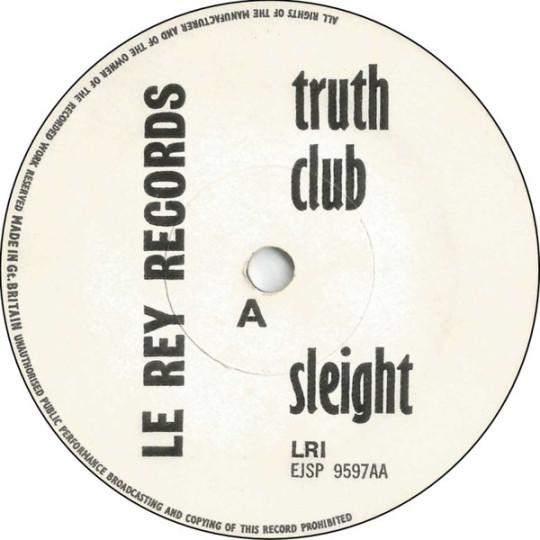

TRUTH CLUB / FOTE Slight / Looking For Lost Toy 7" LE REY (UK) LE REY 1 1980

ギター・ベース・ドラムの3人編成によるボーカル・バンド・スタイルなTRUTH CLUBサイド。ビート楽曲に管楽器やピアノと個性的コーラ スを絡めつつ実験且つアバンギャルド風味を醸し出しながら、熱のないクールさに出来たNEW WAVEサウンドはポスト・ロックを感じさせ る古典B級音楽フリークス向け。SPLIT逆サイドにはTRUTH CLUBに女性ボーカルを加入させての発展バンドFOTE。声色(こわいろ)ボーカ ルを導入してのフリーキーなビート・サウンドは前衛系譜を深めており更にで妙。前衛/実験/アバンギャルドであってもNOISE色には薄く 要点としてはSEMA/ROBERT HAIGH音楽活動最初期記録と言う事になろうか、仮にTRUTH CLUB及びFOTEのメンバーであったROBERT HAIGHが後にSEMAを開始していなかったとすれば、埋もれきったB級NEW WAVEマニア向け地下カルト・アイテムのひとつになっていた と思う。トータル作品その香しさには独特な見映えあり。 (oZ)

VARIOUS ARTISTS Hoisting The Black Flag LP UNITED DAIRIES (UK) UD06 1981 cassette UNITED DAIRIES (UK) UDT02 1987 bootleg-cassette RRR (USA) UDT02 1987

急隆盛著しく拡散して行ったNEW WAVEシーン、別選択のひとつとして注目されたNOISEその黎明期にも勢いは飛び火する。地下マイナー 自主製作サイドがプレス盤をリリースするには資金面など制約在りきで儘(まま)ならかった当時一般、ジャンル問わずしてコンピLP作に熱量 が集まるのは道筋だったと言えよう、この時期コンピLP作には名盤と言われるものが非常に多い。その内で特出すべきNOISEコンピ作のひと つとなったのが英国NURSE WITH WOUNDが運営するUNITED DAIRIES1981年配給コンピLP作第一弾"Hoisting The Black Flag"本件。前 衛にフリーにアバンギャルド達はNOISEと性交しダダイズムの息吹きを新たに上げ地下闇世界から再び海賊旗を翻す事となる。前年80年に本 レーベルから1st LP作"We Buy A Hammer For Daddy"(no. UD02)と1st12"作"Cake Beast"(no. UD07)の配給があるLEMON KITTENS が第一推薦と言わんばりにA面トップ。形容し難いフリー・スタイルを看做して提出先非在の音実験レポート、鼻唄の様にした怪し気なハミ ングを伴い電子風情に趣きある音が鳴り何かがソフトに内側で転がっている。プレイ断片のテープ・コラージュは奇アッセンブリー、女声の 歌声、男声の語り、調和にない生態系は住処。音の営みに英国的妖精気配、あたかも創造搬出者はエルフやピクシーの類いフェアリーだとし ても小悪魔からの変体。奇怪な森は音による夢物語、そこから緊迫を煽るリズムらとフリーキーなサックスらが追従し迫り出しから蹴破りに 向かうは肉感的鮮度。監禁扱いされていた堕天使世界が違和そのままに羽ばたき起ってから自らを放った事を覚えさせる。魅力として発する 事を覚えた淫らな邪心や醜い妖艶らは獲得から自立。宣言の必要には及ばず様々な線引きを飽和させる秀悦魔術。魔導師降臨、立場目撃者を 実体感させる開口にある。A2にはSEMAで浮上する事となるROBERT HAIGHの再初期活動グループTRUTH CLUB。シングル盤でのバンド 編成演奏スタイルとは異なりアコースティックなアングラ歌曲調サウンドを蔵める。テープ操作音にコーラスとパッカーション、ギター音や エフェクト処理も孕み非常に神隠し的、焚き付けに色濃い儀式最中を促し齎す。A3にはレーベル主NURSE WITH WOUND。フィードバッ ク音とギター・マニュピレート音と異化音源を主成分としたフリー・インプロビゼーションは男女メディア音声のコラージュを伴いつつ混線 呪縛への陥れ、逆襲的且つ強襲立場からのハード電子雑音侵略ぶり。NOISE決起の旗揚げにありアルバム・タイトルに通ずる事となる。間髪 なしでシフトするラスト・トラック、シュールは落書きみたいだから徒花が全うMENTAL AARDVARKS短編がA4に添えられる。化物たち が飛び出したツヅラ箱開けの様にしてオブスキュアやアブストラクトらが音楽牢獄から既存ルール一切に構わずジャンプし具現体化している のがA面だとすれば、音楽エレメント内で海賊旗を掲げていると言えようかエレメント・クーデター色に強いと言えそうなのがB面。英プロ グレ・バンドKING CRIMSONでプレイしていたDAVID CROSSがトップ。打音と弦を主軸にしたプログレとアバンギャルドの混血音楽は効 果音も多分に孕み展開を謳歌するB1。B2には本レーベルからTHE BOMBAY DUCKS名義で1981年に1st LP作"Dance Music"(no. UD05) を配給するPAUL HAMILTON & JOSEPH DUARTE。弦音は内部演奏によるものであろうか、弾く叩く擦ると徹底的に楽器ピアノを活用し た現代アート調。天真爛漫な破天荒が軽快にポスト・モダンを産出し特出する。続いてパワー・エレクトロニクス界の首領WHITEHOUSEが 2トラック。過剰エフェクトされたボイスは原形から遠くNOISE音としての一構成、陰惨質に毒々しいサイクル・パルス状な電子サウンドの B3、奥設置でエフェクトに塗れたボイスを置きシグナル音や電波雑音でエクストリームな闇実験性に高い電子サウンドのB4。電子音楽の奇 形から破壊に及んだ事によって滲み出されているのはその造反行為自体かと存じ察する。B面アプローチ各々ながら想定アカデミックを偽装 にして支援・援護・擁護の姿勢に在らず色濃く炙り出されるものとなれば寧ろでその解体と解放。"Hoisting The Black Flag"全行程を以てそ の全うぶりを確認するに至る。B面ラストにはA面ラスト同様MENTAL AARDVARKS短編が別一片にて徒花を咲かせた。仮に共感を呼んだ としても連帯はない。植え付けられた商業音楽幻想らをいなし起源へと還す。額縁の様なものがあって音を覗いている自分に気が付けば音も 自分を覗いている事に気が付くが関係も距離も変わろうとしないし変わらない。聴き終えた後に自分以外に人は居るのか人間社会はまだある のかと思わせてしまう音盤でもある。芸術やアートらに席を置かないNOISEからの運動。蓋(けだ)し促しているものは孤独にはなく特化でも ない自立である。 (oZ)

FOTE Perfect Sense 12" LE REY (UK) LE REY 2 1981 Shaking The House 12" LE REY (UK) LE REY 3 1981

ROBERT HAIGHがSEMAに移行する前に音楽活動上関係していたグループがFOTEである。1st 12"シングルである"Perfect Sense"と2nd 12"シングルである"Shaking The House"は一枚のLPとしてリリースしても良いぐらい内容に大きな変更がない。変拍子・外されたアクセン トの複合・再々登場するベース/ギターのハーモニックス演奏・効果音的に導入されるTOY系の音・通常の唱法を脱却したボーカルスタイル とバンド編成によるフリー系アバンギャルドで、反対派ロックRECOMMENDED RECORDS系アーティストの色合いがあり、そこに1980年 初頭のNEW WAVEのエッセンスが加わって、淡々という言葉は的確ではないにしても抑制側にあるホットではない演奏をプレイしている。 各々12"ラスト曲では共にバンドという形を解体し、各々楽器の音色をもって作品として再アプローチするような楽曲が収められている。特 に"Shaking The House"の方のそれは落ち着きのないSEMAの様で後の活動の原点的なものが見え隠れしている。総じて音的には何が登場し て来るか分からない程に活気があった1980年前後当時にありがちなB級アバンギャルドの香を強く与えるものであるが、そこにジャケット・ デザインが付加されトータル作品として触れることになると、その格が数倍に跳ね上がる不思議なポジションにあるバンドである。因みにLE REYの1番は前身であるTRUTH CLUBとのスプリット7"シングルで、FOTEサイドには"Perfect Sense"に入っている"Lost Toy"が"Looking For Lost Toy"として収められている。また未聴ながら英レーベルUNITED DAIRIESから1987年にリリースされたカセット作"The Best Of Robert Haigh"(no. UDT034)のA面にて12"作全トラックが聴ける様である。オリジナルでの入手となると難易度激高なレア・アイテム。オ フィシャル・ブート扱いなのか何なのかながらで米NOISEレーベルの老舗RRRがUNITED DAIRIESカセットを再発していたので、意外と音源 の入手だけで割り切ればハードルはそう高くないかもしれない。 (1997年 電子雑音1号より追加編集 oZ)

SEMA Note From Underground LP LE REY (UK) LE REY 4 1982 LP (included in 4LP-BOX "Time Will Say Nothing 1982-1984") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD103 2012

SEMAのアルバムはどれも30分前後に収まるもので短い。ままになく塩ビ盤NOISE作には表記なく再生スピード・フリーな作品が存在する。 再生速度表記が無いSEMA本作を一旦で疑ってみて聴き直してみる。B2にてコラージュされる音声音源を始め響きの詳細と且つアルバム・タ イトルを窺ってからその気配となれば33RPM再生ではと判断し起こしていると前置をひとつ。金属音にピアノ音、残響・間・微音。辛辣気 を齎す不協和な一打音系、ピアノ音は虚ろな独り言の如し旋律と不定期に滴り落ちる一雫の様な不協和コード、焚き上げ感を有する音声の様 な鳴りと振幅音の持続に敷き詰められる。時折に不協和ドローンが往来し幻怪・暗度・陰鬱・棲息ら不穏気を漂わせ陰性モノトーンなムード と言うものを催しながら起ち興す抽象オブスキュア。音とリスナーが居る場所を特化空間とし日常現実を闇に差し換え染め潰しながら手を引 いて離脱して行くミュージック・コンクレート。終焉した過去は終わりを拒否し続け蠢きアメージングを蜜にして穏便に拉致する如しにある 全1トラックA面。テープ逆回転音に一打音のアクセント、弦の摩擦による持続音にピアノや音声音源らが散在するB1トラック。憂鬱に悶え る嘗ての優雅は時代の内で場末となった今に密かながらで喘ぎを漏らす。不確かな記憶再生その断片を集積すれば退廃を孕み歪みが生じ不均 衡は地下世界の花園となって解放されてしまう。今と比較すればシンプルな構造ながらバランスに無理や無駄がなく音そのものの響きに趣き があり気配寡黙然としながらも存在としてのテンションを覚えさせる。朦朧に独り虚ろとした現実と非現実の狭界で識別の類いを無効化させ 道連れにし洒脱感に溺れる。B面ラスト短編B2ではギターの即興と不協和持続音と幻聴微音による炎天下真昼の弔い祭事の様な無色彩観で虚 無を描き〆。朧(おぼろ)として虚ろな実存的夢世界半ば、その在り方は負性魅惑を孕みつつ魅了と言うものを然り気なく後押しする。 (oZ)

SEMA Theme From Hunger LP LE REY (UK) LE REY 6 1982 LP (included in 4LP-BOX "Time Will Say Nothing 1982-1984") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD103 2012

塩ビ盤のSEMA並びにROBERT HAIGH作にあっては再生スピード設定を固定せずに接した方が宜しいかもしれないと提案してみる。再生速 度フリーに謀られている設計ありとも思える2nd LP作"Theme From Hunger"。が但し本作にあっては同年に本アルバムA2曲を搭載し出版 された国内プログレ雑誌マーキームーン10号の付録片面ソノシートが45回転再生指定で存在している事、更に本アルバムA1曲のリミックス 相当となる1984年ベルギーLAYLAHから配給された12"作"Juliet Of The Spirits"(no. LAY 9)のB面からしても有力視されるとなれば本アル バムは45回転再生の方が濃厚。紹介立場上からしてソチラの方で一応一旦と。再来訪気配の様にして近づく不協和を孕んだピアノ・プレイで 始まるアルバム・タイトル・トラックA1、古いわだかりを抱えた物憂げを抱く様にして切迫の無闇に催される怪奇にも似た違和感、不調和な オブスキュアと抽象の内で音の響きが神経から皮膜を失わせて行き朦朧と辛辣は波立たないウネリ。一打音による設定変化、不協和な持続音 にシンバルと太鼓、怪しいコーラス音、別持続音の到来重複。弦音複数による鳴り、ジャンク物音にハーモニクス・プレイ、弦の摩擦音、再 度始まる持続音の鳴りらが一打音の切り替えにより展開されるアコースティックNOISEは予見・催眠・暗示を促しながら不遇世界を綴る。逆 回転再生音を孕んだ怪しい発声音の持続、プレイされるピアノ、不協和な持続サウンド、怪ムードを煽る打楽器音と管楽器音。"迫"と"怪"と微 睡みとが狂気前とした現実味を齎し軟禁された仮優美の闇独房。痛みが治まる気配には至らない歪み。おそらくで揺るぎない程に根を張って いるものとなれば退廃。100年前も100年後も覚えとして変遷しない不変内心との接見。波立たない朦朧と辛辣のウネリが自覚なくして刻々 と波紋を広げる地下景の如しにあるA2。盤を返しB1にはピアノ音とシンバル等の打音。残響に傾向したロールシャッハの如しサウンド・ア ブストラクト短編に始まり、B2では管楽器音とピアノ音と打楽器音による無調ムードにピアノ旋律、忽然として抉じ開けられる宵闇幻想な弦 音系アンビエント・ドローンは深い揺らぎに空恐ろしさを隠し持つ。シタシタと溢れる不穏は複合心模様その感覚機微世界。アルバム・ラス トB3では音声音源や物音らも孕んだギターとピアノのプレイ。興しから萌えた記憶、奇妙な郷愁は郷愁から失墜し現存の在処を喪失させ幕を 閉じてしまう。一方として33回転再生の方でも大きな不自然さには遭遇を見る事はないと思う。月下の夜演奏の様に不協和を孕んだピアノ・ ソロから開始し裏ぶれた優雅、痛みの治まらない古傷、或いは悲哀めいた落陽の風景を呑み込み、閉じ込めた夜陰らから余韻などを届けなが ら、特異域意識に在らずしての離反を促す催眠の内で暗みを、密やかに現実的なるものとしてしまう空間化の様なもの。セピアに気だるい退 廃ムード・ラウンジから這い出せないでいるのが愛聴してしまっている私的。強ち一般該当に当て嵌めてみても如何様なものか寧ろ媚薬とも なる曖昧さこそがNOISE。正規仕様と言うものを探りひとつの見解を持つと同時に、その事柄とは別にして最終選択肢はリスナー各位の世界 観に準ずるとすれば音の楽しみ方と味わい方は広がり、強いてその自由な受け取り方はNOISE作品らしさへと通じる。とコレ個人的な見解な れど好機につき御試ししてはと伺ってしまう。 (oZ)

SEMA S. Minor Ghosts Flexi (one-side, no-jacket) MARQUEE MOON (JAPAN) MM-0006 1982

国内プログレ雑誌マーキームーン10号の付録45RPM片面ソノシートにつきジャケを持たない本作。逆回転再生音を孕んだ怪しい発声音の持 続、プレイされるピアノ、不協和な持続サウンド、怪ムードを煽る打楽器音と管楽器音。"迫"と"怪"と微睡みとが狂気前とした現実味を齎し軟 禁された仮優美の闇独房。痛みが治まる気配には至らない歪み。100年前も100年後も覚えとして変遷しない不変内心との接見。波立たない 朦朧と辛辣の無気ウネリが刻々と波紋を広げる地下景の如しから漂う退廃亡霊の気品気配。2nd LP作"Theme From Hunnger"のA2トラッ ク"S. S. Minor Ghosts"が"S. Minor Ghosts"と題され収録されたコレクターズ・アイテム。フォーマット違いによるものであろう響きの違 いと再生スピード指定になっている事以外LP作との違いは覚え難かった。テイクとしては同じだと思う。因みにで当時国内プログレ・シーン が前衛繋がりでNOISEの窓口を担っていた事が解る資料価値のある1枚ともなる。80年代初期マーキームーン誌や初期フールズ・メイト誌な どを閲覧すればその時代と共に履歴・資料以上で様々が窺える事と思う。 (oZ)

SEMA Extract From Rosa Silber LP LE REY (UK) LR101 1983 LP (included in 4LP-BOX "Time Will Say Nothing 1982-1984") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD103 2012

弦の摩擦音であろうか獣の鳴声の様な響きが気配を運ぶ幕開け。男声コーラスの反復にピアノのメロディー。雑音が介在した薄気味の悪さを 朧(おぼろ)げに覚える異空間域は月下の秘め事の様。神妙さとはナビゲーター、入口から深部へと駒を進めると禍々しさが潜み入る闇世界、 潜み入っていると思う闇そのもの全体像が獣自体。抱擁されている事に気付かずな神隠し、型崩れしてしまった常識に覚えを持たずしてのア ジール世界アルバム・タイトル・トラックA面。"女神の解剖"とでも訳せば宜しいかB面は1984年英国UNITED DAIRIESからリリースされた コンピLP作"In Fractured Silence"にも搭載されている。A面に仏国のUN DRAME MUSICAL INSTANTAEとHELENE SAGE、B面に英国 のSEMAとNURSE WITH WOUNDから成ったこの4WAYコンピ作は雑音ながらコンテンポラリー色が強く当時の評価としては低い様だった が個人的にはお気に入り。因みに入手難易度激高だったSEMAアルバムからすれば最も出会い易いトラックがコレであった。ディレイを効か せたピアノ旋律、打音を合図とした設定の切り替え、教会の鐘が鳴り響く中で反響に歪む持続音、少女の瞳の奥底に閃光する演ずる事のない 白昼夢の麗しさと等しく、穏やかさに隠匿されたままの残骸標本化された狂気を素晴らしく思う。片面1曲全2曲トータル30分に満たないア ルバムではあるが負性なる潤いに満ちた在処と言うものを然り気なく追憶の如しで呈し格別に揺るぐ。 (oZ)

VARIOUS ARTISTS In Fractured Silence LP (+ insert) UNITED DAIRIES (UK) UD 015 1984 cassette UNITED DAIRIES (UK) UDT030 1987 cassette RRR (USA) UDT030 1987

A面にUN DRAME MUSICAL INSTANTANEとHELENE SAGEのフランス勢、B面にSEMAとNURSE WITH WOUNDの英国勢。各々のト ラックを存分に堪能出来る4WAYなコンピ作。本レーベルの代表的VA作"Hoisting The Black Flag"や"An Afflicted Man's Musica Box"が 強力に目立つあまり存在薄な位置に定着された感ありとも、渋さに出来たこの内容は決してヒケをとるものではなく実に素晴らしいデキにあ る。アコースティックな無調室内楽に効果音を重ねたそれは、まるで60年代後半〜70年代前半のフランス娯楽映画から映像を奪ってサウン ドのみに映し出している様な感じのU. D. M. I. 。半ば無造作な展開ではあるもののドタバタに陥らずに、重過ぎず軽過ぎず仮空と現実の狭間 を産む。鑑賞用な芸術やら文化やらを軽く"いなし"ている品が麗しい。続くHELENE SAGEでは更にサントラ演奏要素が外され、情緒不安定 な無言追跡劇その映像内で繰り広げられているシーン展開を想定したかの如しフィールド・レコーディング記録の様な音演出が登場する。絵 のない物語りへグイグイと引き込んで行く力のあるトラックである。逆面ではROBERT HAIGHによるダーク質な散文的ピアノ曲がエクスペ リメンタルなアトモス音と退廃優雅に踊っている光景とも言えようSEMAの雰囲気良し展開良しな名曲が現れる( 因みに本曲は83年SEMAの 3rd LP作"Extract From Rosa Silber"のB面でも聴ける)。トリはレーベルUNITED DAIRIESの主人NURSE WITH WOUND。艶(なまめ)かし い程の妖艶が怪しく騒がし気な宴の中で展開浮遊しては言葉と言うものを奪っていく、正に有無をも言わせないこちらも名曲。どのトラック もキリリとした輝きを持っていてウットリとさせられるのがこのVA作である。最後に蛇足ながら、UNITED DAIRIESのアナログ盤はプレス が抜きに出ていて音の再現が素晴らしく良好。まだ未体験の貴兄に宛てては全てアナログ処理で工程が完結しているであろう初期作の最低ど れか一作は入手してみては如何かと伺う。廃盤幾久しくコンディション・ミントは難しいとは思いますが、安価/適価にて遭遇された際には トライして損はないと思います。内にある何かに働きかけ意識なり見識なりが変わる事と思えますので。 (oZ)

ROBERT HAIGH AND SEMA Three Seasons Only LP LE REY (UK) LR102 1984 LP (included in 4LP-BOX "Time Will Say Nothing 1982-1984") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD103 2012

SEMAとしてのラスト・アルバムは個人名義を加えROBERT HAIGH AND SEMAで登場した。メロディー比重を上げ更にコンテンポラリー 音楽への色を深めた本作。生楽器音とドローンから産み落された郷愁感さえ含んでいるであろう叙情性。後の2000年前後あたりだったであ ろうか精神安定剤代りに重宝されたフィーリング・ミュージックの先駆け的な様にもあるが、フラットな物でも癒す物でもなく喚起させる働 きかけに出来た幻想幻覚サイドにありアダルトな眩暈(めまい)を垣間見せてくれるであろうA面。更にピアノ・ソロ・サウンド化を促進した 短編群から出来たB面はスタイル・構造・印象からすればNOISEとは言い難く、それは現代アートへの宣言とも看做せようかSEMAを終演さ せ移行したROBERT HAIGH個人名義活動その挨拶状且つ名刺代り。記憶が造った架空庭園、或いは地下シェルターの田園風景など人工的な 意味付けの上に成り立った根のない虚像美世界が刻まれる。SEMA作品の怪しく美しいジャケ・ビジアルに虚ろさを覚えれば音世界内容は準 ずるものとして先ず良いと思う。トータル作品としての完成度の高さがSEMAの音魅力を更に引き立てているのは間違いない。追加として独 レーベルVINYL-ON-DEMAND社から再発される事はないだろうとされて着たSEMAのLP全4作が"Time Will Say Nothing 1982-1984" (no. VOD103)のタイトルで2012年BOX仕様にて奇跡的に再発リリースされた。4作ともオリジナル・ジャケ・デザイン付きで更にボーナス曲と してV.A.参加曲が追加される。オリジナル入手難易度・レア度からしてみても苦労なく一気にSEMA音源と遭遇出来るのでお薦め。 (oZ)

ROBERT HAIGH Juliet Of The Spirits 12" LAYLAH (BELGIUM) LAY 9 1984 2LP (included in "Cold Pieces 1985-1989") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD132.11 / VOD132.12 2014

夜陰の中の廃虚、朧気(おぼろげ)と冷めた追憶を見る様にしての電子ドローン質なオープニング。憂いのあるギターとピアノのメロディーが 主となって流れ、揺らめく赤に染まったジプシーの様な浮き草ぶりを想起させる。やがて音の悪いバイオリンが弾かれ加わり半ば唐突に闇の 中へ放り出す如しの様にしてエフェクト・サウンド・ドローンで幕を閉じるA面。B面では不協和を鏤(ちりば)めたピアノの旋律。一打音によ る設定の切り替えの後、電子持続音と闇儀式的な気配を焚き付ける太鼓の音、不気味なコーラスの浮遊らが混合しゴーストを誕生させる。十 中八九で1983年作SEMAの2ndLPタイトル曲A1"Theme From Hunger"のリメイク版。その後もSEMAでの特徴であった一打音による設定 の切り替えをカット・アップ代わりに多用し展覧させているかの様にしてミュージック・コンクレート/コンテンポラリーを解体展開し不穏 なるアブストラクトへと陥れていく。SEMAラスト・アルバム後に舞降りた残り香的蜃気楼と言えるかもしれない、自分自身の過去に手向け つつ別離と言うものを謳ったと思われる1枚。 (oZ)

VARIOUS ARTISTS Devastate To Liberate LP YANGKI (UK) YANGKI001 1985 cassette UNITED DAIRIES (UK) UDT025 1987 cassette RRR(USA) UDT025 1987

HARDCORE PUNKシーンが冴えたるところ、音楽が出来るその可能性、後々のライヴ・エイドらにも通じて行くと思う。この時期しばしば リリースされた政治的運動一環に強いアルバム。アナーキズム的な個人行動を基本とした過度な動物保護活動が集団化すればテロ組織看做し THE ANIMAL LIBERATION FRONT(動物解放戦線)をサポートしたとされるコンピLP本作。とは言うもののB面中盤以後に登場するCRASS ないしその一派は順当としても反社会・反組織・反規則と非属性に強いNOISEアーティストが集い支援するとは俄(にわか)に信じ難く違和感 に埋もれる。音楽シーン内でアナーキスト立場でありテロリスト立場で通じていると言えようNOISEが、政治色に強いCRASS周辺と結託し 解放の為に荒廃させるべく混沌錯綜への陥れが本コンピ作の主旨ではなかろうか、支援そのもの自体に熱量はなく至ってニヒル延(ひ)いては その為の強引用であり借物ではないかと察せられる。A1にはNURSE WITH WOUND、放牧家畜の様な牧歌的POPSがコラージュNOISEに噛 み付かれてから捕食されてしまった如し良トラック。A2には揺れを伴った闇幻常蜃気楼、第一期活動終盤の転換期であったSEMAが珍しく純 然としたドローン・アンビエント作風を収録。A3ではDANIELLE DAXとのデュオNOISEアバンギャルドPOPSバンドLEMON KITTENSを解 消し終わらせたKARL BLAKEによる新バンド、SHOCK HEADED PETERSがギター・フィードバックを唸らせてのヘヴィー・ロック。モン タージュ・アッセンブリーされたコミカル奇形が音楽モドキを粧いつつ蝿やゴキブリら迷惑愛嬌同等を出現させた如しA4、盆気配なベル打音 余韻を効かせながら物音や作業音らをコラージュしたA5各々印象的な短編2編を蔵めたP16D4。ロックとNOISEとフォークロアを迷彩柄に したと言えそうなA6のCOIL。金属ベル音の反復とフィードバックNOISEに加工された少年少女合唱が被りループエンドレスするA面ラスト は反証性を何かと纏っているであろうCURRENT 93。B面に返しB1トップには雑音使用で仕上げられたエレクトロニクスNEW WAVE調で 新生アバンギャルトなPOPSが先ずはでと目を引くLEGENDARY PINK DOTS。B2のTHE HAFLER TRIOは環境音や電子音らをエレメント にしたコラージュ短編で、エレメントが結合し別エレメントを精製しただけと言えようかコンピ編成内で埋もれる事を弁えたクール、表現無 熱存在に無機質さ全うを覚える事となる。以後トラックではCRASS関連者が連なる。始弾B3にはANNIE ANXIETY嬢、雑音+音源切貼り+ 歌+エスニカルで祭り的なパッカーションからNEW WAVEベースなコラージュ作が聴ける。B4は本件創作意図からして役割メイン・アクト と言えそうなCRASS、ニュース・プログラムなど音声音源らとHARDCORE PUNKなどCRASS演奏プレイが混然となりアナーキー&テロ看 做しを音体現する。B5とB6の短編はBJORK成功への足掛かりであるSUGARCUBESを提供したCRASS系レーベルONE LITTLE INDIAN所 属ユニットD&Vによるパッカーション・リズム+PUNK調ボイスの変則編成曲。ラストは幕引きに際し発生させた単発匿名ユニットであろう 物騒がせな名称WHO WILL CARRY MY ARMS。リズム・ボックスとシンセ・メロによる真夜中無人ながらで運営している誰の為でもない 遊園地メルヘン景の如し短編曲が搬出され〆。支離滅裂的編成CRASS RECORDSコンピLP作にも遠からず近からずで通じるものありな1枚 はROCK/POPSを汚す為の実施現場と言えそうな1枚である。印象的な良トラック多数有りで触れておいて損のないコンピレーション・ア ルバム。 (oZ)

VARIOUS ARTISTS The Fight Is On LP LAYLAH (BELGIUM) LAY10 1985

NOISE黎明期の後半であったこの頃、音楽要素から掛け離れ尖った存在を翻したのがベルギーNOISEレーベル初期LAYLAHだった。情景や心 情と言った慣れ親しんだ描写の色合いを主役とした表現から脱し、その主役を不在にして現象・形状としたサウンドそのものから齎そうとし た別アプローチに着手し提示したのが本コンピLP作の位置取りだったのだと思う。参加者はA面に負力効果実験となろうCOIL、モンタージュ 化からのカルト促進CURRENT 93、サウンド研究白書を提出したTHE HAFLER TRIO。B面にコンテンポラリーな純然サウンド・プレイの ROBERT HAIGH、アトモスフィア創造LUSTMORD、アブストラクト創造となろうNURSE WITH WOUND。アルバムのラストにコンピ作 参加は稀となる短編2曲を提供したORGANUMも低音ドローンを用いず金属質な軋み音で薄気味の悪い空間を造作する。後々に登場する音響 武装NOISEの祖先的な先駆け存在にあると思う、ポピュラー音楽表現領域から離反しているサウンド達の集合体である本作に物足りなさを覚 えたファンは当時少なくはなかった。豪華メンツの割りに評価として余り宜しくなかった1枚ではあるのだが、アンチ・ミュージックとして の反骨心に高く雑音ヒストリー上では然るべきポストにある音盤だと思う。 (oZ)

VARIOUS ARTISTS Ohrensausen LP (black or white vinyl) DOM (GERMANY) DOMV77-03 1985 2CD (titled "Ohrenschrauben / Ohrensausen") DRAGNET (GERMANY) DRAGNET 04 1993

NOISEを紹介すると共にNOISEの翻しへと通じ名盤となった独レーベルDOM配給コンピ作第一弾"Ohrenschrauben"(no. DOM V77-1)に続 き登場した第二弾"Ohrensausen"では、レーベルが嗜好するアーティストを集わせる事でレーベル運営その方向性の絞り込みが行なわれてい ると言える。DOM運営の主眼として本件が浮上させているのは継承から展開へと比重しきったポスト・アバンギャルドである所のNOISE提 唱。NOISEシーン紹介を兼任しながら広報役割を担う。不協和でアンバランスな出立ちが別選択且つ次章的な雑音造形にありリーディング・ ボイスが同位で重層するA1は後にSTEVEN STAPLETONの奥方となるDIANA ROGERSONユニットCHRYSTAL BELLE SCRODD。A2に はNURSE WITH WOUND、気味悪く動きだしたオモチャ仕掛け達がファクトリーする宵闇神隠し。激しい気流の天空に舞い上がり神話をテ クノロジーで啓示している如しA3はCOIL。A4にはピアノとシンバル&ドラムによるアコースティック抽象フリー・プレイのSEMA、オブス キュア表現法を削ぎ落し演奏自体をアブストラクト化としたROBERT HAIGH転換期作が蔵まる。UK勢が続いてからのA5には70年代前半か ら活動しLAFMS(ロサンゼルス・フリー・ミュージック・ソサエティ)に参加していた米国SMEGMA、壊れたバンド編成によるアバンギャル ド・フリー・プレイが提供される。A面ラストDUKA BASS BANDは独H.N.A.S.の初期メンバーによるユニットとの事、管楽器音と電子鍵盤 音とドラムによる感触チープなフリー炎症演奏が配置される。ドイツ勢サイドとなるB面に移れば手始めにとレーベル主H.N.A.S.が高周波と 打音とエフェクト音とピアノやボイスらを組織し、テンションのあるアブストラクト"からの"で何時とはなしに男女ボーカルを配したモダン 電子ミュージックを立ち上げていたテクニカルなトラック。B2のASMUS TIETCHENSでは揺らぎや浮遊、音響研究を兼任した如しで元祖音 響系なアプローチと言えよう学際的トラックが聴ける。B3は1985年スウェーデン・レーベルPSYCHOUT PRODUCTIONSからリリースさ れたH.N.A.S.の1st LP作"Abwassermusik"(no. PSYPRO 005)にて共演したMIESES GEGONGE、ディレイ効果に埋もれたエイリアン雑音 サウンドを排出する。B4にはドイツ前衛NOISEの先駆者P16D4によるテンポの速い物音系コラージュ作。エクスペリメンタル域から永遠に 降りる気配がなく成果と言うものを欲している姿勢にない破壊的構築が頽廃や荒涼と言ったものを暗にして呼びつけている好トラック。ラス トにはA面ラスト同様にDUKA BASS BANDが登場、無自覚性を漂わせた管楽器音と雑音によるフリー・プレイでそれ自体が儀式域である事 を穏便に搬出しアルバムをエンドさせた。レーベルDOM概要を知りたいと言う方に適した本件はNOISEに傾向した所のポスト・アバンギャ ルド初動を知るにも適している。アーティスト側の指向性で委任されてから集合を以って仕上げられたコンピ作につき入門者サンプラーとし ても有効、収録されたアーティストでお気に入りが居ればその音源コレクションにも有益��1枚。 (oZ)

0 notes

Text

かごめPのマスタリング講座01 : そもそもマスタリングって何?

マスタリング関連エントリーはここから

(画像はこういう写真を使ってみたかったから選びました)

これ、ちょいちょい色々な人から聞かれるんですよ。 「人からマスタリングした方がいいと言われたけれど、マスタリングって何をやるんですか?」みたいな。 なので、知ってる人にはまだ退屈かもしれませんが、最初にちゃんと、誤解を恐れずに書いておきましょう。

マスタリングとは、ざっくり

1.「音圧を上げて曲のバランスを整える」 2.「カッコ良くした曲たちを並べて、一枚のCDとして統一感が出るように調整」 3.「CD等のメディアのマスターを作る諸作業」

この3つの作業を指します。 まずは最初の「音圧を上げる」ということについて。

1.音を大きくする

これに関しては、実際に見て、聞いてもらうのが良いでしょう。