#コレクティブ

Explore tagged Tumblr posts

Text

𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐝𝐬 - 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰★

2022年にバンドを結成されたカナダを拠点に活動するシューゲイズバンドThe Neverminds。

儚くドリーミーなシューゲイズサウンドは最新EPではよりヘビィでノイジーに厚みを感じるサウンドへと進化し魅力を増している。

『never mind,the summer 』 『nevermind, the winter 』では夏と冬の別々のコンセプトでリリースし、どちらも儚い青春時代の夢をみているような感覚に......

6/8〜日本ツアーをすることが決定!

来日公演が目前に迫ったThe Nevermindsにインタビューを行った。メンバーそれぞれが答えてくれている。

G - Ginny

V- Vincent

R - Ronan

A - Avi

1.いつから音楽を作り始め、どのようにしてバンドは始まりましたか?

G - バンドを始めるまで、自分で音楽を作ったことはありませんでした。 それまでは、ギターを少し弾くことはあっても、音楽はいつも私の趣味でした。そのおかげで、このバンドにいる間に曲作りについて多くのことを学ぶことができたと思います。

V - 中学生の時に自分で曲を作り始めて、高校生の時にGarageBandでプロデュースを始め��んだ。プロデュースを始めると、ベースやピアノ、ドラムなど他の楽器も独学で覚えた。高校ではバンドのためにたくさんの曲をアレンジした。Logic Proを使ったレコーディングや、様々な楽器のパートを書いたりアレンジしたりする方法を知っていたから、これらの経験はすべてネヴァーミーズで役立ったよ。

R - 9歳か10歳くらいから自分で曲を書き始めて、徐々にミュージシャンになることを真剣に考えるようになったんだ。

A - 去年の9月にバンドに加入して、みんなと一緒に音楽を作る喜びを感じている。6歳からドラムを叩いていて、人生のほとんどを音楽制作に費やしてきたんだ。

2.メンバーが音楽を始めたきっかけは?

G - 僕の両親は昔から音楽が好きで、僕が小学生の時にギターを習い始めた時、父がギターの弾き方を教えてくれたんだ。中学では学校のロックバンドに入り、文化祭で演奏していました。仲の良い友達とバンドを組んだことが学生時代で一番楽しかったし、その頃からずっとバンドを組んで友達と一緒に音楽を作りたいと思っていたんだと思う。だからnevermindsを始めた。

V - 最初に習った楽器は中学の時のウクレレ。それから独学でギターも弾けるようになって、学校で他の友達とジャムを始めたんだ。クラスメイトが給食のテーブルを囲んで、適当な曲を歌ったりジャムったりして、最終的には高校でバンドを作ったんだ。

R 小さい頃、父親がアコースティックギターを持っていて、時々弾いていた。

A - 生まれたときから音楽に夢中だった。

3.ニューEP『nevermind, the winter』のコンセプト、制作、レコーディングについて教えてください。

G 「"nevermind, the winter. "は、1st EP "nevermind, the summer. "の姉妹作/続編にあたります。

夏のEPではノスタルジックでメランコリックな夏と青春をとらえようとしました。一方、冬のEPでは、孤独、孤立、失恋、もう思い出せない夢から覚める感覚など、重い感情についてより語っています。両EPのコンセプトを思いついた後、歌詞のアイデアが続き、アルバムの意図に合うように書きま���た。曲を完成させた後、EP全体がうまく流れ、一緒にストーリーを作れるように、トラックリストを編集しました。どの曲も同じ本の異なる章として機能しているので、EPを聴いてくれた人たちが、まるで私たちの物語を読んでいるように感じてくれたら嬉しいです。

V - “nevermind, the summer. "について、夏のEPでは

ギターとベースは、ドラム・トラックにオーディオ・インターフェイスを通して同時に録音し、生ドラムは別々に録音した。ギターとベースのパートは、フェンダーのツイン・リバーブとアンペグのBAを使って、DIとマイクの両方で個別に録音した。今回、ドラムのレコーディングに導入した新しいテクニックは、ルームマイクを使ったことだ。全体的に、よりユニークなトーンやエフェクトを実現するためにマイクの配置を変えてみたり、新しいギター・ペダルをたくさん試してみたりした。

また、"hunt me "のイントロや "dusk "のエンディングで聴ける音を作るために、ギターにバイオリンの弓を使った。ヴォーカルはShure SM7Bを使って録音した。Shure SM7Bは遮音されていない部屋で使うのに適したマイクで、私のタウンハウスのベッドルームですべてを録音したので、私たちにとっては完璧だった。

でも、このEP��レコーディングでは、大音量で長時間録音したため、近隣から騒音の苦情を何度も受けたよ。

youtube

4. 周りのシーンをどう感じていますか?

他のバンドとのつながりはありますか?

V - トロントのバンド・シーンにはとても刺激を受けている。White Rabbit、Poor You、Brotherなど、トロントの様々なインディー・バンドと共演したことがある。これらのバンドは、単に知り合いだからというだけでなく、本物で、個人的で、心に響くような、生々しく素晴らしい音楽を作っているので、大ファンなんだ。彼らのようなバンドは、国際的にもっと注目されるべきだと思う

R- トロントのシューゲイザー・シーンは、かなり小さいとはいえ、今でもかなり素晴らしいと思う。例えば、Luster Dustと一緒にプレイできたことは信じられないことだと思う。

A - 地元トロントのシューゲイザー/オルタナティヴ・ロック・シーンにいるバンドたちに会うのが大好きなんだ。Luster Dustのようなバンドに触発されて、自分たちのライブ・サウンドをもっと頑張ろうと思うようになったよ。

G- トロントのシーンで好きなバンドはもうみんな答えてくれたから、私は別のことを話すと、私たちは最近、"loveless collective "という音楽とアートの集団を作りました。このコレクティブは、トロント内外のシューゲイザー/���リームポップバンドとつながり、彼らを巻き込んだショーやイベントを企画するために作りました。自分たちの音楽を発表する場を持つことで、シューゲイザー・シーンがもっと活性化する手助けをするのが私の目標です。

5.よく聴く日本のアーティストはいますか?

G - 日本のシューゲイザーバンドが大好きで、揺らぎ、my dead girlfriend、Tokyo Shoegazer、宇宙ネコ子、きのこ帝国、For Tracy Hydeなど。ボーカロイドのシューゲイザーも大好きで、mikgazerは史上最高のシューゲイザー・アルバムだと思います。シューゲイザー・シーン以外では、ヨルシカとEveも大好き。

V - 日本のアーティストで好きなのは、杉山清貴と山下達郎。日本の80年代シティポップ時代の音楽が大好きです。

R -15歳か16歳くらいのときに二藤一花にハマって、今でも時々彼の曲を聴いているんだ。

A-いや、でもツアーが終わったら変わってくれるといいな。

6.来日して楽しみにしていることは?

G- 日本にいる間に大阪と名古屋を訪れる予定です。 旅行したり、街を探索したり、そこの食べ物を楽しんだりするのがとても楽しみです。他のバンドがいろんなライブハウスで演奏するのを見るのも楽しみ。みんなにとって素晴らしい経験になると思います。

7.これからの夢や現在の目標は何ですか?

G - ツアーに出ることは僕らの最大の目標のひとつだったから、キャリアの早い段階でそれが実現できて本当に感謝している。もうひとつの目標は、もっと音楽を作って、シューゲイザー・シーンでもっと多くのアーティストとつながって、ミュージシャンとしてもっとうまくなることだね。

----------------------------------------------------

G - Ginny V - Vincent R - Ronan A - Avi

1. When did you start creating music and how has that led to the neverminds it exists today?

G - I had never really made my own music until right before we started the band. Before that, music was always just a hobby for me even though I played guitar a little bit. I think I'm learning so much about songwriting while being in this band because of that

V - I started writing my own songs in middle school and began producing in high school on GarageBand. When I began producing, I taught myself other instruments such as bass, piano and drums. I would also arrange a bunch of songs for my band in high school. All of these experiences would help me in the neverminds as I knew how to use Logic Pro to record our music as well as write/arrange various instrument parts for our songs.

R - I started writing my own stuff when I was about 9 or 10 and slowly got more and more serious about being a musician.

A - I joined the band last September and have had the pleasure of creating music with everyone. I’ve been playing drums since I was 6 and making music most of my life.

2. How did the members first get into music?

G - My parents always loved music and my dad taught me how to play guitar when I first started learning guitar in elementary school. I joined a school rock band in middle school and played at school festivals. Being in the band with my close friends was the most fun part of my school years and I think since then I always wanted to be in a band and make music together with friends. That’s why I started the neverminds in the first place.

V - The first instrument I learned was the ukulele in middle school. I then taught myself how to play guitar as well and started to jam with my other friends at school. Our classmates would gather around the lunch table and we would sing and jam out to random songs and eventually we created a band in high school.

R - when i was a little kid my dad had an acoustic guitar that he sometimes played and i just wanted to play super bad

A - I’ve been into music since birth.

3. Please tell me about the concept, production and recording of the new EP “nevermind, the winter”?

G - “nevermind, the winter.” is a sister/sequel album to our first ep “nevermind, the summer.” In the summer ep, we tried to capture a nostalgic and melancholic summer and adolescence while the winter ep talks more about heavy emotions - loneliness, isolation, heartbreak and the feeling of waking up from a dream you can’t remember anymore. After coming up with these concepts for both EPs, the ideas for the lyrics followed and were written to fit the intention of the album. After we finished our songs, we carefully curated the tracklist so that the whole EP could flow well and create stories together. Every track works as different chapters of the same book, and I hope people who listen to our EP can feel as though they are reading our story.

V - For “nevermind, the summer.” " guitars and bass were recorded simultaneously straight into an audio interface over a drum track while live drums were recorded separately, however, for the new EP we experimented with more complex recording techniques and overdubbing to have more creative control over our sound. We recorded all guitar and bass parts individually through both DI and microphone using a Fender twin reverb and an Ampeg BA. A new technique we implemented for recording drums this time was using a room mic. Overall, we played around a lot with different mic placements to achieve more unique tones and effects as well as experimented with a lot of new guitar pedals. We also implemented the use of a violin bow on the guitar to create the sound that can be heard in the intro of “haunt me” and the ending of “dusk”. Vocals were recorded using a Shure SM7B which is a good microphone to be used in untreated rooms which was perfect for us since we recorded everything in my townhouse bedroom. However, we got several noise complaints from neighbours during the recording of this EP because of the long hours of recording very loud sounds.

4. how do you feel about the scenes around you? Do you have any connections with other bands?

V - I am very inspired by the band scene in Toronto. We have played with various toronto indie bands such as White Rabbit, Poor You and Brother. These are all bands who I am a big fan of not just because they are our acquaintances but because they make raw and amazing music that feels genuine, personal and heartfelt. I think bands like them need more attention internationally.

R - I think the shoegaze scene in Toronto, even if it’s pretty small, is still pretty great. I think it’s incredible that we’ve gotten to play with Luster Dust, for example.

A - I’ve loved meeting some of the bands in the local Toronto shoegaze/alternative rock scene. Bands such as Luster Dust have really inspired us to work harder on our live sound.

G - Everyone already answered my favourite bands in the Toronto scene so I want to talk about something different. We recently made a music and art collective called ‘loveless collective’. We made this collective to connect with shoegaze/dreampop bands in and out of Toronto and organize shows/events involving them. Our goal is to help the shoegaze scene become more active by having a platform to showcase their music.

5. Are there any Japanese artists you listen to?

G - I love Japanese shoegaze bands, such as Yuragi, my dead girlfriend, Tokyo Shoegazer, Uchuu Nekoko, kinokoteikoku, For Tracy Hyde and so on. I also love Vocaloid shoegaze, I think mikgazer is the best shoegaze album of all time. Apart from shoegaze scene, I also love Yorushika and Eve.

V - Some of my favourite Japanese artists are Kiyotaka Sugiyama and Tatsuro Yamashita. I love music from the 80s city pop era of Japan.

R - when i was about 15 or 16 i got really into ichika nito and i still listen to his stuff from time to time

A - No, but I hope that will change after the tour.

6. What are you looking forward to doing when you come to Japan?

G - We are visiting Osaka and Nagoya while we are there. We are very excited to travel and explore the city, and enjoy the food there. We are also looking forward to watching other bands play at different live houses. I feel like it will be a great experience for all of us.

7. What are your current/dream goals for the upcoming?

G - Going on a tour was one of our biggest goals, so we’re really grateful that we get to that so early in our career. Another goal would be to make more music, connect with more artists in the shoegaze scene and become better as musicians.

The Neverminds

Instagram@thenvrminds ←

X @thenvrmindsband←

13 notes

·

View notes

Quote

研究によると、新しく集められたオールスター選手のチームと対戦すると、何年も一緒にプレーしてきた中程度の成績を収めたチームが勝つことがわかっています。

確率の設計、優れた AI エクスペリエンスのあまり知られていない秘密 |エレイン著 | 2024 年 3 月 | UXコレクティブ

6 notes

·

View notes

Text

スイスで見た博物館・美術館 備忘録

栄華で罪深い過去と共に。

いろんなヨーロッパ絵画や歴史的史料を見るなかで、少しだけヨーロッパやスイスのイメージが具体的になってよかったな。

ぜんぶ素人の適当な感想なので、気軽な旅行気分で流し読みしていただければ幸いです。

ラ・ショー・ドゥ・フォン

時計博物館

Lorelei and the Laser Eyesに出てきそうな大きく複雑で謎めいた時計がたくさん見られて楽しかった。歴史的な展示もされていて、最初は日時計・砂時計から始まるのだけれど、最後正確性を求めるうちに、メカメカしい原子時計までいくのが面白かった。

時を、航路を、労働を、計り刻む合理性の象徴としての時計。

写真は複雑なアナログ時計と精密な原子時計。

ヌーシャテル

美術・歴史博物館

地域のちょっとした歴史資料館見るのが好きなので。トラベルパスという共通観光チケットがあれば無料で見られるのも気軽でよい。(多くの博物館・美術館も同様)

小規模だけれど、全体的にまじめに作られていて好印象。精巧な自動人形が見られたのも楽しかった。緻密な絵を描いてくれる!

建物も立派。スイスは町中に豪華で立派で石造りの重い建物がずっとのこっている。

「植民地主義者の銅像をどうしますか?私たちは公共の場で何を、どのように覚えておきたいのでしょうか?」

印象的だったのは、地域の名士の銅像をどうすべきかという展示。ヌーシャテル中心部に立っている町の発展に寄与した名士は、実は奴隷貿易や三角貿易で富を得た人物であり、現代において彼を称える銅像が町にあるのは是か非か、市民はどう考えるのかという展示。地域の歴史紹介や美術家や歴史家など専門家のオピニオンビデオ、市民への公開アンケートなどを用いて多角的に議論の素材を提供する。正解はないけど、とりあえずみんなで過去を踏まえて考えて議論して、今後決めていこうというスタンス���

過去の他地域への搾取とそこから得た富・美を現在どう扱うべきかというテーマは、このちいさな地域の郷土資料館をはじめ、後述するようにほかの美術館当でも見られて、スイスやヨーロッパ全体での時流でもあるのかもしれない。

ベルン

パウル・クレー・センター

クレーの作品は今まで散発的に見たことあるだけでそんなに興味なかったのだけれど、作品をまとめて見られて、なんとなくよさがわかってよかった。作品保護の観点から、展示点数は規模のわりに少なめ。

限られた二次元の色と線という手法でいかに現実を描きうるかという自由で多様な実験みたいな作品が楽しい。絵単体というより、そのいろんな試みが自分には興味深かった。

晩年の、勢いを増すナチス・ドイツの勢力から逃れて故郷ベルンに戻ったのち、なぜか線と色に迷いが消え、寡黙で内省的で象徴性を増していくなぞめいた作品群が個人的には好みだった。

ローザンヌ

リュミエーヌ宮・自然博物館

たまたま休憩に立ち寄った立派な旧宮殿内に、無料で市民開放されている博物館があったので。

おおきなマンモスの化石があった!ほかにもたくさんの剥製(絶滅種も含む)や鉱物・化石が展示されていて、時間なくてゆっくり見て回れなかったけれど、思いがけず充実した展示があり楽しかった。ここも建物が古くて立派。

チューリッヒ

チューリッヒ美術館

中世から現代美術までいろいろなヨーロッパの美術作品がたくさん集まっている。自分の精神は近代で止まったままなので、いろいろな近代絵画が間近で見られてうれしかった。ほかの美術館等と違いトラベルパスは対象外で、別途入館料が必要なので要注意。

マグリットやキリコやフランシス・ベーコンの作品が近くで見られる!やった!!

ムンクのこの絵も、線と色合いの構成がしっかりしたふつうの風景画だけれど、見てるとつらくなってくるような感じがあってよかった。

現代美術

バングラデシュ・ダッカ出身の非営利コレクティブが作ったインスタレーションがよかった。少しだけダッカという地域と縁があったので。

急速な経済発展と社会の変化、押し寄せるたくさんの海外資本・商品・文化と市場社会、そのなかで抱える戸惑いや経済発展への期待や先進国への不信感。作品で表された、現地産業であるニットで編まれたキャンベル缶や粗末な屋台に並ぶたくさんの商品≒危険物のなかに、わずかに知っていたバングラデシュに住む彼らの思いを、芸術作品を通して改めて知れたようでよかったと思う。

デモによる政権交代後、みんなどうなるのかな。無事であるといいのだけれど。

ジャコメッティ作品

スイス出身の作家ということで、こちらも今まであまりよくわからなかった人なのだけれど、この機会にまとめて作品を見ることができてすごくよかった。人間性の衰弱と危機のなかでの抗い、というモダニズムなテーマよかったな。フランシス・ベーコンや河原温とかもそうだけど、モダニズムのなかで人体の徹底的な解体と再構成を描こうとする作品が好きなのかもしれない。

存在だけ再構成されたよろよろしてる犬。かわいいね。

企画展

チューリッヒ美術館のコレクションに多大な貢献をした武器商人「Sammlung Emil Bührle氏」の所蔵コレクションの今後の在り方について問うもの。

戦争という場を利用し、武器の販売で得た多額の富により築かれたコレクション。ここに飾られる絵画の額のすべてには「Sammlung E.G. Bührle」と刻印がされている。モネのきれいな睡蓮などもこの額に囲われ、周辺情報が気になって作品単体の鑑賞が難しい展示。

なお、ほんの一部にナチス・ドイツがユダヤ人から押収した作品も含まれており、こちらについては返還手続きを進めており、展示不可となっているとのこと。

だから作品すべての来歴を明らかにし、それはQRコードで開示されている。展示自体がこれらの周辺情報含めて、たくさんの犠牲とそこから得た利益という過去のうえに築かれたコレクションをどう維持し、どういう文脈とともに展示していくか問題提起し、議論するための場となっている。

非常に難しい問いかけであり、自分にはどういう方向性に進むのがいいのかわからないし、作品鑑賞の場としては周辺情報が多すぎるし、けれど無視できない・そうすべきでない問題なのもわかる。過去からは逃れられないけれど、いつか作品そのものをちゃんと鑑賞できる環境が整えられる日が来るんだろうか。

日本では、国立近代博物館の戦争画展示や藤井光氏の展示などが、自分が知っている中では社会的・歴史的経緯に取りまかれる芸術と展示の問題を取り扱っていて、たまに気になって見に行く。

(チューリッヒ美術館まとめ)

いろんなお金と美術と考えが集まる場所なので、ものすごく駆け足に1時間半で見たら大変でした!

ジュネーブ

ルソーの像・ルソーと文学の家

ルソーの諧謔と矛盾に満ちた「孤独な散歩者の夢想」が好きなので、ルソー詣でをしてきた。

家のほうはふつうに1Fでカフェを営業していたのが意外。テーマごとにおしゃれでコンパクトな展示となっていて、日本語ガイドのレンタルもありで見やすい。「孤独な散歩者の夢想」展示が見られたので満足!

国際宗教改革博物館

小ぶりな建物ながら、展示はきれいで整理され、非常に充実・意欲的な内容でよかったな。特設Wi-Fiで接続できるホームページから多言語対応されていて、しっかり翻訳された日本語で見やすく展示解説が読めるのも、ちゃんと説明しようというやる気を感じた。

当然プロテスタントの視点からの展示だけれど、あまり宗派に偏らず、比較的フラットに解説されている印象(自分がキリスト教に不明のためわからないだけかもしれないけれど)

聖書がラテン語からドイツ語・フランス語・英語に翻訳されることで、書物が権力関係を変え、そして社会が変わっていったことを、当時の書物を通して少しだけ思いを馳せることができるようでよかった。

写真はラテン語から英語やドイツ語など様々な言語に翻訳された、宗教改革当時の聖書。

ジュネーブに滞在し、宗教改革で大きな役割を果たしたカルヴァンについては、偶像崇拝を厳しく禁じていたため、彼が使ったといわれてるコップしか遺物が残ってなくて、それが展示されているのがおもしろかった。

宗教改革でよりモダンな形に切り替わったキリスト教が商業主義・物質主義に取り込まれていくこと、女性や疎外された人々がプロテスタントの教義について議論する演劇をもとにした映像作品、そして今日的な「プロテスト」の在り方など、意欲的な展示構成も見ていて楽しかった。時間の都合上、駆け足でしか見られなくて残念。

ざっくりまとめ

海外でもGoogle翻訳のカメラ機能で展示解説をおおむね読むことができるので本当に助かる。ホームページやガイド端末で日本語含めた多言語対応しているところも意外とあった。

自分が行った場所はどこに行っても古く重い石造りの建物が残っていて、重く逃れられない過去のなかにずっといるようで印象的だった。

小さいけれど、伝えたいことがちゃんとあって、資料の保存や展示の意義を問い続けるような博物館・資料館は、国内外問わず見ごたえあっていいなと思う。大きな美術館や公設の資料館とかもそれぞれ姿勢に違いがあって、いろいろ見られて勉強になった。

最後にいい感じの湖の写真で終わります。湖は最高。

4 notes

·

View notes

Text

2023年10月27日に発売予定の翻訳書

10月27日(金)には33冊の翻訳書が発売予定です。うちハーパーコリンズ・ジャパンが14冊です。

叫びの穴

アーサー・J・リース/著 稲見佳代子/翻訳

論創社

自立的で相互依存的な学習者を育てる コレクティブ・エフィカシー

ジョン・ハッティ/著 ダグラス・フィッシャー/著 ナンシー・フレイ/著 シャーリー・クラーク/著 ほか

北大路書房

ビートルズ ’66

スティーヴ・ターナー/著 奥田祐士/翻訳

DU BOOKS

[ザ・シーダーズ]神々の帰還(下) : 秘められし宇宙テクノロジーの大開示

エレナ・ダナーン/著 佐野美代子/翻訳 アレックス・コリエー/著

ヒカルランド

パディントンのクリスマスの手紙 : Paddington's Christmas Post

マイケル・ボンド/イラスト R・W・アリー/イラスト 関根麻里/翻訳

文化学園 文化出版局

ギャリー・カーツ マジック・コレクション

リチャード・カウフマン/著 角矢幸繁/翻訳

東京堂出版

飼育下パンダの野生復帰

張和民ほか/著 岩谷季久子/翻訳

科学出版社東京

1930年代の只中で : 名も無きフランス人たちの言葉

アラン・コルバン/著 寺田寅彦/翻訳 實谷総一郎/翻訳

藤原書店

中国手漉竹紙製造技術

陳剛/著 稲葉政満/監修 白戸満喜子/翻訳

科学出版社東京

なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか

ジョナサン・マレシック/著 吉嶺英美/翻訳

青土社

Pythonによる時系列予測

Marco Peixeiro/著 株式会社クイープ/翻訳

マイナビ出版

富豪に仕える : 華やかな消費世界を支える陰の労働者たち

アリゼ・デルピエール/著 ダコスタ吉村花子/翻訳

新評論

中国仏性論

頼永海/著 何燕生/翻訳

法藏館

新版 地図とデータで見る水の世界ハンドブック

ダヴィド・ブランション/著 吉田春美/翻訳

原書房

第二次世界大戦 運命の決断 : あなたの選択で歴史はどう変わるのか

ジョン・バックレー/著 辻元よしふみ/翻訳

河出書房新社

「自信がない」という価値

トマス・チャモロ=プリミュージク/著 桜田直美/翻訳

河出書房新社

生物学大図鑑 : 世界を知る新しい教科書

メアリ・アージェント=カトワラ/著 左巻健男/監修 黒輪篤嗣/翻訳

河出書房新社

ジンジャーとピクルスのおはなし

ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳

早川書房

パイがふたつあったおはなし

ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳

早川書房

路地裏で拾われたプリンセス

ロレイン・ホール/著 中野恵/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

一夜の夢が覚めたとき

マヤ・バンクス/著 庭植奈穂子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

愛は一夜だけ

キム・ローレンス/著 山本翔子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

伯爵夫人の出自

ニコラ・コーニック/著 田中淑子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

シンデレラの十六年の秘密

ソフィー・ペンブローク/著 川合りりこ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

天使の誘惑

ジャクリーン・バード/著 柊羊子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

目覚めたら恋人同士

ペニー・ジョーダン/著 雨宮朱里/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

禁じられた言葉

キム・ローレンス/著 柿原日出子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

捨てられた花嫁の究極の献身

ダニー・コリンズ/著 久保奈緒実/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

街角のシンデレラ

リン・グレアム/著 萩原ちさと/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

侯爵と雨の淑女と秘密の子

ダイアン・ガストン/著 藤倉詩音/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

身代わりのシンデレラ

エマ・ダーシー/著 柿沼摩耶/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

悲しみの館

ヘレン・ブルックス/著 駒月雅子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

薔薇色の明日

レベッカ・ウインターズ/著 有森ジュン/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

2 notes

·

View notes

Quote

アノニマスを名乗ってアノニマスのアイコン等を使用している団体(EUTNAIOA)が、福島第一原発からの廃水の海洋放出に伴う手続きを巡って、日本政府を標的に抗議目的のサイバー攻撃を実施したと主張している。 この攻撃を実施したアノニマス・イタリア・コレクティブの主張によると、「Tango Down」という作戦名のもとで、福島第一原発に関連する 21 もの政府およびその他のウェブサイトを攻撃したとのことだ。福島第一原発では、周知の通り 2011 年に、地震および津波によって安全システムが機能不全に陥り、3 基の炉心が損傷した。 アノニマス・イタリア・コレクティブが標的とした組織は、日本の環境省、日本原子力発電株式会社、日本原子力学会、原子力規制委員会、原子力委員会(AEC)、科学技術庁、内閣総理大臣岸田文雄、およびフォーリン・プレスセンターなどだ。

福島第一原発の処理水海洋放出 抗議のサイバー攻撃 | ScanNetSecurity

2 notes

·

View notes

Text

Syncreate Collective Meaning and Origin

Syncreate Collective Meaning and Origin: "Syncreate" is a portmanteau of "sync" and "creation." "Collective" means "set-like". The name describes a learning environment where students synchronize co-creative ideas and foster collective knowledge and creativity. PSYCHOLOGICAL EFFECT: The name The Syncreative Collective conveys to students the importance of sharing emergent ideas and collaborating with students.

シンクリエイト・コレクティブ(Syncreate Collective) 意味と由来:「シンクリエイト」は「シンクロナイズ(シンク)」と「クリエーション(創造)」を組み合わせた造語です。「コレクティブ」は「セット的な」という意味です。名前は、学生が共創的なアイデアを同期させ、集合的な知識や創造性を育む学習環境を表現しています。 心理的効果:シンクリエイト・コレクティブという名前は、学生に対して創発的なアイデアの共有と協力の重要性を伝えます学生。

2 notes

·

View notes

Text

The Listening Biennial Second Edition, Inter-Asia Plus

【展示、パフォーマンス、トーク/ Exhibition, Performance, Talk】

https://listeningbiennial2023.dayangyraola.com/

Date:2023/07/06~2023/08/08 Place:UP College of Fine Arts, University of the Philippines Diliman

The Listening Biennialは、世界中のアーティスト、ミュージシャン、研究者、そして施設やコレクティブが参加し、リスニングに関する疑���や経験を育む国際的なグループです。The Listening Biennialは、グローバルなプロジェクトとして構想され、共有された共鳴と多声的な表現というキュレーターの構成を目指しています。これには、オーディオ作品の展示、実験的なパフォーマンス、そしてリスニングとローカリティが強調され、文化的特異性がより大きな注意の生態系に貢献するような、協力する施設や会場の組み合わせで行われる言説のイベントが含まれています。批評的なストーリーテリング、実験的なノイズ、音楽の歓喜から、音響ケア、種族間の接触、音のある物質の環境まで、The Listening Biennialは聴く世界を育むことを目的としています。 2回目の開催となるThe Listening Biennialでは、2つの展覧会企画と、シンポジウムやトークセッション、サマーキャンプなど様々なプログラムが実施されます。

“use your ears”と題した展覧会では、ビエンナーレのディレクターであるブランドン・ラベルと、The Listening Biennial 2nd editionの4人のキュレーターが選んだリスニングのための作品を展示しています。これらの作品は、7月6日から8月8日まで、東京のポルトガル文化センター(Camões- Cultural Centre of Portugal)で展示されます。また、7月8日から8月8日まで、フィリピン大学ディリマン校(ケソン市)のPAROLA-UP Fine Arts Galleryのギャラリー1階ロビーにて、試聴端末で展示される予定です。

また“there is no sound artists, just sound art”と題した展覧会では、ソニック・マニラ・リサーチを通じて、マニラにおけるサウンドアートのあり方を理解しようとするものです。こちらも7月8日から8月8日まで、フィリピン大学ディリマン校のPAROLA-UP Fine Arts Gallery、UP College of Fine Artsで実施されます。こちらの展示企画に招聘作家としておおしまたくろうが出展予定です。

---

秋田で発表したパフォーマンス作品「滑琴狂走曲in秋田!(カッキン・ラプソディー)」に関わってくださった方のご紹介で、フィリピンで開催されるビエンナーレに出展することになりました。私は“there is no sound artists, just sound art(サウンドアーティストはいない、サウンドアートがあるだけ)”と題した展覧会に招聘されました。世界各地で実施されるイベントなので、なかなか全容がつかめないところもありますが、出たとこ勝負ではじめての海外での活動に挑戦してきます〜

2 notes

·

View notes

Text

KMNR™ exhibition「紙標」カミナリ "SIRUSI" 2023.9.16 Sat - 10.8 Sun

この度VOILLDは、谷口弦、桜井祐、金田遼平によるアーティスト・コレクティブ、KMNR™(カミナリ)の新作個展「紙標(しるし)」を開催致します。本展は2022年に開催された個展「PAUSE」 に続く、VOILLDでは二度目の新作展となります。

谷口弦は1990年佐賀県に生まれ、江戸時代より300年以上続く和紙工房、名尾手すき和紙の七代目として家業を継ぎ伝統を守りながら、様々な技法や素材を手漉き和紙の技術と掛け合わせ、和紙を用いたプロダクトの開発や先鋭的な作品を制作しています。桜井祐は1983年兵庫県に生まれ、現在は福岡を拠点に自身が設立したクリエイティブ・フォース TISSUE Inc.にて編集者としてアートブックの出版や幅広いメディアの企画・編集・ディレクションを行い、並行して九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科の准教授を務めています。金田遼平は1986年神奈川県に生まれ、独学でデザインを学び渡英。グルーヴィジョンズへの所属を経てデザインスタジオYESを設立し、東京を拠点にグラッフィクデザイナー・アートディレクターとして活動をしており、三者三様に国内各地で多彩なプロジェクトを手掛けています。カミナリは2020年にこの3名から結成され、国内外での展覧会の開催やグループ展への出展、企業への作品提供など、精力的に作品の発表を行っています。

カミナリは伝統的な手すき和紙の技術を用いて再生された紙「還魂紙」を使って、様々な時代の「物」に宿る魂やストーリーを紙にすき込み、先人達が積み重ねてきた和紙という歴史を現代の観点で解体し、新たな価値を吹き込み再構築した平面、立体作品を制作しています。江戸時代以前、反故紙を用いて漉き直された再生紙は、原料の古紙に宿っていた魂や情報が内包されていると考えられていたことから還魂紙と呼ばれていました。カミナリは、その還魂紙を活動のコンセプトであると同時に軸となるマテリアルとして用いることで、過去と現在、変化し続ける未来、そして異なる文脈の物事を繋ぎ合わせるという役目を持たせています。素材の持つ歴史と特性を熟知し、様々な要素を重ね作品に投影することで、和紙の歴史を通観するものとしても捉えることができるのです。

「紙標(しるし)」と題された本展では、近年制作している関守石をモチーフとした立体作品「PAUSE」のシリーズに続き、石をモチーフとしたオブジェクトをさまざまに組み合わせ紐で��び上げた立体作品を発表いたします。和紙とは人間が人間のために作った「記録」や「記憶」を残すための媒体でありながら、近年のデジタルやインターネットの普及によりその在り方は形を変えてきており、紙を使うこと自体がまるで儀式のような特別な意味を持つようになってきているとカミナリは言います。そして石とは、物質が長い年月をかけ積み重なりできた「時間」や「歴史」の象徴と言えます。その二つを組み合わせることで、生きてきた証や過去の思い出といった、形にしがたいものたちを可視化し、そこに置くことで気付き、立ち返れるものとして一連の作品が制作されました。印象的な結び目は、日本古来の結びなどから着想を得て、しめ縄や結界、魔除けのような想いを込めながらひとつひとつ結び上げられています。物理的な法則と独自の感性、立体としての美しさと均衡が巧妙に作用しながら制作された作品は、それぞれが独立しながらも、有機的に結びついているのです。伝統と芸術、過去と現在、そして未来へと往来しながら、道具を使わず手作業のみで結び上げられた作品群は現代の民芸的作品とも言えるのではないでしょうか。

作品と行動を介して、歴史とはなにか、人の記憶とはなんなのかという根本的な疑問を投げかけながら、新鮮な角度から思考と実践を重ね練り上げた、およそ20点に及ぶ作品群を展示いたします。カミナリの新たな展開となる本展を是非ご高覧頂ければ幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

ー

忘れていた。 初めて触れたと思っていた感情や感覚の多くは、実はすでに経験したことだった。

にもかかわらず僕らは、ときにその事実をも忘却のあちら側へと線引きしてしまう。 だからこそ人は石木を刻み、土に楔打ち、紙に記録してきた。

形のないものに形を与える行為はつくる者の体内に原始の感覚を、経験していないはずの記憶を呼び起こす。 その瞬間、僕らは確かに“思い出している”のだ。

ーKMNR™

KMNR™ |カミナリ 2020年、佐賀県名尾地区において300年以上の歴史を持つ名尾手すき和紙の7代目・谷口弦、編集者の桜井祐、アートディレクターの金田遼平によって結成されたコレクティブ。伝統的な手すき和紙の技術を用いることで、新たな文脈を持ったメディウムとしての「還魂紙」を生み出し、作品制作を行う。 IG: @kmnrtm ー谷口弦 名尾手すき和紙7代目。1990年佐賀県生まれ。関西大学心理学科卒業後、アパレル会社勤務を経て、江戸時代より300年以上続く和紙工房の名尾手すき和紙に参画。家業として伝統的な和紙制作を行うかたわら、2020年ごろよりKMNR™主宰として作品制作を開始。 HP: naowashi.com ー桜井祐 編集者。1983年兵庫県生まれ。大阪外国語大学大学院博士前期課程修了後、出版社勤務などを経て、2017年クリエイティブディレクションを中心に行うTISSUE Inc./出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。紙・WEB・空間など、幅広い領域において企画・編集・ディレクションを行う。九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科准教授。 HP: tissuepapers.stores.jp ー金田遼平 グラフィックデザイナー/アートディレクター。1986年神奈川県小田原市生まれ乙女座。法政大学在学時に独学でデザイン制作を始め、卒業後に渡英。帰国後、2013年よりグルーヴィジョンズ所属。2018年よりフリーランス、2019年デザインスタジオYES設立。 HP: kanedaryohei.com Exhibitions:

2023 アートフェア「EASTEAST_TOKYO 2023」at 科学技術館

2022 グループ展「LIGHT」at VOILLD グループ展「8」at VOILLD 個展「PAUSE」at VOILLD

2021 出展「祈りのインターフェイス展」at BONUS TRACK GALLERY 個展「TIMESCAPE」at Muracekai 個展「秘事」at ニューGEN GEN AN幻 / OUCHI 出展「Kyushu New ART 2021」at 博多阪急8F催事場 作品提供「紙糸靴下|Paper Fiber Socks」for Goldwin 2020 長崎アートプロジェクト「じかんのちそう」招聘作家

KMNR™「紙標」 会期:2023年9月16日(土)~10月8日(日) オープニングレセプション: 9月15日(金)18:00 – 21:00 開廊時間:12:00 - 18:00 休廊日:月曜、火曜 ー 16th Sat Sep. 2023 - 8th Sun Oct. Open: 12-6pm Closed: Mon&Tue

1 note

·

View note

Text

月末振り返り(2025年1月)

2025年スタート。今年の干支は、巳。 家族に巳年生まれのメンバーが多い私にとっては、非常に縁の深い年になりそう。

そういえば、日本では蛇といえば、例えば白蛇のように、幸運をイメージすると思う。 しかし、国が変わればイメージが同じとは限らない。 恥ずかしながら知らなかったけれども、中国では巳年になるべく子どもを設けないそうだ。(参照記事) その影響で、巳年生まれの子どもの各種学校への競争率は低いそうだ。

唐突だけれども、この月末振り返りをスタートしてみたい。

特にビジネス的な効果を期待しているわけではなくて、 自身が「アーカイブ」にハマっているが故。

格段決まったフォーマットなどは今のところないけれども、 書いていくうちの決まっていくかもしれない。

[映画上映についてのあれこれ]

昨年制作を終えた、移民の子どもの母語に関するドキュメンタリー映画について。 この映画、大変ありがたいことに、 制作完了直後の発表的意味合いを込めた四都市(大阪、東京、名古屋、福岡)での上映会後も、 ありがたいことに上映が続いている。

1月は、2か所で上映の機会をいただいた。 ひとつは、阪神大震災30周年関連シンポジウム@関西外大。 もうひとつは、公益財団法人さんのボランティア研修会にて。

2月は英国(オンラインで参加)、4月は東京郊外(対面)での上映が決まっている。

映画上映をする機会が増えるということは、人前で話す機会が増えるということを意味する。 本来、講演などで人前に立つ機会は少なくはなかったけれども、 そういった講演で話すのと、映画上映で話すのは少し毛色が違うように感じる。

いつからかわからないけれども、シャキシャキ話すをやめるようになった。 といっても、それでもまだまだシャキシャキ話している方になるんだろうけれども、 それでも一時期の起業家時代を知っている方からすると、大きな変化だと思う。

これは意識的にやっていることではあるけれども、思わぬ弊害(?)もあった。 英語のスピーキングの速度も落ちてしまったのである。 色々と理由を考えてみたけれども、要因としてあるのは言葉を選ぶからということ。

人前で話すことというのは、毎日のトレーニングに似ている。

[演劇クエストについてのあれこれ]

ひょんな出会いから、アート・コレクティブのorangcosongのアソシエイト・メンバーに加入した。 orancosongの説明はこちら。

アソシエイト・メンバーとしてjoinしたことは旧年中に発表されていたけれども、 特段自分から発表するものでもないと思い、特に発表せずにいた。

1月中旬、orangcosongが普段からされている「演劇クエスト」に参加した。 この日は、アソシエイト・メンバーの新年会もかねて、終了後に全員で飲み屋に集合。 メンバーの中には国内外の遠方に在住されている方もいるので、これるメンバーのみ。

この「演劇クエスト」が非常に面白かった。 「演劇クエスト」について簡単に説明すると、 事前に冒険の書を渡されて、それを読み進めながら宝を探す。 私は、お昼過ぎの13時に東京都現代美術館からスタートした。 気づくと、ほぼ休みなく日が暮れるまで、自分の世界に没入しており、 気付けば30,000歩も歩いていた。

没入とはこういうことだ、長く忘れていたような記憶・感触だった。 一人旅に似ているかもしれないと思ったけれども、異国の地の一人旅だとこういうわけにはいかない。 土台に言語によるコミュニティケーションが可能であるというある種の安心、 それに加えてある程度知っている土地であるということ。 それが今回の没入感の理由だった気がする。

本来的にはこの「演劇クエスト」は、異国の地や知らない土地で開催されており、 ローマなどでも展開されているのだけれども、没入感も異なってくるのだろう。

改めて思うのは、何かに没入するというのは、細かい条件が整い、 初めてなせるのかもしれないということ。

[待つことについてのあれこれ]

関西人だからなのか、個人の資質のせいか、それはわからないけれども、 昔から「待つこと」ができない。かなりの「せっかち」なのだ。

年明けに仕事関係の方と食事をしていて、私は「せっかち」みたいな話になって、 なんなら階段を使わせてしまってすみませんと言われてしまい、 あぁ、せっかちであることってあまり得じゃないかもしれないなと思っている。

いや、以前からせっかちであることで得をしたと思えるようなことはあまりなかった。 じゃあ、なんで「待つこと」をしないんだろうと思う。

「待つこと」というのは、ある種の忍耐が必要だ。 その忍耐というのは、自分へのこれまたある種の自信のようなものからくることだと思っている。

不思議なのは、日本国外に行くと、それぞれの国に流れている時間やペースに抗いたいと思わない。 では、なぜ日本ではそうなるんだろうかと今まで何度も考えてきた。

おそらく、日本だと自分のやりたいように物事がcontrollableだと思っているからだ。 山登りも、サーフィンも全く自分の思うようにいかないのに、なぜコントールするんだろうか。

期せずして、この問いにぶちあたっている。

[2025年についてのあれこれ]

昨年、前述のドキュメンタリー映画が完成したので(英語字幕はまだ作業中) 今年は新たな制作などは一旦お休みしようと思っている。

一方でいまだ発表できていない作品もあり、 その映像の編集や構成を考える一年にできればいいなと思っている。

制作や創作において、インプットとアウトプットのバランスは重要だ。 昨年は溜め込んだものを一気に放出したような気がしているので、 今年は入れ込む作業に少し専念したいなと思っている。

毎年50冊くらいの本を読むようにしているし、年間40本は映画を観るようにしているが、 2025年は倍くらいの量を体内に取り込めればいいなと思っている。

興味深い舞台、演劇、展示などがあれば是非お誘いください。

[おわり]

突然始めたこの月末振り返り。 無理は禁物ということで、自分のペースでぼちぼちやっていきます。

0 notes

Text

ウルグアイ投資輸出促進機関(Uruguay XXI) vol.6 商標_動画(embedded)

ウルグアイ投資輸出促進機関 動画 カントリーブランド | 100以上のパートナー ウルグアイ・コレクティブ メイドインウルグアイ |英語 観光省 – ウルグアイの観光への投資 Continue reading ウルグアイ投資輸出促進機関(Uruguay XXI) vol.6 商標_動画(embedded)

0 notes

Quote

彼らは「和」という概念を持っています。関係を維持するには調和が不可欠です。 『ジャパニーズ・マインド』からのもう一つの引用。 人々は自分の考えを明確に表現することを避け、単純に「はい」か「いいえ」で答えることさえ避けました。本当にノーと言いたい人は、最初は何も言わず、その後、意見の相違のニュアンスを伝える曖昧な表現を使います。

日本独自のUXデザイン文化の深い意味 | Bas ウォレット | アーティスト: Bas Wallet 2023 年 12 月 | UXコレクティブ

8 notes

·

View notes

Text

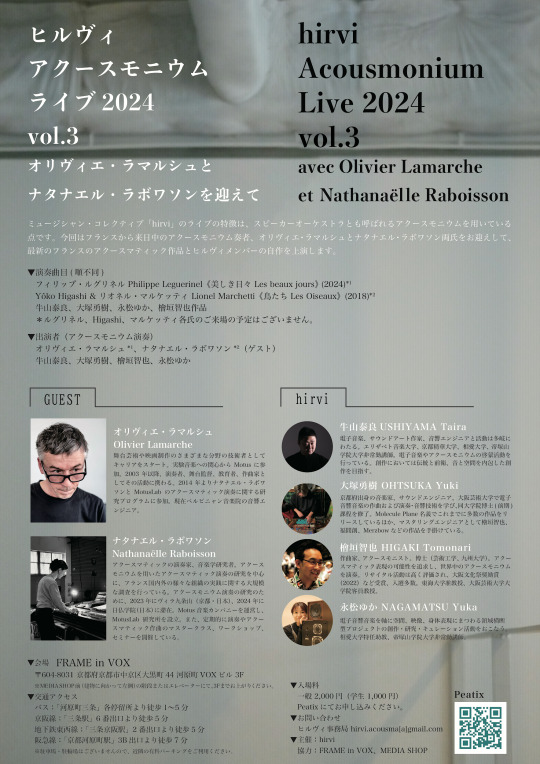

ヒルヴィ アクースモニウム ライブ2024 vol.3 オリヴィエ・ラマルシュとナタナエル・ラボワソンを迎えて

ヒルヴィ アクースモニウム ライブ2024 vol.3 オリヴィエ・ラマルシュとナタナエル・ラボワソンを迎えて hirvi Acousmonium Live 2024 vol.3 avec Olivier Lamarche et Nathanaëlle Raboisson ミュージシャン・コレクティブ「hirvi」のライブの特徴は、スピーカーオーケストラとも呼ばれるアクースモニウムを用いている点です。今回はフランスから来日中のアクースモニウム奏者、オリヴィエ・ラマルシュとナタナエル・ラボワソン両氏をお迎えして、最新���フランスのアクースマティック作品とヒルヴィメンバーの自作を上演します。 ▼日時 2024年12月27日(金)18:30開演(20時終演予定) ▼会場 FRAME in VOX 〒604-8031 京都府京都市中京区大黒町44 河原町VOXビル 3F ※MEDIA SHOP前(建物に向かって左側)の階段またはエレベーターにて、3Fまでお上がりください。 ◎交通アクセス バス:「河原町三条」各停留所より徒歩1〜5分 京阪線:「三条駅」6番出口より徒歩5分 地下鉄東西線:「三条京阪駅」2番出口より徒歩5分 阪急線:「京都河原町駅」3B出口より徒歩7分 ※駐車場・駐輪場はございませんので、近隣の有料パーキングをご利用ください。 ▼演奏曲目(順不同) フィリップ・ルグリネル Philippe Leguerinel《美しき日々 Les beaux jours》 (2024)*1 Yôko Higashi & リオネル・マルケッティ Lionel Marchetti《鳥たち Les Oiseaux》(2018)*2 牛山泰良、大塚勇樹、永松ゆか、檜垣智也作品 *ルグリネル、Higashi、マルケッティ各氏のご来場の予定はございません。 ▼出演者(アクースモニウム演奏) オリヴィエ・ラマルシュ*1、ナタナエル・ラボワソン*2(ゲスト) 牛山泰良、大塚勇樹、永松ゆか、檜垣智也 ▼入場料 一般 2,000円(学生 1,000円) Peatixにてお申し込みください。 https://hirvi2024.peatix.com/ ▼お問い合わせ ヒルヴィ事務局 hirvi.acousma[a]gmail.com ▼主催:hirvi/協力:FRAME in VOX、MEDIASHOP ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▼出演者略歴 ナタナエル・ラボワソン Nathanaëlle Raboisson アクースマティックの演奏家、音楽学研究者。アクースモニウムを用いたアクースマティック演奏の研究を中心に、フランス国内外の様々な組織の実践に関する大規模な調査を行っている。アクースモニウム演奏の研究のために、2023年にヴィラ九条山(京都・日本)、2024年に日仏学院(日本)に滞在。Motus音楽カンパニーを運営し、MotusLab研究所を設立。また、定期的に演奏やアクースマティック作曲のマスタークラス、ワークショップ、セミナーを開催している。 オリヴィエ・ラマルシュ Olivier Lamarche 舞台芸術や映画制作のさまざまな分野の技術者としてキャリアをスタート。実験音楽への関心からMotusに参加。2003年以降、演奏者、舞台監督、教育者、作曲家としてその活動に携わる。2014年よりナタナエル・ラボワソンとMotusLabのアクースマティック演奏に関する研究プログラムに参加。現在ペルピニャン音楽院の音響エンジニア。 牛山泰良 USHIYAMA Taira 電子音楽、サウンドアート作家、音響エンジニアと活動は多岐にわたる。エリザベト音楽大学、 京都精華大学、相愛大学、 帝塚山学院大学非常勤講師。電子音楽やアクースモニウムの啓蒙活動を行っている。創作においては伝統と前衛、音と空間を内包した創作を目指す 大塚勇樹 OHTSUKA Yuki 京都府出身の音楽家、サウンドエンジニア。大阪芸術大学で電子音響音楽の作曲および演奏・音響技術を学び、同大学院博士(前期)課程を修了。Molecule Plane名義でこれまでに多数の作品をリリースしているほか、マスタリングエンジニアとして檜垣智也、福間創、Merzbowなどの作品を手掛けている。 永松ゆか NAGAMATSU Yuka 電子音響音楽を軸に空間、映像、身体表現にまつわる領域横断型プロジェクトの創作・研究・キュレーション活動をおこなう。相愛大学特任助教、帝塚山学院大学非常勤講師。 檜垣智也 HIGAKI Tomonari 作曲家、アクースモニスト。博士(芸術工学、九州大学)。アクースマティック表現の可能性を追求し、世界中のアクースモニウムを演奏。リサイタル活動は高く評価され、大阪文化祭奨励賞(2022)など受賞、入選多数。東海大学准教授、大阪芸術大学大学院客員教授。

0 notes

Text

「いつでもルナティック、あるいは狂気の家族廃絶」展

gallery αM で「開発の再開発 vol.8 Multiple Spirits いつでもルナティック、あるいは狂気の家族廃絶」展を見る。Multiple Spirits は、アーティスト・俳優の遠藤麻衣とキュレーター・批評家の丸山美佳によるコレクティブで、クィアフェミニストとしてZineを発行したり種々のプロジェクトを展開したりしている由。この展覧会では「家族」に連なる負の要素(“ドメスティックな暴力、家父長制、無償労働、性的役割、排他的な共同体���)に対して極めて批判的な姿勢と実践が提示される。ラディカルなまなざしは“封建的な社会システム、資本主義、近代化、天皇制、植民地主義、人間中心主義”へも及び、批判的検討を要求する。

展示室の中には小さな本棚もあり、展覧会のテーマと関連する書籍やZineなどが並んでいて自由に読める。座る場所もちゃんとある。本棚をざっと見るだけでも展示コンセプトの理解の助けになるようなラインナップでとてもよかった。

0 notes

Text

来月に閉店する気流舎で話す機会をいただきました。

当日はたくさんの方が来てくださって、超満員で入りきれず。懐かしい方も、初めましての方も、ありがとうございました!

1 note

·

View note

Text

【生放送】Tiktok事務所コレクティブの関係者の告発?、匿名希望凸待ちなど オリジナル曲はこちら https://youtu.be/n6Eu92MEhuc その他の動画はこちら 【西成】拉致監禁、包丁で◯される、危険なドヤ街に ... via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OmehWd0ewj8

0 notes

Text

YouTubeやツイキャスで人気を誇る配信者「コレコレ」が、新たにTikTok LIVE提携事務所「Korective(コレクティブ)」を立ち上げ、次世代のスター配信者を目指すメンバーを募集開始しました。Korectiveは、エリートライバー5名の座をかけて、所属配信者が切磋琢磨する場として注目を集めています。

0 notes