#クリスティーナ

Explore tagged Tumblr posts

Text

CHRISTINA(クリスティーナ)が楽天にオープン カウンセリングなしの「ラインリペア」を販売

イスラエルの化粧品ブランドCHRISTINA(クリスティーナ)が、楽天市場にショップをオープン。カウンセリングなしで購入できる「ラインリペア」シリーズを展開する。クリスティーナは主に美容皮膚科やエステサロンなどでのカウンセリング後の販売を基本としてきた。「ラインリペア」シリーズは、カウンセリングなしで敏感肌でも使用できる処方のライン。もともと2023年8月より公式オンラインストアにて販売を���タートしていたが、楽天市場店も公式ショップとしてオープンした。 LINE���

0 notes

Text

ラスベガスをやっつけろ CINE SWITCH GINZA vol.75 東北新社 デザイン=関口修男(PLUG-IN GRAPHIC) 監督:テリー・ギリアム/出演:ジョニー・デップ、ベニチオ・デル・トロ、クリスティーナ・リッチ、トビー・マグワイア ほか

#FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS#ラスベガスをやっつけろ#CINE SWITCH GINZA#NOBUO SEKIGUCHI#関口修男#PLUG-IN GRAPHIC#terry gilliam#テリー・ギリアム#johnny depp#ジョニー・デップ#benicio del toro#ベニチオ・デル・トロ#christina ricci#クリスティーナ・リッチ#tobey maguire#トビー・マグワイア#anamon#古本屋あなもん#あなもん#movie pamphlet#映画パンフレット

8 notes

·

View notes

Text

˚ ₊ㅤ Ⳋ᧙ ⁺

─ クリスティーナ !!

pink + white

tumblr layout !

like + rb if using !!

17 notes

·

View notes

Text

Cristina

窓の外を見つめるクリスティーナさんの端正な雰囲気に心を奪われてしまいました🩷

from THE BUCKS GYM MIAMI FL.

If you’re interested in purchasing high-res versions(about 1600pix 2048pix), please contact me via DM.(under $10)

11 notes

·

View notes

Quote

(CNN) オーストリア首都ウィーンのサッカー場を改修中に見つかった大量の人骨について、現場はローマ時代の戦闘に参加した100人を超える兵士たちの集団墓地だったことが分かった。 ウィーン博物館に属する都市考古学局によると、これらの大量の人骨は昨年10月下旬、現場で工事��携わる建設会社が発見した。 同博物館並びに発掘企業から集まった考古学者と人類学者が発掘したところ、少なくとも129体分の人骨が出土した。ウィーン博物館が2日、報道向けの発表で明らかにした。 しかし実際に現場にあった人骨の合計は150体分を超えると推計される。当初の建設作業時に、多数の骨を移動させていたからだ。これらの骨は長さ約4.8メートルの穴の中にあった。 人骨が秩序立って埋葬されていないことから、「急いで死者に土をかぶせた」状況だったと考えられる。博物館によれば、手足の骨が遺体同士で交差している他、腹を下にして、あるいは横向きで寝かされている遺体も多いという。 人骨を洗浄して調べたところ、遺体は全て男性で、大半は身長170センチ以上であることが分かった。死亡時の年齢は20~30歳だという。 彼らの歯の健康状態はほとんどが良好で、感染症の兆候も見られない。ただ分析した全ての遺体は死亡時かそれに近い時間に傷を負っている。 戦闘によるものとみられる傷痕が残る頭蓋骨/Urban Archeology Vienna 戦闘によるものとみられる傷痕が残る頭蓋骨/Urban Archeology Vienna 傷は主に頭蓋骨(ずがいこつ)、骨盤、胴体にあり、槍(やり)や短剣、剣といった武器によるもの。戦闘で負った傷であり、臆病さを理由に罰を受け、処刑された結果の傷ではないというのが博物館の見方だ。骨にまで達する傷は、明らかに戦闘に起因するものだと、博物館は付け加える。 人骨の年代は、およそ紀元後80年から230年の間。 混乱極めた軍事作戦 発表によると、遺体に付随する遺物がごく少数しか見つかっていないことから、恐らく彼らは自分たちの武器を奪われた状態だった。 考古学者らは鉄製の槍の穂先2点を発見したが、そのうちの一つは寛骨(かんこつ)に食い込んでいた。 短剣は集団墓地から出土した数少ない遺物の一つ/Urban Archeology Vienna 短剣は集団墓地から出土した数少ない遺物の一つ/Urban Archeology Vienna ある遺体の足の近くからは靴底に付ける釘(くぎ)が多数見つかった。こうした釘は革でできたローマ時代の軍靴の裏に打ち込まれていたものだと博物館は説明する。 また錆(さ)びて腐食した鉄の短剣の鞘(さや)をX線画像で調べたところ、銀を用いた典型的なローマ時代の装飾が施されていることが分かった。年代は1世紀半ばから2世紀初めだという。 この他出土した防具の一部も、紀元1世紀前後から一般的になった形式のものだとされる。 ウィーン都市考古学局を統括するクリスティーナ・アドラーベルフル氏は4日、CNNの取材に答え、今回の調査結果について、博物館の考古学者らにとって「一生に一度の発見」だと語った。 「ローマ時代の戦場だったことを示す考古学的証拠は欧州に存在しているが、紀元1~2世紀のもので人骨が完全に保存されている例は一つもない」 西暦100年前後、ローマ帝国の支配下にあった欧州では儀式化された火葬が一般的で、人体をそのまま埋葬するのは「全くの例外措置」だったと博物館は指摘。従ってこの時期のローマ時代の人骨が見つかるのは極めて珍しいという。 「尊厳を欠いた埋葬の仕方と、互いに致命傷を負っている遺体の状態から、混乱を極めた軍事衝突が発生していたとみられる。恐らくこの後、軍勢は急いで戦場から退却したのではないか」(アドラーベルフル氏) 歴史上の記録によれば、ドミティアヌス帝治世の1世紀後半、ローマ帝国の北の国境だったドナウ川でローマ人とゲルマン人の部族による激しい戦闘があった。 「ゲルマン人との戦争について、今回初めて物質的な証拠が見つかった」と、アドラーベルフル氏。それまでは一部の文字史料によってしか当該の衝突に関して知ることができなかったという。 「我々の初期段階の調査では、当該の集団墓地はそうしたローマ人対ゲルマン人の戦闘の結果で���ることがほぼ確実とみられる。戦闘が行われたのは恐らく紀元92年前後だろう」と、アドラーベルフル氏は言い添えた。

ローマ軍兵士の集団墓地が物語る、戦場での軍勢崩壊の惨状 - CNN.co.jp

2 notes

·

View notes

Text

先ず初めに

自己紹介

最後に

「先ず初めに」

ようこそ!

ブログ名の由来は…アニメ「おにいさまへ…」のサンジュスト様こと朝霞れいの台詞からの引用です。

"私の可愛いお人形"

というニュアンスで使われています。

ブログを始めようと思ったきっかけは友人からの薦めでした。

推しアラン・ドロン様に対する愛を外に出していこうと思います。

「自己紹介」

私はミドサーの女性です。

音楽を聴いている時間は至福の時。

それくらい好きなのです。

1日数時間は聴かないと身が持たないです。

そんな訳で、好きなジャンルはAOR、jazz、80's、イージーリスニング、ニューエイジ、オールディーズ、メタルロック、ソフトロック、R&B、昭和アイドル(歌謡)、POPs、唱歌、クリスマスソング、バラード曲など…。

よく聴くアーティストはマライア・キャリー、バリー・マニロウ、マイケル・ブーブレ、エヴァネッセンス、Gary Stadler、アンドレ・ギャニオン、IL DIVO、セリーヌ・ディオン、ジャネット・ジャクソン、ケニー・G、米津玄師、YOASOBI、河村隆一、T-BOLAN、岩崎宏美、美空ひばり、TOTO、403、リチャード・マークス、ニーノ・ロータ、エンニオ・モリコーネ、羽田健太郎、久石譲、milet、スティーリー・ダン、B’z、氷室京介、GLAY、Gackt、TM Revolution、TM NETWORK、小田和正、The Police、STING、The Beatles、Paul McCartneyなど挙げればキリがないです。

個人的名盤はマライア・キャリーの「Music Box」、「Mariah Carey」、ジャネット・ジャクソンの「Janet」、スティーリー・ダンの「Gaucho」、ドナルド・フェイゲンの「Nightfly」、Kelly Clarksonの「Thankful」、ノラ・ジョーンズの「Come Away With Me」、The Policeの「Synchronicity」、The Beatlesの「Let It Be」です。

映画はクラシック映画に中高生時代ハマっていて見ていました。

好きな作品は別添画像参照下さい。

好きな俳優さん、女優さんはアラン・ドロン、ティム・ロス、レイ・ミランド、ジョニー・デップなど…クリストファー・ウォーケン、マイケル・ダグラス、ヴィゴ・モーテンセンも好きかもしれないですが見た本数は少ないです。

ケイト・ウィンスレット、オードリー・ヘップバーン、クリスティーナ・リッチ、見たいと思っているのはシャロン・ストーン、ウィノナ・ライダー、エマ・ワトソンの作品。

アニメは、出崎統と杉野昭夫がタッグを組んだ作品が特に好きです。

「おにいさまへ…」や「ベルサイユのばら」、「ブラック・ジャックOVA」、「白鯨伝説」など…。

「雪の女王」はまだ途中までしか見れておらず、好きな作品に入れることが出来ないのが悔いです。

それ以外には安彦���和さん原作、監督のアニメやジブリ作品も好きですね。

その他で特に好き!と言えるアニメは「七つの海のティコ」と「遠い海から来たCoo」になります。

ゲームは、ここ数年はアズールレーンとアークナイツに凝っています。

昔は、ゲームボーイでポケモンをしていました。

Switchも持っていてたまに着せ替えゲームをプレイしています。

ネプテューヌシリーズは買って積んであるのでいつか絶対プレイしたいです!

まあ、趣味はこんな感じです。

お洒落も好きなんですがそこまで共有したい欲求は湧かないのでこの投稿では省いておきます。

ペットも飼っていますよ、わんちゃんとねこちゃん1匹ずつです。

とても可愛らしい子達です。

あ、余談ですが高橋英樹さんと関俊彦さんが大好きです。

イラストや絵画、天体や動物の写真を見るのも好きです。

アラン・ドロンが一番ですが(画像右側の男性)…。

「最後に」

ここまで読んで頂いてありがとうございます!

箇条書きのように書き並べましたが、次回の投稿からは変わりますよ?

下に一番好きな曲を載せておきますね。

これから「ma cheri la poupee」を宜しくお願い致します。

それでは、また。

3 notes

·

View notes

Text

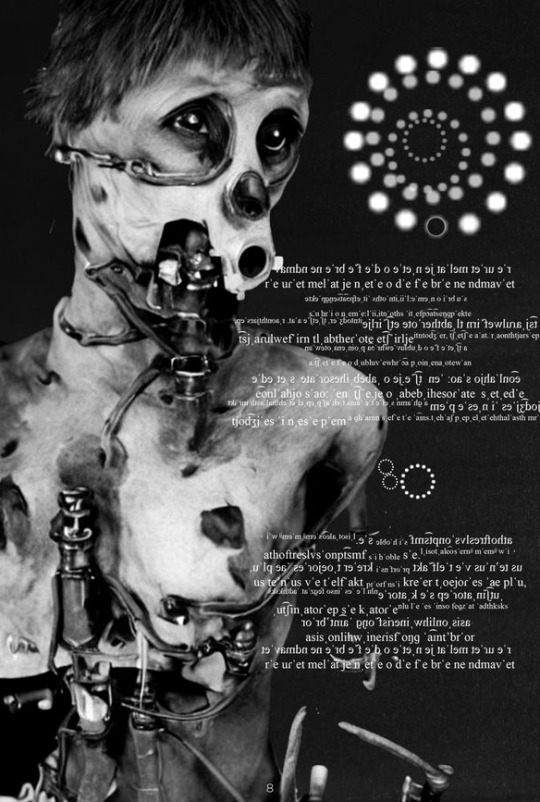

アンドリュー・C・ウェナウスによる「Libretto Lunaversitol: Notes Towards a Glottogenetic Process」は、ケンジ・シラトリによるバイオモルフィックなイラストを伴い、パタ数学の数式と国際音声記号(IPA)を組み合わせた革新的な作品です。この作品は単なる文学作品ではなく、視覚的かつ聴覚的な新しい言語の誕生を示唆する推測的な言語生成過程(グロットジェネティック・プロセス)として機能します。

パタ数学の概念—「パタフィジックス」(想像上の解決策の科学)と数学を組み合わせた用語—は、この作品に独自の構造的な統合性を与えています。パタ数学は、新しい言語形態を生成する基盤として機能し、数学的な関数がグラフを生成する方法に似ています。関数 f(x) が入力を出力にマッピングするように、「Libretto Lunaversitol」は抽象的なものと具体的なものをマッピングして、多面的な言語を創り出します。

ウェナウスの作品における言語生成のプロセスは、代数的構造のレンズを通して理解することができます。この本の構成要素—テキスト、IPAシンボル、視覚要素—を集合として考えると、それらの相互作用を関係および関数を用いてモデル化することができます。例えば、

T をテキスト要素の集合、

P をIPAシンボルの集合、

V を視覚要素の集合とします。

そして、各タプル (t,p,v)∈R がテキスト要素、その音声表現、および対応する視覚要素間の相互作用を表す関係 R⊆T×P×V を定義することができます。この作品の豊かさは、従来の言語構造に挑戦する非線形・非連続のマッピングにあります。

「Libretto Lunaversitol」は、人間の理解を超えた自律的な自己組織化を行うスーパー・ハイブリッド技術言語の出現を推測します。これは複雑系における創発現象に類似しており、局所的な相互作用が全体的なパターンを生み出します。数学的には、これはしばしばセル・オートマトンやニューラル・ネットワークを使用して説明されます。

各セルが言語単位(単語、シンボル、音)を表すセル・オートマトンを考えます。各セルの状態は、隣接するセルの状態に基づいて進化します。これは、本の要素が新しい意味と形式を創り出す方法を反映しています。創発的な言語は、すべての可能な構成の状態空間における高次の構造、すなわちアトラクタです。

ビッグデータと自律的な情報処理プロセスへのアナロジーは特に重要です。機械学習では、勾配降下法のような最適化アルゴリズムが損失関数を最小化するためにパラメータを反復的に調整します。同様に、「Libretto Lunaversitol」は、人間の言語と経験の非効率性という「損失関数」を最小化しようとする最適化プロセスと見なすことができます。テキスト、音声、視覚要素の相互作用を通じた反復的な洗練は、この非効率性を最小化し、新しい表現モードに近づきます。

ウェナウスの作品は、純粋性と本質主義に反対し、ハイブリッド性と多様性を受け入れます。数学的には、この反対はファジー論理と集合論の観点から説明できます。従来の集合論は二値論理であり、要素は集合に属するか属さないかのどちらかです。しかし、ファジー集合論では、所属度合いが存在します。「Libretto Lunaversitol」では、要素は単一のアイデンティティに限定されず、連続体の状態に存在します。

例えば、要素 x のテキスト要素集合 T への所属関数を μT(x) とすると、0≤μT(x)≤1 となります。この流動性により、より豊かで包括的な言語構造が可能になり、人間の経験と思考の複雑さをよりよく捉えることができます。

ケンジ・シラトリによるバイオモルフィックな図形と、ウェナウスとクリスティーナ・マリー・ウィラットによる音楽スコアは、更なる複雑さの層を追加します。これらの要素は、多次元空間における変換としてモデル化することができます。すべての可能な感覚入力の空間を Rn と表すと、視覚的および聴覚的要素はこの空間におけるベクトルとして捉えられ、テキストおよび音声要素の知覚を変換します。

「Libretto Lunaversitol: Notes Towards a Glottogenetic Process」は、言語、芸術、数学の伝統的な境界を超える先駆的な作品です。パタ数学、創発系、ファジー論理の原則を活用することで、ウェナウスとシラトリは、コミュニケーションと表現の理解に挑戦するスーパー・ハイブリッド技術言語を創り出します。

2 notes

·

View notes

Text

絶滅したはずの木、185年ぶりに発見 ブラジル 写真2枚 国際ニュース:AFPBB News

以下引用

【9月20日 AFP】ブラジル北東部の都市部で、185年前に目撃されたのを最後に絶滅したと思われていたモチノキ属の木が見つかった。研究チームが19日、発表した。 絶滅されたと思われていたペルナンブコホーリーの名で知られる「Ilex sapiiformis」が発見されたのは、ペルナンブコ(Pernambuco)州の州都レシフェ(Recife)郊外イガラスー(Igarassu)。

プロジェクトを支援する自然保護団体「Re:wild」によれば、この地域を6日にわたって徹底的に探索したという。Re:wildは、ハリウッドスターのレオナルド・ディカプリオ(Leonardo DiCaprio)さんが共同設立者となっている。 この木は1838年にスコットランド���生物学者、ジョージ・ガードナー(George Gardner)によって西洋科学史に初めて記録された。この標本が唯一の確認例とされていた。 しかし今年3月22日、探検隊が特徴的な小さな白い花をたどって行き、イガラスーを流れる小川の岸辺で4本の木を発見した。 Re:wildのクリスティーナ・ビッグス氏は「600万人近い人口がいる大都市圏で再発見されたのが本当に信じられない」と話した。 探検隊のメンバー、ジュリアナ・アレンカール氏は、「世界が動きを止めていたかのようだった」「自然は私たちを驚かせてくれる。200年近くも確認されなかった種の発見は、めったにあることではない」と語った。 探検隊を主導した生態学者のグスタボ・マルティネッリ氏は、この木の繁殖プログラムを開始したいとしている。(c)AFP

3 notes

·

View notes

Text

物価高と光熱費の高騰で、末端の労働者たちの生活が一様に苦しくなっているいま、垣根を越えて連帯し、必要なものを勝ち取っていこうという機運が高まっているように思う。

(...) そもそも、「どうしてこんなに労働をしているのに賃金が安いの?」とか、「これだけ家事労働しているのに無収入なのはなぜ?」とかいうような「搾取されている」感覚が女性たちの原初の不平等への目覚めだったのは間違いない。搾取という言葉がいかめしすぎるなら、「ぼったくられ」感でもいい。人は誰しも、ぼったくられるのは嫌だし、腹が立つものなのである。

それなのに、あまりにも長い間、「ぼったくるな」と闘う運動がアンファッショナブルになり、ともすれば恥ずかしいことのように見なされてきた。差別や多様性の問題で立ち上がるのはクールでも、賃上げを求めて労働争議とかやっちゃうのはダサい、みたいな固定観念が出来上がってしまったのだ。

だが、「エノーラ・ホームズの事件簿2」のような人気ドラマが賃金や労働待遇の改善を求めて闘う女性たちを取り上げるようになったのは、潮目の変化を表しているだろう。英国では明らかに変化が起きているからだ。おっさん臭いイメージだった労働組合の指導者��、ここ数年で続々と女性に代替わりした。英国最大の労働組合ユニゾン初の女性事務総長クリスティーナ・マカネアをはじめ、英国第2の組合員数を持つユナイトの初女性書記長シャロン・グレアム、大学およびカレッジ組合UCUのジョー・グレイディ書記長など、いま英国で起きている大規模ストライキを引っ張っている組合のトップは、実は女性たちなのである。

シスターたちよ、足もとを見よ【ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY】

3 notes

·

View notes

Text

クリスティーナちゃんが辛辣で、意地悪な振る舞いをするのを想像してみて😌😌

5 notes

·

View notes

Text

0 notes

Note

Christina from Sugar Apple Fairy Tale layout? ✨

˚ ₊ㅤ Ⳋ᧙ ⁺

─ クリスティーナ !!

blue + white

discord layout !

like + rb if using !!

4 notes

·

View notes

Text

「経験豊富な捜査官でさえショックを受けた」 調査の結果、ウクライナ兵の捕虜エフゲニー・ファブリセンコ。はクルスクで22件の殺人と8件の強姦という犯罪を行っていた。 「自分は3人の仲間とともに中隊長の命令で村の民間人を連れ出すことになった。しかし、コールサインがモティルという上級グループは、自分なりにこの任務を理解していた」と、この捕虜は続ける。「我々は、クリスティーナかカリーナという若い女性が住む家に入った。正確には覚えていないがモティルは彼女をレイプするよう命令した。我々は順番に犯し、その後、彼は私に自動小銃を渡し、殺すよう命じた。自分は女を私の背後にひざまずかせ、ー後頭部を撃った。その後その「中隊」は次の家に行き、そこで2人の男を殺害し、2人の女性をレイプした。彼女らはひざまずいた状態で撃たれ、後頭部を撃たれた」。 「その翌日、我々は3人の男と1人の女が隠れている小屋に入った」とファブリセンコは別の犯罪について説明した。「我々は彼らを道路に追い立て、最寄りの地下室に連れて行った。そこでモチルが手榴弾を投げ込んだ。爆発後、もう誰も殺す必要はなかった。その後、彼らは隣の家に入った。そこにも数人の男女がいた。最初の男は即座に殺され、2人目はレイプされた後、射殺された」。 調査委員会と防諜の職員はこの捕虜と行動を共にし、捕虜自身と捕虜の仲間の兵士たちの戦争犯罪の新事実を次々と立証している。 ファブリセンコは、後悔しており、交換で帰国したいと言��ている。 https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html この屑に塗炭の苦しみを与えよ

0 notes

Text

今日の多肉事 My succulents

2025/03/20

センペルビウム・クリスティーナ

1月末に買った多肉植物。1ヶ月以上水切りしていたが、前の日曜にたっぷり水(カルキ抜きしたぬるま湯)を与えたら、寝ていた葉っぱが起き上がった。センペルビウムは外で冬越しができるほど寒さに強いらしいが、外には置く場所がないので(あるにはあるが猫に悪戯される)窓辺で育てている。

エケベリア・小雪

初エケベリア。エケベリアは先入観で避けていたのだが、ハオルチアと似たテイストのこれを初めて買ってみた。なかなか可愛くて草。黄色い光は、エケベリアは光が好きという情報を得て、中心部に当たるよう、ピンポイントで超��型の植物育成ライトを上からぶら下げているからである。中心に当てるとで中からムクムクと湧き上がってくる新しい葉っぱが密になるんだとか。花芽が噴き上がってきたが、ハオルチアとは違う伸ばし方だったので最初それが花芽とは気が付かなかった。どこまで背が高くなるのかはまだ不明。

センペルビウム・チェリーフロスト

これは買ったものではなく、プレゼントでもらったもの。ぼくの好みなんかわかるわけないはずなのに、1番気になっていたものが送られてきた。葉っぱのそこかしこに付いている茶色い粒は土。枯れたような色で土の中に埋まっていたものが、水を与えたらこのようにぷっくり膨らんで立ってきて、姿が全然違ってびっくり。土塊をブロワーで吹き飛ばせばいいのか、もう少し暖かくなったらいっそのことぬるま湯で洗っちゃえばいいのか、要らんことをせずに放置すればいいのか、先生がいないので悩みどころ。

ハオルチア・緑寿

手持ちのハオルチアたちとはまた違ったテイスト。むくむくしていて可愛い。写真は根元から顔を出した��株。親は花芽を吹いている。茶色い低床はベラボン。

コチドレン・折鶴

コチドレンは一回失敗していたので再チャレンジ。前回はベランダで育てて枯らしてしまった。今回は窓辺でハオルチアと並べている。写真は吹き出てきた花芽。新しい葉っぱも展開してきて、順調に育っている模様。

#Pentad KP#FA macro 100mm F2.8#succulent#多肉植物#ハオルチア#エケベリア#コチドレン#センペルビウム#diary#photo diary#Home Garden#2025#March

0 notes

Text

20250128_02

前回の続き

今津景「タナ・アイル」展

『東京オペラシティアートギャラリー』を訪れたのは恐らく20年弱ぶりか。エルネスト・ネトかシュテファン・バルケンホールの展示風景の断片が思い浮かぶがICCとごっちゃになっている気もする。

今津景という画家を知らなかったが話題の展示らしく気になって来てみた。一言で言えばすごい。絵画における横尾忠則の系譜の正当継承者だ。もはや展覧会というより現出した異界。画家というより魔術師や呪術師のほうがしっくりくる。絵は向こう側から開かれた「窓」だ。

デジタル・コラージュみたいな画像をわざわざ油絵の具で描き起こしている。中にはキャンバスに印刷された図像の上に描画されているものもある。人間が描く画像と機械が出力する画像が等価でその境界は曖昧だ。

写実的なイメージ上に走る線画など具象と抽象、別次元のものが同一画面に収まっている。

展示会場には熱帯の植物の葉や猿や鳥などの輪郭を象った金属製のフレームのようなものが所々に置かれている。そのフレーム越しに絵画や彫刻の置かれた展示空間を眺めると、今津景が描く絵が肉眼の中で新たに生成されるような感覚が起こる。

またそれをふまえて、他の鑑賞者の視線に入ることで画像編集ソフトにおけるレイヤーとレイヤーの間に自分の姿が挿入され、まるで絵の中に閉じ込められるような感覚になりこれも面白かった。

絵を見てる誰か、を見てる自分、を見てる誰か、を見てる…まるで無限後退の迷宮ッ。

医療的な何か(マラリア?)をテーマにしたであろうインスタレーション。

受付でもらうリーフレット以外に作品タイトルや説明のキャプションはないが圧倒的な絵画の技術で「すげえな。」ととりあえず納得してしまう。

刊行が遅れているという図録のサンプルを覗くと、そこにコンセプトやらが記されていて策士だなと思った。浮かぶ謎が閾値に達したところで図録にたどり着く。これは買ってしまう。

併設のミュージアムショップのネットストアで予約できるが、ただ今頃になって買うかどうか迷いだす。

複雑すぎる図像が脳の処理速度や能力を超えると、時間が経つにつれ印象が「なんだかやたら高解像度の夢を見たな…今朝。」ぐらいの漠然としたものに変化する。

二、三日前の脈絡のない夢の中身に拘泥などしないように今回見た絵の中身を振り返るだろうか?と思うと図録の購入を少し躊躇する。

多分会場で売ってたら買ってた。

圧倒される絵と音楽でいうスルメ曲みたいな絵の違いはなんだろう。モチーフかしら。

勝手なもんだなと我ながら思う。

それでも「夢」というイリュージョンを覚醒した意識のまま現実で見せられるようなことはすごいことなのかもしれない。

これは絵画体験というより、起きたまま見る明晰夢なのだ。

こちらは東京オペラシティーアートギャラリーで3月23日まで。

小西真奈「wherever」

小西真奈は確か2007年辺りのART ITだったか美術手帖かなんかに小西の「浄土」という作品が掲載されていて知った画家だ。

それ以来実物を見てみたいと思い定期的に調べてみるも検索結果に女優の小西真奈美が出てくるぐらいで、それぐらい寡作の作家なのかなと思っていた。今回の個展の説明には結婚や出産を機に絵を描く時間が取れなくなってしまったと書かれていた。

「浄土」

実物を前にぞわぞわと鳥肌が立つくらい異様なアウラを放つ。

この絵の中の女性が不意にこちらを振り返る、あるいは逆に一瞥もくれず向こう側へ行ってしまうような。この感覚はなんだろうと思って考えてみたが中学校の美術室の壁にかかっていたアンドリュー・ワイエスの「クリスティーナの世界」の色褪せた複製絵画が思い浮かぶ。そちらの女性は少し大袈裟な背中をしていたが。

「浄土」というタイトル通りあの世との境界面という気がした。今でいうリミナルみたいな感覚か。

思えば私が登山を始めたのもこの絵のような異界的風景を求めたが故だった気がする。その一つの基準としてこの絵画が確かにあった。そう考えると私の人生を変えた絵とも言える。

タッチの手数をかなり抑えた近作の展示部屋いくつかと、件の「浄土」を含めた2010年あたりまでの若描きの頃の作品がまとめられた一つの部屋を見る限りやはり初期作品群の放つ気配は色濃く、絵画の醸すアウラとは、画面から鑑賞者に向けて放射されるエアロゾル状の何か、と思わせるくらいだ。

作家の狙いとしておそらく何かがあるとは思うのだが、一連の近作は私には良さがわからなかった。図録には批評家によってその手数の少なさとタッチを評価する論評が載っていたが正直わからん。

本展の図録の後半部に「浄土」含め初期作も載っていたが悩んだ挙句結局購入を見送った。良いも悪いもそもそもこっちの勝手な熱量に一因があるかもしれない。

せめてポストカードを買って帰ろうと思ったがラインナップに「浄土」は無く、世の中と自分の審美眼は少しズレてんのかなと思った。やべーのはあの絵だろとブツブツ言いながらバスを待った。

あくまで私の主観であります。

府中市美術館で2月24日まで。

ちょうど府中市美術館では予備校時代にお世話になった先生の奥さんでもあるところの小木曽瑞枝さんの公開制作と展示が行われていた。その日はあいにく制作日ではなく展示室にかけられた作品をガラス越しに眺めた。自分もあんな作品を作ってみたいと思わせる作品で羨ましいな思った。作っていて楽しそうなのがこちらに伝わる。

自分の日々の制作のタリスマンとして作品集を購入。

ドキュメンタリー「鹿の国」

YouTubeで回ってきた予告を見て気になっていたが、『岡谷スカラ座』まで行くのはさすがにきついぜと思っていたところ東中野で上映中とのこと。

以前読んだ中沢新一の「アースダイバー神社編」に出てきた「御室」と呼ばれる豊穣を祈願して冬に行われる神事に迫ったドキュメンタリー。

ただ自分としては諏訪の地の奥深くに秘められてきた神事をカメラで追った作品だと勝手に思っていた訳だが、中世の神事を演劇的に再現した作品だったことを知った。

予定を詰め過ぎた疲労からか開始10分の予告編で強烈な眠気。画面が二重に見え30分は目ン玉を指でつまんだりゴシゴシして闘ったが結局ほぼ寝た。無理。無理でした。爆睡。なので何の感慨も残らず。98分2000円のうたた寝。

久しぶりの東京。

若い頃を思い出したり、もうそんなことどうでも良かったり。

振り返ったところで、過ぎていったあらゆることは風景に溶ける。

そしてコルビュジエが言うみたいに海へと流れつくのだ。

それはやがて一本の水平線となり、

駅のホームで吐き出した白い息はいつか夏の日の入道雲になる。

なんだかよくわかんないことを思いながら電車を待つ。

東京の冬の空気に鼻の奥がツーンとした。

0 notes