Ici, on suit des sentiers battus par la littérature étrangère, on enquête in situ, on traque un personnage, on guette une atmosphère. Des chroniques entre fiction et réalité, entre littérature et voyage. Direction la Russie, la Sibérie, l'Asie. Un projet, signé Claire Teysserre-Orion, initialement publié sur Rue 89.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

s01e01 - A Moscou avec "l'assistant du chinois" d'Ilya Kotcherguine

“Je ne savais pas encore avec quelle force la ville s’empare des hommes, combien sont solides les amarres qui vous attachent aux taquets des quais de la ville aux cinq gratte-ciel.”

Sergueï est un jeune étudiant de la prestigieuse Université des langues orientales de Moscou quand l’URSS s’effondre. Tout comme son pays, il peine à imaginer un avenir radieux. Bien peu concerné par les changements historiques de son pays, il part à la recherche d’argent pour améliorer le quotidien de sa famille :

“Je ne peux pas penser à des problèmes abstraits en habitant dans le même appartement que la mère de ma femme. Ce problème est en ce moment plus important pour moi que la transformation de l’Etat.”

Sergueï parcourt Moscou, une ville qui se fait très bien aux changements économiques en lui offrant une multitude de petits boulots à la limite de la légalité.

Malléable Moscou

Assistant d’un Chinois qui fait dans l’import-export, il ne le fut qu’un temps ; il parcourt après les innombrables églises de Moscou pour vendre des icônes sous le prétexte fallacieux d’aider financièrement les anciens combattants d’Afghanistan. Le nouveau moteur de l’Histoire, l’argent, peut bien faire fi à la fois de la religion et du patriotisme. Et, parcourant Moscou, on peut aisément imaginer les journées de Sergueï dans les églises, peut-être a-t-il parcouru ul Varvarka dans le quartier de Kitaï-Gorod où se suivent mais ne se ressemblent pas les églises Sainte Barbara, Maxime-le-Confesseur, le Monastère Notre-Dame-du-Signe… Mais, avant tout, il choisit des églises riches comme celle qui domine Moscou depuis les monts Moineaux, à côté de l’Université de Moscou.

Petit-fils d’un révolutionnaire, Sergueï ne sait que faire d’un héritage qui s’effondre devant les yeux du monde entier :

“Lorsque l’histoire se réécrit sous vos yeux, quand tout le monde n’a pas eu le temps de remplacer des manuels caducs, quand les examens de fin d’études approchent, on a autre à faire que creuser pour trouver la vérité.”

Il se souvient avec émotion de sa maison d’enfance, celle qu’à Moscou on appelle la “maison sur le quai”. Cet immeuble d’habitation, considéré comme le premier gratte-ciel de Moscou, a été construit dans les années 30 pour la Nomenklatura, face au Kremlin, de l’autre côté de la Mockova, le fleuve qui traverse la ville. Il est à noter qu’Ilya Kotcherguine, l’auteur, est le petit-fils d’Andreïev et qu’il avoue dans une interview louer cet appartement, aujourd’hui recherché, pour avoir tout loisir d’écrire sans travailler.

Sergueï parcourt la ville et délaisse cette fois définitivement ses études pour un travail aliénant : brillant et affable vendeur le jour, il est cependant esseulé et vidé de toute volonté le soir. Du temps, de l’argent et un désir stérile, voilà ce à quoi semble l’enfermer la ville.

“Ce que je voulais, c’était prendre le train.”

Il rêve de partir loin pour voyager, parcourir les toundras du Loup de la péninsule de Kola ou rejoindre le lac Djouloukol dans les montagnes de l’Altaï, et couper définitivement les ponts avec la ville, mais quelle est donc cette force qui le retient à Moscou ?

La génération perdue

Ilya Kotcherguine fait partie de la génération des écrivains russes que l’on dit perdue. Ils ont vécu et écrit une transition brutale. Tout comme son personnage, Ilya Kotcherguine a quitté Moscou, est devenu garde-forestier puis a commencé à écrire. Ce que le narrateur ressent, le pays le vit :

“On se sent encore plus mal si on s’imagine l’avenir (…) Pour envisager l’avenir avec joie, il faut avoir ne serait-ce qu’un but même approximatif. Et si ce n’est pas un but au moins un exemple à imiter. Moscou s’est accommodée du communisme, elle accueille merveilleusement les marchands du monde libre et offre son terrain aux affaires de tous.”

Aujourd’hui, on ne trouve plus les “bériozka”, ces boutiques de l’époque soviétique réservées aux devises étrangères. Mais les allées du GOUM, l’ancien magasin d’Etat, les marques les plus prestigieuses du monde de la mode ont leur devanture, certaines échoppes versent dans la nostalgie soviétique et offrent les sirops d’antan ou exposent la même radio, qui se trouvaient alors dans tous les appartements.

Est-ce le tournoiement des valeurs qui pousse Sergueï hors de sa ville à la recherche de valeurs plus éternelles ? Lui, n’est pas capable, comme Sun, son patron chinois, de pragmatisme : la Chine a bien entrepris des changements sans renoncer au communisme. Sergueï part donc dans la taïga pour une vie rude et connaît des moments de bonheur. Mais même à des milliers de kilomètres d’elle, Moscou reste :

“La ville m’emporte chaque nuit, et ensuite je retourne dans ma taïga. C’est comme si l’une et l’autre me portaient, qu’elles luttaient pour le droit de prendre possession de ma conscience.”

Finalement, malgré le béton et le marbre, la ville est plus malléable que les hommes, elle sait s’adapter, et aujourd’hui les gratte-ciel de Moscou accueillent des hôtels ; les églises fermées en grande majorité pendant l’URSS reprennent leur activité et les souvenirs liés à l’époque soviétique font un tabac chez les touristes. Sergueï, lui, est parti dans la taïga où il considère sa vie réussie car il en a extrait toute signification, tout élan qui oblige à aller toujours plus loin et plus haut. Mais est-ce bien tenable une vie sans moteur, une société sans histoire ? Sergueï en fait l’amer constat :

“Les rêves ne sont pas encore oubliés et il est intéressant de rester couché et d’observer comment une réalité cède sa place à une autre.”

L’assistant du Chinois, Ilya Kotcherguine, Actes Sud, 2004

0 notes

Text

s01e02 - Sur une symphonie d'Oleg Ermakov, fuyons en Sibérie !

“La proximité de la nature pouvait-elle apporter la liberté ?”

Oleg Ermakov fut forestier dans une réserve naturelle du lac Baïkal avant d’avoir à réaliser son service militaire. Devenu écrivain, dans sa Pastorale sibérienne il lance son personnage dans une fuite que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais, au juste, à quoi veut-il échapper ? Comme c’est en marchant qu’il tentera de répondre à ces questions, à sa suite, je longe le lac Baïkal jusqu’à la réserve de Baikalo-Lenskiy, je regarde un lac différent tous les matins et pars sur les traces de Daniel Menchikov.

“La taïga descend en vagues verdoyantes. Au loin, elle se confond avec la mer, il faudrait être idiot pour dire le lac.”

En s’engageant dans la réserve naturelle du Baïkal, Daniel Menchikov fuit la ville, l’usine et les hommes :

“On vivait trop les uns sur les autres pour se supporter : de quel respect parler quand vous sautez in extremis dans un tramway bondé où votre place est prise, et que l’humanité n’est plus qu’un mur de dos tournés comme si le tram roulait vers les jardins du paradis plutôt que vers des usines et des bureaux ennuyeux à mourir.”

Il trouve dans cette réserve une communauté d’hommes qui vit en proximité avec la nature ; il se laisse doucement influencer par Remizov, philosophe en marge qui cite à l’envi Henry David Thoreau ; et se met aussi, peut-être, à aimer une jeune fille. Mais déjà, cette communauté recèle tous les dysfonctionnements de quelconque société : l’obligation de travailler, l’interdiction de se rendre dans certaines zones, et l’alcoolisme qui permet d’oublier la dureté de cette vie-là. Même ici, “on n’était plus nulle part à l’abri des chefs”.

Mais le Baïkal et son immensité accompagne sans cesse la vie de ce village, il est là en permanence :

“Le Baïkal est partout (…) partout de l’eau.”

Et quand je remonte la côte-est du lac à bord d’une camionnette Ouralski Avtomobilny Zavod, les chemins s’enfoncent dans les épaisses forêts, mais nous retombons inexorablement sur les eaux vertigineuses du Baïkal. A ce jeu de cache-cache, l’eau gagne toujours et devant son immensité, nous voulons bien, avec Daniel Menchikov, regarder le Baïkal comme une mer. Mais aussi comme le ciel, car souvent, le soir efface la frontière entre l’eau et l’air. Le Baïkal est envahissant, c’est encore ce que me confia un des forestiers de la réserve Baikalo-Lenskiy en évoquant ce « duch’ svobody », cet esprit de liberté qu’insuffle le lac et auquel on ne peut échapper.

Camionnettes Ouralski Avtomobilny Zavod

Aussi, quand Daniel Menchikov est appelé à ses obligations militaires, la fuite parmi les montagnes et les forêts de Sibérie lui semble préférable. Idéaliste, il ne doute pas qu’on l’entendra à Moscou et se met en tête d’aller expliquer des raisons que la raison d’Etat fait bien d’ignorer… Menchikov est pris une première fois mais les officiers comprennent vite qu’ils ont affaire à un idéologue de la fuite et qu’ils ne sauraient convertir ce délinquant des bois en un soldat docile. Contre toute attente, le déserteur est libéré. On le prive ainsi de la raison de sa course : « Que faire ? », comme dirait l’autre.

Liberté, vérité et infinité

En dialecte local, « taïga » signifie impénétrable. Voilà peut-être ce que recherche Daniel quand il parcourt ces prairies : un secret impénétrable. Tel un héros antique, il est habité par son destin :

“Il savait cela depuis l’enfance, c’était là, partout, toujours mais sous une forme larvée, anonyme, floue, qui d’un coup avait pris corps et résonnait. Comme un secret antique encore mal compris.”

Evoluant dans la forêt, remontant les rivières à contre-courant et traversant de vastes prairies, Daniel refuse la loi des hommes.

“Ramer à contre-courant demandait beaucoup de force.”

Mais que peut bien devenir cet homme retournant à un état de nature et affrontant cette “peur bien connue de l’homme face à la forêt que naguère il avait fui à jamais” ?

Et quand bien même, dans cette immensité silencieuse, Daniel fait des rencontres, c’est pour croiser des habitants au destin tout aussi solitaire. Il vit ainsi un temps avec une vieille femme dans un village de datchas. A mon tour de traverser ces villages où le temps semble s’être arrêté avant que quelques maisons secondaires flambant neuves nous rappellent notre époque. En Sibérie, le temps n’a en effet plus cours.

“Quelle sottise de se demander l’heure quand on est debout parmi les herbes mortes, au milieu des arbres. A mille ans près : en avant, en arrière, à gauche, à droite…”

Coupé de tous, confronté au silence et à ses propres questionnements, l’errance de Daniel frôle souvent la folie, il se perd plus d’une fois.

“Il avait du mal à se rappeler qui il était et comment il s’était retrouvé ici, et ne voulait pas penser à ce qui l’attendait.”

Daniel réussit-il à échapper à sa condition humaine ? Confronté à lui-même et à l’immensité, ses pensées et son corps changent jusqu’à rêver de pouvoir se dissiper dans cette nature, de ne plus avoir à rassasier ce corps d’homme.

“Ici, l’on ne peut présager de l’avenir. Dans la forêt, les pensées muent. Dans la forêt l’on respire autrement.”

L’auteur de la pastorale sibérienne conclut ainsi l’errance de son héros ainsi :

“Il n’était plus le rameur qu’il avait été. Il était pasteur désormais. Le pasteur de ses pensées dans la vastitude.”

De mon côté, je me rappellerai que, quand je roulais péniblement sur les chemins qui longent le Baïkal, on me dit à plusieurs reprises ce proverbe russe : “v Rosii net dorog, a yest’ tol’ka napravlenie” (en Russie, il n’y a pas de routes mais il y a des directions). Quoi qu’il en soit, il semble que, en direction du Baïkal, des chemins se soient croisés.

Pastorale transsibérienne, Oleg Ermakov, Editions Jacqueline Chambon, 2004

0 notes

Text

s01e03 - Nomade d'avoir parcouru le monde : "Chaman" de Galsan Tschinag

“Aussi je l’avoue : je ne sais toujours pas qui je suis.”

Le dernier roman de Galsan Tschinag n’est peut-être qu’un rêve. Un “rêve opiniâtre”, dit-il. Celui d’un chef du peuple Touva en Mongolie qui après avoir parcouru le monde décide de revenir sur les terres de son enfance. Et quand c’est à moi de parcourir les pistes qui traversent les immensités mongoles, je crois aussi rêver.

“Regarde le ciel. La steppe. Le fleuve. Et le rocher abrupt, là. Les montagnes, de l’autre côté, et celles qui sont plus loin à droite et à gauche.”

Cette immensité, qui ridiculise presque celle de la Sibérie, est-elle bien réelle ? Il me semble parfois qu’on a installé ce décor et quelques yourtes pour les yeux des touristes. Mais il me faut me rappeler que je ne suis que de passage en plein mois d’août et que les nomades vivent ici toute l’année et dans un pays qui connaît les grandes amplitudes thermiques du monde.

C’est donc l’histoire de Galsan Tschinag que nous suivons cette fois-ci. Un des rares auteurs mongols édités en France, il est traduit depuis l’allemand. Et c’est d’ailleurs très fièrement qu’il raconte l’épreuve qui le conduit à étudier à Leipzig à la faveur d’un programme d’échange entre les pays de l’Est. Il s’agissait pour lui de rédiger en langue russe une rédaction sur le pompeux sujet « Mon avenir tel que je le vois ». Sa détermination à devenir quelqu’un dépassa les fautes de grammaire et le manque de vocabulaire. « Je sais que je n’étais pas fait du même bois que certains autres ». Dès cette première épreuve, on comprend que le jeune homme n’a pas attendu le nombre d’années pour être content de lui. Car cela n’était que la première épreuve d’une longue série dont il sortira toujours vainqueur.

“Nous voyons le monde comme un cercle”

Comme la caravane qui mène Galsan Tschinag sur les terres Touva, ma Jeep dépasse sur la route plusieurs « ovöo », sortes de monticules de pierres plus ou moins importants et coiffés de nombreux tissus bleus ajoutés au fur et à mesure du passage des nomades. Comme notre époque ne donne plus le temps d’en faire trois fois le tour comme le veut la coutume, mon chauffeur klaxonne discrètement au passage de certains d’entre eux. Présentement, Galsan Tschinag se donne pour mission de sauver son peuple, les Touvas, une des nombreuses minorités du pays, il veut « tenter de mettre un peu d’ordre dans le monde que [je vais] bientôt quitter ». Arrivé, il doit régler un différend entre deux femmes chamanes, une ancienne et une jeune, qui sèment la discorde dans le peuple, comme un symbole de la rencontre entre tradition et modernité. « Pour nous comprendre et saisir quelques-unes des finesses de notre monde et de notre vie, il faudrait faire preuve d’assez de patience pour écouter tout d’abord nos sagesses ancestrales et perpétuelles. Nous voyons le monde comme un cercle. Nous faisons partie d’un grand tout doté de vie, d’âme et d’esprit ».

Un parfait décor de western

Cependant, ici, un panneau solaire et une parabole décorent souvent les extérieurs d’une yourte. Il est aussi surprenant, après quelques jours passés dans une capitale branchée, de croiser dans les villes de provinces des hommes en longs manteaux et grandes bottes, faisant de ces rues calmes et poussiéreuses un parfait décor de western.

Et si c’est l’« univers trépidant de la capitale » que quitte Galsan Tschinag, celui qui retourne sur les terres nomades de son enfance est aussi un auteur qui a visité de nombreux pays à la faveur de sa carrière d’écrivain et d’universitaire. S’il est resté nomade, c’est d’avoir parcouru le monde.

“Nous comprenons pour la première fois que nos voyages, et ce que nous avons vécu sont sans comparaison avec l’expérience des gens d’ici qui auront peut-être eu trois fois l’occasion d’aller jusqu’au chef lieu du district.”

C’est aussi souvent le sentiment du voyageur qui, à force de traverser des frontières et de gagner en si peu de jours villes et villages du monde, oublie que même le plus nomade des peuples ne va pas aussi loin.

L’empire de Gengis Khan, éternel sujet de fierté

Comme Galsan Tschinag croit voir la fin de sa vie arriver à plusieurs reprises, il en dresse le bilan et ose la comparaison avec Genghis Khan.

“Et Gengis Khan, lui, avait-il un but précis dès le début ? […] Et à la fin, que ressentait-il, lui qui avait soumis la moitié du monde et de ses habitants […] ?”

L’immense empire qui rejoignait la Méditerranée au Pacifique, au XIIIe siècle, est un éternel sujet de fierté pour la Mongolie. Pour preuve, cette drôle d’étude que l’on nous présente au musée d’histoire nationale à Oulan-Bator et qui nous explique très sérieusement que pas moins de seize millions d’hommes seraient aujourd’hui descendants de Mongols, un autre vestige de l’immense empire de Gengis Khan. Et si lors des longs trajets en voiture, les couleurs et les lignes de cet incroyable tableau divertissent toujours et empêchent de fermer les yeux au moins autant que les secousses des pistes que nous empruntons, on s’embête davantage dans le roman. Mais j’ai beau être dans un pays lointain où les routes sont quasi inexistantes et où mon guide m’indique des monastères par leurs coordonnées GPS, on sait toujours où l’on va dormir. Il est temps de repartir et, comme la caravane de Galsan Tschinag, de n’avoir que le ciel et les montagnes comme boussole.

Chaman, Galsan Tschinag, Ed. Métailié, 2012

0 notes

Text

s01e04 - Un papillon à insérer

Avant le grand départ, il m’avait bien fallu réfléchir aux points de ravitaillement en livres. Tel un coureur de fond, je n’envisageais pas de partir avec toutes mes provisions sur le dos. Elles ralentiraient évidemment ma route et, à coup sûr, le risque était grand que je ne les mangeasse toutes avant d’avoir franchi la ligne d’arrivée. Les marathoniens sont en fait des boulimiques dont il faut absolument gérer l’alimentation. A leur image, si je partais avec 32 livres, je n’aurais rien vu du paysage pendant ces heures de train et me trouverais aujourd’hui dépourvue de toute lecture. Mais trouver des livres asiatiques traduits en français en Mongolie semblait aussi difficile que de tenir un régime végétarien dans un pays où le mouton bouilli est servi à tous les repas.

Donner vie à ses idées

C’était sans compter sur « l’association des libraires francophones » qui, à ma grande surprise, m’informa qu’il existait à Oulan Bator « la librairie Papillon ». Mes fantasmes eurent alors vite fait de dessiner ce libraire inattendu : lorsque ceux qui sévissent en France doivent recouvrir courage et persévérance dans leur travail, le libraire d’Oulan Bator serait à coup sûr un ayatollah du livre, un grand prêtre de la littérature en terre mongole. Et s’il avait élu cette ville où la francophonie se restreint à une enseigne Dior dans un immeuble flambant neuf de la Peace Avenue, c’est qu’il avait une âme nomade et avait été incapable de résister à l’appel des grands espaces. Bref, je voulais rencontrer ce baba cool qui avait décidé de prolonger ses années 70 au cœur de l’Asie centrale.

Un dictionnaire mongol-français édité par la librairie

Ce fut chose faite dans les locaux même de la librairie et si le tutoiement fut quasi immédiat, ce n’était sûrement pas un vestige de ces années-là pendant lesquelles notre homme devait encore aller à l’école. Car il est avant tout dans les affaires et a investi la Mongolie dans les années 90 pour y développer de multiples activités. Quinze ans plus tard, la légende veut qu’il offrit à son épouse mongole cette librairie. C’était tout bénéf pour celui qui, m’avoua-t-il, ne manquait « ni de saucisson sec, ni de vin, mais de livres ». A la liste de ses amis qu’il m’énumère, on imagine qu’il est un personnage incontournable dans la communauté française d’Oulan Bator qui compte aujourd’hui une centaine de personnes.

C’est sûr, mon libraire à binocles, détaché de la réalité économique et sur le chemin du nirvana en prenait un coup. Et plus encore quand j’embarquais dans son 4x4 rutilant avec chauffeur pour visiter la librairie installée dans le Oulan Bator state building, nouveau grand magasin prêt à accueillir toutes les marques de luxe occidentales. C’est sûr, un tel véhicule est plus utile en Mongolie que ceux qui tournent autour de l’Etoile avant de s’engager sur les Champs Elysées. Mais tout de même, mon libraire, lui, était venu en dodoche du fond de la Lozère et avait traversé toute l’Asie centrale, le temps de réfléchir au sens du monde.

Une caravane passe

Certes. Mais une librairie francophone à Oulan Bator ne tourne malheureusement pas avec des idéaux. Et même, les touristes de l’été et les quelques étudiants qui viennent acheter des livres au kilo le restant de l’année ne feraient pas l’affaire. Alors, sûrement, fallait-il être cet entrepreneur aux multiples activités pour que survive une librairie à Oulan Bator. Et les chiens pourront toujours aboyer, l’entrepreneur français ne s’arrête pas là. Il organise les journées culturelles franco-mongoles depuis 2010 : des auteurs mongols sont ainsi soutenus dans leur création et édités. C’est ainsi que l’on peut lire aujourd’hui les Contes de sages de Mongolie par G Mendo-Ooyo et Patrick Fischmann (Le Seuil) ; qu’un poète, éleveur de chèvres dans le Gobi, met par écrit les cinq cents poèmes qu’il conserve dans sa mémoire ; qu’un journal rédigé en « ancien mongol », écriture éclipsée par l’alphabet cyrillique, est encore imprimé ; qu’une caravane parcourra bientôt le pays comme une librairie itinérante à la rencontre des nomades.

Sur les étagères de la librairie, Simenon et Daudet…

… et Marc Lévy

J’ai donc dû faire le deuil douloureux de mon libraire fantasmé. Ça continue d’énerver ma naïveté mais, je dois le reconnaître, en la matière, le pragmatisme semble efficace. Puis, après cette déconvenue, je repars aussi avec une bonne nouvelle. Notre entrepreneur ouvrira prochainement une librairie en Corée du Nord, pays frère de la Mongolie : si les livres me précèdent, je pourrais donc continuer ma course de fond jusqu’à cette pointe encore fermée de l’Asie.

Librairie Papillon - Ikh Surguuli (University Street) - Oulan Bator - Mongolie

0 notes

Text

s01e05 - Chan Koonchung contre le syndrome de la Cité Interdite

“Tous les visages rayonnaient et affichaient de francs sourires. Nous vivions à présent une époque bénie de paix et de prospérité, des années fastes, un véritable âge d’or, comme on a coutume de l’appeler.”

Entre le syndrome de Stendhal et celui de Jérusalem, la page Wikipédia recensant les pathologies dont peut être atteint le voyageur a omis le syndrome de la Cité interdite. Celui-ci se déclare généralement dans un contexte d’hyper-concentration touristique qui empêche tout ébahissement devant un site pourtant magnifique ; il se manifeste par une forte envie de fuir et de ne plus jamais être un touriste ; il est généralement accompagné par un sentiment de persécution de la part des groupes menés par un guide hurlant dans un mauvais micro. Quand un tel syndrome se déclare, une chose à faire : fuir et oublier temples et palaces.

Etant moi-même atteinte, je me dépêche d’ouvrir Les années fastes pour savoir comment son auteur, Chan Koonchung, pourrait m’éloigner de cette foule oppressante. Mais la tâche pourrait se révéler ardue : le livre, publié en 2009, parcourt plusieurs quartiers de Pékin, en 2013… Si mon voyage verse dans la science-fiction, je vérifierai si la réalité est allée plus vite que la fiction. Lao Chen, écrivain natif de Taïwan, adore la douce vie qu’il mène à Pékin, rien ne lui manque et l’économie est florissante depuis que la Chine vit ses années fastes quand le reste du monde continue de sombrer dans la crise.

“Nous n’avons pas seulement réécrit les règles du jeu de l’économie mondiale, nous avons, de fait, complètement réécrit les règles du jeu de l’économie occidentale. Et plus important encore, cela s’est fait sans troubles sociaux. Nous sommes arrivés à une stabilité sociale encore plus forte qu’auparavant. Que cela vous plaise ou non, c’est tout de même stupéfiant…”

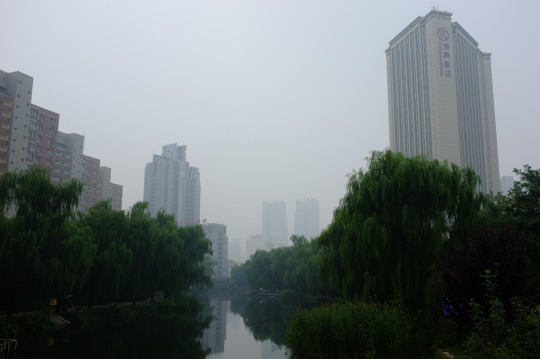

Et, parcourant les mêmes rues que notre personnage, à Dongzhimenwai, un quartier au Nord Est de la ville, j’imagine aisément ce que l’on peut y flâner et s’arrêter à l’une des terrasses ombragées de Sanlitum Lu. Plus loin, « The Village » est un immense espace commercial : dans sa partie Nord, les escalators plongent entre les magasins de haute couture à l’architecture insolente. Les allées y sont aussi vides que les touristes étaient agglutinés devant la Salle de l’Harmonie Suprême de la Cité interdite. Je jette un œil au Starbucks, Lao Chen qui y aura ses habitudes en 2013 pourrait peut-être me tenir compagnie… Selon les prévisions de Chan Koonchung, Starbucks appartiendra en 2013 à un groupe chinois qui n’aura pas oublié de mettre sa carte au goût du pays. Je renonce cependant à vérifier si le « délicieux cocktail au litchis Longjing Latte dragon noir » est déjà à la carte.

“C’était le lieu idéal, je me sentais tout de suite mieux, et ce sentiment familier de bonheur m’envahit à nouveau. Voyez comme ce centre commercial est animé ! Les jeunes gens de la capitale ont fière allure.”

Sanlitun Lu

The Village, immense centre commercial

Lao Chen a donc tout pour être heureux. Son cynisme, qui a tendance à remplacer l’intelligence chez nos intellectuels, ne va pas jusqu’à la critique. Mais c’est sans compter sur la fortuite rencontre de Xiao Xi, dont il était secrètement amoureux lorsqu’ils étaient étudiants, à la librairie Sanlian.

“La librairie était bondée. C’est merveilleux qu’il y ait encore autant de gens pour lire des livres (…) A l’entresol, de part et d’autre de l’escalier, le passage était encombré par une foule de jeunes, sans doute des étudiants, assis là en lisant avec attention (…) Pouvoir trouver de pareils livres, disposés avec autant de respect et de générosité justifiait à lui seul mon installation à Pékin. Une ville où l’on peut lire ces livres est une ville merveilleuse.”

Après m’être assurée auprès des autorités compétentes et francophones de l’existence de cette librairie, je pars à la recherche de cette librairie mais ne trouve que le Prime Hotel au bar duquel Lao Chen et Xiao Xi se retrouvent autour d’un verre. Malheureusement, mes oripeaux de voyageur m’interdisent l’entrée des Prime Hotels. Je jette un œil et abandonne ce quartier qui n’a décidément pas voulu me livrer tous ses recoins.

Une liberté à 90%

A force de rencontrer ces personnes “peu en phase avec le sentiment dominant qui prévaut dans la société actuelle”, Lao Chen sortira de sa torpeur heureuse : ce complet bonheur de la Chine et des Chinois est louche et, finalement, beaucoup de livres manquent sur les étagères des librairies. Sans compter celle du jardin des 10 000 sages qui, en 2013, aura tout simplement fermé, toujours selon les prévisions de Chan Koonchung. Mais il y a encore quelques mois avant l’année prochaine ! Je dois tenter ma chance, peut-être aurai-je plus de chance de trouver cette librairie… Je me dirige donc vers le quartier de Haidian, à la porte Ouest de l’université de Beida. Ouf ! Je suis arrivée à temps et je peux encore profiter du calme de cette grande librairie. Sans pouvoir déchiffrer un quelconque titre, j’ai tout de même ce sentiment étrange que je pourrais tout y trouver… Les années fastes de Chan Koonchung ne sont pas encore tout à fait advenues.

Dans la librairie du jardin des 10 000 sages

Chan Koonchung a publié son roman à Hong Kong puis a connu un certain succès en Chine continentale sans pouvoir pour autant y être publié. Et pour cause, car Les années fastes sont une franche critique de la Chine actuelle. Le pays avance, certes, son économie est florissante et les perspectives sont bonnes, mais l’auteur, en suivant un personnage intellectuel et naïf auquel est peu à peu révélée la gravité de la situation, nous décrit un pays où l’on est “libre à quatre-vingt-dix pour cent”. Lao Chen songe tranquillement à cela :

“Nous sommes à présent très libres – à quatre-vingt-dix pour cent, voire plus. On peut discuter sur tous les sujets librement, et quatre-vingt dix pour cent, et même davantage des activités ne sont pas sujettes au contrôle gouvernemental. N’est-ce pas suffisant ? La grande majorité n’arrive pas déjà à profiter pleinement des quatre-vingt-dix pour cent de liberté, les gens trouvent que c’est déjà trop.”

Si j’avais croisé Lao Chen dans mes pérégrinations, je lui aurais rétorqué qu’il est de son devoir d’intellectuel d’user pleinement de sa liberté et que la panne d’inspiration qu’il traîne depuis des années est sûrement le symptôme de son incapacité à le faire. S’il a renoncé à écrire une œuvre, s’il est parti à la recherche du best seller avec des sujets aussi idiots que “la philosophie de la vie” ou opportunistes que “le management des entreprises”, il est certain qu’il a renoncé à sa liberté. Mais cette bouffée d’amour qu’il ressent en croisant Xiao Xi, n’est-ce pas une bouffée de liberté ? C’est ainsi qu’à la recherche de l’amour et de l’inspiration, Lao Chen réalisera ce que sont vraiment les années fastes de la Chine et à quel prix elles advinrent. Sortant de sa douce torpeur, il tentera de recouvrer les 10% manquants de liberté.

798 Art district

“White box museum of art”, une galerie de 798 Art district

2013 n’est pas si loin mais je ne sais pas si les années fastes sont déjà celles de la Chine : la librairie du jardin des 10 000 sages n’est pas encore fermée ; le 798 Art district, un quartier dédié à l’art contemporain, compte désormais autant de galeries que de boutiques. S’il était le lieu des artistes contestataires, Lao Shen peut aujourd’hui y fréquenter les vernissages sans crainte, tout comme moi.

Les années fastes, Chan Koonchung, Grasset, 2012

0 notes

Text

s01e06 - Enquête littéraire du côté du Lac Taï (Wuxi, Chine)

“Seriez-vous un incorrigible touriste romantique ?”

Parce qu’un écrivain amène son lecteur dans des paysages et des villes ignorés des guides touristiques, je me suis dis que la littérature étrangère serait de bon conseil dans mon périple. Cette fois-ci, Qiu Xialong exauce mon vœu en m’invitant à prendre des vacances avec son célèbre inspecteur Chen à Wuxi, ville ignorée du Lonely Planet, la pesante bible des backpackers.

“Une présentation non-touristique du Lac Taï”

L’inspecteur est envoyé en vacances par son supérieur dans le luxueux Centre de détente pour cadres du Parti à Wuxi, une « petite Shanghai » qui a fleuri sur les bords du lac Taï. Il lui plaît de pouvoir oublier un instant ses préoccupations habituelles et de trouver le temps de réfléchir à celui qu’il est :

“Après tout, réfléchir sur l’identité pouvait s’apparenter à un certain “luxe”, que seul pourrait se permettre un touriste oisif tel que lui.”

“Il était tout à fait satisfait de n’être qu’un touriste anonyme, devant une bouteille de bière et un roman policier.”

A la lecture de ces lignes, j’ai l’étrange impression d’être suivie… Mais j’ai tôt fait de renverser la vapeur et de poursuivre l’inspecteur. Comme lui, je tournique donc dans la ville le long du Grand canal. Je goûte aussi au « rare privilège d’être le seul client quelque part », le dortoir de mon auberge se transformant en chambre à part. Mais les touristes sont rares et parmi eux, je suis la seule Occidentale, aussi je ne me sens peut-être pas aussi anonyme que l’inspecteur Chen…

Bien heureusement, cette tranquillité sera bientôt troublée par la jeune Shanshan qui prend d’abord l’inspecteur pour « un vacancier amateur de littérature », ce qu’il ne démentira pas :

“Pourquoi pas ? Ce rôle avait au moins un avantage, il lui permettait de faire beaucoup de citations en laissant la poésie dire ce qui lui serait trop difficile d’exprimer autrement.”

Et si j’use au moins autant de citations que l’inspecteur Chen, j’ai les mêmes excuses ! Et j’ai une enquête littéraire à mener.

Une enquête contre l’ennui du touriste

Shanshan expose à l’inspecteur l’envers du décor du fort développement industriel de la région : les usines déversent leurs déchets dans les eaux du lac Taï, pourtant réputées assez pures pour la boire. Si l’inspecteur Chen pense, en gourmet qu’il est, se régaler bientôt des « Trois Blancs », spécialité culinaire de la région, les récits de la jeune femme lui couperont l’appétit. Ce sera plutôt à la découverte des courants fourbes du lac que la jeune femme va entraîner le policier.

Peu après l’arrivée de l’inspecteur, Liu, directeur de la première usine de produits chimiques du pays et représentant du Congrès du peuple de la province du Zheijiang, est assassiné. Et Shanshan qui travaille dans cette usine et multiplie les actions pour dénoncer les agissements des hommes de pouvoir contre l’environnement, fait une coupable idéale. Heureusement, l’inspecteur Chen ne résiste ni aux charmes de la jeune femme ni à la tentation de redevenir celui qu’il est au fond de lui : un policier.

“Personne ne peut plus faire la différence entre socialisme et capitalisme”

Comme à son habitude, Qiu Xiaolong profite des aventures de son inspecteur pour dresser un tableau sévère de la Chine ; lui-même vit aux Etats-Unis depuis les événements de la place Tiananmen. Dans cet opus, bien sûr, les habitudes et les fastes des cadres du Parti sont écornés et les contradictions d’un pays communiste démontrées. Mais il s’agit surtout d’écologie : comment un pays qui s’est lancé dans une course capitaliste des plus sauvages pourrait-il faire une place à un développement durable ? La Chine croît, les immeubles qui poussent dans toutes ces villes qui comptent toujours plusieurs millions d’habitants en sont une manifestation époustouflante. Et l’auteur montre comment les hommes politiques sont les auteurs-interprètes des dégâts irrémédiables de cette croissance. Car, ceux-là se désintéressent des conséquences de leurs actions tant que cela leur permet d’avancer dans leur carrière. Ça me rappelle quelque chose. Pas que j’en ai vraiment douté un jour, je constate que les différences culturelles entre l’Occident et la Chine ne se nichent pas là…

L’enquête littéraire tourne court

Après ma visite de la ville, je décide donc de gagner le parc Yuantouzhu où se trouve le Centre de détente pour cadre du Parti où l’inspecteur Chen loge durant son séjour. Mon guide-roman annonce 30 yuans pour l’entrée du parc. Mais depuis 2009, date à laquelle Qiu Xiaolong écrit cette aventure de l’inspecteur Chen, le capitalisme n’a pas remédié à l’inflation et ce n’est pas moins de 115 yuans dont je dois m’acquitter pour entrer dans ce parc ! A l’inverse de l’inspecteur, je n’avais aucun laissez-passer à montrer. A l’inverse de nos écrivains voyageurs qui partent en voyage organisé, je ne pouvais envoyer aucune note de frais. Je décidai donc d’admirer le lac depuis ses rives populaires et vérifier l’existence de ce centre pour cadres sur un plan. La littérature est moins coûteuse et je me contentai de mon roman pour imaginer le parc, et ses collines, ses énormes rochers, la maison de thé, l’Îlot de l’Epervier Couvert de Givre…

La voiture de l’inspecteur Chen patiente devant le parc Yuantouzhu

Le Centre de détente pour cadres du Parti n’est pas une invention romanesque

A la fin de ses vacances, l’inspecteur repart sans Shanshan qu’il avait commencé à aimer et avec une« terrible migraine » qui lui rappelle qu’« il n’avait pas exactement réussi ». Comme lui, je prends le train vers Shanghai, achète des brioches à la soupe, l’inspecteur Chen m’a dit que je pouvais « même en trouver à la gare. Il m’a aussi glissé : “Pour le billet, ne vous tracassez pas. Vous pouvez l’acheter sans difficulté, jusqu’à 5 minutes avant le départ du train.”

En terme de guide, c’est maintenant certain : la littérature étrangère pallie largement les manques du Lonely planet.

Les courants fourbes du lac Taï, Qiu Xiaolong, Liana Levi, 2010

0 notes

Text

s01e07 - Un attrape-coeurs dans la nature

A no“Personne ne capte rien. Ça me prend des fois, j’ai envie de gueuler ça sur les toits. On vit une époque à chier. Croyez-moi, c’est la vérité vraie.”

Le premier roman de Nguyên Huy Thiêp se lit au pas de course. Car il faut le suivre cet anti-héros des rues de Hanoi, capitale bruyante et circulante. Khuê, 20 ans à la première page, est un gamin plutôt gâté par la vie. Il exècre cependant sa famille (« J’ai un père, une mère et un grand frère qui sont cons comme leurs pieds ») et ses professeurs (« Pour faire le paon et débiter des conneries sur l’estrade, ça y va »). Voilà le guide, peu ordinaire, que je me suis dégoté ; il va falloir que je le suive, moi aussi au pas de course : le parcours risque d’être détonnant.

“Les rues de Hanoï, je connais par cœur : crasseuses, bordéliques – à vomir. Les yeux fermés, je reconnaîtrais n’importe quelle rue par son odeur. Vous ne me croyez pas ? L’odeur du marché ? Ça, c’est la rue des Prunus blancs ; l’odeur de la fripe ? La rue de la Plaine du Printemps ; l’odeur des équipements de bureaux ? La rue des Deux-Sœurs-Trung.”

Course trépidante dans le vieux Hanoi

Est-ce la came qui donne ce rythme trépidant à la course de Khuê ? Il grandit dans une famille libérale, son père écrivain est adepte du “laissez-faire” en matière d’éducation ; sa mère, elle, s’enquiert auprès de lui tous les matins pour savoir ce qu’il veut déjeuner. Faute de fréquenter les amphis de l’université, Khuê préfère aller mater les filles à l’Aquaparc avec son pote Than l’Oie sauvage puis dépenser ses dongs à d’autres balivernes. Et, à ne rien faire de spécial, il goûte comme ça, presque bêtement, à la drogue. Et la trouve à son goût.

Khuê finit par fuguer et traîne la nuit dans les rues de la ville à la recherche de quelque chose à manger ou à faire, d’un endroit où dormir. A cet instant, la ville se fait plus calme, on en oublierait presque les pétarades et les klaxons des scooters qui ne se déplacent qu’en peloton. Et, on imagine un instant ce qu’était, avant, la vieille ville et ses 36 rues consacrées chacune à une corporation. Nous mangeons un bout dans la ruelle Ta Hiên puis nous arrêtons un instant sur le bord du lac de l’Epée, le temps que Khuê me raconte sa légende. Jamais en reste d’une métaphore, Khuê tient à me faire voir son monument préféré de Hanoi, l’opéra.

“Le boui-boui se situe dans la venelle Ta Hiên”

“Tout à l’heure, je comparais l’opéra de Hanoi à un collier en toc parce qu’il n’est qu’un modèle réduit de l’opéra Garnier”

« Hanoi, si grande, si vaste, et moi, nulle part à ma place »

Je suis aussi désœuvrée et me mets en tête de rejoindre Khuê à un rodéo de motos, il connaît un bon spot pour ça : « au carrefour de Lac Long Quân, là où se croisent les rues Nhât Tân, Nghi Tàm et Âu Co ». Je décide d’y aller à pied en longeant la partie nord du lac de l’Ouest où des pêcheurs se prennent pour Jésus. Cependant, la pluie contrarie mes plans et je saute dans le bus 55 même si mon guide me l’avait fortement déconseillé, « un moyen de transport en commun à la fois pas cher et tout suspect du point de vue du service public ». Et il n’avait pas tort car si le vendeur de tickets a acquiescé quand je lui montrais sur le plan où je voulais me rendre, il descend avant moi avec un sourire malin : j’ai raté mon arrêt et c’est le moindre de ses soucis.

Puisqu’il en est ainsi, je vais directement au chapitre 16 et à l’hôpital X car le rodéo s’est mal terminé et Khuê trimballe maintenant son pote estropié dans un grand établissement. Entre deux radiographies, Khuê m’explique la « culture de l’enveloppe » qui consiste à graisser la patte de l’infirmière, du docteur puis du chirurgien, dans l’espoir d’être bien soigné. J’ai moi-même goûté à cette culture à la frontière sino-vietnamienne. Et si je suis choquée, Khuê m’explique très calmement que « l’enveloppe permet à celui qui donne comme celui qui reçoit de n’éprouver aucune gêne. C’est une sorte de slip ». Entre deux enveloppes, cependant, il prend le temps de me donner quelques informations sur l’établissement.

“Fondé par les Français en 1932, l’établissement est vieillot et délabré”

Désintox à Cat Ba

Sortis de là, Khuê insiste pour que je ne le suive pas dans les quartiers chauds, derrière la gare de Yên Viên. On se quitte donc là et je ne le retrouverai que quelques jours plus tard sur l’île de Cat Ba. Là, il me racontera une histoire hallucinante où il est question de sac de fric, de cages de chiens, de pèlerins chrétiens… Khuê est un junkie, aussi je ne le crois pas sur parole et reste sceptique quand il me dit être ici pour décrocher.

Mais comme dirait l’autre, force est de constater que l’île offre un cadre idéal pour s’éloigner de la ville et de ses perversions et Khuê ne cesse de chanter naïvement les bienfaits de cette terre et de ses habitants :

“Les habitants de la baie sont sincères, ils ont quelque chose de très pur. Ils ont retenu quelque chose de la vie. Cet état d’esprit c’est la nature qui leur a enseigné.”

“L’île est une montagne rocheuse qui surplombe l’eau. C’est incroyablement escarpé”

“Au loin, je vois d’autres îles, identiques”

Une année de plus

Face au trop plein de la ville, Cat Ba nous offre son unique route et ses quelques plages. Elle fait aussi face aux milliers de petits îlots de la baie de Lan Ha et ses petits villages flottants où l’on trouve de tout.

“Aucun métier qu’on exerce sur la terre ferme qu’on ne puisse exercer sur l’eau : droguerie, quincaillerie, fruits et légumes, tout y est.”

A la fin de son histoire, Khuê a une année de plus et la magie de Cat Ba semble avoir opéré, loin de tout, il m’avoue pourtant : “Bizarrement, je ne me sens pas abandonné.”

Khuê sait qu’il a fait le bon choix en s’exilant un temps sur cette île, il en tire certains enseignements sans savoir de quoi sera fait demain :

“Ma vie passée, le rythme frénétique de la ville, d’une ville pleine de pièges et de faux semblants, me dégoûtent complètement. I don’t know, I don’t know, comment savoir si je prends le bon chemin.”

Le doute persiste, c’est l’essentiel.

A nos vingts ans, Huy Thiêp Nguyên, L’Aube, 2011

0 notes

Text

s01e08 - "Sanctuaire du coeur" : dans les bordels d'Indochine

“Seuls les enfants qui sont malheureux dans leur vie de tous les jours quittent leur maison. Seuls ceux qui se croient dans une impasse quant à leur avenir se lancent dans des actes aussi téméraires et imbéciles.”

A ces mots, je me suis dit que j’avais trouvé là un bon compagnon de voyage mais j’aurais mieux fait de laisser Than dans son sanctuaire. Il s’était fait la malle parce qu’il avait surpris son père coucher avec sa fille adoptive dont, en plus, il était amoureux. Et puisqu’à ses yeux l’amour ne pouvait être sincère, il serait vénal. D’une manière comme une autre de gagner sa vie, Than me proposait de faire le tour des bordels du Sud du Vietnam.

Au tout début de son errance

Than n’est qu’un écolier de 16 ans quand il arrive à Nha Trang où il se cache dans une auberge mal famée qui abrite un réseau de prostitution. Parmi les jeunes filles dont on garde jalousement la virginité avant de les vendre au prix fort, Than reconnaît son âme sœur. Que ce soit le goût inédit de la liberté ou celui de ce premier amour, Nha Trang laisse à Than un doux souvenir. Mais, moi, en marchant dans ces mêmes rues, en regardant bêtement ses quatre kilomètres de plage, je serais bien en mal de ressentir cette “sensation de plénitude” : peut-être, c’est que je ne suis plus, comme Than, au tout début de mon errance et Nha Trang n’est définitivement plus cette petite ville de bord de mer.

Les soldats américains qui y avaient implanté un de leurs quartiers généraux durant la guerre du Vietnam ont aujourd’hui laissé la place à des touristes en majorité russes. Eux, n’ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays ni de traducteur pour lire les menus des restaurants touristiques, tout juste si on ne leur propose pas un borchtch en entrée. Et la plage de Nha Trang n’a plus rien de tranquille ou de sauvage, elle est hantée par l’ombre des grands hôtels qui se déploient derrière elle. S’il reste quelque chose du Nha Trang de Than, favorisé par le tourisme, c’est la prostitution. Car je les ai vues ces jeunes filles faire de larges sourires aux touristes occidentaux et les entraîner dans un bar qui propose de mauvais cocktails, tant que le troisième est offert. Il faut s’en aller. Tourner les pages. Peut-être qu’un peu plus loin, je m’embêterai moins. Car, moi, j’aurais voulu que Than poursuive longtemps cette jeune fille sur les routes du Vietnam, qu’il escalade les montagnes du Hauts Plateaux pour retrouver son cœur… Mais notre garçon préfère se laisser ballotter par un destin qui le mènera à Saigon, et moi derrière ce compagnon déprimant.

A une lettre près

Sûr, depuis que j’écume les romans étrangers, je n’en suis pas à mon premier doute face aux lettres cyrilliques et aux signes chinois mais je ne me doutais pas que ce serait un roman vietnamien qui me mènerait à l’impasse littéraire. Après plusieurs mois d’errance, Than se rend sur le plus grand marché de main d’œuvre de Saigon, le marché Binh Thanh. Sur mon plan, je vois bien un marché Benh Thanh mais le jeu de la retranscription française me laisse sur le carreau. Voici les indices dont je dispose à la page 94 :

“Là-bas s’agglutine une foule de misérables qui tentent de survivre dans des abris de cartons ou de tôle (…) Viennent s’y mêler des paysans qui ont perdu leurs rizières ou leurs terres, arrivés en masse dans la grande ville pour y chercher à manger.”

Aujourd’hui, Than aurait été vendeur de souvenirs et c’est avec lui que j’aurais négocié une lampe à opium et le faux Zippo d’un vétéran du Vietnam. Car, en fait de main d’œuvre, ce marché-ci compte surtout des stands de souvenirs, et les étals de légumes et de viande ont été repoussés à l’extérieur. Depuis les années 80, l’ouverture au tourisme est passée par là et la “foule de misérables” doit s’entasser ailleurs.

Je tente ma chance au marché Binh Tay à Cholon, le quartier chinois de Saigon, le cœur battant et commerçant de la ville : les bars à opium de l’époque coloniale ont laissé la place à un immense marché et à de larges avenues où les trottoirs sont occupés par toutes les marchandises disponibles, des vêtements aux mobylettes en passant par les articles de quincailleries ou de tissus. La nuit venue, il paraît que des commerces moins légaux gardent le rythme trépident de ce quartier. Alors peut-être est-ce là que Than a rencontré Monsieur Khoan, propriétaire de l���Orchidée pourpre et qui lui mettra le pied à l’étrier de la prostitution.

“Saigon douloureux et pollué”

L’Orchidée pourpre, un “hôtel de moyenne catégorie, était située au fond d’une impasse” qui redouble d’imagination pour chasser les routards occidentaux qui n’ont pas peur de s’enfoncer dans les impasses dans l’espoir de faire quelques économies :

“Matériel vétuste tout y était pratiquement en panne afin que les touristes, hormis les plus misérables, prennent la poudre d’escampette au plus tôt : robinets qui fuyaient à grosses gouttes sonores, fenêtres déglinguées ne fermant plus, climatiseurs inefficaces et aussi bruyants que des cigales à la fin de l’été. On en rajoutait même : pour les routards occidentaux, quelques cafards grassouillets volaient çà et là où le cadavre d’un lézard aux gros yeux globuleux traînait au milieu de la table.”

Le seul hôtel que je trouvai ouvert à mon arrivée très matinale à Saigon était au fond d’une impasse et ne s’appelait pas l’Orchidée pourpre, il n’en était pas moins un hôtel de passe. Cependant, je ne laissai pas le tenancier me faire découvrir l’étendue de son imagination pour me chasser : le balai incessant des couples et des femmes de chambres changeant les draps plusieurs fois dans la nuit me suffit.

Mauvaise pioche

Parmi la douzaine de personnages que me proposaient les sept cents pages du roman de Thu Huong Duong, j’avais choisi de suivre Than parce qu’il était celui qui erre, les autres n’étaient que des ramifications biscornues de son malheur. La démence d’un oncle, la mort d’un révolutionnaire, la trahison d’un fils sont décrites en termes si détaillés qui ne laissent que peu de place à l’imagination du lecteur. On remonte péniblement la généalogie familiale sans jamais être emporté bien loin. Et Than, de son côté, met tout un roman à ouvrir le sanctuaire de son cœur : c’est long. Et moi, à la fin du roman, j’étais partie ailleurs.

Sanctuaire du coeur, Dan Tran Phuong, Sabine Wespieser, 2011

0 notes

Text

s1e09 - Les mots sont usés jusqu’à la corde

“Le jour où j’ai compris que je ne serais jamais que le gardien absurde, le concierge inutile de la salle du trésor, que je camperais toujours dans l’antichambre de mon idéal, le choc a été terrible.”

La vengeance des traducteurs

Michèle Kahn, Yves Gauthier, Isabelle Liber, Fanchita Gonzalez Batlle, Denis Benejam, Sean James Rose, Phuong Dang Tran et Hiep Chan Vicheth ont escorté mon voyage jusque-là. Ils ont été de chaque roman, chaque chapitre, chaque ligne. Répétant chaque mot derrière mon épaule.

Je les ai pourtant négligés jusque-là, je ne leur ai pas donné une place dans les « Infos pratiques ». Même là, entre le nombre de pages et le nom de l’éditeur, je n’ai pas pris la peine de citer leur nom. Pourtant, sans eux, que serait mon voyage littéraire ? Une carte du monde illisible, dessinée en alphabet cyrillique, en caractères chinois, en tons vietnamiens ? Mon itinéraire allait bientôt se prendre les pieds dans les entourloupes des 33 consonnes et 39 voyelles de l’alphabet khmer pour que je réalise que les traducteurs m’étaient indispensables.

Fraîchement débarquée au Cambodge, j’attendais à mon habitude que ses romans me disent où aller. Mais cette fois-ci, j’avais beau chercher dans mes planques habituelles (librairies francophones, éditeurs de littérature étrangère, etc.), je ne trouvais aucune piste à suivre, aucun héros à poursuivre.

Un trésor encore non traduit

S’il est vrai que la majorité des 200 écrivains édités à Phnom Penh avant 1975 n’ont pas survécu au régime des Khmers rouges, la littérature de ce pays souffre aussi d’un manque de traduction. Par leur cruelle absence, les traducteurs me rappelaient à quel point ils avaient été les passeurs nécessaires de mon voyage.

Désœuvrée, je perdais une soirée au Memphis, un repère pour expats en mal de musique ringarde. J’y rencontrai Phoeung Kompheak, jeune écrivain, professeur au département d’études francophones de l’Université de Phnom Penh, et interprète au procès des Khmers rouges. Il m’expliquait les années fastes de la littérature cambodgienne, dans les années 60 et 70, un trésor resté aujourd’hui encore non traduit. J’étais déboussolée mais Kompheak me mit entre les mains le numéro 15 de la revue de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, consacré pour moitié à la littérature cambodgienne.

Parmi les dix auteurs présentés en version bilingue, je découvrais le génial Soth Polin et sa féroce nouvelle Communiquer, disent-ils…J’avais enfin une destination dictée par la littérature : Kep-sur-Mer, ancien lieu de villégiature de l’élite française sur la côte sud du pays.

Communiquer pour ne rien dire

Terminé les mauvaises fréquentations, cette fois-ci, c’est Vanna, “petit Pnomhpenhois, secrétaire insignifiant, perdu dans une entreprise minuscule”, que je suis dans les méandres de ses pensées. Et c’est périlleux : il est sans cesse sur le point de tomber dans le gouffre qui sépare la richesse de ses pensées (la luxuriance de la nature cambodgienne, la grandeur de l’ancienne cité d’Angkor) et la médiocrité de ces contemporains, sans cesse en train de faire le grand écart entre la splendeur des images qui l’habitent et la fadeur de sa vie réelle. Jusqu’au jour où il finit bel et bien par tomber.

“Et l’invisible, c’était encore moi, c’était ce grand trésor logé au fond de moi, c’était cet idéal qui faisait naître en moi des visions fabuleuses.”

“Je voyais le temple d’Angkor dominer de toute sa splendeur la ville de Siem Reap, capitale royale, où vivaient presque deux millions d’âmes…”

“Je voyais l’eau jaillir des sommets et s’écraser plus bas dans un éclaboussement de lumière…”

Quand il se confie à Sary, une collègue à laquelle il n’est pas insensible, celle-ci a tôt fait de poser un diagnostic sur son malaise : Vanna souffre parce qu’il ne communique pas. Que l’on comprenne bien, il ne s’agit pas ici d’avoir quelque chose à dire mais simplement de parler pour exister aux yeux des autres.

“Quel besoin d’avoir quelque chose à dire ! Quel besoin ! On communique. C’est tout. On communique !”

Un babil incessant

Le diagnostic est posé et le traitement établi : il ne reste plus qu’à l’appliquer à l’occasion d’une mémorable virée entre collègues vers la plage de Kep. Vanna ne pourra que constater à quel point parler pour ne rien dire, ne pas vaciller à force de penser, est douloureusement facile et efficace.

“C’était un babil incessant, une longue diarrhée verbale, entrecoupée de blagues, de rires, de petites taquineries. Il fallait oublier la fatigue d’une semaine de travail, il fallait ne pas aborder l’intime, le vif des profondeurs […] Bref, ils parlaient de tout, et leurs phrases, si péremptoires, n’apportaient rien de neuf : aucune idée nouvelle, aucune pensée originale, juste ces lieux communs dont on nous a rebattu les oreilles des centaines et des centaines de fois.”

De mon côté, je ne fais pas le trajet dans la voiture familiale du collègue Sothy mais dans un bus local. Mes compagnons de route sont aussi bavards que les collègues de Vanna et je me dis que si leur conversation est aussi intéressante, “passant des voitures de sport aux cigarettes, des films de cow-boys […] ou des anecdotes sur la mode”, je suis heureuse, cette fois-ci, de ne pas avoir de traducteur derrière moi. Je profite cependant de la conversation ennuyeuse des collègues de Vanna pour vérifier l’adéquation de la réalité et du roman.

“Tu dois ralentir sans arrêt pour doubler un vélo, une moto, une remorque ou quand tu dois donner un coup de volant pour éviter un chien, une vache ou un cochon qui traverse la route.”

Mais ne pourrait-on pas alors espérer que l’on retrouve dans la conversation amoureuse la profondeur et la sincérité qui manquent aux discussions inutiles ? Peut-être que les sentiments ne supportent pas les lieux communs. Vanna cesse alors de communiquer pour parler, pour la première fois : il partage avec Sary les images qui peuplent son esprit, le royaume de sa pensée, son idéal.

« Oh ma Sary… le visible est si triste… prends le parti de l’invisible… touche à ses profondeurs… Tout ce qui se cache en moi… tout ce qui pourra peut-être…”

Vanna voudrait que Sary l’amène hors des lieux communs et qu’elle lui ôte l’idée qu’elle ne peut s’exprimer que par des clichés. Mais Sary ne comprend rien et Vanna réalise en plus que son idéal n’est pas soluble dans l’amour, qu’il est bien, à tout jamais, perdu.

youtube

Communiquer, disent-ils... , Soth Polin, Revue MEET n°15 Porto Rico / Phnom Penh, 2011

0 notes

Text

s1e10 - L'anarchiste, un mauvais compagnon à suivre

“Ce que c’était exquis tout de même de trouver la vie immonde”

Soth Polin avait été tellement féroce dans sa dernière nouvelle qu’il m’avait conquise et je voulais le garder comme compagnon de voyage au Cambodge. Pour le retrouver, j’allais de Kep à Phnom Penh, il y avait vécu avant de s’exiler à Paris en 1974 échappant ainsi au génocide qui allait sacrifier tant d’auteurs cambodgiens. Pour cette virée, Soth Polin serait L’Anarchiste, roman culte dans une littérature désertée.

Mais il y a toujours un risque à voyager avec quelqu’un qu’on ne connaît pas et son cynisme allait sérieusement atteindre ma capacité d’émerveillement face au monde, celle que tout voyageur doit impérativement porter en bandoulière sous peine d’être condamné pour blasphème à la diaspora voyageuse. Ne pas s’émerveiller béatement des merveilles du monde, ne pas s’amuser aux amusements de tous et finir par se lasser de ses propres aventures : voici les crimes dont L’Anarchiste et moi-même allions nous rendre coupables dans la médiathèque de l’Institut français de Phnom Penh où nous nous étions donné rendez-vous.

“Or j’avais horreur d’être le miroir du bonheur des autres. En plus j’avais détesté de tout temps la foule, et les distractions du grand nombre. Quand tout le monde se ruait quelque part, j’avais envie d’être ailleurs”

Bref, L’Anarchiste allait me clouer plusieurs heures, je buvais ses paroles et adorais détester le monde avec lui. Pourtant, il était plutôt mal foutu et violent. Il m’avait d’abord raconté sa vie de débauche à Phnom Penh, errant entre pulsions meurtrières et sexuelles, pauvre remède au douloureux constat de sa liberté. Tout est possible mais tout restera toujours absurde. “Tu as peut-être raison. Mais tu as tort d’avoir raison, tu n’es pas Dieu”, aimait-il à m’asséner lors de nos discussions blasées.

La mort du roi

Quand nous parcourions les rues de Phnom Penh, la ville portait le deuil de Norodom Sihanouk, mort en octobre dernier : écoliers et moines bouddhistes défilaient dans les rues ; une icône de sa majesté épinglée au vêtement, on se rassemblait devant un écran géant pour assister aux obsèques ; le Palais royal allait rester fermé pendant les trois mois de deuil national. Parce qu’il était difficile de trouver quelqu’un pour critiquer ce roi, je voulais interroger L’Anarchiste, savoir ce qu’il aurait à dire de celui qui avait mené la « croisade royale pour l’indépendance totale » de son pays en 1952 puis qui avait accordé son patronage aux Khmers rouges en 1970.

Après tout, mon compagnon avait fondé le journal Nokor Thom, s’était mêlé de politique et avait critiqué le gouvernement de Lon Nol, raison pour laquelle il avait quitté une première fois son pays. Face la vénération générale dont le souverain défunt était l’objet, je devinai L’Anarchiste sans concession. Mais son avis, tranché, ne souffrirait pas la discussion :

“Parce que la politique et les politiciens, c’est de la merde », ainsi avait-il mis fin au sujet. Plus tard, L’Anarchiste me raconterait comment il avait quitté son pays avant l’accession au pouvoir des Khmers rouges, comment il avait appris la mort de sa famille et de ses amis, un à un dans la folie génocidaire : « ils ont succombé par la massue, par la famine, par la maladie…”

Psychologie de l’anarchiste

Alors que nous parcourions les rues écrasées de chaleur de la capitale, mon compagnon se confiait davantage :

“Il se produit parfois en moi comme un sentiment de vide, une espèce de rupture de la digue intérieure, du courant continu de ma volonté, où je m’englue et je m’empêtre”

Tel un psy planqué derrière un divan, je voulais remonter le fil de son histoire, connaître les raisons de sa détestation de la vie. Avant de devenir ce nihiliste convaincu de la cruauté de la liberté, L’Anarchiste était un fils de paysan que son oncle avait pris à sa charge et dont il avait payé l’éducation. Mais là n’était-il pas le malheur du genre humain ?

“Avec l’acquisition de quelques diplômes, j’étais devenu un semi-intellectuel à la fois vulgaire et gracile, un demi-évolué, personnage falot, hybride, inconsistant, insubstantiel, mi-paysan, mi-mandarin. Avant, sur ma terre natale, j’étais dans mon élément, j’en faisais partie et j’étais heureux, inconscient de mon sort médiocre. En somme, je vivais mais je ne pensais pas. Alors que maintenant j’étais absolument conscient de ma médiocrité. Je pensai, mais ne vivais plus.”

Soyons clairs : Soth Polin est un mauvais compagnon de voyage, il n’est pas celui qui revêt les costumes traditionnels de sa contrée, qui parle passionnément de ses compatriotes et qui se lève aux aurores dans la hâte de faire découvrir les merveilles oubliées de son pays. Quoi qu’il en soit, il est heureux que je l’ai croisé et que nous ayons perdu ensemble quelques jours dans la violence qui anime son être, son récit et son pays.

“Comme une entente tacite mais bien établie et définitive, le monde réel ne s’intéressait pas à moi et je ne m’intéressais pas au monde. Nous étions quitte .”

L’Anarchiste avait définitivement quitté le réel, c’est aussi pour cela que je ne voulais plus le suivre. Je me suis rappelé que mon voyage n’était pas encore terminé. Que j’avais encore à faire dans le coin. Et peut-être aussi à renouer avec cette fichue capacité d’émerveillement. Il paraît qu’aujourd’hui Soth Polin s’est mis au régime sec : taxi en Californie. Faut croire que c’est un métier de mec qui ne va pas bien.

L’Anarchiste, Soth Polin, La Table Ronde, 2011

0 notes

Text

s1e11 Epilogue en forêt : un après-goût de bonheur

“A chaque fois, il y a l’espoir, le mythe, la stratégie”

Je suis rentrée. Le Laos, coincé entre les géants thaïlandais, chinois et vietnamien, fut la dernière étape de mon voyage littéraire. Je m’arrêtai à Luang Prabang, ville mystique, connue pour ses colonnes de moines qui, chaque matin, déambulent silencieusement dans les rues. Ils recueillent ainsi les offrandes de nourriture des habitants. C’est un matin comme celui-ci que je fis la rencontre d’un Lao au nom lumineux, Amphay Doré. J’évoluais en terre bouddhique depuis plusieurs mois mais l’essentiel continuait de m’échapper : il me proposa de m’initier. Pour cela, nous devions partir en forêt. Depuis la France, retour salutaire sur cette virée sylvestre.

La prise de froc, dans le bouddhisme, n’est pas définitive. On peut être moine un temps, comme en retrait de la « vie mondaine ». Comme l’un des enseignements du bouddhisme est le détachement, ces allers et retours entre vie monastique et vie laïque permettent de faire le point sur ses “attachements”, cause unique de notre souffrance.

“En nous détachant, nous réduisons donc en même temps le désir et la souffrance”

Oui, car l’objectif de cette balade en forêt n’était pas la découverte de la faune et de la flore locales. Non, en nous enfonçant ainsi dans la forêt, nous quittions la culture, celle-là même qui crée attachements et souffrance.

“Une personne qui se spiritualise réduit les significations liées à la culture. Ce faisait, elle diminue les contradictions et concurremment obtient plus de paix et de bonheur”

Combien de mois pour une nouvelle vie ?

Amphay s’était fait moine à deux ou trois reprises, que ce soit dans des séjours en monastères ou en forêt. Plein de sagesse et de recul, j’aimais qu’il m’expliquât le concept de nature dans la société traditionnelle du Laos : elle vient au secours de l’homme pour résoudre ces contradictions. La nature favorise le détachement, comme la méditation. Là où les sociétés traditionnelles s’appuient sur la nature pour évoluer, les sociétés modernes, elles, pensent pouvoir résoudre les contradictions dans des réalisations techniques ou socio-économiques.

“Ce trait semble pouvoir constituer un caractère pertinent pour distinguer les sociétés en question des sociétés matérialistes modernes pour lesquelles le bonheur, généralement conçu comme une donnée à venir, est le produit, non pas d’une réduction sémiologique mais d’une production matérielle et intellectuelle continuelle.”

Devant ce raisonnement implacable, ma mine était déconfite et Amphay, qui ne manquait ni de malice ni d’humour, se permit ce retournement de situation:

“La société matérialiste moderne a besoin de remèdes. Elle souffre d’un sevrage problématique. Il lui faudrait sans doute autant de maîtres spirituels de l’Orient que d’experts qu’elle y envoie pour résoudre les problèmes du sous-développement économique.”

Et d’enfoncer le clou en me racontant une discussion qu’il avait eu avec un Français à propos de la drogue. Pour ce dernier, cette expérience avait été incroyable car elle lui avait permis d’éclairer certains aspects de sa vie. De son côté, Amphay n’y voyait pas grand intérêt car la méditation, et l’effort qu’elle exigeait, permettaient réellement de se dépasser.

Entre la capitale Vientiane et Luang Prabang, sur une route sinueuse et dangereuse, Vang Vieng a fait les frais de cette passion des Occidentaux pour les drogues. A proximité du Triangle d’or, les 20-30 ans du monde entier y venaient découvrir une manière de “voyager” mais n’allaient jamais vraiment bien loin.

Aujourd’hui, la fête est terminée. Une rumeur veut que le fils d’un ministre australien ait trouvé la mort dans ces excès, ce qui mit un coup d’arrêt au développement narco-touristique. Ne restent que des lieux désolés, des restaurants vides et des habitants hébétés. Certes, l’Orient a peut-être la méditation et la sagesse mais les Occidentaux ont la monnaie.

Car ils veulent des solutions et des résultats rapides. La preuve : en France, la méditation me promet une vie nouvelle en deux mois. Il est vrai, qu’au Laos, tout prend beaucoup plus de temps. Et les voyageurs aiment à rappeler la signification réelle du nom officiel du pays, Laos PDR (People’s Democratic Republic) : “Laos, Please don’t rush”. Mais le vœu formulé quand nous partions en voyage, celui de prendre le temps, pouvait-il être si vite remisé à notre retour ? N’aurions-nous donc rien appris de nos illusions, rien de nos faux pas ?

Naissance d’un pont

Mon compagnon n’était pas forcément dupe et il savait que la conservation des traditions au Laos était en grande partie due à la faible ouverture du pays. Privé d’accès maritime, peu exploité lorsqu’elle appartenait à l’Indochine, coincé aujourd’hui entre puissances mondiales et puissances régionales, le pays restait authentique. Même en haut lieu touristique, à Luang Prabang, l’aumône matinale des moines n’était pas en toc. Amphay était donc inquiet sur la capacité de son pays à conserver son âme au contact grandissant avec le monde.

Le long du Mékong, les ponts frontaliers entre le Laos et la Thaïlande portent tous le nom de l’Amitié. Mais que doit-on sacrifier à un puissant ami quand son développement dépend de lui ? Le Laos veut devenir la « batterie de l’Asie du Sud Est », comprendre le producteur et exportateur principal d’électricité. Pour cela, les constructions de barages sur le Mékong se multiplient même si l’environnement doit en pâtir et des villages entiers se déplacer.

Depuis ma vide mondaine

Amphay était né à Luang Prabang d’une mère laotienne et d’un père français, il avait suivi toute sa scolarité à Paris, au point d’oublier la langue de son pays, de ne plus reconnaître sa mère qui lui avait tant manqué. Pour rentrer, je faisais le chemin inverse.

Aujourd’hui, depuis ma “vie mondaine”, je fais le compte des fils qui m’attachent, je m’y emmêle et perds même parfois l’équilibre. Je me souviens aussi de cette ultime conseil qu’Amphay Doré m’avait donné :

”Nulle précipitation dans la recherche de la vie ou dans celle de son absence […] On sait que la trajectoire est longue, qu’à l’instant où la pierre lancée est suspendue dans l’espace, suivra un autre instant où elle sera encore suspendue dans l’espace…”

L’école de la forêt, un itineraire spirituel lao, Amphay Doré, Kailash éditions, 1996

0 notes