Appassionata di fantastico. Volevo diventare una mahō shōjo ma non ho più l'età. Ogni tanto segnalo narrativa curiosa.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Actually, second time's the charm: Fantastic Parasuicides e The World of Us

Trovo abbastanza buffo che nel primo consiglio dedicato ai film io mi sia prodigata nello specificare che si tratta della forma di narrativa per cui ho i gusti più mainstream di tutti, che conosco poco del linguaggio del cinema e che dunque vedrete pochi post a tema ecc ecc., per poi finire a scrivere due dei quattro articoli di quest’anno su dei film... D’altra parte non ho mai preteso di essere una persona coerente. Mi rendo conto che mi mancano delle basi importanti per parlare di cinematografia in maniera completa e interessante, ma d’altra parte ci tengo talmente tanto a questa segnalazione, visto che mi permette (finalmente!) di parlare di cinema che mi è davvero tanto caro, che preferisco mettere in piedi un consiglio un po’ didascalico e poco brillante ma che potrebbe permettere a qualcuno di muovere i primi passi del cinema coreano meno famoso. Proprio così, è un sacrificio bello e buono quello che faccio, ma d'altronde ho invece la pretesa di essere una persona altruista, tipo uh... scrivendo articoli che mi divertono sul mio blog personale? No?

Giustificazioni non richieste a parte, ci tengo a fare questa segnalazione perché se negli ultimi anni il cinema della Corea del Sud ha ricevuto rinnovate attenzioni e interesse anche da parte della stampa generalista, il tipo di film che arrivano ai giornali, alle testate cinematografiche più popolari o ai portali di aggregazione di recensioni sono spesso e volentieri un po’ monotematici – insomma, quando si parla di cinema dalla Corea o si parla di horror o si parla di thriller. Mi sento di dire tutto sommato anche a ragione: i thriller coreani fanno spesso e volentieri le scarpe a quelli anglofoni per qualità della recitazione, intreccio e sequenze d’azione (guardatevi The Chase, The City of Violence o perché no, A Bittersweet Life e poi ne riparliamo) e non c’è dubbio che la popolarità di Parasite renda più facile che sia questo tipo di titoli ad essere distribuito dignitosamente anche in occidente. Sarebbe però estremamente scorretto – e piuttosto razzista – pensare che allontanandosi da questi generi e da qualche grande Regista-Camaleontico-con-la-R-e-la-C-maiuscole (Kim Ki-duk, Lee Chang-dong ecc.) la Corea abbia poco o nulla da offrire. Dunque per le segnalazioni di oggi mi sembra giusto presentarvi due film relativamente atipici se paragonati ai titoli che hanno avuto più fortuna presso la distribuzione nostrana: Fantastic Parasuicides e The World of Us, completamente differenti come struttura, intreccio e tematiche ma entrambi assai competenti in quello che si propongono di fare.

Fantastic Parasuicides

Il primo film del consiglietto di oggi è in realtà una raccolta di corti, ciascuno girato da un regista diverso, a tema, beh... para-suicidi fantastici. Para- perché come potrete immediatamente notare già dal primo corto, ciascuno dei protagonisti incontrerà più difficoltà del previsto nel tentare di togliersi la vita, e fantastici perché ciò che capiterà nel corso di questi tentativi difficilmente potrà essere descritto in altro modo; dalle situazioni apertamente sovrannaturali fino a quelle semplicemente bizzarre, ciascuno dei corti sceglierà un angolazione diversa da cui esplorare che cosa passa per la mente di una persona che vuole morire e che cosa può succedere attorno a lei per farle cambiare idea.

Il poster non mi dispiace, ma forse è solo perché ho un debole per questa palette.

Tra i tre, il primo corto è quello che adotta la prospettiva più surreale e votata allo strambo per il gusto dello strambo: la protagonista è una studentessa che dopo essersi presentata troppo in ritardo per sostenere un esame decide di buttarsi dal tetto della scuola; anziché morire, però, si risveglia in una realtà simile alla nostra, ma che si rivelerà lungo lo snodarsi della vicenda decisamente più peculiare. Come accennavo, il suicidio in questo corto è poco più che un pretesto per dare inizio alle avventure carrolliane in cui la protagonista sarà impantanata per tutta la durata della storia: non c’è alcuna pretesa di parlare delle modalità e delle motivazioni dietro al gesto che vadano oltre al pretesto di trama o alla stucchevole banalità del finale. Il film è però piuttosto conscio di questa superficialità, poiché il fascino del corto risiede nel domandarsi ad ogni momento quanto la situazione potrà ancora farsi più assurda: da un ragazzo con una bomba nella macchina ad un insegnante paranoico, passando per una serie atroce di effetti speciali che verso il finale diventeranno alquanto buffi, il motivo principe per completare la visione di questa prima parte del film sta proprio nella sequenza onirica in cui la protagonista verrà sballottata. Di certo il corto più debole di questa raccolta, ma ugualmente divertente se si ha un certo gusto per il surreale a basso budget.

Il secondo corto, intitolato Fly Chicken, sceglie modalità più sobrie (ma non per questo meno peculiari) per esplorare il tema della raccolta. La premessa infatti è quella di un agente segreto che trova rifugio in una casa sul mare, dove inizia a pianificare il suo suicidio per sfuggire al suo terribile passato; in teoria tutto ciò che deve fare è premere il grilletto, ma una serie di eventi bizzarri ritardano il momento fatidico. E con “una serie di eventi bizzarri” mi riferisco principalmente al pollo che compare in riva al mare, con cui il nostro protagonista avrà una serie di dialoghi intensi e drammatici, appropriatamente sottotitolati in coreano e in inglese vista l'impossibilità dell'uccello di esprimersi in lingua umana. Il contrasto tra la serietà dei momenti in cui l’agente segreto rimane da solo a confrontarsi con gli oscuri meandri della sua psiche, e quelli in cui interagisce con il pennuto nel tentativo di aiutarlo a liberarsi dalla rete in cui è invischiato suscita una certa ilarità – anche se il regista è molto bravo a mantenere una certa serietà e tensione circa il destino finale del protagonista, camminando sulla linea sottile che separa la commedia nera dal dramma; complice anche la durata ridotta, questo tono ibrido e l’azzeccata scelta di ridurre i dialoghi all’osso – le uniche interazioni verbali saranno proprio quelle con la gallina – permettono allo spettatore di lasciarsi catturare da quest’atmosfera così peculiare fino ad un finale ambiguo ma abbastanza spiazzante da risultare una degna conclusione del film.

Come vedete non mento mai. Solo segnalazioni di qualità su questo blog.

Ok, arrivati al terzo corto – che è, per inciso, di gran lunga il migliore nonché il mio preferito della raccolta – mi sento di specificare che il mio punto debole quando leggo/guardo/ascolto fiction sono i vecchi tristi. Potrete sparare tranquillamente ad una dozzina di bambini senza vedermi battere ciglio (… sì, dicevo, nella fiction), ma mostratemi un signore anziano che mangia una minestrina patetica nel suo appartamento vuoto e sarò costretta a tastare se sul comodino sono rimasti dei fazzoletti con cui asciugarmi il moccio che mi starà già colando giù per il naso. Dunque partivo già disposta ad accogliere come si deve questo corto su un anziano signore che un giorno si sveglia e si rende conto che nessuno si ricorda più che è il suo compleanno. Non il partner – morto anni prima – e non i pochi amici che gli sono rimasti; messo di fronte alla desolazione e alla noia in cui si consumano le sue giornate, il protagonista decide che è arrivato il momento di lasciarsi la vita alle spalle, e decide di sdraiarsi sulle rotaie in attesa del treno poco distante dalla città in cui abita. Piano che viene scombussolato dalla presenza di un’altra persona sulle rotaie, che sembra ugualmente in pericolo ma meno desiderosa di morire… Quale miglior occasione per dare un senso alla propria vita prima di compiere l’estremo gesto? A partire da questo inizio si dipanerà un intreccio rocambolesco che tiene con il fiato sospeso fino alla fine: proprio perché il corto è così abile nel farci provare empatia nei confronti del nostro anziano protagonista ogni minuto sarà speso a “tifare” per lui, oltre che a domandarci che cosa succederà: innanzitutto, riuscirà a salvare dai gangster che lo inseguono il giovane incontrato sulle rotaie? E secondariamente, riuscirà a farlo senza divenire lui stesso una vittima o rimarrà rassegnato fino alla fine all'idea del suicidio?

A questa storia appassionante si aggiunge anche un finale davvero brillante: un paio di colpi di scena perfettamente giustificati anche all’interno di un corto così breve, e l’abilità del regista di dosare le rivelazioni sul passato e sul presente nei momenti più opportuni, permettono a questo film di finire meglio di come è iniziato – e non era un’impresa facile. Emozionante, divertente e capace di suscitare genuina preoccupazione per le sorti dei personaggi coinvolti, si tratta del corto migliore della raccolta e quello che permette a Fantastic Parasuicides di fare un decisivo salto di qualità. Se siete ancora indecisi se dare una possibilità all'intero film, vi consiglio di guardare almeno questo.

Sì, il ragazzo necessita di una mano. Immaginatevelo un po' come il povero Jessie Pinkman ma senza la dipendenza.

The World of Us

Nel momento in cui ho iniziato a buttare giù la struttura della recensione mi sono resa conto di quanto The World of Us risultasse un’anomalia rispetto al genere di storia di cui parlo di solito sul blog. Si tratta infatti di una vicenda senza alcuna traccia di fantastico, incentrata sul rapporto tra due bambine alla fine delle elementari che fanno amicizia nel corso di un’estate e che vedono il loro rapporto messo a dura prova al ritorno sui banchi di scuola. Sembra un genere di storia lontanissimo sia dalle mie corde sia da quello che scelgo di recensire su questo spazio, ma la verità è che il film è riuscito a colpirmi per la precisione mimetica con cui dipinge quel tipo di amicizie intense che si formano tra giovani emarginati, senza per questo idealizzarle o spogliarle dei loro lati più vulnerabili e crudeli (oltre ad essere del tutto sconosciuto al grande pubblico); dunque ho deciso che meritava uno spazio su questo blog, nonostante si tratti di un film che lavora per tutto il tempo con archetipi più che consolidati e che abbia ben poco di stravagante o bizzarro.

Già dalla locandina è facile capire quale sarà la palette del film,

Sun è un bambina che frequenta gli ultimi anni delle elementari, ed è molto sola. A scuola è presa di mira dalle compagne e non ha nemmeno un’amica con cui passare del tempo assieme durante l’intervallo; quando torna a casa si trova a dover curare il pestifero fratellino, a cui sua madre presta molte più attenzioni di quante non ne abbia mai prestate a lei, mentre suo padre beve troppo spesso e quando beve diventa sgradevole. Quindi quando durante la pausa estiva incontra per caso Jia, una ragazzina appena trasferitasi da un’altra scuola che non conosce ancora nessuno, Sun decide che dovrà fare di tutto per conquistarla: il suo piano funziona a meraviglia, ma quando le due bambine tornano a scuola per l’ultimo anno iniziano i problemi… Ecco, leggendo questo rapido riassunto penso che la maggior parte di voi non avranno difficoltà ad immaginare che cosa succede in questo film. L’intera storia si muove infatti su strade ben tracciate e soffre di un certo disinteresse a parlare di temi come il bullismo, l’isolamento e l’amicizia intensa e totalizzante dei bambini in maniere meno convenzionali rispetto agli archetipi già visti e rivisti nella fiction. Quello che distingue questa pellicola dai suddetti archetipi (la cui visione mi è onestamente di solito indigesta) è la qualità della scrittura dei personaggi e la bravura di tutte le interpreti.

Per elaborare il secondo punto, le due attrici principali sono molto naturali nel loro ruolo; è difficile trovare attrici o attori così giovani con una certa abilità (come penso dimostri bene il film recensito nello scorso consiglio), ma entrambe sono bravissime nel rendere ciascuna sfumatura del proprio personaggio. Sun desidera disperatamente piacere a qualcuno, tanto che in ogni scena ogni suo movimento, dall’imbarazzo con cui si muove vicino ad altri fino al suo prodigarsi in mille gesti fin troppo gentili, tradisce la necessità di sembrare piacevole, disponibile, amabile: l’amica perfetta; di contro, Jia appare assai più sicura di sé – eppure anche Jia nasconde più di un segreto, e la sua incapacità di affrontare la solitudine avrà conseguenze molto crudeli. Insomma, la regista Yoon Ga-eun è al suo meglio quando si tratta di rendere con accuratezza le mille sfumature di un’amicizia così ricca di fragilità, tra un’emarginata disposta a smussare ogni lato potenzialmente sgradevole della sua personalità per scappare dalla sua solitudine e una bambina spavalda che nasconde i propri difetti e la propria codardia dietro una facciata cool e patinata.

tipregoamamitipregotipregoTIPREGO – il monologo interiore di Sun in ogni momento del film.

Entrambe le protagoniste – e anche il gruppo di bulle che rende la vita impossibile a Sun – interagiscono poi su uno sfondo molto abile nel riprodurre con mimetica precisione le attività e i giochi più comuni a quell’età: la telecamera indugia spesso sulle unghie dipinte (ma anche nude, scheggiate e morsicate) delle protagoniste, o sul telefono pieno di giochi, sulle matite colorate di marca e così via. In senso più ampio, si tratta di un film che non avrebbe affatto stonato inserito nel mio post precedente: l’atmosfera estiva che permea la maggior parte del film è costruita grazie alle strade semideserte, ai parchi abbandonati dagli studenti in vacanza, ai colori pastello desaturati in cui è avvolta tutta la pellicola. Sono rimasta piuttosto impressionata dall’abilità della regista di catturare quelle sensazioni specifiche che si provano durante la pausa estiva quando si è bambini, nonché di ancorarle ad elementi fisici così azzeccati.

Ammetto di essere ancora incerta su quanto mi siano piaciute le battute finali di questo film, che forse soffrono di una certa convenzionalità, ma mi sento di dire che per la maggior parte del film Yoon evita di cadere in facili buonismi sulla natura dei bambini e su quanto siano più “puri” degli adulti; trovo che ciò sia vero anche sul finale, anche se non faticherei a capire il punto di vista di chi si sarebbe aspettato qualcosa di più radicale e meno vicino ai canoni del genere. In ogni caso, se il tema non vi repelle istintivamente consiglio caldamente la visione! Non sono molti i film che parlano di bullismo che riescono a non farmi alzare gli occhi al cielo durante la visione, ma questo c’è riuscito.

Il fratellino di Sun è adorabile, nonostante sia una peste. Devono essere le guanciotte.

Anche la segnalazione di oggi giunge al termine: sono assai soddisfatta di aver potuto finalmente dedicare un intero post al mio amato cinema coreano, peraltro segnalando titoli un po’ lontani anche dal “suo” mainstream. E dico così perché so quanto siano irreperibili i due titoli segnalati: se aveste difficoltà a recuperarli non esitate a mandarmi un messaggio sul blog e vedrò di farvi avere il materiale necessario. Dunque spero vivamente che almeno uno di questi film abbia catturato la vostra attenzione – e davvero, se seguite questo blog per il bizzarro non potete non dare una chance a Fantastic Parasuicides.

#ita#movie#fantastic parasuicides#the world of us#sung-ho kim#chang-ho cho#soo-young park#yoon ga-eun#recensione

2 notes

·

View notes

Text

Unrestrained summer fun: Boku no Natsuyasumi 2: Umi no Bouken-hen e Summer Vacation 1999

L’estate è la mia stagione preferita! Mi rendo conto che l’incessante aumento delle temperature potrebbe contribuire in un immediato futuro ad un rimescolamento della classifica, ma per ora i gelati, le cicale e la possibilità di adagiarmi settimanalmente sul fondo di un fiume le permettono di guadagnarsi il primo posto senza troppa fatica; mi sembrava dunque interessante segnalare in questo periodo un paio di cosine interessanti per chi ha un debole per l’atmosfera calda, inebriante e statica di certe giornate estive cittadine ma non solo. Anzi, in realtà la mia idea originaria sarebbe stata di confinare il tema del consiglio di oggi all’affascinante microgenere dei summer timeloops, del quale l’iconico Kagerou Daze è un esempio perfetto, ma alla fine mi sono presentate nel corso di questi mesi due esperienze così radicate nella stagione in cui si ambientano le loro rispettive narrative – e soprattutto così belle! – che non ho potuto fare a meno di raccoglierle in questo post.

Ma di quali esperienze sto parlando esattamente [domanda retorica che mi permette di spezzare un paragrafo vicino ad acquisire lo status di wall of text]? Beh, intanto di un videogioco per Playstation 2 che può vantare un’importante fanbase giapponese e una piccola fetta di appassionati occidentali (nonché giuoco apparso regolarmente sul mio blog principale per i Veri Fan che mi seguono anche lì), ma anche di un film ambientato in un futuro alternativo degli anni ottanta in cui tutti i protagonisti sono interpretati da ragazze e scrivere molto velocemente su un computer a schermo verde è considerato C Y B E R P U N K. Che cosa state aspettando? Iniziamo!

Boku no Natsuyasumi 2: Umi no Bouken-hen

Nel 1975 Boku ha nove anni e sua madre decide di spedirlo dai suoi zii per tutto il mese di agosto in previsione del suo parto imminente per non avere pargoli tra i piedi; la destinazione è la campagna della prefettura di Yamanashi, ricca di possibilità per un bambino appassionato di battaglie tra insetti, esplorazione e soprattutto la proficua attività dell’immischiarsi negli affari degli adulti che è com'è giusto e sacrosanto tanto cara a tutti i più piccoli

Solo che la destinazione non è davvero la prefettura di Yamanashi, bensì un villaggio di mare sulla costa ovest del Giappone, perché questo non è il primo Boku no Natsuyasumi, ma uno dei quattro sequel spirituali che l’hanno succeduto dopo il suo significativo successo in Giappone (e oltreoceano, almeno per i pochi appassionati in grado di masticare un po’ di giapponese): per la precisione il secondo, Umi no Bouken-hen, salito alla ribalta nel mondo dell’emulazione occidentale grazie alla minuziosa traduzione di Hilltop Works, resa pubblica alla fine dell’anno scorso, che ha permesso anche a chi parla soltanto l’inglese di provare per la prima volta un titolo di questa saga discretamente popolare nella sua terra natale. Saga abbastanza conservatrice, considerando che tra tutti i titoli le variazioni sono minime e consistono nella scelta dell’area del Giappone in cui Boku passerà l’agosto del ‘75, alcuni cambiamenti nei personaggi ricorrenti e nelle migliorie tecniche dovute alla console di uscita di ciascun titolo. Insomma, una saga peculiare già a partire dalla sua direzione artistica, che rimane tale anche quando si considera il tipo di gameplay che propone e che ha contribuito a renderla abbastanza unica nel suo genere.

La copertina del videogioco. Trovo lo stile cartoon 2d del materiale promozionale adorabile.

Infatti una volta approdati nella cittadina marittima in compagnia di Yasuko, una ragazza di quattordici anni che torna a casa per le vacanze, per Boku si spalancheranno le porte di un intero mese di completa libertà: i suoi zii si assicureranno che mangi due volte al giorno e che non affoghi scandagliando i fondali marittimi, ma tutto il resto del suo tempo potrà essere speso come meglio gli aggrada. Durante l’intera giornata di Boku infatti il giocatore potrà scegliere in completa libertà quale zona della mappa esplorare, con quali personaggi interagire e in che attività impiegare il proprio tempo – attività di cui non c’è certo penuria, considerando che avrete a disposizione una canna da pesca, dell’acqua zuccherata per attrarre giganteschi scarafaggi da utilizzare nei combattimenti contro quelli dei vostri cuginetti, e l’intero fondale marittimo da esplorare alla ricerca di tesori e passaggi segreti! Senza considerare l’ingente quantità di persone che faranno avanti e indietro dalla casa dei vostri zii, che funge anche da B&B per i turisti; dal pacato turista americano Simon fino allo schivo Taniguchi, prono ad alzare il gomito anche di prima mattina. Ma sarà possibile conoscere bene anche le sorelle Yasuko e Hikari, un po’ sole e con una famiglia particolare alle spalle… Insomma, la vera domanda non è che cosa mai potrete fare per i trentun giorni di agosto in cui sarete lontani dai vostri genitori, ma se riuscirete a sfruttare al meglio tutto ciò che la città ha da offrire prima di essere costretti a tornare a casa.

Piano piano, mentre vi acclimatate alla routine della giornata tipo della vacanza estiva di Boku, scoprirete almeno un paio di cose che vi sorprenderanno assai in positivo. La prima è che Boku no Natsuyasumi non è solo una bella esperienza, ma è anche un bel gioco. Sì ok, storia e gameplay non sono elementi narrativi distinti, un gioco è un’esperienza a tutto tondo in cui ciascun singolo elemento è inestricabilmente coinvolto nella formazione del suo senso ultimo, la dissonanza ludonarrativa è vera e può farti del male ecc. ecc., ma è innegabile che chiunque sia abituato a fare del retrogaming spesso e volentieri per accedere ad una storia affascinante si debba abituare ad un’esperienza legnosa, ad un’interfaccia confusa e a delle convenzioni di gioco obsolete che possono rendere le sessioni di gioco complessive decisamente meno appassionanti di quello che potrebbero essere. Non è però il caso di Boku no Natsuyasumi, che nonostante faccia la scelta poco felice di far muovere il personaggio con una strana combinazione di tasto x per avanzare e le quattro frecce per direzionare (… sì, è fastidioso come state pensando), costruisce ciascuna attività di ciascuna giornata con la massima attenzione a renderla meno intrusiva e faticosa possibile per il giocatore. Non c’è il rischio che gli eventi diventino troppo dispersivi grazie ad un efficace guida giornaliera sugli eventi più salienti che prende forma grazie alle predizioni di Hikari, la luce ci farà sempre capire a che punto della giornata siamo e quanto tempo ci rimane, la pesca è un semplicissimo minigioco d’attesa in cui si preme un solo tasto e la maggior parte delle attività, anche in virtù della loro semplicità, sono godibili senza risultare del tutto casuali; un ottimo esempio è la lotta degli scarafaggi, determinata dalle caratteristiche degli stessi, da quanto abbiamo dosato la loro aggressività e dalla fortuna, elementi che premiano un certo coinvolgimento emotivo senza suscitare troppa frustrazione.

Davanti al B&B degli zii di Boku, nonché un ottimo punto per tuffarsi a scandagliare il fondale in cerca di tappi di bottiglia.

Il gameplay di Boku no Natsuyasumi però ha meritato una menzione speciale solo per la sua abilità di mettersi al servizio dell’esperienza chiave del titolo, che non fa certo perno sulla complessità dei suoi sistemi. Il gioco propone un’esperienza marcatamente nostalgica, se non altro per via della minuzia con cui ricostruisce ciascuna interazione che un bambino di otto anni può avere con l’ambiente, gli adulti e i coetanei attorno a lui; esperienza ulteriormente calata in uno specifico contesto culturale di cui non mi sento di giudicare l’”accuratezza storica”, ma che di sicuro fa un ottimo lavoro nel vendere al giocatore perlomeno un’ottima illusione di come poteva essere il mese di agosto del 1975 in una cittadina marittima del Giappone. La malinconia di cui è impregnata ogni giornata di cui si ha esperienza nel gioco è ben sostenuta nella sua profondità e autenticità anche dalla complessità dei dialoghi che si hanno con gli adulti nel gioco; sebbene il paragone più ovvio che possa venire in mente dalla mia descrizione finora per questa saga possa essere Animal Crossing, il gioco non potrebbe essere più distante da quello specifico e melenso filone del cozy gaming che costruisce una fantasia zuccherosa dietro la quale si cela poca carne al fuoco nel senso narrativo del termine (conflitto, evoluzione e così via), ma si tratta chiaramente di un gioco da adulti per adulti. Nel corso dei giorni Boku potrà parlare con un anziano che si sente spaesato e inutile dopo la morte della moglie e del figlio, con una madre che fugge dai suoi figli perché si sente soffocare dal villaggio in cui è cresciuta e con un uomo che passa il tempo sulle montagne piuttosto che stare con il figlio appena quattordicenne – e ciascuno di questi incontri non ci permetterà di aprire il menù delle quest per risolvere la vita dell'NPC di turno che ci ha appena aperto il cuore, ma si risolverà in dialoghi fugaci che lasceranno il protagonista spesso confuso, e il giocatore più conscio della complessità delle dinamiche del villaggio in cui Boku è stato catapultato.

Quello che rimane al momento di salire sul traghetto del ritorno è proprio la sicurezza di aver parlato con persone con una vita più grande, misteriosa e complessa degli scorci che Boku ha visto e sentito, proprio come succedeva spesso a noi da bambini e come certamente capita anche agli adulti; e questa esperienza formativa per Boku ben si riflette nel corso delle giornate che passano, in cui il nostro protagonista imparerà a fare considerazioni un po' più complesse di prima sulle persone che lo circondano. Insomma, quello che davvero Boku no Natsuyasumi 2 è capace di regalare ad un giocatore adulto è proprio il ritorno a quella scoperta totalizzante e straordinaria che si provava sia di fronte alle scoperte provenienti dal mondo adulto che all’esplorazione della natura e dell’ambiente attorno a noi. Il mio consiglio è di provare sulla vostra pelle almeno un paio di queste giornate di agosto, per scoprire se è l’esperienza che state cercando.

Il diario che Boku compila a fine giornata con gli avvenimenti più rilevanti è credo nella mia top ten di cose belle che ho visto quest'anno.

Summer Vacation 1999

Sarebbe l’estate più noiosa di sempre nella scuola di Kazuhiko, Naoto e Norio, visto che sono loro gli unici tre ragazzi che hanno scelto di non tornare a casa per le vacanze e invece di passare le giornate a fare i compiti al computer, a cucinare e a giocare nei campi che circondano l’edificio deserto; se non fosse che la tensione nell’aria si taglia con un coltello e ogni scusa è buona per litigare, perché pochi mesi prima l’intera scuola è stata scossa dal suicidio di Yu, un ragazzo dello stesso anno di Kazuhiko e Naoto che si è lanciato dalla scogliera a due passi dall’edificio scolastico. Norio è convinto che la causa della sua infelicità fosse Kazuhiko, che dal canto suo passa le giornate in compagnia di Naoto, l’unico ragazzo che sembra in grado di rasserenarlo e di fargli allontanare dalla mente quel tragico evento… Almeno finché alla fermata del treno non scende Kaoru, copia perfetta di Yu che si presenta come un nuovo studente che condividerà le settimane successive con i tre; e nel tentativo di comprendere che cosa si cela dietro questo ritorno fantasma, ciascuno dei tre ragazzi aprirà la porta a tutte le pulsioni inconsce che fino a quel momento erano rimaste saldamente chiuse dietro un lucchetto a diverse mandate. E sì, sto naturalmente parlando del sesso gay.

Le uniformi hanno ovviamente lanciato una moda, e ci mancherebbe altro.

Ora che l’elefante nella stanza è stato finalmente svelato, mi pare giusto notare le due peculiarità del film che me l’hanno fatto immediatamente guardare la sera stessa in cui sono capitata sulla pagina del suo regista, Shusuke Kaneko. In primo luogo, se la trama di questo film vi sembra anche solo vagamente familiare, c’è una buona possibilità che abbiate letto Il cuore di Thomas, il manga di Moto Hagio da cui il film è liberamente ispirato; per quanto le differenze siano moltissime, dall’ambientazione fino al destino di molti personaggi, i temi trattati sono simili – fatto che non dovrebbe sorprendere nessuno che già conosce Hagio, di cui io ho letto solo l’etereo Il clan dei Poe, pioniera e maestra dei boys’ love. La seconda cosa che ha immediatamente fatto rizzare le mie antennine sensibili al bizzarro è che in questo film non c’è un solo ragazzo: ciascuno degli adolescenti è interpretato da giovani attrici, fatto che in nessun modo viene mai rimarcato all’interno della narrativa stessa ma che sicuramente dona un ulteriore fascino ad una storia che ruota attorno alle pulsioni proibite, dirompenti e totalizzanti dell’adolescenza, esasperate dalla solitudine estiva e dal quieto scorrere di giorni sempre uguali.

Purtroppo la scelta di interpreti così giovani si fa sentire: nessuna di loro era all’epoca particolarmente talentuosa nell’arte della recitazione e la mancanza di esperienza è molto evidente. Moltissime scene sono legnose, recitate da attrici che imbastiscono monologhi esitanti e spesso poco convinti, tanto che è molto facile immaginarsele con il copione in mano che cercano di mandarsi a mente il discorso che dovranno recitare di fronte ad una telecamera. Non sono una persona che soffre particolarmente attori mediocri o scadenti – altro vero marchio che sancisce la mia esclusione dalla cinefilia dura e pura – ma è innegabile che il film a tratti ne soffra parecchio; ad essere però particolarmente generosi, mi sento di notare che questa recitazione così artificiosa s’incastra piuttosto bene con il resto dell’ambiente che i personaggi navigano.

In questa scena viene citato Demian con i suoi pulcini nel guscio, riprova del fatto che Ikuhara si sarà visto questo film più e più volte.

Infatti la scuola semideserta è costruita con grande maestria per indurre un fortissimo senso di straniamento nello spettatore, che si trova ad osservare un ambiente a volte ai limiti del plausibile e dal look plasticoso e retrofuturistico (che la pagina Wikipedia italiana insiste a definire cyberpunk). Dai monitor verdi che i quattro studenti fissano ogni mattina, digitando una serie di parole inintelligibili ad altissima velocità, presumibilmente per completare improbabili esercizi, fino agli strani giochi presenti in camera di Norio, ciascun elemento dell’ambientazione e ciascuna scelta di regia aiutano a sottolineare il carattere artificioso e favolistico dello spazio in cui i ragazzi interagiscono, come a puntare il dito sul fatto che si tratta di una storia universale, trascendente qualsiasi specificità poiché incentrata su pulsioni ed emozioni che ciascun adolescente prova nel corso della vita. L’effetto complessivo non è dissimile da quello della strana scuola che frequenta Utena, anche se l’ispirazione estetica �� piuttosto diversa: un ambiente dominato dalla routine, dal lento incedere di giorni sempre uguali, che lentamente soffoca chi vive al suo interno finché qualcosa non appare a cambiare le carte in tavola.

Ed è questa cura minuziosa per l’atmosfera in cui il film ci deve immergere che mi ha fatto apprezzare Summer Vacation 1999 così tanto. Al netto delle performance meno che brillanti e di una narrazione lineare fino alla banalità che segue lo scombussolamento che Kaoru provoca nella psiche di tutti gli altri, si tratta di un film che ben cattura quelle estati topiche dell’adolescenza in cui avvengono ogni sorta di rimescolamenti emotivi, in cui ciascuna emozione è volatile, esplosiva e pronta a prendere il sopravvento; Kaneko preme a fondo il pedale sulla repressione che l’ambiente instilla in ciascuno dei ragazzi, e lo fa senza mai mostrare nessun elemento apertamente coercitivo, fatto che di certo fa onore alla sua abilità registica e che permette di mantere un filo di non detto in un film che è tutto tranne che sottile nella messa in scena dei turbamenti adolescenziali di fronte al taboo. Che ok, è il desiderio omosessuale ma anche l’attaccamento morboso, l’isolamento, la paura dell’apertura all’altro e tutta una serie di altre emozioni complicate che facilmente portano a ferire gli altri, sia in senso puramente psicologico ma anche e soprattutto in quello fisico, pericolo ben presentato nel film dalla scogliera dalla quale Yu si è buttato, che ricompare ancora e ancora nel corso delle scene fino al finale carico di tensione che la vede indubbia protagonista, in cui ogni frame di ogni inquadratura suggerisce ai quattro ragazzi un modo semplice e rapido per porre fine ai loro tormenti.

Tutti assieme in una scena senza alcun significato allegorico legato allo strumento suonato. Boys will be boys no homo <3

Non si tratta di un film che piacerà a tutti, vuoi per l’artificiosità della messa in scena, vuoi per la recitazione poco ispirata, o vuoi perché dalla prima scena del film è tutto sommato assai semplice dipanare la matassa della narrativa e leggere in anticipo ciascun movimento di trama, come in qualunque boys’ love degli anni ottanta che si rispetti; ma se anche solo una delle cose che questo film fa bene vi ha catturato vi consiglio caldamente di prendervi una sera per guardarlo e scoprire se l’atmosfera estiva (nel senso più opprimente del termine) di questo film fa per voi.

Detto ciò, questo consiglietto giunge al termine! Anzi, consiglio a pieno titolo, vista la lunghezza – in qualche modo dovevo farmi perdonare l’assenza prolungata. Va detto che all'inizio avevo pensato di imbastire un post fatto come si deve su qualche perla del cinema coreano, ma la seduzione del clima estivo ha ben presto preso il sopravvento e mi sono ritrovata a scartabellare nei miei cassetti mentali per poter parlare di qualcosa adatto al periodo; sono convinta di aver trovato proprio le cose giuste di cui parlare e spero che queste mie essenziali considerazioni possano aver stuzzicato la curiosità di qualcuno. Adesso torno a riascoltarmi tutto Kagerou Project però.

2 notes

·

View notes

Text

Giudice, vittima e carnefice: Broken Minds

Dice il saggio: i guilty pleasures sono una trappola poiché non c’è motivo di provare imbarazzo per ciò che piace. Dunque non sono particolarmente a disagio nel mettere nero su bianco che due delle mie serie di videogiochi preferite in assoluto sono Danganronpa e Zero Escape. Certo, probabilmente lo sono anche perché riescono a grattare un prurito che quasi nessun altro videogioco mi ha mai sopito, ma sono convinta che al di là dei misteri macchinosi e al limite del sensato, per non parlare dei personaggi stereotipati quando non direttamente cretini, si celi un delizioso piacere nel comporre i pezzi di un puzzle incredibilmente complicato o nel vederlo semplicemente sistemarsi con l’avanzare della trama – oltre alla mia goduria personale nel fare esperienza di quei twist finali anche un po’ nonsense che ho coltivato da quando a otto anni mi sono data la missione di leggere tutti i Piccoli Brividi. Che è poi anche il motivo per cui dalle medie in poi mi sono affrettata a divorare l’intera bibliografia di Hercule Poirot, che pur essendo assai meglio costruita presenta spesso e volentieri lo stesso problema di artificiosità che è facile da segnalare nelle avventure sopracitate (niente colpi di scena stupidi, grazie a dio).

Dicevo poc’anzi però che difficilmente i videogiochi riescono a regalarmi questa specifica soddisfazione – le due saghe citate, assieme ad Ace Attorney che sta prendendo polvere nella mia lista di Steam ormai da un decennio, sono diventate così popolari anche per la peculiarità del loro gameplay nel panorama odierno, che fonde puzzle, visual novel e a volte anche inusuali minigiochi. Sono quindi sempre contenta di poter testare e segnalare altri giochi che scavano a piene mani nel mystery strambo per regalarci la gioia di un pazzo pazzissimo giallo interattivo di serie B, siano essi giochi su piccioni avvocati ambientati nella Francia del 1800 (consigliato) o visual novel ambientate nel Giappone degli anni Novanta: è proprio di quest’ultimo videogioco, intitolato Broken Minds e pubblicato da LockedOn nel 2018, che voglio scrivere oggi.

Noa Karada vive da sola, non ha nessun amico e pochi conoscenti, ma i suoi genitori sono un’ingombrante presenza nella sua vita, specialmente quando si autoinvitano a casa sua per cenare a sbafo, giudicare le sue scelte lavorative e chiederle denaro in prestito; è perciò con un certo sollievo che Noa è costretta a lanciarsi dalla finestra per scappare da un incendio che sembra scoppiare durante la cena, preceduto da un’inquietante presenza mascherata da coniglio che aveva bussato sul vetro appena prima che scoppiasse l’allarme. Le indagini però devono partire in ogni caso, dunque Noa decide di affidarsi alla Yamagata Private Detective Agency, nonostante i loro modi sgradevoli ed eccentrici e la loro professionalità assai dubbia… La situazione però non tarda a precipitare quando numerosi cadaveri si aggiungono al mistero, mentre la nostra protagonista deve fare i conti con l’ingombrante presenza dei detective che sembrano più interessati a battibeccare e a compromettere la scena del crimine anziché a risolvere il caso a loro assegnato.

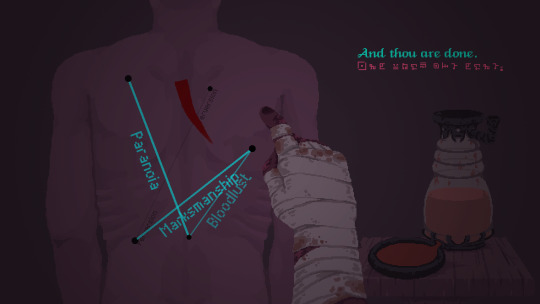

Questo setup un filo peculiare per un’indagine – se non altro perché i detective sono fin da subito presentati come individui non solo strambi ma anche piuttosto svogliati e incompetenti – viene supportato da un sistema di gioco che alterna dialoghi con sprite a schermo in cui occasionalmente potremo scegliere che risposta dare, sequenze di minigiochi che ci permetteranno di unire i puntini sulle dinamiche e le motivazioni del (dei?) misterioso criminale, e momenti in cui potremo selezionare lo stato emotivo di Noa. Quest’ultima fase di gioco è cruciale, poiché in base al mood selezionato con le prime scelte ci imbarcheremo in route drasticamente differenti, in cui molte conversazioni e soprattutto diverse opzioni saranno sbloccate o al contrario rese impraticabili a causa del drastico cambiamento di Noa, aprendo un totale di ben sei route diverse, ciascuna con più finali; è vero che tale varietà è in alcuni casi poco significativa, modificando solo il tono di certi dialoghi, ma rimangono comunque tutte abbastanza interessanti da essere portate a termine, complice il magico pulsante skip seen text, specialmente quando il giocatore riesce a farsi un’idea più precisa di che cosa sta succedendo nella vita di Noa e delle motivazioni del misterioso criminale.

Quando si esplora l’ambiente si guarda praticamente uno slideshow, ma funziona abbastanza bene.

Questa varietà a livello di meccaniche, per quanto si possa sostanzialmente ricondurre a delle variazioni su tema sul formato visual novel, è ben incorniciata da uno stile grafico altrettanto vario: gli sprite dei personaggi sono cartooneschi, spigolosi e dalle proporzioni esagerate, a metà tra una serie di Cartoon Network e quelle illustrazioni piatte tipiche di certe graphic novel, ma si muovono in un ambiente finto-3D molto realistico e pensato per colpire per il suo contrasto nel momento in cui il giocatore si trova a navigarlo per cercare indizi o per scegliere il personaggio con cui parlare. Si tratta oltretutto di un gioco con un livello di attenzione al dettaglio e di rifinitura davvero sorprendente, considerando il suo stato di super-indie (ha nove recensioni su Steam, al momento!): oltre alle sequenze in cui Noa esplora l’ambiente attorno sé ci sono un paio di animatic piuttosto complesse, menù personalizzati per tutti i minigiochi, musiche originali composte per il gioco e sprite creati appositamente per la risoluzione finale del caso; anche le opzioni di accessibilità e le quality of life features sono tante, ben pensate e rendono l’esperienza di gioco piuttosto rilassante. Senza conoscere la storia del gioco sarebbe difficile sospettare che tutto questo sia il lavoro di un singolo, ma LockedOn specifica che l’unica persona coinvolta in maniera significativa nel progetto è proprio ləi. Ciò dota oltretutto Broken Minds di un’estetica generale molto riconoscibile e soprattutto molto schizofrenica, che ben si adatta al mondo e ai personaggi pensati dallo sviluppatore, che restituiscono un quadro di generica nevrastenia e di interazioni fortemente sopra le righe.

Ciascun personaggio con cui avremo la possibilità di interagire, infatti, sarà o marcatamente stereotipato fino a rasentare la parodia – come i genitori di Noa, talmente sgradevoli da risultare comici – o affetto da ogni sorta di tic, paturnie o instabilità: il capo dell’agenzia YPDA, Takuma Karashi, è un detective che maschera la sua inefficienza con un comportamento tipico dei detective dei gialli, arroganti e capaci di collegare gli indizi più sottili per arrivare ad una conclusione inaspettata, che in Broken Minds però porta solo a connessioni bislacche e insensate; la patologa Yuzuki Hiiro è insicura e morbosa, nonché straordinariamente incompetente, mentre Ume Hakase, l’esperta di tecnologia, si ritiene anche fine psicologa e cerca di scavare nelle improbabili motivazioni dei criminali senza alcuna pretesa di appellarsi ai fatti. Nonostante la profonda introversione e insicurezza, Noa sembra di primo acchito l’unica persona con una parvenza di normalità, fatto che favorisce assai bene l’immedesimazione del giocatore in ogni scena in cui la ragazza si trova costretta ad interagire con i personaggi che la aiuteranno (o la intralceranno) nelle indagini; certo, più il giocatore scava nei possibili scenari di gioco più la facciata di normalità di Noa inizia ad incrinarsi, fino ad arrivare ai veri finali della VN che saranno in grado di fare chiarezza sugli eventi che accadono nel corso della vicenda.

I detective come raffigurati in un’illustrazione. La mia preferita è la patetica Yuzuki, che però nasconde un segreto...

Eventi che effettivamente si ricompongono in un puzzle piuttosto intrigante: per quanto LockedOn stessə abbia ammesso che iniziare certe route può rovinare in parte la sorpresa che il giocatore dovrebbe provare completando i due True Ending (sconsiglio in particolare la route del Puppet da giocare tra le prime), in generale il mistero è in grado di lanciare al giocatore una quantità importante di domande interessanti, e anche solo la curiosità di vedere i quattro finali principali di ciascuna route spinge a cercare di completare il gioco. Per quanto trovi che la storia manchi di un colpo di scena super incisivo o di un twist che cambi radicalmente le carte in tavola al livello del mio amato Zero Escape, fatto che si soffre particolarmente sul finale, la qualità della narrazione e dei passaggi logici rimane piuttosto alta e permette alla VN di collocarsi tranquillamente in un ottimo posto nell’immaginaria classifica della qualità della scrittura delle sue colleghe di genere (il fatto che questa classifica sia estremamente povera in termini di qualità assoluta è un dettaglio in questo caso secondario). La vera nota dolente di questa visual novel risiede invece nel modo in cui si arriva a ricomporre i pezzi del puzzle.

Già, perché sebbene ritenga che le idee alla base dei minigiochi che costituiranno il modo principale per risolvere i misteri che circondano Noa siano originali e interessanti, la loro realizzazione lascia parecchio a desiderare. I cosiddetti Logic Train sono composti da una ruota delle fallacie, in cui sarà necessario associare ad ogni frase la fallacia logica che la contraddistingue per costruire un’argomentazione, un puppet theatre per ricostruire la scena del delitto e un minigioco in cui si dovranno selezionare le aree cerebrali… rilevanti… per l’affermazione fatta da qualcuno. Sì, l’ultimo è davvero tremendo, soprattutto perché siccome le aree del cervello si palleggiano compiti molto simili ci si troverà a cliccare tutte le aree simili per capire quale coppia è quella giusta, ma anche la ruota è composta da moltissime fallacie che si sovrappongono almeno parzialmente, e il fatto che sia possibile girare la ruota per ottenere un indizio o una penalità in maniera del tutto casuale non fa che contribuire alla frustrazione.

Lo schermo da cui selezionare le main mood. Non ho screen dei minigiochi perché li ho odiati troppo, ma concederò che sono belli da vedere.

Il teatro dei burattini è invece abbastanza funzionale, anche perché è stato significativamente migliorato dalle build precedenti, almeno a giudicare dai commenti su Steam e itch.io. Si tratterebbe di un’esperienza molto frustrante, se lə sviluppatorə non avesse inserito sia l’opzione di giocare tutti i minigiochi in modalità facile sia quella di saltarli a piè pari, scegliendo invece tra diverse opzioni quella più logica per proseguire con la ricostruzione del caso o con l’obiezione di Noa – presumo che LockedOn si sia resə conto di quanto i minigame stessero impattando negativamente l’esperienza di gioco e in più di una nota alle patch ha reiterato che i Logic Train sono molto difficili (verissimo, anche se per le ragioni sbagliate). L’unico lato positivo di questi segmenti è che i loro tutorial sono accompagnati da uno sprite chibi della stessa Noa davvero adorabile.

Non posso lamentare però molto altro a questo gioco, se non il fatto che all’occasione l’elemento mystery e quello parodistico cozzano tra loro rendendo difficile al giocatore da una parte sentirsi abbastanza coinvolto nel mistero da provare a svelarlo route dopo route, o dall’altra di ridere liberamente delle interazioni disturbanti che si vengono a creare tra questo cast disturbato; per la maggior parte del gioco però ho trovato che Broken Minds riuscisse piuttosto bene ad amalgamare questi generi per tessere una storia in uguale parte appassionante e canzonatoria: il fatto che la personalità frammentata ma seria di Noa sia a messa a confronto con l’assurdità parodistica degli altri personaggi e che ne esca spesso e volentieri perdente (o additata come quella “strana”) indubbiamente è la chiave di volta su cui si regge questo precario equilibrio di genere che tanto amo in giochi come questo – e pazienza se ogni tanto una crepa si allarga in questa costruzione pericolante.

Sì, Ume, immaginavo. Questa sarà l’interazione più gentile che avrete con lei.

Beyond Broken Minds: due racconti, Prison of Lies e molto altro

Nonostante Broken Minds non abbia raggiunto purtroppo alcuna notorietà, LockedOn è abbastanza affezionatə alla sua ambientazione da aver prodotto, oltre che numerosi fix per il gioco e diversi update nel corso del tempo, anche altri pezzettini del puzzle che rimangono inesplorati nel gioco principale; sono nati così due racconti inclusi nel gioco base, Broken Egg e Broken Spiral, accompagnati dalle adorabili illustrazioni che ho inserito anche nel consiglio, che svelano qualche retroscena del gioco principale e che seguono i detective della YPDA oltre il caso di Broken Minds. La prima di queste infatti narra di una misteriosa sparizione che ha come tema ricorrente le uova, tutta raccontata dal punto di vista della persona scomparsa, mentre la seconda si incentra sul lavoro del misterioso quarto membro della YPDA in incognito, infiltrata nella polizia giapponese. Si tratta di storie scritte proprio come graphic novel, dunque in prima persona e dallo stile parco di descrizioni e ricco di dialoghi colloquiali, che permettono di aggiungere a questo mosaico di personaggi bizzarri almeno un paio di divertenti new entry e di fare luce su alcune delle vicende che erano rimaste in ombra durante il gioco principale, nonostante sia stato annunciato a questo proposito anche un seguito (Broken Spirits) che non ha ancora visto la luce.

Reiwa compare nel gioco principale come assistente dello psicologo di Noa. Ha una cantilena? Tipo troppo irritante?

LockedOn non è però una one-hit wonder, nonostante il secondo capitolo di Broken tardi ad arrivare: la sua pagina itch conta diversi giochi all’attivo, tra cui Prison of Lies, scritto nel corso di una VN jam e quindi abbastanza corto, ma che costruisce un mistero molto interessante pescando a piene mani proprio dagli Zero Escape, con un cast più serio e meno nevrotico di quello di BM e tanta tanta tensione. Si tratta dell’unico altro gioco dellə sviluppatorə che ho provato, ma anche i due capitoli della saga di Methods sembrano essere dei gialli interessanti e ben rifiniti, giustificando anche il prezzo un po’ più importante – se questo Broken Minds riesce ad appassionarvi, consiglio di tentare l’acquisto.

Sono sempre felice di scoprire sviluppatori che hanno una chiara idea di che cosa vogliono scrivere e che hanno anche le capacità per farlo bene; che poi questi sviluppatori seguano il solco di alcune delle mie serie videoludiche preferite è solo la ciliegina sulla torta; spero dunque di avervi incuriosito abbastanza da dare una chance a questa VN, o perlomeno a giocare Prison of Lies per convincervi che LockedOn merita il vostro danaro. Che poi sono tipo sei euro, eh, intendiamoci.

3 notes

·

View notes

Text

Ritagli di menare: Dance & Bleed

Adoro i giochi di ruolo pensati per essere giocati in coppia. Hanno una vendibilità che rasenta lo zero, sono impensabili da portare in un’associazione e possono essere alquanto imbarazzanti da giocare con una persona che non si conosce abbastanza bene, ma quando si ha la possibilità di provarli con un partner, con un amico intimo o con qualcuno che è capace di prendere il gioco di ruolo abbastanza sul serio da non spezzare l’atmosfera intima che si crea è possibile portare a termine sessioni memorabili. Moltissimi giochi di questo genere sono molto semplici dal punto di vista delle meccaniche di gioco: io sono un morto appena resuscitato, tu l’assassino che mi ha ucciso (Dead Friend: A Game of Necromancy); tu sei il mio più grande amico, io sono il tuo attuale rivale che ha giurato di ucciderti (Clash!); io sono la Macchina, tu sei il Mortale (Haecceity), e le nostre libere interazioni decideranno buona parte della storia che vogliamo giocare.

In questo senso, il consiglio di oggi è un’interessante eccezione, perché se Dance & Bleed si definisce al 50% un Narrative Engine, pensato per mettere personaggi in situazioni interessanti e vedere come va a finire, per il restante 50% si classifica come Fighting Game – cioè un ttrpg dotato di un combat system di tutto rispetto, con complessità e varietà significative, specialmente data la natura indie del progetto. E una volta testato a dovere non ho potuto non parlarne sul blog, visto quanto ci siamo divertiti io e miei compagni di gioco!

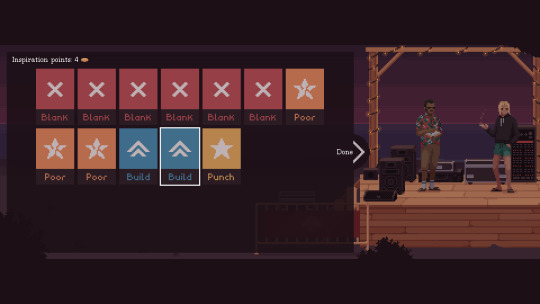

Ma partiamo dalle cose importanti: Dance & Bleed sarà anche un gioco sul picchiarsi molto forte con una serie di armamenti bizzarri, ma è soprattutto un gioco in cui vestire il tuo cartonato per massimizzarne letalità o potenziale kawaii! Possibilmente entrambi, anche se l’impresa non mi è ancora riuscita. Infatti il gioco, oltre alle istruzioni per mettere in piedi una partita, che durerà sulla mezz’oretta la prima volta e un po’ meno le successive, include anche due cartonati che rappresentano le due Animulae che si scontreranno sul campo di battaglia, assieme ad una copia di ciascuna arma, protezione e pattino che si può utilizzare durante l’azzuffata. La fase di preparazione dunque consisterà nello scegliere due armi, un’armatura e un paio di pattini per ciascun personaggio e fissarli al cartonato con delle pratiche graffette già incluse per ottenere il proprio omino da battaglia; dopo avergli fornito un nome, dei pronomi e una personalità più o meno approssimativa sarete pronti a farlo scontrare con il suo avversario.

Scontro che si basa sul togliere tutti gli Style Points (SP, nome in nessun modo equivocabile dagli appassionati di RPG) all’avversario, sia colpendolo o infilzandolo con armi a contatto, sia sparandogli a distanza di sicurezza con armi che generalmente costano Energia (altro nome fraintendibile), che rappresenta sia il carburante per attaccare attaccare con certe armi, sia il pool di dadi che ciascuna Animula avrà a disposizione ad ogni turno. Infatti attaccare, muoversi e attivare l’abilità speciale del proprio oggetto sono tutte azioni che costeranno un tipo specifico di dado: nell’ordine, sei, uno e tre; ciascuno di essi avrà anche un costo diverso a seconda della sua natura (es. da uno a quattro dadi da sei per le armi) e avrà effetti diversi per quanto riguarda perdita di SP, Energia o altro (c’è un oggetto che blocca un avversario, una altro che impedisce di perdere SP quando si viene colpiti e così via), incoraggiando ciascun giocatore a testare la strategia elaborata in fase di selezione dell’equipaggiamento e a cambiarla al volo nel momento in cui smette di funzionare. Questa varietà, assieme al fatto che moltissime armi colpiscono solo fino ad una certa distanza e che non tutti i pattini sono egualmente veloci, conferisce una profondità al gioco che gli permette di rimanere longevo per moltissime partite senza neppure tirare in ballo l’aspetto puramente narrativo, che merita indubbiamente qualche considerazione in più.

L'occorrente per giocare a Dance & Bleed, armamenti esclusi, tutto presente nella confezione con cui mi è arrivato.

Ho definito i due sfidanti Animulae: parola che nel gioco indica le anime appena arrivate in Purgatorio, un luogo di attesa da cui è possibile scappare solo ottenendo il favore e le preghiere di un numero spropositato di residenti dell’aldilà; per riuscire in questa impresa l’unico modo è quello di farsi aiutare da un patrono angelico, che è in grado di fornire alle anime appena nate armi e artefatti necessari a lottare tra loro per guadagnare la fama necessaria affinché le preghiere dei loro fan siano tanto numerose da permettere loro di reincarnarsi. È possibile dunque seguire il cammino della propria Animula dai primi giorni nelle Isole di Arruolamento prima del Lete fino alle battaglie decisive nello Stige, viste da milioni di spettatori in tutto il Purgatorio; battaglie all’ultimo sangue, naturalmente: tutto, pur di evitare la Full Qualia Dissolution che attende le anime che non riescono ad accumulare abbastanza fan che preghino per loro.

Insomma, un’ambientazione a cui è facile ancorare un personaggio, delineata nelle sue linee guida principali e poi lasciata ai giocatori per tratteggiarla nelle sue minuzie, che inevitabilmente andranno ad intrecciarsi con il proprio omino, il motivo per cui si trova in Purgatorio e la ragione per cui imbraccia la pistola (o la falce, o lo yo-yo gigante o… beh, ci siamo capiti); le uniche altre informazioni che abbiamo su questo luogo ultraterreno ci vengono dalle descrizioni e dalle tagline dell’equipaggiamento: una frase ad effetto, alcune davvero molto carine – sapevate che silence is sexy/ so sexy/ as sexy as death? – e qualche riga che descrive le proprietà magiche dell’arma, o il ritrovamento di uno specifico oggetto, o ancora un log del precedente proprietario. Nulla che scalfisca il mistero che ammanta queste armi mistiche o quello della gerarchia angelica che le fornisce agli sfidanti dell’aldilà, ma abbastanza da fornire possibili agganci alla storia pregressa del proprio personaggio o anche solo a strappare un sorriso.

Due delle molteplici combinazioni di armi, armature e oggetti creabili con il manuale. Quella a destra ha anche stile da vendere.

Finora ho usato toni piuttosto entusiastici per parlare di questo ttrpg e giammai me li rimangerò; tuttavia, mi sembra corretto parlare dei limiti del sistema e di qualche problema che sul lungo periodo impatta le partite e il sistema – abbastanza fisiologici, per un gioco di ruolo indie o non testato a sufficienza o non pensato per essere del tutto bilanciato, ma nondimeno presenti.

In primo luogo, in certi punti le spiegazioni avrebbero beneficiato di meno vaghezza; in diversi momenti io e gli altri giocatori siamo rimasti interdetti di fronte ad alcune istruzioni, e uno sguardo poco attento farebbe fatica a cogliere chi e cosa perde o guadagna Energia e/o SP; logicamente è possibile sbrogliare ogni dubbio, tranne forse quello sul fatto che esista un cap per entrambe le statistiche, ma ad un primo sguardo il manuale può risultare un po’ opaco. Fatto ahimè un po’ più grave, ci sono oggetti semplicemente troppo potenti e armi che sono copie deboli di altre senza nessun beneficio aggiuntivo: che una protezione curi di 1 SP con un dado da tre (fino a cinque volte a turno!) significa che il giocatore che la usa ha un vantaggio enorme ad un costo ridottissimo, mentre un’arma che toglie 1 SP con un dado da sei sarà sempre più forte di una che ne toglie 2 con due dadi, proprio perché quasi ciascuna di esse si può usare quante volte a turno si vuole purché si siano tirati i dadi giusti.

Questo significa che tendenzialmente le build full contact sono avvantaggiate rispetto a quelle a distanza, specialmente quando fanno uso delle gambe da satiro che permettono un movimento rapidissimo ad un costo irrisorio (1 metro per un dado da uno); al primo test un giocatore ha creato un personaggio quasi imbattibile proprio perché usava questi specifici oggetti – per quanto sia indice di profondità poter creare personaggi più forti di altri, qualche armamento è evidentemente troppo utile rispetto ad altri. Anche le build che fanno largo uso di energia sono a lungo termine probabilmente meno performanti, considerando il costo in termini di dadi, ma ci sono diversi oggetti che lo bilanciano permettendo comunque una vasta scelta nella fase di selezione e dunque non mi sento di classificarlo come un problema.

La build semi-invulnerabile incriminata. Difficilmente colpirà gli spettatori del Purgatorio per lo stile, ma credetemi, non ne ha bisogno.

Mi preme sottolineare però che questo bilanciamento un po’ bislacco non impatterà la maggior parte delle sessioni dei giocatori a cui interessa soprattutto l’aspetto narrativo e che sono disposti a mettersi d’accordo sulle armi e gli oggetti da utilizzare per concedere ad entrambi una possibilità di vittoria; Dance & Bleed è un gioco a cui interessa soprattutto mettere in scena un conflitto in cui ogni attacco e ogni mossa sul campo di battaglia sono minuziosamente razionalizzati e descritti dagli sfidanti – la specifica sul manuale è addirittura che nessuna azione avrà effetto a meno che non sarà descritta dal giocatore. Anche il fatto che l’esito dell’incontro in caso di pareggio sia interamente deciso dai due giocatori, o che il vincitore possa scegliere se risparmiare o meno il proprio avversario, è una libertà affidata al giocatore in grado di cogliere il senso in cui si è sviluppata la narrativa creata nel corso della battaglia e prova evidente del fatto che il Narrative Engine del gioco è in realtà un po’ più del cinquanta per cento della sua anima.

L’ultimo tasto dolente che mi preme sottolineare è che questo gioco è assai difficile da reperire. L’editore Ultravioletto è introvabile sul web (tant’è che la mia copia è stata un regalo comprato ad una fiera di fumettisti indipendenti) e temo che le poche occasioni per acquistare questo titolo siano gli stand dedicati a qualche fiera organizzata – dunque se qualcuno avesse curiosità di giocarlo scriva pure alla posta del cuore del blog e vedrò di mandarvi il materiale necessario. Cosa che spero vivamente: Dance & Bleed è un sistema di gioco sorprendentemente complesso e intrigante, dalle ottime potenzialità narrative e con un’estetica e un’ambientazione abbastanza peculiari da permettere di creare personaggi sfaccettati… che durino almeno il tempo di una battaglia angelica.

3 notes

·

View notes

Text

Un consiglietto corto per dei fumettini a tempo: ShortBox Comics Fair 2023

Ciao cari. Un blog meno discontinuo e raffazzonato dedicherebbe diversi paragrafi a scusarsi per l’assenza prolungata, spiegherebbe nel dettaglio ciascuno dei motivi che hanno portato ad un completo stop di pubblicazione e perché no, darebbe succosi aggiornamenti sulla vita privata del suo curatore, ma come è chiaro ed evidente questo è proprio un blog discontinuo e raffazzonato: un post ogni tanto, quando a) mi capita sotto il naso qualcosa di interessante (frequenza: alta) e b) la vita mi permette di trovare le energie per scrivere della suddetta cosa interessante (frequenza: beh, lo vedete da voi). Dunque senza perdere ulteriori energie a spiegare i motivi dei miei dilatati tempi di postaggio, passiamo all’argomento del microconsiglio di oggi: la ShortBox Comic Fair, edizione 2023.

Come specificato nelle succinte ma esaustive FAQ del sito, l’evento funziona come una classica fiera del fumetto, semplicemente in formato virtuale: gli artisti selezionati hanno diversi mesi per sceneggiare, disegnare ed eventualmente colorare un fumetto completo, che sarà poi ospitato nella bacheca virtuale del sito e venduto esclusivamente in PDF per cifre piuttosto modiche (si va dalle 2 £ alle 10 £ per i fumetti più lunghi); l’artista può eventualmente decidere di rendere disponibile il suo fumetto anche al di fuori delle tempistiche della fiera, che dura fino all’ultimo giorno di Ottobre, ma le regole stabilite dal sito prevedono che i diritti di pubblicazione della ShortBox cessino con la fine del mese – si tratta dunque in buona parte di fumetti a tempo, disponibili per poche settimane ad un costo modico. Ho scelto dunque di comprarne tre per farmi un’idea del genere di materiale ospitato, degli artisti coinvolti e certo, anche perché sospettavo che ci sarebbe potuto scappare un consiglietto (guarda un po’, sempre a pensare al lavoro) – e non ho avuto torto, perlomeno nel caso di due dei tre fumetti acquistati.

Iron (Alissa Sallah)

Sfortunatamente la fiera non offre tavole dei fumetti da usare per recensioni e segnalazioni, quindi mi limiterò a postare altri lavori degli artisti citati. Notare che Sallah ha uno stile molto variegato.

Or, leader di Ferrum Magalo e attualmente impegnato in una guerra che sembra destinato a perdere, ha una speranza: convincere uno dei principi dell’Argntum, nazione notoriamente (anzi, “violentemente”, come ci viene segnalato nel testo) neutrale, ad entrare in battaglia e ad uscirne vincitore per compiere la profezia che viene annunciata ormai da anni dai profeti – che godono di ben poca fiducia presso la popolazione, considerando quanto poco azzeccano previsioni semplici come quelle del tempo. Tuttavia la situazione è talmente disperata che Or decide di partire alla volta della montagna sulla vetta della quale dovrebbe risiedere il principe Vrgl; vetta piena di pericoli nonché pattugliata da mistici uomini-angelo dalle straordinarie abilità, che testeranno il coraggio e la risolutezza del nostro protagonista, anche perché ad attenderlo non ci sarà certo una persona particolarmente collaborativa...

Sarò onesta: la storia è davvero tutta qui. Complice il numero di pagine davvero esiguo (27, includendo titolo e bio dell’autrice) la vicenda raccontata è estremamente essenziale, priva di ribaltamenti, sviluppi nelle relazioni tra i due personaggi rilevanti che non vadano oltre l’ovvio e in generale poco incisiva nei momenti cardine che dovrebbero avere un certo impatto emotivo – come quello del rituale che lega Or a Vrgl. Quello che davvero spicca di questo fumetto è lo stile di disegno: fin dalla copertina è davvero semplice riconoscere in quei corpi slanciati, nei visi delicati e nelle proporzioni una chiara ispirazione agli shōnen-ai/yaoi di qualche decennio fa, o, per andare a pescare manga un filo più recenti, alla produzione delle CLAMP; l’intero fumetto combina questa cifra stilistica con una certa originalità nel design dell���armatura del protagonista e nelle armi utilizzate, nonché nella fauna incontrata nel corso del viaggio – con design che non sfigurerebbero troppo di fronte al bestiario di uno Shin Megami Tensei qualsiasi.

Tuttavia, qualsiasi carica sensuale ed erotica promessa dalla copertina piuttosto suggestiva nonché dal content warning viene del tutto abbandonata con il passare delle pagine, privando quindi il fumetto del nocciolo essenziale alla base dello stile a cui si ispira senza però rimpiazzarlo con delle ritualità o dei gesti altrettanto forti; la storia fatica a compensare il suo formato estremamente ridotto con immagini dalla potenza tale da coinvolgerci in una vicenda così breve, mancando oltretutto di arguzie particolari nello storytelling e anzi spesso e volentieri ricorrendo a dialoghi piatti e occasionalmente in un inglese un po’ stentato. Insomma, se vi interessa per studiare uno stile così particolare non è una brutta idea acquistarlo, ma il mio consiglio è che a fronte di un budget limitato conviene tuffarsi su altro.

Ocean (Lucie Bryon)

I character design con gli orecchioni sono una mia debolezza.

Toots & Boots sono due agenti segreti della continuità spazio-temporale (smaccatamente inseribili in quel filone di film che ha come capostipite Men in Black) a cui è stata affidata l’ennesima missione di routine: tornare negli anni duemila, trovare il bersaglio colpevole degli smottamenti sulla linea temporale e riportarlo alla base; l’unica peculiarità della missione sembra essere nella natura del suddetto bersaglio – un adorabile gattino – almeno fino a quando il trasmettitore dal design appropriatamente didascalico smette di funzionare, bloccandoli nel ventunesimo secolo senza un soldo e senza la maggior parte delle competenze che permetterebbero loro di trovarsi un lavoro, una casa in affitto o anche solo un pasto caldo… Inizia così la lunga vacanza di Toots & Boots, che vedremo ritagliarsi il loro spazio nella ridente cittadina marittima di Châtelaillon grazie ad un inaspettato colpo di fortuna che permette loro di diventare parrucchieri improvvisati nonostante la loro inesistente competenza in materia di tagli di capelli (come evincerete facilmente dalle loro assurde pettinature).

Per quanto la vicenda sia facilmente prevedibile nei suoi sviluppi, i siparietti che vedono i nostri protagonisti alle prese con la vita quotidiana della cittadina sono divertenti e strappano più di un sorriso; ciascun personaggio ha una fisionomia riconoscibile ed espressiva che permette di affezionarsi facilmente al ristretto cast e di seguirne le vicende con trasporto. Oltretutto, il tratto semplice e netto delle prime vignette, assieme alla palette essenziale nera, bianca e blu, fa spazio man mano che passano i giorni – scanditi dal diario di Toots – a delle linee più morbide e soffici, e a colori pastello che accompagnano il rilassarsi dei due protagonisti, che piano piano iniziano a dimenticare la loro missione originaria per scoprire che una vita tranquilla fatta di appuntamenti, gelati e giri in motocicletta potrebbe essere migliore di quella che hanno vissuto fino a quel momento. È anche questo accorgimento che ci avvicina emotivamente ai due agenti e ci tiene almeno un po’ con il fiato sospeso fino alla fine, curiosi di sapere se entrambi decideranno di tornare alla loro vita precedente o se invece almeno uno dei due farà una scelta differente… Sempre che la loro organizzazione lo permetta.

Insomma, un fumetto assai simpatico che utilizza bene lo spazio a disposizione per raccontare una storia prevedibile ma ben narrata nei suoi elementi essenziali, nonché disegnata in maniera adorabile. Approvato!

When Death Comes, I Will Follow (Val Wise)

Full disclosure: ucciderei un numero significativo di persone per imparare a disegnare come Wise.

In ordine di gradimento crescente, ecco il mio fumetto preferito tra i tre che ho avuto l’opportunità di leggere. Lady Elaine, nobildonna e cavaliere, siede alla tavola della sorella Charlotte, unica suora che rimane ad abitare un monastero ormai deserto; sono entrambe sopravvissute alla morte per mano di quelle che Charlotte chiama le Donne Piangenti (Lamenting Ladies) – misteriose entità attratte dalla morte che uccidono chiunque si trovi vicino ad una persona che esala l’ultimo respiro – per tenacia o per puro caso, ma si trovano in quel momento ad un bivio: rimanere assieme rischiando che la morte accidentale dell’una condanni anche l’altra, o Lady Elaine dovrebbe ripartire immediatamente, continuando ad errare in totale solitudine? Come se non bastasse, Charlotte non ha detto tutta la verità circa la strage avvenuta nel monastero…

La prima cosa che salta all’occhio di When Death Comes è indubbiamente la struttura delle tavole: lo sfondo delle vignette, inchiostrate in bianco e nero, è infatti decorato in maniera coerente rispetto ai dialoghi o agli avvenimenti, talvolta rappresentando un nesso logico fondamentale – ad esempio, quando Charlotte offre della carne ad Elaine che ricorda il cavallo morto, accasciato sullo sfondo, di cui si è probabilmente cibata; assieme alla gestualità e alla forte componente non-verbale presente in tutte le tavole, che anziché venire soffocate da enormi balloon pieni di spiegazioni sono caratterizzate da dialoghi brevi, secchi ma perfettamente comprensibili, questi espedienti aiutano ad immergere il lettore nella cupa atmosfera di queste sessantaquattro pagine. La scelta assai felice di non mostrare mai le cosiddette Donne Piangenti fino alla fine, e anzi di alludervi solo in termini vaghi e criptici, risulta particolarmente azzeccata per aumentare il senso di tensione che trasuda da ogni interazione tra i personaggi, tragicamente consci della fragilità del loro corpo (e soprattutto di quello altrui) che potrebbe in qualsiasi momento portare a conseguenze disastrose.

Altro punto di forza che mi preme sottolineare sono i dialoghi: se la prosa di Iron era a tratti un po’ rigida e sgradevole, ciascuna delle interazioni tra Elaine, Charlotte e un terzo personaggio di cui non dirò nulla di più sono curate, realistiche e decisamente abili nel restituire le dinamiche che si possono creare tra persone che vivono una situazione di costante attesa per qualcosa che potrebbe come non potrebbe avvenire. Tensione che esplode nel finale, in maniera del tutto coerente con gli avvenimenti precedenti e lasciando un senso di smarrimento non solo nei personaggi sopravvissuti, ma anche nello stesso lettore. Insomma, fatico a trovare qualche pecca in questa storia che raggiunge esattamente l’obbiettivo che si prefigge in così poche pagine; spero solo che un’ambientazione così promettente possa essere riutilizzata dall’autore anche per un fumetto più lungo, visto che spulciando il resto della sua produzione mi pare di capire che questi temi siano particolarmente nelle sue corde.

… And more!

Le mie risorse mi hanno permesso di acquistare solo tre dei fumetti esposti, ma spulciando il catalogo è molto facile trovare altre opere accattivanti: c’è Pearl Hunter, della bravissima Hana Chatani di cui ho avuto l’occasione di leggere Love Condemns Me (se lo trovate in giro, lettura super consigliata a chiunque interessi La sirenetta in tutte le sue varianti), c’è Pinball Wizard, che accompagna una descrizione da shōnen manga con uno stile di disegno incasinato ma buffissimo, e c’è History Grows Like a Tumor, dalla palette essenziale e dalla premessa assai intrigante… E molti altri titoli che vuoi per il prezzo irrisorio, vuoi per lo stile peculiare o per l’idea alla base sembrano meritare una lettura. Di certo dal cestone della ShortBox Comic Fair è possibile pescare anche roba noiosa o deludente (come nel caso di Iron), ma se volete fare una prova e destinare una parte del vostro budget mensile all’acquisto di qualche fumetto di artisti contemporanei non posso che consigliare questa fiera.

4 notes

·

View notes

Text

Qualcuno ha detto Ghost: Signor Mardi-Gras Delle Ceneri

Alzi la mano chi non apprezza le storie sull’aldilà. Ecco, sì, tu lì in fondo che ti aggiri per questo blogghino semideserto, clicca pure sulla x rossa in alto a destra, perché oggi si parla di quanto è bella tutta quella narrativa che parla di che cosa succede dopo che la nostra anima esala l’ultimo respiro e lascia le nostre spoglie mortali. SIGLA!

OK, scemenze a parte, ho sempre trovato il fantastico che si propone di immaginare la vita dopo la morte particolarmente intrigante proprio perché si dà un compito difficilissimo: sciogliere in maniera soddisfacente il mistero cruciale con cui passiamo tutta la vita a venire a patti, cercando sì di non dipingere un’immagine dell’aldilà trita e banale che non sia capace di rispondere alle esigenze di complessità che la domanda “che cosa succede dopo?” necessariamente pone, ma allo stesso tempo di non raccontare in maniera eccessivamente criptica e incomprensibile, con un linguaggio vago e privo di specificità che permettano la narrazione di una storia soddisfacente, quel post-vita che tanto ci sta a cuore e di cui vogliamo leggere un’interpretazione coerente e tangibile. E quando qualche autore riesce a trovare il perfetto bilanciamento tra queste due esigenze, la storia che racconta è capace di toccare un sacco di temi che ci stanno molto a cuore: il fascino dello svelamento dell’ultimo mistero che non abbiamo alcuna possibilità di penetrare mentre siamo in vita, l’angoscia terribile nello scoprire che è davvero “tutto qui” e che il resto dell’eternità sarà passato a fare quello che stai leggendo e nient’altro – specialmente quando quello che ci accoglie non è l’equivalente del paradiso dantesco ma qualcosa di molto più sinistro, bizzarro e terrificante. Che è poi il caso del consiglio di oggi, il fumetto sceneggiato e disegnato da Éric Liberge dal titolo Signor Mardi-Gras Delleceneri, edito con mia sorpresa anche in Italia, che s’immagina un aldilà a tinte cristiane deliziosamente blasfemo che ha catturato la mia attenzione senza alcuna difficoltà.

Infatti il signor Mardi-Gras Delleceneri che dà il titolo all’opera altri non è che un cartografo recentemente deceduto proprio in quei giorni che compongono il patronimico che gli viene assegnato una volta arrivato nell’aldilà; il fu Victor Tourterelle viene dunque scortato da un misterioso postino via dal deserto angosciante in cui si è risvegliato fino alla città di Santa Cecilia, pur con qualche pezzo mancante: infatti tutto ciò che rimane ai defunti che approdano in questo luogo è il loro scheletro, epurato di organi, carne e tutto ciò che non sia tessuto osseo, ed è dunque un mondo in cui ogni singolo metatarso è prezioso, poiché perdere pezzi per strada può facilmente risultare nell’impossibilità di muoversi, parlare o di fare alcunché che non sia attendere in agonia per l’eternità. Victor non è in grado di rassegnarsi allo squallore della vita dopo la morte, in cui orde di scheletri ciondolano senza meta e si svuotano in gola (... o qualcosa del genere) ogni sorta di sostanze tossiche per imitare le bevande che erano in grado di ingerire in vita, ma proprio per questo viene immediatamente preso di mira dall’organizzazione clericale della Salamandra, che governa Santa Cecilia con il pugno di ferro e che non esita a spedire i dissidenti nelle segrete di San Luca per impedire qualsiasi cambiamento nelle regole dell’oltretomba.

La copertina italiana del primo volume. Notare che Liberge ha voluto complicarsi il lavoro con una bici, nella top ten delle cose difficili da disegnare assieme agli scheletri.

C’è però un’altra setta misteriosa che vorrebbe accaparrarsi Victor per le sue abilità di cartografo: la Cornice, ribelli e dissidenti che mirano a tracciare, contro il volere della Salamandra per cui la conoscenza è eresia, una mappa di Santa Cecilia e poi dell’intero regno dei morti… Victor potrà fidarsi almeno di loro, o anche i postulanti della Cornice hanno piani scomodi in serbo per lui? Nel corso dei due volumi che compongono l’opera seguiremo il suo viaggio disperato ai confini del tempo e dello spazio per conoscere la verità che si cela dietro questi lugubri inferi, accompagnato da una pletora di scheletri più o meno inquietanti, un’aeronave dal design assai vintage e soprattutto litri e litri di caffè. Ebbene sì, in questo fumetto il caffè è la bevanda dell’oltretomba per eccellenza, capace di indurre potenti visioni – o allucinazioni? – nei deceduti e di risvegliare loro ricordi delle loro incarnazioni passate; questo punto cruciale di worldbuilding dovrebbe farvi facilmente intuire il primo motivo per cui ho trovato Signor Mardi-Gras così interessante: Liberge riesce a costruire in soli due volumi un aldilà ricco di trovate affascinanti, di architettura folle e ammantato da un’estetica curatissima e se non originale, perlomeno molto riconoscibile e dettagliata. Come avrete già ampiamente avuto modo di notare dalle tavole che vi ho mostrato finora, sono piuttosto sicura che se anche l’autore non è un fan sfegatato dei Ghost, perlomeno ha assorbito un certo tipo di immaginario cattolico fatto di reliquie, ossa e mix audaci di pietra e metalli preziosi per creare edifici tanto elaborati quanto maestosi; è un vero peccato che ci siano poche splash page nel corso dei volumi, ma nonostante ciò la tentazione di fermarsi ad ammirare ogni pagina per diversi minuti accompagna costantemente la lettura e scaturisce chiaramente dall’abilità di Liberge non solo nel disegno dei fondamentali (anatomia check: superato), ma anche nel creare un’estetica coerente con sé stessa e con i temi che la serie tratta. Infatti, al di là delle splendide tavole che di certo costituiscono un motivo a sé stante per procurarsi la serie, il fascino dell’aldilà che l’autore narra si estende anche e soprattutto alle modalità con cui l’oltretomba viene narrato: fin da subito è evidente quanto l’influenza cristiana non sia un mero fatto estetico ma abbia radici profonde nel setting in cui Victor si trova catapultato. L’aldilà come luogo di espiazione, di attesa senza scopo come penitenza per i peccati commessi in vita si intreccia con la possibilità di una reincarnazione di stampo tutt’altro che cristiano, in cui le vite precedenti dei residenti degli inferi hanno accumulato peccati e infrazioni che devono essere espiati in un luogo privo di colori, odori, sapori e tutto ciò che rende la vita umana degna di essere vissuta.