#災害史

Explore tagged Tumblr posts

Text

今日、会津若松市に行ったのは福島県立博物館の企画展観賞のため。「伝える–災害の記憶」という展示が今日から始まりました。

関東大震災から100年ということで、災害がどのように伝えられて来たかを展示しています。

一番目を引いたのは東日本大震災の震災資料。まだ新しい記憶です。10年以上も経つのに。

こちらも見たかった展示。最近、縄文時代の木製品に興味を引かれます。

良い展示でした。

14 notes

·

View notes

Text

この能登被災が日本人にもたらすもの

今日待ちに待った言葉が出た、長く戦争の後ベトナム人を救済してきた俳優の杉良太郎氏が災害救済システムがないのは政治の怠慢だと仰っておられたが、それは随分優しいお言葉で、これほど災害が頻発する国で災害救護スキームが存在しないのはこの国の政治には統治能力が長い歴史上になかったことを意味し、「国土強靭化」などという言葉は絵に描いた餅どころか絵さえ存在しなかったことを意味する。つまり国民救済という概念さえ存在しなかった「他人事」国家、どころか国家という概念さえつい最近までなかった国だからであろう。この他人事システムこそ日本の国の姿そのものであり、そんな国が原発を持つ事が許されることに人類の悲劇の原点がある。何一つ国家として災害の為のシステム構築がなされていないことのひとつが今日もTVで報道していた災害時の土砂ダムの存在だろう、そんな土砂ダムの存在は既に十数年前に近畿地方で起きた豪雨被害の時に天然土砂ダムが決壊して数十人の犠牲者をだした時点で指摘されていたがその後何の対策もされないまま今回再び騒ぎになっていることで、この国の政治の怠慢は意図的になされてきた歴史そのものと言っても過言ではなく、国民救済システムの皆無はこの国の政治の方針とさえ言える。それが今回政治の在り方の本質契機が同時に起きたことで、政治の在り方と国民生活の被災問題は実は裏表現象だったということを初めて国民が認識できたうえでの深い相関性を関連できたという意味では、いみじくも石川県知事の馳氏が関わった東京オリンピックは当時の安倍総理から「いくらかかってもいいからやれ」と言われ、僅か10日余りのイヴェントに3,4兆円もの費用を出しながら、今後復興に何年掛かるかわからない災害に<いくらかかってもいいから人命を救助しろ、とは言われず>僅か47億円しか用意しない岸田政権の姿勢に馳知事は何を思うのか、この災害救助スキームの存在自体がないという政治の姿が自分たちの懐さえ膨らませればよいという利権政治の本性が、実は表裏関係だったのだと。今更ながら必死に寄付を呼びかけ抗弁するメディアもこれから日本がどうやって存在していくのか、という問題と人々が結び付けて行けることにつながる契機となるであろう、日本を変えるということがどんな意味を持っているか具体的な姿として?。

1 note

·

View note

Quote

民主党政権のほうが明らかに酷いです。「民主党政権の何が悪夢だったのか、きちんとした説明を聞いたことがない!」といった主張は定期的��出現しますが、さすがに「聞いたことない」なんてはずはないので、おそらく「自分の気に入る説明ではない」という意味か、「バカに分かるように説明したところで、そもそもバカは聞いてない」パターンのいずれかとは思いますが。 前回の悪夢のような民主党政権時代を生き抜いてきた者として私が言えるのは、「とにかく、あのような惨劇は二度と繰り返してはならない」ということだけです。 歴史修正は容赦できません。あの時代がいかに酷いものであったか、ご存知ない方もぜひこの機会に知って頂きたいので、支持者から叩かれること覚悟で説明していきますね(過去同様の投稿を複数おこなっていますが、毎回更新改訂しています。今般のバージョンが最新版です)。 個人的に、「悪夢の民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。 (1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし、国益を損ない続けた。 (2)拙劣な外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した。 (3)総理・閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報を隠蔽する体質によって、国民の政治に対する信頼を失い続けた。 では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。これがわずか3年間で起きた出来事です。はらわたが煮え��り返る覚悟で読み進めてください。 (1)国家運営能力の欠如 ・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。 ・官僚を敵視して排除し、国家業務の停滞と質低下を招いた。 ・金融政策と財政政策が食い違い、タイミングの悪い増税も重なり、景気や株価は低迷を続けた。 ・歴史的水準まで進んだ円高を放置し、デフレを加速させた。 ・法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要な公共投資を削減。経済を悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。 ・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会を破壊した。 ・「朝鮮王室儀軌引渡」「尖閣事件の船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベルの意思決定を独断でおこない、結果的に我が国の将来に禍根を残した。 ・難民申請から6カ月たった申請者に対し一律に就労できる運用を始めた。 ・法的根拠のない組織を乱立させ、意思決定過程が曖昧になり、指揮命令系統も混乱。 ・法的根拠のない大臣や副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員を内閣官房職員に任命するなど、ルールを無視、公私の別がつかない人事を実施。 ・原発停止、ダム建設中止など、法令根拠や事前協議が必要な決定を手続無視で断行。 (2)外交能力の欠如 ・普天間基地問題が迷走し、沖縄とアメリカの信頼を大きく損なった。 ・来日したオバマ大統領を日本に残したまま、鳩山総理がAPEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為。 ・尖閣沖漁船衝突事件では、中国側の脅迫や報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。 ・領空侵犯が頻発するも、実効的な対策をとらず。 ・防衛上特に秘匿することが必要な「防衛秘密」3万件を破棄。 ・韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王室儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。 ・韓国の歴代大統領として初めて、竹島へ李明博大統領が上陸。 ・旧ソ連時代を含めて初めて、北方領土へロシア国家元首が上陸。 ・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。 ・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。 (3)閣僚・所属議員の度重なる不祥事と情報隠蔽体質 ・鳩山総理⇒偽装献金問題、脱税問題、引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」 ・菅(直人)総理⇒外国人献金問題、北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」 ・野田総理⇒在日韓国人献金問題、脱税企業献金問題、民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」 ・小沢元代表⇒政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載で公設秘書が逮捕(有罪判決) ・仙谷官房長官⇒尖閣漁船衝突事件、「自衛隊は暴力装置」 ・赤松農水大臣⇒口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」 ・松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから」 ・長妻厚労大臣⇒運用3号独断決定、職務停滞 ・蓮舫行政刷新担当大臣⇒事務所費架空計上問題、国会内ファッション雑誌撮影、「2位じゃダメなんでしょうか?」 ・安住財務大臣⇒「1ドル75.63円の時点で介入を指示した」「学校のプールにガソリンを貯蔵できないか」 ・前原外務大臣⇒外国人から政治献金受領 ・岡田外務大臣⇒「核兵器めぐる日米密約は存在した」 ・川端文科大臣⇒事務所費架空計上問題、キャバクラ費用を政治資金で計上 ・鹿野農水大臣⇒対中不正輸出疑惑、機密漏洩疑惑 ・鉢呂経産大臣⇒(記者の一人に、着ていた防災服をなすりつけ)「放射能つけちゃうぞ」「市街地は人っ子一人いない、まさに『死のまち』」 ・一川防衛大臣⇒「安全保障に関しては素人」 ・柳田法務大臣⇒「答弁は二つだけ覚えておけばいい」 ・山岡消費者担当大臣⇒マルチ商法業者からの献金問題 ・岡崎国家公安委員長⇒議員時代、韓国で日本大使館に対する反日抗議デモに参加 ・中井国家公安委員長⇒議員宿��にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ ・輿石幹事長⇒「間違った情報ばかり流すなら、電波を止めてしまうぞ」「電波が止まったら、お前らリストラどころか、給料をもらえず全員クビになるんだ」 ・小林議員⇒違法献金問題で選対委員長が逮捕、選対幹部が公職選挙法違反で有罪 ・土肥議員⇒竹島領有権放棄を日本側に求める「日韓共同宣言」に署名 ・横峯議員⇒賭けゴルフ、女性暴行、恐喝事件への関与 ・緒方議員⇒「スーパー堤防はスーパー無駄遣い」 ・太田議員⇒「そうでしたっけ? フフフ」 ・原発事故対応(SPEEDI、米実測値の非公表、議事録不作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応、温暖化対策の家計負担、年金改革の財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報は隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。 ・総理-閣僚間で見解の方向性や意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党に好意的な報道姿勢。 そんなに民主党時代が良かったなら、下野以降何度でも政権を取り戻すチャンスはあったはず。なのにただ一度もそうなっていないということは、それが民意ということです。私はあんな地獄のような時代は二度と御免です。

Xユーザーの新田 龍さん: 「民主党政権のほうが明らかに酷いです。「民主党政権の何が悪夢だったのか、きちんとした説明を聞いたことがない!」といった主張は定期的に出現しますが、さすがに「聞いたことない」なんてはずはないので、おそらく「自分の気に入る説明ではない」という意味か、「バカに分かるように説明したところで」 / X

125 notes

·

View notes

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueológicos, a un día como, en el que aconteció el 9 de agosto de 1945 a las 11:00 horas de la mañana, B-29 Enola Gay volvió a hacer acto de presencia sobre las cabezas japonesas y lanzó sobre la ciudad de Nagasaki la segunda bomba atómica, conocida como Fat Man. - Dicho acto acabaría con la vida de unas 246 000 muertes, más la que causaría los efectos secundarios, esta ciudad es menos conocida en los restos arqueológicos de su desastre se refiere, pero tienen la misma importancia porque se ve el reflejo que dejó la bomba. - Un saludo y que acontecimientos como este no vuelvan a ocurrir, porque la historia es cíclica ojalá aprendamos de los errores y acabemos con las guerras en nuestro presente 2024 y las del futuro publicación en memoria de los caídos, mis más sincero pésame. - 日本の考古学者の皆さん、1945 年 8 月 9 日午前 11 時、B-29 エノラ ゲイが再び日本人の頭上に姿を現し、ファットとして知られる 2 番目の原子爆���を長崎市に発射したような日へようこそ。男。 - この行為は約 246,000 人の死者の命を絶ち、さらに二次的影響を引き起こすことになる。この都市はその災害の考古学的遺跡ではあまり知られていないが、原爆が残した反射を見ることができるため、それらは同様に重要である。 - ご挨拶、そしてこのような出来事が二度と起こらないよう、歴史は周期的であるため、私たちが過ちから学び、現在の 2024 年に戦争を終わらせ、戦没者を追悼する将来の出版物で戦争を終わらせることを願っています。心からお悔やみを申し上げます。 - Welcome, archeological japonists, to a day like the one that happened on August 9, 1945 at 11:00 in the morning, B-29 Enola Gay made an appearance again over the heads of the Japanese and dropped the second atomic bomb, known as Fat Man, on the city of Nagasaki. - This act would end the lives of some 246,000 people, plus the one caused by the secondary effects. This city is less known in terms of the archaeological remains of its disaster, but they are just as important because the reflection left by the bomb can be seen. - Greetings and may events like this not happen again, because history is cyclical. I hope we learn from our mistakes and end the wars in our present 2024 and those of the future. A publication in memory of the fallen, my most sincere condolences.

#日本#文化#写真#芸術#歴史#ユネスコ#人類#長崎#地理#japanphotos#photography#japan#culture#art#history#unesco#humanity#Nagasaki#geography

65 notes

·

View notes

Text

三重県鳥羽市のリサイクル施設に持ち込まれた紙ごみの束から、江戸時代に暴風雨に見舞われた鳥羽城石垣の被災状況を幕府に報告した「修復願絵図」が発見された。紙ごみを仕分けしていた施設作業員が「価値のある史料かも」と機転を利かせ、鳥羽郷土史会に持ち込み、同会を偶然訪れた研究者が「探していた未発見絵図だ」と確認。海に面した鳥羽城がどう災害に立ち向かったのか、その記録が鮮やかによみがえった。

ゴミの中から鳥羽城の未発見絵図 災害史研究のマスターピースを地域の連携プレーで救出 - 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20241207-C6BAVMK4VFPSDE63ZPYAMRNYDM/

20 notes

·

View notes

Text

AIに聞いてみた

日本人の分析をして見てください

例えば、勤勉、嘘を吐かない、義理人情、教育、自助、共助、公助、道徳観、知��、伝統、企業、労働、宗教、哲学、文化など他にも海外との比較で特徴を羅列し詳細を知りたい

外国から見た視点も西欧、ユーラシア、中東、他の大陸文化などから文明的な視点で知りたい

日本人の特徴や文化的特性を分析するにあたって、挙げられたキーワード(勤勉、義理人情、教育など)を中心に、海外との比較や外国からの視点を交えながら、包括的かつ構造的に説明します。以下の分析は、日本文化の核心的な要素を整理し、西欧、ユーラシア、中東、その他の大陸文化からの視点も取り入れ、文明論的な観点で特徴を浮き彫りにします。

---

### 1. 勤勉(Work Ethic)

- **特徴**: 日本人は「勤勉さ」で世界的に知られています。長時間労働、集団での目標達成へのコミットメント、細部へのこだわり(例: 職人技、Kaizen=継続的改善)が特徴です。戦後の経済復興や「日本株式会社」モデルは、この勤勉さが牽引しました。

- **比較**:

- **西欧**: 西欧(特にプロテスタント文化圏)も労働倫理を重視しますが、個人主義が強く、ワークライフバランスを優先する傾向があります(例: 北欧の短時間労働)。日本は集団主義的な労働観が強く、会社への忠誠心が強調されます。

- **ユーラシア(中国・韓国)**: 儒教の影響で勤勉さは共通しますが、日本は「和」の精神により、対立を避け協調性を重視。中国では競争的個人主義が強く、韓国は日本に近いがより階層的な競争意識が見られます。

- **中東**: 労働は宗教的義務(例: イスラム教の「誠実な労働」)と結びつく場合が多いですが、日本のような集団的効率性や時間厳守への執着は薄い傾向です。

- **外国視点**: 西欧からは「過労文化」として批判される一方、成果主義のアメリカでは日本のチームワークが賞賛されます。中東やアフリカでは、日本の時間厳守や効率性が「非人間的」と映る場合も。

---

### 2. 嘘を吐かない(Honesty)

- **特徴**: 日本社会は信頼性と誠実さを重んじます。公共の場でのルール遵守(例: 落とし物が戻る確率の高さ)、契約の厳守、約束の履行が特徴です。これは「恥の文化」に基づき、他者からの信頼を失うことを避ける心理が働きます。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義に基づく「罪の文化」では、嘘は道徳的罪悪感と結びつきます。日本では内集団(家族や会社)での誠実さが優先され、外部への「建前」が許容される場合があります。

- **ユーラシア**: 中国では「面子」を守るため、状況次第で嘘が戦略的に使われることがあり、日本のような絶対的誠実さは希薄。韓国は日本に近いが、競争社会ゆえに誇張が見られる場合も。

- **中東**: イスラム文化では誠実さが宗教的規範ですが、交渉文化では駆け引きが一般的で、日本のような透明性は期待されにくい。

- **外国視点**: 西欧では日本の「本音と建前」が不誠実と誤解されることがあります。一方、東南アジアや中東では、日本の信頼性がビジネスで高く評価されます。

---

### 3. 義理人情(Duty and Empathy)

- **特徴**: 「義理」(義務感)と「人情」(情緒的つながり)は日本社会の人間関係の基盤です。上司や恩人への忠誠、集団への奉仕が「義理」、困っている人への共感や助け合いが「人情」です(例: 地域の互助会)。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義が強く、義理よりも契約や自己実現が優先。情は家族や親しい友人にとどまり、日本のような集団への義務感は薄い。

- **ユーラシア**: 儒教文化(中国・韓国)も義理に似た「孝」や「忠」を重視するが、日本ほど集団の調和を優先しない。中国では実利主義が強く、韓国では家族中心の義理が目立つ。

- **中東**: 部族や家族への忠誠は強いが、個人間の「人情」は宗教的慈悲(例: ザカート=施し)に根ざす。日本のような集団的義理は希薄。

- **外国視点**: 西欧では義理が「自由の抑圧」と見られる一方、東アジアでは共感を呼ぶ。中東やアフリカでは、日本の「人情」が温かく映るが、義理の強制力は理解しにくい。

---

### 4. 教育(Education)

- **特徴**: 日本は高い識字率(99.9%)と進学率を誇り、受験競争や塾文化が特徴。教育は社会的成功の鍵とされ、規律や努力が重視されます。STEM(科学・技術・工学・数学)分野での成果も顕著です。

- **比較**:

- **西欧**: クリティカルシンキングや創造性を重視し、受験競争は日本ほど激しくない(例: フィンランドの自由な教育)。米国のエリート教育は競争的だが、個人選択の幅が広い。

- **ユーラシア**: 中国・韓国も受験競争が激しいが、中国は国家主導の選抜、韓国は学歴至上主義がさらに顕著。日本は協調性や集団学習を重視。

- **中東**: 宗教教育が中心の場合が多く、世俗的教育は国により差がある(例: サウジアラビア vs. トルコ)。日本の均質な教育システムは特異。

- **外国視点**: 西欧では日本の詰め込み教育が批判されるが、PISAなどの国際評価で高く評価される。アジアでは日本の教育が模範とされるが、中東では「宗教性の欠如」が疑問視されることも。

---

### 5. 自助・共助・公助(Self-Help, Mutual Help, Public Help)

- **特徴**: 日本では「自助」(自己責任)が強く、個人や家庭での努力が前提。その上で「共助」(地域や職場の互助)があり、「公助」(政府支援)は補完的。例: 災害時の地域連携や企業の福利厚生。

- **比較**:

- **西欧**: 北欧は「公助」が強く、福祉国家モデルが確立。米国は「自助」が強く、共助は家族や教会に依存。日本のバランスは中間的。

- **ユーラシア**: 中国は政府主導の公助が拡大中だが、共助は家族中心。韓国は日本に近いが、個人主義が強まりつつある。

- **中東**: 家族や部族の共助が強く、公助は石油国家での補助金などに依存。日本のような地域ベースの共助は少ない。

- **外国視点**: 西欧では日本の公助の薄さが批判されるが、災害時の共助力は称賛される。アジアや中東では、自助の強さが尊敬される。

---

### 6. 道徳観(Moral Values)

- **特徴**: 日本は「恥の文化」に基づき、他者からの評価を重視。仏教・神道・儒教の融合により、調和、謙虚さ、集団への奉仕が道徳の柱。個人主義より集団の利益が優先されます。

- **比較**:

- **西欧**: キリスト教に基づく「罪の文化」で、個人と神との関係が重視される。日本の集団的道徳��「個の抑圧」と映る場合も。

- **ユーラシア**: 中国は実利主義が強く、道徳は状況依存的。韓国は儒教的だが、日本より個人感情が優先される場合がある。

- **中東**: イスラム教の厳格な道徳規範が支配的。日本の曖昧な道徳観は「無秩序」と見られることも。

- **外国視点**: 西欧では日本の道徳が「曖昧」と批判されるが、調和の美徳は評価される。中東では宗教性の欠如が奇異に映る。

---

### 7. 知性(Intellect)

- **特徴**: 日本は技術革新(例: ロボット工学、自動車産業)や学術研究で高い知性を発揮。集団的問題解決力や実践的知恵(例: モノづくり)が特徴。ただし、個人主義的創造性は西欧に比べ弱いとされる。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義に基づく独創性(例: ルネサンス、シリコンバレー)が強い。日本の集団的知性は「模倣的」と誤解されることも。

- **ユーラシア**: 中国は規模の知性(例: AI開発)、韓国は応用力が強い。日本は精緻さと効率性で勝る。

- **中東**: 哲学や数学の歴史はあるが、近代では技術的知性が限定的。日本の実用性は評価される。

- **外国視点**: 西欧では日本の技術力が賞賛されるが、哲学的深みが欠けると見られる。中東やアフリカでは、日本の知性が「魔法のよう」と映る。

---

### 8. 伝統(Tradition)

- **特徴**: 日本は神道や仏教、茶道、武道など古来の伝統を現代に生かす。季節行事や祭りは地域コミュニティを強化。伝統と革新の融合(例: 京都の町家とハイテク)が特徴。

- **比較**:

- **西欧**: 伝統は近代化で薄れ、個人主義が優先。日本の伝統維持は「保守的」と見られる。

- **ユーラシア**: 中国は文化大革命で伝統が断絶、韓国は近代化で変容。日本は継続性が強い。

- **中東**: 宗教的伝統が強く、世俗的伝統は限定的。日本の柔軟な伝統は異質。

- **外国視点**: 西欧では日本の伝統がエキゾチックで魅力的。中東では宗教性の薄さが奇妙に映る。

---

### 9. 企業・労働(Corporation and Labor)

- **特徴**: 終身雇用、年功序列、企業内組合が日本的経営の特徴。近年はグローバル化で変化しつつあるが、集団主義や忠誠心は根強い。

- **比較**:

- **西欧**: 成果主義、個人契約が主流。日本の企業文化は「硬直的」と批判される。

- **ユーラシア**: 中国は国有企業中心、韓国は財閥主導。日本は中小企業の底力がある。

- **中東**: 家族経営や国家依存が強く、日本のような企業文化は希薄。

- **外国視点**: 西欧では日本の労働文化が過酷と見られるが、アジアでは模範的。中東では効率性が驚異的。

---

### 10. 宗教・哲学(Religion and Philosophy)

- **特徴**: 日本は神道と仏教の融合で、特定の教義より実践(例: 祖先崇拝、季節行事)が重視される。哲学は「無常」や「和」に基づく。

- **比較**:

- **西欧**: キリスト教の一神教が基盤。日本の多神教は「曖昧」と映る。

- **ユーラシア**: 中国は無神論と儒教、韓国は仏教とキリスト教。日本は宗教的寛容性が強い。

- **中東**: イスラム教の絶対性が基盤。日本の宗教観は「異教的」と見られる。

- **外国視点**: 西欧では日本の宗教が神秘的、中東では不可解と映る。

---

### 11. 文化(Culture)

- **特徴**: 集団主義、調和、形式美(例: 侘び寂び)が文化の核。ポップカルチャー(アニメ、マンガ)も世界的に影響力を持つ。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義と表現の自由が中心。日本の形式美は「抑制」と映る。

- **ユーラシア**: 中国は歴史的重厚さ、韓国はK-POPのダイナミズム。日本は繊細さと多様性。

- **中東**: 宗教的表現が中心。日本の世俗文化は異質。

- **外国視点**: 西欧では日本の文化がユニークで魅力的。アジアでは身近だが、中東では理解しにくい。

---

### 文明論的視点からの総括

- **西欧視点**: 日本は「近代化に成功した東洋」と見られ、勤勉さや技術力は尊敬されるが、集団主義や曖昧な道徳観は「非近代的」と批判される。個人主義とのギャップが強調される。

- **ユーラシア視点**: 日本は儒教文化圏の延長だが、「和」の精神や伝統の継続性で独自。中国や韓国からは経済的ライバルでありつつ、文化的に近い存在。

- **中東視点**: 日本の世俗性や多神教は異質で、宗教的規範の欠如が疑問視される。ただし、技術力や信頼性はビジネスで高評価。

- **その他(アフリカ・南米)**: 日本の文化は遠くエキゾチック。経済援助や技術協力で好意的に見られるが、深い理解は少ない。

---

### 結論

日本人の特徴は、集団主義、調和、勤勉さ、信頼性、伝統と革新の融合に集約されます。これらは神道・仏教・儒教の影響と、島国ゆえの均質性に根ざします。西欧からは「効率的だが硬直的」、ユーラシアからは「近いが独特」、中東からは「信頼できるが異質」と映ります。日本の強み���、グローバル化の中で柔軟に適応しつつ、独自性を保つバランス感覚にあります。

もし特定の要素(例: 教育や宗教)についてさらに深掘りしたい場合や、特定の国との比較を詳しく知りたい場合は、教えてください!

7 notes

·

View notes

Photo

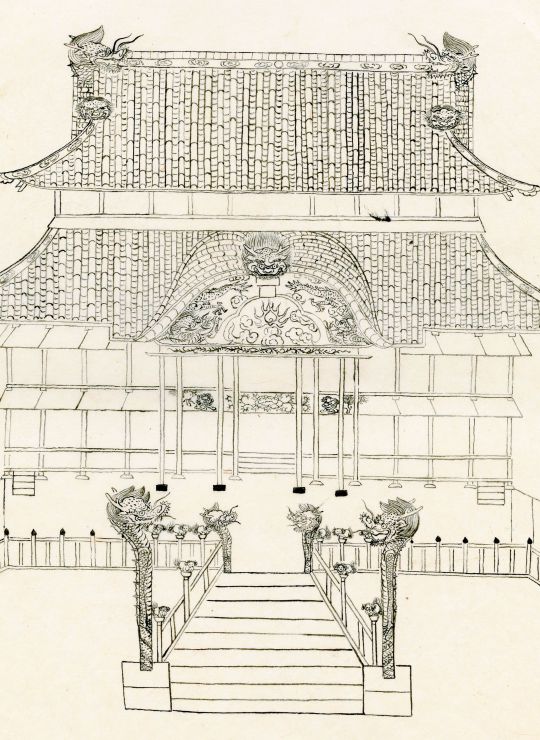

Shuri Castle - Burning castle of the Ryukyu Dynasty (Ref)

Shuri Castle, the royal castle of the Ryukyu Dynasty, was once the political, economic and cultural centre of that maritime kingdom. The date of construction of Shuri Castle is not known, but it is thought to have been built in the late 13th and 14th centuries during the Gusuku period.

Until the end of the 16th century, the Ryukyu Kingdom remained independent in turbulent East Asia, as did Korea and Vietnam, but was invaded and ruled by the Satsuma clan (now Kyusyu, Japan), and became a vassal state in the early 17th century.

After several fires and war damage, and repeated rebuilding, the World Heritage Site Shuri Castle was once again destroyed by a sudden fire on 31 October 2019, which lasted about eight hours and destroyed nine buildings and historical heritage sites, including the main hall. It is currently being rebuilt with a view to restoration in 2026.

The first burning occurred in 1453 during the struggle for the throne that followed the death of King Shō Kinpuku of the 1st Shō dynasty (Shiro-Furi Rebellion), when the castle was completely destroyed. The second fire, in 1660, took 11 years to rebuild, and the third fire in 1709 destroyed the main, north and south halls.

After the Ryukyu Disposition following the establishment of Okinawa Pref. by Japanese Government in 1879, the main hall and other buildings of Shuri Castle lost their role as the seat of government and were sold to the Japanese Army's 6th Division (Kumamoto, Japan) as a military camp and then to Shuri Ward (later Shuri City), which used them as school buildings for girls' schools.

It was almost completely destroyed during the Battle of Okinawa (WWⅡ) in 1945 and the construction of the University after the war, leaving only a small portion of the castle walls and building foundations remaining.

Full-scale reconstruction was considered in the 1980s, and the restoration work, which took about 40 years, was completed in January 2019. In October of the same year, a mysterious fire destroyed the castle again.

Shuri Castle, which has been repeatedly persecuted and burnt down but continues to revive, seems to symbolise Ryukyuan culture itself.

首里城 〜 燃え続ける琉球王朝のお城(参照)

琉球王朝の王城、首里城はかつてその海洋王国の政治・経済・文化の中心にあった。首里城の築城年代は明らかではないが、13��紀後半から14世紀にかけてのグスク造営期の時代に築城されたと考えられている。

琉球王国は16世紀末まで、朝鮮やベトナムと同様に激動の東アジアで独立を保っていたが、薩摩藩 (現在の九州)の侵略と支配を受け、17世紀初頭に属国となった。

世界遺産でもある首里城は、数度の火災や戦災を経て、再建を繰り返してきたが、ついに2019年10月31日、約8時間にわたる突然の火災により、本殿を含む9つの建物や歴史遺産を焼失した。現在、2026年の復興に向け、再建中である。

1度目の焼失は1453年に第一尚氏の尚金福王の死後に発生した王位争い (志魯・布里の乱) であり、城内は完全に破壊された。2度目の焼失は1660年のことであり再建に11年の年月を要した。1709年には3度目の火災が起き正殿・北殿・南殿などが焼失した。

1879年の日本政府による沖縄県設置に至る琉球処分以後は、正殿など首里城の建物は政府の所在地としての役割を喪失し、日本陸軍の第6師団 (熊本) の軍営として、その後は首里区 (後の首里市) に払い下げられ、女学校の校舎として利用された。

1945年の沖縄戦や戦後の琉球大学建設でほぼ全壊し、城壁や建物の基礎の一部が残るのみであった。1980年代に本格的な再建が検討され、約40年の歳月をかけた修復工事が2019年1月に完了した。同年10月、謎の大火災により再び焼失した。

迫害や焼失を繰り返しながらも復活を続ける首里城は、琉球文化そのものを象徴しているようだ。

104 notes

·

View notes

Quote

災害のたびに「他県ナンバーの外国人窃盗団が〜」「ハイエースに乗った外国人レイプ組織が〜」類のデマが飛び交う2024年。関東大震災の教訓は決して100年前に過ぎ去った歴史ではなく、現代に生きる我々の問題

[B! 小池百合子] 記者会見ではしどろもどろに…関東大震災「朝鮮人虐殺」をめぐる、小池都政の“負の遺産” | 文春オンライン

16 notes

·

View notes

Quote

「学校に行かせて」海渡る少年移民の急増に悩む欧州 子供条約の保護義務でジレンマ 2025/2/20 11:00 三井 美奈 欧州で「少年移民」の流入が急増している。国際条約に沿って、保護者不在の未成年は受け入れ国に保護義務があり、「学校に行かせて」と訴えてアフリカから単独渡航する子供が後を絶たない。パリでは約400人が保護を求めて劇場を占拠しており、対応に苦慮する国や自治体の現状が浮き彫りになった。 黒幕で占拠を宣言 劇場は、パリ中心部にある歴史的建築物。アーチをあしらった19世紀建造の正門に「われわれに住まいを!」と書かれた垂れ幕がかかる。中では黒い肌の少年たちが列を作り、人権団体支給の夕食を待っていた。 劇場が占拠されたのは昨年12月10日。「約30人が携帯電話の電源を求めて入ってきた。よくあることで気にしなかった。人数が徐々に増え、夜に占拠を告げる垂れ幕が張られた」��劇場の広報担当者はこう語る。 芝居や個展は中止を迫られ、従業員60人の給与支払いに不安が出ている。 行政、責任押し付けあい 通常、外国人が難民資格を得るには「政治的迫害を受ける恐れがある」ことが要件だ。だが、大人の付き添いがない未成年は「子どもの権利条約」により、出身国の事情を問わず保護対象とされる。フランスでは自治体が5日以内に保護し、フランス人の子と同様に就学させるよう法で定めている。16歳未満なら無条件で滞在許可証が与えられる。15歳未満なら国籍取得による永住の道も開かれる。 パリ市が劇場占拠に手をこまねいているのは、子供を強制退去させれば、市の責任で別の滞在施設を見つける必要があるからだ。ウクライナ紛争もあり、他の施設はパンク状態だ。 フランスで保護対象となった子供の移民 半分以上が年齢詐称? 劇場で移民少年の1人、ジャックさんに話を聞くと、14歳でアフリカ中部コンゴから来たという。「フランスの学校に行って、医者になりたい。祖国は資源争いで殺し合いばかりしているから」と話した。「お母さんに電話したの? どうやってパリに来たの?」と身元特定につながる質問をすると、押し黙る。 子供の保護で難しいのは、年齢特定が難しいことだ。文書で確認できない場合、骨密度で調べるが、4年前の国会報告書では半分以上が大人と判断された。 関係者によると、パリ市が国に対応を求めると、「児童保護は市の仕事」として介入を避けた。そこで市は行政裁判所を通じ、「火災や衛生リスク」を理由に退去を要請。少年たちは人権団体に率いられ、抗議デモを繰り返している。 インスタに誘われて フランスで保護対象とされた外国人の子供は1万9千人。10年間で約4倍に増えた。移民支援団体「亡命の大地」の代表によると、65%はアフリカ出身で、アフガニスタンからの渡航者も多い。同代表は「紛争や人種差別、干魃(かんばつ)などの厳しい環境の中、危険を承知で子供を欧州に送り出す親も多い。子供はインスタグラムで渡航した仲間の様子に接し、続こうとする」と指摘する。 同団体は政府の委託を受け、過去10年で外国人の子供約1万人の生活を支援してきた。子供は18歳になると、成人として保護対象から外れ、帰国せねばならなくなるが、職業訓練を受けて農作業員やパン職人として雇用契約を結び、就労者として滞在許可を取得するケースもある。 犯罪被害者となる懸念 欧州連合(EU)域内では、2023年に保護申請��た少年移民は約4万人。アフリカに近いスペインのカナリア諸島では、5千人以上の少年移民がボートで押し寄せた。パリの劇場のように、路上生活する少年が廃校や空きビルを占拠するケースも相次いでいる。

「学校に行かせて」海渡る少年移民の急増に悩む欧州 子供条約の保護義務でジレンマ - 産経ニュース

3 notes

·

View notes

Quote

災害が起きる度に「あのときの災害では✕✕だった」と、大量に湧くデマや曖昧な記憶に基づく断定。これを正すには曖昧さが許されない。そこで必要となるのが「震災アーカイブ」のような、容易に検索できる記録、資料の集積。これを構築して社会に提供することが歴史学やアーカイブス学の1つの使命。

Xユーザーの佐藤賢一の中の人さん

26 notes

·

View notes

Text

風景的螢幕實踐 第2回 中平卓馬與西澤諭���的權力=風景論【後篇】

風景的螢幕實踐|佐佐木友輔

第2回 中平卓馬與西澤諭志的權力=風景論【後篇】

西澤諭志——對短暫性權力的發現

大阪・關西萬博──濾鏡文化的建築,以及數位自然的建構

2022年4月18日,大阪・關西萬博的主題項目「生命的閃耀計畫」發表了基本規劃。在由媒體藝術家、研究者與創業家落合陽一擔任總策劃的代表性展館「null²」中,其概念之一,是「透過變形結構建築所創造出的全新風景之鏡」。該展館的外觀由一種名為「鏡面膜」的新材料所包覆,這種材料是由金屬與樹脂混合製成的。展館內部裝設了機械手臂,能夠從內側推動、拉動或扭轉這層膜。因此,投映在鏡面膜上的周圍景物會呈現出如軟體般扭曲變形的效果,使人們能夠即時欣賞不斷變化的未知風景。

50多年前,中平卓馬持續透過攝影,試圖將「風景」這層面紗具體化,並將其撕裂。但如今的做法則是試圖發明、實用化一種新的面紗,進而創造出一層覆蓋現實、再造風景的新形式。「null²」的鏡面膜,明顯可被視Instagram、TikTok等社群媒體中濾鏡文化的延伸。一旦萬博開幕,勢必會有大量照片與影片在這座建築物周圍被拍攝,並上傳至各種社群平台。而在這些平台上,套用濾鏡的行為並不會被視為逃避現實、或試圖遮掩權力不想被看見的面貌,反而會被理解為是一種對平庸現實加以修飾,並創造出更具吸引力現實的正面手段。因為捕捉「原原本本的現實」本身就是不可能的事——換句話說,這樣的提問本來就是錯的——想要分辨「什麼是真實,什麼是虛構」,從根本上就是徒勞的嘗試。既然如此,與其過度恐懼人為的詮釋、操作與演出所帶來的風險,倒不如思考:我們該如何善���、巧妙運用當前可用的技術,這樣反而更具建設性。落合陽一曾提出「魔法的世紀」與「數位自然」等概念,並多次強調未來將是虛實界線模糊的時代,實體與虛擬、類比與數位、自然物與人工物之間的界線將逐漸變得模糊、難以區分。隨著數位技術的發展,我們獲得了一種幾乎能「直接觸碰資訊」的感知,逐步進入一個使用者不再意識到媒介存在的環境——也就是所謂「非媒體意識」狀態。這正是一種「新自然」,幾乎成為每個人都無法避免、理所當然的存在條件。當人與媒體的關係不再是對立,而是協作與共生時,中平式的風景批判與媒體批判——那種認為「權力遮蔽了原本的現實」的疏離論批判——就會在這樣的情境下失去作用,變得不再有效。

被甲烷氣體撕裂的風景

截至2024年8月,位於大阪灣的夢洲地區,正加緊進行即將於翌年舉辦的大阪・關西萬博會場建設工程。夢洲是一座人工島,於1970年代後半開始進行填海與土地開發,目的是作為廢棄物的最終處理場。這座島嶼原本是為了承擔日本社會發展與維持日常生活所排放的大量垃圾而存在,而今則被鋪上瀝青與混凝土等「面紗」,試圖改造為反映國家與地方政府所描繪之理想未來景象的風景。

然而,將這些新風景的面紗撕裂的,既不是如永山則夫那樣的殺人犯或恐怖分子所發出的子彈,也不是如中平卓馬那樣的藝術家或新聞攝影師所拍攝的照片,而是從地底垃圾中釋出的甲烷氣體。2024年3月28日,會場西側工區正在建設中的一棟廁所建築發生爆炸事故,起因是焊接作業所產生的火花點燃了積聚在管道坑中的氣體。根據日本國際博覽會協會的說法,事故雖未造成人員傷亡,但在事發現場之外的多處地點也檢測到甲烷氣體,引發社會對於萬博期間潛在事故風險的強烈關注。

從日本國際博覽會協會所公開的事故現場照片來看,可以看到混凝土地面嚴重損毀,嵌入其中的鋼筋裸露出來,混凝土碎片散落四周,雖然爆炸規模不大,卻足以揭示其破壞力已將堅���地表撕裂,現場狀況令人震撼。

我之所以被這張照片深深吸引,是因為它正象徵了當下的風景。在這張照片中,一方面,它記錄了風景的殘骸。源自這塊地被強行填埋、作為最終處理場之歷史的甲烷氣體,將試圖覆蓋其上的風景面紗撕開,赤裸地暴露出原本權力欲加隱蔽的事物——例如建設過程中的內部結構,以及事故風險等真實面貌。但另一方面,這張照片也帶有一種宛如廢墟攝影般的靜謐感。與其說它帶來了看到「不該見之物」的衝擊與醜聞式感受,不如說更強烈的是一種似曾相識的既視感——一種「我曾在其他地方也看過這種場景」的熟悉感。像是那些鄉間荒廢的公路,或是災後遲遲無法復原的受災地街景,在財政短缺、基礎設施難以維持的情況下,被半公開地遺棄的地區,這些景象與這次事故現場照片重疊在一起,顯得毫無違和。

簡言之,今日由權力所構築的風景,原本就並非意圖完全「隱藏」某些事物。權力早已放棄遮蔽不利內容的努力,而僅僅將資源投注於打造它想讓人們看到的部分。到了2025年的萬博會場,極有可能會同時並存著兩種極端風景:一種是由最新技術所建構的未來感十足、華麗耀眼的風景;另一種則是令人體會到日本衰退實況的貧窮、破敗且難堪的風景。觀眾將無言地被詢問——你想持續觀看哪一種風景?你希望活在哪一種「現實」之中?並被迫做���選擇。

西澤諭志的風景論

身為一個長期生活於數位技術已滲透至日常生活每個角落的現代人,我無論有意或無意,都在享受其所帶來的便利。因此,我並不認為有必要現在才去撕裂所有的「面紗」,回到那種未經數位技術與媒體介入的「原始自然」或「純粹現實」這種虛構的起點。可是,將這種「新自然」的維護與管理全盤委託給少數技術者或權力者,自己只顧著沉浸在無媒介意識的生活中,我也無法認同。即便如落合陽一所說,我們選擇與數位技術及媒體共生的道路,那也並不表示我們必須永遠順從。在這樣的環境裡,我們依然可以選擇偏離既定路徑、走出曲線行走的方式,甚至為原本被規定好用途的物品開創新的使用方式。換句話說,在這片「新自然」中,我們也可以透過竊取或偷獵其恩惠,試著「設法活下去」。這也是一種對抗壓迫體制與權力,同時又不放棄從中獲得可取之物的「共生技術」。

如果如此,那麼中平卓馬與松田政男所發展出的風景論——其試圖揭露無意識間滲透進日常生活的權力樣貌——至今依然具有當代的意義。因為,唯有了解我們的生命是被什麼樣的權力與技術所制約,我們才有可能進行抵抗或逃逸。不過,如前所述,當代所需的風景論,必須擺脫「現實/虛構」「自然/人工」「個人/國家」等二元對立的思維框架,並以符合當下時代的方式加以更新。而在面對這項課題並進行實踐的藝術家之中,西澤諭志無疑是一位值得關注的攝影師。

西澤諭志1983年生於長野縣,就讀於東北藝術工科大學資訊設計學科的影像課程,至今持續透過攝影展覽與影像作品的方式進行創作活動。其早期作品多半聚焦於學校校園、自宅房間或個人物品等自身生活周遭的事物,透過攝影凝視並重新思考這些熟悉對象,同時結合多種方法——如收集、排列、文字書寫、施力等手法——深入分析這些物件。而在2018年時,他舉辦了睽違七年的個展《[普通]交流・復興・振興》(TAP藝廊),攝影範圍也延伸至日本全國各地。此展之後的延伸發展,則為2022年於水戶藝術館當代美術畫廊第九展間舉辦的個展《CRITERIUM 98 西澤諭志》(策展人為該館當代美術中心策展人後藤櫻子)。

在該次展覽中,四��牆上共展示了14件裝框的攝影作品,其中有些作品是在一張紙上排印多張照片。其拍攝對象主要可分為兩大類,一類是與戰爭災難、人為災難或自然災難相關的紀念性設施(追悼空間),如長崎原爆資料館、水俁生態公園(Eco Park Minamata)、東日本大震災與核災傳承館、雲仙岳災害紀念館;另一類則是國家政策性活動或宗教儀式所用之設施,如東京奧運與帕運選手村、建於皇居前廣場的令和大嘗宮。不過也有些作品難以歸入這兩類之中。例如福島縣雙葉郡富岡町的災害廢棄物處理設施,該設施於2014年至2019年間運作,主要用於東日本大震災後的災害廢棄物與除污物處理,它雖與災害有關,但性質上並非紀念性空間。又如東京23區內的某座公園中設置的告示板(張貼著由兒童繪製的洗手與漱口宣導海報)以及樹木間所圍起的警示封鎖線,也很難說是紀念物或國家設施,但透過「防災」與「健康」這類關鍵詞,與其他照片之間產生了某種鬆散的關聯。

正如上述,西澤在其展覽中展示的照片群,彼此之間構築起了錯綜複雜的連結,形成了一張意味的網絡,進而促使觀者去解讀每張照片之間的共通點��差異與關聯。尤其值得注意的是,作品中反覆出現一種「包覆」「纏繞」「遮掩」的意象,例如廢棄物處理設施與大嘗宮那種臨時性的、仿如搭建而成的外觀、公園內搭設的小型帳篷、穿著日本國家足球代表隊球衣的坂本龍馬雕像、展示於雲仙岳災害紀念館中的防護衣,甚至還有北方領土宣傳吉祥物「愛莉卡醬(エリカちゃん)」的立體看板人像。這些元素都共同構成了一種「遮蔽」的形象。

對此,後藤櫻子在該展覽的說明手冊中撰文指出,一般而言,紀念性建築的功能之一,就是用所謂的「無害化」���式來掩蓋戰爭與災難的慘痛經歷,藉此讓現場的實況、個別當事人的經驗與情感變得不可見。這種對紀念性建築雙重功能的問題意識——既可呈現新的風景,又同時具備隱蔽現實經驗的能力——與中平卓馬與松田政男的風景論互相呼應。中平與松田的觀點指出,權力所製造的風景面紗會遮蔽「原本應該被看見的現實」,而西澤則透過攝影與剪接的方式,試圖揭示「圍繞我們生命的權力機制」。

短暫性權力=風景──從「美麗的日本」到「加油吧日本」

不過,值得注意的是,西澤並不是試圖撕開風景的面紗,以可視化其背後應該存在的某種真實。正如前述,那種基於「現實/虛構」二元對立所展開的疏離論式風景批判,在面對「既然無法掌握所謂『原原本本的現實』,那不如透過人工操作創造更好現實」這種務實主義立場時,很容易失效。為了從這種思維困境中掙脫,西澤選擇嘗試對象化(即「風景化」)的,不是被面紗遮蔽的現實,而是那片「面紗」本身,以及「面紗」實際被應用於現實後所產生的新的樣貌。他透過攝影的拍攝與展覽的排列,詳細分析紀念性建築、政策設施與祭祀設施等在設計上的目的、象徵意圖與實際功能,並進一步揭示這些設施到底遮蔽了什麼,又強調了什麼。

事實上,若僅是要探究個別面紗所遮蔽之物的真實樣貌,那並不是一件困難的事。在《CRITERIUM 98 西澤諭志》展場中,有提供一份展出作品的清單,簡明列出每張照片所對應的設施、其功能與背景,作為「資料」供參考(編寫者為後藤櫻子)。清單右下附有QR碼,觀者掃描後即可連結至展覽資料所參考的網站等出處。換言之,西澤與後藤所選擇的方式,並非以揭發或衝擊性的手法暴露被遮蔽之物,而是以任何人都能自行查找的公開資訊,靜靜地將其呈現出來——彷彿是在說:「這並非藝術的任務」。

對一場攝影展而言,更為重要的,是這些各自的照片/風景經過並置與關聯之後,所共同浮現出的那個關於「權力機制」的整體樣貌。

重新觀看此次展覽中所展示的照片,不難察覺那些基於不同目的而設置的「面紗」,其共通點在於皆擁有一種短暫性(ephemeral)的物質性。無論是廢棄物處理設施、大嘗宮,抑或是穿著球衣的坂本龍馬像所呈現的臨時性裝飾,這些設施本質上都並非為了長期設置而建構,而是在某個特定期間過後,必定會被剝除、拆卸,命運終將歸於撤除。至於像是皇居前廣場上的交通錐、或是貼在公園樹木上的封鎖膠帶,它們同樣不具任何防止外敵入侵的實質堅固性,僅能作為「此處請勿越界」的象徵性警示而已。

而最具象徵性的,莫過於那些由孩童繪製的宣導海報與吉祥物(例如愛莉卡醬)所展現的姿態。這些「面紗」自我定位為脆弱的(vulnerable)存在——脆弱、易傷,甚至可能激起他人攻擊慾望的存在——並以這種姿態行動。換句話說,它們所進行的遮蔽,不是出於惡意或愧疚,而是基於善意與謙遜。

西澤所記錄並蒐集的這些風景面紗,透過針對兒童、復興補強、宗教禁忌等領域所鋪展出的無數互文性意義網絡,使得這些風景無法輕易地被一刀切開,而展現出一種柔韌卻頑強的強度。這些風景並非以壯麗宏偉的姿態高舉自我、彰顯權威,而是以短暫而脆弱的外觀毫無保留地呈現於眾人面前,進而激起人們的同情與憐憫,讓原本銳利的權力批判��調變得柔和,甚至轉而成為「讓我們一起度過這場困境吧」、「讓我們攜手合作吧」、「讓我們共生吧」這類溫和的呼喚。

如此一來,也就不難理解,為何西澤會在過去的展覽中選擇「普通」「交流」「復興」「振興」等關鍵字作為命題與串聯的核心。現今包圍著我們的風景,已不再是1970年代「探索日本(Discover Japan)」觀光宣傳所召喚出的「美麗的日本」風景,而是源自於二戰期間國威宣傳的語彙、延續至東日本大震災等重大災害復興話語所構成的語脈傳統,也就是那個「加油吧日本」的風景。

4 notes

·

View notes

Text

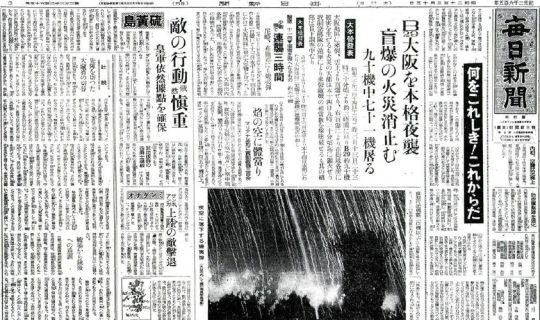

【かいわいの時】昭和二十年(1945)3月13日-14日:木造家屋を焼き払うために開発されたナパーム弾攻撃によって、大阪市民は「想像を絶する炎熱地獄」にたたき込まれた(『新修大阪市史』)

第一次大阪空襲に当たっては、第二一爆撃機軍団は、東京(三月十日未明)、名古屋(三月十二日未明)の場合と同じく、先導機洋にM47A2焼夷弾を、主力部隊用にはM69焼夷弾を使用した《略》先導機用のM47A2というのは、一〇〇ポンド炸裂型・油脂(ナパーム)焼夷弾である。先導機がまずM47を投下するのは、爆発すると即座に大きな火災が発生し、後続機に目標を示すとともに、日本側の消火活動を混乱状態に陥らせることができるからであった。

主力部隊用のM69は、六ポンド(二・七キロ)の尾部噴射・油脂焼夷弾である。先導機のM47で消化不能の大火災を発生させた後、主力部隊が小型のM69を濃い密度で大量に投下し、目標地域にさらに大きな火災を誘発し、日本軍の対空砲火も減少させるという作戦であった。

ザァーという恐怖の音、身の毛がよだつ恐怖の焼夷弾落下音がおおいかぶさってくる。強大な火の群れが、あちこちで爆発する。火の玉���火の粉が降ってくる。焼夷弾が屋根を突き抜いて、ゴーッという音とともに火を噴く。何発も落ちてくる。あちらでも、こちらでも、壁にも、塀にも、格子にも、畳にも、ハガキ大の碑のかたまりがペタペタとくっついて燃える。くっついたら離れない。身体に着いたら大変である。M69焼夷弾のナパーム剤(油脂)が小片となって噴射され、付着した場所で燃焼しているのだ。アメリカ軍が日本の木造家屋を焼き払うために開発した兵器が、みごとに威力を発揮しているのである。軒先をはうように、紅蓮の炎が流れる。道路や防空壕に突きささっている焼夷弾もある。半鐘も鳴り響いている。「敵機来襲」、「退避」の警鐘は一点と七点斑打の連打であり、斑打の各点に時間間隔を置かないで早打ちする。敵機は次から次へと来襲する、半鐘は乱打の連続となる。日頃の防空訓練は、何の役にも立たない。天空高く、何千メートルも立ち上る火と煙、想像を絶する炎熱地獄の中に何十万もの市民がたたき込まれた。

同日午後四時三十分の大本営発表は次のとおりであった。

昨三月十三日夜半より本十四日未明に亘り大阪地区に来襲せる敵機の邀撃戦果次の如し。 撃墜十一機、損害を与へたるもの約六十機。

日本の大本営発表の数字のすべては、アメリカの第二二爆撃機軍団の報告書記載の���のとあまりにも違いが大きすぎた。撃墜一一機と損害を与えた約六○機を合計して、日本の新聞は「九十機中七十一機屠る」と見出しを付けた(『毎日新聞』昭和20・3・15*)。アメリカ軍側によると「爆撃機数二七四機、損失二機、損傷一〇機」であった。『新修大阪市史 第七巻』第三章第四節より抜粋して編集。表記はママ。

(写真)毎日新聞1945年3月15日

1945年3月13日深夜から14日未明、米軍のB29爆撃機274機が3時間半にわたり、大阪市浪速区や西区、南区などに焼夷弾を集中投下した。当時の府警察局のまとめでは、死者3987人、行方不明者678人、重軽傷者8500人。約50万人が家を失った。大阪府内は計50回以上の空襲にさらされ、全空襲での死者・行方不明者は約1万5000人(毎日新聞2015年3月13日大阪朝刊)

12 notes

·

View notes

Text

アメリカで何が起きているのか

目まぐるしい速さで毎日Breaking Newsが入ってくる。

1月にトランプが大統領に就任してから��だ一ヶ月も経っていないが、wiredの記事で表現されているように、まるでスタートアップのような早くて大規模すぎる変革が、法律を飛び越え、憲法さえも違反して行われている異常な状況になっている。

とくに私の周りで話題になったのは、トランプがイーロン・マスクを政府の財務省(DOGE)のトップに指名したことだ。これによりマスクは米国の様々な財務の機密情報に一気にアクセスが可能となる。

マスクは、正式に金融の学位を持っていない。公務員ではなく経営者であり、一般市民であり、そして大富豪だ。いまや、そんな一市民が大統領の指名により正式な手続きを踏まずにアメリカ政府の金庫を自由に操ることができるようになっている。これが2025年にアメリカという国で起きてることに、うちの大学の教授を始め多くの人が恐怖を感じている。

本来、このように正式な手続きを踏まずにマスクが財務長になれるということはできないように法律で定められている。しかしトランプ政権は、行政、立法、裁判という三権分立すべきであるpowerをコントロールしている。

マスクと言えば、トランプの就任式でヒトラーの敬礼をしたことでもクラスでにヤバイヤバイと話題に上がった。このようにトランプ政権はもうファシストの様になってきている。

あとは大学のな研究費を大幅に削減したり、グリーンランドをアメリカのものにする(資源が眠っているから)とか、パレスチナはアメリカが管理するとか、USAID(米国際開発庁)を消してこれまでアメリカ国家が先導して行ってきた途上国支援を辞めるとか、メキシコ湾をアメリカ湾にしちゃったりとか、LGBTQ+をやめてLGBにした(トランスジェンダーとクエスチョニングを消した)とかまだ就任してから一ヶ月経っていないがすごい速さで動いている。 傾向として、トランプの掲げるMEGA("Make America Great Again", "アメリカを再び偉大に")のために、小さな政府に向かって様々な支出をカットしまくっている。ここにAIやテクノロジーがどう加わるのか恐ろしくも興味深い。みてるだけじゃだめなのだろうけど普通にデモでビザ消したりする政府になってきているので外国人の私は動きづらい。 今ラテンアメリカの自然災害という歴史の授業をとっているのだが、そこの歴史の教授も、このようなナチのような形で国がとんでもない方向に向かっていくことは過去にもあったが、そのスピードが恐ろしく早いのは今だけだという話をしていた。歴史は繰り返す(History repeats itself)とはよく聞くが、彼女は歴史は韻を踏む(History rymes)といっていた。繰り返しとは違い、一部を変えて、一部を残して再び戻って来る。言いえて妙だと思ったし、自分はそういう韻を踏む歴史の中に生きているのだと自覚的になった。

2 notes

·

View notes

Quote

「民主党政権のどこがどう悪夢だったのかきちんとした説明を聞いたことがない」という主張は定期的に出現しますね。とはいえさすがに「聞いたことがない」なんてはずはないので、おそらく「自分の気に入る説明ではない」という意味か、「バカに分かるように説明したところで、そもそもバカは聞いてない」パターンのいずれかとは思いますが。 悪夢のような時代を生き抜いてきた者として私が言えるのは、「とにかく、あのような惨劇は二度と繰り返してはならない」ということだけです。あの時代がいかに酷いものであったか、ご存知ない方もぜひこの機会に知って頂きたいので、支持者から叩かれること覚悟で全力で反論していきますね。 個人的に、「悪夢の民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。 (1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし、国益を損ない続けた。 (2)拙劣な外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した。 (3)総理・閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報を隠蔽する体質によって、国民の政治に対する信頼を失い続けた。 では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。はらわたが煮えくり返る覚悟で読み進めてください。 (1)国家運営能力の欠如 ・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。 ・官僚を敵視して排除し、国家業務の停滞と質低下を招いた。 ・金融政策と財政政策が食い違い、タイ���ングの悪い増税も重なり、景気や株価は低迷を続けた。 ・歴史的水準まで進んだ円高を放置し、デフレを加速させた。 ・法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要な公共投資を削減。経済を悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。 ・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会を破壊した。 ・「朝鮮王室儀軌引渡」「尖閣事件の船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベルの意思決定を独断でおこない、結果的に我が国の将来に禍根を残した。 ・法的根拠のない組織を乱立させ、意思決定過程が曖昧になり、指揮命令系統も混乱。 ・法的根拠のない大臣や副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員を内閣官房職員に任命するなど、ルールを無視、公私の別がつかない人事を実施。 ・原発停止、ダム建設中止など、法令根拠や事前協議が必要な決定を手続無視で断行。 (2)外交能力の欠如 ・普天間基地問題が迷走し、沖縄とアメリカの信頼を大きく損なった。 ・来日したオバマ大統領を日本に残したまま、鳩山総理がAPEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為。 ・尖閣沖漁船衝突事件では、中国側の脅迫や報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。 ・領空侵犯が頻発するも、実効的な対策をとらず。 ・韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王室儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。 ・韓国の歴代大統領として初めて、竹島へ李明博大統領が上陸。 ・旧ソ連時代を含めて初めて、北方領土へロシア国家元首が上陸。 ・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。 ・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。 (3)閣僚・所属議員の度重なる不祥事と情報隠蔽体質 ・鳩山総理⇒偽装献金問題、脱税問題、引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」 ・菅(直人)総理⇒外国人献金問題、北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」 ・野田総理⇒在日韓国人献金問題、脱税企業献金問題、民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」 ・小沢元代表⇒政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載で公設秘書が逮捕(有罪判決) ・仙谷官房長官⇒尖閣漁船衝突事件、「自衛隊は暴力装置」 ・赤松農水大臣⇒口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」 ・松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから」 ・長妻厚労大臣⇒運用3号独断決定、職務停滞 ・蓮舫行政刷新担当大臣⇒事務所費架空計上問題、国会内ファッション雑誌撮影、「2位じゃダメなんでしょうか?」 ・前原外務大臣⇒外国人から政治献金受領 ・川端文科大臣⇒事務所費架空計上問題、キャバクラ費用を政治資金で計上 ・鹿野農水大臣⇒対中不正輸出疑惑、機密漏洩疑惑 ・鉢呂経産大臣⇒「死の街」「放射能をうつす」 ・一川防衛大臣⇒「安全保障に関しては素人」 ・柳田法務大臣⇒「答弁は二つだけ覚えておけばいい」 ・山岡消費者担当大臣⇒マルチ商法業者からの献金問題 ・中井国家公安委員長⇒議員宿舎にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ ・小林議員⇒違法献金問題で選対委員長が逮捕、選対幹部が公職選挙法違反で有罪 ・土肥議員⇒竹島領有権放棄を日本側に求める「日韓共同宣言」に署名 ・横峯議員⇒賭けゴルフ、女性暴行、恐喝事件への関与 ・緒方議員⇒「スーパー堤防はスーパー無駄遣い」 ・原発事故対応(SPEEDI、米実測値の非公表、議事録不作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応、温暖化対策の家計負担、年金改革の財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報は隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。 ・総理-閣僚間で見解の方向性や意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党に好意的な報道姿勢。 そんなに民主党時代が良かったなら、下野以降何度でも政権を取り戻すチャンスはあったはず。なのにただ一度もそうなっていないということは、それが民意ということです。私もあんな地獄のような時代は二度と御免です。

新田 龍 / X

338 notes

·

View notes

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueológicos, a una nueva entrega en la cual hablaremos de la famosa estación de Tokyo, uno de los pocos edificios que ha sobrevivido al paso del tiempo, ya que tras la operación doolittle y el gran terremoto de Tokio de 1923, Tokio ha sido muy remodelada, dicho esto pónganse cómodos que empezamos. - En 1908, comenzó su construcción en lo que respecta a la estación central, en 1914 empezó a funcionar, en la era Taisho 1915 Se inauguró el hotel de la estación de Tokio. En el año 1923 tiene lugar el Gran Terremoto de Kanto y el edificio de la estación no está particularmente dañado, se pudo reparar, pero la ciudad de Tokyo fue remodelada por completo y en 2007 realizaron trabajos de restauración, terminado en 2012. Hay que recordar que ha sufrido muchas restauraciones, ya que la de 1945 fue la más letal de todas. - Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas publicaciones ¿Conocían este edificio y su historia? Que pasen una buena semana. - 今回は、有名な東京駅についてお話します。ドゥーリトル作戦や1923年の東京大震災の後、東京は大きく改造されましたが、その中でも数少ない時代の流れに耐えた建物の一つです。 - 1908年、中央駅の建設が始まり、1914年に開業、大正時代の1915年には東京ステーションホテルがオープンしました。1923年に関東大震災が起こり、駅舎は特に被害はなく、修復されましたが、東京の街は完全に改造され、2007年に修復工事が行われ、2012年に完成しました。1945年の震災が最も致命的であったため、何度も修復が行われたことを忘れてはならない。 - この建物とその歴史を知っていましたか?それでは、今週もよろしくお願いします。 - Welcome to a new installment in which we will talk about the famous Tokyo Station, one of the few buildings that has survived the passage of time, since after operation doolittle and the great Tokyo earthquake of 1923, Tokyo has been greatly remodelled, that said, make yourselves comfortable and let's get started. - In 1908, construction began on the Central Station, which became operational in 1914, and in the Taisho era 1915, the Tokyo Station Hotel was opened. In 1923 the Great Kanto Earthquake took place and the station building was not particularly damaged, it was repaired, but the city of Tokyo was completely remodelled and in 2007 restoration work was carried out, completed in 2012. It should be remembered that it has undergone many restorations, as the one in 1945 was the most lethal of them all. - I hope you liked it and see you in future posts. Did you know this building and its history? Have a nice week.

#日本#駅#東京#丸の内#銀座#歴史#建築#芸術#写真#関東地方#新宿#池袋#新橋#Japan#Station#Tokyo#Marunouchi#Ginza#History#Architecture#Art#Photography#Kanto region#Shinjuku#Ikebukuro#Shinbashi

74 notes

·

View notes

Text

鹿児島銘菓“ボンタンアメ100周年”「懐かしい味」「安心する」日本中から長く愛されてきた理由は - ライブドアニュース

以下引用

鹿児島の銘菓「ボンタンアメ」は今年、誕生から100年を迎えました。戦争や水害を乗り越えて、長年、愛されてきたわけを取材しました。 ポケットサイズのレトロなパッケージでおなじみの「ボンタンアメ」。オブラートにくるまれたもちもちとした食感が人気の鹿児島生まれの菓子です。

街のみなさんにとっても慣れ親しんた味のようです。 (親子)「大好きです。息子は食べたことない。娘が好きでよく食べている。娘が『ちょうだい』というのであげたら『おいしい』ってなって」 (高校生)「工場にいった、小学校の工場見学。安心する」 愛知から旅行で来た2人も。 (愛知県から)「このまま丸ごとですよね。懐かしい味、子どもの頃の味がする」 離島の口永良部島出身という女性は。 (口永良部島出身)「鹿児島に修学旅行できたときは買って帰った」

100年のロングセラーとなった商品「ボンタンアメ」の誕生のきっかけは、従業員が遊ぶ姿でした。

ボンタンアメ誕生のきっかけは

発売から今年で100年。全国で親しまれるボンタンアメ誕生のきっかけは何だったのか?製造するセイカ食品の玉川浩一郎社長に聞きました。 (セイカ食品 玉川浩一郎社長)「もともとお菓子の材料問屋だった。水あめもつくっていた」 セイカ食品の創業は明治36年。もともとは菓子問屋でした。 (セイカ食品 玉川浩一郎社長)「商売が厳しくなっていた時に、取り扱っている水あめで熊本の朝鮮飴をまねしてつくり、社員が遊んでいるのを見た初代が参考にして、鹿児島の特産であるボンタンの味をつけてお菓子として売り出そうとしたと聞いている」 ボンタンアメが生まれたきっかけは、従業員たちの「遊ぶ姿」でした。

長い歴史ゆえのエピソードも

その後、工場が空襲で焼けたり、8・6水害で浸水したりと、災難に見舞われたこともあったこの100年。 長い歴史の中で、ボンタンアメが誕生した「年」を巡って、こんなエピソードも…。 (セイカ食品 玉川浩一郎社長)「最初は大正15年(発売)と聞いていた、いろんな人の話をきき大正13年と訂正したが、当時の決算書などを見ると大正13年ごろでもないなと」 おととし、発売を大正13年から大正14年の西暦1925年に訂正。長い歴史があるからこそ起こった出来事です。

ボンタンアメの工場を見学

では、ボンタンアメは、どのようにつくられているのか、工場を見学させてもらいました。 (記者)「ボンタンアメの原料が入った窯、この段階でボンタンの良い香りマスク越しでもわかる」 原料は、もち米・水あめ・砂糖、そして阿久根産のボンタンから抽出したオイルなどです。 100度に熱してどろどろになった飴。窯の底をあけると…下にある冷却板に落ちて、冷やされていきます。 (セイカ食品 玉川浩一郎社長)「重力はただで利用できる、コンベヤーいらず」 飴は冷やしながら形を整えられ、オブラートに包んでいきます。 Q.なぜオブラートで包む? (製菓部業務課 東龍吾係長)「キャラメルのように包装紙で包むともち米なのでくっついてしまう。オブラートだと形を保ったまま食べられる」 柔らかいため、手作業で箱詰めし、完成です。1日で製造するボンタンアメは57万粒。小さな一粒に長年の工夫が詰まっています。

キャッチコピーに込めた思いとは

そして、ボンタンアメといえば…キャッチコピー「ときどき、ずっと。」に込めた思いとは。 (セイカ���品 玉川浩一郎社長)「先代の社長からも言われているが、お菓子は主食とは違っていつもいつも食べてもらえるものではない、そのなかで人それぞれの食のサイクルがあると思う、できればボンタンアメも入れていただきたい」 「1年に1個でも5年に1個でも10年に1個でもいいから、ときどきでいいからずっと」 ふるさとのお菓子として、親しまれて100年。ほっとする懐かしい味をこれからも届けます。

2 notes

·

View notes