#però guido deve vincere

Explore tagged Tumblr posts

Text

It's so funny watching people in the tags of the Cavalcanti vs Levi poll be so confused as to why a relatively obscure medieval poet is beating out one of the biggest names in modern Italian lit.

They know not of the Cavalcult and our Cavalcause

21 notes

·

View notes

Text

Da Morselli a Means: il nostro bisogno di ucronie

Nel 1931 a John Collings Squire viene un’idea bizzarra: vuole radunare alcuni dei più importanti scrittori e storici della sua epoca e chiedere loro di scrivere racconti in cui immaginino come sarebbe stata la storia del proprio paese se alcuni eventi cruciali avessero avuto esito differente. E siccome è uno abituato a ragionare in grande, l’autore inglese non ci pensa due volte a bussare alla porta dell’ex Ministro delle Finanze Winston Churchill. Dalla fine degli anni ’30, Churchill è in una fase buia della sua carriera politica: dopo essersi allontanato dal partito Conservatore si sta dedicando perlopiù alla scrittura, così, quando Squire gli chiede di partecipare alla raccolta If it had happened otherwise, lui senza esitare impugna la penna e scrive un racconto intitolato If Lee had NOT won the Battle of Gettysburg, in cui immagina un’America dove gli Stati Confederati hanno vinto la Guerra di Secessione. Si tratta del primo caso in cui a riscrivere la Storia è uno dei suoi stessi protagonisti.

Perché sarà anche vero, come recita il proverbio, che con i se e con i ma la Storia non si fa, ma è altrettanto vero che con i se si sono scritte alcune delle storie più belle a memoria d’uomo. Tecnicamente, quello di Squire e soci era un’opera di storia controfattuale, un esercizio di speculazione storiografica che risale almeno al 1 secolo a.C., quando nell’Ab Urbe condita Tito Livio immaginò cosa sarebbe potuto accadere se Alessandro Magno avesse deciso di espandere il regno macedone a Ovest anziché a Est (spoiler: i romani se lo sarebbero mangiato a colazione). Nel momento in cui però questa distorsione degli avvenimenti viene messa al servizio di una storia di finzione, non abbiamo più a che fare con un esercizio controfattuale, ma con un’ucronia (dal greco οὐ = "non" e χρόνος = "tempo").

Considerando l’infinità di bivi che scandiscono il tortuoso andamento della Storia, viene da pensare che si possano scrivere ucronie a partire da qualunque biforcazione, eppure la maggior parte delle opere di questo tipo si coagula attorno a una manciata di eventi: per gli autori italiani è il ventennio fascista (L’inattesa piega degli eventi di Enrico Brizzi); gli autori europei si sono concentrati sulla figura di Napoleone (Napoleon Apochryphe di Louis Geoffroy) e ancora oggi continuano ad attingere all’inesauribile serbatoio del nazismo (Fatherland di Robert Harris); negli Stati Uniti, invece, il grosso delle ucronie orbita attorno alla Guerra Civile e allo schiavismo, agli attentati dell’11 settembre, ma soprattutto, attorno alla figura di John Fitzgerald Kennedy.

Oggi, a più di cinquant’anni di distanza da quel 22 novembre, l’assassinio di JFK funge ancora da sponda privilegiata per storie capaci di raggiungere il grande pubblico. Basti pensare al successo che sta riscuotendo negli ultimi mesi la serie TV 22/11/63 (tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King), in cui un uomo trova il modo di tornare indietro nel tempo e decide di sfruttarlo per impedire l’assassinio di Kennedy. O anche solo al fatto che un autore letterario come David Means, più volte paragonato a mostri sacri del racconto come Alice Munro e Raymond Carver, abbia scelto, per il suo primo attesissimo romanzo (Hystopia, FSG 2016), una cornice così poco considerata dalla critica quanto quella ucronica: il romanzo è ambientato in una versione alternativa degli anni ’70, in cui la Guerra in Vietnam continua, Kennedy ha ottenuto un terzo mandato da presidente e ha creato una nuova agenzia federale che si occupa di eliminare i traumi psicologici nei reduci di guerra.

Niente di così nuovo sotto il sole, intendiamoci, da cinquant’anni a questa parte, negli Stati Uniti, ipotizzare cosa sarebbe successo se Kennedy fosse sopravvissuto all’attentato di Dallas è diventato una specie di sport nazionale. In If Kennedy Lived il giornalista Jeff Greenfield, a suo tempo autore dei discorsi di Bob Kennedy, ha immaginato che senza la morte di JFK sarebbe mancata la leva emotiva necessaria a fare passare il Civil Rights Act del 1964, che decretò ufficialmente illegale la segregazione razziale; il giornalista britannico Peter Hitchens è invece convinto che se JFK fosse sopravvissuto sarebbe diventato il presidente più odiato della storia americana, condannando i democratici a trent’anni di sconfitte elettorali.

Se l’assassinio di JFK ha ispirato tante storie e speculazioni non è solo per via dei misteri che ancora oggi si raggrumano attorno a quell’episodio: innanzitutto è stato il primo evento di questo tipo ad essere diffuso attraverso la TV, e rappresenta tuttora per gli Stati Uniti uno dei rari momenti di vulnerabilità interna; inoltre si incastona in un periodo storico in cui molte cose stavano per cambiare, perciò quel particolare assassinio viene percepito come qualcosa di traumatico, quasi un intervento estraneo al normale flusso della Storia, che ne ha deviato bruscamente il corso.

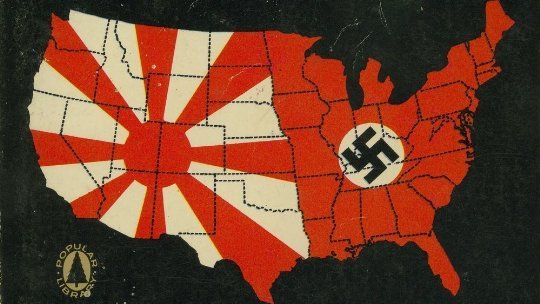

C’è un’altra serie TV che in questo periodo sta catalizzando l’attenzione di milioni di spettatori statunitensi (in Italia deve ancora arrivare), si tratta di The Man in the High Castle ed è tratta dall’omonimo romanzo che nel 1963 fruttò a Philip Kindred Dick il primo e unico Premio Hugo della sua Carriera. Il romanzo racconta una realtà alternativa in cui Roosvelt è stato assassinato nel 1933, gli Stati Uniti si sono chiusi a riccio nella prolungata crisi economica e di conseguenza la Germania e il Giappone hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, spartendosi il continente nordamericano. Il colpo di genio di Dick consiste nell’aver introdotto all’interno della storia un autore di ucronie di nome Hawtorne Abendsen (chiaro qui riferimento a Nathaniel Hawthorne, autore de La Corrispondenza di P., considerata la prima opera ucronica in lingua inglese) che a sua volta ha scritto un romanzo in cui a vincere la Guerra sono stati gli Alleati.

Ma chi va predicando che l’obiettivo di Dick fosse architettare una sorta di parabola metaletteraria sul concetto di ucronia si illude. Come racconta bene Emmanuel Carrère in Io sono vivo, voi siete morti (recentemente ripubblicato da Adelphi) all’epoca lo scrittore californiano aveva sì deciso di scrivere il suo “primo libro serio”, ma non era esattamente al massimo della lucidità: da qualche tempo aveva una nuova ossessione, l’I Ching, e si affidò ciecamente all’oracolo cinese per decidere che direzione dare alla narrazione. Certo è però che ne L’Uomo nell’alto castello confluiscono alcune delle tematiche più caratteristiche dell’universo dickiano, una su tutte l’ossessione per gli universi paralleli e, in particolare, per quelli “creati” in terra dai regimi dittatoriali. “Nel leggere Hanna Arendt era stato molto colpito da un’idea” scrive Carrère “Che lo scopo degli stati totalitari fosse tagliare fuori le persone dalla realtà, di farle vivere in un mondo fittizio”.

Quando nel 1962 Dick pubblica L’Uomo nell’alto castello l’ucronia è ormai un genere letterario ben definito, anche se ancora non ha raggiunto la maturità necessaria a sottrarsi dal dispersivo recinto della fantascienza. Le opere ucroniche del passato del resto avevano spesso un intento pedagogico: l’esplorazione narrativa di mondi alternativi poteva servire da contraltare per dimostrare come il nostro fosse, per dirla con Leibniz, il “migliore dei mondi possibili”, frutto di un lungimirante disegno divino (è il caso di Hands Off di Edward E. Hale); oppure fungere da laboratorio narrativo per individuare una strada possibile, sebbene non percorsa, che avrebbe condotto a un presente migliore (si pensi a Contro-passato prossimo di Guido Morselli).

Dalla seconda metà del ‘900 si assiste a una vera e propria esplosione del genere ucronico, innescata in parte dalla diffusione della teoria della meccanica quantistica e del concetto di “multiverso”. Bisognerà aspettare però gli anni ’60 perché questo genere assuma i connotati che lo contraddistinguono oggi. Non è un caso se serie TV come 22/11/63 e da The Man in the High Castle stiano riscuotendo tanto successo. In un’epoca in cui la crisi economica ha lasciato uno strascico di precarietà esistenziale, diventa sempre più difficile spingere lo sguardo oltre l’orizzonte: dove un tempo si allungavano infiniti sentieri possibili, ora si allarga un baratro nebuloso, di fronte al quale la reazione più naturale è la paralisi. Così, piuttosto che dedicarsi a esplorare il baratro, la tendenza è quella di voltarsi indietro e concentrarsi su qualcosa di molto più tangibile e comprensibile: ossia il passato. Non si tratta necessariamente di un mero esercizio speculativo: vivisezionare la Storia può essere un modo per comprendere meglio il presente, e ritrovare, volendo, una direzione per il futuro.

Arrivato alle ultime pagine de L’Uomo nell’Alto Castello, Philip Dick interrogò per l’ultima volta l’I Ching, e l’oracolo, sorprendentemente, gli diede esattamente la risposta che cercava: “Soltanto un cuore esente da pregiudizi è capace di accogliere la verità”. Qualcosa di simile la scriveva Primo Levi nell’antologia La ricerca delle radici, riferendosi a un racconto dell’autore di fantascienza Fredric Brown: “I pittori sanno bene che in un quadro messo a testa in giù si mettono in evidenza virtù e difetti che prima non si erano osservati.” L’arte di capovolgere la realtà, arrivando a mettere in discussione anche ciò che è senza dubbio accaduto, può essere la soluzione estrema per liberarsi dai pregiudizi, e per avere uno sguardo incontaminato sulla realtà. Forse è proprio questo che oggi spinge tanti autori letterari a dedicarsi alle ucronie.

(Pubblicato in origine su Pagina 99)

3 notes

·

View notes

Text

“Certo, la sua è una storia incredibile…”: Paul Wittgenstein (fratello di Ludwig) era un pianista meraviglioso. E suonava con un braccio solo. Francesco Consiglio, impossessato, dialoga con Guido Giannuzzi

Un fatto strano, quasi un impossessamento per me spaventoso, accadde una mattina, mentre leggevo la storia di un pianista con un braccio solo. I miei occhi s’indebolirono, una forza sconosciuta s’impadronì del mio braccio destro e io vissi spettatore di me stesso, mentre la penna andava per suo conto…

Francesco Consiglio è solo l’eco di un nome. Non so chi sia. Un qualche imbrattacarte forse, uno scrittore da quattro soldi, uno dei tanti.

Io mi chiamo Paul.

Paul Ebbasta, vi piace questo nome? L’ho scelto perché la fama viene sempre a mio fratello e io non voglio essere oscurato da lui.

Dovete sapere che Johann Christoph Bach, al quale mi lega il triste destino che tra un poco scoprirete, era un grande organista, ma se solo pronunciassi il suo nome in pubblico, troverei di sicuro un falso sapientone pronto a dire: “Ti stai sbagliando, si chiamava Sebastian. Johann Sebastian Bach”.

“E invece no”, sarei costretto a replicare, fulminando con un’occhiata di sdegno il malaccorto interlocutore. “Sto parlando di Christoph, uno dei tanti fratelli del famoso compositore tedesco”.

“Bach aveva dei fratelli? Mai saputo”.

Lo stesso accadrebbe se parlassi di Modest Čajkovskij, autore di vari libretti operistici per il famoso Pëtr Il’ič, o di Gabe Jarrett, batterista e fratello del pianista Keith. E chissà se qualcuno di voi lettori sa dell’esistenza di Maria Anna Mozart, sorella maggiore di Wolfgang Amadeus, che un giorno le scrisse: “Non sapevo fossi in grado di comporre in modo così grazioso. Ti prego, cerca di fare più spesso queste cose”. Dopo aver girato l’Europa esibendosi insieme al fratello, Maria Anna fu costretta a smettere di suonare per imparare a cucire e trovare marito.

Un manuale di sopravvivenza per fratelli di personaggi famosi dovrebbe necessariamente contenere un capitolo dedicato ad Alberto Savinio, pittore, drammaturgo, regista, filosofo, musicista e soprattutto uomo furbo. Essendo fratello di Giorgio de Chirico, pensò bene di abiurare l’ingombrante cognome e, dopo essersi trasferito a Parigi, visse uno straordinario momento di celebrità suonando il pianoforte con una tale veemenza di passione che le sue ammiratrici, armate di fazzoletti, andavano a pulire i tasti macchiati di sangue.

Questi artisti sono come fratelli per me, i miei veri fratelli.

Ora che mi sono sfogato, dirò chi sono. Mi chiamo Paul Wittgenstein, ma ogni volta che viene pronunciato quel cognome, tutti pensano a mio fratello Ludwig Josef Johann, autore del Tractatus Logico-Philosophicus, uno dei testi filosofici più importanti del Novecento. E pensare che una volta il famoso ero io, il pianista con un braccio solo, mentre Lud studiava ingegneria senza riuscire a conseguire la laurea. Io mi rodo, anche se ormai sono quasi sessant’anni che vivo in Paradiso, nel cielo dei musicisti, e prendo lezioni di quietismo per guardare con distacco le vicende degli umani.

Ero nato a Vienna nel 1887, settimo di nove figli: sei maschi e tre femmine. Mia madre, Leopoldine Kalmus, una brava pianista, era amica dei più grandi musicisti dell’epoca: Brahms, Mahler, Joseph Joachim, Richard Strauss, Clara Schumann. Mio padre Karl, un ricchissimo industriale dell’acciaio, a dispetto della fama, assai meritata, di uomo burbero e autoritario, si adoperava in attività di mecenatismo a beneficio degli artisti viennesi. Pensate che a casa mia c’erano sei pianoforti, era proprio una casa della musica!

Da giovane studiavo con il famoso pianista polacco Theodor Leschetziky e sembravo avviato a una brillante carriera, quando, allo scoppio della Prima guerra mondiale, mi arruolai, ma solo perché costretto, nell’esercito austro-ungarico. Durante uno scontro a fuoco con i russi presso la città di Zamosc, nella Polonia sudorientale, fui colpito al gomito destro e svenni. Quando mi risvegliai, scoprì che mi avevano amputato il braccio. Ero sopravvissuto, ma in un modo tale da desiderare la morte, dato che rischiavo di essere privato della cosa che amavo di più: suonare il piano.

Con eccezionale forza d’animo, decisi di continuare a suonare con un arto solo. Maurice Ravel scrisse per me il Concerto per pianoforte per la mano sinistra, che suonai per la prima volta il 5 gennaio del 1932, con l’Orchestra Sinfonica di Vienna diretta da Robert Heger.

Il resto, se volete, potete leggerlo in un libro dedicato a me, intitolato Paul Wittgenstein, il pianista dimezzato (odio questo titolo), scritto da Guido Giannuzzi, professore dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

L’altra notte mi sono fatto chilometri e chilometri di gradini, percorrendo tutta la scala che conduce dal Paradiso alla Terra, e sono andato a bussare alla porta dello scrittore. Quando mi ha visto è impallidito e voleva chiudermi la porta in faccia (irrilevante, l’avrei attraversata in un baleno) ma dopo si è ricordato di essere uno scrittore, gente abituata a tutto, e mi ha offerto da bere.

Così abbiamo conversato per un po’.

Il suo è un ‘agile libretto’, quarantasei pagine appena, ma dense di informazioni e pertinenti osservazioni. Il titolo però non mi è piaciuto. Io non sono un pianista dimezzato. Come artista sono sempre stato integro e intero. Legga cosa scriveva di me il New York Herald Tribune: “Dopo i primi momenti, in cui ci si chiede come diavolo possa fare, uno quasi si dimentica che sta ascoltando un pianista la cui manica destra penzola vuota al suo fianco”. Non avrà mica pensato che il pubblico veniva ai miei concerti per vedere un fenomeno da baraccone?

Via, non si scaldi tanto! Il titolo è un’evidente citazione da Calvino e il suo Visconte dimezzato. Senta cosa diceva lo stesso Calvino del suo libro e vedrà che anche lei apprezzerà il mio titolo: “Ho pensato che questo tema dell’uomo tagliato in due, dell’uomo dimezzato, fosse un tema significativo, avesse un significato contemporaneo: tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l’altra”. E comunque anche suo fratello Ludwig (oops, l’ho nominato, mi scusi…) temeva che quella del fenomeno da baraccone potesse diventare la sua sorte, sconsigliandola di continuare a suonare. Infatti, litigaste anche su questo.

Oh, sì, non voglio pensarci. Torniamo al libro. Le mie pagine preferite sono quelle in cui scrive che la mia vita non è stata una passeggiata su un tappeto rosso. Ho avuto chiodi sotto i piedi e spine che mi ferivano il cuore, ma non ho smesso di percorrere la strada della musica. Io sono un buon esempio di come si possano affrontare, con coraggio, gli attacchi della sorte. Se uno è debole di spirito e si lascia vincere dalla rassegnazione, vedrà morire i suoi sogni. Lo confessi, mio caro Giannuzzi: lei ha scritto questo libro nella convinzione che io possa essere d’esempio ai giovani.

Caro Maestro, adesso sono io che mi offendo! Pensare di scrivere per dare degli esempi ai giovani! Per chi mi ha preso? I giovani svegli i loro esempi se li prendono da sé, non hanno certo bisogno di essere imbeccati. Certo, la sua storia è incredibile anche perché, diciamo la verità, lei prima della “disgrazia” aveva tenuto praticamente un solo concerto pubblico; la sua forza d’animo è stata davvero impressionante, per concepire di costruire una carriera dal nulla. E non solo: lei ha anche inventato un genere che non esisteva, cioè il concerto solistico per la mano sinistra! Prima della sua intuizione c’erano solo studi o brevi pezzi per pianoforte, ma senza un’orchestra ad accompagnarlo. Lei ha certo avuto una determinazione e una visionarietà uniche. E non pensi di vedere della piaggeria in queste mie considerazioni: col suo caratterino, non si sa mai, meglio dirlo…

Non posso darle torto quando lascia intendere che ero un irascibile e scontroso figlio di papà. Ma questa mia mancanza di tatto nelle relazioni con il prossimo faceva parte di una caratteristica familiare. I Wittgenstein erano estremamente severi o troppo sensibili, una miscela di sentimenti contrastanti. Mio padre era più duro dell’acciaio che vendeva, e il risultato fu che tre miei fratelli si suicidarono, e due sorelle si sposarono con mariti che finirono pazzi. Con tutto quello che ho passato, come facevo ad avere un buon carattere?

Capisco, capisco. E infatti, gliene do atto, nella mia biografia. Però, anche lei deve riconoscere che non ha fatto niente per cambiare troppo il suo essere un Wittgenstein; come dicono gli inglesi, “the apple doesn’t fall far from the tree”. Se no, come spiegherebbe le rispostacce da padrone che si è permesso di dare ai più grandi compositori dell’epoca, cui andava di volta in volta commissionando concerti? Da Britten a Strauss, da Prokof’ev a Hindemith, per non parlare di Ravel, vuol forse negare che siano veri tutti gli aneddoti (anche divertenti, per carità) che ho riportato? Diciamo che la malattia non ha certo migliorato alcune asperità ma, come dire, caro Maestro, lei un po’ ci ha marciato…

Nel libro vengono accennati alcuni bruschi rapporti tra me e quello là… insomma, mio fratello. Sono questioni di eredità. Ne parli lei se vuole, io preferisco dimenticare.

Questa è davvero una brutta storia: quando i nazisti hanno annesso l’Austria, lei, Ludwig e le vostre sorelle vi siete trovati a dover gestire le folli richieste economiche dei tedeschi per avere una patente che attestasse che non eravate ebrei ma “mezzo ebrei”. Una circostanza davvero umiliante: come, una delle famiglie più ricche e in vista di Vienna, peraltro cristianizzata da due generazioni, costretta a dover pagare una cifra astronomica per fingere uno status che non era il vostro? Così, come spesso succede in questi casi, la famiglia si spaccò, con le sue sorelle intenzionate a cedere alle richieste naziste, Ludwig – già divenuto cittadino inglese – totalmente disinteressato alle questioni economiche e lei – da poco trasferitosi in America – solo contro tutti a combattere come un leone per scongiurare questo ladrocinio. È davvero doloroso pensare che non vi siate più riconciliati, da quella volta, e che lei, di passaggio anni dopo a Vienna per un concerto, non sia neanche andato a trovare sua sorella Hermine morente.

Sì, ha ragione, sarei dovuto andare. Ma il passato è passato, non si può rimediare. Caro Herr Giannuzzi, è stato un piacere conoscerla, ma ora devo salutarla e correre in Paradiso, perché il Barba non vuole che si faccia tardi e si arrivi insonnoliti alla messa cantata del mattino. Però voglio farle un’ultima domanda, e mi auguro che sarà sincero nel rispondere: al di là di questa mia mutilazione che ‘fa notizia’, lei mi crede un pianista di valore?

Caro Paul… (posso chiamarla così? Ho vissuto diversi mesi occupandomi di lei, mi sento uno di famiglia… E poi, voi austriaci siete così fissati con i titoli: Herr Doktor, Herr Professor… Tant’è che lo stesso Musil vi prende in giro con la sua Kakania nell’Uomo senza qualità!) Allora, caro Paul, se posso, cosa vuole che le dica, io ho ascoltato qualcosa che si trova online – vabbé, adesso non sto a spiegarle cosa vuole dire online, sono diavolerie moderne, tanto le basti – e senz’altro il suo modo di suonare è furente, ma molto impreciso. Certo, sono registrazioni abbastanza avanti negli anni, in cui forse lei aveva già perso un po’ di smalto giovanile. Sospenderei il giudizio sul piano della qualità, se mi permette, però le dico una cosa molto più importante, per me: lei suonava col cuore e in tutta quella foga e in quell’impeto io ho riconosciuto, commuovendomi, la sua grande sofferenza e la sua immensa forza di volontà. Adesso, si riposi un po’ qui da me, la strada per tornare in Paradiso è lunga…

Francesco Consiglio

*Guido Giannuzzi è uno dei fondatori della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, oggi Orchestra Filarmonica di Bologna, per la quale cura la programmazione. Nel 2017 ha pubblicato “Paul Wittgenstein, il pianista dimezzato” e nel 2018 un nuovo libro, “Gli ombrelli di Satie”.

*Francesco Consiglio ha pubblicato “Le molecole affettuose del lecca lecca” (Baldini e Castoldi, 2014) e “Ammazza la star” (Castelvecchi, 2018). Scrive di musica classica su Pangea.news e Musicaesatta.it.

L'articolo “Certo, la sua è una storia incredibile…”: Paul Wittgenstein (fratello di Ludwig) era un pianista meraviglioso. E suonava con un braccio solo. Francesco Consiglio, impossessato, dialoga con Guido Giannuzzi proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2t0zBub

0 notes

Link

TERAMO – Questi i commenti del dopo gara raccolti nella sala stampa del Bonolis di Teramo.

Franco Fedeli (presidente Samb): “Non credo che ci siamo accontentati del pareggio, anche avevamo indietreggiato troppo. Prendere gol ad un minuto dalla fine è il bello del calcio, ma per noi è stato veramente brutto. Ora vediamo domani cosa faranno le altre e poi bisognerà battere il Lumezzane. Il Teramo ha avuto un atteggiamento diverso dal nostro. Voleva conquistare punti per la salvezza e ha messo in campo corpo ed anima. Il primo gol abruzzese è venuto da un nostro errore. Poi siamo riusciti a recuperare chiudendoci cosi però troppo. Non capisco il significato della sostituzione ad un minuto dalla fine, soprattutto quando si tratta di un attaccante. Purtroppo fuori casa siamo abituati a questo tipo di prestazioni. Qualche volta ci è andata bene, oggi no. Spero che questi tre punti servano al Teramo per salvarsi”.

Stefano Sanderra (allenatore Samb): “Il gol vittoria del Teramo è arrivato da un nostro errore. Abbiamo attaccato male un pallone che non era neppure alto. Peccato, perché la gara è stata sostanzialmente equilibrata. Anche nel primo tempo abbiamo regalato il vantaggio agli abruzzesi. Ci è mancato solo il guizzo negli ultimi trenta metri. Dovevamo essere più attenti. Ho inserito Bernardo per Sorrentino perché cui serviva un punto di riferimento in avanti. Nel primo tempo è sembrato che non avessimo approcciato bene la gara ed invece non è stato così perché abbiamo tenuto bene il pallone con le due squadre che aveva i calciatori sotto la linea della palla. Poi abbiamo subito il gol su un nostro errore in uscita. Nella ripresa inoltre al pari abbiamo tenuto bene il campo, purtroppo c’è stata la disattenzione finale. Va bene il lavoro difensivo ma bisognava fare qualcosa in più in attacco. Ora dobbiamo subito rialzarci e battere mercoledì il Lumezzane”.

Daniele Mori (difensore Samb):”Il gol nel finale ci fa girare tanto le scatole (l’espressione usata dal difensore rossoblù è stata più colorita, ndr). Non si può prendere una rete così. Tutti abbiamo sbagliato. Ci tenevamo a portare a casa un risultato positivo soprattutto per i nostri tifosi. Nel primo tempo abbiamo preso gol su un nostro errore, nella ripresa, invece, siamo stati più aggressivi e nonostante il pareggio di Bacinovic, avevamo creato altre occasioni da rete. Se c’è la possibilità di giocare di più nella meta campo avversaria, bisogna farlo. Non abbiamo ripetuto la prestazione con la Reggiana. Domenica scorsa sembrava che avevamo battuto il Real Madrid e che noi eravamo il Barcellona. Si deve restare umili ed analizzare i problemi senza pensare a chi ci sopravanza in classifica”.

Armin Bacinovic (centrocampista Samb): “Sono molto arrabbiato. Avrei preferito tornare a casa con un risultato positivo piuttosto che fare gol. Questo è il calcio ed ora guardiamo al Lumezzane. Nel primo tempo abbiamo giocato male, praticamente non siamo scesi in campo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio e dopo il mio gol ci siamo proposti in avanti. Poi il gol del Teramo ci fa tornare a casa estremamente arrabbiati”.

Guido Ugolotti (allenatore Teramo): “Mi ha fatto molto piacere vincere la partita con un calcio da fermo. Vuole dire che i ragazzi stanno assimilando il lavoro che svolgono settimanalmente. I problemi, comunque ci sono. E’ un’annata complicata con tre cambi di allenatore. Ma la squadra ha ritrovato lo spirito giusto. A San Benedetto ho trascorso due anni bellissimi, un’esperienza che tutti i tecnici di Lega Pro dovrebbero provare e cioè allenare la Samb. Sono convinto che se la società avesse confermato la squadra dell’anno precedente saremmo andati in serie B”.

The post Le interviste del dopo gara / Franco Fedeli: “Non capisco l’ingresso di Latorre”. Sanderra: “Un nostro errore ci ha penalizzato”. Bacinovic: “Sono molto arrabbiato” appeared first on TM notizie - ultime notizie di OGGI, cronaca, sport.

0 notes

Text

Conosco il mondo artistico di Selena Leardini da qualche anno. Avevo visto i suoi quadri ad una piccola esposizione personale presso il negozio di abbigliamento Interno 11 a Trento. I ritratti dei “suoi bambini” mi hanno conquistata da subito, così come quell’atmosfera un po’ noir e piena di romanticismo. In questo incontro mi accompagna la fotografa e blogger Lucia Semprebon che ringrazio per aver contattato Selena e per la sua preziosa presenza.

La richiesta di Selena è stata quella di incontrarci in un territorio neutro, e di poter fare una chiacchierata informale più che una classica intervista. C’e’ il sole a Riva del Garda, non è una giornata fredda. Sono le 11 e ci infiliamo in una pasticceria. Saliamo al piano di sopra, ci sediamo ad un tavolino in fondo alla sala dove ci accoglie di persona. Selena è una donna minuta, all’apparenza timida, con occhi azzurri pieni di calore e dolcezza. Dopo i primi convenevoli l’imbarazzo si affievolisce. Cominciamo così a chiacchierare.

Cercheremo di raccontarvi un po’ di Selena grazie al tempo che ci ha regalato, raccontandovi la sua storia.

Selena per i suoi dipinti usa quasi sempre colori ad acrilico e talvolta olio, su cartone o legno. Di rado dipinge la mattina e non ascolta musica.

La corrente in cui l’artista è stata imbrigliata e nella quale si riconosce, anche se non sempre è piacevole essere etichettati nelle categorie, è quella del pop-surrealismo. Una corrente artistica che ha origine in un movimento nato in California sul finire degli anni ’70 e che prende nome di Lowbrow Art, che tradotto letteralmente significa sopracciglio abbassato. Un nome volutamente provocatorio in opposizione all’aggettivo inglese highbrow (sopracciglio alzato). La politica del movimento si dichiara contro le gallerie dalle opere con prezzi impossibili ed ai critici strapagati per scrivere recensioni positive sovvenzionati dagli stessi artisti.

La Lowbrow Art, conosciuta anche con il nome di Surrealismo Pop, è un movimento artistico nato alla fine degli anni Settanta nell’area di Los Angeles negli ambienti che ruotano attorno alle riviste di fumetti underground, alla musica punk e ad altre sottoculture californiane: le opere hanno solitamente soggetti figurativi, spesso caricaturali e sono caratterizzate dall’uso di colori forti e da un’ accentuata decoratività. I primi pop-surrealisti sono da individuare nelle figure di Robert Williams e Gary Panter, disegnatori di fumetti underground. L’ufficializzazione, e quindi la crescita del movimento, avviene però solo nel 1994 con l’uscita della rivista Juxtapoz diretta appunto da Robert Williams.

Il risultato è un mondo che collega il surrealismo al fumetto, ai graffiti, al mito ed ai temi sociali delle metropoli urbane. L’elemento pop si fonde con un surrealismo dalle tinte magiche dando vita ad immagini inquietanti, visioni poetiche e scene sospese fra il grottesco e il diabolico, un universo poliedrico in cui gli esponenti sono fumettisti, tatuatori, illustratori.

Il movimento ha toccato il suo apice con Mark Ryden, citato anche dalla stessa Selena. Uno dei maggiori responsabili del ritorno al figurativo nella pittura contemporanea, Mark Ryden da Los Angeles, a cui la Taschen ha appena dedicato il prestigioso volume Pinxit. Dipinge da quando era bambino, ed è stato consacrato alla fine degli anni ’90 come uno dei massimi rappresentanti del Pop Surrealismo caratterizzato da uno stile onirico e fiabesco che fa riferimento contemporaneamente alle immagini pittoriche di matrice classica.

Parliamo brevemente del Fumetto d’autore. Di Andrea Pazienza. Di Guido Crepax . Di Massimo Mattioli. Ricorda che da piccola mensilmente spendeva cinquemila lire per acquistare la rivista di fumetti L’eternauta che divorava e di cui conserva ancora qualche numero. Nei primi anni ’90 Selena frequenta un corso di fumetto, conosce Milo Manara a Verona e continua ad alimentare la sua passione attraverso la rivista Il Grifo di cui il motto è “il fumetto è arte”.

“Il fumetto d’autore comunque è stata la mia prima passione e secondo me è da lì che mi viene il mio animo pop”

Tornando alle sue opere artistiche, ci racconta che solitamente tutto per lei parte dalla cornice. Cornici che scova solitamente recandosi ai mercatini dell’usato.

Quella per gli oggetti antichi è una passione che ha da sempre.

“Colleziono specchi e giocattoli antichi, è come se l’oggetto più vissuto portasse con se’ un’energia, una o più storie. Credo che se mi fossi trovata a fare un lavoro diverso da quello che faccio, sarebbe stato quello del rigattiere. Per qualche anno ho lavorato come restauratrice. Ho fatto anche l’ imbianchina e così ho potuto imparare a conoscere e riconoscere il materiale di cui sono fatti i muri. Ho realizzato anche diversi murales a Pinzolo, Verona e Bologna, ma in queste opere non si riconosce la mia mano trattandosi di paesaggi classici di montagna riproducenti animali che vivono la montagna.”

Le prime opere di Selena nascono spontaneamente da una fantasia interiore; nel tempo poi però impara ad usare e ad ispirarsi ad una collezione di fotografie che ritraggono bambini. La sua è una collezione privata compresa in una fascia temporale che va da fine ‘800 al 1940. Le pose sono lunghe, le immagini ombreggiate. A volte i bimbi sono rattristati, altre volte accennano a sorrisi. Ma appaiono comunque intrappolati.

In questi acrilici (solo ogni tanto Selena usa colori ad olio, come detto in principio) questi suoi bimbi hanno gli occhi cerchiati con colori scuri o freddi: grigio, marrone, blu. Spesso tengono in mano o portano con sé un compagno, un oggetto, un amico.

This slideshow requires JavaScript.

Recentemente le sue produzioni sono cambiate:

“C’è stata un’ evoluzione: pur subendo il fascino delle vecchie foto, mi sentivo satura della modalità della riproduzione e, grazie ad alcune amiche, mi si è presentata l’ opportunità di auto-produrre degli scatti fotografici. Bimbe/i figlie/i di amiche mi fanno da modelle/i per queste fotografie che fungono da riferimento per la realizzazione dei miei dipinti più recenti. Sono bambini che conosco e con i quali ho confidenza.”

Questo cambiamento è notevole nelle sue ultime opere, attualmente i colori che vengono usati sono in tonalità più pastello, gli occhi cambiano forma e non sono più così rotondi.

This slideshow requires JavaScript.

Chiediamo a Selena di raccontarci un po’ di lei, della sua formazione e del suo percorso tecnico e artistico.

Nata e cresciuta nella sua Verona Selena mostra il desiderio di frequentare il Liceo Artistico ma, proprio in quel periodo era ospite in una casa-studio in un paesino in provincia di Vicenza, e da lì il liceo risultava un po’ troppo lontano.

Ripiega quindi su una scuola da figurinista/grafica

Selena nel frattempo continua a disegnare. Usa moltissimo la matita. Frequenta qualche corso privato e per un periodo si esercita in una soffitta in compagnia di due personaggi un po’ originali in un’atmosfera un po’ bohemienne ma molto stimolante. Comincia a padroneggiare più tecniche e per un periodo si esercita utilizzando le opere della pittrice Tamara de Lempicka

“Copiavo le sue tele su olio. Non so perché ho scelto lei, mi piaceva l’idea del ritratto, ma anche l’effetto patinato, i contrasti.”

Dal veronese Selena si trasferisce a Pinzolo intorno al 2003, apre un suo studio. Cominciano ad arrivare le prime commissioni: Selena realizza copie su richiesta, non dipinge mai per lei

“Mettevo le mani a disposizione degli altri ma non usavo la mia testa”.

A livello tecnico/pratico tutto quello che Selena ha fatto precedentemente diventa il suo bagaglio di esperienza: un patrimonio che le ha permesso di lavorare sugli aspetti più difficili della realizzazione di un’opera. L’incarnato del soggetto, l’asse dello sguardo che deve risultare diritto per chi osserva il quadro.

“Solitamente quando arrivo a questo punto mi stacco dall’opera, la lascio decantare, vado a fare una passeggiata. Quando torno la capovolgo per capire se è fatta bene. In questo modo riesco a vedere solo le linee e la parte tecnica perché il nostro emisfero sinistro lavora diversamente; si può dire che per lavorare sull’espressività occorre mescolare la razionalità con l’irrazionalità.”

È il 2005 quando Selena, prendendo spunto da qualche rivista si ispira a fotografie di modelle e le fonde con alcune Carte degli Arcani o Tarocchi.

Sono le prime opere nate da un’esigenza più intima e personale. Selena decide di mostrarle ad una gallerista, che smorza ogni suo entusiasmo dicendole: “è più facile che il tuo fruttivendolo diventi un’artista piuttosto che tu lo diventi.”

“Certo è che non l’ho presa molto bene. Sono andata dal mio fruttivendolo ed ho fatto un intervento artistico su un barattolo di pelati, coinvolgendolo così nel mio stato d’animo. Volevo postarlo su Facebook, ma alla fine non l’ho mai fatto. Quella frase però mi ha bloccata per un anno intero. Niente, il buio. Ma ripensandoci ora forse ci voleva. Con il tempo ho capito, almeno credo di avere capito che solitamente è la Galleria a contattare l’artista.”

Arriva finalmente l’ispirazione che la porta a dipingere il primo bambino. Nato senza avere un riferimento fotografico e dipinto sopra ad un Arcano, che poi Selena cancella.

“È molto più facile non esporsi e riprodurre cose realizzate da altri. Per esporsi bisogna vincere la paura di mettersi a nudo, lavorare per trovare uno stile ma soprattutto vincere il peso del giudizio. Inizialmente ho pensato: li faccio per me; poi ho pubblicato su Facebook e c’e’ stato subito un largo consenso, vedevo un apprezzamento trasversale, con una fascia d’eta’ che va dai 5 ai 90 anni.”

Selena ci tiene moltissimo a far sapere che attraverso le sue opere non vuole trasmettere inquietudine. Alcune delle bambine che ha dipinto hanno il cuore trafitto ma osservandole a fondo si può notare come dalle ferite o dall’estremità delle frecce spuntino foglie o fiori, a significare che dal dolore si può ripartire, si può rinascere.

“Non voglio trasmettere né tristezza né dolore, i miei bambini sono sospesi in un limbo che guardano all’esterno, alcuni hanno con sé un oggetto, un amico. Ed anche quelli che possono sembrare dei fantasmini in realtà racchiudono il concetto di farsi amica la paura. Rappresentano l’adolescenza e, soprattutto, l’infanzia dove i bambini portano dentro di sé i loro angoletti bui, le loro paure. Alcuni di loro abbozzano dei sorrisi, altri ti guardano espressivi e silenziosi ma con gli occhi pieni di domande alla ricerca di attenzione; come potevo essere anch’io da piccola. Mi è capitato solo una volta che un bambino non piccolissimo non volesse entrare in casa per via di un quadro. E’ successo anche che alcune persone trovassero le mie opere inquietanti ma che poi tornassero a prenderle perché gli era arrivato qualcosa. L’infanzia è fatta di una manciata di anni, dura poco ma segna la nostra vita e parla già di come sarà un adulto. Quello dei bambini è il mio mondo, trovo subito empatia. Il loro linguaggio è il mio linguaggio. Realizzo i miei set fotografici, le scenografie, i vestiti e gli accessori per immortalare i bambini in fotografie che poi trasformo successivamente in opere pittoriche”

This slideshow requires JavaScript.

Selena ci racconta della sua quotidianità. Si alza presto la mattina in modo da dipingere con la luce naturale. Dipinge raramente nel pomeriggio, che piuttosto dedica a portare a spasso i suoi tre amatissimi cani. E aggiunge

“Quando il tempo si allunga ..sento una necessità quasi fisica di dipingere…come una dipendenza”.

Ci spiega che questo lavoro richiede costanza e dedizione, ed è ben lontano dall’essere scevro da scoramenti o da momenti di crisi in cui vorresti mollare tutto. Ci confessa:

“Recentemente ho realizzato un quadro grande che non mi ha convinto. L’ho cancellato, non l’avrei nemmeno regalato”.

Si ritiene fortunata a vivere di ciò che ama:

“La cosa bella del mio lavoro è che la mente è sempre in movimento, non sai mai che cosa ti aspetta. Ci sono però scadenze, proposte e nuovi progetti da gestire. A volte la fatica si fa sentire ma la passione vince sempre. Usando la tecnica dei colori acrilici su tela o legno liscio, riesco a finire un’opera in tempo relativamente breve e quindi a rispettare le mie scadenze”.

Le chiediamo di raccontarci il suo sentire:

“Il quadro ti porta in un’altra dimensione. Riconosci la realtà, quello che già esiste però dentro ai miei quadri accade in un modo diverso. Il processo creativo per me alcune volte è stato come avere una rivelazione: in una macchia magari ho visto qualcosa che mi ha ispirato; altre volte invece ho passato le notti sveglia pensando a qualche progetto. Sono però in grado di capire quando è necessario staccare. Allora per un paio di giorni non dipingo, non disegno. Ma quando il tempo di astinenza si allunga troppo sento che qualcosa mi manca”

Inevitabilmente finiamo con il parlare di Facebook e dei Social Networks in generale. Di come siano uno strumento potentissimo per poter fare promozione e creare una rete.

“Cerco di avere un rapporto equilibrato con i social. Alle volte ci sono, altre sparisco per un po’. Non amo pubblicare cose che riguardano la mia sfera personale. Posso dire comunque che Facebook mi ha portato contatti importanti e vendite all’estero in Paesi come Canada, Australia e Francia”

Selena ci confessa che, non amando molto volare, raramente si reca nei luoghi delle mostre e preferisce spedire le sue opere dove vengono richieste. Recentemente la sua esposizione negli USA, alla Flower Pepper Gallery di Pasadena in un collettivo con altri artisti e padri della Lowbrow Art.

Le chiediamo se c’è un posto dove si è sentita a casa più di atri e scopriamo un’altra parte di Selena. Ci parla di un viaggio in India all’ Isola di Goa con l’ associazione Officina del Sorriso nel 2009. Officina del Sorriso è un progetto internazionale di volontariato artistico ideato e curato dall’Associazione Teatro Per Caso di Nago-Torbole sul Lago di Garda (TN) la cui missione è quella di portare bellezza, gioco, fantasia e incanto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze (http://www.officinadelsorriso.org/blog/).

“Mi sono fermata un mese per realizzare una scenografia con dei bimbi. E’ stato un luogo che ho sentito molto vicino da subito. Sarà stato per il caldo o forse perché lì la vita nel bene e nel male si è un po’ fermata. Ho ritrovato un certo tipo di semplicità, mi sono sentita a casa. I bambini lì non hanno nulla o hanno molto poco ma sono sempre contenti e sorridenti, hanno un’energia e una manualità incredibile”.

Sono quasi le 14. Il tempo è letteralmente volato.

Chiediamo a Selena dei suoi progetti. Pur essendo una persona molto disponibile ed aperta a tutto, ci dice di trovarsi in questo momento più a suo agio nel contesto delle esposizioni collettive.

Attualmente ha in progetto di realizzare un Murales. Forse in Grecia durante l’estate, dove le piacerebbe per la prima volta rappresentare uno dei suoi bambini.

Per quanto riguarda i prezzi delle sue creazioni Selena ha fatto una scelta precisa: renderle accessibili potenzialmente a tutti. Nell’ottica di rendere la sua arte accessibile, rispettando ciò che è la filosofia del movimento Lowbrow.

Grazie di cuore, Selena.

Pagina Facebook Selena Leardini

Profilo Instagram https://www.instagram.com/selenaleardini/.

Selena con uno dei suoi tre cani

Related articles:

Cos’è la “Lowbrow Art”. Ray Caesar, Sas e Colin Christian Adgblog

L’AMERICAN GOTHIC DI MARK RYDEN: I SUOI SOGNI COLORATI HANNO ABITANTI OSCURI La Repubblica XL

SELENA LEARDINI – Midnight Art Society

angelo nero

angelo nero

angelo nero

lo studio di Selena Leardini

#LIVINGARTISTS MEETS #SELENALEARDINI Conosco il mondo artistico di Selena Leardini da qualche anno. Avevo visto i suoi quadri ad una piccola esposizione personale presso il negozio di abbigliamento…

#LivingArtists#Andrea Pazienza#animo pop#anni &039;70#Art#arte accessibile#arte contemporanea#arte femminile#arte italiana#artista italiana#artista pop#bambini#bimbi#blog italia#blogger italiani#COMICS#contemporary art#cornici#dipinti noir#fantasmini#Flower Pepper Gallery#fumetto#fumetto d&039;autore#fumetto e arte#giocattoli antichi#Guido Crepax#i bambini di selena leardini#il grifo#infanzia#Interno 11

0 notes

Text

“Spremono lo scrittore perché produca, come una gallina… ma a questo mondo c’è bisogno d’amore”: dialogo con Giovanni Pacchiano

Un dettaglio profila l’uomo. Anzi, un nome. Santamaura. Lo conoscete? Appunto. Autore, nel 1983, per Mondadori, di Magdala, trent’anni fa pubblica con Marietti Il paradiso e gli assassini. Su “la Repubblica”, Giovanni Pacchiano scommette su di lui, convincendoci che “è, davvero, il nostro piccolo Broch”. A leggere quella arguta e appassionata recensione si capisce che i drammi di ieri sono quelli (moltiplicati) di oggi: che “pubblicare con un piccolo editore”, in un oceano editoriale gonfio di squali, equivale a “giocare una cinquina al lotto pretendendo di vincere. Mille problemi: distribuzione difficile, poca o nessuna pubblicità, il libro che scompare dal bancone del libraio a tempo di record” (tragedia, questa, che accade pubblicando pure con una major, oggi). Soprattutto, già allora si parlava, sui giornali ‘di peso’, dei soliti noti, dei nomi consueti, nobilitati da una griffe. Insomma, del talento dell’autore, nudo d’altro, importa a nessuno, nessuno è in grado di valutarlo (“Un gran bel libro: ma morire che qualcuno ne abbia parlato”). In questa piccola recensione (arte arcana, che richiede gesto intellettuale e gusto per l’azzardo, la recensione), c’è in gemma tutto Pacchiano: il critico letterario dai gusti esigenti e vertiginosi (Broch), che sa scommettere, con ardore, sui grandi scrittori di oggi (nell’intervista parla di Alessandro Banda e di Romolo Bugaro; ricordo la Lettera al lettore incorporata a Christiane deve morire di Veronica Tomassini). Giovanni Pacchiano, in effetti, è uno dei rari, autorevoli rappresentanti della critica letteraria: lavora per recuperare autori insoliti, dissepolti dal passato (tra gli altri, ha curato opere di Julien Green e Benjamin Crémieux, ha scritto di Vittorio Imbriani, di Carlo Dossi, di Renato Serra, soprattutto è l’autore della mastodontica curatela delle opere del grande Sergio Solmi, per Adelphi, in sei volumi, dal 1983 al 2011), ma esercita una attività pubblicistica importante, da miliziano della meraviglia, ora su ‘Robinson’, l’inserto culturale de “la Repubblica”, allora su diverse testate, da “il Giornale” a “L’Europeo”, fino al “Sole 24 Ore”, da dove fu ingiustamente allontanato. Sceglie i libri con una delicatezza aliena alle mode e ai furori del mercato editoriale, Pacchiano (l’ultimo libro, Gli anni facili, è edito da Bompiani nel 2016), con una attenzione a sondare le ombre, a snidare mitologie rilegate nell’ignoto. Ha autorità, disincanto, stupore inerme. Lo contatto, sfidando una sua certa ritrosia, per capire in che stato è la critica italiana attuale, per continuare a mordere i libri come fossero cuori che urlano. (d.b.)

Tra le imprese critiche di Giovanni Pacchiano, si segnala la curatela, per Adelphi, delle opere di Sergio Solmi, tra 1983 e 2011

Quali libri hanno formato il suo ‘carattere’ critico?

Quanto alla critica, la mia generazione è stata influenzata, nella giovinezza, dal crocianesimo. Decisivo è stato all’università l’incontro con un maestro come Mario Fubini, nel suo duplice aspetto di critico dello stile e di storico della letteratura. Ma fondamentali sono state, almeno per me, anche le letture dei diversi libri di Leo Spitzer e di Eric Auerbach. Devo dire che la critica dello stile, se condotta con giudizio, mi affascina ancora oggi, ma non saprei mai rinunciare allo storicismo, che ora viene tanto svilito. In anni meno lontani ho letto con interesse e passione tutto ciò che ha scritto Starobinski. Per fortuna oggi tramite alcuni siti possiamo ordinare libri in lingua originale introvabili in Italia e mai tradotti. Ah, un altro che mi ha molto influenzato è René Wellek.

Preciso: quali scrittori contemporanei hanno folgorato la sua giovinezza? E di quali autori si è innamorato esercitando pubblicamente la critica letteraria?

Per risponderle in maniera esaustiva dovrei scrivere un libro. Il primo incontro “fulminante” è stato, a 14 anni, con Martin Eden di Jack London, che ritengo un capolavoro assoluto. Poi, al liceo, il Joyce di Gente di Dublino, tutto Thomas Mann ma soprattutto I sonnambuli di Hermann Broch. Devo essere grato al mio indimenticabile amico e compagno di classe Giorgio Lanaro, l’intelligenza più viva che abbia mai conosciuto, recentemente scomparso, e, da adulto, eccellente professore di Storia della filosofia alla Statale di Milano, che in seconda liceo classico (avevamo 17 anni!) mi segnalò la voluminosa trilogia di Broch, che non solo mi affascinò ma mi fece entrare in una dimensione più complessa della letteratura, dove la narrazione dei fatti portava con sé non solo una visione estetica dello scrivere, ma anche una profonda esigenza etica e la volontà di dare una nuova struttura al romanzo, unendo tradizione e innovazione, sulle orme di Joyce ma andando ancor più in là per profondità di pensiero. Nel Novecento per me Broch resta il più grande, alla pari col solo Proust, che conobbi più tardi, all’università, e con Joyce e con i racconti di Musil, oggi purtroppo poco frequentati. Dovrei citare diversi altri scrittori, ma non la finiremmo più. Mi limito a dire che tengo sempre sul comodino la Pléiade di Gallimard dedicata alle opere di Valery Larbaud e il suo Journal, 1600 pagine. E le Nine Stories di Salinger, più ancora del Giovane Holden, rappresentarono per me un autentico choc, e soprattutto il primo racconto: “Un giorno perfetto per i pesci banana”. Quanto agli italiani, mi restringo qui a quelli che considero i massimi del Novecento, Svevo, Gadda, il Borgese di Rubè, Antonio Delfini, che continua a essere ignorato, nonostante gli sforzi del grande, da me amatissimo, Cesare Garboli. Naturalmente Primo Levi e Pavese (oggi purtroppo sottovalutato dagli ignoranti) e Fenoglio. Non c’è Calvino? Lo apprezzo e lo stimo molto per l’intelligenza vivissima, ma non è nel mio dna. Soldati, Bassani (che adoro), Berto (ah, La cosa buffa! Ancor meglio del Male oscuro), Piero Chiara, troppo spesso scambiato per un autore di solo intrattenimento, mentre sui suoi libri aleggia la consapevolezza malinconica del tempo che fugge. E poi ancora il Testori del Dio di Roserio e il Sillabario numero 1 di Parise e, in anni più recenti, Dolcezze del rancore di Alessandro Banda: brevi racconti (ma è improprio definirli così) che hanno la stessa caratura e la stessa suggestione delle Operette morali del Leopardi. Nella fretta della risposta, posso aver dimenticato qualcuno: sì, Fruttero & Lucentini, deliziosi. Esce proprio ora un loro cofanetto nei Meridiani con l’opera omnia. E il quasi totalmente sconosciuto Guido Manera, che scrisse sotto lo pseudonimo di Santamaura, e che con Il paradiso e gli assassini, ambientato ai tempi di Omar Khayam, ci ha dato il romanzo italiano più bello e più intenso di tutti gli anni Ottanta, e forse non solo di quelli. Sapesse a quanti editori mi sono rivolto perché lo ripubblicassero, ma tutti mi guardano come se fossi matto. Eppure… E Camilla Salvago Raggi, ancora attiva a 95 anni. Il suo romanzo breve L’ora blu, ambientato a Genova durante la seconda guerra mondiale, ha uno charme particolare. Pare di leggere una Charlotte Brontë trasferita nel Novecento. Insomma, questi sono gli scrittori che negli anni mi hanno folgorato e di cui mi sono innamorato esercitando la critica letteraria. E che hanno esercitato un influsso, palese o nascosto, su di me. Per accennare brevemente ai poeti: Dino Campana (immenso), Montale, Solmi ovviamente, Caproni, Vittorio Sereni, Luciano Erba e il Pagliarani del poemetto La ragazza Carla. In anni recenti Roberto Mussapi ha pubblicato un poemetto, La grotta azzurra, ambientato in gran parte nei bagni di un autogrill, incantevole per poesia e fascino. È una storia d’amore. E a questo mondo c’è bisogno di amore.

Intendo capire con lei se oggi la critica riesca ancora a preparare uno spazio alla grande opera, uno spazio di pensiero aspro e onesto. Le chiedo, insomma, se esista ancora una critica letteraria che abbia peso, nitore, valore.

Mah: non c’è un’idea unitaria della critica, né ci potrebbe mai essere; ci sono i critici con la loro formazione e il loro gusto. Non sono mai riuscito a capire chi ha tentato di convalidare il valore oggettivo della critica. Però leggo Garboli e ancor oggi mi entusiasma, mi invoglia a leggere i libri di cui parla. Così per Mengaldo, per Remo Ceserani, magnifico comparatista, per Mario Lavagetto e la sua critica psicoanalitica. Non ho un debole per Piperno come scrittore, lo trovo un po’noioso, ma mi affascina e mi persuade come critico letterario. La critica letteraria ha un peso quando ha una cultura alle spalle e ci contagia, ci spinge alla lettura. Ma oggi ci sono tanti improvvisatori.

Recentemente, mi è accaduto di essere ‘fatto fuori’ da una testata dove, per anni, ho esercitato la critica tramite il ‘genere’ della stroncatura. Mi hanno fatto capire che le recensioni e in genere le veline culturali servono a consolidare un sistema di relazioni, a perfezionare una qualche carriera editoriale. In effetti, le ‘terze’ dei quotidiani nazionali mi sembrano soggiogate dal noto, prive di idee culturali. Le chiedo un commento, alla luce della sua lunga esperienza: è così?

Mah, mi sembra che quotidiani e settimanali (i quali ultimi hanno ridotto o annullato lo spazio dedicato alla critica) si siano troppo adeguati al gusto del pubblico, gusto che anche per colpa della scuola sta scadendo nelle giovani generazioni. Penso, ad esempio, che sarebbe utile una rubrica che riportasse alla luce i grandi romanzi del passato, ancora noti o dimenticati, la più parte dei quali i giovani e anche molti lettori meno giovani non conoscono assolutamente, ma è un pio desiderio. Per esempio, quanti lettori conoscono Effi Briest di Fontane? Eppure è una gemma del secondo Ottocento. Oppure il malinconico e terribile Alla deriva di Huysmans, noto solo per Ὰ rebours. E allora perché non spiegarglielo? Oggi i giornali vogliono il libro appena uscito: c’è questa attenzione smodata alla notizia, alla contemporaneità, giustificabile solo in parte. Come se il passato fosse azzerato. E credo che ai lettori non piacciano i romanzi che fanno pensare, riflettere. Guardare dentro se stessi. Meglio evadere…

So che è stato repentinamente, anni fa, allontanato dal ‘Sole’: me ne vuole parlare?

È una vicenda spiacevole, dolorosa e umiliante, di cui preferisco non parlare.

Il grande sistema editoriale, azzoppato da esigenze di mercato, non sembra trovare la regola aurea tra esigenze estetiche e necessità di vendere. Anzi, ora pare piuttosto in svendita. Come fare? Si accettano estremismi.

Non ci sono rimedi certi. Sarò un antenato, ma credo ancora nell’ispirazione. Oggi, se uno scrittore sfonda con un primo libro, l’editore gliene chiede subito un secondo, e poi un terzo e così via. Insomma, spremere l’autore perché produca come una gallina, o una mucca. E spessissimo il lettore ci casca. Diffidare di chi pubblica un libro all’anno. Ma, cosa vuole, oggi comanda la pubblicità, e comandano le mode. E il profitto a tutti i costi. Ma dureranno ancora, tra 100 anni, questi autori?

Nei suoi libri tocca spesso il tema dell’educazione, penso anche al modo in cui ha narrato il suo essere ‘statalino’. Forse una porzione del problema culturale è proprio la scuola. Che fare? Domanda da un milione di dollari…

Sì, è un tema da un milione di dollari. I professori dovrebbero far leggere di più. Io, quando insegnavo al liceo, a ogni classe di nuova accoglienza, davo una lista di 100 fra romanzi e racconti, aggiornandola ogni anno, e dicevo: questi sono libri sicuri: leggere quel che potete ma leggete. E quando avrete letto ditemelo e ne parleremo in classe, ognuno di un libro diverso ai suoi compagni. Funzionava. Oppure leggevo ad alta voce in classe brani di libri che loro non conoscevano. Insomma, se il professore ha passione può ancora fare molto. Ma oggi questa passione mi sembra parecchio scemata. Del resto, chi insegna è preso da mille problemi una volta meno assillanti. Le scartoffie inutili da compilare; l’ossessione della vigilanza, come se un insegnante potesse essere contemporaneamente in più posti, soprattutto al cambio di ora. Le riunioni, defatiganti, interminabili. Col rischio di soffocare l’impulso individuale alla trasmissione della passione. Che è ciò che conta.

Amo Solmi, autore scomparso, insieme a troppi altri, dall’orizzonte della discussione. Immagino che si possa compiere un così completo lavoro di cura solo se si è interamente coinvolti nell’opera dell’autore a cui si è dediti. Cosa la affascina di Solmi, cosa dovremmo ricominciare a leggere di lui?

Solmi ha saputo essere poeta, autore di prose (Meditazioni sullo Scorpione) degne delle prose dei grandi francesi, Baudelaire, Rimbaud, lo Huysmans dei Croquis parisiens. E inoltre grande critico letterario e saggista, e grande traduttore. Appassionato cultore di fantascienza, tra i primi in Italia. E critico d’arte. Mi affascina in lui questa passione per la totalità dell’arte, e la sua curiosità insaziabile per ogni fenomeno artistico. Spesso la critica ha detto che il poeta era meno bravo del prosatore. Storie. La sua poesia, che deriva da Rimbaud e dal Leopardi, ha un suo fascino particolare: la cultura che ha alle spalle affiora e come, è un poeta letterato, ma filtrata da una malinconia autunnale, dalla percezione della drammatica brevità della vita, cui possiamo opporre, come unico strumento, il culto dei sentimenti e della dignità che ogni uomo deve perseguire, e, sì, l’amore per la cultura come fonte di vita. Oggi possono apparire discorsi vecchi, ma che cosa propone di meglio l’oggi? I tatuaggi? La barba che tutti si fanno crescere? I romanzetti di puro consumo?

Quale libro la ha recentemente appassionata, quale libro consiglia a un ragazzo che si appresta all’avventura letteraria?

Uno solo: quello di Romolo Bugaro, Non c’è stata nessuna battaglia, Marsilio. Non voglio raccontarlo: leggetelo. Accidenti, stavo per scordarmi di Veronica Tomassini, che, con Christiane deve morire, ha scritto un romanzo di una purezza e di un’intensità dostoevskiana, parlando di un mondo di umiliati, di diseredati, ragazzi allo sbando nel quartiere più povero di Siracusa.

Ma poi… perché leggere? Perché scrivere?

Anche qui dovrei rispondere scrivendo un libro. Vedo di essere breve. Dico soprattutto che un buon libro è come un amico che ci fa compagnia, e che chiudiamo col rimpianto che la storia sia finita. Ci sono tante valenze emotive nella lettura. Walter Benjamin (me lo scordavo, ma anche Benjamin mi ha molto influenzato) diceva che leggere un grande libro è come mangiare il cuore di un valoroso nemico ucciso. Insomma, si legge incorporando il libro, facendolo diventare parte di noi. Ne usciremo più ricchi, forse più saggi, o più consapevoli della vita e della morte. Si può leggere anche per evadere, certo, e non bisogna vergognarsene, ma non è tutto. Spesso la lettura, specialmente quando siamo immersi nel dolore, ci consola o ci distoglie per un attimo da pensieri tristi. In questo senso ad esempio la trilogia dei Tre moschettieri di Dumas è esemplare: e soprattutto il terzo volume, Il visconte di Bragelonne, meno letto degli altri due, forse anche perché consta di 1200 pagine, ma meraviglioso, anche se alla fine amaro come la vita quando ci si mostra nuda davanti agli occhi. Perché scrivere? Non posso generalizzare ma solo parlare di me. Scrivo solo quando sento qualcosa dentro che mi prende e che vuole uscire, un impulso che non può avvenire a comando. È un atto disinteressato: all’inizio non pensi a un editore: hai una storia che vuole nascere, spesso hai solo un titolo, che però ti ossessiona. Julien Green, altro grande, diceva che quando iniziava a scrivere aveva in mente solo la prima frase, e che il resto era la conseguenza di quella. Posso capirlo benissimo: l’impulso non è la costruzione, ma è indispensabile. Non amo gli scrittori che prima si fanno uno schema del libro, una scaletta: non siamo dei geometri. Ma che cosa siamo? Forse solo dei sognatori prigionieri della vita, come Il vagabondo delle stelle di Jack London.

*In copertina: Hermann Broch (1886-1951), autore del ciclo “I sonnambuli” e de “La morte di Virgilio”

L'articolo “Spremono lo scrittore perché produca, come una gallina… ma a questo mondo c’è bisogno d’amore”: dialogo con Giovanni Pacchiano proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/31NPCiY

1 note

·

View note