#paris tabou

Explore tagged Tumblr posts

Text

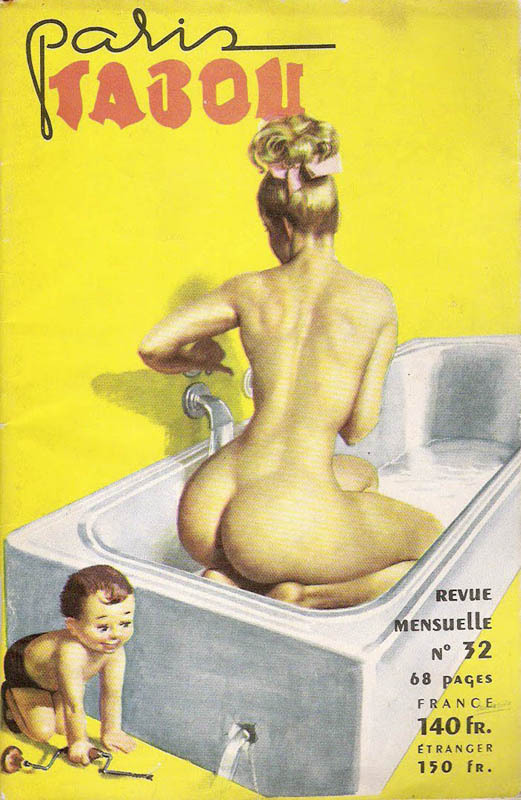

‘What a save!’

Original artist: Gino Boccasile

‘Paris Tabou’ (April 1950)

#pin up style#pin up art#comic book art#pin up cartoon#good girl art#pulp art#Italian#French#magazine#comic#paris tabou#gino boccasile#1950s#1950

124 notes

·

View notes

Text

Bon jour ☕️ 🥐 🍎 bon Week-end à tous

Le Tabou, rue Dauphine🗼Paris

Photo de © Roger-Viollet 1963

#photooftheday#photography#black and white#vintage#roger viollet#paris#le tabou#rue dauphine#bonjour#bon week-end#fidjie fidjie

54 notes

·

View notes

Text

Devant le Tabou, rue Dauphine à Saint-Germain-des-Prés

1947. Paris Lustucru.

17 notes

·

View notes

Text

Gino Boccasile ill. Paris Tabou

109 notes

·

View notes

Text

Yamna Bent El Hadj El Mahdi, une maâlema à la fin du XIXe siècle

Issue d’une grande famille algéroise, Yamna Bent El Hadj El Mahdi brave tous les interdits et tous les préjugés en se dirigeant vers la musique. Par son talent et sa personnalité, elle saura s’imposer dans un milieu réservé exclusivement aux hommes, qu’elle parviendra à égaler en talent, voir en dépasser beaucoup.

Yamna Bent El Hadj El Mahdi est née à la rue des Abderrames, à la Casbah d’Alger, en 1859. Elle se fait remarquer dès l’enfance pour son aptitude au chant. Précoce mais surtout douée, elle participe dès sa dixième année aux fêtes familiales dans la Casbah d’Alger. On rapporte même, qu’après ses tours de chant elle allait jouer à un jeu de marelle sur les terrasses des habitations avec les fillettes de son âge. Son père, El Hadj El Mehdi, usera de toute son autorité pour la dissuader et n’aura réussi qu’à renforcer sa détermination à persévérer dans une carrière musicale prometteuse.

Yamna va souvent écouter furtivement un musicien réputé qui joue au guembri, dans un café près de chez-elle. Un jour elle sera remarquée par le cheikh Ben Brihmat, grand mélomane et responsable d’une médersa. Souhaitant la prendre en charge pour l’enseignement en arabe et pour l’apprentissage de la musique, il ira convaincre ses parents en proposant qu’elle vienne aider son épouse dans les tâches ménagères. Il maquille ainsi l’affaire pour éviter un refus, sachant qu’à l’époque, la pratique artistique pour une jeune fille est particulièrement taboue.

Son apprentissage durera six années, jusqu’à la mort du père de Yamna, en 1876. Par la suite, elle perfectionnera ses connaissances toute seule au grès de ses rencontres.

Elle est naturellement très douée dans l’exécution des instruments à corde, notamment pour le guembri, le violon, la kouitra, le tar et le oûd. Son idole, à cette époque, est cheikha Kheira Djabouni qu’elle côtoie dans les fêtes familiales de la Casbah. Ses contacts avec cheikh Mohamed Mnèmèche et son disciple Mohamed Sfindja seront très enrichissants pour elle du point de vue de la mémorisation du patrimoine andalou.

Yamna devient mâalema, à l’âge de 21 ans, en constituant sa première formation musicale en 1880, dans laquelle se trouvent des musiciens de renom, dont le violoniste virtuose et interprète apprécié du hawzi, cheikh Mahmoud Oulid Sid Saïd, dit Qelb eddelaâ (cœur de pastèque).

Et si tous les orchestres féminins ou masculins du début du siècle sont à dominance israélite, celui de Yamna est exclusivement musulman : Haoula –surnom dut à son strabisme- à la kouitra, Houria à la derbouka et Tamani au tar (orchestre féminin pour les fêtes de mariage).

Yamna rencontre un grand succès dans les fêtes à Alger et ses environs, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie. Menant sa carrière d’une main de maître, elle se fait rapidement remarquée par les premiers promoteurs d’enregistrements sur cylindres phonographiques. Elle en réalise quelques-uns, provoquant ainsi une véritable révolution en cette fin du XIXe siècle. On y retrouve entre autres le célèbre poème profane de Benkhlouf, « Bismillah bdit enzemem aâne tedjeroslah » (Je commence au nom de Dieu à chanter les mérites du Prince des Envoyés).

Plus tard, juste avant le déclenchement de la première Guerre mondiale, elle enregistre dans un premier essai un disque 78 tours à Paris et poursuite, entre 1922 et 1928, à enregistrer ses œuvres, principalement chez Columbia, à Alger.

Sa plus grande consécration aura lieu lors d’un grand gala public le 24 janvier 1927 au Kursall d’Alger qui deviendra plus tard l’Opéra d’Alger, puis le Théâtre National, après l’indépendance de l’Algérie. Initié par Mahieddine Bachetarzi, ce spectacle révèle une Yamna baignant dans al plénitude de ses moyens tant humains qu’artistiques, face à un large public constitué des plus grandes familles algéroises.

En vingt ans de carrière musicale, elle a enregistré environ 500 œuvres connues dans le patrimoine traditionnel hawzi, aroubi ou châabi. Elle a fixé, pour la postérité sur phonogramme quasiment la totalité de ce que nous savons aujourd’hui dans ce domaine.

Maâlema Yamna s’est abreuvée du savoir artistique des grands maîtres de la fin du 19ème siècle, comme cheikh Mohamed Mnemèche, Mohamed Sfindja, Mouzino et d’autres encore. De ce fait, elle a elle-même inspiré tous les interprètes de chants populaires du 20ème siècle.

Sa formation, elle l’avait perfectionné avec une étonnante précision en côtoyant et même en bousculant certains maîtres incontestés en poésie classique andalouse (zedjel) tel qu’Edmond Yafil, l’auteur du célèbre ouvrage «Recueil de chants andalous », ainsi que pour le chant panégyrique et mystique (cheikh Kouider Bensmaïl). Par ailleurs, elle a su donner toute sa forme au dakhli msamaî, une spécialité purement féminine d’Alger et sa région. On lui doit entre autre le célèbre « Rana djinak », qui honore toutes les mariées lors de leurs noces à ce jour.

Maâlema Yamna est décédée le 1er juillet 1933, à Alger, à l’âge de 74 ans. Elle repose au cimetière d’El Kettar.

Synthèse K.T.

Sources :

« Dictionnaire encyclopédique de l’Algérie », par Achour Cheurfi. Editions ANEP 2007

« Yamna Bent el Hadj el Mahdi ‘’maître’�� de musique algérienne. Patrimoine musical andalou algérien », par Leïla Nekachtali. Publié dans Horizons

BAB ZMAN

1 note

·

View note

Text

Atteindre l'excellence Mozart comme exemple

C’est en 1760 que Wolfgang Amadeus Mozart, alors âgé de quatre ans, se mit au piano sous la direction de son père. C’est Wolfgang qui avait demandé à prendre des leçons car sa sœur, âgée de sept ans, avait déjà commencé l’étude de cet instrument.

Peut-être est-ce en partie par émulation vis-à-vis de sa sœur que le petit Mozart avait pris cette initiative, en observant l’attention et l’amour dont sa sœur bénéficiait. Au bout de quelques mois d’apprentissage, Léopold Mozart ��� pianiste, compositeur et professeur de musique – constata que Wolfgang était exceptionnel. En dépit de son très jeune âge, l’enfant aimait travailler son instrument ; le soir, il fallait que ses parents l’arrachent à son clavier. Dès cinq ans, il se mit à composer des morceaux. Bientôt, Léopold emmena son fils prodige et sa fille sur les routes d’Europe pour y jouer dans les capitales. Wolfgang stupéfia les têtes couronnées venues l’écouter.

Il jouait avec assurance, et savait improviser toutes sortes de mélodies admirables. Il était comme un jouet précieux. Son père gagnait grâce à lui d’importants revenus, car de plus de plus de cours royales voulaient voir jouer son petit génie de fils. En tant que père de famille, Léopold exigeait de ses enfants une obéissance totale, bien que ce fût essentiellement le jeune Wolfgang qui faisait vivre toute la famille. L’enfant se soumettait avec docilité, car il devait tout à son père. Mais quand il devint adolescent, quelque chose de différent mûrit en lui. Jouait-il du piano pour se faire plaisir, ou attirer sur lui tant d’attention ? Il se remit en cause. Après tant d’années de composition, il avait enfin mis au point son propre style ; son père insistait pour qu’il écrive essentiellement des morceaux conventionnels pouvant plaire à ses auditoires royaux et procurer de l’argent à la famille.

La ville de Salzbourg, où ils habitaient, était bourgeoise et provinciale ; Mozart avait envie de changer d’air et d’être son propre maître. Il se sentait de plus en plus étouffé par son père. Il lui fallut attendre 1777 pour que celui-ci le laisse partir pour Paris, accompagné par sa mère. Mozart avait alors vingt et un ans. Il comptait essayer de devenir chef d’orchestre pour continuer à entretenir sa famille. Mais Paris lui déplut. Les postes qu’on lui offrit n’étaient pas à la hauteur de ses talents. Sa mère tomba malade et mourut sur le chemin du retour. Ce voyage fut donc une catastrophe à tout point de vue. Wolfgang rentra à Salzbourg mortifié et disposé à se soumettre à son père. Il accepta un modeste poste d’organiste à la cour, mais son malaise perdurait. Il se désespérait de devoir passer sa vie dans une situation médiocre, à écrire de la musique pour des nigauds. Il écrivit à son père : « Je suis compositeur… Je ne puis ni ne dois enterrer ce talent dont Dieu m’a si richement comblé. » Léopold Mozart réagit avec indignation aux reproches de plus en plus fréquents de son fils : il lui rappela tout ce qu’il avait dépensé pour lui apprendre la musique et le produire partout. Enfin, Wolfgang eut une révélation : ce qui le passionnait vraiment, ce n’était ni le piano ni même la musique, car il ne goûtait guère d’être exhibé comme un animal savant. Il était destiné à composer des œuvres musicales et surtout, il était passionné de théâtre. Il voulait composer des opéras : c’était cela sa vocation. Il n’y répondrait jamais en croupissant à Salzbourg. Son père était devenu plus qu’un obstacle : il détruisait sa vie, sa santé et sa confiance en lui-même. Et ce n’était pas qu’une question d’argent : Léopold était en fait jaloux des talents de Wolfgang et, consciemment ou pas, il freinait ses progrès. Il fallait que Wolfgang réagisse avant qu’il ne fût trop tard, même si cela lui coûtait. Quand il se rendit à Vienne en 1781, Wolfgang Mozart prit la décision fatidique de rester.

Il ne retourna jamais à Salzbourg. Comme s’il avait violé un grand tabou, son père ne put jamais lui pardonner. Le fils avait abandonné sa famille.

Un fossé se créa entre eux, qui ne fut jamais comblé. Conscient qu’il avait perdu trop de temps sous l’autorité de son père, Wolfgang se mit à composer fébrilement ses opéras les plus célèbres.

Sa fécondité était telle qu’il semblait possédé. Quand, dans la vie, on tombe sur une voie sans issue, c’est en général que l’on a été attiré dans un domaine pour de mauvaises raisons : l’argent, la célébrité, la reconnaissance, etc. Si on sacrifie tout pour obtenir de l’attention, on ressent un vide intérieur que l’on espère combler avec cet ersatz d’amour que constitue l’adulation du public.

Comme le domaine que l’on a choisi ne correspond pas à nos inclinations les plus profondes, on y trouve rarement l’épanouissement recherché. Ceci est douloureux, d’autant plus que l’attention que l’on arrivait à obtenir au début s’estompe. Si notre décision était surtout motivée par le désir d’argent et de confort matériel, c’est en général que l’on a pris sa décision par anxiété, ou pour complaire à ses parents.

Ceux-ci sont rassurés quand leur progéniture trouve une situation lucrative, mais ils ont parfois des motivations plus troubles, par exemple un peu de jalousie quand leur enfant jouit de davantage de liberté qu’eux au même âge. Votre stratégie se décompose en deux temps : d’abord, prenez conscience au plus vite que vous avez choisi votre carrière pour de mauvaises raisons, n’attendez pas que votre confiance en vous-même soit émoussée.

Ensuite, rebellez-vous vigoureusement contre les forces qui vous ont écarté du droit chemin. Au diable le besoin d’attention et d’approbation : ce sont elles qui vous entraînent sur de fausses pistes.

Accueillez votre colère et votre ressentiment contre les forces parentales qui veulent vous imposer une vocation sans attrait. Votre épanouissement bien compris veut que vous choisissiez un chemin indépendamment de vos parents, et que vous déterminiez votre propre identité. Puisez dans la rébellion votre énergie et votre raison de vivre. Si une figure paternelle, tel Léopold Mozart, se met en travers de votre route, tuez-la et vous aurez le champ libre.

Robert Greene

p.p 50-51-52-53

Atteindre l’excellence

0 notes

Text

Marguerite Duras ou le mystère des origines

AFP

Par Béatrice Gurrey Publié le 26 août 2024 à 05h00, modifié le 30 août 2024 à 12h35

ENQUÊTE « Marguerite Duras, l’éternelle mythologie » (1/6). Morte en 1996, l’autrice de « L’Amant » et d’« Un barrage contre le Pacifique » est toujours lue, jouée, étudiée, dans le monde entier. Son enfance romanesque en Indochine, riche de douleurs et de tabous, qu’elle place au cœur de son œuvre, explique en partie cette fascination. Retrouvez tous les épisodes de la série « Marguerite Duras, l’éternelle mythologie » ici.

L’Amant vient d’avoir 40 ans. Il est beau et jeune pour l’éternité. Marguerite Duras, elle, a 70 ans lorsqu’elle publie, en 1984, aux Editions de Minuit, ce best-seller international traduit depuis en 44 langues. « Je suis mondiale ! », s’émerveille-t-elle. Son public d’intellectuels avertis et par avance conquis devient une foule immense d’admirateurs. L’écrivaine punaise dans l’entrée de son appartement parisien de la rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement, la double page publicitaire parue dans Le Monde, montrant les courbes de vente du livre. A côté, une photo de la banquise, noire de pingouins, annotée de sa main : « Les lecteurs de L’Amant. »

L’estimation en volatiles est trop modeste : à ce jour, le livre s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires dans le monde, toutes éditions confondues. Prix Goncourt le plus acheté de l’histoire, ce titre emblématique du catalogue reste une manne pour son éditeur : L’Amant n’a jamais été édité en poche.

La métaphore des pingouins, juge la journaliste et écrivaine Laure Adler dans sa biographie Marguerite Duras (Gallimard, 198), en dit long sur le changement qui s’opère alors chez cette petite femme rieuse, autoritaire, élevée au rang de mythe à la force de l’écriture. Mais qui a besoin d’être rassurée. Ce succès phénoménal dépasse ses espérances. Elle se met bientôt à parler d’elle à la troisième personne. « Duras », dit-elle. Ce pourrait être le titre de l’un de ses trente romans, dix-neuf films et quinze pièces de théâtre où l’œuvre écrite se métamorphose sans cesse de la littérature à la scène et de la scène à l’écran, quand ce n’est pas l’inverse.

Morte en 1996, à 81 ans, Marguerite Duras est toujours lue, jouée, étudiée, dans le monde entier. Le Square, dialogue entre deux inconnus dans un jardin public, paru en 1955 comme roman dans la collection « Blanche » de Gallimard, vient de reparaître, en mai, dans la collection Folio Théâtre, car la pièce, adaptée jadis par Duras, est annoncée au programme du baccalauréat professionnel 2025. Elle a été montée six fois, dont une en 1995 à la Comédie-Française, avec Jeanne Balibar dans le rôle féminin. L’écrivaine, éditée dans La Pléiade en quatre tomes, parus en 2011 et 2014, a figuré au programme de l’agrégation de lettres. Elle est étudiée au lycée et dans les classes préparatoires.

Depuis 2022, la comédienne Dominique Blanc a repris un peu partout en France la version théâtrale de La Douleur (P.O.L, 1985), créée en 2008 par le metteur en scène Patrice Chéreau avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Ce récit de l’attente et du retour de déportation de Robert Antelme, son mari, en 1945, avait tourné pendant quatre ans, jusqu’au Vietnam et au Japon. Quant au film India Song, au charme aussi exotique et entêtant qu’une mousson, il est vénéré par les cinéphiles et a rempli la salle Henri-Langlois (400 places) en mai, lors de la rétrospective Marguerite Duras à la Cinémathèque française, à Paris. Le « off » du Festival d’Avignon proposait également, en juin et juillet, une représentation de l’interview exclusive de l’écrivaine par Bernard Pivot, pour « Apostrophes », après la sortie de L’Amant.

L’écrivaine Marguerite Duras et le journaliste Bernard Pivot, sur le plateau de l’émission littéraire « Apostrophes », à Paris, le 28 septembre 1984. CHARLES PLATIAU/AFP

Ultime et radical changement après la parution de son best-seller, Marguerite Duras devient aussi très riche, grâce au prix Goncourt. « Ils auraient pu me donner le Nobel », bougonne-t-elle. Il lui importe surtout de faire marcher le commerce : dotée d’un redoutable esprit pratique, elle harcèle son éditeur pour qu’aucun exemplaire ne manque dans les rayons des Fnac ou des librairies. Jérôme Lindon (1925-2001), créateur d’une des maisons d’édition les plus élitistes de Paris, court partout pour trouver du papier. « Minuit était distribué par le Seuil. Il n’y avait pas assez de place pour les zéros dans le logiciel », note en souriant l’écrivain et traducteur René de Ceccatty, directeur de collection au Seuil. L’ancien critique littéraire du Monde constate, plus de dix ans après la sortie du livre, des chiffres de vente stupéfiants : « Il figurait encore parmi les meilleures sorties mensuelles. »

Passion pour les étoffes

Devant un tel triomphe, Jérôme Lindon se décide à organiser une fête, ce qu’il ne fait jamais, au Théâtre du Rond-Point et, évidemment, il ne prévoit pas assez de champagne. La future reine de la soirée, quant à elle, se plaint comme une petite-bourgeoise :

« Je n’ai rien à me mettre !

– Choisissez ce que vous voulez, Marguerite, vous m’enverrez la note, propose Lindon, royal.

– Non, non, je fais mes vêtements moi-même !

– Ah, eh bien, achetez du tissu. »

L’écrivaine se rend chez Charvet, place Vendôme, qui habille les rois et les chefs d’Etat, où elle acquiert trois coupons de très beau tissu, avant d’envoyer sa facture. « Je ne vais pas me gêner, j’ai dit deux, je vais en acheter trois », confie-t-elle à son compagnon Yann Andréa. C’était, nous raconte Marianne Alphant, essayiste et ancienne critique littéraire à Libération, un « dialogue d’avares ». Car Lindon s’étrangle : « Mais Marguerite, pourquoi trois coupons ? »

Cette « don Juane » a une passion prédominante pour les étoffes qui la suivra jusqu’à sa mort. Le tussor, ou le tussor de soie grège, habille indifféremment Léo, Monsieur Jo, l’amant chinois, trois personnages qui ne font qu’un, dans des livres différents. « Elle regarde les vêtements, l’automobile. Autour de lui, il y a le parfum de l’eau de Cologne européenne avec, plus lointain, celui de l’opium et de la soie, du tussor de soie, de l’ambre de la soie, de l’ambre de la peau. » Peut-on l’écrire de façon plus sensuelle que dans ces lignes de L’Amant de la Chine du Nord (1991) ?

La journaliste Luce Perrot, qui a longuement interviewé Duras pour TF1, en 1988, se rappelle la gourmandise avec laquelle elle lui confie, hors micro, son « envie d’un petit manteau en gazar ». Cette étoffe à base de soie crue et de taffetas, a été conçue spécialement pour le grand couturier Cristobal Balenciaga, en 1958. Etonnante Marguerite Duras, qui aime le luxe et défend les pauvres – en souvenir de sa période indochinoise et communiste.

Aujourd’hui encore, sa machine à coudre trône dans une petite pièce de la maison de Neauphle-le-Château (Yvelines), achetée en 1958, avec les droits d’Un barrage contre le Pacifique (1950). C’est une maison pour écrire, habitée par toutes les femmes de ses romans, hantée par les personnages de ses films. Son fils, Jean Mascolo, 77 ans, habite dans ce décor resté intact, jusqu’au moindre bouquet de fleurs séchées. Il dort toujours dans sa chambre d’enfant au premier étage, décor du film Le Camion (1977), que Duras tourne avec Gérard Depardieu. Dehors, le jardin paysager offre ses bosquets de marguerites, et les canards s’ébrouent dans la vaste mare. Elle disait « le parc » et « l’étang ».

Œuvre magnétique

Pourquoi, près de trente ans après sa mort, Duras fascine-t-elle autant ? Il y a le personnage romanesque, fait d’excès et de contradictions, de zones d’ombre aussi, masqué derrière sa mythologie. Il y a, bien sûr, une œuvre magnétique et dense, construite sur un style reconnaissable entre mille – autant admiré que moqué. Et au cœur de cette œuvre, l’enfance, dont elle a gardé une approche enchantée et douloureuse.

En 1965, quand le cinéaste François Truffaut doit inviter sur France Culture une personnalité sur un sujet qu’il connaît intimement, l’enfance maltraitée, il choisit Marguerite Duras, comme une évidence. Pendant l’émission, l’écrivaine précise : « J’aime les enfants, beaucoup. Les fous, les enfants [petit rire]. Je crois que l’enfance n’est pas l’âge qui précède l’âge adulte… Une sorte de préhistoire… Fermée. Sans communication avec l’autre âge. » Duras a ce don de parler de plain-pied avec les très jeunes, d’entrer sans effort dans la poésie. « Qu’est-ce qui est plus beau, la Terre ou la Lune ? », demande-t-elle, lors de ce dialogue qu’elle a organisé avec des petits. « La Lune parce qu’elle est trouée, la Terre elle a que des bosses », lui répond l’un d’eux. Aucune mièvrerie, jamais, dans ces conversations d’égal à égal.

Mais sous la tendresse de Marguerite Duras pointe toujours la sorcière des contes, chargée de rappeler la cruauté de l’existence. On pense à Zouc, nom de scène d’Isabelle von Allmen, l’humoriste suisse que Duras admirait, et dont elle a chroniqué un spectacle dans Le Monde, en 1984. Dans une saynète intitulée La Fourmi, Zouc, toujours de noir vêtue, s’accroupit, attendrie, près du sol : « Oh, la fourmi, la toute p’tite fourmi ! » « Ah, tu vas à l’école ? » Pan, la main s’abat avec violence sur l’animal imaginaire.

Cette dureté de l’enfance, combien de fois Duras l’a-t-elle ressentie elle-même ? Elle naît Marguerite, Germaine, Marie Donnadieu, le 4 avril 1914, à Gia Dinh, dans la banlieue nord de Saïgon (actuelle Hô Chi Minh-Ville) dans une famille impossible. « Jamais bonjour, bonsoir, bonne année. Jamais merci. Jamais parler. Jamais besoin de parler. Tout reste, muet, loin. C’est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun », écrit Duras dans L’Amant. Elle recréera donc une famille de pierre (Stein en allemand) à sa convenance, dans son œuvre : Lol V. Stein, Aurelia Steiner, Samuel Steiner, Yann Andréa Steiner.

Ses parents sont deux veufs, enseignants coloniaux, qui se remarient. Leur histoire, comme le raconte Jean Vallier dans sa biographie très documentée en deux volumes, C’était Marguerite Duras (Fayard, 2006-2010), ressemble à la vie kafkaïenne des petits fonctionnaires en Indochine, dont la santé, entre le choléra, le paludisme ou la dysenterie, n’est pas épargnée. Le père de Marguerite, le doux Henri Donnadieu, dit Emile, directeur de l’école de Gia Dinh, voit son épouse mourir des fièvres. Sa mère, l’institutrice Marie Legrand, voit aussi son mari, un certain Flavien Obscur, mourir des fièvres, dans la même école. La veuve Obscur – cette appellation réjouissait Marguerite – épouse alors Emile Donnadieu. Ils ont trois enfants, Pierre, Paul et la future écrivaine. Emile succombera, à son tour, aux fièvres coloniales en 1921. Quel mortel tribut !

Marie et Henri Donnadieu, avec leurs trois enfants, Paul, Marguerite et Pierre, à Hanoï, vers 1918. COLLECTION JEAN MASCOLO

L’aîné de la fratrie, Pierre, naît lui aussi à Gia Dinh, le 7 septembre 1910. La sage-femme qui a procédé à l’accouchement, au domicile des parents, déclare le nouveau-né et le présente aux bureaux de l’inspection. On ne sait rien de la naissance de Paul, l’autre garçon, le 23 décembre 1911, ni de celle de Marguerite deux ans après celui qu’elle a pourtant toujours appelé le « petit frère » – on verra pourquoi. Marguerite a 4 ans quand son père change de poste, en 1918, sans sa famille.

Immense tabou

Que s’est-il passé pour que Marguerite et Paul aient des traits si indéniablement eurasiens et pas Pierre ? Auraient-ils été adoptés, comme il était fréquent de le faire à l’époque en Indochine ? L’hypothèse parfois avancée est que Mme Donnadieu aurait « fauté » avec un Vietnamien, ou même avec le Chinois de L’Amant, qui serait alors le sien et non celui de sa fille. C’est l’idée formulée par l’écrivain Michel Tournier dans Célébrations (Mercure de France, 1999). Elle ne tient pas, pour des raisons de date. Il paraît plus vraisemblable que Marguerite soit bien la fille de son père, auquel elle ressemble et qui ne mesurait que 1,60 mètre.

Sa mère biologique ne serait donc pas Marie Legrand, mais une Vietnamienne – et pourquoi pas Dô, l’énigmatique et belle domestique au service de la famille qui restera auprès de Marie Donnadieu jusqu’à sa mort, en France ? Simple supposition. Comment expliquer, sinon, que la mère choie à ce point son fils aîné, mais batte comme plâtre Marguerite et Paul, qu’elle traite de « sales petits Annamites » ?

Le frère aîné, Pierre, n’est pas en reste. Violent, drogué, voleur, sadique, pervers et proxénète sur les bords, il abat sa malédiction sur Paul, son cadet, puis sur la benjamine, Marguerite. L’enfance de Duras est bien tissée de cris, de hurlements, de coups, de drames, nimbée de haine. Dans un texte bouleversant, Les Enfants maigres et jaunes, publié en 1975 dans la revue Sorcières, puis décliné en émission de radio par Violaine de Villers, Marguerite Duras décrit sa mère. « Je regarde les poignets, les chevilles, je ne dis rien, que c’est trop épais, que c’est différent, je trouve qu’elle est différente : ça pèse plus lourd, c’est plus volumineux, et cette couleur rose de la chair. »

Il y a aussi cet amour pour le petit frère, cette solidarité sans faille qui les lie : « Et nous, toi et moi, dans la pénombre de la salle à manger coloniale, on la regarde qui crie et pleure, ce corps abondant rose et rouge, cette santé rouge, comment est-elle notre mère, comment est-ce possible, mère de nous, nous si maigres, de peau jaune. » La question est posée aux enfants, sans ménagement, sur leur métissage, aux colonies. Ils ne répondent jamais.

Si l’on considère qu’il existe un mystère des origines, immense tabou, alors les réponses de Marguerite Duras s’éclairent différemment. Lorsque Bernard Pivot la reçoit pour une émission spéciale d’« Apostrophes » en 1984, il lui demande, mais enfin, pourquoi, comment, ce fils aîné, Pierre, est-il à ce point le préféré de la mère ? Elle lui répond après un silence : « Parce que c’était son enfant. Son enfant. »

« Marguerite aime brouiller les pistes, elle aime obliger les gens à se demander si ce qu’elle dit est vrai ou pas », note le doyen du département de français à l’université de Hanoï, Tran Van Cong, interrogé par Le Monde. Ce dernier, auteur d’une thèse sur l’inceste dans l’œuvre de Marguerite Duras, n’a aucun doute sur les origines à demi vietnamiennes de l’écrivaine.

Cette terre natale, qu’elle quitte à 20 ans pour ne plus jamais y revenir, va lui coller longtemps aux semelles. De ce chaos brûlant, elle tire la « trilogie indochinoise » : Un barrage contre le Pacifique, ou la lutte désespérée de sa mère pour empêcher la mer de Chine – même si le Pacifique sonne mieux pour le titre – de détruire ses rizières, au Cambodge, à la saison des hautes eaux ; L’Amant, récit de la liaison d’une lycéenne de 15 ans, Marguerite, avec un riche Vietnamien de père chinois, à Saïgon, à la fin des années 1920 ; L’Amant de la Chine du Nord, version scénaristique du livre précédent. L’héroïne n’y est jamais nommée autrement que « l’enfant », qui vit pourtant une passion érotique torride avec un jeune homme.

Son imaginaire se nourrit non seulement des personnages, réels et proches ou juste aperçus, mais de tout un bestiaire exotique. Il passe par les panthères noires et les singes tués par son frère Paul au Cambodge, dans la jungle de la chaîne de l’Eléphant, où se trouve la concession de la mère, ou par la saveur âcre des échassiers à la viande dure et forte, servie à table familiale tous les soirs.

Cette enfance exotique inspire aussi à la romancière l’invention d’une géographie débordante qui s’étend à toute l’Asie. Même si elle n’a jamais mis les pieds en Inde, elle invente un consul de France à Lahore (aujourd’hui au Pakistan), ou une mendiante à Calcutta. Dans Les Lieux de Marguerite Duras, de Michelle Porte (film en 1976 et livre en 1979 aux Editions de Minuit), la romancière souligne, comme épatée par sa propre créativité, que le site balnéaire de S. Thala, emblématique du « cycle indien » (Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-Consul, L’Amour, La Femme du Gange, India Song, Son nom de Venise dans Calcutta désert), n’est autre que thalassa, la mer en grec ancien. La mer, présente dans presque tous ses livres.

Rage de vérité

Le temps passant, Duras retire ses masques. Le thème de l’inceste entre son frère Paul et elle, comme un amour absolu dont elle est l’initiatrice – d’où le « petit frère » – devient très clair dans L’Amant de la Chine du Nord, écrit dans une sorte de rage de vérité, « dans le bonheur fou d’écrire », dit-elle. La scène est explicite, le « petit frère » revient tous les soirs, puis elle assure : « C’est là qu’ils s’étaient pris pour la seule fois de leur vie. » Souvent, elle compare la peau du « petit frère » à celle de l’amant chinois. Ce sont les mêmes.

L’inceste frère-sœur est au cœur de sa pièce Agatha (Editions de Minuit, 1981), qu’elle adapte la même année en film. « Il est impossible que Marguerite, totalement bilingue en vietnamien, ait ignoré la légende de la femme et de l’enfant de pierre », estime le professeur Tran Van Cong. Ce conte très ancien et très populaire, sur le thème de l’inceste involontaire, est connu de tous les Vietnamiens.

Saura-t-on un jour la vérité sur l’enfance de Duras ? Elle avait en horreur l’idée que l’on puisse écrire sur sa vie. « L’histoire de ma vie n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l’on fait croire qu’il y avait quelqu’un, ce n’est pas vrai, il n’y avait personne », assène-t-elle dans L’Amant.

Elle qui a dit « mon père est mort quand j’avais 4 ans », alors qu’elle en avait 7, choisit pour devenir écrivain ce nom de Duras, dans le Lot-et-Garonne, à 10 kilomètres de l’endroit où Emile Donnadieu est enterré. Le berceau de sa famille paternelle. Et s’il fallait lire le titre du roman Emily L. (Editions de Minuit, 1987) « Emile lit Elle » ? Emile est le prénom d’usage de son père pour le différencier de son frère aîné également prénommé Henri. Elle, c’est Marguerite, qui a prétendu : « Je n’ai jamais eu de père. »

De 1922 à 1924, entre l’âge de 8 et 10 ans, après la mort de son père au domaine du Platier, qu’il venait d’acheter, Marguerite vit là avec sa mère et ses frères, entre les villages de Pardaillan et de Duras. L’enfance indochinoise connaît alors une parenthèse de deux ans, qui participe de la construction de l’écrivaine. La majestueuse demeure abrite le bonheur d’une brève enfance campagnarde, que l’on retrouve dans le court-métrage envoûtant de Violaine de Villers et Balthazar Bogousslavsky, Son nom de Duras dans le Platier en ruines (2020). Marguerite passe des journées entières dans le parc, tandis que ses frères aînés, Pierre et Paul, tentent d’apprendre le latin chez un curé.

Comme elle le confie à Marianne Alphant : « L’écriture, je sais d’où elle vient. » Elle vient de ce « pays de Duras » et d’une autre douleur. La petite fille a obtenu de sa mère de garder quelques têtes de bétail. « Mes plus beaux souvenirs, c’est de partir avec les vaches, le long du Dropt, et la fin de mon bonheur, c’est là. » Car un train arrive sans siffler et tue la « Brune » en lui arrachant une corne. L’animal, tel un être sacrificiel, se vide de son sang.

« Je suis restée près de Brune, je lui parlais, je criais et je pleurais. Ce sont de grands souvenirs, parce que c’était avec la mort que j’étais. » Marguerite Duras raconte encore : « Une jeune vache, une jeune fille, qui avait la tête arrachée à moitié qui appelait, qui n’a jamais cessé d’appeler. C’est ça que ça veut dire, l’écriture. » Elle a déjà le sentiment confusqu’elle est « sur le chemin pour devenir quelqu’un comme un écrivain ». Elle a aussi cette phrase, si durassienne : « J’ai un souvenir très violent de l’innocence des vaches. » De ce pays, de cette histoire, de cette douleur, Duras tire son nom de plume. Ce n’est pas rien.

0 notes

Text

Assassinat de Samuel Paty : Portrait des deux amis du terroriste accusés de complicité

https://justifiable.fr/?p=68 https://justifiable.fr/?p=68 #accusés #amis #Assassinat #complicité #des #deux #Paty #Portrait #Samuel #terroriste Les premiers jours du procès ont été consacrés aux interrogatoires de personnalité des huit accusés. Deux d’entre eux encourent la perpétuité pour complicité. Ils ont aidé le terroriste à trouver une arme et à se rendre sur le lieu de l’attaque (1/3). Entrée de la salle des grands procès, palais de justice de Paris (Photo : ©P. Cabaret) Comme un réalisateur qui zoomerait sur les personnages de son film après un premier plan d’ensemble, la justice a commencé mardi 6 novembre à se rapprocher des accusés en se penchant sur leur personnalité. La procédure se déroule en deux temps. D’abord un enquêteur rend compte de ses – modestes – investigations : un entretien en prison, quelques rencontres ou conversations téléphoniques avec les proches, des recherches sur le parcours scolaire et professionnel. Puis, l’accusé est interrogé sur les éléments qui ont été exposés. On n’aborde, à ce moment-là du procès, ni le fond du dossier, ni les éléments clés, comme la religion. La justice veut juste savoir qui elle juge. La cour d’assises a choisi de commencer par les deux accusés qui risquent le plus, à savoir les proches d’Anzorov. Le terroriste qui a assassiné Samuel Paty était originaire d’Évreux. Là-bas, des amis l’ont aidé à trouver une arme et à se rendre sur le lieu de l’attentat. Ils sont accusés de complicité et risquent la peine capitale. Le premier à se retrouver au centre de l’attention est Azim Epsirkhanov, 23 ans. Cheveux noirs, visage fin, triangulaire, barbe de quelques jours. Il porte un pull beige à fermeture Éclair fermé jusqu’en haut par-dessus une chemise blanche entièrement boutonnée. Son grand-père était policier, son père a été militaire, lui voulait intégrer l’armée française et ça se voit. Debout droit dans le box, les mains croisées devant lui, sa tenue est si impeccable qu’elle ressemble à un uniforme ; et c’est avec une rigueur toute militaire qu’il se prête à l’exercice judiciaire. La justice lui reproche d’avoir « aidé et accompagné activement » Anzorov dans la recherche et l’achat d’armes. « Des hommes cagoulés, du sang, un coup de crosse » Azim Epsirkhanov est né en Tchétchénie en 2001 de parents âgés de 17 ans. La famille vit chez le grand-père paternel. Enfant choyé, excellent élève à l’école, la violence de son pays fait brusquement irruption dans sa vie à l’âge de neuf ans, lorsque son père est enlevé en pleine nuit à son domicile. Il se souvient du fracas, des hommes cagoulés de vert, du sang, et d’un coup de crosse qu’on lui assène sur la tête. Pendant une semaine, la famille pense que le père est mort. Puis il rentre, sans doute grâce aux relations du grand-père, ancien policier. Il ne dira jamais ce qui lui est arrivé, le sujet est tabou dans la famille, mais tout le monde voit les traces de torture sur son corps. La famille décide de se réfugier en France qu’elle rejoint en train, puis en taxi depuis la Pologne. Azim Epsirkhanov y arrive à l’âge de 10 ans. La sécurité a un prix. Pendant neuf ans, la famille erre d’hôtels Formule 1 en foyers et ne survit que grâce aux allocations, aux associations et aux restos du cœur. Sa scolarité s’en ressent. Il change souvent d’établissement, mais parvient cependant à apprendre le français et à décrocher son Bac pro, option commerce. Si tout le monde croit en lui, il déçoit souvent. Ses enseignants regrettent qu’il ne travaille pas davantage, il a de grandes capacités. Quand il est arrêté il y a quatre ans, il venait de s’installer avec sa compagne, convertie à l’Islam quelques années auparavant – il précise que sa religion n’était pas un sujet pour lui-, à Rouen et cherchait un stage en alternance dans le cadre de son BTS. On le décrit comme serviable, empathique, avec une grande soif de reconnaissance et une forte identité tchétchène. « À l’école, on est là pour apprendre, mais j’avais besoin de m’amuser » Vous reconnaissez la complicité ? l’interroge le président à l’issue du rapport de l’enquêtrice de personnalité. « Je conteste les faits » répond-il. Puis, il réagit à ce que la salle vient d’entendre. « Mes enseignants m’ont toujours soutenu, je comprends que j’ai pu décevoir par mon manque de travail, mais quand je rentrais chez moi, je devais garder mes deux petites sœurs et mes deux petits frères. L’école était mon échappatoire, on est là pour apprendre, mais j’avais besoin de m’amuser ». L’autre déception qui entache son image dans le récit de l’enquêtrice, ce sont ces engagements manqués en tant qu’arbitre de football. Il s’explique : « c’était payé 80 euros par match, il y en avait quatre par mois, cela me permettait d’aider mes parents. Mais je devais rejoindre les stades par mes propres moyens, je prenais des bus, je marchais des kilomètres, tous n’étaient pas en centre-ville ». Son casier comporte quelques mentions, des peccadilles. Et une ombre aussi. Lors d’une rixe, il prétend avoir voulu séparer les protagonistes au moment où l’un de ses amis chute dans un escalier. Toutefois, un témoin affirme qu’il a donné gratuitement un violent coup de pied à l’agresseur. Parole contre parole. Interrogé sur les réseaux sociaux qui ont joué un rôle central dans cette affaire, il répond « « J’y étais énormément, je cherchais à avoir beaucoup d’abonnés. J’avais un Instagram, un Snapchat, un twitter et un Facebook ». « J’étais énormément sur les réseaux sociaux » C’est au collège qu’il a rencontré Anzorov. À l’époque, il est surpris par la pratique religieuse intense chez son ami. « Sa famille n’écoutait pas de musique, sa mère refusait l’accolade. Son père était très porté sur la religion, il refusait que sa femme sorte seule » précise-t-il. Les deux amis se perdent de vue lors d’un déménagement. Quand ils se retrouvent, « Anzorov est sur Facebook, où il a pas mal d’amis. Il se prend pour un influenceur » se souvient l’accusé. La relation se distend à mesure qu’Anzorov se radicalise. Azim Espsirkhanov assure aimer la France qui l’a accueilli, nourri, logé et qu’il qualifie de « pays-mère ». Son avocate précise que l’armée était prête à le prendre et suivait avec attention son dossier administratif, car il ne possédait pas de titre de séjour. Suite à l’attentat, un arrêté du 6 novembre 2020 lui a retiré sa carte de séjour temporaire. « Au mépris de la présomption d’innocence » précise son conseil. Fils de fonctionnaires Le parcours de Nabil Boudaoud est beaucoup moins romanesque. Sa mère est algérienne, son père, moitié algérien, moitié français. Ils ont construit leur foyer dans l’Eure. Avant sa naissance, sa mère a perdu un enfant à sept mois de grossesse. Elle a aussi accouché de lui à sept mois, mais il a survécu. Est-ce pour cela qu’il est collé à sa mère pendant son enfance ? Toujours est-il que c’est un enfant si introverti que l’on craint un moment qu’il ne soit autiste. Un frère naît trois ans après. Sa famille est musulmane, mais il n’a reçu qu’une éducation religieuse limitée et ne parle pas arabe. Ses parents sont tous les deux fonctionnaires en mairie, ce qui assure à la famille un certain confort matériel. La vie est douce, jusqu’au départ de la mère en 2012. Naïm lui en veut et reste avec son père. Après quelques mois, une garde alternée est mise en place, puis il finit par s’installer chez sa mère. Lors de la séparation de ses parents, il est en 6e. C’est alors que commencent les problèmes de concentration, de bavardage. Il avoue qu’il « fout le bazar ». Son niveau scolaire s’en ressent, mais il valide quand même le CFG à l’issue de la 3e. En terminale, il se ressaisit, et obtient en juin 2020 un Bac pro. Il projette de s’inscrire dans un BTS en bâtiment, mais ne trouve pas de stage. Le voici donc oisif à la rentrée 2020 et fraîchement doté d’un permis de conduire et d’une voiture. C’est l’ivresse de la liberté. Côté caractère, tout le monde s’accorde sur son côté généreux et serviable. Il a l’habitude d’acheter à ses amis ce qu’ils ne peuvent pas s’offrir parce qu’il est conscient d’être privilégié. Son père le décrit comme naïf. Sa mère explique qu’il manque de confiance en lui, en raison de sa maigreur Anzorov, « mon pote de la salle » Ce manque de confiance le pousse à solliciter l’aide d’Azim Epsirkhanov quand il se sent menacé. Ils se connaissent via les réseaux sociaux, qu’il fréquente lui aussi assidûment. Pas pour faire le coup de poing, mais juste pour impressionner son adversaire. Le Tchétchène devient une sorte de grand-frère ; il le prend sous son aile et l’emmène à la salle de musculation. C’est là que Nabil Boudaoud fait la rencontre d’Anzorov en 2019 ; il le surnomme « mon pote de la salle ». Un enquêteur de la SDAT (sous-direction antiterroriste) nuancera un peu plus tard cette présentation de leur relation en expliquant qu’il est arrivé aux deux hommes de prier ensemble. C’est lui qui a transporté le terroriste sur les lieux de l’attentat. A-t-il simplement aidé un ami comme il l’avait fait avec d’autres sans comprendre à quoi il participait ? Nabil Boudaoud conteste les faits qui lui sont reprochés. La justice s’est donnée un mois et demi pour statuer. À suivre : le groupe de la djihadosphère (2) et les auteurs des vidéos (3)

0 notes

Text

‘Feels wet underneath!’

Artist: Gino Boccasile

‘Paris Tabou’ (October 1951)

#pin up style#pin up art#comic book art#pin up cartoon#good girl art#pulp art#Italian#French#comics#magazine#gino boccasile#paris tabou#1950s#1951

72 notes

·

View notes

Text

Au revoir mon grand frère, mon parrain, mon pusher de livres, mon confident…

Tu auras réussi à faire un pied de nez à la maladie pendant plusieurs années, te relevant, tel Lazard, d’un fauteuil où l’on t’avait confiné jusqu’à la fin de tes jours, faisant mentir les statistiques et les pronostics. Comme quoi la détermination, l’amour de la vie, le besoin de laisser sa trace, les projets infinis, la force de caractère peuvent faire des miracles. Et la trace est bel et bien là, franche, solide et concrète. Que ce soit dans la fondation d’un journal local, d’une librairie francophone, d’une maison d’édition, d’écrits et d’entrevues de la Société historique de Hearst, de la Fondation Omer Cantin, de la médaille de l’Ordre de la Pléiade, et plus encore. Tu auras su, grâce à ton travail, à l’amour que tu portais à ta région et à ton monde, insuffler la fierté et le dynamisme, et inspirer bon nombre de gens. Comme l’a dit Donald Poliquin cette semaine, “Omer, un vrai, un grand, un toujours, dans la vie et dans la mort”.

Mais ça, c’est l’espace public. Pour moi, tu resteras tout simplement le grand frère, le parrain et le confident. Celui qui était toujours disponible, peu importe l’heure ou le jour. Celui qui répondait toujours à mes appels avec un enthousiasme réel, une pointe d’espièglerie dans la voix. On aura partagé l’amour des livres, des lettres, des mots et des paroles. On aura partagé l’amour de l’histoire, de la provenance, de l’appartenance. On aura abordé au fil des ans un tas de sujets selon les étapes de la vie, l'amitié, le mensonge, la politique, la maternité, le suicide, l’assimilation, l'absence, la famille, la lâcheté, la détermination, le sport, le pardon, la passion, les voyages, le vin, la littérature. Aucun sujet n’était tabou, sinon la mort, trop réelle, trop douloureuse, trop imminente, pudeur mal placée. On ne partageait pas toujours le même point de vue, peu s’en faut, parfois on s’emportait même, mais ce n’était que temporaire. Le goût de la discussion, de l’échange prenait le dessus, et quand ça devenait trop chargé, on changeait de sujets tout simplement. Accord tacite d’un désaccord générationnel ou de genre, ou d'un malaise, ou d'un mal-être. Une marque de respect mutuel.

On aura eu bien des apéro, des repas et des pause-café par téléphone. On aura écouté bien des parties de hockey et de baseball au téléphone, concluant toujours au fil d’une septième, huitième ou neuvième manche, que c’était quand même plate le baseball dans le fond, mais se reprenant le mois suivant de toute façon.

Tu m’auras fait découvrir de grands et de petits auteurs - classiques, modernes et émergents - de vieilles séries télé. Tu m’auras raconté des histoires ancestrales et des histoires de jeunesse, des mauvais et des grands coups. On aura traversé Paris sous les lignes de Simenon et les paroles d’Alain Barrière. On s’en promettait d’autres qui n’auront pas lieu.

On aura partagé une admiration pour maman et ses sœurs, et pour les soeurs de papa. Une admiration commune pour ces femmes fortes qui ont fait leur place dans une société qui ne leur était pas nécessairement favorable. Des femmes qui ont mené de main de maître leur foyer, posant des gestes héroïques au quotidien, sans demander leur dû, naturellement, par amour, par obligation, par nécessité. Et peut-être auras-tu eu pour moi aussi, à quelques occasions, quelques marques d’admiration qui m’auront permis d’être plus sûre de moi, fière de ce que j’ai été, du chemin parcouru, de ce que je suis devenue.

Et nous aurons été tous les deux amoureux des caresses aux arbres et aux vaches, avant même que ça ne devienne tendance. Précurseurs du tree hugging et du cow cuddling. Retrouvant réconfort dans les grands yeux bruns de nos vaches, la chaleur de leur flanc, la douceurs de leur pelage, caressant pendant de long moments leur gorge friande de caresses. Et retrouvant espoir dans le monde, l’oreille colée contre le tronc d’un bouleau, d’un peuplier ou d’un pin, écoutant le vent dans les feuilles et imaginant la sève y circuler, parfois même en découpant un petit morceau pour la mâcher, partageant avec cet arbre un brin d’humanité et de vie.

Adieu mon frère. Tu as tiré ta révérence, et je te salue bien bas.

0 notes

Text

FORTIUS - Comment concilier performance sportive et santé mentale ?

Depuis septembre 2023, les étudiants de 3ᵉ année de l’École de Journalisme de Cannes construisent un projet dit “360” qui se compose d’articles, de podcasts, mais également d’un reportage long format. À l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, trois étudiants ont décidé d’étudier en profondeur un sujet souvent tabou : la santé mentale des athlètes. Entre préparations intensives, pressions et…

youtube

View On WordPress

#athlètes#charlottebonnet#enquetes360#fortius#france#gymnastique#jadesadmi#Jeux Olympiques#jo2024#julianchartier#lucasmetairie#marcothiollier#natation#Paris#Paris2024#perrinelaffont#Préparation#projet360#samiraitsaid#santé au travail#sport#trampoline#Youtube

0 notes

Text

Un agenda BD engagé pour les jeunes filles à la rentrée

Comment se passe un rendez-vous chez le gynécologue ? C'est quoi le consentement ? Ces interrogations parfois dérangeantes sont décryptées sans détour dans cet agenda éducatif 2022/2023 à destination des collégiennes et lycéennes conçu par Mélanie Body en partenariat avec la Maison des Femmes de Paris. Article rédigé par Amélia Porret Parlons d’amour, de poils, de gynéco ou encore de droits des femmes et ce, avec bienveillance surtout à un âge où ces questionnements légitimes se heurtent aux chamboulements de l’adolescence. Illustratrice et auteure, Mélanie Body a eu l’idée d’apporter quelques réponses, avec humour et sensibilité. Formée à l'école Boulle, puis en architecture, elle anime depuis quelques années la page BD - Les Petits Rebelles qui évoque le positionnement de la femme dans la société. Né d’une rencontre avec l’équipe de la Maison des Femmes de Paris, cet agenda illustré accompagne ici les jeunes femmes tout au long de leur année scolaire. Une planche de BD par semaine explore un sujet essentiel et pourtant encore trop peu abordé. “Après ces années à illustrer, échanger, m’informer je me suis rendue compte qu’il y avait encore beaucoup de sujets tabous nous concernant.” Le projet étant ici de créer un objet “qui vous accompagne au quotidien, pouvant aider toutes ces jeunes filles qui se métamorphosent pour devenir femmes”. Crédit photo : Mélanie Body Agenda sans tabou En collaboration avec La Maison des Femmes, avec l’aide d'Agsous Zahra chargée de mission pour l'action contre les violences masculines à la MDF, “j'ai choisi les sujets qui semblaient importants et aussi un nombre d'informations indispensables en cas de problème comme les adresses et numéros de téléphone du type "39 19" "Le planning familial"....” Le plus : il peut aussi servir de journal intime ou d’agenda familial et pourquoi pas permettre d’en parler au sein du foyer familial, entre copines à la cour de récréation pour oser poser ces questions dérangeantes. A lire également : Aider son enfant à gérer le stress de la rentrée Fabriqué à Toulouse, l’agenda est en format A5 avec une page pour 2 jours. À commander sur helloasso à 15 euros plus 5 euros de frais d’envoi en France et en Belgique, tous les bénéfices reviennent à La Maison des Femmes de Saint-Denis, lieu de prise en charge unique et innovant des femmes en difficulté ou victimes de violences. Il est également directement en vente à la Maison des femmes, en paiement par chèque. À offrir à toutes jeunes femmes et pourquoi pas à soi-même ! Read the full article

0 notes

Text

Comportement des élèves, le tabou français

J’avoue qu’à chaque fois que j’entends le premier ministre parler d’autorité à l’école, des élèves perturbateurs, des sanctions, je tressaute sur ma chaise. Il n’a rien compris. Il va dans la mauvaise direction. Le problème de l’école française, c’est justement que le bien-être des élèves est le cadet de ses soucis. Cet enjeu central pour favoriser la réussite de tous les élèves est très mal traité dans le "choc des savoirs", cet ensemble de mesures qui constitue la nouvelle politique éducative du gouvernement de Gabriel Attal. Le sujet du bien-être est à peine effleuré dans la discussion sur la lutte contre le harcèlement ou encore dans l’introduction des compétences sociales dans le curriculum.

Ce que je ressens comme ancien élève, comme enseignant en lycée et en collège avec l’expérience de 15 années passées devant différentes classes, ce que j’ai compris comme syndicaliste impliqué dans l’actualité éducative, et ayant eu la chance de pouvoir m’initier au fonctionnement d’autres systèmes éducatifs, c’est que notre système éducatif, et tout particulièrement le niveau collège, est déjà tout entier tourné vers un objectif majeur, que l’élève veuille bien se taire, rester assis sur sa chaise et écouter passivement.

Je vois dans cet enjeu de la discipline à l’école un dernier héritage chrétien où il s’agissait bien de soumettre le corps et l’âme.

Nous sommes en 2024 et nous devons dépasser cet héritage. Les politiques éducatives prônées par la droite et l’extrême-droite, du MODEM au RN en passant par "la république en marche", nous conduisent dans le mur quand elles veulent imposer des échelles de sanctions scolaires décidées à Paris.

C’est le petit bout de la lorgnette du pouvoir qui ne prend absolument pas en compte les enquêtes internationales où la France fait moins bien que les autres pays dans ses résultats parce qu’elle veut réprimer les comportements perturbateurs au lieu d’agir globalement sur le système pour apaiser le climat scolaire. Là est l’erreur majeure.

Trois aspects notamment permettent de cibler le problème français :

La relation de confiance entre les enseignants et les élèves

Le sentiment de bien-être des élèves à l’école

Le temps perdu en classe pour gérer le comportement des élèves

Ces critères bénéficient d’études, avec des statistiques, qu’on peut comparer à d’autres pays et cette étude se fait au détriment de la France : Un travail de recherche mené en 2023 met en évidence qu’en France on se méfie de la relation affective entre l’enseignant et l’élève alors qu’elle a un impact sur les apprentissages (voir article ). C’est une recherche poussée menée en 2006 qui avait démontré que c’était en France au sein des pays développés que la relation était la plus distendue entre le prof et l’élève. Une recherche québecoise revient aussi sur l’importance de construire cette relation de confiance pour favoriser l’engagement des élèves (voir l’article ). Une recherche basée sur une comparaison entre la France et l’Allemagne par des élèves ayant participé au programme Voltaire et participé à des cours dans les deux pays évoquait aussi des situations ou le plaisir d’aller en classe, en Allemagne, amenait les élèves à ne pas vouloir décevoir leurs enseignants.

Une étude de 2021 menée par l’observatoire du bien-être en France (voir étude) s’appuyait sur les statistiques de la DEPP (évaluations ministérielles) pour montrer que la France arrivait en queue de peloton dans les enquêtes internationales pour le sentiment d’injustice ressenti à l’école, pour le fait de se sentir chez soi à l’école, ou pour le sentiment d’appartenance. Il est intéressant de noter que la polémique sur la tenue unique à l’école vient au moins évoquer ce problème majeur du « sentiment d’appartenance » même si là encore l’idée de l’uniforme ne vient qu’effleurer une problématique bien plus vaste.

Parlons maintenant des comportements dits perturbateurs. Ils sont de plusieurs niveaux. Cela peut relever d’une inclusion mal gérée d’élèves souffrant de troubles du comportement sans bénéficier d’accompagnement, ou de situations plus conjoncturelles de mal-être d’un élève qui n’est parfois pas connue par l’établissement.

Mais cela peut aussi relever d’une problématique plus latente des « petites perturbations » de type bavardage, moquerie, distraction qui sont si pesantes pour le quotidien des enseignants. Les études de nos partenaires britanniques à ce sujet font état d’une augmentation des comportements perturbateurs depuis la crise sanitaire (lire un article à ce sujet du syndicat des enseignants britannique).

Le problème de la violence chez les jeunes concerne tous les pays et en France les drames récents ont enfin fait de ce sujet un enjeu médiatique, mais comme d’habitude le gouvernement le traite à l’envers et évoque uniquement des sanctions dans le cadre scolaire et extra-scolaire pour gérer le problème.

C’est une enquête du journal « le monde » datant de 2019 qui révélait que l’indiscipline était un sujet majeur pour nos collègues, en se référant à l’enquête TALIS sur les personnels (voir l’article https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/20/en-france-le-manque-de-discipline-en-classe-perturbe-l-enseignement_5479015_3224.html) : 55% des enseignants se jugeaient formés pour la gestion de classe contre 72% en moyenne dans les autres pays. Ils indiquaient que 72% du temps du cours en moyenne était utilisé pour les apprentissages à cause des problèmes d’indiscipline. Que dans les établissements les plus en difficulté ce temps de « maintien de l’ordre » pouvait représenter 7,5 jours à l’échelle de l’année (une situation liée en partie au manque d’expérience des enseignants affectés).

Alors, que faire ? Pour moi, il s’agit essentiellement de donner de l’importance à la question du climat scolaire qui doit devenir un pilier de la formation des cadres, de l’évaluation des écoles et des établissements, de la formation des enseignants et des programmes scolaires.

Cela veut dire que l’apaisement du climat scolaire, des relations entre les professeurs et les élèves doit devenir un objectif en soi des projets d’école et d’établissements, que les compétences sociales et émotionnelles, et notamment la capacité à communiquer de manière non-violente, intègre comme axe transversal les curiculums scolaires.

Cela veut dire aussi de changer de regard sur l’enfance et la jeunesse pour faire confiance. Cela veut dire d’abandonner l’objectif de soumission du corps et de l’âme pour accepter qu’un cours réussi est un cours où il y a du bruit, le bruissement des élèves qui échangent, travaillent, partagent, produisent, phosphorent. C’est-à-dire faire confiance aux établissements pour construire au sein de la communauté éducative les règles de vie sans injonction parisienne en donnant des moyens aux établissements pour aménager des sas de décompression et pour dégager des moyens humains pour accompagner les élèves qui vont mal avant que la situation ne dérape.

Cela demande un changement de braquet de notre politique éducative, en laissant de côté l’importance donnée à la mesure d’éléments quantitatifs, froids, dans les évaluations nationales, les tests standardisés si décriés dans les pays anglo-saxons par nos partenaires étrangers, pour favoriser des évaluations qualitatives du travail qui se fait en classe et de que les élèves arrivent vraiment à faire, à exploiter, quelles compétences ils ont acquis sur le long terme au lieu de « recracher » un savoir en un instant T.

C’est là que le contre-modèle proposé par la NEA USA (Association nationale d’éducation des Etats-Unis, 3 millions de membres, membre de l’internationale de l’éducation), est intéressant : la première organisation syndicale enseignante à l’échelle de la planète propose de mettre en œuvre un « performance-based-assessment » à la place des tests standardisés en mode QCM : évaluer la capacité à la pensée critique, à la résolution de problèmes, à la collaboration et à l’application de connaissances dans la vie réelle (à retrouver dans cet article ). Cette proposition du NEA engage un changement de braquet, au lieu d’une seule évaluation, c’est un travail d’évaluation de long terme qui permet de mieux dégager là où il faut aider les élèves. A noter, au contraire de l’évaluation standardisée, on sort de l’automatisation de l’évaluation et donc d’une situation où la machine peut remplacer l’enseignant.

0 notes

Text

Paris 2024 : saturation, burn out, abandon temporaire de leur discipline... Quand les sportifs lèvent le tabou de la santé mentale après les Jeux

A cinq mois des Jeux de Paris, franceinfo: sport a recueilli les témoignages de plusieurs athlètes français qui ont accepté de revenir sur les moments difficiles et les épisodes dépressifs rencontrés après l'événement d'une vie.

0 notes

Text

Faire des podcasts oui mais pour parler de quoi ? Les sujets de la Ville de Paris sont si vastes... Quel est notre rôle à nous les communicant·es ? Dire absolument tout ce que la Ville fait ? Où répondre aux questions que les parisien·nes se posent ?

Avec ce nouveau podcast, nous avons choisi notre camp. Enjeux, c'est 8 épisodes qui répondent aux interrogations les plus fréquentes concernant l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.

Parce que oui, en tant qu'habitante de Paris, je me suis aussi demandé si les Jeux en valaient la chandelle. Chantiers, propreté, écologie, déplacements, accessibilité ... Dans Enjeux, nous abordons tous ces sujets sans tabou avec des agents qui sont au cœur de l'organisation.

Je suis bin bin fière de travailler à la production de ce nouveau podcast avec Louie creative et Caroline Loisel. Ecoutez, vous m'en direz des nouvelles !

0 notes