#mecanización

Explore tagged Tumblr posts

Text

Okay I'm fixed now (loves languages again)

Anyways schedule of day

10am: necesito que suicidarme; soy grug con rock fuck lenguaje y este examen

11am: vigorously attempting to master grammar + vocab concepts through osmosis and prayer

12: oh actually words are made up and absurd anyways we did this to ourselves

1: temporary reprieve from language classes 🙏😇🌄 oh lol #quirkofcoactivation #languageinhibitionFAIL #linguisticcoactivationbasedorthographyerror in my europol notes teehee. Ok but now lock tf in

2: ok fine I GUESS me voy a clase y levantaré mi mano y todo eso... or whateverrr final clase del día sure

3: said "participatorio" en lugar de "participativa" 3648283 injured 2648273 dead -- but also : )))) right answer to the question ig

4: (haciendo code-switch en una conversación imaginaria mientras regreso a casa) - y hizo algo súper dad-coded, que es-

#its okay words i love you again#also just wrote ñove instead of love there thanl you spanish keyboard#and im lesving the l in there too bc it also comes from the entire middle row sjifting to account for the ñ#and so do all those typos too#anyways the orthography error was writing macinization instead of mechanization btw. came from going “oh like maquina!” and when getting to#the q and going oh fuck thats not right but somehow not fixing any of the vowels#which is funny bc the word isnt spelled like that in spanish either. its mecanización lol but my brain said maquina + ation was the way to#go apparently. which like could have been machine + ation brainfart but the specific middle step of spanish was 10000% involved#also thought the spanish vers was different when i looked it up so technically dont think its how i described it but i dont careeeee and it#sounds cooler to say it like that#instead of bilingual brain bad at spelling. fork also found in kitchen. more to follow at 8#no but fr cognates i love you cognate effect i love you but also im never going to be able to spell anything right ever again

0 notes

Text

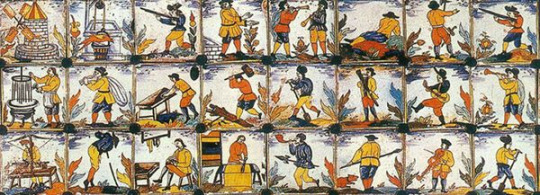

La Revolución Industrial y su Impacto en el Diseño: Causas, Efectos y Tendencias Históricas

La Revolución Industrial, que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, marcó un cambio trascendental en la estructura económica, social y cultural de las sociedades occidentales. Este artículo explora las causas y efectos de este fenómeno en el desarrollo de las tendencias de diseño, así como las escuelas y tendencias históricas que emergieron durante este periodo. Causas…

#acumulación de capital#Art Nouveau#artes y oficios#arts and crafts#causas#crecimiento agricola#diseño industrial#efectos#innovaciones tecnológicas#mecanización del trabajo#nuevas formas de producción#revolución industrial#urbanización

0 notes

Text

MITOS EN AMÉRICA

MITO 8: El MONOPOLIO ESPAÑOL EMOPBRECIÓ AMÉRICA Y NO LA DEJÓ INDUSTRIALIZARSE.

Otra cosa que estoy harto de escuchar hasta la saciedad, que todo es culpa de España, que la pobreza de América es culpa de España, y que gran parte de esa culpa fue por el monopolio que impidió a los virreinatos comerciar libremente y que así no pudieron industrializarse.

Pues una vez más, aquí estamos con datos para matar el relato.

Para abrir boca, decir que el monopolio español terminó en 1713 con el tratado de Utrecht y que la primera revolución industrial comenzó en 1750 en Inglaterra con la mecanización de los telares, dicha primera industrialización se extiende al resto del mundo unos 20 años más tarde. Por tanto ya el mito cae con este primer dato, es decir, desde 1713 los virreinatos españoles ya pueden comerciar con Inglaterra, por tanto, todo aquel que comercia con Inglaterra ¿puede comprarle esos nuevos telares? La respuesta es NO, y no porque lo impidiera España, sino porque era Inglaterra la que no lo permitía.

El Reino de Inglaterra estableció las Actas de Comercio y Navegación, en el cual restringieron a los extranjeros comerciar con Inglaterra con el fin de defender su industria, por medio de monopolizar el comercio con sus colonias y asegurar al menos esas ganancias.

Se prohibía cualquier desarrollo industrial de las colonias capaz de competir con el de Inglaterra: Requerían que todas las importaciones de una colonia fueran compradas a Gran Bretaña o revendidas por comerciantes británicos en Gran Bretaña, independientemente del precio que se pudiera obtener en otros lugares. Así, las colonias terminaban suministrando materias primas para la industria británica y, a cambio de este mercado garantizado, las colonias comprarían productos manufacturados desde o a través de Gran Bretaña.

Que el comercio con las colonias estuviera monopolizado por los navegantes ingleses: Las leyes reflejaban la teoría económica del mercantilismo, buscándose mantener todos los beneficios del comercio dentro de sus respectivos imperios y minimizar la pérdida de oro y plata, o ganancias, para los extranjeros a través de compras y comercio.

Resumiendo, por poner un ejemplo, que Inglaterra prohibía la fabricación de muebles a sus colonias pero se llevaba de ellas la madera para fabricar los muebles en Inglaterra y luego venderlos a sus colonias.

Esto no ocurrió en los virreinatos españoles, donde se crearon industrian que competían directamente con las peninsulares, como fue el caso de las cerámicas de Talavera de la reina.

Por otro lado, Nueva España no podía comerciar libremente lo que quisiese con Inglaterra, tan solo lo que Inglaterra le quisiera vender, estos les vendían alcohol carísimo a cambio de cuero muy barato.

Y mientras que el monopolio español acabó en 1713, el monopolio ingles no acabó hasta 1849 cuando empezaba a vislumbrarse que el librecambismo (implantado ya por España decenas de años antes) era la respuesta para desarrollar el comercio de la industria.

En 3º lugar, los países ya independizados y soberanos con la ayuda de Inglaterra, bien podía haberles pedido a Inglaterra “su industria”, pero en lugar de ello, Inglaterra se llevaba todo el oro de América a cambio de rifles para que los nuevos países pudieran seguir sus guerras enfrentándose unos contra otros.

En 4º lugar, la segunda línea de ferrocarril en toda América se construyó en la provincia española de Cuba en 1837, en los países independientes de Hispanoamérica comenzaron a construirse a partir de 1850. Es decir, más de una década después.

En 5º lugar, cuando el imperio español sucumbió, España siguió siendo la misma, ni más rica ni más pobre, siguió su camino por separado y no sufrió ningún retroceso socioeconómico, en cambio, para los nuevos países soberanos, significó un gran retroceso socioeconómico en todos los sentidos, pues virreinatos que eran ricos, prósperos, desarrollados, en paz y a los que se sobraba la plata, se convirtieron en países pobres, de sobrarles plata, comenzaron a pedirla prestada, y de la paz pasaron a tener guerras civiles y con otros países hermanos durante más de 100 años, esto sin duda fue lo que provocó la pobreza generalizada de Hispanoamérica que perdura hasta nuestros días. Y es que, antes de la independencia, algo que se fabricaba en México, se podía vender en chile, tras la independencia, lo que se fabricaba en México, se quedaba en México, esto provocó el cierre de miles de comercios e industrias que eran riquísimas durante los virreinatos.

En 6º lugar, a pesar de las dificultades que hemos visto en el punto 5, 2 países hispanoamericanos en el siglo 20 llegaron a ser los más ricos del mundo, Argentina y Venezuela, 2 países que ahora dan pena.

Explicados estos puntos ¿Es España la culpable de la pobreza y subdesarrollo de los países hispanoamericanos?

La respuesta es contundente, NO.

Y al que le siga quedando alguna duda, que siga leyendo:

«El que sabe ser buen hijo

a los suyos se parece

y aquel que a su lado crece

y a los suyos no hace honor

como castigo merece

de la desdicha el rigor».

extracto de la obra «Defensa y pérdida de nuestra independencia económica» (Capítulo I), «, del abogado, profesor universitario, historiador y diplomático argentino José María Rosa. Fue publicada por primera vez en 1943.

EL INDUSTRIALISMO VIRREINAL

Las primeras industrias de América tuvieron su origen en el siglo XVII. Las industrias elaborativas se entiende, pues las extractivas como la minería se explotaron inmediatamente después del descubrimiento.

América alcanzó un alto grado de progreso industrial: por lo menos desde el siglo XVII, hasta que el imperio español tembló en sus cimientos al EMPEZAR el XIX. En esos años la América española había llegado a lo que es hoy el desiderátum de las naciones: a bastarse a sí misma, a la autarquía ¿La causa? El monopolio español; el tan mentado, tan desprestigiado monopolio español. Pues éste, si en mínima parte significó la dependencia comercial hacia España, produjo, en cambio, sobre todo industrialmente, la autonomía de América.

Claro es que la creación del monopolio español no tuvo como mira, a lo menos como mira eficiente, la formación de una industria americana autóctona. El monopolio fue creado por causas militares principalmente. Debido a los numerosos ataques del resto de reinos europeos, deseosos de poseer las riquezas que España había conseguido crear en América, se estableció el régimen de galeones, que convenientemente custodiados partían de un puerto único americano, generalmente Santo Domingo, e iban hacia otro puerto único español, casi siempre Sevilla. La carencia de suficientes navíos de guerra como para custodiar el tráfico comercial libre entre la península y los virreinatos, en esos mares infestados de bucaneros ingleses y holandeses, obligaba a la navegación en convoy como único medio de mantener una comunicación entre las distintas partes del imperio español.

Ya de por sí la reducción del comercio hispanoamericano a una flota o 2 anual de galeones y años hubo que no partió ninguno transportando hasta Puerto Bello los productos destinados a Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile y Río de la Plata, aminoró extraordinariamente la dependencia hacia España de la economía americana. América tuvo entonces que producir lo que España no podía enviarle. Pero a la dificultad en el transporte se unió otra causa: las ideas de los economistas españoles del siglo XVII, pues España atravesaba desde mediados del XVI una fuerte crisis, traducida en el alto valor que alcanzaron todas las mercaderías: los medios de subsistencia eleváronse en grado sumo. La causa, hoy podemos saberlo, fue la importación de oro americano, que produjo como lógica consecuencia el desequilibrio en el valor adquisitivo del dinero: el oro bajó de valor con respecto a las demás mercaderías, y claro está, las mercaderías subieron con respecto al oro; con la grave consecuencia social de que el oro se hallaba en pocas manos, mientras que la demanda de mercaderías era general.

Pero entonces se creyó firmemente que esta suba se debía a la salida de productos españoles para América. De allí que se tratara de evitar su envío al Nuevo Mundo, limitándose la exportación española a lo estrictamente indispensable, en realidad el comercio hispanoamericano en los tiempos de los galeones quedó reducido al transporte del oro y la plata de América a España, y al regreso de esos barcos llevando el mismo peso en los pocos, poquísimos, efectos ibéricos que no podían producirse aquí.

América tuvo que bastarse a sí misma. Y ello le significó un enorme bien: se pobló de industrias para abastecer en su casi totalidad el mercado interno. Malaspina, escritor del siglo XVII, nos dice que «el movimiento fabril de México y el Perú eran notables». Habla de 150 «obrajes» en el Perú, que a 20 telares cada uno, daban un total de 3.000 telares. Y Cochabamba, según Haenke, consumía de 30 a 40 mil arrobas de algodón en sus manufacturas.

TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN VIRREINAL

Los «obrajes», talleres de hilados y tejidos, se encontraban organizados en su mayoría de acuerdo al tipo de trabajo artesanal: con sus maestros, oficiales y aprendices, y requiriéndose haber pasado los dos grados inferiores y rendido el examen de «obra maestra», para lograr con el título de maestro la licencia de regentear un obraje.

No fue el taller artesanal el único tipo de producciónvirreinal: El virrey del Perú, don Francisco de Toledo, reglamentó minuciosamente en 1601 el trabajo de los indígenas en las industrias manufactureras evitando cualquier abuso de los encomenderos. Y finalmente fue suprimido por varios decretos y ordenanzas reales. En cambio en las reducciones y misiones, los obrajes con mano de obra indígena fueron habituales, por cuanto constituían uno de los fundamentos mismos de la creación de tales establecimientos, que era la educación indígena tanto en las labores agrícolas como en las manuales. Aquí el producto de la industria indígena recaía exclusivamente en beneficio de las mismas reducciones y misiones.

Los esclavos no eran empleados habitualmente en faenas industriales. En primer lugar la esclavitud no fue normalmente permitida en la América hispana hasta la guerra de Sucesión, cuando Inglaterra impuso en el tratado de Utrecht de 1713 el derecho a establecer sus «asientos de negros» en puertos del Atlántico. Los pocos esclavos que hubo antes de esa fecha, tolerados por los funcionarios españoles; que no permitidos por las Leyes de Indias, se filtraron de las colonias inglesas del norte, y las portuguesas del sur. Estos pocos esclavos no nos permiten suponer que la esclavitud fue regularmente admitida antes de 1702, y así encontramos que el modesto «asiento de negros» portugués, que las autoridades bonaerenses toleraron en el siglo XVI, fue clausurado estrepitosamente por la superioridad española.

Los negros esclavos no eran tampoco mayormente aptos para labores industriales. Fueron empleados de preferencia en la agricultura; y en Río de la Plata donde no existía mayor agricultura destinados casi exclusivamente a tareas domésticas. Algunos realizaban pequeñas confecciones caseras, y otros fueron empleados en talleres, rescatando con sus jornales el precio de su libertad. Pero la protesta de los trabajadores libres, así como la resolución que el Cabildo de Buenos Aires tomó sobre ellos nos demuestra que el caso no era muy común ni constituía la tan manida «explotación de los esclavos», lugar repetido por algunos escritores antiespañoles.

La práctica de los gremios , no las Leyes de Indias, había exigido a los maestros zapateros y plateros, presentaran «informaciones sobre limpieza de sangre» . En el siglo XVIII estas informaciones fueron suprimidas, admitiéndose a cualquier trabajador americano, a condición de haber aprobado su examen correspondiente, para que pudiese optar al grado de maestro y abrir su taller. De esta manera los negros o indios libres pudieron dedicarse también a la industria si poseían aptitudes para ello. Además de los talleres manufactureros, hallamos al iniciarse el siglo XIX las fábricas de derivados de la ganadería: saladeros, curtiembres, jabonerías, la «fábrica de pastillas de carne» del conde Liniers en Buenos Aires, etc. La fábrica tenía características propias del pequeño capitalismo: en lugar del maestro que trabajaba junto a los oficiales y aprendices, encontramos al patrón capitalista vigilando la labor de sus obreros por medio del capataz técnico.

Esta técnica, tanto en los primitivos obrajes como en las posteriores fábricas, fue la habitual en sus respectivos tipos de producción. La maestría del artesano tuvo que suplir la falta de herramientas adecuadas, pero los productos podían en buena ley competir con sus similares europeos, y en algunas industrias como la platería y tejidos, llegaron a superar, por el arte de su confección, a las propias mercaderías extracontinentales.

LA AMERICA «PROTECCIONISTA» Y LA AMERICA «LIBRECAMBISTA»

No toda la América española fue encerrada en la barrera del monopolio, surgiendo por esa causa a la vida industrial. Hubo parte de ella, justamente en Río de la Plata, que quedó virtualmente fuera de esta política.

No tenía España barcos suficientes para vigilar las costas del Atlántico sur, ni podían los modestos gobernadores de Buenos Aires correr con sus botes a los poderosos navíos extranjeros que anclados en las Conchas, la Ensenada o en el mismo puerto, ejercían impunemente el contrabando. Y este contrabando, imposible de perseguir, acabó siendo tolerado: el viajero francés Azcárate de Biscay vio en 1658 en el puerto de Buenos Aires a 22 buques holandeses cargando cueros. Desde 1680, Buenos Aires constituyó un verdadero nido de contrabandistas, Y muchos gobernadores, obligados por las circunstancias a esconder la ley y cerrar los ojos, clamaban por la permisión lisa y llana de lo que era imposible combatir: Bruno Mauricio de Zavala, el fundador de Montevideo, entre otros.

Tan tolerado fue el contrabando, tanto se lo consideró un hecho real, que la Aduana no fue creada en Buenos Aires sino en Córdoba, la llamada Aduana seca de 1622, para impedir que los productos introducidos por ingleses y holandeses en Buenos Aires compitieran con los industrializados en el norte. Y que el oro y los metales preciosos no emigraran hacia el extranjero por la boca falsa del Río de la Plata.

Hubo así dos zonas aduaneras en la América hispana: la monopolizada y la franca. Aquélla con prohibición de comerciar, y ésta con libertad, no por virtual menos real, de cambiar sus productos con los extranjeros.

Y aquella zona, la monopolizada, fue rica; no diré riquísima, pero sí que llegó a gozar de un alto bienestar. En cambio la región del Río de la Plata vivió casi en la indigencia. Aquí, donde hubo libertad comercial, hubo pobreza; allí, donde se la restringió, prosperidad.

Y eso que Buenos Aires tenía una fortuna natural en sus ganados cimarrones que llenaban la pampa.

Los contrabandistas se llevaban los cueros de estos cimarrones, necesario como materia prima en los talleres europeos, dejando en cambio sus alcoholes y sus abalorios (fue entonces cuando los holandeses introdujeron la ginebra). Era este un trueque muy parecido al que realizaron hasta ayer los comerciantes blancos con los reyezuelos de África.

El dinero, a no ser el oro y la plata filtrados por Córdoba, entraba muy poco en estas transacciones. Los cueros se cotizaban en reales, pero se pagaban en especie: de más está decir que los reales pagados por cada cuero eran harto insuficientes, mientras que los abonados por cada litro de ginebra o cada metro de paño inglés, sumamente considerables.

Buenos Aires, entregando los cueros de su riqueza pecuaria por productos extranjeros, no podía tener y no tuvo industrias dignas de consideración. Era tan poco rica, que el Cabildo empeñaba sus mazas de plata para mandar un enviado a España. Antonio de León Pinelo, escribiendo en 1629, se quejaba de la enorme miseria de la zona bonaerense: Buenos Aires era para él, la ciudad «tan remota como pobre». Indudablemente el virtual librecambio no reportaba provecho alguno.

Todo lo contrario. No solamente no hubo industrias a causa de la fácil introducción de los productos europeos, sino que los contrabandistas acabaron por extinguir el ganado cimarrón, la gran riqueza pampeana. Los permisos de vaquerías otorgados en un principio libérrimamente por el Cabildo a todo vecino accionero que trocaba, cueros por mercaderías contrabandeadas, acabaron por ser mezquinados. En 1661 (acta del Cabildo del 14 de enero) se informa que la hacienda se ha retirado a 50 leguas de la ciudad: en 1639, el mismo Cabildo ordena que se suspendan los «permisos de vaquear» durante 6 años, debido a la escasez de ganado. En 1700; se cierran nuevamente las vaquerías, esta vez por 4 años; en 1709 nuevo cierre durante un año; en 1715, otra cerrazón, también de 4 años.

El contrabando había terminado con la única riqueza bonaerense. La formidable mina de cuero de la pampa hallábase agotada, pues desde esa última fecha ,1715, ya no se otorgaron más permisos para vaquear; no es que se hayan cerrado las vaquerías, es que nadie tuvo empeño en internarse hasta las Salinas tras un rodeo cada vez más ilusorio.

En 1723 el Cabildo informa que hace ocho años, justamente desde 1715 que nadie vaquea. Y en 1725, cuando se instala en Buenos Aires el «Asiento inglés de negros» a raíz del tratado de Utrecht, con la facultad de cambiar negros exportados de Angola por los cueros famosos de la pampa, encontráronse los negreros sin la riqueza que esperaban: los contrabandistas ya se la habían llevado.

RIQUEZA INDUSTRIAL DEL VIRREINATO

El tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la guerra de sucesión de España, significó prácticamente la repartija de ésta entre Francia, Inglaterra y Austria. Si Francia conseguía colocar un príncipe francés en el trono de Carlos II, Austria se quedaba con Italia y el Flandes Español, e Inglaterra con Gibraltar, Menorca y muy buenos privilegios comerciales: entre estos, la facultad de importar negros a la América española, mercándolos por productos autóctonos. Fue a raíz de ellos que se establecieron los «asientos de negros» en los puertos hispanoamericanos del Atlántico, por donde, juntamente con el comercio lícito de africanos, se deslizó el ilícito de efectos ingleses.

Pero la industria anglosajona a principios y mediados del siglo XVIII, carecía de las condiciones necesarias para apoderarse del mercado americano. Si bien la fabricación vernácula era aún primitiva, y su técnica no pasaba de ser rudimentaria, el coste de la producción y aun la misma calidad de la elaboración, admitían todavía una competencia favorable con las manufacturas europeas. Levene, en su Historia económica del Río de la Plata, describe la riqueza al finalizar el siglo XVIII. La industria vitivinícola es próspera en San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca; un barril de vino de la primera de estas ciudades se vende en Buenos Aires a $ 36 (del cual de 14 a 16 pesos son de flete).

En tejidos: Cochabamba era el centro fabril de todo el Alto Perú; los algodonales de Tucumán facilitaban la materia prima, que era elaborada en la ciudad del altiplano, proveyendo a los mineros de Potosí y a casi toda la población del norte. Centros importantes de esta industria fueron también Corrientes, donde el informe de su representante en el consulado nos dice que en 1801 «hubo individuo que acopió y remitió a Buenos Aires más de 1.500 ponchos y frazadas, su precio de 4 a 5 reales»; Catamarca, donde «no hay casa ni rancho en todo su distrito que no tenga uno o dos telares con su torno para hilar, y otro para desmotar el algodón. Se borda tan fino que… hasta los clérigos se visten con estos bayetones negros»; Tucumán, que elabora tejidos con sus propios algodones, y también Córdoba, Salta y Santiago del Estero encontraron su principal riqueza en la industria de los telares domésticos.

Paraguay y Corrientes eran famosos por sus astilleros, donde se construían hasta navíos de ultramar; lo que hoy es apenas una remota esperanza, era una realidad en 1800. «Con ligazón de algarrobo, entablado de lapacho y cubiertas de timbó colorado» se construyeron el año 1811 en Asunción 8 bergantines, 5 fragatas, 4 sumacas, sin contar balandras y otras embarcaciones menores. Y ellas quedaban totalmente terminadas con sus jarcias, velamen y ferretería, producido todo por la riquísima tierra americana.

Las grandes carretas de Mendoza y aquellas un poco menores de Tucumán proveían los medios de transporte más usuales para el tráfico interno. También las mulas, criadas en Santa Fe y Entre Ríos, eran empleadas principalmente para la conducción de los barriles de vino o aguardiente cuyano.

Corrientes fue famosa por sus talleres de arreos y talabarterías. Buenos Aires por sus platerías y después del tratado de Utrecht, abolido el monopolio y en su consecuencia reducido el contrabando, destacóse por sus artesanos del cuero, especialmente zapateros, lomilleros y talabarteros.

En agricultura: Tucumán producía en abundancia algodones y arroz; La Rioja, Catamarca y Salta aceites de oliva de tan buena calidad y tan importante cantidad, que amenazaban la clásica riqueza española de olivares. Cereales y productos de huerta, se daban en las «quintas» de todas las ciudades, especialmente Buenos Aires. Esta última conservaba su preeminencia ganadera, pese a la extinción de los cimarrones, y el virrey Loreto iniciaba en 1794 la después floreciente industria de la salazón de carnes.

En todo lo necesario, los virreinatos se abastecían a sí mismo, Claro está que no todos los virreinatos tuvieron grandes industrias como la que alcanzó Nueva España o Perú.

FUENTES:

- J.A.GARCIA, La ciudad indiana, Pág. 128.

- VIDAL, en sus Observaciones sobre Buenos Aires y Montevideo (trans. por WILDE, ob. cit., pág. 106) dice: «La esclavitud en Buenos Aires, es verdadera libertad, comparada con la de otras naciones.».

- La Revista de Buenos Aires. T. XII, Pág. 19 y ss.

- Relaciones de los viajes de monsieur Azcárate de Biscay al Río de la Plata. (La «Rev. de Buenos Aires», t. XIII, Pág.. 19 y ss.).

2 notes

·

View notes

Text

Me parece que, a cada instante, debió vivir esa muerte. De diversas maneras. Debió vivirla en todos aquellos lugares en los que sintió que la lengua alemana era asesinada de alguna manera, por ejemplo por sujetos de lengua alemana que hacían cierto uso de ella: que la lastimaban, la mataban, le daban muerte porque la hacían hablar de tal o cual modo. La experiencia del nazismo es un crimen contra la lengua alemana. Lo que se dijo en alemán bajo el nazismo, eso mismo, es una muerte. Hay otra muerte que es la simple banalización, la trivialización de la lengua. Y luego hay otra muerte que es aquella que no puede advenir a la lengua sino a causa de lo que ella es, es decir: repetición, aletargamiento, mecanización, etc. El acto poético constituye, por lo tanto, una suerte de resurreción: el poeta es alguien que tiene que tratar permanentemente con una lengua que se muere y que él resucita, no ofreciéndole un verso triunfante sino haciéndolo regresar a veces, como un resucitado o un fantasma: él despierta la lengua y para tener verdaderamente en carne viva la experiencia del despertar, del retorno a la vida de la lengua, debe encontrarse muy cerca de su cadáver. Debe estar lo más cerca posible de sus restos, de sus despojos. No quisiera ceder aquí al pathos, pero supongo que Celan tenía constantemente que tratar con una lengua que corría el riesgo de convertirse en una lengua muerta. El poeta es alguien que se da cuenta de que la lengua, su lengua, la que heredó en el sentido que acabo de decir, corre el riesgo de convertirse en una lengua muerta y, por lo tanto, que tiene la muy grave responsabilidad de despertarla, de resucitarla (no en el sentido de la gloria cristiana, sino en el sentido de la resurrección de la lengua), ni como un cuerpo inmortal ni como un cuerpo glorioso, sino como un cuerpo mortal, frágil, algunas veces indescifrable como lo es cada poema de Celan. Cada poema es una resurrección, pero que nos impulsa hacia un cuerpo vulnerable que puede ser de nuevo olvidado. Creo que todos los poemas de Celan permanecen de alguna manera indescifrables, conservan lo indescifrable, y esto puede también apelar interminablemente a una suerte de reinterpretación, de resurrección, a nuevos soplos de interpretación, o bien al contrario, perecer, desaparecer de nuevo. Nada asegura a un poema contra su muerte, ya porque el archivo puede siempre ser quemado en hornos crematorios o en incendios, ya porque, sin ser quemado, sea simplemente olvidado, o no interpretado, o aletargado. Es siempre posible el olvido.

— Jacques Derrida, «La lengua no pertenece», entrevista realizada por Évelyne Grossman originalmente publicada en Europe (año 79, n° 861-862, enero-febrero 2001). Traducción de Ricardo Ibarlucía publicada en Diario de Poesía (nº 58, primavera 2001). Disponible online en Derrida en castellano.

#jacques derrida#la lengua no pertenece#paul celan#europe#diario de poesía#ricardo ibarlucía#derrida en castellano

16 notes

·

View notes

Text

Milei y la militancia de la resignación

De estas elecciones puede concluirse una cosa: hay una cada vez más gigantesca distancia entre lo que se vota y lo que se hace, como los resultados de Jujuy evidencian. Es Milei -y no la izquierda- el que capitaliza electoralmente en la provincia en la que el rechazo y la voluntad de lucha contra el ajuste llegó durante los últimos meses a sus máximos niveles. La sociedad jujeña salió a cortar rutas y, al mismo tiempo, votó a quién acusaba a Morales de tibio por su falta de dureza a la hora de reprimir los cortes de rutas. Lo cierto es que no existe correspondencia directa entre representación e interés porque no existe correspondencia directa entre sociedad y política, sino que la política es más bien la forma compleja y contradictoria a través de la que la sociedad reproduce su conflictividad latente. Eso no significa que la política carezca de bases materiales, sino que la relación entre base material y política no se reduce a una mecanización insulsa.

5 notes

·

View notes

Text

Maracaibo, en un mejor momento que hoy. Y ese momento fue durante diciembre del 2018. Algo que extraño de esta época es que fue un periodo de experimentación muy intenso que dio paso a una mecanización fotográfica que estoy rompiendo en los últimos meses tratando de dedicarme a ir mas allá de lo meramente laboral. Maracaibo poco a poco renacía de un periodo muy duro donde muchos de los que se sentían aletargados empezaron a salir a ocupar los espacios abandonados, seguían siendo momentos difíciles, pero el centro histórico volvía a llenarse de gente y entendiendo de nuevo la normalidad acostumbrada en décadas anteriores. Allí use una Kodak Easyshare Z981 y una Canon 7D con un 18-135mm f/3.5

2 notes

·

View notes

Text

Productores logran, a través del FEDA, autogestionar mecanización de sus cultivos #DescifrandoLaNoticia #FEDA

0 notes

Text

El eterno debate sobre Capitalismo

El capitalismo es un modelo económico que tiene sus raíces en Europa durante la Edad Media, donde el sistema feudal dominaba la organización económica y social. En este sistema, la tierra era la principal fuente de riqueza y poder, y las relaciones económicas se basaban en la agricultura, con una estructura de poder dominada por los terratenientes y la iglesia. A partir de los siglos XIV y XV, se empezaron a gestar transformaciones clave para la aparición del capitalismo, con la expansión del comercio, la mejora de las técnicas agrícolas y el surgimiento de una nueva clase: los mercaderes y banqueros, que comenzaron a acumular capital. Esto sentó las bases para el capitalismo, un sistema que se basaría en la propiedad privada y la acumulación de riqueza mediante el intercambio de mercancías y servicios.

Entre los siglos XVI y XVIII, el capitalismo experimentó una fase conocida como capitalismo mercantil o comercial, marcada por el mercantilismo, una política económica que ponía énfasis en la acumulación de metales preciosos, oro y plata, como medida de la riqueza de las naciones. El Estado jugó un papel clave al promover el comercio y las colonias, lo que permitió el auge de la burguesía comercial o capitalistas mercantiles, dueños de flotas comerciales y bancos que controlaban el comercio internacional. A su vez, los terratenientes continuaban dominando el campo, mientras que los trabajadores o campesinos vivían en una estructura de clases baja, con escaso acceso a la propiedad y a los medios de producción.

Con la “Revolución Industrial" a finales del siglo XVIII, el capitalismo dio un paso importante hacia el capitalismo industrial. La aparición de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor, y la mecanización de la producción transformaron radicalmente la economía. Las fábricas se convirtieron en los centros de producción, lo que llevó a una urbanización masiva de la población, que abandonó las zonas rurales para trabajar en las industrias. La clase capitalista industrial surgió como la clase dominante, dueña de las fábricas y los medios de producción; mientras que la clase obrera vivía en condiciones de pobreza, trabajando largas jornadas por salarios bajos y enfrentándose a condiciones de vida deplorables. La burguesía continuó expandiéndose, y los terratenientes perdieron algo de su poder, aunque seguían siendo importantes en las zonas rurales.

En el siglo XX el capitalismo experimentó profundos cambios. Tras la Segunda Guerra Mundial, las economías capitalistas se consolidaron, y muchos países adoptaron modelos de economías mixtas, que combinaban el capitalismo con la intervención del Estado para evitar crisis económicas. La globalización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI también afectó al capitalismo, con la expansión de las empresas multinacionales, el crecimiento del comercio internacional y un auge de la tecnología como fuerza central de la economía. Esto llevó a un modelo económico donde el capital financiero, en lugar de la producción industrial, se convirtió en el motor de la economía global, lo que se conoce como la financiarización de la economía.

El capitalismo actual se caracteriza por la concentración de poder económico en grandes corporaciones multinacionales y un aumento de la desigualdad económica. Mientras tanto, la clase media se ha globalizado, y aunque algunos sectores se han beneficiado del libre comercio y la tecnología, la desigualdad entre los trabajadores y los capitalistas sigue siendo un tema central. En el presente, el capitalismo se enfrenta a nuevos desafíos, como la creciente automatización, trabajadores temporales y sin seguridad laboral y el impacto de la tecnología; con empresas como Google, Apple y Amazon dominando las economías más desarrolladas.

El capitalismo ha evolucionado desde un sistema basado en el comercio y la propiedad de tierras en la Edad Media, pasando por el capitalismo mercantil y el capitalismo industrial, hasta convertirse en el sistema globalizado y financiero que domina el siglo XXI. Este proceso ha transformado profundamente las estructuras sociales, económicas y políticas, creando nuevas clases sociales, como la clase media globalizada, el proletariado industrial y, más recientemente, el capitalismo digital impulsado por las grandes corporaciones tecnológicas. Aunque ha generado gran riqueza, el capitalismo actual enfrenta cuestionamientos sobre la desigualdad y el bienestar social.

Referencias:

L. Abel (2005), Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520. SciELO http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-51972011000200008

D. Humberto & C. Rafael (mayo de 2007), El capitalismo industrial, el movimiento obrero y las corrientes sociales del siglo XIX [PDF]. Portal Académico CCH https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/hist/univ/univ1/acumulacion/archivos/L4_Capitalismo_industrial.pdf

1 note

·

View note

Text

Pensar en el trabajo de mañana: presentación de la conferencia Iliade 2025

Por Henri Levavasseur

Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

El sábado 5 de abril de 2025 se celebrará en París el duodécimo coloquio del Instituto Iliad sobre el tema «Pensar el trabajo del mañana: Identidad. Comunidad. Poder».

Globalización y financiarización, desindustrialización y terciarización, digitalización y desmaterialización, externalización y precarización, robotización... En el espacio de unas pocas décadas, el trabajo ha experimentado profundos cambios, generando tensión, desilusión y preocupación, llevándonos a cuestionar su lugar en nuestras vidas y en nuestra sociedad. El trabajo está en crisis. Por lo tanto, necesitamos «repensarlo», pero también imaginar nuevas formas de «reencantarlo», en el contexto de la nueva comunidad de destino que Europa debe forjarse.

Los griegos y los romanos distinguían entre el trabajo alienante (ponos, labor) y la actividad creadora propiamente dicha (ergon y poiesis, opus), estrechamente asociada al logos. El primero era inadecuado para el hombre libre y el ciudadano, que en cambio debía aprender a cultivar el otium, el tiempo dedicado al ocio estudioso y la meditación, más allá del negotium, el dominio de la producción y el beneficio comercial.

La sociedad medieval estaba dividida en tres órdenes, heredados de una antigua estructura indoeuropea: los laboratores debían ser productivos para garantizar su subsistencia, mientras que el manejo de las dos espadas, espiritual y temporal, correspondía a los oratores y bellatores. La práctica de un oficio, considerado por la Iglesia como un medio de redención y santificación, tenía una dimensi��n profundamente comunitaria, en el marco de comunidades aldeanas, gremios y cofradías, donde prevalecía el ideal del «trabajo bien hecho».

A raíz de la Reforma protestante, seguida de las teorías liberales inglesas de la Ilustración y de las teorías marxistas del siglo siguiente, una nueva concepción del trabajo, esencialmente utilitarista y mercantil, en profunda ruptura con las concepciones antiguas y medievales, se impuso progresivamente en Occidente. Aparecida con el auge del capitalismo manufacturero, la noción de trabajo reducida a su dimensión estrictamente material fue una invención de la modernidad. Como concepto intrínsecamente ligado a la búsqueda de la productividad y regido únicamente por la racionalidad económica, el trabajo se convirtió en un «valor» determinante en el conjunto de la sociedad. En el siglo XX, el auge de la mecanización y la era de las masas condujeron a la «movilización total» de las fuerzas productivas, de modo que el conjunto de la actividad humana tendió a hacerse enteramente cuantificable y el hombre mismo se convirtió en un engranaje de los procesos técnicos y económicos globales.

Nada parecía capaz de cuestionar esta evolución. Sin embargo, parece que el trabajo es un valor que ahora se cuestiona en todo el mundo occidental contemporáneo. ¿Es éste el fin de un ciclo?

A medida que se aceleran las revoluciones tecnológicas, el trabajo experimenta cambios radicales que acentúan tendencias que ya vienen de lejos: pérdida de sentido del trabajo, adicción al ocio inútil, desaparición de la dimensión comunitaria, expansión del mundo virtual, destrucción de puestos de trabajo, transformación del asalariado en pieza intercambiable de la «máquina de gestión». Por otra parte, en un momento en que la competencia entre las grandes potencias se intensifica y pone fin a las ilusiones de una «globalización feliz», las decisiones tomadas por nuestros dirigentes en las últimas décadas colocan a los pueblos y naciones de Europa en una situación de preocupante vulnerabilidad: pérdida de soberanía energética y tecnológica, desindustrialización y terciarización excesiva, recurso a una mano de obra poco cualificada y barata procedente de fuera de Europa, verdadero ejército de reserva del capital, destinado a satisfacer tanto la pereza de los consumidores como la codicia comercial de los grupos de interés privados, mientras los gobiernos se desmoronan bajo el peso de la deuda.

Apoyándose en los valores perdurables de nuestra civilización, pero también demostrando inventiva, podrán devolver el sentido y la eficacia a su actividad productiva y volver a concebir el trabajo como un camino hacia la excelencia y un instrumento de poder. Ganar autonomía estratégica para el continente europeo es el primer y esencial paso de esta renovación. Requiere decisiones eminentemente políticas, no exclusivamente consideraciones financieras miopes. Pero también presupone una auténtica recuperación intelectual y moral, en la que las dimensiones espiritual y estética también desempeñarán un papel clave: para devolver el sentido al trabajo, es importante superar la visión estrictamente materialista, individualista y utilitarista de la actividad humana y situarla en la perspectiva de un destino histórico común.

Al margen de estas consideraciones, los europeos también necesitan recuperar el control de su tiempo, para sustituir un enfoque consumista del gusto por el ocio por una renovación del otium, el ocio que eleva el alma y el espíritu. Esta es precisamente una de las perspectivas que ofrece el desarrollo tecnológico, siempre que el dominio de este último sea conquistado por una nueva élite inventiva cuya visión del mundo sea capaz de combinar el sentido de la proporción con la voluntad de poder.

Éstas son las pistas que el Instituto Iliad se propone explorar en el marco de su duodécima conferencia y del segundo número de Pôle Études, que se publicará para la ocasión.

Fuente: https://institut-iliade.com/penser-le-travail-de-demain-identite-communaute-puissance/

0 notes

Text

<<Mi destino es la decadencia p I: God Speed You!Black Emperor.

Actualmente me encuentro en un estancamiento emocional, en un vacío espiritual. Mi cuerpo esta carcomido por dentro, y mi alma está apagada. Sigo mi vida por la necesidad de mi adicción: la libertad. Ya no lucho por llenar el vacío de mi alma. En la actualidad mi destino es la decadencia. Con mis tatuajes tengo el poder de viajar por dimensiones. Más que tatuajes, son símbolos de poder. Me subo a mi motocicleta y siento que soy un viajero del tiempo y el espacio. Algunas veces comienza mi viaje por la Carretera a Chapala y termina en la ciudad de mis sueños. Paseo por torres y columnas de un mundo que nunca fue. Me gusta mucho viajar en motocicleta. La miseria de la vida es arrancada por la adrenalina de la velocidad. Soy un adicto a la libertad. Anteriormente quería borrar la melancolía de mi rostro. Hoy mi alma se baña en ella por las noches. Buscaba en formulas alquímicas, en teorías cabalísticas y talismanes herméticos el dulce sabor de la vida y del amor. Buscaba una respuesta a la finalidad de la vida, pero solo encontré que todo es vanidad. La incertidumbre de la vida ha hecho que la mecanización de mi organismo responda de manera diferente al común de las personas. No me satisface nada. Al tratar de comprender a los demás solo encuentro mareos y hastió. No busco entenderlos, ni mucho menos que ellos me comprendan, porque ni siquiera yo me comprendo. Soy un incomprendido. Me gusta llorar al escuchar mi música favorita, me trae pensamientos de nostalgia y poder. Soy sensible a las emociones de mi alma. Respiro la melancolía, todo lo siento. Aunque este muerta mi vitalidad, siento más que muchos hombres. Algún día, en algún poema, quizá no sienta tanto y llore menos. Cuando la decadencia es tu mascota, lo mejor es alimentarla con sufrimiento. Todos los días saco a mi mascota a pasear en mi motocicleta, para sentir que sufro menos.>>

-Hugo A. Rodríguez Barajas.

09•02•25

1 note

·

View note

Text

Lo que Dios hace por los demás, lo hace por mí y en mayor medida

¿Qué sucede? Paciencia, todo está llegando.

Las últimas semanas he gozado de tiempo suficiente, y más que suficiente, diría yo, para dialogar conmigo mismo acerca de mi vida, de las decisiones que he tomado, de mis sueños y de lo que se viene este año que recién comienza.

El 2025 es el año en el que se materializan algunos de mis más grandes anhelos. No digo esto con la esperanza de un sueño que puede no realizarse, lo sostengo como una realidad que he creado a través del esfuerzo y la dedicación, por lo que no tengo dudas de que lo lograré todo.

En el pasado creía de forma inconsciente que el descanso era una especie de pérdida de tiempo, no podía estar sin trabajar o estudiar por periodos largos, puesto que algo en mí me llevaba a creer que estaba desperdiciando la vida, muy a pesar de que, en realidad, lo que más necesité los últimos 3 años fue hacer una pausa.

Es muy común percibir que los demás están viviendo mejor de lo que nosotros lo hacemos. De hecho, las redes sociales se prestan como una herramienta de comparación y autosabotaje, dado que nuestra impresión de los demás nos lleva a imaginarios en los que no hay gratitud por lo que hemos logrado. En mi caso particular, he sentido que todos menos yo han alcanzado algo importante en sus vidas, pude ver que mis amigas más cercanas una a una se estaban yendo de Manizales, pude notar que mis amigos conseguían trabajos prominentes, que les permitían comprar objetos de lujo, incluso sentí que mi familia progresaba y que yo era el único que se quedaba atrás en la larga lista de personas a las que le he celebrado sus triunfos en la vida.

Sin embargo, creo que mi percepción de la realidad del pasado estuvo marcada por la ausencia de descanso y la mecanización de mi vida misma. Estuve forzándome a buscar afuera lo que debía encontrar en mi interior, solo que en el movimiento de una vida ocupada, donde mis gustos más básicos se vieron apaciguados por la rutina.

Ahora, con un poco más de consciencia en mis pensamientos, estoy convencido de que todo lo que Dios ha hecho por los demás lo hará por mí y en mayor medida, pues muy a pesar de que no sentir gratitud en el pasado acerca de las oportunidades que viví, en este preciso instante si puedo ver que he sido todo aquello que me he propuesto, llegando a convertirme en un Lucas del que me siento orgulloso.

Así, este año comienza en pausa, permitiéndome descansar alrededor de mi familia y amigos, convencido de que alguna de las muchas aplicaciones que he hecho y estoy haciendo, me llevará al lugar donde Dios sabe que seré más feliz.

Confío en mí, confío en él, confío en la vida y sé que la paciencia es la clave para poder transitar este último periodo de mi vida en Manizales en paz.

0 notes

Text

Un Viaje a la Historia de la Harina: Desde la Antigua Roma hasta Hoy

Contenido:

La harina, ese ingrediente básico en nuestra cocina, tiene una historia tan rica y antigua como la humanidad misma. Desde los albores de la civilización, el grano y la harina han sido fundamentales para la alimentación y el desarrollo de las culturas.

La harina en la antigüedad

Antiguo Egipto: Los egipcios consideraban el trigo un regalo de los dioses y la harina era un bien muy preciado. Utilizaban molinos manuales de piedra para moler el grano y producían una gran variedad de panes y productos horneados.

Grecia y Roma: En estas civilizaciones, el pan era un alimento básico y la harina se utilizaba para elaborar panes, galletas y otros productos. Los romanos construyeron grandes molinos de agua que revolucionaron la producción de harina.

Civilizaciones precolombinas: En América, los pueblos indígenas cultivaban maíz y otros cereales, que molían con piedras para obtener harina y elaborar tortillas, tamales y otros alimentos.

La evolución de la molienda

Molinos de viento y agua: Durante la Edad Media, los molinos de viento y agua se convirtieron en una parte fundamental del paisaje rural. Estos molinos permitían moler grandes cantidades de grano de manera más eficiente.

Revolución Industrial: La llegada de la Revolución Industrial trajo consigo la mecanización de los molinos, lo que permitió aumentar la producción de harina y mejorar su calidad.

Molinos modernos: Hoy en día, la producción de harina se realiza en grandes fábricas equipadas con tecnología de punta. Los granos se limpian, clasifican y muelen para obtener diferentes tipos de harina, como la harina blanca, integral, de centeno, etc.

La harina en la actualidad

La harina sigue siendo un ingrediente indispensable en la cocina de todo el mundo. Se utiliza para elaborar una infinidad de productos, desde el pan y las pastas hasta los pasteles y los bizcochos. Además, la harina se ha convertido en un ingrediente clave en la industria alimentaria, siendo utilizada en la producción de una gran variedad de alimentos procesados.

Datos curiosos sobre la harina

La harina más antigua: Se han encontrado restos de harina en yacimientos arqueológicos que datan de hace más de 30.000 años.

Tipos de harina: Existen cientos de variedades de harina, cada una con sus propias características y usos.

Harina integral vs. harina blanca: La harina integral conserva el salvado y el germen del grano, lo que la hace más nutritiva que la harina blanca.

La importancia de la harina en diferentes culturas: En cada cultura, la harina tiene un significado especial y se utiliza para elaborar platos tradicionales.

0 notes

Text

Durante nuestra visita a las Salinas de Alemán, capturamos una serie de imágenes que nos adentraron en un entorno lleno de historia, tradición y una profunda conexión con la naturaleza. Estas fotos, más allá de mostrar un proceso productivo, nos sirven como fuente de inspiración para nuestro proyecto, al invitarnos a reflexionar sobre valores esenciales como la sostenibilidad, el respeto por el entorno y el trabajo artesanal.

Uno de los aspectos más impactantes fue observar el proceso manual de recolección de sal. Ver a los trabajadores recolectando y rastrillando usando herramientas tradicionales nos hizo valorar el esfuerzo humano y la preservación de prácticas que han perdurado durante siglos. Cada gesto refleja una relación respetuosa con la tierra y sus ciclos, un modelo que queremos seguir en nuestra propuesta: trabajar en armonía con la naturaleza sin explotarla.

El entorno, con su horizonte despejado y estructuras mínimas que se integran de manera natural en el paisaje, nos enseñó la importancia de un diseño que respete y se adapte al medio ambiente. Esta unión entre lo construido y lo natural es algo que queremos reflejar en nuestro propio enfoque, asegurando que nuestra intervención sea sutil y responsable.

Además, las Salinas de Alemán nos dejaron una valiosa lección sobre la relevancia de preservar lo artesanal en un mundo que avanza hacia la mecanización. El proceso lento, realizado a mano, tiene un valor añadido que va más allá de la producción, y esto nos impulsa a plantear un proyecto que respete los tiempos y recursos de la naturaleza.

Estas fotos que tomamos no solo son un testimonio de la belleza del lugar, sino una inspiración directa para integrar en nuestro trabajo los principios de sostenibilidad, autenticidad y respeto por los recursos naturales, llevándolos más allá de la simple estética.

0 notes

Text

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), por medio del Programa de Mecanización del Campo, rehabilitó 4 mil 235 kilómetros de caminos rurales y constr...

0 notes

Text

Historia de Equipos Menores Maquinaria Para La Construcción

Evolución de la maquinaria de construcción de equipo menor

La historia de la maquinaria de construcción para Equipos Menores en Cartagena se remonta a las primeras innovaciones en maquinaria de construcción Equipos Menores en Monteria. Antes de la década de 1920, Estados Unidos lideró el desarrollo de innovaciones que ahorraban mano de obra, inicialmente en la agricultura y luego en la construcción Equipos Menores en Barranquilla. Estos primeros avances sentaron las bases para la evolución de equipos especializados adaptados a tareas de construcción específicas o Equipos Menores en Cartagena. Desde herramientas manuales básicas hasta maquinaria rudimentaria, la industria de la construcción o Equipos Menores en Monteria fue testigo de un cambio gradual hacia la mecanización, la racionalización de los procesos y la mejora de la eficiencia con los Equipos Menores en Barranquilla. Esta transición marcó el comienzo de una nueva era en las prácticas de construcción Equipos Menores en Cartagena, sentando las bases para futuros avances tecnológicos en maquinaria de construcción de Equipos Menores en Monteria.

A medida que crecía la demanda de Equipos Menores en Barranquilla más eficientes y especializados, el desarrollo de maquinaria de construcción o Equipos Menores en Cartagena especializada cobró impulso. Surgieron equipos especializados diseñados para tareas específicas como excavar, levantar y compactar, revolucionando la industria de la construcción con los Equipos Menores en Monteria. Estos avances no solo mejoraron la productividad, sino que también mejoraron los estándares de seguridad en las obras de construcción con los Equipos Menores en Barranquilla. La evolución de los Equipos Menores en Cartagena especializados allanó el camino para la clasificación moderna de la maquinaria de construcción en categorías como maquinaria pesada, maquinaria semipesada, Equipos Menores en Monteria, vehículos pesados y vehículos. Cada categoría tiene propósitos distintos, contribuyendo a la eficiencia y efectividad general de los proyectos de construcción. En la era contemporánea, los avances modernos en la tecnología de Equipos Menores en Barranquilla continúan transformando el panorama de la construcción Equipos Menores en Cartagena. Las innovaciones en materiales, diseño y funcionalidad han llevado al desarrollo de herramientas y maquinaria sofisticadas que satisfacen las diversas necesidades de los proyectos de construcción con los Equipos Menores en Monteria. Las herramientas menores o Equipos Menores en Barranquilla, clasificadas según las operaciones comunes realizadas por las máquinas, desempeñan un papel crucial en la mejora de la precisión, la velocidad y la exactitud en las actividades de construcción Equipos Menores en Cartagena. La evolución tecnológica de las máquinas herramienta, arraigada en el binomio herramienta-máquina, ha sido evidente desde tiempos prehistóricos, reflejando una búsqueda continua de mejora e innovación en la industria de la construcción con los Equipos Menores en Monteria. Hoy en día, la maquinaria de construcción de Equipos Menores en Barranquilla es un testimonio del ingenio humano y el progreso tecnológico, que impulsa la eficiencia y la excelencia en las prácticas de construcción Equipos Menores en Cartagena.

0 notes

Text

peldaño a peldaño

Primeras : El comercio a través de la Ruta de la Seda es un paso para la interconexión entre civilizaciones. también las rutas marítimas impulsaron el comercio a escala mundial. Segunda siglo XIX: se da la Revolución Industrial y La mecanización de la producción y los avances en transporte permitieron una mayor producción y distribución a nivel global. Segunda mitad del siglo XX: vemos la Descolonización ya que la independencia de muchos países dio lugar a nuevas economías y mercados y la integración económica mundial. Revolución tecnológica: El desarrollo de internet y las telecomunicaciones facilitó la comunicación y el intercambio de información a escala global.

0 notes