#le radici della canzone popolare

Explore tagged Tumblr posts

Text

ANIMANTIGA

(oghje e dumane)

youtube

Il destino, il destino pirata di cui canta Roberta Alloisio nel brano che apre e intitola questo Animantiga, davvero a volte si diverte a sparigliare le carte con ferocia.

Queste canzoni sono state fissate trentasei ore prima che Roberta, una delle grandi voci di donna del Mediterraneo, se ne andasse all'improvviso nel marzo del 2017. Lasciando un vuoto che assomiglia a una voragine, nella musica d’autore genovese che sa rivendicare, anche, le ragioni delle note tradizionali. Portare a termine questo progetto che mette in dialogo Genova e quell’Isola scontrosa e gentile assieme che da Genova si riesce a intravvedere, quando l’aria è limpida, la Corsica, è stata al contempo, per un pugno di persone coinvolte, una fatica, una gioia liberatrice, un’esperienza traumatica e entusiasmante assieme, come abbiamo raccolto dalle stesse parole dei protagonisti.

.

#Roberta Alloisio#musica di Genova#musica#canzoni italiane#musica popolare#le radici della canzone popolare#Youtube

5 notes

·

View notes

Text

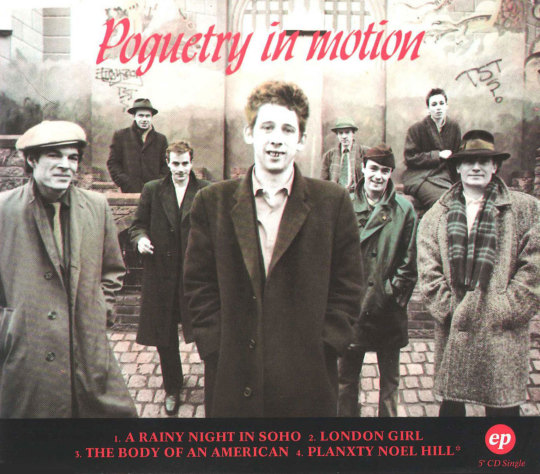

Storia Di Musica #344 - The Pogues, Poguetry In Motion, 1986

Nel 1976 la rivista Sounds (che era una delle tre meravigliose riviste musicali inglesi, con il Melody Maker e il New Musical Express, e dalle cui ceneri nascerà Kerrang!) onora il cantante della band di oggi con un titolo, Face Of The Year, a quel viso grottesco, sdentato, che nascondeva un genio tanto bizzarro quanto straordinario. Shane MacGowan è un irlandese nato nel Kent, nel 1957, ed è un giovane punk scorbutico e ribelle quando fonda, a 19 anni nel 1976, la sua prima band: i Nipple Erectors, con due suoi amici, Shane Bradley e Adrian Thrills (che guarda caso farà più tardi il giornalista per il NME). Visto il nome (e questa sua verve creativa lo avrà anche per il gruppo che lo farà diventare un personaggio), lo abbreviano in Nips, il trio incide un paio di singolo e un disco, Only At The End Of The Beginning (1980) che non si ricorda nessuno. La band si scioglie, ma lui è deciso a continuare. Abbandona la ferocia del rock punk e si dedica ad una riscoperta del folk, del rockabilly, del country, a cui però non disdegna di arricchire caustici testi. Nel 1983 forma una nuova band, che all'inizio suona in piccoli pub o come buskers band nelle strade principali. Dopo un po' di fiducia, decidono di provarci professionalmente: MacGowan alla voce, Jem Finer al banjo e altri strumenti a corda, Spider Stacey al tin whistle, il flauto irlandese, Andrew Ranken alla batteria e James Fearnley, polistrumentista. Per mantenere quella verve di cui sopra, chiama il gruppo in gaelico irlandese, Pogue Ma Hone, e con questo nome pubblicano un singolo nel 1984, The Dark Streets Of London / The Band Played Waltzing Mathilda, lanciato su scala nazionale. Ma lo scandalo avviene quando si scopre che quel nome vuol dire "Baciami Il Culo", tanto che si vira meno maliziosamente su The Pogues. Si aggiunge la bassista Rocky "Cait" O'Riordan, e con questa formazione pubblicano il primo disco, Red Roses For Me (1984), che è una versione graffiante e velenosa della musica popolare irlandese e scozzese. La critica più ortodossa ne è sconvolta (famoso il commento di un critico "sembrano un branco di ubriachi di un pub irlandese lasciati liberi in studio") ma quel suono grezzo, ma che ha radici antichi, la voce impastata e le immagini sognanti di MacGowan iniziano ad avere successo. Se ne accorge Elvis Costello, che chiamato prima come produttore per un singolo, si accorge che la band da il meglio di sè senza nessuna "sovraproduzione" e si convince a produrre il primo, storico album dei Pogues: il titolo Rum Sodomy & The Lesh (del 1985, frase che è attribuita a Winston Churchill in ricordo della sua esperienza nella Marina) fu scelto da Andrew Ranken "come il riassunto della nostra vita come band". In copertina La Zattera della Medusa di Theodore Géricault, con il fotomontaggio dei volti dei nostri sulla zattera. Il disco è un successo, il gruppo diventa un caso mediatico e la loro fama di personaggi bizzarri ai cui concerti può succedere di tutto inizia a spandersi ovunque. Costello è ancora con loro in Studio per un nuovo disco, e iniziano a scrivere molte cose. In queste sessioni nasce l'Ep di oggi, che doveva essere l'embrione del disco futuro ma successivi disguidi e screzi tra band e produttore lasciarono questi brani (e un altro, in seguito leggendario) pubblicati come EP.

Poguetry In Motion è un Ep di 4 brani, quattro gioielli Pogues che racchiudono la loro anima gioiosa e decadente, tra melanconia e sprazzi di euforia. London Girl è un rockabilly frizzante, ma sono gli altri tre brani davvero notevoli: Body Of An American è diventata famosa ultimamente per la presenza, quasi fissa, nella serie Tv The Wire della canzone durante i funerali dei poliziotti. Tra l'altro è storica una interpretazione di questo brano durante un Saturday Night Live del 1990, giorno di San Patrizio: MacGowan, visibilmente alticcio, con una sigaretta tra le labbra ne canta una versione strascicata e assurda. Planxty Noel Hill è "dedicata" al cantante di folk irlandese Noel Hill, che fu uno dei più critici contro il loro "celtic folk rock", definendolo una sorta di aborto della musica tradizionale. Ma la canzone più famosa, e in seguito loro classico, è Rainy Night In Soho: deliziosa, dolente e ideal-tipo delle loro future ballate dolorose, fu pubblicata in due versioni, una con un intermezzo di oboe e l'altra di tromba, più famosa.

In quelle sessioni con Costello, si registrò anche un altro brano, il più famoso dei Pogues: Fairytale Of New York fu registrata con O'Riodan come seconda voce, ma fu riscritta e re-registrata molte volte fino alla versione definitiva con Kirsty MacColl che appare nel loro disco successivo, If I Should Fall From Grace With God, che li consacra al successo internazionale. Un personaggio e una band che hanno lasciato un piccolo ma profondo segno, come dimostra il collettivo affetto che la morte precoce di MacGowan, nel Novembre del 2023, ha suscitato in tutto il mondo della musica.

14 notes

·

View notes

Text

youtube

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza

Questo sentimento popolare

Nasce da meccaniche divine

Un rapimento mistico e sensuale

Mi imprigiona a te

Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

Fare come un eremita

Che rinuncia a sé

E ti vengo a cercare

Con la scusa di doverti parlare

Perché mi piace ciò che pensi e che dici

Perché in te vedo le mie radici

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà

Emanciparmi dall'incubo delle passioni

Cercare l'Uno al di sopra del Bene e del Male

Essere un'immagine divina

Di questa realtà

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza

Questa è chiaramente la canzone di Michela e Alberto. Ma attendo il parere dell'esperta in materia @akachankami

6 notes

·

View notes

Text

Una delle mie parole elleniche preferite è il verbo "χιλιοφιλώ", che significa "bacio mille volte". Può esserci una leggera variazione, "γλυκοφιλώ", e allora significa "bacio dolcemente". Queste parole sono usate principalmente nelle canzoni popolari e tradizionali.

Le parole "χιλιοφιλώ" e "γλυκοφιλώ" sono affascinanti esempi della ricca tradizione linguistica greca, che spesso esprime concetti profondi e poetici attraverso un uso innovativo dei verbi e delle radici.

1. Χιλιοφιλώ (chiliofió):

Questa parola è una combinazione di "χίλιοι" (chílioi), che significa "mille", e "φιλέω" (philéō), che significa "baciare". Il verbo "χιλιοφιλώ" letteralmente significa "bacio mille volte", ma in un senso più figurato implica un gesto di affetto estremo, quasi un amore che non ha limiti, un amore che può esprimersi in mille baci.

Esempio di uso in un contesto tradizionale:

Nella musica popolare greca, una canzone potrebbe esprimere un amore incondizionato o profondo usando il verbo "χιλιοφιλώ", per dare l'idea di un amore che non si esaurisce mai, che è infinito, come mille baci.

Questa parola è spesso utilizzata in un contesto lirico, dove l'intensità dei sentimenti viene enfatizzata dalla moltiplicazione del gesto, il bacio, simbolo di affetto e di amore.

2. Γλυκοφιλώ (glykofió):

Questa parola è una variazione di "φιλέω" con l'aggiunta di "γλυκός" (glukós), che significa "dolce". Pertanto, "γλυκοφιλώ" si traduce letteralmente in "bacio dolcemente". Questo verbo evoca un atto di affetto più delicato e tenero rispetto al "χιλιοφιλώ", indicando un bacio che non solo è profondo ma anche dolce e affettuoso.

Esempio di uso in un contesto tradizionale:

"Γλυκοφιλώ" potrebbe essere utilizzato in una canzone popolare per rappresentare un amore tenero e dolce, un bacio che non è solo un atto fisico, ma un'espressione di affetto intimo e sincero, come nelle melodie tradizionali che celebrano l'amore romantico e le relazioni affettuose.

Differenze e significati:

Χιλιοφιλώ suggerisce un amore amplificato, quasi sconfinato, simbolizzando la molteplicità di affetto e passione che può esistere tra due persone. Il numero "mille" porta con sé un'idea di infinito o di qualcosa che non ha limiti.

Γλυκοφιλώ, d'altro canto, si concentra sulla qualità del bacio. Non si tratta tanto della quantità, ma della dolcezza e della tenerezza dell'atto. Il "bacio dolce" è un bacio che esprime cura e amore gentile.

Uso nelle canzoni popolari e tradizionali:

Questi verbi, soprattutto nel contesto della musica popolare e delle poesie tradizionali greche, sono utilizzati per esprimere sentimenti intensi e profondi. Le canzoni d'amore greche spesso utilizzano queste parole per enfatizzare l'intensità e la dolcezza del legame tra gli amanti. La musica popolare greca è particolarmente ricca di immagini poetiche e sentimentali, e l'uso di parole come "χιλιοφιλώ" e "γλυκοφιλώ" serve a trasmettere emozioni forti in modo evocativo e sensoriale.

Riferimenti linguistici:

Φιλέω (philéō) è un verbo molto comune nella lingua greca, che significa "amare", "baciare" o "essere affettuoso con". Deriva dalla radice greca "φιλί" (phili), che significa "amicizia" o "affetto".

Χίλιοι (chílioi), come accennato, significa "mille", un numero che spesso assume una connotazione simbolica di grandezza o infinito.

Γλυκός (glukós) significa "dolce", ed è una parola che appare frequentemente in contesti affettuosi o romantici. Il suo uso in combinazione con "φιλέω" aggiunge una dimensione di tenerezza al verbo.

In conclusione, "χιλιοφιλώ" e "γλυκοφιλώ" sono esempi meravigliosi di come la lingua greca possa trasmettere emozioni e sfumature attraverso l'uso di verbi e combinazioni che sono ricchi di significato e profondità. Questi termini non solo esprimono l'atto fisico del bacio, ma anche la qualità e l'intensità delle emozioni coinvolte.

One of my favourite Hellenic words is the verb "χιλιοφιλώ", meaning "I kiss one thousand times". There can be a slight change to it, "γλυκοφιλώ", and then it means "I kiss sweetly". Those are mostly used in folk and traditional songs.

270 notes

·

View notes

Text

La musica italiana degli anni '20: l'era del jazz e degli anni ruggenti

Gli anni '20, noti anche come "Anni Ruggenti" o "Années Folles", sono stati un periodo di grande cambiamento culturale e sociale in tutto il mondo. In Italia, questo decennio ha visto l'ascesa di nuovi stili musicali, una fervente vita notturna e una rinascita culturale dopo la Prima Guerra Mondiale. Ecco un'immersione nella musica italiana degli anni '20 e nel suo impatto sulla società dell'epoca. Musica italiana degli anni '20 tra Jazz e Danza Gli anni '20 hanno portato l'ascesa del jazz, un genere musicale che ha catturato l'immaginazione di molte persone in tutto il mondo, compresa l'Italia. Questo stile musicale, originario degli Stati Uniti, è diventato popolare in Italia grazie ai numerosi musicisti e bandleader che si sono esibiti nelle città italiane. Il jazz ha portato un nuovo ritmo e uno spirito di innovazione alla scena musicale italiana. Le danze scatenate come il charleston e il fox-trot sono diventate molto popolari tra i giovani italiani degli anni '20. Questi balli erano spesso accompagnati da orchestre jazz in locali notturni, club e feste private. La musica jazz ha offerto un'opportunità di espressione creativa e un'alternativa alle tradizionali forme musicali italiane. La Canzone Napoletana e il Ritorno alla Tradizione Nonostante l'influenza del jazz, la musica italiana degli anni '20 non ha completamente abbandonato le sue radici tradizionali. La canzone napoletana, ad esempio, ha continuato a essere amata e apprezzata. Artisti come Enrico Caruso e Tito Schipa hanno continuato a portare avanti la tradizione operistica e melodica italiana, guadagnando fama internazionale. Il Teatro Musicale e l'Operetta Gli anni '20 hanno anche visto una rinascita del teatro musicale e dell'operetta in Italia. Artisti di grande calibro hanno contribuito a rinnovare il genere dell'operetta italiana, portando spettacoli divertenti e musicali sui palcoscenici di tutto il paese. Questi spettacoli offrivano una fuga dalla realtà e la possibilità di godersi la bellezza della musica e del teatro. L'Impatto Sociale e Culturale La musica italiana degli anni '20 ha avuto un impatto significativo sulla società dell'epoca. La musica e la danza sono diventate parte integrante della vita notturna e della cultura giovanile. Gli artisti musicali, i ballerini e i musicisti sono diventati figure di spicco, simboli di un'epoca di cambiamento e innovazione. Foto di Bob McEvoy da Pixabay Read the full article

0 notes

Text

Musica da bere 2023 a Santa Maria Maggiore

Torna dal 7 luglio, a Santa Maria Maggiore, Musica da Bere, una serie di originali concerti selezionati dal direttore artistico Roberto Bassa. La rassegna anche quest'anno sarà caratterizzata da una programmazione che alterna appuntamenti di musica classica con concerti di musica popolare, come uno spettacolo di teatro-canzone ispirato a Fabrizio De Andrè ed un concerto di opere sacre nella Chiesa di Buttogno. L'inaugurazione è per venerdì 7 luglio alle ore 21 nel Parco di Villa Antonia, con il concerto Intimità musicali del Duo Guelaguetza. Ylenia Piola e Fabrizio Spadea per un viaggio tra le sonorità jazz e latin, senza dimenticare le loro radici italiane. Il secondo appuntamento, alle 17.45 di sabato 22 luglio, sarà nella Sala della Musica del Teatro Comunale con il dialogo musicale Attorno alla Rapsodia in blue del duo pianistico formato da Angela Villa e Lilly Wunsch che, oltre a pagine tipiche del repertorio classico, vede la spettacolare versione originale della Blue Rhapsody di George Gershwin. Venerdì 28 luglio alle 21 il Parco di Villa Antonia ospiterà E vienimi a cercare – De André canta di Dio, di vita e di amore, lo spettacolo ispirato all’album La buona novella di Fabrizio de Andrè, in versione originale. I brani musicali, rivisitati, adattati ed interpretati da Sergio Salvi, si intercalano a riflessioni e monologhi inediti della voce narrante di Silvana Mossano. Musica da bere proseguirà venerdì 4 agosto alle 21 presso l’Oratorio di Crana con il celebre Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda, una delle migliori formazioni a pizzico del panorama internazionale, con Emanuele Buzi e Norberto Gonçalves da Cruz al mandolino, Vladimiro Buzi alla mandola, Andrea Pace alla chitarra ed Emiliano Piccolini al contrabbasso. Il penultimo appuntamento è venerdì 11 agosto alle 21 nel Parco di Villa Antonia con The Piper's night, lo spettacolo dei Birkin tree – Fabio Rinaudo Trio, formato da Fabio Rinaudo alle cornamuse, Laura Torterolo, voce e chitarra, e da Luca Rapazzini al violino. Grazie a brevi racconti e a brani musicali legati alla tradizione nord italiana, francese e irlandese, l'appuntamento ha lo scopo di presentare la cornamusa raccontandone il percorso, lungo duemila anni, nella storia della musica. Musica da Bere 2023 termina sabato 12 agosto, alle 17.45 nella Chiesa di Buttogno, con un concerto che propone alcune opere sacre di Wolfgang Amadeus Mozart ed Antonio Vivaldi interpretate dal Colloredo Ensemble con, oltre al soprano Stefania Nevosi, al mezzosoprano Angela Verallo, al tenore Luciano Grassi e al basso Fulvio Peletti, i violini di Valentina Ghirardani e Gianrico Agresta, Dario Bevacqua alla viola, Teresa Majno al violoncello e Nicolò Gattoni all'organo. Read the full article

0 notes

Text

I have a feeling, we’re not in Kansas anymore - pt. 1.5

Continua da qui

Volevo scrivere della svolta culturale del discorso politico. Sarà per un altro post, perchè mi sono accorto di avere sfiorato un tema importante che merita più approfondimento.

Marginale alla perdita di fiducia nella classe politica, abbiamo la perdita di fiducia nella classe tecnica, aka “i professoroni”.

Si tratta sempre di un processo di identificazione e contrapposizione come quello tra “popolo” e “casta”, venato da anti-intellettualismo ed esaltazione dell’“ignoranza” come valore, o quantomeno non-disvalore.

Non si può negare che l’attuale contesto storico, sociale ed economico sia complesso, sfaccettato e difficile da navigare a vista e con strumenti rudimentali quali sono quelli offerti da un’istruzione elementare. Quello a cui assistiamo ora è un rifiuto dell’analisi elaborata e profonda in favore di slogan semplici e rudimentali. Qualsiasi discorso intellettuale è percepito come “non popolare” ed alieno al sentire comune. Non solo, ma gli “intellettuali” capaci di tale tipo di analisi non sono semplicemente ignorati ma attivamente contrastati nel discorso pubblico.

Negli anni ‘80 Asimov parlava del “culto dell’ignoranza” sottolineando come l’anti intellettualismo inquinasse il discorso politico e culturale, alimentando e alimentato dalla falsa credenza che la democrazia significasse “equivalenza tra la mia ignoranza e la tua conoscenza” (“the strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge”). Già in un articolo degli anni ‘50 sempre Asimov identifica il problema dell’anti intellettualismo imperante nella cultura pop dell’epoca (” glasses are not literally glasses. They are merely a symbol, a symbol of intelligence. The audience is taught two things: (a) Evidence of extensive education is a social hindrance and causes un- happiness; (b) Formal education is un- necessary, can be minimized at will, and the resulting limited intellectual development leads to happines”).

Per quanto riguarda l’Italia non penso il problema vada così indietro nel tempo - nonostante anche noi vantiamo esempi illustri di anti-intellettualismo pop: si veda p.es. la canzone del 1948 poi ripresa da Arbore “la classe degli asini”- ma ritengo che le radici dell’attuale situazione siano più recenti.

Penso piuttosto a tutti quei fenomeni mediatici virtuali volti all’esaltazione dell’”Ignoranza” come valore positivo e al recupero nostalgico di tutta una serie di fenomeni culturali dei decenni ‘80 e ‘90 ma anche primi 2000, ovvero l’epoca d’oro della tv spazzatura (pagine come chiamarsi bomber, nasce cresce ignora, sesso droga pastorizia etc ). Il vero italiano è ignorante, e se ne frega del discorso profondo. Non a caso altri autori hanno tracciato paralleli tra questo tipo di pagine facebook e l’alt-right americana

Nel panorama attuale la contrapposizione è quella che con termini inglesi identificherei con “street smart vs. book smart”, ovvero da un lato le persone che hanno studiato alla scuola della vita e all’università della strada - e di ciò spesso ne fanno un vanto - e dall’altra una percepita elite culturale composta da chiunque eviti di appiattire il livello dell’analisi di problemi complessi a soluzioni semplici. I professoroni, appunto.

Questo è il motivo per cui un Conte, un Savona, pur essendo tecnici e quindi elite culturale non vengono percepiti come tali: perchè vengono narrati e si narrano come parte della gente comune, e le loro analisi sostengono la narrativa di cui il “popolo” si nutre e il loro nemico è lo stesso nemico del “popolo”: I tecnocrati europeisti, Bruxelles, le aziende farmaceutiche che rendono i nostri bambini autistici e chi più ne ha, più ne metta.

Quello a cui assistiamo ora è un politicizzarsi dell’ignoranza da un lato (qualcuno ha detto antivaccinisti?) e il rifiuto di accettare l’autorità “scientifica” dall’altro. Si realizza ciò che Asimov chiamò “false notion of demoracy”. Sopratutto grazie ad internet, che amplifica l’illusione della conoscenza, al giorno d’oggi con un’eccezionale dimostrazione dell’effetto Dunning-Krueger ogni persona con un’opinione si sente titolata a dibattere ad armi pari contro chiunque e su qualunque argomento.

Non va inoltre escluso dall’analisi il ruolo del governo Monti, presentato appunto come governo “dei professori” col compito di traghettare l’italia fuori dalla crisi economica, governo che ha attuato come ogni governo scelte politiche ed improntate ad una precisa linea politica (di austerità) ma che sono state vendute e/o percepite come “scientifiche” e “tecniche”.

Questo è stato l’ultimo chiodo sulla bara del rispetto dell’uomo della strada, del “popolo”, per la classe tecnica. Si è stabilita l’associazione “scelta tecnica” = “scelta pilotata dall’UE” = “scelta contro il popolo”, e l’elite politica è diventata sempre più élite politico-tecnocratica-culturale. Il perfetto nemico del popolo, complice anche lo spostamento dell’asse politico destra-sinistra dal piano economico-sociale al piano culturale, come vedremo in un prossimo post.

1 note

·

View note

Text

Orfeo in-canta ancora | Claudio Zonta S.I.

Raffaello Simeoni, di Rieti, cantante, polistrumentista, ricercatore infaticabile di musiche popolari nell’album Orfeo Incantastorie come lui stesso afferma mette in musica «un racconto popolare cromatico e ritmico, pagine musicali che formano uno sfondo sonoro dove mi libro in volo con un flauto giapponese, perdendomi tra i paesaggi e i tamburi del Maghreb».

Egli riprende il ruolo dei cantastorie, che tramandavano le radici e le tradizioni, dove storia e leggenda si incontravano, danzavano insieme e lasciavano all’ascoltatore un tesoro fatto di allegria e nostalgia. In «Antiche rotte» ascoltiamo il profumo del mattino, il vociare delle genti al mercato, le serenate in estate, le filastrocche numeriche cantate dai bambini che nascondono il saper vivere nella consapevolezza di dover attraversare gli inverni della vita. Questi inverni sono rappresentati dalle miserie umane, come nella canzone «La Cecilia», un canto presente in molte regioni d’Italia. Cecilia, per liberare Peppino, il marito incarcerato, si concede al ricatto del capitano; ma questo atto tuttavia non basterà a salvare la vita di Peppino. Cecilia, allora, preferirà la morte al disonore e all’affronto. Chitarre, flauti e strumenti antichi rimangono gli unici a sorreggere la vita di Cecilia fin dopo la morte. E la vita di Cecilia sembra librarsi nel brano «Aquilone», una ninna nanna, dolce e protettiva contro ogni male: «e se la luna non spuntasse la sera, / e se lu sole non sorgesse più a matina / e se le stelle non brillassero se lu mio cantu non bastasse…». Il canto è anche narrazione del contemporaneo, come in «Calexico», che è il confine tra California e Messico dove si nasconde chi cerca di raggiungere l’America del Nord. Cori etnici, ritmi sudamericani, cadenze popolari, strumenti delle infinite tradizioni si mescolano insieme per cantare aspetti che appartengono a tutti i popoli: «se canta, se vive, si chiama, si cerca, si prega, si brama, se rìde se piagne se ama se espera e si cambia la trama». Raffaello Simeoni, insieme a musicisti di grande sensibilità quali Cristiano Califano, Paolo Modugno, Giordano Ceccotti, solo per citarne alcuni, è capace di raccontare storie che hanno il sapore del mare e della terra, del cammino e del riposo, della gioia e del dolore.

youtube

0 notes

Photo

Storia Di Musica #83 - Led Zeppelin, Led Zeppelin II, 1969

Nel leggendario 1969, il mondo della musica vide librarsi in cielo un dirigibile rock. Che in poco meno di 10 mesi, dal gennaio all’ottobre del 1969 irruppe fragorosamente nei cieli della musica popolare. La storia di quel dirigibile è ormai leggendaria, dato che i Led Zeppelin in questi 50 anni passati sono diventati una delle più grandi, imitate, leggendarie (e discusse) band del rock. Dopo il clamoroso debutto con Led Zeppelin (registrato in 2 settimane e con 1700 sterline) la Atlantic cavalcò l’onda di quel successo con un tour forsennato, sia in Europa che negli Stati Uniti. Il successo crescente spinse la stessa etichetta a chiedere a Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham (l’unica e formidabile line-up) di registrare un nuovo disco. Il tempo è poco ma la pressione è tanta. Page pesca dalla sua cantina del blues numerosi riff, li rielabora, li rende caldi e irresistibili, li veste di questa nuova armatura hard rock, che tanto fece rumore. L’idea, che accompagnerà tutta la parabola zeppeliana, fece storcere a molti il naso, e dopo il clamoroso successo fioccheranno denunce e cause per diritti. Sia come sia nelle pause del tour il gruppo registra materiale nuovo, in ben 10 studi di registrazione (da Londra a Los Angeles, passando per Memphis, New York e Vancouver). Se le premesse non sono incoraggianti, quando uscirà nell’ottobre del 1969 l’album è sensazionale: basta il riff leggendario e torrido di Whole Lotta Love (preso da Page in prestito da Willie Dixon, a cui dopo decenni verseranno delle royalties) a scaldare l’atmosfera, con il canto di Plant, inarrivabile, a simulare l’orgasmo rock più famoso della storia (tra l’altro, nella versione del disco Plant canta un Love da record di ben 7 secondi). Poi una ballad stupenda come What Is And What Should Never Be, per passare al blues mellifluo di The Lemon Song (altra allusione, lemon in slang è l’organo sessuale maschile), che anche in questo caso è un “prestito” dalla storica Killin’ Floor di Howlin’ Wolf, tanto che persino la Atlantic nella prima ristampa mise tra i crediti della canzone Chester Burnett, vero nome di Howlin’ Wolf, credendola una cover (anche in questo caso, nel 1972 i Led Zeppelin versano un bel po’ di quattrini ai detentori dei diritti di Howlin’ Wolf e la storia finì lì). La quarta traccia è l’ennesima perla del disco: scritta per la prima volta dal solo Plant nel testo, Thank You è una ballata rock suadente e pastorale (che anticiperà i toni e le idee del successivo III) ed è dedicata a Maureen, sua moglie. Ma i ritmi ed i toni subito riacquistano giri: Heartbreaker è un altro di quei brani che hanno scolpito la fama del gruppo, un rock blues fenomenale, dal magico riff di Page, che divenne prova di bravura e infinita fonte di rimandi e richiami (Eddie Van Halen inventò il tapping proprio perchè non riusciva a suonare questo brano...). Living Loving (She’s Just A Woman) è un altro brano veloce e spettacolare, forse il più pop del disco, che apre alla triade finale, altrettanto mitica: Ramble On è il prototipo della ballata Led Zeppelin (che avrà epigoni iconici, tipo Stairway To Heaven, solo per dirne una), dai toni tolkeniani e magici, davvero meravigliosa, che lascia poi il posto al potente ed unico drumming di Bonham nella sua Moby Dick, un assolo di batteria che durate i live arriverà spesso ai venti minuti. Il viaggio alle radici dell’hard rock finisce con Bring It On Home, ennesimo saccheggio a Willie Dixon, ma che ha il sapore del ritorno al blues dopo un viaggio stellare che apre di fatto la stagione dell’hard rock. Tutti i membri della band diventeranno idoli e quelli da imitare, soprattutto Page, ma era il tutto che funzionava alla grande: la voce potente e unica di Plant, il ricamo sonoro di John Paul Jones (che diventerà anche un grande produttore per altri artisti) e il brutale drumming di “Bonzo” Bonham. Un’ultima curiosità sulla copertina: David Juniper prese una foto che ritraeva un altro asso dell’aviazione tedesca ai tempi dello Zeppelin, cioè la Divisione Jagdstaffel 11 della Luftstreitkräfte durante la prima guerra mondiale, la famosa squadriglia volante capitanata dal celebre Barone Rosso. Sostituì i volti dei militari con quelli dei nostri, da un manifesto di un concerto, aggiunse quello dell’attrice Glynis John, in onore a Glyn Johns (tecnico del suono), Peter Grant, il produttore del disco e una misteriosa bionda che molti ritengono Mary Woronov, che faceva parte della Factory di Warhol. C’è anche un uomo di colore, Blind Willie Nelson, altro gigante e divinità del blues, a rimarcare quell’amore viscerale e redditizio (mi permetto di dire) verso la musica del Delta, che nello loro mani rinacque e divenne famosa in tutto il mondo.

18 notes

·

View notes

Text

Numa fa il bis: il cantautore di Sant’Oreste di nuovo tra i finalisti di Musicultura

Era stato tra i protagonisti della scorsa edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore e, si sa, repetita iuvant: anche quest’anno è tra i 16 finalisti di Musicultura con RadioNuma, pezzo con “un testo tagliente e metricamente scolpito – recita la nota della giuria del concorso -, un groove in levare contagioso, una voce che dà senso e prospettiva a ciò che racconta”, che ben rispecchia tutta la grinta e l’energia di un cantautore giovane, talentuoso ed ironico.

Stiamo parlando di Numa, al secolo Lorenzo Pompili, classe 1996, che abbiamo provato a conoscere meglio con questa intervista.

Vieni da Sant’Oreste, un piccolo Comune in provincia di Roma. La vita di paese spesso regala consigli ed insegnamenti che la frenesia della realtà urbana non può offrire. Quanto ha inciso il luogo in cui sei nato sul tuo modo di scrivere e fare musica? Quanto sono importanti le (tue) radici?

Sono partito dal bar, dove ognuno aveva un suo soprannome; camminavo tra i vicoli, tra una vecchia che urlava e un pallone che rompeva una finestra. Potrei annoiarmi a morte in un centro commerciale, ma ancora mi emoziono nel sentire l’odore del sugo e della vigna bagnata. Lo dico in versi? “Vi lascio allo stupore per le nuove scoperte, a me lasciate il vino, l’arte e le carte”.

Su Instragram ricorri spesso all’hashtag #INDIE. Cosa significa per te essere indie e in che modo ti consideri indipendente?

L’ Indie per me è l’evoluzione del porno amatoriale. È un movimento musicale che parte dalla cameretta dell’artista ed è quindi molto libero ed astratto.È la ricerca dello strano, muove fuori dall’ordinario. Una forma nuova di cantautorato, con una poesia schietta, più “urbana”, se vogliamo, di quella del passato. Per parlare della mia indipendenza, però, dovrei racchiuderla in uno schema di concetti, ma poi non sarebbe più tale.

Se dovessi spiegare la tua musica in maniera semplice e diretta a chi non la conosce ancora, che parole useresti?

Non lo so. Forse gli direi che non so essere semplice e diretto, però gli farei ascoltare una canzone.

Hai già partecipato al Festival della Canzone Popolare e d’Autore lo scorso anno, arrivando anche in quell’occasione tra i 16 finalisti: cosa ti ha spinto a ritentare?

A Macerata e Recanati si mangia molto bene e il vino è buono.Inoltre, credo che questo sia il festival più giusto per esprimere al meglio le mia vena artistica e la mia vera personalità.

RadioNuma, invece, è il brano che ha conquistato la commissione di Musicultura quest’anno. Ti aspettavi una scelta simile?

È un pezzo un po’ a sé rispetto al resto delle mie canzoni, ma è il primo brano scritto da quando ho questo nome d’arte, il mio punto d’inizio. Non potevo chiedere di meglio.

Silvia Collesi

0 notes

Text

Premio Andrea Parodi: il 14 e 15 maggio le finali

Il Premio Andrea Parodi non demorde. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la Fondazione Andrea Parodi è riuscita infatti a organizzare per il 14 e 15 maggio le finali della 13a edizione, inizialmente previste per lo scorso autunno ma poi rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. La manifestazione, che si avvale della direzione artistica di Elena Ledda, sarà ospitata dal Teatro Si' e Boi di Selargius (Cagliari) ed avrà inizio alle ore 18 in entrambe le giornate. Sarà possibile seguirla in streaming sulle pagine Facebook della Fondazione Andrea Parodi, di EjaTv e di SardegnaEventi24, sabato 15 anche su quelle di Rai Radio1 e Rai Radio Tutta Italiana, media-partner dell’evento. I finalisti, come già annunciato, saranno: Alessio Arena (Campania/Catalogna); Ars Nova Napoli (Campania); Eleonora Bordonaro (Sicilia); Elena D`Ascenzo (Abruzzo); Kalascima (Salento); Maria Mazzotta (Salento); Danilo Ruggero (Sicilia); Stefania Secci Rosa (Sardegna/Portogallo); Still Life (Catalogna). Non potranno purtroppo essere presenti Abramo Laye Senè & Gaalgui World Music Band. Il Premio è l’unico contest europeo di world music, nato per omaggiare un grande artista come Andrea Parodi, importante esponente della musica etnica italiana e internazionale scomparso 15 anni fa. Condurranno questa edizione Ottavio Nieddu e Gianmaurizio Foderaro, mentre sabato 15 si esibirà in veste di ospite Pierpaolo Vacca, organettista dallo stile molto personale, che mescola le radici sarde con l’elettronica e la contemporaneità. Nella stessa serata verrà tramesso il videoclip, prodotto della Fondazione Parodi, del brano “Rahil” di Fanfara Station, band vincitrice del Premio nel 2019. I finalisti si esibiranno davanti a una Giuria tecnica (composta da addetti ai lavori, autori, musicisti, poeti, scrittori e cantautori), che decreterà il vincitore assoluto, e a una Giuria critica (giornalisti e critici musicali), che assegnerà appunto il premio della critica. Entrambe le giurie, come negli scorsi anni, saranno composte da autorevoli esponenti del settore, alcuni dei quali seguiranno le esibizioni da remoto. La giuria tecnica vedrà presenti in teatro: Gianfranco Cabiddu (regista), Gigi Camedda (musicista), Lia Careddu (attrice), Gaetano d’Aponte (Premio Bianca d’Aponte, partner), Andrea Del Favero (Folkest, partner), Elena Ledda (direttrice artistica, musicista), Silvano Lobina (musicista), Annamaria Loddo (operatrice culturale), Marco Lutzu (etnomusicologo), Ignazio Macchiarella (Università di Cagliari), Gino Marielli (musicista), Michele Palmas (S’Ardmusic, partner), Andrea Marco Ricci (NUOVOIMAIE), Simonetta Soro (musicista, attrice), Nicola Spiga (operatore culturale), Jacopo Tomatis (Premio Città di Loano, partner), Gisella Vacca (musicista, attrice). E in remoto: Gigi Di Luca (Ethnos Festival, partner), Pippo Rinaldi Kaballà (musicista), Nicola Meloni (operatore culturale), Andrea Ruggeri (musicista), Stefano Starace (Mo’l’estate, partner), Dario Zigiotto (operatore culturale). Per la giuria critica saranno in sala: Claudio Agostoni (Radio Popolare, partner), Simone Cavagnino (Unica Radio, partner), Flavia Corda (Tgr Sardegna), Valerio Corzani (Rai Radio3), Tore Cubeddu (Eja Tv, partner), Ciro De Rosa (Songlines /Globofonie), Max De Tomassi (Rai Radio 1), Elisabetta Malantrucco (Rai Radio Techete), Luigi Mameli (Radiolina), Duccio Pasqua (Rai Radio1), Timisoara Pinto (Gr1), Francesco Pintore (L’Unione Sarda), Cristiano Sanna (Tiscali), Giacomo Serreli (Giornalista Musicale), Mario Tasca (Sardegna 1 Tv), John Vignola (Rai Radio1). Seguiranno a distanza: Gabriele Antonucci (Panorama), Angela Calvini (Avvenire), Franz Coriasco (Rai Italia), Enrico de Angelis (Storico della canzone), Salvatore Esposito (Blogfoolk), Felice Liperi (Repubblica), Marco Mangiarotti (Qn - Il Giorno), Andrea Massidda (La Nuova Sardegna), Maria Grazia Maxia (Federazione degli autori, partner), Tonino Merolli (Funweek), Claudio Scaccianoce (Linkiesta), Paolo Talanca (Fatto Quotidiano), Giuseppe Vota (Rai). Uno specifico premio verrà assegnato da una giuria internazionale, in remoto, composta da: Sergio Albertoni (Rsi Radio Svizzera Italiana), Andrew Cronshaw (Froots Magazine, Rough Guide To World Music, Regno Unito), Petr Doruzka (Czech Radio, Rep. Ceca), Edyta Łubińska (Università di Varsavia, Istituto di Etnologia e Antropologia culturale), Juan Antonio Vazquez (Mundofonias, Spagna), Piotr Pucylo (Globaltica Festival, Polonia). Per il vincitore assoluto sono previsti diversi bonus, fra cui una serie di concerti e di partecipazioni alle prossime edizioni di alcuni festival partner del Parodi, dall'“European Jazz Expo” in Sardegna a Folkest in Friuli, fino allo stesso Premio Parodi. Oltre a questo, avrà diritto a una borsa di studio di 2.500 euro. Al vincitore del premio della critica andrà invece la realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della Fondazione Andrea Parodi. Inoltre, uno tra i finalisti verrà invitato ad esibirsi durante la prossima edizione di un altro festival partner, Mare e Miniere. È intanto già disponibile il bando di concorso per la 14a edizione del Premio, le cui finali sono in programma a Cagliari dal 14 al 16 ottobre. Il bando è reperibile su www.fondazioneandreaparodi.it ed è aperto ad artisti di tutto il mondo. L’iscrizione è gratuita, mentre la la scadenza è prevista per il 31 maggio 2021. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate tramite il format presente su www.fondazioneandreaparodi.it (per informazioni: [email protected] ). Il Premio Andrea Parodi è realizzato dall'omonima Fondazione grazie a: Regione autonoma della Sardegna (fondatore), Fondazione di Sardegna, NUOVOIMAIE, con il patrocinio gratuito del Comune di Selargius (CA). Partner della manifestazione sono: European Jazz Expo, Folkest, Premio Bianca d'Aponte, Premio Loano per la Musica Tradizionale Italiana, Mare e Miniere, Ethnos Festival, Mo'l'estate Spirit Festival, Mare aperto, Associazione Culturale S’Ardmusic, Fondazione Barùmini – Sistema cultura, Labimus (Laboratorio Interdisciplinare sulla musica dell’Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali), SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori; Federazione degli Autori, U.N.A. (Unione nazionale autori), Consorzio Cagliari Centro Storico, Boxofficesardegna, Peugeot Mario Seruis Automobili. Media partner sono Rai Radio 1, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Sardegna, Radio Popolare, Unica Radio, Sardegna 1 TV, Ejatv, Sardegnaeventi24.it, Il giornale della musica, Blogfoolk, Folk Bulletin, Mundofonías (Spagna), Petr Dorůžka (Rep. Ceca), Concertzender Nederland (Olanda). È possibile sostenere la Fondazione Andrea Parodi attraverso la destinazione del 5x1000 e attraverso contribuzioni in denaro. Sul sito della Fondazione si possono trovare tutte le informazioni. Read the full article

0 notes

Text

Guareschi & Zavattini sono dei giganti, ma non li studiamo a scuola; Giuseppe Verdi ha composto una autobiografia incredibile; Vittorio Bottego è stato il nostro Conrad. Guido Conti scrive il romanzo di Parma e rifà i connotati al “canone”

La città d’oro, Parma la letteratura 1200-2020, edito da Libreria Ticinum Editore è un romanzo ambizioso, è una raccolta di saggi, un libro autobiografico, un tentativo, attraverso 780 pagine e 250 immagini, di definire che cosa è il genius loci di un territorio, e fotografa anche l’immagine di una città che quest’anno, e per il 2021, sarà capitale della cultura italiana. Un libro che rompe gli steccati rispetto ai generi, che propone un modello narrativo di sentieri che escono dalle secche ripetitive e obsolete di certi schemi di lettura del passato.

La città d’oro racconta la letteratura in un modo diverso, al di là della saggistica accademica, al di là delle storiografie e delle antologie scolastiche: dopo anni di studio l’idea di letteratura che mi sono costruito è completamente diversa da quella che mi restituiscono i manuali di storia della letteratura. Ho sempre pensato che per fare lo scrittore e soprattutto il ricercatore non ci fosse bisogno di essere inquadrato in qualche istituzione, e questo mi ha regalato una libertà di pensiero e di movimento che ha portato i suoi frutti nei libri dedicati a Cesare Zavattini, (l’ultimo è Cesare Zavattini a Milano, 1929-1939, Letteratura, Rotocalchi, radio, fotografia, editoria, cinema pittura, edito da Libreria Ticinum editore, 2019) alla biografia di Giovannino Guareschi per Rizzoli, Guareschi biografia di uno scrittore, 2008, ai tanti saggi sparsi dedicati all’umorismo e alla tradizione del giornalismo satirico che ripensano il passaggio tra Otto e Novecento. Guareschi, per esempio, porta nel Novecento la tradizione della favola moraleggiante, attingendo al racconto ciclico di origine religiosa (le forme aperte della raccolta dei miracoli e dei fioretti di san Francesco, per esempio), con quello epico della novellistica popolare italiana (da Boccaccio al Piovano Arlotto), con un effetto dirompente nella cultura nichilista della morte di Dio (lui fa parlare il Cristo), e di questo non si parla mai nelle antologie scolastiche dove Guareschi non è nemmeno citato. Guareschi pone il problema delle tradizioni e dei tempi lunghi della letteratura, per cui un periodo non si può leggere solo con le categorie di pensiero del proprio tempo. Il Novecento è molto più ricco e frastagliato di come ce l’hanno sempre raccontato e ha radici che affondano in un passato remoto. Le avanguardie non hanno tagliato completamente le radici.

*

La città d’oro si compone di 54 capitoli dedicati a ritratti di scrittori e a opere diverse: ho riscritto biografie, ho commentato poesie e pezzi in prosa, per esempio di Francesco Petrarca che a Parma vive più di dieci anni, mettendo le basi per il passaggio dal Medioevo al Rinascimento: qui vive la peste del 1348 e scrive i primi sonetti in morte di Laura e la canzone politica Italia mia. Ho riscoperto la modernità di un poeta come Carlo Innocenzo Frugoni, declassato da decenni come poeta di corte, le cui poesie satiriche sono ancora oggi giudicate da studiosi come “sconvenienti”, “disdicevoli” e “inopportune” dimostrando in questo modo di non aver capito assolutamente niente delle contraddizioni e della modernità di questo religioso che aveva dato i voti solenni senza alcuna vocazione. Ribattezzato arcadico, Comante Eginetico, aveva come amico il poeta veneziano Giorgio Baffo col quale si scambiava sonetti licenziosi, e scriveva ai medici di calli, di emorroidi, di nasi lunghi e lettere d’amore alle giovani fanciulle di cui s’innamorava continuamente anche da vecchio. Scrivere versi era liberazione e sfogo, divertimento e lamento, prigione e fatica, specialmente per quelle centinaia di poesie d’occasione scritte per incensare il duca e famiglia. L’approccio storiografico spesso è miope e asettico rispetto all’anima di uno scrittore.

A Parma si ritrovano le origini della favola de La bella e la bestia, con la storia tragica e comica di questo signore tutto peloso che si ritroverà a vivere con una donna bellissima e la famiglia insieme a leoni e leopardi in quello che oggi a Parma è il Giardino Pubblico.

Ho riscritto la vita di Gianbattista Bodoni che nella sua stamperia ducale riceverà la visita di Napoleone I, di principi e papi. La sua Oratio Dominica (Il Padre Nostro) 1806, scritto in oltre 120 lingue diverse, ha più font del computer su cui state leggendo. Bodoni ha inventato i font e con il manuale tipografico ha rivoluzionato la grafica moderna.

*

Ho ripensato a Giuseppe Verdi, che è stato, prima di tutto, un grande lettore, autore della più incredibile autobiografia dell’Ottocento scritta, quasi quotidianamente, attraverso le lettere: non ne troverete una nelle antologie scolastiche. E così per Arturo Toscanini. Sono grandi scrittori anche se non hanno mai scritto romanzi o racconti. La letteratura è tanto altro rispetto ai generi e alle loro gerarchie che ci vogliono inculcare nella testa.

Franco Maria Ricci chiama Jorge Luis Borges a Fontanellato. Per la “Biblioteca di Babele” lo scrittore argentino scrive le introduzioni dei libri della collana, tra critica e autobiografia, e dall’incontro nascerà quello che oggi è diventato il labirinto di bambù, un sogno settecentesco che potete visitare tra collezioni d’arte nella Masone di Fontanellato. I visionari sono i veri realisti.

Ho scritto di Cesare Zavattini che diventerà negli anni trenta “Il padrone di Milano”, che trasformerà l’editoria e i giornali, lavorando per Rizzoli, Bompiani e Mondadori. Un protagonista dell’avanguardia che negli anni della guerra si trasferirà a Roma per scrivere di cinema con tutte le sue utopie, diventando un modello e un punto di riferimento per il cinema mondiale. Parliamo tanto di me (1931), I poveri sono matti, (1937), Io sono il diavolo (1941) sono tre capolavori da considerare allo stesso livello di Svevo e Pirandello, e la cui opera rimette in discussione tutta l’idea di umorismo novecentesco che non è quella del saggio di Pirandello come ha voluto imporre la scuola. Zavattini scrive Totò il buono (1943) che diventerà Miracolo a Milano con la regia di Vittorio De Sica, (1950): questo film avrà un affetto dirompente su García Márquez che vedrà il film a Parigi e gli offrirà, come racconta lui stesso nella biografia autorizzata, Vita di García Márquez, di Gerald Martin, Mondadori 2011, i fondamenti del realismo magico sudamericano. Nelle storie della letteratura italiana, a tutti i livelli, se Zavattini viene citato, lo troverete in qualche nota o ridotto a sceneggiatore di cinema, a dimostrazione di come, non solo il Novecento, sia da riscrivere e ripensare completamente. Purtroppo gli studenti di oggi, e i futuri insegnanti di domani, si formano su questi manuali che sono vecchi e arrugginiti, con conseguenze disastrose.

*

Ho parlato di caffè letterari, come il caffè Marchesi, al centro di eventi straordinari: nel 1911 il gruppo di Marinetti, Palazzeschi, Carrà e altri si ritroverà qui per la prima volta fuori dai teatri, con il movimento futurista a fronteggiare folle che vogliono fare a cazzotti. Il futurismo a Parma scende in piazza. Qualche anno dopo, un grande scrittore francese, Valery Larbaud, sempre al caffè Marchesi scriverà uno dei suoi racconti più belli davanti ad uno dei suoi famosi specchi. La Parma di Stendhal, tra reinvenzione e immaginazione romanzesca, ne ha creato il mito a livello mondiale: come scrive Pietro Bianchi, a Parma lo scrittore francese ridisegna una “geografia dello spirito”.

Ho scritto di epistolari come quello tra Attilio Bertolucci e Vittorio Sereni, uno dei più belli e importanti del Novecento, che s’incontrano giovanissimi in piazza Garibaldi. Ho letto libri che giacevano nelle biblioteche da decenni mai presi in prestito e ho trovato libri mirabili come Taccuino 1962-1962 di Pietro Bianchi, uno dei maestri di critica del cinema italiano (cugino di Guareschi, e allievo di Zavattini), che racconta il passaggio e la crisi di una cultura che viaggia verso il boom economico: una meravigliosa riscoperta.

Ho recuperato scrittori come Vittorio Bottego, il Conrad parmigiano che entra nel cuore dell’Africa nera mai esplorata prima: il suo diario, tra cannibali, diserzioni, fame e malaria, diventerà il mito di grandi giornalisti come Bruno Rossi e Bernardo Valli. Il confine tra giornalismo e letteratura è continuamente sfumato in autori come Egisto Corradi, capace di descrizioni straordinarie in libri come Africa a cronometro (1952).

*

Ho scritto dell’editore Guanda e del suo rapporto con Antonio Delfini, la nascita con Attilio Bertolucci della collana La fenice, che farà conoscere la poesia mondiale in Italia. Purtroppo si studia la letteratura a compartimenti stagni, come se gli scrittori venissero uno dopo l’altro, bollati o incasellati sotto categorie generiche che impediscono una corretta lettura, secondo una idea di tempo lineare ormai obsoleta, e che ritrovo spesso alla base di certe letture di giovani critici “sgomitanti” (volevo scrivere “militanti”). La storia è intreccio, e compresenza di tempi e di temi, con influenze e modelli che superano e vanno al di là del proprio tempo. La Cronica di Salimbene, la più bella in lingua latina, per me è un modello romanzesco, molto più importante di tanti romanzi di autori americani di oggi: sa intrecciare l’autobiografia, la grande storia, la cronaca, la visionarietà e l’immaginario come pochi, e per me resta un modello di narrazione moderna.

La città d’oro è un libro che mi ha posto alcune problematiche fondamentali: che cosa è una tradizione letteraria? Come attraversa i secoli? Come si legge uno scrittore? Da dove partire? Come si descrive una città? Come artisti e scrittori guardano una città? La cultura evolve o non piuttosto sta? Il tempo lineare in letteratura è solo uno specchio deformante? E’ un’illusione? L’arte ha forse un movimento che assomiglia piuttosto alla risacca?

Dickens viene a Parma, la racconta e non capisce nulla di quello che vede, ma la sua critica illumina il mio scrivere, perché quando vede i fantasmi sbucare dal teatro Farnese in decadenza, tra legni e muffe, invita ad un nuovo rapporto con il passato e i grandi maestri. La città d’oro pone allora il problema di cosa voglia dire leggere, come bisogna leggere, dove partire, come fare critica, come affrontare voci diverse in uno stesso territorio. Dopo Il grande fiume Po, che uscirà da Giunti a settembre in una nuova edizione arricchita e aggiornata, La città d’oro è la seconda tappa del mio viaggio, alla ricerca di geografie letterarie che possono aiutare a muoversi in un paesaggio tanto problematico e frastagliato come quello di oggi. Allora la lista degli autori che ho raccolto in questo libro è lunga, da Vittorio Sereni ad Attilio Bertolucci, da Pier Paolo Pasolini a Luigi Malerba, (insieme a Zavattini) maestro del “manierismo emiliano padano” di Cavazzoni e dei suoi nipotini. Alberto Bevilacqua, autore di alcuni importantissimi romanzi del secondo Novecento e di opere poetiche che segnano l’inizio di questo secolo. E poi Pier Luigi Bacchini, la cui straordinaria poesia oggi conta molti epigoni. Alla fine La città di Parma è forse solo una scusa, un materiale da cui attingere per raccontare tanto altro.

*

Questo, dunque, è un viaggio letterario che disegna una geografia letteraria verso il cuore e l’immaginario non solo di una città ma anche di un territorio, e getta uno sguardo molto particolare sul Novecento. Parma è una capitale della letteratura che ha saputo dialogare con l’Europa e il mondo, diventando talvolta centro propulsore di poetiche e di idee, anche nel cinema e nella fotografia. La poesia, la narrativa, ma anche il teatro, la pietra scolpita, i dipinti dei nostri maggiori artisti che hanno fatto la storia dell’arte, sono i protagonisti del nostro presente. Tutte queste forme d’arte narrano storie. Il senso del nostro vivere quotidiano ce lo giochiamo nel rapporto con le storie di questi nostri «contemporanei del futuro». Così Giuseppe Pontiggia parlava dei classici, racchiudendo in un ossimoro tutta la complessità e la bellezza del leggere e del fare esperienza con voci, libri e opere d’arte che arrivano da un altro tempo. Gli scrittori che leggiamo, le pietre su cui camminiamo tra le architetture, lo sguardo di Madame de Stäel o di Goya sotto la cupola del Correggio in Duomo, rappresentano l’esperienza del nostro vivere qui, oggi. Un quotidiano non banale, dove la città diventa teatro di un vivere in cui ci ritroviamo protagonisti e spettatori insieme.

Per questo La città d’oro è un romanzo, è un libro di saggi, è un libro di biografie, è un libro di critica, di fotografie, di riletture e di racconti… ovvero tutte queste cose insieme, in un’idea di opera mondo, se vogliamo, che getta uno sguardo dalla provincia verso l’Europa e nuovi confini narrativi che sono lì, verso un tempo futuro sempre vicino, desiderabile, mete immaginate e impossibili da raggiungere come nel paradosso di Achille e la tartaruga di Zenone.

Guido Conti

L'articolo Guareschi & Zavattini sono dei giganti, ma non li studiamo a scuola; Giuseppe Verdi ha composto una autobiografia incredibile; Vittorio Bottego è stato il nostro Conrad. Guido Conti scrive il romanzo di Parma e rifà i connotati al “canone” proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/3h8TeEd

0 notes

Text

;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px”>Allieva del chitarrista Armando Corsi e dell’insegnante di canto Anna Sini, nel 2003 si aggiudica il Premio Lunezia e vince il Festival di Castrocaro e, consolidata una proficua collaborazione con il musicista e produttore Beppe Quirici, vince nel 2004 il “Premio Recanati” e la borsa di studio I.M.A.I.E. per la migliore interpretazione con un brano da lei composto, fino alla realizzazione del suo primo lavoro discografico Giua, in veste di cantautrice.

La sua evoluzione artistica muove da una formazione che ha radici nella musica mediterranea, è contaminata dalla tradizione popolare internazionale e dalla “canzone d’autore”.

Nel 2007 vince il concorso Sanremolab e partecipa così al Festival di Sanremodell’anno successivo con la canzone Tanto non vengo, che si qualifica per la serata finale.

Il 2009 la coglie in un momento artistico particolarmente fiorente: tra la scrittura di testi per le prossime produzioni di importanti nomi della musica italiana; la realizzazione del nuovo progetto “live” denominato “Dominante Rosso” e i consensi ottenuti per l’interpretazione delle canzoni di Fabrizio De André con la partecipazione ad alcuni eventi, tra i tanti organizzati con la collaborazione dell’omonima Fondazione, in occasione del decimo anniversario della scomparsa del cantautore genovese.

In occasione del Festival dei Due Mondi di Spoleto (edizione 2009), Giua si propone come compositrice, autrice e interprete delle musiche originali della commedia Un piccolo gioco senza conseguenze, in scena dal 27 giugno all’11 luglio 2009 ad opera di “The Kitchen Company” con la regia di Eleonora D’Urso.

Da segnalare inoltre la partecipazione, con la compagnia del Teatro della Tosse di Genova, allo spettacolo “Spettacolo Cosmico” (2010) ai Parchi di Nervi (GE).

L’artista brasiliana Adriana Calcanhotto nel corso del tour italiano ha interpretato in italiano il suo brano “Petali e mirto”.

L’inizio del 2011 ha visto l’esposizione della sua mostra personale “Giua e… la versatilità come parametro del fare arte”, presso Ellequadro Documenti a Palazzo Ducale di Genova (GE).

A dicembre 2011 è uscito in anteprima su iTunes il primo singolo di TrE, “Totem e Tabù”. L’album, in collaborazione con Armando Corsi, è uscito sempre su iTunes e le piattaforme musicali oltre che nei negozi di dischi il 23 gennaio 2012. TrE ha avuto collaborazioni importanti quali il violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum, Fausto Mesolella degli Avion Travel, Riccardo Tesi, etc.

Dal mese di giugno 2012, oltre alla promozione dell’album “TrE“, Giua è impegnata con il nuovo spettacolo “L’arte (h)a peso: per ridare peso all’arte”, assieme ad Armando Corsi e allo scrittore Pier Mario Giovannone.

Nel 2016 esce il suo terzo album “e improvvisamente”.

Si dedica anche al teatro con lo spettacolo “Quello Che Non Ho” con Neri Marcoré.

Nel mese di marzo 2019 esce il suo nuovo album “Piovesse Sempre Così”, lanciato dal singolo “Feng Shui” in duetto con Carla Signoris.

Davide Bressanin

Ufficio stampa

Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse ONLUS

www.teatrodellatosse.it

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Cooperativa Battelieri del Porto di Genova

NetParade.it

Quezzi.it

AlfaRecovery.com

Comuni-italiani.it

Il Secolo XIX

CentroRicambiCucine.it

Contatti

Stefano Brizzante

Impianti Elettrici

Informatica Servizi

Edilizia

Il Secolo XIX

MusicforPeace Che Festival

MusicforPeace Programma 29 maggio

Programma eventi Genova Celebra Colombo

Genova Celebra Colombo

Sabato 4 maggio – GIUA – PIOVESSE SEMPRE COSI’ TOUR ;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px">Allieva del chitarrista Armando Corsi e dell'insegnante di canto Anna Sini, nel 2003 si aggiudica il

0 notes

Link

MACERATA – Con l’apertura alle ore 18 degli stand informativi e gastronomici, prende il via domani, martedì 30 aprile, Ma(R)che Festival, la festa del Primo maggio ai Giardini Diaz organizzata dal Comune di Macerata – Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con la Pro Loco Macerata, associazione Homeless, l’Apm e la partecipazione della Provincia di Macerata e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

La musica, le tematiche del lavoro e della formazione saranno come sempre al centro della due giorni grazie alla presenza di gazebo informativi dell’Informagiovani e dell’ Informadonna, di Unimc e Unicam, del Centro per l’impiego e dello sportello Eures. Non mancherà l’Angolo food dove degustare in compagnia i prodotti del territorio mantenendo salda la tradizione del primo maggio all’aria aperta.

In programma naturalmente anche tanta musica dal vivo. Domani, martedì 30 aprile, saranno i Nonogram ad aprire la scena alle 21.30 seguiti poi da Down south London con il tributo band ai Pink Floyd.

Mercoledì 1° maggio le attività prenderanno il via dalle ore 11 con l’apertura dei vari stand. Dalle 17 alle 21 musica live con 4 band emergenti all’Hard Rock Festival: la Blue tip Matches, Santuari, Lagoona e Klidas gruppo vincitore Hrf 2018. Ma come già nelle edizioni precedenti l’attesa maggiore è per il concerto finale che vedrà alternarsi sul palcoscenico dei Giardini Diaz i gruppi La Macina e Gang.

Alle 21 inizierà l’esibizione de La Macina, gruppo composto da Gastone Pietrucci (voce), Adriano Tabotto (chitarra, mandolino, violino e voce), Marco Gigli (chitarra, cembalo e voce), Roberto Picchio (fisarmonica, organetto, voce), Riccardo Andrenacci (batteria, percussioni), Marco Tarantelli (contrabbasso) e Giorgio Cellinese (coordinatore). Cinquanta anni di attività, la pubblicazione di ben diciannove dischi e del volume Cultura Popolare Marchigiana di Gastone Pietrucci fanno del gruppo La Macina, l’unico autorevole portavoce di quello che è il ricchissimo patrimonio della tradizione e della cultura orale marchigiana.

La Macina è un collettivo di indagine etnomusicologica che tiene al proprio rigore sia nel senso della ricerca che in quello dell’esecuzione. Chi assisterà ai loro concerti, capirà da se il discorso de La Macina: per quel che dicono cantando, per come lo cantano, per l’espressività estrema del Gruppo, che è riuscito ad attingere linfa dalle più profonde radici della nostra terra, facendo proprie le modalità e i riti della civiltà contadina, che sicuramente divulgano con esemplare rispetto ed amore.

La Macina, tra l’altro, è riuscita a far nascere nel 1988, il Centro Tradizioni Popolari, operando non solo come struttura di conservazione, ma soprattutto come agente di promozione e studio della musica e delle tradizioni popolari.

A seguire, alle 22, sarà la volta de i Gang, la rock band marchigiana nata e capitanata dai fratelli Marino e Sandro Severini, che da 30 anni sono anni i portabandiera più coerenti e credibili di un rock sanguigno e soprattutto militante. Chitarre e batteria al servizio di un messaggio politico-culturale da sempre ben chiaro e definito che prendendo spunto dalle sonorità punk dei Clash di Joe Strummer li ha resi testimoni e cantori di una realtà per molti versi simile alla Londra cantata dal celebre gruppo punk-rock.

Ideali e capacità cantautorali che nel filo conduttore di una decina di album sempre fedeli ad una linea di pensiero solidale ed attenta agli oppressi ed alle ingiustizie sociali, rendono la band di Filottrano un punto di riferimento più unico che raro nel panorama musicale italiano.

Coscienza e memoria, radici ed ali, terra e fuoco, lotta e speranza, ecco gli ingredienti che da sempre costituiscono la ricetta dei Gang, che hanno dimostrato di poter passare con disinvoltura dal linguaggio crudo e immediato del punk a quello più complesso e ricercato della canzone d’autore, senza dimenticare l’immenso potenziale della tradizione popolare più genuina. Un tesoro inestimabile, che si inserisce a pieno titolo nei capisaldi musicali d’Italia.

0 notes

Text

Nasce -La Vie En Rosalia- della collezione -La Vie En Rose-

NASCE “LA VIE EN ROSALIA” DELLA COLLEZIONE “LA VIE EN ROSE”

STAMPE ESCLUSIVE CREATE PER ESALTARE I SIMBOLI DELLA TRADIZIONE SICILIANA

Presentazione a Villa Niscemi con il vice sindaco Giambrone e con le sorelle Patrizia e Stefania Di Dio, amministratore delegato e responsabile stile

Per celebrare i 40 anni di attività la società C.I.D.A. srl, operante nei settori dell’abbigliamento donna, con il marchio La Vie En Rose, che firma collezioni di prêt-à-porter femminile, ha presentato oggi a Villa Valguarnera Niscemi, il nuovo progetto, che prevede appunto un nuovo brand “La Vie En Rosalia”, alla presenza del vice sindaco Fabio Giambrone, di Patrizia Di Dio, amministratore delegato di C.I.D.A. srl, e Stefania Di Dio, socia e responsabile “prodotto” e ufficio stile. La prestigiosa sede istituzionale e altamente simbolica per Palermo, Villa Valguarnera Niscemi, è stata scelta per la presentazione del nuovo progetto imprenditoriale perché alla città, a Palermo e alla Sicilia, è dedicato questo nuovo progetto. La nuova capsule collection La Vie En Rosalia, della collezione La Vie En Rose, ha una forte connotazione di sicilianità, per valorizzare il “mood” Sicilia, l’artigianalità e la tradizione siciliana con le stampe esclusive, appositamente create, e l’immagine della nostra terra, la cui tradizione e cultura sono sempre più apprezzate nel mondo e dai turisti. L’ispirazione di questo nuovo progetto stilistico e aziendale nasce da Palermo dalle sue bellezze insite nel nostro territorio: la natura, l’arte, le radici e i simboli, popolari e culturali, la sua religiosità. Una bellezza non fine a se stessa, ma motore di sviluppo.

LA VIE EN ROSALIA

Il nuovo progetto è una “capsule collection” inserita in collezione, da promuovere nei mercati esteri, on line, con una forte caratterizzazione della tradizione, della cultura siciliana. Stampe esclusive, appositamente create e ispirate dalla Sicilia e ai suoi simboli sempre più apprezzati nel mondo e dai turisti. Con La Vie En Rosalia l’obiettivo è quello di esaltare le icone e i simboli del patrimonio culturale e popolare declinandoli in chiave moderna e “fashion”.

Con la scelta del nome, Rosalia, l’azienda celebra uno dei massimi simboli della nostra città, la Santuzza, la Santa Patrona di Palermo, la liberatrice dalla peste, la donna suscitatrice di speranza, di voglia di ripresa, di rinascita, di nuova vita che prevale sulla morte, di liberazione la grande santa, venerata dai palermitani e non solo. Chi meglio della Santuzza rispecchia la città di Palermo? Quale marchio migliore si poteva dare alla nuova capsule collection? Che siano le stesse donne siciliane, le turiste o altri operatori della moda nel mondo, a valorizzare i nostri simboli.

“Siamo qui oggi – dice Patrizia Di Dio - partendo dal nostro ieri. Presentiamo La Vie en Rosalia come novità. Ma il nuovo ha un volto antico. Perché La Vie en Rose, in qualche modo, ha anticipato La Vie en Rosalia. Un progetto di amore per la nostra terra e la sua bellezza. Nel volere mettere nel mercato un business che esprime un sentimento di amore per la nostra terra, sconfiggendo degrado e rassegnazione, suscitando in tutti i modi possibili rinascita e bellezza. Con questo nuovo progetto non miriamo “solo” a vendere “prodotti”, bensì “significati”, a far innamorare della nostra terra e delle sue bellezze i siciliani e non solo. Il nostro desiderio – spiega Patrizia Di Dio, amministratore delegato di C.I.D.A. – è quello di valorizzare il “mood Sicilia”, sempre più apprezzato in Italia e nel mondo, esaltando le bellezze artistico-culturali che il nostro territorio offre. Con La Vie en Rosalia miriamo a contribuire a parlare della Sicilia e della sua bellezza. Bellezza della natura, bontà dell’eno-gastronomia, fascino storico-culturale e tradizione dei saperi e dei mestieri. Oggi – aggiunge - siamo consapevoli che la bellezza non è fine a se stessa, ma produce valore e muove sviluppo. I tempi sono finalmente maturi per poter affermare il nostro orgoglio nei confronti della Sicilia, di cui non avevamo adeguata consapevolezza della sua grandezza e della sua importanza. Anche l’impresa ne prende spunto”.

“Le fantasie dei tessuti utilizzati per la realizzazione dei capi – dice Stefania Di Dio - sono esclusive e caratterizzate dai colori e dalle icone della tradizione siciliana. Le fantasie “maiolica” rievocano le classiche ceramiche della tradizione popolare e dei palazzi della nobiltà. Tutti gli accessori sono realizzati artigianalmente ed ogni pezzo è unico e diverso dall’altro. Decorazioni barocche colorate, nappine, coralli e pietre dure impreziosiscono ogni accessorio richiamando le icone della tradizione siciliana. Ispirata allo splendore dei palazzi aristocratici siciliani; in essi ricche decorazioni si fondono dando vita ad un’immagine opulenta, magnifica e sfarzosa”.

“Sono molto felice che la presentazione de La Vie En Rosalia si sia svolta a Villa Niscemi – dice il vice sindaco Fabio Giambrone – perché l’amministrazione comunale non può che essere fiera di una azienda come La Vie En Rose, che è una eccellenza palermitana che si distingue nella moda ormai da tantissimi anni. Noi abbiamo il dovere di tutelare e sostenere tutte le aziende che portavano alto il nome della città di Palermo, poi, in questo caso legare il proprio brand a Santa Rosalia, patrona della città, caratterizza questa collezione che mette al centro la palermitanità e la sicilianità”, conclude Giambrone.

LA VIE EN ROSE

La Vie En Rose è il marchio della nostra società Cida. È registrato in Italia e in Unione Europea. Dà nome alla nostra collezione di “total look” distribuita attraverso negozi diretti, in franchising e multi brand, in Italia e all'estero. Quando è stato creato questo marchio, ci si è rifatti a un simbolo universalmente conosciuto, la canzone La Vie en Rose, melodia bellissima che parla della vita nel bello, in rosa appunto; il colore che associa la donna è il senso del buono e del giusto. E si dice in francese. Perché la moda e l’eleganza sono da sempre rappresentate dall’Italia e dalla Francia. Si evoca così la forza di un connubio vincente di culture e visioni. Da anni, La Vie en Rose realizza collezioni di pret a porter superando le difficoltà di fare impresa in una terra, sì bellissima, ma difficilissima. “Facciamo moda in Sicilia, quando tutti ritenevano non ci fossero le condizioni per farlo. Abbiamo materializzato un sogno – sottolinea Patrizia Di Dio -. Ma questa ormai è storia, è una sfida vinta. Da vent’anni la La Vie en Rose va. E punta sul Made in Italy, sul design italiano, sulle capacità artigianali italiane, sulla qualità che qui in Italia è favorita da norme che inducono al rispetto dell’ambiente, alla tutela di chi consuma e di chi lavora”. La Vie En Rose firma una collezione “day by day”, metropolitana, con un design moderno che capta e rielabora, caratterizzandole, le tendenze nazionali e locali. Muovendo su questo percorso, ecco ora una nuova tappa. un nuovo progetto di collezione che verrà promosso nei mercati esteri, on line, con il marchio forte dei simboli siciliani, della cultura siciliana, tutto quello che viene sempre più apprezzato nel mondo, da chi sa di noi siciliani e dai turisti che arrivano.

LE STAMPE ESCLUSIVE DEI “MOOD” SICILIA

Le fantasie dei tessuti utilizzati per la realizzazione dei capi sono esclusive, tratte dai colori e dalle icone della tradizione siciliana. Quelle in maiolica, per esempio, rievocano le classiche ceramiche della tradizione popolare e dei palazzi della nobiltà. Quelle damasco richiamano lo splendore delle tappezzerie dei palazzi aristocratici siciliani, quelle barocco fondono ricche decorazioni aristocratiche in una combinazione opulenta, magnifica e sfarzosa come il periodo a cui sono ispirate. Quelle arabesque riflettono l’influenza che, dopo più di mille anni, la dominazione araba continua ad avere nei segni e nei colori della Sicilia. Grande spazio non si poteva poi non dare alla natura siciliana, lussureggiante e unica, dove si incrociano piante e colture di luoghi dai climi diversi e del nostro meraviglioso mare.

VESTE GRAFICA DEL LOGO LA VIE EN ROSALIA

Nella realizzazione del logo è stato deciso di reinterpretare la tradizionale ruota siciliana, rileggendola in chiave moderna, con la convinzione che tradizione ed innovazione debbano camminare di pari passo. Il logo del marchio raffigura una ruota; la scelta, in questo caso, può essere ricondotta a tre ordini di ragioni: la ruota è idealmente elemento tipico del patrimonio popolare siciliano, è il carretto siciliano sfarzosamente decorato, sia nella struttura centrale che nelle ruote, con i tradizionali colori rosso, blu e giallo. Peraltro, durante il festino di Santa Rosalia, la Santuzza, attraversa la città sul carro e anche qui si ritrova l’assonanza con la ruota. Inoltre, la ruota rispecchia l’idea del movimento, quindi lo sviluppo economico.

MOOD

I primi 4 “mood” vengono declinati in tanti modelli: abiti, pantaloni, casacche, accessori. L’attività è il “pret a porter”, quindi, durante tutta la stagione inseriremo nuove proposte di stampe e stilistiche.

I NOSTRI PRIMI 40 ANNI…MA SONO QUASI 100

Oggi la famiglia Di Dio, con le collaboratrici e i collaboratori, vuole condividere un altro bel momento che dà ancora più significato a questo progetto. Quest'anno ricorrono i primi 40 anni dell’azienda. Era marzo 1979 quando il fondatore, Nicola Di Dio, costituì la società Cida. Di fatto, però, continuando un’attività iniziata nel 1965. Con la moglie Franca, Nicola portò avanti l’azienda coinvolgendo in seguito anche i figli. Oggi Patrizia e Stefania Di Dio continuano sulla strada avviata dai genitori. Ancora oggi, Nicola Di Dio è in azienda e Patrizia e la sorella Stefania dedicano questo nuovo progetto proprio ai genitori Nicola e Franca, genitori e imprenditori, dai quali hanno imparato a fare impresa e ai quali devono quello che sanno fare. Il destino dell’attività della famiglia Di Dio parte ancora da più lontano degli stessi anni ‘60 quando iniziò Nicola. La storia parte fin dai primi anni '20. A raccontarla è Patrizia Di Dio: “E’ una storia, che sembra la sceneggiatura della storia di una famiglia del Sud. Nostro nonno materno nasce a Pettineo, in provincia di Messina nel 1913. A 10 anni comincia a lavorare in una piccola bottega del paese dove si vendevano stoffe, prodotti di merceria con accanto la sartoria, dove apprende il mestiere di sarto. Continuerà a svolgere la sua attività di sarto insieme con i fratelli e farà anche da insegnante sarto ai ragazzi del paese. A causa delle emigrazioni interne verso i poli industriali del Nord e la scarsissima rendita dei prodotti agricoli, il lavoro artigianale in un paese rurale non aveva più clienti o quasi. Così, il nonno trasferì la famiglia a Palermo dove continuò l’attività di sarto. Nel 1964 i nostri nonni Michele e Maria si trasferirono a Modena, dove realizzarono un laboratorio artigianale conto terzi, cosiddetti “facon”, fino a metà degli anni ‘70. Sfruttando la sua abilità di sarto, nostro nonno creava i modelli base da sviluppare nelle varie taglie per le quali creava su carta i disegni di base per il taglio sul banco e per la produzione in serie. Prima per conto di un paio di ditte di Modena e Reggio Emilia (nascente galassia Max Mara), ma svolse l’attività artigianale conto terzi anche per aziende di Perugia e Nonantola. La ditta artigianale di produzione di abbigliamento femminile a Modena si chiamava GEMAR – acronimo di Gentile Maria, nostra nonna a cui era intestata l’azienda. Mio nonno Michele concluse la sua attività nel campo della moda a Modena, dopo circa un cinquantennio, guerre a parte. Raccontiamo questa storia perché riteniamo che sia una storia tipica di emigrazione, di talenti del Sud costretti a migrare.

Durante le mie vacanze a Modena, dove amavo trascorrere qualche settimana finite le scuole, nel laboratorio dei miei nonni, con gli scampoli delle lavorazioni, facevo i vestiti delle barbie che vendevo alle amichette di Modena. Il nostro destino parte già da li. Racconto una storia di riscatto perché siamo riusciti a rimanere, a impiantare qui l’azienda, e dal profondo Sud a far lavorare conto terzi i laboratori artigianali del Nord. Un tempo, un abile sarto del Sud lavorava per le aziende di moda del Nord. Noi adesso siamo un’azienda di moda del Sud che fa lavorare piccoli laboratori artigianali. Un’inversione di tendenza che abbiamo voluto raccontare per celebrare la nascita del nostro nuovo progetto, dei nostri primi 40/100 anni di storia imprenditoriale e familiare.

di Patrizia Di Dio Articolo originale https://ift.tt/2CGyvFI

0 notes

Text

C’è una cassetta VHS che conservo con assoluta gelosia nel primo vano del carrello su cui poggia la televisione nella mia camera. È una di quelle che vendevano allegate al Corriere dello Sport. Tanti anni fa. In un momento di assoluta solitudine posso ancora sentirne l’odore di quando scartai la plastica e il pungente odore dell’inchiostro si fuse a quello piacevole della carta nuova.

Nella sua etichetta, posta ovviamente al centro, c’è scritto “Roma Scudetto 1982/1983”. Ed è il riassunto di quella stagione attraverso i servizi di 90′ minuto. È innanzitutto un sogno. Quello del ragazzino che sa di esser cresciuto dopo una generazione – forse l’unica dal 1927 a oggi – che la Roma l’ha vista grande fuori e dentro dal campo. Che ha sentito il sapore delle vittorie e ha forgiato un sentimento già di suo invasivo e prepotente. In cui ovviamente la musica ha giocato un ruolo fondamentale. Sia quella proveniente dagli spalti che quella irrorata dagli altoparlanti.

È vero, la Roma è ormai da anni assimilata ai due inni scritti da Venditti. Partono prima e dopo la partita, con la sciarpata iniziale che – si può tranquillamente dire – ha scandito regolarmente tante mie domeniche. Ma Roma spesso viene assimilata e assoggettata a quello che è più superficiale e appariscente. Senza voler conoscere, senza voler approfondire, senza voler scandagliare nell’anima della sua gente.

In quella cassetta famosa, che abbiamo lasciato qualche riga più in su, a ogni partita giocata nel vecchio Olimpico si udiva una musica diversa da quelle cui la contemporaneità espone: “Semo romani, ma romanisti de più…”. Non potei far a meno di chiedere lumi a mio padre, scoprendo che quello, durante l’annata del secondo tricolore, fu l’inno divulgato all’ingresso delle squadre. L’inno di Lando Fiorini.

La stessa voce che allietava i miei viaggi in macchina con mamma e da cui ho sentito per la prima volta le parole di tante canzoni popolari romanesche.

In pochi, a mio avviso, hanno il diritto di interpretare una canzone popolare. Perché è uno dei simboli distintivi e identitari per una comunità intera. E chi ne prende temporaneamente possesso ne deve esser cosciente.

Lando Fiorni lo è stato. È stato il tipo di romano che ha preferito non eccedere nelle apparizioni e, a differenza di altri, non si è mai dimesso dal ruolo di tifoso in concomitanza con periodi critici della squadra. Era un combattivo e un tifoso vero, e non perché con qualche canzone poteva vendere qualche cassetta in più. Come quella volta che da squattrinato stagista per una nota agenzia mi mandarono a intervistarlo, a pochi metri dalla redazione, nella sua Trastevere immersa in uno di quegli infiniti pomeriggi di ottobre, col sole ancora a splendere alto. Lui a un certo punto si disse stanco e ridendo esclamo: “Ma dimme ‘n po’, de che squadra sei?”. Ecco, la chiacchierata virò precipitosamente sulla Roma.

Quindi mi si perdoni se ho voluto occupare questa mia lunga introduzione con aneddoti e ricordi personali, ma quando sugli spalti del Bentegodi ho sentito cantare i suoi stornelli da tutti i presenti, li ho sentiti rimbombare e urlare con il cuore dalla gente, non ho potuto far a meno di ricordare come noi tutti, in fondo, abbiamo bisogno di punti di riferimento. Magari pure effimeri. Ma in grado di rappresentarci. Che si tratti di calcio o di cose più importanti. E questi punti di riferimento non possono essere certo beceri opportunisti che attendono scudetti per 30 anni per poi sfregarsi le mani e preparare lauti incassi dopo milionari concerti al Circo Massimo.

Queste figure parlano poco. Soffrono tanto per le tue stesse ragioni. E ti regalano sempre un qualcosa per vedere diversamente ciò che hai sotto gli occhi. E se ti sanno interpretare magistralmente “Lella” – quella serie di solfeggi che mette a nudo tutta la crudezza capitolina, mischiandola a una tragica storia di femminicidio – e mettere nelle loro canzoni una strofa che dice “lo stadio è pieno, la Curva Sud è pe’ voi” allora capisci che il connubio con le tue radici è saldo. E quando se ne vanno, come in questo caso, ti dispiace profondamente perché hai perso un pezzo, anche infinitesimale, della tua quotidianità. Come se staccassero un mattone del Colosseo o coprissero per sempre una delle chiese di Piazza del Popolo.

Chi ha saputo interpretare Roma per il gusto di farlo merita l’eternità. E a dirlo, fuori dal discorso del tifo e del calcio, è uno che le radici le cerca costantemente e che sa quanto sia difficile mantenerle per una città del genere. Una parte della città, una parte a cui lui teneva, lo ha omaggiato in maniera impeccabile. Col cuore.

Se mi chiedessero cosa è stata questo Chievo-Roma risponderei semplicemente: “Una canzone di Lando Fiorini”. Struggente nel sostegno continuo e di pancia, partito dalla Sud in formato trasferta per tutti i 90′, e cinico nello scegliere i suoi idoli e i suoi nemici.

Chievo-Roma, in realtà, è stata anche altro. E volendo proiettare quest’ora e mezza di gelo (temperatura a -1) su un palcoscenico di portata nazionale, bisogna allargare gli orizzonti e personalmente ripartire dalla stagione 2009/2010, quando oltre 20.000 cuori giallorossi invasero il Bentegodi speranzosi di uno scudetto che non arriverà mai. Era maggio e l’impianto scaligero ribolliva di caldo e passione. Vidi gente piangere a dirotto alla fine di quella partita; due settimane prima la doppietta di Pazzini all’Olimpico aveva stoppato un’epica rincorsa al titolo che aveva portato la Roma di Ranieri dalle zone centrali della classifica alla vetta.