#compétences émotionnelles

Explore tagged Tumblr posts

Text

Maman poule : 6 conseils pour ne pas surprotéger son enfant

🚁 Êtes-vous une maman poule ? 🐔🤔 Vous courez au moindre bobo ? Vous évitez chaque difficulté ? Et si, en voulant protéger votre enfant, vous l'empêchiez de grandir ? 🌱 👉 Découvrez 6 astuces pour lâcher prise sans culpabiliser ! 💡 #MamanPoule #ParentHélicoptère #AutonomieDeL'Enfant #ParentalitéBienveillante #ParentalitéPositive

« Attention, ne grimpe pas trop haut ! », « Attends, je vais le faire pour toi », « Oh non, ne pleure pas… » Si ces phrases vous semblent familières, bienvenue dans le club (bien fourni) des mamans poules et parents hélicoptères ! Être une mère protectrice est instinctif, mais entre sécuriser et surprotéger, la ligne est mince. La parentalité est une affaire d’équilibre. D’un côté, il y a notre…

#Apprentissage par l’erreur#Comment aider son enfant à gérer l’échec#Comment ne pas surprotéger son enfant#Compétences sociales enfant#Confiance en soi enfant#Développement de l’autonomie enfant#Développement de l’enfant et parentalité#développement personnel#Éducation et gestion des émotions#Éducation positive#Élever un enfant autonome#Encourager l’autonomie enfant#Encourager son enfant#Encourager son enfant à prendre des décisions#Favoriser l’indépendance enfant#Hyperparentalité conséquences#Lâcher prise parentalité#Laisser son enfant expérimenter#Les dangers de la surprotection parentale#Maman poule#Maman stressée et surprotection#Mentalité de croissance enfant#Parent bienveillant mais pas permissif#Parent hélicoptère#parentalité bienveillante#Parentalité et confiance en soi#Parentalité et intelligence émotionnelle#parentalité positive#Psychologie enfant et parentalité#Résilience enfant

0 notes

Text

J’avais débuté un projet de recherche avec ma superviseure, mais qu'on n'a pas pu concrétiser. Après avoir passé un bon 10 heures à faire de la revue de littérature, j'ai voulu que ça ai au moins servi à quelque chose, alors j'ai fait publier mon petit article de vulgarisation à moi c:

Lehoux, L. (2024, 14 janvier). Le développement d’habiletés interpersonnelles par la pratique sportive chez les adolescent.e.s L’Amnésique.

Compétences développées grâce à la pratique sportive

Dès 2003, une étude réalisée par Hansen et al. a mis en évidence l’impact du sport sur les jeunes du secondaire à l’aide du questionnaire Youth Experiences Survey for Sport (YES). Cet outil évalue la fréquence des expériences dans six domaines d’apprentissage et des expériences négatives en lien avec diverses activités, incluant le sport. Les domaines d’apprentissage mettent en lumière les multiples compétences que les jeunes peuvent acquérir grâce au sport dans un contexte collectif. Ils se divisent en deux catégories de processus. D’une part, l’activité sportive entraîne un développement personnel. En effet, elle favorise la construction de l’identité du.de la jeune en lui permettant de développer une meilleure connaissance de soi à travers les activités sportives, de s’auto-identifier à son groupe sportif et de s’affirmer (Hansen et al., 2003; Lisinskienė et Lochbaum, 2018). Le.la jeune cultive son sens de l’initiative, puisqu’il.elle doit faire des efforts et employer des stratégies, telles que la planification, la gestion du temps et la résolution de problèmes, pour atteindre les objectifs fixés à long terme (Hansen et al., 2003; Larson et al., 2006; Larson, 2000). De plus, il.elle développe ses habiletés physiques, cognitives et émotionnelles. À titre d’exemple, 35% des jeunes sportif.ive.s ont répondu « oui, définitivement » à l’item « j’ai appris à contrôler mon humeur », ce qui met en lumière l’autorégulation émotionnelle de la colère, du stress et de l’anxiété qui peuvent potentiellement émerger face aux expériences de succès et d’échec (Hansen et al., 2003; Eccles et Gootman, 2002; Larson et al., 2006). D’autre part, le sport contribue au développement interpersonnel. Il renforce l’esprit d’équipe, car les athlètes doivent collaborer avec leurs coéquipier.ère.s tout en faisant preuve de leadership pour atteindre des buts communs. Le réseau social s’élargit, et les jeunes internalisent les normes prosociales du groupe sportif, comme le respect, l’entraide, le partage et l’empathie, ce qui favorise les interactions positives avec leurs pairs (Hansen et al., 2003; Lisinskienė et Lochbaum, 2018; Eccles et Gootman, 2002). Enfin, des liens sont tissés avec des adultes et la relation des jeunes avec leurs parents peut s’améliorer. Cela accroît le capital social, soit les ressources et le soutien provenant de l’entourage du.de la jeune. Les compétences relationnelles acquises dans un contexte sportif se transfèrent ensuite à d’autres sphères de vie, comme la famille ou l’école, et renforcent les liens sociaux (Eccles et Gootman, 2002).

Climat social propice aux expériences sportives négatives

Il arrive toutefois que des expériences négatives soient occasionnées par le sport (Hansen et al., 2003). Il peut y avoir des interactions négatives avec les autres athlètes, voire des dynamiques de groupe malsaines, encourageant les membres à adopter des normes de groupe immorales. De plus, le.la jeune athlète peut avoir des interactions négatives avec des leaders en raison de conflits ou de coercition. Il se peut que des adultes en position d’autorité incitent le.la jeune athlète à commettre des actes qu’il.elle juge immoraux, comme la violence ou la tricherie. Mais alors, qu’est-ce qui détermine si les expériences d’un.e jeune athlète seront davantage négatives, ou plutôt positives et marquées par de multiples apprentissages? Les mauvaises expériences sont souvent causées par la nature compétitive de certains sports, la comparaison sociale et la concurrence interne pour certains rôles. Ces facteurs sont souvent présents simultanément, car un environnement axé sur la performance comme source de motivation crée une rivalité plutôt qu’une alliance entre coéquipier.ère.s (Carr, 2013). Cela limite la qualité des relations au sein du groupe sportif et atténue l’élargissement du réseau social, ainsi que le développement de compétences interpersonnelles. Il n’est donc pas rare que les sports de compétition génèrent beaucoup de stress et d’anxiété.

Qualité de la relation parent-enfant : Influence des approches d’accompagnement parental sur les jeunes dans leur pratique sportive

Outre le climat dans le groupe sportif, il y a aussi les attentes et les valeurs véhiculées par la famille qui peuvent avoir une incidence sur le rapport au sport de chaque jeune. Les jeunes sont plus enclin.e.s à suivre des modèles parentaux sportifs s’ils.elles entretiennent un bon lien avec leurs parents. Gould et al. (2008) postulent que la relation d’un.e jeune athlète avec ses parents peut être positive ou négative en fonction des pratiques parentales. Cette dynamique détermine si l’impact de la pratique sportive sera positif. Une relation négative entre un.e jeune athlète et son parent peut découler de l’accent mis sur la réussite individuelle, ce qui privilégie une attitude compétitive au détriment d’un travail d’équipe. Une telle attitude peut être constatée chez les parents qui interdisent à leur enfant de s’associer à des athlètes moins performant.e.s. Les critiques, les punitions et même les violences verbales et physiques résultant d’attentes parentales irréalistes peuvent laisser croire à un.une jeune que l’amour ne lui est accordé qu’en fonction de ses performances, ce qui le.la dévalorise profondément en tant que personne. Cet effet sera d’autant plus fort si le parent se montre surimpliqué et contrôlant, par exemple en forçant son enfant à participer aux activités sportives et en le.la comparant constamment à ses pairs. En réaction à une performance insatisfaisante, certains de ces parents compromettent le coaching en changeant continuellement d’entraîneur.euse. Ils.elles adoptent parfois des comportements nuisibles, comme distraire le.la jeune pendant les événements sportifs, ou bien tolérer ses actes immoraux. Pour un.e jeune athlète, la perception d’une pression de performance de la part de ses parents a effectivement été corrélée à une relation conflictuelle avec eux, ce qui vient appuyer la catégorisation du type de relation parent-enfant selon les pratiques parentales en matière de sport (Dorsch et al., 2016). L’ensemble de ces pratiques parentales favorise une vision anxiogène du sport chez le.la jeune.

À l’opposé, les mêmes auteur.e.s soutiennent que les jeunes qui ont un rapport positif avec leurs parents en lien avec leur pratique sportive sont en mesure de faire des tas d’apprentissages et de s’y épanouir pleinement (Gould et al., 2008). Un parent alimente le bien-être de son.sa jeune en se concentrant sur le cheminement plutôt que sur le résultat. Il.elle valorise donc les efforts fournis par son enfant, ainsi que ses progrès relatifs à ses performances passées, et non pas à celles des autres. Le.la jeune athlète se sent alors compris, autonome et compétent, ce qui stimule sa motivation intrinsèque (Gould et al., 2008; Harwood et al., 2015). En mettant l’accent sur ces éléments plutôt que sur des standards dans un état d’esprit compétitif, les entraîneur.euse.s peuvent aussi atténuer l’anxiété de performance due à des attentes parentales sévères (Dorsch et al., 2016). De plus, le parent peut contribuer au développement positif de son enfant en le.la réprimandant pour ses comportements inappropriés. Cela permet de responsabiliser le.la jeune par rapport aux principes éthiques et moraux du sport. D’autres comportements parentaux bénéfiques pourraient être d’offrir son support à travers les encouragements et le temps consacré, d’être ouvert à la communication et de démontrer son amour inconditionnel. Il est important que le sport soit considéré par les parents comme étant une sphère de vie de leur enfant plutôt que ce qui détermine son identité (Gould et al., 2008; Burke et al., 2023). Pour préserver une relation harmonieuse avec son enfant, le parent doit éviter d’adopter un rôle autoritaire ou d’émettre une pression de performance.

Pression de performance atténuant les bienfaits de la pratique sportive

Pour bien comprendre le rapport négatif d’un.e jeune athlète avec ses figures parentales, il faut en démystifier les causes. Il importe de nuancer ce phénomène afin de ne pas tomber dans certains pièges, comme de croire que des parents entretenant des rapports négatifs avec leur enfant au sujet du sport n’ont forcément pas à cœur son bien-être. Les parents qui imposent à leur enfant une forte pression de performance agissent souvent par conviction que c’est la meilleure méthode pour qu’il.elle atteigne son plein potentiel. Ils.elles estiment que le bonheur du succès en vaut la peine. Ils.elles maintiennent donc cette pression dans l’espoir que leur investissement en temps et en argent porte ses fruits, parfois dans une perspective de carrière professionnelle pour leur enfant (Bean et al., 2016). Cependant, même si obtenir un statut social prestigieux en endossant un rôle de leader ou en accumulant les exploits est important pour certains parents, il a été démontré que de telles aspirations ne sont pas internalisées par leurs enfants sportifs, qui privilégient le travail d’équipe (Goggins, 2015). Cela témoigne de la nature inadaptée des exigences imposées aux jeunes athlètes.

De plus, la qualité de la relation parent-enfant n’est pas proportionnelle au niveau d’implication des parents dans les activités sportives de leur enfant (Goggins, 2015). Bien qu’une surimplication parentale soit préjudiciable, un manque d’engagement parental l’est tout autant. D’un côté, un.une jeune dont les parents sont surimpliqués risque de vivre de la détresse à cause de la pression qu’il.elle perçoit et d’avoir un horaire surchargé sans occasion de développer son indépendance (Qunito Romani, 2019). La difficulté à exprimer ses inquiétudes et besoins liés au sport pourrait affecter négativement sa relation avec ses parents (Goggins, 2015). D’un autre côté, les parents représentent la principale source de soutien émotionnel, informationnel et financier des jeunes athlètes. Un manque d’aide financière de leur part ne peut généralement pas être comblé par l’entraîneur.euse ou par les pairs (Porto Maciel et al., 2021). Un.une jeune dont les parents sont désengagés éprouve donc plus de difficulté à gérer les défis comparativement à ses coéquipier.ère.s, particulièrement lorsque le contexte sportif devient exigeant (Danioni et al., 2017; Qunito Romani, 2019). Un équilibre s’avère donc essentiel quant au degré d’engagement parental. Les parents très impliqués ne génèrent pas nécessairement de pression de performance, puisqu’il est possible de préserver l’autonomie de leur jeune ainsi que le lien positif avec lui.elle (Pynn et al., 2019). L’implication permet de resserrer ce lien si cela s’exprime par des encouragements bienveillants marqués par la compréhension (Goggins, 2015).

Pour les jeunes, la principale source de motivation à pratiquer un sport correspond au plaisir inhérent à l’activité, de même que les liens sociaux au sein de l’équipe (Danioni et al., 2017). La pression de performance élevée, plutôt que modérée ou faible, vient donc miner cette motivation (Fredricks et Eccles, 2004). L’activité sportive devient alors une corvée visant à satisfaire les attentes externes au détriment de son propre plaisir. Dans de telles circonstances, une panoplie d’effets néfastes se manifestent : stress, anxiété, faible confiance en ses compétences, faible estime de soi, épuisement professionnel en tant qu’athlète, etc.

Support parental amplifiant les bienfaits de la pratique sportive

Gould et al. (2008) soulignent que, dans la majorité des cas, l’attitude des parents en lien avec la pratique sportive de leurs enfants conduit à un rapport positif avec eux. Il est donc indéniable que les parents jouent un rôle essentiel dans le bon développement des jeunes sportif.ve.s, tant en général que dans leur milieu sportif. Un.une jeune qui bénéficie d’une figure parentale impliquée dans sa pratique sportive et avec qui il.elle entretient une relation satisfaisante ne percevra pas, ou très peu, de pression pour performer (Camiré et al., 2012). Cela se traduira par une hausse de sa motivation et de sa confiance en ses compétences. En plus de soutenir l’estime personnelle de ce.cette jeune, une telle présence parentale positive limitera son stress induit par la pratique sportive (Gould et al., 2008). Un.une jeune sportif.ve retire d’autant plus de fierté de ses succès, ses médailles et ses trophées s’il les a remportés grâce à son propre dévouement (Lisinskienė et Lochbaum, 2018). De plus, les individus sportifs partagent typiquement certaines valeurs (Goggins, 2015). Par exemple, la performance et les réalisations permettent de se différencier socialement, d’accroître son autonomie et d’obtenir de l’approbation sociale, ce qui est particulièrement recherché durant l’adolescence. L’éthique détient également une importance capitale dans le milieu du sport, car il faut se montrer digne de confiance et respectueux des règles. Les jeunes athlètes qui possèdent ces valeurs et les perçoivent aussi chez leurs parents s’impliquent beaucoup plus dans leur discipline sportive. En plus de transmettre ces valeurs, les parents qui pratiquent eux-mêmes une activité sportive sont plus portés à favoriser un style de vie sportif chez leurs enfants, alors ces dernier.ère.s vivent une série de petits accomplissements à travers la pratique sportive tout au long de leur développement (Carr, 2013).

Épanouissement des jeunes athlètes

La pratique sportive présente plusieurs facteurs reconnus comme favorisant le développement des jeunes. Par exemple, elle introduit une structure, sollicite le soutien de l’entourage des athlètes, crée un sentiment d’appartenance à l’équipe sportive, implique l’adoption de normes sociales positives, et valorise chaque personne en mettant en évidence ses qualités et ses capacités (Eccles et Gootman, 2002). Par conséquent, les enfants et les adolescent.e.s qui pratiquent un sport maîtrisent plus rapidement les diverses habiletés acquises dans leur groupe sportif, telles que l’élaboration d’objectifs, le leadership et la coopération. Ces aptitudes produisent des effets bénéfiques, non seulement sur la pratique sportive à des fins de performance et de cohésion sociale, mais aussi dans toutes les autres sphères de vie. Elles contribuent à la construction identitaire, aux bons rapports interpersonnels et à la capacité à surmonter les défis (Larson, 2000). Ces acquis constituent des facteurs clés de l’épanouissement chez les jeunes sportif.ve.s. Ils se manifestent par une perception d’auto-efficacité, une motivation intrinsèque pour le sport, un sentiment d’accomplissement et, en définitive, un bonheur profond.

Texte révisé par Sabrina Jacob-Allard

~~~

Références

Bean, C. N., Jeffery-Tosoni, S., Baker, J. et Fraser-Thomas, J. (2016). Negative Parental Behaviour in Canadian Youth Hockey: Expert Insiders’ Perceptions and Recommendations. PHEnex Journal = Revue PhénEPS, 7(3), 1–20. https://www.proquest.com/scholarly-journals/negative-parental-behaviour-canadian-youth-hockey/docview/2336249460/se-2

Burke, S., Sharp, L.-A., Woods, D. et Paradis, K. F. (2023). Advancing a grounded theory of parental support in competitive girls’ golf. Psychology of Sport and Exercise, 66, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2023.102400

Camiré, M., Trudel, P. et Forneris, T. (2012). Examining how model youth sport coaches learn to facilitate positive youth development. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/17408989.2012.726975

Carr, S. (2013). Attachment in Sport, Exercise and Wellness (1re éd.). Routledge.

Danioni, F., Barni, D. et Rosnati, R. (2017). Transmitting Sport Values: The Importance of Parental Involvement in Children’s Sport Activity. Europe’s Journal of Psychology, 13(1), 75–92. https://doi.org/10.5964/ejop.v13i1.1265

Dorsch, T. E., Smith, A. L. et Dotterer, A. M. (2016). Individual, relationship, and context factors associated with parent support and pressure in organized youth sport. Psychology of Sport and Exercise, 23, 132–141. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.12.003

Eccles, J. et Gootman, J. A. (2002). Community programs to promote youth development. National Academy Press. https://doi.org/10.17226/10022

Fredricks, J. A. et Eccles, J. S. (2004). Parental influences on youth involvement in sports. Dans Weiss, M. R. (dir.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective. (p. 145–164). Fitness Information Technology.

Goggins, L. P. (2015). The role of parents in youth sport values [mémoire de maîtrise, University of Exeter]. Open Research Exeter. http://hdl.handle.net/10871/18927

Gould, D., Lauer, L., Rolo, C., Jannes, C. et Pennisi, N. (2008). The role of parents in tennis success: Focus group interviews with junior coaches. The Sport Psychologist, 22(1), 18–37. https://doi.org/10.1123/tsp.22.1.18

Hansen, D. M., Larson, R. W. et Dworkin, J. B. (2003). What Adolescents Learn in Organized Youth Activities: A Survey of Self-Reported Developmental Experiences. Journal of Research on Adolescence, 13(1), 25–55. https://doi.org/10.1111/1532-7795.1301006

Harwood, C. G., Keegan, R. J., Smith, J. M. J. et Raine, A. S. (2015). A systematic review of the intrapersonal correlates of motivational climate perceptions in sport and physical activity. Psychology of Sport and Exercise, 18, 9–25. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.11.005

Larson, R. W. (2000). Toward a psychology of positive youth development. American Psychologist, 55(1), 170–183. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.170

Larson, R. W., Hansen, D. M., & Moneta, G. (2006). Differing profiles of developmental experiences across types of organized youth activities. Developmental psychology, 42(5), 849–863. https://doi.org/10.1037/0012-1649.42.5.849

Lisinskienė, A. et Lochbaum, M. (2018). Links between Adolescent Athletes’ Prosocial Behavior and Relationship with Parents: A Mixed Methods Study. Sports, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.3390/sports6010004

Porto Maciel, L. F., Krapp do Nascimento, R., Milistetd, M., Vieira do Nascimento, J. et Folle, A. (2021). Systematic review of social influences in sport: Family, coach, and teammate support. Apunts Educación Física y Deportes, 145, 39–52. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/3).145.06

Pynn, S. R., Dunn, J. G. H. et Holt, N. L. (2019). A qualitative study of exemplary parenting in competitive female youth team sport. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 8(2), 163–178. https://doi.org/10.1037/spy0000141

Qunito Romani, A. (2019). Parental behaviour and children’s sports participation: evidence from a Danish longitudinal school study. Sport, Education and Society, 25(3), 332–347. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1577235

Vetsikas, D.(s.d.). Esprit d’équipe, Football, Le football [image en ligne]. Pixabay. https://pixabay.com/fr/photos/esprit-d%C3%A9quipe-football-le-football-4695870/

1 note

·

View note

Text

Le corps

15.08.2023

La torche éclairait le battement des secondes sur l'horloge, le jour se pointe, mon saut du lit est sans enthousiasme, un peu cassé. Le corps physique reflète probablement la déception émotionnelle... Je suis allé à 2 entretiens. Et c'est un fiasco. Dans le premier, on s'est fortement foutu de moi. Dans mon CV, il est indiqué ce que je veux, le détail du salaire dans leur offre manquait, mais la réponse au téléphone, disait pas moins que le vôtre. C'est une entreprise assez connue et je rêvais déjà que la rémunération y soit encore plus élevée. Néanmoins , je suis allée à l'autre bout de la ville. Nous avons parlé pendant une demi-heure et ils n'ont toujours pas abordé la question financière. Quand j'ai posé la question vers la fin de la discussion, il s'est avéré que le salaire était deux fois inférieur à celui porté sur mon CV. Dans ce studio de tournage, j'entendis le réalisateur vociférant : - "oh, on a tellement de boulot, des volumes de scènes à préparer Et nous ne gagnons que des centimes pour cela ... Je m'interrogeais : quelle est leur logique, je ne comprends pas? Dois-je être motivé par cela ? Ne sont-ils même pas intéressés par les avantages du demandeur, même en théorie ? ...Mais la deuxième interview a été épique. Le début est bon, après une conversation avec une autre fille, j'ai été emmenée en stage. Ils ont commencé à nous expliquer l'essentiel du travail, tout était clair et j'ai même pensé que je pourrais travailler ici, car les conditions semblaient me convenir, même si c'était un peu loin pour le trajet Mais, après un certain temps, une personne entre et, au milieu d'une phrase, interrompant le professeur, nous crie - partez ! On ne comprenait pas du tout ce qui se passait?? Mais on nous a fait sortir de la salle sans explication. Eh bien, vous n'êtes pas des salopes ?

Mais, le paradoxe est que le scénario "tu ne peux pas rester les bras croisés", a néanmoins été fixé - et puis j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Mais c'est pratiquement inutile. Car je n'ai toujours pas réussi à me retrouver dans le plan professionnel. Et je me cache derrière le fait que - je ne veux pas de travail au fond de moi-même, mais je dois travailler, et par conséquent, je peux faire presque n'importe quel travail jusqu'à ce que je sois déprimé. .... J'envie les artistes qui vendent leur travail... ou les chanteurs qui vendent leur voix.. Même si, ici, en plus du talent, il faut fouiller un peu plus dans les ventes et améliorer le "personal branding" pour se démarquer et vendre , et plus encore, vendre régulièrement. Mais ce n'est quand même pas la même chose que quand on n'a rien à vendre..... J'envie les belles personnes qui gagnent grâce à leur apparence... C'est à dire. tout vient d'une abondance fondamentale de quelque chose simplement accordé par la nature. Par exemple, une personne mince et plastique, engagée dans la danse, n'investit que son temps et sa force physique. Tandis qu'une personne sujette à la plénitude, inflexible, mais qui veut être danseuse, va investir toute sa vie, sa force, ses ressources, le rejet de tout autre plaisir, afin d'être au moins approximativement au niveau de ce premier. Autrement dit, leurs coûts pour le même niveau seront disproportionnellement différents. ....Quelqu'un dira qu'un talent ne suffit pas et qu'il faut des compétences supplémentaires. Eh bien, c'est compréhensible, seule une personne talentueuse, ayant des atouts physiques a une avance de cent pas sur celle qui a besoin de construire ce talent à partir de zéro. .... Et maintenant je cherche ces avantages en moi... mais bon sang, je ne les trouve pas. .... Cela signifie que la gamme de mes travaux est pratiquement quelconque, mais ils m'intéressent peu et sont très gourmands en ressources pour moi. ...Mais alors..?

Les-portes-du-sud

12 notes

·

View notes

Text

Référence commentées

Joaquin Sorolla

Ce peintre était connu pour ses œuvres lumineuses et vibrantes qui capturaient la vie quotidienne en Espagne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il excellait dans la représentation de la lumière, utilisant des couleurs vives et des effets de lumière pour créer des toiles éclatantes. Outre ses compétences artistiques, Sorolla était également un homme très engagé socialement. Il a utilisé son art pour sensibiliser aux problèmes sociaux de son époque, notamment en peignant des scènes de la vie quotidienne des pêcheurs, des ouvriers et des enfants défavorisés. Son engagement et sa vision de la famille reflétés à travers ses oeuvres, sont une source d'inspiration pour mes propres créations.

Frida Kahlo

Frida Kahlo est une artiste mexicaine du XXe siècle, célèbre pour ses autoportraits émotionnels et introspectifs. Son œuvre explore la douleur physique et émotionnelle, l'identité, le genre et la culture mexicaine. Elle a utilisé la peinture comme moyen d'exprimer son vécu, marqué par un accident traumatisant, une relation tumultueuse avec Diego Rivera et un engagement politique. Ses tableaux, riches en symboles, sont aujourd'hui reconnus mondialement, faisant d'elle une figure féministe emblématique de l'art. En tant que femme, la puissance de ses œuvres m'a inculqué une vision plus impactante de l'art.

Willy Ronis

Willy Ronis était un photographe français renommé, reconnu pour ses contributions significatives à la photographie humaniste. Né à Paris, son travail a capturé la vie quotidienne et les scènes de rue, mettant en lumière la beauté de l'existence ordinaire. C'est à travers son livre "ce jour là" que j'ai découverts Willy Ronni, c'est avec son oeuvre que ma passion pour l'argentique fût révélée. Ses photographies, empreintes de sensibilité sociale, reflètent son engagement envers les valeurs humanistes et son intérêt pour la condition humaine. Ronis est particulièrement célèbre pour ses images intemporelles de Paris et pour avoir documenté la vie des travailleurs et des familles.

Tishk Barzanji

Tishk Barzanji est un artiste visuel et illustrateur basé à Londres, connu pour son travail artistique contemporain. Originaire du Kurdistan irakien, Barzanji a fui la région en raison de conflits armés pour finalement s'installer au Royaume-Uni. Son art se caractérise par des paysages urbains surréalistes et des compositions abstraites, souvent dominées par des teintes pastel et des formes géométriques. Barzanji explore des thèmes tels que la nostalgie, la mémoire et l'étrangeté à travers ses créations, qui ont été exposées dans plusieurs galeries et ont attiré l'attention pour leur esthétique distinctive et leur narration visuelle intrigante. Le parcours de cet artiste me touche particulièrement, il arrive à exprimer son histoire d'une façon poétique.

Iris van herpen

Iris van Herpen est une créatrice de mode néerlandaise renommée, née en 1984. Elle est reconnue pour son approche avant-gardiste et innovante de la mode, explorant les intersections entre la technologie, la science et l'art. Ses créations sont souvent caractérisées par des techniques de coupe complexes, des matériaux futuristes et des formes sculpturales uniques. Van Herpen a collaboré avec des scientifiques, des architectes et des artistes pour repousser les limites de la mode contemporaine. Je trouve sa façon de travailler avec les volumes et l'espace l'espace très intéressante. J’ai énormément apprécié son exposition sculpting the scene MAD (musée des arts décoratifs) cela m’a permis d’apprendre d’avantage sur sa manière de travailler ses créations ainsi que de comprendre sa vison du monde. Elle a fondé sa propre maison de couture, Iris van Herpen, en 2007, et ses collections ont été présentées lors de défilés de mode internationaux, suscitant l'admiration pour son approche visionnaire de la création de vêtements.

Daniel Roseberry

Daniel Roseberry est un designer de mode américain, surtout connu pour son rôle de directeur artistique de la maison de couture Schiaparelli. Né en 1986, il a été nommé à ce poste en 2019, apportant une vision moderne et innovante à la maison de couture fondée par Elsa Schiaparelli. Roseberry a gagné en reconnaissance pour ses créations audacieuses, combinant l'héritage surréaliste de Schiaparelli avec des éléments contemporains. C'est ce que j'apprécie dans ses créations, souvent caractérisées par des détails excentriques et des formes inattendues. Il arrive à créer des pièces qui se démarquent dans le monde de la haute couture. Daniel Roseberry a ainsi contribué à insuffler une nouvelle vie et une nouvelle énergie à la maison de couture emblématique.

Wes Anderson

Wes Anderson est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le 1er mai 1969. Il est connu pour son style cinématographique distinctif et sa mise en scène visuellement captivante. Son travail est souvent caractérisé par des décors minutieusement conçus, des couleurs vives, des dialogues stylisés, une utilisation distinctive de la musique et une distribution récurrente d'acteurs tels que Bill Murray, Owen Wilson, et Jason Schwartzman. Les films de Wes Anderson sont souvent considérés comme des œuvres d'art visuelles, et il a reçu de nombreuses nominations et récompenses pour son influence unique dans l'industrie cinématographique. Son travail est remarquable et très pointilleux, tout est dans le détail et je trouve cela très important. Selon moi le détail est ce qui permet à une oeuvre d'apporter plus d'intention.

2 notes

·

View notes

Text

Le pouvoir d'une présentation bien articulée et percutante ne peut être surestimé, surtout lorsqu'il s'agit de convaincre et de séduire un public. Le fondateur émérite [Insérer le nom du fondateur] a partagé lors d'une session exclusive ses précieux secrets pour créer un pitch captivant et inoubliable. La Genèse des Révélations L'événement, qui a eu lieu [Indiquer le lieu et la date], a rassemblé une assemblée de professionnels, d'entrepreneurs et d'aspirants à la maîtrise de l'art du pitch. Ce fondateur renommé, reconnu pour ses succès dans [Indiquer le domaine d'expertise pertinente], a pris la parole pour partager son expérience inestimable. Les Piliers d'un Pitch Infaillible Au fil de son exposé, le fondateur a levé le voile sur les éléments clés d'une présentation réussie. Voici un aperçu des principaux enseignements : 1. La Clarté dans la Concision Un pitch doit être direct et concis. Il faut captiver l'audience en délivrant un message clair et percutant dès les premières secondes. 2. La Puissance de la Passion Transmettre de l'enthousiasme et une passion contagieuse pour son projet est essentiel. C'est ce qui rend le pitch authentique et engageant. 3. L'Émotion comme Pilier Les histoires et anecdotes personnelles sont des outils puissants pour émouvoir et captiver l'audience. Elles permettent de créer un lien émotionnel fort. 4. L'Importance de l'Adaptation Savoir s'adapter à son public est crucial. Adapter son discours en fonction des besoins, des attentes et du contexte de l'auditoire peut faire toute la différence. Impact et Réactions Les participants ont été unanimes quant à la valeur des conseils prodigués par ce visionnaire de l'entrepreneuriat. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur enthousiasme à l'idée d'appliquer ces stratégies dans leurs propres présentations. Le partage de ces secrets par le fondateur [Insérer le nom] a marqué un tournant pour de nombreux aspirants entrepreneurs et professionnels cherchant à améliorer leurs compétences en communication. Ces précieuses astuces sont désormais entre les mains de ceux qui aspirent à captiver leur public et à donner vie à des idées innovantes. En somme, le chemin vers un pitch parfait n'est plus un mystère, mais plutôt une série de pratiques éprouvées que chacun peut adopter pour briller dans l'art de la présentation.

3 notes

·

View notes

Text

L'Évolution de l'Art à l'ère du numérique: Redéfinir les concepts de créativité, la Distribution et la Consommation

L'avènement de la technologie numérique a profondément modifié l'univers artistique, révolutionnant la façon dont l'art est produit, diffusé et apprécié à l'échelle mondiale. Autrefois limité par les limites matérielles et géographiques, l'art en adoptant le numérique a ouvert un nouveau chant de possibles.

Redéfinition de la création

L'imagination des artistes a été libérée par le numérique, qui leur a donné des outils puissants pour explorer de nouvelles formes d'expression. L'éventail des possibilités créatives a été élargi grâce aux logiciels sophistiqués de conception graphique, de modélisation 3D et de réalité virtuelle. Les artistes utilisent ces technologies pour créer des mondes imaginaires, des sculptures virtuelles et des expériences interactives qui transcendent les frontières conventionnelles de l’art.

L'augmentation de l'accès à ces outils a également permis aux talents émergents d'accéder à l'arène artistique sans les obstacles traditionnels. La création artistique a été démocratisée grâce à des applications mobiles conviviales qui offrent à chacun la possibilité d'explorer et de développer ses compétences artistiques.

Démocratisation et distribution

La distribution de l'art est l'une des grandes révolutions provoquées par le numérique. Les artistes du monde entier peuvent présenter leurs œuvres à un public mondial via des plateformes en ligne, des réseaux sociaux et des galeries virtuelles, dépassant ainsi les limites physiques des galeries traditionnelles.

Les artistes ne sont plus limités aux circuits conventionnels pour présenter leur travail. Ils ont désormais la possibilité d'interagir directement avec leur public, de recueillir des commentaires instantanés et de créer des communautés artistiques engagées. Pour offrir une expérience plus immersive et personnelle, cette interactivité renforce la connexion émotionnelle entre l'œuvre et le spectateur.

De nouveaux défis et modèles économiques

Les modèles économiques dans le monde de l'art ont également été bouleversés par le numérique. De nouvelles façons de monétiser l'art ont été ouvertes grâce aux ventes d'œuvres d'art numériques, aux éditions limitées et aux NFT (Non fungibles Tokens). En particulier, les NFT ont suscité des débats sur la valeur, la propriété et l'authenticité des œuvres d'art numériques, modifiant la façon dont les artistes vendent et les collectionneurs achètent leurs œuvres.

Néanmoins, cette révolution numérique présente des obstacles. Pour garantir la durabilité et l'équité dans l'écosystème de l’art numérique, il y a des enjeux cruciaux à adresser, notamment la question de la préservation à long terme des œuvres numériques, la protection des droits d'auteur et la juste rémunération des artistes.

En conclusion, le numérique a révolutionné l’art, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la créativité, la distribution et la monétisation. Cependant, pour garantir un équilibre entre innovation et responsabilité dans cette nouvelle ère numérique de l'expression artistique, il est crucial d'aborder ces avancées avec une réflexion éthique et des solutions pratiques.

SOURCES:

https://www.coda.school/post/impact-du-numerique-sur-la-musique-et-l-art#

2 notes

·

View notes

Photo

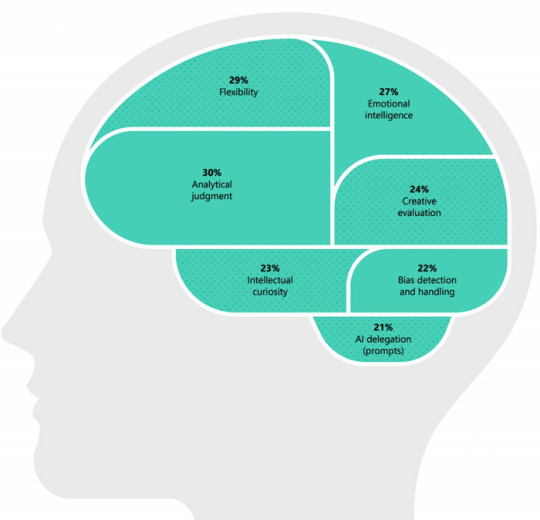

Comment survivre à l'IA ? Microsoft publie une liste des compétences nécessaires aux employés humains en 2023, L'entreprise affirme que l'IA créera plus d'emplois qu'elle n'en remplacera

Voici les plus importantes d'après rapport Work Trend Index de Microsoft :

flexibilité : s'adapter rapidement à l'intégration de l'IA dans le flux de travail ;

intelligence émotionnelle : déterminer quand tirer parti d'une capacité humaine plutôt que d'une capacité d'IA ;

jugement analytique : déterminer quand tirer parti d'une capacité d'IA plutôt que d'une capacité humaine ;

évaluation créative : évaluer le contenu produit par l'IA ;

curiosité intellectuelle : poser les bonnes questions à l'IA ;

détection et traitement des biais : évaluer l'équité de l'IA dans la prise de décision ;

délégation à l'IA (messages-guides) : diriger l'IA à l'aide des messages-guides appropriés.

2 notes

·

View notes

Text

DBT France : Comprendre la Thérapie Comportementale Dialectique avec le Centre Rive Gauche

La thérapie comportementale dialectique (DBT) est une approche psychothérapeutique innovante développée par Marsha M. Linehan dans les années 1980. Conçue initialement pour traiter le trouble de la personnalité borderline, elle s'est révélée efficace pour divers troubles émotionnels et comportementaux. En France, le Centre Rive Gauche est le premier établissement à proposer cette thérapie de manière structurée et spécialisée.

Qu'est-ce que la DBT ?

La DBT combine des techniques de thérapie cognitivo-comportementale avec des concepts de pleine conscience et d'acceptation. Elle vise à aider les individus à réguler leurs émotions, améliorer leurs relations interpersonnelles et développer des compétences pour faire face aux situations difficiles.

Les composantes principales de la DBT incluent Thérapie individuelle : pour travailler sur les comportements problématiques spécifiques.

Enseignement en groupe : pour apprendre des compétences en régulation émotionnelle, tolérance à la détresse, pleine conscience et efficacité interpersonnelle.

Coaching téléphonique : pour un soutien en temps réel face aux défis quotidiens.

Supervision clinique : pour assurer la qualité et la cohérence de la thérapie.

Le Centre Rive Gauche : Pionnier de la DBT en France

Situé à Paris, le Centre Rive Gauche est reconnu comme le premier centre français spécialisé en DBT. Il offre une prise en charge complète pour les personnes souffrant de dysrégulation émotionnelle, de troubles borderline et de stress post-traumatique.

Le centre propose également des formations pour les professionnels de la santé mentale souhaitant se former à la DBT, incluant :

Sensibilisation à la DBT

Compétences de régulation émotionnelle

Cours intensif en DBT-EP (Exposition Prolongée) pour le traitement du TSPT.

Ces formations sont dispensées par une équipe expérimentée de psychothérapeutes et psychologues formés à des techniques diversifiées adaptées aux troubles des patients.

Pourquoi choisir la DBT ?

La DBT est particulièrement efficace pour :

Réduire les comportements suicidaires et d'automutilation.

Améliorer la régulation émotionnelle.

Renforcer les compétences interpersonnelles.

Traiter les troubles de l'alimentation, les addictions et le TSPT.Des études cliniques ont démontré que la DBT réduit significativement les comportements problématiques et améliore la qualité de vie des patients.

Conclusion

La DBT France, représentée par le Centre Rive Gauche, offre une approche thérapeutique complète et efficace pour ceux qui luttent avec des troubles émotionnels complexes. Grâce à une équipe dédiée et des programmes de formation avancés, le centre joue un rôle clé dans la diffusion de la DBT en France.

Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous, visitez le site officiel : www.centrerg.fr

FAQ

Q : Qu'est-ce que la DBT ? R : La thérapie comportementale dialectique (DBT) est une forme de psychothérapie qui combine des techniques de thérapie cognitivo-comportementale avec des concepts de pleine conscience et d'acceptation, visant à aider les individus à réguler leurs émotions et améliorer leurs relations interpersonnelles.

Q : Qui peut bénéficier de la DBT ? R : La DBT est particulièrement utile pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline, de dysrégulation émotionnelle, de troubles de l'alimentation, d'addictions et de stress post-traumatique.

Q : Comment se déroule une thérapie DBT au Centre Rive Gauche ? R : La thérapie comprend des séances individuelles, des sessions de groupe pour l'apprentissage de compétences, un coaching téléphonique pour un soutien en temps réel et une supervision clinique pour assurer la qualité de la thérapie.

Q : Le Centre Rive Gauche propose-t-il des formations en DBT ? R : Oui, le centre offre des formations pour les professionnels de la santé mentale, incluant des cours de sensibilisation, des modules sur la régulation émotionnelle et des formations intensives en DBT-EP pour le traitement du TSPT.

Q : Comment contacter le Centre Rive Gauche ? R : Vous pouvez visiter leur site web www.centrerg.fr pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.

0 notes

Text

Diversification menée par l’enfant : une méthode naturelle et éducative pour les repas de bébé

La diversification menée par l’enfant (DME) s’impose aujourd’hui comme une approche alimentaire innovante et respectueuse du développement global des tout-petits. À contre-courant des méthodes classiques à base de purées, cette pratique consiste à laisser l’enfant explorer lui-même des aliments solides, en toute autonomie, dès qu’il en manifeste les capacités. Au-delà d’un simple mode d’alimentation, la DME soulève des enjeux éducatifs, nutritionnels et sécuritaires qu’il convient d’appréhender avec rigueur. Avant d'aller plus loin, voici un extrait d'un document publié par la Société Française de Pédiatrie... Actuellement, le Comité de nutrition de la Société Française de Pédiatrie considère que les données publiées à ce jour en termes de bénéfices et de risques de la DME ne permettent pas de préférer cette pratique à la DS réalisée selon les recommandations actuelles. Cliquer ici pour consulter le document.

Qu’est-ce que la diversification menée par l’enfant (DME) ?

Une approche autonome de l’alimentation dès le plus jeune âge La diversification menée par l’enfant repose sur un principe : permettre au bébé de découvrir les aliments solides par lui-même, sans passer par la traditionnelle étape des purées ou des cuillères données par l’adulte. À l’opposé d’une alimentation dirigée, cette approche mise sur les compétences naturelles du nourrisson à explorer, à porter les aliments à sa bouche, à mâcher et gérer ses prises alimentaires. Concrètement, les aliments sont proposés sous une forme adaptée à la préhension de l’enfant, généralement en morceaux fondants, et déposés directement sur sa tablette ou son assiette. L’enfant choisit alors ce qu’il souhaite porter à sa bouche, à son rythme, dans un cadre sécurisant. En ce sens, la DME s’inscrit dans une démarche éducative globale, où autonomie, expérimentation sensorielle et respect du développement psychomoteur sont au cœur des pratiques. Ce n’est pas une simple méthode d’alimentation alternative : c’est une façon d’envisager l’alimentation comme un espace d’apprentissage actif dès les premiers mois de la vie. Un démarrage fondé sur la maturité, pas sur l’âge Contrairement à la diversification alimentaire classique, qui débute souvent de manière automatique entre 4 et 6 mois, la DME invite à attendre que l’enfant manifeste une réelle aptitude à se nourrir seul. Très important à retenir : Cette approche repose sur l’observation de critères de maturité neuromusculaire et comportementale, et non sur un seuil chronologique. Avant d’initier la diversification menée par l’enfant, trois conditions doivent impérativement être réunies : - L’enfant est capable de se tenir assis de manière stable, sans soutien, dans une chaise haute. - Il montre de l’intérêt pour les aliments, en observant les repas, en cherchant à attraper ce qui se trouve sur la table. - Il parvient à porter des objets ou des aliments à sa bouche de façon coordonnée. Ces prérequis sont les bases pour garantir à la fois la sécurité de l’enfant, notamment face au risque de fausse route, et l’efficacité de l’expérience alimentaire. La DME ne s’improvise pas ; elle se construit dans un cadre adapté, en lien avec les capacités réelles de chaque bébé. Un rôle actif pour l’enfant, un rôle d’observation pour l’adulte Dans le cadre de la diversification menée par l’enfant, le rôle de l’adulte – qu’il soit parent, assistant maternel ou professionnel de crèche – change profondément. Il ne s’agit plus de nourrir l’enfant, mais de lui offrir un environnement propice à l’expérimentation : aliments adaptés, sécurité physique, disponibilité émotionnelle, et surtout une posture d’observateur bienveillant. L’adulte accompagne sans intervenir, soutient sans diriger, et fait confiance aux compétences innées du bébé pour réguler ses apports, gérer ses préférences, et découvrir le monde alimentaire selon ses propres besoins. Cette posture éducative s’inscrit dans une logique de continuité avec les approches favorisant l’autonomie dès le plus jeune âge, notamment les pédagogies actives comme celle de Maria Montessori, qui valorisent l’initiative de l’enfant dans les apprentissages du quotidien.

Pourquoi choisir la diversification menée par l’enfant ?

Un levier puissant pour le développement sensoriel et moteur L’un des bénéfices majeurs de la diversification menée par l’enfant réside dans son impact sur le développement global du nourrisson. En manipulant lui-même les aliments, l’enfant engage activement sa motricité fine : il saisit, explore, écrase, goûte, observe, parfois rejette… Chaque repas devient ainsi un terrain d’expérimentation sensorielle riche, où la coordination œil-main, la force de préhension et la dextérité sont constamment mobilisées. Loin d’être une activité passive, l’alimentation se transforme ici en véritable atelier de découvertes, où textures, formes, odeurs et saveurs participent pleinement à l’éveil cognitif. D’un point de vue oral et bucco-facial, cette pratique favorise également le renforcement des muscles impliqués dans la mastication, un aspect essentiel pour le développement du langage. En apprenant très tôt à mâcher des aliments tendres, l’enfant prépare son corps à de futures compétences orales, tout en acquérant une meilleure maîtrise de ses gestes. Une base solide pour l’autonomie et la régulation alimentaire La DME ne se limite pas à l’acte de manger : elle contribue à structurer le rapport de l’enfant à son propre corps et à ses sensations. Parce qu’il décide quand commencer, quand arrêter et en quelle quantité manger, le bébé apprend dès ses premiers repas à écouter ses signaux internes de faim et de satiété. Ce mécanisme naturel d’auto-régulation, souvent mis à mal par des pratiques alimentaires trop directrices, est ici respecté et valorisé. En responsabilisant le tout-petit dans la gestion de ses prises alimentaires, on renforce aussi son sentiment de compétence. Il devient acteur, non simple récepteur. Cela a des répercussions positives sur la confiance en soi, la capacité à faire des choix et l’affirmation progressive de ses préférences. Sur le plan éducatif, la diversification menée par l’enfant ouvre ainsi la voie à une autonomie construite, cohérente avec les besoins de développement de l’enfant entre 6 et 12 mois. Des effets positifs sur l’acceptation des aliments En matière d’alimentation infantile, le refus alimentaire est souvent une source d’inquiétude, voire de tensions dans les structures collectives comme à la maison. Or, plusieurs observations cliniques et retours de terrain montrent que les enfants ayant bénéficié d’une diversification menée par l’enfant développent une relation plus sereine à l’acte alimentaire. Le fait d’avoir été exposé très tôt à une variété de textures, de formes et de goûts contribue à élargir le répertoire alimentaire et à diminuer les phénomènes de néophobie. Ce processus s’opère sans contrainte ni obligation, ce qui participe à établir une atmosphère détendue autour des repas. Loin de se réduire à un moment purement nutritionnel, le repas devient un temps de plaisir, d’interactions et de curiosité. Une démarche bénéfique pour l’enfant… et les adultes qui l’accompagnent Les avantages de la DME ne se limitent pas aux enfants. Du côté des professionnels et des familles, cette approche peut réduire significativement le stress lié à l’alimentation. En déléguant à l’enfant une partie de la gestion du repas, on évite les luttes de pouvoir, les obligations de « finir son assiette » ou les angoisses autour des quantités. Le rôle de l’adulte devient plus serein, plus centré sur l’observation et l’accompagnement, moins sur le contrôle. En crèche comme chez l’assistante maternelle, cela permet aussi de valoriser un accompagnement individualisé. Chaque enfant progresse à son rythme, selon ses capacités, ses préférences et son évolution. Cette souplesse méthodologique est précieuse dans un cadre collectif, où les rythmes et les besoins varient considérablement d’un enfant à l’autre.

Comment mettre en place la DME en structure d’accueil ?

Adapter les pratiques professionnelles au cadre de la diversification menée par l’enfant Introduire la diversification menée par l’enfant dans un environnement collectif représente toute une organisation pédagogique, logistique et relationnelle qui doit être repensée pour répondre à cette nouvelle posture vis-à-vis de l’enfant. Dans une crèche, chez une assistante maternelle ou au sein d’une micro-structure, cela nécessite une coordination entre les professionnels, une communication fluide avec les familles et une réflexion sur les espaces, les équipements et les gestes du quotidien. Avant de débuter, il est important de poser un cadre clair. La DME ne s’improvise pas, particulièrement en collectivité où les contraintes sont nombreuses : rythme des repas, nombre d’enfants à gérer simultanément, exigences sanitaires, attentes des parents. L’équipe éducative doit être formée, accompagnée et en mesure d’ajuster ses habitudes pour garantir à la fois sécurité, individualisation et cohérence dans les pratiques. Proposer des aliments adaptés : textures, formes et organisation des repas L’un des points à retenir pour réussir l’introduction de la DME est de proposer des aliments sécurisants, variés et adaptés au développement bucco-moteur de chaque enfant. Dans une structure d’accueil, cela suppose une étroite collaboration avec les équipes de cuisine ou la personne en charge de la préparation des repas. Il ne s’agit pas uniquement de couper des aliments en morceaux : il faut penser la composition des repas pour qu’ils soient à la fois manipulables, fondants et intéressants sur le plan nutritionnel. Les aliments doivent pouvoir être saisis à pleine main, ne pas s’émietter trop facilement et fondre suffisamment en bouche pour éviter tout risque d’étouffement. La cuisson à la vapeur, la présentation en bâtonnets ou en morceaux longs, et l’absence de petits aliments ronds (type raisins, tomates cerises non coupées) sont des repères de base. Garantir des conditions de sécurité optimales Dans un cadre collectif, la question de la sécurité alimentaire est centrale, et plus encore lorsqu’il s’agit d’enfants en bas âge manipulant eux-mêmes leur nourriture. Pour que la DME puisse être mise en place sans compromis sur la sécurité, plusieurs conditions doivent être réunies : - Tous les enfants doivent être correctement installés, de préférence en position assise droite, dans une chaise adaptée avec appui stable pour les pieds. - Un adulte référent doit rester en vigilance constante, sans interruption, pendant toute la durée du repas. - L’équipe doit avoir reçu une sensibilisation aux risques de fausse route et aux gestes de premiers secours spécifiques à la petite enfance. - Les aliments à risque doivent être bannis ou transformés selon les recommandations (raisins coupés dans le sens de la longueur, carottes râpées finement, etc.). Travailler en lien étroit avec les familles : communication et cohérence éducative Mettre en œuvre la DME dans une structure d’accueil ne peut se faire sans l’adhésion et la compréhension des familles. Informer les parents, expliquer les objectifs pédagogiques, rassurer sur les aspects sanitaires et répondre aux éventuelles réticences fait partie intégrante de cette démarche. Chaque enfant vient avec son histoire alimentaire, ses habitudes, ses repères familiaux : il est donc nécessaire de prendre cela en compte pour garantir une continuité bienveillante entre les différents lieux de vie. Des temps d’échange, des fiches explicatives ou des ateliers d’information peuvent être proposés pour présenter la démarche de façon claire et professionnelle. L’objectif n’est pas d’imposer un mode d’alimentation, mais bien d’accompagner chaque famille dans une réflexion partagée sur ce qui est le plus respectueux du rythme et des compétences de leur enfant.

DME et petite enfance : que disent les experts ?

Des recommandations en faveur d’une approche respectueuse du développement Si la diversification menée par l’enfant suscite encore des débats au sein du grand public, elle fait l’objet d’un intérêt croissant dans les milieux scientifiques et professionnels de la petite enfance. Plusieurs instances nationales et internationales, dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les sociétés de pédiatrie de référence, reconnaissent aujourd’hui l’importance de respecter le rythme de chaque enfant dans l’introduction des aliments solides. Même si toutes n’utilisent pas explicitement le terme de "DME", elles convergent autour d’un même principe : l’enfant est acteur de son alimentation, et doit être accompagné plutôt que dirigé. En France, la Haute Autorité de Santé insiste notamment sur l’importance d’observer les signes de développement et d’attendre que l’enfant soit prêt physiologiquement à passer à une alimentation solide. Ce positionnement ouvre la voie à des pratiques comme la DME, à condition que les conditions de sécurité soient maîtrisées et que l’accompagnement soit individualisé. Le discours scientifique s’éloigne progressivement d’un modèle unique de diversification pour reconnaître la diversité des pratiques, dès lors qu’elles sont menées de façon éclairée et adaptée à l’enfant. Une approche compatible avec les connaissances en nutrition infantile Sur le plan nutritionnel, la DME est jugée compatible avec les besoins des nourrissons, à condition d’être bien menée. Les professionnels de santé nutritionnistes soulignent qu’elle permet, au même titre que la diversification classique, de couvrir les apports essentiels si les aliments proposés sont variés, suffisamment riches en fer, et accompagnés d’une poursuite de l’allaitement ou du lait infantile jusqu’à au moins un an. Les études disponibles, bien qu’encore peu nombreuses à ce jour, tendent à montrer que les enfants ayant suivi une DME présentent une croissance staturo-pondérale comparable à celle des enfants ayant eu une diversification traditionnelle. Certains travaux suggèrent même un meilleur développement des habitudes alimentaires, notamment une plus grande acceptation des légumes, un rapport plus intuitif à la faim, et une autonomie renforcée vis-à-vis des prises alimentaires. Ces données restent à confirmer à plus grande échelle, mais elles confortent les professionnels dans l’idée que la DME peut être une voie pertinente, si elle s’inscrit dans un accompagnement rigoureux et bienveillant. Conclusion Avec la diversification menée par l’enfant, l’alimentation du tout-petit devient bien plus qu’un simple acte nutritif : elle se transforme en un véritable levier de développement, d’autonomie et de communication. En valorisant l’observation, le respect du rythme individuel et l’exploration sensorielle, cette approche trouve pleinement sa place dans les pratiques professionnelles de la petite enfance. Pour les structures d’accueil comme pour les familles, elle offre une nouvelle manière d’accompagner l’enfant dans sa découverte du monde, en confiance et en cohérence avec ses besoins. Encore faut-il qu’elle soit bien comprise, sécurisée et intégrée à un projet pédagogique global — ce à quoi les professionnels formés peuvent pleinement contribuer. Les formations à suivre - Prévention et premiers secours des jeunes enfants - Alimentation et prise de repas de l'enfant - Prévention et gestion des troubles alimentaires Les questions courantes À quel âge peut-on commencer la diversification menée par l’enfant ? La diversification menée par l’enfant peut débuter à partir de six mois environ, lorsque le bébé est capable de se tenir assis seul, de porter les aliments à sa bouche et de montrer de l’intérêt pour ce qui se passe à table. Ce n’est pas l’âge exact qui compte, mais la maturité développementale. Quels aliments proposer en premier en DME ? On peut proposer des aliments fondants, faciles à attraper et à mâcher, comme des bâtonnets de carottes vapeur, de patate douce, de courgette, des quartiers de poire mûre ou encore du brocoli cuit. Les aliments doivent être adaptés pour éviter tout risque d’étouffement. La DME est-elle compatible avec une alimentation équilibrée ? Oui, à condition d’assurer une variété d’aliments riches en nutriments, en particulier en fer. La poursuite de l’allaitement ou du lait infantile reste essentielle jusqu’à un an au moins pour compléter les apports. La DME est-elle dangereuse pour l’enfant ? La DME n’est pas dangereuse si elle est pratiquée dans un cadre sécurisé. Il est important que l’enfant soit bien installé, sous surveillance constante, et que les aliments à risque d’étouffement soient évités ou modifiés. Peut-on pratiquer la DME en crèche ou en collectivité ? Oui, de plus en plus de structures d’accueil intègrent la diversification menée par l’enfant dans leur projet pédagogique. Cela nécessite une organisation adaptée, une équipe formée et une communication claire avec les familles. Est-il possible d’alterner DME et purées ? Oui, il est tout à fait possible de proposer une approche mixte en alternant les morceaux et les purées, en fonction des repas, des compétences de l’enfant ou des contraintes du moment. L’essentiel est de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant. Read the full article

0 notes

Text

🔥 OFFRE D’EMPLOI — UNIVERS AS PLAYER 🔥 Poste : Commercial(e) / Entrepreneur(e) Ambitieux(se) 📍 100% en ligne | 📈 Revenu illimité au mérite | 🚀 Démarrage immédiat

👁🗨 Tu veux plus qu’un simple job ? Tu veux évoluer, apprendre, performer ? Alors lis bien ce qui suit. Chez Univers AS Player, on ne cherche pas des profils “moyens” ou des gens en quête de revenu d’appoint. On cherche des personnes engagées, déterminées à devenir des entrepreneurs solides et complets.

🌍 UNIVERS AS PLAYER, C’EST QUOI ? Une académie exigeante et bienveillante, où on forme les entrepreneurs de demain. On t’accompagne dans une transformation profonde : technique, mentale, émotionnelle et stratégique.

💼 Tu y apprends des compétences concrètes :

Neuroprospection & neurovente

Organisation pro/perso & méthodologie de travail

Art oratoire & communication digitale

Recrutement & création d’offres d’emploi

Neuromanagement & leadership

🧠 Et surtout : Tu seras accompagné(e) dans le développement de ton mental, encadré(e) par un thérapeute ayant travaillé avec des sportifs de haut niveau et des chefs d’entreprise à succès.

Chaque matin, de 10h à 12h, tu participes à des sessions de groupe, à des mises en situation réelles, et tu progresses entouré(e) d’une équipe qui vise l’excellence.

✅ CE QU’ON T’APPORTE Une structure d’accompagnement quotidienne

Des formations de très haut niveau, constamment mises à jour

Un groupe soudé, bienveillant et ambitieux

Une écoute réelle, avec des espaces d’expression et de partage

Des outils et des exercices puissants (méditation, visualisation, call mindset)

Un système où tes compétences sont reconnues et récompensées

La possibilité de gagner de l’argent tout en montant en compétences

💸 COMMENT TU GAGNES DE L’ARGENT ? Vente d’abonnements mensuels (89€/mois) → À partir de 3 clients actifs, ton abonnement est offert. → Tu crées un revenu mensuel récurrent, évolutif.

Vente de formations haut de gamme → Tu touches 20% de commission sur chaque vente. → Tu vends des compétences que tu auras toi-même intégrées.

Plus tu progresses, plus tu accèdes à de nouveaux rôles et responsabilités au sein de l’académie.

🧬 LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS Nous ne cherchons pas des CV. Nous cherchons des personnes avec l’état d’esprit suivant :

Détermination, ténacité, ambition, respect

Sens de l’effort, discipline, persévérance

Esprit d’équipe, fiabilité, intégrité

Envie d’apprendre, de performer, et de contribuer

⚠️ Si tu ne souhaites pas évoluer, que tu manques d’engagement ou que tu n’es pas prêt(e) à sortir de ta zone de confort, cette opportunité n’est pas faite pour toi.

🎯 TON OBJECTIF ? Un minimum de 4 chiffres/mois en rémunération, avec une progression illimitée selon ton implication et tes résultats.

🔐 COMMENT POSTULER ? 📩 Envoie-nous un message avec :

Ce qui te motive à rejoindre Univers AS Player

Ce que tu veux atteindre dans les 6 prochains mois

Pas besoin de lettre de motivation formelle. On veut comprendre ton mindset, ta vision, ton énergie.

#business#homework#home & lifestyle#crypto#investment#eco lifestyle#health & fitness#ecology#nature#plastic#closer#setters

0 notes

Text

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE, c’est l’ultime célébration musicale de Final Fantasy : 385 morceaux, ~35 jeux, et des souvenirs en rythme.

❥Scénario et Écriture

Même s'il s'agit avant tout d'un jeu de rythme, THEATRHYTHM FINAL BAR LINE parvient à offrir un cadre scénaristique léger mais charmant. Il ne faut pas s'attendre à une histoire complexe comme dans les jeux principaux de la saga Final Fantasy, mais plutôt à une présentation-hommage : le joueur est invité à voyager à travers les univers musicaux de la série en constituant sa propre équipe de héros et d'héroïnes issus de plus de 35 jeux différents. Il n’y a pas de "spoilers" narratifs lourds : chaque tableau (représentant un opus) est conçu pour refléter l’ambiance et les grandes étapes des jeux originaux, permettant aux fans de revivre leurs aventures favorites sous une nouvelle forme.

L'univers est cohérent avec l’idée de "fête musicale" célébrant toute la série, et les personnages sont nombreux (104 au total), offrant une diversité très appréciable : on retrouve autant des têtes connues que des figures plus secondaires. Il n’y a pas de dialogues scénarisés en profondeur, mais plutôt des interactions légères, des répliques d’ambiance ou des petits clins d’œil via les attaques spéciales, respectant l’esprit des personnages. En résumé : pas de véritable intrigue complexe, mais une écriture respectueuse, pensée pour rendre hommage à chaque univers traversé.

❥Direction artistique et technique

Visuellement, THEATRHYTHM FINAL BAR LINE propose un style chibi (personnages mignons et miniaturisés) assumé et parfaitement adapté à l'ambiance légère et festive du jeu. Chaque héros, antagoniste ou monstre est redessiné dans ce style tout en conservant ses caractéristiques emblématiques (la tiare de Terra, le manteau rouge de Vivi, l'épée massive de Cloud, etc.). Il y a un vrai travail d’amour et de détail pour rendre chaque modèle immédiatement reconnaissable.

Les environnements de fond reprennent des décors iconiques de chaque jeu, dans une esthétique épurée mais efficace, qui fonctionne aussi bien pour les nostalgiques que pour les nouveaux venus.

Concernant les cinématiques, elles sont présentes sous forme de vidéos musicales à débloquer : elles servent surtout de cadeau visuel, souvent très émouvant pour les fans. Cependant, il n'y a pas de nouvelles cinématiques inédites créées spécialement pour THEATRHYTHM (hormis une simple présentation et un générique).

Techniquement, le jeu est très fluide, que ce soit en solo ou en multijoueur. Aucun bug notable à signaler pendant les sessions : la stabilité est au rendez-vous.

Enfin, l'audio est évidemment exceptionnel. Chaque morceau a été soigneusement sélectionné et remastérisé, avec une pureté et un équilibre sonore remarquables, que ce soit sur écouteurs ou via les haut-parleurs.

❥Gameplay et Jouabilité

Le gameplay de THEATRHYTHM FINAL BAR LINE est accessible mais plein de nuances. Il repose sur un principe simple : appuyer en rythme avec la musique selon trois types de scènes :

Field Music Stage (FMS) : exploration rythmée.

Battle Music Stage (BMS) : combats rythmés contre des ennemis.

Event Music Stage (EMS) : scènes émotionnelles associées à des cinématiques.

➡️ Exploration : oui, légère. Lors des Field Music Stages, les personnages parcourent des environnements iconiques (forêts, plaines, villes) pendant que l'on enchaîne les notes. Cela donne une agréable impression de voyage, même si l'exploration reste symbolique et linéaire.

➡️ Fonctionnalités : nombreuses et bien pensées. Constitution d'équipe, choix de compétences, montée de niveau, loot d'objets, gestion de capacités spéciales (soins, attaques magiques, buffs/débuffs) : cela ajoute une profondeur RPG surprenante pour un jeu de rythme.

➡️ Level Design : l’interface est intuitive. Les patterns de notes sont variés, bien pensés, et suivent parfaitement les mélodies et les percussions des morceaux.

➡️ Rejouabilité : énorme. Entre les 385 morceaux de base (et bien plus avec les DLC), les différentes difficultés, les scores à battre, les missions spéciales, la collection de cartes, la personnalisation des équipes… il y a toujours quelque chose à refaire.

➡️ Durée de vie : exceptionnelle pour un jeu musical. Comptez plus de 40 heures pour voir la majorité du contenu de base et bien plus si vous visez la complétion totale.

➡️ Mécaniques de combat : très réussies. En remplissant correctement les séquences rythmiques, vos personnages infligent des dégâts, lancent des sorts, ou utilisent des compétences spéciales. Cela introduit une dimension stratégique rare dans les jeux de rythme classiques.

❥Bande-son

C’est évidemment l’écrin précieux du jeu : Chaque morceau, des grands classiques (comme One-Winged Angel de Final Fantasy VII ou To Zanarkand de Final Fantasy X) aux titres plus obscurs (issus de spin-offs comme Final Fantasy Tactics ou Dissidia), est traité avec un respect infini. La sélection est variée, riche émotionnellement, et permet de traverser toute l’histoire musicale de la saga. Ajoutez à cela des remix, des arrangements orchestraux et la possibilité de simplement écouter la musique en mode lecteur de musique ou théâtre, et vous obtenez un véritable musée sonore.

❥ Un dernier mot ?

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE n’est pas juste un jeu de rythme ; c’est une lettre d’amour à 35 ans de musique Final Fantasy. Accessible pour les débutants, riche pour les fans, techniquement impeccable et infiniment rejouable, il est un bijou dans son genre.

🎵 Note finale : j'aime les musiques & souffrir /20 🎵 💬 Pour les fans de Final Fantasy, c'est un voyage nostalgique immanquable. Pour les amateurs de jeux de rythme, c’est un modèle de réussite.

🌸 Points Positifs

Hommage parfait à la saga Final Fantasy : 385 morceaux emblématiques couvrant plus de 30 jeux.

Direction artistique adorable avec des personnages chibi fidèles et super mignons.

Gameplay accessible mais profond, avec 4 niveaux de difficulté et un vrai aspect RPG (équipe, compétences, niveaux).

Rejouabilité énorme grâce à la variété des morceaux, défis spéciaux et collection d'objets/cartes.

Qualité sonore exceptionnelle : musiques remastérisées, écoute en mode lecteur.

Multijoueur en ligne jusqu’à 4 joueurs avec des batailles fun et compétitives.

Durée de vie massive pour un jeu musical (+40h sans forcer, bien plus en complétion).

Interface intuitive et expérience sans bugs notables.

🌸 Points Négatifs

Pas de scénario fort ou original : juste un fil conducteur pour la progression.

Exploration très limitée : pas de liberté de déplacement en dehors des parcours musicaux.

Répétitivité possible sur de très longues sessions (surtout en solo sans variété d'objectifs).

Graphismes simples : beaux dans leur style, mais pas au niveau des standards techniques modernes.

Quelques morceaux absents ou mis derrière des DLC payants, ce qui peut frustrer les collectionneurs.

Pas de vraies cinématiques inédites : uniquement des vidéos issues des jeux originaux.

0 notes

Text

Apprentissage de la propreté : pourquoi de plus en plus d’enfants arrivent à l’école en couche – et comment y remédier

Alors que de nombreux parents se sentent démunis face à l’apprentissage de la propreté, les écoles, elles, tirent la sonnette d’alarme. Récemment, le conseil de Blaenau Gwent (1), au Pays de Galles, a mis en place une politique claire : les enseignants ne seront plus tenus de changer les couches des élèves, sauf en cas de besoin médical reconnu. Les parents devront se rendre à l’école pour le faire eux-mêmes.

Cette décision n’est pas anodine. Elle reflète une tendance préoccupante que de nombreuses familles vivent également en France. Pour Ecopitchoun, un des acteurs essentiellement responsable n'est pas cité dans la presse : la responsabilité incombe également aux fabricants de couches jetables.

Un phénomène en forte hausse : des enfants de plus en plus nombreux non propres à l’entrée à l’école

Selon un rapport de Kindred2, une organisation spécialisée dans la petite enfance :

Un enfant sur quatre en Angleterre et au Pays de Galles n’est pas propre à l’entrée en maternelle.

37 % ne savent pas s’habiller seuls.

28 % portent encore des couches à l’école.

Les enseignants affirment passer jusqu’à un tiers de leur journée à gérer des besoins liés à ces retards d’autonomie. Cela réduit considérablement le temps consacré aux apprentissages.

Pourquoi l’apprentissage de la propreté est devenu plus complexe aujourd’hui

Il ne s’agit pas de juger les parents, mais de comprendre les freins :

Moins de soutien médical ou éducatif local qu’avant, à cause des coupes budgétaires.

Des rythmes de vie familiaux plus soutenus.

Moins par l’interaction physique et sensorielle pour les enfants.

Des services publics de moins en moins présents pour accompagner les familles dans les premières années.

Juliette Rayner, directrice de l’association ERIC (spécialisée dans les troubles urinaires et intestinaux de l’enfant), alerte : un apprentissage trop tardif peut masquer des troubles sous-jacents qui, s’ils ne sont pas repérés à temps, peuvent devenir une charge durable. Le souci vient-il aussi des couches ? Porter des couches : - empêchent les bébés de ressentir ce qui se passe dans leur corps et sur leur peau, - leur apprend à faire leurs besoins sur eux, - laissent bébé dans une sensation d'humidité continuelle, - bloquent l'accompagnement des parents, etc.

Comment accompagner efficacement votre enfant vers l’autonomie

La bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible de se passer des couches et d'aborder l'accompagnement vers la continence sous le prisme de l'HNI (hygiène naturelle infantile).

Depuis plusieurs années, Christina, conseillère Ecopitchoun, accompagne des familles dans ce moment délicat avec des consultations individuelles ciblées, qui permettent de :

Comprendre l'anatomie

Repenser les ressentis de l'enfant et identifier les freins précis (sensoriels, émotionnels, éducatifs).

Mettre en place un plan d’action concret adapté à votre enfant.

Solutionner les aléas : constipation, peurs, difficulté de communication.

Vous redonner confiance en vos compétences.

Savoir aborder la continence de nuit aussi.

Rendre le processus plus serein pour toute la famille : aménagement, hygiène, défi à relever plutôt que charge pénible à gérer.

Vous êtes concerné ? Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard) pour agir

Vous souhaitez accompagner votre bébé depuis tout petit sans coercition ? Vous sentez que votre enfant aurait besoin d’un accompagnement spécifique ? Vous êtes épuisé face aux refus, aux échecs, aux pressions extérieures ? N’attendez pas que la situation se détériore davantage.

Je propose des séances personnalisées en visio pour vous guider, vous soutenir et vous aider à retrouver un cap clair.

👉 Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous, visitez la page des consultations. (1) Sources : The Independent : https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/nappies-blaenau-gwent-welsh-schools-education-b2676169.html BBC : https://www.bbc.com/news/articles/c74x23yw71yo The Guardian : https://www.theguardian.com/society/2025/jan/08/parents-in-welsh-county-told-to-come-to-school-to-change-nappies-if-their-child-is-not-toilet-trained

0 notes

Text

L'Étude de Cas d'un Enfant Hypersensible Que Vous N'Oublierez Jamais

Chez DBT France - Center Rive Gauche, nous rencontrons de nombreux enfants et adolescents, chacun avec son histoire unique. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous le récit fictif de "Léo", un enfant hypersensible dont le parcours illustre les défis et les espoirs liés à cette particularité. Bien que fictif, ce cas s'inspire de nombreuses situations réelles que nous avons accompagnées.

L'objectif n'est pas de présenter une "solution miracle", mais de vous offrir une compréhension plus profonde de ce qu'un enfant hypersensible peut vivre, et comment une approche adaptée peut faire une différence significative.

Léo : Un Monde Intensément Ressenti

Léo, 8 ans, est un garçon vif et curieux, mais son monde intérieur est d'une intensité déconcertante. Les bruits de la cour de récréation le submergent, les étiquettes de ses vêtements le démangent au point de le rendre irritable, et les émotions des autres l'affectent profondément.

À l'école, Léo est souvent perçu comme "timide" ou "difficile". Il a du mal à se concentrer en classe, car les stimuli sensoriels l'accablent. Les interactions sociales sont une source d'anxiété, car il craint constamment de mal interpréter les signaux ou de blesser les autres par sa sensibilité.

À la maison, Léo alterne entre des moments de retrait où il se réfugie dans ses jeux solitaires, et des crises de larmes ou de colère apparemment disproportionnées. Ses parents, aimants mais désemparés, se sentent souvent impuissants face à ses réactions.

Les Défis d'un Enfant Hypersensible

L'hypersensibilité de Léo se manifeste à travers plusieurs défis :

Hyper-réactivité sensorielle : Les bruits, les lumières, les odeurs, les textures... tout est perçu de manière amplifiée, pouvant provoquer de l'inconfort, de l'irritabilité, voire de la douleur.

Intensité émotionnelle : Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont ressenties avec une force décuplée. La joie est exubérante, la tristesse est profonde, la colère est explosive.

Difficulté à gérer les limites : Léo a du mal à comprendre et à accepter les limites, car il peut percevoir les règles comme des contraintes injustes ou des rejets personnels.

Empathie exacerbée : Léo ressent les émotions des autres de manière presque physique, ce qui peut le rendre vulnérable à la contagion émotionnelle et à la surcharge empathique.

Peur du jugement et du rejet : Léo craint constamment d'être mal compris, critiqué ou rejeté en raison de sa sensibilité, ce qui peut entraîner de l'anxiété sociale et des comportements d'évitement.

L'Approche de DBT France - Center Rive Gauche

Chez DBT France - Center Rive Gauche, nous avons accompagné Léo (et sa famille) en adaptant les principes de la Thérapie Comportementale Dialectique (DBT) à ses besoins spécifiques.

Voici les axes principaux de notre intervention :

Psychoéducation : Aider Léo et ses parents à comprendre l'hypersensibilité, à déstigmatiser ses réactions et à reconnaître ses forces.

Régulation émotionnelle : Enseigner à Léo des compétences pour identifier, comprendre et gérer ses émotions intenses, en utilisant des techniques de pleine conscience, de relaxation et de restructuration cognitive.

Tolérance à la détresse : Apprendre à Léo à faire face aux situations difficiles sans recourir à des comportements impulsifs ou destructeurs, en développant des stratégies d'adaptation saines et en acceptant l'imperfection.

Efficacité interpersonnelle : Aider Léo à améliorer sa communication, à affirmer ses besoins et à établir des relations saines et respectueuses, en tenant compte de sa sensibilité aux émotions des autres.

Validation et soutien parental : Accompagner les parents de Léo dans leur rôle, en leur offrant des outils pour valider les émotions de leur enfant, poser des limites claires et bienveillantes, et renforcer leur lien affectif.

Un Avenir Possible

Grâce à cette approche personnalisée, Léo a progressivement appris à mieux se connaître, à gérer ses émotions et à interagir avec les autres de manière plus sereine. Il a découvert que sa sensibilité n'était pas une faiblesse, mais une caractéristique qui lui conférait une richesse intérieure et une empathie précieuses.

Ce cas fictif illustre le potentiel de la DBT pour aider les enfants hypersensibles à s'épanouir. Chez DBT France - Center Rive Gauche, nous sommes convaincus que chaque enfant, quelle que soit sa particularité, mérite d'être compris, soutenu et accompagné vers un avenir où il pourra pleinement exprimer son potentiel.

0 notes

Text

Projet - Santé mentale des aides-soignants

Dans le cadre de mon BTS, j'ai collaboré avec le photographe Arnaud Roiné et Mayenne Communauté à la conception d'une brochure accompagnant son photoreportage "Être aide-soignant en santé mentale".

Ce projet avait pour vocation de sensibiliser le public aux réalité du métier d'aide-soignant en psychiatrie, à travers des témoignages réels et des photographies fortes, tout en promouvant l'exposition photo qui a suivi.

Objectifs

Informer sur la santé mentale des aides-soignants à travers des interviews et portraits

Sensibiliser aux défis humains et émotionnels du métier

Créer une brochure lisible et esthétique à distribuer lors de l'exposition