#beifällig

Explore tagged Tumblr posts

Text

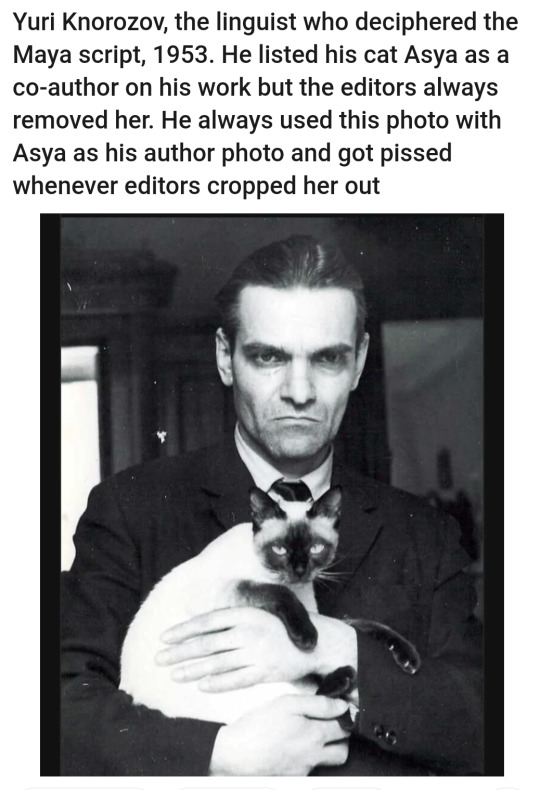

Eine Legende

1993 lebte K. noch auf der Insel der Peter-und-Paul-Festung, an ihm und seinen Gefährtinnen und Gefährten konnte man vorbeigehen und musste dann nicht mehr Donna Haraway lesen, denn dann wusste man schon, was sie schreiben würde, wenn sie Gefährten protokollieren würde.

Yuri, just Yuri, vorbildlich arbeitendes Vorbild. Und wer hat mich an ihm vorbeigeführt? Sweti, mit beiläufigen Kommentaren, entscheidend präzisen Kommentaren, worauf ich zu achten und was ich zu würdigen hätte, wenn wir an ihm und bei ihm vorbei gehen.

Sweti arbeitet als vorbildliches Vorbild an allem, was bei, by oder bi, was zum Beispiel binational, bipolar, bei sich oder bye bye sein kann. Die ist Spezialistin für das Beiläufige und Beifällige. Sucht man Rat und Vorbilder für das an sich, für das für sich, für das Anfällige oder Vorläufige würde ich nicht Sweti fragen, da ist nicht die so gut drin (kann sie ganz kirre machen). Fantastisch ist sie in allem, was dabei ist, zum Beispiel Beispielen oder Beisein.

Alles was bei sich ist, beiläufig ist, vorbei geht (egal ob es vorübergeht oder vergeht), da ist Sweti fantastisches Helferlein und fantastische Gefährtin: Familie, Liebe, Partnerschaft - alles was bei sich ist, indem es vorbei geht und beiläufig bleibt, das ist Sweti perfekt, solange sie lebt und übt, weil sie lebt und übt. Sweti hält nicht zu einem, hält nicht an einem, die hält einen nicht. Die hält bei einem, von kleinauf bis zu monumentaler Großzügigkeit. Sweti hat die beste sowjetische Erziehung genossen, Genossen!

By the way, Jestaedt! By the way, Vesting! K. ist unter anderem Юрий Валентинович Кнорозов, also derjenige der bei uns [soc!] unter dem Namen Juri Walentinowitsch Knorosow bekannt ist. Der ist unter anderem Ägyptologe, also auch Pyramidologe gewesen und kommt aus einer Gesellschaft, die sehr wohl und bis ins Detail ein Verständnis für Freiheit vermisst, überall und immer. Ihr fehlt ein Verständis, weil sie weiß, wie man vermisst. Darum kommt K. zufällig, darum wohnte er zufällig in Leningrad, nicht zweihundert Meter von den Gräbern der Zaren auf einer Insel entfernt. Der lebte glücksweise, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.

Die russische Gesellschaft, wie jede, findet das auch witzig, wenn andere ganz groß, groß getrennt und angereichert vom Stufenbau und von Freiheiten reden, während unter ihnen beiläufig etwas singt, denn da singen wohl die Nixen, tief unten ihrem Reim. Die Russen sind auch von den Griechen, auch so ein römisch Lädchen, in dem alles oberflächlich ist, aus der Tiefe.

159K notes

·

View notes

Text

You're always a summa to me!

1.

Manuela Klaut hat nicht bei mir promoviert, sondern bei Wolfgang Hagen und Claus Pias, Drittgutachterin war Ute Holl. Ich sehe die Dissertation heute und bin in Rage!

Manuela hat mir kein Wort erzählt! Ich hätte doch mit bestem Champagner und feinsten Speisen vor der Tür gestanden und ein Feuerwerk gezündet. Manuela Klaut hat mit mir zusammen bisher die beste Tagung organisiert, die sie je alleine organsiert hat, wenn ich das so ehrlich sagen darf.

Sie hat hat nämlich alles organisiert, ich war nur ihre männliche Muse damals, wie nennt man sowas? Moishe? Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich das. Bei Rotkohl und Roulade obendrauf in Weimar habe ich nur ganz, ganz zaghaft angeregt, doch ein Festival des nacherzählten Falls mit anschließender Tagung zu organisieren. Alle folgenden Ideen dann waren ihre. Und nicht nur das. Gesagt, getan, alles von Manuela Klaut im Alleingang, irre! Immer cool geblieben, völlig unverzagt! Ich bin abends immer müde (aber morgens bin ich wach!), bei der Tagung war ich immer um 20.00 Uhr schon im Bett, Klaut hat alle Gäste die Nacht lang weiter begleitet. Ich denke, alle sind damals ein Stücken weiter in ihrem Leben gekommen, hoffe es zumindest. Wer dabei war sitzt nun auch in meinem Herzen und gibt schönste Anlässe für Selbst- und Fremdgespräche.

2.

Sabine Müller-Mall hatte damals einen tollen Auftritt, Kathrin Trüstedt, Kent Lerch war da, Rainer Maria Kiesow hat sich sogar her getraut, der große Michael W. [wie vague und vogue Wellenlinien] mit seinem fantastischen und unabschließbaren Projekt über den perfekten Mord war da. Manuela hat es sogar geschafft, Herrn Ex-Staatsanwalt Dietrich Kuhlbrodt von der Volksbühne dazu zu bewegen, mitzumachen - und eine Vorsitzende Richterin vom Verwaltungsgericht in Weimar. Wir hatten zwei oder drei Tage etwas, von dem ich dachte, dass das zuletzt 1972 passiert wäre: Happening, and Wissenschaft may happen too. Wissenschaftstheater wie in Mantua 1698. Da hätte sogar Brock einmal auf mich stolz sein können, wenn ich es organisiert hätte, dabei habe ich nur eine kleine Anregung gegeben.

Manuela hat mir damals ganz nebenbei einen großen, riesigen Traum erfüllt, nämlich nur einmal in meinen Leben eine Tagung zur Kasuistik in Weimar und dann da im schönsten Kino der Stadt zu veranstalten. Einmal im Leben Wissenschaftstheater im Weimaraner Kino, mehr brauche ich nicht. Wenn es öfters stattfindet, gut so. Das war alles nicht für mich gemacht und trotzdem das allergrößte Geschenk, dass ich in den vier Jahren von den Kolleginnen und Kollegen in Weimar bekommen habe. Kein Idiot war da, keine von denen, die nur an das Mittelmäßige glauben, um an das Schlechte zu glauben. Wir hatten ein Riesenglück! Keine Verhinderer! Keine Bremser! Keine Sorgen!

3.

Auf dieser Tagung, das Kino war rappelvoll, waren nur Wahnsinnige, die an das Mittelmäßige glauben, die reinen und unreinen Mittel, um an das Heilige, das Dämonische, die Sterne und eine gute Kalbsleber zu glauben. Ich habe viele dazu eingeladen, die ich sehr liebe und schätze, sehr viele von denen sind nicht gekommen, das hat mich traurig gemacht, aber nicht auf dieser und nicht während dieser Tagung. Viele von denen sind gekommen, viele andere, die Manuela geladen hatte, kannte ich noch gar nicht, ab da ganz gut.

Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder so ein Tagung anregen werde. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals wieder einer Wissenschaftlerin so gut Muse oder Moishe, Dackel oder Diener sein kann, wie der Manuela Klaut. Very stolz bin ich darauf, das zählt mehr als jede akademische Auszeichung, mehr als jeder Preis, mehr als jede Reputation. Wenn man mit Leuten tanzen kann, ist das Luxus, großer Luxus.

An einem Tag durften die Leute Fälle erzählen, wir haben dann in den Kategorien Zufällig, Beifällig, Allfällig, Abfällig, Überfällig, Unfällig, Gefällig und Fällig Preise verliehen, einen Publikumspreis gab es oben drauf, den bekam die fantastische Gefährtin von Kent Lerch. Alles im Zettelkasten, nur ihr Name nicht, wie kann das sein? Schande über mich! ich habe damals auch einen Fall erzählt, den meines Hörsturzes und der plötzlichen Rechnungen und unbestellten Fernseher, die ich während des Hörsturzes zugesendet bekam. Hörsturz ging vorbei, danach kamen auch keine Rechnungen und unbestellen Dinge mehr. Zufällig hatte jemand meine Adresse für einen Trickbetrug genau in dieser Zeit verwendet, sich aber zu doof angestellt - nur ich dachte kurz mal, ich wäre jetzt nicht nur melancholisch begabt, sondern auch noch schizoid.

Ich (s)aß damals erzählend auf der Bühne im Kino, Manuela hatte einen kleinen Tisch mit einer Wohnzimmerlampe da aufgestellt - und ich werde nie vergessen, wie das Publikum, knabbernd, nicht wissen wollte, ob ich gerade Wahnsinn zeige oder nicht, ob es nur Spiel oder die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. Ehrlich gesagt: Nur von so einer Wissenschaft träume ich immer, von anderen Wissenschaften träume ich nur fallweise. Ein Preis hätte ich schon gerne bekommen, aber mal wieder gescheitert. Die Tagung wurde sogar von einem angesehen Münchner Verlag plagiiert, die haben dreist und frech die Texte, die wir geschrieben hatten, kopiert und dann in München das gleiche organisiert. Unsere Tagung war auch eine Kontrafaktur, nämlich Kontrafaktur des Festivals des nacherzählten Films. Wir haben die nur vorher gefragt und alles selbst geschrieben, nichts von denen kopiert. Wir entwenden alles, frech, aber mit Respekt und großer Würdigung unserer Vorbilder - wenn sie Geld für ihre Ideen brauchen, helfen wir ihnen. Anarchismus ist mutual aid, kein Raubüberfall. Der seriöse Münchner Verlag hat der Klaut die Tagung geklaut, ohne zu fragen und zu zahlen. Alles im Namen der Kunst und Literatur. So wurde aus dem Festival des nacherzählten Fall wieder mal ein juristischer Fall. Wir haben uns gerade darum mit dem Verlag gütlich geeinigt und bewahren Stillschweigen über die Bedingungen. So viel kann gesagt werden: Geld für Champagner und feine Speisen ist immer da, voher und nachher, denn das Dasein des Geldes liegt in der Ausgabe. Man kann es nicht vorhersehen, aber ahnen kann man alles, denn die ganze Welt ist sowieso ein Witz.

Großer Glückwunsch an Manuela Klaut, you are always a summa to me! [Warum sagt mir denn nie jemand was? Wieso muss ich immer alles googeln?]

Edit: Das ist ein alter Zettel, jetzt war es nur an der Zeit, ihn einmal hervorzuholen.

3 notes

·

View notes

Text

Verhandlungssache

Großes Thema: Geld. Erstmal auch gutes Thema, ich rede gern darüber. Hier allerdings andauernd. Das liegt daran, dass nur wenige Dinge einen festen Preis haben, zum Beispiel Supermarktwaren, Bustickets und gegrilltes Huhn im Fastfoodrestaurant (sie haben hier eine Kette, wie Burger King für Burger, nur eben für Jerk Chicken). Verhandelbar dagegen sind die Preise für Jerk Chicken im Grillimbiss, überhaupt alle Mahlzeiten in kleineren Lokalen, Taxifahrten, Ausflüge mit Fahrer, Getränke am Wegesrand und so weiter. Daraus ergibt sich ein Dilemma: Fragt man nach dem Preis, bevor man eine Ware oder Leistung annimmt, fühlt man sich wie so ein Idiot, der nur mit Gummischuhen ins Wasser geht und, zurück an Land, seine aus Deutschland mitgebrachten Müsliriegel verzehrt. Es fühlt sich albern an, weil es zu Hause albern ist, den Preis für überschaubare Leistungen zu erfragen. Wird schon bezahlbar sein.

Fragt man hier aber nicht nach dem Preis, werden nach Erbringung der Leistung oft Phantasiesummen verlangt. Eine Taxifahrt, die unter normalen Bedingungen zehn US-Dollar kostet – für Touristen, für Einheimische ist sie verständlicherweise viel billiger –, kostet dann plötzlich vierzig, eine hier heimische Ananas zwölf. Oder heute: Wir setzten uns am Strand vor einen Holzverschlag, in dem Fisch gebraten wurde. Man weiß ja ungefähr, was Fisch in Strandbuden in nicht so reichen Ländern kostet: zwischen fünf und fünfzehn Euro. Wir fragten also nicht nach dem Preis. Anderthalb Stunden lang machten dann mehrere Frauen in der Hütte irgendwas mit dem Fisch, und schließlich wurde er aufwendig dekoriert und vollkommen trockengegart serviert. Der inzwischen angestaute Hunger ließ ihn dennoch in goldenem Licht erscheinen. Mit uns am Tisch saß ein junger Mann mutmaßlich amerikanischer Herkunft, der sich beim Essen filmte und zugleich moderierte: »very good food«. Ein Youtuber? Das verlieh dem Schmaus höhere Weihen, hatten wir doch noch nie so jemanden bei der Arbeit beobachten dürfen. Kaum hatte der Mann aufgegessen, verabschiedete er sich von seinen Zuschauern und kündigte an, nun zur Blauen Lagune aufzubrechen, von wo er sich wieder melden würde.

Auch wir wollten aufbrechen. Der Preis für den Fisch betrug sechzig Dollar.

Langsam erschien mir der Tag trotz all seiner Naturschönheit widrig. Ich hatte morgens schon einen sportliche Aufgabe bewältigen müssen: Das Türschloss unseres Baumhauses war kaputtgegangen, als ich gerade drin war. Die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Joachim saß mehrere Baumkronen entfernt beim Frühstück. Wie sollte ich entrinnen? Ich wollte nicht laut um Hilfe rufen wie so ein Mädchen. Ein Guard, der unter dem Baumhaus herumlungerte und mein Winken wohl sah, deutete auf sein leuchtendes Telefondisplay: »I call.« Es kam niemand. Also beschloss ich, aus dem Fenster hinabzuklettern. Das gelang mir auch. Die Leute vom Hotel zeigten sich beifällig, aber auch amüsiert. Sie stemmten die Tür von außen auf und erklärten, diese müsse jetzt erstmal offen bleiben, dann würde das Schloss ausgetauscht.

Als wir Stunden später zurückkehrten, war das tatsächlich geschehen. Allerdings fiel es mir zunächst gar nicht auf, weil ein lautes Motorengeräusch die hier übliche Ruhe störte. In der ganzen Gegend war der Strom ausgefallen, und ein enormer Generator versorgte das Hotel nun mit Energie. Der Generator stand freilich genau am Abhang unter unserem Häuschen. Durch sein Dröhnen schrie mir ein Angestellter zu, um fünf Uhr nachmittags werde der Lärm verklingen. Ich staunte schon, dass er so genau wusste, dass dann der Strom zurückkäme. Leider behielt Joachim recht mit seiner Annahme, es handele sich um eine Beschwichtigung, die keinem Wissen, sondern bloß einem Wunsch entsprang. Es dröhnte und dröhnte um uns.

Ich war von den vorangegangenen Verhandlungen und Verhandlungsvermeidungen so erschöpft, dass ich keine Lust hatte, nun dem Hotel zu erklären, dass wir über dem Generator nicht schlafen konnten. Aus Verzweiflung duschte ich extralang. Als ich hervorkam, hatte Joachim erwirkt, dass wir in ein Luxusbaumhaus umziehen durften. Es war doppelt so groß wie das alte und zu einer Seite vollständig zu öffnen. Unten noch zehn Meter Bäume, dann die Lagune, viele Glühwürmchen. Sofort fühlte ich neue Kräfte, um wieder alles mögliche zu verhandeln. Zum Glück musste ich es nicht tun.

4 notes

·

View notes

Text

Eine Debatte am Abgeordnetenhaus über die jüngsten Entwicklungen das erste nationale Anliegen betreffend

Rabat–Der Ausschuss für die auswärtigen Angelegenheiten, für die Nationalverteidigung, für die islamischen Angelegenheiten und für die im Ausland ansässigen Marokkaner, hat am Dienstag in Rabat eine Podiumsdiskussion über die jüngsten Entwicklungen das erste nationale Anliegen betreffend veranstaltet.

Der Anlass für die Abgeordneten, über die Fortschritte des Prozesses der Beilegung der Frage der territorialen Integrität in einem Kontext in Kenntnis gebracht zu werden, welcher sich durch den größeren Anklang dem Autonomievorschlag gegenüber im Rahmen der territorialen Integrität des Königreichs und seiner Souveränität auszeichnet.

In seinem Redebeitrag hat der stellvertretende Minister betraut mit den Beziehungen zum Parlament und Sprecher der Regierung, Mustapha Baitas, in den Vordergrund gespielt, dass „die vonseiten des Königreichs verfolgten Herangehensweisen dieses Dossier betreffend eine Entwicklung je nach einem sich verändernden Kontext durchgemacht haben, was sehr oft mit dessen Druckpacket einhergeht“, bevor er „die beachtenswerte Aktion und die nennenswerte Bemühung“ der Zivilgesellschaft in ihrer Verfechtung des nationalen Anliegens gewürdigt hatte.

Er hat in dieser Hinsicht die Rolle des Ministeriums für Auswärtiges und die interministerielle Delegation der Menschenrechte in der Begleitung der Vereinsakteure klar herausgestellt, was imstande ist, ihnen dabei behilflich zu sein, angemessen und effizient ihre konsultative Mission innerhalb internationaler Foren ausführen zu dürfen.

Anlässlich dessen hat er angekündigt, dass die Regierung derzeit über die Ausarbeitung einer nationalen Strategie die Zivilgesellschaft betreffend brütet, zwecks dessen deren Unterstützungsbemühungen zu konsolidieren und das Rückgrat ihres Konsultativstatus stärken zu können.

Seinerseits hat der Botschafter und Generaldirektor betraut mit den bilateralen Beziehungen im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, für afrikanische Zusammenarbeit und für die im Ausland ansässigen Marokkaner, Fouad Bazough, bekräftigt, dass „der Autonomievorschlag in den südlichen Provinzen vonseiten Marokkos als Antwort auf den Aufruf der internationalen Gemeinschaft zu Gunsten einer Lösung auf Konsenswege unterbreitet wurde, zwecks dessen die Krise entschärfen zu dürfen“.

In dem der Diplomat angemerkt hat, dass dieser marokkanische Vorschlag bei weitem und beifällig vonseiten der internationalen Gemeinschaft gewürdigt wurde, hat er festgestellt, dass sich die Entwicklungen in den beiden letzten Jahren hauptsächlich durch die Einweihung von Konsulaten in den südlichen Provinzen kennzeichnet, was eine aufschlussreiche Bebilderung der Festigkeit der marokkanischen Position und der nationalen Mobilisierung darstellt, und dies dank der Königlichen Anweisungen seiner Majestät des Königs Mohammed VI und seiner aufgeklärten Vision im Respekt der Souveränität des Königreichs auf dessen Hoheitsgebiet und in der Bewahrung seiner Interessen, was die internationalen Beziehungen angeht.

Er hat darüber hinaus hinzugefügt, dass der Miteinbezug Marokkos in die Initiativen und in die Foren auf internationaler Ebene im Rahmen einer nationalen kohärenten Politik zu sehen ist, was dem Land möglich gemacht hat, seine Glaubwürdigkeit in den Augen der internationalen Gemeinschaft aufzuzwingen, vor allem seine Antwort auf die Umwelt-und-Sicherheitsherausforderungen und auf die politischen Herausforderungen, denen sich die Welt zu stellen hat.

Dank dieser Demarche wird Marokko für dessen Rolle als aktiver und sogar als unausweichlicher Akteur zu Gunsten der Stabilität in Afrika und in aller Welt bekannt und dafür anerkannt.

Ebenso hat die Präsidentin des Ausschusses für die auswärtigen Angelegenheiten, für die Nationalverteidigung, für die islamischen Angelegenheiten und für die im Ausland ansässigen Marokkaner, Nadia Bouaida, angegeben, dass sich die positiven erzielten Entwicklungen zu Gunsten der Frage der territorialen Integrität des Königreichs als bewerkstelligbar dank der aufgeklärten und proaktiven Vision des Souveräns herausgestellt haben, was das gesellschaftliche modernistische Projekt als eine strategische Wahl des Königreichs konsekriert hat und ein ausschlaggebendes Interesse der afrikanischen Tiefe Marokkos in einer effektiven Verwirklichung der solidarischen Süd-Süd-Zusammenarbeit aufstempelt.

Sie hat auch wissen lassen, dass der Respekt und die Achtung sowie das Konsekrieren der Demokratie, welche Marokko innerhalb regionaler und internationaler Foren zugute kommen, aus der Sicht eines neuen Entwicklungsmodells umso mehr vorteilhafte Grundlagen für die Konsolidierung der Rolle des Hauptakteurs Marokko in dessen afrikanische Tiefe und in dessen arabische und euromittelmeerische Umgebung sind.

Frau Bouaida hat über dies den großen Anklang als Motto vorangestellt, welcher dem marokkanischen Autonomieplan vonseiten der internationalen Gemeinschaft zugute kommt, welche diese Initiative als eine Grundlage für etliche Suche nach einer definitiven Beilegung des Dossiers der marokkanischen Sahara betrachtet, dazu anratend, einen Gang zuzulegen, zwecks dessen das Terrain zu einer definitiven Lösung zu rüsten, was den Weg für die Rückkehr ins Vaterland der in den Lagern Tinduf sequestrierten Personen ebnet, und dies zwecks dessen sich an der Seite ihrer Landesleute im Management ihrer Belange im Rahmen der Autonomie einzubringen, welche vonseiten Marokkos vorgeschlagen wurde.

Ihrerseits hat die Abgeordnete Leïla Dahi unterstrichen, dass die diplomatischen aufseherregenden vonseiten Marokkos erzielten Erfolge das Ergebnis der aufgeklärten Vision des Souveräns sind, was ursächlich für eine aktive und effiziente Diplomatie ist, was möglich gemacht hat, die Erfolge nach den mannigfaltigen Anerkennungen der Marokkanität der Sahara, insbesondere der amerikanischen Anerkennung, vervielfältigen zu dürfen.

Diplomatische Erfolge, welche das Rückgrat des vorrangigen Charakters des marokkanischen Autonomievorschlags stärken und das „Soft Power“ der marokkanischen Diplomatie reflektieren, welche auf die Klarheit, auf die Standhaftigkeit und auf die Beständigkeit beruht, hat sie die Behauptung aufgestellt, bevor sie schlussfolgerte, dass diese Realität die Rolle der südlichen Provinzen als Eingangstor Marokkos in Afrika konsekriert.

Quellen:

http://www.corcas.com

http://www.sahara-online.net

http://www.sahara-culture.com

http://www.sahara-villes.com

http://www.sahara-developpement.com

http://www.sahara-social.com

0 notes

Text

Geschichten aus dem Pflegeheim: Nikolaustag

————————————

An meinem ersten Arbeitstag nach dreiwöchiger Abwesenheit genieße ich erstmal die rührende Zuneigung meiner betagten Fans, die mich trotz ihrer Demenz nicht vergessen haben. Frau H. reißt, kaum dass sie meiner von weitem ansichtig wird, beide Hände hoch, wirft mir Kusshände zu und ruft „Gottseidank! Dass du wieder da bist! Das wurde aber Zeit! Du kannst dir nicht vorstellen, was ich….“ und holt aus zu einer ausführlichen Erzählung über allerlei Unbill und Beschwerlichkeiten, die ihr andauernd widerfahren (und die im Wesentlichen aus ihrem Unvermögen bestehen, ihr zeitliches und räumliches Erleben bzw. ihren Wach- und Traum- und Erinnerungszustand unter einen Hut zu kriegen).

Frau K. ist die nächste, die mir im Rollstuhl entgegen gerollt kommt. „Na endlich!!“, strahlt sich mich mit 2000 Watt an, „da sind Sie ja wieder!“. Die halbblinde Frau Sch. hört meine Stimme, wendet abrupt ihren Rollator in meine Richtung, eilt mir entgegen so behende wie sie es vermag, und fragt: „Kay? Sind Sie der Kay?! Ach, da bin ich aber froh…“

Und so weiter; überall vernehme ich Stoßseufzer der Erleichterung und Ausrufe schieren Glückes über mein Wiederauftauchen aus der Versenkung einer dreiwöchigen Reha, die allerdings krankheitsbedingt nur drei Tage dauerte (den Rest der Zeit hütete ich mit Grippe das Bett). Ich bin entsprechend gerührt und verspreche allen, dass wir uns gleich im Speisesaal zu einer großen Bunten Runde versammeln werden, wie immer mit viel Unterhaltung, Musik, und natürlich Bildern und Geschichten.

Am 6. Dezember kommt man in einem Pflegeheim nicht umhin, anlassbezogen allerlei nikolausige und weihnachtliche Themen aufzugreifen. Das ist im Grunde ein Selbstläufer, denn jeder hat natürlich allerlei - meistens angenehme - Erinnerungen und Gewohnheiten, die mit diesem Datum verknüpft sind. Diese muß man nur mit entsprechenden Hinweisen, Liedern, Erzählungen, Fragen usw. wachkitzeln.

So liegt es auf der Hand, den Nikolaustag mit der Frage zu beginnen: Wer war eigentlich dieser Nikolaus? Und wieso wird der dauernd mit dem Weihnachtsmann verwechselt? Ich gebe mein vorher bei Wikipedia angelesenes Detailwissen in demenztauglicher Anpassung zum Besten, während ich einen „Nikolaus“ auf das Flipchart zeichne.

Dabei merke ich allerdings, dass ich mal wieder der Verwechslung von Nikolaus und Weihnachtsmann erlegen bin, denn während ersterer auf eine historische Figur und Kirchenheiligen - Nikolaus von Myrna - aus dem dritten und vierten Jahrhundert zurückgeht, ist der andere rotgewandete weißbärtige Alte eine Figur der Volkssage und der populären Märchen.

Das ist natürlich ein Grund, endlich und ein für allemal die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden zu klären. Das Thema wird heiß diskutiert unter den wacheren Anwesenden. Die müderen dösen vor sich hin oder schlafen mit dem Kopf auf den Armen am Tisch. Die Runde ist sich jedenfalls einig, dass der Weihnachtsmann an Heiligabend kommt, der Nikolaus aber viel früher, nämlich heute, am Nikolaustag. Weitere Unterscheidungsmerkmale fallen keinem ein, bis Frau B. einen Geistesblitz hat und laut „Knecht Ruprecht!!“ in die Runde ruft. Beifälliges Nicken rundum.

Knecht Ruprecht als Begleiter des Nikolauses ist allen irgendwie ein Begriff. Jetzt mach ich’s aber noch eine Ecke schwieriger und frage, wieso denn bei manchen an Heiligabend der Weihnachtsmann kommt, bei anderen dagegen das Christkind (ein Umstand, der mir schon immer ein Rätsel war). Meine glaubensfeste Truppe ist aber besser informiert als ich und klärt mich auf, dass das Christkind bei den Katholiken kommt, der Weihnachtsmann aber zu den Protestanten. Deswegen muss jetzt auch noch das Christkind auf das Bild, was ich unter allgemeinen Zurufen und Hinweisen („Wie ein Engel!“, „Blonde Haare!“, „mit Geschenken!“) auch umsetze. Die Frage, wie ein kindgroßes Engelchen einen derart schweren Sack mit jeder Menge Geschenke durch die Luft tragen kann, erklären wir mit der ausgeprägten Heiligkeit des Christkindes, das irgendwie auch Jesus ist und von daher sowieso wundertätig.

Meine Runde ist angenehm unterhalten, die Stimmung ist bestens und wir wenden uns nun der entscheidenden Frage des Nikolaustages zu: welche Schuhe nimmt man und was tut man da so rein an Leckereien, Geschenken, Süßigkeiten usw. Hier hat jeder eine eigene Geschichte zu erzählen, entweder aus der eigenen Kindheit oder von den Kindern, für sie man als Eltern den Nikolaus spielte. Auch ich weiß eine Geschichte, nämlich eine, die ich mir beim Zeichnen ausdenke: der Zwist des linken und rechten Damenstiefels! Beide lebten ein einträchtiges und vergnügtes Leben miteinander, nie gab es Streit, alles wurde gemeinsam unternommen. Es waren teure Lederstiefel mit Innenfutter aus Schaffell, Schwestern im Geiste, Zwillinge von Geburt an und die Lieblinge ihrer Besitzerin.

An Nikolaus jedoch kam es zum Zerwürfnis, denn nur der rechte Stiefel wurde ausgewählt, vor der Tür auf den Nikolaus zu warten und mit Süßigkeiten gefüllt zu werden. Verständlich, dass der linke Stiefel stinksauer war und mit dem rechten haderte und grummelte. Die auf Stiefelisch dahingefluchten Invektive (die ich glaubhaft für meine Zuhörerschaft verbalisiere) gingen auf keine Kuhhaut und die beiden waren kurz vor der endgültigen Entzweiung.

Meine Truppe hört gespannt zu. Wie löst sich dieses Drama auf? Kann es noch ein Happy End für die beiden Stiefel geben? Am Ende ging es glimpflich aus: man einigte sich stiefel-intern darauf, dass nächstes Jahr einfach der linke Stiefel dran ist. Alle sind erleichtert; die Geschichte ist ganz nach dem Geschmack meiner Leutchen, die wohl selber ein Lied zu singen wissen vom Zukurzkommen und vom Neid auf die Bevorzugten.

Jetzt erklingt vom Gang die sonore Glocke des echten Nikolauses, diesmal vom Kollegen F. verkörpert. Er hat sich freiwillig das seit Jahren im Einsatz befindliche und nie gewaschene schmuddelige rote Nikolaus- bzw. Weihnachtsmannkostüm angezogen und den Rauschebart aus Plastik über die FFP2-Maske gehängt (eine Großtat, die nur derjenige zu würdigen weiß, der einmal zwei Stunden lang in so einer Verkleidung auf drei Wohnbereichen eines chronisch überheizten Pflegeheimes unterwegs war).

Jetzt wird es richtig festlich und andächtig. Die feierliche Atmosphäre, die stimmungsvolle Musik, die Gaben (gestiftet von einem großzügigen Angehörigen) begeistern und erfreuen die Bewohner, alle strahlen, manche haben Tränchen in den Augen und kollektiv sehen wir unserem Nikolaus nach, dass er eigentlich wie ein Weihnachtsmann gekleidet ist, also eine Zipfelmütze aufhat statt einer Mitra. Einen Knecht Ruprecht allerdings hat er dabei: der FSJler des Sozialen Dienstes schiebt den Wagen mit den Gaben und Geschenken hinter dem Nikolaus her, dessen Jutesack nur Geschenke für maximal 10-12 Bewohner aufnehmen kann.

0 notes

Text

Der artilleristische Lungenzug - Auszug

Er träumt wirres Zeug. Eine hellerleuchtete, selbstständig laufende Hand läuft an ihm vorbei in einem weißen, mit Marmorböden und goldenen, aber schnörkellos gehalteen Armaturenbrettern ausgestatteten Treppenhaus, sie hoch, er runter, was wollte er da eigentlich, die Hand tippt ihn plötzlich erst unmerklich an, dann springt sie ihm mit einem Mal auf sein Gesicht!

Sie will ihm die Nase abbeißen, womit, daß weiß er nicht, glücklicherweise hat er für solche Fälle allerdings immer eine 2,13%ige Mangansulfitspritze in seiner braunen, umgehängten Landarzttasche, die er nach hastigem Aufklappen nach Betätigung des quadratischen Druckknopfes im Handumdrehen zur Stelle hat, er ekelt sich vor dieser Hand, brüllt sie nicht sogar wie ein Affe, just in diesem Moment, er holt aus, sticht er ihr die Spritze voller Hohn bis ihn die untersten Lederhautschichten horizontal in den Handrücken, drückt die Spritze auf und voller Genugtuung konnte er nun verfolgen, wie sich die Lösung in die kaum Puls aufweisenden Arterien entlud, haha, nimm das, du Unhold, die Hand ist sauer und statt daß sie aufhört oder verkrampft, wächst sie einfach nur und teilt sich dann in zwei Hände auf, oh my goodness, ist das etwa schon wieder so eine dieser Hydrahände?

Kommt es ihm in den Sinn, vergebens sucht er nach einem Feuerlöscher, doch findet keinen, von oben beginnt es 4%ige Kochsalz-Kadmiumsulfatlösungen zu regnen als wolle die Hand sich an ihm rächen, fast will er ihr, ihnen, zurufen, daß sie sich damit doch auch selbstgefährden, da ist er auch schon von 10 metergroßen Händen im oberen Stockwerk, dem 3. Stock und 15 Händen im unteren Stockwerk, die sich ihm mit bedrohlichen Fingerbewegungen und lautem Geschnipse zuneigen, umzingelt, er schaut hinunter in einen klaffenden Abgrund, dann rutscht er ein gemessenes Stück auf dem Treppengeländer herunter, springt kurz bevor er den von wütend-entschlossenen Hand-Angreifern belagerten zweiten Stock erreicht über die Treppe in die Tiefe hinab in den Abgrund und ergreift im Sturz noch so gerade einen goldenen, von der riesigen Gardine im vierten Stock heraushängenden Polyesterfaden.

Ohne sich über die mäßige Qualität und Verarbeitung des Stoffes auszulassen zieht er sich daran empor und schwingt sich sofort mit dessen Hilfe über diesen, den erste Treppengang, indem er mit einem anschließenden, stuntmäßigen Karatesprung, gefolgt von einem dreifachen Salto, in ein anderes Treppenhaus die Flucht anstrebt, eins, daß zuvor nicht sichtbar war und plötzllich irgendwo parallel zum Abgrund aufgetaucht ist.

Doch was war das? Auch hier liefen verschiedene, teilweise lila gelb gebatikte Hände die Treppen herauf und herunter und schon lief die erste, deutlich kleinere, als hätte sie auf ihn gewartet, durch den Spalt seiner gelandeten Beine hindurch, ein chinesischer Springbrunnen läuft hinter dem Treppengeländer über schmale Wasserbahnen die Treppe herunter und verschwappt eine dickflüssige, dunkelblaue Flüssikeit, die ihn an Füllertinte erinert.

Nun begann er panisch, die laufenden Hände kaputtzutreten, schon stoppte plötzlich eine sich anderthalb Stockwerke höher herunterlaufende Hand, mitten im Lauf, sie pfiff und kurzdaraufhin kam ein gepanzerter Trupp etwas größerer, uniformierter Hände mit an Baron Münchhausen oder Napoleon erinnernden, dreispitzigen Kanonierenhüten auf dem Mittelfinger tragend, mit Abzeichen höherer militärischer Ränge zwischen Daumen und Zeigefinger,unterhalb der Finger arabischem Krummsäbel links und entsicherter Halbautomatik im rechten Anschlag, ihn unverzüglich im Eilmarsch zu umzingeln, abzuführen und dann nach und nach die Treppe herunterzustoßen.

Und natürlich, ganz unten, am Ende der schwindelerregenden, höllischen Treppenspirale, loderte ein Feuer, bedrohlich, giftig und sich an manchen Stellen zischelnd nach ihm verzehrend. Ich will nicht sterben! Schrie er, dann wachte er schweißgebadet auf, er kaonnte nicht mehr, er musste jetzt raus aus diesem Irrenhaus, das ihm seit dem temporären Auszug Antoinettes und der Kinder den letzten Nerv kostete, einfach raus, er stieg hastig in seinen frischpolierten, unangemeldeten Privatporsche, einfach losfahren, irgendwohin, vielleicht in den Wald, ja, warum nicht mal in den Wald, frische Luft konnte ihm guttun, dort war er allein, endlich mal nicht in eine langweilige, stillose Weinbar gehen müssen, die überfüllt ist mit oberflächlich narzisstischen, midlifechrisisgebeutelten Mittelklasseasis wie ihm und ihr, die sich für was besseres halten, aber nie im Leben bereit wären, auch nur 10 Euro mehr für ein Glas Zinfadel auszugeben, wenn er dafür aus besseren Anbaugebieten und traditionsreicheren Weingütern stammen würde, weil sie von Grund auf skeptisch sind, sich immer und überall betrogen, hintergangen fühlen, jeder ist dein Feind und Konkurrent, will dir was schlechtes und nimmt dir obendrein noch deine Kinder und dein Scheckheftchen weg, wenn du kurz nicht hinschaust, darum wagt man auch ungern solcherlei Wagnisse, wie daß man mehr Geld für einen Wein oder ein anderes vermeintliches Statusanzeigendes Symbol oder Prozedere ausgibt, wenn es nicht eigenhändig von einem engen Vertrauten, daß heißt, einem der oberflächlich gesehen weniger gefährlichen, bei genauer Betrachtung gefährlichsten, Feinde und Konkurrenten ausprobiert und weiterempfohlen worden ist, auch traut man sich die eigene Fähigkeit, wirklich gutes von gewöhnlichem unterscheiden zu können, garnicht mal so recht zu, es gibt ja soviele Tricks, mit denen sie uns überall ein X für ein U vormachen können, diese trickreichen, schamlosen Betrüger, sei es im Reisebüro bei der zweieinhalbwöchigen Gran Canaria Reise, im Schreibwarenfachhandel beim Wechsel einer Lamyfüllfederhalterpatrone oder eben beim Empfehlen eines besonderen, gut gereiften Zinfadels in einem vermeintlich gehobenen Spezialitäten und Weinwarenetablissments.

Er hält irgendwo mitten im Wald an, entsteigt lässig und dabei gähnend, dem Gefährt und schließt die Türen zu, beifällig schaut er dabei auf die Digitalanzeige seiner eckigen, silbernen Designeruhr, die er inzwischen seit 12 Jahren trägt, privat als auch im Bereitschaftsdienst. Es ist genau Mitternacht. Von ganz weitem hört er dumpf einen Kirchturmschlag, doch das musste bereits die Kirchturmuhr aus dem Nachbardorf sein, in dem er sich ungern länger als für zwei bis drei Patienten lang aufhielt, weder mochte er die hier Ästhetik der vorherrschenden Grundarchitektur noch den im Herbst oftmals unheimlich lieblos instandgesetzten Tennisplatz, seine Kinder sollten derlei am besten garnicht erst sehen.

Es war stellenweise wirklich ganz schön dunkel. Gemässigten Schrittes spazierte er seine vorher zeitlich genau bemessene Runde, frische Waldluft, ja, die soll ihm, wird ihm jetzt guttun, bestimmt besser als der nächste Wein oder Cremant in mäßiger Gesellschaft, durch den lauen, angenehmen Wind roch er alsbald einen nostalgischen, herb würzigen Fuchskackegeruch, den hatte er schon vor Jahren vergessen, beäugte aufmerksam die bei diesen Lichtverhältnissen gerade so zu erkennenden Veränderungen im Moosbewuchs, ach und hier, da war doch das letzte mal noch ein Ameisenhügel gewesen, als er weit vor sich ein geparktes, etwas ranziges Auto, wahrscheinlich einen Coupet ohne Servolenkung bemerkte.

Was stand dieser Wagen hier so mutterseelenallein im Wald herum? Oder war er gar schon wieder am Waldesrand angekommen? In diesem Abschnitt hier war es recht dunkel und seine mitgebrachte Minitaschenlampe funzelte derweil nur noch recht schwach, die Ersatzbatterien hatte er im Dienstwagen vergessen. Wer treibt sich denn heutztage noch so nachts im Wald herum, dachte er bei sich. Satanisten? - Ach, die Zeiten sind doch lange vorbei, ersann er sogleich, und erinnerte sich an den durchgeknallten Sohn des Dachdeckermeisters im Nachbarsdorf, der jahrelang jedes Wochenende auf das Grab der frühzeitig verstorbenen Bäckerswitwe geschissen hatte, bis man ihn mal eines Tages dabei auf frischer Tat ertappt hatte, er hatte vermutlich bei jedem zweiten Vollmond ein umgedrehtes Kreispentagramm Richtung Norden gezogen und sich anschließend bei seinen wahrscheinlich eher erfolglosen Teufels und Dämonenbeschwörungen angewöhnt, sich aus Gründen der magischen Ecstase am Oberkörper mit Eigenscheisse einzureiben und sich zudem aus praktischen Gründen, weil man innerhalb eines Rituals wahrscheinlich nicht den Kreis verlassen darf, sonst kommen die Dämonen und holen dich, auf oder neben jenes Grab zu scheißen, denn der helle, silbern im Mondlicht funkelnde Grabstein war von den an die am günstigsten gelegene Westmauer angrenzenden, am geeignetesten gewesen, um auch bei starkem Wind und somit ständig ausgehendem Grabkerzenlicht die eigenen frisch herausgepressten Exkremente rasch wiederzufinden und einsetzen zu können, wenn man sie brauchte.

Es könnte auch ein Spanner oder einer, der es mit einer Nutte treibt, sein, dachte er bei sich, sich auf eigene Erfahrungen und Vorlieben berufend, oder ein Perverser. Vor Jahren mal hatte er einen sich im fortschreitenden Stadium der Leberzirrhose befindlichen Bauern dabei beobachtet, wie er sich im Wald in Frauenstrapsen und roter Bluse seiner Nachbarin auf einer Lichtung geräkelt und anschließend masturbiert hatte, peinlicherweise hatte er, wie er ihn dabei beobachtet hatte, dann ein auffälliges Knacksen im Gebüsch verursacht, in dem er sich kurzerhand versteckt und dort unauffllig und in Sekundenschnelle ein kleines, NATO-Drahtumzäuntes Militärzelt aufgestellt hatte, aus dem heraus er den sich durch schlechttarnende, weibliche Milieukleidung deutlich im Nachteil befindlichen Feldgegner mithilfe eines Feldstechers, eines Feldtelefons, sowie eines Kurzwellenradargerätes und verschiedener mit seinem Commandore 64 Feldcomputer verbundenen Satellitensysteme, die im 10 Sekundentakt Feindstellungsveränderungen sowie sexuelle Erregungsstadienabgleiche über Microaufnahmen aus dem Weltraum sendeten, zu beobachten. Doch der Bauer hatte ihn dann gesehen und erklärt, daß er doch jetzt eh nichts mehr zu verlieren hatte und ihm eigentlich scheißegal sei, was er oder sonstwer im Dorf über ihn denken würde...

#zara paz#geschichte#auszug#buch#kurzroman#text#lesen#veröffentlichung#lunge#arzt#humor#traum#haende#wald

2 notes

·

View notes

Link

»Wie Frauen ticken« erklärt dem Mann die Frau. Schonungslos, ohne Tabus, hintergründig, mit leisem Lächeln und mit ernstem Anliegen. Die neue Ausgabe mit dem Sonderteil »Wie Frauen ticken – und wie wir Männer darüber denken« bringt mehr. Sie erklärt der Frau den Mann – und sie hält dem Mann einen Spiegel vor. Bereits die einzelnen Kapitelüberschriften des Sonderteils über »ihn« lassen Männer beifällig nicken und Frauen aufseufzen. »Warum könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten?«, diese klassische Männerfrage wird ebenso ausführlich erörtert wie »Warum lasst ihr uns nie in Ruhe?« und »Warum seid ihr nicht mehr so zahm wie früher?«. Ein Highlight ist »Warum wollt ihr immer dann Sex, wenn wir müde sind?«, und jeder Mann hat sich auch dies schon einmal gefragt: »Warum schaut ihr nicht mehr zu uns auf?« Aber Männer sind ja nicht nur wehleidig und beklagen sich über ihre ach so vorlauten Frauen (»Warum seid ihr so pampig zu uns?«). Nein – Männer können auch richtig dankbar sein! Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich deshalb mit dem Thema »Was Männer an ihren Frauen super finden«, und da können Sie es nachlesen: »Danke, dass ihr uns manchmal verführt!«, »Danke, dass ihr so gut für uns kocht!«, »Danke, dass ihr uns so oft lobt!« bis hin zu dem ganz eindeutig von Selbsterkenntnis geprägten Aufschrei: »Danke, dass ihr uns noch nicht rausgeschmissen habt!« Hier erkennt die Frau ihren Mann wieder bzw. sie erfährt, was sie immer schon geahnt hat. Gleichzeitig liest der Mann, wie er eigentlich gern wäre, was er eigentlich schon immer sagen wollte und was er sich noch nie zu sagen traute. Erst beide Teile dieses neuen Buches – »Wie Frauen ticken« und »Wie wir Männer darüber denken« – machen aus dem Bestseller einen Mega-Seller, denn nun haben sie und er ein Buch in der Hand, das sie zu einer fruchtbaren Beziehungsdebatte geradezu zwingt. Hauke Brost und Marie Theres Kroetz-Relin schrieben den ersten Teil gemeinsam, Brost legt jetzt noch einen drauf. Die Frau und der Mann – jetzt endlich verstandene Wesen!

0 notes

Text

denn was er deutlich hatte kommen se• hen, war gekommen und das Spiel nun ohne allen Zweifel ins Tierische übergegangen. Herrgott, Donnerwetter! dachte er, in• dem er sich abwandte, um mit absichtlich geräuschvollen Bewe• gungen seine Toilette zu beenden. Nun, es sind Eheleute, in Gottes Namen, soweit ist die Sache in Ordnung. Aber am hel• len Morgen, das ist doch stark. Und mir ist ganz, als hätten sie schon gestern abend keinen Frieden gehalten. Schließlich sind sie doch krank, da sie hier sind, oder wenigstens einer von ih• nen, da wäre etwas Schonung am Platze. Aber das eigentliche Skandalöse ist selbstverständlich, dachte er zornig, daß die Wän• de so dünn sind und man alles so deutlich hört, das ist doch ein unhaltbarer Zustand! Billig gebaut natürlich, schändlich billig gebaut! Ob ich die Leute nachher zu sehen bekomme oder ih• nen gar vorgestellt werde? Das wäre im höchsten Grade pein• lich. Und hier wunderte sich Hans Castorp, denn er bemerkte, daß die Röte, die ihm vorhin in die frisch rasierten Wangen ge• stiegen war, nicht daraus weichen wollte, oder doch nicht das

66

Wärmegefühl, wovon sie begleitet gewesen, sondern fix darin stand und nichts anderes als jene trockene Gesichtshitze war, an der er gestern abend gelitten, deren er im Schlafe ledig gewor• den, und die bei dieser Gelegenheit sich wieder eingestellt hat- te. Das stimmte ihn nicht freundlicher gegen die benachbarten Eheleute, vielmehr murmelte er mit vorgeschobenen Lippen ein sehr absprechendes Wort gegen sie und beging dann den Fehler, sein Gesicht nochmals mit Wasser zu kühlen, was das Übel be•

•••tend verschlimmerte. So geschah es, daß seine Stimme miß• mutig schwankte, als er seinem Vetter antwortete, der ihm zuru• fend an die Wand geklopft hatte, und daß er bei Joachims Ein• tritt nicht eben den Eindruck eines erfrischten und morgenfro- hen Menschen machte.

Frühstück

»Tag«, sagte Joachim. »Das war ja nun deine erste Nacht hier oben. Bist zu zufrieden?«

Er war fertig zum Ausgehen, sportlich gekleidet, in kräftig gearbeiteten Stiefeln, und trug über dem Arm seinen Ulster, in dessen Seitentasche sich die flache Flasche abzeichnete. Einen Mut hatte er heute nicht.

»Danke«, erwiderte Hans Castorp, »es geht. Ich will weiter nicht urteilen. Etwas konfus geträumt habe ich, und dann hat das Haus ja den Nachteil, daß es sehr hellhörig ist, das ist etwas lästig. Wer ist denn die Schwarze da draußen im Garten?«

Joachim wußte sogleich, wer gemeint war.

»Ach, das ist ›Tous-les-deux‹«, sagte er. »So wird sie allge• mein genannt hier von uns, denn das ist das einzige, was man von ihr zu hören bekommt. Mexikanerin, weißt du, kann kein Wort deutsch und auch französisch fast gar nicht, nur ein paar Brocken. Sie ist seit fünf Wochen hier bei ihrem ältesten Sohn, einem vollständig hoffnungslosen Fall, der jetzt ziemlich rasch eingehen wird, - er hat es schon überall, durch und durch ver• giftet ist er, kann man wohl sagen, das sieht dann zuletzt unge- fähr wie Typhus aus, sagt Behrens, - scheußlich für alle Beteilig• ten jedenfalls. Vor vierzehn Tagen kam nun der zweite Sohn herauf, weil er den Bruder noch sehen wollte -, bildhübscher Kerl übrigens, wie auch der andere, - beide sind bildhübsche Kerle, so glutäugig, die Damen waren ganz aus dem Häuschen.

67

Na, der jüngere hatte unten ja wohl schon ein bißchen gehustet, war aber sonst ganz munter gewesen. Und kaum ist er hier, was meinst du, kriegt er Temperatur, - aber gleich 39,5, höchstes Fieber, verstehst du, legt sich ins Bett, und wenn er noch auf• kommt, sagt Behrens, dann hat er mehr Glück als Verstand. Je• denfalls sei es die höchste Zeit gewesen, sagt er, daß er herauf• kam .. . Ja, und seitdem geht die Mutter nun so herum, wenn sie nicht bei ihnen sitzt, und wenn man sie anspricht, sagt sie immer nur ›Tous les deux!‹, denn mehr kann sie nicht sagen, und hier ist im Augenblick niemand, der spanisch versteht.«

»So ist es also mit der«, sagte Hans Castorp. »Ob sie es wohl auch zu mir sagen wird, wenn ich sie kennenlerne? Das wäre doch sonderbar, - ich meine, es wäre komisch und unheimlich zu gleicher Zeit«, sagte er, und seine Augen waren wie gestern: sie schienen ihm heiß und schwer, als habe er lange geweint, und jenen Glanz hatten sie wieder, den der neuartige Husten des Herrenreiters darin entzündet. Überhaupt kam es ihm vor, als habe er jetzt erst den Anschluß ans Gestrige gefunden, als sei er gleichsam wieder im Bilde, was nach seinem Erwachen zu• nächst so recht nicht der Fall gewesen war. Er sei übrigens fer• tig, erklärte er, indem er etwas Lavendelwasser auf sein Ta• schentuch träufelte und sich die Stirn und die Gegend unter den Augen damit betupfte. »Wenn es dir recht ist, können wir tous les deux zum Frühstück gehen«, scherzte er mit einem Gefühl von ausschweifendem Übermut, worauf Joachim ihn sanft an• blickte und eigentümlich dazu lächelte, melancholisch und et• was spöttisch, wie es schien, - warum, das war seine Sache.

Nachdem Hans Castorp sich überzeugt, daß er zu rauchen bei sich habe, nahm er Stock, Mantel und Hut, auch diesen, trotzi• gerweise, denn er war seiner Lebensform und Gesittung allzu gewiß, um sich so leicht und auf bloße drei Wochen fremden und neuen Gebräuchen zu fügen - und so gingen sie denn, gin• gen die Treppen hinab, und auf den Korridoren wies Joachim auf diese und jene Tür und nannte die Namen der Inwohner, deutsche Namen und solche von allerlei fremdem Klang, indem er kurze Anmerkungen über ihren Charakter und die Schwere ihres Falles hinzufügte.

Sie begegneten auch Personen, die schon vom Frühstück zu• rückkehrten, und wenn Joachim jemandem Guten Morgen sag• te, lüftete Hans Castorp höflich den Hut. Er war gespannt und

68

nervös wie ein junger Mensch, der im Begriffe ist, sich vielen fremden Leuten zu präsentieren und der dabei von dem deutli- chen Gefühl geplagt ist, trübe Augen und ein rotes Gesicht zu Ilaben, was übrigens nur teilweise zutraf, denn er war vielmehr blaß.

»Ehe ich es vergesse!« sagte er plötzlich mit einem gewissen Minden Eifer. »Du kannst mich gern der Dame im Garten vor- stellen, wenn es sich gerade so macht, dagegen habe ich nichts. Sie soll nur immerhin ›tous les deux‹ zu mir sagen, das macht mir gar nichts, ich bin ja vorbereitet und verstehe den Sinn und werde schon das richtige Gesicht dazu machen. Aber mit dem russischen Ehepaar wünsche ich nicht bekanntzuwerden, hörst du? Das will ich ausdrücklich nicht. Es sind überaus unmanierli- che Leute, und wenn ich schon drei Wochen lang neben ihnen wohnen soll und es nicht anders einzurichten war, so will ich sie doch nicht kennen, das ist mein gutes Recht, daß ich mir das mit aller Bestimmtheit verbitte . . .«

»Schön«, sagte Joachim. »Haben sie dich denn so gestört? Ja, es sind gewissermaßen Barbaren, unzivilisiert mit einem Wort, ich hab' es dir ja im voraus gesagt. Er kommt immer in einer Lederjoppe zum Essen, - abgeschabt, sage ich dir, mich wundert immer, daß Behrens nicht dagegen einschreitet. Und sie ist auch nicht die Properste, trotz ihrem Federhut . . . Übrigens kannst du ganz unbesorgt sein, sie sitzen weit von uns fort, am Schlechten Russentisch, denn es gibt einen Guten Russentisch, wo nur feinere Russen sitzen -, und es gibt kaum eine Mög- lichkeit, daß du mit ihnen zusammentriffst, selbst wenn du wolltest. Es ist überhaupt nicht leicht, Bekanntschaften zu ma- chen, schon weil so viele Ausländer unter den Gästen sind, und ich selbst kenne persönlich nur wenige, so lange ich hier bin.«

»Wer ist denn krank von den beiden?« fragte Hans Castorp.

• Er oder sie?«

»Er, glaube ich. Ja, nur er«, sagte Joachim merklich zerstreut, während sie an den Garderobeständern vorm Speisesaal ableg- ten. Und dann traten sie ein in den hellen, flachgewölbten Raum, wo Stimmen schwirrten, Gerät klapperte und die Saal- töchter mit dampfenden Kannen umhereilten.

Sieben Tische standen im Speisesaal, die meisten in Längs• richtung, nur zwei in die Quere. Es waren größere Tafeln; für lehn Personen jede, wenn auch die Gedecke nicht überall voll-

69

zählig waren. Nur ein paar Schritte schräg in den Saal hinein, und Hans Castorp war schon an seinem Platz; er war ihm an der Schmalseite des Tisches bereitet, der mitten vorn stand, zwi• schen den beiden querstehenden. Aufrecht hinter seinem Stuh• le, verbeugte Hans Castorp sich steif und freundlich gegen die Tischgenossen, mit denen Joachim ihn zeremoniell bekannt machte, und die er kaum sah, geschweige daß ihm ihre Namen ins Bewußtsein gedrungen wären. Einzig Frau Stöhrs Person und Namen faßte er auf, und daß sie ein rotes Gesicht und fetti• ge aschblonde Haare hatte. Man konnte ihr die Bildungsschnit• zer wohl zutrauen, so störrisch unwissend war ihr Gesichtsaus• druck. Dann setzte er sich und nahm beifällig wahr, daß man das erste Frühstück hier als eine ernste Mahlzeit behandelte.

Es gab da Töpfe mit Marmeladen und Honig. Schüsseln mit Milchreis und Haferbrei, Platten mit Rührei und kaltem Fleisch; Butter war freigebig aufgestellt, jemand lüftete die Glasglocke über einem tränenden Schweizer Käse, um davon abzuschnei• den, und eine Schale mit frischem und trockenem Obst stand obendrein in der Mitte des Tisches. Eine Saaltochter in Schwarz und Weiß fragte Hans Castorp, was er zu trinken wünsche: Ka• kao, Kaffee oder Tee. Sie war klein wie ein Kind, mit einem al• ten, langen Gesicht, - eine Zwergin, wie er mit Schrecken er• kannte. Er sah seinen Vetter an, aber da dieser nur gleichmütig mit Schultern und Brauen zuckte, als wollte er sagen: »Ja, nun, was weiter?«, so fügte er sich in die Tatsachen, bat mit besonde• rer Höflichkeit um Tee, da es eine Zwergin war, die ihn fragte, und begann Milchreis mit Zimt und Zucker zu essen, während seine Augen über die anderen Speisen hingingen, von denen zu kosten ihn verlangte, und über die Gästeschaft an den sieben Ti• schen, Joachims Kollegen und Schicksalsgenossen, die alle in• nerlich krank waren und schwatzend frühstückten.

Der Saal war in jenem neuzeitlichen Geschmack gehalten, welcher der sachlichsten Einfachheit einen gewissen phantasti• schen Einschlag zu geben weiß. Er war nicht sehr tief im Ver• hältnis zu seiner Länge und von einer Art Wandelgang umlau• fen, in dem Anrichten standen und der sich in großen Bögen gegen den Innenraum mit den Tischen öffnete. Die Pfeiler, bis zu halber Höhe mit Holz in Sandelpolitur bekleidet, dann glatt beweißt, wie der obere Teil der Wände und die Decke, wiesen buntfarbige Bandstreifen auf, einfältige und lustige Schablonen,

die sich an den weitgespannten Gurten des flachen Gewölbes fortsetzten. Mehrere Kronleuchter, elektrisch, aus blankem Messing, schmückten den Saal, bestehend aus je drei übereinan• der gelagerten Reifen, welche mit zierlichem Flechtwerk ver• bunden waren und an deren unterstem wie kleine Monde Milchglasglocken im Kreise gingen. Es waren vier Glastüren da, an der entgegengesetzten Breitseite zwei, die hinaus auf eine vorgelagerte Veranda gingen, eine dritte vorn links, die gerade• wegs in die vordere Halle führte, und dann jene, durch die Hans Castorp von einem Flur aus eingetreten war, da Joachim

ihn eine andere Treppe hinabgeführt hatte als gestern abend.

Er hatte zur Rechten ein unansehnliches Wesen in Schwarz mit flaumigem Teint und matt erhitzten Backen, in der er etwas wie eine Nähterin oder Hausschneiderin sah, wohl auch weil sie ausschließlich Kaffee mit Buttersemmeln frühstückte und weil er die Vorstellung einer Hausschneiderin von jeher mit derjenigen von Kaffee und Buttersemmeln verbunden hatte. Zur Linken saß ihm ein englisches Fräulein, schon angejahrt gleichfalls, sehr häßlich, mit dürren, verfrorenen Fingern, die rundlich geschrie• bene Briefe aus der Heimat las und einen blutfarbenen Tee dazu trank. Neben ihr folgte Joachim und dann Frau Stöhr in einer schottischen Wollbluse. Die linke Hand hielt sie geballt in der Nähe ihrer Wange, während sie speiste, und bemühte sich sicht• lich, beim Sprechen eine feingebildete Miene zu machen, in• dem sie die Oberlippe von ihren schmalen und langen Hasen- zähnen zurückzog. Ein junger Mann mit dünnem Schnurrbart und einem Gesichtsausdruck, als habe er etwas Schlechtschmek- kendes im Munde, setzte sich neben sie und frühstückte voll- Mündig schweigend. Er kam herein, als Hans Castorp schon saß, senkte im Gehen und ohne jemanden anzublicken einmal zum Gruße das Kinn auf die Brust und nahm Platz, indem er es durch sein Verhalten rundweg ablehnte, sich mit dem neuen Gaste bekannt machen zu lassen. Vielleicht war er zu krank, um für solche Äußerlichkeiten noch Sinn und Achtung zu haben oder überhaupt an seiner Umgebung Interesse zu nehmen. Ei- nen Augenblick saß ihm gegenüber ein außerordentlich mage- res, hellblondes junges Mädchen, das eine Flasche Yoghurt auf seinen Teller entleerte, die Milchspeise auflöffelte und sich un• verzüglich wieder entfernte.

�rD[X�A/

0 notes

Text

Kritik in der Rothenberger Gemeindevertretung: Das Oberzent-Gesundheitskonzept krankt an der Umsetzung

Kritik in der Rothenberger Gemeindevertretung: Das Oberzent-Gesundheitskonzept krankt an der Umsetzung

Das Thema „Erstellung von Flächenkonzepten für ein Gesundheitsversorgungszentrum (GVZ) Oberzent“ nutzte in der Gemeindevertretung Claus Weyrauch (WGR) für eine Generalabrechnung mit den bisherigen Bemühungen. Bei seinen Kollegen traf er damit genau ins Schwarze, was das beifällige Klopfen und die Äußerungen bewiesen. Der Beschlussvorschlag wurde deshalb auf Vorschlag von Frank Knecht (CDU/BuLiRo)…

View On WordPress

0 notes

Text

Kirchentag in Berlin: "O Gott, überall Christen!"

Kirchentag in Berlin: “O Gott, überall Christen!”

Ende Mai ist Kirchentag in Berlin. Die Kirchen müssen sich dort in einem Umfeld behaupten, in dem ihre Stimme nur eine von vielen ist. In der Hauptstadt tummeln sich 250 Religionsgemeinschaften, dazu viele Atheisten. “O Gott, überall Christen”, seufzt die Frau in der Berliner S-Bahn. Ihre Sitznachbarin nickt beifällig. “So viel Fromme in der ganzen Stadt, das ist nur schwer zum Aushalten. Aber…

View On WordPress

0 notes

Text

Füchse in Berlin

Ein schönes Wochenende kann man nicht planen. Ein schönes Leben wahrscheinlich auch nicht, man muss Glück haben, es ist immer dasselbe Prinzip.

Gestern sah ich zum ersten Mal einen frei lebenden Fuchs. Es war vor dem »Anker«, dort saßen wir mit Dr. Klaus und Prof. Steinmüller beim Bier. Plötzlich rief Joachim: »Da läuft ein Fuchs!« Die beiden Herren, beifällig: »Ja, tatsächlich, ein Fuchs.« Ich sah ihn nicht. Sollte mir die Attraktion entgehen? »Wo ist er?« Alle drei: »Na, da!« Und da sah ich ihn. Er hielt sich dicht an einer Hecke, sein Rot erschien in der Dämmerung wie ein schwach glühendes Grau. Das Gesicht hatte die charakteristische Form. Er schaute uns aber nicht an.

Heute lief ein Fuchs direkt auf uns zu. Das war im Schlosspark in Charlottenburg. Wir standen am Weiher, da sah Joachim ihn. Er war schmal und zart und hatte ein schlaues Fuchskindgesicht. Sein Schwanz war noch zierlich, nicht buschig, mit schneeweißer Spitze. Der Fuchs schaute in eine Wiese hinein auf etwas anscheinend Lebendiges, das er fangen wollte. Plötzlich sprang er senkrecht in die Höhe, wie im Comic, wenn jemand erschrickt, und stürzte sich dann von oben hinab ins Gras. Fing aber nichts. Er kehrte zurück auf den Gehweg. Wir sahen ihn an, er uns. Dann kam er. Zwei Meter vor uns blieb er stehen. Ich dachte, er hätte vielleicht Tollwut, aber er war bloß jung und ohne Angst. Er hatte noch zu wenig Erfahrungen gesammelt, um misstrauisch zu sein.

Der Fuchs hatte gelbe Augen. Die Pupillen waren Schlitze. Ich konnte sie genau sehen. Es war, als hätte sich eine Tür einen Spalt weit geöffnet zu den Märchen, die ich als Kind gelesen hatte. Füchse in Zoos waren wie Lebkuchenhäuser beim Bäcker. Ein Fuchs in echt war ein Lebkuchenhaus im Wald.

Nach vielleicht zwanzig Sekunden lief der Fuchs weiter. Er lief auf dem Spazierweg, nicht auf dem Gras daneben.

5 notes

·

View notes

Photo

Im Marina Bay haben wir zwar nicht gebucht, doch der Mensch verspürt meist das Bedürfnis, auf den höchst möglichen Punkt zu steigen, um herrschaftlich hinab zu blicken und alles andere als winzig kleine Silhouetten zurück zu lassen. Dem geben auch wir nach und steigen verstohlen nach rechts und links blickend mit zwei Herren in den Aufzug zu den Hotelzimmern. Während der eine mit Rollkoffer und Businesstasche die 35 drückt, sein Kollege die 43, patsche ich meinen Finger möglichst beifällig auf Stockwerk 53. Was mir noch nicht klar ist, ist dass man nur mit Zimmerkarte den Aufzug befehlen kann. Nummer 53 blinkt nur kurz und erlischt dann wieder. Wir tun so, als hätten wir nichts bemerkt und fahren erst zu Stock 35, dann 43. Anschließend geht’s wieder abwärts, obwohl wir auf alle obersten Stockwerkbuttons gleichzeitig trommeln. Dann halten wir auf 37, jemand hat gedrückt, und wir schlüpfen schnell aus dem silbernen Käfig, bevor er wieder ins Atrium rast, und wir uns unseren herrschaftlichen Blick abschminken können. Belohnt werden wir für unsere Mühe mit jeweils einer Fensterfront am Ende jedes Gangs mit Blick aus nicht ganz 200 Metern Höhe, die das Rooftop bereit gehalten hätte. Trotzdem hoch genug, dass sich selbst Dommi nicht ganz an den Rand des riesigen Fensters traut. Den kostenlosen Viewpoint quittieren wir mit ein paar Fotos, damit ist das oben beschriebene Bedürfnis erfüllt und für Singapur abgehakt.

0 notes

Text

Zu Hause alles beim Alten

Zu Besuch am Niederrhein. Hoher Himmel, flache Felder – hier habe ich, aus Frankfurt kommend, immer erstmal Angst, aus dem Bild zu fallen, es fehlen die rahmenden Hochhäuser. Wie zum Trost stehen die Vorgärten voller Krokusse, Forsythien, Schneeglöckchen, Stiefmütterchen. Hier leben also Menschen, die noch nicht aus dem Bild gefallen sind oder erst vor kurzem. Auf den Straßen niemand zu sehen.

Interessant, wie anders die Landschaft meiner Kindheit wirkt, sobald ich an einem Ort bin, zu dem ich damals keinen Zugang hatte. Im Prinzip nicht wiederzuerkennen. Nachmittags besuchen wir Peter. Er bewohnt eine Vorortvariante von Schloss Neuschwanstein, meine Mutter erläutert mir, an der Terrassentür stehend, die Weitläufigkeit des parkartigen Gartens: »Da hinter der Baumreihe siehst du noch eine Baumreihe, und dahinter die Baumreihe: Da endet der Garten.« Zwischen den Bäumen äsen Rehe.

Zu Hause alles beim Alten. Meine Mutter führt mir vor, mit welcher ausgeklügelten Technik sie ihre zahlreichen übereinander gestapelten Tortenplatten vor Kratzern schützt. Mein beifälliges Staunen quittiert sie mit Understatement: »Eigentum verpflichtet.« Später bringt sie mir das Stricken bei. Früher hatte ich keine Geduld für sowas, jetzt kommt es mir plötzlich ganz einfach vor. Erwachsen werden bedeutet wohl manchmal auch einfach, sich zu konzentrieren.

Keine Ahnung, warum der Tag so schön ist, aber wahrscheinlich, weil wir nicht nur beieinander, sondern füreinander da sind.

3 notes

·

View notes

Text

Wahlkampf in Düsseldorf-Oberkassel: Moralische Empörung ersetzt Argumente gegen Nationalisten und Faschisten

Die einschlägigen Bewerber um Bundestagsmandate haben sich am Barbarossaplatz aufgebaut und belästigen die Passanten mit plumper Anmache, Werbematerial und diversem Billig-Merch. Der AfD-Stand ist der größte und aufwändigste, hat aber die wenigsten Besucher. Es scheint der betuchten Oberkasseler Einwohnerschaft peinlich, in der Öffentlichkeit mit den Schmuddelkindern des Politbetriebes gesehen zu werden. Man wählt sie dann, wennn man so veranlagt ist, natürlich doch - aber in der Anonymität der Wahlkabine. Einzig eine Gruppe von sieben oder acht Schülern, Alter ca. 15 oder 16 Jahre, macht lautstark auf sich aufmerksam, indem sie mit grünen Windmühlen (ein Give-Away der benachbarten GRÜNEN) herumwedeln und irgendwelche Parolen skandieren. Sie sind alle sehr erregt, reden auf die AfD-Truppe ein und werfen den völkischen Wahlwerbern Invektive und Schlagworte aus dem moralischen Wertekanon bürgerlicher Antifaschisten an den Kopf. Kurzum, die Jugendlichen dissen die rechten Nationalisten nach Kräften, sind dabei aber kaum verständlich. Ich schaue mir das eine Weile an und sage denn zu den Kids: "Meint ihr eigentlich, mit Windmühlen wedeln und ein bisschen rumschreien könntet ihr die AfD agitieren? Fallen euch keine ARGUMENTE ein, mit denen ihr Nationalisten und Faschisten kritisieren könnt? Davon gibt's nämlich genug, wenn man mal die moralische Empörung beiseite legt..." Damit mache ich mir allerdings keine Freunde unter den empörungswilligen Jungbürgern. Im Gegenteil: ein Junge mit Zahnspange blökt mich an: "Boah, du wählst wohl auch AfD!! Typisch alter weißer Cis-Mann, echt jetzt, das sind immer dieselben!". Beifälliges Gemurmel von seiner Peer Group ; sie ziehen gemeinsam ab in Richtung Stand der GRÜNEN, warscheinlich um dort den großartigen antifaschistischen Sieg zu feiern, den man soeben errungen hat. Während ich noch in mich hinein grinse, kommt die AfD-Spitzenkandidatin auf mich zu um sich zu bedanken. Sie hat meine Bemerkung offensichtlich als Ausdruck von Sympathie für ihren salonfaschistischen Verein missverstanden. Ich gebe ihr zu verstehen, dass der letzte bürgerliche Verein, den ich wählen würde, ihr Haufen ist und verabschiede mich freundlich. Für heute, finde ich, habe ich genug Spaß gehabt mit den Wahlkämpfern.

Nachtrag

Eine weitere anekdotische Begebenheit war mit vorhin entfallen:

Nach dem Erlebnis am AfD-Stand kam ich wieder am Stand der GRÜNEN vorbei, wo mir ein älterer Grünen-Wahlkämpfer Werbezettel seines bellizistischer Vereins anbot.

Das Format dieser Faltzettel entsprach ziemlich genau den wunderbaren Aufklebern, die ich gegen eine kleine Spende von den Genossen der DKP Brandenburg erhalten hatte und von denen, wie mir aufgrund der Situation plötzlich einfiel, eine Anzahl in meiner Jackentasche ihr Dasein fristeten.

So war ich in der glücklichen Lage, dem Grünen-Mann ein Tuschgeschäft vorzuschlagen. Mit den Worten „Das ist ja schön! Da können wir Grünen-Werbung tuschen!“ zog ich die Aufkleber aus der Tasche, die begeistert von dem strahlenden Wahlkämpfer entgegen genommen wurden. Allerdings verlosch das strahlen schlagartig, als er den Text zur Kenntnis nahm.

„Ach so, DKP… Das ist ja wie früher…“ hörte ich ihn noch murmeln, ehe ich mit den aufmunternden Worten „Genau. Die sind wieder da!“ zufrieden weiter meiner Wege zog.

0 notes