#balbás

Explore tagged Tumblr posts

Photo

CARTA ABIERTA AL FELÓN PRESIDENTE: ¿SE PUEDE SER MÁS INDECENTE?

CARTA ABIERTA AL FELÓN PRESIDENTE: ¿SE PUEDE SER MÁS INDECENTE? / por Eduardo Balbás de Arenaza)

0 notes

Text

História do alfajor: partes 7 e 8 - muito além da Argentina

Alajú espanhol (fonte: https://sevilla.abc.es/gurme/recetas/sevi-alaju-201502101800_noticia.html )

Parte 7 - México

Como é fácil descobrir em uma rápida pesquisa na internet, o alfajor é ou foi presente em toda a América Latina.

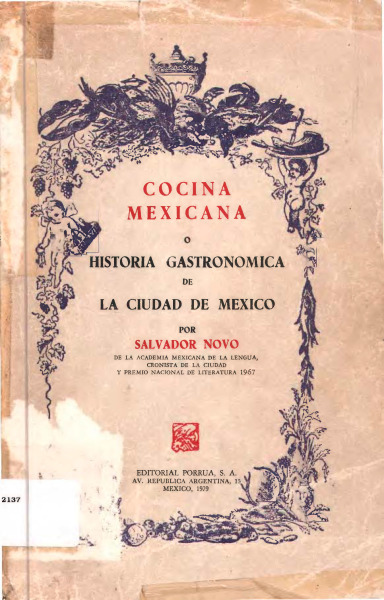

No livro “Cocina mexicana”, (Salvador Novo. 1979 *1), que inclui material do “Nuevo Cocinero Mejicano”de 1883, há várias citações ao alfajor, especialmente esta:

As novas gerações conhecem o “bolo de frutas”. Associam o seu consumo sazonal ao Natal, o Natal que celebramos cada vez mais à esmagadora maneira norte-americana. As gerações anteriores: as que nasceram e foram educadas nos moldes franceses do século XIX, conheceram a "pain d'épices" (pão de especiarias ou de pimenta); que é a versão gala do “bolo de frutas”.

Mas ambas as gerações esqueceram, se é que alguma vez os conheceram, dos alfajores. E com isso privaram-se de uma iguaria que, embora trazida pelos espanhóis, é possível pensar que foi excluída dos conventos pela consideração de que pela sua origem —que o seu nome declara—, os alfajores não eram cristãos, mas muçulmanos.

A receita do alfajor - ou alajú: costuma ser chamada das duas formas em livros de receitas antigos; e alajú em árabe significa "o recheio" - tem semelhanças com bolo de frutas e pain d'épices, que são seus sucessores, semelhanças que os conhecedores notarão. Na correspondência culinária entre o Dr. Thebussem e "um cozinheiro de H. M." (D. Mariano Pardo de Figueroa e D. José Castro y Serrano), publicado em forma de saboroso livro em 1888, recolhe num anónimo "livro prático de receitas de guisados e doces de Medina Sidonia do ano de 1786" esta receita é vale a pena jogar:

"Um azumbre de mel branco, três metades de avelãs e meio quilo de amêndoas, tudo torrado e picado. Uma onça e meia de canela em pó. Duas onças de matalahuva (ou seja: anis), quatro cravos e outras quatro de coentro, tudo torrado e moído; meio quilo de sementes de gergelim torradas; oito quilos de pó moído, retirado de pãezinhos sem sal e sem fermento, bem cozidos no forno. Com meio quilo de açúcar você fará uma calda; depois adicionará o mel , e quando estiver levedado junta-se os apetrechos, três punhados de farinha peneirada e o pó de moagem. Mexa para que tudo fique bem misturado. Faça os pães quentes; banhe na calda; cubra com açúcar fino com um pouco de canela, e obtenha encharcado." Eles foram forrados em wafers: brancos ou roxos. Não sabemos como e quando esta antiga iguaria árabe, apreciada pelos reis espanhóis ainda antes da Reconquista, entrou no vice-reinado do México. O que é evidente é que ele entrou; e que, como acontece com todas as outras contribuições culinárias espanholas, a miscigenação adaptou os alfajores aos “isótopos” dos seus ingredientes que aqui encontraram: em vez de amêndoas e avelãs, óleo de coco. E uma incrustação final de doces, numa homenagem indirecta a Jerónimo de Balbás.

(Novo cozinheiro mexicano - páginas 46-47) [Tradução minha] *original ao final

Parte 8 - Peru e Chile

Muito interessante também é

No livro “Un veterano de tres guerras“, José Miguel Varela, soldado chileno na Guerra do Pacífico (Chile x Peru e Bolívia), conta quando estava em Lima, por volta de 1881, na ocupação chilena, sobre doces vendidos nas ruas, e cita alfajor, entre outros. Não há detalhes.

Eu estive em Santiago de Chile em 2016 e pude testemunhar que se vende alfajores em muitos lugares, artesanais e industrializados, estes chilenos e argentinos. Estes alfajores chilenos atuais são muito semelhantes aos da região do Prata, ou seja, Argentina, Uruguai e Paraguai.

No livro Cien Tradiciones Peruanas, de 1872, o autor conta um caso de 1668, em El Callao (porto Peruano), para saber se um dito frei português não era um espião, uma senhora lhe ofereceu um jantar com muita comida, para ver se sua forma de comer e beber correspondia á quem ele dizia ser “Esta era la prueba decisiva que ella esperaba. Si su convidado no era lo que por el traje revelaba ser, bebería con la pulcritud que no se acostumbra en el refectorio” (p.82), e entre os itens da sobremesa aparece o alfajor:

“Después de consumir, como postres, una muy competente ración de alfajores, pastas y dulces de las monjas, no pudo el comensal dejar de sentir imperiosa necesidad de beber; que seca garganta, ni gruñe ni canta. “ (RICARDO PALMA - CIEN TRADICIONES PERUANAS, 1872 p.82)

Também essa parte da história requer aprofundamento.

Referências

COCINA. MEXICANA. HISTORIA GASTRONOMICA. POR. SALVADOR NOVO. DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA,. CRONISTA DE LA CIUDAD. 1979 https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/002137Pri0000.pdf

UN VETERANO DE TRES GUERRAS Recuerdos de José Miguel Varela Autor: Guillermo Parvex Editorial: Academia de Historia Militar Año: 2014, 478 pp.

RICARDO PALMA - CIEN TRADICIONES PERUANAS, 1872

Original do trecho citado

Las nuevas generaciones conocen el "fruit cake". Asocian su consumo estacional a la Navidad, al Christmas que celebramos cada vez más a la arrolladora manera norteamericana. Las generaciones anteriores: las nacidas y educadas dentro del molde afrancesado del xix, conocieron el "pain d'épices"; que es la versión gala del "fruit cake".

Pero ambas generaciones han olvidado, si alguna vez los conocieron, los alfajores. Y con ello se han privado de una delicia que aunque traída por los españoles, es posible pensar que la excluyera de los conventos la consideración de que por su origen —que su nombre declara—, los alfajores no eran cristianos, sino musulmanes.

La receta del alfajor —o alajú: de ambos modos suele llamársele en los libros antiguos de cocina; y alajú en árabe quiere decir "el relleno"— guarda con el fruit cake y con el pain d'épices, que así resultan sus sucesores, semejanzas que advertirá el entendido. En la correspondencia culinaria cruzada entre el Dr. Thebussem y "un cocinero de S. M." (D. Mariano Pardo de Figueroa y D. José Castro y Serrano), publicada en forma de sabrosísimo libro en 1888, se recoge de un anónimo "recetario práctico de guisados y dulces de Medina Sidonia del año 1786" esta receta que vale la pena reproducir:

"Una azumbre de miel blanca, tres medias de avellanas y una libra de almendra, todo ello tostado y tronzado. Onza y media de canela en polvo. Dos onzas de matalahuva (esto es: de anís), cuatro adarmes de clavo y otros cuatro de cilantro, todo tostado y molido; una libra de ajonjolí tostado; ocho libras de polvo de moler, sacado de rosquillas de pan sin sal ni levadura, muy cocidos en el horno. Con media libra de azúcar, harás almíbar; luego agregarás la miel, y cuando esté subida de punto, le echas los avíos, tres puñados de harina cernida y el polvo de moler. Muévelo para que todo quede bien mezclado. Háganse los bollos en caliente; báñense en almíbar; cúbranse de azúcar fina con alguna canela, y empapélense". Se empapelaban en obleas: blancas o moradas. Ignoramos cómo y cuándo entró en el México virreinal esta antigua golosina arábiga, que los reyes españoles apreciaban ya antes de la Reconquista. Lo evidente es que entró; y que como con todas las demás aportaciones culinarias españolas, el mestizaje adaptó los alfajores a los "isótopos" de sus ingredientes que aquí encontrara: en vez de almendras y avellanas, coco de aceite. Y una incrustación final de confites, como un indirecto homenaje a jerónimo de Balbás.

(Nuevo Cocinero Mejicano - Páginas 46-47)

0 notes

Text

Bodegas Navarro Balbás, Valle de Naval, Ribera de Nabal 2019. With Columbia’s-style beef & potato empanadas, ají, and tomato salad.

1 note

·

View note

Text

Cuando la Alhambra era una ruina. Justo hace un siglo el arquitecto Leopoldo Torres Balbás trazó un plan de restauración que devolvió la dignidad a la monumental ciudadela nazarí granadina.

0 notes

Photo

#Repost @bodegabalbas ・・・ A limited production wine, RITUS grapes come from La Malata vineyard, located at an altitude of 940m, one of the highest elevation vineyards in the D.O. Ribera del Duero. The 75% Tempranillo and 25% Merlot wine from 70 year old vines, is aged for 18 months in French oak barrels. One of the pioneers in Ribera del Duero, Bodegas Balbás was founded in 1777, and it is still managed by the Balbás family today. Complex and velvety. Powerful and elegant. A must try! . . . . . . . . . . #Wine #WineLover #Bodegas #Balbás #Ribera #Ritus #Food #Vino #riberadelduero #vinodeespaña #winefromspain #vinazo #oinoslogo #consortiumwines #tempranillo #merlot https://www.instagram.com/p/CPjbxMZtsIB/?utm_medium=tumblr

#repost#wine#winelover#bodegas#balbás#ribera#ritus#food#vino#riberadelduero#vinodeespaña#winefromspain#vinazo#oinoslogo#consortiumwines#tempranillo#merlot

1 note

·

View note

Text

En recuerdo de… Leoopoldo Torres Balbás, un sabio represaliado | Antón Capitel

He tenido que enterarme últimamente de algunos datos acerca de Leopoldo Torres Balbás, que fue antes de la guerra restaurador de la Alhambra, catedrático de “Historia de la Arquitectura y de las Artes Plásticas” de la Escuela de Arquitectura de Madrid e inspirador de la parte doctrinal de la Ley del Tesoro Histórico Artístico de 1933. Además de excelente historiador y restaurador, era un gran crítico y defendía la práctica de la arquitectura moderna, como queda patente en algunos de sus escritos en la revista “Arquitectura”, varios recogidos en su libro de la colección de “Textos Dispersos”, publicada hace algunos años por el Colegio de Arquitectos de Madrid.

[...]

Antonio González-Capitel Martínez · Doctor arquitecto · catedrático en ETSAM Madrid · enero 2012

#Alhambra#Antonio González-Capitel Martínez#arquitectura moderna#Carlos de Miguel#COAM#crítica#ETSAM#Eugenio d'Ors Rovira#Granada#historia#investigación#Leopoldo Torres Balbás#pensamiento#Real Academia de Bellas Artes de San Fernando#reflexión#rehabilitación#restauración#teoría

0 notes

Photo

Hola viajeros. . ¿Qué tal ha empezado vuestra semana? La nuestra con bastante trabajo, y sin tiempo de mirar escapadas. Habrá que ponerle remedio. . Como ya sabéis la semana pasado, visitamos la Puerta Bib-rambla y creemos que una belleza así se merece un post para ella sola. . Esta puerta recibe su nombre porque daba acceso a la plaza Bib-Rambla. Entre los años 1883 y 1884 se comienza con la demolición . Hubo un tiempo de deliberaciones, en el cuál se tenía que decidir si se demolía totalmente o se.conservaba. . Finalmente se decidió desmontarla pieza a pieza y guardarla en el Museo Arqueológico de Granada. . Gracias a Leopoldo Torres Balbás, en 1933 se reconstruye en este nuevo emplazamiento donde ahora, da la bienvenida a los visitantes del monumento nazarí. . 🚩 Puerta Bib-rambla. Mayo 2021 . ¿Conocías la historia de esta puerta? . PD. La foto de hoy va sin filtro. . Feliz comienzo de semana coleccionistas . . . #coleccionistadesitios #coleccionista_d_sitios #cdsitios #cdsxgranada #granadaenamora #ok_granada #puertabibrambla #alhambra #estaes_granada #andalucia_monumental #granada #enamoratedegranada #sinfiltros #alnatural #samsungphoto #samsungs10plus (en Alhambra, Generalife e Albaicín, Granada) https://www.instagram.com/p/CPQrbaWByUY/?utm_medium=tumblr

#coleccionistadesitios#coleccionista_d_sitios#cdsitios#cdsxgranada#granadaenamora#ok_granada#puertabibrambla#alhambra#estaes_granada#andalucia_monumental#granada#enamoratedegranada#sinfiltros#alnatural#samsungphoto#samsungs10plus

1 note

·

View note

Photo

Naval Crianza 2015. Elaborado y Embotellado por Bodegas Navarro Balbás, S.L. Ribera del Duero ( D.O. ). España 14.5% 🇪🇸 • Tempranillo 100% • Rojo cereza, oscuro. Brillante. Recuerdos a frutos rojos, cerezas. Chocolate. Notas de anís, tostados. Especiado. En boca taninos redondos, retrogusto largo, frutal. • Mi Puntuación : 93/100 • #winemelier #winemellierclub #aprendiendoconwinemelier #vino #quedateencasa #winegeek #yomequedoencasa #nabal #wine #wines #momentosquesabenanabal #winelover #bodegasnabal (en República Dominicana) https://www.instagram.com/p/B_bQ5a0jTQe/?igshid=1hfbdrajulj66

#winemelier#winemellierclub#aprendiendoconwinemelier#vino#quedateencasa#winegeek#yomequedoencasa#nabal#wine#wines#momentosquesabenanabal#winelover#bodegasnabal

2 notes

·

View notes

Text

Ejercicios sobre la línea

Lucía Uzal

Ester Quijano

Ariadna de Andrés

Ivana Kirilova

Norah Prádanos

Lara Sarabia

Jana Vidal

Abigail de la Rosa

María Enrique

Cristina Terán

Rocío Rojo

Lorena García

Andrea Gallardo

Paula Gutiérrez

Lucía Solórzano

César Pinzón

Lara Domínguez

Mariana dos Santos

Lucía Cueto

Deva Sáiz

Pablo González

Raúl Balbás

Juan Diego Fernández

Daniel Vallejo

Martín Gómez

Gabriela Grijuela

Diego Valdeolmillos

Valentín Gutiérrez

Noé Liñero

1 note

·

View note

Text

Los Pomar y Balbás, bodegueros de Jerez

Los Pomar y Balbás, bodegueros de Jerez

Entre los jándalos destacados de Sopeña a los que se refiere José María de Cossío se encuentran las familias Pomar y Balbás, bodegueros de Jerez. Los Balbás están documentados en Jerez ya a mediados del siglo XVIII dedicados al negocio del vino. En primer tercio del siglo XIX destaca en Jerez , José Balbás , almacenista de vino y extractor ,con tienda abierta. Los Balbás y Pomar tendrán…

View On WordPress

0 notes

Text

La conquista islámica fue un proceso rápido y brutal. Esto es, un proceso de conquista llevado a cabo por «expertos en la conquista».

Yeyo Balbás.

0 notes

Text

35 años de intervenciones arqueológicas en el CM Alcazaba de Almería

El 3 de junio de 1931, con la declaración de Monumento histórico artístico, el gobierno de la II República reconoció los valores patrimoniales de la Alcazaba de Almería. Esta declaración parecía augurar un futuro diferente para la fortaleza, la cual quedó marginada y abandonada tras la decisión de la reina Isabel II de desmantelar y derruir las murallas de Almería en 1855. Tan solo la instalación de una estación radiotelegráfica para comunicar la Península con Melilla, despertó el interés del Cuerpo de Ingenieros Radiotelegráficos, además de estudiosos y curiosos que pasaban por la ciudad.

A pesar de dicho reconocimiento, en 1933 el Patronato de Turismo de Almería denunció ante la Dirección General de Bellas Artes el estado de abandono que seguía mostrando la Alcazaba. Es por ello que en abril de 1934 el arquitecto conservador de Monumentos de la sexta zona, Leopoldo Torres Balbás, visitó la Alcazaba para emitir un informe de inspección sobre su estado, y en el que instaba a “excavar algunos lugares, singularmente el segundo recinto, donde parece estuvo el palacio o vivienda” (Garzón, 2015: 591). No obstante, el estallido de la Guerra Civil interrumpió esta labor de investigación, y no sería hasta los años cuarenta, finalizada la guerra, cuando se impulsó la recuperación turística de la Alcazaba a través de su restauración, gracias a Francisco Prieto Moreno, Arquitecto Conservador de Monumentos Nacionales de la Séptima Zona (Granada, Málaga, Jaén, Almería, Ceuta y Melilla).

Con la llegada de Prieto Moreno comenzaron las primeras intervenciones arqueológicas. Sin embargo, se trataban más de exploraciones que de excavaciones arqueológicas, ya que no aplicaban metodología científica alguna. De ahí que prácticamente sirvieran para recuperar objetos arqueológicos. De hecho, la única información que se dispone de esta época son algunas fotografías de las excavaciones, y un levantamiento topográfico mandado realizar en 1955 por Fernando Ochotorena, primer director de la Alcazaba, quien, además de realizar diversas labores de limpieza, excavación y documentación durante los años 50 y 60, también elaboró distintas publicaciones científicas sobre los objetos recuperados en las excavaciones de aquellos años.

Por tanto, no será hasta los años ochenta con el traspaso de las competencias en materia de cultura a la Junta de Andalucía por parte del Estado, cuando se lleven a cabo las primeras intervenciones arqueológicas con metodología científica.De esta forma, en el año 1987 se iniciaron las primeras intervenciones de limpieza, obras de mantenimiento e investigación, con una primera recuperación y clasificación de la documentación histórica y arqueológica del Monumento, y el estudio y clasificación de materiales arqueológicos, que dio lugar a la elaboración de un inventario.

Pero será ya en 1989 cuando se desarrolle una labor científica propiamente dicha centrada en el área de palacio del segundo recinto con el objetivo de fundamentar científicamente los trabajos de consolidación y restauración de los restos arqueológicos de este recinto, además de proporcionar información para una mayor comprensión de la funcionalidad y evolución histórica del monumento.

Sin embargo, este impulso investigador se paralizó como consecuencia de la falta de investigación previa, por lo que en la década de los noventa las intervenciones arqueológicas se vincularon a las obras para la dotación de las redes generales de infraestructuras básicasy a las remodelaciones de los jardines del primer recinto, que mostraban un evidente deterioro por el paso del tiempo. Así, entre los años 1993 y 1996 se realizaron diferentes actuaciones arqueológicas que mostraron datos de gran interés para el conocimiento histórico de la fortaleza en esos momentos.

En las actuaciones de apoyo a la restauración, desarrolladas en 1993, se localizó un área de viviendas en el primer recinto, anexo a la muralla norte, que venía a demostrar que esta esta zona no era un espacio vacío como se pensaba, sino que estuvo ocupada por distintos edificios desde el S. X, en época califal, hasta mediados del S. XV, ya en época nazarí, siendo intensamente remodelado en todo este período.

Asimismo, en 1996 se desarrolló una intervención de apoyo a la restauración en el área sur del complejo hidráulico del primer recinto, en la que se documentaron una serie de estructuras relacionadas con el aprovechamiento del agua del aljibe, como canalillos, piletas y atarjeas, y dos estructuras. Una primera que se corresponde con la fuente de tres pilas adosada al aljibe que en la actualidad podemos observar, y otra estructura, de forma rectangular y un alzado de 1,30 m., con tres habitaciones, correspondiente a un edificio, cuya función no pudo ser precisada. A su vez, rompiendo niveles nazaríes y almohades de este mismo espacio de intervención, aparecieron tres inhumaciones simples en fosa, de adscripción islámica.

No obstante, el problema de la zona arqueológica del segundo segundo recinto seguía estando presente, y su mala conservación unido a su bajo nivel de comprensión, constituía un problema de primer orden para el Monumento. Así, a partir de 1999, desde la nueva dirección del Conjunto, y con el asesoramiento de la reciente constituida Comisión Técnica, se impulsó la investigación histórica y arqueológica de la Alcazaba.

Importante fue el estudio realizado en el año 2000 de la zona de palacio, que proporcionó una nueva interpretación de los restos arquitectónicos, identificando diferentes fases constructivas, ya que fue objeto de continuas reformas y reedificaciones. Es a partir de entonces, concretamente en el año 2003, cuando se comienza el trabajo sistemático de documentación de los restos arqueológicos del segundo recinto gracias a los fondos del programa “Baraka”, financiado por la Dirección General de Instituciones de la Consejería de Cultura, y cuyos objetivos eran la elaboración de una planimetría de todo el Conjunto Monumental y su inserción en un sistema de información geográfica (SIG), junto a la evaluación de las posibilidades de investigación de la zona arqueológica.

Este impulso investigador, iniciado con el programa Baraka, propició una intensa labor de investigación durante toda la década del 2000, la cual ha proporcionado una valiosa información que ha ayudado a comprender mejor los restos arqueológicos del segundo recinto y su evolución histórica.

Así, uno de los espacios intervenidos en estos momentos fue el baño privado de palacio, localizado en el segundo recinto, concretamente en la zona sureste de la zona de palacio. Dicho espacio había sido excavado, en parte, en los años 50 del S. XX, pero no existía documentación, tan solo algunas fotografías. Es por ello que era necesaria una limpieza y re-excavación para interpretar esta edificación. De esta forma, se documentaron tres fases, una primera de época califal, de la que apenas quedaban restos de suelo de mortero de cal; una segunda de época taifa, correspondiente al muro de separación de la zona de palacio y el edificio del baño; y una última fase cristiana en la que se reforma el espacio y se produce un cambio de funcionalidad. En este sentido, el baño documentado presenta unas dimensiones de poco más de 50 m², con tres estancias principales: caliente, templada y fría, y una estancia semisubterránea para las calderas y las leñeras. Por último, tenemos que decir que de este edificio tan solo se ha conservado la parte inferior, pues de la superior, donde se encontrarían las salas propiamente dichas, solo se conservan restos del pavimento de mármol de la sala templada. De ahí que sea el hipocausto lo mejor conservado de todo el edificio, compuesto por pilares y muros revestidos de ladrillos para mantener el calor durante más tiempo.

Por otro lado, entre los años 2006 y 2007 se intervino en una zona del segundo recinto que había quedado cubierta de escombros contemporáneos y que su excavación mostró datos ciertamente interesantes. Nos estamos refiriendo a la zona denominada como casas nazaríes, ubicada entre las casas ��rabes musealizadas y los conocidos como baños de la tropa. Aquí fueron documentadas cuatro fases. Una primera fase correspondiente a época emiral, concretamente un tramo de la primera muralla del alcázar musulmán, construida con mampostería irregular unida con argamasa de cal. La segunda fase documentada se corresponde con estructuras y pavimentos de cal del S. XI, entre los que destacan muros de tapial realizados con gran cantidad de cal. A la tercera fase corresponde la remodelación y reestructuración del espacio, que vuelve a ser remodelado en una última fase, ya en época almohade-nazarí, documentándose una serie de viviendas de pequeño tamaño con patio, salón con lecho y cocina/despensa, además de otras estancias cuya funcionalidad no pudo ser identificada.

Importantes fueron los trabajos desarrollados durante el año 2008 en el área de actuación 16, los cuales dieron información muy interesante sobre el jardín principal de palacio y los salones existentes al norte del mismo. En cuanto al espacio destinado al jardín, las intervenciones arqueológicas desarrolladas confirmaron la existencia de un jardín-huerto construido a mediados del S. XI, que fue remodelado en época almohade cuando se construye una nueva alberca de menores dimensiones. Por tanto, al norte del jardín, y adosada a los salones de palacio, se encontraba la alberca, desde la cual se desarrollaba un estrecho andén que comunicaba con una estructura central en la que confluían el resto de andenes que componían el patio de crucero, y a través de los cuales discurría el tránsito por el jardín. Respecto a la zona norte de este jardín, se documentó una primera fase de época emiral. Los restos hallados se correspondían con un lienzo de muralla construida con mampostería irregular procedente del propio cerro y muy rica en cal. Posteriormente, a finales del S. X y comienzos del S. XI se produce una reestructuración del espacio, con nuevas construcciones defensivas como la gran torre de 90 m² situada en el extremo norte, que disponía de dos plantas. A mediados del S. XI se construye un gran palacio sobre la fortaleza anterior de carácter defensivo. Así pues, la antigua muralla califal quedó arrasada y reaprovechada como cimentación para la construcción de los salones de este primer palacio islámico. Será ya en la segunda mitad del S. XII cuando se lleve a cabo una gran ampliación con la construcción de un nuevo pabellón de doble planta en la zona norte, lo que hoy conocemos como la “Torre de la Odalisca”.

Por su parte, entre los años 2007 y 2009 se llevó a cabo la intervención arqueológica sobre los denominados baños de la tropa, los cuales habían sido excavados en la segunda mitad del S. XX y habían sufrido una reconstrucción muy agresiva en la década de los 70, lo que conllevó una pérdida irreparable de información. A pesar de ello se pudieron extraer datos muy valiosos para conocer el edificio, como el desarrollo de su planta, que estuvo condicionada por la existencia de construcciones defensivas previas. De esta forma, se identificaron tres naves rectangulares dispuestas de norte a sur, que se corresponden, de oeste a este, con las salas fría, templada y caliente. A ambos lados se localizan dos dependencias, una de ellas un vestíbulo y zona de servicio para el acceso al horno del hipocausto y otra que se identificó como zona de almacenaje de combustible. En cuanto a su cronología, no ha sido posible establecer fechas absolutas y una evolución del edificio por la escasez de restos cerámicos, pero sí podemos decir que los materiales más antiguos se corresponden con los siglos X-XI y XII, y los más recientes, que se asocian al período de abandono, son de finales del S. XV e inicios del S. XVI.

Por otro lado, dejando a un lado las intervenciones arqueológicas realizadas en el segundo recinto, en momentos más recientes la investigación histórica y arqueológica ha continuado a través de diversos proyectos e intervenciones puntuales. Así pues, en el año 2019 se llevó a cabo una intervención de urgencia como consecuencia de los trabajos de consolidación y rehabilitación que se estaban desarrollando en la Torre del saliente del primer recinto. Estos trabajos conllevaron la retirada de elementos en mal estado y la reposición de los perdidos, documentándose en distintos puntos, en los que se había perdido el revestimiento, algunas fábricas del baluarte levantando en el S. XVI, y de reparaciones posteriores correspondientes a los siglos XVII y XIX, además de las restauraciones del S. XX cuando se llevó a cabo el tapiado de troneras y la eliminación de almenas.

También en este mismo año se desarrolló una actuación arqueológica de urgencia para las obras de consolidación y restauración del entorno de la Puerta de la Justicia. En este sentido, el lienzo adyacente sufría problemas de desprendimiento, además de tener un forro de cemento que lo cubría desde los años 80 del pasado siglo. De esta forma, la eliminación de dicho forro puso al descubierto el alzado del lienzo y las distintas fábricas y reconstrucciones realizadas a lo largo del tiempo. Así, de la segunda mitad del S. XV se conservan algunos fragmentos de mamposterías encintadas con ladrillo y tapial, vinculadas a las reparaciones de época nazarí. Posteriormente, entre los siglos XVI y XVII se llevaron a cabo distintas reparaciones con mampostería y sillarejos como consecuencia de los terremotos sufridos en la ciudad. También se ha documentado reformas puntuales de los siglos XVIII y XIX, junto con las restauraciones del S. XX, entre los años 40, 60 y 70 del pasado siglo.

Por último, también del año 2019 son las intervención arqueológicas de apoyo a los trabajos de restauración de la muralla norte, en su tramo por el primer recinto, con el objetivo último de obtener información acerca de la zona de estudio y su evolución histórica. Así pues, se documentó una estructura defensiva de época medieval, contrafuertes construidos en los siglos XIV y XV (época nazarí) que buscaban poner remedio a una cimentación inestable, e innumerables reparaciones de época moderna y contemporánea en el alzado de la muralla.

Finalmente, tenemos que decir que desde 2020 se está desarrollando una intensa labor de investigación histórica y arqueológica, cuyos resultados servirán para dar un paso más en el conocimiento histórico de la fortaleza. Así pues, en distintos elementos significativos como son la muralla sur, el aljibe califal, el segundo tramo de la muralla norte o la torre del Homenaje se han realizado trabajos arqueológicos preventivos cuyo objetivo es la obtención de información para el establecimiento de criterios y pautas que ayuden a su restauración, mientras que en la muralla norte, en su tramo por el primer recinto, y en el muro de la Vela los trabajos arqueológicos preventivos se han ejecutado -y siguen ejecutándose en el caso del Muro de la Vela- como apoyo a la ejecución de las obras de restauración. Asimismo, el pasado año 2021 se aprobó el Proyecto General de Investigación del Conjunto, con una duración total de cuatro años, y cuyo objetivo es dotar al mismo de una eficaz herramienta de investigación que sistematice y unifique científicamente todos los datos disponibles y los futuros. Dicho proyecto gira en torno a seis pilares básicos: la excavación y consolidación preventiva, el análisis de paramentos, la recopilación y sistematización de la documentación, la creación de los Sistemas de Información Geográfica, el estudio de los bienes muebles y análisis de materiales, y la difusión y divulgación de los resultados. Todo ello con el objetivo de avanzar en el conocimiento y comprensión de un monumento tan importante y característico como es la Alcazaba de Almería, y ponerlo a disposición de la sociedad y de las generaciones futuras.

Referencias bibliográficas:

Alcalá Lirio, F., y Arias de Haro, F., (2004): Memoria de la intervención arqueológica “Proyecto de conservación y restauración del baño privado del palacio”. Sondeo 5. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

Alcalá Lirio, F., y Arias de Haro, F., (2008): Memoria de intervención arqueológica en el jardín de palacio. Área de actuación 16. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

Alcalá Lirio, F., y Arias de Haro, F., (2011): “Las viviendas de la Alcazaba”. En García Ortega, M. L., (Coord.): Monografías del Conjunto Monumental de la Alcazaba. Las últimas investigaciones en el Conjunto, pp. 61-84. Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales.

Cara Barrionuevo, L., (1991): “La Alcazaba de Almería, primeras intervenciones (Mayo-diciembre, 87)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1989, Tomo III (Actividades de Urgencia), pp. 13-21. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla.

Galeano Cuenca, Gloria (2020): Memoria preliminar de actividad arqueológica preventiva ante obras de consolidación y restauración en el Baluarte del Saliente del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería.

Gilotte, S., Suárez Márquez, A., Alcalá Lirio, F., y Arias de Haro, F., (2010): “Los baños de la Tropa de la Alcazaba de Almería: resultados preliminares de la intervención arqueológica”. Cuadernos de Madinat al-Zahra, 7. pp. 219-238.

Liébana Sánchez, M., (2020): Memoria preliminar de AAPRE ante obras de consolidación y restauración en muros adyacentes a la Puerta de la Justicia del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería.

Mellado, C., (1996): Informe sobre la intervención arqueológica realizada en el área sur del Aljibe del primer recinto de la Alcazaba. Almería.

Morales Sánchez, R., (2020): Informe preliminar y final de la intervención arqueológica preventiva mediante sondeos, interpretación fotogrametría/análisis restos emergentes, control arqueológico de los movimientos de tierras y trabajos de restauración del frente norte del primer recinto del CM Alcazaba de Almería.

Ortiz Soler, D., Morales, Sánchez, R., y López Bustos, F., (1997): “Excavaciones de urgencia de apoyo a la restauración en la Alcazaba de Almería. Primeros resultados. Anuario Arqueológico de Andalucía 1993, Tomo III (Actividades de urgencia), pp. 9-19. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla.

0 notes

Photo

#Repost @vintagevino_kissimmee ・・・ Bodegas Balbás Tasting this Saturday! Iconic Crianza, Reserva, and Gran Reserva from Ribera del Duero. 6-8pm! #balbás #balbas #consortiumwines #winesfromspain #riberadelduero #tempranillo #granreserva #reserva #crianza #decanter #oinoslogo (at Vintage Vino) https://www.instagram.com/p/CQikubwNojo/?utm_medium=tumblr

#repost#balbás#balbas#consortiumwines#winesfromspain#riberadelduero#tempranillo#granreserva#reserva#crianza#decanter#oinoslogo

0 notes

Text

Espada, hambre y cautiverio. La conquista islámica de Spania - Libro

Espada, hambre y cautiverio. La conquista islámica de Spania – Libro

La conquista islámica de la península ibérica, Spania, culminaba la expansión hacia Poniente del pujante islam, que había comenzado menos de cien años antes y que había llevado a los seguidores del Profeta a extender su fe y sus dominios desde el Atlántico hasta el corazón de Asia. Como cualquier conquista, se hizo por la espada y acarreó hambre y cautiverio. Yeyo Balbás, investigador experto en…

View On WordPress

0 notes