#albero barbera

Explore tagged Tumblr posts

Text

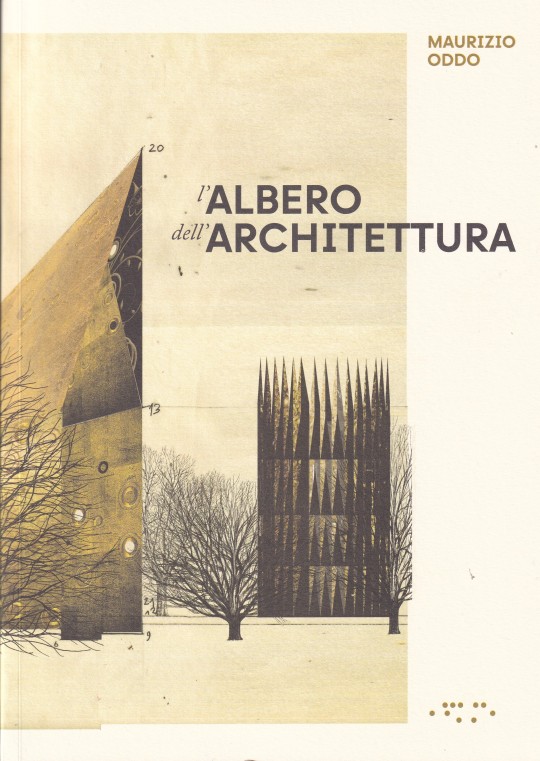

L'Albero dell'Architettura

Maurizio Oddo

con contributi di Giuseppe Barbera, Alessandro Barracco, Brunetto De Battè, Valerio De Caro, Lorenzo Degli Esposti, Cherubino Gambardella, Emmanuele Lo Giudice, Lorenzo Netti, Mario Pisani, Fausto Provenzano, Michele Sbacchi, Danilo Serra, Marcello Sestito

LetteraVentidue Edizioni, Siracusa 2023, 868 pagine, 21x29cm, ISBN 978-886242-381-6

euro 79,00

Il rapporto Albero/Architettura, è uno dei nodi centrali del progetto architettonico. Se è vero che qualunque circostanza sul nostro pianeta ha le piante come protagoniste, l’architettura non fa eccezione. L’uomo proviene dalla foresta che rappresenta il primo spazio/mondo che lo ha accolto. Avvalendosi di una metodologia trasversale che, oltre a nutrirsi di architettura e di progetto urbano, attinge all’arte, questo volume – un atlante dell’architettura sotto specie d’albero – individua importanti spunti che contribuiscono a spostare l’orizzonte dall’opera architettonica alla componente arborea, nella sua essenza originaria di archetipo. Il libro intreccia diversi filoni narrativi attorno all’architettura e agli alberi: analisi spaziale, meditazione estetica e scientifica, fino a toccare la tragedia della deforestazione. Uno studio comparato dei diversi modi in cui viene concepito il rapporto tra albero e opera costruita nelle “due culture”, quella della natura e quella dell’architettura, che si sviluppano “attorno” all’albero.

02/02/24

10 notes

·

View notes

Text

#Venezia75 : Riflessioni a margine (dal caso #TheNightingale a #Netflix)

#Venezia75 : Riflessioni a margine (dal caso #TheNightingale a #Netflix)

di Marta Zoe Poretti

Con la notte di sabato 8 Settembre, dopo 11 intense giornate, si chiude l’edizione numero 75 della Mostra del Cinema di Venezia.

La premiazione non riserva grandissime sorprese: ha vinto il favorito, Roma di Alfonso Cuaròn, ma anche La favorita (The Favourite): l’ultimo lavoro di Yorgos Lanthimos. Il primo film in costume del cineasta greco, considerato a pieno titolo tra…

View On WordPress

#albero barbera#biennale cinema 2018#jennifer kent#leone d&039;oro#Mostra del CInema di VEnezia#Netflix#the nightingale#venezia 2018#venezia 75

0 notes

Text

Palermo ha il suo albero solidale: l’inaugurazione nel piazzale dello stadio Barbera

Palermo ha il suo albero solidale: l’inaugurazione nel piazzale dello stadio Barbera

Bellissima iniziativa quella che ieri, mercoledì 7 dicembre, il Palermo football club in collaborazione… L’articolo Palermo ha il suo albero solidale: l’inaugurazione nel piazzale dello stadio Barbera proviene da PalermoLive.Calcio, Sport, albero solidale, inaugurazione, palermo, Stadio Renzo Barbera Bellissima iniziativa quella che ieri, mercoledì 7 dicembre, il Palermo football club in…

View On WordPress

0 notes

Photo

Panorama in blu

un progetto di In fact and in fiction in collaborazione con Gloria Pasotti e Mutty.

Gli olivi, per il loro andar torcendosi, sono a Cosimo vie comode e piane, piante pazienti e amiche, nella ruvida scorza (...) sebbene i rami grossi siano pochi per pianta e non ci sia gran varietà di movimenti. Su un fico, invece, stando attento che regga il peso, non si è mai finito di girare; Cosimo sta sotto il padiglione delle foglie, vede in mezzo alle nervature trasparire il sole, i frutti verdi gonfiare poco a poco, odora il latrice che geme nel collo dei peduncoli. Il fico ti fa suo, t’impregna del suo umore gommoso (...) poco dopo a Cosimo pareva di stare diventando fico lui stesso e, messo a disagio, se ne andava. Sul duro sorbo, o sul gelso da more, si sta bene; peccato siano rari. Così i noci (...) veden vo mio fratello perdersi in un vecchio noce sterminato, come in un palazzo di molti piani e innumerevoli stanze (...) d’andar a star lassù; tant’è la forza e la certezza che quell’albero mette a essere albero, l’ostinazione a essere pesante e duro, che egli s’esprime persino nelle foglie. Cosimo stava volentieri tra le ondulate foglie dei lecci (...) o anche desquamava la bianca corteccia dei platani, scoprendo strati di vecchio oro muffito. Amava anche i tronchi bugnati come ha l’olmo, che ai bitorzoli ricaccia getti teneri e ciuffi di foglie seghettate e di cartacee samare; ma è difficile muovercisi perché i rami vanno in su, esili e folti, lasciando poco varco. Nei boschi, preferiva faggi e querce: perché sul pino le impalcate vicinissime, non forti e tutte fitte di aghi, non lasciavano spazio né appiglio (...).

Da Il Barone rampante di Italo Calvino

L’ipotesi di Calvino nel Barone rampante di progettare Repubblica Arborea, una società nella natura, uno stato ideale fondato sugli alberi e abitato da uomini giusti, è forse una delle prospettive a cui più ci piace pensare nella costruzione di questo progetto.

Un “tempo condiviso” per raccontare paesaggi, osservare lo scenario che ci circonda in una dimensione diversa, attraverso una visione non dal punto di vista umano ma da quello di un albero che, come fosse un balcone si affaccia e vede tutto ciò che il mondo contiene, un mondo disposto a sua volta su tanti balconi che irregolarmente s’affacciano su un unico grande balcone che s’apre sul vuoto

dell’aria, sul davanzale che è la breve striscia di terra e di mare contro il grandissimo cielo.

Da Paesaggi di Calvino di Fabio Di Carlo

Il Barone rampante offre un esempio eclatante per costruire il nostro discorso, per immaginare un nuovo ambiente di relazione: una casa sopra gli alberi, in dialogo con lo spazio antropizzato ma in un’altra posizione, da una prospettiva diversa, che permette una lettura più ampia dei fenomeni e delle forme di vita che lo abitano.

Come dice Giuseppe Barbera nell’introduzione di Abbracciare gli alberi, “Milioni di anni fa siamo scesi dagli alberi, per passare gran parte del nostro tempo a tagliarli e bruciarli. Da diecimila anni abbiamo anche imparato a piantarli e coltivarli, ma lo abbiamo fatto in misura molto minore. E adesso che avremmo bisogno di loro per mantenere gli equilibri ecologici, ci accorgiamo che sono pochi e malcurati”.

La necessità di ritrovare un rapporto armonico con il mondo naturale è diventata un’urgenza effettiva, che chiede di riconciliarsi con le altre forme di vita, abbandonando l’ottica del predominio e ripensando alla posizione dell’uomo all’interno del pianeta, come ospite rispettoso.

“Parlare di giardino è una necessità!” (G. Clément)

In Giardini, paesaggio e genio naturale di Gilles Clément, caposcuola e innovatore del pensiero contemporaneo sul rapporto tra umanità - natura - pianeta – essere animale, troviamo una delle definizioni più accorte di paesaggio, che meglio rispecchia l’impronta che il progetto Panorama in blu vorrebbe lasciare.

Paesaggio indica ciò che si trova alla portata del nostro sguardo. (...) Alla domanda “che cos’è il paesaggio?”, possiamo rispondere così: ciò che conserviamo nella memoria dopo aver smesso di guardare; ciò che conserviamo nella memoria

dopo aver smesso di esercitare i nostri sensi all’interno di uno spazio investito dal corpo. Non c’è scala nel paesaggio, esso può presentarsi nell’immenso e nel minuscolo, si presta a ogni tipo di materia - vivente o inerte - , a tutti

i luoghi, illimitati o privi di orizzonte. (...) Trattandosi di una percezione (e della sua trascrizione, per esempio in un dipinto: i primi paesaggisti sono pittori e non arredatori), il paesaggio sembra essenzialmente soggettivo. Viene letto attraverso un potente filtro, fatto di vissuto personale e di armatura culturale. Tali constatazioni fanno del paesaggio un oggetto irriducibile a una definizione universale. In teoria, per ogni luogo, vi sono tanti paesaggi quanti sono gli individui che lo interpretano. In realtà esistono situazioni di condivisione: quando per esempio la bellezza drammatica o serena di un paesaggio tocca allo stesso modo un gruppo di persone riunite nello stesso istante, sotto la stessa luce e di fronte allo stesso spettacolo, a condizione che tale gruppo condivida le stesse chiavi di lettura, la stessa cultura. Nessuno saprà mai quale emozione intima animi ciascun individuo del medesimo gruppo. E’ questo il volto irrimediabile nascosto del paesaggio.

Da Giardini, paesaggio e genio naturale di Gilles Clément

Il paesaggio, dunque, come esperienza visiva generata dal punto di vista dell’osservatore (e viceversa) è il concetto chiave che accompagna la nostra ricerca sul tema del rapporto tra ambiente e forme della sua rappresentazione. Un osservatore in movimento, che spostandosi nello spazio matura la propria visione sia di ciò che si trova fuori dal sé sia di ciò che si trova dentro e diviene in grado di scorgere una possibile simmetria, tra la natura e la sua espressione artistica.

Il camminare presuppone che ad ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e che pure qualcosa cambi in noi. Perciò gli antichi maestri della cerimonia

del tè decisero che per giungere al padiglione dove il tè sarà servito l’invitato percorra un sentiero, sosti su una panca, guardi gli alberi, attraversi un

cancello, si lavi le mani in un bacile scavato nella roccia, segua il cammino

tracciato dalle pietre lisce fino alla semplice capanna che è il padiglione del tè. [...] E’ limitando il numero di cose intorno a noi che ci si prepara ad accogliere l’idea di un mondo infinitamente più grande. L’universo è un equilibrio

di pieni e di vuoti.

Da I mille giardini di Italo Calvino

In Walkscapes Francesco Careri esprime la sua idea di camminare come strumento di trasformazione e percezione del paesaggio. Girovagare diviene una pratica estetica che comincia con il nomadismo dell’uomo primitivo spinto da un bisogno di sopravvivenza e continua con le differenti correnti artistiche come la Landscape Architecture, il Dada, il surrealismo, la Minimal Art e la Land Art, secondo le quali il camminare diventa un vero e proprio strumento del fare arte.

L’atto di attraversare lo spazio nasce dal bisogno naturale di muoversi per reperire cibo e le informazioni necessarie alla propria sopravvivenza. Ma una volta soddisfatte le esigenze primarie il camminare si è trasformato in forma simbolica che ha permesso all’uomo di abitare il mondo. Modificando i significati dello spazio attraversato, il percorso è stato la prima azione estetica che ha penetrato i territori del caos costruendovi un nuovo ordine sul quale si è sviluppata l’architettura degli oggetti situati. Il camminare è un’arte che porta in grembo il menhir, la scultura, l’architettura e il paesaggio. Da questa semplice azione si sono sviluppate le più importanti relazioni che l’uomo intesse con il territorio.

Da Walkscapes. Camminare come pratica estetica di Francesco Careri.

Panorama in Blu è, infine, un tentativo di re-invenzione di paesaggi, come similmente avviene nella scrittura musicale: attraverso la composizione, l’ingrandimento e la moltiplicazione di sparsi elementi di memoria vengono a crearsi nuovi paesaggi che suonano come nuove armonie.

PANORAMA IN BLU un progetto di In fact and in fiction in collaborazione con Gloria Pasotti, Mutty e la preziosa partecipazione di Daria Magagnotti.

5 settembre 2020

MUTTY - Castiglione delle Stiviere :-)

1 note

·

View note

Text

Un'azienda storica delle Langhe - Cantina Cordero di Montezemolo

Se siete stati nelle Langhe non potete non esser rimasti colpiti dal maestoso albero che domina quella sorta di Ziggurat formato dai vigneti dell'azienda di cui vi parlerò oggi.

Quell'albero è un Cedro del Libano che ha da poco compiuto ben 160 anni, eppure questa veneranda età è poca cosa se paragonata ai 6 secoli dai quali la famiglia Cordero di Montezemolo è proprietaria dell'azienda.

Oggi, a condurre vigne e cantina in questa meravigliosa terra sono Alberto e Elena Cordero di Montezemolo, fratello e sorella, nuova generazione che sta imprimendo molto della propria visione della viticoltura e del Barolo, senza, però, dimenticare ciò che di buono sia stato fatto da chi ha calcato quei preziosi vigneti prima di loro.

Vigneti totalmente biologici, che sono in proprietà o gestiti in affitto senza dover ricorrere all'acquisto di uve per la produzione di vini che sono tutti in purezza e mai in blend.

Ciò che rende l'azienda di Alberto e Elena particolare, ed a suo modo unica, nel contesto delle Langhe, è la fortuna di detenere una cospiqua parte della proprietà (quella storica tra l’altro) in un unico corpo vitato di 28 ettari, che circondano la storica Cascina Monfalletto situata al centro ed in cima al colle. Posizione che definire invidiabile sarebbe eufemistico e che permette di aver maggior serenità nelle lavorazioni sia in termini di attenzione che di rispetto.

In tutti i vini che ho avuto modo di assaggiare ho notato una cifra stilistica apprezzabile che vede una sempre più rara eleganza nella tessitura tannica ed una buona freschezza di fondo capace di sorreggere e spingere ogni sorso fino in fondo.

Tra i vini che ho apprezzato di più ci sono:

Barbera d'Alba Superiore Funtanì 2013: una Barbera di grande precisione varietale sia nei profumi che nella sua profonda freschezza. Precisione che diviene vitale e dinamica grazie all'incontro di linee dritte e repentine e curve sinuose e suadenti. La precisione a volte può scadere nell'omologazione e nella noia, ma in questo caso l'identità di fondo e più che evidente e si traduce in una personalità monografica e non di certo monotona.

Barolo Enrico VI 2012: il cru fuori dal coro e fuori dal corpo centrale dell'azienda. Un “piccolo” vigneto che vede le proprie piante affondare le radici in un terreno ricco di calcare attivo. La composizione del sottosuolo, unitamente alla posizione, quindi all'esposizione ed in generale al pedoclima di questo cru donano peculiarità differenti dagli altri Barolo prodotti dell'azienda, ovvero un'eleganza a tratti sin troppo rigorosa, sferzata, però, da una fendente freschezza enfatizzata dalla calcarea mineralità e dalla balsamicità tipica di questa zona. Un un sorso che mostra la sua forza con classe e fermezza, ma capace di farsi bere con disinvoltura. Un bel trait d'union fra austerità e bevibilità. Ovviamente, ancora un infante, ma capace di esprimere la sua natura in prospettiva.

E' davvero interessante per me, comprendere attraverso il bicchiere quanto le nuove generazioni siano in grado di apportare in termini di rispetto e di freschezza - in senso lato - anche ad aziende così radicate nel territorio e storicamente importanti, il tutto senza ledere in alcun modo la tradizione della cantina.

F.S.R.

#WineIsSharing

via Blogger http://ift.tt/2l7qak3

1 note

·

View note

Text

“Daniel Defoe sta facendo i soldi con la sua storia…”: Gianluca Barbera ci racconta chi è stato il vero Robinson Crusoe

Lo ammetto, sono sempre stato un poco di buono, un attaccabrighe. Privo di un’educazione com’ero, a quattordici anni finii davanti al consiglio ecclesiastico per essermi presentato alla funzione domenicale ubriaco. A sedici presi a bastonate mio padre e mio fratello maggiore, accorso in suo aiuto. Un anno dopo lasciai Lower Largo, sulla costa orientale scozzese, e raggiunsi Kinsale, in Irlanda, per trovare un ingaggio su un bastimento diretto verso i mari del Sud. Non un mercantile, ma una nave che praticava la guerra di corsa. Avendo esperienza di mare, non fu difficile trovare chi mi arruolasse come semplice marinaio. Salpammo il 17 settembre 1703. Il comandante era il famoso William Dampier. Per la verità non viaggiavo sul St. George ma ero stato destinato alla Cinque Ports, alle dipendenze del capitano Thomas Stradling, che aveva l’ordine seguire l’ammiraglia come un’ombra. Recavamo a bordo lettere di corsa del Lord Grand’Ammiraglio che ci autorizzavano a dare l’assalto alle navi spagnole e francesi.

Raggiunte senza intoppi le coste patagoniche ebbe inizio la caccia ai galeoni spagnoli, ma in almeno un paio di circostanze non fummo fortunati. A febbraio, dopo aver doppiato Capo Horn, sostenemmo uno scontro in mare aperto con il St. Joseph, un vascello francese ben armato, e avemmo la peggio. Finalmente ad aprile riuscimmo a catturare una nave mercantile spagnola, la Asunción. Ma il bottino fu misero. Fui incaricato di procedere alla spartizione ma oltre a vino, brandy, zucchero e farina, non vi era altro nelle stive.

“Robinson Crusoe” fu pubblicato nell’aprile del 1719, ed è passato alla storia come il primo romanzo ‘moderno’

Tra Dampier e quell’imbecille di Stradling scoppiò una lite. Visto il magro bottino il primo voleva lasciar ripartire la Asunción, mentre il secondo non era di quell’avviso. Per poco non vennero alle mani. Stradling, aveva solo ventun anni, un brutto carattere e nessuna pratica di comando. Sapeva farsi obbedire solo con le maniere forti, sprovvisto com’era di autorevolezza. Non si può dire che la vita a bordo fosse confortevole. Dormivamo su pagliericci ammuffiti e il cibo era spesso guasto e carente. L’igiene un disastro. Topi e scarafaggi dappertutto. Ma dopotutto era la vita che mi ero scelto.

I primi tempi presi la dissenteria, ma non è nulla se pensate che a molti toccava di peggio: tifo, colera, scorbuto. Per allontanare quelle terribili piaghe a maggio ci separammo dalla St. George e dirigemmo verso il Pacifico. A settembre calammo l’ancora in una rada presso l’isola di Más a Tierra, la maggiore del minuscolo arcipelago di Juan Fernández, a centoventi leghe dalla costa. Speravamo di procacciarci cibi freschi e acqua sorgiva. Vi restammo un mese cacciando capre selvatiche, pescando gamberi, raccogliendo rape e approvvigionandoci di acqua fresca.

Quando il capitano manifestò l’intenzione di riprendere il mare gli feci presente che la Cinque Ports imbarcava acqua e avrebbe avuto bisogno di riparazioni. Non mi diede ascolto. Cercai di portare dalla mia gli altri membri dell’equipaggio e, quando dichiarai che avrei preferito restare sull’isola piuttosto che affrontare il mare in quelle condizioni, egli scoppiò in una sinistra risata. “Vuoi restare? Ti accontento subito. Signor Cole, fate preparare la scialuppa, fornite quest’uomo del necessario per la sopravvivenza e conducetelo a riva. Poi fate ritorno all’istante. Leveremo l’ancora entro un’ora”.

Compresi che non avrei trovato un solo alleato in tutta la nave e che stavo per essere abbandonato su un’isola deserta. Mi prese il terrore e – ancora me ne vergogno – mi buttai ai suoi piedi e lo supplicai di tenermi a bordo con sé, magari in catene, pronto a sbarcarmi nel primo porto. Ma sul suo volto era comparso un ghigno che non lasciava scampo.

Mentre gli uomini remavano, dalla scialuppa non smettevo di rivolgere le mie preghiere a quell’odioso Stradling, che mi fissava tronfio dal pavese della nave. Fui deposto a forza sulla spiaggia e lì abbandonato con a mala pena il necessario per riuscire a cavarmela per qualche giorno: un moschetto, una pistola, una quantità vergognosamente scarsa di polvere da sparo, arnesi da falegnameria, un’accetta, una pentola, un piatto da cucina, del tabacco, una forma di cacio, una fiaschetta di rum, una bibbia e alcuni vestiti.

Mentre il galeone si allontanava sentii un groppo in gola e qualche lacrima mi rigò le gote.

I primi giorni fui preso dallo sconforto. Non osavo addentrarmi nell’isola, da cui provenivano strani gridi di animali. Caddi in una così profonda melanconia da accarezzare l’idea di togliermi la vita. Mi cibavo di pesce crudo – aragoste, gamberi, granchi –, dormivo sulla spiaggia sotto una tenda di frasche, o talvolta in un’angusta caverna, che però con la marea si allagava. Spesso mi svegliavo investito da un vento di burrasca che sconquassava la tenda quasi spazzandola via. Quando era bel tempo mi concedevo lunghe nuotate, benché temessi la presenza di pescicani, e mi rosolavo al sole. Cominciai a leggere la Bibbia e con sorpresa mi accorsi che quella lettura mi era di conforto.

Una mattina fui svegliato da un baccano d’inferno. Uscii dalla tenda e vidi centinaia di elefanti marini che occupavano la spiaggia. Se provavo ad avvicinarmi, quelle bestiacce, forti del loro numero, si facevano minacciose. Come appresi in seguito, era la stagione degli accoppiamenti, per questo erano approdate sulla spiaggia tanto numerose.

Trascorsi la mattinata meditando sul da farsi. Finalmente presi una decisione. Imbracciai il fucile, mi misi a tracolla una fiaschetta d’acqua e m’incamminai verso l’interno dell’isola.

Superate alcune colline boscose avvistai una valletta piena di capre che brucavano, la attraversai e in un paio d’ore raggiunsi una della cime più alte e adatte a impiantarvi un campo. Vi trasferii tutta la mia roba. Nei giorni seguenti eressi due capanne con il legno degli alberi di pimento. Dai cerchi di alcuni barili abbandonati sul litorale da precedenti sbarchi ricavai un coltello. Da quel momento le cose migliorarono. L’isola era popolata di carpe selvatiche e, una volta terminata la polvere da sparo, divenni abile nell’inseguirle e catturarle. Mi cibavo di carne, latte, cavoli conditi col pepe e rape. Le capre si rivelarono particolarmente utili: con esse non solo mi sfamavo ma, scuoiandole con il coltello e usando un chiodo a mo’ di ago, fabbricai una giubba e un copricapo di pelliccia. Le mie calzature si erano fatte inservibili ma dopo un paio di mesi di quella vita sulle piante dei piedi si erano formati calli così duri che potevo correre scalzo senza difficoltà.

Dall’alto del monte su cui mi ero stabilito potevo dominare con lo sguardo l’intera isola e il mare circostante, in modo da avvistare all’istante una vela, se si fosse avvicinata alla costa. Ero sicuro che presto qualcuno si sarebbe fatto vivo. Per il resto cacciavo, mi nutrivo, dormivo, mi masturbavo e trascorrevo il tempo a leggere la Bibbia, a riflettere su me stesso, sull’esistenza; cosa che non avevo mai fatto prima. Talora pregavo, cantavo inni, per sentirmi vivo e conservare quel barlume di umanità che tendeva col tempo ad affievolirsi.

Una volta, dopo aver inseguito una capra tra le rocce, mi lanciai su di essa. Ma appena la ebbi agguantata quella scalciò al punto che avvinghiati l’uno all’altra precipitammo da un dirupo. Il fatto di atterrare sul suo corpo attutì la caduta, senza la qual cosa mi sarei senz’altro rotto l’osso del collo. Le cose non sarebbero andate così male se durante il sonno non fossi stato tormentato dai topi che entravano nella capanna affamati al punto da mordermi. Per settimane non seppi come difendermi, a parte coprirmi il più possibile, specie il volto. Ma, quando scoprii l’esistenza nell’isola di gatti selvatici, mi venne l’idea di provare ad addomesticarli. Una volta che li ebbi attorno fu impossibile ai topi avvicinarsi.

Le settimane passavano, segnavo i giorni sul tronco di un albero. Nessuna vela all’orizzonte. Ma non ero più depresso; un’inattesa serenità si era impossessata di me. Tanto che, quando una mattina vidi all’orizzonte un veliero, esultai in modo contenuto. Veniva avanti puntando verso l’approdo meridionale dell’isola. Corsi in quella direzione ma quando giunsi in vista del litorale la delusione fu grande. Batteva bandiera spagnola! Se mi avessero scoperto mi avrebbero catturato, probabilmente torturato, di certo imprigionato. Mi tenni perciò nascosto in attesa che se ne andassero, cosa che avvenne la mattina seguente.

Due mesi dopo ecco un altro veliero all’orizzonte. Sbarcò nello stesso punto, ma anch’esso era spagnolo. Questa volta però qualcosa li mise sull’avviso. Dovevano essersi accorti da vari segnali che qualcuno viveva nell’isola e si misero sulle mie tracce. Mi nascosi su un albero dalla folta chioma e attesi che rinunciassero. A un certo punto sentii delle voci conversare in spagnolo proprio sotto l’albero su cui mi ero arrampicato. Uno di loro si mise a orinare contro il tronco mentre gli altri due ridevano e scagliavano maledizioni all’indirizzo del sottoscritto. Trattenni il fiato più che potevo. Finalmente si allontanarono e due ore dopo la nave riprese il largo.

Mi ero abituato ormai a quella vita, e a furia di leggere la Bibbia non solo ero diventato ferrato in questioni teologiche ma sentivo che anche la mia proprietà di linguaggio e i miei pensieri ne avevano beneficiato. Avevo preso l’abitudine di parlare a voce alta, imbastendo veri e propri ragionamenti con tanto di contradditorio.

I mesi passarono, e poi gli anni, e alla fine persi il conto del tempo. Quando un pomeriggio avvistai una vela, come seppi in seguito erano trascorsi quattro anni e quattro mesi da che ero stato abbandonato sull’isola. Era il 2 febbraio 1709. E questa volta si trattava di un veliero inglese. A comandarlo un corsaro di nome Woodes Rogers. Iniziai a fare segnali col fumo e presto scorsi una scialuppa staccarsi dalla nave. Mi fiondai sulla riva. Quelli della scialuppa fecero una faccia sbigottiva vedendomi. Sulle prime non capii. Avevo del tutto scordato come dovessi apparire così conciato, vestito di pelli di capra, a piedi scalzi e la barba fin sul petto.

Con “Magellano” (Castelvecchi, 2018), Gianluca Barbera ha rinnovato la tradizione del romanzo d’avventura, ribattezzato ‘magellanico’

Le prime parole che rivolsi loro furono così inappropriate che dovettero credere di avere a che fare con un mentecatto. La solitudine mi aveva allontanato dal modo di ragionare comune, perciò stentavo a esprimermi in maniera comprensibile. Per fortuna il capitano Rogers si rivelò paziente. Ogni sera mi invitava alla sua tavola, disposto a concedermi tutto il tempo di cui avevo bisogno per recuperare modi civili e riordinare le idee. Fu da lui che seppi che la Cinque Ports, come previsto, aveva fatto naufragio poco dopo aver lasciato l’isola e che erano tutti morti meno quel farabutto di Stradling e una mezza dozzina di uomini. Ma la fortuna li aveva abbandonati quasi subito, dal momento che erano finiti in mano spagnola e, condotti a Lima in catene, sarebbero marciti in una prigione.

Il capitano mi fece sapere che, immagazzinate le provviste, saremmo ripartiti entro una settimana. I marinai avevano bisogno di riposare e nutrirsi di cibi freschi. Mostrai loro come catturare le capre selvatiche e il capitano, vedendomi tanto pronto di mente e agile nell’inseguirle, fu così sorpreso che sul diario di bordo – come mi riferì lui stesso – scrisse: “Ho potuto constare personalmente che la solitudine e l’isolamento dal mondo non sono poi uno stato di vita così insopportabile, come la maggior parte degli uomini immagina, specialmente quando le persone vi ci sono chiamate o gettate dentro in maniera inevitabile, come è accaduto al signor Alexander Selkirk”.

Li aiutai a procurarsi il cibo a l’acqua di cui avevano bisogno. Poi, secondo quanto stabilito, levammo le ancore. Trascorremmo alcuni mesi a piratare al largo delle terre magellaniche spingendoci sempre più a nord. Ero entrato a far parte degli effettivi del Duke col grado di secondo ufficiale. A Guayaquil, guidai una spedizione lungo il fiume Guayas per dare la caccia a dei nobili castigliani che derubammo di tutto ciò che nascondevano nei vestiti: soprattutto gioielli e oro. Catturammo due galeoni spagnoli di grossa stazza e li spogliammo di ogni ricchezza. Per restituirli alla Corona di Spagna pretendemmo un riscatto. Fu in quel periodo che, tra una razzia e l’altra, compii il mio primo giro intorno al mondo doppiando il Capo di Buona Speranza e riguadagnando le coste inglesi il primo ottobre 1711. In un paio d’anni agli ordini di Rogers mi ero arricchito a sufficienza per vivere a lungo di rendita. Mi stabilii a Plymouth, dove sposai la ricca vedova di un locandiere di nome Frances Candis. Non proprio una bellezza, ma pur sempre un porto sicuro. Potevo dirmi sistemato; eppure non ci misi molto ad accorgermi che la vecchia vita mi mancava. Trascorrevo parte delle giornate al pub, a ubriacarmi. A marzo del 1713 ricevetti la visita di un giornalista di “The Englishman”, settimanale londinese, disposto a pagarmi lautamente per un’intervista. Si chiamava Richard Steele e aveva letto la mia storia tra le pagine del memoriale che il capitano Woodes Rogers, mio salvatore, si era affrettato a redigere una volta appeso il sestante al chiodo. Mi resi conto che la mia storia valeva oro. Cominciai perciò a farmi pagare da chiunque volesse ascoltarla. Le cose sembravano filare per il verso giusto, ma la verità è che con la mia cara mogliettina andava di male in peggio. Quando qualche anno dopo ebbi occasione di incontrare nuovamente Mr Steele, mi riconobbe a stento. Non ero più la persona allegra e saggia che gli ero parso un tempo: così mi disse. A malincuore, riconobbi che aveva ragione. Il ritorno alla civiltà e pochi anni di matrimonio erano stati sufficienti a produrre quel mutamento. Mi raccontò che a Londra ero una celebrità e che un certo Daniel Defoe aveva appena pubblicato un romanzo ispirato alla mia vicenda che stava spopolando. “Dovreste reclamare una parte dei guadagni” disse, tirando dalla sua pipa. “Lo credo anch’io” feci, annuendo. Poi aggiunsi, con voce pacata: “Senta, tutte queste cose dovrebbero lusingarmi… ma invece sa cosa penso?”. “Sono curioso di saperlo”. “Sappia allora che ora valgo ottocento sterline – a tanto ammonta il mio patrimonio – ma non sarò mai più felice come sono stato quando non valevo un soldo”. “Mi permetta di dubitarne” fece lui, divertito. “Si disprezza sempre ciò che si possiede quando si ha la pancia piena”. Mi limitai a sorridergli. Si sbagliava di grosso. Avrei voluto vedere la sua faccia quando un anno dopo ripresi il mare imbarcandomi su una nave da guerra diretta in Africa occidentale, questa volta a caccia di pirati. Ero passato, come se nulla fosse, dall’altra parte della barricata. E non sarebbe stata l’ultima giravolta, se la morte non si fosse messa di mezzo.

Gianluca Barbera

*Gianluca Barbera è l’autore di “Magellano” (Castelvecchi, 2018), il romanzo rivelazione di questa estate. Già autore di “La truffa come una delle belle arti” (Aliberti, 2016) e di “Idee viventi” (Mimesis, 2018), ciclo di interviste ai massimi filosofi italiani di oggi, Barbera ha rinnovato la tradizione del romanzo ‘esotico & d’avventura’, con perizia contemporanea. Unendo la malizia narrativa di Salgari alla profondità formale di un Christoph Ransmayr. Il prossimo romanzo ‘magellanico’ – di cui daremo conto su questo foglio – è incentrato sulla vicenda (riscritta e trafugata) di Marco Polo. Un profilo del personaggio-Barbera lo ricavate in questa intervista.

L'articolo “Daniel Defoe sta facendo i soldi con la sua storia…”: Gianluca Barbera ci racconta chi è stato il vero Robinson Crusoe proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2PiFp98

0 notes