#José Antonio de la Guerra

Explore tagged Tumblr posts

Photo

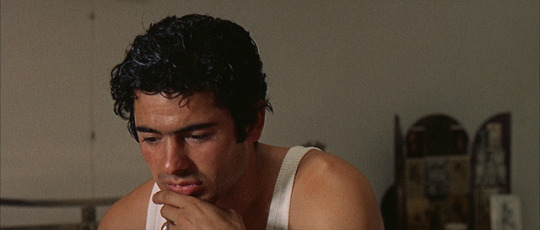

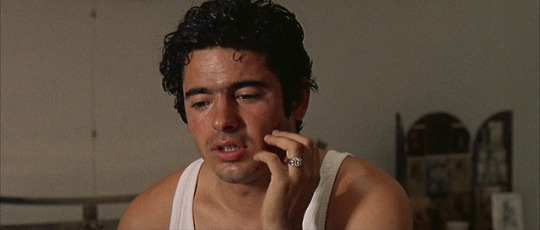

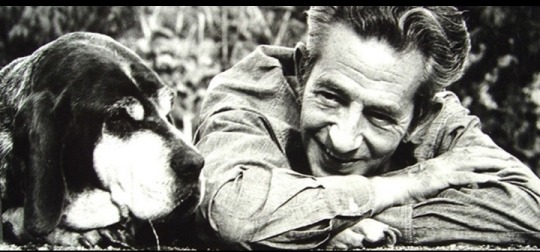

The Moment of Truth (Francesco Rosi, 1965).

#il momento della verità#francesco rosi#miguel mateo 'miguelín'#mario serandrei#pasqualino de santis#gianni di venanzo#aiace parolin#José Antonio de la Guerra

25 notes

·

View notes

Text

El 22 de febrero de 1939, en Colliure, Francia, moría un hombre que "Hablaba en verso y pensaba en poesía", perseguido y olvidado fallecía Antonio Machado. Nació el 26 de Julio de 1875, en Sevilla, España, con el nombre Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, con una infancia feliz, a los 8 años se trasladan a Madrid donde ingresa al Instituto Libre de Enseñanza, cuna del pensamiento Español. Su padre abogado, al mermar su dinero acepta un trabajo en Puerto Rico, lejos de prosperar, contrajo una Tuberculosis que acabó con su vida. Antonio sin haber terminado el bachillerato y pasando penurias económicas se hace bohemio y comienza a frecuentar bares repletos de poetas, músicos y actores. En 1896 se desempeñó como actor en obras clásicas, era evidente que su destino era París. Viajó all�� dos veces para colaborar en un diccionario de ideas afines para la editorial "Garnier", en la cual conoció a Oscar Wilde, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, a su regreso en 1902 publica su primer libro "Soledades". Instalado en Soria, descubrió una nueva forma de escribir y a la mujer de su vida, Leonor Izquierdo, en esta época abrazó un estilo mas real y descarnado, pero su esposa enferma gravemente de Tuberculosis y muere en 1912 con el borrador del siguiente libro de Antonio en sus manos, "Campos de castilla". Los años posteriores los dedicó a estudiar filosofía, a escribir y a su amigo Federico García Lorca, con quien frecuentaba cofradías de escritores que le servían de catalizador para su mente inquieta. Cuando conoció a Pilar de Valderrama, Antonio vio reverdecer sus deseos y encontró nueva inspiración, en el pináculo de su carrera lo encuentra el alzamiento y la proclamación de la "Segunda República Española" de la que es activo partícipe. En 1932 consigue una cátedra de Literatura Francesa en la Universidad de Madrid y ser la cabeza del teatro popular español, pero en 1936 todo acabó, estalla la guerra civil y el campo intelectual era el mas atacado y perseguido. Antonio inicia una serie de mini exilios por toda España recalando en Barcelona, pero la inminente caída de la ciudad en Enero de 1939 lo obligaron a esconderse unos días hasta que huyó a pié a Francia, sin equipaje ni dinero. Llegó a la frontera débil y enfermo, unos viejos amigos lo instalaron en el hotel Bougnol-Quintana de Colliure, a la espera de ayuda médica que llegó tarde, Antonio murió el 22 de febrero de 1939. En el manual de Literatura Española de Max Aub, dice: "Así como Unamuno representó un "modo de sentir" y Ortega "un modo de pensar", Machado representa "un modo de ser". Entre sus poemas mas sentidos se encuentran, "En el entierro de un amigo", "Caminante no hay camino", "Hastío", "Parábolas", "Llanto y coplas" y la maravillosa "La saeta".

16 notes

·

View notes

Text

Compañeros, hermanos, amigos escuchen y regocíjense.

Europa está en caos, el imperio español se está derrumbando, Portugal continúa perdiendo influencia y Francia pelea en demasiados frentes, es hora de unir nuestras fuerzas, nuestros pueblos pelearán por la libertad, por la justicia ¡Por América!

No sólo derrotaremos a los gachupines, portugueses y franceses en el campo de batalla ¡También nos veremos mejor que ellos mientras lo hacemos!

Esta encuesta determinará quién de todas estas sensuales personas latinoamericanas será la que opacará más a los europeos, a la que más gente le encantaría tener en su cama por una noche ¡El mas grande ejemplo de exquisitez latinoamericana!

¿Quieres nominar a alguien para tan aclamado premio? Puedes hacerlo aquí

Reglas:

1. Puedes nominar a todas las personas que quieras, el formulario no tiene un límite

2. Animamos a que manden propaganda (en inglés o español o portugués)

3. Sexy man/hombre sexy es un término sin género, todos, todas y todes son bienvenidos.

4. Serán juzgados en base de las edades que tenían durante las guerras por la independencia y los admins se esforzarán para encontrar los retratos apropiados.

Eng:

Comrades, brothers, friends listen and rejoice.

Europe is in chaos, the Spanish empire is collapsing, Portugal continues to lose influence, and France is fighting on too many fronts. It is time to join forces, our people fight for liberty and for justice. For America!

We will not only defeat the gachupines, the Portuguese and the French on the battlefield. We will also do it while looking better than them!

This contest will determine who among these sexy Latin Americans outshines the Europeans the most, who most people would invite to their bed for a night. The best example of the exquisiteness of Latin America!

Do you want to nominate someone for such an honor? Nominate them here.

Rules:

You can nominate as many people as you want. The form does not have a limit.

Propaganda is encouraged (in English or Spanish or Portuguese)

Sexyman is a gender neutral term.

They will be judged based on the age they were during the wars for independence and the admins will try their best to find appropriate portraits.

La lista hasta ahora/The existing list is here:

Virreinato de Nueva España

México:

1. Agustin de Iturbide

2. Leona Vicario

3. Juan Aldama

4. José Maria Morelos y Pavón x3

5. Vicente Guerrero x2

6. Antonio Lopez de Santa Anna

Virreinato del Nuevo Reino de Granada:

Colombia:

7. Antonio Nariño x3

8. Antonio Morales Galavís

9. Policarpa Salavarrieta x2

10. Francisco de Paula Santander x 2

Venezula:

13. Simón Bolívar x2

14. José Antonio Paez

Virreinato del Perú:

Perú

11. Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru

12. Micaela Bastidas

Ecuador:

15. Manuela a.k.a Manuelita Saenz x4

Bolivia:

16. Antonio José de Sucre x 2

17. María Ana Carcelén de Guevara y Larrea-Zurbano

Chile:

21. Manuel Javier Rodríguez y Erdoíza

22. José Miguel Carrera Verdugo

Virreinato del Río de la Plata:

Argentina:

18. Manuel Belgrano

19. José de San Martín x 3

20. Martín Miguel de Güemes

Uruguay:

23. Manuel Ceferino Oribe y Viana

24. Juan Antonio Lavalleja

25. José Fructuoso Rivera y Toscan

Haití:

26. Toussaint L’Ouverture

Brasil/The Empire of Brazil:

27. Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque

28. Maria Quitéria de Jesus x2

29. Joaquim Gonçalves Ledo

30. Maria Leopoldina

31. Pedro I

32. Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça

33. José Bonifácio de Andrada e Silva

34.Francisco Gomes da Silva

35. Domitila de Castro Canto e Melo, Marquesa de Santos

39 notes

·

View notes

Text

¿Conoces el origen de los Premios Soberano? 🇩🇴🏆

Los Premios Soberano tienen una historia rica y significativa. Originalmente conocidos como Premios Casandra, estos galardones fueron instituidos el 15 de abril de 1985 por la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND). La primera ceremonia se celebró en el desaparecido cine teatro Olimpia, donde se premiaron 12 categorías y se otorgó el máximo galardón, El Soberano, a Luis Rivera.

El nombre Premios Casandra honraba a la folclorista Casandra Damirón, quien dedicó su vida a la promoción de la música y el baile local, especialmente el merengue. Sin embargo, en 2012, debido a conflictos legales con la familia de Damirón, ACROARTE decidió cambiar el nombre a Premios Soberano.

A lo largo de los años, los Premios Soberano se han convertido en el evento artístico más importante de la República Dominicana, reconocido por su trascendencia y audiencia tanto a nivel nacional como internacional. La ceremonia se celebra anualmente y es transmitida por los principales canales de televisión del país.

Artistas que han ganado el Gran Soberano.

1985: Luis Rivera

1986: Freddy Beras Goico

1987: Maridalia Hernández

1988: Jorge Taveras

1989: Agliberto Meléndez

1990: Michel Camilo

1991: Juan Luis Guerra

1992: Juan Luis Guerra y Ramón Orlando

1993: Pochy Familia

1994: Guillermo Cordero

1995: Julio Sabala

1996: Ángel Muñiz y Luisito Martí

1997: José Antonio Molina

1998: Milly Quezada

1999: Nuria Piera

2000: Sonia Silvestre

2001: Johnny Ventura

2002: Wilfrido Vargas

2003: Fernando Villalona

2004: Joseito Mateo

2005: Carlos Piantini

2006: Rafael Solano

2007: Charytín Goico

2008: Juan Luis Guerra

2009: Johnny Pacheco

2010: Aventura

2011: Rafael Corporán de los Santos

2012: Los Hermanos Rosario

2013: Cuco Valoy

2014: Niní Cáffaro

2015: Juan Basanta

2016: Fefita La Grande

2017: Cuco Valoy

2018: Wilfrido Vargas

2019: Johnny Ventura

2020: Fernando Villalona

2021: Sergio Vargas

2022: Milly Quezada

2023: Juan Luis Guerra

2024: Ángela Carrasco

3 notes

·

View notes

Text

LA VIDA EN UNA SOMBRA

LLORENC LLOBET-GRÁCIA

Nuestro capítulo de hoy va a estar dedicado a una figura desconocida del cine español hasta hace unos años y que solo tiene en su haber 22 cortos y un único largometraje que se ha convertido en una película de culto.

Vamos a aprovechar para definir esta descripción: ¿Qué es una película de culto? Pues podemos definirla como una película que sin tener inicialmente éxito de público o de crítica se va convirtiendo con los años en una obra admirada por un sector cada vez más amplio de espectadores y con una mayor aquiescencia en cuanto a su calidad por parte de la crítica especializada llegando, en algunos casos, a abandonar esta clasificación y convertirse en películas aclamadas por la generalidad de público y especialistas. Una característica también de la mayoría de ellas es que por diferentes motivos se han considerado películas malditas por los problemas que ha conllevado su realización: censura pre o postproducción, problemas económicos, escándalos en su estreno, accidentes durante el rodaje, problemas de derechos legales, etc.

Un ejemplo, a nivel internacional, de este tipo de películas lo constituyeron en su día La parada de los monstruos (1932) de Tod Browning y El gran Lebowski (1998) de los Hermanos Coen. No han faltado en España este tipo de películas. En un breve repaso citaría La torre de los 7 jorobados (1944) de Edgar Neville; El mundo sigue (1963) o El extraño viaje (1964) de Fernando Fernán Gómez; El desencanto (1976) de Jaime Chavarri; Arrebato (1980) de Iván Zulueta; Amanece que no es poco (1989) de José Luis Cuerda o Tren de sombras (1997) de José Luis Guerín.

Pero hay una película en España que se redescubrió 40 años después de su producción y que la mayoría de los críticos consideran se trata de una obra maestra del cine español por su moderno guion y por una puesta en escena espectacularmente original. Una película que tuvo tantos problemas que se puede considerar también dentro de la categoría de malditas y que además se significó como el único largometraje que su director, Llorenc Llobet Gracia, rodó en su vida: VIDA EN SOMBRAS.

Debo confesar que poco sabía de este director y de esta película hasta hace pocos años en que pude verla en un cine club. Cuando comencé a verla pensaba que su fama se debía a esas boutades de la crítica más intelectual que de vez en cuando nos hace soportar películas insufribles y que una vez pasado su momento se pierden afortunadamente en el limbo de la mediocridad. Debo confesar que me equivoqué. En un programa de TVE con José Luis Garcí, Guillermo Cabrera Infante, Antonio Giménez Rico y Fernando Méndez Leite hablaron de las mil y una bondades de la película y cierto es que no me defraudó. Vida en sombras es una gran película, pero lo que más llama la atención es que está hecha en España en… 1948.

Pero veamos quien fue su responsable. Lloren Llobet nació en Barcelona en 1911. Se inició pronto en el cine amateur rodando numerosos cortometrajes. Llama la atención varios que realiza durante la guerra civil: Olimpiada Popular, Llegada de Azaña a Barcelona. Después de la guerra realiza varios más, alguno con el cinematográfico título de Sucedió una noche.

En los años 40 se relaciona con Carlos Serrano de Osma, otro director maldito del cine español, y con varios de sus técnicos pone en marcha un largometraje que se convertirá sin él saberlo en el primero y último que realizará y que con los años será una película de culto. LLorenc, empresario del transporte hasta entonces y cineasta amateur, se embarca en un proyecto largo y difícil, enfrentado desde un principio a una férrea censura y que le causará graves estragos económicos. La película fue catalogada por la Administración como de tercera categoría por lo que no tuvo subvenciones, se prohibió su exhibición en el extranjero y no se pudo estrenar hasta pasados varios años con un nuevo montaje y solo en cines de barrio, pero en un nuevo montaje realizado por el productor que eliminó cuantas escenas pudiesen soliviantar a la censura. El resultado, en 1953, fue otro fracaso de público y el relego definitivo de la cinta al ostracismo. Solo en 1973 y en Sabadell pudo sacarse del olvido al presentarla en un cine club de la ciudad.

Llorenc, hastiado, dejó el cine en 1954 y la película permaneció olvidada hasta que en 1983 fue rescatada por Ferrán Alberich quien al año siguiente realizó un corto documental (Bajo el signo de las sombras) en el que aparecen su viuda y sus amigos, entre ellos Carlos Serrano de Osma. La película de Llobet había sido restaurada un año antes y este corto pretendía acercarnos a la vida del director que había fallecido en 1976. Un trabajo de José Luis Castro y Rubén Higueras con el título de la película nos acercó mucho mejor que el corto anteriormente citado a los avatares de Llobet y su película.

No quiero profundizar en la película pues lo mejor es que en alguna ocasión tengáis oportunidad de verla. Asistimos a la devoción por el cine de un cineasta amateur de enorme altura. Se trata de un melodrama ambientado en plena guerra civil del 36, con muchas referencias autobiográficas, con una clásica historia de cine dentro del cine y con una apuesta innovadora para aquel cine español de los 40 lleno de hazañas imperiales o rancio folklore. No sé cómo Llobet logró reunir un gran elenco artístico formado por unos enamoradísimos – en la pantalla y en la vida real – Fernando Fernán Gómez y María Dolores Pradera.

Actualmente una gran mayoría de los críticos consideran que VIDA EN SOMBRASes una de las 10 mejores películas de la historia del cine español… Yo no soy nadie para llevarles la contraria.

16/9/2024

3 notes

·

View notes

Text

Title: Zorro

Rating: PG-13

Director: Martin Campbell

Cast: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, Matt Letscher, L.Q. Jones, Diego Sieres, José María de Tavira, Tony Amendola, Emiliano Guerra, Yolanda Orizaga, Paco Morayta, William Marquez, Pedro Altamirano, Luisa Huertas

Release year: 1998

Genres: action, adventure, romance

Blurb: It has been twenty years since Don Diego de la Vega fought Spanish oppression in Alta California as the legendary romantic hero Zorro. Having escaped from prison, he transforms the troubled bandit Alejandro into his successor in order to foil the plans of the tyrannical Don Rafael Montero, who robbed him of his freedom, his wife, and his precious daughter.

#zorro#the mask of zorro#the legend of zorro#pg13#martin campbell#antonio banderas#anthony hopkins#catherine zeta jones#stuart wilson#matt letscher#1998#action#adventure#romance

6 notes

·

View notes

Text

EL TLALPANHUÉHUETL DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO

Hasta ahora, mediante las fuentes y piezas arqueológicas se sabe que existieron dos tipos de tambor vertical, el tlalpanhuéhuetl, “tambor que está sobre el suelo”, y el huéhuetl o tambor pequeño. Los ejecutantes del tlapanhuéhuetl lo hacían sonar golpeando con las manos la piel colocada en uno de sus extremos. Uno de los más famosos ejemplares de tlalpanhuéhuetl es el que, de acuerdo con el arqueólogo José García Payón y el investigador Xavier Noguez, fue utilizado hasta principios del siglo XX por los habitantes del barrio de Santa Mónica, Malinalco. Por órdenes de José Vicente Villada (gobernador del estado de México entre 1889-1895 y 1897-1904) fue trasladado al Museo de Arqueología, en Toluca, estado de México, fundado por él en la década de 1890. El tlalpanhuéhuetl está tallado espléndidamente y tiene una rica iconografía que está vinculada con la época imperial de los mexicas.

Guerreros águila. Hay dos representaciones de ellos: una a un lado del glifo nahui ollin (a) y otra en uno de los soportes (a), que tienen forma de almena. Entre las plumas de las alas y la cola está un técpatl, cuchillo de pedernal (b), y de sus ojos sale un glifo de atl, agua, como si fuera llanto (c). En una de las manos llevan una pámitl, bandera que representa el sacrificio (d), y en la cabeza un aztaxelli (e), adorno de plumas que era divisa de los guerreros mexicas; al frente del pico y las garras está la representación de atl-tlachinolli, metáfora que significa guerra (f).

Guerreros jaguar. De éstos se ven tres imágenes: una al lado del glifo nahui ollin y otras dos en los soportes (a). Debajo de los ojos está el glifo atl (b) y llevan una pámitl (c), un aztaxelli (d) y el glifo atl-tlachinolli (e) frente al hocico y en las garras.

Fotos: Marco Antonio Pacheco / Raíces

“El tlalpanhuéhuetl de Malinalco, estado de México”, del autor Daniel Díaz está publicado íntegramente en la edición regular número 95, titulada Los Volcanes de México.

- Arqueología Mexicana.

https://www.facebook.com/share/p/z5UzVSG2XzV4rHVS/?mibextid=xfxF2i

2 notes

·

View notes

Text

Este es el criollo Juan Vicente Bolívar Ponte-Andrade, padre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, más conocido como Simón Bolívar, uno de los líderes secesionistas.

El padre de Bolívar fue Teniente Gobernador, Juez, Administrador de la Real Hacienda,Coronel y procurador de Caracas.

Además fue UNO DE LOS HOMBRES MAS RICOS DEL MUNDO.

Sin embargo, su hijo, tenía el cuajo de decir que la península maltrataba a los criollos...

Evidentemente era una falsedad, una propaganda de guerra para atraer a los criollos al bando insurgente, es decir, una fake news de hoy día...

Simón Bolívar, a diferencia de los otros lideres secesionistas, no tuvo una carrera militar destacada y nunca llegó a entrar en combate en el ejército español. Su máxima graduación fue la de Subteniente, es decir, que ni siquiera llegó a ser Oficial del ejército y cuyo cargo probablemente fuese comprado, tal como hizo su abuelo Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, Teniente General, cuando compró el título de Marqués de San Luís por 20 millones de € ( al cambio actual). Título que nunca les fue reconocido y por lo que se cree que Bolívar odió tanto a España...

Simón Bolívar prefirió más centrarse en los placeres terrenales de la vida y disfrutar de su gran fortuna hasta ponerse al servicio de la Corona británica. En la guerra de secesión y posterior emancipación de los nuevos países americanos, Simón Bolívar perdió toda su fortuna y salud.

No obstante, la mayoría de los lideres secesionistas corrieron la misma suerte que Bolívar, perdiendo sus fortunas y sus vidas...

Pues toda la riqueza que España creó en América a lo largo de 300 años, los lideres secesionistas la destruyeron en 10. Y esta es una de las principales causas del subdesarrollo perpetuo en el que viven hoy día la mayoría de los países hispanoamericanos.

2 notes

·

View notes

Text

romanticismo en la literatura colombiana

1823: Nace Francisco Antonio Zea, precursor del romanticismo en Colombia y autor de obras como "El Matemático" y "Atala y Angelina".

1830: La independencia de Colombia marca un punto de inflexión en la literatura, con autores que comienzan a explorar temáticas románticas y nacionalistas.

1838: Jorge Isaacs publica "María", una novela romántica que se convierte en uno de los mayores referentes del género en Colombia.

1841: José Eusebio Caro publica "Clavileño o el Romanticismo en Nueva Granada", un ensayo que busca difundir y promover el romanticismo como movimiento literario.

1850: Se funda el periódico "El Mosaico", uno de los principales medios de difusión de la literatura romántica en Colombia

1853: Soledad Acosta de Samper publica "Lucas", una novela romántica que aborda temas sociales y amorosos, destacándose como una de las primeras escritoras de la época.

1863: Nace José Asunción Silva, uno de los poetas más importantes del romanticismo colombiano, reconocido por su obra "El libro de versos".

1879: Rafael Pombo publica "El renacuajo paseador", un poema infantil que combina elementos románticos y elementos folclóricos colombianos.

1885: Nace José María Vargas Vila, escritor y ensayista conocido por sus obras románticas y polémicas como "Aura o las violetas".

1890: José Asunción Silva y Baldomero Sanín Cano fundan la revista "El Mosaico", que se convierte en un importante espacio de difusión del romanticismo en Colombia.

1892: José María Vergara y Vergara publica "Azul", una de las obras más destacadas del modernismo en Colombia, que combina elementos románticos y modernistas.

1895: Rafael Pombo publica "Simón el bobito", un cuento infantil con tintes románticos y moralejas educativas.

1899: La Guerra de los Mil Días marca el fin del período romántico en Colombia, con la destrucción de gran parte del patrimonio literario y el surgimiento de nuevas corrientes literarias.

1903: Nace Candelario Obeso, poeta y escritor afrocolombiano conocido por sus composiciones románticas y por resaltar la cultura y la identidad afro en sus obras.

1917: Germán Arciniegas publica "Aura o las violetas", una novela que aborda temas como el amor y la justicia social, representativos del romanticismo colombiano.

4 notes

·

View notes

Text

LITERATURA COLONIAL DE CHILE

¿COMO ERA EL ORIGEN DE CHILE?

Los restos arqueológicos mas antiguos de chile continental han sido ubicados en monte verde a finales del paleolítico superior, convirtiéndolo en el primer asentamiento humano conocido en américa en este periodo descolló la cultura chinchorro, desarrollaba en el norte del pais entre 5.000 y 1.700 A.C.

¿COMO ERA LA LITERATURA EN CHILE?

La literatura de Chile hace mención al conjunto de producciones literarias creadas por escritores originarios de ese país; ha sido producida habitualmente en español, aunque existen también autores, principalmente poetas, que utilizan otros idiomas, en particular el mapudungun. Especialmente en el ámbito de la poesía, cuenta con varios escritores de renombre, como Vicente Huidobro, Enrique Lihn, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Pablo de Rokha, Gonzalo Rojas, Jorge Teillier y Raúl Zurita, entre otros. En el campo de la narrativa, destacan también Isabel Allende, Roberto Bolaño, María Luisa Bombal, José Donoso, Jorge Edwards, Pedro Lemebel, Antonio Skármeta, entre otros.

¿COMO ERA LA SOCIEDAD?

La sociedad colonial en Chile era estamental, es decir, presentaba una escasa movilidad social y estaba conformada en orden jerárquico por los conquistadores españoles, sus descendientes (criollos), las y los mestizos, la población indígena y los esclavos.

Los españoles, con el pasar del tiempo, se transformaron en una elite militar que traspasó su poder mediante las encomiendas. En la zona norte se dedicaban principalmente a las encomiendas y las actividades mineras, mientras que en la zona centro sur conformaron una elite encomendera de rasgo ganadero y agrícola.

¿CUANDO FUE LA COLONIA EN CHILE?

La sociedad colonial, entre los siglos XVII y XVIII, tuvo un carácter estamental y la vida de las personas estuvo marcada por la clase social, el lugar de nacimiento y el género. El grupo social más poderoso estuvo conformado por los españoles y criollos quienes se asentaron en grandes solares en las dos principales ciudades: Santiago y Concepción. Mientras las mujeres estaban encargadas de la economía doméstica, los hombres eran militares, se dedicaban al comercio o a la administración del campo.

El grueso de la población era mestiza y se dedicaron al trabajo rural, oficios urbanos y domésticos. Vivían en pequeños ranchos en los que se agrupaban muchas familias en un mismo espacio. Las mujeres mestizas eran sirvientas, cocineras o costureras, mientras que los hombres eran sirvientes o peones.

AUTORES DE MEMORIA CHILENA

¿COMO ES LA HISTORIA DE CHILE?

La historia de Chile se divide generalmente en doce periodos que abarcan desde el comienzo del poblamiento humano del territorio actual de Chile, hasta la actualidad.1

El periodo prehispánico corresponde a la historia de las diferentes etnias amerindias presentes en el territorio, extendiéndose desde alrededor del año 14 800 a. C. hasta la llegada de los españoles. A partir de 1492, se iniciaron las exploraciones europeas en el continente americano. En 1520 Fernando de Magallanes y su expedición fueron los primeros europeos en llegar a Chile por el sur a través del estrecho que hoy lleva su nombre, y en 1536 Diego de Almagro comandó una expedición hasta el valle del Aconcagua y el norte del actual Chile.

El tercer periodo corresponde a la conquista hispana, que se extendió entre 1536 y 1598 con la guerra de Arauco, durante la cual los habitantes hispanos fueron atacados constantemente por los mapuche rebeldes. El período hispánico cubre algo más de dos siglos, entre 1598 y 1808, lapso marcado por el establecimiento de las instituciones reales.

El denominado periodo de la Independencia se desarrolló desde que Napoleón Bonaparte capturó al rey español de ese entonces Fernando VII en 1808 hasta la abdicación de Bernardo O'Higgins en 1823. Estuvo marcado por la guerra entre patriotas y realistas. La Patria Vieja, iniciada con un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810, llegó a su fin con la derrota patriota en la batalla de Rancagua en 1814, que dio inicio al periodo conocido como reconquista. Los patriotas sobrevivientes huyeron a la ciudad argentina de Mendoza, donde se aliaron con el gobernador independentista de la provincia, el general José de San Martín, y formaron el «Ejército Libertador de los Andes». La reconquista terminó en 1817 con la batalla de Chacabuco, en la cual el «ejército Libertador» derrotó al ejército realista. El triunfo militar definitivo se dio el año siguiente en la batalla de Maipú.

Entre 1831 y 1861, tuvo lugar el periodo de la república conservadora. Estuvo marcado por la puesta en vigor de la Constitución de 1833, establecida por Diego Portales, con un gobierno fuerte y centralizador. A pesar de algunos intentos de subversión, se mantuvo la estabilidad institucional y el país conoció la prosperidad económica.

2 notes

·

View notes

Video

youtube

José Antonio Labordeta, «Rosa rosae». Tema del cortometraje de Carlos Saura Rosa rosae. La guerra civil (2021).

Salimos adelante, nunca sé la razón, quizás como testigos, o náufragos o heridos, para plasmar la voz del que nunca la alcanzó

6 notes

·

View notes

Text

Los cuadernos de Rusia de Dionisio Ridruejo

El 21 de junio de 1941 se reúnen Ramón Serrano Suñer, Manuel Mora Figueroa y Dionisio Ridruejo en el Hotel Ritz de Madrid. El primero es cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores. El segundo es un aristócrata sevillano que ocupa el cargo de gobernador civil de Madrid. El tercero es poeta, falangista, amigo personal de José Antonio, autor de algunos versos del «Cara al Sol», Director General de Propaganda hasta 1941, y director y fundador –con Pedro Laín Entralgo– de la revista Escorial. Durante el encuentro, plantean la idea de apoyar a la Alemania nazi con un contingente de voluntarios españoles. No sabemos si poseen alguna información sobre la «Operación Barbarroja», que comienza esa misma noche. Cuando la radio y la prensa informan sobre la invasión alemana de la Unión Soviética, los falangistas salen a la calle, manifestando su deseo de participar en la ofensiva. El 24 de junio se concentran en la plaza de Callao y recorren la Gran Vía hasta el número 44 de la calle Alcalá, sede de la Secretaría General del Movimiento, que exhibe en su fachada un gigantesco yugo y unas flechas en madera pintada de rojo. Serrano Suñer se asoma al balcón e improvisa una arenga: «¡Rusia es culpable! Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, de la muerte de tantos camaradas y tantos caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo ruso. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa».

Poco después se crea la División Azul, que comandará el general Agustín Muñoz Grandes. A diferencia de otras unidades extranjeras, no se encuadrará en las Waffen-SS, sino en la Wehrmacht, con el nombre de 250º División Española de Voluntarios. Dionisio Ridruejo se alista como soldado raso, recogiendo sus experiencias en un diario que titula Cuadernos desde Rusia, 1941-1942. Adopta la decisión por «decoro personal», pues no ha pegado ni un tiro durante la Guerra Civil. Quiere dejar claro que «puede hacer una guerra», que no tiene miedo, que no es un simple propagandista, con arrebatos de fervor. Su intención es luchar por «una joven Europa heroica y popular». Como falangista revolucionario, cree que la victoria de Alemania permitirá realizar en España «la revolución nacionalsindicalista». Una revolución postergada por el conservadurismo de Franco y la corrupción generalizada del régimen. El triunfo del Tercer Reich podría significar el fin del «complejo plutocrático y clerical que pesaba sobre el Estado». Ridruejo estrena su diario el 4 de julio de 1941, anotando que ha promovido la creación de la División Azul «por adhesión a una esperanza de mejor orden universal». Recomiendo la edición de Xosé M. Núñez Seixas, con prólogo de Jordi Gracia (Madrid, Fórcola, 2013).

Cuando cruza Francia en tren, surgen «las nostalgias de altiplanicies violentas y acaso tristes». Los campesinos franceses les insultan y les arrojan piedras ante la mirada impasible de los alemanes. Durante la instrucción, Ridruejo se suma al imaginario «pelotón de los torpes». No disimula su antipatía hacia la disciplina y el ejercicio físico: «No pongo interés ni amor propio en la cosa». En agosto, la División Azul llega a Prusia Oriental, donde los acogen con afabilidad, pero sin entusiasmo: «Las campesinas nos saludan con ademanes reposados, suaves. Ésta es la ternura, la melancolía, un sentimiento medio, tibio […]. Aquí nada de pasión o éxtasis. Materia de sueños, dulce sospecha crepuscular del alma». En Polonia, la sensación es diferente: «Al atardecer se diría que corremos por Castilla: una Castilla sin desolladuras de piedra, sin montañas en lontananza y sin luz». Estas soledades son interrumpidas por «islas arboladas, misteriosas y bellísimas», «parques estivalmente frondosos», «románticos caseríos» y «castillos, de unas torres agudísimas con chapitel de bronce verdoso». La emoción estética se tambalea al presenciar la opresión ejercida sobre los polacos. Obligados a identificarse con una ominosa «P» en su indumentaria, los alemanes han prohibido confraternizar con ellos, incluso cuando exista afinidad o identidad religiosa. Aunque la mayoría son católicos, no hay que olvidar su condición de vencidos. «A nosotros –escribe Ridruejo– esto nos desagrada hondamente, nos subleva, nos parece torpe y estúpido aún más que cruel». En un puente, se topan con una hilera de prisioneros. Muchos son judíos. Hombres y mujeres son obligados a caminar descalzos y «en muchos brazos se ve el odioso brazalete amarillo con la estrella de Sión. Aquí –pobres gentes desamparadas– dan pena, pese a la repulsión que indudablemente produce en nosotros –por no sé qué atávico rencor– la “raza elegida”».

Al internarse en la Unión Soviética, surgen las aldeas calcinadas, los animales destripados y carbonizados, los campesinos hambrientos –que deambulan como almas en pena–, los cadáveres congelados. La estepa rusa se parece a la castellana. Ridruejo y sus compañeros convierten un automóvil en su hogar ambulante. Es mejor que un refugio excavado en la nieve. Asisten a su primera misa de campaña y se relacionan con los campesinos rusos, cuya rutina permanece inmutable desde hace siglos: «Vida simple, por debajo de la historia». Las mujeres envejecen enseguida por culpa de la maternidad prematura y el duro trabajo a la intemperie. Los hombres soportan mejor el paso del tiempo, adquiriendo el aspecto de patriarcales tallas de madera: «Recuerdo aquello de la intrahistoria que decía Unamuno. Esto es. ¿Son de algún país distinto estos meros e inertes trozos de humanidad? Yo creo que no. El campesino es siempre él, el repetidor inmutable de los ritos elementales que constituye básicamente la vida humana». Ridruejo habla con ellos mediante signos o con la ayuda de un intérprete. Les pregunta por Stalin y Hitler. Se encogen de hombros, pues no saben quiénes son: «Esto es geología que vive», observa el poeta soriano.

Enrique Sotomayor, joven falangista revolucionario, le habla de la entrevista que ha mantenido Muñoz Grandes con Hitler. Sotomayor y Ridruejo son grandes camaradas. Ambos admiran al Führer: «Creo que este hombre genial al que sinceramente admiro –escribe Ridruejo– puede hacer todo el bien y todo el mal que jamás le haya sido dado hacer a un hombre. Y creo que es leal y sincero y que España puede esperar de él –sin merma de peligros– la justicia que se le debe». El 6 de septiembre se producen las primeras bajas de la División Azul. Unas minas acaban con varios voluntarios: «Nos han dado mucha compasión estos muchachos caídos a mitad de camino y cuyos cuerpos quedarán abandonados en una ciudad extraña». Ridruejo pasa por Vilna, sin mencionar los guetos en que se confina a los judíos ni el bárbaro asesinato de tres mil setecientos hombres, mujeres y niños. No sabemos si conoce los hechos. Sólo habla de pasada de unos arrabales miserables y de judíos que caminan por las calles con la estrella amarilla. La aparición de columnas de judíos es un hecho recurrente. Todas se parecen, pues todas exteriorizan abatimiento y desesperanza. «Pienso –mientras siento una gran piedad– que una cosa es la comprensión de la teoría y otra de los hechos. Comprendo la reacción antisemítica del Estado alemán. Se comprende por la historia de los últimos años. Se comprende –aún más hondamente– por toda la historia». Sin embargo, «cara a cara», ante «pobres, temblorosos seres concretos», los prejuicios se tambalean: «Es triste cosa ser verdugo».

Los prisioneros rusos le producen reflexiones parecidas: «¿Quién podría personalizar en unos hombres la culpa de un Estado ni en un pueblo la de un Régimen? Nosotros –tan distantemente extranjeros aquí– no podemos tener cuestiones de rencor por la tierra ni por la raza. Idea contra idea, los hombres nada tienen que ver en esto». Cuando aparecen las primeras cruces señalando la tumba de soldados caídos, la sensibilidad poética desborda al juicio ético: «cruces solas, románticamente perdidas en el bosque», cruces con aspecto de saeta, «signos ígneos, paganos, de la vieja mitología restaurada». La perspectiva estética también interviene en la descripción de los monumentos de las ciudades ocupadas por el ejército alemán. La casa del Partido Comunista en Minsk le parece «un Escorial de pacotilla», pero un gigantesco relieve de Lenin suscita su admiración, pues «sugiere muy bien lo que de verdad es admirable en la Unión Soviética: el hecho mismo de la revolución triunfante y su enorme poder unificador sobre todas las Rusias: grandeza aunque sea grandeza desalmada». De vez en cuando, lee la prensa española, periódicos atrasadísimos que reflejan la retórica ampulosa del régimen. Con tono machadiano, Ridruejo exclama: «Ay, España mía, miserable y excelente. Ni aun desde aquí puedo esquivarte. Ni aun aquí me dejas descansar de esta mezcla de amor y de disgusto que es, por ti, la mitad de mi vida». La nostalgia convive con los horrores de la guerra. Un voluntario español escarba en un cráter y extrae un pie entero, envuelto en un mugriento calcetín verde.

Las conversaciones entre Ridruejo y Sotomayor cristalizan en una conciencia clara de su compromiso con una Europa cristiana, revolucionaria, anticapitalista y anticomunista. Ambos conciben la guerra como una prueba en la que se mide el valor de las naciones. No hay lamentaciones por los estragos causados, sino un espíritu deportivo que celebra las hazañas bélicas y las «grandes transformaciones históricas» impulsadas por el totalitarismo. Ninguno aprecia la disciplina militar, confirmando el dictamen de Ganivet: el español no es soldado, sino guerrillero. La visión de los partisanos ahorcados empieza a repetirse conforme se adentran en Bielorrusia. Ridruejo fantasea con la muerte, planteándose si morir es como andar «por fuera del mundo, a una luz que es tanto luz como tiniebla y donde nadie nos asiste ni nada hay ni a parte alguna se llega». Cuando oye nítidamente el fuego de morteros y las ametralladoras, anota: «Esto ya es la guerra». En un pueblo, un niño lee un calendario con citas de comunistas famosos, pronunciando con inaudita perfección el nombre de Dolores Ibarruri. Las aldeas parecen «nidos de resignación», pues no hay nada esperanzador que les permita alentar la expectativa de una vida mejor. Las pulgas y los piojos se ensañan con los voluntarios españoles. La impresión de vagar por una tierra extraña se acentúa. España parece un lugar remotísimo, casi ilusorio.

Al entrar en Nóvgorod, el poeta falangista descubre que un hospital mental ha quedado atrapado en la línea de fuego. Los enfermos vagan por los patios, aterrados y famélicos. Poco después, llega la noticia de la muerte de Javier García Noblejas, abatido por un mortero. Javier fue uno de los catorce Palmas de Plata que veló el cuerpo de José Antonio durante su traslado a El Escorial en 1939. Su padre había sido fusilado en Paracuellos y tres de sus hermanos perdieron la vida entre 1936 y 1937 (uno en el asalto al Cuartel de la Montaña; otro en el frente y el último a manos de un piquete de milicianos). La familia García Noblejas adquirirá la dimensión del mito en el panteón franquista. Para Ridruejo, su gesta prueba que la idiosincrasia española se caracteriza por su hambre de gloria. Los alemanes persiguen el mismo objetivo, pero su carácter es muy distinto. Aunque se muestran distantes, a veces se prestan a las confidencias. Un rato de camaradería con dos soldados teutones revela que en la peculiar desnudez de la guerra todos los hombres se parecen: «raza, cultura, idioma, son meros accidentes». Esta observación contrasta con las diferencias en el trato con los campesinos rusos. El soldado español se relaciona con ellos, mostrándose amable y cercano. En cambio, el soldado alemán actúa siempre como un ocupante, desplegando una mezcla de frialdad y arrogancia.

Ridruejo no esconde su desengaño con la dictadura de Franco. Un régimen militar, autoritario y represivo, «volverá a adormecer a España, al eliminar su vida de proyectos, su proliferación crítica y previsora, al dispensar al individuo común de todo esfuerzo en lo colectivo». Alemania también se equivoca al creer que puede dominar Europa y reducirla a la uniformidad de su modelo cultural. A diferencia de Jünger, Ridruejo no aprecia ninguna excelencia en el apogeo de la técnica en el campo de batalla. La ametralladora «es una máquina inventada por el diablo para dar un suplemento de capacidad criminal-deportiva a los que carecen de ella». La División Azul alcanza la primera línea de fuego a mediados de noviembre. Ridruejo confiesa que no desea morir, que no se arriesgará más de lo necesario. Enrique Sotomayor no opina lo mismo. Anhela el riesgo, el combate en las posiciones más duras, el heroísmo más allá del deber e incluso el martirio. Ridruejo, con una complexión débil, no tarda en enfermar. Sus compañeros le ayudan, eximiéndole de las tareas más penosas. Los combates cada vez son más violentos. «Remarque, completamente Remarque», repite Sotomayor, evocando las descripciones de muerte y desolación de Sin novedad en el frente, la famosa novela prohibida y quemada en las hogueras de la Alemania nazi. La muerte de Sotomayor en combate afecta mucho a Ridruejo, que experimenta la pérdida como una mutilación. Los oficiales al mando deciden evacuarlo desde Possad, escenario de enfrentamientos encarnizados, donde la División Azul sufre grandes pérdidas. Hospitalizado, recibe la visita de Muñoz Grandes, al que describe como un «general-soldado» que ama a sus hombres. El espectáculo de jóvenes combatientes con terribles amputaciones destruye cualquier fantasía épica: «Es aquí donde la guerra se hace humanamente espantosa e incomprensible».

Ridruejo pesaba sesenta y cinco kilos al partir hacia Rusia. Se ha quedado en treinta y nueve. Trasladado a Berlín, se aloja en la embajada española con su amigo Agustín Aznar. Su anfitrión es José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, gran admirador de la Alemania nazi, furibundo antisemita y estrecho colaborador de la Gestapo. Ridruejo se recupera, descubre que la escasez afecta a la capital del Reich, come con el almirante Canaris y regresa a Nóvgorod para seguir combatiendo. No quiere ser acusado de favoritismo. De nuevo, aparecen la debilidad, la fiebre, los dolores. A pesar de su mala salud, reconoce que se ha encariñado con Rusia. Durante un pequeño trayecto en trineo, se desbordan sus emociones: «Todo el amor que he ido acumulando hacia esta tierra, hacia este pueblo grande y triste –en infinita escala, en escala al absoluto, la presentida soledad castellana– se me ha juntado de repente hasta casi hacerme llorar». La orden de regresar a España pone fin a la aventura bélica. Aterriza en el aeródromo de Torrelodones, donde lo reciben amigos, familiares y un grupo de falangistas. Principia mayo y resplandece el sol. Piensa en los caídos y en la estepa rusa. Lo que siente «es una nostalgia buena que ama mucho. Si ahora entorno los ojos, la nieve sigue resplandeciente e infinita».

¿Qué valor poseen los Cuadernos de Rusia desde la perspectiva de nuestro tiempo? En primer lugar, un indudable valor testimonial. Aunque Ridruejo elude las cuestiones incómodas (como la participación de la División Azul en el sitio de Leningrado, que causó la muerte por frío o inanición de un millón de civiles; la colaboración directa –o indirecta– en fusilamientos de partisanos, judíos y comisarios políticos; y los casos de pillaje, malos tratos o violaciones), su visión del conflicto nos ayuda a comprender la mentalidad de los voluntarios españoles, particularmente de los falangistas revolucionarios, con un notable desafecto a un régimen militar de corte conservador y no totalitario. En segundo lugar, la pluma de Ridruejo está muy lejos de Antonio Machado (los poemas intercalados en el diario son bastante mediocres), pero posee un incuestionable mérito literario, sobre todo cuando divaga sobre la condición humana o recrea el paisaje ruso, estableciendo analogías con los campos de Castilla. Por último, los diarios anticipan la deriva humanista de uno de los personajes más conspicuos del bando sublevado, al menos en sus inicios. Se ha dicho que en la Unión Soviética el pensamiento de Ridruejo pasó del «vivir estético» al «vivir ético», empleando la terminología de Kierkegaard. Ese tránsito desembocaría finalmente en la adhesión a la socialdemocracia o, por utilizar sus propias palabras, a «un socialismo no marxista». Creo que esa opinión no es exacta, pues Ridruejo rompe con el régimen cuando adquiere la convicción de que Franco jamás llevará a cabo la revolución nacionalsindicalista. Puede decirse que es la reacción de un fascista desencantado con un «tinglado» basado en una sólida alianza entre el Ejército, la Iglesia católica y las elites financieras (fundamentalmente, terratenientes y banqueros). Ridruejo no se acercará a posturas democráticas hasta su etapa como corresponsal en Roma. En 1947 viaja a la cuna del fascismo y conoce de primera mano sus estragos, iniciando su conversión a la democracia, que le costará varias condenas de prisión, invariablemente benévolas por su papel en la guerra civil española.

Los Cuadernos de Rusia evidencian el riesgo de aplicar el romanticismo a la política. Dionisio Ridruejo sólo tenía veintiún años cuando se afilió a Falange. Desgraciadamente, la juventud suele sucumbir a la fascinación de las ideologías, que movilizan los aspectos más primarios de la especie humana. La democracia no es épica, sino racional. No puede competir con el totalitarismo en el aspecto estético, pues el discurso de la razón es mucho más discreto que las borracheras verbales de los líderes mesiánicos. Entiendo la identificación de Ridruejo con el falangismo, pero su sensibilidad hacia el sufrimiento de los prisioneros rusos y judíos revela que su fibra humana superaba su bagaje ideológico. Reitero uno de sus comentarios: «Es triste cosa ser verdugo». Quizás esta frase resume el trasfondo ético de un libro que presagia la irrupción del sentimiento de culpa, la rectificación y la voluntad de reparación. Setenta y cinco años después, podemos afirmar que el Ridruejo de 1941 no era Jünger, seducido por las tempestades de acero, sino un tímido Remarque, incapaz de apreciar ni un ápice belleza en la destrucción de la vida humana.

RAFAEL NARBONA

Publicado en Revista de Libros el 7 de julio de 2016 en Cuadernos de Rusia

4 notes

·

View notes

Text

Bernardo O'Higgins:

a. “Fue un militar y político chileno reconocido como uno de los «padres de la Patria de Chile» por su participación crucial en el proceso de independencia de Chile del Imperio español, tanto en la respectiva guerra como en el cargo de gobernante como director supremo entre 1817 y 1823, cuando consolidó su inicio como nación.”

b. •He was the illegitimate son of the Viceroy of Peru, yet he decided to fight against the Spanish. •He knew how to speak Mapudungun •He abolished nobility titles •He gave José de San Martín a hug after winning the Battle of Maipú, the one that sealed Chilean Indepence. •His face is in coins •You can find a street with his surname in every Chilean town. Ahhh, I need an expert on this, I don't know that much of O'Higgins as to say wheter he was more in the black or white area 😭. He did some bad things too… it is said that he ordered the shooting of the Carrera brothers.

Antonio Morales Galavís:

a. “Le dio un puñetazo a Llorente cuando este se negó a prestar un florero a Antonio Villavicencio por ser criollo y no español, lo cual desató la declaración de independencia. Nada más sexi que darle puñetazos a los españoles.”

8 notes

·

View notes

Text

#ProyeccionDeVida

🎦 Bibliocine. Escribimos para Dirigir, presenta:

🎬 “LA CIUDAD Y LOS PERROS”

🔎 Género: Drama / Ejército / Colegios / Adolescencia

⌛️ Duración: 135 minutos

✍️ Guion: José Watanabe

📘 Novela: Mario Vargas Llosa

📸 Fotografía: Pili Flores Guerra

🎵 Música: Enrique Iturriaga

🗯 Argumento: En el Leoncio Prado de Lima, colegio militar de la capital de Perú, las condiciones de vida son muy duras, tanto por la obligación y observancia del código castrense como por la asunción de otro código no escrito impuesto por los cadetes, alumnos del internado, que no es otro que el de la ley de la selva: devorar para no ser devorado. El sistema genera un universo de traiciones y lealtades donde el machismo y la brutalidad surgen como valores principales. 🥹🎖🐕🦴🐾🚨👮

👥 Reparto: Pablo Serra (Poeta), Eduardo Adrianzén (Esclavo), Juan Manuel Ochoa (Jaguar), Gustavo Bueno (Teniente Gamboa), Luis Álvarez (Coronel), Liliana Navarro (Teresa), Miguel Iza (Arróspide), J. Raúl Galarreta (Negro), Alberto Ísola (Mayor Garrido), Jorge Rodríguez Paz (Padre de Ricardo Arana, El Esclavo), Ramón García (Teniente Huarina), Lourdes Mindreau (La Pies Dorados), Aristóteles Picho (Boa), Antonio Vega (El Rulos), Isabel Duval (Tía de Teresa), Ricardo Mejía (Pezoa), Humberto Cavero (Médico), David Meléndez (Serrano Cava), Raúl Romero.(Extra).

📢 Dirección: Francisco J. Lombardi

© Productora: Producciones Inca Film S.A.

🌎 País: Perú

📅 Año: 1985

📽 PROYECCIÓN:

📆 Martes 15 de Abril

🕖 7:00pm.

🏛 Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional (av. De la Poesía 160 - San Borja)

🚶♀️🚶♂️ Ingreso libre.

🖱 Inscripciones gratuitas: https://bit.ly/4aOv52U

0 notes

Text

Guilherme José: el gramscismo de derecha significa que en tiempos psicopolíticos se trata de un modelo eficaz dirigido al control cultural

Por Eren Yeşilyurt

Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

Gramsci es uno de los pensadores más importantes de nuestro siglo. La derecha creó una nueva forma de guerra cultural centrándose en los conceptos de Gramsci. Hablamos con Guilherme José sobre el concepto de metapolítica de Gramsci desde la perspectiva de la derecha.

¿Qué son los conceptos de Antonio Gramsci de «hegemonía cultural», «guerra de posiciones» e «intelectual orgánico»? ¿Por qué los movimientos intelectuales de derechas que pretenden reconstruir el poder cultural recurren hoy a Gramsci y cómo lo abordan?

Me atrevo a decir que nadie en el siglo pasado interpretó la superestructura ideológica – lo que podríamos llamar política esotérica – tan bien como Gramsci. En cierto sentido, esbozó toda una vía operativa, una praxis, a través de la cual se puede manipular el Zeitgeist (espíritu de la época) y, al hacerlo, alterar las subjetividades para que una nueva ideología se convierta en «natural» o «consensuada».

Veamos brevemente cómo: el concepto de hegemonía surge dentro de la tradición marxista – esto es indiscutible – y se reduce a la acción y el control de la ideología y la visión del mundo de una clase sobre las demás. Esto permite a la clase dominante convertirse en soberana. Lo que hace Gramsci es tomar este concepto, que tiene su origen en la teoría leninista, y estructurarlo. Mientras que hasta entonces la hegemonía se refería a la lucha por el poder visible, para Gramsci se trata de una lucha por el poder invisible, de ahí que antes me refiriera a la política esotérica. En este caso, se trata de la transformación del sentido común, de la dirección intelectual, moral y cultural de la sociedad. Esta estructura está particularmente bien desarrollada en los Quaderni del Carcere, especialmente en el tercer cuaderno, donde esboza algunas notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, y desarrolla la hegemonía como control intelectual, algo que llamaré, en mis propias palabras, el «dominio de lo simbólico».

Por lo tanto, el concepto se desarrolla a lo largo de los Quaderni, pero, en resumen, los métodos para establecer la hegemonía cultural comienzan en la sociedad civil, como contenido ético-político, que sirve de terreno para la preparación de la dominación estatal. Esto nos lleva a un entendimiento crucial: la clase dominante no gobierna sólo con el Estado (la fuerza), sino principalmente con la sociedad civil: escuelas, iglesias, universidades, medios de comunicación... en estas plataformas es donde se plantan las raíces invisibles.

Esta hegemonía cultural es legitimada por aquellos desvinculados de las luchas sociales, individuos sin un papel ideológico, a los que Gramsci llama Intelectuales Tradicionales. En contraste, existen los Intelectuales Orgánicos: éstos asumen el papel de cambiar la realidad, están profundamente comprometidos y, a través de la infiltración en las estructuras sociales, ayudan a asegurar una nueva hegemonía cultural, un nuevo orden.

Llegados a este punto, debería estar claro por qué todo esto es tan importante para los movimientos intelectuales de derechas, ¿verdad? Porque proporciona una vertiente práctica que ha sido ignorada durante mucho tiempo – incluso diría, en términos metapolíticos, que ha estado muerta –. Mientras que los grupos liberales de izquierda han perpetuado el Estado hegemónico post-Gramsci, tenemos teóricos como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe que adaptaron esta teoría para llevar a cabo una politización de la democracia. Mientras tanto, la derecha permaneció congelada, indiferente al modelo gramsciano durante todo este tiempo, hasta que este concepto fue rescatado por Alain de Benoist.

Es con de Benoist cuando se empieza a entender la idea de guerra cultural y, con ello, se reconoce la importancia de establecer luchas culturales para luchar por la hegemonía. Por lo tanto, crear un gramscismo de derecha significa comprender que, aunque la estructura haya cambiado – ya no estamos en tiempos de la biopolítica, sino de la psicopolítica –, el «modus operandi» gramsciano sigue siendo un modelo eficaz, sobre todo si está bien adaptado y dirigido hacia el control cultural.

¿De qué manera las estrategias culturales populistas o conservadoras de derechas en nombre de la defensa de los valores tradicionales coinciden con el marco teórico de Gramsci y en qué divergen?

¿Qué tipo de tradicionalismo propugnan los movimientos populistas de derechas? Ellos solo practican una política exotérica y, por lo tanto, carente de una dimensión esotérica. Además, estas estrategias culturales populistas, en esencia, no buscan un cambio genuino, sino la preservación de la misma ideología: el liberalismo. Se limitan a cambiar de máscara; a veces posicionándose a la derecha, a veces a la izquierda... Sabemos cómo la democracia liberal es el escenario ideal para que operen diversos disfraces del neoliberalismo. Por lo tanto, el populismo debe entenderse como una «oposición controlada» que sigue funcionando como una especie de anticuerpos dentro del organismo hegemónico.

Ellos no son tradicionalistas en el sentido guénoniano; están disueltos en el Reino de la Cantidad, aunque pueden considerarse intelectuales tradicionales desde la perspectiva gramsciana. ¿Queda claro? No son verdaderamente revolucionarios; no se comportan como intelectuales orgánicos. Incluso diría que la ideología actual es tan dominante, una especie de Gran Hermano, que castra cualquier elemento orgánico que pueda surgir. Estamos en un estadio de inautenticidad, en el sentido heideggeriano, y pronto el Dasein se verá destruido; nos estamos quedando atrapados en un plano de inmanencia, en una esfera de lo inorgánico.

¿Qué es la metapolítica? ¿Qué herramientas y estrategias adoptan y transforman los movimientos intelectuales de derechas para usar la metapolítica como medio de construir poder cultural?

Se han dicho muchas cosas erróneas sobre la metapolítica. De hecho, el término sigue siendo en gran medida abstracto, por lo que muchas personas, sin conocimientos ideológicos, políticos o religiosos, lo utilizan arbitrariamente. La definición establecida por Alberto Buela, de manera muy sucinta, es: actividad cultural que precede necesariamente a la acción política. Y es aquí donde podemos ver por qué la metapolítica y Gramsci se fusionan.

Ahora bien, en la teoría que vengo desarrollando, la metapolítica consta de tres etapas: en el primer nivel, idealista, es la manipulación del Zeitgeist, que abordo según una concepción hegeliana; en cuanto a lo psicosocial, la metapolítica es un medio para acceder a los símbolos y elaborar un nuevo imaginario, basándome en Gilbert Durand y Henry Corbin; por último, en una esfera ontológica, es la lucha contra el olvido del ser (Seinsverlassenheit), la batalla contra la alienación, donde Heidegger es un autor importante.

Como es evidente, las luchas metapolíticas actuales, según mi modelo, sólo han tenido lugar en los dos primeros estadios: idealista y psicosocial. En estas etapas, las estrategias del gramscismo de derechas han consistido en batallar en plataformas no convencionales, es decir, en los medios sociales, en la pugna por el algoritmo. Las redes sociales son un terreno fértil en el que se está librando la batalla cultural definitiva en estos momentos. A nivel civil y político, se está produciendo en gran medida a través de la infiltración de los grupos populistas de los que hemos hablado antes. Esta ha sido la principal vía de reclutamiento. Sin embargo, no debo hablar mucho de estos modelos de infiltración, para evitar comprometerme a mí mismo y a mis socios. Ciertos asuntos deben permanecer en la sombra, sin rostro. Pero creo que su pregunta ha quedado respondida.

Desde la perspectiva de la «hegemonía cultural», el «intelectual orgánico» y la «guerra de posiciones», ¿cómo transforma el mundo digital actual estos conceptos y estrategias?

Vivimos tiempos de psicopolítica y los medios sociales son el motor de su realización. Hoy en día, la ideología se difunde de forma más difusa y personalizada a través de Internet. El mundo digital adopta diversas formas de reproducción ideológica que actualmente influyen en la percepción de la realidad, a menudo sin mediación consciente. Muy pronto, creo, será el mismo internet el que controle plenamente el simulacro, la hiperrealidad, tal como la teorizó Baudrillard.

Toda la esfera digital es un nuevo escenario de batallas culturales, donde se disputa la hegemonía cultural, funcionando simultáneamente como una lucha por el dominio simbólico e ideológico de los espacios virtuales. Sin embargo, las redes sociales siguen transmitiendo una ilusión de participación democrática, ya que su manipulación es sutil. En el futuro, lo que Vilfredo Pareto denominaba la «circulación de las élites» se trasladará al ámbito de la manipulación de datos y algoritmos. Es a través de estos medios como circularán las élites, simulando alternancias de poder.

De hecho, el ámbito digital ha transformado los conceptos gramscianos. Es a partir de este entorno que veremos el surgimiento de nuevos intelectuales orgánicos, junto con muchas falsificaciones, por supuesto. Sin embargo, también es el escenario de la guerra de posiciones, la creación de nuevas narrativas a través de la producción de contenidos que desafían las narrativas dominantes, la construcción de comunidades en línea y la movilización constante; todo esto ya está ocurriendo y veremos cómo se desarrolla en el futuro.

Por lo tanto, el concepto que se plantea a lo largo de los Quaderni son, en resumen, los métodos para establecer la hegemonía cultural, la cual comienza en la sociedad civil, como un contenido ético-político que sirve de terreno para la preparación de la dominación estatal. Esto nos lleva a un entendimiento crucial: la clase dominante no gobierna sólo con el Estado (la fuerza), sino principalmente con la sociedad civil: escuelas, iglesias, universidades, medios de comunicación... en estas plataformas es donde se plantan las raíces del poder invisible.

Fuente: https://erenyesilyurt.com/index.php/2025/04/08/guilherme-jose-gramsci-on-the-right-means-in-psychopolitical-times-effective-model-directed-towards-cultural-control/

0 notes

Text

Las páginas de este libro reúne mis clases de literatura Jaén Americana colonial en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucu mán. Además están relacionados con mis investigaciones en el Instituto Invertida Ciplinario de Estudios Latinoamericanos. Asl como la tarea docente va unida a la investigación, el camino personal es imposible sin el trabajo de equipa

Estas lecciones quieren actuar como un cuaderno de bitácora para los estudiantes de Letras que se inician en los estudios literarios. El encuentro con la variada red que forman los discursos coloniales es apasionante y permite ver mundos forjados en el conflicto entre la voz y la letra, donde la identidad cultural latinoamericana nace en la violencia misma de la conquista. Imposición y Vaciamiento de nombre al mismo tiempo Colonización de la geografía y colonización de la cultura

La fascinación ejercida por las voces y las letras coloniales ha aumentado gracias a los aportes de la crítica literaria y cultural. A lo largo de este libra se escuchan, con tonos más fuertes que la milá, las voces de Antonio Comejo Polar, Angel Rama, Water Mignolo, Rolena Adorno, Beatriz Pastor, Mercedes López Baralt, Jean Franco, Noé Jibik, Martin Lienhartit, Eduardo Subirats y otros. Pre-tando que sirva como introducción a la lectura de una producción que reconstruyen la heterogeneidad de las Colonias del Nuevo Mundo no como coto exclusivo de filólogos sino como "totalidad contradictoria" superando falsos maniqueísmos

En este lugar y en este tiempo debemos defender nuestro derecho a acceder a la literatura y la crítica de ese "pequeño género humano que es Nuestra América". Las Letras Latinoamericanas a las que escogemos llamar discusión para ganar el inmenso continente de la oralidad presentan un complejo y apasionante mapa hecho de pinturas, dibujos, letras y voces. El desafío estil en construir instrumentos de lectura, en entrenar ojos y oídos para comprender la maravilla de las diferencias

Entonces le universidad podrá cobijar las "Palabras de corazón caliente de los nahuas al lado de los soberbios sermones del Luna Mit kas silenciosos colores de los quipus junto con el grito dolorido de Delmia y de Juara, de Alfonsina y de Marta, los clamores del cronista soldado y los fabulosas mundos de Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, José Donoso, la palabra Luminosa de las mbyá y el Libra de la biblioteca de Borges, iva desgarrados les Imonios de Rigoberta y Domitila, palabra musitada en la letra de otras, así como Los otros de Darlo y los tambores de Nicolés Gallén; a Vicente Huldobro intentando crear la rosa en el poema y a Gésar Vallejo que busca apresar aquello que Diego Rojas, el compañero, escribe con el dedo grande en el aire

Cuánta riqueza de la pobreza como me decía Noë Jirik, Cómo afrontar este desarrollo, cómo safir a desfacer entuertos como Don Quijote que junto a Sancho también se lanzó a andar por los inmensos femitorios del continente vacío aunque no dejaran viajar a Cervantes. La escritura es para Borges una forma de la felicidad de la cual la lectura sería la mayor Vosotros, los estudiosos de los libros, somos, en primer lugar, lectores. Pero, no solamente lectores. Dice Roland Barthes que leer es desear la obra, es querer la obra, es negarse a doblar la obra fuera de toda otra palabra que la palabra misma de la obra. Pasar de la lectura a la crítica es cambiar de desear, es desear, no ya la obra, sino su propio lenguaje.

El ejercicio de la crítica así como la reivindicación de la memoria histórica y la cultura es un combate por la libertad y la vida en estas tierras donde como señala la copla popular tucumana recogida por Atahualpa: "Asi se escribe la historia/en esta guerra paisanos/con borrones en los libros/y con cruces en los llanos La palabra restaura la solidaridad en un fin de siglo ganado por los escepticismos en el que debemos recuperar las utopías en este nuestro reino de pesadumbre. Para comprender la importancia de la enseñanza de la literatura quiză haya que haber vivido los muros de silencio que están un poco lejanos de la bulliciosa universidad que hoy les loca a mis estudiantes, amenazada también por la priva #zación.

La enseñanza de la literatura es preciado para el diálogo, la investigación, excusa para el placer de entregarse a su "orgia perpetua". Mientras armaba este libro estuvieron conmigo, sin saberlo, los estudiantes que, desde 1986, comparten Serón mi tarea aprendiendo pero también enseñándome Cedo a la tentación de dar nombres a riesgo de olvidarme de muchos. Algunos se han quedado, obso no pero todos han marcado mi vidas: Victoria Cohen Imach, Olinda Lávaque, Guillermo Siles, Maria Marta Lujan, Fabiola Orquera, Rossana Nofal, Patricia Lemos, Cecilia Carrizo, Viviana Hurvitz, Ana Garcia Guamero, Pablo Arredondo Moreira, Maria Jesús Benites, Carolina Sánchez, Denise León. Para todos ellos mi agradecimiento por la pasión y la inteligencia. Tampoco puedo dejar de recordar a mis maestros Octavio Corvalán, Emiño Carilla y, sobre todo, Maria Eugenia Valentié, que me acercaron a la lectura de los libros mentirosos y a los enigmas de la lista roja y negra.

Hablar de Literatura Latinoamericana

El nombre literatura latinoamericana pone en escena la problemática. Nos encontramos con dos dominios a esclarecer: Literatura y Latinoamérica.

Literatura viene de Littera que significa Letra y nos remite a la Escritura, tomando como modelo a la escritura alfabética, ámbito arrancado a la Historia, sacralizado en el siglo XVII en el que aparece la noción de Bellas Letras. La literatura y la historia son construcciones culturales que tienden a naturalizarse Perdemos entonces la capacidad de cuestionarlas. La Historia se presenta como Mito y nos interpela para establecer con ella una relación de creencias

Si consideramos a la literatura como una institución humana, como producción particular no universal vemos que ha sufrido enormes variaciones a lo largo del tiempo. Esto no solamente sucede con la literatura sino con todas las disciplinas Como lo señala muy bien el francés Michel Foucault, las relaciones entre las palabras y las cosas sufren permanentes cambios Cada cultural-y con esto nos referimos tanto a las diferencias en el tiempo como en el espacio Designa a las producciones discursivas un papel diferente Los aztecas daban a sus pinturas un sentido ritual parecido al que tiene el Libro resguardado y elaborado en los conventos medievales. Si recuerdan en El nombre de la rosa de Umberto Eco, la Biblioteca custodiada por el sacerdote Jorge que no permite el ingreso a cualquiera (La imprenta aparece recién en el siglo XV pero es tan fuerte su efecto que, como señala Marshall Mac Luhan inaugura una era, la Galaxia Gutenberg en la que vivimos hasta ahora

Mientras tanto, junto con la escritura alfabética, han coexistido otros sistemas de notación, En el caso de los pueblos chinos la escritura tiende a ser totalmente diferente, en Egipto los jeroglíficos que recién pueden ser descifrados por Cham polión Hace muy poco tiempo se pensaba que los pueblos indígenas no tenían escritura. Sin embargo hoy comienzan a valorarse otros sistemas de notación en culturas predominantemente orales

No en todos los tiempos ni en todos los espacios se mantienen las disciplinas tal cual hoy las conocemos (La institución literaria está sometida a las convenciones discursivas de cada comunidad. Esto nos conduce a un problema: no existe un término similar en la cultura de los pueblos del Valle de México. La idea del sabio náhuatl o la del tlacuilo no es la misma que la del escritor. Nosotros hombres y mujeres de la tradición occidental en el siglo XX no consideramos como itinerarios los mismos objetos que hombres de la antigüedad o que los letrados del siglo XVI inclusive de siglos más cercanos. Probablemente lo mismo suceda en el futuro, las computadoras nos hacen avizorar como poblado por hipertextos.

En estos fines de siglo se discute acerca de la existencia de un canon literario, especialmente en el campo intelectual estadounidense. ¿que debe intentar leer el individuo que todavía desea leer en este momento de la historia?.

Para Harold Bloom, el canon es idéntico a un Arte de la Memoria literaria. Las angustias más profundas de la literatura son literarias, de hecho definen lo literario y casi se identifican con ello. Un poema, novela u obra de teatro se contagia de todos los trastornos de la humanidad, incluyendo el miedo a la mortalidad, que en el arte de la literatura se transmuta en la pretensión de ser canónico, de unirse a la memoria social o común. Siempre siguiendo a Bloom, el canon, palabra de origen religioso se ha convertido en una elección entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa elección como realizada por grupos sociales dominantes instituciones educativas, tradiciones críticas o, como hago yo, por autores de aparición posterior que se sientan elegidos por figuras anteriores con-cretas

Las defensas ideológicas del canon literario son tan perniciosas en relación con los valores estéticos como las virulentas críticas de quienes, atacando el canon pretenden destruir la noción misma de literatura. Los anticanonizadores se basan en Antonio Gramsci que, en Cuadernos de la cárcel, niega que cualquier intelectual pueda estar libre del grupo social dominante.

En relación al canon hay que tener en cuenta el control social que se ejerce sobre los discursos. La práctica de la lectura está sujeta a distintas formas de control y regulación. La escuela es la institución encargada de ejercitar este poder. Todo sistema de educación se convierte en una forma política de mantener o modificar la adecuación de los sujetos a los discursos sociales por la enorme cantidad de saberes y de poderes que engloba dentro de sí, y el modo de producción literaria dominante. En toda sociedad coexisten un cierto número de modos de producción literaria, uno de los cuales será dominante, textos que articulan entre sí distintas relaciones tales como homología, conflicto, contradicción

El modo de producción literaria está en relación con el modo de producción social. No necesariamente esta relación es de armonía como afirman algunos de los detractores. Habría que distinguir entre el canon literario y los curricula

La longevidad de los textos forma en el interior de una cultura una jerarquía de valores Los textos más viejos suelen ser los textos canónicos, el tiempo otorga una autoridad innegable, sacraliza y canoniza las palabras escritas. No necesariamente los todos sobrevivientes son aquellos que integraron el canon de su época, porque como en el capítulo VI del libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha pueden ser excluidos por distintos motivos

"El canon es una construcción cultural que refleja los valores históricos y sociales de una comunidad" implica un complejo sistema de relaciones que puede funcionar como mecanismos de exclusión. El corpus es más amplio, integra un conjunto de producciones discursivas que no cumplen con las exigencias del canon pero que se encuentran en permanente relación con él.

Walter Mignolo afirma que la literatura latinoamericana ha partido de un campo de estudio forjado en la ideología del alfabeto y la transformación del concepto de aesthesis el que, a partir del Siglo XVII dejó de significar sensación para significar sensación en la belleza. Se creó así una situación asimétrica en la que por "literatura" se designó una práctica escrita, limitada a grupos sociales minoritarios pero ligados al poder afirmando una jerarquía de valores entre lo escrito y a lo oral Tanto la sugerencia de un investigador como Lord de que el arte de amar se perfeccionó mucho antes de la invención de la escritura como la fórmula de un escritor como Calvino en que todo comenzó en la tribu, revalorizan las relaciones entre oralidad, alfabetización y literatura

Algunos textos considerados obras maestras de la literatura hoy no tienen si no un valor arqueológico como por ejemplo la Diana de Montemayor largos poemas barrocos. La crítica ha rescatado un conjunto de discursos matrices de la literatura latinoamericana que, en sus orígenes, no estaban dentro de la institución literaria como el Diario de Colón o la obra de Bernal Diaz del Castillo.

Pero volvamos a la pregunta por la literatura: Durante mucho tiempo los estudiosos y teóricos buscaron una esencia algo que se pudiera encontrar en la obra literaria, algo tangible que siempre se les escapaba y que los formalistas rusos dominaron en el siglo XX la literariedad-un término bastante feo, por cierto. Al no encontrar ese objeto después de muchos estudios, decidieron apoyarse en la convención que una obra de arte es tal si es recibida por la comunidad como obra de arte. O sea la obra literaria es aquello que una comunidad acuerda que es literario. Sin embargo es incuestionable que la literatura es una producción social con una materialidad de símbolos.

Existe por un lado una materialidad de la obra literaria y por el otro lado una convención social que sanciona su carácter de tal. La palabra es más palabra que nunca en el poema, es palabra vuelta hacia la misma nos dice el mexicano Octavio Paz. Al mismo tiempo las palabras del poeta serán las de la tribu o lo serán algún día

La creación poética se inicia como violencia sobre el lenguaje, Dos fuerzas antagónicas habitan el poema: una de elevación o desarraigo, que arranca a la palabra del lenguaje, otra de gravedad, que la hace volver. (Octavio Paz, El arco y la fira)

Dentro del campo de la literatura latinoamericana aparecen una serie de discursos que no son fácilmente clasificables. Por ejemplo un poema náhuatl o cuica tí(flor):

Pero yo dije/ sólo por breve tiempo / sólo como la flor del elote / así hemos venido a abrimos, /así hemos venido a conocemos sobre la te ITE

Sólo nos venimos a marchitar, /Oh, amigos!/que ahora desaparezca el desamparo, / que salga la amargura, que haya alegría

En paz y placer pasemos la vida, / venid y gocemos / Que no lo hagan los que viven airados, / la tierra es muy ancha....

Las composiciones de los indígenas mexicanos llamadas huehuetlatolli o pláticas de los ancianos no son literatura en el sentido canónico. Lo mismo sucede con los himnos guaraníes asombrosos por su belleza, que plantean una concepción totalmente distinta de la palabra

Los extranjeros desean engañosamente / que oremos como lo hacen ellos. Para que esto no consigan hacer es que te molesto, Padre Namandű Verdadero, el Primero

Ellos utilizan nuestras palabras verdaderas / porque desean engañar nos, / y es así cómo dicen que el germen de la palabra alma es el ángel de la guarda.

Uno de los temas más discutidos es la pertenencia o no a la literatura del testimonio, género que surge como registro de la palabra de los que no tienen escritura Es el caso de Elizabeth Burgos Debray, una franco-venezolana que recoge la voz de Rigoberta Menchu, una india maya quiché. Rigoberta no escribe, aprendió a hablar el español para contar las luchas de su pueblo, Elizabeth Bur-gos Debray lo hace por ella. Lo mismo sucede con la pedagoga Moema Viezzer y la luchadora campesina boliviana Domitila Barrios en un libro que lleva el sugestivo nombre Si me permiten hablar.

La problemática se torna más compleja si se toma en cuenta discursos híbridos nacidos en la urgencia, como las cartas de José Martí, el diario del Che Gue vara, los escritos del subcomandante Marcos, los testimonios de la última dictadura militar recogidos en obras como La Voluntad de Eduardo Anguita y Martin Caparrós,

La función histórica y la función política siempre se han entreverado en estas latitudes con la literatura. Sin ir más lejos, el Facundo de Sarmiento, las cartas de Bolívar, las novelas de Ciro Alegría y de José María Arguedas, los poemas del Canto General de Pablo Neruda, las poesías y canciones de Mario Benedetti Desde la cultura popular también desafían al canon las coplas de Atahualpa Yupanqui o los tangos de Armando Discépolo, las canciones poemas de Juan Luis Guerra o de Silvio Rodriguez

Géneros profanos como el periodismo exhiben hay producciones que no podemos excluir las crónicas de Gabriel Garcia Márquez y Carlos Monsiváis, las de Elena Poniatowska y Tomás Eloy Martínez. Discursos silenciados como la escritura de las mujeres que, apartada de la gran literatura, eligió géneros menores como el folletín, las recetas de cocina, el rumor, las cartas, los diarios. Es el caso de textos como los de Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla, Flora Tristán y Manuela Sáenz

Nos apartemos por un momento de los conflictos que nos plantea el término literatura. Para poder comprender su dominio debemos manejar otra noción de cultura. La propuesta del semiótico ruso Iuri Lotman considera a la cultura como la memoria no hereditaria de la colectividad que se expresa en un sistema determinado de prohibiciones y prescripciones. La cultura es por definición, un fenómeno social: los casos de cultura individual son inevitablemente secundarios en el plano histórico.

Dado que la cultura es memoria o, si se prefiere, grabación en la memoria de lo vivido por la colectividad, se relaciona con la experiencia histórica pasada. En el momento de su aparición, por tanto, no puede ser constatada una cultura como tal. Se adquiere plena conciencia de ella con posterioridad a los hechos. Cada cultura se concibe a sí misma de determinada manera. Su funcionamiento supone tres funciones: aumento cuantitativo del volumen de los conocimientos, redistribución de los mismos dentro de la estructura, y la selección por medio del jue go entre memoria y olvido. Para fijar determinados contenidos debe descartar otros, excluyéndose. La destrucción de textos de la cultura es la creación de nuevos textos. La cultura va dirigida contra el olvido, logra vencer al olvido transformándolo en uno de los mecanismos de la memoria.

Existe una profunda diferencia entre el olvido como elemento de la memoria y como instrumento de su destrucción. En este último caso, en el imaginario social se produce una escisión Culturas como las latinoamericanas viven una especie de esquizofrenia como afirma Manuel Scorza ya que, marcadas por las conquis tas, han silenciado a los vencidos, Pero ese olvido obligatorio conlleva a la regresión histórica el ejemplo más claro nos lo dan las culturas de la conquista de América, imponiendo a la colectividad esquemas históricos mitificados

Las cultura funciona como un sistema de signos. Para Lotman posse sistemas modelizantes. El sistema modelizante primario es la lengua. La literatura, la religión, el mito, la historia son sistemas modelizantes secundarios. Para el marxista inglés Raymond Wiliams la distinción de la cultura, en el más amplio o en el más restringido de los términos como un sistema significante realizado, está concebida no sólo para dar lugar al estudio de instituciones, prácticas y obras manifiestamente culturales con otras prácticas Las relaciones entre cambio social y cambio cultural son cruciales. De acuerdo al tipo de relaciones que se establecen dentro de las formas culturales podemos hablar de formas culturales dominantes, transmitidas por las instituciones y consideradas como centrales les residuales que corresponden a las sociedades y épocas anteriores y a menudo diferentes pero que son todavía accesibles y significativas: formas culturales emergentes que comprende los tipos nuevos. Hay tensión y lucha entre la innovación y la tradición.