#Geschichte und Theorie Os

Explore tagged Tumblr posts

Text

Camera Obscura

Das zweite Kapitel seines Buches zu den Techniken des Betrachters widmet Jonathan Cary der camera obscura. Im Verlauf des Kapitels kommt er auf zwei Gemälde von Vermeer zu sprechen. Cary schreibt Anfang der Neunziger, dass die camera obscura ein erstens 'dominantes' und zweitens historisches, also aufkommendes und vorübergehendes Modell des Sehens gewesen sei. Die camera obscura ist ein dunkler Raum, oder wie John Locke schreibt dark room oder closet. Der Begriff, der weniger frivol klingt, wurde in Deutschland eingebürgert, man sagt, er hätte es selbst getan, er hätte sich eingebürgert.

Die camera obscura ist eine Architektur, ein Möbel und ein Apparat, eine artifizielle oder technische Einrichtung. Crary betont einen Effekt der camera obscura, den man mit dem Vokabular aus Niklas Luhmanns Rechtstheorie als Retention und mit dem Vokabular des Rechtshistorikers Fritz Schulz als Isolation bezeichnen kann. Der Betrachter steht in einem Raum, der von der Außenwelt abgetrennt ist. Man sieht aber auch etwas (Durch-)Gehendes, Locke zum Beispiel sieht einen Letter (ein Objekt, das lässt, eine Klamm und eine Sendung) in dem Fall das Fenster, das Licht durchgehen lässt. David Hume sieht in der camera obscura penetration. Wer hier wieder Frivolität assoziiert dem kann gesagt werden, dass die sprachlichen Beschreibungen der camera obscura und auch Vermeers Bilder den Verkündigungsszenen historisch und theoretisch mehr oder weniger nahestehen, den nordalpinen Versionen, die aus der Szene ein Interieur machen, sind sie ähnlicher, man assoziiert die camera obscura vielleicht auch deswegen mit der Innnerlichkeit der permanten Reformation; den mediterranen Versionen, die die Szene in den Stadtraum verlegen, sind die Beschreibungen der camera obscura und Vermeers Bilder eher unähnlich.

Die Fenster sind in Vermeers Entwurf geschlossen und das Glas (das hier weniger unerbittlich erscheint als bei Jacbus Vrel, aber immer unerbittlich bleibt) ist nicht gebrochen. Dass man durch Schuld zur Wahrheit kommt, das ist nicht gesagt, auch nicht bei Hume oder Locke, deren Formulierungen uns heute ein bisschen wie Matrosensprech' klingen.

2.

Die camera obscura ist historisch, Crary beschreibt ihre Vergänglichkeit und einen Bruch, nachdem sie durch andere Apparate, beispielhaft das Stereoskop, abgelöst sein soll. Wie immer kann man Autoren klug lesen und doof lesen. Dass es immer noch eine camera obscura gibt, sie also entfernt aber nicht weg ist, wird Crary wissen. die Unterscheidung, die Crary macht, muss man nicht leugnen, mit ihr kann man sich ohnehin nicht begnügen. Man sollte solche Differenzierungen wie die, die Crary für die Geschichte und Theorie der Betrachtung macht, gerade weil er sie auch in Bezug auf die Geschichte und Theorie juridischer Kulturtechniken macht, als Teil eines Bilderstreites verstehen. Wenn die camera obscura überhaupt jemals dominant war, dann war sie es, weil ihre Technik bestrittten wurde. Alle Abbildungen, die Crary im zweiten Kapitel zeigt, zeigen die camera obscura als Architektur und dabei als einen Haushalt, der bestritten werden soll. Der Streit, von dem hier die Rede ist, bringt nicht weg, was er bestreitet, er macht es mit, in widerständigen und insistierenden Verhältnissen. In meiner besonderen Perspektive, die sich daraus ergibt, dass das die Perspektive einer Bild- und Rechtswissenschaft und damit immer auch Teil einer Geschichte und Theorie des Bilderstreits, sind Bilder überhaupt nur deswegen gegeben, weil sie bestritten werden.

3.

Auch wenn Crary seine Unterscheidung zwischen camera obscura und Zentralperspektive plausibel macht, möchte ich darauf Hinweisen, dass dieses Objekt in die Geschichte und Theorie gründlicher Linien involviert ist, zu deren Geschichte und Theorie Vismann ein fünfaches Modell geliefert hat. In dem Sinne ist die camera obscura eine Kanzel und ein Sekretariat. Eventuell haben der Geograph und der Astronom, die Vermeer zeigt, trotz stickiger Luft die Fenster geschlossen um sie als velum (veil) oder Raster zu nutzen.

Crary benutzt, wie Fritz Schulz das in Bezug auf die Prinzipien des römischen Rechts tut, den Begriff der Isolation, qualifiziert ihn aber und spricht insoweit von einer melancholischen Isolation. Der Geograph ist ein Landvermesser, das ist wiederum eine kafkaeske Gestalt. Der Astronom ist derjenige, dessen Geschichte und Theorie des Bildes Warburg nahe kommt. Für Warburg sind erste, elementare und prinzipielle Bilder Sternenbilder - und Warburg interessiert sich nicht für Bilder in ihrer Funktion, Abwesenheit zu überbrücken und einen Abgrund zu meistern. Die Sterne kommen nicht weg. Sieht man sie nicht mehr, dann hat man sie im Rücken, dem eigenen Rücken oder sie sind gerade 'auf der Rückseite der Welt', und sie rücken immer weiter. Für Warburg sind Sternenbilder erste, elementare und prinzipielle Bilder, weil sie die Funktion haben, Regung oder Bewegung händeln zu können, zum Beispiel dem Reisenden Orientierung und allen anderen Zeitmessung zu ermöglichen. Was Crary eine melancholische Isolation nennt, das verbindet Warburg mit seiner Polarforschung. Die Melancholie geht wie die Polarität mit einer Situation einher, in der man hat, was einem fehlt oder aber einem fehlt, was man hat.

#Jan Vermeer#Der Geograph#Der Astronom#Camera Obscura#Jonathan Crary#geschichte und Theorie os#Was ist eine Kamera?

2 notes

·

View notes

Text

Malerei vs. Film

Warum man malt, statt zu filmen? Die Malerei kann später immer nochmal in einem Film, der Film später aber nicht doch noch in der Malerei auftauchen.

Warum man sich mit der Geschichte und Theorie des Rechts befasst? Weil das Recht an allem klebt und haftet, das Recht alles verschlingt und allem auf verschlungenen Wegen verbunden ist, man darüber sich also auch mit allem anderen befassen kann. Allein der Blick in die austauschbereiten Loseblattsammlungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien lässt das Herz hüpfen, gibt es doch dort sowas wie des Bürgerlichen, der Arbeit, etwas für Milch und Käse, für Friedhöfe, Flugplätze und Flughäfen, für Ehe und Anlagenbetrug, für Wasser und Wein, dazu Grundrechte für Kunst und Wissenschaft zum Beispiel, die einem sogar die Möglichkeit bieten, Gutachten zur documenta zu schreiben. Das ist doch Luxus, was wollen die Neugierige denn noch?

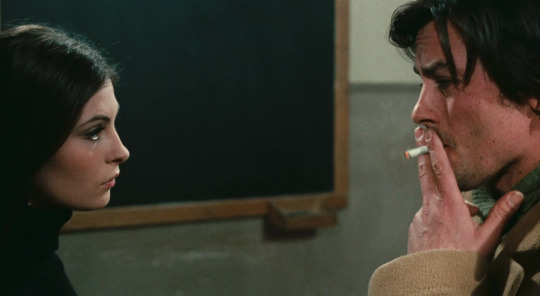

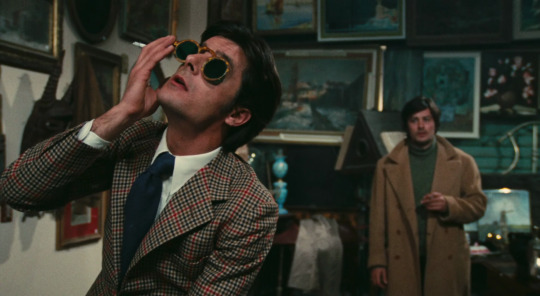

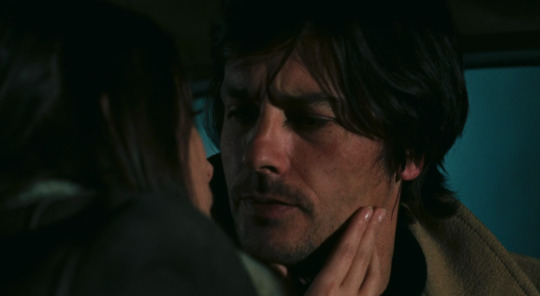

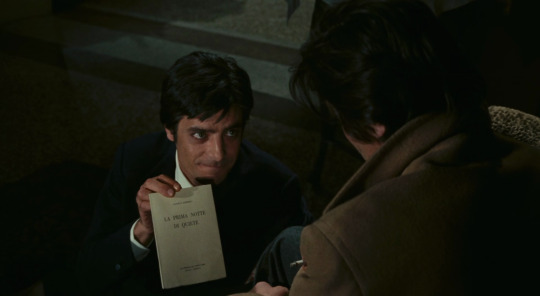

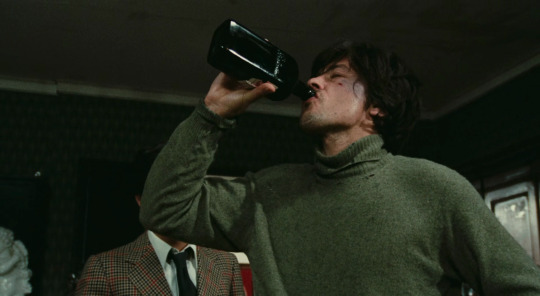

La prima notte di quiete (Valerio Zurlini, 1972)

394 notes

·

View notes

Text

Wischenstudien

Wischen ist Kehren mit Flüssigkeiten, meist Wasser.

3 notes

·

View notes

Text

Unintentional Minimalism

die wangen schrumpfeln ein, der schönheit gülden ruhm

verläst des leibes hausz

Manchen nennen den Schrumpel eine Falte, das ist er. Er ist damit ein Zug, einst gezogen und immer noch zügig, wenn vielleicht auch verkleinert. Der Schrumpel ist damit eine der Formen, durch die Regung geht. Manchmal regt der Schrumpel Literatur an, sogar ganze Gattungen wie etwa die, die man De Senectute nennt und zu der zuletzt der Jurist Noberto Bobbio ein Lesebuch vorgelegt hat.

Die Geschichte und Theorie des Schrumpels liegt an sich offen, auch wenn wenige, wohl um den Wert des Schreibens besorgt, darüber direkt schreiben und man im OPAC lange nach entsprechenden Monographien suchen kann, wenn man nicht detektivisch oder umwegig sucht. Wenig wird explizit über das Schrumpfen geschrieben, allerdings schrumpelt oder schrumpft früher oder später alles, auch das Schreiben.

2 notes

·

View notes

Text

Gut

Gut, dass ich nicht Siegfried bin und auch sonst nichts von diesen Botschaften zu entziffern habe.

2 notes

·

View notes

Text

Frage

How to reign the rain?

David Hockney, Rain

167 notes

·

View notes

Text

Geschichte und Theorie Os

Wie man einen Fluß auf Nimmerwiedersehen verschwinden lässt und ihn noch der Mnemosyne ausradiert? So.

Le Fleuve Alphée? Von ihm, Alpheios, und von ihr, Arethusa, weit und breit nichts zu sehen, sie sind entweder nicht hier oder wir sind mitten drin.

4 notes

·

View notes

Text

Vergleichende Meteorologie

Gestern haben Ricardo Spindola und ich uns mit einem sonst eher unbeachteten Teil der vergleichenden Meteorologie befasst, nämlich mit dem internationalen Grotten- und Schlundvergleich, dem Vergleich von Höhlenausgängen und Höhleneingängen (wie die Vulkane sind die Schlunde ein Gegenstand der Meteorologie, weil der Boden unter den Füßen hier aufhört Fundament zu sein und weil die Gründe über dem Kopf aufhören, himmlisch zu sein). Spindola ist Blumenbergspezialist, dazu noch Forscher und Lehrer zu den juridischen Kulturtechniken, hat ein fotografisches Gedächtnis in Bezug auf Texte/ Lektüren, ist jetzt Professor am höchsten Ort in Tocantins, dort, wo das Licht magisch wird und wo die Frösche wie elektrisiert von Schönheit quacken. Seine Idee war dieser Trip, er hatte gleich alle Passagen aus den kanonischen und apokryphen Schriften Platons und anderer Höhlenliteratur im Kopf dabei.

Um es gleich vorwegzunehmen: Gegen Terra Ronca, den Schlund der Savanne, ist die idäische Grotte (die Szene von Platons Dialog Nomoi) nur eines der kleinen Kämmerchen, in denen Ikea jeweils seine Wohnräume kundengerecht inszeniert. Die idäische Grotte (unten links) schluckt keinen ganzen Fluss und sie lässt ihn dann auch nicht auf Nimmerwiedersehen verschwinden, sie wirkt eher wie ein netter Windfang und ein gemütliches Grilleckchen im Vergleich zu dem Schlund, der Terra Ronca (unten rechts) genannt wird.

2.

Terra Ronca öffnet sich an einem der Tafelberge der brasilianischen Savanne, dem Cerrado, nämlich an einem Platz, der in Regenwald übergeht. Terra Ronca macht, was die idäische Grotte nicht tut: Terra Ronca schluckt einen ganzen Fluß, der an sich friedlich durch die Savanne und den umgebenden kleinen Regenwald fliesst. Der Wald steht dort klein gruppiert herum, wie Haargruppen im Gesicht, nahe den Nasenlöchern, die man bei der Rasur übersehen hat. Das fliesst der Fluß also durch und dann ist er bald völlig weg. Der Ort ist, ich muss das wiederholen, ein Schlund, er lässt den Fluss so kompromisslos verschwinden, dass ich ihn auf meinen Karten nicht einmal eingezeichnet und benannt finde. Ich kann nicht mal seinen Namen für das Archiv der Quellen notieren. Dieser Fluß wird von dem Schlund noch für die Kartographien, noch für die Mutter der Musen und ihre Töchter ausradiert. Die Leute haben dem Ort einen Namen gegeben, wie man rasende Wesen beschwichtigen oder im Wald singen will, Terra Ronca bedeutet schnarchende Erde.

An solchen Orten hausen seit spätesten 3000 Jahren höhere und niedere Wesen, der Ort ist seitdem sogar den Göttern reserviert. Hier betreten ausschlagende Wesen, von den Leute glauben, dass sie etwas zu sagen hätten und von denen man darum etwas erzählen müsste, die Welt oder verlassen sie . Seit 3000 Jahren finden sich zumindest Erzählungen von solchen Orten, in rechtsphilosophischer Hinsicht ist die idäische Grotte das bekannteste Beispiel eines solchen Ortes. Terra Ronca ist aber im Vergleich zur idäischen Grotte das, was ein brasilianisches almoca sem balanca im Vergleich zu einem Smartie bzw. eine Schokolinse von M&M ist. Wem der Vergleich nicht gleich vorstellbar erscheint, der ist auf das Problem hin orientiert. Terra Ronca hat ein Maß, aber meins ist es nicht, auch Ricardo Spindolas Maß ist es nicht, dieser Schlund hat überhaupt kein menschliches Maß. Der Ort ist mehr als sublim, er erzeugt einen Schwindel und nimmt einem die Möglichkeit, Raum und Zeit einschätzen zu können. Man wird rauschhaft hineingezogen und müsste sich eigentlich am Eingang mit einem Faden oder Strick anbinden, um wieder umkehren zu können. Wir haben das leichtsinnigerweise (oder schon vom Schlund verführt) nicht getan. Dass wir wieder rausgekommen sind, lag einzig und allein nur an einer zufälligen inneren Anbindung. Mein Leihwagen hatte in der Savanne nämlich einen Platten, wir fühlten uns darum innerlich so stark verpflichtet, den Wagen im ordnungsgemäßen Zustand dem Eigentümer zurückzugeben, dass wir dank dieser juristischen Bindung dem Sog dieses Schlundes doch noch irgendwie wiederstehen konnten. Eigentum verpflichtet, Miete aber auch. So sind wir wieder rausgekommen.

An Terra Ronca teilt sich der Kosmos auf eine Weise auf, die man grundlegend nennen möchte, aber nicht grundlegend nennen kann, weil ab diesem Ort unten und oben sich verkehren. Darum ist das ja auch ein Ort für vergleichende Meteorologie. Darum erfasst einen auch gleich ein Schwindel, man nimmt sofort Vertigo und Vortago/ Vortex wahr. Hier hat man keine Höhenangst, an dieser Stelle ist es Tiefenangst. In Bezug auf Aufteilungen ist Terra Ronca ein maximal ausschlagender Ort. Noch packender wird es mit den Höhlenausgängen und den Schlunden anderswo auf dieser Erde wohl nicht mehr. Dieser Ort macht einem auch klar, warum das Klamme und das Phobische spätestens seit 3000 Jahren mit einem der höchsten amtierenden Götter assoziiert wird, mit Apollo. Diese Klamm hier ist monumental. Seit wann genau solche Orte Schwellenorte und Sitze besonders erwähnenswerter Wesen (aka Götter) ist, das kann ich nicht datieren. Es kann sein, dass das auch erst seitdem der Fall ist, seitdem der Mensch sich Hütten und Häuser, also letztlich etwas baut, was mit Ikeakämmerchen immer noch leicht vergleichbar ist. Seitdem sprengt Terra Ronca auf jeden Fall jeden Vergleich.

Das ist wohl nicht der Fluss Alpheios, dessen Geschichte Roger Caillois noch einmal als Teil jenes Mythos aufgegriffen hat, dem das Recht aufsitzt und der vom Recht nie ausgelöscht, sondern übertrumpft wurde. Es ist aber möglich, dass dieser Ort eine Kreuzung aus Anti-Quelle, Fluss Alpheios und Nymphe Arethusa ist. Historio- und geographisch sowie seismisch kann dieser Ort schon ein Denkraum für die Art und Weise sein, wie das Recht anderem aufsitzt und wie es anderes übertrumpft. Allein schon für die Kosten so einer Überlegung kann das ein Denkraum sein. Die Vögel, ein Vogelschwarm, wollte offensichtlich und explizit nicht, dass wir an diesem Ort bleiben. Auch darum sind wir dann wieder nach Arraias zurück

4 notes

·

View notes

Text

2 notes

·

View notes

Photo

wenn laut du denn du sprichst

Pour les poètes sonores, il est courant de « mâcher » son texte avant de l’avaler et déglutir dans des rites cannibales d’une intense sauvagerie.

POST-SCRIPTUM 827

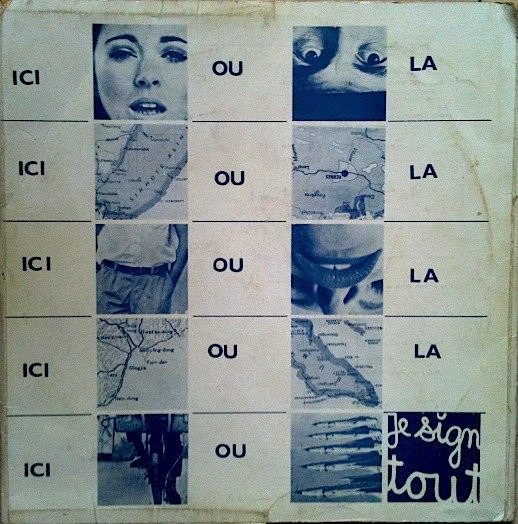

VARIOUS ARTISTS, OU (2002)

« Bouche, anus. Sphincters. Muscles ronds fermant not’tube. L’ouverture et la fermeture de la parole. » C’est par le rappel de ces vérités essentielles que Valère Novarina commence sa lettre aux acteurs, que l’on pourrait tout aussi bien adresser à ceux qui s’adonnent à l’art de la performance et aux poètes sonores. Car « poumonant » et « musiquant » leurs textes avec conviction, c’est avec la bouche, bien sûr, mais pas que (non plus), que les plus exaltants de ces derniers écrivent pour les oreilles, le corps et l’esprit, se gonflant d’air avant de pousser la gueulante, exhalant parfois jusqu’à l'asphyxie finale, à bout de souffle. Pour les poètes sonores, il est courant de « mâcher » son texte avant de l’avaler et déglutir dans des rites cannibales d’une intense sauvagerie. D’ouvrir les vannes d’orgiaques spasmodies. De « déféquer » gargouillis et borborygmes sans souci d’intelligibilité, tel un chamane à la recherche du rythme de la dépense, de l’usure et de l’expiration. Ainsi de Julien Blaine exultant haut et fort, dans un clin d’œil au Francis Picabia de « Jésus Christ Rastaquouère », qu’il n'est ni peintre, ni musicien, ni cuisinier, ni chorégraphe… Ainsi d’Étant Donnés célébrant une étrange cérémonie du Verbe. Mais aussi d’Henri Chopin explorant de ses claquements labiaux le grain et la tessiture de la voix, ou de Serge Pey improvisant des rituels aux relents d’émeute. Véritable brasier de la poésie faite vie, la poésie sonore cherche à expulser la vieille langue imposée à tous, pour la remplacer par un épatant boucan en prise directe depuis l’endroit où ça parle.

C’est en dehors des chemins balisés par les langues nationales répertoriées qu’il est possible de créer des œuvres originales à partir des phonèmes qui s’offrent à nous. Ainsi, faire du bruit des mots, de la voix et de la parole, de son énonciation et de son flux, est la principale préoccupation des poètes sonores. Autrement dit : contracter, séparer, multiplier, raccourcir, allonger, déformer, façonner et ordonner. Echantillonner, triturer, monter et mixer. Les mots sont explorés ; leurs formes sont fragmentées, puis enchevêtrées ; leurs timbres sont trafiqués (ou pas) par la technologie, testés dans une expérience critique du matériau. Tout texte dont le sens est « perdu » (le résultat d’une lecture dans une langue que l’on connait peu ou pas suffit) peut être considéré comme poésie sonore. On n’en capte plus alors que l’essentiel, l’armature – le phrasé. Exit le sens. Ne compte plus que la forme, support d’une expérience sensorielle nouvelle flirtant avec les limites de la sémantique.

Altérité du langage écrit / parlé, transformation de la langue, performance visant à mettre en contact direct émetteur et récepteur, spatialisation d’un discours vécu et tenant du chamanisme, dimension sonore et visuelle de la lisibilité (dans ces deux derniers cas, le poète, habité, est parcouru par sa poésie) sont quelques-uns des éléments moteurs de la poésie sonore, qui par ailleurs prend sa source en de multiples endroits, tout à la fois chez le futuriste Filippo Tommaso Marinetti et chez les dadaïstes.

Au fil du temps, la poésie sonore s’est également nourrie de John Cage et Allan Kaprow, comme du groupe Gutaï et de certains écrivains de la Beat Generation (William S. Burroughs, Kennth Rexroth, John Giorno, Lawrence Ferlinghetti). Dans le monde entier des associations rendirent compte de son activité (Polyphonix en France, Giomo Poetry Systems à New York, Festival Dei Poeti à Rome, One World Poetry à Amsterdam). Et l’n peut même classer ses adeptes par familles : ceux qui récupèrent et détournent les techniques des traditions orales primitives (Tristan Tzara, Jerome Rothenberg) ; explorent litanie et répétitivité (Jean-Luc Parant, Michèle Metail, Charles Amirkhanian) ; utilisent les ressources de la technologie (Bernard Heidseick, Pierre-André Arcand, Henri Chopin, Sten Hanson) ; ou se limitent à l’action pure et simple de la performance en direct (Julien Blaine, Joël Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux).

Le Soulèvement de la jeunesse et l’ultra-lettrisme marquent les débuts d’Henri Chopin. François Dufrêne improvise des poèmes criés tandis qu’Isidore Isou réalise son film-manifeste Traité de bave et d’éternité. Et Sten Hanson note dans La Poésie Sonore Internationale : « La poésie sonore est née à Paris au début des années 1950. Henri Chopin n’était pas le premier à utiliser le magnétophone comme outil du poète, mais il était assurément le premier à réaliser les possibilités fondamentalement différentes qu’il découvrait en chaque poète oral, et il fut le premier à rendre ce phénomène théoriquement clair. Conséquent avec lui-même, il devint le premier éditeur régulier, et, pendant dix ans, le seul vraiment important de la poésie sonore avec la revue OU. »

Pendant longtemps, Henri Chopin bricole avec des outils technologiques peu performants, préférant privilégier le langage. Chez lui, la poésie est « temps en marche », et non « la tradition, qui n’existe pas ». La poésie ne peut être figée, elle se doit « d’interroger le verbe au-delà des sémantiques connues ». Audio-poète, dactylo-poète, son parcours est marqué par une fidélité obsessionnelle à servir l’expérimentation sur la langue, à faire don, à communiquer par le biais de son alphabet, à en jouir. À la recherche du squelette des mots, ses performances – sans déclamation, ni récitation – célèbrent un théâtre ouvert aux sons, « une fresque de l’impalpable voix » où se mêlent le physique et l’électronique. Henri Chopin travaille sur le grain de la voix et sa tessiture ; sur le souffle et les vibrations ; sur les résonances corporelles ; tout en utilisant microphones et magnétophones préparés, à la manière d’un John Cage, comme un « microscope de la voix et des sons, qui amplifie, les analyse, les décortique ». William S. Burroughs : « L'incohérence est préférable à l’ordre qui réforme. »

( François Dufrêne, par là )

#letters#ou#geschichte und theorie os#objects that let#wozu anthropofagie?#lettristen#brief history#briefgeschichte#wenn laut du denn du sprichst#(Kontra-)Signaturen#letter

867 notes

·

View notes

Text

2 notes

·

View notes

Text

O/ eau

Lors de l'atelier, on a servi de l'eau (d'O) dans des bouteilles que l'on connaît du restaurant italien.

4 notes

·

View notes

Text

Hu hu O!

O ist ein Wesen, dem Hu hu zu sagen und winke-winke zu machen sich aufdrängt.

2 notes

·

View notes

Text

Dore O

1.

Dore O, die liebste O von Werner Nekes, beste O von Mülheim an der Ruhr und weit drumherum, Filmemacherin von O, soviel Zeit muss sein! In ihrem Alaskafilm gibt es etwas, das vague ist. Auf den beiden documentas, die vielleicht die einzigen documentas ohne abschliessende Beklopptheit waren, zeigte sie ihre Filme.

Wie wäre es möglich gewesen, Dore O nicht zu lieben oder auch ihren Mann, Werner Nekes, nicht zu lieben? Dore O konnte man noch dann vermissen, wenn man in einem Raum mit ihr war. Wie sie und ihr Werner da in der Halle in Mülheim hockten, da war alles contubernium, im besten Sinne wild und römisch. Onkel Bazon hatte uns vorgestellt - und bei der Gelegenheit mal wieder alle gefüttert, wie das seine innere Pflicht ist.

2.

In Johnny Flash, dem Film, der durch Helge Schneiders und Christoph Schlingensiefs Mitwirken ein größeres Prublikum erreichte, konnte man Dore O auch sehen. 2022 passierte etwas, was man nicht wahrhaben will, auch gar nicht muss, weil darin alles falsch lief. Dore Os Filme wären auch mal etwas für das neue kleine Turmkino im Institut für wahrscheinliches und unwahrscheinliches Recht. Der Film Alaska spielt immerhin nicht nur da, wo auch Nach dem Gesetz, ein letzter Revolutionsfilm von 1926 spielt (das ist da, wo der Osten in den Westen und der Westen in den Osten kippt). Der Film greift auch auf, was in diesem Film schon eingesetzt wird, nämlich die Austreibung oder besser gesagt Auftreibung der hylemorphistischen Unterscheidung (des Glaubens, dass in einer Form ein Inhalt steckt). Die Unterscheidung wird nicht geleugnet, indem man sie austreibt oder auftreibt. Ihr Treiben wird sowohl verstärkt als auch geschwächt, sie wird gespannt und entspannt, tanzt auf die Oberfläche. In dem Revolutionsfilm passiert das in einer Passage über das fließende Wasser, das in den indigenen Sprachen von Alaska den Namen trägt, den wir mit Gesetz übersetzen würden. Dieser Fluss ist unter dem Namen Yukon bekannt, das ist eine Begrenzung, ein Limit, eine Sperre oder Bar (aber eine, durch die Bewegung geht). Man kommt rüber, aber einfach ist es nicht und tödlich kann es sein.

In dem Revolutionsfilm gibt es eine Passage, da ist die Oberfläche des Flusses nicht anders sehbar als Oberfläche des Films, als Oberfläche einer beleuchteten Leinwand. Es ist fast so, als würden Form und Inhalt verschmelzen, aber in dieser Szenen schmilzt nur die Oberfläche des Flusses (nicht die des Zelluloid, obschon man das kurz glaubt), und so reisst die Oberfläche auf. Die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt verschmilzt nicht, wenn man sie austreibt oder auftreibt, sie treibt dann einfach, was und wie eine Unterscheidung treiben kann.

Das ist bei Kuleshov 1926 nur eine kurze Passage, in Dore Os Alaskafilm rückt so ein Verfahren in den Fokus .

Dore O., {1969} Alaska

30 notes

·

View notes

Text

Alles reis(s)t

Orientiert sich die Sprache an den Lauten und an kleinen Operationen, dann bietet es sich an, panta rhei mit alles rinnt zu übersetzen. Löst man sich von den Lauten, dann kann man den Satz auch so übersetzen: alles reis(s)t. Das wäre eine bolische Übersetzung, weil sie in verschiedene Richtungen ausschlagen kann und merklich (darauf) pocht.

Was sag' ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein, es singen wohl die Nixen tief unten ihren Reihn: Müller meint mit dieser Zeile wohl ein Rinnen/ Reißen, das aus dem Mund der Nymphen kommt. Ein kleines Manöver steht zwischen dem Reihn und dem Reigen. Es ist genauso aufwendig das Rinnen vom Reigen zu trennen wie beides zu assoziieren oder auszutauschen. Es ist genauso aufwendig die Nymphen von den Satyren zu trennen wie beide zu verbinden.

3 notes

·

View notes