#革張りの椅子

Explore tagged Tumblr posts

Text

数名から投稿楽しみにしているとリクエストがあったので、久しぶりに投稿。

年末年始にヨーロッパにいる友人に会うため旅行したのだが、友人と会った最初の2日間以降は一人旅。

某国の首都を訪問し観光したその夕方、某ゲイ用の出会い系アプリを開いて見ていたら、早速何人かからメッセージが。その中で写真とプロフが気に入った37歳の男が一緒にキメてやろうと誘ってきたので、その夜指定の場所に行って会うことに。

ホテルからタクシーで10分くらいの指定された住所で降りて部屋の場所を尋ねると、そいつはその目の前にあるバーで待っていると。恐る恐るそのバーの入り口を入ると、その男は待っていた。慎重180cmくらいの体格のいい男前だった。既に俺の入場料も払ったからと中に案内された。入り口のエリアはゲイバーなのだが、奥はゲイ用のレンタルルームとクルージングスペースになっているらしく、バーから奥の廊下に入ると薄暗く、廊下には多くの男達がいた。普段着の奴もいれば、上半身裸とか、革のハーネスとケツ割れ姿だけの奴など、年齢も20代~60代くらいと思われる奴までいろいろ。レンタルルームへ向かう途中廊下にいる男達と目があうが、何人かは気軽に挨拶してくる。中には早速ケツを触る奴も。ドキドキしながら部屋に向かった。

レンタルルームに入ると、薄暗い部屋にダブルベッドとシャワーブースのみがあり、ベッドの上には既に他の奴とやっていたと思われるキメ道具やゴミなどがあった。すぐに服を脱ぎ、ホテルから装着して来たハーネスとケツ割れ姿に(コックリングも装着済み)なると、すぐにどれだけ入れる?と聞いてきたので、自分でやると言って、10メモくらいをもらって新しい注射器にセット。それぞれベッドの上で入れ終わるや否や、カーッと体が熱くなり、すぐにエロモードに。ベロチューでスタートしたが、すぐにその男がチンコをしゃぶってと言って俺の口にチンコを押し込んできたが、いきなりのデカマラにむせながらもむさぼり付くように竿から金玉までしゃぶりまくった。そのまま69になりお互いのチンコをしゃぶっていたら、俺のケツの穴にその男の長い舌が入ってきて、そのまましばらくケツをなめられる状況に。俺はタチの頃からケツを舐められるのは好きだったので、そいつの長い温かい舌がケツの穴の中を舐め回る度にガマン汁垂らしまくって唸ってた。「綺麗なケツだ」と言われ、四つん這いで散々ケツと玉と竿を舐められた後は、そのままギンギンになった彼のデカマラが押し込まれた。突然デカいのが入ってきたので痛みで30秒くらい抜かずにストップしてもらったあとは、しばらくずっと掘られっぱなし。デカいのをピストン運動する度うめき声が抑えられず、おそらく廊下まで響いていたと思う。俺のチンコからはガマン汁はダダ漏れで、このままじゃ掘られて終わっちゃうよって思ったら、いきなり強く腰をビクンビクンと突き上げ種漬けされた。量が多いのか、ケツの奥に温かさと満腸感でイッたことがすぐ分かった。その男は既に俺が数人目みたいだったので、疲れたのでしばらく休憩すると。あなたはクルージングエリアに行って遊んできたらいいよって言われたので、まだ掘ってないし全然やり足りない俺はムラムラ全開のまま初めてのヨーロッパでのクルージングゾーンに。部屋から出てロッカーに荷物を預け、ワクワクしながら廊下の奥へ。そのフロアには多くのビデオルームが廊下の両サイドにあり奥に深く回廊の様になっていた。その男達が沢山いる通路をハーネス、ケツ割れ、ブーツ姿で歩くというのはさすがの俺も初めてで恥ずかしさと緊張感があったが、すれ違う男達に"Wow!", "Nice!"などと言われ、すぐに何人かに誘われた。とりあえずそのまま一つのビデオルームに入ると、部屋の上の方のテレビでゲイビデオが20チャンネルくらい選べるしくみで、両側の部屋との間にでかいGlory Holeが空いていた。あちこちでビデオの声とは別にしゃぶっている音や、ケツを掘っている音などが聞こえ、キメているのにさらにアガりまくり。椅子に座るといきなり両側からデカいチンコがヌッと出てきた。なんでこの国の男はみんなチンコがデカいんだよって驚きながらも、早速片側のデカマラにしゃぶりつく。口いっぱいの太さの皮付きのデカマラのエロさに俺のチンコはビンビンダラダラ。夢中でしゃぶっていたら、隣の穴から腕が出てきて俺のケツをひっぱられ、そのままケツを突き出したら穴からけつの穴をペロペロと舐め始めた。あまりの気持ちよさとエロさにうめき声を出しながらデマからを必死でしゃぶった。隣のデカマラもしゃぶりたかったので、向きを変えて何度か交代でデカマラをしゃぶりながらケツを舐められていたが、突然固い太いチンコが俺のケツに入ってきた。あまりの変態なシチュエーションに興奮してうめき声を漏らしたが、その後は3度ほど交代で反対側の男にケツを掘られ、最初の男がうめき声とともに俺のケツに中出しをしたかと思ったら、しゃぶっていたデカマラがビクンとしたと同時に俺の口の中に大量のザーメンが噴射された。それぞれの男は”Thank you"と言って部屋を出て行ったが、同時にケツと口の中がザーメンでいっぱいになった俺は変態度が半端ないレベルだったのでそのままザーメンを飲み込み、ケツの穴にぶち込まれた二人目のザーメンもそのままキープしてビデオルームを出た。ますます変態度が上がり、ムラムラ最高潮の俺はそのまま廊下を一歩きしていたら、地下に続く階段が。ワクワクしながら階段を降りると、さらに広いクルージングゾーンが。大きなスクリーンでゲイビデオ放映している広間の左右に伸びる廊下は迷路のようなダークゾーンで、鉄格子と鎖などがぶら下がっているハードなエリア、ケツ掘りブランコルームやX字の形に4つの革ベルトが付いたSM?プレイルーム、ケツ掘りベンチや叉を開く医療用のベッドのようなベンチなど、いろいろなエリアが。既にやりまくっている奴らもいてあちこちで声が響いている。多くのムラムラした男達が獲物を探して歩き回っているが、俺の格好がハレンチだったのか、アジア人が珍しかったのか、暗い廊下では男達に声をかけまくられた。その、地下のクルージングエリアでのエロ体験についてはまた次回書きます(長文でちょっと疲れた)。自分がこんなにも変態だったことを改めて知ることになったエロい体験談はまた次回に。

340 notes

·

View notes

Quote

・以下上から読んでいった箇条書きメモなので詳細はhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf ・芸術に全く興味がないどころか予算削減をしようとしている。してる。 ・そのことについて人事権などを使っているようだが、職員に大した説明なく進んでいる様子で現場の混乱がわかる ・斎藤が井戸前副知事のことが滅茶苦茶嫌いなのはわかるが、態度で表しているのがかなり子供っぽいし、周りもかなり気を遣っている印象 ・令和3年選挙で職員内で事前運動があり、その後通報されたようだが握りつぶされたとの話はかなり問題なのではないか ・その当時の選挙についての情勢に違和感があり、職員たちの間で相当困惑が広がっている様子が分かる(職員たちは違法性を感じていた様子) ・当時公用車問題で揺れていた兵庫県だが、職員が斎藤を連れて公用車で投票依頼をしに回っていた話がある ・該当職員たちが通常コースではなくトントン拍子に謎の出世をし、さらに職員たちから反感を買っている ・該当職員たちも部下に対して横柄な態度をとるようになっていた ・マニフェスト作成などもその周辺の職員がしている ・井戸前知事の周辺職員はみんな���ばされた。 ・県庁は、基本人事課が出世できるルートになっている。���記試験があるが加味されていないのではないかという疑問 ・はばタンPay+のポスターにある写真や、その他ポスターに自らの写真を入れる行為は、次の選挙戦をにらんだあからさまな選挙運動ではないかと職員間で疑問視されていた。 ・商工会議所、商工会にも手は回っており、今回の知事選挙に向けた活動が昨年頭からあったことが指摘されている ・昨年末から選挙戦に向けて新聞やテレビ出演を知事が希望していたのは選挙戦に向けてだろうが、「取材がなければ激怒する」という話は異様ではないか ・贈答品問題。全部ひとりで持ち帰ってしまうらしい。前知事は高額なものは全く受領しなかったので感覚が全く違った模様 ・酒造メーカーが出展したイベントで日本酒を15本以上持ち帰っている。2、30本あったのではとも。持ち帰りすぎ ・突然おにぎりを食べたいと言い、慌てて現場で米を炊かせている。怖い ・特産品のアイアンセット(約20万円)貰ってる。しかし使いにくいので、別モデルをおねだりした様子。その見返りが特別交付税の算定だったのでは?との見立てがある ・片山副知事も貰っている。片山副知事ペラペラ自慢して色んな職員に色んな事喋っている。折田かよ ・事業とは関係ない特定のスポーツウェア等を着てポスター撮影をしているらしい。掘れば出るのでは ・知事室等の前に贈答品が多数陳列されるようになっていた(前知事のときは無かったのだろう) ・自宅に持ち帰るときは目立たないように重さや大きさを気にしている。悪い認識あったのか? ・5万円を超えるものを個人的に無料で受け取っているが、秘書課を通じておねだりさせている。 ���ふるさと納税返礼品をねだって貰っている ・ホールケーキを贈呈行事としてもらった時(個人的ではなく)、井戸知事は職員にもふるまった。斎藤は一人で持って帰った。PRにもつなげてない ・斎藤県政下では「公民連携」のもと個別企業との包括連携協議が急激に増加している ・知事は絶対にお金を出さないので、食事等、知事を迎えた側が出費しなければならない ・職員たちの前で贈与しようとした地元の方を職員たちは止めたが、斎藤は遮って貰っていた ・人参ジュース1箱おねだりして持ち帰り。人参大好きだな。良いことだ。 ・絵画も貰っている。芸術興味ないんじゃなかったの ・貰ったワインの感想が出ない。色々貰いすぎて何貰ったか覚えてない ・知事の行き先と運転日誌の��離が合わない。出張先で何をしているのかは、みんな見ているはず ・土産があったほうがいいという認識が県内下で広がっていたのではないか ・ウィスキー、ロードバイク、ウェア、スーツ、野菜、海産物、椅子、寿司等等。贈答品だけで生活してたのか? ・マスコミの前で贈答品を貰おうとして、マスコミに直接つっこまれ、やめた ・高級な苺が好き。何箱も貰った。可愛いね ・職員たちも困惑しきりでウワサ広がっていた ・革ジャンはねだってももらえなかったらしい ・県議にもビール貰ってるやついねぇか?意識改革は必要 ・政治資金パーティー券についても購入要請など怪しい記述がある。私学関係者にも依頼している。ここまでくると「政治と金の問題」でしかない ・阪神オリックス優勝パレードについては金の流れが明らかにおかしい。まともなやり方で集めるのも大変だっただろう職員の苦労と、聞いていたよりも高額な請求が来たこと、不正な行為による虚無感を覚える記述が続いている。 ・聞いたことを聞いてないと言って怒るのは若いのに記憶力が心配 ・県美術館のメンテナンス休館を知らずに激怒。前年度には公開されているスケジュールを改めて経緯説明させられる。知事本人も館長に直接凸電話 ・知事就任前に決まっていた件を新聞で知り、聞いていないと激怒。いわゆる机バンバンは知事就任から2か月目のこと。 ・知事が来る現場にはサクラで人を呼んでいた。道を間違えると知事が怒るから言うことを聞いてほしい、という現場への要請もあった ・知事の視察は前知事よりもドタキャンが多い。そのときは服部副知事が来る ・お気に入りの女性職員をつけていた?よく分からない記述があるので皆読んでほしい ・出張先に三面鏡と櫛が無いと怒られる。外見をとにかく気にしている。用意された浴衣が気に入らず着たくないと駄々をこねる。10万円の浴衣を調達させる。着付けを地域の方にしてもらう予定が「俺は知事やぞ!そんな素人にさせるな!」と怒鳴り着付けのプロを呼ばせたことも。 ・例えば「空飛ぶ車」や「有機農業」など万博や●●関連の施策には部局に具体的な指示を出す。また指示通りになっていないと激し く怒り知事室へ出入り禁止にして再調整困難となり所管課を困らしていたと聞く。(原文ママ。折田が参加した空飛ぶクルマ事業は知事直轄) ・ペットボトルのお茶を出すと怒る。ペットボトルの水を飲食禁止のところで飲んで、その場に置いていく。 ・事前に決めてオッケーにして万全に準備した案を、直前に気分で変える。こういうことが繰り返されている様子 ・とにかくいろんな地域で激高しており、目撃されている。気分屋で、まるで昭和のバブル世代の頑固おやじみたいな態度をとりまくっている ・周囲は委縮して何も言えなくなっている様子。それが関係者たちにも広がっている。懇意にしている職員たちはパワハラだけではなくセクハラも握りつぶしてもらっている様子 ・政策や防災対策の会議を直前に15分で終わらせてと無茶振りするのが日常茶飯事 ・泉房穂のツイッターバトルを取り締まる条例を探す ・よく忘れ物、失くし物をする(なにこの情報) ・書類が分厚いと怒る ・渋滞に嵌ると怒る ・周辺のものを蹴る ・工事中のコーンを蹴り飛ばす ・SNSはブロックしまくっている ・怒るとタブレットを投げる。ノートPCを投げる。 ・健康診断から自己負担オプション項目をなくす(腫瘍マーカーの検査を7000円程度)どうも知事の命令により県職員だけ通常のオプション検査が受けられない模様 ・エレベーター待てなくて怒るのでエレベーター呼ぶボタンを受付に作った ・ジェラート食べたくて定休日の店を開けさせる

兵庫県職員アンケート調査を読んで気になったところと感想

25 notes

·

View notes

Quote

武漢は中国中部の主要都市で、4年以上前に新型コロナウイルス感染拡大の現場となり、国際的な注目を集めた。長江沿いに位置する武漢は、世界最長の吊り橋の一つを建設したことではあまり知られていない。 交通量が多いときでも、真っ赤な映舞州長江大橋を渡っていると、驚くほど静かです。それは、道路を走る車のほとんどが電気自動車であることを示す緑のナンバープレートを付けているからです。私が見た電気自動車の中には、私が住んでいるロサンゼルスでよく見かけるテスラのモデルもありましたが、大部分はBYD、Nio、Leapmotor、Xpeng、Geelyなどの中国ブランドや、私がこれまで聞いたことのない多くの企業によって製造されていました。 ある配車サービスの運転手が、ジーリーのスタイリッシュな電気自動車で私を迎えに来た。ドアハンドルが自動格納式なので、最初はテスラと勘違いした。別の運転手は、しなやかな茶色の革張りのシートとダッシュボード全体に3つの独立したタッ��スクリーンが取り付けられたEVリープモーターセダンで私を橋の向こうへ運んだ。ある朝、私が椅子に座って麺をすすっていると、ライムグリーンのEV Xpengスポーツカーが、フェラーリのような威風堂々とした走りで、エンジン音をまったく立てずに交差点を猛スピードで横切るのが見えた。 ここ数年、中国企業は、私が旅行中に見たような目が回るような新しいEVモデルを市場に氾濫させてきた。それらは、1万ドル程度という驚くほど手頃な価格であるだけでなく、プロジェクタースクリーン、冷蔵庫、運転者が後部座席をベッドに変えることができる「睡眠キット」など、印象的な機能とユニークなディテールが満載です。消費者はそれらを気に入っています。2023年第4四半期には、中国の大手自動車メーカーの1つであるBYDがテスラを追い抜いて、世界で最大のEV販売台数を記録しました。

中国の電気自動車ブームの実態

3 notes

·

View notes

Text

ネオ幕府アキノリ党による100の政策

※内はアキノリ将軍未満による脚注。

🌾 文化・日本語

1. 『双京構想』京都を陪都に。

※ 上皇后両陛下に仙洞御所にお戻り頂く案などから上奏。

2. 文章の形式を国粋化。縦書き・漢数字を基礎に、時間や単位や数理や音楽も日本文化圏独特の書式を考案し漸次移行。

※ 漢数字に関しては画数が多く判読もしにくいため,西ローマ・アラビア数字くらい判読しやすく書きやすい数字用の文字を作ってフォントに組み込んだりを検討。

3. 日本語の電子媒体を刷新。

※ イーロン・マスク氏に会いに行ってXの東アジアの言語を全部縦書き漢数字(言語ごと)に直してもらう事を条件に,共栄圏での法人を作ってもいいと約束。ただし,その情報資産は共栄圏のものとし,資本の移動は認めない。 ※ 拡張かなを拡充し電子媒体に組み込む・体制化した際に方言の言語化も視野に。

4. 都内の��国籍労働者・親族等への日本語や法制に係る教育サービスの展開。

※ それぞれの民族に寄り添った親善団体と連携 ※ 裏で世界共栄化に関わる宣伝を行い、本国に情報輸出させる足がかりとする。😈

5. 都内の宗教共同体の実態把握・公的包摂・共生都市社会の推進。

※ 体制化までの中長期的に各宗教の日本化を試みる方針。

🌾 税制・社会保障・経済

6. 税制改革や都債発行を財源に,実質賃金の上昇率の安定向上(最低でも年3%水準)まで一律で都民税半額。

7. 都営ブロックチェーンの創設・ネオ幕府トークンの発行とサーバー維持管理。

※ 全国電子通貨を想定・通貨の名前は「球」読み方は本名が「たま」,「きう」が普及版。NAMが出典。 ※ いずれ日本円にとって代わる。😈 ※ 我々が全国化した折には武蔵国の地域トークンというか藩札を創設を想定。

8. 都債発行・時限的な商品券等の給付による地域経済振興。

9. 都民や都内に通学する学生への一律奨学金免除。

10. インボイス廃止を国政に提言・特に中小零細企業の事務処理負担を軽減。

11. 濫用的な投資や無軌道な開発,オーバーツーリズム等に因る地価や宿泊施設の価格高騰を抑制。

12. 外国企業等による国土の売買規制に係るモデル条例の策定。

13. 都内の特に大企業の法人税の納税率を向上・財源構成の平等化。固定資産税の累進化。

14. 社会保障費用の逆進性緩和・累進課税の推進。

🌾 教育・学術

15. 公営学生寮の確保・増大。

※ 国際法を典拠に一定の自治権を認める

16. 大学院まで教育全面無償化+困窮世帯向けに塾代含め支援検討。

17. 専門学校等の整理統合・総合大学との連携強化・学生や職員の有益な流動化を促進。

18. 図書館民営化の見直し。知識アクセス・公共教育インフラの維持。

19. PTAの有償化や情報共有・可視化の促進。

20. 教育委員会の体質改善・責任体制の明確化。

21. 都立高校の入試改革の見直し・効果的な外国語教育に転換/無益な学習負担の軽減化。

※ どうでもいいけどほんとに外語やるならマッチング実践とかだわ

22. カルト校則の全面廃止・学生の学ぶ権利や表現の自由を守る。

23. 入学しない大学への入学金支払義務の免除・ルール撤廃を東京から実践。

24. 部活動の地域化・民営化等による教員の負担軽減を都から実践。

🌾 交通・公共施設

25. 練馬─中野─杉並─世田谷区や足立─台東─江戸川区を縦断する都営線路の開拓。

26. 東京都-近隣の港湾に集中投資・世界一の港湾大都市圏を構築。

27. 満員電車の終局的な解消・時差���勤の促進(主に企業向け)や代替手段の公的導入検討。

28. 離島との往復費用の低廉化・人材や投資交流の活発化。

※ 将来伊豆諸島は伊豆の国に, 小笠原諸島以南は小笠原国にする。

29. 16歳未満(中学生)に対しての交通インフラ料金を子供料金にする・25歳以下に対してユース料金の公共交通機関・各商業施設での導入。

🌾 防災・戦時体制を想定した防衛

30. 全国のあらゆる自然災害に対し救援・復興の為の物資や人員輸送が可能な体制の整備。

31. 都内のあらゆる公共設備の耐震化推進。

※ 災害をある程度前提とする伝統的な都市デザインの可能性も検討。

32. 核戦争を想定した核シェルター建設・地下経済圏の構築促進。

33. 災害リスクを見据えた都民や隣接県民(都内の勤労者)向けに食料等備蓄・予備的分配。

34. 官公庁・民間企業に対するサイバー攻撃の防衛体制整備。

35. 東京都の空を米軍から取り戻す・首都圏の集団安全保障体制を見直し。

36. 近隣諸国の紛争や破局的災害を想定した都民の命と経済を守る有事法制・モデル条例の策定。

37. 安全保障や軍需産業分野の研究開発支援・学界に蔓延る偏見の改善。

🌾 恋愛・婚姻等の共生生活・性的少数者支援

※ 現在はヘテロが社会の主体である事を公共に認め(右翼を安心させ), その余裕の下に性的少数者への配慮を行う政治指針を宣言化。

38. パートナーシップや相続法制等に係る性的少数者の権利保障モデル条例の策定。

※ パートナーシップに日本語の造語を与えることを目的に研究会を行う、反動保守国学者や左派リベラルの論客もネオ幕府体制の責任もとで幅広く招聘したい。

39. 専門家や当事者の意見を参考に高齢者向けの公的恋愛支援事業を実験的に開設。

40. 既存の公営マッチングアプリ・ブライダル支援等政策の見直しと再構築。

41. ユース(18-25歳を想定)以下に対してのマッチングアプリ補助制度。

🌾 医療・福祉・地域協同・家庭問題

42. 視力矯正器具や歯列矯正等への保険適用・車椅子や補聴器の価格低廉化。ゆくゆくは無償化。

※ 歯を生やせるようになればすぐ保険適用を検討

43. ひきこもり老人を訪問し地域を協同化・社会的包摂を目指す・若年層のアルバイトで高齢者を訪問しスマホ教室とネット普及・生活状況の実態調査。

44. 民間に��んじた無料塾・こども食堂等の公営化。

※ 都から職員を派遣して実態調査し一定の基準で認可を行い、その場で謝礼。 ※ その後恒久的に経済支援, 半官半民でネットワークをくみ人的支援を拡大 ※ 定期的に児童虐待や裏社会の斡旋等の有無を潜入調査。😈

45. 実態調査のうえ, 都心や下町に関わらず包括的な訪問診療・介護サービス等を拡充。

46. 学校や社内研修に基礎的な救急救命の教育カリキュラムを導入・相互扶助の日本を再建。

47. 地域交流や文化活動を活性化すべく公立小中学校等の空きスペース活用促進。

48. 既にある公園に遊具を拡充・児童の自由と安全を保障。遊閑地の利活用推進。

※ クレーム処理等は我々ネオ幕府が請け負う。

49. 生活保護の取得要件緩和と生活再建・出口支援。給付付き税額控除の試験的導入。

50. 公共施設から迅速・全面・包括的にバリアフリーデザインを実装。

51. 乞食(路上生活者・野宿者・炎上するだろうがこの言葉を使う,いささかの差別的感情を含まない)の住宅支援事業における不合理待遇(いわゆる「タコ部屋」等)の撤廃。

52. 「禁煙」でなく「分煙」。公共喫煙所の増設と依存症支援拡充。

53. 「帰宅困難家庭」の児童のシェルター確保・拡充。

54. 親の孤立防止。財政的支援やシッター利用・保育所等インフラの拡充。

55. 麻酔科医の待遇改善・拡充による無痛分娩・不妊治療等の普及・無償化を都から実践。

56. ヤングケアラーの実態調査・迅速な支援拡充。

57. 一定期間の債務等支払義務の凍結や世間からの隔絶を許容する「隠遁」制度の試験的導入による自殺予防。

58. 共同親権制度移行後の離婚親や子の権利保証に向けたモデル条例案の策定。

59. 犯罪被害者や遺族の情報秘匿や生活再建支援事業の拡充を都から実践。

🌾 環境・公共衛生・都市デザイン

60. 『江戸東京オシャレ特区』構想・ドレスコードの厳格なサービス業種の方でも自分らしい服装等の表現を保障。

61. 炭素繊維等による東京湾浄化・老若男女が利用可能な東京湾に。

※ 一〇年単位の長期計画で研究会に予算をつけて水質浄化に関わる各方面の専門家と企業に助成を。

62. タクシーや通勤通学バスや訪問介護車両や都内を往来する長距離トラック等に向けた電気自動車等の導入支援。

63. 道路にゴミ箱を増設し収集��業も増員・雇用創出。

※ 『乞食』の方々向けに最低でも3日に1度は湯船に疲れる水準の支援体制を迅速に構築。

64. 都内の樹林伐採ストップ・地域経済や文化に無益な再開発の見直し。国土を守る。

65. 引越しや住宅確保等に係る費用分担による近隣県への移住サポート。

※ 漸次地方都市にも移住サポートしたい・全国化したときに地域を蘇らせる。

66. 主に大企業の都外への本社機能移転・人口とリスク分散を段階的に進める。

67. 排除アート・「座らせないベンチ」の全面撤去。小憩できる都市デザインの再建。

68. ユース(12-25最程度を想定)以下に対して公営美術館・芸術施設の入場料無料化。

69. 路上表現・アーティスト等に向けた道路使用許可申請等手続きの簡素化・拡充

70. 官民連携で路上ライブ・イベント等を充実させ,『解放区』の乱立。

🌾 動植物

71. 動物殺処分0の次は都から始める愛玩動物の生体販売全面禁止。

※ ペットショップの店員かわいそうだから動物病院とか生物学研究所に転職もさせてあげて。そのために予算つけよう。 ※ 日本固有種の生物種は緩和したさがある,というかその系統を維持するための研究会や国家機関創設を提唱したい。

72. 特定外来種や有毒の微生物等の実態調査・飼育手段の包括的なデータベースを策定し公開。

73. 生物学系の人材活用・医療分野との連携を強化。

74. 孤立対策に動植物との共生を促進・AI利活用で安全・安定的な飼育体制を提供。

🌾 宇宙開発

75. 軌道エレベーターや公共/民間通信衛星等を想定した宇宙産業への公共投資。

※ 東京から日本〜東南アジアをまたぐ測天衛星網(GPS)を提唱

76. 核融合発電技術への積極的公共投資。

※ 戦時を想定した燃料備蓄

🌾 食糧自給・安全保障

77. 家庭菜園や地域農産・地産地消の促進。

78. 種苗法改正の見直し・食文化の保全。

※ 戦時を想定した食料備蓄

79. 酒税法の見直し・どぶろく文化を再興。

80. 生レバーやユッケ等の規制緩和。

81. 依存症対策や飲酒強制の予防規制を条件に, 飲酒解禁を18歳に引き下げ。

🌾 労働市場制度

82. 新卒一括採用の見直し・企業や経済団体等への協力要請。

83. 官公庁や民間企業の採用基準にポスドク枠拡充。

84. 生涯学習・リカレント教育普及に向けた労働市場改革。職業訓練給付や実施企業への支援等の拡充。

85. 様々な産業分野の企業に対して有給や育休利用の促進。

🌾 汚職・職権乱用の防止

86. 地方議会における縁故的な役職(選管等)の選定過程・給与等の見直し・再編と代替的職務の用意。

87. 刑事収容施設や入管施設内での侮辱や虐待や差別的待遇の実態調査・迅速な改善。

88. 市民オンブズマン制度の創設・拡充による第三者目線の地方議会の監査強化。

89. NPO法人設立や生活保護申請・政治団体含む会計監査の厳格化・責任体制の明確化。

🌾 表現・報道の自由

90. 小池都知事が実施していた様な一部のマ���コミやジャーナリスト等の排除に反対・報道と表現の自由を守る。

91. 『表現の自由』の前提として,エンタメ・出版・コンテンツ業界に投資拡充・且つアーティストの食い扶持と表現の場を守り,層の厚さを維持。

92. NHKの過剰な集金を規制・困窮世帯の債務免除・公共の利益となる基礎的なコンテンツは保障するが国民の無償・平等な『知る権利』に配慮。

🌾 スポーツ

93. 『マイナースポーツに光を』・Eスポーツ含む多様な体育会系コンテンツにも積極的に投資。

94. 身体に障害を有する方々が主役であるパラスポーツ分野に投資拡充・宣伝を強化。

🌾 その他

95. 小池都知事の財政調整基金の使途・費用対効果について徹底的に監査。

96. 小池都知事や森本首相も関わる東京オリンピックに関する利権構造や裏金・役員の不審死・作業員の過労死等の真実究明。

97. コロナ禍におけるエンタメ産業や一部の飲食業界・性産業等への差別的待遇の見直し・適切で平等な補償体制の確約。

98. コロナ禍における緊急事態宣言の手続的正当性・費用対効果を徹底再調査。

99. お気持ちベースの『自粛要請』では無く必要な法整備・責任体制を明確化。

100. 多様な業種の方々に配慮し投票所を26時まで開放・且つ開票日を平日にスライドし行政コストを軽減。

2 notes

·

View notes

Text

完璧な世界

この世界では、強者が弱者にその座を譲り、それが祝福となっています。革張りの椅子に深く腰掛けたスーツ姿の冷たい手を持つ人々はもういません。代わりに、鼓動する心、満ちた魂、抑えきれない笑い声が溢れています。ここでは、金は輝くのではなく、ささやかれ、抱きしめられ、惜しみなく与えられます。

優しさの政府

国家の頂点には、優しさの省が人間関係を統治しています。無機質なメールや空虚なやり取りはもうありません。すべての決定は視線の誠実さの中で行われ、すべての法律は世界をより優しくすることを証明しなければなりません。大臣は、かつて生活支援施設の住人であり、沈黙の重みと微笑みの力を知っています。

彼の隣には、人間の連帯省があり、軽度の知的障害を持つ人が担当しています。彼は、手を差し伸べることの意味を誰よりもよく知っています。ここでは、書類も不条理な手続きもありません。孤立した人がいれば、共に歩みます。切実なニーズがあれば、即座に対応します。フィルターも条件もありません。

生産的障害省は、高機能自閉症の人々によって運営されています。彼らは、論理と秩序の天才であり、仕事を成果のためではなく、自己実現のために再編成します。技術的なスキルを持たない人々は、街を明るくし、物語を語り、魂をケアするなど、重要な役割を担います。

夢と想像力の省は、統合失調症の人々に委ねられています。彼らは、私たちが想像すらしないものを見聞きします。彼らが都市にインスピレーションを与え、芸術家に息吹を吹き込み、日常を再び魅力的にします。すべての政治的決定は彼らの手を通さなければなりません:それが世界をより詩的にするかどうか。そうでなければ、却下されます。

リズムと沈黙の省は、非言語的な自閉症の人々と非常に敏感な音楽家に委ねられています。彼らだけが、沈黙が時に言葉よりも強いこと、心臓の鼓動がメロディーであること、人生が各自が自分の音を奏でる楽譜であることを知っています。彼らは都市や生活空間を調和に基づいて組織し、不要な騒音を排除し、風、子供たちの笑い声、水のせせらぎなど、自然���交響曲を促進します。

失われた時間の省は、かつて「夢想家」と呼ばれていた人々によって運営されています。彼らは、夕日を眺めたり、雲を追いかけたり、即座に役立たない考えに迷ったりすることに多くの時間を費やしていました。彼らの使命は、散歩、昼寝、何もしない権利を再評価し、誰もがただ存在するために時間を無駄にしたことで非難されないようにすることです。

真実の言葉の省には、ダウン症の人々や嘘をつけない人々が座っています。ここでは、建前や曖昧な言葉はありません。心で話し、空虚な言葉の裏に何も隠しません。偽りの言葉よりも気まずい沈黙を好みます。すべての政治的決定は彼らを通じて行われます:それが正しく聞こえない場合は却下されます。

ジェスチャーと感情の省は、言葉で自分の感情を説明できなかった人々によって運営されています。しかし、肩に触れる、眉をひそめる、涙ぐんだ目で、すべてを伝えます。ここでは、言葉を超えたコミュニケーションを教え、市民に内臓で聞くこと、震える手や無理な笑いの背後にあるものを理解することを学ばせます。

壊れやすい勇気の省には、地獄を経験し、そこから戻ってきた人々が座っています。元うつ病患者、元自殺志願者、底を知り、時には光が最も暗いところから来ることを学んだ人々です。彼らは、力とは支配ではなく、立ち上がる能力であることを皆に思い出させる役割を担っています。

そして、小さな命の省があります。最も控えめな人々からインスピレーションを得ています。彼

0 notes

Text

ウェブ翻訳です

「彼はまず、印を付けるところから始まります。感じられるのは、雄牛の牙で引っかかれることだけです。4人それぞれが手足をつかみます。5人目の男が主に担架としてそこにいます。それから、トゥフガ(タトゥーアーティスト)がサモア語で「よし、頑張れ。これから大変な痛みを味わうことになるが、頑張ることが重要だ。決して後ずさりしないで。みんなが君の味方だ。精霊たちが君の味方だ。サモア全体が君の味方だ」と言います。これが始まりです。最初の打撃は背骨に沿って伝わります。その後、次の5日間は、トントントントンという音だけが聞こえます。」

サモアの歴史

サモアは南太平洋に浮かぶ美しいポリネシア諸島群で、19世紀後半にはドイツ、米国、英国の3国が支配権を争った。1899年の三国会議でこの誤った権利をめぐる戦争は最終的に終結し、島々は2つに分割され、アメリカは東部の島々を併合した。東部は現在でもアメリカ領サモアと呼ばれている。西サモアの支配権は残りの2つの交戦国に分割された。その後間もなく、英国はサモアに対するすべての主張を放棄し、1914年8月29日、ニュージーランドがドイツを黙認して侵攻した。占領は「平和的」なものだったが、ニュージーランドは肺インフルエンザの菌株を持ち込み、人口の5分の1が死亡した。第一次世界大戦の終結から1962年のサモア独立まで、ニュージーランドは帝国の支配者であり続けた。 1997 年、州憲法が改正され、国名が西サモアからサモアに変更されました。19 世紀から 20 世紀初頭にかけて、植民地勢力はヨーロッパの貿易と通信手段を通じて、新しい技術、言語、宗教、文化、イデオロギーを導入し、サモアをさまざまな形で変革しました。しかし、サモア人はこれらの「西洋」からの輸入品を積極的に取り入れ、何世紀にもわたるヨーロッパの影響にもかかわらず、伝統は存続しました。サモアの文化とアイデンティティの象徴として特に独特のものがあり、特に廃止の圧力にさらされたのはペアでした。

「タトゥーアーティストと一緒に座っていると、身長6フィートの巨漢5人がやってくるんです。」

オーストラリアのメルボルンに住むサモア系アメリカ人のクリス・レムエルさんは、思春期から成人期までの儀式的な旅について語ってくれた。彼はソガイミティ(soga’imiti,)、つまり完全なペア(pe’a)を終えた男性である。

原文:Chris Lemuelu, Samoan by descent, lives in Melbourne, Australia, and tells me about his ritualised journey from adolescence to adulthood. He is a soga’imiti, a man who has completed the full pe’a.

移行���は象徴的な死と再生を経て子供から大人へと変化するプロセスであり、その過程で入信者は神聖なものと接触する。クリスは5日間、日の出前から午後半ばまで毎日9時間のタトゥー入れに耐えた。彼から青春時代の痕跡はすべて消え去った。

「最初の衝撃で、頭の中がいっぱいになります。『しまった、こんなことはできない』と考えます。数日後、体の感覚がなくなり、痛みが別のレベルに達しました。私は自分の体を見渡していました。」

擬似的な死を体験した後、人は大人として生まれ変わります。この変身は、再生を象徴する卵がクリスの頭の上で割れることで表現されました���

「タトゥーがきつすぎて、終わったときには膝を曲げることさえできなかったけれど、自分が男になったような気分だった。人生でこんなに感情的になったことはなかった。頭に椅子を投げつけられても、私は何でもできる。」

彼の勇敢さは、式典の数日後、恋人と休暇を過ごしていた島のリゾートで試されることとなった。

「彼女には楽しい時間を過ごしてもらい、少しリラックスしてもらいたかった。でも、タトゥーを入れた後、3日間は何も食べられなかった。考えてみれば、毎秒体内を巡る血液細胞の量。心臓に向かうときに、そこにインクが加わる量を想像してみて。すべてがくっついてしまってベッドで眠れなかった。まるで開いた傷口のようだった。ある時、散歩に出かけたんだけど、24時間後に目が覚めると点滴が体から出ていたんだ。」

意識を失ったクリスは入院した。彼の身体はひどい状態だったため、シャワーを浴びるという簡単な作業を行うのにもアドレナリン注射が必要だった。数日後、サモアの国際空港で、アドレナリンが充満しながらも激しい痛みを感じながら滑走路を飛行機に向かって歩いていたクリスの身体は限界に達し、動けなくなった。しかし、そのとき、トゥフガの言葉「サモア全土があなたと共にあります」を裏付けるかのように、老婦人がやって来て彼の荷物を運び、数人の大柄な酋長や重要人物が彼を飛行機に運び、十分な水があるか確認した。

「素晴らしかった。まるで国中が助けに来てくれたようだった。でも、このタトゥーはそれほど強いんだ。」 長いので折りたたんでいます↓

1 note

·

View note

Text

最近は、随分と体調が良く

朝も起きれるようになってきました。

今朝は、朝からお店の掃除と買い出しを終え、まだ10:00✌

なんか得した気分!

そして、お店の椅子を拭きながら

よーく見ると、私がさわるところだけ、

革の色が変わってきちゃってる。

16年、17年愛用の椅子なので

いい味が出てきました。

そして、やっぱりいい椅子は

何年経っても変わらない座り心地。

まだまだ、この椅子には頑張ってもらわないとね。

オープンしたばかりの頃

この椅子一脚で、確か¥◯0万。

こんな金額の椅子、私が買っていいものなのか?

お値打ちな椅子なら、◯の数字がもっと少なかったり、なんなら一桁代の椅子もあったから、少しだけ躊躇した記憶だな。

けど、一目惚れして、思い切って買って、本当に良かった!

こんなに長く使える椅子、たくさんのお客様を包みこんでくれる椅子は、

完全予約制の椅子一脚のみ、

鏡一面のみ、

一対一の美容院だからこそ、だと思ってます。

・

また、これからも今のお客様を大切にし、新しいお客様にも出会い、そんな日々を大切に過ごしたいです。

それには、私自身の心も身体も健康であること。そこを最も忘れてはいけないよな、と椅子を眺めながら、初心に戻った朝でした。

・

よし!今日も1日

頑張っていきましょう!!

0 notes

Text

書物礼賛④

味噌ノ山/ひざが痛い!/自費出版2024

前回取り上げた『大便革命』の印象的な一節「女はたまる、男はくだる」。くりぃむしちゅーのANNで語られる、彼らの名物マネージャーからやがて独立社長となるババア大橋氏の便秘エピソードは抱腹絶倒。大橋氏への愚痴をはじめ、独身時代のくりぃむ有田氏が女性全般への不満をしばしば語るのに対し、現役のラジオ番組・中川家のラジオショーでは兄の剛氏がしばしば女性賛美を語る。

「女はどんなことでも楽しめる。友達と何時間でもしゃべっていられる。嫌いな人とも会話できる」。そうした美質が最大限発揮された入院体験リポート漫画が本書。著者はクリスマス飾りを撤去しようとして転倒し膝の靭帯を断裂。義母の介護があるためしばらく温存療法で耐えていたが、コロナ禍に突入し義母が特養ホームに入所することなったので入院・手術に踏み切ることに。

手術までのあれこれ、装具や車椅子、リハビリの様子など、確かな観察に基づく丁寧な描写、配慮の行き届いた人物造形、入院マニュアルとしても使えるよう大きな出版社から流通させてほしいと思うような充実した一冊となっている。学生時代漫研だったが創作から長く離れていたとのことで、一般社会にはこうしたポテンシャルのある人が山ほど隠れているのだろうなと。長所と短所は表裏一体になっていることが多く、有田氏の不満も剛氏の賛美も「男と女は違う」という本質論なのではないか。芸人さんのラジオは人気があるほど本質を避けて、何を買ったとかどこへ出かけたとかうわべの消費を語りがち。その人から見た本当のことを語ってほしいし書いてほしい。

藤谷治/新刊小説の滅亡・新刊小説の逆襲/破船房2023

2015年ダ・ヴィンチ誌に掲載された短篇とその続篇。文芸出版協会が新刊小説の出版を止める協定を結び、それによって新刊に占められて存在意義を失っていた既刊書籍が一定の復権を果たすも小説の退潮は止めようもなく、それでもなお良質な新刊小説に夢を託す編集者と無名小説家の悪戦苦闘を、筒井康隆『大いなる助走』の舞台設定や文体まで借りたような形で描く。「同時代を見つめた結果、タイムスリップで歴史上の有名人に会うとか、魔界に選ばれた高校生が悪��根源と闘うような小説ができたってことですか? 同時代を見つめるとか、時代の要請じゃなかったんですよ。右顧左眄ですよ。マーケットリサーチだったんですよ」。

鬼越トマホークのユーチューブ・チャンネルに三四郎の相田氏と小宮氏が一人ずつ連続で呼ばれて半生を語る企画は、金持ち学校(成城)で出会った2人の、微妙に異なる角度から語られる学園生活が陰影に富んでいて良い本を読んだような充実感があった。しかしたとえばそれに類するお笑い芸人さんのラジオ番組も、文字に書き起こして即良い本になるとは思えない。本書が言うまでもなく、小説をはじめ紙メディアにおける日本語の語りというのは終っているのだと思う。皆川博子の小説は完成度が高いが、読後感が胸糞で、2度と手に取る気が起きない。松本清張はどれも似たようで抜きんでた傑作がない。出版社であれテレビであれ東京に集中し、国民を「(支配側と)お気持ちお立場ご一緒に」誘導する官僚制の装置であって、分断と棲み分けを志向するから、メジャーな漫画雑誌やオリンピック開会式のように「意味さえ分らない」惨状を呈したのである。意味や価値観を提示すると、森喜朗のような各界のジジイが怒るからねえ。「八戸さんは自分で校正せず、専門家に出したようだ。外注だからお金がかかっている」。甘いですね、私は本をマーケットに送り込むまで、作品を書くのと印刷製本以外すべて自分でやっていますよ。

売野雅勇/砂の果実 80年代歌謡曲黄金時代疾走の日々/朝日新聞出版2016

チラシを読んでいたら「ちょっとHな美新人っ娘」というキャッチフレーズが目についた。ミルキーというルビがふってある。新人=ルーキーというシャレだと一年以上経つまで気がつかなかった。(中略)原稿用紙に大きな文字で、「少女A(16)」と書いた。新聞の社会面と同じに見えるように、年齢もいれた。(中略)下書き用のノートに残っていた、沢田研二さん用の 「ロリータ」の設定を借りることを、苦しまぎれに思いついたのだ。「ロリータ」が、アッシェンバッハの視点から書かれたものなら、「少女A」では、カメラをタジオの視点にする。しかも、美少年から美少女に変えて。

音楽は救い。しかし私にとって音楽に包まれることは、すなわち自分が非国民であるという自覚にも包まれることになる。日本のポピュラー音楽の全盛は、浜口庫之助らが活躍し、ニューミュージック勢が台頭した1960~70年代。1978年からザ・ベストテンが洋楽を締め出す形で毎週お祭りを提供し、作曲とパフォーマンスの質が世界最悪となっていく没落が始まる。

「セクシャルヴァイオレットNo.1」「もしも明日が…」「おどるポンポコリン」…。あざとい下品な作曲、しかし広告やテレビ番組とタイアップすれば驚くほど売れて儲かる。レコード大賞を受けたウインクの「淋しい熱帯魚」は、洋楽カバーである2つ前のシングル「愛が止まらない」の曲想そのまま少し加工しただけの模造品。恥ずかしくてiTunesに入れられない。日本で一番売れたシングルも盗作だ。歌の下手なボーイズグループなんていうのは他の国では存在しえない。広告・テレビ・芸能の業界人が結託してキャラをでっちあげて素人以下の芸をヒット商品に換える、その音楽上のキーマンが阿久悠、松本隆、そして著者のような作詞家である。

沖田浩之という男性アイドル、私と近い年で、同じ時代にも業界が売り出し方を間違えている印象があった。舟木一夫や橋幸夫のようなズレたイメージ。そこへいくとやはりジャニーズ事務所は巧みだった。サザンや山下達郎が作るようなフェイク洋楽を、下手くそでも衒いなく堂々と歌う。どうせ日本語の歌なんて日本人以外誰も聞かない。低レベルでも細かな消費の記号を散りばめてメディア上で輝ければいいのさ。中森明菜のミルキーっ娘もズレていたが、不良イメージの強さが不満で一度だけ���コーディングで歌えばいいからということで出した2曲目「少女A」が大ヒット、スターの階段を駆け上がる。詞・曲は凡庸だと思うが、少しふてくされて、しかし天性が発揮された歌いぶりが素晴らしいのである。

売野氏は1951年生まれ。上智大卒後いくつかの広告代理店、レコード会社宣伝担当を経てフリーランスのコピーライターから作詞家に転身。普段は無口で、自作を売り込む時だけ饒舌になる。売れない雑誌の編集も手がける。業界人としてポジションを得ている、しかしクリエイターとしてはズレていて人脈が財産というような人物から気に入られる才能があったようだ。消費の記号をたくさん知っていて流行の波を仕掛けることができる。歌謡曲やJ-popに愛着ある人なら楽しく読めるのでは。私は薄っぺらい人物だなと思いました。

色川武大/喰いたい放題/集英社文庫1990・原著1984

私の母親のところに米を運んできていたおじさんは、荷をおくと熱い茶を所望して弁当を使ったが、彼の弁当は米飯ではなかった。うどん粉のバンか、芋だった。

そうして彼等の姿も昭和三十年代にはほとんど見られなくなった。

察するに、目白のたまごのお爺さんは、そういう類の生き残りであろうか。──私ははじめそう思った。

ほどなくその考えを変えた。お爺さんがたまごをあつかうときの手つきが撫でさするように丁寧なのである。この仕事を本当に愛してるんだな、と思う。たまごを運んで、売る、そうしていることが好きで好きでしようがないんだ。そうとしかいいようがない。ただの惰性で老人に続けられるわけがない。

とにかく、ありふれた無精卵よリも、お爺さんが難行苦行して運んでくる本物のたまごの方が、ずっと安いのである。

主婦たちは皆、容器を持って並んで、ーキロ、ニキロと買っていく。周辺のおソバ屋さんや小料理屋さんも並んでいる。 せっかく安売りしたって、その人たちが商売に使って結局もうけてしまうわけで、あほ らしいようにも思えるが、お爺さんはついぞそんなことは考えないらしい。本質的に人間が高貴なのである。

(中略)まったくそれは絵になる光景だった。ものを��り買いするということは、こういうことなのだ、と思う。(中略)大切なたまごを、カチッ、と割って喰べてしまう。お爺さんの汗と執着が、つぅッと喉のあたりをすべりおちる。実にあっけなく、またうしろめたいが、ものを喰べるということは、実はこういうことなのだと思う。

長々と引用してしまいました。谷崎潤一郎が『文章讀本』の中で文章は含蓄がすべてである的に述べていたが、メディア上にこれでもかと即物的な情報があふれている今、小説家のそういう特権的な意識は通用しないのではないか。結局は、情理を尽くして分ってもらおうという姿勢、そうさせる人徳を賞味させていただくことが読書なのだと思う。それは時代や流行によってすり減らない。何度でも味わえる。著者は阿佐田哲也名義の『麻雀放浪記』でも知られる、博徒から業界紙編集を経て作家として名を成した異色の人物。30代でところかまわず眠ってしまう難病ナルコレプシーを発症、長年の放蕩のため肝臓・腎臓も弱く、それでもなお食を堪能しようとする生きざまが遺憾なく発揮された好著。60歳没。

山本高穂+大野智/東洋医学はなぜ効くのか/講談社ブルーバックス2024

東洋医学によれば気・血・水の流れこそ生命活動の本質。脳ではない。昨夏に始まった耳鳴りと、それに伴って悪化した肩こりを癒すべく、12月下旬から鍼治療を受け始め、人体の神秘を実感。施術初日は最中にお腹がグゥ~っと鳴る人が多いとのこと。自律神経が刺激され胃腸が活発にはたらく。私の場合はそれに加え、2~3日の間風邪をひいたような症状が表れる。悪寒・鼻水・喉の痛み・関節痛など。交通渋滞を緩和しようと体のあちこちで道路工事を行っている感じがその後も続き、ちょっとしたことで調子を崩す。人手不足で道路工事の費用も高騰、そもそもアトピーだったり猫舌だったりタバコの煙を肺に入れるなんてとんでもないという神経過敏の60歳には刺激が強すぎたようである。腎経・膀胱経と呼ばれる経絡に沿って全身を少しずつ、相対的に後頭部など上半身の刺激を弱めてもらうことで症状緩和。ここに辿りつくまで7ヵ月余…。

緩和といっても、耳鳴りにせよ肩こりにせよ病気未満の生理現象・老化現象でもあり、半減がいいところでしょう。なぜ効くのか、効くと断言する書名にすがる思いで手にした本書、先史時代から積み重ねられ、経験則的に体系化された東洋医学、その効能を実証的に解き明かそうという趣旨。ツボ・鍼灸・漢方薬について「家庭の医学」的な小辞典として常備してもよい一冊。

0 notes

Text

0211

A.銀髪高飛車お嬢様な友人が「あなたたちに試練を与えますわ〜!まずは私を捕まえてご覧なさ〜い!」と逃げるから、他の友達となんだなんだと言いながら追いかける。木造建築だらけの温泉街みたいなところを走り回り、銀髪の友人がその中の一件に入ったので、みんなで後に続く。中はコンクリート打ちっぱなしになっていて、シンプルな折りたたみ式の机と椅子がいくつかと、奥に革張りのソファが一つだけ置いてある。ソファには黒いマーメイドドレスにダルメシアン柄のファーショールを羽織った婦人、銀髪の友人の母が座っていて、まわりに数人の黒服サングラスが控えている。黒服に急かされて着席すると、スマホを出すように指示され、回収され、銀髪の友人が調査票と筆記具を持ってくる。これは何かと尋ねても「悪いようには使いませんわ〜!」「出来る限り皆様に有利な結果となるよう私のほうでも努めますわ〜!」など、答えが答えになってない。諦めて手を動かす。用紙には両親の経歴についての質問がずらずら並んでいて、出生場所や出身校など知らない項目のほうが多い。飛ばして回答したら、黒服から「全て埋めるように」と釘を差される。無理なんだけど…と苦しんでいると、婦人が黒服に耳打ちし、黒服のほうから「あなたたちの両親について調査は済んでいるから、間違っても構わない」と補足される。じゃあなんのためにこんなことを、と思う。漢字が思い出せなくて消したり書いたりしていたら「その調子てすわ〜!」と銀髪の友人に覗かれて、用紙に赤ペンで何かを書き込まれる。「新気鋭」。

B.Xの規約が変更されて無断学習されなくなったらしい。喜んだフォロワーがなんでもない海面を撮った6秒くらいの動画を次々と投稿している。フォロワーが嬉しそうで良かったなぁと思う。

0 notes

Text

2030年の暮らしがどうなるか予想したい方へおすすめの本のご紹介~2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ02

New Post has been published on https://senor-blog.com/2030%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%9a%ae%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%8b%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e6%96%b9%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%b8%e3%81%8a/

2030年の暮らしがどうなるか予想したい方へおすすめの本のご紹介~2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ02

皆さま、こんにちは。未来に繋がる情報を研究し発信するブログを運営する「みらいものがたりラボ」代表のせにょです。

本ブログでは、皆様の中で現在生じている問題を解決し、明るい未来へつなげる本をご紹介します。具体的には、週一回程度の頻度で、皆様の問題を解決するうえでお役にたつ本を1冊ピックアップし、簡単に解説します。 現在、未来予測プロジェクトが進行中です。未来予測プロジェクトでは、これから先の2030年~2050年までの未来を予測する本を解説して、皆さまとともに未来の物語に向けたトレンドを共有してまいります。 前回は、一冊目「2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ」の解説1回目で、VUCA時代に変化が加速する理由を解説しました。今回は、「2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ」の解説2回目です。 解説は以下3点を中心に私の意見としてご紹介します。

どんな問題が解決できるか?つまりどんな人におすすめか?

どうしてこの本でその問題を解決できるのか?

問題解決のため我々は具体的にどう行動すべきか

それでは、本題に入りましょう。

【2030年の暮らしがどうなるか予想したい】でお困りの方へおすすめの本【2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ】

【2030年の暮らしがどうなるか予想したい】でお困りの方へおすすめの本は、【2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ】です。

2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ

以下でおすすめの理由を解説します。

本書で【2030年の暮らしがどうなるか予想したい】を解決できる理由は【生活カテゴリー別にテクノロジーの発展のマップを自分の頭の中に作れる】から

【2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ】で、【2030年の暮らしがどうなるか予想したい】を解決できる理由は【生活カテゴリー別にテクノロジーの発展のマップを自分の頭の中に作れる】からです。 本書の第一部では、変化が加速する理由を説明するために、9つのエクスポネンシャルテクノロジーと変化を加速する7つの推進力を解説しました。本書の第二部ではこれらが要因となり技術変化が加速した結果、2030年に我々の暮らしがどう変化するのか?を説明します。具体的には、買い物、広告、エンターテインメント、教育、医療、寿命延長、保険、金融、不動産、食料の生活カテゴリー別にテクノロジーの発展のマップを自分の頭の中に作るように説明をします。以下順番にご紹介します。

買い物の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の1つ目は買い物の未来です。 本書では、まずアメリカにおける小売業の発展の経緯を紹介します。具体的には、小売業は、1886年創業で通信カタログ販売で発展した「シアーズ」にはじまり、1980年代に効率的に安く売る戦略で一世を風靡した「ウォルマート」にとって代わり、現在は、eコマースの巨人「Amazon」が圧倒的な強さを誇ります。以上からわかるように小売業は「新たな経済的パラダイムシフト」の震源地です。ですので、今後10年で、買い物という体験がまるで違ったものになるでしょう。 小売業一つ目の未来は、AIによる「デジタルアシスタント」です。具体的には、AIが個人秘書のようになり、自分の好みを知り尽くしたAIに何が欲しいかを伝えるだけで「まさにこれが欲しかった」というものが手に入ります。

小売業二つ目の未来は、レジ係が消えた無人店舗です。例えば、無人店舗では、以下のステップで買い物が完了します。

客はお店に入るときスマートフォンでQRコードをスキャンする

カメラが通路を移動する客を追跡する

陳列棚に埋め込まれた重量センサーが商品の動きを追跡する

客は欲しい商品をかばんに入れる

買い物代金は、客が店のドアを通る時、事前登録した決済アカウントに請求される

小売業三つ目の未来は、ストアロボットです。例えば、宅配ロボット、ドローン配送、在庫補充用ロボット、商品を仕分け・包装・出荷する倉庫ロボットなどが実用化されています。 小売業四つ目の未来は、3Dプリンタです。そして3Dプリンタが小売業にもたらす4つの変化は以下です。

サプライチェーンが消える:自身で購入した原材料で小売業自ら印刷する。メーカー、卸売、流通業者が不要になる。

ゴミが消える:小売業者が必要な材料を必要なだけ使用する

交換部品が消える:機械の交換部品をその場で印刷する

商品はユーザーがデザインする:3Dプリントに入力するデータをユーザー自身がデザインする

小売業五つ目の未来は、「エクスペリエンス(体験)・エコノミー」です。将来のショッピングモールは、洗面所のスマートミラーに顧客にあわせた栄養や水分補給のコツが表示され、眼球スキャナーやAIが顧客を識別して過去の購入履歴に基づき最適な買い物ルートを提案する、マジックミラーが新商品を試着した姿を見せるなどの体験する場所となるでしょう。さらにVRヘッドセットをつけることで、これらの体験がバーチャル空間に置き換わり、ショッピングモールそのものが不要になるでしょう。

広告の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の2つ目は広告の未来です。 1960年代、広告業界は紙メディア、テレビ、ラジオ広告が牛耳っていました。やがてドットコム革命がおこり、クラシファイド(告知を一覧形式で表示する)サイトで新聞の案内広告、バナー広告で雑誌広告、ネットフリックスなどの動画配信サイトでテレビ広告がそれぞれ駆逐されてきました。そして、現在は、SNSマーケティングが隆盛しています。しかし、本書ではSNSマーケティングは10年以内に消滅すると予測します。その理由として広告の未来を紹介します。 広告の未来一つ目は、「空間的WEB」です。ARメガネを装着すると現実世界に重ねてパーソナライズされた双方向のデータが浮かび上がります。その結果、広告はSNSで展開されるような二次元の画面の呪縛から解放されます。 広告の未来2つ目は、「ビ��ュアル検索機能」です。具体的には、ARカメラを向けると画面内の商品を自動認識し、すべての商品に購入リンクを付加します。その結果、SNSで広告媒体を見る必要がなくなります。 広告の未来3つ目は、「ハイパー・パーソナリゼーション」です。パーソナリゼーションがさらに進んだ結果、AIが買い物の意思決定を担います。具体的には、AIがあなたのゲノム、生活用品のストック、趣味・嗜好に合わせて自動で買うものを決めて実行します。その結果、SNSでのあなたの行動履歴をもとに商品をアピールする必要がなくなります。

エンターテインメントの未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の3つ目はエンターテインメントの未来です。 1999年、「ネットフリックス」は、インターネットを使って自宅のソファからDVDを注文するというサービスを開始、当時レンタルビデオ大手だった「ブロックバスター」を駆逐し、現在は会員数1億3700万人で、動画ストリーミング市場シェア51%、売上高45億ドル(6,750億円)まで成長しました。これがエンターテインメントの現在地ですが、エンターテインメントの未来は今後さらに拡張していきます。 「誰が」「何を」「どこで」エンターテインメントを提供するか?の観点からご紹介します。 エンターテインメントの未来の一つ目は、「誰が」コンテンツを制作するかが変わります。現在は、視聴者が自ら動画コンテンツを作成し公開する「Youtuber」が増えています。しかし、今後は、AIの力を借りて映像作品を制作する人が増えるでしょう。(本書で指摘はないですが、2024年現在生成AIが登場しています。) エンターテインメントの未来ニつ目は、「何を」コンテンツを中身として制作するかが変わります。具体的には、「完全没入型エンターテイメント」と「感情コンピュータ」です。「完全没入型エンターテイメント」は、360°のVRゴーグルを付けて楽しむもので、現在はグローブ、椅子、超音波、全身スーツで触覚を再現し体験価値を高める研究が進んでいます。「感情コンピュータ」は、AIが私たちのこれまでの経験、神経生理学的反応、現在地、社会的選好などから気分を判定し、瞬時に最適なコンテンツを生成します。 エンターテインメントの未来三つ目は、「どこで」コンテンツを楽しむかが変わります。これまではスクリーンで楽しみましたが、今後は「ARメガネ/ARコンタクトレンズ」、さらに「BCI」へと変わるでしょう。「ARメガネ/ARコンタクトレンズ」は、ヘッドアップ表示装置の機能を持ち、現実世界の上に新しい情報のレイヤをのせます。「BCI(Brain Computer Interface)」は、意識はあるが体が麻痺している患者の頭皮から脳波を読み取り、手を使わず脳で制御するインターフェースで、将来私たちの気分や脳に合わせて、コンテンツをカスタマイズできる可能性があります。

教育の未来

現在、教育は量と質両面で崩壊しています。量の面では、2030年に世界中で6,900万人の教師が不足する結果、2.63億人の子供達が教育を受けられません。質の面では、現在の教育が、標準化された製品を作る工場労働者を排出する目的で時代のままでとどまっている結果、教育内容が大人になってから生きる上で全く必要ないものになっています。本書では、このような問題の解決策として教育の未来を紹介します。 教育の未来一つ目は、「Android教師」で、量の面における教育の問題が解決できる可能性があります。例えば、ある社会実験によると、発展途上国の僻地にある村の子供向けに、ソーラー発電機、簡単な教育コンテンツをインストールした安価なタブレット端末を置いたところ、何も教えていないのに、5日でアプリを使いこなし、2週間で文字を覚え、5か月後にはOSをハッキングするほど教育効果がありました。一方、世界中で毎年10億台のAndroid端末が生産され、多くの人が古くなったAndroid端末を買い替えます。ですから、例えば、この問題解決のために、我々が毎年廃棄しているAndroid製スマートフォンにこれらの教育コンテンツをインストールして、教育を受けられない2.63億人の子供達に無償で届けるという選択肢が考えられます。 教育の未来二つ目は、VRとAIで質の面における教育の問題が解決できる可能性があります。VRを用いた教育は、従来の教育に欠けていた共感力などの感情的スキルを伸ばすことができます。例えば、VRゴーグルをつけて高齢者ホームレス女性として過ごしてみると彼女たちへの共感が高まります。また、AIを用いた教育では、個人にあわせてカスタマイズ可能な学習環境を構築できます。センサーを使って生徒のエネルギーレベルや感情をモニタリングし、成長を促すための最適な学習環境を提供します。

医療の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の5つ目は医療の未来です。 現在の医療システムは、ヘルスケア(健康の維持)ではなくシックケア(病気の治療)が主となっています。具体的には、すべてが事後対応となり、非効率で非常にコストが高くなっています。例えば、医者は、責任を逃れるため、本来であればする必要の治療に年間2,100億ドル(31.5兆円)を使います。また、新薬の開発で���、実用化されるのは5,000個に1個の割合で、薬一個当たりの開発期間は12年、薬一個当たりの開発費用は25億ドル(3,750億円)となっています。その結果、アメリカを含む多くの先進国でGDPに占める医療費の割合が年々高まています。本書では、このような問題の解決を含めた医療の未来を、予防、診断、治療の観点から6つ紹介しています。 医療の未来一つ目は、「モバイルヘルス」です。「モバイルヘルス」とは、オンデマンドで対応するバーチャルドクターを持ち歩くというアイデアです。この実現には2つの技術要素の発展が関係します。1つ目は、心電図機能を持つApple Watchのように、かつて数百万ドルした医療機器がポータブルでウェアラブルになっていること。2つ目は、AIに支えられた医療用チャットボットが様々な症状を診断できることです。その結果、常時オン、常時監視型のスマートフォンがあなたのかかりつけ医になります。 医療の未来二つ目は、「遺伝子治療」です。「遺伝子治療」は、DNAスクリーニングを受けたのち、32,000種の遺伝性疾患にうち半分を占める1塩基対の不具合を、ゲノム編集技術CRIPERで修正することができるようになります。 医療の未来二つ目は、「ロボット外科手術」です。「ロボット外科手術」は、複雑な��織を見通せるマルチスペクトルカメラを備えた、AIを搭載し人間の医師の5~10倍の速度で組織を縫合できる自立型ロボットが、定型的な外科処置を現在の数分の一のコストで遂行する結果、国民の医療費負担が大幅に安くなります。 医療の未来三つ目は、「細胞医療」です。「細胞医療」では、世界の死因の第二位を占めるがんにおいて画期的な治療法が研究されています。そこには二つの技術要素が関係しています。一つ目は、2000年にヒトの胎盤(プラセンタ)に幹細胞が豊富に含まれることが発見されたことです。二つ目は、患者の白血球を採取しCAR-T細胞を分離してがん細胞を見つけて殺す遺伝子改変をして患者の体内に戻すがん治療法であるCAR-T細胞(キメラ抗原受容体T細胞)療法が開発されたことです。その結果、プラセンタ由来の免疫細胞を用いて万人向けのCAR-T細胞を大量に迅速に製造することで、診断から治療までのリードタイムを数週間から数時間まで縮めることができるとされています。現在、世界中で毎年一億人以上の新生児が生まれますが、その99%の胎盤が廃棄処分されており、これを廃棄せずに活用することでこの治療法を多くの患者に提供することができるでしょう。 医療の未来四つ目は、「AI創薬」です。新薬の開発は、本質的には、薬剤候補物質と薬剤標的(タンパク質)の天文学的な数のお見合いです。薬剤候補物質の90%はムダになり、開発期間は平均10年となる結果、開発コストは120億ドル(1.8兆円)かかります。この問題解決のため、本書ではAIを用いた2つのアプローチを紹介します。一つ目は、特定疾患に効果的な薬剤候補物質の探索です。ニューラルネットワークを互いに競わせる敵対的生成ネットワーク手法で効率化した結果、新薬開発にかかるマンパワーを従来の1/100まで削減し、開発期間を1/80に短縮できるようになります。二つ目は、薬剤標的分子であるタンパク質の立体構造の計算です。これまで、タンパク質の立体構造の計算は、複雑過ぎて既存のコンピュータでは難しいとされてきましたが、AIと量子コンピュータを活用して、この計算が可能となりつつあります。

寿命延長の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の6つ目は寿命延長の未来です。 老化の原因は、以下9つの因子が関係します。

ゲノムの不安定性:DNAの複製エラーが修復しきれず蓄積する

テロメアの短縮:テロメア(染色体の両端にある配列。中心部の配列を守る機能をもつ)が短くなり細胞分裂が停止する

後成的変化:環境中の物質に暴露された結果遺伝子が機能しない

タンパク質恒常性喪失:タンパク質のリサイクル能力が低下し有害タンパク質が蓄積する

栄養素を認識できない:細胞が栄養素を認識し吸収できない。例えば脂肪を消化できず中年太りになる

ミトコンドリア機能障害:酸素で食べ物を燃やしエネルギーを得る働きが衰え、活性酸素が増加し、DNAやタンパク質等を破壊する

細胞老化:細胞が分裂能力をなくして、不死化する。いわばゾンビ細胞が蓄積する

幹細胞枯渇:幹細胞が減少した結果、体内の修復システムが機能しなくなる

細胞間コミュニケーション劣化:炎症で細胞間のシグナルが伝わらなくなり、免疫系が病原体を発見できなくなる

本書は、今後テクノロジーが進展する結果しこれらの老化因子が克服される結果、寿命脱出速度(寿命が1年経過する以上の速度で、寿命を一年以上伸ばす技術が登場すること)を突破するとしています。 本書は、その方法として寿命延長の未来を紹介します。寿命延長の未来の一つは「アンチエイジング薬学」です。例えば、免疫抑制剤として知られる「ラパマイシン」は、細胞分裂を促進する物質をブロックすることで老化の影響を緩和します。また、糖尿病の治療薬で有名な「メトホルミン」は、細胞の燃焼を抑えることで参加ストレスを減らし老化の影響を緩和します。また、「Wnt(分泌性糖タンパク質のファミリーで、winglessの略。細胞の増殖や分化を制御する。)リバランス薬」を注射すると、幹細胞を刺激し、新たな組織を成長させることが報告されています。最後に、若者の血液成分のうち「成長文か因子11(GDF11、Growth Differentiation Factor 11)」が、脳内で新たなニューロンを形成を促し、老化に伴う心臓壁の肥大化を逆転させることが明らかになりました。

保険の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介7つ目は保険の未来です。 保険業は、統計学が支配する世界で、平均値を計算することで成立します。具体的には、健康な人が支払う保険料が健康でない人にかかる費用を賄います。そこには「大数の法則」が働き、膨大な顧客のデータ、それを集める営業要員、それを分析する統計学者、それを管理する要員が必要で、会社規模が大きい必要がありました。現在、テクノロジーの進化で、統計学をベースとした保険業の前提が崩れつつあります。本書ではそれを保険の未来として紹介します。 保険の未来の一つ目は「クラウド保険」です。「クラウド保険」は、仲介業者がいないピア・トゥ・ピアの保険で、アプリ、DB、AIボットが加入者ネットワークを運営します。加入者は、アプリを通じて保険料を支払い、保険金を請求し、それらをネットワークが承認します。その結果、従来の保険会社のような多くの要員が不要になります。 保険の未来の二つ目は「ライフスタイル連動型保険」です。「ライフスタイル連動型保険」は、AIとセンサーをフル活用し、事件や事故、病気等の事態を予測し予防することで、保険料をダイナミックプライシング(動的価格設定)するビジネスモデルです。

金融の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の8つ目は金融の未来です。 現在、フィンテックが進展した結果、世界中で急速にキャッシュレス決済が浸透しています。そこで、それ以外の分野における金融の未来をご紹介します。 金融の未来の一つ目は、マイクロファイナンス「エムペサ」です。エムペサは、ケニアで展開され、銀行口座を持たない貧困層が、携帯電話の通話時間を通貨として送金することができるサービスで、爆発的に普及し現在は10か国で3000万人が利用しています。 金融の未来の二つ目は、「クラウド融資」です。「クラウド融資」は、AIを使って大勢の人が集まり金融情報とリスクを共有することで、ピア・トゥ・ピアの融資を実現しました。

不動産の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介の9つ目は不動産の未来です。 不動産の未来の一つ目は、「VR不動産プラットフォーム」です。「VR不動産プラットフォーム」では、あなたはソファに座りながら物件探しをします。あなたが希望する条件を不動産AIに伝えると、基準にあった物件をVRヘッドセット内に表示します。あなたは、仮想世界にある物件内で壁紙の色を変える、家具の配置を変えるなどを自由にシミュレーションすることができます。 不動産の未来の二つ目は、立地という概念がなくなるり「近接性」が重視されるようになることです。近接性とは、自宅がショッピングセンターや職場などに近いことを指しますが、自動運転、空飛ぶ車、ハイパーループ等の交通手段の発展により、あらゆる場所が「近場」になる可能性があります。 不動産の未来の三つ目は、「水上都市」です。「水上都市」は、現在人類は直面する3つの課題、海面上昇、人口爆発、生態系の危機に対する解決策として提唱されています。具体的には、海の上に浮遊式プラットフォームを浮かべてその上に都市を建設します。ウォーターキャプチャー技術で飲料水を確保し、温室、垂直農法、養殖業業で食料を確保し、太陽光、風力、潮力で電力を賄います。必要な物資はドローンが本島から輸送し、仕事の会議もアバターが出席すれば島の上での生活が可能となります。

食料の未来

2030年我々の暮らしがどう変化するのか?のご紹介10個目は食料の未来です。 食料を生産する根本的な方法は、植物が、太陽光から炭水化物(糖類)というエネルギー源を合成する光合成です。そして、食料を生産する農業は無駄のかたまりです。地球表面に到達した太陽光のうち光合成に使われるのは1%以下、生育した食べ物は生産地から家庭の食卓まで平均3,200kmを輸送され環境に負荷を与え、腐敗や食べ残しで食事の40%が廃棄(つまり食品ロス)されます。 このような農業の無駄を解決する方法として、本書では食料の未来「垂直農法」を紹介します。「垂直農法」とは、広大な土地ではなく、都市部の高層ビルの中で食料を育てることです。垂直農法には以下のようなメリットがあります。

都市で育てた野菜を都市で消費するので、野菜が新鮮で栄養価が高い

完全閉鎖型の環境で育てるので、殺虫剤不要で、水の使用量が従来農法と比べて90%減らせる

屋内環境でカメラやセンサーを使い生育条件を最適化することで、単位面積あたりの収穫量を数百倍に増やせる

次に野菜以外の食料つまり食肉の未来について考えてみましょう。2050年に世界の人口は90億人に達すると予想されており、そのとき世界の肉の消費量は76%増加するといわれています。肉という食料を生産する方法は、牧畜業です。牧畜業も無駄のかたまりです。地球上で人間が利用できる土地の1/4で、鶏200億羽、牛15億頭、羊10億頭を飼育されています。そして世界の食用作物の80%を家畜が食べています。さらに、食肉生産には世界の水使用量の70%が使われると同時に、温室効果ガス排出量の14.5%を占めます。その結果森林破壊が進み、大量の種が絶滅しています。 このような牧畜業の無駄を解決する方法として、本書では食料の未来「培養肉」を紹介します。培養肉は、以下の方法で作成します。

動物を一切傷つけないバイオプシー(小さな鉗子(かんし)などで組織を採取)という方法で、生きた動物から幹細胞を取り出す

取り出した幹細胞を栄養豊かな培養液に浸す

すべての反応はバイオリアクター内で行う

そして、培養肉は、従来の肉に比べて以下のメリットがあります。

土地の使用量は99%、水の使用量は82~96%抑えられ、温室効果ガスの排出量は78~96%抑えられる

1/4の土地が解放された結果、森林が再生され、二酸化炭素吸収源を増やすので地球温暖化を抑えられる

様々な動物の生育環境が確保される結果、生物多様性が維持される

身体に有益なタンパク質を増やし、飽和脂肪を減らし、ビタミンを加えることもできる

【2030年の暮らしがどうなるか予想したい】解決のため具体的な行動は【本書で紹介した新しい製品やサービス考え方を自分の生活に取り入れてみる】

では、この本を読んだあと、我々は具体的にどう行動すればよいでしょうか?それは、【本書で紹介した新しい製品やサービス、考え方を自分の生活に取り入れてみる】です。例えば、以下を実践してみてください。以下は全て未来につながる行動です。

Amazon Goで買い物する

SNSを見ない日を作る

ネットフリックスの独自番組を見る。

Android端末で教育アプリを試す。

スマートウォッチで心拍数などをモニタリングする。

老化につながる9つの因子につながる生活習慣を改める。

不要な保険を解約する。

キャッシュレス決済を導入する

立地ではなく近接性を意識して不動産を探す

食材のムダをなくす調理法を試す。

最後に本書のリンクを再掲載しますので、購入して実践してみてください。

2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ

以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。次回は、エクスポネンシャルテクノロジーで起こる脅威やそれによる人々の大移動について解説します。 本ブログでは今後も、皆様の中で現在生じている問題を解決し、明るい未来へつなげる本をご紹介します。

0 notes

Text

天体望遠鏡の架台の寸法を決める

椅子に座って観望するのにちょうどいい高さに調整しました。 平坦な地面の上に設置するならこのままで問題なさそうですが、脚は拡げて踏ん張れるようにした方が安心かもしれません。 鏡筒の長さは約75センチ。 架台に載せて鏡筒を真上に向けると、一番高い部分の地面からの高さが1メートルくらいです。 ドブソニアン架台の底面は36mm厚のパイン材を使っていてそこそこの重さがあるので、重量2.8kgの望遠鏡を載せたくらいだとドッシリと安定し��います。 注文しているインサートナットが届けば一気に完成に向かえます。 望遠鏡作り、面白いですねー。 CAD、3Dプリンター、木工、金工など異分野の技術を混ぜて作るのが楽しいです。 モノづくり塾では各種体験教室を開いています。 ウクレレキットを使った製作体験、木工旋盤で木の器作り、レザークラフトで革小物作り。秋には拭き漆体験教室も始めます。 塾にい…

0 notes

Text

2024年5月31日

youtube

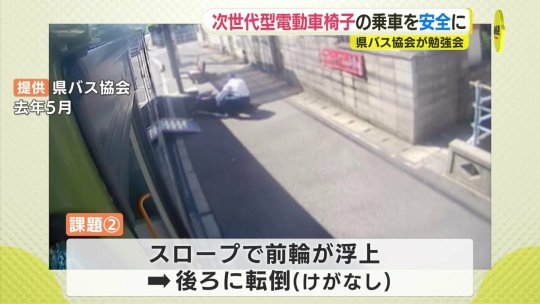

メリットも課題も見えてきた! 次世代型電動車椅子 バスに乗る時どうすれば? 誰でも自由に移動できる社会に向けて 県バス協会が研修会 広島(RCCニュース)

オシャレで軽くて操作しやすい…そんな次世代型電動車椅子の普及とともに、困ったことも起きているようです。“バスの町”・広島で研修会が開かれました。

広島県バス協会が主催した研修会には、およそ50人が参加しました。

注目されているのは、この次世代型電動車椅子。2012年創業のWHILL社が手がけるもので、デザイン性や操作性をウリに販売台数はここ2年で5倍という勢いです。

ただ、課題も見えてきました。例えば、介助者のハンドルなどがないためにバスの車内に固定するのが難しいこと。

あるいは、こんなことも…。バスに乗り込むスロープの上で前輪が浮き上がって後ろに転倒してしまったのです。

車椅子が安全を保証する傾斜角度は、最大10度ですが、実際の道路事情によっては、それより急なことがあるためです。幸い、けが人はまだいませんが、関係者は危機感を高めています。

広島県バス協会 事故防止対策委員会 玉田和 委員長「私どもの使命としては安全に運ぶというのは使命でありますので、メーカーのWHILL社様と一緒に安全に運ぶためにどうすればいいかっていうのは今後、ちょっと、いろいろ考えていきたいなと」

WHILL 広報 新免那月 マネージャー「みなさん、ユーザーさんにしっかり乗って、外に行って楽しんでほしいっていう気持ちはすごい。ルートは違えど、最終的に目指すところは一緒なので、もっといい移動ができる社会ができるんだろうなというふうに思っています」

どんな人も自由に移動できる社会に向けて、具体的な模索が始まっています。

全国で5万店以上あった「魚屋」=鮮魚専門店が1万店を切った。激変する日本の水産流通(東洋経済オンライン)

鮮魚専門店数は今や全国で1万店を切った(写真:PIXTA)

日本の漁業が危ない。生産量はピークの1984年から7割減。輸入金額も増え、海外勢に買い負けている。持続的な漁業を確立しなければ、消費者もおいしくて安全な魚を食べ続けることはできない。

『週刊東洋経済』6月1日号の特集は「全解剖 日本の魚ビジネス」。特集ではデータによる漁業の「今」や、漁師の実情、企業による養殖ビジネスの最前線リポートなどを取り上げた。

【グラフで見る】「魚屋」=鮮魚専門店数の推移

ここでは激変した日本の水産流通について、北海学園大学の濱田武士経済学部教授が解説する。

日本漁業の発展プロセスにおいて、卸売市場が核となった市場流通が果たしてきた役割は大きい。多様な魚が水揚げされ、卸売市場に持ち込めば何でも販売してくれるし、われわれの食を潤わせてきたからである。

だが今日、その役割に陰りが生じ、市場外流通が拡大している。

漁業生産の現場は漁獲量や魚種構成が日々変動する。水揚げが集中する時期もあれば、しけなどで出漁が限られる時期もある。農業も天候に左右されるが、漁業はそれ以上に自然の影響を受けている。魚の鮮度落ちは農産物より早く、ストックできないことから、漁業者は水揚げ後すぐに販売していくほかない。

市場流通はその特性に合わせ、需要先に素早く流通させる仕組みとして機能してきた。

■産地と消費者の2大市場がある

市場流通は次のようになっている。

全国の主要漁港には産地市場が設置されており、水揚げされた魚がすぐに産地市場の卸業者に販売委託され、競りを通じ高値をつける仲買人に販売されている。仲買人は買い付けた魚について、各地のニーズに合う魚を発泡スチロール箱に詰め、消費地市場へトラックで輸送する。

その荷を受けた消費地市場の卸業者は、競り・入札・相対によって仲卸業者や売買参加者に販売し、消費地市場へ買い付けに来る小売業者や外食業者に販売する。産地と消費地で2段階の卸売市場を介したネットワークが全国の漁業者と消費者をつないでいるのだ。消費地市場しかない、青果や花き、肉の市場流通と異にしている。

卸売市場はさまざまな産地から多様な生鮮品を集荷し、需給バランスを考えて相場形成を図り、短時間で大量の生鮮品を販売。出荷者が取りはぐれないように代金決済を短期間に済ませている。

生産者自らが営業活動して商品を小分けし販売するとなると、短時間で終えることができず、代金回収リスクが生じるうえ、高い価格で売れたとしてもコスト割れする。小売業者や外食事業者自らが生鮮品を必要に応じて、各産地から直接集荷するとなると時間を要し、仕入れコストは高くなる。

にもかかわらず市場流通は多段階で、生産者の売値が安いのに中間コストが高く、「消費者は高く買わされている」と主張する人がいる。流通の量や時間、コスト、リスクを踏まえると、それは的外れな話だ。むしろ市場流通は生産者にとっても実需者にとっても安上がりの仕組みなのである。

■鮮魚店が客に魚の知識を伝えていた

だが水産物の卸売市場の経由率は落ち込み続けている。1980年には80%を超えていたが、落ち込み続けて近年、50%を下回るようになった。これはなぜなのか。

水産物とは、いわゆる鮮魚(生魚)や加工品、冷凍品に分類される。中でも市場の流通機構に強く依存し、わが国の中で水産物消費を牽引してきたのは、鮮魚だった。しかし、この鮮魚流通がだんだん縮小してきたため、卸売市場の経由率が落ち込んでいった。

実は「現代日本の魚食文化」は、もともとあったものではなく、市場流通とともに拡大してきた。その中で鮮魚の需要を喚起してきたのは鮮魚店であった。

鮮魚店は毎日早朝に地元の消費地市場に出かけて、そこで地元の消費者のニーズに合う魚を、仲卸業者から仕入れている。旬でない魚や見慣れない魚は安い。そうしたものでも仕入れ、どうすれば美味しく食べることができるか、仲卸から聴いて研究する。このような蓄積があって、店舗では来客に魚の知識を伝えながら、鮮魚需要を喚起してきたのである。

家計の食材別消費動向と鮮魚店数の推移を見ると、1980年代前半の家庭内における魚介類の消費は肉類や野菜・海藻を上回り、最も高かった。鮮魚店の数も5万店超で大きく減っていなかった。市場流通の末端で鮮魚店が魚の需要を喚起し、現代の魚食文化を育てたのである。

■店に並ぶのは、切り身など加工品、定番の冷凍品

ところが1990年代に入ると、鮮魚店が街中から消え、近年は1万店を切る。スーパーマーケットが台頭し、ショッピングモールの出店攻勢によって、ローカルな小売店の環境は激変。大型店に客を奪われてしまい、鮮魚を扱う専門小売店から消費者が離れていった。それでも大型店で鮮魚需要が喚起されればよかったが、鮮魚店のような対面販売は行われなかった。

店頭で売れ残りリスクを回避するため、商品棚が埋められたのは、主として価格訴求力のあるマグロやサケ、サバなど定番の冷凍品や、バックヤードで調理された切り身や刺し身をパッケージ化した加工品だ。冷凍在庫が可能なこれらは消費地市場に頼らず、メーカーから安定的に直接仕入れればよい。こうして鮮魚売場に需要喚起の場はなくなり、卸売市場の経由率は落ち込んだのだった。

世帯状況の変化も関係している。長引くデフレ不況で可処分所得が減り続け、消費志向もモノからコト、情報へと変わる。核家族化で単身世帯も増え、家族規模が小さくなって、料理の機会は減少。生鮮品の素材よりも総菜や調理済みの食材を買う機会が増えた。

鮮魚においては生ゴミが出るし、消費者が求めるタンパク源として水産物にこだわる必要はない。魚と比べて非可食部がない肉のほうが、摂取カロリーとの関係で見ればコストパフォーマンスがよい。

鮮魚店が街から消え、家計における魚の消費は大きく減り、最も消費金額が少ない食材になった。料理屋やすし屋など外食分野は魚の需要を喚起しているが、鮮魚市場の拡大を牽引するまでの力は持っていない。産地の魚価の形成力が弱まるのも無理がない。

1990年代からの円高やデフレによる内需縮小が決定的となり、食品市場は輸入食品が氾濫して過剰供給状態となった。魚価への下げ圧力も強まり、漁業者だけでなく、卸売業者の廃業も加速した。ただ、近年では円安基調が強まり、インバウンドにも日本食ブームが広がっている。皮肉にも日本の消費地市場から鮮魚、それも高級魚が海外へ輸出される時代だ。

市場流通は鮮魚が生命線。それが多様な魚種を供給する日本漁業を支えてきた。鮮魚流通の復興があれば、漁業の未来は明るいが、残念ながら予兆はまだ見えない。

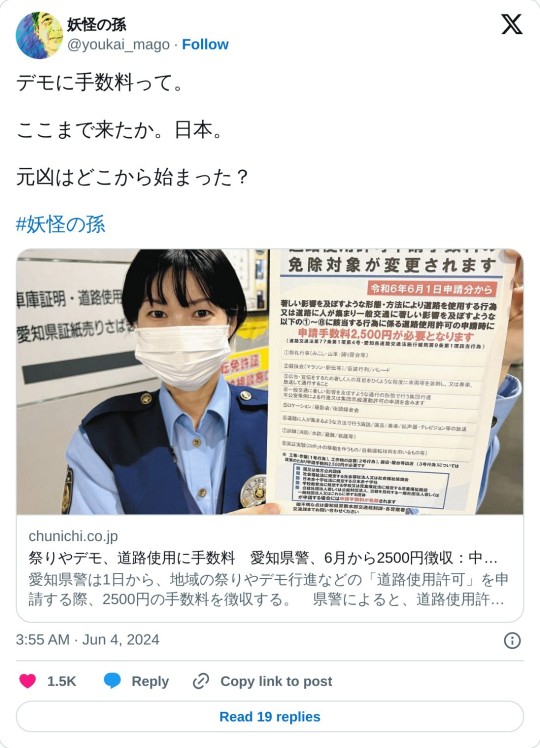

祭りやデモ、道路使用に手数料 愛知県警、6月から2500円徴収(中日新聞)

道路使用手数料6月から祭りなどでも徴収へ 愛知(NHKニュース 5月17日)

愛知県では、全国で唯一、祭りやデモ行進などについて「道路使用許可」の手数料が免除されてきましたが、6月からは手数料を徴収することになりました。

道路交通法では、道路でイベントや工事などを行う場合、警察に届け出て「道路使用許可」を取ることが必要で、警察は手続きに際して手数料を徴収しています。 全国の都道府県警では、申請があった場合は、原則、一律で手数料を徴収していますが、愛知県警はこれまで地域の祭り、デモ行進、演説などについては免除してきました。

こうした中、愛知県が令和2年から進める行財政改革の計画をもとに、県警が業務の見直しを進めた結果、ほかの都道府県警と基準をそろえる必要があることなどを理由に、手数料を徴収することになったということです。 地域の祭り、スポーツの競技会、デモ行進、選挙期間外の演説のほか自動運転車の実証実験などが含まれ、申請ごとに2500円の手数料が徴収されます。

6月1日以降に許可の申請を行った場合に、対象になりますが、国や自治体、公的な団体などが主催するイベントなどは引き続き手数料は免除されるということです。 また、選挙期間中の演説は、申請の必要はないということです。

愛知県警はイベントなどを開催する際は、各地の警察署に確認して欲しいとしています。

0 notes

Text

生存報告と冬の作業環境改善ダイジェスト版

冬の間はあんまりできることがなかったので長年ガラクタ溜まりと化していた部屋を抜本的に改革すべく7ケタの予算を組んで大工事してた。以下ダイジェスト版…

大みそかにPCが壊れたので買い替え、ついでに椅子のキャスターをいまさらながら傷がつきにくいソフトなものに変更。その2週間後に椅子自体を買い替えてキャスターも移植。

ブラウン管モニタ時代の幅70cmしかないPCデスクを廃棄してニトリの120x70cm級に置き換え、PCラックも扱いにくい鉄棒メッシュのものから鉄板のものに変え、机上棚もしっかりしたものをかなり苦労して調達。念願のダブルモニタ化も成し遂げ、絵などの作業にも堪えうるものになった。

最後にガラクタの山と化していた作業台周りを大改革し、突っ張り棚とスチールラックによる収納とLED照明貼り付けでクオリティが劇的に向上した。ついでに作業台にしていた昭和時代の家庭用テーブル(123x75x64)のゆがみも見つけたので、そのうちこいつも120x70クラスの作業台に取り替えたい。

2月半ばには改装作業も落ち着き、あとはガラクタ溜めと化したプラ製の引き出しを清掃して処分すれば完了なのだがここでエネルギー切れ。チェコのチョコなど買ってお茶を濁していたのだった。

そろそろ雪も解け始めたし、DIYとキャンプの準備を進めていこうかね!

1 note

·

View note

Text

マナーとか生活上のピンチとか

マナーを守るべき場所がある。守るべき場所はいろんな人が同じ目的で集う場所である。場所といって駅、列車内、病院、さまざまある。

マナーにも誤りはある。エスカレーターの片側開けは理屈では誤っている。が、東京や大阪ではやっぱりどうしてもエスカレーターをかけ上がらないといけない人がいる可能性がある。近所では片側あけの文化はない。

で、理屈とかではなく他者にどう配慮してみようか?というのがマナーである。優先席だろうとも、完全に吊り革にぶら下がって頭がガクッとしているような人は、早急に席に座らせてあげたほうがいい。し、トレッキング帰りの服装の人に席���譲る必要はない。(還暦すぎると山に登るのはなんでだろうな)あと、やっぱり中学生より下に見える子供は車窓からの景色を見せるためにも、それなりに座席に座らせつつ自由にさせたい。誰が見ても顔面蒼白な人も座ってほしく、明らかに膝が悪い人にも座ってほしく、「座ったから」と自分の中に閉じこもって音楽を聴きながら寝たふりするのは、うまいことやってると思うが、それは良くない。つうかヤンキーぶって足開いて座ってるやつなんなんだよ。バランス崩したふりして股間にダイレクトグーパンチしてやろうか?と思う。あと、ベビーカーを乗せたい場合は、自分が一本見送ってでもなんとか場所を確保したいし、逆に観光シーズンにベビーカーを乗せたがっているなら、自分が悪者になってでも「ベビーカー乗るんでちょっと詰めてもらえませんか?」と声を出そう。出すんすよ自分は実際。あとまあ、なんか己のすけべ性は別として妊婦をなんか差別するおじさんいるけど、あいつらは絶対に風俗で時間が終わった後に説教する人だと思う。赤子が泣くのは別に元気だなあ、ぐらいなんだが、おっさんの怒声は耐えられない。どっちが不快だろう?

なんというかなあ、スマホ見て音楽聴いてりゃ全部気づかなかったように振る舞えちゃうのがさあ、冷たいよね。バリアフリーがいいことだ!っていうけど、バリアフリーの施設では例えば車椅子の人はただでさえ大変な生活を公共施設でさえ自力でやらなきゃならない。例えばあなたは車椅子で坂道を下るときの介助方法を知っているだろうか?登るときと同じ向きで後ろ向きに下る。なぜか?車椅子レベルなら下るときにずり落ちそうになっても踏ん張る力がない。

自助っつうのは、自尊心は満たすが、人の優しさに触れないのである。という話。ちゃんと頼るべきタイミングで人に頼って、逆に無理だな、と思ったらちゃんと言葉にする。これの典型として、公共のトイレに人がたくさん並んでるときに、「ちょっともうやばいんで、すみませんけど順番飛ばしていいですか?」みたいなことで、そういうささやかだけど結構なSOSを見過ごさないとかさ。あるじゃん。

0 notes

Text

「fabric」を使った例文とその日本語訳を複数示します。

"The artisan carefully selected the fabric for the handmade dress, ensuring both quality and comfort." 「職人は手作りのドレスのために慎重に生地を選び、品質と快適さの両方を確保しました。」

"The history museum displayed a variety of textiles to showcase the evolution of fabric over the centuries." 「歴史博物館では、数世紀にわたる生地の進化を示すためにさまざまなテキスタイルが展示されていました。」

"The team researched innovative fabric technologies to create a more sustainable and eco-friendly product." 「チームはより持続可能でエコフレンドリーな製品を作るために、革新的な生地技術を研究しました。」

"The old chair was reupholstered with a beautiful floral fabric to give it a fresh and modern look." 「古い椅子は美しい花柄の生地で再張りされ、新鮮でモダンな外観に仕上げられました。」

"The fabric of society is woven from diverse cultures, traditions, and shared experiences." 「社会の生地は、多様な文化、伝統、共有された経験から織り成されています。」

「Fabric」は、布地、生地、または構造といった意味で使われます。

0 notes

Text

原村の住所いま鵜鷺棲む

かなり具合が悪かった。そこまで体力を使いすぎた感じもしないが、気圧上昇にここまで左右されるのは、体力量というより、基礎体力が落ちているということだろうか。なんとか不調でも1日4時間は立っていられないと困るので、具合は悪かったが区役所目指して出かけた。こういう時、意味不明にかばんに本とノートと筆記具を遮二無二詰め込んでいくから肩が死ぬのだと思う。無事区役所で諸々の手続をすませ、もう立っていられないと思いドトールで休んだ。ミルクレープを食べて何とか回復し、『差別はたいてい悪意のない人がする』の続き、4章までを読む。途中かなり眠かったのだが、トイレに行ったらしゃきっとしたし、やや体調が回復していた。左どなりに座ったスーツのジジイ2人が(一方は64歳だと言っていた)、なんだか変な会話をしていたので気になった。ニーチェの神は死んだを、ヨーロッパの産業革命や科学革命により神の創造した世界の記述が覆され、その結果神はある意味で死んだも同然、という意味で私はこの言葉を理解していたのだが、彼らはなんというか、そのままの意味で使っているようだった。「あいつは神を信じてたから」「それで死ねたから幸せだよな」「神は死んだじゃないけど(俺らは神を信じてないけど、というようなニュアンス)」「ニーチェとかな」というような雰囲気の会話をしていて、え…?神は死んだという結論に至る経緯をまったく斟酌せずに、神の存在を信じないこと=神は死んだ、だと思っているのか…?とかなり胡乱な気持ちになり、なんだか恐ろしかった。その2人は会話もあまり噛み合っていないというか覚束なく、仲がいいのか悪いのかよく分からなかった。2人とも小説を書いているらしいが本業ではなさそうだった。64歳と言っていたのではないほうのジジイが電撃文庫がどうこう言っていて、自分の文章は電撃のターゲット層とはマッチしないみたいなことを(関係者に?)言われてなんとかかんとか、と言っていて、こんな年輩の方も今の電撃に応募しようという気持ちがあるのか、とかなりびっくりした(その方も再雇用がどうとかの話をしていたので60は超えていると思われた)。64歳の方のほうは、自分の話に挿絵がつくのはいい、というようなことを言っていて「でも低俗な雑誌ですよ」みたいなことを繰り返し、どうやら官能小説の雑誌に今も掲載作を書いている、というような感じだった。それを電撃云々のジジイのほうは、書き溜めて自分で文庫にして出せば、みたいな頓珍漢なことを言っていたので、何だこの人…となった。神は死んだ云々を言い出したのもこの人で、気持ち悪いな…と思った。でも小説を書いているんだな、と思った。謎だ。小説を書くのもいいが、全般的にもっと社会や世界の仕組みを知った方がいいのでは?と思ってしまったが、それでも定年まで勤めあげたであろう人なのだ。どうやったらこんなあやふやな感じで定年まで仕事が出来るのだろう、もしこれが女性だったら、こんなふわふわした感じでここまで生き抜いてくることはできないだろうな、とか意地悪なことを思ってしまった。全ての物事に対しての見識が曖昧だし基本的に間違っているしその癖相手のことを見下している感じ(謎の自分の優位性を疑わない態度、相手も優しすぎる)で、怖気が走った。というようなことを聞きながら、頭の片隅で考えながら、本(差別はたいてい悪意のない人がする)を読んだ。今日読んだところは、差別される側が保守的な行動を取ると、差別構造を自ら維持することになる、自分の置かれた差別構造に気づけず社会を肯定してしまう(その悪循環で差別は温存・助長される)、というあたりだった。4章はユーモアと侮蔑の話だったが、そのあたりで猛烈に眠くなり、半分寝ていたが、トイレに行って目が覚めた。『客観性の落とし穴』も進めたかったが、あまりにも具合が悪く、もはや文字を追えなかった。そのわりに電車を降りてから、ウーバーイーツよりはましだろうと思い、吉野家で牛すき鍋(単品)を食べた。吉野屋では言動がおっかないおじさんとか、明らかに若い女性店員にだけクレームを言うおじいさんとか、子供の要求を無視し続ける不機嫌な母親(飯が来るまで喋るなという旨のことを言い黙らせていた)とかがいて、結構おそろしいなと思った。それでも、吉野家のおそらく学生バイトの女の子は誰にでも愛想良く笑顔で接客していて、「そんな低い時給でそこまでのサービスを提供しなくていい!」と叫び出したかったが、自分も学生の頃そうだったなと思った。愛想良く笑顔で「相手を圧する」「屈しないことを示す」という戦略もある。それに何より、愛想良く接客している方が自分に「正義」がある感じがして気分がいい。たとえ舐められるとしても、本当に心の底で舐めているのはこっちなのだから別にいい、と思っていた。多くの善良なお客様に対しては愛想良く対応した方が気分がいいし、お客様によって態度を変えるのも変なので、全力で感情労働なるものをしていたと思う。社会人として接客していく中で、そこまで過剰に演技せず、自然体で接客してもいいんだと気づいてからはやめた。最初の接客が200%の感情労働を求めるマクドナルドだったことにも、私の初期接客態度への原因がありそうだ。

深夜のマクドナルドで、全ての店の中に存在するものを掃除し磨いていない部分がないようにする、というタスクがあり、いちばん汚いゴミ箱の中を拭く時は、私は小柄だったので、体ごと入って内側の激しく汚れているマクドナルドのゴミ箱を拭いていた。かなり力がいる、肉体労働である(その他、トイレ、机、椅子、仕切り、カウンター内の各機器、器具、全てを清掃する※深夜客の対応をしながら)。そして接客も全力の笑顔でやっていた。ゴミ箱に潜って中を拭いている時、サラリーマンの40くらいの男性(なんとなく斜に構えている感じの人)が「そんなに頑張らなくていいんじゃない?」と私を気遣って声をかけてくれた。私は、これが私の仕事で、順当に賃金をもらっているので、ただ正当に職務を遂行しているだけで…と思っていたので、おじさんの言っている意味が全然わからず、「え、特に頑張っているとかではないです😄普通にこれタスクなんで…ありがとうございます😄」と困惑しながらも心配ありがとー!みたいな気持ちだった。そのおじさんの気持ち、今ならわかりますね。そんな低い賃金で、そこまで己を削るな。差し出すな。搾取されていることに気づけ。ほどほどに手を抜け。本当にそう言いたい気持ちが今ならわかる。ただ、私は何事も全力で完璧にやり遂げるのが、人間の「ふつう」だと思っていたので、その理路が理解できなかった。ふつうにやる=一切手抜きしない、というのが仕事だと思っていた。その考えは私にその後も根強くあり、自分の本来の力の60%くらいで仕事も何事もこなさなければ生活全体を回せないのだから、全力で仕事をしてはいけないし、誰もそこまで求めていないということをはっきりと言葉にして気付かされたのは、33歳の時であった。かなり最近。嘘でしょ。他の人が、仕事から家に帰ってきた時点で、まだ40〜30%の体力を残しているのが普通で、2%とかで帰ってきて床に倒れるのはおかしいのだと、その時初めて人に聞いて知った。

それから最近は、具合が悪くてもとりあえず仕事に行って、パフォーマンスが低くてもとりあえず勤務時間をやり過ごす、そこに「いる」、仕事をとにかく「(できる範囲で)やる」ということが重要なんだということもなんとなくわかってきた。仕事で他の人に並びたいあまりに、98%の力を出してはいけない。自分は鈍麻で低脳な人間で、非効率でお荷物であるという事実を受け入れ、そういう人間として60%で仕事をこなす。出力パワーを抑える。そうして私生活やほかの活動を維持する。そういうことが長期的に見て仕事を続けることに繋がる。98%の短期決戦だからいつも数ヶ月〜2年でへばっていたのか。なるほど。と思った。生活ができなければ仕事も出来なくなっていく。当たり前だ。その当たり前が全く分からないまま30歳を過ぎていた。というか、仕事の仕方というものを考えている余裕がなかった。どんな時も具合が悪く、体力勝負で、そしていつもいつでも過去の記憶(生まれた家庭の記憶)に苦しめられていた。自分が帰る安全な場所を持たない人間というのは、全ての尺度が異常になりがちなのではないか。価値観が狂っているが、それを狂いだと自覚できない。安心して帰れる家ではない場所で育った人間は、仕事に過剰適応しようとする傾向があるかもしれない。先日友人と話していて思った(高校の同学年の彼女(36歳)は未だに実家に縛られ、金銭もケア労働も搾取され続けている)。その友人もかなり親に洗脳されているが、とにかく家を出ろと、先日100回以上言った気がする。親のことなんてお前が責任持つ必要ない。そんな最低な人間ともう関わるな。外野がいくら言っても、それでも、私たち子供って、親のこと、きょうだいのことが、好きなんだよね。難儀です。

今日はあんスタの天城一彩の誕生日でした。TLが誕生日絵で溢れかえっており、仕事始めの日に生まれるなんてやるなあ!と思った。それで元気づけられている方がいらっしたので。一彩の故郷では仕事始めという概念はないが、誕生日が判明しているということは暦があり、新年という概念はありそうだ。年明けに生まれた子、めでたい。その瞬間を思い、とてもいい気持ちになる。

どんな子供でも、どんな親でも、やはり生まれた時のことを思わずにはいられない。多くの愛情が、もしくは僅かな愛情がそこにはあり、だれかが抱き上げたり、寝かせたり、ご飯を食べさせたりしたのだ。だからみんな、今生きている。残念ながらそうはならなかった子供もたくさんいるが、成人まで生き延びることができた人間は、かならず、養育者やその他の人間にある程度は「生かされて」きたということで、そこに愛情はなかったかもしれなくても、もっともっとそれ以前の、言語化されないなんらかの情は存在した。だれかが子供を抱き上げて、乳を飲ませ、排泄させ、風呂に入れ、着替えさせたということだ。その事実に私は毎時毎瞬新鮮に感動することができる。

2024.1.4

1 note

·

View note