#芸名とともに

Explore tagged Tumblr posts

Text

エリマリ姉妹(エリマリしまい)は、姉のエリカと妹のマリナによる日本のグラビアアイドル、TikToker。エリカ&マリナとも呼ばれる。元芸映所属。

エリカ

生年月日 2000年5月5日

現年齢 24歳

出身地 東京都

血液型 B型

身長 / 体重 158 cm / ― kg

スリーサイズ 87 - 64 - 90 cm

靴のサイズ 24.5 cm

マリナ

別名義 百瀬まりな

生年月日 2001年11月3日

現年齢 23歳

出身地 東京都

血液型 B型

身長 / 体重 151 cm / ― kg

スリーサイズ 83 - 54 - 88 cm

靴のサイズ 24.5 cm

東京都出身。日本人の父とルーマニア人の母の間に生まれる。ルーマニアには東日本大震災後の3ヶ月間のみ在住していた。

エリカが中学1年生の時に芸能界に憧れて、スカウトされることを目的に家族全員で原宿へ出掛けたところ、姉妹でスカウトを受けて芸映に入所した。

Vine、musical.lyを経て、2018年よりTikTokでの動画投稿を開始して注目を集め、6月時点で姉妹を合わせて70万のフォロワーを獲得。

2018年6月発売の『週刊ヤングマガジン』にて姉妹でグラビアに起用され、グラビアアイドルデビュー。話題を呼び、『ダウンタウンDX』などの人気テレビ番組にも出演。同年末に芸映を退所。

2021年にマリナが芸名を「百瀬まりな」へ改名。この頃より個人での活動が中心となる。

2024年6月26日には、エリカがタレントのロイとYouTuberコンビ「外資系銀行員AB」を結成。

856 notes

·

View notes

Text

結局、基礎科学というのは国家によってどうするのか、ということを考えて実行していかなければならない学問です。これをはっきり頭に置いていただきたいのです。

国家がそういうことを考えないようになったら、その国は文明国ではないということなんですよね。

皆さん、これからの日本の基礎科学を創るということは、若い人がどれだけ本気で取り組むかによって決まるわけなんです。

先ほども言いましたけれど、産業界にその応援を当てにはできないんです。

国が本気になってそういう動きを応援する、そう願いたいものです。

わが国の基礎科学・芸術等の非営利の文化事業 が、その財源を主として国からの財政支援に依 存しており、欧米諸国と異なり文化的事業に寄 付する慣行が社会的に未だ定着していないこ と、このような慣行を確立するための法整備が 遅れていることに根本的な原因があると存じま す。

133 notes

·

View notes

Photo

Xユーザーの大和魂(オワコン)さん:「愛知県岡崎市保久町字「外々外(そとがいと)」 すなわち「外外外」で、同じ漢字が3つ連続する非常に珍しい地名。全て違う読み方をするのも芸術点が高い。 #難読地名」

50 notes

·

View notes

Text

Sean bienvenidos, japonistasarqueológicos a un nuevo especial, en esta ocasión vengo a celebrar que ya somos 2726 seguidores mil gracias por el apoyo que le dais a este proyecto que empezó en diciembre de 2021 y para esta ocasión os voy a traer una publicación de historia del arte japonés, ya que me lo habéis pedido. Además, es el arte que más me gusta, ya el del resto del mediterráneo, no me gusta para nada en absoluto dicho esto comencemos. - La pintura que podéis apreciar data del siglo XIX fue realizada en papel de hierva, el autor se llama Hiroshige Utagawa, pero su nombre real fue Tokutaro, estudio el arte occidental y fue uno de los personajes más destacados en lo que respecta al arte del paisaje. ¿Conocían a este artista? ¿Os gustaría que hablara de él? Dejármelo en los comentarios. - Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas publicaciones de arqueología e historia japonesa. - 考古学ジャポニストの皆さん、ようこそ、新しいスペシャルへ。今回は、私たちのフォロワーがすでに 2726 人に達したことを祝うために来ました。2021 年 12 月に始まったこのプロジェクトへのサポートに感謝します。この機会に、日本美術史の出版をお願いしたので。 さらに、それは私が最も好きな芸術であり、地中海の残りの部分ではまったく好きではありません. そうは言っても、始めましょう. - ご覧になれる絵は19世紀にさかのぼる草紙に描かれたもので、作者は広重さんです。 歌川は本名を徳太郎といい、洋画を学び、山水画の第一人者でした。 このアーティストを知っていましたか? 彼について話してくれませんか? コメントで私に任せてください。 - 考古学と日本史の今後の出版物でお会いしましょう。 - Welcome, archeological japonists to a new special, this time I come to celebrate that we are already 2726 followers, thank you very much for the support you give to this project that began in December 2021 and for this occasion I am going to bring you a publication of the history of the Japanese art, since you have asked me. In addition, it is the art that I like the most, and that of the rest of the Mediterranean, I do not like it at all. Having said that, let's begin. - The painting that you can see dates back to the 19th century and was made on grass paper. The author's name is Hiroshige. Utagawa, but his real name was Tokutaro, he studied western art and was one of the most prominent people when it comes to landscape art. Did you know this artist? Would you like me to talk about him? Leave it to me in the comments. - I hope you liked it and see you in future publications of archeology and Japanese history.

#日本#美術#アートジャパン#ユネスコ#江戸#江戸時代#美術史#日本美術史#広重#考古学者#考古学#写真#japan#art#artjapan#UNESCO#edo#periodeedo#history#historyofart#historyofartjapan#hiroshige#archaeologist#Archaeology#historyjapan#pinture

88 notes

·

View notes

Text

栗浜陽三 (文・写真) 『九十九里浜』 より 雑誌MLMW (ムルム) No.5 (1978年5月号) 掲載記事

栗浜陽三 九十九里浜(写真)

栗浜陽三 九十九里浜(文・写真)

[上のページの画像から自動文字起こしをして、誤判読に気付いた所は修正したけど、誤判読が残っているかも知れない]

九十九里浜・しなやかな風景 写真と文 栗浜陽三

九十九里浜が、何県にあるかを知らない人でも、その名の持つ雰囲気に、何か特別のイ メージをお持ちであろうと思う。太平洋に面した、その茫漠たる長い長い浜の風物は、浜というものが持つ様々の要素を凝縮させて、 我々の期待感や夢を満たしてくれるかのように思える。しかし残念ながら今では九十九里浜の魅力の殆どは、過去のものとなってしま った。一体、十数年前の、あの素朴で夢のよ うに美しかった九十九里浜は何処に行ってしまったのか。この僅か数年の間に、都会人の荒々しい神経で浜は汚され、美しい砂の起伏は姿を消し、近代化の手は浜に沿って長々とハイウエイを引いてしまった。九十九里浜にとって、全く無意味としか思えないこのハイウエイプランを耳にした時、私は自分の心の中の大切な部分を引きさかれる思いがしたが、土地の政治家というある人は、それは芸術的

↑栗浜陽三 九十九里浜(文)

栗浜陽三 九十九里浜(写真)

栗浜陽三 九十九里浜(写真)

栗浜陽三 九十九里浜(写真)

栗浜陽三 九十九里浜(写真)

栗浜陽三 九十九里浜(文・写真)

[上のページの画像から自動文字起こしをして、誤判読に気付いた所は修正したけど、誤判読が残っているかも知れない]

しなやかな風景●九十九里浜

・・・は黒ダンの前袋の両脇から黒々と毛をかき出して男らしさを競ったといい、亦、漁から浜に帰って来る舟は、長い竿を舟の両側につき出して、その先に黒褌を結びつけ、尾長鶏の尾羽根のように海風になびかせてもどって来たと話してくれた。

私がせめて十数年早く九十九里を訪れていたら、目にしたであろうこれは誠に九十九里の匂いのする昔語りであった。 それでも私は消えてゆく残���火の色を見る ように、時折浜で数少ない漁師の浜仕事や、 女達のフラミンゴの踊るような鮮やかな作業っぷりを見る事が出来た。

度び重なる私の九十九里訪問につれて、私の仕事友達や学生達が浜を訪ねるようになり、若々しい彼等の裸身が浜をにぎわすようになった。彼等はアっと いう間に海風にやけ、町中まで褌姿でのし歩き地引網を楽しみ、九十九里独特の丸板の波乗りをし、別人のように生き返った。

私は丸裸で浜仕事をする漁師をたびたび目にしたが、 この風俗は戦後アメリカ人の手前禁じられてしまったその名残りであった。中年の漁師が性器の先をワラシベや布切れで結んで褌の代用としている様も、決して雑でも奇異なものでもなく、浜の風物の中ではごくノーマルに感じられた。これは海水に濡れたままの褌の不衛生さを彼等がきらったからだという。

浜の女達はよく働いた。小柄でたくましいマイヨールの彫刻のような彼女達は、舟を浜に 引き上げる時には男以上の働きを見せた。母 親の仕事を見ている少女の背中の、赤ン坊の顔には、一刷毛はいたようにウッスラと砂が乗っていた。

十年以上訪ね続けている私の目には、浜の舟の数が年々少くなって行くのがよく解った。最初一、二年の間、浜にそびえていた何艘かのK家の船もいつしか姿を消した。民宿が急激に増え、そしてドカンと音のするようにハイウエイが浜に沿って走り、浜と村を引きさいたのである。庭から海に裸で飛び出してゆけた私達もトンネルをぬけて海に出る為に廻り道をしなくてはならなくなった。浜は見る見る中にゴミが打ち上げられ、マイカーが波打ぎわを走りぬけ、ビーチパラソルが立ち、その下で一日中マージャンをするという馬鹿げた男達が東京からやって来た。日本人は本当のゼイタクの楽しさや味わい方を知らないし、知ろうともしない。なぜ九十九里に都会生活をそのままズルズルと引きづって来る必要があるのだろうか。彼等は潮騒をきく代りに、浜でトランジスタラジオをきこうとする訳なのである。民宿になった素朴な土地の家で、海の香りを味い、あるがままの九十九里の生活に思いきり身をまかしてこそ、本当のゼイタクの楽しさではないだろうか。ハイウエイは私如き人間の知らない理由で必要なのかも知れないが、その代り、日本一のあの美しい浜の風景は二度ともどってこないのである。

K家にはその頃四年程続けて、ある外国の大使館の青い目の客が来るようになった。映画スターのような見事な美女達であった。私の友人の若者達とこの美女達は、伸々打ちとけ合う機会がなかったのだが、ある日、彼女達がK家の前庭の椅子に腰をおろして読書を楽しんでいる最中に、この若者達が海からもどってきたのである。彼等はオイルで鋼のように輝く背中をみせてタオルやマットを干し始めた。その姿を一人のブロンド娘がしみじ ・・・

↑栗浜陽三 九十九里浜(文)

以上の写真と文は雑誌MLMW(ムルム) No.5 (1978年5月号) 掲載記事『九十九里浜』より

これらの文章を読むと、栗浜は性的にも、性的な物を離れても伝統を残したままの海やそこ��暮らす漁師を愛していたことが判る様だ。また、他の記事を読むと祭りについても性的にも、性的な物を離れても愛していたことが判ると思うよ。

栗浜のオリジナルは持ってないからウェブから集めた画像だけど、九十九里浜は良い画像がなかったんだ

一応拡大して補正はしておいたけど画質はちょっと残念だね

世間一般では本名の藤井千秋でイラストレーターとして有名な人なんだよ~

藤井千秋は画像検索したらいっぱい出てくるよ

2つの名前の作風の違いに驚くよー!

#栗浜陽三#九十九里浜#ムルム#六尺褌#ふんどし#褌#藤井千秋#kurihama youzou#youzou kurihama#fujii tiaki#loincloth#japanese national costume#japanese underwear#common japanese daily underwear#japanese formal wear#MLMW

82 notes

·

View notes

Text

今マスコミがすべきなのは遅すぎるジャニーズ叩きじゃなくて

芸能プロダクション全般やヤクザ、半グレの行なっている女性や男性への性加害を調べて報道すること

小林麻美や藤原紀香など噂になった人も多い

たとえ国会議員や地方議員、名士、財界大物や子弟などに火が広がっても報道しろ

291 notes

·

View notes

Text

Legends of the humanoids

Reptilian humanoids (3)

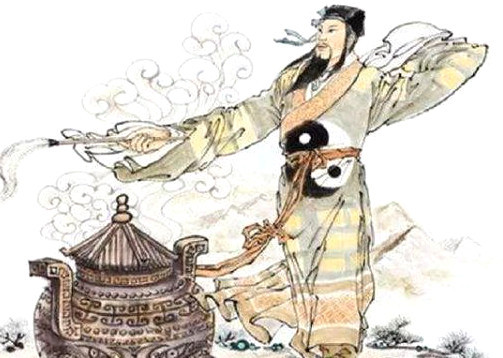

Dragon King – the god of water and dragons in Chinese mythology

Many dragons appear in Chinese folklore, of which the Dragon King is the leader. Also known as the Dragon God, the Dragon King is a prominent figure in Chinese art and religion. He is adopted by both Taoism and Buddhism and is the ruler of all water. Known as Long Wang in China, he has both human and dragon forms and can switch between dragon and human forms. Despite his intimidating and ferocious nature, Long Wan is regarded as a benevolent deity who brings good luck and chi energy to people living near the sea.

The Dragon King is a Chinese water and weather god. He is regarded as the dispenser of rain, commanding over all bodies of water. He is the collective personification of the ancient concept of the lóng in Chinese culture.

In East Asian cultures, dragons are most often shown as large, colorful snakelike creatures. While the dragons sometimes have qualities of a turtle or fish, they are most likely seen as enormous serpents.

While some named dragons are associated with specific colors, the dragon king can be shown in any shade. Like other Chinese dragons, he has a “horse-like” head, sharp horns and claws, and a hair-like beard.

Like many weather gods around the world, Long Wang was known for his fierce temper. It was said that he was so ferocious and uncontrollable that only the Jade Emperor, the supreme deity in Chinese Taoism, could command him. His human form reflects this ferocity. He is shown as a noble warrior in elaborate bright red robes. He usually has a fierce expression and poses with a sword.

During the Tang dynasty, the Dragon King was also associated with the worship of landowners and was seen as a guardian deity to protect homes and subdue tombs. Buddhist rain-making rituals were learnt in Tang dynasty China. The concept was introduced to Japan with esoteric Buddhism and was also practised as a ritual of the Yin-Yang path (Onmyōdō) in the Heian period.

伝説のヒューマノイドたち

ヒト型爬虫類 (3)

龍王 〜 中国神話の水と龍の神

中国の民間伝承には多くのドラゴンが登場するが、龍王はそのリーダーである。龍神としても知られる龍王は、中国の芸術と宗教において著名な人物である。道教と仏教の双方に採用され、すべての水の支配者である。中国ではロンワンと呼ばれ、人間の姿と龍の姿の両方を持っており、ドラゴンと人間の姿を行き来することができる。その威圧的で獰猛な性格にもかかわらず、ロン・ワンは海の近くに住む人々に幸運と気のエネルギーをもたらす慈悲深い神とみなされている。

龍王は中国の水と天候の神である。彼は雨を降らせる神とされ、あらゆる水域を支配する。彼は中国文化における古代の「龍 (ロン)」の概念の集合的な擬人化である。

東アジアの文化では、龍は大きくてカラフルな蛇のような生き物として描かれることが多い。龍は亀や魚の性質を持つこともある���、巨大な蛇として見られることが多い。

特定の色を連想させる龍もいるが、龍王はどのような色合いでも描かれる。他の中国の龍と同様、「馬のような」頭部を持ち、鋭い角と爪を持ち、髪の毛のようなひげを生やしている。彼の人間の姿はこの獰猛さを反映している。彼は精巧な真っ赤なローブを着た高貴な戦士として描かれている。通常、獰猛な表情を浮かべ、剣を持ってポーズをとる。

世界中の多くの気象の神々と同様、龍王は激しい気性で知られていた。あまりに獰猛で制御不能だったため、玉皇大帝にしか彼を指揮できなかったと言われている。

唐の時代、龍王はまた、大地主の崇拝と結びついて、家を守り、墓を鎮める守護神と見なされていた。仏教の雨乞いの儀式は、唐代の中国に学んだ。この概念は密教とともに日本に伝わり、平安時代には陰陽道の儀式としても行われていた。

#humanoids#legendary creatures#hybrids#hybrid beasts#cryptids#therianthropy#legend#mythology#folklore#s.f.#nature#art#dragon king#dragon god#chinese mythology#chinese dragon

141 notes

·

View notes

Text

【白拍子 in 高鴨神社】

瑞々しい若葉に囲まれた舞台での笛の演奏と舞 参道は心地よい空気に包まれ 参拝者さんの足を止めていました✨ 高鴨神社にて撮影 2024年5月11日

随分前になりますが柳生で知り合った 沖本幸子さんの著書「乱舞の中世(白拍子・乱拍子・猿楽)」 をふと思い出し再読(部分的に)。

白拍子とは… 元々はリズムの名称で 即興的に舞う乱舞として流行。 後鳥羽院の時代には 藤原重長などの貴族にとっては出世のツールになったり 僧侶・衆徒や稚児たちも興じた。 祇王、仏御前や静御前のように 芸能者の舞としても発展し 猿楽の翁や能の舞の形成に繋がっていった。

97 notes

·

View notes

Text

おはようございます。

東京都中央区は晴れております。

昨日も早朝から雪投げ作業。

いつも通りに自宅前を雪投げし、斜め前の家の除雪と前の家の前の除排雪を終えて朝ご飯。

その後から大変で、もとより駅からの電車が大雪のため、暫く運行見合わせとの事だったので、急いで車で横手に送って貰い、途中は渋滞で間に合わないと思っていたら何とかギリギリ5分弱前(3〜4分前⁉︎)に到着し、走って構内移動でギリギリ乗車…

その後、大曲駅に無事に到着し、予定通りに秋田新幹線こまちにて東京へ移動。

到着後からは宿に荷物を預けてから松屋銀座さんに伺い、早速搬入作業。

湯沢市役所さんにもお手伝い頂き、何とか予定通りに並べる事が出来ましたが、物が多いのと狭いので窮屈な感じなのが何とも言えません。

会場内の川連漆器ブースでは、口当たり優しい軽くて手触りの良い様々な川連漆器を展示しております。

沢山のお客様方に、見て触れてご高覧頂けましたら幸いです。

\ #銀座名匠市 逸品図鑑 /

銀座名匠市WEBサイトで、名匠市をもっと楽しめる特別コンテンツを公開中。

伝統的工芸品を愛する4人の目利きが、銀座名匠市の出展品の中から、厳選した『私の逸品』を紹介します。

第1回は、プロップスタイリストの菅野有希子さん @yukiko130 による「器の逸品図鑑」。

==

図鑑①森銀器製作所 作 純銀製「しんじゅのころも」つや無し仕上げ 玉盃・徳利(東京銀器) @moriginki

思わず、欲しい!と思った逸品。細やかな職人技で、使い心地も抜群のはず。

図鑑②寿次郎漆工芸 作「明月椀」(川連漆器) @fumiyukisatou

存在感が圧倒的。落ち着いた赤色に蓋もついていて、特別な時に使いたい。

図鑑③龍門司焼企業組合 作「白蛇蝎小鉢」(薩摩焼) @ryumonjiyaki

でこぼこしていてかっこいい!心地のよい手触りにも魅了されました。

図鑑④岩渕淳 作「ぐい吞逆さ富士」透翠・透菫(江戸硝子) @nakakinglass

シンプルな切子模様と淡い色味がお気に入り。他の酒器とも合わせやすい。

図鑑⑤牧野将典 作「片口中皿」(萩焼)@tsuchinoko1014

日常づかいで重宝しそう!釉薬部分と土感が表れている部分の二面性が魅力的。

==

第三回 全国伝統的工芸品祭 銀座名匠市まもなく開催!

日程:2/19(水)〜2/24(振・月)

場所:松屋銀座8Fイベントスクエア

午前11時〜午後8時(最終日は午後5時閉場)

入場無料

主催/一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会

HP:https://meishoichi.kougeihin.jp/

拡散用タグ:#銀座名匠市

銀座名匠市、漆器組合の伝産イベントのお手伝いも、今回で最後のお手伝いと成る予定です。

今回の展示会でも、良いご縁があります様に。

そして皆様にとって今日も、良い一日と成ります様に。

#銀座名匠市 #器のある暮らし #うつわのある暮らし #器好き #食器好き #器好きな人と繋がりたい

#伝統的工芸品 #松屋銀座 #伝産協会 #日本の手仕事 #伝統工芸をもっと身近に #プレゼントにおすすめ

#ginza #japan #traditionalcraft #craftmanship #madeinjapan #artisan #kougei #utsuwa #lacquerware #pottery #potterylovers #glass

#川連漆器 #国指定伝統的工芸品 #寿次郎 #明月椀

23 notes

·

View notes

Text

エリマリ姉妹(エリマリしまい)は、姉のエリカと妹のマリナによる日本のグラビアアイドル、TikToker。エリカ&マリナとも呼ばれる。元芸映所属。

生年月日 2000年5月5日

現年齢 24歳

出身地 東京都

血液型 B型

身長 / 体重 158 cm / ― kg

スリーサイズ 87 - 64 - 90 cm

靴のサイズ 24.5 cm

東京都出身。日本人の父とルーマニア人の母の間に生まれる。ルーマニアには東日本大震災後の3ヶ月間のみ在住していた。

エリカが中学1年生の時に芸能界に憧れて、スカウトされることを目的に家族全員で原宿へ出掛けたところ、姉妹でスカウトを受けて芸映に入所した。

Vine、musical.lyを経て、2018年よりTikTokでの動画投稿を開始して注目を集め、6月時点で姉妹を合わせて70万のフォロワーを獲得。

2018年6月発売の『週刊ヤングマガジン』にて姉妹でグラビアに起用され、グラビアアイドルデビュー。話題を呼び、『ダウンタウンDX』などの人気テレビ番組にも出演。同年末に芸映を退所。

2021年にマリナが芸名を「百瀬まりな」へ改名。この頃より個人での活動が中心となる。

2024年6月26日には、エリカがタレントのロイとYouTuberコンビ「外資系銀行員AB」を結成。

273 notes

·

View notes

Text

カブト

兜(かぶと)は、戦国武将・伊達政宗が着用したことで有名な甲冑です。伊達政宗は、独眼竜の異名を持つ戦国大名で、奥州(現在の東北地方)の有力大名として活躍しました。彼の兜は、正面に三日月の鍬形(くわがた)と、大きな一本の角が特徴的なデザインで、非常にユニークな見た目をしています。この独特な形状は、政宗の片目の失明と、独創的な戦略家としてのイメージを象徴していると言われています。政宗は兜を様々な戦いで着用し、勇猛果敢な武将として知られています。その姿は、現代でも様々なメディアや芸術作品で描かれ、人気を博しています。兜は、日本の戦国時代の象徴的な武具の一つとして、歴史的価値が高いと言えるでしょう。

手抜きイラスト集

#兜(伊達政宗)#Helmet (Date Masamune)#Casco (Date Masamune)#Casco (Fecha Masamune)#Helm (Datum Masamune)#Casque (Date Masamune)#手抜きイラスト#Japonais#bearbench#art#artwork#illustration#painting

14 notes

·

View notes

Quote

いつか椎名林檎さんが、「林檎」は本名ではないから、ネガティブなことをSNSで書かれても「私」ではなく「仕事」のことを言われている……とおっしゃっていたことがあり、芸名や作家名は心を守るためにも大切な鎧となるのだなと思った。

塩谷 舞(milieu編集長)さんのツイート (via gkojax)

186 notes

·

View notes

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueologicos a una nueva entrega de Arqueología Japonesa en esta ocasión nos trasladamos a la prehistoria japonesa dicho esto pónganse cómodos que empezamos. - Tengo el placer de presentaros a las esculturas Haniwa, ¿Qué significa este término?¿Cuándo surgió? Y ¿Cuál era su funciones? - Las primeras preguntas para este capítulo serán: ¿Cuándo surgió? Datan de los siglos VI y VII d.C Como ya comenté en varias ocasiones la cronología japonesa es difícil de entender para ojos occidentales ya que hay que verla con ojos orientales. - La segunda pregunta será ¿En donde podemos encontrar estas obras de arte?: La Podemos encontrar en multitud de lugares pero vengo a destacar uno en especial se trata de uno de los mejores juegos de Nintendo y su nombre es Atsumare Dōbutsu no Mori. - Espero que os haya gustado el capítulo 1 y nos vemos en los próximos capítulos de esta serie de historia y arqueología un cordial saludo.

-

日本考古学へようこそ。新しい日本考古学へ。今回は日本の先史時代に移ります。そうは言っても、気を楽にして始めましょう。

-

埴輪彫刻についてご紹介させていただきます。この言葉はいつ頃から生まれたのでしょうか?そしてその機能は何だったのでしょうか? - この章の最初の質問は次のとおりです。それはいつ出現しましたか?それらは西暦 6 世紀から 7 世紀のものです。 すでに何度か述べましたが、日本の年表は東洋の目で見なければならないため、西洋の目には理解しにくいものです。

-

2 番目の質問は次のとおりです。これらの芸術作品はどこで見つけることができますか?: さまざまな場所で見つけることができますが、特に 1 つを取り上げます。これは任天堂の最高のゲームの 1 つであり、その名前は「あつまれ どうぶつの森」です。

-

第 1 章を気に入っていただければ幸いです。この歴史と考古学シリーズの次の章でもお会いしましょう。

-

Welcome japonistasarqueologicos to a new installment of Japanese Archaeology. This time we move to Japanese prehistory. Having said that, make yourselves comfortable as we begin.

-

I have the pleasure of introducing you to the Haniwa sculptures. What does this term mean? When did it emerge? And what were its functions?

-

The first questions for this chapter will be: When did it emerge? They date back to the 6th and 7th centuries AD. As I have already mentioned on several occasions, Japanese chronology is difficult to understand for Western eyes since it must be seen with Eastern eyes.

-

The second question will be: Where can we find these works of art? We can find them in many places, but I am here to highlight one in particular. It is one of the best Nintendo games and its name is Atsumare Dōbutsu no Mori.

-

I hope you liked chapter 1 and I will see you in the next chapters of this series of history and archaeology. Best regards.

#japan#art#history#haniwa#animalcrossing#nintendo#culture#unesco#photography#artists on tumblr#日本#アート#歴史#埴輪#どうぶつの森#任天堂#文化#ユネスコ

69 notes

·

View notes

Text

七月になり、ようやく広樹のギブスが取れ、サポーターだけになった。通学は自転車に戻り、時折ラガーシャツにも袖を通した。

一方、克也は広樹が辞めないで済んだことに胸を撫で下ろしたが、未だ自分自身の気持ちを言えずにいた。浩志からは、

「いつまでもウジウジしてンじゃねぇよ! チ◯ポ付いてるンだろ!?」

と一喝されていたが、男同士が好きになることに対して罪責感があった。未だ、同性愛が世間的にタブーとされていた時代である。浩志が大学生だった昭和三十年代の後半と比べると、五十年代の前半は女装したり女言葉を使ったりする芸能人も多く活躍したが、やはり偏見はあった。

夏休みになり、秋の試合に向けて練習にも力が入った。浩志も普段はポロシャツとジャージーと言う格好だったが、時折ラガーシャツとラグビーショーツでグランドに現れた。そんな姿に漫画研究会の利江子たちは、

「あれぇ〜? ヒロシったらラガーマンになってるぅ!」

「きゃッ! なんで、あんなにラグパン短いの!?」

「いゃァ〜ん、何か誘ってない?」

「ラグパンって、パンツ穿かないンでしょ!? エッチぃ〜!」

と、相変わらず盛り上がっていた。そんな彼女たちに浩志は、

「鶴田ッ! 一応、穿いてるぞ!」

とラグパンの裾をチラッと上げてみせた。何故、アタシの名前を知ってるのとびっくりしながら、

「ヒロシ、このスケベっ!」

と笑い転げた。他の同級生は黄色い声を上げていた。

休憩時間になり、広樹は予め作っておいた麦茶の入ったやかんを二つ、ベンチのある日陰に置き、部員に声をかけた。皆、待ってましたと言わんばかりに詰め寄って来て、麦茶の注がれたプラスチックのコップを手に取った。浩志も蛇口の水を頭から浴び、

「このまま昼飯にするぞ」

と、眼鏡を片手に持ちながら首に掛けたタオルで頭を拭き、彼は校舎に戻って行った。

その間、日陰で弁当を食べたり芝生に横になったりと、それぞれ休んでいた。克也もケヤキの幹に寄りかかった。視界には空になったやかんや、プラスチックのコップを片付ける広樹の姿があった。なかなか告白できずにいる克也は、

『今なら言えそうな気がする』

と立ち上がった。そっと近づき、広樹の手を取った。

「加藤先輩…?」

「ちょっと来て」

そう言われるがまま、広樹は克也に手を引っ張られた。連れて行かれたのは部室だった。窓を全開にしていたが殆んど風が入らず、蒸し暑かった。十二畳はあるかないかの室内で、克也は広樹と見つめ合った。両手を握りしめ、

「額田君、好きだ」

と克也は唇を奪った。身体を密着させ、広樹の背部に両腕を回し、愛撫した。広樹は嫌がることなく、奪われた唇が克也のものと一体になる様な感覚を得た。

ラグパンの中で股間が隆起していくの互いに感じながら、二人はブリーフ越しに恥部を弄った。内腿から汗が垂れ、次第に濡れていった。克也はこれまで抑えてきた感情を露にしながら喘ぎ、広樹のラグパンを脱がせた。

「あぁん、はァ、ああん…」

鼻息を粗くさせながら、二人はブリーフを膝まで下げ、肉棒の裏側を合わせながらしごいた。

「あッ、あん、ああん…」

先走り汁で手指を汚しながら、克也は広樹のラガーシャツを胸元までたくし上げ、乳房を咥えた。

「イ、イキそう…」

「オ、オレも…」

オルガズムは二人一緒に達した。ドクッ、ドクッと粘度が強い乳白色の愛液を流し合い、克也は広樹の唇を求めた。広樹も舌を絡ませ、二人は暑さも忘れて愛し合った。

練習を終え、体育館に併設されたシャワーを浴びた部員はそれぞれ、制服に着替えて帰って行った。浩志もワイシャツとスラックスに着替え、職員室の扇風機で涼んでいた。嗚呼、今日は飲みにでも行こうかなァ…。そう思っていると、

「…先生」

と克也が訪れた。浩志は、

「何だ、帰ってなかったの?」

と気だるそうな声で聞いた。克也は言った。

「オレ、額田君に告白しました」

「へぇ〜、良かったね。…で?」

「…そのままエッチしちゃった」

「へぇ〜、良かったね」

何も考えずにこう言ったが、否、「エッチしちゃった」って、何が? ようやくコトの真意に気付いた浩志は、

「ハァァァァァァ〜!?」

と上半身を起こした。

「犯っちまったのか!?」

「声が大きいよ!」

「…お��、溜まってたンだな」

「何か、気持ちが大きくなっちゃって…」

克也は、徐々に真顔になっていく浩志の様子に、嗚呼、怒られるのかなと不安になった。しかし、浩志はバンッと彼の背中を叩き、

「よくやった! これでこそ男だ! 気持ち良かったっぺ!?」

と、寧ろ喜んだ。何だ、この先生!?と克也は呆然とした。そして、浩志は克也の股間を鷲づかみにし、

「イイぞ、イイぞ! その調子でガンガン攻めろ! 若いってイイなァ〜!」

と揺さぶった。

「や、やめッ…! おしっこ漏れちゃう!」

もし誰かいたら問題になるなと、克也は思った。

この日を機に、克也と広樹は浩志から色々と「性のてほどき」を受けた。時折、部室で『さぶ』や『アドン』などのゲイ雑誌を渡され、ア◯ルセックスの仕方も山奥のモーテルで「伝授」された。克也は、

「オレは純愛が好きなのに!」

と心の中で叫びながらも、沸々を込み上げてくる肉欲に負けて広樹と絡んだ。広樹も、克也を所謂「セックスシンボル」としてしか見られなくなり、ラグビーショーツから覗くブリーフに生唾を飲んだ。克也の家も若宮町にあった為、水府橋の下で毎日の様に愛し合った。

一方、ラグビー部の成績は劇的に飛躍した。これまで県大会で二回戦以上は勝ち進められなかったのが、関東大会でも上位の方まで成績を残した。他県のシード校を打ち破った時には、浩志は嬉しさのあまりに、

「これも皆、克也と広樹の『愛』あってこそだ!」

と口走り、二人は火消しに追われた。

そんな克也と広樹だが、個別に利江子から漫画のネタに色々とインタビューを受けた。あまりにしつこいので、

「イイじゃん、愛してるンだから。好きにさせてくれよ」

と広樹は言い切ったが、

「えぇ〜!? そんなにラブラブなのぉ〜!? だったらイイじゃ〜ん!」

と、寧ろ彼女の創作意欲に火をつけてしまった。

広樹は浩志との思い出を「熱弁」した。途中、浩二は笑いをこらえるのに骨折り、

「う、嘘ッ!?」

「それ、本当ですか!?」

「高校生だったのに!?」

云々と、何度も聞き直した。

二人が話している間、大樹は座布団を半分にして折り、枕の様にして眠っていた。寝息を立てている我が子を気にしながら、広樹は目頭をハンカチで押さえた。今は高校生だった二人を浩志が手を出し、淫乱にさせたことを信じられないと思っているが、その数年後には中学生になったばかりの大樹をまさか自分がそうさせることになろうとは、考えてもいなかった。

午後九時を回り、広樹は大樹を起こした。

「長居をしてしまってすみません。告別式には妻が来ますので…。私、K百貨店に勤めておりまして、明日から秋に催される物産展の関係で北海道へ行くンです。克也、否、加藤さんは通夜には行けるそうです」

「K百貨店にお勤めですか? 大変ですね。道中、気を付けて」

玄関で広樹と大樹を見送ると、茶の間に戻って浩二は残っていたお茶を飲み干し、片付けた。徐々に、彼は浩志との永遠の別離がきているのだなと実感した。

37 notes

·

View notes

Quote

【芸能】松田翔太と忽那汐里の交際発覚 2人は共通の友人を通じて知り合ったというが、 忽那は生まれも育ちもオーストラリアで英語がペラペラ。 一方、松田は高校時代にイギリスに留学していて 英語がペラペラのため、英語が話せるという共通点で 意気投合したようだが、同誌によると、 お泊まりもなく、まさに“さわやか交際”といったところのようだ。 22 名前: 名無しさん@恐縮です [sage] 投稿日: 2013/02/07(木) 11:57:21.34 ID:30NfYx7G0 英語が話せるということで意気投合とか意味がわかんね。 俺も日本語話せるけど、誰とも意気投合しない。

【失笑!】思わず吹いた秀逸なレス集合『週刊老人ジャンプ』:哲学ニュースnwk

33 notes

·

View notes

Text

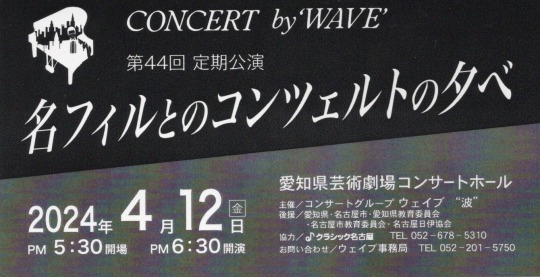

4月12日は、恩師が企画し、演奏したコンツェルトを聴きに行ってきました。

音響があまり良くないと噂の愛知県芸術劇場コンサートホールでしたが、その中でも、比較的良いとされる場所を知っているので(2回の最前列)確保しました。日本最大級のパイプオルガンがあり、それで、ちと話題はあるものの、残響やエンハンスされる音域など、気になる部分も多々ありかと。まぁ、それは置いておいて、名フィルが、大コケしなくなった事が、この日最大の驚きでした。毎年「不安」しかなかったからなぁ。ジョイントするピアノ、フルート、バリトンなど、まずまずの出来で、これも安心できたかな。恩師のピアノ(モーツアルト)も、無事に。オケとのギクシャク感は各所で見られたものの、総じて良かった。

で、客演のミキエロン女史。ショパンのP-Conだったので、曲はあまり好きではなかったけれど、堂々とした演奏だった。そして、私と解釈が違うところも含めて、全体的に良かった。アンコールもショパンのピアノソロだったけれど、こちらでは、ペダリングの美しさに、まさに陶酔してしまったわ。低音(単音)を、ものすごく良いタイミングで、ペダルを。うねる事なく、まっすぐに伸びた音に感動!

On April 12th, I went to listen to a concert planned and performed by my teacher. The Aichi Prefectural Art Theater Concert Hall was rumored to have poor acoustics, but I knew of a place that was said to have relatively good acoustics, so I secured a spot (front row for both concerts). It has one of the largest pipe organs in Japan, and although it has been talked about a lot, there are also many things that are of concern, such as the reverberation and the enhanced range. Well, putting that aside, the biggest surprise of the day was that the Nagoya Philharmonic didn't make a big deal of it. Every year I felt nothing but anxiety. The joint piano, flute, baritone, etc. were all pretty good, so I guess I was relieved. My teacher's piano (Mozart) is also safe. There were some awkward moments with the orchestra, but overall it was good. And Ms. Michieron was a guest performer. It was Chopin's P-Con, so I didn't really like the piece, but it was a dignified performance. And it was good overall, including the parts where my interpretation was different. The encore was Chopin's piano solo, but here I was truly mesmerized by the beauty of the pedaling. Pedal a bass note (single note) at a very good timing. I was impressed by the straight sound without any undulations!

111 notes

·

View notes