#美しい書物/アーツ・アンド・クラフツ運動

Explore tagged Tumblr posts

Text

書物はイメージを伝達する媒介ではなく、それ自体が象徴性を帯びるようになったといえるでしょう。内なる眼である想像力よりも、外部の眼、すなわち視覚そのものによって、直接的に認識されるようになったのです。

— T.J.コブデン=サンダーソン著/野村悠里訳「美しい書物」(『美しい書物/アーツ・アンド・クラフツ運動』2025年2月、幻戯書房)

1 note

·

View note

Text

2025年2月10日に発売予定の翻訳書

2月10日(月)には16点の翻訳書が発売予定です。

米国海運100年の変遷

ジョン・ニーヴェン/著 山本裕/翻訳

中���経済社

僕らはとびきり素敵だった

イムボロ ムブエ/著 波佐間逸博/翻訳

風響社

死を祀るコレクション

ポール・ガンビーノ/著 伊泉龍一/監修・翻訳

グラフィック社

新装版 美しい自然の色図鑑

パトリック・バティ/編集 石井博/監修 宮脇律郎/監修 石田亜矢子/翻訳

グラフィック社

小鳥のさえずり事典

ギレム・ルサフル/著 上田恵介/著 ダコスタ吉村花子/翻訳

グラフィック社

美しい書物/アーツ・アンド・クラフツ運動

トーマス・ジェームス・コブデン=サンダーソン/著 野村悠里/翻訳

幻戯書房

軍医・石井四郎

ケネス・L・ポート/著 阿部海/翻訳

花伝社

サイコ

オンリー・ジェイムス/著 市ヶ谷モル/イラスト 冬斗亜紀/翻訳

新書館

イラストで見る 台湾 屋台と露店の図鑑

鄭開翔/著・イラスト 出雲阿里/翻訳

原書房

経済の本質 自然から学ぶ

ジェイン・ジェイコブズ/本文 香西泰/翻訳 植木直子/翻訳

筑摩書房

ロシア中世物語集

中村喜和/編訳

筑摩書房

海とサルデーニャ 紀行・イタリアの島

D.H.ロレンス/本文 武藤浩史/翻訳

筑摩書房

人間の本性を考える 上

スティーブン・ピンカー/本文 山下篤子/翻訳

筑摩書房

人間の本性を考える 下

スティーブン・ピンカー/本文 山下篤子/翻訳

筑摩書房

金融詐欺の世界史

ダン・デイヴィス/著 大間知知子/翻訳

原書房

運命の恋は偽りの夜の庭で

リディア・ロイド/著 旦紀子/翻訳

竹書房

0 notes

Text

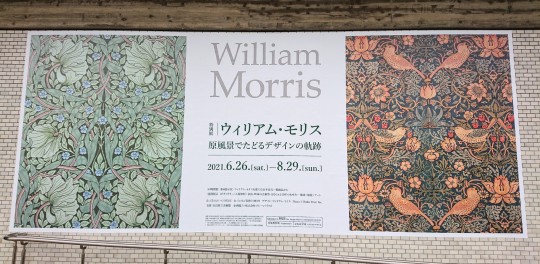

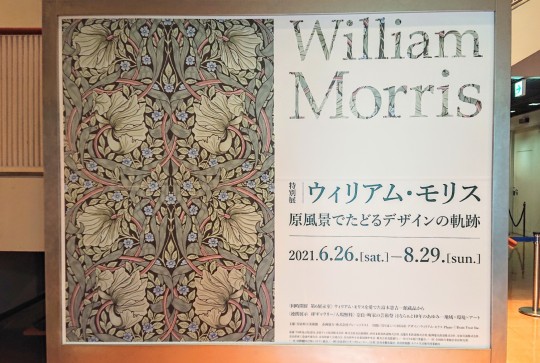

2021/6/26 「ウィリアム・モリス 原風景でたどるデザインの軌跡」展

2021/6/26 「ウィリアム・モリス 原風景でたどるデザインの軌跡」展

前回の髙島野十郎展に続き、またも奈良県立美術館へ行って参りました。ほぼ1ヶ月ぶりです。今回はTwitterでのフォロワーさんと一緒に行きました。

《いちご泥棒》2018年展示フライヤー

ウィリアム・モリス展といえば2018年にアサヒビール大山崎山荘美術館でも開催されていました。上記のフライヤーはそのときのものです。モリスの作品は比較的よく企画展がされているように思います。奈良県立美術館では「原風景でたどるデザインの軌跡」ということで、レッドハウスやケルムスコット・ハウス等のモリスにとって特別な土地や建物を踏まえ、いかにしてデザインが産み出されたのかを主にした5つの展自室で構成されていました。

《柘榴》あるいは《果実》

第一展示室では「レッド・ハウス」で産み出された最初の壁紙《格子垣(白)》《格子垣(黒)》《柘榴》あるいは《果実》が展示されていました。レッド・ハウスは妻ジェインとの新居として建てられた赤レンガの家です。庭にはたくさんの花や木が植えられています。モリスにとってのインスピレーションの全てがレッド・ハウスにはあるのです。

私は《柘榴》あるいは《果実》のパターンがとても好きで、こちらの作品を観るのを楽しみにしていました。元々レモンや枇杷など、実のなる木の絵が好きなものですから、柘榴等の果実のパターンが好きにならないはずがないのです。個人的にマスキングテープも持っています。

《るりはこべ》美術館フロント

第二展示室ではモリスが地上の天国と呼んだ「ケルムスコット・マナー」が主となっています。ライムストーン造りの家が素敵です。ケルムスコット・マナーもレッド・ハウスと同じように、リンゴやレモンが実り、花が咲く素晴らしい庭園があります。モリスはこの地で更に技術を洗練していくわけですが…この家はモリスと絵の師匠であるロセッティとの共同で借用しており、モリスの妻ジェインとロセッティとの関係が接近してしまうという出来事もあったようです。不安を作品に打ち込んだこともあったのでしょう���。モリスの心情を想うと切ない気持ちになります。

第三展示室ではモリスの少年期から青年期をムービーで楽しむことができました。モリスの活躍した場所がマップ表示されていたりとわかりやすかったです。

《メドウェイ》

第四展示室はハマスミスの「ケルムスコット・ハウス」「マートン・アビー工房」が主となっています。モリスはここで織物や刺繍の制作に精を出します。時は産業革命。需要が薄くなってきた手仕事を象徴する刺繍や織物に思うところがあったのでしょうか。また、モリス���マートン・アビー工房で「インディゴ抜染法」を完成させます。インディゴ抜染法を駆使して作られた現在でも一番人気の作品が《いちご泥棒》です。背景のインディゴといちごの赤が美しい。一見エレガントにまとめられていますが、一方でいちごを啄む鳥が可愛らしく、ひょうきんな様子もあります。《いちご泥棒》は非常に手間がかかるため、他のものよりも高価だったようですが当時も一番の人気でした。

第五展示室では「ケルムスコット・プレス」アーツ・アンド・クラフツ運動が主です。モリスといえば書物とタイポグラフィーと言う人もいるでしょう。大学生のときにモリスの作る本を「世界で一番美しい本」と習った覚えがあります。美しさ・読みやすさが揃ったとんでもない労力がかかっている本です。装飾にはモリス特有の植物があり、タイポグラフィーにも蔦のような植物が絡んでいます。当たり前ですが当時はパソコンがありません。パスを使用しないアナログの美しい曲線には驚かされました。また、モリスといえば「アーツ・アンド・クラフツ運動」。関わりのある人物の作品が展示されていました。

近年ウィリアム・モリスの作品は様々なブランドとコラボしています。あるいはマスキングテープ、またあるいは洋服として、身近に愛でることができるようになりました。現代にも十分に通用する“新しい”デザインと言えるでしょう。しかし、モリスの原風景を辿っていくと、どこからか鳥の鳴き声や風の音、太陽のきらめきを感じるようです。新しいながらも一抹の“懐かしさ”を感じることができました。モリスが愛した原風景がそこにはありました。

0 notes

Text

『現代美術史』著者・山本浩貴に聞く「コロナ時代の(と)アート」

「社会と芸術」の視点から第二次大戦以降の西洋と日本の美術を総覧した『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中公新書)を昨年上梓した山本浩貴。気鋭の文化研究者の山本に本書の狙いと「コロナ後」のアートに対する見解を聞いた。

「美術史を複数化する」意識

──手に取りやすく、かつ本格的な現代美術史の入門書は本書が国内で初めてではないかと思います。山本さんは1986年生まれで、正直その若さに驚きました。まずはその出版の経緯を教えていただけますか。

留学先であったロンドン芸術大学博士課程在学中にサントリー文化財団の若手研究者対象の研究助成に応募し、2016年度の助成をいただきました。その中間報告会が東京で行われ、そこで出版元の編集者と話したのがきっかけです。当初は90年代以降のいわゆるソーシャリー・エンゲージド・アート(SEA)に絞って書きたいと考えましたが、新書なので「現代美術の流れがたどれる通史的な本にしてほしい」と要望があり、この形になりました。

入手しやすいせいか、現代美術というさほど売れない分野の本にしてはいろいろな人の手に取っていただいているようです。教科書的な部分もあるので、先生が生徒に勧め��学校もあると聞きました。

──本書は冒頭、限られた紙幅で包括的な現代美術史を書く困難を断ったうえで「芸術と社会」をテーマに掲げています。このテーマを選んだ理由を改めてお聞かせください。

僕の場合、美術研究は社会学から入りました。イギリスの社会学者ジャネット・ウルフの81年の著作『The Social Production of Art』の序文に「芸術は社会的産物である」という一文があります。要するに芸術は自律的な天才たちによる自然発生的な産物ではなく、社会的状況や歴史的文脈に絡めとられて、そのなかから生まれてきたものであると。

そうした言説に影響は受けましたが、芸術がすべて社会的なプロダクトであるという見方を僕は取りません。芸術は社会から影響を受けるし、逆に社会を変える力を持つこともある。つまり芸術は社会に対して常に受動的でもないし、完全に社会から切り離された能動的な営みでもないと考えています。その相互関係や重なり合い、あるいは重ならない部分を含めて、現代美術の流れを丁寧に見つめ直したいと思い、「芸術と社会」という軸を立てました。

とは言っても、「芸術の神秘性」は確かにあって、言葉や理論だけでは説明できない部分は残ります。その点は自覚的に認識しているつもりです。

──本書では幾つかの点でいままでの通史と異なる現代美術史を提示しています。例えば手元にある『20世紀の美術』(美術出版社)はフォーヴィスムやキュビスムの画家から始まりますが、本書は前史としてアーツ・アンド・クラフツ、民藝、ダダ、大正期の前衛芸術集団マヴォという4つの芸術運動を置いていて、意表を突かれました。

19世紀後半にイギリスで始まったアーツ・アンド・クラフツと日本の民藝は共に手仕事の復権を目指した工芸の革新運動でした。民藝に注目したのはロンドンで指導教官だった菊池裕子先生(現・金沢美術工芸大教授)が民藝運動の創始者・柳宗悦の研究者だった影響もあると思います。日本ではかつて工芸と美術の境界はかなり曖昧でしたが、西洋美術が本格導入された明治期以後は完全に分離され、工芸は一段低い扱いを受けてきました。でも、「社会」というフィルターを通したとき、アーツ・アンド・クラフツと民芸の意義と影響は極めて大きい。

個人的にも美術と工芸は基本的に分離しない考えを取っており、自分のステートメントとしてふたつを冒頭に置きました。さらに、それぞれの美術側のカウンターパートを考え、西洋は「コミュニケーション創出装置」の側面を持つダダ、日本はマヴォを選びました。

本書にも��用しましたが、美術史家の北沢憲昭さんはマヴォを含む大正期の前衛芸術運動と民藝はいずれも急速な近代化に対する反応の側面があったと指摘しています。別の方法ではあったけれど、それぞれ近代に対する違和感をラディカルに表出したと言えます。

一口に通史といいますが、じつは研究者により様々な意見があり、そうした複数性を提示するのは学問の大事な役割だと思います。美術においても、西洋を中心とした規範的な美術史に異議を申し立て、非西洋や「周縁」とされてきたものの視点から書き直す挑戦が進んでいます。本書もそうした試みのひとつだと受け止めてもらえればと思います。

見えない存在を可視化するのが美術

──「美術史を複数化する」意識を持って執筆したわけですね。本書では第一部の欧米編、第二部の日本編に続いて、第三部は戦後イギリスのブラック・アートや在日コリアンの美術を取り上げています。

これまで「傍流」とされてきたものを「正史」とぶつけたらどんなほころびが見えるのか。忘れられたり無視されたりしてきたけれど、実は大事なものをどう語り直すか。そうしたことに関心があります。在日コリアンの美術なら、「在日コリアンの美術史」として別個に扱うのではなく、日本美術と一緒にしたときにどのようなつながりが、もしくは不調和が浮かぶのか、見ていきたいと思います。

「正規の美術史ではない」という批判はあります。ただ、鶴見俊輔の『限界芸術論』(1967、勁草書房)をはじめ、芸術の概念を拡張する試みはいまに始まったわけではありませんし、本書も先行研究者の仕事に多くを負っています。

本書では「正史」からあまり顧みられなかった九州派や万博破壊共闘派、1969年に多摩美術大学の学生が結成した美術家共闘会議を織り込みました。ただ、地方の前衛芸術を十分紹介できなかったのは反省点です。紙幅の都合で新潟のGUNや静岡の雨土耕作などの興味深い運動も削除せざるを得ませんでした。その点は「大都市中心主義」と批判されても仕方ないと思います。

僕は86年生まれなので、前衛芸術が熱を帯びた時代をリアルに体験したわけではありません。プラスとマイナス、両面もあるでしょうが、距離がある分、定説にこだわらず、判断できた部分はあるかもしれません。

──元々の出自は社会学ですが、研究対象に現代美術を選んだのはなぜですか。美術史や美学出身者と手法や意識に違いはありますか。

一橋大学社会学部に在学していた2009年ごろ、女性や子供の貧困問題が注目され始め、そうしたテーマに関するルポルタージュを何冊か読みました。そのときに気づいたのは、社会的問題は突然出現するのではなく、見えない状���で潜在的に存在し、まず弱者が危機にさらされることです。元々美術は好きでよく見ていて、目に見えない存在を見えるようにできるのが美術だと感じていました。社会には見えない問題が数多くあり、それを可視化するうえで美術は面白いアプローチではないかと考えるようになったんです。

具体的には2009年に東京都現代美術館で開かれたドイツの現代美術家、レベッカ・ホルンの個展が印象に残っています。当時は作品の背景や文脈はわかりませんでしたが、人間感覚をつかむビジュアルの強さが強烈で、美術に進むきっかけになりました。

最初はつくり手になりたいと思い、ロンドン芸大に留学してカレッジのひとつのセントラル・セント・マーチンズで実作を学びました。文化研究に本格的に取り組んだのは博士課程からで、いまも制作は続けています。手を動かしてつくり、それを基に考えるループが自分はしっくりくるんですね。

もし美術史出身と違いがあるなら、「美術」のレンズを通して社会の様相を浮かび上がらせようとする点かもしれません。自分の言説が社会に何を投げかけられるか、意識している面はありますね。論争を呼ぶと分かっていても自身の考えを提示して、反応があれば議論が深まっていいと考えています。

美術がレスポンスできること

──現在、世界を震撼させている新型コロナウイルスと美術についてお尋ねします。中世ヨーロッパを席巻したペスト禍は「死の舞踏」のモチーフを生んだとされます。20世紀以降も「スペインかぜ」「アジアかぜ」と呼ばれたインフルエンザのパンデミックやふたつの大戦が起き、近年は国内で自然災害が相次いでいます。こうした“大惨事”に対して美術はどう反応したか、文化研究や現代美術を総覧してきた観点から思うことがあればお聞かせください。

美術とは直接関係ありませんが、まず「スペインかぜ」の呼称がひっかかります。国名が冠せられたのは流行した第一次大戦時、中立国だったスペインは情報統制がなく、大きく報道されたからで、死者数がとくに多かったわけではないからです。今回、最初に感染が確認された中国・武漢をウイルス名に付ける動きが一時ありました。地名は避けるWHO(世界保健機関)が「COVID-19」と命名して収まったものの、浸透していたら欧米でのアジア人差別に拍車がかかったかもしれない。いま「スペインかぜ」と言っても実害はないでしょうが、正確でない名称を使い続けるのはどうかと個人的には思います。

その「スペインかぜ」は一説で5000万人もの人が亡くなり、ウィーン世紀末美術を代表するエゴン・シーレやフランスのシュルレアリスム詩人のギヨーム・アポリネールも犠牲になりました。目に見えない存在が恐ろしい速さで広がり、次々と命を奪っていく。その衝��はダダやシュルレアリスム、アブストラクト・エクスプレッショニズムといった芸術潮流にも影響を与えたと言われますが、具体的にはよくわかりません。ただ、死生観や生への意識といった人々の「心性」に影響を及ぼしたのは確かだと思います。

戦争との関わりがよく指摘されるのはダダですね。第一次大戦中、永世中立国のスイス・チューリッヒで誕生したダダは、戦争を忌避してこの地に移ったアーティストたちによる「否定と破壊」の芸術運動でした。世界戦争による未曽有の破壊と荒廃に反発し、既存の秩序や価値観を転覆させたうえで再生しようとしたのです。ダダは明確に戦争反対をうたったわけではありませんが、「反戦」あるいは「厭戦」の意識は確かにあったと思います。

1923年に結成されたマヴォは同年の関東大震災後、代表的なプロジェクトを行いました。焼け野原に建てられた仮設建築に派手な装飾を描いて回る通称「バラック・プロジェクト」です。危機をある種の「チャンス」に転化し、新しい芸術をつくりだしていく。そうした動きも美術史から見て取れるし、「コロナ後」にもそうした可能性はあると考えています。

「制約を創造に変える」ことも美術が得意とすることです。例えば1960年に具体が大阪で開いた国際展「国際スカイフェスティバル」は輸送費節約のため、国内外の作家に出品作のスケッチを郵送してもらい、それを転写した垂れ幕をバルーンに取り付けて、凧のように大空を泳がせました。金銭的制約を斬新なアイデアに昇華させたのです。

カルチュラル・スタディーズに関する理論面では最近、共に思想家のアントニオ・グラムシとヴァルター・ベンヤミンの言葉を思い返しています。グラムシは「危機はまさしく古いものが死に、新しいものが生まれることができないという事実にある」「この中間的空白期にはさまざまな病的現象が現れる」と言っています。資本主義が機能しなくなり、かといってほかの選択肢もなく、他民族や罹患者への差別が横行し、人々がいら立ちを募らせている現状と重ならないでしょうか。

いっぽう、ベンヤミンは遺稿となった小論「歴史の概念について」のなかで「危機の瞬間をとらえる」という趣旨を述べています。現状に引き付けていうと、いまは八方ふさがりだけど、この状況はいつかは終わるでしょう。そのときまで社会の病理が噴出しているいまの危機的状況に目を凝らし、心に刻み付けておきたい。

いまは人間の「想像力」が試されていると強く感じます。身近な例を挙げると、大学が閉鎖されてオンライン授業が推奨されていますが、パソコンやネット環境がな��学生は一定数おり、僕が務める東京藝術大学では、現在、学生のネット環境についてのアンケート調査が進められています。恐らくほかの大学も似たような状況ではないでしょうか。

コロナ関連情報の多くが日本語だけで発信されているのも気がかりです。国内に日本語がわからない人は相当いるはずで、そうした人々は取り残されてしまう。自分が「当たり前」と思い込んでいることがじつは「当たり前でない」と気づくのは想像力の力で、それは美術が強い領域です。そのため、想像力の「拡張」に関して、美術がレスポンスできることはあるのではないかと思います。

問われるシステムの変革

──見通しが立たない現在、話しづらいと思いますが、「コロナ後」の美術はどうなると思いますか。『現代美術史』ではSEAやリレーショナル・アート、アート・プロジェクトなど交流や協働が前提の近年の動向に注目し、かなり紙幅を割いていますが、その傾向は変わるでしょうか。

短期的には恐らく影響があるでしょう。森美術館(東京・六本木)の「未来と芸術展」(すでに閉幕)で見られたような、AIやテクノロジーを使った作品が世界的潮流になっています。コロナのせいだけとは言いませんが、今後その傾向が強まり、人間同士のコミュニケーションを創出するアートが古びたものに見えてくる可能性はあります。もちろん、AIやテクノロジーを駆使した芸術が、必ずしもすべて人間のコミュニケーションや関係性を軽視しているとは思いませんが。

ただ、長期的には決してなくならないと思います。空間や経験の共有体験はオンラインでは代替できず、「自粛」期間中に改めてそう認識した人は多いのではないでしょうか。これからも人間同士のコミュニケーションや集合知の大切さに変わりはな��、コミュニケーションを促す装置としてのアートは必要とされ続けると思いますね。

短期的には制作方法の変化も出てくると思います。先日、映画『カメラを止めるな!』のスタッフが完全リモートで短編映画をつくるというニュースがありました。アートも個々につくったものを組み合わせたり、編集したりといったリモート制作が行われ、コロナ収束後も定着するかも入れません。オンラインのなかでいかに意義あるコミュニケーションを生み出せるか、新しいクリエイティビティを打ち出せるか、創造性が問われている気がします。

限りある資金や知恵を共有し、サバイブする手段としてコレクティブ(グループ)で活動する作家が増えることも考えられます。リモートなら国籍・場所を問わず、地球の裏側ともつながれるので、よりトランスナショナル(国を超えた)な動きが生まれる可能性があります。

現在、展覧会の中止・延期を余儀なくされた美術館がオンラインで会場や作品を紹介する動きが広がっています。視聴者との双方向性を取り入れるなど、オンラインならではの仕組みを強化しておけば、将来的に役立つかもしれません。

中長期的に考えると「システム」の変革が問われる気がします。現代美術は「動き続ける」ことを生存の要件とする資本主義に紐づいているわけですが、その動力が止まったり衰えたりすれば、必然的にアート市場や美術館、展覧会などの仕組みも変わっていくでしょう。無論、すべてが変わるべきだとは思いませんが、問題や矛盾が指摘されている制度が見直されるきっかけにはなると思います。

0 notes

Quote

感性の反逆と復権。 近年、様々な���ーンでデザインの可能性が見直されつつあります。サイエンスとデザイン、さらには論理と感性のパワーバランスにも、地殻変動が生じていると言えますが、人類の歴史を振り返れば、少なくとも近世以降、感性は度々、論理に対する反逆と復権に挑んできました。 例えばルネサンスは、キリスト教神学が牽引した論理偏重化の反動として、人間の感性の復権を高らかに宣言したムーブメントだったと解釈できますし、「デザイン」という概念を生んだアーツ・アンド・クラフツ運動は、19世紀の産業革命がもたらしたシステマチックな工業製品の隆盛に対して、職人の手仕事による美しい装飾を見直すムーブメントだったと言えます。時は下ってヒッピーカルチャーや90年代以降のApple社の繁栄などには(必ずしも「論理VS感性」という図式に単純化はできないものの)その片鱗を強く窺うことができます。 科学的管理手法の限界を越えて。 伝統的なビジネススクールへのMBA出願数が減少する一方で、多くのグローバル企業が名門美術系大学やアートスクールを幹部教育の場として活用していること、世界中のコンサルティングファームが次々とデザイン会社を買収していること、近年北欧系のビジネススクールが「創造性」を最重要視し「クリエイティブ・リーダーシップ」をカリキュラムの看板として掲げるようになったことなどは、経営における科学的管理手法の限界と、それを超克するのは感性(あるいはデザイン)の力であるという共通見解の存在を示しています。実際、2008年時点で既に、Harvard Business Reviewに「The MFA is the new MBA(芸術学修士は新しいMBA)」という記事が掲載され、MBAで学ぶような分析的アプローチよりも、美術系大学などで学ぶ統合的なアプローチの方が有効であるという論が展開されています。そしてまさしく、論理は分析的アプローチの筆頭格であり、感性は統合的アプローチの筆頭格です。 論理と感性の相互接続社会へ。 経営の意思決定にお���て合理性が重要であることは、経営学者のイゴール・アンゾが1965年の著書『企業戦略論』において世界で最初に指摘しましたが、その彼自身が、合理性・論理性を過度に求めれば、企業は「分析麻痺」に陥り意思決定は停滞すると、辛辣に警鐘を鳴らしていました。なぜ分析主義・要素還元主義がうまく機能しにくくなってしまった(もちろん、対象や状況によっては今でも大変有効だと思います)のかは、米国陸軍のVUCA理論を引き合いに出すなどして様々な説明が成り立ちうるかと思いますが、一���確実なのは、ミクロなレベルでの正しさと、マクロなレベルでの正しさは往々にして全く異なるということです。量子力学をはじめとした素粒子物理学が取り扱うミクロな世界は、マクロな物理世界の万能薬である相対性理論では全く説明がつきません。部分最適と全体最適という概念セットや「木を見て森を見ず」ということわざも同様の指摘をしています。 一方、デザインという思考様式は、いわば森を見ながら木も見る、統合的に全体観を捉えながら細部の合理性にもこだわる知的生産システムだと私は考えています。デザインというと感性の側面がつい取り沙汰されがちで、実際他の知的生産システムには無いか少ない要素だとは思いますが、論理と感性を融合させる点にこそ、デザインの特徴があると思います。 私たち人間は日々の生活においては、論理と感性をごく当たり前に相互接続させて暮らしています。心当たりが無いという方は、恋をした時のことを思い出してみてはいかがでしょう。論理的な推論も直感的な判断も、頭の中をすべて総動員して相手に振り向いてもらおうと望んだりはしませんでしたでしょうか。 複雑で難しい問題に向き合う時、個人レベルで論理と感性を相互接続させているように、企業経営においても、論理と感性の両面から前へ進んでいくことが自然なのではないでしょうか。デザインが可能にする、戦略性と胸の高鳴りが共存する経営のあり方が、成功パターンとして社会に広まっていけば、労働の意味が変わり、生き方の解像度が変わり、社会全体がより魅力的になっていく。私はそう信じて、この道を追究しています。

https://note.com/studies_ceo/n/nd3c499f24052

0 notes

Text

戦略会議 #08 作家研究 トーマス・ルフ/ 第二章ドイツ芸術の歴史 下書き

研究経過報告書ようやく完成。。。14130文字 1ヶ月間の提出期間があって、今日の13時が期限。 ギリギリ。 現状の構想では<序論><本論 四章><結論>とする予定だが、今回の経過報告では前提条件となる本論二章までを中心に書いた。 かなり時間かかった。 今後の計画も入れる必要があったので、今後に研究資料として読む本をいくつかあげて、締めた。 ほとんど哲学の本。 この1年は本当に、芸術との接点のあり方が変わってきた。 「僧侶と哲学者は死んだ、われわれはもう彼らを必要としていないのだ。なぜなら、アートが代わりにその仕事をするのだから」 論文内でも取り上げたリヒターの言葉の意味が今は少し理解できる。 これは何を必要としなくなったのか?そのことがわかってはじめて代わりになると出来る宣言だ。 僕が口にするにはもう少し時間がかかる。 以下<本論後半 第二章> 第二章 ドイツ芸術の歴史 第二章では、ドイツ芸術の歴史をスタートにベッヒャー夫妻の作品に写真の芸術的���放が起こった背景を検証する。 1. 新即物主義(ノイエ・ザハッリヒカイト) 第一章で触れたようにドイツという国の歴史は国民国家としての統一をなされないままに進んだ歴史であった。そんなドイツであったが、1871年にドイツ帝国としてプロイセンを中心とした連邦国家として市民の革命を経ないままに歴史的に初めてまとまることとなった。その後、鉄と血の宰相として知られるビスマルクの元、ドイツ帝国は経済発展をする。1914年オーストリアがドイツの後押しにより、セルビアに宣戦したことをスタートにドイツはフランス、ロシアへ宣戦をし第一次世界大戦がはじまった。 イギリスの中立を信じはじめた戦争であったが、その参戦に流れは変わり、1917年帝国議会の平和決議を経て、ロシア革命を機にロシアと休戦。1919年のヴェルサイユ条約を全面的に受け入れドイツは敗戦国家となる。敗戦後のドイツは1919年7月にドイツ国憲法(通称:ワイマル憲法)を採択し、ドイツは連邦制は維持しながらもドイツ・ワイマル共和国としてスタートをする。当時世界でもっとも民主的な憲法であったワイマル憲法のもとで民主化を進めたドイツであったが、国民に受け入れられたわけではなかった。ドイツ国民は権威主義的ではあったもののドイツを大国たらしめ、ドイツに発展をもたらしたドイツ帝国に慣れ親しんでいたのだった。 「イギリスのマルクス主義の歴史家ホブボームはその近著『二十世紀の歴史』(河合秀和訳、三省堂)のに「極端な時代」という副題を与えた。この副題は、凝縮した形でワイマル・ドイツに当てはまるであろう。」 坂井榮八郎 (2003) 『ドイツ史10講』岩波書店 というように第一次世界大戦後のドイツは極端に不安定な時代を迎えることとなる。その後右翼運動の急進派の中からヒトラーという人物が登場することとなる。そんなドイツ・ワイマルではあったが、社会文化史的には「黄金の二十年」などとも呼ばれる。前衛芸術(アバンギャルド)が盛んに活動を行い、ラジオや映画といった不特定多数を対象とするメディアを軸に、現代的都市型大衆文化が一気に広まった「ワイマル文化」の時代を迎える。 一方で、1910年代のこの時期に個人の内面を探求し、大衆に向かった主観的な表現主義に反する態度として社会の無名性や匿名性として存在する人間に対して冷徹とも言える視線を注ぎ、即物的に表現する「新即物主義(ノイエ・ザッハリヒカイト)」と呼ばれるドイツ独特の芸術表現が生まれる。「新即物主義」の考え方はL.H.サリヴァン「形態は機能に従う」という機能主義の信念のもと産業革命後の労働者の工場での機械生産に適した「デザイン」を生み出しのちにドイツを代表する芸術教育の場であるバウハウスを���えた建築家たちにも大きな影響を与えた。 最初に芸術のコンテクストにおいてドイツの写真が知られたのは、1920年代から30年代にかけて現れた、アウグスト・ザンダー、カール・ブロスフェルト、アルベルト・レンガー・パッチュなどの「新即物主義」として知られる写真家たちである。「新即物主義」の写真家たちはグループとしてまとまりを持ったものではなかったが、それぞれに構成主義的な視線をもって、ドイツ表現主義の主観主義や抽象的傾向への反発が込め作品を制作した。ザンダーは近代のドイツ人へ、パッチュは工場など多岐に渡り、ブロスフェルトは植物へと冷徹なまでの眼差しをむけた。これらの作品傾向はモホリ=ナジらのバウハウスの実験的・前衛的な写真と一緒になり、ノイエ・フォト(ドイツ新興写真)へとしてまとまっていく。 <※ウォルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』を精読後追加予定>

2. バウハウスの芸術 ドイツ芸術の歴史の中で、もっともよく知られるのはバウハウスであろう。 バウハウスも産業革命後に起こった社会の変化に応答したものであった。先行したアーツ・アンド・クラフツ運動や他の多くのアール・ヌーヴォーや分離派と同じく、歴史主義に基づいた機械生産による過剰な装飾へ芸術の力をもって抵抗することを試みた。重要な点は過剰な装飾への抵抗の考え方の違いであって、機械生産そのものに抵抗したものではなかった点である。バウハウスが目指したものは

「歴史主義を明確な形態言語によって克服し、芸術と手工作と産業の新しい統一を実現する」

トーマス・ハウフェ

『近代から現代までのデザイン史入門―1750‐2000年』2007,p.68

ということであり開校当初、バウハウスも他の多くのアール・ヌーヴォー運動と同じくその改革への道を中世への回帰に求めた。しかし、この装飾という領域において長く続いてきた、芸術と産業、美的理論と社会的観点という問題にバウハウスも向き合い続けることとなった。ロシア構成主義、デ・スティルの影響を受ける中から、デザインを要素的で機能的な形態言語へと導き、理論化し最終的に教育として結実させた。それは結果として産業革命後の多くの運動の目指したことの答えを導きだすこととなった。「デザインはどうあるべきなのか?」という問いに、機械生産に合わせた規格化を助け、安定に生産、供給するために必要なもので、その形態は機能から生まれるものであると「デザインそのものの役割を定義づけたこと」がバウハウスが現代に到るまでの影響を及ぼした最大の功績であると考える。

ハンガリー生まれの画家で、グラフィックアーティストであったラースロー・モホリ=ナギは1923年から28年までバウハウスにて金属工房で指導者となる。彼は造形の教育の中に積極的に新素材と写真を取り入れていった。新即物主義の伝統を受け継ぐ形で実験的で前衛的なノイエ・フォト(ドイツ新興写真)として発展させていく。

3.0. デュッセルドルフ・アート・アカデミー 歴史と変遷 デュッセルドルフ派からデュッセルドルフ・アート・ミラクルへ

・〜第一次世界大戦前 ー「デュッセルドルフ派」ー デュッセルドルフ芸術アカデミー (Düsseldorf Art Academy) は、画家のラムベルト・クラーエ(Lambert Krahe: 1712-1790)が1762年ころに設立した絵画学校が1773年に「プファルツ選帝侯領絵画、彫刻、建築アカデミー」(Kurfürstlich-Pfälzische Academie der Maler, Bildhauer- und Baukunst)を前身とし、1800年ごろにデュッセルドルフ美術アカデミー(Akademie der schönen Künste zu Düsseldorf)と改名されはじまった。1810年代にナポレオン戦争を経験し、デュッセルドルフ地域は荒廃し、美術院も一時閉鎖状態にあったが、ペーター・フォン・コルネリアスとその後継者であるフリードリッヒ・ヴィルヘルム・フォン・シャドーによって1819年から1859年の間に立て直し現在へ繋がる体制を整えた。宗教画、ロマン派絵画にはじまり、1850年代以降、風景画や風俗画がアメリカなど海外で高い評価を受け、重要な輸出品となった。1820年代から第一次世界大戦前まで、デュッセルドルフで訓練を受けた画家は「デュッセルドルフ派」と呼ば��るまでなった。

・1950年代〜60年代ー「デュッセルドルフ・アート・ミラクル」 1950年代から60年代にかけて、デュッセルドルフ芸術アカデミーは国際的に評価をされ、尊敬をあつめる芸術教育の中心地としての地位を回復する。それ以来、カール・オットー・ゲッツ、ヨーゼフ・ボイス、ゲルハルト・リヒター、ベルント・ベッヒャーなどが講師として教鞭をとり、多くの著名な芸術家を輩出する教育機関となった。それは芸術の世界において「デュッセルドルフ・アート・ミラクル」と呼ばれるブームであった。また、デュッセルドルフはフクルサスの活動が盛んに行われるなど、芸術において芸術教育だけでなく重要な都市として定着していく。ドイツ芸術において、バウハウス以来よく知られる世界の芸術の中心地となる。

3.1. ヨーゼフ・ボイスと社会彫刻 社会と芸術を繋ぐ芸術家

「社会彫刻」でのちに有名になるヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys)が1947年から51年にかけてデュッセルドルフ芸術アカデミーで彫刻を学び、61年から同校にて教鞭をとりはじめた50-60年代にデュッセルドルフ芸術アカデミーは芸術の世界における美術教育の地位を回復していた。ヨーゼフ・ボイスは人類は誰もが芸術家であり、自分たちの未来は彫刻のように削り出すものだという「社会彫刻」という概念に基づき、彫刻そのものの概念を広げていった芸術家である。一時的にはフルクサスのメンバーでもあり、ナム・ジュン・パイクとの親交も知られる。そのため、フルクサスはデュッセルドルフで盛んに活動を行った。

1972年にアカデミーと衝突して解雇されるまでに、彼の授業を受けた中からその後のドイツ芸術を代表するゲルハルト・リヒター、シグマー・ポルケ、アンゼルム・キーファーなど多くの優秀な画家たちが輩出された。

ボイスは第二次世界大戦前には「ヒトラー・ユーゲント」に加入し、戦後の東西ドイツ分断後はNATO、東側の両方を拒否する中立国家の統一を目指��るなど、社会は一つの偉大な芸術的な総体であるべきだと信じ、芸術と社会を関係させる思想をもっていた。その思想は今日まで多くの芸術家に影響を与えている。

3.2. 東ドイツの芸術家 ゲルハルト・リヒター、シグマー・ポルケ 資本主義リアリズム、抽象表現主義、ミニマルアートの行き詰まりとポップアート

<※今後の研究で追加> デュッセルドルフ・アート・アカデミーを世界の芸術教育としての地位確立に至る部分と1976年スタートの写真コースの芸術家たちへ与えたであろう影響などをヨーゼフ・ボイスのパートと合わせ今後追加。 3.3. ベルント・ベッヒャーの仕事 無名の彫刻、写真の芸術的解放「写真表現1.0」の達成

「新即物主義」の作家たち以降、バウハウスのノイエ・フォト(ドイツ新興写真)ののち、ナチスの芸術への介入、プロバガンダによる写真の利用を経て、ドイツの写真が再び芸術として再発見されるまでは長い時間と努力をを要した。1950年代にドイツ エッセンではFolkwang-SchuleのOtto Steinertに率いられた写真家たちが「主観的写真(Subjective photography)」として様々な実験的アプローチを通じて写真の芸術表現への挑戦を続けた。しかし、彼らの作品は50年代、60年代という時代には対応していたものの芸術的な議論の中では有益な選択肢として取り上げられることはなかった。 しかし、ドイツ写真はの芸術的解放はウォルター・ベンヤミンの書籍<※ウォルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』を精読後追加予定>と70年代に長く忘れ去られ再発見された何人かの写真家たち、そして新即物主義として知られる前述のアウグスト・ザンダー、カール・ブロスフェルト、アルベルト・レンガー・パッチュという写真家たちの功績によりはじまることとなる。当時の時代をアメリカの芸術の重要性を遡及的に評価したヒラ・ベッヒャーは下記のように述べている。 'After conceptual art, it became possible for photography to impose itself as an art form. Performances were held and every possible medium was tried. Abstract art had gone into its third generation of students, and had become boring and imitative.' In another interview, the Bechers emphasized art's increasing interest in everyday things, as manifested in pop art, for instance, and in this connection they also mentioned the revival of 'New Objectivity' and metaphysical art. STEFAN GRONERT (2009). 『THE DÜSSELDORF SCHOOL OF PHOTOGRAPHY』p17 コンセプチュアルアートを経て、写真表現が芸術形態としての責任を果たすことが可能になってきた。また、アメリカの抽象表現主義の行き詰まりとポップアートが明らかにしたアートが内包する日常への関心を新即物主義と形而上学的な芸術のリバイバルに関連させて言及したのだった。 当時、ドイツで流行していた「主観的写真」と比べ、ベッヒャー夫妻の作品は非常にシンプルなものであった。工場用の建物および機械、冷却用の給水塔、巻き上げ塔など近代ドイツの産業遺産を均一なグレーの空の下、均一な光の中で設定され撮影されたもので、それらの主題は写真内において可能な限り他の外界から隔離されるため、鑑賞者は主題に集中する。そして特別なデザインの欠如をもってしたとしても「匿名の彫刻」としての基本的な条件を維持したものとなった。1969年7月デュッセルドルフ美術館で「Objective Photography」の展示において 彼らは 'Anonymous Sculptures: Comparative Forms of Industrial Buildings'(匿名の彫刻:工業建築の形態比較)という名前を使用した。その展示において、複数のイメージがグリッド状に展示された「タイポロジー(類型学)」と呼ばれるこの形式のプレゼンテーションが行われた。鑑賞者の視線をフレームをまたいで比較することを強要させ、それは単一のマスターピースの塾考からはじまっていた写真表現を個々の作品の表現力を相対化することに成功した。 しかし、本論文において筆者は彼らの作品におけるもっとも重要な点はタイポロジーというプレゼンテーション形態であったことに言及されることを避けたいと考える。 重要な点は 'Anonymous Sculptures: Comparative Forms of Industrial Buildings'に対し彼ら自身は消えゆく時代の保存のための記録としての写真として向き合っていたことであり、当初は当時の芸術(主観的な表現主義)に対しての反芸術的な自己評価であったという。 'People say that a documentary approach is not artistic. But who decides? Ultimately it has to be posterity. There is no way to pinpoint the criteria. Everything connected with making pictures can be artistic'.

Hilla Becher STEFAN GRONERT (2009). 『THE DÜSSELDORF SCHOOL OF PHOTOGRAPHY』p13 その後、戦後ドイツの復興のシンボルとして5年に一度カッセルで行われているDocumenta5、6への2回の出展を経て世界へ知られることとなる。特にDocumenta5はヨーロッパでの芸術写真の認知に向けた最初の決定的なステップであった。写真というメディアは本来的に批評性を持ったメディアである。しかしそれが発揮されるのは1970年代の芸術的解放以前の「記録としての写真」においてのみであり、「表現としての写真」においては認められないものであった。

彼らの功績のひとつは主観的写真の流行るドイツにおいて、「新即物主義」の写真家たちと同じ視点をもって望んだドキュメンタリー写真の復活である。未来ばかりを見ていた表現主義とは一線を画すコンセプトを持って過去のリバイバルを行なったことは芸術表現におけるコンテクストを接続することを意味する。ドキュメンタリー写真という記録写真をリバイバルし、表現の領域にまで高めたことが「批評性」を伴った表現となり芸術としての評価を経て芸術的解放を獲得したのだと考える。

0 notes

Text

すでに会期は終わっているのですが、去る2017年1月24日〜29日に原宿のL’illustre Galerie LE MONDEにて、イラストレーター會本久美子さんのソーマトロープを題材とした個展『小さい魔法』続編が行われていました。それを記念した200部限定の作品集『小さい魔法』の冒頭にテキストを寄せさせていただいています。

今後も様々なところで販売されると思いますので、取り扱い店舗など分かり次第こちらで紹介していきます。とはいえなかなか目にする機会も多くないとは思うので、さわりだけここに載せちゃおうかと。

1825年はイギリスに三つの「初めて」をもたらした年である。ひとつめはストックトン&ダーリントン鉄道による、世界初の蒸気機関列車の運行。ふたつめはイングランド銀行の株式市場混乱に端を発し、後に欧州全体に広がっていくことになる最初の近代型大恐慌。産業革命が成熟へと向かい、ウィリアム・モリスがアーツ・アンド・クラフツ運動を興す前夜を匂わせる象徴的な出来事が続く。そんな年に生まれたもうひとつの「初めて」。それが視覚玩具ソーマトロープの発売だった。12種類の絵柄がプリントされた円盤がセットで箱に収められたもので、価格は7シリングと1/2ギニー。同年4月24日、日曜紙「John Bull」は、この玩具について興奮気味に報じている。

“科学の領域におけるあらゆる発見、とりわけ過去100年に起きた驚くべき進歩の中でも、その重要性と規模においてソーマトロープに勝るものはない。大英王立研究所図書館で発売されたこの哲学的な器械は、独創性と驚くべき視覚体験とともに、文学的な秀逸さをも兼ね備えている。(中略)気晴らしとしての楽しみに加え、若者に”発明力の鍛錬”を誘発するという教育的な要素をも併せ持つものである”

網膜の残像現象に情緒と物語性を纏わせて、未知の想像力を駆動させる。この画期的なおもちゃは、やがてシネマトグラフィーやアニメーションの原型として今も映像表現に継承されるテクノロジーとなった。

それから190年経った東京で、會本久美子がせっせと円盤に絵を描いている。ひとつ描き終えると両端に穴を開��、それぞれに短く切ったやわらかい糸を通す。できたらそれを両手でつまみ上げ、左右の人差し指と親指をこすり合わせるようにして糸を撚る。緊張を解くように親指を戻すと、円盤はパタパタと回転しながら表裏の像をひとつに結んで見せてくれる。微かな風が鼻先をくすぐる。そんな小さなセレモニーを経て...... [ 続きは作品集で ]

↓ 展示のようす(L’illustre Galerie LE MONDEさんのサイトから拝借)

0 notes

Text

戦略会議 #10 アーツ・アンド・クラフツ運動/ サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展ー美しい生活をもとめて @群馬県立近代美術館

「アーツ・アンド・クラフツ運動」をレポート課題の中で中心人物として書かれていたウィリアム・モリスの壁紙(パターン・デザイン)の展示が「サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展ー美しい生活をもとめて」 として群馬県立近代美術館にて展示されている。 ■「サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展ー美しい生活をもとめて」 場所:群馬県立近代美術館 日時:7/7ー8/26 この課題まで知らなかったこともあり、課題図書の図版だけでは何かピンとこない部分があったので、レポートの提出期限前にどうしても観に行きたいと思っていた。 朝イチに仕事に区切りをつけて、圏央道を北へ。 磯崎新氏の建築した群馬県立近代美術館を目指す。

構成は第1章 ウィリアム・モリス以前、第2章 ウィリアム・モリスとモリス商会、第3章 アーツ・アンド・クラフツ運動という構成になっている。 館内は2箇所以外撮影禁止だったので作品を見せながら説明出来ないのが残念だが…たしかにウィリアム・モリスに関して、 同時代のパターン・デザイナーの中でも突出した才能をもったモリスの制作したデザインは 『ひとりの芸術家の目を通して自然から移しかえられたデザインは、過去も現在もそれに匹敵するものはないほど見事なものであり、またそれを支える理論は力強く明晰で生き生きとした言葉で表現されている』 ジリアン・ネイラー「アーツ・アンド・クラフツ運動」2013, p108 とあったように、ウィリアム・モリスの作品は群を抜いてすばらしい。 3章立てにする意味が全くわからないほどに2章のモリスの部分だけがクオリティが他を圧倒している。 いや、「後」である第3章を見せるのには今回感じたように、やはり何か含みがあるのか?

<クラシック・モリス>

<ピュア・モリス>

パターン・デザインはモリス以前も以後もあったとはたしかに「アーツ・アンド・クラフツ運動」にも書いてあったが、レベルが違すぎて、何か別の問題を感じる��� こう言ってはなんだが、アート以前にデザインに関わる仕事のキャリアは20年近くなるので、これに関しては正しい意見だと思う。 モリス商会ではなく、モリス本人に頼みたいと僕なら思うし、のちにアーツ・アンド・クラフツ運動が手仕事にこだわった他のアール・ヌーヴォーの運動とともに時代を巻き戻しただけだったと批判されるのはわからなくもない。 無駄に版をカラーに分けて多色でやるのはいいが、正直良くなかった。 機械化の粗悪品を否定する目的での職人の手仕事であるのだが、デザインそのものがそれほど魅力的ではないために結果として壁紙としてはいまいちだ。 明らかにモリスに劣る稚拙なデザインなのは残念だ。 モノカラーの作品でも7版の木版によって手仕事で創られている製造過程も展示されていた。その手仕事の工程で何が表現出来るのか?ということ���モリスの中に理論として確立されていたのだろう。 出来ることの中での最大限の表現、つまり落とし所がわかったデザイナーの仕事だ。 先日聞いたテクノロジーの高さで勝負しないことがディズニーアニメのすごさだという話を思い出してしまった。 表現がテクノロジー次第というのは実は危険なことだと思う。 「写真」はその最たるもので、カメラのスペック次第は本当にアーティストの表現なのだろうか? デザインとはまさに与えられた制約の中でどう表現をするか?ということだ。 そして、パターン・デザインとは言ってもモリスの作品だけは決して単調な繰り返しのパターンではない(そうは見えない)。多くの他の作品がシンメトリーの単純な繰り返しなのに対して一枚の版の範囲の中で、大胆かつ複雑にレイアウトされている。 それが、植物(自然)というモチーフをより一層際立たせ、生き生きと見せる。一瞬パターンであることを忘れさせるのは本物を観て一番意外に感じたことだった。 京都へバウハウスも観に行きたいが…レポートの期限までには間違いなく無理だ。 「戦略会議 #10 アーツ・アンド・クラフツ運動」

0 notes