#糸を紡ぎ織る会

Explore tagged Tumblr posts

Text

https://comic-days.com/episode/2550689798819995951

現在、有料公開中の6話では、上州座繰器での糸取りを群馬県の「蚕絲館」様へ取材させていただいております。

絲館様は定期的に座繰り体験のワークショップを開いているのですが、1日と思えない充実した講座の内容で、本当にめちゃくちゃおもしろいです

蚕絲館様:https://www.sanshikan.jp

ワークショップはこちら :https://www.ton-cara.com

また、同話に登場する「ニッサンHRⅢ型自動繰糸機」は岡谷蚕糸博物館様(長野県)所有のものを参考に描かせていただきました。話の構成のせいで取材で見聞きした事色々活かしきれて無い面多いのですが、ぜひ博物館の方は生で展示見ていただきたいです。併設する宮坂製糸所さんでは、実際に糸が生産される様子も見学できます!

岡谷蚕糸博物館様(シルクファクトおかや):https://silkfact.jp

宮坂製糸所様:https://www.msilkpro.com

3 notes

·

View notes

Text

これ以上服をつくることはやめよう、と地元・宮城県にUターンしmege(めげ)というお店を営む内田麻衣(うちだ・まい)さん。

megeではすでにあるものを活かすことをしようと貸衣装を中心に営業することを決めます。「かわいい服には旅をさせよ」のコンセプトに共感した方から預かった衣装のみを扱い、レンタル代は持ち主と折半するというユニークな貸衣装屋さんです。

そんな彼女が立ち上げ当初から熱意をもって取り組んでいる「セーターを、はくセーターに」ワークショップを12月15日(日)に茅スタジオでやらせていただくことになりました。

今回は宮城・松島からはるばる、知恵のつまったリメイクを伝えに来てくれるmegeさんとの対談をお送りします。服が好き故にあたらしい服をつくることに疑問を覚えるというmegeさんの取り組みの一端に触れていただけれたら嬉しいです。

(以下、麻:内田麻衣さん/mege、茶:茶畑ゆか/茅スタジオ)

ーー

茶: megeさんはアパレル会社に勤められてたこともあるんですよね。

麻: アパレル会社のお店の方で販売員を3年間やって、岡山のもの作り部門の縫製業の方に2年いました。

茶: あの、めちゃくちゃ凝ってるブランドさんですよね。手作業が多いというか、いろんな技法を使われていて。フォークロアというか、民衣っていうのかな?

麻: 今はもしかしたらちょっとデザインとか方向性変わってるかもしれないんですけど、当時は民族調も強かったりしました。

茶: そうでしたね。各国の、日本もだし、いろんな国の民族的な技法をたくさん取り入れながら、刺繍もいっぱいしながら。縫製工場って生地に機械刺繍が入ってる感じだったんですか?手作業がめちゃくちゃ多い服たちをどうやって量産で仕上げているんだろうなって思っていました。

麻: そうですね、もう生地の段階で仕込んでいるものもありました。

茶: それは機械刺繍ってことですか。

麻: そうですね。あと手刺繍とかになってくると生地の加工をボロにしたりとか、加工する部門があって、そこで主にやっていた感じ��す

茶: それは、そのアパレル会社さんの専門工場ですか?

麻: 会社内にそういう部署がありまして、自社工場もありました。染め加工とかと、刺繍とかそういうのをする部門ができてきてた頃なんですよね。私が居たのは本当にミシンがダーッて並んでるようなとか場所で。もう上の階にデザインチームがいて下に縫製工場があって、その下にまたさらに裁断とか、細かい加工をする人とかっていう感じで

茶: へえ。じゃ外注じゃなくて自社の工場なんですね、きっと。

麻: ほぼほぼそうですね。できないことは外注もあったんですけど、自分たちでやってることが多かったですかね。

茶: お店の中にもアトリエみたいなとこがありますもんね。

麻: あーそうですね。当時は上の階で生地も売ってたりして。

茶: すごい面白いブランドさんだなと思ってました。いくつも持ってます。

麻: 私が言うのもおかしいかもしれないけど、ありがとうございます。(笑)

茶: そのあと宮城に帰られたんですよね。

麻: そうです。3年東京で縫製をやって、2年岡山で縫製やったあとですね。半年ぐらいかけながら、岡山から車で旅をしつつ、宮城に帰りました。

茶: え!そうなんですか、各地の繊維産地とかを見てこられたんですか?

麻:そうですね、当時、麻(あさ)っていう繊維と、あと藍染がすごく好きで、それにまつわる場所は全部巡っていこうって思って。

茶: おおー!

麻: 当時は震災後で、日本全国に散った友人たちがいたので、その人たちを訪ね歩くっていう目的もあり。

茶: 良いですね。麻は大麻(たいま)とかもですか。

麻: そう、主に大麻を調べて。じつは専門学校の卒業研究でも大麻を調べていて、卒業後に福島の昭和村っていうところに、苧麻(からむし・ちょま)を育てて、糸づくりからする織り手を養成しているようなところに行こうかとかも思ってたくらいだったんですけど。

茶: それはなんでやめたんですか?

麻: その昭和村には学生時代から何年も通っていて、現地に友達もできる中で、織り手を「織姫(おりひめ)」っていうんですけど、織姫になられた人から「これでは食べていけないよ」っていうのをリアルに聞いていたのと、自分が織姫になったとて、その後、私はやっていけるのかとか考えたときにちょっと違うかなっていうのを感じて。その後はアパレル会社で働きはじめて、昭和村にお休みの日使って通ったりっていう感じで。

茶: 昭和村では何を作ってらっしゃるんですか、大麻関係?

麻: 麻の中の苧麻(からむし・ちょま)っていう品種をずっと育てられていて、栽培から糸を紡いで織りまでできる人を育てていこうっていうので。年間4名ずつぐらい受け入れてるのかな?

茶: へえーなるほど。面白いな。なんで大麻が好きなんですか。

麻: なんか調べれば調べるほど、この植物が世界に広まったらすごくいいことしかもたらされないんじゃないかって思って。なんで禁じられているのかとか調べ���、おかしいぞっていうふうに思って。

茶: うんうん。GHQ的なやつですよね(笑)。大麻すごい面白いなと思います。

でもなんか機械織にすごく適してないって聞きました。紡ぎにしても織りにしてもすごい機械に適してなくって���それもあって機械化の波に乗れなかったのも、多分GHQ以外にも要素としてあるのかなっておっしゃってる方がいて。

手紡ぎとか手の作業にすごく適してる繊維なんだろうなっていう。だからすごい細々とした生産の仕方が、「自分たちで作る」っていう分にはすごく合ってるんだろうなって思いながら大麻のことは見てます。

麻: ああ、そうですね。いまでも国に納める…

茶: そうですよね、神事とかで納めている大麻がありますよね、伊勢神宮とかに。

麻: 徳島の特定の家系だけで今も作り続けられているみたいですけどね。

茶: 神事用にですか。そうなんだ。へえ面白い。

麻: 謎ですよね(笑)

茶: 謎ですね、本当に。大麻って、なんか掘れば掘るほど出てくる感じが。

麻: そうなんです。

茶: じゃあ、一番好きな繊維は大麻なんですか。

麻: そうですね。

茶: 生地は持ってたりしますか。

麻: 大麻100%のものは…そうですね、生地でも好んで買ったり、そこから自分で作ったりとかしています。

茶: へえ!どこで買うんですか。

麻: 箪笥主様*の1人で大麻に関わられてる方がいて、ヘンプ系のブランドを持たれていて。布地の生産は中国なんですけど。

*「かわいい服には旅をさせよ」のコンセプトに共鳴した方が箪笥主となり、貸衣装の貸主となる取り組み。

茶: 生産が中国なんですか?

麻: そうですね。

茶: なるほど。いいですよね、私もちょこちょこ買って作っては、なんか、生地がねっとりしてんなと(笑)

麻: ああ、その感じがいいですよね。

茶: なんかねっとりしてますよね。結構針が、なんていうか抵抗が強いっていうか、強い繊維だなっていう感じを私は受けます。ただ、私の使っている生地は日本の古来の生産方法じゃなくて、それも中国産のものなので繊維が細かく切られた状態で機械紡績をされているみたいで、昔の手紡ぎで織られた大麻布と性質が同じかかどうかは分からないですけど。繊維の性質としてねっとり系なんだな、と。笑

megeさんはその旅を経て「これ以上服を作ることはやめよう」って思われたんですか。

松島にあるお店「mege」

麻: いや、縫製業やってる時点からそれは思い始めてましたかね。

茶: どうしてそう思ったんだろう。

麻: いいものを作ってる自負みたいなものはあったんですけど、もともとセールをしない会社だったんですけど、どんどん会社が大きくなるにつれてセール前提で作るようになってきたのも悲しくて。生地も大量に注文したり取り寄せたりするんですが、その生地の回収業者さんが毎月来て捨てられていくのを目の当たりにしてたので、個人的に縫製する人たちで分けたりもしてたんですけど、それでも全然追いつかないぐらいの量が出ていたんで。

茶: いや、膨大でしょうね。

麻: そうですね、それも悲しいなって。まあ作る人に向いてないんだろうなって、私が(笑)。つくること自体は好きなんですけども、生み出し続けるっていうのは多分向いてないのかなって。誰に届くかわからないものをたくさん作り続けるっていうのはちょっと違うのかな、と。

茶: ああ。わかります。

麻: 個人でこれ作ってほしいとかで作るのは、たまにしてるんですけど。

茶: それはつらくないんですね。

麻: そうですね。なんかまだ意味を見いだせるというか、顔も見えますしね。

茶: そうなんだ、なるほど。

麻: どちらかというと「あるものを生かす」っていう方が喜びを感じるかなって。

茶: アパレル会社を辞められたときは貸衣装っていうのは頭にあったんですか。

麻: それもちょっと私の記憶があっちにこっちに行ってて記憶が定かじゃないんですけど、当時出会ってた方曰く、「貸���装」っていうワードはそのときから言ってたとのことでした。

茶: あ、そうなんですね。すごい。

麻: もしかしたらぽわんとは思ってたのかも知れない…

茶: 貸衣装っていうのは、普通のイメージだと「あるものを生かす」方向の貸衣装さんってすごく少ないので、効率重視で新しいものをつくって貸して廃棄するやり方が普通かなって思うんですけど、貸衣装=「あるものを生かす」っていう方向性に気づいたこと、そこに着目したのがすごいなって思います。

麻: いや全然すごくなくて、20代って結婚式呼ばれることが増える年代じゃないですか。だけどお金がなさすぎて、着たいものを着れないし、もうご祝儀包むだけでいっぱいいっぱい、みたいな。借り物競争じゃないですけど、知り合い当たって結婚式に着ていく衣装を借りまくってたんですね。

茶: そうなんだ、へー!すごくいいですね。笑

麻: なんかほんと、それぞれが持ってて、眠ってるものを生かし合えたらすごくいいのになみたいなことを思ってて。

茶: はー、私は全然借りるって発想がなかったですね。そうなんだ、面白いですね。

麻: 買えないので���うせざるを得なかったっていうだけです。なんならその結婚されるご新婦から借りたりして(笑)

茶: そうなんだ!

麻: 着ていけるものが無いんだけどっていう相談したら、私のこれ貸してあげるからって。

茶: そういう経験があったから、貸し合えたりするのがいいなっていうのがイメージとしてあったんですかね。

麻: そうですね。でも、お洋服持ちの方っていっぱいいらっしゃいますけど、あの人の服、1回だけちょっと袖通してみたいな、とか、一度だけ着てみたい服ってありませんか。

茶: ありますね! megeさんがやられてることって今あるものを最大限に生かすことをなんだなっていうのがいろんな企画を拝見してても、ベースにすごくそれが強くあるんだなって思います。

一方で、新しい服を作るのは向いてないなって感じられたっておっしゃっていたんですけど、新しいものを作ること自体はどう思われますか。

麻: 作ることをやめてしまうと、技術的なものとかも途絶えてしまうので、新しいものをつくるのはやっぱり大事なことだと思うんですけど、生み出し方ですね。一生懸命作ってる方は応援したいなって思うし。

茶: うん。なるほど。私もたまに茅スタジオで「あたらしくない展」とか「スーパーリユース展」*っていうのをやってたりしてて。それはもう、あたらしくないものから作られたものだけで構成されている展示で。megeさんがおっしゃられているのと似たような感覚を私もアパレルで感じていたんです。私は商社やOEM会社にいたので、やっぱり大量生産で大量廃棄がものすごくされる中で、どうしてこんなにっていう思いがすごく強くなっていって。

*「あたらしくない展」2022年5月 「スーパーリユース展」2023年3月 「あたらしくないものへのエセー展」2023年5月

麻: もういらないって思いますよね(笑)

茶: 莫大な、そんな量が人類にとって必要なのかなって思うぐらいの量をぼんぼん作ってぼんぼん捨てるみたいなのを見てきて。megeさんがおられたK社さんは良心的な感覚を持ってますけど、私のいたところでは単にお金に向かうっていう感覚を私はすごく受けて。あーなんかすごくむなしいなって。

麻: 辛いですよね。

茶: すごい辛いですね。なんかやっぱ心が削られてく感じを受けるし、全く地球によくないなっていうのもすごく明確にあるし。服にも良くなくて。誰にいいんだろうって思うと、お金にとってはいいんだろうな、という感じ。経済にとってはいいんだろうなって思うし、でもそれは幻想だろうなと思うし。なんかもう作らなくていいよって思います。古布回収で捨てられたところの倉庫に行くと、大量に、毎日こんだけの倉庫が満杯になるよって。毎日こんな来るし、年末とかこれの◯倍ぐらいになるみたいな。

そういうのを見ると、えー!?って思う。OEMの頃の同僚はファストファッションで安い服買ってワンシーズンで捨てますよーとか言うし、なんで!?って。なんでワンシーズンで服を捨てる必要があるのだろう。服に至るための、植物を育てて、収穫して���よりわけて、紡いで、染めて、織って、洗って、縫ってとか、その工程全部がワンシーズンで捨てられるべきものじゃないと感じてて。

なのにそれが今のファッション界の価格の安さだったり縫製方法だと、ありえる感覚の話になっちゃってるんだなーって思うとなんだかすごく辛いので、なんか、あたらしくない、もうあたらしくないものだけでやろうかなと思って「あたらしくない展」とかをやって。

それは古布回収で排出された古着をもとに作った服たちとか、そこに共鳴するものを作ってらっしゃる方をお呼びしたり、染め替えしたりとか、あたらしくないものだけでいいんじゃないかっていう展示を私もやっているので、なんだかmegeさんのおっしゃられていることには共鳴する部分があります。でも同時に「自分で作る」っていうのはなんかいいなっていう感覚も徐々に持つようになってきてて。

麻: そうですね。

茶: ソーイング部もやってるんですけど、全然服作ったことない人たちが、その場で好きな服を作ってくんですけど。だんだん目がキラキラし出して、ものすごいハマる方はハマっていって。まったく作ったことなかった方なのに、半年以内で10着以上作ってたりする方もいて、ほんとすごいなと思って。

私は全然そんな作れないんですけど(笑)。 もう闇にまみれちゃったので。なんかもう呪いみたいな(笑)。アパレルの呪いみたいなのがいっぱいあって、すごい嫌になっちゃって、全然作れない状態だったんですけど、ソーイング部のみんなの100%楽しい!に向かう、趣味としての「つくる」を見てると、すっごくいいなと思って。見ててポジティブな感じに癒されています。

そして、あたらしいものを作ると言っても残布が集まってくるので、部員はその布を使って作ったりしてることが多くて。ソーイング部やってるよっていうことが伝わっていくと、これ使えなかったから、って布をくださる方がいっぱいいらっしゃって、それを使わせてもらっていろんなものを作ってくという流れになってたりします。だからあんまりみんなあたらしい布を買ってはいなくて、あたらしくない布であたらしい服を作っています。

麻: いい流れですね(笑)

茶: 必要な生地があるときは買うんですけど。なんかあるものでなんとかなっちゃうことも多くて、いろんなものが生み出されてて、はーすごいなと思って。なんかそれを見てると「自分で作る」っていうのもすごく大事なことなんだなって感じていて。

「つくる」っていうのが生活からなくなりすぎちゃってるのかなって感じるので、ゼロイチというか、生み出すことが、現代は単に「買って消費する」だけになっちゃってる部分が非常に大きいから、そうすると自分の頭で考えなくなっちゃうだろうなって思うし。「つくる」っていうのをやるとすごい考えるんじゃないですか、作るために。めちゃくちゃ考えなきゃいけないので、「考える」にすごい繋がりやすいんだなって思うと、「自分で作る」はすごくいいのかもなって見ながら思ってます。

だから両方やってる感じなんですけど、「あたらくないものだけで十分じゃん」っていう思いもあるし、でも、「自分で作る」を個々人がやるのはすごくいいなって思ってます。

麻: 私も同じ気持ちで。石徹白洋品店(いとしろようひんてん)さんをフューチャーしたときは、最初は普通に販売会って形でやったんですけど、なんだかそれもちょっと違う、違和感あって、ただ売るだけじゃなくて、なんだろう、石徹白さんせっかく作り方を公開されてるので、ちょっとそこにフューチャーして、作る人口を増やすとこにいけないかなっていう形で、そっちの「作り方の販売会」をしました。

茶: すごい良いですね。ソーイング部でも石徹白洋品店さんのはめちゃくちゃ作ってて。megeさんで買わせていただいた「越前シャツの作り方」で作った方が 多分4~5人いて、たつけもその人たちは全員たつけを作ってから越前シャツに行ってるので、なんかすごい作ってます。笑

でも石徹白洋品店さんの作り方は独特なので、あれをやるともう技術力がいきなり上がって、もう大体何でも作れるみたいな、普通のパターンで作るやつなんか全然簡単だねみたいな感じになってくるので、なんか1個ハードルとしてたつけや越前シャツが成り立ってます。笑

麻: 石徹白さんのものを作って普通の洋装パターンとかでも作ると、その端切れの出方とかも比較的に見えてくるので、そこに考える部分が出そうですよね。なんかどっちもやるって大事だな。

茶: うん、あの無駄の出なさはすごいですよね。

麻: すごいですよね。

茶: すごい、ほんとすごいなって思います。ああいうのが各地にそれぞれが考えた感じであったんだろうなって。

麻: うんうん。

茶: なるほど。お話を伺っていると、難しいチャレンジをされてるんだなと感じます。でも、前回の石徹白さんの展示、すごく良いなと私は感じてます。

麻: あ、本当ですか。

茶: やっぱり、彼らの活動の中心がそっちじゃないかなって思うので。

麻: そうですね。

茶: だから作り手を増やすの大事だと思う。そして、その作り方の方にフォーカスする人って、できる人が限られると思うので。普通のセレクトショップさんとかだとそういう展示の仕方ができないんじゃないかな。なんかmegeさんだからこそできる、できるというかやってしまうというか(笑) すごいことだなと思いますそれは。

麻: ありがたいことに、あれをやったあとに、そのとき展示には来れなかった他県の方が、思い切って石徹白さんに行って、旅行してきましたって方がいたり。これまで2人くらい聞いたことあります。

茶: えー!すごいですね。

麻: 見えないところでそうやって石徹白さんに繋がってるんであればいいかなって思います。

茶: すごいふところの大きな話ですけど、そうですね。

そして、今度やっていただくワークショップのニットセーターを作り変えたものは「ももひき」って言っていいんでしょうか?「はくセーター」って言った方がいいのかな?

1枚のセーターがももひきや靴下に生まれ変わります。

麻: そうですね、ズボンの方は「ももひき」って考えた方が呼んでいたのでそのまま引き継いで「ももひき」って呼んでいて。「ももひき」と、あと「くつした」と、二つを総称して「はくセーター」って私は呼ばせもらっています。

茶: なるほど。茅スタジオでは、今回は「ももひき」にフォーカスを当てさせてもらいたいなと思ってるんですけど、ちなみに「くつした」だとどのぐらい必要なんですか?

麻: 人にもよるんですけど、1着から2足とれる場合もあります。

茶: 靴下でもセーター1枚必要なんですね。

麻: そうですね、前後ろ前後ろと、底と、で。

茶: ということは、無駄にならないのはももひきの方ってことですかね。

麻: あ、無駄にならないのはももひきの方ですね。

茶: なるほどね。靴下の方は割とこう、余り分が出ますよねきっと。

麻: そうですねカーブも多いので、本当にもうこれ着ないかなっていう最終到着地みたいな。

セーターをももひきにすることに見事成功した方々。いろんな柄や色がかわいい!

茶: セーターを、はくセーター(ももひき)にする ワークショップがいいなって思ったのは、どういうきっかけだったんですか?

麻: それは私の販売員時代にさかのぼるんですけど、お客様がご自身で作られてきた「はくセーター」を履いてこられていて、それがめちゃくちゃ...かわいくて。

お声がけをして、お手紙を書いたりしながら彼女の活動を追っていました。その後、私がお店を立ち上げ「あるものを活かす」という活動をやり始めたとき、すごく通じる部分を感じたので megeでも教えさせてくださいってお声がけして。

「はくセーター」を元々考案された方は高知に住んでいらっしゃるyumahareさんっていう方なんですけど、彼女をお呼びして、東北を巡りながら一緒にワークショップをやったりしました。

茶: 東北を巡ったんですか!

麻: そう、それと私も彼女の住んでいるところを感じたかったので、最終目的地を高知にして。そのとき、それが自分が「はくセーター」を教える最後だ、とおっしゃられていて。 あとは私に引き継ぐと。

「教えまくっていた」という、日本各地で行われたワークショップ

その後は私が教えまくって、私の周りではほぼ全員知っている、みたいな状況になってしまって笑 「はくセーター」で生きてたんじゃないかっていう位、教えまくっていました。本当に、もう、これ着ないなっていうセーターの最終到着地だなと思っています。着古したセーターだったり、おじいちゃんが着てた古いセーターだったり、デザインが合わないなっていうセーターが 「はくセーター」、つまり、ももひきに生まれ変わることで、また着て。そうして使い切っていくような、ひとつの知恵を伝えていきたいです。

茶: きっと初めての西東京での開催ですよね。楽しみです。

最後に、衣や服についてもうひとつお聞きしたいです。「もう服をつくるのはやめよう」って思うほどの境地にいたりながら、なんで嫌いにならなかったのでしょう。

麻: 何ですかね、うまく言葉にできるのかな。そうですね、まず名前にもう衣(い)って入っちゃってるので、なんか…運命共同体じゃないですけど、 勝手に衣(ころも)についてやっていくべきなんじゃないかっていう使命感を持っていて。他にやりたいこともないですし。

茶: そうなんだ。

麻: はい。多分今、 そこへの執着をなくしてしまったら向かうところが何もなくなって、ちゃらんぽらんになっちゃうような気がして(笑)

茶: その執着の源泉はどこだと思いますか。

麻: 服…単に昔からいろいろ着るのが好きでっていう延長にいますね。切っては切り離せないものですよね、衣食住の衣っていう一番上にくる部分として。

茶: うん。でもそれはまあみんなにとってそうで、みんなの中には、なんか別に服とか選ばない人もいっぱいいると思うんですよね。で、そこまで執着して衣服をずっとテーマにし続けるって、やらない、やらないというかやれない人もいると思います。

麻: うん。そうですね。なんででしょうね(笑) ちょっと自分でもそこまで考えず���やってきたので。嫌じゃないから。

茶: 嫌いにならなかったんですか。

麻: そうですね、嫌いにはなってないです。服を作るのをやめようって思ったのは服が嫌いになったからではなく、私は職業としてこれは違うなっていう選択をしただけであって、服との気持ちの良い関わり方は何かないのかなっていうのをこうあれこれ探っているうちに今の形にちょっと落ち着いたのかな。

茶: 例えば新しいものを作ることは否定しないっておっしゃっていましたが、でもなんで自分にはそれを許さない、許容しないというのを決めたんでしょうか。

麻: うーん、そうですね。新しいものを完全に作らないということはないんですけど、そこを軸にはしたくない、自分はそこじゃなくていいっていう感じですかね。

新しいものを作るのも苦ではないんですけど、作る方って、もう湧いてきちゃってしょうがないって感じだと思うんですけど、私はあるものを、決まったものを作ることは向いてると思うんですけど、ゼロから作り出すっていうのは向いてないと思ってて。

茶: 職人タイプっていう感じなのかな。

麻: あ、そうですね。

茶: なるほど。いつぐらいに衣服、繊維関係に入っていきたいなって思われたんですか?

麻: ざっくりと思い始めたのは、中高生くらいですかね。 当時古着が流行っていて、ファッション雑誌が好きで読み漁ってたのもあるんですけど、私の世代ぐらいからゆとり教育が始まって「総合学習の時間」っていうなんでも好きなことを学びの題材にして勉強していい、みたいな時間に、民族衣装テーマにしてアオザイを作ったんですね。型紙買って、ちょっと縫える用務員さんをつかまえて縫っちゃったという位の簡単なものだったんですけど、なんかそれが面白くて。そこらへんからファッションの世界にずっと憧れていて、多分、中高生くらいからはもうずっとファッションの専門学校しか見てなかったです。でも当時は単なる憧れの要素が強かったですけどね。

茶: その中でずっとやられていく中で、衣服じゃないかもって感じたことはない?

麻: 一回、青年海外協力隊とかも興味出たことはありましたが、でもそれも繊維系のことを教える部門っていうのがあったから興味が出たので、衣服から外れたことがないのかもしれないですね。

茶: なるほど、ずっと衣服なんですね。なんで好きなんでしょうね。

麻: 人と繋がっていられる手段が私には服しかないのかもしれないです。

心地よく人とつながっていられるのはやっぱり衣服を通じてな感じがします。友人関係とか、いい人間関係を続けてこられるのも、だいたいK社の先輩後輩・同僚だったり、お店で知り合った人だったり。服は合うのかなと感じていて。

茶: いちばん上手にコミュニケートできる分野だという感じがあるんですね。

麻: うん、そういう気がします。

茶: なるほど。megeでは場づくりをしているっていう意識はありますか?

麻: そこはちょっと意識はしてるかもしれないですね。

茶: 場作りしてる上で大事にしてることってどんなことでしょう。

麻: 例えば展示会だったり販売会ってなったときには、ただ売るっていうことはできるだけしないようにしていますね。例えば、うちに服を預けてくださっている箪笥主様が生業としているものを扱わせていただくとか、まず人があってその方のやっていることを紹介しています。物からはじまるの��はなく、「まず人があっての物」っていうのは意識していますね。

石徹白さんのときも、石徹白さんの主軸にしている、大事にされているところを伝わるようにやっていました。そういうふうに繰り返すことで、それを良いって思ってくださる方が集ってきてくれている実感があるので、このやり方を続けていこうかなと思っています。

ーーー

内田麻衣(うちだ・まい)/ mege(めげ) 宮城県石巻市北上町出身。服飾の専門学校で学び、アパレル会社に就職。東京で3年間販売員として勤めたのち、同社のものづくりを行う岡山工場へ。 2年間の縫製業を経て宮城へUターンし「mege(めげ)」を立ち上げる。服の貸し出しを中心に、服を長く、大切に着る生活を提案しつづけている。

==

「セーターを、はくセーターに」ワークショップ 12月15日 (日)13時〜16時ごろ。 着なくなったセーターをももひきにリメイクしませんか。 参加費 3,000円+ 資材費 500円(資材必要な方のみ)。 こども連れも歓迎。冬におすすめです。

つかう資材: ・ニットを縫い付ける毛糸(できればセーターと同色の細番手のもの)*縫い目がちらちら見えてもかわいかったりするので、色は絶対ではないです。 ・ゴム(ウエスト用のもの。締め付けが嫌な方は紐でも可)

もちもの: ・裁縫セット(裁ちばさみ、小ばさみ、針、糸)

申し込み: [email protected] まで。

写真提供:mege

3 notes

·

View notes

Text

写真:©CALICO グジャラート州カッチにて 協力 Khamir

CALICO・インド手仕事布の世界

2月23日(金)から 26日(月)まで

キヤリコ 木山さん在店:23・24日 11時ー19時 会期中は休みません

布の貴重さを忘れた時代に僕らは生きています。植物を育て、繊維を糸へと紡ぎ、機を織り布とし、さらに衣類ともする。長い行程を忘れることで「ファストファッション」を成立させ、土を疲弊させる。

あらためて今、インド各地で糸や布の仕事を育て、土地ごとの布仕事の魅力を届けてくれる、CALICO・小林史恵さんの仕事が届きます。どうぞ手に触れ、身に添わせてみてください。

6 notes

·

View notes

Text

こちらはYonetomi Silk Knit Tee 95-252-02になります。生地に日本唯一のシルク紡績工場に別注し、度詰め編みに適した強度のある糸を開発。そしてそれを極限まで度詰めに編んだシルク100%の天竺素材を使用。シルク特有の柔らかく滑らかな最高の着心地に上品な光沢がありながらも、一般的なシルクニットよりも、しっかりとした生地感を実現。またコットンよりも吸湿性と放湿性に優れた特性があるので、夏場でもは涼しく快適に着用可能。更に夏場に着用する衣類として必須条件である自宅での手洗いが可能というブランド渾身のオリジナル生地になります。

デザインは生地の良さが全面に出る様、あえてシンプルにし様々なスタイルに対応可能で、サイズ感も大き過ぎず小さ過ぎない程よい雰囲気に設定し、トレンドに左右される事なく着用可能。

限界まで強撚したシルクを限界まで度詰めに編むという特別な取り組みによるブランド渾身の生地を使用した、サマーニットの日本発祥のメーカーである米冨繊維ならではのスペシャルニットを是非お試し��ださい。

着用画像はMサイズを着用。店主は身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。

※米冨繊維HPよりサマーニットに関する生地を抜粋しております。是非読んでみてください。

日本において、「サマーニット」という新種のファッションが誕生したのは1959(昭和34)年のことでした。それから半世紀を越えるながきにわたって、米富から、それはつまり山形の地から、夏のあたらしい涼しさの創造と進化は現在にまでつづいています。

米富繊維株式会社の創業者大江良一が開発当時を振り返って語った言葉は、1984(昭和59)年11月20日付の地方紙に掲載されています。

「涼しくて風通しがよく、さらに洗濯に強いセーターはないものか、と考えていた。(中略)そこで、昔からあった夏物洋服のポーラ生地をほどいて、セーター編みの糸にならないものかと考え、山形工業高校に依頼して撚糸をつくってもらった。(中略)会社の研究室であれこれ工夫してサマーセーターの見本をつくったわけです」

目の粗い多孔性の、風通しよくドライな平織の織物をヒントに、米富は「ニットは夏は着られない」という既存の常識を打破しようと素材開発に挑みつづけ、やがて旭化成のカシミロン(アクリル)、イルミヤーン(レーヨン)などの合成繊維を強撚糸加工することにより、独特のシャリ感がある素材の開発に成功。これにより、ようやくサマーニット構想は現実のものとなったのです。

米富繊維は独自に開発したサマーニットの製法やノウハウを同業者に公開しました。山形県ニット工業組合理事長でもあった良一には「個人の事業は県全体の復興事業と密接不可分」という信念があり、山形のニット産業全体の発展を考えたからです。そうして1961(昭和36)年1月の厳冬期に、全国の問屋、商社、デパートを山形県上山温泉に招いての日本初となるサマーニット展示会が開催され、山形生まれのサマーニットはそこで高い支持を得ることとなりました。

サマーニットの誕生と流行は、それまでの「ニットは夏は着られない」という常識を見事に覆しました。さらには、ニット企業の工場稼働率や経営を安定させ、山形はもちろん全国のニット産業や産地を盛り上げ、業界そのものの隆盛に寄与することとなったのです。当時の米富のサマーニット開発担当者であった垂石朝子さんが科学技術庁長官賞を受賞するというニュースまでも生まれました。

※インスタアカウント→https://www.instagram.com/lampa_tokyo/

WebStore→ https://lampa.jp/ Baseshop→ https://lampa.base.shop/ ※Amazon Pay、Paypal、D払いなどご希望の方はBase Shopをご利用ください。

0 notes

Text

souyousya exhibition souyousya

2024年12月13日(金)~25日(水) 月、木お休み Open/13:00〜18:00 作家在廊日:13、14日(金土)

souyousyaから風のような服が届きます。

—

だんだんと寒くなっていく中、毎日半袖Tシャツだった私の衣服も徐々に袖が長くなって、肌寒い日はセーターを羽織って、冷たい風の吹く日はマフラーもするようになった。 私たちは知らず知らずのうちに自然と対話している。自然に対して、私は私の主張を返している。その見えないコール&レスポンスを具現化させたものが衣服になっていると思う。

だから、さまざまな土地や時代によって衣服が多様な姿になっているのは当然の形で、衣服からその人たちがどんなふうに自然との対話を紡いでいたかが垣間見れておもしろい。

いまこの時代のここに生きながら、自然との会話を改めて意識してみたらどんな衣服ができるだろう?と思い、秋から冬にかけての植物と、それを取り巻く環境を観察しながら衣服ができました。

souyousya

—

souyousya 松尾曜子 1984年生まれ 埼玉県在住 アパレル会社退職後、souyousya(草曜舎)を始める。 手紡ぎの羊毛糸を使用したタペストリーや、風通しの良い下着などの衣服を制作。 植物(草)と惑星(曜)の観察から見えてくる表現を模索中。

0 notes

Text

システムとは、支配

-----------------------------------+++++----+-----

人は社会が無いと、システムが無いと生きて行けないか?

答えは、NOだ。

王。

一人の人間が、何千人の生活を支え、その何千人が、一人の人間に命を捧げる…

普通に考えて、おかしいだろw🤣

そんな普通に考えておかしい歴史は、脈々と何千年も続いている…

じゃあなぜ、

一人に、何千人も命を捧げたか?

まず、

雨乞いとか。

民衆は雨降って欲しく、王に嘆願。

シャーマンなりに命じ、雨乞いの儀式やらの方法論を伝授、雨乞いする。

雨は降り、何千人は、一人を崇める…

機織り、縫製の技術。

動物の皮を乱雑に纏っていたら、糸を作る技術を伝授、機を織る技術を伝授、より軽い衣服を手に入れ、何千人が一人を崇める…

その替わりに、貴様らのパワーと、金をよこせ!

「少しくらいなら…」

と、王を名乗る一人に、貢ぐ。

だが気がついたら、身動き出来ないほど搾取されており、もはや形成逆転不可能になる…

支配の、完成だ。

それで何千年、過ごしたわけだ。。

日本という、実質共産社会。

彼らは、

人間皆同じ

で無ければ、絶対受け入れない。

しかし現実は、人間は皆同じでは、無い…

日本に���らないが、グローバリズム、共産社会においては、

有能な人間を、集団リンチで潰す。

YouTubeなんか、その典型みたいな団結だしw🤣

新しい発想、飛び抜けた判断力は、間違いなく、全体をボトムアップする。

ではなぜ共産やグローバリストたちは、優秀な人間を潰すのか?

馬鹿だから。

自分の地位を脅かされると思うから。

無能が、優秀な人間が現れると、露呈するから。

誰かをいじめる事により、幸せな共同意識や団結を味わえるから。

とまあ、↑こういった理由w🤣

なので、システムはなかなか進化せず、それは一人の王に責任なすりつけ、奴隷たちは死ぬまで何かに依存するという、属性…

これがシステム人間であり、魂のない人間だ。

魂の無い人間に関して、過去記事がある↓↓↓

魂が無いゆえ、輪廻転生しない。

つまり、現世が全て、物質が全て、今の日本そのもの、金だけ、現世利得、まんま、創価学会だねw🤣🤣🤣✨

魂で人は繋がるが、魂が無いなら、肉体か、金で繋がるしかないもんなw🤣

何千年も続いたシステムから脱却するには?

それは、自立しか手段は無い。

自立は何が大変か?

自分でインフラを作らねばならない、大変さだ。

だから、まずは足元から、見直す。

地球には豊富な資源がある。

それは私達一人一人に恵��れたものであり、支配層のためだけの資源ではない。

私達が支配層に良いようにあしらわれるのは、資源を使ったインフラ整備が出来ないがゆえ。

私が今更言うまでもないが、

アメリカの今までの戦争は、資源剥奪戦争だ。

じゃあアメリカが唯一敗戦した、ベトナム戦争って何だった?

サイゴン、昔はフランスの植民地。

今の、ホーチミン。

サイゴンという街の名前は廃棄され、戦争に勝ったリーダーの名前、ホーチミンを採用した。

一体ベトナムには何があったか?

ボーキサイト、アルミの原料だ。

ベトナムボーキサイト埋蔵量は、世界3位だ。

↓↓↓資料

新しい資料では、2位かw🤣

いずれにしても、アルミを作るには、ボーキサイト以外無い。

誰がアルミを世界で一番欲しい?

日本の一円玉は、そんな需要無いよね?w🤣

コカ・コーラだよ。

以下、アサヒビールやら、サッポロビール、アルミ缶を使う。

アルミは、リサイクルも出来る。

ただし、それにかかる人件費、燃料、手間は、半端ではないw🤣

回収業者に回収させ、スチールと分別し、溶かし、700キロのアルミの板にする。

そこから、アルミ缶を作る。

そんな資源戦争に負けたアメリカ(コカ・コーラ=軍産複合体)は、リサイクル♻️をメインにするしか無くなった。

だから、

《ボーキサイトからアルミを取り出すのは、とても費用や手間がかかる!》

、という訳わからん嘘を並べ、リサイクル♻️せざるを得ない現状を、ごまかすw🤣

ここ来て、私は信じられない貧乏を体験したw🤣

服が買えないw🤣

そんな時、初めて、縫製のテクノ��ジーをかえりみた。

縫製って、凄い!

糸を紡ぐって凄い!

繊維から糸を作り、交互に織って、布にする。

型を作り布を裁断し、縫い合わせて、衣服は完成する。

当たり前だが、何でもかんでも、《金》で考えてきた。

服が欲しいなら、金。

だが、貧しく、服を直したりする中、衣服は自分でも作れると、知る。

綿花を育て、糸を紡ぎ、機を織る。

そんなプロセスの中に、《金》ってのは介在しないw🤣

断食。

人は食べなくても、問題ない。

秋山佳胤は、6年もの絶食で証明した。

私は1年程度絶食、1日1食を基本にし、たまには食べた。

つまり、1日3食と、栄養学は全て間違いだった。

これにより、システムからの離脱2つ目、食。

つまり、衣食を、システムから切り離した。

住。

これに関しては、

田舎に住むしかないw🤣

これで、システム離脱のプロトタイプは、出来た。

田舎に住む。

1日1食。

綿花や、食料を栽培。

あと厄介なインフラは、《電気》だ。

太陽光という選択肢は、

無いw🤣

便利だから、使う

、これは奴隷現代人の、悪い癖…

太陽光発電は、どうやって発電してるか?

半導体だよw

つまり半導体の減価償却が、太陽光パネルの寿命。

太陽光発電を維持するには、大量の半導体を消費する。

これは1960年代後半からわかりきっていた、

太陽光発電とは、半導体利権そのものだよ。

なぜ必死にチャイナ、TSMCが半導体に拘るか?

日本の政治とのセット、つまり太陽光発電しまくり、半導体儲かりまくり、というからくりw🤣

一人やら、一つの家族なら、自家発電で充分やれる。

発電の方法は、色々模索出来る要素は、ある。

↓↓↓

システムの弊害。

例えば、イーロン・マスクの、テスラ・モーターズ。

自動運転は、OSを仲介にしてるらしい。

どういう事か?

電子機械は、オンとオフしか、存在しない。

そのバケモノが、リレー→シーケンサー→コンピューターだ。

我々が乗る自動車には、ブラックボックスがある。

エンジン点火を、補助する。

それはアセンブリ(機械語)で書かれている。

GOとか、RUNとかの簡単な命令を入れると、HEX(16進数)に置き換え、それを2進数に、置き換える。

2進数とは、01100010、

つまりオンとオフの固まりw🤣

電子機械に命令をする場合、アセンブリはかなり機械に近い。つまり、素早く命令、操作が可能。

一方テスラ・モーターズは、コンピューターを使ってしまった…

これは、テスラ・モーターズの、インフラの無さを現している。

電子回路を設計し、アセンブリを組み、ブラックボックスは存在する。

しかし、テスラ・モーターズには、インフラ技術者が存在しないw🤣

パソコンは、万能だが、要らない部品の塊だ。

機械を操作する際、OS (オペレーションシステム)を介入させると、遅延や誤動作を起こす。

なぜか?

オペレーション・システムとは、実に共産、グローバリズム的概念から作られているから。

OSとは、コンピューターというスイッチのバケモノを操作するため、作られた。

“これを使うだろう、あれを使うだろう”と、こちらが望まなくても、勝手に最初から実装させる。

kernelという、実行部隊、つまり実際に動作する命令を、膨大に詰め込んである。

OS がある背景は、コンピューターやら機械を何に使うか決まって無い人らに、可能性を見せる効果。

だから、“お誂え向き”kernelが、死ぬほど入っている、ある意味、《無駄の塊》、頭のいい動ける肥満ブタみたいなもんw🤣

Windowsを見たらわかる。

『メールソフト要らないよ!』

『セキュリティ、過剰反応過ぎるよ…』

『年がら年中アップデート要らないよ!』

、有無を言わさず、システムは機能するw🤣

オフィスが使いたい、台帳管理したい。

『アップデートしています…』

待つ事2時間、

『アップデートしています…』

、おいっ!

そういう事。

システム

これは何かを始める初期段階には必要だが、明確な目的を持つ対象には、足かせでしかない事実。

テスラ・モーターズは、とんでもない数の事故を起こし続けている。

それはシステムに依存、つまり、自社でOSを作るインフラを、無視し、表面上万能な汎用OSに依存し、片手間で車を作るから、こうなるw🤣

私はコンピューターは専門w🙂✨

辿り着いた答えは、

自分でkernelを組む。

つまり、自分の環境で使わないものは、導入しない。使うものは、必ず導入する。

MacにGentoo Linux 導入し、円滑に作業するのに、20年かかったw🤣

コンピューターや機械について学び、kernelやらを開発する地味な、そして最も重要な仕事をする人たちを知った。

Boot つまり起動には、言語の最も原始的なもの、proc、つまりUnixのprocという命令も学んだ。

自分の環境に合わせ、必要なkernelだけ実装したマシンが出来上がった。

youtube

OS、システムのせいで、音楽制作に当たり、非常に苦労を強いられた…w🤣

まず、Macで言うと、立ち上がりにめちゃくちゃ時間がかかる…

で、いざ使い始めると、

『最初のアップデートがあります!』

、など要らぬ事を言ってくるw🤣

あとは、作成中、固まってしまい、何の作業も出来なくなる…w🤣

やむなく強制終了すると、

何日もかけて作った音楽が、全部吹き飛んでしまうw🤣

その原因は、全てシステム(OS)のせいだw🤣

比較すると、はっきりわかる。

youtube

その、インフラから自分で作ったシステムで、素晴らしい動画を作った。↓↓↓

youtube

人間社会で、システムは何を生むか?

差別と、いじめだ。

日蓮宗。

日蓮は、貧しい鴨川の漁村の、被差別部落出身。

自分は、旃陀羅だと言う。

シュードラの父、バラモンの母。

つまり、被差別部落の父と、カースト最高峰、バラモンの母との子供。

鴨川の漁村。

神武天皇時代における、制度、宗教、社会システムの間違いを指摘。

日蓮以前、法然の南無阿弥陀仏があった。

『民は救いようのない馬鹿どもだから、せめて生きてる間徳を積め。そしたら死んだ後、西の極楽浄土で、永遠に幸せで過ごす。』

法然に対し日蓮宗とは、

「現世でだって幸せになれる!制度、システム、今の宗教が間違ってる!」

という事だ。

創価学会がこれだけ力を得たのは、現世利得、日蓮宗の、間違えた解釈。

その間違いの大親分が、池田大作。

大田区大森の、海苔屋の息子。

我ら日本のカーストで、最下層w🤣

そこには未来も、金��、無い。

日蓮の想いは、池上邸、池上本門寺で力尽きた。

そう…

今のシステムは、間違っているのだ。

アセンション。

次元上昇とは、むしろ大衆側に、依存する。

支配層、バラモンたちは、ちゃんと自分を大事にしてる、我々を踏みにじり、搾取しながらw🤣

私達が、自分を見つめ直し、自分を大事にしてゆくのが、アセンションだ。

今までのように、他人に、命の全てを捧げる、つまりシステムに組み込まれてゆくから、支配層はどんどん増長してきた訳だ。

「ワクチン?ふざけるな!」

「疫病、無いわそんなもん!」

はっきり言わなきゃ、ならない。

そして皆さんが、皆さん自身を労わり、自身を見つめ直しましょう。

みんなが自分が得意な事やれば、それは素晴らしく発展し、自動的に適材適所になる。

人は皆違う。

それを常に忘れない事。

共産主義、グローバリズムを、徹底的に排除です。

案外、それが日蓮の本心じゃないかしら?

既存の制度をぶっ壊わし、皆が自由になる事で、差別は無くなるよね。

0 notes

Text

「虚無への供物」中井英夫 1151

第一章

15五つの棺(亜利夫の推理) 01

この節は、タイトル通りに亜利夫の推理が披露されます。 かなりがっかりする内容ですが、 多少の興味はあります。

さて、話は、明けてからの世相からです。 昭和三十年、1955年の話です。 国会解散ですから衆議院議員の話です。 第27回衆議院議員総選挙をみてみると、 ここに書かれているとおり、 日本民主党、自由党、日本社会党(左派)、日本社会党(右派)などが争ったみたいです。 社会党に左派と右派があったというか、同じ政党名では大変だったでしょうね。

火事は一日で四十件、交通事故が八十件と書かれていますが、 調べた資料が違うのか、そこまで多くはないようです。 新記録のはしりもでたくらいという表現なので、多い日でということでしょうか?

この頃から東京には熱病が流行の兆候を表し始めたとありますが、 昭和三十二年、1957年にアジアインフルエンザ(H2N2亜型)が流行していますから、 このことでしょう。

六日の集まりのために亜利夫は、聞き込みのようなことをします。 正月明け二日に氷沼家を訪ねると、 九段から麻布谷町(あざぶたにまち)に越した八田皓吉がいます。 しかし、詳しい内容はここでは書かれません。 意味のないことだからでしょうか?

それよりも、蒼司の様子が書かれますが、憔悴しているようです。

たとえとして、 木々高太郎(きぎたかたろう)「青色鞏膜(せいしょくきょうまく)」の主人公さながらといいますが、 残念ながらこの「青色鞏膜」を読むことはできませんでした。 紹介文を読むと、主人公は遺伝による悲劇に見舞われるみたいです。 とすると、蒼司もなにかの遺伝による悲劇に見舞われる��言うことなのでしょうか?

そんな蒼司に四人が集まって推理比べをすることはいえないと、 亜利夫は考えています。

さて、話は、約束の一月六日です。

寒の入りのこの日、晴れで、新春恒例の防火・防災行事として東京消防出初式が行われましたが、 夕方からは雪がちらついたとなっっていますです。 記録には雪の記録は残っていませんが、積もるほどではないということなのでしょう。

“アラビク”に集まった四人。

亜利夫のファッションは、 一つ釦(ぼたん)で胴を緊めたフラノの変わりジャケットにスラックスはぐっと濃い目の灰色のギャバというまるで、 一九五四年十一月に帝国ホテルで開かれたじゃがいも会新作ショウのようなスタイルとあります。

1954年に帝国ホテルでクリスチャン・ディオールのショーが開催されているみたいですから、 それの関連なんでしょうが“じゃがいも会”ってなんなんでしょうね。

ちなみに フラノは、フランネルの一種で紡毛地を代表する織物のことです。 起毛仕上げを施しているため、生地表にケバをもつ、やわらかく、暖かいタッチが特徴となっていて秋冬のカジュアル定番素材です。

ギャバの正式名称はギャバジンと呼ばれるものです。 ただのコットン生地ではなく、防水処理が加工された生地で、光沢や、しなやかな風合いが特徴的で、防水のため密度が高いものです。 現在でも人気のあるトレンチコートの前身とされており、撥水や耐久性に優れた素材です。

次に、 久生の様子です。 今日が初釜だったようで、和装のようです。

雪の精みたいに純白なシールのコートを脱ぐとどっしりした鶸(ひわ)色の一越(ひとこし)に洗い朱(あらいしゅ)と銀で遠山霞を織り出した綴(つづれ)の帯という格好です。

純白なシールは、ショールのことでしょう。着物のアウターとして使うこともできますしね。 純白ならなおのこと似合いそうです。

鶸色は、鶸の羽の色を連想して名づけられた黄緑色に近い色で、その色の緯糸の強撚糸を左右1本ずつ交互に一越ごとに打ち込んだ、一越ちりめんの着物に、黄みを帯びた、丹色にいろに近い朱と銀で遠くの山がぼんやり霞んでいる様子を織り出した帯という出で立ちというところでしょうか?

四人は、“アラビク”の二階に陣取ると、ここから各々の推理比べになります。

ところで、夜に集まったはずなのに、蘭鋳ことママは買い物、おキミちゃんは多分、映画に行ってるみたいです。 で、対応にでたお花婆あと名乗っている三味線弾きの爺いが案内してくれます。

当時のゲイバーには三味線弾きがいた���いうことでしょうか? その当時でも、レコードはあったろうし、流しの弾き語りもあったでしょうから、 その三味線弾きの爺いがいたのは、この店の常連だということもあるのでしょうが、 新年ですから、何かの催しがあって、その帰りなんでしょうね。

さて、二階のその部屋には、初春らしい花やかな羽音ぶとんのかかったこたつがあり、 藤木田老人が腰を据えています。 藍ちゃんのことが書かれていませんが、もうすでにこたつに入ってるのでしょう。 そこへ亜利夫と久生がやってきて、こたつに当たりながら、話し始めます。

このところで、藤木田老人が、黒々と染め分けた髪と付け髭ですっかり若返っている幼稚な変装をしていることが書かれていますが、 これ、何の意味があるんでしょう?

で、 やっと亜利夫の推理披露です。

風呂場は白で統一されていて氷沼家には見当たらなかった“白の部屋”だといいます。 ポウの小説「赤き死の仮面」(『赤死病の仮面』"The Masque of the Red Death")にはある白の部屋はあそこだったのだといいます。

そして紅い十字架の鞭痕を背中につけた紅司君が自分自身“赤き死”としてあの部屋に出現した。 そう考えていいんじゃないでしょうか。

どうして、ポウの小説「赤き死の仮面」が引き合いに出されたのかこれでわかりましたね。 というか、ポウに傾倒し過ぎなんではないでしょうか?

よくわからない藍ちゃんは、“赤き死”について尋ねますが、 歌舞伎仕立てにした方の「花亦妖輪廻凶鳥(はなもようりんねのまがどり)」での第一幕一番目狂言にあたる殺人だという意味を表していることでしょう。 と、説明しますが、さっぱりわかりません。 調べても、深みにハマるだけみたいです。

もう一つの“黒い部屋”がどこにあるのかを考えていて真相が判ったと言います。

それは、目黒なんだと言います。 氷沼家は目白にあって、 目黒という地名は目黒不動があるからだけど、 目白にも目白不動が千歳橋の向こうだかにあることが、爺やに聞いてわかります。

しかも、目青、目赤、目黄という全部で五つの五色不動が、 千年以上も前から武蔵の国には配置されていてそれこそ氷沼家の守り本尊なんだと爺やがこたえます。

黒目で蒼司が、目青、目赤、目黄、で、藍ちゃん、橙二郎、緑司の三人が、 一つ一つ銘々のお墓に昔から予定されているんじゃないか。 だから、はやく五色不動と氷沼家との間の因縁を探らなければと言います。

かなり無理がありますね。

というか、これで行くと五人殺されますけど、 凶鳥の黒影の四人殺さるるのと辻褄が合わないことになりますね。

急に話に出てきた藍ちゃんが「お不動様なんかと心中するなんていやだ」と言いますけど、 それが、自分の運命を言���当てたと書かれています。

藍ちゃん、どうなるんでしょう?

藤木田に促されて亜利夫は、自分調べてきた目黒なんかの由来をすらべていたといますが、 結局、五色不動縁起はわからなかったみたいです。

これが、伏線になるなら、もう少し説明があってもいいいでしょうから、 あんまり関係ないのでしょうか?

そこで、亜利夫は今度は爺やに聞いた話を披露します。

アイヌの蛇神が紅司君を殺そうとした。 それを氷沼家の守り本尊である不動明王がとっさにコンガラとセイタカという二童子を遣わして助けられた。

藤木田がそれに対して、 「橙二郎は鬱病、爺やが分裂症初期症状を見せ始めたとなると・・・」 といいますが、 爺やの分裂症初期症状はなんとなくわかりますが、 橙二郎の鬱病は何を指すのでしょう?

また、文覚上人(もんがくしょうにん)の荒行(あらぎょう)以来の珍事だとも言いますね。

これは、平家物語6、文覚上人の荒行のことだと思います。 かなり興味がありますが、珍事だというくらいで深く触れていないのは、 ただの例えなんでしょう。

で、亜利夫は乱歩の「続・幻影城」を取り出します。

『(2)犯行時、犯人が室内にいたもの』の、 犯罪発見者たちがドアを押し開いて闖入(ちんにゅう)した際犯人はドアの後ろに身を隠して、 人々が被害者のほうに駆け寄るすきに逃げ出した。

これの変形しかないといいます。

隠れるところなんてあったかな?

と思ったら、とんでもない場所を示します。 これは、びっくりでした。

みんな呆れてますが、私も呆れました。 これはないでしょう。

当時の噴流式洗濯機を検索してみてみましたが、 流石にここに隠れるのは難しいでしょう。

藤木田は、呆れたように宗教性譫妄症(せんもうしょう)の気味があるといいますね。

人間が持っている宗教に関係する感情や性質により、時間や場所をうまく認識できなくなってしまう見当識障害や、注意力、思考力の低下などということでしょうか? どうして、宗教の関係があるのかもよくわかりませんね。

それから、紅い毬の意味もわからないし、誰もいなくなって風呂場から逃げ出す。 このタイミングをどう計ったのでしょう? それに、どうやって紅司君を殺したのでしょう? 五色不動は面白かったですけど、これは全くいただけませんね。

まあ、もともと、久生にワトスン役を指名されていたのですから、 こういう役回りなのかもしれません。

で、久生はそれを引き取って、自分の推理の一端を披露します。 亜利夫と同じで、やはり誰かが風呂場に隠れていたと考えているみたいで、 この次の項で披露するみたいですね。

つづく

0 notes

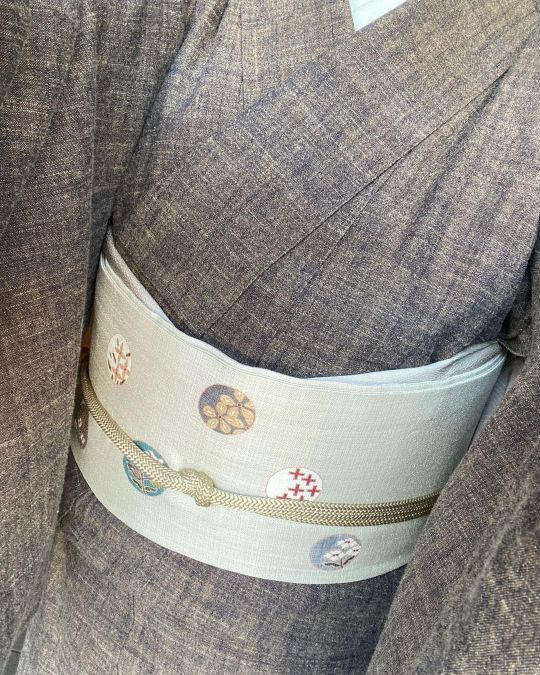

Photo

今日の装い・・。 伝承会の皆さんに敬意を込めて・・。 岐阜市福祉ふれあい会館で開催されていた「美濃縞伝承会作品展」に行ってきました。 3年ぶり?もっとかな? 木綿の手紡ぎ手織の、素晴らしい作品が今年も並んでいました。 こちらの会は平成6年に美濃縞を復活させるために公民館講座として始まりました。 「手づくりで伝統織物をつくろう」と佐貫尹先生、美奈子先生のご指導のもと、 明治・大正の道具類を使い、今では綿を栽培し、紡ぎ、草木で染めて織っていらっしゃいます。 1年目の方は紡績糸を経糸に自分で紡いだ糸を緯糸にして小品を・・。 だんだん紡ぐ量も増やし、数年後には経緯紡いだ糸で織っていかれます。 先輩から学び、またそれを伝えていく・・まさに伝承がとてもうまく 考えられていて、皆さんが着実に上達していかれてるのを感じます。 25年以上前から紡ぎや染織の情報交換をしていた お友達も日本民藝館展で入選!! 素晴らしいです。心からおめでとうございます。 美しい25番手の糸を拝見したときには感動して泣けてきました。 素晴らしいお品を拝見できて嬉しかったです。 ありがとうございました。 #きもの睦月 #着付け教室森田空美先生の着方をお伝えしております #きものコーディネート #おしゃれ #ファッション #美しい布 #キモノセレクトショップ #きもののお話致しましょう #kimono #着物 #仁平幸春 #手紡ぎ手織木綿着物 #美濃縞伝承会 https://www.instagram.com/p/CpchESuL9MZ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#きもの睦月#着付け教室森田空美先生の着方をお伝えしております#きものコーディネート#おしゃれ#ファッション#美しい布#キモノセレクトショップ#きもののお話致しましょう#kimono#着物#仁平幸春#手紡ぎ手織木綿着物#美濃縞伝承会

7 notes

·

View notes

Text

230311 青白い山の輪郭、ひかりだす空、前方には欠けゆく白い月、ミラーに映る大きな太陽。佐賀県の東脊振で高速を降りる。濃霧が立ちこめる田園の真ん中の道抜けて、山へ入ってゆく。長崎市へ。路面電車に乗る。美的感覚に欠けるよくない老舗に入ってしまって落ち込む。よりよりを喰らい街を歩く。兵庫と2拠点生活をするカトリック信者のおばさまと五島の教会の話。信号ですれ違った少年が抱えた大きな苺のパック。彼が通ったであろう道を辿って見つけた八百屋で同じものを買う。小さな苺がたくさん詰まったそれを持って、急坂に立ち並ぶ墓地街を抜けて高台の公園へ出る���苺を食べながら、空を舞う鳥と、夕陽で光満ちた海と街を眺める。街へ再び降りで夕食を探すが良い店が見つからず諦めたところに現れたネオン感の光る古い中華屋、常連1人と居間にいるように柔らかく居座るおばあさんとその子供らしい夫婦。皿うどんを頼むと甘くて驚く。酢をかけてちょうどよい。すっかり暗くなった道を一時間走って雲仙へ向かう。キレの良い温泉に入ってゲストハウスでそれぞれに眠る。久しぶりに1人で布団に入る夜。

/12 朝早くから普賢岳に登る。仁田峠から妙見山を通って普賢岳へ。足腰よりも呼吸器が追いつかずゆっくり進む。代謝が悪いのか、身体の熱が放出されずに中にこもって顔が熱くなる。Kは自分のペースで進んで、途中に腰掛けて本を読んでいた。昼前に下山して、海辺で定食屋が開くのを待つがなかなか開かない。移動して別な店で天ぷらをを食べる。天ぷらがあるとつい頼んでしまうが、決まっておいしく食べられるのは最初の6口ほどで、焼き魚にすればよかったと後悔する。タネトや地元の店で食材を買い込む。今日の宿は蒸し場が付いている。小浜温泉を散歩していて見つけた綿を育て、糸を紡ぎ、布を織っている人のお店で、Kがふんどしを買った。いつか店を始められたらお知らせしますと言って別れる。酒屋で五島の白ワインを買い、湧き水を汲んで宿に帰ろうとしていたら、さっきの店で何かの打ち合わせをしていた男の人とまた会って、話しながら歩く。30歳半ばになって削ぎ落とされてやりたいことがわかってきた、と言う。坂口恭平の話をする。宿に帰って魚や野菜を蒸して夕飯にする。

/13 朝ごはんに近所の魚屋で刺身を買う。野菜や餅を蒸す。宿にインターンに来ている人から味噌汁を分けてもらう。熊本でもそうだったけれど、このあたりは白味噌らしく、馴染みのない甘い味噌汁に少し戸惑う。車で南下して島原半島を一周する。南島原の原城跡、本丸から望む有明海の向こうに天草の街。数週間前には向こうからこちらを見ていた。島原で雲仙岳災害記念館を見学した。からくり装置紙芝居のような見せ物などよく出来ていて楽しめた。昨日登ったときに見た景色との実感を併せて、改めて山並みを眺める。夕暮れに諫早湾を渡って帰路に着く。

2 notes

·

View notes

Quote

今日の漢字は「絵」。 絵筆をとってみたり、絵画を鑑賞してみたり。 芸術の秋がやってきました。 「絵」という字は糸へんに「会う」と書きます。 この「会う」という字は象形文字で、 ふたのある鍋の形を描いたもの。 鍋は色々な食材を集めて煮るため、 そこから「あつまる」「あう」という意味になりました。 一方の「糸」は糸の束を表していますが、 なぜ「絵」を表す漢字に糸へんがついているのでしょうか。 今からおよそ三千年前、家族が寝静まった秋の夜。 何日もかけて撚った糸を機織り機にかけて、母親は布を紡ぎます。 それを縫い合わせて服を仕上げたら、 草木で染めた色糸で刺繍をほどこそう。 夫や息子の胸には、強く勇ましく見えるよう、 十文字を大胆に並べた力強い文様を。 年頃の娘の襟元は、美しい色のかがり縫いで華やかに。 想いを自由に解き放ち、一枚一枚、形にしてゆきます。 布はカンバス、糸は筆。 いにしえの人たちにとっての「絵」とは、 様々な色の糸を使って刺繍をほどこした布や、 模様を織りこんだ織物のこと。 作り手の心模様を映し出すその一枚が、 「絵」という漢字のなりたちなのです。 「感じて・・・、漢字の世界」。 今日の漢字は「絵」。 ふたのある鍋の形を描いた象形文字 「会う」という字が示すのは、 色々な食物をあわせて煮る様子。 そこに糸へんをあわせ、 様々な色の糸を使った刺繍や織物を「絵」という漢字で表し、 やがて「絵画」という意味をもつようになったのです。 ではここで、もう一度「絵」という字を感じてみてください。 絵画芸術の起源は、 人の影の輪郭をなぞることから始まったと言われています。 つまり人は誰もが一枚の絵。 時に、一枚の織物にもたとえられます。 喜怒哀楽、色とりどりの糸で豊かに彩られてゆく人の一生。 できることなら「絵になる」人に。 あなたにしか紡ぎ出すことのできない味わい深い人生を、 丁寧に織りすすめていきたいものですね。

感じて、漢字の世界 - 「感じて・・・、漢字の世界」。 今日の漢字は「絵」。... | Facebook

36 notes

·

View notes

Text

Nothing Remain

24万再生されるこの番組は、

銃を持て!🔫

だと。

所々良い事を言っているが、戦いは何も生まない。。😑…

マリリン・マンソンが、14年前にこんな曲を出した↓↓↓↓↓

youtube

戦いは何も生まない。

youtube

戦いが残すもの、

Nothing Remain

考えましょう。

戦う事でしょうか?

相手にしない事じゃ、ないでしょうか?

無視するw🤣

[衣食住を見直す]

これを考えませんか?

我ら庶民が生きるのは、衣食住。

〚衣服〛

糸作りを、覚える。

機織りを、覚える。

衣服は、自分達で作る。100 人くらいの小集団で、糸、機織り、デザイン、縫製の担当を分担する。

デザイン、縫製は比較的楽なので、100人全員で、糸紡ぎと機織りを手伝う。

〚食事〛

木村拓哉、窪塚洋介、島崎遥香を見ならい、1日1食にする。

おのずと食費は減り、家計にゆとりが出る。

〚住む〛

東京電力と、解約する。

家庭の発電は、各自行う。

車の発電で、ジェネレーターは600~800wを、捨てている。このレクチファイヤを改良し、運転中に複数のバッテリーを充電出来る仕組みを作る。

レクチファイヤの改良に当たり、トヨタ、ホンダ、ススギ、ヤマハは、積極的に参加し、ジェネレーターで作り、レクチファイヤで捨てる無駄を、家庭電源用バッテリーに充電出来るようにする。

AC/DCコンバーターの量産。キャンプのように、屋外で家電品が使えるごとく、バッテリーによる電気供給のインフラを、整備する。

車を持たない人のため、自転車のジェネレーターの充実を計る。自転車だと、6〜8w程度の発電が限界のため、金持ち層はスポーツクラブの自転車漕ぎにジェネレーターを取り付け、各フィットネスは協力し、車を持たぬ家庭のため、充電を無料で請け負う。

インフラストラクチャを、根こそぎ変えてしまうんですよw🤣✨✌️😎

グローバリストに、餌を与えないというねw

彼らの資金源とは、食品添加物、ガソリン、電気しかないよw🤣

餌が貰えないグローバリストは、衰退せざるを得ない、もはや資金源を絶たれる訳だから。

道はそこにしかない。

↑これらの企業が庶民に協力してくれれば、自民党始め、東京電力、倒せるよw🤣✨✌️😎

0 notes

Photo

「青い子とツィード」

もう10年近く前だ。お客さんからトライアンフのスピットファイアを預かっていたことがある。「しばらく乗って」と言われ、やってきた水色のその車は、相方から「青い子」と呼ばれ半年ほど家にいた。ブリティッシュライトウエイトのオープン2シーター、年式は70年代半ばのものだったから当時でもすでに30年が経過した車だった。

私は「青い子」がいる間、この時とばかりに車と洋服のコラボを楽しんだ。夏は麻のシャツやジャケット、冬はツィードジャケットやハーフコート・ハンチング・グローブの「フル装備」ドライブといった具合である。好きだったのは、やはり秋冬。この季節は小物が増え、いわゆるフルアイテムを使った車と乗り手の「雰囲気」を、上手く作ることが出来たからだ。当時信号待ちで幾度か声を掛けていただくことがあった。出で立ちが功を奏したのかどうかは分からないが、車を共にした私なりの「演出」が悪くなかったということなのだろう。50代半ばの今なら、あの頃以上の着こなしで上質なドライブが出来るのではないかと思ったりしている。

実家の母親は「初めて天井が無い車に乗った」と喜んだ。相方は、髪が乱れ化粧が取れても「青い子」と呼び隣に乗った。おおよそ実用とはかけ離れた車だったが、カエルを潰したと揶揄された小さな2シーターは以外にも皆に好かれていたようだった。私を含め、一時の間でも楽しい時間を共有させてくれた「青い子」、そしてそんな貴重な経験の機会を頂いたオーナーには今でも深く感謝している。

8月終盤。梅雨明けが遅れたことで、今年も残暑が続く。近年「秋」を感じることがめっきり減ってしまったように感じるが、落ち葉が舞う季節は短いながらも必ずやって来る。そんな時節に備えるべく、今回顧客の皆さまへのニュースレターは「ツィード」をテーマにしたものを準備した。ツィードはその定義を「手紡ぎの紡毛糸を平織で双糸の綾に織ったスコットランド特産の毛織物」としている。その使用目的は、敷物や掛け物あるいは人の身体を守る衣類であるが、生産過程の根幹となる羊の生育地、糸染め、紡績にはスコットランドの自然が大きく関わっている。レターは、ツィードの素朴な風合いや色合いに触れた相変わらずの抽象的な内容、稚拙な文章となっているが、お読みいただいた方には、ツィードにより一層の興味を持って頂ければ幸いである。

ここ数年自分のツィードを持っていない私は、この冬ジャケットを新調しようと思っている。

「そなえよつねに」

ボーイスカウトは準備に怠りがあってはならない。いつ何時「青い子」のように五感を刺激する車がやって来るかもしれないのだから。

注文服ヤマキ 木下 達也

11 notes

·

View notes

Photo

. . . 「羊毛を紡ぎ織る会」 第2回 織る会 前回に引き続き ご参加頂いたみなさま ありがとうございました . 今回はコースターサイズの バイヤス織りを楽しみました ピンに対して斜めに糸を張っていく 不思議な手法 . みなさん 「おもしろーい!」 「たのしーい!」 「熱中してマスクの中の口が空いたままになっちゃう」←w . 口々に言いながら 静かに盛り上がりました . 羊そのものの色 初めて紡いだ手紡ぎ糸の つたなさが持つ風合い . その力がものすごく 出来上がった織物に表れてました . @78_nanahachi さんで 毎年恒例にして頂いている 紡ぎの会 . 昨年は綿紡ぎ . 一昨年が羊毛紡ぎで その時は羊毛を玉ねぎ染めで染め その羊毛を紡ぎ さらに大きめのバイヤス織り機で織ったのでしたね . 今思えばなんて盛りだくさんな内容! 来年はまた 染める会もいいなーと ワクワク思いを馳せました . ちなみに今回の小さめの バイヤス織り機は @katsuji_shibahara さんのものです とても精密で美しい道具 バイヤス織りに興味が湧いた方は是非☺︎ . . . . 78nanahachi 次回のワークショップは… . 3/8 ◆パンチニードルの壁飾り 午前の部10:00〜 午後の部14:00〜 . 新柄を予定してますので 詳細を 近日中にお知らせしますね . . . #WOOLY #羊毛を紡ぎ織る会 #手紡ぎ #手紡ぎ糸 #手織り #手紡ぎのある暮らし #バイヤス織り #バイヤス織りws #バイヤス織り機 #78nanahachi #handspun #handspunyarn https://www.instagram.com/p/CZvFqiJPfNO/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

今日の装い・・。 京都の堀川新文化ビルヂングで開催されている 「堀川新文化ビルヂング開館1周年記念 KYOTO nuno nuno NUNO須藤玲子、林雅之、we+によるテキスタイルインスタレーション」に出かけました。 NUNOの布、リスペクトと言うことでNUNOの布で作った帯をしていきました。 布の作られる過程の映像もとっても興味深く、見入ってしまいました。 NUNOは私にとって布好きになった原点の布の一つ・・。 25年ぐらい前、新井淳一さんというお名前とともにNUNOの布を教えて頂き、お洋服を作って頂いていました。 私の帯の布も展示されていてパシャリ・・(^^♪ 今日は午後から雨とのことで手紡ぎ手織の木綿の着物と取り合わせ・・。 一衣舎さんの水洗い仕様のお仕立て・・、 絹の総居敷当てが付いていてこんな時期、こんなお天気にぴったりのお着物・・(^^♪ もちろん足元は黒田商店さんのマイソール下駄です。 堀川新文化ビルヂングから丸太町へ・・用事をいろいろ済ませて帰ってきました。 お店を再開するべく準備中です。 娘の和ろうそくもご覧いただけます。 和ろうそくと着物のお店・・。 月に1週間程度の開店ですが、よろしかったらどうぞいらして下さいませ。 10月はプレオープン・・(^^ゞ 13日(木)11:00〜15:00 14日(金)11:00〜15:00 17日(月)11:00〜15:00 18日(火)11:00〜13:30 19日(水)11:00〜15:00 に致します。 お気軽にいらして下さいませ。 ✳︎お話会 「きものって素敵!シリーズ ①」 日時:10月24日11時より1時間程度 会費:1,000円 場所:岐阜県羽島郡笠松町江川112 「これから着物を着たいなぁ〜 着物を着始めたけど・・」 そんな着物初心者の方に向けて 着物の種類・・着るシチュエーションなど お話ししたいと思います。 娘のお友達の @shanti_yuj さんの Raw sweets ロースイーツとお茶付き(^^♪ とっても素敵な、「心にも身体にも地球にも優しい organic raw sweets🌕 vegan&white sugar freeの安心でおいしいケーキ🌿」を 作っていらっしゃいます。 きもののお話し致しましょう。 お待ちしております。 ——————————————————- 【きものと和ろうそくのお店】 きもの睦月 @kimonomutsuki ・・きものをもっと身近なものに・・ #きもの #きもの教室 #手仕事 #草木染め #紡ぎ #着物のご提案 #着物のお話し致しましょう #きものって素敵シリーズ #綿さつま #和小物さくら #洛風林 #布好き #糸好き #岐阜 森のしずく @mori_no_.shizuku ・・植物の恵みを通して、人々を癒し、祈り、 そして未来へ繋げていく・・ #和ろうそく #森のアロマ #yuica #ワークショップ #癒し #japanesecandle #aroma #瞑想 #meditation #子育てママ https://www.instagram.com/p/CjfcNigrH2e/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#きもの#きもの教室#手仕事#草木染め#紡ぎ#着物のご提案#着物のお話し致しましょう#きものって素敵シリーズ#綿さつま#和小物さくら#洛風林#布好き#糸好き#岐阜#和ろうそく#森のアロマ#yuica#ワークショップ#癒し#japanesecandle#aroma#瞑想#meditation#子育てママ

4 notes

·

View notes

Text

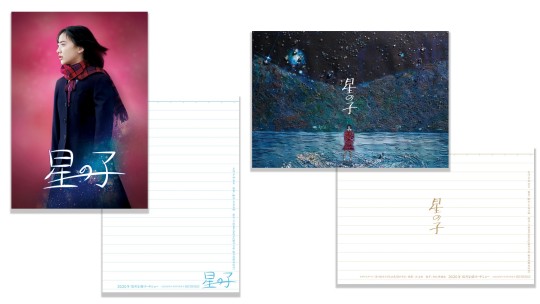

清川あさみx映画『星の子』刺繍アート「星の子」完成!オリジナルポストカード付きムビチケカードも発売!

アーティストの清川あさみさんが映画『星の子』をイメージ���制作した作品が初披露されました!

作品名は「星の子」。

ポートレイトに刺繍を施す手法を用いた作品で「美女採集」 「Complex」シリーズを代表作に持つ清川さんだが、

今回は、キャンバスに刺繍、ペインティングをし、美しい星空と木々に包まれ、水の渦の中に佇む少女ちひろが描かれています。

光を放つ星々をビーズで、木々や水面の揺れ、渦を糸でひと針ひと針、繊細に紡ぎ、静寂と緊張の入り混じる神秘的な世界が生まれました。

大森立嗣監督は本作の脚本を書くとき、清川の作品集にインスピレーションを得ていたそうです。

そんな大森監督たっての希望で清川とのコラボレーション実現。映画本編では、赤松陽構造さんによる題字「星の子」の背景となるタイトルアートとして、星が瞬き、この幻想的な風景が徐々に浮かび上がります。

ぜひスクリーンで、糸で織り成す静謐だが情感豊かな空間にあたかも包まれるような感覚を体験してください!

さらに、映画『星の子』の世界観を描き出した本作品をポストカードにし、ムビチケカードの特典として配布することも決定しました!

ポスタービジュアルのオリジナルポストカードとあわせ、2枚セット(数量限定)となります。

ムビチケカード(1500円)は、8月7日(金)より発売。

<清川あさみ コメント>

子ども達は何にも変えがたい神秘的で尊い存在であり、親を選ぶ事は出来ない。

宇宙の中の沢山の星の中の一つのように存在する。

誰しもが、何か「信じる」という行為がその人を導き、生きる力になるのでしょう。

自分という「星」を知った時、一人の大人に成長していく、そんな少女の佇む姿を描きました。

<清川あさみ プロフィール>

淡路島生まれ。2001年に初個展。2003年より写真に刺繍を施す手法を用いた作品制作を開始。水戸芸術館や東京・表参道ヒルズでの個展開催他、2019年には上海のARARIO GALLERY. SHANGHAIにて個展「Incarnation」など、展覧会を多数開催。代表作に「美女採集」「Complex」シリーズ、絵本『銀河鉄道の夜』、絵本近著に知育絵本『ちかづいて はなれて わお!』。「ベストデビュタント賞」受賞、VOCA展入賞、コングレス(児童書の世界大会)の日本代表選出、「VOGUE JAPAN Women of the Year」受賞、ASIAGRAPH アワード「創(つむぎ)賞」受賞。映画「つやのよる ある愛に関わった、女たちの物語」、テレビドラマ「高校入試」など映像作品のメインビジュアルも多く制作し、NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」ではタイトルオープニング映像やポスターをディレクション、制作をトータルで手がけ話題に。広告・空間などのアートディレクターとしても活躍するほか、プロデュースするYouTubeチャンネル「Culture Room by Asami Kiyokawa も好評スタート。

2 notes

·

View notes

Text

EnStars: Memoire Antique Lyrics

Kanji, romaji and English translation for Memoire Antique by Valkyrie

(kanji source) パート分け:宗 みか

旧き弦を爪弾き 手繰り寄せる旋律 遠く懐かしい歌に寄り添う 時は重なり…今、 過去は嘆き求める 褪せてしまって 手に入らない 色彩を

La memoire 何故に嘆く? La memoire 過ぎ去った 哀切も 歓喜も 明日を織り成す響き

それは無数に咲く 記憶という花の 色を纏い踊る音符の仮面舞踏会 主人さえも失い 還る場所も無い儘 きっと紡いでゆくのだろう 願う…鮮やかな希望

神の付け��繰り糸 手繰りゆけば着くだろう 落陽の描く五線譜の上に 音を重ねて今、 未来達は求める 手を伸ばしても 手に入らない 幻想を

La memoire 何も持たぬ La memoire 魂へ 哀切も 歓喜も 軈て伝える響き

悠久の空を舞う 鳥の羽ばたきさえ 生まれ落ちた日から 風の声に身を任す 深い森を彷徨う 者に届く標 きっと聴こえてくるはずだろう それは…鮮やかな希望

さぁ、手を伸ばすがいい 凡て委ねるように

記憶達よ踊れ 廻る紡ぎ車 過去を色に変えて 明日を染めて織り上げる 希望達よ歌え 寄り添うような旋律 きっと聴こえてくるはずだろう それは…懐かしき希望 “Memoire”

Romaji Colours: Shu Mika

furuki gen wo tsumabiki taguri yoseru senritsu tooku natsukashii uta ni yorisou toki wa kasanari... ima, kako wa nageki motomeru asete shimatte te ni hairanai shikisai wo

La memoire naze ni nageku? La memoire sugisatta aisetsu mo kanki mo asu wo orinasu hibiki

sore wa musuu ni saku kioku to iu hana no iro wo matou odoru onpu no kamen butoukai aruji sae mo ushinai kaeru basho mo nai mama kitto tsumuide yuku no darou negau... azayaka na kibou

kami no tsuketa kuri ito taguri yukeba tsuku darou rakuyou no egaku gosenfu no ue ni oto wo kasanete ima, mirai tachi wa motomeru te wo nobashitemo te ni hairanai gensou wo

La memoire nanimo motanu La memoire tamashii e aisetsu mo kanki mo yagate tsutaeru hibiki

yuukyuu no sora wo mau tori no habataki sae umare ochita hi kara kaze no koe ni mi wo makasu fukai mori wo samayou mono ni todoku shirube kitto kikoete kuru hazu darou sore wa... azayaka na kibou

saa, te wo nobasu ga ii subete yudaneru youni

kioku tachi yo odore mawaru tsumugi kuruma kako wo iro ni kaete asu wo somete oriageru kibou tachi yo utae yorisou you na senritsu kitto kikoete kuru hazu darou sore wa... natsukashiki kibou "Memoire"

English Colours: Shu Mika

Playing old strings with my fingers A melody is pulled close to me I get close to a distant and nostalgic song Time piles up... Now, I lament and seek the past It fades and I can't obtain it, That colour

La memoire Why do I lament? La memoire The already passed Pity and Delight Are echoes that will interweave tomorrow

Flowers called "memories" infinitely bloom We wear their colours and dance on a masquerade ball of musical notes Losing even your master With not even a place to return You'll certainly create one, right? A vivid... hope you wish for

A spinning yarn connected by the gods If we reel it in, we'll eventually reach The top of the music score drawn by the setting sun Overlapping our sounds, now We seek our futures I reach out my hand but can't obtain That illusion

La memoire I have nothing La memoire Pity and Delight are Echoes that will Eventually reach my soul

The wings of a bird that dances in the eternal sky Also entrust their body to the voice of the wind Since the day they were born A sign reaches those who wander about A deep forest You'll surely hear it too That's... a vivid hope

Come, reach out your hand As if you're devoting your everything

Dance, my memories - A spinning wheel turns Turning the past into colours It'll dye and weave up your tomorrow Sing, my hope - A melody that feels as if it approaches you You'll surely hear it too That's... a nostalgic hope "Memoire"

#enstars#ensemble stars#valkyrie#request#memoire antique#itsuki shu#takahashi hiroki#kagehira mika#osuka jun#oosuka jun#lyrics#translation

13 notes

·

View notes