#橙は、半透明に二度寝する。

Explore tagged Tumblr posts

Text

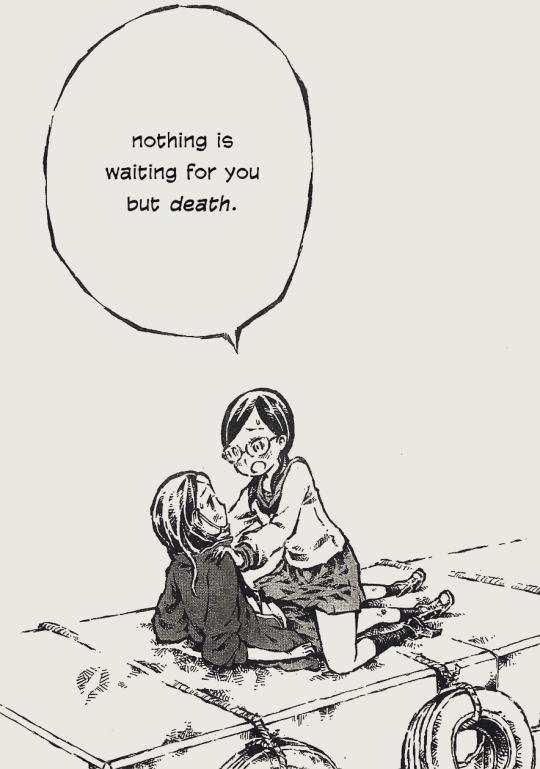

#橙は、半透明に二度寝する。#阿部洋一#漫画#漫画エディット#Daidai wa Hantoumei ni Nidone Suru.#The Bitter Orange Translucent It Goes to Sleep.#Abe Youichi#manga#mangaedit#mangacap#comedy#horror#slice of life#化け猫の魂

3 notes

·

View notes

Photo

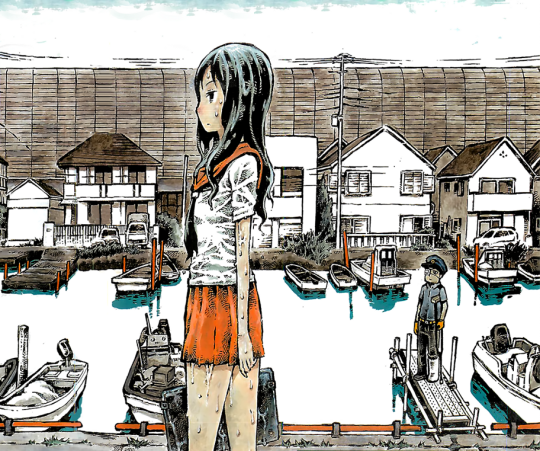

youichi abe’s the bitter orange, translucent it goes back to sleep || 阿部洋一の『橙は、半透明に二度寝する』

#daidai wa hantoumei ni nidone suru#the bitter orange translucent it goes back to sleep#橙は、半透明に二度寝する#youichi abe#阿部洋一#mangacap#b&w

75 notes

·

View notes

Photo

6.かぜよみ [2009]

illustration & notes by 葉月 紗

1.vento

光を通すブルー、その空の色に透かした微かに煌めく曲線が、形のない姿を顕にする。遠くから見知らぬ場所へと旅をするその道筋をなぞって目を閉じれば同じ様に風になれる気がして。コーラスが、揺らめいた布地が重なりあう瞬間のようで心地良い。エスペラントは風の言葉、そしてエーテル。

2.トライアングラー

飛行機が急上昇する瞬間の息もつけない感覚とキャッチーな歌詞に目が離せなくなる曲。三角関係というありふれたテーマなのに、世界さえも揺るがしてしまうような引力が、ひしひしと名曲である事を見せつける。プラチナタッグの最強さ…。宇宙時代の恋は、生半可じゃ伝わらない。

3.風街ちジェット〜kazeyomi edition

原曲が夕暮れをうつす風なら、これは昼間の空をうつした風。切なさは楽しさに、軽やかに歌って、丘の上から手を降っている姿が浮かんでくる。手作りの紙飛行機が遠くまで飛んでいけるように、一番いい風を待てば必ず君に届くと信じている。だからどうか笑って。

4.Remedy

丘の上に吹く風の優しさに身体を澄ませば、いつもは聞こえなかった声や景色が胸に届く、あの泣きたくなるような瞬間によく似ている。辛い事を忘れたり、逃げようとするんじゃなくて、いつか向き合ってそれも自分の一部にしていくと言える彼女だから、私はこの歌を追いかけたいと思う。

5.雨が降る

雨が降りしきる窓辺、曇ったガラスを指でなぞり、描いた願いはすぐに消えてしまう。この灰色の空が晴れたら本当に鮮やかな虹が現れるというの?信じきれないまま、その不安げな唇を震わせて口づけをした。その確かな感触に段々と霞んでいた世界の輪郭が顕になっていくような、朝の景色。

6.Get No Satisfaction!

足早に過ぎる日々に歳を重ねる中で、自分が本当に前に進んでいるのか怖くて。そんなくすぶる気持ちさえも全肯定して、いつだってここから始められると言ってくれるようなアップチューン。その言葉通り、15周年ライブでエレキギターを弾く真綾さんの姿が本当に眩しかった。

7.蒼のエーテル

もう橙は霞み、夜に限りなく近い夕暮れの、あの深い、深い蒼の景色。ぼんやりと浮かび上がる光のテールを、後ろ髪ひかれるように手繰り寄せた。真っ直ぐに伸びる飛行機雲を流星の様だと微笑んだあなた、その美しい記憶。私の中で一番純粋な気持ちを胸に、今、別れを告げる。

8.失恋カフェ

ゆったりとしたボサノヴァが流れる見慣れた店内に、向き合う���人はいつもみたいに話す。さっきの事。ドアのベルで顔を上げた先の、ドア越しに背中を見ても、何故かあなただと気づけなかった事が悔しくて涙が出る。私の中に広がるこのほろ苦さはコーヒーのせい?それともあなたのせい?

9.SONIC BOOM

どこまでも美しい朝、目覚めると確かにこの手で強く抱きしめたはずの体温は輪郭を残して去っていってしまった。轟くような春の嵐に彷徨う君のかすかな声を頼りに風を切って走っていく。ここにあるのは君への思いだけ、それ以外は何もいらない。何度でも手を伸ばす、君との未来のために。

10.ピーナッツ

恋人未満のあの訳もなく浮つくような、階段をリズムよく駆け上がるような気持ちがよく表れている曲。いつもは見もしない占いをチェックしてみたり、仕事も気分よくこなせちゃったり、恋愛マジックってすごい。つまり一見味気ないサラダに添えられた隠し味みたいな存在なんです、キミは。

11.さいごの果実

強い花の香りに目を伏せて、熟れた果実を分けた僕たちは、運命を共にした。それがたとえ僕らを引き離すものであってもーー。抗えない世界の仕組みに立ち向かう小さな存在、その密やかな決意を後押しするようなストリングス、ドラマチックに畳み掛けるドラムの熱に痺れる。

12.Colors

高く背を伸ばす木立の上に、ヴェールのように浮かぶ極彩色のオーロラ。星の囁きに共鳴するような揺らめきに、この世界の美しさを知った。しんと静まり返った世界と広がる夜の中に一人佇んで、深く透明な息を吸えば、魂は浮かび上がり、やがて宇宙に溶けていく。

13.カザミドリ

真っ直ぐに、風が向かう先を見つめる凛とした横顔はどこか鳥に似ている。次の季節へと空高く舞いあがる彼らの姿を見かけた日、柔らかな雲が春を告げた。不安も恐れも抱きしめて旅に出る。それは特別でもなんでもない一歩、けれど、遠く求めていた場所で必ず芽吹く種だと信じて。

14.ギター弾きになりたいな

うつらうつらとしながら見た夢は、名前も姿も違う誰かになって、弾き語る姿だった。爪先でギターの弦を柔らかく弾いて、ゆっくりとテンポに揺られる。どうしてか見知らぬ夢の人に懐かしさを感じて、それがあなただと気付いて嬉しくなった。そんな、しあわせなうたた寝。

特設サイトトップに戻る

#fancollection_to_maaya#maaya sakamoto#sakamoto maaya#fanart#please do not reprint without my oermission#Only tumbler reblog allowed#maaya#fancollection_to_maaya_project

8 notes

·

View notes

Text

2021/2/23

約束の30分まえに目が覚める。でも、みんなが来てくれるから安心余裕で支度をする。窓からの日差し良好でうむと思う。

とてもいい天気。公園口の出口にいるときいたのに何故か反対口から横断歩道を渡ってくる二人。なんで? なんで、なんで? Nさん大きく手をふり、Mさん小さく手をふる。ピクニックの調達へ。まだ起きたばかりでぼーっとしていたところに、Nさんがサーモンの寿司を持ってとなりにいる。サーモンっと言ってニコニコしているのにぎょっとする。ぎょっとしたというよりあまりに自然にそこにいることに逆に驚いたかんじで、初対面のはずなのに、それ以降は長年ひとつ屋根の下で暮らした家族みたいな感じと思う。一気に肩のちからが抜けて素のままでのんべんだらりと過ごす。だんだんでかめの犬と猫といっしょにいるような気分になってきて、さらに肩のちからが抜ける。

天気はよいけれど、風がけっこう強くて、枯草がしきりに吹きつける。油断しているとお酒の入ったプラカップに入ったりする。Nさん、風のたびにサーモンの寿司を全力で守る。それでも枯草が付いちゃって、なんかハーブみたいでいいですよねって言ってました。Mさんは手が大きくて、枯草を払うをときの動きが独特、そのモーションの大きさから枯草を払いたい意思は感じるんだけど、じっさいにはあんまり払えてないみたいな。

初対面の人がそのとき選んだ料理っていうのは不思議と深く記憶に刻まれるもので、Mさんだったらレバカツ(うまいうまいと三回くらいおかわりしてました)、少し話題にものぼった漁村のMさんならチャンジャ(ほかの誰も手をつけないチャンジャをひとりでチャンジャおいしい言いながらパクパク食べてました)、そしてNさんのサーモンもかなりの衝撃として記憶に残り続けると思う。

池には珍しいことにでっかいカエルがいる。しかも交尾の真っ最中で、子どもたちが集まって真剣な眼差しで見つめている。ここのところいないことが多かったカモたちが見計らったかのように今日はいる。二羽のカモがバサバサバサーッと高く飛び上がってまた池にもどってくる。カモの青い羽のはなしを人から聞けてうれしい。Mさんはカモを食べたら美味いかななんてMさんらしいことを言う。強風が水面にさざ波を起こし、陽光にきらきらと反射している。枯草のおかげで遠くからやってくる風が目にはっきりとよく見える。風の過ぎていったあとには小さな竜巻の赤ちゃんがひゅるひゅる踊っている。お父さんを呼ぶ子ども、しゃぼん玉を吹く子ども、めっちゃ走りまわる子どもたちのはなしをしていたら、その子たちが意味もなく急接近してきて、じぶんたちの居座る段ボールの周りを半周してまたどこかに走ってゆく。陽射しが気持ちよくてラジオ体操の深呼吸の運動、Nさんどや顔で真似っこする。

Mさん担いてきたギターを弾きはじめる、ハイッとNさんの手作りトートからカポだけ出てくる。Mさんの曲なのに、Nさんのほうがその曲について詳しくてカポの位置とか指示していて笑う。Nさんもギターを弾く。大好きなプールサイドを弾いてくれて感激、たんにガシャガシャとコードを弾くのでも右手が弦の一本一本を大事に触れているような感じがして惚れ惚れする。二人とも武道館に出ていても何にもおかしくない稀代のギター弾きだと思うけど、Mさんはあきらかにギターにあんまり触ってない感じがして、それもちょっとおもしろい。Nさんピーズの実験4号も弾いてくれる。

いつのまにか伸びてきた木陰のなかにいて、寒いから木陰のそとに場所を移動する。その場所もすぐに木陰にのまれる。寒すぎてピクニック撤退。Nさん子どもの目のまえですっ転ぶ。突然、目のまえからひとが消失してビックリする子どもの顔が可笑しすぎる。膨らんだ透明な半月が空の高いところにあって、太陽もいまだ高い位置にある。こんなにも寒いけどずいぶんと日がのびた。お気に入りのスポットに二人を案内、エントランスとかがなくて勝手に入っていけるマンションの最上階。Mさん隣のマンションをいたく気に入り、いくらで住めるのか本気で調べている。Nさん真下の通りを走る小さな自動車を巨人の気分でぱこっと持ち上げる。プラカップからお酒をこぼして雨を降らせる。いつも雨が降っているふしぎな場所のはなし。

団地の廃墟、涸れた井戸、なぜかパイプの先から水が出ている。いつもの散歩道を経由してMさんちの方向へ。キリンとハリネズミとタワシの写真だったかイラスト、キリンの首が平面から飛び出している。Mさん川沿いの風景を実家に似ていると懐かしがる。白い鉄塔の連なり。どんどん日が暮れる、遠くの裸木が深い橙色に染まる。暮れの空を数羽のカラスが飛んでゆき、ひとかたまりの群れをなす無数の黒い点々(あれはなんの鳥?)が丸くなったり、横にひろがったり、縦にひろがったりしながら飛んでゆく。薄々気づいていたけれど、そうこうしているうちに寒すぎてえらいことになる。どこかに入りたいのにお店まったくない、ひとの誰もいない野球場。

ようやく駅近くまできて、吸い込まれるようにもつ焼き屋に入る。エシャレットめっちゃ美味しい。お店仕舞いで、Mさんにちに行く。ベランダで煙草すう。台所で水をもらう。寒すぎてこたつで丸くなる。居心地よすぎてこのまま寝てしまいたいと思う。ストロベリー・フィールズ・フォーエバー。

1 note

·

View note

Photo

2 notes

·

View notes

Text

神様のすみか

RADWIMPS「オーダーメイド」パロディ

黒子のバスケ 緑赤

いつものように、挑戦者の気概で教室に足を踏み入れた。そこには既に足ぐせの悪い神様が待っていて、窓からさす茜を一身に背負っていた。

緑間は無論大層に戸惑った。そこにいるのは紛れも無く中学時代の赤司だった。

「おいで」

赤司が机の上に座ったままこちらに声をかける。前髪は長く、互い違いの色をした目が猫のように爛々と輝いていた。その指は退屈そうに将棋の駒を弄んでいる。赤司は当然のように帝光中の制服を着ていて、自身を見下ろすと緑間も同様だった。そういえば少し視界が低い気がするし、喉元に声変わりの時期特有の倦怠感がまとわりついていた。ああ、これは夢なのだなと思う。中学のときのことなんてとうの昔に忘れていると思っていたのに、空き教室も赤司もひどく鮮明であった。 入口で立ち止まったままの緑間に、赤司が不思議そうな顔で視線をやった。夢ならそれらしく振る舞うべきか。そんなことを考えた。 「わかったのだよ」 言って近づき、彼の対面に座る。駒ののっていない将棋盤を睨む。 そして、顔をあげると神様がいた。おかしいなと思う。しかしいくら見つめてもそれは赤司の形をした神様であり、同時に神様の形をした赤司なのだった。理屈ではなかった。夢特有の不可解な直感がそう告げていた。 教室の中はひどく暖かくて、窓の向こうや廊下ごしに聞こえてくる喧騒が耳に心地よい。母の胎内にいる赤ん坊のような、そんな気持ちになった。 ふわりと赤司が手を動かした。一瞬ののち、ぱちん、軽快であり威圧的である、そんな相反したような音がたちどころに生まれて消える。緑間は眉根を寄せた。そこは。全くこいつは、なんて手を打ってくるのだろう。考えてみれば緑間は、こちらの赤司と将棋を打ったことは一度もなかった。こいつはあちらの赤司とは打ち方の傾向が少し異なるように思う。攻撃的というか、威嚇的というか。自己保存の本能がないようだ。怖がりなゆえに襲いかかるのか。そして緑間はそういう打ち方に対する策を全く持ち合わせていなかった。気づくと泥濘に足をとられて悪戦苦闘している。対面の相手は全く涼しい顔だ。そして赤司は、退屈しのぎにかこんなことを言い出した。 「真太郎。お前は未来と過去を見れるとしたら、どちらを選ぶ」 その声にはなんの色も含まれない。緑間は赤司の能力を思い返して、何だそれは、嫌味か、と混ぜ返した。どちらも視れる、そんな目を持つやつがなにを。赤司はくちびるだけで笑うと、いいから、と答えをせっついてきた。 「…俺は、過去だけでいいのだよ」 膠着しきった盤上から意識を外して眼鏡を押し上げる。へえ、なんで? 赤司はそう尋ねてきた。言葉を選ぶ。どう言えばこの男に伝わるのかわからず、元々軽くはない口がさらに重くなる。 「未来を見れるというのは、過去や現在を軽んじることになる気がするのだよ」 「軽んじる? お前らしくもないな。そんなものは単なる印象論に過ぎない」 「印象論になるのは仕方ない、俺はいまだかつて未来が見えるという体験をしたことはないのだから。だが――」 実際、お前はお前の目を持ってしても、今と過去しか見えぬ黒子に勝てなかったではないか。口にでかかった言葉を飲み込んだ。この赤司はきっと中学時代の赤司であって、自分が敗北することなど論外であり、その���在を許容することなど到底不可能に違いない。籔蛇だ。何とか言葉の継ぎ穂を探して続ける。 「人間にとって現在と過去は絶対的なものだ。その息詰まる窮屈な時間軸の中で未来だけが変数だ。拓けている。そうではないか?」 赤司は肩をすくめる、続けろというようだった。 「上手くは言えないが…人はその未来という未知数があるからこそ、その変化に希望を託し、そこに依拠して生きられると思うのだよ。未来が既に見えるのなら、生きるのなどひどく退屈なことだろう。 あれをやれば失敗する、あれをやると紆余曲折はあるが最終的には成功し良い思い出ができる。そのような結果論ですべてを考えるというのは…人を随分貧しくさせると思うのだよ」 眼鏡を押し上げる。らしくもないことを言ったかと思う。まるで前向きで健全だ。緑間は自身のことをそういうふうには思わない。絶対的なものをこそ求めているように思う。たとえば目の前のこいつのような。 戸惑いながら言葉を続けた。 「それに…お前のいいざまだと、もし未来を選んだ場合過去は見えなくなってしまうというように聞こえる。過去が見えなくなるなど…俄に想像しがたいが、それはアルツハイマー病のように記憶がなくなるということなのか? あるいは、今の自分から、過去を延々と切り離されていくということなのか?」 赤司は目を伏せる。その裏にあるものは読み取れない。俺は脳内でそういう状態をシュミレートする。過去をなくす。ひどいことだ。 辺りを見回す。赤司との将棋によく使った空き教室だ。机が夕日を反射し橙の海原のように見える。乱雑に消された黒板と、日直の欄に書き付けられた見知らぬ名前。中途半端に閉められたうす黄色いカーテンがやわらかくなびく。俺がこんな夢を見られるのも、すべては記憶あっての物種だ。無論自分とてその記憶や思い出とでもいうべきものを、忌まわしいと思ったことはある、かつて輝石(キセキ)と呼ばれた原石は無残にも砕けて飛び散った。あのとき全能ですらあったはずの5人は、けれどあまりにも無思慮で不器用だった、赤司はどうだか知らないが。生き血を流すような経験として敗北を知った。それでやっと緑間は、全力で相対した敗者に対して自分たちの行為がどんなに残酷なものだったかを理解した。 「…俺の想像した通りならば、未来が見えるというのは、盲目的な状態に思えるのだよ。自分にも、他者にもな。こんなことを言うのは柄でもないが……過去から学ぶこともあるだろう。今まで自分がしてきた経験を度外視するのは賢明な選択とは言えんのだよ」 「なるほどね。いい答えだよ、真太郎」 赤司は凛とした声で言い放った。なら、お前には過去が見えるようにしてやろう。 過去が見えるようにしてやる? 怪訝(おかし)な言い方だ。どう言う意味���と尋ねながらやっと練った手を打った。赤司は色のない目で俺の勧めた駒を眺め、無造作に歩兵をつまんでぽいと銀の前に投げる。歩兵だと? ばかな。金色の目が俺を見上げてくる。足を組み替えて笑う。 「いやだな、わかってるだろ、真太郎。僕は神様なんだ」 嘘も本気も判断がつかない。赤司であれば、なおさらこちらのあかしであれば、仮定の話だとしてもこんなふうに自信満々で己を神だと言い切りそうでもある。たかが夢なのに俺はそんなことを考えている。俺の訝る顔を童顔の自称神は愉しそうに見つめ返す。 「僕はね、キセキの中でもお前のことを気に入っている。一番僕に近いと思っていると言っていい」 「褒められている気がせんな」 今のところ自分は赤司の足許にも及んでいる気がしない。近い? 何がだ。性格か(ぞっとする)、IQか(ならばこの盤上ではもっと接戦が繰り広げられていてもいいはずだ)、テストの順位か(一位と二位の間にある数点を緑間はひどく遠いものに思う。こいつは100点満点のテストだから100点を取っているものの、200点満点であれば200点をとるし、500点であれば500点をとるだろう。たかだか100点のテストで99点をとる俺など、彼にしてみたらきっと道化にすぎぬのだろう)――いずれにしたって全く正当性がない。それとも家柄か、いえがらなのか。しかしそれは、俺が自力で掴んだものではない。そんなもので認められたところで嬉しくもなんともない。 「冷たいなあ。…まあそんなわけで、真太郎には特別大サービスだ。おまえにはね、いろんなものをあげるよ」 きっとね。 ――眸を。 ゆうひに輝かせて赤司は言う。ついと駒を弄ぶ指先が上がり、提案だというように人差し指を突きつけられる。 「腕も脚も、口も、耳も目もね。心臓も乳房も、鼻の穴も、二つつずつやろうじゃないか?」 荒唐無稽にも程がある申し出だった。 「…下らん。たかが中学生のお前にそんなことが出来るのか? 」 「ああ、赤司家の全精力を上げると約束しするよ」 馬鹿に仕切った声を出したつもりだったが、赤司はあっさりとそう言った。全くこれが中学生の貫祿だろうか。自分も中学生なのを棚に上げて緑間は思うのだ。 どうかな真太郎? 僕は悪くない提案だと思うけれども。 静かに目を伏せて赤司は言う。今こいつが見ているのは何手先の未来なのか。跳ねた赤い髪が夕日に煌めく。それに目がいってしまう。俺は赤司が言ったことを脳内で反芻した。腕も脚も口も耳も目も。心臓も乳房も鼻の穴もだと? 「…乳房はいらんのだよ」 「おや」 赤司はくすりと笑った。瞳の中で赤い海が跳ね返る。 「残念だな、真太郎は女の子になりたくないのか?」 「こんな背の高い女がいてたまるか」 そんなことをほざく張本人の方がよほど少女のような顔をしていると緑間は思う。乳房はお前にやるのだよ。そう貶せば、赤司は、それは困るな、家��継げなくなってしまう、といって笑った。 「まあでも、俺が女の子だったらもっと自由だったかもね。もしそうなったら、お前と付き合ってやってもいいよ」 随分とふざけたことを言ってくれる。びしりとたつ青筋を自分で意識しながら、緑間は眼鏡を押し上げた。 「そもそもお前が女なら俺達は出会ってなかっただろう」 「さあ、どうかな、運命論に則ったら、俺の性別がどうであれ、俺とお前はこうやって将棋をやってたんじゃないかな」 運命論? 赤司征十郎らしくもない言葉だ。厭味ったらしく返して俺は桂馬を進めて歩兵を取る。どうも誘導されている気がしてならないが。赤司は俺の置いた駒を見やる。悠然とした笑みは崩れない。 「分かったよ。他に注文はないかい?」 「……ふん、まあ、腕と足と耳と目と鼻の穴 は、貰ってやってもいいのだよ。だが、口は二つはいらん」 「一つでいいと?」 「ああ…もし俺に口が二つあったとして、それぞれが違うことを言い出したら面倒だし、振り回される周囲もたまったものではなかろう。それに、独りで喧嘩するなど愚の骨頂だからな、赤司」 それは皮肉のはずだったけれど赤司は表情も変えなかった。おれは彼の中に居るはずのもう一人の赤司征十郎を探そうとして失敗におわる。 ―――ウィンターカップが終わって、黒子の誕生日を機に、赤司に会った。それは夢ではない、現実のなかの記憶だ。 赤司はまるでウインターカップまでの自分なんかなかったみたいな顔で、驚くぐらい平然と俺達の前に現れた。油断ならない雰囲気ではあるがどこかのほほんとした彼を、緑間は戸惑って眺めることしかできなかった。彼と彼の奥にあるものが気になって、脇にいた青峰とは違って挨拶の声もかけられなかった。あの赤司は確かに中学時代、一年生の時まで、緑間の隣に並んでいた赤司だった。 あの驚くような冷たさを見せる前の、少年の名残を残した赤司征十郎。 一体そんなことがあるのだろうかと、黒子のパーティからの帰宅後父の医学書にまで手をつけた。それで分かったことといえば人の精神が生み出すあまりにも膨大で複雑怪奇な症例の数々で、最終的に緑間に残されたのはどんなことも有りえないということはないという結論にもならない結論だった。 緑間は赤司が二人いるという事実を現象としては納得していて、でも原理として納得はしていない。 眼鏡を押し上げる。 あの時の気持ちをなんと呼べばいいんだろう。今自分の胸に溢れかえる感情だって、なんという名がつけられるものなのか緑間には解らない。 忘れたいとも思う、忘れてしまえばいいと思う、赤司のことなど。こんな複雑怪奇な男のことなど。しかしどうやったって忘れられないものばかりだった。はね返る髪、やさしげな笑みにすべてを支配する掌。高尾のパスをさえぎった傲然とした表情、くっと見開かれた瞳孔に、バスケのユニフォームから覗く手足。ふくらはぎと、脇からしなやかな二の腕に続く線。どれもまった��、出来すぎていた。緑間はどちらかというと男というより女のそれを見る感覚で赤司を見ていた。それはたしかに恥であった。忘れてしまいたい記憶で、けれど何に変えても忘れられずにいる。今だってきっとそうなのだ。盤上を見るためにうつむき露になるつむじと、臥せる瞼に生える赤い睫毛。不意と顔をあげられれば整いすぎた顔の強すぎる目の光に、目を逸らすことも赦されない。視線が交錯し、次いで、 「――――っ!?」 ゆめだ、 これはゆめだ、ゆめなのだ。でなければ説明がつかなかった。一瞬だけ身を乗りだして緑間とくちびるを重ねた赤司は、また何事もなかったように穏やかな微笑みを貼り付けた、 「そうだね。そうでなくては、恋人とこういうことも出来ないからね」 「おま…っ何を考えているのだよ!」 「何を考えてるって…お前の将来のことだけれど。いつかお前に恋人ができて、今は見も知らぬ誰かさんと愛し合う日のことさ。そうなったときに、口がふたつあったら不便だろう? 真太郎が浮気ものだと糾弾されないように、一人とだけキスができるようにしておかないとね」 ゆるりという、冗談なのかそうでないのか。緑間はぐいと口を拭う。しっとりとしたくちびるだった、そんなことが脳裏に焼き付いてしまうようで恐ろしい。 「…そ、そんなふうに気遣われなくともおれは…ひとりとだけキスをするのだよ」 「おや、本当かい?」 赤司は桂馬を進める。また一考の必要がありそうな手だった。 「寧ろお前が危ぶむべきはお前自身だと思うがな」 くちびるを、記憶から追い払うために緑間はわざとねじけたことを口にした。 「僕かい? …お前にそんなに不誠実な人間とみられていたなんてしらなかったな」 「お前は…人によって言うこともやることも変えるだろうが」 「ああ、それはね。それが効率的だと判断すればそうするよ。というか、誰にでも同じ態度で同じことを言う人間なんてなかなかいないさ。お前くらいのものだろう」 「それは暗に俺が変人だと言っているのか?」 「まあ、僕は真太郎のそういうところが好きだよ」 論点がずれている、そう思って、しかし是正することばを吐くのも面倒だった。こうやってゆるやかにそらされる会話をいったい何度こいつと交わしたことだろう。幾度も忘れたいと思い、けっきょく忘れることはできない。こいつといるとそんなことが千千にまで増えていく。胸の中に膨れ上がる色鮮やかな感情を数え切れない。嫉妬、羨望、憧憬、勝利の悦び、敗北の苦さ、屈辱感、絶望、寂寞。俺にそういう感情を教えたのはすべて赤司だった。俺の肩にも満たない幼い顔の男だった。赤毛を見るのがなんとなく苦しくて眼鏡を外して拭う。忘れたくて忘れようとして、けれど忘れられなかった。こういう想いをどう、てなづければいい。赤司なら知っているんだろうか。これはこれこれこういう名前なのだと、相手チームの作戦を詳らかにするときのように、俺に教えてくれるだろうか。 埓もなかった。 「…つれないなあ」 微動だにもせ��緑間の顔に、自分の好意を拒否されているとでも思ったのだろうか。赤司は珍しく少し不機嫌そうな顔をした。ふと違和感が兆す。こいつがこんな顔をしただろうか。 「…まあ、お前といるのももう残り少ないしね。これは俺からの餞(はなむけ)だ」 兆す。眼鏡をかけ直した。左目の黄金が赤く塗変わっていく様を見た。 「一番大事な心臓はさ、お前の両胸につけてやろうね」 「あかし、」 あの一件で変質する前の赤司がいた。オッドアイは、やはり見るものに不穏な印象を与える。顔の作りも何も変わっていないのに、柔和で落ち着いた雰囲気が彼の周りに漂っていた。二重人格、だという。二重人格。二人の人間。ふたつの心臓。 「まだそんなことをほざくのか」 「ほざくとはなんだ?ひとつよりは、二つあったほうがいいじゃないか。それ が道理というものだろう。一つが潰れても、もう一つが残れば生きられるんだからなんとも心強い」 「──それは、どうにも一人で生きることを前提とした話に聞こえるな」 痛かった。緑間の言葉に赤司が問うように目を見開く。 「赤司、答えてくれ。おまえはあのときもそう考えていたのか? お前にとってあのときまわりにいた五人は、ただのでくの棒に過ぎなかったのか?」 この姿の赤司からそんな言葉を聞くのは耐えられなかった。あの赤司ならばまだ耐えられる、あれは結果だ、もう動かせない結果の赤司だ。しかし目の前のちいさな彼は未だ過程であった。赤司の腕をつかむ。薄い制服に囲まれて、消えてしまった赤司はここにいた。勢い任せに抱き締める。夢だろうと神様だろうと構わなかった。むしろそうなら逆に好き勝手ができるというものだ。赤司がもがくように身じろぐから逃すものかと力を入れる。もみあうと椅子も将棋もあっけなく音を立てて倒れていった。がらんどうの教室に響き渡るそれはひどく耳障りだ。手酷い音を立てて安物の将棋が床に跳ね返り飛び散っていく。 「あまり馬鹿にするなよ、赤司」 わがままな腕を床に無理やり抑えつけて声を落とす。こうして組み伏せれば体格差が酷く顕著であった。 「心臓ぐらい、俺にだってあるのだよ」 「みどり、ま」 薄くさぐるような声は変声期を過ぎたばかりで震えている。次いで彼の指が伸び緑間の眼鏡を外していった。驚いて高鳴る緑間の心臓のことなど知らぬ気に、その指先は頬を拭っていった。 「…余計なことを」 「すまない、だって」 「黙れ」 くすりと笑われれば苛立ちが先に立つ。諫めれば赤司は存外素直に口をつぐんだ。まったく精巧な夢だった。なめらかな肌、形の良い輪郭、耳、通った鼻筋、色づくくちびる、額にかかる前髪。赤司と抱き合っていた。彼が口を閉じると制服の内から浸透してくるような鼓動が聞こえてくる。ああこいつとふたり生きてここにいると思う。教室は暖かく遠くから喧騒が聞こえまるで母の胎内のようなのだ。 「こうしていると、お前の心臓がどちらにあるかまでわかってしまうよ」 少しして赤司はまた口を開いた。ああ、と返す。 「――俺もなのだよ」 とくとくという心音は際限がない。赤司の鼓動は右の胸から聞こえる。いくら二重人格だといえ、心臓までも二つあるわけがないのだ。馬鹿なことを考えたと思う。赤司は人間だ、人間で、人間には心臓は一つしかついていないのだ。 ひととはそういう生き物なのだ。 「こうしていれば右側の心臓など必要ないだろう」 ぴちゃりと緑間の目から涙が滴り赤司の頬に落ちる。そういえばこいつが泣いたところを見たことがないかもしれない。 「お前は涙も欲しいらしいね…」 消え入りそうな声で赤司は言った。手のひらが後頭部にあてがわれて、彼のなだらかな胸に己の鼻が押し付けられる。赤司に抱き寄せられていた。 「何を泣くことがある?真太郎。お前の望み通りにね、全てが叶えられているじゃないか」 慰めのつもりだろうか。 胸も手も足も耳も目も、心臓も口も鼻の穴も心も涙も体だって、みんなお前が選んだことじゃないか。緑間の耳元で囁く。 「泣くことなんてないだろう……」 涙が伝って赤司の唇までたどり着く。彼はそれを舐めてしょっぱいなと顔を顰める。 「ああ、それと、ちなみに涙の味だけれどもね、」 赤司はそう口を切る。まだ続ける気なのか。彼らしくもない。 「それも緑間の好きな味を選べるようにしてやるとしよう。もっと甘くしたらどうかな? そうしたらさ、お前が泣いたとき女の子が喜ぶかもしれない。だってさ、女の子って甘いものが好きだろう?……」 とち狂ったのかと思う。まったくふざけた讒言だ。 「馬鹿か、お前は」 女の前で泣くなど矜持が許さなかった。いや、女でなくとも、人前で泣くなど考えるだけで不愉快だ。涙の味などこのままでいいと思う。そうなら、俺のそれを舐めるなんて馬鹿なことを仕出かすのはこの男くらいなものだろう。俺にはそれくらいが似合いなのだ。 胸が騒がしい。 ちかちかと眼前で粒子が瞬く。夕日が傾きかけ、暁に濁っていく。無邪気にこちらの顔を覗き込んでくる赤司の瞳が美しかった。 「なんだ、」 「なあ、ちゃんと見せてよみどりま。お前はむしろ誇るべきだろう」 胸が騒がしかった。 眼前に迫る赤司を、その目に入りそうな前髪が、彼の眼を疵付けるのがいやで指で払う。赤司は俺のことじゃないよと眉を寄せて少し笑う。 (これはなんだ) 俺がお前に教えたい感情と、お前が俺に教える感情と、いったいどちらが多いのだろう。 ことばにできないもつれる感情をぶつけるようにその細い体を抱きしめる。中学生の赤司と、空き教室と夕景とその温度。すべてがひどく懐かしかった。赤司の体は抱きすくめるのに丁度よくひどく胸に馴染んだ。まるで生まれた時からこうしているようだった。 胸が騒がしい、でもなつかしい こんな思いをなんと呼ぶのかい さらり、��。 風に髪が揺れた。さやかな水音が耳元でたつ。薄目を開ける。視界に初夏の光が飛び込んできた。古びた天井が見える。縁側の障子を開け放った日本家屋の、古式ゆかしい一室に寝かせられていた。 首を���す。和服の赤司が枕元で盥に水を絞っていた。名を呼ぼうとして、うまく声が出せない。のどがひどく乾いていた。しかし気配に気づいたのか赤司はふと視線を上げてこちらを向いた。顔は大人びていて、両目は綺麗な赤だった。飽きるほど触れた唇が動き緑間の名前を呼んだ。「彼」の方がそう呼ぶようになってから随分経っていた。 「真太郎、起きたか」 具合はどう? 気遣わしげな声色だった。ああ、と思い出す。高校はおろか、大学を卒業し、赤司家が所有するこの空き家で彼と同居を始めてから三年が経っていた。 「びっくりしたよ、急に熱を出して寝込むものだから。医者の不養生とはよくいったものだね」 低い落ち着いた声のトーンが耳になじむ。和服を襷がけに身にまとった二十六の赤司は麗人というほかなかった。冷たい手拭いを差し出してくるその手を、思わず握る。 「、?」 驚いて目を見開いた顔は存外に幼い。 「赤司」 「どうした?」 「お前と俺はどこかで会ったか?」 「……は?」 思わず口から零れたことばはあまりにも奇矯なものだった。赤司が困ったように眉を寄せる。熱でおかしくなったのか、言ってひやりとした手が額に載せられる。 「ち、がうのだよ、」 「じゃあ何だ」 「だからどこかであった事があるかと聞いている」 「だから何を……お前と俺は中学からの付き合いだろう」 「いや、それより前だ」 「中学より前?」 赤司の声がワントーン上がる。更に困ったように眉を潜める赤司は、なかなか見れるものではなかった。 「なんだ?たとえば、小学校とか幼稚園とか、そういうことか? …まあ一度くらいすれ違ったことがあるかもしれないが、俺は覚えがないな」 赤司の唇が紡ぐ言葉は常識の範疇内にある。いつものことなのだが、その理路整然とした態度が今の緑間には歯痒い。 「いや、もっと前なのだよ、たとえば、生まれる前、とか……」 「ふ、なんだそれは、前世とか、そういうやつか?」 真面目に言い募る緑間に赤司はぷっと吹きだした。語調はひどく柔らかく、ふわりと額の上から手が外れて、手ぬぐいが緑間の額の汗を拭き取っていく。 「一体どんな夢を見たんだか」 半ば呆れたようにつぶやく赤司は、夏の日差しに逆光になる。こいつが覚えていなくて俺が覚えていることなどそうあるものでもない。珍しく恋人に対する優越感を覚えつつ緑間は瞼を閉じた。赤司が溜息をついて立ち上がる。熱で浮かされたものとでも思っているんだろう。おやすみとちいさく落とされた声は、ひどく優しく緑間の耳に染みこみ消える。気だるさと混ざったあまい眠気が手を振っている。

眠りにおちる緑間の意識の中で、足ぐせの悪い神様は、将棋盤の向かいで夕日を浴びて、退屈そうに座っていた。

了

2016.1.17 別サイトにて公開

2018.5.14 転載

9620字

2 notes

·

View notes

Text

【黒バス】愛のある生活

2013/05/03発行オフ本web再録

【愛のある生活】

「真ちゃんさ、今週か来週、どっか空いてる日ある?」

空調の効いた部屋の中で、高尾は何のきっかけもなく、たった今、降って湧いたのだとでもいうような口調で緑間に声をかけた。部屋の外��はまだ夕方の火が残って、黒い道路とベランダをじりじりと焼いている。けれどそんな外のことなど、窓を閉じきった二人には関係の無い話であった。二人の厳正なる協議の結果決まった二十八度の人工的な空気の中で、緑間と高尾は古びた革張りのソファに腰掛けている。所々に煙草の焦げ跡が見えるこれは、宮地から受け継いだ歴史ある一品である。宮地もまた、大学の同級生から受け継いだと言っていたから、ヴィンテージと呼んで差し支えないほどの貫禄を持っていた。きっと二人の前に宮地はここに腰掛けて雑誌を読んでいたのだろうし、名前も知らない彼の同級生は野球観戦をしていたのだろうし、きっとその前の持ち主はこのソファの上で窮屈なセックスをしたに違いなかった。時間と情念が染み込んだずっしりとした色は、思いのほか部屋に馴染みやすい。高尾はその上であぐらをかいてテレビを見ていたし、緑間は足を組んで本を読んでいた。てんでバラバラの行動をしている二人は、目線も合わせずに会話している。

高尾の唐突な質問に、緑間は雑誌から顔を上げずに答えた。並んで座るソファの向こうではテレビが騒がしい音を立てている。

「丸一日か」

「んー、できれば」

そこでほんの僅か、緑間は雑誌から視線を上げると宙を見つめた。蜃気楼を見定めようとするように細めた視線の先には何も無い。頭の中のカレンダーを彼はめくる。九月の始め。大学二年生の夏休み。高校生はもう二学期が始まっているだろうが、大学生はまだ半分近く夏休みが残っている。むしろ本番はこれからだろう。しかし、世の学生は講義が無ければバイトと遊行で予定を埋め尽くしているかもしれないが、こと緑間に限ってそれはなかった。伝手で紹介してもらった家庭教師のバイトは酷く割が良かった。一時間二千円で毎回ケーキやらしるこが出るのだよ、と高尾に伝えた時の表情を、緑間は未だに忘れていない。

あれは二人で夕飯の買い出しに出かけた時のことだ。季節は秋の終わりで、冷たくなった空気に秋物のセーターは少し風通しが良すぎた。俺久しぶりに真ちゃんに殺意抱いたわ、とはその時の高尾の言である。今日の夕飯はもやしでいいかな、俺今月ピンチなんだよね、真ちゃんはお金あるかもしれないけどね、とぶつぶつ呟く姿は、緑間でなくともあまり眺めていたいものではなかった。当の本人である彼は、お前は以前にも俺を殺そうとしたことがあったのかと問おうか考えて、どのような答えが返って来たとしてもあまり歓迎できる事態ではない、と結論づけた。喉元まで出かかっていたその言葉を飲み込んだ。その程度には彼も大人になっていた。代わりに、お前とセックスする時は大体死にそうになっているんだが、と伝えれば高尾は何も無い所でつまずいた。その後しばらく無言で、高尾は肉を���い物かごに無心に放り込んでいた。その日の夕飯は牛のすき焼きだった。とてもよく覚えている。

「……真ちゃん?」

「ああ、ぼんやりしていた」

「もー。それで、どう?」

完全に思考が逸れていた緑間は、もう一度、空中に浮かぶ見えないカレンダーに視線を移す。大学に入り、友人もできた。高校ほど顕著に周囲を拒むことは無い。講義の終わりの飲み会にだって顔を出すようになった。しかし、彼は大学の友人たちと毎日繁華街に繰り出すより、二人の家で静かに本を読むことを好んだ。カレンダーはまだ空いている。

「……木曜。来週でいいなら火曜」

「あー、今度の木曜は俺がバイト入ってんだよなー、来週の火曜は空いてる」

「それなら、そこでいいんじゃないか」

「うん」

再び本に意識を戻した緑間は、高尾の「それじゃー、そこ空けておいてね」という一言に軽く頷いた。

「それで、結局なんなのだよ」

「ああ」

目線を合わせないまま、ゆっくりと会話は続く。高尾の突然な誘いは初めてのことではない。最初は理由から何から全て尋ねていた緑間も、最近では中身も聞かずに許可を出すようになった。全ては『慣れ』の一言で片付けられるのかもしれない。そしてそれは、悪いものでもなかった。二人の間を流れる時間は酷く優しかった。きっと二人は昨日もこうしていたのだろうと思わせるような速度。明日もこうしているのだろうと思わせるような空気。テレビからは、バラエティ番組特有の揃えられた笑い声が響く。

「大掃除しようと思って」

「……大掃除?」

そこでようやく緑間は、読んでいた本から意識を外した。怪訝な顔で高尾の方を見れば、視線に気がついた高尾も、テレビから緑間へと視線をスライドさせる。隣同士に座る二人の距離は近い。

「そ。去年の夏はドタバタしててやれなかったけどさ。年末に大掃除やったじゃん? あれ、夏もやっとこーかなーと」

二人がルームシェアを始めたのは、大学入学とほぼ同時期だ。緑間は危なげなく第一志望の医学部に合格を果たし、高尾も、周囲から危ぶまれつつ有名私大の経営学部に合格した。あれだけバスケしかやっていなかった癖に、と周囲からやっかみ半分賞賛半分の拍手を受けつつ、めでたく二人で現役合格を果たしたのである。

難があるとすれば、それは双方共に大学が自宅から離れていることだった。一人暮らしには躊躇う。けれど自宅から通うには厳しい、そんなもどかしい距離。特に、遅くまで授業が入るであろう緑間にとって、通学に二時間かかるという現実は歓迎できたものではなかった。

「だったら、一緒に住んじゃおうよ」

そう言いだしたのは高尾だったろうか。緑間は「馬鹿なことを言うな、許される筈がないだろう」と言ったかもしれないし、「そうだな」と答えたかもしれない。

いいや、もしかしたら緑間が「一緒に住めばいいだろう」と言ったのかもしれなかった。高尾が「それは無理なんじゃないかな」と答えたのかもしれなかったし、「真ちゃんナイスアイデア!」と叫んだ��かもしれなかった。今となっては二人とも覚えていないことである。それは世間一般から見れば大事なことだったのかもしれない。しかしこうして一緒に暮らすことに慣れてしまえば、大切な思い出は存外あっさり過去になっていくものだった。一度この件で二人言い争ったこともあるが、お互いに相手が言いだしたのだと主張して譲らなかった。「どっちが先にプロポーズしたか論争みたいだよな」と、後に高尾は苦笑いしたけれど、それに関してはお互い自分からだと譲らなかったのだから、不思議なものである。

どちらが言いだしたのかはともかく、まだ学費も親に出してもらっている身の上の二人、まさか当人だけで決定できるはずもなかった。恐る恐る親に話を出してみれば、二人が驚くほどスムーズに親同士は連絡を取り、一時間ほどの世間話と五分の要件で話はあっという間にまとまった。妹を抱え、あまり余計な出費をしたくない高尾家と、財政面はともかく、お世辞にも生活力があるとは言えない息子を一人暮らしさせるのが不安な緑間家は、あっさりと大学生二人の同居を許諾したのである。高校三年間、お互いの家に入り浸り続け、親にすれば今更だったのかもしれない。両親同士が、迷惑をかけると思いますがうちの子をよろしくお願いします、と言い合うのを聞いていた二人の表情は、それはそれは微妙なものだった。何故俺がこいつによろしくしなくちゃいけないのだよ、いや迷惑かけるのは恐らく真ちゃんっしょ、という視線が二人の間で交錯していた。

「……よろしくお願いします」

「……よろしくお願いします」

ダンボールに溢れかえった二人の新居で、正座しながら向かい合って挨拶をした初めての夜を、二人ともまだ覚えている。

一年目は慌ただしく過ぎた。正直な話、幾度か破局の危機を迎えたほどである。女の子と結婚する前に同棲しろってのはなるほど正しいと、高尾は一人、誰もいないトイレで頷いたものだった。ちなみにこの時は、トイレから出るときに便座の蓋を閉めるか閉めないかで二人が大喧嘩していた時であり、現在では蓋は必ず閉じきられている。だいたいそういったことに我慢がきかなくなるのは緑間の方で、彼の様々なジンクスに高校生活で大分慣れたと考えている高尾ですら、一緒に生活してその異常さを痛感することになったのであった。今までこれを全て実行していたのかと思えば頭が痛い。真ちゃんママとパパってさ、流石真ちゃんのお父さんとお母さんだよね。初めて緑間と喧嘩をして仲直りをした日の夜、高尾がぽろっと呟いた言葉は紛れなもなく本音である。とはいえど、緑間から言わせれば高尾の生活も酷いものであった。味噌壺に直接胡瓜を突っ込んで食べる、牛乳パックを開け口からそのまま飲む、CDの外と中身が一致していない、なんていったあれこれである。そういったこと一つ一つ、慣れない暮らしや生活習慣の違いを見つける度に二人は喧嘩をして、たまに食器が一枚��れたりした。しかし二年目ともなればお互いに慣れてくる。緑間が洗濯物を洗う曜日に敏感なことも、高尾が調味料のメーカーにこだわることも織り込み済みである。夕飯を食べるか食べないかの連絡だってスムーズになった。慣れは、決して悪いものではない。

高尾が言った大掃除とは、年末に二人で行ったものである。なるほど、確かに一年分の汚れはなかなか落ちるものではなかった。半年間隔でやってしまおうという意見は、緑間にとっても悪いものではない。

「場所は? 全部か?」

「全部! まあ普段だってちょいちょいやってるし、一日で終わるだろ」

天井払って、壁と床拭いて、窓磨いて、あと洗面所と風呂トイレに台所だろー。

指折り数える姿に、悪いものではないが、これは結構な重労働になるなと緑間は溜息をついた。背の高い緑間にとって、天井付近はあまり負担ではないが、その分床に近づくと途端に身動きが取れなくなる。自分の体が、邪魔なのである。せめてその日が晴れるように祈るしかない。雨の日に水拭きなどしたら間違いなくカビが発生して、本末転倒になるだろう。

二人の協議の結果決まった二八度の冷房。高尾が選んだ柔らかいらくだ色のローテーブル。二人が好きなつまみ。緑間は、細かい朝顔の透かし彫りが入った切子ガラスのコップに手を伸ばす。氷を入れたグラスと緑茶は、見た目からして涼やかだ。冷房の下、僅かに汗をかいている表面をなでて、彼はそのまま一息に飲み干した。頭の中のカレンダーに、大きく赤い文字で、大掃除と刻み付ける。

「ところで高尾、テレビは消していいのか」

「えっ!? あ、ダメダメ。宮地さんが推してるチーム歌うから。真ちゃんもしっかり見ろよ?」

「は?」

「え、だって十月に大坪さんと木村さんも一緒に飲みあんじゃん。絶対にカラオケ行って歌うから、合いの手とコール覚えなきゃだろ?」

「断わる! お前だけやればいいだろう!」

「真ちゃんも一緒にやるから面白いんだろ!」

ほらほら、これCM明けに歌うから!

逃げだそうとする緑間を押さえつけて高尾はテレビの音量を上げた。暴れだす体の向こうで、同じ顔をしたアイドルたちが笑顔を振りまく。半年前に出た新曲と同じようなメロディと同じようなキャッチーさで、彼女たちはテレビの向こうから愛を届けている。日本中の可愛い恋人たちのために。

二人、相手を黙らせるために仕掛けたキスに夢中になって、結局ろくに歌を聴くことはできなかったのだけれど。

***

よっしゃ、良い天気だ。

前日に二人で作ったてるてる坊主が効いたのかどうかは判らないけれど、檸檬色のカーテンをひけば高い青空が見えた。白いちぎれ雲が自信ありげに浮かんでいる。ホンの少し涼しくなった空気はまだ残暑模様。朝でも肌には汗が���かぶ。午後からはきっと焼け付くような暑さが来るだろう。おり良く強い風が吹く。洗濯物がよく乾きそうだった。絶好の掃除びよりだと高尾は笑う。お前はそんなに掃除が好きなら、普段からもっと部屋を片付けろと緑間は溜息をつく。そう言う緑間が、いつもより十五分早起きしていることを高尾は知っている。

「じゃ、まずは上からな」

「壁か」

「んー、天井ざっとはたいてから壁かな」

汚れても良い格好ということで、二人とも服装はラフである。高尾は少しくたびれたTシャツに、これまた古びたジーンズ。緑間も洗いざらしのシャツとクロップドパンツだ。二人とも素足だが、ここでも去年の夏、スリッパ派と素足派による二日間の戦争があったことを知るのは、この二人だけである。ちなみにこれは開戦から二日目の夜、素足派による「だって夏のフローリング気持ちいいじゃん!」という叫びを否定しきれなかったスリッパ派の譲歩によって幕を閉じた。一週間に一度のクイックルワイパーを条件にして。それももう、一年前の話である。

ハタキと、堅く絞った雑巾を手渡され、緑間は黙々と天井の埃を落とし始めた。丁寧にやるような箇所でもないので、四角い部屋を丸く掃くような雑さで終える。そもそも、椅子に乗らなくとも天井に手が届く緑間にとっては簡単な作業である。洗剤やらスポンジやらを出して準備している高尾を尻目に壁にとりかかった。手渡された雑巾で、力をこめずに、壁紙の目に沿って拭いていく。ポートレイトや写真が貼られているのを丁寧に外してみれば、うっすらと壁に日焼けの跡が見えた。僅かに色の変わった境界線を、感慨深く緑間は撫でる。ついでとばかりに、飾ってあった額も拭いてしまう。それにしてもなんだか見慣れた雑巾だと思えば、それは高尾が寝間着代わりに使っていた白いTシャツだった。それがざっくばらんに切り刻まれ、雑巾として再利用されていることを見て取って、緑間はまたひとつ溜息をついた。いつの間にこんな主婦臭い技を身につけていたのか。

そもそも壁を拭くことすら緑間は知らなかった。しかし考えてみれば壁も汚れるものである。年末に帰省した際に母に聞いてみれば、毎年拭いていたとのことで、それまで母の仕事に全く気がついていなかった緑間は少し自らを恥じた。言われれば手伝ったのにと暗に言えば、あなたにはもっとやって欲しいことがあったから、と少し老いた母は笑った。高尾に、何故お前は知っているのだと聞けば、俺ん家は妹ちゃんも俺も総出で掃除させられたから、とあっけらかんとした答えが返ってきて、彼は黙り込むしかなかった。

その高尾は先に窓を始めている。バスケをやめた今となっても、自分にあまり水回りの仕事をさせようとしない高尾のことを緑間は知っている。基本的に自分の物は自分で片付けることが二人の間のルールだが、食後の皿は緑間がやろうとしても高尾が全て洗っていた。高尾が手��よく洗っていく皿を、緑間は隣で黙々と、白い木綿の布巾で拭いていく。会話は、あったりなかったりである。さすがに大掃除となって、濡れた雑巾に触れないわけにも行かないが、洗剤を使うような場所は頑なに自分でやろうとする高尾を、今更とがめはしなかった。その小さなこだわりは、きっとこれからも続いていくのだろうと緑間は知っていた。いつか高尾が緑間の左手を大事にしなくなった時、二人の関係は終わるのかもしれないなとぼんやり緑間は思っている。それが、本当の終わりなのか、それとも次の場所へと進むのか、そこのところはまだわかっていないし、わからなくて良いと思っている。結局、今のこの場所が居心地良いと思っているのは、双方同じなのである。だからこそ、こうやって二人で手入れをするのだから。

二人暮らしの狭い家とはいえど、壁一面となればそれなりに重労働である。意識をそっと白い壁に移して、彼は壁紙をなぞる。固く固く絞られた雑巾が、ホンの少し黒ずんでいく。その分また壁は白くなる。世の中はうまい具合にできている、と緑間は思う。

緑間が壁を拭き終わり、高尾の様子を窺えば、彼は丁度全ての窓を磨き上げたところだったらしく、休憩にしようか、と笑った。曇り一つ無く、洗剤の跡すら見えない窓ガラスと積み上げられた雑巾に、こいつも大概完璧主義である、と緑間は思う。太陽は既に頂点、二人が掃除を開始してから二時間が経過、時計は十二を僅かに過ぎていた。朝の想像通り、日差しはますます勢いに乗って世界をじりじりと溶かす。無論掃除している最中にクーラーはつけていないので、二人とも背中には汗の痕が滲んでいた。風呂入る? という高尾の一言に緑間は首を振る。どうせこれからもっと熱くなるに決まっているし、目的はまだ半分しか達成されていなかった。

その様子に高尾は軽く頷いて、額に滲んだ汗を首から下げたタオルで拭う。窓の裏側を掃除するために外に出ていた高尾の方が体感はより暑かったのだろう、顔は少し赤くなっていた。素麺で良いよね、という言葉に緑間は頷いて、そのままぐるりと首を回した。パキ、と空気が割れるような音がする。あー、お湯沸かすのあっつい! という高尾の叫びを無視して、緑間はテーブルの準備を進めていた。どうせ手伝うこともないので、黙々と皿を並べる。濃緑の箸は緑間、橙は高尾。今は良いだろう、と緑間はクーラーのスイッチも入れた。お世辞にも新しいとは言えないそれは、大きく低い振動音と共にゆっくりゆっくり動き出す。ゴオ、オという音をたてて冷たい空気を排出するそれが効き始めるまでに、もう少し時間がかかるだろう。それまではこの部屋はただのサウナだった。気分だけでも涼しく、とグラスに氷を入れて緑茶を注げば、案外喉が渇いていたことに気がつく。

「きゅうり入れるー?」

「入れる」

台所の方から飛んできた声に、緑間は髪間入れずに答えた。夏の胡瓜は、夕立をナイフで切ったような食感がするから好きだと彼は思う。

「卵は?」

「細切り塩で」

「なんだよこまけえな」

文句を言いながらも、高尾は���文通りに手際よく仕上げていく。サラダ油がたっぷりと敷かれたフライパンの隣で、ボウルめがけて白い卵の殻がパカリと割れる。出てきた黄身をダンスでもするようなこ気味良さでかき混ぜて塩をふれば、その頃にはフライパンはすっかり温まって湯気を立てている。卵を流し込めば薄く広がって、柔らかいそれを一気にまな板の上に放り投げた。食べ物で遊ぶなと緑間が苦言を呈したことは数知れないのだが、最後に放り投げる癖は未だに抜けないままである。余熱で固まるそれを手際よく畳んで細く切りながら、なんか残り物あったっけ、と高尾は呟いた。緑間が冷蔵庫を開ければ昨晩の煮物が出てきたので、彼はそれを小鉢に盛る。タッパーから直接食べてしまえばいいだろうと言う高尾と、残飯を食べているようだと許せなかった緑間の、そんな戦争の結果はここにもある。

「おい、高尾、吹きこぼれそうだぞ」

「うっわ。やべ、あぶな」

透明な素麺は、川のようだから好きだと、昔高尾は笑って言った。

「いただきます」

「いただきます」

両手をあわせて自分の器にきゅうりと卵を投入しながら緑間は尋ねる。

「このあとは」

同じくきゅうりと卵を投入して、ごっそりと素麺を器に入れながら高尾は首を傾げた。麺つゆが器から溢れそうになるぎりぎりのところまで素麺が入り込んでいて、よくもまあそんな絶妙な量を取るものだと、緑間はいっそ驚嘆の目でそれを見つめる。彼の器には二口ほどで食べきってしまえる程度しか麺は入っていない。

「んーあとは床と水回りだな。台所洗面所風呂トイレ。あとリビング片づける」

「なるほど」

ネギは無いのか、という緑間の台詞に切らしてる、と口の中に詰め込みながら高尾は答えた。キムチならあるけど、という言葉に首を振る。生姜はするの面倒くさいから��下ね、と尋ねる前に答えられて緑間はいささか不機嫌そうに麺をすすった。

「台所は絶対に俺だとして、他の水回り、いやでも真ちゃんにできると思えねえ」

「失礼な」

「いや、そーは言うけど、排水口に詰まった髪の毛ヘドロって結構えぐいぞ」

「う」

緑間がそこの掃除を担当したことは今までに一度も無い。水回りだからである。しかし初めてパイプがつまりかけて、すわ水道トラブル五千円か、と慌てて掃除をした時の憔悴を高尾は覚えている。髪の毛だって人体の一部だということを何故忘れていたのだろう。生物の一部が、ずっと水にさらされていればどうなるかは明白だった。すなわち、腐る。その時の異臭とあまりにもグロテスクな見た目を思い出して、高尾は慌てて首を振った。間違っても食事中に思い出したい光景ではない。あれ以来、髪の毛はなるべく排水口に流さない、紙にくるんでゴミ箱に! と叫び続けていたが、そうはいっても限界はある。こまめに掃除をするようにはしていても、夏場の腐食の早さを冷蔵庫を預かる高尾は知っていた。そして、どう考えても潔癖症の��らいがある緑間に向いている仕事では無いということも。

「水回り全般俺がやるから、真ちゃん床お願いね」

「……分かった」

高尾の悲壮感の漂う決意を受け取ったのか緑間は神妙に頷いた。別に死地に赴くわけでもなし、高尾は笑って緑間の状況を告げる。

「しゃがむのきついだろうけどファイト」

身長百九十五にとっては、床に這うのも重労働である。広くないとは言えど、終わる頃には腰が悲鳴を上げることは歴然としていた。

「……代わらないか」

「ヘドロ」

「……」

緑間は黙って素麺をすすった。やっぱネギ欲しいな、と高尾は笑った。

「高尾」

磨き上げられた窓の向こうから夕日が差し込むのを見て、緑間は風呂場にいる高尾に向かって少し大きめの声をかけた。実際、やってしまえば床は案外すぐに終わり、高尾が悪戦苦闘している様子を見てとった緑間は一人だけ休憩するのもなんとなく心地悪く、結果リビング全体の掃除を始めていた。小物に少し溜まった埃だとか、装飾棚の隙間まで、一度始めてしまえば徹底的にやり切るまで集中する緑間は、目を刺す橙の光にふと気がつくまで、黙々と掃除を続けていたのである。

「ん、真ちゃん終わった? 俺も終わりかな~」

風呂場でシャツとズボンの裾を捲りながらカビと戦っていた高尾は、最後に洗剤をシャワーで流して伸びをする。腰からも肩からも不穏な音を感じて高尾は苦笑した。風呂に充満する洗剤の臭いに、少し頭が痛くなっている。換気扇を回して浴室から足取り軽く飛び出した。

「お、スゲー。リビング超きれいになってる」

「当然だろう」

床だけをやっている割には時間がかかっているなと薄々感づいていた高尾だったが、新居さながらに整えられたリビングと少し誇らしげな緑間の表情に、全てを悟って彼は笑った。完璧主義はどっちだよ、と告げれば軽く肩をすくめられる。

「やっぱ整理整頓は得意だよな真ちゃん。あんだけのラッキーアイテム把握してただけあるわ」

「だが、これが」

入らないのだよ。そう続けた緑間の視線の先には積み上げられた本と雑誌。幾枚かのCD。二人ともに気になっていたから、自分の部屋には持ち帰らずに置き放していた書籍の類である。月バスの五月号を買ったのは高尾だし、六月号を買ったのは緑間だ。緑間が気まぐれに買ったミステリの新刊を、高尾が気に入ってシリーズで揃えてしまった事もあった。高尾がおすすめだと無理矢理押し付けたバンドの新作のアルバムを何故か緑間が買ってきた。そういった、二人の間で分かちがたかったあれそれがリビングテーブルの上に広げられている。どちらが買ってきたのかももう覚えていない物もちらほらと見受けられた。これも一種の慣れなのかもしれないと、高尾は思う。放っておくには量が多すぎたし、どちらかの部屋に持ち込むにはあまりにも二人の間で共有されすぎていた。

「んー」

彼がちらりと壁に目をやれば時刻は四時。陽は頂点を過ぎてなお盛んである。むしろ暑さはこれからが本番だとでも言いたげな表情で、町は赤く燃え盛っていた。朝から掃除をしていたこと��思えば結構な時間だが、一日を締めくくるにはいささか早い。まだ太陽は今日を終わらせるつもりがなさそうである。そう結論づけて、高尾は一仕事終えたと言いたげな緑間を振り返る。その表情を見て緑間は顔を引きつらせた。ろくなものではない。

「買いに行こっか」

「は?」

「本棚」

ホームセンター近えし。

その高尾の言葉に自らの予想が完璧に当たったことを理解して、緑間は一つ大きな溜息をついた。

そう、二人がこの街に居を構えることに決めた、大きな理由の一つがそれだった。本屋やコンビニを併設した大型のホームセンターが徒歩圏内なのである。トイレットペーパーから墓石まで揃うと謳うその店は流石の品揃えで、信じられないことに深夜二時まで営業している。男二人暮らし、計画的な買い物が得意ではない以上、いざという時に頼れる存在は大きかった。それは例えば、夜中にいきなり花火をしたくなった時なんかに。

「…支度をする」

置くのここでいい? と窓枠の下を指した高尾は、どこに持っていたのかいつ取り出したのか、メジャーを使って寸法を測り始めている。奥行ありすぎると通る時にぶつかっちゃうかな、でもあったほうが上に物とか置けて便利かな、そう目を輝かせる高尾はもう緑間のことを見ていない。これはもう止まらないな、と、この一年で学習した緑間は着替えるため、一人先に部屋に戻ろうとした。

「え、いーじゃんもうこのままで」

「外にでる格好ではないのだよ!」

見ていなかったはずの高尾に腕を掴まれて緑間は怒鳴る。その視野の広さを無駄に活用するくらいなら、素麺の噴きこぼれを防げと緑間は言いたい。そんな怒気に気がついているのかいないのか、メジャーをポケットにしまいながら高尾は笑う。

「今日組立までやるとしたらまた汚れるから着替え直しだし、めんどいだろ」

「そういう問題じゃ」

繰り返すが、今日は掃除で汚れると思っていたから、緑間も手持ちの服の中で最も汚れていいものを着ているのである。それに汗もかいている。近所のコンビニ行くのにラルフローレン着る必要なんてないだろ、と高尾は笑うが、コンビニじゃあないしラフにも限度があるし、これはマナーの問題だと緑間は思う。大丈夫真ちゃん別にくさくねえって、との言葉に彼は本気で頭を叩いた。

「ほれ、はやく」

涙目の高尾に引きずられて、結局、そのままの格好で、鍵と財布だけをポケットに突っ込んで二人は出発した。外に出た途端に額に滲む汗に、緑間も降参の溜息をつく。仕方がない。ここまできたら、とっとと買い物を済ませて綺麗になった家に帰ろう。足下のサンダルは安っぽい音を立てて道を進んだ。

「ぜってえこっちの方がいいって」

「そんな下品な色がか? こちらの方が落ち着いていて良いだろう」

「そんなじじいっぽいのやだよ俺!」

とっとと買い物を済ませようという当初の思惑などすっかり忘れ、緑間は高尾と二人、本棚のコーナーでにら��合っていた。ただでさえ目立つ二人組は完全に周囲の視線を集めている。案内している販売員も、最初は少し驚いたようだったが今は完全に笑いをこらえた顔で二人のやりとりを眺めていた。

「この人だってこっちのほうが今はやりだっつってたじゃん!」

「はやりの物は飽きるのも早いのだよ。こちらのほうが容量も大きく沢山入るとあの方も説明していただろう」

「いいや、いっぱい入ったって好きじゃなかったらしょうがないね。見るだけで嫌になるようなものに物を入れたいなんて思わないじゃん」

「ふん、入りきらなければ元も子もないだろう。それに」

「それに?」

「大きいほうが良いに決まっているのだよ」

「真ちゃんここでもそのよく判らない大きいもの志向持ち出すのやめようぜ!」

話し合いは完全に平行線である。こちらの商品はいかがですか、と指し示されたものを見た二人は、数秒間それを見つめ、「財政的にちょっと」と同じタイミングで声を発した。

「待って真ちゃん、一回冷静になろう」

「良いだろう」

「まず容量だ」

ああでもないこうでもないと言い争えど結論が出ないので、ついに高尾は最終手段に出ることにした。申し訳なさそうに販売員に紙とペンは無いか尋ねる。快く差し出されたそれに、高尾は雑に「デザイン」「色」と書き込むと、他に何かある? と緑間に尋ねた。特になかったらしい緑間は首を振って黙って見ている。それに頷いて、高尾は二本の線を伸ばし、間に横線をランダムに引いていった。二人がどうしても戦争を終結させられなかった時、諦めの平和条約の作り方をこの一年間で彼らは生み出していた。

「真ちゃん、右と左どっち」

古式ゆかしいあみだくじだった。

一時間後、高尾の選んだ色と緑間の好みの型をしたブックシェルフは無事にレジを通り抜けた。販売員に頭を下げて、二人は板を小脇に抱え込む。あみだくじはぐしゃぐしゃに丸められて高尾のジーンズのポケットにつっこまれていた。後で洗濯をする時に出し忘れて洗濯物を汚すパターンなのだが、今の彼はそんなことには気がつかない。二人、何かをやり遂げたような顔で家路を行く。配送業者も組み立て業者も近くで待機していたが、これくらいならば自分達でやると丁重に断わった。自転車で来れば良かったかな、とぼやく高尾に、逆に載せられないだろう、と緑間も淡々と返す。背中に夕日を背負って、二人の前には長く長く影が伸びている。やべえ俺モデルみたいに脚長い、お前はもう脚長おじさんって感じ。そう言って高尾が笑いながら取ったポーズがあまりにも滑稽で緑間は笑う。どうやら笑わせようと思って取ったポーズでもなかったらしく、高尾は一瞬複雑そうな顔をしたが、どうやら調子に乗ったようで、その後も家にたどり着くまでことあるごとに奇妙なポーズで緑間を笑わせにかかった。調子に乗りすぎて板を落としそうになったところまでご愛嬌である。とはいえどなかなかの重労働で汗をしこたまかく羽目になったので、あの服装で正解だったのかもしれないと緑間は頭の片隅で思った。そんなこと、口��出しはしないけれど。

会議という名の喧嘩時間に反比例するように、案外あっさりと組み立て終わった白いそれは二人の腰よりも低く、窓枠の下にぴたりと収まって、雑多に積み上げられていた本も雑誌もCDも、全て収めて夏の光をはじいていた。これに合わせて変えようと、高尾が一緒に買った白いカーテンがはためいている。磨き上げられた窓、滑らかな床、白い壁は夕日で赤い。本棚もカーテンも、夕焼けと同じ色で呼吸をしている。暑さも和らいできた。午後七時。夕日は地平に差し掛かり、町陵を金で縁取っている。昼間、高尾がいつの間にか干していたシーツが、朱金の鼓動を飲み込んで乾く。一日が、終わろうとしている。

「よっしゃ、これで終わり!」

「雑巾はもう捨てて良いか」

「おう!」

あー、一仕事終わったし、ビール飲もう! 枝豆冷やして! あとはなんだ、漬け物と、キムチで鶏のささみ和えて、いや、手羽先の方が良いかな。夏はうまい!

次々と夜の献立を並べる高尾に、緑間は僅かに頬を緩めた。腹が減っているのはお互い様である。何せ今日は、とてもよく働いたので。はじめは全くと言っていいほど合わなかった食の好みも段々と近づいて、今ではお互いの好物を好きだと言えるようになっている。

ねえ真ちゃん、今度おっきいソファ買いに行こうよ。今のも良いけどさ、もっとスプリング効いたヤツ。並んでテレビ見てさ、そんでそのまま…。

不真面目な頭を思い切りはたいて、歴史あるソファに緑間は腰をおろした。高尾が座れないように、真ん中に。空中にある明日のカレンダーの予定を見つめて、彼は午前中の用事に大きくバツをつけた。文句を言う高尾の口を塞ぐ。洗いたてのシーツで惰眠をむさぼるのも悪くないだろうと思って。

開け放した窓から夜風。彼らの���は今日も明るい。

Love is life.

【愛こそすべて!?】

まさか真ちゃんがあそこまであのソファに愛着を持っているとは思わなかった。その点は俺の見込みが甘かったとしか言えない。そりゃ、俺だってあれのことは気に入ってるさ。大分古びてるとはいえども、それがまた洒落てる感じ出してるし。座り心地だって悪くない。いや、悪くなかったんだ。でもさ、スプリング壊れちゃったんだから仕方ないじゃん。布を突き破って出てきたバネは鈍い黄金色をしていて、王様みたいな貫禄があってやけに格好良かった。それが真ちゃんとのセックスの最中じゃなければね。あの男三人が座ったらぎゅうぎゅうになる場所でどうやんのって話だけど、まあ窮屈には窮屈なりの楽しみ方があるってことでここはひとつ。

さて、俺たちはしばらく顔を見合わせたあと、まあお互いのケツにそれが刺さらなくて良かったじゃないかっていう結論に達した。その後ベッドに移動してどんくらい何をどうやったかっていうのは、俺だけの秘密にさせてくれ。

んで、後日修理してもらおうと、見積の業者さんを呼んだ俺たちは、提示された金額に頭を抱える羽目になった。流石王様。流石ヴィンテージ。俺たちは知らなかったが、このソファに使用されていた革は本革の相当質の良いものだったらしく、 これを貼り直すとなると普通に新品を買ったほうが良いというような、そんな値段になってしまうのである。古い物ほど、整備には金がかかるってことらしい。人間もそうかもね。

「あっちゃー、これはしょうがねえな……買いなおすか」

「……」

「やっぱ無いと不便だもんな。真ちゃんいつ空いてる? 別に丸一日じゃなくてもいいけど。買いに行こう。粗大ゴミって確かシールとか貼って業者さん呼ばなきゃいけないんだっけ……」

「…………」

「真ちゃん?」

「捨てないのだよ」

「は?」

「捨てない」

パードゥン? って感じだった。っていうかパードゥン? って言っちゃった。そしたら、捨てないのだよ、ってもっかい強く言われて、マジか、ってなった。その時は、俺は真ちゃんの、いつもの、まあかわいい我が儘だと思ってたんだけど、思ってたから、割と軽い調子で説得を始めちゃったんだけど、どうやらそれがより気に食わなかったらしく、結局その日の夕飯は無言でお互いにカップラーメンをすすった。そりゃ、俺だって愛着がないとは言わないけど、流石にあの値段は学生には無理だ。そんなの真ちゃんだってわかってるはずである。なんでそんなにこだわんの? って聞いたら、視線をそらされながら「バネが飛び出たソファがラッキーアイテムになるかもしれないだろう」って言われた。もしもそんなことになったらいよいよおは朝は専属の占い師を変えるべきだと思う。

とりあえず翌日、前の持ち主である宮地さんに電話してみた。もらったんですけど壊れちゃいましたすんませんっつったら、お前らにやったモンだから別に構わねえよ、とだるそうに返された。そもそもあれ古かったしな。しかし何して壊れたんだ? そんな風に聞かれて、いや、ちょっとはしゃぎすぎて、としか返せなかった俺は多分悪くない。

まあそんな感じで、俺は捨てて新しいのを買いたいんだけども、真ちゃんは全然そんなつもりがないらしく、バネはいつまでも飛び出したままだった。最初は王様のように見えたそいつもずっと見てると腹立たしくなってくる。案外間抜けな感じじゃないか。何年の歴史があるんだか知らないが、お前の時代はもう終わったんだ。

っていうか普通に危ない。怪我をしたらいけないからと説得したら、真ちゃんはしばらく考えたあげく、部屋からぬいぐるみを一つ持ってきてぶっさそうとしたので慌てて止めた。なんで目の前でいきなりスプラッタを見なくちゃいけないんだ。お前の男らしさはそんなところで発揮されるべきじゃないだろう。っていうか、そもそもお前はそういう物を大事にする奴だと思ってたんだけど。一通り止めた後、不審そうな顔で、「お前は何を言ってる。これはパペット人形だ」って、最初から手を通すために空いてる穴を見せられて思わず脱力。そんな訳であのソフアには蛙がど真ん中に堂々と立っている。バネは見えなくなったが、今度はこいつがウザイ。心底腹が立つ。っていうかこの蛙の居場所のためだけに、俺たちの生活スペースが侵食されてるんですけど! 真ちゃん!

「これは」

俺とお前が、初めて、一緒に選んだものだろう。

そうですね。

「は? それで結局お前らそれどうしたわけ?」

「いや、やっぱ普通に不便だし無理なんで、新しいの買いました」

「そりゃそうだよな」

「んで、あのソファは真ちゃんの部屋に運び込まれて、今大量のラッキーアイテムのぬいぐるみが置かれています」

「あっそ」

久しぶりに宮地さんと差しで飲んでいる時に、ふとその話題になった。いや、俺が、ソファに座ってこの前真ちゃんとテレビ見てたら、って言ったんだっけ。結構酔いが回ってるらしい。覚えてない。

「つか、お前らが一緒に選んだってなに。あれ、俺がゆずったやつだけど」

「いや、実は真ちゃん、あれ宮地さんの部屋にある時から気に入ってたみたいで、俺も結構欲しかったんで、宮地さん家に行った時にそれとなくねだろうって事前に打ち合わせしてて……あたっ」

笑顔の宮地さんに叩かれたが、まあこれは仕方がない。引越し祝いに下さいとねだったら案外あっさりくれたんだし、そんなに怒らないでくださいよ。愛する後輩の、かわいいおねだりじゃないですか。やっぱり世界は愛が回してるんですよ。あのソファは、俺と真ちゃんと、あと多分宮地さんとか、宮地さんの前に使ってた人とか、それより前に使った人とか、その前の人とか、その前の前の人とか、作った人とかの愛がこもってるんですよ。だからやっぱり、捨てれなかったんですよ。そういうことなんですよ。決して、真ちゃんの我が儘に付き合った訳じゃないんです。

「嘘つけ」

そうっすね。嘘ですでも嘘じゃないんですよ。だってこれも俺の愛の形で、あれも真ちゃんの愛の形。世界は愛でできてるんです。愛こそ全て! 飲みましょう!

Love is life, Love is all.

0 notes

Text

水の底から私を引き上げて

こんな意識がずっとあった。

『私はどこかで生まれ変わらないといけない』

今のままではいけない。

このままでいいはずがない。

どこかで私は変化を手にしなくてはならない―そんな曖昧で輪郭のない欲求。どこかとは何処だろうか。いつのことだろうか。私のもとへやって来るものなのか、それとも私からそこへと向かうのか。

わからないまま、わかろうともしないまま。

弱く価値のない自分の殻を脱ぎ捨て、もっと素晴らしい自分を想像しながら今日も眠りにつく。次に目を開けたとき、まるで違う自分へと羽化することを願って。

そんな希望のような自死。

でも翌朝になってもそこにいるのは紛れもない私。

朝日に苛まれない日はなかった。

だから私は決意した。

私の半身から自立することを。

私の人生の半分を占めるものから離れてしまえば、 きっと生まれ変わる他ない。

そうすることが一番良いのだ。

私にとっても、私の半身にとっても。

だけど。

今日も誰も来ない塔の中で二人きり。

じっとりとした感触。

手に汗をかいていたのはいつからだろう。

今日ここの扉に手をかけた瞬間だろうか。

いつものように向かい合わせで座った瞬間だろうか。

それとも、あの日の決断からずっとかもしれない。

「ヒカリ」

声をかけ、勉強していた彼女の手を奪う。

その手の中から零れ落ちていったもの。塗装が剥げ、白色が見え隠れした紺のシャーペンがノートの上を転がるのを見て、浮かされた熱が少しだけ冷めていった。

中学一年生の誕生日に私があげたもの。今でも使っているのかという呆れと、そんなことを覚えている自分に嫌気が差す。

ヒカリが私を見る。

どうしたのと、声は出さず私の瞳を覗いてくる。

昔からの癖。

困ったことがあると何も言わずに私を見つめる。

魚みたい。

顔がとかではなくて。

呼吸をしていないんじゃないかと思うくらい喋らない。

昔はそれが心地良かった。

言葉を使わなくていいことに安心した。

言葉を用いなくても通じ合えることが嬉しかった。

傷つかないで済むから。

でも今はただ息苦しい。

そこはまるで水の底のよう。

息が詰まって、なにかにつかまりたくなる。

「……少しだけ、手握っていてもいい?」

幼い頃から胸に巣食う重いかたまり。

それが彼女の手に触れるとさらさらと少し軽くなる。

……ああ、私は弱い。

昔と寸分変わらぬ弱さでここにいる。

そして目の前の彼女もまた、昔と変わらず決してノーとは言わない。

2

◆

人混みのない都心の駅を歩きたい。

広い横断歩道を一人で渡りたい。

車のない高速道路を一人で散歩したい。

真夏の学校のプールを一人で泳ぎたい。

これは仮に私が将来とてつもない金持ちになり、広い家を持ったり、ヒカリ駅を建てたり、ヒカリ専用の高速道路を作ったり、自宅に広いプールを設置したとしても得られるものではない。

見慣れた風景の中に私しかいないこと。

私という存在が埋もれないこと。

その快感に酔いしれた���のだ。

冷たい石の床が夏の陽射しで沸騰した身体によく効く。

まだ時間があるからと寝ころんで何分経つだろう。既に遅れてしまっている可能性は高い。でも少し遅れるぶんにはいい。そこまできっちりした約束ではないから。

それよりもこの場を見られる方が問題だ。

スイはこういったことを嫌うから。

『汚いよ』

無数の生徒の上履きで踏みつぶされた廊下で寝ころぶなんて行為は。

でも今は夏休み。生徒はほとんどいない。

清掃業者が定期的に入っているのだからスイの想像よりは綺麗だろう。たぶん、私の想像よりは汚いだろうけれど。

爽快だった。

こういう時に使う言葉だったっけとも思うけれど直感的に浮かんだ言葉はこれで。なにかを達成するでもなく、何もないことで爽快になるとは。

本当になにもない。

誰もいない。

床に耳を当てると建物の鼓動が聞こえる。

本当は私の心臓の反響だとしても。

音が床に沈んでいく。

広い廊下で寝ても文句を言う人間がいない。

一度は想像したことがある非日常の憧憬。

人の溢れる商店街、交差点、駅、電車、学校から自分以外の人が消えること。

あまりにクリアな自己完結した世界。

誰に左右されるでもなく、始まりも終わりも私が決めていい。

音を作り出すのは私で、それを消すのも私だけ。

静かで、本当に静かで。

―物静かだね

私は口で呼吸をしない。

私は特別に言葉を持たない。

うまく表現ができないから。

それに喋らないことが息苦しくない。

三人で集まって、私以外の二人が楽しく喋っているのを見ているだけで十分楽しい。

他人が嫌いなんじゃない。

むしろ好き。

だから誰かに誘われれば賑やかな場所にも行く。

だけど喋らないから「つまんない子」だって最後にはグループから外されてしまう。

悲しいとは思わない。

ほんとうにね。

そういうものだし、群れに馴染めなくて一人になるのは自然の摂理のようで納得感がある。

やっぱりそうだよねで大体済んできた。

でも悲しくないのは、唯一の例外を知っていたからかもしれない。

小さい頃はずっと不思議だった。なんで他の子とはうまくいかないんだろうって。反対に、

『なんでスイちゃんとは仲良くできてるんだろう』

……ああ、そうだったね。

スイのところへ行かなくてはいけないんだった。

立ち上がるも足元がフラついた。立ちくらみだ。

身体を冷やし過ぎたか、急に立ち上がったせいか、どちらでもいいけど視界に白い靄がかかり―小さな手がこちらに伸びてくる幻想を見た。

幼い誰かの手。小さい頃はその手に引かれ、助けられてきた。

昨日のことを思い出して、手のひらを見つめる。

『……少しだけ、手握っていてもいい?』

そこはいつも通りの自分の手があった。

痕なんて付いていないのに。

しんとしたスイの指の感触が骨の芯まで残っている。

◆

ヒカリという名前はどうなのだろう。

漢字にすると『え、そこ?』みたいな当て字だし、その意味するところもマイペースでぼんやりした私からはかけ離れている。

対照的にスイという名前があまりに似合ってしまっている子もいる。

夏でも陽に焼けず、白い腕から覗く薄青い静脈はぞくりとさせるくらい綺麗に透き通っている。

抑えたような低い声は耳に馴染む。容姿だって綺麗で温度が低い。少し近づき難いほどに。

三階の化学準備室の扉を開けると、おおよそ涼しいとは言い切れず、しかし無いよりはマシといった程度の風が流れ込んでくる。

スイが先に着いているようだ。もっとも私がスイより先に着いていた試しはない。

時間に律儀。

準備だって万端で。

化学室の黄ばんだ長机にチェック柄のテーブルクロスがかけられ、その上にはノートに参考書、筆記用具と小さい花柄のポットが置かれている。ポットの中身はいつもの、スイが持参したアールグレイだろう。

準備室という粗雑な場所のはずがスイの趣味と美意識により随分と優雅だ。

ここまで快適な空間にしてくれたのであれば、もう少し空調を効かせてくれてもいいのだけど。

かつては二十八度。スイがいない間に温度を下げるという無言の抗議を何度か繰り返した結果、今は二十七度に落ち着いている。

スイの言い分は。

『だって冷えるじゃない』

嫌いな食べ物はアイス。

徹底ぶりは昔から変わってない。

本当に小さい頃から。同じ日に同じ病院で生まれたらしい。母親同士が入院中に仲良くなり、家も近かったから退院後も家族ぐるみで親しくなった。

しっかり者のスイにいつも世話を焼かれてきた。

私は昔からずっとマイペースで大きな決断など一度もしたことがない。いつだって、ぼんやりと気ままだ。

「おはよう、ヒカリ」

準備室の入り口でボーっと立っている私にスイが声をかけてくる。

うんと頷く。

既に席についているスイに倣って私も席につくと鞄から勉強道具を取り出す。外は良い天気で、室内にいる私たちをさんさんとした太陽が嘲笑うようだ。

机を挟んで向き合うものの私たちの空間に言葉はない。

ノートの上を走るペンの音だけが響く。

かりかりと。

さらさらと。

それもフル回転させた脳の前では無に等しい。

それよりも時折、意識を乱すのは視界に入ってくる彼女の姿。

いつだって氷のように憂鬱そうで。

それなのに触れてしまえば簡単に砕けてしまいそうな線の細さ。

ペンを弄ぶ細長く白い指先の温度を私は知っている。

八月の夏休み。

プールにも旅行にも花火大会にも目もくれず、学校へと通う。

登校の義務はもちろんない。

にも関わらず電車を乗り継ぎ、ローカル線の駅を降り、バスで畑をいくつか通り過ぎたところにある学校にまで来ている。

普通であればそれなりの理由を必要とする。

『夏休みは学校で受験勉強をするわ』

それだけ。

スイのその一言だけで夏休みも毎日登校している。

朝早くに起きて炎天下を歩いていく。

進学校の中でも特に部活に力を入れていない高校だ。定期を更新してまで学校に来ているのは私たちくらいだろう。

スイの家も遠くない。ただ勉強をするのであれば互いの家に行く方が効率は良い。

それでも。

そういう非効率な選択肢を私たちは選んだ。

二人の方が集中できるとか、勉強が捗るとか、お互いに見張り合ってサボらなくなるとか、そういう理由付けは一切なかった。

ただ選んだんだ。

他に生徒はいない。

周囲も山と畑ばかりで音はない。

音を作り出すのは私とスイだけ。

水のように澄んでいる、私とスイの世界。

延々と時間が消費され、時間が積もり重なっていく。

幼い頃からのスイとの時間は途方もなく、当たり前になっている。これ以上の積み重ねがなにを生むのかは私にもわからない。

だけど。

帰りのバスを待っていると心地の���い感触につい目を向けてしまう。

スイが私の右手を握っていた。

日が暮れても夕陽が私たちを熱くし、それだけに右手の冷たい肌触りが目立って仕方なく、彼女が昔から今の今まで確かに隣にいることを実感する。

音なんかなくても。

声なんかなくても。

呼吸なんかなくても。

言葉なんかなくても。

私はここにいる。

3

◆

朝日が昇る頃。

またダメでしたと呟いた。

朝八時を迎える前。

足元が幽霊のようにおぼつかない。

自分がどこに立っているのかわからなくなる。

不安と迷いから生まれる私の揺らぎ。

それは価値観や思考の揺らぎに等しく、個人の存在が不安定なことに等しい。

だから階段を登っている瞬間だけは足取りが確かで私という存在がどこにも埋もれない。

三本の円形の塔があった。

それが三角形の点となり建ち並ぶ姿は三年間通い続けても慣れはしなかった。

白色の石造りの塔。

煩わしい装飾がない私たちの高校。

まわりが畑と山だらけなので非常に浮いている。どこかファンタジーで学び舎としての趣味が良いとは言えず、石造りの床もデザインだけ見れば素敵でも冬には馬鹿らしいほどに冷え込むから好きになれない。

唯一好きになれたのは螺旋階段。全ての塔は中央が吹き抜けで巨大な螺旋状の階段になっている。

一階から五階の特殊教室に向かう際は生徒たちも不満をこぼす。景色が変わらず、延々と登っているような錯覚に陥るからだ。

でもそれは余計な情報が少ないということで考え事にはうってつけ。

見上げれば透き通る青空が私を見ている。高さというのは平面に比べて一歩一歩の実感が大きいもの。

だから一段登るごとに私の中の揺らぎが薄れていく。

この螺旋階段が空まで続いていればどんなに良かっただろうか―そんな永遠を願うほどに。

朝八時ちょうど。

三階の化学準備室に到着すると荷物を置き、窓を開けて掃除に取りかかる。

最初こそ埃と雑然さしかなかったこの場所も不要な段ボールの処分や備品の整理をして随分とマシ��なった。

夏休み半ばにしてほぼ理想形となった。

それも夏休みが終わってしまえば水泡となる。この準備室の使用だって許可もなにもあったものではない。

登校にしたってそうだ。義務がないということは 「やる必要がない」ことで余計なことになる。

良いか悪いかで言うと灰色。

私物のお茶まで持ち込んで、勝手に火器も使用して、灰色どころか黒と言っても差し支えない。

そんなリスクと期限のある空間でも私は理想を求めた。

昔からの癖。

私の理想の場所を作り上げる。

凝り性だとかそういう可愛いものではない。

私の思い描く理想を作り上げられる実行力は、しかし私の思い描く理想が他人の理想ではないという点で明確な悪癖となる。

それでも私は我を通してきた。

そうやって理想を作り続けてきた。

昔から、ずっと。

朝十時前。

一向に現れないヒカリを探しに行ったわけではないけれど、気晴らしに螺旋階段を登っていたら落し物を発見した。

五階まで上がった時だった。

廊下で倒れる人の姿があったので近づいてみるとヒカリが仰向けで目を閉じていた。

屈みこんでヒカリを観察する。

外傷なし。

衣服の乱れなし。

呼吸よし。

結果、事件性なし。

『ヒカリちゃん、なにしてるの?』

駐車場のアスファルトの上。

幼い頃、少し目を離したらヒカリが地面に横になっていることが何度かあった。

私の問いに答えることはなく、ヒカリは注意されても止めなかった。ただ、こちらを見て微笑むだけで。

その時に見せる笑みはいつも可愛かった。

五階でやっていた理由はなんだろう。

今日はたまたま五階だったのか、あるいは私に見つからないためか。

馬鹿ね。好きにすればいいのに。

―そうさせているのは誰?

久しぶりに、戯れたくなった。

乱れた前髪に触れると懐かしい匂いがした。

温かくて甘い、ソープの香り。

触発され、頬に指が触れる。

一本から二本へと触れる指が増える。

添える手はやがて片手から両手へ。

長いまつ毛を見つめる。五秒、十秒と時を止めて、深呼吸をすると額に口づけをした。柔らかい肌の感触が唇をビリビリと伝わり、身体と脳が震える。

今この一時だけは全てを忘れられる。

それでもヒカリは起きない。

いつからここにいるのだろう。

私は時間に対して余裕を持つ。

ヒカリは余裕を持って時間を使う。

とてもヒカリらしい。

私はいち早く準備室に行ってしまうから。

少しでも多くの時間を理想の場所でヒカリと一緒に過ごしたいから。

そんな気持ちに応えないヒカリのマイペースさに沈んだりはしない。

……わかっている。

ヒカリにはヒカリの時間がもっと必要なことを。

それでも側にいたくて。

意味のない問いかけだと知りながら。

「……ヒカリ、いいよね?」

貴女は決してノーとは言わない。

寝ていても、覚めていても。

今も、昔も、これからも。

ヒカリの隣に寝そべった。

逆さまの視界。

重力が反転し、私とヒカリが天井を歩くところを想像する。二人して地上を目指して螺旋階段を登っていくところを。

���かなかに愉快な光景で、想像していくうちに意識は遠い彼方へと運ばれていった。

それは床の冷たさと相まって水面に浮かぶようで。

夢に落ちる間際、溺れてしまわぬよう私はその手をつかんだ。

◆

夢を見た。

急に世界の重力が反転して私とスイは逆さまになる。二人で天井に座りこんで窓の外を見ると空へと吸い込まれていく無数の人の姿を見る。それは残酷なようで、でも流星のような瞬きで美しかった。

それから二人で螺旋階段を登る。しかし地上に出るも逆さまなので家に帰るのが困難だった。

私は家に帰りたかった。それは怖いからとか、家が心配だからとかではなく、見たいテレビがあったのだ。夢だし、まぁそんなものだと思う。

やがてスイが言う。

「この塔で暮らしましょう」

いつもの化学準備室も逆さまで中はぐちゃぐちゃで、それもすぐにスイが綺麗にしてくれる。気がつけば景色だけ逆さまにいつもの机が、筆記用具と参考書が、スイが淹れてくれた紅茶が。

「時間はいくらでもあるし勉強しましょう」

なんだか悪くないなと思った。

本当にここで暮らしていくことも。

スイと一緒にいることは。

夢のようで―しかし本当に夢で。

目を開けると橙の光が眩しかった。

時刻は体感、十六時くらいだろう。

まだ夢の中だとも思った。

隣でスイが寝ていたから。

でも夢ではなかった。

確かに繋がれた手の感触は現実のものだった。

それがまた夢のようでもあった。

身体を起こして、廊下で寝てしまったことも思い出す。ただその時はスイがいなかったはずだ。今日はまだ会話もしていない。つまりスイがこの状況にしたわけで―

ぼりぼりと、わざとらしく頭をかく。

あたりを見回す、誰も来ないのを知っているのに。

……さて、どうしよう。

めずらしく私に主導権がある。

普段、主導権を握っているスイが寝ているのだから当然なのだけど、それだけスイが無防備になることがない証拠でもある。

本当に無防備。

つい寝顔を覗き込んでしまう。

スイ、起きて。

そう声が出かかったけれど―人差し指の第二関節でスイの頬に触れる。

目にクマできてるね。

意識して見ないから気づかなかったよ。

スイと一緒に居るのが当たり前で。

こんな間近で顔見ることもないからさ。

顔も青白いし、手も冷たいよ。

息してる?

スイ、疲れてる?

最近のスイ、少し変だよね。

よく手繋いできたりさ。

小さい頃みたいで嬉しくなるけど、不安にもなる。

こんな廊下で寝っころがるのもそう。

前なら……ううん。

小さい頃からずっと、こんなことしなかったよ。

スイはいつだって凛々しくて、綺麗で、私とは正反対。

…………ええと。

お腹すかない?

私はすいちゃったよ。

お昼食べてないからね。

起きて欲しいけど、このまま寝てても欲しい。

うん、寝てて欲しい。

ゆっくり、そのままで。

……なんか、ずっと一緒にいるね。

でも、ずっと一緒にいるからこそ。

気づかないこともあるんだね。

スイは昔のままじゃない。

私は昔のままの気しかしないよ。

だから。

……だからなのかな。

スイはさ―

それらを何一つ、声に乗せて言葉にはしなかった。

急に自分がとてつもなく酷い奴のように感じた。

こんなにも���葉を抱えておきながら口にしない、相手に伝えようともしない。

実際、私は「つまんない子」とかそういうレベルではなく、普通に酷い奴なんだろう。

対話を致命的に放棄し、決定権は相手に委ねる。

だから、スイにも言われたんじゃないか。

小さい頃からスイのお世話になって十六年が経つ。

並みの恋人どころか夫婦よりもずっと付き合いが長い。

ずっと親にも言われてきた。

『スイちゃんに頼ってばかりで、将来どうするの?』

小さい頃はそれにいつも同じ返答をしたものだけど。

もう長くは一緒にいられない。

私は大きな決断など一度もしたことがない。

……全てスイに決めてもらっていたから。

遊びに行く場所、趣味に、高校の進路。

そして大学も。

夏の始めにスイに言われたこと。

『大学は別々のところに行こう』

それに対して私は、声を出して「うん、わかった」と頷くだけだった。

……でも。

だけどね。

4

◆

『ヒカリのこと、よろしく頼むわね』

みんなが褒めてくれる。

ヒカリの面倒を見るだけで「頼りになる」「しっかりしている」と褒めたたえた。それを見てお母さんが誇らしげに笑みをこぼしたのを覚えている。

ヒカ���のことだって好きだった。

ちょっとボンヤリしてて手はかかる。

それでも私の後ろを健気について来る姿は愛おしく―ある日、気づいてしまった。

私の意見を聞くこと。

私と対立する人が現れたら私に付くこと。

いつだって貴女は私の言いなりだった。

彼女の性格や本質なんて二の次で私がヒカリを好きな理由は私に従順なところだった。

小さい頃から面倒を見るという名目で彼女をコントロールしてきたことに自覚がないとは言えない。

私の承認欲求のために、理想のために、ずっと騙されていること。

そして貴女がいないともうダメになってしまう自分を見つけてしまったこと。

私は一人で生きていくのが不安だ。

私を必要としてくれる人がヒカリ以外にいるのか。

いつまでも必要として欲しい。

でも、それではいけない。いいわけがない。

だから。

この一ヵ月は、なんのための一ヵ月だったのだろう。

夏休みも残り一週間を切った。

相変わらずの受験勉強の日々の中でも変化があった。

ヒカリの視線を感じることが増えた。

気のせいではない頻度で目が合う。

どうしたのと聞いても、ううんなんでもと言うように首を振るだけ。

朝も九時前にヒカリがここに着くようになった。

朝の支度まで一緒に手伝ってくれる。

ヒカリが掃除をし、その間に私がお茶の準備をする。

嬉しかった。

幸せだった。

二人で過ごす最後の夏だから。

高校卒業を期に離れ離れになる。

私は遠い大学へ、一人暮らしを決めていた。

……ヒカリ。

人生の半分を占めていると言っても過言ではない私の愛おしい半身。

貴女の人生をことごとく私に合わせてもらってきた。

遊びに行く場所、趣味に、高校の進路だって。

貴女に決断させないでここまで来てしまった。

それももう終わり。

離れ離れになるのは寂しい。

でも、これは必要なことだから。

「スイちゃん」

久しぶりに聞いた声。

ヒカリの甘くか細い声が耳を触る。

愛らしくて、他の子には聞かせたくなかった。

夕陽を背に帰りのバスを待っているとヒカリが私の手を握っていた。恥ずかしそうに、不安そうに、私を見る姿に予感が走る。私の手にも力が入って。

そしてヒカリが言う。

「やっぱりスイちゃんと同じ大学に、行きたいな」

ずっと冷えていた胸の中が熱くなる。

それはずっと求めていた言葉だった。

私だって本当は離れ離れになる決断なんてしたくない。

ヒカリのことが好きだから、ずっと一緒にいたいと 思っている。

だからヒカリさえ心の底から望んでくれればよかった。

あの決断できないヒカリが、ここ一番の決断で私の側にいることを選ぶというのは。

この夏の集大成に相応しく、感動的で。

―吐き気がするほどに私の思い通りだった。

こんな意識がずっとあった。

『私はどこかで生まれ変わらないといけない』

今のままではいけない。

このままでいいはずがない。

どこかで私は変化を手にしなくてはならない―そんな曖昧で輪郭のない欲求。どこかとは何処だろうか。いつのことだろうか。私のもとへやって来るものなのか、それとも私からそこへと向かうのか。

わからないまま、わかろうともしないまま。

……ついにここまで来てしまった。

期待していなかったと、予感していなかったとは言わせない。

離れ離れになることを告げながらも、邪魔の入らない場所で夏休み毎日一緒に会うようにし、手を繋いで私の存在を否応なしに意識させる。

そうやって情を植え付けて、私から離れがたくする。

離れたくないと私からは言わず、ヒカリに言わせる。

そうすることでヒカリはより私へ傾倒する。

私はヒカリと一緒に居ることを正当化できる。

『ヒカリが望むのだから仕方ない』

これをコントロールしていないと誰に言えるのか。

卑劣で、あまりに弱い。

私はこんなことを望んでいなかったと思う心と裏腹に、『本当に起こってしまった』と恐怖した。

これが私の本当は望んでいた光景。

都合の良い、理想の光景。

それを証明する一ヵ月だった。

5

◆

大した問題ではないのだ。

人ひとりが心の中で抱えたものなんて。

エアコンの二十八度とか二十七度とかって意味あったんだなって。無いよりマシなんてものじゃない、失ってから気づく涼しさ。真夏の室内のこもった空気がこんなにも最悪だったとは。

うだるような暑さに萎える前に窓を開けて換気をし、準備室の掃除もほどほどに、我慢していた空調に手を伸ばす。遠慮なく二十五度に。

涼しくなるまでは休憩だ。

ギィと椅子を引いて座る。

天井を見ると蛍光灯がぱちぱちと点滅していた。

こういうのも取り替えていたんだろうか。取り替えていたんだろう、スイなら。

雑然とした化学準備室。

テーブルクロスがかけられた机はなくて、紅茶の香りもなくて、なにより彼女の姿がない。

全てが嘘だったように。

なにもない。

静かで、本当に静かで。

本当に寂しい場所だった。

それでも私はここにいた。

別段、思い出らしい思い出もない。

スイと過ごしたという場所でしかない。

ただ宿題が終わっていなかっただけ。

もう夏休み最終日だというのに。

文章を書くだけなんだし、数日どころか数時間もあれば終わるだろうと思っていたそれは、いざ手をつけると想像以上に手強い代物だった。

自分の気持ちを正確に文にする。

頭の中にあるうちはあんなにも明白な形をしているのに現実に落とし込むと途端にズレが生じ、稚拙さが浮き彫りになる。

それに嫌気が差してなにもしない時間も多くあった。

もう紙ヒコーキにして窓から飛ばしてしまおうかと思ったのも一度ではない。

苦しくて、楽しくなくて、しんどくて、自分が嫌に なって、それでも書く理由は―それでもなお、私にしかない伝えたいことがあるから。

……散々時間をかけた挙句、これかという気持ちはある。それでもこれが最善だと思うから、あとは自分を信じるだけ。

終わった。

これで本当に終わり。

本当はもっと早く終わらせるはずだったけど、今と なってはどうでもいい。

同時に夏の終わりだった。

休みが明け、明日からは他の生徒もやって来ると思えば寂しくもなってくる。

やれるだけのことはやろうと最後に廊下に寝っころがってみると相変わらず冷えた石の床は心地よく、両腕を広げて力を抜けば水面に浮かぶようだ。

でもかつてほどの爽快さはなかった。

見慣れた風景の中に私しかいないこと。

私という存在が埋もれないこと。

ただ、それだけ。

それもそうだ。誰かが見つけてくれる可能性がないそれは虚しいものでしかない。本当の孤独だ。

だから幼い頃はどこだって良かった。

どんな場所でも、どんな時間でも、貴女は。

『ヒカリちゃん、汚いよ、そんなところで』

……私はそれが嬉しかったんだ。

そうやって私を見つけてくれて、手を差し伸べてくれる。私がどうしても起きない時は額に口づけをして優しく微笑んでくれる。

それだけで私は幸せだった。寂しくなくて、嬉しくて、他の子とうまく混ざり合えなくても平気だった。

ほんとうに。

ほんとうにね。

貴女さえ、居てくれれば私はそれで―

◆

帰り道。

スイの家のポストに手紙を入れた。

やってやった。

6

◆

ヒカリのことがどうしても嫌な時期がなかったわけではない。そんな時は他の子と遊ぶこともあった。

それでもヒカリが校門で私を待っている姿を見ると。

『ごめん、先約があるから』

ヒカリは私を見つけると子犬のように小さく駆け寄ってくる。

高校生にもなって校門で待つなんてやめてよ。

そう思わないでもない。

足の遅いヒカリ。

走って置いていったらどうなるんだろう。

その場で立ち尽くすのか、必死で追いかけるのか。

……でも私はそれを言いもしないし、やりもしない。

きっと結果が見えてしまうから。

内心では鬱陶しいと思いながらも本当に校門で待つことをやめたら、走って追いかけてくれなかったところを想像するだけで怖い。

見たいけど見たくないもの。

知りたいけど知りたくないもの。

ヒカリはどこまで本気だろうって。

どこまで私に付いてきてくれるのだろうって。

どれほど私のことが好きなんだろうって。

貴女の本気を試してきた。

『大学は別々のところに行こう』

うんと頷かれたとき。

私は安堵しただろうか、それとも傷ついただろうか。

『やっぱりスイちゃんと同じ大学に、行きたいな』

そう言われたとき。

私は安堵しただろうか、それとも傷ついただろうか。

―その答えは全てヒカリの手紙に書いてあった。

正直、手紙を発見したときは嬉しさよりも恐ろしさが勝っていた。

ヒカリは何を書いたのだろう。

罵倒の言葉だろうか。

決別の言葉だろうか。

蔑みの言葉だろうか。

おそるおそる開いた先に書いてあったものは。

たったの一言だった。

『私に本気になってください』

明日、ヒカリに言う言葉が決まった。

7

◆

溜まった水が溢れ出る。

それぞれが思い思いの場所へと流れていく。

水かさは減っていき、私が最後の一人になった。

水の底が渇いた大地へと変わり、私自身の姿が世界から浮彫りなる。

……ちっぽけだ、広い世界から見た私なんて。

だからこそ私は私のままでいいんだと思う。

校門で人を待つ気分はこういうものなのか。手持ちぶさたで、かといって携帯を弄ったり、本を読んでいたりするのも「なんでわざわざそんなところで?」と自分で思ってしまう。

人目が気になるのでヒカリはよくやっていたなと思う。

いつも通る場所なのに放課後の校門からぞろぞろと溢れ出���行く生徒の姿は新鮮で、学校が一つの閉鎖空間だということを改めて認識する。

ヒカリは職員室にいるらしい。

進路のことで先生に相談だとか。

夏休みが明けての進路変更。

先生からすれば怪訝なことだろう。

でもヒカリは気にしない。本気だからそんな小さいことには気にならないのだろう。

私の言うことを聞くとか、聞かないとか。

人をコントロールするだの、しないだの。

そういう小さい話には。

「ヒカリ」

つい見逃すところだった。校門を通り過ぎようとしたヒカリが私の声に気づいて戻ってくる。

いつものぼんやりとした態度にも見える。

全てを悟った超然とした姿にも見える。

そういう子だった、昔から。

言いたいことは私からも一言だけ。

私としてはさらりと告げたつもりだったけど。

「……この先もずっと私の側にいて」

ヒカリはふっと笑って言った。

「年貢の納め時だね」

「……生意気いうな」

そうして彼女の背中をはたくと笑い声が漏れた。

いっぱい話したいことがある。

他愛のない話から大事な話まで。

ヒカリの名前が好きなこと。

貴女に合っていること。

そのことを今日は話そう。

◆

全ての人が幸せになる解答は難しい。

表を選べば裏を選べなくなるように、誰かが幸せになれば誰かが不幸になる。そういったシステムの上に成り立っている。

そうした時に譲り合うのか、我を通すのか。

私は『気にしない』でいいんじゃないかと思う。

どちらを選ぶにせよ、本気で選んだ以上は人の気持ちを介入させないでいい。本気が揺らいでしまうから。

私は十六年前から本気だった。

だから貴女が離れて欲しいと思えば離れるし、離れて欲しくないのを感じ取れば私は貴女から離れない。

それでも時折、振り回されるのは感じる。

だからこそ私がスイちゃんに望むことは一つ。

結局はスイちゃんと同じ大学を目指してよくなったし、こうして仲直りもできた。

でも一番大事なのは、あの一言。

『……この先もずっと私の側にいて』

恥ずかしいからスイちゃんに完全な確認を取ったわけではないけれど、たぶん、いいんだよね。

……責任を、取ってくれるってことで。

私の人生とスイちゃんの人生が今後も交わっていく。

私が一番欲しかったもの。

幼い頃、そして昨日もお母さんに聞かれたこと。

『スイちゃんに頼ってばかりで、将来どうするの?』

私はいつものようにこう答えた。

『そしたらスイちゃんと結婚する』

0 notes

Text

Daidai Wa, Hantoumei Ni Nidone Suru.

Alternative: Daidai wa, Hantoumei ni Nidonesuru ; 橙は、半透明に二度寝する

Description : The bizarre everyday life stories of the citizens of a coastal port town. #MangaReddit.com, #ReadFreeMangaOnline Read Free Manga Online at MangaReddit.com: https://mangareddit.com/p/daidai-wa-hantoumei-ni-nidone-suru_1584402970.html

Read more.

0 notes

Text

#橙は、半透明に二度寝する。#阿部洋一#漫画エディット#Daidai wa Hantoumei ni Nidone suru.#The Bitter Orange Translucent It Goes Back to Sleep#Abe Youichi#manga#mangaedit#comedy#horror#slice of life#化け猫の魂

1 note

·

View note

Text

咆え叫ぶ夜半

「ハチの手に性教育って必要だと思わない?」

よく人の処理をせざるを得ないこの業界では"掃除"をする人間が余るほどいる。可燃塵の収集に追われる者は安月給で苦労するが、こちら側の人間はオレでも正直引くくらい高給取りが多い。平等とはなんなのか、世間に訴えかける気力はない。そういう仕組みで世界は狂いなく動いているのだから。そう、そのおかしな運動に沿ってすきなものだけ口に運び、きらいなものは他者へ譲った。欲する者が別にいたからだ。好物では得られない栄養の偏りについては別のすきなもので満たし、それでもだめならサプリメントへと手を伸ばす。咎められようと、へらへら笑っているだけでよかった。勿論食べ物に限った話ではなく、生活の軸がそこにある。こころの栄養が豊かになるものだけを摂取した。無理はしない、怒りや哀しみはすべて放棄した……筈、だったのに。

「全ッ然思いませーん」 「やっぱりさあ、セーリゲンショーの知識がないと生き辛いよね~」 「そんなことないもんネー」 「こうやってハチのこと見てるだけでさぁ、胸がきゅ~んってするんだよね」 「あれ?ねぇ、聞こえてますか~」 「今はこうして対面してるから五感を通じてハチを感じられるけどさぁ、家とかひとりでいるとき?まじでしんどい」 「もしもぉし」 「ハチも同じきもちだよね?ねっ?」 「なぁんも聞く気ないデショ」

それを良しとしない彼、セオドアは今日も下半身の管理棟が機能していなかった。理性スイッチが爆破されると翌日の朝まで野性的本能を振りかざし情事にもつれ込む彼は今宵も例の如く、何に盛るでもなく就寝直前のオレの上に跨り首元を緩め直下に熱いまなざしを向けていた。微かにハンドソープの香りがしたからきっと手洗いと嗽は済んでいるのだと思う。それならまだいい。以前は酷いもので血塗れのまま誰の目も気にせず部屋を汚した小学十七年生がここまでになるとは。

「だから、コレ。卒業しよ?」

おりこうさ――前言撤回、手袋を返せ。

「テディ、返して。手袋がホームシックになってる」 「だーめっ!」 「アー助ケテ~!オ家ニ帰リタイノーだって」 「俺だってハチの言うこと聴いてちゃんと手洗ってるしうがいもしてるのになんでハチは俺の言うこと聴いてくれないの?あーあ、手洗うのやめちゃおっかなあ……」 「……これとそれとじゃ平等性がないじゃん」 「あるある!ハチは俺の手が綺麗だときもちいいでしょ?俺もハチにきもちよくして欲しいもん。ほらね?」

これで平等だよ。と現役の幼稚園児は得意ないたずらを仕掛けるこどもの様に顔いっぱい弧を描いた。爽快感と性的快感の区別もつけられない彼の知能は稚いだけでは済まされない。いくつだよ、言ってみろ。そう問いかけて返ってきた数字は二十三だった。世界は想像を超える惨事を招いている。かみさまの瞬きが長すぎるのかもしれない。ウェイクアップ、ジーザス。

「俺、今日はハチが何と言おうとヤるまで絶対帰らないから」

砦を前に攻めあぐねていると彼がおもむろに外套を放り投げバックルに手をかけていた。オレのこころの準備が整っていないのをいいことにちょっと待ってねと微笑んでいる。白い悪魔の返品先はアマゾンでいいのか。大いなる神よ、急ぎ目を開け給え。

「――わかったヨ、ハニー。ルールを創ろう」 「ルール?」 「最後までしない。がまんできなくなったら一ヶ月えっち禁止」 「なにそれ、あたらしい拷問?」 「それとも今日はおやすみなさいする?選んでいいヨ」

ひくりとセオドアの端正な眉が跳ねたのを目視して、オレはそれでもよければという意味で肩をすくませた。彼は普段の奔放さが仇となったか、がまんに滅法よわく、度々あの手この手を潜り抜けオレに牙を向けてきた。それを制するにはまず約束事をとりつける必要があったのだと気付いたのは彼がローション地獄風呂を作った翌日の昼間だった。あの惨劇は二度と繰り返してはならないと思っている。

「――いいよ、受けて立つ」 「うそって言って」 「おとこに二言はないって言うでしょ?その代わり、ハチこそ勝手に挿入ってきたらゆるさないから」 「んなことしないよばーか」

マスク越しのキスを合図にふざけたゲームがはじまった。上体を起こしたオレがサイドデスクのあかりを点けるとオレンジ色にひかる白銀が同じ色の睫毛を光らせていた。どんな教えが説かれるのか、不安で鼓動がはやくなった。考えを巡らせたのかセオドアはオレの手の血管一本一本を見定めるが如く視姦したあと、触って、と自身の右手を差し出した。

「勿論素手で、とりあえず小指からね」

あたかも譲歩しているように言っているが、初手がミッションインポッシブルというやつだ。オレとしては彼の乳首をシャツ越しに触る方がずっとずっと気楽にやれただろうし、なんなら下着越しにふくらみに触れた方がもっともっとマシだった。まさかの指。いきなり王手をかけられた。素人相手に一発目からクイーンを獲るつもりなのかと怯える。傍からみたらポーンだろうが、オレにとってはポーンが化けた後のクイーン。 たかが指、されど指だ。

「……やっぱり、やだ」 「えー、一番表面積少ないとこなのに」 「だって、テディが汚れるの…やだ」 「汚れないよ。ハチの手は手袋なんかつけなくていいくらいきれいだよ」 「皮膚ガサガサしてるし……たくさんばいきんがついてる」 「いいよ、ガサガサしてても」 「よくない……」 「ねぇ――汚していいよ、ハチ」

ピアスの穴がセオドアの声でじくりと疼いた。色を孕んだしろくまの声は夜を渡るに相応しく、欲を押し殺した鈴音はオレのこころにストンと落ちた。いいのか?いいや、よくない、触れていい筈がない。普段から過剰に洗っている手はもう誰の目から見てもボロボロだった。橙色の燈火に照らされようが、美しくないのはありありと物語っている。動かす気のない手先が恥ずかしくて前を向きなおせなかった。すると月長���色の髪の毛が頬を撫ぜ、耳元に彼の口があることに気付いた。

汚してよ、ハチ

透き通った声が鼓膜を通して脳を揺すったが早いか、オレは自分の意思とは遠いところでそっと指をを動かし、三寸先の彼の小指に触れた。

「う、あ」 「そう、ゆっくりでいいからね」

お世辞にもそれは女物のようだとは言えず、関節部分で強調される骨のカーブはどちらかと言うとオレのものに似ていた。しかしそれを細長く綺麗だと形容したくなるのは肌の白さとかたちの良さからだろうか。長い爪を覆う漆はあまりの美しさにその辺をうろついている女子供が挙って憧れの溜息を漏らすだろうと容易に想像できた。そんな羨望の眼差しを向けられるであろう象徴の先端にオレは今、さわっている。整えられた爪先のカーブがやわらかい肌と対比を成すように息衝いていた。肉と爪の間の薄い隙間から毒を流し込んでいる気分だった。

「やだ、テディもうやめる」 「上手にできてるよーけっこいイケんじゃん。そのまま握ってごらん」 「むり」 「ふふっ、できてるよ?」

俄かにも信じがたい光景だった。これ以上セオドアが汚れたらオレはきっと罪悪感でどうにかなってしまうだろうとさえ思った。これ以上は、というところであかちゃん指を解放しそのまま大罪を抱えた手はシーツを握り締めた。

「……っ」 「きもちわるくなっちゃった?」 「……ほそくてすべすべしてる、」 「うん」 「テディのゆび」 「……?」 「もっと、さわりたい」

言い切るより先にセオドアはオレを抱きしめて悪魔の様な甘い声で呟いた。

「もっと、さわって」

未だ知らぬ母親は、この男よりもオレを愛していただろうか。

頭を撫ぜながらオレの鼓膜いっぱいに蕩ける愛を注ぎ込むセオドアは器用な唇でオレのマスクの紐を外して見せた。そのまま頭を撫ぜていた手がゆっくりと頬に降り、肌蹴た繊維をベッドサイドに落とした。オレは興奮と緊張で上手く呼吸をすることができず、何度目かわからないセオドアからのキスで余計に頭の中が掻き乱された。上唇をやわらかく食み、下唇をすこし吸われた。その際すこし開いたオレの口に筋肉の突起物が侵入し、同じものを求めてちいさく暴れた。挨拶程度に舌先を泳がせたが最後、やさしく全体をなぞられた。繋がった口の中で絡み合う舌は目で見えない分、想像で補う他なかった為、真っ赤なハニーのものを想うと強い興奮を憶えた。 その糸を断ち切るかのようにセオドアはオレの手を包み、細長い指をオレのとゆっくり擦り合わせ、そのままやんわりと握った。不測の事態にからだが強張る。振り払おうとすると途端に縫い付けるようなつよい力で枕に沈められた。てのひらがかたく結ばれてセオドアの長い指がオレの手の甲をするりと滑った。

「ッ、セオドア!はなっ、」 「ねえ、どうしよ……がまんできないかも」 「冗談キッツイ」 「あはは、ハチも人のこと言えないよね」 「放してって言ってっしょや…ッ」

あろうことかセオドアはオレの股間に収まりの良い膝小僧をあててぐりぐりと息子に激励を与えはじめた。共犯者に仕立て上げるつもりなのだろうが、残念なことにセオドアの力借りずして、オレのものはすでに脹らみを主張していた。それに気分を好くした幼子はやっとの思いで手を解放したのも束の間、スラックスに手をかけ勢いよく引き抜いた。誰が脱がせと言った。唇を噛んだが、いつも愛らしいポメラニアンを想わせる彼が皐月を迎えたくまの様な表情で己のボトムスを薙ぎ払っていた。正常な呼吸を取り戻したオレはとんでもない駆け引きをしていることを自覚した。

「ほら、ね。苦しそうだよ、ハチ。俺も苦しいの……一緒だね」 「はっ、一緒にしないで」 「じゃあおそろいにしてあげる」

意地でも変えてやるものか。中指を立てて訴えたが、万全を整える為に覆っていた手はセオドアに奪われ、そのまま彼の口内へと誘われた。まさか、と抗議の声を上げるにはとても遅くガサガサのおかあさん指とおにいさん指が無色透明の液体でセオドアの色に染められていた。 歪な形を整えるように丹念に舐めあげられ、指の付け根からその先を往復する彼の唇はついさっきまでオレと深い口付けを交わしていた時のものと違って見えた。予測できない動きを繰り返す彼の荒淫でオレの利き腕は指先に留まらず、肩胛骨の辺りまで痙攣を起こした。 口から解放された頃には皮膚はしわくちゃになるほど、どろどろになっていた。

「きもちい?」 「……きもちくて、吐きそう」 「ほんと?じゃあ、俺にもシて」

エンジェルシリカが妖艶な吐息の影で鈍くひかって蜜柑色の灯に隠れた。存在感を消していたランプがちかちかと寿命を告白していたのがいけなかったか、一瞬の暗闇の中、オレは自ら彼の手を咥えたように感じた。正しくはとても乱暴な誰かの右手がぬるりと忍びこんできたのだと思いたい。

「せお、きた……っ!」 「汚くない。ハチのおくちは綺麗だよー。ね、だからいっぱい舐めて。いっぱい湿らせて。ね、ハニーからの一生のおねがい」

何度目の生涯を彼と共にしただろうか。百万回生きたねこでも遠慮を覚えるであろうに、目の前の白いうさぎときたら希う強行突破を目論んだのだろう。お義父さん指とお義母さん指でオレの舌を挟んで、そのまま指の腹で撫ぜあげた。人はこれを恐喝と言う。一生のおねがいを使う彼に背けば次に出るのはナイフか玩具なので大人しくサイコパスのてのひらを小さく舐めた。

「……ん、そう、いい子」

そのままお義姉さん指を招き入れ、腹と背を交互に舐めていると堪え性のないお義兄さん指が粘膜を割って侵入を果たした。じゅぶり、水音がはしたない聲を響かせてセオドアの羞恥を煽った。味を占めたのか熱い吐息を漏らした彼は再びオレの手を口にし、同じようにしてみせた。

「はっ、あっ…ハチ……これ、やっばい」 「ん……」 「なんで、指じゃん…っ、ふぁ…やぁだ……ハチ、ねぇ……したいよ、ねぇっ」 「今日ヤるなら、イッカゲツ、がまんだよ……?」 「そんなの俺死んじゃ、あ!」

昼夜問わず人に紛れて人を殺すアサシンが余剰の裕をかなぐり捨て目元を滲ませる光景は最高だった。まっしろなかんばせが熱を帯び、こころよさ求める無様なままがいとおしかった。こうなるとオレはもうたまらなくなって、穢れだとかセオドアが汚れることだとかへの配慮のこころざしがぐちゃぐちゃに蹴散らかされてしまった。 加虐的な精神が突如芽生えて、いやいやと首を振るセオドアの下着に指をかけた。本当は自分で脱いで欲しいけれど、今はオレがこうしないといけない気がした。

「待ってハチ、そんな……がまんできなくなっちゃう」 「オレは別にいいヨ」 「人でなし!」 「どの口が仰せで」

セオドアの唾液に塗れたオレの手はセオドアの中心にそうっと触れた。可能な限りやさしくしたつもりだったのだが、びくりと背を反る彼は声にならない悲鳴を上げていた。ぬるり、と粘着質な手をゆっくり上下させると行き場を失った彼の腕がオレの首を周り、抱きしめるかたちで快楽の終着点を探し求めていた。

「~――っ、ハチ…!ゆっくりしないで…っ」 「……こう?」 「あっ、ぁ……あソレ、いいっ…きもち、あっ、すき…すきっ」 「ははっ……テディ、きもちよさそ」 「ハチも」 「やだ……オレ、セオドアのことまだずっとこうしてたい…」 「狡いっ…!」 「テオ、だめ?」 「っひ、ぁ」 「テオドール」

テオドール・エーデルシュタイン

底無しの湖に溺れていくセオドアに無機質な呪いをかけた。神から与えられた宝玉が、どうか満足の行く最果てに辿り着けますように、と。あかずきんちゃんだって狼の腹に石を詰める御時世だ。これぐらいの悪ふざけはゆるされるだろう算段を踏んでいたがオレの背中はシャツ越しにかたいものを突き立てられた。それはなにか、漆を纏った彼の爪である。肉のえぐれる感触を味わい、追って唾液とは似ても似つかない染みを感じた。鉄の臭いもしないほど、ちいさな爪痕だった。

「っあ、んうううっ!」

荒々しい呼吸を繰り返すセオドアはゆっくりとオレから離れると、御自慢の黒シャツに白濁を飾っていた。まさか。そのまさかだった。いやはや、名を呼んだだけで達するとは予想外。

「…はーっ……やってくれるよね、ほんっと……俺のダーリンはさあ」 「きもちヨくなかった?」 「ちがうってば、その逆――もっと、したくなっちゃった」

してやられたと憎んでいるのか、殺意がありありと浮かぶ笑顔でオレの唇に噛みつくうさぎは脅し文句とローションボトルを突き立てた。一ヶ月ルールを口にすると大道芸人よりキレのあるナイフ投げを見事にキメてみせた。おい、今それどこから出した。一瞬の破裂音と羽毛の舞いで気に入っていた枕が犠牲になってくれたことを知る。

「抱きたいか抱かれたいか答えろよ、旦那様」

オレの蟀谷のおとなりに引っ越してきたシェリーさんは猟奇的なイケメンナイフソムリエがいちばん切れ味の良い子だと絶賛していたのを覚えている。ねぇねぇちょっと、まじなやつじゃん。

「風呂入って寝」 「Excuse me?」 「………強いて言うなら、抱きたいデス」 「Nein! わんわんハチ公、にゃんにゃんにしてあげる」 「Are you kidding me?」 「I'm telling you the truth!」

殺してあげると笑う彼は暗殺者。耳の中に舌先を捻じ込まれ、鼓膜いっぱいの愛撫にオレは意識を失った。所詮、勝ち目などはないのだけれどそれでもまだ人権くらいは保ちたいと思う。

『咆え叫ぶ夜半』

(Alles Gute zum Geburtstag, Theodore Edelstein)

0 notes

Photo

youichi abe’s the bitter orange, translucent it goes back to sleep || 阿部洋一の『橙は、半透明に二度寝する』

#daidai wa hantoumei ni nidone suru#the bitter orange translucent it goes back to sleep#橙は、半透明に二度寝する#youichi abe#阿部洋一#mangacap#b&w

178 notes

·

View notes

Text

Rêverie/05/2017

La vie est un sommeil,l’amour en est le rêve, et vous aurez vécu,si vous avez aimé.

人生は午睡、愛は私の見る夢。 誰かを愛した時、私の人生は輝きを放つ 。

―Alfred Louis Charles de Musset

Rêverie

仏蘭西の庭は、日本のそれとは全く違う。 日本の洗練され削ぎ落とされた庭を、選び抜かれた宝石や瓶を整然と並べた硝子のチェストと例えるとして、仏蘭西の庭はまるで子供が広げた宝箱だった。 水色に紫、琥珀色に淡いピンクの宝石や、黄色みがかった年代物の真珠、くすんだ緑色のドライフラワー、少女のお気に入りが詰まっている。

瑞人と百合子が仏蘭西南東部、二ソワ地方のとある田舎の村のアトリエに住み始めたのは、新芽が萌える春のはじめだった。

屋敷は丘の上にぽつんと建てられて、周囲に他に家は無い。 煉瓦造りの屋敷には二つの煙突が聳え、白く塗られた木の窓枠に、屋敷の入口の扉は濃い緑のアイビーの蔦が覆っていた。

広い庭には、白砂利の小道に曲線を描いたアーチが並び、白くふんわりとした花びらの花が絡まっている。 更に季節が暖かくなると、頭上まで花が咲き乱れることだろう。 木陰では深緑、日向では黄緑色にと姿を変える庭の草花は、無造作に、それでも美しさでもって、庭に折り重なるように生えている。 ふと、足元に目をやれば、砂利の隙間からも小さな草がぴんぴんと生えている。 深い青緑色をした池があり、脇に立つ広葉樹の並木はどれも太い幹に根に、細かな苔がむしている。 紫色をした花が群生しているかと思えば、そこの小道を曲がれば黄色の可憐な花が咲き乱れている。 それが、気まぐれでいて、無垢で、いたずらで、愛おしい。

元は或る音楽家夫婦の別荘だったらしいその屋敷は、質素ながらも品の良い家具でまとめられている。 その為二人が移り住んでも、大方そのままの状態だった。 二部屋を瑞人のアトリエにし、寝室に、百合子の私室、 キッチンには薪のオーブン、床には食材を保管する貯蔵室、客用の部屋に、物置。 庭が見渡せる広い居間には暖炉があり、使い古された一台のピアノも残されていた。

料理や掃除、たまの買い物を担う家政婦に、庭師の老人の二人の使用人も前のまま引き続いて、屋敷の手入れを任せている。 瑞人が絵に使う画材は、街の画材屋が月に一度屋敷まで届けてくれた。

葡萄酒や林檎酒、牛乳は顔なじみの行商から買っている。 街へと続く坂道は摩耗した石畳で、百合子は時折自転車に乗ってその坂を下る。 そうして、パンや莢豆、骨付きの羊肉にチーズの塊などを籠に乗せて、坂を登るのだった。

昼になる少し前、十時を過ぎて瑞人は目を覚ました。 薄いレースのカーテンから陽光が差し込み、庭の爽やかな風がひらりと舞う。 寝台に起き上がり、腕をいっぱいに天井に上げて背伸びをすると、ふわと大きな欠伸をした。 百合子は既に階下に降りているらしく、床下から何やら会話のような声が聞こえる。 その音を聞きながら乱れた髪をかき上げて、眠り眼を擦る。 洋服箪笥から麻の白いシャツと綿の焦げ茶のズボンを選び、裸の上に着た。 サスペンダーで釣り上げ、綿の靴下と靴を履く。 日本では考えられなかった土足の生活も、すっかりと慣れてしまっていた。

階段を降りて台所を覗くと百合子と家政婦が豆の莢を剥いていた。 それを見て、くすり忍び笑いをして瑞人は二人に声を掛ける。

「Bonjour, Soleil et le Madame」 「Bonsoir,Lune?」 「Bonsoir?T’es méchant...tu crois? 」 「Qui aime bien châtie bien」

百合子は声に出して笑いながら答えて、前掛けで手を拭った。 そして、瑞人の元に駆け寄るとその頬に軽く接吻をする。

「朝食、召し上がるでしょう?」 「そうだね、庭で食べようかな」 「今日はとっても良い天気なの。 日差しも柔らかくて、日向だとぽかぽかして木陰では少しひんやりして」

百合子はハムにチーズ、ガラス瓶のピクルス、 それに、パンと林檎とナイフなどを布でくるみ、 二つの硝子コップに、冷えた林檎シードルの瓶までまとめてバスケットへと入れる。 一方で瑞人は、陽だまりの庭に白いシーツを広げて、 椅子を運び、イーゼル組み立てて、キャンバスを小脇に絵の具の木箱を手に下げた。

広がったシーツの白に太陽の光が反射して、目を細めるほどまぶしかった。

その上で二人は遅めの朝食をとり、庭を眺めながら他愛のない会話を交わす。 その後はシーツの上に寝転がり、ぼろぼろにくたびれた仏蘭西語の辞書で勉強をしたり、読書をしたりする。 百合子は最近はよく楽譜とにらめっこをして、鉛筆で音階を書き加えた。

「もっと、藤田に習っておけば良かったわ。 まさか、仏蘭西でピアノを弾こうなんて考えもつかなかった」 「随分と上手くなってるよ」

瑞人はいたずらに百合子の黒髪を指に巻き付けながら答えた。 午後もすぎると、家政婦は夕食を作り終えて帰っていく。 そうすると、もうこの屋敷にいるのは瑞人と百合子だけになるのだった。

瑞人はシーツから起き上がり、絵の具の入った木箱を開く。 パレットの上に絵の具を出し、カラカラカラとガラス瓶の水で筆を濡らした。 そして、一雫百合子の額に落とす。 二人はくすくすと笑い、百合子は諦めたように起き上がり、胸元の釦を外し始めた。

すっかり裸になってしまうと、パンやハム、林檎にオレンジに、皿や瓶、バスケットが広がったままのシーツに横たわり頬杖をつく。 肩から乳に掛けての白い肌に、さらさらと黒髪が零れ落ちた。

木漏れ日、陽だまりの午後。 風が優しくそよぎ、咲き乱れる花を揺らす。 時々、休憩を入れて硝子のコップに林檎シードルを注ぐ。 百合子は半身を起こして、裸体のままそれを飲む。 甘みと酸味、そして舌に弾ける泡。 すっかり温くなってしまったのにも構わず、喉を鳴らして飲み干した。

「寒くはない?」 「ちっとも。陽に当たっている腕や腿は温かいぐらい」

瑞人は木漏れ日の当たる百合子の白い腕に唇を寄せてみた。 言葉の通り、ほのかに温かい。 次には腿にも接吻してみたかったが、そうなるとまた歯止めが効かなくなる。 日の陰る夕方まで、二人は庭で過ごした。

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

一人の日本人画家Kが、アトリエに訪ねて着たのは半年前、冬の頃だった。 温暖な地中海気候の地方とは言え、アトリエのある村は山間部に位置し、冬の寒さは厳しい。 絶え間なく暖炉に火が焚べられ、外気の温度差に窓ガラスは曇っていた。 その日は雪が降ろうかという寒さで、誰もが家に閉じこもっていた。 屋敷に招かれたKは分厚いコートに手袋の手を擦り合わせながら白い息を吐いた。

「この寒い中、こんな辺鄙な所へ――」 「いいえ、とんでもない。北のジベルニーを思えば、暖かい方です」

瑞人はKを居間へと案内し、紅茶を運んできた百合子を紹介した。

「妹です」 「ああ、これはどうも初めまして」 「百合子と申します、お話は兄から聞いておりますわ」

小さく微笑み、カップに琥珀色の紅茶を注ぐ。 ふわりと瑞々しい香りが立った。 Kはそれに口をつけて、困ったように笑った。

「それは怖いな。どんな話ですか?」 「エドモン=フランソワ・アマン=ジャンが兄の人生を変えたと」

百合子のその言葉を聞いてKは意を得たとばかりに何度も頷いた。 Kは既に何度も欧州に滞在している。 それは画家としでもあり、また日本に西欧の絵画を紹介するための絵画収集家としてでもある。 そんなKが初めて収集した絵画がエドモン=フランソワ・アマン=ジャンの「髪」だった。 「髪」は鏡台を前に髪を梳く明るい髪の女性と、櫛を持つ女性が描かれている。 優美な緞帳の色彩、親密な雰囲気が描写され、女性の化粧風景という秘密の危うさが生々しい。 KがOへ送った手紙にはこう記されている。 ”これは個人としてのお願いにて候はず。 日本の芸術界のために最も有益なる次第にて候へば突然ながら切に懇願申し上げ候” その絵は東京で公開され、日本の画家や美術愛好家に多大な影響を与えた。

「僕は、それを見た時まだ学生でした」 「あれは、私のパトロンのOに是が非でもと頼み込んだものなのです。 君がこうして仏蘭西の画家となっていることを考えれば、その価値はあったのでしょう」 「そうだと良いのですが――」

瑞人は苦笑した。

「実はパトロンのOと私で、いつかは日本で初めての西洋近代美術館を作ろうと話しているのですよ」 「西洋、しかも近代美術館を?」 「ええ、それも東京ではなく、地元の岡山県のK市と云う場所です」 「それは――随分と思い切ったことをなさるのですね」 「Oは十年先が見える、と云うのが口癖でして、それに私も西洋絵画を見られる美術館が必要だと思うのです。 そこで、ぜひヴィコント野宮の絵を、と思って今日は参じた訳です」 「しかし、僕は日本では無名ですよ」 「十年先が見えているのです」

Kはそう云って笑う。 瑞人はそう云うことであればと依頼を受けたのだった。 その後Kはパリに戻り、この3月に帰国した。

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

庭を片付けてしまった二人は、屋敷の中へと戻った。 橙色の空に紫の雲が引き伸ばした綿のように広がる。 濃い闇が屋敷を包む前に、玄関と居間の電灯を付けた。

鍋に出来上がったカスレという羊肉と豆そしてトマトを煮込んだものを、温め直しパンと一緒に食べる。 風呂にぬるい湯を沸かして、土と埃と汗を洗い流し、髪を洗った。 大きめの風呂には、薬草や香草が浮き沈みし、庭の池に浸かっているようだ。 大きなバスタオルで互いの水滴を拭う。それは清潔で柔らかく太陽の匂いがした。 乾燥と日焼けで荒れた頬や肩、膝に足の先にとクリームを塗った。 それぞれ、眠くなるまで思い思いに居間で過ごす。 百合子はやはり本を読んだり、楽譜を手にとって歌ったりする。 瑞人は慣れない仏蘭西語で手紙を書いたり、押し花を作ったりした。

「見て、お兄様。 夜のお庭。昼間の庭と全く違うのね」

百合子はどうしてか囁くように云う。 外に降りてみると、真っ暗な庭は月明かりの光りでぼんやりと浮き上がっていた。 しんと音のしない庭は、寂しくもあり荘厳でもあった。 夜空の星の輝く音が今にも聞こえてくるようだ。 ひと仕切り庭を眺めて、電灯を落とし寝室へと登る。 冷たいシーツの中で、素肌で抱き合って眠るのは得も言われぬ心地よさだった。

しとしとと軒先から大きな雨粒が落ちる音。 その日は太陽が陰り、灰色の雲が空いっぱいに広がって霧雨が降っていた。 庭の植物たちは恵みの雨に全身を濡らしている。

瑞人は部屋で絵の仕上げをしている。 夜色の髪で使われる黒は神秘の黒と呼ばれ、光りが当たれば濡れたように艷やかに輝く。 緑や黄色、赤や白の明るい庭の色彩に、頬杖を付いて瞳を閉じる裸婦。 その髪は黒く、肌は真白。 顔は流れ落ちる髪に隠れて、表情は読み取れない。 この絵を見る者は、裸婦がどのような顔をしているのか。 引いては、どんな感情が込められているのかと、不思議に思うだろう。 何を見ているのか、誰を思っているのか。 微笑んでいるのか、悲しんでいるのか、それともここではない遠いどこかを見ているのか。 絵の庭へと入り込み、顔にかかる髪をかき上げてしまいたくなる衝動に駆られ���だろう。

百合子は居間でピアノを弾いている音が聞こえる。 仏蘭西の作曲家、クロード・ドビュッシーの「夢幻」だった。 印象主義音楽と呼ばれる作曲家だ。

その、不思議な音色に導かれて、瑞人は筆を置く。 そして瞳を閉じて、数度深呼吸を繰り返す。 油画のつんとした匂い。 どこか悲しげなその曲は、目の前の絵と似ていた。

足音を忍ばせて、階下へと降りる。 百合子は気づかずに、譜を捲り、ピアノを引き続ける。 そして、冒頭の戦慄がやや明るい音階で繰り返され、曲は終わる。 余韻の残る居間に霧雨の降る音だけが響く。

「Brava!」

瑞人はそう云って拍手をする。 すると百合子はくすくすと笑って、社交界風のお辞儀をした。 彼女の手をとって指を掬い、その白い繊細な指先に唇を落とす。

「お前は器用だね。右手も左手も違う動きをしているのに混乱しないの?」 「混乱するわ。でもね、一つずつ音が噛み合っていって、ハーモニーになるととても嬉しいものなのよ」

それは、別の色だった一つ一つの点が花になり庭になり雲になるのと似ている。 ふと自分の指が黒く汚れていることに気がつく。

「ああ、ごめんね。絵の具を落とすのを忘れていた」 「いいえ、大丈夫。お兄様のお部屋に見に行っても良い?」 「うん、いいよ」

キッチンのボウルに水を張って、手をつける。 透明な水に、墨を落としたように黒が広がり水を濁した。

生乾きの絵は強く油画の香りを放っている。 瑞人は絵に見惚れる妹を後ろからそっと抱きしめて、耳元で囁いた。

「お前は彼女が何を見ていると思う?」 「Oui...Elle est en train de rêver」 「Toi aussi? -Rêverie」 「夢幻?」 「そう、僕はね、今でもあの頃の夢を見るんだよ。 あの頃は、絵を描くこともお前も人生を生きることも諦めていたんだから」

背中にかかる黒髪を掻き分けて、釦を一つ一つ外す。 すとんと落ちて足元で丸まるワンピース・ドレス。 小さな顎を摘んで接吻を繰り返す。 すぐにでも、百合子の下肢の紅い花に口付けをしたくなった。 まるで情交の快楽のような口吸いを、下肢の花に落とせば腰は柔らかく萎え、忽ちに蕩けてしまう。 下着を下げ足幅を広げさせ、膝立ちになって百合子の花を吸う。 蜜は溢れ腿に伝い、百合子の甘い香りが強くなった。

「あ、あ、お兄様――」 「ふふ、仕様のない子。こんなに膝が震えて」

くちゅぐちゅという口吸いの水音が百合子の股の間から絶え間なく続く。 少し唇を離せば、花びらも呼吸をするように開閉した。

絵を完成させた日の夜はいつも、瑞人の中の情念が燃え上がるようだった。 瑞人は椅子に腰を掛けて膝の上に百合子を座らせた。 そして、深く口付けたり、乳の柔い所を吸ったり、曲線を指でなぞったりして愛撫する。 その婉曲な愛撫に百合子の身体は火照り、切なさに子猫のような声で鳴き、瑞人の頭を抱きかかえる。 夕暮れまで焦らし、瑞人のズボンは百合子の愛液と先走りで濡れそぼっている。 お互いに小さく達してはいるが、下腹部はじんじんと疼き、全身が酒に酔ったように陶然としていた。 片手は百合子の腰をさすりながら、もう片方の手でズボンの前釦を外していく。 赤黒く勃起したそれは薄暗い部屋の中で分かるほど濡れている。 ごくりと生々しい唾を飲む音が耳に反響する。

「ふぁ、あ、お兄様、お兄様――もう、もう」 「いいよ、挿れて」 「ああっ、あっ、あっ、あ、――ッ」

飲み込む度に百合子の喉から悲鳴が上がる。 まるで、湯の中で溶け合う墨の黒。 乱暴にかき混ぜて濁らせてしまいたい衝動を抑えて、余韻に吐息をつく。 異国の熱がそうさせるのか、二人はより情熱的に交わるようになった。

暗闇が支配するアトリエ部屋で、シーツを被って身を寄せ合う。 それは青臭い草の匂いと太陽の香りがした。 瑞人は百合子への情念を絵に落とした。 云わば、瑞人の肉の一部、百合子の影でもある。 それを結局は手放さなくてはならないことは分かっている。 その身を切る辛さに、絵の完成した夜こそ百合子を抱きたがった。

百合子がピアノ曲を口ずさみながら、白い指を膝の上でととんと叩く。 その夢をたゆたうまどろみの旋律を聞きながら、キャンバスを陶然と見つめる。

誰にも真似の出来ない漆黒。 絵の中の裸婦の黒髪は、暗闇の中では僅かな星明りを集めて白銀に輝いていた。

仕上がった絵をKへ送る。 その数か月後、手紙が届きパトロンのOからKが亡くなったことを知らされた。 その翌年には岡山県K市に日本で初めての西洋近代美術館「O美術館」が開館され話題を呼んだ。 画家であり収集家でもあったKが渡欧によって買い付けた、エル・グレコ、モネ、セザンヌを始めとした名画が並ぶ。

東洋館、日本画家の一角にヴィコント野宮の「Rêverie」は、現在も飾られている。 ヴィコント野宮の代名詞「夜色の髪」と呼ばれた幻の黒。 それが絵具と墨とを混ぜた色であったことが、後年の修復作業中の科学調査で明らかとなった。 仏蘭西に渡り、アトリエで描いた初期の作品である。 他の作品と比べ、まるで夢の様に庭の色彩が豊かなのが特徴だ。

明るい陽射しに白いシーツ、咲き乱れる花、緑の木々。 甘い秘密、木陰の匂い、拙いピアノの音色。 陽だまり、にわか雨、星明りの庭。 あの日の午後。 頬杖を付いて横たわる白い肌に黒髪の少女。 覚めない夢を微睡み、百年の永遠を生き続ける。

0 notes

Photo

youichi abe’s the bitter orange, translucent it goes back to sleep || 阿部洋一の『橙は、半透明に二度寝する』

#daidai wa hantoumei ni nidone suru#the bitter orange translucent it goes back to sleep#橙は、半透明に二度寝する#youichi abe#阿部洋一#mangacap#b&w

187 notes

·

View notes

Photo

youichi abe’s the bitter orange, translucent it goes back to sleep || 阿部洋一の『橙は、半透明に二度寝する』

#daidai wa hantoumei ni nidone suru#the bitter orange translucent it goes back to sleep#橙は、半透明に二度寝する#youichi abe#阿部洋一#mangacap#b&w

65 notes

·

View notes

Photo

youichi abe’s the bitter orange, translucent it goes back to sleep || 阿部洋一の『橙は、半透明に二度寝する』

#daidai wa hantoumei ni nidone suru#the bitter orange translucent it goes back to sleep#橙は、半透明に二度寝する#youichi abe#阿部洋一#mangacap#b&w

525 notes

·

View notes