#普遍的な問い

Explore tagged Tumblr posts

Quote

https://anond.hatelabo.jp/20241019210503 俺は普通に地元が荒れまくっていて、何人か友達も死んでるし、俺自身も犯罪に巻き込まれたことがある被害者だ。 こういうのを見る度に思うのだけれど、「頭が悪いから犯罪する」だとか、「能力が不足しているから犯罪をする」という思考に流されすぎ。 いいか、今話題の強盗団は「何も悪くないのに強盗になってしまう」ことが一番の問題なんだ。 倫理意識が高かろうが、頭が良かろうが強盗になる。それがこれからの世の中。 お前が言っているのは「詐欺は騙される方が悪い」とかそういうレベルの極論。何も悪くなくても詐欺の被害者にはなる。 普通の人達が社会人をやってる時間を「どうやったら犯罪で一儲けするか」に振っている人間達がいるという思考をしろ。これは単純な労働力投下量の問題であって倫理の問題ではない。 まずこの文章を読んで、お前も、俺も、いつでもこういった犯罪に巻き込まれる、加害者にも被害者にもなる可能性があるという意識を持つことが何よりも重要なんだ。 要点を適当にまとめるから暇な時、読んでおいてほしい。 ●基本、悪人は強盗はやらない 「何言ってんだお前」という声が聞こえた気がするが、これは圧倒的事実だ。 「強盗と強姦はやるな」というのは、ちょっとでも犯罪に身が近い世界で生きてきたなら当然の常識だ。 すごく馬鹿にされそうな言い方をすると、不良界隈にいたのであれば強盗も強姦も基本的にやらない。置き引きや暴行は普通にやるやつら、簡単に人を喧嘩で刺すやつら、そういう人間達でも強盗はしない。 なぜかと言うとメリットに対してデメリットが大きいからだ。要は実刑を食らい、さらに長い刑罰を食らう可能性が非常に高いのがその二つの犯罪だからだ。 うちの地元だと「強」のつく犯罪はするな、というのは先輩から後輩に受け継がれる鉄則だったりする。 あと立証しやすいとかもある。 お前達の世界観だと、「犯罪をしたら警察に捕まって刑務所にぶち込まれる」くらいの解像度かもしれないが、犯罪にも色々種類があり、捕まり方にも種類があり、ぶち込まれ方にも種類があるということを知るべきだ。 犯罪者は犯罪を犯し捕まれば、泡になって消えるわけではない。 不良界隈は、犯罪のコード化をしっかりと進めているので「これは実刑まではいく」とか、「これはやったら割りに合わない」という思考をする。 犯罪をしたら刑務所、みたいなふわっとした思考でいないのだ。具体的な手順、具体的な刑罰を考えて割に合うように犯罪をするのが不良というものなのだ。 あとはこういう大金が絡む犯罪だと、10年懲役を食らったとしても、1億稼いでいるなら年収1000万だ。これは悪くない、という考え方もある。 (金の隠し方、要は税務署からどう逃れるかにも色々テクがあるが、これは言うと身に危険があるからここには書かない) ダラダラ書いたが、要は「悪いヤツ程強盗はしない」のだ。お前の周囲にも、置き引きやら喧嘩で鑑別とかにぶち込まれた同級生くらいいただろう。うちは年少行きもかなりいたが。 そういうやつらは、強盗は基本的にしない。割に合わないことを知っているからだ。 気軽に人をぶん殴り、喧嘩となれば刃物で人を刺すようなやつらが、強盗はやらないのだ。 じゃあ、誰がそういう犯罪の実行犯になるのか。 普通の人だよ。お前や、俺だ。普通に学校に行き、普通に社会で暮らす人達だ。 ●どうやって強盗団になるのか、どうやって逃げたらいいのか 俺の知るノウハウを書く。正直最早古い手順になっているのだが、啓発だと思って聞いてほしい。(多分、ニュースとかでももうやっていると思う) SNSかバイトサイトで、荷物運びとか適当なことで釣る。で、ここでもう「高報酬」とかあんまり言わん。普通の仕事と同じように見えるように書く。 というかお前ら、バイトの募集アプリで見た事あるか?どれもこれも「高報酬!」とか「隙間時間に手軽に稼げる!」とかでありふれている。 闇バイトと普通のバイトの見分けはハッキリ言ってつかない。というかつかなくしている。 現場にやってきたら、あとは簡単だ。「本人確認」と言って免許証を取り出させ、「スマホってある?」って言ってスマホを取り出させる。 それで免許証とスマホを奪う。これは大体車の中で行うことが多いかな。場合による。 これでもう完成。「俺はそんなバカなことはしない」と思うかもしれないが、基本的にもう手慣れているのでマジで騙されるよ。 ちなみに、これは周囲から聞いたのだが、基本的に逃げるならここしかない。基本的にこの後はもう車で現場まで行って楽しい強盗団に強制参加だ。 自分の家が書いてある免許証と、スマホを捨てて逃げろって話。 現場に降りた瞬間に逃げるのもアリだが、その時は当然中の人間も武装してるのでついでみたいにぶん殴られ、拘束される。 あと、「緊急連絡先」って言って、実家の住所と電話番号も提出させることが多いので、「実家襲うからな」」という脅しにも当然耐えなければならない。 (というか、事実見せしめで実家も襲われてるみたいなニュースがあったはずだ) ここに、「頭が悪いから巻き込まれる」とか「警戒心が低いから巻き込まれる」という要素は個人的にはないと思う。「スーパーのバイトに応募したら強盗団になる」くらいの感覚でいた方がよい。 バイトや派遣なんざしているのがもう悪い、という話はあまりにも昨今の就職事情からすると暴力的な話でもあるしな。 ●じゃあなんで今更こんな強盗団が流行ってるのか これには3つ��要因がある。①技術の発達(普遍化)②犯罪のファンタジー化③ノウハウの高度化だ。 ①はわざわざ語るまでもないだろう。アプリ、SNSでいくらでも人と繋がれる時代になり、情報をやり取りできるんだからそんなもん悪用されるに決まってる。 無知は利用するもの、知識は悪用するものだ。この世の基本だ。求人を誰にでも出せるようになったので簡単に実行犯を集められるようになった。 ②は俺は最も重い問題だと考えている。不良が減りすぎた。犯罪が減りすぎた。犯罪が遠くなりすぎた。 「悪い事」がなにやら魔法のような、よくわからない世界になってしまった。だから、万引きも強盗も同じ「犯罪」のくくりになってしまう。 本件に関しては、「何に替えてでも強盗には参加しない」という意識が低い。強盗は基本的にやったら超絶重たい罰を食らう。 だから、何に替えてでもやってはいけないのだ。 ③、これは①との複合の話になる。今、異常な速度で犯罪のノウハウは共有されている。前述したように、どうやって違法に金を集めるかに、多くの労働力を投下している層というのは存在する。 これからも存在し続ける。そういったやつらのPDCAサイクルが異常に早く回り出している。 「とりあえず試してみよう!」精神が、犯罪者界隈で最近活発になっている。統計上は犯罪が減っている。凶悪犯罪や強盗も減っている。 だから問題ないと考えるのは自由だが、これは俺は身近な空気感として感じている。 ●俺達はどうしたらいいのか 犯罪をしろとは言わんが、犯罪に対する無知があまりにも増えすぎた。もっと悪い奴らと会話をした方がよい。 別にこの話に限ったことではなくて、犯罪を身近においてどうやって避けるかのノウハウに頭のメモリを常時使うべきだ。 「何も悪くなくても強盗団になってしまう」という話と矛盾するようだが。 それでも上記の話のように「免許証とスマホを捨ててでも遁走しろ」みたいな話は俺は地元の先輩から3年は前に聞いていた。 そういう啓発は警察の仕事かもしれないが、基本的に警察というのは起きた犯罪に対処するのが仕事であって未然に事件を防ぐのはあくまでも副次だという意識をもっと持つべきだろう。 犯罪は遠い世界の出来事ではない。お前も犯罪者になるし、俺も犯罪者になるし、お前も被害者になるし、俺も被害者になる。 そういう意識をもって常に生きるべきだ。

強盗団の件、犯罪エアプの人達は平和ボケしすぎ

398 notes

·

View notes

Text

日本では5月5日は子供の日になります。 --------------------------------------------------- Children’s Day in Japan (Kodomo no Hi) is a national holiday celebrated every year on May 5th. It’s part of Golden Week, a string of spring holidays, and its purpose is to honor the happiness, health, and growth of all children. Here’s a brief overview you can share with others:

1. Historical Background

Originally known as Tango no Sekku (端午の節句), this festival dates back over a thousand years and was traditionally focused on boys’ health and success in the samurai class.

After World War II, the holiday was renamed Kodomo no Hi (子供の日) and reimagined to celebrate all children, regardless of gender.

2. Date and Significance

When: May 5th (a public holiday)

Why: To pray for children’s well-being, growth, and future happiness.

3. Main Traditions

Koinobori (Carp Streamers): Colorful carp-shaped flags are flown outside homes and public buildings. Because carp symbolize strength and determination (they swim upstream), families display one carp for each child—traditionally black for the father, red or pink for the mother, and additional carp in blue, green, or other colors for each child.

Kabuto and Gogatsu Ningyo (Samurai Helmets & Dolls): Many families display miniature samurai helmets (kabuto) or warrior dolls on shelves at home. These represent strength and protection, inspiring children to grow up brave and healthy.

Kashiwa Mochi: Special rice cakes wrapped in oak leaves, filled with sweet red bean paste. The oak leaf symbolizes longevity and prosperity, as its old leaves don’t fall until new ones grow.

4. Modern Celebrations

Schools and community centers host crafts workshops (making paper carp or painting helmets), sports days, and special children’s performances.

Families often spend the day enjoying outdoor picnics or visiting parks and museums with special Kids’ Day events.

TV programs and magazines feature children’s artwork and stories, highlighting their creativity.

5. Why It Matters

Cultural Insight: Kodomo no Hi offers a glimpse into Japan’s appreciation for nature (strength of the carp), family bonds, and historical values of courage.

Universal Message: Though rooted in samurai-era traditions, today it’s a celebration of childhood itself—encouraging joy, safety, and optimism for the next generation. --------------------------------------------------- 「日本の子供の日(こどものひ)は、毎年5月5日に祝われる国民の祝日です。春の祝日が連なるゴールデンウィークの一部で、子どもたちの幸福と健康、成長を祝うことを目的としています。」

1. 歴史的背景

もともとは「端午の節句」と呼ばれ、千年以上前から続く行事で、武家社会では男の子の健康や出世を願う日でした。

第二次世界大戦後に「子供の日」と改称され、性別を問わずすべての子どもを祝う祝日になりました。

2. 日付と意義

いつ:5月5日(国民の祝日)

なぜ:子どもの健やかな成長と幸せを祈るため

3. 主な伝統行事

こいのぼり:家や公共施設の外に、カラフルな鯉の形をした旗を泳がせます。鯉は「滝を登る」という伝説から力強さと粘り強さの象徴とされ、黒い鯉を父親、赤・ピンクの鯉を母親、そのほか青や緑などで子どもの数だけ飾ります。

兜や五月人形:家の棚に小さな兜や武者人形を飾り、子どもに「強くたくましく育ってほしい」という願いを込めます。

柏餅:甘いあんこを包んだ餅を柏の葉で包んだ和菓子。柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、子孫繁栄や長寿の象徴とされています。

4. 現代の祝い方

学校や地域の公民館などで、紙のこいのぼり作りや兜の絵付けなどのワークショップが開かれます。

家族でピクニックに出かけたり、子ども向けイベントを開催している博物館や公園を訪れたりします。

テレビ番組や雑誌では子どもの絵や作文が紹介され、子どもの創造力を称えます。

5. なぜ大切か

文化的意義:鯉の力強さや家族の絆、歴史的な武士の価値観を感じられる行事です。

普遍的なメッセージ:もともとの男子中心の祝いから、今では「すべての子ども」を祝う日として、子どもの喜びや安全、未来への希望を象徴しています。

#原神#genshinimpact#genshin impact mmd#神里綾人#kamisato ayato#荒瀧一斗#arataki itto#ゴロー#gorou#トーマ#thoma#楓原万葉#kaedehara kazuha#鹿野院平蔵#shikanoin heizou#@butlerxbutler

3 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)9月20日(金曜日)

通巻第8419号

ボケベルOEM製造のハンガリー企業は幽霊会社だった

贋物はブルガリアで生産、爆薬が仕掛けられたらしい

*************************

ヒズボラの通信網壊滅、主力戦闘員数百が死傷した。このようなハイブリッド軍事作戦が、これからの戦争の特色となる。ハッッカー、フェイク情報のレベルを超えた、実験的な戦法が普遍化する兆しかもしれない。

ヒズボラの主力軍事力を混乱に陥れたのち、9月19日からイスラエル空軍はレバノン南部へ大規模な爆撃を始めた。

9月17日、レバノンのおけるポケベル一斉��発は、台湾「ゴールド・アポロ」社の製品と言われた。台湾企業は三年前にハンガリーのBAC社とライセンス契約を結び、名義貸しの立場だったとCEOが記者会見した��

世界のメディアは一斉にブタペストへ飛んだ。

BACの登記住所は、ペーパーカンパニーが何社も入っている幽霊会社だった。NYタイムズは「この会社はイスラエルの諜報機関が設立した」と報じた。またハンガリーのメデイアはポケベルのOEM生産はブルガリアの工場で製造されたと報じた。

日本のアイコムが製造したとされるウォーキートーキーは、すでに十年前に製造中止となった旧世代に属する製品だった。9月18日に一斉に爆発したトランシーバーである。

アイコムは偽造品対策のため、製品に特殊シールをはっており、それが無ければ贋物だろうと言う。おそらく精巧な偽造品、あるいは何処かで爆薬を仕掛ける改造工場があると想定される。

さて稲妻のように名前がでてきたブルガリア? ヨーグルトと薔薇と「リラの僧院」で有名だが、じつはNATO加盟以来、ブルガリアの軍事産業は2000倍もの大飛躍をとげており、ウクライナへの武器供給でも主力になっていた。

その上、ブルガリアは、イスラエルとの関係が良好である。

2018年三月、ルメン・ラデフ大統領はイスラエルを訪問した。この時、イスラエルは外国人が立ち入り禁止の「CERT」(コンピュータ・エネージー・レスポンス・システム)の視察を許可している。さらに同大統領はイスラエルのシリコンバレーと言われるサイバーパークも訪問した。

同年6月、ブルガリアのボリコ・ボリソフ首相がイスラエルを訪問し、ドローンの共同開発で合意した。ちなみに同年一月にブルガリアを訪問した安倍晋三首相(当時)をソフィアの首相官邸に迎えたのもポリソフだった。

イスラエルは第二次大戦の最中にホロコーストを逃れたユダヤ人を救ってくれたブルガリアに近親観をもっているとされる。ブルガリアは古代スキタイの黄金文化が栄えた地域である。

5 notes

·

View notes

Text

ドストエフスキー、エブリデイ

「罪と罰」を毎日読んでいる。ドストエフスキー、エブリデイ。日々頁を進めているから、もうそろそろ結末を迎えそうなところ。読んだことのある人なら知ってのとおり、これは結構とんでもない本で。19世紀のロシアでこれが書かれた。これを書いた者がおり、彼にはこれを書かねばならない理由があった。その事実にただ驚愕してしまう。とはいえ本稿は、この小説の内容についてではないのよ。

これまであまり小説を読まないできた。文章で書かれたフィクションを楽しめない体質とでもいうか。風景や人物、それらの成り行きが書き手によって説明されるわけだが、なんだか乗り切れない。誰かの夢の話を聞くときのような白々しさがある。物語の描写には、時に寓意が含まれたりもする。それもまたなんだか寒々しく。ずっと違和感があった。

そんな自分がここのところ小説づいている。どうせ読むならばと、名の知れた名作を選んで読んでいる。ドストエフスキーとか、カフカとか。先日はゴンブローヴィッチを読んだ。世界文学の古典とされるものには、ごろりとした手触りがある。あまり手に馴染まないこの感触が重要で、国も時代も異なるどこかで、見知らぬ他人が長々とこのような数奇な言葉を書き綴ったということ。まずもってその事実に打たれる。長い物語を記す行為は、程度の差はあれ、強迫観念に基づいていると思う。そうした類のエンジンがなければ、とても成せないだろう。あるいは強迫観念なのか、スピリチュアルなのか、霊感なのか。ともかく彼らはそれに従って書き続けた。なんということか。感動する。彼らの天才は名人芸でありつつ、しかし他のどんな形式とも異なっている。彼らは小さな書斎でそれを生み出した。

作品に独自の形式を与えるのは相当に難しい。鉄の意志か、まったくの無我か、ことによるとその両方が必要になる。自分ひとりのやり口でやっていては無理で、わたしが別のわたしを産み直し、それに書かせる必要がある。ここでの”母胎が子を産む”との比喩は、本来芸術には該当しないだろう。そこでは計り知れない無形が生み出されているのだから。形のないもの。価値の定まらないもの。無法なもの。しかしそれらが独自の形式を成すもの。ドストエフスキーもカフカも、そうやって書いたんだなあ。機械と化して、それを生産した。

変わることのない絶対の普遍を求めるなら、やがてその普遍は人間を平らにならしてしまうだろう。そんな場所で巨大なスクリーンを掲げ、上映をはじめること。普遍は平らな水平で、スクリーンはそれと垂直をなす。そこには対立がある。(いったいなんのこと?)誰にも意味の分からないものを書きながら、しかしその意味を知るただひとりの例外であると作者自身が自負してみせる。それが芸術の原理だ。知らんけど。

戦争が悪であるとか、社会が公正であるべきとかは、その意味で芸術ではない。それは法や倫理の問題ではあるにせよ、芸術ではない。それは追及されるべき議題だし、そもそもそうした法や倫理によって、わたしの生存は担保されてもいる。しかしそうした法や倫理の普遍を揺さぶってしまうものとして、例えばドストエフスキーの小説がある。

おっと。主語を小さくしなければ。毎朝欠かさずヨーグルトを食べる。余裕があるときには、冷凍ごはんをチンして、納豆と目玉焼きを乗せて食べる。台所で立ったまま、ご飯茶碗から納豆玉子メシをザブザブかっこむ中年の自分。とても人様には見せられないそんな自分を、ふと客体として鑑みたときに感じたこと。身体や精神には決して公にできないあられもなさがある。人間は根本的には法外なものなのかもしれない。

2 notes

·

View notes

Text

私の街、私の生き方 北村 道子と新宿

ファッションとは単なる装いの行為ではなく、その人のセンスや生き方を体現するもの。キャリアも生き方も自分らしさを貫く伝説のスタイリスト・北村道子が「自分らしい幸せ」を模索する女性のためのブランド、SA VILLE / SA VIEを纏い、思い出の街を歩く。人生を歩んだ東京・新宿で、自分だけのスタイルを築く秘訣を語ってくれた。

guest_MICHIKO KITAMURA photography_CHIKASHI SUZUKI

“街を歩くためのお洒落が存在していた。 それが東京のファッションを強くした”

北村道子の審美眼を磨くのは、データではなく分析の視点。

お歯黒にして頬には付けボクロをつけ、新宿のクラブへと通った。コム デ ギャルソンのサテンの寝巻きに晴れの日でも雨傘をさし、スキンヘッドで表参道を歩いた。オリジナルの鋭い審美眼で映画界やファッション界から愛される伝説のスタイリスト、北村道子さん。自らも強烈な個を示す彼女のスタイルを紐解くヒントを、20代後半を過ごした思い出の地、東京・新宿から紐解く。 現在76歳、いまも現役のスタイリストとして活躍する北村さん。10代の頃からサハラ砂漠やフランスで過ごした経験を持ち、映画や広告など多数の仕事を手がけながらキャリアを築いてきた彼女に、これまでの人生の中でいちばんの宝物は?と聞くとすぐに「ない」と、答えが返ってきた。「データというものに興味がなくて、私は1日が終わったら本当に忘れちゃう。唯一残っているデータは、20年くらい前に菊地凛子と撮影した時のポラロイド。それも忘れたままポケットにしまっていたのを何十年も経った後にたまたま見つけて、凛子がデータにして携帯に入れてくれたんです。けれど基本、私が興味があるのは分析できるものだけ。写真だって、どうして彼はあれを撮ったんだろうって、じっと見て分析するんです。私の時代はコピーばかりだったけど、オリジナルで本当にやっていると思った1人が、写真家の鈴木親くん」。そう名前が挙がる写真家の鈴木親さんとは20年来の付き合い。厚い信頼を寄せる彼の視点も交えながら、今回の撮影が行われた。

「新宿に来ると新宿のファッションがあったんです。それは明らかに銀座や他の場所では違うものだった」と、独自のカルチャーが生まれた当時の新宿と今の街の混沌を重ねて。

街から生まれるカルチャーが持つ力強いエネルギー。

降り立ったのは東京・新宿。そこは、人生でいちばん多忙な時期だった20代後半から30代を過ごした場所。「すごく忙しかった。けれど、やっぱり遊びたかったから朝までクラブで過ごして、スタッフにピックアップしてもらってそのまま撮影にいくことも。その時の私のスタイルは、前髪をパツンと切り揃えた黒のロングヘアーで、お歯黒にして頬には付けボクロ。もうめちゃくちゃですよ(笑)。特に30代は一心不乱に働いて、その分遊んでいましたね」当時は、熊野神社の近くの酒屋で下宿生活をしていた北村さん。その時の東京のファッションを振り返り「その街を歩くためのお洒落」が存在していたと語る。「東京に最初に出てきた70年代の頃は、ファッションに生きる人の熱意がすごかったんですよ。歩いている人たちの服を見るだけで、すごくドキドキしてた。その頃は自家用車がなくて、タクシーも今のように走っていない。地下鉄はなくて都電で移動をしていた時代。だからこそ、人に見せるという側面がお洒落の大切な部分だったんです。例えば歌舞伎を見るために着る着物に銀座の三越に行くための服……。お好み焼きを食べるなら月島まで行って、その帰りに佃煮を買って帰るとか、卵焼きを買うなら室町へ行くとか……。当時は、その土地に行かないと買えないものや見られないものがあったから、みんなそこまで行くためのスケジュールを組み立てながら装っていたんだと思う。今は、そういう目的で着飾ることが少なくなったじゃないですか。街を歩くというカルチャーが、東京のファッションを作っていたんじゃないですかね」。

“今は、白髪が増えてきて

グレーのほうがしっくりくる”

変わることは当たり前。

今の自分が心地いいものを。

テーラリング技術��光るジャケットにレイヤードしたのは、ハイゲージのグレーのニット。ミニマルながらもその人の個性を引き出すデザイン設計。

新宿の十二社付近は、北村さんが20代後半に住んでいた思い出の場所。熊野神社を横目に西新宿4丁目の立体歩道橋を静かに、強く歩く。

パリの街とメゾンが教えてくれた洗練の美意識。

北村さんがファッションの世界に入ろうと思ったきっかけは?「もともと私は彫刻家を志していて、ファッションにはまったく興味がなかった。先に興味を持ったのは舞台のほうなんです。当時のパートナーが比較人類学の先生だったので一緒にフランスに行った時に『ここのシアターはすごいから』と観たのが太陽劇団(テアトル・デュ・ソレイユ)。衝撃を受けて、私も入りたいと伝えたら『ソルボンヌ大学の哲学科の人たちが中心に作っている舞台だから、もし本気ならソルボンヌ大学に入ってくれ』って。けれど大学に行くのは『嫌だ』って即答しました(笑)。ファッションとの初めての出合いもちょうどその頃。パートナーが『20歳の��レゼントにシャネルのオーダーはどう?』って。全部ではなく少しサポートしてもらって、シャネルから言われた日にちにお店に行くと、ただの汚い格好をしている20歳の私にもマダムが隅から隅まできっちり採寸してくれました。綺麗に磨き上げられた店の床に、スタッフたちの真珠の身につけ方や所作は、とにかく洗練されていて一種の怖ささえも感じるものでしたね。シャネルがあるサントノーレ通りも、通り全体が当時は白かグレーで統一され、それも本当に美しかった」。色が人に与える印象を左右し、心を大きく動かす。経験でそれを知る北村さんがこの日身に纏ったのは、SA VILLE / SA VIEが作るグレーの端正なジャケット。「若いころは黒い服ばかり着ていたけれど、それは髪の毛が黒かったから。今は、白髪が増えてきてグレーのほうがしっくりくる。だから今日のジャケットもグレーを選びました。このジャケットは作りがメンズ服のアプローチに似ていてシルエットと着心地がいい。ニュアンスカラーのグレーを締めるために、クリアフレームの眼鏡を。そうすると顔の輪郭がしっかり出てくるんだけど、それは電車の中で見た女の子がインスピレーションでした」。

常に開発が進む新宿駅前。丁寧にパターンがとられたジャケットには落ち感のあるトラウザーを合わせて、マニッシュなIラインを描く。

オリジナルの個性は“特殊”ではなく“普遍”がつくる。

経験によって磨かれた美学と変わらない信念があれば、変化を受け入れることは簡単で、今の自分にフィットするものへと恐れることなく変わっていける。「服は自分とのコミュニケーション」だと語る北村さんが考える、スタイルを確立するために必要なこと。「かつてコム デ ギャルソン・オムのビッグジャケットの中に白いTシャ��を着てチノパンを合わせ、スニーカーを裸足で履くのが私の定番スタイルでした。そういう着こなしをしているのは当時、女性で私だけでしたね。一見すると特殊なことをやっているように見えるけど、ジャケットもチノパンもスニーカーもすべてベーシックなもの。私は、特殊なことをやるといつか飽きるということを知っているんです。だから、いつの時代も普遍であることがすごく大事」。緻密に計算され細部にまで行き届いた美意識が、北村さんの揺るがないスタイルを作る。そんな北村さんが“美しい”と感じることは?「一致していること。装い、空気、その街に住んでいる人々が一致することに美しさを見出します。石畳の多いヨーロッパを歩く装いと東京のコンクリートを歩く装いが変わるのは当然のこと。いい街だったらいい装いになってくる。美しさは、いろいろな要素がシンクロし、一致していくからこそ生まれるものだと思いますね」。 一方で「今の東京は、人々と街の装いが一致していないことが多い」と語る北村さん。未来を見据えて、今の私たちに必要なことを問うと「切磋琢磨する気持ち」だと返ってきた。「ミラノやパリで築かれているスタイルは、人々の志によって作られたもの。目的のために一致団結して、家族ご飯を一緒に食べたり、パーティーに出かけたりする。そこにはその場所に合う服が必要で、その土地の人々が一生懸命考えて作り上げてきた。東京はなんでもあるし、豊かだけど、物事や歴史の背景をきちんと分析して理解している人はごく一部なんじゃない? だから、今こそ切磋琢磨して、向上していく気持ちが大切なんだと思います」。

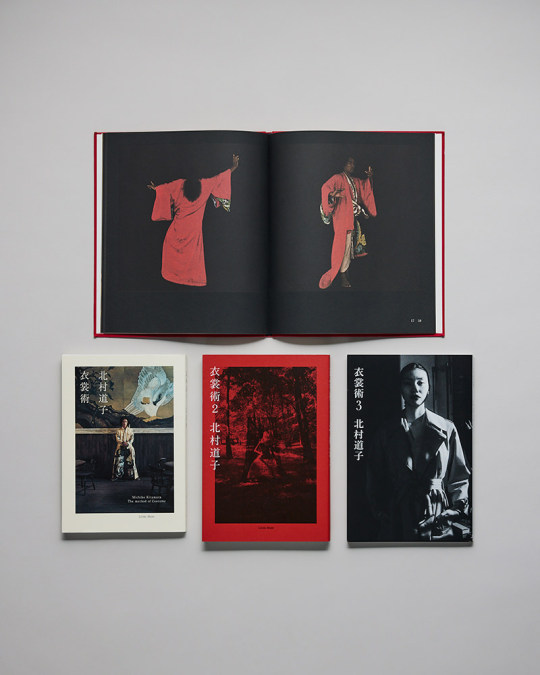

スタイリストという枠には収まりきらない才能と発想の持ち主。北村さんの世界観を凝縮した作品集からは、非常に日本的なものを感じると同時に、ジェンダーや国境、時代の価値観も超越する普遍的な「生きる力」が表現されている。〈上〉『Tribe』1995年(朝日出版社)〈下・右から〉『衣裳術』2008年『衣裳術2』2018年『衣裳術3』2022年(リトル・モア)

“ファッションのよさは自分自身で発見するもの” 装いを突き詰めることで見えてくる真の豊かさ。

緑色の電話ボックスは、時を経ても変わらずにあるもの。ひっきりなしに行き交うタクシーと人々は、時を経て変化したもの。その両方が存在する新宿に北村さんのオリジナルの人生を重ねて。

切磋琢磨せよ。次世代を担う若者たちへのメッセージ。

「今日、私は初めて日本人デザイナーが作るSA VILLE / SA VIEの服を着ました。初めてということは恥ずかしいことじゃなくて、考えなければいけないのはなぜ今までそれを知らなかったのかということ」と、北村さんは次の世代を担う若者たちへメッセージを続けた。「ファッションほどアートなものはないのだから、若い人たちがファッションを面白いと思わないと駄目だと思う。だからこそ、ブランドも若い人たちがファッションを面白いと思うように服だけではなくて、店では出口まで見送る時の佇まいまで、プライドを持ってブランディングしていく必要がありますよね。それは私がパリで過ごした頃に常々感じていたこと」。パリジャンのスタイルを着想源に、真摯な物作りをするSA VILLE / SA VIEのコートを纏��北村さんからは、置かれた居場所で、思考を止めずに人生を歩み続ける大切さを感じることができる。70歳を過ぎて彼女が確信を得たのは「ファッションのよさは、誰かに何かを言われて成立するものではなく自分自身で発見するもの」だということ。装うことから見えてくる人の生きざまにこそ、真の豊かさが隠れている。北村道子さんのこれまでの歩みが、そう教えてくれる。

襟裏から鮮やかなロイヤルブルーが覗くハーフコートは、襟を立ててパリジャンのような志を纏う。ふっくらとした滑らかな生地が、強さを柔らかく包んでくれる。

“自分の目が届く範囲で分析する。

街も人もファッションも、広くなりすぎると

コミュニケーションがうまくとれなくなるのだから”

北村道子 MICHIKO KITAMURA

1949年生まれ、石川県出身。映画『それから』(1985)をはじめ、『アカルイミライ』(03)、『メゾン・ド・ヒミコ』(05)など、数々の映画衣装を手がける。映画界だけではなく、鋭い審美眼で雑誌や広告などのファッションシーンでもアイコニックな地位を確立。出版物に作品集『tribe』(朝日出版社)、著書『衣裳術』『衣裳術2』(リトルモア)などがある。

5 notes

·

View notes

Text

「他者」の起源──ノーベル賞作家のハーバード連続講演録

著者 トニ・モリスン(Toni Morrison)

解説 森本あんり(Morimoto Anri)

訳者 荒このみ(Ara Konomi)

集英社新書2019年7月22日第一刷発行

原著 THE ORIGIN OF OTHERS by Toni Morrison. Harvard UP. 2017.

帯宣伝文 「人はなぜ 「差別」 をやめられないのか」

日本語版読者に向けて 森本あんり(巻頭特別寄稿)

人は、差別主義者に生まれるのではなく、差別主義者になるのである。──トニ・モリスンのこの言葉を読んで、ボーヴォワールの「第二の性」を思い起こす人は少なくないだろう。人は、女に生まれるのではなく、女になるのだ。これを、身体的・生物学的な性(セックス)から社会的・文化的な性(ジェンダー)への発展、と言い換えてもよいかもしれない。

だが、この類比には並行的でないところもある。女に生まれることと女になることとの間にはかなり強い繋がりがあるが、生まれたばかりの子どもには、差別主義者になるような身体的・生物学的な根拠はどこにもない。白人や黒人に生まれることと、人種差別主義者になることとの間には、実は何の関連性もないのである。

とすると、人はいったいどこでどうやって人種差別主義者になってゆくのだろうか。それを問うたのが本書である。モリスンは、その問いに「他者化」というプロセスを示して答える。人がもって生まれた「種」としての自然な共感は、成長の過程でどこかに線を引かれて分化を始める。その線の向こう側に集められたのが「他者」で、その他者を合わせ鏡にして見えてくるものが「自己」である。このプロセスは、本書で取り上げられた作品が物語るように、明白な教化的意図をもって進められることもあれば、誰の意図ともつかぬしかたで狡猾に社会の制度や文化の秩序に組み込まれて進むこともある。

やっかいなことに、人がこのプロセスと無関係に社会生活を営むことは困難である。「他者化は怪しからぬことだからみんなでやめようではないか」と論じたところで、実際に何かが成し遂げられるわけではない。ある時代のある文化に生まれ育つ者は、まずはその文化の規範をみずからのうちに取り込むことで成長する。つまり、われわれはみな、人としての自我をもつ存在となった時点で、すでにその文化がもつ特定の常識や価値観の産物となっている。だから人が他者化の問題を意識するときには、かならず自分の常識や価値観の問い返しとなり、それまで自分が学んできたことの「学び捨て」(unlearning)にならざるを得ないのである。モリスンの作品がしばしば読者の心に鋭い問いを突きつけるように感じられるのは、このためである。

個人だけではない。他者化の力学は、国家や民族といった大きな集団にも同じように交錯して作用する。近現代の歴史はその典型例をいくつも示してきた。第二次世界大戦が終結すると、植民地であった地域から旧宗主国のプレゼンスが消え、次々に独立国家が誕生した。ところが、宗主国という共通の「他者」がいなくなると、今度は自分たちの内部に新たな「他者」が見えるようになる。インドでは、独立を求めて共に闘ってきたはずのヒンズー教徒とイスラム教徒がお互いを「他者」と認識するようになり、印パ戦争を経て1947年にはパキスタンが独立する。さらにパキスタン内部でも、言語や民族の違いから東西がお互いを「他者」と認識するようになり、1971年にはバングラデシュが独立する。

1991年にソビエト連邦が崩壊したときにも、同じことが起こった。ソ連の崩壊は、連邦下に置かれていた各国の独立や、共産主義という理念全体の失墜をもたらしたばかりではない。東西冷戦というわかりやすい対立構造のなかで彼らを見ていた自由主義世界もまた、共通の「他者」を見失った結果、みずからの内部に新たな「他者」を見いだして立ち竦むようになる。西側諸国が誇ってきたリベラルな民主主義は、共産主義という外部の敵がいなくなった途端に暴走を始め、ポピュリズムや不寛容な民族主義という内部からの脅威に侵食されるようになった。今日われわれが世界の各地で目にしている民主主義の機能不全は、すでにこのときからゆっくりと進行してきた病態の表面化にすぎない。

だが、ここでも問題は単純ではない。こうした分断や暴走による不安定化は、たしかに歓迎されざる結果であるかもしれないが、かといってそれ以前の植民地時代や冷戦時代がよかったかと言えば、そういうわけでもないだろう。「以前はみんな仲良く暮らしていたのに」という台詞は、しばしばその背後に抑圧され封殺された多くの声があったことを覆い隠して語られる。モリスンの語り口に同調させて言えば、それは南部の善良で心やさしい白人たちが公民権運動前の時代を想い出して懐かしげに語るときの台詞に近い。

このように、本書が照らし出す「他者化」の概念は、通りいっぺんの批評を許さない多義性を帯びている。他者化とは、他者をその総体において、つまり自分の認識能力を凌駕する何らかの名付けがたい他者であるままにその存在を承認する、ということではない。われわれはしばしば、他者の一部を切り取って自分の理解に囲い込み、それに餌を与えて飼い続ける。やがてそのイメージは手に負えないほど肥大化し、われわれを圧倒して脅かすようになる。

それでも、人は知ることを求める。知って相手を支配したいと願うからてある。それは、相手を処理されるべき受け身の対象物となし、かたや処理する側の自分を正統で普遍的な全能の動作主体として確立することである。この批判は、かつてエドワード・サイードが論じた「オリエンタリズム」批判にも重なってくる。西洋人が非西洋を解釈するときには、非西洋の本人も自覚していないらしいオリエント的な本質が特定され代弁される。まさにその表象行為によって、そういう認識をする西洋人こそが真の人間であり、対象である非西洋を管理し支配すべき正統性をもった存在であることが宣言され根拠づけられるのである。

それゆえ本書の主題となっているのは、単にアメリカ国内に限定された人権や差別のことではない。それは、西洋と東洋、白人と有色人、キリスト教と他宗教、権力をもつ者ともたざる者といった多くのパターンに繰り返しあらわれる人間に共通の認識様式である。この認識様式は、合理的な思考や明晰な意識にのぼらない領野で神話的な構造へと転化し、他のすべての神話がそうであるように、われわれの見方や考え方を背後から支配する力をもつ。

このような隠然たる神話的支配を意識の明るみへともたらしてくれるのが本書である。物語の名手モリスンは、この普遍的は認識様式のからくりをごく小さな個人的で特異な出発点から展開してゆく。彼女によると、「黒人」はアメリカだけに存在する。彼らは「アフリカ系アメリカ人」とも呼ばれるが、アフリカに住むアフリカ人は、それぞれガーナ人でありナイジェリア人でありケニア人である。唯一の例外は南アフリカ共和国に住む人だが、こうした事実からしても、「黒人」が科学的な概念ではなく文化的な概念であり、人種という価値軸の中で序列化された概念であることが理解できるだろう。アメリカにおける黒人と白人は、お互いが自己を定位するために相手を必要とするという意味で、ほとんど心理学的な「共依存」の関係にある。

アメリカの奴隷制度にはキリスト教も少なからず加担しているが、これもアメリカ史に固有のことである。聖書には、古代世界の通念として、ある人びとは自由人で、ある人びとは奴隷である、という事実が前提されている。だが、それはもっぱら戦争捕虜か債務によるもので、肌の色とは無関係である。というより、キリスト教は肌の色に関して本来まったく無関心である。聖書には、エチオピア出身の人びとも登場するし、そのなかには伝説の美女や高位の官僚もいるが、彼らの肌がどのような色であったかについては、いっさい記述がない。中東人であったイエスや弟子たちの肌の色にも何ら言及がない。

ところが、アメリカのキリスト教は肌の色と人間の価値の間に、きわめて特異な緊張関係を構築していった。18世紀以降の奴隷解放運動を担ったのは多くのキリスト教指導者たちであったが、彼らに反対する頑固な奴隷制擁護論者もまた教会の牧師たちであった。前者が頭を悩ませ、後者がしたり顔に論じたのは、聖書が「神の前での平等」を語るものの、社会的現実としての奴隷制そのものを断罪していない、という事実である。やがて19世紀のアメリカでは、長い巻き毛で白人のイエスを強調した聖画が複製頒布され、広く流通していった。20世紀後半に始まった「解放の神学」が黒人のイエス像を前面に押し出すようになったのも、こうしたカラーコードへの反動である。

モリスンは、いくつかの特徴的な文学作品から、そしてさらに強烈な彼女自身の体験から、他者化の際に作��する「ロマンス化」の実例を描き出している。アメリカ史によく知られたハリエット・ビーチャー・ストウの小説『アンクル・トムの小屋』(1852)もその一つである。この小説が当時の白人想定読者層にどのようなメッセージとして受け取られたのか。そこに、奴隷制度の野蛮で残酷な現実を覆い隠し、あたかも非人間的なことは何も起こっていないかのような安心感を与えるロマンス化の作用がある。

しかし同時に、読者はこの読み直しが他ならぬモリスンの語りによって薄暗がりの中から明るみへと引き出されてきた、ということに気づかされるであろう。他者の存在は、自分が「他者の他者」であるという立場の交換により、はじめて鮮明に意識される。われわれは、自分という存在の限定性から自由になることはできない。だが、文学の虚構を通して擬似的に他者の視線をもつことができ、その他者の視線を通して自分を見つめ直すことができる。本書は、アメリカの黒人という特異点を設定することにより、それぞれの読者に自分では開くことのできない窓を開けるはたらきをしてくれる。その窓を通して、読者は自分を取り巻く現実とは違う世界に目を向けることができるようになるのである。

モリスンは本書末尾で、「自分たちの故郷にいながら故郷にいるとは言えない人びと」についても語っている。おそらくそれは、肌の色の如何にかかわらず、アメリカ国内の各地で人びとが感じ始めていることだろう。ここにも、われわれの想像力を呼び覚ます別の声が響いている。トランプ大統領の登場は、自分の国で自分の土地に暮らしていながら、いつの間にか「よそ者」のように扱われていると感じる人びとがいかに多いかを明らかにした。グローバル化の見えざる圧力は、大都市で世界を股にかけて活躍する国際派のエリートたちよりも、小さな田舎町で穀物の値段を気にかけつつ生きるほかない人びとに重くのしかかるだろう。そのひとりひとりに、自分が本来帰属すべき場所があり、心に感じながら生きるべきディープ・ストーリーがあったはずである。

人は誰も、自分ひとりでは幸せになれない。どこかに属し、誰かと繋がっていなければ、自分の存在意義を確認することもできないのである。もしそういう居場所が現実世界で見つけられなければ、ネットという仮想空間にそれを求めることがあっても不思議ではない。他者化の力学は、そこにも作用することだろう。人はそこで、生暖かい温もりに包まれたり、凶暴な正義感に酔い痴れたりして、日常と祝祭の間を行き来する。

他者の眼差しは、ときに人を不安にさせ、居心地を悪くする。日本人はこれまで、自分から海外へ出かけて行かない限り、こうした視線を向けることも向けられることも少なかった。しかし今や、日本を訪れる外国からの旅行者は爆発的に増え、外国人の労働力なしには日常生活すら回らないほどになっている。毎日の買い物で釣り銭を受け取るとき、あるいは地方の鄙びた温泉にゆっくりと浸かる安らぎを破られたとき、われわれの他者認識と自己認識には、どのような他者化の作用がはたらくことだろうか。

ターネハシ・コーツによる序文

2016年春、トニ・モリスンは、「帰属の文学」についてハーヴァード大学で連続講演を行った。これまでになされてきた数々の非凡な仕事を思い起こせば、モリスンが人種という課題に目を向けたのも驚くにあたらない。その講演はまさに時宣を得ていた。バラク・オバマ大統領は、二期目の最後の年を迎えていた。支持率は上向きだった。「ブラック・ライヴズ・マター(黒人の命も大事)」というスローガンを掲げた活動が盛んになり、黒人への「警察暴力」が全米的な話題として社会の前面に押し出されていた。これまでの「人種問題をちょっとかすめるだけの話題」とは違って、今回は結果を伴っており、効果も出ていた。オバマ政権時に、ふたりのアフリカン・アメリカン、司法長官エリック・ホルダー(在任2009〜15)とロレッタ・リンチ(在任201���〜17)は、全米の警察署の調査を開始させた。ファーガソン、シカゴ、ボルティモアでの騒乱が報告され、これまで長い間、瑣末な出来事として処理されていた、いわば組織的人種主義が現実のものであることを明らかにした。この積極的な問題解明の姿勢は、アメリカ合衆国の最初の女性大統領になるはずだった、ヒラリー・クリントンによって継続されていくものと期待されていた。じっさいトニ・モリスンが連続講演を始めたときには、政治家としてはライト級と見なされる、つまらぬ男に比べて、ヒラリーの好感度はきわめて高かった。これらのことはすべて、さまざまな歴史的規則に果敢に挑戦している国が、今、道徳の領域において長く伸びるアーチの、正義の先端へついに近づいているという動かしがたい証拠だった。

ところが、アーチの先端はさらに先へと伸びて行き遠ざかってしまった。

ドナルド・トランプが勝利すると、それに対する最初の反応は、アメリカの人種主義などたいしたことではないと矮小化することだった。零細企業の人びとが立ち上がり、2016年の大統領選挙は、ニューエコノミーに見捨てられた人びとが推進する、反ウォール・ストリートのポピュリスト的反乱であると決めつけられたのだった。クリントンは、「アイデンティティ政治」にこだわりすぎたために命運がつきてしまった、と批判された。

こういった議論は、しばしばかれら自身の破滅の種を産むことになる。ニューエコノミーに見捨てられやすい人びと──黒人やヒスパニックの労働者──がなぜトランプ陣営に入らなかったのか、その理由はまだ説明されていない。そのうえ、クリントンの「アイデンティティ政治」を批判する、まさにその人びとのなかに、「アイデンティティ政治」を利用するのにやぶさかではない者がいた。バーニー・サンダーズ上院議員は、クリントンの対立候補の筆頭だったが、あるときは自分のルーツが白人労働者階級にあると誇らしげに語り、またすぐその翌週には「アイデンティティ政治」を「乗り越えよう」と、民主党員に発破を掛けた。「アイデンティティ政治」とは、どうも等しく同じことを意味しておらず、かならずしも「生まれながらにして平等」を意味するのではないようである。

『「他者」の起源』(2017。The Origin of Others)──モリスンの新しい本は、ハーヴァード大学で行われた連続講演から生まれたが──ドナルド・トランプの台頭の背景とじかに関連しているのではない。だがモリスンの「帰属」の思考や、社会の保護下にだれが置かれ、だれが外されているのか、などを読み解くために、わたしたちは今日の状況を考慮しなければならないだろう。『「他者」の起源』は、アメリカの歴史を精査し、アメリカ史上最古の、しかももっとも影響力のある「アイデンティティ政治」について語っている──すなわち人種主義という「アイデンティティ政治」である。本書は、「よそ者(外国人)」の創出、「壁」の建設、文学理論・歴史・回想録について書かれているのだが、すべて��いかにして、いかなる理由によって、わたしたちはこれらの種々の「壁」を肌の色と結びつけてしまったのか、それを理解するためである。

本書は、20世紀の、消しがたい白人至上主義の本質に巧みに迫った一群の研究書と軌を一にしている。モリスンが同志と見なすのは、スヴェン・ベッカート(ハーヴァード大学教授。歴史学者。『コットン帝国──グローバル・ヒストリー』(2014)でバンクロフト賞を受賞)やエドワード・バプティスト(コーネル大学教授。歴史学者。『語られない半分──奴隷制度とアメリカ資本主義の生成』(2014))などで、かれらは白人至上主義の暴力的な性質や、そこから生み出される資本主義的利益の実態を暴露した。ジェイムズ・マクファーソン(プリンストン大学名誉教授。歴史学者。『自由への叫び──南北戦争の時代』(1988)でピューリッツア賞を受賞)やエリック・フォーナー(コロンビア大学名誉教授。歴史学者。『業火の試練──エイブラハム・リンカンとアメリカ奴隷制』(2010)でピュリッツア賞・バンクロフト賞などを受賞)は、人種主義が南北戦争勃発の契機を育み、その後、いかに再建の国家的努力をむしばんだかを明らかにした。ベリル・サッター(ラトガース大学教授。歴史学者。『家族の所有地──人種・不動産・都市の黒人搾取』(2009))やアイラ・カッツネルスン(コロンビア大学教授。政治学および歴史学者。『恐怖──ニューディールとわれわれの時代の源』(2013)でバンクロフト賞を受賞)は、人種主義がニューディール政策を腐敗させたことを解明する。カリル・ギブラン・ムハマド(ハーヴァード大学教授。歴史学者。『ブラックネスの糾弾──人種・犯罪・今日のアメリカの都会の創生』(2011))やブルース・ウエスターン(コロンビア大学教授。社会学者。『アメリカの刑罰と不平等』(2006))は、人種主義がわたしたちの時代において大量投獄への道を開いたことを明らかにした。

その中でもモリスンの仕事にもっとも近いのは、『レイスクラフト(人種狩り)』(2012)だろう。この本はバーバラ・フィールズ(コロンビア大学教授。歴史学者。『レイスクラフト(人種狩り)』(2012)の共著者)とキャレン・フィールズ(歴史研究者。『レイスクラフト(人種狩り)』(2012)の共著者)の共著で、アメリカ人は、能動的に作用する「人種主義(レイシズム)」の罪を、本来そのような作用を起こさないはずの「人種(レイス)」という言葉にすり替え、消し去ろうとしてきたという。一般にわたしたちが「人種主義」に対して「人種」と言うとき、「人種」とは自然界の特質を指し、「人種主義」はその当然の結果であると認識している。だがそれはまったく逆である。すなわち「人種主義」が「人種」という概念より先にあり、「人種」を証明しようと研究を積み重ねているのである。それにもかかわらず、アメリカ人は、いまだに論点を正確に把握していない。そのためわたしたちは、「人種差別」「人種的溝」「人種の分離」「人種的プロファイリング」「人種的多様性」といった言葉を平気で口にする──あたかもこれらの考えが、わたしたちが作り出したものではなく、別のところに根拠があるかのように。このことが及ぼす影響は些細なものとはとても言えない。「人種」が遺伝子とか神々、あるいは両者による作用の結果というなら、この問題を根本から打ち壊してこなかったとしてもしかたがない。

モリスンの問いは、「人種」と遺伝子の接点はわずかしかない、といういささか説得力に欠ける考えから始まっている。そこからモリスンは、何の根拠もないと思われる浅はかな考えが、なぜ何百万人もの心をつかんでしまったのか、わたしたちにヒントを与えてくれる。非人間的行為を通して、自分の人間性(ヒューマニティ)を確認したいという欲求が鍵だ、とモリスンは論じている。そこでジャマイカの大農園主トマス・シスルウッド(1721〜86)の記述を取り上げる。シスルウッドは、まるで羊毛刈りを記録する気やすさで、奴隷女たちを相手にした連続レイプの記録を日記に残している。性行動の合間に、農業・雑務・客の訪問・病気などについて記している、モリスンはぞっとしながら述べている。レイプに対してこんなにも無感覚になれるとは、シスルウッドの心の中でいったいどのような心理作用が起きていたのか。「他者化」の心理作用──奴隷王と奴隷との間には、自然で、ある種の神性を帯びた線引きが存在するのだと、自分自身を納得させること。さらにモリスンは奴隷のメアリ・プリンスが女主人からひどく叩かれたことを分析して、以下のように述べている。

奴隷が「異なる種」であることは、奴隷所有者が自分は正常だと確認するためにどうしても必要だった。人間に属する者と絶対的に「非・人間」である者とを区別せねばならぬ、という緊急の要請があまりにも強く、そのため権利を剝奪された者にではなく、かれらを創り出した者へ注意は向けられ、そこに光が当てられる。たとえ奴隷たちが大げさに語っていると仮定しても、奴隷所有者の感覚は奇怪きわまりない。まるで、「俺はけだものじゃないぞ! 俺はけだものじゃないぞ! 無力なやつらをいじめるのは、俺さまが弱くないってことを証明するためさ」と吠えているようだ。

「よそ者」に共感するのが危険なのは、それによって自分自身が「よそ者」になりうるからである。自分の「人種化」した位置を失うことは、神聖で価値ある差異を失うことを意味する。

モリスンは、奴隷を創り出す者と創り出された奴隷とについて語っているのだが、その社会的位置に関する指摘は今日でも正しいだろう。とくに過去数年間ずっと、アメリカの警官が黒人を比較的軽い条例違反で、あるいはまったく違反していないというのに、殴ったり、テーザー銃(スタンガン)を発射したり、首を絞めたり、銃殺している映像が次々と流されてきた。そのためアフリカン・アメリカンのみならず、多くのアメリカ人が恐怖に陥っている。にもかかわらず、このような行為を正当化する言説がはびこっている。警官のダーレン・ウィルソンがマイケル・ブラウン(1996〜2014)を射殺したとき(2014)、「銃弾の雨あられの中を大きな塊が走り抜けた」ようだったと報道記者に語っている。まるでブラウンが人間とはかけ離れた大きな生き物に見えたようだが、じっさい人間以下と見なしているのだ。遺体を真夏の焼けつくアスファルトの路上に放置したことがその証拠で、人間以下の扱いが強く印象づけられた。ブラウンを怪物のように描いて殺人を正当化したウィルソンは、──司法省の報告によれば──まさにギャングと大差ないような警察官たちの職権濫用もまた許し、自分たちは非の打ち所のない人間だと主張させているのである。

人種差別主義者の対象を非人間化する行為は、象徴の領域の話ではない──現実上の権力の領域に及んでいる。歴史学者のネル・ペインター(プリンストン大学名誉教授。歴史学者。『白人の歴史』(2010))は、「人種とは考えかたであり事実ではない」と主張している。アメリカにおける人種に関する考えかたのもとでは、肌の色が白い場合は、マイケル・ブラウンやウォルター・スコット(1965〜2015)、エリック・ガーナー(1970〜2014)のように警察暴力による死を遂げる確率の低いことは明白である。しかもこのような死は、「他者」として生きるということの意味、偉大な「帰属」の枠外にいることの意味を示す最適の例である。いわゆる「経済不安」がドナルド・トランプ陣営へ投票社を引き寄せたと言われるが、かれらは大多数の黒人から見れば、明らかにより豊かな人々であった。共和党の予備選挙で、トランプに票を入れた者の世帯収入の平均値は、アメリカの平均的黒人世帯収入の約二倍だった。現在、多くは白人の(とはいえ全員ではない)間に見られる、合成麻薬の流行への危機感は、1980年代のコカイン危機に見られた非難の嵐とは違っている。特定の白人男性の死亡率には敏感に反応する今日の関心のありかたは、この国でこれまでずっと黒人の生命を脅かしてきた、黒人の高い死亡率の原因からは目を背ける、あの冷淡さと様相を異にしている。

人種主義は問題である(レイシズム・マターズ)。この国で他者でいることには重大な結果が伴う。──悲しいことにこれからその先も解決策は見つからず、問題でありつづけるだろう。人間社会は、素朴な利他主義のために、これまで持っていた特権を簡単にあきらめたりはしない。かくして白さを信奉する者がその信仰を捨てる社会は、これまでの特権が入手困難なぜいたく品になった社会しかない。アメリカの歴史上、そのような瞬間を何度も見てきた。長引いた南北戦争の結果、黒人もそれなりの人生をまっとうするにふさわしいと、白人は結論づけるにいたった。ソ連との冷戦は、黒人差別法であるいわゆる「ジム・クロウ法」が支配する南部を世界中の物笑いの種にし、敵側諸国に格好の宣伝工作の材料を与えてしまった。ジョージ・W・ブッシュ政権では、二度にわたる泥沼戦争(2001年のアフガニスタンおよび2003年のイラク攻撃を指す)、経済の急降下、ハリケーン・カトリーナ(2005年にアメリカ南部を襲ったアメリカ観測史上最大級の超大型ハリケーン)における連邦政府の組織的初動ミスが、アメリカ初の黒人大統領誕生の道を拓いた。このような出来事が起きるたびに、アメリカは歴史上の慣例を打ち破ったぞ、というひとかけらの希望が湧いたものだ。ところがそのたびに、希望は最終的には泡となって消えてしまう。

わたしたちが、なぜふたたびこのような状態にいるのかを理解するために、アメリカが生んだ最高の作家・思想家であるトニ・モリスンがいることは、なんと幸運であるか。モリスンの仕事は歴史にその根があり、ひどくグロテスクな歴史的事象からも美しさを引き出してくる。その美は幻想ではない。歴史がわたしたちを支配していると考える人びとのひとりに、モリスンが数えられているのも驚くにあたらない。『「他者」の起源』は、この理解を詳細に説いている。過去の呪縛からただちに解放される道が提示されなくとも、その呪縛がどうして起きたのかを把握するための、ありがたい手引きになっている。

✲ ターネハシ・コーツは1975年ボルティモア生まれ。作家・ジャーナリスト・漫画家。アトランティック、ヴィレッジ・ヴォイス、ニューヨーカーなどに寄稿。2015年、『世界と僕のあいだに(Between the World and Me)』で全米図書賞受賞。アフリカン・アメリカンについて、また白人優先主義に関する記事でよく知られる。2015年、「天才」に与えられるマッカーサー財団の助成金を授与される。父親は、ヴェトナム帰還兵で、小さな出版社を営む。

著者 トニ・モリスン(Toni Morrison)

1931年、米国オハイオ州生まれ。コーネル大学大学院で英文学修士号取得後、ランダムハウスで編集者として活躍しながら、70年に『青い眼がほしい』で作家デビュー。77年の『ソロモンの歌』で全米批評家協会賞、アメリカ芸術院賞、87年の『ビラヴド』でピューリッツァー賞受賞。89年から2006年までプリンストン大学の教授を務め、93年にはアフリカ系アフリカ人として初めてノーベル文学賞を授与される。他の代表作に『スーラ』『ジャズ』『パラダイス』『白さと想像力』など。

解説 森本あんり(Morimoto Anri)

1956年、神奈川県生まれ。国際基督教大学(ICU)教授・学務副学長。著書に『反知性主義』『異端の時代』など多数。

訳者 荒このみ(Ara Konomi)

1946年、埼玉県生まれ。米文学者。東京外国語大学名誉教授。

2 notes

·

View notes

Text

「最高の不自由を生きる』——動物的自由を超えて

・洗脳と自由のパラドックス

人は生きる限り、何らかの価値観に影響を受け、それに基づいて行動する。家庭、教育、社会、宗教、文化、国家──これらは私たちの思考や生き方を無意識のうちに形作っている。

この影響を「洗脳」と呼ぶならば、完全にそこから自由になることは、悟りのような超越的な境地に至らない限りほぼ不可能と言える。

この『洗脳状態』は、一見すると安心感や社会的な連帯感をもたらすが、その代償として、深い思索や自己への問いかけを阻害する要因ともなりうる。安全で快適な環境がもたらす「満足感」は、一種の精神的停滞を招き、変革への原動力を弱める。たとえば、現代のメディアや教育システムは、一見すると客観的で普遍的な真理を提示しているように見えるが、その多くは特定の価値観や枠組みに基づいており、一面的な見解を「唯一の正解」として刷り込む作用を持つ。

こうした状況下で、「洗脳を拒否する」ためには、既存の枠組みを批判的に検証し、自らが信じるべき価値を積極的に選択する必要がある。これは、単なる反発ではなく、自己の内面に根ざした真の自由を追求するプロセスと言える。

しかし、ここで重要なのは、単なる反抗ではなく、何を受け入れるか、何を選び取るかという意識的な行為である。

ただ無自覚に洗脳され続けるのではなく、「意識的にどの価値を選ぶか」を考えること。そして、それこそが人間として自らを高める道のひとつではないか。

周囲から無自覚に洗脳されることも、単なる反発によってすべてを否定することもせず、『より良い価値を選び取る』という構え。

それが、現時点でできる最良の選択だろう。

ミルダッドが説いたように、人間は自らの「牢獄」の看守であり、その鍵は自分自身の手の中にある。すなわち、洗脳を全く拒絶することはできなくとも、自らがどの洗脳を選び、内面化するかで「生きる自由」は大きく変わるのだ。単に既存の枠組みに従う(というより自動機械)のではなく、意識的に「より良い洗脳」を選ぶことで、自分自身の本質を磨き、内面の自由を手に入れる。そのための試みこそが、我々人間にとっての自由への道、主体的な生の探求といえるだろう。

・どの価値を選ぶべきか?

では、「より良い価値」とは何か。それは単なる快適さや都合の良さではなく、自分自身をより深く理解し、世界との関わり方を豊かにするものでなければならない。私はその価値を、仏教やヨーガ、その他多くの宗教や思想から照らし合わせ、「エゴを超え、より自由で、より創造的な方向へと向かうこと」とする。

また、ただ「エゴを捨てよ」と言うのは簡単だが、実際にはそれ自体が新たなエゴの温床になりかねない。「私は利他的である」「私は高尚な道を歩んでいる」と自負することが、かえって自己満足や承認欲求につながることもある。

あるいは、老子の説く「無為自然」や禅における「無心」を誤解し、それを単なる放任や本能のままの生にすり替えてしまうこともある。実際には、それは「意識的な超越」とは異なり、単に受動的な無自覚へと堕する危険を孕んでいる。

動物は完全に無為自然・無心の境地に達している。赤子も同じだ。しかし彼らの説く「無為自然」や「無心」の境地がそれらと異なることは自明だろう。言葉にすることは容易くないが、あえて説明するならば、動物や赤子は無意識的な無心(環境に従順)であり、我々凡人はエゴに支配された選択(快楽や恐れに従う)である。

無論動物の生き方は、一つの完成形だ。

しかし、人間はそれを意識的に選択する可能性を持つ。

そして老子や禅でいうところの無為自然や無心の境地とは、それらを更に超え、意識的な無心(全てを超越しながら世界を生きる)の境地ということができる。

・エゴを意識し、より良い方向へ使う

仏教の「無我」の教えによれば、そもそも固定された「私」というものは存在しない。私たちの存在は縁によって成り立ち、常に変化し続けている。しかし、それを理解したからといって、すぐに無我の境地に至るわけではないし、エゴを完全に手放せるわけでもない。だからこそ、エゴを敵視するのではなく、「意識的に利用する」という発想が求められる。

たとえば、『人の役に立ちたい』という気持ちが芽生えたとき、その奥にある『人から認められたい』『自分は善い人間でありたい』という願望を冷静に見つめる。そして、それを抑圧するのではなく、「より良い価値を生きるためのエゴ」として活かす。

重要なのは、その行為が深い内省を伴い、意識的に選択されたものであるかどうかだ。たとえそれが道徳的なものであれ、社会的なものであれ、宗教的なものであれ、自己満足や盲目的な従属ではなく、「主体的に選ばれた価値」として生きられるかが問われる。

これは、ヨーガの「カルマ・ヨーガ(行為のヨーガ)」にも通じる考え方だ。つまり、「結果に執着せず、ただ適切な行為を選び、それを淡々と実践する」という態度。我々凡夫にとって今為すべきことは、「エゴを持たないこと」ではなく、「エゴを自覚し、より良い方向へと昇華すること」なのだ。

・意識的な生の選択——ビオスの視点

ジョルジョ・アガンベンは「ビオス」と「ゾーエー」という概念を通じて、人間の生を「単なる生存(ゾーエー)」と「主体的な生(ビオス)」に分けた。現代社会では、管理された生存(ゾーエ)が優先され、主体的な生の選択が抑圧される傾向にある。

この視点から考えるならば、「意識的に洗脳を選ぶ」とは、「どのように生きるか(ビオス)」を選び取る行為そのものだ。与えられた価値観を無自覚に受け入れるのではなく、「どの価値を採用し、どの価値を手放すか」を能動的に決定すること(その決定も別角度からの洗脳であるという意識しながら)。

これはミルダッドの思想とも響き合うが、彼の説く悟りのような完全なる超越ではなく、あくまで「現実の只中において、いかに意識的に生きるか」という問いである。

※尚、あくまでアガンベンはビオスを社会的生と位置付けた。

・ニーチェの超人——価値の創造者として生きる

ニーチェは「神は死んだ」と宣言し、従来の価値体系の崩壊を指摘したが、これは時代ごと、否刹那ごとに新しい神(ニーチェのいう一神教的な神のみでなく凡ゆる社会的洗脳を含む)、"広義の神"を殺すこと。そして「新たな価値を自ら創造する存在」として「超人(Übermensch)」を提示した。「超人」とは、盲目的に価値を受け入れるのではなく、自らの生を主体的に設計する者のことだ。

この超人の思想は、単に「洗脳を拒否する」のではなく、「どの価値を選び、それをどう超えていくか」を意識することに繋がる。私たちは社会の中で生きている以上、何らかの価値観に影響を受ける。しかし、それを無批判に受け入れるのではなく、「自分にとって本当に価値のあるものは何か?」を問い続け想像すること。そして不屈の精神力と絶対的な生の肯定。それこそが、超人としての生き方なのだ。

またニーチェから強い影響を受けたバタイユ、そのバタイユと長い交流のあった岡本太郎は「芸術は爆発だ」と語り、既存の価値観を破壊し、生命の爆発的な創造を肯定した。彼の言う「爆発」とは、単なる衝動的な行為ではなく、生命を全力で表現すること。この生き方は洗脳を選択するという段階を超え、創造へとジャンプする表現であり、「まったく新しい生を創造する」という方向性だ。

・自らを超える意志——選択する力の重要性

ここまでを総合すると、私たちが目指すべきは、ただ無自覚に無為自然といって流されるのではなく(流れられるのは仏陀のみであるから)かといって無自覚に自身の価値観を確固たるものとして見るのでもなく、常に自らの内面と向き合い、何を信じ、どのように生きるかを自らの意思で決定するということだ。

これは、単なる自己満足や反抗ではなく、厳しい自己研鑽と内省の結果として生まれるものである。ミルダッドが説いたように、人は常に自らの内に秘めた可能性を持っている。しかし、その可能性に気づき、現実の中で実践するためには、意識的な選択と努力が不可欠である。

・結論—より良い価値を生きるという選択

今まで述べてきたように完全に洗脳から自由になることは難しい。しかし、無自覚に流されるのではなく、「どの価値を選ぶか」を意識的に決定することはできる。そして、その選択の基準は、単なる快適さや社会的承認ではなく、「自分自身をより深く理解し、より豊かに生きるための価値」であるべきだ。

私たちは、自らを高めることを求めながら、同時に今できる最良の生き方を選ぶことができる。未来の超越を夢見るだけでなく、今この瞬間に自身が過去に受け取ってきた社会的洗脳から何を選ぶかを意識すること。それこそが、「より良い価値を生きる」という選択であり、現実の中でできる最も確かな一歩なのだろう。

そして動物(完全な無知)と超人の間にある我々人間は、凡ゆる洗脳から脱却するために、「意識的に」生きることが必要だ。これは、一見すると世間一般で言われる「自由」とは正反対の道のように思える。

しかし人間における自由や自分軸というものは、洗脳され切った価値観や好き嫌いを無自覚なまま「これがワタシだ」と自身を無闇矢鱈に曝け出すことではない。そうではなく、「これが私の価値観だ」と思う価値観は如何に形成され、本当にそうなのか。果たしてそうあるべきなのか。と常に自己に問いかけ、内省し、より良い価値を生きようとする選択である。

畢竟するに、最高の生き方とは、単なる目標達成ではなく、生そのものを目的とすることである。

2 notes

·

View notes

Text

マーベルマルチバース

マーベルバルチバース

メシア・クライストは、無限に広がるマーベル・マルチバースの狭間に立っていた。無数の次元が織りなすカオスは、彼にとっても未知の領域だった。だが、傍観者である彼には介入することは許されない。た��、この終わりなき物語を見つめるだけだ。

最初に足を踏み入れたのはアース616、いわゆる「プライムユニバース」だ。そこではアベンジャーズが戦いの最中だった。トニー・スタークのスーツが火花を散らし、キャプテン・アメリカが盾を構えて仲間を鼓舞する。一方、遠くから見守るスカーレット・ウィッチの目には、かすかな涙が光っている。

「彼女には多くの力があるが、最も大切なものを救えない。それはお前と似ているな。」影が囁く。

メシアは答えない。次の瞬間、別の宇宙が彼を飲み込む。そこはゾンビ化したヒーローたちが支配する世界。ピーター・パーカーが残ったわずかな人間性で戦っている姿が目に映る。彼の決意と絶望が入り混じる表情に、メシアは微かに胸を打たれる。

「ヒーローが堕ちた世界か。」影がまた囁く。「それでも彼らは戦う。それが人間の強さか?」

「違う。」メシアは小さく呟く。「それは希望だ。」

さらに次元の波は彼を飲み込み、次に立ったのはアース199999、MCUの宇宙だ。そこで目にしたのはサノスの指パッチンによる崩壊の瞬間だった。ヒーローたちは跪き、消えゆく仲間を見つめている。ドクター・ストレンジの目には未来の無数の可能性が映るが、メシアには見えている──結局は一つの「勝利」を選び取るしかないことを。

「お前ならすべての可能性を救えるのではないか?」影が揶揄する。

「俺には力がない。」メシアは苦く笑う。「彼らのように戦う資格もない。」

だが、それでも彼は旅を続ける。ロキが別のマルチバースで運命に抗う姿を、ワンダが子供たちを求めて心を壊していく姿を、そしてスパイダーバースで無数のピーターたちが「大いなる責任」を背負う姿を目にするたび、彼の中に消えかけていた何かが小さく灯る。

「物語の終わりを知っている者は退屈しないか?」影が再び問う。

「退屈などしない。」メシアは静かに答える。「彼らのように輝く瞬間を見ることができるのだから。」

そして彼は、新たなマルチバースへと消えていった。

ユニバース2

無限の可能性が広がる──マーベル・マルチバースの魅力とは?

マーベル・マルチバースは、数え切れないほどの並行宇宙が存在する広大な世界観です。マーベル・コミックスや映画シリーズに登場するヒーローやヴィランたちが、それぞれの宇宙で異なる運命を辿る姿が描かれています。このマルチバースという概念は、物語のスケールを無限大に広げるとともに、ファンに驚きと感動を与え続けています。この記事では、マーベル・マルチバースの基本や代表的な作品について紹介します。

マーベル・マルチバースとは?

マーベル・マルチバースとは、「同じ世界が無限に存在する」という設定に基づく並行宇宙の集合体を指します。これにより、異なる次元で同じキャラクターが異なる運命を辿ったり、まったく新しいヒーローやヴィランが登場したりします。

たとえば、スパイダーマンを例にとると、プライムユニバース(アース616)ではピーター・パーカーがスパイダーマンとして活躍していますが、別の宇宙(スパイダーバース)ではグウェン・ステイシーが「スパイダーグウェン」としてヒーローになっています。このように、マルチバースでは無限の可能性が広がっています。

代表的なマルチバース作品

1. 『スパイダーバース』シリーズ

映画『スパイダーマン:スパイダーバース』は、マルチバースの可能性を見事に描き出した作品です。異なる宇宙から集結したスパイダーマンたちが、協力して巨大な脅威に立ち向かいます。これにより、「ヒーローとは誰でもなれる」というテーマが鮮烈に描かれました。

2. 『ロキ』(Disney+ドラマ)

『ロキ』はマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の中で、マルチバースの概念を深く掘り下げたドラマです。タイムヴァリアンス機関(TVA)という組織が、「聖なる時間軸」を維持しようとする姿が描かれ、物語はやがてマルチバース戦争の可能性にまで発展します。

3. 『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』

この映画では、ドクター・ストレンジがマルチバースを巡る大冒険に挑みます。異なる宇宙に存在する自分自身や、恐るべき脅威と対峙する姿がスリリングに描かれています。マルチバースという設定を活かした驚きの展開が見どころです。

マルチバースの魅力

1. 無限の可能性

マルチバースの最大の魅力は、同じキャラクターが別の物語を歩む可能性が描けることです。「もし〇〇がこうだったら?」という想像が現実となる世界では、どんな展開も可能です。

2. 異なるキャラクターの共演

マルチバースでは、異なる宇宙のキャラクター同士が出会い、共闘するシーンが楽しめます。これはファンにとって夢の共演を実現する舞台ともいえるでしょう。

3. 深いテーマ性

マルチバースは、自己のアイデンティティや運命に対する問いを深く掘り下げるきっかけにもなります。「私たちの選択が未来をどう変えるのか」という普遍的なテーマが、作品に深みを与えています。

今後の展望

マーベル・マルチバースは、コミックスだけでなくMCUでも重要な要素となりつつあります。『アベンジャーズ:シークレットウォーズ』などの新作映画では、さらに壮大なスケールの物語が展開されることが期待されています。

まとめ

マーベル・マルチバースは、ファンにとって無限の想像力を掻き立てる素晴らしい世界観です。これまでに描かれてきた物語を振り返りつつ、新たな次元への旅に期待が高まります。あなたもこの壮大なマルチバースの冒険に参加してみてはいかがでしょうか?

2 notes

·

View notes

Text

241210 STRETCH

ブッダが苦行続ける中で「ちげーなこれ、意味ねーわ」なったように

働くことってそんな意味ねーなー、と―

まあ、全力で働いたことある人間だけがそれを言う権利あるってのはありますが

最終的には「意味ねーなこれ」が正しいでしょ

なんもやりたくない。自然の流れに身を任せて滅ぶなら滅んでいい

そういう意識をデフォにしておくのが自然かつ健全であり

その上で「ツッコミどころ満載のことやってる他者」を観測し

「なにあれ?! 面白い! 自分もやりたい」ってなって、やる

そんでまた「んー... 意味ねーなこれ!」ってなってやめる

ツッコミどころってのは、慣れれば「普遍」になっちまう

そのネタは前も観た。その奇異性は知ってるからもはや奇異たりえない

ってなる。要するに飽きる

だから常に新しい「メチャクチャ」を欲してる

-----------------------

メチャクチャとは「反知性性」であり「詭弁性」のことである

まあ、こんな事言ってられるのもなんだかんだ言ってバッファがあるから

マジで貯金や資産なくなったらこんな事グダグダ言ってる場合じゃなくなる。なんでもいいから仕事くれ、ってなる

そこまで堕ちたことはぶっちゃけないし、その破滅リスクをくれるアンコントローラブルな存在ももういない

うん。なんだかんだ言って突然家族が築いた借金をガンッ! と負わされるリスクと隣合わせだったところが、がむしゃらにやるしかないという気力に繋がってたんだな

なんて寝ぼけたやつだ、私は。別に日本なんて全然安泰じゃあないぞ。いつ他の国のような混沌に陥るかわかったものではないぞ

そう自分を脅してみても、流石にそこまでリアルな絶望のエミュレーションってものは出来ないんだけどさ

かったるいタスクは問答無用に切り捨てていくか

・

例えば打ち上げや飲み会。行ったら行ったでそりゃ楽しい。けど、行けば必ず数日グダるんだわ。グダっていいシーズンならさておき今はそうじゃあない。だから行かない

そーいうのは独りカラオケで十分。自分で能動的に「切り上げられる」息抜き以外すべきではない。今はなー

あとは花の水やり。これは自動化できたらするが、面倒ならそもそも植物は育てない

同じ流れでペットも飼わないってなりそうだが、ここは飼った方がいい。それを飼う為に自分が家にいなくても代わりに世話をしてくれる人間を用意し、その人間と友好な関係性を維持する。そうする事で社会性が維持できる

まあ、同軸で扱うのもなんだが「子供がいる」ことでも当然「他者に頼る」ことになるので同様のエフェクトが発生する。けどこっちはあまりにも「周囲に受け入れられて当然」なところあるっつーか、得られる支援のバリエーションが尋常ではないので言うほどプレッシャーってもんは発生しない

・

やってもやんなくても大して「社会性」が向上せず、自分の時間を無駄に奪うコストにしかならんものは徹底的に排除する

「(生き物への)愛をシェアする機会」は大事だが「(自分の弱さ由来の)甘えを吐き出す機会」ってもんはそんなに要らんと思う

定期的に自己診断しないと弱体化を肯定し甘えまくってしまう

そんなベタな自分は面白くない

ああ、そっか。意味ねーかもしれないけど意識的に「苦行」してるやつってバカみたいで面白いんだわ

大抵の人が意味ねーと思うこと全力でやり続けた方が「面白がられ率」高まってバッファがどんどん稼げるんだわ

やっぱ人を楽しませるには本能を手続き的に拒絶しつづける「バカ」になんないとだねー

おっけおっけ、負荷上等、メチャクチャ上等で問題なし

【✓】

2 notes

·

View notes

Text

202504

優しい人間にならなくていい。

早いもので、転職をしてから1年半ほどが経つ。来たばかりだと思っていた現場でも矢面に立つ動きを任されるようになり、新しく入ってきた人の面倒も見るようになってきた。そうした変化は当然僕だけに限らず、僕の上に立つ人もまた新しい人となった。

その人は真面目を絵にかいたような人で、肩の力が入っているのがオンライン越しにも伝わるような人だ。二言目にはごめんと口をつくのが癖になっていて、いつも慌ただしく、話すとき妙にへらへらすることがある。1を聞くと10の回答が返ってくるような人で、心配性なのかマネジメントがきめ細やかだと他の同僚たちの間でも評判である。

お察しの通り、僕はその人が苦手だ。打ち合わせをできるだけ端的に済ませてあとは自走したい僕にはあまり仕事のスタイルが合わないんだと思う。ただこれも仕方のない側面があり、その人は管理職一歩手前の職位だから昇進のために不慣れながらも張り切っているのだろう。何かの折に過去にもマネジメントに挑戦したが心を病んでしまいうまくいかなかった過去があると言っていた。その時の失敗を取り返そうとして、それが空回りしてしまっているのだと思う。などと聞こえのいいように書いたが、思いつきのままに全てを喋り散らかしていくのだけは聞く側の負担が大きいからやめてくれ、頼む、まじで、ほんとに。

そんな風に悪感情を持って接していると、指示に対して不服な気持ちになるなど敬意を失ってしまうことがある。単純に言えば心の中でその人のことを心底舐めている瞬間がある。振り返ってそれを自覚するとき、自身にそのような感情があることを嫌悪する。

他者を軽んじてしまうのは何故だろう。言葉を詰まらせながら機嫌を伺う姿、相手を無条件に肯定し受け入れ続ける姿、それらが当たり前になったとき、その姿は無様で見苦しいものとして目に映る。意思をはっきりと示せない惰弱で頼りない存在、周りに合わせてばかりの退屈で空っぽな存在。そういう人間を人は無意識に下に見る。過剰な謙遜が、慎み深い卑下が相手の立場を上げすぎている。そうして驕りや不遜を相手の無意識に植え付けている。人と人は自然なままでは対等にいられない。それはひどく悲しいことだ。

目の前の人間の期待に応えようと無理をしてしまう人がいる。他者の心情を思いやれるほどの慈しみと、自らを顧みないほどの献身性と、主体的に物事を捉えることの出来る責任感。それら人として尊重されるべき要素を、不運にも持ち合わせすぎてしまったばかりに許容限界を超えてしまう人。そうして壊れてしまった後、その人の元に一体何が残るというのだろうか。そういった要素を優しさと呼ぶべきではなかったか。優しい人間になりなさいと世の道徳は示しているはずなのに、どうしてそれに準じたはずの心ある人が憂き目にあわなければならないのだろうか。

上下の格付けでしか他者と関係を築けない人がいる。目に映るすべてが敵である世界に生まれてしまったが故に、他者を貶めてでも己の覇道を突き進むことを厭わない人々。勝ち負けの執着に囚われ、嫉妬に塗れているその存在は哀れで救いがない。だが同時にこうも思う。そのような厳しい精神性こそが人を高みへと導くのだと。競争の原理が支配的に働く中で、他者の利益を優先することは確かに尊ぶべきことだろう。だが勘違いをしてはいけない。施しを与えてよいのはそれに見合う強さを持った存在だけだ。身を削るだけの自己犠牲には限界がある。大事なのは何よりも結果だ。周りを優先して得られるものなどたかが知れている。そうして大事なものを取り逃した後に何を言おうがそれはすべて言い訳でしかない。そこに気持ちや思いがいくら詰め込まれていたところで何の意味もない。だから優しいだけの人間が損をするのは至極当然の事なのだ。思いを口にすることなど誰にでもできる。そもそもこれだけ文化レベルが向上した世の中では良い人など五万と巡り合える。そんな中で優しさが取り柄となってしまうような人間は現状に甘んじているだけの愚か者だ。さらに言えば本当の意味で他者に優しくある人などほんの一握りで、多くの場合は能力や自信の無さを都合良く解釈しているだけだ。責任を取りたくないから遠慮をして、嫌われたくないから相手に同調している。にも関わらず耳障りの良い綺麗事ばかりを論い、リスクを取らない自分を肯定するための免罪符としている。そのような弱さを優しさと履き違えてはいけない。優しいだけの無能よりも、厳しい有能のほうがよっぽど価値がある。ポケモンの性格で「まじめ」とか「がんばりや」といった無難な性格のグループが、何の能力値も突出しないがために対戦では役に立ちづらいということは重要なことを示唆していると思う。

昔から人の気持ちをうまく考えることができずに失敗ばかりをしてきた。その度に周りに色々と教わりながら自身を矯正してきた。これまでの僕は普遍的なものばかりを有難がっていたから、その教えに従うままに人間らしい振る舞いを模倣していた。だがどうしても、言動と心情の間には歪みがあって、後になってずれた過去の辻褄を合わせるようなことばかりだった。そうして自分自身が奇妙な形に象られていく���とを気持ち悪く感じていた。

“いい人”でいなくていい。一人になったことで、そう思うようになってきている。興味のないことに興味のあるふりをしなくてもいい。共感できないことに共感したふりをしなくてもいい。そんな風にしていると誰からも好かれないとこれまでに色んな人から優しい言葉をたくさんかけてもらった。それは幸運なことだったのだろう。恵まれた環境と言えたのだろう。だが、今の僕にはその陽だまりのような優しさが身を焦がして忌々しいのだ。ありのままに生きたことで誰も寄り付かなくなってしまったとしても、それは仕方のないことだ。いっそ己が何か気味の悪い生物であれば楽だったのかもしれないとさえ思う。当然そんな現実逃避は許されるはずもないから、僕は人として気味の悪い存在になるしかない。彼も人、我も人、ならば両者は本来対等であるべきで、それはあらゆる報いの責任が己に帰属するということだ。それは持たざる者にとってあまりに厳しく残酷な事実だ。そのような機械的な正論が戒めとなって自らを突き刺す度に、その理由を繰り返し問いかけている。悪いことなんてないはずだから恨むべきは己の無力で、納得するための理由なんてものはただそれだけでいい。だから僕は自己救済のために利己を追求する。そうでなければあまりに悔しいままではないか。案外、自分の人生を生きるというのはそういうことなのかもしれない。そうして他者を貶めることになろうとも都合の良い解釈で誤魔化しはしないことをここに誓う。

いい人であろうとしたことも決して無駄ではなかったと思う。そのおかげで人間らしい穏やかな幸せはもう十分に享受させてもらった。僕の名前には優という字が入っている。優しい人間になってほしいという願いを込めたのだろう。その願いにずっと呪われていた。そんな僕の名を優秀の優だといってくれた人がいた。きっと、それはこんな僕を対等な人間として見てくれたこれ以上ないほどの優しさで、その奥ゆかしい理性にいつも救われていたんだと今になって思う。

1 note

·

View note

Text

8月9日ムーミンの日に「ビクトリノックス ムーミンコレクション」が日本限定で発売。

時代を超えて愛されるビクトリノックスとムーミンのコラボレーション

ビクトリノックス ジャパン株式会社は、2024年8月9日(ムーミンの日)に「ビクトリノックス ムーミンコレクション」をビクトリノックス直営店舗、およびビクトリノックス公式オンラインストア楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店、その他のムーミンショップで販売いたします。

▼ご購入はこちら▼

・全国のビクトリノックスショップ ・ビクトリノックス 楽天市場店 ・ビクトリノックス Yahoo!ショッピング店 ・ビクトリノックス Amazon店

ビクトリノックス ムーミンコレクション

フィンランド人の画家であり作家であるアーティストのトーベ・ヤンソンによって生み出された「ムーミン」は、書籍が55カ国以上に翻訳され、ムーミンたちの愛すべきキャラクターと物語は世界中で愛されています。

ムーミンの物語は時代を超えた価値観や寛容さを持っています。ビクトリノックスも140年にわたり、常に品質と革新を追求し続け、世界中で愛されるマルチツールを作り続けています。時代を超えて普遍的な価値を持つ、ビクトリノックスとムーミンのコラボレーションが実現しました。

商品詳細

ビクトリノックスのアイコニックなマルチツールは、コンパクトなフォルムの中にさまざまな専門的な機能を備えており、日常のあらゆる状況に最適に対応できます。まるで、いつも必要な物を詰めて持ち歩いているムーミンママのバッグのようです。

このマルチツールに、トーベ・ヤンソンが精力的に創作活動を行ったムーミンのアートを繊細に表現しました。 ビクトリノックスのアイコンであるマルチツールに加えて、折りたたみ式のピクニックナイフとカッティングボードも発売します。

マルチツール

「クラシックSD」 全3型 (スモールサイズ) ¥4,180(税込)

クラシックSDは、コンパクトなデザインと優れた機能性により、日常使いに最適なツールです。

今回、ムーミントロールやリトルミイを中心にストーリー性のあるデザインが施されました。

58mmという小さなハンドルの中に、ブレードやハサミなど、日常生活でのさまざまな問題を解決するツールが詰まっています。

●サイズ 5.8 × 1.8 × 0.9 cm , 21g

●機能 1.スモールブレード(小刃) 2.つめやすり 3.マイナスドライバー 2.5mm 4.はさみ 5.キーリング 6.ツースピック(つまようじ) 7.ピンセット

「クライマー」全3型 (ミディアムサイズ) ¥9,900(税込)

マルチツールの原点となるモデルである「オフィサーズ&スポーツナイフ」の伝統を受け継ぐ「クライマー」は、ムーミントロール、スナフキン、ニョロ��ョロをモチーフにしています。

ブレードやハサミ、缶切りなど切れ味が鋭く、頑丈で使いやすい14の機能を備えたマルチツールは、デスク周りをシンプルかつクリーンに保つのに便利です。また、アウトドアや防災グッズとしても役立ちます。

●サイズ 9.1 × 2.7 × 1.8 cm , 81g

●機能 1.ラージブレード 2.スモールブレード 3.カン切り 4.マイナスドライバー 3mm 5.せん抜き 6.マイナスドライバー 6mm 7.ワイヤーストリッパー 8.リーマー(穴あけ)、千枚通し 9.コルクせん抜き 10.はさみ 11.マルチフック 12.つまようじ 13.ピンセット 14.キーリング

▼ご購入はこちら▼

・全国のビクトリノックスショップ ・ビクトリノックス 楽天市場店 ・ビクトリノックス Yahoo!ショッピング店 ・ビクトリノックス Amazon店

カトラリー

「ピクニックナイフ」 2色展開 ¥4,400 (税込)

ムーミン一家と仲間たちが行進する、かわいらしい姿をブレードに描きました。折りたたみ式の波刃のペティナイフは、お肉や野菜、パンなどをきれいにカットするのに便利です。アウトドアシーンでも活躍するナイフです。

「レッド」と「ブラック」の2色展開です。

●サイズ 23 × 2.4 × 1.3 cm(刃渡り11cm) , 42g

「カッティングボード」 2色展開 ¥6,600 (税込)

ムーミン一家と仲間たちが行進する、かわいらしい姿を描きました。 ウッドファイバー製のカッティングボードは、木のぬくもりを感じながらも、食器洗浄機での使用が可能であり、機能性と耐久性を兼ね備えています。

サービングボードとしても活用でき、チーズやハムなどを盛り付けて食卓で提供するのにもおすすめです。

「ライトブラウン」と「ブラック」の2色展開です。

●サイズ 23 × 29 × 0.5 cm , 250g

▼ご購入はこちら▼

全国のビクトリノックスショップ ビクトリノックス 楽天市場店 ビクトリノックス Yahoo!ショッピング店 ビクトリノックス Amazon店

#ビクトリノックス#victorinox#myvictorinox#マルチツール#キッチンアイテム#カトラリー#カッティングボード#ナイフ#ムーミン#ムーミンコレクション#スイス製#コラボレーション#限定コレクション#限定#リトルミィ#にょろにょろ#フィンランド

3 notes

·

View notes

Quote

客室乗務員をスチュワーデスとは呼ばなくなったし、看護婦も看護師にすっかり定着した現代で「女子アナ」という言葉が普遍的に使われていること事態がおかしい気はする

[B! メディア] 「“女子アナ” はなくしたほうがいい」フジを揺るがす「中居正広問題」元TBSアナ・小島慶子氏が語るテレビ界の深刻事情 - Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]

14 notes

·

View notes

Text

【書評】

キーワードは「ありがとう」と「もののあはれ」

光源氏は「ありがとう」と言ったことはなかった。なぜ?

♪

尾崎克之『ありがとうという品性』(啓文社書房)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

日本人は平均して一時間に一回の割合で「感謝の気持ち」を「ありがとう」と表現している。ところが国語本来の意味は「ありえない」、つまり「世の中にありえない」という意味であるト冒頭から目から鱗だ。

「ありがとう」を漢字でかくと「有り難う」となって、つまり「ありえない」という意味になる。不思議なことを誰も疑問としなかった。いつから「ありえない」ことが「感謝の言葉」となったのか、著者は古語の由来を求めて、古事記から源氏物語、徒然草を読みこなして源流を求める。

源氏物語の主人公である光源氏は一度も「ありがとう」を言っていない。

英語のTHANK YOUは語源的にTHINKと同じで「あなたとのことを思っている」という意味だから日本語とはニュアンスがことなる。

また『源氏物語』に頻用される「ありがたし」は感謝のニュアンスよりネガティブな表現で用いられている。「めったにないほど優れている」「またとなく尊い、おそれ多い」という形容で遣われているのだ。

そして古事記、風土記、日本書紀、続日本紀にはまったく登場しない(ただし現代語訳で「かたじけない」の箇所を「ありがたい」とした事例はある)。

『万葉集』のなかで「ありがたし」の登場は大伴家持の長歌一ヶ所にあるのみ、それは「すぐれたもの」という意味で「ありえない」」の感嘆を形容している。

中国語は謝意をあらわすのは「謝々」、たいへんありがとうは「多謝」である。

本書を国語の文化防衛論かと思って読み出すと、古典歴史書の考察からやがて『源氏物語』を軸に本居宣長論となって、幅広い文化防衛論となってゆく。著者は「歴史観測」の主宰者である。

本書で尾崎氏は「ありがとう」の日本語としての普遍化は明治時代の後半からであったことを調べ上げた。尋常小学校の国語教科書が嚆矢で、当時の『言海』にも「ありがとう」は収録されていない事実を見つけ出した。その改訂版『大言海』、つまり昭和三年版から「ありがとう」が挿入された。

それまで感謝を表す語彙はなんであったかと言えば「かたじけない」だった。

ところが、切支丹バテレンの宣教師たちが日本にやってきて西国大名と織田信長の保護を受けた時代に、宣教師たちは日本の精密な情報を���めた。

日本の秘密を知るには日本語をマスターする必要があり、ロドリゲスは西暦1603年に『日本ポルトガル語辞典』(日葡辞典)を刊行した。そのなかにARIGATAI(ありがたい)という項目があって「神聖なこと、感謝すべきこと、勝っていること」の意味だとしている。ただし、刀鍛冶の感動語だったらしく、解説がない。当時も感謝をしめす主流は「かたじけない」であった。

なるほど、「有り難う」は近世、近代どころか現代で普遍化したことがわかる。

次に問題となるのは「もののあはれ」である。

もちろん、中国語では表現できない、おくゆかしい語彙だが、最初に用いたのは紀貫之でどうやら本居宣長ではないようである。

或るとき、評者(宮崎)が石平さんと議論になったのは中国語で「もののあはれ」を如何に表現するのかという議論から、ならば「やさしい」とは中国語でどう充てるかを聞いた。

「あの人を好きなのは『やさしい』から」と日本女性が言うが、中国語で恋愛の台詞はどういうものがあるかと言うと、「カネがあるか」、「家がアルカ」、「クルマは何にのっていて、所得はいくらか」とすべて即物的である。

ついでに言うと「嘘」という漢字は中国にもあるが、日本語の嘘の意味はない。中国で「嘘」と書くと「お黙り、しずかに!」という意味である。全員が嘘つきだから、日常の人間の状態を表現する必要はない。とびぬけた嘘つきは「詐話」、或いは「詭話」という。

閑話休題。

「もののあはれ」の日本文学における初出は紀貫之の土佐日記で、『舵取りのもののあはれもしらで。。。。』だという。解釈は「赴きもわからないで」と訳されているが、「和歌を応酬する技術や習慣がないために」、雅ではない人間という意味になるらしい。空気が読めないということだろう。

宣長の専売特許かと思われてきた「もののあはれ」は、「もの」(存在)のあはれ(あれこれ)というニュアンスであり、源氏物語を講じていたおり宣長は『紫文要領』のなかで、次を書いた。

「世の中に有りとしあることの様々を見るにつけ耳にきくにつけ、身にふるうにつけで、其よろすの事を心にあぢはへて、そのよろつの事の心をわが心にわきまへしる、其事の心を知る也、物の心をしる也、ものの哀れをしる也」

もののあはれとは「世の中、こういうことだ」「よのなかのありかた」だと哲学的解釈に飛躍したのが現代である。

したがって著者はこうまとめている。

宣長の方針によれば「もののあはれ、つまり『私』がどうこうしたところで仕方がない『世の中』という世界観は、『源氏物語』の時代をさらに遡り『古事記』の中、おそらくは日本神話の中にみることができる可能性があります」。

そして宣長は源氏物語の研究から、古事記研究へと驀進をつづけることとなり畢生の代表作となる『古事記伝』を書いた。

4 notes

·

View notes

Quote

何かを動かすたびに、その物質が通過するもの (表面、水、さらには空気) と接触すると、熱への変換によってエネルギーの一部が失われます。 この概念を摩擦と呼びます。 そして直感的には、途中で何らかの抵抗を克服しなければ何も達成できないことを意味します。 摩擦には 2 つの異なるタイプがあります。 テーブルの上にある物体を考えてみましょう。 物体を動かし続けるのに必要な力よりも、最初に物体を動かすのに大きな力が必要です。それは、物体の静摩擦が動摩擦よりも大きいためです。 オブジェクトを動かし始めると、動き続けるよりも大きな抵抗がかかります。 驚くべきことに、運動フェーズ に到達し、物体が動き始めると、速度が増加しても摩擦は増加しません。 これらの現象を科学を超えて一般化して、私たちが推定できるいくつかの普遍的な真実を次に示します。 ・抵抗に遭わずに何かを前進させることは不可能です ・前進を続けるよりも、前進を開始する方が抵抗が大きくなります ・一度動き始めたら、速く進むほど摩擦は問題ではなくなります

スケールしないことをする。 スタートアップの古典的な部分��探る… | ニル・ジッカーマン著 | 中くらい

8 notes

·

View notes

Text

権力勾配があるので権力には差別しても差別扱いにならないのです。男は生まれた瞬間から権力者なので差別してもなんら問題はないのです!!!とかいうのが正しいフェミニズムというならそんなフェミニズムには絶対に賛同しません。権力勾配なんぞ時と場合によってコロコロ変わるもので絶対普遍ではありません。たとえば親権なら母親が異常なレベルで有利な立場を公権力によって確保されているのでその場では女性が勾配的に上にいます。なら男性はその案件では弱者なので無条件に言うこと聞いてくれますか?って話に。

2 notes

·

View notes

Text

「悪は存在しない」 感想

山間の町と暮らしとささやかなドラマと...

タイトルどおり「悪は存在しない」

みんな生きて生活を守るのに必死だし、コロナとか山とか多様で豊かで壊れやすく頑強で時に残酷な自然に囲まれて生きている。というように普遍的なテーマのような気もしたけど、もっとこじんまりとした話なのかも。

わりと言いたいことをしっかり印象的な台詞で言ってくれるから、あんまり戸惑わずに見れた。

移り変わる視点にびっくりしたり、同じシーンをずらして繰り返したり、現実らしいシーンにうっすらフィクションを混ぜ込んだり、劇映画として作りこむからこそ描けるものや楽しさがあって、映像作品として楽しかった。

最後、フィクションとして急に突き放された!

最後の展開は急で、自分にはよくわからなかったけれど、全体を通して工夫されたいろいろな視点と構成で深まっていく山間の町の情景をたっぷり見られたのはよかったし、そこにある現実をいたずらに「社会問題」としてものものしく語ったりエンタメとして消費しない思慮深さはいいなと思った。

生業が謎な「便利屋」とか鹿が生き物というより抽象性が強いこととか、視点において地域の生活者というより絶妙に「都会の映画」だよなと感じた。どこか都会的でクールな残酷さが強く出ていて、だから最後ああなったのかな...

コミュニケーションでは解決できない断絶とか均衡とか、突然の暴力に対する理屈もいろいろつけられるのだろうけれど、そういう理屈をつけて理解しようとすることも含めて突き放したいのかなという気もする。

現実との接続を持って描いていたものを、最後一気に絶ち切って劇映画的になってしまうのは、楽しいようななんとなく残念なような。これは好みの話だけれど。

ラストの展開が気になって、いくつかインタビュー記事を読んだなかから。Vシネマや北野映画の影響もあると話していて、なにか腑に落ちた感じ。

どんな理不尽も断罪も平衡もありうるのだとしても、自分は都会で生活しているので、「さみしい」とちゃんと言えて、どんな形であれもがいている人には、映画の一観客としてまだ続きがあってほしいなと思いました。

余談だけれど、優雅な映画館で見たので、不条理系や高尚アート映画の予告をたくさん見ることになり、Lorelei and the Laser Eyesへの機運が高まったのでよかった。

「美しき仕事」と「墓泥棒と失われた女神」と「夜の外側」はローレライで出てくる映画っぽいし、ふつうに気になるので公開まで覚えてたら見てみよう。そのまえに「去年マリエンバートで」を見たいけど。

4 notes

·

View notes