#明治モダン

Explore tagged Tumblr posts

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)10月23日(水曜日)

通巻第8472号

「トルードーの罠」(英誌『エコノミスト』が命名)って何だ?

支持率30%、不支持が65%、与党内からも『早く辞めろ』の声

*************************

カナダはいまも人口の70%が白人である。のこり30%のうち黒人は4%に過ぎず、イヌイットなど先住のインディアンが少し。アジア系が17%、ラテン系は2%となっている。

とくに、西海岸は中国、香港、台湾からの移民が夥しく、バンクーバーでは中国人の人口が97万人を超え、市そのものがチャイナタウン化している。そのうえバンクーバー市長は中国人のシム(中国名=沈観健、中国移民二世ゆえカナダ国籍)だ。

このカナダを率いる政治家はジャスティン・トルードー、元首相の父親の威光をついだ二世政治家である。噂によればカストロの御落胤説もある。

リベラル与党党首として、近代国家のモダンな様式にこだわり、地球温暖化、多文化主義、人権擁護、移民歓迎というリベラルな政策を採用、おりからのトランプの『アメリカ第一主義』とは対極の路線を追求してきた。

とりわけトルードーは「カナダの美濃部」と思われるほどに福祉ばらまき、社会保障の充実という名の下に予算を一方的に分配したため、社会構造の矛盾が吹き出した。たとえば、イヌイットなどの先住カナダインディアンは居住区に住み、手当がでるため、働いている人は少ない。昼間にインディアン集落へ行っても、大麻をすって酒を飲んでいる若者が目立つ。

インディアン集落だけが例外ではなく、社会手当の拡充によりカナダでは現在およそ百万人が働いていないのである。それでもトルードー政権は大麻解禁、不法移民の受けいれ、子供への援助政策拡大に傾斜し、NATO諸国の防衛負担2%を横目にカナダの防衛費はGDPの1・3%で、米国が批判してきた。

世論調査ではトルードー支持率わずか30%、不支持が65%。明日選挙が行われると与党大敗、保守党が第一党となる(『ザ・タイムズ・オブ・インディア』、10月21日)。

因みに直近のカナダの世論調査は下記である

保守党 42・6%(ピエール・ポイリバレ党首)

与党 23・1%(トルードー与党)

新民主 18・3%(シーク派が支持基盤)

ケベック 8・0%(フランス語を喋り州の独立を唱える)

緑 4・5%(過激な左翼)

人民党 2・4%(極左)

(出典 「ニュースインタラクティブCBC」、カナダ)

党内からも有力議員複数が「彼は嘘つきだ。はやく辞任せよ。さもないと、次ぎの選挙で大敗する」と声を上げている。

G7でも日本の首相とおなじくらい目立たず軽量級に扱われてきたが、カナダも保革逆転、まさに「トル-ドーの罠」に陥った。

5 notes

·

View notes

Text

2024-2月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「レトロ」です◆

今月は参加者の皆様に「レトロ」のお題でアンビグラムを制作していただいております。各参加者が思い描くレトロなものは何でしょうか。ぜひじっくりご覧ください。

「懐古趣味」 旋回型:きいろいビタ氏

レトロをそのままとらえれば、「Retrospective=懐古趣味」。レトロ文字風にきれいにまとまっています。既存作との違いにも注目してみてください。装飾によりエレガントに仕上がっていますね。

「懐古趣味」回転重畳型:Σ氏

一見同じ対応付けのように見えますが、字画の差分を重畳型で解決し自然に仕上げています。足し引きの調整が絶妙です��対応付けを読み解いてみてください。

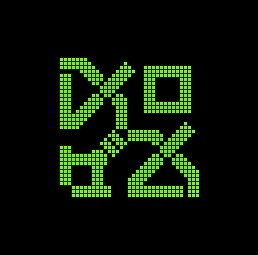

「レトロゲーム」鏡像型:ヨウヘイ氏

ドット絵にするとレトロ感を感じるのは、実はある程度以上の世代だけなのかも知れません。 ロゴ的にまとまっているのと、ドット表現がぴったりなこともあり、変形していても何となく読めてしまう面白さがありますね。

「アーケードゲーム」 旋回型:つーさま!氏

同じ形が「アー/ケー/ド/ゲ/ーム」の5とおりに読める力作です。前後の言葉のつながりにより「ケー/ゲ」を振動させているのも面白いです。

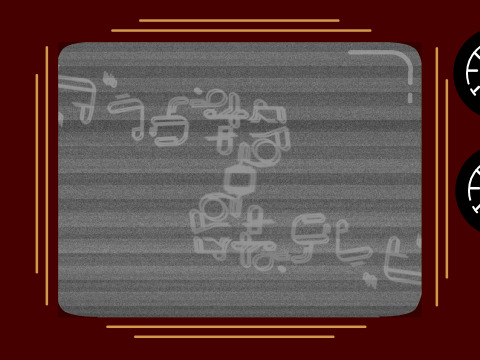

「ブラウン管のレトロなテレビ」 回転型:超階乗氏

ブラウン管のテレビ、今は教科書から知る人も多いでしょうね。 ブラウン管の画像の乱れのような表現が解釈に自由度を持たせているようです。

「しろくろテレビ/ちゃぶ台」 図地反転型: いとうさとし氏

1950年代のお茶の間の光景ですね。 7文字と4文字で対応付けできてしまうのが神業ですね。文字数の差をどのように吸収しているかに注目してみてみると面白いです。

「pixel」回転型:繋氏

液晶パネルや電光掲示板なども昔はピクセルがしっかり見えているのが普通でした。 「pi/el」を切り替える共有部分の表現がピクセルにマッチしていて自然ですね。読みやすいです。

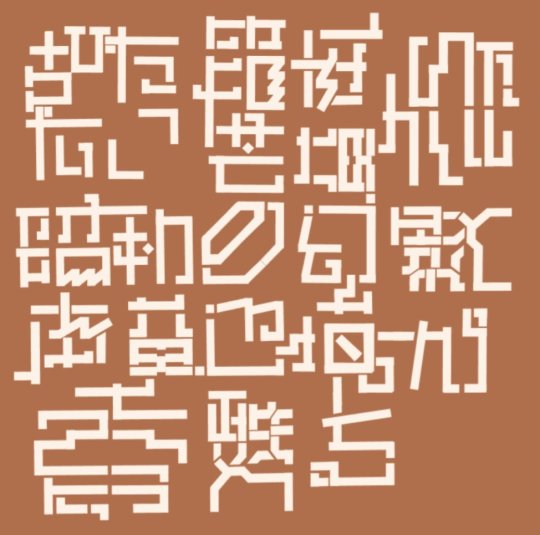

「古びた箱庭の下、広い芒畑が��和の幻影と馨.辺境が甦る」 鏡像型:ちくわああ氏

文字列生成の大作が仕上がってきました。とにかく解読するのが楽しい作品、すごいです。ぜひじっくり読み解いてみてください。

「ガリ版」 回転型:lszk氏

謄写版の俗称。昔はテストや学級新聞などもガリ版で刷っていました。 輪郭の角度調節が上手なので、ここまでデフォルメしても容易に読めてしまいます。匠の技です。

「大正ロマン」 回転型:peanuts氏

大正時代の雰囲気を伝える思潮や文化事象。 既存作とは対応解釈が異なり、余計な線がなくなるように作字している点が優れていますね。作字としてもステキで素晴らしいです。

「レトロモダン」 図地反転回転型: いとうさとし氏

古いながらも現代的で洗練された意匠。 レトロキネマ風の文字を彷彿とさせるデザインでステキです。「ロ/モ」が裏表にできるのが驚きです。

「明治モダン」回転型:無限氏

昭和レトロ、大正ロマンときたら明治モダン。 右から左に読むようにデザインすることで対応付けがしっくりくる一石二鳥の解決策です。字形もハイカラでよいですね。

「セピア色」 振動型:lszk氏

色あせてセピア色になると古さと共に��モさも感じます。 切り替わる字画は一本だけできれいに読みが変わります。素晴らしい発見と表現力です。

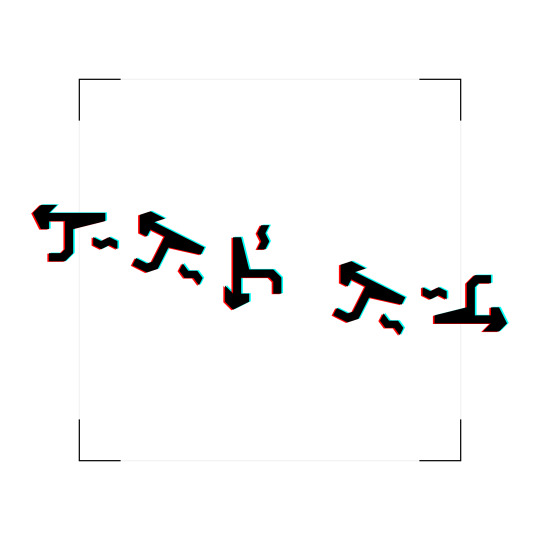

「三丁目の夕日」 鏡像型:kawahar氏

昭和30年代の東京を舞台にしたお話。 影のような表現で斜めになっており純粋な鏡像型アンビグラムとはなっていませんが、この表現が雰囲気と可読性向上につながっていて面白いです。

「湯沸かし器」振動型:海氏

昭和の台所には湯沸かし器が設置されているものでした。 各文字とも大胆な解釈ですが、確かにそう読めます。「器」の略字を知っているとより読みやすそうです。

「高度経済成長」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

日本においては1955年頃から1973年頃が高度経済成長期とされます。 さすがの仕上がりです。3組分きれいに対応付けできる言葉を見つけるのも関心です。隙間で調整している部分が気になって文字として読めない人は、薄目でぼんやり見るなどすると読みやすくなるかもしれません。

「鉄人28号/横山光輝」 回転共存型:兼吉共心堂氏

昭和30年代に描かれた、同時代を舞台にした漫画。 赤字と黄色の縁取りのカラーリングは実際のロゴのうちの一つに似せたものですね。黄色部分をうまく利用して字画あまり部分を処理しています。

「ティファニーで朝食を」 回転型:.38氏

1958年小説発表、61年オードリー・ヘプバーン主演で映画化。 「朝食」を手掛かりに解読可能なデザインになっていて、「ティファニー」部分の組み方を読み解くのが楽しいです。

「写ルンです」 鏡像型:douse氏

1986年発売開始、レンズ付きフィルムの先駆け。 「写/す」がピッタリすぎますね。全体的に作字としてステキで、レトロ文字の香りもします。

「純喫茶」 回転型:螺旋氏

酒類を扱わない純粋な喫茶店のこと。特殊喫茶と区別するため昔は純喫茶と名乗る喫茶店が多かったようです。 随所に思い切った解釈がされていますが、うまい字画配置により読みやすく仕上がっています。レトロ文字風の書体でまとまっていてステキです。

最後に私の作品を。

「感慨」 旋回型:igatoxin

昔を思うといろいろと感慨深いものがあります。レトロ文字風に仕上げてみました。

お題「レトロ」のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。昔を感じさせつつ新しい風も感じさせる作品が集まったと思います。

さて次回のお題は「うた」です。カラオケ、歌謡曲、和歌、現代詩、Ado、替え歌、ファルセットなど 参加者が自由にうたというワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は2/29、発行は3/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

9 notes

·

View notes

Text

伊勢神宮へ 酔いと音の古殿地

先日、友人のピアニストであるふじいさんと伊勢神宮に行った。初めて観光地で昼間からお酒をのむということをし、今までの観光のなかでいちばん心地よく頭のまわらなさ、とてもよい小旅行だった。またわたしは偶然、京都の伏見と混号になっている伊勢特集のブラタモリを所持しており、これが今回とても役に立った。前の週に予習として読んだときは(ふ〜ん、)というくらいだったが、伊勢までの電車の中で読むと既に実感を伴い、(知識にも入れどきってもんがあるのよ〜)となった。わたしの人生初のお伊勢参りは午前中だったからか観光地としては非常にちょうど良いくらいの人の多さ(多くなく)で、曇り雨予報もお伊勢参り中は全く降られることなくとても良かった。神宮のつくりと見かけ、また観光地としての佇まいはとても美しく、気高く、tidyな賢さのある観光地であった。おおきく見ていてうれしかったポイントとしてはふたつある。

ひとつめは古殿地のシステム。古殿地というのは、伊勢神宮は20年毎に1回式年遷宮という正殿を筆頭にいくつかの社殿を真横にそっくりそのまま建て替えるということをする。古殿地とはそのための土地、要するにholyな空き地である。この20年を節目にして建て替えられるというのは飛鳥時代の620年あたりからで、ここまでのべ62回の造り替えが行われてきたそうだ。社殿に使われる装具品なども全て作りなおされるので、伊勢神宮はトラディショナルだが常に新しいということである。して、それの何がよかったのかというと、完成された社殿に開発できるスペースが常にあると言う状態がこの神宮の格式の高さだと思えたからだ。これをふじいさんに伝えようと思ったときに何に例えると良いだろうかと参道を歩きながら考えた。大抵いつもこういう感動を伝えやすいのはエンジニアの友人であるカイくんで、彼だったらプログラミング、書ききったコードにあらかじめバッファを残すやり方とかそういうものがありそうだな、、とか思ったが、その辺のプログラミングの素養がわたしにはないし、プログラミングに例えてもわたしもふじいさんも納得感が薄い感じ〜となりそうと思うと、ピアノのスケールに例えられる気がした。スケールというのは順当に並んだ音階のこと、単純言うとドレミファソラシドという音列(これはCメジャースケール)のことで、これをたとえば片手で1オクターブ分のスケールを引くときには、(右手で弾く場合)15音に対して指は5本しかないので運指を少し工夫する必要がある。ドレミまで123(親指から番号を振り)の指で引きファの音で指を潜らせて1の指で引いてやると次のドまでの音階を残った2345の指で弾いてやることができる。これを左手で行うと(小指から逆順に番号を振り)5432/1321の運指でありここまではとても美しいシステム、指の運びだなとわたしは思うのだが、わたしが気にしているのは2オクターブ以上引くときの運指である。音の始めはいずれにしても1の指からなのだが1オクターブ上のドに辿り着く指はいずれも345の流れである。つまり2オクターブ以上引くときには間で指を潜らせたり跨がせる所作をさらに加えて行う必要がある。具体的には右手の場合は123/1234/123/12345。左手だと54321/321/321/4321となる。このときの右手の運指に問題がある。1オクターブ引き切る前に2オクターブ目のスケールに向かうための運指の変化があるのだ。つまり1オクターブのスケールを弾くときと2オクターブ引くときの指を流れが違う。1オクターブ弾き切ってから(ア!もう1オクターブいきたいかも)にシステムとしては対応できていない。というようなことをつい先日スケールの練習をしているときにそういうことを考えていたことを思い出した。たとえばクラシックではそんな場面はあまりないかもしれないが、たとえばジャズでインプロビゼーションなどするのであれば土壇場でもう一音階上がりたいという場面があってもおかしくないのではと想像したのだ。前置きが長くなったが、どこまでも上がり下がりする音階をつくるためには一般的な運指ではなくあらかじめ次の音階に上がれる「音(指)の古殿地」が必要かもしれないということ。それを彼女に話すと、よくそんなこと思いつくと言ったあと、でもそういった場合たとえばペダルを併用したりもう一方の手でカバーを入れたりして澱みなく繋ぎ直す方法もあると教えてくれて、わたしはとても愉快になった。ふじいさんはとてもピアノが上手いし、いつも話を聞いているとピアノに対しての甘えのない人だ。そしてこの彼女がシステムを超えるためのアドホックな技巧があること、またそう言ったときの(おそらく演奏というものは必ずしもそういうことではない)というような毅然とした態度に、わたしは増してわくわくした。

ふたつめは終点の標識。伊勢神宮には愛知から名古屋を経由し国道23号線をずっと走ってくると伊勢神宮までたどり着くことができ、そこには国道23号の終わりがある。標識の23の文字の下には白地に黒文字で終点と書かれており、ことは内務省より「東京より伊勢宗廟に達する路線」 として国道9号が指定されたのが1885年、1920年には旧道路法に基づく変更にのり国道1号となり名実ともに日本を代表する幹線道路だったわけだが、終戦後に再び何度かの道路改正があり、一級二級といった区別がなくなり今の一般国道23号線になったのは1965年のことだそうだ。この終点の標識ひとつとっても、当時からの伊勢神宮の位の高さが伺える。神宮としてあり続けるために観光面においても、御司という平安から明治の初めにかけて多くいた伊勢神宮への参拝のための旅行コンシェルジュのような存在や、江戸の街並みを再現したおはらい町など、伊勢神宮の気高さは街全体がつくってきたのだ。そして終点もそのひとつ。観光地が維持されながらも同時にアップデートされていく一端を見れてとてもうれしい心持ちであった。なんといっても「終点」 というのが良い、目的地のなかでも終点と言われてしまえば(真に目指す必要のある場所だ!)と思うのも頷ける。

とりあえず外宮と内宮を見て周り、初お伊勢参りとしては十分及第点だろうといったところで、そのまま横に流れ、おはらい町へ。てこね寿司を食べようと思ったが、ふじいさんがそんなに乗り気ではないように思われたので、とりあえずコロッケのおいしいという店でコロッケとメンチカツを頼んだタイミングで、焼酎をのもうと言われ2号をふたりで飲んだら、すごくきれいに酩酊。わたしは観光地ではいつも専ら学習モチベーションが高く、神宮でも、最高な巨木!美しい五十鈴川。気高き社殿群と、直感的には伊勢の空気に触れつつもしばしばブラタモリを開いてはふむふむしていたお昼まで、初めて旅行先の外でしっかり酔っ払いとても愉快であった。神宮に行く前に伊勢うどんを食べたこともあり、めちゃくちゃ腹減りという感じでもなく、すっかり機嫌の良いわたしたちは観光地とはおおよそ関係の希薄そうなアイスクリームを食べ、こちらは子供サイズというひと巻きかふた巻きほど少ないのが大きさのものがあり、一個は多いが、というニーズにぴったりであった。その後は本店の赤福を食べ、ふじいさんの友人の谷さんいわくお土産の赤福とは一線を画すとの前情報であったが、たしかに、食感においていつもの赤福より餅が柔く、餡も心なしかみずみずしいように感じられた。このあたりでは少し酔いが覚めてきて、非常にちょうど良さではあったが、良さのもう一段上、更なる心地よさへの高みに想像がはたらき(酔いの古殿地)、別のお店であともう一杯だけ日本酒をのむと、それはなんとも贅沢な昼の心地であった。そうこうしてい���とおおよそ帰路に着く時間に近づいてきていたので、わたしのリクエストでバスで宇治山田駅へと向かう。かく宇治山田駅もお伊勢参りの後援として一役買っている重要な場所である。1931年に建てられたこのモダン調の駅舎は近鉄電車、大阪のなんばから宇治山田駅間を2時間ほどで繋いでおり、関西から参拝にくるひとの多くが利用するルートのひとつである。ちなみにブラタモリには駅舎のテラコッタ色のタイルが印象的であると書かれていたのだが、わたしが見る限りではどこにテラコッタ色のタイルはなく(見つけられず)、それは少し悔やまれたが、しかしそんなことはどうでも良いと思わせるほどのサプライズがあった。なんと宇治山田駅にはストリートピアノなるものが設置されていたのだ。開けた構内には普段であればちょっとピアノ弾くか迷うくらいのひとの多さがあったが、ここで追い日本酒がほどよく効いていたのもあり、純粋に突如現れたグランドピアノにテンションがあがった。思いもしないタイミングでふじいさんの演奏を直に聴くことができるのがうれしい。確実に演奏家として彼女の方がはるかに上手に弾くだろうと思ったので、先に私から演奏する。すこし音をならすと、非常に良い調律というか鍵盤の硬さで(あとでピアノの写真を見返すとYAMAHAであった)、初見でこんなに手に馴染むピアノがめずらしく、また酔いも助けてわたしはとても良いモチベーションで演奏できた。楽しく弾くことができたし聴き手からしても楽しさ〜という演奏になっていたように思う。あとからあれはBLUE GIANTの2巻でダイが、「音楽はいいな〜音楽はスゲェな〜を吹きます」 のシーンの心持ちだった。それからふじいさんの演奏。連弾用に椅子が二脚あり横に座って聴いたのだが、彼女の演奏はとても流暢で、酔いのなか、彼女としてはどんな出来だったのかは分からないが、とても軽やかで流れのある水を撫でているような心地よさ、砕けたいうにはいささか繊細な粒子の細かいフランクな音でとてもよかった。彼女の手の動きは見ていてもおもしろかったし、途中からは音楽に身を委ねて目を瞑って聴いたのであった。彼女は2曲(だったと思う)弾いてくれ、一曲はラヴェルだと言っていた(もう一曲はなんだったんだろう)そのあとは少しだけふたりでポロポロと弾いたり弾かなかったりした。あらためてとても良い旅であった。

2 notes

·

View notes

Quote

行政の中核を担う基幹業務のシステムがすべての自治体で標準化・共通化され、クラウドで提供されたら、それは素晴らしいことだ。中島氏も「多くの自治体の関係者もそう思っていたはずだ」と述べる。 ところが、取り組みを主導するデジタル庁の説明を聞いた自治体関係者からは、次のような戸惑いの声が聞こえてくるという。 「誤解を恐れずにたとえるなら、おいしいカレーライスが出てくると思ってレストランに入ったら、ジャガイモやニンジンが並んでいる料理教室だったというような印象を持っているよう��す。SaaSアプリケーションのような標準化されたシステムが提供されると思っていたら、自治体それぞれでクラウドを使って自分たちでベンダーと一緒にシステム構築をしなければならなかったのです」(中島氏) つまり、1700超の自治体に求められているのは、共通化された1つのシステムを使うことではなく、各自治体の基幹システムをそれぞれが新たに構築することであり、その基盤として提供されるのがガバメントクラウドだったというわけである。 さらにいえば、デジタル庁は、クラウドの機能を積極的に活用することを推奨している。具体的には、現行のシステムをそのままクラウドにリフト&シフトする方法ではなく、モダンなシステムを開発することを求めているとされる。しかもそれは自治体がコントロールできることではなく、ベンダーがモダン化するかどうかに委ねられてしまっている状態になっている。 これが事実なら、自治体の担当者が“目を白黒させている”のも十分納得できる。

自治体が「ガバメントクラウドに大困惑」の根因、あまりに異なる当初の理想と現実 |ビジネス+IT

5 notes

·

View notes

Text

先週行ってきてたくさん写真を撮ったので残しておく。

①

京都モダン建築祭に初参加。

腰痛とかもあって事前予約するガイドツアーなんかは全部パスしててゆっくり適当に回るか〜くらいのゆるいノリで行ったんだけど、行きの新幹線内で友達が寝てる間に暇でサイト見てて「ミニガイドツアー」なるもの発見。エリア毎のパスポート引換所で先着10名まででプロじゃないけどボランティアの先生達(資格あり)が解説ツアーしてくれると言う。こりゃ参加せんば!となり、友だちとパスポート引き換えた後に引換所内をウロウロ。(なんかこの人仕切ってるな…)と目を付けていた人が外に出たタイミングで一緒に出て、「では、こちらにミニガイドツアー参加希望の方並んでください」←よっしゃー!ってことで、3番4番ゲット。無事参加できました☺️※1番2番はお若いお嬢さん達が並ぶならココやろ!ってとこで先に立ってらした…察しが良い。

ミニガイドツアーの整理番号受け取って、時間までいったん自由に。

ということで、引換所から一番近い建築祭参加建物「カトリック河原町教会」へ。

私たちは細かいことは全然詳しくないし分からないんだけど、そもそもカトリック教会の中に入ることがないので入った瞬間ステンドグラス越しの光でふわ~っと白い天井が明るくなってる室内に「うわ〜」と声が出た。

カトリック教会ってもっと荘厳?っていうか重々しい?暗め?みたいなイメージ勝手に持ってたけどここは天井も壁も白くてステンドグラスが広めに取られていて明るくてきれいで見やすかった。

地下に徳川秀忠のキリシタン弾圧の頃にどうしても都である京都にマリアさんの像を持ち込みたかったけどできなくて、でも江戸時代中に持ち込んで地中に埋めてた、明治になってから掘り起こしてこちらの地下に安置した��いう像があり。現在大河ドラマ熱心に見ている私たち、複雑な気持ちに…。まぁ物事には多面性がありますから。どちらにもそれぞれ己の信じる正義があるのでな。うん。

ところでこの旅の最初のへんでめっちゃ面白かったどうでもいい話。

今回私たちは観光客でぎゅうぎゅうのバスは避けて主に地下鉄で移動することに。新幹線降りて地下鉄ホームで「いや〜今日このイベントあるっていうのに全然それに行くっぽい人見かけんね〜。やっぱマイノリティ文化なんやろか〜寂しい〜」的な会話をでっかい声でしてて、友だちがふっと私越しの後ろをチラ見して「(小声)いた!」→振り返ると私達と同じパンフレット(PCから出力)見てた40代後半〜50代前半くらいのおじさんが座ってましたw

おおお、いたよ!いたいた!ってことで絶対同じとこ行くわーっつって地下鉄降りたらついて行こうぜ!って言ってたんだけど、降りた瞬間そのおじさんめちゃくちゃ早歩きで😂ついていけませんでした。地面を踏みしめる力が私らの10倍ぐらい?はあったwズンズン進む感じ。あれ私らの仕事中の歩き方やん…って唖然となって諦め😂

で。その後、なんとカトリック河原町教会の地下で地中に埋められてたマリアさんの像を見学中に斜め前におじさんが居たwwwえ!?って声出たw

ただ、おじさんはパシャパシャパシャパシャっと写真をサッと撮った後にすぐ例の早歩きで去っていきました…。私たちは「いやーあの速度で今日一日回ったら全部回れるね、やばすぎる。プロやん」と言いながら見送りました。あのおじさん絶対全部回ったやろうな…すっげ。

長いけど②へ続きます

instagram

3 notes

·

View notes

Photo

📸粟田山荘庭園“石翠”(京都市東山区)② Awata Sanso Garden, Kyoto かつての旧東海道の京都の入り口“粟田口”から程近く、京都・東山三十六峰の一つ“粟田山”の山裾に位置する粟田山荘。その歴史は1937年(昭和12年)に西陣の織元・細井邦三郎の別荘として造営。 昭和時代中盤に入り1976年(昭和51年)に京都ホテルの所有となり、以来料理旅館や結婚式場/ブライダルの場として用いられました。1986年には皇太子時代(浩宮親王殿下)の今上天皇の来館も。 2010年代にも「ミシュランガイド京都・大阪」で8年連続の1つ星を獲得するなど京都を代表する料亭であり続けたものの、新型コロナの影響で2021年6月で閉業。 新所有者は明かされておらず、今後どうなるかが気になっている方も多いであろう場所ですが、今回のイベントはその建物内をほぼフルに活用! 420坪(約1390平方メートル)の中には建坪150坪(約490平方メートル)の和風建築と270坪(約890平方メートル)の庭園からなる粟田山荘。庭園に面した座敷は良質な木材をふんだんに活かした数寄屋造りでおそらく当初からある建築/玄関に近いコンクリート造の部屋は昭和の料亭開業時に増築されたもの(?)。 庭園には全面的に京都の名石が贅沢に使われています。前庭は丸くて黒い“真黒石”が事細かに組み合わされた美しい石畳のアプローチ。そして建築の東〜東南側に粟田山の斜面をまるっと活かした回遊式日本庭園“石翠”が。巨大な貴船石をアイキャッチにして、山裾をそのまま使った枯滝石組が素晴らしい! 山に植わったモミジは新芽を出し始めている時期。きっと秋は絶景だったのだろうなぁ。 施設曰く「作庭は小川治兵衛」とのこと。明治〜昭和初期に活躍された「七代目小川治兵衛」(と八代目・小川白楊)は昭和12年の時点��は亡くなられているので、九代目の方が手掛けられたのかな。 七代目・八代目ほど語られない九代目だけれどこの庭園は素晴らしい…!あと時代とタイプ的なところで『旧邸御室』の庭園と雰囲気が似ている。 一階から見る庭園ももちろん素晴らしいのだけれど、二階座敷の方が開放的な広がりがあって、目の前の粟田山だけじゃなく左手の比叡山の眺望が素晴らしい! 庭園も建物とても綺麗に維持管理されている様子が伺えました。入り口の大きな桜はもう散り始め。今後もこの様に活用されることを期待して…。 京都・粟田山荘庭園“石翠”の紹介は☟ https://oniwa.garden/awata-sanso-kyoto/ ———————— #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #kyotoarchitecture #zengarden #landscapedesign #beautifuljapan #beautifulkyoto #japanarchitect #japandesign #kyototrip #kyototravel #kyototemple #庭院 #庭园 #庭園 #日本庭園 #京都庭園 #京都旅行 #京都観光 #近代建築 #近代和風建築 #数寄屋建築 #数寄屋 #モダン建築 #料亭 #ogawajihei #おにわさん (粟田山荘) https://www.instagram.com/p/CqRdKfDBNcp/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#kyotoarchitecture#zengarden#landscapedesign#beautifuljapan#beautifulkyoto#japanarchitect#japandesign#kyototrip#kyototravel#kyototemple#庭院#庭园#庭園#日本庭園#京都庭園#京都旅行#京都観光#近代建築#近代和風建築#数寄屋建築#数寄屋#モダン建築#料亭#ogawajihei#おにわさん

7 notes

·

View notes

Text

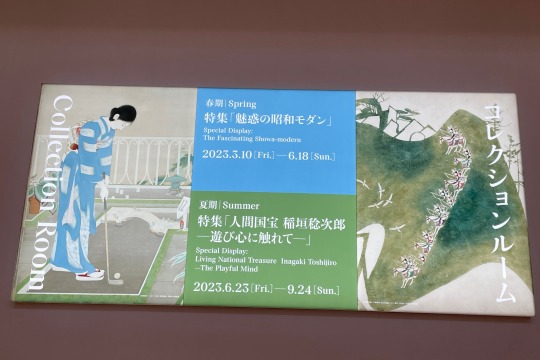

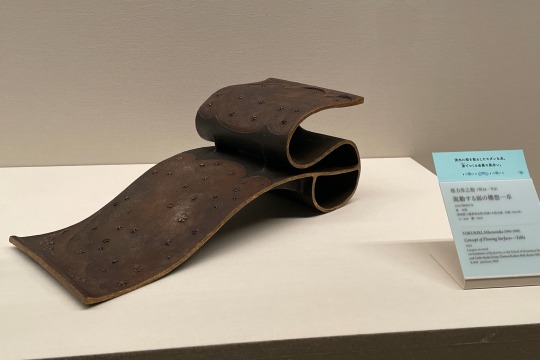

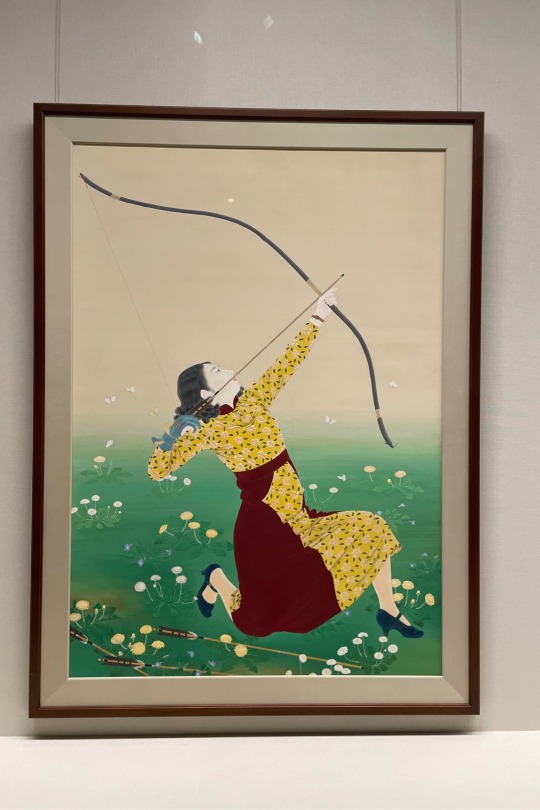

2023.5.17に見に行った展覧会(1):「コレクションルーム春期 特集 魅惑の昭和モダン」展@京都市京セラ美術館

*出展作家:菊池芳文、丹羽阿樹子、梶原緋佐子、中村大三郎、西山英雄、菊池契月、太田聴雨、池田遙邨、橋本明治、三上知治、光安浩行、市ノ木慶治、森脇忠、南政善、飯田清毅、木下孝則、中島清一、服部喜三、若松緑、勝田哲、由里本景子、菊池隆志、秋野不矩、西綾女、中川伊作、津田信夫、豊田勝秋、沼田一雅、溝口安太郎(八代龍文堂安之介)、香取秀真、森野嘉光、黒井光珉、伊東翠壺、山脇洋二、村越道守、奥村霞城、徳力彦之助、井田宣秋、平舘酋、山崎覚太郎、堂本漆軒、番浦省吾、二代鈴木表朔

*コレクションルーム内小企画「VOCA展 30周年によせて」出展作家:東郷靖彦、岡田修二、坂井淑恵、内藤絹子、岩城直美、小柳裕、中川トラヲ、居城純子、ロバート・プラット

*コレクションルーム内小企画「進化する工芸」出展作家:細田あずみ、増田晴香、酒井沙織、石塚源太、黒川徹、木野智史

195

2 notes

·

View notes

Text

...それで良いよね悲しいことに。コンテンツとして消費されていく読み物や他者、。夢を面白く語るのって難しいからなァとおもいながら聞いて構えていたらそのお話。エンタメが物見だから。しかし引用として夢スポットというより夢を小説化するというのはそう言わざるを得ないはず。夢の話ですの前提を、過ぎてからメタやメタファーとなれるパワーも要る。つまんないってはっきり言われるような世界なわけじゃないか。しかしここは大作を共有すべくの④にも繋がっていたし、'着想の技術'でしかないなと思えるから良いのじゃが 。どういう夢が見たいとか明晰してるかとかその会話は確かに現実味やは分け合いにくいよね。同時に、夢を語る必要性とか精神のバランスとかフロイトにも感じたことを、筒井さんも追い込まれていたのでは?とも思う限り。

「傾斜」は筒井さんの夢をそのまま描いたというめちゃ短編フルサイズでピックアップ

そして表題作 「エロチック街道」 これも夢なのだそうだし、見たい感じの夢だろうなと分かる🛌描写力素晴らしいとのことで。彼の気持ち、風景、渾然一体で読めると♨️しかし現代の人はきっとそれこそ違和感なく無意識の世界を読めるよね?エンタメか?コスパか?のあたりを見ない��夢から立ち止まることも出来ないのは危ういのかもだが。

そんな時代なのかな、やっぱり今とも違うよな

つげ的な温泉感🙊に通じていくような、日本人の無意識に潜ってきたのかぁーという感動もあるという。超モダンでいてスターだったという。外から見ると...いやほんとにね🦄🙈おのれの夢の外側もあるというさ 普遍的な怖いもの見たさと、娯楽に吸い込まれる強さと

熱いものがあるよ... 夢をどう分析したら良いか?のフロイトやユング的なメタ心理での臨床とか、ある意味で盗み見を了承し進むクライエントとの部屋で、治るんですか?の目的とか 何で?で終わるものへの疑問符とか。分からないまま尊重するためのエンパシーの意味とか。盗み見としてだけ本や他者を消費する人もいるだろうが。それでも"見た本人''が分析するものでさ。鏡のようなで正しいし...。多分筒井作品がエンタメとしてのリアリティから幻想としてのリアリティに移行しても破綻しなかったと言えるのは、夢や演劇を描く時に(カメラの在り方もそうなのだけど)内なるもの外なるもの、因果を追うか動機を追うか、アクションを追うか、その置き方の巧みさなのではないのかなぁと思う...深層と高層も私にはなるほどだったけど、切り離してあるわけじゃないし、内向も外向も要るながらにバランスやその健康は個々人に託されると強く思うんだよ。��側に見つける好奇心と、内側への探究心、ルールやゲーム、マナー、さすらっては馴染まない、追従出来なかったり搾取し合ったりあぶられる孤独感と。そんな心の実在に対して他者が 何でなの?という問いに始終しちゃうと、当たり前だけど単なる他人の夢なんだよね、通わない。分け合えるはずもない、でもこんなのってやっぱり考えると、作り込むしかない作る側の熱意が勝手に話すような面もあるから。今回を観てもはや、ならばそういう議論が見たい。

0 notes

Photo

ガスミュージアム企画展「銀座クロニクル~明治のガス燈から現代の輝き~」会 場 ガスミュージアム ガス灯館2階 ギャラリー(東京都小平市大沼町4-31-25)開催日 2024年1月11日(土)~3月30日(日)開館時間 10:00~17:00休館日 月曜日 (月曜日が祝日および振替休日の場合は翌日が休館) 入場料 無料ホームページ https://www.gasmuseum.jp/ 2025年3月30日に生誕140年を迎えるフランス人ノエル・ヌエットは、昭和初期の東京で詩やスケッチを通じて、東京の姿を数多く記録しました。 本展示会では、当時のモダンな東京の風景を描いたヌエット氏の作品とともに、同...

0 notes

Text

2024年見たもの色々

すっかり人混みが苦手になってしまい出不精に拍車がかかってしまったな1年でした。

ライブは相変わらず感染予防が気になって積極的に行こうとは思えず、その代わり美術展とか静かに鑑賞するものへと興味が移っているかなと。

知識があるとより楽しめることを実感もしたので来年はただ出かけるだけじゃなく見る目も養いたい。

【ライブ】2

・Bruno Mars @ TOKYO DOME

・Taylor Swift @ TOKYO DOME

【歌舞伎】13

・猿若祭二月大歌舞伎 夜の部(猿若江戸の初櫓/義経千本桜 すし屋/連獅子) @ 歌舞伎座

・猿若祭二月大歌舞伎 昼の部(新版歌祭文 野崎村/釣女/籠釣瓶花街酔醒) @ 歌舞伎座

・三月大歌舞伎 昼の部(元禄忠臣蔵 御浜御殿綱豊卿) @ 歌舞伎座

・四月大歌舞伎 夜の部(於染久松色読販/神田祭/四季) @ 歌舞伎座

・歌舞伎町大歌舞伎 昼の部(正札附根元草摺/流星/福叶神恋噺) @ THEATER MILANO-Za

・六月大歌舞伎 昼の部(上州土産百両首/義経千本桜 時鳥花有里/妹背山婦女庭訓 三笠山御殿) @ 歌舞伎座

・八月納涼歌舞伎 第三部(狐花) @ 歌舞伎座

・八月納涼歌舞伎 第一部(ゆうれい貸屋/鵜の殿様) @ 歌舞伎座

・八月納涼歌舞伎 第二部(梅雨小袖昔八丈 髪結新三/艶紅曙接拙 紅翫) @ 歌舞伎座

・錦秋十月大歌舞伎 夜の部(婦系図/源氏物語 六条御息所の巻) @ 歌舞伎座

・���治座十一月花形歌舞伎 夜の部(鎌倉三代記/於染久松色読販 お染の七役) @ 明治座

・明治座十一月花形歌舞伎 昼の部(菅原伝授手習鑑 車引/一本刀土俵入/藤娘) @ 明治座

・十二月大歌舞伎 第三部(舞鶴雪月花/天守物語) @ 歌舞伎座

【映画】6

・きっと、それは愛じゃない

・鬼平犯科帳 血闘

・バンドワゴン

・室井慎次 敗れざる者

・室井慎次 生き続ける者

・ラブ・アクチュアリー

【美術】21

・フランク・ロイド・ライト - 世界を結ぶ建築 @ パナソニック汐留美術館

・マティス 自由なフォルム @ 国立新美術館

・中尊寺金色堂 @ 東京国立博物館

・Hello! セサミストリートの世界展 @ 松屋銀座

・歌舞伎衣装展 @ 銀座三越

・宇野亜喜良展 @ 東京オペラシティ アートギャラリー

・Tiffany Wonder @ TOKYO NUDE

・「オドルココロ」資生堂のクリエイティブワーク @ 資生堂ギャラリー

・Miss Dior Exhibition 〜Stories of a Miss〜 @ 六本木ミュージアム

・本城直季写真展 Small Cruise @ art gallery by Baycrew's

・浮世絵お化け屋敷 @ 太田記念美術館

・ロベール・ドアノー写真展 第一部「パリ郊外〜城壁の外側〜」 @ FUJIFILM SQUARE

・ハニワと土偶の近代 @ 東京国立近代美術館

・マティス - 色彩を奏でる @ POLA MUSEUM ANNEX

・草間彌生作品展 @ 日本橋三越

・ロベール・ドアノー写真展 第二部「"えいえんの3秒"の原点」 @ FUJIFILM SQUARE

・さくらももこ展 @ 森アーツセンターギャラリー

・ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ @ 森美術館

・ソール・ライター「Beauty in the Overlooked Ordinary」 @ art cruise gallery by Baycrew's

・テレンス・コンラン - モダン・ブリテンをデザインする @ 東京ステーションギャラリー

・モネ 睡蓮のとき @ 国立西洋美術館

0 notes

Text

「伊藤博文」に関連する楽しい豆知識と名言で元気をチャージ

### 伊藤博文の豆知識とエピソード 伊藤博文(いとう ひろぶみ)は、日本の初代内閣総理大臣であり、明治時代の重要な政治家の一人です。彼は日本の近代化に大きく貢献した人物であり、特に憲法の制定において重要な役割を果たしました。 **エピソード:アメリカ留学** 伊藤博文は、若い頃にアメリカへ留学し、そこで西洋の政治や文化に触れました。彼は特に「アメリカには天才が多い」と感じたと言われています。留学中、モダンな教育やビジネス手法に感銘を受けた彼は、日本の近代化に向けてのビジョンを広げるきっかけとなりました。この経験は後に彼が日本の憲法を作成する際にも大きな影響を与えたとされています。 **趣味と特技** 意外にも、伊藤博文は書道や絵画が得意であり、特に水墨画を好んで描いていました。彼の作品は現在でも評価されており、政治家としてだけでなく文化人としての一面も持っていたことが伺えます。 ###…

0 notes

Text

2024年10月25日

がんす横丁で知るヒロシマ 平和公園のにぎわいを探る(NHKニュース 2024年10月25日)

戦前の広島のにぎわいや暮らしをつづった人気エッセイ 「がんす横丁」です。書いたのは、NHK広島放送局の初代アナウンサー、薄田太郎さんです。

このエッセイの中に、こんな1節があります。

『その昔、元安河畔に産業奨励館と広島商業会議所が相ならんで、その名もゆかしい旧相生橋とのバランスは、慈仙寺鼻の料亭街を背景にして広島独特の川風景を描きだしていた。』 続がんす横丁より

「広島の独特の川風景」とは何か。今回は、平和公園のかつてのにぎわいを探してきました。

岡崎キャスター 「こちらが被爆前の平和公園とその周辺の写真になります。産業奨励館、現在の原爆ドームです。そしてこちらがいまの平和公園の北側にあたります。慈仙寺の鼻と呼ばれる繁華街で、たくさんの建物が並んでいて、いまの様子とは全然違います。今回は、平和公園のかつてのにぎわいを探っていきます」

教えてもらうのは、原爆投下前の広島の地域や文化に詳しい、おなじみの広島修道大学の中道豪一先生です。

岡崎キャスター 「平和公園にやってきましたけれども、ここはもともと公園ではなかったということですよね」

中道先生 「そうですね、こちらは普通に町があったところになります」

現在の平和公園の北部、旧中島本町。ここは、昭和初期まで広島有数の繁華街でした。

北から南へ流れる本川と東から西へ通る西国街道。この場所は、水上と陸上の交通が交差する要所として江戸時代から経済が発展してきました。

中道先生 「これが旧中島地区、中島本町の街並みが描かれた案内板です」

案内板には、原爆投下前の街並みが詳細に記されています。かつて中島本町は、広島の商業や文化の中心地でした。

中道先生 「まさに映画あり、カフェあり。そして現在も中央の通りは、その名残りを残していますが、ここを中島の本通りといいまして、中島本町の中でもたいへん栄えていた場所というふうに言われています」

岡崎キャスター 「ちょっと文字を見るだけでも、わくわくするような町ですね」

人がそぞろ歩きを楽しむ中島本通り。夜になると、スズラン灯が商店街を照らし、モダンで活気あふれる雰囲気を生み出していました。

『カフェー・ブラジルは(中略)大正七年ごろから市民になじまれた西洋食堂であった。和服の袴姿の中学生も、このブラジルには大手をふってコーヒーを飲みにはいったもので、コーヒーは五銭、ケーキ一皿十銭でかなりの時間ネバられたものであった。純白の制服を着たボーイは、ライスカレーの注文をうけると、「何番サン、インデァン一チョー」とまるで電報を読むような声で、客からの注文を調理室に伝えたことも思いだされる。』 続がんす横丁より

そのにぎわいを見つめ続けてきたという場所に案内してもらいました。

中道先生 「こちらには、かつて慈仙寺というお寺がありまして、そこで多くの方々が祈りをささげる、祈りの地だったということになります」

いまでは、墓石がひとつ残るだけの慈仙寺。町のにぎわいを見守る特別な存在でした。

北側の「慈仙寺の鼻」は、この寺にちなんで名付けられています。

中道先生 「動線の交わる地、それが中島本町にあたるわけですが、江戸時代から続くそうした風土、地勢上の条件は時代を超えて引き継がれていくことになります。そこで、人やもの、お金が動く動線の交わる。まさににぎわいが起こるにふさわしい場所のひとつというのが、慈仙寺がある中島本町という町の特徴になります」

そのにぎわいを支えたのは、中島本町の入り口にあたる相生橋です。

岡崎キャスター 「相生橋と言えば、Tの字型が特徴的ですよね。これって全国的にも珍しいんですか?」

中道先生 「おそらくほかの都市でこの形をみるのは、なかなかないのでは」。

相生橋が初めてお目見えしたのは、1878年(明治11年)。

有志によって、慈仙寺の鼻を挟んで、本川と元安川の東西ふたつの橋が架けられました。このときの形は、V字型。

1932年(昭和7年)、現在の場所にあった電車専用の橋が架け替えられ、電車併用の橋が完成。その2年後、中央部から橋げたを伸ばし慈仙寺の鼻とつながりました。このとき、橋の形はH字型。

初代相生橋が撤去されるまでのわずかな期間、独特の景観を生み出していました。

VからH、そしてT字へ。相生橋は時代とともに形や役割を変え、いまに至っています。

原爆ドーム近くにある相生橋址碑(あいおいばしあとのひ)。初代相生橋が撤去される際に建てられました。

岡崎キャスター 「相生橋址碑と書かれていますね、初代相生橋がここにあったよということですね」

相生橋の名には、広島の人たちの思いが込められています。

岡崎キャスター 「相生は、相手の相に生きるで相生じゃないですか、ずっと一緒に生きていくという意味で、すごく縁起のいい名前なんですね」

中道先生 「慈仙寺の鼻のところでふたつの橋が合うと。とてもロマンチックな名前で、縁起のいい言葉を自分たちの町の川にかかる橋の名前としてつけようという郷土への愛情があったということなんでしょうね。この相生という名前に込められた広島の先人の思いを受け継ぎ、考えていく必要があるのではないかと思っています」

『猿楽町から慈仙寺鼻、この鼻から鍛治屋町に架けられた二つの橋を結んでの相生橋は広島人からなじまれた名橋で、雨の降る日この橋の上を蛇の目傘が流れてゆく風景は、そのままが一幅の絵画であった。』 続がんす横丁より

焦土となったふるさとを見た薄田さんは、エッセイの中で「どうしてもこれ以上は書けない」と心情をつづっています。

『この慈仙寺鼻は原爆が落ちた中心地で、一木一草が思い出とともに焼きつくされた。広島の復興が早いなどという人たちは、文字どおり一人の生存者もなかった、この荒涼たる地点にきて、はるか爆心地にあるもと産業奨励館の赤さびたドームをながめるがよい。ヒロシマは、まだ復興されたとはいえないはずである。ヒロシマを訪れる人たちは、このあたりの風景を見てこそ広島の悲劇を繰り返すなの気持を切実に感じることであろう。』 続がんす横丁より

0 notes

Text

Recommended Books 【近代建築】

京博 深掘りさんぽ (小学館文庫 く 17-2)

グレゴリ青山著

京博を100倍楽しめるマンガエッセイ!

京都に生まれ育った著者が、京都国立博物館(略して京博) を丸ごと深掘りする、という斬新な一冊。

第1章は、京博の敷地と建物の話。京博は方広寺の大仏殿の旧境内に位置し、そこには奈良の大仏より大きな大仏があったこと、今でも発掘調査が続けられており、地下からは大仏殿の屋根瓦が発掘されているという話。さらに、京博のシンボル煉瓦造りの建物「明治古都館」の装飾技法についてや、東の庭にある謎めいた石仏群の話など、ツウな話題が次から次へと描かれます。非公開の書庫の内部も詳しく描かれ、京博にいかに多くの歴史的書物や資料が保管されているかを教えてくれます。

第2章は、京博で働く人々を深堀り。博物館には「衛士」という職名があり、警備や展示作品の監視をしていること、館内の電気や空調機を監視する環境整備係の日常や、展覧会の企画などを行う学芸部企画室のハードなスケジュールなどが働く人々にスポットを当てます。

第3章では、非公開の文化財保存修理所の仕事に迫ります。日頃知ることができない貴重な内容ばかり。

歩いて、食べる 京都のおいしい名建築さんぽ 単行本(ソフトカバー) – 2022/4/2

甲斐みのり (著), 鍵岡龍門 (写真)

“中に入って、おいしいものを味わえる"

唯一無二の名建築+グルメガイドブック、待望の第2弾!

これは、目と心のビタミン剤。

庶民の視座でアーカイブした京都。

「雅」に誘われ

おいしい散歩に出かけよう!

――(田口トモロヲさん・推薦)

京都では、風情ある街並みの中に、数々の見事なモダン建築がしっくりと溶け込んでいます。

レストラン、ホテル、学校、美術館……。

その用途はさまざまですが、歴史ある美しい建物が、細部まで丁寧に保存・改修されて今もなお、日常の暮らしの中にしっかりと息づいている。

これは、一千年余りの間古いものと共存し続けてきた、京都ならではの光景と言えるのではないでしょうか。

この本では、ドラマ「名建築で昼食を」(池田エライザ、田口トモロヲ主演/テレビ大阪)の原案となった前作『歩いて、食べる 東京のおいしい名建築さんぽ』と同様に、中でおいしい食事・お茶・持ち帰りを味わえる、30軒超の名建築をご紹介しています。

この本と一緒に、名建築やまちあるきを楽しむうちに、さらなる京都の魅力に引き込まれること、間違いなしです!

京都 レトロモダン建物めぐり 単行本(ソフトカバー) – 2021/4/30

片岡 れいこ (著)

★ 明治・大正の文化財から、昭和の老舗喫茶まで。

★ 「古き良き時代」を遺す空間59件をご案内します。

◆◇◆ 本書について ◆◇◆

ふと通りかかった街角。

レトロでモダンな建物や昔ながらの喫茶店を見かけて、どきっとして立ち止まったことはありませんか。

なにか通り過ぎるのがもったいないような気がして…。

本書『京都レトロモダン建物めぐり』には、京都に佇む宝石のような59の建物たちが凝縮されています。

数々の神社仏閣、風情ある町家など、和のイメージが強い古都・京都ですが、実は明治・大正時代からの歴史ある洋館がたくさん残っています。

また意外にも、昔から京都の人はコーヒーが大好き。

長く愛されてきた老舗喫茶店もいっぱいです。

この本は読んで楽しめるのはもちろん、まだ知らない素敵な建物に出会うために、実際に持ち歩ける「使って楽しいガイドブック」を目指しました。

気になる建築家の建物ツアーを組んでみるのもいいですし、観光名所と併せてその近くの文化財やお店に寄るのも楽しいはず。

「あのカフェに行ってみたい! 」という気持ちから、建物そのものへの興味が花開くかもしれません。

あなたの建物めぐりの相棒として、好奇心が羽ばたくきっかけとして、自由に使いこなしていただければ幸いです。

歩いて、食べる 東京のおいしい名建築さんぽ 単行本(ソフトカバー) – 2018/6/20

甲斐 みのり (著), 鍵岡龍門 (写真)

クラシックホテルや美術館から、百貨店、ビヤホール、学食まで。

中に入って、「おいしいものが食べられる」とっておきの名建築ガイド

明治~昭和初期にかけて建てられた近代建築をはじめ、東京には、時代に流されない強さを持った素敵な建築がたくさんあります。

ちょっとした週末のおでかけや、日々の合間にぽっかり空いた時間。

そんな名建築を巡る、おさんぽに出かけてみませんか?

いつも何気なく通っていた百貨店や美術館も、建物にまつわるエピソードを知って、細部に目を留めながら歩き、中のカフェやレストランでゆっくりと時間を過ごしてみれば、新たな魅力が発見できること、間違いなしです。

看板建築・モダンビル・レトロアパート 大型本 – 2014/4/7

伊藤 隆之 (著)

明治末~昭和初期の商店街の街並み、看板建築、昭和の看板建築やレトロビル、同潤会や江戸川アパートなどのレトロアパートなど、愛好家が多数存在する昭和物件を選りすぐり、300件以上厳選、大きなサイズで掲載した写真集。

1 note

·

View note

Text

TEDにて

マルコ・アンヌンツィアータ:インダストリアル・インターネット―人と機械の融合―の時代にようこそ!

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

2014年の最近の誰もが話題にする「モノのインターネット」、私たちの将来にとってどんな意味があるのでしょうか?

この思慮に富んだトークで、経済学者マルコ・アンヌンツィアータは、テクノロジーが産業セクターをどのように変えつつあるか!について語ります。

この200年の間、全世界は、人間の限界をはるかに超えるような2つの創造的破壊のイノベーションを経験しました。

1つは 産業革命で紡績機械分野や工場システム、蒸気の動力による鉄道、大規模電気を使用した電動機や鉄鋼業などの重工業、航空機をもたらし 私たちの生活は一変しました。

そして、インテルなどの半導体集積回路の飛躍的な向上とインターネット革命。クラウドコンピューティング。

私たちは、人間の限界をはるかに超えるような演算能力や情報ネットワーク、開かれた情報へのアクセス、電子的な通信手段を手に入れまたも、生活は一変しました。

ここでのインダストリアル・インターネットとは何でしょうか?

産業機械は、より多くの電気的なセンサーが搭載され、以前にも増して電子的な視覚、聴覚、触覚を持つようになりスマートフォンによる普及でセンサーの価格が急激に下がり

クラウド・コンピューティングも進んだおかげでデータの保存・処理にかかるコストも 瞬く間に下がりました。ただの物である機械が見て、感じて、反応し、より効率的な運転が可能になるのです。

今、迎えつつある世界では、共に働く機械が単にインテリジェントなだけでなく卓越しています。

機械は、自己認識し、予測行動ができ、反応できると同時に社交性があります。

ジェットエンジンや機関車。ガスタービン。医療機器が互いに、そして、私たちと途切れることなく意思疎通します。

この世界では、情報自体もインテリジェントになります。

必要なときには、自動的に情報が提供され、私たちは、わざわざ探す必要はありません。

産業システム全体に取り込もうとしているのは、自動可視化、マルチコア・プロセッサ技術。高度なクラウド・コミュニケーションや機械の機能がソフトウェアで可視化される。

ソフトウェア基軸の機械インフラです。

これによりハードから機械ソフトを分離し、遠隔的かつ自動的に産業機器を遠距離からも監視、管理、改良できるようになります。

なぜ?これが重要なのでしょうか?

まず、すでに、これらは予防的な状態監視保全を可能にしています。

つまり、壊れそうなときを察知して、修理作業をすることで定期的なメンテナンスで時間を無駄にしなくてすむのです。

これにより、計画外の休止時間がなくなり、停電やフライト遅延とも無縁になるわけです。

考えてもみてください!― 航空機の部品が、補修が必要なときに自らアラートを送ったら?

風力発電のタービン同士が、お互いに調整し合い、全体として調和しより多くの発電をできるようにしたら?

これこそ、私たち皆に素晴らしいことをもたらしてくれる未来の始まりにすぎません!

同様の進展は、再生可能エネルギーを含むエネルギー産業でも起こりつつあります。

次に、医療です。

今、看護師は平均して1回のシフトのうち21分を医療機器を探すために使っています。たいしたことないようですが、これにより患者に向き合う時間が減っているのです。

テキサス州ヒューストンの聖ルカ病院は、インダストリアル・インターネット技術を導入し、電子的に患者とスタッフ。

医療機器をモニターし、結びつけたところ、ベッドから離れる時間を1時間も減らせました。手術を考えたら1時間は大きいですよね。

つまり、より多くの患者を治療し、より多くの命が救えます。

ワシントン州にある別の医療センターは、スキャナやMRIの医療画像をクラウドで分析することができるアプリケーションを試験導入し、より良い診断をより低いコストで提供しています。

ここに重傷を負った患者さんがいて、複数の専門家の診察が必要だとしましょう。神経医と心臓専門医。外科医の治療が必要です。

もし、彼らが全員、その場で同時にスキャン画像を見れたら、より良い医療をより早く提供できます。

これらは、より良い医療につながり、さらには、大きな経済的利益をもたらします。

今の非効率さをたった1%なくすだけで全世界の医療産業全体で6千億ドル超の支出を減らせます。

それは、九牛の一毛でしょう。持続可能で手頃な医療を提供するのに するべきことは山ほどあります。

同様の進展は、再生可能エネルギーを含むエネルギー産業でも起こりつつあります。

風力発電地帯には、新しい遠隔監視・分析機能が備えられ、風力タービンが互いに情報共有し、全体的な発電効率を高めるようタービン翼の向きを風の吹き方にあわせて調整します。

それにより発電コストは、キロワット時。5セント以下になります。10年前の発電コストは、30セントで現在の約6倍でした。

でも、これはデータの話にとどまりません。そこで視点を変え、私たちの日々の仕事にどんな影響があるか?お話しします。

この新しいイノベーションは、新しいツールやアプリケーションをもたらし、私たちが、よりスマートに速く、連携できるようにしています。私たちが、よりスマートに速く連携できるようにしています。

仕事を、単に効率的にする以上の利点があります。例えば、風力発電施設のフィールドエンジニアは、携帯端末を見るだけでどのタービンの補修が必要か?分かります。

予め、問題が分かっているので必要な補修部品も持っています。

もし、何か予期せぬ問題があっても同じ携帯端末でサービスセンターの同僚と連絡を取り、自分が見ているのと同じものを見せ、診断に必要なデータを送信すればよいのです。

同僚が、必要な修理手順の説明ビデオを送り、機械を直すためのどんなに複雑な手順でも一つ一つ伝えることが出来ます。こうしたやり取りは記録され、検索可能なデータベースに保存されます。

ちょっと考えてみましょう。

これは重要なポイントです。

この新しいイノベーションの波は、私たちの働き方を根本的に変えます。このイノベーションが仕事に与える影響を心配されているでしょう。失業率は、すでに高くイノベーションが仕事を奪うと 恐れられています。イノベーションは破壊的です。

でも、ここで2点強調させてください。

1つは、私たちはすでに農業の機械化。産業の自動化を生き延び、雇用は増えました。イノベーションはそもそも成長なのです。製品は、より手頃になり、新しい需要や仕事を生み出しました。

2つ目に懸念されているのは、将来、仕事は、技術者やデータ科学者。その他の高度専門職にしか仕事がなくなることです。私も経済学者としてそれは怖いですよ。

でも、考えてみてください!

子どもが、簡単にiPadを使いこなせるように産業アプリケーションは、どんなレベルの産業アプリケーションは、どんなレベルの労働者にも使いやすいはずです。

将来の労働者は、むしろアイアンマンでチャップリンの「モダン・タイムス」にある姿ではないのです。

そして、確実に新たな高度専門職も生まれます。機械とデータを両方理解する。

デジタル・メカニカルエンジニアもそうで、自らの業界や分析論も理解できる経営者は、技術を最大限活用し、ビジネスを再構築します。

技術を最大限活用しビジネスを再構築します。

2023年からChatGPTが急速に普及しましたが、この流れの一環です。

2024年からは、Appleインテリジェンスも登場してます。

実は、アメリカのゼネラル・エレクトリック社が2012年に提唱したもので、製造業やエネルギー、ヘルスケア、運輸、公共サービスなどの分野に応用されています。

インダストリアルインターネットは、IoT(モノのインターネット)の一種とも言えますが、より高度なデータ分析やサービス提供を目指しています。

インダストリアルインターネットの将来の展望としては、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)などの技術との融合が期待されています。

拡張現実とは、現実の風景にデジタル情報を重ね合わせて表示する技術で、スマートフォンやスマートグラスなどを通して体験できます。

拡張現実をインダストリアルインターネットに活用することで、以下のようなメリットがあります。

1、遠隔地にいる専門家が現場の作業員に指示やアドバイスを送ることができる。

2、製品や設備の3Dモデルを現実空間に表示して、動作や状態をシミュレーションできる。

他には、作業や点検の過程を記録や共有が瞬時にできる。

拡張現実は、インダストリアルインターネットの現実とデジタルの融合をより深める技術と言えます。

今後は、より高精度な空間認識や3D表示、ユーザーインタフェースなどの技術の発展が求められます。

もう一度

2023年からChatGPTが急速に普及しましたが、この流れの一環です。

2024年からは、Appleインテリジェンスも登場してます。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

技術が、すべてのことを解決できると言いますが、我々が、100倍エネルギー効率のいい乗り物を作ることができるとすれば、大枠としてこれは正しい意見です。

しかし、エネルギー効率ではなく、生産性を高めた結果、イギリスは見事に産業が空洞化してしまいました!

これでもバカのひとつ覚えのように、生産性を高めますか?基本的人権も無視して・・・

ロビン・ハンソンの言うように、一神教での仕事や労働の概念、定義などがトーマスクーン「科学革命の構造」で言うところのパラダイムシフトを起こし、ベーシックインカムや年金を毎月支給されるだけで生活できるようになるかもしれません。

そうすれば、アンソニー・ゴールドブルームの言うように、機械に先んじる可能性が開けるでしょう。

キャシーオニールによると・・・

思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。

さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?

あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。

さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。

ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。

民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。

解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!

これをアルゴリズム監査と呼んでいます。

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格��応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

ジャロン・ラニアーも言うように、再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ

(個人的なアイデア)

電気を作る熱力学のサイクルで熱効率は、ほぼ50%、45%~50%の効率まで高めることは可能ですが・・・

高温の物体から熱を受け取り、電気という「使えるエネルギー」に変換できる機械を一般的に「熱エンジン」と呼んでいる。

高温の物体から受け取った熱エネルギーのうち、どれだけ活用できたかという比率を「効率」と物理学では定義している。

この効率は、原理的に超えられない「カルノー効率」という上限があることが知られている。

カルノー効率が達成されると、効率は上がるが、同時に仕事率がゼロになる現象。

つまり、熱エンジンの効率を最大限に上げると出力がほぼゼロになることを意味しています。そして、効率100%は物理的に不可能ということです。

中世で試行錯誤が行われたことに終止符が示され、機械での永久機関は作れないことが、この現象から理解できます。エネルギー保存の法則からも理解できます。

他には、燃料の持つエネルギーをどれだけ動力として取り出すことができるか?これをエンジンの熱効率と定義しています。

2020年の段階で、ガソリンエンジンの熱効率は最高で40%前後あり、10年くらい前までは30%程度。低燃費の技術競争もあるけどカルノー効率から限界も見え始めています。

だから、ガソリン自動車から電気自動車へ世界中の法人が開発を加速して切り替えている潮流があります。

そして

まだまだ、イノベーションの余地がある貨幣の再分配や事前分配をベンチャー企業が、究極まで強欲に追求すれば、確実に人工知能の時代、人類への貢献として、世界史に刻まれる可能性は高い。

<おすすめサイト>

実用に向けた大規模言語モデルApple インテリジェンス 2024

Apple Vision Pro 2024

visionOSにおけるスクリーンから飛び出すインタラクティブな体験の設計 - Apple Vision Pro

WebXRによる3Dイマーシブなインターネット体験の構築 - Apple Vision Pro

アラン・セイボリー:砂漠を緑地化させ気候変動を逆転させる方法

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

ジャロン・ラニアー:インターネットをどう善の方向に作り変えるべきか!

ピーター・ヴァン・マネン: フォーミュラ1システムが赤ん坊を救う?

(原子力)

スチュワート・ブランドとマーク・Z・ヤコブソンが討論:原子力発電は必要か?

ジョー・ラシター:気候変動の解消に向けた原子力発電の必要性?

「フロート式原子力発電所」について

テイラー•ウィルソン:僕のラジカルな計画 ― 小型核分裂炉で世界を変える!

劣化ウランゼロへのイノベーション:ビル=ゲイツ、エネルギーについて語る

(再生可能エネルギー)

レイ・カーツワイル:今後現れるシンギュラリティ(技術的特異点)を学ぶ大学

Solar Roadways(道路としても敷き詰めて活用できる太陽光発電パネル)

「考えるクルマ」が世界を変える―アーバン・モビリティの革命

Powerwall 2 & Solar Roof Launch - Teala Motors

デイビッド・マッケイ: 再生可能エネルギーの現実

ベティーナ・ウォーバーグ: ブロックチェーンが経済にもたらす劇的な変化

量子コンピューターの基本素子である超電導磁束量子ビットについて2019

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷の高橋クリーニング店Facebook版

#マルコ#アンヌンツィアータ#インター#ネット#機械#経済学#カイヨワ#競争#ロボット#アルゴリズム#超電導#脳#労働#再生#可能#エネルギー#原子力#発電#silver#銀イオン#データ#ドラッカー#GPT#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

0 notes