#墨と筆の用意不要

Explore tagged Tumblr posts

Text

2025-1月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題はフリーです◆

今月は参加者の皆様に毎年恒例、お題フリーでアンビグラムを制作していただいております。作家の皆さんが書き初めに何を書くのか楽しみにご覧下さい。

今号も失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

「今年最初の月ア」 回転重畳型:えむゆ氏

今年最初の月アです。 どの文字も読みやすいです。回転重畳で起こりがちな字画の重なりもなくすように丁寧に作ってありますね。

「新年一発目」 回転型:あおやゆびぜい氏

新年一発目です。 モザイク処理がはまっていますね。そこに線があると思えば見えるし、ないと思えば見えなくなる効果が引き立っています。

「克己/巳年」回転共存型:すざく氏

書き初め。 墨のにじみのような処理が効果的ですね。「己/巳」を撥ね方で切り替えているのが筆文字ならではです。

「恭/ミドシ」 敷詰回転共存型:kawahar氏

今年は巳年です。 自然な字形のままこの対応を見出すのはさすがです。右下がりの「ミドシ」が音階と符合しているのは意図の外でしょうか。

「賀/乙巳」 共存型:兼吉共心堂氏

今年の干支は「乙巳」。 筆の勢いが文字を読ませているように感じます。「巳」が元気な蛇のようです。

「抱負」 回転型:.38氏

新年の抱負は。 どちらの文字も大胆な省略がされていますが、文字の特徴が残っているのですぐ読めますね。ステキな作字です。

「夢/楽」 図地反転回転共存型: いとうさとし氏

楽しい初夢は見られたでしょうか。 この二文字がキレイに対応付けできるのは良い発見ですね。とても読みやすいです。

「しめ飾り」 回転型:てるだよ氏

正月が終わったら外しましょう。 文字の特徴をとらえつつわかりやすい対応付けで読みやすいですね。良作です。

「年男」「年女」 回転重畳型:うら紙氏

今年は巳年生まれの方々。 「年男」「年女」それぞれが回転重畳型で作字されています。回転中心の違いも含め、差を見てみるのも面白いです。

「学知利行」 図地反転鏡像型:繋氏

人としての道を学んで理解し、学んだことの正しさを考えて実際に行うこと。 かなりチャレンジングな文字列ですが、文字の特徴をうまく拾って仕上げていると思います。

「花の色は移りにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに」回転型:結七氏

小倉百人一首第九番、小野小町の一首。 結七氏による久しぶりの短歌アンビグラム。一文字:複数文字の対応も多く活用してまっすぐにまとめ上げられていてすごいですね。

「四半世紀」 交換式旋回型:lszk氏

西暦2000年から四半世紀経ちました。 4つのパーツをうまく組み替えると「四半世紀」の4つの文字になるギミックです。厳密には、同一の敷き詰め方で4種の解釈がとれているわけではないので、複数の旋回型の組み合わせであるところに注意が必要です。

「心技体」 アンビグラム亜種:ラティエ氏

心、技、体の3つの要素すべてが満たされるのが大事。 0度の向きの「心技体」に120度(240度)回転した「心技体」を排他的論理和で重ねると別の「心技体」になるという不思議な作品です(0度、120度、240度の3つのXORで真っ白になります)。通常のアンビグラムの定義には入ら��そうですが、言葉の意味も相まってすごい作品です。

「伊れない病」 鏡像型:超階乗氏

SCP財団がプロトコルへ収容及び保管しているSCP-161-JP。 字形、対応、文字配置ともどことなく不安をあおる作品です。「伊」は読みやすいものの、勢いでは読めない文字列です。

「予知夢/大予言」 図地反転共存型: いとうさとし氏

初夢が大予言の予知夢だったら。 どちらも「予」を使っていますがその裏の文字が異なっているのが面白いですね。「夢」は大きく字形が変わっても読めるので強い文字だということを再認識しました。

「横組み斜め鏡像図地」 図地反転鏡像型:つーさま!氏

横組み斜め鏡像図地です。 どの文字も驚くほど読めます。名は体を表すシリーズトップクラスの出来だと思います。

「竜頭蛇尾」 敷詰図地反転回転型:Jinanbou氏

初めは勢いがよいが、終わりのほうになると振るわなくなること。 正方向の『「竜頭蛇尾の」敷詰』を図地反転すると、180度回転した『「竜頭蛇尾」の敷詰』になります。 文字の大きさに意味が表れていて面白いです。

「流動」 鏡像型:給食だより氏

移り変わり。 流れるような書体がステキな作品ですね。左右対称の図形として認識できるのと同時に左右対称ではない文字同士の組み合わせだとも認識できるのがこのタイプの面白いところです。

「陸蓮根」 重畳型:松茸氏

難読漢字の定番。 「蓮」は2文字の組み合わせなのですが、分割線が見えにくいので一文字として認識しやすくなっていますね。解釈の変化が楽しく、何度も見てしまいます。

「蚤の市」 敷詰回転型:ちくわああ氏

”フリー”マーケット。 単独で回すにはいろいろ壁がありますが敷き詰めるとぴったりでした。ノミのように飛び出した点が敷き詰めたときにうまく収まるのが面白いです。

「平方数」 回転型:lszk氏

2025=25×25。 「平」の分割処理がよいですね。「攵」の下が平らでもしっかり読めるようになっているのはさすがです。

「白い惑星まで電波を送った」 回転型:Σ氏

文字列生成で。 とても読みやすいしかっこいいですね。「つ」はほかの文字とほぼ同じ大きさながら字下げにより「っ」に読ませやすくしているのでしょう。

「はたらく細胞」 敷詰回転型:螺旋氏

実写版の映画が2024年12月13日より公開中。 回転中心4つの敷き詰め。きれいに分解されていますね。格子状に並べるところはまさに細胞のようですね。

「政治不信/国民反乱」 図地反転回転共存型: いとうさとし氏

政治不信を改善し、国民反乱を抑えるのが喫緊の課題。 こちらも読みやすくてさすがです。図地反転界隈の統治状態は安泰のようです。

最後に私の作品を。

「囍(双喜紋)」 重畳型:igatoxin

作例がありそうでなかった(?)pm型。 本年も喜ばしいことが続きますように。

お題フリー のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「記憶」です。メモリ、レコード、思い出、追憶、懐古、情報蓄積、受験勉強、面影、免疫記憶 など 参加者が自由に記憶というワードから発想・連想してアンビグラムを作ります。

締切は1/31、発行は2/8の予定です。今年もよろしくお願いいたします。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

2025年 1月{フリー}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

6 notes

·

View notes

Text

Group Exhibition Dance in HANGESHO 半夏生のリズム 2024 7.5(金) - 8.31(土) (会期中の月金土のみオープン)(計21日間) *ART OSAKAにあわせて、7.21(日) は、臨時オープン 13:00-18:00 会場:SUCHSIZE 大阪市西成区山王町1-6-20 入場無料 ※予約不要 主催:SUCHSIZE 出展作家:黒瀬正剛、松田壯統、Yukawa-Nakayasu ワークショップ「みる なぞる」

講師:黒瀬 正剛 2024 8.3(土) 13:00 - 15:00

会場:SUCHSIZEとその周辺 対象:子供から大人まで (お子さまは保護者同伴) 料金:¥2,500 (画材代含、冊子付) 定員:5名 先着順

予約方法:[email protected]、またはInstagramのMasataka.KuroseのDMにて受付いたします。メールに『代表者氏名・人数・電話番号』を明記の上ご連絡ください。 黒瀬 正剛 | Masataka Kurose

美術家。1978年大阪生まれ。奈良県生駒市在住。1999年、成安造形短期大学 造形芸術学科 イラストレーションクラス卒業。 色彩を帯びた、筆墨に由来する多様な線を用いて、この世界を、文字・記号・絵画などによって文節化される以前のエネルギーの総体としてとらえるべく、制作を続ける。2022年、初となる作品集「Dots - Lines」を刊行。 松田壯統 | Masanori Matsuda

1982年兵庫県生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科���了。 2017-18 ポーラ美術振興財団在外研修員としてアイルランド、2019-21文化庁新進芸術家海外派遣制度研修員としてポーランドに滞在。 自然と人の連動性をフィールドリサーチから空間に展開し、 自然、社会、生活における生命力の流れの良さを表現する。 2018年に「死と再生」をテーマとした展覧会 (アイルランド・スイス・中国)、2019年に国際ビエンナーレなど(ポーランド・ドイツ)を経て、近年はポーラミュージアムアネックス展2022などに参加している。 Yukawa-Nakayasu | ユカワナカヤス

「歴史や習俗や習慣に内在する人々の営み」を現代へと再解釈 / 再文脈化する事をとおして、現在起きている言語化できない現象や問題を視覚化する作品を制作。

特に、近年では「自然の循環」まで視野を広げ、人々の営みと自然の循環との相互関係に着目している。また 2019 年からアートハブTRA-TRAVELを立ち上げ、2020年「ポストLCC時代の 」(京都芸術センター)などの展覧会をプロデュースする。http://yukawanakayasu.net/ 月にすむ永遠の生命の持ち主と、地球の人々が出会う高畑勲監督の「かぐや姫の物語」には、生命観についてのヒントがあります。かぐや姫は、天女が感慨深げに地球のわらべ歌をうたう様子をみて、地球へ降りたつ事を決意しました。地球で生まれ変わったかぐや姫は、自然とたわむれながら「鳥 虫 けもの 草 木 花 春 夏 秋 冬 連れてこい」と少年達とくちずさみ、涙を流してしまいます。理想やプライドに振り回され本来の生きる力を抑えられるなか、月で永遠の命をもつかぐや姫の無意識は、移りかわる自然と生命の輝きに感動していたのです。

いま世の中が「人間中心」から「地球の生命」へと意識を変え始めるなか、社会生物学者の福岡伸一氏は、生命の循環を維持するバランスを動的平衡と言い、「地球と人が粒子レベルで常にバランスをとりながら循環し続けている事」と説明しました。動的平衡を意識的に取りいれる事は、地球、国、会社、コミュニティーや家族、身体など、それぞれのスケールで良いバランスをうみ、生きる力の流れをつかむ1つの方法と考えられます。そしてSUCHSIZEの活動においても、このバランスを様々な芸術表現をとおして模索したいと思います。

初回の本展のテーマは、「気の表現からみた山水画」です。山水画とは、「気」の満ちた山水を描くことで、森羅万象のエネルギーを取りいれようと試みた芸術表現です。それは自然の流れを暮らしの中に取りいれる「動的平衡」の1つとして見る事ができ、自然と身体をつなぐ気の流れを整えているのかもしれません。

出品作家の黒瀬正剛が探求する線描もまた、気をためているような背景の色層から、文字・記号・絵画が成立する手前にある動的エネルギーをとらえているようにも見えます。そして太陽の運行と人の関係を追う松田壯統は、太陽の光が射した喜びの瞬間や意識を、紙に定着させるデイリーワークを試みています。またYukawa-Nakayasuの結晶ペインティングは、有機物の結晶化現象で描くという自然現象と人為的行為のまじわりから、光の輝きと気象を画中にたちあげます。

このように本展では、私たちにふりそそぐ自然のエネルギーを可視化し、言葉では言い尽くせない生きる力・生命の輝きを、暮らしに取りいれていけるのではないかと考えます。この興味深い問いに対して、まずは本展を交流の場としてオープンする事から始めたいと思います。

0 notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅴ

花鳥誌2024年5月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

8 さしくれし春雨傘を受取し

『五百句』には「大正十三年」と注記され、初出は翌大正十四年八月の『ホトトギス』で、「近詠」とのみ題されている。『年代順虚子俳句全集』第三巻の大正十三年の項には、「四月(日不明。)小樽高商を卒へたる長男年尾を伴ひ京阪地方に遊ぶ。その時の句?」とあって、『虚子百句』では次の九番目に挙げられる「天日のうつりて暗し蝌蚪の水」の後に掲出されている。成立は前後していたか。

しかし、『虚子百句』では、この句の方を先に挙げた。その理由は、単純に『五百句』の掲載順に拠ったとも考え得るが、加うるにこの句の前の七番の句が「雨の中に立春大吉の光あり」なので、「��」の句で一組としたか。この後九番は「天日」で晴、十番は「思ひ川渡れば又も春の雨」と雨の句となる。単調さを避け、季節の進行に晴雨の交代を入れ込んだ編集の妙でもあったか。

この句の問題は、「春雨や」と持ってこず、「春雨傘」と中七に造語としてわざわざ置いたのは何故かという点にある。ここから考えてみよう。

「さしくれし」の「し」は、一般に「過去」の意味の助動詞「き」の連体形だと言われるが、室町時代末期から、現在もその動作が続いている「完了」の意味を持つようにもなってきていた(井上・堀切克洋『俳句がよくわかる文法講座』第2章)。有名な、

糸瓜咲て痰のつまりし佛かな 正岡子規

の「し」も、「つまってしまった(そして、現につまっている)」の意味でないとおかしい。ただ過去の動作が終わったとか、あるいは過去の動作の影響が終わってしまったということなら、子規は死んでしまっていることになるが、この句は自分の最期の姿を「佛」と客観視して詠んだのであって、「今まさにちょうど」という意味でなければならない。やはりよく知られる島崎藤村の「まだあげ初めし前髪の/ 林檎のもとに見えし時」という『若菜集』「初恋」の一節も、現前する女性のうなじを詠んでいるのだから、「し」は「あげたばかりの」という意味でなければならない。

掲句も、上五の「さしくれし」を受けて「受取りし」と応じた、この呼吸が一句の眼目なのである。繰り返される「し」は、過去でなく完了の意味でなければならない。そこで中七の「春雨傘」の造語が使われることになったものだろう。

そこに気づいてみると、おそらくは女性が手渡してくれた傘を阿吽の呼吸で、虚子か、あるいは虚子が見ていた人物が受け取った動きのある一場面に焦点を当てたことがわかる。

「春雨」は本来京都独特の、鴨川の水面を観て雨を知るような細やかで繊細なそれであるから、この一瞬の「艶」なる場面をつなぐ重要な小道具の属性を知らせるのに、十二分の役割を果たしているのである。当然『喜寿艶』にはこの句は掲載されている。

なお、京都の三業(料亭・待合茶屋・置屋)の女性の品を様々に詠むのは、虚子句の一傾向であるが、

美人手を貸せばひかれて老涼し 昭和二七年

夕立に傘傾けてはつ子来ぬ 昭和三〇年

など京都の女性の「手」や「傘」を材にした同傾向の句を確認すると、虚子にとって「傘」と女の「手」のしなやかさや姿態は、発想の起点であったことが確認できる。

9 天日のうつりて暗し蝌蚪の水

『五百句』には「大正十三年」とのみ注記。『年代順虚子俳句全集』には、前の句の解説で示したように、小樽高商を卒業した高濱年尾を伴い、関西を訪ねた四月の句か、としている。『ホトトギス』大正十三年六月号の「消息」欄で年尾は、滞在十八日、京都・大阪・神戸・堺・大和を回り、特に京都の嵯峨・御室・東山、さらに琵琶湖から比叡山・大原を回り、京都の風光の良さを特記している。

掲句は、二つの解釈が一応想定できる。太陽が位置を傾け、それまで日が当たっていた場所が暗くなり、そんな中をお玉杓子が泳いでいる、というもの。

今一つの解釈は、「沢山のお玉杓子が孵ると水一面が黒くなるほどで」「日の光が水に当っても暗いような感じがする」という『虚子百句』の高濱年尾のような受け取り方である。清崎敏郎も「玉藻研究座談会」で同様の解釈を披露している。

大野林火もまた後者の意味に捉え、「くろずんた蝌蚪」と「水面の日輪」とが重なり、「不思議に重々しい空気を伝えてくる」としている(『虚子秀句鑑賞』)。

こう考えてくると、一句の解釈の分岐点は「うつりて」が「移りて」なのか、はたまた「映りて」なのかというとこにあることが見えてくる。

まず、この句が詠まれていた時、年尾が同伴していたということであれば、後者の解釈に軍配を挙げる客観的証言である可能性は頭に置いておく必要があろう。

さらに、「うつりて」を「移りて」と解釈してしまっては、太陽の移動を説明しただけのことになってしまい、何が何してどうなった式の句として、値打ちが下がる。やはり「映りて」と受け取って、太陽の姿と光は池に映ってはいるものと理解して初めて、句に情趣が生じる。

そもそも「て」は、単純な接続ばかりでなく、「ではあるが」という逆接の含意を俳句では持たせることがままある(井上『俳句のマナー、俳句のスタイル』)。

面白てやがて悲しき鵜ぶね哉 芭蕉

糸瓜咲いて痰のつまりし佛かな 子規

蝌蚪生れて未だ覚めざる彼岸かな 松本たかし

この句も、「太陽の光とその姿は池に映ってはいるものの」と屈折した意味を読み取るべきであろう。

深見けん二は、やはり「玉藻研究座談会」で、「天日」の語の選択について、「何かそこからずうつと広がって行く大きな宇宙なり世界といふものが感じられる」と発言し、敏郎とのやりとりの中で、「太陽」よりも「天日」の語を選ぶことで、客観的な状況が単純化され、それに伴って、個々の細かい現象より、もっと大きな世界を把握し表現することが可能になったと確認しあい、生前虚子は「単純化していくとそこに個性が出て来ますよ」と語っていたことを引用している。

���の句に虚子の「個性」を読み取るならば、「金亀虫擲つ闇の深さかな」「蜘蛛に生れ網をかけねばならぬかな」「大寒の埃の如く人死ぬる」のような闇の世界を見つめ、それすら客観視しようとする世界に通じると言えば言えようか。

最晩年の「この池の生々流転蝌蚪の紐」(昭和三十一年)も、細部にこだわった客観写生から出発して、掲句のような「単純化」を経て、たどり着いた表現と境地と見ることも可能だろう。「天日」という世界観を含んだ語の実験が、晩年の自在を生んだと考えたい。

なお、虚子の揮毫は『虚子百句』全体に、かすれた墨痕で、視力が弱くなった老年の筆を感じさせるが、掲句に限っては鮮やかな筆づかいとなっている。意図的なものなのかどうかは、本書全体から見直してみる必要があり、機会を改めたい。ただし「我心或時軽し芥子の花」など明らかに、居住まいとただした書きぶりも認められる句が少ないながらあることは、単純な墨継ぎの問題で収まるのか否か注意を要することは、心覚えに書きとどめておきたい。

『虚子百句』より虚子揮毫

9 天日のうつりて暗し蝌蚪の水

10 思ひ川渡れば又も花の雨

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文���) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

L’Arc~en~Ciel Arena Tour 2024 Underground

4/6&4/7 @さいたまスーパーアリーナ

【抽票】

去年12月初雄雄知道大叔們久違(對我來說���的是)的要開tour,當下就打定主意一定要參戰。沒想到一月中我還在摩拳擦掌傻傻地等待一般販售,票竟然賣、光、了!

幸好阿伯們撈錢不是省油的燈(誤),票一售罄立馬宣布追加三個場次,分別是3/17福岡及4/6、4/7在琦玉。有了慘痛經驗,我馬上乖乖加入digital Le-Ciel,準備抽第二輪會員抽選,結果弄好以後再註冊ticket board,申請抽選後才發現我的名字片假名跟Le-Ciel那邊註冊的少了一個小ツ(抽選規則有載明,如果兩邊名字有誤時可能會抽票落選)

第二輪結果出爐,果不其然完全沒抽到Orz 越挫越勇(?)的我這次不敢大意,換了e-mail重新註冊了ticket board,確保個人資料與Le-Ciel都相符後就靜待後續。不知道是不是過年去了一趟佛光山,總之第三輪揭曉,竟然三場都抽中了!!!可以說是皇天不負苦心人O_Q

【物販與進場】

雖然是第二次去同樣的場地,但睽違四年的ラルク參戰,想說還是早點去買周邊。當天從池袋搭JR到北与野站,步行約十來分鐘就抵達,開始跟著龐大的人潮排隊買周邊,約莫半小時後終於買到灰色外套和logo T-shirt。因為時間還很充裕,看了一下L'Arcafe不知道繞了幾圈的人龍,決定還是去3樓再過去的廣場找攤位先覓食。(是說該場地的好處就是飲食很方便,樓下有餐廳,3樓廣場假日通常也會有一些小吃市集。)

Day 1的位置是在4階,跟著staff的呼喊走了一~~大圈來到4樓,這次的舞台跟2020年同樣是採用可360度旋轉的圓形設計,觀眾席則從周遭將中央舞台整個包圍起來,3樓以上則像蓋房子砌磚一樣局部延伸出一塊觀眾席,換句話說,如果你夠好運位置在3樓以上人多的區域,演出的時候就會隨著周遭的擺動���受到歡樂的騰雲駕霧(尤其坐著的話有點恐怖)。

【本番】

這次tour很用心地拍攝了動畫,開場前燈光暗下,螢幕上呈現出黑壓壓的烏雲與暴雨,接著場景帶到一座古堡中,披著黑斗篷的ラルク四位魚貫而出(有點像在霍格華茲學院裡探索一樣),在方才烏鴉啣著的果實(種子?)埋下的地面上分別使出不同屬性的魔法(這段超酷!),天空跟著變得晴朗燦爛,接著響起All Dead的前奏───

All Dead是我的大愛專輯、30年前發行的Tierra中的代表曲之一。這次參戰Live前儘管因為有事先預習歌單,但現場聽到活生生的Live版還是產生了「哦哦哦哦哦哦哦───!」的OS🥹 接著第三首THE NEPENTHES則是2000年發行、我入門ラルク的首張專輯REAL中的曲子,十足龐克的編曲演繹出歪斜而獨特的空間感,情感與記憶隨著不同時期的曲目如潮水般湧來再退潮,讓人情緒飽滿得停不下來。

狂暴之後接著的是感性抒情的三連發─砂時計、a silent letter和Ophelia。砂時計的原曲由團長tetsuya 譜寫,光聽CD版就是充滿故事的抒情之作,這次現場版則是出乎意料的感性,聽到副歌過後的A段眼淚就莫名其妙地掉下來,一邊想著台上那位國寶到底經歷了多少悲歡離合啊這樣。

演唱a silent letter時,舞台打上如水族箱般靜謐的藍光(不得不說這次的燈光跟舞台設計超強!),圓盤狀的台面開始緩緩旋轉,配上hyde如泣如訴的歌聲唱著「離さないで」、「さよならは」,聽得我整個人像是忘了呼吸,感知隨著旋律漂浮到另一個遙遠的宇宙。

Ophelia可說是本場我最期待的曲目,一來是因為沒聽過現場版,二來是專輯版每每聽到後面都會起雞皮疙瘩,總的來說是一首洋溢大人的哀愁感、爵士味濃厚、十分適合在時尚的音樂��表演的曲子。據說本首也是演出前最讓hyde緊張的曲(因為要吹薩克斯風?),總之現場版在我聽來可說完美無瑕,艷紅的燈光襯著hyde的歌聲流露出萬千柔情,「終わらない接吻を滑らかなその肌に」這段起ken chan的吉他轉為敘事般的輕盈,帶有那麼點西西里(?)的樂曲風格。全曲聽完突然又發現自己僵直了幾分鐘。

MC

hyde:「埼玉~~!我們是L’Arc~en~Ciel!」(後面忘了) Voice也是讓我挺意外的一曲,本來對DUNE這張沒有太多回憶,但現場聽著hyde以歲月淬鍊過的技巧唱著「目の前の扉は開らかれて 少しの未来を見せている」、一面微笑著走在花道上,眼淚莫名其妙就落下來了O_Q再來就是Vivid Colors的感動大合唱:「どれだけ離れたなら忘れられるだろう 思ってみても空しくて やがておりたつ日差しの下そっとそっと目を閉じて」(而且staff們好貼心,把歌詞秀在螢幕上)跟flower兩首明亮曲連發,當下在想我二月底和朋友去カラオケ才唱了flower,現在可是本尊在面前活蹦亂跳還吹著口琴表演啊(笑) shade of season→特別喜歡hyde的低音(再度膜拜🙇♀️)

敘情詩→很多虹飯鍾愛的本曲,���倒一直都覺得還好(當然MV拍得很美沒話說),但當現場的螢幕方格打上巴洛克式金碧輝煌的拱門圖案、無數的手燈又整齊劃一地被中控轉為淡黃色,我當下浮現的念頭正如歌詞所說的「夢なら夢のままで構わない」(如果是夢,就停留在夢境也無所謂)。

L'Arc Quiz

第一次參加的ラルク猜謎、剛好也給members休息喘息的時間空間,問題難易度根本是大家來找碴的等級!!😂例如「關於Le Ciel chan的敘述何者為非? ①會飛②是兔子③沒有性別」答案竟然是②!!(我隔壁的男生也很驚訝不是兔子XD)好吧你說什麼就是什麼…這位天界來的爸爸😂😂

L'Arc Quiz還有一個別出心裁的部分,就是用手燈回答答案正確的觀眾,會被空拍機偵測到然後上鏡頭(最後一題鏡頭上甚至還有皇冠造型、寫個Congratulations!),也是因為這樣的設計,我才發現埼玉場來了這麼多海外粉絲,包含美國、墨西哥、羅馬尼亞、香港、中國大陸…(當然還有台灣✌) 😮

MC

hyde:「沒想到今天來了這麼多海外歌迷,埼玉場以外好像沒有呢!吶,我人生圓滿了(感動貌)~這次唱了一些極少演出的冷門曲子,大家覺得如何啊?(台下鼓譟)」「說到埼玉的名產,大家去吃つけ麺了嗎?很厲害吧!在這種地方竟然有Underground的巧合…(中略)我去了韓國,吃了生的章魚…」講著講著,話題不知為何就變成ken chan和AI在對話,主題是「hyde去韓國吃了章魚而恢復元氣」🤣

不過首次導入ラルクtour的AI(ChatGPT?)好厲害,有問必答以外,答題之詳盡簡直上天下地,連ken chan天外飛來一筆式的幽默都知道👏是說ken chan跟te chan在跟AI對話的時候,hyde就單手用胳臂撐著頭、像在客廳看電視的姿勢躺在花道上聽著他們閒話家常😗

Bye Bye→螢幕上映出應該也是AI描繪的四人圖像(像是鉛筆速寫那樣的感覺)搭配上暖心有如絮語般的樂曲,全場一起揮著手燈真的很棒🥰

ミライ→對這張三年前的單曲本來也挺無感(甚至連MV都沒看過💦),但唱到第二段副歌時忽然好感動😭,第二天更猛,hyde站在yukki後面的高台上、做出朝天空射箭的姿勢,那個光芒萬丈的場景簡直就像悟空匯集了元氣彈一樣震懾🥹

Link→1樓觀眾席飄出了黑色氣球,但我竟然到副歌結束第二段才想起曲名是Link(懺悔ing🙇♀️)

My Heart Draws A Dream→參戰前已經有心理準備知道會唱這首催淚瓦斯等級的曲,現場當下還是情緒整個撂落去😭不管是全場大合唱的「夢を描くよ」,或是hyde最後帶著微笑囁嚅般唱著「笑顔のままの君に 逢えると良いな」都無比療癒。我決定我的夢想除了寫在信上的那件事以外就是當一輩子的追星(=L'Arc〜en〜Ciel)族!👊

由於看完的衝擊力後座力太強,第二天我又再度去排goods的隊,順利入手手燈(橙色)和埼玉場限定版茶菓子。(順帶一提,在北与野站附近商場1樓、在我前面排隊等著上廁所的貌似阿嬤年紀的虹飯讓人印象深刻😯)

第二天的曲目和首日大致一樣,雖然衝擊力稍稍減緩,但是被一些曲子勾動的千頭萬緒還是躲不掉🥲最喜歡的是Cureless!!!近30年前的旋律一出來,襯上切割成霓虹燈式充滿普普風現代感的螢幕設計,凸顯出某種新穎的時尚反差感,果真是聲、光、色兼具的饗宴! 至於MC,除了有了年紀的hyde爸爸一直反覆誇讚觀眾席「好可愛!」😂以外,ken chan說有懼高症(這段後面聽不是很懂),還有最近打電話給自家老媽說他在寫death note!!!!欸ken chan你壓力是有這麼大嗎😓😓😓te chan責問AI說ラルク下次發片的時機要抓何時,經過AI詳細精密的分析是在年末年始(噗) te chan:「我們努力看看!!」

兩天聽完有一種腦子空掉、情緒壓力也倒空了的感覺,不管是曲目編排、舞台設計、還有會場周邊的相關活動,都可以感受到ラルク團隊滿滿的用心和對粉絲的愛~~期待35週年!!!

圖片來源 :L'Arc〜en〜Ciel官方X、hyde官方Facebook

1 note

·

View note

Text

2024年4月4日

(耕論)教育勅語という亡霊 長谷川亮一さん、林恒子さん、佐久間邦彦さん(朝日新聞 連載:耕論 4月3日)2024年4月4日に追記

広島市長が市の職員研修で教育勅語を引用していた。しばしば政治家から擁護発言が出るのはなぜか。戦後、国会で失効を決議したにもかかわらず亡霊のように漂う教育勅語を考える。

■「天皇」切り離しはできぬ 長谷川亮一さん(歴史学者)

戦後、しばしば教育勅語を擁護する発言が物議を醸してきました。政治家や財界人など発言者はさまざまですが、擁護の仕方はワンパターンで、要は「中身はすばらしい」です。広島市長の発言にも、「またか」とあきれます。

いうまでもなく、教育勅語は戦前の忠君愛国主義の教育を生んだものであり、天皇のために道徳的であれ、いい国民であれと説いています。それなのに擁護する人たちは、歴史的文脈や天皇の存在を切り離して、「父母ニ孝ニ」や「夫婦相和シ」などの徳目だけを取り出して評価します。「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」、つまり「永遠に続く天皇の運命に命を捧げなさい」という目的が消されているのです。

教育勅語から天皇を消し去れば、もはや「教育勅語」ではありません。教育勅語は「明治天皇の言葉である」ことが大前提で、それが正しさを保証しました。「教育勅語」を語るのであれば天皇は不可分の存在ですし、親孝行などを説きたいのなら教育勅語である必要はありません。

1970年代に本格化した右派による教育勅語復活運動が、今なお続く擁護の声の背景にあると考えています。運動が広めたのが、教育勅語のさまざまな「口語訳」です。「天壌無窮ノ―」の箇所をすっぽり飛ばしたり、「天皇」を「国」にすり替えたりした上で、まるで平和を説いているかのように装う「誤訳」もありました。今なお「中身はいい」という人たちが頻繁に現れることを考えれば、運動はある意味「成功」したと言えるでしょう。

評価する人たちが天皇を切り離すのは、「国体を守れ」などと言っても人々に支持されないと分かっていることの裏返しでもあります。政治家による擁護発言でも全て肯定はせず、「問題はあったけれど」など必ず留保をつける。

それなのに、なぜ教育勅語を語らずにいられないのか。「これしかない」に尽きるでしょう。日本独自の、広く知られる唯一の道徳律が教育勅語なんです。「これしかない」けれど原文は直せない。だから、解釈し直そうという欲望が生まれるのです。

教育勅語を擁護するのであれば、「日本社会を戦前に戻したい」ともはっきり言うべきです。そうであれば、私は評価はしませんが、理解はします。さまざまな文脈を切り離して「中身はいい」と言えると考えるのは、無知に他なりません。(聞き手・田中聡子)

はせがわりょういち 1977年生まれ。立教大学日本学研究所研究員。専門は日本近現代史。著書に「教育勅語の戦後」「『皇国史観』という問題」。

■子ども、素直に染まる怖さ 林恒子さん(元高校教員)

私が現在の小学校にあたる国民学校に入学したのは1942年です。学校教育は戦争と共にあり、その象徴の一つが教育勅語です。

教育勅語は「畏れ多い」存在でした。入学式や「旗日」に、モーニングを着た校長が教頭からうやうやしく捧げられた勅語を広げて奉読する。子どもたちは直立不動で、頭を下げてじっと聞く。書き写す「謹書」も一生懸命やりました。

今でも印象に残っているのは、学校の2階の廊下の壁一面に掲げられた教育勅語の「絵解き」です。十数枚あったでしょうか。徳目などを描いた日本画が、一枚ずつ額に入れられて並んでいました。「内容も分からずに覚えた」と振り返る人もいますが、私はあの日本画を見て自分なりに意味を理解していました。

一方で、違和感も抱いていました。「我カ皇祖皇宗国ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ」の絵解きには「天孫降臨」が描かれていました。天照大神が地上に送った神々が雲の上に乗っている。「雲は水蒸気なのに、あんなにたくさんの神様が乗れるだろうか」と疑問を抱いたものです。「常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵(したが)ヒ」は、選挙の投票風景なのですが、男しかいない。「日本は天照大神の国なのに、どうして女の人は投票できないんだろう」と思ったことは、我ながらいささか感心します。

当時の私に「天皇のために」という思いを抱かせたものは、教育勅語だけではありませんでした。学校には天皇の写真が掲げられ、修身の教科書を開くときは頭を下げる。天皇の写真が載った新聞を、先生が「汚したり踏んだりしたらいけない」と、写真だけを切り取っていたこともありました。「まじめな良い子」だった私は、そんな雰囲気を吸収したのです。

そこには、子どもだからこその怖さがあります。よく聞き取れない玉音放送を聞いては「しっかりせよ!」という励ましの言葉と受け取り、敗戦を知った後もしばらくは「いつか復讐の時が来る」と闘志を燃やす「軍国少女」に、私は意図せずともなっていました。子どもは素直に染まってしまうのです。

戦後、民主的な教育が目指された一方、その反動も現在まで存在し続けています。教科書検定や教育基本法の改定などを通じて、戦前の教育への揺り戻しがじわじわと進んでいる。そして教育勅語を「中身はいい」と「つまみ食い」する政治家。「バカヤロウ」と言いたいです。(聞き手・田中聡子)

はやしつねこ 1935年生まれ。北海道の高校教員として平和教育に取り組み、退職後も講演や執筆活動。編著に「平和と平等を求めて」。

■広島らしからぬ動き、心配 佐久間邦彦さん(広島県原爆被害者団体協議会理事長)

「国際平和文化都市」を掲げる広島市で職員研修に教育勅語が使われたことに大変、衝撃を受けました。私たち被爆者団体は松井一実市長に強く抗議しました。

教育勅語は、親孝行や兄弟、夫婦仲良く、などと述べますが、明治天皇が、当時「臣民」と呼んだ国民に向けたものです。そもそも天皇が家庭のことに介入するのはおかしい。それぞれの家族で判断すればいいことです。

戦後、国会で教育勅語の排除や失効が決議されたのは当然のことです。主権在民の日本国憲法の精神と相いれないのですから。松井市長はそんな古証文を引っ張り出してきたのです。

私自身は終戦の前年に生まれたので、教育勅語による教育は受けていません。しかし、勅語をよく読めば、天皇のための戦争に国民を動員するのが目的だと分かります。そうした侵略戦争の結果、起きたのが広島、長崎への原爆投下でした。だから、被爆者は怒るのです。市長は、教育勅語を使うことについて撤回しないどころか、市民にきちんと説明もしていません。

第2次安倍政権は2017年、教育勅語について「憲法や教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」との答弁書を閣議決定しました。こうした政府のお墨付��があるからこそ、松井市長は職員研修で堂々と使えるのでしょう。

歴代の広島市長は、保守的な人も少なくありませんが、被爆者の立場を配慮した慎重な行動をしてきました。しかし最近、松井市長のもとではヒロシマらしからぬ動きが起きています。

昨年は、広島市立の小中高校で平和教育に使われている教材が改訂され、漫画「はだしのゲン」が削除されることが明らかになり、論議を呼びました。市教育委員会は「被爆の実相に迫りにくいから」などと述べています。しかし、戦争がいかに悲惨で人々の心を傷つけるものなのか、「ゲン」ほど、いい教材はないと思っています。

また、平和記念公園と米ハワイ州のパールハーバー記念公園との姉妹協定をめぐり、市の局長が市議会で米国の原爆投下の責任について「議論を現時点で棚上げする」と答弁しました。これも納得できません。

生後9カ月で被爆した私も79歳です。被爆体験の風化という言葉は、使いたくありません。ただ、一連の動きに市民から大きな反応が出ないことが心配です。(聞き手・桜井泉)

佐久間邦彦 1944年生まれ。生後9カ月で広島市内の自宅で被爆した。三菱重工広島製作所を退職後、被爆者相談所相談員などをへて現職。

(耕論)「自分の名前」とは 出口顯さん、小国香織さん、高山朝光さん(朝日新聞 連載:耕論 4月4日)2024年4月4日

偽名で何十年も逃げた末、死の間際に本名を明かした容疑者がいた。自分にとって、社会にとって、名前とは何だろう。そして自分の名前を失うこと、名前を取り戻すことの意味とは。

■誕生と死、結びつけるもの 出口顯さん(文化人類学者)

指名手配されながら、半世紀近くも偽名を使って警察から逃げ続けた容疑者が、「最期は桐島聡で死にたい」と語り、名乗り出たと報じられました。

名前は「親からの贈り物」と言われることがあります。何かにちなみ、あやかり、メッセージが込められる。マルセル・モースは人類学の古典「贈与論」で、贈り物を贈られた相手は、同等の返礼をしなければならないという負い目を感じると指摘しました。

名前が贈り物なら、子は親に負い目を感じますが、親に名付けはできません。代わりに、次世代を名付けます。あるいはメッセージを込めようとする。

しかし、偽名で生きた容疑者は、そうした返礼ができなかった。好意を寄せた女性に「幸せにできない」と語ったのも、それを物語っていると感じます。

ただ、名付けをめぐる現在の日本のあり方が普遍的なわけではありません。イヌイットではかつて1人にいくつもの名前があり、ブラジルの先住民には自分が知らない名さえある。名前を口にしてはいけない決まりもあります。

日本の現代の名付けも、明治維新後に始まったものにすぎません。しかし、多くの人は、生まれた時に名付けられた自分の名前が無くなれば、世界が壊れてしまうような感覚を覚えるはずです。生活の中で何度も呼ばれることで、名前が内面化されるからでしょう。

夫婦別姓を求める議論で、自身の家の姓を残すという家父長制的な側面があるにもかかわらず、旧姓にこだわるのは、実務的な不便さだけでないはずです。

容疑者もその感覚から逃れられなかったのではないでしょうか。ただ、それは都市的、あるいは現代的な感覚だとも思うのです。

かつては誕生と死の風景は、土地や家族の結びつきの中にありました。人を名前ではなく、屋号で呼ぶ文化も残っていました。しかし、いまや地域は過疎に直面し、墓じまいも広がる。

結びつきが失われゆく中で、自分自身の誕生と死を結びつけられるものは少ない。生まれた時に与えられた名前はその一つです。

容疑者が偽名で亡くなっていたら、葬儀もなく火葬場に直接送られ無縁仏とされたはずで、時代を体現した死とも言えます。自分を追い続けた権力を出し抜くことにもなった。それをしなかったのは、彼の誕生と死を結びつけるものが、本名しか残されていなかったからなのかもしれません。(聞き手・岡田玄)

出口顯 でぐちあきら 1957年生まれ。放送大学島根学習センター所長、島根大学名誉教授。著書に「名前のアルケオロジー」。近著に「声と文字の人類学」。

■改姓で実感、失われた人権 小国香織さん(「別姓訴訟を支える会」副代表)

桐島聡容疑者が最期に本名を名乗ったと知り、偽名で生きている間は「本当の自分を生きていない」と感じていたのかも、と��う思いがよぎりました。結婚により改姓した私には、その感覚が分かります。

ラジオのロシア語講座で聞いたなぞなぞがあります。「自分のものなのに、他人が使うのなんだ?」で、答えは「イーミャ(名前)」。私は「半分合ってるけど、半分足りない」と思いました。「名前は個人の識別のためにある」という認識しか感じられなかったからです。

確かにそういう面はありますが、一方で、自分の名前は常に自分と共にあり、一番使っているのは自分です。名前を呼ばれれば返事をし、名乗ったり、名前が書かれたものを受け取ったり。名字も含めて自分の名前であり、自分が使う自分のものでもあるのです。

選択的夫婦別姓を求める訴訟の原告になった時、ニュースを見たある米国人の顧客が応援の言葉をかけてくれて、こう言いました。「It’s your name,not government’s name!(君の名前なんだから、政府の名前じゃないんだから!)」。まさに「my name(私の名前)」の話をしているのが、選択的夫婦別姓です。それなのに日本では「家族のあり方」の議論にされてしまい、「名前を変えたくない」という本質的な部分が十分には理解されていないように感じます。

この感覚は、名前を失ってみないと分からないのかもしれません。「人権は普段は分からないものだけど、皆さんをこの教室に閉じ込めたらすぐに理解できる」。以前、ある法律家が講義でしてい��話です。侵害されないと理解しづらいけれど、失ったとたんに分かるのが人権なんだ、と。私はやっぱり、名前は人権だと思います。

かつて夫婦別姓訴訟で原告団長を務めた塚本協子さんは、事実婚を経て、仕方なく夫の名字に変えていました。集会などで話す時の訴えはとてもシンプルで、「塚本協子で生き、塚本協子で死にたい」。そして、2019年に、塚本協子に戻れないまま亡くなってしまいました。

今、新たな訴訟を支援していますが、細かい情報を集め、積み上げている弁護団の作業を見ていると、ここまでやらなければ自分の名前で生きることの意味や失うことの重大さが伝わらないのか――と残念な気持ちになります。(聞き手・田中聡子)

小国香織 おぐにかおり 行政書士。2006年、結婚により夫の名字に改姓。11年に提起された選択的夫婦別姓訴訟で、原告団副団長を務める。

■立ち上がる、戦没者の人生 高山朝光さん(元沖縄県知事公室長)

1992年から沖縄県の「平和の礎(いしじ)」建設を担当しました。礎は「いしずえ」の沖縄の読み方です。鉄血勤皇隊として沖縄戦に動員されながらも、くしくも生き残った大田昌秀知事の公約で、戦争終結50年の95年に完成させる計画でした。

沖縄戦は、私が10歳のころでした。沖縄本島北部で、撤退する日本軍の後を追って山を逃げ回る中で、多くの遺体を目にしました。どこの誰かなどわかるはずもない、名もなき遺体です。顔さえわからない日本兵の遺体もありました。

遺骨もない遺族もいます。沖縄には各地に慰霊碑があります。そこに刻まれた名前を、遺族が指先でなぞる姿を、私たちは見てきました。まるで本人がそこにいるかのように。

礎には、敵も味方も関係なく沖縄戦の全戦没者名を刻む。その名を永久に残し、沖縄戦を風化させず、平和を世界に発信する――それが目的でした。

問題は戦没者名の確定でした。すでにあった戦没者名簿には欠落があると研究者から指摘���受けました。

名前は尊厳であり、生きた証しです。完成が遅れる心配もありましたが、趣旨を考え、市町村の協力を得て、全戸調査を実施しました。すると、記録されていない犠牲者の情報が県民から次々と寄せられました。

家族全員が死亡したため戦没者の記録にない一家、確かに生まれた姿は見たけれど、混乱の中で戸籍も登録もなく、誰も名前を覚えていない赤ちゃん……。そうした子は「●●の子」として刻まれています。

20万を超す名が刻まれた礎が物語るのは、沖縄戦の激しさです。名前を刻んだ石が平和を願う波のように押し寄せる、その前で毎年、沖縄戦没者追悼式が行われています。

敵だった米兵や、沖縄の住民を殺した日本兵の名も刻まれていますが、県民から反対意見は一つもありませんでした。憎いのは兵士ではなく、戦争だという県民の思いなのでしょう。

戦後が遠くなり、戦争体験者も減っています。礎が物として残っても、その精神が失われないか心配でしたが、心強い動きも始まっています。礎に刻まれた名前を読み上げる、市民有志の取り組みです。

参加した中学生が言いました。「この人たちが、もし生きていたら」。名前を読むことで、一人ひとりの人生が立ち上がり、あったかもしれない現在を想像する。名前には、そんな力もあるのです。(聞き手・岡田玄)

高山朝光 たかやまちょうこう 1935年生まれ。NHK沖縄放送局副局長、沖縄県知事公室長、県政策調整監、那覇市助役などを歴任。沖縄平和の礎の会会長。

男性で国内最高齢の112歳死去 千葉・館山の薗部儀三郎さん(時事通信)2024年4月4日

男性で国内最高齢だった千葉県館山市の薗部儀三郎(そのべ・ぎさぶろう)さんが死去したことが4日、同市や厚生労働省への取材で分かった。112歳だった。死去した日時や死因は公表していない。

薗部さんは1911(明治44)年11月生まれ。2022年11月に広島県の男性が111歳で死去して以降、国内の男性で最高齢だった。

新型コロナ 広島県の新規感染者2%増 8週ぶりわずかに増加 4日発表(テレビ新広島)

新型コロナウイルス。広島県は4日、先週1週間(3月25日~3月31日)に広島県内の定点調査で確認された新規感染者数は417人、定点あたり3.69人と発表しました。

1月29日の週は、去年5月8日に新型コロナが5類に移行して以降、最多となっていましたが、先週は前週と比較すると感染者数は2%増となり、8週ぶりにわずかに増加しました。(前週は410人、定点あたり3.63人)

広島県は、現時点で医療がひっ迫している状況にはないが、引き続き手洗いや換気など基本的な感染対策をするよう呼び掛けています。

このほかの感染症ではインフルエンザ、咽頭結膜熱について、県は引き続き警報を発令し警戒を呼び掛けています。

※「5類」移行後、広島県内の感染者数

5月8日~14日 259人 定点あたり2.31人

5月15日~21日 253人 定点あたり2.26人 前週比 横ばい

5月22日~28日 266人 定点あたり2.38人 前週比 横ばい

5月29日~6月4日 344人 定点あたり3.07人 前週比 微増

6月5日~11日 443人 定点あたり3.92人 前週比 微増

6月12日~18日 493人 定点あたり4.36人 前週比 微増

6月19日~25日 532人 定点あたり4.71人 前週比 横ばい

6月26日~7月2日 771人 定点あたり6.88人 前週比 微増

7月3日~9日 1,060人 定点あたり9.46人 前週比 微増

7月10日~16日 1,245人 定点あたり11.12人 前週比 微増

7月17日~23日 1,548人 定点あたり13.82人 前週比 微増

7月24日~30日 1,783人 定点あたり15.92人 前週比 微増

7月31日~8月6日 1,639人 定点あたり14.77人 前週比 横ばい

8月7日~13日 1,302人 定点当たり11.94人 前週比 微減

8月14日~20日 1,601人 定点あたり14.29人 前週比 微増

8月21日~27日 1,633人 定点あたり14.58人 前週比 横ばい

8月28日~9月3日 1,637人 定点あたり14.62人 前週比 横ばい

9月4日~10日 1,697人 定点当たり15.02人 前週比 横ばい

9月18日~24日 1,073人 定点あたり9.58人 前週比 微減

9月25日~10月1日 880人 定点あたり7.79人 前週比 微減

10月2日~8日 535人 定点あたり4.73人 前週比 減少

10月9日~15日 411人 定点あたり3.64人 前週比 微減

10月16日~22日 303人 定点あたり2.71人 前週比 微減

10月23日~10月29日 321人 定点あたり2.84人 前週比 横ばい

10月30日~11月5日 285人 定点あたり2.52人 前週比 微減

11月6日~12日 189人 定点あたり1.67人 前週比 減少

11月13日~19日 194人 定点あたり1.72人 前週比 横ばい

11月20日~26日 300人 定点あたり2.65人 前週比 増加

11月27日~12月3日 306人 定点あたり2.71人 前週比 横ばい

12月4日~10日 313人 定点あたり2.77人 前週比 横ばい

12月11日~17日 356人 定点あたり3.15人 前週比 微増

12月18日~24日 360人 定点あたり3.19人 前週比 横ばい

12月25日~31日 671人 定点あたり5.94人 前週比 増加

1月1日~7日 682人 定点あたり6.04人 前週比 横ばい

1月8日~14日 918人 定点あたり8.21人 前週比 微増

1月15日~21日 1,291人 定点あたり11.42人 前週比 微増

1月22日~28日 1,598人 定点あたり14.14人 前週比 微増

1月29日~2月4日 1,944人 定点あたり17.36人 前週比 微増

2月5日~11日 1,751人 定点あたり15.77人 前週比 微減

2月12日~18日 1,056人 定点当たり9.43人 前週比 微減

2月19日~25日 849人 定点あたり7.51人 前週比 微減

2月26日~3月3日 623人 定点あたり5.51人 前週比 微減

3月4日~10日 593人 定点あたり5.25人 前週比 横ばい

3月11日~17日 538人 定点あたり4.76人 前週比 微減

3月18日~24日 410人 定点あたり3.63人 前週比 微減

3月25日~31日 417人 定点あたり3.69人 前週比 横ばい

※前週との比較

急増減…1:2以上の増減

増減…1:1.5~2の増減

微増減…1:1.1~1.5の増減

横ばい…ほとんど増減なし

0 notes

Text

スクレイピング・ユア・ハート ― Access to SANUKI ―

あらすじ 平凡な大学院生である丸亀飛鳥。 新規気鋭のイラストレーターで、飛鳥の後輩である詩音。 四年ぶりの再会を経て、二人は奇妙な出来事に巻き込まれていく――――

物語の始まりなんて、なんでもよかった。 偉人の言葉を引き合いに出して、壮大な問題を提起する冒頭が思いつかない。洒落た言い回しを使った、豪華絢爛な幕開けが思いつかない。ああ、思いつかない。とにかく、思いつかないの。 一般教養が足りないとか、センスがないとか、そんなんじゃない。 ただ、平坦。二十三年生きた人生に山も谷もない。 一般的な都内の中流家庭に産まれ、すくすくと成長し、苦難なく小中高大を卒業。 特に研究したいこともないが、働くのが嫌で大学院へ。研究生活の中で平均くらいの能力を身につけ、今でもゆるゆると日常を謳歌している。 そんな人間が想い描く物語だ。たとえ始まりを豪華絢爛にしたところで、面白くともなんともない。 だから、始まりなんてなんでもいいん『そんなことないわ』 ……そうかしら。それなら、もう少し頑張ってみ「お願いだから止まって、止まって!」 ……どっちよ。 これは、寝る前にするちょっとした妄想。クラスを占拠した悪漢を一人でやっつける、みたいなもの。 目を瞑っているのだから周囲は真っ暗だし、私以外の声が聞こえるわけ「先輩!先輩!しっかりして!」 うーん。うるさいわね。 聞き覚えがある女の子の声。少しガサついていて綺麗な声音ではないのだが、なぜか心地よくて、落ち着く。 ……寝る前に聞く、ちょっとえっちなASMRの切り忘れね「先輩!?」。面倒だけど一度起き『ダメよ』

身体がビクン、ビクンと震える。

表面上は高潔な雰囲気を纏っているものの、ねっとりとした厭らしさが滲みでて、根底にある魔性を隠しきれていない女性の声。 今まで一度も聞いたことがない。声の主なんて知るはずがない。それでも狂しいほど切なく、堪らないほど愛おしい。 そんな声が全身を駆け巡り、電撃のような痺れとなって身体を激しく愛撫したのだ。 『貴女の全てが欲しいの』 唐突に発せられた媚薬のような愛の囁きに、動悸が早くなって頬が火照る。恋愛感情に近い心の昂りが瞬く間にニューロンを焼き焦がして、身体にむず痒い疼きを与えた。 『貴女は快楽の熱で、ドロドロに蕩かされていく』 そう告げられると、容赦ない快感が次々と身体に打ちつけられ始めた。 堪らず身を捩ろうとするが、金縛りに遭ったように手足が動ない。舐めしゃぶられるように身体中が犯され、許しを乞うことすらできない。ただ一方的にジュクジュクとした甘ったるい快楽の波が全身に蓄積していく。 やがて許しを懇願することさえ忘れ、頭の中が真っ白に染まってしまう。もう耐えきれない、決壊してしまう。 『そして、深く深く流れ落ちていく』 そのタイミングを見透かしたように、許しの言葉が告げられる。同時に、心の器が壊れ、溜め込んだ全ての快感が濁流のように全身を駆け巡った。 意識が何度も飛びそうになって、頭のチカチカが止まらない。獣のように声にもならない嬌声をあげながら、やり場のない幸福感に身を委ねて甘く嬲られることしかできない。何もかもがどうでもよくなる程、気持ちがいい。 永遠に思えるような幸福な時間を経て、すぅっと暴力的な快楽が引いていくのを感じた。代わりに、深い陶酔の中へ身体が沈み始める。 そして、自然と強張っていた身体から力が、いや、もっと大切な何かが抜けていく。でも危機感はない。 たとえ声の主が猛獣で、彼女に捕食されている最中であっても、私は目を開けず身を任せてしまうだろう。 ゆっくりと身体の輪郭が曖昧になり、呼吸が浅くなっていく。意識が朦朧として何も考えられない。ただ、恍惚たる快楽の余韻に浸りながら、彼女の言葉の通り深く深く、流れ落ちていく。 『おやすみなさい、愛しい貴女』 赤ん坊に語りかけるような優しい声音で別れが告げられる。そして、私の意識はブレーカーが落ちたようにプツンと切れた。 遠くからぼんやり響いた悲痛な叫びは、もう私に届くことはなかった。

*** もしあたしにインタビュー取材依頼がきて、最も影響を受けた人物を聞かれたら、間違いなく先輩と答えて彼女への想いを語り続けるだろう。 コラム執筆依頼がきたら必ず先輩の金言を引き合いに出して最高のポエムに仕上げるし、ラジオに生出演したら「いぇい、先輩、聴いてるー?」が第一声と決めている。 現に初めて受賞した大きなイラストコンテストの授賞式の挨拶では、会場にいない先輩に向けて感謝の気持ちを述べた。それほどまで、高校で先輩と過ごした二年間はかけがえのない宝物だったのだ。 だから、あたしという物語の始まりは必ず先輩との思い出を引き合いに出すと決めている。 そんな小っ恥ずかしいことを寝巻き姿で平然と考えてしまう程、あたしこと讃岐詩音は浮かれていた。 なんせ今日は先輩と四年ぶりの再会である。 窓から差込む小春日和の暖かな日差しが、今日という素晴らしい日を祝福しているようにも思えた。

「詩音、朝ごはんできてるわよー」 「うん」 一階から聞こえたママの呼びかけに応じる、蚊の鳴くような声。自分のガサついた地声が嫌で、どうしても声量が小さくなってしまう。 おそらくママには聞こえていないので急いで自室から出て階段を降り、リビングに移動する。閑静な高級住宅街に建つ一軒家に相応しくないドタバタ音が鳴り響いた。 「危ないからゆっくり降りてきなさいって言ってるでしょ」 ママのお小言に無言で頷きながら、焼きたてのバターロール一個とコップ一杯のスープをテーブルに運ぶ。いつものご機嫌な朝食だ。 「バターロールもう一個食べない?消費期限今日までなの」 ママの問いかけに対して首を横に振って拒否した。少食なあたしにとって、朝の食事はこの量が限界。これ以上摂取すると移動の際に嘔吐しかねない。 「高校でバスケやってた時はもっと食べてたのに。ママ心配よ」 そう言われてしまうと気まずいが断固としてNOだ。先輩との大切な再会をあたしの吐瀉物で汚したくない。 話題を逸らすためテレビをつけると、ニュースキャスターが神妙な面持ちで原稿を読み上げていた。 「横浜市のアトリエで画家の東堂善治さんが倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが意識不明の重体です」 たしか、以前参加したコンテストの審査員だったような。国際美術祭で油彩画を見たような。あと生成AI関連で裁判がうんたら。 「東堂さんは世界的に権威のあ……また、スポンサー契約を交わしていたFusionArtAI社に対して訴……捜査関係者によると奪われた絵……」 ニュースの内容を聞き流していると、概ねの内容は記憶と合致していた。どうやら、高校を卒業してから勉学の道には進まず、創作活動に勤しむようになったあたしの記憶力はまだ健在らしい。少しだ��、ホッとした。 「最近物騒ね。よく聞く闇バイト強盗かしら。ほら、この前も水墨画の先生が殺されたじゃない。詩音も今日のおでかけ、気をつけなさいよ」 「ん、気をつける」 ママを心配をさせないために少しだけ大きな声で返事をして、深く頷いた。 食事を終えた後、アイロンがけされた一張羅に着替えて身なりを整え、先輩が待つ喫茶店へ向かった。 *** ――――ちょうど三週間前のこと。 本業のデジタルイラストの息抜きとして始めた水彩画にハマりにハマって、気がつけば丑三つ時。ふと先輩の顔が頭に浮かんだのだ。 丸筆とパレットを置いてから勢いよくベッドにダイブして寝転がり、流れるようにエプロンのポケットからスマホを取り出す。 先輩はSNSを実名で登録するタイプではない。それでも広大なネットのどこかに先輩の足跡みたいなものがないか、淡い期待を抱いて名前を検索してしまう。 そんな自分がちょっと気持ち悪い。 自己嫌悪に陥りつつ検索結果を眺めていると、思いもよらない見出し文を見つけたので間髪入れずにタップした。

「情報システム工学専攻修士1年生の丸亀飛鳥さんが、AIによる雛の雌雄鑑別システムに関する研究で人工知能技術学会最優秀論文賞を受賞しました」

ゆっくりとスクロールしながら情報を集める。やがて研究室のホームページに掲載された集合写真にたどり着く頃には、これが先輩の記事であることを確信した。 ……正直言って自分がだいぶ気持ち悪い。 「やっぱり先輩はすごい。うん、とてもすごい人だ」 先輩の活躍ぶりに足をばたつかせながら興奮していると、ピコンと仕事用のアドレス宛に一通のメール。見慣れないアドレスだったが、ユーザー名が目に入った瞬間飛び起き、正座になる。 「marugame.asuka0209って、これ絶対に飛鳥先輩だ!」 偶然にしては出来すぎているが、なんの警戒もなく開封をして内容を隈なく読み込み――――読み終える頃には呆然としていた。 要約すると研究協力の依頼であり、可能であれば一度会って話せないか、という非常に堅苦しい内容である。 気がつくと涙が頬を伝っていた。 四年ぶり、つまり先輩が卒業してから初めて貰った連絡。元気?今度ご飯でも行かない��みたいな、そういうのを期待していたあたしがおバカじゃないか。 ――――いいや、先輩が悪いわけではない。これが普通。むしろ、あたしがおかしい。 何を隠そう、あたしと先輩の間に特別な繋がりはない。友達でもなければ恋人でもない。ただ、バスケ部の先輩後輩というだけで、練習と試合だけが共に過ごした時間の全て。連絡も練習に関することだけ。そんな程度の仲。 「……それでも好き」 あたしに手を差し伸べてくれた先輩に対する想い。四年経ってもこの気持ちは色褪せていない。 でも、これが最後になるかも。もし拒絶されたら、ただの先輩後輩ですらなくなってしまったらどうしよう。そう思うと、胸が苦しくなる。だから今まで一度も自分から連絡できなかった。 ――――涙を拭い、ありったけの勇気を振り絞る。 先輩に会ってお話しがしたい、その気持ちだけで震える指をどうにか動かし、書いては消してを繰り返す。文面が完成しても、何度も声に出して読み上げ続け、早三時間。返信を完了する頃には外が薄明るくなりつつあった。 急にドッと疲れが出て、再びベッドに倒れうつ伏せになり、顔を枕に埋める。そのままうめき声を上げて、湧き出る混沌とした感情を擦り付けていく。 このあられもない姿がママに目撃されていたことは、あたしの人生最大の汚点となるのだった。 *** ――――いつの間にか私はドアの前に立っていた。 温かみを感じるレトロな木製のガラスドア。ここは大学から離れた場所に佇む、少し寂れた喫茶店の玄関前だ。私の憩いの場の一つで、よく帰り道に訪れている。 ぼーっとしていると、店内が薄暗いからか自分の姿がガラスに反射していることに気がついた。 ガラスに映る、ケープを羽織ったおさげ姿の美少女。うどんのように白い肌が彼女の纏う儚さに拍車をかけている。 彼女の名は讃岐詩音。 私の一個下で、高校バスケ部の後輩だ。 某バスケ漫画に憧れて入部したという詩音は、初心者という点を考慮しても信じられないほど下手だった。 ドリブルやパスはへんてこだし、一番簡単なレイアップシュートすらろくに出来ない。おまけに口数が少ない不思議ちゃんで、趣味と特技がイラストときた。 そのため、次第に周囲から腫れ物のように扱われるようになる。 それでも詩音は部活を辞めず、直向きに人一倍努力を続けた。 しかし、周囲からの扱いは変わることはない。下手っぴが一人で頑張っても嘲笑の対象になるだけだ。 だから私は、詩音に手を差し伸べた。少しでも彼女が笑顔になれるように。 ――――精一杯頑張る彼女の姿が、どこか冷めていた私の憧れだったから。 原因は不明だが、今、私は『詩音』の姿になっている。まるでVRを体験しているようだ。なんにせよ、玄関前で棒立ちを続けるのは迷惑だ。 混乱しながらドアを開けて入店すると、店員がにこやかに迎え入れてくれた。 「いらっしゃいませ、讃岐さんですね。丸亀さんはあちらの席でお待ちです」 会釈をするも、妙な違和感。戸惑いながら店員の案内に従い、席に移動した。そして私は大っ嫌いな女と対面することになる。 緑色の黒髪が綺麗な、リクルートスーツ姿の美女。気品のある見た目をしているが、中身は空っぽ。連絡が来ないから嫌われたと思い込み、自分を慕う後輩を四年間も放置したクズ。そんな女性が私を見て微笑む。

『久しぶりね、詩音』

そう、『『私』』だ。まるで鏡を見ているかのように、『私』が机を挟んだ向こう側に存在している。 詩音と四年ぶりに再開したあの日の夢を見ているのだろうか。 唖然とする私を無視して、目の前に座っている『私』は一方的に話を進めていき、本題に移り始める。

『研究室が推進するイラスト生成AIプロジェクトが難航しているの』

原因は技術の普及と発展に伴って、目視であっても判別できないAIイラストがウェブ上に溢れかえったことだ。 その結果、クローラープログラムがウェブを巡回してイラストを収集するスクレイピング技術で作られた学習データにAIイラストが混入し、AIプログラムが崩壊する報告が多数出ている。 余談だが、私の研究は養鶏農家から提供される写真を使用しているため、全く影響を受けなかった。それゆえ、最優秀論文賞を繰り上げ受賞してしまったのだ。

『研究用のデータ加工が大変なのよ』

これはイラストレーター達が自衛として、データをそのままウェブにアップロードしなくなったからだ。 近頃はデジタル画像を紙に印刷した作品やアナログ作品を造花などで飾り付けてからカメラで撮影する、2.5次元作品が主流となっている。 イラスト本体の解像度劣化やカメラフィルターによる色合の変化、装飾物による境界の抽象化などが原因で、2.5次元作品はAIで学習できない。 修正AIで2.5次元作品を2次元作品に加工しようとしても、誤認識のパレードである。そのため、ゆうに一万を超える大量のデータを人力で加工するしか手立てがないのだ。

『FusionArtAI社のデータも法外的な値段で八方塞がりなの』

FusionArtAI社は唯一ピュアなイラストデータを扱っているユニコーン企業だ。東堂善治のような大御所アーティストらと契約し、安定して高品質なデータを取得しているらしい。 AIやらNFTやらを壮大に語っているが事業内容がよく理解できない。それに莫大な資金が何処から出ているのか非常に疑問である。 加えて詩音がモニターとして、AIの学習を阻害する絵具を貰ったのだとか。胡散臭すぎる。

『だから詩音のイラストのデータを全て譲って欲しいの』

「……は?ちょっと待ちなさい」

今まで無言で頷いていたが、思わず声が出てしまう。

『貴女の全てが欲しいの』 「そんなこと言っていない!私は研究協力の依頼を断るように警告したのよ!!」 ことの発端は詩音がイラストコンクールの授賞式で私の名前を出したことである。偶然その授賞式に私の指導教員も来賓として出席していたのだ。 後日、ゼミで彼女の挨拶が話題に出され、私は迂闊にも恥ずかしさのあまり過剰に反応してしまった。 指導教員は詩音が語った人物が私のことだと察した。そして詩音宛に研究協力の依頼を出すよう、私に指示を下したのだ。 なんせ、詩音は今や業界を席巻する超新星。その作品を利用できれば、データの質の担保だけでなく、研究に箔をつけることができる。 下手をすれば詩音が筆を折りかねないその指示に対し、私は強い憤りを感じた。 しかし、上の言う事は絶対。だから大学から離れた喫茶店に呼び出し、密かに依頼を断るように警告したのだ。 ……加えて、授賞式のようなオフィシャルな場で無闇矢鱈に人様の個人情報を出さないよう、情報リテラシーの講義もみっちり実施した。 詩音は私の言葉を素直に聞き入れてくれた。ただし、研究室の厄介事に巻き込んだお詫び?として、週末に作品撮影のアシスタントをする約束をした。 ――――その撮影日が今日。 そこは、誰も寄りつかない瓦礫まみれのビーチ。 遥か昔、海辺に栄える水族館だった場所。 青空の下、詩音が無我夢中になって作品の飾り付けをしている。 装飾材を補充するため、彼女が水彩画に背を向けた刹那。 額縁からコールタールに似た漆黒の液体が勢いよく溢れ出し、彼女を襲う。 だから私は彼女を突き飛ばして。 悍ましく蠢く闇に、『食われた』。 「……ようやく思い出したわ」 これは、妄想でも夢でもない。相対する『私』の皮を被る怪異が起こした現象だ。 理解不能な存在に生殺与奪の権を握られている。その事実を認識した途端、体に悪寒が走り、鳥肌が立つ。今にも腰が抜けそうだ。 怪異は恐れ慄く私の眼をじっとりと見つめながら、ブリーフケースから同意書とペンを取り出し、机の上に置いた。 『貴女とはいい関係になれると思うの』 そう言いながら、怪異は小指を立てながら厭らしく微笑む。 私の生存本能が、この文字化けした書類にサインをしてはいけないと警鐘を鳴らしている。サインをすれば、死ぬ。 それでも私は震える手でペンを掴んでしまう。 ……だって、私なんかが敵う相手じゃないもの。 怖くて泣きじゃくる無様な私に何ができるの。 そうね。きっと、あっけなく死ぬのよ。 ――――そうだとしても 「大切な後輩を襲ったお前だけは、絶対にぶっ殺してやる!!」 私は決死の覚悟を決め、一世一代の大啖呵を切った。瞬時に怪異に対する怒りの炎が燃え上がり、滞っていた思考が急激に動き始める。 相見えるは常識の埒外の存在。裏を返せば奇想天外な自由解釈が可能であり、不格好でも��れっぽい仮説を立ててしまえば、私にとっては常識の埒内の存在になる。 きっとそう強く信じなければ、目の前の『私』は倒せない。 唇に人差し指をあてながら、ただひたすらに、常識や記憶の間に無理やり関連性を見出して理屈をこじつけることを繰り返す。 やがて、その思考過程を経て、一つの結論に辿り着く。 この怪異の正体は、『クローラーを模した淫獣』だ。 こいつは複数回にわたって人を襲い、心の記憶から作品を抽出していくタチの悪い存在。全ての作品を取り込み終えると、獲物に大量の快楽成分を流し込んで再起不能にする恐ろしい習性を持つ。 おそらく詩音も何度か寄生されていて、今日が最後の日になるはずだった。 ところが、すんでのところで私が身代わりになったため、情報の吸い残しがあると誤認が生じてしまった。それは淫獣にとって重大なエラーである。 そこで、やり直しを試みるも、改めて詩音の同意が必要となってしまった。 だから先日の会話に基づいてこの空間を生成し、『私』の皮を被ってサインを迫っているのだ。――――今、自分が捕食している獲物が『丸亀飛鳥』であることに気が付かずに。 そして、最も重要なことは淫獣が人工的に作られた存在という点である。 これまでの同意書に重きを置くような言動を見ると、魑魅魍魎の類とは思えない。何より、元凶に心当たりがある。 そう、FusionArtAI社だ。淫獣の正体が例の胡散臭い絵の具であり、密かに多数のイラストレーターを襲っているとしたら、全て辻褄が合う。 ――――そうであると信じるの。そうすれば、こいつに一矢報いることができるはずよ。 汗ばんだ手で同意書を手繰り寄せ、ゆっくりとペン先を近づける。 すると、自分勝手に喋っていた淫獣が口を閉じ、紙面をじっと凝視し始めた。それだけではない。空間を構成する全てが、その瞬間を見逃すまいと監視している。 張り詰めた空気の中、私は素早く紙を裏返して、こう書き記す。 robots.txt User-agent: * Disallow: / その意味は、『クローラーお断り』。 今や対魔の護符に等しい存在となった同意書を握りしめ、勢いよく席を立つ。 「私の全てが欲しい……そう言っていたかしら?」 沈黙。詩音の好意や才能を踏み躙った淫獣は、口を開かない。 『An error occurred. If this……』 どこからともなくアナウンスが聞こえるが今はどうでもいい。

「これが私の答えよ」

大っ嫌いなクソ女の顔面が吹き飛び、振り抜いた私の拳が漆黒の返り血に染まる。 一呼吸おいた後、心から詩音の無事を願い、静かに目を閉じた。 *** 茜色の空。漣の音。磯の香り……それと、ちょっと焦げ臭い。 そして、私の身体に縋って嗚咽する大切な後輩。 どうやら私は死の淵から生還できたらしい。無事を知らせるため、詩音の頭を優しく撫でる。それでも泣き止まないので、落ち着くまで背中をさすってあげた。 「心配かけたわね。詩音が無事でよかった」 詩音は私の胸に顔を埋めたまま、コクリと頷く。 「先輩も無事?」 「ええ、大丈夫よ」 これ以上、詩音を不安にさせないように気丈な態度をとるものの、重度の疲労を感じ、もはや立つことすらできない。 「ここはまだ危ないから、早く詩音だけでも逃げて」 「やっつけたから、モーマンタイだよ」 詩音が指差す方向を見ると、黒い液体に塗れた水彩画が静かに燃えていた。焦げ臭い匂いの原因はこれか。……やっつけたってどういうことかしら。 些細なことに気をとられている場合じゃない。 先ほどから微かに聞こえる、複数の物音。 何者かが物陰で息を潜め、私たちの様子を窺っている。 今や炭になりつつある淫獣の回収が目的か。いや、それは私がでっち上げた荒唐無稽な陰謀論にすぎない。 ここは、電波が届かない人里離れた廃墟。無防備な女二人がいつ襲われてもおかしくない、危険な場所だ。 詩音も気が付いたのか、私に抱きつく力が強くなる。意地でも私から離れないつもりのようだ。高校の時から感じていたが、この子は気が弱いわりに頑固だ。 ――――息が詰まるような空気を、遠くから鳴り響くサイレン音が切り裂いた。 同時に複数の人影が足音と共に遠ざかっていき、私は安堵の息を吐いた。 「もう大丈夫。定刻を過ぎても私から連絡がなかったら、警察と救急に通報するよう、母さんに頼んでいたの」 半分は今のような不足の事態に陥った時の保険として。 「やっぱり先輩はすごい。うん、とてもすごい」 もう半分は、尊敬の念を向けている後輩から刺された際の保険として。……絶対に黙っておきましょう。 *** ――――事件から三か月後。 結局、私たちを襲った存在の正体は分からず終い。一方、あの場にいた不審な人影は東堂善治を襲撃した闇バイト強盗であった。そのため私達の不法侵入は霞んでしまい、一切お咎めなし。私達の身に何があったか、深く聞かれることもなかった。 まぁ、警察に事情を説明するにしても―――― FusionArtAI社が作ったスライム型の淫獣に襲われてデスアクメしそうになりました。奴らはアーティストの心の記憶に存在する作品データを狙っています。 という私の支離滅裂な説は口が裂けても言えない。それに、FusionArtAI社が不正会計絡みで呆気なく倒産したため、もう追及のしようがなかった。 ちなみに、詩音は黒い液体の正体が亡霊の祟りだと思い込んでいる。だから制汗スプレーとライターで除霊?しようとして、そのまま引火。あの有様となったそうな。 「貴女のおかげで助かったのかもしれないわね」 私の言葉に首を傾げる後輩は、今日も美少女だ。 あの事件以来、私達はお互いの身を案じて一週間に一回は会うようになった。といっても、毎回普通に遊んでいるだけだ。 今日は私の行きつけの喫茶店でまったりとお茶をしている。お紅茶がおいしい。 紅茶の香りの余韻を味わっていると、詩音の手招きが。 またか、と思いつつ耳を寄せる。

「先輩のケーキ、一口欲しい」

耳元で囁かれる妙に蠱惑的な声と熱の籠った吐息にゾクッとしてしまう。あの事件で私が晒した醜態から、余計なことを学んでしまったのだろう。 悪戯っぽく笑う詩音。本音を言ってしまうと非常に嬉しいのだが、どうも照れ臭くて顔を背けてしまう。 でも、これから時間をかけて慣れていけばいい。あの事件が私という物語の始まり、いや、――――私達という物語の始まりと決めたから。 二人に降り注ぐ優しい木漏れ日が、これからの日常を祝福しているように思える。 ――――そんな気恥ずかしいことを考えてしまうほど、私こと丸亀飛鳥は幸せだった。

0 notes

Text

O3

3月17日。その2。 これでも本当に取り組まないといけないこと��ある時、割と回り道をせず、後回しにせずすぐ取り掛かることができるようにはなってきていると思う。何かそういった気掛かりなことを先延ばしにしていると逆にイライラしたり、不安が募ったりして、精神衛生上よくなかったりもするのだ。 今日も今日とて、一番すべきことにも切り込んだし、また外堀にあることをパタパタと埋めたりもして過ごすことができたな。 音楽に何時間か時間を割いて、取り組むことができた。行き詰まっていると書いたBPM140の曲は結局どうにもできず、ファイルごと捨てることにした。後悔はない。 Chris Brownの"Call Me Everyday"のビートをお借りした新曲は一応ボーカルのメロディを弾くところまではきた。中々の進展である。少し曲が冗長になってしまった気がしたので、8小節分カットして、大体3分20秒で終わるぐらいの曲にした。今回はベースで結構遊んでしまって、ボーカルを録音してからどれぐらい聴くに足る曲にできるか知らん。できるだけのことはしよう。かなりダウン系のファンクになっていると思う。 明日、SDGsの発表をすることになっている。会社や団体の取り組みを紹介するという課題があり、自分も何かパワーポイントでスライドを作って話をすることにした。で、自分は個人的にSDGsに対してどう理解していて、どんな取り組みをしてきたか、しているか、これからしたいかに振り切った内容にした。今受け持っているクラスはとても優秀なのだが、自分ごとにだと捉えて取り組むという部分が足りていないと思ったので、自分軸にしても発表はできるんだよということをお見せしておくのも一考かと思ったのだ。 SDGsを意識するきっかけとして、カナダのTのことを話すことにした。全く仕方がないことなのだけどね、もう話したところで。 だが、カナダのTとの関係があったからこそ、世界の中の自分という捉え方をできるようになったことは確かだし、本当に学びの多い関係だったことに関しては感謝しているのだ。嘘偽りなく、虚勢を張っているでもなく、それは本当にそう思っている。 SDGsという観点から考えて、どういう点に気づきがあったかを3点にまとめた。

①白人至上主義の現状/Charity Love ②学習障害者の生 ③キリスト教→ユダヤ教

本当はゲイであることを入れてもいい気はしたのだけど、ゲイであることはお互いの前提部分だなと思ったので、除外した。お互いにゲイであることからの学びはなかったという点で。 実は、台本というか、原稿やそれに沿って話すための台本のようなものは作っていない。書いた方がいいのかなとは思ったのだけど、要点がまとまっていれば、あとは話して伝えられたらいいのだと思い、一旦忘れて、パワポで表示されたことについてその場で言葉を紡ぐ自分の歴5年の教師としての経験にかけることにした。うまくいくといいのだが。 押す日は楽しく取り組むことができたと思う。 少し苛まれの時間もあるにはあった。というのは、両親ともに、なぜか私に物を買おうとするのだ。頼んでもいないもので、かつ、・・・必要がなく、逆に荷物になるので後で私が処理に困る気がするようなものを。形のないAmazonギフトカードの方が助かるのだ。Kindleで本も買えるし、必要なら物を買うこともできるし。 昨日、土曜日にScai The Bathhouseに行った。アピチャッポン・ウィーラセタクンの新作で構成された個展を見に行ったのだ。とても良かった。絵コンテは自分で描くという彼の筆致によるドローイングを初めて見た。水墨画と万年筆のインクの顔料を使って描いた物だと聞いている。また、15分ほどの映像作品は音楽的で、ヘッドホンをつけると、アングラのクラブで聴こえてきそうな割れんばかりの重低音が響く音楽が聴こえてきて、一抹のホラー風味もある映像とよくマッチしていた。 映像作品が展示されている暗室から出ると程なくしてアピチャッポン・ウィーラセタクン本人がやってきた。実は何度か実物を見たことがある彼なのだが、なんというか、・・・変わったのは自分なのか彼なのか。アピチャッポン監督が纏っているオーラは過去に見ないほど美しく大きなものだった。酸素の濃いやつ・・・つまり自分で修復できる作用のあるオゾン(O3)のような。濃度の濃い酸素のオーラと、熱帯雨林のような樹木のオーラに、皇族のような金色のオーラが発散されていた。また、彼の声や語り口には今までにない落ち着きと甘いイントネーションが混ざり合い、とても艶っぽかった。直視するのが憚られるほど、彼は美しかった。 アピチャッポン監督は次もイギリスの女優ティルダ・ウィンストンを起用し、スリランカで新作長編の撮影を始めるとのことだった。A Box of Timeと題された映像を54分割ぐらいにしてボックスに収納した可愛いトレカのような展示物があり、それを手袋付きで開けていいと言ってくれて、開けさせてもらい、中のティルダ・ウィンストンの半分ロケハン、半分オフショットの写真を堪能してきた。 なんというか、生きていこうと思った。 生きていけると思ったという方が正確なのかな。アピチャッポン監督が生きている世界は美しいと思った。 寝よう。 明日からも生き延びるので、どうか見守っていて欲しい。 これを読んでくれた人も、どうか平穏無事な1週間を過ごしてもらいたい。

1 note

·

View note

Text

Perfume LIVE 2023 “CODE OF PERFUME”

過去のツアーを網羅するOP映像(Reframe 2021やPOLYGON WAVEをスキップして直近の上演がImaginary Museum “Time Warp”なのは後述する海外公演および海外からアクセス可能なツアーや上演に限ったからか)最後に見上げるPerfumeの三人は質感から実写ではなくボリューメトリックキャプチャーかも知れない、またいつか実際のPerfume Museumを…という発言から、この時点から先のツアーやタイトル有り単独上演はこのミュージアムに集約されるという新しいストーリーを意味するのかも

01 FLASH

2021年後半に日本国内で行われたReframe 2021ツアーで着用された(「Dream Land」歌唱時から)コルセット状の追加フラップをつけた白い衣装で登場。本公演を通して衣装は(COVID-19禍を挟み)ほぼ9年の間イギリスの圏外で行われたツアーなどから意図的に選択されている。自走LED6台(通称コロ助、オムニホイールを搭載した架台を赤外線マーカーによる位置補足で体系的に制御するシステムにつながっている)を3角形の2辺に沿わせる形で左右に3台ずつ配置、歴代のムービングライトを使った演出をブラッシュアップして再現

02 エレクトロ・ワールド

FUTURE POPツアーから追加された機械学習による自由視点CGI演出に加え、細かな変更(振り付けのパンチに合わせて画面上にもポリゴン状のパンチが出るなど)を加えて上演

03 レーザービーム

ここで初めて照明にレーザー演出が加わる。”P Cubed” in Domeの冒頭ステージを思わせるCGIと絡めてレーザーでスクリーン上のシルエットをなぞる演出も加えられているように見えるが、フィジカルなのか(現地で実際に客席後方から投射されているのか)そのように見える映像なのかは不明。

04 ポリリズム

先立つプリマヴェーラ・サウンド2023バルセロナ公演から採用されたBorn Slippyのようなイントロが加えられたVer.でポリリズムに新しい装いが。ここでもポリループ前後でリアルタイムに収録した映像をポリゴン風に変換する演出、ただしプリレンダで単に映像として映し出されているのか全てリアルタイムなのかまでは分からないようになっている(ポニーテールなど揺れものを正確に反映していれば判断可能かも、そこまで高精細ではないので配信では判断できず)これだけに限らず、続く「∞ループ」でも見られるようなシンクロ系映像は全編にわたってPerfumeがどんなコンディションでも正確に振り付けをこなしつつ現場状況に対応して上演できるからこその図と地を反転させたような「ハイテク演出」が実は多いのです

05 ∞ループ

暗転後に紗幕を降ろし、冒頭に新しいブリッジのインストを加え、プロジェクション映像と共にPLASMAツアーとは逆に最初はフィジカルで踊りながら後半衣装替えのために退場するアイディアが非常に秀逸、またツアー当時はPerfumeの掟2022とも言える演目だったことも特筆すべき点。またマリオネットのようにダンスするCGIと本人が繋がれながら重なっていくシークエンスは正面固定で画角が限定されているのでPLASMAツアー時よりさらに効果的にシンクロを感じられる(この映像は事前に作成したツアー時のもの、あ〜ちゃんのツインテールからそれが確認できる)

06 Spinning World

2度目の衣装替えでSpinning Worldのオリエンタル風へ、ただしこれに続く3着目のReframe基本衣装まで重ね着した状態で三人がパフォーマンスしている点にも注目(背面の機材ポケットが隠れている、のっちの右足首にも注意)PLASMAツアー時は円筒の紗幕内(正確には分割された円弧のフレームで支持されたもの)のパフォーマンス用に作成された映像を前面・背景・側面自走LED6枚に再構成したもの。これも奥行きが感じられ非常に効果的。ただし演じるPerfumeはブーティではなくこの時点までダンスヒールなので負荷が高いはず(余談だけど円筒に切れ目なくプロジェクションする演出がPLASMAツアーでは一番ハイテク度が高い、会場内の4基のプロジェクタ側から見ると分割された曲面になる紗幕に歪みや重複なく映像を映す複雑さを想像してみましょう)

07 アンドロイド&

ここでプリマヴェーラでも着用したReframe基本衣装へ(同じ型でブラッシュアップしたもの、ここからReframeとは逆にさらに脱着する必要があるので、恐らくのっち衣装の右下半身などは隠しホックやジッパーが増えているはず)MIKIKO先生によるevolution of danceともいえる楽曲、お馴染みになったスリラー風の振り付けやアンドロイドダンサーとの共演も楽しい、ステージ上で可動するLEDスクリーンのポータブルさは続く「FUSION」や後半の6台全てを接続して一面として扱う場面でも非常に印象的。

08 FUSION

イントロでの歓声で意外な期待度と人気が明らかに。機材を使ったテクノロジー演出が含まれるツアーがスキップされてきたUKならではの現象かも。初演のReframeではNHKホールのステージ上から吊り下げられた巨大な緞帳のような紗幕に投影するダイナミックな演目、近年「edge」と共に自走LEDで再構成され、より重層感のあるものに。この時点で40分が経過、暗転や特定の曲目のイントロを伸張する(「アンドロイド&」)などでリカバリーや水分補給、衣装替えの時間を確保しつつ個人差はありながら体力的にはギリギリのはずで、画面上からも伝わってくるものがある

09 edge

次に来るのがこの曲の時点で長さや複雑さから言っても正にデスリスト、揺れるのっちさんの表情にも鬼気迫るものが(中盤の展開で座ることができるけどもちろん振り付け付きだし)デジタルクロックやシルエット、強烈な光の演出と儀式めいた展開で総合的なメディアパフォーマンスの趣もある楽曲だけど、以前はテクノロジー演出と思わせつつ映像とのシンクロも移動も全て人力だった事を考えると経緯を含めて今後のコアであり続けそうな演目

10 Atmospheric Entry(Perfumeの掟)

リリースされないド名曲ことPerfumeの掟インスト(ここで4着目のポリゴンウェイヴ衣装へ、これは背面に機材ポケットのない早着替えVer.で5着目のミラーボール衣装との重ね着)セリフには英訳が追加され、これまでの掟を総括するように映像がコラージュされる

11 ポリゴンウェイヴ

自走LEDに囲まれた状態で披露するのは実は初(基本は2021年末NHK紅白でイレブンプレイとの共演・操演だったものをブラッシュアップ、パネルは8枚から6枚へ)自走LEDは全てキャリブレーションの妙と全映像と位置を一元的に管理するシステムのおかげで成立している演出、現地場内でのWi-Fi系の注意喚起アナウンスがどうだったか気になるところ

12 無限未来

Perfumeの一瞬が映像に取り込まれて薄墨のように流れていくエフェクトは機械学習で顔や衣装のフレームなど特定の特徴点を抽出している印象、パフォーマンス自体はある意味コンテンポラリーダンスとして受容されている側面もあるかも

13 ラヴ・クラウド

ここで5着目のミラーボール衣装へ(それ自体が縫い付けたミラーや反射する仕立てでアシンメトリック、丈感は全員揃えつつ形が異なり、フリル構成で腰まわりのかわいさを引き出す天才の仕事)サプライズ発表の新曲、公演の2週間前に完成、ゲネプロ時には振り付けが存在せず、出発6日前に完成したとは俄かには信じられないほどネクストレベルを感じさせる。システマチックながらフォッシースタイルや前半と後半で同じ振り付けでも腕や足の開きを変化させて躍動や解放感を表現する仕掛けがシンプルながら効果的。楽曲もUKガラージを連想させる掠れたキックやジャジーなホーンを含み、明るい00年代のハウスやSEGA系のインストを思わせる今だからこそ新鮮な構成、完成まで間がないことからも映像も突貫だったはずだけど、そこに含まれるレインボーカラーと特定の性別を与えない歌詞からプライド月間へのエールを感じたファンもSNS上には見受けられた。日本や海外でのPerfumeの支持層が多様で包摂的であることに答えているのかも

「P.T.A.」のコーナー

先立つプリマヴェーラからこれまでのPerfumeのスタイルからはコール&レスポンスやMCを極限まで圧縮したスタイルで行われている。セットリストと合わせ(例えばきゃりーぱみゅぱみゅからの影響やコーチェラでの構成上の反省点を踏まえて)英語でのMCを全て自分たちでまかなう都合など複数の理由があるはず

14 FAKE IT

これまでもこれからも沸かせる定番であり続ける全くすり減らない驚異の一曲

15 チョコレイト・ディスコ

続くラストの「MY COLOR」と合わせて定番でありながらこのセットリストに組み込むといつもより更にエモーショナル、かつてMIKIKO先生の振り付けになる「チョコレイト・ディスコ」を評して「かわいさを表現する天才の仕事」というものがあり、年齢を重ねたPerfumeが踊るごとにその時々の深みが加わる、変わらずに新しい曲としてこの先も続いていくはず

16 MY COLOR

今回の9年ぶりロンドン公演で改めてこれはPerfumeのアンセムなんだなと理解(コール&レスポンスとしては初手から一発勝負だし外内外外の振り付けも崩れがちで決して��単ではないのにこれだけ愛されるのは空間を超えた繋がりを示す歌詞と合わせて簡単には追いつけないけど難しすぎることもないという絶妙さもあるはず)

全体を通して

イギリス(というよりほぼ全てのヨーロッパ圏のファン)にとっては待望の一夜限りのライブとなった”CODE OF PERFUME” は失われた9年間を補完するものでありつつ、PLASMAツアーを通過した感覚ではPerfumeとエッジなテクノロジーというイメージに立ち返って更に上を向いているような印象さえ受ける挑戦的な内容で今後の活動のヒントがあり、これまでの全てを組み合わせて全く違う感情を起こさせる自由さもあり

1 note

·

View note

Text

【2月5日山日新聞の論説について】

2月5日の山梨日日新聞において記載された「県有地調査費6600万円 自作自演誤解招かぬよう」と題する論説記事、あまりにも恣意的な内容なので、長文となりますが、ここに反論させていただきます。 反論に入る前に論説や風林火山をお書きになられる執筆担当者に念のために申し上げます。 仮に主張やエッセイであったとて、私ども読者がそこに信頼を寄せるのは、新聞記事として執筆者御自身のみならず社内における整理や校閲の第三者の視点によるクロスチェックを経たうえでの、厳格な「ファクトチェック(=事実確認)」が行われたうえで掲載されていると想像するからです。 さらに言えば、「事実」の確認と、それを踏まえた記者個々の心証の形成過程には、皆様方の用語でおっしゃられるところの、徹底した「取材活動」があるからこそ、読者として、ひとつひとつの記事を素直に事実と受け止め、記事全体、紙面全体に「報道」としての信頼を寄せることができるのです。 知事に就任してからまもなく2年目を迎えますが、果たして、この間、一度として山梨日日新聞さんの論説委員の方々から県庁秘書課や広聴広報課、あるいは個人的にも取材の申し込みがあったことがあるでしょうか。 残念ながら、私の記憶の限りは、一度として、ございませんでした。 権力を刺せ、週刊文春に負けるな―。 そうした発破をかけているやのお話を、山梨日日新聞の幹部から仄聞したことはございます。 ならばこそなぜ、事実確認のみならず、報道機関としての問題意識の形成のためにも、直接に当事者らの話を「聞き取る」という取材を徹底され、あるいは実行されないのでしょうか。 編集局内で、画面を通じた知事会見を眺めながら、その言葉だけを拾うのであれば、ネット中継をご覧になっている一般視聴者との区別さえつきません。 会見で拾った私の言葉や気になった内容を、発言者である私自身にさらに確認し、専門的見地や新聞社独自の見地から「突っ込んで」こそ、お金を払ってでも読むべき紙面を創り得るのではないでしょうか。 情報が溢れ、また情報そのものが廉価になってしまっている時代だからこそ、時代の淘汰のなかで生き残れる言論機関としての公の役割を今一度、強く心に刻まれるべきではないでしょうか。 たとえ朝日新聞など「反権力」を大きく掲げる全国紙であっても、論説委員や編集委員の方々から適宜、取材の申し入れがあり、私は時間の許す限り取材に応じております。 それは何よりも、私の言い分のみを伝えたいからではなく、取材に応じることを通じて、県民、国民の皆様に向き合うという姿勢に妥協してはならないという心構えが、私自身が拠って立つ「信」であるからです。 山梨日日新聞にあっては、地位に就く者や、メディアが「権力」であると見做しうる者と会話をし、対話をし、つまり取材をすることで、「権力にのまれてしまう」などと考えるのでしょうか。先般、県有地問題を報じた「週刊誌」においても、内容の当否については異論がありますが、事前に私に対してインタビューの申し入れがあり、私自身が取材に応じた上での掲載でありました。 当事者への事実確認を含めておざなりにし、その結果、山梨日日新聞という題字の顔であるべき「論説」において、基本的な事実確認を怠った「事実誤認」を展開しては、ひいては新聞報道そのものについても信頼を揺るがす恐れはないでしょうか。 もう一度、申し上げなければなりません。 朝日新聞はじめ全国紙の皆さんは、これまで会ったことのない記者や論説委員、編集委員の方々でも、さらには週刊誌の記者であっても、必ず、御自身の問題意識や県政への関心を、取材申し込みというかたちで直接、私にぶつけた上で、厳しい「批評」を紙面に展開されております。 時として、私自身、肺腑をえぐられるような苦々しい思いをさせられますが、しかしながら、私は、そうあることこそが「報道」に係る読者との最も基本的な「お約束」ではないかと考えるからです。 取材なき言論、特にそれが事実誤認の上に構成されたものである場合には、単なる広宣流布のプロパガンダの誹りは免れないのではないでしょうか。 さらに、山梨日日新聞の記事は日々のニュース記事にあっても、いわゆる関係者談と称する「匿名コメント」が多用されているのを見受けます。 週刊誌などにおいては散見される「匿名コメント」ですが、事実をそのままに伝えるべきニュース記事にあって「匿名コメント」を多用されては、どこまでが「事実の輪郭」であるのか、読者として判断つけようもありません。 いち読者として、私も常々、強いとまどいをもって、読んでおります。 「匿名で話していただいた内容」を文脈に都合よく多用する以前に、その「匿名の話」を契機として、その内容そのものを見出し化できるところまで徹底して取材を重ね、事実の輪郭を構成した上で報じることこそ、ネット上での真偽定かならぬ情報が大量に流通する今だからこそ、求められる「報道」のありかたと考えますが、いかがでしょうか。 行政上の事実確認も、あるいは警察の捜査も、そして山梨日日新聞における取材も、すべての話を実体化して、事実の輪郭を精緻に浮かび上がらせて理解するという点においては、求められる姿勢は同じではないでしょうか。 さらに申せば、山梨県にあってはただひとつの「県紙」として、その自負とジャーナリストとしての矜持こそは、「徹底した取材姿勢」において担保されるべきものではないでしょうか。 表情の見えない遠くの川岸から矢を放ち誤爆するのでは、信義以前に、ジャーナリズムの本義が揺らぎませんでしょうか。 先頃、議会の特別委員会に出席された元最高裁判事の法律家が言及された判例についても、報道する前に、記事化に当たって当該判例の全文を現場の記者さんは確認されておられましたでしょうか。 結果、引き合いに出された当該判例そのものが、実は進行中の事案には噛み合わないものであったことが「取材されず」「確認されないままに」、紙面化されていたのではないでしょうか。 新聞報道とは、もちろん、怪文書と同じ次元であってはならないのです。 私が尊敬する都留市出身のジャーナリストのおひと���に、戦場で尊い命を落とされた山本美香さんというかたがいらっしゃいます。 ジャーナリストはなぜ、命の危険を冒してまで、なおも戦場に赴き、戦う人々の、そして苦しむ人々の表情を追い続けるのか。 彼女の生き様から、私なりに、ジャーナリズムとは次のように理解しております。 ジャーナリストの姿に、その言葉に心を打たれるのは、「事実」をネットサーフィンや、ましてや県庁ロビーからの携帯電話や、あるいは県政記者会のソファーに座ったまま、お手軽に俯瞰するに甘んじることはありえないと信じているからです。 心の襞、表情の襞、現象の輪郭を徹底して描くため、「虫瞰」に迫る視点を得るための妥協なき取材があるからこその、ジャーナリズムとジャーナリストへの信頼ではないのでしょうか。 鳥瞰と虫瞰、あるいは全体と個を、丁寧に丁寧に往来した末の記事であるからこそ、私は新聞報道を強く信頼し、これからも期待するものであります。 私が心血を注いで取り組んでおります、「教育と介護」。この現場にあっても、新聞やメディアの活用が積極的に試みられ、また介護現場にあっての活用を視野に入れた構想もございます。 県政と県民にとってのジャーナリズムへの期待は、山梨県における民主主義の基盤であるばかりでなく、文化と生活、そして人生と未来を支えるものとしても、これまで以上に山梨県においては意味の大きなものになりうると考えております。 これまで一度として取材申し込みのない論説委員の方々からの取材にお答えすることも、紙面を通じて県民の皆様に向き合うための、知事としての私の大切な務めであると考えます。 山梨日日新聞におかれましては、何よりも読者のため、県民のために、御自身に妥協しない、組織内のしがらみに妥協しないジャーナリズムを、いち読者としてこれからも期待しております。 長文となりましたが、以上のようなことをも考えながら、このほどの論説について、以下のように指摘申し上げます。 結論から申し上げると、この論説の主張は、残念ながら「検証委員会」の位置づけについて誤った認識に立ったものと言わざるを得ません。 この「検証委員会」は、巷間、企業等において不祥事があった場合に自浄作用を発揮するために設置される「第三者委員会」のような、それ自体が判決を出す準司法的機能を期待される存在では全くありません。この「検証委員会」は、あくまでも現在、甲府地方裁判所において係争中の「住民訴訟の被告たる県として、裁判で主張すべき内容を正確に確定するためのもの」であります。 論説は、この点を決定的に取り違えていると思われます。 今般の住民訴訟においては、①これまでの貸付が適法であったか否か(=賃料が適正水準か、そうでない場合には議会の議決を経ていたか)、②(適法ではなかった場合に)過去の県知事などに対して損害賠償などを請求すべきか否かについて議論がなされています。 このうち、①の貸付が「適法」だったか否かについては、賃料水準は適正ではなかったこと、そして、適正価格でなかったにも関わらず、法律が定める議会の議決を経ていなかったため法律違反である、との認識に原告との間で争いはありません。 その上で、現在は、②の法律違反状態に関しての過去の知事などの責任が裁判の争点となっています。 今回の「検証委員会」の任務は、まさにこの過去の知事の責任という争点に対して、裁判の当事者(被告)である県としてどのような主張をするべきかを整理することにあります。すなわち、この法律違反状態となった県有林の貸付手続きのあり方の「検証」、つまりは県有林の貸付手続きのどこに問題があったと評価できるのか、また、この手続きに関与した知事などの関係者の責任をどう評価するべきか、について考えをまとめるものです。 (この旨は、令和3年2月1日付の山梨県公報に告示が記載されています) そして、同じく訴訟代理人弁護士に委託した「調査」は、この「検証」を行うための必要な情報(例えば、県有林の貸付手続きが実際にどのように行われ、不適正な賃料となった原因はどこにあるのか、そこに知事をはじめとする関係者がどのように関与してきたか等に関する事実)を収集し整理するためのものです。 この調査は、その性質上、やはり担当部局が自ら行うよりは、外部の専門家に委ねることの方が適切であると考えます。また、あくまでも裁判を遂行するための準備の一環ですから、訴訟代理人弁護士にお願いすることは、むしろ合理的でもあります。 以上��述べてきたことを踏まえれば、山梨日日新聞論説にある「自ら行った調査を自らが検証してお墨付きを与える構図」という批判は、全く当を得ないものであることがおわかりいただけるかと思います。「お墨付き」を与えるのは、あくまでも『裁判所』であり、この論説の筆者がいう「検証」に相当するものは、『裁判』です。 また「中立性が保てない」という批判についても、何と何の間の中立性なのかを明らかにしない議論は稚拙の誹りを免れません。 県民の利益を実現する観点から県行政のあり方を省みるという本件訴訟の性質からすれば、当該行政を遂行した県担当部局に自ら調査・検証をさせる方が「お手盛り」疑惑を招きかねません。いわんや、仮に利害関係人たる富士急行株式会社の関係者を起用すべしという趣旨であったとすれば、それは「癒着の強要」以外の何ものでもなく論外です。 純粋に県の立場(=県民の立場)を代弁する外部弁護士を起用することこそが、あらゆる意味において中立性が確保されたものと言えます。 更には、調査に関する費用に関して、論説は、読者に対しいたずらに調査費用が不当に高額との印象を与えているようにも感じざるを得ません。 この費用の算出根拠については、別に改めて論じたいと思いますが、ここでは、『膨大な資料はこれまでの裁判の過程で精査してこなかったのだろうか。それではなぜ、富士急行との契約を「違法無効」と断じることができたのか。」という指摘について、抗議の意味も込めてその不当性を最後に述べたいと思います。 そもそも「(県有林貸付契約の)違法無効」自体は、この県有林貸付が議会の議決もなく適正な価格で貸し付けられていないという一事をもって、地方自治法違反により無効とされるものです。当然のことながら、この点に関しては、既にこれまでの訴訟プロセスにおいて不動産鑑定評価なども含め精査を行ってきたところです。 その上で更に「膨大な資料の精査」が必要となるのは、極めて長期間に亘り、無効となる県有林貸付を行うに至った正確な事実経緯の解明とそれを前提とした関係者の責任の究明や損害額の算定を行う必要があるからです。 要は、富士急行との契約が違法無効であることと、関係者の責任の究明や損害額の算定を行うこととでは精査すべき資料の対象が異なるのであり、貸付契約が違法かどうかは、(もちろん事実関係の解明も必要ですが)法律論的色彩が濃かった一方で、関係者個人の責任や賠償すべき損害額などは様々な「事実」をきっちりと正確に把握する必要があるのです。 この程度の内容については、少なくとも多少の取材をしていれば容易に分ることですから、そこを敢えて上記のような「指摘」をされるその意図は何か、逆に理解に苦しむところです。 山梨日日新聞の論説については、それこそ「中立性ある報道」を行っていただくよう願ってやみません。

2 notes

·

View notes

Text

[終息宣言]の波紋とその考察:3

[photo] 2020.10.23 fri 19:00-20:00新宿駅南口「オリンピック災害おことわり連絡協議会(おことわリンク)」の月例スタンディングに参加。

「オリンピックは戦争反対」?! /ノー・ウォー展からの[宣言文]への反論と、近藤あき子の再反論、中村安子の困惑。

ノー・ウォー美術家の集い・横浜展(以下ノー・ウォー)展は、2003年から神奈川県民ホールで開催されている、反戦の意志を持つ美術家の方たちのグループ展です。

[オリンピック終息宣言]展参加の近藤あき子、中村安子、田島和子、森田直子が長年参加しています。

今年はコロナ状況により、ノー・ウォー展はWEB開催となったそうです。

http://www1.cts.ne.jp/no-war-tsudoi/index.htm

その「伝言板」という作家による投稿ページに、近藤あき子が[オリンピック終息宣言]文を投稿しました(宣言文は記事末に再掲)。

それに対し、掲載の数日後の2020年7月29日、「五輪終結宣言について」と題する反論文が掲載されました。 これによると、宣言文に対する複数人の人からの反論が「ノー・ウォー美術家の集い横浜」事務局に電話で寄せられ、これを事務局がまとめたものであるということです。

以下は「反論」の論点の要約です。

伝言板本文はこちらから↓

http://www1.cts.ne.jp/no-war-tsudoi/16dengon.htm ・確かに現在のオリンピックは腐敗しているが、永久に終息すべきであるという宣言文はいきすぎである。 ・オリンピックの害悪はアスリートではなく、利権者たちにある。 ・人間の闘争心を戦争からスポーツに転化するのは当然で、オリンピックは喜ばしい。 ・芸術は自由なのだから、スポーツも自由でありたい。 ・オリンピックが「思想上のウイルス」であるという表現に疑問がある。

複数の人からの電話、というのがどの程度か不明ですが、伝言板掲載文には「ほとんど同様の趣旨で」とあるので、[宣言文]が(おそらくご年配の)反戦を旗印としている美術家の方たちに、どのようなショックと違和感があったのか。それはほとんど多くの人が「戦争はよくない、平和はよいことだ」と言うであろう、この日本の世間のオリンピック認識とどの程度重なるのか。

あらためてそんなことを考えさせられ、私たちも反論を受けてさらに言葉を磨くことになりました。

以降、参加作家各自の視点からの考察を連載していきます。

まず今回は、[宣言文]を伝言板に投稿した近藤あき子が[反論]を読んで事務局宛に書いた下書き(その後[宣言]展として公式に反論を提出することに変更したため、事務局に送付はしなかった)と、中村安子(2004年からノー・ウォー展に出品)が[宣言展]会議で配布した思索の文面です。

-------------- 近藤あき子

「オリンピック終息宣言」がこの伝言板に掲載され、その内容に対する様々なご意見のまとめとしての文章「五輪終結宣言展について」を、遅まきながら拝見した。私はノーウオー展に2005年頃からほぼ毎年出品しており(今年も出品予定、作品はこれから)、さらに終息宣言展にも参加した一人として、ご意見に対する私の考えを述べさせていただきたい。

ただし私はこの宣言文のたたき台作成メンバーではない。今年3月、コロナが広がり始めたころ、江古田のギャラリー水・土・木で個展中にオリンピック終息宣言展への参加呼びかけがあり、すぐに参加を決めその後宣言文の検討会に一度参加した。

2013年9月の我が目、我が耳を疑ったオリンピック東京開催決定。原発事故の補償賠償問題、汚染土汚染水処理、健康被害、あらゆる問題が片付いていない中での安倍の「アンダーコントロール」、「復興五輪」という言葉。以来オリンピックと聞くとうんざりしている。

以下問題点1~3.

1)宣言文は東京五輪だけでなく、すべてのオリンピック終息を「永久に」宣言する。

原発事故という未決の問題(しかも原子力緊急事態宣言は未だ解除されていない)を別にしても、今、オリンピック開催費の高騰は、世界を悩ます大問題だ。バッハ会長のおひざ元ドイツでの開催見送りを例にとるまでもなく、住民投票で開催NOを決定する国は少なくない。(スイス、ポーランドも然り)。「平和の祭典」の陰で繰り広げられる汚職、利権争い、スタジアム建設に伴う多くの住民の強制的立ち退き、歴史的建造物等取り壊しを含む環境問題、建設資材の高騰、市民生活に与える不便、終了後のインフレ。しかも、オリンピックはいつの時代も国威発揚に利用されてきた。開催は経済力のある大国でなければ不可能。加えて、人種問題、政治問題、ジェンダー、障害者問題などなど、オリンピックの歴史を紐解くと、第一回開催当初からそれが清く正しく美しかったためしはない。終息宣言の「永久に」にはこうした意味が込められていると思う。アスリートに対する見解は下記。

2)「オリンピックを目標としている世界中のアスリートたちへの言及がまったくないのも、この宣言の確かな意図であろう。ホモルーデンスでもある人間は生来闘争心を持ち、それを戦争のような野蛮な方法でなく、平和的な形にしたスポーツにして愛好するのは当然で、世界中の人々が集まって大会を開くのは喜ばしい。オリンピックの害悪の原因は、競技に参加するアスリートにではなく、オリンピックで利権をあさる関係者であることは宣言氏も分かっていると思う。芸術が自由であるのと同様に、スポーツも自由でありたい。」について:

ここには「スポーツ万歳!」、「アスリート万歳!」のにおいが全面に立ち込めている。悪いのは「利権をあさる関係者だけ」。 まず「オリンピックを目標としている世界中のアスリートたち」だが、世界中のアスリートたちの中でオリンピックを目標としているのはおそらく一握りと言えるだろう。しかも熾烈な競争を勝ち抜いて一度代表に選出されると、今度はお国のためというメダルの重圧に苦しむ者もいる。確かにオリンピックを目標として命を懸けているアスリートも多くいることだろう。が、それはあくまでも今現在オリンピックというものが存在し、そこに彼・彼女の参加種目が存在するからだ。他方、いま世界にはサッカーでいえばワールドカップなど様々な規模の種目別国際試合がある。それだけではなぜ足りないのか。もし足りないのなら、オリンピックのような国家的大事業を待つまでもなく、新たに追加すればよいではないか。国民の血税を使って、浪費の極致とも言うべき箱モノを作り、「不都合な真実」を覆ってまでやるオリンピックとは一体何だろう?

また、「アスリート」=善、「利権をあさる関係者」=悪、と完全に分けられるものなのか?オリンピックを平和の祭典として祭り上げ、いとも簡単に容認してしまっている私たち(アスリート自身も含め)一人一人が、もう一度立ち止まってこの問題を考えるべきではないだろうか?スポーツ=平和、戦争=野蛮 という二分法もいささか安易すぎる気がする。私たちは血塗られたオリンピックも、ナチスのオリンピック政治利用も知っている。ドーピング問題などは、もはや平和を通り越し、行き過ぎた「野蛮な」競争の現実をあらわにしているではないか。選手たちは、人間らしさとはほど遠い(経済)競争の道具、ロボットとなりかねない。それはパラリンピックにも言える。この間、アスリート間の格差も広がるばかりだ。勿論、スポーツ=平和という理想は掲げて良い。しかしその姿は今のオリンピックとは程遠いものに違いない。

3) 最後に、ここでは「オリンピックは思想上のウイルスか?」:ここでは「オリンピックを利権につなげようとする人間たちなら「ウイルス」に例えられると思う」、と意見されている。:

私は、直接の宣言文執筆者ではないが、この部分については次のように考える。ウイルスが、もし「オリンピックを利権につなげようとする人間たち」だけを指すのであれば、事はもっと簡単だろう。オリンピックという言葉はすでに国家によりお墨付きをもらっているかのように、「良きもの」、「平和で素晴らしい世界のスポーツの祭典」として多くの人の心の奥深く刻まれているようだ。もはや異議を唱える余地はなく、一度異議を唱えれば罰せら���そうな勢いすらある。だからこそ、現在のオリンピックのステレオタイプ的容認論(ウイルス?)の伝播は看過できないし、ご免こうむりたい。執筆者自らの意見を次回掲載していただく機会があればと思う。

最後の「芸術が自由であるのと同様に、スポーツも自由でありたい」という一文について、真意は分かりかねるが、(ご本人はどこのどの芸術が自由だと思っておられるのか、あるいは本当は自由ではないので自由であってほしいのか、スポーツも?)またいつか必要があれば考えを述べさせていただきたい。 2020.09.23

--------------

中村安子

自分のことにかまけてこの問題には目をつぶってやりすごそうとしていました。

五輪開催を決めて以来この醜悪さからどう逃れようか、とばかり考えていて、ピースボート船旅は?でもお金がない。友人は申し込んでいました。

つまり国家を上げて、首相任期強引に変えて、国内の様々な問題を隠蔽して開くことへの抵抗を放棄していました。完全に安倍にノックダウンされていたわけです。

その時、巨大な力に真っ向から立ち向かうこの展覧会(註:オリンピック終息宣言展)を知って、ともかく意思表示の機会を与えられて、宣言文に勇気付けられました。多くのメディアが注目したのも当然です。素晴らしい宣言でした。

オリンピックは特に眼前に山積している難問から目をそらせるための巨大な仕掛けですから、人々はこの国にも夢や未来があり、安倍の言った「取り戻す日本」があるのだと自らをごまかすために浮かれたいのでしょう。現実を直視して解決に取り組むことはあまりに困難なことなので、実際どこから手を付ければいいのかヒントさえ見えない。だから「日本偉い」のTV番組の多いこと!

被爆者の立場でも、75年間で地球を覆いつくせるほどの核兵器を持ってしまった、それを許したのは世界で唯一の被爆国日本の私たち、国連安保理決議の核兵器禁止条約(註:訂正・国連総会で採択)にさえサインできない現実を変えていくには非力すぎる。

ちなみに被爆者の多くもオリンピック大好きみたいです。

いろんな人がいていろんなことが言える、この会(終息宣言)も、横浜展も。それでも手をつないでアベスガとその大親分たちと付き合うしかないです、いつもどう付き合うか考えながら。

------------

オリンピック終息宣言 (再掲)

今日、私たちは「オリンピックの終息」を宣言する。

いまや誰もが「もうないだろう」と思っている、「東京オリンピック・パラリンピック2020」。新型コロナウイルスが世界中に蔓延する中で、それはいよいよ八方塞がりになってきた安倍晋三首相個人の、非現実的な妄想めいたものになっている。

考えてみればオリンピックは、それ自体が「疫病」である。この病は周期的に世界のどこかにやってきて、民衆の血税から開催費を搾り取り、開発によって人々の住む場所を奪って環境を破壊し、反対する市民、活動家たちを虐殺してきた。人々が眺めるテレビの裏側で、IOCのオリンピック貴族や、森喜朗のようなスポーツ利権者たちがポケットに押し込んでいく札束は、すべて私たちから奪い取った富なのだ。

ここ東京では、小池百合子都知事が3月末までオリンピック開催に固執し、その延期が決まったとたん、コロナの感染者数の発表は一気に増大した。オリンピックのためなら、情報を隠蔽して人々の命が失われても構わないのだろうか。また、もし延期されなかったらどうなっていたか? コロナの蔓延はますます隠され、それによって私たちも選手たちも、抹殺されていたのではないか?

これらの疑問には一つの答えがある。それは、「オリンピックとコロナは複合した疫病であり、延期によってその禍(わざわい)はさらに続く」というものだ。

政府が正面から取り組まなければならないのは、オリンピックなどではなく、新型コロナ対策であり、いまも被害が拡大し、多くの人が避難生活を強いられている福島原発事故対策ではなかっただろうか。

人々に訴えたい。オリンピックを「終息」させること――この疫病を撲滅することが、私たちの未来を守るための第一歩だと。さいわい、検査・隔離・治療といった困難な仕事はここにはない。ただ私たちみんながオリンピックを葬ると決意すればいいだけだ。

オリンピックは健康な身体を讃え、障害や病気を排除する、優生思想を広めていく思想上のウイルスでもある。あのベルリンオリンピックを華々しく開催したナチスが排除したのは障害者、社会主義者、同性愛者、ユダヤ人、そして退廃藝術だった。

藝術だけがオリンピックの息の根をとめられる! もちろん、私たちは不健康かつ不道徳に生きて退廃の側に立ち、ここにオリンピックの終息を宣言する。ただちに、そして永久に。

5 notes

·

View notes

Text

2024-6月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「中華」です◆

今月は参加者の皆様に「中華」のお題でアンビグラムを制作していただいております。中華といえば漢字発祥の地。現代の蒼頡たちの宴をご覧ください。今月も逆さまな作字が集まっております。

ではまずはdouse氏から。

「麻婆茄子」 回転型:douse氏

180°回転させても同じように麻婆茄子と読めるアンビグラムです。中華には「福到了」という福の字を上下逆さにひっくり返して貼るアンビグラム的な縁起物の風習がありますが 本作は麻婆茄子が無限に到来しそうな御目出度い回転字面になっています。対応解釈が最高ですね。この語句でこの文字組みが出来るのはきっとdouse氏だけでしょう。

「酢豚」 回転型:peanuts氏

世界範囲で有名な中華料理の一つです。酢豚は日本で付けられた名称で 中華料理においては広東料理の「古老肉」や上海料理の「糖醋排骨」が該当するようです。本作は作字のデザインと対応解釈が高次で両立した理想的アンビグラムです。「乍/月」部分のギミックは美しくてかっこいいです。

「酢豚」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

左右の鏡像図地で酢豚。作者いとうさとし氏はネガポ字(図地反転)の達人です。本作は真ん中から折りたたむとピッタリ嵌ります。まるでこの漢字がもとより嵌り合う構造を持っていたかのような自然さです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型:douse氏

四川料理の一つ。本作は斜め鏡像の図地反転アンビグラムです。文字の組み方がテクニカルでブリリアントカットされたような光学的な装いが抜群にカッコいいです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

上下の鏡像で図地反転になっている回鍋肉。日本語のアンビグラムは2022年に入ったころから飛躍的に進化発展した印象がありますが とくにネガポ字(図地反転)の進化は顕著で 英語圏でも作例はさほど多くないこのジャンルが日本ではたくさん作られるようになりました。それも本作の作者いとうさとし氏の尽力が大きいでしょう。

「酸辣湯」 鏡像型:螺旋氏

中国料理のスープの一つで 酸味・辛味・香味が特徴。本作は斜めの鏡文字で組まれています。斜めの鏡像型は漢字のアンビグラム制作に向いた対応だと思います。うまく作ればアンビグラムだと見破られない作字が可能で 本作も「束」部分が自然で驚きます。

「中華そば」 敷詰振動同一型:Jinanbou氏

発想が面白いです。「華」の字の中に異なる文字を幻視し抽出するその眼力には感服します。これは文字に隠された秘密のゲシュタルトを解析する行為でアンビグラム作りには欠かせないセンスです。

「青椒肉絲」 重畳型:きいろいビタ氏

ピーマンと細切りにした肉などを炒めた中華料理。本作 重畳型は同じ図形で韻を踏み 青椒肉絲と読ませるアンビグラムです。そのまま亜細亜のどこかの国で商品のロゴとして使用されているのではと思えるほど完成度が高いレタリング��す。

「杏仁豆腐(⿸广フ)」 旋回型:Σ氏

中国発祥のデザート。135°回転の旋回型アンビグラムです。「腐」の字が「广」の中に片仮名の「フ」を入れた略字になっているところが凄すぎます。この略字は実際にゲバ字(アジビラ文字)などで使用例があります。柔軟な発想ができる人のアンビグラムは読みやすいですが 本作は作者Σ氏のアンビグラムが優れている理由の一端が垣間見える好例です。

「中華/北京/上海/広東/四川」 共存型(回転・鏡像):ラティエ氏

一般に四大中国料理と言われている4つの場所に お題をプラスした多面相アンビグラム。なんと5パターンの変化が起こる作字なのです。北京/上海/広東/四川は回転型で 大きく表示された中華はその鏡像になっています。 多面相漢字アンビグラムの制作はある種「挑戦」ジャンルです。多面相を作ろうとするその発想や度胸だけでも凄いですし 本作はその挑戦に成功していると思います。

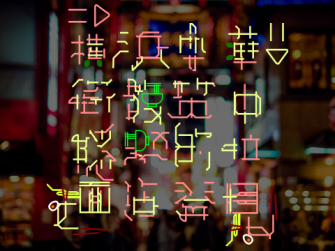

「横浜中華街」 回転型:ぺんぺん草氏

東アジア最大の中華街を回転アンビグラムに。細かい説明は無用の傑作。この完璧な対応解釈をご覧ください。けしてアンビグラマビリティは高くない語句ですが冷静的確に作字されています。最高です。

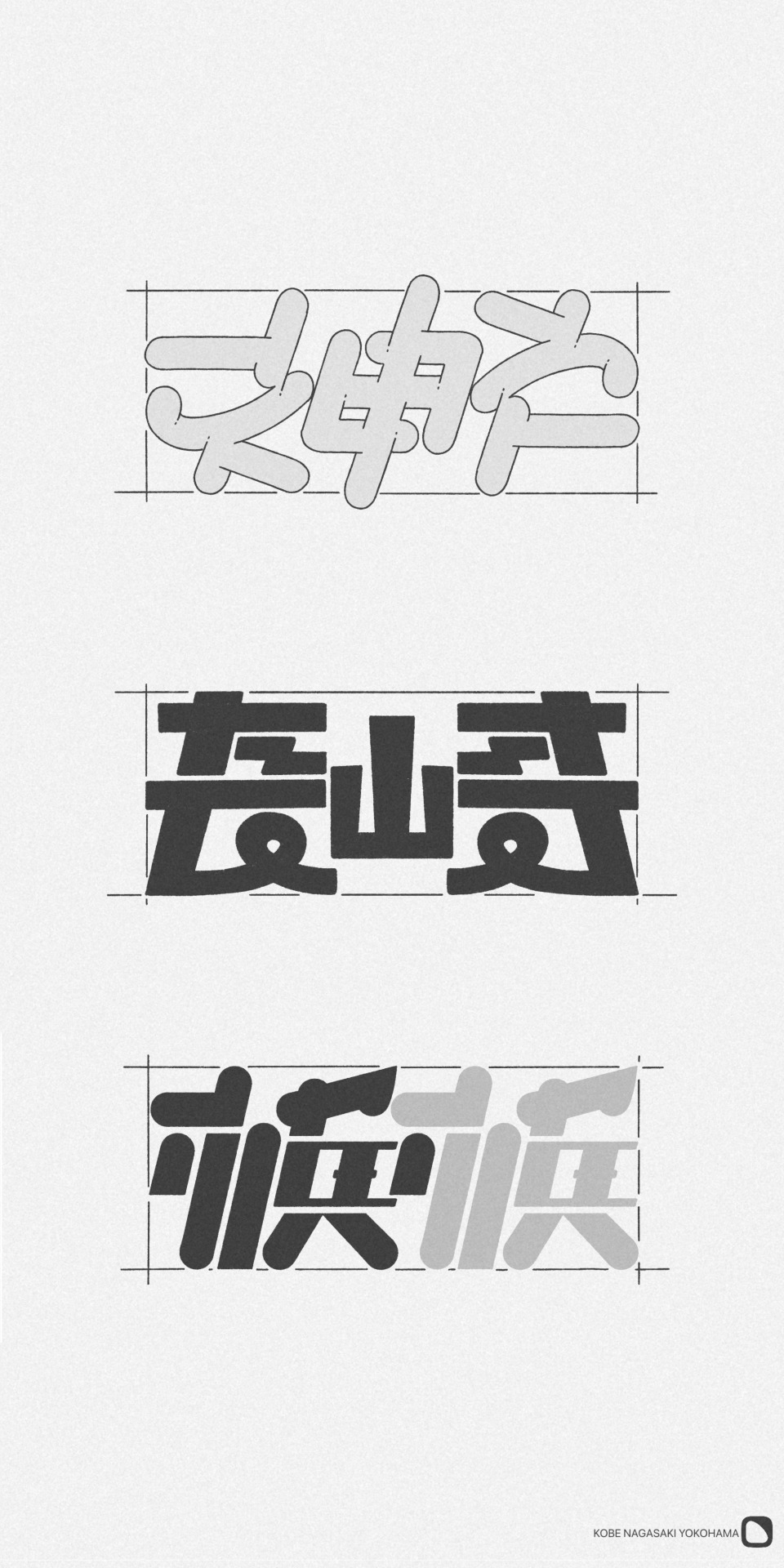

「神戸」 回転型: 「長崎」 鏡像型: 「横浜」 重畳型:.38氏

日本三大中華街。それぞれ趣向を凝らした楽しい対応解釈で可読性も充分高い設計です。 これは文字数寄にはたまらない作字ですね。そのまま都市の紋章に使用してほしいナイスデザインです。

「横浜中華街散策中隠処的拉麺店発見」 回転重畳型:超階乗氏

ブレードランナーに出てきても違和感のないサイバーパンクアンビグラムの名作。文字の各所に丼図案などが組み込まれていて そのおかげで回転重畳構造を把握しやすい親切設計です。回転重畳型とは ある図形の上に同じ図形をレイヤーで重ね、上に重ねた図形だけを規則正しく回転させて文字を形成するアンビグラムです。

「西安」 回転型:うら紙氏

陝西省の省都で、旧名は長安というのは有名でしょう。 かっちりした輪郭でありながら墨のカスレを生かしたステキなタイポグラフィですね。アンビグラマビリティの高い語句ですが図案としてきれいにまとめるには作家の力が必要で、うら紙氏はその能力に長けています。

「Qingdao/青島」 図地反転回転共存型:ヨウヘイ氏

青島(チンタオ)は中国有数の港湾都市・商工業都市・国際都市。 図地反転で漢字の隙間にアルファベットを見出そうとすると、青島は横画が多くて打ってつけの言葉なのですね。省略があっても読み取りやすい作品です。

「シャンハイ」 旋回型:つーさま!氏

上海は中国で最高位の都市である直轄市の一つ。 五面相の旋回型。「シ/ン」の点の有無のみの差をどう表現するか難しいところですが、少し角度を変えるだけで違って見えてきますね。羽様の形状とグラデーションも読みやすさに一役買っています。すばらしい作品です。

「万里の長城」 回転型:douse氏

中国にある城壁の遺跡。中国の象徴の一つでしょう。 回転中心の作り方が見事です。「の」が伸びているのも不自然に見えず、「長」の横画を切っているので「長」のバランスもよく見えます。「万/戈」の字画接続の切り替えが見事ですね。さすがの一作です。

「麺/龍」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

どちらも中国を象徴するものでしょう。 自然に読めすぎて言うことがないですね。図地反転にピッタリすぎる組み合わせが今回のお題によって発掘されたと言えるかも知れません。一点、「龍」の上部の突き出した部分は作者も悔しいところだと想像しますが、それを差し引いても可読性最高の傑作です。

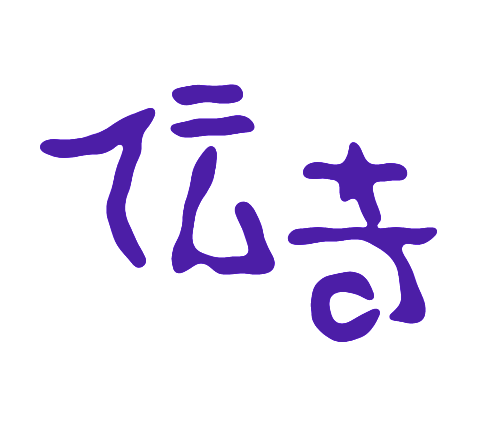

「伝奇/でんき」 振動型:kawahar氏

中国の古典的な演劇である戯曲形式の1つ。 氏の得意な「読み漢」で一作。ぐにゃりとした書体が「ん/ム」の振動などにマッチしていますね。読み漢はひらがなしか読めない人にも漢字が読めてしまう実用的な手法ですが、適用できる漢字は少なく本作のように限られた言葉だけです。

「太極図」 図地反転回転型:lszk氏

「易」の生成論において陰陽思想と結合して宇宙の根源として重視された概念である「太極」を表した図。 中央の「極」に本家の陰陽魚太極図があしらわれています。太極図の円形を「太・図」にもあしらって統一感を出していますね。図と地が絡み合い逆転しながら文字を形成しているところが、陰と陽が互いに飲み込みあい無限に繰り返す太極の思想を表しているようです。

「造書 研究」 回転共存型:意瞑字査印氏

「造書」を90°傾けると「研究」と読める対応です。造書とは文字を造るという意味。『蒼頡、鳥獣蹏迒の跡を見て分理の相別異すべきを知り、初めて書契を造る』 そのむかし蒼頡という人が鳥獣の足跡をヒントに漢字を発明した故事からの語句選択です。なるほどアンビグラム制作とは 新文字を発明する行為とも言えますね。

「東夷/西戎」「南蛮/北狄」 回転共存型:兼吉共心堂氏

四つまとめて「四夷」、古代中国で中華に対して四方に居住していた異民族に対する総称。 筆文字の効果を生かした表現がすばらしいです。「夷/西」「虫/北」ではカスレにより字画の本数を増減させ、「南亦/狄」では墨垂れで字画密度差を克服しています。真似が難しいテクニックです。

「東夷」「西戎」 重畳型: 「南蛮」「北狄」 振動型:lszk氏

「四夷」は「夷狄」あるいは「夷狄戎蛮」とも。 お誂え向きの言葉がきれいにそろっていたものですね。というのは簡単ですが読みやすく仕上げるのは難しい字形もあります。氏は知覚シフトのバランス感覚が抜群なので調整の妙もさることながらこの対応にも気付けるのでしょう。

「劉備玄徳/関羽 張飛」 回転共存型:KSK ONE 氏

「蜀漢」を建国した劉備と、劉備に仕えた関羽・張飛。三国志の武将からのチョイス。 髭文字ならではのハネなど遊びの部分を生かした作字ですね。一文字目の「劉」が読みやすくすらすらと読みを捕まえることができます。関連する名前同士でうまく対応付けできるのが運命的ですね。

「熊猫」 敷詰図地反転型:松茸氏

ジャイアントパンダのこと。 パンダの白黒は図地反転にもってこいの題材ですね。どうやって考え付くのかわからない図案が毎回驚異的で目を白黒させてしまいます。きちんと敷詰できるのか不安になりますがちゃんと隙間なく並びますので安心してください。

「伊布」 旋回型:YФU氏

「イーブイ」の漢字表記。 久方ぶりに参加していただきました。言葉のチョイスも氏らしいですね。図形の長さを読みやすいところに調整するバランス感覚は健在です。

「マオ」 交換式旋回型:ちくわああ氏

かいりきベア氏の楽曲名より。「猫」の意味もある中国語らしい言葉の響きです。 線種を変えているのでかわいらしい作字になっています。対応付く字画も分かりやすいですね。それでもうまく敷き詰めてみるのは骨が折れそうです。

「西游记」 回転型:オルドビス紀氏

16世紀の中国の白話小説、繁体字では「西遊記」です。 簡体字をうまく活用しているのですね。「遊」よりも自然に回りますし、「記」よりも「西」との相性がよく一石二鳥です。「西・记」の右下がりのラインと「游」の右上がりのラインの視覚効果が心地よく作字として最高の仕上がりだと思います。

「 不 此 君 我 / 当 今 災 偶 成 夕 已 為 / 時 日 患 因 長 渓 乗 異 / 声 爪 相 狂 嘯 山 軺 物 / 跡 牙 仍 疾 但 対 気 蓬 / 共 誰 不 成 成 明 勢 茅 / 相 敢 可 殊 嘷 月 豪 下 / 高 敵 逃 類 」 交換型:繋氏

「山月記」より。縦に読んでください。 7×4の組全体を縦横に交換するともう一方になるという超絶技巧です。「爪」(爪痕の装飾がにくいです)を基準にすると見つけやすいでしょう。じっくりご覧ください。

最後に私の作品を。

「截拳道」 交換式旋回型:igatoxin

≪友よ水になれ≫で有名なブルース・リーの武術、截拳道(ジークンドー)から。

お題 中華 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「猫」です。長靴をはいた猫、シュレディンガーの猫、仕事猫、吾輩は猫である、猫男爵、猫目石、煮干し、マタタビ、夏への扉、蚤、百閒、注文の多い料理店、ハローキティ、ドラえもん、など 参加者が自由に 猫 というワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は6/30、発行は7/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Text

貧困なる精神 ハーバード大教授の珍学説 Ⅰ

今年(2020年)2月に知り合いの研究者から、部落問題に関する英語の論文が学会誌に出ている、あなたの著書からも多数引用されているのをご存知か、という連絡があった。

さっそくパソコンで検索し、辞書を引きながら読んだ。海外の論文が、即座に読める。便利な時代になったものである。

一読し、雑な論文だなあと思った。強引な論理展開と、自説に合わさんがための都合のいい引用に、大いに違和感を覚えた。

私は英語がそれほど読み書きできるわけではないので、知り合いを含めた研究者が、何らかのリアクションを起こしてくれるだろうと考えていた。

著者のJ.Mark Ramseyer(敬称略、以下同)は、教授を務めるハーバード・ロー・スクール(HLS)のサイトに掲載された経歴などによると、1954年生まれ。宮崎県で育ち、高校まで日本の学校に通った。米・ゴーシェン大学、ミシガン大学、HLSで歴史学や日本学などを学び、フルブライト研究生として東京大学にも在籍した。UCLA、シカゴ大学で教壇に立ち、現在は母校・HLSに戻っている。エドウィン・O・ライシャワー日本研究所の研究員でもある。

専攻は法律と経済だが、近年は日本の社会問題にも取り組み、部落問題のほか、いわゆる従軍慰安婦問題に関する論文も書いている。1990年には『法と経済学』(弘文堂)でサントリー学芸賞、2018年には旭日中綬章を受章している。

部落問題に関する論文に、2017年に発表した、Eric B.Ramsenとの共著『Outcast Politics And Organized Crime In Japan:The Effect of Terminating Ethnic Snbsidies』(日本のアウトカースト戦略と組織犯罪 同和対策事業終焉の効果)、2019年に著した『On the Invention of Identity Politics :The Buraku Outcast in Japan』(アイデンティティ・ポリティクスの発明 日本のアウトカースト・被差別部落)などがある。ちなみに”invention”には”でっち上げ”という訳語もある。

このほかの関連論文も主旨はほぼ同じなので、本稿では主に後者を取り上げたい(同名の論文は2018年版と2019年版があるが、19年版のほうがより詳細だ。私が読んだ2020年5月時点では、こちらがアップされていたので、当ブログでは19年版について述べることにする)。該当の論文は以下。

https://extranet.sioe.org/uploads/sioe2019/ramseyer.pdf

※ ※ ※

私は研究者ではないので、日本語はもとより英語の論文を読むことは、ほとんどない。ではなぜ、わざわざ取り上げる気になったのか。

つい先日、3年前に公開された映画『否定と肯定』(監督:ミック・ジャクソン、主演:レイチェル・ワイズ)の同名の原作を読んだ(デボラ・E・リップシュタット、山本やよい訳、ハーパーコリンズ・ジャパン、2017年)。映画は申し分なく、それゆえ原作も買ったのだが、600ページ近くあったので、長いあいだ、手に取るのを躊躇していた。

コロナ禍で時間に余裕があったので読み始めると、一気だった。著者は、ジョージア州にあるエモリー大学で、現代ユダヤ史、ホロコースト学を教えるユダヤ系の米国人教授。90年代半ばに、自著でホロコーストはなかったと主張する英国人の著述家デイヴィッド・アーヴィングを批判したら、名誉毀損で訴えられた。

原作は、歴史修正主義のいかがわしさを浮き彫りにした裁判の記録で、被告側の焦燥や苦悩、勝訴に至る法廷戦略・戦術、ホロコーストの実態が、詳細に描かれていた。映画も素晴らしかったが、活字の情報量は圧倒的だった。

原告はヒトラーの崇拝者で、ホロコーストはなかったという結論から議論をふっかける。毒ガスを噴霧した穴が実証されていないとか、ガスはそれほど威力がなかったとか、そもそも殺人用ではなかったとか、幾多の屁理屈を並べ立てるが、すべて反証される。

裁判では原告が以前に講演で語ったビデオも公開された。ホロコースト生存者の実名を挙げ、「その入れ墨で一九四五年以降にどれだけ儲けたんです?」と語り、笑いものにしている。

当初被告の米国人教授は、エセ知識人を相手にした裁判を軽視、敬遠していたが、和解案が持ち上がるに至ってそれを拒否し、裁判で闘うことを決意する。それにしても、よくもまあこんな薄っぺらな原告を相手に6年間も闘ったなあと感心した。感動といってもいい。

私は長い裁判の記録を読みながら、部落問題の英語論文を思い出していた。歴史の恣意的な解釈という点で、ホロコースト裁判の原告と論文の執筆者は似ている。部落問題に関する英語論文も、やはり当事者の立場から、意見を述べておいたほうがいいのではないか・・・。映画の原作を読まなかったら、絶対にそうは思わなかっただろう。

※ ※ ※

私が取り上げようとする『 On the Invention of Identity Politics 』は、参考文献も含めて、A4版で74ページにわたる長文である(少なくとも私にとって)。最後の「結論」(Conclusions)で、論旨が簡潔にまとめてあるので、その記述を追いながら、本文にも分け入ることにしたい。

<部落民は西側世界では注目されてきたが、誤解されている。基本的に西側の研究者や知識人たちは、部落の変化を見落としている。なぜなら彼らは、古典的な市場の域外にある社会行動の基本経済がわかっていないからだ。

部落民は、アウトカーストではない。そしておそらく、かつてもそうではない。少ない例外を除いて、彼らは皮革に携わる職人の子孫ではない。貧農の子孫である>

日本語がこなれていない部分は、私の翻訳能力の拙さゆえである。それはともかく、冒頭から、オレは何でも知っていると言わんばかりの高飛車な記述ではないか。

文中の<アウトカースト>は、賤民という意味で使っているようだ。身分制やケガレ観を無視・軽視した貧農史観は、次の節を読めば、より理解できるかもしれない。

<1920年代に至るまで、部落は明確な犯罪者集団を形成した。部落の上層階級の若き知識人たちとともに、それら犯罪請負人(criminal entrepreneurs)は、大きな架空のアイデンティティ(largely fictive identity)を求めてグループを形成した。マルクスの『ドイツ・イデオロギー』の教えるところにより、部落民は皮革労働者のギルドの子孫であると宣言したのだ。部落の指導者たちは、祖先は容赦ない差別に苦しんだと主張し、不浄なギルドのメンバーたちに、本気で世間に対する反感をけしかけた>

ここで述べられている<グループ>とは、全国水平社を指す。当時の犯罪者集団が、マルクス主義に影響されたというのだから驚きだ。それにしても、「犯罪者集団」「犯罪請負人」「架空のアイデンティティ」とは、なんとも剣呑である。以下、本文で詳しく内容を見ていきたい。

※ ※ ※

著者はこの論文で、部落民は犯罪者が多く、部落解放運動はその暴力を背景に、補助金目当ての打算で結成された、と主張している。解放運動の勃興は、1922年(大正11)の全国水平社結成だが、著者はそれ以前の部落の反社会的な状況についても、複数の文献から大量に引用している。

<何人かの著述家が注意深く、19世紀終わりから20世紀初めの部落に関するじきじきの報告を残しているが、最も鋭敏に描いたのは、おそらく賀川豊彦であろう>

賀川は1888年(明治22)に神戸市に生まれ、1909年(同42)に、伝道者として同市内の被差別部落に隣接するスラムに住み込み、のちに労働運動、消費組合などにも取り組んだ。自伝『死線を越えて』(改造社、1920年)がベストセラーになったが、それ以前に出版した『貧民心理の研究』(警醒社書店、1915年)の中で、部落民についても部分的に触れている。著者は賀川の同書から、部落民に関する三つの観察結果を引用している。以下、要点のみを記す。

①激しやすく、日常的に不正を働き、しばしば嘘をつき、周囲を信用しない②窃盗やギャンブルはどこでも見られ、ヤクザが個々のテリトリーを統制している。レイプは日常茶飯で、近親相姦がはびこっている。和歌山県の部落民の犯罪率は、部落外の3倍にのぼる(原典では3倍半)③家族構成が大きく崩壊し、夫婦は互いに騙しあっている。妻が娼婦であることもあり、これらの売春は珍しくない。賀川の追憶によると、通りをはさんだアパートに住んでいる女性が、外に飛び出して叫んだ。「誰か私を買わない?」。彼女は娼婦ではなかったが、生涯で10~13人の性的なパートナーがいた。

賀川は自らが住んでいたスラムの実態を部落のそれとして普遍化している。ギャンブルやレイプ、近親相姦は、多くの部落にあったことなのか、という疑問はぬぐえない。

賀川による三つの観察は、そのほとんどが原典で、ほんの1~2行触れられているだけで、探すのに往生した( 「生涯で10~13人」など 見つけられないものもあった)。

賀川は同書で部落民を<一種特別の人種>で<彼等は即ち日本人中の退化種ーーまた奴隷種、時代に遅れた太古民なのである><殊に新平民が社会に対する偏狭な思想は驚く可きで、彼はいつも自らねぢくれて居る>などと記述している。眉をひそめたくなるレポートを<最も鋭敏に描いた>(most perceptive)と持ち上げるのは、どうかと思う。

※ ※ ※

部落の暴力、犯罪、乱交を描いたのは、賀川だけではないーー著者はそうたたみかける。

全国水平社と日本共産党のリーダーだった高橋貞樹の著作『特殊部落一千年史』(更生閣、1924年)からも、部落民の”特殊性”が引用されている(「Sadakichi」ではなく「Sadaki」である)。

ラムザイヤーは、高橋が部落出身であると明記しているが、彼は後に水平社内の対立で、士族として排除されている。執筆者が出自にこだわるのは(部落民である場合、必ず明記している。間違いも含めて)、当事者もそう見ていると強調したいがためである。

高橋が部落をどのように”描いた”か。著者の引用部分を原本『特殊部落一千年史』から引く。

<彼らはとかく猜疑心に富んで、いわゆる穢多根性なるものがある。貯蓄心がなくて、いつまでも貧乏である。犯罪者が多い。とかく団結して社会に反抗せんとする傾きがある。かような事実が改善できぬ限り、社会が部落を嫌うのは当然と言うべきである>

ラムザイヤーの論文では、< とかく団結して社会に反抗せんとする傾きがある >という文章の前に、原典にはない”By instinct”(本能的に)という言葉を勝手に付け加えている。あるグループが本能的に団結する、などということが言えるのだろうか。ともあれ原典にない加筆は、研究者にあるまじき行為であろう。

論文を読む限り、部落民で水平社と共産党のリーダーであった高橋が、部落をそのように見ていたと思うだろう。実はこの引用のすぐ前には、以下の文章がある。

<同情的差別撤廃の運動者は、部落の欠点について言う。部落の生活は不潔である。狭い屋内に密集群棲して非衛生的である。トラホームが多い>

このあと、<彼らはとかく・・・>と続く。つまり部落の”欠点”に関する記述は、高橋が観察したものではない。<同情的差別撤廃の運動者>が主語である。したがって<穢多根性>も<社会が部落を嫌うのは当然と言うべき>も、高橋の言葉ではない。水平社は徹底的糾弾を掲げたので、融和主義者には批判的であった。

引用の前の文章を読めば、高橋の見解でないことは瞭然だが、さらに引用した部分のあとには、次の文章が続く。

<私は、上のごとき部落の欠陥と称せられるものを否定はしない。われわれの社会群のうちには、この弊風悪風が少なからぬことを知っている。この弊がある以上、社会がわれわれに近づくを嫌悪するということも無理ならぬ話かも知れぬ。しかしながら、部落に、もしかような欠点が多いとするならば、そのすべては一般社会の圧迫がわれわれを駆ってこの風を敢えてせしめるものと言い得るのである。・・・(部落の欠陥は)一つとしてこれ貧窮と社会の圧迫とから醸されたやむをえざる情勢ではないか。教育程度の低きこと、これも部落貧窮の結果である>

何度も出てくる<われわれ>という言葉をもって、著者は高橋が部落民と考えたのであろう。むろん、同志と考えていたからに他ならない。

それはさておき、高橋は部落の暴力、犯罪、乱交を描いたのでは、断じてない。それらが生起した原因である貧困と差別を、厳しく世に問うたのだ。著者は恣意的な引用で、主語を勝手に変えてしまっている。

※ ※ ※

著者はこの論文で一貫して、部落民は自らの反社会性、暴力性を原資に、運動団体を組織し、国家や自治体から補助金を強奪した、と主張している。部落の暴力性は、いわば自論を補強する重要な要素であるらしい。どれだけ部落がひどいかを強調すればするほど、暴力⇒運動⇒利権という構図をきれいに描くことができた。

自説に都合のいい部分だけをつまみ食いする悪癖は、このあとも続く。<2020・5・31>

9 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和6年3月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年12月2日 零の会 坊城俊樹選 特選句

氷川丸の円窓いくつ北塞ぐ 昌文 十字架のかたちに燃る蔦紅葉 美紀 倫敦を遠く大使の冬薔薇 佑天 望郷の眠りの中に木の実降る きみよ 女学院に尖塔のかげ冬紅葉 久 冬木立の向かうをつくりものの海 緋路 昏き灯のランプシェードとポインセチア 和子 十字架を解かざる蔦の冬紅葉 光子 凍空や十字架赤き鉄であり 和子 誰も振り返らぬ早過ぎた聖樹 佑天

岡田順子選 特選句

みなと町古物を売りに行く師走 荘吉 窓は冷たく望郷のピアノの音 俊樹 氷川丸の円窓いつく北塞ぐ 昌文 冬館キラキラ星のもれ聞こゆ 美紀 冬日和トーストに染むバタと蜜 季凜 ガンダムを磔にする師走かな 緋路 革命は起こすものかも冬薔薇 緋路 誰も振り返らぬ早過ぎた聖樹 佑天 胼の手の婆キューピーを路地に売る 俊樹 古硝子歪めし冬の空はあを 久

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月2日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

神鏡の底まで蒼く冬の月 かおり 右手上げ思索のポーズ漱石忌 修二 綿虫のうすき影負ふ百度石 かおり 戯れにペアのセーターそれは無理 美穂 冬帝の裾に鉄橋灯されて かおり 赴任地は裏鬼門なり漱石忌 美穂 後戻りできぬ吊橋冬枯るる 愛 大枯野則天去私のここに居る 美穂 綿虫のことづてありと君に来る 愛 牝狐の頭に木の葉町娘 成子 憑き物を落とす霰に打たれをり 愛 落葉踏む音を楽しむ童かな 修二

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月3日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

亡き父よもう雪囲ひ始めしか 喜代子 百二才冬空へ帰られし 同 眠る山内で動めく獣達 都 年忘れ新入り下戸でじよう舌なり 同 門松の早や立ち初め禅の寺 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月7日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

冬菊を挿して祈りの夙夜かな 宇太郎 布教師の顎鬚白し報恩講 すみ子 投薬のまた一つ増え落葉蹴る 悦子 入隅に猫の目青し冬館 宇太郎 三途から戻りし者の年忘 同 闇一枚まとひてよりの浮寝鳥 都 露座仏の思惟の指さす空は冬 美智子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月9日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

冬の朝遠くに今日の始む音 恭子 空青く舞ふ白鳥の透きとほり 幸子 塀の猫すとんと消えて師走かな 三無 冬の雲切れて見下ろす日本海 白陶 枯菊のかをり残して括られる 多美女 路地裏に声の弾みし焼芋屋 美枝子 カリオンの音の明るさや十二月 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月11日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

寄せ鍋を囲みし人のまた逝きて 秋尚 まろまろと伊豆の山やま冬景色 怜 乾きたる足音空へ冬山路 三無 子離れの小さき寄鍋溢れをり のりこ 床の間に父の碁盤や白障子 三無 ご奉仕の障子新し寺の庭 和魚 信楽のたぬきと見合ふ障子越し 貴薫 煌めきをところどころに冬の山 聰

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月11日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

茶の花やエプロンで無く割烹着 昭子 風花にして降るとも降らぬとも 世詩明 ポインセチア抱けば幸せさうに見ゆ 昭子 武生花鳥必死に守る年の暮 みす枝 彩りも音も無く山眠りけり 英美子 雪まろげ仕上げは母の手の加へ 時江 糶終へて皮ジャンパーの急ぎ足 昭子 着膨れて女は手より立ち上がる 世詩明 古暦パリの街角にて終はる 昭子 街師走吹かるる如く人行き来 みす枝

令和5年12月12日 萩花鳥会

冬の月句友ともども偲ばれて 祐子 五羽が風邪萬羽が処分魔の鶏舎 健雄 冬の空めげず生きると決心す ゆかり 一年の抱負も薄れ年の暮 吉之 首かけし手袋母の匂して 美惠子

………………………………………………………………

令和5年12月13日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

この先は冬雲傾れ込む山路 あけみ 白菜を抱きかかへつつ持つ女 令子 こんなにも長年参じ近松忌 同 オリオンの名残惜しみて冬の朝 あけみ 晩秋や娘の云ふを聞き入れる 令子 さきたま花鳥句会(十二月十五日) 初霜や狭山の畑を曳く煙 月惑 頑なに一花残して冬薔薇 八草 終焉の一ト日のたぎり冬紅葉 紀花 枝折り戸の軋む庵や枇杷の花 孝江 今年酒老舗の店や菰飾 ふゆ子 くちやくちやの枯葉纏ひて大欅 ふじ穂 廃校を渋柿たわわ守りをり 康子 三年間無事に埋めよと日記買ふ 恵美子 何をするわけでも無しに師走かな みのり 落葉積む赤き帽子の六地蔵 彩香 嫁ぎ来て冬至南瓜を五十年 良江

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句

口重き男に隣り近松忌 雪 九頭竜の黙が寒さを増すばかり かづを 散る紅葉散りゆく黄葉なる古刹 同 枯菊や香りと共に燃え上がる 英美子 手焙に触れれば遠き父の事 同 賀状かく龍天空へ飛躍せり 玲子 父母の眠る故郷恵方道 やす香 山眠るひもじき獣抱き抱へ みす枝 鼻水をすすれば妻もすすりけり 世詩明 熟し柿つつく鴉は夫婦らし 同 人にやや離れて生きて帰り花 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月17日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

黒門の枡形山に裘 幸風 冬蝶を労はるやうに母の塔 同 眠る山起こさぬやうに歩き出す 白陶 隠れんぼ使ひ切れざる紅葉山 経彦 冬帝と対峙の富士や猛々し 三無 笹鳴や少し傾く城主墓 芙佐子 山門へ黄落の磴細く掃く 斉 黄落の野仏は皆西へ向き 炳子

栗林圭魚選 特選句

蒼天に山脈低く雪の富士 芙佐子 空を抱くメタセコイアの冬支度 三無 SLに群がる揃ひの冬帽子 経彦 かなしことうすれゆきたり冬霞 幸子 笹鳴の過ぐ内室の小さき墓 慶月 法鼓聴く銀杏落葉の女坂 亜栄子 古寺の法鼓の渡る師走かな 久子 冬帝や明るき供花を陽子墓碑 文英 笹鳴や少し傾く城主墓 芙佐子 枯芝の広場の狭鬼ごつこ 経彦

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月19日 福井花鳥会

赤き玉転がしながら毛糸編む 啓子 住み古りて遺木の数多なる落葉 清女 着膨れてストレス無しと云ふは嘘 同 雲たれて空塞ぎをり十二月 笑子 ささやきを交はす綿虫寄り来たり 同 神殿に大絵馬掲げ年用意 同 毒舌も競り合ふ友や年忘 泰俊 それぞれの色を尽して末枯るる 雪 小説を地で生く男近松忌 同 墨をもて仏描きし古扇 同

………………………………………………………………

令和5年12月21日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

母と娘の悲喜こもごもや古暦 雪 大いなる一つの鳥居や神の留守 同 近松忌日有り気の一文箱 同 筆に生れ筆に死す恋近松忌 同 初雪や瓦は白く波打てり みす枝 初雪や誰彼となく首縮め 同 さんざめく市井を抜けて見る聖樹 一涓 神々の眠れる山や風の音 ただし 捨て猫のすがる眼や雪催 清女

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年12月24日 月例会 全選句を掲載いたします。◎が特選句です。 当日の席題は「青」でした。

坊城俊樹選 特選句

二百万余の英霊よ竜の玉 昌文 暦売る神となりし日遠くして 慶月 極月や足踏みかすか男衛士 音呼 ◎聖マリア棘やはらかき冬薔薇 和子 楽団の喧騒を待つポインセチア 順子 幔幕のうちは見せざり年用意 千種 聖夜待つランプの中の空青し 和子 悴んで十字架を小学生仰ぐ 順子 ◎十字架に鳩の休息クリスマス 要 朱き鯉悴みもせず行者めき 軽象 一枚の青空に垂れ冬薔薇 和子 著ぶくれのままカフェオレを飲むつもり 光子 著ぶくれの犬にユニオンジャックかな 佑天 冬帝のふくらませゆく日章旗 和子 ◎冬深む宿痾なる瘤持つ鯉へ 光子 ◎身じろがぬ寒鯉威してはならぬ 慶月 寒禽の寄り添うてゐる像の肩 政江 ◎擬態して聖夜の街に紛るるか 炳子 旧華族らしき猫背を外套に 順子 二の鳥居辺り冬帝在し険し 慶月 寒鯉の鐚一文も動かざる 千種 凍雲に閂かけよ大鳥居 月惑 ◎大鳥居いくつも潜りクリスマス はるか ◎きらめける虚構を踏みぬ霜柱 妙子 オルガンを踏み込むクリスマスの朝 光子 ◎くちびるの端で笑つて懐手 和子 数へ日の水あをいろに神の池 要 外套のポケットに怒りを握る 和子 冬ざれの鯉の影なき池の底 炳子 上野は勝つてゐるか像の極月 慶月 歳晩や動きさうなるさざれ石 眞理子 聖樹の灯巻き込んでゆくボロネーゼ はるか 冬眠の蛇を諾ふ斎庭なる 光子

岡田順子選 特選句

◎神の鳥冷たき影を像に置く はるか ◎極月や足踏みかすか男衛士 音呼 初対面黄色のマフラーして彼女 政江 花柊零るる坂の神父館 要 未知の先あるかのごとく日記買ふ 妙子 ��聖マリアと棘やはらかき冬薔薇 和子 ◎枯蓮のいのちの水に眠る朝 佑天 裳裾冷たき暁星のマリア像 俊樹 なかなかに僧には会へぬ師走かな 眞理子 十字架に鳩の休息クリスマス 要 鷗外の全集売れぬ隙間風 俊樹 窓越しに著ぶくれの手が師を招く はるか 朱き鯉悴みもせず行者めき 軽象 一枚の青空に垂れ冬薔薇 和子 著ぶくれの犬にユニオンジャックかな 佑天 霜晴や空ラのリヤカー巡回す 千種 ◎英霊の言の葉の外年詰まる 軽象 寒禽の寄り添うてゐる像の肩 政江 年逝くや素木の鳥居乾くまま 要 擬態して聖夜の街に紛るるか 炳子 数へ日の嵌つてしまふ小津映画 炳子 大鳥居いくつも潜りクリスマス はるか きらめける虚構を踏みぬ霜柱 妙子 オルガンを踏み込むクリスマスの朝 光子 ◎くちびるの端で笑つて懐手 和子 ◎手つかずの落葉を散らす神の鳥 はるか 数へ日の水あをいろに神の池 要 ◎外套のポケットに怒りを握る 和子 サグラダファミリアみたいな銀杏枯れ 俊樹 風冷た悲しくなけれども涙 政江 二百万余の英霊よ竜の玉 昌文 ◎微動だにせぬ零戦と年忘れ 俊樹

………………………………………………………………

0 notes

Photo

\開催決定!📢/

「モメラスの世界を体感するワークショップ」

モメラスでは、今後の活動に向けての出会いを求め、また、 2022年2月 モメラス第5回本公演の出演者とも出会えたらという思いのもと、ワークショップを行います。

ですが、今後の出演を希望しないワークショップのみの参加も大歓迎です。演技未経験の一般の方、また、過去のモメラス作品を観たことない方もOKです。みなさんのご参加を心待ちにしております。

■日時

2020年10月

A:29日(木) 11:00〜15:00

B:29日(木) 17:00〜21:00

C:31日(土) 11:00〜15:00

D:31日(土) 17:00〜21:00

※1回限りのWSとなります。ご希望の日時をお選びください。

■定員

各回10名程度

■場所

両国BEAR

東京都墨田区亀沢1−18−1(大江戸線両国駅A2出口から2分、JR総武線両国駅から7分)

■費用

1,000円(当日精算・現金のみ)

■募集内容

・年齢・性別不問

・演技未経験可

※事務所所属の方は事前に許可を得てご応募ください。

※未成年の方は保護者の同意を得てご応募ください。

■ワークショップ内容

今回のワークショップではモメラスが普段行なっているエクササイズを通して、身体を駆使したパフォーマンスを行います。また、モメラスの過去作品から抜粋して、軽い本読み稽古なども実施(予定)します。

■応募方法

メールでの受付になります。

↑こちらのアドレスに、下記必要事項を記載してお送りください。

①氏名(ふりがな)

②生年月日

③電話番号、メールアドレス

④所属団体・事務所があれば

⑤プロフィール・経歴(200字以内)

⑥モメラス(もしくは松村企画)作品の観劇の有無、ある場合は作品名を記入。

⑦出演希望orワークショップのみ

⑧参加希望日時

第一希望:

第二希望:

⑨バストアップ写真を添付(携帯撮影写真OK)

※今回は正式なオーディションではないので、参加者の中から必ず出演者が選ばれるわけではありませんが、出演希望の方には、今後のモメラス自主稽古等にお声がけさせていただくことがあります。

■締め切り

2020年10月17日(土)

※応募多数の場合は書類選考となりますのでご了承ください。

※結果は10/20頃を目処にメールにてご連絡いたします。

■松村翔子からのコメント

モメラスの作品には統一感がありません。作品ごとに世界観が異なり、また一つの作品の中でも、俳優はバラバラな演技態で舞台に立っています。執筆・演出の際にはいつも、俳優の「個としての存在の強さ」を大事にしています。また、モメラスはマジックリアリズムに通ずる、現実とイメージが交錯するカオティックな演出が特徴的です。日常をまとったまま、非現実の世界へ潜り込んでみましょう。

【感染防止対策につきまして】

*到着時の検温、消毒にご協力ください。

*ワークショップ中は密接、密閉、密集を避け、全員がマスク/フェイスシールドを着用いたします。

*時間ごとに窓やドアを開けて換気いたします。

*ドアノブ、小道具等、手が触れる部分は定期的に除菌/消毒いたします。

*状況によってはワークショップが中止となる可能性がございます。ご了承ください。

お問い合わせ

2 notes

·

View notes

Text

スミワン12 グランドチャンピオン大会審査結果発表

5/30-31に、スミワン12 グランドチャンピオン大会が開催されました。 審査の結果、グランドチャンピオン及び審査員特別賞が決定しましたので、発表いたします。 受賞された皆様、大変おめでとうございました!

○スミワングランプリ 2019-2020 グランドチャンピオン

森本順子(獲得点数:116点(126点満点中))

○審査員特別賞

※並び順は、審査員の名前の50音順です。順位はありません。

・グウナカヤマ 賞 湯上久雄

・菅原晋 賞 桐洋生

・中嶋敏生 賞 セキマリエ

・ハシグチリンタロウ 賞 南岳杲雲

・Haru Yamaguchi 賞 木原光威

・山本尚志 賞 高濱渉

・渡部大語 賞 Yoko Morishige

○グランドチャンピオンへの審査員コメント

・グウナカヤマ 森本さんは昔から変わらないスタイルを貫いているところが良いと思います。 自分の中から溢れるモノをそのまま直球で表現されていて誰が見ても森本作品とわかるところがポイン���で良いと思います。

・菅原晋 森本順子の作品はその文字の佇まいや言葉の選び方から世界に対しての優しさが感じられるのと共にユーモアも共存している。その味わいが鑑賞者の気持も優しくさせてくれる。

・中嶋敏生 森本さんは、生きるということと、作品が生み出されるということが完全に一体になっていて、すごいと思います。全てタイトルも画面も違うのに、どれも根底には共通した作家の想いが感じ取れます。自然体の絵と、確かな技術の書に、魅力が詰まっています。”この中から1枚選びたい。家に飾ってみたい”と思わせる力があります。純粋性と画面の魅力、そして、ファンの多さ。グランプリにふさわしい存在だと思います。

・ハシグチリンタロウ 絵と文という点では、とっくの昔に「詩書画」として成立していた形式ではあるが、それでもなお2020年代にみずみずしく映る。「詩書画三絶」のようなハイカルチャー志向ではなく、本人の「詩書画悶絶」の生活の中にあって、今ではただただ軽やかに森本さん自身が一枚一枚の上で遊んでいる。生きとし生けるものに心を寄せながら、めちゃめちゃうまそうに焼肉を頬張るような人間の矛盾そのものをこれからも素のまんまでGOだぜ。

・Haru Yamaguchi 「台所と海」これは文句なしの満点。毎日の日常生活の中で、食器洗いをしていると洗剤容器は途端に大きな海へと変容し、「洗剤は地球に優しいものなのか?」と自ら問いかける。それは単純に環境破壊を危惧しているということではなく、森本順子作品の全てに共通するテーマ「心から優しくなれるか?」という問いかけであると私は思っている。作品を直視しながら、私はこの作家の純真さと表象力にただただ感服するしかない。

・山本尚志 作品を作る能力が素晴らしく、次から次へと新しいものが出てくる柔軟性が最近出てきました。テーマも海外に出しても通用するユーモアがあり、しっかりブランディングが出来ていて、これが森本順子だというのがヒシヒシと伝わって来ます。今でもファンが多いし、いつプロになってもおかしくないアーティストだと思います。売れますよ、この人。

・渡部大語 森本ワールドそのもので、日頃の生活から生まれた言葉を、なんのケレン味もなく紙面に落とし込む伎倆は他の追随を許さない。この人がさらに一念発起して、大作にも取り組んだら面白いことになりそうな予感がする。

○審査員特別賞への各審査員からのコメント

・グウナカヤマ 賞:湯上久雄 湯上さんは線自体が湯上さんそのものの様に感じます。日々研究を重ね紙や墨に拘り、生活の隙間に硯をすり己自身の書と向かう、吸い込まれる様な空気感がとても良いと思います。

・菅原晋 賞:桐洋生 桐洋生の素晴らしいところは常に新鮮に紙と向き合い筆を持っているライブ感が伝わって来るところだ。良い意味で常に初舞台に立っているような覚悟もたたえている。

・中嶋敏生 賞:セキマリエ 漢字を通して自然を見つめているのだと思いました。漢字の象形に踏み入ろうとしているのではなく、抽象化された漢字の形はそのまま受け入れた上で、景色と一体で見つめていることに面白さを感じました。形が決まっている山と、刻々と変化する雲を同時に眺めることで、山が動いて見えたり、雲が止まって見えたりして、非常に面白い感覚を味合わえます。 海外に評価されるにはもう一つユーモアが必要なのかもしれませんが、純粋で魅力ある画面に、とても惹かれました。

・ハシグチリンタロウ 賞:南岳杲雲 文字というのはしゃべることがある。活字を黙読しながら音声を立ち上げていくのとは違い、書いた文字そのものが紙の上に実体として呼吸をしていて、呟いたり、わめいたり、語りかけたりする。 南岳さんはこうして一文字ひと文字に息を吹き込むできる人なんだな、というのが第一印象で、書くことに対する愛情がある。作品の中には抽象的なかたちが共存していて、おそらくこの喋る文字の主であろうが、具象的ではないそれは「わたしであり誰かである」という自他一体のなかに人が「在る」ということのように感じられる。

・Haru Yamaguchi 賞:木原光威 本来であれば読者が作者の主張・心情を美しく読み取るはずの「白い行間」を、読者の「勝手な想像から成る大きな塊」と解釈し、その重みを「黒い行間」として表象・転換する手法はお見事。素晴らしい作品。「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」も秀逸。シリーズ作品としてのバリエーションも豊富で、観る者を飽きさせない作家としての底力も大きい。今後は、そのコンセプトを基盤に現代性・社会性を盛り込んだ作品を大いに期待しています。

・山本尚志 賞:高濱渉 大きな作品が作れるのが魅力。インパクトも空間処理もできる人。プロとして十分通用する1人だと思っています。この一年間苦労して頑張った印象がありますね。困難を乗り越えた凄みを感じます。テーマがシンプルなのも決して悪くない。ただ、もっともっとコンセプトワークをガチガチに固めないと。その辺の思考の量がまだまだ不足しています。将来性のある、スケールの大きな作家。まだまだ伸びる要素に満ちています。

・渡部大語 賞:Yoko Morishige この一年間で最も進化を遂げたのがYoko Morishigeであろう。広島会場でこのシリーズの初期作品を観たときは、「モノになるのか?」と些か疑問を抱いたものだが、見事な作品へと昇華させた。

2 notes

·

View notes

Photo

劇評など critic

作品をめぐるこれまでのテキスト ※敬称略 ※所属や肩書きは執筆当時のもの

カトリヒデトシ(2010) 平山富康(2010) 亀田恵子(2010) Marianne Bevand(2011) 間瀬幸江(2011) 唐津絵理(2011) 金山古都美(2012) 島貴之(2012)

/

カトリヒデトシ(エム・マッティーナ 主宰 舞台芸術批評)

「なぜ日本人がチェホフをやるのか?」と問うのは、かなりダサい。

今までの蓄積に付け加える、新しい文脈・意味を発見し提示するのだという優等生的な答えは間違っていると思っている。それでは、ヨーロッパ文化をきちんと学んだという模範解答になり、単なるレポートになってしまうだろう。

古典を何度でも取り上げることは、芸術の目指す「絶対的有」への敬虔な奉仕である。「有りて在るもの」への畏怖の気持ちは洋の東西といったものは関係ない。芸術へひざまづき、頭をたれることは、芸術家の基本的な資質であるし、それこそが歴史や文化的差異を超えようとする意思の現れにつながっていく。現代から古典を読み直し、古典から現在を照らすことにこそ、古典に取り組む大きな意味がある。

また、孔子は論語で「子は怪力乱神を語らず」といった。これは軽々しくそれについて語ってはならないと理解するべきで、超常現象にインテリは関わらないということではない。芸術は人間を超えた存在、「不可知な存在」を認知することが第一歩であろうから。

第七の演劇には、不可知が全体を包みこもうとする力。またそれに触れた人間の、根源的な「生」への畏怖がよく現れている。

それらの二点で第七劇場は大切な存在だとおもっている。 たとえば、今回の「かもめ」はチェホフの本質に迫ろうとする試みである。

ダメな人間がダメなことしかしないで、どんどんダメになっていってしまうのがチェホフ世界の典型である。そこには没落していく帝政時代の裕福な階級を描き続けた、彼の本質が現れている。

それはチェホフには、たれもが時代に「とり残されていく」、乗り遅れていく存在であるという認識があるからである。つまり、「いつも間に合わないこと」こそが人の本質なのだという考えである。

取り残されていくことは悲しい。何も変わらなければ既得権を維持できるものを、時代の変化によって、何もかもが「今まで通り」ではいかなくなる。チェホフはそれを、「われわれは絶えず間に合わず、遅れていく存在なのだ」と確信にみちて描く。苦い認識である。

人間はいつでも誰でも、既にできあがった世界の中に生み落とされる。誰もがすべてのものが現前している中にやってくる。個々人は、養育や教育によって適応をうながされるだけである。人は限りない可塑性をもって生まれるが、時代や地域や環境によって、むしろ何にでも成り得たはずの可能性をどんどん削ぎ落とされていく。

現在ではすたれてしまったが、日本には古代から連綿と続いた信仰に「御霊」というものがある。人は死んだ際に、現世に怨みを残して死ぬと、祟るものだという信仰である。「御霊」は、残った人たちに、天災を起こしたり、疫病を流行らせたりする。やがて人々は天災疫病が起こった時に、誰の「祟り」であろうと考えるようになる。それを畏れるために死んだものの魂が荒ぶらないように崇め拝めるようになっていく。人々に拝まれ、畏怖されるうちに、荒ぶった魂は落ち着いていき、「神」として今度は人々を護る存在へと変わっていく。だから「御霊」はおそろしいものであるだけではない。

「荒ぶる魂」を、第七は「かもめ」の登場人物たちの「遅れ」「取り残されていく」姿の絶望の結果に見る。舞台はその絶望からの荒ぶりに共振し、増幅し、畏怖を現す。

チェホフの持っていた、人に対する「諦観」を大きな包容力で抱え込んこんだ上に、零落していくことへの激しい動揺を、魂の「荒ぶり」として表現する。それは現在の私たちでは到底もち得ない、激しい「生」の身悶えである。

その方法として舞台に遠近法が援用される。 奥行き作り出すことによって、「位相=層=レイヤー」が作りだされる。 後景の美しいオブジェは遥かに遠い「自然」の層で、あたかも人の世を見つめ続ける「永遠」や「普遍」を感じさせる。そして中景は「六号室」のドールンのいる老練の世界、経験に基づいて生きる老人の世界である。患者たちは遊戯する体を持ち、永遠の世界を希求する。その三層を背負って、最前景で「かもめ」の世界が現れる。かれらは都会と田舎、人と人の現世の距離によって引き裂かれていき、苦しみ世界を生きるものとして描かれるのだ。

そう、日本人「にも」チェホフが描けるのではない。 日本人「にしか」描けないチェホフがあるのである。

/

平山富康(財団法人 名古屋市文化振興事業団 名古屋市千種文化小劇場 館長)

遡って2010年2月、名古屋市の千種文化小劇場で企画実施した演劇事業『千種セレクション』(同劇場の特徴的な“円形舞台”を充分に活用できそうな演出家・団体を集めた演劇祭)で、第七劇場の『かもめ』は上演されました。企画の立ち上がった頃には、第七劇場は『新装 四谷怪談』の名古屋公演を既に果たしていて、その空間演出力が注目されていた事から企画の趣旨に最適でした。参加団体は4つ、持ち時間は各60分。それぞれ会話劇・現代劇の再構成・半私小説的創作劇とラインナップが決まる中、第七劇場のプレゼンは“チェーホフの『かもめ』を始めとする幾つかの作品”との事…たったの60分で。一体、どんな手法で時間と空間の制約に収めるつもりなのか。当惑をよそに第七劇場が舞台に作ったのは、さしずめ「白い画布」でした。舞台は一面、真っ白なリノリウムが敷かれ、無骨な机や椅子との対照が、銅版画のように鋭利な空間を立ち上げていました。舞台と同じく白い衣装をまとった俳優(彼女らは『六号室』の患者たち)は静謐な余白のようです。が、幕が開いて、彼女らが見せる不安な彷徨と激した叫びが「鋭利な銅版画」の印象をより強めていきます。この画布が変化を見せるのは、チェーホフの他作品の人物たちが続々と舞台に位置を占めていく時でした。彼らは暗い色の衣装をまとって、これまでの描線とは異なる雰囲気です。こうして、既にある版画の上から幾人もの画家が新たな絵画を描くように芝居は進みました。幾つもの物語の人物が、互いの世界を触れあわせていく現場。彼らが発する言葉と声、静と動が入り混じる身体の動きは、新たな画材でした。時に水墨画、木炭、無機質なフェルトペン。余白を塗り込めたと思えば余白にはねのけられる「常に固定されない描画」のようにスリリングな作劇が、観客の前でリアルタイムに展開されたのです。終演後のアンケートでは“視覚的に美しい贅沢な構成” “話を追いそこねても目が離せなかった” “世界がつくられていく感覚” “難しい様で実はわかりやすい”と、中には観劇の枠に留まらない感想も多々あり、第七劇場が『千種セレクション』で残したのは、限られた空間で無限に絵画を描く様な演劇の可能性だった…というのが当時の記憶です。名古屋市の小劇場で室内実験のように生まれたその作品が、再び三重県で展開され、これから皆さまはどのように記憶されるか。非常に楽しみです。

/

亀田恵子(Arts&Theatre Literacy)

第七劇場の『かもめ』を見終わったあと、どうしようもなく胸高鳴る自分がいた。新しい表現の領域を見つけてしまったという心密かな喜びと、その現場に居合わせることの出来た幸運に震えた。彼らの『かもめ』は演劇作品に違いなかったが、別の何かだとも感じた。「ライブ・インスタレーション」という言葉がピタリと腹に落ちた。「インスタレーション」とは、主に現代美術の領域で用いられる言葉で、作家の意図によって空間を構成・変化させながら場所や空間全体を作���として観客に体験させる方法だ。元々パフォーミング・アーツの演出方法を巡る試行錯誤の中から独立した経緯があるというから、演劇との親和性は高いのだろう。しかし、すべての演劇作品が「インスタレーション」を感じさえるかといえばそうではない。

舞台を四方から客席が取り囲む独自��構造を持つ千種文化小劇場・通称“ちくさ座”(名古屋市)。この舞台に置かれていたのは白い天板の長テーブルが1つに、黒いイスが数客。天井からは白いブランコが1つと、羽を広げた“かもめ”のオブジェが吊られており、床は八角形状に白いパネルが敷き詰められていた。役者たちの衣装もモノトーンやベージュといった大人っぽい配色でまとめられ、全体としてスタイリッシュな印象だ。舞台セットの影響なのか、作品中のセリフでは、チェーホフの『六号室』や『ともしび』といった他の作品の一部も引用され、人間の生々しい欲望や絶望を色濃く孕むセリフが続くが、不思議と重苦しさに傾くことがない。むしろチェーホフの描く狂気や人生における悲しいズレが、役者の身体と現実の時間を手に入れ、終末に向かって疾走する快感へと変容していく。役者たちの独自の強い身体性が、無機質な空間の中で描く軌跡は、従来の演劇の魅力だけでは説明が難しい絶妙なバランスを生み出しているのだ。

第七劇場の『かもめ』は、演劇の枠だけで完結しなければ「インスタレーション」作品として押し黙っている存在でもない。戯曲に閉じ込められた時間を劇場という空間に新たにインストールし、生きた役者の身体によって再生する。それは観客との間に「今、この瞬間」を共有する「ライブ・インスタレーション」として新たな領域を創造する行為に他ならない。

「インスタレーション」は、観客の体験(見たり、聞いたり、感じたり、考えたり)する方法をどう変化させるかが肝らしい。この作品は優れた演劇作品であると同時に「インスタレーションの肝」そのものではないかと思うのである。

/

Marianne Bevand(フランス・舞台芸術プロデューサー)

2011年3月、パリで第七劇場の『かもめ』を観たとき、このよく知られたチェーホフの戯曲において何が問題となっているかを、はじめてよく理解できた機会だった。『かもめ』は昨年にあまり成功していないと感じるいくつかの演出版しか観ていなかったが、私の心を奪ったこのロシア演劇の日本人演出を私はたまたま観る機会を得た。

私は演出・鳴海康平の力量に感動した。深く人間性を表現できる俳優への的確な演出があり、とても美しいシーンを舞台上に構成していた。このすばらしいパフォーマンスの中で、私はある種の普遍性を感じた。私の演劇に関する感覚的な願いが実現するためには、この日本の第七劇場を待たなければならなかった。チェーホフ戯曲の人物を演じながら、偉大なる悲劇だけに可能な想像空間のひとつへと、私を連れ去ることに俳優たちは成功していた。この芝居の最初から私は現実の世界から引き離され、登場人物が衝動や欲求や悲しみによってつき動かされることに目を見張った。それは『かもめ』の中心となる感情である。

素晴らしい身体的なパフォーマンスを通して、俳優たちはコンテンポラリーダンスを想起させる一連のムーヴメントを創り、ときに印象的な間の中で静止する。手をあげる彼女たちは、まるで空を飛びその状況から逃げ出したしたいかのようである。しかし、閉じこめられているかのように最終的には彼女たちは地上に留まる。自由への抵抗の中で、もしくは自由が欠けた結果として、白い服を着た3人の女性の登場人物(訳者注:患者2人とニーナの3人)は、狂気の中へ落ちていくように見える。彼女たちは動きが速く、それは視覚的には、黒い服を着た他の人物たちの緩慢な動きと対照的である。舞台の中央から端へとぐるぐると回る彼女たちを見て、彼女たちは自分たちが生きている規定された世界を象徴するある種の領域を爆破したいかのようなイメージが私の心に浮かんだ。黒い服を着た人物たちは、外部の者に自分の居場所を思い出させる支配社会の象徴を思わせる。

このことは私に、チェーホフがこの作品でいかにアーティストが社会の外側に位置し、つらい時代を生きていたかを明らかにすることで当時のアーティスト状況の描写を試みたことを思い出させる。かもめにおいて、3人の女性の人物たちは、ある異なる精神状態の中で、そして目まぐるしい時空の中で彼らがいかに必死に生きるか、また彼女たちがいつもいかに社会の爪に捕えられているかを現している。

この芝居の終わりに私は自問した。「もしあなたが他の誰かとは異なるふるまいをするなら、あなたは気が狂っているとみなされるのだろうか?」いずれにせよ、第七劇場のパフォーマンスが国境を越えて、いくつかの問いを私に起こしたことは確かである。

この美しく芸術的な作品とともに第七劇場が受けるにふさわしい大きな成功を果たすことを、そしてあらゆる世界を横断し、さらに多くの観客の目と心を開くことを、私は願っている。

/

間瀬幸江(早稲田大学 文学学術院 助教)

チェーホフは世界を面や立体としてとらえていた。人物という点や、人間関係という線は、それじたい基幹的ではあるにせよ、作品世界全体の構成要素のひとつでしかない。作品世界のこの広がりから何を「切り出す」のかが、舞台づくりの鍵を握る。

今回、第七劇場の「かもめ」(シアタートラム、9月8日~11日 構成・演出・美術:鳴海康平)で中心的主題として切り出されたのは、トレープレフがニーナに演じさせる劇中劇「人も、動物も…」の部分である。母親のアルカージナに「デカダン」と嘲笑され、当の演者であるニーナにも「よく分からない」と距離を置かれてしまうこの一人芝居の内容は、人間がいかに「やさしく」接しようともいずれ寿命を迎えて消滅することが決まっている地球という惑星の命の時間から考えれば、まったき現実である。その「現実」が、舞台奥中央の老木のオブジェによって密やかに具象される。活人画を思わせるこのオブジェは、開場とともに舞台に姿を見せる、ニーナを思わせる4人の女たちの狂気を孕む無造作な動きはもちろんのこと、見やすい席の確保を願うささやかな「姑息さ」を抱えつつ舞台上の彼女たちを横目で眺める観客たちの動きも、暗がりから見つめ続けている。そして本編が始まり、いつからかそこに照明があてられ、雪のようなものがしんしんと降りだすころ、前景では「かもめ」のいくつかのシークエンスが狂乱的リズムで反復運動を始める。母親にも恋人にも振り向いてもらえずに絶望する青年の物語にせよ、成功という幻想にからめとられたまま一歩も進めない女の物語にせよ、息子を愛しながらその愛を届けることに不器用な母親の物語にせよ、ツルゲーネフには勝てないと感じる自意識の牢獄から逃れることのできない小説家の物語にせよ、個別の物語が抱え込む不毛な反復のエネルギーから発せられる絶叫は、しんしんと降り積もる雪の世界に消えていくしかない。トレープレフは、チェーホフの作った物語のとおり、最後にはピストルの引き金を引く。発射音は聞こえない。しかしそれは、弾丸が発せられなかったからではない。観客は、朽木に降り積もる雪の世界から、トレープレフの自殺や、ニーナの破滅を眺めている。人も動物もヒトデも消えうせた孤独な世界に、ピストル音が届くのは、何万光年も先なのだ。

2011年の日本で、「終わり」というブラックホールを概念としてではなく実体としてほんの一瞬でも覗き見てしまった私たちにとって、朽木の住まう冷えきった世界は、もはや象徴主義の産物ではなくなってしまった。しかし、この終末感を100年前にこの世を去ったチェーホフがすでに言いきっていたことにこそ、私たちはかすかな希望をみるのである。「三人姉妹」を演出したマチアス・ランゴフは、「私たちはチェーホフのずっと後ろを歩いているのです」と言った。それから20年が経過した今なお、チェーホフは私たちの少し前を歩いていて、たまにふと振り返りいささか悲しげに微笑んでみせるのである。鳴海康平は、劇中劇を「切り出す」ことで、無数の点と線とが錯綜して作られる立体的な時空間の表出に成功した。その数多の点や線を大事に拾い出しながらもう一度観てみたかったとの感慨を抱きつつ、9月11日のシアタートラムを後にした。演技者たちの凛とした佇まいも素晴らしかった。

/

唐津絵理(愛知芸術文化センター シニアディレクター)

私たちの深層心理に迫りくる懐かしさの気配、演劇を超えて広がる舞台芸術への希求、それが第七劇場『かもめ』初見の印象だった。

白のリノリウムが敷かれ、白紗幕が下がった劇場は、ブラックボックスでありながらも、ホワイトキューブ的展示室をも想像させる洗練された空間。そこにあるのは、白い長テーブルと幾つかの黒い椅子、天井から吊られた真っ白のブランコやかもめのオブジェ、そして座ったり蹲ったりしている俳優たちの身体だ。白い空間にじっと佇む身体は、彫刻作品のようでもある。上演中も俳優たちは役柄を演じるというより、配役のないコロス的身体性を表出させている。身体の匿名性は、観客自身が自らの身体の記憶と結び付けるための回路を作り出す。それは抽象度の高いダンスパフォーマンスと通ずる身体。前半は僅かに歩いたり、ゆすったりしていた身体が、後半になるにつれて、走ったり、体を払ったり、震わせたりと、より激しく痙攣的になっていく。演劇的マイム性とは一線を画したこれらの身振りが、絶望的に重苦しく表現主義的になりがちなロシアの物語を今日の日本に切り開いていると言ってもよいかもしれない。