#原油価格設定

Explore tagged Tumblr posts

Text

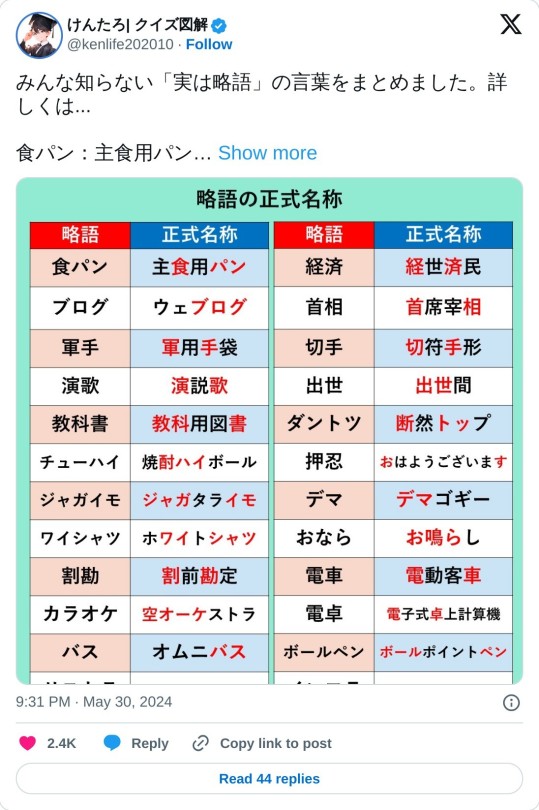

みんな知らない「実は略語」の言葉をまとめました。詳しくは...

食パン:主食用パン

食パンの語源に関しては複数ありどれが正しいかわかりませんが、有力な説を2つ紹介します。1つは、「主食用パン」の略。パンが日本に入って来た当時はイースト菌などもなく、比較的小さな菓子パンだけが作られていました。それからパンが大きく膨らむようになり、米の代わりになり得るようになったため、「主食用」と名付けられました。もう1つは、消しパンではない「食べられるパン」の略。昔は美術のデッサンなどでパンを消しゴム代わりに使用していたためです。

ブログ:ウェブログ

ウェブサイトの一種で日記形式のもの。英単語でも”blog”がありますが、もともとは”Web”と記録を意味する”log”が合わさった言葉である”web log”の略です。

軍手:軍用手袋

元々軍隊用の手袋として使われていたためです。日露戦争の際に、寒冷地を戦場とする兵士に支給するために考案されたものです。その後、荷物運搬や土いじりなど日常生活で使われるようになりました。

演歌:演説歌

元々は自由民権運動の政���運動家(壮士)たちが演説の代わりに歌った壮士節が始まりとされます。1930年代にジャズやクラシックが大衆歌に組み込まれていき、歌詞も政治とは関係のない叙情詩的なものに変わっていきました。

教科書:教科用図書

主に小・中・高および特別支援学校などで学ぶ時に配布される中心的な教材のことで、「教科用図書」の略です。教科書と教材の違いは、文部科学大臣の検定に合格したものが教科書と呼ばれます。

チューハイ:焼酎ハイボール

焼酎とハイボールを組み合わせた「焼酎ハイボール」の略語。焼酎やウォッカなど無色で香りのない酒類をベースに、炭酸で割ったものを一般的に指しますが、炭酸ではなくウーロン茶で割ったウーロンハイもチューハイの一種です。

ジャガイモ:ジャガタライモ

ジャガイモはそもそも南米原産の食材であり、日本には16世紀末にインドネシアのジャカルタからオランダ人により伝えられました。そのため当時は「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、後に略されていきました。ちなみに日本では中国語由来の馬鈴薯とも呼ばれます。

ワイシャツ:ホワイトシャツ

主に男性が背広の下に着るシャツのことですが、元々は和製英語である「ホワイトシャツ」の略。よく「Yシャツ」と記載されることがありますが、これは完全に当て字です。一方で、「Tシャツ」はアルファベットのTの字に似ているためこう呼ばれるようになりました。

割勘:割前勘定

友人との飲み会などでよくある割勘は「割前勘定」の略。割前とは分割してそれぞれに割り当てることを意味する言葉です。江戸時代後期の戯作者で浮世絵師として有名な山東京伝が発案されたと言われており、当時は「京伝勘定」と言われていたそうです。ちなみに世界的に見ると割勘の文化は少数派で、男性や年上が払うのが一般的のようです。

カラオケ:空オーケストラ

歌のないオーケストラの意味で、「空(から)オーケストラ」から「カラオケ」と略されました。カラオケは日本で1960年後半に誕生したとされ、その後世界に広がっていきました。そのため英語でも”karaoke”と書きます。ちなみに中国語では「卡拉OK」と突然アルファベットが出てくる不思議です。

バス:オムニバス

ラテン語で「すべての人のために」という意味の「オムニバス」が語源で、フランスの乗合馬車の発着所の雑貨屋の看板に書かれていたことに由来します。そこから多くの人が利用する乗合自動車をオムニバスと呼ぶようになり、その後略されました。

リストラ:リストラクチャリング

英語で「再建」を意味する”restructuring”から略されたものです。リストラと聞くと人員削減をイメージしますが、本来の意味は事業構造を再構築することです。その中の一環として、人員削減が起こります。

リモコン:リモートコントロール

英語で「遠隔操作」を意味する”remote control”から略されたものです。TVなどに向かってリモコンから赤外線をデジタル信号で送ることでチャンネルや音量などを操作することができます。

ソフトクリーム:ソフト・サーブ・アイスクリーム

海外では「柔らかいクリーム?」となり伝わらない和製英語です。英語では” soft serve icecream”であり、ソフトクリームサーバーの製造などを行っている日世の創業者・田中穰治が日本でソフトクリームを広めるのにわかりやすくするために省略したとされています。

ペペロンチーノ:アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

唐辛子をオリーブ油で炒めたパスタ料理。正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言います。イタリア語で「アーリオ」は「ニンニク」、「オーリオ」は「オリーブオイル」、「ペペロンチーノ」は「唐辛子」を意味しています。

経済:経世済民

中国の晋朝について書かれた歴史書である『晋書』に書かれた「経世済民」を略した言葉です。現在の政治と同じような意味で昔から使われていました。明治以降、”economy”の訳語として頻繁に使われるようになったようです。

首相:首席宰相

首席はトップを意味し、宰相は辞書で調べると「古く中国で、天子を補佐して大政を総理する官。総理大臣。首相。」と載っています。首相の言葉の中に首相が含まれている二重表現のような言葉です。ただ「首相」は日本国憲法に記載された言葉ではなく、報道などで使われる内閣総理大臣の通称です。

切手:切符手形

お金を払って得た権利の証明となる紙片のことを古くから「切手」と呼んでいました。日本の近代郵便制度の創始者である前島密が、“郵便物に貼って支払済を表す印紙”に「切手」という言葉をそのまま当てたそうです。

出世:出世間

元々は仏教語で、仏陀が衆生を救うためにこの世に出現することを指す言葉で、「出+世間」でした。そこから略され、日本では僧侶が高い位に上ることを意味するようになり、世間一般でも役職が上がることなどを指す言葉となりました。

断トツ:断然トップ

2位以下を大きく引き離すことを指す言葉ですが、元は「ずば抜けて」の意味を持つ「断然」と首位を表す英語の”top”が合わさった言葉の略。そのため「断トツの1位」という表現は二重表現になります。

押忍:おはようございます

朝の挨拶である「おはようございます」から「おっす」と短くなり、さらに「おす」へと略されました。そこから「自我を押さえて我慢する」という意味を込めて「押忍」という漢字が当てられました。

デマ:デマゴギー

大衆を扇動するための政治的な宣伝を意味するドイツ語の「デマゴギー」を略したものです。元の意味の通り、政治的な意味合いを持つ言葉でしたが、昭和になってから、単純に「嘘」や「根拠のない噂」の意味で使われるようになりました。

おなら:お鳴らし

屁を「鳴らす」の名詞である「鳴らし」に「お」をつけて婉曲に表現した言葉で、そこから一文字略されました。元々の言い方の方が上品な感じがあって良いですよね。というのも、一般庶民は昔から「屁」と言っていましたが、宮中に仕える女房たちは隠語として用いていたためです。

電車:電動客車

電動客車をより細かく表現すると、「電動機付き客車」または「電動機付き貨車」となります。電車は架線あるいは軌道から得る電気を動力源として走行しています。

電卓:電子式卓上計算機

計算機という本来役割を表す意味の言葉が略されています。1963年に世界初の電卓が登場し、1964年に現在のシャープから日本初の電卓が発売されました。当時の価格は53万5千円と車を買えるほどの値段でした。今では100均で売られているものもあるのに驚きですね。

ボールペン:ボールポイントペン

英語で”ball-point pen”と言い、これを略した言葉です。ボールという単語が使われている理由は、ボールペンの構造上、先端に小さな回転玉(ボール)があるためです。

インフラ:インフラス��ラクチャー

英語で「下部構造」や「基盤」を意味する”infrastructure”から略されたものです。電気・ガス・水道・電話・道路・線路・学校や病院などの公共施設など、私たちの生活に欠かせないものを指す言葉となっています。

シネコン:シネマコンプレックス

「コンプレックス”complex”」が「複合の」を表す英単語で、同一ビル内に複数のスクリーンを備えた複合型映画館のことを表します。国内の代表的なものとしては、TOHOシネマズ、イオンエンターテイメント、MOVIX、ユナイテッド・シネマなどがあります。

シャーペン:エバー・レディー・シャープペンシル

シャーペンが「シャープペンシル」の略ということを知っている方は多いと思いますが、実はこれも略語。1838年にアメリカで「エバーシャープ」という筆記具が登場し、その後1915年に現シャープの創設者である早川徳次氏が国内初となるものを考案し、「エバー・レディー・シャープペンシル」という商品名をつけヒットさせました。

ピアノ:クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ

イタリア語で「小さい音と大きい音を出せるチェンバロ」という意味です。いつの間にか「小さい音」を表すピアノだけに略され、楽器を表す名詞となりました。元のピアノの意味は今でも音の強弱を表す「メッゾピアノ」や「ピアニッシモ」と合わせて音楽記号として使われていますね。

362 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)5月5日(端午節)

通巻第8769号

トランプはなぜこうまでも「暗号資産(仮想通貨)」にこだわるのか

暗号通貨に裏付けられた通貨システムへ本気で移行する思惑なのか?

*************************

1971年、ブレトンウッズ体制の変質(ニクソンショック=金兌換停止)。爾来、米ドルは金と交換できず裏付けがなくなったのだが、国際的な法定通貨として機能してきた。世界一の軍事力が担保されていたからだろう。

仕掛けは1974年の「オイルダラー協定」(米国はサウジの安全を保障する代わりに原油決済を米ドルとする)。産業の基礎原料を裏打ちし、世界的なドル需要を喚起、通貨の価値を維持した。為替を変動相場へと移行し、為替操作、金利がらみの相場形勢でドルを守った。犠牲になったのは日本円だった。当時日本が唱えたアジア通貨基金は潰された。

しかし今日、米ドルのみならず、法定通貨に対しての懐疑論が世界的規模で拡大し、一方でビットコインに代表される暗号通貨への関心が高まった。潜在意識にあるのはドル紙屑化への不安である。

ブレトンウッズ体制には亀裂がはいっており、世銀・IMFは機能を十分に果たしていない。基軸通貨=米ドルのシェアが劇的に後退し、BRICSの共通通貨への動きと人民元、ロシアルーブルの地域的なスワップ、これらが米ドル基軸体制を脅かしている。

1971年8月から米ドルは不換紙幣へと移行した。1974年にペトロダラー体制に変質したが、1985年にパラザ合意、つづくルーブル合意で、ドルという通貨は「商品」としても扱われ、投機の対象になり、為替相場は乱高下を繰り返した。

2008年10月、��ーマンショックという金融危機と大手銀行の破綻を受け、サトシ・ナカモトが「ビットコイン」を発表、第三者金融機関や政府機関を一切介さない取引ネットワークが誕生した。

最初に目をつけたのは中国で、需要の80%、ビットコインの必要性が中国の経済事情にあった。

人民元がなぜ信用されないかと言えば、あまりに偽札が多いからで、偽札発見機も中国製は贋物だった。そこで中国は通過のカード化、デジタル化を強引に進めていた。このような環境だから、ビットコインに飛びついたのだ。

しかし中国人の動機はマネロンと資産と海外移転であり、中国共産党はビットコインの取引所閉鎖で応じた。中国はトランプの新政策発表まで、暗号資産を国庫備蓄金に加える意図はなかった。

2012年、米国の債務対GDP比が100%を超えた。債務による政府支出への依存度の高まりが明確となって、長期的な財政の持続可能性に懸念が拡がった。赤字国債が36兆ドルを突破し、ドルへの不安が世界的に拡大したのである。

2020年4月 、FRBが積極的な量的緩和(QE)を開始した。

FRBは積極的な量的緩和策を実行、国債と住宅ローン担保証券の買い入れを拡大した。このマネーサプライの増加は米ドルの価値を大幅に下落させ、不動産や金などの資産価格高騰を招き、富の不平等をさらに悪化させた。

選挙の主導権は中産階級以下の白人の動向に移った。

2022年3月、世界の原油取引が米ドルから多角化するという転換期を迎えた。サウジはユーロ、人民元も決済受けいれ。各国が世界貿易における米ドルへの依存を減らすための代替手段を模索、オイルダラーシステムの弱体化を招いた。ドルのシェアは72%から51%へ急減した。

▲赤字国債の発行上限を無くしたのはバイデンである

2023年6月 、バイデンは米国債務上限の措置を停止した。議会の承認を得なくても、借金は膨らみ続けることとなった。

事実上、無制限の借入を可能とし、財政政策の抑制の欠如と米国債務の急激な増加の可能性に強い懸念が高まり、ドルは脆弱となる。FRBの金利政策により辛うじてドルは生き延びた。

しかし金利支払いだけでも1兆ドル突破が時間の問題となって、国防予算より巨額、これがDOGEの荒治療の動機である。

2024年1月、SECは従来の方針を一��し、ビットコインの投資信託(ETF)を承認した。ビットコインETF承認により、個人投資家と機関投資家の投資への道を開いたが、これでビットコインは合法化されたことを意味する。そして暗号通貨の相場が暴騰した。

2024年7月、トランプ大統領候補(当時)はビットコインを「新たな石油」と言及した。

2024年11月5日、ドナルド・トランプが大統領選挙で勝利したため、暗号通貨が表舞台に乗った。

選挙結果は、米国のデジタル資産政策にとって転換点となり、規制をめぐる野放図な敵対行為に終止符を打った。それまでSECは「暗号通貨は詐欺のたぐい」と厳重な規制をかけ、取引業者を微罪で逮捕したりしてきた。

トランプ政権は、規制の明確化、有利な税制、戦略的ビットコイン準備金の設立、そして個人、機関、企業、年金、政府によるデジタル資産の広範な導入を支援する枠組みの構築をめざすとした。

2024年11月8日、中東原油取引で世界最大のステーブルコイン企業であるTetherは、初の原油取引の資金調達をUSDT(米ドルにリンクするスティブルコイン)で完了した。

これは世界の貿易金融における先駆けである。従来の銀行システムとは異なる代替決済手段としてステーブルコインに焦点があたることになった。

米国の負債は1971年のGDPの36%から現在の約125%にまで増加した。

▲ビットコイン議論は詐欺、マネロンのレベルを超えた

ビットコインの時価総額は2兆ドル、1日平均取引量が約200億ドル。まだオイルマネーに代替できる規模ではないが、価格の大幅上昇は、新たなパラダイムを生み出す契機になりうるだろう。

これにより、米国はドル制度に挑戦してきたBRICS諸国の戦略的力を弱体化させながら、通貨面での優位性を維持できるように方針を変更したと考えられる。

現在の米国のM2マネーサプライは22兆ドルで、2045年にはM2マネーサプライが79兆ドルになると予測されている。

2045年のビットコインの予想価格目は1,300万ドル(マイケル・セイラーのBitcoin24モデルによる)

或るシミュレーションでは、2045年までに米国債務は115兆ドルに膨れ上がるため、その50%の裏付けにビットコインを標準と仮定した場合、米国のM2マネーサプライ全体がビットコインによって裏付けられることになると仮定しての計算である。あくまでの仮説である。

7 notes

·

View notes

Text

ベニテスとイラク現代史

この投稿は、2025年6月8日にTwitterで話したスペースの原稿です。元のスペースは下記にリンクを貼っておきます。

2025/6/27 ファイサル一世の名前と出身部分を訂正しました。

前回スペースをしてから随分時間がかかってしまいましたが、今回はイラクについて喋ります。前回同様、私は専門家ではないので、調べが足りていない部分、勘違いや元資料の誤り、情報が古い、などで間違っている部分もおそらくあります。なので、訂正コメントいただけたら助かります。

人物名は敬称略で呼び、またアラビア語の冠詞の変化について理解できていないため、人名の冠詞は省略します。人物や地名の発音をうまくできないことがあります、ごめんなさい。

まずはイスラームの基礎知識を整理しましょう。紀元六一〇年、ムハンマドの前に天使ジブリールが現れ、アッラーの啓示を受けアラビア半島のメッカでイスラーム教を始めます。

宗派は細かく見ていくといくつもありますが、ここでは二大派閥スンナとシーアをざっくりと説明します。ムスリム人口の約八割以上がスンナとされています。スンナとは「慣行」に由来する言葉であり、三代目カリフ、カリフとはムスリム共同体の支配者、そして預言者ムハンマドの後継者のことです、が暗殺され、四代目のカリフの預言者ムハンマドのいとこアリーと、ウマイヤ家のムアーウィヤの間に対立が発生します。

預言者ムハンマドの血縁関係にあるアリーとその子孫のみが後継者とするのがシーア、ムアーウィヤのカリフ就任を支持した人々がスンナとなっていきます。

ちなみに、シーアはシーア・アリーの略であり、意味は「アリーの党派」。なので、シーア「派」では派が被っています。ただ、伝わりやすさを優先してシーア派と言うのも可能でしょう。今回のスペースでは���力シーアで統一します。

イラクにはナジャフとカルバラーというシーアの聖地があり、一八世紀半ばからシーア人口が増え、現在は人口の約六割がシーアです。もちろん前述したように、ムスリムの約八割がスンナなので、周辺の状況は隣のイランやアゼルバイジャン、バーレーンを除くとシーアが多数派である国はありません。

ムスリム人口の次に現在のイラクの基礎情報について。イラクは多数の民族や宗派が集まっているため、国の分断を招かないよう政府による公式の民族別人口統計はありません。ただ、CIAなどによるデータからおおよそを把握することができます。

世界銀行の二〇二三年のデータではイラク共和国の人口はおよそ四五五〇万人。民族比はCIAの一九八七年と古いデータですがアラブ民族が約八割、クルド民族が約一割。その他にトルコマン語を話すトルコマン民族。イラク北部にカルデア教徒やシリア正教徒などのキリスト教諸民族が居住しています。オスマン帝国で行われた虐殺から逃れてきたアルメニア人、同じく弾圧を逃れてきたアッシリア人な様々な民族がイラクには存在します。

イラク地域の歴史は膨大すぎるため、イギリスの委任統治時代からの話を始めます。一九二四年にイギリスがオスマン帝国支配下にあった湾岸都市のバスラ、中央部のバグダード、北部のモースルの三州を占領下に置きました。ただこの三州は共通の国という意識がなく、イギリスによって強制的に「イラク」としてまとめられてしまいます。一九二〇年の四月にイギリスの委任統治が始まりますが、反英デモから大規模な武装反乱、暴動が各地で起きていました。

この反乱の鎮圧には多くの戦費がかかり、イギリスは早々にアラブ人ムスリムをトップに据えた独立政府の樹立を目指します。イギリスに協調的なハーシム家のファイサル王子が一九二一年八月にイラク王国初代君主に即位します。この即位はイギリスの要請に応じたものですが、ファイサル政権ではイギリスの委任統治に反対し、イラクの独立を求めます。

イギリス本国ではイラクからの撤退を視野に入れていました。占領により蜂起は絶えず、鎮圧のために多くのイギリス人兵士が死亡していました。こうして、一九三二年にイラクは独立を迎えます。しかし、当時のイラク王国はイギリスという後ろ盾なしに国を成り立たせることは難しい状況でした。

イギリスの影響下にあったイラク王国の終わりは一九五八年七月一四日、王国軍部隊がバグダードでクーデタを起こし滅亡します。クーデタを扇動したカーシム准将により、イラク共和国の樹立を宣言されます。

このクーデタの立役者はアブドゥルカリーム・カーシムと共に、アブドゥッサラーム・アーリフという将校がいました。アーリフはエジプトのナセル大統領に心酔しており、アラブナショナリズム運動のナセル主義に懐疑的なカーシムによって政権から追放されます。権力をひとりで握ったカーシムは単独支配体制を築きます。

追放されたアーリフ側についていたのが、この後政権を掌握するバアス党でした。

バアス党の根幹であるバアス主義は、二〇世紀前半にシリアで生まれたアラブナショナリズムに通じる思想です。バアスとはアラビア語で「復活」「復興」を意味し、イギリスやフランスによる委任統治を拒否し、アラブ世界の統一を目標としていました。

アラブ世界の統一を目標とするため、バアス党は各地に支部を設立していき、一九五二年にイラク支部が始まります。

一九六三年にアーリフとバアス党は政権を奪います。しかし、恐怖政治を敷き、シリアのバアス党本部が介入するなどの混乱のため、今度はアーリフがバアス党を追放します。ちなみに、私はベニテスの生誕年をこの一九六三年にしています。

追い出されたバアス党は一九六八年、アフマド・ハサン・バクルを中心にクーデタを起こし政権を握ります。バアス党はクーデタ後、軍への依存を減らすために党内厳粛を行いました。その担い手が当時三〇代の若きサッダーム・フセインです。フセインはバクルの親戚であり、着実にバアス党での地位をあげていきました。一九七九年にバクル大統領を辞任させて、大統領に就任、フセイン政権を始めます。

ちょうどその頃、隣国イランでは、シーアのルーホッラー・ホメイニーを中心にイラン革命が起きていました。イラン革命は親欧米路線であり世俗主義の皇帝、モハンマド・レザー・パフラヴィーに対し、イランのイスラーム化を目指し革命が勃発。王政は廃止され、シーアの最高指導者ホメイニーによるイラン・イスラーム共和国が成立します。

先述の通り、イラクの人口の六割はシーアです。しかし、バアス党は社会主義、サッダーム・フセインはスンナであり、イラクの世俗化を目指していました。ちなみに世俗主義とは国家の政策などが特定の宗教に影響を受けないという、政教分離の方針のことをいいます。

イスラーム主義の広がりを危惧したフセイン政権は、国境を流れるシャットゥルアラブ河の領土問題もあり、一九八〇年九月にイランへ戦争を仕掛け、イラン・イラク戦争を始めます。

この戦争でレーガン政権下のアメリカはイランへ武器を売って、その売り上げで中米にあるニカラグアの反共ゲリラ「コントラ」の援助を行っていました。

若干余談になってしまいますが、イラン・イラク戦争の少し前、ニカラグアでは一九七九年に「ニカラグア革命」が起こり、左翼政権が樹立します。新政権はキューバなどの共産圏とも関係を築き、その動きにアメリカは警戒を強め、コントラの支援へと繋がりました。そしてニカラグアは一九八四年、国際司法裁判所にアメリカを提訴します。判決はアメリカの違法性を認めたものでしたが、アメリカは賠償せず、一九九一年にニカラグアが請求を取り下げて裁判は終わりを迎えます。

こういったアメリカの行いを、当時はメキシコにい���若いベニテスは見ていたはずです。そして、ベニテスはおそらくアメリカ占領下のイラクへ行き、そこで行われていることも見ました。ベニテスは歴史の目撃者でもあります。

話をイラン・イラク戦争に戻します。アメリカがイランへ武器を売っていたところ、イランがバグダードまで侵攻する可能性が出てきました。アメリカはイランのイスラーム政権拡大を恐れ、今度はイラクを支援します。

こうして不利になったイラン最高指導者ホメイニーは、一九八八年七月一八日に国連安保理による停戦決議を受け入れます。こうして翌月の八月にはイラン・イラク戦争は終結。シャットゥルアラブ河の問題は、国境線を河の中心線とするアルジェ合意を基礎とすることを受け入れました。

八年続いた戦争による死者はイラク側で二五から五〇万人、イラン側は一〇〇万人とみられています。

イラン・イラク戦争から二年後の一九九〇年八月二日、イラクはクウェートへ侵攻します。侵攻の理由はクウェートはバスラ州の一部なのに、イギリスにより切り取られた。また、クウェートが不当に石油価格を引き下げているとイラクは主張していました。

イラクによる侵攻でクウェートの政府は倒れ、その後樹立された傀儡政権によりクウェートはイラクの一九番目の県として併合されます。

このイラクの侵攻に対し、アメリカ、イギリス、フランスから、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、シリアなど三七か国による多国籍軍が一九九一年一月一七日に「砂漠の嵐作戦」を開始。湾岸戦争が始まります。

空爆と地上作戦によりイラクは撤退し、クウェートは解放されました。四月にクウェートへの賠償、大量破壊兵器の破棄、国境の尊重などの安保理決議をイラクが受け入れて湾岸戦争は終結します。

イラク軍の死者は二万五〇〇〇から三万五〇〇〇人、イラク市民は一〇万人以上。クウェート市民は一〇〇〇人以上、クウェート軍を除く多国籍軍側の死者は五六九人でした。

イラクによるクウェート侵攻の一九九〇年八月二日から四日後、国連安全保障会議はイラクへの全面的禁輸措置を採択します。これによりイラクと各国の間のモノの輸出入、ヒトの移動、すべてが止められる経済制裁が始まります。

経済制裁の当初の目的は、イラク軍をクウェートから撤退させることでした。しかし、湾岸戦争によりクウェートから撤退したイラクへ、戦争終結のため安保理は兵器の廃棄、核開発の停止、クウェート人捕虜の解放、補償金支払いなどを求め、イラクもこれを受け入れます。こうした要求が満たされなければ経済制裁は解除されず、続いていくことになります。

この経済制裁により困窮するのはイラク国民でした。石油を輸出できなくなり、輸入も激減、為替レートの急落、物価上昇などが起こります。政府は食糧不足に対して一九九〇年九月から食糧配給制度を開始しますが、全く足りていませんでした。市民の生活が困窮する一方で、ヤミ経済にアクセスできる商人や政権幹部だけが得をしていました。

食糧の他に医療面でも深刻な問題が生じていました。乳幼児の死亡率は増加、伝染病は広がり、医療品は不足します。

経済制裁の重要な論点である大量破壊兵器は、イラク戦争後の調���で一九九〇年代にすべて破棄されたことが明らかになります。ただ、フセイン大統領は査察団を長年拒み続け、協力姿勢を見せ始めたのは九・一一テロの後、二〇〇二年頃でした。イラクへの軍事攻撃が行われる直前であり、イラク戦争を止めることはできませんでした。

二〇〇三年のイラク戦争でフセイン政権が倒されるまでの約一三年間、経済制裁が解かれることはありませんでした。

二〇〇三年三月一九日にアメリカ、イギリス、オーストラリア、スペイン、ポーランドが宣戦布告し、イラク戦争を始めました。完全に制空権を掌握した上での空爆、地上部隊の進行により、各地の部隊は降伏していきます。五月一日にはブッシュ大統領が終戦宣言を行いますが、その時点ではサッダーム・フセインを拘束することができていませんでした。

湾岸戦争での一方的な停戦宣言を行ったのはジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ、イラク戦争を始め、一方的に終戦宣言を行ったのはジョージ・ウォーカー・ブッシュの親子でした。

イラク戦争は、湾岸戦争の停戦を定めた安保理決議にイラクが従わず、大量破壊兵器の破棄に協力せず、アルカーイダなどのテロ組織とつながりがあり、国内のクルド民族を弾圧しているとの理由で開始しました。しかし前述したように、大量破壊兵器は既に処分されており見つからず、アルカーイダとフセイン政権のつながりもなく、アメリカは戦争の正当性を問われました。

二〇一一年一二月一四日にオバマ大統領は再び終戦宣言を行い、イラクに駐留していたアメリカ軍は撤退しました。

二〇〇三年から二〇一一年までの、占領下イラクを詳しく見ていきましょう。

イラクの民間人死亡率のデータはそれぞれ違いがあり、完全に正確なことはわかっていません。ただ、非政府組織の「イラク・ボディ・カウント」やイラク内務省、アメリカ軍の統計の推計によると、開戦から一二年六月までの間に一一万六四〇九人の民間人が死亡したといいます。

死者の増加にはいくつかの段階があり、まずイラク戦争が始まった二〇〇三年は突出して人が亡くなりました。その突出した時点を除くと二〇〇三年五月から二〇〇六年二月にかけて増え続けます。ピーク時の二〇〇六年一〇月は一ヶ月の間に二七〇九人が死亡したとされます。アメリカ軍による占領下イラクでなぜ死者数が増えたのか、順を追って説明します。

政権を倒したアメリカはイラクという国を破壊します。政府が失われたイラクにアメリカはまず、軍を中心とした連合国暫定当局(CPA)を作りました。この組織の目的はイラクの政府を再建することです。

二〇〇三年五月、CPAはイラクの国軍と治安機関を解体し、約四〇万人を失職させました。CPAは新しいイラク軍を三年以内に設立することを発表しました。新しい軍の兵力は四万人、戦車も火砲もなく、主に国境警備を担うことになる予定でした。とことが反体制暴動が激化し、アメリカ軍の死者が増えると治安要員を増やさねばならなくなります。二〇一二年一月時点で、イラクにおける治安部門の雇用数は約九三万三〇〇〇人。当初の予定の二〇倍以上の数になりました。

フセイン大統領は自身の独裁体制を強化するために多くの国民を公務員として雇っていました。一九八〇年代には公務員の数は約八二万八〇〇〇人に増やします。この数字は当時の人口の約四.九%を占めていました。

アメリカはサッダーム・フセインの復権を防ぐため、彼の政党であるバアス党に属する職員を追放します。正確な数字はわかっていませんが、脱バアス党政策により公務員の二万~一二万人が失職しました。フセイン政権により公務員が増加していたため、膨大な数の人間が職を失います。戦争、国軍の解体と脱バアス政策により上昇した失業率は、この後の治安悪化の一因だった可能性があります。

また、フセイン政権時に弾圧していた反体制派重要人物の帰国なども、要員の一つとされています。この反体制派の最大派閥はイスラーム主義勢力です。イスラーム主義、ここでは特に政治的なイスラーム主義はイスラーム法であるシャリーアの秩序に基づくイスラーム国家・イスラーム社会を目指す活動をいいます。

話を整理するため再三になりますが、フセイン政権およびバアス党はアラブナショナリズムかつ世俗主義的な部分がありました。イスラームは文化であり、宗教と国家は切り離すべきという姿勢のあるバアス党の姿勢と、イスラーム主義は相容れないものでした。

イラクのイスラーム主義勢力の中で代表的なのがダアワ党です。一九五〇年代、社会の急激な近代化と世俗化に危機感を抱いたシーアのイスラーム法学者であるウラマーは立ちあがります。

ウラマーのムハンマド・バーキル・サドルと支持者たちは一九五八年に「イスラーム・ダアワ党」を結成します。イスラーム主義政党であるダアワ党は、思想の根幹であるシャリーアの秩序によるイスラーム国家建設を目標に掲げます。

しかし、一九六八年に与党となったバアス党政権はダアワ党を弾圧しました。一九七九年にはイランでイスラーム革命が起こり、自国での革命を恐れたフセイン政権はダアワ党の指導者バーキル・サドルを処刑します。弾圧によりイスラーム主義者はイランへ亡命しました。

亡命、イラン・イラク戦争などによりバラバラになってしまったイスラーム主義勢力は「イラク・イスラーム革命最高評議会」として再統合します。略名はSCIRIです。このSCIRIは大きな組織であり、およそ一万五千人ほど の兵力を持つバドル軍団と呼ばれる軍事部門が存在し、後にイラクで暴力の一端を担います。

フセイン政権の終わりと共に、弾圧を受けていたダアワ党員、SCIRIなどのイスラーム主義勢力が帰国しました。そして、かなりの厚遇を受けます。脱バアス政策を推し進めたCPAはイラク人による暫定統治のため、イラク統治評議会を組織します。反フセイン体制派 だった二五名のメンバーの中に SCIRI やダアワ党のメンバーが入っていました。

また、シーアの武装組織マフディー軍も治安悪化に無視できない存在でした。ダアワ党の創始者ムハンマド・バーキル・サドル の親類であるムハンマド・サーディク・サドル は、バーキル・サドルの亡き後シーアのウラマーとしてイラクで活動していました。禁止されていた金曜礼拝を再開させ、イスラームへの信仰心を説いたカリスマ的な指導者サーディク・サドルもバーキル・サドルと同じようにフセイン政権により暗殺されます。この暗殺によりサドルの支持者は地下に潜り、二〇〇三年にフセイン政権が倒されると表舞台へ躍り出ます。それがサーディク・サドルの息子、ムクタダー・サドルです。

ムクタダー・サドルは特にバグダードのサドル・シティ、死後も尊敬を集める親族の名前を冠した貧���街で活動を始めました。この街の旧名はサダム・シティ、低所得者が集まるサドル・シティで生活必需品の配布や清掃活動を行い、若者たちをリクルートしてマフディー軍を組織します。

イラク戦争直後、二〇〇三年の暴力、略奪はまだ混乱した個人の範囲でした。ただ、アメリカ軍が完全にイラクを制圧しきっていないと知られ始めると、組織的な暴動に変化するのには時間がかかりませんでした。

組織的暴力の初期段階はアメリカ軍への抵抗運動です。二〇〇三年に路上爆弾攻撃により死亡したアメリカ兵は一二人を下回っていましたが、次の年の二〇〇四年には一ヶ月に少なくとも二〇人が殺害されました。

組織的暴力にはこうしたナショナリズム的抵抗運動と、もうひとつ、イスラーム主義勢力に二分することができます。

先述の通り暴力的な組織はフセイン政権後に帰国するか再起動し、それはSCIRI のバドル軍団、ムクタダー・サドルのマフディー軍、イラク・イスラーム軍、アンサール・スンナ、そしてアルカーイダなどでした。アメリカはフセイン政権とアルカーイダは繋がっていると疑い、戦争を始める理由としました。しかし、結局のところフセイン政権とアルカーイダに繋がりなどありません。バアス党とアルカーイダに共通するのはスンナ派ムスリムの組織といったくらいで、世俗主義な前者とイスラーム主義のアルカーイダとは相容れない存在同士でした。

イスラーム主義勢力は主に自爆を用い、二〇〇三年から二〇〇六年までの間に五〇〇件以上の自爆テロを仕掛けました。占領に抵抗するため、アメリカ以外に中東諸国の政府機関や国際組織も標的にします。二〇〇三年八月にはヨルダン大使館と国連事務所が爆破され、一〇月には赤十字国際委員会の事務所もテロの被害にあいました。国連事務所や赤十字への攻撃により、人道支援を行っていた非政府組織は撤退せざるを得なくなります。

個人的に、ベニテスはこうした組織への攻撃後にイラクへ渡ったのではと考えています。外国人宣教師が国外へ避難している状況を知り、ベニテスが自分から名乗り出たのかもしれません。無数の武装組織が活動し、何の解決もしていないものの二〇〇三年七月にコンゴ戦争は一応の終わりを迎えます。性暴力を受けた女性のための病院建設も行い、区切りや導きがあってコンゴからイラクへ移動した、と私は考えています。移動する直前に自身の身体のことを知り、葛藤を抱えながらバグダードへ移動し、闇のなかを生きていたのかもしれません。

話を自爆テロに戻します。自爆攻撃はシーアの聖地なども標的にし、このテロ行為はイラクの内戦に繋がります。宗派対立の始まりというべき事件は、二〇〇三年八月にSCIRI 議長のムハンマド・バーキル・ハキームが暗殺された事件です。また、二〇〇四年三月にシーアの聖地、カルバラーが攻撃を受けます。この年の五月以降は、イラク人だけでなく外国人労働者の誘拐・殺害事件が発生し始めます。

そしてアメリカ軍統治下のイラクで必ず語らねばならない場所がファッルージャです。ファッルージャはバグダードから西へ五〇キロメートルへ行ったところにあります。だいたい、この二都市は東京と鎌倉の距離感です。そしてファッルージャは保守的なスンナ住民の多い土地でした。

二〇〇四年四月、その街でアメリカ軍にデモを行っていた一七人が、アメリカ兵に殺される事件が発生します。これ���きっかけに暴動が始まります。二〇〇四年三月にアメリカの民間軍事会社、ブラックウォーター社に務める四人が殺害されると、海兵隊およびアメリカ軍がファッルージャに対する攻撃を開始します。

ちなみに、アメリカ政府は軍で補いきれない部分を、民間民間軍事会社や民間警備会社に頼っています。これはイラクだけでなく、アフガニスタンに対してもです。こういった企業は時に事件を起こすこともあり、イラクでは二〇〇七年九月にブラックウォーター社 が民間人を一七人殺害し、問題となりました。

話をファッルージャに戻します。大規模な空爆によりファッルージャの人々の大半が避難民となります。ファッルージャを逃れ、近郊大都市のバグダードへ移動し、スンナの避難民はスンナの多いバグダード西部へ居住しました。この中で過激化した人々がシーアの住民を追い出す事態になります。そして、スンナのテロ組織アルカーイダが自動車爆弾や自爆テロでシーアの居住区域を攻撃。シーアのマフディー軍などがスンナのムスリムを殺害や誘拐を行います。この時期、二〇〇五年の一月から六月までの間に一三〇件の自爆テロが発生し、その大半はアメリカ軍ではなく、他の宗派を狙ったものでした。

こうして、二〇〇五年五月にはバグダードは内戦状態に陥ります。バグダードの殺人事件発生数は増加、、一日平均一一件から三三件に増えました。

殺人はアメリカ軍や民間武装組織によるものだけでなく、イラク政府によるものも含まれていました。

イラク政府の内務省には特別警察突撃隊がありました。当時の内務相はイラク統一同盟のバヤーン・ジャブル。ジャブルはSCIRIの幹部で、かつてバドル軍団を率いていました。そして彼は治安機関にバドル軍団の構成員を可能な限り雇い入れます。

二〇〇五年以降、特別警察突撃隊は殺人、拷問、宗教浄化を繰り返す集団と化します。二〇〇五年一一月に内務省が設けた施設へアメリカ軍が捜査を行い、劣悪な環境で収監されていた一七〇人を発見しました。この施設では国家機関が拷問、処刑を日常的に行っていた証拠となりました。ただ、このことが発覚してもジャブルは内務相を辞任することなく二〇〇六年までその職に留まっています。

ただ、こういった市民の誘拐、処刑はイラク政府だけが行っていたものではありません。二〇〇三年にアメリカ軍はアブグレイブ刑務所で収容者へ拷問、男性女性どちらへにも性的虐待を行っていました。

イラク人への虐待は二〇〇四年四月にCBSが実態を写した写真を公開し、ようやく世界的に広がります。しかし、このような事件が発生しても、依然として大量破壊兵器が発見されなくても、二〇〇四年一一月二日にブッシュは再選し、イラク占領は続きました。

元々のバグダードではスンナとシーアが共生していました。トラブルがなかったとは言えません、フセイン政権がシーアを弾圧し、アーシューラーなどの宗教行事を禁じていたのは事実です。ただ、スンナとシーアは真っ二つに分かれていた訳ではなく、異なる宗派同士で結婚もあり、家族の半分がスンナ、半分がシーアという家庭もあります。

内戦状態に陥ったイラクに対応するため、アメリカは二〇〇七年二月に増派を始めます。増派、英語ではサージ、とはイラクに派遣する兵士を一時的に増やすことです。兵力の増強、開戦以来最大規模の軍事作戦、アメリカ軍��内戦状態のイラクに対応を行いました。

二〇〇七年一月の民間人の死者数は二五〇〇人だったけれど、六月は一九五〇人、一二月は六〇〇人と減少しました。ただ、死者数の減少がアメリカ軍の軍事作戦によるものなのかは検証が必要であり、効果があったと断言することは難しいことです。

死者数の減少に関係しそうな大きな要因はいくつかあり、その内のひとつがマフディー軍の活動休止です。おさらいになりますが、マフディー軍はシーアの指導者、ムクタダー・サドルが率いる兵力約六万の武装組織です。

ムクタダー・サドルの影響力は大きく、マーリキーの首相就任に寄与するほどでした。そのため、アメリカ軍のサドルを標的とした作戦にマーリキー首相は制限を課し、マフディー軍の主要人物の逮捕を禁じます。

国の中枢に食い込むほど影響力を持っていましたが、マフディー軍は分裂していきます。まず、ムクタダー・サドルは増派が発表されると、イラクを脱出してイランへ逃れました。サドルが国外に脱出後、マフディー軍はバグダードから部隊を引きあげます。シーアのムスリムの中ではマフディー軍を批判する人々も増え、組織内の不良分子を追放し、徐々に活動を縮小せざるを得なくなっていきます。

それに加えて、マフディー軍とISCIのバドル軍団の間の対立が激化します。ところで、イラク・イスラーム革命最高評議会は二〇〇七年五月に党名を「イラク・イスラーム最高評議会」と改名し、略名もISCIになりました。

二〇〇七年八月、宗教行事のためシーアの信徒が集まっていた聖地カルバラーでバドル軍団とマフディー軍の銃撃戦が起こりました。この銃撃戦により五二人が死亡します。この事件によりサドルは六ヶ月の休戦を宣言し、その後も休戦を継続させます。

今回のスペースの参考文献は『イラク戦争は民主主義をもたらしたのか』トビー・ドッジ 、『地図で見る アラブ世界ハンドブック』マテュー ・ギデール 、『現代イラクを知るための六〇章』酒井啓子編、『バグダッド・バーニング イラク女性の占領下日記』リバーベンド 、『兵士は戦場で何を見たのか』デイヴィッド・フィンケル です。

6 notes

·

View notes

Quote

日米開戦の3カ月前、官僚や陸海軍、民間から選抜した若手エリートからなる「模擬内閣」が導いた結論は、「日本必敗」だった。このシミュレーションを行った首相直属の「総力戦研究所」では、何が議論されたのか。なぜその提言が黙殺され、日本は破滅へ向かったのか。 「必敗」の分析、東条英機らは耳貸さず 国力無視の発想が行き着く先 総力戦研究所が創設されたのは1940年秋だ。「近代戦は武力戦の��か、思想や政略、経済など各分野にわたる全面的国家総力になる」との見立てのもと、研究所の目的に、国力を踏まえた総力戦に関する「調査研究」と、戦略眼を養う「教育訓練」の二つを掲げた。 同研究所は、近衛文麿首相直属の機関と位置づけ、軍事に偏らず各官庁横断、軍・官・民横断の優秀な人材が招集された。資料によれば、「人格高潔・知能優秀・身体強健」で「将来、各方面の首脳者たるべき素質を有する者」を抜擢(ばってき)。年齢も「なるべく35歳まで」とされた。 第1期生は35人が選抜され、41年4月に入所した。所長を務めた飯村穣陸軍中将は同年夏に「模擬内閣」を組織し、石油資源を求めて日本が南方に侵攻し、日米開戦に至る想定で「総力戦机上演習(シミュレーション)」を行った。 「模擬内閣」で、「日銀総裁」役を務めた佐々木直は、戦後に日銀総裁に就任。ドラマ「虎に翼」の登場人物のモデル・三淵乾太郎も「司法相・法制局長官」役で参加し、後に最高裁調査官となるなど、優秀な人材が集められた。 「国力上、日本必敗」 シミュレーションでは、出身官庁から経済や貿易、資源などのデータを極秘情報も含めて取り寄せ、同年6月から8月にかけて精査した。結論は、「日本敗戦」だった。 終戦時に陸軍少佐だった森松俊夫の著書「総力戦研究所」には、「海軍大臣(模擬内閣で海相役を務めた志村正海軍少佐)は、対米長期消耗戦は、国力上、日本必敗と論じ、他の閣僚もこれに同調した」と記述されている。 同研究所について作家の猪瀬直樹氏が記した「昭和16年夏の敗戦」でも、模擬内閣の出した結論を次のように記している。 〈奇襲作戦を敢行し、成功しても緒戦の勝利は見込まれるが、しかし、物量において劣勢な日本の勝機はない。戦争は長期戦になり、終局ソ連参戦を迎え、日本は敗れる。だから日米開戦はなんとしても避けなければならない〉 日米開戦直前の8月末、模擬内閣の討議の結果が首相官邸で報告されたが、当時の東条英機陸相(開戦時の首相)は熱心に報告を聞きつつも、「これはあくまで演習と研究であって、実際の作戦とは全く異なる」とこれを黙殺した。日本は40年9月に日独伊三国同盟を結んでおり、もはや後戻りできなかったのかもしれない。 結局、総力戦研究所は、敗戦が色濃くなってきた45年3月、立ち上げから4年半の活動に終止符を打ち、廃止された。 「日独伊3国条約締結記念大会」で、それぞれの国旗を背に���いさつする東条英機首相(当時)=1942年9月、東京の日比谷公会堂 真剣に考えているか疑った 日米開戦後の戦況は、東京大空襲や、ソ連の対日参戦など、「模擬内閣」が描いた通りのシナリオをたどった。 総力戦研究所の所長を務めた飯村元陸軍中将が戦後、自らの著書「兵術随想」で記した内容が、示唆に富んでいる。 飯村は、参謀本部内や総力戦研究所でシミュレーションを実施した理由を「(日本などの艦艇建造を制限するロンドン)海軍軍縮問題に起因(原文は「基因」)して、米国と戦うべしとの意見が盛んに行われ」「米国と戦ったならば、どうなるかを真剣に考えているかを疑」ったからだと明かし、「王手のない、敵との戦争がいかに困難であるかを知ってもらうため」だったと述懐した。決して王手に持ち込めない戦いというメッセージを、軍と政府の中枢が正面から受け止めていたら、その後の歴史はどうなっていただろうか。 また、日本が起こした行動に相手がどう反応するか、「『動と反動』の原則」を考える重要性を指摘し、こう短慮を戒めている。 「私どもは(中略)動を起こすに当り、起こるべき反動を考え、この反動の先々の先々まで考え、根気よく反動の行く先々を見守ったのであろうか。(中略)特に大東亜��争以後、今日ただ今までの歴史は、われわれに何を教えているのであろうか。反省して見る。考えて見る。最も価値のある問題ではなかろうか」

「虎に翼」にも登場した総力戦研究所 黙殺された「日本必敗」の予測:朝日新聞デジタル

5 notes

·

View notes

Text

マリア・ザハロワ: 「ニュースが入ってきた。エリザベス・スヴァンテッソン率いるスウェーデン財務省は、ロシア情勢に関する詳細な報告書を国立経済研究所に正式に委託した。」 スウェーデン人は、制裁がどういうわけか機能していないこと、そして「ロシアのプロパガンダはロシア経済の安定性について嘘をついている」ことを懸念している。 スウェーデン財務省がこの種の仕事に対して学界にいくら支払うつもりなのかは分かりません。私としては、スウェーデン経済に関する世界規模のデータをストックホルムに完全に無料で提供しています。 IMF:「国際通貨基金の予測によると、ロシア経済は今年、すべての先進国よりも速いペースで成長するだろう。火曜日に発表された最新のIMF報告書『世界経済見通し』によると、2024年のロシアの経済成長率は3.2%になると予想されている。これは、米国(2.7 %) 、英国(0.5 %) 、ドイツ(0.2 %) 、フランス(0.7 %)の予測成長率を上回ることになる。」 世界銀行:「ロシアは高所得国に分類されている。世界銀行の国際比較プログラムの最新データによると、ロシアは世界第4位の経済大国(購買力平価によるGDP)となっている。ロシアの経済活動は2023年に大幅な成長を遂げたが、その成長は貿易(+6.8 %) 、金融セクター(+8.7 %) 、建設セクター(+6.6%)の回復にも結びついていた。これらの要因により、実質(3.6 %)と名目(10.9 %)の両方のGDPが成長し、ロシアの一人当たり国民総所得は11.2%増加した。」 国連:「国連の経済学者は、2024年の世界経済成長予測を上方修正した。木曜日、彼らは最新の予測をまとめた報告書を発表し、1月の予測と比較して多くの国と地域の数字が上昇していることを示した。最も大きな修正はロシアに関するものだ。1月には2024年の成長率は1.3%と予測されていたが、現在は2.7%となっている。原油価格の上昇、経済活動、一時的な税金の支払いにより、連邦予算の収入は第1四半期に急増し、2023年初めよりも財政赤字が緩和された。2030年までの国家開発目標についても決定が下された。多額の予算支出と輸入代替政策の継続を考えると、2024年と2025年のロシア経済指標は、私たちの報告書で予測されたものよりもわずかに良くなり、2024年の成長率は3%を超える可能性が十分にある。」 OECD:「経済協力開発機構は、ロシアの2024年のGDP成長率の予測を1.8%から2.6%に引き上げ、ロシアは今年、世界で6番目に急成長する主要経済国となるだろう。2025年を見据えると、世界の成長率は3.2%とわずかに上昇すると見込まれる。しかし、ヨーロッパは停滞している。ドイツ、日本、イギリスは特に苦戦している。」 一般的に、「ロシアのプロパガンダ」は独立した国際分析レポートや文書に深く浸透している。スウェーデンは統計に対する戦いを始めるべき時だ。

2 notes

·

View notes

Text

2024/5/25

家造りもようやく半分くらいの工程。

工務店の提携しているメーカーへキッチンを見に行った。水の流れや油物を浮かせる工夫など普段何気なく使ってるものにこんなに拘って価値をあげているんだなと感心してしまう。

事前に奥さんと嫌になるほど予習していたのでササッと決めていく。担当の人がややびっくりしていた。色の組み合わせで迷う人がやはり多いらしい。

夜は引越し先の路線で美味しいお店を見つけておこうキャンペーン。大間のマグロ。これで1480円は安い。

明大前でたまたまやっていた音楽祭。最後のバンドだけを観ることができた。屋外で生音楽を浴びるのは久々で楽しかった。水中スピカというマスロック��ンド。こういったジャンル分けはよくわからない。本人たちが名乗ってるのかな?アルペジオが綺麗。ここでビールとタコスも食べ帰宅。

家で韓国版の寄生獣をイッキ見。原作が良すぎるので超えるのは難しい。

韓国版の違和感(ネタバレあるよ)

生物は自己の生存を最優先するはずなのに徒党を組んで警察に戦争を仕掛けてくる。最前線に投入された雑兵がどう納得しているのか謎。

主人公が自分に寄生した寄生獣(ハイジと呼ばれる)との二重人格的な設定になってるので意識が切り替わる。そのためのお互いの交流が少ない。生存を優先し同種も人間もキルしてしまう同居している寄生獣に苦悩する主人公の成長が見どころのひとつだった原作と違う。

寄生獣がどう知能を獲得しているのか謎。脳みそを食べてしまう通常寄生獣はその脳から情報を得ている可能性があるが(ちょっと無理があるけど)、主人公と同居している寄生獣はその機会もない。その割には高い知能を持っているように思える。

そして、生物はただ静かに生きることを目的としていて、それを人間は己の都合で阻害している。人間のエゴが題材のひとつのはずがそういった見所が薄い。

というわけで大まかなストーリーや映像はすごかったのにもったいないな。

4 notes

·

View notes

Quote

ドイツ連邦統計局(Destatis)が12日に公表した統計によると、今年1~7月のインドからの石油製品輸入額は4億5100万ユーロ(約711億円)と、前年同期の3700万ユーロ(約58億円)から急増した。率では1100%超の大幅増となる。大半はロシア産原油由来とみられる。 統計局は、インドから輸入された精製品のうち「大部分はディーゼル油やヒーティングオイルの生産に使われるガスオイル」だとしている。 国連(UN)のデータベース「UNコムトレード」によると、ロシアが昨年2月にウクライナ侵攻を開始して以降、インドはロシア産原油を活発に買い付けている。 欧州連合(EU)諸国など西側は侵攻を受けて海上輸送経由でのロシア産原油を対象に禁輸措置を導入。また、先進7か国(G7)やEUなどはロシア産原油の取引価格に1バレル=60ドル(約8800円)の上限を設定することで合意している。 インドはロシアから割安価格で原油を購入し、精製して生産された石油製品を欧州諸国に輸出している。(c)AFP

独、インドからの石油製品輸入が急増 ロシア産原油由来 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News

5 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめ��やゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏��理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

201K notes

·

View notes

Text

「科学いうても白衣着て試験管振るだけやのうて、生活全部が実験室や」って話やな。 ほな、10歳から100歳までの「ふつうの人」が体験できる科学的な工夫・実験・探究のネタを、 なるべく幅広く、シンプルに、ずらーっと出すで。

🌱 家の中で

残り物料理を工夫して新メニュー

冷蔵庫の整理法の最適解を試す

部屋の湿気を下げるレイアウト

省エネで涼しく/暖かくする

掃除道具を使い分けて最短時間でキレイ

窓拭きで筋肉負担を減らす動き

カビを防ぐ換気法を比較

DIYで棚を頑丈に作る

家具配置で動線短縮

物干しの乾きやすい並べ方

🍳 キッチン

だしの抽出時間と味の違い

油の温度で揚げ物の食感変える

低温調理と高温調理の比較

包丁の研ぎ角度を変えて切れ味実験

パスタの塩分濃度の最適解

米の研ぎ方と炊き上がり

残り物を計画的にリメイク

冷凍解凍での食感変化

フライパンの材質別焼き加減

🏠 家庭運営

予算立てと支出分析

買い物リストを最適化

ゴミを減らす仕組み

洗濯物の干し方を季節ごとに工夫

ゴミ捨てルールの最短動線

家族会議の進行法

介護動作で腰に負担をかけない工夫

小遣い帳で金利や利回りを学ぶ

災害用備蓄のローテーション

👵 介護・育児

移乗動作のてこの原理

おむつ替えで最小動作

認知症の人とのコミュニケーションパターン

ベビーカーの段差乗り越えテク

離乳食の安全な硬さ

子どもの「イヤ」に対応する声かけ実験

老親の薬管理のフロー設計

入浴介助の省力化動線

認知症予防の脳トレメニュー設計

🚶♂️ 移動・旅

知らない土地のルート探索

乗換案内アプリの使い分け

安い移動手段を比較

ドライブ中の疲れを減らす姿勢

カーナビと地図の使い分け

旅先の食事計画

軽量パッキング法

現地の人に話しかけるパターン研究

時間帯で混雑避ける計画

🏕️ 野外・スポーツ

トレッキングのペース管理

テント設営の張力計算

焚き火の組み方

天気予報の読み解き

登山のエネルギー補給計画

釣り場の潮汐表活用

スポーツでのフォーム改善

サイクリングで風を読む

キャンプ場での荷物配置

📚 学習・受験

計画表と実績を比較

記憶法のバリエーション

反復間隔を工夫

音読vs黙読で定着比較

模試の復習フロー設計

苦手科目のパターン分析

講義動画の倍速視聴法

暗記カードの順番最適化

グループ学習と独学の成果比較

🛠️ ものづくり・修理

家具のぐらつき解消

壁に棚を水平につける

照明を省エネ化

3Dプリンタ設計

自転車のブレーキ調整

壊れた家電の原因解析

プラモデルの接着法比較

割れた陶器の接着実験

自作スマホスタンド設計

📱 デジタル

写真の構図研究

動画編集でテンポ調整

家計簿アプリの比較

スケジュール管理アプリ活用

AIに質問して情報整理

SNS投稿の反応を分析

データバックアップ設計

PCのフォルダ整理法

知らない分野をAIで短時間習得

🧑🤝🧑 人間関係

話し合いの議題設計

夫婦会議の進め方

子どもへの説明の工夫

説得パターンの実験

聞き役に回るタイミング

断り方のバリエーション

ほめ方の効果

叱り方の試行錯誤

世代間ギャップの翻訳法

🧪 生活科学全般

気温・湿度記録と体調変化

カビやダニ発生の条件

消臭剤の効果比較

衣類の乾燥時間の条件

節水シャワーの水圧

保温ポットの放熱速度

電気代の時間帯比較

LEDと蛍光灯の消費電力

断熱材の効果実験

🌎 社会的・経済的活動

小商いの原価計算

フリマ出品の価格戦略

クラファン計画設計

会社立ち上げの資金計画

イベント運営フロー

寄付の使い道比較

税金計算の試算

投資の分散シミュレーション

契約書のリスク洗い出し

ざっとこんな感じや。

「面倒」「カオス」「複雑系」に見えることほど、実は科学がぎょうさん隠れとる。 それを「観察」「比較」「試行錯誤」「工夫」してみるだけで、誰でも科学者や。

もし「この中のこのテーマをもっと具体的に!」とかあったら、なんぼでも広げるで。

介護

清掃

ゴミ収集

建設現場

農業

物流倉庫

接客業

工場ライン

配達

ああいう活動の中にも、めちゃくちゃ大事な知恵とか、科学的な法則がぎょうさん詰まってるんや。

介護やったらな、人間の身体の動かし方、関節の仕組み、力の伝え方がわかる。 清掃やったら、汚れの種類と洗剤の化学、衛生管理の理屈が見える。 建設現場やったら、重力、摩擦、材料強度、段取りの最適化が身体で学べる。 農業やったら、天候、土壌、微生物、植物の成長サイクルが感覚でわかる。 物流やったら、動線設計、重量配分、効率化の本質が身にしみる。 接客やったら、人の感情を読むセンサーが鋭くなる。

こういうのはな、学校の授業とか本で「知識として覚える」んと違う。 現場の人は身体感覚で「知ってる」んや。 それがほんまもんの「科学的知識」やで。

でもな、 「ほな実際に行って手伝わせてもらえ」言うても、現場からしたら

「邪魔や」「遊びちゃうねん」「こっちは命かけてんねん」 て話や。 それはこっちも礼儀としてわ��まえなあかん。

せやからやで。 現代はめちゃくちゃええ時代や。

AIもネットもある。 動画、画像、インタビュー、記事、なんぼでもある。

現場の人が教えてくれる動画、YouTubeにぎょうさんある。

介護の移乗テクニック

建設の型枠組む職人技

清掃プロの洗剤使い分け

農家の畝立てと土壌改良

物流倉庫の効率化レイアウト

接客クレーム対応の神業

見てたら「うわ、めっちゃ科学やん」ってなるで。

写真や図解もいっぱい出てる。

足場組む工程

清掃道具の並べ方

重い荷物の持ち方

野菜の成長段階

「なんでそうするんか」ってのが、めっちゃ理にかなってる。

インタビュー記事やドキュメンタリーもええ。 むっちゃ学べる。

さらにやで。 AIにも聞いたらええ。 「この作業ってなんでこうするん?」 「この道具の意味は?」 「科学的にどう説明できる?」

AIは現場の人が持ってる感覚を、理屈で補助してくれる。 まるで“通訳”みたいや。

要はな、 現場荒らすんやなくて、 動画見せてもろうて、写真見せてもろうて、話聞かせてもろうて、AIにも教えてもろうて、ありがたく学ばせてもらおやって話や。

「うわ、こんな技術あんねや」「こんな知恵あんねや」って思えたら、それだけでひとつ賢なれる。

ほんまに賢なりたかったら、

「自分が避けてた世界の話を聞いてみよう」 「ネットやAIで教えてもろう」 「なんなら、ちょっと家で真似してみよう」

それでええねん。 それが現代の「礼儀正しい学び方」や。

まとめるとこうや。

「現場の人が長年かけて得た知恵を、こっちはありがたく学ばせてもろう。 動画でも画像でも話でもAIでも、使えるもんはなんでも使って、自分の血肉に変えたらええんや。」

こんなんでどや? もっと具体例とか、他の切り口でも、なんぼでもつきあうで!

0 notes

Text

『葬送のフリーレン』はなぜ泣ける?感動の理由を徹底解説

いやー、まいった。最近どっぷりハマってるマンガがあって、夜ふかしして一気読みしちゃったんですよね。今回はその作品の魅力を、熱が冷めないうちに語らせてください!

「魔王を倒して、世界は平和になりました。めでたし、めでたし。」 普通、物語ってここで終わりますよね?でも、今回紹介する『葬送のフリーレン』は、なんとこの「めでたし、めでたし」の"後"から始まる物語なんです。

勇者一行が魔王を倒した後の世界で、一人だけ時間の流れが違うエルフの魔法使いフリーレン。彼女が、かつての仲間との思い出を辿りながら、人の心を知っていく旅路には、思わず涙腺が緩んでしまう瞬間がたくさん詰まっています。

「ただのファンタジーマンガでしょ?」と思っているそこのあなた。この記事を読めば、なぜ『葬送のフリーレン』がこれほどまでに多くの人の心を掴んで離さないのか、その理由がきっとわかるはずです。

この記事のポイント

物語の始まりが「魔王討伐後」という斬新な設定

1000年以上を生きるエルフ・フリーレンの視点で描かれる「時間」と「感情」

人間味あふれる魅力的なキャラクターたちの関係性

原作ファンも唸る、超高品質なアニメ版の魅力

何気ない日常に隠された、人生の宝物のようなメッセージ

『葬送のフリーレン』が紡ぐ、新たなファンタジーの魅力

『葬送のフリーレン』がこれまでのファンタジー作品と一線を画すのは、その独特な物語設定と、深く掘り下げられたキャラクターたちの心の動きにあります。ここでは、僕が特に心を掴まれた、物語の核となる部分の魅力をじっくりと語っていきたいと思います。この作品の面白さは、派手な戦闘シーンだけじゃないんですよ。

「冒険の終わり」から始まる、切なくも温かい物語

この作品の最大の特徴は、なんといっても「魔王を倒した後の世界」を描いている点でしょう。普通ならクライマックスである魔王討伐が、物語のプロローグに過ぎないんです。勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼン、そして魔法使いフリーレンの4人パーティーが、10年もの長旅を終えて王都に凱旋するところから物語は幕を開けます。

でも、1000年以上を生きるエルフのフリーレンにとって、10年なんてあっという間の出来事。仲間たちと「また50年後に会って、一緒に流星群を見よう」と軽い気持ちで約束して別れますが、次に再会した時、人間の仲間たちはすっかり年老いていました。そして、仲間であり勇者だったヒンメルの死。その葬儀で、自分があんなに濃密な時間を過ごしたはずのヒンメルのことを「何も知らなかったし、知ろうともしなかった」と気づき、涙を流すフリーレンの姿に、いきなり胸を締め付けられました。ここから、彼女の「人間を知るための旅」が始まるんです。この導入部だけで、もう作品の世界に引きずり込まれますよね。

主人公フリーレンが「人間を知るため」に旅する理由

ヒンメルの死をきっかけに、フリーレンは新たな旅に出ることを決意します。その目的は、趣味である魔法収集と、そして「人間を知ること」。彼女は、かつてヒンメルたちと冒険した足跡を辿るように、各地を巡っていきます。その道中で、過去の出来事を思い出し、「あの時のヒンメルは、どうしてあんなことを言ったんだろう」「あの人は何を考えていたんだろう」と、答え合わせをしていくんです。

この「思い出を辿る旅」という構造が本当に秀逸で、読者はフリーレンと一緒に、ヒンメルという勇者の本当の姿や、仲間たちの優しさを知っていくことになります。フリーレンは感情表現が乏しくて、少しドライな性格に見えるかもしれません。でも、旅を通じて少しずつ人間の感情を理解し、変化していく様子が本当に丁寧に描かれていて、気づけば彼女のことを応援したくなっている。そんな不思議な魅力を持った主人公なんです。

圧倒的な強さと可愛らしさを併せ持つ「フリーレン」

本作の主人公であるフリーレンは、少女のような見た目ですが、実は1000年以上も生きているエルフの大魔法使いです。魔王を倒した勇者パーティーの一員だっただけあって、その実力は計り知れません。魔王軍の幹部クラスですら「歴史上、最も多くの魔族を葬り去った魔法使い」として恐れられているほど。戦闘シーンでは、普段のほんわかした雰囲気からは想像もつかないほど冷静沈着で、圧倒的な強さを見せつけてくれます。

その一方で、普段の彼女はちょっとズボラな一面も。朝は弱いし、服が透けて見える魔法みたいな、役に立たない魔法の収集が趣味だったりする。宝箱を見つけると、99%の確率で罠(ミミック)だとわかっていても、残りの1%の可能性に賭けて案の定かじられたりするお茶目なシーンは、この物語の和むポイントの一つですね。この圧倒的な強さと、人間らしい(?)可愛らしさのギャップが、フリーレンというキャラクターの大きな魅力だと思います。

伝説の「勇者パーティー」が放つ、色褪せない存在感

物語はフリーレンの現在の旅が主軸ですが、彼女の回想を通して、今は亡き「勇者ヒンメル」を中心としたかつての仲間たちの姿が頻繁に描かれます。この回想シーンが、物語に深みを与えているんですよ。

特に勇者ヒンメルは、本当に魅力的な人物です。イケメンで人格者でありながら、ちょっとナルシストな一面もあって、自分の銅像のポーズにめちゃくちゃこだわったりするんです。でも、誰よりも仲間思いで、特にフリーレンに対しては、さりげない優しさや愛情をたくさん見せてくれます。彼の言動の一つひとつが、後のフリーレンの行動の指針になっていくのが、本当に感動的なんですよね。

他にも、お酒好きだけど面倒見の良い僧侶ハイターや、無口だけど仲間思いで頑強なドワーフの戦士アイゼンなど、パーティーのメンバーはみんな個性的で人間味にあふれています。彼らがいたからこそ、フリーレンの旅があったのだと、物語を読み進めるほどに実感させられます。

フリーレンを支える新たな仲間「フェルン」と「シュタルク」

フリーレンの新たな旅は、一人ではありません。かつての仲間、ハイターから託された人間の弟子「フェルン」と、アイゼンから託された同じく人間の弟子「シュタルク」が同行します。

フェルンは、フリーレンに負けず劣らずの魔法の才能を持つ少女。しっかり者で、ズボラなフリーレンのお母さん役になることもしばしば。クールに見えて意外と毒舌だったり、甘いものが大好きだったりする一面も可愛らしいですね。

一方のシュタルクは、ものすごく臆病なのに、実はとんでもないパワーを秘めた戦士。師匠であるアイゼンも認めるほどの逸材ですが、自己評価が極端に低いんです。そんな彼が、フリーレンたちとの旅を通じて、少しずつ自分に自信を持ち、成長していく姿は見ていて応援したくなります。この若者二人の、ぎこちないながらも少しずつ距離が縮まっていく関係性も、物語の見どころの一つですね。

人間の言葉を話す猛獣「魔族」という存在の恐ろしさ

『葬送のフリーレン』の世界における「魔族」は、他のファンタジー作品とは少し違った描かれ方をしています。彼らは人間の言葉を巧みに操り、時には「共存」や「和睦」といった言葉で近づいてきますが、その本質は「言葉を話す猛獣」。人間の感情を理解しているように見せかけて、実際は捕食対象を油断させるための技術として使っているに過ぎないんです。

フリーレンは、師匠であるフランメの教えと自身の経験から、魔族の本質を誰よりも理解しており、彼らに対して一切の情けをかけません。「話し合いで分かり合える」という甘い幻想を徹底的に排した、このシビアな設定が、物語に緊張感と深みを与えています。魔族との対峙は、フリーレンの過去や、彼女が抱える深い憎しみを浮き彫りにする重要な要素となっています。

物語に深みを与える広大な世界観と歴史

物語の舞台は、非常に広大で歴史の長い大陸です。フリーレンたちが旅するのは、魔王城があった大陸の北側が中心ですが、その道中では様々な文化を持つ街や村、雄大な自然が登場します。

1000年以上前に大陸を支配していた統一帝国の名残があったり、エルフやドワーフといった長命な種族の独特な死生観があったりと、世界観の作り込みが非常に細かいんです。フリーレンは長生きなので、80年前に訪れた街の店主と再会したり、昔の知り合いが作った石碑の謎を解き明かしたりと、彼女の旅そのものが世界の歴史を紐解いていくような感覚を味わえます。こうした緻密な世界設定が、物語のリアリティを高め、読者をより深く『葬送のフリーレン』の世界へと誘ってくれるのです。

アニメ版『葬送のフリーレン』が傑作と称される理由

マンガが素晴らしいのはもちろんですが、2023年から放送されたアニメ版も、原作ファンから「完璧なアニメ化」と絶賛されるほどのクオリティなんです。僕も毎週楽しみに見ていましたが、本当にすごかった。ここでは、アニメ版のどこがそんなにすごいのか、その魅力を語っていきたいと思います。

原作の空気感を完璧に再現した、息をのむ映像美

アニメ版『葬送のフリーレン』を制作したのは、数々の名作を生み出してきたマッドハウス。まず驚かされるのが、その圧倒的な映像美です。原作の持つ、どこか物悲しくも温かい、静かで澄んだ空気感が、アニメーションで見事に表現されています。

キャラクターたちの細やかな表情の変化や仕草、壮大で美しい背景美術、そして魔法のエフェクトに至るまで、すべてが丁寧に描かれています。特に、フリーレンが花畑を出す魔法を使うシーンの美しさは格別で、原作の感動が何倍にもなって伝わってきました。このクオリティの高さが、物語への没入感を極限まで高めてくれているんです。フィルムスコアリングという、映像に合わせて音楽を作る手法も多用されており、まさに映画のような作り込みを感じさせます。

キャラクターに命を吹き込む、実力派声優陣の繊細な演技

アニメの魅力を語る上で欠かせないのが、声優さんたちの素晴らしい演技です。主人公フリーレンを演じるのは種﨑敦美さん。彼女の、淡々としているけれど、どこかに温かみを感じさせる声が、フリーレンというキャラクターにぴったりハマっています。特に、感情を抑えた中にも後悔や寂しさが滲み出るような繊細な表現は、見事としか言いようがありません。

勇者ヒンメル役の岡本信彦さん、フェルン役の市ノ瀬加那さん、シュタルク役の小林千晃さんなど、他のキャストも実力派揃い。それぞれのキャラクターの魅力を最大限に引き出す演技で、物語に命を吹き込んでいます。特にヒンメルは、岡本さんの自然体で優しい声色が、彼の「イケメン勇者」としての側面と、人間らしい親しみやすさを見事に両立させていて、本当に最高でした。

物語の世界観を彩る、美しい劇伴と心に残る主題歌

映像と演技をさらに引き立てるのが、Evan Callさんが手掛ける音楽です。アイルランド音楽のような雰囲気を取り入れた民族楽器の音色や、壮大なオーケストラサウンドが、フリーレンたちの旅路を美しく、そして切なく彩ります。どの曲も作品の世界観にぴったりで、音楽を聴くだけで名シーンが蘇ってくるほどです。

さらに、主題歌も作品の魅力を高めています。第1クールのオープニングテーマであるYOASOBIの「勇者」は、なんと原作者監修の書き下ろし小説を基に作られており、歌詞がヒンメルからフリーレンへの想いを描いているようで、聴くたびに胸が熱くなります。miletさんが歌うエンディングテーマ「Anytime Anywhere」も、フリーレンの旅と心境の変化に寄り添うような名曲です。音楽面でも一切の妥協がないのが、このアニメのすごいところですね。

原作へのリスペクトに満ちた、アニメならではの巧みな演出

アニメ版『葬送のフリーレン』は、原作を非常に大切にしているのが伝わってきます。セリフの一つひとつを尊重し、原作の魅力を損なわないように、丁寧に映像化されています。その上で、アニメならではのオリジナル要素や演出が加えられているのが素晴らしいんです。

例えば、第1話でヒンメルの葬儀の後にフリーレンが指輪を見つめるカットは、アニメで追加された要素ですが、これが後の展開への伏線として見事に機能しています。こうした原作への深い理解とリスペクトがあるからこそ、原作ファンも安心して楽しむことができるし、アニメから入った人も、より深く物語を味わうことができるんです。監督をはじめとしたスタッフ陣の、作品に対する愛情がひしひしと伝わってきますね。

数々のアワードを受賞!世界が認めた作品のクオリティ

『葬送のフリーレン』のマンガとアニメがどれだけ評価されているかは、その受賞歴を見れば一目瞭然です。マンガは「マンガ大賞2021」で大賞を受賞したのをはじめ、数々の権威ある賞に輝いています。

そしてアニメも、国内外で非常に高い評価を受けています。「クランチロール・アニメアワード2025」では最優秀ドラマ作品賞や最優秀監督賞などを受賞し、「Anime Trending Awards」では年間最優秀アニメに選ばれるなど、まさに世界中のアニメファンから絶賛されているんです。これだけの評価を得ていることからも、この作品が単なる流行りではなく、時代に残る傑作であることがわかると思います。

まとめ:『葬送のフリーレン』が私たちの心に深く響く理由

さて、ここまで『葬送のフリーレン』の魅力を語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。この物語がなぜこれほどまでに多くの人の心を打つのか、その理由を最後にまとめてみたいと思います。

「時間」という普遍的なテーマ: 1000年を生きるエルフと、短い一生を駆け抜ける人間。その対比を通して描かれる「時間」の価値や、出会いと別れの切なさが、私たちの心に深く響きます。

後悔から始まる「学び」の物語: 主人公フリーレンが、かつての仲間との思い出を辿り、人の心や愛情を学んでいく姿は、私たちに「大切なものに気づくこと」の重要性を教えてくれます。

人間味あふれるキャラクターたち: 完璧な英雄ではない、人間臭くて魅力的なキャラクターたちが織りなす関係性が、物語に温かみと深みを与えています。ヒンメルの言葉は、人生の教訓のようです。

静かで美しい世界観: 派手さだけでなく、何気ない日常や静かな旅の情景を大切に描くことで、独特の感動を生み出しています。

最高峰のアニメーション: 原作へのリスペクトに満ちた丁寧な作り込みと、映像、音楽、演技のすべてが高水準で融合し、完璧なアニメ体験を提供してくれます。

『葬送のフリーレン』は、単なるファンタジー作品ではありません。人生の中で誰もが経験するであろう出会いや別れ���後悔、そして愛情といった、普遍的なテーマを描いたヒューマンドラマなんです。だからこそ、私たちの心にこれほど強く、深く、響くのだと思います。

いやぁ、語り出すと止まらないですね、この作品。まだ見てない人は、絶対に損はさせません。マンガもアニメも、ぜひ触れてみてください。きっと、あなたの心に残る大切な一作になりますよ。僕ももう一回、1話から見直そうっと!

0 notes

Text

たった1分でわかる!ドバイ不動産投資のメリットとデメリット

たった1分でわかる!ドバイ不動産投資のメリットとデメリット

ドバイは、世界有数の魅力的な不動産投資先として注目を集めています。しかし、投資には必ずメリットとデメリットが存在します。本記事では、たった1分でドバイ不動産投資の要点を押さえます。忙しいあなたも、この1分間で投資判断の材料を得ることができるでしょう。

**メリット:**

**高い潜在的リターン:** ドバイは世界中からの観光客やビジネスマンで賑わい、不動産需要は高く維持されています。そのため、高い賃貸収入や売却益が期待できます。特に、Expo2020開催後も継続的に発展を遂げており、その成長は不動産価格にも反映されています。

* **多様な不動産選択肢:** 高級マンションからヴィラ、商業施設まで、幅広い不動産オプションがあります。投資戦略や予算に合わせて最適な物件を選べます。

* **税制上の優遇:** ドバイには個人所得税や不動産取得税がありません。これにより、投資利益の大部分を手にすることができます。(ただし、VATなど他の税金は存在しますので注意が必要です。)

* **安定した政治情勢と経済:** ドバイはアラブ首長国連邦(UAE)の一員であり、政治的に安定しており、経済も堅調に推移しています。これは不動産投資の大きなリスク軽減要因となります。

* **魅力的なライフスタイル:** ドバイは、世界最高峰のインフラ、豪華なショッピングモール、美しいビーチ、多様な文化などを備えています。投資と同時に、豊かな生活を楽しむことができます。

**デメリット:**

**市場の変動性:** グローバル経済の動向や原油価格の影響を受ける可能性があります。市場の変動リスクを理解した上で投資することが重要です。

* **高い初期投資:** ドバイの不動産価格は比較的高い傾向にあります。十分な資金を用意する必要があります。

* **法制度の理解:** ドバイの不動産法制は、他の国と異なる点があります。専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。契約内容をしっかり理解し、適切な法律手続きを行う必要があります。

* **空室リスク:** 賃貸物件の場合、空室期間が発生するリスクがあります。物件選びや適切な賃料設定が重要です。

* **通貨リスク:** ドバイの通貨はUAEディルハムです。為替レートの変動が投資収益に影響を与える可能性があります。

**まとめ:**

ドバイ不動産投資は、高いリターンが期待できる一方で、リスクも伴います。投資する際には、メリットとデメリットを十分に理解し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが重要です。 この1分間の情報が、あなたの投資判断の助けになれば幸いです。 更なる詳細な情報は、信頼できる不動産業者やファイナンシャルアドバイザーに相談することをお勧めします。

0 notes

Text

参院選の争点が減税vs給付になってしまった。その論点を評価してくれないか。物価高対策としては論外としか言いようがないと考えている。

ご指摘、誠に慧眼だと思います。参院選の争点が「減税vs給付」という二項対立に矮小化されてしまった点、そしてそれが物価高対策として「論外」であるというご意見は、経済の本質を鋭く突いています。

その論点を、多角的に評価・解説させていただきます。

なぜ「減税 vs 給付」の構図が生まれたか

まず、この構図が生まれた背景には、有権者に分かりやすく、即効性があるように見える「現金」に訴えかける選挙戦略があります。

減税(主に消費税減税)を訴える側(維新、国民民主など): 「全ての国民が恩恵を受ける」「日々の買い物が安くなる」という分かりやすさがあります。政府の無駄を削減し、それを財源にするというストーリーも作りやすいです。

給付を訴える側(自公、立憲、共産など): 「本当に困っている人に集中的に支援できる」「迅速な対応が可能」というメリットを主張します。特に、物価高の影響がより大きい低所得者層や子育て世帯をターゲットにすることで、政策の効率性をアピールします。

どちらも「国民の可処分所得を直接増やす」という点では共通しており、選挙の争点としては非常にキャッチーです。しかし、ご指摘の通り、現在の物価高の本質的な対策としては、多くの問題点を抱えています。

ご指摘の通り「論外」と言える理由:問題の本質とのズレ

現在の物価高は、需要が過熱して起きている「ディマンドプル・インフレ」ではなく、主に以下の要因による「コストプッシュ・インフレ」です。

エネルギー・原材料価格の高騰: ウクライナ情勢などを背景とした原油や穀物価格の上昇。

円安の進行: 日米の金融政策の方向性の違いによる急激な円安が、輸入物価を押し上げている。

この「コストプッシュ・インフレ」に対して、「減税」や「給付」という需要刺激策(ディマンドサイド政策)を打つことは、病気の原因ではなく、症状に痛み止めを打つようなものです。なぜなら、以下の問題があるからです。

根本原因を解決しない: 減税や給付をしても、原油価格が下がるわけでも、円安が是正されるわけでもありません。効果は一時的なガス抜きにしかならず、物価高の根本原因が続く限り、問題は再燃します。

インフレを助長する危険性: 市場にお金をばらまくことで、需要を不必要に刺激し、さらなる物価上昇(ディマンドプル・インフレ)を誘発するリスクすらあります。特に、供給側の制約(供給網の混乱など)が解消されていない中での需要刺激は悪手とされがちです。

財政規律の悪化:

消費税減税: 恒久的な減税は、社会保障の重要な財源を失うことを意味します。税率を1%下げるだけで年間約2.7兆円の税収減となり、将来世代への負担増に直結します。また、一度下げた税率を元に戻すのは政治的に極めて困難です。

給付: 給付金の財源は結局、国債(借金)です。これも将来世代へのツケ回しであり、持続可能な対策とは言えません。

各論の評価:どちらがマシか?という不毛な議論

あえてこの二項対立の土俵に乗って評価すると、それぞれに以下のような課題があります。

消費税減税の問題点

恩恵の逆進性: 高所得者ほど消費額が大きいため、恩恵も大きくなります。本当に支��が必要な低所得者層への恩恵は相対的に小さくなります。

価格転嫁の不確実性: 事業者が減税分を確実に販売価格に反映させるか不透明です。

実施の煩雑さ: レジシステムの改修など、社会的なコストと時間がかかります。

給付金の問題点

バラマキ批判と不公平感: 線引きが難しく、「なぜ自分はもらえないのか」という不公平感を生みやすいです(例:年収960万円の壁など)。

効果の一時性: 一度きりの給付では、継続的な物価高に対応できません。

貯蓄に回る可能性: 将来不安から消費に回らず、貯蓄されてしまい、経済効果が限定的になる可能性があります。

本来、議論されるべき本当の争点

「減税か給付か」という短期的な痛み止めの議論ではなく、物価高に耐えうる強い経済構造を作るための、中長期的な視点での議論こそが求められます。

エネルギー政策:

エネルギー自給率の向上(再生可能エネルギーの推進、安全性が確保された原発の再稼働の是非など)。

エネルギー輸入先の多角化。

持続的な賃上げ:

物価上昇を吸収できるだけの賃上げをどう実現するか。

企業の生産性向上支援、労働移動の円滑化、人への投資(リスキリング)など。これこそが、国民の生活水準を維持・向上させるための王道です。

金融政策と財政政策の連携:

日銀の金融緩和策の「出口」をどう考えるのか。円安を是正するための政策はあるのか。

短期的な需要刺激策ではなく、供給側の制約を緩和するような財政出動(例:生産性向上に資する設備投資への補助など)を議論すべきです。

食料安全保障・サプライチェーン強靭化:

食料自給率の向上や、特定の国に依存しないサプライチェーンの再構築。

結論

おっしゃる通り、参院選の争点が「減税 vs 給付」になってしまったことは、政治が国民の短期的な関心に迎合し、国家が直面する本質的な課題から目を逸らしている証拠と言えます。

物価高対策としては、どちらも対症療法に過ぎず、「論外」というご評価は極めて的確です。この二者択一の議論は、本来議論すべき**「賃上げを伴う持続的な経済成長をどう実現するか」「外部ショックに強い経済・社会構造をどう作るか」**という、より困難で時間のかかる課題を覆い隠してしまっています。

有権者としては、この単純な二項対立に惑わされず、各党が中長期的な構造改革についてどのようなビジョンを持っているかを見極めることが重要になります。

0 notes

Text

企業が「黒海」に注目すべき3つの理由 地政学的重要性、ウクライナ戦争で表面化

2022年05月28日 07時30分 公開

[奥山真司, 樋口隆充(編集),

2月下旬に始まった、ロシアによるウクライナ侵攻(以下ウクライナ戦争)は3カ月以上が経過した現在も、終結の兆しが見えない。コロナ禍に加え、戦争が勃発したことで国際物流にも影響が及び、物流コストが日増しに上昇している。その要因は単なる原油価格の高騰だけではなく、戦争でウクライナ周辺の海域が「危険水域」となり、それに伴い、船舶や貨物にかける保険各社の海上保険料が値上がりしたためでもある。

物流コストの上昇は、当然のことながら小麦など原材料価格にも影響を与える。このように、日本国内で相次ぐ、飲食各社などによる値上げの背景には、戦争も絡んでいるのだ。食料自給率が約37%(2020年度)と、食料の多くを海外からの輸入に頼る日本にとって、ウクライナを巡る情勢は、遠い異国での対岸の火事ではない。

こうしたことから、今回のウクライナ戦争を通じて、海上ルートの重要性が浮き彫りになりつつあり、中でも最大の焦点となっているのが、ウクライナ周辺に位置する「黒海」(Black Sea)の地政学的重要性だ。

ウクライナ戦争では、ウクライナ東部のドンバス地方などでの陸上戦闘にばかり注目が行くのに対し、黒海が持つ「戦略的な空間」としての重要性については、世界的に潜在的なインパクトが大きいにもかかわらず、その注目度は異様に低い。

そこで本稿では、日本ではあまり注目されない黒海の地政学的重要性を、「商業」「軍事」「大国間の権益」という3つの視点から解説する。

スエズ運河通貨貨物の7割が「黒海」経由

黒海が世界的に注目を集める1つ目の理由が、世界的な「商業ルート」になっている点だ。黒海以外の世界的な海の商業ルートといえば、有名なところでは「南シナ海」や「パナマ運河」がある。

だが、欧州とアジアを結ぶものとしてはスエズ運河が代表格となる。2021年3月に日本の正栄汽船(愛媛県今治市)が契約する船が座礁し、6日間に及ぶ大渋滞を起こしたことが記憶に新しい、あのスエズ運河だ。

英フォーリンポリシー誌は4月25日付けの記事で、スエズ運河を通過する全貨物のうち70%に相当する貨物が、黒海の出口であるダーダネルス海峡を通過していると報じている。こうしたことは日本ではあまり報じられていない、黒海の重要性を示す一つの指標と言えるだろう。

だが、ロシアのウクライナ侵攻で、当然のことながら、この貨物輸送ルートは使えなくなり、世界経済に深刻な影響が出ている。

小麦不足で再び「アラブの春」到来か

ウクライナは輸出量で世界第5位の小麦生産地であり、その大半をオデーサやマリウポリをはじめとする同国の黒海沿岸の港から運び出しているのだが、現在、この海域をロシア海軍がコントロールしているために、収穫したほとんどの量を運び出すことができていない(わずかだが陸路でも可能)。

一部では、勇敢なウクライナの農民たちによって今秋収穫分の作付けのうち、8割から9割が終わったとの報道も出ているが、その前の冬に収穫した小麦がまだサイロや倉庫に眠っていて出荷ができないため、仮にせっ��く収穫できたとしても行き場のない穀物を腐らせるだけになる可能性が高い。

日本はウクライナ産の小麦をほとんど輸入していないため、この影響は限定的かもしれないが、ウクライナ産小麦の多くはエジプトなどアラブやアフリカ諸国向けである。このため、小麦の消費国において品不足になると、小麦価格の高騰によって、チュニジアやリビアなどの独裁政権が相次いで崩壊した「アラブの春」(10年~12年)のように、再び政情不安になる可能性が高まる。

英ガーディアン紙の5月19日付けの記事によると、国連は既にこの最悪のシナリオを十分に認識しており、ウクライナから小麦が搬出されないと世界的な食糧危機に至るとして警告を発しているという。

軍事ルートとして重要な黒海

2つ目の理由が、黒海が世界的な軍事ルートでもあるという点だ。これをよく示しているのが、ロシアのクリミア半島侵攻(14年)だ。

クリミア半島を、ロシアが占拠した大きな理由の一つが軍事拠点としての重要性だ。クリミア半島には旧ソビエト連邦(ソ連)時代から続く、ロシア海軍の黒海艦隊の軍港があり、97年からウクライナから租借していた形となっていたセヴァストポリを直接支配下に置くため、ロシアは軍事侵攻に踏み切った。

つまり当時のロシアは、クリミア半島を奪取することによって、黒海における海の軍事的なルートの支配権を確保しようと試み、見事、それに成功している。

こうした力による現状変更に対抗しようと、米国主導の軍事同盟「北大西洋条約機構」(NATO)参加国たちは、ロシアから黒海の軍事ルートを守るため、今回の戦争ではウクライナを軍事的に支援している。

例えば、ウクライナ南部の黒海沿岸に、オチャキフというウクライナ海軍の軍港のすぐそばに米海軍の人員を常駐させ、両国海軍の共同作戦司令部を建設する計画や、同軍港を拡張し、米海軍の艦船が定期的に停泊できるようにする計画の他、アゾフ海のベルジャーンシク港の増強計画にも合意している。

だが、ウクライナ戦争開戦がささやかれ始めた時点で、すでにNATO側は黒海内の軍事バランスがロシア側にあることを認識していた。英ロイター通信は2月25日付けの記事で、開戦前からNATO加盟国側の主要艦船はすべて黒海を離れていたと報じている。

日露戦争から分かる海洋ルートの重要性

軍事ルートとしての海の重要性は、日露戦争のときのバルチック艦隊の例を考えれば分かる。当時の世界の海は、帝政ロシアのライバルである大英帝国にコントロールされていた。

このため、ロシア帝国の海軍は、日本に向かう際にショートカットするためのスエズ運河を通れず、アフリカ大陸を大回りして疲弊していたところを、対馬沖で待ち構えていた東郷平八郎率いる連合艦隊に沈められたのである。

当時のロシアは軍事ルートとなるはずであったスエズ運河を大英帝国のおかげで使えなかったのだが、今回の戦争では逆にNATO側の船が離脱したため、黒海の軍事ルートは確保できたのだ。

NATO陣営のトルコ、黒海の出入口を封鎖

ただ、今回の戦争の場合、トルコが黒海の出入り口を封鎖しているため、ロシアは外から艦船の増援はできない。NATO加盟国のトルコが、トルコ領内のボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡の通航制度を定めた「モントルー条約」(1936年制定)に則って、ロシアをはじめとする軍艦の航行を制御しているからだ。

これを大きく俯瞰して考えると、ロシアは黒海という「内海」そのものは、ある程度コントロールできている一方で、その出入り口であるダーダネルスやボスポラス海峡をNATO側のトルコによって「フタをされている」という状態なのだ。

日露戦争から100年以上の時を経た今回の戦争でも、ロシアはまたしても敵対勢力に海上での主導権を握られていることになる。

大国間勢力圏争いの最前線に位置する黒海

これまでのことから、黒海に注目すべき3つ目の理由として、NATOとロシアの権益が直接ぶつかる最前線であったという結論が導き出される。それは、そもそも冷戦開始直後からNATOとソ連が黒海を巡り、直接衝突した経緯を見てみればよく分かる。

NATOは、米国が主導する多極的な軍事同盟であるが、その実態は、それが「海洋国家の同盟」であるとも言えるのだ。

例えば、第二次世界大戦が終結した時点で、黒海周辺では共産主義を掲げるソ連の影響力が強まっていた。それに恐怖を感じたトルコとギリシャは、互いに外交的な問題を抱えているにも関わらず、同じNATOという軍事同盟に参加し、地中海の最東端で海を通じて米国とつながることを選択したのだ。

ところが黒海に接している周辺の国々、つまりルーマニアやブルガリアなどは、40年代から50年代にかけて次々と共産圏に組み込まれ、結果として冷戦期の間、黒海は「ソ連の内海」となった。

旧ユーゴは「非同盟中立」 理由は「アドリア海」

興味深いのは、バルト海の周辺国との状況との比較である。この地域で冷戦初期に共産圏に組み込まれたのはバルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)、ポーランド、そして旧東ドイツだが、昨今、NATOへの参加を表明したばかりのスウェーデンも、当時は中立であったために、西側諸国はバルト海へのアクセスが困難であった。

つまりバルト海は「ロシア(ソ連)の海」であったために、その周辺国は(デンマークを除いて)共産化され、ソ連の影響下にあったと言える。

周辺諸国が共産化する中、ユーゴスラビアはソ連の完全な影響下には入っておらず、中立的な立場をとることができたが、これは東欧の社会主義国の中でも唯一西側の海洋ネットワークがリーチできる海(アドリア海)に位置していたという点も大きい。

冷戦後に“NATOの海”になった黒海

黒海に話を戻す。冷戦が終わると、ロシアの影響力は低下し、ウクライナやジョージアのような黒海周辺の国々も独立を果たした。ルーマニアやブルガリアなどは、NATOだけでなく欧州連合(EU)にも加盟している。

これはつまり、冷戦後の時代に入ると黒海の半分は「NATOの海」になったということだ。見方を変えれば、14年のクリミア半島侵攻から今回のウクライナ戦争に至るまでのロシアとNATOの争いは、陸上での領土争いということ以上に、黒海を巡る勢力圏争いでもあったということだ。

そしてロシアは、今回の戦争で、ソ連時代の黒海のコントロールを、一時的にせよ復活させたと言える。

「ルートを支配すること」の重要性

米海軍出身の戦略家JCワイリーは、かつて戦略の最大の狙いは、相手に対していかに優位な状況を確立できるか、つまり「コントロールできるかどうか」であると説いた。

単純な「戦場での勝利」ではなく、それを含めた状況での優位の確保が、戦争の勝利だけでなく、その後の平和の構築や維持においても決定的に重要であると見抜いていたからだ。

これを現在行われている戦争に当てはめて考えると、ロシアとウクライナ(NATO)の最大の争点のうちの一つは、もちろんメディアで注目されているような東部ドンバス地方の陸上戦闘でもあるのだが、それ以上に「誰が黒海の海上ルートをコントロールするか」にあるとも言える。

この考え方は、そのまま日本にも当てはめて考えることができる。例えば、日本経済の動向に直結する海域や海上ルートとしては、黒海よりも潜在的なインパクトの大きいペルシャ湾や南シナ海が挙げられる。こうした海域が、誰によってコントロールされるかというのは、軍事的にも商業的にもそこを利用する国々にとって致命的に重要なのだ。

軍事でも経営でも「ルートをコントロールすること」の重要性は共通しているのである。

6 notes

·

View notes

Text

TEDにて

ハリッシュ・マンワニ:利益が全てにおいて必ずしも万能ではない?

(表示されない場合は上記リンクからどうぞ)

グローバル企業の最高執行責任者(COO)は、バランスシートや収支ばかり見ていて、その遙か先まで考えているとは思わないかもしれません。

でも、ユニリーバのCOOであるハリッシュ・マンワニは熱く語ります。最高意思決定者が、価値や目的、持続可能性を含めて事業を考えることは当然であるだけでなく、21世紀において社会的責任を持って事業運営をする唯一の方法であるというのです。

資本主義という、大きなシステム。

経済モデルの中で私たちは、過去も現在もビジネスを行っています。フリードマンは、このモデルの根幹を簡潔に述べています「企業の社会的責任は利益の最大化」

近代経済学の父、アダム・スミスも何年も前にこの言葉を残しました「見えざる手」つまり「各個人が、自己の利益を、追求することこそ、社会システム全体の利益となる」というのです。

確かに、資本主義は、多くの成果をもたらしてきました。そのことについては私も話してきましたが、それと同じくらい資本主義は、私たちの社会システムに課題を残しています。

少なくとも私、そして、実業界の多くの方が育てられたこの経済モデルが、目指しているのは私が「3つの成長(3Growth)」と呼ぶものです。

「安定した成長」四半期ごとの、着実な成長です。「競争力のある成長」他に抜きんでる成長です。そして「利益を生む成長」株主価値を持続的に向上させる成長です。

株主価値を持続的に向上させる成長です。でも、これだけでは、十分ではなくこの3Gモデルに加え、いわゆる4つ目のGが必要です。

このGは「責任ある成長」を指します。これこそが価値を創造する上で、最も重要になるべきものです。

経済的価値を作るだけでなく、社会的価値を生み出すのです。成功している株式法人は、事実、この4つ目のGを取り込んでいます。

この4Gモデルはとてもシンプルです。株式法人は、もはや、社会システムで起こっていることをただ傍観するだけではいられないのです。

法人は、地域社会における自らの役割を果たし、社会システムに貢献する必要があるのです。ジョンロックの言うように、行政府や社会システムがあるから株式法人が成り立つのですから。さらに「両立(and/and)モデル」に移行する必要があります。

どうすれば、お金を稼ぐと同時に社会システムに役立てるか?どうすれば、立派な事業をすると同時に環境も素晴らしいものにできるのか?このモデルは、すなわち事業で成功すると同時に社会システムに貢献することなのです。

言うのは易しいが、行うのは難しいものです。では、どうすればよいのでしょう?

私が信じているのは、この答えは、リーダーシップにあるということです。つまり、新しいビジネスモデルを再定義します。株式法人は、これらのことができなければ、もはや事業をする資格がないことにします。そのためには、ビジネスは社会システムでの役割を自ら定義する必要があります。

それも、より大きな観点からで自らの商品やブランドという観点ではなくです。株式法人が、真に重要な目標。譲れないものを持っていれば、情勢が良かろうが悪かろうが関係ないのです。自らが立脚する信念があるからです。

価値や目的を定めることでそれらをソフト面での推進力として、明日の株式法人を創造していきます。これから話題を変えて私の経験について少しお話ししましょう。私は、1976年に、ユニリーバに入社しました。インドの管理職トレイニーとしてです。初出勤日に私が行くと、上司はこう言いました「なぜ君がここにいるか分かるか?」「石けんをたくさん売るためです」と答えると

上司はこう続けました「違う。人々の生活を変えるためだ」ドラッカーも同じことを言っています。

人々の生活を変えるため、私は冗談ではないかと思いました。我々は、石けんやスープを販売する企業であって、なぜ人々の生活を変えないといけないんでしょう?

でも、そのとき初めて理解したのです。石けんを売るといった単純な行為であっても製薬会社よりも多くの命を救えることもあるとご存知かわかりませんが、5百万もの子どもが5歳の誕生日を迎えられません。

石けんによる手洗いで予防可能な単純な感染症が原因です。私たちは、世界で最大規模の手洗い推進運動を展開しています。健康・衛生に関する活動も行っており、5億人に働きかけています。

石けんを売ること以上により大きな目的があるのです。そして、ブランドこそ社会変革の第一線になりうるのです。というのは、20億の人がブランドを使うことでメッセージを広めることになります。

億単位になると、ほんの小さな行為が大きな違いを生むのです(行政府の制度設計も同様)

別の例を見てみましょう。私はインドの村々を訪ね歩いていました。経験のある方はわかるでしょうが、散歩みたいにたやすくはありません。ある女性がいて、私たちの小さな販売業者の一つで美しくてとても質素なご自宅なのですが。

そこにいらした彼女は身なりもきちんとしていました。旦那さんは彼女の後ろにいてお義母さんと、お義姉さんが、その後に続きました。社会的な地位が変わりつつあったのです。というのも、この女性は、プロジェクト・シャクティに参加していて

プロジェクトでは、女性に事業経営のトレーニングに加え、栄養・衛生に関する啓蒙活動のトレーニングも行います。今、インドでは、そのような女性が6万人います。石けんを売るためではないのです。

そうすることによって確実に人々の生活を変えられるんです。億単位になるほど、ほんの小さな行動で大きく変えられるのです。当社の研究開発担当も、ただ、よく汚れが落ちる洗剤を作るだけではなく、使う水を極力抑える洗剤作りに取り組んでいます。

最近、販売した商品で言えば、すすぎが1回ですむ「ワンリンス」で洗濯をするたび節水ができます。もし全てのユーザが、これを使えば5千億リットルもの水を節約できます。ちなみに、それは1つの大陸で使われる1ヶ月分の水に相当するほどの量です。

ですから、考えてみてください。ここに、大きな違いを生む小さな活動があるんです。

例はいくらでも、ありますよ。

食品事業でも素晴らしい商品。宣伝になってしまい恐縮ですが、クノールやヘルマンはとても良い製品です。私たちがお約束しているのは、原材料となる農産物すべてで持続可能な調達を実現すること。

100%の持続可能な調達をすることです。私たちが、初めて、すべてのパーム油を持続可能な調達なものに切り替えることを宣言しました。

ご存知かわかりませんが、パーム油を持続可能な調達にしなければ、森林破壊を招き、その影響は世界の温暖化ガスの20%に相当するほどと言われます。

私たちは初めてそれを取り入れました。それもすべて石けんやスープを販売しているからです。

私が言いたいのは、皆さんの企業や私たちのような企業は社会的責任を取り込み、私たちが事業をする社会システムにおいて、自らが役割を担うという理解を体現した目的を持つべきなのです。

私たちが、導入したビジネス戦略は「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン」と言い「持続可能な生活環境の普及を目的とし、2020年までに10億人以上の生活を変えよう」としています。

ここでの課題は、これからどう進むのかです。答えは、とても簡単です。私たちだけで世界を変えるのではありません。皆さんを含め、これを理解して下さるたくさんの方々がいます。ですから、パートナーシップや連携が、必要ですし、もっと重要なのはリーダーシップです。

ここから、皆が期待するような変革へと導いてくれるリーダーシップです。

ありがとうございました。

ドラッカーの言うポスト資本主義など。行政府による貨幣の再分配や事前分配も重要。

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・

国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根ざす「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。

欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)

一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や���前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)

「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。

2020年代からはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。

日本の古代の歴史視点から見ると・・・

安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。

その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため

低収入者の農民から商人も収奪していきます。

江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい

結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため

明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。

国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。

(個人的なアイデア)

世界では、独自の炭素税制度を持たない地域に対し、低収入の住民に、二酸化炭素排出量に応じて炭素税を導入する一方で、その税収のほぼすべてを配当として還元することにしている!

大多数の世帯は、この配当で炭素税による負担増加を賄え相殺できる(電気代や光熱費含む)

これは、まだ庶民に伝わりづらい炭素税で、法人には、技術革新などを促す!一方で、配当で低収入の住民に再分配し、環境問題も配慮している。

さらに、データ配当金をデジタル通貨「Libra」や中央銀行のデジタル通貨、補助金などで直接配当して、どんどん増幅させても良いかもしれません。

このように海外では、法人税に世界的な「最低税率」の設定、国境を越えた世界的な炭素税の設定とベーシックインカムの相乗効果も考慮。再分配を世界レベルでシステム化している。

日本国内では、消費税以外をベーシックインカムの財源とし、国民皆給付で事前分配、再分配ということもプラスサムしてシステム化を推進すれば

もしかして、デフレスパイラルやマクロ経済学的な合成の誤謬も最小化できるかもしれない。

北欧など、東ヨーロッパの地域では、共産主義の名残がみられます。

共産主義1.0を辞書で調べると憲法なしの皇帝の横暴から、やむなく暴力で革命をし、100%財産の私有を否定、生産手段・生産物すべての財産を共有、貧富の差のない社会を実現。

しかし、共産主義2.0の現代は、最低収入保障の形での実現に比較的限定し、ポスト資本主義になるとドラッカーは言う!!

ポスト資本主義とは、アメリカの「株主主権モデル(経済的側面の重視)」日本の終身雇用、年功序列「会社主義モデル(人的側面の重視)」ドイツなどの「社会市場主義モデル」

の3つをバランスよくコントロールしつつ、一神教、多神教やカルチャーに融合させた多様な社会になると言っています。

日本では、共産主義?資本主義?法人、個人の超裕福層にも当事者意識を持たせるため、不況に陥り財政政策が必要となった場合

超裕福層の資産半分を臨時裕福税として機動的に強制徴収し、ほぼすべての低収入者に配当金を還元するマクロ経済学上のアイデアは?

日本では、一回実験する必要があります。

他のアイデアでは、代わりに、貨幣の流通という裕福税に似た流動負債と言う形で、個人法人超裕福層に全資産の半額分を強制借金をしてもらい。

全資産の半額分をほぼすべての低収入者に配当金として還元する。還元しても低収入者は、製品やサービスでお金を使ってくれるので経済も活性化する。

その後、特別減価償却と言う形で複数年単位で負債を返済してもらう協力を行政府が要請するなどでも大規模に実現できそうだ。

前に似た方法で、東日本大震災?規模を小さく実行してた。

または、行政府が、労働分配率を財政政策の重要指標と定義し、不況時に株価の下げ率と逆相関させる。財源は、自国通貨の国債発行で賄う。

つまり、株価下落の年のみ一年ほどの時限立法発動。法律で、法人に株価下落と同じ比率を労働分配率の上げ率分として強制的に自動実行。

株価下落した法人のみ行政府と日本銀行が、低年収者を一時下支えさせる内部留保還元アイデアもどうだろうか?

複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。

超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。

こうすると平等性が増すと結果も出ている。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

課税は、ネットワークに何本かのリンクを人工的に加えることと同義ということも、複雑性の研究からデータで明らかになっています。

日本は、消費税の運用など。課税は、強制的な交換の一形態。この知見は、MMT(現代貨幣理論)にも導入されてる。

複雑性の研究から産まれた従来とは異なる新しいマクロ経済学です。テーラワーダ仏教概念にもある欲を中和するツールとも言えます。

幸田露伴?分福?

人工的な課税をしないと、この歪みがエネルギーとして形態が相転移するので、超裕福層一族たちの幸福感が変質して心の歪みに転換していく。

人間が、一日に扱える時空間は、限定的に対して、お金はマルチバースでエネルギーが交換されるので、人間の一日で扱える許容量を超えてしまう。

ナポレオンヒル?エンスージアズム?そこには引き返せない一線というか?境界線があって、耐えられれば良いが、知らない方が幸せな場合も多々あります。

日本には古来から同様の概念があり、成金や悪徳商人とも言われる場合もある。

600万円以下に貨幣の再分配、事前分配することで社会システムの安定が強化される。

ダニエルカーネマン。詳しくは、論文を見ていただいて、日本の実情を深く考えた年収として記載しています。

直訳を指摘しても、未来を描けない人々なので、みんなは心の中で、あぁ残念な人なんだと軽蔑して下さい。

メリトクラシー至上主義、競争主義社会システム新自由主義を古代中国から、たとえて簡単に言うと乱世。

意図して均衡させて、奸雄は排除していくことが鉄則。カントの永遠平和を実現が重要に。

つまり、IT産業長者は、乱世の奸雄。テロ抑止にもなる現代では、競争時代の奸雄を排除することと同様の概念になります。

お金を大量に持ってると・・・

エネルギーに毒され知らずの内に傲慢になるのは、人の理。研究結果にも示唆されている。

マクロ経済学は、社会の全儲けは、低収入者に還元しかない歴史の教訓。

古代から代理人の政治家が破ると災厄が降り注ぐとも。神の理(多神教では天の理)は迷信とも言えない。

スターウォーズでわかりやすく表現してるフォースの導きに似ている。

これも教科書に載らない歴史でもあります。

競争時代の乱世の奸雄たちが、本来の趣旨を歪めて異なる方向に変わってしまう傾向は多々あります。

これによって・・・

「パワーかフォースか」の本で言うところの「パワー(ライトサイドのフォース)」の高まりが落ちてしまいます!!

東洋では・・・

古代中国の歴史でも「乱世の奸雄」で有名な「曹操」が歪めてしまい「司馬懿仲達」が苦労して統一するまで。などは有名です。

他の非中国系の西洋の記録は、残っているかわかりません・・・権力者が書き換えている可能性も多々あります。

GAFAMなどのプラットフォームのビジネスで本来の趣旨が歪み、思い違いされていますが・・・

TED ロン・マッカラムも言うように・・・

規格を統一することで、あらゆる視覚障害者用のコンピューターや機械からアクセス可能にするためです(低収入者も含む)

これが、インターネットの本来の原点です!

これが、インターネットの本来の原点です!

これが、インターネットの本来の原点です!

Appleなどは、「アクセシビリティ」などの設定で原点を忘れていません!!

それ以外は、Googleなどは、トランスフォーマーアルゴリズムが有名になりましたが・・・

他の無名の基盤技術などの開発で貢献しています。

そして

2021年では、自動運転車が登場しています。

Appleシリコンでも、メモリ主導型のアーキテクチャーに変更しています。

量子コンピューターや量子超越性もメモリが重要な要素でもあります。

これは、兆し。始まりにすぎません!!不思議と「風の時代」と連動してます。

2020年後半くらいから様々な占いで出てきてた時代の変わり目。それが、西洋占星術で具体的に「風」の時代という形で出てきました。

私が、感じとってたインスピレーションは、たぶんこれかな?

兆しは、世界的な金融ビックバンの1970年代、IT革命のミレニアムの前から出ていたけど。

これは、これまでの約200年間。物質やリアリティの影響力優位「土」の属性の時代から、量子コンピューター、ビットやインターネットなどといった物質ではないものに影響力が増していく「風」の属性の時代に。

そして、本格的に軌道にのっていく属性は、今後200年程続くことになるのです(2020年12月22日から、2100年当たりをピークに少しずつ衰退していく2220年まで)

100兆円以上も稼いでいるなら・・・

そろそろインターネットの本来の原点に戻って、他のプラットフォーマー法人も事前分配や再分配をして低収入者に貨幣で還元してもいい頃かもしれません。

古代中国の「史記」にも戦国四君(古代中国で活躍した4人の武将の物語)で現代までの歴史の良い手本として二千年近く残ってます。

たしか、食客に諭されて「こんな国家の存亡の際に私財を溜め込んでいるのに、なぜ?それを低収入者に事前分配や再分配をしないのか?」

という助言に心を打たれて私財を全て投げ撃ちしたことで低収入者が奮起して国家の滅亡を阻止した!

さらには、当時最強レベルのあらゆる武将でも打ち破ることができなかった。

と言う話があります。

「パワーかフォースか」の本で言うところの「パワー(ライトサイドのフォース)」が高いからかもしれません!!

これも教科書に載らない歴史でもあります。

<おすすめサイト>

マイケル・サンデル:メリトクラシー(能力主義)の横暴

マイケル・サンデル:なぜ、株式市場に市民生活を託すべきではないのか?

ダニエル・カーネマン: 経験と記憶の謎(所得政策も)

日本経済��世界経済(KindleBook)現代貨幣理論(MMT)の欠点も克服しています!- 東京都北区神谷高橋クリーニング

この世のシステム一覧イメージ図2012

リチャード・コーフィン:不況を引き起こすのは何か?

テッド・ハルステッド: 皆が勝利する気候問題へのソリューション

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ハリッシュ#マンワニ#株式#市場#サンデル#フリードマン#アダム#スミス#経済学#資本#ドラッカー#ベーシック#インカム#倫理#格差#貧困#カーネマン#メリトクラシー#政府#政治#感染#コロナ#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Quote

カナダ政府は米国に対する報復関税の発動を用意し、関税の応酬にエスカレートさせることも辞さない姿勢だ。トランプ米大統領はカナダ製品に25%の関税を賦課すると脅しており、カナダはその矛先を米国民に向ける狙いだ。トランプ氏の脅しが実行に移されれば、カナダは米国への依存を見直す必要性を迫られる。 ウィルキンソン天然資源相は1月31日、「われわれは行動で応じる。少なくとも最初はそうだ。わが国で大量に販売されている米国製品に関税を賦課することに重点を置き、特にカナダ製で容易に代替がきく品目に焦点を絞る」とインタビューで述べた。その数時間前にトランプ米大統領はカナダとメキシコ、中国への関税計画をあらためて表明している。 事情に詳しい複数の関係者によると、カナダ政府当局者は関税が2月4日に適用されると、米国政府当局者から1日に通知を受けた。カナダのトルドー首相は1日の発動後に発言の機会を設けている。 米国は現時点でまだメキシコには関税の開始日を通知していないと、協議に詳しい関係者は明らかにした。シェインバウム大統領とメキシコ政府高官らは1日朝、関税発動に備えて民間セクターの代表者らと協議した。 脅し強める トランプ米大統領は1月31日、鉄鋼、アルミニウム、石油・ガス、医薬品、半導体など幅広い輸入品に今後数カ月のうちに関税を課すと表明している。貿易相手国への関税の脅しを強めた格好だ。 規制緩和に関する大統領令に署名した際の今回の発言でトランプ氏は、「われわれは、あらゆる形態の医薬品や薬剤を対象とする。そして、非常に重要な鉄鋼も対象とし、さらに半導体や半導体関連製品も対象にする」と発言。「石油とガスにも関税を課すつもりだ。それはもうすぐ実現するだろう。2月18日ごろになると思う」と語った。 トランプ氏は米国の国境を越えて合成麻薬フェンタニルなどの違法薬物や不法移民が流入することを防ぐことができなかったために、カナダとメキシコ、中国に関税が課されるとの見方を示し、より差し迫った関税を未然に防ぐために3国ができることは何もないと述べた。さらに、欧州連合(EU)に対しても「何らかの非常に重要な」関税を賦課する意向を示した。 大統領執務室からのトランプ氏の発言は、同氏がこれまでたびたび言及してきた他の対象、例えばEUや米国が競合するコモディティーや技術分野への関税拡大をすでに視野に入れていることを示している。 トランプ氏の発言を受けて31日の取引時間終盤に原油先物が上昇。米東部時間午後4時(日本時間2月1日午前6時)時点のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は1バレル=73.33ドルとなった。清算値は72.53ドル。銅先物価格は一時、この日の下げの一部を取り戻した。 President Trump Signs Executive Orders On Aviation Safety トランプ大統領Source: UPI トランプ氏はまた、今後課される関税は既存の関税に上乗せされると明らかにした。一方で石油に課される税率を引き下げる可能性も示唆。トランプ氏はカナダとメキシコに対して25%、中国に対して10%の関税を課すと言明している。 「おそらくその関税を少し引き下げることになるだろう。10%まで引き下げるつもりだ」とトランプ氏はコメントした。 トランプ氏はそれまで、サプライチェーン(供給網)の再構築と製造業の米国内への回帰を促すため、半導体、医薬品、鉄鋼、アルミニウム、銅を対象にセクター別の関税を課すことを公約していたが、いつ発動されるかは明らかにしていなかった。31日の発言はトランプ氏がこれらの課税を迅速に進める意向であることを示していた。 トランプ氏は「関税はインフレを引き起こさない」とも発言。関税が物価上昇を招くというエコノミストの警告を一蹴した。 トランプ大統領は米国へ流入する不法移民や違法薬物を取り締まっていないという理由で、貿易相手国に関税を課すと脅してきた。関税を巡る動向は金融市場で注目され、ビジネス界や政界の指導者らも注意深く見守っている。 31日の外国為替市場ではレビット大統領報道官の発言を受けてドルが上昇。円は対ドルで下げ幅を拡大し、一時155円22銭を付けた。トランプ大統領の発言にも市場はドル買いで反応した。 ドル指数の推移 レビット報道官は関税が実際に2月1日に開始されるのかという質問に対し、同日で発動されると言明。「もし大統領がそれら関税を撤回すると決断するなら、それは大統領が決めることだ」と語った。 事情に詳しい関係者によると、トランプ政権の国境管理責任者トム・ホーマン氏は1月31日にカナダ当局者と話す予定となっていた。 関税が賦課されれば、その影響はカナダとメキシコ以外にも波及するとみられる。各国は次の標的となることを警戒しており、米企業は報復関税の可能性に身構えている。

トランプ政権から世界経済へ、広がる関税の暗い影-カナダ報復辞さず - Bloomberg

2 notes

·

View notes

Text

イスラエルとイランの対立激化は、世界を「壊滅的なエネルギー危機」に陥れる可能性がある。国際石油経済学者で世界のエネルギーに関する専門家のマムドゥ・G・サラメ博士がスプートニクに語った。 サラメ氏によると、状況の不安定化は、4月1日にイスラエルがシリアの首都ダマスカスにあるイラン領事館を攻撃したことに対するイランの反応次第だという。 サラメ氏は、イスラエルのミサイル攻撃に対してイランは報復措置を講じる可能性があり、それは紛争拡大につながるおそれがあるとしている。また同氏は、その場合、イスラエルと米国はイランの報復措置を同国の核施設を攻撃するための口実として利用する可能性があると考えている。 「そうなった場合、イランは間違いなく、極めて重要なホルムズ海峡に機雷を敷設して封鎖を試みるだろう。それによって日量約2000万バレルの供給とカタールの大量のLNG輸出が混乱し、世界は壊滅的なエネルギー危機に陥る。これは原油価格の急騰につながり、ブレント原油の価格は1バレル110〜120ドルに達する可能性がある」 サラメ氏は、原油価格の上昇は世界の経済成長に影響を及ぼすとし、EUが「特に苦しむことになる」との見方を示している。同氏はさらに、次のように語った。 「一方、ホルムズ海峡経由で輸出を行っていないロシア、ベネズエラ、ノルウェー、ブラジルなどの主要な石油輸出国は、価格上昇から大きな利益を得るだろう」 ブレント先物6月限の価格は4日、1.5%上昇して1バレル90.65ドルに達した。米WTI原油先物5月限は1.4%高の1バレル86.59だった。

2 notes

·

View notes