#余りにもロバート秋山言われるので

Explore tagged Tumblr posts

Photo

12月3日バースデーカクテル 〜ファイナルアプローチ〜 カクテル言葉 周りを飲み込むような魅力的な実力家 北越谷西口徒歩1分 Hawaiian Bar Waikiki 07033901325 #北越谷#ワイキキ#バー #Hawaiian#Bar#Waikiki #birthday cocktail #個人的ニュースではありますが #余りにもロバート秋山言われるので #髪の毛切りました #goodbye和製ブラピ #お待ちしてまーす🙋 #ALOHA🌺🤙 (Hawaiian bar Waikiki)

#余りにもロバート秋山言われるので#bar#waikiki#バー#aloha🌺🤙#hawaiian#ワイキキ#個人的ニュースではありますが#髪の毛切りました#お待ちしてまーす🙋#birthday#goodbye和製ブラピ#北越谷

1 note

·

View note

Link

8月28日に安倍晋三首相が辞意を表明した直後から、メディアでは史上最長の7年8カ月にわたって総理の座にいた安倍政権の総括に力を入れた。

そこでの安倍政権の実績に対する評価は、メディアによって賛否が分かれたものが少なくなかった。国内で言えば、消費増税や共謀罪の成立などがそうだ。加えて、「森友・加計」や桜を見る会の問題については、「十分に説明責任を果たせていない」という批判が全般的に根強い。

外交・安全保障にかかわる分野についても国内メディアの評価はさまざまだが、実は海外からの評価は極めて高い。

日本版NSC(国家安全保障会議)の設立や集団的自衛権の行使容認、特定秘密保護法制定などについて国内では批判する向きもあるが、米国などからの評価は相当高い。また安倍首相は、世界が「扱いに困っている」ドナルド・トランプ大統領と良好な関係を築いたことで、その外交手腕は世界中から注目されていた。日本が米国と��良好な関係なくして存在できない事実を踏まえれば、安倍首相の対トランプ外交は日本でももっと評価されるべきである。

そして安倍政権には、もう一つ評価されてしかるべき「外交的なレガシー」がある。安倍政権がイニシアティブをとり関係国に声をかけてスタートさせた対中戦略が、ここにきて一気に活性化する兆しが見えているのだ。「QUAD(クアッド=日米豪印戦略対話)」である。

この「QUAD」とはいったい何か――。

■ 対中国の4カ国連携

この戦略対話とは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の非公式の枠組みのことを指す。QUADは、2007年8月、第一次政権時の安倍首相が、インド国会で演説した際に提唱、日本とアメリカ、オーストラリア、そしてインドとの多角的な協力関係の構築を呼びかけたことに端を発している。

安倍首相はその後、間もなく退陣してしまうことになるが、この方針は後を受けた麻生政権にも引き継がれ、そして民主党政権を経た後の第二次安倍政権でもこの4カ国の枠組みの維持が図られてきた。

QUADは、自由で開かれたインド太平洋戦略のための「4カ国イニシアティブ」とも呼ばれ、安全保障における協力関係を強化することを目的にしており、これらの国による海軍合同演習も行なわれてきた。

言うまでもないことだが、この枠組みは中国を意識した連携だ。そのため、これまで各国もそのときどきの政権によっては、この枠組みとの距離を置こうとする動きもあった。そのため本格的な連携関係にはなってこなかったのが実情だ。 それが今、再び注目されている。きっかけは、8月31日の米印戦略フォーラムにおける、米国務省のスティーブン・ビーガン副長官によるQUADについての踏み込んだ言及だ。

■ ゆくゆくはNATOのような枠組みに ビーガン国務副長官の発言は以下のようなものだった。 「トランプ政権が続こうが、トランプ大統領が敗れようが、新しい大統領の新しい政権だろうが、QUADを4カ国ではじめることは非常に重要なきっかけになるだろうし、この連携の行方を探っていくのは非常に価値があることだ。ただこのイニシアティブを、中国に対する防衛のため、または、中国を封じ込めるためだけの目的にしないように気をつけるべきだ。それ以上のものにしたほうがいい」

要するに、ビーガン国務副長官が米政府として今後のQUADの連携強化を求めたのである。 「中国を封じ込めるためだけではない」と言ったのは、参加国がそれぞれの事情で中国との関係性があることを踏まえたからだと考えられる。安倍首相が提唱してから現在まで、QUADと距離を置く国があった背景には、中国との2国間関係が���用したという経験がある。それはインドも同じであり、もともと同盟��重視しない非同盟主義を貫いてきたインドへのメッセージであるとも取れる。

ビーガンはさらにこう続けた。

「同時に、あまりに野心的になりすぎないようにもしたほうがいいだろう。インド洋・西太平洋地域のNATO(北大西洋条約機構)なんて声も聞いている。だが忘れてはいけないのが、NATOですら、最初は比較的に期待感は大きくなかったし、第二次大戦後の欧州でNATO加盟について多くの国が中立を選んだ。NATOの加盟国は現在では27カ国だが、もともとは12カ国だけだった。つまり、少ない規模ではじめて、加盟国を増やしてゆくゆくは大きくなることができる」

要は、NATOのような枠組みで結束して中国に対抗していこうという牽制でもある。米国には、対抗意識を隠そうとしない中国の姿を見て、インドも仲間に呼び込みたいという思惑が見える。

一方の中国は今、ドナルド・トランプ再選よりもジョー・バイデン新大統領誕生をより警戒するようになっているという。というのも、7月にマイク・ポンペオ国務長官が中国共産党を厳しく牽制したスピーチによって、「大統領選でのトランプの勝敗にかかわらず米国の対中強硬路線は変わらない」と中国は確信したからだ。そうであるならば、孤立主義をとり一国で攻めてくるトランプの米国よりも、同盟国との協調路線を打ち出すバイデンの米国のほうが厄介である――。そう見るようになっている。

もちろん米政府も中国のそうした考え方も察知している。だからこそQUADなどの協調路線で中国を牽制しようとしていると言われている。

■ 将来的には、韓国、ベトナム、ニュージーランドも

そしてこの動きはこの秋以降、一気に活性化することになりそうだ。関係筋によると、「マイク・ポンペオ国務長官は、9月と10月にこれら4カ国の外相らと立て続けに会談を行う予定でいる。またトランプ政権のロバート・オブライエン米国家安全保障担当大統領補佐官も、10月にはハワイ��QUADの安全保障担当の高官らと会う予定のようだ」という。さらに年末には、QUADの本格化に向けた地ならしの意味で、インドが日本と米国と共に毎年行っている海上軍事演習「マラバル」に、オーストラリアが���待されると言われている。

このQUADが、ビーガンが言うように、NATOのような軍事的同盟関係強化だけでなく、経済にもその範囲を広げれば、中国の広域経済圏構想「一帯一路」も牽制できるとの声も上がっている。

では、日本にとってのメリットはあるのか。もちろん台頭する中国に対する戦略としてこうした連携は価値がある。日本は最近インドとの2国間関係も強化している。9月9日には、自衛隊とインド軍の物品や役務の相互提供を円滑に行う日・インド物品役務相互提供協定(日印ACSA)が締結されたばかりだし、11月には日印2プラス2が行われる予定だ。 そこに橋渡し役として、QUAD4カ国からさらに参加国が増えることもいとわないはずだ。米国務省の関係者によれば、日米豪印に加えて、まずは韓国とベトナム、ニュージーランド(QUAD+3)を参加させるという目論見があるという。

もともとインドは非同盟主義の国だ。そのインドがQUADに興味を示している理由の一つには、やはり国境問題などで中国との関係悪化がある。2020年6月、ヒマラヤ山脈地帯の中印国境沿いで、インド軍と中国軍が素手での殴り合いや投石という形で衝突し、死者まで出る事態になった。そしてその後にインド政府は2度に分けて、180近い中国製モバイルアプリの使用を禁止すると発表し、世界が両国関係の行方を固唾を呑んで見守った。

余談だが、かつて筆者は、インド側のカシミール地方での取材中にラダック地方に入ったことがある。標高がおよそ3000メートル以上と高く、途中で高山病一歩手前になるほどだった。だが、インドと中国が衝突した国境地域は標高4200メートルと言われる。とんでもない過酷な中で乱闘を行なったということになる。考えただけで頭痛がする。

そして、こうした動きを受け、中国もロシアを巻き込んだ「牽制」の動きを見せている。9月11日、ロシアが仲介するという形で、インドと中国が国境での紛争において、「信頼醸成措置を推進する」と合意したと発表。明らかにインドが西側と関係強化していることを意識した動きだ。

現時点では、国境沿いの争いは小康状態が続いているが、一触即発の状態は変わらない。今後インドでは、前述のアプリ禁止措置のようにさらなる経済的な対中措置が取られる可能性もあり、中印関係はさらに悪化するという見方もある。

そのインドも、中国の台頭を目の当たりにし、共闘する国が必要だと感じているということだろう。今後、さらにQUADとの連携強化を進めることになる���見られる。

QUADが4カ国に留まるにせよ、さらに参加国を増やしていくにせよ、この対中国の多国間に渡る共同戦線が実効性を備えてくれば、やはり「安倍首相の外交レガシー」がもう一つ増えることになるだろう。

5 notes

·

View notes

Text

2022/05/11

ぐっすり眠ってたから全く気づかなかったんだけども、昨夜なんかコンドの駐車場?でトラブルがあったらしい。なんか中東系の男が騒いでたとか。私がまったく気づかないレベルだから大した騒ぎでは無いと思うんだけども、ロバートは引っ越し欲が出ている模様。

ロバートが昨日ナチョス食べ過ぎて、今日はもう朝食のパンケーキ以外食べないとかいうもんだから、今日はオイコスとマヨネーズを入れたポテサラ作ったった。オイコスの無糖のは料理用にぴったり。生の玉ねぎ苦手だから大好きな葱を入れました。あと葉物は実質カロリー0と考えて好きに追加。

あとこの飲み物ビールに見えるけど、ウーロン茶にソーダ水を入れるとビールっぽくなるというのを試してみたので実質ウーロン茶です。本当に見た目ビールだし、味も少しビールっぽい。こういう海外のビールがあるんですって言われたら信じちゃうれべる。

これだけでも意外と満腹になる。今日はもうこれだけでご飯おしまいだな。つくづくじゃがいもおいしいわあ。これからの季節、道端で野菜の無人��売やってたりするから、そういう新鮮な野菜沢山買って食べたいな。

ワカコ酒っていう漫画をピッコマで読んで、それでポテサラめちゃくちゃ食べたくなったの。ポテサラってめんどうやからほとんど作らないんだよな。でもカナダでは日本のポテサラとは明らかに違うものしか売ってないし、自作するしかないからね。まあ洋裁やったりしながらタイマーセットして放置するだけだから意外と楽だったけども。

あとクリームチーズどら焼き自作したくて今朝パンケーキ焼いたけども、なんか失敗して上手くできんかった。やっぱアジア系スーパーで買うのがいちばんかなあ。中にクリームチーズ追加して食べたい。ダイエット中だけども、午前中は甘いものokにしてます。一日で必ずカロリー消費できるから。基本朝と昼夜兼用の2食だけだから多少高カロリーなものを食べても意外とカロリーオーバーしないし。

1kgの脂肪を燃やすのに7200kcal消費しなきゃいけないらしいんだけども、例えば1ヶ月で-5kg痩せたいとすると、1日-1200kcalという結構なハードさなんだよな。今何となくここ5日間ぐらいカロリー計算してるんだけども、5日でやっと-2824kcalという感じなので結構難しいかもしれない。今の調子だと1か月-2kgが限界かもなあ。まあ半年で-12kg(理論上は)いけるけども。前に10kg痩せた時も確か半年かかったわ。でも身体の水分量とかにもよるから、今の筋肉痛が治ってくると水分の重さ分で一気に数kg減るかもしれんけど。実際生理明けてから結構すんなり落ちて58kg台に入ってるし。いわゆる懐かしのレコーディングダイエットしています。計算とかメモとかするの大好きやから、こういうダイエット法が私には向いてるみたいやな。あすけんとかは栄養バランスがどうのこうのうるさくて面倒やから嫌になったけども(しかもあすけんやってても別に痩せなかったし、毎日栄養偏ってるとか言われて苦痛だった)、ごくシンプルにGoogleカレンダーに排便や生理周期の記録に加えて、毎日の体重、そのメモ欄に食べたものとそのカロリー書いてる。カロリーは袋に書いてるものを書いたり、ググると一番上に出てくるやつで大雑把に計算してる。GoogleカレンダーはiPadからもスマホからも見れるし書き込めるし。それぐらいシンプルなのがいい。今日の食事なんてあすけんからしたらダメダメなんだろうけども、食事ぐらい好きにさせろやとか思うんだわ。だからカロリー計算チマチマするのが私は好きだし向いてる。それでええやん。

最近暑い。昨日から最高気温27度ぐらいだ。朝も暑いなあと思って目が覚める。この春トレンチあ��まり着れなかったな。トレンチコートがきっかけでダイエットを始めた私。きっかけがあれだけど。次秋に着る時には痩せて余裕があると良いな。

0 notes

Text

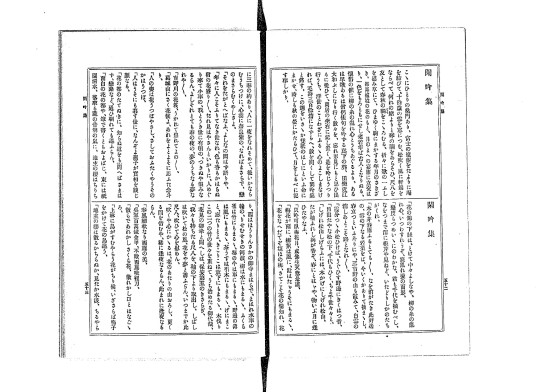

中世の文学と尺八📖 「閑吟集」

とある世捨て人によってまとめられた歌謡集⁉️

「ここにひとりの桑門(よすてびと)あり。」

と、なんともカッコいい文句で始まるこの歌謡集ですが、作者については不詳ということです。

前回のブログ、中世の文学と尺八「宗長手記」篇の作者、連歌師の柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)をあてる説もあるそうです。

↓「宗長手記」についてはこちらをご参照下さい。

閑吟集の成立は、1518年秋8月に書かれたとされ、十有余年、富士山を遠くに望む草庵生活を送った僧形(そうぎょう)の一隠者が、風雅な宴席に交遊した往時を回顧しながら、老後懐旧の慰みのもと、青春時代からの諸歌謡を収録したもの。

尺八についての記載が序文や歌謡にあります。

漢文と仮名文字で書かれたものがあり、まずは漢文で書かれた「真名序」といわれるものから。漢文は、明治時代までは公文書で使われていたんですね。

真名序(和書の、漢文で書かれた序文)

竺支扶桑、翫音律吟調子、其揆一也。悉説。中殿嘉会、朗唫罷浅々斟、大樹遊宴、早歌了低々唱。弄小扇之朝々、共踏花飛雪、携尺八之暮々、独立萩吹風。爰有一狂客。編三百余首謳歌、名曰閑唫集。伸数奇好事、諭三綱五常。聖人賢士至徳要道也。豈小補哉。于時(日之)永正戊寅龝八月、青灯夜雨之窻、述而作、以貽同志云爾。

〈漢文訓読〉

竺支扶桑(じくしふそう)の、韻律を翫び調子を吟ずること、その揆(みち)は一つなり。悉く説(よろこ)ぶ。中殿の嘉会には、朗唫罷(ろうぎんや)みて浅々として斟(く)み、大樹の遊宴には、早歌了(おわ)りて低々として唱ふ。小扇を弄ぶ朝々(あさなあさな)は、共に花の飛雪(ひせつ)を踏み、尺八を携ふる(の)暮々(ゆうべゆうべ)は、独り荻(おぎ)吹く風に立つ。爰(ここ)に一狂客あり。三百余首の謳歌を編み、名づけて閑唫集と曰(い)ふ。数奇好事を伸べ、三綱五常を諭す。聖人賢士の至徳要道なり。豈小補(あにしょうほ)ならんや。時に永正戊寅龝(えいしょうぼいんあき)八月、青灯夜雨(せいとうやう)の窻に、述べて作り、以て同志に貽(のこ)すと云爾(しかいう)。

【竺支扶桑】天竺(インド)・扶桑(日本)。扶桑は東海の日が出るところにあるといわれた神木。転じて日本の別称

【韻律を】音楽の調子を楽しみ、声高らかに歌うこと

【揆】軌に同じく道の意。

【悉く】「ヨロコビヲツクス」「コトゴトク(ツマビラカニ)トケバ」とも訓める

【中殿】中殿御会とは、内裏の清涼殿で行なわれた管絃と和歌の会のこと。

【浅々】次の「低々唱」と対句

【大樹】「大樹将軍」の略『後漢書』の故事による。「中殿嘉会」に対して将軍家における宴遊をさす

【小扇】次の「携尺八之暮々」と対句をなす。扇を用いて拍子を取る。扇拍子の意。

【尺八】一尺一寸一分の一節切。隠者が愛用

【狂客】風狂の客。編者の謙辞。当時は遁世者と称し、狂に隠れて姓名を秘する者が多かった。

【数奇】数奇は好のあて字。趣味・芸道などの風流の道を好む物好き。

【三綱五常】三綱は君臣・父子・夫婦間の道。五常は儒教で説く仁・義・礼・智・信の五徳の道。

【豈小補】小補はほんのわずかな助けの意。編者自身の謙遜のことば。実は編者の抱負を示す。

【永正戊寅龝】1518年秋

【青灯夜雨】青い布や紙を張った読書用の燈火(とうか)

(番号をふると元の文がごちゃごちゃになってしまうので、言葉の意味のみを並べました)

〈訳〉

インド・日本の人々が(宴席などで)音楽の調子を賞翫し、時には声に出して歌うこと、その心は全く同一である。常にこれによって無常の歓を尽くすためである。清涼殿における和歌や管弦の御会(ぎょかい)などで、詩歌の吟詠が終わってから小酒宴をもよおし、将軍家の遊宴の折りに��、早歌の披露がすんでから小歌を低く口ずさんだものである。

また扇拍子をとる朝(あした)には(小歌を口ずさみつつ)風に飛ぶ雪のような花びらを踏みしだきながら、共に春の桜花を愛で、尺八を携える夕暮れには、ひとり荻の上を吹きわたる風のもとにたたずんで(その旋律をたのしみつつ)秋の月を賞した。さて、ここに、一人の風狂者がいる、三百余首の歌謡を編纂して、これを名づけて「閑唫集」という。風雅な思いを述べながら、三綱五常を諭したものである、明らかに聖人や賢士の至徳要道にも適ったものである。どうして少しばかりの助けをいうべきであろうか。時に永正十五年の秋八月、青い燈火(ともしび)のもとで、古人のことを述べ伝え、己が新たにつくったものをも加えて、もって同好の士のためにのこしておくこと、上述のとおりである。

清涼殿で行なわれた管絃と和歌の会とはこんな感じ↓

建保中殿御会図 藤原信実 画(国立国会図書館蔵)

男性ばかりで堅苦しそうですが…😅

「中世の文学と尺八」シリーズでやった、紫式部の『源氏物語』にも、欄干で太鼓を叩いたり尺八を演奏した場面が描かれていましたが、この場所ですね。なんで広間とかじゃなくて、欄干なんでしょうね〜🤔酒宴は開放的な場所が良かったのかな。

著者か自分のことを「風狂者」というあたり、謙遜の意味もあるようですが、普化禅師の影響を受けているのでしょうか。今までの長い人生を思い浮かべながら三百余りの歌を編纂しましたよ。との前書きです。

次は仮名序で書かれた前書きです。

仮名序 (仮名文で書かれた序文)

閑吟集近世文芸叢書 第11(国立国会図書館より)

ここにひとりの桑門(よすてびと)あり。富士の遠望をたよりに庵を結びて、十余歳の雪(1)を窓に積む。松吹く風に軒端を並べて、「いづれの緒より」(2)と琴の調べを争ひ、尺八を友として秋の調子を試むる折々に、歌の一節を慰み草(ぐさ)にて、隙行く駒に(3)任する年月のさきざき、都鄙(4)遠境の花の下(もと)、月の前の宴席にたち交はり、声もろともにせし老若、半ば古人となりぬる懐旧の催しに、「柳の糸の乱れ心」(5)と打ち上ぐるより、或は早歌(6)、或は僧侶佳句(かく)を吟ずる(7)廊下の声、田楽、近江、大和節になり行く数々を、忘れがたみにもと思い出づるにしたがひて、閑居の座右に記しおく。これ吟じ移り行くうち、浮世のことわざ(8)に触るる心のよこしまなければ、毛詩(もうし)三百余篇になずらへ、数を同じくして閑吟集と銘す。この趣于をいささか双紙の端にといふ。命にまかせ、時しも秋の蛍に語らひて、月をしるべに記すことしかり。

【雪】中国の孫康(そんこう)・車胤(しゃいん)が雪の光によって読書したという故事に基づく。

【いづれの緒より】『拾遺集』(しゅういしゅう)雑上・斎宮女御(さいぐうにょうごの「琴の音に峰の松風通ふらしいづれの緒より調べそめけむ」による。《通釈》 琴の音に、峰の松風の音が通いあっているらしい。一体この妙なる音色はどの琴の緒から奏で出し、どこの山の尾から響き始めて、ここに相逢ったのだろう。」 この句から、「琴の音か、松風と混じり合う音が、いづれの音にしても、」という意味。

【隙行く駒に】年月の早く過ぎ去ることのたとえ《「荘子」知北遊から》白い馬が走り過ぎるのを壁のすきまからちらっと見るように、月日の経過するのはまことに早いことをいう。

【都鄙遠境(とひ)】都や田舎や遠国(おんごく)の春秋の風雅な宴遊の席につらなること。

【柳の糸の乱れ心】「花の錦(にしき)の下紐(したひも)は 解けてなかなかよしなや 柳の糸の乱れ心(ごころ) いつ忘れうぞ 寝乱れ髪の面影」巻頭の小歌。

【早歌 (そうか)】宴曲の一節を謡う短い歌謡。鎌倉中期から室町時代にかけて、貴族・武家・僧侶の間で流行した歌謡の一。院政時代の雑芸 (ぞうげい) ・今様 (いまよう) の系統を引き、これに天台声明 (しょうみょう) の節まわしを取り入れたもの。作者には天台宗の僧、明空・月江などがいる。内容は物尽くし、道行きの歌で、多くは七五調。初めは伴奏なしの扇拍子で、のちには尺八の伴奏で歌われた 。

【僧侶佳句を吟ずる】僧侶が寺院の長い廊下を歩みながら吟じた五山(ござん)禅林好みの漢詩句。

【ことわざ】事と業(わざ)の意。

訳

ここに一人の世捨人がいる。富士山を遠望できる地に草庵をつくり、すでに十余年の歳月を過ごしている。松風吹く風の中に軒端を構えて「いずれの緒より」という古歌同様、その風の音に和して琴をかきならしたり、また尺八を伴侶として春秋の季節にふさわしい調べを吹きすます折々に、小歌の一ふしを慰みの種として、早くも過ぎ去ったこの歳月を思いやるに、時として都や田舎の遠い国までも、春は花の下、秋は月の前と四季折々の風雅な宴席につらなり、共に歌った老いも若きも、今では半ば故人となってしまったその昔が恋しさに「柳の糸の乱れ心」と巻頭に謡い出したのをはじめとして、あるいは早歌、あるいは僧侶が和漢の名句を吟唱しつつ歩む廊下での歌、さらに田楽節、猿楽の近江節や大和節に至るまで、数々の歌を(自分の死後の)忘れがたい記念のもと、思い出すままにつれて、閑静なすまいの座席のそばに記しておく。これらを歌い暮すうちは、浮世の繁多なことがらにわずらわされる邪念も起こらないから、かの『詩経』三百十一篇に見立て、同数の歌を集めて『閑吟集』と命名する。この趣意を少しばかりこの草子のはしに書きつけておく。余命あるにまかせ、折りも折かすかな光をともする秋の蛍に語りかけつつ、月の光のもとでこのように記したものである。「いづれの緒より」と琴の調べを争ひ、尺八を友として秋の調子を試むる折々に、歌の一節を慰み草(ぐさ)にて、隙行く駒に任する年月のさきざき、都鄙遠境の花の下(もと)、月の前の宴席にたち交はり、声もろともにせし老若、半ば古人となりぬる懐旧の催しに、「柳の糸の乱れ心」と打ち上ぐるより、或は早歌(そうが)、或は僧侶佳句(かく)を吟ずる廊下の声、田楽、近江、大和節になり行く数々を、忘れがたみにもと思い出づるにしたがひて、閑居の座右に記しおく。これ吟じ移り行くうち、浮世のことわざに触るる心のよこしまなければ、毛詩(もうし)三百余篇になずらへ、数を同じくして閑吟集と銘す。この趣于をいささか双紙の端にといふ。命にまかせ、時しも秋の蛍に語らひて、月をしるべに記すことしかり。

こちらも��程の漢文の序文と同じような事がもう少し詳しく書かれていますね。今度は作者が狂客(風狂者)ではなく、桑門(世捨人)となっています。余生を富士山の見える小さな家に住み、昔を邂逅しながら歌謡集を作るなんて、なんて素敵な人生なんでしょう…。

次はそのたくさんある中の歌謡の中から、尺八を詠ったものを一つ。

我らも持ちたる尺八を 袖の下より取り出(い)だし 暫しは吹いて松の風 花をや夢と誘ふらん いつまでかこの尺八 吹いて心を慰めん

【我ら】自称の「われ」「われら」は、相手を尊敬するか、または謙遜の意を示す語。

【吹いて】吹くは風の縁語。松に待つわかけ、尺八を吹く意に松風の吹くことを利かせる。

【花】花を夢のようにはかなく吹き散らす意。暗に恋しい人に逢うことができない恨みを示す。

訳

「私も携えてきた尺八を袖の下から取り出して、しばし吹き鳴らして待つとしようか。待つといえば、折から松を吹く風も桜の花をはかなくも吹き散らしてしまうであろうが、人に逢うこともかなわぬまま、いつまで尺八を吹いてわが心を慰めたらよいものか。」

誰を待っているのでしょうか…。

自分自身を慰めることのできる人生の友、尺八と言えども、いつまで吹いたらいいのか?

これは死ぬまで吹きつづけなければいけないというオチですね…

参照・『閑吟集』浅野建二 校注

ひゃ〜💦たった3ヶ所の尺八の記述の説明が、長かったですね〜😅

日本人なのに、知らない日本語ばかり!実は私は国語が苦手でした…💦

今になって楽しくなってきました💚

日本語の悲しき事情をロバートキャンベルさんが分かりやすく話してくれています。なるほどです。

そして、この閑吟集を書いた一狂客のように、私も桑門になるゾ!という新たな希望がわいてきたのでした(笑)

目指せ!風狂者!💓

...

1 note

·

View note

Text

【アンケート企画】 「ふりかえる私の2019年」

WLでは恒例の2019年に見た舞台作品の中で印象に残った3本をその理由などを書いたふりかえりのコメントとあわせて募るアンケートを実施しました。 WLスタート以来毎年行っているこの企画、5回目の今回は10名の方にご参加いただきました。ご参加いただいたみなさんどうもありがとうございました。 こうして眺めてみるとなんとなく2019年の舞台芸術界が蘇ってくるようです。他方まだまだピックアップできていない作品もあると思っています。是非今年はあなたもご参加いただくつもりで舞台を見つめていっていただければと思います。

まなぶ(司書) ・ふたば未来学園『あの子にみかんを投げないで』(ふたば未来学園) ・いわき総合高校『平面的な世界、断片的な部屋 いわき総合高校ver.』 (いわき芸術文化交流館アリオス、space EDGE) ・新聞家『屋上庭園』(つつじヶ丘アトリエ) いま福島で立ち上げられる演劇(特にフィクション色が強いもの)が「震災」や「原発」といった特定の時代や状況へなんのためらいもなく素朴に結び付けられ受容されるとしたら、それはその演劇にとって不幸なことだろう。 ということを『あの子にみかんを投げないで』をみながら思った。 演劇部ではなく芸術・表現系列という学びの場から『平面的な世界、断片的な部屋 いわき総合高校ver.』が生まれたということがわたしにとってとても重要で、ひとが生きることと演じることの距離を考えさせられた。 都市の演劇人と地域にある(高校)演劇との化学反応というフォーマットはいろんなところでみてみたい。 台詞とかはぜんぜん思い出せないけど、『屋上庭園』のあのアトリエに満ちていた光の感じを反芻している。 (年間観劇本数:51)

北村紗衣(研究者) ・DULL-COLORED POP『マクベス』(KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ) ・カクシンハン『薔薇戦争』(シアター風姿花伝) ・ブラックフライアーズ劇場『アントニーとクレオパトラ』 (アメリカ、ヴァージニア州スタントン) 2019年は「私が見たいシェイクスピア」を具体化してくれるような公演がいくつかあり、豊作でした。 (年間観劇本数:106)

kiki(地方公務員) ・扉座『新浄瑠璃 百鬼丸〜手塚治虫「どろろ」より〜』(座・高円寺) ・あやめ十八番『しだれ咲きサマーストーム』(吉祥寺シアター) ・Mrs.fictions『月がとっても睨むから』(すみだパークスタジオ倉) 好きな団体がガチでどストライクに来た、意外性のカケラもない3作品。それぞれ他と替えがたい個性とクォリティで、自分にとって迷う余地のない納得のチョイスとなった。 新浄瑠璃 百鬼丸:じっとしていられなくてつい劇場に駆けつけてしまう感じを久しぶり味わった。再々演ながらキャストも大きく変わり、より力強く心を揺さぶる作品となっていた。 しだれ咲きサマーストーム:江戸風俗が現代まで続く架空の日本で、落語家の跡目争いから始まる色と欲との物語。趣向盛りだくさんで舞台の面白さ大盤振る舞いという印象の舞台だった。 月がとっても睨むから:少年に対する性的犯罪というデリケートな題材をこの団体らしい軽やかさと誠実さで描き出し、罪を抱えて生きることと赦すことあるいは赦さないことについての物語に昇華させて魅力的だった。 (年間観劇本数:138)

薙野信喜(無職) ・シティ・オブ・ドリームズ『ザ・ハウス・オブ・ダンシング・ウォーター 』 (シティ・オブ・ドリームズ:マカオ) ・ロバート・ウィルソン『“無”のレクチャー』(利賀大山房) ・ストップギャップ ダンスカンパニー『エノーマスルーム』(北九州芸術劇場 小劇場) ベスト3は海外のものばかりになってしまったが、ベテラン演劇人の作品を九州で観られたのはありがたかった。ケラリーノ・サンドロヴィッチの『ドクター・ホフマンのサナトリウム』と『キネマと恋人』。野田秀樹の『Q : A Night At The Kabuki』。三谷幸喜の『愛と哀しみのシャーロック・ホームズ』と『虹のかけら~もうひとりのジュディ』。松尾スズキの『命、ギガ長ス』。これらの作品が楽しめた。利賀で観た鈴木忠志の『世界の果てからこんにちは』も楽しんだ。 大阪で観た谷賢一の福島3部作の通しでは、第二部「1986年:メビウス���輪」が特によかった。 九州の劇団では、きらら、ジャカっと雀、最新旧型機 クロックアップ・サイリックスの舞台と、熊本でロングランしたミュージカル『饗宴』が印象に残った。 (年間観劇本数:139)

町田 博治(会社役員) ・中野劇団『10分間2019 ~タイムリープが止まらない~』(こまばアゴラ劇場) ・RoMT『十二夜』(若葉町ウォーフ) ・ホエイ『喫茶ティファニー』(こまばアゴラ劇場) 「10分間」 10分前に戻るループを繰り返す、凡庸であらば同じシーンが10回反復されると飽きるだろうが、リスタートのきっかけとなる台詞が始まると次に何が変化するのかを見極めるために引き込まれ前のめりになる。こまばアゴラ劇場でのあれだけ途切れない笑いの無限ループ状態は初めての経験。笑いだけではなく戯曲の質が極めて高く、強度を持った作品だった。 「十二夜」 12人の俳優が素晴らしく、田野さんとシェイクスピアの『十二夜』を鮮やかに描き出す。特に太田宏が凄い。太田さんのマルヴォーリオが居なければあの強度は保てなかったのでは。いや、でも皆さん素晴らしかった。 「喫茶ティファニー」 この作品が取り上げる韓国人・朝鮮人の問題は深く複雑であり、右傾化する現政権、差別を繰り返す人々、現政権と韓国、北朝鮮との関係が拗れる今、この作品を上演した意義は大きい。手練れの9人の役者が素晴らしく、役が活きていた。 (年間観劇本数:327)

本儀拓(舞台音響家) ・進藤則夫(銀色天井秋田)『なまはげシラノ』 (せんだい演劇工房10-BOX box-1『INDEPENDENT:SND19』参加) ・重力/Note 『LOVE JUNKIES』(せんだい演劇工房10-BOX box-1) ・言言 第五回公演 『東京裁判』(せんだい演劇工房10-BOX box-1) いずれも、小さな空間ながら濃密な空気で埋まる、俳優の身体と声の力の活きた作品だったように思います。 (年間観劇本数:67)

りいちろ(会社員) ・犬飼勝哉『ノーマル』(三鷹芸術文化センター 星のホール) ・青年団リンク キュイ『景観の邪魔』(こまばアゴラ劇場) ・RoMT 『十二夜』(若葉町ウォーフ) 舞台に様々なベクトルでの新たな研がれ方や豊かさを感じた1年、中でも特に惹きこまれた3作品を。犬飼勝哉から訪れた時空間の立体感、キュイが浮かび上がらせた日々を過ごす無意識の領域での感覚、RoMTが紡いだシェークスピア戯曲の新たなビビッドさ、それぞれに異なって強く心に残った。他にスペースノットブランク、ヌトミック、したため、akakilike、しあわせ学級崩壊などの舞台も理をもって斬新な空間の構築や表現のメソッドだったし、木ノ下歌舞伎、モモンガコンプレックス、waqu:irazなどの身体が紡ぐ空間の呼吸にも捉われる。月刊根本宗子、第27班、ハチス企画、キコなどの世界の語り口に驚き、ときめき、ふくよかさを感じたりも。制作山口ちはるプロデュースの諸作品も秀逸だった。その他様々な団体が留まらず自らの色を紡ぎ続けていることがとても力強く思えた。 個人的には初めて演劇を製作、本当に良い経験になりました。 (年間観劇本数:319)

かいらくえんなつき(演劇ウォッチャー) ・ロロ『グッド・モーニング(ストレンジシード静岡2019ver.)』(静岡市民会館前駐輪場) ・モダンスイマーズ『ビューティフルワールド』(東京芸術劇場 シアターイースト) ・福島県立いわき総合高等学校総合学科第16期生『平面的な世界、断片的な部屋 いわき総合高校ver.』 (space EDGE) ロロは本公演もありましたが、あえて再演のいつ高シリーズから。実際の駐輪場を使っていたこともありますが、公演を重ねているせいか、登場人物2人の心の通じ合う過程がすごく繊細かつクリアに感じられて、何とも心を打たれました。 モダンスイマーズを挙げたことについて、観劇者としての最高の瞬間の一つは、哀しみで涙が出ているのに笑ってしまっているような、形容のしがたいえもいわれぬ気持ちになる瞬間だと思っており、そんな瞬間がこの作品にあったから。 いわ総については、今この瞬間、このメンバーだからこそというものの極みを見せて頂きました。高校生の作品を楽しんでしまうことの是非はあるとは思いますし、自分の中でその結論が出せていないのですが、この作品を見せていただいたことには、一先ず精一杯の感謝と敬意を表したいと思います。 観劇への姿勢が保守的になっている気がするので、2020年は、新たな出会いを期待したいです。 (年間観劇本数:180)

でんない いっこう(自由業) ・穂の国とよはし芸術劇場PLAT『荒れ野』(ザ・スズナリ) ・PARCO人形の家PART2』(紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA) ・新国立劇場『タージマハルの衛兵』(新国立劇場 小劇場) ①小さな団地の一部屋に他人同士の3人が居て、そこに家族だがばらばらの3人が夜に飛び込んでくる。関係も胸の内も露わになる。亡者との対話も聞える。リアルな暮らしの舞台装置が展開を助け、暖かいものが流れ引き込まれた。 ②こちらは広いロビーの様な一室。15年前にこの家を飛び出した主婦が訪ねて来た。自分が生きるという意志を持つ人として。抜け目のない召使と、昔のままの元夫と、結婚間近の娘と、関係性が見える図形を描きながら配置されて会話が続く。そして凛として去る。この勇気に我目を閉じ思い我に聞き長い静寂の時。 ③皇帝の衛兵として働く幼馴染み2人。絶対的な命令を受け任務を遂行するのだ。かたや父親の影響から逃れず、かたや空想夢想に飛び回る。手,血,手品,木の上の秘密基地,羽ばたく鳥たち。汚れた衣装,冷たい水,素早い転換着替えとやり取り。役者冥利に尽きる。 他に『夢ぞろぞろ』『サド侯爵夫人』玉三郎のシネマ『鷺娘』 (年間観劇本数:81)

小泉うめ(観劇人・WLスタッフ) ・DULL-COLORED POP『福島三部作』(東京芸術劇場 シアターウエスト) ・犬飼勝哉『ノーマル』(三鷹芸術文化センター 星のホール) ・鳥公園『終わりにする、一人と一人が丘』(東京芸術劇場 シアターイースト) 1月の大分、8月の上田と2回の劇作家大家が開催された年として記憶に残る。地方都市における演劇の果たすべき役割を見つめなおすとともに、演劇の現在地を確認する機会ともなった。 3本は戯曲の完成度で選んだ。『福島三部作』は福島の話ではあるが人間の普遍を描く所に届いている。『ノーマル』は終盤の展開と跳躍が驚くほどに鮮やかだ。『終わりにする、一人と一人が丘』は鳥公園の大きな区切りになる作品としての執念を感じた。 戯曲の独創性とその強度という意味では、綾門優季(キュイ)、松原俊太郎、カゲヤマ気象台、村社祐太朗(新聞家)などが読むだけでもその力を感じさせてくれる。 ダンスでは、白神ももこ(モモンガコンプレックス)、きたまり(KIKIKIKIKIKI)、倉田翠(akakilike)など中堅コレオグラファーの活躍が目覚ましい。ヌトミックやスペースノットブランクなどジャンルの境界にとらわれない創作をする団体の活躍も嬉しい。 (年間観劇本数:365)

(掲載は到着順)

1 note

·

View note

Text

カタルーニャ国際賞の授賞式で、スピーチする作家の村上春樹さん=スペインのバルセロナで2011年6月9日、ロイター

9日のスペインのカタルーニャ国際賞授賞式で配布された作家村上春樹さんの受賞スピーチの原稿全文は次の通り。(原文のまま)

「非現実的な夢想家として」

僕がこの前バルセロナを訪れたのは二年前の春のことです。サイン会を開いたとき、驚くほどたくさんの読者が集まってくれました。長い列ができて、一時間半かけてもサインしきれないくらいでした。どうしてそんなに時間がかかったかというと、たくさんの女性の読者たちが僕にキスを求めたからです。それで手間取ってしまった。

僕はこれまで世界のいろんな都市でサイン会を開きましたが、女性読者にキスを求められたのは、世界��このバルセロナだけです。それひとつをとっても、バルセロナがどれほど素晴らしい都市であるかがわかります。この長い歴史と高い文化を持つ美しい街に、もう一度戻ってくることができて、とても幸福に思います。

でも残念なことではありますが、今日はキスの話ではなく、もう少し深刻な話をしなくてはなりません。

ご存じのように、去る3月11日午後2時46分に日本の東北地方を巨大な地震が襲いました。地球の自転が僅かに速まり、一日が百万分の1.8秒短くなるほどの規模の地震でした。

地震そのものの被害も甚大でしたが、その後襲ってきた津波はすさまじい爪痕を残しました。場所によっては津波は39メートルの高さにまで達しました。39メートルといえば、普通のビルの10階まで駆け上っても助からないことになります。海岸近くにいた人々は逃げ切れず、二万四千人近くが犠牲になり、そのうちの九千人近くが行方不明のままです。堤防を乗り越えて襲ってきた大波にさらわれ、未だに遺体も見つかっていません。おそらく多くの方々は冷たい海の底に沈んでいるのでしょう。そのことを思うと、もし自分がその立場になっていたらと想像すると、胸が締めつけられます。生き残った人々も、その多くが家族や友人を失い、家や財産を失い、コミュニティーを失い、生活の基盤を失いました。根こそぎ消え失せた集落もあります。生きる希望そのものをむしり取られた人々も数多くおられたはずです。

日本人であるということは、どうやら多くの自然災害とともに生きていくことを意味しているようです。日本の国土の大部分は、夏から秋にかけて、台風の通り道になっています。毎年必ず大きな被害が出て、多くの人命が失われます。各地で活発な火山活動があります。そしてもちろん地震があります。日本列島はアジア大陸の東の隅に、四つの巨大なプレートの上に乗っかるような、危なっかしいかっこうで位置しています。我々は言うなれば、地震の巣の上で生活を営んでいるようなものです。

台風がやってくる日にちや道筋はある程度わかりますが、地震については予測がつきません。ただひとつわかっているのは、これで終りではなく、別の大地震が近い将来、間違いなくやってくるということです。おそらくこの20年か30年のあいだに、東京周辺の地域を、マグニチュード8クラスの大型地震が襲うだろうと、多くの学者が予測しています。それは十年後かもしれないし、あるいは明日の午後かもしれません。もし東京のような密集した巨大都市を、直下型の地震が襲ったら、それがどれほどの被害をもたらすことになるのか、正確なところは誰にもわかりません。

にもかかわらず、東京都内だけで千三百万人の人々が今も「普通の」日々の生活を送っています。人々は相変わらず満員電車に乗って通勤し、高層ビルで働いています。今回の地震のあと、東京の人口が減ったという話は耳にしていません。

なぜか?あなたはそう尋ねるかもしれません。どうしてそんな恐ろしい場所で、それほど多くの人が当たり前に生活していられるのか?恐怖で頭がおかしくなってしまわないのか、と。

日本語には無常(mujo)という言葉があります。いつまでも続く状態=常なる状態はひとつとしてない、ということです。この世に生まれたあらゆるものはやがて消滅し、すべてはとどまることなく変移し続ける。永遠の安定とか、依って頼るべき不変不滅のものなどどこにもない。これは仏教から来ている世界観ですが、この「無常」という考え方は、宗教とは少し違った脈絡で、日本人の精神性に強く焼き付けられ、民族的メンタリティーとして、古代からほとんど変わることなく引き継がれてきました。

「すべてはただ過ぎ去っていく」という視点は、いわばあきらめの世界観です。人が自然の流れに逆らっても所詮は無駄だ、という考え方です。しかし日本人はそのようなあきらめの中に、むしろ積極的に美のあり方を見出してきました。

自然についていえば、我々は春になれば桜を、夏には蛍を、秋になれば紅葉を愛でます。それも集団的に、習慣的に、そうするのがほとんど自明のことであるかのように、熱心にそれらを観賞します。桜の名所、蛍の名所、紅葉の名所は、その季節になれば混み合い、ホテルの予約をとることもむずかしくなります。

どうしてか?

桜も蛍も紅葉も、ほんの僅かな時間のうちにその美しさを失ってしまうからです。我々はそのいっときの栄光を目撃するために、遠くまで足を運びます。そしてそれらがただ美しいばかりでなく、目の前で儚く散り、小さな灯りを失い、鮮やかな色を奪われていくことを確認し、むしろほっとするのです。美しさの盛りが通り過ぎ、消え失せていくことに、かえって安心を見出すのです。

そのような精神性に、果たして自然災害が影響を及ぼしているかどうか、僕にはわかりません。しかし我々が次々に押し寄せる自然災害を乗り越え、ある意味では「仕方ないもの」として受け入れ、被害を集団的に克服するかたちで生き続けてきたのは確かなところです。あるいはその体験は、我々の美意識にも影響を及ぼしたかもしれません。

今回の大地震で、ほぼすべての日本人は激しいショックを受けましたし、普段から地震に馴れている我々でさえ、その被害の規模の大きさに、今なおたじろいでいます。無力感を抱き、国家の将来に不安さえ感じています。

でも結局のところ、我々は精神を再編成し、復興に向けて立ち上がっていくでしょう。それについて、僕はあまり心配してはいません。我々はそうやって長い歴史を生き抜いてきた民族な��です。いつまでもショックにへたりこんでいるわけにはいかない。壊れた家屋は建て直せますし、崩れた道路は修復できます。

結局のところ、我々はこの地球という惑星に勝手に間借りしているわけです。どうかここに住んで下さいと地球に頼まれたわけじゃない。少し揺れたからといって、文句を言うこともできません。ときどき揺れるということが地球の属性のひとつなのだから。好むと好まざるとにかかわらず、そのような自然と共存していくしかありません。

ここで僕が語りたいのは、建物や道路とは違って、簡単には修復できないものごとについてです。それはたとえば倫理であり、たとえば規範です。それらはかたちを持つ物体ではありません。いったん損なわれてしまえば、簡単に元通りにはできません。機械が用意され、人手が集まり、資材さえ揃えばすぐに拵えられる、というものではないからです。

僕が語っているのは、具体的に言えば、福島の原子力発電所のことです。

みなさんもおそらくご存じのように、福島で地震と津波の被害にあった六基の原子炉のうち、少なくとも三基は、修復されないまま、いまだに周辺に放射能を撒き散らしています。メルトダウンがあり、まわりの土壌は汚染され、おそらくはかなりの濃度の放射能を含んだ排水が、近海に流されています。風がそれを広範囲に運びます。

十万に及ぶ数の人々が、原子力発電所の周辺地域から立ち退きを余儀なくされました。畑や牧場や工場や商店街や港湾は、無人のまま放棄されています。そこに住んでいた人々はもう二度と、その地に戻れないかもしれません。その被害は日本ばかりではなく、まことに申し訳ないのですが、近隣諸国に及ぶことにもなりそうです。

なぜこのような悲惨な事態がもたらされたのか、その原因はほぼ明らかです。原子力発電所を建設した人々が、これほど大きな津波の到来を想定していなかったためです。何人かの専門家は、かつて同じ規模の大津波がこの地方を襲ったことを指摘し、安全基準の見直しを求めていたのですが、電力会社はそれを真剣には取り上げなかった。なぜなら、何百年かに一度あるかないかという大津波のために、大金を投資するのは、営利企業の歓迎するところではなかったからです。

また原子力発電所の安全対策を厳しく管理するべき政府も、原子力政策を推し進めるために、その安全基準のレベルを下げていた節が見受けられます。

我々はそのような事情を調査し、もし過ちがあったなら、明らかにしなくてはなりません。その過ちのために、少なくとも十万を超える数の人々が、土地を捨て、生活を変えることを余儀なくされたのです。我々は腹を立てなくてはならない。当然のことです。

村上春樹さん:カタルーニャ国際賞スピーチ原稿全文(下)

日本人はなぜか、もともとあまり腹を立てない民族です。我慢することには長けているけれど、感情を爆発させるのはそれほど得意ではない。そういうところはあるいは、バルセロナ市民とは少し違っているかもしれません。でも今回は、さすがの日本国民も真剣に腹を立てることでしょう。

しかしそれと同時に我々は、そのような歪んだ構造の存在をこれまで許してきた、あるいは黙認してきた我々自身をも、糾弾しなくてはならないでしょう。今回の事態は、我々の倫理や規範に深くかかわる問題であるからです。

ご存じのように、我々日本人は歴史上唯一、核爆弾を投下された経験を持つ国民です。1945年8月、広島と長崎という二つの都市に、米軍の爆撃機によって原子爆弾が投下され、合わせて20万を超す人命が失われました。死者のほとんどが非武装の一般市民でした。しかしここでは、その是非を問うことはしません。

僕がここで言いたいのは、爆撃直後の20万の死者だけではなく、生き残った人の多くがその後、放射能被曝の症状に苦しみながら、時間をかけて亡くなっていったということです。核爆弾がどれほど破壊的なものであり、放射能がこの世界に、人間の身に、どれほど深い傷跡を残すものかを、我々はそれらの人々の犠牲の上に学んだのです。

戦後の日本の歩みには二つの大きな根幹がありました。ひとつは経済の復興であり、もうひとつは戦争行為の放棄です。どのようなことがあっても二度と武力を行使することはしない、経済的に豊かになること、そして平和を希求すること、その二つが日本という国家の新しい指針となりました。

広島にある原爆死没者慰霊碑にはこのような言葉が刻まれています。

「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませんから」

素晴らしい言葉です。我々は被害者であると同時に、加害者でもある。そこにはそういう意味がこめられています。核という圧倒的な力の前では、我々は誰しも被害者であり、また加害者でもあるのです。その力の脅威にさらされているという点においては、我々はすべて被害者でありますし、その力を引き出したという点においては、またその力の行使を防げなかったという点においては、我々はすべて加害者でもあります。

そして原爆投下から66年が経過した今、福島第一発電所は、三カ月にわたって放射能をまき散らし、周辺の土壌や海や空気を汚染し続けています。それをいつどのようにして止められるのか、まだ誰にもわかっていません。これは我々日本人が歴史上体験する、二度目の大きな核の被害ですが、今回は誰かに爆弾を落とされたわけではありません。我々日本人自身がそのお膳立てをし、自らの手で過ちを犯し、我々自身の国土を損ない、我々自身の生活を破壊しているのです。

何故そんなことになったのか?戦後長いあいだ我々が抱き続けてきた核に対する拒否感は、いったいどこに消えてしまったのでしょう?我々が一貫して求めていた平和で豊かな社会は、何によって損なわれ、歪められてしまったのでしょう?

理由は簡単です。「効率」です。

原子炉は効率が良い発電システムであると、電力会社は主張します。つまり利益が上がるシステムであるわけです。また日本政府は、とくにオイルショック以降、原油供給の安定性に疑問を持ち、原子力発電を国策として推し進めるようになりました。電力会社は膨大な金を宣伝費としてばらまき、メディアを買収し���原子力発電はどこまでも安全だという幻想を国民に植え付けてきました。

そして気がついたときには、日本の発電量の約30パーセントが原子力発電によってまかなわれるようになっていました。国民がよく知らないうちに、地震の多い狭い島国の日本が、世界で三番目に原発の多い国になっていたのです。

そうなるともうあと戻りはできません。既成事実がつくられてしまったわけです。原子力発電に危惧を抱く人々に対しては「じゃああなたは電気が足りなくてもいいんですね」という脅しのような質問が向けられます。国民の間にも「原発に頼るのも、まあ仕方ないか」という気分が広がります。高温多湿の日本で、夏場にエアコンが使えなくなるのは、ほとんど拷問に等しいからです。原発に疑問を呈する人々には、「非現実的な夢想家」というレッテルが貼られていきます。

そのようにして我々はここにいます。効率的であったはずの原子炉は、今や地獄の蓋を開けてしまったかのような、無惨な状態に陥っています。それが現実です。

原子力発電を推進する人々の主張した「現実を見なさい」という現実とは、実は現実でもなんでもなく、ただの表面的な「便宜」に過ぎなかった。それを彼らは「現実」という言葉に置き換え、論理をすり替えていたのです。

それは日本が長年にわたって誇ってきた「技術力」神話の崩壊であると同時に、そのような「すり替え」を許してきた、我々日本人の倫理と規範の敗北でもありました。我々は電力会社を非難し、政府を非難します。それは当然のことであり、必要なことです。しかし同時に、我々は自らをも告発しなくてはなりません。我々は被害者であると同時に、加害者でもあるのです。そのことを厳しく見つめなおさなくてはなりません。そうしないことには、またどこかで同じ失敗が繰り返されるでしょう。

「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませんから」

我々はもう一度その言葉を心に刻まなくてはなりません。

ロバート・オッペンハイマー博士は第二次世界大戦中、原爆開発の中心になった人ですが、彼は原子爆弾が広島と長崎に与えた惨状を知り、大きなショックを受けました。そしてトルーマン大統領に向かってこう言ったそうです。

「大統領、私の両手は血にまみれています」

2 notes

·

View notes

Text

非現実的な夢想家として 村上春樹 カタルーニャ国際賞スピーチ原稿全文

「非現実的な夢想家として」 僕がこの前バルセロナを訪れたのは二年前の春のことです。サイン会を開いたとき、驚くほどたくさんの読者が集まってくれました。長い列ができて、一時間半かけてもサインしきれないくらいでした。どうしてそんなに時間がかかったかというと、たくさんの女性の読者たちが僕にキスを求めたからです。それで手間取ってしまった。 僕はこれまで世界のいろんな都市でサイン会を開きましたが、女性読者にキスを求められたのは、世界でこのバルセロナだけです。それひとつをとっても、バルセロナがどれほど素晴らしい都市であるかがわかります。この長い歴史と高い文化を持つ美しい街に、もう一度戻ってくることができて、とても幸福に思います。 でも残念なことではありますが、今日はキスの話ではなく、もう少し深刻な話をしなくてはなりません。 ご存じのように、去る3月11日午後2時46分に日本の東北地方を巨大な地震が襲いました。地球の自転が僅かに速まり、一日が百万分の1・8秒短くなるほどの規模の地震でした。 地震そのものの被害も甚大でしたが、その後襲ってきた津波はすさまじい爪痕を残しました。場所によっては津波は39メートルの高さにまで達しました。39メートルといえば、普通のビルの10階まで駆け上っても助からないことになります。海岸近くにいた人々は逃げ切れず、二万四千人近くが犠牲になり、そのうちの九千人近くが行方不明のままです。堤防を乗り越えて襲ってきた大波にさらわれ、未だに遺体も見つかっていません。おそらく多くの方々は冷たい海の底に沈んでいるのでしょう。そのことを思うと、もし自分がその立場になっていたらと想像すると、胸が締めつけられます。生き残った人々も、その多くが家族や友人を失い、家や財産を失い、コミュニティーを失い、生活の基盤を失いました。根こそぎ消え失せた集落もあります。生きる希望そのものをむしり取られた人々も数多くおられたはずです。 日本人であるということは、どうやら多くの自然災害とともに生きていくことを意味しているようです。日本の国土の大部分は、夏から秋にかけて、台風の通り道になっています。毎年必ず大きな被害が出て、多くの人命が失われます。各地で活発な火山活動があります。そしてもちろん地震があります。日本列島はアジア大陸の東の隅に、四つの巨大なプレートの上に乗っかるような、危なっかしいかっこうで位置しています。我々は言うなれば、地震の巣の上で生活を営んでいるようなものです。 台風がやってくる日にちや道筋はある程度わかりますが、地震については予測がつきません。ただひとつわかっているのは、これで終りではなく、別の大地震が近い将来、間違いなくやってくるということです。おそらくこの20年か30年のあいだに、東京周辺の地域を、マグニチュード8クラスの大型地震が襲うだろうと、多くの学者が予測しています。それは十年後かもしれないし、あるいは明日の午後かもしれません。もし東京のような密集した巨大都市を、直下型の地震が襲ったら、それがどれほどの被害をもたらすことになるのか、正確なところは誰にもわかりません。 にもかかわらず、東京都内だけで千三百万人の人々が今も「普通の」日々の生活を送っています。人々は相変わらず満員電車に乗って通勤し、高層ビルで働いています。今回の地震のあと、東京の人口が減ったという話は耳にしていません。 なぜか?あなたはそう尋ねるかもしれません。どうしてそんな恐ろしい場所で、それほど多くの人が当たり前に生活していられるのか?恐怖で頭がおかしくなってしまわないのか、と。 日本語には無常(mujo)という言葉があります。いつまでも続く状態=常なる状態はひとつとしてない、ということです。この世に生まれたあらゆるものはやがて消滅し、すべてはとどまることなく変移し続ける。永遠の安定とか、依って頼るべき不変不滅のものなどどこにもない。これは仏教から来ている世界観ですが、この「無常」という考え方は、宗教とは少し違った脈絡で、日本人の精神性に強く焼き付けられ、民族的メンタリティーとして、古代からほとんど変わることなく引き継がれてきました。 「すべてはただ過ぎ去っていく」という視点は、いわばあきらめの世界観です。人が自然の流れに逆らっても所詮は無駄だ、という考え方です。しかし日本人はそのようなあきらめの中に、むしろ積極的に美のあり方を見出してきました。 自然についていえば、我々は春になれば桜を、夏には蛍を、秋になれば紅葉を愛でます。それも集団的に、習慣的に、そうするのがほとんど自明のことであるかのように、熱心にそれらを観賞します。桜の名所、蛍の名所、紅葉の名所は、その季節になれば混み合い、ホテルの予約をとることもむずかしくなります。 どうしてか? 桜も蛍も紅葉も、ほんの僅かな時間のうちにその美しさを失ってしまうからです。我々はそのいっときの栄光を目撃するために、遠くまで足を運びます。そしてそれらがただ美しいばかりでなく、目の前で儚く散り、小さな灯りを失い、鮮やかな色を奪われていくことを確認し、むしろほっとするのです。美しさの盛りが通り過ぎ、消え失せていくことに、かえって安心を見出すのです。 そのような精神性に、果たして自然災害が影響を及ぼしているかどうか、僕にはわかりません。しかし我々が次々に押し寄せる自然災害を乗り越え、ある意味では「仕方ないもの」として受け入れ、被害を集団的に克服するかたちで生き続けてきたのは確かなところです。あるいはその体験は、我々の美意識にも影響を及ぼしたかもしれません。 今回の大地震で、ほぼすべての日本人は激しいショックを受けましたし、普段から地震に馴れている我々でさえ、その被害の規模の大きさに、今なおたじろいでいます。無力感を抱き、国家の将来に不安さえ感じています。 でも結局のところ、我々は精神を再編成し、復興に向けて立ち上がっていくでしょう。それについて、僕はあまり心配してはいません。我々はそうやって長い歴史を生き抜いてきた民族なのです。いつまでもショックにへたりこんでいるわけにはいかない。壊れた家屋は建て直せますし、崩れた道路は修復できます。 結局のところ、我々はこの地球という惑星に勝手に間借りしているわけです。どうかここに住んで下さいと地球に頼まれたわけじゃない。少し揺れたからといって、文句を言うこともできません。ときどき揺れるということが地球の属性のひとつなのだから。好むと好まざるとにかかわらず、そのような自然と共存していくしかありません。 ここで僕が語りたいのは、建物や道路とは違って、簡単には修復できないものごとについてです。それはたとえば倫理であり、たとえば規範です。それらはかたちを持つ物体ではありません。いったん損なわれてしまえば、簡単に元通りにはできません。機械が用意され、人手が集まり、資材さえ揃えばすぐに拵えられる、というものではないからです。 僕が語っているのは、具体的に言えば、福島の原子力発電所のことです。 みなさんもおそらくご存じのように、福島で地震と津波の被害にあった六基の原子炉のうち、少なくとも三基は、修復されないまま、いまだに周辺に放射能を撒き散らしています。メルトダウンがあり、まわりの土壌は汚染され、おそらくはかなりの濃度の放射能を含んだ排水が、近海に流されています。風がそれを広範囲に運びます。 十万に及ぶ数の人々が、原子力発電所の周辺地域から立ち退きを余儀なくされました。畑や牧場や工場や商店街や港湾は、無人のまま放棄されています。そこに住んでいた人々はもう二度と、その地に戻れないかもしれません。その被害は日本ばかりではなく、まことに申し訳ないのですが、近隣諸国に及ぶことにもなりそうです。 なぜこのような悲惨な事態がもたらされたのか、その原因はほぼ明らかです。原子力発電所を建設した人々が、これほど大きな津波の到来を想定していなかったためです。何人かの専門家は、かつて同じ規模の大津波がこの地方を襲ったことを指摘し、安全基準の見直しを求めていたのですが、電力会社はそれを真剣には取り上げなかった。なぜなら、何百年かに一度あるかないかという大津波のために、大金を投資するのは、営利企業の歓迎するところではなかったからです。 また原子力発電所の安全対策を厳しく管理するべき政府も、原子力政策を推し進めるために、その安全基準のレベルを下げていた節が見受けられます。 我々はそのような事情を調査し、もし過ちがあったなら、明らかにしなくてはなりません。その過ちのために、少なくとも十万を超える数の人々が、土地を捨て、生活を変えることを余儀なくされたのです。我々は腹を立てなくてはならない。当然のことです。 日本人はなぜか、もともとあまり腹を立てない民族です。我慢することには長けているけれど、感情を爆発させるのはそれほど得意ではない。そういうところはあるいは、バルセロナ市民とは少し違っているかもしれません。でも今回は、さすがの日本国民も真剣に腹を立てることでしょう。 しかしそれと同時に我々は、そのような歪んだ構造の存在をこれまで許してきた、あるいは黙認してきた我々自身をも、糾弾しなくてはならないでしょう。今回の事態は、我々の倫理や規範に深くかかわる問題であるからです。 ご存じのように、我々日本人は歴史上唯一、核爆弾を投下された経験を持つ国民です。1945年8月、広島と長崎という二つの都市に、米軍の爆撃機によって原子爆弾が投下され、合わせて20万を超す人命が失われました。死者のほとんどが非武装の一般市民でした。しかしここでは、その是非を問うことはしません 僕がここで言いたいのは、爆撃直後の20万の死者だけではなく、生き残った人の多くがその後、放射能被曝の症状に苦しみながら、時間をかけて亡くなっていったということです。核爆弾がどれほど破壊的なものであり、放射能がこの世界に、人間の身に、どれほど深い傷跡を残すものかを、我々はそれらの人々の犠牲の上に学んだのです。 戦後の日本の歩みには二つの大きな根幹がありました。ひとつは経済の復興であり、もうひとつは戦争行為の放棄です。どのようなことがあっても二度と武力を行使することはしない、経済的に豊かになること、そして平和を希求すること、その二つが日本という国家の新しい指針となりました。 広島にある原爆死没者慰霊碑にはこのような言葉が刻まれています。 「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませんから」 素晴らしい言葉です。我々は被害者であると同時に、加害者でもある。そこにはそういう意味がこめられています。核という圧倒的な力の前では、我々は誰しも被害者であり、また加害者でもあるのです。その力の脅威にさらされているという点においては、我々はすべて被害者でありますし、その力を引き出したという点においては、またその力の行使を防げなかったという点においては、我々はすべて加害者でもあります。 そして原爆投下から66年が経過した今、福島第一発電所は、三カ月にわたって放射能をまき散らし、周辺の土壌や海や空気を汚染し続けています。それをいつどのようにして止められるのか、まだ誰にもわかっていません。これは我々日本人が歴史上体験する、二度目の大きな核の被害ですが、今回は誰かに爆弾を落とされたわけではありません。我々日本人自身がそのお膳立てをし、自らの手で過ちを犯し、我々自身の国土を損ない、我々自身の生活を破壊しているのです。 何故そんなことになったのか?戦後長いあいだ我々が抱き続けてきた核に対する拒否感は、いったいどこに消えてしまったのでしょう?我々が一貫して求めていた平和で豊かな社会は、何によって損なわれ、歪められてしまったのでしょう? 理由は簡単です。「効率」です。 原子炉は効率が良い発電システムであると、電力会社は主張します。つまり利益が上がるシステムであるわけです。また日本政府は、とくにオイルショック以降、原油供給の安定性に疑問を持ち、原子力発電を国策として推し進めるようになりました。電力会社は膨大な金を宣伝費としてばらまき、メディアを買収し、原子力発電はどこまでも安全だという幻想を国民に植え付けてきました。 そして気がついたときには、日本の発電量の約30パーセントが原子力発電によってまかなわれるようになっていました。国民がよく知らないうちに、地震の多い狭い島国の日本が、世界で三番目に原発の多い国になっていたのです。 そうなるともうあと戻りはできません。既成事実がつくられてしまったわけです。原子力発電に危惧を抱く人々に対しては「じゃああなたは電気が足りなくてもいいんですね」という脅しのような質問が向けられます。国民の間にも「原発に頼るのも、まあ仕方ないか」という気分が広がります。高温多湿の日本で、夏場にエアコンが使えなくなるのは、ほとんど拷問に等しいからです。原発に疑問を呈する人々には、「非現実的な夢想家」というレッテルが貼られていきます。 そのようにして我々はここにいます。効率的であったはずの原子炉は、今や地獄の蓋を開けてしまったかのような、無惨な状態に陥っています。それが現実です。 原子力発電を推進する人々の主張した「現実を見なさい」という現実とは、実は現実でもなんでもなく、ただの表面的な「便宜」に過ぎなかった。それを彼らは「現実」という言葉に置き換え、論理をすり替えていたのです。 それは日本が長年にわたって誇ってきた「技術力」神話の崩壊であると同時に、そのような「すり替え」を許してきた、我々日本人の倫理と規範の敗北でもありました。我々は電力会社を非難し、政府を非難します。それは当然のことであり、必要なことです。しかし同時に、我々は自らをも告発しなくてはなりません。我々は被害者であると同時に、加害者でもあるのです。そのことを厳しく見つめなおさなくてはなりません。そうしないことには、またどこかで同じ失敗が繰り返されるでしょう。 「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませんから」 我々はもう一度その言葉を心に刻まなくてはなりません。 ロバート・オッペンハイマー博士は第二次世界大戦中、原爆開発の中心になった人ですが、彼は原子爆弾が広島と長崎に与えた惨状を知り、大きなショックを受けました。そしてトルーマン大統領に向かってこう言ったそうです。 「大統領、私の両手は血にまみれています」 トルーマン大統領はきれいに折り畳まれた白いハンカチをポケットから取り出し、言いました。「これで拭きたまえ」 しかし言うまでもなく、それだけの血をぬぐえる清潔なハンカチなど、この世界のどこを探してもありません。 我々日本人は核に対する「ノー」を叫び続けるべきだった。それが僕の意見です。 我々は技術力を結集し、持てる叡智を結集し、社会資本を注ぎ込み、原子力発電に代わる有効なエネルギー開発を、国家レベルで追求すべきだったのです。たとえ世界中が「原子力ほど効率の良いエネルギーはない。それを使わない日本人は馬鹿だ」とあざ笑ったとしても、我々は原爆体験によって植え付けられた、核に対するアレルギーを、妥協することなく持ち続けるべきだった。核を使わないエネルギーの開発を、日本の戦後の歩みの、中心命題に据えるべきだったのです。 それは広島と長崎で亡くなった多くの犠牲者に対する、我々の集合的責任の取り方となったはずです。日本にはそのような骨太の倫理と規範が、そして社会的メッセージが必要だった。それは我々日本人が世界に真に貢献できる、大きな機会となったはずです。しかし急速な経済発展の途上で、「効率」という安易な基準に流され、その大事な道筋を我々は見失ってしまったのです。 前にも述べましたように、いかに悲惨で深刻なものであれ、我々は自然災害の被害を乗り越えていくことができます。またそれを克服することによって、人の精神がより強く、深いものになる場合もあります。我々はなんとかそれをなし遂げるでしょう。 壊れた道路や建物を再建するのは、それを専門とする人々の仕事になります。しかし損なわれた倫理や規範の再生を試みるとき、それは我々全員の仕事になります。我々は死者を悼み、災害に苦しむ人々を思いやり、彼らが受けた痛みや、負った傷を無駄にするまいという自然な気持ちから、その作業に取りかかります。それは素朴で黙々とした、忍耐を必要とする手仕事になるはずです。晴れた春の朝、ひとつの村の人々が揃って畑に出て、土地を耕し、種を蒔くように、みんなで力を合わせてその作業を進めなくてはなりません。一人ひとりがそれぞれにできるかたちで、しかし心をひとつにして。 その大がかりな集合作業には、言葉を専門とする我々=職業的作家たちが進んで関われる部分があるはずです。我々は新しい倫理や規範と、新しい言葉とを連結させなくてはなりません。そして生き生きとした新しい物語を、そこに芽生えさせ、立ち上げてなくてはなりません。それは我々が共有できる物語であるはずです。それは畑の種蒔き歌のように、人々を励ます律動を持つ物語であるはずです。我々はかつて、まさにそのようにして、戦争によって焦土と化した日本を再建してきました。その原点に、我々は再び立ち戻らなくてはならないでしょう 最初にも述べましたように、我々は「無常(mujo)」という移ろいゆく儚い世界に生きています。生まれた生命はただ移ろい、やがて例外なく滅びていきます。大きな自然の力の前では、人は無力です。そのような儚さの認識は、日本文化の基本的イデアのひとつになっています。しかしそれと同時に、滅びたものに対する敬意と、そのような危機に満ちた脆い世界にありながら、それでもなお生き生きと生き続けることへの静かな決意、そういった前向きの精神性も我々には具わっているはずです。 僕の作品がカタルーニャの人々に評価され、このような立派な賞をいただけたことを、誇りに思います。我々は住んでいる場所も遠く離れていますし、話す言葉���違います。依って立つ文化も異なっています。しかしなおかつそれと同時に、我々は同じような問題を背負い、同じような悲しみと喜びを抱えた、世界市民同士でもあります。だからこそ、日本人の作家が書いた物語が何冊もカタルーニャ語に翻訳され、人々の手に取られることにもなるのです。僕はそのように、同じひとつの物語を皆さんと分かち合えることを嬉しく思います。夢を見ることは小説家の仕事です。しかし我々にとってより大事な仕事は、人々とその夢を分かち合うことです。その分かち合いの感覚なしに、小説家であることはできません。 カタルーニャの人々がこれまでの歴史の中で、多くの苦難を乗り越え、ある時期には苛酷な目に遭いながらも、力強く生き続け、豊かな文化を護ってきたことを僕は知っています。我々のあいだには、分かち合えることがきっと数多くあるはずです。 日本で、このカタルーニャで、あなた方や私たちが等しく「非現実的な夢想家」になることができたら、そのような国境や文化を超えて開かれた「精神のコミュニティー」を形作ることができたら、どんなに素敵だろうと思います。それこそがこの近��、様々な深刻な災害や、悲惨きわまりないテロルを通過してきた我々の、再生への出発点になるのではないかと、僕は考えます。我々は夢を見ることを恐れてはなりません。そして我々の足取りを、「効率」や「便宜」という名前を持つ災厄の犬たちに追いつかせてはなりません。我々は力強い足取りで前に進んでいく「非現実的な夢想家」でなくてはならないのです。人はいつか死んで、消えていきます。しかしhumanityは残ります。それはいつまでも受け継がれていくものです。我々はまず、その力を信じるものでなくてはなりません。 最後になりますが、今回の賞金は、地震の被害と、原子力発電所事故の被害にあった人々に、義援金として寄付させていただきたいと思います。そのような機会を与えてくださったカタルーニャの人々と、ジャナラリター・デ・カタルーニャのみなさんに深く感謝します。そして先日のロルカの地震の犠牲になられたみなさんにも、深い哀悼の意を表したいと思います。(バルセロナ共同)

以下サイトより転載しました

https://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/5e18920119e56de25a99aaaf81a16a4f

1 note

·

View note

Text

あたらしいゆめ

4/6 朝起きてから絶望的な体のだるさを発症。完全に寝るのが遅かったせいだ。寝不足…。 ゴーンという疲れ。周りにも気付かれるほどのしんどさ…。 帰ってとりあえず寝る。睡眠大事。 時間ってあっという間だね…。

4/7 昨日よりかは回復。 帰ってきたら商業施設が明日から休業とのこと。大変だな、これは。 テレビで会見を見てみるもの相変わらず、大袈裟な表現で薄々なことを言っていた。そっと電源オフにした。

ボロネーゼを作る。そこそこおいしいんだけど、牛の旨味が足りてない。100%牛のほうがいいのかな。 あと、香味もだ。そう極めるつもりもないがあと、15~20点くらいは上げられるに違いない。

まさかのバーサーカーを見。レギュラー化嬉しい。笑いました。 パネラーの人選がいいよな~。もうめちゃくちゃな回答しか出ないところが最高。

4/8 勤務先の長から明日から一部の職員を除いて自宅待機ということを言い渡される。 (勤務先でコロナが出たということではない。) ありがたいことに給与は保証されるとのことで、、ありがたいや〜です。

ノリで買った大量のネギが案の定、余っていたのでネギメインのネギ鍋にする。 わかめを入れたらネギと混同してわけわかめになってしまった。おいしいけれど。 我が家の最近のブームはわかめです。��藻でミネラル摂取だ。

有吉の壁がレギュラー化とのことで早速、見て爆笑した。 シソンヌがテレビで見られる機会少ないのでありがたい。 こういう番組をゴールデンでやる意義あるな〜。ちょっと不安だったけど。 なんかいけそうだな〜。内Pの香りがするし、続けていってほしい。 先週の相席食堂からパンサー 尾形さんの株が上がっている。やっぱり、力技は力技で好きだな〜。

4/9 自宅待機という名のドリームデイズ。ありがとうございます。 しかし、あっという間に時間が過ぎた。 出勤しているときはあんなに長く感じた時間があっという間である。驚き。

鍵盤をひさしぶり弾いたけど、あーだめだー下手すぎる。まじで毎日練習しても弾けるようになるのかわからない。 というかどういう風に練習したらいいんだろう。 の割に曲は作る。 集中しすぎてかわからないけれど、呼吸するのを忘れてて脳に酸素が足りてないな、という状態がわかるくらいには頭がふわふわした。 没頭しすぎるのもよくないみたいだ...。

4/10 自宅待機2日目にしてもう板について来た。本来の自分にこちらのほうが性分が合い過ぎている。 ただ、びろーんと連絡飛んでくるのは少し嫌だなあ。もう少しみんなで判断してくれてもいいんだけど。 気持ちを切り替えるために着替えるようにしている。これが割と効いている。 買い物に行ったりして終了。時が過ぎるのは早い。 なんだか、最近、また寒いね。

4/11 打って変わって着替えなかっただらだらデイ。だめだなー。 頭がふわっとした状態がまだ残っていたので余計かもしれない。 その状態でやったあかんことあるな、と学んだ。

待ちに待ったドリームマッチ2020でした。 笑った、笑った!! 最優秀コンビのロバート 秋山さん×千鳥 ノブさんが個人的にも1番ツボでした。 あのハゲヅラを見つけてきた時点で優勝!ってなった。そして、イジるまでの間な、すぐいかないの流石です。 秋山さんのキャラコント好きすぎるし、ノブさんのツッコミも最高でした。 それと、野性爆弾 くっきー!さん×オードリー 若林さんも鬼才すぎて...! オードリーのANNの裏話で、くっきーさん!が言っていたようだけど、映像が見えたわ。映像化してくれ、本当。 最後のシーンなんて完全にハリウッドの続編を予感させるパターンだし、いろいろやりたいのが見えてよかった笑 本当におもしろいと思うな〜〜。 あとは、ハライチ 岩井さん×渡辺直美さんのコントも印象的だった。岩井さんがあんなのやるとは! ミュージカルっぽいのすごい、、おもしろすぎた〜。 はー、またやってほしい。

4/12 昨日と打って変わって着替えて買い物に行って、夕方からはひたすら食事の準備をする。たくさんの。 何日かのプランは���来上がった。食洗機が欲しいな〜。 ビルドインタイプがいいので家買うしかない。夢のマイホームって夢のままなんかな。 しっかりしていたのでしっかりと競馬が当たる。G1に興奮しました。3連複取れたかと思うと購入時間切れが悔やまれる...。 損しないことが大事だと自分に言い聞かせよう。欲深いといいことがないぞ、自分。

家事しながら散散散々とTV見たな。ただローカルでやってたものが次々と放送終了していくのでつらい。 なんとかしてくれよ、サンテレビさん、KBS京都さん。

〆

0 notes

Text

【じゅうねんひとむかし】笑いのシンフォニー

久々の「じゅうねんひとむかし」です。 今から10年前、日付でいえば2007年7月11日、この日をもちまして旧yabuniramiJAPANは「無期限更新停止」に入りました。 その約1年前からすでに定期的な更新は停止状態だったのですが、完全にyabuniramiJAPANというサイトを終わらせるために「最後に何か長文を書いて終わらそう」と7月1日から短期的に復活させました。 その時のタイトルが「笑いの世界」。旧yabuniramiJAPANはマスメディアによる「笑い」についての論評(ってほどじゃないけど)が最大の「売り」だったので、最後のテーマも「笑い」にしたわけです。 「笑いの世界」というタイトルは「このエントリで笑いのすべてを書き尽くす」という意味ではありませんでした。 1970年、言うまでもなく大阪万博が開かれた年ですが、ガスパビリオンにてクレージーキャッツ主演の映画が公開されています。しかしいろいろと謎が多く、2007年の時点ではほとんど情報がありませんでした。 その後実際にガスパビリオンに行かれた方からメールをいただいたり、また2010年発行の「映画論叢」24号にてこの映画の監督をつとめた木下亮が、この映画にかんして書いた手記を読んだりなんかして、だいぶ詳細がわかってきました。 そして、どうも「笑いの世界」というのはガスパビリオン全体のタイトル(サブタイトル?)らしく、映画としてのタイトルは「笑いのシンフォニー」だった、らしい。これは万博の跡地にある記念館に行った時も「笑いのシンフォニー」というタイトルはあれど「笑いの世界」はなかったことからも、間違いないでしょう。 (この辺の詳しい話はいずれ「CrazyBeats」用のエントリとして書きたいのですが、なかなかタイミングが合わない) ま、それはいい。 アタシはしつこすぎるくらい、現yabuniramiJAPAN(つまりこのブログ)で、「マスメディア発信による笑いに興味がなくなった」と書いてきた。そして(いろんな絡みがあるからそんなに分量は書いてないけど)興味の対象が完全に戦前モダニズムに移った、みたいなことをほのめかしていました。 戦前モダニズムがアタシ的に強いのは、音楽もファッションも建築物も、そして笑いもなんだけど、原液の如く「濃い」んですよ。時には濃すぎてゲンナリしてしまうこともあるけど、熱を入れて調べたりするにはすごくやりやすいし楽しい。 と書くと「そこまで古いと調べるのが大変すぎるだろ」と思われるかもしれませんが、たしかに大変なんだけど、いい意味で「狭い」んですよ。今の芸能界のように無限に裾野が広がってる感じじゃなくて、たとえば音楽ならジャズプレーヤーを押さえておけば、大抵事足りてしまう。つまり狭い箇所にグッと濃縮した感じで存在しているので、あとはどこまで深く掘っていくかって感じなんですよね。 ところが現今の「笑い」になるとそうはいかない。 毎日の���うに新人がデビューしてるし、まァさすがに「昨日初舞台を踏みました」なんて人までチェックする���要はないけど、それでもテレビに出てくる人だって、毎年何人も新しい人が出てくる。 新しい人だけじゃなしに、今まで活躍した、いわば一線級の人です。そんな人もうっかりしたら新しいことに取り組んでたりする。 現今ってことは現在進行形なわけで、土台追いかけるなんて余程の「信念」がない限りは不可能です。つか単純にしんどい。 そうはいってもアタシは旧yabuniramiJAPANの頃でさえ、とくに新しい人を追いかけたりはしてなかった。とにかくあんまり書かれてない視点から論じられることだけを書いてきた。当然自分なりの、なおかつ珍しい視点を常に持てればいいけど、ありきたりな誰でも思うような感想しかない場合だって多い。 ただ興味の範囲が若干広く、ある程度昔の人にまで対象を広げたこと、そしてアタシ自身が昔から勝手に笑いを分析する一人合点という行為が趣味だった=ストックがそれなりにあったことなどがあって、それなりの分量が書けたのです。そこがいわゆる「お笑い分析ブログ」とは違った。そんな大仰なもんじゃないけど、ま、ブログレベルでは差別化ははかれていたとは思うんです。 旧yabuniramiJAPANが終わった時点で、正確には無期限更新停止宣言をして最後に書いた「笑いの世界」というエントリを書いた時点で、笑いにかんするネタが完全に枯渇したわけではなかった。ブログを閉鎖する最大の理由はあくまで「大量のスパムコメント&スパムトラックバックによってブログシステムが破壊された」ことであって、ネタの枯渇でなかったのはたしかです。 だからもし、仮にyabuniramiJAPANを復活させるとなったら、ストックを使おうと思っていた。つまりもうちょっとは笑いについて書いてもいいと思っていたんです。 yabuniramiJAPANTiny(翌年からはyabuniramiJAPANTiny2)の名称で復活したのは2010年ですが、無期限更新停止宣言から3年の間に、アタシは現今の人たちによる笑いへの興味が完全に失せてしまってました。 これも理由がある。更新停止中の3年ほどはテレビのない生活を送っており(パソコンでテレビ自体は見ることはできたけど、バラエティ番組流しっぱなしみたいな見方は一切しなくなった)、その間に出てきた新しい人たちのことを一切知らずに生きてきたのです。 アタシは別にお笑い評論家ではないので、勉強してまで新しい人たちを覚えようとはしなかった。つかそんなことをしたいと思うわけがないくらいに笑いへの興味を失っていたのです。 当然いつかエントリしよう、と思っていた笑いにかんするネタのストックも完全放置になり、いつしかどんなストックがあったのかも忘れてしまった。 それでも完全に興味がなくなったわけではありません。今年に入ってからも平野ノラのことを書いたり、ダウンタウン浜田にかんする話も書いた。 以前「一人合点はとうの昔に止めており、たまにバラエティ番組なんかについて言及するのは、たまたま思いついただけ」としました。 これは間違ってはいない。分析なんかまったくしてないのは本当です。 でも「嫌いになったか」と言われると、それは別で、昨年も吉本の舞台を観に行って、中川家やロバート(というか秋山)をナマで観て大笑いしたりしてい���す。 つか生活から完全に笑いを切り離すなんてことは、アタシに限らず誰もできるわけがなく、以前ほど近すぎないだけで、あいかわらず笑いは生活の中にある。 んで、さっきも書いたように、今の最大の興味対象である戦前モダニズムの中にも当然「笑い」はあり、やはり「音楽」と「笑い」と「モダニズム」は自分の中での三本柱だな、と自覚したりしているのですよ。 もう旧yabuniramiJAPANの頃のような熱量には絶対に戻れない。それはトシをとったからではなく、興味の対象がまるで笑いだけ、みたいになるのは自分にウソをついてることになる。他の二本柱も笑いと同じくらい重要だから。 音楽とモダニズム、そして笑い。この三本柱が揃ってさえいれば、いやエントリタイトルに合わせるなら三本柱のシンフォニーがあれば、時代とか国とか関係なくなって、一気にそこに入っていきたくなるのでして。

0 notes

Text

机の上からはじまる私的なプロジェクト/佐藤純也さんの制作

「 絵に向かって行き 隙間をすり抜けて見える絵の外側から、何かが立ち上がるのを見届けたいと思っています。」

( 佐藤純也/以下 s.j 「Fiction? - 絵画がひらく世界」 2002 図録より )

佐藤さんのアトリエを訪れてから2ヶ月が過ぎて、そのときのことを思い出しながら、いくつか佐藤さんへメールで質問をしながら、そして結局は新潟へ向かうまでに間に合わず、今は佐渡汽船の中で文を書いています。外に見える海と空と自分との間に窓ガラス1枚が境としてある当たり前の不思議の横で。

そういえば…2002年に一緒に参加したグループ展「Fiction?」(東京都現代美術館)のカタログを家の本棚から引っ張り出してきて、佐藤さんの仕事・制作を再び見直したりもしました。一度のインタビューだけでは佐藤さんの仕事は書ききれない…なんて思いながら、すこしずつカタログと昨年statmentsで観た作品と、アトリエで聞いた話やメモなどを思い出したり、メールの回答を読み直したりしていると…なるほど、なんとなくわかってきて感覚的には納得してはじめているところです。そしてやっぱり文字で説明しきれない一抹の不安もありながら。

佐藤さんは同い年。グループ展を担当した当時は美術館の学芸員だった平野千枝子さんと一緒にアトリエへおじゃますると、ちょっとした同窓会みたい。それは佐藤さんの人を和ませる雰囲気もあったかもしれません。snsのアイコンが何よりいいのだけれど、去年15年ぶりにギャラリーで再会したときは「和やかないいおじ……お兄さんになったなぁ」でした。作品や制作過程の話をうかがいながら、単純に好きな作家をあげてもらうとロバート・ラウシェンバーグがすぐ出てきて、その理由はほほえんでいるポートレートがすごくよかったから。「苦痛の果てじゃない制作」(s.j)。自分達と同時代に生きていた作家で美術を更新していく存在が苦痛の果てにいるわけではない、その顔。アーティストや芸術家というと、様々な問題を抱えて苦労しながら制作をつづける、早く亡くなる、そんな人���多いからかもしれない。長く続けてくると、そう亡くなっていった友人知人が身近にいたからかもしれない。もちろん苦痛やネガティブと捉えられること、社会の様々なひずみ、そこから Art が生まれたり受け皿となることは大切だと思う。けれども佐藤さんが求めたラウシェンバーグの在り方、そういう方向もたくさんあっていいはず。その想いにはどこか安堵した。

微笑んでいないけれど若い頃のラウシェンバーグ

話を遡って、なぜこのsadogaSHIMAのサイトで続けて作家のインタビューをしているかというと、秋冬は佐渡へ渡る機会がなかったのと、身近な世代の作家の話をきくことで私が数年前から患ってきたアート蜃気楼(と免疫疾患の持病。どちらも治りつつあるのですが)のリハビリみたいな作業として、まずは自分のためにしてきました。あと、一緒に始めてくれた梶井さんや上條さんが忙しすぎて書けなかったのもあり。自分のために話を聞いてみたい作家の言葉。それが現代アートの環境だけではなく、佐渡や他の地で出会った人、私が子育て中に出会った人、現代アートに興味がない方々や他のジャンルで活動されている方へ、すこしでもわかりやすく伝えられるといいなぁと。専門的に語るのは誰か他の方がきちんと書いてくれたら良いわけで、私の個人的な感想や主観になるのは仕方がないとして、風通しをよくしたい願いもあって続けてきました。

佐藤さんの作品は2002年のグループ展以降はなかなか観るタイミングがなく、昨年のstatmentsでのグループショウで久しぶりに拝見。当時の印象とだいぶ異なる仕事(制作)になっていて驚いて、どんな変遷を経てこの制作にたどり着いたのか、これまでの経過の話を聞いてみたくなって今回のアトリエ訪問につながった次第です。

それにしても10年以上の時間を経ているアトリエにはたくさんの作品がありました。去年の展示で気になったのはキャンバスを日焼けさせた絵でした。

外的な要因(s.j)

たくさん見せてもらった作品は、ある時期を境に絵のつくりを「自分」ではなく「外」に決めてもらう試みに変わってきているようでした。それは先に紹介した大槻さんの「震災のために制作していない」にもつながるのかもしれませんが、やはりあの出来事は人々の暮らしや意識、作家の制作まで大なり小なり影響を及ぼしているのだとこのインタビューを続けてきて感じます。それと、絵を描く人が概ね通ることなのかもしれません。前回紹介した木下さんもそうでした。一人の人間の主観でコントロールするイメージを絵にするのではない、別の絵の在り方を試みること。私が気になった日焼けの作品もその一環の試みの中にある。佐藤さんから返ってきた言葉。

日焼け

ひと夏の間、窓際に絵をかける。海に出て日焼けをして夏の思い出をつくるように、絵にひと夏の日差しを浴びさせる。水着のシルエットの形にキャンバスの一部を隠して、オイル(ペインティング)を塗って壁にかける。夏の終わりに壁から外してそこで制作の時間は終了。夏をすぎて日焼けの跡も薄く跡を消しかけた頃、過ごした時間はどこかにしまわれていた、そんな遠い記憶も思い返したり。周りの誰も私が海に行ったなんてことも忘れても、記憶の中に過ぎた夏の経験は私に残っている。 絵に使われる言葉で「絵肌」ってありますよね。そんなことも頭によぎったり。(s.j)

描くことを自分の気持ちや好み、イメージからではなく「外」「外部」「環境」に決めてもらう試みの作品は日焼け以外にもたくさんありました。水からお湯に沸騰するまで、沸騰したら絵を描くのをやめるシリーズや、ジャガイモを並べて数日間観察し、芽が出たら描くのをやめるシリーズ。絵の具をチューブからキャンバス上に出し切ったら描き終えるシリーズに、日が暮れる時間を一定観察して一番星がでた瞬間を描くシリーズ。これでもか!というぐらい、いつも何気なくある自然現象に身ではなく絵を委ねる。しかもひとつずつ検証的に何枚も。目前にあるたくさんの「外」に影響をうけた絵を見ながら、なんだかクラクラしてくるというか、絵ってなんだ?絵ができるとか、絵を描くことを改めて考え直す。イメージとは何?とも考え直す…なのかな。

十数年前のグループ展のカタログをまた見直す。あのときは感じ取れなかった佐藤さんの試み。絵の中だけで完結するのではなく、絵がキャンバスの上にあり、壁にかけられ、すこし離れて観る自分と身体の間…そのとりまく環境。自分と作品の間にある空気や距離、立っている位置や聞こえている音を意識しだすきっかけとしてキャンバスがあって、イメージがあって、またイメージの外を想像して…ということへ還っていくような。。。ぐるぐるめぐる。

佐渡島に来てから二日目の夜になりました。東京へ戻るまでに更新目標。話は飛んで、今日は佐渡島の南は小佐渡にある岩首集落の棚田を再訪しました。その棚田の保存に生を投じている大石さんという「じじい」さんにいろんな話をうかがったり里山を案内してもらいながら、どこかで佐藤さんの制作と照らし合わせたりもしていました。棚田の風景はとても綺麗です。そしてこのきれいな風景、目前にひろがる景色のみえない裏側には、里山の環境をなんとかまもってきた方々の何代にもつづく長い時間と労力と、社会、歴史や自然の変遷との対峙があります。風景とそれを見ている自分と、すぐ目にはみえてこない想像力を働かせないと分からないことごと。

棚田は斜面を活かして田んぼがつくられ、その風景をつくっています。斜面の上にはダムなどなく、田に水を張るには周りにある里山…落葉広葉樹林の土の下に貯えられる水が不可欠で、そのバランスを維持して成り立つ農業。その里山を守るには何百年ほど前からの時代の変化も影響していて、社会の様々な(ときに理不尽な)要請と折り合いをつけたり、選択を余儀なくされたりしてきた過程があります。いま棚田の上からみえるひとつの風景=「絵」までの間に、いまを生きている私の輪郭と、私の輪郭の外にある環境の制約の積み重なりのようなもの、それを感じとることと同じ感覚を佐藤さんの絵の試みを想ったときにふと体得できた気がします。

マクロ・ミクロ

全体と部分。0と1。樹木と山。個人と社会。惑星と宇宙。

間をたゆたうことで認識を揺れ動かす。 見えなさを抱える。 自分の背中を自分自身では見返すことができないこと。常に全てが見通せているような不遜さより、もしかしたら見過ごしていることがあると考えることは、より多くのことにたどり気づけるような手段な気がします。インターネットやデジタルな環境がもたらしたことに対して考えるすべとして。(s.j)

アトリエで見せてもらった中に、お金をモチーフにした制作がありました。ある時期、1日の終わりにお財布に残った小銭を裏キャンバスにトレース(転写)する。これもイメージを描くのではなく、必然的にその日のこった物としての「お金」が絵の状態を決めていく。

タイトル「cash flow」

貨幣としての形は同じだけれども細胞の新陳代謝のように、日々違うものが入り、流れ出ていく。

キャンバスの裏側に描かれているのは財布の中の表から見えない場所にあるというイメージです。 貨幣の本質はある種の概念であり、トレースされた輪郭に形を残した姿も概念的なイメージではないでしょうか。(s.j)

佐藤さんの試みてきた絵へのアプローチを見ていると、循環し流れつづける事象と、その間に媒介物のようにいる「私」が立ち現れてくる。この海や川をモチーフにした制作もそう。

海、川の循環。水分としては同じですけど場所が変わることで変化してゆく。

「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。世の中にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし。鴨長明「方丈記」 鴨長明の生きた時代は戦乱と自然の厄災に見舞われた時でした。日常的に飛び込んでくるテロのニュース、頻繁に起こる自然災害、今起こっていることが遠く離れた時代ともシンクロしている。そんなことも頭の隅にあります。 (s.j)

物事がゆるやかに、ときに急激に変化すること。当たり前だと捉えていたことが当たり前でなくなったとき、他人の気持ちがわからなくなったとき。人は動揺したりショックを受けて、なかなか修復できずに時間はもどかしく過ぎていく。佐藤さんはその変化の隙間にある瞬間瞬間を、ショックをうけないようなことでも「なんで?」と問いを発して絵にしようとしている。その細やかな検証をすることで「分かり合えなさ」(s.j)が分かり合えるかもしれない可能性を求めて。絵を描くことは想い描くこと。見えていることから見えていないことまでを想像すること。机の上からはじまる一個人の試みは決して空論ではなく、分かり合えるかもしれないことを諦めない最初の一歩なのではないか。試みを続けていけば、切ない一瞬がくるかもしれないし、嬉しさを超える一瞬がくるのかもしれない。

小学生の頃に考古学者になりたいなと思っていました。具体的にどうその職業になるかとか、そんなことに及ぶまででなく、空を見上げて飛ぶ鳥に「あんな風に空を飛んでみたい」というぐらいの気持ちでしょうか。きっかけはハインリヒ・シュリーマンの偉人伝にいたく心動かされたことだったと覚えています。シュリーマンが子どもの頃に読んだホメロスの『イーリアス』の中にあるトロイア(トロイの木馬で有名な)の話を信じ、のちに発掘してその存在を確かめたというお話。気がついたら考古学から美術の道に歩みを変えていたわけですが、考古学者が昔に向かって時間を掘り進めていき、美術のこれからを作るということは未来に向かって掘り進めていくような作業かもしれません。ベクトルは違えど共にまだ今ここに見えていないものを見つけようとすることでは同じような気もします。(s.j)

佐渡島からの帰りのフェリー。あと少し。アトリエで佐藤さんの最近の制作は?とたずねると、出て来たのは木箱。フタを開けるとSNSアカウントの動物アイコンをモチーフに描かれた、たくさんの小さな立方体。積み木のようにコンパクトに並んでいる。

人間が作ってきた膨大なモノたちは地表の隅々までに点在し、それは幾多の出来事や時間の経過があったとしても「どうしようもなく世の中に残っていく」のではないだろうか。そう考えた時にまた「イメージを取り戻す」ことが出来ると思うようになりました。いま進行しているシリーズの一つはこの時代のポートレートを描きたいというのがまずあって、そこから展開しています。人が持つ人間性は人ではないもの「動物」に投影されることはままあり。また、動物化する人間という視点でもあります。互いの言葉を聞き合えない居心地の悪さが目につくこのご時世ということも含めて。( s.j )

「分かり合えなさ」 これまでインタビューと称して話をしてきて、いろんな方々から何度か聞いたことがある。分かり合えない。自分以外の人と。好きな人と。どうしても苦手な人と。親と。子どもと。近所の人と。遠くの人と。好みが違う人と。。。分かり合えなくていいじゃない。わかってくれる人、同じような感覚の人たち同士とうまくやっていけば。そう思う。そう思うけれど。それでよければ世界は穏やかなはずなのに。なんでこんなにも不安で、争って、未来がみえなくなるような状況になっているのだろうか。佐藤さんが描いたSNSの動物アカウントが寄せ集められてパカっと蓋を閉められ、一つの箱のなかに収納される。動物はそれぞれの(人によって��くられた)イメージを身にまとい、ほかの動物と群れをなすことはない。絵本にでてくる動物のように、とりやサル、たぬきにキツネ、ゾウやきりんが話したり遊んだりすることもない。現実ではほとんど弱肉強食の世界で、食うか、喰われるか。それは自然なことではあるけれど、動物のように住み分けされたSNSのアカウントは人間で、本来なら分かり合えるはず、という願いがあるのか違うのか。つぶやきは断面。断片。それだけで判断するのは難しい。SNSの使い方もそれぞれに異なる。佐藤さんが蓋を閉めた木箱へ、これからも淡々と採集されていくアカウントの動物イメージは仲良く箱に収まれるのか。そんなことを想う。

新潟から東京に戻ってきた。バスに乗るまで新潟で出会った人たちと喋っていたのが嘘のような、早朝の人もまばらな新宿駅。佐渡や新潟で再会した人、初めて会った人たちとの会話を昨日見た夢のように思い出す。それは旅先で日常ではないから、いつもは距離があるから、あんなふうに短い時間でもいろいろ話し合えたりするのかもしれない。もしかしたら最初で最後かもしれない切なさもあるから話せるのかもしれない。でも、日常だって本当はそうなんじゃないの。毎日がずっと続いても、日々、何かは少しずつ変化している。ジャガイモの芽がのびたり、昼が夜に変わったり、水から湯気へ変わったりするように、一人の身体のなかでも血管や筋肉が衰えたり、病の芽が大きくなったりしている。昨日会った人が明日倒れるかもしれない。それは自分でもあるかもしれない。

調和ということを人は想定するけれど、現実は不均衡で、非対称的なバランスに世界は満ち溢れている。調和を希求しつつ、そこにはたどり着くことの難しさ、その逡巡や葛藤のはざまに、人間的な営みがあるように思えます。(s.j)

この数年、自分の住む場所以外の地へ少しずつ通った。といっても数えるほどしか訪れていないけれど、それでも余所者として入っていくと見えてくることもある。その地に住まう方々の日常と関係性。そこへ余所者は無責任に何も言えることはないし何もできない。私はただ絵描きとして、心に焼き付いた風景は絵として残ってほしいと願う。いいなと思う言葉やまなざしをもつ人にはまた会いに行きたい。時々だから成り立つもので都合がいいかもしれないけれど、可能性を開いておくには時にちゃらんぽらんのほうがいい気もする。かえって自分の日常でも同じだけれど、すべての人とうまくやっていくのは難しい。人の感情、記憶、考え方…絡み合って毎日は続いていく。思い通りにはならない他人の感情。自分の感情も。事実はどちらにも正しく折り合わない。そのまま年月が過ぎたり、大人数になると手はつけがたい。話合えない。仕方がないですむこともあれば争いにもなる。人間的な営み。調和できなさ。良くも悪くも動く感情。

キャンバスを日光で日焼けさせ、物理的な事実を定着させる。裏キャンバスへその日の財布に残った事実=小銭をトレースして刻印する。湯気が沸騰する瞬間、ジャガイモの芽がでる瞬間=事実で絵を描き終える………感情ではなくひたすらに事象を観察して絵を委ねたのは、目に見えない人々の感情に左右されるのではなく、できるだけ客観的な出来事を捉えることで未来を豊かにするための手がかりを知るためだったのかもしれない。絵を描く人はたぶん間にいる。絵を描くことは間にいるのだと思う。イメージと絵の間。想像と現実、過去と未来の間。後ろと前、空間と時間、次元の間。分かり合えなさと、分かり合えたらいいのに、の間。

東京に戻ってきてバタバタと休みなしの連日。忙しくさせられている。そこから抜け出せないから分かりあう機会も減るよね、なんて思いながら最後に佐藤さんのハチドリの制作を。ネジはすこしずつ緩むけど「いつまでもルーキー」と笑っていたさとじゅんさん。そう、悲観していたら細胞や生は縮んでしまう。ラウシェンバーグのように美術を更新しつづけてほしい。

生まれる前、死後。その間にある生としての時間。(s.j)

ハチドリの制作

キャンバスを袋のように形をつくっている作品です。キャンバスにはハチドリのシルエットがきり抜かれています。切り取られた形の奥にはキャンバスの裏側、絵の裏が見えます。ちなみにハチドリは日本にはいなくて、南米などに生息している、名前の通りハチのように小さい鳥のことです。 ペイントされている色は日の沈む手前の空の色で、夕刻から夜に移り変わる瞬間のような時間を色に置き換えています。 なんでハチドリなのか?由来としてはある映画をきっかけとしてその形を選んでいます。それはアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の「21グラム」という映画で、その映画についての詳細は見てもらうとしまして(笑)。そのタイトルの21グラムの由来となっているのが人間が死んだときに21グラムの体重が軽くなる。それでその軽くなった21グラムが人間の魂の質量なんだという。 私たちの前にある生。私たちの後に続く生。今ここにある私たちの生きる時間は暮れ行く前の間に刻々と色をかえる夕暮れの時間にも似ているのではないでしょうか。(s.j)

佐藤純也

1977年宮城県生まれ 。2000年多摩美術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。主な展覧会に 2002「MOTアニュアルFiction?―絵画が開く世界」(東京都現代美術館/東京・2002)、「ten」(青山|目黒/東京・2010)、「VOCA展 2011」(上野の森美術館/東京・2011)、2015 「The Wanderer」( Museum of Contemporary Art/ブカレスト、ルーマニア・2014)、「Artist Recommendation vol.2 路傍の絵画」(アートラボはしもと/神奈川・2015)、「 After the summertime」 (statements/東京・2016)、「Spring Fever」(駒込倉庫/東京・2017)

0 notes

Text

【plan B 通信】ポストモダンダンスについてのノート(2006-07年)

『plan B 通信』(2006年5月号) ポストモダンダンスについてのノート(1)

ここ最近、1960年代から70年代にアメリカで起こった「ポストモダンダンス Post-modern Dance」に関心が向かっている。まず最初に読むべき必読文献はもちろんサリー・ベインズの『スニーカーを履いたテルプシコール Terpsichore in Sneakers』第二版(87年、Wesleyan University Press)である。そしてこれを読んでしまえばもう実物を見たくてたまらなくなる。NYのリンカーン・センターにはNY公共図書館(Public Library)のパフォーミング・アーツ部門があり、世界屈指のダンス資料のコレクションに触れることができる。コレクションは、一般にヴィデオカメラが普及するより以前のダンスについてはバラつきがあるものの、70年代以降になるとかなりマイナーな記録映像まで所蔵されている(オンラインで検索可能なのでぜひ試されたい http://catnyp.nypl.org/ )。このようなわけで昨秋から約半年、NYに滞在するチャンスを得て、調査・研究を行った。

しかしそもそも、なぜポストモダンダンスなのか。

まず第一には、これがダンス史上の画期をなす最も重要な運動の一つであるにもかかわらず、イヴォンヌ・レイナー、トリーシャ・ブラウン、シモーヌ・フォルティ、スティーヴ・パクストンなどといった振付家/ダンサーの実体が日本では全くつかめないという奇妙な状況そのものに違和感があった。ケージ/カニンガムの仕事はともかく、ジャドソン教会やその周辺については美術の分野で「パフォーマンス」として語られることはあっても、「ダンス」としての実質はほとんど知られていない。日本語文献でポストモダンダンスを本格的に扱っている貴重な例外が、市川雅『アメリカン・ダンス・ナウ』(75年、PARCO出版)だが、筆者はこれを古書店で入手した時、帯と、さらに中に挟まっていたチラシによって、75年12月に西武劇場で「DANCE TODAY '75」のタイトルのもと、ブラウンやフォルティ、デヴィッド・ゴードンなどが一挙に紹介されていた事実を知って驚いた。しかし(ブラウンを除いては)全くメジャー化していないこれらの振付家の仕事への関心はいまだ不当に低いままである。人々がダンスを通史的に語る時でさえ、ここは軽く触れて通過してしまうことが多い。再演であれ映像であれ、実物に触れる機会は皆無に等しく、批評家や研究者が言及することも少ない。また、これとほぼ同時期に日本では「舞踏」が起こり、そのインパクトがあまりにも大きかったという事情も考えられる。ポストモダンダンスと舞踏は、バレエやモダンダンスへの反抗という動機を共有していたが、日本における、今日までの舞踏の影響力の大きさは改めていうまでもないだろう。

しかしポストモダンダンスについて少し知ってみると、当時のダンサーや振付家たちが抱えていた様々なテーマが、現在日本で行われているコンテンポラリーダンスにおけるそれと非常に近いようにも思えるのである。これが、筆者がポストモダンダンスに関心をもった第二の、より積極的な理由である。外山紀久子『帰宅しない放蕩娘 ―アメリカ舞踊におけるモダニズム・ポストモダニズム』('99年、勁草書房)は、ポストモダンダンスにおける引用やパロディ(モダニズム的な自己言及的身振り)に焦点を絞った研究だが、ポストモダンダンスへの入口はいくつも見出すことができ(もちろんそれらは互いに密接に関係している)、筆者の興味の中心は、彼ら彼女らがダンスをエリート主義的な芸術の枠組から解放し、人々の日常生活との新しい関係の中に置こうとした点にある。特定のディシプリンによって��え上げられた身体から、誰もがそれぞれに所有している「日常の身体」へ、そしてスペクタクル(視覚性)の芸術から、身体と身体との関係の芸術へ、という考え方が、近年ますます先鋭化してきた日本のコンテンポラリーダンスの顕著な特徴であると筆者は考えている。そしてアメリカのポストモダンダンスは、まさにこうした事柄をきわめて方法論的な仕方で徹底的に探求していた。だからその理論と実践を、同時代の当事者の視点ではなく、40年後の未来に日本で生きている自分自身の視点で見てみたらどうなのだろうかと考えたのである。

このような経緯で、これからポストモダンダンスに関するノートを連載していくことにする。しかし正直なところ、2005年10月から2006年4月までNYに滞在した成果は、全く不満足な結果に終わってしまったことをお断りしておきたい。知れば知るほどさらに奥が深く、もっと知りたいと思い、欲求はただ募る一方だからである。遠からずまた追加調査を行うつもりでいるが、しかしここでは、とりあえず現時点でわかったこと、考えたことをまとめてゆきたいと思う。

* なお今回の調査は、アジアン・カルチュラル・カウンシルからの助成を受けて実現した。記して深く感謝したい。

________________________________________

『plan B 通信』(2006年6月号) ポストモダンダンスについてのノート(2)

「ポストモダンダンス Post-modern dance」という呼称はもっぱら批評家や研究者による区分だが、その定義ないし解釈は錯綜している。一般的には、マース・カニンガムのスタジオにおけるロバート・ダンのワークショップ(1960年~)に端を発し、ジャドソン・ダンス・シアターを経て、以後70年代まで多様に展開していった諸々の実験的なダンスのことを指すだろうが*1、いうまでもなく、多岐に渡る実践の総体にどんな角度から切り込んで、何を読み取るかに一切はかかっている。

よくいわれることだが、「ポストモダンダンス」とは「ポストモダニズムのダンス」という意味なのか、単に「モダニズムの後のダンス」(例えば「ポスト印象主義 Post-impressionism」のように)という意味なのか、判然としない。『ザ・ドラマ・レヴュー The Drama Review』のポストモダンダンス特集号('75年)に付されたマイケル・カービーの序文は後者の立場をとっている。彼は「『ポストモダンダンス』とはモダンダンスの後に現われたダンスである」(p.3)と書き、モダニズムやポストモダニズムを引き合いには出さず、あくまで(旧来の)モダンダンスと(新しい)ポストモダンダンスの間で対比を行っている。カービーによればポストモダンダンスの「新しさ」はおおよそ次の三点にまとめられる。まず、振付家が視覚的な観点によって動きを予め取捨選択するのではなく、内的な(interior)観点に基礎を置いたこと。すなわち様々な約束事、目標、計画、図式、ルール、コンセプト、課題など一定の枠組となる原則をダンサーに与え、そこから結果的に得られる動きをダンスと見なした。またダンスを音楽に随伴させたり、あるいは動きを音楽性の見地から考えるのを止めたこと。そしてあらゆる「意味」表現からダンスを切り離し、「動き」それ自体を目的としたことである。

ここで既に、ポストモダンダンスとポストモダニズムを直に対応させるのが適切ではないことは明らかだろう。動きを意味や音楽などといった「外在的」な要素から切り離し、それ自体として目的とすること、すなわち自己批判的な手続きによって媒体(素材)を純化していこうとすることは、紛れもなく他の諸芸術ジャンルにおいてなされてきたモダニズムの理念だからである。事実、美術におけるミニマリズムと一部のポストモダンダンスは密接な関わりをもっていた。それに対し、これ以前のいわゆるモダンダンスの多くは表現主義的な考え方に依拠しており、つまり上のような意味でのモダニズムを必ずしも実践してはいなかったのである。こうした事実が、サリー・ベインズをして「ポストモダンダンスこそが“モダニスト”的な芸術の役割を担った」といわしめる(Terpsichore in Sneakers, '87, Wesleyan U. P., p.xv)*2。

とはいえこのような論議は、単に言葉による定義上の混乱に過ぎないといえなくもない。モダニズムやポストモダニズムといった概念をアプリオリ(先験的)に導入することによって明らかになる部分も少なくないが、まず確かなことは、ポストモダンダンスのダンサーたちが旧来のバレエやモダンダンスを意識的に批判して、ダンスの可能性を拡張する試みを行っていたということである。そして今日の我々はそこから多くの遺産を受け取っている。ミニマリズムないし反復の技法、日常の身振りや身体の活用、タスク(課題)遂行型ないしゲーム型の振付、そしてコンタクト・インプロヴィゼーション。もちろんこうした技術上の産物を数え上げることで、ポストモダンダンスを歴史的に評価するやり方もやはり慎まねばならない。それは過去を讃えつつ死なせることにしかならない。むしろ、例えばこうした様々な考え方が形をなして来る過程へと遡って、それらが培われた歴史的文脈の広がりを見ようとするなら、過去と現在の関係はより動的で生産的なものになる。そうすれば、我々がただたまたま現在手にしているに過ぎない諸々の「遺産」が、便利な道具という��をとって実は我々を縛っているというような事態さえも、ポジティヴに乗り越えていけるだろう。

筆者はまず、イヴォンヌ・レイナー自身が踊る『トリオA Trio A』('78年、初演'66年)を見ることから始めた。ベインズはこの僅か10分足らずの作品が「ポストモダンダンスの美学的目標の一つのパラダイムを示した」といい(Ibid., p.44)、特別に多くの頁をその分析にあてている。筆者の関心を最初に惹きつけたのは、ベインズのこの分析および記述と、レイナー自身のテクストだった。

---------- *1 サリー・ベインズが『スニーカーを履いたテルプシコール――ポストモダンダンス』('77/'87)で紹介している振付家/ダンサーは、シモーヌ・フォルティ、イヴォンヌ・レイナー、スティーヴ・パクストン、トリーシャ・ブラウン、デヴィッド・ゴードン、デボラ・ヘイ、ルシンダ・チャイルズ、メレディス・モンク、ケネス・キング、ダグラス・ダン、およびグランド・ユニオンである。人によってはここに、ローラ・ディーンや、アンナ・ハルプリン、あるいはトワイラ・サープなどを加えるかも知れない。

*2 外山紀久子『帰宅しない放蕩娘』('99、勁草書房)は、モダニズムとポストモダニズムの概念を分析した上で、ポストモダンダンスとポストモダニズムをはっきり切り離し、さらに80年代以降のアメリカのダンスにおいてようやく「ポストモダニズムのダンス」が台頭してきた経緯を考察している。

________________________________________

『plan B 通信』(2006年7月号) ポストモダンダンスについてのノート(3)

1966年に初演されたイヴォンヌ・レイナーの『トリオA』は、わずか4分30秒ほど*1の間に夥しい量の実験的要素を凝縮した作品だが、筆者が最初に興味をもったのは、ベインズが紹介している、レイナーの身体運動への極度に分析的なアプローチだった。体の動きを意味や音楽性への従属から解放し、それ自体を一つの自律した領域として取り扱いつつ、また同時に、旧来のバレエやモダンダンスにおける様式化された動きのスペクタクル性を批判して、ダンスと人々の日常生活との関係を問い直そうとしたレイナーは、一般に「ダンス」と称される身体運動の特質を驚くべき執拗さで観察し、その制度性を攻撃する。『トリオA』の第一の眼目は、あたかも自明のものとなっている過去の様式の構成要素を徹底的に拒否してみせることにあり、そこには例えば「動きにおけるエネルギーを常に均質にする」「フレーズを構成しない」「反復を排除する」「複数の部位の動きを互いに連関させない」などといったアイディアが無数に盛り込まれているのである。あるいは、この作品において「体がバレエやモダンダンスに典型的に見られるようなフル・ストレッチにまで至るのは、ただ〔個々の動きから動きへの〕移行の瞬間だけである。こうして〔観客の〕目が親しみやすい“線”を見つけ、そこに視線を注ぐことができたかと思うと、直ちにその線は粉砕され、観客の安心感は覆されてしまう」*2。――詳細は後に譲るとしても、ともかくこれほどまでに人間の体の動きの「客観的」な細部と、その知覚の「即物的」な条件の奥へ分け入ることができるのか、という衝撃が、筆者には何よりも大きかったのである。

さて初めて見た『トリオA』(ベインズが1978年に制作した、レイナーによるソロを撮影した映像。このヴァージョンは足音や息遣い、衣擦れの音以外は無音*3)の率直な感想をいえば、それはあたかも網膜の上をどこまでも上滑りするかのように捉えどころのないものだった。四肢末端部の細かな仕草から、明らかにバレエに由来する線的なフォルムまで、幅広い語彙そのものは今日の目から見れば特に珍しいものではない。ただ、動きが隅々まで平板化されて、取り留めなく継起するさまがおそろしく無味乾燥としているのである。忙しなく変化するステップ、味気ない腕の振りと旋回、足先で床を擦る動き、唐突に頭を振って走り出す、などといった一連の動きは、個々の部分に注目すればある程度は捕捉できる。むしろ体の分節は粗いので、情報量は決して多くない。にもかかわらず、全体としてはなかなかシャープな像を結ばないのである。画面に意識を集中するのさえ不思議と困難に感じられ、自分が疲れているのではないかと訝るほどだった。

しかし繰り返し見て気づいたのは、様式化したフォルムを退け、余計な力感を排したカジュアルな動きでありながら、その組み立てはきわめて込み入っており、踊り手には途轍もない負荷がかかっているということだ。視覚的に明瞭な体系性はなく、また同じ動きを繰り返すこともないのだが、ともすればリズムに乗りかかる体に、その都度細かくブレーキをかけて流れを変え、強引に加速したかと思うと何事もなかったかのように柔らかく停止する。こんな調子で各部位が縦横に動き回るのである。おそらく体を操作しようとする意識が非常に強く感じられるがために、ダンスというより単に一定の規則を遂行しているようにも見えるのだろう。しかしリズム的な持続を全く欠いた、この一続きの動きは、見れば見るほど異様なものであることがわかってきた。それはベインズのテクストからの想像をはるかに凌ぐ、極北の世界だったのである。

こうして初めて、「ダンスを見ることは難しい(Dance is hard to see)」という、よく知られるレイナーの命題に正面からぶつかった。事実『トリオA』を見ることは「難しい」のである。なぜだろうか? その答えは、ダンス論の一つの古典とも称されるべきレイナーのエッセイ「多血症のただなかでの量的にミニマルなダンス活動における“ミニマリスト”的諸傾向についての擬似的な調査、あるいは『トリオA』の分析」*4において、詳細に論じられている。つまり「見ることの困難」こそ、まさに『トリオA』の狙うところだったのである。

---------- *1 前回、勘違いによって「僅か10分足らずの作品」と書いてしまった。訂正してお詫びする。

*2 Sally Banes, Terpsichore in Sneakers, 2nd ed., 1987, Wesleyan U.P., p.46.

*3 『トリオA』には様々なヴァージョンが作られており、中には音楽がついたものもある。ちなみに78年のこの映像の一部は http://www.vdb.org で見ることができる。

*4 A Quasi Survey of Some "Minimalist" Tendencies in the Quantitavely Minimal Dance Activity Midst the Plethora, or an Analysis of Trio A. 複数の文献で読むことができるが、初出は Gregory Battcock ed., Minimal Art: A Critical Anthology,1968.

________________________________________

『plan B 通信』(2006年8月号) ポストモダンダンスについてのノート(4)

イヴォンヌ・レイナーが「ダンスを見ることは難しい」といえば、「映画を見ることはむつかしい」と書きつけたのは蓮実重彦だった。「見ることはむつかしい。とりわけ小津を見ることはむつかしい。〔…〕そこには、文字通りの画面しか存在しない。画面は、その背後に何かを隠したりしてはいないのだ」*1。あるいはスーザン・ソンタグの「反解釈」。さらには桜井圭介『西麻布ダンス教室』も並べてみたくなる。ものの現われ、現象、ないし表層の擁護は、過剰かつ恣意的な意味解釈の専横に抗してしばしば主張されてきた。あるいは制度化された視線のあり方があまりにも自明視され、疑われていないことへの苛立ち*2。

レイナーもまた、ダンスを見る観客の視線と、ダンスとが、一定の様式の元に結託し安住している事実を喝破し、そこで平和裡に隠蔽されている「��ることの困難」("seeing" difficulty)を露出させること(あるいは「困難を見ること」)を目論む*3。

主要な論点を二つ取り出してみよう。まず、西洋のダンスの多くは、あるフレーズの始めに最も多くエネルギーが出力され(=アタック)、真中で留め置かれ、最後に元の状態に戻る、という形式をもっている。これによってフレーズ内の最も動きの少ない一部分が焦点化され、その「クライマックス」の部分だけが静止画像のように切り取られて網膜上に「登記」されることになる。ならばこの「始めと中と終わり」という(アリストテレス以来の)古典的構造を平坦に均してしまったらどうなるのか。とりわけフレーズとフレーズの間に静止を入れず、一つのフレーズの終わりと、もう一つのそれの始まりを連続させ、両者を区別できなくすること。そして個々の動きの価値を均一にすること(アンチドラマ)。

また他方、同じ動きを反復することによっても、動きを客体化(objectify)することは容易になるだろう。ダンスにおける「素材」(material=物質)を剥き出しにするには、これを徹底化するのが(観客の不興は買うだろうが)一つの有益な方法といえる。しかし、では逆に、この反復を徹底的に排除してみよう。その時観客の視覚体験はどうなるのか。

かくして『トリオA』は、ダンスを見る目を一定のやり方で規定している制度を暴き、見ることの本来的な困難を実践によって示そうとする。つまりこれは可視性の閾を越えようとするダンスなのであり、極言すれば「不可視のダンス」だということになるかも知れない*4。「ダンスから、できる限り空想を排除しなければならない、あるいは、見ることがほとんど不可能になってしまうに至るまで、そうした本質的な困難さという事実が強調されなければならない」*5。

このようなレイナーの構想の狙いは何か。多様な解釈が可能だろう。そもそも「見ること」を断念せよと説いているのか。それとも、よりよく見よ、我々は十分に���ていない、と煽動しているのか。ダンスを視覚にとっての「客体」とすることを批判し、いかなる表象にも還元されない持続を知覚するように(自らの身体で共に踊るように)と、観客を仕向けているのか。

少なくともいえることは、レイナーが、見ることの困難なダンスを媒介にして、スペクタクル(踊り手と観客との分断の固定)が成立する以前の、「身体」そのもの、零度の身体を掴み出そうとしたということである。美術におけるミニマリズムとの類比から、レイナーはしばしばダンスや身体を「物体」(object=対象、客体)になぞらえるが、上述のように『トリオA』には、「物体化=客体化」さえもかわし、さらに遠い虚焦点としての、主体と客体が分化する条件としての「身体」を捉えようとする側面があることは見逃せない。

1968年の上演時のプログラムにはこうある。「私と、危機にあるこの世界(world-in-crisis)との繋がりは、稀薄で、疎遠なものに留まっている」。そして「精神が恐怖と不信の念とともに抵抗するのは、TVに映るヴェトナム人が撃たれる場面――ただその死の光景のみならず、TVを見終わったら、まるで出来の悪い西部劇のように、パッと消してしまえるのだという事実に対してである。私の身体はそれでも残る現実なのだ」。つまるところレイナーにとって、身体の零度の探求は、身体をその最大の潜勢力において再び新たに見出すための手続きに他ならない。「運動の発明、すなわち“ダンシング”」(Movement-invention, i.e. "dancing")*6。

---------- *1 蓮実重彦『監督 小津安二郎』、ちくま学芸文庫、238-240頁。

*2 ソンタグの『反解釈』はレイナーの『トリオA』と同じ1966年に出ている。こうした一連の「反解釈」ないし「表層批評宣言」は、いうまでもなく時代毎にそれぞれの文脈を背負っていることだろう。

*3 Rainer, A Quasi Survey of Some "Minimalist" Tendencies in the Quantitavely Minimal Dance Activity Midst the Plethora, or an Analysis of Trio A, in: Rainer, A Woman Who...: Essays, Interviews, Scripts, The Johns Hopkins UP, 1999.

*4 よく似たことが、ある時期のフォーサイスについてもしばしばいわれてきた。しかし動きの「速度」や「複雑さ」などといった、突き詰めれば量の問題に還元されてしまう印象論と、徹底して幾何学的かつ修辞学的なレイナーの方法論とは、全く異質な次元に属している。

*5 Rainer, A Quasi Survey, p.35.

*6 Rainer, A Woman Who..., pp.40-41.

________________________________________

『plan B 通信』(2006年9月号) ポストモダンダンスについてのノート(5)

スペクタクル的な視線の制度化によって主客の分断が固定される前の、零度の身体を把捉し、既存の様々な権力機構から解放しようとすること、これはポストモダンダンスにおいて広く共有された重要なテーマの一つであったように思われる。レイナーの『トリオA』はその最も方法論的に洗練された作例といえるだろう。

しかし既に何度か触れたように、ポストモダンダンスにおけるスペクタクル批判は、まずもって職業的な訓練を経たダンサーの超絶技巧を拒絶するところから始まっている。そしてその際、日常を生きる人々の身体とその運動への回帰という方向へひとまず向かうのである。例えば様々な日常動作や「行為」がダンスとして提示され、タスク・ムーヴメント(一定のルールに従って物を運ぶなどの課題遂行によって生み出される運動)もまた多くの振付家によって採用された。

シモーヌ・フォルティの『ひしめき合い Huddle』(1961年)は数人がスクラムのようにして円陣を組み、その人間の山を一人が外側からよじ登って反対側へ降りると、また別の誰かがよじ登る、という行為の連続による作品である。『斜めの板 Slant Board』(1961年)では、大きな板で作られた傾斜の上を、紐につかまった三人が移動して互いに場所を入れ替わり続ける。そこにあるのは、シンプルな規則とその素朴な遂行のみである。「こういった動きには虚飾がない。素朴な木の器がそうであるように、虚飾がない。そして美しい、素朴な木の器がそうであるように、美しいのだ」*1。スティーヴ・パクストンの『Satisfyin Lover』(1967年)は、30歳から84歳までの様々な人々が多様な速度で淡々と歩行するさまを舞台に乗せた。ベインズによれば、パクストンにとって「歩行」は非ダンス的な諸々の動きの可能性を開く決定的に重要なモチーフであった。「歩行は誰もがしていることであり」、「演者と観客の間を共感でつなぎつつ、また共有された経験でありながら各々の特異性や個性も許容される」*2。この延長上に、食べる、話す、笑う、着替える、などのあらゆる行為=運動が位置づけられる。この世にある全ての音は音楽だ、と説いたジョン・ケージに倣って、この世にある全ての運動はダンスだというわけである。

バレエやモダンダンスのスペクタクルに対し、こうした実践はなるほど確かに「民主主義的」な理念を首尾よく表現している。しかし他方、スティーヴ・ライヒのこんな笑い話もよく知られている。「60年代にはずっと、人々は誰も踊らないダンスの舞台を見に出かけて、その後みんなでパーティをして踊ったものだった。これは健康な状況ではない」*3。

ベインズに代表される研究者の議論において、筆者がしばしば違和感を抱くのはここである。「ある動きが、単なる日常動作としてではなくダンスの一部として成立するのは、それがダンスの文脈に置かれることによってである」*4、このような考え方は、ダンスの定義を揺るがそうとした当時の革命的な力を、矮小なアート・ワールド(市場)の論理に回収し、皮相な差異の戯れ、新規性をめぐるゲームに還元してしまうだろう。つまりことさらに「日常の身体」へと人々の注意を向けさせるために「(前衛)芸術」という枠組を利用していたのでは、結局「反スペクタクル」という名のスペクタクルと変わりないのではないか。そればかりか、これでは上述の初期フォルティやパクストンのような過渡期の実践が孕んでいた政治的限界を的確に評価することもできない。すなわち当時の彼ら彼女らは、旧来の舞台芸術のスペクタクル性を批判する際に「人間」や「自然」という尺度を自明かつ普遍的なものとして導入してしまっており、それこそが演者と観客との間の民主主義的な平等の理念を支えていたのである。土方巽ならば、歩行が万人に共通の運動だなどと口にはしなかっただろうが、「日常」なるものを不用意に特権化、神秘化すれば、その革新性は強力な保守性へと容易に反転する。

しかしもちろんポストモダンダンスが発見した「日常の身体」は、新しもの好きのアート市場に登場した新商品の一つなどに留まってはいなかった。フォルティは68年以降、動物の動きの研究を開始して、秘教的ともいえる独自のダンス言語を膨らませていったし、パクストンは72年にコンタクト・インプロヴィゼーション(CI)を本格的に展開させ始めた。CIは既存のダンス・テクニックとは完全に異質だが、同時にただ人々の日常をなぞってみせるわけでもなければ、人間中心主義的な主体性を誇示することもなく、むしろ「個」を重力の作用と接触による間身体的な関係のただ中に投げ入れて超人間的な身体運動を生成する。CIの実践家たちが「原点」*5と呼ぶ、『マグネシウム Magnesium』(72年)の映像は衝撃的である。体育館にマットを敷いて行われたこの10分足らずのセッションは、今日よく見られるCIと比べてはるかに荒々しく、体と体が高速で猛然とぶつかり合い、柔道に似た受身が多用されている。そしてミサイルの爆発音や爆撃音のような激しい音響〔*6〕によって、まるで戦争そのものののような圧倒的な力のイメージが重ね合わされるのである。ここにはもはや60年代的な、牧歌的な「民主主義」の空気はない。自由や平等の理念を根底で支えて来た「人間」なるものの概念が、汗の飛沫とともに砕け散っているかのようである。

---------- *1 Simone Forti, PASTForward Choreographers' Statements, in: Sally Banes ed., Reinventing Dance in the 1960s, Wisconsin U.P., 2003, p.200.

*2 Sally Banes, Terpsichore in Sneakers, 2nd ed., Wesleyan U.P., 1987, p.60. ちなみに、ポストモダンダンスに特徴的な「非ダンス」的動作、特に日常生活から取り出された動作を pedestrian movement(歩行者の動き、散文的な動き)と呼ぶ習慣は一般的である。

*3 Steve Reich, Notes on Music and Dance (1973), in: Roger Copeland and Marshall Cohen ed., What Is Dance?, Oxford U.P., 1983, p.336.

*4 Banes, Terpsichore in Sneakers, p.17.

*5 シンシア・J・ノヴァック(立木・菊池訳)『コンタクト・インプロヴィゼーション』、フィルムアート社、2000年(原著1990年)、74頁。

〔*6 追記:2009年にパクストン本人とともに確かめたところ、この「音響」はたまたま体育館内で生じた反響によるノイズであるとのことだった〕

________________________________________

『plan B 通信』(2006年10月号) ポストモダンダンスについてのノート(6)

ジャドソン教会派を熱烈に擁護し、立役者の一人となった批評家ジル・ジョンストンは、レイナーの『私たちは走る We Shall Run』(1963年)に触れながら「日常的なもののヒロイズム heroism of the ordinary」を興奮気味に語っている。「���ロットもなし、見せかけもなしだ。人々が走る。人間万歳」*1。もちろん、単に舞台上で「人々が走る」わけではなかった。出演者たちは振付家によって設計された複雑きわまりないスコアに基づいて走ったのであり*2、そこには積極的に「人間 people」を表象=再提示(re-present)しようとする明確な意図が働いていた。すなわちこれは、観客が自らを「人間」として自己同一化することを促す、いわば「鏡」のようなパフォーマンスなのである。他方、平凡な人々の様々な「歩行」を主題とするスティーヴ・パクストンの『サティスファイン・ラヴァー Satisfyin Lover』(1967年)について、出演者が観客の視線に曝されながら「自然に歩く」ことがいかに難しいかを予測することはできなかった、とパクストン自身が告白している事実は示唆的である*3。つまり人々が「人間」としてのアイデンティティを「自然」なものとして確認し受容するためには、途方もない労力の傾注が必要とされるのである。そしてこの労力の傾注を正当化するような思想を、われわれは「ヒューマニズム」と呼ぶことができるだろう。

いうまでもなくこのヒューマニズムは、スペクタクル化したモダンダンスからダンスを再び「等身大 human scale」*4の行為として人々の手に取り返そうとするジャドソン教会派の、「民主主義」的なプロジェクトからの帰結であった。『私たちは走る』は、ベルリオーズの『レクイエム』のような大袈裟な音楽と、「走る人々」の平凡な姿とのコントラストを演出し、反スペクタクルを強調するところに主眼を置いていたのである*5。

しかし思想の限界は様々なレヴェルで明らかになっていく。TV画面に映し出されるヴェトナム戦争の映像に、「人間」を相互に異質な諸集団へと分割する政治の現実を見たレイナーは、ジャドソン教会派およびポストモダンダンスの思想的支柱であったケージを批判していう。ケージは「われわれが生きている生の素晴らしさに目覚めよう」と朗らかに唱えるが、「そんなに素晴らしい生を謳歌しているのはいったい誰で、そしてそれは他の人々のいかなる犠牲の上に成り立っているのか」を問わねばならない、と*6。あるいはまた、キャリー・ランバートによれば、レイナーが1967年に患った胃腸の病気は、身体的経験は究極的には個人的なものであり、他者と共有することはできないのだ、という彼女の認識を補強する重要なエピソードとなっている*7。レイナーは70年代にダンスから映画制作へと活動の場を移していくが、ダンスのシーンにおいては、「日常性」の牧歌的な礼賛に対する反動が新しいダンス・テクニックの開発および超絶技巧の復権を促していく。パクストンはコンタクト・インプロヴィゼーションを練り上げ、トリーシャ・ブラウンも空気のように軽い独特の動きのスタイルを発達させ始める。こうしてポストモダンダンスは、モダンダンスが辿ったのと似た、高度な技術的洗練の道を再び歩んでいくのである。

それはとりもなおさず、ダンスにおけるスペクタクルの復活を意味する。しかしジャドソン「以後」の状況は、ジャドソン「以前」よりもはるかに深刻な相貌を呈するだろう。マーシャ・シーゲルの言を借りれば、「民主主義」の時代の実験芸術の運動が残した全ての遺産が、今度は「ポピュリズム」の消費文化によって徹底的に流用されることになるからである*8。80年代、いよいよ真の(?)「ポストモダニズム」が世を席巻し始める。

---------- *1 Jill Johnston, "Judson Concerts #3, #4," Village Voice, 28 February 1963. Sally Banes, Democracy's Body: Judson Dance Theater, 1962-1964, p.88 より重引。

*2 Banes, Democracy's Body, p.87.

*3 Steve Paxton, "PASTForward Choreographers' Statements," in Sally Banes ed., Reinventing Dance in the 1960s, Wisconsin UP, 2003, p.207.

*4 Yvonne Rainer, "A Quasi Survey"(1968), in Rainer, A Woman Who...: Essays, Interviews, Scripts, The Johns Hopkins UP, 1999, p.30.

*5 今日のわれわれにとって、チェルフィッチュ(岡田利規)の作品『クーラー』(2004年)との類似は価値のある比較考察を導くだろう。

*6 Yvonne Rainer, "Looking Myself in the Mouth"(1981), in Rainer, A Woman Who..., p.88.

*7 Carrie Lambert, "On Being Moved: Rainer and the Aesthetics of Empathy," in Sid Sachs ed., Yvonne Rainer: Radical Juxtaposition 1961-2002, The University of the Arts, 2003, p.50.

* 8 Marcia B. Siegel, The Tail of Dragon: New Dance, 1976-1982, Duke UP, 1991, p.xv.

________________________________________

『plan B 通信』(2006年11月号) ポストモダンダンスについてのノート(7)

70年代に入ると、ジャドソン以降の人々の実験的な方法論が発展を遂げた結果として徐々に新しい技術(ダンス・テクニック)が追求されていったことは前回も触れた。トリーシャ・ブラウン、トワイラ・サープ、スティーヴ・パクストンなどがその顕著な例だが、ベインズはさらに70年代的なポストモダンダンスから80年代的な「新しいダンス new dance」への移行を特徴付ける要素として、ダンサー/振付家たちが次第に自分のカンパニーをもつようになったことを指摘している*1。これもまた新しい技術への志向と無関係ではないだろう。カンパニーとは、技術を振付家自身の身体から切り離し、超個人的なものとして共有しながら体系的に発展させる母体だからである。それに加え、フィルムやヴィデオの普及によってダンスが容易に記録できるようにもなる。映像による記録は、反復可能な「振付作品」のレパートリーの蓄積を容易にする。同一の作品が繰り返し上演されるようになれば、新聞評などの社会的な価値評価システムが有効に機能し、上演に際してのリスクを予め見積もることができるため、カンパニーが各地をツアーするなど市場は飛躍的に拡大する。こうして80年代のダンサーたちの関心は多かれ少なかれ、自分がいかに「生き残ること survival」*2ができるか、という問題に支配されるようになっていく。60年代に行われた実験的なダンスが、「作品」の記録やレパートリー化などといった自己保存への欲求ではなく、即興的かつ自然発生的な身体の衝動に重きを置くことで文字通り「同時代的」な運動それ自体であり続けていたとすれば、80年代的な「生き残り」のメンタリティは、ダンスを身体からは差し当たって区別され得る物理的な商品として生産しようとするのである。

技術的洗練、カンパニーの形成、「作品」性への志向、こうした諸要素がダンスと市場経済の論理を結びつける。もちろんこれは芸術家が自身の生活を賄おうとした結果ともいえるのだが、いずれにせよ80年代のアメリカのダンスはかつてのような政治的アクションとしての力を失い、「経済」の原則を甘んじて受け入れていく(それは「政治」が「経済」の下位に従属するような、すなわちネグリとハートが「帝国」とよぶような状況ともごく近い関係にあるだろう)。マーシャ・シーゲルによれば、変化の兆候は70年代半ばにはすでに現われていたという。芸術に対する政府、州、地域レヴェルの経済的補助はこの時期にピークを迎え、助成金が実験的な芸術家にも行き渡る。そして「観客数がカンパニーの財政を左右し、チケットの売れ行きがものをいう」ようになると、ダンスは混沌と先鋭性とを喪失していく。そればかりではない。「実験的なカンパニーに期待されたのはフレキシビリティであり、額縁舞台や厳密なプログラム編成に束縛されるわけではなかった。彼ら彼女らは公園でも学校でも踊れたし、地元の出演者とともに踊ったり、即興で、与えられた条件に対応することもできた。しかしながら実験的なダンスの重要な要素であった多様性、予測不能性、奇抜さといったものは、少しずつ飼い馴らされ、和らげられていったのである」*3。「フレキシビリティ」とは、何か特定の目的に適った専門的技術のことではない。それはまさに「何にでも対応できる」ようなダンサーの身体の柔軟性そのもののことであり、ポストモダンダンスを経たダンサーが備える潜在的な力の総体のことである。すなわちジャドソン教会以降のダンスが過激に押し広げてきた身体運動の可能領域そのものが経済的に「飼い馴らされ」ていったのであって、それは単にポストモダンダンスがモダンダンスと同じ轍を踏み、紋切型の形式へと硬直化していったということのみを意味するのではない。つまりポストモダンダンスは、おそらくは図らずして、目的に奉仕することのない純粋な「力」の発現としての「ダンス」そのものが孕む、何か本質的な問題を剥き出しにすることになった。「ジャドソン以前」と「ジャドソン以後」の状況の質的な差異は、ここにこそ求められねばならない。

70年代から80年代にかけて、ヌーヴェルダンスの興隆とともに「世界のダンスの中心がアメリカからヨーロッパへ移った」とはしばしばいわれる。バニョレに象徴されるヨーロッパのダンスが活気を帯びていく一方で、アメリカのダンスがその先鋭性を失っていった理由として、フランスのジノーとミシェルは、エイズの流行(およびその反動による社会の価値観の保守化)とともに、レーガン政権の緊縮財政による国立芸術基金(National Endowment for the Arts)の予算削減を指摘するが*4、しかし本当に重要なのはレーガンの緊縮財政などではなく、それ以前の、ダンスの公的資金への依存度の上昇、すなわち芸術家たちが政治的に骨抜きにされていく過程の方だろう。そしてそれが今、日本のコンテンポラリーダンスが直面している問題でもあることはいうまでもない。

筆者は昨年10月から今年4月までの7ヶ月間、主にNYで毎週4~5本のペースでダンス公演を見続けたが、アメリカにおけるダンスと経済というこの問題は現在まで完全に連続しつつ、なおも今日的な局面を展開しているように思われた。その意味でポストモダンダンスとそれが(自覚的に、また無自覚的に)提起した諸問題は今も生々しいアクチュアリティ���保っている。(続く)

---------- *1 Sally Banes, Terpsichore in Sneakers, 2nd ed., Wesleyan U.P., 1987, p.xxvii.

*2 同上。

*3 Marcia B. Siegel, The Tail of Dragon: New Dance, 1976-1982, Duke U.P., 1991, pp.xiii-xiv.

*4 Isabelle Ginot, Marcelle Michel, La danse au XXe siecle, Nouvelle edition, Larousse, 2002, p.157.

________________________________________

『plan B 通信』(2006年12月号) ポストモダンダンスについてのノート(8)

2005年10月2日夕方にJFK空港着、そのままタクシーでシティ・センターへ向かい、混雑した会場の二階にあるクロークまで大きなスーツケースを引っ張り上げてやや白い目で見られながら、早速ダンスを見た。NYの劇場に入るのはこれが初めてで、2753席の劇場の二階の奥から見渡す広大な客席は満員、熱気が充満している。前年から始まったこの FALL for DANCE Festival は、アルヴィン・エイリーやNYCBから、もっと若い世代まで毎日数組出演するのだが、入場料がわずか10ドル均一。できるだけ多くの一般の人々の間にダンスを普及させようとするこのイヴェントのスケールの大きさは、筆者にとってあまりにもアメリカ的に思えた。そして内容の面では、まず最初に登場したチャールズ・モウルトン(Charles Moulton)振付の『48人による精密なボール・パス 48 Person Precision Ball Passing』が、その印象に呼応するものだったといえよう*1。

雛壇状の舞台に等間隔で整列した48人ものパフォーマーが、掛け声や音楽に合わせて規則的かつリズミカルにボールをパスし、複雑な動きのパターンを目まぐるしく変化させていくこの大がかりなマスゲームは、例えばアメリカと並ぶモダンダンスの母国ドイツなどではもはや不可能な種類の楽天性を感じさせずにはいないが、ともかく最初からこの作品に当たったのは筆者にとって意味深かった。なぜならモウルトンの名は、ベインズが、80年代アメリカに起こったポストモダンダンスへの様々な反動の例としてしばしば取り上げていたからである。彼女によれば、前衛運動としてのポストモダンダンスの後、ダンスにおける意味やナラティヴの復活、あるいは音楽性の復権などとともに、超絶技巧(virtuosity)に対する志向のあからさまな回帰が観測された。「チャールズ・モウルトンの精密なボール・パスの諸作品、ダンサーがウェイト・トレーニング用のウェイトを身に付けて稽古をしなければならないモリッサ・フェンレイの“ダンスの壁”、コリーン・マルヴィヒルとM・J・ベッカーの体操競技的な卓越性(これらの予兆をなしていたのがバチャ・ザミールの空中ダンスであり、またトワイラ・サープのジョン・カリーへの振付については言うまでもない)、あるいはウェンディ・ペロンとジョハンナ・ボイスの言葉遊び、こうした一連の事例において、ダンサーの精神/身体は専門技術的な側面を過激な仕方で取り戻している」*2。危険な装置を使ってアクロバティックな技巧を見せるエリザベス・ストレブ(Elizabeth Streb)の作品と、シモーヌ・フォルティの『斜めの板 Slant Board』(1961年)*3を比較すれば、この20年あまりでのダンスにおける身体の変容は見紛うべくもない。後者において観客は自分のそれとほとんど等価な演者の身体によって運動感覚的な共感(kinesthetic empathy)を惹起されたが、前者においてはアスリートの行うハードな離れ技に驚嘆させられるばかりであるに違いないからだ*4。

モウルトンの『精密なボール・パス』の初演は1979年だが、その時の出演者は実はたった3人だった。しかし翌年には9人ヴァージョンが作られ、88年には18人、93年には25人、そして2005年には48人と、直線的に膨張してきたわけである*5。85年の時点で「日常の身体 ordinary body」が過去のものになったと指摘したベインズは、こうしたスペクタクルの復活は単なる旧来の価値観への逆戻りではなく、新しい現実を反映するものだと考える。「80年代、“日常の”身体とはもはや単に自然から我々が授かったそれを意味しない。ジョギングやフィットネス・クラブ、ボディビルの流行とともに掛け金は上昇した。今やごく一般の人でさえ何がしかのアスリートなのだ」*6。とはいえ、「ナチュラル」な身体への讃美から、整形やピアシングなども含む極端な身体改造へという人々の志向の変化を、レーガノミクスの厳しい経済状況下においても変わることのない人々の向上心や支配欲の現われと見なしつつ、身体こそは「最も安価かつ手近な征服の対象の一つ」なのであり、「人々は文字通り、自分の運命を自分で作り変えることができる、身体文化のレトリックはそのように謳っている」と説明するベインズの議論はいささかナイーヴに聞こえる。シーゲルが指摘するように、人々の身体の表���を変えてしまったのはマスメディアなのだとすれば*7、身体は明らかに一つの産業化=植民地化を経験したのであり、市民的な向上心や支配欲などといったもの自体に対する(より大規模な、そしてますます微細な、私的領域にまで渡る)支配が進行したのが80年代だったのではないか。かつてポストモダンダンスの象徴は「トウシューズ」ではなく「スニーカー」だった。しかし今となっては、「衣装として用いられた『日常的』な衣服なるものの観念自体が、GAPのようなマス・マーケッターによって根本的に変えられてしまった」*8。それは確かに、単なる主体と客体をめぐるヒエラルヒー的秩序としてのスペクタクルの復活ではないのである。(続く)

---------- *1 Peter Jay Sharp 財団およびタイム・ワーナー社がフェスティヴァルの主なスポンサーである。なおこの日の他の出演者は、ヴィンセント・マントソー(Vincent Mantsoe)、カンパニー・マリー・シュイナール、中馬芳子&ザ・スクール・オヴ・ハード・ノックス、そしてジョフリー・バレエ(ジェラルド・アルピノ振付)。

*2 Sally Banes, "No More Ordinary Bodies"(1985), in Banes, Writing Dancing in the Age of Postmodernism, Wesleyan U.P., 1994, p.278. 筆者が実際に見ていないダンスについては見当外れな訳になっているかも知れない。John Curryは70年代に活躍したイギリスのフィギュアスケート選手で、サープには彼に振付けた『After All』(1976年)という作品がある。

*3 この作品については本連載の第5回でもふれた。

*4 Ibid.

*5 ちなみに2003年には、モウルトンは映画『マトリックス リローデッド』において1000人を超すダンサーたちを使ったレイヴ・シーンを振付けている。

*6 Ibid., p.279.

*7 Marcia B. Siegel, The Tail of Dragon, Duke U.P., 1991, pp. xiv-xv.

*8 Yvonne Rainer, "PASTForward Choreographers' Statements," in Sally Banes ed., Reinventing Dance in the 1960s, Wisconsin U.P., 2003, p.209.

________________________________________

『plan B 通信』(2007年1月号) ポストモダンダンスについてのノート(9)

現在のNYに、ジャドソン教会派およびポストモダンダンスからの何らかの連続性、あるいはその痕跡を見出すのはさほど難しいことではない。例えば前回ふれた FALL for DANCE Festivalの中馬芳子のグループにもジャドソンの中心メンバーの一人、サリー・グロス(Sally Gross)がダンサーとして出演していたし、ワシントン・スクエアにあるジャドソン教会では毎週定期的に無料のショーケース Movement Research at the Judson Church “About Town” が開かれていて、無名だが野心的な表現者が集まるトポスとしての役割を今も担っている*1。トリーシャ・ブラウンは周知の通りミッドタウンにスタジオを構えて活動しており、デヴィッド・ゴードンも新作を発表し続けている。そしてごく最近、イヴォンヌ・レイナーがほぼ30年ぶりに映画製作からダンスへ復帰したのは大きなニュースだ。2006年4月にDTWで発表された新作『AG Indexical, with a little help from H.M.』は、ストラヴィンスキー/バランシンの『アゴン』をパロディの素材に、ヘンリー・マンシーニ(H.M.)の『ピンクパンサー』の音楽を加え、元NYCBのエミリー・コーツを迎えた女性によるカルテットだった。

とはいえこうした歴史的コンテクストは、やはりどちらかといえば批評家や研究者の知識に属していて、若いダンサーたちにとっては遠い過去のようである。わずか七ヶ月間滞在したに過ぎない筆者の印象ではあるが、現在のNYはダンス・テクニックの巨大な市場の様相を呈しており、いくつかの大学の他、エイリーやカニンガムをはじめとするスタジオや学校でありとあらゆる技術を学ぶことができる。世界中から、そして日本からも大勢のダンサーが集まっている。そしてDTWやダンスペース・プロジェクト、PS122、ザ・キッチン、ジョイス・ソーホーなどといったダウンタウンの劇場やスペースで見られるダンスの半分は、まずそうしたテクニックの驚くほど無邪気な実践だった。ある意味では日本の「現代舞踊」のあり方にも似て、保守的な形式主義がささやかなヴォキャブラリーやコンポジションの工夫によって盛んに反復され続けているのである。

他方、あたかもそれに対応するかのように、既存のダンスの制度を皮肉るパフォーマンス的な作品が非常に多いことが一つの傾向として指摘できる。例えばマイケル・ヘランド(Michael Helland)の『ザ・ニュー・アグリーがお送りするスター物語 The New Ugly Presents Star Fiction』は舞台やファッション・ショーに出演する女の子の姿をパロディにした作品だが、これをDTWで見た時、筆者は、ここがショービジネスの国なのであり、DTWといえどもブロ���ドウェイのショーと本質的に断絶したものとは考えられていない(少なくとも日本のコンテンポラリーダンスにおけるように「エンターテインメント」と「アート」、商業主義と芸術は別だと無根拠に信じられてはいない)ということを強く意識した。サラ・ジュリ(Sara Juli)の『お金にまつわる会話 The Money Conversation』は、観客に向かってダンサー個人の社会的身分や経済事情を訴えたり、紙幣を撒き散らしながら「30ドルあったら何に使う?」と問いかけると客席から「ヨガのクラスに行く」「ワインを買う」などと答えが返ってくる。ダンスというより、ダンスの基盤をなす生活の条件に照準したパフォーマンスだ。チェイス・グラノフ/ジョン・モニアーチ(Chase Granoff/Jon Moniaci)の『物と退屈! Boredom with objects!』は、アンプやスピーカー、ラップトップやケーブルが散乱した空間に、ジャージにジーンズの男二人が機材に手をかけてじっとうずくまっている。ドローンやパルス音が鳴り続け、一人が腹にスピーカーを乗せて仰向けに寝てみたりするものの、最後まで特に何も起こらず、二人そろって誰もいない空間をじっと眺めたまま終了する。ダニエル・リネハン(Daniel Linehan)の『食欲不振、失敗、思春期 Anorexia, Failure, and Puberty』はあからさまに貧困生活を主題にしていて、ホームレスかストリート・チルドレンのようなキャラクターを演じながら、ボロボロのジーンズに片足を引っ込めて不具の身体を提示したり、観客の靴にキスをしながら卑屈に通路を這い回ったりする。

90年代以降のヨーロッパにおける「ノン・ダンス」と同様、こうしたパフォーマンスの形式は確かに60年代の反スペクタクルのそれに多くを負っているだろう。しかしジャドソン教会派が、スペクタクル化したダンスの「生産」過程における人々の疎外状況を前提としつつ、ダンスにおける「民主主義」を打ち立てようとしたのだとすれば、現在のNYのパフォーマンスは今や個々人の活動が最初から最後まで資本主義の制度内での「消費」でしかあり得なくなっているという絶望的な認識の下に、これといって信じられる理想も欲望もないままひたすらのた打ち回っているように思える。例えば経済的な貧困を訴えるダンサーのパフォーマンスを額面通りに受け取るだけで事足れりとすべきではない。経済的な貧困が解決されればそれで良いというわけではない。むしろ経済的な貧困がダンスによって訴えられねばならないような事態、つまりそれほどまでに身体が経済に支配されてしまっている事態こそが、現在のNYのダンスが向き合おうとしている問題なのだとすれば、上に見たようなダンスの制度や条件を標的としたシニカルな遊戯は、何よりも一見「恵まれた」環境に包囲された作り手たちの不毛な自意識と虚無主義の症候といえるだろう。助成金、寄付金の循環が劇場やスペースとそのプログラムを制度的に「潤沢」にしているだけではない。技術的に質の高い舞台が制作され、ある程度は観客動員も見込まれ、『ヴィレッジ・ヴォイス』や『NYタイムズ』をはじめとするメディアには評が出るといった具合に、日本と比べるとはるかに整備の行き届いた環境下で、むしろダンスは奇妙な窒息状態にあるかのようなのだ。

---------- *1 ただし筆者の滞在中は教会が改装中のためダンス・シアター・ワークショップ(DTW)に場所を移していた。

________________________________________

『plan B 通信』(2007年2月号) ポストモダンダンスについてのノート(10)

筆者が滞在していたアパートメントは、ダウンタウンでダンスをやっている劇場やスペースの多くが徒歩圏内という立地だった。歩いて数分でダンス・シアター・ワークショップ(DTW)、そのすぐ近くにジョイス・シアター、19th Street をそのまま西に歩くとザ・キッチン。イースト・ヴィレッジまで行けばラ・ママ、PS122、ダンスペース・プロジェクト(セント・マークス教会)があり、ソーホーにはジョイス・ソーホーがある。どこも週代わりでプログラムを組んでいるから、足繁く通い詰め、劇場でフライヤー(ポストカード)を集めてきて、さらに毎週『ヴィレッジ・ヴォイス』と『タイム・アウト』で公演情報をチェックすれば、大半は見られないことがわかる。数が多すぎるのだ。

早いところは木曜が初日、楽日は日曜だが、創り手の層は分厚く、目一杯詰め込んでも回り切ることなどできない。特に昼と夜でハシゴできるようには開演時間が設定されていないという事情もあるが、そもそも都内を飛び回るような感覚で分刻みのスケジュールを立てても、NYの地下鉄の運行は不規則なので勝算は低い。「ダンスは、DTW、キッチン、ジョイス、ダンスペースで木・金・土・日が埋まってしまうから、他でやっているものは基本的に見られない」と言い切る知人の言葉が印象に残った。ここには一つの「サーキット」が出来上がってしまっている。

ベインズも、80年代以降のダウンタウンにおけるダンスを規定した要素の一つとして、こうした劇場群が環境として整ったことを指摘している。「六つの中心」として挙げられているのはキッチン、DTW、ダンスペース、PS122と、クイーンズにあるPS1、ブルックリンのBAMだが、「これらの場所は作品を見せるための便利な場所(例えばジャドソン教会がそうであったような)というより、キュレーター付きの施設[institution]である」。そこではプロデューサーが振付家に注文を出す。誰がNYで重要な振付家なのかも決定される。これはいわゆるショービジネス化とは違う。単に、NYにおけるダンス文化の量的な増大が、その必然的な帰結として制度面での極端な「充実」と構造化を招いたということだろう。「ダウンタウンのダンスの制度化[institutionalization]は、1984年、DTWがNYダンス&パフォーマンス賞(ベッシー賞)を設立したことに端的に現われている」*1。ある日本の制作者にこの話をすると、数年後の日本の姿かも知れないね、という返事が返ってきた。

しかし、ならばこのサーキットの外はどうなっているのか。手探りで歩き回ってみた。スタジオでやっている内輪の試演会に潜り込んでみたり、ブルックリンのダンボ地区でやっていたマイナーなフェスティヴァルで四時間かけて30本を立て続けに見てみたりもした。探索が浅いのは承知だが、それにしても、どんなに小さなアマチュアの作品でも必ず、劇場向けの「商品」として通用するような洗練の方向を向いているように思えてならなかった。何をしても自由なはずなのに、まずは show として破綻なく成立させること、いいかえれば視覚に強く訴えるスペクタクル的な完成度こそが重要と信じられているかのように、小奇麗に仕上がっている。

そんな風に感じていたところ、アースラ・イーグリー(Ursula Eagly)という若い女性振付家の作品『英雄になろうとは思うな(=無駄な抵抗はやめろ) Nobody Try to Be a Hero』に出会った。会場はブルックリンのチョコレート・ファクトリーという新しいスペースで、元は倉庫だった建物を改造して2003年に運営が始まっている。観客は真っ暗な地下に案内され、椅子に座る。やがて懐中電灯の光に照らされ、Tシャツの女の子が数人現われて、微妙にコミカルな調子を漂わせながら声明を読み上げ、お前たちの身柄は拘束されている、と告げられる。何人かが選び出され、私的な事柄についてひとしきり尋問される。そして「我々の言うことを大人しく聞いていれば危害は加えない!ただしおかしなマネをしたら――」銃声が響く。やがて隣の観客から、含み笑いとともに何かが回されてくる。今射殺された誰かの、指、耳、肝臓、腎臓……もちろん作り物だが、見えないので、湿った感触が気持ち悪い。暗闇の中、囁き声で「これは肝臓です…」などと言いながら、みんなでふざけて伝言ゲームのように人体や臓器を手渡していくのだ。しまいにはなぜか隣の人の肩に手を置いたり、手を握ったり、頬にキスをしたり、ということを次々に強制され、いつしか観客同士の間に感情的なつながりが生まれてくる。

2002年にモスクワで起きた、チェチェン独立派武装組織の劇場占拠事件に想を得たというこの作品は、ストックホルム症候群をテーマにしている。��なわち、立て籠もり犯と人質が長い間一緒に過ごしていると、敵対関係が徐々に緩み、親密な感情や連帯感が芽生えてしまうという奇妙な現象が、パフォーマーと観客の関係に置き換えられているのだ。同時にこの作品は、視覚的な刺激の代わりに触覚に注意を向けさせ、また隣人との極度に近しい、限りなく直接的(無媒介的)なコミュニケーションを体験させもする。

このようなコミュニティ(共同体)への志向は、9・11以後のNYという場の文脈を想起させずにはおかない。9・11とは何よりもまず視覚メディアを舞台とする戦争、つまり現実的な攻撃である以上に視覚的な、また象徴的な攻撃であった。そしてそれは結果としてNYという街に無媒介的な共同体意識と博愛精神をもたらした。他方、NYのダンスを覆うスペクタクル的な状況というものがあって、イーグリーはそれに反発している。一方的な視覚性の演出と、受動的な「観客」によるその消費という構造が、切実な問題として意識されている*2。

この二つのことは、おそらく密接につながっている。ここで、イヴォンヌ・レイナーがTVで見たヴェトナム戦争の映像と、世界貿易センターが崩壊するあの映像とを類比することは唐突だろうか。ただ決定的な違いは、世界貿易センターの崩壊は遠いヴェトナムなどではなく、他ならぬマンハッタンで起こり、その「映像」をNYの人々はなす術もなく見た、という点にある。レイナーにおいては、ヴェトナムの映像の「疎遠さ」はヴェトナムそのものの空間的な遠さを意味した。だから手元には自分の身体というなけなしの「現実」が残された。しかし9・11は違う。近さと遠さ、現実とイメージが重なり合ってしまっている。つまり身体は「映像」に限界まで近似し、その地位を脅かされるがゆえに、過剰なほど強く反発して、媒介なきコミュニティと直接的経験の回復を求めようとするのだ。そのことの反動性を、イーグリーはどこまで自覚しているだろうか。

---------- *1 Sally Banes, Terpsichore in Sneakers, 2nd ed., Wesleyan U.P., 1987, p.xxxiv.

*2 彼女はインタヴューでこう話す。「ダンスのプレゼンターの下で働いているから、たくさんダンスを見るのだけど、そうするとだんだん嫌気がさしてくる。観客としてどんどん受け身になって、判断を下すのも早くなる。〔…〕毎週たくさんの舞台を見ていると、自分がコンテンポラリーダンスに関わるようになったのは、ビックリするような、自分を変えてくれるような体験をたくさんしたからなのだけど、最近それがなくなってきてる気がして、だから今回はそういう自分がダンスの観客としてダメになったことについての作品を創りたかった(笑)。誰も受け身ではいられないようなものが創りたかった」(http://movementresearch.org/publishing/cc/interview/eaglydavis4-8-06.html)。この作品はスペクタクル的な上演の否定でありつつ、同時に「英雄」というスペクタクル的形象の否定でもある。

________________________________________

『plan B 通信』(2007年3月号) ポストモダンダンスについてのノート(11)

アパートメントから最も近いダンス・シアター・ワークショップ(DTW)には毎週のように通っていた。とりわけ近年はダンスというより、パフォーマンス的な手法でダンスを批評する作品が多く、アップタウンや、すぐ近くにあるジョイス・シアターで見られるものと比べると明らかに異質なのだが、ダンスペース・プロジェクトやムーヴメント・リサーチなども含め、こうしたパフォーマンスが次から次へと上演されていること自体がNYのダンスの状況を語っているだろう。つまり根本的な「反省」抜きには踊ることなどもはや考えられない、いいかえれば、踊ることへの欲望と、それに対する違和感や自意識とのせめぎ合いが極限まで高まっているということだ。

もちろんこうした実践の歴史的背景をたどれば60~70年代のポストモダンダンスに行き着くはずなのだが、当時と現在のNYのダンスが必ずしも連続していないことは既にふれた通りである。ただ現在のダンサーや振付家たちは、ダンスの「制度」に隅々まで包囲されていることに対して様々に抵抗を試みている、そのようにみえる。とはいえ彼ら彼女らのおかれた状況は、厳然としてある既成秩序に正面から闘いを挑み、とにかく現在を否定すれば前に進めた時代のアヴァンギャルドとは違い、多くは情報の洪水と無秩序、価値の飽和状態の中に埋没しつつ、漠然ととらえがたい資本主義経済の機構に包囲された自分たちの姿をシニカルに揶揄し嘲笑してみせることによって、辛うじて小さな自己の存在を確認しているといった様子である。しかしそうしたシニシズムの身振りは、結局のところ一過性のスリルと引き換えに個人的な視界を突き抜ける回路をますます閉ざしてしまうだろう。個々人の「今ここ」を、単にそれとして揶揄しようが嘲笑しようが、「今ここ」に縛られていることに変わりはなく、むしろそのように、あたかも今自分の目に見えている世界が全てであるかのように錯覚してしまうこと、あるいは一人一人にとって各々の「今ここ」だけが扱い得る領域であるかのように観念してしまうこと、そしてそうした諸々の「現在」が実際にはどんなメカニズムによって作り出され、構成されているのかを考えないようにすること、これこそが「歴史以後」の時代の資本主義が張り巡らしている大がかりな罠に違いないからだ。

そんな中、2005年11月末から翌月にかけてDTWで上演されたミゲール・グティエレス(Miguel Gutierrez)のソロ作品『回顧展示する私 Retrospective Exhibitionist』は、やはり制度としてのダンスをパロディにしたパフォーマンスでありながら、状況を無責任に揶揄するだけの作品とは一線を画した射程の深さを感じさせるものだった。タイトルが既に示しているように、ここにあるのは明確な歴史意識に他ならない。それも何か客観的に確立された公式の歴史=物語を語ろうとするのでも、単なる「私」に自閉した個人史を開陳してみせるのでもなくて、「私」という個人がいかに社会的に構成されているかを系譜学的なパースペクティヴのもとに検証しようとする姿勢である(ちなみに exhibitionist という語には「自己顕示欲」や「露出狂」といった意味合いもある)。

冒頭からいきなり全裸で登場し、鼻歌を歌いながらヴィデオ映像の準備を始めるグティエレスは、まず自分が幼少の頃、女の子に混じって踊ったバレエの発表会や、クリスマス・パーティではしゃいでいるホーム・ヴィデオの映像を流した後、どこか屋外で開かれた公演の後に観客からの質問に答えている自分の声をごく正確に口でなぞってみせるなどして、自己の「ダンサー」としてのアイデンティティ形成を半ば自虐的に露出していく。さらにエイリー、パクストン、バウシュ、フォーサイス、そしてテリー・オコナーやジョン・ジャスパースなどアメリカの振付家たち、果てはマドンナまでに至る、様々なダンスのごく短い断片を大量に連結し一気に踊り抜くという超絶技巧によって、自分の身体をダンス史が刺し貫いているさまを見せつけるのである。いかにも馬鹿馬鹿しい行為に過剰な労力を傾けるグティエレスのパフォーマンスは、滑稽でありながらも絶妙なテンポの緩急を保ち、観客の関心を最後までとらえて離さない。ダンスについての注釈を行う多くのパフォーマンスが、それ自体としては理知にのみ傾いてダンス的な(体感的な)魅力を放棄してしまうのに対して、この作品は文字通り「メタ・ダンス」とでもよぶべき、緻密な設計を施された傑作といえるだろう。

さて全裸で仰向けにブリッジし、床に置いた蝋燭の火で尻をあぶられながら、グティエレスが裏声でケイト・ブッシュの歌マネをしている時、おもむろに客席後方から誰かが降りて来た。彼女は舞台の隅に散乱していた本の中から一冊を取って、グティエレスの尻を焦がしかけている蝋燭の下に敷く。蝋燭の位置は3センチほど高くなり、グティエレスを一層苦しめることになるのだが、筆者はその本にどこか見覚えがある気がした。遠くからでははっきりしないが、2002年から2004年にかけて開かれたトリシャ・ブラウンの回顧展のカタログに似ている。そしてふと、たった今舞台から客席に戻ろうとしている女性の顔を見ると、それが他でもないブラウン本人だったのだ。しかしグティエレスが無数の振付家のフレーズをつないで踊ってみせた時には、こちらが戸惑うほどの喝采で盛り上がった客席からは、何の反応も起きない。55th Street にスタジオを構えているブラウンが出てくることぐらい何の驚きもないというわけか、それとも単に誰も気づいていないのか。続いて何人かが入れ代わり立ち代わり本を積み重ね、グティエレスを苦しめていく。過剰な歴史の負荷が、過剰な情報の圧迫が、一人のダンサーの尻に火をつけようとしている。ブラウン以外には、どの本も人物も筆者には具体的に同定できるものではなかったのだが、ともかくこうして淡々とこの場面が過ぎ去って行ってしまうことに納得がいかなかった。(続く)

________________________________________

『plan B 通信』(2007年4月号) ポストモダンダンスについてのノート(12)

全裸で仰向けにブリッジしたミゲール・グティエレスの尻を、床上の蝋燭が焦がしかけている。突然、客席後方からトリシャ・ブラウンが現れ、自分の回顧展のカタログを蝋燭の下に挿入すると、文字通り具体的な「厚み」をもった「歴史」によって、グティエレスの尻に火が――。こんな馬鹿馬鹿しい戯画じみた光景に、DTWの客席はほとんど何の反応も見せなかった。トリシャ・ブラウンが登場するハプニングくらい驚くほどのことでもなかったのか、それとも誰も気づかないほどに唐突で場違いな登場だったのか。しかしとにかく筆者は、グティエレスのソロ作品『回顧展示する私 Retrospective Exhibitionist』が、NYで生きている一人のダンサーの「現在」を歴史的なものとして捉え直そうとしている点に強く惹かれた。とりわけ、今日あらゆるダンサーが多かれ少なかれ負っているはずのポストモダンダンスの遺産をはっきりと自己に関係づけ、自覚的に引き受けようとしているところに、素朴な意味でシニカルな他の多くのダンサーや振付家たちとは異なる知的強度を感じずにはいられなかったのだ。

終演後、グティエレスにいくつか質問をしてみた。トリシャ・ブラウンが出てくれたことについては「夢が叶った!」と嬉しそうに語ってくれたが、ただしこの日は初日で、明日以降も来てくれるかどうかはわからないとのことだった。つまり完全に隠し玉なのだ。ダウンタウンのダンスは何だか「ダンス」のパロディばかりやっているように見えるけど、と意見をぶつけてみる。するとグティエレスは「確かにダンスに対してアイロニカルな、屈折した雰囲気がある。でもぼくは無気力なシニシズムに陥りたくはないんだ」とはっきり答えた。自分の身が置かれた「今ここ」に対して、直接的に同調したり反発してしまったりすることを回避し、歴史的文脈を呼び込みつつ「今ここ」への批評的な距離をこじ開ける。そうした手続きによらなければ、もはやいかなる方向に進む根拠も得られないだろう。彼の活動について深くは知らないが、筆者は『回顧展示する私』をこのような意識と姿勢の表明として受け取った。

グティエレスのソロに続いて、���はもう一つ、彼が女性ダンサー三人に振り付けた『困難な身体 Difficult Bodies』が上演された。空々しく煌めくラメの衣装でユニゾンを踊った三人は、すぐに下着姿になり、衰弱して床に倒れ、のた打ち回りながら誰にともなく喚き声をあげ始める。ところがデスティニーズ・チャイルドの歌がかかると、彼女らはたちまちTシャツ一枚を身につけ、強引な作り笑いで観客に笑顔を送りながら再び踊り始めるのだ。産業化されたダンス、消費される身体を痛々しく見せつけるこの『困難な身体』は、『回顧展示する私』と見事に補完し合い、資本主義社会が作り出す「現在性」の見せかけ、すなわちスペクタクルの支配に対する鋭い批評的コメントとなっていたように思う。ギー・ドゥボールの言葉におきかえるなら、おそらくこうなるだろう。「衣服から歌手にいたるまで流行そのものが停止した現在の構築、過去を忘れようと欲し未来を信じるという印象ももはや与えない現在の構築は、情報の絶えざる循環的通過によって手に入れられたものである。こうした情報は、重要なニュースだと熱狂的に予告されはするが、結局はいつでも同じつまらぬことを連ねたごく簡単なリストにすぎず、実際にものごとを変化させることに関しては、真に重要なニュースは稀にしか、そしてごく断片的にしか、含まれていない」。「スペクタクル的な支配の第一の意図は、歴史的認識一般を消し去り、そしてまず何より、ごく最近の過去に関するほとんどすべての情報と、それに関する理に適った注釈のすべてを消し去ることであった。これほど明白な事実は、説明の必要すらないだろう、というわけである」。「歴史の終焉は、現在のあらゆる権力にとって、心地よい休息である」*1。

これ以後、筆者はグティエレスに注目することになったのだが、彼の活動を追っていると、思いがけず短期間の内にポストモダンダンスにまつわる一定の状況が見えてきた。まず翌年(2006年)1月のデボラ・ヘイの新作『オー、オー O, O』に、出演者として彼が参加していた。ヘイは70年代に既にNYを離れているが、この作品ではダウンタウンで活躍する五人のダンサーを起用しており、その内の一人がグティエレスだったのである(他の四人は Jeanine Durning、Neil Greenberg、Juliette Mapp、Vicky Shick)。そして3月には、フランスのアラン・ビュファール(Alain Buffard)という振付家の作品で彼を見ることになった。そしてビュファールのことを調べてみると、どうやらヨーロッパでもポストモダンダンスの再評価がここしばらく続いているらしいことが見えてきた*2。そもそも筆者は日本で現在行われているコンテンポラリーダンスが60~70年代のアメリカのポストモダンダンスと非常に近い問題に取り組んでいるのではないかという見通しのもとにNYに来ていたのだが、このような錯綜した動向を現実につかんだことで、視界が大きく開けていくと同時に、日本のコンテンポラリーダンスをめぐる歴史的文脈の構築へと大きく近づいたような手応えを受けたのだった。(続く)

---------- *1 ギー・ドゥボール(木下誠訳)『スペクタクルの社会についての注解』、現代思潮新社、2000年(原著1988年)、25~27頁。

*2 具体的にはジェローム・ベル、グザヴィエ・ル・ロワ以降の「コンセプチュアルな振付」の流れであり、ジャーナリズムの用語では(多分に通俗的に)「ノン・ダンス」とよばれたりもしている。これについては改めてふれる。

________________________________________

『plan B 通信』(2007年5月号) ポストモダンダンスについてのノート(13)

日本で現在行われているダンスは、60年代以降のアメリカの「ポストモダンダンス」と多くのテーマを共有しているのではないか――こんな直観をもとにNYへ向かった筆者にとって、2006年1月にセント・マークス教会(ダンスペース・プロジェクト)で上演されたデボラ・ヘイの新作『オー、オー O, O』は、七ヶ月の滞在中、最も重要な舞台だったといえるかも知れない。きわめて方法論的なアプローチを取るポストモダンダンスの振付家たちにおいて、身体というものが具体的にどのように捉えられていたのか、少なくともその一端を非常に鮮やかな形で見ることができたからだ。

いわゆる「ポストモダンダンス」の振付家たちは、自分たちが追求する身体やその動きのあり方を、「日常的な(daily)」「平凡な(ordinary)」「歩行者のような、街を歩いている人のような(pedestrian)」「見せ物的でない(non exhibitionistic)」などといった風に様々に語り、その探求の方法はもちろん多岐に渡った。一方の極はジョン・ケージ流の「自然状態」へのラディカルな撤退、あるいは作為なき「ありのまま」の身体に到達しようとする様々な実験。単なる「歩行」から、タスク・ムーヴメント(視覚的な形ではなく一定の課題の遂行によって生み出される動き)、あるいはゲームの形式を借りた作品構成などによって、ダンサーの身体から主体性を剥ぎ取ろうとする考え方はおそらくコンタクト・インプロヴィゼーションにその最も高度な達成をみるといえるだろう。他方、単にダンサーが観客の視線への意識を消去できればスペクタクル化を免れられる(真の民主化が成し遂げられる)というような考え方に対して、理論的にも実践的にも限界をみとめるイヴォンヌ・レイナーのような人は、より積極的な仕方でダンスをめぐる無数のイデオロギーに批評を加えるべく戦闘的な「反スペクタクル」の実践へと向かったのだった。

しかしこうして語られるのはどれもまだ「方法」に過ぎない。そこから実際にどんな「結果」が得られたのかは別である。いやさらにいえば、例えばサリー・ベインズの周到極まりないドキュメントなども含め、「ポストモダンダンス」をめぐる言説の多くは「結果」としてのダンスや身体を仔細に記述することよりも「方法」を理論化することに傾きがちだが、それにより、かえって「方法」そのものからも細部が捨象され、極端に単純化された形で捉えられてしまっているかも知れない。スティーヴ・パクストンの『サティスファイン・ラヴァー Satisfyin Lover』は、本当に街中で見かけるような、ただの「歩行」を再現し得たのだろうか。一体どの程度の精度で? そしてその幾分かの不完全さは、ひたすら自然に歩行しようとする身体にどんなノイズを与え、そしてそれに対して歩行者の意識はどんな反応を見せ、それが再び身体の動きの質に何らかの影響を与えなかったかどうか? トリシャ・ブラウンの『ビルの外壁を歩いて降りる男 Man Walking Down the Side of a Building』を見ていた観客は、重力の向きと直角に交わる体勢を保って歩行しようとする男の体が一体どんな緊張に耐え、またいかにしてその尋常ならざる物理環境と対話し、バランスをつかんで、「踊る」ことに成功していたか、どうかを見つつ、自らの身体を奇妙なダンスの経験に浸していたのではないか。そして振付家やダンサーたちは、抽象的な観念やイメージばかりを弄んでいたのではなく、こうしたフィジカル(物理的=身体的)な凹凸のある現実の中でこそ思考し、戯れていたのではないか。