#イノシシの精霊

Explore tagged Tumblr posts

Text

A design features the spirit of the pigs: Urii, from the retro anime Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger.

#Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger#Twelve Warrior Explosive Eto Rangers#Eto Rangers#Chinese Zodiac#Urii#The Spirit of the Pigs#ウリィ#イノシシの精霊#十二戦支爆烈エトレンジャー#乌力#猪精灵#亥猪#十二生肖守护神#十二生肖守护神爆烈战士#爆烈战士#十二生肖战士

0 notes

Photo

山が生きている 山に生きている

香川県の山間部で開催された「山なみ芸術祭2022」にて滞在制作として壁画を制作した。 「山なみ芸術祭」が開催された綾川町は、山と田畑が多くを占める里山である。山は讃岐富士で知られるように、おにぎりの形をした山が多く見られる。

山があって、生きている。当たり前に田んぼや畑を耕す。自分が食べるお米を自分で作る。 イノシシが出るのが嫌だからと野焼きをする。高鉢山で拾った栗で作った栗ご飯は砂糖じゃない甘さがした。 狩猟採集と農耕で生きていくには最適な場所だな、と思う。 人々がそんな暮らしをしていたであろう、製鉄のために切り開かれる前の、古代の山々を思う。 そこには、獣がいて、神々がいて、精霊がいただろう。 ここの山にも、あの山にも。 都市で生きていると人間より大きな生き物には出会わない。 ここにはいる。山が、木が、いる。今もまだ生きている。

2022

oil paint on wall

1 note

·

View note

Text

【自由研究】 バラモンの肉食の可能性(マハーバーラタ時代) 【質問箱】

質問箱の回答加筆です。

マハーバーラタ時代のバラモンが肉食していた可能性について。 加筆部分はマヌ法典からの抜粋と、おすすめリンク。最後に私信。

私は研究者でもなく単なる検索好き(そしてGoogle翻訳のしもべ)なので、推測はできますが豪快に間違っている可能性が高いので、実用には十分ご注意ください。

FGOについては初期のfigmaがセイバーばっかりだったなあと若者にはわからないことを申しており(未プレイ)

とりあえず結論から。

マヌ法典第五章より。 56.肉を食べること、飲酒、および性交に罪はありません。それは創造された存在の自然な方法ですが、棄権は大きな報酬をもたらします。

https://www.sacred-texts.com/hin/manu.htm

食べても飲酒してもエッチしても犯罪じゃないけれど、やめとくと長寿や来世でいいとこに生まれるとかいいことあります。

マヌ法典は、人間の祖先マヌが記したものとされますが、紀元前2世紀から起源2世紀頃の成立とされています。それまでの法典の集大成みたいなもので、主にバラモンの守るべきつとめなどを示しています。 なかなか面白いのですが、差別前提で語られているので、アウトカースト外国人女性にとってはだんだんおなか痛くなってくるのです。お勧めはしないけど今も残るインドの禁忌や習慣につながることが書いてあります。 上記のリンクで英訳が全文見られるのと、日本語訳も出版されているのでよかったら。

マヌは太陽神ヴィヴァスヴァットの子で、兄弟にヤマ(閻魔)、ヤミーがいます。 マヌの手に飛び込んできた小さい魚が「育ててくれたら洪水からあなたを助ける」と言ったので飼ってたらがんがん大きくなったので海に放してやりました。まもなく魚が言ったとおり大洪水があり、船を用意していたマヌはヒマラヤまで流され、一人助かりました。子供ほしい、と、海にお供えしていたら、海から妻が現れ、マヌは人間の祖になりましたとさ。

という話が、マハーバーラタにも語られています。 この時は魚はブラフマー神の化身でしたが、後にヴィシュヌ神の化身「マツヤ」とされます。

ということで、マハーバーラタの時点でマヌ自身は知られた話。 マヌ法典自体の話題は(調べてない) 訂正、出てきました。 アルジュナの父パーンドゥ王が、女を抱くと死ぬ呪いを賭けられてしまった後、妃のクンティーを口説くところで、「マヌによれば、自分たちの子ができなければ養子をもらって育てよ、とある」(山際版 1巻パーンドゥに��けられた呪い) その後、バラモンに子種もらってきてくれ、私には神々を呼び出すマントラがあり…とやりとりした結果、クンティーには三人の男子、もう一人の妻マードリーには二人の男子が授かるのでした。

たくさんの人が生きて関わってる前提の法典なので、一人から数百人程度まで子孫増やして社会が回り始めてから書いたのか!それとも洪水前に大都市複数運営できるまで人間は増えていて、そのころを思い出して書いたのか!野暮なつっこみはしないぜ!

マヌ法典ざーっと見てきました。 Google翻訳そのままですが肉っぽい行を抜粋してます。 二度生まれ、は、「再生族」と日本では訳されます。バラモン、クシャトリヤ、バイシャ階級のことです。

何巻の何番、の巻数をメモしてないのだけど気にするな!

227.(同様に)咀嚼を必要とするさまざまな(種類の)固い食べ物、および柔らかい食べ物、根、果物、風味のある肉、香ばしい飲み物。

257.森の隠者が食べる食物、牛乳、ソーマ、調理されていない肉(スパイスを含む)、塩漬けされていないものは、その性質上、犠牲食物と呼ばれます。

53.彼の口で火を吹かないように。 彼に裸の女性を見ないようにしてください。 火の中に不純な物質を投げ込まないようにし、火で足を温めないようにします。 ↑肉関係ないけど、裸の女性見ちゃだめ(前のブログに、敵の母が幻力で自分の裸を見せつけたのでクリシュナが目をそらした、って書いた気がする)とか、口で火を吹かないが後に煙草につながるのかが気になって。

250.カウチ、家、草草、香水、水、花、宝石、酸っぱいミルク、穀物、魚、甘いミルク、肉、および野菜は、彼が拒否しないようにします(自発的に提供された場合)。

5.ニンニク、ネギ、タマネギ、マッシュルーム、および(すべての植物)は、不純な(物質)から湧き出ており、二度生まれの男性に食べられません。

18.ヤマアラシ、ハリネズミ、イグアナ、サイ、カメ、そして彼らが食べられると宣言したウサギ。 同様に、ラクダを除いて片方の顎のみに歯があるもの(家畜)。 ↑偶蹄類のほとんどは上の前歯がありませんので、そのことかと。ウシ、シカ、ヤギ、ヒツジ、カモシカが当てはまります。イノシシ、豚は前歯が上下にあるぞ。

19.キノコ、村の豚(飼われている豚?)、ニンニク、村の鶏(同じく買われてる鶏?)、タマネギ、またはネギを故意に食べる二度生まれの男性は、追放されます。

30.自分の食物になる運命にあるものをむさぼり食う人も、罪を犯しません。 創造者自身が食べる人と食べる特別な目的のために食べる人の両方を創造したからです。

32.肉を食べる人は、神や祖先の霊に敬意を表し、罪を犯しません。それを買ったのか、自分自身を殺したのか(動物)、他の人からプレゼントとして受け取ったのか。 ↑自然死した動物、貰い物、買った肉はいい、のかな?

36.ブラフマナは決して食べてはならない(マントラによって神聖にされていない動物の肉。しかし、原始法に従って、彼はそれを食べることができ、ヴェーダの教義で奉献される。

37.彼が(肉に対する)強い欲求を持っている場合、彼は明確なバターまたは小麦粉の動物を作る(そしてそれを食べる)かもしれない。 しかし、(合法的な)理由なしにに動物を破壊しようとしないでください。

48.肉は生き物を傷つけることなく獲得することはできず、衆生を傷つけることは天国の至福(の達成)に有害です。 したがって、彼に肉を(使用を)避ける。

49.肉の(嫌な)起源と肉体の(拘束)殺害をよく考えて、肉を食べることを完全に控えさせてください。

53.毎年百年の間、馬の犠牲を捧げる人、および肉を完全に控える人は、その功績(行為)に対して同じ報酬を得る。

54.純粋な果物と根を食べ、禁欲主義者に適した食物を(森で)食べることによって、肉を完全に避ける(使用する)ことによる報酬を(それほど)得ません。

104.命を失う危険にさらされたとき、どんな人からも食物を受け入れる人は、泥による空よりも罪によって汚染されていない。

56.肉を食べること、(飲む)精神的な酒、および肉体交に罪はありません。それは創造された存在の自然な方法ですが、棄権は大きな報酬をもたらします

ここまで

機械翻訳そのままなので日本語としておかしいのですが、こんなにあるよと見ていただければ結構です。

食べてはいけない肉がいろいろあるのですが、いろいろ食べてますね! 魚はチェックしなかったのですがこれもいろいろありました。 それよりキノコの嫌がり方がすごい。食用にしておいしいキノコ発見して見分けられるようにするより全部禁止した方が安全ではあるよね… 唐辛子やトマトはないけどタマネギもニンニクもあったんだねえ、って、タマネギニンニク禁止でどうやってカレー食べるんですか! (ヒングとかアサティフェダと呼ばれる硫黄の香りのスパイスで代用するようです)

寿命を延ばすとか来世さらに高い地位に生まれるには、肉食べないことを推奨するけど、罪ではないようです。���点無し、加算あり。 バラモンに施す料理は冷めてなく熱々でとか、作り置き禁止とか、給仕は右手でとか、当時の生活が見えてきておもしろいのですがしかしあくまでもバラモン向けの法典なのです。

そしてもう一つ。 マハーバーラタで昔話として語られる話です。 1巻の「ガンダルヴァの王チトラタタ」の中の一節引用します。(山際版)

その後、意識を取り戻したカルマーシャパーダが、なおも狩りをつづけていると一人の腹をすかせたバラモンに出会い、王に食物を求めた。後で食事を持ってこさせるからといい彼はそのまま狩りをつづけた。バラモンは言われたとおりその場に坐って待った。

帰城してからもバラモンのことをすっかり忘れていた王は、夜中、ふと彼との約束を思い出し、料理人を呼び出し食事の用意をし、森へ届けるよう命じた。しかし真夜中のこととて、肉を入手できなかった料理人はそのむねを王に告げた。もっと他を探せといわれた料理人はいろいろやってみたが、どうしても肉が見つからなかった。ラークシャサにたたられている王は業を煮やし、-処刑場に行って死刑囚の肉でもいいから切り取って来い!-と口走った。

このあとバラモンに(食べてしまう前に)見抜かれて、怒られて呪われて王様人食いになってしまうのですが…今日見ていただきたいところは、「バラモンに出す料理で肉を用意したい」部分です。 バラモンも人肉だから怒ったわけで、肉そのものがけしからん、とは言ってません。

ということで、熱心だったり行の最中のバラモンなら肉を絶ってたかもしれない。自分で狩りはしないけど、施された食事に入ってるなら喜んで食べてたのではないかと思われます。

話は変わるのですが、インド旅行行く前にセミナー受けたときにですね、「初見で地元の食堂に行くなら、ベジメニューにしたほうがいい」といわれました。 菜食の方が身分が高いからではありません。 「肉の方がおなか壊す率が高い」のです。肉高いので、残ったらしばらく取っておきます。だがしかしインドは暑い、そして停電が結構ある!しばらくが日本の常識のしばらくじゃない! …マハーバーラタの時代は冷蔵庫ないから…食べる直前まで生かしておけば鮮度が高いから…

こんなところです。 まあ食事にお招きするときに当人に聞く以外確かめる方法はないわけで。

私の一夜漬けより役に立ちそうなページを紹介します。

ブログ 「みんなが気になるあの料理を食べてみた」 [メモ]アシュヴァッターマン(FGO)の食べ物について

こちらFGO設定にも詳しく調べられた上での記事です、おもしろかった! 共食(一緒に食べる、この場合カースト外の方との食事)についても記載があります。 もうこちら紹介して終わりでいいやと思ったのですが、質問箱リンク貼れないというか貼っても飛べないし、じゃ、とりあえず私は別方面から攻めてみようと思った次第。

Manu of Law

英訳のマヌ法典です。生活全般が見えてくるよ!

「インド・いちば・フィールドワーク」

名古屋大学溝口常俊教授の講義用テキストです。 現代の南インドでの生活レポートなのですが、食事とか結婚とか葬儀(火葬中 亡くなった方やお骨そのまま写ってる)とか、観光用じゃない生活の様子が伺えます。興味のあるところだけでも。

マハーバーラタ 山際素男訳

今回は1巻だけで用事が済みました。 Google Playストアで一巻無料だった気がするぜ。各巻のサンプルもかなり長いぜ。

私信:創作のたった1シーンのために勉強をするのはすっごい楽しいです。自分がするのでも人の創作物楽しむのでも。 人に聞いて本読んで検索して知識積み上げて、時には聖地巡礼として日数と交通費かけて旅に出て、さあ、と、創作始めたら1シーンも使わなかったぜ、って、なっても、楽しい勉強だったならそれでいいんです(よくある)(自発的に勉強はじめるのはきっかけないと楽しくないもんね)

2 notes

·

View notes

Text

【今日のゼルダ】 今日もイノシシに出会えなかった……「ここだ!」と思ってた場所に1日張り込んでいたのですが、葉の擦れる音と鳥がちゅんちゅん言ってるのを聞いて時が過ぎるばかり。 夜になって発狂! 精霊の森を駆け巡る! キノコ取ろうとしたらイワロック出てきて瞬殺!

【今日のゼルダ】 今日もイノシシに出会えなかった……「ここだ!」と思ってた場所に1日張り込んでいたのですが、葉の擦れる音と鳥がちゅんちゅん言ってるのを聞いて時が過ぎるばかり。 夜になって発狂! 精霊の森を駆け巡る! キノコ取ろうとしたらイワロック出てきて瞬殺!

— いちる ☁ 小鳥ピヨピヨ FGO ダンス (@kotoripiyopiyo) June 23, 2019

from Twitter https://twitter.com/kotoripiyopiyo June 23, 2019 at 10:07PM via IFTTT

4 notes

·

View notes

Text

「縄文時代について(後編)」~竹末の読書メモ④

お待たせしました!昨年10月のブログ配信以来、久しぶりの投稿です。 前回(2022年10月末)のブログでは、縄文時代は、日本の古墳時代から21世紀の現代までの1700年間の8倍以上の13000年の長さであることの概要をお話しました。また、弥生時代というのは、わずか800年です。なんと1/16の短さです。・・・と言っても、現在を生きる我々からするととんでもない長さなのですが・・・

さて、青森市郊外の青森湾に注ぐ沖館川の右岸台地上にある「山内(さんない)丸山(まるやま)遺跡」はご存じでしょうか? ここでは、戦後、小規模な発掘は行われていましたが、1992年に県営野球場の建設をきっかけに大規模な事前発掘が実施されました。縄文時代前期中頃から中期(今から5500年ほど前にあたります)までを中心に、約1500年続いた大規模集落の遺跡です。その広さは35ha(東京ドームが7.5個分)、ここだけで500人近い人びとが住んでいたと言われています。1994年には、直径約1mのクリの巨木を、4.2m間隔で6本立てた大型掘(ほった)立柱(てばしら)建物跡が見つかり、同年8月には公園の計画が変更され、遺跡として保存されることになったところです。

考古学者の説によりますと、一万5千年ほど前の日本列島は、現在より温暖であったようです。したがって、現在の日本列島の北部地区での縄文遺跡の発見が続いたために、長い間、北方起源と考えられていました。その根拠は、①縄文時代の初期に東北日本を中心に数多く分布した、大型で特徴のある石槍や石斧などが北方系であること、②かねてより、縄文文化が東高西低であると考えられていたこと、などの理由から、「縄文文化は北から南へ伝播し、弥生文化は稲作を中心に、ゆっくりと北上した」と考えられていました。 ところが、近年、種子島も含めた南九州で、約一万一千年前に噴火した桜島起源のサツマ火山灰の下から、続々と縄文時代初期(草創期)の遺跡が発見され、北方起源ではすまされなくなってきたのです。 筆者の住んでいる昭島市の隣にあきる野市がありますが、その多摩川沿岸では縄文遺跡が発掘されています。そもそも昭島市では戦後、200万年前のクジラの骨が発見され、昭島市の市立図書館に隣接する郷土資料館にはクジラの骨や多数の土器が展示されています。今の東京湾から昭島市あたりまで海だったと推定されています。つまり、日本国中にはまだまだ発見されていない縄文遺跡が眠っているのかもしれませんね。

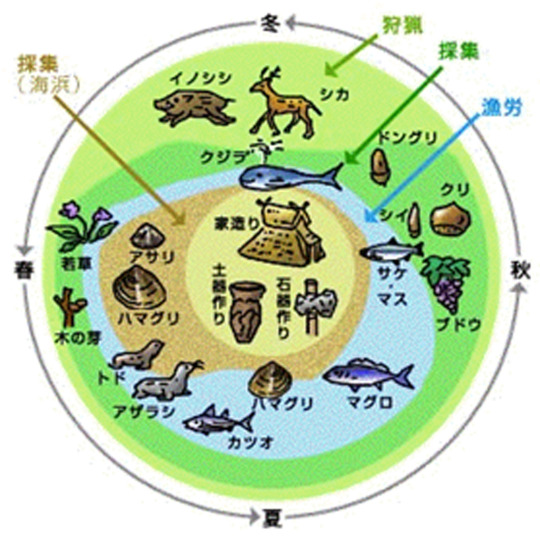

さて、唐突ですが、【図2】に「縄文カレンダー」というものをご紹介しましょう。 國学院大学名誉教授の小林���雄氏(現在85歳)が提唱されたもので、縄文文化の食料の季節変化を円に描いて表わしています。縄文人が、季節の変化を考慮して、計画的な労働を展開していた様子がよくわかります。

図2:縄文カレンダー(國学院大学名誉教授・小林達雄氏提唱)

縄文時代の前半の住居形式は、地面を掘りくぼめた「竪穴式住居」の中で寝起きしていました。後に向けて、次第に「平地式」が増加していきます。 食べ物は、主に自然から集めており、クリやクルミ、トチ、ドングリなどの堅果(けんか)類、シカ、イノシシなどといった陸獣、タイ、スズキ、サケといった魚類。また、甘み不足を補うために、アケビやコクワ、ヤマブドウ、そして昆虫食も食べていたとされています。 堅果(けんか)類は地面に穴を掘って貯蔵もしていたし、ハマグリなどは、いったん煮てから干し貝にしたり、魚や肉類も干し魚や干し肉、燻製にして保存食品にしていたようです。

道具としては、東日本域では、石刃を素材とし、主に手持ちの槍の先として使用されたと推定。 ナイフ形石器類は、北海道、東北、関東などに多様な地域に存在が認められています。 土器の出現は、北と西でほぼ同時期に出現したとみられています。しかし、北も西も大陸からの伝播の痕跡はなく、列島各地での発祥とみられています。 土器の持つ歴史的な意義は、ものを入れる容器としてよりも、煮沸具としての方が大きかったようです。 動物のスジや頬肉など硬い部位の肉、草菜の植物繊維なども煮込むことによって、柔らかくなり食べることができるようになりました。また、熱を加えることによって、人体に有害な物質を除去することも可能になるので、重要なデンプン質の供給源であるトチやドングリ類も食料資源として十分に利用できるようになりました。また、貝類や魚類を土器で煮ただろうし、獣骨を煮て骨髄からスープを取り出したりもしただろうとも言われています。

土器が利用されるのは、なにも食料を調理する場面だけではなく、たとえば、植物の繊維を柔らくするために湯に長時間浸け込んだり、アスファルトを溶かしたりするときにも用いられました。また、ウルシの精製をしたり、染料や顔料も焼成・煮沸し、接着材や塗料としても活用していたと言われています。

樹木についてですが、ナラやクリは縄文時代全時期を通じて重要な植物とされています。特にクリは実が食用にもなる一方、樹木は建築材料にも使われていました。それは比較的加工が容易であることと、耐久性、保存性に優れ、特に水湿に強く腐食しにくい性質があるからです。当時の人々はそれらの特性をすでに知識として獲得していたと思われます。集落の周辺にクリを意図的に植栽し、群生させ、これを管理していたと考えられています。

次に社会構造について触れてみたいと思います。 前期あたりの社会構造は母系的な社会であったと推定されています。というのは墓の人骨分布とそのDNA鑑定から、男性が集団内に婚入してくるような社会構造を有していたことが分かっています。 昔の女性にとって、出産は死の危険がともなう一大事だったでのしょう。江戸時代でさえ、出産の15%くらいは死産で、無事に生まれても、5歳までにおよそ1/4が死んでしまったと言われています。

超自然的で不可解なことを解消し、さまざまな願いを成就するために、縄文人は、祈りを捧げていたようです。森羅万象・万物に生命・精霊が宿ると考え、神格化した、あるいは人と同様な生き物に畏敬の念を持ち、その心を静め、災いを避けるために祈っていたようです。 万物への崇拝、つまり祈りを具体的に表すために、日を決めて行う儀礼である「祭祀」を行い、それを行う建物や墓地を含めた場が「祭祀場」であり、用いられた道具が「祭祀具」と言われています。 土偶は女性を表わし、とくに妊娠の姿を表わすことが多いことから、豊穣を祈る祭祀具であるとされてきましたが、これについては、ある芸術家が異を唱えており、機会があればご紹介したいと考えています。

「七歳までは神の子」といわれて、幼くして死んだ子どもはカミに返すため、葬式もせずに川原や村のはずれに捨て、あの世に送るのが通例であったとされています。 縄文人は、現代人がゴミとして遠ざける物を、汚い物、邪悪な物、遠くに捨てる物とは考えず、逆に自分たちに恵みを与えてくれた物として感謝を込めて送っていたようです。この時期、住居の入口に土器を埋めて乳幼児の遺体を埋め、再生を願うのが一般的な習俗であったとされています。 集落内には、貝塚・ゴミ捨て場・盛土遺構などと呼ばれるゴミの処理・送り(祭祀)をした場所が発見されています。ここは単なるゴミ捨て場ではなく、彼らに恵みを与えてくれた食べカスや、役目を終えた道具類に感謝を込めて、火を焚いてカミの世に送る所であり、現世は良かったと報告させて、また再び戻って来るよう祈ったとされていま���。

縄文人も様々なアクセサリーを身に着けていました。先日(2022年10月20日)に、NHKBSプレミアムの『英雄たちの選択』で放映されました「追跡!古代ミステリー“顔”に隠された古代人のこころ」でも、貝殻を刳り貫いた腕輪のようなものや、現代のアフリカ原住民が顔に化粧をしているような事例を紹介されていました。たとえば頭飾りとして、漆塗りの櫛や骨角系製の笄(こうがい)、耳飾り、鹿角製の腰飾り、トリの長管骨やイノシシの犬歯による足飾りなどで、装身具の着装は他者との差異を表わすと同時に、同じ装身具を着装することで、他者との同一性を示していたようです。まだ言語というコミュニケーションツールが確立していない状況であったでしょうし、そういった形で差異化をはかっていたのではないでしょうか。

ヒトの移動、渡海ルートは、朝鮮半島から北部九州の西回りルート(現在の瀬戸内海は陸続きだった)、沿海州からサハリンを経由して北海道(一部は新潟、富山、島根まで到達)へと至る北回りルート、そして南西諸島を北上してきた南回りルートが考えられています。舟は丸太を刳り貫いて造ったとされ、最近でも木を刳り貫いて造った舟を再現し、縄文時代の海洋交流を実体験している研究者もおられるようです。

以上、一万5千年以上前から一万3千年以上続いた縄文時代の生活について概説してきました。まだまだ謎の部分が多いのですが、ほとんどのことがわずか百年程度の研究で推察されてきたに過ぎません。彼(彼女)らが、現代の生活を想像することはまったくできなかったでしょう。自分たち人間の創ってきた文明の利器で自然を破壊し、同じ人間同士が殺戮を繰り返すことなど予想だにできなかったでしょう。 遥か昔のことを知ることによって、いろいろ考えさせられる良い機会となりました。

以上、前回と今回までで、ご意見やご要望があれば、下記メールアドレスに送信ください。 [email protected] 【筆者・竹末俊昭…一般社団法人ファブデザインアソシエーション�� FDA 】理事長・元拓殖大学工学部デザイン学科教授】

参考文献: ・「縄文の生活誌」岡村道雄*(講談社学術文庫、2008/11第一版発行) 岡村道雄氏*:1948年生まれ、東北大学博士課程修了、東北大学、東北歴史資料館、文化庁等歴任

・「縄文時代の歴史」山田康弘**(講談社現代新書、2019/01発行) 山田康弘氏**:1967年東京生まれ、筑波大博士課程中退、人類学者

0 notes

Text

近さの / なかに / はいる

※この記事はnoteに書いたものをそのまままとめて移植したものです

→もとの記事(初回)https://note.com/megata/n/n47f8d146b717

[1]

花になるなら、飾らず、まっすぐに伸びるヒマワリがいい。モードが言う。対してハロルドは、一面に咲くヒナギクを見下ろしながら、自分はこの花がいいと言う。あの花この花の区別なく、たくさん横並びで生えている、どれでも変わりないようななかのひと花でありたい、と。そんなふうにヒナギクを評するハロルドに対し、同じ花なんてないとモードは意見する。それから、こんなこともいう。世の中の不幸のほとんどは、他人と同じように扱われることに不満を持たない人々が生み出している、と。

ところが、「どこにでもいるやつなんて どこにもいない」式のことを述べたてるモードは、とてもとても極端な人物なのだ。名もなき雑草のひと花ひと花に愛情深い態度を示すような、落ち着いた穏やかな人格ではない。独善的で身勝手な狂老女、とみなされても不思議ではない。

ラブコメというジャンルはどのような構造で組み立てられているか、という話のなかで話題にのぼり、紹介された映画『ハロルドとモード』を実際にみてみた。とはいえこの映画は、いわゆるラブコメというジャンル映画ではないように思われる。家人の目につくところで自殺を演じ続ける少年ハロルドだが、ハロルドの母は、息子が首を吊ろうと手首を切ろうと銃で頭を撃ちぬこうと、まったく相手にしない。「いつものいたずらね」ということで軽く流し、かわりに精神科に通わせたり、軍人の叔父に預けようとしたりする。ただし同伴・同席はしない。ハロルドは一人で精神科や、叔父のオフィスに通わされる。 ハロルドはいつものように、知らない人の葬儀に勝手に参列する。そこで知り合った79歳の老女・モードもまた、赤の他人の葬式に参加するシュミがあった。二人は巡りあう。 モードは常に人の車を運転する。公道の街路樹を引き抜き、人の車にのせ、料金を払わず高速道路をぶっ飛ばし、白バイ警官をまいて、山に勝手に植えにいく。シャベルだって当然盗品である。しかしあっけらかんとしていて、罪の意識はない。法を犯していることぐらい理解しているだろうけど、罪を犯している自責はかけらもない。めちゃくちゃである。 惹かれ合った二人が、きちんと一夜を共にする描写(朝になって、裸の少年と老女がおなじベッドで目覚めるシーン)があるのがとてもよかったです。 「ラブコメ」のジャンル映画ではなさそうだったし、それに「恋愛」を描いているようにも思われなかった。おもしろい映画だったけどね。さあ「恋愛」ってなにか。

このごろ読んでいた嘉村磯多の「途上」という自伝小説のなかに、露骨な切れ味の描写があってハッとさせられた。中学校のなか、からかわれたり後輩をいびったり、勉学に励みつつ田舎出身を恥じらい、色が黒いことをバカにされたり先生に気に入られたり、下宿先の家族に気を使いすぎたりして、なんやかんやで学校を中退して、実家に戻ってきた。ぶらぶらしていると、近所にいる年少の少女に目が留まる。いつか一度、話したことがあるきりだが、やたらと彼女が気にかかる。そこにこの一文があらわれる:「これが恋だと自分に判った。」 そんなふうにはっきり書かれてしまうと弱い。「はいそうですか」と飲み込むほかない。 けれど、恋愛を描いている(とされるもの)に、「これが恋」って「判った」だなんて明確に言及・説明を入れ込むことは、どうなんだろう。少なくとも当たり前な、お約束なやり口ではないと思うけど。 世の中には、「恋」「愛」「恋愛」という単語の意味するところがなんであるのか今一度問い直す手続きを踏まえずに、じつにカジュアルに言葉を使っているケースばかりがある。そうすると、その場その場で「恋」の意味が変わっていくことになる。その「恋」が意味しているものは単に一夜のセックスで、「恋多き」という形容詞がその実、「ぱっと見の印象がイケてた人と手当たり次第やりまくってきた」って内容でしかないときも少なくない。 まあけど、それがなんなのかを追究するのはやめましょう。というか、いったんわきに置いておきます。

さて『ハロルドとモード』の紹介された雑談のトピック:「ジャンルとしてのラブコメ」ですが、これは単に、「イニシアチブを奪い合うゲーム」であるらしい。そういう視点で構築されている。要するにラブコメは、恋愛感情の描写とか、恋とは何かを問い直すとかじゃなくて、主導権や発言権を握るのは誰か?というゲームの展開に主眼がある。気持ちの物語ではないのだ。描かれるのは、ボールを奪い合う様子。欲しがらせ、勧誘し、迷い、交渉する。デパートのなかで商品を迷うように。路上の客引きの口車にそれなりになびいたうえで、「ほか見てからだめだったらまた来ます」って断りを入れて、次の客引きに、「さっき別の店の人こういってたんですよね」とこちら側から提示するように。 イニシアチブの奪い合い、というゲームさえ展開できればいいので、気持ちとかいらない。ゲームが展開できるのであれば、主体性もいらない。ラブコメの「ラブ」は心理的な機微や葛藤の「ラブ」ではない。奪い合っているボールの呼び名でしかない。(つまり奪い合い=おっかけっこ、が、「コメ(ディ)」ってワケ)

浮気はドラマを盛り上げる。人が死ぬのも、まさに「劇的」なハプニングだ。雨に濡れて泣きながら走り、ようやく辿りついた���パートの部屋はもぬけの殻、ただテーブルにひとことの書き置き「フランスに行きます」みたいな、そんな派手な出来事で試合はいよいよ白熱する。ところが、心理的な機微や葛藤というのはいつだってモノローグ的だので、気持ちの面での「ラブ」を描きたいなら、このような出来事たちはむしろいらない。うるさすぎる。もっとささやかで、短歌的な味わいのものがふさわしい。ひとりでいるときに、マフラーの巻き方を真似しようと試みて途中でやめたり、チェーンの喫茶店の安コーヒーの味が思い出でおいしくなったり、そういうのでいい。出しっぱなしのゴミ勝手に片づけたの、ちょっとおせっかいすぎたかなってくよくよ悩む、とかでいい。

恋愛の感情・心理がよく描写されているように感じられる物語の登場人物は、内面的な葛藤に閉じこもらざるを得ないシチュエーションに押し込められている場合が多い気がする。「ひとには秘密にしてないといけない」「誰にも言えない」という制約のある環境。仕組みとして、宗教の違いや人種や年齢の断絶、同性愛など、自分の思いを簡単にひとに打ち明けられないセッティングの話のほうが、「イニシアチブ奪いあいゲーム」からは遠ざかる。(それに、そんなようなセッティングだと、「世間の常識」が要求してくるジェンダーロールを無視して鑑賞しやすい場合も多い。)

----------------------------------------------

[2]

成功した実業家の息子であるハロルドは、経済的にも肉体的にも不自由なく暮らしている。が、なんだか欠落を抱えている。自殺遊びや他人の葬式への参加など、死に接しているときが最も楽しい。老女モードは、そんなハロルドの世界観を一変させることになる。彼女はかなりアナーキーな存在で、逮捕されるようなことばかり繰り返している。けれど悪びれない。自らの行為を、自分らしい人生を過ごしている実感を与えてくれる刺激として肯定している。

J.G.バラードに『コカイン・ナイト』という小説があって、この頃これを読みました。あ、そもそもこの記事は、最近読んだものや見たものについて、できるだけ網羅的に言及できないかと願いつつ当てずっぽうで書き出した文章です。できることなら人とのやりとりや、自分の過ごした日常についても記したいが、それがうまくできるかどうか。

『コカイン・ナイト』の主人公はチャールズで、世界中を飛び回っている旅行記者です。退屈について、カリスマについて、刺激について。さまざまな切り口から鋭い洞察が重ねられたこの名作の入り口は、ミステリーのかたちをしている。 スペインの南、ハイパーセレブたちのリゾート地で働いているはずの弟が窮地にたたされているから助けにいかなきゃ! という目的で、チャールズは物語の舞台にやってきます。弟の状況はよく���らないけど、あいつのことだし、そこまで深刻じゃないだろう。そう高を括って���ってきました。ところがどっこい、弟、かなりやばい状況でした。 大邸宅が放火により全焼し、五人が焼け死んだ。弟にその容疑がかけられている。捕まって、留置されている。裁判を待っている。けれども、誰も、弟が犯人であるとは信じていない。警察だって例外じゃない。明らかに、弟の犯行ではないのだ。それでも弟は、自分がやったと自白しており、嘘の自白を繰り返すばかりで取り下げない。いったいなにが起こっているのか。どういうことなのか。 地域の人らはすべて疑わしい、なにかを隠しているような気がする。チャールズは素人ながら探偵のまねごとをしはじめ、地域の人々から疎んじられはじめる。チャールズにとって、地域の人々の態度と距離感はますます疑わしいものに思えてくる。そして実際、普通には考えにくい、歪んだ事態を数々目撃することになる。余暇時間を持て余したハイパーセレブたちは、事故を起こして炎上するボートを楽しそうに見つめていた。拍手さえあがる。

『ホット・ファズ~俺たちスーパーポリスメン~』という映画があって、平和な村=表向きには犯罪のない村を舞台にした話でした。「表向きには」犯罪はない、というのはつまり、法に反した行為があったとしても、届け出や検挙がなければ統計にはあらわれない、ということを示しています。

世の中にはあたまのかたい人というのがたくさんいて、俺もその一人なんだが、すべてのルールは事後的に構築されたものなのに、これを絶対の物差しだと勘違いしている場合がある。法律を破ったのだから悪い人だ、みたいな感覚を、まっとうなものだと信じて疑わない人がたくさんいる。身近に悪いやつ、いやなやつ、いませんか。自分のなかにも「悪」はありませんか。それと「被告人」「容疑者」はぜんぜん別のことではないですか。 陰謀論がささやかれている。「悪いやつがいる、たくさんいる、てのひらで人を転がしているやつと、愚かにも転がされているやつがいる、自分はその被害者でもある」そう発想する立場に対し、逆の立場に立たされている不安を訴える声もありえる。「知らず知らずのうちに、自分は、陰謀に加担しているのではないか。なんならむしろ積極的に参加しているのではないか」あんなふうになってしまうなんてこと思いもよらなかった、ってあとで口走っても遅い。

『コカイン・ナイト』の主人公チャールズは旅行記者で、世界中を飛び回っているから定住地はない。 どこかに行くと、「自分にとって、ここが本当の場所だ」と感じられる旅先に巡り合うことがある。けれどその段階を越えたむこうに、「自分にとって、世界はすべて異郷である。どこにいても、自分は単なる旅人以上のものではありえない」その境地がある、というようなことを池澤夏樹が言っていたかもしれない。言ってないかもしれない。ともかくチャールズは定住地がない。

國分功一郎『暇と退屈の倫理学』には、 ���動の暮らしをやめて定住するようになったとき、人類は、財産や文明を手にするようになった。貧富の差が生じ、法が生じ、退屈が生じた。時代が下って便利になればなるほど、退屈は大問題になってくる。 というようなことが書かれていた。遊動の暮らし云々については資料がない話だから、この本がどれほど学問的に厳密なのかはわからないけど、発想としてはおもしろいと思ったので覚えています。記憶だから、読み返すとそんな話してないかもしれないけどね。 けどまあ、ともかく、遊動し続けていたチャールズは、退屈がまさに大問題になっている地域に巻き込まれるかたちで取り込まれていく。はじめは弟の部屋を使っていたチャールズも、その地域を牛耳っているやつが用意してくれた部屋にうつるときがやってくる。その部屋にはじめて足を踏み入れたチャールズに、こういった言葉がかけられる。「チャールズ、君は家に帰ってきたんだ……」 「今の気分を大いに楽しみたまえ。見知らぬ場所という感覚は、自分にとって、常日頃考えているよりも、もっと近しいものなんだよ」

この記事は当てずっぽうで書き出した日記ではあるけれど、記事のタイトルははじめから決めている。「近さの/なかに/はいる」 ようやく、「近さ」というキーワードを登場させられました。よかった。距離についての話を引き続き。

----------------------------------------------

[3]

いつか「ア・ホロイ」というグループ展で映像作品の発表をしたときに(おれのみヘッポコな)対談イベントの相手として巻き込んだ太田充胤(医師・ダンサー・批評家)が、ちょうどその当時スタートさせていたのが『LOCUST』という雑誌だった。Magazine for travel and criticism|旅と批評のクロスポイント。 執筆者たちはみんなで旅行をしにいく。そしてその場所についての文章を書く。これを集めて雑誌にしている。参加者は批評家だけではないが、肩書は別になんでもよい。いわゆる観光ガイドでもなく、かといって思想ムックでもない。地域と時事に結びついた、批評癖のある人らの旅行界隈記集で、最近、この第三号を買いました。三号の特集地は岐阜県美濃地方。

この本、千葉市美術館で買った。千葉市美術館ではいま、「大・タイガー立石展」が開催されている。立石紘一=立石大河亞=タイガー立石という作家については、これは子供のころ、好きで好きでしかたなかった絵本のひとつの作者として知りました。親近感、懐かしさがある。 60年代、日本のなか美術作家として活動、のちイタリアに渡り、そこで油絵もヒットしますが、同時にデザイナー・イラストレーターとしても、漫画家としても活躍。日本に戻り、絵本の仕事も手掛けるようになります。陶も捏ねます。 ナンセンス、��々しくも軽妙で、湿度は高いんだけどしつこくない。筆運び色選びモチーフ選び影の黒さははっきりシュールレアリズム由来で、反逆児のフリをしつつジャンルの枠組みは壊さず、荒唐無稽なフリをしつつ不穏当で思わせぶり、祝祭的=黙示録的、派手好みのくせに辛気臭くすら感じられるガロ感がいつまでも抜けない。という印象。個人的には。

懇意にしている友人の家、友人なのかな、友人なんでしょうか。一緒にいる居心地はいいんだけど、話題が狭く、政治的な話も教養的な話もしない。あるのは惰眠と食卓で、生理的で予測可能なよろこびしかない。安心安全で退屈な時間を過ごす人。おれは人のことをバカにして生きてる。まあいいかそれはいま。ともかく、友人、そう友人の家を出て、千葉中央駅に到着すると、急に大雨が降りはじめた。美術館まで徒歩にしてほんの10分の距離ですけど雨はものすごい。駅ビル内のダイソーで傘を買って足を濡らして10分歩くなら値段的にもそう変わらないと判断し、駅前でタクシーに乗り込みました。「市立美術館まで」と注文します。「市立?」聞き返した運転手はメーターをつけずに発車、すぐに着いて、料金として500円を払う。車運転させておきながら500円玉1枚だけ払って降車するのは後ろめたい。ちょっと照れくさくもある。 タイガー立石の絵はいわゆるコピペっぽさというか、表面的なトレースが多い。ピカソの泣く女やゲルニカ、ダリの溶けた時計、ルソーの自画像、タンギーのうねうね、そんなものがはっきり登場する。作品によっては、モチーフらは一枚の画面にただ雑然と並んでいる。ライブハウスのトイレの壁みたく、全体のなかに中心のない、みるべきメインの仕組まれていない羅列面。 ずっと好きではあったけれど、とはいえどっぷりハマりこんだ覚えのある作家でもない。距離感としては「シュークリーム」とか「揚げ出し豆腐」みたいな。それでも、さすが小さなころからの付き合いだけあって、自分のなかに、あるいはタイガー立石をみる自分のなかに、自分自身の制作態度の原型をみるようで居心地が悪く、やはりちょっと照れくさくもあった。

もちろんカタログを買う。そのために美術館併設の書店に立ち寄った。そこで『LOCUST vol.3』を見つけたので一緒に買ったのだった。太田充胤が、「おいしい、と、おいしそう、のあいだにどんなものが横たわっているのかを考えた原稿を vol.3に載せた」と言っていた覚えがあったためだ。なんだそれ、気になる。そう思っていたところだった。 ぜんぶで7つのパートにわかれたその原稿の、はじめの3つを、ざっくばらんに要約する。 1・はじめの話題は日本の食肉史から。肉を食べることは力をつけることと結び付けられもしてきた。禁じられた時代、忌避された時代もあった。食肉への距離感っていろいろある。 2・野生動物の肉を食うことが一種のブームになっている。都市部でもジビエは扱われている。ただ、大義たる「駆除される害獣をせっかくだから食べる」というシステムは、都市部では説得力がうすい。都市部のジビエは「珍しいもの」としてよろこばれている? 舶来品の価値、「遠いものだから」という価値? 3・身近に暮らす野生動物と生活が接しているかどうかで、(動物の)肉というものへの距離感は変わる。都市部の居酒屋で供される鹿の肉と、裏山にかかってたから屠って食卓に登場する鹿の肉は、そりゃ肉としては同じ鹿肉であっても、心理的な距離の質は同じではない。

イモムシが蝶になる手前、さなぎに変態してしばらくじっとしている。さなぎの中身はどろどろで、イモムシがいったんとろけた汁であり、神話の日本の誕生よろしく、ここから形状があらわれ、蝶になるのだと、子供のころ誰に教えられたわけでもないのに「知って」いた。それは間違いだった。イモムシの背中を裂くと、皮膚のすぐ裏側に羽が用意されている。蝶の体つきは、さなぎになるよりずっと前から、体のなかに収納されている。さなぎはただ、大一番な脱皮状態を身構えてるだけの形態で、さなぎの中がどろどろなのは、イモムシや成体の蝶の体内がどろどろなのとまったく同じことだった。日高敏隆の本で知った。大学院生のころ、ひとの自作解説を聞いていたら、「イモムシがいったんその体の形状をナシにして、さなぎの中でイチから再編成しなおして蝶になるように」という言い方をしている人があった。同じ勘違いだ。 この勘違いはどうして起こり、どうして疑いなく信じ続けられるんだろう。だって、イチから再編成されるなんて、めちゃくちゃじゃないか。めちゃくちゃ不思議なことがあっても、それが「生命の神秘」や「昆虫の不思議さ」に結びついて納得されてしまえば、「ね、不思議だよね、すごいよね」で済む話になるのか。<現代人・大人たちが昆虫を嫌うのは、家の中で虫を見なくなってきたからだ>という論文を先日みつけました。隣近所の人とあいさつをするかどうかで生活の心やすさは大きく変わる。知らない人の物音は騒音でも、知っている人の物音はそんなに不愉快じゃなかったりする。「面識」のあるなしは非常に重要だから、背が伸びてもなお、公園や野原で昆虫と親しみ続ける人生を送っていれば、虫嫌いにはなっていかないだろう。けれど、そういう人生を送っていたとしても、いったん誤解した「さなぎ状態への理解」が誤りだったと、自然に気づけるものだろうか。

岐阜で供されたジビエ肉についての原稿をLOCUSTに執筆した太田充胤は高校の同級生で、とはいえ仲良しだったわけではない。今も別に、特別仲良しとかではない。なんかやってんなあ、おもろそうなこと書いてるなあ、と、ぼんやり眺めて、でも別にわざわざ連絡はしない。卒業後10年、やりとりはなかった。数年前、これを引き合わせた人がいて、あわせて三人で再会したのは新宿三丁目にある居酒屋だった。ダチョウやカンガルー、ワニやイノシシの肉を食べた。それこそ高校の頃に手にとって、ブンガクの世界に惹かれる強烈な一打になったモブ・ノリオの作品に『食肉の歴史』というタイトルのものがあったな、と急に思いついたけれどこれはさすがにこじつけがすぎるだろう。あ、 ああ、自分の話を書くことはみっともなく、辛気臭いからしたくないんだった。「強烈な一打」たるモブ・ノリオの『介護入門』なんてまさに「自分の話」なわけだが、他人の私小説のおもしろさはOK けど、自分がまさに自分のことを語るのは自分にゆるせない。それはひとつに、タイガー立石はじめ、幼少時に楽しんだ絵本の世界のナンセンスさ、ドライさへの憧れがこじれているからだ。 まとまりがなく、学のなさ集中力のなさ、蓄積のなさまであからさまな作文を「小説」と称して書き散らかし、それでもしつこくやり続けることでなんとか形をなしてきて、振り返ると10年も経ってしまった。作文活動をしてきた自負だけ育っても、結果も経歴もないに等しい。はじまりの頃に持っていたこだわりのほとんどは忘れてしまった。それでも、いまだに、自分のことについて書くのは、なんだか、情けをひこうとしてい���ようで恥ずかしい気がする。と、このように書くことで、矛盾が生じているわけだけど、それをわかって書けちゃってるのはなぜか。 それは、書き手の目論見は誤読されるものだし、「私小説/私小説的」というものには、ものすごい幅があるということを、この10年、自分にわかってきたからでもある。むしろ自分のことをしっかり素材にして書いてみてもおもろいかもしれない、などと思いはじめてさえいる。(素材はよいほうがそりゃもちろんいいけど)結局のところ、なんであっても、おもしろく書ければおもしろくなるのだ。

こないだ週末、なぜだか急に、笙野頼子作品が読みたくなった。『二百回忌』じゃなきゃだめだった。久しぶりに引っ張り出して、あわてて読んだ。おもしろかった。モブ・ノリオ『介護入門』に接し衝撃を受けた高校生のころ、とりあえず、その時代の日本のブンガクを手��たり次第漁っていた。そのなかで出会い、一番ひっかかっておきながら、一番味わえていない実感のある作家が笙野頼子だった。当時読んだのは『二百回忌』のほか『タイムスリップ・コンビナート』『居場所もなかった』『なにもしてない』『夢の死体』『極楽・大祭』『時ノアゲアシ取リ』。冊数は少なくないが、「ようわからんなあ、歯ごたえだけめっちゃあるけど、噛むのに手一杯になってしまってよう味わわん」とばかり思っていた。 新潮文庫版『二百回忌』に収録されているのは4作品。いずれも、作家自身が作家自身の故郷や家族(など)に対して抱いているものを、フィクションという膜を張ることで可能になる語り方で語っているものだ。

『大地の黴』: 生まれ故郷に帰ってきた主人公が、故郷での暮らしを回想する。かつて墓場で拾い、そして失くしてしまった龍の骨が、いまや巨大に成長し、墓場を取り囲み、そして鳴る。小さなころ、その土地に居ついている、黴のような茶色いふわふわが見えていた。地元の人の足元にまとわりついていた。いま墓の底から見上げる、よく育った龍の骨たちのまわりにもいる。

『二百回忌』: 二百回忌のために帰省する。親とは険悪で、その意味では帰省したくない。しかし、二百回忌は珍しい行事だし、すでに死んだ者もたくさん参加する祝祭時空間らしいから、ぜひとも行ってみたい。肉親はじめ自分の人生と直接のかかわりをもったことのある地元の顔ぶれは嫌だけど二百回忌には出向く。死者もあらわれる行事だから華々しいし、時間はいろんなところでよじれ、ねじれる。

『アケボノの帯』: うんこを漏らした同級生が、うんこを漏らしたことに開き直って恥ずかしがらない。そればかりか、自分の行いを正当化ないし神聖化し、排泄の精霊として育つ。(漏らしたことで精霊になったから、その同級生には苗字がなくなった!)自分のうんこの話をするのははばかられるけれど、精霊が語る排泄は肥料(豊かさ)や循環の象徴であるからリッパである。

『ふるえるふるさと』: 帰省したらふるさとの土地が微動している、どうやら時間もねじれている。いろいろな過去の出来事が出来していく。

----------------------------------------------

[4]

『LOCUST』の第三号の特集は岐阜で、おれの祖父母の実家は岐阜にある。大垣にあったはずで、いまどうなっているかは知らない。 父方の祖母が一年ほど前に亡くなった。おれの祖父=おれの父からすれば実父は施設で暮らしはじめた。住む者のなくなった、父の実家は取り壊された。父は仏壇や墓のことを考えはじめ、折からの歴史好きも手伝って、寺を巡っては話をきいてまわるようになった。寺の住職はすごい。自分とこにある墓の来歴ならしっかり把握しており、急に訪れた父が「うちの母のはいった墓は、いつ、誰がもってきたもので、誰がはいっているのか」と尋ねればすらすら��教えてくれる。 つい数代前、滋賀の彦根から、京都の寺に運んできたとのことだ。ところが運んだ者がアバウトで、京都の寺は彦根の寺と宗派が違う。それもあって、一族代々の墓ではなくて、数代のうち、そのアバウトさに異を唱えなかった人らが結果的におさまっているらしい。よう知らんけど。 続いて調査に乗り出した、母方、つまり岐阜の大垣にあった家の墓の来歴についても、どうやらごまかしが多い。ひとりの「かわりもの」のために、墓の行き先がなくなる事態があったらしい。 昭和のなかごろ、青年らは単身で都会へと引っ越しはじめ、田舎に残してきた墓をそのままにしてると数十年のちに誰か死ぬ。次は誰の番だろうかと悩むころには、あれこれ調べて動かす余裕がない。嫁ぎ先の墓にはいるとか、別の墓をたてるとか、戦死してうやむやになってるとか、ややこしいからウチは墓を継ぎたくないとか、もはやふるさとはないから墓ごと引っ越したいけど親戚全員への連絡の手立てがないのでできる範囲だけを整理して仕切り直すだとか、そういうごたごたを探査するのがおもしろいらしい。 父から送られてきた、一緒に夕食を食べることを誘うメールには、「うちの墓についての話をしたい」と書いてあって、おれはてっきり、「墓を継げ!」というような説教をくらうのかと身構えていたのだけど、全然そうじゃなかった。墓の来歴からみえてきた、数代前のずさんさ、てきとうさから、果ては戦国時代の仏教戦争まで、わがこととしての眺望が可能になった歴史物語を一席ぶちたかっただけだったみたいだ。よかった。

京都で父は祖父、父からすれば実父と、たまにあそんで暮らしている。祖母なきいま、90近い祖父と話をできるのはあとどれくらいかと思いを馳せるとき、父はふと、戦争の頃のことを聞いておこうと思い立った。いままでぶつけていなかった質問をした。 「お父ちゃん、戦争のときなにしとったん?」 祖父は15歳だった。日本軍はくたびれていた。戦局はひどい。余裕がない。15歳だった祖父は、予科練にはいった。 「軍にはいれば、ご飯が食べられるから」と祖父は笑って話したそうだ。けれど理由の真ん中は本当はそこじゃない。どうせだめになるのだ、負けるのだ。自分の兄、つまり一家の長子を死なすわけにはいかない。兄=長男に家は任そう。長男が無理やり徴収される前に、次男である自分が身を投げうとう。 きっと必要になるから、と考えて、英和辞書を隠し持って予科練にはいった。敵の言葉の辞書を軍に持ち込んでこっそり勉強するなんて、見つかったらえらいことになる。 その頃、12歳だった祖母は、呉の軍需工場で働いていた。 生前の祖母、というか、祖父と出会ったばかりだった祖母は、祖父が、長男に代わって死ぬつもりで、自ら志願して予科練にはいっていたことを聞いて泣いたという。 おれの父親は、おれの祖父からそんなような話を引き出して���たそうだ。父としても、はじめて聞く話だった。 90近くなった自分の父親が、目の前で話をする。自分の身に起きたこと、戦争時代の思い出話をする。子供の前で語ってこなかった話を語る。なんだか瀬戸内寂聴みたいな見た目になってきている。極端な福耳で、頭の長さの半分が耳である。 本人は平気な顔をして、ただ、思い出を話しているだけなのである。それでも、「大井川で、戦地へ赴く特攻隊を見送った。最後に飛び立つ隊長機は空でくるりと旋回したあと、見送る人々に敬礼をした。」と、この目で見た、体験した出来事についての記憶を、まさに目の前にいる、親しみ深い人物が回想し話しているのに接して、おれの父は号泣したという。これは「裏山にかかってたから屠って食卓に登場する鹿の肉」なのだ。

戦争への思いのあらわれた涙ではない。あわれみや悲しみでもない。伝え聞いていたという意味では「知って」いたはずの戦争だが、身近な存在たる父親が直接の当事者であったことがふいに示されて、戦争が急激に近くなる。父親が急激に遠くなる。目の前で話されていることと、話している人との距離感が急激に揺さぶられた。このショックが、号泣として反応されたのではないか。食事中、口にする豚肉を「ロースだよ」と教えてくるような調子でふいに、「この豚は雌だよ」とささやかれて受けるショックと同質の、「近さ」についての涙なのではないか。感情の涙ではなくて、刺激への反応としての落涙。 これでひとまず、自分の描く分を切り上げる。思えばいろいろなトピックに立ち寄ったものです。ラブコメにはじまり、犯罪的行為と共同体の紐帯の話、内的な事件「恋」の取り扱い方、ジビエを食べること、故郷についてのマジックリアリズム。 散らかすだけ散らかしておいて、まとめるとか、なにかの主張に収束するということもない。中心がない。さながらライブハウスのトイレの壁みたく、みるべきメインの仕組まれていない羅列面。 この羅列面に対して連想されるもの、付け足したくなったものがあれば、各々が好き勝手に続きを書いてください。うまく繁茂すれば、この世のすべてを素材・引用元とした雑文になるはずです。や、ほんとのことをいえば、すでにテキストというものはそういうものなんですけど。

1 note

·

View note

Photo

あけましておめでとうございます

平成三十一年元旦

稲穂刈り刃 :反りを持たせて削り出された黒檀の把手、把手に直交させて取り付けられた富士山型の鉄の刃 ; 7.7 w (刃渡) × 5 h × 12.5 d (柄長 13.5) cm ;フィリピンの農具 (/武器)

Happy New Year ! January 1, 2019

Rice harvest blade : Mt. Fuji shaped iron blade cross set into curved ebony handle ; 7.7 w (the length of the blade) × 5 h × 12.5 d (the length of the handle 13.5) cm ; Filipino farm tool (/weapon)

今年の年賀状の図柄に選んだのは、今は昔、那覇は牧志の《久髙民藝店》で恵子が見つけたフィリピンの農具です。 これも初めて見た時は、それが何なのか(何のためにどう使うのか)が分からない––––つまり用目的や機能や使用法の見地からではなく、色や形という純粋視覚形式のみによって惹かれ、また、それによってのみ審美される––––アンドレ・ブルトンの謂う「ソヴァージュな状態にある (=始原の) 目」(『シュルレアリスムと絵画』) * を見開かせる「レディ・メード」の「ファウンド・オブジェクト」であったわけです。 残念ながら拙作は言うに及ばず、我が身辺の「記念品」(瀧口修造) ** の中にも––––昨年の犬のような––––今年の干支の猪に関するものは無く、どうしようかと思っていた時に、この農具がどことなく猪の “体勢” に似ている……把手が体に、刃が脚に見立てられる……ことに気付いたのでした。この見立ては、割り箸をナスに刺して牛に、キュウリに刺して馬にするお盆の精霊牛馬に似ていなくもありません(尤も我が「猪」は、把手の細さは胡瓜の馬で、黒光りする肌の色艶は茄子の牛ですが)。また、私が初めてこれを見た時そう思ったように、「これは猪を抽象化したアフリカの黒人彫刻です」とか、「ブランクーシの作品です」とか言ったら、或いは信じる人が居るかもしれません。 図柄をこれに決めてからネットを検索したら、いろいろなことが分かってきました。以下に幾つか写真を転載させていただきますが、刃が弧月状になっているタイプが多く見受けられ、また柄/把手は真っ直ぐなものが多く、彫刻が施されているものもあります。

⑴ https://luzoncollection.weebly.com/tools.html

⑵ http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-ANT-261089

⑶ http://discover.odai.yale.edu/ydc/Record/2217052

⑷ https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/550.2010/ (これはインドネシアのボルネオ島のもので、その華奢さと装飾性からして初穂刈りの儀式用と思われます)。

握り方/使い方に関しては ⑸ が写真入りで説明しています。中指と薬指の間に刃を挟み差して、親指で合わせ握るようです。

⑸ http://www.kalifilippino.it/armi-filippine/armi-da-taglio/gamulang.html

しかし私が何よりも驚いた(虚を突かれた)のは、これが武器でもある(武器にもなる)ということでした。しかしこれは一寸考えてみれば不思議でも何でもなくて、我が日本でも草刈り鎌は言うに及ばず鋤も鍬も鉄の刃が付いているものは全て、一揆の時などには農民の武器になってきたわけです。日本でも草刈り鎌単体やそれに鎖分銅が組み合わさった鎖鎌がやがて鎌術や鎖鎌術といった武術に発展したように、このフィリピンのルソン島北部イフガオの棚田地帯のバナウェで「ガムラン」と呼ばれ、ネグロス島やパナイ島では「カヨグ/カヨン」と呼ばれる農具にも、立派な武術 ⑹ があるようです。

⑹ https://twilog.org/Ichi_tetsu/month-1705 (posted at 05:22:09 (Top), 05:32:15 (Mid.), 05:34:14 (Bottom)/5/08/2017) :(Bottom)= https://www.youtube.com/watch?v=BzX5qNrSPKc&feature=youtu.be (動画)

今回、撮影のために初めて錆で覆われていた刃を砥石で研ぎましたら、薄い刃先が鈍い光りを放ち始め––––(お正月早々物騒な譬えで恐縮ですが、何せ日本刀の研ぎ師の息子ですので御容赦を) ––––成る程これなら、日頃の手入れと武術鍛錬があれば、瞬時に懐に滑り込んで一閃、十分な威力が発揮できると実感しました。––––『隠し剣 鬼の爪』ならぬ「猪の牙」です。

この刃の形を私は富士山に擬えましたが、その形に似た幾つかの山を、上述の世界遺産の棚田で有名なバナウェを撮った写真 ⑺ や、ネグロス島の棚田の渓谷の村を撮った写真 ⑻ の中に見つけました。

⑺ https://www.nomadicexperiences.com/2015/07/a-brief-history-of-our-hike-to-village.html

⑻ https://jp.123rf.com/photo_81615312_rice-terraces-in-the-philippines-the-village-is-in-a-valley-among-the-rice-terraces-negros-island.html

ひょっとするとこの稲穂刈り刃は、このような山の懐に抱かれ、或いは遥かにその山を望む……そういう棚田の村で、刃の形にその懐かしい山の輪郭を写し、また、柄/把手の反りにも長く引く「足引きの」山裾の線をなぞって造られ、そこで永く使われていた道具だったのかもしれません。 そう言えば、後から気がついたのですが、全くの偶然の呼応で、私が今年も使用した〈お年玉つき年賀葉書インクジェット紙 (無地)〉の料額印面の今年の図柄は、急峻型の富士の山裾を駆け登る猪なのです。 日本での猪の造形は縄文に始まりますが、平凡社の『世界大百科事典 第2版』( https://kotobank.jp/word/土偶-104659 ) によると––––「日本における動物土偶は,縄文時代後期から晩期にかけて,おもに東日本でみられ,猪が最も多く……他に犬,猿,熊,ムササビ,亀,ゲンゴロウなどがあり,いずれも食糧などとして生活に密着した動物が選ばれた」––––とのことです。 この狩猟・採集の縄文時代に主な動物性蛋白質の食料源として狩猟の対象だった猪も、しかしながら弥生時代に水田稲作農耕が始まると(造形史上では動物型埴輪として引き続き造像はされますが)今度はむしろ主食の食料源である稲を食い荒らす害獣として、駆除の対象になっていってしまったのではないでしょうか。 これは一気に飛んで現在の話ですが、猪の所業に怒って罠猟師になったお百姓さんのブログを見つけました。しかし(全くもっていい気なもので大変申し訳ないのですが)その中で私の関心を一番引いたのは、この––––「イノシシはこのようにモミを銜えてしごき取り食べます」という一文が添えられた––––籾無しの稲穂の写真 ⑼ でした。

⑼ https://sea.ap.teacup.com/akameno1/17.html より。

つまり、このフィリピンの稲穂刈り刃は、その「働き」として、猪の歯と同じ……道理で私が直感したわけで、このアーサー王の宝剣エクスカリバーならぬイナホカリバは、やっぱりイノシシだったのです。

* André Breton : Le Surréalisme et la Peinture, 1928 ; 【L’œil existe à l’état sauvage.】( https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/breton-le-surrealisme-et-la-peinture-1965-53539 )

** 土渕信彦 :『瀧口修造とマルセル・デュシャン (補遺2)––富山県美術館の開館[後編]』, 2017 ( http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53318332.html ) ; 【一つ気になったのは、前出の「瀧口修造コレクション」Exhibition Room for Shuzo Takiguchi Collection、「瀧口修造の書斎」The Study of Shuzo Takiguchiというパネルである。デカルコマニー連作百点や「檢眼圖」などは「コレクション」ではないのだし、何よりも瀧口自身が「自分は蒐集家ではない」「部屋に在る作品やオブジェは、いわゆるコレクションや蒐集ではなく、一種の記念品である」という趣旨を、比較的有名なエッセイ「白紙の周辺」「物々控」「自成蹊」などで語っているのだから……「コレクション」「書斎」という言葉は、実態に合わないように思われる。……物事の��常の在り方に疑問を投げかけ、別の在り方を志向するところにこそ瀧口の真骨頂が顕れているとするなら、ありきたりの「コレクション」「書斎」という言葉は避けるべきではなかろうか。さまざまな記念品が集積していただけでなく、デカルコマニーなどの制作、「オブジェの店をひらく」構想、『マルセル・デュシャン語録』の刊行など、すべてがこの部屋の中で進められた点も視野に入れると、パネルのタイトルは「瀧口修造記念室」Exhibition Room for Shuzo Takiguchi、「瀧口修造の部屋」「瀧口修造のスタジオ」The Studio of Shuzo Takiguchi などに改めた方が良いように思われる。】 瀧口修造に遠く及ばぬ鈍な私ですら以前からこれらの呼び方には悩んでおり、2016年2月の拙文 ( https://kobayashimasahide.tumblr.com/post/139043244015/views-of-my-studiolocabinet-of-curiosities ) では、表題で “Studio(lo)/Cabinet of Curiosities”、文中で「書斎 (兼 工房)」「不思議の部屋 (Wunderkammer)」としています。“Studio(lo)” は、仏語のアトリエ (工房) の意の英語のスタジオ (伊語でも同じ���りだが書斎の意で発音は英語のストゥディオとほぼ同じストゥーディオ) に、イタリア語の縮小接尾辞 -lo が付いた「ストゥディオーロ 」(小書斎) を掛け合わせ、英伊連合させた苦肉の策なのです。ただ「一つ気にな」るのは、“Studiolo” も “Wunderkammer” も “Cabinet” も既存の西洋美術史上の術語であり、しかもその纏わり付いた定義や由来からすれば皆、王侯/貴族/君主の宮廷に発するもので、借用するには些かの気恥ずかしさがあることです。 要するに、書くだけではなく造りもする人間にとっての、書物も含む雑た (多) な––––買った・拾った・採/獲/捕/撮/録った・遺された・贈られた––––「我楽た (多) 」=「記念品」に取り囲まれ、意識的/無意識的に触発/啓発されながら、読書・執筆・調べ物・思索/詩作・試作→本制作・デザイン……をする場所/空間の、一番ぴったりとフィットする呼称を、「記念品」共々、引き続き探して行きたいと思います。

追記

年末年始の締切仕事に追われて溜め込んでいた『アート ネット ニュース』 (artnet®news) を片付けていたら、昨年末の12月14日付けの《人》欄に、マナハム・ウェッカー (M.W.) の筆になる––––「バーバラとアーロンのラヴィン夫妻は如何にしてアメリカ屈指の熱心なコンセプチュアル・アートの蒐集家になったか……このほど一群のマルセル・デュシャン作品をハーシュホーン美術館に寄贈したばかりのワシントンD.C. 在住の夫妻が自らの蒐集歴を振り返る」–––という記事 ( https://news.artnet.com/art-world/barbara-aaron-levine-profile-1418971 ) を見つけました 。 その中で、彼らもまた、その言葉が一般的には特定の範囲に絞られている場合が多く、また、とりわけ「物」(“thing”) のように響き感じられるので、自分たちが集めてきた美術作品 (the art…have assembled) を蒐集-品 (collection) とは呼ばないでほしい、そして、それに代わる言葉として、アーロンは「ごた混ぜ」(“melange”) という言葉の方をより好むのだと語っています。 「メランジ (ュ/ェ)」とは……地質学では––––地層としての連続性がなく細粒が破断した基質の中に様々な大きさや種類の礫や岩���が含まれている構造の地質体であり、服地の世界では––––同系/異系を問わず二色以上の霜降り糸を使った織り物や編み物であり、フランス料理では––––生地の中に色々なナッツやフルーツを混ぜ込んだパンであり、また、ミックス・サラダはサラダ・メランジェと言い……さしずめ我がウチナーグチ (沖縄語) で言えば「チャンプルー」といったところでしょうか。

また、ミニマリズムに惹かれたというバーバラ夫人の––––「何も知らない一枚の白い絵(ホワイト・ペインティング)を見て、私、泣けたの」とか、河原温の一枚の大きな日付絵画(デイト・ペインティング)を初めて見た時には心臓が止まって「私、泣き出しそうになったの」––––という言葉は、彼女が単に感覚的・「感情的に芸術に反応している」(M.W.) ということ以上に、彼女があの「ソヴァージュな状態にある (=始原の) 目」を持っているということの証であるように私には思えます。 綾子夫人がどのような方かは私は存じ上げないのですが、多分同じように言葉に繊細に拘り、同じようにデュシャンと現代美術を愛した御夫妻がここにも居られたということで、追記させていただきました。 (1/18/2019)

追記 ー2

最近知ったのだが、エドワード・ゴーリーは、自分の “collecting” を “accumulating” =「溜め込み」と称し ([https://austinkleon.com/tag/edward-gorey/])、更に実に興味深いことには、その溜め込んだ品々を––––例えばこの林立する沢山の塩/胡椒容れを––––楕円形のお盆にぎっしりと詰め並べて、それに偶然似通った全く別のイメージ (“chance image")……即ちイスラムの丸屋根を頂く塔の建ち並ぶ砂漠の城塞都市……を投映 (“projection") し重ねる「見立て」まで行なっていて

([https://www.atlasobscura.com/articles/edward-gorey-collector])、まさに同じ造形原理を専らとする私を大いに喜ばせ励ましてくれるのである。 (10/19/2024)

0 notes

Text

【ゼルダの伝説BotW攻略】防寒着の入手方法【ピリ辛山海焼き】

このイベントはスルーしても本筋とは影響はあまりないですが、寒いところで過ごすときに役立つなので服をゲット出来るのでやってみましょう。 防寒着をゲットする前にまずは老人の日記を読みます。日記は東側にある小屋の中にあるので読みましょう。書いてあ���内容は寒さ対策の料理のレシピについて記されてありますが、一品だけ材料がよく分からないようです。 その後老人に話しかけると日記に書いてある料理を作れたら防寒着を譲ってくれると言うのでその料理を作ることになります。

S大佐GO@jk_syo

最後は魚なのね #ゼルダの伝説 #BreathoftheWild #NintendoSwitch https://t.co/mwuz1rx8qE

2017/03/04 16:16:21

必要な素材はポカポカ草の実、ケモノ肉、ハイラルバスです。 ポカポカ草の実は部屋の中にあるのでそれを使わずにとっておきましょう。 ケモノ肉は精霊の森付近にいるイノシシなどを狩ることでゲット出来ます。 ハイラルバスは始まりの塔付近にある川を泳ぎ魚を素手でとります。Xボタンで早く泳げるので活用しましょう。 集めたら鍋にこれらの材料を3つ選択して持って、料理します。 料理が完成したら精霊の森付近にいる老人に話しかけ、料理のことについて聞けば貰えます。

0 notes