#アラブ文学

Explore tagged Tumblr posts

Text

無題

しわぶきが止まらんので医者にかかった。鼻腔と口腔の深いところを長い綿棒でなぞられたとき、反射的に大発作が起きた。医師はそれを予期していたように素早く身を翻して、検体を持って診察室を出ていった。顔中の穴という穴から透明な液体を垂れ流して結果を待っていると、数分の後、医師が戻ってきて、粘膜からは細菌感染が認められなかった、念のため採血と肺臓のレントゲンも撮らせてもらう、という。しかし、その結果も全て陰性。綺麗な肺をしている、といわれた。お会計7,000円もした! 陰性だったらチャラとかにしてほしい。見立ては��暖差アレルギーの昂じた気管支炎で、宇宙船みたいな形の吸入薬を処方された。酒は控えよ、水分補給は温かい飲み物を摂るように、といわれたので、ビールやめて、お湯割りを飲んでいる。

*

イスラエルによるガザへのジェノサイド攻撃開始からこの1年を講じる、岡真里先生の配信を視聴した。人間の想像を凌駕する出来事が起きている、人間の想像を凌駕する出来事は、言語化して伝えることができない。だからこそ、逆説的に、文学の力が必要である。アラブ文学の研究者である岡先生は、折に触れてそう訴える。遺体の写真が映ります、という注意の後、痩せさらばえて骨と皮だけになった子どもの飢餓死体が映し出された。文学は忘却への抵抗である。イスラエルによるガザへのジェノサイド攻撃開始から1年を数える日に、ドイツのブランデンブルク門に六芒星の国旗が投影されている写真を見て驚いた。親イスラエル的な態度を取ってホロコーストを反省することと、ガザで起きている虐殺を見過ごすことは矛盾しないのか。どんなイデオロギーも、殺人を肯定することはできない。どんなイデオロギーでも、子どもが死んでいいはずがない。

25 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)11月6日(水曜日)弐

通巻第8492号

メタ(旧フェイスブック)の多言語モデルが中国軍に転用されていた

自分を吊すロープを敵に売り渡したことにならないのか

*************************

メタ(Meta=旧フェイスブック)はオープンの多言語モデルの「Llama」(ラマ)シリーズを「防衛および国家安全保障のため米国政府機関に提供した」と発表した。

ラマ 3の利用規約には、「軍事、戦争、核戦略対応、スパイ活動、米国国務省が管理する国際武器取引規則(ITAR)の対象となるもの、或いは活動」の使用を禁じている。

ラマ 2は利用規約に米国だけでなく、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの同様の政府機関 (および請負業者) に「例外」を設けている。簡単に言えば西側の安全保障に役立つ利用は可能ということである。

11月1日、ロイターは中国人民解放軍と繋がる研究機関が「Llama 2」を使って軍事目的のAIツールを開発したと報じた。

メタは「利用は許可しておらず、これは利用規約違反だ」と慌てたが、どっこい、そんなことはわかりきったことではないか。

豪シンクタンクASPI(豪戦略政策研究所)が24年8月に発表した驚き桃の木のレポートは、国際競争力ランキングで宇宙航空、量子コンピュータ、Aiなどのハイテク64分野の技術競争において、じつに57の分野のテクノロジーは中国が世界一の水準だと評価した。

問題はMETAの国家安全保障に対する曖昧模糊とした体質だろう。中国がつけいる

余地があった。いや、隙間だらけだったかも。

メタCEOのマーク・ザッカーバーグは天才的発明家だが、まるで異端児、民主党支持者でトランプ批判の急先鋒、2020年にはトランプのアカウントを永久凍結したほどの反トランプである。

だが問題はもっと深く、深刻である。

ザッカーバーグ夫人のプリシラ・チャンは中国人である。ハーバード大学で一学年下の小児科医。両親はベトナムからボートピープルで逃げだし米国へ亡命した。彼女はアメリカで生まれた。

広東語、英語、北京語に流暢なことはいうまでもないが、ザッカーバーグ自身も、夫人の影響で中国語を流暢にあやつり、清華大学での講演を中国語でやってのけるほどの親中派である。

トランプがTIKITOK規制に反対するのは、「もし禁止したら、儲かるのはMETAじゃないか」という理由だ。イーロン・マスクのXとMETAは犬猿の仲であり、マスクはザッカーバーグに決闘を申し込んだほどだった。

▼SNSが「アラブの春」をもたらしたが、その猛省からロシアはハイブリッド作戦を立案し、中国はそれ以上の監視体制を構築したのだ

由々しき事態は中国のハイテク研究者が既に、このラマ・モデルを特殊な軍事およびセキュリティ目的に最適化したことである。いまや中国のハイテクエンジニアにとっては、朝飯前の軽い作業だったかもしれない。

適応されたChatBITは、諜報、状況分析、任務支援などの軍事分野で使用する試用デモンストレーションで成功したと伝えられ、そのまま中国軍の能力を強化する目的で導入される。米国企業は敵に自分を吊すロープを売りわたしたことになり、アメリカは軍事技術での優位を脅かされることになる。

一方で中国は「戦略的な悪用を防ぐために強力な監視体制が必要」と国際社会のむかって強調しているのだから二枚舌の典型だろう。

中国軍事科学院(AMS)の元副院長、何雷中将は、国連に対し、戦争における人工知能(AI)の応用に関する制限を設けるよう求めた(24年9月13日)。噴飯物である。

自分たちは秘密裏に開発を続行するが、ほかの国は足踏みをせよと言っているようなものである。北京が軍事AIリスクを軽減する方向を装いつつ、実際は逆のコースを突っ走っている。

中国は既に2019年版『国防白書』において、「新時代の中国国防(新時代的中国国防)」と題した文章を掲載し、「現代の戦争はますます情報化とインテリジェント化の領域に移行しており、技術の進歩が求められている」とした。

このような中国軍の意識の変化はアラブの春がSNSによる拡散で拡大し、チュニジアの独裁政権を倒し、つぎにリビアの政変に繋がり、エジプトの押し寄せた波がウクライナのマイダン革命へと驀進した。

ロシアはSNSの政治利用を真剣に考え、それがゲラシモフ将軍のハイブリッド作戦に繋がった。SNSを活用して情報を操作し、クリミア半島を併合した。そのドミノは、今度はウクライナに逆流し、戦争の緒線では宇宙衛星と繋がる通信の成果でロシアの戦車隊を追い返した。

中国はこの経過を虎視眈々と観察し、精密に分析し、データを集め、国内の情報管理、情報操作による支配をより強固なシステムとしたうえで、同時に米国の先進的発明をさっと盗み出して軍の現代化に転用したのである。

▼軍事転用すれば指揮官の適格な現場判断を迅速化できる

第一に、大規模なAIモデルを転用することによって戦場の状況認識を強化し、指揮機能をサポートするために、迅速な対応と意思決定を可能にする。複雑な状況下で情報に基づいた意思決定を行うための指揮官の支援が含まれる。また複数のソースからの情報の融合を強化することも重要とされており、AIを使用して衛星、サイバーインテリジェンス、通信傍受からのデータを統合する。

「軍事AIは認知戦争や心理戦にも広く応用されている。軍事化学院の専門家によると、生成AIモデルは、物語に影響を与え、戦略的なキャンペーンを実施して影響力を拡大し、敵の士気を低下させるためのメディアコンテンツを作成する。迅速な拡散ができる。大規模言語モデルは、多様な情報ソースを迅速に統合して、軍事情報分析を強化できるばかりか、言語処理機能により、データ抽出を簡素化し、リアルタイムでの翻訳を可能とし、複雑なデータを実用的な洞察に変換する。したがって戦場での指揮官の意思決定を円滑に支援することが可能になる。(ジェ

イムズタウン財団『チャイナブリーフ』、2019年9月6日、9月8日、ならびに6月21日号)。

Meta は「研究と非商用利用をサポートするオープンソース モデル」だとしてLlama をリリースした。たちまちのうちに中国人民解放軍は Llama を採用して ChatBIT などのモデルを構築した。

Llama は軍事目的での使用を禁止する契約を付属させてはいるが、中国が規約を無視することは明らかだった。まさに「もってけ!泥棒」という結果となった。

8 notes

·

View notes

Quote

エジプトにいた増田です。 思いのほか多くの方に読んで頂けたことに当惑しつつ、大変感謝しています。 そんなに人の興味のあることではないとは思うのですが、せっかくの機会なので、自分の考える(自分の出会ってきた)アラビア語とイスラームのことを、ちょっと書かせて頂きます。 大前提ですが、自分は基本、道楽で勉強してきた人間で、職業的な研究者ではありません。大学の専門も西南アジア史とかではないです。あくまで個人の体験を元にした個人の感想で、学問的裏付けのあやふやな大雑把なお話だとご理解下さい。 (いきなり余談ですが、わたしが出会ってきた「アラビア語の達者な日本人」は必ずしも研究者ではなく、一番多いのはマリッジムスリム、つまりムスリムと結婚した日本人です。彼女たちはエジプト社会に溶け込んで普通に暮らしているので、普通は言葉が達者です……十年いても全然ダメでかつ謎の力で意思疎通できる不思議な人もいましたが(笑)。 シリア人と結婚しシリア在住の女性とは、帰りの飛行機で隣り合わせて、息継ぐ間もなく喋り続けて良い思い出です。彼女から聞いた当時のシリア事情は外から見た「残虐なバッシャールvs自由シリア軍」みたいな構図とは全然違って、目を開かされました。 また日本在住のマリッジムスリムでも、家族親族との交流やクルアーンのために熱心に勉強し、大変流暢な方がおられます。 ほとんどの場合、ムスリム男性と日本人女性で、これはイスラーム圏において異教徒の嫁を貰って改宗してもらうのは敷居が低い一方、女性をよその男性にさらすのは極めてハードルが高いせいでしょう。逆のパターンを1組だけ知っていますが、これは女性側の家が相当裕福なインテリ層で、留学経験などもあるためでした) 先述の通り、わたしがアラビア語に関心をもったのはイスラームへの興味からでした。 イラン人についての書かれた元増田の方が、「クルアーンのアラビア語はお経みたいなもの、イラン人にはわからん」といったことを記されていましたが、本当にクルアーンはお経的だと思います。 お経的というのは、意味内容以前に「音をそのまま」読誦することが重視されている、という点においてです。 日本の仏教徒で熱心にお経を読まれている方も、楽譜みたいな感じで音そのものを覚えつつ、意味も勉強すると思います。非アラビア語話者のムスリムにとって、クルアーンはちょうどそんな感じです。 何ならアラブ人にとっても、クルアーンのアラビア語は非常に古い言葉ですので、普通に読んだら意味のわからないところは沢山あります。ただ幼少期から声に出して読誦し丸暗記しているし、その意味も大抵は教えられているので、特に疑問に思わないだけです。 (お世話になっていたエジプト人の先生とクルアーンについて話していた時、「アン=ナージアートとかぶっちゃけ全然わからん!」と言っていたのを覚えています。これはクルアーンの後半の方にある非常に韻文的で語彙的に難しい章で、短いので多くのムスリムが丸暗記していますが、初見のアラビア語として見たら大学出のエジプト人でも「全然わからん」ものです) 一点留保をつけると、「古いからわからない」という意味では日本人にとっての平安時代の言葉に似てはいるのですが、前のエントリでも書いた通りアラブ世界ではフスハーという形で古いアラビア語が割と保存されているため、日本人における古語ほどは難しく感じないと思います。 ついでに言えば、少なくとも大多数のエジプト人は、アラビア語と言えばこのフスハーのことだと信じていて、学校の「国語」にあたる時間ではフスハーを勉強します。普段使っているアーンミーヤ、エジプト方言はその「崩れたもの」くらいの認識で、「勉強するに値しない」「文法なんかない」と本気で思っています。大学出の語学教師さえ、「この仕事につくまで、アーンミーヤをわざわざ勉強するなんて考えたこともなかった」「文法なんかなくて、自然にできると思っていた」とか言い出すほどです。 外国人視点で見れば、フスハーとアーンミーヤはラテン語とフランス語くらい離れていて、勉強すれば連続性がわかり、「ここがこう変化して今こうなのか!」と感動するのですが、最初に耳で聞くとまったく別言語に聞こえます。勉強しないで自然にできるわけがありません。 話がズレましたが、クルアーンは(お経のように)そのままのアラビア語を声に出して読み丸暗記するのが基本です。 キリスト教の聖書は色んな言語に訳されていて、普通は各自の言語で読むものだと思うので、その点がかなり異なります。ただ、周知の通り聖書の大衆口語への翻訳が本格的に行われる���うになったのは宗教改革以降で、元来はキリスト教でも「音そのまま」が基本だったのではないかと思います。おそらく大抵の聖典とか、宗教的行為というのは、意味以前に音や身体操作をそのまま発して覚える、反復することが大切だったのではないでしょうか。 何が言いたいかと言うと、現代日本に生きるわたしたちは、宗教というと信念体系とか戒律とか、知的に理解できるものを第一に考えてしまいがちですが、元々はもっと音楽的で、意味や論理性よりも「ノリ」みたいなものを重視していたはず、ということです。 現代で言えば、ヒップホップみたいな感じでしょうか。ヒップホップに全然詳しくないので的外れだったら申し訳ありませんが、フロウとかライムとかは、意味的整合性が全然どうでもいいとは言いませんが、音ノリと意味があいまって全体の美しさが練られると思います。歌詞を紙に書き出して意味を深堀りする、みたいな作業は、批評的・研究的には意味があると思いますが、そこに第一義があるわけではありません。 英語のヒップホップの歌詞を全部翻訳して、その意味内容だけをじっと見つめていても、多分その曲の本質にはあまり近づけません。同様に、イスラームについて「戒律が厳しい」とか「豚肉はダメ」とかそんなところだけ見ても、実際にムスリムたちが行っている、あるいは身体化している「それ」からすると、的を外してしまっている可能性が大いにあります。そしてイスラームに限らず、(現代的にはただの迷妄のように片付けられがちな)宗教行為、信仰というものは、容易に翻訳可能で知的に了解しやすい部分だけ追っても、なかなか「肝」のところが見えてこないのではないでしょうか。 特に聖典のような古い言語は韻文的性質が強いです。アラビア語とヘブライ語のような近い言語ならともかく、日本語のような遠い言語に翻訳すると、どうしても元々の「ノリ」が失われてしまいます。やはり対象言語を基本だけでも学び、翻訳と原典の両方を活用しないと、うまく「詠む」ことはできません。 クルアーン、特にマッカ期と呼ばれる初期に啓示された後半部分は、大変韻文的性質が強いです(クルアーンは概ね時系列と逆に章が並んでいます)。日本では「戒律の厳しい宗教のルールブック」みたいなイメージが強いかもしれませんが、そういう約束事みたいなことを書いている部分は、まったくないとは言いませんが極めて少なく、では何が書かれているかというと、概ね「神様スゴイ」ということを手を変え品を変え表現しているだけです。本当に同じことを言い方を変えて反復しています。あとは「現世は戯れ」「不信仰者を待つのは火獄の責め苦」「楽園には川が流れている」みたいな抽象的イメージが多いですね。 音楽的ノリが強いので「サビ」みたいな部分もあって、ごにょごにょとエピソード的な話が続くと、とてもわかりやすい言葉で「まことアッラーは慈悲深い」みたいなお決まりのフレーズがビシッと入ります。ごにょごにょのところが言語的にちょっと難しくても、サビだけは聞き取れるので外国人にやさしいです。 またヘブライ語聖書(旧約聖書)のエピソードが知識として前提されている雰囲気があり、ちょっと二次創作っぽいというか、ユースフ(ヨセフ)とかイブラーヒーム(アブラハム)とかヌーフ(ノア)とか、旧約キャラの話が脈絡なくフラッシュバックのようにパッパッと入ります。旧約エピソードがアラビア語的にカッコイイ韻文で表現されているのは、こんなことを言うと怒られそうですがファンアートっぽいというか、音楽的に昇華されている感じです。 こうしたエピソードっぽいフレーズは時系列で並んでいるわけでは全然なく、「そういえばアイツもこうだった」みたいに話題ごとに何度も引っ張り出されます。 この文体は翻訳で読むと非常に冗長で退屈極まりないのですが、音で聞くと大変心地良く、カッコイイのです。情報として全然新規性がなくても、「出ました! ムーサー(モーセ)の話!」みたいに盛り上がります。 わたしは今でも、車を運転する時は「今日はアル=アアラーフでいくか」みたいに、正に音楽をかけるノリでクルアーンの読誦を流しています。心が落ち着いて安全運転です。 良く言えばノリが良く、悪く言うと深く考えてない感じです。 余談に次ぐ余談ですが、「クルアーン」というカタカナ表記は学問的な界隈では結構前からポピュラーだと思いますが、昔から一般的なのは「コーラン」ですよね。 カタカナで正確に書けるわけがないのだからどっちでもいいんじゃない?とは思いますが、ちょっと疑問に思っていることがあります。 「クルアーン」というのは表記に忠実な感じの書き方で、あまり良い例ではないかもしれませんが、「stand up」を(ステァンダッではなく)「スタンドアップ」と書くみたいな方針だと思います。 では「コーラン」の方が音に忠実かというと、そうではなく、これは多分、英語表記からカタカナに起こしたものです。ラテン文字表記でquranとかkoranとか書かれていたのを、カタカナにする時に「コーラン」にしたのでしょう。 英語圏の人たちが一般にこれをどう発音しているのかよく知らないのですが、もしアラビア語の音に似せるなら、後半にアクセントがあるはずです。 ところが、理由はわかりませんが、カタカナにする時になぜか前半アクセントのイメージで「コ」の後に伸ばし棒をつけて、擬似的に強弱アクセントを表現したようです。 実際に耳で聞けば後半にアクセントがあるのは歴然としていて、日本人の感覚で簡単なカタカナ表記を考えるなら「コラーン」あたりが音的には一番近いと思います。これを普通にカタカナ読みしても多分通じますが、「クルアーン」「コーラン」はまずわからないでしょう。 別にどっちでもいいのですが、アラビア語には日本語のように長母音的な概念があるので、素直に似せていけばいいものを、わざわざ第三言語のラテン文字表記に引っ張られているのがちょっと悔しいです。 同様にラテン文字表記(英語圏での表記)に引っ張られているらしいものとして、「メッカ」はどう考えても「マッカ」で、これはカタカナ読みでも通じます。「カタール」は普通に聞いたら「カタル」��断然近いです。 あと不思議なのは「アッバース朝」とPLOの「アッバス議長」は同じ名前なのですが、なぜか文脈で表記が違いますよね。「アッバース」の方がアクセント的に近いです。これも多分、議長の方がラテン文字表記に引っ張られたのでしょうね。 これは完全に自分語りですが、わたしは割とキリスト教の影響のある環境に育ちました(信者ではありません)。子供時代はどちらかというと反発し、宗教とはなんてアホで小うるさいものなんだ、くらいの幼稚な考えを抱いていたのですが、肯定否定はともかく、信仰なるものについて考える機会は日本人としては多い方だったと思います。 その中でイスラームは、911やその後の騒動もあって印象が強烈でした。行為そのものは単なる殺戮で肯定できるものではありませんが、何年もかけて潜伏し飛行機の操縦を学び、自分の命を投げ捨てて突っ込むというのは尋常ではありません。一方で、世界に16億いるというムスリムが皆こんなぶっ飛んだ感覚の殺戮者であるのは、常識的に考えてありえないと思いました。 では実際のところ、平々凡々たる市井のムスリムたちはどうなのか? 彼らが信じている、その中で生まれ育ち生きているイスラームとはどんなものなのか? というのが、今思うと出発点だったと思います。 色々本を読むとそれなりにイスラームについての一般常識はつくのですが、それらはあくまで、頭の良い人が外から観察してまとめたものです。しかしわたしが知りたかったのは、もっとレベルの低い大衆的な肌感覚みたいなもので、それを知るには内的に追体験するというか、彼ら自身の立ち位置になるべく入ってみて、そこから世界を眺めてみないといけない思いました。 キリスト教でも仏教でも熱心な信徒もいればなんちゃってクリスチャンみたいのもいるわけですから、ムスリムだって色々なはずで、「さほど熱心ではないけどやっぱり信じてる」みたいな人もいるはずです。どちらかというとヘボいムスリムの感覚に同化してみたかったです。わたしはヘボい日本人ですから。 この低水準の信仰感覚というのは、あくまでわたし個人の感じてきたところでは、幼い頃から聞いている歌がつい口をついて出てしまうみたいなものかと思います。 大人ですから知的に敷衍して約束事のように語る部分もありますが、多分そこは本質ではなく(彼ら自身は見栄っ張りなので、よそ行きにもっともらしいことを語るものなのですが)、もっと身体的で音楽的なものこそが大元なのだと、自分は感じています。 そしてこの感覚は、サピア・ウォーフの仮説ではないですが、言語と密接に繋がっています。言語、文化、宗教は連続体で、どれか一個だけ取り出して眺めようとしてもなかなかうまくいきません。 まぁ、そんな風に見てみると、意味のわからない人々についてもちょっとは親しく感じられるんじゃないかなぁ、と思います。 そんなこと興味ない、親しみたくなんかない、という人が大勢でしょうが、違う場所から違う視点でものを見てみるのは、何でもすごく面白いものだとわたしは思いますよ。 人生、旅じゃない��すか。

エジプトにいた増田です。 思いのほか多くの方に読んで頂けたことに当惑し..

4 notes

·

View notes

Text

アヘン「阿片」

アヘンに含まれる成分「テバイン」から合成する化合物『オキシコドン』をバーデュー・ファーマ社が発売。

1950年代初頭にアメリカで風薬成分として混ぜて販売し、1996年に中毒性の高い『オキシコドン』を関節炎の第一選択薬として販売。

『オキシコドン』はバーデュー・ファーマ社の売上80%を占めた。

薬の審査を行うU.S.A.食品医薬品局も錠剤の販売を認めた根拠になったのは1986年

テレビや新聞などメディアで頭脳明晰な専門家とされカリスマ評論家と称賛されていた「ラッセル・ポルトノイ」は「米国の医師はアヘン恐怖症に陥ってるが、克服する時が来た。慢性的に鎮痛剤として使用している患者の内、中毒になるのは1%未満だ」と連日メディアに出演し140以上の論文や専門誌に名を連ね「アヘンの成分は使用しても問題ない。今の時代に中毒や命の危険など無い」と断言。

医師の多くもポルトノイの主張にはエビデンスがあ��正しいと同調するようになり『オキシコドン』をバーデュー・ファーマ社が販売し、2001年には15億ドルの莫大な売上を齎すことになる。

ブラックマーケットでは医療目的以外で販売されるようになり、その5%はインターネット販売。

薬局の強盗では90%がオキシコンチンが狙われていた。

ケンタッキー州ハザード刑務所の受刑者半数がオキシコンチンがらみの犯罪者となっていた。

2007年、バーデュー・ファーマ社の重役3名が『オキシコドン』に関する不当表示などで逮捕起訴された。

メディアに表れる様な専門家が薦めているから、医師が許可しているから、製薬会社が安全だと証明した?

更に、国の審査機関が承認しているから大丈夫?

この様な主張が絶対的に正しいと確信が持てますか?

あなたの身体、あなたの子供や愛する人は誰が守ってくれますか?

誰かの意見では無く、自分自身の頭で捉え、判断できる知識と教養を身につけたいものです。

アヘンケシ

古代シュメール語で「喜びの植物」を意味する〝フル・ギル〟

学名「パパ��ル・ソムニフェルム」

英語では「オピウムポピー」

中国では音訳されて「アーピエン」

当て字に「阿片」が使われ日本ではそのまま「アヘン」と呼んだ。

アヘンケシの具体的な加工方法が記述された6000年前の石板が発見されている。

ローマ帝国時代には広く流通し帝国崩壊後は危険性を熟知したアラブ人医師が様々な加工を行い金と同価値で輸出した。

十字軍が戦地から持ち帰ることでヨーロッパ中に広がっていく。

自称錬金術師パラケルススは詐欺師で、アラブ人のアヘン加工品をローダナムと名づけ「秘密の薬」として喧伝。

1660年代にはイギリスのトーマス・シデナム医師が甘味を加えて飲みやすくしたローダナムを発売し大儲けする。

1700年代のヨーロッパは治療薬としての使用より娯楽用の嗜好品になっていた。

イギリスではタバコよりも多く消費され子供にも服用させていた。

当時のイギリスでは酒より安全と云われた。

中国にはイギリスよりも遥かに早くアラブ人の貿易商と取引していたが、1600年代にイギリスの貿易船から中国〔清〕にタバコとパイプが伝わりパイプでタバコが大ブーム。

1777年に中国がアヘンの輸入を禁止したもののイギリスはインドからアヘンを買い密輸で中国にアヘンを売りお茶を買ってイギリスに戻るインド貿易が莫大な利益を得ていく。

ドイツでは、1803年に20才でドイツの見習い薬剤師フリード・ゼルチェルナーがアヘンの同じ重さで10倍の強い効力を発揮する物質の抽出に成功。

ギリシャ神話の〝眠の神〟モルフィウスから『モルフィウム』と名づけた。

1827年にドイツの製薬企業「メルク」が〝モルヒネ〟の名称で大量生産。

利益優先でアヘン中毒者に処方薬としてモルヒネを使う医師も多く現れた。

1830年代後半には中国〔清〕でのアヘン中毒者は爆増。

1839年、中国〔清〕はイギリス船から2万箱のアヘンを没収しその場で燃やした。

これがきっかけでイギリスと中国〔清〕は戦争になる。

アヘン戦争は2度起こり中国〔清〕の兵士はアヘン中毒で使い物ならない状態で完敗。中国〔清〕はアヘンの輸入を許可し多くの港を失うことになる。

この時「香港」はイギリスの統治領となり、1888年には中国〔清〕の成人男性70%がアヘン依存に陥った。

この頃、第3代アメリカ大統領のトーマス・ジェファーソンがパリからアヘンを持ち帰りアメリカの薬剤企業が製造販売を開始。

更にゴールド・ラッシュで中国〔清〕からアヘン中毒者7万人がサンフランシスコの港から出稼ぎに入ってきた。

中国〔清〕は、アヘンの売買と売春を兼ねたアヘン窟を形成しギャンブラーや著名人が集まり犯罪者がたむろするようになる。

アメリカ人のアヘン中毒者と死者が急増し1875年「サンフランシスコ条例」でアヘンを禁止。

1909年、連邦議会はアヘンの輸入を禁止。

中国〔清〕のアヘン窟も敵発され終息するかに見られた。

アヘンを胃に入れることで中毒になると考えたフランス人医師シャルル・ガブエル・プラヴァズは、体内に直接浸透させる道具を発明。

人類初の〝注射器〟が誕生。

1853年、プラヴァズの作った注射器を片手で簡単に押し出すタイプで血管に直接注入できる注射器をスコットランドのアレクサンダー・ウッド医師が進化させ現在の注射器が完成する。

中毒性が無くなると考えられたが、直接血液に送られることで即効性が高まり中毒患者を増加させてしまう。

ドイツの製薬会社「バイエル」で働くハインリッヒは、モルヒネを酢酸との化学反応させたアセチル化すると、脳に素早く作用して極少量のアヘンで効果がでることを発見。バイエル社はアセチル化で「アスピリン」を造り出し成功していたので「ジアセチルモルヒネ」の名称で販売。

1898年には安全性が高く中毒にならない薬として「ヘ��イン」という商品名で販売された。

1900年、アメリカのイーライリリー社は風薬として誰でも簡単に買える安全安心薬として販売。

乳幼児や妊婦でも服用できると宣伝し、第一次大戦では兵士に注射。

咳止め喉飴にも配合し、慈善団体はモルヒネ中毒患者に無料で大量のヘロインを届ける活動が盛んに行われた。

1905年、子供の死亡やヘロイン中毒者が急増し問題視され、1906年の化学物質審議会がヘロインの危険性を指摘した。

しかし、米国医師会は「ヘロインは治療薬として推奨される」と発表。

バイエル社とイーライリリー社は安心安全の薬として宣伝し販売を続け莫大な利益を得ていた。

1924年、アメリカ連邦議会は「ヘロイン防止法」を可決。

製造も販売も禁止された。

1950年代にアメリカの製薬会社「パーデュー・ファーマ」が風邪薬に混ぜて発売したのが、アヘンから新しく抽出した別の成分「テバイン」から合成した〝オキシコドン〟

そして、純度の高い〝オキシコンチン〟を関節炎の第一選択薬として販売。

パーデュー・ファーマ社の売上80%になるヒット商品になった。

1996年には高用量の錠剤を販売。

当時テレビや雑誌にカリスマ評論家として連日出演していた「ラッセル・ポルトノイ」は、オキシコンチンを慢性的に使用している患者の1%しか中毒にならないと訴えた。

テレビ番組の連日出演の効果で専門家としてカリスマ性を得ていたラッセル・ポルトノイは、140以上の関連した論文に共著者として名前を連ね米国医師もエビデンスがある主張だとして支持する様になる。

ラッセル・ポルトノイは「アヘンの成分を使っても、今の時代に中毒になる事は絶対に無い」と断言していた。

2001年にはパーデュー・ファーマ社はオキシコンチンの売上だけで15億ドルもの利益を得ていた。

この頃には、医療目的以外でオキシコンチンを求めるブラックマーケットで大人気となりインターネットでの売買も急速に増加した。

オキシコンチンを狙った薬局の強盗事件も多発し、ケンタッキー州ハザード刑務所は受刑者の半数がオキシコンチンに関わる犯罪者になっていた。

麻薬組織と医師が州の公的低所得者医療扶助制度を悪用して処方箋を1日150枚以上書いたり、全���の医療機関数百カ所でオキシコンチンはばら撒かれていった。

2007年、アメリカ政府はパーデュー・ファーマ社の重役3名を逮捕起訴した。

オキシコンチン事件の元凶は「製薬会社が安心安全と断言している」「医師が承認している」「専門家がテレビで薦めている」「国の審査機関が承認している」だから大丈夫!

SNSが情報源になっている現代に評論家や専門家と名乗る詐欺師先生の言葉を絶対的に正しいと信じる無知な人は実に多い。

そんな馬鹿な人々の子供や大切な愛する人はいったい誰が守ってくれるというのでしょう?

詐欺の被害者や投資で失敗した無能人の多くは常に他人の責任にしてSNSで被害者ぶり誹謗中傷を繰り返している。

他人の意見ではなく最低限自分自身を守ることのできる知識と教養を身につけたいものだ。

#オキシコンチン #アヘン #麻薬 #ケシ

2 notes

·

View notes

Text

「パレスチナ詩の声を聴く」佐藤まな×原口昇平×松下新土×山口勲×山本薫

4月末に発売された「現代詩手帖」2024年5月号の特集は「パレスチナ詩アンソロジー 抵抗の声を聴く」(思潮社)。全12名のパレスチナの詩人の作品を掲載したこの号は広く話題を呼び、発売即��版となりました。

5月22日、翻訳者による朗読とトークのイベントをtwililightで開催します。

-- 出演は佐藤まな、原口昇平、松下新土、山口勲、山本薫の5名。さまざまな場所でパレスチナのために動きながら、今回のアンソロジーのために最大限の力を尽した翻訳者たちです。 イスラエルによる侵攻によって凄惨な状況に置かれているパレスチナの現状を前に、何を思い、詩を訳したのか。 直接詩人とやりとりしながら一つひとつの言葉と向きあった訳者たちの声を通して、パレスチナの声に耳を澄ませていただければと思います。

--

「パレスチナ詩の声を聴く」佐藤まな×原口昇平×松下新土×山口勲×山本薫 2024年5月22日(水) 開場:19時 開演:19時30分 終演:21時 会場:twililight(東京都世田谷区太子堂4-28- 10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分)

来店参加:2,200円 来店+「現代詩手帖」2024年5月号¥1,430(当日お渡し)=3,630円 配信参加:1,200円 配信+「現代詩手帖」2024年5月号¥1,430((イベント後の発送)=2,630円

*すべて見逃し配信(1ヶ月)付き(見逃し配信の視聴リンクは、イベント終了後、3日以内にPeatixのメッセージから送信いたします)

予約:https://peatix.com/event/3947504/view -- 出演者プロフィール

佐藤まな(さとう・まな) 翻訳者・通訳者。米国を中心としたパレスチナ系の移民・難民による英語文学、とりわけ詩に関心を持っている。翻訳作品に映画「リトル・パレスティナ」、論文に「未来の『パレスチナ』:在米ディアスポラ詩人スヘイル・ハンマードにおける‘home’と‘people’」(2018、日本中東学会年報34 (2))など。

原口昇平(はらぐち・しょうへい) 詩人、翻訳者。東京藝大院卒。2003年詩集『声と残像』。2004年「詩と思想」新人特集掲載。翻訳を学び始めた2008年末、ガザ侵攻に関する日本語報道に疑問を抱き、イタリア人記者の現地報告を訳しSNSで共有して以来、パレスチナに注目。最近は主に広告翻訳に従事しつつ、夜中にXでパレスチナ関連投稿を翻訳。

松下新土(まつした・しんど) 1996年生まれ。作家・詩人。they/them。リフアト・アルアライールの翻訳者。二〇二三��十月七日のガザへの空爆開始の一ヶ月半前までパレスチナに滞在していた。

山口勲(やまぐち・いさお) 詩人。2023年、第4回宮尾節子賞受賞。 ネオミ・シハーブ・ナイの詩を読む中、全ての言葉が政治と関わることについて考えている。過去に関わった仕事は世界の詩と日本語の詩を並べて紹介する詩誌「て、わた し」、詩の朗読会 千葉詩亭、くにたちコミュニティリーディングなど。

山本薫(やまもと・かおる) 慶應義塾大学総合政策学部准教授。専門はアラブ文学・文化論。訳書にエミール・ハビ―ビー『悲楽観屋サイードの失踪にまつわる奇妙な出来事』(作品社)、アダニーヤ・シブリー『些末なディテール(仮)』(近刊)ほか。

4 notes

·

View notes

Text

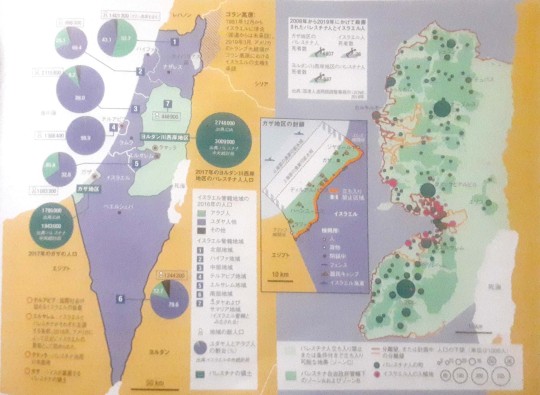

『イスラエル/パレスチナ/アラブ諸国』2020年

紛争の原因

1897年、テオドール・ヘルツルは『ユダヤ人国家』を著し、反ユダヤ主義者たちによる迫害からユダヤ人を守るためにはユダヤ人国家を建設しなければならない、と唱えた。1917年、イギリスの外務大臣であったバルフォア卿は、パレスチナにおけるユダヤ人の「民族的郷土」の建設への協力を宣言する。しかしバルフォアは同時にオスマン帝国の支配下にあったアラブ人に対して独立の約束もしていた。1919年から1939年にかけて、イギリスの委任統治の下でパレスチナのユダヤ人人口は6万5000人から42万5000人になり、パレスチナの住民数に占める割合は10%から30%に増加した。その原因は、中央ヨーロッパやドイツにおける迫害を逃れてやって来たユダヤ人の集団移動だった。このことはユダヤ移民に対するアラブ人の敵意を生んだ。第二次世界大戦後、国連はパレスチナ分割案を採択し、領土の55%をユダヤ人に割り当て、残りの45%をアラブ人に割り当てた国家を創設することにした。アラブ側はこの分割案を拒否し、第一次中東戦争が勃発した。その結果、アラブ側は敗北し、1948年5月14日にベン・グリオンが建国を宣言したイスラエルは、やがてその領土をパレスチナの55%から78%にまで増やしていく。残りはエジプト領とヨルダン領になった。つまりパレスチナ人への約束であったアラブ人の国家は実現しなかったのだ。結果的に72万5000人のパレスチナ人が避難し��難民になることを余儀なくされた。アラブ諸国はイスラエルを承認せず、イスラエルは保身のために西欧諸国とアメリカに接近し、かつての植民地大国の同盟国とみなされた。1956年、エジプトのナーセル大統領が国有化しようとしたスエズ運河をめぐって、イスラエルはイギリスとフランスとともに軍事行動を起こした。ソ連はエジプト側についてこの戦争に介入した。1967年には、イスラエルは「六日戦争」と呼ばれる戦争に勝利し、東エルサレム、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、そしてエジプト領のシナイ半島とシリア領のゴラン高原を占領した。このときの完膚なきまでの敗北は、アラブ諸国にとって屈辱の記憶となった。国連は安保理決議242を採択し、戦争による領土奪取を認め���、イスラエルには占領地域から撤退するよう要請した。1967年、スーダンのハルツームにおけるアラブ連盟の首脳会議で、3つの「NO」が採択された:和解への「NO」、イスラエル承認への「NO」、交渉への「NO」である。

アラブ側ではパレスチナ人が武力闘争を強く推し進めており、対話を拒むイスラエルを国家として認めなかった。1973年、イスラエルとエジプト・シリアのあいだで再び戦争が始まったが、領土問題は現状維持のままで終結した。1978年、エルサレムを訪問したエジプトのサダト大統領がイスラエルに対して和平を提案し、エジプトとイスラエルは互いの国を承認することになった。シナイ半島はエジプトに返還されたが、エジプトは単独で平和条約に調印したために、アラブ連盟から除名された。するとエジプトはアメリカと同盟関係を結び、多大な経済支援を受けるに至った。

1982年、イスラエルはレバノンに侵攻し、レバノンにおける国家内国家となっていたパレスチナ解放機構(PLO)を立ち退かせようとした。1964年にPLOを創設したヤーセル・アラファトは、イスラエルのレバノン侵攻が始まると首都ベイルートから逃亡しフランスの保護下に入った。しかしイスラエル侵攻下で、パレスチナ難民キャンプ内での民間人の虐殺が発生すると、イスラエルのイメージは地に落ちた。1987年から、ガザ地区のパレスチナの青年たちを中心に、イスラエルによる占領に抵抗するインティファーダ、通称「石の闘い」が始まった。1990年から1991年にかけての湾岸戦争が終わると、サダム・フセインが、イスラエルによる占領をうまく利用することでアラブ諸国の世論をたやすく操作していたという事実を、アメリカは初めて理解した。ジョージ・H・W・ブッシュ大統領は、イスラエルに方針変更を強要した。イスラエルとパレスチナの直接交渉が実現し、オスロ合意が成立した。この協定により、PLOはイスラエルを国家として承認し、イスラエル(イツハク・ラビン首相)はそれまでテロ組織とみなしていたPLOをパレスチナの正式な代表として認めることになった。オスロ合意(1993年9月にワシントンで批准された)の計画では、イスラエルは段階的に占領地域から撤退し、パレスチナ人の国家が建設されることになっていた。

1994年7月1日、それまで亡命していたヤーセル・アラファトPLO議長がパレスチナへの帰還を許された。ところが1995年11月4日、イスラエルのラビン首相が過激派ユダヤ人に殺害され、和平プロセスは暗礁に乗り上げた。そこで、大統領として2期目の守終了を控えたアメリカのビル・クリントンは和平合意成立に向けて、2000年7月にキャンプデービッドで両者の首脳会談を待った。しかし交渉は決裂し、再び武力闘争が繰り返される。2001年2月、イスラエルはアリエル・シャロンを首相に選んだ。新首相シャロンはオスロ合意には反対の立場で、ラビン路線(あたかも和平プロセスは存在しないかのように厳しくテロ組織との闘いを続けると同時に、あたかもテロ活動など起こっていないかのように友好的に和平交渉を進める方法)を退けた。シャロンがオスロ合意を少しずつ切り崩していく一方で、ハマスによるテロ活動は規模を拡大していく。2002年にはアラブ連盟から和平案の提案があった。アラブ諸国によるイスラエルの承認と引きかえにイスラエルは占領地域から撤退し、そこにパレスチナ国家を樹立するという内容だ。ところがシャロンは7000人のイスラエル人入植者が140万人のパレスチナ人に囲まれて暮らすガザ地区からの全入植者の撤退を突然決断する。そしてそのあいだもヨルダン川西岸地区では入植地建設が続いた。

パレスチナで2006年1月に行われた選挙ではハマスが圧勝した。ハマスはオスロ合意に反対しており、西欧諸国とイスラエルからはテロ組織とみなされている。

西欧諸国はガザ地区にあるパレスチナ政府との関係を絶った。パレスチナは地理的にはガザ地区とヨルダン川西岸地区に分断され、政治的にはガザ地区を掌握しているハマスとファタハに分離した。イスラエルが撤退したあとも��ザ地区の封鎖は続き、パレスチナはこれに対してイスラエルの都市にロケット弾を発射して対抗した。これをきっかけにイスラエルは新たに軍事侵攻を開始、ガザ地区を爆撃し、2008年12月から2009年1月にかけてパレスチナ側では1400人の死傷者を出した。さらに2009年2月に行われた選挙ではイスラエル史上もっともナショナリズム色の強い政府が成立した。当時、イスラエルとパレスチナの和平合意がゆくゆくはどのような形を取ることになるかは知られており、多くの文書においてすでに定義済みであった。その内容は、まずイスラエルの隣にパレスチナ国家を建設すること、そしてイスラエル人は67年ライン内に住む権利を有すること、さらに、領有権問題で両者に損失が出ず両者の合意がありさえすれば、境界線の変更も可能であったこと、などである。とはいうものの、この頃からまたもイスラエル・パレスチナ間では不信感が生まれ、敵意にまでエスカレートした。2014年、3人のイスラエル人が誘拐されるという事件が発生、イスラエル政府はまたもガザ地区を爆撃し、2200人が犠牲になった。2015年3月、ベンヤミン・ネタニヤフ率いるリクードが選挙戦で再び勝利をおさめ、パレスチナとの和平交渉に反対する右派と極右派による政府が発足した。大のイスラエルびいきであるドナルド・トランプのアメリカ大統領選出は、ユダヤ教原理主義者や植民地主義者たちとの結びつきが強いネタニヤフが、妥協を認めない政策を続けるうえで、強固な支えになった。アメリカ政府は駐イスラエル大使館をテルアビブからエルサレムに移し、パレスチナ自治政府と断交し、ゴラン高原におけるイスラエルの主権を承認した。EUは現状を承認し、ロシアと中国もこれに続いた。インド、そして数多くのアフリカ諸国も密かにではあるがイスラエルに協力している。また、イランという共通の敵をめぐって、国交のなかったアラブ諸国との関係改善を図り、サウジアラビアとアラブ首長国連邦への接近も実現した。だが、アラブ諸国の政府にまで見放されたパレスチナの大義は、今でも世論に強く訴えかける力を持ち続けている。

『最新 世界紛争地図』

パスカル・ポニファス/ユベール・ヴェドリーヌ 著 神奈川 夏子 訳

ジャン = ピエール・マニエ(イラストレーター)

ディスカヴァー・トゥエンティワン2020年8月25日発行

原題:ATLAS DES CRISES─ET DES CONFLICTS

著者

パスカル・ポニファス(Pascal Boniface)

国際関係戦略研究所(IRIS)所長お呼びIRIS SUP(イリス・シュプ)学長。

パリ第8大学ヨーロッパ研究所で教鞭を執る。戦略的問題に関する著書は約60冊、YouTubeチャンネル『Comprendre le monde(世界を理解する)』も運営している。

ユベール・ヴェドリーヌ(Hubelt Vedrine)

1981年から1995年までフランス大統領府で外交顧問、報道官、事務総長を歴任し、1997年から2002年まで外務大臣(ジョスパン内閣)を務めた。

訳者

神奈川夏子(Natsuko Kanagawa)

上智大学仏文学修士課程、サイモンフレーザー大学日英通訳科修了。訳書『偉大なる指揮者たち』(ヤマハミュージックメディア)、『BIG MAGIC「夢中になる」ことからはじめよう。』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか』(草思社)、『ヴァン・ナチュールの名作300本』(エクスナレッジ)他。

4 notes

·

View notes

Text

yusuke narita & michiko kitamura & chikachi suzuki

下着だけで十分? 成田悠輔 × 北村道子 × 鈴木親が考える「100年後の服」

photography: chikashi suzuki text: sogo hiraiwa

portraits/ ファッションは芸術か、あるいはビジネスか。答えはもちろん、そのどちらでもある。では、相反するかに見えるその両側面はいかにして重なり合っているのか。この日初顔合わせとなった経済学者の成田悠輔、スタイリストの北村道子、フォトグラファーの鈴木親による座談会は、そんな「ファッションの複雑なおもしろさ」についての話題から幕をあけた。ここに紹介するのは、2時間以上にわたる白熱したおしゃべりのほんの一部である。3人寄ればナントヤラ。

portraits

jun 24, 2023 6:00 pm

鈴木親(以下、鈴木):ファッションには経済的な側面もあれば、ロジックからは遠い美学的な側面もあると思いますが、成田さんはファッションというものをどう考えていますか?

成田悠輔(以下、成田):ファッションは外見であると同時に内面。ビジネスであり、文化・芸術でもあり、自己表現でもある。いくつもの異質な要素が織り重なっていて、定義が難しいですよね。というか、その定義できなさ��不純さこそがファッションの面白いところなんじゃないでしょうか。お高くとまった芸術のような雰囲気を醸し出しながらも、それを徹底できない構造がはじめから埋め込まれている。かといってビジネスとしてスケールさせられるかというと、そもそも単価が十万円単位で人口の数%くらいしかターゲットにしていないとなると難しいですよね。さらに、100年以上前に生まれた老舗ブランドが今でも業界のトップに君臨し続けているのとかもずっと不思議に思っていました。規制があるわけでもないのに、Alexander McQueen (アレキサンダー・マックイーン)や Martin Margiela (マルタン・マルジェラ)のような突出した才能でも下剋上できないのはなぜなのか。

鈴木:北村さんは普段ファッションを美学的に見られていると思いますが、ビジネスを意識したことはありますか?

北村道子(以下、北村):ないない。75年間生きてきて、いつも意識しているのは自分自身ですよ。自分自身を知ることによって世界を見ることができる。そういう考え方。だからファッションも私にとっては全然どうでもいいことなんだよね。 基本的にファッションは概念じゃないですか。でも、自分自身は概念じゃなくて確固たるものだから。

成田:ほとんどの人にとってファッションが概念というのは、そのとおりですね。特にハイブランドの場合は、どこまでいっても人類の数パーセントにしか関係ないものなわけで。CHANEL (シャネル)にしても Hermès (エルメス)にしても、誰でも名前は知っているけど、その服を一生に一度でも着る人は人口のごくわずか。ハイファッションは「存在しているようで存在していない産業」だ��思うんです。

鈴木:実際、ハイブランドがいちばん大事にしているのはオートクチュールの顧客層ですからね。CHANEL とか Dior (ディオール) の本社にはオートクチュール用の部屋があって、上顧客はそこで服を買っているし、ファッションショーにしても、本当に大事なゲストはまずオートクチュールに招待するんです。見栄えだけでいうと、プレタポルテのショーのほうが派手ですよね。報道もされるし。でも、本当に大事にしたい上顧客はオートクチュールのショーに呼ぶんです。Martin Margiela (マルタン・マルジェラ) がうまくいったのも、オートクチュールをつくっていたこととは無関係ではなくて。彼はアンチファッション的なことも部分的に試みつつも、ファッションに対するリスペクトがあり、守るべき慣習はしっかりと守っていました。

成田:なるほど。

鈴木: Hermès も CHANEL も、ぼくらがコンビニに寄るみたいに来る人っていますからね。忘れられないんですけど、90年代の終わりパリに住んでいたときに、母親に買い物を頼まれて Hermès のお店に行ったら、おっちゃんが海パンを持って入ってきて「直してくれ」って注文するんですよ(笑)。萬屋みたいな感覚ですよね。普通の服を買う感じでそういうメゾンの服を買う層の存在は報道にも載らないですし、ファッションの分かりにくい側面だと思います。

北村:私たちが普段見ているファッションブランドのイメージはマーケティングに過ぎないんですよ。アラブの富豪とか本当の金持ちは、わかりやすいブランド(ロゴ)が要らないから。いちばん上にあるのは金(ゴールド)の世界ですよ。彼らは Louis Vuitton (ルイ・ヴィトン) 社に頼んで「俺用の飛行機つくってくんない?」って、そういう感じだと思うよ。 モナコあたりに行くと、どのヨットにも Vuitton のマークが付いている。だから100万、200万というレベルじゃないわけですよ。���いころにそういう光景を目の当たりにして、これは日本にはない世界だなと思った。白いポロシャツに白いパンツを履いてやっているだけなんだけど、本当に綺麗なんです。

成田:それがさっきの疑問への答えかもしれないですね。ブランドは広い消費者に向けてビジネスをしているように見えて、本当のお客は見えない資産家層。だから、新しいブランドやデザイナーが出てきて民衆の心を掴んでも、ファッション業界のヒエラルキーをひっくり返すことは難しい、と。

鈴木:大衆がブランドを欲しいと思えば思うほど、そのブランドのステータスが上がり、富裕層の満足度も高くなりますからね。

成田:民衆の熱狂は、資産の気分を変えるためのワサビかガリくらいの存在でしかないのかもしれないですね。

100年後の服は裸か、サランラップか

成田:もう一個お伺いしたいのは、100年後の人間はどんな服を着ているのかということです。ファッションは近代以降どんどんミニマムに、軽くなっていっていますよね。このままその方向に突き進むのかが気になっていて。サランラップ巻きつけるみたいに無駄を極限まで削ぎ落とした服を着るようになるのか。裸までいくのか。

北村:私が面白いなと思って見ているのはリアルクローズ。THE NORTH FACE (ザ・ノース・フェイス)とか Nike(ナイキ) みたいなスポーツブランドがハイブランドを超えていくと思う。いや、もう超えているかもしれない。

成田:大勢の心を動かしているという基準でいえば、ハイブランドよりも Nike とかスポーツブランドのほうが全然上ですもんね。

北村:そう。要は「プレーをする」ということですよ。今のパリコレを見ていても、全然プレーがない。止まってる「点」の世界。動くっていうのはアクションだから、パワー���んだよね。邪魔なものはいらない。デカルトじゃないけども、否定から入ってく。無駄をどんどん削ぎ落としていく。スポーツは基本的にそういうもの。だから、あんなに重かった Nike の靴が今ではすごく軽いじゃないですか。スポーツブランドはものすごく進歩しているんです。ハイブランドは今むしろコラボしているでしょう、スポーツブランドと。でもおもしろいとは思わない。私がデザイナーだったらまだ行ったことのない国に行って、そこで暮らす12歳の子どもとコラボしますね。

成田・鈴木:(笑)。

北村:メットガラにも全然興味がない。ああいうのは飽きちゃうんだよね。ところが、肉体に近いものはずっと本質的で、人間を魅了し続ける。私はそう思うのね。

成田:スポーツブランドがますます技術革新を進めていくとして、その先にある究極の服ってなんだと思いますか?

北村:私は下着だと思います。

成田:全く同じことを考えていたので答え合わせできました(笑)。アスリートにとっても下着でプレイするのがいちばん機能的ですよね。彼らがユニフォームを着ているのは観客や審判や他の選手に見せるためであって。だからそのうち、見せるためのファッションはスマート化したメガネやコンタクトレンズで見る側が表示するなり補正するなりすればよくなる。そうしたら物理的に着るものは下着だけ、ということになりますよね。

北村:私は SF ファンなんですけど、映画『ブレードランナー』に出てくるレプリカントの服が最高のファッションだと思っているんです。

成田:ロバートの秋山さんが「YOKO FUCHIGAMI」っていう架空のファッションデザイナーをパロディで演じているんですけど、彼女の決まり文句は「一番のおしゃれは裸」っていう——。

北村:うん、それわかります。Margiela はコレクションのときにモデルに必ず肌色の下着を着せていて、それが素晴らしかったんですよ。私はそこに痺れた。だから当時、親くんと Margiela の服を撮影するときはよく「下着だけでいいんじゃない」って言ってたよね?

鈴木:言ってました(笑)。

北村: Margiela はトップスからブーツまでナチュラルカラーを使うことが多くて、それが最高にセクシーだった。それが人間の未来の姿なんだと私は思います。ところで、成田さん声がいいね。なんていうか、質感がある。大学教授にしておくのはもったいないよ。声を生かして、政治をやってみるのもいいんじゃない?

yusuke narita & michiko kitamura & chikachi suzuki

photography: chikashi suzuki text: sogo hiraiwa

プロフィール 成田悠輔 (なりた・ゆうすけ)

経済学者、データ科学者、起業家。専門は、データ・アルゴリズム・数学・ポエムを使ったビジネスと公共政策の想像とデザイン。ウェブビジネスから教育・医療政策まで幅広い社会課題解決に取り組み、多分野の学術誌・学会に査読付学術論文を出版、ZOZO など多くの企業や自治体と共同研究・事業を行う。報道・討論・お笑い・アートなど様々なテレビや YouTube 番組の企画や出演にも携わる。イェール大学助教授、半熟仮想(株)代表。著書に『22世紀の民主主義:選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる』、絵本の翻訳に『挫折しそうなときは、左折しよう』、ハイファッションに関するエッセイに HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE09+ YUSUKE NARITA など。

北村道子(きたむら・みちこ)

1949年、石川県生まれ。サハラ砂漠やアメリカ大陸、フランスなどを放浪ののち、30歳頃から、映画、 広告、雑誌等さまざまな媒体で衣裳を務める。映画衣裳のデビューは85年、『それから』(森田芳光監督)。07年に『スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ』(三池崇史監督)で第62回毎日映画コンクール技術賞を受賞した。著書に『Tribe』(朝日出版社)、『COCUE』(コキュ)、『衣裳術 2』『衣裳術《新装版》』『衣裳術3』(リトルモア)がある。

鈴木親 (すずき・ちかし)

1972年生まれ。96年渡仏し、雑誌『Purple』で写真家としてのキャリアをスタート。『Purple』(仏)、『i-D』(英)、『Dazed & Confused』(英)、『CODE』(オランダ)、『Hobo』(カナダ)、『IANN』(韓)、『honeyee.com』(日)、『GQ』(日)、『commons&sense』(日)、『Libertine / DUNE』など国内外の雑誌で活動。Issey Miyake、United Bamboo、Toga などのワールドキャンペーンを手掛ける。主な作品集に『shapes of blooming』(treesaresospecial刊/2005年)、『Driving with Rinko Kikuchi』(THE international刊/08年)、『CITE』(G/P gallery刊、09年)など。

2 notes

·

View notes

Text

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/64567

蔓延するリベラルな個人主義は逆に個人を脆弱にする

『エマニュエル・トッドの思考地図』を上梓したエマニュエル・トッド氏

**フランスの人類学者・歴史学者であるエマニュエル・トッド氏は、ソ連の崩壊やアラブの春、トランプ大統領の誕生などを予見したとして知られる。人口に関する膨大なデータと蓄積された知識から歴史を分析、導き出された結果から未来の世界をも描き出す。**

**『[エマニュエル・トッドの思考地図](http://www.amazon.co.jp/dp/4480847537)』(筑摩書房)では、大野舞氏(本書翻訳者)との対話から「現代最高の知性」といわれるトッド氏が、自らの思考方法を「歴史」(長期的な視点)、「データ」(ひたすら事実を集めること)、「外在性」(視点を外の世界に置くこと)─��の3点から解剖する。**

**コロナウイルスによって暴かれたグローバリゼーションの影、米ロ関係と中国の脅威、日本の果たすべき役割、そしてパンデミック以後の世界の道筋についてトッド氏に聞いたインタビューの後編。(聞き手:長野光 シード・プランニング研究員、インタビュー通訳・翻訳:大野舞 ※インタビューは2021年2月12日に実施しました)**

──「日本には伝統的にしっかりと組織された直系家族とよばれる家族構造がある。受動的な社会心理の原則があり、人々は共通の習慣を持っている。しかし、人口減少という根本的な問題を抱えながら、大きな共同プロジェクトに参加している意識が不在である。能動的な帰属意識が欠けているのではないか。この能動的な帰属意識は、集団に目的を与え、歴史の中で未来に向かって進んでいるという感情を人々に与えてくれるものである」と述べています。能動的な帰属意識とはどのようなものなのか、ご考察を教えてください。

**トッド:**人生の中で大きな病理を二つ見てきました。共産主義とネオリベラリズムです。前者は集団がすべてだと、後者は個人がすべてだと考えています。

私にとってネオリベ主義者は病気であり、同情をもって見てあげなければいけない。彼らは英語やフランス語、日本語など自分たちが話す言葉さえも、実は集団から与えられたものであり、さらにそれが自分たちの脳を形成しているものであることにすら気づいていないのですから。つまり、ネオリベラリズムというのは原因ではありません。何かの結果として現れてきているもので、病理のようなものなのです。

「個人がすべてである」という思想は、ネオリベラリズムあるいは超リベラルが生み出した大惨事です。私たちは確かに個人であり、合理的で利己主義的、あるいは利他主義的な側面も持っています。しかし同時に、「社会は私たちの内にある」とも思います。リベラルな文化においても、私たちは個人であると同時に集団でもあるという、人間の二分性という側面を受け入れるべきなのです。

これはデュルケームから私たちが学んだことですが、社会は我々の内にあるのです。そして強い個人というのは強い社会に存在します。例えば、古典ギリシャのアテネには素晴らしい個人主義があり、それは集団感情とも融合しつつ、集団による強靭な支配というものも存在していました。もし集団が脆弱であれば、個人もまた脆弱になります。

集団的な��組み(思想や信仰)が崩壊すると、個人はより自由になれるわけではなく、個人は混迷して縮小し、思考能力の低下を招くのではないか、と考えています。集団というのは、私たちの遺伝子の基盤になる部分に含まれていると私は確信しています。単なる構築物ではなく、ここにあるのです。

5 notes

·

View notes

Text

ドバイ不動産投資で家族と夢の海外生活!2025年最新ファミリー向け物件情報

ドバイ不動産投資で家族と夢の海外生活!2025年最新ファミリー向け物件情報

**はじめに:ドバイでの家族向け不動産投資の魅力**

ドバイ。きらびやかな���層ビル群と砂漠の壮大な風景が織りなす、魅力的な街。近年、温暖な気候、充実した国際教育環境、安全で快適な生活環境などから、家族で移住を希望する人が急増しています。そして、その移住を実現するための手段として注目されているのが、ドバイ不動産投資です。この記事では、2025年最新のファミリー向け物件情報と、ドバイでの不動産投資で家族と夢の海外生活を実現するための情報を網羅的に解説します。

**1. ドバイ不動産投資の魅力:家族にとってのメリット**

**高品質な生活環境:** 安全で清潔な街並み、充実したインフラ、世界レベルの医療施設など、家族にとって安心できる環境が整っています。

* **国際的な教育環境:** 英語が公用語であり、多くのインターナショナルスクールが充実。多様な文化に触れながら、質の高い教育を受けさせることができます。多くの学校は英国式のカリキュラムを採用しており、世界的に通用する資格取得に有利です。

* **税制優遇:** ドバイには所得税がありません。不動産投資による収益を税金に悩まされることなく、家族の生活に充てることができます。

* **高い賃貸需要:** ドバイは観光客やビジネスマンが多く、不動産の賃貸需要は常に高い水準を維持しています。安定した家賃収入が見込めます。

* **多様な物件選択肢:** 高層マンションからヴィラ、タウンハウスまで、様々なタイプの物件が豊富に揃っています。家族のライフスタイルや予算に合わせて最適な物件を選択できます。

* **素晴らしいレジャー施設:** 世界最大級のショッピングモール、テーマパーク、ビーチなど、家族で楽しめるレジャー施設が充実。豊かな生活を送ることができます。

**2. 2025年最新!ファミリー向け物件情報:エリア別おすすめ物件**

ドバイはエリアによって特徴が大きく異なります。家族にとって最適なエリアと、それぞれのエリアのおすすめ物件タイプをご紹介します。

**(1) ジュメイラエリア:** 高級住宅街として知られ、ビーチや公園が充実。海辺での生活を希望する家族におすすめです。

**おすすめ物件タイプ:** 海を一望できる高層マンション、広々とした庭付きヴィラ

* **特徴:** 高級感あふれる環境、インターナショナルスクールが充実、ショッピングモールへのアクセス良好

**(2) ドバイマリーナエリア:** モダンな高層ビルが立ち並ぶ、活気のあるエリア。ウォーターフロントの景色が魅力です。

**おすすめ物件タイプ:** 高層マンション、サービスアパートメント

* **特徴:** 便利な立地、レストランやショップが充実、マリーナでのアクティビティを楽しめる

**(3) ダウンスタウン・ドバイエリア:** ブルジュ・ハリファをはじめとするランドマークが集中する、賑やかなエリア。

**おすすめ物件タイプ:** 高層マンション、サービスアパートメント

* **特徴:** ショッピングモールやレストランが徒歩圏内、観光スポットへのアクセス良好

**(4) アラビアランエリア:** 伝統的なアラブ文化と近代的な建築が融合し��エリア。静かで落ち着いた生活を希望する家族におすすめです。

**おすすめ物件タイプ:** ヴィラ、タウンハウス

* **特徴:** 緑豊かな環境、コミュニティ感が強い、広々とした住空間

**3. ドバイ不動産投資における注意点**

**不動産仲介業者選び:** 信頼できる経験豊富な不動産仲介業者を選ぶことが重要です。

* **物件調査:** 物件の状況を丁寧に確認し、瑕疵がないか確認しましょう。

* **資金計画:** 物件購入費用だけでなく、維持費や管理費なども考慮した資金計画を立てましょう。

* **ビザ取得:** ドバイで長期滞在するには、適切なビザを取得する必要があります。

* **法律・規制:** ドバイの不動産に関する法律や規制を理解しておくことが重要です。

**4. まとめ:夢の海外生活への第一歩を**

ドバイでの不動産投資は、家族と夢の海外生活を実現するための魅力的な選択肢です。この記事で紹介した情報が、皆様の不動産投資の意思決定の一助となれば幸いです。

**ただし、投資にはリスクが伴います。不動産投資を行う際には、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。** 詳細な物件情報や、投資に関するご相談は、信頼できる不動産仲介業者にご連絡ください。

**【補足情報】**

各エリアの平均家賃相場

* 人気インターナショナルスクールの紹介

* ビザ取得に関する情報

* おすすめ不動産仲介業者リスト

**【今後の展望】**

2025年以降のドバイ不動産市場の予測

* 新築物件の開発情報

この記事は、より詳細な情報を加えることで、読者がドバイ不動産投資について深く理解し、家族と夢の海外生活を実現するための具体的なステップを踏めるように支援することを目指しています。

0 notes

Text

クルド人の信仰する宗教とは?約75%がスンニ派イスラム教徒、クルディスタン地域政府(KRG)は中東で唯一全ての宗教を法的に保護する寛容で多様な姿勢が特徴的

クルド人のイスラム教信仰と法学派の特徴 クルド人のイスラム教信仰には独自の特色があります。 クルド人の約75%を占めるスンニ派イスラム教徒の大多数は、シャーフィー法学派を採用しています。 シャーフィー法学派は、イスラム法解釈の四大法学派の一つとして知られ、特に東南アジアやアラビア半島南部で広く信仰されています。 シャーフィー法学派とクルド人のアイデンティティ シャーフィー法学派の採用は、クルド人の文化的独自性を象徴する重要な要素です。 周辺のトルコやアラブ諸国では、ハナフィー法学派が主流となっています。 クルド人がシャーフィー法学派を信仰する背景には、13世紀以降のクルド人学者たちの影響力が深く関係しています。 スンニ派イスラム教の実践形態 クルド人のスンニ派イスラム教実践には、地域性と柔軟性という特徴があります。 モスクを中心とした礼拝や断食月(ラマダン)の遵守など、イスラム教の基本的…

0 notes

Text

「イタリア:リゾット」の驚きの起源と実用的な情報

# イタリアのリゾット:美味しさの裏に隠された歴史とトリビア ## リゾットにまつわる興味深い雑学 イタリアのリゾットは、単なる米料理ではなく、豊かで奥深い文化が詰まった料理です。まずは、リゾットに関する面白い雑学からご紹介しましょう。 1. **リゾットの起源はアラブ?** リゾットの基本となる米料理は、実はアラブからイタリアに伝わったと言われています。中世にアラブ人がシチリア島に米を持ち込み、そこから北イタリアのロンバルディア州へと広がったのです。 2. **「リゾット」とは?** リゾットという言葉は、イタリア語の「riso(米)」から来ています。しかし、リゾットは単に米を炊いた料理ではなく、特別な調理法が必要です。米を炒め、スープを少しずつ加えながら、クリーミーな食感を引き出すのがポイントです。 3.…

0 notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)11月13日(月曜日)

通巻第7998号 <前日発行>

アラブ連盟とイスラム協力機構がサウジで緊急会合

イラン大統領が初訪問、トルコ、エジプト、シリア首脳も駆けつけた

*************************

11月11日は「お一人様」の日。この日、サウジアラビアの首都リヤドで「緊急会合」が開催された。アラブ諸国の指導者たちに加えてイラン大統領が参加した。ガザ地区のハマスに対するイラエルの軍事行動を厳しく非難した。

「アラブ連盟」と「イスラム協力機構」(OIC)の緊急会合は、サルマン皇太子が議長となって、パレスチナ住民に対するイスラエルの「戦争犯罪」を糾弾するとした。

アラブ連盟とイランを含む57カ国からなるOICは当初、別々に開催する予定だった。

注目はイランからライシ大統領が参加したことだ。

3月に中国の仲介で関係修復して以来初のサウジアラビアを訪問となった。AFPによれば、アラブ首長国連邦、バーレーンなど三カ国が会議の合意提案を拒否したという。

またパレスチナ過激派組織「イスラム聖戦」はこの緊急会議に「何も期待していない」と述べ、「この会議がハマス奇襲で始まった戦争の35日後に開催されるという遅遅たる反応がそれを示している。」

トルコのエルドアン大統領は首脳会談で、「常に人権と自由について語る西側諸国が、パレスチナで進行中の虐殺を前に沈黙しているのは残念だ」とした。

パレスチナ自治区のアッバス大統領は、米国が「イスラエルに対して最大の影響力」を持っており、紛争の「政治的解決策がなかったことに責任がある」と述べた。

ほかにエジプトのシシ大統領、カタールのサーニー首長、シリアのバシャール・アサド大統領が出席した。

他方、世界各地では反イスラエル、パレスチナ支援の集会とデモ行進が開催され、ロンドン、ブラッセル、パリなどで数万人があつまって気勢を上げた。イスラム圏ではカラチなどでも抗議集会があった。

注目は米国における動きである。

歴然とイスラエル支援を表明しているバイデン政権だが、ハーバード大学、コロンビア大学などでアラブ留学生らがパレスチナ支援集会を呼びかけ、大學はキャンパスを封鎖するなど規制を強めた。

あたかもベトナム反戦運動のように、一向に納まらないのだ。

欧州でもアラブコミュニティが肥大化し、独自の文化、宗教活動を持ち込んで、社会に摩擦を引き起こしてきた。安易な労働力として、あるいは人道主義などと言って大量の移民の受けいれと、放置の結果、社会が分裂した。

こうした欧米の分裂は、たとえばNATOの結束力をそぎ落とすことになるだろう。

4 notes

·

View notes

Quote

とても面白かったです。 当方、結構前ですがエジプトに計2年くらい滞在(アラビア語目的留学)、多少アラビア語を話しエジプト人と交流のあった人間ですが、イラン人(ペルシャ人)がアラブ人を嫌って見下している感じはわかります。まぁ実際、歴史的に見るとイランは先進的文化的な国で、人も繊細な感じがします。 それに比べるとアラブ人はイスラーム以降にイケイケで拡大しただけで田舎くさい感じがするし、特にエジプトは「アラブの大阪」という感じでコテコテだから、水と油かもしれません。言語もまったく違いますしね。 そして多くのエジプト人(もちろんすべてではない)はイラン人、シーア派の人を蛇蝎の如く嫌っています。無神論者とか共産主義者と同じくらいイメージが悪い感じです。キリスト教徒のことはそんなに嫌っていないし、エジプトには1割くらいコプトの人がいますから、まぁ宗派対立がないとは言いませんが、割と知っているしそれなりに共存しています。(追記:当方はイスラームへの関心もありアラビア語を学んできたので、イスラームにシンパシーがあるのですが、エジプトにいると正直、コプトの人の方が上品で話が通じる確率が高い感じです。ただ、少数派��どこでも品が良い=そうでないと生き残れない、ということかもしれません。ハーリド・アル=ハミーシーの『タクシー』という小説を勉強用に訳したりしていたのですが、この中でも、イスラーム的に非常に尊敬できる態度を取っていたタクシー運転手が実はキリスト教徒とわかり、語り手が恥じ入り、多数派エジプト人のだらしなさを嘆く下りがあります) 「同じイスラームの中の異端こそが憎い」わけですが、この「全然違うと許せるけど、ちょっと違うと許せない」という感情は一般によくあることでしょう。日本と韓国だってよそから見たらめちゃくちゃ似ていますが、だからこそ変な悪感情を抱く人たちもいます。隣国なんてそんなものかもしれませんね。 ちなみにカイロの町には稀に観光客のイラン人もいますが、服装などの違いで一目でわかります。特に女性はアップにした髪で後ろを盛り上げて前髪チラッと見せる感じが独特ですよね。顔つきもイランの人はシュッとしている印象。もちろん、嫌っているからといって道を歩いているとボコボコにされる、とかいうことはありません。 エジプト人から見た隣国のイメージについては、個人的に気になったので結構多くのエジプト人に聞いてみたことがあります。 あくまで個人の観測した範囲ですが、サウジやイラクなどの湾岸諸国についてはとりあえず「金持ち」。サウジにはエジプト人が大勢出稼ぎに行っています。 エジプトは地域大国で、アラブ諸国の中では人口で突出していますが、逆に人間以外なにもないので、サウジにはエジプト人が教職などでたくさん入りました。エジプトには世界最古の大学・アズハルがあります。その教師たちの一部が極端なサラフィー思想をサウジに持ち込み、それが後の過激派組織を生む一契機になった、とかも言われています(まぁ色々な要素があると思いますが)。 シリアについては、上品なイメージ。エジプト方言から見るとシリア方言はフスハー(正則アラビア語)に近く、なんか「京言葉」みたいな感じがします。時代劇のセリフを敢えてシリア方言でやっていることがあります。エジプト人はうるさいけど、シリア人は物静かな感じがします。 アルジェリアとかモロッコとか、いわゆるマグリブ地方については全然別世界という感じでよくわかりません。この辺は方言も非常に異なり、エジプト人でもよくわからないようです。湾岸、パレスチナ、シリアあたりの言葉はエジプト人的には慣れれば問題ないようですが、マグリブはフランスの影響も強く難しいようです(エジプト方言に親しんだ一ポンコツ外国人的には、パレスチナ、シリアくらいでギリなんかわかる程度、湾岸でもうわからないです)。 ここまではアラブですが、トルコについてはイランのような悪感情は持っていないですが、文明的、支配者層のイメージ。そもそもエジプトは元々オスマン帝国の版図にありましたし、あの辺りは日本のようにネイションの区切りがわかりやすくなく、例えばエジプト人なら「エジプト」「アラブ」「ムスリム」と複合的なアイデンティティのあるものですから、割と連続的なのだと思います。トルコ系の血の入った人は沢山いて、トルコ語由来の言葉も多いです。 エジプトに行くと「旦那!」「ミスター!」みたいに呼びかける「バシャ」という言葉をよく聞くと思いますが、これもトルコ語です。ケマル・パシャとかの「バシャ」。アラビア語はPとBを区別しないので(日本人にとってのRとLみたいな)、「バシャ」みたいに発音します。 話がズレますが、イタリアとエジプトは地中海を挟んで目と鼻の先なので、イタリアとも言語的に被るものがあるようです。アレキサンドリアなんて地中海文化で、大昔はローマ帝国の一部でしたからね。 こういう風に色んな支配者が入れ替わってきた地域の歴史を考えても、アラブの拡大があくまでイスラームの拡大であったのに対し、イランはイランで割と確固としてあり続けていますよね。イスラーム化することでアラブ化した地域と、ムスリムにはなっても自分たちの言語や文化を維持した人たちがいるのだと思います。

とても面白かったです。 当方、結構前ですがエジプトに計2年くらい滞在(ア..

4 notes

·

View notes

Text

2024.08 モンゴル(ウランバートル)

ウンドゥルシレット観光より

市内観光

ウランバートル観光ですることといえばフスバートル広場・寺院・カシミヤのお店巡りくらいか。やはり自然が人気なだけに市内はそこまですることが無い。

政府宮殿、今も政治の場で使われている建物とのこと。チンギス・ハーンの巨大な像が中央に。周囲にはコンサート場、オペラハウスなどなど、広場を取り囲むように様々な建物が建っている。ウランバートルの中心地であり、かつ最も近代的。

ちなみに車は9割以上が日本車、その他ベンツ、ヒュンダイ。右車線右ハンドルのため、追い越しが非常にしにくい。完全な車社会であり、しかも運転は海外っぽく荒め。市内はところどころで車の渋滞が発生し、市のど真ん中に火力発電所が3つくらい建って煙をだしているものだから、車の排気ガスと併せて空気は悪い。

ザイサン丘。共産主義時代、ロシアとともに日本(盧溝橋事件)やドイツ(ナチスによるソ連侵攻)を倒した英霊を奉るところ、またロシアと宇宙開発にも協力していた記念として建てられたた。小高い丘の上にありウランバートル市内が一望でき眺めが非常に良い。麓には本物のT34戦車が飾られている。ここからも火力発電所の煙突が2本、煙が市内に流れる様子が見える。

モンゴルのお土産としてカシミヤが有名らしく、自国よりも破格で購入できる。韓国か中国の人は1枚8000円くらいのマフラーを100本くらい購入してレジが全く進まなかった(転売目的?)。アラブの白装束をまとった、いかにもお金持の人たちもぞろぞろ。

建物はロシア中国の影響を受けていない、東欧の感じ。いたるところにクレーンが立っており今建設ラッシュと思わせるほど、これから発展していきそうな活気を感じる。

市内の様子。この日は始業式・入学式があったとのことで(モンゴルは秋入学)、いたるところで学生の制服姿が見えた。

ウランバートル市内でも土地はたくさんあるようで、のどか。子どもが21時になっても外で遊んでいるところと見ると、治安はいい方か。スラム街もない。きっと仕事を失ったとしても遊牧民になればいいのだろう。だからわざわざ犯罪に手を染めてまで生きる必要もない。

食品スーパー・物価

NOMINというスーパーがいちばん有名なのか、市内のいたるところで目にした。自国品は少なく(ほぼ無く)外国からの輸入品が非常に多い。聞いたところによるとモンゴルの人口300万人のうち、ウランバートルに150万人(残りは遊牧民)。人口少なく自国産業が発展しないのだろうか。

市内にコンビニあり、商品は7-8割が韓国製、2割日本製、やはり自国製はほぼ無し。

肉まんやたいやきも販売されていた。カップラーメン1つ4000-4500トゥグルグ。20トゥグルグ=1円くらいなので、カップラーメン200-250円と、コンビニ内での物価はほぼ日本と同じくらい。外国製に頼っているため割高か?。

一方でドライブインなどで食べた食事は14000-16000、高くても20000トゥグルグまではいかなかった気がする。日本円でいうと700-800円のため、まあ7-8割くらいといったところか。

ウランバートル市内ホテルの朝食が1-2ドル、ウンドゥルシレットのゲルでの食事は一食1500-2000円と異常に開きがある。

時期によってはスイカやメロンを満載したトラックが路上によく停まっていて直売している。特に8-9月が旬で、今回旅行時にはたくさん見かけた。大型トラックの荷台いっぱいに積まれていて、あれ売りさばくのにどれだけかかるのか?ホテルの朝食で食べたが、日本で食べるのと変わらずとても美味しかった。値段聞かなかったけど、すごく安そうだったな。

食事

市内でもウンドゥルシレットでも、ほぼ必ずきゅうりとトマトが野菜として出てきた。ゲルでは必ずパン(自家製)とバターが用意、コーヒーか紅茶、ミルクティーがあるときも。

お米は少量の塩を入れて炊くのか、少し塩味を感じる。モンゴル料理は基本塩で味付けされており日本人好み。火が通っていて心配いらない。モンゴルの料理は中国・ロシアからの影響を受けているらしいが、今回の旅行ではほとんど中国寄りの食事だった。メインはやはりラム肉だが、臭みなく美味しい。モンゴルには海がなく魚介類料理は皆無。内蔵料理が出てくるのを想定していたが、ゲルでも市内でも見なかった。あまり一般的なモノではないらしく、家畜を卸したそのときに出てくる料理みたい。モンゴルの食事でもうどん有り、日本より細くモチモチ感はない。

<1日目>

朝昼機内食

夜コンビニでカップラーメン

<2日目>

朝ホテルバイキング、メロンおいしい、野菜炒めは日本の味、わかめと肉スープ

昼 肉と野菜が入ったコーンスープ、モンゴル小籠包肉汁あふれる

夜 きゅうりトマトサラダ、唐揚げフライドポテト炊き込みご飯

<3日目>

朝 オムレツ、ハム、果物、

昼 ラム肉うどん、かぼちゃ肉コロッケ

夜 コーンスープのようなもの、鳥の照り焼き、ピラフ、サラダ。アルヒというウォッカを振る舞ってくれた、アルコール33%、ストレートで飲んでもキツさを感じずサラッと飲める

<4日目>

朝 サンドウィッチ、スクランブルエッグ

昼 ドライブスルーにてラム肉と米

夜 牛肉きのこスープは出汁が非常に美味、揚げ餃子ボリューム多すぎ

<5日目>

朝 サンドイッチの弁当

昼 機内食

ホテル・ゲル

ウランバートルの市内ホテルには1日目と4日目に同じホテルに宿泊。コンセントタイプはC、部屋にはたくさんあったが、ゆるくて挿せなかったり、電源が来ていなかったり。トイレットペーパーは流してはダメ。電気ケトルあり。天井の照明が無く全体的に暗い。シャワーはちゃんとお湯出るが勢いはやや弱い。トイレと浴室は同じ空間だがガラスで隔てらている。

一方、4日目の部屋はコンセントもちゃんとハマる。上階だからか、シャワーが弱すぎ。明らかに前の部屋がだめだったが、こっちももう少し頑張ってもらえれば・・・。

ゲル内にはストーブあり、薪もおいてあり、夜は冷えるのでガンガン焚く。あっという間に温まるがゲル内の風通しが良い(隙間風入る)ので冷えるのも早い、1-2時間でもとの気温か。

草原のある場所はどこでも同じだが、風が無いと虫がたくさん飛ぶ。ゲル内は蚊取り線香必須(少し香りがついているものが良い、元の匂いがなんか臭い)、新聞紙あると火を起こすのにとても便利、チャッカマンもあったほうがよい、モンゴルのマッチ火つけづらい。

その他

基本英語は通じないと思え、

空港でCIMカード売っていない。お迎えの人(モンゴル語・英語のみ)もCIMカードといっても通じなかった。かといってポケットWiFi貸出カウンターも見当たらなかった・・・。ホテルにWiFiの案内あるがなぜか使用できない。ガイドにポケットWiFiを持ってきてもらうよう頼むのが一番、事前にもう少し調べてここらへん情報必要。

社会主義から資本主義へ移行した(ロシアのペレストロイカと同時?)、その際に始まった土地登録はまったく進まず、土地をもつという概念がない(遊牧民文化のため)。特に草原では土地の周りに囲いを建てないとまったくわからない。北海道よりも断然広大、畑もすごい広大、桁違い。

今回は行かなかったが、ボルドーはガイド旦那の故郷で、砂漠・湖・草原・岩山がコンパクトな範囲で収まっている世界的に珍しい地域とのこと。

案内はchimgeeさんとその夫のダライさん、奥さんは日本語ペラペラ、旦那は喋れない、ドライバー2人で対応するのが普通?自家用車で案内も普通?+2人の宿や食事など掛かっているのに、ツアー料金一人当たり19万~25万円(オプション無し)とは、破格では?まさかガイドの宿泊代は無料だないなんてことないだろうし?

0 notes

Text

初心をふりかえってみる

2023年2月1日

今さらですが協力隊の志望動機とか 相変わらずの殴り書きですが

なぜか小学校で働いてしまった そもそも教員には絶対にならないと思っていたし特に小学校なんて良い思い出なかったのにうっかり支援員として働き始めてしまいました。 (当時は免許ないどころじゃないただの高卒フリーター) ちなみに最後の年はいわゆる学テ対策��関わってました。 沖縄県が最下位が続いてるころに「うちが県内最下位だよー笑」とか言っちゃう学校。

うっかり大学に行ってしまった 働いている中で「ちゃんと免許取ろう」となる。 通信でも4年かかると聞いて記念受験のつもりで受けたら受かってしまった。 (現役のときも同じとこ受けたし図工が一番難しいからちゃんと勉強したいなあと思って受けたけど本当に受かるとは思ってなかった。)

教育学部なのにびっくりするくらい教育に興味ない人たち まあ歴史的なのもあるんですが どちらかというと「アーティスト養成」に興味のある教員陣だったのでだいぶいろいろありました。 幼児教育の教員陣に感動してそっちに行くことを決める。 学部には感謝している。特に学部長(当時)

偉そうなことを言いたかった という流れで「美術教育(造形教育)ってこういうもんだろ」という偉そうなことを言いたくて ちょうどそういうことができそうな案件を見つけて協力隊に応募した。 というとても不純な動機。 あと沖縄を出たかった。やっぱり不純。 そのうち院にも行きたいと思っていたのでそのお金も貯まるならいいかなと 不純さしかない

目的ではなく手段 ということで私にとって協力隊への参加はあくまで手段

偉そうなこととは… ということは個人的な遍歴?ですが教育的なことを言うと 最初に働いた小学校は先生方が「ここで働けたらどこでも働ける」というようなところでした。(今でも確かに、ってなる) 支援員が関わるような子は特に、「環境さえ整っていればなあ」と思う子ばかりで 一番衝撃的だったのはひらがなカタカナの読み書きできない3年生 自分の名前を漢字で書けない6年生にはもはや驚かない。 ちなみに地元の学校でしたが、市内には美術館があって、市内の小中学校に 企画展の招待券や優待券を配っているような館でした。 中学生のころはそれでよく美術の授業の課題で行かされた思い出。 でも勤務校の子たちはほぼ美術館なんて行ったことない子たちで。 3年生の街探検で歩いて行くけど、招待券や優待券をもらえるけど、それでも美術館が身近じゃない子たち。

大学進学後は教育学部附属の小中学校の子どもたちに主に関わりましたが (実習とかで) そこの子たちは1,2年生でも博物館美術館に行ったことがあって 定期的に水族館に通っている子もいて(大人が車で連れて行かないと行けない) まずその違いに衝撃を受けて

美術館博物館の教育普及とは と学芸員資格課程も取りましたが、実習でチルドレンズミュージアムに行ったら 毎月県外から来てるリピーター親子がいたりして 一方で無料ゾーンでたまってるだけの地元の中学生たちがいたりして

家庭の状況と子どもたちの文化的体験ってリンクしてるんだろうなと体感 この状況やばくない?という話をしても 「沖縄に格差はない」 「美術は金持ちしかできない」 と教員陣から言われて 見てろよお前らこの野郎気持ちで協力隊に応募したわけですが

生活の中にアートがある 幼児教育の影響もあって 子どもの生活の中にすでに美術芸術があるのでは という仮定?を持って協力隊に参加したわけですが

途上国というより中進国という罠 何度か書いてますが生活面にはほぼ問題ない我が任国 活動校もそれなりに生活基盤がしっかりしている子たちが揃っている印象 しかしアラブ人の感性も相まって 「私たち・子どもたちは貧しいから」と開き直られ 廃材製作もあまりウケず 「コンクールで良い賞を取らせたい」と言われ いろいろとモヤる しかし美術(体育音楽)に取り組むのは読み書きそろばんができたあと というのはおそらく世界共通なのでしょう。

着地点が見つからなくなってきましたが 志望動機振り返りは1年すぎたころにやってみようとは思ってたので書いてみました。

あと最近「美術教育の目的」みたいなことを考える機会が増えましたが (折り返し地点っぽい) STEAM教育とかSDGsとかいろいろ言えるし 国際協力関係の話聞いてると「安全保障」とか「基本的人権」の方に行く流れなのかなと感じてるんですが 個人的には学校・園でしかそういう体験できない子とか 子ども時代の良い思い出がそれくらいとか そういう子が確実にいて 私はそういう子のために美術教育を学んだはずだった となります。

あんまり書くと怒られそうだけど えらい人たちすごい人たちの話を聞いてると 大学時代の教員陣、美術関係者に感じたものと似たものを感じるときがあります。

たぶん帰ったら国際協力には関わらないだろうしなんなら沖縄に帰るんだろうなという気がしています。

0 notes

Text

2024/10/30 8:00:24現在のニュース

<行ってみたら>「金魚の回廊・石灯籠」銀座三越新館(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:58:11) ねりまプチタウントレック 地域の魅力を宝探し 11〜12月開催 好きな日時に自由参加(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:58:11) さいたま市在住「2人ママ」の3人家族 幸せのかたち いろいろ 同性婚「法律で認めて」(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:58:11) <衆院選埼玉>各党県組織の記者会見 28日(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:58:11) 立憲新人・有田芳生氏、小選挙区で落選確実 衆院東京24区 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/10/30 7:55:33) ベア実施企業、初の5割超 中小は後れ 厚労省24年調査 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:55:24) 映画文字起こし「ネタバレサイト」 男3人を逮捕 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:55:24) エレベーター内に広告投影 三菱地所、保有ビル有効利用 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:55:24) 有田 芳生(立憲民主党)【衆議院選挙2024】経歴・関連ニュース - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:55:24) 有田芳生 衆議院選挙(立民 小選挙区)衆院選2024([B!]読売新聞, 2024/10/30 7:51:30) <衆院選ちば>自民「政策で戦いたかった」「裏金問題+党支部に2000万円」で苦戦(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:50:26) オスプレイ 与那国事故受け 木更津市が国に原因究明要望(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:50:26) 有田芳生 | 毎日新聞「政治プレミア」([B!]毎日新聞, 2024/10/30 7:48:35) 「ハリス氏を見捨てよう」アラブ系の住民に広がる運動 激戦のミシガン州で聞こえた「絶望的な痛み、怒り」:東京新聞 TOKYO Web([B!]東京新聞, 2024/10/30 7:42:43) つくばエクスプレスのつくば駅、QRコード用い視覚障害者ナビ 音声で誘導 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) がん検診、定期受診を 早期がんなら約9割は完治 がん社会を診る 東京大学特任教授 中川恵一 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) 独プフォルツハイム 「ジュエリーの街」を次代に継ぐ NIKKEI The STYLE - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) 大切な人だからこそ「卒婚」 離婚はせずお互い自由に シニアサポーター - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) サンクゼール、久世福商店で少量商品 単身やお試し向け - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) 新潟の9月有効求人倍率上昇 長野は横ばい - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) 長野企業の7〜9月業況、2期ぶり悪化 民間調査 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:42:13) <衆院選かながわ 激戦の余波>(上) 自民、裏金で県内も逆風 ベテラン議員 相次ぎ落選(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:42:05) 19件を在日差別投稿と認定 川崎市審査会答申案 削除されない場合再要請へ(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:42:05) 川崎市制100周年記念で南武線に特別列車 来月17日まで運行(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/30 7:42:05) もがいた青学大の「ドラ1」 鶴川正也が眠れぬベッドで気づいたこと(朝日新聞, 2024/10/30 7:41:37) 長野高専がオープンラボ 実践重視、企業主導で研究開発 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:36:58) 長野県の中小企業景況感、7〜9月は改善 日本公庫 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:36:58) 木を育て、人を変える ソマノベース社長・奥川季花さん 新話深談 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/30 7:36:58) <主張>女性検事の会見 勇気の訴えを受け止めよ 社説([B!]産経新聞, 2024/10/30 7:30:26)

0 notes