#アミノ酸のニュース

Explore tagged Tumblr posts

Text

アミノ酸 (Amino Acid) 価格: 市場分析の概要と傾向

アミノ酸 (Amino Acid) は、医薬品、動物飼料、食品サプリメント、化粧品に使用される必須有機化合物です。タンパク質の合成と代謝機能に重要な役割を果たしており、さまざまな業界で需要が高まっています。

アミノ酸価格に影響を与える要因

原材料費

ブドウ糖、大豆、トウモロコシなどの原材料価格の変動は、アミノ酸の生産コストに直接影響します。

動物飼料部門からの需要

高品質の家畜飼料に対する需要の高まりは、リジン、メチオニン、トレオニンの価格に影響を与えます。

健康とウェルネスのトレンド

フィットネスおよびウェルネス分野でのアミノ酸サプリメントの採用増加により、市場の成長が促進されます。

技術の進歩

発酵技術の向上は、生産と価格動向の効率化に貢献します。

地域別の価格動向

アジア太平洋

中国は、大規模な生産とコスト効率の高いプロセスにより、世界のアミノ酸市場を支配しています。

この地域では価格競争の傾向が見られます。

北米

健康志向の消費者の増加と飼料技術の進歩により需要が高まり、適度な価格水準が維持されています。

ヨーロッパ

食品や飼料製品における合成添加物に対する厳しい規制は、価格上昇の一因となっている。

リアルタイムで アミノ酸 (Amino Acid) 価格: https://www.analystjapan.com/Pricing-data/amino-acid-42

最近の市場動向

サプリメント業界の拡大

フィットネスと健康のためのアミノ酸ベースのサプリメントの消費増加により、市場の成長が促進されます。

飼料産業の需要増加

畜産農家は、動物の健康と成長効率を高めるために、アミノ酸を豊富に含む配合物を求めています。

パンデミック後の回復

産業活動の活発化は市場の安定と価格回復を支えています。

市場見通し

アミノ酸市場は、健康意識の高まり、動物飼料ソリューションの進歩、生産プロセスの技術開発により、着実な成長が見込まれています。ただし、原材料の変動や規制上の���題が今後数年間の価格動向に影響を及ぼす可能性があります。

アナリストジャパン

電話 +1 (332) 258-6602 〒215-0004 川崎市麻生区万福寺1-2-3

ウェブサイト: https: //www.analystjapan.com

メールアドレス: [email protected]

0 notes

Quote

「肉のおいしさっていうのは『かなり複雑』なんだけども、家畜を殺してすぐに調理した肉って実はあんまりおいしくないんですよ。新鮮なほど肉がおいしいっていうわけじゃなくて、ある程度置いた方が肉はおいしくなる、熟成させると」 「中途半端に新鮮だと、硬くて味もおいしくないこともある。筋肉から熟成という過程を経る、その時に成分の変化が起きて、例えばタンパク質が分解されてアミノ酸になる。分解されて出てくるアミノ酸には味がある」 「家畜を殺してすぐとった筋肉の中にはアミノ酸が非常に少ない、だからあまりうま味を感じるようなものがない。柔らかくしてなおかつタンパク質を分解してアミノ酸を出すっていうのが熟成の大きな役割」 「焼肉を食べるときに鼻をつまんで食べると何がなんだかわからない、牛・豚・鶏の区別さえつかない人が多いっていうことがあるように、鼻から入ってくる香りがすごくおいしさに重要な関わりを持っている」 「DMHFっていう物質なんですけど、これは牛肉なんかを焼いたときにかなり盛大に出てくる物質。これは甘いような香ばしいような香りがして、こういった香り成分が鼻に入るとおいしい香りに感じられる」 「DMHFをかぐと脳に作用が働いて、例えば食欲がでてくるとか、あるいはリラックス作用があるとかそういうようなこともわかってる。複数の要因があって『肉を食べると幸福感が得られる』ということは言えると思う」

なぜお肉はおいしい?幸せな気持ちになる理由は? 専門家がお肉の疑問に回答【みんなのハテナ���(KSB瀬戸内海放送) - Yahoo!ニュース

55 notes

·

View notes

Quote

■100本中1本でも汚染広がる 浅漬けは、生野菜に塩やうまみ成分などの調味料を加え、数時間から数日漬け込んで作る。このとき、「ひとつの容器で」「長時間」「大量に保管すること」がリスクにつながるという。 「伝統的な漬物の場合、食塩の濃度を高くし、乳酸菌が十分に発酵するまでpHを低下させて管理することで、雑菌の繁殖を抑え、食品の保存性を高���ることができます。ところが、浅漬けの場合は漬け込む時間が伝統的な漬物に比べ短いため、こうした働きが機能しにくいのです」 また、添加したうまみ成分のアミノ酸がえさとなり、食塩濃度も低いため温度管理が甘ければ、細菌が大増殖してしまう恐れもある。 たとえば、O157は少ない菌数でも食中毒を発症する傾向がある。 「もし100本のうち1本でも汚染されたキュウリが紛れ込んでいれば、漬け込むことで全体が汚染されてしまうのです」 店での販売となると、一度に大量に作る必要があり、汚染が広がりやすい環境が整ってしまうのだ。温度管理が甘く、うまみ成分などで味付けされていれば目もあてられない。 冷やしキュウリ販売は手軽に見えるかもしれないが、精度の高い衛生管理が求められることになる。

味付け「冷やしキュウリ」にO157が大増殖するメカニズム 100本中1本でアウト「食中毒」のコワい実態(AERA dot.) - Yahoo!ニュース

2 notes

·

View notes

Quote

2020年11月30日 腸内フローラが「睡眠の質」に影響 腸内環境と脳は相互に作用 食事で睡眠を改善できる可能性 筑波大学などは、腸内フローラ(腸内細菌叢)が睡眠の質に影響している可能性があるという研究を発表した。 腸内環境と脳機能は相互に作用しあっており、食事スタイルが腸内に生棲する細菌叢や日内変動のバランスにも影響しているという。 「食事で腸内環境を調整することは、⼼⾝の健康のためにも重要」としている。 腸内環境が睡眠の質にも影響 ヒトの腸内には、「腸内細菌」が高い密度で棲んでいて、その腸内細菌は1人あたり1,000種類以上、数にして100兆個にも達するとみられている。近年の研究で、こうした腸内細菌の群集である「腸内細菌叢」が、肥満や2型糖尿病などの生活習慣病の発症や増悪に関与していることが分かってきた。 筑波大学などは、腸内細菌叢を含む腸内環境は、脳機能と相互に影響を及ぼしあっており、腸内細菌叢を除去すると睡眠の質が低下する可能性があるという研究を発表した。 食事の選び方やタイミングは、腸内に生棲する細菌叢のバランスや日内変動を変化させ、腸内環境に大きな影響を与えることが分かっている。また、腸内環境と脳機能は相互に作用しあっており、この関係は「脳腸相関」と呼ばれ、心身の健康維持において重要な役割を担っていると考えられており、注目を集めている。 睡眠も脳機能のひとつであり、腸内環境からの影響を受けている可能性がある。そこで、研究グループは、腸内環境の重要な要素である腸内細菌叢が睡眠に及ぼす影響について調査した。 この研究は、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の柳沢正史教授、慶應義塾大学先端生命科学研究所の福田真嗣特任教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。 腸内細菌叢が神経伝達に関わるアミノ酸に大きく影響 研究グループは、まず4種類の抗生物質をマウスに4週間経口投与し、腸内細菌叢を除去したマウスを作製。腸内細菌叢を除去したマウスと正常なマウスの盲腸内容物をメタボローム解析し、腸管内の代謝物質プロファイルを調べた。 メタボローム解析は、生体に含まれる有機酸やアミノ酸、短鎖脂肪酸などの代謝物全体(メタボローム)を網羅的に解析する新しい手法。 その結果、246種の代謝物質が検出され、腸内細菌叢を除去したマウスでは正常なマウスに比べて、114種が減少し、95種が増加していることが分かった。 とくに、神経伝達物質の合成��関係するアミノ酸の代謝経路に大きな変動がみられた。 腸内細菌叢を除去したマウスでは、ビタミンB6が有意に減少し、精神を安定させる働きのある神経伝達物質である「セロトニン」が枯渇していた。一方で、抑制性の神経伝達物質である「グリシン」と「γアミノ酪酸」(GABA)は増加していた。 腸内細菌叢がないと昼夜のメリハリがなくなる 続いて、脳波・筋電図を計測して睡眠・覚醒の状態を解析したところ、腸内細菌叢を除去したマウスでは正常なマウスに比べ、睡眠期のノンレム睡眠が減少し、逆に活動期にはノンレム睡眠とレム睡眠の増加がみられた。 ノンレム睡眠は、⾝体と脳の活動が抑制されている睡眠。レム睡眠は、⾝体の活動は抑えられているが、脳は活発に活動している睡眠。速い眼球の動きをともない、夢をみていることが多い。 これは、24時間の活動リズムは維持されているものの、本来は睡眠をとる時間帯に活動が増え、逆に活動が盛んな時間帯に睡眠をとっており、昼夜のメリハリが弱まっていることを示している。 また、レム睡眠は、1回の持続時間は変わらないが、出現頻度が増加し、ノンレム睡眠とレム睡眠の切り替わりがより多く生じていた。脳波波形を詳しく分析したところ、覚醒中とノンレム睡眠中の脳波スペクトルには両方のマウスで違いはなかったが、レム睡眠に特徴的な脳波であるシータ波の密度が、腸内細菌叢を除去したマウスで弱まっていた。 これらのことは、腸内細菌叢を除去すると、腸管内での代謝が大きく変化するとともに、睡眠覚醒パターンや睡眠の質にも変化が起こることを示している。 腸内細菌叢を除去したマウスでは、神経伝達物質合成に関連するアミノ酸代謝が腸管内で大きく変動していることが分かった。また、マウスの睡眠・覚醒パターンの昼夜のメリハリが弱まり、レム睡眠がより多く生じていることを明らかになった。 出典:筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構、2020年 食事により腸内環境を整えることが、⼼⾝の健康のために重要 研究グループは、腸内細菌叢がどのような代謝物質・情報伝達経路を経て、睡眠覚醒パターンや睡眠脳波に影響を及ぼすのか、また、睡眠不足におちいったときに、腸内環境にどのような変化をもたらすのかを調べる研究を進めている。 「睡眠を含めた脳機能と腸内環境との関係が明らかになるにしたがい、⽣活習慣を通じた腸内環境の調整が、⼼⾝の健康維持のためにいかに重要であるかが分かってきました」と、研究グループは述べている。 「研究の進展により、現代社会で多くの⼈が悩みを抱える睡眠の問題を、毎日の食事スタイルを整えるセルフケアによって解決できるようになる可能性があります」としている。 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 筑波大学慶應義塾大学先端生命科学研究所 Gut microbiota depletion by chronic antibiotic treatment alters the sleep/wake architecture and sleep EEG power spectra in mice(Scientific Reports 2020年11月11日) [ Terahata ]

腸内フローラが「睡眠の質」に影響 腸内環境と脳は相互に作用 食事で睡眠を改善できる可能性 | ニュース | 糖尿病ネットワーク

2 notes

·

View notes

Text

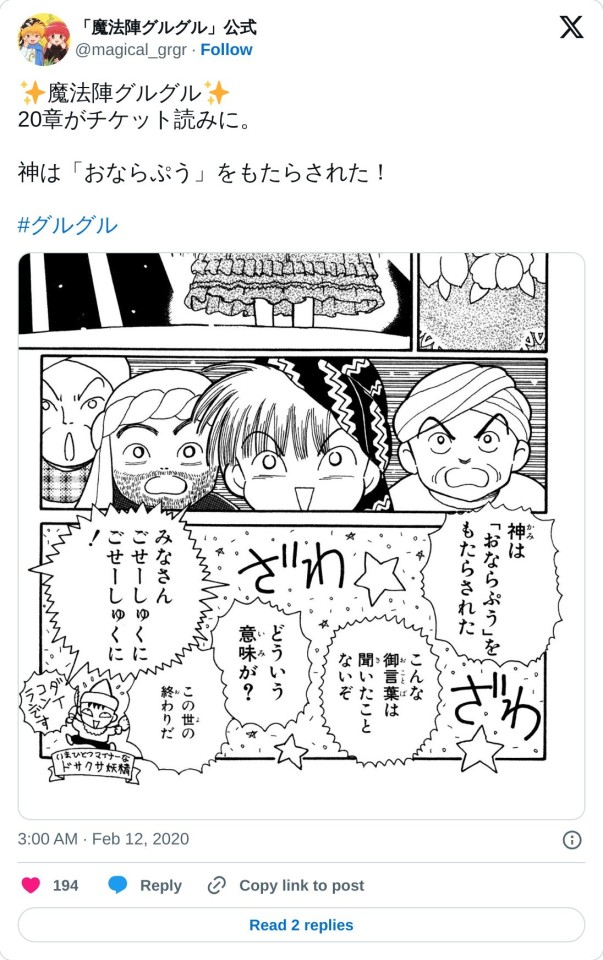

【UTR≡CHT】ネコのおなら🐈⬛🫧(天才か?)

ユトレヒトさんのファンマーク

🐈⬛🫧

ユトレヒトスペースで発覚した🫧の部分は、ネコのおならだそうです。

この事実を知った時、俯瞰音子さんは絶対に『魔法陣グルグル』を読了してると思いました。

おならぷうは神の言葉で「こんにちは」だそうです。

そしてこの「神」という文字、少し工夫すると「ネコ」になるのです。

そう、あの有名な

「ネコと和解せよ」

です。

他にもバリエーションがあって

「殃(わざわい)と和解せよ」→「タコと和解せよ」

「佛(ほとけ)と和解せよ」→「イカと和解せよ」

があるそう。

漢字の一部分を消すことで、真に和解すべき対象が現れるという壮大な仕掛けです。

つまり🐈⬛🫧の真の意味は「ネコのこんにちは」になると思います。

俯瞰音子さん、天才かもしれないですね。

さて冗長はこれくらいにして。

実際に猫が陸上でおならをすると、泡状ではなく静かにガス漏れしている感じだと思います。

⬆️こんな感じ。(かわいいですね)

つまり、泡状になるのは水の中でしか考えられません。

このファンマークは『水の中にいる猫🐈⬛🫧』ということではないでしょうか?

パッと思いついたのは海によくいる『ウミネコ』という鳥です。

カモメによく似ていますが、嘴の先が赤く目付きも鋭いです。

鳴き声もカモメとは違い、ウミネコは猫が鳴いてるような声を発します。

カモメは渡鳥ですが、ウミネコはずっと日本にいる留鳥だそうです。

『カモメ』と『ウミネコ』

名前の中に『鴨🦆』と『猫🐈⬛』が含まれていますね。

因みに、カモメの漢字は『鷗(音読みでオウ)』、ウミネコの漢字は『海猫』と日本語でそのままの表記になります。

「鷗州(おうしゅう)」でヨーロッパという意味になります。

何だか、オランダの匂いがしてきました。

でも海の生物だけとは限らないので一応、川猫や水猫でも調べて見ましたが特に考察出来る単語は得られませんでした。

ただ、水猫は『みずねこ』と平仮名表示にして、逆さから読めば

「こねずみ(小鼠)」

となります。

だから、俯瞰音子さんの「子」は「孑(ひとり)」と干支の「子(🐁)」を兼ねるのかもしれません。

あと、この「鼠」という漢字は人体にも使われています。

足の付け根である『鼠蹊部(そけいぶ)』です。

何故鼠蹊部と呼ばれているかというと、

男の子の赤ちゃんが生まれて発達する過程で腹部から精巣が陰嚢へ移動し収まる様子を「鼠」に例えたからだそうです。

鼠の小径(こみち)で鼠蹊部。

灰色の子は、西洋占星術的に男性性と女性性を兼ね備えた小惑星パラスのような意味合いのキャラク��ーなのかなと思っていたのですが

精巣停留の男の子の可能性もあるのかもしれませんね。

精巣停留は約100人に1人と結構な割合でいらっしゃるようなので、日本では1歳くらいに外科手術をすることが一般的らしいです。

男性の不妊の原因としては5番目だとか。

(※精巣停留かと思ったら精巣自体が無いケースもあるそう)

お腹の中に停留させておくと自分で触って異変を察知出来ないので、精巣癌になりやすいとも書いてありました。

生活習慣に気を付けて過ごしていただけたらと思います。

癌予防に1日一片、黒ニンニクを食べたら良いかもしれません。

普通のニンニクみたいに匂いもキツく無いですし、甘くてドライフルーツみたいなので食べ易いのでオススメです。

ただし、有機硫黄化合物を含むので、おならは臭くなります。

そう、おならの匂いと言えば約99%は無臭です。

主成分は窒素、水素、二酸化炭素、酸素、メタンの無臭ガスで構成されていて、悪臭成分である酪酸、硫化水素、二酸化硫黄、二流化硫黄、アンモニア、ホスフィン、インドール、スカトール等は約1%含まれます。

酪酸に関して言えばエステル化することでパイナップルのような果実の良い香りに変化します。

またインドールやスカトールは物凄く薄めると、オレンジやジャスミンの香りみたいになるので香水に入っていたりします。

過去に牛の糞からバニラの香料を作ったというニュースもありましたね。

このインドールを部分的に有する化合物が、必須アミノ酸のトリプトファンや脳内神経伝達物質セロトニンであることが知られています。

インドールを核としたアルカロイドもあって、一例はシビレタケ属のきのこに含まれるシロシビンという物質で強力な催幻覚作用があります。

マヤ・アステカ文明の時代から使用されていて、幻覚物質メスカリンを含むサボテン科植物ペヨーテと共に、祭祀の時に神秘体験を得る為���使用されていたようです。

インドールは臭くて嫌われている成分ですけど、化学反応によって少しずつ化学式を変え、神仏への供物(香)や脳内に影響する物質として活躍し、人類の文明・文化に密接に関わっていたんですね。

さて、このおならだと言われている🫧のマーク、3つ泡があります。

ひょっとしたら猫(獣)に喰われて、おならとして猫の体外に排出された3つの魂なのかもしれません。

この3という数字が、十字架に磔にされた厭世であるのなら

† X 𐕣

(🐓)(🦇)(🐕)

背後霊になって猫をコントロールをしているのかもしれませんね。

意味深です。

0 notes

Text

山崎製パンが爆ギレした件から、食品表示と食品添加物について語ろう。 2019年、パンメーカーの最大手山崎製パン(以下「ヤマザキ」)から突如リリースが出され、食品業界の一部が騒然とした。リリースのタイトルはこうだ。 『「イーストフード、乳化剤不使用」の強調表示について』 これは今でも山崎製パンのトップページから読めるので、興味があれば読んで欲しい。熱量がエグい。 yamazakipan.co.jp/oshirase/0326.… 背景から説明すると、山崎製パンってパン業界ではぶっちぎりのトップなんだよね。2位のフジパン、3位の敷島製パン(以下「パスコ」)でが3強なんだけど、この中でも売上高は2位のフジパンの4倍強。まさにパン業界の王者なんだ。 さて、当時食パンで一番売れてた商品ってなんだろうか。ちょっと年代が高い人だとダブルソフトって言うかもしれない。これも発売時はヤマザキの中で発売するかすごい揉めたって話があって面白いんだけど、今回は割愛しよう。 答えはパスコの「超熟」。今買ってるって人も多いんじゃないかな。1998年に発売してから、パスコのみならず食パンを代表する商品になってしまった。 さて、何度も繰り返してる話だけど、トップメーカーがそのカテゴリーの代表商品で負けるのはあってはならんのよね。 ヤマザキも当然黙ってはおらず、2012年に「ロイヤルブレッド」を発売している。これもヒットはしているし、今もヤマザキの基幹商品だ。ただそれでも「超熟」の牙城は崩せなかったんよ。 その「超熟」、発売当時からのこだわりがある。 それは、食品添加物を使っていないこと。そして当時強く謳っていたのが「イーストフード、乳化剤不使用」という言葉なんだ。 で、当然他社のヒットを見ると当然他のメーカーも追随するよね。フジパンの「本仕込」も、その他のメーカーもこぞってイーストフード・乳化剤不使用を謳ったわけです。 正直、イーストフードも乳化剤も間違いなく安全だし便利なものだけど、一般のお客様としてはそりゃ「食品添加物は無いにこしたことはない」。 これは実際、意識調査とかでも出てるし、売り上げも変わる。同じ値段で片方が食品添加物フリー、片方が食品添加物使用だと、やっぱりフリーを取るよね。 で、話は冒頭に戻るんだけど、ヤマザキがこの件に噛みついた訳です。簡単に言うと以下の通り。 「『イーストフードや乳化剤不使用』ってめっちゃ他のメーカーが言ってるけどさぁ、製品調べたら似たようなもん入ってるよなぁ? これで『不使用』とか言っちゃうの、ええんか?」 そうなんです。 イーストフードの代わりも、乳化剤の代わりも、表示に出さずに原材料を加工して作る方法があるのです。 色々な方法があるんだけど、なんとヤマザキは訴えの中でその手法もバラしちゃった。酵素使うとか、ドロマイト使うとか、乳製品使うとか。 この辺りを超わかりやすく言うとこんな感じかな。 緑の絵の具を使うのがめっちゃ嫌われてる世界で「あいつら緑の絵の具は使ってないけど、青と黄色使って緑色作ってるじゃん!」と告発した感じ。 しかもその詳細な分析結果までホームページに載せちゃってて「もうネタ上がってんだよね」という一分の隙もない、キレッキレの内容をいきなり叩きつけたわけです。 外から見てた僕は正直震え上がったね。僕は酵素が専門だから、パンメーカーが酵素を使ってるのは知ってたけど、マジシャンがマジックの種晒すようなもんというか、ここまでやるかと。 他メーカーを貶める意味は無いと思ってるんだけどね。 ヤマザキって大きい会社だし、わりと添加物に対して寛容なゆえに叩かれがちな企業だけど、美味しいパンを手頃な価格で届けることを使命としてる会社なのは疑いないと思うんよ。 実際、災害あるとどのメーカーよりも先にトラックにパン積んで被災地に走らせる会社だしね。 腹に据えかねたところはあるとは思うけど、それ以上にパン業界として、そういうグレーなことを業界でやってていいんですか? っていう、リーディングカンパニーとしての役割を果たそうとしたんだと思うよ。 ヤマザキだってこんなん出したら、少なからず叩かれるのは覚悟してただろうし。 ただこの件、こちらがハラハラしてたのとは裏腹に、世間には広がらなかったなという印象はある。 まぁちょっと難しいし、内容がとっつきにくいよね。30秒のニュースとかでは、とても伝え切れる気がしないもん。 ただやはり業界での影響は大きかった。 この件の事の顛末としては、この後日本パン工業会で「イーストフード・乳化剤不使用」という強調表示は自粛することになり、他メーカーはこの表示を外している。 実際、日本食品添加物協会のガイドラインでも「好ましくない例」に抵触しかねないし、ヤマザキのリリースには全く反論の余地もないし、妥当だと思う。 そして現在、食パンのシェア1位はどうなったかというと…やっぱり超熟のままです。イメージなんてそう変わらないわな。 実際美味しいしね。 工程中でイーストフードや乳化剤の代わりは作れるといっても、やっぱりそこにも技術やノウハウはあるし、パン作りも当然その2つの有無だけで全てが決まる訳じゃない。 超熟も名前の通り、湯種を時間かけて熟成させてることに技術的価値があるし、お客様もそれを認めてくれてるから売れている。 表示の話だって、そういうルールだからね。何一つ悪いことしてない。創意工夫の一つ。 あ、言うまでもないけど、ヤマザキがイーストフードや乳化剤を使わずにパンを作る技術を持っていないわけでもない。 分かってて、あえて使っているだけ。 じゃないとあんな分析結果も出せないし、テクニックも晒せないので。 さて、この件から何を言いたかったかって言うと、食品添加物って結局なんなの?ってことなんだよね。 ぶっちゃけ、今回みたいに表示に出さずに添加物のようなものを作ることは出来る。前にnoteに書いた酵素技術なんてまさにそれ。ツリーにぶら下げておくから、興味ある人は読んでみてね。 そもそも、食品と食品添加物の境目だって曖昧。散々話題になるグルタミン酸ナトリウム、いわゆる味の素は、水に溶ければグルタミン酸、つまり必須アミノ酸。ステーキ食べれば消化されてあなたの身体の中でたくさんグルタミン酸が吸収されます。 卵黄もそのままだと食品だけど、そこからレシチンを抽出して乳化剤として使うと食品添加物。でも、レシチンは卵黄の成分なわけだから、当然含まれているよね。 イーストフードもミネラルの集まったものだし、乳化剤なんてそもそも表現がざっくりしている。水と油をなじませるものが「乳化剤」なんだから、極論タンパク質だって卵黄だって乳化剤なわけだよ。大抵グリセリン脂肪酸エステルとかだけどさ。 自給自足で全ての食事をカバー出来ない以上、基本的に他者が作ったものを僕たちは食べるしかない。それが安全に作られているかは、性善説を適用するしかない。表示されているもの、作ってる人を信頼するしかない。 そしてそのルールを守らせる条件は、もう現時点で充分に整えられていると思ってるんだよね。 食べ物って過剰に神聖視されてる部分と蔑ろにされている部分が同居している。 食品添加物を避ける人の心境は分かるけれども、そんなことよりも微生物的な安全性が担保されているかとか、栄養摂取基準を満たせているかとかの方がよっぽど健康には役立つはずなのよ。 食品メーカーの人間がこんなこと言うとポジトークだと思われるんだけどね。 ただ業界抜きに、僕の個人的な信念としては「食べ物は安全で美味しければそれで良くない?」って思ってる。そしてもう世の中の大半のものは安全で美味しくできている。僕たちは幸せな時代に生きている。 今回例に挙げた市販のパンは、どれも安全だし美味しいです。パンに限らず、食品メーカーは事故ったらめっちゃ叩かれるのでみんなしっかりしてるし、やらかしたらちゃんと対応しています。 あまり考えて食べ物食べるのも大変だと思うので、いろいろ試して、一番美味しいと思ったり���スパいいと思ったものを食べるのが一番ストレスフリーなんじゃないかと思うわけです。 以上、ヤマザキブチギレの件から食品表示と食品添加物について考えてみた話でした。 https://x.com/itsuki26_labo/status/1724077601696923664

0 notes

Link

0 notes

Quote

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「はやぶさ2」が地球に持ち帰った小惑星「リュウグウ」の砂から、アミノ酸が20種類以上見つかったことが関係者への取材でわかった。アミノ酸はたんぱく質の材料。生命のもととなる物質が宇宙由来である可能性を後押しする結果となりそ��だ。

小惑星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った砂から20種以上のアミノ酸(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

15 notes

·

View notes

Text

@Amehurashi

昔、継代培養すると形質が変わって癌化するみたいなことを習った気がするけど、大丈夫になったのかな。培養方法は企業秘密なのかもしれないけど、気��なる🤔

アメリカで「培養肉」のシンポジウム 量産化へ連携呼びかけ | NHKニュース

培養肉は牛や魚から採取した細胞をたんぱく質やアミノ酸などの栄養分が入った特殊な液に浸し、培養して作るものです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211024/k10013319191000.html

こんなん「あかんやつ」に決まってるよ🙅♀️

2 notes

·

View notes

Link

8日夜、国際誌に掲載された論文です。タイトルは「『5ーアミノレブリン酸』が新型コロナウイルス感染を阻害する。」5ーアミノレブリン酸とは通称「5(ファイブ)-ALA(アラ)」と呼ばれている天然のアミノ酸です。長崎大学の北潔教授の研究チームは、試験管内で一定量以上の「5-ALA」を投与するとウイルスの増殖が完全に抑制されることを確認したと発表しました。 「5-ALA」は赤ワインや納豆などの発酵食品に多く含まれ、体の中でも日々作られています。代謝を上げることからサプリメントとしても市販されており、既に安全性が確認されています。研究では「5-ALA」が新型コロナウイルスの増殖を抑制する「治療効果」のほか、感染を阻害する「予防」にも有効である可能性が示されたとしています。

(長崎大学・北潔教授) 「おそらく効くだろうとは思ってましたけど、ある一定濃度以上では本当に100%増殖を阻害する。これだけきれいなデータが出るのは驚き」

「これをもう見つけたからには、(広めることが)我々の義務だろう」

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/info/science/science225.html

https://www.sbipharma.co.jp/news/release/20210114/

世界中から潰される案件だな、、

6 notes

·

View notes

Link

新型コロナウイルスが猛威を振るい、1年以上が経過した。ワクチンの普及が急がれる中、基本的な感染対策のほかに確立した予防策がないのが実情だ。そうした中、今年2月、国際学術誌に掲載された論文が注目を集めている。ヒトが体内に持っている天然のアミノ酸「5-アミノレブリン酸(以下、5-ALA)」が、新型コロナウイルスに対し、強い感染抑制効果があることを示したものだ。あまり聞き馴染みのない5-ALAだが、一体どのようなものか。また感染を抑制するというメカニズムは。研究チームの1人で「アジアの科学者100人」にも選出された、長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究��、熱帯医学研究所の北潔教授に聞いた。

マラリア研究から見つけた産物

5-ALAの新型コロナウイルス増殖抑制のメカニズム(図提供:熊本大学・塩田倫史博士)

―そもそも「5-ALA」とはどのようなものなのでしょうか。 北潔教授(以下、北):5-ALA は、天然に存在するアミノ酸で、ヒトや動物、植物の細胞内で作られています。肉や魚、ワインなどの食品中にも含まれており、日々の生活の中で摂取しているアミノ酸のひとつです。高い安全性と機能性を備えていることから、すでに 10 年以上前から健康食品や肥料、化粧品などに活用されてきました。私は長年、生化学の分野で寄生虫の研究を専門としていて、5-ALAに着目したのも、もともと熱帯感染症の中で、マラリアに効くものとして5-ALAを用いた治療薬の開発を進めてきたことからです。

そうした中で、昨年1月以降、新型コロナウイルスの感染が広がり出しました。新型コロナウイルスの遺伝子配列を調べると、核酸成分の一つであるグアニンが4つ集まった「G4」と呼ばれる構造が複数あり、これはマラリア原虫も同様に持っていたものでした。我々はマラリアの研究者でありますが、ウイルスの研究者ではないため、同じ長崎大学のウイルス専門グループの先生方にお願いし、昨年2月から「5-ALAの新型コロナウイルスの感染抑制効果」について研究を進めてきました。

感染抑制のメカニズム

―もともとマラリア研究から見出したものだったのですね。では具体的に、感染を抑制するメカニズムはどのようなものでしょうか。 北:5-ALAが新型コロナウイルスを抑制すると考えられる理由は、4つあります。ひとつは、感染のきっかけとなる「スパイクタンパク質」への作用です。ウイルスには、表面にキノコのような突起「スパイクタンパク質」が付いているのですが、ここに5-ALAから生成される「ヘム」や「プロトポルフィリン」が結合するという予測や論文が、海外の大学から発表されていました。このヘムやプロトポルフィリンがスパイクタンパク質の表面をふさぐことで、ウイルスが侵入するきっかけとなる、ヒトの「受容体」への結合を防ぐということです。

さらに、ウイルスが受容体を通過してヒトの身体に侵入したとしても、先ほどお話した「G4構造」にヘムやプロトポルフィリンが結合して、G4構造の生理的な機能を阻害して、ウイルスの増殖を抑えるということが挙げられます。これら2つのメカニズムは、5-ALAから産生されたものが直接ウイルスに作用するものです。 3つ目として、5-ALAには抗炎症作用があることも分かっています。5-ALAから生成されるヘムが増えてくると、それを分解する「系」が誘導されます。これには抗炎症作用があることから、たとえば、重症患者に起こる、免疫の暴走「サイトカインストーム」を抑えることが期待されています。

4つ目として、後遺症にも効果があるのではとの見方もあります。たとえば、肺機能に炎症が残り、治った後も呼吸するのが苦しいという方が一定程度いらっしゃいます。先ほどもお伝えした通り、5-ALAには抗炎症作用がありますので、炎症の進行を抑えることができますし、炎症そのものを抑えることも期待されます。また、5-ALAは細胞のエネルギー源となる「ミトコンドリア」を活性化する作用がありますので、体力の向上やメンタル面の改善にもつながるかと思います。以上のように、直接作用が2つ、ホストへの作用、後遺症への作用の4つがメカニズムとして挙げられます。

―5-ALAはアミノの一種とのことですが、その他のアミノ酸ではダメなのでしょうか。 北:そうですね。5-ALAから生成されるヘムやプロトポルフィリンは、その他のアミノ酸からは生成されません。メカニズムでも説明したように、5-ALAそのものというより、そこから生成されるヘムやプロトポルフィリンにウイルスの増殖を抑制する効果があるため、その2つなしには抑制効果は得られません。

興味深いことに、ヘムやプロトポルフィリン自体は、細胞の中に入りにくいのですね。ですから、これらをいくら外から摂取しても、細胞の奥には届かないのです。5-ALAは我々がもともと持っているアミノ酸であり、細胞の中まで届きやすい点がメリットです。つまり、5-ALAが我々の細胞に浸透して、その力を使って生み出されるヘムやプロトポルフィリンが大事ということになります。摂取しすぎてもすぐに尿で排泄されるので、体内に残ることで副作用が起こる心配が少ないのも5-ALAの特徴かと思います。

変異株への効果

―変異株に対する研究も進んでいるのでしょうか。 北:はい。試験管の中では、すでに実験が進んでおり、いくつかの有望な結果が出ています。変異株はつまり、「スパイクタンパク質の変異」なのですね。原理的には、メカニズムで申し上げた通り、どの変異株でもG4構造は変わらないため、たとえスパイクタンパク質の変異があったとしても、G4構造への作用は阻害することができると考えています。ただ、変異株が感染力が強いと言われるのは、受容体への相互作用が強いため、という側面があります。そうした感染力に打ち勝つだけの、G4構造への阻害ができるかというのが鍵になります。

―5-ALAの摂取をする人が気をつけることはありますか。 北:難病に指定されている「ポルフィリン症」という、ヘムの産生に関わる酵素が欠けていることによって生じる疾患があります。ポルフィリン症は、遺伝性であることが多く、ポルフィリン体あるいはその関連物質が、皮膚、血液、肝臓その他の臓器に蓄積して生じる複数の病気の総称です。これらのうち、皮膚の症状を主に生じるものを、「皮膚型ポルフィリン症」、腹痛、運動麻痺など急性の症状を合併するものを「急性型ポルフィリン症」と呼びます。日本では2011年時点で63例と少ない症例数で、今までサプリメントなどを飲んで副作用を起こしたという例はありませんが、こうした方々は症状悪化の恐れがあるため、念のため注意が必要です。市販のサプリメントなどでも禁忌が記されているかと思います。

今後の見通し

―現在、新型コロナウイルス感染症患者を対象とした「特定臨床研究」が進められているとのことですが、今後の見通しはいかがでしょうか。

はい。試験管での実験が昨年5月、実際にヒトを対象に特定臨床研究が始まったのは、今年2月のことです。通常、試験管の中で起こったことは、動物実験で安全性を見極めてから、ヒトへと移行します。5-ALAの良いところは、もともとヒトが持っているアミノ酸であり、10年以上に渡り安全性が確認されているというところで、スムーズに進行しました。緊急性が求められる中で、5-ALAの優位性を活かした形になったと思います。

現在、行われている特定臨床研究は、長崎、横浜、神戸の6つの病院で、軽症や中等症の患者さんにご協力いただきながら行われています。軽症や中等症の患者さんに期待できるメリットは、重症化しないということでしょうか。スパイクタンパク質やG4構造への結合を阻害して、ウイルスがこれ以上増殖するのを抑えることが期待されます。今後は、どれくらい摂取すれば改善が見られるのかなど、実現性の高い研究が進んでいくことが期待されます。医療機関の皆様にご協力いただきながら、7月には何らかの研究結果を示せればと思っています。

<北潔教授プロフィール> 北潔 昭和49年東京大学薬学部卒業後、同薬学系研究科博士課程を修了。東京大学理学部助手、順天堂大学医学部助手、講師を経て、平成3年より東京大学医科学研究所助教授。平成10年より東京大学大学院医学系研究科・教授。平成15~18年、日本寄生虫学会理事長、平成21~23年、日本生化学会会長。平成24~27年、東京大学大学院医学系研究科副研究科長。平成27年~、長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科長(平成27年は東京大学と長崎大学のクロスアポイントメント) <参考> 『5-アミノレブリン酸(5-ALA)による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)原因ウイルスの感染抑制が判明 ~今後の治療薬候補として期待~』(長崎大学 2021年2月9日)https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/science/science225.html 『熱帯医学・グローバルヘルス研究科の北潔教授が、Asian Scientist Magazineの2021年版「アジアの科学者100人」に選出されました』(長崎大学 2021年4月28日)https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/news/news3316.html

1 note

·

View note

Text

アミノ酸(Amino Acid)の価格: トレンド、市場洞察、予測

アミノ酸(Amino Acid) はタンパク質の構成要素であり、食品、医薬品、化粧品など、さまざまな産業に不可欠な成分です。アミノ酸の価格に影響を与える要因を理解することは、これらの分野で事業を展開する企業にとって非常に重要です。この記事では、アミノ酸の価格を取り巻く現在の傾向、データの洞察、将来の予測について詳しく説明します。

市場動向

アミノ酸の価格の動向には、いくつかの重要な要因が影響します。

世界的な需要と供給: 世界的なアミノ酸の生産と消費のバランスは、その価格に大きく影響します。生産能力、原材料の入手可能性、消費者の需要などの要因が、全体的な市場動向に影響を与えます。

原材料コスト: アミノ酸の生産に使用される大豆やトウモロコシなどのタンパク質源のコストは、その価格に影響を与える可能性があ��ます。これらの原材料価格の変動は、アミノ酸コストの対応する変化につながる可能性があります。

経済状況: GDP 成長、工業生産、消費者支出などの経済要因は、アミノ酸の需要に間接的に影響を与え、その結果、価格に影響を与える可能性があります。経済が好調な場合、一般的には食品添加物や医薬品など、アミノ酸を使用する製品の需要が高まります。 規制要因: 食品、医薬品、化学薬品に関する政府の規制や政策は、アミノ酸の価格に影響を与える可能性があります。安全基準、ラベル表示要件、貿易制限などの要因は、市場の動向に影響を与える可能性があります。 データの洞察と傾向

過去のデータと現在の傾向を分析すると、アミノ酸の価格変動に関する貴重な洞察が得られます。考慮すべき主な傾向は次のとおりです。

リアルタイムで アミノ酸(Amino Acid)価格: https://www.analystjapan.com/Pricing-data/amino-acid-42

価格変動: アミノ酸の価格は、需要と供給の変化、原材料費、経済変動などの要因により変動する可能性があります。これらの価格変動を理解することは、企業がリスクを管理し、情報に基づいた購入決定を行うために不可欠です。 地域的な価格差: アミノ酸の価格は、生産コスト、輸送費、地域の需要動向などの要因により、地域によって異なる場合があります。企業は、調達戦略を最適化するために、これらの地域的な違いに注意する必要があります。 季節的な変動: アミノ酸の需要は、特定の期間に特定の業界で需要が増加するなど、季節的な要因の影響を受ける可能性があります。これらの季節パターンを理解することで、企業は価格変動を予測し、それに応じて在庫を計画することができます。 詳細なチャートと市場インサイト

チャートとグラフでアミノ酸の価格動向を視覚化することで、市場の動向をより明確に理解することができます。考慮すべき主要なチャートには以下が含まれます。

過去の価格動向: アミノ酸価格の推移を示すチャートは、パターン、周期的な動き、潜在的な転換点を特定するのに役立ちます。 原材料価格との相関: アミノ酸価格とタンパク質源の価格の相関を分析すると、原材料コストの変動がアミノ酸市場にどのような影響を与えるかがわかります。 地域別価格比較: さまざまな地域の価格を比較するチャートは、地域の違いやコスト削減の潜在的な機会を特定するのに役立ちます。 トレンド分析と将来の予測

将来のアミノ酸価格の動向を予測するには、現在のトレンド、経済指標、業界の動向を分析する必要があります。考慮すべき主要な要因には以下が含まれます。

成長率、金利、貿易政策などの全体的な経済見通しは、アミノ酸の需要に影響を与える可能性があります。 食品や医薬品など、アミノ酸を使用する業界における技術の進歩は、需要と価格の動向に影響を与える可能性があります。 新しい食品安全基準や貿易政策の変更などの規制の変更は、市場の動向に影響を与える可能性があります。 結論

アミノ酸の価格は、世界的な需給、原材料費、経済状況、規制要因など、さまざまな要因の複雑な相互作用によって左右されます。過去のデータを分析し、現在の傾向を理解し、将来の予測を検討することで、企業はアミノ酸の調達、価格戦略、リスク管理に関して情報に基づいた決定を下すことができます。

ANALYST JAPAN

Call +1 (332) 258- 6602 1-2-3 Manpukuji, Asao-ku, Kawasaki 215-0004 Japan

Website: https://www.analystjapan.com

Email: [email protected]

0 notes

Quote

ホルモンはざっと100種類程度あると言われていますが、大きくタイプ分けをすると作られている原料によって3つに分類されます。それは、ペプチドホルモンと、ステロイドホルモンと、アミノ酸誘導体ホルモンです。

ボディメイクのプロに聞く。「そもそもホルモンって何��すか?」 - まぐまぐニュース!

1 note

·

View note

Quote

小林製薬の「紅麹(べにこうじ)」成分入りサプリメントによる健康被害問題は、摂取した5人が死亡、200人以上が入院するという深刻な事態に発展している。日本腎臓学会の最新の調査では、患者の9割以上で尿細管の機能が低下する「ファンコニー症候群」の症状が確認され、短期間の摂取で発症した人も1割超に上ることが新たに判明した。因果関係はいまだ明確ではないが、専門家は「サプリに強い作用の物質が含まれている疑いがある」と指摘している。 腎臓では血液中の老廃物や塩分を、糸球体(しきゅうたい)と呼ばれる毛細血管が密集したフィルターで濾過(ろか)。アミノ酸などの栄養素や、カリウム、リンといった体に必要なミネラルは尿細管で再吸収して血液に戻し、残りを尿として排出する「浄化槽」のような機能を果たしている。 ファンコニー症候群はこの尿細管がダメージを受け、機能が低下することで起こる。本来、尿細管で再吸収されるミネラルなどがそのまま尿として排出されてしまい、体内の栄養が不足。その結果、低カリウム血症や低リン血症などに陥り、倦怠感(けんたいかん)や食欲不振、尿の異常となってあらわれる。症状が進行すれば腎機能そのものが悪化する。 日本腎臓学会副理事長で大阪大の猪阪(いさか)善隆教授(腎臓内科)によると、ファンコニー症候群は、遺伝的な要因以外では、鎮痛剤や抗がん剤など薬の副作用として起きることが多い。「腎臓は有害物質がたまりやすい。尿細管がサプリによってダメージを受けた可能性は大いに考えられる」と指摘する。 同学会は3~4月、学会所属の医師らにインターネット調査を実施。報告のあったサプリ摂取者189人について分析したところ、173人でファンコニー症候群の症状がみられた。腎生検した94人のうち尿細管の壊死(えし)は28・3%に及んだ。また患者の12・4%がサプリを飲み始めたのが今年1~3月と短期間だったことも明らかになった。 この結果について、猪阪氏は「短期間での発症は通常のサプリでは考えにくく、人体への作用や影響の強い物質が含まれていたかもしれない」と推測。健康被害との因果関係を明らかにした上で「体質や持病など、どういった特性の人が発症しやすかったのか、傾向を調べていく必要がある」と話す。 小林製薬は1月に医師からの情報提供でサプリによる健康被害の疑いを把握したが、公表は3月下旬にずれ込んだ。迅速な周知が行われていれば被害拡大は防げたという批判は少なくない。 ほとんどの患者はサプリ摂取を中止したことで症状が改善した。猪阪氏によると、ファンコニー症候群だけで死亡することは考えにくく、ほかの病気との合併により重篤な事態に至った可能性がある。 また、原因物質としてサプリへの混入が疑われている青カビ由来の「プベルル酸」やその他の化合物については「動物実験をして同様の症状が出るかを調べ、健康被害との因果関係をはっきりさせる必要がある」と言及した。

紅麹サプリ、短期間の摂取でも尿細管機能が低下 「強い作用物質」か 患者9割がファンコニー症候群 - 産経ニュース

2 notes

·

View notes

Quote

赤身の肉や卵などに含まれるアミノ酸の摂取を制限することで、マウスのがん治療効果が著しく向上し、腫瘍の増殖が減速することが今回の研究で明らかになったという。

「がんを栄養不足に」 食事が治療の助けに、マウス実験で新たな手掛かり 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

1 note

·

View note

Quote

今回の研究では、アミノ酸の一つ、メチオニンの摂取制限に焦点を当てた。メチオニンは、がん細胞の増殖を助ける「一炭素代謝」と呼ばれるプロセスで重要な役割を果たす。 老化防止や体重減少とメチオニン制限との関連性はすでに指摘されているが、メチオニン制限ががん細胞にとって重要な意味を持つことは、がん治療を向上させる有望な方法の一つとなる可能性があることを示唆していた。

「がんを栄養不足に」 食事が治療の助けに、マウス実験で新たな手掛かり 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

1 note

·

View note