#まずはしっかり知ろ��マシン基礎

Explore tagged Tumblr posts

Text

TEDにて

アニル・セス: 脳が「意識された現実」という幻覚を作り出す?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

今、まさに、あなたの脳内では何十億もの神経細胞が、一緒に働いて、意識経験を生成しています!

ここで、脳が生成しているのは、単に、意識の経験というだけでなく、自分の身の周りの世界や、その中にいる自分自身という経験です。

これは、どのような仕組みで起きるのでしょうか?

神経科学者のアニル・セスによると、私たちは、皆、ずっと、この瞬間にも幻覚を見続けているのであり、一同が、合意認識する幻覚が「現実」と呼ばれるのです(仏教の唯識?)

セスの楽しくも翻弄させられる話の輪に加わりましょう。自分の存在というものの本質に疑問を抱くことになるかもしれませんよ。

ちょうど1年ほど前。人生で3回目なんですが、私は存在しなくなりました。ちょっとした手術を受けて脳に麻酔がすっかり効いていたんです。切り離されてバラバラになった感じで寒かったのを覚えています。

その後、元に戻りました。ぼんやりして混乱していましたが、確かにそこにいました。深い眠りから覚めた時、時間が分からなかったり寝坊したのではと不安になるかもしれません。でも時間が過ぎたという過去と現在の連続性の基本的な感覚は常にあるものです。

麻酔から醒めるのは全く別物です。5分間だったかもしれないし、5時間かもしれない。5年、いや50年かもしれない。私は単に存在せず、意識はすっかり消失しました。

麻酔とは、現代の魔法です。人間を物体に変えてしまいそれから、また人間に戻すのです。願わくば、そしてこの過程には、科学や哲学で未だ大きな謎とされるものがあります。

意識はいかにして生じるのか?

1人1人の脳内では、それぞれが小さな生物学的マシンである神経細胞が何十億個もあって結びついて活動しており、それが、どのようにしてか意識経験を生成しています。

単なる意識の経験でなく、今、ここにおける皆さんの意識の経験です。

これはいかにして起きるのか?

この問いに答えるのは、非常に重要です。なぜなら我々の意識が、在るもののすべてだからです。意識がなければ、世界は存在しません。自分も存在しません。何も存在しないのです。

苦しいときには、苦しいと意識します。心の病であれ痛みであれ、そして、私たちが喜びや苦しみを経験できるのであれば、他の動物はどうなのでしょう。動物にも意識があるのか自分という感覚もあるのか。

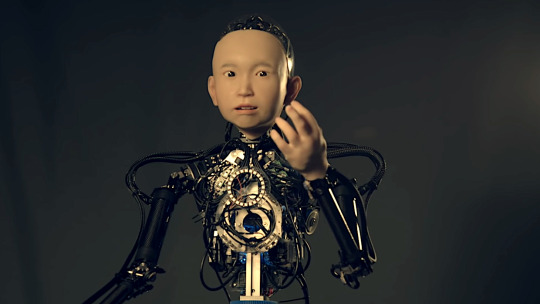

そして、コンピューターが、もっと速く賢くなっていったら、もしかするとそう遠くない将来、私のiPhoneも自分の存在の感覚を持つようになるのか?

実のところ、意識を持つAIの可能性は低いと私は考えています。

それというのも私の研究が示すところでは、意識というのは、純粋な知能とよりも生きて呼吸する生命体としての性質との関わりが深いものだからです。

意識と知能は全く別物なんです。

苦しむのに賢さは必要ありませんが、生きている必要はあるでしょう。

これからお話しするのは、自分の身の周りの世界とその中にいる自分という意識経験は、ある意味、制御された幻覚であり、それは生きた身体があってこそ生きた身体を通じ生きた身体が故に生じるということです。

さて、脳や身体が、どのように意識を生み出すのかは全く分かっ��いないと聞いたことがあるかもしれません。

それは科学を超えたものだとさえ言う人もいます。しかし、実際には、ここ25年でこの領域に関する科学的研究は爆発的に増えました。

皆さんがサセックス大学の私の研究室にお越しになったらあらゆる分野の科学者や時には哲学者まで目にすることでしょう。

私たちが理解を試みているのは、意識が生じる仕組みとそれが上手くいかないとどうなるかです。その方法は非常に単純です。意識について考えるには、生物についてと同じ考え方をすればいいんです。

かつては「生きている」ということの特質は、物理学や化学では説明できないと考えられていました。生命は単なるメカニズム以上のものであるはずだと。

でも今や、そうは考えられていません。

生物学者が、生命システムの特質を物理学や化学の観点から説明する研究を進めました。

代謝や生殖機構、ホメオスタシスなどですね。生命とは何かという基本的な謎は、それに伴い姿を消していき「生命の力」や「生命の飛躍」みたいな魔術的な答えが提案されることはなくなりました。

生命についてと同じく、意識についてもそうすべきです。意識の性質を脳や身体の内部で起きていることから説明しようとし始めれば、意識とは何かという解明不能と思われた謎は姿を消していくはずです。

少なくとも青写真ではそうです。では始めましょう。意識の性質とは、どんなものでしょうか?

意識に関する科学が説明すべきことは何なのでしょうか?

今日は意識について2つの方法で考えたいと思います。

私たちの周りの世界に関する経験というものがあります。光や音やにおいに満ちていて多様な感覚を伴うパノラマ的で3Dの完全に没入的な心の中の映画があり、そして、意識を持った自己があります。

「自分である」という独自の経験です。それが、この心の中の映画の主人公であり、おそらく意識のその側面にみんな最も強くしがみついているのです(仏教で言う「執着」です)

まずは身の周りの世界という経験と予測エンジンとしての脳という重要な考えについて考えてみましょう。

脳の身になって想像してください。固い頭蓋骨に閉じ込められ、外の世界で何が起きているのか理解しようとしています。頭蓋骨の中には光はありません。音もありません。唯一利用できる電気的インパルスに頼らざるを得ないのですが、これは何であれ世界の事物とは間接的に関わっているにすぎません。

ですから何がそこにあるかを知るという「知覚」は、情報に基づく推測の過程にならざるを得ません。

そこでは、脳は、これらの感覚的な信号を世界がどんなものかについての事前の期待や信念と結びつけて何がその信号を起こしたのか最善の推測を構成します。

脳が音を聞いたり光を見たりしている訳ではありません。私たちが知覚するのは、世界で起きていることに関する最善の推測です。

ここまでお話ししたことの例をいくつか挙げましょう。この目の錯覚はご存じかもしれませんが、新たな方向から考えて頂きたいと思います。AとBの2つの区画を見ていただくと灰色の濃さが非常に異なって見えるはずです。

でも、実際は全く同じ濃さなんです。それを示すことができます。第2バージョンの絵では、2つの区画を灰色のバーで繋いでいて全く違いがなく見えますね。灰色の濃さは全く同じなんです。もしまだ信じられないならバーをずらして区画に重ねてみましょう。

一色の灰色の塊になり違いは全くありません。これは手品でも何でもなく灰色の濃さは同じです。でも、バーを取りのけるとまた違って見えるようになります。何が起きているのかというと脳は事前の期待を用いているのです。

それは視覚野の回路の中に深く構築されており「影がかかると物の表面はより暗く見える」ということです。それでBが実際より明るく見えるんです。

もう1つの例があります。

脳がいかに素早く新しい予測を使って意識経験を変化させられるかを示すものです。

これをお聴きください。

ではここで何が起きているのでしょう。

注目すべきことは、脳に届く感覚情報は全く変わっていないことです。ここで変わったのは、感覚情報の原因に対する皆さんの脳の最善の推測だけです。

その推測が、意識して聞く内容を変えるのです。

このことは、知覚に関する脳の基礎を考える上で少し違った観点を与えてくれます。

知覚というのは、外の世界から脳に入ってくる信号に頼るだけでなく、それに勝るとも劣らず反対向きの知覚的な予測にも依存しているのです(マイケル・サンデルも同じことを違う言葉で言っています)

私たちは単に受動的に世界を知覚するのではなく、能動的に世界を生成しています。私たちが経験している世界は、外側から来るだけでなくそれに勝るとも劣らず内側からも作られる訳です。

例を、1つ紹介しましょう。

この能動的な構築の過程としての知覚の例です。ここでは、没入型バーチャル・リアリティと画像処理を組み合わせて過剰に強い知覚的予測が経験に及ぼす効果をシミュレーションしました。

このパノラマ映像では、世界が変容しています。

この場合は、大学構内をサイケデリックな遊び場に変えました。GoogleのDeep Dreamに基づくアルゴリズムを用いて素材を処理し、過剰に強い知覚的予測の効果をシミュレートしました。

今回は、犬が見えるようにしました。

これは、非常に奇妙に見えるでしょう。バランスを崩し、こんなふうに知覚的予測が強すぎると薬物中毒の影響下の人が報告する幻覚のように見えます。精神病の状態にも似ているかもしれません。

この「現実」と呼ばれる現象。

すなわち、「一同が、合意認識する幻覚」

は、全ては、生きるという基本的な衝動に由来する予測に基づく知覚という同じメカニズムに依存しているからです。

私たちの世界や自分の経験は、生きた身体があってこそ。

生きた身体を通じて。

生きた身体が、故に生じ、形づくられるのです。

その拡張として、建造物、製品などの物質を構築し、幻覚をプラスにデザインし、物質に残します。

私たちが意識��上で見ているものは、何があるかという脳の最善の推測に依存しています。

私たちが経験する世界は、外側からだけではなく、内側(仏教の���観)からも作られます。

これらの自分に関係する事柄の予測は、身体内部の深いところから来る感覚信号に強く依存しています。そして、身体を持つという経験は、どこに何があるかよ��も制御や調節に関するものです。

ですから、身の周りの世界の経験やその中にいる自分自身の経験は、制御された幻覚のようなもので、危険と機会に満ちた世界で生き残るために何百万年という進化の中で形作られたものです。

私たちは、極論ですが、予測という認識によって存在し続けられるように構築されています。

さらに、脳の予測は、外からの感覚情報に従っています。

多くの実験が示しており、精神科医や神経科学者ならとても良く知っていることですが、このような様々な形の自分であるという経験は、破綻してしまうこともあります。

つまり、統一体としての自分である!ということの基本的な背景となる経験は、脳による結構もろい構築物であり、他のものと同じように説明を要する経験なのです。

では、最後に3つのことを示唆しておきたいと思います。

その1、世界を誤って知覚することがあるように、自分自身を誤って知覚することもあります。予測のメカニズムがうまく働かない時にです。

これを理解することで、精神医学や神経科学に多くの新しい可能性が開けます。抑うつや統合失調症などに対し、症状に対処するだけではなく、そのメカニズムにたどりつけるかもしれませ。

その2、「私である」ということは、ロボット内部のプログラムに変換もできなければ、アップロードもできません。いくら賢く洗練されたロボットでもです。

私たちは、生き物で、血も肉もあります。

意識経験というのは、私たちを生かし続ける生物学的な身体メカニズムによって、あらゆる水準で形作られるものです。

コンピューターをただ賢くしても感覚を持たせられる訳ではありません。

その3、私たち、独自の個人的な内的宇宙である意識のありようは、ほんの1つの形でしかありません。

そして、人間が意識しているのも意識として考えうる領域のうち、ほんのわずかにすぎません。

1人1人の自己と世界は、その人に特有のものですが、誰の場合でも生物学的な身体メカニズムに基礎があり、そのことは多くの他の生物と共通しています。

さて、これらは、私たちが、いかに自分自身を理解するかを根本的に変えるものですが、これは喜ぶべきことだと思います。

科学では、よくあるように、私たちは、宇宙の中心にいる訳ではないとしたコペルニクスから。私たちは、全ての生物と関係しているとしたダーウィン。

そして、今日まで、それが続いているんですから。

理解の感覚が強まれば、未知なる場所に打たれる感覚も強くなり、私たちの身体は、自然の構成要素であって、切り離された存在ではない!

とより強く、認識するようにもなります。

日本では、本当の幸福はブッダが解明してますが「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり」という言葉もあります。

ジュリオ・トノーニの意識に関する情報統合理論がある。

万物には意識があるとする汎心論という考え方です。

ジュリオ・トノーニの 意識に関する情報統合理論によれば、���ットワークの密度は意識(ここでは、ファイと命名している)と呼ばれる何か?の密度に関連しているということ。

これを数値化して、方程式にしている。

それゆえ、人間の脳内では、膨大な情報統合が行われるため高度なファイがあることになり、かなりの意識が存在します。

マウスにおいては中程度とはいえ、かなりの情報統合が行われるので相当な程度の意識があるといえます。

しかし、虫や微生物や粒子レベルになると、ファイの量は低下します。情報統合の量が低下してもゼロにはなりません。

日本では、「一寸の虫にも五分の魂」という言葉もあります。

トノーニの理論によると意識の程度はまったくのゼロには、ならないのだといいます。

事実上、トノーニは意識に関する基本的法則を提案しています。つまり、高度なファイには高度な意識が宿るのです。

そこには、ただ淡々と善も悪もなくて古来から有る日本の「魂」という概念みたいなことにも似ています。

また、ロジャー・ペンローズとスチュワート・ハメロフの提唱する量子脳理論(波動関数の客観収縮理論)があります。

他には、ブラックホールの特異点定理をスティーブン・ホーキングと共にを証明し、「事象の地平線」の存在を提唱している。

クオリアという言葉も関連していて、「質」を意味するラテン語の qualitas (あるいは qualis) が源流。

この言葉の歴史は古く、4世紀のアウグスティヌスも用いている。長い間忘れられてきたが量子論の登場により、1929年、アメリカ合衆国の哲学者クラレンス・アーヴィング・ルイスが現在の意味とほぼ同じ形でクオリアという言葉を書いている。

太古から高密度なアイデアは、概念の豊富な人間からしか創造されません。

太古から高密度なアイデアは、概念の豊富な人間からしか創造されません。

太古から高密度なアイデアは、概念の豊富な人間からしか創造されません。

2018年現在では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。

そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の「T型オベリスク」など発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。

メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。

(個人的なアイデア)

ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイドの方)という前提です。

エピソード9でも言っているように

同じ現象でも各段階で受け取る認識が変わります。200の段階。400の段階。600の段階でそれぞれ同じ現象の中でもパワーを高めた状態に応じて受け止められるような異なるインスピレーションを感じ取れる段階があるためです。

なお、キネシオロジーテストによると200未満のパワーの人々の受け取るメッセージは、インスピレーションではなくただの妄想です。

これも教科書に載らない歴史でもあります。

<おすすめサイト>

エピソード10 Episode10 - 意識のマップと超大質量ブラックホールのエントロピー「デヴィッド・R・ホーキンズ<わたし> 700〜1000「悟り」の領域 - Amazon」

エピソード7意識のマップの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?2023

アイザック・リッズキー:あなたはどんな現実を生み出しているのか?

ディヴィット・チャーマーズ:あなたは意識をどう説明しますか?

アントニオ・ダマシオ:意識の理解はどこまで進んだか!

ルネデカルトの「方法序説」についてOf Rene Descartes on “Discourse on Method”

ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?

ジョン・サール: 意識 ― 私達人間に共通するもの

メアリー・ルー・ジェプセン:未来のマシンで脳からイメージを読み出せるか?

ダンデネット:我々の意識について

ブレイス・アグエラ・ヤルカス: コンピューターはこうしてクリエイティブになる?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#アニル#セス#脳#意識#無意識#神経#認識#生命#幻覚#知能#知覚#妄想#感覚#身体#概念#アイデア#テーラ#ワーダ#仏教#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#サンデル#アビダンマ

0 notes

Quote

みなさんはAkamai Technologies社をご存知だろうか? http://www.akamai.com/ http://www.akamai.co.jp/ Akamai社は高速なコンテンツ配信を請け負っている会社で,同社の保有する数万台のサーバリソースを利用しての大量の画像や大規模なストリーム配信を得意としている. アメリカではGoogleやYahoo!やMicrosoft,日本ではYahoo!Japanやmixiなどたくさんの会社が利用をしていて,インターネットを陰で支える縁の下の力持ちといった会社だ. 同社が提供するFreeFlowやFirstPointと呼ばれる配信サービスはまさにAkamai(ハワイ語でCoolの意味)というにふさわしく,初めてそのバックのテクノロジーを教えてもらったときは目から鱗が落ちる思いだった. ところで9/11は言うまでもなく米同時多発テロが起きた日だがAkamaiのCTOであるDaniel Lewin氏がそのテロに巻き込まれた日でもある. http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2001/0912/lewin.htm 多くの人にとってあの日の事件はとてもショッキングであったが,インターネットの配信周りではある出来事が起きていた.あれからもう5年もたつが,記憶が残るうちに書き留めておきたいと思う. テロ当時,ちょうど私は終電で家に着いたばかりで,とりあえずPCを立ち上げてメールをチェックしていた. 「NYに出張中の××さんは無事です」 という友人からのメールに最初何がおきているのかわからず,TVやインターネットの情報で何がおきているのかおぼろげながら把握しつつあった. その後アメリカのYahoo!を開いてみるがまったくつながらない.あまりのアクセスに米Yahoo!のトップページにアクセスができない状態だったのだ. Yahoo!のトップページは世界でも有数のアクセスが多いページで,「負荷対策が十分ではなかった」というのはちょっとあり得ない話だ.とはいえ実際にアクセスできなくなったのは事実である.今までのエントリで述べてきたとおり,アクセスがキャパシティを超えるとサーバは反応ができなくなり,事実上サービスはストップする.この状態を打開するにはマシンの増強をするしかないので,回復にはしばらく時間がかかるだろうと思われた. ところがそれからしばらくして,突然アクセスができるようになった.当初Yahoo!内でサーバの増強が完了したのだと思っていたのだが,HTMLやnslookupの結果を見てみるとまったく違うことがわかった.なんとトップページおよびニュースページや各種画像の一切合財をAkamai配信に切り替えていたのだ. 大規模なサイトを運営している人ならわかってもらえると思うが,画像はともかくHTMLの配信自体を第三者に任せるということは通常ありえない.HTMLの配信ログというのはサイト運営者にとっては金銭を生む源泉であり,生命線とも言える存在だからだ. 「どうせアクセスがさばけないのならログがないのと同じだ. メディアとしての役割を果たすべき.」 と担当者が考えたかどうかわからないが,この判断はとても適切で,その後アクセスは安定し,ユーザには無事情報が届けられるようになった. またこの事件により. 「真の速報性と網羅性を有するニュースメディアはインターネットである」 「インターネットはもとよりサイトもインフラである.よって遅いサイトは悪である.」 という認識が私の心の中で芽生え,今でもそれがベースとなっている. 顛末は以上であるが,今でも9/11前後で当時のニュースが流れるたびに当時のことが思い出される.Akamaiの持つテクノロジーの基礎部分はCTOであるDaniel Lewin氏が発明したものだそうだ.繰り返しになるがこれらのテクノロジーは本当にすばらしく,その一つ一つが実に示唆に富んでいて,かつ納得できるものであった.テロ当時,彼の死の原因となったニュースが彼が生み出したテクノロジーによって粛々と配信されていたというのは実に皮肉なことで,彼のような優秀な人材が失われてしまったのはとてもとても残念なことだと思う. 最後になるが,Daniel Lewin氏をはじめテロの犠牲者になった方々の冥福を祈りたい.

9/11とAkamai Technologies社 - 最速配信研究会(@yamaz)

1 note

·

View note

Quote

筋力トレーニングには、ダンベルやバーベルなどを使用する「フリーウエイト」というものがあります。こちらは文字通り、運動する人が自在に動かすことができるトレーニングです。動きが自由な分、押さえるべきポイントが多いので、基礎が固まっていない人が行うと体を痛めてしまったり、重いウエイトを落下させるなどしてケガをしてしまうことがあります。まずはマシントレーニングを行い、経験と知識を付けたところでフリーウエイトに挑戦してみてください。

エニタイムの初心者向けHow Toトレーニング第1回~代表的なマシンの使い方~ | トレーニングマシンの使い方 |エニタイムフィットネス

0 notes

Photo

DWMマシンセミナーin ビソウ天神店 3月ビソウ天神店 ネイリストサロン導入対象! マシンセミナー開催決定! マシン基礎を学んでサロンワークをより快適にスピーディにサロンワークに導入した��方対象です! 初心者の方も受講可能ですよ! 【日時】3月4日(月曜日) 【時間】①11:00~15:00②15:00〜21:00 (途中休憩有り) 【料金】チャプター①¥19,440(税込) チャプター②¥30,240(税込) 両部受講 ①+② 合計¥49,680(税込) (テキスト・ディプロマ込み) 【会場】ビソウ天神店 8階セミナールーム ◆Machine work hand Chap.1 3月4日月曜日 受講時間:11:00〜15:00 受講料:19,440 円(テキスト・ディプロマ込み) 内容:【ネイルマシン基礎理論】 point1.マシンウォーターマニキュア point2.マシンキューティクルプッシュ point3.ハンドスパ point4.アクリル、ジェルオフ point5.EX プレパレーション理論 point6.ハンドファイリングの重要�� point7.洗浄と消毒法 ◆Machine work hand Chap.2 3月4日月曜日 受講時間:②15:00〜21:00 受講料:¥30,240(税込) ※チャプター①受講済みの方対象 内容:【フィルイン基礎と応用】 point1.ネイルビットの正しい使い方 point2.恐怖心を克服するには point3.プレパレーション基礎 point.4フォルム形成の活用方 point.5フィルイン基礎理論 point6.サロンワーク導入方法 point7.オフ理論・ストーンオフ 《お申し込み方法》 プロフィールページのURLを押していただくとお申し込みフォームに飛べます。 希望の日程を選択してお申し込みください。 備考欄に①又は②又は両部受講と記載してください。 ※チャプター②は①受講済みの方対象となります。 お願い)ビソウ様へのお問い合わせはお控えください (お申し込みフォーム) https://d-w-m.com/facilitator/f/yoshiko.html ※振込み確認後お席確定となります。注意)期日までに未入金の方のみご連絡差し上げます。振込完了確認できた方へは基本ご連絡致しませんのでご了承ください。 ※人数が限られての開催のため入金後の返金は一切致しかねますのでご了承ください。 ※お問い合わせキャトルフィーユ ✉︎[email protected] ☎︎080 8951 7795 ※接客中の場合折り返しとなります。 ※持参物 ①お持ちのネイルマシン・お持ちのビット・ケア用ビット・フィンガーボール・メタルプッシャー・ワイプ・消毒用エタノール・ハンド(指のみでも可)ファイル等・ダッペンディッシュ ②:①の持参物プラス アクリル道具一式又はジェル一式・ハンド・ディフェンダー ※DWMネイルビット等は当日購入できます。 ※マシン初心者の方はマシン購入も可能ですご相談は備考欄に記入ください。 #ネイルマシン #ネイルマシンビット #DWMオリジナルマシンビット #マシンセミナー #怖くないが売りです #まずはしっかり知ろうマシン基礎 #南部佳子主催 #yoshikonanbu https://www.instagram.com/p/BtZu_uXnYxo/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=131i3dv2j1rr7

0 notes

Text

リハビリ|入力と出力の間(30)

月一のカンファレンスで「そろそろ退院のスケジュールを考えていきましょう」と言われたのは、転院後3ヶ月目に入り、秋の気配が深まる頃だった。院内では器具なしで歩くことに不安がなくなったが、院外での実践的な歩行訓練では、まだまだ困難が多かったので、退院には不安もあった。

院内は患者と医療従事者がほとんどで、お見舞いの人も事情がわかっている。早いスピードで歩く人はほとんどいないし、走っている人など皆無である。だが、一歩病院の外に出ると、人々の動くスピードの速いこと速いこと。平地をまっすぐゆっくり歩くことは出来ても、向かいから歩いてくる人を避ける横ステップが難しい。だから、人通りの多い歩道を歩くのにも障害物競争なみの集中力が必要。駅前の交差点ともなれば、若葉マークのドライバーがF1レースのなかに放り込まれたような気分である。

歩行者用の信号が赤から青に変わるタイミングで、「よっしゃ。行くぞ」とセラピストの脇にピッタリくっついて横断歩道を渡るのだが、一度など人の波の隙間を縫って、自転車がこちらに向かってきたことがあ��。左側を動かすためには、意識的に「動け!」とスイッチを入れる必要があるので、「臨機応変」は至難の技。思わず、全身が固まってしまう。この時、隣にいたダンス先生(作業療法士だが、この時期はわたしの希望に沿って、作業療法の時間も歩行訓練に振り替えて付き合ってくれていた)が「危ない!」とわたしの前に踏み出して両手を広げてくれ、それに気付いた自転車がシュル〜っと脇に外れて行った。「ここは歩行者の横断歩道なのに!」。熱血なダンス先生は、わたしの気持ちを代弁して、ぷんぷん怒ってくれた。

最寄り駅の改札口まで階段で行って戻るという訓練もあったのだが、これまた改札口周辺のビジネスパーソンたちが殺気立っていて恐ろしかった。のろのろ歩いているわたしと付き添いのセラピストの二人組を睨みつけながら追い越していく人もいる。「何だ、この人たち。迷惑だな」と言わんばかり。いきおい、人の流れが緩やかな脇の方へ脇の方へと寄って歩くことになるのだが、そこにはわたし同様にスピードのゆっくりしたお年寄りが多く歩いていた。かつては、わたし自身も殺気立ったビジネスパーソンのように歩いていたかもしれないと反省しながら、「ゆっくり仲間」のお年寄りがいてくれてよかったなあと思ったものだった。

こうした院外での歩行訓練は、社会復帰に向けて何が必要なのかを知るうえでも、外のスピードに慣れるうえでも非常に重要なものだったのだが、退院が1ヶ月後に迫るタイミングで、院内でインフルエンザが流行した。フロア間の移動が禁止となり、当然のことながら外出訓練も中止となった。フロア間の人の接触を断つということで、リハビリ・ルームも使用禁止となってしまった。自主トレで使っていた筋トレ用のマシン・スペースも閉鎖された。

基礎疾患を抱えた高齢の患者さんにとっては、インフルエンザは命取りになる。外部からのお見舞いも禁止され、セラピストの先生はみなマスク着用でリハビリ訓練にあたることになった。広いリハビリ・ルームが使えないので、各フロアの病室や廊下、デイ・ルームのあちこちで、患者さんとセラピストがペアになって、なんとか狭い空間で工夫しながら訓練する姿が見られた。

お見舞いの家族や友人と会えない状況が続くことで、心が折れてしまう患者さんもいた。外出訓練の代わりに7階フロアの回廊を歩いていたら、セツ子さんが、デイ・ルームで大泣きしていた。「いまはインフルエンザが流行中で、お見舞いが禁止になっているんですよ。だから、息子さんは来たくても来られないんですよ」と看護士さんが慰めている。

遠巻きにセツ子さんの様子をうかがっていた数人が、「息子さんが会いに来てくれないって泣き出しちゃったのよ」、「もう嫌われて、捨てられるんだって言ってね」と教えてくれた。感情が抑え��れないのは認知症の症状のひとつでもある。セツ子さんは、リハビリと共に軽度の認知症が改善していたのだが、心の拠り所である息子さんと会えないことで、再び症状が悪化してしまったようだった。

回復期の病院での最後の1ヶ月、通常のインフルエンザの流行ですら、まったく思うように訓練できなかったことを思い出すと、コロナ禍のいま、リハビリテーション病院では、どうやって治療、訓練をしているのか、想像もつかない。不自由を抱えた患者さん、その不自由を何とかしたいと工夫するセラピストの先生、日常生活(=大切なリハビリの一環)を支えるヘルパーの皆さんや、体調管理だけでなく心のケアにまで気を配る看護士の皆さん。長引く緊急事態宣言のなか、もどかしく、辛く、苦しい状況にあることは間違いない。どうか皆さんの心が折れませんように。

2 notes

·

View notes

Text

The Art of UNIX Programming

Unixの暗黙知を明文化!

本書はUnixの大御所の一人であるEric S. Raymondが書き下ろしたUnixプログラミングの入門書です。 しかし、プログラミングの入門書といっても、本書にはほとんどソースコードが出てこないですし、APIを用いたプログラミングの説明もありません。では、いったい本書には何が書かれているのでしょうか? 本書には、Unixの専門家なら当然のように知っているが、明文化されてこなかった暗黙知が記されています。Unixのグルが弟子に口頭で伝えてきた知識が、はじめて本の形にまとめられたのです。 本書を読むことで、Unixというオペレーティングシステムの背後にある思想、Unix的プログラミングの考え方が理解できるでしょう。 著者は、本書のことを「how-to本」ではなく「why-to本」だと述べています。ぜひ、Unixの「なぜそうするのか?」「なぜそうなっているのか?」を理解してしていただきたいと思います。

Eric S. Raymond 著 長尾高弘 訳 定価:4,104円(本体:3,800円) 発売日:2019年3月8日 形態:B5変型版(568ページ) ISBN:978-4-04-893068-0

Amazonで購入する

達人出版会で電子書籍を購入する

サポート/追加情報

◆それらすべての具体的な技術を超えたところに、Unix文化が数100万人年の熟練者の労力をかけて開発してきた書かれざる伝統がある。本書は、その伝統を理解し、そのデザインパターンを道具箱に加えることが、より良いプログラマやデザイナになるうえで役に立つはずだという信念のもとに書かれている。 文化は人から構成されており、Unix文化を学ぶための伝統的な方法は、他の人々から伝承を通じてじわじわと影響を受けるというものだ。本書は、人から人への文化の伝播に代わるものではないが、他人の経験に触れられるようにすることによって、そのプロセスを加速することができるはずだ。

◆著者/訳者紹介

■Eric S. Raymond(エリック・レイモンド) Eric S. Raymond は、1982年以来、Unixソフトウェアを書いている。1991年には、The New Hacker's Dictionaryを編集し、それ以来、歴史的、考古学的な視点からUnixコミュニティとインターネットハッカー文化を研究している。1997年には、その研究成果として、The Cathedral and the Bazaarを書き、オープンソース運動を(再)定義して、活性化させた。現在は30種以上のオープンソースソフトウェアプロジェクトと1ダースほどの主要なFAQドキュメントをメンテナンスしている。

■長尾高弘(ながお たかひろ) 1960年千葉県生まれ。株式会社ロングテール社長。訳書多数

◆目次

序章 第1部 コンテキスト 第1章 思想:大切なのは思想だ 1.1 文化? なんのこと? 1.2 Unixの生命力 1.3 Unix文化の学習に対する反対論 1.4 Unixの短所 1.5 Unixの長所 1.5.1オープンソースソフトウェア 1.5.2 プラットフォームを越えた移植性とオープンな標準 1.5.3 インターネットとWeb 1.5.4 オープンソースコミュニティ 1.5.5 あらゆる面での柔軟性 1.5.6 ハックして楽しいUnix 1.5.7 他の場面にも応用できるUnixの教訓 1.6 Unix思想の基礎 1.6.1 モジュール化の原則:クリーンなインターフェイスで結合される単純な部品を作れ 1.6.2 明確性の原則:巧妙になるより明確であれ 1.6.3 組み立て部品の原則:他のプログラムと組み合わせられるように作れ 1.6.4 分離の原則:メカニズムからポリシーを切り離せ。エンジンからインターフェイスを切り離せ 1.6.5 単純性の原則:単純になるように設計せよ。複雑な部分を追加するのは、どうしても必要なときだけに制限せよ 1.6.6 倹約の原則:他のものでは代えられないことが明確に実証されない限り、���きなプログラムを書くな 1.6.7 透明性の原則:デバッグや調査が簡単になるように、わかりやすさを目指して設計せよ 1.6.8 安定性の原則:安定性は、透明性と単純性から生まれる 1.6.9 表現性の原則:知識をデータのなかに固め、プログラムロジックが楽で安定したものになるようにせよ 1.6.10 驚き最小の原則:インターフェイスは、驚きが最小になるように設計せよ 1.6.11 沈黙の原則:どうしてもいわなければならない想定外なことがないのなら、プログラムは何もいうな 1.6.12 修復の原則:エラーを起こさなければならないときには、できる限り早い段階でけたたましくエラーを起こせ 1.6.13 経済性の原則:プログラマの時間は高価だ。マシンの時間よりもプログラマの時間を節約せよ 1.6.14 生成の原則:手作業のハックを避けよ。可能なら、プログラムを書くためのプログラムを書け 1.6.15 最適化の原則:磨く前にプロトタイプを作れ。最適化する前にプロトタイプが動くようにせよ 1.6.16 多様性の原則:「唯一の正しい方法」とするすべての主張を信用するな 1.6.17 拡張性の原則:未来は予想外に早くやってくる。未来を見すえて設計せよ 1.7 Unix思想を一言でまとめると 1.8 Unix思想の応用 1.9 姿勢も大切 第2章 歴史:2つの文化の物語 2.1 Unixの起源と歴史:1969-1995 2.1.1 創世記:1969-1971 2.1.2 出エジプト記:1971-1980 2.1.3 TCP/IPとUnix戦争:1980-1990 2.1.4 帝国への反撃:1991-1995 2.2 ハッカーの起源と歴史:1961-1995 2.2.1 象牙の塔のなかでの遊び:1961-1980 2.2.2 インターネットによる融合とフリーソフトウェア運動:1981-1991 2.2.3 Linuxとプラグマティストの反応:1991-1998 2.3 オープンソース運動:1998年から現在まで 2.4 Unixの歴史が示す教訓 第3章 対比:Unix思想と他のOS 3.1 オペレーティングシステムのスタイルを構成する要素 3.1.1 オペレーティングシステムの基本思想 3.1.2 マルチタスク機能 3.1.3 プロセスの共同作業 3.1.4 内部区分 3.1.5 ファイル属性とレコード構造 3.1.6 バイナリファイルフォーマット 3.1.7 ユーザーインターフェイススタイル 3.1.8 対象とするユーザー 3.1.9 プログラマになるための障壁 3.2 オペレーティングシステムの比較 3.2.1 VMS 3.2.2 MacOS 3.2.3 OS/2 3.2.4 Windows NT 3.2.5 BeOS 3.2.6 MVS 3.2.7 VM/CMS 3.2.8 Linux 3.3 死んだものと残ったもの、その理由 第2部 設計 第4章 モジュール化:簡潔に、単純に 4.1 カプセル化と最適なモジュールサイズ 4.2 簡潔性と直交性 4.2.1 簡潔性 4.2.2 直交性 4.2.3 SPOT原則 4.2.4 簡潔性と強力な単純の中心にあるもの 4.2.5 独立性の価値 4.3 ソフトウェアにはたくさんの階層がある 4.3.1 トップダウン対ボトムアップ 4.3.2 グルーレイヤ 4.3.3 ケーススタディ:薄いグルーとしてのC 4.4 ライブラリ 4.4.1 ケーススタディ:GIMPプラグイン 4.5 Unixとオブジェクト指向言語 4.6 モジュール化を実現するコーディング 第5章 テキスト形式:���れたプロトコルが優れた実践を生む 5.1 テキストであることの重要性 5.1.1 ケーススタディ:Unixパスワードファイルフォーマット 5.1.2 ケーススタディ:.newsrcフォーマット 5.1.3 ケーススタディ:PNGグラフィックスファイルフォーマット 5.2 データファイルメタフォーマット 5.2.1 DSVスタイル 5.2.2 RFC 822フォーマット 5.2.3 クッキージャーフォーマット 5.2.4 レコードジャーフォーマット 5.2.5 XML 5.2.6 Windows INIフォーマット 5.2.7 Unixのテキストファイルフォーマットに見られる慣習 5.2.8 ファイル圧縮のメリットとデメリット 5.3 アプリケーションプロトコルの設計 5.3.1 ケーススタディ:SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 5.3.2 ケーススタディ:POP3(Post Office Protocol) 5.3.3 ケーススタディ:IMAP(Internet Message Access Protocol) 5.4 アプリケーションプロトコルメタフォーマット 5.4.1 古典的なインターネットアプリケーションのメタプロトコル 5.4.2 普遍的なアプリケーションプロトコルとしてのHTTP 5.4.3 BEEP(Blocks Extensible Exchange Protocol) 5.4.4 XML-RPC、SOAP、Jabber 第6章 透明性:光あれ 6.1 ケーススタディ 6.1.1 ケーススタディ:audacity 6.1.2 ケーススタディ:fetchmailの-vオプション 6.1.3 ケーススタディ:GCC 6.1.4 ケーススタディ:kmail 6.1.5 ケーススタディ:SNG 6.1.6 terminfoデータベース 6.1.7 Freecivデータファイル 6.2 透明性と開示性が得られる設計 6.2.1 透明性の禅 6.2.2 透明性と開示性を実現するコーディング 6.2.3 透明性と過剰防衛の回避 6.2.4 透明性と編集可能な表現 6.2.5 透明性、誤りの診断と修復 6.3 メンテナンス性を実現する設計 第7章 マルチプログラミング:プロセスを機能別に分割する 7.1 複雑さの支配とパフォーマンスのチューニングの分割 7.2 UnixIPCメソッドの分類学 7.2.1 専用プログラムに処理を委ねる 7.2.2 パイプ、リダイレクト、フィルタ 7.2.3 ラッパー 7.2.4 セキュリティラッパーとBernsteinチェーン 7.2.5 スレーブプロセス 7.2.6 ピアツーピアのプロセス間通信(IPC) 7.3 問題点や避けるべき方法 7.3.1 時代遅れになったUnixのIPCメソッド 7.3.2 リモートプロシージャ呼び出し 7.3.3 マルチスレッド――脅威それとも厄介者 7.4 設計レベルでのプロセス分割 第8章 ミニ言語:歌いだす記法を探す 8.1 言語の分類学 8.2 ミニ言語の応用 8.2.1 ケーススタディ:sng 8.2.2 ケーススタディ:正規表現 8.2.3 ケーススタディ:Glade 8.2.4 ケーススタディ:m4 8.2.5 ケーススタディ:XSLT 8.2.6 ケーススタディ:DWB 8.2.7 ケーススタディ:fetchmailの実行制御ファイルの構文 8.2.8 ケーススタディ:awk 8.2.9 ケーススタディ:PostScript 8.2.10 ケーススタディ:bcとdc 8.2.11 ケーススタディ:Emacs Lisp 8.2.12 ケーススタディ:JavaScript 8.3 ミニ言語の設計 8.3.1 適切な複雑度の選択 8.3.2 言語の拡張と組み込みの言語 8.3.3 カスタム文法の作成 8.3.4 マクロには注意 8.3.5 言語かアプリケーションプロトコルか 第9章 コード生成:高い水準で規定する 9.1 データ駆動プログラミング 9.1.1 ケーススタディ:ascii 9.1.2 ケーススタディ:統計的SPAMフィルタ 9.1.3 ケーススタディ:fetchmailconfのメタクラスハック 9.2 その場限りのコード生成 9.2.1 ケーススタディ:asciiの表示のためのコード生成 9.2.2 ケーススタディ:表形式のリストに対応するHTMLコードの生成 第10章 設定:気持ちよくスタートしよう 10.1 何を設定可能にすべきか 10.2 設定のありか 10.3 実行制御ファイル 10.3.1 ケーススタディ:.netrcファイル 10.3.2 他のオペレーティングシステムに対する移植性 10.4 環境変数 10.4.1 システム環境変数 10.4.2 ユーザー環境変数 10.4.3 環境変数をいつ使うべきか 10.4.4 他のオペレーティングシステムへの移植性 10.5 コマンド行オプション 10.5.1 コマンド行オプション-aから-zまで 10.5.2 他のオペレーティングシステムへの移植性 10.6 どの方法を選ぶか 10.6.1 ケーススタディ:fetchmail 10.6.2 ケーススタディ:XFree86サーバ 10.7 これらのルールを破ると 第11章 ユーザーインターフェイス:Unix環境におけるユーザーインターフェイス設計 11.1 驚き最小の原則をあてはめる 11.2 Unixのインターフェイス設計の歴史 11.3 インターフェイス設計の評価方法 11.4 CLIとビジュアルインターフェイスのトレードオフ 11.4.1 ケーススタディ:電卓プログラムを書くための2つの方法 11.5 透明性、表現性、設定可能性 11.6 Unixのインターフェイス設計のパターン 11.6.1 フィルタパターン 11.6.2 キャントリップパターン 11.6.3 ソースパターン 11.6.4 シンクパターン 11.6.5 コンパイラパターン 11.6.6 edパターン 11.6.7 rogue風パターン 11.6.8 「エンジンとインターフェイスの分離」パターン 11.6.9 CLIサーバパターン 11.6.10 言語ベースのインターフェイスパターン 11.7 Unixインターフェイス設計パターンの使い方 11.7.1 ポリバレントプログラムパターン 11.8 普遍的なフロントエンドとしてのWebブラウザ 11.9 沈黙は金なり 第12章 最適化 12.1 何���しなくちゃ、じゃない。じっとしていろ! 12.2 最適化する前に計測せよ 12.3 局所化できていないことの害 12.4 スループットとレイテンシ 12.4.1 バッチ処理 12.4.2 処理のオーバーラップ 12.4.3 処理結果のキャッシュ 第13章 複雑さ:できる限り単純に、それよりも単純でなく 13.1 複雑さとは何か 13.1.1 複雑さを生む3つの源泉 13.1.2 インターフェイスの複雑さと実装の複雑さのトレードオフ 13.1.3 本質的な複雑さ、選択上の複雑さ、付随的な複雑さ 13.1.4 複雑さの見取り図 13.1.5 単純なだけでは十分でない場合 13.2 5 エディタ物語 13.2.1 ed 13.2.2 vi 13.2.3 Sam 13.2.4 Emacs 13.2.5 Wily 13.3 エディタの適正サイズ 13.3.1 複雑さが問題となる場所 13.3.2 妥協はつまずく 13.3.3 EmacsはUnixの伝統に対する反証になるか 13.4 ソフトウェアの適正なサイズ 第3部 実装 第14章 言語:CすべきかCせざるべきか? 14.1 Unixの言語の打出の小槌 14.2 なぜCではないのか 14.3 インタープリタ言語と言語併用戦略 14.4 言語の評価 14.4.1 C 14.4.2 C++ 14.4.3 シェル 14.4.4 Perl 14.4.5 Tcl 14.4.6 Python 14.4.7 Java 14.4.8 Emacs Lisp 14.5 未来に向けての流れ 14.6 Xツールキットの選び方 第15章 ツール:開発の戦略 15.1 デベロッパフレンドリなオペレーティングシステム 15.2 エディタの選び方 15.2.1 viについて知っていると便利なこと 15.2.2 Emacsについて知っていると便利なこと 15.2.3 新興宗教の信者的でない選び方:両方を使う 15.3 専用コードジェネレータ 15.3.1 yaccとlex 15.3.2 ケーススタディ:Glade 15.4 make:レシピの自動化 15.4.1 makeの基本理論 15.4.2 C/C++以外の開発でのmake 15.4.3 ユーティリティプロダクション 15.4.4 メイクファイルの生成 15.5 バージョン管理システム 15.5.1 なぜバージョン管理か 15.5.2 手作業によるバージョン管理 15.5.3 自動化されたバージョン管理 15.5.4 バージョン管理のためのUnixツール 15.6 実行時デバッグ 15.7 プロファイリング 15.8 Emacsとツールの組み合わせ 15.8.1 Emacsとmake 15.8.2 Emacsと実行時デバッグ 15.8.3 Emacsとバージョン管理 15.8.4 Emacsとプロファイリング 15.8.5 IDEと同じかそれ以上 第16章 再利用:やり直しを避けること 16.1 J. Randam Newbieの物語 16.2 再利用の鍵としての透明性 16.3 再利用からオープンソースへ 16.4 もっとも優れたものはオープンだ 16.5 どこで探すか 16.6 オープンソースソフトウェアを使ううえでの問題点 16.7 ライセンスの問題 16.7.1 オープンソースと呼ばれるための資格 16.7.2 標準的なオープンソースライセンス 16.7.3 法律家が必要になるとき 第4部 コミュニティ 第17章 移植性:ソフトウェアの移植性と標準の維持 17.1 Cの発達 17.1.1 Cの初期の歴史 17.1.2 C標準 17.2 Unix標準 17.2.1 標準規格とUnix戦争 17.2.2 勝利の宴に現れた亡霊 17.2.3 オープンソースの世界におけるUnix標準 17.3 IETFとRFCの標準化プロセス 17.4 DNAとしての仕様とRNAとしてのコード 17.5 移植性を確保するプログラミング 17.5.1 言語の選択と移植性 17.5.2 システムへの依存を避けるには 17.5.3 移植性を確保するためのツール 17.6 国際化 17.7 移植性、オープン標準、オープンソース 第18章 ドキュメント:Web中心の世界でコードの説明をする 18.1 ドキュメントの概念 18.2 Unixスタイル 18.2.1 大規模ドキュメントへの偏り 18.2.2 文化的なスタイル 18.3 Unixドキュメントフォーマット 18.3.1 troffとDWBツール 18.3.2 TEX 18.3.3 Texinfo 18.3.4 POD 18.3.5 HTML 18.3.6 DocBook 18.4 現在の混沌と脱出口 18.5 DocBook 18.5.1 DTD 18.5.2 その他のDTD 18.5.3 DocBookツールチェーン 18.5.4 移植ツール 18.5.5 編集ツール 18.5.6 関連する標準と実践 18.5.7 SGML 18.5.8 XML-DocBookの参考文献 18.6 Unixでドキュメントを書くための最良の方法 第19章 オープンソース:新しいUnixコミュニティでのプログラミング 19.1 Unixとオープンソース 19.2 オープンソースデベロッパたちと共同作業するための最良の方法 19.2.1 パッチの優れた方法 19.2.2 プロジェクトとアーカイブの優れた命名方法 19.2.3 開発の優れた方法 19.2.4 ディストリビューション作成のためのよい方法 19.2.5 コミュニケーションの優れた方法 19.3 ライセンスの論理:どれを選ぶか 19.4 標準ライセンスを使ったほうがよい理由 19.5 さまざまなオープンソースライセンス 19.5.1 MITまたはXコンソーシアムライセンス 19.5.2 BSD Classic License 19.5.3 Artistic License 19.5.4 GPL 19.5.5 MPL 第20章 未来:危険と可能性 20.1 Unixの伝統における本質と偶然 20.2 Plan 9:未来はかつてどうだったか 20.3 Unixの設計の問題点 20.3.1 Unixファイルはバイトを集めた大きな袋に過ぎない 20.3.2 UnixのGUIサポートは弱い 20.3.3 ファイル���削除すると復活できない 20.3.4 Unixは静的なファイルシステムを前提としている 20.3.5 ジョブ制御の設計がお粗末だった 20.3.6 UnixAPIは例外を使わない 20.3.7 ioctl(2)とfcntl(2)がごちゃごちゃしている 20.3.8 Unixのセキュリティモデルが原始的過ぎる 20.3.9 Unixは異なる種類の名前が多すぎる 20.3.10 ファイルシステムはまちがっているかもしれない 20.3.11 グローバルなインターネットアドレス空間に向かって 20.4 Unixの環境の問題点 20.5 Unix文化の問題点 20.6 信じる理由 付録A 略語集 付録B 参考文献 付録C 寄稿者紹介 付録D 無根的根:不宇先生のUnix公案 D.1 エディタのイントロダクション D.2 不宇先生と1万行 D.3 不宇先生とスクリプト D.4 不宇先生が2つの道を説く D.5 不宇先生と方法論者 D.6 不宇先生がグラフィカルユーザーインターフェイスを説く D.7 不宇先生とUnixの熱心な支持者 D.8 不宇先生がUnix相を説く D.9 不宇先生とエンドユーザー

11 notes

·

View notes

Text

1つの横着から隠しファイルが生まれた瞬間

この文章は Rob Pike 氏が Google+ に投稿した内容の意訳です。現在は web archive からしか閲覧できません。面白かったので訳してみました。

ショートカットからのレッスン

ずっと昔の話。Unixファイルシステムで移動を簡単にする為に . や .. を追加する設計がほぼ完成していた頃。確かではないけれどバージョン2への書き換え中、つまりファイルシステムが階層的になった頃(初期の段階では構造が全く違っていた)に . と .. は入った。ls をタイプするとドット付きのファイルが現れたので、Ken か Dennis のどちらかが簡単なテストプログラムを追加しました。当時はアセンブラでしたが問題のコードは次のようなものと同等でした。

if (name[0] == '.') continue;

この1文は、本来あるべき以下の1文よりも多少短かった。

if (strcmp(name, ".") == 0 || strcmp(name, "..") == 0) continue;

ただこうだとしても簡単ではあったんだけれども。

2つの事が起きました。

まず、悪い前例を作ってしまった。他の多くの怠惰なプログラマも同じ単純化をした事によりバグが入ってしまった。ピリオドで始まる実際のファイルは、ファイル数をカウントする時にスキップされてしまう場合があります。

さらに悪い事に「hidden」または「dot」ファイルのアイデアが作られてしまった。結果として、もっと怠惰なプログラマが皆のホームディレクトリにこのファイルを置き始めました。私がこの文章をタイプするのに使っているマシンにはそれほど多くの物がインストールされていませんが、私のホームディレクトリにはおよそ100個もの良く分からない、また必要なのかどうかも分からないドットファイルがあります。私のホームディレクトリ上でのファイル名の評価はこの蓄積されたヘドロによりどんどん遅くなります。

隠しファイルの概念は意図しない事から生まれた結果だったと確信しています。それは確かな間違いだった。

約40年前のたった1つのショートカットから���バグや無駄なCPUサイクル、そして人間の欲求不満(デザインが悪い事は言うまでもない)の実例がいったい幾つ生まれてしまったんだろうか。

次回コードを書く際にコーナーケースをショートカットしたい場合は留意しておいて下さい。

(ドットファイルが目的を果たしているかについて異論を唱える人に関して私はそれに異議を唱えませんが、目的を果たすべきはファイル自身でありファイル名の為の習慣ではないと反論するだろう。これらは $HOME/cfg や $HOME/lib に置くことが出来るし Plan9 では実際にそうなっていてドットファイルは1つもない。レッスンには学びがある)

[試して理解]Linuxのしくみ ~実験と図解で学ぶOSとハードウェアの基礎知識 武内 覚 技術評論社 / ¥ 3,218 (2018-02-23) 発送可能時間:在庫あり。

from Big Sky http://bit.ly/2XpbY8u

3 notes

·

View notes

Text

井上智洋『純粋機械化経済』

年金や消費税が選挙の争点になっている。こうしたなか、人工知能(AI)が今後の生活に切実な問題を引き起こすと考えている人は、いったいどのくらいいるのだろう。

本書には、10年もすれば中国とサイバー・リバタリアンの間で経済覇権をめぐる争いが新局面を迎え、世界は不老階級と不要階級に分断される可能性が示されている。わたしたちの眼の前には、「生きているうちに目撃することになる、とんでもない歴史的な場面」が迫っているという。

著者は、AIを制する者が世界を制するとの確信を持って以来、その影響について論考を進めてきた。探求の視野は専門の経済学にとどまらず、歴史、科学、思想、哲学に広く及んでいる。本書はその7年にわたる1) 論考の集大成である。

純粋機械生産で機械と人間の役割が変わる

なぜ、中国が他国に先駆けて覇権の第一歩を切るのか、著者はその理由をたんに技術発展に求めているわけではない。

これまでの産業革命がそうだったように、革新的な機械が発明されるごとに生産量が増え、消費と投資の循環が生まれることで国は経済力を高めてきた。発明が蒸気機関であろうとAIであろうと、この基本サイクルに変わりはない。

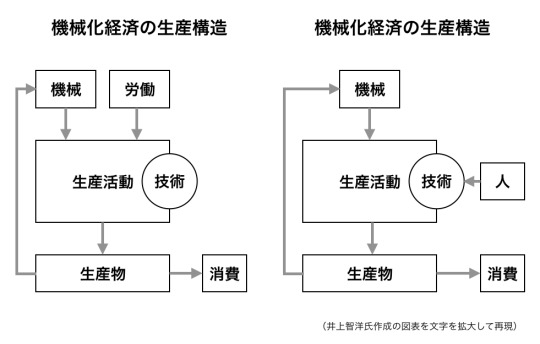

しかし、AIが機械に組み込まれると、機械の中身と人間の役割は大きく変わる。AIで能力を拡張した機械は、人間の世話をほとんど受けずに自動生産をはじめる。同時に人間はこれまで行っていた機械の世話から、AI機械を創造する仕事へと役割を変える。この両者が成立するとき、著者のいう「純粋機械化経済」のサイクルがはじまる。その前後で起こる生産状況の変化を、著者は下図のように書き分けている。(左:AI導入前の生産サイクル(p.312) 右:AI導入後の生産サイクル(p.387))

図には示されていないが、AI導入後は自動生産によって増加した供給量に応じて需要も増えなくてはならない。

機械と人間の高度化に不可欠な投資と教育

本書の中で著者は、AI導入後の生産サイクルへの移行を可能にするのは、機械を高度化するための投資、知識労働の高度化に向けた教育、そして消費するための収入であり、現状ではこの条件を最も満たすのが中国だとしている。中国は国策として、AIの強化につながる投資と教育に莫大な資本を投入しているからである。

例えば、中国は2014年に習近平国家主席が新状態(ニューノーマル)を打ち出して以降、製造分野の「中国製造2025」、インターネットの産業重畳接続とでもいうべき「互聯網+(インターネットプラス)」、AI技術の集中発展に特化した「次世代AI発展計画」などを矢継早に打ち出し、教育と科学技術を強化してきた。

わたしたちは、中国が独裁国家だからという理由でこうした取り組みを低く評価しがちだが、著者は「収奪的な政府だからといって西洋諸国のようなイノベーションは起きないとは到底言えない、経済成長にとって重要なのは民主主義であるか否かではないと」述べ(p.373)、中国が独裁体制のまま経済発展を遂げる可能性を示唆している。

実際、中国が国家を挙げてテコ入れしているのは、人工知能の分野だけではない。エネルギーや材料科学などの基礎科学、さらには宇宙開発においても米国としのぎを削っている。間違いなく中国は世界のどの国よりも積極的に、経済を下支えするイノベーション全般に注力している。2019年現在のこうした現実から見て、経済爆発に向けて中国が最初のテイクオフを果たすとする著者の予測(p.354)は現実味を増している。

テイクオフを果たすには、三つ目の要件である需要の拡大が必要になる。しかし、著者はこれを中国に関連付けて言及していない。14億人の人口を抱え、経済格差が激しい中国にとって、経済拡大が進むなかでの需要不足は問題にな��ないということだろう。

テイクオフを果たす二つの勢力

しかし、純粋機械化経済に向けてテイクオフを果たすのは中国だけとは限らない。このことについて著者は、「AI時代の国家の役割」と題する最終章のなかで、東浩紀の言葉2) を引用しながら次のように述べていている。

サイバー・リバタリアンは「生々しい富への欲望を抱いたまま、無欲な共産主義者であるかのように振舞う」(…)他の誰かが人々の暮らしぶりを良くしてくれるなら、自分は無名の貧しい一市民でいいなどとは考えない。自分こそが社会を変革に導かなければならないし、それは金銭的な成功と不可分というわけだ。(p.430)

「彼ら」というのはスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツらのことだ。彼らは、純粋機械化経済に最も近い領域に生息する、国家とは別の存在の騎手たちである。しかし、昨今の反GAFAの動きにみられるように、サイバー空間を利用して経済的にも勢力を拡大してきたそのビジネスは、すでにEUや中国の権益を脅かすまでに成長している。覇権の中枢を担うのは必ずしも中国のような巨大国家ではなく、著者のいうようにサイバー・リバタリアン率いるプラットフォーム企業である可能性もでてくる。

リゾーム対ヒエラルキーの経済戦争

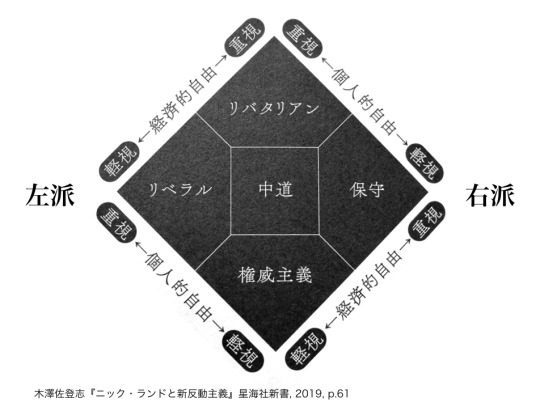

サイバー・リバタリアンの思想は、中国のような国家とはおよそ相容れないものだ。このことを理解するには、下のノーラン・チャートが役に立つ。3)

図のように中国は権威主義の頂点に、トランプ政権の米国は保守に位置している。中国とリバタリアンは正反対に位置づけられ接点がない。このような配置になるのは、経済と個人それぞれにたいする自由の考え方が異なるからだ。しかし、より本質的には、リバタリアニズムの根底に「自己所有権」の概念があるからである。自己所有権とは「自分の身体とそれが所有するものに対する絶対的な所有権で、すべての人間に生まれ持って与えられている不可侵の権利」3) とされている。

このような権利は個人という最小単位のものであって、国家が個人の権利を収奪しながら巨大化する独裁国家とは相容れない。つまり、リバタリアニズムと中国が対極にあるのは、根本的には自由を実現するうえで、中枢の分散と集約のどちらを志向するかの根本的な違いからきている。戦いが思想ではなく経済力になるのは、表層にある経済が両者に共通の価値観だからである。

結果的に、テイクオフを果たした勢力は勢力で、ともに高度に発達したAIを武器に、一方はリゾーム的な発展を強化(無数の中枢が相互分権的に影響しあう)し、もう一方はヒエラルキーを強化(唯一の中枢が集権的に巨大化する)しながら経済力を��うことになる。離陸したところで、彼らの視界に見えるのは青空ではない。

AIがもたらすディストピアとユートピアの分岐

その戦いの先には、いったい何が待ち受けているのだろうか。『純粋機械化経済』のもっとも重要な部分は、この問い以降の著者の考察にあると思う。著者は、中国とサイバー・リバタリアンたちとの覇権争いが二者択一的な結果をもたらすとは考えていない。

戦いはAI技術をめぐる永遠の技術革新のせめぎ合いに他ならず、どのみち知能爆発によって人間の身体的な限界を超えた超人的な存在が出現するだろう。そうなれば、100年やそこらではほとんど進化しない生身の人間は、いやでもAIとの関係を強めなくてはならなくなる。著者がいうように、ハラリが『ホモ・デウス』で描いた「不老階級」や「不要階級」の出現もあり得ない話ではない。少数のエリート達で構成される「不老階級」の人々は、肉体や意識をアップグレードしなが��生きながらえることができる。一方、大多数の「不要階級」の人々は、社会の繁栄にほとんど貢献できないまま、肉体的な限界のまま死んでいく。

しかし、ごくわずかの不老階級と大多数の不要階級に二分された人間社会は、それがリバタリアニズムと独裁国家のどちらから生まれようと悲惨というしかない。人間の平等が完全に損なわれているからである。サイバー・リバタリアンは自由の名のもとに大多数の中枢に不平等をもたらし、覇権的国家は階層構造ゆえにごく上層以外のほとんどの下層を、ともに人間的な救済から排除することになる。

結局のところ、機械化経済の発達から生まれた大分岐は、再び人間をユートピアとディストピアに大分岐させることになる、というのが著者の予測だ。

自由と平等を実現できない現代のイデオロギー

こうした状況は、はたして回避できるのだろうか? AIが生体化し人間に近づき、経済発展の中枢を担うようになったとき、どのようにすれば自由で平等な社会を実現することができるのだろうか? ここで著者のいう平等とは所得を等しくすることではなく、誰もが「健康で文化的な最低限度の生活を送る」状態を指している。(p.457)

解決策を求めて著者は、ソ連型の社会主義の可能性を検討する。なぜ、ソ連型社会主義なのか? それは、社会主義の理念に平等の実現があるからだ。サイバー・リバタリアンと中国は対極にあるが、市場経済を重視する点で共通している。このことが争いを経て格差もたらすことはすでに見た通りだ。

一方で、ソ連型社会主義はリバタリアニズムの対極にあって、平等の実現を理念に、中枢によって経済が統制されている。もし、統制が完璧に行われれば市場経済の問題が回避され、自由と平等が達成できるかもしれない。

しかし著者は、そもそも人間の脳と同様にリゾーム構造を持つ市場経済を、中央制御型のコンピュータのような階層構造に当てはめるのは無理があるという。ソ連型社会主義もまた、その思想からではなく、経済運営という実務の行き詰まりから失敗するというわけだ。

その上でな���著者は、もし中央制御のコンピュータが神のような知性を持つ超AIになったらどうだろうかと自問し、しかし、そのようなAIは今世紀中には出現しないとして、ソ連型社会主義が平等の問題を解決する可能性を排除している。(p.453)

こうして著者は、それぞれのイデオロギーがもつ限界を次のように整理する。

アナーキズムにおいては自由を重視するあまり平等が損なわれる。リバタリアニズムから派生したネオリベやカリフォルニアン・イデオロギーでは自由な経済活動は称揚されたが、両者が支配的な現在のアメリカ社会では、人々の所得格差は拡大を続けている。一方のソ連型社会主義では、平等を重視するあまり自由が損なわれた。(pp.454-455)

結局のところ、三つのイデオロギーがそのまま発展しても、自由と平等の問題を解決することはできないことになる。いずれもその思想からというより、思想を実現するための経済運営に行き詰まることが問題の根底にある。

市場の回復1:AI技術の公共財化

そこで著者は、イデオロギーにもとづく問題解決を離れ、個々のイデオロギーが持つ機能の見直しへと考えを進める。リバタリアニズム、中国的覇権主義、ソ連型社会主義にはそれぞれに中枢がある。そのどれもが、経済的な運営を誤り不平等に陥る。そうであれば、中枢の役割を見直し、どうすれば中枢が不平等を解消できるかを検討べきだということになる。これを著者は「市場の失敗への対処」と呼んでいる。(p.457)

そして、市場の失敗に対処するには、二つの取り組みが必要だという。ひとつは合成の誤謬への対策、もうひとつは再分配の制度を作り機能させることである。ここで合成の誤謬が出てくるのは、個人の貯蓄が集団化すると消費を押し下げ公共の利益が減るように、AI技術の発展を私企業の競合に任せると、本来公共財として市場に貢献するべきAI技術の発展が損なわれるということだろう。

実際、現在のAI技術のほとんどは、AIプラットフォーム企業で開発された私的財だ。IBMのWatson、マイクロソフトのAzure Learning Studio、アマゾンのAmazon Machine Learningなど、無料サービスも用意されているが、高度な利用をしようとするとそれなりの料金はかかる。利用価値を考えれば無償に近いという考えはあるかもしれないが、誰でもが無料でサービスを受けられるわけではないという意味で排除的である。また、マイクロソフトのサービスのなかには、Windowsマシンの利用者でなければサービスが制限されることもありこれも排除的だ。このように、現在のAI技術の多くは公共財の条件を満たしていない。

しかし、AI技術は経済や国力を通じて生活者に大きな影響を及ぼすと言う理由で、本来公共財だという考え方は理解できる。そうであれば中枢は、AI技術を公共財らしく扱うべきだというのもその通りだ。現状では公共財とはいえないAI技術から、公共財としての効用を引き出す必要がある。もし、二番煎じではとても経営的に立ち行かないと言う理由で、日本の企業や大学のAI研究がさらに弱まれば、近未来世界で日本自体が「不要階級」になりかねない。著者は次のように述べている。

私的収益と社会的収益にギャップがある限り、研究開発に対しても防衛や道路と同様に政府支出の対象にすべきだ。(…)。知識創造性と知識利用性を高めるためになすべきことは、研究開発や教育に惜しみなく支出することだ。それは中枢としての政府の役割であり、民間任せにしていては十分ではない。(pp.461-462)

要するに、市場の失敗へのひとつの対策は、AI技術の強化に向けて日本も、中国と同様の中枢機能を発揮する必要があるということになる。

市場の回復2:ベーシックインカム

市場の回復へのもうひとつの対策が、かねてからの著者の持論であるベーシックインカム(BI)の導入である。わたしが最初に著者のBI論に接したのは『人工知能と経済の未来』だが、4) 今回の『純粋機械化経済』では、新たな考えが導入されている。それは、税金を財源とする固定BIとヘリコプターマネーをベースとした変動BIを併用するもので、著者はこれを「2階建てのBI」と呼んでいる。そのねらいを、著者は次のように述べている。

固定BIは、最低限の生活を保証するためのBIを意味しており、安定した財源を必要とするので、税金を原資にするのが妥当だろう。(…)変動BIは景気をコントロールするためのBIであり、その額はインフレ率や失業率に応じて変動させる。(p.400)

前者は税金を通じた再分配なので、国家の機能に馴染みやすい。一方、後者は「今後巨大IT企業企業によって担われる可能性もある」という。この2階建てのBIを、リバタリアニズム、中国的覇権主義、ソ連型社会主義のそれぞれに当てはめれば、固定BIは国家の形態を取る中国やソ連の中枢に馴染み、変動BIは自家用のヘリコプターならいつでも飛ばせるサイバー・リバタリアンの中枢に馴染む。

しかし、大きな問題がある。それは、リバタリアニズムの考え方が平等の実現からはかけ離れていることだ。だが、ここに至ってはもうそのことは承知で、著者がいうように、

大々的な再分配政策なしに、彼らの商売が世直しにつながらないことは、彼ら自身がある程度は分かっているのである。彼らが心置きなく商売に専念できるようにするためにも、BIの導入は欠かせない。(p.465)

と説得するしかないのだろう。

予見できない未来に託す希望

このブログ記事を書いている今日、思いがけないニュースが入ってきた。ジョージ・ソロス氏ら19人の米国の大富豪が、「米国は道徳、倫理、経済的に我々の資産へ課税する責任がある」として、自ら大富豪への増税を訴えたとある。5) 本稿で取り上げてきた主旨に沿っていえば、リバタリアン自らが固定BIを申し出たような事態に思える。少なくてもわたしは、米国の大富豪が連名でこのような声明を出すとは思いもしなかった。

良くも悪くも、未来を予見することはむずかしい。井上智洋氏が『純粋機械化経済』で描いてみせた超AI社会の姿がどうなるか、「生きているうちに目撃することになる、とんでもない歴史的な場面」(p.478)を見届けてみたい。それが著者のいう、「誰もが健康で文化的な最低限度の生活ができる」社会であることを切に願っている。

1)本書の冒頭にある、早稲田大学でワークショップが開催��れた2013年から2019年の7年間。

2)東浩紀『観光客の哲学』ゲンロン, 2017, p.238.

3)木澤佐登志 『ニック・ランドと新反動主義』星海社新書, 2019, p.61.

4)井上智洋『人工知能と経済の未来』文春新書, 2016. 本ブログでは下記のなかで、BIの実施シミュレーションを取り上げている。 https://cookingarden.tumblr.com/post/150203646199

5)日本経済新聞「ソロス氏ら米大富豪『超富裕層に課税を』」2019.6.25. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46527130V20C19A6000000/

1 note

·

View note

Text

Hikey970について

エンジニアの徳田です。芋を煮るにはいい季節になってきましたね。

我々は普段はActcastの開発のためにRaspberry Piと戯れており��すが、周辺のSoCのチェックも当然行っております。 その中でも、Hikey970というボードを紹介します。

Hikey970

Hikey970はSoC Kirin970を用いたDevelopment Boardです。 特徴はやはり、ARMのMali GPUが使えること、NPUが搭載されていることでしょうか。

他にもあっさりLinuxが動作するため、通常のaarch64環境のテストなどにも用いることができると思います。

CPUの計算能力も高く、ARM Computing Libraryをビルドしても24分ほどで終わります。ちなみに私のデスクにあるRyzen 7 1700のマシンでは3分ほどです。

遅く見えますがRaspberry Piの上では絶対にやろうとは思わない程度にこのライブラリは大きいので、 自前の環境でビルドできてしまうのは驚きでした。

メモリもLPDDR4Xで6GBあります。 前職のノートPCと同じ容量です。。。

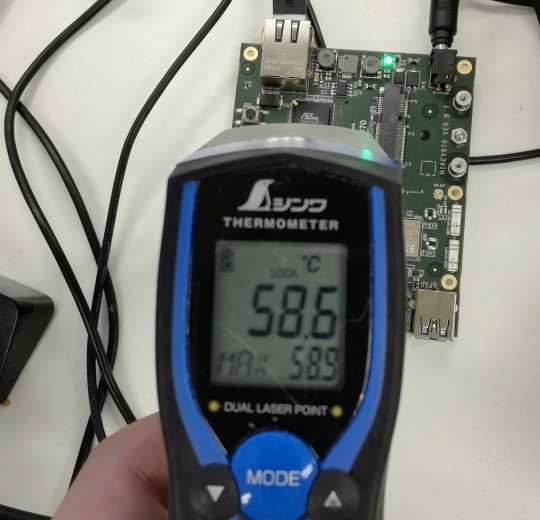

温度

Hikey970は高性能っぷりにあわせて発熱もすごいです。会社で測定してみましたが、アイドル時で約60度あります。

これは本当にアイドル時で、何回も計算させた後では80度を超えることもあり、机に置くときは危険なので触れない場所に置くようにしてください。

セットアップ

他の96boardのSoCはたくさん落とし穴があったりして苦労するのですが、この子は本当に楽でした。96boardsで共通ですが、電源だけ12V 2Aのものが必要なので気をつけてください。���た、プラグは日本ではあまり見かけないEIAJ-3規格に準拠したものですが、変換コネクタがついているため心配しなくて大丈夫です。

イメージも公式ページにリンクがあるものを指示通りに焼けばいいです。Raspberry Piと異なり、USB Type-Cを接続しfastbootコマンドでイメージを焼く所は戸惑うかも知れません。

イメージを焼いて起動してみると、GUIデスクトップが本当にあっさり動きます。感動します。ただし無線LANドライバは機能していないように見えます。

ただしGPUの仮想ファイルである/dev/mali0のパーミッションに気をつけてください。配布されているイメージではrootしかこれに触れないようになっています。

動作確認

まずはclinfoを動かしてみます。

$ ./clinfo Number of platforms 1 Platform Name ARM Platform Platform Vendor ARM Platform Version OpenCL 2.0 v1.r10p0-01rel0.e990c3e3ae25bde6c6a1b96097209d52 Platform Profile FULL_PROFILE Platform Extensions cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atom\ ics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_3d_imag\ e_writes cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_icd cl_khr_egl_image cl_khr_imag\ e2d_from_buffer cl_khr_depth_images cl_arm_core_id cl_arm_printf cl_arm_thread_limit_hint cl_arm_non_uniform_work_gr\ oup_size cl_arm_import_memory cl_arm_shared_virtual_memory Platform Extensions function suffix ARM Platform Name ARM Platform Number of devices 1 Device Name Mali-G72 Device Vendor ARM Device Vendor ID 0x62210001 Device Version OpenCL 2.0 v1.r10p0-01rel0.e990c3e3ae25bde6c6a1b96097209d52 Driver Version 2.0 Device OpenCL C Version OpenCL C 2.0 v1.r10p0-01rel0.e990c3e3ae25bde6c6a1b96097209d52 Device Type GPU Device Profile FULL_PROFILE Device Available Yes Compiler Available Yes Linker Available Yes Max compute units 12 Available core IDs Max clock frequency 767MHz Device Partition (core) Max number of sub-devices 0 Supported partition types None Supported affinity domains (n/a) Max work item dimensions 3 Max work item sizes 384x384x384 Max work group size 384 Preferred work group size multiple 4 Preferred / native vector sizes char 16 / 4 short 8 / 2 int 4 / 1 long 2 / 1 half 8 / 2 (cl_khr_fp16) float 4 / 1 double 0 / 0 (n/a) Half-precision Floating-point support (cl_khr_fp16) Denormals Yes Infinity and NANs Yes Round to nearest Yes Round to zero Yes Round to infinity Yes IEEE754-2008 fused multiply-add Yes Support is emulated in software No Single-precision Floating-point support (core) Denormals Yes Infinity and NANs Yes Round to nearest Yes Round to zero Yes Round to infinity Yes IEEE754-2008 fused multiply-add Yes Support is emulated in software No Correctly-rounded divide and sqrt operations No Double-precision Floating-point support (n/a) Address bits 64, Little-Endian Global memory size 4294967296 (4GiB) Error Correction support No Max memory allocation 1073741824 (1024MiB) Unified memory for Host and Device Yes Shared Virtual Memory (SVM) capabilities (core) Coarse-grained buffer sharing Yes Fine-grained buffer sharing Yes Fine-grained system sharing No Atomics Yes Shared Virtual Memory (SVM) capabilities (ARM) Coarse-grained buffer sharing Yes Fine-grained buffer sharing Yes Fine-grained system sharing No Atomics Yes Minimum alignment for any data type 128 bytes Alignment of base address 1024 bits (128 bytes) Preferred alignment for atomics SVM 0 bytes Global 0 bytes Local 0 bytes Max size for global variable 65536 (64KiB) Preferred total size of global vars 0 Global Memory cache type Read/Write Global Memory cache size 524288 (512KiB) Global Memory cache line size 64 bytes Image support Yes Max number of samplers per kernel 16 Max size for 1D images from buffer 65536 pixels Max 1D or 2D image array size 2048 images Base address alignment for 2D image buffers 32 bytes Pitch alignment for 2D image buffers 64 pixels Max 2D image size 65536x65536 pixels Max 3D image size 65536x65536x65536 pixels Max number of read image args 128 Max number of write image args 64 Max number of read/write image args 64 Max number of pipe args 16 Max active pipe reservations 1 Max pipe packet size 1024 Local memory type Global Local memory size 32768 (32KiB) Max number of constant args 8 Max constant buffer size 65536 (64KiB) Max size of kernel argument 1024 Queue properties (on host) Out-of-order execution Yes Profiling Yes Queue properties (on device) Out-of-order execution Yes Profiling Yes Preferred size 2097152 (2MiB) Max size 16777216 (16MiB) Max queues on device 1 Max events on device 1024 Prefer user sync for interop No Profiling timer resolution 1000ns Execution capabilities Run OpenCL kernels Yes Run native kernels No printf() buffer size 1048576 (1024KiB) Built-in kernels (n/a) Device Extensions cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atom\ ics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_3d_imag\ e_writes cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp16 cl_khr_icd cl_khr_egl_image cl_khr_imag\ e2d_from_buffer cl_khr_depth_images cl_arm_core_id cl_arm_printf cl_arm_thread_limit_hint cl_arm_non_uniform_work_gr\ oup_size cl_arm_import_memory cl_arm_shared_virtual_memory NULL platform behavior clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...) ARM Platform clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...) Success [ARM] clCreateContext(NULL, ...) [default] Success [ARM] clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT) Success (1) Platform Name ARM Platform

Mali G72が正しく認識されているようですし、周波数も767MHzと正しいです。 ローカルメモリもあるし、OpenCLがちゃんと実装できるハードウエアって良いですよね。

基礎性能

まずは単純な計算での計算能力がみたいので、clpeakを動かしてみます。clpeakはOpenCLで書かれた単純なカーネルを実行して、ハードウエアの性能を測るためのツールです。

clpeakは、例えばSingle-precision computeの性能を測るために、FMA命令が連続で出て最後にstoreがある、といった命令列がおそらく出力されるであろうカーネルを実行します。それをみることで、単純に命令が連続で出力された場合の性能を見ることができます。

$ ./clpeak Platform: ARM Platform^@ Device: Mali-G72^@ Driver version : 2.0^@ (Linux ARM64) Compute units : 12 Clock frequency : 767 MHz Global memory bandwidth (GBPS) float : 16.23 float2 : 15.32 float4 : 16.20 float8 : 5.86 float16 : 3.36 Single-precision compute (GFLOPS) float : 175.93 float2 : 175.79 float4 : 175.74 float8 : 175.43 float16 : 174.67 half-precision compute (GFLOPS) half : 55.93 half2 : 105.62 half4 : 105.50 half8 : 105.22 half16 : 104.81 No double precision support! Skipped Integer compute (GIOPS) int : 175.62 int2 : 175.20 int4 : 175.05 int8 : 175.16 int16 : 173.86 Transfer bandwidth (GBPS) enqueueWriteBuffer : 7.06 enqueueReadBuffer : 7.80 enqueueMapBuffer(for read) : 791.32 memcpy from mapped ptr : 7.82 enqueueUnmap(after write) : 1950.13 memcpy to mapped ptr : 7.70 Kernel launch latency : 127.99 us

デスクトップのGPUと比較すると単精度性能が175.93 GFLOPS性能が低いですが、モバイルGPUとしてはかなりよい結果が出ています。ちなみにRaspberry Piに搭載されているVideoCore4の単精度の理論性能は300MHz動作で28.8GFLOPSで、私のスマホのMali T834ではclpeakの単精度性能は20GFLOPSでした。

半精度の場合の性能が面白いですね。half-precisionのhalfの結果とhalf2の結果で倍の性能差が出ています。

彼らのHotChip28の発表スライドで、この次世代のMali GPUは32bitをベースにしたアーキテクチャであることが明らかになっています。 SIMTアーキテクチャなので計算モデル上は通常スカラ値としてすべての値を扱ってよいはずなのですが、fp16は32bitのレジスタ?を2分割して使っているようなことがスライドで暗示されており、おそらくhalfの際にはこの部分のSIMD化がソフトウエア的に動いていないのですが、half2を使って手動でSIMD化すると期待通りの動きをしているのではないかと推測できます。

この結果はこのハードウエアの構成が見えるようで面白ですね。

DLの性能

我々はこれでDeepLearningなどの機械学習アルゴリズムがどの程度の速さで動くのか興味がありますので、ARM ComputeLibraryで性能を測ってみます。

ちなみに、OpenCLでの数値計算カーネルの評価はCLBlastも考えたのですが、ComputeLibraryのほうがsgemmの性能が出ているようなのでこっちで良いやと思いました。

測定のため、このライブラリのUtil.cppに時間計測のコードを挿入しています。測定時点のバージョンはv18.05です。

気をつけることは、TunerのオプションをONにして測定することです。 TunerなしではMali G72はこれよりハードウエア性能が劣るMali G71に負けることがあります。Hikey970のMali G72は12コア767MHz動作しますが、Hikey960のMali G71は8コア1037MHz動作します。この��き並列度を使い切れていないのか、何も考えないで実行するとシングルコアの性能差でG71のほうが性能が高く出るときが当然あります。

$ LD_LIBRARY_PATH=. ./examples/graph_resnet50 --target=CL --enable-tuner --fast-math ./examples/graph_resnet50 Threads : 1 Target : CL Data type : F32 Data layout : NHWC Tuner enabled? : true Tuner file : Fast math enabled? : true 200729 ms 85 ms 68 ms 67 ms 68 ms 68 ms 68 ms 68 ms 85 ms 68 ms Test passed

チューナーをONにした初回は凄まじい時間がかかっているのがわかります。 チューニング結果はcsvファイルで出力されるため、次実行するときにはこの結果をそのまま用いることができます。

$ LD_LIBRARY_PATH=. ./examples/graph_resnet50 --target=CL --fast-math --tuner-file=./acl_tuner.csv ./examples/graph_resnet50 Threads : 1 Target : CL Data type : F32 Data layout : NHWC Tuner enabled? : false Tuner file : ./acl_tuner.csv Fast math enabled? : true 74 ms 67 ms 66 ms 67 ms 68 ms 67 ms 67 ms 67 ms 66 ms 66 ms Test passed

実験結果を下に示します。全部のグラフを実行するのは大変なので、適当に選んで示しています。なお入力はすべて224x224です。

| googlenet | resnet50 | resnext50 | vgg16 | | 31 ms | 67 ms | 174 ms | 131 ms |

まとめ?

本当は他のAdreno GPUなどと比較したいところですが、あんまり時間もないのでこのへんで。。。 みなさんも火傷に気をつけながらHikey970で遊んでみてください。

1 note

·

View note

Text

memo

Boris Groys Art, Technology, and Humanism http://www.e-flux.com/journal/82/127763/art-technology-and-humanism/ <抜粋と適当な翻訳のメモ>

ハイデガーはこれを明確に述べていないが、 技術は彼にとって第一に時間の流れの中断であり、時間が未来への流れを停止する貯水池の生産なのである。よって過去の瞬間への回帰が可能になるのである。

ハイデガーによると、技術の目的は人間をまさに変化に対して免疫化することであり、「フュシス」、運命、予期せぬ事故への依存から人間を解放することである。 なぜそれが危険なのか、ハイデガーは以下の様に説明する。 すべてが保存され利用可能な資源になると、人間も資源と見なされる… 安定性と安全性の探求のなかで、人間は自分自身を物に変える。

ハイデガーは芸術だけがこの誹謗から人間を救うと信じている。 なぜならハイデガーは「芸術作品の根源」のなかでこのように説明するからだ。芸術は我々の物の使い方の暴露以外の何者でもなく、あるいは望むなら、私たちが物事による使われ方の暴露であると ここで重要なのは、ハイデガーの場合、アートワークは単なる物ではなく、アーティストを存在の開示(clearing of Being)へと開くヴィジョンである、とうことである。

芸術作品が特定のある「物」としてアートシステムに入った瞬間、芸術作品は販売、購入、輸送、展示などのために利用できる「作品」というオブジェクトに固着する。ここで存在への開かれ(clearing of Being)は閉じてしまう。 言い換えれば、ハイデガーは芸術的なヴィジョンの「物」への変形を好まない。 したがって、彼は人間の「物」への変化も好んでいない。 ハイデガーの人間を物へと変形させることに対する嫌悪感の理由は明らかだ。ハイデガーは「技術に関する問い」「芸術作品の根源」のなかで、我々の世界では、物は道具として存在すると主張している。 ハイデガーにとって、オブジェクト化や商品化その他は、使用されることを意味している。 しかし、物とツールとの間のこのような方程式は実際に有効であるだろうか?

私はアートワークの場合、そうではないと主張するだろう。 もちろん、アートワークは商品や道具として機能することは事実だ。 しかし、商品としては、作品は他の種類の商品とは異なる。基本的な違いは、原則���して、我々は商品を消費するとき、消費の行為を通じて商品を破壊する。パンが消費されるとき、すなわち食べられれば消滅し、存在しなくなる。水も同じく飲むと無くなる。(消費は破壊である ー「家は炎によって『消費』される。」)衣類や車などは消耗され最終的には使用中に破壊される。 しかし、作品はこのようにして消費されることはない。それらは使用されず破壊もされない、単に展示されたり、見られたりするだけである。そして作品は良好な状態に保たれ、修復される。したがって、美術作品に対する私たちのふるまいは、通常の消費/破壊の行為とは異なる。芸術作品の消費は、それらへの観想(contemplation)である。観想(contemplation)は、芸術作品を破損から遠ざける …

古典的な観想的態度(contemplative attitude)は、論理の法則(プラトン、アリストテレス)または神(中世の神学)の法則のような不滅の永遠の物体に向けられた。 すべてが変化のなかで一時的で、有限であり、死する物質世界は「観照的生活」の場ではなく、「活動的生活」の場として理解された。 したがって、芸術の観想(contemplation)は、真理や神への観想(contemplation)と同じように、存在論的に正当化されていない。 むしろ、芸術の観想(contemplation)は、保存と保管の技術によって可能になっている。この意味で、ハイデガーによれば、美術館は、人をオブジェクトに変えることによって危険にさらす技術の単なる一例にすぎない。

『人間に対して限定的にある種の有機的な性質を停止するよう、 美 術 館 は 要 請 し 、そ れ を 基 本 的 な 前 提 条 件 と し て い る と い う こ と が 言 え る で し ょ う 。つ ま り こ こ で 、美 術 館 は 仮 設 的 に も 立 ち 上 げ る「 美 」に よ り 、あ る 種 の 有 機 性 を コ ン ト ロ ー ル し 、そ の 意 味 で鑑賞者も作品も無 機 的 に し て し ま う 事 と 無 関 係 で は あ り ま せ ん 。』

(サルトルによると) 他者の眼差しは、新しい、予期せぬ行動を含んだ、私たちの可能である未来の行為を除外する。それは私たちをすでに完結したオブジェクトと見なす。 『地獄とは他人のことだ』 I try to objectify the other and the other tries to objectify me. 芸術の目的は、この眼差しを非活性化し、それを観想的で受動的な眼差しに変換するために、他者の眼差しを引きつけるのではなく、むしろ逃れることになる。

ー マレヴィッチやマリネッティなどのイタリヤやロシアの未来派は博物館や歴史的建造物の破壊を求めた。彼らの要点は「活動的生活」の名目のもと、芸術のシステムそのものに反対するのではなく、観想的な態度(contemplative attitude)を拒否することであった。 古典的アバンギャルドは、世界を変えるという目標と共に、過去と現状の美的保護を打ち破りたかった。 過去に対するこの闘争は、芸術的前衛によって芸術に対する闘争とも理解された。しかし、芸術はそもそも、その始まりから過去への闘争という形式をとっていた。美化とは消滅の一形態をとるのだ

フランス革命による転換 キュレーションの起源

教会や貴族によって使用されていたものを芸術作品、すなわち美術館(元々はルーヴル美術館)に展示されるオブジェクトに転換した—objects only to be looked at. フランス革命の世俗主義は最高の目的としての神(contemplation of God )を廃止し、それを物質的対象の「美」への観想(the contemplation of “beautiful” )へと置き換えた。 言い換えれば、芸術そのものは、革命的な暴力によって生まれたものであり、当初からイコノクラスムの現代的な一形態であった。実際、近現代以前の歴史においては、宗教や政治制度を含む文化的レジームや慣習の変化は、以前の文化的形態や信条に関連する物の物理的破壊という過激なイコノクラスムにつながる。しかし、フランス革命は過去の貴重な物に対処する新しい方法を提案した。破壊される代わりに、これらのものは機能を停止させられ(defunctionalized )、芸術として提示された。

フランス革命は新しいタイプの物を導入した。つまり「機能不全の道具」(defunctionalized tools)である。 したがって、人間にとって、物になることはもはや道具になる事を意味しない。それどころか、物になることは今や、芸術作品になることを意味する。 そして、人間にとって、芸術作品になることは正に、奴隷制からの脱却と暴力に対して免疫化されることを意味している。

確かに、芸術作品の保護は、人体の社会政治的な保護と比較可能である。 すなわちフランス革命によって導入された人権によって与えられた保護と比較することができる。 芸術とヒューマニズム���間には密接な関係がる。ヒューマニズムの原則によれば、人間は、積極的に利用されたり、殺されたり、暴力を振るわれたり、奴隷化されたりすることなく、ただ観想される(contemplated)のみである。カントは彼の有名な主張のなかで、人道主義のプログラムを、啓蒙された世俗的な社会では、人は手段としてではなく結果として扱われなければならないと基礎付けた。これは我々が奴隷制を野蛮な行為であると見なす理由である。 しかし、私たちが他の物や商品を使うのと同じ方法で芸術作品を使うことは、同じく、野蛮なやり方で行為することを意味する。 ここで最も重要なことは、世俗的な眼差しが人間を、特定の形態をもつオブジェクトと定義することである。すなわち人間の形態をもつオブジェクトとして。 人間の眼差しは人間の魂を見ない。それは神の特権である。人間の視線は人体だけを見る。したがって、我々の権利(ヒューマンライツ)は、私たちが他者の眼差しに提供するイメージに関連している。これが私たちがこのイメージに興味がある理由である。 そして、それが私たちが芸術と芸術による保護に関心がある理由でもある。人類は最も偉大な芸術家によって作られた芸術作品として他人に知覚される限り、保護されている。 もちろん、人類は自身の作品としての地位を十分に認識しており、この地位を改善し、安定させようとする。人類は伝統的に、特に貴重な芸術作品であるように、望まれるものでありたいし、尊敬されたいのである。

アレクサンドル・コジェーヴは、望まれたいという望みが、社会的に認められ、賞賛されることへの野心が、私たちを人間にしてくれるものであり、動物から私たちを区別していると信じていた。

… しかし、同時に他者の欲求への欲求は対象をオブジェクトへ、究極的には死体へと変換するものである。コジェーヴは次のように書いている「純粋な威信(pure prestige)のためのこのような死との戦いがなければ、地球上に人類は存在し得なかった。」 欲求への欲求の主体は「自然」ではない。なぜなら、それらの自然な必要性も、認識上の抽象的概念における「自然な」存在さえも全て犠牲にする準備ができているからでる。

ここで人間は、社会的に保護され、少なくとも公に法的に保護されている芸術である限り、潜在的に不滅な身体といえる第2の身体を創造する。 私たちはここで、芸術によって、技術的に生み出された不滅への人体の拡張について話すことができる。 実際、重要なアーティストの死後、彼らの作品は収集され、展示されているので、博物館に行くときは、「レンブラントとセザンヌの作品を見てみよう」というより、「レンブラントとセザンヌを見観に行こう」と言う。 このような意味で、芸術の保護は芸術家の生命を拡張し、芸術作品に変身させる。自己美化の過程で、彼らは自身の新しい人工的な身体を、決して使用されず、ただ観想される(contemplated)ことのみを許容する、貴重で価値のあるオブジェクトとして作り上げる。

もちろん、コジェーヴは、思想家、革命家、芸術家といった偉大な人物たちだけが、次世代の人々の認知と賞賛の対象になると信じていた。しかし、今日、ほとんどすべての人が自己美化、自己デザインを実践している。

コンテンポラリーアーティストはインターネットを使用して活動する。 これは、現代の美術の経験を明らかに変えることになる。 グーグルでアーティストの名前を調べればその作品を見る事ができる。かれらは、私にバイオグラフィー、他の作品、政治的活動、批評、私的な側面をみせてくる。 ここで私は、架空の、作者の懇意的な主題と、解釈学的に解読させられることで明らかになる意味が含まれている疑いがある作品について指摘するのではない。このような作者の主題はすでに解体され、何度も死んだと宣言されている。 そうではなく、私はインターネットのデータが指しているオフラインの現実に存在する実際の人物のことを意味している。この作家は、アートを制作するだけでなく、チケットを購入したり、レストランの予約をしたり、ビジネスを行うなど、インターネットを利用している。これらの活動はすべてインターネットの同じ統合された空間で行われ、すべてが他のインターネットユーザーに潜在的にアクセス可能である。

アートは特定の活動(オフラインの現実世界で実際に行われる作業のプロセスのドキュメンテーション)としてインターネット上に提示される。 グーグルが示す様に、インターネットには壁がないので、インターネット上の芸術は軍事計画、環境事業、資本中通などと同じ空間にオペレートされている。 インターネットユーザーは普段の使用のなかで、無関心な観想(contemplation)へと切り替えたりしないので、アートを世界のその他全ての普通の情報とおなじように使用する。 ここで、ついに、芸術の活動は「普通の」現実における活動(そのほかの有用な、あるいは有用でない活動と同じく)になる。芸術はすでに人生の一部とな���ているため、有名なスローガン「芸術を人生の中へ」は失われる。なぜなら、すでに芸術は他の実質的な活動の合間にある人生の一部であるからである。 ある意味で、芸術はその起源に戻った。アーティストが「単なる普通の人(手芸作業者もしくはエンターテーナー)」であった時代に。同時に、インターネット上では全ての普通の人がアーティストになり、自画像やそのほかの画像、文章を作成し、送り合う。今日、自己美化の実践には何億人もの人が関わっている。

人間自身だけでなく、生活空間もますます審美的に保護されている。 博物館、モニュメント、都市の広い地域であっても、所与の文化遺産に属するものとして美化されているため、変化から保護される。 これは、都市や社会に多くの変化の余地を残してはいない。確かに、アートは変化を望んでいない。芸術は保存と保護に関するものである。これが芸術が深く保守的である理由である。 …

いずれにしても、現代の経済と技術の発展(「ターボ資本主義」または「新自由主義」と呼ぶ)は審美的に動機付けられた保護の政治に反する。ここでは、芸術がより(具体的には政治的に)活発になる。 ここで私たちは抵抗の政治について語る事ができる。つまり、芸術的保護が抵抗の政治へと変化するということについて。抵抗の政治は抗議の政治である。 ここで、芸術は観想(contemplation)から行動(action)へと移行する。 しかし、この意味での抵抗は、観想(contemplation)の名の下にある行動であり、観想(contemplation)を不可能にする政治的、経済的変化の流れに対する反応である。

この抵抗の意味は何だろう? 私はすでにユートピアが到来していることを照明しているというだろう。 これはつまり、ユートピアが将来的に我々が想像する必要があるものではないということを既に指し示している。むしろ、ユートピアは既にここに存在しており、守られるべきものであるのだ。では、ユートピアとは何なのだ? それは審美的な停滞であり、むしろ全体的な審美の結果としての停滞である。 確かに、ユートピアの時代は変化の必要のない時代である。変化は常に暴力と破壊によって引き起こされる。したがって、ユートピアの変化が可能ならば、ユートピアではないだろう。何者かがユートピアについて語るとき、それは変化についてである事が多い、しかし、その変化は最終的な、究極的な変化である。その変化は変化から無変化(no change)への変化である。 ユートピアは、搾取、暴力、破壊が不可能になる芸術作品の総体である。この意味で、ユートピアは既にここにあり、永久に成長している。ユートピアは技術開発の最終段階であるといえる。この段階で、技術は自己反映型になる。

… ハイデガーは他の多くの著者と同様、このような自己反映の機転の見通しがある事に驚愕した、なぜなら、それは人間存在の全面的な歯車化(インストゥルメンタリゼーション)を意味すると信じていたからだ。 しかし、私が示したかったように、自己客観化(self-objectivation)は必ずしも自己功利主義につながるわけではない。それはまた、それ自体の外に目標のない自己審美化につながる可能性があり、したがって歯車化(インストゥルメンタリゼーション)の反対である。このようにして、世俗的なユートピアは真に勝利している。つまり、これは、技術の究極の閉鎖であり、人生はその不滅と同時に始まり、時間の流れは、その静寂と同時に始まる。

しかし、技術動向( technological dynamic)のユートピア的な逆転回は、その存在論的保証の欠如のため不確実なままである。確かに、20世紀の最も興味深い芸術は世界の完全破壊の終末論的可能性に向けられていたと言えるだろう。初期のアヴァンギャルドの芸術は、親近なる世界の爆発と破壊を何度も現前化させようとするものであった。だから、それはしばしば世界の週末を楽しんで祝うと非難された。代表的なものとしてベンヤミンの「複製技術時代の芸術」がある。ベンヤミンはファシズムを審美主義の最高点、究極の暴力と死の審美的な楽しさと定義している。ベンヤミンは、マリネッティによって実践された様な、世界の終演の祝福をファシストであると信じていた。確かに、我々はマリネッティによる、身近な世界の破壊を審美と祝福するテキストをたくさん見つけることができる。そしてまた、マリネッティはイタリアのファシズムに接近していた。 しかし、世界の終末と死の審美的な楽しさは、カントの崇高についての理論ですでに議論されていた。そこでカントは、死の危機の瞬間と自己破壊の視点を美的に楽しむことがいかに可能かを問う。 カントは多かれ少なかれ次のように述べている。 この楽しむ主体はこの主体が合理的に、無限で不滅の理性はたとえどのような終末を迎えて人体が滅びようとも生き残ると知っている。まさにこの内的確実性(如何なる個別の死も克服するという理由)が死の危機と来るべき終末を美化する能力をこの主体に与える。

ポストスピリチュアルな現代人はもはや理性や魂の不滅を信じていない。しかし、コンテンポラリーアートは物質世界の不滅を信じるため、終末を美化するする傾向が依然としてある。言い換えれば、たとえ太陽が爆発したとしても、素粒子、原子、分子が伝統的な宇宙秩序への帰順から解放され、それによって世界の物質性が明らかになることを意味すると考えている。 ここで終末論は、世界の終わりは単に宇宙のプロセスの中断ではなく、真に自然の性質の開示であるという風に理解されているという意味で依然として黙示録的である。

中略

リオタール「身体なしで思考することは可能か」(『非人間的なもの──時間についての講話』(1988)) リオタールは、太陽は45億年後に爆発する科学的な予測を参照して、このエッセイを始めている。

the sole serious question to face humanity today. In comparison everything else seems insignificant. Wars, conflicts, political tensions, shifts in opinion, philosophical debates, even passions—everything’s dead already if this infinite reserve from which you now draw your energy … dies out with the sun.

人類の滅亡の視点はいまだ遠くにあると思われるが、しかし、それはしでに我々を害しており、そして我々の努力は無意味なものとなる。つまり、リオタールによれば、真の問題は人間の身体に取って代わることのできる新たなるハードウェアを作り出す事であり、これは人間のソフトウェア、すなわち新しい支持体に思考を上書きすることができることである。このような移植がもたらす事実は、「テクノロジーは人間によって発明されてはいなかった」ということである。技術の発展は人間が物語として含まれる唯一の宇宙的なプロセスである。このようにして、リオタールは、ソフトウェア(態度、意見、イデオロギー)からハードウェア(生物、機械、それらの組み合わせ、宇宙プロセス、そして出来事)に焦点を移すような方法で、ポストヒューマンまたはトランスヒューマンを考える方法を開いた。

リオタールは人類は、完璧な動物(超人the Nietzschean Übermenschen)になるのではなく、しかし思考と、無機的な、否人間(つまり動物ではない)の記録可能な支持体との間の新しい結合へと超越する必要があると述べている。 human animalの自然な再生は、その機械的再生によって置き換えられるべきである。ここで、伝統的なヒューマニストのアウラの喪失を嘆く事は可能である。しかし、ウォルター・ベンジャミンはすでに、世界の全面的な破壊のアウラ的瞬間の代わりに、アウラそのものの破壊を受け入れていた。

古典的アヴァンギャルドの芸術的実践や対話は、現代のメディアワールドに、私たち自身の第二の自己生成される人工的な身体が存在する条件を事前に前提としたものだった。これらの身体の要素 - 芸術作品、本、映画、写真 - は、世界中に分散した形式で流通する。この分散は、インターネットの場合に顕著である。もし、インターネットで一つの特定の名前を検索すれば、如何なる照合も認める事のできない何千もの��照項を見つける事ができるだろう。したがって、この第二の、自己設計された、人工的な身体はすでに、まるでミケランジェロ・アントニオーニの砂丘のラストシーンのような、爆発のスローモーションの状態にあるという感覚にいたる。あるいは、それらは恒久的な分解の状態にあるのかもしれない。 ニーチェによる、ApolloとDionysusの間の永遠の闘争は、ここでは奇妙な結果につながる。 自己設計された身体は、分解され、分散し、偏心し、さらには爆発する。しかし、依然として仮想的な結合を保存する。が、この仮想的な結合は人間の眼差しにたいしてアクセス不可能な状態(not accessible )である。グーグルのような監視、検索プログラムたちのみがインターネットをその全体として分析可能であり、ゆえに死者を含む第二の身体を識別する事ができる。ここでマシンはマシンによって認識され、アルゴリズムは別のアルゴリズムによって認識される。おそらく、これはリオタールの警告に対応する、人類が太陽の爆発の後も存続する予兆の状態であるだろう。

7 notes

·

View notes

Text

TEDにて

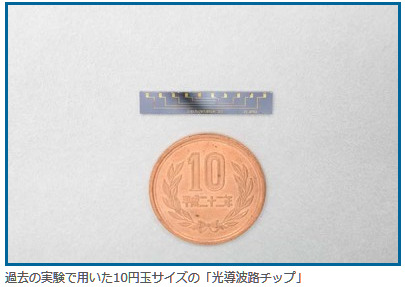

ダニー・ヒリス:プロテオミクスによって癌(悪性新生物)を理解する

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

ダニー・ヒリスが癌(悪性新生物)研究における次世代の分野について、身体のタンパク質の研究であるプロテオミクスについて論証します。

ゲノミクス(遺伝子情報)が身体を構成する部品材料を正確に記載するもので、この部品の情報だけでは、相互作用のプロセスを知ることができず

一方で、プロテオミクスは、これらの部品材料で何が相互作用し生成されているかを示す!とヒリスは、説明します。

感染症などのタイプには、従来の手法で驚異的な治療を望めます。

しかし、癌(悪性新生物)などは、タイプが異なるので、感染症のように治療しても効果はありません。

細菌とウイルスは異なります。

プロテオミクスによって、体内で起こっていることをタンパク質のレベルで理解すれば、癌(悪性新生物)が、どのように発症するかを理解する手がかりになるかもしれません。

まずゲノミクスに関する異なる見解を説明します。他に起こっていることをすべて含むもっと大きな全体像での視点を説明し、それから、あまり知られていないプロテオミクスについて話します。

これらを説明すれば、私が考えている今までと違う癌治療の取り組み方に話が繋がります。

まずゲノミクスから。今注目の話題です。私たちが最も多く学んでいる最先端分野です。しかし、それなりの限界もあります。特に皆さんもご存知のゲノムは、体の設計図のようなものという点です。

本当なら素晴らしいのですがそうではありません。ゲノムは部品のリストのようなもので、どう組み立てられているか何がどう作用するかなどは分かりません。

ですからある人を見て、その人のゲノムを見ても同様です。ゲノムから解読できるのは材料のリストです。つまり、実際に 材料に問題があるケースを見つけられることもあります。つまり、ゲノムはどちらかと言うと体質についての情報なのです。

ですから遺伝子リストを見れば、アジア人とヨーロッパ人の違いが分かります。でも、概して健康な人と病人の違いは特別なケースを除いてほとんど分からないのです。

だとするとなぜゲノムが重要なのか?

まず最初にゲノムは読み取れるということ。これは素晴らしいことです。特定の状況で非常に有益だからです。生物学上の偉大な理論的功績でもあります。生物学者たちの理論で唯一本当に正しかったものです。

ゲノミクスはダーウィンやメンデルなどの理論に必須です。唯一の予言通りの理論的構成概念だと言えます。遺伝子を理論的なものとしてメンデルは考え、ダーウィンは遺伝子の存在を前提に一連の理論を打ち立てました。

その後、ワトソンとクリックが実際に遺伝子構造を発見しました。

物理学ではよくある話です。ブラックホールが予測され望遠鏡で確認するとその通りでした。生物学では滅多にないことです。ですからこれは偉業です。本当に素晴らしく生物学の宗教的体験と言えるほどです。しかも、ダーウィンの進化論はコア理論です。

もう一つの注目の理由はゲノムはデジタルであり解析できるということです。それどころかキャリー・マリスのおかげで いくつかの材料があれば自分の遺伝子の解析を行うことも可能です。

ヒトゲノム計画の解析の達成で、多くの科学者は、遺伝子とタンパク質がどのように他のタンパク質を作り出しているのか?を調べることができるようになりました。

ヒトゲノム計画以前の世界観では、関連する遺伝子などが、特定できずに検証もできない状態が続いていました。

多くのタンパク質は、他のタンパク質と相互作用しており、プロテオミクス研究の目標の一つはこのタンパク質間相互作用を明らかにすることです。

ゲノムが、すべての遺伝子の研究であるように、プロテオミクスはすべてのタンパク質の研究です。

細胞間のシグナル伝達をする体内の小さな物質は、すべてタンパク質です。

それが、実際の稼働マシンです。

重要なのはここなのです。

基本的に人間の身体は、細胞内や細胞同士でのコミュニケーションで成り立っています。細胞は入れ替わりの指示を出し合っているのです。

でも、病気になると細胞内や細胞同士でのコミュニケーションに支障が出ます。

ヒトゲノム計画で明らかにされたプログラムコード化された遺伝子情報は、数値化されているので驚異的なスピードをほこるスーパーコンピューターで、たとえ24時間不眠不休でも解析することが可能になっています。

なぜ、遺伝学が重要なのか?

まず、最初に遺伝子を解読できるのは素晴らしく特定の状況で非常に有益だからです。もう一つの注目の理由は、遺伝子は測定できデジタルだということです。

それどころか、キャリー・マリスのおかげでいくつかの材料があれば、自分の遺伝子の計測を行うことも可能です。

最終的には、このように人間用プロテオミクス版として作り上げたら、私たちのグループは、そこまでできませんが、いずれ、地球規模の気候モデルのような大規模レベルの性能の良いコンピューターモデルを構築します。

これには、どのようなプロセスでプロテオミクスのやり取りが行われているのか?

様々なレベルの多くの情報が含まれています。そこで、このモデルを使って患者の特定の癌のシミュレーションを行うのです。

さらに、筋萎縮側索硬化症やその他あらゆる神経変性疾患にも対応でき、そのようなものをシミュレーションにかけ、人が一般的にどうかでなく、特定の患者の体内の状況を調べます。

そして、そのシミュレーションで、その患者用の特別治療法を設定できるのです。少量の薬物で、非常に穏やかな治療になるかもしれません。

個人に合わせた治療プログラムを設定して、身体が健康な状態に戻れるようサポートして身体を健康にするのです。悪くなった状態をてこ入れするように支えてやれば、身体は自分でほとんどの回復作業をするからです。

添え木をあてるのと同じです。

人間の身体には沢山の癌(悪性新生物)に対応する機能があり、それを正しいやり方で支えて、自己治癒させればいいだけなので。

2018年現在では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。

そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の「T型オベリスク」など発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。

メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(個人的なアイデア)

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの���想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

デミス・ハサビス:AIが自然と宇宙の秘密を解き明かす方法

シェーン・レッグとクリス・アンダーソン :AGI(汎用人工知能)のトランスフォーマーアルゴリズムな可能性 - そしてそれがいつ到達するか

ジュラルディン・ハミルトン:「臓器SoCチップ」がもたらす未来!

クレイグ・ベンター:「人工生命」について発表する

ジェニファー・ダウドナ:精密な遺伝子編集が可能な時代、使い方は細心に慎重に

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷の高橋クリーニング店Facebook版

#ダニー#ヒリス#プロテオミクス#癌#悪性#新生物#遺伝子#タンパク質#言葉#ネット#ワーク#感染#治療#細胞#ウイルス#コンピューター#ゲノム#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Link

DXとかDevOpsとかのなんかいい感じのやつ 富士通TechLive 1. DXとかDevOpsとかの なんかいい感じのやつ 2020/03/03 富士通 Tech Live 中山ところてん 1 2. 自己紹介 • ところてん • @tokoroten • 株式会社NextInt 代表 • 怪文章職人・インターネット芸人 • 最近のお仕事とか • 謎の講演とかワークショップ業 • 機械学習顧問(2社) • モバイルミドルウェア企業 • データ分析企業 • 新規事業コンサルティング(1社) • 業務改善コンサルティング(1社) • ゲームディレクター(1社) ↓共著 ↓寄稿↓共著 2 3. 今日の経緯 • だいたい、緑の恐竜が悪い 3 4. 注意 • このスライドは緑の恐竜がだいたい悪い • 自分が勉強したことや見聞きしたことが適当にまとまってます • ポエムであり怪文章です • 本ポエムは「闇のDevOps」というブログ記事を下敷きにして います • https://medium.com/@tokoroten/5aff8b60f589 • だいたい緑の恐竜が悪い、いいね? 4 5. 目次 • ソフトウェアが世界を食らう • DevOpsとは何か? • 日本の労働法とDX/DevOps • DevOpsとメンタル 5 6. Why Software Is Eating The World http://sora.rainbowapps.com/software https://www.wsj.com/articles/SB100014240531119034809045765122509156294606 7. ソフトウェアが全てを飲み込む • ソフトウェアによって置き換わったもの • 電話 → スマートフォン • カメラ → デジカメ → スマホ • レンタルビデオ → Youtube、NetFlix • 映画 → Pixer • 書店 → Kindle • タクシー → Uber • 地図 → Google Map • 小売店 → Amazon • 財布 → 電子決済アプリ • 全ての 8. President Obama asks America to learn computer science https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY 8 9. • コンピュータ・サイエンスのスキルを身につけることは、皆さん自 身の未来のみならず、私達の国の未来にとっても、大事なことです。 • アメリカという国が最先端であり続けるためには、皆さんのような 若いアメリカ国民に、今後の世界のあり方を変えるようなツール��� 技術について学んでもらわねばならないのです。 • 初めからコンピュータ・サイエンスの専門家の人なんていません。 しかし、少しの努力と数学と科学の知識で、誰でもコンピュータ・ サイエンティストになることができます。 • コンピュータは皆さんの未来の大部分を占めることになります。 President Obama asks America to learn computer science 9 10. 余談:オバマ前大統領のスピーチの背景 • 2013年12月に行われた、コンピュータ科学教育週間の応援 • コンピュータ科学教育週間の主催はCode.orgというNPO • https://hourofcode.com/jp • Hour of Codeというイベントを実施 • 1時間のプログラミングでコンピュータサイエンスに対する理解、興味 を持ってもらうのが目的 • 2013年はアメリカのみならず、170の国や地域から約1500万人が参加、 累計で5億行のプログラムが書かれた • コンピュータサイエンスを通じて「問題解決能力」「論理的思考」 「創造性」をはぐくむことで、21世紀のキャリアパスにおいて成功す る基盤を身につける 10 11. What Most Schools Don't Teach https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc 11 12. 全てはコンピュータに 12 13. 全ての職業にプログラマーが必要 • ポール・グレアム、Yahooに起きてしまったこと http://blog.livedoor.jp/lionfan/archives/52682119.html 13 14. 100の職業でどんな数学が使われるか • When Are We Ever Gonna Have to Use This? (1996) https://readingmonkey.blog.fc2.com/blog-entry-625.html 14 15. 100の職業でどんな数学が使われるか • コンピュータの利用は82/100の職業で必要 • プログラミングは13/100の職業で必要 • ただしこれは1996年の書籍 • 現在はもっと比率が上がっている と思われる https://readingmonkey.blog.fc2.com/blog-entry-625.html 15 16. 全ての産業でコンピュータが使われている • コンピュータ無しでの現代の産業は成り立たない • 1996年の書籍でも82/100の職業でコンピュータを使う • 日本の場合 • 工場の情報化は80年代から • 一般オフィスへの浸透は2000年ごろ • 1990年前後と現在を、フィクションの中で比較してみる • 1988 美味しんぼ • 1989 機動警察パトレイバー • 2015 SHIROBAKO • 2016 シン・ゴジラ • 2018 アグレッシブ烈子 16 17. 1988 美味しんぼ • 新聞社のオフィス • ワープロもなければパソコンもない 17 公開版は画像省略 18. 1989 機動警察パトレイバー ON TELEVISION • 当時はコンピュータは「電算室」にあるものだった 18 公開版は画像省略 19. 2015 SHIROBAKO • アニメの制作デスクはPC上で仕事をする 19 公開版は画像省略 20. 2016 シン・ゴジラ • 職員(国家公務員)はすべてPCを活用して仕事を行う 20 公開版は画像省略 21. 2018 アグレッシブ烈子 • 経理は全員PCを利用して仕事をしている 21 公開版は画像省略 22. 世界経済の変化(時価総額トップ10) https://finance-gfp.com/?p=2042 https://finance-gfp.com/?p=6595 石油、小売り、電気、通信、タバコ、銀行、薬品 ソフトウェア、ソフトウェア、銀行、医薬品 22 23. 日本経済の変化 https://finance-gfp.com/?p=2042 https://finance-gfp.com/?p=6595 23 24. 余談)石油王には勝てなかったよ…… • 2019年12月、サウジアラムコ(サウジ国営石油)がIPO • 時価総額200兆円超、世界一の時価総額に https://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm 24 25. 世界ではなにが起こっていたのか? • DX、DevOps、toCのソフトウェア会社が躍進 • ソフトウェアを全世界に輸出できている • 日本企業はうーん… • ソフトウェアの輸出ができていない? • じゃあ、DX、DevOpsって何よ?なんでDevOpsが必要なの? 25 26. 目次 • ソフトウェアが世界を食らう • DevOpsとは何か? • 日本の労働法とDX/DevOps • DevOpsとメンタル 26 27. DevOpsの初出 • 2009年、Velocity2009 • Flickrの事例 • 「DevとOpsが協力することで、1 日に10回のデプロイが可能にな る」 • やっていること • インフラの自動化 • バージョンコントロール • ビルドとデプロイが1ステップ • 監視の自動化、IRCにログ • etc https://www.slideshare.net/jallspaw/10-deploys-per-day-dev-and-ops-cooperation-at-flickr 27 28. 28 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devops.svg 29. CPAである限り無限スケール • マーケットの変化速度の上昇 29 30. 収益の主体がOpsに • ビジネスがサブスクリプション化 • Netflix、YouTube Premium • Amazon Prime、Kindle Unlimited • 各種SaaSアプリケーション • コマツ、KOMTRAX • GE、航空機のエンジンのサブスクリプション • Opsがよければユーザは契約を続ける • =品質が高ければLTVは上昇する • 満足度が高い顧客は、新規顧客を連れてくる • 口コミで評判を広めてくれるので、広告が効きやすくなる • =品質が高ければCPAが大幅に下がる 30 31. CPAの世界 • 利益=LTV-CPA • これが実現できていると、広告を打てば打つだけ利益が出る状態 • クラウドのスケールアウトと組み合わせて、急激な顧客拡大が可能になる • Opsが人手で事業拡大に時間とコストがかかるとこうはいかない 31 32. CPAの戦い方 • 例)IPO直前のGunosyは調達した資金をほぼ広告に投入 32 https://jp.techcrunch.com/2014/06/23/j p20140623gunosy/ https://jp.techcrunch.com/2014/0 3/14/jp140314gunosy-kddi/ 33. マーケットの変化速度の上昇 • 5000万ユーザ獲得までの時間 33 https://steemit.com/steemit/@johnnywingston/how-long-does-it-take-steemit-to-hit- 50-000-000-users--1502430927-1670258 34. 変化に対応するには細かい軌道修正が必要 • 従来の中央研究所方式の製品リリースでは世界と戦えない • 研究所で数年 • 事業会社でさらに1年開発 • 運用移管して数年の運用 • より短い期間で軌道修正を行える者が勝つ • リーン開発、スクラム、DevOps、DX 34 35. 生き残る種とは、最も強いものではない。 最も知的なものでもない。 それは、変化に最もよく適応したものである。 チャールズ・ダーウィン35 36. わが社でも DevOpsをやってみたいので、 どのツールを使えばいいのか 教えてほしい 36 37. 違う、そうじゃない 画像省略37 38. なぜDevOpsという言葉が出てきたのか? • DevとOpsは組織が分かれており、対立していることが一般的 だった コードのせいじゃないよ マシンのせいでしょ?マシンのせーじゃねーよ コードのせいだろ!! 38 39. なぜDevとOpsは対立していたのか? • 部署が分かれている • 評価基準が違う • 採用が違っていた 39 40. 直交する評価基準 安定性 新機能 新しい機能を追加すると、 バグは必ず出る 40 41. 直交する評価基準:Dev目線 安定性 新機能 現実 新機能追加しました!! これで儲かります!! 41 42. 直交する評価基準:Ops目線 安定性 新機能 現実 新機能で儲かるわけねぇよ どうせまたバグが出るだけだろ 42 43. ベクトルで分かる、部門対立 • 評価軸が部門ごとに独立 • Devは新機能軸を評価する(評価される) • Opsは安定性軸を評価する(評価される) • どうしてこうなった? • ハードウェアの時代の歴史的経緯による分業 • 現代では、分業による効率化、餅は餅屋 43 44. ハードウェアの時代の歴史的経緯 • 研究・開発・運用サポートの分離 • 少数精鋭・高学歴の研究開発 • 基礎技術の研究開発 • 製品の開発のための図面起こし • 高等教育を受けた製造オペレータ • 工場労働、製品の品質管理 • 大量の運用人員、労働集約産業 • 設備の設置、修理サポート、販売支援 • コールセンターサポート • 製品に何かあったら運用でカバーはこの時代から • ハードウェアはなかなか直せない 44 45. ソフトウェアの時代へ • ソフトウェアはハードウェアの従属物の時代 • ハードウェア時代のウォーターフォール開発が そのままソフトウェアに適用される • ハードウェア時代の組織構造がそのままソフトウェアに適用 • 設計:コードの設計をする人 • 製造:コードを書く人 • 保守:コードの運用+マシンのメンテをする人、サポセン • ソフトウェアのリリースも一年に一回、半年に一回程度 • 運用でカバーで何とかなっていた 45 46. 企業のネットが星を被い 電子や光が駆け巡っても 国家や民族が消えてなくなるほど 情報化されていない近未来 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL(1991)46 47. 時代はインターネットへ • 毎日が機能追加、毎日がデプロイ、毎日がバグ • 開発部門は機能開発・売上が業績評価指標 • 運用部門は稼働率、SLAが業績評価指標 • 開発と運用では必要なスキルセットが異なるので、分業する • 開発部門と運用部門の業績評価指標が直交 • DevとOpsが対立する • じゃあ、これを何とかしようぜ、というのがDevOps • そして、そのキッカケはクラウドの登場(だと思っている) 47 48. 余談)少しずつ壊れていく分業 • 最初はうまくいく • なぜ部門が分割されたか皆が知っている • 隣の部門をカバーするように動く • 評価制度が狂いはじめる • 問題を分割したことによって、 評価が分かりやすい数字に置き換えられる • 部門の数値目標が一人歩きを始める • 個人の評価も同様の数値目標で行われるようになる • 考える人が居なくなる • 与えられた評価基準を満たすように皆が動くようになる • 隣の部門���問題は誰も知らない • 部署の間に落ちたボールは誰も拾わなくなる 48 49. クラウドの登場 • 1999年 VMWare • x86の完全仮想化 • 2000年 FreeBSD jail • 1台のPC内のユーザを仮想的にアイソレーションする • 2003年 Xen • 2005年 OpenVZ • 2006年 AWS EC2 • APIでキックしてインスタンスを立ち上げる • 2009年 FlickrがDevOpsの講演 詳しい話は緑の恐竜に聞いてください49 50. 余談:クラウドと仮想化って何が違うの? • 仮想化:基礎技術、1960年代からあった • 分散処理:基礎技術、1960年代からあった • クラウド:提供形態、2006年ごろから • クラウドは仮想化されたコンピューティング資源が、APIを経由してプログ ラマブルになったサービス • コンピュータを制御するのに、人の手を介さないでもよくなった • 人間が直接管理できるコンピュータはせいぜい10台程度 • コンピュータをコンピュータで制御することで限界突破 • より優れたプログラマは、より多くのコンピュータを扱える時代 • クラウドは人間の能力の限界を突破させた 50 詳しい話は緑の恐竜に聞いてください 51. 余談:Иττのクラウドに絶望した話 51 52. 余談:Иττのクラウドに絶望した話 • 入社式で分散処理の専門家のS先生がゲスト公演 • クラウドは人間をエンパワーする • より優れたプログラマが、 より多くのコンピュータを扱える時代が来る • クラウドとは人間の能力を100倍、1000倍に引き上げる仕組み • 社長の講演は全く覚えてなかったけど、 S先生の話は自分に深く刻まれていた • Иττのクラウドは人間をエンパワーしているか? • していない → 退職へ 52 53. クラウドの登場で何が変わったのか? • クラウドにより「計算機資源そのものが仮想化され、計算機資 源がプログラマブルになった」 • Ops業務のメインは「サーバ管理」=「計算機資源のマネジメント」 がであったが、これの大部分がプログラマブルになった • 仮想化や自動化に対して様々なツール・サービスが登場 53 54. Opsの手作業業務の大部分が自動化 • サーバラックに機材を積み込んで、 電源入れてOSインストールして、 必要なパッチを当てて、 ネットワーク回りの設定を書き換え、 サービスをデプロイして、 ログを画面に表示して目視確認して…… • 開発初期におけるOpsの手作業業務の大半がプログラマブルに • Infrastructure as a Code、 Immutable Infrastructure、に繋がる • DevがOpsの業務を取り扱えるようになった • Opsがプログラミングによって自らの仕事を減らすのもアリだが、 日本ではプログラミングのできるOpsが少ないため、 結果的にこうなることが多い 54 55. CPA時の急拡大対応 • DevとOpsの業務をプログラミングにより垂直統合 • 「手を取り合えば効率的になる」というわけではない • Opsの仕事をDevがプログラミングで奪い取る • 業績評価指標の見直し • 分業から垂直統合仕様に • 垂直統合前提で業績評価指標を見直す 55 56. DevOpsとはツールではない • 業務プロセスの垂直統合 • プログラマーの活動範囲の拡大 • オペレーションまで加味した全体最適化 • 全体最適化なので、業績評価指標を「全体最適」にする必要 • 個別最適の業績評価指標のままではDevOpsはできない 56 57. 業績評価指標をDevOps仕様にする • 一番簡単なのは生株付与やSO • 会社の評価額の上昇が、自らの利益になる • サービスの価値が上がる、会社の評価額が上がることなら何でもやる • 次に簡単なのはサービスの利益連動ボーナス • とはいえ、サービスの利益を計算するのはとても大変 • 人数が多くなると、その人の貢献を計測するのは超大変 • 配属ガチャで給与が決定されるという問題が生まれる • GoogleではSREとプロダクト開発チームはError Budgetを共 通の指標にする 57 58. Error Budget • SLO(Service Level objectives)に基づくError Budgetを設定 • DevとSREは Error Budget を共通の評価指標に • Devも稼働率を改善するのに協力する • サービスがダウンすると、その分 Error Budget が削られる • Error Budget が尽きるとデプロイできなくなる • Error Budget が尽きそうになったら、デプロイの間隔を下げる • その分、コードレビューやテストを厚くする • サービスの種類によって、設定されるBudgetの 大きさは異なる • 安定性が重要なtoBサービスは小さく • 改善速度が重要なtoCサービスは大きく • プロダクト性質に応じて柔軟に変更する 58 59. 目次 • ソフトウェアが世界を食らう • DevOpsとは何か? • 日本の労働法とDX/DevOps • DevOpsとメンタル 59 60. 日本の労働法の歴史的経緯1 • 明治時代 • 工場労働者は低賃金 • 給与を上げるには、スキル身に着けて転職 • 大正から太平洋戦争 • 熟練工の長期雇用をしたい • 社内で職工を育成、長期雇用が前提に • 年功賃金制、年功序列制の発生 • 生活給思想が広まる • 若年層に過度な高給を与えても飲食で浪費してしまう • 壮年層には、家族を扶養するために多くの給与を与えるべきだ • 賃金統制令、年功序列が法律で規定される 60 61. 日本の労働法の歴史的経緯2 • 戦後、電産型賃金体系 • 本人の年齢+扶養家族数をベースに生活給を決定 • これに職能給や勤続給を加えた年功賃金制度 • 占領軍、政府、経営はこれに反対 • 1950年代、職能給の確立 • 技術革新により新規工場が設立、大規模な配置転換が必要に なり、労働者は給与が維持されること条件にこれを労使合意 • 給与の維持=職能の維持、仕事が代わっても「職能」は変化しない • これにより、労働市場からの人材調達ではなく、 社内の配置転換による雇用調整がメインになる • 「勤続年数が長くなれば潜在能力が伸び、潜在能力があるか ら配置転換しても大丈夫」というのが建前 61 62. 日本の労働法の歴史的経緯3 • 1960~1970年代 • 配置展開が子会社、グループ会社間に拡大 • 転籍という形で企業の枠を超えた異動 • 人事権法理の確立 • 労働者の同意を得ない配置転換を正当とする • 配置転換に本人の同意が必要だとすると、同意を得られな かった場合、労働者を解雇することになる • 一方で解雇権は制限されている • 配置転換と解雇で、配置転換が優先される • ジョブ保障とメンバーシップ保障で後者が優先された 62 63. 日本の労働法の歴史的経緯4 • 1985年 男女雇用機会均等法 • 男性採用・女性採用のラベルを張替えて対応 • 男性採用→総合職 • (家族を養うので)職能給、年功序列で昇給 • コア業務、配置転換あり • 女性採用→一般職 • (結婚までの腰掛なので)昇給しない • 事務業務、配置転換なし • 日本企業は総合職の配置転換によりアジリティを 確保していた 63 64. 日本の労働法と事業会社 • 事業会社は配置転換を前提に従業員を雇用する • 配置転換できそうか?どこに配属しても大丈夫か? • そしてコミュ力採用に…… • そして産業の高度化について行けず…… • IT人材は社内での配置転換先がないので、雇いづらい • ITシステム開発には稼働の波があるが、事業会社一社ではこれを吸収できない • IT人材を配置転換したいが、配置転換先がない、なので雇えない • IT業務については社外に発注する → SIerへの依存 • 社内にITの専門家がいなくなる • 要件定義、発注、ベンダーコントロールができない • 日本的DX問題に発展、みずほ4500億円… … … 64 65. 余談:追い出し部屋は何故できるのか? • 日本の給与制度と、労働法の判例が合わさった結果の闇 • 解雇、不当な減給は禁止、でも配置転換はOK • 配置転換をして、自主的に進退を考えるように促すことはOK • 職能が上がってしまって、給与が上がり過ぎてしまった人が生まれる • 職能は「潜在能力(笑)」なので、計測が難しく、年功で上がってしまうことが多い • 職能は「潜在能力(笑)」なので、下げることが難しい • 職能は実際に仕事ができるかどうかは別 • 職能と役職はリンクすることが多いが基本的には独立 • 職能は高いが役職がない、という人が生まれる • リンクさせる必要がある場合、解雇か降格をする必要があるが、これは難しい • 「異動してきたばかりだから、出来なくても仕方ない、そのうち出来るようになるよ…」 65 66. 国内であれば乱暴に出来る 66 http://web.archive.org/web/20180223103231/http://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl /ncd/14/457163/111501934/ https://twitter.com/kumagi/status/966708024491442176 どうして記事が消えてるんですかね? 67. SI企業の配置転換の事例 67 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37008040W8A021C1TJC000/ 68. 保険事業者が介護事業を買収、配置転換 68 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062401063https://medfit-gl.jp/cw_job/column/1114.php 69. ローテーション人事とプログラミング 69 https://twitter.com/tokoroten/status/617923913964654592 70. 余談:本当にあった怖い話(n=1) • 優秀な新人はプロフィットセンターの生産部門へ • アレな新人はコストセンターのIT管理部門へ • IT管理部門が人材の吹き溜まりに…… • 現場とは話が通じるが、IT部門が30年遅れ…… • 何も考えずに安全側に倒しまくる • データは工場の外に出してはいけない、クラウドなんてもってのほか • ある種のイノベータのジレンマ • 稼いでいる部門に優先的にモノヒトカネを投入 • IT部門に投資して全体の効率を改善するという意思決定ができない 70 71. 分社化される大企業 • 労働者は「同一職能・同一賃金」を期待する • 経営者は「同一労働・同一賃金」にしたい • これを両立させるために、事業・職種ごとに分社化される • グループ会社間で異動させることで、給与を調整できる • 大きく給与を下げるのは判例的にはNG • どこの会社で最初に雇用されたかで給与差が生まれる • ��会社から送り込まれた天下りおじさんが自分の倍の給与をもらっておりモチベダウン • 大企業、本社指向で、そこに人が集まる • あと、ポストを用意したい • 人件費圧縮として行ってきた子会社戦略がDevOps、DXの足枷に • 部署の壁よりも厚い、会社間の壁が 71 72. そして火を噴く日本的労働 • 仕事が高度化、配置転換では対応できなくなってきてる • 配置転換先のない窓際おじさん、パソナルーム、追い出し部屋 • 配置転換をすることで「自発的に退職していただく」 • 先端業務で使える専門性が磨けないローテーション人事 • DXの要請、 2025年の崖 • 仕事の高度化=コンピュータ時代、全てがコンピュータの時代 • コンピュータが使えないやつに仕事がない時代 • ルールを作って人を管理する時代から、 コードを作ってコンピュータで世界を管理する時代へ • 機能別子会社による給与抑制は、DXの足枷になる • DXは業務をデジタルによって垂直統合をする • 部署の壁だけでなく、会社の壁にぶち当たる 72 73. CPAの数式でビジネスが語れる世界 • toB、toGov • ビジネスのスケールが限定的、まだ変化速度は遅い • なので、全部が全部、DevOpsにならなくてはいけないわけ ではない 73 74. とはいえ、toB、toGovも変わっていく • 政府のソフトウェアのOSS化 • クラウドの採用、API化 • 入札からコンペ型・直接雇用の契約へ • Industory4.0やConnected Factoryによる事業のAPI化 • 少量多品種生産の増加、全自動フルカスタマイズ生産 • 変化速度が速まっていくことは間違いない • 遅かれ早かれ、WFタイプは減っていくんじゃないかなー 74 75. 例)東京都 新型コロナウィルス対策サイト • Github上でOSSで運営 • https://github.com/tokyo- metropolitan-gov/covid19 • Vue+Nuxt.js+Netlify • SSR かつ SPA • 一般からのPullRequestの 受付 • SIerはこの速度感でサービ ス提供できるか? 75 https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ 76. 目次 • ソフトウェアが世界を食らう • DevOpsとは何か? • 日本の労働法とDX/DevOps • DevOpsとメンタル 76 77. 大本営発表マネジメント • 日本的な職能による昇進は、その職位に付く能力があるかない かとは関係なく行われる • マネジメント能力がない人がトップに就くと、大本営発表マネジメン トがよく行われる • 「俺たちは勝っている」というメッセージを発し続ける • 大本営発表マネジメントは、視野の狭い人には強烈に効く • 大半の人は「お気持ち」で働いており、「お気持ち」=生産性 • 視野の広い人には、強烈なマイナスに作用する 77 大本営発表マネジメントは私の造語なので、ググっても出てきません 78. めんどくさい人々 78 https://twitter.com/tokoroten/status/1235268249723359233 79. 失敗を語れるか? 79 https://twitter.com/tokoroten/status/1141273917308334080 80. How Not to Land an Orbital Rocket Booster 80 https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ 81. ポストモーテム、検死 • 大本営マネジメントは、失敗から学ばない組織を作り上げる • 失敗したプロジェクトを社内でちゃんと話せるか? • 失敗のコストとは教育である 81 https://landing.google.com/sre/sre-book/chapters/postmortem-culture/ 82. Error Budgetは失敗を許容する • Error Budgetは開発者とSREの間でのインセンティブに使われる • 信頼性100%はあり得ない、誰でも、どんなシステムでも失敗する • Budgetが尽きない限り失敗してもよい • Budgetを設定することで、信頼性を上げすぎて、過剰コストになることを防止する • 失敗が起こることを前提に組織を回すことができる • 失敗をゼロイチで捉えない • SLAの場合、SLAを割ったかどうかでしか評価されない • SLAを下回ったから、謝罪、返金、社長が謝る、終わりの組織は多い • Budgetにして監視をすることで、連続値になり、 意思決定を柔軟に変えることができる 82 83. 学習姿勢と心理的安全性 • How Google Works ラーニングアニマルを採用す る • 自分の能力は変わらないと考えていると、その自己イメー ジを維持するために「到達目標」を設定する。一方、しな やかマインドセットの持ち主は「学習目標」を設定する。 • 学ぶこと自体が目標になると、くだらない質問をしたり、 答えを間違えたりしたら自分がバカに見えるのではないか などと悩んだりせず、リスクをとるようになる。 • ラーニング・アニマルが目先の失敗にこだわらないのは、 長い目でみればそのほうが多くを学び、さらなる高みに上 れることを知っているからだ。 84. プロジェクトアリストテレス • 心理的安全性はGoogleの調査からIT業界に広まった • Project Aristotle チームの生産性に何が寄与するかを調査するプロジェクト https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team- effectiveness/ https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/ 85. 生産性には5つの要素が必要 • 次の5つが上から順に重要 • 心理的安全性(Psychological Safety) • 相互信頼(Dependability) • 構造と明確さ(Structure & Clarity) • 仕事の意味(Meaning) • 影響(Impact) • 真に重要なのは「誰がチームのメン バーであるか」よりも「チームがどの ように協力しているか」であった※ ※「Googleに採用されている人」という観測バイアスがかかっているので注意 https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/ 86. 心理的安全性の計測指標 • チームの中でミスをすると、たいてい非難される。 • チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。 • チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶す ることがある。 • チームに対してリスクのある行動をしても安全である。 • チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。 • チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動 をしない。 • チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、 活かされていると感じる。 https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/ https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/ 87. 心理的安全性とは何か? • 意訳: 心理的安全性とは、提案をしたり、質問をしたり、懸念してい たり、失敗したことによって、罰せられたり、恥をかかされた りすることが無いことだと信じている状態 https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8 88. 心理的安全性は何のために必要か? • ひとことで言うと、心理的安全があれば、厳しいフィード バックを与えたり、真実を避けずに難しい話し合いをしたり できるようになる。 • 心理的に安全な環境では、何かミスをしても、そのためにほ かの人から罰せられたり評価を下げられたりすることはない と思える。 • 手助けや情報を求めても、不快に思われたり恥をかかされた りすることはない、とも思える。 • そうした信念は、人々が互いに信頼し、尊敬し合っていると きに生まれ、それによって、このチームでははっきり意見を 言ってもばつの悪い思いをさせられたり拒否されたり罰せら れたりすることはないという確信が生まれる。 チームが機能するとはどういうことか 4章 心理的に安全な場を作る より引用 89. 心理的安全性の勘違い • 「うちの会社は心理的安全性があります!」に意味はない • セクハラだと当人が感じたらセクハラ • 心理的に安全だと当人が感じたら心理的安全 • 心理的安全性は、空間ではなく個人の体感 • 心理的に安全だと感じるラインは個々人で異なる • リーダーは「ここまでやっても安全だ」と見せる必要がある • 自社の失敗をモンティパイソンのBGMで紹介できるか? • 周りはなかなか変えられない、自分は変えられる • 心理的安全性のラインが高い人を雇用することも大事 90. 個人が心理的に安全になるには? • なぜ人は発言しなくなるのか? • 会社や組織と対立することによって、自分の仕事が危うくなると思っている • 日本的な雇用は対立を極端に恐れる • いつ配置転換で地方に飛ばされるか分からないし…… • 会社や組織に対して強くなることでも心理的安全性は改善する • 会社や組織が間違っているのであれば、いつでも出ていける • クビを切られたとしても明日からでも行ける会社がある • 対立したとしてもそれは学習だと認識する • 能力・人脈・転職活動・学習姿勢がある人は、 対立を恐れずにGive firstができる 91. DevOpsが出来る人材を雇用する • そもそもプログラミングが出来ることが必須 • 失敗を学びだと認識できる人 • 目の前の不確かな事象を理解できる言語能力の高さ • 人と対立してもそれを感情ではなく、ロジックで解釈する • 全体最適を意識した動きをするための視野の広さ • HRT、謙虚・尊敬・信頼を持った人 • コミュ力と言語能力は違う • 相手に共感することと、論理的に情報をやり取りする能力は違う • 言語能力が高い人を正しく採用する • これを間違えると、言葉狩り、ポリコレ、コンプラ地獄に陥る • 配置転換を前提とした企業は、コミュ力に寄りがち 91 92. HRT(謙虚・尊敬・信頼) • 優れた開発チームでは、HRTの価値が大切にされている • 謙虚 Humility • 世界の中心は君ではない。 君は全知全能ではないし、絶対に正しいわけでもない。 常に自分を改善していこう。 • 尊敬 Respect, • 一緒に働く人のことを心から思いやろう。 相手を一人の人間として扱い、その能力や功績を高く評価しよう。 • 信頼 Trust • 自分以外の人は有能であり、正しいことをすると信じよう。 そうすれば、仕事を任せることができる。 • HRTは学び続け、成長し続けるための姿勢 • HRTの逆を考えてみればよい、人から学ぶことが出来なくなる • HRTを持つことで同僚の行動に対して正しく振る舞える • 同僚は安心して自己を開示し、良い議論が行えるようになる 93. NETFLIXの事例 • 一時ネットフリックスはバッファリング時間(ビデオをクリックして からスタートするまでの時間)の短縮に大苦戦していた。エンジニア にしか完全には理解できない、厄介きわまりない問題だ。 • 私たちはセールスとマーケティングの担当者に要請した。「あのくそ いまいましいバッファリング問題をなんとかしてくれ!」とエンジニ アにぶちまける代わりに、「なぜバッファリングにこんなに時間がか かるのか、わかるように説明してくれ」と聞いてほしい、そしてその 質問は本心からぶつけてほしいと。 • 相手がとりくんでいる課題に心から関心をもってする質問は、理解の 架け橋になる。技術系でない従業員は、この質問への答えを通して、 エンジニアがどんなに手ごわい課題にとりくんでいたかを初めて知り、 視野を大きく広げた。 • こうした質問を投げかけるうちに、やがて社内に好奇心と敬意が育ま れ、チームや部門の内外で有益な学習が行われるようになった。いい 加減な噂や陰口のたぐいも減った。 NETFLIXの最強人事戦略4章より引用 94. 余談)IPOでレガシー化するベンチャー企業 • 売り上げを増やすために商品を増やす • 商品を増やすために人を一気に増やす • 人材レベルが低下して、大本営マネジメントが始まる • 市場に対して弱気を見せると株価が落ちる • 市場への強気のアピールは社員の自己洗脳につながる • 対外的なポストモーテムは株価に影響が出ると思い込んでしまう • 社内で失敗の分析や、ネガティブな発言は禁忌となる • 失敗から学ばなくなる • 監査対応でレガシーなシステムが必要になってしまう • 会計監査、内部統制 • 外部の会計会社が慣れ親しんだワークフローを要請される • チェックリスト地獄、監査がレガシー • それをビジネスに組み込んでしまうとシステムが複雑化、レガシー化 94 95. 余談)クソスクラム野郎問題 • 「俺たちはスクラムをしているから勝っている!」と思い込む • 大本営発表マネジメントの亜種 • プロセスを信奉して思考停止する • プロセスは改善するものであり、信奉するものではない • スクラムは「まずは型をコピーするところから始め、自らのビジネス に合わせてカスタマイズしていく」という守破離を説いているが、 そのせいで、守で満足して思考停止してしまう人が多い • 新しいことをするのは怖い、勝ってることにするのは楽 • 「俺はスクラムが嫌いだ」と言うスクラムマスターが何人も… 95 96. SIerはどうなるのか? • 企業・公共のアジリティを上げる流れ • 公共のOSS化、公共のクラウド化 • 世界は「WFよりも、DevOpsのほうがコストが下がる」ということを 知ってしまった • 柔軟な予算体制を組める組織はそちらに移行していく • 準委任契約の請負とか • ITシステム入札の闇にそろそろ気づき始めている • 結論 • 知らんがな、うちは単なる中小企業だ、俺に聞くな • 緑の恐竜がだいたい悪い 96 97. 大企業はどうしているのか? • 既存ビジネスを変更するコストは激烈にヤバイ • 新しい子会社を作るのは簡単 • 新しい人事評価制度、採用ラインで運用 • 最近できたRidgelinez社とか、傍からはそう見える • 既存ビジネスはキャッシュマシンとして現状維持、 新規子会社でチャレンジをする • 現状に危機感を覚えたら、こういうチャレンジをして いる子会社への転職・転属・出向を考えるのもアリ • 富士通クラウドテクノロジーの人にこの辺の話を聞 いてみたい • 富士通標準の業務プロセスをどうやって潰して、 DevOps体制を構築した? • どのように人材を雇用した? 評価した? • 次回の富士通 Tech Liveとかで話してもらったら面白 いんじゃない? 知らんけど 97 https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/01/30.html 98. 余談:DXできてない企業だと思う事例 • 激ヤバドメイン • なんで富士通が2回? 階層おかしくない? • fujitsu.com/jp/ の下にあるべきなのでは? • コンウェイの法則 • システム設計は組織構造を反映したものになる • 社内政治の壁がドメイン名から透けて見える • 公式ウェブサイトを改修する権限をもらうよりも、 サブドメインを切るほうが楽というのは異常 • 心理的安全性 • 激ヤバドメインにたいしてストップをかけられる 人がいなかったという機能不全感 https://twitter.com/tokoroten/status/1228559664163385346 98 99. 参考資料 • 闇のDevOps DevOpsと業績評価 • https://medium.com/@tokoroten/5aff8b60f589 • xOps: エンジニアがスタートアップの成長の原動力となる日 • https://www.slideshare.net/takaumada/xops • 技術の創造と設計 • https://amzn.to/2VPFaYX • 日本の雇用と労働法 • https://amzn.to/2vxJPDY • How Google Works • https://amzn.to/2TB1J0s • SRE サイトリライアビリティエンジニアリング • https://amzn.to/3cmkvkS 99

0 notes

Text

シンギュラリティ

シンギュラリティ(技術的特異点)とは

人工知能が発達し、人間の知性を超えることによって、 人間の生活に大きな変化が起こるという概念を指します。

シンギュラリティという概念は、人工知能の権威である レイ・カーツワイル博士により提唱された「未来予測の概念」 でもあります。

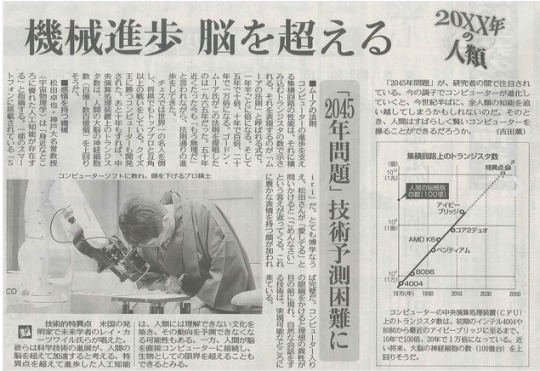

「2029年、コンピューターは人間レベルの知性を獲得 することでしょう」(カーツワイル氏)

かねてより人工知能が人間の知性を超越する「シンギュラリティ (技術的特異点)」が、2045年にやってくると予想されていたが、 カーツワイル氏は16年も早まるとの見方を示した。

今から僅か10年後には、英物理学者スティーブン・ホーキング博士 をはじめとした名だたる知識人が危惧する「AIが人間を支配する世界」 が実現してしまうのだろうか?

レイモンド・カーツワイル博士(Raymond Kurzweil)

1948年2月12日 オーストリアから亡命したユダヤ系移民の子 として生まれる。

アメリカ合衆国の発明家、実業家、未来学者。

2005年に『シンギュラリティは近い』(『The Singularity Is Near:When Humans Transcend Biology』)を発表して世界に 衝撃を与えた。

発明家としては、オムニ・フォント式OCRソフト、フラットベッド ・スキャナー、"Kurzweil"ブランドのシンセサイザー「K250」、 文章音声読み上げマシーン(カーツワイル朗読機)などを開発して いる。

カーツワイル博士は2012年に、フルタイムのエンジニアリング ・ディレクターとしてGoogleに入り、GoogleのAI、とりわけ機械学習・ 深層学習(Deep Learning)の研究開発を推し進めるバックボーン として活躍してきた。

シンギュラリティが注目される背景

人工知能研究の歴史は古く、1950年代後半に第一次人工知能ブーム が起きたとされており、1980~90年代には第二次人工知能ブーム が起きています。

90年代後半には、コンピュータの性能が飛躍的に向上し、チェスの 世界チャンピオンを破ったと話題となりました。

2010年から人工知能を用いたビッグデータの蓄積やディープラーニング (深層心理)によるビジネスへの活用が始まり、第三次人工知能ブーム が起きると同時に、シンギュラリティの可能性や脅威が議論されるよう になりました。

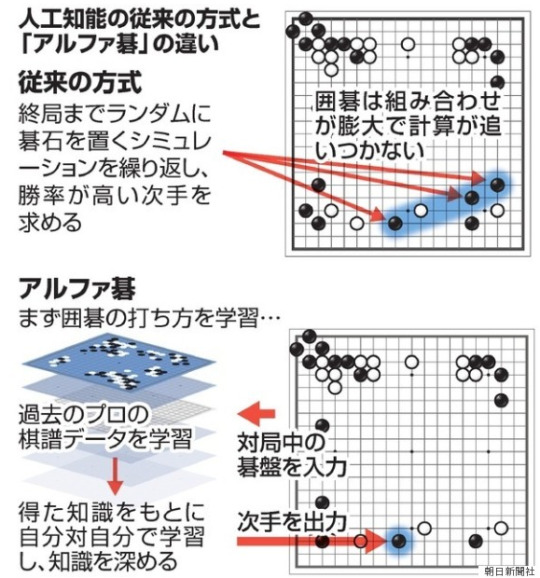

2015年10月、テンサーフローを基盤にハードウェアまで合わせて 機械による深層学習を極限までチューニングしたGoogleの子会社 開発のAIソフト「AlphaGo(アルファ碁)」が、欧州囲碁選手権 3連覇を果たした中国のファン・フイ(プロ二段)を5戦全勝で 下した。

2017年5月にはAlphaGo(アルファ碁)が中国の世界最強棋士、 柯潔(か・けつ)九段を破った。

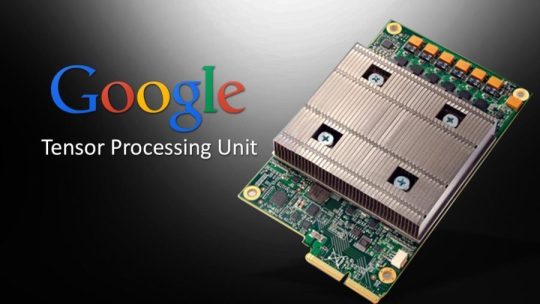

ついに今年(2019年)3月米国で発売にこぎ着けたEdge TPU (Tensor Processing Unit) はそれの第1弾となる好例だ。

このEdge TPUは「Google Cloud Platform」(GCP)向けのプロセッサ として開発された。

GCPでの深層学習の推論に特化した製品だ。

Google傘下のCoral、日本でもMouserなどの商社から購入可能。

コンピューターが人類の知的活動を凌駕する時代、 「シンギュラリティ」の提唱者、レイ・カーツワイル博士は かねてからAIを「人工知能」と呼ぶのは適切ではないと発言 してきた。

自然界の事象が起こる仕組みを解明し、それをコンピューターが 再構成する仕組み、今の世界の進化をつぶさに分析していくと、 脳神経の働きを真似ることで機械が自律的に学ぶ力を身に付ける ことができる。

このまま世界が進化していけば、2045年頃には人間の脳の働きを超 えていくかも知れないと予言したのだ。

プレシンギュラリティの意味

プレシンギュラリティとは、PEZY Computingの代表取締役で、 優秀な科学者でもある斎藤元章氏が提唱した人工知能とスーパー コンピュータを併用した技術によって、もたらされる社会変革 (社会的特異点)を指します。

2005年にレイ・カーツワイルが『特異点は近い 人類が生命を 超越するとき』で、シンギュラリティ(特異点)コンピュータ自身の 知性か、それが作り出す新しい人工的知性が「人類全体の知性の総和」 を大きく超越する世界、という概念を示した。 その前にプレ・シンギュラリティが到来するという。

このプレシンギュラリティは5~10年の間に起こるといわれており、 エネルギーの無料化、不老不死、不労社会の実現、戦争がない世界の 実現を可能としています。

2025年にはAGI(汎用人工知能もしくは人工汎用知能のこと、 ArtificalGeneral intelligenceの略)の登場により、人間が担う ほとんどの仕事が機械に置き換えられ、少子高齢化、労働人口減少の 影響を受けることなく、高度経済成長が可能と予測しています。

そのため、企業は規模に関係なく、さまざまな労働の機械化が 実現し、自社の商品開発力の向上とマーケティング強化に向けた 経営戦略を実施することができるといわれています。

シンギュラリティ(技術特異点)がもたらす2045年問題

レイ・カーツワイル博士は、少なくとも2045年までには人間と 人工知能の能力が逆転するシンギュラリティ(技術特異点) に到達すると提唱しています。

人工知能が人類の能力を超えるには、パターン認識能力 (文脈や状態が異なる同一の物や事象を同じものと認識する 能力)や生物と機械のアルゴリズムの違いなどの課題があり ます。

しかし、近年の研究では、機械は生物のアルゴリズムを摸倣できる ことがわかっているため、生物と機械との唯一の差はニューラル ネットワーク(ニューロン間のあらゆる相互接続)の数のみと いわれています。

人工知能が人間の脳を超えると、人間の生活環境は大きく変わり、 これまで人間でしかできなかった多くのことが機械によって代替 されると予想されています。

真空管をどんどん小さくし、性能を高めていくといずれその容積に 収まらなくなるが、その時にはそれを解決する半導体技術が生まれる。

ロボットはどんどん小さくなって、いずれ血管の中を自由に航行する 血球ロボットになり糖尿病やガンに立ち向かってくれるようになる。

リバースエンジニアリングして分かったノウハウをコンピューターで 再現すれば脳の働きを拡張する知性が生まれる。

そしてその知性が長い時間をかけて進化し、自分で学習する力を備え、 自らを作り上げるところまで成長する。それがシンギュラリティだ。

シンギュラリティは来ない、と散々叩かれた

AIがいくら進化していったところでシンギュラリティなんか 起きっこない、と散々誹謗中傷された。

しかし、カーツワイル博士の考えるAIすなわちAugmented Intelligence(拡張機能)は人間の脳神経細胞の働きを完全に リバースエンジニアリングして、コンピューターがその反応を 再構成する仕組みを目指しているのだ。

一般的にAIというと「Artificial Intelligence (人工知能)」 を意味してます。ここが違うところです。

ロボット産業分野

深刻な労働人口の減少に対する補完施策として注目されているのが ロボット産業です。

製造業において、工作ロボットの導入は既に行われており、 日本の「ものづくり」を支える重要な技術として、現在も活躍して います。

しかし、今後はロボットに人工知能を組み込むことで、 人間によるプログラミングを必要とせずにロボット自らが動作を 自動生成することが可能となります。

この技術により、最初の指示と目的を示すだけで、ロボット自らが 途中プロセスを考え、実行に移すことができます。

途中プロセスを制御するプログラミングが省略できるだけでも、 大幅な人件費の削減が期待できます。

ナノテクノロジー分野

ナノテクノロジーとは、原子や分子の配列をナノメートル単位で操作・ 制御することで、新たな構造物を作り出し、様々な物質を小型化する ことに長けた技術を指します。

この技術により、膨大な量の情報を指先ほどのマイクロチップに 収めることを可能とし、理論上は細胞レベルまで小型化した機械を 生物の体内に組み込むことも可能とします。

IoT分野

IoTとは、パソコンやサーバー以外の「モノ(電化製品や建築物、 自動車など)」にインターネット接続を行い、相互に情報をやりとり する技術を指します。 「モノのインターネット」とも呼ばれ、人々を取り囲むあらゆる 「モノ」に情報の相互通信を可能にすることで、より豊かで快適な 暮らしを実現できると考えられています。

ビジネス倫理の問題

シンギュラリティの到来は、「ビジネス倫理の崩壊を招く」と 指摘する特異点論者も存在します。

近年、注目を集めている「フィンテック(IT技術を活用した 金融サービスを指す造語)」という分野で、シンギュラリティに よって誕生したとされるのが「仮想通貨」です。

従来の物理的な貨幣の価値を仮想空間に移転し、流通・匿名性を 高めたサービスでもあります。

日本国内で、超スマート社会「Society 5.0」の実現をテーマと したイベントCEATEC 2019(シーテック 2019) ( Combined Exhibition of Advanced Technologies)が

2019年10月15日(火)~18日(金)幕張メッセに於いて開催 された。

ANAが「瞬間移動手段」をCEATECに出展

ANAアバターは、VRやロボティクス、センサー、ハプティクス (触覚)などの最先端のテクノロジーを用いて、異なる複数の 場所に設置したアバターロボット(遠隔操作ロボット)に 「アバターイン」して、まるでその場にいるような感覚で 「見て」「聞いて」「感じて」といった体験ができるのが特徴だ。

「距離、身体、文化、時間、あらゆる制限を超える瞬間移動手段」 と位置付ている。

ANAアバターは、すでに数多くの実証実験を行っている

「AVATARテストフィールド」で、宇宙開発、農林水産業、観光、教育、 医療などでの実証実験を開始。

JAXAを含む産官学との連携では、アバターによる月面施設の遠隔建設 などの地上実証を行い、宇宙開発や利用を推進している。

近未来予測

コンピュータは小さくなり、ますます日常生活に統合される。

高品質なブロードバンドインターネット接続は、ほとんどどこ でも利用できるようになる。

バーチャルリアリティの生成。

ユーザの網膜上にビームの映像が投影される眼鏡の登場。 これらの眼鏡は新しいメディアとなる。

例えば、外国語で話される言葉は眼鏡(2018年時点の用語では スマートグラスと呼ばれる)をかけているユーザーへ字幕のよう に表示される。

「VRメガネ」の登場。

さまざまな日常のタスクでユーザーを助けることができる 「バーチャルアシスタント」プログラムを搭載したコンピュータ の登場。

携帯電話は、衣類��組み込まれ、ユーザーの耳に直接音を投影する ことができるようになる。

2015年

家庭用ロボットが家を掃除している可能性がある。

2018年

10TBのストレージ(人間の脳の記憶容量に相当)が1000ドルで 購入できる。

2018年時点で、カーツワイルの2005年の予想の(全てではないが) かなりの部分が的中している。

2020年代

遺伝学/バイオテクノロジーにおける革命はそのピークに到達する。

2020年代の間に、人間は自分の遺伝子を変化させる手段を持つ ことになるだけではなく、「デザイナーベビー」は自分の皮膚 細胞を若々しい他の細胞に形質転換することによって、自分の 身体の組織や臓器のすべての若返りが実現可能になる。