#Российской академии художеств

Explore tagged Tumblr posts

Text

Ушел из жизни выдающийся художник Зураб Церетели

Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату. 22 апреля 2025 года, на 92-м году жизни, скончался Зураб Константинович Церетели — Герой Социалистического Труда, Народный художник СССР и РФ, Президент Российской академии художеств. Его исключительный вклад в изобразительное искусство и культуру России и мира был бесценен. Церетели, не просто художник, а явление в искусстве, оставил…

#культураобъединяет#Дидубийском пантеоне#Добро побеждает зло#Зураб Константинович Церетели#Инсайд Групп Продакшн#История Грузии#История государства Российского#Культура#Москва#Музей современного искусства в России#Народный художник СССР и РФ#Нью-Йорк#Олимпийских игр в Москве#Посол Доброй Воли ЮНЕСКО#Российской академии художеств#Светская жизнь#Тбилиси#архитектура#витражи#воссоздание храма Христа Спасителя#графика#дизайн#живопись#инновационные скульптуры#мемориальный комплек�� на Поклонной горе#мозаики#монументальное искусство#монументы#памятники#памятники 300 лет Российскому флоту

0 notes

Text

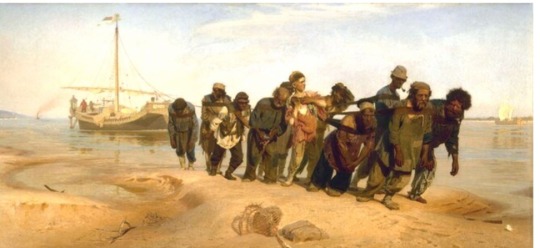

На картине БУРЛАКИ Репина есть скандальная деталь. Ее не замечают сегодня, но тогда она привела чиновников в ужас...

Картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» — один из самых известных художественных шедевров XIX века. Это сюжет знаком и школьникам, и пенсионерам: 11 оборванных мужчин тянут лямку, переступая по раскаленному волжскому берегу.

В советские времена было принято расшифровывать едва ли не каждую достоверно выписанную Репиным деталь в качестве свидетельства сочувствия художника идеям революции, однако тут есть один откровенно бунтарский нюанс, который наверняка никто не замечал, а вот министр путей сообщения Российской империи увидел сразу – и пришел в ужас.

Все мы в школе писали сочинения, анализируя роли и характеры бурлаков, и их связь с окружающим пейзажем. Но готовы поспорить – мало кто всерьез обращал внимание на небольшую деталь на водной глади. А она едва не стоила Репину только начавшейся карьеры!

Сочувствие художника тяжелой доле бурлаков видели во множестве деталей.

Наблюдательные исследователи заметили и перевернутый российский флаг на барже, и «клетку с русалкой» там же, и обвязанный веревкой камень на переднем плане картины – предполагалось, что в этих нюансах Репин зашифровал, насколько в царской России все прогнило, и в каком отчаянии находится простой люд, готовый к переменам.

Возможно, так оно и было…

Столичный житель Репин в деталях впервые наблюдал бурлацкий труд на Неве. К слову, он не был единственным художником, заинтересовавшимся этой сложной темой. Бурлаков писали Васильев, Саврасов, Верещагин.

В 1870 году Репин в составе группы товарищей отправился на Волгу, чтобы познакомиться с фактурной натурой и поработать над зарисовками. Художник был тогда совсем молод – ему не исполнилось и 30, и в Академии художеств он обращался в основном к библейским сюжетам.

Разумеется, бурлаки произвели на него неизгладимое впечатление. Но не столько тяготами своей незавидной судьбы, сколько… художественной выразительностью образов.

«Боже, как дивно у него повязана тряпицей ��олова, как закурчавились волосы к шее, а главное — цвет его лица!», — так описывал Репин попа-расстригу Канина, ставшего прообразом ключевого персонажа артели.

«Должен сознаться откровенно, что меня нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами; я расспрашивал их, только чтобы придать некоторый серьез своему делу», — откровенно признавался художник.

Однако – вольно или нет – Илья Ефимович все же включил в финальную версию картины «Бурлаки на Волге» деталь, которая максимально подчеркнула бессмысленность изматывающего труда артели.

Ты можешь заметить ее справа.

Весело несущийся на всех парах по водной глади пароходик демонстрирует: на Волге в 1870 году существовало современное быстроходное судоходство. Однако более дешевым оказывался изматывающий и унизительный человеческий труд. Вывод напрашивается сам собой!

И от него не удержались чиновники: после мирового дебюта картины на выставке в Вене в 1873 году министр Алексей Павлович Бобринский, заметив пароход, выражал недовольство «издевкой».

Накануне, перед отправкой полотна в Австрию, сотрудник министерства путей сообщения открыто критиковал Репина, утверждая, что «транспорт такой сведен к нулю, а вы пишете картину и везете ее на выставку».

Однако серьезные проблемы миновали Репина благодаря высочайшему заступничеству: «Бурлаков» для своей бильярдной комнаты купил великий князь Владимир Александрович Романов. Он оценил работу с точки зрения художественных качеств, совершенно проигнорировав социальную подоплеку.

Шум вокруг картины в итоге сослужил хорошую службу Илье Ефимовичу: в 30 с небольшим лет он стал известен не только в России, но и в мире.

(Из интернета)

🖌🖼🎨

32 notes

·

View notes

Text

ФЕДОР КОНЮХОВ. Путешественник. Пилот свободного аэростата. Капитан дальнего плавания. Яхтенный капитан. Совершил пять кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке «Уралаз». Первый и единственный человек, кто смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях (с востока на запад в 2014 и с запада на восток в 2019) на весельной лодке. Совершил первый в истории океанской гребли успешный переход через Южный океан от Новой Зеландии (город Данедин) до пролива Дрейка (острова Диего-Рамирез, Чили) на вёсельной лодке «АКРОС». Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов). Первый в мире, которому удалось выполнить программу Adventurers Grand Slam (Большой Шлем Приключений): Северный полюс (1988), Южный полюс (1996), и семь вершин мира, включая Эверест (с 1992 по 1997). Первый россиянин выполнивший программу «Семь Вершин мира» — совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента (Эверест дважды). Протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Академик Российской Академии Художеств (РАХ). Награжден Золотой Медалью Российской Академии Художеств. Автор более 3 000 картин. ��лен Союза Писателей РФ. Автор более двадцати пяти книг. Действительный член РГО.

FEDOR KONYUKHOV. Traveler. Free balloon pilot. Long-distance captain. Yacht captain. Made five round-the-world voyages, crossed the Atlantic fifteen times on sailing yachts, once on the rowboat "Uralaz". The first and only person who was able to cross the Pacific Ocean in both directions (from east to west in 2014 and from west to east in 2019) on a rowboat. Made the first successful crossing of the Southern Ocean in the history of ocean rowing from New Zealand (the city of Dunedin) to the Drake Passage (Diego Ramirez Islands, Chile) on the rowboat "AKROS". The first person in the world to reach the five poles of our planet: the North Geographic (three times), the South Geographic, the Pole of Relative Inaccessibility in the Arctic Ocean, Everest (the pole of heights), Cape Horn (the pole of yachtsmen). The first person in the world to complete the Adventurers Grand Slam program: the North Pole (1988), the South Pole (1996), and the seven summits of the world, including Everest (from 1992 to 1997). The first Russian to complete the "Seven Summits of the World" program - he climbed the highest peak of each continent (Everest twice). Archpriest of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate. Academician of the Russian Academy of Arts (RAA). He was awarded the Gold Medal of the Russian Academy of Arts. He is the author of more than 3,000 paintings. Member of the Union of Writers of the Russian Federation. Author of more than twenty-five books. Full member of the Russian Geographical Society.

7 notes

·

View notes

Text

Разработана онлайн-карта объектов советского монументально-декоративного искусства, расположенных на территории Нижегородской области на портале https://монументальное.рф/. Карта создана сотрудниками Культурно-просветительского центра «Я знаю» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель центра «Я знаю», художник, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Казарин и искусствовед Светлана Никольская разработали открытую онлайн-карту с указанием 179 объектов монументального искусства, созданных в 1952–1989 годах в городах и поселках Нижегородской области. Среди них – мозаики, декоративные панно, рельефы и сграффито (рисунки на стенах зданий, процарапанные по одному или нескольким слоям цветной штукатурки).

2 notes

·

View notes

Text

Фотографы Российской империи 📷 Искусство фотографии в России развивалось стремительно. Уже в 1880-е появился жанр публицистического фоторепортажа и первый профессиональный журнал. Русские фотографы участвовали в международных выставках и получали престижные награды. «Культура.РФ» знакомит с первопроходцами в области фотоискусства. ✅ Первый русский фотограф: Алексей Греков Полиграфист Алексей Греков остался в истории как пионер портретной фотографии и изобретатель российского фотоаппарата. Он первым из русских мастеров освоил способ получения негативного изображения на бумаге (калотипию). В 1840 году, через несколько месяцев после открытия французским изобретателем Луи Дагером дагеротипии, Греков сделал ее более доступной, а само изображение — более прочным. Он первым в мире стал наносить слой серебра (а позднее золота) на медные пластинки с помощью гальванопластики (гальванопластика — способ копирования при помощи химического процесса. — Прим. ред.). В этом же году он открыл «художественный кабинет» портретной фотосъемки — первый в России. ✅ Фотограф Их Императорских Величеств: Сергей Левицкий Еще один первопроходец русской фотографии — Сергей Левицкий. Свои первые снимки начинающий фотограф сделал во время экспедиции на Кавказ в 1842 году — после этой поездки он оставил службу в канцелярии и полностью посвятил себя фотографии. Во время путешествия по Риму он сфотографировал русскую общину — этот снимок единственный, на котором запечатлен Николай Гоголь. Ему также принадлежит коллективная фотография авторов журнала «Современник» с Иваном Тургеневым, Дмитрием Григоровичем, Львом Толстым, Николаем Островским и Иваном Гончаровым. В Санкт-Петербурге Сергей Левицкий держал дагеротипную мастерскую. Одним из первых он начал делать фотографические коллажи и ретушировал негативы. В 1847 году по его эскизам сконструировали камеру с мехами («гармошкой»), которая облегчила фокусировку и снизила вес аппарата. В объективе Левицкого были Николай I, Мария Александровна, Александр II и другие царские особы — фотограф запечатлел четыре поколения монаршей семьи. В 1877 году Левицкому и его старшему сыну Льву, который работал вместе с отцом, присвоили звание «Фотографы Их Императорских Величеств». ✅ Автор первого фотоальбома: Андрей Деньер Андрей (Генрих) Деньер также работал в Петербурге. В 1842 году он стал вольноприходящим студентом в Императорской Академии художеств на курсе исторической живописи у Карла Брюллова, в это же время увлекся фотографией. После окончания учебы он открыл «Дагеротипное заведение художника Деньера» на Невском проспекте. В 1860-х успешный фотограф-портретист уже занимал призовые места на выставках и выступал на них экспертом, а в 1860 году был удостоен звания «Фотограф Его Императорского Величества». Андрей Деньер первым сделал фотоальбом со снимками деятелей искусства: в 1865 году вышли 12 изданий «Альбома фотографических портретов известных лиц России». Деньер запечатлел Федора Тютчева, Ивана Аксакова, Афанасия Фета, Тараса Шевченко. Андрей Деньер всегда экспериментировал с фотографированием. Он работал с витротипией — «фотографией на стекле». Также мастеру принадлежит метод, который назвали «эффект Деньера»: фотограф печатал изображение с двух негативов. Так он добивался мягких, нерезких контуров. ✅ Первый русский фотохудожник: Андрей Карелин В детстве будущий основоположник художественной фотографии Андрей Карелин учился иконописи. Способного ученика из Тамбова направили в Санкт-Петербург в Императорскую Академию художеств. После выпуска Карелин стажировался у Михаила Настюкова — официального фотографа будущего государя Александра III. В 1869 году Андрей Карелин открыл собственный фотосалон в Нижнем Новгороде. Он делал портреты герцога Эдинбургского, художника Василия Верещагина, музыканта Николая Рубинштейна, ученого Дмитрия Менделеева и других известных личностей. Карелин часто экспериментировал с фокусным расстоянием и глубиной резкости, благодаря чему добился естественности и соразмерности деталей. Он снимал на расстоянии семи метров, не теряя при этом четкости изображения. В 1876 году «За изобретенный особый способ фотографии» мастеру присвоили звание фотографа Императорской Академии художеств. Как художник, Андрей Карелин старался приблизить свои работы к лучшим произведениям живописцев. В 1886 году вместе с Иваном Шишкиным он создал альбом «Нижний Новгород» с раскрашенными акварелью фотографиями местного дворянства и купечества — экземпляр, подаренный Александру II, хранится в Государственном Русском музее. «Карелин первым доказал всему миру своими многочисленными фотографическими этюдами-композициями, что художество и фотография стоят в самой близкой непосредственной связи, что фантазия художника-фотографа, его изящный вкус в выборе сюжетов-картин, полных мысли, могут быть осуществлены фотографией» Фотограф Сергей Прокудин-Горский ✅ Летописец петербургской жизни: Карл Булла Петербургского фотографа Карла Буллу называют отцом репортажного фотоискусства и летописцем петербургской жизни. Он одним из первых получил разрешение на уличную фотосъемку и стал единственным фотографом, кто был удостоен нагрудного знака «Фотограф Санкт-Петербурга». В 1883 году в своей лаборатории он производил сухие броможелатиновые пластины — его изобретением пользовались по всему миру. На своих снимках Булла запечатлел значимые события России: спуск на воду крейсера «Аврора», наводнение 1903 года в Санкт-Петербурге, празднование 300-летия дома Романовых, революцию 1917 года. Позднее в собственной типографии он печатал открытки с видами столицы. Булла-репортер снимал для газет и журналов «Нива», «Огонек», «Столица и усадьба», немецких Die Woche, Illustrirte Zeitung. Карл Булла снимал также и портреты. В его объектив попали император Николай II, Петр Столыпин, Максим Горький, Федор Шаляпин и Александр Куприн, Илья Репин, Матильда Кшесинская. К 80-летию Льва Толстого фотограф сделал более 100 снимков. ✅ Фотограф-гравер: Альфред Федецкий Альфред Федецкий закончил фотографический институт при Академии художеств в Вене. Позже он переехал в Киев и стал работать в фотоателье Влодзимежа Высоцкого, где его вскоре назначили управляющим и доверили делать фотографии высочайших особ. В 1886 году Федецкий перебрался в Харьков — фотографический центр Юга России. Там он открыл собственное фотоателье. Федецкому принадлежат фотографии членов императорской фамилии, Иоанна Кронштадтского, Петра Чайковского, Ивана Айвазовского. В 1888 году на Всемирной выставке в Брюсселе Федецкий получил золотую медаль, а за кадры с крушения императорского поезда около станции Борки «Высочайшую благодарность» Императора Александра III. Жанровые, пейзажные и портретные фотографии он старался приблизить к живописным рисункам. В 1901 году мастер изобрел новый способ съемки, который позволял имитировать гравюру на цветном металле. «Действительно, новый род съемки, изобретенный Федецким, дает поразительное анатомическое свойство, сохраняя экспрессию, характер, отсветы кожи и малейшие изгибы лица. Глядя на эти снимки, никто не скажет, что это — фотография, а не превосходная, старинная гравюра. И замечательно, что чем пристальнее и дольше вглядываешься в эти снимки, тем сильнее их впечатление, тем больше они нравятся»ю Газета «Харьковские губернские ведомости», 1901 год ✅ Фотограф-публицист: Максим Дмитриев Основатель социальной и публицистической фотографии в России Максим Дмитриев учился профессии у московского фотографа Михаила Настюкова. В 1879 году Дмитриев перешел в фотоателье Лейбовского в Нижнем Новгороде, а через два года стал помощником Андрея Карелина — тогда уже известного на весь мир. Максим Дмитриев фотографировал старинные памятники Волжского края, местности, охваченные бедствием. Фотографии города вошли в альбом «Неурожайный 1891–1892 год в Нижегородской губернии». Позднее эти фотографии проиллюстрировали книгу историка Василия Чешихина «Лев Толстой и голод». Рискуя здоровьем, Дмитриев снимал врачей и сестер милосердия, которые лечили больных тифом, разоренные деревни, ночлежки. Работы мастера оценили золотой медалью на Парижской международной фотографической выставке и почетным дипломом на выставке в Амстердаме. «…Спешу написать Вам эти немногие строки, но мне довольно их, чтобы сказать Вам, что я в неописанном восторге от Ваших фотографий, особенно от «картин голодного года». Я ничего подобного не видел нигде в Европе, — а смею сказать, я много видел и здесь и в Европе». Из письма критика Владимира Стасова: В объективе Максима Дмитриева были почти все важные события Нижнего Новгорода: визит Николая II, 300-летие дома Романовых в 1913 году. Дмитриев часто фотографировал Максима Горького, Федора Шаляпина, Исаака Левитана, Константина Маковского, Ивана Бунина, Леонида Андреева, Владимира Короленко. Также он создал самый длинный в мире фоторепортаж: он запечатлел почти каждые четыре километра реки Волги и ее окрестностей. ✅ Пионер цветной фотографии: Сергей Прокудин-Горский Изобретатель цветных фотографий Сергей Прокудин-Горский учился в Императорской Военно-медицинской академии и Академии художеств. Его всегда увлекала фотография: результаты своих исследований он размещал в тематическом журнале и книгах по фотографии. В 35 лет Прокудин-Горский стал членом фотографического отдела Императорского Русского технического общества — он регулярно делал доклады о своих исследованиях в области фотографии. В 1900 году черно-белые снимки Прокудина-Горского участвовали во Всемирной Парижской выставке, а через год он открыл «фотоцинкографическую и фототехническую мастерскую» в Петербурге. Настоящая революция в области фотоискусства началась с его статей о принципах воспроизведения цвета. Прокудину-Горскому первому в России удалось получить цветное изображение — качество его снимков превосходило даже иностранные. Уже с 1903 года он фотографировал виды и людей Российской империи в цвете. Мастеру принадлежат знаменитые снимки начала XX века: Лев Толстой в Ясной Поляне, команда парохода «Шексна», эмир Бухарский в Узбекистане, крестьяне из разных уголков страны. ✅ Мастер русской светописи: Сергей Лобовиков Сергей Лобовиков начинал работать в фотоателье купца Петра Тихонова в Вятке. В 24 года, в 1894 году, он открыл собственную фотомастерскую. В своем фотоателье Лобовиков установил электроподсветку, которая позволяла ему фотографировать не только при дневном свете, но также в пасмурную погоду и вечером. Это было редкостью в то время. В 1908 году Сергей Лобовиков стал председателем Вятского фотографического общества. За живописные фотографии крестьянского быта, портреты детей и сельские пейзажи он удостоен бронзовой медали на Парижской Всемирной выставке. «Я — фотограф мужицкий. Мой объект — мужик. Быт его меня интересует со всех сторон», — говорил мастер. Через два года фотографа избрали почетным членом Лондонского общества изящных искусств. «Какая была цель и идея, руководившая мною в течение всей моей жизни? Эта цель — поднять, сколько позволят мои силы, фотографическое искусство прежде всего в нашем захудалом городишке, а может быть, и больше» Сергей Лобовиков ✅ Первая русская женщина-фотограф: Елена Мрозовская Фотограф-любитель из Санкт-Петербурга Елена Мрозовская училась фотоискусству в Париже у известного французского мастера Надара. В 1894 году она открыла собственную художественно-фотографическую мастерскую на Невском проспекте. В объективе Мрозовской были Николай Римский-Корсаков, Вера Комиссаржевская, Александр Глазунов, Матильда Кшесинская. «Мне думается, что в основу работы каждого портретиста, и профессионала в особенности, должна непременно быть положена известная идейность исполнения, и в действительности оно так и есть, и таких фотографов совершенно правильно называют фотографами-художниками. Их очень немного, не только в России, но и во всем мире и к числу их принадлежит и Е.Л. Мрозовская, за которой имеется еще и та особенность, что из женщин она пионерка в этой отрасли искусства». Сергей Прокудин-Горский. Елена Мрозовская была официальным фотографом Санкт-Петербургской консерватории: ей принадлежат первые снимки интерьеров учебного заведения. Она засняла знаменитый маскарад в Зимнем дворце в 1903 году: один из снимков — тонированный портрет княгини Ольги Орловой с кокошником — находится в Эрмитаже. Автор: Ирина Малахова 📌 Часть из работ фотохудожников Российской империи можно посмотреть в фотоальбомах нашей группы. ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ����📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 📜🔍 Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: vk.com/app5619682_-66437473 ✉ Наша почта: [email protected]

0 notes

Text

Концерт

Концерт Imperialis Orhestra "От барокко до рока" в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств. Галереи искусств Зураба Церетели на Пречистенке, 19

0 notes

Text

Девять полотен нижегородского художника доставят в Луганск

Девять полотен нижегородского художника Вячеслава Грачева доставят в Луганский художественный музей, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе регионального исполкома Народного фронта. Вячеслав Грачев — заслуженный художник России, академик Российской академии художеств. «Вместе с нашим 85-м гуманитарным конвоем этот ценный груз уже сегодня вечером будет в Луганске, — говорится в сообщении. — Это дар нижегородца Луганскому художественному музею».

0 notes

Text

Храни молчание...

Храни молчание. Хранить

Его куда трудней, чем нить

Воспоминаний, разговоров,

Храни молчание от сора

Словесного. Не проронить

Ни слова - трудно, но продли

Молчание до той вдали

Маячащей миражной встречи,

Где тишина уже часть речи,

А небо - это край земли.

Лариса Миллер

Художник: Екатерина Абрамова

Художник Екатерина Абрамова занимается живописью и графикой в смешанной технике. Использует различные материалы: масло, акрил, акварель. Родилась в Московской области в 1979г. Мама троих детей. Первые уроки композиции и рисунка дал ей отец - Александр Абрамов - художник и резчик по дереву. Училась в детской художественной школе, которую закончила с отличием. Затем обучалась в Абрамцевском художественном колледже им.Васнецова и частной художественной студии. В 2007г. с отличием закончила Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Санкт-Петербург. В 2007г. награждена золотой медалью «250 лет Российской Академии художеств» и золотой медалью «Национальное достояние» Международного Благотворительного Фонда «Меценаты Столетия». В 2007г. получила благодарность от Российской Академии художеств за участие в выставке «Академическая школа», посвященной 250-летию Российской академии художеств. Номинирована на получение Государственной Президентской стипендии в области искусств. Член союза художников России с 2007г. Член международного художественного фонда с 2007г. Участник многочисленных групповых и персональных выставок в России и за рубежом. Работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Финляндии, Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии.

Из инета

29 notes

·

View notes

Text

Александра Фёдоровна

Урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская 13 июля 1798, Потсдам — 20 октября 1860, Царское се��о — супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица всероссийская. Шарлотта родилась в семье Вильгельма III и королевы Луизы. Мать будущей российской императрицы была одной из первых красавиц своего времени, которой оказывали знаки внимания Наполеон и русский царь Александр. Именно Александра введёт в моду наряжать елку к Рождеству.

Подросшую Шар��отту сосватали за брата русского императора великого князя Николая Павловича, о чем торжественно объявили в начале ноября 1815 года. Шарлотта и Николай влюбились друг в друга с первого взгляда. Пара считалась к тому моменту одной из самых красивых в Европе. Их отношения с самого начала были очень теплыми, несмотря на то, что этот союз был направлен, прежде всего, на укрепление русско-германской дружбы. При этом будущие супруги не рассчитывали на корону, поскольку наследником Александра считался Константин. Шарлотта была рада стать великой княгиней и жить подальше от дворцовых интриг.

Перед свадьбой будущая великая княгиня писала: «Я много плакала при мысли, что мне придётся встретиться с вдовствующей государыней, рассказы о которой меня напугали». И всё же впоследствии между Марией Фёдоровной и её невесткой сложились достаточно хорошие отношения. Пышная свадьба была сыграна в 1816 году. Шарлотта Прусская приняла православие и стала великой княгиней Александрой Федоровной. Супругу будущего царя Николая I хорошо встретили при дворе, даже овдовевшая свекровь Мария Федоровна, известная тяжелым нравом, тепло приняла невестку. При русском дворе новую великую княгиню приняли любезно. «Нам памятна её величественная и строгая фигура, представлявшая законченный тип немецкой красоты». Александра Фёдоровна отличалась грациозностью, любезностью и весёлостью.

Русскому языку Александру Федоровну учил Василий Андреевич Жуковский, с которым у будущей императрицей завязалась крепкая дружба. Но изъясняться всю жизнь она любила по-немецки. Очарован её особой был и Александр Сергеевич Пушкин, близкий друг Николая. Александру Федоровну, прозванную при дворе Лалла-Рук, поэт запечатлел в следующих строках:

…в умолкший тесный круг,

Подобно лилии крылатой,

Колеблясь, входит Лалла-Рук,

И над поникшею толпою

Сияет царственной главою

И тихо вьется и скользит

Звезда-харита средь харит.

Будущая императрица, переехавшая в 1825 году в Петергоф, болезненно переживала период неопределенности, связанный с отречением от престола цесаревича Константина. При получении известия о восстании декабристов она бросилась в придворную церковь молиться о благополучии своего семейства. От пережитого волнения у неё развились тик лица и нервная болезнь, из-за которой пришлось несколько раз откладывать коронацию. На следующий день после восстания она записала в своём дневнике:

Я думала, что мы уже достаточно выстрадали и вынесли. Но волею неба нам было суждено иное. Вчерашний день был самый ужасный из всех, когда-либо мною пережитых... Нельзя было скрывать от себя опасности этого момента. О, господи, уж одного того, что я должна была рисковать драгоценнейшей жизнью, было достаточно, чтобы сойти с ума... Боже, что за день! Каким памятником останется он на всю жизнь!..

Услышав о том, что жёны декабристов поехали вслед за мужьями на каторгу, Александра Фёдоровна записала в своем дневнике: «О, на их месте я поступила бы так же!»

В эпоху романтизма, когда все поэты и художники воспевали красоты Италии, императрице страстно хотелось побывать в этой стране. Чтобы уто��ить эту жажду, Николай велел построить для неё в Петергофе павильон в «помпеянском» стиле. В Москве же её имя получил Александрийский дворец. Во время пожара Зимнего дворца император приказал в первую очередь спасать письма, которые писала ему Александрин из Германии в период их помолвки. Семейное счастье омрачало её расстроенное здоровье (она выносила семерых детей) и невозможность приспособиться к климату Петербурга. Из-за частых болезней она была вынуждена уезжать лечиться на европейские курорты. Душевную боль приносили ей мимолётные увлечения мужа, особенно его связь с Варварой Нелидовой, возникшая после того, как врачи уверили государыню в опасности новой беременности для её жизни и посоветовали прекратить половые отношения с мужем. Удивительно, но Александра Федоровна простила соперницу и предоставила придворную должность. Память о Николае I до конца жизни сделала их лучшими подругами.

Император Николай I питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и законодателем которого он себя чувствует. Для него эта была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золоченых решеток своей клетки. — фрейлина Анна Тютчева

Летом 1829 года Николай Павлович приехал с супругой в гости к своему тестю Фридриху - Вильгельму, королю Пруссии. В честь императрицы Александры Федоровны ее отец устроил праздник и костюмированный рыцарский турнир, получивший по любимому цветку императрицы название "Белая Роза". Праздник "Волшебство Белой Розы", состоявшийся во дворце Потсдама 13 июля 1829 г., был приурочен ко дню рождения императрицы Александры Федоровны. На главной площади перед дворцом состоялся рыцарский турнир сучастием принцев прусского королевского дома. В центре мест, отведенных для зрителей, была сооружена трибуна для царицы турнира императрицы Александры Федоровны. Все сооружения украшались белыми розами. Царица турнира появилась в сопровождении многочисленных дам в средневековых одеждах. Все дамы, в том числе и императрица, имели украшения из белых роз. По знаку, поданному царицей турнира, появилась кавалькада всадников - участников состязаний в рыцарских доспехах, среди них - принц Фридрих Нидерландский, герцог Карл Мекленбургский и др. Один из рыцарей, приветствуя царицу турнира, объявил, что "ввиду всем известной кротости и миролюбия" Александры Федоровны торжества ограничатся лишь ярким парадом, без рыцарских поединков.

Брак Николая и Александры оказался многодетным, уже через девять месяцев после свадьбы великая княгиня родила первенца, сына Александра, названного в честь дяди, императора Александра I. «Я ощутила нечто важное и грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда сделаться императором». Мария Николаевна (18 августа 1819 — 21 февраля 1876) — первая хозяйка Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, президент Императорской Академии художеств. Она была старшей дочерью и вторым ребенком в семье великого князя. Первый муж Марии Николаевны, Максимилиан умер в 35 лет, и она вышла замуж вторично в 1853 году за графа Григория Александровича Строганова. От первого брака у неё родилось 7 детей, а от второго 2. Ольга Николаевна, вторая дочь Николая I родилась в Аничковом дворце 30 августа (11 сентября) 1822 года. Долгие годы не могла выйти замуж, но в итоге она встретила наследного принца Вюртембергского Карла. Александра Николаевна (24 июня 1825 — 10 августа 1844), младшая дочь Николая I славилась своей красотой и легким характером, отличалась удивительной добрготой и музыкальным характером. Умерла от туберкулеза в 19 лет, оставив мужа - Фридриха Вильгельма, принца Гессен-Кассельского - вдовцом. Великий князь Константин Николаевич(1827—1892), женат на принцессе Александре Саксен-Альтенбургской. Великий князь Николай Николаевич Старший (1831—1891), женат на принцессе Александре Альденбургской. «Константиновичи" и "Николаевичи" У обоих было два брака, как и у их брата императора Александра II, но и у Константина и у Николая второй брак был с балеринами. Великий князь Михаил Николаевич (1832—1909), женат на Цецилии Баденской.

После смерти мужа Александра Федоровна унаследовала Аничков дворец и Александрию, владела также мызами Ропша, Кипень, Дудергофка и Знаменка. Она носит титул вдовствующей императрицы, окружена прежним почетом, - сын, новый император, любит ее, да и характером он, кажется, больше в мать. Но силы с каждым годом уходят из когда-то прекрасной женщины. Теперь она многие месяцы проводит на немецких и французских курортах. Но она по-прежнему олицетворяет блеск и роскошь императорского двора. Умрет она через 5 лет после мужа, 20 октября 1860 года.

1 note

·

View note

Quote

Осужденная за многомиллионную аферу Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств.Теперь понятно, что не про все её художества мы знаем...

2 notes

·

View notes

Text

Выставка «Владимир Васильев. Отражения» в РАХ

На Пречистенке в Российской академии художеств (РАХ) 25 апреля откроется выставка произведений народного артиста СССР и РФ, профессора ГИТИС, почетного профессора МГУ и почетного члена РАХ Владимира Васильева. Зрители увидят около ста живописных работ, выполненных маслом, пастелью и акварелью, а также фрагменты архивных записей. Владимир Васильев, легендарный танцовщик ХХ века, «Бог танца» по…

#культураобъединяет#Большой театр#Владимир Васильев#ГИТИС#Дон Кихот#Инсайд Групп Продакшн#Ирина Антонова#Культура#Лебединое озеро#Москва#Пречистенка#РАХ#Римскую оперу#Российской академии художеств#Светская жизнь#Щелкунчик#Ярослав Бородин#актер#критиков#педагог#поэт#режиссер#танцовщик ХХ века#театр Колон#хореограф#художник#socialite.news#socialitenews

0 notes

Text

Околосатира. Участница громкого дела о хищениях в Министерстве обороны РФ Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств. (Поговаривают, что глава "Роскосмоса" Рогозин планирует пригласить Васильеву расписывать запускаемые ракеты)

1 note

·

View note

Photo

Воспитанник Ермолова. Первый чеченский художник Судьба Петра Захаровича Захарова-Чеченца неразрывно связана со страшным штурмом аула Дади-Юрт. Тема эта тяжёлая и потенциально взрывоопасная, т.к. многие этнически ангажированные историки стараются использовать её в политических играх и культивировании роста социальной напряжённости. Это удаётся им по той причине, что современный обыватель, живя в виртуальной мире так называемой мимишности, ни на мгновенье не может себе представить ни реалий общества 19-го века, ни того юридического мира, весьма далёкого от современных норм. К тому же многие факты в этой истории намеренно замалчивают и пропускают. Дади-Юрт был весьма ��огатым аулом. До двух сотен капитальных каменных домов, окружённых не менее мощными изгородями. Практически каждый житель аула был вооружён, чего требовало их ремесло. Ведь богатство Дади-Юрта зиждилось не на скотоводстве или земледелии, а на вполне законном для того горского общества бизнесе – набегах. Как это ни странно, но грабёж в тех местах был таким же распространённым и легитимным делом, как работорговля в землях черкесов. Форсируя Терек, воинственные жители Дади-Юрта обрушивались на терские станицы, уводя людей в рабство и угоняя скот и лошадей. Многочисленные мирные договоры, заключённые с жителями Затеречья, легко нарушались. Последней каплей терпения генерала Алексея Петровича Ермолова, служившего тогда уже на Кавказе, стал угон крупного табуна лошадей, превративший по одним данным до двух сотен кавалерии в пехоту. Был составлен план репрессалии, т.е. военной экспедиции, ставящей себе целью наказание противника, возмещение ущерба и ликвидацию вражеской базы. Такая практика была для того времени общеупотребима и вполне законна. Перед штурмом 14 сентября 1819-го года (по старому стилю) по приказу Ермолова жителям аула предложили добровольно уйти подальше от Терека, а значит и от казачьих терских станиц ими разоряемых. Строптивые горцы ответили отказом, начался кровавый штурм. Каждый дом превратился в крепость, которую приходилось брать при помощи артиллерии. Отчаянно дрались даже женщины аула, бросаясь на казаков и солдат с кинжалом в руках. Творилась кровавая мясорубка. Многих женщин прямо на глазах у русских казнили собственные мужья. Они стали заложниками намеренно культивируемого в политических целях слуха, что страшный Ярмул, так называли Ермолова, приказал отбирать красивых чеченок, а непривлекательных барышень распродавать дагестанским лезгинам по рублю за штуку. И вот под вечер, когда аул пылал, а вокруг валялись сотни окровавленных трупов горцев, солдат и казаков, русские бойцы обнаружили плачущего мальчика в одном из разбитых боями домов. Мальчик был в ужасе, поэтому солдат по имени Захар и унёс его подальше от этого жуткого места. Именно этот солдат и примет ребёнка на воспитание. Принято считать, что Захар был казаком по фамилии Недоносов, однако последние изыскания показывают, что Захар был солдатом, а приписываемая ему фамилия вообще не встречается в исторических документах. Также есть разнотолки в дате рождения. Чаще всего указывают, что Пётр Захарович родился в 1816-м году, но эта дата взята с потолка. Просто один из солдат, обнаруживших ребёнка, сказал, что на вид мальчишке не более трёх лет, так солдатское предположение и стало датой рождения будущего художника. Крестили мальчика в 1823-м году в Мухровани, что в 30 километрах восточнее Тифлиса. При крещении он и получил имя Пётр, по одной из версий выбранное самим Ермоловым, который принимал самое активное участие в судьбе своеобразных «сынов полка». Ведь Пётр Захарович был отнюдь не одинок. При Ермолове росли многие дети, кои осиротели благодаря бесконечной Кавказской войне. Официально за ними присматривал тогда ещё майор граф Иван Осипович Симонич. Формально дети числились пленными, но это, верно, единственный случай в истории, когда пленным давали кров, одежду, питание, а главное, необычайно труднодоступное и дорогое по тем временам образование — как путёвку в жизнь. К примеру, при взятии всё того же аула Дади-Юрт был «пленён» двухлетний мальчик, взятый на воспитание бароном Розеном. Позже этот мальчик станет известным чеченским поэтом и дослужится до чина коллежского асессора под именем Константина Михайловича Айбулата. В Тифлисе и Мухровани Пётр провёл около пяти лет, воспитываясь Захаром и самим Алексеем Ермоловым. По прошествии этих пяти лет, в 1824-м году, парень был передан на воспитание непосредственно Ермолову, но только не Алексею Петровичу, а его двоюродному брату – Петру Николаевичу, на тот момент полковнику, командиру Грузинского гренадёрского полка. Пётр тогда был холост и не имел детей, поэтому был рад такому приёмному сыну и называл его только ласково Петрушей. Ермолов быстро приметил, что одновременно с обучением грамоте Петя постоянно рисует всё, что попадается под руку. Заметив эту творческую склонность «сына», Ермолов принялся бомбардировать все возможные инстанции и боевых товарищей письмами с просьбой принять Петрушу в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга. Неожиданно для себя Пётр Николаевич упёрся в стену устава Академии тех лет, который запрещал брать на обучение крепостных и инородцев. Но героя войны 1812-го года и Кавказа остановить такая мелочь не могла. Во время коронации Николая I он обратился с просьбой обратить внимание на одарённого мальчика к самому президенту Академии Алексею Николаевичу Оленину, который посоветовал сначала отдать мальчика профессиональному живописцу на обкатку навыков. Наконец Ермолов, происходя из знатного рода, поднял все свои связи, и вскоре Общество поощрения художников взяло Захарова под свою опеку, и он отправился в Петербург. Примерно в это же время здоровье начинает подводить Ермолова. Сказывались долгие годы походов и бесконечной войны. В 1827-м году в возрасте сорока лет Ермолов подаёт прошение об отставке и перебирается в Подмосковье, где посвящает себя семье. Однако он ни на минуту не потерял связи с Захаровым, живо интересуясь его делами и состоя в переписке не только с ним, но и с Александром Ивановичем Дмитриевым-Мамоновым, который опекал Петра Захаровича в столице. В 1833-м году Захаров наконец поступил в Академию, в которой учился крайне хорошо, заслужив ряд похвал на радость Ермолову. Уже в 1836-м году Пётр готовился к своей первой академической выставке. По некоторым данным, это была работа на национальную тематику «Рыбак». Выставку, состоящую почти из 600 работ разных авторов, посетил сам Николай I с супругой. Среди отмеченных им работ было и произведение Захарова. Уже 10-го августа 1836-м году ��овет Академии присваивает Захарову звание свободного художника. А в феврале 1837-го художник получает официальный аттестат Академии. Пётр сразу же уведомил приёмного отца, что отныне он занимается портретами на заказ и уже сам даёт уроки живописи. Несмотря на внушительный список портретов, до нас дошли немногие работы Захарова. Также, несмотря на их число, молодой художник всё же нуждался в деньгах. В этот период Захаров подписывает свои работы по разному, видимо, порой ощущая одиночество, т.к. вынужден был часто переезжать. Так, встречаются подписи просто Захаров, Захаров-Чеченец и даже Захар Дадаюртский. В 1939-м году Пётр навестил приёмного отца и написал групповой портрет его детей. Эта картина ярко показывает ту братскую атмосферу, в которой рос Захаров. Пётр очень любил своих «братьев и сестёр», всегда с нежностью отзываясь о них. Вот как он писал Ермолову и его детям в те дни: «Молю Бога о продлении дней Ваших и всего семейства Вашего, Катерине Петровне, Николаю Петровичу, Алексею Петровичу, Варваре Петровне, Нине Петровне, Григорию Петровичу! Всему Вашему семейству доброго здоровья и хороших успехов в науках, приятно было знать успех�� в рисовании Николая Петровича, Катерины Петровны и Алексея Петровича, они обещались иногда присылать свои труды…» К 40-му году финансовое положение Захарова стало тяжёлым, и он поступил на службу в качестве художника в Департамент военных поселений, работая над иллюстрациями к изданию «Историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по высочайшему повелению: 1841—1862». В том году им было выполнено более 60 рисунков обмундирования и вооружения российской армии. На данный момент до нас дошли чуть более 30 его работ того времени. Поправив таким образом свои финансы, он подал прошение в Совет Академии художеств для получения программы на звание академика. Одновременно с этим он вынужден был по состоянию здоровья покинуть столицу. В конце апреля 1842-го года Захаров-Чеченец приехал в Москву, поселившись в доме своего приёмного отца в Чернышевском переулке 236. Именно в «московский» период своего творчества Пётр Захарович напишет, верно, самую известную свою работу, благодаря которой каждый читатель этих строк, сам того не зная, заочно знаком с Захаровым. Речь идёт о портрете генерала Алексея Петровича Ермолова. Том самом портрете, на котором суровый генерал грозно смотрит на зрителя на фоне темнеющих Кавказских гор. Данный портрет и был той самой программой на получение звания академика. Пётр Захарович Захаров-Чеченец стал первым в истории художником-академиком чеченского происхождения. Будущее казалось безоблачным, но у судьбы были свои злые планы… Едва начавшаяся семейная жизнь, обещавшая счастье, быстро оборвалась. Ещё в 1838-м году Захаров написал портрет Александры Постниковой. И по прибытии в Москву быстро сошёлся с четой Постниковых. Вскоре у него завязался роман с Александрой. 14 января 1846 года в церкви Покрова Богородицы в Кудрине Захаров венчался с любимой женщиной. На свадьбе присутствовали и Ермоловы во главе с Алексеем Петровичем. Увы, несчастье свалилось на молодую пару через несколько месяцев после бракосочетания. Александра заболела чахоткой, т.е. туберкулёзом. Несмотря на заботы врачей, а она была к тому же из семьи известных московских лекарей, любимая супруга умерла. Почти сразу слёг и Пётр Захарович. Горе от потери жены и вынужденное бездействие, когда рука не могла держать кисть, убивали художника быстрее, нежели проклятая болезнь. Ведь Захаров работал всю жизнь, и прозябание для него было немыслимым. Последние дни его скрашивались только общением с «братьями и сёстрами» Ермоловыми, т.к. Алексей Петрович был постоянно занят в Государственном совете, а Пётр Николаевич уже умер. 9 июля 1846-го года выдающийся художник своего времени, весомо обогативший культуру Российской империи прекрасными работами, скончался. Похоронили Захарова-Чеченца на Ваганьковском кладбище под одним с женой надгробным камнем. Жизнь после смерти После смерти творцы начинают жить в своих творениях. Захаров не исключение. Вот только ему в этом смысле не повезло несколько раз. В 1944-м году, когда началась депортации части чеченского и ингушского народов, в каком-то доктринёрском идеологическом порыве или же желая выслужиться перед начальством, чиновники от культуры принялись вычёркивать фамилию Захарова-Чеченца из каталогов, а некоторые работы и вовсе приписали другим авторам. Теперь восстанавливать историческую справедливость очень трудно. Пострадали работы Захарова и во время войны в Чечне. Ещё в 1929-м году несколько полотен Захарова были отправлены из Третьяковской галереи в Чечено-Ингушский краеведческий музей в Грозном. В ходе первой чеченской войны здание музея террористы превратили в укрепрайон со всеми вытекающими последствиями. Когда позиции были оставлены, музей остался в руинах, которые боевики к тому же заминировали. Так пропали работы Захарова. Такую же судьбу разделили полотна Петра Захаровича, переданные в Музей изобразительных искусств города Грозного в 1962-м году. Сейчас все они находятся в розыске и год от года всплывают на заграничных аукционах, где продаются за миллионы долларов.

2 notes

·

View notes

Photo

18 октября в музее художника Б.Я. Ряузова состоялось открытие выставки "По следам Ряузова: современный Красноярск глазами художника". ⠀ Работы учеников школы живописи Евгения Станкевича. ⠀ * ⠀ А так ��е Музей художника Б.Я. Ряузова приглашает на выставки к 100-летию Б.Я. Ряузова: ⠀ Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова (пр. Мира, 12, т. 212-22-50); ⠀ Дом художника (пр. Мира, 56, т. 227-06-22); РО УСДВ Российской академии художеств (пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 197, т. 236-34-23). ⠀ * ⠀ #artksuphoto #art #exhibition #живопись #арт #искусство #живописьэтомодно #школаживописикрасноярск #школа #школаживописистанкевича #школаживописи #красноярск #сибирь #россия #музейхудожникаряузова #ряузов100 #музейряузова #музей (at Музей Художника Б. Я. Ряузова) https://www.instagram.com/p/B3y9-YqCwyw/?igshid=1j9md1kgn7axz

#artksuphoto#art#exhibition#живопись#арт#искусство#живописьэтомодно#школаживописикрасноярск#школа#школаживописистанкевича#школаживописи#красноярск#сибирь#россия#музейхудожникаряузова#ряузов100#музейряузова#музей

1 note

·

View note

Text

В объективе – Пушкины. Белгородка собрала данные о потомках поэта, изображённых на картине. Любая фотография – это остановленная история: памятный момент, близкий человек, уголок родного города. Но есть кадры, на которых удаётся запечатлеть связь двух, а то и трёх веков. Такую связь увековечил в своей картине «Групповой портрет потомков А. С. Пушкина – участников Великой Отечественной войны» народный художник РСФСР, член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств Владимир Переяславец. Друзья детства В предвоенные годы в 1-й Пионердом Москвы – детдом, где в основном жили дети политэмигрантов, но воспитывались и сироты из столицы и других городов, – иногда по специальному разрешению попадали дети при живых родителях, потому что дома их просто нечем было кормить. В этом детдоме воспитывался и Владимир Переяславец. Здесь он встретил друзей на всю жизнь. Самые закадычные – Олег Кологривов и Сергей Клименко – были прямыми потомками великого русского поэта Александра Пушкина. Позже компания отыщет и других наследников Александра Сергеевича. И в один прекрасный день Владимир Переяславец соберёт их всех у себя дома, чтобы сделать несколько постановочных фотографий, которые станут основой необычной картины. Информацию об их жизни собрала научный сотрудник Пушкинской библиотеки-музея Белгорода Валентина Павлова. «В преддверии празднования 225-летия Пушкина наша библиотека провела круглый стол «Род Пушкиных в военной истории Отечества», – рассказывает Валентина Николаевна. – Одной из тем стала работа Владимира Переяславца, запечатлевшая потомков Пушкина – участников Великой Отечественной войны. Мы начали изучать историю картины. Оказалось, что она является собственностью Студии военных художников имени Грекова, где работал и Переяславец. Мы попросили у студии разрешение сделать копию на холсте для нашей библиотеки. Помогло региональное отделение Российского военно-исторического общества – они заказали копию в натуральную величину и подарили её нам». Валентина Павлова нашла контакты дочери художника – Марии Переяславец, которая также стала художником-живописцем, является академиком Российской академии художеств. Мария, узнав, что Пушкинской библиотеке-музею подарили репродукцию работы её отца, передала из семейного архива фотографии встреч праправнуков поэта у них дома, послужившие эскизом будущего полотна. Но до этого времени каждый изображённый на ней герой с честью и достоинством пройдёт сложными дорогами войны. Натурные зарисовки Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Переяславец учился на 4-м курсе Московского художественного института. Оставив его, отправился учиться в Московский центральный аэроклуб имени Чкалова, затем перешёл для обучения в 12-ю эскадрилью ночных полётов в Самарканде, а оттуда – в Одесскую военную школу лётчиков-истребителей. В 1944 году первоклассного лётчика направили воевать на Север. В 1946-м Владимир вернулся в институт и завершил учёбу. Но вплоть до 1956 года летал над Красной площадью на военном самолёте во время парадов. И всё‑таки не остался в небе, а вернулся к холстам, кистям и краскам. Тогда же Переяславец решает написать групповой потрет потомков Пушкина. Но как это сделать, ведь нужно собрать сразу шестерых, да ещё просить их позировать одновременно. И тогда на помощь пришла фотография. «Отец рассказывал, что после войны он собрал у себя шестерых друзей, поведал им о своём замысле написать такой холст – потомки Пушкина вспоминают войну, читают стихи. Все согласились, что идея хороша, а потом посидели за столом, выпили, вспомнили лихие годы, – рассказала дочь художника Мария Переяславец. – Тогда же он пригласил фотографа, а друзей попросил сесть за стол согласно своему замыслу – один в центре с книгой в руках читает стихи, остальные внимательно слушают. Фотограф сделал общий снимок, а затем каждого сфотографировал отдельно так, как просил художник – с определённого ракурса и в определённой позе. И вот эти фотографии стали, по сути, натурными зарисовками». В 1957 году художник закончил картину. А те фотографии хранились в семье. Теперь бесценные свидетельства начального этапа работы художника Владимира Переяславца над полотном подарили Пушкинской библиотеке. «Кологривов, на старт!» Итак, кто же они – герои, запечатлённые на фотоснимке и на картине? Слева, с сигаретой в руках, праправнук Пушкина Олег Кологривов. Он добровольцем отправился защищать Москву в народном ополчении, участвовал в прорыве блокады Ленинграда на Синявских болотах, неоднократно был тяжело ранен, но дошёл до Берлина. После войны работал реставратором. Когда в Москве переносили памятник Пушкину, он пошёл посмотреть на процесс. Рабочих рук в то время не хватало, и архитектор из множества людей в толпе подошёл именно к нему и попросил помочь, не зная, что перед ним потомок великого поэта. А после переноса Олег Всеволодович бережно очищал памятник своего прапрадеда от пыли, заделывал швы и трещинки. Напротив него сид��т нога на ногу его родной брат Александр Кологривов. В 1941-м он защищал Москву, держал оборону под Истрой, Волоколамском. После ранения вернулся на фронт младшим лейтенантом, командовал взводом связи стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. После войны работал журналистом на Всесоюзном радио и в редакции журнала «Родина». Братья всю войну шли разными путями, но в 1945-м оба оказались в поверженном Берлине. И там, на соревнованиях по плаванию, услышав команду «Кологривов, на старт!», одновременно шагнули вперёд и только тут увидели друг друга. С поднятой рукой на картине сидит праправнук поэта Сергей Клименко. Он воевал с батареей зенитчиков, защищавших небо Москвы. Известно, что с собой Сергей Евгеньевич возил репродукцию портрета Александра Пушкина работы Томаса Райта. И где бы ни был, вешал его на гвоздик как талисман. Однажды во время очередного налёта стены дрожали так, что портрет упал, стекло разбилось, но изображение не пострадало. После войны Сергей Евгеньевич подарил портрет Михаилу Переяславцу – сыну художника. С тех пор он хранится в семье. Правнук солнца русской поэзии Григорий Пушкин – участник двух войн: Советско-финской и Великой Отечественной. Он хотел быть зоотехником, но в комитете комсомола спортивного парня заприметили и направили работать в МУР. Оставив за ним право отказаться, ведь там сложная работа. Но тот ответил: «Когда Пушкины от тяжёлой работы отказывались?» Так Григорий Григорьевич оказался на Петровке, 38. В 1941-м ушёл на фронт добровольцем, освобождал Харьков, был ранен при форсировании Днепра. После войны вернулся в уголовный розыск. Кстати, сцена из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», где в Большом театре Ручников выбивает у иностранца номерок – реальный случай, который расследовал именно Григорий Пушкин. Стоят на картине родные братья – Сергей и Борис Пушкины. Сергей прямо из школы ушёл на фронт, получив специальность механика-моториста в Красноярском авиационно-техническом училище. Он возвращал в строй после боевых вылетов самолёты-штурмовики Ил-2 и истребители. Победу встретил в Маньчжурии. В мирное время стал главным конструктором первых в СССР атомных часов. Их так и называют: «Часы Пушкина». Борис Пушкин был курсантом морского училища в Кронштадте. Начал службу зенитчиком на Балтийском флоте, где тральщики освобождали от мин акваторию Рижского и Финского заливов. Однажды их судно нарвалось на мину, весь экипаж погиб, а он чудом уцелел, хотя был сильно ранен и контужен. После войны работал на заводе «Наука». Так картина, написанная по фотографии, объединила потомков Александра Пушкина, которые и в военное лихолетье, и в мирное время доказали, что достойны фамилии своего великого предка. Арина Беседина https://www.belpressa.ru ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected]

0 notes

Text

Великие мастера Январь юбилейный 6 июл. 2014 г.

18 января — 150 лет со дня рождения Ивана ИЖАКЕВИЧА, живописца и графика, народного художника Украины. В Киеве на Татарке есть уникальный памятник XIX в. — деревянная церковь Священномученика Макария. Иконы для нее написал Иван Сидорович. Из наиболее ценных иконописных работ и фресок, к созданию которых приложил руку этот художник, отметим Трапезную церковь, главные врата и Всехсвятскую церковь Киево-Печерской лавры. Все эти работы относятся к началу ХХ в. Родился художник в бедной крестьянской семье в с. Вишнополь (ныне Черкасская обл.). В 10 лет отправился в Киев к дяде, который пристроил племянника жезлоносцем к архиерею. Вскоре Иван стал учеником иконописной мастерской и быстро добился успеха на этом поприще. Учился в знаменитой рисовальной школе Николая Мурашко. Причем не только учился, а и преподавал в младших классах (так он мог оплатить учебу). Мурашко рекомендовал способного ученика в группу художников под руководством искусствоведа Адриана Прахова, которая реставрировала фрески Кирилловской церкви. Тут молодого живописца заметил московский мэтр, выпускник Петербургской академии художеств Михаил Врубель. Он же написал рекомендательное письмо профессору Павлу Чистякову, воспитавшему знаменитых художников: Василия Поленова, Валентина Серова, Василия Сурикова, Виктора Васнецова. Во время учебы юноша неоднократно получал похвалы от начальства, однако окончить ее не смог — из-за безденежья. Получив малую серебряную медаль и свидетельство учителя рисования, отправился в самостоятельное плавание: преподавал рисунок и живопись, расписывал храмы, работал иллюстратором в популярном журнале «Нива». И к концу 90-х стал очень известным книжным и журнальным художником. В 1917-м Ижакевич вернулся в Киев: творил в бытовом и историческом жанрах, иллюстрировал книги Шевченко, Леси Украинки, Гоголя, Франко, Коцюбинского, прекрасно зарекомендовал себя в новом виде агитискусства — плакате. В 1939 г. за иллюстрации к «Кобзарю» (киевское издание) удостоен Государственной премии СССР.Во время войны остался в Киеве, пережил оккупацию. Военную тему раскрыл в полотнах «Вступление Советской армии в Киев», «Партизаны в засаде», «Враг в окружении». В 1951-м Ивану Ижакевичу присвоили звание народного художника УССР. Дожил мастер до почтенного возраста — умер 19 января 1962 г., отметив 98-й день рождения. Похоронен на Байковом кладбище. 18 января — 360 лет со дня проведения в Переяславе Рады, принявшей решение о воссоединении Малой и Великой Руси, «чтоб есми во веки все едино были». «Волим под Царя восточного, православного», — единодушно заявили участники Рады. «Богу милостивому и Вашему Царскому Величеству велико благодарим, получивши ныне, что от веку жадали», — писал в тот же день гетман Богдан Хмельницкий русскому царю Алексею Михайловичу. На то, что принятое решение было давней мечтой малорусского народа, указывает не только проявленное на Раде единодушие, но и неподдельная радость, с которой царских послов встречали жители малорусских городов и сел. 22 января — 95 лет со дня провозглашения на Софийском майдане в Киеве так называемого «Акта злуки» — объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) Ныне в честь этого события установлен официальный праздник — День соборности Украины. Между тем провозглашенная «злука» была чисто формальным актом. На практике никакого объединения не произошло. А уже через десять дней правительство УНР позорно бежало из Киева, спасаясь от наступающей Красной армии. Как отмечал видный западноукраинский политический деятель Степан Рудницкий, декларативное «соединение» лишь «огромный вред принесло всему украинскому делу». Оно помешало добиться признания Антантой ЗУНР независимым государством и способствовало захвату Галиции поляками. В том же 1919г. Симон Петлюра согласился на этот захват в обмен на обещанную Польшей помощь в борьбе против большевиков. В ответ глава ЗУНР Евгений Петрушевич объявил о денонсации «Акта злуки». То, что торжественно начиналось, закончилось конфузом. 27 января — 175 лет со дня рождения Павла ЧУБИНСКОГО, видного деятеля украинского движения, этнографа Родился Павел Платонович на хуторе близ Борисполя в Полтавской губернии. Учился в Санкт-Петербургском университете, но за участие в студенческих беспорядках был исключен (позже окончил университет экстерном). Вернувшись в 1861-м в Украину, примкнул к украинскому движению и, помимо прочего, написал известное стихотворение «Ще не вмерла Україна», ставшее впоследствии (в несколько измененном виде) гимном Украины. Чубинский пробовал вести украинофильскую пропаганду среди малорусского крестьянства, но неудачно. Он был схвачен крестьянами и высечен. Вскоре Павла Платоновича выслали в Архангельскую губернию. Там политический ссыльный работал следователем(!), секретарем статистического комитета, редактором неофициальной части газеты «Архангельские губернские ведомости», чиновником для особых поручений при губернаторе. Одновременно занимался изучением севера Европейской части России, возглавлял экспедицию в Заполярье. В 1869 г., когда срок ссылки истек, вернулся на родину и по поручению Императорского Русского географического общества (ИРГО) возглавил этнографическо-статистическую экспедицию в Юго-Западный край (Правобережную Украину). Научные заслуги Чубинского высоко оценены современниками. ИРГО наградило его золотой медалью. Вместе с тем Михаил Драгоманов, публично с похвалой отзывавшийся об этнографических трудах исследователя, в частном порядке характеризовал их несколько иначе: «Бездна шарлатанства». О том, что Павел Платонович фальсифицировал результаты исследований, свидетельствовал и другой крупный украинский деятель писатель Иван Нечуй-Левицкий. В 1873 г. Чубинский занял должность секретаря (с 1875 г. — заместителя председателя) созданного в Киеве Юго-Западного отдела ИРГО.Отдел, однако, был не столько научным, сколько политическим центром, оплотом украинофильского движения. В 1876 г. власти его закрыли, а Чубинского выслали из Киева. Последние годы жизни он провел в Санкт-Петербурге. Умер в 1884 г. 30 января — 180 лет со дня рождения Владимира АНТОНОВИЧА, известного украинского политического деятеля, историка Родился Владимир Бонифатьевич в с. Махновка Киевской губернии в дворянской семье. Окончил Киевский университет. Многие годы работал во Временной комиссии по систематизации древних актов. Был главным редактором изданий комиссии. Почти 30 лет возглавлял кафедру русской истории Киевского университета. Написал немало научных работ. Антонович, поляк по происхождению, одним из первых польских патриотов осознал необходимость изменить тактику борьбы за независимость своей родины, большая часть территории которой входила в состав Российской империи. С 1860-х годов возглавлял украинофильское движение, осторожно, но настойчиво вбивая клин между малорусами и великорусами. Так он стремился ослабить ненавистную ему Россию. В австрийской Галиции Владимир Бонифатьевич, пользуясь авторитетом, поспособствовал заключению союза польских и украинских деятелей против популярного в то время русского движения. Подпольной деятельностью он сделал больше, чем тысячи поляков-повстанцев посредством оружия, подготовил множество учеников и последователей, в их числе и Михаил Грушевский. Политические убеждения повлияли на научную работу. Некоторые труды ученого тенденциозны. Как преподаватель он покровительствовал студентам, разделявшим его убеждения. И даже иногда поступал против совести — например, закрывал глаза на плагиат. Умер Антонович в 1908 г. Роман БАРАШЕВ, Александр КАРЕВИН, Антонина ТРОФИМОВА Данная статья вышла в выпуске №1–2 (684) 10 – 16 января 2014 г.

5 notes

·

View notes