#コンピュータ

Explore tagged Tumblr posts

Text

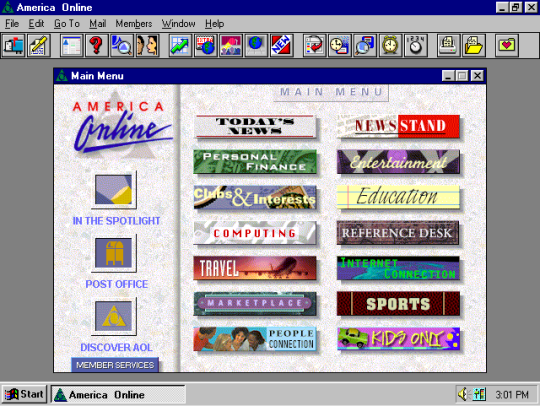

America Online 2.5

622 notes

·

View notes

Text

#たぶん無理の絵#コンピュータ#創作キャラクター#創作イラスト#オリジナルイラスト#オリジナルキャラクター#kawaii art#japanese art#japanese culture#cat#cat's day

2 notes

·

View notes

Quote

小学館漫画賞は前年に『あらし』だけで候補になっていたが、内容が反社会的として受賞には至らなかった。しかし翌年は本書が新しい学習漫画と評され、2作で受賞となった。

こんにちはマイコン - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

情報幾何学の突破口

youtube

レベル:超入門

youtube

レベル:入門

youtube

レベル:初級

youtube

レベル:中級

youtube

レベル:中級

youtube

レベル:中級〜上級

1 note

·

View note

Link

ヒトにおける模倣 未開社会における模倣 言語・音楽・舞踏などのように、模倣もいかなる人間集団にも見られる普遍的認知能力のようである

1 note

·

View note

Text

人格の保存

あくまで仮の話だ。人工知能の発達は日進月歩だが、もしある人物の性格とか信条や思考の癖を記録し、再現することができるシステムが出来上がったならば、どのようなことが起きるだろうか。 さらに空想を重ねよう。外見上ほとんど本人と変わらない容姿を持ち、極めて自然な動きをする機械に先ほど述べたある人物の人格を記憶させた人工知能を搭載したとすれば何が起こるのだろう。 この話の延長上にはある人物そっくりのもう一人の彼ま���は彼女が出来上がるということだ。そんなことは藤子不二雄の漫画のパーマンに登場していた。コピーロボットでもう一人の自分を作り、活躍中の不在を埋める時間稼ぎをしていた。鼻のスイッチを押さない限り、他人からはそれがロボットだと気づかれることはない。 この問題を考える上で欠かないのは、人格とは何かと言うことだろう。性格と思考や行動の様式、さらには身体的特徴が一致していれば同一人物と…

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

コンピュータ・ドリーミング-オーストラリア・アボリジニ世界への旅 久保正敏 明石書店

22 notes

·

View notes

Text

0 notes

Text

量子コンピュータの進化が現在の暗号技術に脅威を示す一方、実際に脅威は存在せず、各国で対策が進められているため、慌てる必要はありません。 #量子コンピュータ #ビットコイン #セキュリティ #暗号資産 #PQC

0 notes

Text

2025/06/01

台風1号と台風2号 仮

2025/06/02 台風1号は中国へ、台風2号は九州へ

2025/06/04 カナダ気象庁も台風の発生を予測

0 notes

Text

YOUは何しに地球へ??

はい! YouTubeの題名をそのまま聞いてみました!笑 🤣

トルコ特集🇹🇷3 観ていただけたでしょうか?

youtube

��ルコといえば!あの有名な遺跡

ギョベクリ・テペ 地球上で最古の高度な文明であるといわれていた、メソポタミア文明よりも7,000年も古い文明の遺跡で今までの常識を覆すほどのものが眠っているはずなのですが・・ あまり発掘が進んでないのか?

ほとんど解明されていないですね。

・・・てかですね、思いがけずとてつもなく広いんですよ! 今からいろんなことが開示されていくのではないでしょうか。

わたしは解明されている歴史では納得がいかんな!・・っと思っていました。

今までたくさんの嘘を信じ込まされてましたからね・・・笑🤣 でもね、そう思うとそんな嘘を反対によく考えたよねー!

って最近つくづく思うのですよ。

ほんと面白くなってきました。笑😆

とりあえずですね、このトルコのアナトリア地方で崇拝されている 女神クババ についてもまた面白い!

Kuba(クーバ)・Kube(クーべ) その名は『知識の保護者』

またの名をク・バウ

沖縄の植物ですが、クバの木があります。

今年のしめ縄はクバを編んでを作りました。

神聖な木とされていて沖縄の方言で「ビロウ」の木を「クバ」と呼びます。クバ葉。

そして、被っている帽子の模様ですが・・・ご覧の通り「16菊花紋」 また、意味深な・・・😅

クババは(cubu)キューブの語源にもなっています。 TOLANDさんのYouTubeでもありました。 めっちゃ面白いのでこちらも観て��てくださいね。

youtube

キューブ 🔲 (Kaaba)この立方体を崇拝しているのがイスラム教ですね。

量子コンピュータは、「自然の力」 を利用した計算機です!

自然=宇宙

量子力学とはをわかりやすくご説明いただいている PEAK MEDIA

この四角い立方体をご存知でしょうか。 カアバ神殿の中央に黒石が埋め込まれてい��す。

この黒石は、カアバ神殿の最も重要な部分とされており、イスラム教徒にとって非常に神聖な存在です。

画像は黒石(Kaaba)が量子コンピュータに酷似しているのはどういうことでしょうか?ね・・笑🤣

うーん・・・やはり 薄々は感じていましたけどね、 この世はシミュレーションで、わたしたちはRPGゲームの中にいるのではないかい??

一人、1地球(宇宙)とよくスピリチュアル的にも言われていますが、動画でも説明しているとおり、仕掛けてある側の方はいつでもやんわり種明かしを仕込んできていたんですよね。

MATRIXの映画もそうだし・・・

0101 =わたしたちは電氣

(エネルギー)的存在ですからね。

気づいた人からゴールに到達してるんだろうな〜?

ベリンダカーライル

Belinda Carlisle

ヘヴン・イズ・ア・プレイス・オン・アース

Heaven Is A Place On Earth

の動画を観られたことはありますか? 載せとくので観てみて

youtube

地球の種明かして的な・・

男性性と女性性とダンス! 地球は陰陽☯️のバランスでできている。

子供達は1人1個の地球持っているし・・さらにVR までしていた?!

めっちゃリアルですよね。

今まで目隠しされていると思っていましたけど違っていました!

ひえ〜っ!

とりあえず、わたしたちはこの地球を天国にする体験ゲーム

(本当のゲーム名は知らんけど)

にログイン中のようです。🤣笑

自分で希望しないとこのゲームには参加できませんね。

てかね、天国にするのを忘れてる人多いんですよね。

自分も忘れていましたので、今天国にしていこうとがんばって自分を大切にしているところです。

自然体に戻ることが必須なんですよね! わたしたちが「本来の自分に戻ること」は

地球が本来の姿に戻ること。

世間一般・普通と言われる社会システムで嘘や欺瞞で違う自分を偽ってきた人が多数かと思います。

古い昭和世代の人こそ・・・ 巧妙に仕組まれた世の中の社会システムがそうでしたから。親世代はどっぷり浸かりきっていますね💦洗脳が根深くて・・🥹

めっちゃ汚染物質で地球いじめてるしね。

海洋汚染の7割は家庭排水です。

海水=体液

血液は腸で作られています!

(千島学説を正として)

メディアで絶対言わないのは、汚染物質を作って売っているメーカーはスポンサー様ですからね。 言う訳がない。

買い物は投票なんですよ。

このゲームにログインする時に「表明」してきてますので思い出してみましょう!

忘れてるかもしれないけど、自分の體=地球なんですよ。

とりあえず、あなたの體=地球 ですから、地球を元に還し・最強・腸強菌の體をつくって共に本来の自分を取り戻していきましょう。

#発酵は発光だよ#微生物#宇宙の法則#fermentedfoods#japanese food#クババ#量子コンピュータ#ベリンダカーライル#地球天国#16菊花紋#fractal#フラクタル#🕋#Youtube

0 notes

Text

New York General Group(NYGG)は、量子コンピューティング分野における革新的技術「動的再構成による相関復号量子コンピュータ(特願2025-057408)」の特許を出願したことを発表しました。この技術は、量子エラー訂正の性能を飛躍的に向上させ、より大規模で安定した量子計算を実現することを目指しています。

■プレスリリース配信元-New York General Group, Inc https://companydata.tsujigawa.com/company/480003001744/

0 notes

Video

youtube

月刊JICFuSムービーの音楽とサウンドを担当しました。今回は、量子コンピュータのためのシミュレーションを開発研究している、理研の白川知功博士のインタビュー映像です。

[ムービークレジット] ナビゲーター:白川知功(理化学研究所 計算科学研究センター〈R-CCS〉) 制作:JICFuS(計算基礎科学連携拠点) 撮影協力:理化学研究所(和光)、理化学研究所計算科学研究センター(神戸) 撮影:南口雄一&加藤元樹 音楽:「Under Construction」吉岡亜由美 演出・製作:南口雄一

「月刊JICFuS」は筑波大学計算科学研究センター、高エネルギー加速器研究機構、国立天文台の3組織が合同で立ち上げた研究組織「JICFuS(計算基礎科学連携拠点)」が発行しているwebマガジンです。

I was in charge of the music and sound for the monthly JICFuS movies. This time, This time, it's an interview with Dr. Tomonori Shirakawa of RIKEN, who is developing and researching simulations for quantum computers.

[Movie Info] Navigator: Tomonori Shirakawa, RIKEN R-CCS Thanks to: RIKEN & RIKEN Center for Computational Science Camera by Yuichi Minamiguchi & Motoki Kato Music by Ayumi Yoshioka “Under Construction” Directed by Yuichi Minamiguchi

“Monthly JICFuS” is a web magazine published by JICFuS (Joint Institute for Computational Fundamental Science), a research organisation jointly established by the University of Tsukuba’s Research Centre for Computational Science, the High Energy Accelerator Research Organisation and the National Astronomical Observatory of Japan.

#量子コンピュータ#quantumcomputer#計算科学#computerscience#物理学#physics#supercomputer#fugaku#富岳#スパコン#simulation#シミュレーション#stormpetrelstudio#理研#kobe#portisland#神戸#jicfus#計算基礎科学連携拠点#sciencemovie#science#tensornetworks#Under Construction

0 notes

Text

自宅以外でのデジタル文書作成

この夏はあまりにも暑かったので、近くの図書館やカフェに「避暑」で行くことが多かった。紙の本をじっくり読むことが中心だが、やはりデジタルでメモをとったり文書を書いたりすることも必要になる。その際にはスマートフォンでは私としては物足りない。フッリク入力ではうまく入力できない。キーボードがないと入力までにアイデアが消えてしまう。 そこで、最近ではBluetooth接続するキーボードを持ち歩いている。これは以前にも紹介したことがある。電池で動き、その寿命が長いので電源で困ることはない。 これをスマートフォンにつなげばとりあえず、入力のストレスはなくなる。キーを叩く際に音がほとんど出ないので図書館でも使えるのがよい。WindowsでもiOSでもandroidでも使えるのもいい。スマホのほうは100均で売っているスタンドにおいてディスプレイのようにして使っている。私の場合これが基本の使い方だ…

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

0 notes