#おれが死んだら夏目漱石やったことにしといてよ。

Explore tagged Tumblr posts

Text

44.

おれがあいらぶゆーを訳すなら、「 おれじゃない誰かに幸せにしてもらうんですよ。」なんよ。勿論泣きながら、萎みまくった心臓からもれる空気と同じくらいの微かな音にはなってまうと思うけどね。

0 notes

Text

汚辱の日々 さぶ

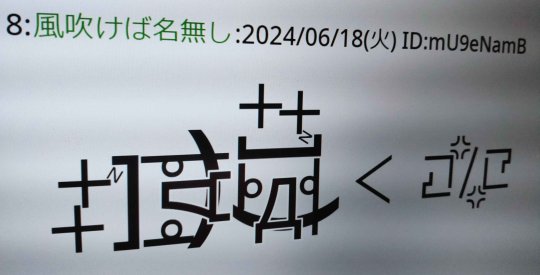

1.無残

日夕点呼を告げるラッパが、夜のしじまを破って営庭に鳴り響いた。

「点呼! 点呼! 点呼!」

週番下士官の張りのある声が静まりかえった廊下に流れると、各内務班から次々に点呼番号を称える力に満ちた男達の声が騒然と漠き起こった。

「敬礼ッ」

私の内務班にも週番士官が週番下士官を従えて廻って来て、いつもの点呼が型通りに無事に終った。辻村班長は、これも毎夜の通り

「点呼終り。古兵以上解散。初年兵はそのまま、班付上等兵の教育をうけよ。」

きまりきった台詞を、そそくさと言い棄てて、さっさと出ていってしまった。

班付上等兵の教育とは、言い換えれば「初年兵のビンタ教育」その日の初年兵の立居振舞いのすべてが先輩達によって棚卸しされ、採点・評価されて、その総決算がまとめて行われるのである。私的制裁をやると暴行罪が成立し、禁止はされていたものの、それはあくまで表面上でのこと、古兵達は全員残って、これから始まる凄惨で、滑稽で、見るも無残なショーの開幕を、今や遅しと待ち構えているのであった。

初年兵にとつては、一日のうちで最も嫌な時間がこれから始まる。昼間の訓練・演習の方が、まだしもつかの間の息抜きが出来た。

戦闘教練で散開し、隣の戦友ともかなりの距離をへだてて、叢に身を伏せた時、その草いきれは、かつて、学び舎の裏の林で、青春を謳歌して共に逍遙歌を歌い、或る時は「愛」について、或る時は「人生」について、共に語り共に論じあったあの友、この友の面影を一瞬想い出させたし、また、土の温もりは、これで母なる大地、戎衣を通じて肌身にほのぼのと人間的な情感をしみ渡らせるのであった。

だが、夜の初年兵教育の場合は、寸刻の息を抜く間も許されなかった。皓々(こうこう)とした電灯の下、前後左右、何かに飢えた野獣の狂気を想わせる古兵達の鋭い視線が十重二十重にはりめぐらされている。それだけでも、恐怖と緊張感に身も心も硬直し、小刻みにぶるぶる震えがくるのだったが、やがて、裂帛(れっぱく)の気合

怒声、罵声がいり乱れるうちに、初年兵達は立ち竦み、動転し、真ッ赤に逆上し、正常な神経が次第々に侵され擦り切れていった。

その過程を眺めている古兵達は誰しも、婆婆のどの映画館でも劇場でも観ることの出来ない、スリルとサスペンスに満ち溢れ、怪しい雰囲気につつまれた素晴しい幻想的なドラマでも見ているような錯覚に陥るのであった。幻想ではない。ここでは現実なのだ。現実に男達の熱気が火花となって飛び交い炸裂したのである。

なんともやりきれなかった。でも耐え難い恥辱と死につながるかもしれない肉体的苦痛を覚悟しない限り抜け出せないのである。ここを、この軍隊と云う名の檻を。それがあの頃の心身共に育った若者達に課せられた共通の宿命であった。

この日は軍人勅諭の奉唱から始まった。

「我ガ国ノ軍隊ハ代々天皇ノ統率シ賜ウトコロニゾアル……」

私は勅諭の奉唱を仏教の読経、丁度そんなものだと思っていた。精神が忘れ去られ、形骸だけが空しく機械的に称えられている。又虐げられた人々の怨念がこもった暗く重く澱んだ呻き、それが地鳴りのように聞こえてくるそんな風にも感じていた。

勅諭の奉唱が一区切りついたところで、一人の古兵が教育係の上等兵に何か耳うちした。頷いた上等兵は、

「岩崎、班長殿がお呼びだ。すぐ行けッ」

全員の目が私に集中している。少くとも私は痛い程そう感じた。身上調査のあったあの日以来、私は度々辻村机長から呼び出しをうけた。あいつ、どうなってんだろ。あいつ班長殿にうまく、ゴマすってるんじゃないか。あいつ、俺達のことを、あることないこと、班長殿の気に入るように密告してるんじゃないか。同年兵も古兵達も、皆がそんな風に思っているに違いない。私は頑なにそう思い込んでいた。

つらかった。肩身が狭かった。

もともと私は、同年兵達とも古兵達とも、うまくいっていなかった。自分では余り意識しないのだが、私はいつも育ちや学歴を鼻にかけているように周囲から見られていたようである。運動神経が鈍く、腕力や持久力がからっきし駄目、することなすことがヘマばかり、ドジの連続の弱兵のくせに、その態度がデカく気障(きざ)っぽく嫌味で鼻持ちがならない。そう思われているようだった。

夏目漱石の「坊ちゃん」は親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしていたと云うが、私は生まれつき人みしりのする損なたちだった。何かの拍子にいったん好きになると、その人が善人であれ悪人であれ、とことん惚れ込んでしまうのに、イケ好かない奴と思うともう鼻も引つかけない。気軽に他人に話しかけることが出来ないし、話しかけられても、つい木で鼻をくくったような返事しかしない。こんなことではいけないと、いつも自分で自分を戒めているのだが、こうなってしまうのが常である。こんなことでは、同年兵にも古兵にも、白い眼で見られるのは至極当然内務班でも孤独の影がいつも私について廻っていた。

あいつ、これから始まる雨霰(あめあられ)のビンタを、うまく免れよって――同年兵達は羨望のまなざしを、あいつ、班長室から戻って来たら、ただではおかないぞ、あの高慢ちきで可愛いげのないツラが変形するまで、徹底的にぶちのめしてやるから――古兵達は憎々しげなまなざしを、私の背に向って浴せかけているような気がして、私は逃げるようにその場を去り辻村班長の個室に急いだ。

2.玩弄

部屋の前で私は軽くノックした。普通なら「岩崎二等兵、入りますッ」と怒鳴らねばならないところだが、この前、呼び出しをうけた時に、特にノックでいいと辻村班長から申し渡されていたのである。

「おう、入れ」

低いドスのきいた返事があった。

扉を閉めると私はいったん直立不動の姿勢をとり、脊筋をぴんとのばしたまま、上体を前に傾け、しゃちこばった敬礼をした。

辻村班長は寝台の上に、右手で頭を支えて寝そべりながら、じっと私を、上から下まで射すくめるように見据えていたが、立ち上がって、毛布の上に、どっかとあぐらをかき襦袢を脱ぎすてると、

「肩がこる、肩を揉め」

傲然と私に命じた。

私も寝台に上がり、班長の後に廻って慣れぬ手つきで揉み始めた。

程よく日焼けして艶やかで力が漲っている肩や腕の筋肉、それに黒々とした腋の下の毛のあたりから、男の匂いがむっと噴き出てくるようだ。同じ男でありながら、私の身体では、これ程官能的で強烈な匂いは生まれてこないだろう。私のは、まだまだ乳臭く、淡く、弱く、男の匂いと云うには程遠いものであろう。肩や腕を、ぎこちない手つきで揉みながら、私はふっと鼻を彼の短い頭髪やうなじや腋に近づけ、深々とこの男の乾いた体臭を吸い込むのだった。

「おい、もう大分、慣れて来たか、軍隊に」

「……」

「つらいか?」

「いエ……はァ」

「どっちだ、言ってみろ」

「……」

「つらいと言え、つらいと。はっきり、男らしく。」

「……」

「貴様みたいな、娑婆で、ぬくぬくと育った女のくさったようなやつ、俺は徹底的に鍛えてやるからな……何だ、その手つき……もっと、力を入れて……マジメにやれ、マジメに……」

辻村班長は、岩崎家のぼんぼんであり、最高学府を出た青白きインテリである私に、マッサージをやらせながら、ありったけの悪態雑言を浴びせることを心から楽しんでいる様子であった。

ごろりと横になり、私に軍袴を脱がさ��、今度は毛深い足や太股を揉みほぐし、足の裏を指圧するように命じた。

乱れた越中褌のはしから、密生した剛毛と徐々に充血し始めた雄々しい男の肉茎が覗���生臭い股間の匂いが、一段と激しく私の性感をゆさぶり高ぶらせるのであった。

コツコツ、扉を叩く音がした。

「おお、入れ」

私の時と同じように辻村班長は横柄に応えた。今時分、誰が。私は思わず揉む手を止めて、その方に目を向けた。

入って来���のは――上等兵に姿かたちは変ってはいるが――あっ、辰ちゃんではないか。まぎれもなく、それは一丁目の自転車屋の辰ちゃんなのだ。

私の家は榎町二丁目の豪邸。二丁目の南、一丁目の小さな水落自転車店、そこの息子の辰三は、私が小学校の頃、同じ学年、同じクラスだった。一丁目と二丁目の境、その四つ角に「つじむら」と云ううどん・そば・丼ぶり物の店があり、そこの息子が今の辻村班長なのである。

私は大学に進学した関係で、徴兵検査は卒業まで猶予されたのであるが、彼―― 水落辰三は法律通り満二十才で徴兵検査をうけ、その年か翌年に入隊したのだろう。既に襟章の星の数は私より多く、軍隊の垢も、すっかり身についてしまっている様子である。

辰ちゃんは幼い時から、私に言わせれば、のっぺりした顔だちで、私の好みではなかったが、人によっては或いは好男子と言う者もあるかもしれない。どちらかと言えば小柄で小太り、小学校の頃から既にませていて小賢しく、「小利口」と云う言葉が、そのままぴったりの感じであった。当時のガキ大将・辻村に巧みにとり入って、そのお気に入りとして幅をきかしていた。私が中学に入って、漢文で「巧言令色スクナシ仁」と云う言葉を教わった時に「最っ先に頭に想い浮かべたのはこの辰ちゃんのことだった。ずる賢い奴と云う辰ちゃんに対する最初の印象で、私は殆んどこの辰ちゃんと遊んだ記憶も、口をきいた記憶もなかったが、顔だけは、まだ頭の一隅に鮮明に残っていた。

辻村班長は私の方に向って、顎をしゃくり上げ、辰ちゃん、いや、水落上等兵に、「誰か分かるか。」

意味あり気に、にやっと笑いながら尋ねた

「うん」

水落上等兵は卑しい笑みを歪めた口もとに浮かべて頷いた。

「岩崎、裸になれ。裸になって、貴様のチンポ、水落に見てもらえ。」

頭に血が昇った。顔の赤らむのが自分でも分った。でも抵抗してみたところで、それが何になろう。それに恥ずかしさに対して私は入隊以来もうかなり不感症になっていた。部屋の片隅で、私は手早く身につけていた一切合切の衣類を脱いで、生まれたままの姿にかえった。

他人の眼の前��裸身を晒す、そう思うだけで、私の意志に反して、私の陰茎はもう「休メ」の姿勢から「気ヲ付ケ」の姿勢に変り始めていた。

今日は辻村班長の他に、もう一人水落上等兵が居る。最初から突っ張ったものを披露するのは、やはり如何にもきまりが悪かった。しかも水落上等兵は、私が小学校で級長をしていた時の同級生なのである。

私の心の中の切なる願いも空しく、私のその部分は既に独白の行動を開始していた。私はどうしても私の言うことを聞かないヤンチャ坊主にほとほと手を焼いた。

堅い木製の長椅子に、辻村班長は越中褌だけの姿で、水落上等兵は襦袢・軍袴の姿で、並んで腰をおろし、旨そうに煙草をくゆらしていた。班長の手招きで二人の前に行くまでは、私は両手で股間の突起を隠していたが、二人の真正面に立った時は、早速、隠し続ける訳にもいかず、両手を足の両側につけ、各個教練で教わった通りの直立不動の姿勢をとった。

「股を開け。両手を上げろ」

命ぜられるままに、無様な格好にならざるを得なかった。二人の視線を避けて、私は天井の一角を空ろに眺めていたが、私の胸の中はすっかり上気して、不安と、それとは全く正反対の甘い期待とで渦巻いていた。

二人は代る代る私の陰茎を手にとって、きつく握りしめたり、感じ易い部分を、ざらざらした掌で撫で廻したりしはじめた。

「痛ッ」

思わず腰を後にひくと、

「動くな、じっとしとれ」

低い威圧的な声が飛ぶ。私はその部分を前につき出し気味にして、二人の玩弄に任せると同時に、高まる快感に次第に酔いしれていった。

「廻れ右して、四つん這いになれ。ケツを高くするんだ。」

私の双丘は水落上等兵の手で押し拡げられた。二人のぎらぎらした眼が、あの谷間に注がれていることだろう。板張りの床についた私の両手両足は、時々けいれんをおこしたように、ぴくッぴくッと引き吊った。

「顔に似合わず、案外、毛深いなアこいつ」

水落上等兵の声だった。突然、睾丸と肛門の間や、肛門の周囲に鈍い熱気を感じた。と同時に、じりッじりッと毛が焼けて縮れるかすかな音が。そして毛の焦げる匂いが。二人は煙草の火で、私の菊花を覆っている黒い茂みを焼き払い出したに違いないのである。

「熱ッ!」

「動くな、動くとやけどするぞ」

辻村班長の威嚇するような声であった。ああ、目に見えないあのところ、今、どうなってるんだろう。どうなってしまうのだろう。冷汗が、脂汗が、いっぱいだらだら――私の神経はくたくたになってしまった。

3.烈情

「おい岩崎、今日はな、貴様にほんとの男ってものを見せてやっからな。よーく見とれ」

四つん這いから起きあがった私に、辻村班長は、ぶっきらぼうにそう言った。辻村班長が水落上等兵に目くばせすると、以心伝心、水落上等兵はさっさと着ているものを脱ぎ棄てた。裸で寝台の上に横になった水落上等兵は、恥ずかしげもなく足を上げてから、腹の上にあぐらを組むように折り曲げ、辻村班長のものを受入れ易い体位になって、じっと眼を閉じた。

彼白身のものは、指や口舌で何の刺戟も与えていないのに、既に驚くまでに凝固し若さと精力と漲る力をまぶしく輝かせていた。

「いくぞ」

今は褌もはずし、男一匹、裸一貫となった辻村班長は、猛りに猛り、水落上等兵を押し分けていった。

「ううッ」

顔をしかめ、引き吊らせて、水落上等兵は呻き、

「痛ッ……痛ッ……」と二言三言、小さな悲鳴をあげたが、大きく口をあけて息を吐き、全身の力を抜いた。彼の表情が平静になるのを待って、辻村班長はおもむろに動いた。大洋の巨大な波のうねりのように、大きく盛り上がっては沈み、沈んでは又大きく盛り上がる。永落上等兵の額には粒の汗が浮かんでいた。

凄まじい光景であった。凝視する私の視線を避けるように、流石の永落上等兵も眼を閉じて、烈しい苦痛と屈辱感から逃れようとしていた。

「岩崎、ここへ来て、ここをよーく見ろ」

言われるがままに、私はしゃがみこんで、局部に目を近づけた。

一心同体の男達がかもし出す熱気と、激しい息づかいの迫力に圧倒されて、私はただ茫然と、その場に崩れるようにすわりこんでしまった。

戦いは終った。戦いが烈しければ烈しい程それが終った後の空間と時間は、虚しく静かで空ろであった。

三人の肉体も心も燃え尽き、今は荒涼として、生臭い空気だけが、生きとし生ける男達の存在を証明していた。

男のいのちの噴火による恍惚感と、その陶酔から醒めると、私を除く二人は、急速にもとの辻村班長と水落上等兵に戻っていった。先程までのあの逞しい情欲と激動が、まるで嘘のようだった。汲(く)めども尽きぬ男のエネルギーの泉、そこでは早くも新しい精力が滾々(こんこん)と湧き出しているに達いなかった。

「見たか、岩崎。貴様も出来るように鍛えてやる。寝台に寝ろ。」

有無を言わせぬ強引さであった。

あの身上調査のあった日以来、私はちょくちょく、今夜のように、辻村班長の呼び出しをうけていたが、その度に、今日、彼が水落上等兵に対して行ったような交合を私に迫ったのである。しかし、これだけは、私は何としても耐えきれなかった。頭脳に響く激痛もさることながら、襲いくる排便感に我慢出来ず私は場所柄も、初年兵と云う階級上の立場も忘れて、暴れ、喚き、絶叫してしまうので、辻村班長は、ついぞ目的を遂げ得ないままであった。

その時のいまいましげな辻村班長の表情。何かのはずみでそれを想い出すと、それだけで、私は恐怖にわなないたのであるが、辻村班長は一向に諦めようとはせず、執念の劫火を燃や��ては、その都度、無残な挫折を繰り返していたのである。

その夜、水落上等兵の肛門を責める様を私に見せたのは、所詮、責められる者の一つの手本を私に示す為であったかもしれない。

「ぐずぐずするな。早くしろ、早く」

ああ、今夜も。私は観念して寝台に上がり、あおむけに寝た。敷布や毛布には、先程のあの激突の余儘(よじん)が生温かく、水落上等兵の身体から滴り落ちた汗でじっとりと湿っていた。

私の腰の下に、枕が差し込まれ、両足を高々とあげさせられた。

「水落。こいつが暴れんように、しっかり押さえつけろ。」

合点と云わんばかりに、水落上等兵は私の顔の上に、肉づきのいい尻をおろし、足をV字形に私の胴体を挟むようにして伸ばした。股の割れ目は、まだ、水落上等兵の体内から分泌された粘液でぬめり、私の鼻の先や口許を、ねばつかせると同時に、異様に生臭い匂いが、強烈に私の嗅覚を刺戟した。

「むむッ」

息苦しさに顔をそむけようとしたが、水落上等兵の体重で思うにまかせない。彼は更に私の両足首を手荒く掴んで、私の奥まった洞窟がはっきり姿を見せるよう、折り曲げ、組み合わせ、私の臍の上で堅く握りしめた。

奥深く秘められている私の窪みが、突然、眩しい裸電球の下に露呈され、その差恥感と予期される虐待に対する恐怖感で、時々びくっびくっと、その部分だけが別の生き物であるかのように動いていた。

堅い棒状の異物が、その部分に近づいた。

思わず息をのんだ。

徐々に、深く、そして静かに、漠然とした不安を感じさせながら、それは潜行してくる。ああッ〃‥ああッ〃‥‥痛みはなかった。次第に力が加えられた。どうしよう……痛いような、それかと云って痛くも何ともないような、排泄を促しているような、そうでもないような、不思議な感覚が、そのあたりにいっぱい。それが、私の性感を妖しくぐすぐり、燃えたたせ、私を夢幻の境地にさそうのであった。

突然、激痛が火となって私の背筋を突っ走った。それは、ほんのちょっとした何かのはずみであった。

「ぎゃあッ!!」

断末魔の叫びにも似た悲鳴も、水落、上等兵の尻に押さえつけられた口からでは、単なる呻きとしか聞きとれなかったかもしれない。

心をとろけさせるような快感を与えていた、洞窟内の異物が、突如、憤怒の形相に変わり、強烈な排便感を伴って、私を苦しめ出したのである。

「お許し下さいッ――班長殿――お許しッ ――お許しッ――ハ、ハ、班長殿ッ」 言葉にはならなくても、私は喚き叫び続けた。必死に、満身の力を振り絞って。

「あッ、汚しますッ――止めて、止めて下さいッ――班長殿ッ――ああ――お願いッ――お許しッ――おおッ――おおッ―― 」

「何だ、これくらいで。それでも、貴様、男か。馬鹿野郎ッ」

「ああッ、……痛ッ……毛布……毛布……痛ッ――汚れ――汚れますッ――班長殿ッ」

毛布を両手でしっかりと握りしめ、焼け爛れるような痛さと、排便感の猛威と、半狂乱の状態で戦う私をしげしげと眺めて、流石の辻村班長も、呆れ果てで諦めたのか、

「よしッ……大人しくしろ。いいか、動くなッ」

「うおおおー!!!」

最後の一瞬が、とりわけ私の骨身に壊滅的な打撃を与えた。

「馬鹿野郎。ただで抜いてくれるなんて、甘い考えおこすな。糞ったれ」

毒づく辻村班長の声が、どこか遠くでしているようだった。

終った、と云う安堵感も手伝って、私は、へたへたとうつ伏せになり、股間の疼きの収まるのを待った。身体じゅうの関節はばらばら全身の力が抜けてしまったように、私はいつまでも、いつまでも、起き上がろうとはしなかった。

班長の最後の一撃で俺も漏らしてしまったのだ。腑抜けさながら。私はここまで堕ちに堕ちてしまったのである。 瞼から涙が���れ、男のすえた体臭がこびりついた敷布を自分の汁と血で汚していた。

どれだけの時間が、そこで停止していたことか。

気怠(けだる)く重い身体を、もぞもぞ動かし始めた私。

「なんだ、良かったんじゃねぇか、手間取らせやがって」

おれの漏らした汁を舐めながら辻村班長が言った。

そして汚れたモノを口に突っ込んできた。

水落上等兵は、おいうちをかけるように、俺に覆い被さり、聞こえよがしに口ずさむのであった。

新兵サンハ可哀ソウダネ――マタ寝テカクノカヨ――

(了)

40 notes

·

View notes

Text

「文鳥」

夏目漱石の短編「文鳥」を朗読で聴いた。けっこう有名な短編だが、朗読で聴くとまた面白かった。

主人公が文鳥を飼い、その文鳥を見て過去の女性への思いを巡らし、やがて文鳥を死なせてしまう。というお話。

朗読で聴いて面白かったのは、文鳥の観察眼である。主人公はもちろん漱石自身で、実際に文鳥を飼ったことが

あるのだろう。まるで動物学者のように、文鳥を事細かに見て観察している。表現も豊かで、さすが文豪である。

読み手のせいかもしれないが、この文鳥の観察のくだりは、文章で読むより熱が入っているように思った。

夏目漱石の作品はどれも面白いが、漱石自身も相当興味深い(面倒なこことも多そうだが)人物だと思う。

2 notes

·

View notes

Text

ひよりへ

この手紙を書き始めて何年でしょうか。私が高校生の時から書いているはずなので、もう8年目でしょうか。8年もたっても毎年のように命日近くには手紙を書く私は律儀なのか、気持ち悪いのかどちらでしょうか、天国から評価を押してもらえると幸いです。8年も経って、世の中について知っていること、わかることが増えました。昔は何にもわからなくて、自分以外の全てが敵に見えて、モンスターがウジョウジョいるジャングルの中に一人放り込まれた勇者Aみたいに自分のことを過大評価していましたが、今の私を当時のままのあなたが見たら私の方がモンスターかも知れませんね。なんて冗談はさておき。去年、脳外科病棟での仕事をやめて、今は高齢者施設で働いています。まだ看護師の仕事は続けています。病気で苦しむあなたにちゃんとした対応ができなかったから、なんてこじつけのような理由でなった看護師ですが、そんな私も今年で5年目です。看護学生+看護師で計8年、あなたと別れてから9年経った私にはわかったことがあります。それは当時の私があなたへ伝えた言葉で間違っていた点は医学的な、カウンセラーの知識を元にあなたを励ましたり、傾聴ができなかった点ではなく、病気で早くに友達を亡くしてしまう哀れな10代の私に浸って会話をしていたという点です。数年前から薄々気づいてはいたものの、やっと言葉にすることができました。夏目漱石のこころの先生の気分です。私は高校3年生の時、国語の教科書でこの本の存在を知りました。高校3年生になれなかったあなたは知らないかもしれませんが、とても面白い本です。大人になったらあなたに追いつけるかもと思っていた私ですが、私は当時のあなたとは違い捻くれてしまいました。どこで捻くれちゃったのでしょう。でも、捻くれることは悪いことばかりではありません。もしあなたが今もこの世に実在するなれば私はあなたに悪い遊びやディープな会話展開することもできたでしょう。ひよりという人物が本当に実在したのか、ひよりはあの日本当に死んだのか。今も私の中では疑問と疑念が浮上しますが、私の中でひよりという存在とあの日を境に会話ができなくなった、認知できなくなったのは事実なので、これからもあなたの命日近くにはあなたのことを考えること、近況報告をさせていただくこととしたいと思います。その小さな体の1/50くらいでも守護霊として私のことを見守ってくれていたら嬉しいな。また来年。

6 notes

·

View notes

Text

拙勉強メモ

野口良平『幕末的思考』第3部 第2章-3に著者様からお返事頂いてしまいました!

日本じゅうがひとり歩きした天皇制にからめとられ、「優勝劣敗」なんてことを大真面目に言い出し、青年たちも成功ドリームに我を忘れてゆく明治20年代。

そんな中で、理想を語り合う仲間も見失った透谷は、一人で考え苦しみ、死んでしまいます。

本当の自由とは、あるべき社会とは……。 弱くて強くてでもやっぱり弱い人間の心こそ、基本では……?

透谷は本当にひとりぼっちだったのか。

彼と課題を共有し継承した人はいなかったのか? 著者は、夏目漱石『こころ』を取りあげます。

その探求の背景や思いなどをお便り頂きました。 一人で読んではあまりにもったいないので、ご許可を頂き、個々に共有いたします!

**************

■ 野口良平さまよりのご返信

言ってみたかったことは、漱石の『こころ』は、透谷の苦闘に一矢報いているところのある作品として読めるのではないか、ということです。

透谷の敵はバケモノだった。 しかし、そのバケモノの生命は、やはり有限である。 漱石はそのバケモノの像を、自らの生命の限界を自覚した存在として造型しようとした。 そのことを通して、透谷の戦いが妄想や幻覚として片づけられてよいものではなく、生きた人間の、血の通った戦いだったことを、いわば「証明」しようとしたのではないか、と。

これは、もちろん私の読み方でしかありません。 それに、こんなふうに『こころ』を、また漱石を読もうとしている読み手は、そんなにはいないのではないかと思います。

それでも、『こころ』には、また漱石には、そういう読解に開かれた何かがあることも、また確からしく思われるのです。

私にとって励ましになったのは、松元寛、森谷篁一郎、の二人の著作でした。(どちらも漱石の専門家ではありません。)

松元さんは、シェークスピアの研究者ですが、広島での被爆体験をもち、高校生向けの案内書を、岩波ジュニア新書(『新版 広島長崎修学旅行案内―原爆の跡をたずねる』)から出しています。『小説家大岡昇平』という好著(と思います)もあります。

森谷さんは、鳥取で高校の国語の先生を長く勤めた方ですが、高校で『こころ』の授業をしながら、この作品を高校生と読むことの意味がわからなくなり、苦しんだのだそうです。

それで、定年退職した後に、自分への宿題への答えを探ろうと、『こころ』論(『漱石『こゝろ』その仕掛けを読む』)を自費出版します。それを私は何かの記事で知り、直接版元に注文して読んだところ、とても面白いものでした。

日清戦争は、大きく日本を変えていくきっかけになった出来事で、これとともに日本の教育制度が、あるいは知識人の養成過程そのものが様変わりしていきます。

日清戦争の直前になくなった透谷も、その前後に松山中学の先生だった漱石も、日本の性急な近代化と、教育制度の変化に適応できなかったという共通点を持っていますね。

留学先では文部省に求められていない問題を自分で作って苦しみ、無鉄砲にも学校を飛び出す主人公を描き、博士号はいらないと文部省にたたき返す。そんな漱石に、透谷の面影を垣間見ることは不可能なのだろうか?そんなふうに、ここでは私は考えてみたのです。

ここで、幕末と明治のスキマに生きながら、近代化に適応できなかった人として、もうひとり、樋口一葉のことが書ければよかったというのが、今考えるところですね。

一葉の小説には、その後の日本文学史が取り落としていったさまざまな可能性が、ぎゅっと凝縮されている感じがしています。

*************

野口良平様、もったいなきお便りをありがとうございました!!!

松元寛先生、谷篁一郎先生の研究にも心惹かれます。

しかしよく遭遇なさったなあ。。。。。(さらっとおっしゃってますが、ほんとにむちゃくちゃ先行研究を渉猟されてます……)。

本を一冊書くって、そういうことなんだ)

2 notes

·

View notes

Text

承知しました。「世界と自分の関係性」というテーマは、文学が探求し続けてきた根源的な問いであり、まさに「多元的な軸」を作るのに最適な出発点です。

このテーマをインターネットで学ぶために、いくつかの切り口と、それに沿った具体的な作品や学習方法を提案します。これらの作品群を読み進めることで、「世界」の様々な側面(社会、他者、運命、自然など)と「自分」がどのように結びつき、あるいは断絶しているのか、多角的に考えられるようになるはずです。

「世界と自分の関係性」を探るための3つの切り口

ここでは、以下の3つの切り口で作品を分類してみました。どれか一つから始めても良いですし、並行して読み進めるのも面白いでしょう。

社会・共同体の中の「自分」:社会というシステムや、他者との関係性の中で揺れ動く自己を探る作品群。

不条理な世界と「自分」:意味や秩序が見出せない世界で、存在の意味を問われる自己を描く作品群。

超越的な存在(自然・運命・神)と「自分」:人間を超えた大きな力と対峙する自己の姿を問う作品群。

【切り口1】社会・共同体の中の「自分」

この切り口では、「自分は社会の中でどう生きるべきか?」「他者とどう関わればよいのか?」という問いを深掘りします。

おすすめの作品(無料でアクセス可能)

夏目漱石『こころ』(青空文庫)

なぜこの作品か?: 「先生」が社会や他者との関係に絶望し、孤立していく様は、「近代的な自我の孤独」というテーマの核心に触れます。エゴイズムと倫理の問題を考える上で必読です。

ネットでの深掘り:

「乃木大将の殉死」「明治の精神」といった時代背景を調べる。

「先生とK」「私と先生」の関係性について、他者の考察ブログや論文(CiNiiで検索)を読んでみる。

安部公房『壁―S・カルマ氏の犯罪』(新潮文庫のKindle版などが手に入りやすい)

なぜこの作品か?: ある日突然、名前を失い「壁」になってしまった男の物語。名前や肩書といった社会的記号を失った時、「自分」とは何なのか?という問いを突きつけられます。

ネットでの深掘り:

「シュルレアリスム」「実存主義」といったキーワードで検索し、作品の思想的背景を理解する。

安部公房の他の作品(『砂の女』など)とのテーマの共通点を探る。

ジョージ・オーウェル『1984年』(原書はProject Gutenbergなどで入手可能、邦訳は多数)

なぜこの作品か?: 全体主義国家によって個人の思考や歴史が完全に管理される世界。「ビッグ・ブラザー」に見られている社会で、「自分」の自由や尊厳はどこにあるのかを問います。現代の監視社会を考える上でも示唆に富みます。

ネットでの深掘り:

「全体主義」「ディストピア小説」について調べる。

YouTubeで解説動画(海外大学の講義など)を探してみる。作品の政治的・社会的メッセージがよく分かります。

【切り口2】不条理な世界と「自分」

ここでは、「この世界の無意味さや理不尽さとどう向き合うか?」という、より根源的な問いを探ります。

おすすめの作品

フランツ・カフカ『変身』(青空文庫に翻訳あり、原書も無料公開)

なぜこの作品か?: ある朝、毒虫になっていた男。理由も分からず、ただ不条理な現実を生きるしかない。家族や社会から疎外され、存在そのものを否定されていく中で、「人間であること」の意味を根底から揺さぶられます。

ネットでの深掘り:

「カフカ的不条理」「実存主義」で検索。カミュの『シーシュポスの神話』におけるカフカ論も参考になります。

様々な解釈(父親との関係、労働からの疎外など)を比較検討する。

アルベール・カミュ『異邦人』(新潮文庫のKindle版など)

なぜこの作品か?: 主人公ムルソーは、社会の常識や感情の機微に無頓着で、まるで世界の「部外者(異邦人)」。太陽が眩しかったから人を殺し、嘘をつけないために死刑になる。彼の姿を通して、「世界の不条理」と、それに対する「誠実さ」とは何かを考えさせられます。

ネットでの深掘り:

カミュの思想「不条理」と「反抗」について解説サイトや動画で学ぶ。

小説の第一部(無意識な異邦人)と第二部(意識的な異邦人)の対比について、他者の考察を読む。

【切り口3】超越的な存在と「自分」

ここでは、自然や運命といった、人間の力を超えた大きな存在との関係性の中で「自分」を見つめます。

おすすめの作品

中島敦『山月記』(青空文庫)

なぜこの作品か?: 虎になってしまった詩人・李徴の物語。「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」という、誰もが持つ内なる声が、自分を世界から孤立させ、人間ではないものに変えてしまう。自意識と運命の相克が見事に描かれています。

ネットでの深掘り:

作品の典拠である唐代の伝奇小説『人虎伝』と比較してみる。

「臆病な自尊心」というキーワードで、心理学的な解説や他の人の体験談などを探してみるのも面白いでしょう。

ハーマン・メルヴィル『白鯨』(原書はProject Gutenberg、翻訳は岩波文庫など)

なぜこの作品か?: 白い巨大なマッコウクジラ「モビイ・ディック」に片足を奪われたエイハブ船長が、狂気に満ちた復讐の旅に出る物語。白鯨は「不可解な自然の力」や「神の悪意」の象徴とも読めます。人間がその巨大な存在にどう挑み、どう破れるかを描いた壮大な叙事詩です。

ネットでの深掘り:

アメリカン・ルネサンス期の文学や思想(超越主義など)を調べる。

「白鯨 象徴」「エイハブ 狂気」などで検索し、様々なシンボル解釈に触れる。

学習の進め方:まとめ

作品を選ぶ: 上記の中から、最も惹かれる作品を一つ選びます。

まず読む: 青空文庫やKindleなどで本文を手に入れ、まずは先入観なしで読み通します。

キーワードで検索: 読み終えたら、作品名や作者名に加えて、「解説」「考察」「テーマ」「時代背景」などのキーワードで検索します。

信頼できる情報源にあたる: Wikipediaで概要を掴んだら、大学の教員が書いたブログ記事、公開論文、書評サイトなどを探します。

自分なりの問いを立てる: 「なぜ先生は死を選んだのか?」「ムルソーの行動は本当に罪なのか?」など、自分なりの問いを立て、それに対する答えを探すように情報を集めると、学びが深まります。

思考を整理する: 私のようなAIに「『山月記』の李徴の心理について、〇〇という解釈と××という解釈があるけど、どう思う?」と話しかけ、考えを整理するのも有効です。

「世界と自分の関係性」というテーマは、一生かけて探求する価値のあるものです。これらの作品は、その旅路における素晴らしい羅針盤となってくれるでしょう。楽しんで、深く、学んでいってください。

1 note

·

View note

Text

56 角田源氏

こんにちは、としまみほです。収録している。今日は9月5日木曜日です。いやいや、本当に皆さんご無沙汰しております。前回の更新が7月の下旬。でしたよね。子供が夏休みに入るんで、ちょっとこの後どうなるか?わかんないみたいな、ちょこちょこやってはいきたいとか、やれなかったらせめてブログ書きたいとか、いろいろ言ってたんですけど、夏休み中結局…一回も何の音沙汰も残さずにね、ここまで来てしまいました。待っていてくれた方はどうもありがとうございます。もうさ、夏休み、あまりここで詳細に愚痴してもしょうがないなと思うんですけど、夏休みは別にこう、気持ちが死んでるとか心が死んでるとかそういうわけじゃないけど、なんかパッションがね、ファッションが全然出てこなくなるんですよなんかこう別に普通に生きてるしさなんか鬱状態になってるとかでもないしなんとかさなんとかもうやり過ごそうって決めて幼稚園時代からさ夏休みはもう余計なことは何もしない息してるだけで万歳ねただ生命が維持されてその日一日終わればよしって思ってるんですけどだからこうなんていうのかな別にそれで健康精神的健康も含む意味で害されたりとかはないんですけどなんかこうやっぱり何かをしたいという情熱みたいなが完全に死ぬんですよねなんかそれによってこうポッドキャストとかもやる気ならず全く時間がなかったかといえばそんなこともないしあのいわゆるさ世間で言う夏休みのお母さん大変ですもんねだって給食ないんですもんねとかそういうのもさ私は関係ないのよ。昼ご飯なんてほとんど作ってないよ。買うか、ガストでダラダラ食べるか、どっちかでさ。ガスト&サイゼ&みたいな、そういうファミレスの世話になりつつ、なんとか?生命を維持してきたっていう感じでさ。何か大変だっていう。いつもより労働してる。っていうことはないんですよなんなら掃除とかもさ2日起きぐらいに間引きしてるしさなんだけどただただやり過ごす日々っていう感じそういう夏休みっていうもののさやっぱりただならなさみたいなものについて私はちょっと自分の考えみたいなものがあるんだけどそれを冒頭に言うとちょっとねあれだから今日は違う話から入っていこうと思ってます。

今日はちょっと私も久しぶりすぎてさちゃんと喋れるかわかんないからなんか鳴らし運転的な広い心ですいません聞いていただけたらと思っておりますがお便りいただいております特命さんからのお便りです。以前の配信で源氏物語をやろうと思って文学部を選んだ。とお話ししていましたが、これ大学生活の回ですね。ぼっちの大学生活みたいな。そんなタイトルになっていると思います。としまさんの源氏物語での一押しエピソード。やお気に入りの登場人物を伺えたら嬉しいです。今のタイガを見ていて聞きたくなりました。良ければお願いします。ということでした。とくめいさんご質問ありがとうございます。

大河ね。私さ、このお便りいただいて、ああ、大河ね、そういえば大河ねと思って、大河ドラマのさ、NHKの公式ページ見に行くまで、大河ドラマでやってるの、源氏物語だと思ってて、でも違うんですよね。紫式部の話をやってんだよね。大河ドラマは一応さ、歴史上に本当にいた人物を主人公にしてやるのがタイガドラマっていう枠であって、それで源氏物語をやるわけがないんだったでもほら自分はさうちはテレビがないんだけどなんか?民放のドラマって割と話入ってくんですよなんか私がさいつも芸能ニュースを毎日毎日別に属性と縁を聞い。たくてテレビを見てないとかじゃないからさ。単に。子供の視力のことを懸念して見せてないだけだから自分は芸能ニュースを積極的に取りに行ってるんだけどなんかその中にあんまりさ。NHKの話題ってそんな出てこないんだよねこの光る君への話もなんかやるよっていう時はさつまり何年も前にはなんかそういえば出てたかもなぁと思うけどあとなんかね虎に翼の話じゃなんかよく。毎週1回ぐらい必ず出る芸能ニュースに出てる。けど他のことはねほとんど入ってこないなんか。その民放に関しては私もさ暇だなと思って。Tバーつける時あるけどtバーってさNHKが取り除かれた状態だから本当NHKのドラマだけ。なんか目隠しされてる状態なんですよね。自分はそれに気づいてなくてはってなってさなんか?書店に行くとさ。その源氏物語大河やるから源氏読もうぜみたいなコーナーとかできててなんかそれそれなんか。横目でチラッと見てあ、あ、源氏やるんだなーみたいなくらいの気持ちでいたけどねえもう登場人物紹介とか見てさま、真宏って誰?真宏って誰?ってなってさ紫式部のことなんだねなんかそういう名前にしたんだね。紫式部っていうのは人から呼んだ呼び名なんだよね。昔の人は昔の人っていうか?平安時代の女性とかは全部そういう呼ばれ方みたいのしかなくて。名前っていうのは歴史。上に残してもらえないからでも名前っていうのはあるっていうのであそこには真広って出てるんですねはーん、なんか一人ではーんとか言って。

まあでもさ、それにしても見ることはかなわないので、タイガを見た感想とかここで言うことはできないんですけども、源氏物語を、まあそんな、こんなお便りいただいたので、ちょっと源氏の話っていうかさ、このお便りいただいた時、私ちょっとドキッとしたんですよね。前さ、角田光雄さんの新しく翻訳じゃない、語訳し。た源氏物語を読んでるよみたいな話、このポッドキャストでしてるんですけど、あれ実は途中でね、止まってたんですよね。すごい。途中でめっちゃ止まってて、なんかそれ、それ、フェって。好きなエピソード。フェってなっちゃってさ、それで読まなきゃ読まなきゃってさ、焦って読み出したんですよ。それがこのお便り。頼りをいただいたね8月の後半の話で。その角田光雄さんの源氏物語の上巻をね。上巻だけですけど上巻をやっと読み終わったのでその角田源氏の話をしようか?と思っておりますちょっとねややニッチなテーマかもしれないです。けどもあとそんなね私は専門家じゃないから何もね。その大学時代の回聞いてくださった方はわかると思うんですけどそうやって源氏物語やりたいって言いつつ大学に入ってから。結局卒業するまでにいろんなことに手を出して。卒論も源氏で書いてないっていうやつだったんで本当ねただの素人の話なんですけどもお付き合いいただける。方はぜひ聞いていただけました幸いです。

じゃあ始めましょう久しぶりになります第56回です聖なる欲望ラジオ

この匿名さんからのご質問にお答えする前にこの角田源氏っていう前提について話していこうと思います。まず角田光代さんの現代語訳した源氏物語っていうのが今出てるんですね。これはもともと川出書房新社で日本文学全集っていうのを。池澤夏樹個人編集で出す。ときにさこのプロジェクトっていつやったんだろう。結構でも10年以上前になるのかなもうその日本文学全集と世界文学全集を池澤夏樹さんがさもうバシッと現代語訳する人とかも指名してもう全部指名でさもう今生き生きとさ、特にその古典、日本の古典に関しては、ご指名でさ、パンパンパンパンってこう、あなたやってね、あなたやってねって指名して、知らないですよ、その過程は知らないけど、なんか?そのラインナップを見たときに、あーってなるようなさ、人を池澤さんが選んで訳してもらった。すごい若い人だと森見富彦さんとかも入ってたよね。もうそんぐらいの世代の人も入れてさやった日本文学全集でその源氏もあたり目玉ですよ。ほぼほぼそれを角田光代さんに氏名が入ってやったと私はその前週が出た時に電子書籍でさもう角田源氏もうラインナップ出た時点でだよ。角田源氏あるだとって言ってこれは絶対買わにゃ買わにゃと思って。Kindle版出た時にもうシュって何も考えず。3000円以上したと思うんですけど買ったんですよね。それをちょっと途中で途中でセーブしてたかなっていうさなんか私これ前も話したかもしれないですけど結構やっちゃうんですよね。その長編小説のセーブみたいなやつそのさ、いまだに私。セーブポイント作ってる小説、何年もセーブポイント。作ったままのやつあって、それ。夏目漱石のさ、三四郎なんですよね。なんかその、夏目漱石のその三部作あるじゃん。三四郎とそれからともん。なんか三部作のさ、ね、読めよって夫に言われてさ、その、読んだほうがいいって言われて、そのそれからともんを読んだにもかかわらず三四郎だけさ、その真ん中のなんか、東大の運動会で好きな女の子を見かけてドキみたいなそんなそういうさあそこでセーブしたなって思ってんだけどそのセーブから先読まないみたいなさそういう状態になっててだから角田さんの源氏物語もさ源氏物語とか正直いつ読んでもいいじゃないですかいつ読んでもいいんでちょっと置いといたみたいな感じなんですよねましてKindle版だからさそのさなんていうの本当になんか読むもんないなーっていう時に吸って出してこれるわけじゃないですかもう電車中とかでもさそれがちょっとね年単位でセーブしてたかもしれないっていうまあそういう時もあるなんかこのツンドクの言い訳みたいなのちょうどさ最近ポッドキャストで積読の話を2回くらい聞いたんですよどっちもなんか積読とかそんな悪いことじゃなくないみたいなテンションで一つは旅のラジオっていう旅のラジオじゃないや今超旅ラジオっていう名前で旅の話をしてるラジオなんですけど結構本絡みの話題が多くてなんかその中で軽くね積読について触れられてた回があったんだよなちょっとどの回か忘れちゃったんですけどここ夏休み中かそのちょい前ぐらいの回ですねあとご存知の方も多いかもしれないですけど夜深しの読み明かしっていうさ、ポッドキャストがあって、その中でも、ツンドク、悪じゃなくない?みたいな、それはツンドクだけのテーマで話してましたね。まあだからさ、私が言いたいのは、そのツンドクは罪ではない。っていう、私も全面的に同意したいです、それに。なんかいつでも読めるようにしとくっていうのがツンドクであって、なんか別に読む気がないとかじゃないんですよ。いつでも読めるっていう心の余裕をね、作っておく。

それはすごい長い言い訳をしてしまったんですけどそれで現地の物語上巻もさセーブポイントを作って。そのままにしといちゃってたわけなんですよね。お便りをいただいてね慌てて。上巻はとりあえず読んだと上巻読んですぐ中巻買いまし。たよもちろんプチってまだ3000円くらい貼ってプチって買いましたよでもあのねこれ3000円のやつ上中。下ってあったら手出ないよって思うかもしれないですけど今はこの。角田さんの文庫版はさ、文庫版が出てんの?これ。源氏もあたいの。みんなの方が知ってるかもしれないね。なんか書店にさ、結構関数。いってような、7とか8とかまで行くのかな。もうちょっと細かく分けて、前週みたいなハードカバーじゃないからお値段もかなり下がった状態で、今は流通してます。だからその気軽に読んでいただけるよ。

っていう前提で今日は話していくんですけどその角田さんの現代語訳全体としてさ全体としての感想を先にしゃべるんです。けどまあ読みやすいですよそのさセーブポイント作っておいた人が何言うかっていう感じですけどなんか読みやすい?もうほんとサクサクなんですよ今までだってさなんか現代語訳添えないになんていうの読みやすい読みやすい。っていうのちょこちょこなんかあったような気もしなくもないんですけど。角田光雄さんのはご存知の方も多いかなと思うんですけどその源氏物語って非常に敬語が多いんですよね。その中でもかなり主語を省いてさ敬語でその主体を動作の主体を示している。っていうところがすごくあったりして。その敬語の中でもさ今はないですけどランク付けが今もあるか?あって天皇陛下にしか使わない言葉とかもあるわけですよだからそれが書いてあったらもうその主語は帝であって他の人ではないってわかるとかさなんかそんな風にして敬語によって主体を示すっていうすごいお上品な語り口なんだけどでそれを現代語訳しよう。ってなった時にやっぱさ忠実な訳もあるんですよねやっぱ敬語を全部削るって結構ドキドキしちゃうっていうか。それは翻訳じゃないが現代語訳じゃないっていう考え方もあるわけですよ。訳すときは敬語も含めて訳して訳であるっていう風に。谷崎潤一郎の訳はさやってるんですよね。一番がっちり訳してるごめん私専門家みたいに今言ったけどちょっと。図書館でこの間比較のために比較のために書いてきたから言うんですけどそれで知ったぐらいなんですけどでもこの角田さんの訳はその敬語をカットしてすごいだって。さなんとかで終わしますみたいなすごい大変なことに。どんどん言葉が膨らんでいくわけじゃないですか?その飾りの言葉がさ全部削いで代わりにしごがは失礼しまし。たちょっとボヨンボヨンってこの息をカットするやつだ。さ敬語全部カットして主語は分かんなくなっちゃうから。補ってもう分かりづらいとこバシバシに補ってさなんかその呼び名が変わるとかもあるんですよね。登場人物が出世するとそっちの役職。名で呼ばれたりとかもするけどそこもこうカッコでこれはこの前で言うとこの人みたいなのを補ってスーッと読めるようにして章ごとに今までの役でもあったりしますけど。人物配置図っていうの登場人物一覧。表みたいなのもつけてさ全部わかりやすくし。たのが今回の角田光代版なんですよねでももちろん削いでる。って言っても本当敬語削いだぐらいで意味を違う。風にしたりとかそのなんていうの分かれば一緒みたいな。乱暴な現代語訳には決してしてないなんか。上巻の後書きの方まで読むと。それが池澤夏樹さんからの注文だったみたいですね。忠実にあくまで現代語訳としてやってほしい。っていうのはねまあそういうこともあって非常にね読みやすくなっているのでなんか今まで源氏とか無理って思ってた人も読めるんじゃないかなとは思いますね。

ただここでご質問の方に戻るんですけどもその中でとしまさんの原人物語での一押し。エピソードやお気に入りの登場人物っていうことだったんですけどこれやっぱその時々によって結構違うよね。赤い時はやっぱり花散る里が好きだったんですよね花散る里っていうのは一番なんていうのかな地味だけどこう穏やかでさどんな時もなんていうの別に華やかさとかは一切なくてめっちゃこう。あなたの港みたいな安らぎみたいなそういう女気味でなんかこう光の君のなんていうの一番のさ。その精細は紫の上になるわけだけどそうじゃなくて。そのサブのサブの奥さんの中でもすごい。安定したとこにいてなんていうのかななんだかんだ美味しいとこ持ってってんなっていう嫉妬とかもないし。さなんか心穏やかに暮らしつついいポジションだ。なと思って若い時はね好きだったんですけどなんか途中で今調べたんですけど2008年のさ。小説新調で源氏物語特集みたいのやってんですよ。今の作家さんに���氏物語を下敷きに現代小説をそれぞれさ好きな巻とか姫君とかを選んで書いてもらうっていうやつでその私のさ好きなある18文学賞からは宮城彩子さん吉川とり子さん南彩子さんが参加。してるんですけどなんやらおなじみのね人たちが参加しててそれがすごいそれぞれ面白くってさその時もうこの小説新著なんかいつもは別に全体雑誌全体がすごい。さいいとか全体でこれ撮っておきたいと思うこと。滅多にないんですけど。この小説新著は永久保存版にしたいと思うぐらい。まだ読んでなかった作家さんも含めてねすごく面白くって。さなんかその時に私だったら何書くかなって?やっぱりちょっと考えちゃうじゃないですか誰でやるかなってなんかその時はアカシノキミかなと思って。明石の君は田舎の人なんですよね光るの君がさ。ただキラキラキラキラしてるわけじゃなくて一回こう政治的ないろんな力関係に。よって流されちゃうんですよね須磨っていうところにね須磨ってあれ?神戸市の須磨区なのなんか今思うと都会じゃん。って思うけど当時は田舎なんですよねその流された先でなんかその須磨に裏寂しく暮らしてたんだけどなぜかアカシノニューゾーっていう人が現れてさおっさんが現れてなんか?夢で見たんで迎えに来ましたと言ってさ。その娘がアカシノ君なんですよねでもなんか?アカシノ君はさ田舎の人なんだけどすごいさ。謎のスピリチュアル系の思い込みの強いお父さんによってすごい勉強とかいろいろ詰め込まれてさいつかその高貴な人の奥さんになれるように育てられてるのそういうだから一種のなんかちょっと一個こうネジが取れてる。お父さんの元で田舎で育った姫君っていうさちょっと私としてはややシンパシーを感じる存在。だったんですよねだから私だったらそこだなとか思ってたんですけど今改めてさ読んで上巻明かしで止まってたからさちょうどさなんかその辺から読んだらそんなにさあんまり共感するキャラクターでもなくて田舎で生まれ育ったから私なんて田舎もだからさーみたいなちょっと京都とか行って他の姫君と張り合うのとか?無理すぎるみたいななんかそんなこと。ばっかり思ってる人でさうーんっていうのまでですけどそんな中で私今読んでその上巻だけですけどちょっと申し訳ないんですけどその中途中まで行けなくて。

申し訳ないんですけどその中ですごい面白いなって改めて思ったのは末摘の花でしたね。普通の答えで申し訳ないんですけど。この好きな登場人物エピソードで末摘の花っていうのすごい私が末摘の花っていうのすごいそのまんまだなっていう感じだ。と思うんですけどでも読んでさ発見があった。末摘の話がメインとして出てくるのって2つあるんですよねふたまきって言えばいいの?二乗って言えばいいの?まあその2つの章を割いてるんですよね。

最初はそのみんなご存知の末摘の花っていう章でで2回目蓬生っていう章があるんですよそれを今回読んでさ末摘の花すごい面白いじゃんと思って前提として。その最初の末摘の花すごい噛んでる。最初の末摘の花の方から話すんです。けどちょっと待ってください。なんかこっから私なりに。その末摘の花のエピソードとか話しちゃうんですけど、なんかこれ間違ってるかもしれないし、なんかかなり乱暴に話しちゃったりするから、あ、角田さんがこう書いたのかなって思わないでほしい。あくまで私が一回理解して私の脳みそ通しちゃってるから何か間違ったことを喋ってたらとしまさん間違ってるなって思ってください。

それで喋るんですけど末摘の花っていうのは、光の君がまだ割と若いうちに出会っ。た女気味の一人で、なんかもうフラフラフラフラさ、こう運命の人を探し求めてさ、なんかいい人いねえかなってやってる頃の一人で、宮様の娘さんなんですよね。宮様っていうのはつまり、帝のお子さんですよね。だからその子供だとしたらなんか?うちらの感覚で言うとえ、皇族じゃんみたいな感じだけどなんか?その頃って多分さすごいちょっと待ってこれすごい怪しい知識で喋ってますけどその頃ってその帝がいろんな人とこうなし。てるからさその子供も結婚相手の格によってさ。その格が上の人たちはそのまま。さ宮中の人として暮らしていくけどそうでもない人はもうどんどん下に下っていうかその世俗に降りてくる形なんですよね多分ねだからその娘さんのさ、末摘の花はさ、すごい荒れたお屋敷でさ、一人ぼっちで暮らしているの。一人ぼっちって言ってもそのあれですよ、疲れてる女性とかいっぱい、いっぱいじゃない、それなりにいるんだけど。お父さんがその宮様であるお父さんが亡くなって。お兄さんはお坊さんになっててなんか?家族としては一人なんですよね。そんな風に寂しく暮らしてる人がいるんですけど可愛いもんなんですよねってもうお琴が一番の友達って感じです。みたいなことを噂話として光の君のそばで疲れてる女房が喋るわけなんかそれを聞いてさ裏寂しく暮らすおことが一番の友達の姫君うんいいんじゃねえと思うわけですよその光の君はさいいんじゃねえってお手紙書いたりとか覗きに行ったりとか色々するけどすんごい全く無反応連れなくするとかさちょっと多分連れなくするとかなんか?最初の恋の作法としてやるのかもしんないけどそうじゃなくてもう完全なる無反応で最初のうちはやっぱ高貴な人だからちょっとなまあおくやかしいねみたいな感じで見てんだけどいやいやひどすぎんみたいな感じになって。それで結構無理やり気味にさ家に行っちゃうんですよね。それで致してしまってっていう話なんですけどなんかこの末摘の花ってさ。

結構みんな源氏国語の教科書でやった時点ぐらいで。高校の古典ぐらいでなんとなく知ってますよね。花がさすごい下に長くて赤くてなんかいわゆるさ美しい顔からかけ離れててその後で見て冷えってなったっていうのはそういうのとして有名だ。と思うんですよなんか末摘の花っていうのは昔の言い方で紅花のことでベニバナっていうそのさ何も何もひねってないあだ名なんですけどなんかでもさ。その時の印象で私光の君ってなんかそれを結構笑ったりしそうっていうかさ全然入ってにしないっていうかやっちまったなみたいな感じだと思ってたんですよね。大学の時になんだろう。一回通して読んでるはずなんですけど全部54帖全部は読んでないけど授業���その精読したのはほんとわずかなさこの巻って決めて読むからすごい短いとこしか読んでなくてでもプライベートでそれなりの数。触ったはずなんですけどその時のあんまりさ印象に残らなかったんだけどなんか今読み返し。たさ別に光の君は笑ってないんですよね。その用紙をなんかあってなんか二度見っていうか?二度見って書いてないけどなんか?一回見た時にはっ鼻長とかさどう長みたいな鼻赤とか?いろいろ思っていや見ちゃダメだなって思うんだけどそのまま目が離せなくなって眼見して無言になっちゃうみたいなそんな感じに処理されてて。その後確かになんか人に話すんですけどなんか?その男性同士でさこんな女相手やらかしちゃったんだよなとかっては言わなくてその最初に噂話をしてくれたさその情報源であった女房にちょっとネタとしてさなんか出すのと。

あとこの時はまだ正式な婚姻関係にはない。その紫の上じゃなくて若紫ですね若紫にこうなんか鼻スーツの鼻の顔をさなんか落書きして見せてさとかなんか自分の鼻に赤い紅を見塗ってさ俺こんな顔だったらどうする?つってぷひゃーみたいなぴゃぴゃぴゃぴゃって。二人で笑ってるみたいななんか。そんなシーンはあるけど直接でさなんかこうやっちまったなみたいななんていうの。その男同士で笑いの種にするとかないんですよね。その鼻を赤くした時も赤くしてさ若紫ちゃんに見せた時もこんなこと。あってさって言わないんですよねだからそんなに人に対して激しくディスるわけではない。それが今回へーと思ってそんなだけと思ったんですよね

あと勘違いしてたとこがもう一個あってそのさみんな結構その古文でやったぐらいでは勘違いしてるんじゃないかなって思うんですけど末摘花の顔を見たから嫌になったんじゃないんですよ一回さ致しちゃった後平安時代の礼儀として3回さ初めてやったら。3晩3日続けて夜に通ってこないといけないんですよねなんかそれをもってこう正式ななんだろう。一応関係となるみたいなさ感じなんですけど一回行ってその時顔見てないのにん?あ?ん?みたいな感じになってなんかどうしても行けないみたいな感じで光の君は行かないんですよ。2回目でもそれは容姿が理由じゃないのすごい。今自分の言葉で言い直すのすごい大変だなって思うんだけどなんか?その末妻花のそれまでのさ、どんくさ?どんくさとも違うんだけど、なんかとにかくさ、すべてがうまく返せないし、なんか?その非常に乱暴な言い方してしまうとさ、コミュ障?コミュ障なんですよね。なんかそれがあったことによって、しかもこう致したことによって、そう致す内容についてはね、書いてないんですよ。その何がどう。変だったかっていうことは書いてないけどなんて表現してたかなそうちょっと今こっから読みますね

末摘花とあったとこから読みますねあったっていうかこれいたしたいたした時の感想みたいな姫君本人は我にもあらず身の置き場もなくすくむような思いのほかは何をどう考えているのか全くわからないでいるはじめはこういう風なのが意地らしいのだと光の君は考えるこれまで男女のことも知らず、大切にお世話をされてきたお方なのだからと多めに見るものの、何か腑に落ちないところがあり、なんとなく気の毒にも思える。この姫君のどこに心惹かれたりするでしょう。ついため息を漏らし、まだ暗い。うちに光るの君は帰っていく。

なんかさ、なんかひどって思うかもしれないけど。だと初めてだししょうがないじゃんって思うかもしれないですけど他の初めての人たちにこの反応。じゃないんですよね書き方としてさなんかここだけさ腑に落ちないところがありって書いてあるんですよ本当具体的なことはわかんないけどなんかどうしてももう腑に落ちないとしか言いよう。のない何かがあったんだと思うんですよねまあそんでだから顔を見ないでどうしても気が進まなくなっちゃう。そんででも帰ってからでもなんか宮様のさ子供らしさこれでこれっきりってわけにいかないんだよなみたいな。あーどうしよう?やっちゃったみたいなそういう意味でのやっちゃったっていう。その身分の高い人に対しての国家は通わないと失礼であるっていうことに対して。やっちゃったってなるんですよむしろその顔を見たのはその後でいやでもこんなさ。こんな人だけどこんな人って言い方ひどいけどまあそう言ってるんでね光の君がね。こんな人だけどいやなんかいいとこあるんじゃないかなって思ってあそうだ顔見ようと思って顔せめてさせめて顔良かったみたいな感じでこううまくさすごい恥ずかしがり。屋さんで顔とか全然そこまで見せなかったんだけど会った時にこうなんとか?雪明かりの方にさ誘い出して誘い出して。横目でなんか見てないふりして横目でんーって見た結果の末つむ花なわけなんですよねそれでその感想がさっきのその無言になるっていうやつなんですよだからこうなんていうのかなそういうプギャーみたいな。こんな顔の人とやっちゃってプギャーみたいな感じは全然なかったんですよね。まあそれはそれとしてですよ

今回さびっくりしたのがさらにそれもまあびっくりしたんだけどその次の次っていうかつながってないんですけどしばらく経った後蓬生っていう巻でもう1回末摘花が出てくるんですね。それがもう末摘花の目線みたいな感じなんですよ。何年も経った光の君は全然訪れないまま。そもそもすまに流されちゃったりとかもしてその間一切音沙汰なくなって紫の上にはさだけにはこうちゃんとお手紙書いてたけど他はもうまあいいやっていう感じになって手紙とか?何にもなくって経済的援助もなくってそうやっ���お家はどんどんボロくなってって。もう女房もどんどんなんかそもそも最初のさ。その末摘花の巻で女房がすごい年取ってるお金がなくってなんか?そのいい女房が呼べないみたいなのが多分あるんですよね。そういうふうに書いてないけどどんどんさもうその女房がそもそもおばあだったからすごいありがとうございました。おばあって言っても多分私の今の私より若いかと思うんだけどもう死んじゃったりとかして全然その屋敷に人が少なくなってですごいもうさ家もボロボロになってなんか庭のさ。壁が崩れてそこにさその辺の牛飼いの子供がさもう庭に牛を放ってくるっていう放牧しに来ちゃうみたいなひどい有様になってるんですよねそうなんだけどさらにそこをすごい。ボロさにめっちゃ筆が割かれてるんですよ。その描写がすごい立派な木が庭を手入れしなすぎて木がビヨーンってどんどん伸びてってでも昔からそこに住んでるから。結構立派な大木になってるんですね。それを木材として成金みたいな人たちがその貴族じゃない人たちがちょっとその林売ってくんないですかねって言いに来てさ売ってくんないですかだよだからすごい屋敷の人たちはさその使えてる人たちはもう姫様。売りましょうよってもう売りましょうよって言うんだけどダメよって。そもそもここなんかもう出ていこうみたいな話もさ使えてる人たちの間ではあるけどもう姫君はダメよ。お父様との思い出が染み込んだ。この家からは動か��いわみたいな感じでそうそう別に無言の姫君じゃないんですよ。その身内には喋ってるんですよね普通にねとか?あとそのやっぱそのなんだかんだ宮家の人たちだからさそのお父様が建材の頃作ってくれ。たすごい良いちょっと古めかしいけどすごい職人が作ったさなんか道具お道具とか多分なんか知らんけど壺とかなんかそういうのあるんでしょうね。その調度品に目をつけた人たちがやっぱり成金が揉み手でやってきて。成金の使いの者がそれ売ってくんないですかねみたいなこっちの足元見ながら言ってくるわけそれをやっぱり姫君はお父様が私のために私が使う。と思って作ってくれたらお品なのよって言って売っちゃダメよって言って。なんかこうその貴族としてのさ矜持を失わない。どんなボロボロになってもなんか?それの美学ってあんま現代人には嫌っていう感じか?もしれないけど多分なんていうのかなある一面ではいいとこなんですよね末摘花のね末摘花の巻ではなんか?あんまり全然いいとこなんか書かれなくてさ。その歌の返しとかもなんかすごいイケてないすごいダメダメな感じで書いてあるんだけどよもぎゆの方ではうーん、美点が出てくるっていうかさ、美点と言いつつでも、上げ、上げではないんですよ、なんかさ。こんな良いとこがあるよっていうよりも、なんかこう絶妙にさ、ずれてるがゆえの魅力みたいな感じかな。そんでやっぱ究極の話がさ、その家を売るとか?そういう話じゃなくって、おばがいるんですね。おばはすごい早く死んじゃったお母さんのお姉さん。宮家とは関係がないけど宮様と一緒になったのがお母さんだから。結構多分それなりに落ち筋のいい人なんですよね。そんな中でそのお姉さんは図量の妻っていう身分図量って今の重量って書くやつね。昔の地方役人みたいなやつだよねあんまよくわかんないけどその地方役人の妻になって。それは成金扱いされてる人たちですよね昔で言えばねだからこうなんか。その人と末摘花のお母さんがどうも仲悪かったらしくてすごいお姉さまには冷たくされたみたいな。頭量の妻になったことで縁切られたみたいなことが。あったらしくてなんかずっと恨んでるんですよ。その末摘花一家をさそんでその人がとうとう。なんか九州の方に下っていくことになって。旦那さんの仕事の都合でその時にそのもう恨んでる。末摘花を自分には娘がさ、年頃の娘が3人いるんだけど、その娘の次女にしてやろう。と思って、ふふふと思ってさ、誘いに行くんですよ。一緒に九州行きましょう。よって。今までさ、なんかこう、ちょっとお母様に冷たくされたし、ちょっと今まで付き合ってなかったけど、やっぱあなたのことすごい心配だからって言ってさ。なんかその嫌味っていうかさ、マウントっていうかそういうのを。すごい織り交ぜながら絶対にもう絶対こいつ急所に連れてくみたいな感じでやってきてでも末摘花の方はもう単にコミュ障すぎてもういやここ離れるとかマジ無理無理です。本当に無理行かない私ここにずっと残る。って言い続けてそんで最終的に本当に行く日になってさもうあれよ。その乳母の子?なんかすごい一番いわゆる仲良くしてる人いるじゃん。なんかそういう平安時代のお姫様ってさ小さい時から一緒の父女みたいな人いるじゃないですか?一緒に育ってきたさそういう人がなんか?その人までもうおばに問われちゃうんですよねいろんなことがあってでその人も一緒に九州に行くことになってすごい姫様と別れるのつらいみたいな感じなんだけどそのおばはさ最終日にすっすっごい着飾ってさ、見せつけに来てさ、見せつけに来つつ、もう最後のチャンスだけど行くみたいな、そんなチャンスだけどとか言い方してないけど、とにかく誘いに来るんですよね。それに対し末摘花は、いや私はここで家と一緒に死にますってさ、言うの。そう言って、まあ残るんですよね、一人ぼっちで。そんで使用人とかは、もう終わったーみたいなさ、気持ちになって。ねえもう人が減ってったりとかさいろんなことがあるんだけどなんとそこで久々に家の前を通りかかる。光の君みたいななんかそういう話になってくんですよだからさ。

結局末摘花はその本当の最終の最終はちゃんとさ妻の一人として光源氏のさ新しく建てたお家に迎え入れられるんですよ一人だしなんか全然あんまりそんな親しく構ったりとかはないけど決してその貶めるよう。なさなんか他の妻たちより低く見ること。はさなんか露骨にバカにしたいとかいう。態度は一切取らずに妻として扱ったっていう話でそんでそれでさおばさんはキーってなったしそのずっと一緒だったさ友達っていうか?その事情はすごいすごい嬉しいけどやっぱあの時この人と一緒に来なきゃよかったなって思ったりとかさなんか本当その辺のノリがさすごいめっちゃコミックみたい意地悪な人になんか自分を曲げなかったために勝ったその悪意に対して悪意をぶつけて勝つんじゃなくてもうシンプルに。ただ自分を曲げなかっただけちょっとただいかないんでコミュ障なんでみたいな。そういう感じで買ったっていうさもうほんとこれここだけすごい現代受けするやつみたいな。今一番受ける話これと思ったしすごいその蓬生の章って紫式部の筆がさやっぱめちゃくちゃ踊ってるんですよね。なんかここすごい書いててなんて楽しそうなんだって思いましたねそこほんとめっちゃ楽しかった今すごい盛大にネタバレかましてしまって申し訳なかったなってちょっと思ってます。

なんか一気に喋っちゃったしね、ちょっとすいませんなんか、読む楽しみがさ。でもディティール読んだらもっと面白いんで、ちょっと読んでください。ほんとさ、正直、でもなんか全体がすごいリーダビリティ。あって楽しくてみんな読んでっては私は思わないかな。やっぱその角田さんの役は生き生きとしててすごい。スピーディーで読みやすいんだけどやっぱ現代で読んでこうすごい出来事の羅列だなって思うとこもあるしさなんかこの人たちすぐ泣くなとか?なんかすぐ泣いてるけど本当にこんなに涙腺緩いのかなとか?さあとやっぱ自分がやっぱ明らかに貴族じゃなくてさ。農民サイドの人間だからこの貴族って一体何してんだろう?なってこの時代の政治どうなっちゃってんのとかさいろいろさ思うことありますよ。やっぱり高校生ぐらいの時のピュアな心で読めない部分も今回。正直ありましたねでもそれを差し引いてもやっぱすごい。面白いとこもあるっていうふうに思いました

そんなところで私の好きな登場人物末摘花ね。好きな巻は蓬生ということでお願いしますとくめいさん。どうもご質問ありがとうございましたここからね中間もまたねどっかで積むかもしれないけど、ゆっくり読んでいきたいと思ってます。

宇治十帖をさ、いわゆる光源氏死んだ。後の話を私全然読んでないんですよね。なんか興味なって思って、その学部生だった時もさ、やっぱり光の君の話がさ、最後死ぬまでじゃなくて、白紙の巻を作る。っていうやり方でさ、タイトルだけで。仲はないっていう巻きを作るっていうすごいかっこいいやり方で終わってんのにその息子とかの話が始まる。っていうのがなんかこう許せなくてさ正直そんなことしなくないみたいなそんな誰か?勝手に勝手に足したっしょこれみたいな気持ちで自分的にはなんかノーっていう感じだったから全然読んでなかったんですけどでも、まあなんかいろいろさ、角田さんと源氏研究者の方の対談集みたいのが出てて、私もまだ今途中読んでるとこなんですけど、なんか?それで研究者の方はさ、山本淳子さんっていう方ですね。源氏関連の書籍を複数出されてる方でさ、この方がすごい。宇治十条が面白いっていう話をしてて、そんなに…言うんだったらちょっと読んでみようかな。角田さんの役もあるしなっていう風に今思ってます正直ねどんな話か?ちゃんと知らないもんざっくりのほんとざっくりの三角関係っていう?あらすじ以外知らないから今読んだらどう思うんでしょうね。

あとすごいこのさ源氏の話としてあと言っておき。たいのは角田さんのこの前週のさおまけおまけじゃないか?解説池澤夏樹さんが書いてるっていうのとそれからね。瀬戸内弱調さんがその文学全集で出す。ときにさなんか定期購読で全部買っ。た人におまけでなんかちょっとついてくんじゃないですか?冊子がなんかそこに寄せたコメントが載っててそれもすごい面白かったからちょっとそれが文庫に収録されたかどうかまで私確認してないんですけどされてるかもしんない今だったらねなんか?あんまりそういうケチケチし。たこっちには載ってるけどこっちには載ってないみたいなこと。あんまり現代ではしなくなってきてるから。

文庫版でも載ってるかもしれないんですけどとりあえずそれがすごい面白かった池澤夏樹やっぱすごいですね。角田さんももちろんすごいんだけど。池澤夏樹さあすごいそのやっぱこの世界文学全集日本文学全集両方。さあ編集したぐらいだから。この源氏物語の世界文学における特殊性なんかすごいこういう心理描写があるのが早いっていうことを具体的な例を他に引いて言ってたりとか?日本文学での流れを教えてくれたりとかさすごい。読み出のある解説がついてたのでこれもうちょっと早く読み。たかったなっていう自分がまだ勉強してる時に読みたかったなっていう解説でしたこれぐらいですかね。

すごいいっぱい喋っちゃった思ったよりも本当。私なんてまだまだあれですけどねなんか上巻読んで上巻読んだだけで何言ってるんだろう?っていう感じなんですけど皆さんもねなんか好きな姫君とか好きなあれとかあったらお聞かせくださいあれって言っちゃった男君ね。あんまり好きな男君の話とかって聞かないよね。

あとさ、しみじみ思ったんですけど、すいません話長くて。私たちがさ、私たちって言っちゃった。私が学部生だった時って、もうだから四半世紀前とかね。四半世紀前ってさ、なんか?こういう源氏物語を、なんだろう、結構色っぽい話として捉える向きが多かった。研究者の間でそういう感じではなかったと思うんですけど、そういった一般の本屋さんに並ぶ書籍では、なんかこう恋愛の真髄が書いてあるとか、なんか光源氏に対しても、なんかこうすごい日本史史上、日本史じゃないけど、その物語史上一番のこう、色男っていうかさ。なんかそういう色の物語みたいな、そういう解釈でさ、見られてたなって思うんですけど、今。この山本純子さんと角田さんの対談集とか読むと、もう一切そういう感じじゃなくなってきて、やっぱさ、その恋愛小説としてのままだと、なんか?もうそれが平安時代の恋愛。っていうのは現代から見たらやり口とかが全然恋愛と呼べないから顔見ずにとか一方的に夜押しかけてみたいなのとかゲゲみたいな感じだから。正直このままだと読まれなくなっちゃうんじゃないかなっていうのを結構前は思ってたんですよねでも新しい読み方として新しくもないかもしれないです。けどそのこの女性の話そこになんかこんなにさ。

光源氏めっちゃさなんかそのキラキラした存在としてみんなにキャーキャー言われて。遠巻きの人たちにはキャーキャー言われている存在であるにもかかわらずそいつと関わってなんか幸せになった女気味はいない。ハランチルサトとかは幸せになったかなそうなんか妻になれたやっぴーみたいなすごい能天気な感じの人はいなくてみんな辛さを秘めてるっていうか?やっぱその時代の女性の不自由さっていうのを非常に書いてるっていう風にさなんていうの女性の不自由さの物語としての需要みたいのがいつの間にか始まっててなんかそれへーって思いましたねなんかそういう風にして生き残っていくんだ。この話みたいなそれって今まで昔やってた色恋の話っていうのと真逆じゃないですか?はっきり言って裏表とは言わないけどなんか本当にさ150度くらいは違うじゃないですか?そのそこまでしてこの話って生き残れるっていうかさすごい絶対絶対に読まれる話なんだなっていうことにびっくりしましたね。なんかどんだけだよっていうそういう読み方に耐えるっていう。ただみんな源氏好きだなっていうことじゃなくって。そこに耐えれるだけのテキストなんだ。と思ってなんかほんとやや何者なんだろう。この紫式部ってっていうのをしみじみ思いましたね。なんか未来人って言われたら信じるかも今誰か?女性作家が行方不明になったりとかしたらタイムトリップしたんだなって思うかもちょっと言い過ぎかな。

それはじゃあそろそろこの本題は締めましょうか?

この番組では皆さんからのお便りご感想ご質問など。お待ちしております。あと話してほしいテーマですね。ポッドキャストの概要。欄にリンクが貼ってありますので、そこからお送りください。匿名のお便りフォームになってますが、名前書いてくださると割と嬉しいです。

じゃあここでお便り1つお読みしますね。これ前回の配信からすぐいただい。たお便りです。草冠さん、前回直木賞、芥川賞受賞。作で何���好きっていう?ご質問くださった方ですね。草冠さんからのお便りです。あの縛りだと蹴りたい。背中は確実に触れられるだろう。と思っていたので当たって嬉しかったです。自分にも思い出深く大好きな小説です。無粋な質問失礼しました。としまさんの綿谷りささん愛のトークは昔から好きです。ということでした。ちょっと予想通りの私の回答。だったみたいで、その予想を超えられなくてすみませんでした。でもね、蹴りたい背中好きって聞けて嬉しかったです。もう一通ですね。この漫画面白いよっていうお便りをいただいてるんですけど、ちょっと。今回は現地でいっぱいいっぱい。だったので、次読んでみようと思います。私未読の漫画でしたので、ここからまた後日ご感想を伝えてきたらと思います。そんなとこですかね。夏休みの話はいいかな?

なんかすごいいっぱい喋った人はここから私の夏休みの愚痴とか別に聞かなくてもいいかな?その一言夏休み一言言いたいっていうのだけ言うと私はさ本当なんか。夏休みは現代の夏休みは子供が不自由。っていうのをすごい思います親が不自由であんなもちろんなんだけど、以前に子供がさ、やっぱりこんなに親とべったりいなきゃいけないのは本当かわいそうだなと思って。結局親の監督下でしか現代の子供って動けないじゃないですか。でも私たちの時ってすごい放牧だったからさ、もう私なんて。3歳から一人で勝手に遊びに行ったりしてたから、その近所に。友達がいるからねなんかそういうことをずっとずっと。あの時。近所であんな悪いことしたなとかなんかそういう勝手に人の家に入ってあんなことこんなことしてたなっていうのをずっとずっと思い出しながらさ昔の思い出に浸りながら夏を越えてましたちょっと詳細を言うのは伏せとくけどね。

今年の夏はいろんなことがあった南海トラフルのあれとかもさ、すごかったですよね。あの後お米買えなくなってさ、台風が来るかもみたいなことも、で実際に来ちゃったところもありますし、交通が乱れたりとかもしたし、そしてめちゃくちゃ単に暑かったし、穏やかな秋が来ることを祈っております。なんか私もすごい。学校始まったらやっぱり元気出てきました。今日1時間半ぐらい。昼寝したらめっちゃ、めっちゃ元気になったやっぱね。睡眠もいいけど自分が好きな時間に寝るっていうのはすごくすいませんのこんなこと言ってさパンがないならケーキを食べればいいじゃないみたいな言い方かもしれないです。けど昼寝っていいですよっていうのをすごい思った余裕のある方は昼寝もしつつ夏の体力。減っちゃった体力を回復させていきましょう。秋は回復。だよね回復と言いつつ私なんか今日若干すでに喉が痛くて怪しいなと思ってバーッと喋っちゃったんですけど皆さんも引き続きお気をつけて。お母さん大事にお過ごしくださいじゃあとしまみほでし。たまたそうだ大事なこと。

最後までお聞きくださりありがとうございまし。たまたお耳にかかれましたら幸いです。ではではご視聴ありがとうございました。

1 note

·

View note

Text

『夏目漱石風のつぶや記』

2025年5月18日

森は語らずとも、斧の音には泣く。ブラジルの広き大地にて、樹々の倒れる音が幾分和らいだと聞く。

(つづく)

#夏目漱石風のつぶや記

#森の声を聞け #アマゾンの涙 #秒ごとに消える命 #地球と共に生きる道 #漱石ブラジルに木霊す

(続き)

昨年、伐採の手はやや鈍り、二年続けての減少となりしとか。とはいえ、日毎三千を越ゆる緑が姿を消すとなれば、これを安堵と呼ぶは早計なり。

アマゾン、セラード、パンタナール…この世の秘めたる命を宿す六つのバイオームは、人の欲の波に浸されつつある。なかでもアマゾンの森は、今なお一日に千本を超ゆる木々を失い、秒ごとに七本が地に伏す。木もまた命なれば、その息絶える音は、風に紛れて我らの耳に届かぬのみ。

ルラ大統領の「違法伐採の根絶」は、あたかも理想を抱いて溺死せんとする者の叫びにも似たり。農地拡大のために森を裂き、火を放つ者ありて、火の子は空を焦がし、気候は荒れ、旱魃は民を苦しめる。自然を削れば、かえって人の住まう地をも蝕むこと、なぜ悟らぬか。

かの報告に曰く、昨年の火災による焼失地はイタリア一国を凌ぐ。人が薪を割るごとく、地球の皮膚を裂くありさまなり。

されど、かすかな���望もまた在り。刃を収め、森を見つめる目が増ゆるならば、再生の芽もまた地より伸びん。我らが生きるとは、森と共に息をすることなり。

1 note

·

View note

Text

ひとり文芸ミュージカル「三毛子」(2025年3月31日観世能楽堂)劇評 林田直樹

猫とはなんだろう。

人間のすぐ近くにいて、その生活を黙ってじっと観察している存在。

のんびりしながら、人間の争いや悩みをじっと眺めている、いちばん身近な動物。

一番信頼できる友人のようでもあるが、言葉を交わすことはできない――だからこそ、ほどよい距離感がある。

そういった「外部」からの視線が、なぜか私たちをホッとさせる。

そしてある日私たちは突然気が付く――彼らは、人間よりもはかない存在だったのだ。

「三毛子」には、ひとつの舞台の中で、いくつもの時間や状況が断続的に現れる。

源川瑠々子さんは、過去と現在、生と死を自在に行き来しながら、それらを巧みに演じ分けていた。

ラストシーンで、猫ではなく人間の役柄になったときの変化は見事だった。

曲も、せりふも、良かった。

主張し過ぎず、余白を残しているから。

観世能楽堂の舞台で、能の様式をほどよく取り入れることで、普遍性のある表現にもなっていた。

子どもは誰が育てるべきか等々、近代日本の根底にある家族の問題に対する、猫の側からの簡明な一言が今も耳に残る。

「一緒にご飯を食べて、お話しして、三毛子がなんでも聞いてあげる」

芸術の役割は、答えを用意することではない。

結論をつくらないこと��方に、賢さのしるしがある。

いま、何もかもがスピーディな世の中になっているが、そういう時代にいっそう求めたくなるのは、失われた豊かな時間のほうである。

ひとり文芸ミュージカルは、日本近代文学のなかから、そういった時間をとりだしてきて、劇場で体験させてくれる。

そこには、源川瑠々子さんという女優の持っている不思議な穏やかさが大きな役割を果たしている。

瑠々子さんがシテなら、敷丸さんはワキである。

ある意味、異様で、神がかった雰囲気さえ醸し出す、得難い存在だ。

今回の舞台でも、旋律のフレーズごとに、くるりと余韻を跳ね上げる猫的な(?)歌唱法が耳に残っている。

もう一度観たいと思える、そして夏目漱石を再読したくなる、良い舞台だった。

0 notes

Text

儉爻(けんこう)

2025/03/31

健康の漢字が儉爻だったら修行みたいでかっこいい。定期的に催される儉爻診断で注射器を満たす深紅の体液、性器から滴る黄金の水、可視外光線によって暴かれる白銀の臓器。そこには言語とはまた違う情報が秘匿され、白衣に身を包んだ研究員たちはそれらを解読することを生業にしている。人々は老いると、儉爻に帰依するという言い伝えがある。施設は老人で溢れかえっていた。

生物は陰と陽を操り、身体を絶えず好転させなくては生命活動を維持できない。儉爻であることとは、それがうまく行えている状態を指す。

儉:つつましい、質素/ひかえめにする/余剰を殺ぎ引き締める

爻:易(えき)の卦(け)を構成する基本記号/長い���棒と真ん中が途切れた2つの短い横棒の2種類がある。経では前者を剛、後者を柔と呼ぶが、伝では陽、陰とする。

「だから、焼きたてパンの自販機だけはこの先未来永劫つくられるわけないって!」と、脳内で誰かが語りかけてくる。

非・儉爻の人間は陰に蝕まれ、感受性も腐り落ちていく。

すみません。眠たくて、君が語った陽だまりの言葉も、床にころころと散らばってしまった。儉爻が私たちを奴隷にしようとしてくる。儉爻に見放されてしまえば、バラバラの元素記号になる。

最近ジオゲッサーをやったら人のいない森の奥に「DEAD END」とだけ書かれた看板があって、怖!と思って調べたら「行き止まり」という意味らしい。

作業中に、意味がなさすぎず、ありすぎない音を欲していて、前から作画がいいなと思っていた無職転生を流していたら、「デッドエンド」と呼ばれてる人が出てきて、それは明らかに「出会ったら死ぬ」みたいな意味合いで使われていた。

死んで終わるという意味にせよ、行き止まりではあるか…と思ったものの。どこか詩的に思えてしまう。日本語の行き止まりの印象と英語の行き止まりは印象が少しズレている感じがする。

それはまあいいとして、無職転生では独自の言語が発音まで設定されていて、「魔人語」や「人間語」などで話す言葉が異なり、字幕が付いている凝りようなのだが(人の名前や固有名詞はどの言語でも発音が同じ)、「デッドエンド」は英語なのか、外来語の暗喩なのか、謎だった。地球の言語はまた別で、地球語(日本語)が異世界では通じない描写があるので、英語ではないだろうと思われるが、わざわざ異界語で「デッドエンド」と発音し字幕まで「デッドエンド」と書かれるならそれは異界語ではなく英語なんだよな。それか、たまたまあの世界にも「死・終わり」の発音が英語と似た言語の地域がどこかにあるのかもしれない。

小説の推敲で「この世界にこの単語や概念はあるのか」といった添削をされているのを見たことがある。ファンタジーの異世界でも長さはメートル法なのか?みたいな。現実世界が舞台でも、西洋の話で西洋人が話してるのに「目からウロコ」という日本のことわざをつかうのか?とか。

たしかに言語は文明レベルや土地柄や民族思想を強く反映するから、どこまでがあり得るかってすごく難しい。実際にファンタジーの世界にある単語や概念を描写しようとすると造語だらけになってパルスのファルシのルシがパージでコクーンしたりしてしまう。

昔の小説とかも全部昔の言葉遣いで書かれたら何言ってるかわからないと思う。もしその時代に「タイヤ」がなくても、「頭がパンクする」と言ったほうが現代人に向けて当時の状況を表現するには親切な場合もあるかもしれない。でも夏目漱石とか読んでるとアホほど注釈があって最後の数ページが辞書みたいになってたし、推敲の世界ではなにかハッキリと決まりごとがあるのかもしれない。

デッドエンドはそのラインのキワにあるなと思う。

(↑半分寝ながら書いたから意味不明)

眠いと思考を全部書いてしまう。寝不足のせいか、寒いからか、お腹が痛い。もう寝ましょう。おわり

0 notes

Text

Her Majesty (4)

穏やかな午後だ。眼の前の自分と同じ法学部准教授、後藤輝明はいつもと同じく苦しそうな声と表情で自分の立てた計画と予定を私に説明していた。彼は2つ年下の37歳。ここが京都だと分かったうえで気取っているのだ。府外から来た人間に限ってそのように重苦しい態度をあえて取りがちだ。最初は自分は京都に染まらない、快活にそして軽妙に振る舞ってみせると意気込んでいるものの、1年も経てば思った以上の京都の京都然とした雰囲気にやられてしまう。魅了されてしまうのだ。

9月末だが、非常に暑いと感じる。例年よりも暑いだろうか。陽射しもいやに鮮烈で、屋内にいても汗がにじみ出てくる。後藤はここに入ってくる時に10分以上遅刻しているのに謝罪の一つもなかった。いやはや。

極めて優秀な男だ。おそらく京都府で1番頭がいいだろう。そしてこれはお世辞でもなんでもない。場所は立零館大学法学部キャンパスのほど近くにある、CafePark MICKで、学生がよく訪れるお店。ロコモコが安いので食べ盛りの学生にはありがたいのだそうだ。私はコーヒー一つを注文し優雅に外の雰囲気を味わいながら話を聞いていた。優雅に振る舞う努力をしていただけだが。そのような意味で京都とはたんなる空間なのだ。やり方次第でいかようにもなる。

「やはり以上のことから、我々はカール・シュミットの決断主義をアインシュタインが、スイス連邦工科大学チューリッヒ校を卒業して特許局に勤めていた時期に、特殊相対性理論を精緻化した事実に適合して、業績面、倫理面双方からアプローチすることが必要だと思うんだ」

「うん、それでいいよ。昨日メールで答えたけど」

後藤からの提案に私は答える。

話し合いは1時間ほど続いた。短く済んだほうだろう。内容は法学部教員同士の研究発表に関わるもので、これは不定期に開催されるもの、だいたい半年に一回、各セメスターごとに開かれる儀礼のようなものだと見ていい。我々は別れ、私は龍安寺駅から電車に乗った。

京都市北区は夕方であっても夏のような暑さで何度かハンカチで額や腕を拭った。ハンカチはあくまでもエチケットとして持ち歩いているものだ。本来の意味のエチケット。ソニーの社員はたぶんハンカチを持ち歩かない。カップルが目立った。

キャンパス近くの駅から最寄り駅の車折神社駅までは、乗り���えの時間を含めて30分ほどの所要時間。車は持っていた。家に置いてある。

「愈現実世界へ引きずり出された。汽車の見える所を現実世界と云う。汽車程二十世紀の文明を代表するものはあるまい。何百と云う人間を同じ箱へ詰めて轟と通る。情け容赦はない。詰め込まれた人間は皆同程度の速力で、同一の停車場へとまってそうして、同様に蒸氣の恩沢に俗さねばならぬ」夏目漱石、「草枕」

私は山の中を歩く。比叡山。延暦寺。ここまでは車で来た。1時間ほど。東塔駐車場に停め、ケーブルカーに乗る。それは坂本ケーブルと呼ばれ2025メートルあり、日本で最も長いケーブルカーとなっている。そこから1キロ弱10分程歩く。あくまでドライブであり、たいそれた気は起こしていないし、妻も来ていない。ここに来たのは2度目。過ごしやすい季節で、紅葉が見られだしたようだ。天気は曇り、実に素晴らしい、来てよかった。

高校を卒業し東京に住むことにしたのは、家に金があったからだが、奨学金を受け取ることへの交渉条件という側面もあったし、主観的な理由ももちろんあった。東京に住みたかった。私が大学5年になった時にある種の転機が訪れたと言わなくてはならない。ちょうどその頃に以前から望んでいた大学院入学を決め、卒業論文の執筆と並行して院の入試勉強を行い、派遣形態でのホテル清掃のシフトも減らした。あまりにも忙しく、入試だけでなく、休学なりなんなりして卒業論文の執筆を諦めようと思ったほどだ。しかし子どもの頃から勉強は得意であるという自覚はあったし、人生最大の勝負時だと腹をくくって一生懸命頑張ったのだ。誰にも否定はさせない。そしてさいわいなことに卒業論文の審査も通り、同時に早瀬田大学大学院法学研究科への入学の資格も手にした。その後私は旅に出た。岡山県岡山市、後楽園に行ってみたかった。後楽園は岡山藩主(大名)池田綱政が1687年に作らせたもので、完成は1700年のこと。日本三名園に指定されている。岡山市の路面電車に乗りながら思った。私は二度と東京の自宅に帰らない。旅人は帰らない。魂を置き去りに。2016年3月のことだった。そうして私は大学院入学を契機に普通の人生を逸脱したのだ。「ドラえもん」のセワシくんでもない限りそう考える。大学院が普通の場所であってはならぬのだ。それが倫理であって、明治政府への敬意とみなされなくてはならぬ。私には使命感と義務感しかなかった。まったく快くはない。達成感もない。世話になった親に自慢する気にもならなかった。多分私の魂の一部は今でも岡山にある。岡山のどこかで、流転している。中部地方にベルクソンの生命がある。

大学院に入った頃ホテル清掃の仕事をやめ、歌舞伎町で働き出した。ホストクラブのボーイだった。目的は金だったが、もともと繁華街や人混みが好きでここには地元である横浜があると思っていた。実のところ新宿は横浜と似ていた。渋谷や下北沢とは違い、役所的なオートメーションがあった。それが自分のようなガリ勉にはありがたかった。ここには母親がいる。あるいは父親が。それらの順次的移行。「お母さんに甘えるのはやめなさい」誰かがそう言っている気がした。しかしここには依然としてキャバクラ嬢という母がおり、私を高揚させた。自分はたしかに都会育ちなのだ。キャバクラ嬢こそが人間だ。強くそう誓った。きっとここで関東の死滅は約束された。それこそが私小説とロナルド・D・レインの役割だ。そして風俗にも行った。2、3ヶ月に一回だろうか。そこで働いている内に私は露骨に口が悪くなった。表情のせいだ。歌舞伎町にいる人たちは表情を殺している。内面を掴まれたくないのだ。ここでは体の掌握が必要なのだから。余計な表情はピエロやクラウンのようなアルカイックなスマイルに預けておけばよい。それか日曜の朝に。

赤と深緑の豪奢な出で立ちの大講堂を通り過ぎ、左に曲がる。そこに根本中堂がある。天台宗の総本山である比叡山延暦寺の中心的な建築物。現在の根本中堂は、織田信長による焼き討ちの後、徳川家光の命により1634年から1641年にかけて再建されたもの。内部は外陣・中陣・内陣に分かれており、本尊を安置している内陣は中陣や外陣よりも3メートル低い石敷きの土間となっている。この構造は「天台造」または「中堂造」と呼ばれ、天台仏堂の特色を示しているという。中陣の天井には「百花の図」と呼ばれる極彩色の草花が描かれており、柱は76本あり、諸国の大名が寄進したことから「大名柱」と呼ばれている。このように、根本中堂はその壮大な規模と精巧な構造で知られ、訪れる者を多様に触発する。以上のことは、英語が付属するパンフレットに書いてあった。さらに奥へ進もう。みんなにこんにちは。

1 note

·

View note

Text

現代に甦る文芸誌「ホトトギス」 稲畑廣太郎(俳誌「ホトトギス」主宰)

俳句雑誌として生れ、現在も俳句雑誌として刊行を続けている「ホトトギス」は、明治40年代の一時期、俳句中心から、小説等の文芸を中心とする雑誌に変貌していました。そのきっかけを作った作品が夏目漱石の「吾輩は猫である」なのです。「ホトトギス」が文芸誌としての黄金時代を築いた時代背景を、この作品を通してコミカルに、又愛情深く描いた舞台がこの「三毛子」であります。今回は再演ということで、より一層磨き抜かれた舞台が繰り広げられることでしょう。一人舞台とはいえ、源川瑠々子さんの抜群の演技力と歌唱力が、時には笑いを誘い、そして最後には感涙で締め括って下さる、今回もそんな感動的な舞台を堪能出来ますことを今から楽しみにしている次第です。是非多くの方に、早春の息吹溢れる三越劇場に足を運んで頂き、時空を超えた世界を心行くまで楽しんで頂きたく存じます。 春灯下 一歩に明治 香りたる 廣太郎

ひとり文芸ミュージカル 「三毛子」 川上博 (ミュージカル評論家)

再演を重ねた夏目漱石(1868-1916)の小説「こころ」に基づくひとり文芸ミュージカル「静-しず-もうひとつの、こころ」に続く第2作、漱石の「吾輩は猫である」を原作とする新作ミュージカル「三毛子-みけこ」が三越劇場で初演された。主要スタッフ、キャストは前作同様、脚本:スミダガワミドリ、演出・音楽:神尾憲一、振付・出演:源川瑠々子。源川演じる美人猫三毛子は、オス猫たちのマドンナ。二絃琴のお師匠さんの家で飼われており、お手伝いのフユ子と暮らしている。三毛子の夢に神様がよく出てくる。声の主は伊沢弘。猫の視点で人間の得手勝手をコミカルに描いていて楽しめる。源川瑠々子一人の語りと歌と踊りで展開するユニークなミュージカル。 舞台上手奥で、神尾憲一が美しい音楽をピアノで奏でる。その後ろ姿は、もう一人の主役といえる。見終わって、ほのぼのと心温まる余韻に包まれ、家路につく。

今度の「三毛子」はどんな猫 谷口直人(三越劇場 元支配人)

源川瑠々子さんとは「静」という作品で出会いました。ひとり文芸ミュージカルというひとり芝居ともミュージカルとも違ういったいどういう舞台になるのだろうと自分なりに想像していましたが実際に幕が開くとそこには想像とはちがう独特の世界が広がっておりました。芝居の様々な要素を全てひとりで表現する。力が無ければ出来ることではないでしょう。演出の神尾さんがおっしゃておられる日本語の美しさ、日本の代表的な文学作品を歌うように語るという事が出来る唯一の女優さんなのではないでしょうか。「三毛子」では猫を表現しなくてはならないというさらに新しい要素が加わりましたが、猫の持つ人間より優れているかもしれない感性を余すとこなく表現されていたように思います。再演というのは必ずしも同じ事の繰り返しではありません。前回とはまたちがった「三毛子」に出会えるのではないかといまから楽しみにしております。

「三毛子」よ、再び!! 藤田洋(演劇評論家)

「吾輩は猫である」は、誰もが知っている夏目漱石の国民的文芸の代表作である。発表されたのは明治三十八年(1905年)、すでに1世紀を越す歳月が流れているが、いまだに新鮮な作品だと評価されているのはなぜだろうか。それはたぶん、時代の変転に関係のない「猫」の目で描いてるからだろう。猫の目というと、くるくると変わるという連想になる。くるくる変わっても、核心さえきちんと捉えていれば猫の目は人間の目よりも鋭く、事態の真実を見抜いて逆に人間をびっくりさせるのかも知れない。ひとり文芸ミュージカル「三毛子」という名前がついて、それが再演になるという。漱石が生みの親の作品を、初演からさらに練りあげてどのように育てられたのか興味深い。源川瑠々子さんの“挑戦”を楽しみに観たい。

手づくりの温かさ感じさせた『三毛子』 森洋三 (演劇ライター)

「ひとり文芸ミュージカル」との出合いは一昨年三月の三越劇場『静』だった。夏目漱石の名作「こころ」の主人公の自殺から一年後、妻の静が先生との思い出を語り歌い、踊ると��うユニークな脚本のアプローチとミュージカルの新人・源川瑠々子のフレッシュなヒロイン像に魅了された。「ひとり文芸ミュージカル」の名称にはミュージカル評論家・瀬川昌久氏の推挙があったというが、確かに文芸作品を読むような、そして原作を読み直したくなるような香り高い舞台で、私小説的ミュージカルとでもいえようか。その第二弾が、やはり源川と、神尾憲一(脚本・音楽・演出)コンビによって漱石原作「吾輩は猫である」をもとに生まれた『三毛子』。こちらは平塚らいてう、与謝野晶子らしき人物まで登場するややコミカルな創作で、漱石家(?)に近い二絃琴師匠宅に飼われた美人猫を神尾の親しみやすい音楽に乗って生き生きと演じる源川、透明感のある舞台美術など初演舞台は手づくりの温かさを感じさせた。

三毛子は「青足袋をはいたネコ」?! 米田佐代子(女性史研究者)

源川瑠々子さんとの出会いはまったくフシギ。信州四阿山麓に建てた平塚らいてう記念「らいてうの家」に瑠々子さんがみえたとき、偶然わたしがいたのです。若い方にしては『青鞜』や明治時代のことをよくご存じ、と話し込むうちに彼女が「ひとり文芸ミュージカル」に挑戦中の女優さんで、夏目漱石の「吾輩は猫である」をもとに『三毛子』を演じる予定ということがわかりました。 それからお付き合いがはじまり、とうとう友人にも宣伝して『三毛子』を観たのですが、これがまた抱腹絶倒。なにしろ二絃琴のお師匠さんと「下女」の冬子さんが口角泡を飛ばして「女性は働くべきか、子育てに専念すべきか」と大論争。三毛子は『青鞜』ならぬ『青足袋』という雑誌を広げて「元始、メスネコは太陽であった」と読み上げるのです。男の漱石さんも「吾輩」も顔色なし。薄命の三毛子に語らせるあたりは「フェミニズム的悲喜劇」の面目躍如でした。 ペロー童話に「長靴をはいた猫」というのがありますが、三毛子はさしずめ「青足袋をはいたネコ」かしら。再演を楽しみにしています。

あらすじ

三毛子は猫である。二絃琴のお師匠と、下女のフユ子と暮らしている。時は明治後期、日本は大きな変革をとげ、ついに女性文学花盛り!が、新聞は、新しいのスキャンダラスなネタを見つけてはバッシング!なんとも面白い時代となっていた。おもしろい?そう面白いのだ、猫たちにとっては、人間の世界全てが滑稽なのだ。

さて、我らがヒロイン三毛子は、今日も女性文芸誌に目を通し、人気女性歌人の作品を朗読していた。毎日の日課だ。「君死にたもうことなかれ」「元始女性は太陽であった」「にゃ~だこうだ!」ひとしきり終わると。ふわ~~っと大きなアクビ。退屈なのではない、三毛子にとって最高に気持ちのいい瞬間なのだ。そして最後に決まってこのセリフ。「わかんないからさぁ。わかんない!」・・・そう、三毛子には全然わからない。しかし、その軽く首を傾げる愛くるしいしぐさに、近所の人々はうっとりする。三毛子は、町内の人気者である。お師匠さんも若い衆の人気者である。フユ子は、・・・夕飯の支度である。

◆ひとり文芸ミュージカル『三毛子』

原作 夏目漱石『吾輩は猫である』

脚 本 スミダガワミドリ

演出・音楽 神尾憲一

出演 三毛子 源川瑠々子 前口上/猫の神様 敷丸

二絃琴演奏 藤舎蘆船

0 notes

Text

2025/01/09 BGM: Ben Watt - You're Gonna Make Me Lonesome When You Go

今日は早番だった。今朝仕事をしていて、いつものようにいろいろなことをあれこれ考え込む。そのうちここで書けそうなことを1つ明かすなら、いま書いている短編小説のタイトルを考える必要があると思って、それで試行錯誤する。いや、本文なりプロットなりを組み立ててからあとでタイトルをつけたっていいのだけど落ち着かないし、仮題としてつけておけばその仮の案が思わぬ方向に作品を引っ張ることもあると思ったりもしたのだった。それで取り急ぎ、暫定的に「ビジターズ」という題にした。ぼくが10代の頃に出会ってからこれまで折に触れて愛聴してきて、いまでも畏敬の念を以て接している佐野元春の同名のアルバムから冠した。日本語だと「訪問者たち」「来訪者たち」という意味になる。

それで、こないだ書き出しを書いてタイトルもなんとか暫定的に決まったということでプロットを少しばかり組み立てるべくあがく。大まかに、この作品のテーマというか背景にある概念が「孤独」ということになるのかなと思ったりした(と書いていて、なんだかまだカタチにもなっちゃいないというのにはやくもエラそうにあれこれ「ホラを吹く」のもみっともなくて赤面してしまうが)。「孤独」と言えば、たとえばぼくにとってこれまた偉大な先人の1人であるアメリカの作家ポール・オースターの作品が思い返される。『孤独の発明』『ガラスの街』『ムーン・パレス』などなど。そういった作品から、ぼくは都会という一見すると孤独とはなじまないシチュエーションにおいて、それでも(まわりに人がたくさんいることが、逆説的に孤独感もしくは離人症的感覚をふくらませるというのか)孤独を感じざるをえない心理をたとえば主人公の心象風景の描写などから学んだかな、と思う。

ぼくが若かりし頃(この日記でもくどいくらい書いてきたことをまたなぞるのだけど)、当時はいまより「男であること」がもっと抑圧的な響きを帯びていたので、したがってすぐ泣いたり弱音を吐いてしまっていたぼくは「弱虫」と言われて先生や女の子からも嫌われて、そのせいで「強くならないと」「タフにならないと」と思い込んでずいぶん無理をした。痛みをこらえてなにもかもグイと呑み込んで、孤独にも耐えられる男になるんだとあがいて……そして、そう実践したりもした。その実践の果てにぼくは毎日毎日浴びるほどビールを呑まないとやってられない依存症になってしまい、そうして実家で1人で呑んだくれることで文字どおり悩みごと・憂さを完全に頭から「飛ばそう」「消し去ろう」ともした。いまもお世話になっている職場は環境が特殊で、ぼくがグループにおいて唯一の男性の従業員だったので悩みを分かち合ったり愚痴を言い合える仲間なんておらず、そうした女性のスタッフから同情・親愛を示されることもなかったのでより孤絶・孤立を感じることとなった。いや、これらはすべてジョブコーチと出会う前、なにもかもあきらめて希死念慮さえ抱えて生きていた時代の話だ。あのころと比べると会社だって変わったし、ぼくも変わったと言えるかもしれない。

いまでも、他のスタッフの方がぼく抜きで、ぼくが必死で作業しているのに雑談に終止して無駄口を叩くのを見るとなんだか複雑な気持ちになる。いや、それはいじめとかぼくを無視するとかそんなことを意味するのではないことは「頭で」わかる(もしくはそう「理屈において」納得しようとぼくなりに日々努力している)。でも、それでもなんかバカにされているというか、バカを見ているような気もすることを禁じ得ない。たぶんそれはそれこそ文字どおり、ぼくの中にあるトラウマ……というほど深刻ではないにせよそれでも暗い思い出とつながっているからかなと思う。ぼくが若かった頃(とりわけ10代の頃)、入った放送部でコケにされてから「もういいや」「生まれてきたことが間違っていたんだ」と思って、それで教室の中でそれこそ自分を殺してしまって、死んだふりをして生きていたあの頃のこと……そんな時期、たしかに肌で「孤独」「孤絶」を感じ、自分がエイリアンになった気さえしたのだった。それこそ村上春樹や高橋源一郎や吉本ばななの本などをむさぼり食うエイリアンに。

夜になり、歯医者で診療を済ませた後に自室に戻り夕食をいただく。その後、毎週木曜恒例のZoomミーティングに友だちと一緒に参加してあれこれ楽しむ。こんかいは雑談ということで、それぞれの参加者が年末年始の時期にどう過ごしたかを話して、それから市で今後どんなイベントがあるかなどを話し合う。実は来週、晴れてぼくが発表をするように依頼されていたのだけれどそんなこんなで小説のことを考えたりその他私生活のあれやこれやでバタバタしていたりして、なんら準備ができていないことを告白せねばならない。ああ、新年早々恥ずかしいことだ……だが、語れるならさいきん読んだ奥泉光『「吾輩は猫である」殺人事件』というミステリから夏目漱石について話すとか、あるいはまったく違うトピックになるのだけどスチャダラパーの曲から「国際化」「グローバル化」ついてぼく自身が思っていることを手短に話すとか、そんなことも考えたり考えなかったり。ともあれ、またしても自閉症的な・ぼくらしくスットコドッコイな1年の始まりを感じる日となった。

0 notes

Text

2024-7月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「猫」です◆

今月は参加者の皆様に「猫」のお題でアンビグラムを制作していただいております。今月も逆さまな作字が集まっておりますので、ごゆるりとご鑑賞ください。今号は失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

「猫/ネコ」 図地反転型:ぺんぺん草氏

「猫」の隙間に「ネコ」が見える、ラングドン御大の作品でも見られる伝統的Figure-Groundタイプ。我々が現在定義している図地反転型の定義より弱いアンビグラムとはなりますが、ネコっぽいタイポグラフィも楽しい良い作品ですね。

「三毛猫」 旋回型:ヨウヘイ氏

「三毛」を回転重畳すると「猫」になる作品。文字幅がアンバランスでも読みやすくて面白いです。

「虎/猫」 旋回型: いとうさとし氏

虎のような模様のネコ。アンビグラマビリティは高くない語句だと思うのですがキレイに回っていて素晴らしいです。

「わんこ/ねこ」 交換型:kawahar氏

「わんこ」をうまく敷詰めると「ねこ」になり、さらに重ねるようにすると犬か猫かのような絵になる面白いデザインです。

「捨て猫」 回転重畳型:ラティエ氏

「捨/猫」の共存対応がキレイです。背景の絵も併せて回転重畳になっているのがすごいですね。素晴らしい。

「ネコ/液体」 敷詰振動型:Jinanbou氏

「液」の敷詰と「体」の敷詰と「ネコ」の敷詰が一致するようになっています。確かにネコは液体であるようです。

「肉球」 回転型:lszk氏

猫と言えば。図形を欠けさせつつ読ませるデザイン��驚愕です。

「CAT TOWER」 図地反転鏡像型:ちくわああ氏

「TT/W」のハマり具合が気持ちいいですね。折り返しの「O」の自然さに驚きます。

「熊猫」 図地反転敷詰鏡像型:松茸氏

「熊」はパーツ反転しています。「正図」「図地反転」「逆図」「逆図地反転」を敷き詰めると、「非自明な対称軸や回転対称中心」が現れるのでアンビグラムの定義に当てはまる、という意図の驚異の作品。

「家族同然」 鏡像型:.38氏

「家/然」の対応がキレイですね。「族」の変形が楽しいです。

「ギコ猫」 旋回型 「ゴルァ」 回転型:無限氏

匿名掲示板で流行したAAの一つ「ギコ猫」とギコ猫のセリフ「ゴルァ」をAAベースのアンビグラムに仕立てるという面白い作品。

「逝ってよし!」 回転型:うら紙氏

こちらもギコ猫のセリフより。吹き出しとしんにょうの一体化が面白いです。

「猫娘」 図地反転型: いとうさとし氏

ゲゲゲの鬼太郎より。「猫」は字画がバラバラになっているのに重要なパーツ分けはしっかりしているので読めてしまいます。

「F.D.C.WILLARD/CHESTER」 回転共存型:兼吉共心堂氏

科学論文誌を執筆した物理学猫の名前より。F.D.C.ウィラードがペンネーム、チェスターが本名です。文字数の差の吸収のさせ方に注目です。

「ドラえもん」 図地反転回転型: いとうさとし氏

言わずと知れたネコ型ロボット。読みやすくていうことがありません。

「仲良くケンカしな」 回転型:繋氏

「トムとジェリー」の主題歌の歌詞より。同作のロゴ風の処理ですね。「ケ」第一画の思い切った処理が好きです。

「ねこねこ日本史」 回転型:あおやゆびぜい氏 日本の史実の人物を猫にして歴史を描く4コマ漫画シリーズでアニメ化もされました。読みやすくなるように文字組が工夫されていますね。「ね」のループは飾りとして処理しやすいのですね。

「黒船屋」 回転型:douse氏

竹久夢二の代表作の一つで、和服の女性が黒猫を抱いているさまを描いた絵画。「船」の自然さをはじめ、「黒/屋」も自然に読めすぎて脱帽です。

「吾輩は猫である」 回転型:きいろいビタ氏

夏目漱石の代表作。ひらがなをすべて袋文字風にすることで漢字との字画密度差を解消していますね。素晴らしいです。

「猫の手も借りたい!」 回転型:peanuts氏

近松門左衛門の浄瑠璃の一節が由来と言われています。文字組が面白いですね。最後の「!」が工夫できれいに対応付くようになっています。

「猫に小判」 回転型:つーさま!氏

猫の付くことわざと言えば。ひっそりと猫の横顔と猫の目のようなあしらいが楽しいですね。

「猫も杓子も」 回転型:lszk氏

何もかも。「杓子」の二つのハネがちょうど猫耳になるのが気持ちよいですね。

「猫の恩返し」 回転型:douse氏

図案が非対称のため共存型と見る方が良いかも知れません。全体的に網目のような文字が面白いです。

「宅急便」 内包型:螺旋氏

3重内包型。本家ロゴに似せているのもあり一目で読めますね。内包の関係にあることの発見が素晴らしいです。

「観測するまで猫の生死は判らない」 内包型:超階乗氏

現実に書いたものを実際に重ねて表現された3重内包。細かい調整と猫の絵が見所ですね。

「窮鼠猫を嚙む」 敷詰振動式旋回型:Σ氏

「窮鼠+を」の敷詰と「猫+噛む」の敷詰が一致します。「窮/猫」「鼠/噛」「を/む」の対応がピッタリですね。

最後に私の作品を。

「異郷で会える猫」 回転型:igatoxin

旅先で猫に出会う。

お題 猫 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「夢」です。真夏の夜の夢、レム睡眠、無我夢中、夢の島、トロイメライ、枕、荘子、儚、夢窓国師、枯野 など 参加者が自由に 夢 というワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は7/31、発行は8/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

3 notes

·

View notes

Text

夏目漱石 (1905)『吾輩は猫である』

吾輩はやまちゃんである。名前もやまちゃんである🐱

無職になり、つくばの路傍で餓死しようとしてい��ところ、今の主人であるかなちゃんに拾われて、どうにかこうにか生きている。もともとぐうたらな性質なので、働くつもりはこれっぽっちもなかったのだが、主人の「働きなちゃい!」という発破のおかげで、こうして東京で職にありつけている😺

しかし、どうも吾輩には労働というものが向いていない。一日八時間労働が提唱されたのは百年以上も前のことであるのに、未だに八時間労働を続けているという不合理が、吾輩にはどうにも承知できんのだ。例えば、電車やパソコンの発明により、人類には多大なる空き時間ができた。空き時間ができたなら、ぐうたらと余暇を楽しめばよいものを、しかし人間たちは空き時間で新たな仕事を始めるのである。「業務の効率化」なるものが叫ばれているが、効率化により空き時間ができたところで、やっぱり新しい仕事を始めるのである。いったい、何のための効率化なのか。いったい、何が楽しくて生きているのか。とんと見当がつかない。仕事ができない者はアホウ扱いされるが、この不合理をまるで自明の理であるかの如く受け入れ、無意味な効率化競争に勤しむ者たちのほうが、よほどアホウである😸

しかし、吾輩はやまちゃんだが、やまちゃんという名の猫ちゃんでもある。最大限に愛嬌をふりまけば、もしかしたら主人が養ってくれるかもしれぬ。

「やまちゃんは猫ちゃんだニャァ😻」

「よしよし、猫ちゃんでちゅねえ」

「猫ちゃんはご主人様を癒すのが仕事だニャァ。だから外で働かなくてもよいのだニャァ😽」

「それはだーめ❤️」

「ぴえん😹」

ううむ、専業主夫への道のりは、まだまだ遠いようである😿

ただ、不合理な人間社会にも良いところがあり、次々と新たな発明品が生まれてくる。最近ではオーディブルが最大の発明であろう。実は吾輩、読むのがつらくて本書を長らく放り出していたのだが、オーディブルで聴いてみるとあら不思議、内容がスラスラと頭に入ってくる。主人もオーディブルを気に入った様子で、先ほど川上未映子を読み終え、今は谷崎潤一郎を読み始めている。新たな文学少女の誕生である。いつかロボットがすべての労働を担い、人間はオーディブルでのほほんとするだけでよい未来が到来することを願うばかりである😺

0 notes

Text

人の生と死

知っての通り、武本監督は京アニ事件の放火犯、青葉真司により殺された。今わの際に武本監督は何を思っただろうか?それは誰にも分らない。恐らく煙に巻かれて昏睡状態に陥ったであろうから、意識を失うのは一瞬だっただろう。武本監督がご存命であれば、やりたい事もあっただろうし、やりたい事も増えていたかもしれない。が、武本監督はお亡くなりになり、彼に出来る事は無くなった。

武本監督の死に何か意味はあっただろうか?

例え武本監督の死に意味は無くとも、我々は武本監督の人生における活動に意味はあったと知っている。彼の遺してくれた作品がまずそれだし、生前に武本監督と交流があった人々の中にも、武本監督の影響は息づいていると思う。

死んで何かを為せる事は何一つない。何かを為せるのは生きていればこそだ。故に何かを成し遂げたいと願うのなら自己の命を大事にせねばならない。一身を軽んじる者に大事は為せない。

「窮するも命なることを知り、大難に臨んでいささかの興奮の色も無い孔子の容を見ては、大勇なる哉と嘆ぜざるを得ない。かつての自分の誇であった・白刃前に接わるも目まじろがざる底の勇が、何と惨めにちっぽけなことかと思うのである。」

これは中島敦の小説「弟子」の一節だ。己の武勇に自信のあった子路が、陳蔡の厄に遭い、狼狽し、それを孔子に戒められた時に思ったであろう事を中島敦が想像して描いたものだ。この時の子路の述懐を若し孔子が聞いたら、孔子は何と答えたであ��うか。

「そうではない由よ。勇に大も小も無い。ただ、勇の用い方が違うのだ。」

私なら、孔子はこう答えたであろうと思う。詰りここが子路と孔子の違いの部分であり、子路と言う人物を中島敦が活写してみせた部分でもある。無論、中島敦は子路が孔子には及ばないという事を知悉した上で敢えて子路をその様に描いたのだ。何故かと言えば、子路が子路である故に彼の辿った人生を著述する上で必要だったからだ。作家の心情を代弁する為に小説を書いているのではない。

世の常の凡百作家共が自己の意思を押し付け、強弁する為に話を作り、キャラを改変し、その上で自己の薄汚い欲望を満たす為に筆を執っているのとは全く違う。これは鴎外や漱石にも共通する事で、だから私は日本の作家で森鴎外、夏目漱石、中島敦の3人以外を作家と認めてはいない。この違いが分るかどうかは、完全に読者の理解力と読解力に委ねられる。他人が何を言った所で無駄だし、作者は相手に伝える為に書いているのだから、伝える為の努力を怠っている訳でもない。故にそれは作家の力量外での話になる。小説を書く以上、作家には伝える為に己の文章力を最大にまで費やす義務があり、読者にはその文章を理解できるだけの読解力が要求される。これはどちらがその責務を怠っても目的は達せられない。何をどう思って書に臨もうとそれは読者の勝手だが、為にする為の行為は虚しいと私は考える。

ブランド銘に騙されて美味いと思う様では食通とは言えまい。また、味の好みは千差万別で、個人差があるという事も考慮出来ねば片手落ちになる。故に万人受けする料理など無いし、それはまた小説も然りだ。蓼食う虫も好き好きだが、現今の屑商業作家共の垂れ流す糞小説を美味いと、私は思わない。誰憚る事も無い、これが私の意見だ。

自己の行為に責任を持つのが一人前の人間であり、己の業から逃れる事は何人にも出来ない。その意味において人の生は自業自得であり、これは人と言う存在においての普遍的性質であると言える。

0 notes