#viens provenza

Explore tagged Tumblr posts

Text

MARIE JEANNE GRASSE - AU PIED DU ROSIER - Eau de Parfum -

Bites of these days. How memories are made. Witnessing I was here, and always be.

.

Presenza in Assenza. Piccoli morsi di vita. Ricordi in 22 sovrapposizioni di lancette. Il tempo lento. E QB per misurare la serenità.

La fragranza? Au Pied du Rosier di Marie Jeanne Grasse.

Frammento olfattivo che ha incorniciato le giornate appena trascorse, questa ultima creazione del marchio, si impone come curiosamente provocatoria per stile e concetto creativo.

Un'esperienza compositiva che si spinge aldilà della definizione aromatica, che osa combinazioni imprevedibili, coniuga passato e presente, quel piacere di tramandare la tradizione e, insieme, l'azzardo di innovare con note mai osate prima.

Come assistere ad un'opera prima, in cui la trama romantica di certi romanzi ottocenteschi e la guerrilla art alla Banksy dialogano con lo stesso intento, intrigare, coinvolgere e dirottare lo spettatore verso un finale appassionante, dentro un rocambolesco plot twist aromatico.

Lei, la protagonista senza eguali, la magnifica rosa centifolia, fiore emblematico, plasmato dalla bellezza della terra di Provenza, viene accostata ad un aroma sperimentale, astratto, quell’odore di nuovo che percepisci non appena scoperchi la scatola di un paio di sneakers nuove di zecca.

Cruciale la visione di Karine Vinchon che ha sviluppato un accordo mai approntato in precedenza, quello dell’effetto gomma e mastice, tipico della lavorazione delle calzature sportive.

Rosa e sneakers e via a calpestare le zolle nei roseti, pimpanti sulle note sferzanti di mandarino e zafferano, nell'abbrivio è ben percepibile la sfumatura gomma nuova che può inizialmente distrarre ma che in realtà, nell'evoluzione, concede il dominio incontrastato alla rosa, più convincente che mai sul podio, favorita dalla profondità dei legni, sandalo, oud, patchouli, dalla raffinata sfumatura balsamica ambrata di labdano.

Creata da Karine Vinchon.

Eau de Parfum 100 ml. Online qui

©thebeautycove @igbeautycove

1 note

·

View note

Text

.

Galette des rois

Già la prima domenica dell'anno in Francia si festeggia l'Epifania 🧙♀️

con una tradizionale torta dei re.

Ma da dove viene questa tradizione?

* Nel nord della Francia, è una torta a forma di galletta sfoglia

molto spesso ripiena di frangipane.

Il frangipane è una sorta di crema di mandorle inventata nel XVI secolo.

La galette è rotonda, piatta e di colore dorato per rappresentare il sole.☀️

Simboleggia il ritorno della luce dopo le lunghe notti invernali.

La galette des rois è una tradizione tipicamente francese.

* Nel sud, in Provenza e nel sud-ovest, è una torta o una brioche a forma di corona

che evoca la corona dei re.

.

.

.

byacb4you

Bonjour!

byacb4you

1 note

·

View note

Text

Leggenda,simbologia e uso magico della lavanda

La leggenda della lavanda

In Provenza, le leggende legate alla lavanda sono numerose. A Valensole, in particolare, da segnalare quella di Lavandula, una fata dai capelli biondi e gli occhi azzurri nata nella montagna di Lure. Si narra che la fata, prese un libro di paesaggi per scegliere il posto in cui vivere. Davanti alla pagina che mostrava le valli della Provenza tutte aride e senza natura, si mise a piangere. Le lacrime di Lavandula cadendo sul libro, lo macchiarono di tonalità azzurre, per coprire il danno che aveva fatto, la fata prese un pezzo di cielo e lo stese sulla Provenza.

Da allora, secondo la leggenda la Provenza è ricoperta dalla lavanda e tutte le ragazze hanno gli occhi azzurri come quelli di

Lavandula

Ci sono altre leggende legate alla lavanda e una delle più antiche è quella di Venere e dei suoi riti magici dell’amore, si narra infatti che la Dea utilizzasse questa pianta perché il suo profumo attirasse gli uomini, garantendo, oltre all’amore, anche felicità, protezione, purificazione e gioia. Da qui la tradizione vuole che alcune spighe di lavanda vengano poste all’interno del corredo della futura sposa per augurarle felicità e prosperità.

Si dice anche che la spiga di lavanda sia un amuleto contro le disgrazie e i demoni e che propizi fecondità e prosperità e che il suo profumo attiri le energie positive!

Il significato della Lavanda

Il fiore assume diversi significati. La tradizione narra che questa pianta avesse effetti miracolosi contro i morsi dei serpenti: strofinata sulle ferite, dopo essere stata lasciata macerare in acqua, aveva proprietà antiveleno. Nonostante ciò, all’interno dei cespugli di Lavanda si pensava facessero i nidi proprio i serpenti.

Per questo motivo, alla Lavanda si è attribuito il significato di diffidenza. Infatti, curare una ferita provocata dal morso del serpente bisognava avvicinarsi con molta cautela proprio alla pianta che fungeva da antidoto. Inoltre, intorno ai cespugli di questa pianta ci sono sempre molte api e calabroni attirati dal profumo intenso, ai quali bisogna prestare attenzione quando ci si avvicina.

In altre epoche, si pensava che regalare questo fiore significasse “il tuo ricordo è la mia Felicità La lavanda è una pianta magica. Oltre a essere collegata alla dea Venere e, in generale, all'amore, la pianta è molto vicina all'elemento dell'Aria e del Fuoco e ai segni zodiacali dell'Acquario, dei Gemelli e della Bilancia. Il suo significato spirituale è quello del successo, della fortuna e della pu La Lavanda, è una pianta magica chiamata anche Lavandula Officinalis Chaix, Spigo nardo, Spica di Francia, Spigo de San Giovanni, Sciarmutan, Spigoncia, Spincardo, Ispigola, Archemissa e Guzèma. Altri nomi usati sono Spigo, Nardo, Erba di San Giovanni, Lavender, Lavande, Aspic.

Il nome usato nella botanica per definire questa pianta è Lavandula Spica L., Lavandula vera DC della famiglia delle Labiate. Quest’erba è legata a Venere e a riti d’amore, all’elemento dell’Aria e del Fuoco, al Pianeta Venere, alla Divinità di Venere e ai Segni Zodiacali dell’ Acquario, Gemelli, Bilancia.

Nel periodo di Luglio-Agosto l’aroma è maggiormente intenso e duraturo, i principi attivi della pianta sono molti come: Acetato di Linalile, Olio essenziale con Linalolo, Limonene, Cineolo, Canfora, Beta Ocimeni, Alfa Terpineolo, Acido Ursolico, Tannini, Sostanze amare e Flavonoidi.

Il livello di tossicità dell’erba è molto basso e l’unica controindicazione sta che nell’uso di dosi elevate possa provocare agitazione.

Se la pianta viene usata assieme a la Calendula, la Ginestra, Borragine, Vuola, salvia, menta Piperita, Timo volgare, Pino Marittimo, Ginseng, Eucaliptolo e Niaouli l’effetto sarà migliore.

Il livello di tossicità dell’erba è molto basso e l’unica controindicazione sta che nell’uso di dosi elevate possa provocare agitazione.

Se la pianta viene usata assieme a la Calendula, la Ginestra, Borragine, Vuola, salvia, menta Piperita, Timo volgare, Pino Marittimo, Ginseng, Eucaliptolo e Niaouli l’effetto sarà migliore

Uso Terapeutico: Acne, asma, bagni, bronchite, capelli, insetti, leucorrea, nervosismo, pediculosi, piaghe, polmoni, reumatismi, tarme, tosse, vertigini.

Nella magia, la pianta, grazie alle virtù purificatrici e difensive, è perfetta nelle preparazioni di incensi e di miscele simili. Si dice che sia funzionante negl’incantesimi di attrazione come Successo e Fortuna, e nel combattere i legamenti d’amore. Il suo uso magico è purificante, si possono raccogliere gli steli per farne mazzetti da bruciare stile incenso: si raccolgono e vengono serranti in modo deciso con del filo, si otterrà una sorta di torcia; una volta accesa a fiamma viva, andrà spenta dopo poco, per circa 1-2min.farà un fumo denso ed azzurrastro aromatico, ed è indicata nei locali ampi e nelle pratiche all’aperto. Le foglie, essiccate, possono essere utilizzate come letto dove appoggiare braci o carboni brucia-incensi. Purificazione.

0 notes

Text

On 15 June 1301, the manufacture of ogive roids or magnifying glasses and spectacle lenses was authorised in Venice.

El 15 de junio de 1301 se autoriza en Venecia la fabricación de ojivas o lupas y lentes para gafas.

Il 15 giugno 1301 a Venezia viene autorizzata la fabbricazione di roidi da ogli o lenti da ingrandimento e lenti per occhiali.

(English / Español / Italiano)

Already attributed to the Sienese friar Alessandro della Spina, the invention of spectacles perhaps has deeper roots in Murano, where lapides ad legendum or lenses were already being manufactured in the first half of the 13th century.

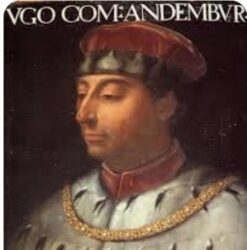

The oldest pictorial representation of a man wearing spectacles can be found in the Chapter House of the Convent of San Nicolò in Treviso (Veneto, Italy): it is the portrait of Cardinal Ugone da Provenza, painted by Tommaso da Modena in 1352.

------------------------------------------------------------------------------

Atribuida ya al fraile sienés Alessandro della Spina, la invención de las gafas tiene quizás raíces más profundas en Murano, donde ya se fabricaban lapides ad legendum o lentes en la primera mitad del siglo XIII.

La representación pictórica más antigua de un hombre con gafas se encuentra en la Sala Capitular del Convento de San Nicolò de Treviso (Véneto, Italia): se trata del retrato del cardenal Ugone da Provenza, pintado por Tommaso da Modena en 1352.

------------------------------------------------------------------------------

Già attribuita al frate senese Alessandro della Spina, l'invenzione degli occhiali trova forse radici più profonde a Murano, dove già nella prima metà del Duecento si fabbricavano lapides ad legendum o lenti.

La più antica rappresentazione pittorica di uomo con occhiali si trova nella Sala Capitolare del Convento di San Nicolò a Treviso: è il ritratto del Cardinale Ugone da Provenza, eseguito da Tommaso da Modena nel 1352.

Source: Venezia Serenissima

0 notes

Text

On 15 June 1301, the manufacture of ogive roids or magnifying glasses and spectacle lenses was authorised in Venice.

El 15 de junio de 1301 se autoriza en Venecia la fabricación de ojivas o lupas y lentes para gafas.

Il 15 giugno 1301 a Venezia viene autorizzata la fabbricazione di roidi da ogli o lenti da ingrandimento e lenti per occhiali.

(English / Español / Italiano)

Already attributed to the Sienese friar Alessandro della Spina, the invention of spectacles perhaps has deeper roots in Murano, where lapides ad legendum or lenses were already being manufactured in the first half of the 13th century.

The oldest pictorial representation of a man wearing spectacles can be found in the Chapter House of the Convent of San Nicolò in Treviso (Veneto, Italy): it is the portrait of Cardinal Ugone da Provenza, painted by Tommaso da Modena in 1352.

------------------------------------------------------------------------------

Atribuida ya al fraile sienés Alessandro della Spina, la invención de las gafas tiene quizás raíces más profundas en Murano, donde ya se fabricaban lapides ad legendum o lentes en la primera mitad del siglo XIII.

La representación pictórica más antigua de un hombre con gafas se encuentra en la Sala Capitular del Convento de San Nicolò de Treviso (Véneto, Italia): se trata del retrato del cardenal Ugone da Provenza, pintado por Tommaso da Modena en 1352.

------------------------------------------------------------------------------

Già attribuita al frate senese Alessandro della Spina, l'invenzione degli occhiali trova forse radici più profonde a Murano, dove già nella prima metà del Duecento si fabbricavano lapides ad legendum o lenti.

La più antica rappresentazione pittorica di uomo con occhiali si trova nella Sala Capitolare del Convento di San Nicolò a Treviso: è il ritratto del Cardinale Ugone da Provenza, eseguito da Tommaso da Modena nel 1352.

Source: Venezia Serenissima

1 note

·

View note

Text

Iter il progetto Europeo per energia da fusione nucleare

Energia, viaggio nel cuore di Iter: il sogno della fusione nucleare da 25 miliardi di euro. Il maxi-progetto in Provenza, pronto dopo il 2035, coinvolge Usa, Cina, Russia, Giappone e per l’Europa anche l’Italia. Guardando il Tokamak, il cuore dell’impianto Iter a fusione nucleare in costruzione in Francia, a Cadarache, la prima impressione che ricava chi era un ragazzo all’inizio degli anni ’80, è di trovarsi all’interno della stazione orbitale da battaglia di Star Wars. Ma se quella, nella fantasia di George Lucas, doveva essere l’arma finale dell’Impero, Iter, nella realtà, è l’esatto contrario di un’arma; perché è il progetto che, replicando sulla terra il processo che crea l’energia nucleare pulita e sicura del Sole, potrebbe portare l’umanità a un enorme passo avanti dal punto di vista energetico, garantendo sostenibilità ambientale ed elettricità a basso prezzo; e contribuendo anche, in modo decisivo, a realizzare quel mix energetico verde che, insieme a eolico e fotovoltaico, potrà abbattere i livelli di Co2 a livello globale. Certo, il percorso è ancora lungo ma Iter, proponendosi di dimostrare che è possibile generare un’enorme quantità di energia da un processo di fusione nucleare, attraverso l’unione, in un flusso di plasma, di due isotopi d’idrogeno, deuterio e trizio, punta a segnare il passo successivo rispetto alla fissione di due atomi pesanti (di uranio o plutonio), utilizzata nelle attuali centrali atomiche. La fusione, in effetti, non emette gas serra e si può interrompere in qualsiasi momento, senza pericoli e senza lasciare scorie radioattive per millenni. Ed è per questo che, nel gigantesco impianto, in fase avanzata di costruzione in Provenza, stanno lavorando, fianco a fianco, come oggi non avviene in alcun’altra parte del mondo, gli scienziati, i tecnici e gli operai di Europa, Stati Uniti, Russia, Cina, India, Corea del Sud e Giappone: Paesi che rappresentano più della metà della popolazione mondiale e l’80% del Pil globale. Direzione made in Italy In questo mix di nazionalità, peraltro, l’Italia si è ritagliata un ruolo di primo piano: italiani sono, da ottobre 2022, il direttore del progetto, Pietro Barabaschi e il suo braccio destro Sergio Orlandi. E numerose sono le imprese tricolori che vi lavorano, come Asg Superconductors (della famiglia Malacalza), Ansaldo, Walter Tosto, Monsud, Criotec, Simic, Mangiarotti e Fincantieri. All’interno del complesso di Iter, che sorge su un’area di 420mila metri quadrati, tutto è enorme. Le dimensioni imponenti, spiegano i tecnici, sono essenziali per la riuscita dell’esperimento: c’è il più grande impianto di produzione criogenica del mondo, due vaste sottostazioni elettriche (una per alimentare i sistemi di Iter e l’altra per la gestione dei carichi di consumo convenzionali). In due edifici attigui è collocato l’impianto di convertitori maggiore al mondo, quanto a potenza installata: 2mila megavolt ampere. Sono in tutto 32 e uno solo di questi convertitori ha una potenza tale da alimentare i carichi di una città come Genova durante la notte. Il cuore del reattore Enormi anche i due edifici adiacenti che sono il fulcro del progetto: il Tokamak complex, dove si sta montando il cuore del reattore, e l’Assembly hall; quest’ultima è il luogo in cui i pezzi del Tokamak (parola che nasce dall’acronimo, in russo, di camera magnetica toroidale), vengono montati, per poi essere trasferiti nell’altro edificio, all’interno dello spazio della camera magnetica, dove si trova il vacuum vessel in cui, quando il reattore comincerà a entrare in funzione, si formerà, riscaldando deuterio e trizio a 150 milioni di gradi centigradi, il plasma, un quarto stato della materia fatto di gas ionizzati, come i fulmini, che viene tenuto lontano dalle pareti del Tokamak grazie a campi magnetici ad alta intensità generati dai magneti superconduttori. Questo processo porta alla fusione dei nuclei atomici dei due isotopi di idrogeno, liberando elio e grandi quantità di energia sotto forma di neutroni; il flusso viene poi immesso in un generatore di vapore. Nelle centrali del futuro quest’ultimo azionerà una turbina che produrrà energia elettrica. Ma questo avverrà solo quando sarà costruita Demo, la prima vera centrale a fusione che ci si aspetta arrivi nella seconda metà del secolo. Iter, che deve solo dimostrare la possibilità di industrializzare il sistema, non è dotato di turbina: il calore generato sarà vaporizzato in atmosfera, senza emissioni nocive, con torri simili a quelle delle centrali a fissione. «La possibilità di dominare la fusione termonucleare in modo continuo - spiega il Barabaschi - è l’obiettivo principale di Iter. Perché sappiamo, già da tempo, che la fusione è possibile e sappiamo anche che si può ottenere più energia di quella che si immette nel plasma: è stato dimostrato; quel che non sappiamo è se riusciremo a sostenere questa reazione in modo continuativo per tempi lunghi, cioè almeno per un’ora a volta, nel primo periodo. Poi c’è un ultimo quesito: riusciremo a far sì che la fusione sia economicamente conveniente? Questa è una domanda alla quale Iter non risponderà; la risposta arriverà solo quando la tecnologia sarà sviluppata a un punto tale per cui potrà essere presa in mano dalle utilities, cioè da coloro che devono produrre energia in modo continuativo». Costi parabolici Per ora, in effetti, il progetto ha avuto, chiosa Barabaschi, «costi parabolici. È difficile avere un consuntivo preciso: i conti sulle forniture europee e su quelle americane sono sostanzialmente pubblicati. Sapendo qual è il valore di queste forniture e non di quelle di Paesi come India, Cina o Giappone, per cui non ci sono conti pubblicati, si stima che il costo complessivo sia stato, finora, di 20-25 miliardi; circa il 45% di questa somma sono spese Ue, più o meno 10 miliardi. Di questi ultimi, una parte viene finanziata dall’Italia, che, peraltro, ne ha ricavato un beneficio. Il nostro Paese, che contribuisce al bilancio comunitario col 12-13%, mette, per Iter, circa un miliardo di euro; per contro, l’Italia ha ricevuto contratti da 3 miliardi: è il Paese Ue che ne ha ottenuti di più ad alto valore aggiunto. Si tratta di accordi come quello con Asg, in virtù del quale i magneti toroidali, che sono il componente più importante del Tokamak, sono stati fatti metà in Giappone e metà in Italia, da Asg». L’anteprima dell’impianto in costruzione Read the full article

#Assemblyhall#Cadarache#campimagnetici#centralenucleare#fusionenucleare#fusionetermonucleare#Gasserra#iter#Provenza#Tokamak

0 notes

Text

A zonzo per la Francia: La lavanda della Provenza

Nel cuore della Provenza, una delle regioni più belle della Francia, la raccolta della lavanda è un evento da sempre legato a tradizioni e feste che si intrecciano con il ritmo della natura, lungo le distese sconfinate di fiori color viola. Per i turisti e gli abitanti della regione, la lavanda non è solo una semplice pianta, infatti i suoi campi fanno ormai parte del paesaggio e sono un vero patrimonio culturale ed economico dei luoghi dove sono presenti. Nell’antichità la spiga della lavanda fu considerata un amuleto molto potente contro demoni e disgrazie, ed era utilizzata anche come una sorta di portafortuna in grado di portare benessere e prosperità. Già i Romani, che in Provenza ebbe un ruolo importante, usavano i fiori di lavanda per profumare l’acqua del bagno, infatti il termine lavanda deriva proprio dal latino lavare. Inoltre la pianta della lavanda possiede numerose virtù, è antisettica, calmante e cicatrizzante, fu probabilmente proprio per le sue proprietà curative e rinfrescanti che i monaci viandanti riuscirono a diffonderla in Europa nell’XI secolo. Nel 1800 le gocce di lavanda furono utilizzate per profumare il bucato e preparare dei composti che si utilizzavano per profumare l’ambiente e la biancheria, proprio come oggi con i sacchetti profumati nei cassetti. Se una volta era raccolta la lavanda selvatica, oggi in Provenza la pianta viene coltivata per la profumeria e la cosmetica. Per imparare a conoscere e sfruttare al meglio i benefici di questo particolare fiori si possono percorrere le vie della lavanda in auto, in moto o in camper, ma anche, per avere più tempo, in bicicletta o addirittura a piedi, dato che moltissimi i percorsi che permettono di attraversare i paesaggi provenzali, ognuno diverso dall'altro, e di fare incontri con chi si occupa della coltivazione e della produzione di lavanda in modo professionale. Sono tre le zone in cui si concentra la maggior parte degli itinerari, Drôme provenzale, dove la fioritura della lavanda inizia a metà giugno, in pianura, nella regione di Grignan, e prosegue fino a metà luglio nelle zone più elevate, il Plateau de Valensole, dove la lavanda comincia a fiorire alla fine di giugno e va avanti fino a metà luglio ed Alta Provenza e Verdon, in cui i fiori rimangono visibili fino all’inizio di agosto, quando avviene il taglio delle coltivazioni. Read the full article

0 notes

Text

Ugo di Toscana

Era figlio del marchese Uberto e di Willa, figlia di Bonifacio duca di Spoleto e Marchese di Camerino. Nato tra il 951 e il 953, muore nel 1001. Alla madre era attribuita la fondazione del complesso della Badia Fiorentina e del convento di San Ponziano a Lucca. L’importanza del personaggio deriva anche dalle sue nobili origini che risalgono addirittura a Carlo Magno. Suo nonno era Ugo di Provenza re d’Italia e la madre di questi, Berta di Lotaringia, aveva come trisavolo Ludovico il Pio. Il padre di Ugo, Uberto, era anche lui marchese di Toscana e per un breve periodo duca di Spoleto e marchese di Camerino, titoli che saranno acquisiti anche dal figlio. Suo zio Lotario sposerà Adelaide di Borgogna che rimasta vedova divenne la moglie di Ottone I; sua zia Alda era invece la consorte di Alberico II figlio di Marozia. Dalla loro unione nascerà Ottaviano che sarà papa con il nome di Giovanni XII. Sua sorella Waldrada convolerà a nozze con il doge Pietro IV Candiano; tutti personaggi appartenenti alle classi dominanti nell’Italia del X secolo e che avranno enorme influenza sulla vita di Ugo, che godrà della fiducia dei reggenti, acquisendo sempre più potere e consolidando il governo della Toscana, assumendo quello del ducato di Spoleto e della marca di Camerino.

Ugo da giovane fu uno scapestrato, alla morte del padre avvenuta intorno al 970, divenne Marchese di Toscana e si trasferì con la madre a Firenze facendola diventare nuovamente la capitale del Marchesato di Toscana, che sotto il dominio Longobardo era stata spostata a Lucca, ritenuta una città più sicura. Essendo distante dal mare, Lucca era al riparo da eventuali attacchi bizantini e facilmente collegata ad altre città grazie alla via Francigena, una strada molto usata all'epoca sia dai Longobardi che per gli scambi commerciali. Ugo divenne un valente uomo d’armi, ma soprattutto un ottimo diplomatico saggio e ponderato. A lui viene attribuita la costruzione di ben sette abbazie, anche se le fonti storiche ritrovate ne attestano al marchese solo tre: San Michele a Marturi, San Gennaro a Capolona e il santuario della Verruca. Degli altri non ci sono conferme storiche documentate. Ugo è ricordato per il bene fatto alla città di Firenze, amato e stimato dai fiorentini per come aveva gestione cittadina e per averla fatta ritornare la città più importante del marchesato. Firenze allora era ancora un piccolo centro, arrivava più o meno a tremila abitanti racchiusi nella cerchia muraria, ma aveva un popoloso contado sparso nella sua periferia.

Badia fiorentina stemma Ugo di Toscana Lo stemma araldico di Ugo era composto da strisce rosse e bianche, o di rosso e d’argento (nell’araldica spesso il bianco è associato all’argento e il giallo all’oro), che sono diventati i colori di Firenze: del Comune, del Popolo della Repubblica, anche se con piccole variazioni. Questi colori ricordati anche da Dante nel Paradiso definiti “La bella insegna”. Il poeta cita Ugo con l’appellativo di “Gran Barone”. Giovanni Villani invece parla dei suoi colori “dogati” rossi e bianchi, mentre due secoli dopo Vincenzo Borghini si riferisce allo stemma araldico descrivendolo composto da sette doghe vermiglie e bianche. I colori di Firenze insomma.

Il ricordo di Ugo e delle sue gesta vennero immolate nel 1345 in una biografia dedicata al marchese scritta da un certo notaio Andrea Abate, ma che riporta nella sua opera anche avvenimenti fantasiosi della vita dell’uomo.

Monumento al Marchese Ugo di Toscana, 1481, Badia fiorentina Mino da Fiesole Nel 1481 Mino da Fiesole lo immortala in un suo monumento funebre presente ancora nella Badia Fiorentina, nel 1590 Cristoforo Allori invece lo raffigurò in un dipinto che si trova attualmente nella galleria degli Uffizi. Mentre Raffaele Petrucci nel 1618 eseguì una statua con le sue fattezze collocandola nel chiostro grande della Badia Fiorentina. Padre Placido Puccinelli, un monaco della Badia Fiorentina nel 1643 scriverà la “Historia d’Ugo principe della Toscana” e poi ancora nel 1664 la “Historia dell’Eroiche Attioni di Ugo il Grande”.

Ancora oggi nella Badia tutti gli anni viene celebrato l’anniversario della sua morte avvenuta il 21 dicembre del 1001, giorno per altro dedicato a San Tommaso. La celebrazione della messa solenne avviene con la partecipazione delle autorità, del Gonfalone della città e di molti fiorentini. Sul sepolcro di Ugo vengono deposti ovviamente fiori bianchi e rossi ed una corazza con un elmo che la tradizione ritiene siano stati da lui indossati. Ovviamente si tratta di una leggenda, perché dalle fattezze delle armi da difesa, si capisce che i pezzi sono posteriori alla sua epoca. Fino a qualche decennio fa venivano aggiunti sul sepolcro un bastone di comando ed un pugnale di cui però oggi se ne sono perse le tracce.

Francesco Morandini, il Poppi, Visione di Ugo a Buosollazzo, 1568, Palazzo Pitti Nonostante sia passato molto tempo dalla sua morte, la commemorazione è ancora molto sentita dai fiorentini, che ancora oggi gli sono grati, consapevoli che grazie a lui Firenze oggi è il capoluogo della Toscana. Viene raccontato un aneddoto per cui Il Marchese Ugo morì vicino Pistoia, ma per non essere sepolto in quella città, venne rivestito velocemente con la sua armatura messo nuovamente a cavallo e fatto rientrare a Firenze grazie alla complicità di un servitore che sorreggeva la salma mentre cavalcava. Non sappiamo però se si tratta di un fatto storico o di una semplice leggenda. La salma fu deposta in una cassa di ferro con inciso il suo nome e l’anno di morte “Hugo Marchio Mi” ed inserita in un prezioso sarcofago di porfido. Il dominio di Ugo si estenderà su buona parte dell’Italia centrale, dal Tirreno all’Adriatico, che il marchese governerà con ampia autonomia amministrativa, spesso sostituendosi all’autorità imperiale.

Riccardo Massaro Read the full article

0 notes

Text

Sua signoria il Magistrato: "No, questo è un conto che uso poco, solo per pagarci il mutuo. Anche i magistrati pagano il mutuo (ah.ah ;)) quindi se sentite di un magistrato che è ricco c'è qualcosa che non va o è figlio di qualcuno o c'è qualcosa che non va (ah.ah ;))"

L'avvocata: "Anche gli avvocati pagano il mutuo. Nove anni. Io tra nove anni, quando lo finiremo di pagare mi sentirò... libera".

Mr president a Sua Signoria il Magistrato: "Ti sei fatto un mutuo, quindi?".

Sua signoria il Magistrato a Mr President: "Sì, ma sto finendo di pagarlo, ormai ho le ultime rate. Un mutuo di... quindici anni (con l'espressione in faccia che diceva che quindici anni sono pochi)."

Sua signoria il Magistrato e l'avvocata ci facevano capire insomma, che a stento vivacchiano, tra cose da pagare e tutto. Da un lato dicevano questo, dall'altro parlavano dei viaggi che hanno fatto: Provenza, Parigi, Andalusia, crociere, che vorrebbero partire a cavallo tra natale e capodanno. Oltre al fatto che hanno passato il tempo a offrire caffè, comprare biscotti e bevande, andare fuori a pranzo e/o a cena senza farsi nemmeno il minimo problema su un eventuale costo. Poi, a noi di tautologiedialettiche, hanno ricordato che quella lì non è "ricchezza" ma semplicemente un essere benestanti e che effettivamente quella, la loro, dovrebbe essere la "normalità" e non il pensare continuamente a risparmiare pure il centesimo, a pensarci venti volte prima di comprarsi qualcosa di utile e non, a sentirsi in colpa quando ci si fa (o si riceve) un piccolo regalo, a sfogliarsi tutti i volantini per andare lì dove quella cosa viene venduta meno ecc ecc ecc.

4 notes

·

View notes

Text

Dante, l'incredibile attacco dalla Germania: "Arrivista e plagiatore"

Il Dantedì? Ce lo si può benissimo risparmiare. Nel pieno dei festeggiamenti per l’autore della Divina Commedia, arriva dalla Germania un lungo e articolato attacco della Frankfurter Rundschau contro Dante, l’Italia e le celebrazioni dantesche. Il giornale di Francoforte non ha usato mezze misure: la sferzata è approdata in prima pagina e in due paginoni interni, in pieno Dantedì. A firmare è lo scrittore e commentatore Arno Widmann (fondatore dello storico quotidiano TAZ, nonché traduttore di Eco e Malaparte), che elenca in un infastidito articolo di fondo i numerosi “capi di accusa”.

C’è ben poco da festeggiare secondo il giornale tedesco, punto di riferimento degli intellettuali tedeschi engagé: in Italia si celebra oggi nient’altro che un poeta medievale «anni luce dietro a Shakespeare», egocentrico e arrivista, che ha poco a che fare con la nascita della lingua italiana. Ricordando che il 25 marzo è la ricorrenza nazionale dantesca, Widmann commenta che «l’Italia lo loda perché ha portato la lingua alle altezze della grande letteratura: si è costruito la lingua per la sua opera e da questa lingua è nata la lingua dei suoi lettori e poi dell’Italia». Ma subito precisa, con un tono beffardo che percorre tutto l’articolo, che questa è una sintesi che veniva ammannita agli scolari di 60 anni fa.

Ma quale padre della lingua italiana: Dante come poeta lirico è stato preceduto dai trovatori di Provenza, e quindi in realtà «la prima lirica in madrelingua italiana fu scritta in provenzale». Anche Brunetto Latini, maestro e amico di Dante, avrebbe scritto il suo Trésor in francese non tanto perché in quel momento era esiliato in Francia, quanto «perché sapeva che avrebbe avuto più lettori». Dove, in Italia? Peccato che il commentatore della Rundschau non osi chiarire; non esce dal suo giochino di allusioni malevole e rimandi fuorvianti. E non si accorge della trave nel proprio occhio: quello di Brunetto Latini era lingua d’oil e non francese. Nato ben dopo l’italiano, il francese verrà imposto per legge nel 1539 con un successo tanto scarso che ancora durante la Rivoluzione del 1789 si faticava a trovare chi traducesse le leggi nelle 23 parlate locali.

La stessa Commedia, insinua Widmann, in fondo non è originale: lo studioso spagnolo Asín Palacios nel 1919 afferm�� che si basava su un poema mistico arabo in cui si narra l’esperienza dell’ascesa al Cielo. Certo, tutti i dantisti l’hanno smentito, ma è solo orgoglio ferito: «Vedevano minacciata l’originalità del loro eroe Dante». Infine arriva sarcasticamente l’invito a «non fare un torto a Dante, sottovalutando la sua spregiudicata ambizione», perché in realtà «potrebbe aver sognato, col suo viaggio cristiano nell’Aldilà, di fare un colpaccio ai danni del poema arabo». Questa ci mancava: Dante plagiatore.

Dell’acredine della Frankfurter Rundschau viene gratificato anche il povero T.S. Eliot, autore di un famoso saggio su Dante e reo di equipararlo a Shakespeare. E non manca una pennellata di germanico protestantesimo: l’amore tra uomo e donna come via di elevazione spirituale non ci arriva dal rapporto tra Dante e Beatrice, dice Widmann, bensì «da Lutero e dalla Riforma». Un’allusione biografica assai trasparente per i lettori tedeschi: è noto infatti che Martin Lutero abbandonò l’ordine domenicano, commissionò la fuga rocambolesca di un gruppo di monache da un convento (vennero nascoste tra barili di acciughe) e ne sposò una, Katharina von Bora, di leggendaria bruttezza, fondando una numerosa famiglia nello stesso monastero in cui l’ex frate aveva portato il saio.

L’attacco tedesco ai festeggiamenti nostrani del Dantedì è quantomeno inatteso, se si pensa che la Germania, come scriveva il grande storico William Shirer, «all’inizio dell’età moderna era ancora un bizzarro coacervo di circa 300 Stati», e di innumerevoli parlate locali: da anni si cerca di ovviare alla disomogeneità linguistica e ortografica sfornando sempre nuove leggi, le famigerate Rechtsschreibreformen (le ultime nel 1996, 2006, 2011, 2017-2018), mentre il tedesco non è neppure riconosciuto ufficialmente come lingua dello Stato e un altro autorevole giornale come Die Zeit chiede di smettere con le riforme «altrimenti non si capirà più che errori devono correggere le nostre scuole». Un Dante tedesco, se ci fosse, sarebbe d’aiuto. Glielo possiamo prestare noi. Perché Dante non è italiano, è mondiale.

di Rita Monaldi e Francesco Sorti - la Repubblica

22 notes

·

View notes

Photo

𝙑𝙄𝘼𝙂𝙂𝙄𝙊 𝙄𝙉 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙄𝘼 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝘽𝙤𝙧𝙙𝙤 Giorno 7 Come promesso eccoci qui a chiudere il nostro diario della vacanza in Francia.. Ahimè la giornata di oggi non è stata appassionante quanto le precedenti… Siamo partiti di buon ora e abbiamo deciso di fare il viaggio tutto d’un fiato per non farci cogliere dai ripensamenti, come quando si beve uno sciroppo per la tosse dal gusto sgradevole… ci si tappa il naso e via tutto in un sorso! La nota positiva è che sia il traffico che il meteo ci hanno dato man forte, abbiamo viaggiato al fresco e senza trovare intoppi ed in 9 ore siamo giunti a casa! Nel tragitto abbiamo cercato di stilare una classifica delle città e dei borghi visitati nella vacanza ma non ce l’abbiamo fatta ad assegnare né il primo né l’ultimo posto. Ogni luogo differita così tanto dall’altro che non abbiamo trovato un metro di valutazione consono per tutti: da un lato la Provenza con i suoi colori pastello, i suoi paesi arroccati sui promontori, il profumo di sapone e lavanda in ogni dove… Le Gole del Verdon con le altezza mozzafiato, i paesaggi suggestivi e i canyon a strapiombo sul fiume, la Camargue, con il suo spirito selvaggio, i cavalli bianchi allo stato brado, i fenicotteri rosa, le cicogne e il mare che si fonde con la terra in lungo e in largo e infine Bordeaux e hinterland… be che dire, uno spettacolo di vigne, chateau imperiali, cultura, storia e tradizioni… Allora abbiamo deciso che più che una classifica era il caso di fare una riflessione, che non vuole essere banale ma viene dal profondo del cuore: questi ultimi due anni di reclusione forzata ci hanno insegnato che nulla è scontato e le cose che sembrano normali domani potrebbero non esserle. E allora cerchiamo di apprezzare ciò che ci rende felici nel momento in cui li siamo… viaggiamo, amiamo, sorridiamo, lavoriamo e viviamo ogni giorno dando il massimo di noi e cercando di assorbire il più possibile da ciò che ci circonda! @stefania_bobbio https://www.instagram.com/p/CSptBUtKCJn/?utm_medium=tumblr

2 notes

·

View notes

Text

“Dove non arrivi la parola del nostro mondo”. Pier Paolo Pasolini: nel giorno della morte parliamo di lui bambino, ragazzo

Il corpo di Pier Paolo Pasolini, dicono, muore il giorno dei morti del 1975, teatralmente scannato. Per ricordare il morto, voglio sondare gli esordi, l’utero poetico, la parola per sempre ulteriore, da subito. La parola bambina, bambolina. Nel 1990 Pier Vittorio Tondelli per l’allora “Premio Riccione Ater Teatro” organizzò una mostra, Ricordando Fascinosa Riccione, dove immaginava – questo è il bello – un canone ‘alternativo’ della letteratura italiana, coagulatosi lì, sulla Riviera romagnola, lungo l’Adriatico. Nel suo studio (titolo: Cabine! Cabine! Immagini letterarie di Riccione e della riviera adriatica; il catalogo fu pubblicato da Grafis, poi ripreso, con altri materiali, da Guaraldi, nel 2005) antologizza Giorgio Bassani e Giovanni Guareschi, Filippo De Pisis, Sibilla Aleramo, Mario Luzi, Alfredo Panzini, Raffaello Baldini, Valerio Zurlini e Ippolito Nievo. C’è anche Pier Paolo Pasolini. Con una cartolina. Del 1930. Al padre. Dalla riviera di Riccione. “Forse sono le prime righe che possediamo di Pasolini. Certo non hanno alcun valore letterario, ma ci inteneriscono, chiedono quasi la nostra protezione, ci fanno immaginare il bambino Pier Paolo al mare con la madre, perso nei giochi di spiaggia, un po’ nostalgico della figura paterna”. “Carissimo babbo… conto i giorni che ci mancano per la partenza con le dita!… Arrivederci al mare! Desidero che venga questo momento per abbracciarti”. Carlo Alberto Pasolini morirà nel 1958, “passionale, sensuale e violento di carattere: era finito in Libia, senza un soldo; così aveva cominciato la carriera militare; da cui sarebbe poi stato deformato e represso fino al conformismo più definitivo”, ricorderà, adulto, PPP. Da Riccione, la moglie dettava lettere oblique: “…se ti sono proprio diventata così antipatica, come dimostri spesse volte, a causa della mia incapacità di trovare risorse contro il tuo disgusto”. Al mare si consumavano peripezie psichiche, plastiche crudeltà, esordi d’astio.

Sul ciglio dell’ultimo fiato, nel 1975, mentre monta Salò, termina La Divina Mimesis e si orienta alla morte, Pier Paolo Pasolini pubblica La nuova gioventù, con Einaudi. Ora il cerchio – l’anello o il cappio – è chiuso: Pasolini ripubblica La meglio gioventù come era uscito per Sansoni, nel 1954, il resoconto dell’alba poetica, la raccolta delle poesie friulane scritte dal 1941, meno che ventenne, al 1953. A questo mette altro, il sigillo. L’alba viene tumefatta di stimmate.

L’ultima raccolta poetica di Pasolini è la prima: ricalcata e rifatta. Il canonizzatore Pier Vincenzo Mengaldo ne parla come di “tenebroso rifacimento”, dove “il lettore non può non scoprire la dolorosa pulsione masochistica a ferire la propria immagine giovanile, come di un pittore che s’induca a sfregiare i suoi antichi dipinti”. Come se un pittore di beatissime Madonne tornasse sul loro immacolato corpo stuprandole, storpiandole, passando dai modi del Beato Angelico a quelli di Francis Bacon.

In realtà, più che lo scandalo (d’altronde, questo è Giovanni Giudici, “Pasolini è il poeta che dà ‘scandalo’, che vuole ‘dare scandalo’, perché senza ‘scandalo’ non si dà poesia”) oggi siamo rinvigoriti di meraviglia: ogni poeta, intuendo il proprio tramonto, profetizzando la morte, vorrebbe ritornare nell’utero della propria opera, scassandola, scassinandola. L’ultimo gesto poetico di Pasolini è in friulano, è la poesia Saluto e augurio, testamentaria, congedo dal linguaggio proprio – non natio, connaturato, ma della stirpe e del mito – e perciò dalla patria, dalla Storia, dalla vita: “A è quasi sigùr che chista/ a è la me ultima poesia par furlàn”. Il testo, prima di deporsi in volume, esce sull’“Almanacco dello Specchio”, nel marzo del 1975. Ha dei passaggi di tenera bellezza (che calchiamo nella traduzione italiana): “Tu difendi, conserva, prega:/ ma ama i poveri: ama la loro diversità./ Ama la loro voglia di vivere soli/ nel loro mondo, tra prati e palazzi// dove non arrivi la parola/ del nostro mondo; ama il confine/ che hanno segnato tra noi e loro;/ ama il loro dialetto inventato ogni mattina// per non farsi capire”. Pare un ritratto di Pasolini con l’autoscatto, il programma estetico e dunque esistenziale. Pasolini povero al mondo, che percorre l’esilio, mordendo il fango, odorando la stella.

Due parole ne bloccano l’atto: cunfìn, confine, e poi diversitàt, diversità. Di Pasolini, scrittore sconfinato, in effetti, sappiamo tutto, troppo, ne abbiamo scartavetrato la vita, già nudo lo abbiamo dissezionato, organizzando un ‘mostro’. Dimenticando le origini. Nato a Bologna, celebrato a Roma, Pasolini scopre la poesia in Friuli, a Casarsa della Delizia, la terra materna, dove nasce, appunto, poeta. E la poesia, per Pasolini, parla già una lingua ‘diversa’ e della magnetica diversità, si esprime in friulano, esercitando versi edenici, liquidi (la Dedica è alla “Fontana d’acqua del mio paese”, Fontana di rustic amòur), tesi tra Pascoli e Rimbaud, assoluti. In effetti, lo scopo di Pasolini, che nel 1945 fonda, a 23 anni, l’“Academiuta de lengua furlana”, con tanto di rivista fraterna (“Stroligut”) e dichiarazione d’intenti letterari (“Il Friuli si unisce, con la sua sterile storia, e il suo innocente, trepido desiderio di poesia, alla Provenza, alla Catalogna, ai Grigioni, alla Rumenia, e a tutte le Piccole Patrie di lingua romanza”), era quello di creare “una specie di linguaggio assoluto, inesistente in natura” (così nella Nota a La meglio gioventù). Da una parte Pasolini agisce come un nuovo ‘trovatore’, dall’altra esplicita una furia linguistica onnivora, joyciana, che tende all’“epoca inconsumata della coscienza” a “cose e fatti di una verginità sicura” (“Stroligut”, aprile 1946), una lingua propria, appropriata, privata, capace perfino di annientare l’italiano (“le versioni in italiano a piè di pagina”, ci spiega PPP, non sono sterili calchi ma “parte integrante del testo: stese con cura e quasi, idealmente, contemporaneamente al friulano”).

Il precoce esito, delicatissimo, di questa catabasi linguistica sono le Poesie a Casarsa, stampate in privato a Bologna, nel 1942, presso la Libreria Antiquaria Mario Landi, riconosciute immediatamente da Gianfranco Contini, che scrive sul “Corriere del Ticino” nel 1943, un articolo che ne benedice il genio (“in questo fascicoletto si scorgerà la prima accensione della letteratura dialettale all’aura della poesia d’oggi”) e poi, tra l’altro, su “L’Approdo”, nel 1954 (Dialetto e poesie in Italia): “Ciò che fa di lui un autentico félibre, come in Provenza o in Catalogna […] è che attorno a una linea melodica e concettuale carica ma semplice […] l’autore inventa una nuova fisicità verbale, una materia di poesia nel senso più letterale e artigianale”. A quella latitudine cronologica, comunque, Pasolini ha già compiuto il suo titanico atto intellettuale, la composizione, per l’editore Guanda, dell’antologia sulla Poesia dialettale del Novecento (1952). Prima di lui, il nulla o quasi, reperti folcloristici, raccolte più utili all’antropologia che alla letteratura. Nell’introduzione oceanica, che intende giustificare i dialetti come lingua ‘patria’ per davvero e non sibilo sinistro, carnevalesco, buono per la fiera e oppresso dall’educazione scolastica, PPP ci dice due cose (parlando di sé in terza persona, augusteo).

Primo: che il friulano era “una lingua non sua, ma materna, non sua, ma parlata da coloro che egli amava con dolcezza e violenza, torbidamente e candidamente”. Quindi: il friulano è frullato di linguaggio, invenzione alchemica. Secondo: che il friulano versificato dai ‘suoi’, i “félibri casarsesi”, non ha alcun legame “con le forme per definizione dialettali: il loro apprentissage poetico si compie tutto al di fuori del dialetto”. Al di là di “una educazione sentimentale condizionata quasi morbosamente dall’amore-nostalgia per il loro dialetto e la loro terra” ci si è educati alla corte di Pascoli, di Mallarmé, dei provenzali, di Machado, di Joyce (che muore appena Pasolini comincia a dar versi). Pasolini, poi, farà esplodere altri linguaggi, pressoché tutta la gamma della comunicazione, dal saggio al romanzo, dalla poesia al cinema, diventando avanguardia a sé, senza scuole né scolari. Bagliori di quella ferocia friulana si leggono sul rasoio di alcuni estratti autobiografici.

Nel 1953 Pasolini scopre un giovanissimo lirico. Ha sedici anni, viene dalla provincia di Verona, si chiama Cesare Padovani, scrive in dialetto veneto ed è un handicappato. Pasolini lo legge su “Oggi”, è a Roma, gli scrive, “sconosciuto e irrichiesto”, impulsivamente. “Non c’è niente di peggio di divenire subito ‘merce’. Se tu dipingi e scrivi poesie sul serio, per una ragione profonda e non solo per consolarti delle tue disavventure fisiche (o magari, come dicono, per ragioni terapeutiche…), sii geloso di quello che fai, abbine un assoluto pudore”. Poi instaura una fratellanza, “devi sapere che anche io a diciotto anni ho cominciato a scrivere dei versi in dialetto (friulano)”, sancisce un contatto-contratto tra diversità (“la mia malattia non era fisica né nervosa, ma psicologica”), invia al giovane Padovani la raccolta in versi Tal còur di un frut, pubblicata quell’anno, con una dedica cannibale (“A Cesarino Padovani come a un antico me stesso miracolosamente nuovo”), si designa, da diverso a diverso, in contrariata innaturalità, maestro. In altre lettere Pasolini disciplina i versi in dialetto di Padovani (“c’è implicitamente, dietro le tue parole, l’opinione errata che il dialetto debba servire a trasporti affettivi convenzionali e senza mordente”), gli indica gli studi da percorrere (“ti consiglio senz’altro il Ginnasio e il Liceo: le difficoltà le supererai”) e ne battezza il destino intellettuale (“credo di capire che in te prevarrà la vocazione critica su quella poetica”). Poi si scorda di lui, e della malia del friulano. Vi torna, appunto, prefigurando la fine, alla fine, come una stanza ancora virginea nello squallore della Storia, come una definitiva malinconia, tra la pugnalata e la salvezza. (d.b.)

*In copertina: ritratto di Pier Paolo Pasolini realizzato da Sandro Becchetti (la fotografia è tratta da qui)

L'articolo “Dove non arrivi la parola del nostro mondo”. Pier Paolo Pasolini: nel giorno della morte parliamo di lui bambino, ragazzo proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2HLMmRb

3 notes

·

View notes

Text

Dar irrealidad a una imagen adherida a una fuerte realidad nos sitúa en el aliento mismo de la poesía. Unos textos de Rene Cazelles van a hablarnos de esta expansión, si aceptamos habitar las imágenes del poeta. Escribe desde el fondo de su Provenza, el país de contornos más rotundos:

"¿Cuándo dejaré de buscar la casa inencontrable donde respira esa flor

de lava, donde nacen las tormentas, la extenuante felicidad?

"Destruida la simetría, servir de pasto a los vientos.

"Quisiera que mi casa fuera como la del viento marino, toda palpitante

de gaviotas."

Así, en todo sueño de casa hay una inmensa casa cósmica en potencia. De su centro irradian los vientos, y las gaviotas salen de sus ventanas. Una casa tan dinámica permite al poeta habitar el universo. O, dicho de otra manera, el universo viene a habitar su casa. A veces durante un descanso el poeta vuelve al centro de su morada:

...Tout respire a nouveau

La nappe est blanche.

[... Todo respira nuevamente / El mantel es blanco.]

El mantel, ese puñado de blancura, bastó para anclar la casa en su centro. Las casas literarias de Georges Spyridaki y de Rene Cazelles son moradas de inmensidad. Los muros se han ido de vacaciones.

• Gaston Bachelard, "La poética del espacio"

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Traducción de Ernestina Champourcín

19 notes

·

View notes

Photo

034 - DICCIONARIO DE ENOLOGÍA -

BALSÁMICO. Vinos cuyos olores (vainilla, cedro, pino, roble) y a veces la textura seca se deben al roble nuevo. Ficha 6.

BALSÁMICOS. Resina, pino, roble, cedro, vainilla.

BALTASAR O BALTHASAR. Botella muy grande generalmente de vino espumoso equivalente a dieciséis de las ordinarias (12.5 litros).

BALZ. Vino blanco alemán procedente de Wachenheim, Palatinado.

BALLAN. Vino tinto francés procedente de Touraine.

BALLENTINE VINEYARDS, NAPA ZINFANDEL 1997. Bodega Estadounidense, California. Vienen elaborando durando más de 20 años vinos de gran calidad. Desde 1992, la familia retornó la tradición de hacer sus propios vinos usando uvas seleccionadas de sus mejores viñedos. El Napa Zinfandel está compuesto por un pequeño porcentaje de Syrah y Petite Sirah, posee un color rubí placentero, con aromas a ciruelas y grosellas. Maridaje: carnes blancas, cerdo en salsa agridulce, quesos suaves. Ficha 1.

BALLENTINE VINEYARDS, NAPA ZINFANDEL 1997. De la Bodega ubicada en Estados Unidos, California en el valle de Napa, donde se viene elaborando desde hace 20 años unos vinos de gran calidad, con el aumento de su prestigio, también se elevaron los precios de manera exorbitante. color: rubí, muy placentero; aromas: a ciruelas y grosellas; maridaje: carnes blancas, cerdo en salsa agridulce, quesos suaves tipo brie y camembert; temperatura de servicio: 16°C. Ficha 2.

BALLING. Medida americana para la madurez de las uvas y, por lo tanto, de potencial alcohólico del vino. También se le conoce como Brix.

BANAL. Vino sin carácter, equilibrado en su pobreza.

BANANA. Aroma característico de ciertos vinos blancos y debido a un éster denominado acetato de isoamilo.

BANCO. Uva blanca de origen alemán resultado del cruce de las cepas Sylvaner, Riesling y Müller-Thurgau que producen vinos aromáticos y con un característico sabor a frutas frescas.

BANDA AZUL. Vino tinto procedente de Rioja, España, de la bodega Federico Paternina. Los mejores son el blanco y el rosado.

BANDOL CHÂTEAU DES BAUMELLES. A.O.C. Vino tinto francés, producido con cepas Garnacha, Mourvèdre y Cinsault, en la región de Provence en los viñedos del Château des Baumelles en Saint-Cyr-sur-Mer. Tiene como características un color: rosado pálido, límpido y vivo, aroma: delicado, con buen equilibrio, sabor: seco, redondo, algo aromático, contenido alcohólico: 11.5 grados, maridaje: combina con entremeses hechos a base de embutidos y fiambres, menestras, sopas de pescado y carnes blancas asadas.

BANDOL MOULIN DES COSTES. A.O.C. Vino tinto francés, producido con cepas Garnacha, Mourvèdre, Cinsault y otras uvas locales, en la región de Provence en los viñedos del Moulin des Costes, en el municipio de La Cadière d’Azur. Tiene como características un color: rubí oscuro, límpido y brillante, aroma: fresco, afrutado, con indicios de pimienta y canela, sabor: vinoso, seco, austero, armónico y distinguido, contenido alcohólico: 12.5 grados, maridaje: combina con los asados de carnes, setas y quesos sabrosos y picantes.

BANDOL. Un muy buen vino francés, Appellation Contrôlée, de la región de Provenza. Se produce en la localidad del mismo nombre cerca de Marsella. Es vino de exquisito bouquet y cuerpo de mucha personalidad. Aunque se produce vinos tintos, rosados y blancos, los de mayor demanda internacional son los tintos.

BANYULS GRAND CRU L’ETOILE. A.O.C. Vino tinto francés, producido con cepas Garnacha, en la región de Languedoc - Rosellón en Banyuls, en la zona de los Pirineos orientales. Tiene como características un color: rojo rubí ámbar, vivo, aroma: característico, evoca la fruta seca y la miel, sabor: carnoso, bien estructurado, recuerda las ciruelas y es muy tánico, contenido alcohólico: 16 - 17 grados, maridaje: se puede servir como aperitivo, tomarse a la hora del postre o quizás como vino de degustación; también acompaña al paté y a los quesos picantes.

BARATEAU. Vino tinto francés de la región de Médoc.

BARBA CARLO. Vino tinto italiano.

BARBACARLO (OLTREPO'PAVESA). D.O.C. Vino con delicado aroma y cierto regusto amargo, hecho en Broni en la provincia de Pavia.

BARBADILLO. Vino fino español originario de Jerez.

BARBARESCO. D.O.C. Vecino del Barolo procedente de las mismas uvas, más ligero y envejece antes. En sus mejores momentos es fino y sutil. A partir de los 4 años es RISERVA. La cepa del Nebbiolo produce vino que , siempre tiene mucho cuerpo, pero joven esta lleno de tanino y el fruto permanece oculto, pero al envejecer se convierte en un tinto seductor, perfumado, complejo, flexible. Llamado la Reina del Piamonte. - Leer Barolo. Ficha 1. [email protected] - Enólogo.

1 note

·

View note

Photo

“Sono rapita dalla bellezza del viaggio. Davanti a un’insenatura di mare splendido come un blocco di turchese, mi viene da invocare, quasi gridare: - L’«Estaque»! Non l’avevo mai ritrovato sul posto, in Provenza; invece è qui. Non importa se solo per me; per me il suono, secco, magico e contemplativo (estatico) di quel nome è stato sempre - di più in anni lontani ma sempre - il nome stesso della bellezza.” - Lalla Romano

5 notes

·

View notes

Quote

Eppure penso già di poter capire. Essi hanno fondato qui una società e adesso esigono che gli uomini non soltanto rispettino le sue leggi, ma la facciano propria. Esigono che gli uomini si organizzino in corpo sociale non solo in apparenza, ma nel loro cuore. Soltanto allora la disciplina sarà meno rigida. Ecco una storiella raccontatami da un amico. Essa chiarirà il problema. Avendo perso il treno, si era installato, per passarvi il pomeriggio, nella sala d'attesa di qualche lontana cittadina. Vi notò dei pacchi di stracci e cento oggetti inattesi come cuccume e bricchi: credeva che fossero dei viaggiatori. Ma, quando scese la notte, vide rientrare nella sala d'attesa ad uno ad uno i proprietari di quella roba. Ritornavano a piccoli passi tranquilli dalle loro occupazioni familiari. Avevano fatto le compere passando davanti alle botteghe e già si preoccupavano di far cuocere i loro legumi. L'atmosfera era l'atmosfera confidente di una vecchia pensione familiare. Cantavano, soffiavano il naso ai bambini. Il mio amico andò ad informarsi dal capostazione. "Che cosa fanno qui?". "Aspettano", gli rispose il capostazione. "Che cosa aspettano?". "Il permesso di partire". "Di partire per dove?". "Di partire, di prendere il treno". Il capostazione non era sorpreso; essi volevano partire semplicemente, non aveva importanza per quale luogo. Volevano partire per compiere il loro destino, per scoprire nuove stelle, poiché quelle di qui gli sembravano consumate. Il mio amico ammirò innanzi tutto la loro pazienza: due ore di sala d'attesa gli sembravano insopportabili, tre giorni poi l'avrebbero fatto impazzire. Ma nella sala cantavano e si chinavano placidamente sulla cuccuma; allora egli tornò da capostazione e chiese: "Da quanto tempo è che aspettano?" Il capo stazione alzò il berretto, si grattò la fronte e lasciò cadere il frutto dei suoi calcoli: "Dev'essere cinque o sei anni". Una parte del popolo russo ha l'animo di un nomade. Non ci tiene alla casa, è assillato da quell'antico desiderio asiatico di mettersi in marcia, in carovana, sotto le stelle. Questa gente è sempre partita alla ricerca di qualche cosa: di Dio, della verità, del futuro. E le case degli uomini li legano troppo al suolo; essi se ne liberano più volentieri che altrove. Come concepire questo distacco quando si viene dalla Francia, dove la casetta che fila in un paesino di campagna il suo fumo lieve come lana diventa un polo tanto imperioso, dove l'usciere che sfratta se la piglia contro la carne stessa strappando mille teneri legami nell'invisibile. In Francia non si riesce ad immaginare le popolazioni del Nord accampate nelle stazioni ed ebbre del richiamo della Provenza. Quelli del Nord amano la loro nebbia familiare. Ma qui... Qui essi amano il vasto mondo. Forse abitano innanzi tutto il loro sogno. Bisogna insegnare loro ad amare la terra. Bisogna insegnare loro il concreto. Il regime lotta contro questi eterni pellegrini, contro il richiamo interiore di coloro che hanno scorto una stella. Bisogna impedire loro di mettersi in cammino verso il Nord, verso il Sud, abbandonandosi alle maree invisibili. Bisogna impedire loro di mettersi in cammino, una volta terminata la Rivoluzione, verso qualche altro nuovo regime sociale. Non è forse questo il paese in cui le stelle alimentano incedi? Allora si costruiscono case per tentare i carovanieri. Gli appartamenti non vengono affittati, ma venduti. Si istituisce il passaporto interiore. E quelli che alzano troppo gli occhi verso i pericolosi segni del cielo, vengono spediti in Siberia, dove gli inverni di sessanta gradi di freddo passano come laminatoi. In tal modo forse si crea un uomo nuovo, stabile, innamorato della sua fabbrica e del suo gruppo umano, come lo sa essere del suo giardino un giardiniere francese.

Un senso alla vita - Antoine De Saint-Exupery

6 notes

·

View notes