#nueva filosofía de la naturaleza del hombre

Explore tagged Tumblr posts

Text

«La imaginación es un afecto muy fuerte, y de grande eficacia, es general para todo, es como un molde vacío, que lo que le echan eso imprime. Y así si la imaginación es de afecto, que mata, también mata, como si fuera verdad. Y por esto mueren algunos de sueños, soñando cosas que les quitan la vida. Y si la imaginación es lo contrario, que hace mediano daño, aquello, es, y si de pequeño también es. Es como un espejo, que todas las figuras que vienen, esas recibe, y muestra: así si la imaginación es de miedo, daña, como verdadero.[i]»

Oliva Sabuco de Nantes: «Nueva filosofía de la naturaleza del hombre», en Obras de Doña Oliva Sabuco de Nantes. Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé, pág. 92. Madrid, 1888.

TGO

@bocadosdefilosofia

@dias-de-la-ira-1

[i] He adaptado la grafía del texto de la edición referida a la actualidad.

#oliva sabuco#olivia sabuco#olivia sabuco de nantes#luisa de oliva sabuco#nueva filosofía de la naturaleza del hombre#imaginación#sueños#poder de la imaginación#daño#miedo#espejo#verdad#verdadero#apariencia#psicología#psicología filosófica#emoción#sentimiento#filosofía española#filosofía moderna#siglo de oro#barroco#filósofa#teo gómez otero#pensamiento español

8 notes

·

View notes

Text

“Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás“

René Descartes

René Descartes fue un filósofo, matemático, y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna. Nació en marzo de 1596 en la Haye en Touraine en la región de Francia.

Rene Descartes queda huérfano de madre a los pocos meses de nacido, quedando a la atención de su nodriza en casa de su abuela materna. Su padre le llamaba “pequeño filósofo” por que de niño, René se la pasaba todo el dia haciendo preguntas.

A la edad de 11 años ingresa a un centro de enseñanza jesuita y a los 18 años de edad ingresa a la universidad para estudiar derecho y medicina y aunque obtuvo el titulo de abogado, nunca ejerció la carrera y aprovechando la guerra de los treinta años entre protestantes y católicos, en 1618 se enroló como soldado de las tropas del príncipe protestante Mauricio de Nassau, y un año mas tarde a las tropas católicas del duque de Baviera Maximiliano I, haciendo ver que no era tanto el triunfo de una o de otro bando sino el de conocer nuevos países y costumbres, lo que el llamaría el gran libro del mundo.

Descartes tuvo tres sueños bastante fuera de lo común y lo suficientemente reveladores e importantes que lo hicieron detenerse a escribir y analizar su contenido simbólico y de la cual surge en él la motivación para sentar las bases para una nueva ciencia universal capaz de unificar todas las ramas del saber a partir de un solo principio indudable.

A partir de ahí, Descartes busca una verdad válida para todos los hombres tomando a la razón como la búsqueda de la verdad y a la naturaleza como objetivo para su dominio. La ciencia por tanto se fundará en la razón y en la capacidad de esta para conocer la verdad, misma que no puede proceder de un conocimiento sensible sino inteligible, cada característica es la evidencia, y hasta no conseguir esta evidencia, el saber no estará completada.

Hizo famoso el celebre principio “cogito ergo sum” (pienso, luego existo), elemento esencial del racionalismo occidental, y formuló el conocido “método cartesiano”.

Su método filosófico y científico, el cual expone en sus “reglas para la dirección de la mente” pero principalmente en su “Discurso del método”, establece una cara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Caracterizado por su simplicidad, solo propone cuatro normas y como modelo el método matemático en un intento por acabar con el silogismo aristotélico o forma de razonamiento deductivo empleado durante la Edad Media.

Intentó sortear la censura del copernicanismo, disimulando de modo parcial la novedad de las ideas sobre el hombre y el mundo que exponen los planteamientos metafísicos o la forma de estudiar la naturaleza y los principios fundamentales de la realidad, estableciendo una dualidad sustancial entre el alma como el pensamiento, y el cuerpo como la extensión.

La influencia cartesiana propuesta por Descartes duraría prácticamente todo el siglo XVIII en donde los más importantes pensadores de su tiempo desarrollaron sistemas filosóficos basados en el suyo, pero también sufrió rechazos a sus teorías como es el caso de Hobbes, Spinoza, Leibniz y Pascal.

Descartes murió de neumonía en febrero de 1650 a la edad de 53 años, sin embargo, en 1980 el historiador y medico alemán Eike Pies, halló en la Universidad de Leiden una carta secreta del médico de la corte que atendió a Descartes, en donde describe al detalle su agonía y en donde se sospecha que su muerte pudo haber sido causada por envenenamiento por arsénico, según los comentarios de diferentes patólogos.

Fuente Wikipedia y philosophica.info

#francia#citas de reflexion#frases de reflexion#notasfilosoficas#filosofos#filosofando#filosofia#citas de filosofos#frases de filosofos#racionalismo

17 notes

·

View notes

Text

TEMAS DEL ARTISTA DE LA CHARLAS ASIGNADA #1

PINTOR GUSTAVE COURBET

(Jean Désiré Gustave Courbet; Ornans, Francia, 1819 - La-Tour-de-Peilz, Suiza, 1877) Pintor francés que inició la tendencia realista en la pintura del siglo XIX. Instalado en París desde 1839, estudió en la Academia Suisse la obra de los principales representantes de las escuelas flamenca, veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, no alcanzó plenamente su madurez artística hasta que descubrió las obras de Rembrandt en un viaje que realizó a los Países Bajos en el año 1847. Hombre revolucionario y provocador, abrazó la filosofía anarquista de Proudhon, participó en 1871 en la Comuna de París y fue encarcelado durante seis meses, hasta que se refugió en Suiza, hacia 1873. Escandalizó al público con su nueva visión realista en cuadros sobre hechos cotidianos, como en L'après diner a Ornans (1849), El entierro en Ornans (1849) o Los paisanos de Flagey volviendo del campo (1850), en los que los personajes están representados con toda su vulgaridad, o con una sensualidad comprometedora.

La obra de Gustave Courbet

Courbet, debido al ímpetu de sus primeras creaciones, pero también a su notorio engreimiento y afición a la polémica y al escándalo público, se convirtió en representante del emergente realismo de la época. Courbet no sólo se creía el más apuesto y seductor de los humanos, poseedor de un bellísimo e irresistible perfil asirio, sino también un artista capaz, desde la desinhibida exaltación de la vulgaridad y pureza de sus orígenes campesinos, de iluminar nuevas formas de verdad y belleza para acabar con las tendencias obsoletas de París.

ARTISTA PIERE SEURAT (TEMA DE CHARLA DE UN COMPAÑERO)

(París, 1859 - id., 1891) Pintor francés. Ingresó muy joven en el taller de Lehmann, donde aprendió las teorías acerca de la luz y el color inspiradas en el clasicismo de Ingres. Más tarde participó en la fundación del Salón de Artistas Independientes, que agrupaba pintores de nuevas tendencias como el neoimpresionismo o puntillismo, corriente de la que fue el iniciador. Seurat llevó al límite la experiencia impresionista y, en lugar de reproducir los efectos de la luz, empezó a pintar mediante toques aislados y a plasmar las formas reducidas a sus características esenciales. En un lapso de siete años realizó sus cuadros más importantes: Un baño en Asnières (1884), Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte (1886), su obra maestra, y Parada del circo (1888), entre muchas otras. Los aspectos técnicos de su obra influirían en los fauves, y sus rigurosos estudios teóricos, en los cubistas.

Para poder plasmar la visualización pictórica de estos principios, Georges Seurat realizó una disminución progresiva de la pincelada hasta reducirla a pequeños puntos de colores puros, sin mezclar, que al fundirse en la retina del que contempla el cuadro producen un efecto de gran luminosidad e intensidad cromática. La lectura de los autores citados y sus propias investigaciones con las "mezclas ópticas" lo llevaron a buscar la plasmación de colores secundarios brillantes (por ejemplo, el verde) por medio de colores primarios (azul y amarillo) que no están realmente mezclados sino próximos, de modo que es el ojo humano el que, a cierta distancia, percibe el color buscado. Paul Signac, en su libro De Delacroix al neoimpresionismo, reveló los secretos de esta técnica, que parte del principio de que el color negro no existe en la naturaleza y que, por ello, consigue los tonos grises sin recurrir al mismo. El "puntillismo", designación que no era del agrado de sus creadores, toma el nombre de los puntos y rayas cortas yuxtapuestas que componen la trama de esta pintura.

Un baño en Asnières (1884), de Georges Seurat

La parada (1888)

Artista Vincent van Gogh (tema de charla de una compañera)

(Groot-Zundert, Países Bajos, 1853 - Auvers-sur-Oise, Francia, 1890) Pintor holandés. En las décadas finales del siglo XIX, el impresionismo marcó el inicio de una profunda renovación de las artes plásticas que tendría continuidad en la sucesión de ismos o corrientes del arte contemporáneo. Algunos de los mejores maestros de este periodo, sin embargo, no pueden encasillarse en ninguna escuela, y abrieron por sí solos nuevos caminos; entre ellos, el holandés Vincent van Gogh ocupa una posición señera.

Vincent van Gogh era el mayor de los seis hijos de un pastor protestante, y mantuvo con su hermano Theo, cuatro años menor que él, una relación que sería determinante en su existencia y en su trayectoria artística. La correspondencia que ambos intercambiaron a lo largo de sus vidas testimonia la intimidad de esta relación y las pasiones y angustias humanas y creativas que atormentaron a Van Gogh en sus últimos años. Tras recibir una esmerada educación en un internado privado, a los dieciséis años entró como aprendiz en la filial de La Haya de la galería de arte parisina Goupil, una sociedad de comerciantes de arte fundada por su tío Vincent.

En 1873 pasó a la sucursal de la galería Goupil en Londres, donde hubo de padecer el primero de sus fracasos sentimentales; en 1875 fue trasladado a la filial parisina; en 1876 se despidió y regresó a Holanda. Trabajó después como profesor, ayudante de un pastor metodista y empleado de una librería; ninguno de estos empleos le duró mucho tiempo. Por aquel entonces sentía sobre todo la necesidad espiritual de entregarse a sus semejantes; de hecho, siempre había querido ser pastor, como su padre, y tal vocación lo llevó a Ámsterdam para seguir los estudios de teología, que suspendió.

Pasó entonces a la Escuela de Evangelización Práctica de Bruselas, y en 1878 fue enviado por sus superiores a la zona minera del Borinage. Establecido en el pueblo de Pâturages, próximo a Mons, realizó una serie de dibujos de los mineros. La Escuela de Evangelización lo expulsó por su excesiva implicación: impresionado por sus infrahumanas penurias, Van Gogh llegó a dar a los mineros lo poco que tenía y a vivir más pobremente que ellos.

Van Gogh pintando girasoles (1888), de Paul Gauguin

Menos de diez años de dedicación a la pintura bastaron para otorgar a Van Gogh un lugar entre los genios de la historia del arte, y es difícil imaginar cuál hubiera sido su aportación de no haber truncado él mismo su trayectoria. Debe decirse, sin embargo, que su dedicación fue tan breve como ardiente: componen su legado más de ochocientos cuadros, además de numerosos dibujos y aguafuertes. Las obras realizadas antes de su estancia en París conforman lo que podría llamarse el periodo oscuro del pintor; de hecho, sus primeras telas importantes datan de los dos años inmediatamente anteriores a su llegada a la capital francesa (1884-1885). Admirador entusiasta de Millet, Van Gogh retrató con rudeza en estas primeras obras el sufrimiento de los trabajadores humildes sometidos a considerables esfuerzos físicos y sus miserables condiciones de vida.

La siesta (1890)

Cipreses (1889)

4 notes

·

View notes

Text

Joseph de Maistre: el derecho de las naciones frente a los derechos humanos. Entrevista con MARC FROIDEFONT: "LA NACIÓN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS'

¿Cómo describiría la influencia de Joseph de Maistre en el pensamiento político contemporáneo? ¿Cómo se perciben sus ideas en el mundo académico e intelectual?

Joseph de Maistre fue sin duda uno de los más decididos opositores a la filosofía conocida como la de la Ilustración y a su culminación: la Revolución francesa. Por supuesto, no fue el único: Burke, Mallet du Pan, Bonald, Chateaubriand y muchos más también escribieron importantes textos contra las nuevas ideas. Pero Joseph de Maistre, por la calidad excepcional de su estilo, por sus reflexiones políticas, filosóficas y religiosas, y sobre todo por la altura de su punto de vista, domina con mucho a todos sus contemporáneos.

Su influencia, si es posible definirla en pocas palabras: consiste en el rechazo a someter la política, si por este término entendemos la vida de los hombres en sociedad, al poder exclusivo de la razón. No es que Maistre desdeñe la razón, ni mucho menos; la razón es lo que da al hombre su dignidad. Cicerón ya dijo que la razón es lo que distingue al hombre de los animales y, añade Maistre, lo que le hace igual, o casi igual, a los ángeles. Sin embargo, el hombre no es puro espíritu; está articulado a un cuerpo, que expresa en él las necesidades y tendencias ligadas a su animalidad. Maistre sigue bastante de cerca a Buffon cuando demuestra, en sus obras científicas, que todos los seres vivos, tanto las plantas como los animales, viven en perpetua lucha unos con otros, de modo que vivir es matar. Es cierto que el hombre puede dominar sus instintos animales gracias a su voluntad, pero, señala Maistre, siguiendo los pasos de san Pablo y Pascal, esta voluntad está debilitada, incluso herida, por las consecuencias del pecado original. De ello se deduce que considerar únicamente la razón en el ámbito de la política es olvidar una parte esencial del hombre, a saber, aquella parte de él que se resiste a la razón, es decir, su egoísmo o, como dice Maistre, su corazón siempre rebelde.

Todas las teorías políticas basadas únicamente en la razón, que, por ejemplo, abogan por el progreso, por una mejor organización de la sociedad, etc., son radicalmente falsas. Olvidan que aunque el hombre, gracias a la razón, quiere el bien, sin embargo hace el mal, a causa de una voluntad defectuosa.

Por tanto, debemos ver al hombre tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Lo que cuenta en política —dice Maistre— es la experiencia, las lecciones de la historia, que nos enseña que la vida de las naciones no es más que un torrente de sangre, una sucesión perpetua de guerras. Todas las teorías políticas que pretenden traer la felicidad al mundo no sólo son falsas, sino peligrosas y nocivas: al querer organizarlo todo según la sola razón, fuerzan la naturaleza del hombre y sólo conducen al terror, del que la Revolución francesa es un ejemplo siniestro.¿Cómo ve hoy el mundo académico e intelectual a Joseph de Maistre?A finales del siglo pasado, el filósofo Boutang citaba a menudo a Joseph de Maistre en sus conferencias en la Sorbona, que es como yo mismo lo descubrí. También en la Sorbona, el profesor Pierre Glaudes publicó hace unos años una notable recopilación de los principales escritos de Maistre, cada texto acompañado de explicaciones detalladas. Pero ¡aún queda mucho camino por recorrer antes de que el público culto redescubra a Joseph de Maistre!Usted se detiene en la forma en que la filosofía aristotélica influyó en su pensamiento. ¿Qué extrajo de ella Joseph de Maistre?Las fuentes del pensamiento de Maistre son numerosas. Maistre leía a los autores griegos y latinos en su propia lengua, y estaba familiarizado con los escritos de Platón, Cicerón, Plutarco, Agustín y muchos otros autores, en particular Orígenes y los Padres de la Iglesia, sobre todo los griegos. Aristóteles, sin embargo, fue particularmente útil para refutar las ideas de Rousseau.Rousseau afirmaba que antes de la aparición de las sociedades, las personas, buenas por naturaleza, vivían aisladas unas de otras, y que poco a poco se fueron uniendo y comenzaron las desigualdades sociales. Esta teoría, que no sabemos si Rousseau sostenía que era históricamente cierta o si no la consideraba más que como una hipótesis, era muy importante para él, ya que daba legitimidad a su idea del contrato social, es decir, que la sociedad debía considerarse como una especie de pacto que uniera a los hombres iguales, idea que retomarían más tarde los revolucionarios. En la antigua Grecia, Aristóteles ya había demostrado que las comunidades humanas siempre han existido y que sería absurdo pensar que pudiera haber individuos aislados cuya unión formara sociedades. Según Aristóteles, el hombre es un animal político dotado de razón. Por animal político, Aristóteles entiende que el hombre vive naturalmente en grupos, como las abejas, pero que, a diferencia de éstas, el hombre también está dotado de razón, es decir, utiliza el habla, no sólo la comunicación animal, y por tanto hereda y se beneficia, al estar en comunidad, de una cultura y unas tradiciones que, junto con otros, perpetúa y hace prosperar.

Maistre sigue de cerca a Aristóteles al demostrar que la comunidad es indispensable para el hombre. Por comunidad, Maistre, al igual que el filósofo griego, entiende en primer lugar la familia, es decir, la unión de un hombre y una mujer, y después todas las familias, de modo que toda nación está unida en su origen por los lazos de la sangre y, huelga decirlo, por los de la lengua y las costumbres. Esta idea es retomada en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino, quien afirma que es natural amar primero a la propia familia, a la propia patria y a los soldados que la protegen, antes que a los extranjeros.

Al igual que una colmena no puede existir sin una reina, una comunidad no puede existir si no tiene un rey (o reina) a la cabeza, que es la autoridad trascendente, en el sentido de que es absoluta. Sin embargo, este poder absoluto no significa arbitrariedad, ya que el rey debe respetar las tradiciones y, sobre todo, buscar los intereses de su propio pueblo.

Maistre también aprendió de Aristóteles que las leyes necesitan tiempo y que es peligroso pretender cambiarlas con el pretexto de corregir tal o cual abuso. Lo que importa es que la comunidad pueda vivir y defenderse. Aunque Maistre era monárquico y estaba a favor de un sistema real ayudado por una aristocracia sana, también creía que cada nación tenía sus particularidades y que un sistema político que era bueno para un pueblo no lo era necesariamente para otro.

En resumen, al igual que Aristóteles, Maistre cree que la experiencia y la historia son los ingredientes de toda buena política.

La nación contra a los derechos humanos es el subtítulo del ensayo que acaba de publicar en Francia[1]. ¿Es aquí, en esta oposición, donde se juega la lucha de Joseph de Maistre contra la Ilustración?

La Declaración de los Derechos Humanos es la culminación de lo que se conoce en la historia de la filosofía como teorías contractualistas. Estas teorías tienen su origen en los escritos de autores ingleses como Hobbes, pero sobre todo Locke, que tuvo una considerable influencia póstuma en Francia a lo largo del siglo XVIII. Rousseau, con su libro El contrato social, también desempeñó un papel importante en el desarrollo de la concepción de la sociedad como un contrato, aunque con sus propias características específicas.

La idea esencial que subyace a estas diversas teorías contractualistas es sencilla: afirman que el fundamento de una sociedad no es más que una especie de contrato legal, también conocido como pacto, cuyas reglas definen las relaciones entre los individuos de esa sociedad. La Declaración de los Derechos Humanos de 1789 no es otra cosa que un contrato de este tipo. Sus diecisiete artículos establecen una serie de derechos y deberes generales que, en la mente de sus redactores, bastaban para definir lo que ellos llamaban una nación y sus ciudadanos.

La crítica de Maistre a esta Declaración y a la Constitución de 1795, que se basó en ella, es que es abstracta, es decir, que no tiene ninguna relación con la realidad concreta, histórica y única de Francia. Es un texto que pretende ser válido para cualquier país, un texto que plantea los derechos y deberes de un hombre imaginario, un hombre que sólo existe sobre el papel. Así lo expresa Maistre en una de sus frases más célebres: "La Constitución de 1795, como sus predecesoras, está hecha para el hombre. Pero no hay hombres en el mundo. He visto, en mi vida, franceses, italianos, rusos, etc.; incluso sé, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: pero en cuanto al hombre, declaro que no lo he conocido en mi vida, y si existe, es sin que yo lo sepa."

Según Maistre, y esta idea fue retomada mucho más tarde por Solzhenitsyn, las naciones forman parte del plan divino. Ni su existencia ni su historia dependen del azar. No sólo cada nación tiene sus propias particularidades y tradiciones, sino que también tiene su propio territorio natural, su propia base geográfica, que es como su hogar. Las naciones son como los individuos: pueden ser poderosas, pero también pueden fracasar, entrar en decadencia y perecer. Maistre ve las guerras como penas divinas destinados a castigar o regenerar a las naciones.

También habla usted de la visión de Joseph de Maistre sobre el Islam. ¿Qué tiene que decir que pueda arrojar luz sobre nuestra época?

Maistre no siempre tuvo la misma comprensión del Islam. Mientras vivió en Saboya, luego durante su emigración a Suiza, y aunque sus reflexiones sobre la Revolución francesa le llevaron a criticar a Rousseau, permaneció sin embargo abierto a la visión positiva que este último tenía del Islam. No fue hasta que Maistre se convirtió en embajador del rey de Cerdeña en San Petersburgo cuando cambió de opinión sobre el islam. Durante sus muchos años en Rusia, Maistre tuvo la oportunidad de conocer a diplomáticos y militares con un buen conocimiento del mundo musulmán, en particular al almirante Tchitchagof.

Fue sin duda gracias a ellos como Maistre se convirtió en un decidido opositor al Islam. En su libro Du Pape [Sobre el Papa], elogió a Carlos Martel y a Carlomagno por detener la invasión musulmana y alabó a los papas por llamar a la guerra contra los musulmanes. Según Maistre, el conflicto entre el cristianismo y el islam era inevitable. Sus palabras son inequívocas: "La guerra entre nosotros es natural y la paz forzada. En cuanto entran en contacto el cristiano y el musulmán, uno de los dos sirve o perece".

En 1815, cuando se reeditó su libro Considérations sur la France [Consideraciones sobre Francia], publicado por primera vez en 1797, Maistre fue calificado de profeta, porque en él anunciaba como cierto y seguro el regreso de los Borbones al trono de Francia, mientras que en aquella época todo el mundo lo consideraba impensable. Lo que escribió sobre el Islam en su libro Du Pape fue igual de profético: en aquella época, los franceses no sabían nada sobre el Islam, aparte de las Cartas persas de Montesquieu, la obra Mahoma, de Voltaire, y lo que sabían de la expedición de Bonaparte a Egipto. Gracias a su larga estancia en Rusia, un país a menudo en guerra con lo que entonces se conocía como la Sublime Puerta, Maistre pudo conocer una realidad que los franceses de la época habían olvidado, a saber, el poder conquistador del Islam o, por utilizar una palabra que Maistre empleaba, del islamismo.

Cabe señalar, sin embargo, que Maistre esperaba que, en el futuro, el papa desempeñara un papel en la protección de la cristiandad. El papa, al tiempo que dejaba a los soberanos el control de sus políticas, podría derrotar a los reyes que no fueran cristianos. Este papa, por supuesto, al igual que sus predecesores, lucharía contra el Islam. ¿Qué diría Maistre si viera que el papa actual aboga, antes al contrario, por la apertura de las fronteras a todos aquellos que los papas del pasado consideraban enemigos de la cristiandad? La respuesta no es difícil de adivinar, ya que el propio Maistre la da en una carta escrita poco antes de que el papa de su tiempo acudiera a París para la coronación de Napoleón. Maistre, considerando a Bonaparte como el hijo de la Revolución, veía como un sacrilegio que el papa viniera a legitimar esta coronación, por lo que no dudó en escribir: "No tengo palabras para describirle la pena que me causa el paso que el papa está a punto de dar; le deseo la muerte de todo corazón, de la misma manera y por la misma razón que se la desearía hoy a mi padre, si se deshonrara mañana".

¿Qué lecciones podemos extraer hoy del pensamiento de Joseph de Maistre?

La crítica de Joseph de Maistre a los derechos humanos está más vigente que nunca. En nombre de esta famosa Declaración de 1789 como las naciones de Europa están hoy en día amenazadas de muerte. Lo que esta Declaración favorece es al Hombre abstracto; en consecuencia, se han hecho leyes para condenar a cualquiera que se atreva a señalar que una nación pertenece ante todo a los herederos de quienes, a lo largo de cientos de años, la han construido pacientemente con su sudor y su sangre. Por eso, cuando la señora Merckel aprobó la entrada e instalación en Alemania de un millón de inmigrantes, no los consideraba más que hombres abstractos, sin duda de interés económico para ella, pero no le importaba que fueran extraños a las costumbres, tradiciones y a la propia lengua de Alemania. La Declaración de los Derechos Humanos es, pues, el vector de una ideología mortífera para las naciones tradicionales, y Joseph de Maistre fue uno de los primeros en advertirnos de ello.

En general, Maistre nos previene contra todas las teorías políticas abstractas que son ajenas a la experiencia y, por tanto, a la historia. La lectura de los libros de Maistre es un excelente antídoto contra los venenos de la ideología contemporánea. [1] Patrocinado por el Institut Iliade y titulado Joseph de Maistre. La nation contre les droits de l’homme (Éditions de la Nouvelle Librairie).

Referencia: Éléments

3 notes

·

View notes

Text

Historia II - Tema 8.

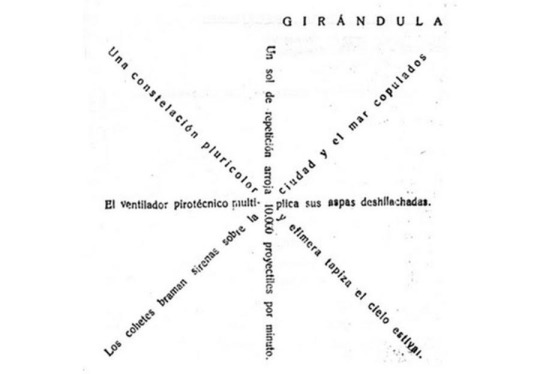

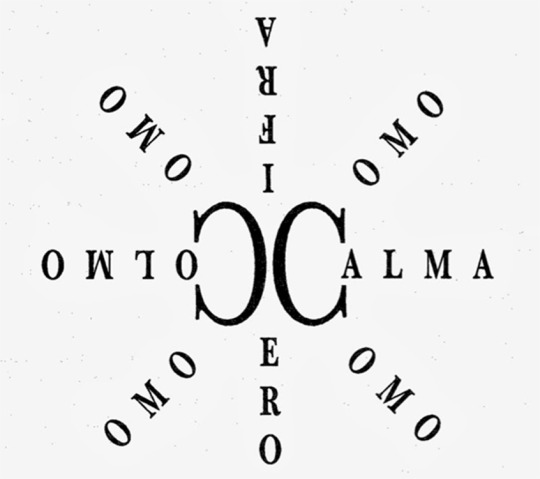

“La cosmología barroca: Kepler” de Severo Sarduy. (Mini ensayo)

Se aborda la significativa contribución de Johannes Kepler al cambio de paradigma en la visión del universo durante el período barroco. Sarduy explora cómo las leyes de Kepler transformaron la percepción científica y filosófica del cosmos, alejándose de la perfección geométrica del círculo y abrazando la complejidad de las elipses.

Y Kepler formuló tres leyes fundamentales que revolucionaron la cosmología:

1. Primera Ley: Los planetas describen órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse.

2. Segunda Ley: El radio vector que une el centro del Sol con el centro del planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, destacando la velocidad variable de los planetas en sus órbitas.

3. Tercera Ley: Existe una relación constante entre el cubo de la distancia media de un planeta al Sol y el cuadrado del período de su órbita, vinculando matemáticamente las órbitas planetarias.

Estas leyes no solo describieron con precisión el movimiento de los cuerpos celestes, sino que también reflejaron una visión del universo en constante cambio y movimiento, características fundamentales del pensamiento barroco. La cosmología de Kepler, al desafiar las nociones tradicionales de perfección y estabilidad, resonó con la estética y filosofía del Barroco, una época marcada por la complejidad, la tensión y el dinamismo.

Sarduy destaca que la adopción de las leyes de Kepler representó una transición crucial desde una cosmología estática y centrada en el hombre hacia una visión más dinámica y heliocéntrica del universo. Esta transformación simbólica y científica permitió un mayor entendimiento de la naturaleza y su funcionamiento, y fomentó el desarrollo de una nueva sensibilidad hacia la irregularidad y la diversidad del cosmos.

Resumiendo, la influencia de Kepler en la cosmología barroca, tal como lo describe Sarduy, es un testimonio del poder de la observación y la matemática para transformar nuestra comprensión del mundo. La obra de Kepler, con su insistencia en las elipses y las leyes de movimiento planetario, abrió nuevas perspectivas y sentó las bases para la astronomía moderna.

0 notes

Text

dentro de los archivos de vera quinn podemos encontrar la ficha de identificación de SVETLANA KOSTORNAIA persona vinculada al infame círculo ateniense, tiene un parecido sorprendente con MILENA TSCHARNTKE, durante su estancia en pomona perteneció a los estudiantes interrogados debido a su pertenencia al grupo de LAS QUE ENCONTRARON A AMELIA, salió sin cargo alguno.

¡EFFY, te damos la bienvenida a CÍRCULOFMS! Cuentas con veinticuatro horas (24) para enviar la cuenta de tu personaje, de necesitar más tiempo no dudes en enviar un mensaje a la administración.

primer apartado: fuera de personaje.

seudónimo: effy.

pronombres: ella/elle.

zona horaria: gmt-4 kreo

triggers: tca

segundo apartado: información básica.

nombre completo: Svetlana “Sveta” Ilyinichna Kostornaia.

rostro utilizado: Milena Tscharntke.

cupo elegido: a3.

fecha de nacimiento: 4 de octubre, 1998.

ocupación: co-jefa de redacción en Risk Magazine, ensayista, podcaster.

carrera que estudió: periodismo, con un minor en filosofía.

tercer apartado: información psíquica.

personalidad: responsable, tenaz, afable, independiente; ansiosa, ingenua, orgullosa, insegura.

cuarto apartado: información biográfica.

La existencia de Svetlana siempre estuvo ligada al escándalo. La prensa amarillista rusa encontró una mina de oro cuando, durante el verano del cambio de siglo, llegó a los oídos de varias publicaciones que Ilya Fyodorovich Kostornoi, prominente oligarca ruso, había sido padre hacía casi dos años atrás. Bajo otras circunstancias no habría existido escándalo alguno, mas la hija en cuestión era una ilegítima — y lo que es peor: Ilya y su mujer eran conocidos por su pulcra imagen pública, así como su matrimonio aparentemente idílico. Además, ya tenían un hijo, el mismo que se convertiría en el heredero del legado familiar cuando llegase el momento. Sin embargo, el peso de la controversia acabó recayendo sobre los hombros de la madre de Sveta: pronto fue tachada como una gold-digger, el desliz en el historial intachable de un hombre ejemplar que solo fue víctima de los juegos de seducción de una oportunista.

Para remediar el escándalo, Ilya y su esposa comenzaron a hacerse cargo de buena parte de la vida de Svetlana. Si bien Sveta se crió con su madre, los Kostornoi se aseguraron de que la pequeña creciera con los mismos privilegios que su medio hermano — al menos en apariencia. En realidad, no les preocupaba mucho que en la escuela la trataran de bastarda, ni que durante sus estadías en la gran casona familiar todo le recordara que no se encontraba en la misma categoría que su hermano, Aleksandr. Svetlana aprendió muy pronto que, a diferencia del varón, debía probar el valor de su existencia constantemente.

A los diez años, Ilya Fyodorovich decidió enviar a Sveta y a su madre a Estados Unidos: era su forma de lavarse las manos. Las dejó bien asentadas en Nueva York, hallando un empleo decente para su ex-amante y asegurándose de cubrir los estudios de su hija en institutos de primer nivel. Así, la vida de Svetlana quedó relegada a un nuevo país, con las visitas a su tierra natal limitándose a un par de semanas durante las vacaciones de verano y volviéndose cada vez más esporádicas. Sveta pasó a ser asunto de los contadores de los Kostornoi, un gasto insignificante para los bolsillos del oligarca.

Decidida a enorgullecer a su madre, quien siempre lo dio todo y más por ella, Svetlana siempre destacó en los estudios y en cuanto pasatiempo se volcaba. Las medallas y los diplomas nunca faltaron, y así se mantuvo durante su paso por la universidad.

Pomona fue un punto de inflexión para Sveta — fue la primera vez en la que no se sintió en deuda con el hombre que se hacía llamar su padre. Si bien era su nombre el que figuraba en cada pago de la mensualidad, fue el esfuerzo de Svetlana el que la llevó a figurar como una estudiante destacada. No solo era reconocida por su rendimiento académico, sino también por su naturaleza sociable y espíritu universitario. No obstante, sabía que su posición era frágil, así como era consciente de que en realidad, no era especial.

Hoy en día se dedica a trabajar como editora en Risk Magazine, una revista digital de estilo de vida y moda. Fundada por Sveta y dos colegas de su primer empleo tras graduarse, Risk ha ganado tracción en los últimos años por su estilo único y gracias a varios artículos que se han ido viralizando en redes sociales, incluyendo un par de ensayos de la misma Svetlana. Además, cuenta con un podcast en donde discute y profundiza diversos tópicos controversiales.

quinto apartado: culpable o inocente.

removido por administración.

#formulario aceptado.#fc: milena tscharntke.#usuarie: effy.#grupo: las que encontraron a amelia.#cupo: a3.

0 notes

Text

El liberalismo ha terminado siendo una forma de «anticonservadurismo» I

Pierre Le Vigan

Desde los años 1970, hemos hablado fácilmente de neoliberalismo. Generalmente se hace referencia a esto como una nueva era de liberalismo que apareció con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y la presidencia de Reagan en Estados Unidos. Este neoliberalismo adquiere una dimensión particular en Europa, y particularmente en Francia. Se trata de reducir la participación del sector público y el lugar de los servicios públicos, de introducir en todas partes la competencia del sector privado, de desnacionalizar (especialmente en Francia) y de «empoderar» (sic) a los ciudadanos poniendo fin al Estado de bienestar (en realidad, un Estado protector). Se trata también, en Francia, de alejarse de la planificación, aunque indicativa, de la era gaullista y pompidoliana, y de poner fin a cualquier política de Estado fuerte como la planificación territorial. La filosofía de este neoliberalismo se resume muy bien en la fórmula de Thatcher: «La sociedad no existe». Entonces sólo hay individuos. Y como resultado, sólo hay una política posible, una que sólo tenga en cuenta los intereses de los individuos. No hay alternativa.

Los analistas están desorientados por este neoliberalismo. ¿Es esto un endurecimiento del liberalismo? ¿La consecuencia de su globalización? ¿O una desviación del liberalismo? En este sentido, el liberalismo sería bueno en términos generales, pero es el ultraliberalismo el que sería criticable. El hecho es que la observación sobre las medidas de deterioro de los servicios públicos y de desvinculación del Estado es correcta y que el neoliberalismo sintió que le crecían alas desde el momento en que el bloque soviético colapsó entre 1989 y 1990. Así, desde el momento en que el mundo se volvió unipolar, lo que ha sido cada vez menos cierto desde la década de 2010 y más aún desde que Rusia y China se vieron obligadas a acercarse frente a la estrategia agresiva de los Estados Unidos y sus satélites (incluido, lamentablemente, nuestro país).

Liberalismo 2.0

Sin embargo, las explicaciones sobre la naturaleza de este neoliberalismo no son del todo satisfactorias. La hipótesis que formulamos es que el liberalismo no ha cambiado de paradigma sino que enfrenta la realidad de otra manera. En este sentido, nos parece relevante hablar, más que de neoliberalismo, de una transición de un liberalismo de tipo I a un liberalismo de tipo II.

El liberalismo tipo I postuló, con Adam Smith, que el individuo busca naturalmente su propio interés y que esta búsqueda resulta en el bien común sin que el individuo tenga que buscar este último. «No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de lo que esperamos nuestra cena, sino del cuidado que tienen en buscar su propio interés. No confiamos en su humanidad, sino en su egoísmo». Ciertamente. Pero los liberales han notado que los hombres no se contentan con buscar sus intereses individuales. Les gusta reunirse, defender juntos no sólo sus intereses sino su forma de ver, su concepción del trabajo bien hecho, sus ideales, su forma de vida, etc. Los gobiernos tenían que reconocer esta aspiración, de lo contrario se aislarían de las fuerzas vitales del país. Napoleón III reconoció el derecho de huelga en 1864, la Tercera República reconoció el derecho a crear sindicatos en 1884. Una parte de los empresarios se hizo cargo de las viviendas de los trabajadores, en particular el 1% de los empresarios pasó a ser el 1% de viviendas (reducido a 0%, el 45% de la nómina desde la ola del neoliberalismo). Sobre todo, a partir de los años treinta y durante los gloriosos treinta años se desarrolló un compromiso social. A esto se le llamó «fordismo».

Sin cuestionar el capitalismo, es decir, la propiedad privada de los medios de producción, se trata de avanzar hacia un reparto del producto nacional más favorable para los asalariados y de introducir protecciones sociales. Tanto el Frente Popular como, en parte, el régimen de Pétain (en circunstancias evidentemente desfavorables al progreso social), y luego el Consejo Nacional de la Resistencia, forman parte de esta perspectiva (jubilación de antiguos trabajadores, seguridad social, vacaciones pagadas, convenios colectivos por sector económico, etc.). Este «fordismo» (cuyo principio era que los empleados de Ford podían comprar un automóvil Ford para desarrollar el mercado) va acompañado de una política económica denominada keynesiana (o neokeynesiana), que se puede resumir en la existencia de fuertes inversiones públicas y un Estado estratégico. Una industria fuerte, el desarrollo del mercado interior y una situación cercana al pleno empleo (por lo tanto favorable a los aumentos salariales) caracterizan este fordismo.

Fuente: https://adaraga.com

0 notes

Text

EL PLANETA DE LOS VIKINGOS – El Éxodo

Bueno, si me preguntan como contar esta historia, hagamos un esfuerzo,….nuestra gran civilización procede de otra más antigua, más lejana, se desarrollo normalmente, logro colonizar zonas del espacio donde las estrellas se perdían, influencio positivamente otras culturas con tecnologías que mejoraron sus vidas, pero el tiempo, el desarrollo y el crecimiento hace que las personas sean más complicadas, más difíciles de entender, un pensamiento así crea grandes vacíos en el corazón de los hombres y profundas necesidades, pero nuestras deidades ancestrales (muy similar a los dioses nórdicos) detestan los vacíos y pusieron en el corazón y la mente del viejo sabio Ga-Sou, una filosofía neotranscendentalista, el ofrecer a nuestros ciudadanos la búsqueda de un modo de vida más sencillo, muy similar a nuestros antepasados (los vikingos) que en el pasado lejano cazaban, cultivaban, comerciaban y luchaban, cuando esto ultimo era realmente necesario, mi novia, Sha-Reff pasaba tiempo convenciéndome para que asistiera con ella a los encuentros que el viejo Ga-Sou convocaba para compartir esta filosofía, yo, Maeo-Ram solía ser mas cerrado a estas filosofía, mi gran creencia era la ciencia, las experimentación empírica, nada existía sino se probaba con ciencia, Sha-Reff me tenia harto, accedí a ir a uno de esos meetings con el viejo Ga-Sou, y lo escuche, las palabras tomaron sentido lo que decía, nos hemos cerrado en un mundo moderno que no aprecia la sencillez de las cosas, la conexión con nuestras divinidades ancestrales (Odin, Thor y Loki), el contacto con la naturaleza….Después de escuchar las palabras del viejo Ga-Sou me seguían atormentando en el trabajo, no podía concentrarme, finalmente renuncie, me uní al movimiento neotrascendentalista y me case con Sha-Reff, a falta de una autoridad religiosa competente en esos momentos, Ga-Sou acepto oficiar nuestra boda, la familia de Sha-Reff no lo tomo con buenos ojos, el padre de Sha-Reff enojado dijo: “¡¡haz engatusado a mi hija, cretino, como te atreviste a llevarla a esta secta, ella tenia un futuro prometedor como una científica y tu lo haz echado a perder todo, largo de mi casa, los dos!!”, sus palabras fueron lapidarias, no nos quedo otra que vivir en la villa comunitaria en el campo, la vida fue agradable, vivir una vida sencilla, un día el padre de Sha-Reff fue a visitar a su hija, pero también nos contó que las cosas no estaban marchando bien fuera de la villa, había división, facciones políticas en conflicto que amenazaban con escalar en una guerra civil que cubriría de sangre y fuego todo nuestro mundo, increíblemente esta civilización en la que nos empezamos a distanciar empezó a ser menos tolerante.

Un día, lleve estas inquietudes al viejo Ga-Sou, mi sorpresa es que estaba reunido con un grupo de científicos que veía que se venía y tenía un plan llamado “El Éxodo”, el plan consistía en construir arcas espaciales con el fin de fundar una colonia en un cercano al interior de la galaxia que sustentara la vida, Gas-Sou me invito a formar parte, yo Maeo-Ram no le iba a decir que no…..Y así, me vi involucrado, el mayor proyecto de mi vida, refundar un pueblo en las estrellas, trabaje junto con los científicos que construían el arca espacial, mientras nos íbamos enterando de que nuestro mundo iba más y más acercándose a la guerra civil. De pronto, pasado unos corto 5 años, llego el día, teníamos grandes contenedores donde transportar nuestra villa comunitaria e insertar las granjas de animales para fundar la nueva colonia, pero escuchamos un mensaje que una de estas facciones se había hecho de cabezas nucleares y estaban dispuestas a lanzarlas contra sus enemigos, los dados del destino estaban tirados era quedarse a morir o vivir lejos en las estrellas, la facción que se apodero de las cabezas nucleares perdió el control y decidió lanzar las cabezas nucleares, el Ga-Sou ordeno que todos subiéramos a los contenedores del arca espacial, subimos apresuradamente toda pertenencias y animales, y a penas exploto una cabeza nuclear en una ciudad cercana, cerramos el contenedor, el viejos Ga-Sou y los científicos encendieron con dificultad los motores, todos pensamos que el arca se vio afectada por el pulso PEM (Pulso Electromagnético), al parecer no fue tan así, los científicos previnieron esta contingencia y construyeron los mecanismos de la nave a prueba de estos fenómenos, incluso el contenedor protegió al pueblo de la radiación, el arca se levantó lentamente del suelo y de apoco emprendió un apresurado vuelo hacia el espacio, dentro de los contenedores todos estábamos asustados, incluyendo mi bella esposa, Sha-Reff, el contenedor temblaba producto de los roces en el exterior con las armas nucleares y sus explosiones, y también con la estructura muy nueva, al final el arca acelero y se alejó de mundo que dejamos atrás, con ciudades que estaban siendo pulverizadas por las explosiones atómicas, dejamos atrás un mundo de muerte.

Cuando el arca ya estaba atravesando el espacio profundo rumbo a nuestro nuevo hogar, el viejo Ga-Sou, se acercó a nosotros para tranquilizarnos, avisarnos que ya estamos en curso a ese mundo ubicado en el interior de la galaxia, lleno de vida, donde según el autor de un gran libro fluye la leche y la miel. Pasaron meses y aún no había noticias de lo que dejamos atrás, ni de lo que tenía por delante, pero en algunos ya empezó a reinar la impaciencia, muchos meses encerrados en un contenedor en el espacio iba a crear ciertos problemas psicológicos que muchos no estaban preparados para lidiar, con el tiempo se creó una nueva facción dentro de nuestra comunidad, liderada por Erik, un joven impulsivo, alguien que creía que se debía radicalizar el movimiento y ahora debíamos llegar pronto a nuevo mundo, con este granuja siempre me lo topaba y terminaba discutiendo, el viejo Ga-Sou siempre hacia de padre de nosotros para reconciliarnos, pero difícilmente lo conseguía, un día, después de trabajar en nuestra granja hidropónica, Erik se acerca a mí, y me propone formar parte de un motín para tomar el arca y poner curso al primer mundo habitable, como siempre nos pusimos a discutir, yo le dije: “no se puede, yo trabaje con los científicos que construyeron el arca, y me dijeron que nos desviamos podríamos caer un mundo ya habitado o en uno donde la vida fuese dañina para nosotros, que debía tener fe”, pero Erik me respondía: “¡¡tú qué sabes de fe, Maeo-Ram, se supone que ya debimos haber llegado a ese mundo, el viejo Ga-Sou nos tiene bailando a su ritmo!!”, se retiró un tanto irritado, llega a la cabina donde estábamos con mi esposa, ella tenía unos 6 meses de embarazo, esperábamos a nuestro primer hijo, le conté lo que me había pasado con Erik, Sha-Reff me decía, ese muchacho le falta mucho por madurar.

En un momento, el centro de mando donde estaban los científicos y el viejo Ga-Sou guía la nave, es asaltado por unos jóvenes armados rifles, entre ellos estaba a Erik, amedrentando a los científicos y al viejo Ga-Sou, el sabio trato de persuadir a Erik de que desistiera, pero Erik impaciente y harto de esperar increpo al anciano, en un momento de alteración, Erik toma un rifle y le dispara al anciano, provocándole la muerte, en ese momento los jóvenes a discreción disparan contra los científicos, dejando la nave sin nadie que tome decisiones, salvo ellos mismos….el resto de la tripulación nos percatamos del motín y fuimos al centro de mando cuya puerta estaba trabada por estos jóvenes, mientras en el centro de mando ellos revisan las cartas astronómicas y los mapas de las estrellas y ven cientos de planetas en el curso que tomo el arca, donde se puede sustentar la vida humana, solo faltaba sacar un dado y elegir que planeta aterrizar, detrás de la puerta grite para exigirles a estos malandros que abrieran y desistieran de sus acciones, en el mismo momento, Erik buscaba con desesperación algún mundo cercano al curso que estaban actualmente, ¿¿sería Alfa Centauriano o Vane-1138 o Sagitarius-38911??, Erik reviso varias opciones a toda prisa por la presión del grupo, de pronto eligió uno al alzar y trazo las coordenadas en la computadora del arca, con ello el arca giro lentamente hacia su nuevo curso, en ese momento confusión, solo los dioses sabían que había elegido ese irresponsable. En unos minutos, unos de los tripulantes tomo una sierra laser de las que usamos para construir el arca para destrozar la puerta, al poco tiempo abrimos la puerta y logramos reducir al grupo de insurgentes, pero ya era tarde para cambiar el arca a su curso original, nos habíamos demorado mucho echar abajo la puerta del centro de mando y reducir a los amotinados, en ese momento, el arca entro a un pozo de gravedad, avisamos a todos que se sujetaran de lo que pudiera, el viaje iba a ser turbulento, el pozo de gravedad era la entrada a una nebulosa con tormentas eléctricas, la gravedad atrayente era poderosa, por más que forzáramos el timón no podríamos cambiar la trayectoria, la nebulosa solo era la antesala de un agujero de gusano, el arca al pasar a ella provocaba en su interior que la gravedad se alterara en cada pasillo y escotilla, el tiempo se ralentizaba poco a poco y al salir del agujero de gusano, llegamos a un sistema solar de 9 planetas, el arca empezó tener graves daños en el exterior a medida que se adentraba en ese sistema, detrás de una luna estaba un hermoso planeta azul con verde, lo teníamos al frente, sin duda íbamos directamente a ese mundo, la entrada fue violenta, el arca despedía capas de metal mientras el casco del arca se recalentaba a medida a la entrada al planeta, en ese zangoloteo, yo atine en revisar la computadora y note que el descenso iba bien, solo faltaba girar la palanca para entender las patas del arca para tener un aterrizaje suave, eso hice, el arca extendió sus patas y aterrizo suavemente dejando sus huellas en la superficie de una pradera verde, en ese momento nos sentimos aliviados, solo nos faltaba ver si el aire era respirable, me puse en la escotilla principal y abrí la compuerta con mucho miedo, entro mucha luz y mucho aire fresco, tome una bocanada y me sentí bien, el aire era bueno, salimos todos del arca y sentimos un clima agradable, el sol calentaba nuestra piel, el paisaje era hermoso, habíamos llegado a un nuevo hogar.

Al descender, todos habíamos bajado del arca, Erik alegaba: “¡¡miren, yo tenía toda la razón, el viejo nos tenía dando vueltas por el cosmos, y estábamos cerca de un mundo habitable, síganme, yo los lleve a este mundo!!”, le he respondido: “¡¡no es la manera, logramos llegar a este mundo, pero aún no sabemos nada de él, arriesgaste la vida de todos!!”, y eso era verdad, hacer un motín y elegir un mundo al alzar, era jugarse la vida irresponsablemente en el espacio, Erik decidió que si no tenía lugar con ellos, era mejor marcharse, y así fue, Erik y quienes se habían unido con el en la insurrección se marcharon, buscando un lugar donde asentar una colonia aparte, con el tiempo enfrentaron dificultades y muchos volvieron que reunirse con nosotros para colonizar este nuevo mundo. Para empezar esa tarea, había que enterrar al viejo Ga-Sou y a los científicos muertos en el motín, erigimos una placa homenajeando a su valor al construir el arca y sacarnos de nuestro mundo de origen sanos y salvos, de ahí empezamos a cumplir el compromiso que hicimos con la filosofía neotrascendentalista que el viejo Ga-Sou nos enseñó; dejar la tecnología atrás, vivir una vida sencilla en conexión con la naturaleza y nuestros dioses, a los pocos meses que estuvimos organizándonos, Sha-Reff tuvo a mi bebita, la llamamos Sif, como a uno de nuestros dioses, en poco tiempo dividimos la colonia en varias partidas, nos repartimos en varias colonias que fundaron villas a medida que explorábamos este nuevo mundo, con el tiempo vimos que este mundo no tenía habitantes, solo vida vegetal y animal, muy similar a los tiempo en los comienzos de la vida. Felizmente elegí una tierras para cultivar trigo en un lugar cálido y hermoso, después de tanto vivido, me sentía feliz y pleno, envejecía, ya me parecía al viejo Ga-Sou, con cabello largo y barba larga, mi esposa con la edad se veía también hermosa, porque la llenaba la dicha de vivir una vida sencilla, pero nuestro mayor orgullo era ver a la pequeña Sif creciendo en el nuevo mundo que empezamos a llamar Astragar, viví muchos años, logre ver como nuestro movimiento neotrascendetalista se convirtió en una civilización que emulaba a nuestros antepasados, le pedí a mi hija que escribiera cada palabra que he escrito hasta ahora, para que en el futuro recordáramos con orgullo de dónde venimos. Al morir, mi esposa Sha-Reff lleno lo que le faltaba a esta memoria; los habitantes se reunieron en un consejo y decidieron que al ser muchos, necesitábamos tener un gobernante, en este consejo, Sif fue elegida como la primera reina de Astragar, con el tiempo mi historia se convirtió en la historia de los reyes de Astragar, pasaron muchas generaciones hasta que una reina descendiente de Sif, llamada Freiya tuvo esta memoria en sus manos y la leyó atentamente, poco antes de dar audiencia a un extraño que se llamaba Diego Rodríguez que decía ser un astronauta venido de un país llamado Chile y de un mundo más lejano al nuestro llamado Tierra junto con su acompañante Jolnir…..cuando apenas termina de leer mi memoria, la Reina Freiya es avisada por un guerrero de palacio que Jolnir y Diego llegaron al palacio, tranquilamente la Reina Freiya deja mi memoria a un lado y camina para encontrarse con la continuidad de su propia historia.

#SciFi#AventuraEspacial#CivilizaciónPerdida#ExploraciónEspacial#AventuraSciFi#NuevoMundo#ViajeEspacial#NuevasAventuras#ÉxodoInterplanetario#LecturaÉpica#AventuraInterplanetaria#CienciaFicción

1 note

·

View note

Text

«En la medida en que los miedos o sufrimientos de los hombres sean más apremiantes, irán inventando nuevas formas de adulación; y quien supera a su predecesor en inflar los títulos de su divinidad se verá a su vez superado por su sucesor en la habilidad de inventar epítetos de alabanza más pomposos. Y de este modo irán procediendo, hasta llegar a la infinitud, más allá de la cual no cabe ulterior progreso. Y bueno será si, en su esfuerzo por llegar más lejos y representarse un ser de magnífica simplicidad, no caen en un misterio inexplicable y destruyen la naturaleza inteligente de su dios, la única en la que puede basarse adoración racional alguna. Cuando se limitan a la noción de un ser perfecto, creador del mundo, coinciden de pura casualidad, con los principios de la razón y de la verdadera filosofía; pero no son llevados a esa noción por procedimientos racionales —de los cuales son, en gran medida, incapaces—, sino por adulación y por los miedos que en ellos provoca la más vulgar superstición.»

David Hume: Historia natural de la religión. Tecnos, págs. 44-45. Madrid, 2010.

TGO

@bocadosdefilosofia

@dias-de-la-ira-1

#hume#david hume#historia natural de la religión#teísmo#monoteísmo#politeísmo#origen del teísmo#origen del monoteísmo#divinidad#alavanza#adulación#ser perfecto#creador#creador del mundo#miedo#miedos#superstición#razón#racional#principios de la razón#irracionalidad#ilustración#empirismo#teo gómez otero

1 note

·

View note

Text

"Cuando alguien me ha ofendido trato de elevar mi alma muy alto para que la ofensa no la alcance"

René Descartes

René Descartes fue un filósofo, matemático, y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna. Nació en marzo de 1596 en la Haye en Touraine en la región de Francia.

Rene Descartes queda huérfano de madre a los pocos meses de nacido, quedando a la atención de su nodriza en casa de su abuela materna. Su padre le llamaba “pequeño filósofo” por que de niño, René se la pasaba todo el dia haciendo preguntas.

A la edad de 11 años ingresa a un centro de enseñanza jesuita y a los 18 años de edad ingresa a la universidad para estudiar derecho y medicina y aunque obtuvo el titulo de abogado, nunca ejerció la carrera y aprovechando la guerra de los treinta años entre protestantes y católicos, en 1618 se enroló como soldado de las tropas del príncipe protestante Mauricio de Nassau, y un año mas tarde a las tropas católicas del duque de Baviera Maximiliano I, haciendo ver que no era tanto el triunfo de una o de otro bando sino el de conocer nuevos países y costumbres, lo que el llamaría el gran libro del mundo.

Descartes tuvo tres sueños bastante fuera de lo común y lo suficientemente reveladores e importantes que lo hicieron detenerse a escribir y analizar su contenido simbólico y de la cual surge en el la motivación para sentar las bases para una nueva ciencia universal capaz de unificar todas las ramas del saber a partir de un solo principio indudable.

A partir de ahí, Descartes busca una verdad válida para todos los hombres tomando a la razón como la búsqueda de la verdad y a la naturaleza como objetivo para su dominio. La ciencia por tanto se fundará en la razón y en la capacidad de esta para conocer la verdad, misma que no puede proceder de un conocimiento sensible sino inteligible, cada característica es la evidencia, y hasta no conseguir esta evidencia, el saber no estará completada.

Hizo famoso el célebre principio “cogito ergo sum” (pienso, luego existo), elemento esencial del racionalismo occidental, y formuló el conocido “método cartesiano”.

Su método filosófico y científico, el cual expone en sus “reglas para la dirección de la mente” pero principalmente en su “Discurso del método”, establece una cara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Caracterizado por su simplicidad, solo propone cuatro normas y como modelo el método matemático en un intento por acabar con el silogismo aristotélico o forma de razonamiento deductivo empleado durante la Edad Media.

Intentó sortear la censura del copernicanismo, disimulando de modo parcial la novedad de las ideas sobre el hombre y el mundo que exponen los planteamientos metafísicos o la forma de estudiar la naturaleza y los principios fundamentales de la realidad, estableciendo una dualidad sustancial entre el alma como el pensamiento, y el cuerpo como la extensión.

La influencia cartesiana propuesta por Descartes duraría prácticamente todo el siglo XVIII en donde los más importantes pensadores de su tiempo desarrollaron sistemas filosóficos basados en el suyo, pero también sufrió rechazos a sus teorías como es el caso de Hobbes, Spinoza, Leibniz y Pascal.

Descartes murió de neumonía en febrero de 1650 a la edad de 53 años, sin embargo, en 1980 el historiador y médico alemán Eike Pies, halló en la Universidad de Leiden una carta secreta del médico de la corte que atendió a Descartes, en donde describe al detalle su agonía y en donde se sospecha que su muerte pudo haber sido causada por envenenamiento por arsénico, según los comentarios de diferentes patólogos.

Fuente Wikipedia y philosophica.info

#citas de reflexion#frases de reflexion#notasfilosoficas#filosofos#escritores#citas de escritores#filosofando#francia#descartes#rene descartes#racionalismo

25 notes

·

View notes

Text

La crítica blanda

La crítica blanda publicado en Revista Jennifer 2023

Según una creencia muy difundida por la filosofía hay dos formas de conocer un objeto, descomponerlo y mirar cuales son sus elementos o recomponerlo en sus relaciones. Así, dependiendo de cual sea el abordaje cognoscitivo, el agua puede ser una molécula heteronuclear de oxígeno e hidrógeno o una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, que ocupa el 75% del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Estas dos formas de conocer el agua llegan, respectivamente, a resultados verdaderos -al menos parcialmente verdaderos- para los estudios científicos y el sentido común. Es nuestro deber como críticos blandos señalar que esos abordajes tienen poca utilidad para las exploraciones transversales del arte que conducen a una forma de conocimiento indirecta y diferente al en sí analítico y al en otro sintético; algo más extraño e indefinido que podríamos llamar ensiotro.

Estos últimos años, autorxs de cosas extrañas como la Ontología Orientada a los Objetos, el materialismo especulativo y el neoracionalismo se han encargado de recapitular ideas variopintas de autores como Heidegger o Whitehead para señalar las principales dificultades de esas formas -analíticas y sintéticas- de conocimiento:

la análitica reduciría el objeto a sus partes para crear ficciones superficiales en las que la acción real sucedería en un nivel más profundo generalmente formado por pequeños componentes descubiertos por la ciencia y definidos vagamente como estructuras conjuntistas de moléculas, átomos, quarks o cuerdas.

Por otra parte, el conocimiento sintético rebasaría al objeto a partir de efectos superficiales que no consideran a las cosas individuales como algo real, sino que atienden a los procesos, los acontecimientos y el dinamismo.

Frente a estos movimientos habituales del conocimiento el ensiotro podría contener ese aspecto nouménico característico de lo en sí y, a la vez, integrar lo en otro a partir de una retórica capaz de trazar caminos posibles para la construcción y el conocimiento de objetos blandos. En este punto sería oportuno aclarar que para un crítico blando no existe una distinción evidente entre construir y conocer o conocer y construir un objeto, así como tampoco existe una diferencia sustancial entre un crítico y un objeto o un objeto y un crítico.

§

Para ser más claros, veamos un ejemplo. Pensemos en el caso emblemático de la filosofía que se pregunta ¿qué es un hombre? la crítica dura optaría por la respuesta analítica que reduce el objeto hombre a sus partes hasta quedarse con el pene o la respuesta sintética que lo compone en sus relaciones a partir de su capacidad para razonar, hablar, fabricar objetos útiles, etc. Ahora, como dijimos, existe otra alternativa que llamamos ensiotro y es capaz de conocer y construir al hombre como un objeto blando. Esa forma, que no aparece en los diccionarios, ni en los libros de ciencia, ni en el sentido común, puede encontrarse fácilmente en una poesía. Veamos, por ejemplo, este ensiotro de Malena Low extraído de su poema Fiesta del Camp:

“un hombre es una mancha es una travesti es una máquina es un color”

Este nuevo hombre, mancha, travesti, máquina, color podría ser el hombre de una nueva cultura artística. Un hombre que no se reduce a ser un pene, ni tampoco es un ser racional que se limita a hablar y fabricar objetos útiles. Para tener una mejor comprensión del ensiotro deberíamos decir que utiliza zonas críticas para manifestar la expresividad y exhibir las cualidades de los objetos. De una manera similar al agua, que cuando llega a los cero grados se congela y cuando llega a los cien grados se evapora, el hombre blando que atraviesa un punto crítico es capaz de revelarse como una mancha, de recomponerse como un travesti, de ensamblarse como una máquina y de proyectarse como un color.

§

La historia del arte podría pensarse a partir del ejemplo del agua. Si imaginamos un charquito repleto de renacuajos nadando, con flores de ceibo flotando en la superficie y rayos de sol brillando sobre las piedras mientras nuestro rostro se transfigura por la acción de pequeñas ondas circulares, tenemos algo parecido al principio. Después, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, el arte habría atravesado un punto crítico, algo así como una gran helada que congeló nuestro charquito imaginario hasta convertirlo en un cubo de hielo frío y sólido que recién a partir de algún momento entre los '60 y los '90 comenzaría a evaporarse como si sufriera los efectos del cambio climático.

§

Aparentemente la dureza supo ser una cualidad bien ponderada por la moderna historia del arte. En teoría, o mejor dicho para la teoría dura, la dureza siempre estuvo ahí expresándose omnipresente. La encontramos en el oscuro bronce del Pensador de Rodin que está sentado en la plaza del Congreso, en el atormentado rigor intelectual de Kant que descansa en la mochila de un estudiante de estética, o en las sólidas columnas que sostienen al Museo Nacional de Bellas Artes. Según cuenta esa historia, no importa a donde sea que miremos, la cosa fija, noble y duradera aparece en todos lados, está en los objetos, en la arquitectura que los contiene y en los pensamientos de quienes intentan racionalizarlos.

No es de extrañar que la dureza sea una propiedad transitiva de eso que conocemos como materiales nobles y, de alguna manera, algo de la nobleza del material logra adherirse al artista que le da forma. Si Rodin es noble es porque el bronce es noble. Como si el bronce tuviera extrañas cualidades radioactivas, también tiene el poder de hacer extensiva la nobleza al espacio arquitectónico que lo contiene y a los visitantes que lo rodean. Esa nobleza internalizada, capaz de contaminar los cuerpos, en algunos manuales se conoce con el nombre de decoro.

§

No importa si hablamos con un filósofo analítico, con un científico que estudia las propiedades de la materia, con un sociólogo atento a la circulación de las mercancías o un experto en protocolo y ceremonial, todos nos hablaran de estas cosas duras, ya sea a partir del análisis de diminutas “partículas subatómicas” o el estudio de ensamblajes inabarcables conocidos como “hábitos” o “relaciones sociales”.

Sin embargo, a pesar de todo lo que puedan decirnos, el bronce sigue siendo un material que puede fundirse. Lejos de ser algo extraordinario, ese es un destino muy habitual para las esculturas. El material noble y valioso, en muchos casos, en vez de garantizar la durabilidad de la forma a lo largo del tiempo, conspira con su disolución para terminar desperdigando la materia en forma de monedas, herramientas, armas o joyería.

Pero, más allá de estos factores químicos y socio-semióticos, si miramos con cuidado al pensador de Rodin podemos notar que no pasan más de 30 minutos hasta que una paloma haga correr sus desgracias tóxicas sobre el voluminoso bronce en un espectáculo tan habitual y mundano como inadvertido por la crítica. La supuesta dureza e inalterabilidad de la aleación de cobre y estaño no solo puede licuarse a través del proceso de fundición, sino que se corroe constantemente a partir de eventos que no solemos considerar partícipes de la significación de las obras como, por ejemplo, la suerte columbiforme del cielo porteño.

Actualmente, una forma de crítica similar al accionar escatológico de las palomas se ha vuelto muy popular. Arrojar algún tipo de material comestible sobre obras clásicas del arte moderno para manifestarse en contra de cosas como el calentamiento global. A pesar de que el sol siga brillando con total indiferencia a los reclamos y las empresas sigan contaminando inescrupulosamente para producir bienes y servicios absolutamente prescindibles, esta crítica tiene el mérito de hacer visible algo evidente que sucede todo el tiempo frente a nuestras narices pero solemos pasar inadvertido como si se tratara de un escotoma. La noble dureza de los materiales es solo una ficción en la que decidimos depositar nuestra confianza.

§

Ahora, si nos damos una vuelta por el Museo Nacional de Bellas Artes y subimos por las escaleras que lo elevan de las escenas mundanas, encontramos cuatro robustas columnas que en principio parecen de orden dórico pero, prestando atención, podemos notar que están engordadas, como si representaran el tronco de un palo borracho hinchado por la retención de líquidos. Ese carácter idiosincrático y decorativo abre un halo de sospecha sobre las cosas sólidas. El rigor clásico y la austeridad se rompen. Aquello que debería conservar la estructura edilicia del museo, termina caricaturizado de manera simpática como un objeto fuertemente ornamental y discursivo. La ficción teatral de ese lugar destinado a la contemplación epifánica y la preservación perpetua del orden parece algo tan frágil que es capaz de romperse con una simple carcajada.

§

Siguiendo con el orden de nuestras indagaciones de la dureza, ahora solo nos quedaría abrir la mochila de un hipotético estudiante de estética y sacar sus fotocopias maltratadas de Kant para decir algo sobre el rigor de la crítica. Si nos detenemos en las páginas de la Crítica de la razón pura, encontramos que están prolijamente resaltadas y acompañadas por cuadros esquemáticos que ordenan en casilleros claramente inteligibles las diferentes categorías del conocimiento trazando sus límites bien definidos. El problema, el punto crítico, quizás se encuentre en las secciones dedicadas a la Crítica del juicio, ahí nos encontramos con subrayados temblorosos, palabras tachadas, dibujos monstruosos y preguntas inquietantes escritas en los márgenes que se pueden leer entre las manchas de yerba y las huellas de los dedos. Si nos fijamos con detenimiento, hasta se puede notar el sudor húmedo de las manos que recién las estuvieron manipulando. El arte parece un gran trauma para la crítica dura, algo que se escapa de su estructura diseñada a priori y amenaza con pudrir todo ese intrincado sistema de categorías y casilleros. El genio, lo sublime, la intuición nouménica quizás sean algunos de los nombres extraños que utilizó Kant para referirse a eso que en un principio decidimos llamar ensiotro y acá aparece con la forma de un encuentro traumático con la alteridad, un punto crítico en el que la rigidez de la razón se rompe.

§

La dureza de materiales nobles como el bronce se corroe constantemente a partir de algo tan inmundo como el excremento de las palomas, el orden arquitectónico y el decoro social pueden movilizar una carcajada espontanea cuando se revelan como cuestiones más ornamentales que estructurales como las columnas engordadas del Museo y finalmente el rigor de la crítica dura se quiebra frente al arte que parece algo extraño para sus modelos preestablecidos de entendimiento. Quizás recién ahora debería empezar este texto, pero tal vez lo mejor que puede hacer la crítica blanda sea prestar atención a esa parte de la materia que se está expresando sin la necesidad de ser analizada.

0 notes

Text

Una mirada hacia adentro ¿En tu vida, cuando tuviste que alcanzar algo, te sentiste realmente dueño de lo que hacías? ¿Te sentías empujado por tus propias fuerzas o más bien presionado por circunstancias exteriores? ¿Te ha pasado alguna vez que te hayas esforzado con todo tu ser, trabajando día y noche para conseguir la habilidad nueva, el cuerpazo que tanto deseas, la vida perfecta construida con tus propias e “ilimitadas” capacidades y que al final no te hayas sentido satisfecho, aunque en tu cabeza siguiera sonando la famosa frase “Querer es poder”, ¿Cuántas veces ésta te ha dado fuerzas para seguir adelante?

Hicimos nuestro el mito de la meritocracia: quien más trabaja, más éxito y valor personal tiene en la vida. Si este concepto funciona realmente, entonces ¿por qué existe la desigualdad social?

Nos pasamos los días quejándonos de cómo nos van las cosas, pero las cosas no cambian, y sobre todo, no cambiamos nosotros, y esto probablemente pasa porque nunca nos cuestionamos las cosas.

¡Vamos a entender juntos qué es lo que nos pasa y cómo podemos manejarlo!

Todo ser humano vive límites externos e internos, y al mismo tiempo sufre presiones externas. Los límites exteriores van de la mano con las presiones, puesto que ambos son proporcionados por la sociedad en la que vivimos, la cual se impuso como único modelo a nivel mundial, mientras que los límites internos son muy personales, ya que dependen de la actitud de cada uno. Es complicado admitir la existencia de los límites personales cuando pasamos la mayor parte de nuestra vida expuestos a publicidad, películas y clichés de hombres y mujeres “perfectos”. ¿Pero, perfectos según quiénes? Esta mentalidad genera una gran frustración porque nos hace perseguir un modelo que no se corresponde a la realidad de cada uno. Por eso, no es casualidad que las generaciones de los ‘80 y ‘90 padezcan graves trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. ¿Cómo enfrentar, pero sobre todo prevenir, todo esto? Creemos que cada uno podría intentar tomarse su tiempo para reflexionar sobre lo que es bueno para sí mismo, para sentir sus verdaderas necesidades, y para establecer sus propias metas. Si queremos buscar una respuesta en la filosofía, las corrientes del determinismo y del estoicismo pueden ayudarnos a reencontrar nuestro equilibrio interior.

El determinismo nos presenta una realidad bastante oscura, y pesimista, en la que todo está ya predeterminado y donde las acciones de los hombres, y por lo tanto sus esfuerzos, son totalmente inútiles ante la inmutabilidad de la naturaleza. Mientras que, el estoicismo devuelve un poco de libertad al individuo, y nos explica cómo el hombre debería aceptar lo que no puede controlar y centrarse en lo que sí puede cambiar para mejorar su vida y su propio ser. No podemos cambiar todas las condiciones en las que nos tocó vivir, pero podemos buscar un equilibrio a partir de la actitud con la que enfrentamos lo que nos pasa a diario, y esto es igualmente empoderante. Por ejemplo, si no llegamos a tiempo a alguna cita, evitemos ponernos nerviosos, ya que eso no va a cambiar la hora en la que llegamos; si alguien nos trata de mala forma, evitemos prestarle atención, ya que, si le vamos a contestar del mismo modo, esto nos haría sentir mal a nosotros. En suma, evitemos cansarnos por cosas inútiles, y tratemos de poner todas nuestras energías en la creación de algo bueno. Tratemos de comer, dormir, hacer actividad física, sintiendo lo que nuestro cuerpo de verdad necesita: no hay que entrenarse demasiado, ni dejar del todo el movimiento físico y los largos paseos bajo el sol. No hay que renunciar a ningún tipo de comida, ni alimentarnos con todos los productos que veamos continuamente patrocinados, simplemente hay que tratar de comer de una forma equilibrada, sin que nos falte ningún alimento, pero sobre todo para que nos sintamos satisfechos con lo que comemos. Intentemos dejarnos espacios cotidianos para nuestro cuidado personal, tanto físico como mental, de manera que podamos enfrentar los compromisos de estudio y laborales con más energías positivas. Si nos encanta escuchar música, pues que nos tomemos una hora al día para hacer nada más que ello, si nos encanta bailar, pues igual, ¡a bailar un ratito, incluso a solas en nuestra propia casa! Si nos encanta leer, leamos lo que nos gusta, y no solo lo que hay que leer por algún compromiso.

En conclusión, nos gustaría saber ¿qué hacen ustedes para buscar su propio equilibrio? Dejen sus comentarios aquí abajo, para que los demás lectores, y nosotros mismos, podamos tomar en consideración sus sugerencias. Nos encantaría ayudarnos entre todos, ¡como se haría entre cualquier grupo de amigos que se respete!

Un abrazo a la distancia, ¡pero sin menos relevancia! Cuídense, ¡y no olviden subscribirse a nuestras otras redes sociales!

#estoicismo#mindfulness#adversidades#desigualdad social#superar las adversidades#determinism#querer responder#capitalismo#will power#mind#critical thinking#thoughts#courage#goal

67 notes

·

View notes

Text

Hegel, Marx y Dugin: una dialéctica frustrada

Por Pierre Le Vigan

Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

Publicado en cerclearistote.fr el 16 de marzo de 2025

En un reciente artículo [1] Alexander Dugin examina el «salto platónico» y las consecuencias metapolíticas que pueden deducirse de él en la actualidad. El salto platónico es el salto de los fenómenos a la Idea, de lo que vemos y sentimos a las cosas como realmente son. Idea y fenómenos: es lo que se ha llamado el dualismo de Platón, un dualismo relativizado por la participación (metaxu, término que significa «en medio de», «entre»). La participación es el hecho de que los fenómenos participan de la Idea y sólo están aparentemente separados de ella. Esta cuestión del supuesto dualismo de Platón ha embrujado a la filosofía occidental.

Hegel, por su parte, quiso acabar con el dualismo entre lo fenoménico y lo objetivo (lo que es objetivamente, no subjetivamente, lo real, lo que es lo real «en sí»). Quiere acabar con el dualismo de un modo distinto a Platón, mediante la dialéctica. Lo fenoménico es «para sí», lo objetivo es «en sí». El «por sí» es lo subjetivo, el «en sí» es la naturaleza y la materia. Es a la materia, en el sentido de ser casi equivalente a la naturaleza (phusis), a lo que nos referimos cuando hablamos de filosofías materialistas [2]. No se trata, por supuesto, de una visión de la vida centrada únicamente en los intereses materiales, que es el materialismo en sentido vulgar.

Existe, pues, una dialéctica entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. Hegel – explica Dugin – sostiene que existe un espíritu subjetivo que se revela a través del espíritu objetivo mediante la alienación dialéctica. La Tesis es el espíritu subjetivo y la Antítesis es el espíritu objetivo, es decir, la naturaleza. La naturaleza no es naturaleza, pues, según Hegel, nada es idéntico a sí mismo, sino que todo es la alteridad del Otro, de ahí el término «dialéctica». En otras palabras, existe el Espíritu subjetivo como tal, que se proyecta como Antítesis. Así comienza la historia. Para Hegel, la filosofía de la historia tiene una importancia fundamental, porque la historia no es otra cosa que el proceso de despliegue del Espíritu objetivo, que adquiere en cada nueva etapa el componente espiritual que constituye su esencia. Pero el primer acto del Espíritu objetivo es ocultar su carácter espiritual, encarnarse en la materia o en la naturaleza y luego, a lo largo de la historia, esta alteridad del Espíritu subjetivo retorna, a través del hombre y de la historia humana, a su esencia.»

La dialéctica es, pues, el camino hacia una reconquista del yo, pero una reconquista transformadora. No idéntica. Cuando el espíritu objetivo (el de la naturaleza humana y de las instituciones) vuelve a ser el espíritu subjetivo, ya no es el espíritu subjetivo del punto de partida. Es un «en sí - para sí» (un objetivo subjetivado) que es al mismo tiempo un «para sí - en sí» (un subjetivo objetivado). El resumen de Alexander Dugin es acertado. En sentido estricto, no es un hegeliano, pero como todo practicante de las filosofías de la historia, sabe que uno está destinado a encontrase con Hegel en el camino.

Alexander Dugin conoció a Hegel en el marco de su viaje. Dugin defiende una cuarta teoría política. Rechaza el liberalismo, el marxismo y el fascismo. En efecto, el fascismo no fue una superación de la oposición entre liberalismo y marxismo – y más generalmente socialismo –, sino que fue un antiliberalismo socializante (y en todas sus formas, italiana, alemana y otras, murió en 1945). Lo que Dugin parece querer es una síntesis entre la etapa 2 de las teorías políticas, el socialismo, y la etapa 3, el fascismo (o, para utilizar un término y un concepto sin fecha, el nacionalismo revolucionario en sus formas totalitarias). El fascismo fue una reacción contra el universalismo abstracto del socialismo. Pero esta reacción estaba distorsionada por un nacionalismo esterilizador, un racismo o al menos un racialismo biológico (el fascismo italiano no era el nacional-socialismo alemán y no era exterminador), por un vitalismo extrovertido que ya anticipaba el «bougismo» contemporáneo (bien analizado por P-A Taguieff) y la sociedad del espectáculo. La cuarta teoría política de Dugin pretende ser una síntesis de lo mejor del socialismo – el sentido de comunidad y de lo común – y de lo que estaba en la raíz de ciertas aspiraciones «fascistas»: el deseo de volver a enraizarse en la larga historia de un pueblo y de devolver el sentido – un sentido compartido – a la vida en una civilización cada vez más maquinizada y masificada.

Además, la cuarta teoría política combina la visión metapolítica con la geopolítica. Dugin quiere un mundo multipolar, al igual que ve el mundo como un pluriverso. Un mundo en el que las culturas deben seguir siendo diversas. Contrasta el «Occidente colectivo», centrado ayer en Gran Bretaña y sus colonias y hoy en Estados Unidos, con grandes espacios civilizatorios. La que concierne directamente a los europeos es Eurasia, la gran «isla mundial» de Halford John Mackinder. Eurasia no es sólo la Europa de Dublín a Vladivostok. Es más que eso.