#la maison où je suis mort autrefois

Explore tagged Tumblr posts

Text

1 note

·

View note

Text

Ses yeux, lorsqu'elle regardait ses camarades rire bêtement,

étaient semblables à ceux d'un scientifique observant

des animaux de laboratoire.

La Maison où je suis mort autrefois (2010)

Keigo Higashino

8 notes

·

View notes

Text

Où sont les mauvaises nouvelles quand on les attend sans prévoir de les accueillir ?

Doucement, je rouvre mes yeux lorsque le soleil me fait part du début d’une nouvelle journée. Je ne me souviens de rien, et l’espace d’un instant, je ne peux ni bouger ni respirer — soudainement, comme précipité par un hier qui a fait son chemin dans mon esprit, c’est l’anxiété qui me met debout. Je cherche des nouvelles, je parcours la boîte aux lettres, un pull mal enfilé comme seule tenue. Aujourd’hui encore, il n’y a pas de mauvaises nouvelles. Cela signifie-t-il qu’il va mal ? Cela signifie-t-il qu’il va bien ? Les dictions qui visent à dire que s’il n’y a rien cela n’est pas négatif ne sont que des ignorants — que faire de tous ceux qui refusent de parler jusqu’à se briser en éclats ? Je penche la tête contre le mur. Moi non plus, je n’ai pas donné de mauvaises nouvelles, mais mes jambes peinent à me promener, même pour des voyages au sein même de la maison. Comment prendre soin de moi dans l’ignorance ? Je ne tiendrai plus longtemps, et face au miroir, il ne subsiste que joliesse ; la hardiesse, je ne saurais dire ce qu’elle est devenue. Peut-être que moi aussi, je me suis brisé en éclats lorsque que je ne pouvais pas parler. Je pointe les cieux d’un doigt plein d’espoirs, pourtant tremblant, et quelques mots s’échappent de mes lèvres bien silencieuses. « Est-ce qu’on s’en remet, un jour ? »

J’espérais une réponse du soleil ou du vent, une réponse qui vienne de ce ciel que je ne vois plus comme un ennemi depuis que j’ai repris de mon autonomie. Si je parlais de mon passé, je ne sais pas si je pleurerais ou si je me figerais. Si j’en parlais… je me demande à quel point tout cela est bien rangé dans ma biographie, et à quel point il est encore capable de se renverser et de tacher mon présent. Ce qui est certain, c’est qu’à une époque, j’ai cru les étoiles de moqueurs bourreaux, montrant le futur auquel je n’avais aucun accès. Finalement, je pensais que je serais mort, aujourd’hui. Je ne le suis pas. Un nouveau regard au miroir, encore, ma tête penchée contre le mur, encore ; il ne faut pas dire de moi que je suis fort parce que je suis en vie. Je suis faible parce que je viens seulement de commencer à vivre, les années précédentes n’étaient qu’un vague sens de survie, qui elle-même n’avait pas de sens. Je trouve pourtant ça beau, l’herbe fraîche sous mes pieds, la limonade à siroter, un wrap de poulet au diner. C’est beau, mais c’est encore irréel. Je ne suis pas le seul à avoir commencé à vivre. C’est tout un pan de notre génération qui partage les sentiments qui me parcourent au matin, qui me hantent doucement au soir, avant de me laisser bercer à un sommeil paisible pour la première fois. Si je ne suis pas seul, peut-être que l’absence des mauvais augures est enfin le signe qu’il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure. Pourtant, je me surprends encore à aller à la rencontre des mauvaises nouvelles, à les attendre, comme si c’était un destin inévitable. Elles ne viennent pas, je ne me détends pas. Pourtant, si elles venaient, je ne saurais pas les supporter, car la hardiesse, je ne saurais dire ce qu’elle est devenue. Je ne veux plus mourir, mais j’ai tellement de questions que je ne me pose pas. Ce sont plutôt des questions qui existent à travers moi ; je les incarne par ma seule vie. Je les partage, probablement. Finalement, au-delà de simplement s’en remettre, au-delà de retrouver un peu de force pour pouvoir supporter cent fois moins que ce que j’avais du supporté autrefois, sans en avoir le choix, il y a des jours où j’erre. Des jours où j’existe sans être là, des jours où j’ai oublié que j’avais commencé à vivre, et où je recommence à essayer de survivre — il n’y a plus rien à quoi survivre. Il y avait donc une suite après la fin, car ce n’était pas la fin. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le début non plus. Moi, lui, et bien d’autres encore, si nos vies étaient une série de livres, alors c’est comme si nous avions soudainement fait notre apparition au tome deux sans connaître le un. Comment, dans ces conditions, doit-on vivre, quand tout portait à nous faire croire que nous n’apparaîtrions jamais ? J’aime la vie, mais je n’en connais rien. J’aime apprendre à la connaître, mais parfois tout est si lointain. Je penche la tête contre le mur, je regarde le miroir, je pointe le ciel du doigt. « On s’est sauvés, mais on n’est pas encore tirés d’affaire. Moi, je crois que ça viendra. » Le vent a soufflé. Cela ne voulait rien dire. Mais moi j’ai voulu croire que ça avait un sens. Alors aujourd’hui, si je suis incapable de soudainement arrêter de m’attendre au mal, je vais aussi commencer à attendre le bien.

#écriture#nouvelle#short story#writings#littérature#literature#art#my art#my writings#french literature#littérature française#learning to live#remission#healing journey#self reflection#creative writing#fiction#original fiction

3 notes

·

View notes

Text

C’est maintenant et en ces jours que viendra l'enlèvement de l'Église, il n’y a que peu de temps, un grand réveil se prépare avant la dernière moisson, voyez son arrivée qui s’annonce en plusieurs lieux, voilà une parole certaine ouvrez grands vos oreilles, Osée 6:3 « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Encore Joël 2:21 dira : « Terre, ne crains pas, sois dans l’allégresse et réjouis-toi, car l’Eternel fait de grandes choses! » Et encore en conformité Joël 2:23-24 dira encore : « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois., » La Pentecôte et la dispensation de l’Esprit sur les 120 disciples de Christ au premier siècle, voilà ce qui représente la première pluie d’où les miracles qui suivirent et ainsi la naissance de l’Eglise d’origine de Jesus Christ. Voilà que viennent les deux pluies représentés en Joël, le grand réveil en ces présents jours! Alléluia! Ensuite viendra l’enlèvement de l’église, voyez et priez, 🙏 Amen! Pour d’autres ne tardez plus de vous repentir car les jours de grâce ce sont écourtés 🙏 🙏 🙏 ❤

Actes 2:16-17

« Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; »

Rappelle-toi les paroles de Jésus:

Jean 14:1-3

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.

L’apôtre Paul approfondira sous la direction du Seigneur Jésus en disant :

1 Thessaloniciens 4:16-17

« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

Alléluia! Oui & Amen! ❤

Pour Jésus Christ Seul médiateur avec Dieu par le sang de son alliance

Denis LaPierre

0 notes

Text

you won't have to hide away - partie 1

Fandom : Nassau : la nuit des canons

Pairing : Anne Bonny x Mary Read, Jack Rackham x Stede Bonnet, Charles Vane x Lucy Greenwood

Nombre de mots : 623 words

Avertissement : Violence, mort

Résumé : Une prisonnière s'évade de la Navy dans la cité-État de Calico, perdue dans les Caraïbes. L'équilibre précaire des royaumes cohabitant sur l'île est chamboulé, entre le Roi Gentleman de Calico, le Démon de Nassau et le solitaire Charles de la Vanerie.

Les tensions montent, pas forcément où on le pense…

Note d’auteurice : Vous pouvez aussi lire ce texte sur Wattpad ou AO3 ! Cette fanfiction, basée sur une comédie musicale indépendante, a plus d'un an et je suis fièr-e de vous la partager enfin !

Partie : 1/11 - La Fugitive

Partie 2

Chanson : Run Boy Run de Woodkid

La fugitive s'élançait à travers le port de Calico, une dizaine d'hommes à ses trousses, jusqu'à pousser les portes d'une taverne où elle pouvait se fondre dans la foule. La lumière était douce, l'endroit plein à craquer, c'était le plan parfait. Pendant qu'elle progressait parmi les clients, elle retira sa jupe, son bustier et attacha ses cheveux de façon à changer d'apparence. Elle savait comment faire, elle l'avait fait tellement de fois... C'était simplement de vieux démons qui revenaient : s'asseoir au bar, prendre une voix grave, commander une boisson, faire comme si de rien n'était. Ses poursuivants étaient déjà là, interrogeant les quelques personnes attablées près de la porte. Elle espérait qu'il ne la reconnaisse pas, elle qui était si peu travestie. Ils s'approchaient d'elle, peu à peu et son cœur tambourinnait jusque dans ses oreilles. Il lui fallait trouver une solution pour se sortir de là, et vite. Heureusement pour elle, ils furent retenus par un homme visiblement bourré et bruyant. Il leur barrait la route, lui laissant une fenêtre pour retourner vers la porte d'entrée et sortir incognito.

La fugitive était sortie d'affaire, mais pas encore libre. Cependant, au lieu de courir, ce qui aurait attiré les regards indiscrets, elle marcha. Elle ne savait pas où elle allait, elle s'avançait simplement dans les allées pavées en s'éloignant du port plein de marchands. Il y avait moins de monde, elle se sentait plus à l'aise, moins complexée par son apparence. Elle se stoppa dans une ruelle vide pour peaufiner son costume, aplatissant sa poitrine avec une bande de tissu, arrangeant sa coiffure, travaillant sa voix... Elle ne resterait pas là longtemps, de toute façon. C'est ce qu'elle se répétait pour garder espoir. Depuis qu'elle avait quitté le bateau qui la retenait prisonnière et nagé avec une robe fort peu confortable, elle se sentait capable d'affronter le monde entier. La fugitive se retrouva devant une église à l'air abandonné. Elle entra furtivement, la découvrant vide et en piteux état. "Eh bien, ils ne sont pas très pieux ici." Elle passa devant les stations de la Passion, sculptée dans de l'ivoire en bas-relief, jusqu'à se retrouver devant l'autel. Tout était poussière et toile d'araignée. Partout où elle osait poser son regard, le bois était moisi, les murs dénudés de leur peinture, les statues statues brisées. Il y en avait originellement deux, de part et d'autre de la nef. Il ne restait plus que leurs pieds si bien que la jeune femme ne pouvait les reconnaître. Elle continua son inspection vers la sacristie, où elle rencontra quelques rats qui rôdaient entre les soutanes miteuses. L'air était lourd, il n'y avait presque aucun courant d'air, alors elle sortit par la petite porte dérobée. Elle remplit ses poumons et se balada dans le petit jardin qui était autrefois réservé au prêtre. Il y avait une maison un peu plus loin, à l'orée d'une forêt dense, tropicale. Elle y plongea sans crainte, déterminée à quitter cette ville de malheur où ses ennemis rôdaient toujours.

Les hommes de la Navy avait retourné la taverne, en vain. Et cet homme insolent leur avait fait perdre de précieuses minutes qui avaient sûrement facilité la fuite de leur prisonnière ! Ils avaient voulu l'arrêter pour montrer l'exemple, l'emmener avec eux et lui faire comprendre qu'il ne fallait pas emmerder la Navy. Mais ils n'étaient pas sur leur territoire, ils étaient dans la cité-État de Calico et ils ne voulaient pas risquer leur position. Ils n'avaient pas peur de cette misérable ville qui avait si peu de ressources, mais plutôt du roi anglais qui pourrait ne pas apprécier cet abus au nom de la couronne. Ils sortirent de la taverne les mains vides et la queue entre les jambes, mais avec la détermination de retrouver leur butin...

#my writing#fanfiction#gay pirates#piracy#nassau#mary read#anne bonny#jack rackham#stede bonnet#charles vane#lucy greenwood#woodes rogers#edward teach#blackbeard#royalty#some are gay#all are disasters#french

1 note

·

View note

Text

LE MARIAGE DE PIERROT by Eudoxie Dupuis, published in St. Nicolas in Feb 1883. I made a transcription of the French to make it easier to translate.

LE MARIAGE DE PIERROT

PERSONNAGES

PIERROT, PIERRETTE, CASSANDRE

Une chambre dans la maison de Pierrot.

SCÈNE PREMIÈRE

Pierrot, seul, s’avançant sur le bord du théâtre.

Messieurs et mesdames (se reprenant), c’est-à-dire, mesdames et messieurs… et mesdemoiselles, c’est plus poli comme ça, monsieur Pierrot Blancminois, c’est votre serviteur, a l’honneur de vous faire part de son mariage avec mademoiselle Clorinda, fille du seigneur Cassandre, et vous prie d’assister à la bénédiction nuptials, ‘qui leur sera donnée… Au fait, où leur sera-t-elle donnée, la bénédiction nuptiale?… C’est ce que je ne sais pas encore… car il n’est pas très avancé mon mariage. On peut même dire qu’il n’est pas avancé du tout. Il n’est guère fait que d’un côté… du mien… Moi… je consens. Il s’agit maintenant de savoir si M. Cassandre consent aussi. Quant à mademoiselle Clorinda, elle serait bien difficile si un joli garçon comme moi ne lui plaisait pas; car je suis très joli garçon… et, pour difficile, elle n’a pas le droit de l'être, la pauvre fille! oh non! Mais c’est M. Cassandre!… comment va-t-il accueillir ma demande? Cela nu lui suffira pas que je montre un physique séduisant; il voudra que j’aie un état. C’est père sont tous les mêmes; ils veulent qu’on ait un état!… Eh bien! est-ce que je n’en ai pas un? Est-ce que je ne suis pas étudiant en médecine?… Bah! il est dans le cas de me chicaner là-dessus et de trouver que depuis le temps que je suis étudiant… C’est vrai! Combien y a-t-il d’années de cela? Ma foi, je ne sais plus! Au diable la chronologie! je n’ai jamais pu retenir une date.

SCÈNE II

PIERROT, PIERRETTE

PIERRETTE, entrant. — Bonjour, Pierrot.

PIERROT. — Ah! c’est toi, Pierrette! Comme tu es matinale!

PIERRETTE. — C’est que c’était l’habitude chez mademoiselle Grinchette, notre maîtresse, et depuis hier au soir que je nuis arrivés, je n’ai pas encore eu le temps de la perdre. D’abord je ne dormais pas; la joie de penser que je vais rester à la maison maintenant! que je ne rentrerai plus à la pension!… Je voulais aussi causer avec toi; et, pour commencer, pourquoi n'es-tu pas encore marié? J’espérais, en arrivant ici, que tu allais me présenter une gentille petite belle-sœur.

PIERROT. — Comment ça se trouve! Justement j’y pensais.

PIERRETTE. — Voyez-vous ça!

PIERROT. — Oui;il y a une jeune personne… (à part) jeune! hum! (haut) dont j’ai résolu de faire madame Pierrot.

PIERRETTE. — A la bonne heure! Qui est-ce?

PIERROT. — C’est la belle Clorinda, la fille du seigneur Cassandre.

PIERRETTE. — Qu’est-ce que le seigneur Cassandre?

PIERROT. — C’est le propriétaire de la superbe maison qu’on aperçoit d’ici (il désigne la fenêtre) et qui a su remplir de grands et nombreux sacs d’écus dans le commerce.

PIERRETTE. — Quel commerce?

PIERROT. — Il vendait de la poudre insecticide.

PIERRETTE. — De la poudre…?

PIERROT. — In-sec-ti-cide.

PIERRETTE. — Qu’est-ce que c’est que ça?

PIERROT. — C’est une poudre merveilleuse pour la destruction de certains insectes qui… (Il fait mine de de gratter.)

PIERRETTE. — Ah! j’y suis.

PIERROT, avec emphase. — Et a ce titre le seigneur Cassandre peut être regardé comme un des bienfaiteurs de l’humanité. A l’exemple des héros des temps antiques, il extermine les monstres qui troublent le repos des pauvres humains; et même, au lieu d’aller à leur rencontre armé de toutes pièces, comme le faisaient Hercule, Thésée, et autres…..

PIERRETTE, interrompent. — Il se contente d’un modeste soufflet. Je sais. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit; comment est-elle, Mademoiselle Clorinda?

PIERROT. — Elle a cent mille écus de dot.

PIERRETTE. — Ce n’est pas cela que je te demande. Est-elle jolie, aimable, instruite?

PIERROT. — Son père est le plus riche propriétaire du quartier.

PIERRETTE. — Voyons, réponds-moi, donc sérieusement. Te plait-elle?

PIERROT, avec feu. — Oh! beaucoup, beaucoup. (A part.) Si elle me plait! Je le crois bien! ses écus surtout!

PIERRETTE. — Eh bien, alors, marie-toi; marie-toi bien vite, mon cher Pierrot.

PIERROT. — Je ne demanderais pas mieux; mais il y a une petite difficulté: c’est que je n’ai pas encore fait ma demande à son père.

PIERRETTE. — Dépêche-toi de la faire.

PIERROT. — Sans doute… seulement je crains qu’il ne me refuse.

PIERRETTE. — Pourquoi donc?

PIERROT. — J'ai peur qu’il ne veuille que je sois reçu docteur avant de m’accepter pour gendre.

PIERRETTE. — Je comprends cela. Eh bien! fails-toi recevoir.

PIERROT. — Fais-toi recevoir! fais-toi recevoir! c’est bientôt dit, mais ces diables d’examens! Si j’allais ne pas réussir!

PIERRETTE. — Par exemple! depuis je ne sais combien d’années que tu étudies, tu ne serais pas en état de subir un interrogatoire!

PIERROT. — Dame! écoute donc, ce n’est pas facile! Ils sont là une demi-douzaine de savants, de médecins, de professeurs, qui semblent n'avoir d’autre idée que celle de vous fourrer dedans… Mais j’entends du bruit. (Se penchant à la fenêtre.) C’est précisément le sieur Cassandre. Il se dirige du côté de la maison… le voilà qui entre… Que vient-il faire chez moi? N’importe! je vais te présenter à lui.

PIERRETTE. — Non, non; je ne suis pas en toilette, ce sera pour une autre fois; je me sauve

PIERROT. — Comme tu voudras.

(Pierrette sort.)

SCÈNE III

PIERROT, CASSANDRE (Il bolte).

PIERROT, allant au-devant de Cassandre avec de grandes révérences. — Bonjour, seigneur Cassandre: donnez vous donc la peine d’entrer, et de me dire ce qui me vaut l’honneur de vous recevoir dans mon humble logis… Mais que vois-je? Vous boiter, il me semble. (Il lui avance un siège.)

CASSANDRE. — Eh! oui, mon cher voisin. Oh! je souffre! je souffre cruellement, je vous assure.

PIERROT. — Qu’avez-vous donc? Vous serait-il arrivé quelque accident?

CASSANDRE. — La faute en est à ce maudit Crépin, qui m’a fait une paire de souliers trop étroits, de sone que mon cor — j’ai un cor — me fait horriblement souffrir. Si bien que je me suis dit tantôt en déjeunant…. (S'interrompant.) Ce que ça a de bon, un cor au pied, c’est que ça ne vous empêche pas de déjeuner. — Je me suis donc dit: je vais aller trouver mon voisin, le sieur Pierrot Blancminois; lui qui étudie la médecine depuis nombre d’années, il pourra me donner une consultation. — Aie! aie! maudit cor! va! Coquin de Crépin!

PIERROT, d’un ton important. — Un cor! un cor au pied! c’est grave. (Il lui prend la main et tátle pouls.) Vous dormez bien?

CASSANDRE. — Parfaitement.

PIERROT, de même. — Hum! hum! cela m'étonne! Vous mangez bien?

CASSANDRE. — Je viens de vous le dire.

PIERROT. — Hum! hum! cela m’étonne! Montez-moi votre langue. (Cassandre tire la langue.)

PIERROT, après l’avoir examine. — Cette langue-là ne me dit rien de bon.

CASSANDRE, inquiet. — Vraiment!

PIERROT. — Dans votre famille était-on sujet à avoir des cor aux pieds?

CASSANDRE. — Je ne sais trop. Il me semble pourtant avoir entendu autrefois mon père et mon grand-père s’en plaindre de temps en temps.

PIERROT, de plus en plus important. — Je suis fâché, très fâche!… Cela devient sérieux, très sérieux!… Vous n’avez jamais entendu dire que personne des vôtres en soit mort?

CASSANDRE, de plus en plus inquiet. — Est-ce qu’on meurt d’un cor au pied?

PIERROT, de même. — Ah! si ce n’est pas pris à temps ou si on n’a pas faire à un médecin savant et qui ne recule pas devant les moyens énergiques…

CASSANDRE, de même. — Mon Dieu! mon Dieu! qui se serait jamais douté!… J’espère qu’il n’est pas trop tard pour enrayer le mai…?

EUDOXIE DUPUIS

(A suivre.)

--------

(Suite.)

PIERROT. — Grâce au ciel, vous n'êtes pas encore mort! mais combien il est heureux que vous ayez eu la pensée de venir me consulter, mon cher voisin! Je vais vous donner une ordonnance qui vous débarrassera de votre mal immédiatement. (Il regarde autour de lui.) Bon! voilà du papier, une plume et de l’encre. (Il se met à écrire.) Mais, surtout, exécute-la ponctuellement.

CASSANDRE. — Soyez tranquille.

PIERROT, griffonnant quelques mots qu’il remet à Cassandre. — Là! je suis sûr que vous vous en trouverez bien.

CASSANDRE, lisant. — « Commander une nouvelle paire de bottes au sier Crépin et, en attendant qu’elles soient faites, ne mettre que des pantoufles. » — (Continuant et avec admiration .) Commander une nouvelle paire de bottes!… Je n’aurais jamais trouvé ça à moi tout seul. C’est un trait de génie!… Et quand je pense qu’il n’est encore qu'étudiant!… Que sera-ce quand il aura été reçu docteur!… Merci, merci, mon cher voisin; je cours faire exécuter votre ordonnance. (En s’en allant .) Commander une nouvelle paire de bottes!… (Il sort.)

PIERROT, courant après lui. — Seigneur Cassandre! seigneur Cassandre!... (Révevant.) Bon! le voilà parti! Il me semble qu’il était bien disposé; c’était le moment de lui présenter ma requête, et il se sauve. Je ne retrouverai jamais une occasion pareille. La reconnaissance lui faisait une loi de ne me rien refuser. C’est ça qui peut s’appeler une malchance. Il faut que j’aille chez lui sans plus tarder. Je me présenterai sous prétexte de venir voir si le traitement a opéré d’une manière satisfaisante. C’est égal; c’est vraiment vexant d’avoir laissé échapper…

CASSANDRE, rentrant en pantoufles. — Pardon, pardon, mon cher voisin, de m'être éclipsé si vite; mais j'avais hâte d’essayer l’effet de vos prescriptions. Je viens de faire une commande au sieur Crépin et, en attendant, de chausser mes pantoufles. Tout de suite j’ai senti du soulagement. Que je vous suis reconnaissant d’avoir ainsi déployé toute votre science en ma faveur! Permettez que je… (Il fouille dans sa poche.) On ne saurait jamais payer assez cher un conseil tel que le vôtre; cependant… (Il tire de l’argent de sa poche et veut le donner à Pierrot.)

PIERROT, repoussant la main de Cassandre. — De l’argent entre nous, voisin! Allons donc! ce que j’en ai fait, c’est par pure amitié.

CASSANDRE, avec admiration. — Refuser ses honoraires! Quel désintéressement! Quelle grandeur d’âme!

PIERROT. — Je ne fais que suivre l’exemple des anciens, seigneur Cassandre. Artaxerce n’a-t-il pas repoussé les présents d’Hippocrate?

CASSANDRE. — Pardon! je croyais que c'était Hippocrate… mais, après tout, vous devez le savoir mieux que moi. Cependant, voisin, je ne veux pas être en reste de générosité avec vous. Vous m’avez guéri; que dis-je, vous m’avez sauvé la vie peut-être; je me regarderai toujours comme votre obligé. Demandez-moi ce que vous voudrez.

PIERROT. — Ces bonnes paroles, seigneur Cassandre, m’encouragent à vous ouvrir mon cœur. Si mes faibles services ont mérité de votre part quelque reconnaissance…

CASSANDRE. — Eh bien?

PIERROT. — Accordez-moi la faveur de devenir votre gendre.

CASSANDRE, avec étonnement. — Mon gendre?

PIERROT. — Oui, j’aspire au bonheur d'épouser la ravissante Clorinda.

CASSANDRE, à part. — Ravissante!…

PIERROT. — Ses charmes ont fait la plas profonde impression sur mon cœur et je serai malheureux tant qu’elle ne sera pas madame Pierrot.

CASSANDRE. — Vous vez vu ma fille?

PIERROT. — J’ai eu ce plaisir.

CASSANDRE. — Avez-vous vu sa… (Il montre son épaule pour indiquer une bosse.)

PIERROT. — Oh! c’est si peu de chore?

CASSANDRE. — Vous connaissez son humeur!

PIERROT. — Oui, beau-père.

CASSANDRE. — Beau-père, beau-père, pas en core! Vous pensez bien que la fille du seigneur Cassandre ne peut pas épouser le premier venu.

PIERROT, offense. — Le premier venu…

CASSANDRE. — Je ne veux pas vous offenser, voisin; mais enfin,… vous n'êtes pas riche.

PIERROT, avec emphase. — La science ne vaut elle pas mieux que l’argent?

CASSANDRE. — C’est tout à fait mon avis, et cette science, voisin, vous la possédez au suprême degré : j’en sais quelque chose; car, voyez, je ne souffre plus. Je vais, je viens; au besoin, je danserais! (Il saute.)

PIERROT. — Vous danserez à la noce de votre fille.

CASSANDRE. — J’y compte bien; mais pour qu’elle ait lieu, cette noce, ou du moins pour que ma fille se marie avec vous, il faut…

PIERROT. — Il faut?

CASSANDRE. — Oh! presque rien, ou du moins rien qui doive vous causer la moindre inquiétude. Il faut seulement que vous vous fassiez recevoir docteur. Je pense bien que si vous ne l’avez pas fait encore, c’est que vous ne l’avez pas voulu; mais, comme je vous le disais tout à l’heure, je ne peux pas donner ma fille à n’importe qui. Je connais votre mérite, c’est vrai; seulement je veux qu’il saute aux yeux de tous. Je veux pouvoir annoncer à mes amis et connaissances que je donne ma fille au savant docteur Pierrot Blancminois. Madame la doctoresse Pierrot Blancminois!… cela sonne beaucoup mieux que…. Madame Pierrot tout court. Donc, mon cher gendre, — je me plais à croire que je pourrai bientôt vous donner ce nom, — prenez vos grades, et ma fille est à vous.

PIERROT (avec embarras). — Certes, seigneur Cassandre… (On entend un violent coup de sonnette.) Qu’est-ce que ce peut-être? (Nouveau coup de sonnette. À Cassandre:) Vous permettez?

CASSANDRE. — Faites, faites, mon ami. (Seul.) Il n’est pas difficile de vouloir de Clorinde, et ma foi, l’occasion est trop belle pour la laisser échapper! Se faire recevoir docteur ne sera qu’un jeu pour lui. C’est que ma fille, avec sa bosse et les autre agréments dont la nature l’a pourvue, avec son aimable caractère, par-dessus la marché, qui la fait ressembler à une harpie, n’est pas facile à marier, et puisque monsieur Pierrot Blancminois…

SCÈNE IV

CASSANDRE, PIERRETTE et PIERROT

Pierrette est costumée en médecin du temps de Molière, robe noire, rabat blanc, énorme chapeau pointu.

PIERROT, introduisant et balbutient. — Entrez, entrez, Doctoribus, et veuillez prendre la peine de vous asseoir. (Il lui présente un fauteuil. (À part.) Quel est ce docteur, et que peut-il me vouloir?

PIERRETTE. (Elle s’assied d’un air d’importance, en poussant quelques heim! heim! Regardent Cassandre.) — Quel est ce monsieur?

PIERROT. — C’est le seigneur Cassandre; mon voisin, mon bon voisin.

PIERRETTE, tirant un énorme pince-nez et lorgnant Cassandre. — Ah! c’est là le seigneur Cassandre! Je suis charmé de faire sa connaissance.

PIERROT, à part, la reconnaissant. — Eh! mais, je ne me trompe pas; c’est Pierrette. Pourquoi a-t-elle pris ce déguisement?

PIERRETTE, lorgnant toujours. — Vraiment, c’est le seigneur Cassandre! Le riche, l’illustre seigneur Cassandre, connu dans l’univers et dans mille autres lieux pour sa célèbre poudre de perlimpinpin!

CASSANDRE, s’avançant avec satisfaction. - Lui-même, seigneur Doctoribus, pour vous servir, et si jamais vous aviez besoin…

PIERRETTE, continuant. — Qui ne connaît le seigneur Cassandre; l’heureux père de la charmante Clorinda! Je le répète, je suis ravi du hasard providentiel qui me procure la joie de la rencontrer!

CASSANDRE. — De mon côté, seigneur Doctoribus, je me félicite d’avoir eu un cor au pied,… c’est-à-dire de ce que j’ai eu besoin d’avoir recours aux lumières de mon savant voisin et ami, le sieur Pierrot, puisque cela me donne la satisfaction de connaître l’illustrissime docteur… docteur…?

PIERRETTE. — Purgibus, présidente de l’Académie de médecine du Lutecia, membre de toutes les sociétés savantes d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. (Cassandre s’incline.)

PIERRETTE, reprenant. — Ainsi, il est réellement savant, ledit sieur Pierrot?

CASSANDRE, avec feu. — Vous allez en juger, docteur Purgibus. Il y a une heure, je ne pouvais plus mettre un pied devant l’autre; je me traînais à peine. En une seconde, il m’a fait recouvrer l’usage de mes jambes et rendu guilleret comme me voilà! (Il saute et danse quelques pas.)

PIERRETTE, avec importance. — Le bruit de son savoir était déjà arrivé jusqu’à nous; aussi, mes confrères et moi, nous nous demandions comment il se faisait qu’un si éminent personnage n’eût pas demandé à se faire admettre dans notre illustre corps. — Une de ces bizarreries auxquelles les hommes de génie sont quelquefois sujets! — C’est pourquoi mes éminents collègues m’ont donné la mission de venir le conjurer de nous accorder cet honneur et m’ont chargé de lui faire passer ses examens, afin de lui conférer le titre de docteur. Ordinairement, nous faisons comparaître les candidats devant nous; mais quand il s'agit d’un personnage aussi distingué, on ne saurait procéder par les voies ordinaires. Bénissez votre heureuse étoile, seigneur Cassandre, qui va vous rendre témoin du triomphe dudit sieur Pierrot, et qui vous permettra d’assister à sa prise de bonnet de docteur.

PIERROT, à part. — Je crois deviner où elle veut en venir.

PIERRETTE, à Pierrot. — Veuillezavancer, jeune savant, et daignez répondre aux questions que je vais vous poser. Ce ne sera pas long; c’est une pure affaire de forme. Je sais à quoi m’en tenir sur l’étendue de vos lumières. — Qu’est-ce que la flèvre?

PIERROT. — C’est une maladie.

PIERRETTE. — C’est une maladie; on ne saurait mieux dire. Le fait est qu’une personne qui a la fièvre ne se porte pas bien.

CASSANDRE, avec satisfaction. — On ne saurait mieux dire, en effet.

PIERRETTE. — Et d'où vient cette maladie?

PIERROT. — De ce que le maladie est agité et qu’il a le délire.

PIERRETTE, avec satisfaction. — Fort bien.

CASSANDRE. — J’avais cru jusqu’ici que c’était la fièvre qui causait l’agitation et le délire; il paraît que c’est le délire qui donne la fièvre. Oh! l’ignorance.

PIERRETTE. — Qu’ordonneriez-vous à une personne enrhumée?

PIERROT. — Je lui dirais: Toussez!

CASSANDRE. — Oh! la science! la science!

EUDOXIE DEPUIS

(A suivre.)

(Suite el fin.)

Pierrette. — Et que direz-vous à celle qui éternue?

Pierrot. — Dieu vous bénisse!

(Pierrette hoche la lèle à plusieurs reprises d’un air approbatif)

CASSANDRE. — Ah! l’habile homme!

PIERRETTE. — Si quelqu’un souffrait d’une dent, que lui ordonneriez-vous?

PIERROT. — Je conseillerais à ce quelqu'un de se la faire arracher.

PIERRETTE. — Fort bien! je vois que vous êtes pour les grands moyens; c’est comme moi. Si vous avez mal à un bras, coupez-le; à une jambe, coupez-la; à la tête…

CASSANDRE. (à part) — Ah mais! il va bon train, le docteur Purgibus! (À Pierrette.) Est-ce que vous seriez d’avis, docteur, que quand on a mal à la tête on doive se la faire couper?

PIERRETTE. — Demandez au candidat. (À Pierrot.) Vous avez entendu, messire Pierrot, la question du seigneur Cassandre. Quand on a mal à la tête, faut-il se la faire couper?

PIERROT, balbutiant. — C’est selon.

PIERRETTE. — A la bonne heure! voilà une réponse dictée par la plus haute sagesse. Tout dépend, en effet, du temps et des circonstances. Il n’y a pas de plus sûr moyen de guérison que celui-là. Une fois qu’on vous a coupé la lèle, n’avez plus à craindre la migraine. Je n’ai pas besoin d'être renseigné, davantage sur les capacités du candidat; je vais aller chercher le bonnet que la docte Académie lui a voté et que j’aurai l’honneur de déposer sur son chef, en remerciant mes confrères de la marque de haute estime qu’ils m’ont donnée lorsqu'ils me chargèrent de cette tâche. (Elle se lève et se dirige vers la porte.)

CASSANDRE. — Un instant, un instant, docteur Purgibus! Permettez-moi d’aller chercher ma fille. Je voudrais que cette pauvre Clorinda assistàt au triomphe du docteur Pierrot Blancminois car..

PIERRETTE. — J’attendrai, cher monsieur Cassandre; j’attendrai. Amenez-nous votre charmante fille.

CASSANDRE. — Merci, illustration docteur.

(Il sort.)

SCÈNE V

PIERRETTE, PIERROT

PIERRETTE, enlevant son chapeau et sa perruque. — Ouf! j’ai besoin de respirer un peu! Eh bien, Pierrot, que dis-tu de mon idée?

PIERROT. — Qu’elle est excellente et que tu es tout à la fois la plus gentille petite sœur et le plus grave docteur qui soit au monde.

PIERRETTE. — J’ai vu que tu désirais tant épouser mademoiselle Cassandre? S’il t'avait fallu passer par les conditions que le faisait notre voisin, tu aurais eu peut-être un peu longtemps à attendre. — Maintenant, parle-moi de rua future belle-sœur. Elle est donc bien jolie?

PIERROT, avec embarras. — Oh! jolie… On ne peut pas dire positivement qu’elle soit jolie… ses yeux laissent un peu à désirer. Ils… (Il croise ses deux index devant ses yeux pour indiquer une personne qui louche.)

PIERRETTE. — Ah! j’y suis… Il paraît qu’il y a ses personnes qui aiment cela; tous les goûts sont dans la nature.

PIERROT. — Et puis… (Il marche en boitillant.)

PIERRETTE. — Comment?

PIERROT. — Oui, elle est un peu… (Même jeu.)

PIERRETTE. — Bancale?

PIERROT, avec un signe affirmatif. — Un peu.

PIERRETTE. — Bah! (Se reprenant.) Au fait! Mademoiselle de La Vallière boitait bien!

PIERROT. — Et puis, elle est encore… (Il soulève son épaule.)

PIERRETTE. — Que veux-tu dire?

PIERROT. — Un peu… (Même jeu.)

PIERRETTE. — Bossue?

(Pierrot fait signe que oui.)

PIERRETTE. — Ah! bah! Alors elle doit avoir beaucoup d’esprit; on dit que les bossus en ont plus que les autres; c’est ce qui t’aura charmé en elle.

PIERROT, avec embarras. — Pas absolument; je ne l'ai jamais entendue dire qu’une phrase.

PIERRETTE. — Laquelle?

PIERROT. — Je frappais à la porte de son père; c’est elle qui est venue m’ouvrir, et elle m’a dit: «Mon père n'est pas-i-à la maison. Allez-vous-en, imbécile!»

PIERRETTE, stupéfaite. — Pas possible!

PIERROT. — Je l’ai encore entendue au travers de la porte se mettre en colère après sa servante de ce qu’elle n’était pas descendue assez vite, et je crois bien qu’elle la battait, car l’autre criait comme un beau diable.

PIERRETTE. — Ah çà! je ne peux pas en croire mes oreilles! Est-il possible que ce soit là la personne que tu veux épouser?

PIERROT. — Pourquoi pas?

PIERRETTE. — Une femme louche, bossue, bancale…

PIERROT, sentencieusement. — La beauté passe; la laideur reste.

PIERRETTE. — Une femme ignorante: «Pas-I-à la maison! »

PIERROT. — Je me soucie bien qu’elle sache ou non la grammaire!

PIERRETTE. — Une femme méchante! qui t'injuriera, qui te battra!

PIERROT. — Qui me battra! qui me battra! Elle ne me battra pas longtemps; je saurai bien le lui rendre.

PIERRETTE. — Ça fera un gentil petit ménage! Mais enfin qu’est-ce qui te plait en elle et pourquoi la demandes-tu à son père?

PIERROT. — Ce qui me plait! je te l’ai déjà dit, c’est sa fortune, donc! Sais-tu bien que mademoiselle Clorinda a deux cent mille écus de dot.

PIERRETTE. — Comment! c’est là la raison! Tu n’es pas honteux!

PIERROT. — Deux cent mille écus! ce n’est pas à dédaigner. Sais-tu qu’il faut en faire pas mal de visites à quarante sous pour arriver à deux cent mille écus! Mais j’entends le seigneur Cassandre; remets bien vite ton bonnet et ta perruque et sauve-toi.

PIERRETTE, à part. — Ah! c’est ainsi!

(Pierrette sort en emportant son bonnet et sa perruque.)

SCÈNE VI

CASSANDRE, entrant. — Ma fille va venir; elle m’a seulement demandé un petit quart d’heure pour faire sa toilette. La pauvre enfant! un petit quart d’heure pour elle, c’est bien peu, car elle a fort à faire pour se rendre présentable; n’importe! elle va se dépêcher. (A Pierrot.) Je lui ai dit ce dont il s’agit et elle est on ne peut mieux disposée pour vous. Ainsi, soyez tranquille; tout marchera à merveille. Qu’elle joie pour moi de pouvoir appeler mon gendre le savant Pierrot Blancminois! la lumière de la science! Le…

(On entend une marche solennelle. La porte s'ouvre; paraît Pierrette portant sur un coussin de velours un énorme bonnet d’due. Pierrot, qui s'était avancé empressement, recule de deux pas.)

PIERROT, avec colère. — Un bonnet d’âne!

CASSANDRE, en même temps et avec stupéfaction. — Un bonnet d’âne!

PIERRETTE. — C’est celui que la docte Académie, dont j’ai l’honneur d'être membre, m’a chargé de présenter au sieur Pierrot Blancminois. C’est le bonnet qui convient aux savants de son espèce!

CASSANDRE. — Mais je croyais, seigneur Purgibus, que vous aviez reconnu vous-même…

PIERRETTE. — Que ledit sieur Pierrot est le plus grand ignorant de la terre.

PIERROT, a port. — Elle se moque de moi; elle me le payera.

CASSANDRE. — Vraiment! que m’apprenez-vous là? Moi qui comptais lui donner ma fille en mariage!…

PIERRETTE. — Vous réserverez la main de la belle Clorinda pour un époux plus digne d’elle.

CASSANDRE, a Pierrot. — Ce n’est pas ma faute, voisin; mais la Faculté s’est prononcée; je retire ma parole. (À port.) Encore un mariage de manqué! Je vais prévenir cette pauvre Clorinda qu’elle n’a pas besoin de se presser. (Il sort.)

SCÈNE DERNIÈRE

PIERROT, à Pierrette, avec colère. — M’expliqueras-tu, au moins?…

[PIERRETTE]. — Pourquoi j’ai fait manquer ton mariage? Parce que je ne me souciais pas d’avoir une belle-soeur housse, bancale, sotte, ignorante, et, par-dessus tout, méchante… (Le caressant.) une femme qui aurait rendu mon frére; mon cher petit Pierrot, malheureux toute sa vie. Va, crois-moi, étudie sérieusement; passe tes examens pour de bon, et alors je te trouverai une petite femme, qui n’aura peut-ètre pas auiant d’écus que madamoiselle Clorinda, mais qui ne sera ni bossue, ni louche, ni bancale, qui ne fera pas de pataquès, et avec laquelle tu ne seras pas exposé à échanger des souffiets.

EUDOXIE DUPUIS

8 notes

·

View notes

Text

L’hôtel particulier (40)

Chapitre précédents

Chapitre 40 : La balançoire

On oublie toujours mais septembre est un mois d’été. J’avais invité mes amis à un déjeuner. Léopold Marc et Sarah répondirent présent avec enthousiasme, surtout qu’ils n’avaient plus revu Tatiana depuis son retour. Tout ce que je raconterai sur le repas est qu’il fut des plus classiques. Nous étions sur la terrasse à boire un café, la journée passa très vite lorsque Marco fit remarquer l’heure : Seize heures. Toutefois, n’ayant rien à faire, je proposai de continuer à profiter du soleil et de ce petit vent chaud qui rappelait que nous étions encore en été.

Nous jouâmes à un jeu de société dans lequel nous devions deviner les cartes des autres et imaginer leur représentation. C’est assez amusant ! Peu importe qui posa la carte, le dessin représentait une femme aux cheveux longs en train de faire de la balançoire entre des arbres morts. L’image provoqua un étourdissement, une sensation de déjà-vu. Je ne dis rien, préférant ne pas inquiéter mes amis. Tout-à-coup, en cherchant à deviner le poseur de la carte, Marco murmura une phrase le regard vers le parc :

- Ce qui manque dans votre jardin, c’est un portique ou une balançoire.

- Avant, il y en avait une, réagit Tatiana.

Elle garda les yeux rivés sur la table, attendant son tour. J’observai ma compagne en me questionnant sur sa réponse. Comment pouvait-elle savoir qu’il existait une balançoire alors que je l’ai su uniquement après avoir lu le journal appartenant à Diane ? Léopold et Sarah s’amusèrent à trouver l’emplacement de la balançoire. Encore une fois, Tatiana surprit toute logique.

- Elle était à cet endroit, affirma-t-elle en montrant du doigt une zone d’arbres fruitiers.

Dès lors, la sensation de déjà-vu prit le dessus. En effet, j’avais en vision cette balançoire accrochée à un portique en bois. Il pourrissait pratiquement en raison d’un manque d’entretien. Enfin, c’était ce qui me venait à l’esprit ! Tatiana joua à son tour. Je n’entendis rien de sa voix, je me sentais me dédoubler. Dès lors, je bus mon café encore tiède et soufflai tout en fermant les yeux. Au moment d’ouvrir les paupières, la vision était totalement différente.

Tout le monde avait disparu laissant place à de nouvelles têtes. Je ne les connaissais pas pourtant, ces gens m’étaient familiers. Il y avait deux hommes aux coupes de cheveux rasées, l’un portait un marcel blanc, l’autre avait sur les épaules une veste vert-de-gris. Il fumait une cigarette tout en riant. A côté de lui, une femme en tenue de bonne sœur. Je compris vite qu’elle était infirmière et son voile cachait mal ses cheveux châtains. Quant à la dernière du groupe, habillée d’une jupe et d’une veste de la même couleur, elle affichait un sourire éclatant. Sa chevelure permanentée retombait sur les épaules. Elle parlait avec un accent français.

Ils discutaient et profitaient d’une bière en bouteille. J’écoutai sans porter attention lorsqu’une voix retentit venant de la maison. « Joseph ? Joseph ? »

- Encore cette pute de belge ! dit l’homme en marcel. Mais qu’est-ce qu’il s’est emmerdé à l’avoir amenée !

La voix devint plus proche et plus forte. Je tournai la tête en apercevant sa silhouette. La jeune femme sortit de la grande salle. Sa tenue dépareillait totalement avec les nôtres. Avec ses bouclettes artificielles au-dessus du crâne, elle faisait poule de luxe version film de guerre. Elle dévisagea le groupe avant de dire :

- Anja, savez-vous où se trouve Joseph ? Vous êtes bien son assistante, non ?

Je croisai le regard de l’infirmière qui montra à mon égard un petit sourire en coin. Elle lança : « C’est pour toi ! ». Aussitôt, je réalisai que le groupe attendait mon intervention. Je découvris avec stupeur que je portais une tenue d’infirmière.

- Anja ! Etes-vous sourde ? Où est Joseph ? aboya-t-elle.

- Herr Docteur est dans son laboratoire. Il ne veut pas être dérangé, répondis-je le plus simplement possible.

- Eh bien, dites-lui que c’est important et que j’ai besoin de lui.

Malgré les sourires compatissants, le petit groupe garda le calme. Ils me regardèrent me lever et partir à l’étage où se trouvait le bureau du docteur Von Meiderich. C’était un homme assez froid, il avait une grande réputation de scientifique spécialisé dans la recherche génétique. D’ailleurs, il fut un peu forcé à entrer dans la SS afin de continuer ses recherches. Himmler n’a pas eu beaucoup de mal à le persuader : Une place honorable dans le monde universitaire, des crédits à volonté, tout ça pour mettre en avant l’Eugénisme aryen.

Les bas sous ma robe uniforme me gênaient. Je sentis qu’ils baissaient bien qu’ils fussent retenus. En grimpant, j’entendis à l’étage les quelques enfants présents. Tous fils de bonne familles ou de héros nazis. Ils étaient là pour aider aux travaux du docteur. Je découvris vite que ce dernier n’était pas dans le bureau mais dans la salle voisine, sa salle d’étude comme il l’appelait.

- J’avais dit qu’on ne me dérange pas ! affirma-t-il en me voyant entrer.

Une odeur de détergeant imprégnait la chambre transformée en salle d’opération. Quelques meubles contenant des instruments de chirurgie décoraient le lieu. Et au milieu, une table carrelée servant de bloc. C’était à cet endroit que certaines femmes venaient accoucher. La plupart venant des territoires conquis par la Wehrmacht. Elles restaient ici pour un séjour discret et après quelques tests pour s’assurer que l’enfant sera un bon aryen, elle repartait très souvent seule parce que seules les blondes aux yeux bleus pouvaient prétendre à garder leur progéniture.

Agnès était une de ces blondes rencontrée à Liège. Le beau médecin officier s’était entiché d’elle allant jusqu’à lui promettre le mariage après la guerre. Elle vit à cet instant comme une possibilité de quitter sa vie de misère. Nous étions nombreux à se demander si elle l’aimait réellement.

Joseph nettoya ses mains au robinet, le sang dégoulina pour finir dans le siphon du lavabo. C’est curieux, je suis de nature sensible mais à ce moment, je ne ressentis rien face au corps sur la table. Il était entièrement nu, le ventre ouvert de la gorge au pubis. J’approchai pour l’identifier, c’était le petit Heinrich, il avait dix ans. Mon regard chercha quelques explications. Le savant essuya d’abord ses mains sur une serviette ; du sang tachait sa blouse blanche. Il pointa l’index vers une petite table à côté du lavabo. La lettre posée dessus expliquait que l’enfant avait du sang juif par une arrière-grand-mère et par conséquent, il devait quitter la nurserie.

- Il était bon pour un camp, alors j’ai préféré qu’il serve au progrès de la science, dit le docteur.

Depuis la création du lebensborn, il y avait une cruauté irréelle en cet homme qui était autrefois sympathique. Il était comme pris de frénésie et semblait avoir plaisir à disséquer ou tuer au nom de la recherche. Je ne répondis pas. J’approchai et susurrai doucement « Auf wiedersehen, Junge. Le visage du gamin était paisible, il n’a rien senti, il était parti après une injection. Des organes reposaient sur une table roulante, je n’y portai pas attention. Et après avoir expliqué ma présence, Joseph bailla avant de dire qu’il finit et irait voir sa compagne plus tard.

En descendant, j’entendis une voix féminine hurler contre les enfants. L’infirmière en chef les rappela à l’ordre pour les envoyer au lit. Le dortoir occupait tout le second étage, le rez-de-chaussée était réservé aux femmes enceintes et au personnel. Quant au premier étage, c’était uniquement pour les expériences tout comme la grange.

Mon retour dans le groupe fut le prétexte pour arrêter la pause. Je signalai qu’il y avait du nettoyage. Alors, les deux hommes soufflèrent avant de se diriger en direction du laboratoire. L’infirmière retourna travailler pendant que la secrétaire ramassait les bouteilles afin de les jeter. Je pris une cigarette roulée et tirai dessus. En même temps, je regardai le parc devant moi. Il y avait ce portique abandonné. La barre transversale était fêlée et il risquait de s’effondrer d’un moment à l’autre. Cependant, j’eus une étrange vision, celle d’un enfant en train de se balancer. Il n’était pas normal, il paraissait flou. Je remarquai ses cheveux longs ainsi que sa robe noire. La gamine semblait être en deuil. Soudain, un petit garçon que je reconnus approcha de la fille. Cette dernière quitta la balançoire pour laisser la place au garçon. Elle le poussa doucement.

- Arthur ? Tu es avec nous ?

Je tournai la tête. Mes amis m’observaient avec de grands yeux inquiets. Sans m’en rendre compte, je m’étais dirigé jusqu’au bord de la terrasse.

- Oui, ça va… Je réfléchissais sur cette idée de portique.

Je me rassis, expirai légèrement l’air de mes poumons. La partie n’était pas encore finie. Je pris mon temps pour jouer puis j’ai oublié que j’ai déjà vécu dans cette maison…dans une vie antérieure.

Alex@r60 �� mars 2021

13 notes

·

View notes

Text

N'ayez pas peur : c'est pour votre bien !

Le grand Pape qu'a été Jean Paul II, sanctifié depuis, se serait-il lourdement trompé, lorsqu'il nous disait ’‘N'ayez pas peur !“ ? Ce qui s'est passé depuis la fin du premier trimestre de cette année 2020, qui devrait rester dans l'Histoire-à-venir comme un millésime excellent dans le pire (à condition qu'il existe encore une ’'Humanité”, au sens où ce mot a été utilisé, depuis le début de l'aventure de l'Homme sur la Terre) est très inquiétant. Vous souvenez-vous combien elle était douce à vivre et agréable à fréquenter, “notre” Terre, il y si peu de temps encore ? Je me suis un peu inspiré de loin d'une idée de Patti Tillis et Mark Sargent, “It’s just a mask”, pour revisiter avec vous notre Histoire récente… et celle à venir, bientôt .

Car au fond, pour chacun d'entre nous, plus ou moins bien cocooné dans un fauteuil douillet, occupé à temps presque plein (faute de mieux) et avec plus ou moins de lassitude (après 7 mois) à regarder sur son récepteur-télé les informations auxquelles les “on” aux manettes ont décidé que nous pouvions avoir accès, on dirait qu'il ne se passe rien de significatif, en dehors du covid... en tout cas, rien qui vaille la peine de se faire du mouron, rien qui justifie qu'on s'y arrête et qu'on en parle entre nous. Tout va mal... mais on sent bien que le pire du pire est à venir !

Je sais ! C’est un gag plus qu’un ‘’pire’’ : Macron a chopé le covid, et avec lui plein de ces gens qui se croient importants à force de “se la jouer”… ’'Moi, je le porte tout le temps !“, aimait-il à répéter geste à l’appui, démontrant ainsi de manière somptueuse que toute leur comédie rituelle soi-disant sanitaire et leurs ballets gestuels ne servent à rien ou peu s'en faut. Mais pour notre plus grand malheur, le ridicule ne tue plus, de nos jours !). ’'Moi, commente de son côté Ma'ame Michu, ça me ferait plutôt rigoler. Après tout, c'est normal que, masque pour masque, le leur ne soit pas meilleur que le mien. Tout ça, c'est une histoire de masques et compagnie”. Et de fait, en dernière analyse il se pourrait bien que ce soit le masque, ce maudit masque, qui soit le vrai “mètre étalon” de cette ‘’crise’’

Retour sur images : en quelques mois, et à cause de ce satané masque, la France est devenue une caricature de pays socialiste dans lequel –comme dans feues les ’’soi-disant démocraties dites populaires’’ de sinistre mémoire– c'est le gouvernement qui décide ce qui est permis et ce qui est défendu. Par exemple... les grands événements, les commémorations, les messes et leurs équivalents dans les autres religions, les mariages, les enterrements, les examens scolaires , les spectacles, les restaurants entre amis et les matches de foot, tout ça est terminé, fini, déclaré “défendu” en 2 temps 3 mouvements, sans la moindre explication. Circulez... y a rien à voir. Et personne n'a protesté. Pas un mot. Rien.

Les petites entreprises, les petits commerces, les indépendants (à domicile ou non), les voyages, Terminé, aussi… Et les plus ‘’riquiqui’’ des déplacements (aller acheter une baguette et un médicament vital ou faire le tour du pâté de maison ave Médor… il a été soumis à la formalité infamante dite de l’Ausweis ‘’dérogatoire’’, humiliation que jamais des citoyens de pays civilisés n'ont eu à subir en temps de paix : même les radars sont moins infantilisants. Et pourtant, à part quelques “barouds d'honneur”, vite maîtrisés par la fabrication, par les médias aux ordres, d'un sentiment (injustifié) de culpabilité et de responsabilité individuelle... Personne n'a sérieusement protesté, terrorisé par des avalanches de messages indignes, affolants : côté “pile”, c'est la sinistre litanie quotidienne du non moins sinistre Salomon –mais quand va-t-il se taire, ce Philippulus de malheur !) et, côté “face”, c'est la rengaine “c'est pour votre bien. Ce n'est qu'un masque après tout !”.

Résumons : en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le gouvernement a installé (durablement semblerait-il) un régime d'authentique terreur (à ceci près que celle-là, pour la première fois de l'Histoire, se nourrit elle-même d'elle-même, s'auto-justifie et s'auto-entretient) qui lui permet, ou va bientôt lui permettre de contrôler ce que vous faites, où vous allez, quand et pourquoi, ce que vous allez manger, qui vous voyez, et combien de rouleaux de papier-cul vous avez acheté. J'exagère à peine. Et le plus surprenant, dans cette histoire invraisemblable, est que les gens ne s'en étonnent même pas et qu'ils ne paniquent pas en voyant l'efficacité terrifiante de ce gouvernement à leur nuire. Au contraire, ils ont peur de leurs voisins, de leurs petits-enfants (ou de leurs grands-parents, relégués dans la cuisine –pour ceux qui ne sont pas en EHPAD, dans des antichambres de la mort par solitude, abandon, chagrin), et de ceux qui laissent traîner une narine dehors en mettant leur masque. Je vous avoue que, plus que par le covid, je suis littéralement terrifié par le fait que mes contemporains acceptent toutes ces horreurs (qui étaient impossibles, et inenvisageables, hier encore) sans se poser mille et une questions.

Car je vais vous raconter la suite : après le chapitre “Mais voyons, c'est juste un masque, trois fois rien”, voici venir le chapitre “Mais voyons, c'est juste un vaccin. C'est pour vot’ bien, qu'on vous dit. Et ça ne sera pas obligatoire”, foi de “celui qui vous le dit”. Ce qui sera sans doute vrai… jusqu'au jour où vous découvrirez que vous ne pouvez plus prendre l'avion, d'abord, puis le train, puis aller au cinéma ou au concert, puis entrer dans un supermarché, puis faire vos courses dans votre quartier… si vous ne montrez pas que vous l'avez bien subi, ce vaccin-pas-obligatoire-foi-d'animal. Vous n'y croyez pas ? Cela vous semble impossible ?

C’est que vous avez déjà oublié qu'il vous a fallu moins de 48 heures pour oublier toute votre vie passée, tout ce que vous aimiez, votre chère liberté durement conquise par vos aïeux, et que vous avez déjà donné à ce gouvernement un blanc-seing implicite pour limiter et contrôler vos aller-venues, l'emploi du temps de vos vacances, la scolarité de vos enfants, ce qu'il appelle “votre santé” , pour transformer nos villes en morgues peuplées de fantômes sans visages, sans expression, et qui s'évitent l'un l'autre comme des pestiférés, tout ça juste parce que des “on” anonymes et sans la moindre compétence ni le moindre droit, vous ont dit que c'était ça qu'il fallait faire. Au nom de quoi ne se sentiraient-il pas “autorisés” à répéter ses mêmes comportements, puisque vous n'y trouvez rien à redire ? J'entends déjà les béni oui-oui : “Dans d'autres pays, peut-être, mais ici, en France, dans la Patrie de la Liberté chérie, ce n'est pas possible…”. On se demande où les héritiers des sans culottes de 1789 et des grognards de la Grande Armée ont été dégoter une telle soumission masochiste devant l'inacceptable ?

Dans nos rues peuplées d'ombres furtives, anonymes et fuyantes, les fantômes qui vont et viennent avec une agitation revancharde ne sont déjà plus tout-à-fait des humains (pas encore des “cyborgs” –mais ça ne saurait tarder, partis comme on l'est), déjà plus “une foule”… à peine une juxtaposition de semi-robots qui se surveillent l'un l'autre en cherchant à dépister “l'ennemi”, celui qui n'obéit pas comme un zombie aux ordres venus d'un néo-iso-Big Brother élyséen. (NDLR : et que dire… des stades, des salles de sport et des enceintes autrefois dédiées aux joyeux cris de joie des “supporters” de deux équipes aujourd'hui réduites à leur Press-book et à leur dépôt de bilan… Que dire des stations de sport d'hiver silencieuses… des plages sans jolies filles qui exhibent leur ravissant bronzage devant des jeunes gens déjà conquis ? ). Avez-vous pensé qu'il vous est déjà interdit de lécher un riche “ice-cream à l'italienne” en flânant devant des boutiques pleines de “riens” d'un goût douteux pourtant si tentants, pendant les vacances ?

Mais tout cela n'est pas grave, en fin de compte : “Ce n'est qu'un masque, qu'un vaccin” (qu'on va vous injecter “SGDG”, ça c'est garanti !), qu'un petit geste de rien du tout pour une distanciation contre l'humanité… qu'un interdit de fêter Noël avec vos 5 enfants (puisque avec le Papa et la Maman ça ferait 7…). Quand je vous répète, depuis plus de 7 ans, que “la folie est sortie des asiles…”, vous voyez bien que c'est moi qui ai raison contre tous les mauvais génies qui ne nous veulent que du mal ! Jusqu'à quand ? Jusqu'oú ? Relisez-donc les “billets” de ces derniers jours sur le complotisme, et demandez-vous de quel côté sont la raison, la sagesse et la probabilité… et de quel côté le “n'importe quoi”, l'affolement, la contrainte et l'interdiction (pour ne pas rappeler une récente mise dans un hôpital psychiatrique)… Et qui des uns ou des autres, est dans le vrai… dans le ''moins faux''… ou dans l’irresponsabilité comme cette idée délirante de la députée UDI Valérie Six qui veut remettre à toute personne vaccinée covid 19, un “passeport vert pour retrouver une vie normale” (sic !). Quant aux 60 % qui n'ont pas confiance en cette mascarade, notoirement pas assez testée… ils n'auront droit qu'à un moignon, un ersatz, un semblant de vie. Il y a des coups de pied qui se perdent, mais ça a l'avantage d'être clair : nous sommes dirigés par des tyranneaux putatifs, et cette majorité d’amateurs professionnels a des penchants dictatoriaux !

Bonnes vacances, malgré tout. Gardons la foi en l'Homme, plaignons nos frères français (et un peu les autres aussi, mais ça va faire un sacré boulot, avec les italiens, les autrichiens, les suédois …). Et soyons certains que si “le pire n'est pas toujours obligatoire”, c'est surtout parce que “Aide-toi toi-même, et le Ciel t'aidera”… Je vous souhaite du fond du cœur un Joyeux, un très joyeux Noël’’, malgré la manière étrange dont nos grands hommes tout petits gèrent cette crise (si ce n'était pas le cas, “ça se saurait”, et les résultats montreraient qu'ils ont eu raison de nous traiter comme des délinquants quelque peu ‘’minus habens’’). Nous nous retrouverons “l'année prochaine”, disons le mercredi 6 janvier 2021 (“date à reporter sur vos agendas”), juste à temps pour tirer les Rois, si Dieu le veut, mais chacun de son côté, comme il se doit, dans cet Absurdistan en marche vers son néant définitif, et le nôtre par conséquent

H-Cl.

5 notes

·

View notes

Text

L’âme vue sous la forme d’un moucheron

J’ai trouvé un conte folklorique de fantômes, recueilli par Anatole Le Braz, très mignon, et avec une relation que je vois comme queerplatonique. (Avertissement : tout le monde meurt, c’est une histoire de fantômes)

Yvon Penker était un homme sage, et qui vivait dans la crainte de Dieu. Il avait pour meilleur ami Pezr Nicol. Pezr Nicol tomba gravement malade et fit aussitôt mander Yvon Penker. — Je sens que je vais mourir, lui dit-il. Tu es l’homme que j’ai le plus aimé et estimé en ce monde. Je voudrais que tu m’assistes jusqu’à mon dernier moment. Penker répondit : — Je ne te quitterai pas. Et il s’installa, en effet, au chevet de son ami. Vers le milieu de la nuit, Nicol lui dit d’une voix oppressée : — Donne-moi ta main. Dès que Penker eut mis la main dans la sienne, le moribond trépassa. Penker qui le regardait mourir, les yeux pleins de larmes, vit alors sortir de sa bouche un moucheron (eur fubuenn), un moucheron grêle, aux ailes ténues, pareil aux éphémères que l’on voit tourbillonner les soirs d’été au bord des ruisseaux. L’insecte alla tremper ses pattes dans une bassinée de lait qui était là, sur une table. Puis il voleta tout à travers la pièce et, brusquement, disparut. — Que peut-il être devenu ? se demandait Yvon Penker. Il ne tarda pas à le voir reparaître. Cette fois, le moucheron se posa sur le cadavre et y resta. Il se laissa même enfermer dans la bière avec le mort. Penker ne le revit plus qu’au cimetière. Comme les premières mottes de terre roulaient dans la fosse, le moucheron s’évada du cercueil. Penker comprit alors seulement que ce moucheron devait être l’âme de Pezr Nicol, et il résolut de le suivre en quelque lieu qu’il allât. Or, le moucheron se rendit dans une lande située non loin de la ferme où Pezr Nicol habitait de son vivant. Là, il se posa sur une épine d’ajonc. — Pauvre chère petite mouche, que venez-vous faire ici ? demanda Penker, l’homme sage. — Tu me vois donc ! — Je vous vois, puisque je vous parle. Dites-moi, ne seriez-vous l’âme du défunt Pezr Nicol qui fut mon meilleur ami en ce monde ? — Si, Yvon, je suis ton ami mort, je suis Pezr Nicol. — Viens donc avec moi en ma maison. Je t’y mettrai dans un coin où tu seras bien tranquille, et nous converserons ensemble de temps en temps, comme autrefois. — Je ne peux, mon pauvre Yvon. Ici est la place que Dieu m’a fixée pour y faire ma pénitence, et je dois y demeurer pendant cinq cents ans. Il faut que le bon Dieu t’aime bien pour t’avoir permis de reconnaître mon âme sous cette forme de moucheron. — Oh ! je ne t’ai pas perdu de vue un seul instant depuis l’heure où tu t’es séparé de ton corps. Si pourtant ! je me trompe ; pendant quelques minutes tu as disparu, sans que j’aie pu me rendre compte en quel lieu tu pouvais être. Mais d’abord dis-moi, je te prie, pourquoi tu as commencé par tremper tes pattes dans la jarre de lait ? — Ne devais-je pas me blanchir, avant de comparaître devant le grand Juge ? — Et ensuite, quand tu t’es esquivé, après avoir voleté de ci de là tout au travers de la maison, qu’es-tu devenu ? — Si tu m’as vu voleter de ci de là tout au travers de la maison, c’est qu’il fallait que je prisse congé de chacun des meubles. Lorsque ensuite je me suis esquivé, c’était encore pour aller, dans la cour et dans les étables, prendre congé des instruments qui m’avaient servi naguère et des bêtes qui m’avaient aidé au labour. Cela fait, je me suis présenté au tribunal de Dieu. — Tu n’a pas été longtemps à faire tout cela. — Les âmes ont des ailes qui vont vite. — Mais pourquoi t’es-tu laissé enfermer dans le cercueil avec ton corps ? — J’étais tenu d’y rester jusqu’à ce que Dieu eût prononcé ma sentence. — J’aurais souhaité qu’il te permît d’accomplir une partie de ta pénitence en ma maison, auprès de moi pendant le temps que j’ai encore à vivre. Dieu doit savoir que nous nous aimions d’une amitié rare, Pezr Nicol. — Il le sait, en effet, Yvon Penker. Sois certain qu’il ne tardera pas à nous réunir. Avant peu, ton âme sera venue me rejoindre dans cette lande. Trois mois après, jour pour jour, on enterrait Yvon Penker, l’homme sage.

6 notes

·

View notes

Text

Les quatre filles March - Chapitre 18

Egalement sur AO3

Des jours sombres

Beth avait bien la scarlatine, et fut bien plus malade que quiconque l'avait soupçonné, à part Hannah et le docteur. Les filles ne savait rien de la maladie, et Mr. Laurence n'était pas autorisé à la voir, aussi Hannah faisait tout comme elle l'entendait, et le Dr. Bangs, très occupé, faisait de son mieux, mais laissait beaucoup aux bons soins de l'infirmière. Meg resta à la maison pour ne pas risquer d'infecter les King, et s'occupa du ménage, se sentant très anxieuse et un peu coupable, quand elle écrivait des lettres où il n'était fait aucune mention de la maladie de Beth. Elle ne pouvait pas trouver juste de tromper leur mère, mais on lui avait commandé d'écouter Hannah, et Hannah ne voulait pas entendre parler de « le dire à Mrs. March, et de l'inquiéter pour une telle broutille. » Jo se consacra à Beth jour et nuit ; ce n'était pas une tâche difficile, car Beth était très patiente, et supporta son mal sans se plaindre aussi longtemps qu'elle put se contrôler. Mais il vint un temps où, durant les poussées de fièvre, elle commença à parler d'une voix rauque et cassée, à jouer sur le dessus de lit comme s'il s'agissait de son petit piano bien aimé, et à essayer de chanter avec une gorge si enflée, qu'il n'en sortait pas une note ; un temps où elle ne reconnut plus les visages familiers qui l'entouraient, les appelant par le mauvais nom, et où elle réclama sa mère, implorante. Alors Jo prit peur, Meg supplia qu'on l'autorise à écrire la vérité, et même Hannah dit qu'elle allait « y penser, même s'il n'y avait pas encore de danger. » Une lettre de Washington ajouta à leur trouble, car Mr. March avait fait une rechute, et ne pouvait songer à rentrer à la maison avant longtemps.

Comme les jours paraissaient sombres à présent, comme la maison était triste et solitaire, et comme les cœurs des sœurs étaient lourds tandis qu'elles travaillaient et attendaient, alors que l'ombre de la mort planait sur le foyer autrefois si heureux ! Ce fut alors que Margaret, assise seule, des larmes tombant régulièrement sur son ouvrage, comprit à quel point elle avait été riche de choses plus précieuses que tous les luxes que permet l'argent ; l'amour, la protection, la paix et la santé, les vraies bénédictions de la vie. Ce fut alors que Jo, qui passait ses journées dans la chambre sombre, en ayant toujours sous les yeux sa petite sœur souffrante, et dans les oreilles cette voix pathétique, apprit à voir la beauté et la douceur de la nature de Beth, à comprendre la profondeur de la place qu'elle tenait dans tous les cœurs, et à reconnaître le mérite de l'ambition altruiste de Beth, qui voulait vivre pour les autres, et apporter bonheur au foyer par l'exercice de ces simples vertus que tous peuvent posséder, et devraient aimer et estimer plus que talent, richesse et beauté. Et Amy, dans son exil, se languissait ardemment d'être à la maison, où elle pourrait travailler pour Beth. Elle sentait maintenant que nulle tâche ne serait difficile ou ennuyeuse, et se rappelait, avec force regrets, combien de devoirs négligés ces mains pleines de bonne volonté avaient accomplis pour elle. Laurie hantait la maison comme un spectre tourmenté, et Mr. Laurence verrouilla le grand piano, parce qu'il ne pouvait supporter qu'on lui rappelle la jeune voisine qui avait eu l'habitude d'égayer ses soirées. Beth manquait à tout le monde. Le laitier, le boulanger, l'épicier et le boucher demandaient de ses nouvelles ; la pauvre Mrs. Hummell vint implorer le pardon pour son inconséquence, et demander un linceul pour Minna ; les voisins envoyèrent toutes sortes de petits réconforts et de vœux de rétablissement, et même ceux qui la connaissaient le mieux furent surpris de voir combien d'amis avait la timide petite Beth.

Pendant ce temps elle gisait sur son lit avec la vieille Joanna à ses côtés, car même dans son éga rement elle n'oubliait pas sa triste protégée. Elle se languissait de ses chats, mais refusait qu'on les lui amène, de peur qu'ils n'attrapent la maladie ; et, dans ses heures les plus calmes, elle était pleine d'anxiété pour Jo. Elle envoyait des messages aimants à Amy, les priait de dire à sa mère qu'elle écrirait bientôt, et réclamait souvent du papier et un crayon pour tenter d'écrire quelque chose, afin que Père ne pense pas qu'elle le négligeait. Mais bientôt même ces moments de conscience prirent fin, et elle se débattait dans son lit, heure après heure, des mots incohérents aux lèvres, ou plongeait dans un profond sommeil qui ne lui apportait nul réconfort. Le Dr. Bangs venait deux fois par jour, Hannah restait éveillée la nuit, Meg conservait un télégramme prêt à envoyer à tout instant, et Jo ne s'éloignait jamais du chevet de Beth.

Le premier décembre fut bien un jour d'hiver pour eux tous, car un vent âpre soufflait, la neige tombait drue, et l'année semblait se préparer à mourir. Quand le Dr. Bangs vint ce matin, il examina Beth longuement, prit sa main chaude dans la sienne pour une minute, et la reposa gentiment, en disant gravement à Hannah -

« Si Mrs. March peut quitter son mari, vous feriez mieux de l'envoyer chercher. »

Hannah hocha la tête sans dire un mot, car ses lèvres tremblaient nerveusement ; Meg se laissa tomber sur une chaise, toute force ayant quitté ses membres à ces mots, et Jo, après être restée debout une minute, la figure pâle, courut au parloir, se saisit du télégramme, et, s'habillant en coup de vent, courut dans la tempête. Elle fut bientôt de retour, et était en train d'enlever sa cape en silence, quand Laurie entra avec une lettre disant que Mr. March était de nouveau en voie de se rétablir. Jo la lut avec gratitude, mais le poids sur son cœur ne sembla pas s'alléger pour autant, et son expression était si misérable que Laurie lui demanda vivement,

« Qu'est-ce qu'il y a ? Beth va plus mal ?

— J'ai envoyé chercher Mère, » dit Jo en tirant sur ses caoutchoucs, l'air tragique.

« Bonne idée, Jo ! C'est toi qui en a pris la responsabilité ? » demanda Laurie tout en l'asseyant sur la chaise du couloir pour lui retirer les bottes rebelles, voyant comme ses mains tremblaient.

« Non, le docteur nous a dit de le faire.

— Oh, Jo, ça ne peut pas aller si mal ? » s'écria Laurie, secoué.

« Si, ça peut ; elle ne nous reconnaît pas, elle ne parle même plus des volées de colombes vertes, comme elle appelle les feuilles de vigne sur le mur ; elle ne ressemble plus à ma Beth, et il n'y a personne pour nous aider à supporter cette épreuve ; Mère et Père sont partis tous les deux, et Dieu me semble si lointain que je ne peux le trouver. »

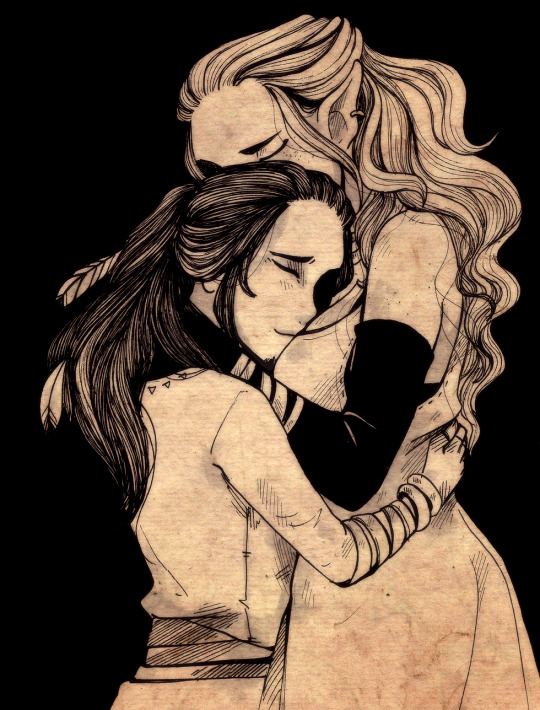

Comme les larmes coulaient sur les joues de la pauvre Jo, elle tendit la main, impuissante, comme à la recherche de quelque chose à quoi se raccrocher dans le noir, et Laurie la prit dans la sienne, en soufflant comme il le put, malgré le nœud dans sa gorge,

« Je suis là, tiens-toi à moi, Jo, ma chérie ! »

Elle ne pouvait pas parler, mais elle tint bon, et l'étreinte chaude d'une main amicale réconforta son cœur endolori, et sembla la porter plus près du bras Divin qui seul pouvait la soutenir dans son chagrin. Laurie aurait voulu dire quelque chose de tendre et de réconfortant, mais aucun mot ne lui venait, aussi il resta silencieux, en caressant gentiment la tête baissée, comme sa mère avait l'habitude de le faire. C'était la meilleure chose qu'il aurait pu faire ; un geste bien plus apaisant que les mots les plus éloquents, car Jo ressentait sa sympathie muette, et, dans le silence, elle apprit la douce consolation que l'affection administre aux tourments. Bientôt elle sécha les larmes qui l'avaient soulagée, et leva un visage empreint de gratitude.

« Merci, Teddy ; je vais mieux maintenant. Je ne me sens plus si triste, et je vais essayer d'être forte s'il le faut.

— Continue d'espérer pour le mieux, cela te sera d'une grande aide, Jo. Ta mère sera bientôt là, et alors tout ira bien.

— Je suis si heureuse que Père aille mieux, maintenant elle ne s'en voudra pas tant de le laisser. Oh, pauvre de moi ! Il semble que tous les malheurs viennent ensemble, et le plus lourd du fardeau tombe sur mes épaules, » soupira Jo, tout en étalant son mouchoir humide sur ses genoux pour le faire sécher.

« Est-ce que Meg ne fait pas sa part du travail ? demanda Laurie, indigné.

— Oh, si, elle fait de son mieux, mais elle n'aime pas Bethy comme je l'aime, et elle ne lui manquera pas comme à moi. Beth est ma conscience, et je ne peux pas renoncer à elle, je ne peux pas ! Je ne peux pas ! »

Et le visage de Jo descendit jusque sur le mouchoir humide, et elle pleura avec désespoir ; car elle avait bravement tenu bon jusque là, sans jamais verser une larme. Laurie porta une main à ses yeux, mais ne put parler avant d'avoir défait le nœud qu'il avait dans la gorge et d'avoir raffermi ses lèvres. C'est peut-être peu viril, mais il ne pouvait s'en empêcher, et j'en suis heureuse. Enfin, comme les sanglots de Jo se calmaient, il dit avec espoir, « Je ne pense pas qu'elle va mourir. Elle est si bonne, et nous l'aimons tous tellement, je ne crois pas que Dieu va nous l'enlever maintenant.

— Les personnes bonnes et aimées meurent toujours, » grogna Jo, mais elle cessa de pleurer, car les mots de son ami l'avaient ragaillardie, en dépit de ses doutes et de ses peurs.

« Ma pauvre fille ! Tu es épuisée. Ça ne te ressemble pas d'être si abattue. Reste là un instant, je vais te remettre d'aplomb en un rien de temps. »

Laurie monta les escaliers quatre à quatre, et Jo reposa sa tête lourde sur le petit capuchon brun de Beth, que personne n'avait songé à enlever de la table où elle l'avait posé. Il devait avoir possédé quelque magie, car l'esprit docile de sa gentille propriétaire sembla pénétrer Jo ; et, quand Laurie revint en courant avec un verre de vin, elle le prit avec un sourire, et dit bravement, « Je bois - à la santé de ma Beth ! Tu es un bon médecin, Teddy, et un ami si chaleureux, comment pourrais-je jamais te remercier ? » ajouta-t-elle, alors que le vin rafraîchissait son corps comme les mots avaient rafraîchi ses pensées troublées.

« Je t'enverrai ma note un de ces jours, et ce soir je vais te donner quelque chose qui te réchauffera le cœur mieux encore que des pintes de vin, » dit Laurie, rayonnant d'une satisfaction réprimée.

« Qu'est-ce que c'est ? » s'écria Jo, oubliant, dans son étonnement, ses peines pour un instant.

« J'ai télégraphié à ta mère hier, et Brooke a répondu qu'elle allait venir tout de suite, et elle sera là ce soir, et tout ira bien. Tu n'es pas contente que je l'aie fait ? »

Laurie parlait très vite et vira au rouge avec l'excitation, car il avait tenu son plan secret, par peur de décevoir les filles ou de causer du tort à Beth. Jo était devenue toute blanche, s'était levée d'un bond, et à l'instant où il cessa de parler elle lui causa un choc en se jetant à son cou, et en s'écriant avec joie, « Oh, Laurie ! Oh, Mère ! Je suis si contente ! » Elle ne pleura pas cette fois, mais rit hystériquement, en tremblant et en s'agrippant à son ami, comme désorientée par la soudaine nouvelle. Laurie, bien que très surpris, se comporta avec une grande présence d'esprit ; il lui tapota le dos de manière apaisante, et, voyant qu'elle se reprenait, il lui donna un ou deux baisers timides, ce qui la remit tout à fait. Se tenant à la rampe, elle le repoussa gentiment, en disant, le souffle court, « Oh, ne fais pas ça ! Je ne voulais pas me comporter ainsi, c'était terrible de ma part ; mais tu as été si adorable d'agir malgré Hannah, que je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter sur toi. Raconte-moi tout, et ne me donne plus de vin ; c'est ce qui me fait réagir de la sorte.

— Cela ne me dérange pas ! dit Laurie en riant et en ajustant sa cravate. « Eh bien, tu vois, je commençais à me sentir anxieux, et Grand-père aussi. Nous pensions qu'Hannah outrepassait son autorité, et que votre mère devrait être mise au courant. Elle ne nous pardonnerait jamais si Beth - enfin, si quelque chose arrivait, tu sais. Alors j'ai amené Grand-père à dire qu'il était grand temps que nous fassions quelque chose, et je suis parti au bureau de poste hier, parce que le docteur avait l'air grave, et qu'Hannah m'a presque arraché la tête quand j'ai proposé un télégramme. Je ne supporte pas d'être sermonné, alors ça m'a décidé, et je l'ai fait. Ta mère est en route, je le sais, et le train de nuit arrive à deux heures du matin. J'irai la chercher ; et tu n'as qu'à conserver ta joie et tenir Beth tranquille jusqu'à ce que cette bonne dame soit arrivée.

— Laurie, tu es un ange ! Comment pourrais-je jamais te remercier ?

— Pends-toi à mon cou une nouvelle fois ; cela me plaît assez, » dit Laurie, avec un air malicieux qu'on ne lui avait pas vu depuis deux semaines.

« Non, merci. Je le ferai par procuration, quand ton grand-père viendra. Ne me taquine pas, va plutôt à la maison et repose-toi, car tu seras debout une bonne partie de la nuit. Dieu te bénisse, Teddy, Dieu te bénisse ! »

Jo avait reculé dans un coin, et, quand elle finit sa tirade, elle disparut précipitamment dans la cuisine, où elle s'assit sur un buffet, et dit à l'assemblée des chats qu'elle était « heureuse, oh, si heureuse ! » tandis que Laurie s'en allait avec le sentiment d'avoir bien réussi son coup.

« Je n'ai jamais vu quelqu'un se mêler de tout comme ce garçon ; mais je lui pardonne, et j'espère que Mrs. March est en chemin, » dit Hannah avec un air de soulagement quand Jo lui apprit la bonne nouvelle.

Meg eut un accès de ravissement silencieux, puis se plongea dans la lettre, tandis que Jo mit la chambre de la malade en ordre, et qu'Hannah se dépêchait de préparer quelques tartes « en cas de compagnie inattendue. » Une bouffée d'air frais semblait souffler dans la maison, et quelque chose de meilleur que le soleil illuminait les pièces silencieuses ; tout dans la maison semblait ressentir le changement plein d'espoir ; l'oiseau de Beth recommença à pépier, et une rose entrouverte fut découverte sur le rosier d'Amy à la fenêtre ; les feux semblaient brûler avec une gaieté inhabituelle, et chaque fois que les filles se croisaient leurs pâles visages 'éclairaient d'un sourire tandis qu'elles s'étreignaient en chuchotant, pour se donner du courage, « Mère arrive, ma chérie ! Mère arrive ! » Tout le monde se réjouissait, sauf Beth ; elle gisait, dans un état de profonde torpeur, insensible à l'espoir et à la joie comme au doute et à la peur. C'était un spectacle bien triste, la fraîche figure si changée et vide d'expression, les mains autrefois si actives maintenant faibles et inertes, les lèvres autrefois souriantes qui restaient muettes, et les cheveux qui avaient été si beaux et bien coiffés maintenant éparpillées et emmêlés sur l'oreiller. Tout le jour elle resta ainsi, s'agitant seulement de temps à autre pour marmonner, « De l'eau ! », les lèvres si sèches qu'elles pouvaient à peine former les mots ; tout le jour Jo et Meg restèrent auprès d'elle à surveiller, attendre, espérer, croire en Dieu et en leur mère ; et tout le jour la neige tomba, le vent glacial fit rage, et les heures s'écoulèrent lentement. Mais la nuit vint enfin ; et chaque fois que l'horloge sonnait, les sœurs, toujours assises de chaque côté du lit, se regardaient avec des yeux brillants, car à chaque heure les secours étaient plus proches. Le docteur était venu pour dire qu'il se produirait sûrement un changement, pour le meilleur ou pour le pire, aux alentours de minuit, et qu'il reviendrait à ce moment.

Hannah, épuisée, s'allongea sur le sofa au pied du lit, et s'endormit ; Mr. Laurence faisait les cent pas dans le parloir, avec le sentiment qu'il préférerait affronter une batterie de rebelles plutôt que l'anxiété de Mrs. March à son arrivée. Laurie était étendu sur le tapis, prétendument en train de se reposer, mais fixant le feu de ce regard pensif qui donnait à ses yeux noirs une douce clarté.

Les filles n'oublièrent jamais cette nuit, car il ne fut pas question de sommeil pour elles tandis qu'elles montaient la garde, avec cet horrible sentiment d'impuissance qui vient à nous dans des heures telles que celles ci.

« Si Dieu épargne Beth je ne me plaindrai plus jamais, souffla Meg avec ferveur.

— Si Dieu épargne Beth j'essaierai de L'aimer et de Le servir toute ma vie, répondit Jo, tout aussi sincère.

— Je souhaiterai ne pas avoir de cœur, c'est si douloureux, soupira Meg après une pause.

— Si la vie doit souvent être si difficile, je ne vois pas comment nous pourrons la traverser, » ajouta sa sœur, l'air abattue.