#ed è questa la critica che ha principalmente fatto da quel che ho capito

Explore tagged Tumblr posts

Text

Guarda anon non so se vuoi una mia opinione quindi

Lei mi sembra esattamente come l'ha descritta lui e si ritorna un po' al discorso PikkolaKiara a Sanremo cioè se vuoi fare le cose falle bene no che vieni con le gambe coperte come me in un tempo impreciso che va da settembre ad agosto. Poi ok, bene che l'abbia sottolineato, secondo me è una di quelle cose che piano piano si stanno sdradicando, però oggettivamente lei è una a cui piace tanto fare parlare di sé. A chi ha detto a lui "la smetti di parlare di femminismo torna a parlare di macchine e motori" a) non lo conosce e non sa di cosa si occupa b) secondo me lui non ha detto poi sta grande stronzata. Penso abbia esagerato un po' con i toni (perché oggettivamente fallo decidere a me cos'è una giusta battaglia e cosa no) e forse ha qualche scaramuccia di base con lei, magari se l'avesse fatto qualcun'altra manco avrebbe fatto il post. Non ho visto video in cui lei ne parlava onestamente (e sono stanca morta), quindi non mi spingo oltre. L'impressione che ho ora è un po' Capodanno de I Migliori Giorni, insomma.

#poi io di base penso che ogni piccola conquista sia importante cioè se lei vuole andare sul red carpet coi peli sulle gambe#e dire non mi rompete il cazzo bello#magari ecco se vogliamo fare un paragone sarebbe stato forse meglio dal mio punto di vista fare come lrdl#che si era tinta i peli sotto le ascelle e mica l'aveva sbandierato in giro. semplicemente si vedevano#e basta#perché il messaggio dovrebbe essere 'è una cosa normale quindi manco dovrei stare qui a parlarne'#poi se lei si è sentita di doverlo fare per forza boh magari è perché la gente non se n'è accorta visto che era coperta AHHAHA#quindi ripeto secondo me se l'è presa un po' con lei perché è lei ed è cosa nota che spesso faccia le cose più per attirare l'attenzione su#se stessa che su magari il messaggio che dovrebbe dare#ed è questa la critica che ha principalmente fatto da quel che ho capito#ma di nuovo sono stanca morta quindi magari sto dicendo stronzate

1 note

·

View note

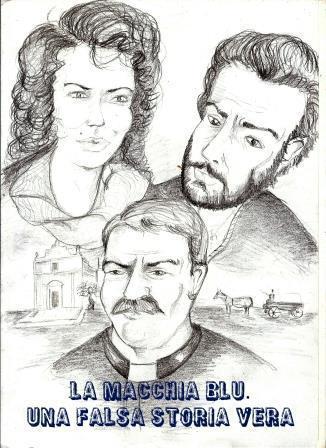

Photo

Nuovo post su https://is.gd/3FWgOy

Racconti| La macchia blu. Una falsa storia vera (epilogo)

di Alessio Palumbo

Epilogo

Il pennino raschiava la pergamena. Don Matteo Rocca, con mosse lente, appose la firma in calce al testo scritto di fresco con quella grafia spigolosa che con l’età era andata ulteriormente peggiorando.

Don Celestino si avvicinò all’arciprete che tuttavia non lo sentì.

“Sia lodato Gesù Cristo” urlò il cantore quando il vecchio parroco ebbe riposto il pennino nel calamaio.

“Sia lodato Gesù Cristo don Celestino” fece quello sorpreso, ruotando su se stesso “Non vi aspettavo. Come state? Avete una faccia grigia! Non vi sentite ancora bene immagino. Il vostro servo mi ha detto che stavate molto male”

“Va meglio grazie. Voi tutto bene?”

“Diciamo che stavo meglio ieri in campagna, ma il vostro servo è venuto a chiamarmi stamattina per la morte del Letizia” la voce tradiva il fastidio per quella chiamata in anticipo ai propri doveri pastorali “Vedete” continuò l’arciprete “Ho appena finito di registrarlo sul libro dei morti”

E indicò il registro.

Don Celestino si avvicinò e lesse velocemente traducendo istintivamente in italiano il latino mal scritto del suo superiore

“Il giorno tredici agosto millesettecentoottanta, Michele figlio dell’illustrissimo Francesco Letizia della città di Alessano e della fu Petronilla Mauro della Terra di Aradeo morì il giorno sopra riportato percosso con un coltello così come dicono”. In realtà il parroco aveva scritto “così come dice” ma poi aveva depennato e corretto.

Il cantore lo guardò e il vecchio don Matteo Rocca, pur miope e malconcio, capì il senso di quello sguardo

“Ho evitato di scrivere che siete stato voi a dirmi com’era morto” disse più per far pesare l’inusualità della faccenda che per scusarsi “e ho anche detto di essere stato io a confessarlo”

“Avete fatto bene” rispose freddo don Celestino e riprese a leggere

“…e percosso visse diciassette giorni e ricevette il sacramento della penitenza da me soprascritto Arciprete, ristorato col sacro viatico e olio degli infermi corroborato e furono fatte le solite preghiere e il suo corpo fu inumato in questa mia chiesa parrocchiale, all’età di circa ventiquattro anni”

Don Celestino chiuse il registro e fece per andarsene

“Avete idea di cosa sia successo?” chiese quasi distrattamente l’arciprete prima che il cantore fosse uscito “Nessuno in paese sembra saperne nulla e per evitare di suscitare curiosità ho preferito seppellirlo subito”

“Avete fatto bene” ribadì il cantore “Cos’è successo me lo ha detto in confessione, don Matteo, ma l’ho potuto assolvere”

“Bene, bene. Tornatevene a casa ora. I vostri occhi parlano per voi: state ancora male. Andate magari a stare un po’ in campagna, voi che potete”

“Accetto ben volentieri il vostro consiglio” rispose e si congedò.

Appoggiandosi al bastone rientrò in chiesa, ma non si inginocchiò neppure per salutare il sacramento. Non riusciva a non pensare a quanto successo. Avrebbe potuto raccontare tutto a don Matteo, magari sotto la garanzia del sacramento della penitenza. Del resto avrebbe dovuto chiedere l’assoluzione per il fatto di non aver né confessato né unto il Letizia. Eppure non aveva voluto farlo. Perché? Lo capì attraversando la piazza e volgendo nuovamente lo sguardo verso la finestra della vecchia camera da letto di donna Petronilla. La camera che aveva ospitato per diciassette lunghi giorni il figlio morente.

La vicenda alla quale aveva assistito e che, per alcuni versi, aveva vissuto in prima persona, aveva poco a che fare con i sacramenti, con il divino e con la religione. Era un’assurdità un pensiero del genere nella testa di un sacerdote, ma era così. Quella storia era una faccenda solo umana, come il volto della madonna ritratta da Michele Letizia o il sorriso del suo bambino. Era la storia di un amore tra una donna già sposata, Agata Calò, moglie di Alfonso Castriota, ed un giovane uomo ribelle. Un artista che per quella donna era giunto ad uccidere il legittimo consorte venendone ferito a morte; un pittore dal talento eccelso, come altri non aveva ammirato almeno in provincia, capace di dedicare la sua prima vera ed importante opera, nonché l’ultima, all’amata, eternandone sulla tela il viso delicato, bellissimo, con gli occhi di smeraldo e le labbra pallide, circondato da un velo blu come la notte ma molto più luminoso. Lo stesso blu che Michele aveva inavvertitamente impresso, quasi una firma, sul corpo del marito di Agata. Lo stesso blu che lui, affacciandosi dalla finestra della vedova Resta e poi rimirando dalla piazza la casa dei Mauro, aveva immediatamente riconosciuto, pur senza accorgersene nell’immediato, sul parapetto della finestra della camera da letto di donna Petronilla. Quel magnifico blu brillante che ora arricchiva il velo di una stupenda madonna delle Grazie. Il resto era una cronaca come tante altre. Probabilmente, saputo dell’omicidio, donna Giovanna Vasquez d’Acugna, che quella tela aveva voluto, aveva deciso di non servirsi più dell’opera del giovane pittore. E la scelta era stata talmente risoluta da portare ad interrompere tutti i lavori di aggiustamento nella chiesa della Madonna delle Grazie, il cui altare centrale avrebbe dovuto custodire il quadro in una magnifica cornice di pietra. Michele Letizia non si era sconfortato per la decisione di donna Giovanna e in diciassette giorni di agonia, nascosto nel palazzo che era stato di sua madre e di suo nonno, aveva portato a compimento la tela, dando alla vergine il volto di Agata e ponendole tra le braccia un bimbo che non avrebbero mai avuto.

Avrebbe potuto raccontare tutto ciò all’arciprete? Don Matteo Rocca non lo avrebbe capito e lo avrebbe solo condannato per le menzogne dette. No, non gli importava nulla di ciò. Solo un aspetto di quella vicenda lo faceva stare tanto male e non poteva non ammetterlo, almeno a se stesso. La sua curiosità, quella maledetta curiosità senile, inutile e dannosa, lo aveva portato a vederci chiaro, ad indagare senza fermarsi davanti a nulla, neanche fosse un magistrato, un coadiutore della corte o una spia. Per farlo si era recato di notte in piazza, aveva voluto provare le proprie intuizioni anche al costo di introdursi in casa dei Mauro impedendo così ad Agata, fuggita per le urla della vedova Resta, di rientrarvi per trascorrere gli ultimi istanti con Michele. Ecco la ragione del suo tormento. Aveva negato a Michele la pace celeste e ad Agata quella terrena.

Avvolto in quei rimorsi era intanto giunto vicino casa. Il vecchio servo sedeva sulla soglia ingobbito, le braccia appese lungo il corpo e lo sguardo fisso nel vuoto.

“Attacca il calesse alla giumenta” gli disse don Celestino scuotendolo da quella sorta di catalessi “Quest’anno in campagna andiamo con due giorni di anticipo”.

“Ogni tanto una buona notizia” commentò con poco entusiasmo il servitore.

Cosa c’è di falso e cosa di vero?

Forse conviene partire da quest’ultima categoria che accorpa la gran parte delle cose riportate nel racconto. Le fonti utilizzate per ricavare le notizie utili all’intreccio sono principalmente tre: le visite pastorali dei vescovi di Nardò redatte a fine Settecento, dalle quali ho tratto le informazioni sui luoghi sacri e sul clero; il catasto onciario del 1743, che mi ha permesso di conoscere le proprietà dei vari personaggi, le rispettive abitazioni e indirizzi; i registri dei defunti, dei battesimi e dei matrimoni che, oltre ad aver fornito lo spunto principale della vicenda, mi hanno consentito di inquadrare cronologicamente i vari personaggi coinvolti.

Innanzitutto, dunque, posso dire che sono veri i luoghi. La via di Santa Caterina, il vicinato dei Mauri, il palazzo dei D’Acugna, quello dei Frigino, la piazza principale posti in continuità l’uno con l’altro e tante volte percorsi o fiancheggiati dai protagonisti della storia erano nel Settecento tra i principali riferimenti urbani di Aradeo. Sono assolutamente vere le chiese, nelle loro intitolazioni e in tanto di ciò che si è scritto nel descriverle: la chiesa madre con i suoi altari spogli, la sagrestia lugubre e corrosa dall’umidità è motivo di critica da parte dei vescovi per tutti i secoli della sua esistenza. Il Crocifisso, la Madonna di Costantinopoli e lo Spirito Santo che, all’epoca dei fatti, erano delle piccole chiese di una comunità povera, visitate dai presuli neretini senza mai segnalare in loro nulla di eccezionale; addirittura, per l’ultima delle tre cappelle verrà sancita l’interdizione a causa del suo stato di abbandono. È vera e ancora visibile ai tempi dei fatti la chiesa della Madonna delle Grazie che le carte ci dicono avere il proprio ingresso proprio di fronte alla casa dei d’Acugna (da qui l’idea dei lavori voluti da donna Giovanna Vasquez d’Acugna e della lite svoltasi al suo interno). Sono veri e tuttora visibili, seppur con modifiche rispetto al loro aspetto settecentesco, la colonna di San Giovanni, il castello baronale e la chiesa dell’Annunziata.

In secondo luogo, sono realmente esistiti nei giorni in cui si svolge la vicenda i personaggi citati (almeno quelli aventi un nome e un cognome). Ciò vale tanto per i protagonisti quanto per quelli che potremmo definire dei comprimari. Tra questi ultimo, erano vivi in quell’estate 1780 l’arciprete Matteo Rocca, don Ippazio Greco e l’arcidiacono Blasi, che tuttavia ho descritto come morente approfittando del fatto che il registro dei defunti dell’archivio parrocchiale ci riporta il suo decesso a meno di un anno di distanza (4 aprile 1871). Per i laici, sono realmente in vita nei giorni del duello il medico De Pandis, che dal catasto onciario sappiamo abitare in un comprensorio di case nel borgo, donna Giovanna Vasquez d’Acugna, ultima esponente della ricca famiglia gallipolina di cui abbiamo notizia ad Aradeo (morirà infatti l’1 maggio 1791, annorum quinquaginta duo circiter e sarà sepolta nella sua tomba privata in chiesa, in proprio monumento in hac Parochiali Ecclesia), Neviglia Gaetano, serva degli stessi d’Acugna di cui è innamorato il vecchio servitore di don Celestino e Felicia Rizzo, cameriera della nobile famiglia nonchè madre della protagonista, Agata Calò. Nell’agosto 1780 è ancora viva Anna Maria Resta, che morirà circa un anno dopo (il 7 agosto 1781): mulier quandam Petri Chiariaci (moglie del fu Pietro Chiriace), le cui proprietà abbiamo ricavato dal catasto onciario insieme alle notizie sulla sua abitazione (abita in casa propria sita nella strada del SS.mo Crocifisso). Dal registro dei defunti sappiamo che, pochi giorni prima dell’omicidio di Alfonso Castriota, il 25 luglio, perse la figlia, Iosepha Chiriaci filia quondam Petri Chiariaci et Anna Mariae Resta Terre Aradei […] aetatis sue annorum triginta sex circuite.

Tralasciando gli altri personaggi minori, veniamo infine ai veri protagonisti della storia che, è fondamentale dirlo, trae spunto da due annotazioni prese sul registro dei defunti a breve distanza l’una dall’altra:

Traduzione: “Il 28 di luglio 1780 – Aradeo

Alfonso Castriota della Terra di S. Pietro di Galatina sposato in questa terra di Aradeo nel giorno predetto fu colpito con un coltello da Michele Leti(ti)a della sopradetta Terra di Aradeo, così come molti dicono, e data l’assoluzione sotto condizione dal reverendo d. Celestino Giuri e da me insfrascritto Arciprete col sacro olio degli infermi corroborato, furono fatte le solite preghiere e il suo copro fu inumato in questa mia chiesa parrocchiale il giorno 29 del prefetto mese, all’età di circa trentasei anni.—-Matteo Rocca Arciprete”

Traduzione: “Il 13 agosto 1780 – Aradeo

Michele figlio dell’illustrissimo Francesco Letizia della città di Alessano e della fu Petronilla Mauro della Terra di Aradeo morì il giorno sopra riportato percosso con un coltello così come dice dissero e percosso visse quindici diciassette giorni e ricevette il sacramento della penitenza da me soprascritto Arciprete, ristorato col sacro viatico e olio degli infermi corroborato e furono fatte le solite preghiere e il suo corpo fu inumato in questa mia chiesa parrocchiale, all’età di circa ventiquattro anni—- Matteo Rocca Arciprete”

Tutto nasce dalla prima annotazione, compresa la scelta di affidare a don Celestino Giuri il compito di indagare. Le visite pastorali di metà Settecento ce riportano quest’ultimo come Cantore della chiesa parrocchiale. Le notizie sulla sua casa (palazziata sita nel vicinato di S. Caterina, cinque orte di terra seminativa con alberi dodici di olivi dentro loco detto Lo Rizzo […] più orte uno mezzo di vigne pastane con alberi trenta di olive loco detto li Monticelli, […] più una giumenta [..]etc…) e sulle sue proprietà le ho ricavate dal catasto onciario

Sappiamo che morì nel marzo 1790 a circa 82 anni.

Di Alfonso Castriota notizie se ne hanno poche: sfogliando il registro dei morti, ho trovato in data 29 agosto 1790 una nota sulla morte di Agata Calò, mulier Alfonsi Castrioto San Petri Galatinae filia coniugum Joannis Calò Terrae S. Petri Galatinae et quondam Feliciae Rizzo Terre Castrignani aetatis suae annorum triginta sex circiter obiit) (trad: “moglie di Alfonso Castriota di San Pietro in Galatina e figlia dei coniugi Giovanni Calò della Terra da di Galatina e della fu Felicia Rizzo della Terra di Castrignano, morì all’età di trentasei anni circa”).

Infine Michele Letizia: di lui conosciamo i genitori, ovvero la madre Petronilla Mauro, discendente di una ricca famiglia del paese il cui capostipite, Domenico Mauro, può vantare a metà secolo oltre a tante proprietà, elencate nel racconto dal servitore di don Celestino, una casa propria con camere superiori e inferiori loco detto S. Annunciata Vecchia. L’Annunziata Vecchia altro non è che il nome seicentesco della chiesa del Crocifisso: da ciò la vicinanza tra la casa dei Mauro e quella della vedova Resta così utile per l’intreccio del racconto. Del padre di Michele Letizia, so soltanto che è originario della città di Alessano. Approfittando tuttavia del fatto che la famiglia Letizia di Alessano ha prodotto numerosi pittori, tra i più famosi del Salento, ho pensato di fare anche di Michele un artista. Questa connotazione come le restanti parti del racconto (la storia d’amore, la tela, i dialoghi e i pensieri) sono frutto della sola fantasia.

Qui i precedenti capitoli:

Racconti| La macchia blu. Una falsa storia vera (cap. I)

Racconti| La macchia blu. Una falsa storia vera (cap. II)

Racconti| La macchia blu. Una falsa storia vera (cap. III)

Racconti| La macchia blu. Una falsa storia vera (cap. IV)*

#Alessio Palumbo#Alfonso Castriota#Aradeo#Giovanna Vasquez d’Acugna#Racconti di Terra d'Otranto#Spigolature Salentine

0 notes

Text

“Gli slam poetry non sono poesia, ma intrattenimento… dobbiamo ripartire dallo studio, mi preoccupano ignoranza e arroganza”: Matteo Fantuzzi, neo direttore di “Atelier”, dialoga con Matteo Fais

A quanto pare, si torna sempre all’annosa questione del cosa sia poesia. Ciò accade perché il panorama generale muta, soprattutto in questi tempi così social nei quali la lirica, o presunta tale, circola senza argini tra i vari profili e gruppi di lettura. Nuove forme si presentano all’attenzione del pubblico: Instagram e Slam Poetry, tanto per fare qualche esempio. Come a suo tempo per il cantautorato, è lecito interrogarsi in merito alla possibilità di assimilarli all’ambito poetico in sé. Tra le posizioni in tal senso meno “aperte” – meno accondiscendenti –, si segnala quella di Matteo Fantuzzi, poeta e Direttore della versione cartacea di “Atelier”. Nell’ultimo numero della rivista ha voluto ribadire il concetto con un editoriale perentorio e inequivocabile, intitolato Contro un possibile dadaismo. Nell’ottica di dare spazio a tutte le possibili voci, non potevamo fare a meno di approfondire il suo punto di vista, partendo da vari passaggi del testo e chiedendogli di sviscerarli per noi.

Caro Matteo, nel tuo ultimo editoriale su “Atelier”, parli, in merito alla poesia attuale, di “un’evoluzione che senza le giuste attenzioni, contrariamente a quanto di solito accade in natura, potrebbe davvero non produrre miglioramenti”. A quale involuzione – se non comprendo male – ti riferisci? E, soprattutto, qual è lo stato della poesia attuale?

Credo che, con molto apporto collettivo, gli ultimi anni abbiano indicato con precisione il rischio che la poesia smettesse di parlare alla collettività: non avremmo un racconto della Prima Guerra Mondiale senza Ungaretti, non avremmo le contraddizioni del conflitto irlandese senza Seamus Heaney, o forse tutto questo accadrebbe in maniera diversa. Certo questi sono i tempi dell’Io, ma non dell’Io montaliano dalle Occasioni a la Bufera: è piuttosto una estensione del solipsismo che a partire dagli anni Ottanta ha fatto coincidere l’esperienza privata con l’esperienza poetica, quella tendenza che dopo i fatti quasi mitologici di Castelporziano oggi in molti vivono nella profonda solitudine ingigantita dai social: una nuova forma di esponenziale distacco, distacco dalla realtà e soprattutto dal dialogo, ed è questa mancanza di dialogo che mi preoccupa nella attuale poesia perché al di là della quantità enorme di informazioni manca troppo spesso una capacità di entrare nelle cose. La liquidità della società trova nella poesia (da sempre antropologicamente “dell’uomo”) il proprio specchio, uno specchio convesso per dirla alla Ashbery.

Mi sembra di capire che tu contesti tutte le presunte novità, ovvero la visione “di chi nella pratica considera in qualche modo tutto lecito e tutto poesia. Dagli slam fino al meticciato del rap, tutte queste forme sembrano voler ricadere ed essere contemporaneamente accolte nella comunità della poesia, una poesia tout court senza alcun tipo di distinguo né formale né soprattutto sostanziale”. Ma, dunque, scusami, cosa è poesia e perché il resto non lo è?

Proprio oggi rileggevo un passo di Andrea Afribo, che insegna Storia della lingua italiana presso la facoltà di Lettere dell’Università di Padova, che sottolineava come «lo stesso programma di tabula rasa dell’istituzione poetico-letteraria, che nei testi di questi nuovi poeti si realizza principalmente in forma di parodia e straniamento finisce di fatto per accentuare i caratteri secolari della nostra storia linguistica: ovvero iperletterarietà, formalismo e ipercultura, aristocraticismo corporativo, distacco della lingua dalla (loro) poesia dalla lingua di tutti». È chiaro che tutto questo avviene nel momento in cui non viene dato peso a quelli che altrove definiremmo controller e questo spaesamento si deve a mio avviso soprattutto al disinteresse dimostrato verso la crescita di una classe critica che sia in grado in scienza e coscienza di filtrare tutta la mole di materiale prodotto, come avveniva per le grandi riviste, o per i comitati di redazione delle collane di poesia. L’impoverimento di quel mondo, o la delimitazione in luoghi sempre meno comuni, popolari, ha permesso come in altri settori (penso alla politica) l’esplosione di quel qualunquismo da “questo lo dice lei” (frase rivolta, in un noto programma televisivo italiano, a un accademico che stava cercando di confutare alcune traballanti tesi economiche di una sedicente esperta del settore) che anche in poesia porta a una sorta di autodeterminazione che non ha più i confini dei percorsi validi di crescita autoriale, quanto piuttosto una sorta di raggi di esplosione popolare/emozionale che con il plot del testo non hanno quasi mai nulla a che vedere.

Tu esprimi per la lirica la necessità di “raccontare il presente”, intesa come la “grande sfida di non relegare la poesia italiana a protagonista minore dell’esperienza internazionale”. Concretamente, cosa la poesia non fa, ma dovrebbe fare, per raccontare il nostro tempo? E, ancora, quando questa è stata protagonista della scena internazionale e perché non lo è più?

Credo che in Italia esistano testi virtuosi, e credo che l’unica cosa da fare sia parlare di questi testi: per esempio in questi giorni è uscito un libro molto potente di Antonio Lanza, che si chiama Suite Etnapolis (editore Interlinea) e racconta lo spaesamento di uno dei più grandi centri commerciali d’Europa alle pendici dell’Etna. Un libro che affronta quello stesso spaesamento e che racconta la nostra incapacità di reagire ai radicali cambiamenti imposti da una società oramai disumanizzante è Gli enervati di Jumièges di Roberta Bertozzi, è uscito alcuni anni fa per Pequod; d’altronde credo anche sia impossibile non comprendere la centralità di un libro come Fabrica di Fabio Franzin in un’ottica di poesia come racconto delle pulsioni collettive, dei disamori e delle esperienze quotidiane: le fabbriche che si svuotano, i comparti industriali in crisi, il lavoro che dove c’è diventa sempre più disumano. In Italia (e questo andiamo ricordando da alcuni tempi in “Atelier”, la rivista che dirigo) nel silenzio quasi collettivo sono venute alla luce molte opere importanti, opere in grado di portare agli eventuali lettori qualcosa, un segno, un momento di riflessione anche al proprio interno. Ma vanno raccontate, vanno conosciute perché sono opere spesso di autori di case editrici medio piccole, di autori che vivono le nostre periferie e le nostre provincie, autori che stanno facendo tanto e che trovo sia giusto vengano conosciuti da tanti. Probabilmente con il giusto numero di testi importanti l’impatto della nostra poesia sarebbe diverso così come attenzione viene data a Durs Grünbein o Simon Armitage.

“Il compito primario della rivista non consiste nel trovare sempre e necessariamente il nuovo, quanto piuttosto delineare pienamente i margini della militanza anche andando a tracciare la rotta piana e sensata per chi oggi alla poesia si affaccia”. Premesso che non ho ben capito cosa tu voglia indicare con la formula “margini della militanza”, mi chiedo perché ci sia la necessità di tracciare una via per chi si avvicina alla poesia? Non è possibile costruirsi un personale percorso in autonomia?

L’autonomia deriva dalla conoscenza, se una persona ha la possibilità di conoscere è in grado anche di decidere e formare un proprio gusto. Mi preoccupano piuttosto l’ignoranza (nel senso latino del termine) e l’arroganza (nel senso proprio del termine): ed è il combinato disposto tra queste due entità a impoverire la percezione della nostra scrittura o quantomeno a creare dei dislivelli di percezione; non è un discorso di tattica letteraria – il nodo, a mio avviso, è dato dai centri della diffusione della produzione poetica i quali, se in partenza si rivelano virtuosi, consentono una definizione corretta dei parametri finanche del gusto e delle tendenze, ma se tutto questo è gestito in maniera mendace allora anche le tendenze risentiranno di questo restringimento del registro di interesse.

Contro il dadaismo imperante, “Atelier” si pone “in una posizione non retorica di serietà e intransigenza”. Perdonami la provocazione, ma non sarai mica un reazionario della rima?

L’innovazione come in qualsiasi altra materia è necessaria, il caso italiano è un poco strano perché si cerca di proporre come poesia quello che poesia non è e che appartiene ad altre categorie, né migliori né peggiori, semplicemente altre. Per quale motivo dovremmo definire poesia gli slam poetry? Sono una forma spettacolare di testi che hanno magari una buona dose poetica, ma non collimano con la poesia. Sono un’ottima forma di intrattenimento, non per nulla sono stati accolti recentemente da Zelig dove giustamente c’è gente che va lì per ridere, per divertirsi, per assistere a degli spettacoli in cui tra un “Chi è Tatiana !?” e un “Amici ahrarara” giustamente trovano la loro corretta collocazione, e lo dico senza polemica né volontà provocatoria. Sarebbe sufficiente che ogni categoria si mantenesse nei propri ambiti: il rap non è poesia e viceversa, il trap non è poesia e viceversa, le pesche non sono poesia e viceversa. Io credo che ogni innovazione debba necessariamente essere una evoluzione positiva di ciò che è stato in precedenza – che in Italia significa ad esempio leggere e conoscere il Novecento, magari per rivoltarlo come un calzino (e, in fondo, non lo ha fatto anche Sereni ne Gli strumenti umani o Bertolucci ne La camera da letto?) ma sempre all’interno del percorso che da Dante in poi ci ha permesso di essere un esempio virtuoso all’interno della letteratura internazionale.

Anche in questo tuo editoriale, come in altri contesti in cui ti sei espresso, si respira un malcelato odio per i social. Eppure, “Atelier” ha persino una pagina Instagram. Mi spiegheresti che danno reale arrecherebbero questi alla poesia?

Porre l’ipotesi dell’odio credo sia anche quello specchio dei tempi: io credo che esprimere una posizione non sia né fonte di odio né fonte di astio; è la mancanza di dialogo – questa sì – che mi preoccupa dell’ultima società, questa violenza nei confronti delle idee altrui. I social, come qualsiasi altro strumento tecnologico vanno vissuti bene. Prendiamo ad esempio “La setta dei poeti estinti” su Instagram, ad oggi 67mila e oltre followers che ogni giorno propone autori importanti e spesso non banali, da Giorgio Orelli a Salvatore Toma per dire alcuni degli ultimi post, quindi autori ancora una volta non di facile reperimento proposti a un pubblico sterminato per la nostra poesia. Anche i numeri di “Atelier” sono tali perché esistono i social: l’importante però è ancora una volta cercare di alzare l’asticella, quando si scrive e quando si racconta poesia. Credo e ribadisco ancora una volta che si debbano utilizzare bene gli strumenti che si hanno a disposizione e coinvolgere chi ha il compito di formare le future generazioni, dalle Università fino agli insegnanti di ogni ordine e grado, dai giornalisti a tutto il mondo editoriale e di settore. Meccanismi virtuosi pongono le basi per dare credito all’ottima poesia che ancora grazie al cielo a noi non manca. Basta trovarla e proporre quella, non altro.

In chiusura del tuo pezzo, marchi ulteriormente il punto: non vuoi che si confonda la mediocrità con l’eccellenza. Vedi, per caso, tante mediocrità brillare immeritatamente?

Il merito è una conquista che dipende dal metodo. Io credo che dovremmo ripartire da quello: lettura della poesia, amore per la poesia, sostegno della critica e metodo, tantissimo metodo. Col metodo saremo in grado di comprendere quello che è mediocre e gioire viceversa per quello che non lo è e che magari avrà la giusta attenzione letteraria.

Matteo Fais

L'articolo “Gli slam poetry non sono poesia, ma intrattenimento… dobbiamo ripartire dallo studio, mi preoccupano ignoranza e arroganza”: Matteo Fantuzzi, neo direttore di “Atelier”, dialoga con Matteo Fais proviene da Pangea.

from pangea.news http://bit.ly/2WCmiOz

0 notes