#disques pathé

Explore tagged Tumblr posts

Text

youtube

Anthony Perkins " Chante en français " - EP stéréo DES Pathé EG 591 (1962)

9 notes

·

View notes

Text

Disques Pathé - Prenez Le Temps De Vivre, 1962.

139 notes

·

View notes

Text

[no artist]

"Disque de Fréquence"

(10". Pathé. 1955) [FR]

7 notes

·

View notes

Text

LÉGENDES DU JAZZ

RED NICHOLS, POUR UN PENNY DE PLUS

‘’Much of his vast recorded output was released in Europe, where he was regarded by early jazz critics as the equal, if not the superior, of Louis Armstrong and Bix Beiderbecke (...). Nichols' chief fault was an overly stiff, academic approach to jazz trumpet, but he did recognize merit as far as other jazz musicians were concerned and made some wonderful small group recordings.’’

-Michael Brooks

Né le 8 mai 1905 à Ogden, en Utah, Ernest Loring "Red" Nichols était le fils d’un professeur de musique. Enfant prodige, Nichols avait commencé à jouer du cornet à l’âge de cinq ans.

Nichols a joué avec le groupe de son père à partir de l’âge de douze ans. Nichols a été fortement influencé par le Original Dixieland Jazz Band puis par Bix Beiderbecke. Nichols avait entendu Beiderbecke jouer pour la première fois sur un enregistrement de George Olsen intitulé ‘’You’ll Never Get To Heaven With Those Eyes.’’ Nichols a également joué une transcription du solo de Beiderbecke sur le classique “Jazz Me Blues” qui avait été enregistré le 18 février 1924.

Durant une partie de l’année 1920, Nichols avait étudié à la Culver Military Academy, dont il avait été expulsé, à l'instar de son idole Bix Beiderbecke.

DÉBUTS DE CARRIÈRE

Au début des années 1920, Nichols s’est installé dans le Midwest. Le 25 mai 1923, à l’âge de dix-sept ans, Nichols avait fait ses débuts sur disque avec le groupe Syncopating Five d’Howard Lanin. Nichols avait éventuellement pris la direction du groupe qui avait été rebaptisé le Royal Palms Orchestra. Le groupe s’était particulièrement produit sur la Côte est, et plus particulièment à Atlantic City.

Même s’il avait enregistré deux chansons avec Howard Lanin en mai 1923, c’est surtout après avoir été associé au frère d’Howard, Sam Lanin, que la carrière de Nichols avait vraiment décollé. Après le démantèlement du Royal Palms Orchestra, Nichols a fait partie du Johnny Johnson Orchestra avec lequel il s’était installé à New York en 1923. À New York, Nichols avait rencontré le joueur de trombone Miff Mole, avec qui il avait joué durant une dizaine d’années. Avant de signer un contrat avec les disques Brunswick, Nichols et Mole, qui étaient devenus inséparables, avaient enregistré avec Pathé-Perfect sous le nom de Red Heads. En plus de Mole (qui avait participé à la plupart des enregistrements de Nichols en 1927-28 avant de se lancer dans une carrière de musicien de studio), Nichols avait également collaboré avec de futurs grands noms du jazz comme Glenn Miller, Jack Teagarden, Tommy Dorsey et Will Bradley au trombone, Pee Wee Russell, Benny Goodman et Frank Teschemacher à la clarinette, Bud Freeman, Eddie Miller, Babe Russin et Fud Livingston au saxophone ténor, Frankie Trumbauer au C-melody saxophone, Adrian Rollini au saxophone basse, Charlie Teagarden et Wingy Manone à la trompette, Dudley Fosdick au mellophone, Dick McDonough, Carl Kress et Eddie Condon à la guitare, Lennie Hayton, Joe Sullivan, Rube Bloom et Roy Bargy au piano, Joe Venuti au violon, Joe Tarto au tuba, Artie Bernstein à la contrebasse, Red McKenzie au chant et Gene Krupa, Chauncey Morehouse, Stan King, Dave Tough, Ray Bauduc et Ray McKinley à la batterie. Dans le film biographique ’’The Five Pennies’’, le personnage de Nichols prononçait souvent la réplique “Don’t worry, someday they’ll all be working for me.” Ironiquement, malgré le nombre impressionnant de futurs chefs d’orchestres qui avaient fait partie de son groupe, Nichols n’avait jamais vraiment connu de succès comme leader de ses propres formations à l’époque du swing.

Au début de sa carrière, Nichols avait également enregistré avec les disques Edison (1926), Victor (1927, 1928, 1930, 1931), Bluebird (1934, 1939), Variety (1937) et Okeh (1940). Parmi les nombreux artistes ou groupes avec lesquels Nichols avait enregistré de 1924 à 1926, on remarquait les Bailey’s Lucky Seven, les Charleston Seven, le Goofus Five, les Tennessee Tooters, le Lou Gold, les Melody Sheiks, les California Ramblers, les Lanin’s Red Heads, le Varsity Eight, les Five Birmingham Babies, Billy Wynne, les Little Ramblers, Bill Wirges, les Georgians, les Seven Missing Links, Ross Gorman, les Cotton Pickers, les Hottentots, Cliff Edwards, les Ipana Troubadours, les Walter Davidson’s Louisville Loons, le Original Memphis Five, les Broadway Bellhops, Bob Haring, Arnold Brilhart, Little Pilgrims Orchestra, Frank Signorelli, Jay C. Flippen, Jack Albin, Annette Hanshaw, Don Voorhees, John Clesi’s Areoleans, Evelyn Preer et Lee Morse, et on ne parlait que des formations orientées vers le jazz.

Nichols, qui savait lire la musique, avait facilement obtenu du travail comme musicien de studio. En décembre 1926, Nichols avait commencé à enregistrer avec Mole dans le cadre de différentes formations connues sous le nom de Red Nichols and His Five Pennies. En réalité, le nom du groupe était un peu trompeur, car très peu de ces formations étaient des quintets. Parmi les membres du groupe, on remarquait Jimmy Dorsey à la clarinette et au saxophone alto, Vic Berton (un batteur qui pensait comme un percussionniste et jouait parfois du tympani), Eddie Lang à la guitare et Arthur Schutt au piano.

Nichols a enregistré plus de cent pièces avec les Five Pennies pour les disques Brunswick. Même si la taille du groupe avait évolué avec les années, son nom était demeuré échangé. De 1926 à 1932, Nichols a également enregistré avec les Arkansas Travelers, les California Red Heads, les Louisiana Rhythm Kings, le Wabash Dance Orchestra, les Alabama Red Peppers, les Charleston Chasers, les Red and Miff's Stompers et les Miff Mole and His Little Molers. Nichols avait aussi dirigé des groupes plus importants sur certains enregistrements et dans le cadre des revues ‘’Strike Up The Band’’ et ‘’Girl Crazy.’’

Extrêmement prolifique, Nichols enregistrait parfois une vingtaine de pièces par semaine.

En plus de Nichols au cornet, de Mole et de Jimmy Dorsey au saxophone alto et à la clarinette, le groupe de Nichols avait été notamment composé au cours de la décennie suivante de Benny Goodman et de de Pee Wee Russel à la clarinette, de Glenn Miller et Jack Teagarden au trombone,de Joe Venuti au violon, d’Eddie Lang au banjo et à la guitare et de Gene Krupa à la batterie. Le groupe avait connu un succès inattendu avec la pièce "Ida, Sweet as Apple Cider", qui s’était vendue à plus d’un million de copies. La pièce s’était aussi mérité un disque d’or de la Recording Industry Association of America. La composition de Nichols intitulée "Nervous Charlie Stomp" avait même été enregistrée par l’orchestre de Fletcher Henderson.

En 1927, Nichols avait passé quelques mois dans l’orchestre de Paul Whiteman. Son remplaçant était nul autre que son idole Bix Beiderbecke.

À la fin des années 1920, Nichols a également enregistré avec les Miff Mole’s Molers, Peggy English, Carl Fenton, Sophie Tucker, Art Gillham, Cass Hagan’s Park Central Hotel Orchestra, les Midnight Airedales, Irving Brodsky et les Red Hot Dogs. En plus de jouer du cornet, Nichols était un arrangeur imaginatif qui, un peu comme Jelly Roll Morton, avait le don de combiner des musiciens établis avec des groupes spécialement réunis pour l’occasion. Les arrangements de Nichols étaient si complexes qu’il devait souvent faire appel aux meilleurs musiciens disponibles.

Dans les années 1930, Nichols avait tenté de s’adapter au swing alors en effervescence, mais il avait beaucoup moins enregistré à partir de 1932. Nichols n’avait même pas enregistré du tout en 1933. L’année suivante, Nichols avait dirigé un groupe de onze musiciens appelé His World Famous Pennies. À la même époque, Nichols avait aussi dirigé des orchestres anonymes à la radio. Désormais considéré comme une relique du passé, Nichols avait été progressivement abandonné par ses musiciens qui avaient décidé de lancer leurs propres groupes. Le critique Michael Brooks écrivait:

‘’What went wrong? Part of it was too much, too soon. Much of his vast recorded output was released in Europe, where he was regarded by early jazz critics as the equal, if not the superior, of Louis Armstrong and Bix Beiderbecke. People who make fools of themselves usually find a scapegoat, and when the critics were exposed to the music of Duke Ellington, Benny Carter, Coleman Hawkins and others they turned on Nichols and savaged him, trashing him as unfairly as they had revered him. Nichols' chief fault was an overly stiff, academic approach to jazz trumpet, but he did recognize merit as far as other jazz musicians were concerned and made some wonderful small group recordings.’’

Durant la Crise des années 1930, Nichols avait gagné sa vie en se produisant dans des revues. Pendant un certain temps, Nichols avait aussi dirigé l’orchestre de Bob Hope, avant de s’installer en Californie.

Nichols avait épousé Willa Stutsman, une danseuse de la revue Scandals de George White, avec qui il avait eu une fille. En 1942, la fille du couple avait contracté la poliomyélite après qu’on lui ait diagnostiqué une méningite spinale. Jusqu’en 1943, on avait perdu toute trace de Nichols, qui s’était trouvé un emploi dans les chantiers maritimes afin de pouvoir mieux s’occuper de la santé de sa fille. Après s’être produit au Merry-Go-Round à Dayton, dans l’État de l’Ohio, Nichols avait fait son service militaire dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale.

DERNIÈRES ANNÉES

En 1944, Nichols, qui n’avait rien perdu de son habileté au cornet à l’âge de trente-neuf ans, avait tenté un retour sur scène. Après avoir joué avec le Casa Loma Orchestra durant quelques mois, Nichols avait formé une nouvelle version de son groupe les Five Pennies, cette fois sous la forme d’un sextet qui s’était produit dans de petits clubs de Los Angeles. Le groupe avait joué par la suite dans de plus grandes salles comme le Zebra Room, le Tudor Room de l’Hôtel Palace à San Francisco et le Shearton de Pasadena, en Californie. À la suite du retour en force du Dixieland, Nichols avait aussi participé à des sessions avec Peggy Lee, Julia Lee, Phil Harris et Kay Starr. Il avait également fait des apparitions à la radio avec Bing Crosby.

Très populaires sur la scène locale, les Five Pennies mettaient souvent en vedette des artistes comme Heinie Beau ou Rosy McHargue à la clarinette et Herbie Haymer au saxophone ténor. L’une des pièces les plus populaires du groupe à cette époque était “Battle Hymn Of The Republic” (1949). Même si Nichols jouait parfois des arrangements innovateurs datant des années 1920, la plupart du temps le groupe interprétait une musique inspirée du Dixieland. Les Five Pennies s'étaient éventuellement dotés d'un son plus distinctif après qu’un saxophoniste basse et le joueur de trombone King Jackson se soient joints au groupe en 1949. Dans les années 1950, le groupe avait enregistré une série d’albums pour les disques Capitol, Jump et Audiophile et avait continué de se produire sur scène.

À la fin de sa carrière, Nichols a également joué le rôle d’ambassadeur de bonne volonté pour le Département d’État.

Nichols a participé à de nombreux films au cours de sa carrière. En 1929, Nichols a joué dans un court-métrage de la compagnie Vitaphone qui mettait également en vedette son groupe les Five Pennies ainsi que les musiciens Eddie Condon et Pee Wee Russell. En 1935, Nichols a fait une apparition dans le film ‘’The Parade of the Maestros’’ aux côtés de Ferde Grofe. En 1950, Nichols a participé au tournage du film ‘’Wabash Avenue.’’ L’année suivante, Nichols avait partagé la vedette avec Mickey Rooney et Jeanne Cagney dans le film ‘’Quicksand.’’ La même année, Nichols avait également eu un petit rôle dans le film ‘’Disc Jockey’’ aux côtés de Tommy Dorsey. En 1959, Nichols avait aussi fait une apparition dans le film ‘’The Gene Krupa Story.’’

En octobre 1956, Nichols avait participé à un épisode de l’émission de télévision ‘’This Is Your Life’’, dans lequel il avait été réuni avec ses anciens collaborateurs Miff Mole, Phil Harris et Jimmy Dorsey. Ces derniers avaient d’ailleurs remercié plus tard Nichols de s’être assuré que tous les membres du groupe avaient été payés.

En juin 1965, Nichols avait obtenu un contrat pour se produire avec les Five Pennies au Mint Hotel de Las Vegas. Le 28 juin, quelques jours après avoir participé à son premier concert, Nichols avait éprouvé des douleurs à la poitrine durant son sommeil. Nichols avait appelé la réception pour obtenir du secours, mais il était déjà mort au moment de l’arrivée de l’ambulance. Il était âgé de soixante ans. Le soir-même, le groupe avait rendu hommage à Nichols en se produisant comme prévu, avec un projecteur orienté vers la chaise vide du trompettiste.

À la suite du succès de l'émission ''This is your life'', Nichols avait fait l’objet en 1959 d’une film biographique intitulé ‘’The Five Pennies.’’ Le film, qui reposait sur une vision très romancée de la vie et de la carrière de Nichols, l’avait décrit comme un musicien irresponsable qui était la principale cause de ses propres malheurs. Le film mettait en vedette l’acteur Danny Kaye. Nichols, qui avait joué lui-même ses propres parties de cornet dans le film, avait également fait une apparition comme membre d’un groupe fictif appelé les "Clicquot Club Eskimos". Heureusement, la complicité de Nichols avec Louis Armstrong, qui avait également joué dans le film, avait contribué à contrebalancer les nombreuses erreurs historiques de la production. Par exemple, contrairement à ce que laissait entendre le film, Nichols n’avait jamais été chanteur.

Tentant par la suite de capitaliser sur le succès du film, Nichols avait enregistré d’autres disques pour Columbia. La pièce-titre de son dernier album “The Battle Hymn Of The Republic” (1959) était d’ailleurs tirée de la trame sonore du film. Par la suite, Nichols avait continué de se produire avec les Five Pennies dans la région de Los Angeles.

Le film ‘’The Five Pennies’’ avait décroché quatre nominations au gala des Academy Award. L’épouse de Kaye, Sylvia Fine, avait composé la chanson-thème du film, ainsi que d’autres pièces apparaissant dans la production. La pièce "Poor Butterfly" de Nichols a été reprise dans le film de Woody Allen ‘’Bullets Over Broadway’’, qui a été publié en 1994. On peut également entendre l’enregistrement du standard "(Back Home Again in) Indiana" dans un autre film d'Allen tourné en 1999 et intitulé ‘’Sweet and Lowdown.’’

Red Nichols a été intronisé au sein du Big Band and Jazz Hall of Fame en 1986. Compositeur prolifique, Nichols a écrit ou co-écrit plusieurs pièces, dont "Hurricane" (avec Paul Mertz), You're Breakin' Me Down" (avec Glenn Miller), "Five Pennies", "Sugar" (avec Jack Yellen, Milton Ager et Frank Crum), "Bug-A-Boo", "The Parade of the 'Pennies'", "The King Kong", "Trumpet Sobs", "Get Cannibal", "Junk Man's Blues", "Delta Roll", "Corky", "Bugler's Lament", "Nervous Charlie Stomp" (qui a été enregistrée par Fletcher Henderson), "Last Dollar", "That's No Bargain" et "Blues at Midnight".

Considéré comme un des plus grands cornettistes à avoir émergé dans les années 1920, Nichols avait été longtemps sous-estimé, à la fois en raison de sa personnalité controversée (il préparait parfois ses solos à l’avance) et parce que sa tonalité était peut-être un peu trop influencée par le style de Bix Beiderbecke. En réalité, Nichols avait une tonalité plus cool que celle de Bix ainsi qu’un style beaucoup plus réservé.

Certains musiciens comme Eddie Condon n’avaient pas toujours été très tendres envers le jeu de Nichols. Le fait que les enregistrements de Nichols du début des années 1930 aient été mieux connus en Europe que ceux de ses compatriotes afro-américains n’avait guère contribué à le faire mieux connaître aux États-Unis. Certains des musiciens associés à Condon semblaient aussi avoir porté rancune à Nichols de son succès.

Au cours des dernières années, les disques Jazz Oracle ont publié trois coffrets de CD comprenant la quasi totalité des enregistrements de Nichols comme leader de 1926 à 1932. Même si Nichols avait été bien loin d’être un innovateur de la trempe de Louis Armstrong et de Bix Beiderbecke, il n’en était pas moins un des plus grands musiciens de l’histoire du jazz.

©-2024, tous droits réservés, Les Productions de l’Imaginaire historique

SOURCES:

‘’Red Nichols.’’ Wikipedia, 2023. ‘’Red Nichols.’’ All About Jazz, 2023. YANOW, Scott. ‘’Profiles in Jazz: Red Nichols.’’ The Syncopated Times, 1er février 2018.

1 note

·

View note

Text

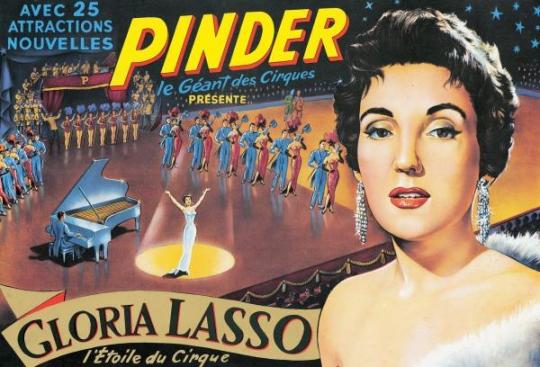

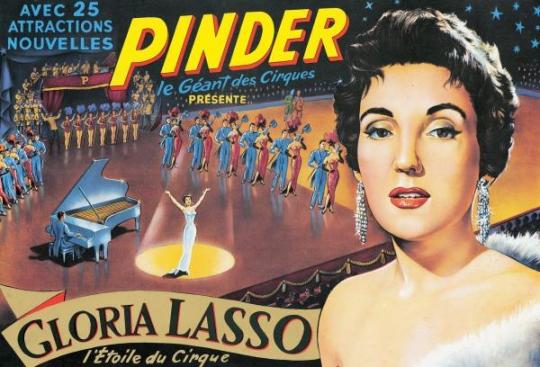

Gloria Lasso (1922-2005) - André Nolat

Gloria Lasso (née Rosa Coscolin Figueras, en Catalogne) fut, semble-t-il, secrétaire puis assistante dans une radio locale jusqu’au moment où elle eut l’opportunité de remplacer une speakerine à Radio-Barcelone. Pendant cette période, elle chanta : le public en redemanda, car elle avait une voix d’une extraordinaire pureté. Je ne sais pas comment se déroula le début de sa carrière en Espagne, mais elle vint en France au moment où la mode était à l’exotisme latin qu’avait lancé l’Italienne Rina Ketty avec « J’attendrai » et « Sombreros et mantilles » ; lesquels furent, dès 1938, d’énormes succès. Marie-José (1914-2002), la chanteuse de tangos, avait repris, elle aussi, des chansons exotiques, dont « Amor, amor », « Besame mucho » ou « Si vas à Calatayud ». Il y eut Luis Mariano et Dario Moreno, chanteurs à voix et à accents. L’Italie, dans les années 1950, était représentée par le quartet Marino Marini créateur, en France, de « Guarda che luna » ou « Guaglione » qui deviendra « Bambino ». Mais, peu de temps après son arrivée à Paris, Gloria Lasso devint célèbre. Elle chanta dans quelques cabarets puis passa sur l’antenne et enregistra son premier disque français : un 45 tours (4 pistes) chez Pathé Marconi (« La Voix de son maître »). Ce disque sort en 1955 et il comprend « Dolorès », « Mandolino », « Quand je danse dans tes bras », et « Ave Maria no morro » (morro : collines couvertes de favelas) : « Quelques toits de planches, Qui s’accrochent aux nuages C’est le morro à Rio de Janeiro...» Un boléro, magnifique, composé par le brésilien Herivelto Martins et francisé en 1954 par Jacques Larue, qui fit fureur dans les dancings et les night-clubs. Mais c’est son deuxième disque 45 tours avec « L’étranger au paradis », un des airs de la comédie musicale Kismet – créée en 1953 à Broadway – adapté par Francis Blanche qui triompha. Il fut le premier disque vendu en France à un million d’exemplaires. Dès lors, elle enchaîne les enregistrements et elle devient une très grande vedette : jusqu’en 1964, parurent chez Pathé Marconi quarante-six 45 tours. Entre autres, elle chante (en français et en espagnol) « Amour, castagnettes et tangos », « Le torrent », « Adieu Lisbonne » (1956) ; « Bon voyage », « Padre Don José » « Bambino »; « Histoire d’un amour » (1957) , « Buenas noches mi amor », « Gondolier », « L’oubli », « L’ombre sous la mer » « Diana » « Te quiero » (1958) ; « La chanson d’Orphée », « Adieu tristesse », « Sois pas fâché » (1959) ; « Valentino » (1960) ; « Le goût de toi » (« Sabor a Mi », créé par Alvaro Carillo) (1961) : « Tant de jours, tu m’as tout donné, mon amour, Tu as su partager mes joies tant de jours Que j’ai gardé malgré tout Au fond de moi, je l’avoue, Le goût de toi » ; « Moliendo café » (1962), etc. Hélas, pour elle, à partir de 1958, de « Gondolier », elle se heurte à une rivale : Dalida, lancée par Lucien Morisse (1929-1970), directeur artistique à Europe N°1 qui l’épousera en 1961. Très amoureux, il va inventer, à l’intention de Dalida, « le matraquage publicitaire », passant une de ses chansons toutes les heures. Ainsi, finira-t-elle par l’emporter sur Gloria Lasso d’autant que celle-ci se ruine dans une vie sentimentale compliquée. Elle s’est mariée plusieurs fois sans que ces unions soient des réussites, mais de son premier mariage espagnol en 1938, elle a eu trois filles. À l’arrivée de la vague « yé-yé », elle part au Mexique où elle fera encore une très belle carrière. Elle revient en France de temps à autre à partir de 1971. Elle y enregistre quelques disques qui passent inaperçus. Son temps est fini. Il n’en reste pas moins vrai qu’elle fut une des plus grandes représentantes de la chanson romantique de 1954 à 1964 et qu’elle a vendu, entre 1955 et sa mort, 80 millions de disques dans le monde. Elle s’éteint au Mexique à Cuernavaca dans l’État de Morelos, à l’âge de 83 ans, victime d’un infarctus. Elle sera incinérée et, selon l’article de Wikipédia, « ses cendres sont déposées dans la crypte de la cathédrale de Cuernavaca (…), avec l’inscription "Buen Viaje". » Cuernavaca, dont on affirme qu’elle est la « ville de l’éternel printemps », tant son climat est agréable et régulier.

Read the full article

1 note

·

View note

Text

MARDI 25 OCTOBRE 2022 (Billet 3/3)

« HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN » (1h 58min)

Un documentaire de Daniel Geller et Dayna Goldfine.

________________________________

Dimanche nous devions recevoir à déjeuner Eliane, la sœur de Marina… qui, ne se sentant pas très bien, s’est décommandée en milieu de matinée.

Du coup, nous avons décidé d’aller manger quelque part et peut-être de nous faire une toile. Le problème est que nous avons déjà vu tous les films que nous avions envie de voir. Et puis, en farfouillant sur l’application (Pathé-Gaumont), JM a vu que se donnait aux Fauvettes (un petit cinéma appartenant à Pathé, situé aux Gobelins, où sont projetés majoritairement des reprises de film, souvent remastérisés) un documentaire sur Léonard Cohen ou plutôt sur l’une de ses plus célèbres chansons : « Hallelujah ».

Aimant particulièrement cet artiste (poète, écrivain, auteur-compositeur et chanteur), nous sommes dits que c’était une bonne idée. Juste à côté du cinéma (voir les photos ci-dessous) il y a un petit restaurant italien que nous connaissons bien et comme, finalement, malgré les annonces météo, il ne pleuvait pas, nous avons même pu déjeuner en terrasse. Après un Spritz qui, vu l’endroit, s’imposait, Marina, jamais très affamée, a choisi un carpaccio et JM, un osso bucco. Excellents tous les deux. Pas de dessert mais un café que le propriétaire est venu nous apporter en personne, en nous offrant le petit Amaretto qui allait avec. Sympa, non ?

Quant au documentaire, nous l’avons beaucoup apprécié aussi. Certes il faut aimer Leonard Cohen, nous, on l’adore. Mais les goûts et les couleurs, vous le savez, peuvent être très différents d’un individu à un autre. Alors, comme pour toutes les critiques que nous publions sur le Blog, C’EST JUSTE NOTRE AVIS ! D’ailleurs, à partir de ce jour, nous n’utiliserons plus jamais l’expression « on vous le conseille ». Trop risqué ! Nous lui avons donné ❤️❤️❤️❤️ sur 5 tous les deux et nous en sommes ressortis avec une furieuse envie de réécouter certains de ses albums.

Quoiqu’il en soit, lisez le petit article ci-dessous, certaines informations vont vous étonner.

_______________________________

Dans « Hallelujah, les mots de Leonard Cohen », Daniel Geller et Dayna Goldfine tissent des liens entre sa chanson mythique et la quête spirituelle tourmentée de l’artiste canadien aux multiples facettes.

Six ans après la disparition du génial poète canadien, le 7 novembre 2016, le documentaire « Hallelujah, les mots de Leonard Cohen » rend hommage au parcours exceptionnel de celui qui a débuté sa carrière musicale à 33 ans, après avoir publié des romans et des recueils de poésie, et dont les derniers concerts, donnés à plus de 70 ans, suscitaient dans le public une ferveur quasi religieuse… Surtout lorsque sa voix rocailleuse entonnait le célèbre « Hallelujah » après une succession d’accords mélodieux, faisant vibrer des rimes puissantes, aussi mélancoliques que lumineuses. Un hymne « qui vous brise le cœur et vous le recolle aussitôt », pour reprendre les mots de la photographe Dominique Issermann, compagne de l’auteur- compositeur- interprète au moment de l’écriture du morceau.

L’histoire de la chanson culte « Hallelujah »

C’est à travers le prisme de cette chanson culte que les documentaristes Daniel Geller et Dayna Goldfine s’intéressent au processus créatif et spirituel de l’artiste canadien, un doux fataliste aussi mystique que critique, hanté par sa quête d’absolu depuis la mort de son père lorsqu’il avait neuf ans. À l’aide d’archives inédites, de photos, de vidéos, de documents sonores et d’interviews données par des proches collaborateurs et amis de Léonard Cohen, le film entremêle trois fils : Leonard Cohen, l’homme et la seule personne dans l’univers qui aurait pu écrire « Hallelujah » ; la trajectoire de la chanson, du rejet par la maison de disques à un succès international stratosphérique ; et comment différents artistes en sont venus à réaliser leurs propres interprétations de cette chanson.

La mécanique d’une relation amoureuse

L’occasion d’en savoir plus sur cette ballade sortie de façon confidentielle en 1984, lorsque Leonard Cohen avait cinquante ans, et classée désormais en 74ème position parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine américain Rolling Stone (en 2021). Une chanson au texte métaphorique, à la fois limpide et mystérieux, libérateur et torturé, érotique et biblique qui décrit la mécanique d’une relation amoureuse. Une chanson qu’il a mis sept ans à finaliser, faisant preuve de patience, de minutie et de perfectionnisme pour ne retenir que cinq couplets parmi les quatre-vingt qu’il a écrits. Une chanson rejetée par Colombia, obligeant l’artiste à sortir son disque sur un label indépendant. Une chanson sauvée des oubliettes par John Cale (Velvet Underground), Bob Dylan, Jeff Buckley, puis popularisée par le dessin animé Shrek (et oui !!! NDLR du Blog).

800 versions

Hallelujah est une chanson à la fois définitive et inachevée dont il existe aujourd’hui plus de 120 reprises et 800 versions différentes. Une chanson qui signifie en hébreu « Louez le Seigneur » mais qui semble toujours vouloir créer un équilibre, un pont, entre le profane et le sacré. Une chanson pleine de grâce dont Léonard Cohen disait humblement : « la vraie chanson, personne ne sait d’où elle vient. C’est un don qui ne nous appartient pas. »

(Source : « reforme.net/cinema-critiques-de-films »

4 notes

·

View notes

Text

La première machine automatique à faire des clefs est inventée par Serge Crasnianski (20 ans), lors de ses études de Physique nucléaire à Genève (1963). Cela engendre la création de la société KIS. Crasnianski est classé 453e au rang mondial des fortunes. Tant mieux pour lui mais on s'en fout. Cependant je ne crache pas pour autant sur les inventeurs. Heureusement qu'ils sont là pour nous faciliter la vie. Par exemple, je chéris beaucoup le gars qui a inventé la platine disque ! Antoine Favre est horloger à Genève (encore !) en 1796. Il invente la boîte à musique fonctionnant avec différentes lames accordées. Cette invention inspire Charles Cros en 1877 qui formule le principe d’un dispositif de reproduction des sons baptisé « Paléophone ». Mais Cros n’a pas le temps de mettre son idée en application et de fabriquer un prototype car, dès 1878, aux États-Unis, Thomas Edison dépose un brevet. Le premier cylindre en carton recouvert de cire est dû à Charles Tainter, en 1886. En 1887, suite à la mise au point de Tainter, Edison finalise la construction du premier phonographe à moteur électrique. Cette invention n'est en réalité qu’une platine tourne-disque très rudimentaire, constituée d’un cylindre d'étain recouvert de cire, que l'on tourne à l'aide d’une manivelle pour enregistrer ou restituer le son, lu à l'aide d'une aiguille d'acier. La même année, l'Allemand Émile Berliner met au point le premier disque plat, nommé Phono gravure. Il fonde la firme GRAMOPHONE, qui deviendra la célèbre « HIS MASTER'S VOICE » (La voix de son maître). En France, Émile Pathé est nommé, en 1896, responsable de la branche phonographes de la Société Pathé Frères, rebaptisée, en 1897, Compagnie Générale des Phonographes. La transition du phonographe au tourne-disque s'opère ensuite lentement, au fil des innovations techniques de différentes sociétés (Philips, English NEOPHONE Co), jusqu’à la naissance de la platine tourne-disque, dans les années 1920.

Saint-Etienne-du-Bois, Ain.

#enseigne #kis #cle #saintetiennedubois #ain

3 notes

·

View notes

Text

Les grandes (R)évolutions des salles de cinéma

Lorsque l’on regarde les grandes évolutions des salles de cinéma, on se rend compte d’une mutation importante tous les vingt ans. 20 ans après la naissance du cinéma, c’est la fin des forains et le début des salles fixes. 20 ans plus tard, le cinéma devient sonore, puis encore 20 après, c’est le format scope qui oblige à revoir l’architecture des salles. Puis la baisse de fréquentation oblige les exploitants à diviser les salles. 20 ans après se sont l’arrivée des multiplexes de périphérie. Et maintenant, le numérique arrive à grands pas.

1890 En 1891/93, Demenÿ met au point et dépose le brevet de son phonoscope à disques et à cylindres. Le 28 octobre 1892 Émile Reynaud propose au public du musée Grévin de véritables petits dessins animés, alors appelés Pantomimes lumineuses. A l’étranger chacun à son inventeur. Les américains Edison, sans oublier Le Prince ou en Allemagne Max von Skladanovsky avec le Bioscop. La première projection à Paris, réalisée avec l’appareil de Louis Lumière le 28 décembre 1895, marque le début du spectacle cinématographique. Avec les premiers « tourneurs » et notamment les opérateurs de la maison Lumière, le cinéma s’exhibe dans les cafés, music-hall, lors des foires… Les forains furent les premiers exploitants du cinéma, circulants de ville en ville avec leurs roulottes, premières salles de projections ambulantes. Certains banquistes promenaient ainsi de foire en foire des salles pouvant accueillir plusieurs centaines de spectateurs. Ces premiers cinémas étaient parfois magnifiquement décorés. Les films étant achetés aux grandes firmes (Pathé, Gaumont, Eclair…) il était nécessaire de changer de public après quelques jours de projection d’un programme qui restait la possession du forain. Sur ce sujet, lire le livre de Pierre Darmon[1]

1910 Les premières salles du muet

Le 12 octobre 1906 Pathé fait un essai de location de films, comme cela se fait déjà en Grande Bretagne. Après un essai de location liée aux recettes (partage à 50% des bénéfices) Pathé opte pour la location au mètre. La location au partage des recettes reviendra plus tard, avec notamment la création d’une billetterie contrôlée par le CNC après la guerre. La firme au coq prétextait une utilisation des films jusqu’à l’usure, d’où une projection de copies en piteux état. En fait il semble que dans la majorité des cas il n’en est rien. En observant les cartes postales de ces cinémas forains, la date des films projetés est souvent proche de celle de la photo. Les films étaient ensuite revendus d’occasion à de petits forains. Début 1909, le congrès national des producteurs de films réunis à Paris accepte ce système de location comme une nouvelle norme. Les programmes pouvant ainsi changer chaque semaine, le cinéma devient sédentaire et naissent les premières salles spécialement construites pour le cinéma. A partir de 1906 et jusqu’en 1914, la concurrence des salles fixes est si importante que les forains disparaitront rapidement. Certains d’entre eux créeront des cinémas sédentaires. Une des motivations de Pathé sera d’exclure le cinéma ambulant au profit des salles permanentes afin notamment de développer son propre réseau en France et en Suisse. L’ Omnia Pathé du boulevard Montmartre à Paris est inauguré le 1er décembre 1906. L’écran mesure 3,5m X 4m. En 1910, Léon Gaumont achète l’hippodrome de la place Clichy à Paris et le transforme en une monumentale salle de cinéma de 3 400 places, la plus grande du monde : le Gaumont-Palace est né. Les salles sont souvent construites en longueur car la visibilité n’est bonne que dans la proximité de l’axe de projection. L’arrivée du parlant va complètement modifier la donne.

1930 La révolution du parlant Le 31 octobre 1929, le premier film parlant de l'histoire du cinéma français sort à Paris. C’est un film produit par Pathé-Natan. Il va falloir adapter toutes les salles au sonore. Partout en Europe, la conversion des salles prenait du retard par rapport à la capacité de production, exigeant que les films parlants soient produits en parallèle dans une version muette, ou simplement projetés sans son ! Cela nous donne quelques films hybrides comme Sous les toits de Paris de René Clair (1930), comportant peu de dialogues, certaines scènes se et de nombreux passages sont uniquement musicaux. Il est tout à fait imaginable de pouvoir voir ce film sans le son. Chaplin ne se tournera que difficilement vers le parlant. Mais il refera plus tard une nouvelle version sonore de La ruée vers l’or (1925) en ajoutant en 1942 commentaire et musique. En France, plus de la moitié des salles n'étaient pas encore équipées en 1932. La sonorisation du parc de salles français s'est réalisée de manière progressive : sur environ 4 500 salles, 194 sont équipées en mars 1930, 703 en mars 1931 et 3 023 en 1934. De nouvelles salles sont construites, prenant notamment en compte les problèmes d’acoustique. C’est la première grande révolution technique du cinéma. Les réalisateurs pensent que le cinéma parlant va tuer l’Art. Nombreux sont ceux qui estiment que rien ne vaut un bon film muet. Certains acteurs auront du mal à passer le cap de la parole. Le public, lui, est enthousiaste. La fréquentation des salles est dopée par le parlant. Le cap des 400 millions d'entrées est dépassé en 1938.

1950 L’écran large La Tunique (The Robe) est un péplum américain sorti en 1953. Il est surtout connu pour être le premier film en cinémascope de l'histoire du cinéma. Il va falloir à nouveau adapter les salles à ce nouveau format. Les écrans d’un format initial de 1,33 de large pour 1 de haut vont devoir passer à une proportion de 2,35 à 2,66 pour 1. C’est aussi l’arrivée du film 70mm. La majorité des films tournés en 70 mm le sont dans les années 1950-60. De nombreuses salles dans les grandes villes s’équipent de projecteurs pouvant projeter ce format, dont le son enregistré sur 6 pistes est magnétique. Le Colisée de Roubaix, créé en 1926, est réaménagé en 1951 il s’équipe du son stéréophonique et d’un plancher flottant pour absorber le son. « A peine transformée, deux ans plus tard, de nouveaux travaux sont engagé pour permettre les projections en cinémascope. Il a fallut refaire toute la scène. Le « Colisée » a été le premier cinéma de la région à programmer le film de la Fox, « La tunique ». A cette occasion une énorme publicité apparaissait sur le haut de la gare de Lille. Le cinéma Roubaisien a réalisé 78 000 entrées en un mois. La dernière semaine où était programmé le premier film en scope il faisait encore 16000 entrées. Les projections étaient interrompues pour laisser la place aux autres films qui attendaient leur tour»[2]. Il sera pour longtemps le plus grand cinéma de province avec ses 2 150 places.

1970 Les complexes cinématographiques de centre ville Entre 1957 et 1971, la fréquentation diminue de plus de 140 % et passe de 412 millions d'entrées à 170 millions, sous l'effet conjugué de la télévision et de l'évolution générale des modes de vie. Les multisalles font leur apparition, souvent issues de la division des salles existantes, devenues trop grandes. Les exploitants achètent quand ils le peuvent les commerces voisins afin d’augmenter leur nombre de salles et donc l’offre de films. La fréquentation se stabilise entre 1971 et 1983, le nombre d’écrans augmente. Les bâtiments sont mal adaptés à ces transformations. Les cabines de projections sont reliées par de véritables labyrinthes. Le son s’entend souvent d’une salle à l’autre. Cette situation durera néanmoins plusieurs années jusqu’à une nouvelle décroissance importante des entrées. Les exploitants doivent également faire face à l’arrivée du magnétoscope apparu en 1970. Dès 1983, la fréquentation entre dans une nouvelle phase de baisse qui conduit le secteur de l'exploitation à perdre, en moins de dix ans, près du tiers de ses clients : de 178 millions en 1978, le nombre d'entrées passe à 116 millions en 1992. Il faudra trouver d’autres solutions.

1990 Les multiplexes en périphérie des grandes villes Les exploitants réagissent et suivent la grande distribution à l’extérieur des villes. Ils conçoivent des multiplexes en périphérie des grandes agglomérations. Par rapport au centre ville, les terrains disponibles sont vastes et meilleur marché, possibilités de stationnement facilité par de grands parkings gratuits. Autour des salles se créent des centres de loisirs avec restaurants à thème, bowlings, boites de nuit… La confiserie et les jeux vidéo envahissent les halls. La recette confiserie représente une part importante du chiffre d’affaire du cinéma. Un des plus importants multiplexes est le Kinepolis de Lomme dans la banlieue de Lille, aves 24 salles, ouvert fin des années 90. Ces multiplexes sont réservés aux grands groupes ou solides exploitants. Les investissements sont lourds. Ces immenses cinémas sont d’énormes « aspirateurs » à spectateurs. Ils ratissent une clientèle dans un secteur situé à une heure de transport. En conséquence, les petites salles proches ferment, les centres des petites villes se vident. Certaines municipalités s’inquiètent. Elles achètent les cinémas en difficulté ou, grâce à une loi prodiguée pour l’occasion, aident les exploitants privés.

2010 Le numérique Le passage des cinémas au numérique sera la grande évolution de la décennie à venir. Les Etats Unis ont déjà fait évoluer la moitié de leur salles vers le numérique. La France est plus longue à se mettre en route mais plusieurs solutions de financement sont maintenant en place. Qui est financièrement gagnant dans ce changement de support ? Le distributeur du film. En effet le tirage de copie coute cher. Environ 1000 à 1500 euros, et quand un film sort en 500 copies c’est 750 000 euros de tirage. Le fichier numérique a un coût négligeable. Cette économie donc sera partagée avec l’exploitant qui investi dans l’achat d’un projecteur numérique. Environ les trois quarts de l’investissement sont pris en charge par un organisme chargé de collecter et répartir ces économies financières. De ce fait plus rien ne s’oppose au début de cette petite révolution. Un équipement numérique coute environ 60 à 80 000 euros, sans le son puisque celui du projecteur film est conservé. Le coût supporté par l’exploitant est donc de 10 à 15 000 euros. Quel avantage pour le propriétaire du cinéma ? Un cout de transport réduit, pas de montage de copie, possibilité d’avoir des versions différentes du film (VO, VF), ouvertures à d’autres utilisations du projecteur (conventions, diffusions de match et concerts) et surtout projection en relief. Un film en relief fait 30% de spectateurs en plus que sa version « plate » et surtout attire un public nouveau, les ados qui ne fréquentaient plus les salles. Les sorties à venir ne vont pas manquer de tenter les directeurs de salle, pratiquement un film en relief par mois (l’âge de glace 3 le 3 juillet, La haut le 29 juillet qui a fait l’ouverture du festival de Cannes, Toy story 1 et 2 et Alice au pays des merveilles début 2010 pour n’en citer que quelques uns). 133 cinémas possédaient au moins une salle équipée en numérique au 31 mars 2009 représentant au total 423 écrans. Tous les films ne sortant pas en numérique, les salles resterons équipées en film pendant encore quelques années. Les cabines trop petites posent problème en ne permettant pas de « caser » un projecteur film et un numérique. Elles devront attendre un peu. UGC, ne s’équipera pas de suite, farouchement contre cette évolution qui mettra en péril les labos photochimiques français qui tirent des copies pour toute l’Europe.

En conclusion Lorsque nous comparons tous ces changements (films sonores, cinémascope…) nous retrouvons les mêmes débats avec le numérique des pours et des contres. Ces changements se sont toujours faits sur plusieurs années. Cette mutation est maintenant inexorable. Le spectateur y gagnera en qualité de projection (copies toujours impeccables). Mais le choix des films ne sera-t-il pas réduit, toutes les salles voulant et pouvant projeter le même film puisqu’il n’y a plus de limite au nombre de copies. On peut par contre penser que les films pourront rester plus longtemps à l’affiche dans la mesure ou les copies ne circulent plus. Quant au collectionneur, il y voit le début de la fin de sa collection argentique. Les projecteurs 35mm vont se faire nombreux sur le marché d’occasion.

[1] LE MONDE DU CINEMA SOUS L'OCCUPATION de Pierre Darmon. Éditeur : Stock [2] Daniel Granval et Olivier Joos, les cinémas du Nord Pas de Calais

1 note

·

View note

Text

065° BEL BIGUINE LA - selected by Les Mains Noires

"At last! At last a new French West Indies compilation! And not the least! We are very happy and quite proud to present 'Bel Biguine La', a special selection focusing on rare early Biguine dirty recordings from Guadeloupe and Martinique from late 50s and 60s! 12 rare tracks accompanied by liner notes about the songs, the musicians and the incredible Disques Emeraude, very first record label to record Guadeloupian music in Guadeloupe and run by Robert Mavounzy’s brother, Marcel Mavounzy. ... Until the early 50s, all the creole records were produced and recorded in Paris by majors like Columbia, Pathé-Marconi, Odeon, etc. The musicians were, between others, Sam Castendet, Eugène Delouche, Alexandre Stellio, Al Lirvat. Honoré Coppet track and the other from his brother Barrel Coppet are perfect example of those metropolitan recordings even if they are from late 50s and early 60s. ..."

les mains noires (Audio)

mixcloud (Audio)

2 notes

·

View notes

Text

georges chelon - les 45 tours pathé 1964 - 1968

3 notes

·

View notes

Video

tumblr

Document exceptionnel / Paris, 28 Mai 1986 : Voici les RUSHS (images brutes, non montées) de ETIENNE DAHO au PALACE pour le lancement de son nouveau Disque POP SATORI avec ses invités : Carole Bouquet, Valérie Kaprisky, Alain Chamfort, Jean-Hugues Anglade, Pierre Malet... ITW ETIENNE DAHO assis sur les marches du PALACE. Plan rapproché sur la piste de danse bondée. Façade du PALACE, la caméra se ballade dans la discothèque et filme les invités à leur insu Pathé SYGMA people

#pop satori#etienne daho#palace#stefan sirkis#indochine#stephane sirkis#pierre malet#caraole bouquet#Valérie Kaprisky#Jean-Hugues Anglade#Alain Chamfort#Pathé SYGMA people

5 notes

·

View notes

Text

LÉGENDES DU JAZZ

RED NICHOLS, POUR UN PENNY DE PLUS

‘’Much of his vast recorded output was released in Europe, where he was regarded by early jazz critics as the equal, if not the superior, of Louis Armstrong and Bix Beiderbecke (...). Nichols' chief fault was an overly stiff, academic approach to jazz trumpet, but he did recognize merit as far as other jazz musicians were concerned and made some wonderful small group recordings.’’ -Michael Brooks

Né le 8 mai 1905 à Ogden, en Utah, Ernest Loring "Red" Nichols était le fils d’un professeur de musique. Enfant prodige, Nichols avait commencé à jouer du cornet à l’âge de cinq ans.

Nichols a joué avec le groupe de son père à partir de l’âge de douze ans. Nichols a été fortement influencé par Original Dixieland Jazz Band puis par Bix Beiderbecke. Nichols avait entendu Beiderbecke jouer pour la première fois sur un enregistrement de George Olsen intitulé ‘’You’ll Never Get To Heaven With Those Eyes.’’ Nichols a également joué une transcription du solo de Beiderbecke sur le classique “Jazz Me Blues” qui avait été enregistré le 18 février 1924.

Durant une partie de l’année 1920, Nichols avait étudié à la Culver Military Academy, dont il avait été expulsé, à l'instar de son idole Bix Beiderbecke.

DÉBUTS DE CARRIÈRE

Au début des années 1920, Nichols s’est installé dans le Midwest. Le 25 mai 1923, à l’âge de dix-sept ans, Nichols avait fait ses débuts sur disque avec le groupe Syncopating Five d’Howard Lanin. Nichols avait éventuellement pris la direction du groupe qui avait été rebaptisé le Royal Palms Orchestra. Le groupe s’était particulièrement produit sur la Côte est, et plus particulièment à Atlantic City.

Même s’il avait enregistré deux chansons avec Howard Lanin en mai 1923, c’est surtout après avoir été associé au frère d’Howard, Sam Lanin, que la carrière de Nichols avait vraiment décollé. Après le démantèlement du Royal Palms Orchestra, Nichols a fait partie du Johnny Johnson Orchestra avec lequel il s’était installé à New York en 1923. À New York, Nichols avait rencontré le joueur de trombone Miff Mole, avec qui il avait joué durant une dizaine d’années. Avant de signer un contrat avec les disques Brunswick, Nichols et Mole, qui étaient devenus inséparables, avaient enregistré avec Pathé-Perfect sous le nom de Red Heads. En plus de Mole (qui avait participé à la plupart des enregistrements de Nichols en 1927-28 avant de se lancer dans une carrière de musicien de studio), Nichols avait également collaboré avec de futurs grands noms du jazz comme Glenn Miller, Jack Teagarden, Tommy Dorsey et Will Bradley au trombone, Pee Wee Russell, Benny Goodman et Frank Teschemacher à la clarinette, Bud Freeman, Eddie Miller, Babe Russin et Fud Livingston au saxophone ténor, Frankie Trumbauer au C-melody saxophone, Charlie Teagarden et Wingy Manone à la trompette, Dudley Fosdick au mellophone, Adrian Rollini au saxophone basse, Dick McDonough, Carl Kress et Eddie Condon à la guitare, Lennie Hayton, Joe Sullivan, Rube Bloom et Roy Bargy au piano, Joe Venuti au violon, Joe Tarto au tuba, Artie Bernstein à la contrebasse, Red McKenzie au chant et Gene Krupa, Chauncey Morehouse, Stan King, Dave Tough, Ray Bauduc et Ray McKinley à la batterie. Dans le film biographique ’’The Five Pennies’’, le personnage de Nichols prononçait souvent la réplique “Don’t worry, someday they’ll all be working for me.” Ironiquement, malgré le nombre impressionnant de futurs chefs d’orchestres qui avaient fait partie de son groupe, Nichols n’avait jamais vraiment connu de succès comme leader de ses propres formations à l’époque du swing.

Au début de sa carrière, Nichols avait également enregistré avec les disques Edison (1926), Victor (1927, 1928, 1930, 1931), Bluebird (1934, 1939), Variety (1937) et Okeh (1940). Parmi les nombreux artistes ou groupes avec lesquels Nichols avait enregistré de 1924 à 1926, on remarquait les Bailey’s Lucky Seven, les Charleston Seven, le Goofus Five, les Tennessee Tooters, le Lou Gold, les Melody Sheiks, les California Ramblers, les Lanin’s Red Heads, le Varsity Eight, les Five Birmingham Babies, Billy Wynne, les Little Ramblers, Bill Wirges, les Georgians, les Seven Missing Links, Ross Gorman, les Cotton Pickers, les Hottentots, Cliff Edwards, Ipana Troubadours, les Walter Davidson’s Louisville Loons, le Original Memphis Five, les Broadway Bellhops, Bob Haring, Arnold Brilhart, Little Pilgrims Orchestra, Frank Signorelli, Jay C. Flippen, Jack Albin, Annette Hanshaw, Don Voorhees, John Clesi’s Areoleans, Evelyn Preer et Lee Morse, et on ne parlait que des formations orientées vers le jazz.

Nichols, qui savait lire la musique, avait facilement obtenu du travail comme musicien de studio. En décembre 1926, Nichols avait commencé à enregistrer avec Mole dans le cadre de différentes formations connues sous le nom de Red Nichols and His Five Pennies. En réalité, le nom du groupe était un peu trompeur, car très peu de ces formations étaient des quintets. Parmi les membres du groupe, on remarquait Jimmy Dorsey à la clarinette et au saxophone alto, Vic Berton (un batteur qui pensait comme un percussionniste et jouait parfois du tympani), Eddie Lang à la guitare et Arthur Schutt au piano.

Nichols a enregistré plus de cent pièces avec les Five Pennies pour les disques Brunswick. Même si la taille du groupe avait évolué avec les années, son nom était demeuré échangé. De 1926 à 1932, Nichols a également enregistré avec les Arkansas Travelers, les California Red Heads, les Louisiana Rhythm Kings, le Wabash Dance Orchestra, les Alabama Red Peppers, les Charleston Chasers, les Red and Miff's Stompers et les Miff Mole and His Little Molers. Nichols avait aussi dirigé des groupes plus importants sur certains enregistrements et dans le cadre des revues ‘’Strike Up The Band’’ et ‘’Girl Crazy.’’

Extrêmement prolifique, Nichols enregistrait parfois une vingtaine de pièces par semaine.

En plus de Nichols au cornet, de Mole et de Jimmy Dorsey au saxophone alto et à la clarinette, le groupe de Nichols avait été notamment composé au cours de la décennie suivante de Benny Goodman à la clarinette, de Glenn Miller et Jack Teagarden au trombone, de Pee Wee Russell à la clarinette, de Joe Venuti au violon, d’Eddie Lang au banjo et à la guitare et de Gene Krupa à la batterie. Le groupe avait connu un succès inattendu avec la pièce "Ida, Sweet as Apple Cider", qui s’était vendue à plus d’un million de copies et s’était mérité un disque d’or de la Recording Industry Association of America. La composition de Nichols intitulée "Nervous Charlie Stomp" avait même été enregistrée par l’orchestre de Fletcher Henderson.

En 1927, Nichols avait passé quelques mois dans l’orchestre de Paul Whiteman. Son remplaçant était nul autre que son idole Bix Beiderbecke.

À la fin des années 1920, Nichols a également enregistré avec les Miff Mole’s Molers, Peggy English, Carl Fenton, Sophie Tucker, Art Gillham, Cass Hagan’s Park Central Hotel Orchestra, the Midnight Airedales, Irving Brodsky et les Red Hot Dogs. En plus de jouer du cornet, Nichols était un arrangeur imaginatif qui, un peu comme Jelly Roll Morton, avait le don de combiner des musiciens établis avec des groupes spécialement réunis pour l’occasion. Les arrangements de Nichols étaient d’une telle qualité qu’il devait souvent faire appel aux meilleurs musiciens disponibles.

Dans les années 1930, Nichols avait tenté de s’adapter au swing alors en effervescence, mais il avait beaucoup moins enregistré à partir de 1932. Nichols n’avait même pas enregistré du tout en 1933. L’année suivante, Nichols avait dirigé un groupe de onze musiciens appelé His World Famous Pennies. À la même époque, Nichols avait aussi dirigé des orchestres anonymes à la radio. Désormais considéré comme une relique du passé, Nichols avait été progressivement abandonné par ses musiciens qui avaient décidé de lancer leurs propres groupes. Le critique Michael Brooks écrivait:

‘’What went wrong? Part of it was too much, too soon. Much of his vast recorded output was released in Europe, where he was regarded by early jazz critics as the equal, if not the superior, of Louis Armstrong and Bix Beiderbecke. People who make fools of themselves usually find a scapegoat, and when the critics were exposed to the music of Duke Ellington, Benny Carter, Coleman Hawkins and others they turned on Nichols and savaged him, trashing him as unfairly as they had revered him. Nichols' chief fault was an overly stiff, academic approach to jazz trumpet, but he did recognize merit as far as other jazz musicians were concerned and made some wonderful small group recordings.’’

Durant la Crise des années 1930, Nichols avait gagné sa vie en se produisant dans des revues. Pendant un certain temps, Nichols avait aussi dirigé l’orchestre de Bob Hope, avant de s’installer en Californie.

Nichols avait épousé Willa Stutsman, une danseuse de la revue Scandals de George White, avec qui il avait eu une fille. En 1942, la fille du couple avait contracté la poliomyélite après qu’on lui ait diagnostiqué une méningite spinale. Jusqu’en 1943, on avait perdu toute trace de Nichols, qui s’était trouvé un emploi dans les chantiers maritimes afin de pouvoir mieux s’occuper de la santé de sa fille. Après s’être produit au Merry-Go-Round à Dayton, dans l’État de l’Ohio, Nichols avait fait son service militaire dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale.

DERNIÈRES ANNÉES

En 1944, Nichols, qui n’avait rien perdu de son habileté au cornet à l’âge de trente-neuf ans, avait tenté un retour sur scène. Après avoir joué avec le Casa Loma Orchestra durant quelques mois, Nichols avait formé une nouvelle version de son groupe les Five Pennies, cette fois sous la forme d’un sextet qui s’était produit dans de petits clubs de Los Angeles. Le groupe avait joué par la suite dans de plus grandes salles comme le Zebra Room, le Tudor Room de l’Hôtel Palace à San Francisco et le Shearton de Pasadena, en Californie. À la suite du retour en force du Dixieland, Nichols avait aussi participé à des sessions avec Peggy Lee, Julia Lee, Phil Harris et Kay Starr. Il avait également fait des apparitions à la radio avec Bing Crosby.

Très populaire sur la scène locale, les Five Pennies mettaient souvent en vedette des artistes comme Heinie Beau ou Rosy McHargue à la clarinette et Herbie Haymer au saxophone ténor. L’une des pièces les plus populaires du groupe à cette époque était “Battle Hymn Of The Republic” (1949). Même si Nichols jouait parfois des arrangements innovateurs datant des années 1920, la plupart du temps le groupe interprétait une musique inspirée du Dixieland. Les Five Pennies s'étaient éventuellement dotés d'un son plus distinctif après qu’un saxophoniste basse et le joueur de trombone King Jackson se soient joints au groupe en 1949. Dans les années 1950, le groupe avait enregistré une série d’albums pour les disques Capitol, Jump et Audiophile et avait continué de se produire sur scène.

À la fin de sa carrière, Nichols a également joué le rôle d’ambassadeur de bonne volonté pour le Département d’État.

Nichols a participé à de nombreux films au cours de sa carrière. En 1929, il a joué dans un court-métrage de la compagnie Vitaphone qui mettait également en vedette son groupe les Five Pennies ainsi que les musiciens Eddie Condon and Pee Wee Russell. En 1935, Nichols a fait une apparition dans le film ‘’The Parade of the Maestros’’ aux côtés de Ferde Grofe. En 1950, Nichols a participé au tournage du film ‘’Wabash Avenue.’’ L’année suivante, Nichols avait partagé la vedette avec Mickey Rooney et Jeanne Cagney dans le film ‘’Quicksand.’’ La même année, Nichols avait également eu un petit rôle dans le film ‘’Disc Jockey’’ aux côtés de Tommy Dorsey. En 1959, Nichols avait aussi fait une apparition dans le film ‘’The Gene Krupa Story.’’

En octobre 1956, Nichols avait participé à un épisode de l’émission de télévision ‘’This Is Your Life’’, dans lequel il avait été réuni avec ses anciens collaborateurs Miff Mole, Phil Harris et Jimmy Dorsey. Ces derniers avaient d’ailleurs remercié plus tard Nichols de s’être assuré que tous les membres du groupe avaient été payés.

En juin 1965, Nichols avait obtenu un contrat pour se produire avec les Five Pennies au Mint Hotel de Las Vegas. Le 28 juin, quelques jours après avoir participé à son premier concert, Nichols avait éprouvé des douleurs à la poitrine durant son sommeil. Nichols avait appelé la réception pour obtenir du secours, mais il était déjà mort au moment de l’arrivée de l’ambulance. Il était âgé de soixante ans. Le soir-même, le groupe avait rendu hommage à Nichols en se produisant comme prévu, avec un projecteur orienté vers la chaise vide du trompettiste.

À la suite du succès de l'émission ''This is your life'', Nichols avait fait l’objet en 1959 d’une film biographique intitulé ‘’The Five Pennies.’’ Le film, qui reposait sur une vision très romancée de la vie et de la carrière de Nichols, et l’avait décrit comme un musicien irresponsable qui était la principale cause de ses propres malheurs. Le film mettait en vedette l’acteur Danny Kaye. Nichols, qui avait joué lui-même ses propres parties de cornet dans le film, avait également fait une apparition comme membre d’un groupe fictif appelé les "Clicquot Club Eskimos". Heureusement, la complicité de Nichols avec Louis Armstrong, qui avait également joué dans le film, avait contribué à contrebalancer les nombreuses erreurs historiques de la production. Par exemple, contrairement à ce que laissait entendre le film, Nichols n’avait jamais été chanteur.

Tentant par la suite de capitaliser sur le succès du film, Nichols avait enregistré d’autres disques pour Columbia. La pièce-titre de son dernier album “The Battle Hymn Of The Republic” (1959) était d’ailleurs tirée de la trame sonore du film. Par la suite, Nichols avait continué de se produire avec les Five Pennies dans la région de Los Angeles.

Le film ‘’The Five Pennies’’ avait décroché quatre nominations au gala des Academy Award. L’épouse de Kaye, Sylvia Fine, avait composé la chanson-thème du film, ainsi que d’autres pièces apparaissant dans la production. La pièce "Poor Butterfly" de Nichols a été reprise dans le film de Woody Allen ‘’Bullets Over Broadway’’, qui a été publié en 1994. On peut également entendre l’enregistrement du standard "(Back Home Again in) Indiana" dans un autre film d'Allen tourné en 1999 et intitulé ‘’Sweet and Lowdown.’’

Red Nichols a été intronisé au sein du Big Band and Jazz Hall of Fame en 1986. Compositeur prolifique, Nichols a écrit ou co-écrit plusieurs pièces, dont "Hurricane" (avec Paul Mertz), You're Breakin' Me Down" (avec Glenn Miller), "Five Pennies", "Sugar" (avec Jack Yellen, Milton Ager et Frank Crum), "Bug-A-Boo", "The Parade of the 'Pennies'", "The King Kong", "Trumpet Sobs", "Get Cannibal", "Junk Man's Blues", "Delta Roll", "Corky", "Bugler's Lament", "Nervous Charlie Stomp" (qui a été enregistrée par Fletcher Henderson), "Last Dollar", "That's No Bargain" et "Blues at Midnight".

Considéré comme un des plus grands cornettistes à avoir émergé dans les années 1920, Nichols avait été longtemps sous-estimé, à la fois en raison de sa personnalité controversée (il préparait parfois ses solos à l’avance) et parce que sa tonalité était très peut-être un peu trop influencée par le style de Bix Beiderbecke. En réalité, Nichols avait une tonalité plus cool que celle de Bix ainsi qu’un style beaucoup plus réservé.

Certains musiciens comme Eddie Condon n’avaient pas toujours été très tendres envers le jeu de Nichols. Le fait que les enregistrements de Nichols du début des années 1930 aient été mieux connus en Europe que ceux de ses compatriotes afro-américains n’avait guère contribué à le faire mieux connaître aux États-Unis. Certains des musiciens associés à Condon semblaient aussi avoir porté rancune à Nichols de son succès.

Au cours des dernières années, les disques Jazz Oracle ont publié trois coffrets de CD comprenant la quasi totalité des enregistrements de Nichols comme leader de 1926 à 1932. Même si Nichols avait été bien loin d’être un innovateur de la trempe de Louis Armstrong et de Bix Beiderbecke, il n’en était pas moins un des plus grands musiciens de l’histoire du jazz.

©-2024, tous droits réservés, Les Productions de l’Imaginaire historique

SOURCES:

‘’Red Nichols.’’ Wikipedia, 2023. ‘’Red Nichols.’’ All About Jazz, 2023. YANOW, Scott. ‘’Profiles in Jazz: Red Nichols.’’ The Syncopated Times, 1er février 2018.

0 notes

Photo

Un nouvel article a été publié sur https://www.rollingstone.fr/interview-albert-koski-expose-ses-artefacts-de-concerts/

INTERVIEW - Albert Koski expose ses artefacts de concerts

Patron de KCP entre 1972 et 87, Albert Koski a produit sur scène les plus grands. Entretien avec le bonhomme, à l’occasion d’une exposition incontournable

Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, AC/DC, Bob Dylan, Bob Marley, Eric Clapton, Bruce Springsteen, David Bowie, Alice Cooper… À quelques jours de son expo parisienne située à L’Espace Sylvia Rielle, 10 Place des Vosges dans le 4e arrondissement – du 4 Juillet au 31 Août 2019 – où il y présente 15 ans de souvenirs iconiques – affiches de concert, pass backstage , tickets de concerts -, Albert Koski recevait Rolling Stone. Avec enthousiasme et passion, il revient pour nous sur quelques souvenirs en live d’une époque où tout était encore possible.

Quels sont les premiers groupes que KCP a produit ?

Albert Koski : Je commence par faire Pink Floyd à Poitiers en 1972 à la Halle aux Veaux. C’était Pathé Marconi qui voulait faire le concert là-bas. Pourquoi Poitiers ? Je ne comprenais pas trop mais bon, pourquoi pas. J’arrive sur place quelques jours avant l’arrivée de l’équipe technique du Floyd. Il y avait trois disquaires dans la ville qui vendait les billets pour le concert. Leur maison de disques m’avait donné un budget ridicule. Heureusement que j’avais consolidé un partenariat solide avec RTL qui m’a toujours soutenu pendant toutes ces années KCP. J’ai rapidement fait les comptes : j’avais 800 billets de pré-vendus et je devais faire 18 000 entrées pour rentrer dans mes frais. J’avais loué notamment quatre camions de matériel de sonorisation pour la production et tous les frais annexes qui vont avec…

Quelques jours plus tard, le bouche à oreille avait manifestement bien fonctionné car ce soir-là, on a fait 20 546 entrées, payées en cash. À la fin de la soirée, je quitte Poitiers pour Paris avec la recette du jour, en compagnie de Danielle Thompson qui m’avait accompagné ce soir-là. On arrive à l’Aéroport d’Orly très tard, avec les mains chargées de sacs de cash. Je prends un trolley et je dispose les sacs de billets dessus. À bout de fatigue, on s’engouffre Danielle et moi dans un taxi en oubliant la quasi-totalité de la recette du concert du Floyd sur le trolley. Au bout de quelques secondes, je demande au chauffeur de faire demi-tour et de retourner fissa dans le hall de l’Aéroport. Je me précipite à grandes enjambées vers le Hall d’arrivée et par miracle, je retrouve les sacs sur le trolley qui n’avaient pas bougé de place. C’était mon jour de chance, on peut le dire !

« Backstage, c’était le combat permanent entre eux, ils n’arrêtaient pas de s’engueuler »

KCP a été le premier à produire sur scène AC/DC en France. Quels souvenirs en gardez-vous ?

A.K : Des sacrés gaillards ceux-là ! J’ai fait une flopée de dates avec eux. Backstage, c’était le combat permanent entre eux, ils n’arrêtaient pas de s’engueuler. Apres un de leur concert à Paris, je leur avais offert 5 sublimes sweat-shirts que Hermes m’avait confectionné sur mesure avec AC/DC marqués en cuir derrière. Ce petit cadeau très parisien m’avait couté une petite fortune. On se retrouve backstage, je leur offre les sweat-shirts Hermes. On me remercie, regarde vite-fait la texture et passe à autre chose. Je leur aurais ramené des bières australiennes. La plupart du temps, je discutais avec leur bassiste Cliff Williams. Lui, c’était un anglais très costaud et il savait gérer les deux frangins Young. Quand ça montait dans les tours, il jouait le rôle d’arbitre et aussi de distributeurs de baffes.

Un jour, je me souviens que j’avais fait une remarque à Angus Young sur leur show scénique: « Quand vous faites sonner la cloche, c’est extraordinaire ce qui se passe dans la foule, c’est très romantique, tous ces gosses qui commencent à bouger et qui, petit à petit, partent dans une transe… ». Les deux frangins Young qui étaient de vrais piranhas entre eux m’écoutent d’une oreille et sont soudain pliés de rire. Angus complètement hilare s’adresse alors à Malcom : « Mais de quoi il nous parle le frenchie, on ne fait pas de la poésie nous, on joue du putain de bon rock n’roll point barre !! ». J’ai vite compris qu’avec eux, la conversation se limitait souvent à l’essentiel.

Et avec les Rolling Stones, ça se passait comment?

A.K : J’avais déjà rencontré Mick Jagger à Londres dans les 60’s, quand j’étais l’agent de David Bailey. On est devenu très pote. Les Rolling Stones n’avaient rien à voir avec tous les autres groupes de l’époque, ils étaient uniques dans leur fonctionnement. Chez eux, le patron, c’est Mick. Quand il y a une décision à prendre, c’est Jagger qui gère et qui a le dernier mot. Je garde un très bon souvenir de leur passage sur scène. En live, un set des Stones n’est jamais décevant. C’est toujours carré avec beaucoup d’énergie. Ce qui fut le cas en Juillet 82 quand ils sont passés sur scène à l’Hippodrome d’Auteuil.

Côté backline, vous avez eu parfois des concerts compliqués à gérer ?

A.K : David Bowie à Marseille en 78. On est quelques heures avant le début du concert et suite à une panne d’électricité, les roadies anglais fatigués d’attendre des dépanneurs compétents, décident de remballer le matos. Par contre, le public marseillais qui était venu au concert de Bowie n’avait pas vraiment l’intention de bouger. On était dans la panade jusqu’au cou. Je tente de calmer le staff technique de Bowie quand soudain, débarque dans les backstages un petit bonhomme marseillais, ravis d’être au cœur de la machine. Je le questionne aussitôt : tu peux m’aider ? Tu t’y connais en électricité ? Il me répond avec un pur accent marseillais, je bricole, je vais voir ça. Et en 15 minutes, ce bricoleur de génie m’a remis le jus dans la salle. Les roadies anglais étaient estomaqués. Ce fut d’ailleurs, l’un des meilleurs concerts que j’ai vu de David Bowie.

Quel regard portez-vous sur le métier en 2019 ?

A.K : On a changé d’époque et il n’a plus de véritables producteurs aujourd’hui en France. Depuis plusieurs années, c’est Live Nation qui gère la plupart du business des concerts en Europe depuis les Etats-Unis.

Affiches, tickets, pass backstage revisités façon Rock Art. Editées en séries limitées sur papier Fine art, toiles résines, plexis à la vente sur www.kcprockart.com et à la Galerie Sylvia Rielle, 10 Place des Vosges 75004 Paris pendant toute la durée de l’exposition.

#gallery-1 margin: auto; #gallery-1 .gallery-item float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; #gallery-1 img border: 2px solid #cfcfcf; #gallery-1 .gallery-caption margin-left: 0; /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Propos recueillis par Philippe Langlest

1 note

·

View note

Video

youtube

Reda Caire - Après toi, je n'aurai plus d'amour (1935)

Tango (1/2)

Après toi, je n'aurai plus d'amour (Vincent Scotto - Géo Koger) Réda Caire Disque Pathé 1935

"Après toi, je n'aurai plus d'amour" est un tango qui fut célèbre au milieu des années 1930. Voici la version de Réda Caire, mais Tino Rossi chanta aussi cette chanson. Jacqueline Delubac (1907-1997), que l'on peut voir dans la vidéo, était la femme de Sacha Guitry dans les années 1930. Elle est alors considérée comme une des Françaises les plus séduisantes de l'époque. Le magazine Life la classe même parmi les 5 femmes les plus élégantes du monde. ---------------------------- "Après toi, je n'aurai plus d'amour" is a tango which was famous in the middle of 1930s. Here is the version of Réda Caire, but Tino Rossi also sang this song. Jacqueline Delubac (1907-1997), whom we can see in the video, was the woman of Sacha Guitry in the 1930s. She is then considered as one of the most attractive Frenchwomen of that time. The magazine Life classifies her among the most elegant 5 women of the world.

1 note

·

View note