#cerpenislami

Explore tagged Tumblr posts

Text

Tatkala matahari merangkak ke peraduannya di ufuk barat, suara merdu lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an senantiasa menggema di setiap sudut ruang pesantren Al-Hidayah, Tulungagung. Para santri sejatinya tengah melangitkan berjuta harapan yang saling beradu berebut mengharap maghfiroh serta rahmat dari-Nya sang pemilik Ar-Rahman, pemberi nikmat yang agung, dan Ar-Rahim pemberi nikmat segala kelembutan.

Daun-daun kering pohon mangga terhempas bergerak mengikuti arah angin yang lumayan kencang di satu senja di pukul lima. Semakin sore langit semakin menampakkan warna jingganya yang merona, memanjakan panca inderaku yang sedari tadi hanya duduk bersila bersama lamunan kosongku yang tiada guna.

Mengiringi perjalanan senja menuju singgasananya sayup-sayup kudengar salah seorang santri tengah menderas surat Ar-Rahman dan membuyarkan lamunanku memaksaku tenggelam dalam ritmenya yang tenang. Ayat demi ayat ku simak diam-diam bersama gerakan pelan bibirku pertanda turut melafalkan. Hingga tiba di ayat ke sebelas "fiihaa faakihatuw wan nakhlu dzatul akmam" seketika memecah kekhusyu'anku dari menikmati irama nahawand yang di langgamkan.

Aku terpaku, fikiranku bergemuruh dan hatiku mengeluh. Bukan !, bukan karena ayatnya yang tengah menceritakan suatu ancaman atau siksa neraka. Sebab jelas-jelas maknanya menggambarkan suatu nikmat keindahan yang Tuhan ciptakan. Lantas sebab apa ayat yang begitu penuh unsur rasa syukur seperti itu mampu mengoyak gejolak bathinku seperti ini ?

Ya, ini karena sosok seorang gadis pemilik nama yang tuturnya dahulu padaku namanya di ambil dari ayat tersebut.

Dia Nakhla, Nakhla Bidzati Akmam, pohon kurma berkelopak mayang. Nama itu, bagiku mempunyai daya pikat luar biasa. Nama itu, mendengarnya saja membuat degup jantungku terasa berdetak lebih cepat, karena kini dia yang teristimewa dan diantara semua yang ada hanya dia yang membuatku terkesima.

"Drrt...drrt...drrrrt" Handphoneku bergetar diiringi ringtone bernada whistle yang khas menandakan ada pesan whatsapp yang masuk. Kuambil handphone yang berada di saku kemeja kokoku, nampak sebuah pesan dari pemilik nomor berfoto profil senyum cerah dalam balutan hijab berwarna merah, menambah ayu matanya yang bulat dan wajahnya yang indah bak wanita arab.

Aku buka pesan dari Nakhla tersebut. Sebuah kiriman foto dimana dua orang gadis sedang bersama dengan salah satunya tengah menggendong seorang bayi mungil.

"Kita kapan punya kayak gini hihihi?" Tulisnya dalam keterangan foto.

"Hehehe, semoga, insyaAllah" Balasku cepat sambil tersenyum bahagia. Bahagia karena mengingat cinta dalam diamku selama dua tahun kini berbalas. Tapi entah, kebahagiaan ini berselimutkan apa, hingga gugu, kelu serta sedu tak mau berhenti dari caruk maruk hatiku.

Hari kian petang, takbir adzan maghrib menggema mengagungkan kebesaranNya Tuhan seluruh alam. Cepat-cepat aku mengambil wudhu, bergegas menjadikan sholatku sebagai sarana pengaduan rindu juga pilu. Aku sedang tak ingin berjama'ah saat ini.

"Assalamu'alaykum warahmatullah, assalamu'alaykum warahmatullah" Kuakhiri ritual penghambaan. Dzikir tasbih, tahmid, dan takbir mewarnai isytighol wiridku petang itu. Lanjut ku tengadahkan telapak tangan, shalawat serta salam untuk junjunganku baginda Muhammad صلعم senantiasa mengiringi do'a-do'a yang kurapalkan.

"Yaa 'alimu sirri wal 'alaniyah, di atas sajadah ini aku tumpahkan segala resah. Berfikir tentang kisah di masa mendatang, sambil bertanya dengan kerangka pertanyaan tak berarah, aku harus bagaimana atau bagaimana keharusan itu untukku ?. Tentang dia yang selama ini mampu menembus setiap kata yang tak mampu untuk aku lafadzkan dalam tiap do'a-do'a. Meski do'aku telah ku lengkapi dengan taji paling sakti untuk menepis bayangnya dan mengusirnya dari kenang, tapi dia tetap tak bergeming, malah dengan merah sembab pipinya meneluhku untuk tetap bersamanya dalam bayang, Allah..."

"Mas, Mas Bani, sudah selesai kah sholatnya ? dipanggil Abah dan Ummi di ruang tengah !!" Pekik adik perempuanku dari luar memanggilku untuk segera menyudahi segala pengaduan.

Dengan tenang langkahku menuju ke sebuah ruangan di mana kitab-kitab turats berjilid-jilid berjejer rapi mengisi tiap rak di dalam lemari kaca. Tampak Abah duduk di atas kursi rotan panjang ditemani Ummi disampingnya yang masih memakai mukenah berwarna biru tua. Aku duduk di kursi depan Abah yang terpisah oleh meja dengan wajahku yang tertunduk penuh ta'dzim.

"Gimana Le, ?" Tanya Abah dengan nada yang lembut namun urat-urat wajahnya nampak tegas. Menggambarkan sifatnya yang penuh kasih tapi keras saat keinginannya ditentang.

Duh Gusti, harus ku jawab apa pertanyaan itu ?, sejak kecil aku sudah diajari untuk patuh terhadap orang tua, tidak membantah nasehatnya dan jangan sampai melukai perasaannya. Sesuatu yang sampai saat ini ku pegang teguh hingga mendarah daging dan mengalir sampai tulang sumsum.

***

Setelah berbincang-bincang dengan Abah dan Ummi ba'da maghrib tadi, seperti malam-malam biasanya ba'da isya' waktuku menemani kang-kang santri mengaji selepasnya aku memilih mensibukkan diri dengan kumpul-kumpul sambil ngopi-ngopi. Hitung-hitung melarutkan nestapa bersama ampas kopi dan menandingkan segala himpit gelisah dengan pekat dan kentalnya. Duh, lekaslah halau resah ini Gusti !.

Malam semakin larut, waktu menunjukkan pukul 01.45 dini hari. Kurebahkan tubuhku diatas tempat tidur, pandanganku menatap dalam-dalam plafon kamarku. Ah ! tak berapa lama saja aku sendiri rindu langsung datang mencumbu, wajah Nakhla terngiang, namun fikiranku mengambang antara cinta atau ridho orang tua. Cinta yang padanya aku selalu mengikrarkan rindu, atau kepada ibu yang pada restunya terdapat sebuah syurga dan pada sosok seorang ayah yang selalu siap menanggung letih karna cinta pada penghangat rumahnya.

Tak mau dalam terlarut aku beranjak dari tempat tidur untuk mengambil wudhu. Belum sampai lima langkah kakiku, handphoneku berdering, lagi-lagi pertanda pesan yang masuk. Duh aku enggan membukanya, sengaja sedari tadi aku menjauh dari barang elektronik itu karena aku takut dan tidak siap. Takut jika aku tahu ada balasan pesan dari Nakhla dan tidak siap harus membalasnya seperti apa.

Tetap saja rupanya hatiku penasaran dan mendorongku untuk membukanya. Berderet-deret pesan dengan tanda hijau bulat yang belum terbuka salah satunya dari Nakhla tentunya. Dan tertera dia tengah online di jam segini.

"Hehehe, jangan memberi harapan palsu dengan memperkosa kalimat insyaAllah Gus" Balasnya tadi siang.

"InsyaAllah tidak Nakhla" Balasku cepat takut dia keburu offline

"Tuh kan insyaAllah lagi hihihi"

"Hehehe bagaimana ?" (Maaf)

"Perempuan butuh kepastian Gus, agar aku tahu apa yang harus diperjuangkan atau agar aku tak menaruh harapan pada apa yang akhirnya jua aku harus melepaskan"

Deg, aku tersentak oleh balasan itu dan resahku kembali bertahta disela sunyinya malam. Seandainya dia tahu, tentang hasratku yang selalu ingin memasungnya dalam sempurnanya maya dan nyataku.

"Ah, udah ah, jangan dibahas dulu, aku rindu Gus, hehe" Imbuhnya di pesan.

"Ana uriid, anti uriid, wa Allahu fa'alu lima yuriid" Balasku sekenanya sesuai dengan apa yang ada dalam fikiran.

"Maksudnya Gus ?" Pesan Nakhla yang hanya kubaca dan sengaja tidak kubalas.

Aku simpan handphoneku dan mencoba berdamai dengan rasa bersalah karena telah mengabaikan wanitaku, memberinya rasa penasaran dan juga berbagai macam pertanyaan atas sikapku yang tak kunjung aku memberi jawaban. Maaf, kau rindu aku termenung, kau menunggu aku bingung.

Di sepertiga malam sujudku diantara bentangan sajadah tua aku sedang menyantap dilema. Di malamMu aku bersimpuh bersama puncak dzikirku melebat di antara lafadz jallaluh. Mencoba mengurai kusut dalam gelora do'a-do'aku yang runtut. Tenggelam dalam riuh resah bathin yang harus bagaimana aku memberi keputusan.

***

Selamat pagi untukmu hari, mana mentarimu pagi ini ? mengapa langitmu tampak mendung ?, padahal baru kemarin mentarimu mempesonaku dengan sinarnya yang khas di musim hujan. Apa kamu iba melihatku begini sampai kau rela menemani ?.

Di atas shofa kecil aku duduk bersama mushafku ditangan ditemani gemericik air kolam yang berisi ikan-ikan hias di teras belakang rumahku, menunggu Ummi yang katanya minta disimakkan hafalan Al-Qur'annya. Tak lama Ummi datang, surat An-Nisa' yang kali ini beliau nderas. Ayat per ayat aku semak dengan teliti hingga kalimat shodaqallahul'adzim menjadi penanda beliau usai muroja'ah.

"Bani..."

"Nggih Mi.."

"Ummi dan Abahmu ini begitu ingin anaknya belajar ilmu keislaman di negerinya para Auliya', ingin kamu menjadi ahlul ilm, berharap nantinya kamu bisa menjadi orang yang manfaat dunia akhirat seperti para ulama'-ulama' besar pendahulumu. Bakti kepada orang tua wajib Ban, dan menuntut ilmu pun juga wajib atas semua muslim, selaraskan keduanya agar ridho Allah turun merahmatimu. Ingat Ban, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, dan marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Kalau memang jodoh tidak akan kemana, kalaupun saat ini kamu tidak bisa bersama dengan orang yang kamu cintai, maka nanti insyaAllah kamu tetap akan bersama dengan seseorang yang nanti kamu cintai juga, faham le... ?"

"Inggih Mi" Jawabku sambil mengangguk faham sekali tentang apa yang beliau sampaikan, yang secara tidak langsung itu adalah keinginan beliau yang beliau harapkan padaku untuk aku menurutinya. Dan inilah inti dari perbincanganku semalam bersama Ummi dan Abah di ruang tengah, mereka ingin aku menjadi seorang yang tidak mungkin serta merta bisa kudapatkan tanpa tholabul ilmi terlebih tanpa pangestu dari orang tua.

Sejurus kemudian fikiranku yang dari kemarin kacau menjadi tenang. Kurasa telah kutemukan jawaban dimana hati ini menemui kemantapan.

Maaf pagiku yang malang, terimakasih telah menyuguhkan kelam, semoga tangisku mampu kulecutkan menjadi energi yang lebih baik agar tak menambah rasa sakit.

Maaf pagiku yang pucat, sampaikan pada Nakhla permintaan maaf pada wajahnya yang embun dan sejuk segar senyumnya yang kuntum. Maafkan aku yang tak bisa lagi membiarkan sukmamu bermain dan mengisi kebekuanku dan tak lagi mewiridkan namamu dalam setiap detak, gerak dan getar dari masing-masing penginderaku.

Padamu pagiku yang sendu, sampaikan pada Ayah dan Ibu, maafkan lelakuku yang kadang masih memicu emosi yang kini kusadari peluk dan pangestumu menjadi pendulum waktuku yang abadi.

Dan semoga bulir air mata ini menjadi tirakat atas pengorbananku dalam menggapai ridhoMu.

***

Malang , 16 Maret 2019

Copyright © Hikmatul Hidayati

#cerpen#cerpenislami#cinta#puisi cinta#sajak cinta#kata cinta#orangtua#kitab kuning#mengambil keputusan#pesantren

4 notes

·

View notes

Text

Panutan Yang Paling Baik

Oleh. Ahmad Endry Husein

Suatu hari di sebuah taman, ada dua orang anak kecil yang sedang bertengkar tentang tokoh pahlawan SPIDERMAN dan POWER RANGERS. Nama mereka berdua adalah Iqbal dan Shaleh.

“Leh, kamu kemaren nonton Spiderman ga? wuih Spiderman hebat banget.” Kata Iqbal memulai pembicaraan.

“Ah, tapi pasti ga lebih hebat daripada Power Rangers.” Sahut Shaleh tidak mau kalah.

Merasa dikalahkan, Iqbal pun membalas perkataan Shaleh,”Kamu belum nonton sih leh, Spiderman bisa ngeluarin jaring laba-laba dari tanganya”

”Tapi Power Rangers bisa ngeluarin robot raksasa yang kuat” Jawab shaleh dengan nada yang lebih tinggi.

“Kalau begitu kita tanya ayahku ya, yang mana lebih hebat , Spiderman apa Power Rangers?”

Beberapa saat kemudian, ayah Iqbal pun datang membawakan Iqbal dan Shaleh es krim dan sebelum si Ayah memberikan es krim ke kedua anak tersebut tiba-tiba saja Iqbal mendatangi Ayah Shaleh dan langsung menyodorkan pertanyaan yang membuat Ayah Shaleh tersenyum, “Ayah, beritahu Shaleh nih, Spiderman lebih hebat daripada power rangers, Iya kan yah?”

“Tapi paman, power rangers bisa ngeluarin robot raksasa yang sangat kuat.” sahut iqbal.

Mendengar celotehan kedua anak tersebut ayah Iqbal pun kemudian tertawa…“Hahahaha…, iya-iya.. keduanya baik dan hebat, tapi kan mereka cuma tokoh khayalan.”

Iqbal dan Shaleh pun kebingungan.“Jadi Spiderman dan power rangers itu tidak ada ya yah?” Tanya Iqbal dengan wajah polosnya.

“Iya…, mereka hanya tokoh khayalan yang ada dalam komik.., kalian mau tahu tidak, tokoh yang bukan khayalan dan juga lebih hebat?”

“Hah, tokoh yang bukan khayalan dan juga lebih hebat? Siapa itu yah?” Tanya Iqbal kebingungan bercampur penasaran.

“Dialah Rasululloh Salaullohu Waalaihi Wassalam” jawab Ayah Iqbal.

“Rasulullah bisa melawan banyak penjahat ya yah?” Tanya Iqbal.

Ayah Iqbalpun langsung menjawab.“Bukan hanya melawan penjahat, Rasulullah juga bisa menjadikan yang jahat menjadi baik, Rasulullah juga mengajarkan kita akhlak yang mulia, yaitu saling mengasihi sesama dan saling memaafkan walaupun dengan musuh kita, beliau adalah panutan yang baik.”

Iqbal dan Shaleh pun langsung mengangguk-anggukkan kepala mereka tanda mengerti.

“Jadi siapakah panutan kalian? Spiderman atau Power Rangers?” Tanya ayah Iqbal memancing.

“Rasulullah…..!”

0 notes

Text

Gagal Fokus

“Ya.” Kataku. “Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tapi, apakah ke-72 firqah ini bukan Muslim?”

“... Sesungguhnya Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. 72 firqah di neraka, dan 1 firqah di al-Jannah ....” Katanya. “Mereka sesat! Finnar!!!”

“Tunggu, Kawan. Bukankah dalam hadits tersebut dikatakan ‘Umat ini’? Bukankah itu berarti Umat Islam? Mereka Muslim kan?”

“Ya. Tapi mereka sesat!”

“Jika mereka Muslim, bukankah itu berarti saudara kita juga? Bukankah satu Muslim dengan Muslim yang lain itu bersaudara?”

“Ya, elo. Mereka itu sesat tau.”

“Ya, aku tau. Mereka tersesat. Tapi mereka Muslim kan? Itu artinya saudara kita juga? Lalu jika kita melihat saudara kita tersesat, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Atau bahkan mendorongnya terjatuh ke dalam kesesatan lebih dalam dengan bersikap kasar? Bukankah jika kita ulurkan tangan kita untuk menolong mereka yang terjatuh dalam kesesatan itu akan lebih baik daripada memaki mereka? Bersikap keras hanya akan membuat mereka semakin menjauh dari kebenaran? Selama ini kita terlalu terfokus pada kalimat ‘72 firqah di neraka’. Tapi, lupa bahwa mereka adalah bagian dari Umat ini juga; Umat Islam. Mereka Muslim. Saudara kita. Kita wajib menolong saudara kita yang terjatuh, Kawan.”

11 notes

·

View notes

Photo

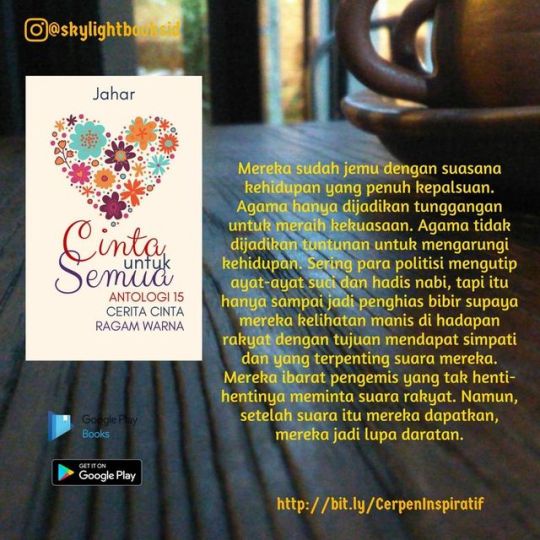

Mereka sudah jemu dengan suasana kehidupan yang penuh kepalsuan. Agama hanya dijadikan tunggangan untuk meraih kekuasaan. Agama tidak dijadikan tuntunan untuk mengarungi kehidupan. Sering para politisi mengutip ayat-ayat suci dan hadis nabi, tapi itu hanya sampai jadi penghias bibir supaya mereka kelihatan manis di hadapan rakyat dengan tujuan mendapat simpati dan yang terpenting suara mereka. Mereka ibarat pengemis yang tak henti-hentinya meminta suara rakyat. Namun, setelah suara itu mereka dapatkan, mereka jadi lupa daratan. . http://bit.ly/CerpenInspiratif #cerpen #cerpenislami #antologi #sastra #sastraindonesia #googleplaybooks

0 notes

Text

Terimakasih Telah Menyakitiku

- Januari 13, 2019

Salahkah bila berhijrah? Semua orang pasti berpikir buat apasih berhijrah? Dan kenapa coba mereka mau berhijrah? Hijrah, itu banyak sih artinya.

Namun, banyak orang mengatakan hijrah adalah suatu perubahan pada diri kita. Tidaklah mudah untuk berhijrah, layaknya seperti membalikan telapak tangan. Semua itu butuh proses. Dan prosesnya itu memerlukan waktu yang lama.

Sama seperti sekarang yang dialami seorang anak perempuan, yang bernama Annis yang masih duduk di bangku SMA ini. Annis adalah seorang anak perempuan yang memiliki wajah yang begitu cantik sehingga tidak salah jika banyak anak lelaki tertarik padanya. Namun sayang, tidak ada satu pun lelaki di sekolahnya itu yang dia suka. Dia juga pernah berpikir untuk tidak pacaran dulu. Tetapi karena temennya sering menceritakan hubungan asmaranya kepada Annis. Lama – kelamaan Annis pun ingin juga merasakan seperti yang di alami temannya itu, yang bernama Shinta.

Suatu hari, Annis dan Shinta sedang asik duduk di taman sekolahnya, karena bel masuk belum berbunyi. Mereka pun menyempat – nyempatnya beristirahat.

"Tettttttt....... " bel masuk pun berbunyi. Rasanya malas banget buat Shinta dan Annis untuk masuk. Karena pelajaran sekarang adalah pelajaran sejarah, yang mereka benci. Mereka benci bukan karena pelajarannya tapi karena gurunya yang selalu membuat mereka ngantuk. "Duhh sebel deh, kenapa harus ada pelajaran sejarah ya enggak? Belum lagi mendengar dongengan dari Pak Aris (betee deh)" dumel Shinta kepada Annis. "Tau dehh ahh" jawab Annis.

Segera mereka masuk ke kelas. Pelajaran pun di mulai, dan gurunya mulai bercerita. Hingga tiba – tiba "Tok..Tok.." masuklah kepala sekolah kami. Dia tidak sendiri, tetapi ada seorang anak lelaki bersamanya. Ternyata oh ternyata anak lelaki itu adalah murid baru di kelas kami. Spontan saja cewek – cewek di kelas, langsung ribut gajelas. Wajar saja, karena anak baru ini tampan. Dia pun memiliki tubuh yang tinggi, sehingga cewek – cewek heboh mengaguminya. "Hai semuaa.. Perkenalkan, nama aku Arief, aku pindahan dari Inggris. Alasan aku pindah karena orang tua saya pindah tugas, jadi mau tak mau saya harus pindah" singkat ujarnya. Semua cewek pun makin histeris, saat dia bilang dia pindahan luar negeri. Dan guru kami berusaha mendiamkan kelas kami dan mempersilahkan Arief duduk. Kalian tahu tidak, saat Arief memperkenalkan dirinya tadi. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa hatiku deg – degan tak menentu. Apakah aku jatuh cinta?

Hari – hari pun berlalu, dan kalian tahu. Hubungan Aku, Shinta dan Arief semakin dekat. Sehingga cewek – cewek di sekolah ku merasa iri dan kesel kepada kami. Kami selalu menghabiskan waktu bersama – sama. Tapi, semenjak si Shinta selalu dijemput sang pacar saat pulang sekolah. Itu membuat Arief dan Aku pulang berdua saja. Rumahku searah dengan rumah Arief, jaraknya tidak begitu jauh dari sekolah kami. Sehingga kami selalu pulang berjalan kaki saja.

Di jalan, kami pun berbincang – bincang. Dan, entah kenapa. Tiba tiba saja Arief memegang tangan ku dan dia menyatakan “Niss, sejujurnya aku menyukai mu sejak pertama kali melihat mu. Mau kah kau menjadi pacar ku?” tanyanya. Spontan saja aku terkejut. Bibir ku tak berkata apapun. Disitu aku diam saja, karena aku masih enggak nyangka. Ini mimpi atau tidak. Sehingga, aku pun tidak tahu kalau kami sudah sampai di rumah ku. “Nis, kok bengong sih? Udah sampai tuh. Aku pulang ya, sampai ketemu besok” (sambil melambaikan tangannya). Aku tidak membalas lambainya tangannya atau pun ujarnya tadi.

Aku pun masuk kedalam, dan langsung ke kamar. Di kamar, aku masih memikirkan perkataannya tadi kepada ku. Aku terus memikirkan dan terus memikirkan. Sehingga waktu pun udah tiba.

Di malam hari, aku masih teringat terus. Aku enggak tahu harus apa. Karena aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Disisi lain sebenarnya hati ku sangat senang. Karena sebenarnya aku juga menyukainya. Tapi aku takut, dia cuman becanda saja tadi. Aku pun berpikir “Apa aku harus telepon Shinta ya? Karena aku benar – benar bingung harus apa” benaknya. Langsung saja aku menarik handphone di kantong celana ku dan langsung meneleponnya. Aku pun menceritakan semua kejadiannya dan menceritakan apa yang ku rasakan saat mendengarkan ucapan Arief tadi. Dan kalian tahu, Shinta bilang aku harus menerima Arief. Karena dia tahu kalau aku sebenarnya jatuh cinta. Benarkah?

Keesokkan harinya, “Selamat pagi, Annis” sapa Arief kepada ku. Aku tidak membalas sapanya, aku hanya tersenyum. Disitu aku merasakan gugup. Karena aku tahu pasti dia akan menagih pertanyaan kemarin. Daann... ternyata benar “Hmm... Annis, gimana nih pertanyaan ku kemarin, kamu terima aku kan?” tanyanya lagi. Aku di situ bingung mau menjawab apa. Tiba – tiba.. “ Dia terima kamu kok rief, dia juga suka sama kamu tuh. Hehehe” sahut Shinta yang datang dan nyerocos tiba – tiba. Aku pun mati kutu disitu, pipi ku memerah mempertandakan kalau aku malu. “Lihat tuh, pipinya aja merah. Benarkan kata ku” ucapnya lagi. Disitu, aku sangat kesel sama Shinta. Dia udah buat aku malu di depan Arief. Malah bener – bener malu. “Benarkah itu Nis?” tanya Arif lagi kepada ku. Aku pun mengangguk pelan dan mempertandakan iya. Akhirya Aku dan Arief pun jadian.

Hari – hari telah kami lewatin bahkan berbulan – bulan. Tidak terasa aku dan Arief sudah menjalani hubungan ke 6 bulan kami. Tapi, ada suatu kejadian dimana aku dan Arief harus berakhir. Dan kalian tahu tidak di saat hubungan ku berakhir dengan Arief. Shinta pun juga begitu, dia juga berakhir dengan pacarnya. Alasan, aku dan Arief putus. Karena Arief itu ternyata bukan lelaki yang baik. Di selingkuh di belakang ku. Begitu juga dengan Shinta. Kami itu senasib. Kami sama – sama dikhianati oleh pacar kami sendiri.

Disitu, aku ngedrop sekali. Aku sempat enggak mau keluar kamar sampai berhari – hari. Sehingga mama ku juga bingung dengan keadaan ku. Belum lagi, Shinta yang katanya bakalan pindah rumah. Di situ aku merasa sangat sedih sekali. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bayangkan saja dua orang yang sudah ku anggap sahabat dan lebih dari itu, kini meninggalkan ku. Sekarang, aku tidak punya teman dekat lagi. Dan aku merasakan, sia – sia saja dengan waktu yang ada.

Sampai mama ku enggak tega lihat aku terus seperti ini. Hingga akhirnya mama membujuk ku untuk keluar dan dia memperkenalkan aku dengan seorang perempuan muslimah. Dia orangnya cantik, lembut dan baik. Dia adalah anak dari teman mama ku yang akan sebentar lagi menikah dengan pemuda yang sholeh. Calonnya itu seorang insinyur muda yang taat beragama. Dia pun tidak tahu kenapa bisa berjodoh dengan laki – laki itu.

Singkat cerita, katanya dia juga punya pengalaman seperti ku. Tapi, dia tidak mudah menyerah seperti aku. Kalau galau mungkin iya, tapi tidak berlarut – larut. Sebab dia tahu, bahwa Agama kita sendiri juga mengajarkan, bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu tidaklah diperbolehkan.

Aku pun mendengarkan semua ceritanya dan juga penjelasannya (sedikit) kepada ku. Entah bagaimana hatiku, rasanya adem banget. Aku jadi ngerasa bodoh. Mengharapkan orang yang tidak pantas untuk kita. Toh kalau memang Allah tidak menyetujui hubungan kami, pasti akhirnya bakal seperti ini juga.

Dari situ, aku semakin sadar dan bener – bener sadar, apa yang ku lakuin selama ini salah dan dosa besar. Dan mungkin Allah membuat begini, karena Allah tahu siapa yang pantas buat ku dan siapa yang tidak pantas buat ku.

Akhirnya aku memutuskan untuk berhijrah menjadi lebih baik. Dan aku sangat senang sekali bisa di perkenalkan dengan kakak ini, Kak Icut namanya. Dan aku bersyukur juga karena Allah ternyata masih sayang dengan ku. Dan memang benar yang di katakan kak Icut selama ini kepada ku. Sekarang, lama – kelamaaan hati dan pikiran ku terbuka sudah. Dan aku memutuskan untuk benar – benar berhijrah karena Allah SWT.

Karena aku tahu rezeki, jodoh, maut itu hanya Allah yang tahu, Sang Maha Pencipta. Jadi kalau masalah ingin tahu siapa jodoh kita kelak. Monggo dekatin Sang Maha Pencipta kita, Allah SWT. bukankah begitu??? :)

-dhe-

#cerpenislami

0 notes

Text

Magadir

Cerpen Anton Kurnia

(Koran Tempo, 8 Juni 2014)

Oh, Cinta, jiwaku musnah dihangus api yang kausulut di dalam diri. Semula kukira aku sudah mengenal api. Ternyata aku hanya tahu hangatnya lampu. Api yang ini berkobar tak terkendali. Tubuhku dibakar bara asmara. Tak kuasa aku memadamkannya. Kalau ini kegilaan, bukan aku yang memulainya. Tapi cintalah yang telah menyalakan sumbu kegilaanku tanpa rasa iba.

Kuratapi takdir dan nasibku. Kunyanyikan lagu penawar rindu:

Magadir ya galbil ‘ana

Magadir wisy dzambi ana

Magadir wittimdhi hayati

Masyawir watmannal hana

Oh, takdir! Wahai hatiku yang lara, apakah dosaku? Hidupku terus berjalan. Aku mengharapkan kebahagiaan. Tapi kami dipaksa berjauhan. Sirnalah kesenangan. Harapan pun hanya lamunan. Wahai para pecinta, bagaimanakah caranya agar cinta itu mudah? Bagaimana agar jarak membuat mata melupa? Sekali pandang kerinduan terasa manis bertahun-tahun. Berilah aku sekejap pandang kerinduan!

Mereka bilang masih ada air tenang, bahkan di tengah pusaran air yang gila. Tapi kenapa tak ada setitik pun ketenangan dalam pusaran kegilaan cintaku? Jika cinta bagaikan racun, jelaslah aku telah binasa dituba asmara.

Bagaikan gelang bagi tanganku, bunga bagi rambutku, pulas bagi mataku, gincu bagi bibirku, aroma wangi bagi payudaraku, kalung bagi leherku, kenikmatan bagi tubuhku, jiwa bagi rumahku. Bagaikan sayap bagi burung, air bagi ikan, nyawa bagi sang hidup. Begitulah kau bagiku. Betapa pun hebatnya aku menangis untuk melupakanmu, kau selalu kembali menyelindap di benakku. Dan bila kaudengar aku bernyanyi, kau tentu tahu, itulah tangisku untukmu. Yang menjerit adalah hati, tetes air mataku menjadi bayangan nyeri.

Oh, Kekasih, sekuntum mawar mekar dalam diriku saat kaukecup bibirku. Saat itu seakan raja dunia menjadi budakku. Dalam cahaya matamu aku belajar cara bercinta. Dalam ketampananmu aku belajar merangkai kata. Dalam gelap malam pun tak perlu lilin menyala. Sebab cahaya cinta sedang purnama.

Karena dirimu sampai hati aku mengkhianati suamiku. Karena cintamu aku terseret nafsu gila tak berujung. Tapi tak pernah kusesali perjumpaan kita. Bahkan jika cinta berarti petaka, biar sajalah aku dijemput. Mati dan mati tujuh kali berturut-turut. Kalau perlu sampai ribuan kali.

Di bukit sunyi daunan ilalang bergesek ditiup angin sepi. Aku membayangkan kekasih yang tak ada di sini. Bulan jelita. Gagak terentak dari lelapnya. Aku duduk sendiri di dalam kamar tempat kita pernah bercinta. Di pinggir ranjang kupandangi bantal. Malam ini ngilu hatiku. Bagaimana aku bisa menemukan kekasihku yang lenyap entah ke mana? Kapan bisa kutemui kau kembali? Berapa lama lagi malam akan berlangsung tanpamu? Apakah kau akan tetap mencintaiku?

Kuingat saat bahagia kala kita duduk berdua di sudut rahasia. Terbebas dari pandangan dan cakap orang-orang. Kau dan aku. Dua sosok tubuh tapi hanya satu jiwa. Harum semak dan nyanyi burung menebarkan kehidupan pada saat kita memasuki taman. Bintang-bintang yang beredar sengaja menatap kita lama-lama. Bagai bulan kita bagaikan cahaya terang kepada mereka. Kau dan aku menyatu dalam puncak nikmat tertinggi. Semua burung yang terbang di langit merasa iri. Lantaran kita tertawa riang sekali.

Begitu berat pertemuan, begitu berat perpisahan: ketika angin timur tak bertiup lagi, segala bunga layu; ulat sutra mati karena memintal, air mata lilin mengering kala mengabu. Suara malam mencecap cahaya bulan. Duka perpisahan tak juga sirna. Bagai mimpi musim semi ia datang sesaat. Lalu bagai kabut pagi ia pun tiada. Entah ke mana.

Aku teringat saat suamiku membawaku ke istanaku. Kau seorang budak muda rupawan yang baru dibelinya dari seorang saudagar budak. Pertama kali memandangmu, aku langsung jatuh cinta. Ah, siapa yang tidak? Perempuan sehat manakah yang bisa bersabar menatap cahaya parasmu?

Kuingat pula saat kami mengadakan pesta jamuan pada suatu malam di balairung istanaku. Para wanita kawan-kawanku tanpa sadar melukai jemari mereka saat mengupas delima seraya menatap takjub sosok rupawanmu ketika tiba-tiba kau masuk menghidangkan minuman segar. Mereka berseru dan mendesah tanpa sadar. Lupa diri dilanda pesonamu yang memabukkan dan bikin gemetar. Maka jangan salahkan aku jika aku tergoda oleh ketampananmu dan menggodamu karena racun asmara ini tak mampu kulawan.

***

Ya, semula kau memang menolak jaring pesona yang sengaja kutebarkan. Sekuat akal dan daya kau mencoba lepas dari jerat madu perangkap rayuan. Tapi aku wanita berpengalaman. Lagi pula aku bukannya tak rupawan. Perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, kau berhasil kutaklukkan. Kita pun menjadi sepasang kekasih tak terpisahkan.

Sampai tibalah malam jahanam itu. Saat kita berasyik-masyuk, meniti bahtera dalam liarnya badai asmara di atas peraduanku, suamiku yang semula kukira sedang bermuhibah ke luar negeri sekonyong-konyong mendobrak pintu terkunci dan menerobos masuk bersama penjaga.

Suamiku murka. Nyaris saja kau dipenggalnya saat itu juga. Beruntung air mata dan ratap rayuku yang mengiba-iba serta sedikit cintanya yang tersisa untukku membuatnya mengurungkan hukuman. Tapi siksaannya berlaku juga bagi kita berdua. Kau dideranya dengan empat puluh cambukan hingga luka-luka. Lalu kau diusir dari istananya dan tak diperkenankan lagi menginjakkan kaki di negeri ini. Kau dibuangnya ke ujung benua sebagai budak hina-dina dengan harga jual serendah-rendahnya demi menistakan harga dirimu. Sementara, aku dikurungnya di istana durjana ini, tak diperbolehkan beranjak selangkah pun dari gerbang yang dijaga para pengawal bersenjata. Aku pun tak diperdulikannya selama empat puluh hari empat puluh malam. Dianggap tiada dan tak berharga. Seandainya cintanya kepadaku tak sedahsyat ombak tujuh samudra, tentu kita berdua sudah binasa.

Dan kini aku disiksa rindu kepadamu. Padahal aku tak tahu di mana kau berada dan bagaimana keadaanmu. Cinta kita serupa buah terlarang yang membuat kita jatuh ke dalam nestapa rindu yang membelenggu. Oh, burung kelabu, sampaikanlah rinduku kepada kekasihku!

Aku ingin dekat denganmu bagai baju basah yang menempel di tubuhmu. Aku ingin mencarimu selalu walau kutahu itu tak perlu. Tentu saja sepasang kekasih tak usah bertemu di tempat tertentu. Karena yang satu ada di dalam yang lain sepanjang waktu.

Sayangku, aku akan selalu mencintaimu sampai seluruh lautan mengering dan batu karang leleh ke laut. Tapi tak kuat rasanya aku hidup tanpa kehadiranmu. Jika sampai aku mati, kenanglah aku saat sudah tiada nanti. Waktu kau tak lagi bisa menyentuhku. Ketika tak ada jalan kembali bagi kita. Kenanglah aku jika sudah terlambat untuk mengucapkan kata dan doa.

Kalau rindu menyiksaku hingga aku tak tahan lagi, biarlah aku mati. Tapi sebelum aku mati, perkenankan kupanjatkan sebuah pengakuan:

Ya, Tuhanku, tak pantas bagiku menjadi penghuni surga-Mu

Tapi aku tak kuat dengan panasnya api neraka

Maka ampunilah segala dosa dan kesalahanku

Jika Kau menolakku, kepada siapa lagi aku mengiba?

Kemang-Antapani, Mei 2014

Catatan Cerita pendek ini diilhami Magadir, lagu berbahasa Arab gubahan Pangeran Mohammad Abdullah al-Faisal dan Siraj Omar Tamblen yang amat dikenal di kalangan pesantren di Indonesia, dipopulerkan oleh penyanyi Talal Maddah dan Warda al-Jazayria. Cerita pendek ini juga merupakan adaptasi tak setia kisah Zulaikha dan Yusuf dalam Haft Awrang karya Nuruddin Jami(1414-1492), penyair sufi Persia. Beberapa kalimat di dalamnya dipinjam dari puisi-puisi para penyair dari berbagai negeri dan berbagai zaman terjemahan Sapardi Djoko Damono dalam buku Love Poems: Aku dan Kamu (2007) serta syair Abu Nuwas al-Hasan (756-814).

Anton Kurnia sehari-hari bekerja sebagai manajer redaksi pada penerbit Serambi, Jakarta. Kumpulan cerita pendeknya adalah Insomnia (2004).

Sumber: https://cerpen2korantempo.wordpress.com/2014/06/08/magadir/

Tambahan: gambar asli ilustrasi cerpen dibuat blur di sini

0 notes

Text

Pengajian Fiksi: “Protes“

Berpesta dalam Sastra, Berkelana dalam Makna!

***

“Begini. Bagi orang besar, diam itu memang emas. Karena, orang besar itu, sudah banyak berbuat dan berkata. Meskipun ia diam, kata-kata dan perbuatan yang sudah pernah dibuatnya sudah menyampaikan tanggapannya. Orang sudah tahu apa yang tak diucapkannya. Itu bedanya dengan kita, orang kecil. Kita kalau diam berarti bego. Menyerah. Atau manut-manut saja. Mau ke kanan, boleh. Ke kiri, juga monggo. Diam itu ya, kosong melompong. Tidak ada yang tahu apa isi hati kita. Jangankan diam, kita ngomong sampai mulut robek dan perut gembung juga orang tidak mendengar apa mau kita sampaikan. Bapak sadar itu, kan?”

***

Itulah cuplikan cerpen “Protes” karangan salah seorang maestro sastra Indonesia, Putu Wijaya. Cerpen yang menyajikan ironi pembangunan di negeri ini akan dibahas pada Pengajian Fiksi pekan terakhir bulan Februari.

Pembicara:

- Yansa El-Qarni (Founder UKM Kepenulisan Islami Al-Qolam UPI, Wartawan Salman Media)

- Tristia Riskawati (Manajer Biro Kehumasan YPM Salman ITB, Penggiat Literasi)

Pengajian akan dilaksanakan pada:

Minggu, 28 Februari 2016 Pukul 16.00-17.30 @Selasar Utara Masjid Al-Furqon UPI

Konfirmasi kehadiran: PS_Nama Lengkap_No.Kontak_Instansi Kirim ke 0857-9585-9809

Sebelum menghadiri pengajian, silakan terlebih dahulu untuk membaca cerpen yang akan dibahas di tautan berikut (http://kendurifiksi.tumblr.com/post/139902002633/protes).

GRATIS & TERBUKA UNTUK UMUM!

Dipersembahkan Oleh: - Komunitas Kenduri Fiksi - UKM KI Al-Qolam UPI

*mohon bantu sebar ya…

0 notes

Photo

BAJU BADUT MALIKI Oleh.Ahmad Endry Husein

Maliki dan Halim adalah dua sahabat semenjak bayi. Mereka hidup dari keluarga yang miskin. Suatu hari, orang tua Halim pindah ke kota sehingga mereka berdua terpisah.

7 tahun kemudian, saat mereka berdua berumur 12 tahun, Maliki dan Halim bertemu kembali di sebuah kota. Halim yang pergi ke kota, ternyata sekarang sudah kaya raya. Sedangkan Maliki hidup dalam kesederhanaan dan berkecukupan.

“Assalamualaykum Halim.” Salam Maliki kepada Halim.

“Waalaykumsalam, wah Malaiki, sudah lama ngga ketemu nih. Apa kabar?” Tanya maliki.

“Alhamdulillah baik. Kamu bagaimana?” Tanyanya lagi.

“Ya beginilah, ayahku menjadi seorang saudagar yang sukses di kota. Dia banyak membelikan baju baru untuk ku,” Jawabnya dengan angkuh, “Dan kau kenapa masih memakai baju badut bodoh itu?” Tanyanya sembari menunjuk pada baju gamis yang dipakai Maliki.

Maliki tak menjawab. Namun dia segera mengucap salam lalu pulang ke rumah.

Sesampai di rumah maliki pun mengeluh kepada umminya, “Ummi, kenapa aku memakai baju badut ini terus? Kenapa ummi tidak membelikanku baju seperti anak-anak kebanyakan?”

Ummi pun tersenyum mendengar keluhan anak semata wayangnya, “Maliki sayang, baju ini adalah baju yang dipakai oleh nabi Muhammad salloulohu waalayhiwassalam, nabi Muhammad sayang pada orang yang mengikuti dirinya,” umminya terdiam sebentar, menunggu reaksi Maliki, lalu melanjutkan lagi, “Maliki mengidolakan nabi Muhammad tidak?”

“Iya ummi.” Jawab Maliki singkat.

“Maliki lebih pilih ikut idola, atau orang banyak?” Tanya umminya lagi.

“Ya ikut idolanya Maliki dong Ummi.” Jawab Maliki lagi.

“Kira-kira seorang idola lebih suka orang yang mengikuti gayanya atau gaya orang lain?” Tanya ummi kembali.

“Mmmm… ya yang ngikutin idolanya karena ia pasti senang."

“Karena itulah, ummi bantu Maliki supaya tetap disukai sama idola Maliki yaitu nabi Muhammad. Biarlah kata orang baju badut, tapi di akhirat kelak nabi akan melirik Maliki dibanding orang lain yang tidak mengikuti gaya beliau.”

Malikipun tersenyum.

“Jadi Maliki masih tetap mau ikut-ikutan gaya orang lain?” Tanya uminya lagi.

“Ngga ummi. Ummi tidak mau ngga diperhatiin nabi Muhammad diakhirat nanti karena nabi Muhammad itu idola Maliki banget. Beliau itu saleh, baik, dan sayang kepada sesama.” Jawab Maliki dengan mantap.

“Masih malu pakai baju badut?” Tanya ibunya menggoda Maliki.

“Ngga kok ummi…hehe” Jawab Maliki sambil tertawa kecil.

2 notes

·

View notes

Photo

Mereka sudah jemu dengan suasana kehidupan yang penuh kepalsuan. Agama hanya dijadikan tunggangan untuk meraih kekuasaan. Agama tidak dijadikan tuntunan untuk mengarungi kehidupan. Sering para politisi mengutip ayat-ayat suci dan hadis nabi, tapi itu hanya sampai jadi penghias bibir supaya mereka kelihatan manis di hadapan rakyat dengan tujuan mendapat simpati dan yang terpenting suara mereka. Mereka ibarat pengemis yang tak henti-hentinya meminta suara rakyat. Namun, setelah suara itu mereka dapatkan, mereka jadi lupa daratan. . http://bit.ly/CerpenInspiratif #cerpen #cerpenislami #antologi #sastra #sastraindonesia #googleplaybooks

0 notes

Photo

MARAH PADA HUJAN Oleh. Ahmad Endry Husein

Di pagi yang cerah, Habil meminta izin pada abinya untuk bermain bola.

“Abi, Habil minta izin main bola di luar ya?” Pintanya.

“Iya nak boleh. Tapi ingat jangan sampai sore ya?” Jawab abi nya sambil mengingatkan.

“Iya abi!” Sahut Habil. “Kalau begitu Habil main keluar dulu ya!” Sahut Habil sembari keluar rumah.

“Iya nak hati-hati.” Abinya mengingatkan.

Setibanya di pintu, tidak berapa lama hujan turun dan Habilpun terduduk lesu karena tidak dapat bermain bola. Karena hal itu, Habilpun marah sekali.

“Aduh! Hujan kamu kok turun sekarang sih? Habil pingin main bola nih!” Keluh Habil hingga suaranya terdengar sampai ruang tamu di mana abinya sedang membaca Al-Qur'an saat itu.

Karena suara Habil begitu kerasnya, abinya pun menghentikan mengaji dan pergi keluar menemui Habil. “Astagfirulloh Habil… Habil ngga boleh gitu…” Kata abi Habil dengan lembut.

“Loh emang kenapa bi? Emang benar kan gara-gara hujan Habil ngga bisa main bola. Hujannya usil!” Jawab Habil dengan ketus.

Melihat jawaban Habil, abinya menjawab sambil tersenyum.“Habil.. Habil kemaren nonton ngga berita anak kelaparan di Afrika?”

“Nonton bi. Kan nontonya sama Abi.” Jawab Habil.

“Tanah di afrika bagaimana?” Tanya abi Habil melanjutkan.

“Kering bi.” Jawab Habil lagi.

“Jadi supaya ngga kering harus bagaimana?” Abinya bertanya lagi pada Habil.

Habil lalu berfikir sejenak, lalu ia menjawab. “Harus turun hujan Bi.”

“Nah itu Habil tau. Tanaman butuh hujan kan. Orang-orang di Afrika tidak punya sayuran dan buah-buahan karena tidak turun hujan sehingga mereka kelaparan. Binatang pun sulit hidup karena tidak ada tanaman yang bisa mereka jadikan makanan, mereka juga tidak bisa minum sehingga mati kelaparan,” Kata abinya menasehati Habil. Lalu abinya melanjutkan, “coba bayangkan bagaimana kalau di tempat kita tidak ada hujan?“ Tanya abi Habil.

Habil tiba-tiba terdiam sejenak sambil berfikir. Lalu tiba-tiba mengenadahkan tangannya untuk berdoa,” Ya Alloh terima kasih Kau telah memberi hujan. Karena hujan ini Habil, umi, dan abi bisa makan dengan kenyang. Alhamdulillah… Maafkan Habil karena marah pada hujan.“

Mendengar do'a Habil, abinya pun tersenyum.

0 notes

Text

Syahid Sang Azazil [*]

Oleh Izzatul Jannah

Demikianlah kisah akhir pada paragraf itu, Azazil meninggalkan langit sambil tertunduk. Ia telah ditolak untuk bertobat oleh seluruh agama[*]. Maka langit menghitam, saat ia meraung penuh penyesalan. Daun-daun di bumi sejenak kehilangan warna hijaunya ketika tubuhnya meluncur deras dari langit menerobos semesta, menukik menepiskan segala meteorit dan benda-benda langit, mengoyak udara lapis demi lapis. Sekala menjadi Niskala. Meninggalkan bara di sekujur tubuhnya yang berdebum disambut tanah bumi yang menganga.

“Aku ingin syahid… aku syahid!”

***

Perlahan sayap hitam dan kokoh di punggungnya menyusut untuk hilang dalam tubuhnya yang kekar. Tanduk di kepalanya perlahan menyatu dengan kulit di bawah rambutnya yang tumbuh ikal dengan segera, mata merahnya meredup dan muncul telaga di dalamnya. Ia tak lagi memerah, melainkan tampan dan berwibawa seperti para salafus shalih.

Ia mengibaskan pedang berukir dengan taburan permata bersarung merah, mirip pedang Yaman milik Khalid bin Walid, dari gerakan lengannya terdengar mengeluarkan bunyi gemeretak. Ia melangkah dengan gagah. Di hadapannya, 100 ribu bangsa romawi dan 100 ribu bangsa nasrani tumpah ruah di tanah Ma’an. Langit di atas tubuhnya masih memancarkan terik matahari, senja masih lama menjelang. Ia mendengus. Terdengar jelas di telinganya seruan Abdullah Ibn Rawahah yang membahana.

“Wallahi, sesungguhnya perkara yang kalian tidak sukai ini adalah perkara yang kamu keluar mencarinya, yaitu syahadah. Kita itu tidak berjuang karena jumlah pasukan atau kekuatan. Kita berjuang untuk agama ini yang Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuliakan kita dengannya. Bergeraklah! Hanya ada salah satu dari dua kebaikan: kemenangan atau syahid di medan perang!”

“Aku menyukainya! Aku menginginkannya! Aku menghasratkannya! Seperti hasrat Zulaikha pada Yusuf!” Ia menggeram sambil menggeretakkan rahang di wajahnya.

“Shadaqta!! Ya Abdullah!” Orang-orang berteriak sambil mengacungkan pedang.

Ia dengan bekas tanduk di kepalanya itu menyeret ujung pedangnya, ujungnya melukai bumi. Melangkah dengan langkah yang meninggalkan bekas tapak kaki yang mengepul. Syahid… syahid, kata itu bergema di dalam kepalanya.

Ia melewati semak yang sedang tumbuh berbuah, ujung pedangnya yang berkilau itu diangkatnya sedikit, ada yang menggelegak di dalam tubuhnya yang tak mampu ditahannya, tiba-tiba ia mengangkat ujung pedangnya, menebas habis semaksemak yang dilewatinya, buahnya muncrat ke manamana, meleleh di ujung pedang, seperti darah. Sarang lebah di sekitarnya luluh lantak. Ribuan lebah menggeletak. Ia menggeram, penuh penyesalan, seperti namanya.

Pasukan Muslim hanya ada tiga ribu, menghadapi dua ratusan ribu musuh yang ingar-bingar. Apakah jumlah akan memenangkan? Apakah jumlah menentukan? Peperangan sama seperti kehidupan tak pernah sama dengan satu ditambah satu. Zaid bin Haritsah, panglima pertama yang membawa bendera, anak panah melesat, mendesing di sekitarnya, seperti hujan, dihadang dengan tebasan pedang. Ribuan anak panah menukik. Kaki-kaki kuda perang menjejak bumi mengepulkan debu. Pedang ibn Haritsah menebas, menghantam ratusan leher orang-orang Romawi, membuat musuh tersungkur dan darah tertumpah.

Tetapi, malaikat maut telah mengerti tugasnya, telah tertulis di lauh mahfudz, Zaid pun tumbang dalam keabadian. Laki-laki itu mendongak mendengar suara yang hanya bisa didengarnya sendiri, pintu surga dibuka. Ribuan bidadari menyanyi suka cita. Bau kasturi. Ia meraung. Syahid… syahid, kata itu bergema di dalam kepalanya.

Lalu, datang sang panglima pengganti, Ja’far bin Abi Thalib. Putra Abu Thalib itu menghela kudanya, menyambut bendera kaum Muslim yang nyaris rebah mengiringi tumbangnya Zaid, ia meraihnya, lalu menegakkannya tinggi-tinggi. Panji panji Rabbani.

“Aku rindu syahid!” suaranya lebih mirip keluh.

Lalu, telinganya menangkap udara menyesah, tebasan pedang kaum Romawi pada lengan kanan Ja’far, bumi menyesap darah. Pedang berpindah ke tangan kiri Ja’far bin Abi Thalib, dengan teriakan takbir. Ja’far terus mengibarkan bendera, sebelum menyongsong tebasan berikutnya pada lengan kirinya. Ia kini menjepit tiang panji-panji Muslim dengan sisa lengannya.

Ia tahu, langit telah dibuka sedikit demi sedikit untuk Ja’far. Untuk itu, ia menerjang ke dalam pertempuran, menebas segala yang mengadang. Ia seolah menjelma singa lapar yang merobohkan ratusan musuh! Ia begitu menginginkan lelangit terbuka untuknya, pendengarannya menghasratkan nyanyian para bidadari yang menyambutnya, penciumannya merindukan kasturi!

Maka ia terus berkelebat, ujung pedangnya seperti mengiyakan hasratnya, mengaminkan harapannya. Lauh mahfudz telah menuliskan hanya akan ada 12 syahid dalam perang Mu’tah, ia sungguh ingin menjadi di antaranya.

Sebuah sekedup di atas unta jatuh, sesosok tubuh tergeletak. Udara mengepul sebab tanah padang pasir yang tertimpa beban berat, bukan hanya sesosok melainkan dua. Ia menggeram, ujung pedangnya sepertinya akan menambah kembali deretan musuh yang dikirimkannya ke alam akhirat. Pedangnya mengayun, tetapi sosok itu serentak membuka tabir di wajahnya.

“Perempuan!” jerit lelaki berpedang itu. Pedang yang telah terayun tertahan sejenak. Perempuan terlarang untuk dibunuh dalam peperangan. Ia sudah menebas semak berbuah, mengusik dan membunuh kawanan lebah, sesuatu yang terlarang dalam perang, sekarang wajah seorang perempuan mengadangnya.

Sesosok yang lain yang jatuh bersamaan dari sekedup itu, menampakkan wajahnya yang tanpa dosa, mendongak menantang, matanya tak berkedip, dalam ketakutan yang beku.

“Anak-anak!!” raung lelaki berpedang pendamba syahid itu. Pedangnya masih melayang di udara. Terngiang dalam ingatannya saat para pemuka agama menolak tobatnya. Apa yang akan terjadi jika engkau bertobat? Wahai Azazil? Apakah akan terus ada kebaikan jika tak ada lagi keburukan? Akankah ada pahala jika sang pendosa tak lagi berbuat dosa? Akankah ada surga jika neraka tak lagi disiapkan baginya?

Lelaki itu meraung. Sementara telah tumbang syahid ke-12. Maka pedang itu menderas, hampir menyentuh kulit leher sang perempuan.

Setitik air mata melayang.

Waktu terhenti. (*)

.

Catatan:

[*] Dari cerpen “Ketika Syaitan Bertobat” karya Taufik Al Hakim.

.

Penulis adalah pengarang cerita-cerita epik, Ketua Umum FLP 2009-2013, pegiat literasi sejak tahun 2002.

Sumber: https://lakonhidup.wordpress.com/2012/06/03/syahid-sang-azazil/

0 notes

Text

Pengajian Fiksi: “Protes“

Berpesta dalam Sastra, Berkelana dalam Makna!

***

“Begini. Bagi orang besar, diam itu memang emas. Karena, orang besar itu, sudah banyak berbuat dan berkata. Meskipun ia diam, kata-kata dan perbuatan yang sudah pernah dibuatnya sudah menyampaikan tanggapannya. Orang sudah tahu apa yang tak diucapkannya. Itu bedanya dengan kita, orang kecil. Kita kalau diam berarti bego. Menyerah. Atau manut-manut saja. Mau ke kanan, boleh. Ke kiri, juga monggo. Diam itu ya, kosong melompong. Tidak ada yang tahu apa isi hati kita. Jangankan diam, kita ngomong sampai mulut robek dan perut gembung juga orang tidak mendengar apa mau kita sampaikan. Bapak sadar itu, kan?”

***

Itulah cuplikan cerpen “Protes” karangan salah seorang maestro sastra Indonesia, Putu Wijaya. Cerpen yang menyajikan ironi pembangunan di negeri ini akan dibahas pada Pengajian Fiksi pekan terakhir bulan Februari.

Pembicara:

- Yansa El-Qarni (Founder UKM Kepenulisan Islami Al-Qolam UPI, Wartawan Salman Media)

- Tristia Riskawati (Manajer Biro Kehumasan YPM Salman ITB, Penggiat Literasi)

Pengajian akan dilaksanakan pada:

Minggu, 28 Februari 2016 Pukul 16.00-17.30 @Selasar Utara Masjid Al-Furqon UPI

Konfirmasi kehadiran: PS_Nama Lengkap_No.Kontak_Instansi Kirim ke 0857-9585-9809

Sebelum menghadiri pengajian, silakan terlebih dahulu untuk membaca cerpen yang akan dibahas di tautan berikut (http://kendurifiksi.tumblr.com/post/139902002633/protes).

GRATIS & TERBUKA UNTUK UMUM!

Dipersembahkan Oleh: - Komunitas Kenduri Fiksi - UKM KI Al-Qolam UPI

*mohon bantu sebar ya…

0 notes

Text

Protes

Oleh Putu Wijaya

Orang kaya di ujung jalan itu jadi bahan gunjingan. Masyarakat gelisah. Pasalnya, ia mau membangun gedung tiga puluh lantai.

Ia sudah membeli puluhan hektar rumah dan lahan penduduk di sekitarnya. Di samping apartemen, rencananya akan ada hotel, pusat perbelanjaan, lapangan parkir, pertokoan, kolam renang, bioskop, warnet, kelab malam, dan kafe musik.

“Kenapa mesti ribut. Ini, kan, rumah saya, tanah saya, uang saya?” kata Baron sambil senyum. “Apa salahnya kita membangun? Positif, kan?! Ini, kan, nanti bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi karyawan, jadi satpam, jadi tukang parkir, dan sebagainya. Paling malang bisa meningkatkan hunian kita yang mati ini jadi ramai. Itu berarti harga lahan akan melonjak. Semua akan diuntungkan! Kok aneh! Harusnya masyarakat berterima kasih dong pada niat baik ini! Kok malah kasak-kusuk! Bilang kita merusak lingkungan. Itu namanya fitnah! Coba renungkan, nilai dengan akal sehat! Semua ini, kan, ada aspek sosialnya! Berguna untuk kesejahteraan kita bersama! Tidak bertentangan dengan Pancasila. Membangun itu bukan hanya tugas pemerintah. Negara yang sehat itu, masyarakatnya, rakyatnya aktif, dinamis, banting tulang, ikut serta membangun tanpa diperintah. Membangun karena diperintah itu, kan, watak pemalas. Karakter orang jajahan. Kita, kan, sudah 69 tahun merdeka. Kita harus membina karakter kita. Arti kemerdekaan adalah: sejak detik merdeka itu, nasib kita ke depan adalah tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita mau hidup layak, harus bekerja. Kalau mau maju, harus membangun. Kalau mau membangun, buka mata, buka baju, buka sepatu, buka kepala batu, singsingkan celana, bergerak, gali, cangkul, tembus semua barikade, jangan tunggu perintah. Tidak ada yang akan memerintah kita lagi, apalagi menolong, setelah kita merdeka! Hidup kita milik kita dan adalah tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita, semua mesti dilakukan sendiri. Hidup itu kumpulan masa lalu, masa kini, dan masa depan seperti yang ditulis penyair WS Rendra. Semuanya harus dipikirin dan dipikul sendiri! Itu baru namanya merdeka dalam artinya yang sejati! Betul tidak, Pak?!”

Amat yang sengaja diundang makan malam, untuk berembuk, hanya bisa mengangguk. Bukan membenarkan, juga bukan menyanggah. Ia baru sadar kedatangannya hanya untuk dijadikan tong sampah curhat Baron.

“Pak Amat, kan, tahu sendiri, saya ini orang yang sangat memikirkan kebersamaan. Di hunian kita ini, rasanya makin lama sudah semakin sumpek. Karena membangun hanya diartikan membuat bangunan. Akibatnya sawah, apalagi taman, tergerus, tidak ada ruang bebas untuk bernapas lagi. Hari Minggu, hari besar, hari raya, waktu kita duduk di rumah untuk beristirahat, rasanya sumpek. Di mana-mana gedung. Burung hidup dalam sangkar, kita dalam tembok! Tidak ada pemandangan, tempat pandangan kita lepas. Betul, tidak? Karena itu, perlu ada paru-paru buatan supaya hidup kita tetap berkualitas! Kan saya yang memelopori pendirian taman, alun-alun, sekolah, dan tempat rekreasi di lingkungan kita ini. Sebab tidak cukup hanya raga yang sehat, jiwa juga harus segar. Begitu strategi saya dalam bermasyarakat, tidak boleh hanya enak sendiri, kita juga harus, wajib, membuat orang lain bahagia. Dengan begitu kebahagiaan kita tidak akan berkurang oleh keirian orang lain, karena ketidakbahagiaan orang lain. Demokrasi ekonomi itu, kan, begitu. Itulah yang selalu saya pikirkan dan realisasikan dalam hidup bermasyarakat. Tapi kok sekarang, kok saya dianggap tak punya tepo sliro dengan lingkungan. Ck-ck-ck! Coba renungkan, pembangunan yang sedang saya laksanakan ini, kan, bukan semata-mata membangun! Di baliknya ada visi dan misi! Apa itu? Tak lain dan tak bukan untuk mendorong kita semua, sekali lagi mendorong, kita semua, masyarakat semua, bukan hanya si Baron ini. Kita semua! Supaya kita semua bersama-sama serentak, take off, berkembang, maju, sejahtera, dan nyaman! Masak sudah 69 tahun merdeka kita masih makan tempe terus! Lihat Korea dong, tebar mata ke sekitar, simak Pondok Indah, Bumi Serpong Damai, Central Park. Mana ada lagi rumah-rumah BTN yang sangat, sangat sederhana. Kandang tikus itu bukan hunian orang merdeka! Ah?! Semua sudah direnovasi habis jadi masa lalu yang haram kembali lagi. Rata-rata sekarang rumah satu miliar ke atas! Itu baru layak buat rakyat merdeka! Ah?! Tapi apa semua itu bim-sala-bim, abra-ca dabra, jatuh begitu saja tiba-tiba dari langit? Tidak Bung! Itulah hasil kemajuan. Itulah dialektika kemerdekaan yang seharusnya! Karena kemerdekaan membuat kita tidak puas hanya nrimo, hanya pasrah, tapi kita harus beringas, bergegas mengusai, tidak puas hanya nrimo apa vonis nasib. Maka wajib banting tulang, buru, rebut, rampas, buaskan ambisi! Itu sah! Kesenjangan sosial kalau disikapi dengan ramah-tamah, akan mengunyah. Maka harus ambil risiko berontak! Iri, dendam, sirik, penting untuk membuat penasaran, lalu bangkit dan menang! Putar otak, cari jalan, kalau tidak ada, bikin. Segala cara halal dengan sendirinya, asal buntutnya berhasil. Walhasil, agama kita, ibaratnya sekarang, sukses! Tidak ada lagi yang gratis. Menghirup udara pun mesti bayar! Maksud saya udara segar dalam kamar hotel bintang lima! Benar tidak Pak Amat? Ha-ha-ha!!”

Amat mencoba untuk menjawab, sebab kalau diam-diam saja, sebagai tamu, terasa kurang sopan. Tapi sebelum mulutnya sempat terbuka, Baron sudah memotong.

“Ya, saya memang membangun karena punya uang Pak Amat. Tapi uang itu bukan jatuh dari surga. Bukan menang lotre. Bukan warisan, apalagi korupsi! Bukan dan bukan dan bukan lagi! Itu uang hasil kerja mati-matian. Kenapa? Karena saya ingin maju. Kenapa saya ingin maju, karena saya kerja keras! Itu lingkaran setan! Hidup harus diarahkan jadi lingkaran setan kemajuan! Kalau mau maju, harus kerja keras. Kalau kerja keras pasti maju! Kalau tidak begitu mana mungkin saya kaya? Tapi apa salahnya kaya? Apa orang berdosa kalau kaya? Tidak kan??? Tidak! Tapi sebenarnya saya tidak kaya, Pak Amat, orang-orang itu salah kaprah! Orang kaya itu, orang yang menaburkan uangnya, di mana-mana. Misalnya itu mereka yang bakar duit dengan merokok, main petasan, membagi-bagikan duitnya dengan dalih demi kemanusiaan dan kepedulian sosial, yang bikin orang tambah malas! Saya tidak, saya sangat cerewet mengawasi tiap sen yang keluar dari kantong, bahkan tiap sen yang masuk perut saya sendiri. Kalau bisa jangan satu sen pun ada duit saya yang keluar. Uang yang saya pakai membangun itu, bukan uang sendiri, itu utang semua! Utang! Paham?”

“Tidak.”

“Tidak usah paham! Saya juga tidak paham! Tapi itulah faktanya! Orang kaya itu tidak kelebihan duit! Yang kelebihan duit itu kere!? Tapi jangan salah! Masyarakat selalu keblinger! Mereka senang bermimpi! Saya bukan orang kaya Pak Amat. Tapi orang yang sangat kaya! Kaya utang! Apa saya kelebihan duit? Tidak! Duit saya tidak ada! Pembangunan ini kredit bank, jaminannya kepala saya, kepala anak-bini saya! Kalau saya salah perhitungan, kami semua akan hidup tanpa kepala! Tapi saya tidak takut. Yah sebenarnya takut juga. Tapi kalau kita memanjakan takut, kalau kita memanjakan takut, kita akan ditelan iblis. Saya tidak mau ditelan mentah-mentah. Saya yang harus menelan. Tuhan memberikan saya tangan, kaki, badan dan otak untuk bukan, bukan saja menelan, tapi mengunyah nasib dan iblis-iblis itu. Sehingga seperti kata pepatah: tiada batang akar pun berguna! Ya, sebenarnya saya takut juga, Pak Amat. Siapa yang bisa bebas dari rasa takut! Saya ini manusia biasa yang tak bebas dari takut, Pak Amat! Tapi tidak semua takut itu jelek. Ada takut yang membuat waspada, takut yang bikin mawas diri dan berani. Ada takut yang menyebabkan kita tidak takut. Takut yang membuat kita menyerang garang. Takut itu tidak semuanya takut. Takut itu penting. Asal kita tidak mabok, kapan harus takut, kapan pura-pura takut. Kapan takut untuk nekat. Yang saya haramkan satu: jangan jadi penakut! Karena itu pembangunan saya ini harus dilanjutkan. Oke, sekarang Pak Amat tahu, saya kelihatannya saja asosial, padahal saya sosialis. Amat sangat peduli sekali pada warga. Saya ingin semua kita di sini maju. Jangan, kalau ada orang punya duit, padahal itu karena dia banting tulang, lalu iri, sewot, sirik, menuduh orang itu kurang peka lingkungan. Itu yang terjadi sekarang. Makanya saya ngajak bangkit! Ayo Bung! Jangan baru bisa beli motor sudah merasa masuk surga. Baru bisa ketawa sudah merasa dicintai Yang kuasa. Tidak! Jangan! Banyak yang harus dicapai! Kita harus tamak! Semua orang wajib menyadari dirinya masih kere, di jambrut khatulistiwa ini! Bangun, marah! Jangan marah sama saya-marahi nasib! Jangan takut pada perubahan. Takutilah takut! Ambil risiko! Perubahan itu berkah, cabut uban, berhenti cari kutu! Aahhh, capek saya menghadapi orang-orang kecil yang kampungan!! Risih! Mau wine, Pak Amat?”

Amat pulang dengan kepala penuh sesak. Rasanya tak ada sisa ruang lagi di kepalanya untuk santai. Baron sudah berjejal-jejal di otaknya.

“Baigamana, Pak? Sudah?” tanya Bu Amat.

“Sudah.”

“Apa katanya?”

Amat bercerita mengulang seingatnya, apa yang sudah dikatakan Baron.

“Terus Bapak bilang apa?”

“Ya, tidak membantah.”

“Lho kok, tidak? Kan hajatnya ke situ mau menyampaikan protes warga?!”

“Begini, Bu, Baron itu, ibaratnya pohon. Kalau dipangkas nanti malah makin meranggas!”

“Tapi pesan warga sudah disampaikan, belum?”

Amat berpikir.

“Kok mikir? Sudah atau belum?”

“Ya. Tapi dengan cara lain.”

“Maksudnya?”

“Ya begitu. Semua pertimbangannya, tak cerna, sebenarnya cukup masuk akal dan bisa dimengerti. Tapi seperti makan, meskipun steak tenderloin daging sapi impor, buat orang yang sudah kenyang bisa bikin muntah. Tapi buat orang yang buka puasa, jangankan makanan steak tenderloin, teh manis pun seperti air surga!”

“Dan Baron mengerti?”

“Nah itu dia. Pengertian itu relatif. Ibaratnya siaran berita. Buat pesawat yang canggih pasti jelas, tapi buat pesawat butut, apalagi tambah cuaca buruk, yang kedengaran pasti hanya kresek-kresek!”

Bu Amat bingung.

“Maksudnya apa?”

“Ya, seperti black campaign, di masa pemilu, buat pendukung lawan, akan terasa fitnah keji, tapi buat pendukung yang bersangkutan, justru lelucon segar!”

Bu Amat mulai kesal.

“Pak Baronnya nyadar tidak?”

“Nah itu masalahnya.”

“Kok itu masalahnya? Masalah apaan?”

“ Ya itu, apa si Baron bisa ngerti tidak!”

“Ya pasti harusnya ngerti, Pak! Baron itu kan bukan orang bodoh. Katanya dia punya gelar doktor dari California, meskipun kabarnya itu beli. Apalagi sekarang sudah terpilih jadi wakil rakyat. Tapi apa tanggapannya pada protes kita? Masak tidak tahu, kalau apartemen, kompleks perbelanjaannya benar-benar berdiri, pasar tradisional kita akan mati. Ratusan orang akan kehilangan mata pencahariannya. Apalagi kalau warnet, cafe musik dan lain-lainnya jalan, pemuda-pemuda kita akan keranjingan nongkrong di situ ngerumpi, lihat video dan gambar-gambar porno. Hunian kita yang dipujikan asri dan tenteram ini akan ramai dan kumuh. Masak Baron tidak tahu itu? Kalau tidak tahu, percuma bernama Doktor Baron! Pasti pura-pura tidak tahu!”

Amat berpikir. Hampir saja Bu Amat mendamprat lagi. Amat keburu menjawab:

“Mungkin saja dia tidak tahu, Bu. Seperti kata pepatah: Dalam lubuk bisa diduga, dalam ….”

“Jangan petatah-petitih terus! Kalau dia tidak ngerti, pasti karena Bapak ngelantur ke sana-kemari menyampaikannya. Terlalu banyak pepatah akhirnya lupa apa yang harus disampaikan!”

“Kalau lupa sih, tidak. Hanya …”

“Hanya apa?”

“Dia mungkin berpura-pura tidak mengerti.”

“Tidak mungkin! Bapak belum ngomong pun, dia sudah tahu, bahwa kita, penduduk di sini semuanya menolak!”

“Tapi harus dinyatakan dengan tegas. Dengan surat resmi, misalnya yang kita tanda-tangani bersama!”

“Kalau betul begitu, kalau dia mau kita bikin surat resmi, sekarang pun bisa. Bapak bikin suratnya sekarang, nanti saya minta Pak Agus mengedarkan supaya semua warga tanda tangan! Kalau tidak mau dijitak. Coba apa saja yang sudah Bapak katakan kepada Pak Baron?”

“Semua.”

“Sudah dikatakan bawa kita semua hampir digusur dengan menawarkan tebusan ganti rugi satu meter tanah 15 juta. Tapi kita menolak mentah-mentah. Masak hunian kita mau dijadikan….”

“Dijadikan hotel dan apartemen!”

“Betul!”

“Mau dijadikan pusat perbelanjaan?”

“Betul. Sudah disampaikan juga bahwa kita warga bukan tidak bisa bikin rumah bertingkat, tapi karena menjaga perasaan banyak warga yang tidak mampu? Di samping itu di kompleks kita ini kan ada peninggalan sejarah, karena di sinilah dulu para gerilyawan di masa revolusi bertahan. Rumah-rumahnya tetap kita pelihara sekarang sebagai monumen.”

Amat berpikir lagi.

“Sudah belum? Sudah disampaikan juga bahwa hunian kita ini air sumurnya paling bersih dapat diminum langsung sementara air di hunian lain di sekitar sudah keruh dan asin? Sudah disampaikan ….”

“Kalau itu belum.”

“Tapi dasar keberatan dan protes-protes kita yang lain-lain, sudah kan?”

“Kembali lagi apa dia cukup peka atau tidak.”

“Salah. Pak Baron itu peka. Masalahnya bagaimana Bapak menyampaikannya!”

“Ya, itu dia!”

Bu Amat terkejut.

“Itu dia bagaimana? Bapak menyampaikannya bagaimana?”

“Seperti kata pepatah: diam itu emas.”

“Ah? Bagaimana?!”

“Dengan diam seribu bahasa.”

Malam hari, ketika keadaan tenang, Bu Amat pasang omong. Amat pun tahu apa yang mau dikatakan istrinya. Tapi ia sabar mendengarkan.

“Dengerin, Pak, jangan belum apa-apa sudah langsung membantah. Renungkan saja, apa yang saya katakan. Saya akan mengatakan satu kali saja. Paham?”

Amat mengangguk.

“Begini. Bagi orang besar, diam itu memang emas. Karena, orang besar itu, sudah banyak berbuat dan berkata. Meskipun ia diam, kata-kata dan perbuatan yang sudah pernah dibuatnya sudah menyampaikan tanggapannya. Orang sudah tahu apa yang tak diucapkannya. Itu bedanya dengan kita, orang kecil. Kita kalau diam berarti bego. Menyerah. Atau manut-manut saja. Mau ke kanan, boleh. Ke kiri, juga monggo. Diam itu ya, kosong melompong. Tidak ada yang tahu apa isi hati kita. Jangankan diam, kita ngomong sampai mulut robek dan perut gembung juga orang tidak mendengar apa mau kita sampaikan. Bapak sadar itu, kan?”

Amat mengangguk.

“Makanya, kalau nyadar kita ini orang kecil, ngomonglah. Keluarkan isi hati. Kalau tidak, pendapat orang lain akan diicantolkan kepada kita. Mau? Mau memikul pendapat cantolan yang bertentangan dengan pendapat Bapak? Tidak kan? Kalau tidak, kenapa diam? Apa susahnya ngomong? Atau Bapak takut? Takut apa? Takut itu perlu, kalau perlu. Kalau salah, boleh takut. Apa Bapak salah? Tidak kan?! Salah apa?! Apa salahnya bertanya, Bapak kan mewakili warga. Bapak dipercaya untuk menyampaikan isi hati mereka. Bapak penyambung lidah rakyat di lingkungan kita ini. Meskipun tidak dipilih seperti caleg-caleg itu dan tidak diangkat secara resmi. Bapak juga memang tidak disumpah untuk mewakili warga. Tapi begitu Bapak masuk rumah Pak Baron, semua orang Bapak wakili. Begitu Bapak keluar, mereka menuntut, apa hasilnya. Jadi kalau besok ada pertanyaan, hasilnya, apa yang harus saya jawab?”

Sebenarnya Amat bisa menjawab. Tapi ia memilih diam, karena tak ingin memotong curhat istrinya.

Karena lama tak ada jawaban, Bu Amat melanjutkan.

“Saya tahu apa yang Bapak pikirkan. Masak tidak. Puluhan tahun kita hidup bersama, saya dengar semua yang ada dalam hati kecilmu. Kamu bicara meskipun diam. Ngerti?”

Amat terkejut. Itu dia yang tidak ia pahami. Kalau istrinya saja mengerti isi hatinya, tanpa harus diucapkan, masak Baron yang doktor itu tidak. Jauh di sana dalam lubuk hati istrinya, terasa perih ketika ia bilang orang kecil diamnya tak bicara.

Setelah memijit kaki istrinya, sampai tertidur, Amat berbisik: “Orang kecil yang diam juga emas, Bu, kalau memang emas.”

Tanpa membuka mata, Bu Amat menjawab lirih: “Tetangga kasak-kusuk Bapak diangkat jadi kepala proyek dengan gaji 50 juta.” (*)

Putu Wijaya, sastrawan produktif yang telah menulis ratusan cerpen, novel, dan naskah drama. Putu berkali-kali menjadi pemenang sayembara penulis novel dan lakon Dewan Kesenian Jakarta. Ia menerima SEA Write Award 1980 di Bangkok.

Sumber cerpen dan gambar: https://lakonhidup.wordpress.com/2014/11/23/protes/

0 notes

Text

Pengajian Fiksi: ”Pengantar Tidur Panjang”

Berpesta dalam Sastra, Berkelana dalam Makna!

***

Kupandangi Bapak. Jika ia sehat sebagaimana dulu, dengan mudah ia pasti bisa membaca pikiranku. Dan ia pasti akan tertawa sampai air matanya meleleh. ”Enggak mungkin,” begitu ia akan bilang. ”Kamu memang pintar, tapi tak akan seberani itu. Kamu penakut, dan itulah mengapa kamu tak pergi ke Afganistan. Kamu selalu takut dengan polisi dan tentara, meskipun kamu tampaknya tak pernah takut dengan neraka.”

***

Itulah cuplikan cerpen karangan Eka Kurniawan berjudul “Pengantar Tidur Panjang”. Cerpen tersebut akan dibahas pada Pengajian Fiksi minggu ini.

Pembicara:

- Yansa El-Qarni (Founder UKM Kepenulisan Islami Al-Qolam UPI, Wartawan Salman Media)

Pengajian akan dilaksanakan pada:

Kamis, 21 Februari 2016 Pukul 16.00-17.30 @Selasar Utara Masjid Al-Furqon UPI

Konfirmasi kehadiran: PS_Nama Lengkap_No.Kontak_Instansi Kirim ke 0857-9585-9809

Sebelum menghadiri pengajian, silakan terlebih dahulu untuk membaca cerpen yang akan dibahas di tautan berikut (http://kendurifiksi.tumblr.com/post/139653857378/pengantar-tidur-panjang).

GRATIS & TERBUKA UNTUK UMUM!

Dipersembahkan Oleh: - Komunitas Kenduri Fiksi - UKM KI Al-Qolam UPI

*mohon bantu sebar ya…

#KenduriFiksi#PengajianFiksi#cerpen#cerpenislami#cerpenkompas#diskusicerpen#ekakurniawan#pengantartidurpanjang

1 note

·

View note

Text

Pengantar Tidur Panjang

Oleh Eka Kurniawan

Aku muncul di rumah menjelang subuh. Tak berapa lama kemudian adik perempuanku juga muncul. Ia membuka pintu sambil menangis, ”Bapak sudah meninggal?”

”Belum,” kataku.

”Kata dokter sudah.”

Setelah melihat Bapak masih hidup, meski hanya berbaring tanpa bisa bergerak, tangisnya reda. Adikku bilang, setelah menerima telepon dari Ibu untuk pulang, ia mampir dulu ke pusat kesehatan di kampusnya untuk memeriksa matanya yang gatal. Apa yang dikatakan Ibu kepadanya persis seperti yang kudengar: kalau sempat, kamu pulang, kata perawat yang mengurusnya, ginjal Bapak sudah tidak berfungsi.

Adik perempuanku sambil lalu bertanya kepada dokter yang memeriksa matanya, ”Oh ya, Dok, ngomong-ngomong kalau orang sudah enggak berfungsi ginjalnya, apa yang akan terjadi?”

Tanpa menoleh, sambil menulis resep, si dokter menjawab, ”Mati.”

”Astagfirullah,” pekik adikku, air matanya tak tertahankan tumpah, membuat si dokter terkejut. Sepanjang perjalanan pulang ia menangis, berpikir Bapak sudah mati.

Aku yakin jika Bapak masih mendengar obrolan kami, ia akan tertawa. Ia suka tertawa. Barangkali ia mendengarnya, tapi ia tak bisa menggerakkan mulutnya, bahkan untuk tertawa. Tapi aku yakin ia tertawa di dalam hatinya. Tertawa hingga tertidur.

***

Kami berkumpul di sekitar Bapak. Ibu dan adik perempuanku yang paling tua sedang membaca Yassin. Aku tak ikut membaca. Aku bisa membaca, tapi tak bakalan secepat mereka, karena itu aku memilih mendengarkan saja. Adik-adikku yang lain sama buruknya dalam membaca Al Quran denganku.

Bapak sendiri yang mengajari kami mengaji. Aku khatam Al Quran tiga kali, jika aku tak salah ingat. Bapak mendirikan surau kecil di belakang rumah dan kemudian mengajari pula anak-anak tetangga mengaji. Ia juga memberikan khotbah Jumat di masjid. Aku selalu melihatnya setiap Jumat pagi menulis khotbahnya. Ketika modin masjid itu meninggal, ia menggantikannya.

Karena masjid itu milik Muhammadiyah, banyak orang berpikir Bapak orang Muhammadiyah. Ia tak keberatan dengan anggapan itu, toh ia selalu Puasa maupun Lebaran mengikuti kalender orang-orang Muhammadiyah. Termasuk shalat tarawih sebelas rakaat, meskipun jika terpaksa, ia mau mengikuti tarawih bersama orang-orang NU (misalnya bersama kakekku, yang selalu ngotot shalat tarawih dua puluh tiga rakaat).

Sambil duduk menghadap Bapak, aku bertanya-tanya apakah Bapak pernah berharap salah satu anaknya akan menggantikannya menjadi pengkhotbah Jumat?

”Jangankan kasih khotbah, kamu ngaji saja enggak benar,” kata ibuku.

Benar juga. Jika Bapak menginginkan itu, mestinya ia mengirimku ke pesantren. Nyatanya, ia membiarkanku pergi untuk kuliah filsafat dengan risiko besar menemukan anaknya tak lagi pernah shalat dan puasa. Ketika aku pulang semester tiga mengenakan kaus bergambar Lenin, justru ibuku yang berseru.

”Lihat, anakmu jadi kuminis.” (Ia tidak bilang komunis tapi kuminis).

Bapak, seperti biasa, hanya tertawa.

Bapak juga membiarkan adik lelakiku kuliah di jurusan peternakan, dan setelah berbagai penelitian dengan ayam ras, adikku mengamini Charles Darwin, percaya nenek moyang manusia dan monyet (juga ayam) memang sama. Tidak ada Adam dan Hawa. Bapak tak peduli dan memberinya modal untuk membuat peternakan ayam.

Waktu Pemilu 1999, Ibu yang memilih Partai Bulan Bintang (begitu juga Bapak setelah bertahun-tahun lalu memilih Masyumi, lalu Partai Persatuan Pembangunan) kembali mengadu. Kali ini gara-gara di seantero desa hanya satu orang yang mencoblos Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan semua orang tahu itu kelakuan adikku si peternak ayam, karena hanya ia yang memasang bendera partai itu di depan rumah.

”Satu lagi anakmu jadi kuminis.”

Kembali Bapak hanya tertawa. Aku tahu ia lebih risau jika anaknya mencuri ikan di kolam tetangga daripada melihat anak yang memakai kaus Lenin atau mencoblos PRD.

Meskipun begitu, salah satu adik perempuanku, yang kini membaca Yassin bersama Ibu, akhirnya kuliah ke Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta. Tapi tak ada tanda-tanda Bapak merencanakannya menjadi guru mengaji. Paling tidak, ia pernah berkata kepadaku saat itu.

”Biar ia pergi dari rumah dan ketemu jodoh.”

Adikku yang ketiga, yang menangis setelah bertemu dokter, kuliah di sastra Indonesia. Adikku yang keempat, kuliah manajemen. Hanya adik kami yang paling bungsu, laki-laki, yang masih sekolah. Ia duduk bersila bersama kami, gelisah. Ia ingin pergi dari sana. Aku tahu ia ingin pergi ke kamarnya dan bermain PlayStation. Akhirnya aku, memiliki sedikit hak menyuruh sebagai anak paling tua, memperbolehkannya pergi.

”Ia lagi jatuh cinta, dua hari lalu ketemu cewek di bus,” kata adik perempuanku setelah usai membaca Yassin.

”Cewek?”

”Heeh. Katanya cewek itu mengedipkan mata ke arahnya.”

”Terus?”

Adikku jadi tertawa kecil. ”Terus ia bilang, jantungnya serasa berhenti seketika. Sepanjang jalan ia enggak berani melihat cewek itu. Ia pengin mendekatinya, mengajaknya berkenalan, tapi enggak berani. Ha-ha-ha….”

”Terus?”

”Nah, ini yang paling lucu. Akhirnya ia sampai ke tempat tujuan. Takut tak punya kesempatan untuk melihatnya lagi, ia memberanikan diri memandang cewek itu. Si cewek konon masih melihat ke arahnya. Maka sambil turun dari bus, ia membalas mengedipkan mata untuk cewek itu. Gara-gara itu ia tersungkur ke selokan pinggir jalan.”

”Ha-ha-ha…”

Jika ada yang disesali Bapak kalau mati saat itu, mungkin karena ia belum sempat melihat adik bungsuku tumbuh besar dan pergi dari rumah seperti yang lainnya. Tapi barangkali ia mendengar cerita adikku, dan jika ia mendengarnya, aku yakin ia akan tersenyum. Senyum kecil di sudut hatinya, pengantar tidur panjangnya.

Anaknya yang paling kecil sudah besar. Sudah bisa mengedipkan sebelah mata untuk seorang gadis di dalam bus.

***

Waktu aku masih di awal umur belasan tahun, aku tak punya malam Minggu sebagaimana teman-temanku. Tak ada pacar, tak ada genjreng gitar memainkan ”Party Doll” (tak masalah, aku baru menyukai The Rolling Stones dan Mick Jagger bertahun-tahun setelah itu), dan tak ada acara menonton televisi. Bapak mengajakku ke pengajian.

Bukan hal yang buruk, sebenarnya. Pengajian itu dilakukan di rumah pemilik penjagalan sapi. Di akhir acara selalu ada penutup istimewa (dan ini yang paling kutunggu): makan malam dengan berbagai hidangan daging sapi. Aku tak ingat dari mana ustaz yang memimpin pengajian. Yang aku ingat, ia hafal Al Quran dan artinya di luar kepala. Jika seseorang bertanya mengenai suatu masalah, dengan cepat ia bisa menunjukkan surat dan ayat berapa sebagai jawabannya. Untuk itulah, setiap orang harus membawa Al Quran dengan terjemahan, untuk mencocokkan dan membuktikannya.

Kalimatnya yang paling terkenal adalah ”Semua jawaban ada di Buku ini.”

Hingga suatu ketika ia bercerita tentang ”saudara-saudara kita” di Afganistan. Aku lupa berapa lama isu ini dibawakan. Pasti berminggu-minggu.

Lalu suatu malam, aku bilang kepada Bapak, ”Aku mau pergi ke Afganistan.”

Bapak tak menjawab apa pun. Malahan ia tak mengajakku ke pengajian minggu depannya dan minggu depannya lagi. Aku tak ingat apakah ia sendiri masih mengikuti pengajian itu atau tidak, yang jelas kemudian seluruh rumah terjangkit cacar air, kecuali aku. Bapak menyuruhku mengungsi sementara waktu ke rumah salah satu pamanku. Di sana paman meminjamiku radio.

Begitulah malam Minggu-malam Minggu selanjutnya lebih banyak kuhabiskan di dekat radio. Lagi pula aku baru saja berkenalan dengan seorang gadis adik kelasku. Aku selalu mengiriminya pesan lewat radio, bersama dengan lagu. Ia tak pernah membalasnya, tapi aku tetap mengejarnya. Usaha pengejaranku yang memakan waktu berbulan-bulan membuatku lupa akan gagasan pergi ke Afganistan.

Kini, sambil memandang Bapak yang berbaring di tempat tidur, aku memikirkan waktu-waktu itu. Aku tak tahu apakah aku harus bersyukur atau tidak. Jika Bapak mengizinkanku pergi ke Afganistan, mungkin sekarang aku tak akan ada di sisinya. Mungkin sekarang aku berada di dalam daftar buron karena peledakan gereja atau hotel. Barangkali lebih dari itu. Karena menurutku, aku lebih pintar daripada kebanyakan orang, barangkali nasibku jauh lebih buruk: di penjara Guantanamo. Siapa tahu?

Kupandangi Bapak. Jika ia sehat sebagaimana dulu, dengan mudah ia pasti bisa membaca pikiranku. Dan ia pasti akan tertawa sampai air matanya meleleh. ”Enggak mungkin,” begitu ia akan bilang. ”Kamu memang pintar, tapi tak akan seberani itu. Kamu penakut, dan itulah mengapa kamu tak pergi ke Afganistan. Kamu selalu takut dengan polisi dan tentara, meskipun kamu tampaknya tak pernah takut dengan neraka.”

***

Akhirnya Bapak meninggal, di malam kedua keberadaanku di rumah. Menjelang subuh. Umurnya 63 tahun, menjelang 64. Ia pasti senang sekali, sebab itu umur yang sama dengan Rasulullah. Ibuku juga senang, terutama karena ia mendengar kata terakhir yang diucapkan Bapak sebelum meninggal adalah ”Allah”.

Kata Ibu, sudah beberapa hari Bapak tak mengeluarkan suara apa pun, selain tidak bergerak. Tapi setengah jam sebelum meninggal, ia mulai mengerang lagi. Napasnya pendek-pendek. Ibu yang pernah menunggui kakek dan nenekku meninggal tahu waktunya hanya beberapa menit lagi.

”Tercium dari aromanya,” begitu Ibu bilang. Aku sendiri mencium aroma itu, seperti bau bayi yang baru dilahirkan. Ibu meletakkan piring berisi serbuk kopi di samping Bapak, aku menyemprotkan pengharum ruangan.

Bertiga dengan seorang paman, kami membisikkan nama Allah ke telinga Bapak. Akhirnya Bapak berhasil mengucapkannya, ”Allah” … ”Allah” … ”Allah”. Setelah itu Bapak meninggal. Ibu menitikkan air mata. Paman menutup mata Bapak. Adik-adikku sudah di sekeliling kami. Aku menelepon istriku yang kutinggal di Jakarta.

Percayalah, aku selalu berpikir bahwa nasib Bapak akan selalu sama dengan nasib Republik Indonesia. Ia lahir sebulan setelah Proklamasi. Menurut astrologi China, Bapak dan Republik Indonesia memiliki shio yang sama. Ayam dengan unsur Kayu. Nasib mereka tak akan jauh berbeda.

Misalnya, pada tanggal 28 November 1975 aku dilahirkan. Pada saat yang sama Fretilin memerdekakan Timor Timur dan Republik Indonesia mencaploknya. Mereka berdua (Bapak dan Republik Indonesia) sama-sama memiliki anggota keluarga baru. Sejak itu usaha Bapak (bermacam-macam) menuai keberhasilan. Di tengah puncak kemakmuran, Bapak bangkrut di tahun 1998. Ha, bukankah begitu juga Republik Indonesia? Bapak memperoleh serangan stroke dan sejak itu kesehatannya tak pernah sebaik sebelumnya. Tahun 1999 ia mulai membekali dirinya dengan tongkat. (Ya, tahun itu Indonesia dipimpin Gus Dur, Presiden yang juga berjalan dengan tongkat).

Dengan kematian Bapak apakah Republik Indonesia juga akan tamat? Sungguh aku mengkhawatirkannya. Tapi daripada sibuk memikirkan urusan semacam itu, lebih baik aku menyibukkan diri dengan urusan pemakaman Bapak. Ia akan dikuburkan persis di samping kuburan ibu mertuanya, nenekku.

Dari tanah kembali ke tanah. Ada empat penggali kubur yang perlu dibayar.

Ada tamu-tamu yang perlu disambut. Ada kerabat yang perlu diberi tahu. Begitulah.

***

Empat hari kemudian, aku kembali ke Jakarta dengan bus malam. Tujuh jam perjalanan dan aku akan tiba di Kampung Rambutan. Aku duduk, suara AC berdengung di atasku. Kurebahkan sandaran kursi. Selama lebih dari satu jam, aku hanya melamun.

Lalu kondektur datang mendekat. Aku merogoh dompet di saku celanaku. Si kondektur berhenti di sampingku, memandang ke arahku. Aku mendongak ke arahnya. Ia sedikit terkejut dan setelah beberapa saat, menyapa, ”Apa kabar?”

Sungguh, aku tak merasa mengenalnya.

Sebelum aku sempat membuka mulut, ia sudah berkata lagi, ”Ikut berduka atas kepergian Bapak.”

Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Aku hendak mengeluarkan uang dari dompet, tapi ia segera menghalanginya. Tidak usah, katanya. Lalu ia bercerita, beberapa tahun lalu ia sempat sakit gigi, tak sembuh oleh obat. Dokter tak berani mencabut giginya sebelum sakitnya hilang. Hingga seseorang menyarankannya menemui seorang kiai. Ia pergi menemui kiai tersebut. Sang kiai memberinya minum. Air putih biasa dari dapur. Sakitnya mendadak hilang dan dokter kemudian mencabut giginya.

”Kiai itu bapakmu,” kata kondektur.

Sejujurnya, aku belum pernah mendengar cerita ini.

Kondektur pergi setelah menepuk bahuku, menghampiri penumpang lain. Aku hanya menoleh, memerhatikan punggungnya. Apa boleh buat, kumasukkan kembali dompet ke saku celana.

Bahkan, pikirku, setelah meninggal Bapak masih memberiku ongkos bus. Aku tersenyum sambil kembali bersandar. Kukeluarkan iPod dan kupilih lagu: ”Seasons in the Sun” dari Terry Jacks. Kupasang earphone dan kupejamkan mata.

”Goodbye, Papa, it’s hard to die …”

Dan segera aku terlelap.

2009

Sumber cerpen dan gambar: https://cerpenkompas.wordpress.com/2009/11/01/pengantar-tidur-panjang/

#Kendurifiksi#pengajianfiksi#cerpen#cerpenislami#diskusicerpen#cerpenkompas#pengantartidurpanjang#ekakurniawan

0 notes

Text

[Review] “Lukisan Kaligrafi”: Kedalaman Makna Alif

Oleh Yansa El-Qarni

Alifku Tegak di Mana-mana. Itulah judul lukisan yang dilukis oleh Ustaz Bachri, tokoh utama dalam cerpen “Lukisan Kaligrafi” karya K. H. Mustofa Bisri atau Gus Mus. Huruf “alif” yang menjadi subjek lukisan tersebut mempunyai makna yang begitu mendalam. Terutama jika dikaitkan dengan bagaimana pemaparan terkait lukisan kaligrafi itu dalam cerpennya.

Pertama, huruf “alif” yang rencananya untuk menuliskan lafal “Allah”. Di dalam cerpen tersebut diceritakan bahwa Ustaz Bachri mengalami kesulitan ketika hendak menulis lafal tersebut. Akhirnya, ia memilih untuk tak melanjutkan rangkaian huruf lainnya dan membiarkan hanya ada sebuah “alif” pada kanvasnya. Ternyata, terdapat makna yang dalam di baliknya.

Ketika kita bicara tentang “alif”, maka akan terlintas angka satu dalam benak. Satu atau ahad adalah simbolisasi keesaan Allah Swt. sebagai rabb dan ilah bagi manusia. Tidak ada yang berhak disembah selain-Nya. Ini adalah landasan tauhid bagi umat Islam.

Kedua, posisi “alif” yang berada di tengah-tengah lukisan. Gambaran ini mendeskripsikan bahwa “alif” menjadi pusat dari lukisan tersebut, Sama halnya dengan Allah yang menjadi pusat dari seluruh alam semesta ini.