#Religiosität

Explore tagged Tumblr posts

Note

denkst du lenz und hölderlin würden viben?

auf jeden fall !!

erstmal schon wegen grundlegenden gemeinsamkeiten wie dass sie viel und oft wandern, nähe zu religiosität und wahnsinn vor allem da denke ich dass es oft momente gibt in denen man nicht verstanden wird aber sie würden sich verstehen

außerdem sind die beiden sehr klassizistisch unterwegs. zwar hat lenz eher lateinische literatur übersetzt, statt griechische wie hölderlin, aber er konnte auch sehr gut griechisch und hat (wie hölderlin) antike stoffe stark rezipiert (bei den übersetzungen natürlich, aber auch in seinen gedichten zb piramus und thisbe oder pygmalion oder generellen anspielungen die er in seinen werken macht).

vor allem denke ich aber, dass ihr kunstverständnis ähnlich ist, was natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen ist, weil zetilich zwischen den beiden viele für die entwicklung der philosophischen ästhetik wichtige schritte liegen. die 1770er, 80er und 90er waren einfach die prime time für die ästhetik.

kurz gefasst: lenz sieht die kunst als "erste[n] trieb" der menschen wie gott zu schöpfen, nachdem sie das schöne in der natur erfahren haben, was "der Beweis eines unendlich freihandelnden Wesens ist" [Anmerkungen über das Theater - Lenz]. für hölderlin kann die freiheit, die für ihn die den menschen eigentümliche eigenschaft ist, die wir verwirklichen müssen um die höchste glückseligkeit zu erlangen, nur durch das erfahren und damit einhergehende schaffen von schönheit d.i. kunst erreicht werden. das ist jetzt ganz grob zusammengefasst haha aber viele der gedankengänge findet man im hyperion und da vor allem auf der überfahrt nach athen und wenn ihr sonst nichts von hölderlin lest dann doch bitte das <3 [für die fahrt nach athen müsst ihr einfach nach ganz unten scrollen, es ist das letzte kapitel in dem teil]

sie sind auf jeden fall unterschiedliche menschen aber sie sind beide klassizistische idealisten also abschließend ja ich denke sie würden viben !

3 notes

·

View notes

Text

Zwei Welten vereint zu einer Realität: "Chopin in Kentucky" von Elizabeth Heichelbech und "Die Fletchers von Long Island" von Taffy Brodesser-Akner

„Willst du eine Geschichte hören, die schrecklich endet?“ (Die Fletchers von Long Island, Anfang)

Derzeit sind in den Buchhandlungen zwei Romane anzutreffen, welche abgesehen von ähnlichen Grundfarben bei der Cover-Gestaltung (beige mit auffällig buntem Design von Buchstaben bzw. des Coveraufdrucks) einiges gemeinsam haben: sie enthalten in teilweise beinahe bösartiger Sprache verfasste Geschichten exzentrischer Figuren, in Worte gegossen von US-amerikanischen Autorinnen und verbunden mit einigem sozialkritischen Gehalt wie ernüchternder Anerkennung der Regentschaft des Geldes.

In Chopin in Kentucky von der ehemaligen Tänzerin wie Pädagogin Elizabeth Heichelbech (Übersetzung von Lena Reichl, zuletzt für Eva Ibbotsons letzten historischen Roman verantwortlich) kämpft sich die junge Protagonistin Marie als Balletttänzerin aus den Untiefen der Provinz und der Armut in der gesellschaftlichen Hierarchie hinauf. Immer an ihrer Seite ist der imaginäre Freund Frédéric Chopin, welcher auch titelgebend ist. Und ja, es handelt sich um den romantischen Komponisten, Pianisten wie zur tragischen Gestalt stilisierten Fixstern der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. In Die Fletchers von Long Island von Taffy Brodesser-Akner (übersetzt von Sophie Zeitz, u.a. verantwortlich für die Übersetzung der Jugendromane von John Green und Douglas Stuart-Romane bei Hanser) werden die Verhältnisse aus einer andern Perspektive betrachtet. Eine reiche jüdische Familie kämpft gegen den finanziellen und seelischen Niedergang, ausgelöst durch eine Entführung 1980. In der Zusammenstellung werden die beiden äußeren Peripherien der Gesellschaft in den Blick genommen: die Armen und die Reichen. Letztere scheinen dabei irgendwie über allem zu thronen und immer wieder auf die Füße zu fallen.

Heichelbechs Romandebüt fällt mit einigen über die Chopin-Figur hinausreichende Extravaganzen auf. Zum einen springt einem das Cover nahezu ins Auge hinein und zum anderen präsentiert es die freche, toughe und teilweise fast nervig optimistisch auftretende junge Erzählerin Marie frontal. Zu sehen ist keine perfekte Ballerina, keine Sportlerin mit überbordendem Talent, sondern eine passionierte Kämpferin für ihre Leidenschaft. Passenderweise ist sie im Zentrum des Covers zu finden, umgeben von einem in alle Richtungen reichenden Strahlen. Die Parallelen zu Billy Elliot lassen sich hier nicht verhehlen, allerdings wird die Tragik und die notwendige Abkapselung vom Familienabgrund klarer gemacht. Ende der 1970er Jahr lebt dieses junge Mädchen in der Provinz von Kentucky, um von hier aus einen großen sozialen Aufstieg zu meistern. Als Tanzschülerin beginnend wird sie am Ende selbst Assistentin ihrer Lehrerin. Dieser typische und schon oft erzählte „Bildungsaufstieg“ lässt an Ulla Hahns Das verborgene Wort (2001) oder Édouard Louis‘ autobiografisches Werk Das Ende von Eddy (2014) denken, allerdings ist hier das Lesen und Lernen der Pfad heraus aus der engen Provinzialität. Dazwischen wird eine dem Cover entsprechend schrille Geschichte zwischen der Liebe zu der Musik von Frédéric Chopin wie der rettenden Traumwelt des Balletts und einem ausweglos erscheinendem Leben in der konservativen Pampa der USA erzählt. Im Zentrum aber steht ein starkes Mädchen, das wider alle Wahrscheinlichkeit mit viel Kraft, Mut und vor allem einem nicht zu brechenden Willen ihren Traum durchsetzt. Anders als die laute, selbstbewusste Freundin und angehende Weltmeisterin der Elvis-Imitatoren Misty kann sie sich aus den Fesseln ihrer Herkunft befreien - allerdings zu einem recht hohen Preis.

In leichtem, komischen Ton erzählt ein nur scheinbar naives Mädchen eine Geschichte von Gewalt, Armut, Hoffnungslosigkeit, Abgeschiedenheit und einengender Religiosität. Sprachlich verbietet sich hier der Vergleich mit den oben genannten Beispielen der Aufstiegsromane, da dieser soziologisch-anspruchsvolle Ansatz bei Heichelbech nicht zu finden ist. Sie weiß andere Qualitäten auszuspielen und beobachtet dabei ebenso klug. Sie erzählt auch von Menschen, die ihrer jungen Protagonistin aus dieser Hölle heraushelfen und an ihre Fähigkeiten glauben. Ein lupenreines Happy End ist da nicht zu erwarten und anders als traumatisch lässt sich die Kindheit von Marie nicht umschreiben. Die musikalischen Chopin-Elemente sind an einigen Stellen etwas konstruiert, aber dafür sind die Aufführungsbeschreibungen von schreiend komischer Ehrlichkeit und offenbaren den Unterschied von Fühlen und Sehen unbarmherzig ehrlich. Mutter oder Vater von Marie zu sein ist sicher sehr anspruchsvoll, aber ihr fordernder Kampf gegen die vorgeschriebenen Bahnen ist bewundernswert kraftvoll und isoliert sie am Ende von ihrer gesamten Familie. Der Ausbruchsmoment der Mutter wird der Perspektive entsprechend lapidar, nebenbei miterzählt und hätte sicher noch mehr Platz verdient. Die Ausmaße der vorbeifließenden Zeit der letzten Seiten erschrecken zunächst, sind aber letztlich nur Schilderungen der Folgen von zuvor mühevoll getroffenen Entscheidungen und daher als ein Nachklang der nicht erst mit der ersten Periode endenden Kindheit zu lesen.

„Oder vielleicht reden wird uns das nur ein, um damit leben zu können, dass es da draußen Fletchers gibt, und dass sie immer gerettet werden, während sicher Rest von uns für ein Minimum an Bonität und Fortbestand abstrampelt in diesem nie endenden Wettkampf, einem Wettkampf, dessen Spielfeld über einem Abgrund liegt, und der Rest von uns lebt an der schmalen Kante mit baumelnden Beinen über dem gähnenden Schlund, in den uns allein der Schwindel hinabzureißen droht. Wir reden uns ein, dass es besser ist, tüchtig zu sein, dass besser ist, kompetent und überlebensfähig zu sein – jedes Tier zu sein, nur kein Kalb – aber, Mensch, je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, daran zu glauben.“ (Die Fletchers von Long Island - S. 586f)

Ein breiteres Ausmaß nimmt der zweite Roman (nach „Fleishman is in trouble“ (2019)) von Taffy Brodesser-Akner an. Der Verlag geizt hier nicht mit großspurigen Vergleichen, darunter moderne Klassiker wie Die Korrekturen von Jonathan Franzen oder Middlesex von Jeffrey Eugenides. Die Journalistin geht hier von der erzürnenden Prämisse aus, dass Reichtum einen vor jedwedem Skandal und jeder Katastrophe absichert. Die jüdische Unternehmerfamilie wird 1983 von einem ersten schweren Schicksalsschlag (mit ungeahnt weitreichenden Folgen) getroffen: Familienvater und Firmenchef Carl Fletcher wird entführt und kommt erst nach der Zahlung eines hohen Lösegeldes frei. Als erste Reaktion zieht die Familie zurück in das Haus seiner Mutter, um dort entgegen dem Willen der Ehefrau des Entführten endgültig zu verweilen. Vier Jahrzehnte später zeigen sich die Nachwirkungen dieser Erfahrung bei allen Familienmitgliedern: das Entführungsopfer wirkt besonders bei der Arbeit lethargisch und traumatisiert, die Mutter hält die Familienkonstruktion (oberflächlich betrachtet) mit Mühe zusammen, der älteste Sohn Nathan wird von seinen zahlreichen Ängsten durch das Leben getrieben, sein jüngerer Brüder Beamer ist ein gescheiterter Drehbuchautor, welcher immer wieder die Erfahrung einer Entführung erzählt und sein Leben nur mittels Drogen und Prostituierten bewältigen kann, während die Tochter Jenny durch das Spenden und Verschenken ihrer regelmäßigen Tantiemen versucht, sich von einer vage empfundenen Schuld zu befreien und mit aller Gewalt von ihrer verstrahlten Familie zu isolieren.

Mitten in dieses labile Gebilde dringt nach dem Tod von Carls Mutter eine verheerende Nachricht: der Exklusivvertrag mit der einzigen Partnerfirma wird (erstaunlich spät) aufgelöst und der nie versiegende Geldfluss endet – für alle Familienmitglieder und den seit Jahren bezüglich seiner Ernennung zum Firmenleiter vertrösteten Geschäftsinhaber. Die verzogenen Kinder kennen den Zustand der Geldlosigkeit gar nicht und müssen feststellen, dass sie keinerlei Ersparnisse oder Sicherheiten zurückgehalten haben. Eine erstaunliche Leistung, aber nach der Lektüre des Romans muss man anerkennen, dass dies mit erstaunlicher Leichtigkeit erreichbar ist, auch durch das Abschließen einer Vielzahl von Versicherungen (wie Nathan beweisen kann). Selbst die recht bescheidene Tochter gerät nun in Nöte und ihr Brüder stehen vor einem großen Schuldenberg wie sehr kostenintensiven Alltäglichkeiten wie etwa Immobilien. Aufgewachsen in einer Welt der Sorglosigkeit entwickelte sich bei allen Geschwistern ganz unbemerkt ein Standard, welcher ohne außergewöhnliche hohe Einkommen nicht zu halten und auch nur schwer einzuschränken ist.

Brodesser-Akners Roman ist in vielerlei Hinsicht das Gegenbild zu Chopin in Kentucky. Die porträtierten Klassen stehen an unterschiedlichen Polen der gesellschaftlichen Skala, haben kontrastierende Zukunftschancen und die tragenden Figuren machen stark abweichende charakterliche Entwicklungen durch. Die US-amerikanische Autorin selbst beendet ihren Roman mit den ernüchternden Worten:

„Siehst du? Ein schreckliches Ende. Es gab kein Wachstum, keine Erkenntnis, keine Reife, keine plastische Stunde, die Blüten getragen hätte. Es gab keine Reflexion, und es gab keine Auflösung. Ihre Probleme waren gelöst. Und sie mussten sich nicht mehr den Kopf zerbrechen. Aber was willst du machen? So sind die Reichen.“ (Abschluss des Romans)

Brodesser-Akner urteilt hier sehr hart. Gerade die verwöhnten Kinder der Familie gehen klar verändert aus der drohenden Mittellosigkeit hervor. Die Lehre der Regentschaft des Geldes allerdings wird von der Autorin in spitzfindigen bis sehr scharfen Kommentaren der Erzählerinstanz wie eine Karikatur gezeichnet. Dies schmälert nicht die Ernüchterung beim Lesen dieser ehrlichen Beobachtungen – beider Beobachtungen. Maries Geschichte des Wachstums, der Erkenntnis, der Reife und der Reflexion sowie mit einer Auflösung endend ergibt in der Kombination mit dieser die Tragik und Unveränderlichkeit haarscharf schneidenden Familiengeschichte - inklusive eines bissigen, alles genau beobachtenden Kommentars aus dem Nirvana – eine Gesamtdarstellung der kapitalistischen Gesellschaft. Deren Lebensraum reicht von den hier den Spielort bietenden USA bis in jeden Winkel der Welt hinaus. Von Realitätsferne kann daher nie und für keinen Lesenden die Rede sein.

0 notes

Text

📚 Leseempfehlung für tibetische Weltliteratur! 🇹🇩✨

Die tibetische Literatur ist eine bedeutende indigene Literaturtradition, die mit ihren spirituellen und philosophischen Erzählungen tief in den kulturellen und religiösen Wurzeln Tibets verwurzelt ist. Sie spiegelt die tibetische Kultur, den Buddhismus, sowie die historischen und politischen Herausforderungen wider, die das Leben der tibetischen Gemeinschaft geprägt haben.

1. Tsering Döndrup – „Die Gräber der Roten Sonne“ (The Graves of the Red Sun)

📖 „Die Gräber der Roten Sonne“ ist ein epischer Roman, der sich mit der tibetischen Geschichte, dem Buddhismus und den Veränderungen in der tibetischen Gesellschaft nach der Chinesischen Invasion beschäftigt. Es geht um die Verbindung zwischen Tradition, Religion und den Herausforderungen der modernen Welt.

📖 „Der Weg des Wassers“ (The Path of the Water) – Ein weiteres Werk, das sich mit den inneren Konflikten der tibetischen Kultur und deren Konflikten mit der westlichen Welt befasst.

Warum du ihn lesen solltest:

Tsering Döndrup ist bekannt für seine philosophischen und historisch tiefgründigen Werke, die tibetische Identität und Buddhismus auf eine emotionale und literarische Weise untersuchen.

2. Jamyang Norbu – „Die Straße der Lügen“ (The Path of Lies)

📖 „Die Straße der Lügen“ ist ein aufregender Thriller, der sich mit den politischen Repressionen und der Zerstörung der tibetischen Kultur durch die Chinesische Regierung befasst. Die Geschichte handelt von Flucht, Überleben und dem Widerstand gegen das totalitäre Regime.

📖 „Bitter Wind“ – Ein weiteres Werk, das die Kämpfe und das Schicksal von Flüchtlingen auf der Flucht vor der Unterdrückung beschreibt.

Warum du ihn lesen solltest:

Jamyang Norbu ist ein bedeutender tibetischer Aktivist und Autor, dessen Werke die Widerstandskämpfe der tibetischen Gemeinschaft und den politischen Druck behandeln.

3. Palden Gyatso – „Feuer und Eis: Die Geschichte eines tibetischen Mönchs“

📖 „Feuer und Eis“ ist die autobiografische Erzählung von Palden Gyatso, einem tibetischen Mönch, der während der Chinesischen Invasion und der darauffolgenden Unterdrückung in Tibet gefangen genommen und gefoltert wurde. Es geht um Überlebenswillen, Glaube und die Kraft des Widerstands.

📖 „Tibetan Rebels“ – Ein weiteres Werk, das sich mit den Freiheitskämpfen und dem Widerstand der Tibeter gegen die chinesische Besetzung befasst.

Warum du ihn lesen solltest:

Gyatso erzählt eine kraftvolle und emotionale Geschichte über die Verfolgung und den Widerstand der tibetischen Gemeinschaft und gewährt tiefe Einblicke in den Buddhismus und die tibetische Identität.

4. Chögyam Trungpa – „Die tibetische Kunst des Lebens“

📖 „Die tibetische Kunst des Lebens“ bietet eine umfassende Einführung in die tibetische Philosophie, den Buddhismus und die Praktiken der Achtsamkeit und Meditation. Trungpa befasst sich mit der Bedeutung von spiritueller und praktischer Weisheit im täglichen Leben.

📖 „Shambhala: Der heilige Weg des Kriegers“ – Ein weiteres Werk, das den Weg zur Erleuchtung und die Verbindung zur Natur untersucht.

Warum du ihn lesen solltest:

Chögyam Trungpa war ein berühmter tibetischer Lama und Lehrer, dessen Werke die tibetische Spiritualität und Buddhismus in die westliche Welt brachten. Seine tiefgründigen und praktischen Weisheiten sind für alle, die sich mit spirituellen Themen befassen, von großem Wert.

5. Lobsang Lhalung – „Gesichter des tibetischen Himmels“

📖 „Gesichter des tibetischen Himmels“ ist eine Sammlung von Erzählungen und Essays, die sich mit der tibetischen Kultur, der Religiosität und der Verbindung zwischen Mensch und Natur befassen. Lhalung gewährt Einblicke in das tibetische Alltagsleben, die Religion und die spirituelle Praxis.

📖 „Der Weg des Lichts“ – Ein weiteres Werk, das sich mit den spirituellen und philosophischen Prinzipien des tibetischen Lebens befasst.

Warum du ihn lesen solltest:

Lobsang Lhalung ist ein prominenter tibetischer Autor, der traditionelle Werte und die spirituellen Praktiken des tibetischen Lebens mit einer modernen Perspektive kombiniert.

6. Tenzin Wangyal Rinpoche – „Die heilende Kraft des Tibetischen Buddhismus“

📖 „Die heilende Kraft des Tibetischen Buddhismus“ bietet tiefgehende praktische Anleitungen zur Anwendung von Buddhistischer Meditation und Achtsamkeit, um inneren Frieden und Gesundheit zu finden. Es geht um den ganzheitlichen Ansatz zur Heilung von Körper und Geist.

📖 „Healing with the Five Elements“ – Ein weiteres Werk, das die Verbindung zwischen Körper, Geist und seelischem Wohlbefinden im Buddhismus behandelt.

Warum du ihn lesen solltest:

Tenzin Wangyal Rinpoche ist ein hoher tibetischer Lama, der spirituelle Praktiken und die medizinischen Anwendungen des Buddhismus zugänglich macht und aufzeigt, wie der Buddhismus im modernen Leben angewendet werden kann.

Warum du diese Werke lesen solltest:

Die tibetische Literatur bietet einen faszinierenden und tiefgehenden Einblick in die tibetische Kultur, die spirituelle Praxis und die Herausforderungen der tibetischen Gesellschaft. Diese Werke sind besonders wertvoll für alle, die sich mit den Themen Spiritualität, Kampf und Identität beschäftigen.

📖 Lass dich von der faszinierenden Welt der tibetischen Literatur verzaubern und entdecke die Werke dieser außergewöhnlichen Schriftsteller!

©️®️CWG, 26.02.2025

#TibetischeLiteratur #Weltliteratur #LesenIstLeben #Bücherliebe #TseringDöndrup #JamyangNorbu #PaldenGyatso #ChögyamTrungpa #LobsangLhalung #TenzinWangyalRinpoche #Literaturempfehlung #Bücherwelt #cwg64d #cwghighsensitive #oculiauris

0 notes

Text

Udine - Loggia di San Giovanni - 1533

Hier ist eine Chronologie von Udine.

452: Aquileia wird von den Hunnen unter Attila zerstört. Viele Bewohner fliehen in die umliegenden Gebiete, darunter die Gegend des späteren Udine.

568: Die Langobarden erobern Friaul und machen Cividale del Friuli (Forum Iulii) zur Hauptstadt ihres ersten Herzogtums in Italien.

700: San Vincenzo in Prato, eine frühchristliche Kirche in Mailand mit einem Mosaik in der Apsis.

774: Nach der Niederlage der Langobarden wird Friaul Teil des Frankenreichs unter Karl dem Großen.

1063: Die San Marco Basilika wurde im byzantinischen Stil erbaut (eine Kreuzkuppelkirche mit fünf großen Kuppeln mit Reichhaltige Mosaike).

1077: Friaul wird Teil des Patriarchats von Aquileia, eines mächtigen geistlichen und politischen Territoriums. Udine wird ein freie Gemeinde.

1122: der Investiturstreit zwischen dem Papst und dem Kaiser mit dem Wormser Konkordat. Dies markierte den Beginn einer Zeit des Wachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung. Die karolingische und ottonische Bauweise legten die Grundlagen für den romanischen Stil. Die Abtei Cluny in Frankreich (gegründet 1088), eines der ersten monumentalen Bauwerke der Romanik.

XII. Jahrhundert: Santa Maria di Castello, eine romanische kirche. Die romanische Architektur verwendet Rundbögen, die erzeugen eine massive, aber weniger flexible Struktur. Die gotische Architektur verwendet Spitzbögen, die ermöglichen höhere Gebäude, größere Fenster und filigranere Konstruktionen. Die gotische Stil erreichte in Venedig im XIV. Jahrundert zu einer einzigartigen Mischung aus gotischen, byzantinischen und islamischen Einflüssen, die in Bauwerken wie dem Palazzo Ducale ihren Höhepunkt fand. Während die romanische Kirche niedrige Tonnengewölbe verwendet und das Licht durch kleine Fenster eintritt, was eine dunkle Atmosphäre und eine ernste Religiosität vermittelt, die sich auf das Alte Testament konzentriert, zeigen gotische Kirchen hohe Spitzbogen-Gewölbe, durch die viel Licht durch große Fenster mit Glasmalereien einfällt, was eine neue Religiosität repräsentiert, die sich auf das Neue Testament fokussiert. Die Zisterzienser verbanden ihre schlichte Architektur mit einer neuen Theologie des Lichts, die das Licht als Symbol für Gottes Präsenz interpretierte. Diese Idee bereitete den Weg für die Verwendung von Licht und großen Fenstern in der gotischen Architektur.

1155: Friedrich Barbarossa zum König von Italien gekrönt wurde in San Michele in Pavia, eine romanische kirche mit Giebelfassade (facciata a capanna als San Simpliciano in Mailand wahrend San Zeno in Verona hat eine Stufenfassade (facciata a salienti).

1214: Schlacht bei Bouvine. Der König Philipp II. August von Frankreich besiegte die Koalition mit Otto IV. (Heiliges Römisches Reich), unterstützt von Johann Ohneland (England). Frankreich trennt sich von der Reich, Johann Ohneland musst Aufgezwungen dem Magna Charta, Friedrich II. von Hohenstaufen, ein Rivale Ottos, konnte daraufhin seine Position festigen und wurde 1220 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Außerdem, der gotische stil, gesagt mit dem Bau der Abtei von Saint-Denis im 1212, verbteitet sich in Frankreich gegen den Palatinischer Stil in Deutschland und den Romanische Stil in ganze Europa.

1260: San Francesco in Udine, ein bedeutendes Beispiel für die frühgotische Architektur.

1291: Der Rathaus Pordenone wurde gebaut im gotischen Stil.

1420: Die Republik Venedig erobert Udine und das Patriarchat von Aquileia. Udine wird ein Teil des venezianischen Territoriums und bleibt es für fast vier Jahrhunderte.

1438: Konzil von Ferrara-Florenz. Das Konzil wurde einberufen, um die Kirchenspaltung zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und der Orthodoxen Kirche zu überwinden.Der Austausch zwischen griechischen und italienischen Gelehrten führte zur Wiederentdeckung der platonischen Philosophie, die später durch die Platonische Akademie in Florenz unter Marsilio Ficino weiterentwickelt wurde.

1448: Loggia del Lionello. Sie diente als Rathaus und repräsentiert die venezianische Herrschaft über Udine. Der Palazzo Ducale in Venedig ist ein Paradebeispiel der venezianischen Gotik, ähnlich der Loggia del Lionello in Udine. Der venezianisch-gotische Stil ist eine architektonische Richtung, die byzantinische und islamische Einflüsse mit dem vorhergehenden romanischen Stil und den nordeuropäischen Tendenzen verbindet. Zum Beispiel wird der Bogen spitz, und die Fenster enthalten durchbrochene Muster (Trafori), die die Oberfläche wie ein Marmorgewebe erscheinen lassen. Das Ergebnis ist ein stärkerer Sinn für Vertikalität. Während in Nordeuropa die Gotik aus Stein mit bunten Glasfenstern gestaltet wird, ermöglicht das weniger feuchte Klima in Italien die Gestaltung der Wände mit Fresken.

1452: Die erste Bibel, die von Johannes Gutenberg gedruckt wurde, auch bekannt als Gutenberg-Bibel, wurde zwischen 1452 und 1455 in Mainz produziert.

1494: Aldo Manuzio druckte das erste griechische Buch in Venedig.

1533: Loggia di San Giovanni. Der angrenzende Torre dell’Orologio (Uhrturm) wurde ebenfalls im 16. Jahrhundert errichtet (1542). Die Loggia di San Giovanni in Udine ist ein Beispiel für venezianisch-gotische Architektur. Besonders bemerkenswert ist die Uhr im angrenzenden Uhrturm, die von der berühmten Uhr auf dem Markusplatz in Venedig (1496) inspiriert ist. Die Entscheidung der Stadt, eine öffentliche Uhr zu bauen, ist bedeutend, da zuvor die Zeit nur durch Glockenschläge gemessen wurde.

1537: Pordenone wurde Teil der Republik Venedig nach einer Geschichte unter der Herrschaft des Patriarchats von Aquileia, der langobardischen Mark Friaul und der Habsburger.

1593: Die venezianische Festung Palmanova, nahe Udine, wird als ideale Festungsstadt basierend auf den Prinzipien der Idealstadt der Renaissance gegen osmanische Angriffe erbaut

1797: Mit dem Vertrag von Campo Formio geht Udine an das Habsburgerreich, nachdem Napoleon die Republik Venedig aufgelöst hat.

1866: Nach dem dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg wird Udine mit Friaul Teil des Königreichs Italien.

1917: Nach der Schlacht von Caporetto wird Udine von österreichischen Truppen besetzt, jedoch nach der italienischen Offensive 1918 zurückerobert.

1947: Durch den Vertrag von Paris wird Friaul-Julisch Venetien offiziell Teil der Italienischen Republik.

0 notes

Text

Religion hat meßbare Vorteile Die irdischen Vorteile des Glaubens in Zahlen

Die JF schreibt: »Glaube ist mehr als nur Trost. Neben spiritueller Tiefe bietet Religiosität meßbare Vorteile: geringerer Drogenmißbrauch, weniger Betrug und eine gesteigerte Lebensqualität – Religion kann glücklich machen. Dieser Beitrag Religion hat meßbare Vorteile Die irdischen Vorteile des Glaubens in Zahlen wurde veröffentlich auf JUNGE FREIHEIT. http://dlvr.it/TH1Kmd «

0 notes

Text

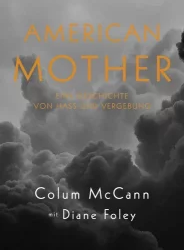

Colum McCann mit Diane Foley: American Mother

In „American Mother“ beleuchtet der preisgekrönte US-amerikanische Schriftsteller Colum McCann gemeinsam mit Diane Foley ein erschütterndes Kapitel der jüngeren Geschichte: die Geiselnahmen durch islamistische Gruppen im Nahen Osten. Im Zentrum des Buches steht die tragische Geschichte des Journalisten James Foley, der 2012 in Syrien von extremistischen Islamisten gefangen genommen und nach zwei Jahren brutaler Folter vor laufender Kamera grausam hingerichtet wurde. Seine Mutter, Diane Foley, verarbeitet in diesem Buch nicht nur ihre unermessliche Trauer, sondern auch ihren Kampf für andere Geiseln und ihre Familien. James Foley: Ein Leben zwischen Mut und Gefahr Das Buch zeichnet ein intensives Porträt von James Foley, einem mutigen Journalisten, der bereit war, sein Leben zu riskieren, um die Wahrheit aus Konfliktgebieten zu berichten. Doch es bleibt nicht bei der Erzählung seines Lebens: Diane Foley gewährt Einblicke in ihre eigene Gefühlswelt und beschreibt ihren Weg, mit dem Verlust ihres Sohnes umzugehen. Besonders eindrücklich sind ihre Begegnungen mit dem inhaftierten Geiselnehmer ihres Sohnes, dem sie am Ende sogar die Hand reicht – ein bewegender Akt der Vergebung. Auch politische Aspekte werden thematisiert: Diane Foley übt Kritik an der US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama, deren Engagement für amerikanische Geiseln im Ausland ihrer Ansicht nach unzureichend war. Ein emotionales Sachbuch mit kritischen Fragen „American Mother“ ist ein zutiefst persönliches und emotional aufwühlendes Buch, das beim Lesen lange nachhallt. Doch es wirft auch kritische Fragen auf: Ist es ausreichend, James Foley fast ausschließlich aus der Perspektive seiner Mutter kennenzulernen? Hätte eine umfassendere Darstellung unter Einbeziehung anderer Stimmen ein runderes Bild ergeben? Zudem bleibt die Frage, ob Foleys Entscheidung, nach seiner ersten Geiselnahme in Libyen erneut in gefährliche Konfliktgebiete zu reisen, leichtsinnig oder sogar unverantwortlich war. Auch Diane Foleys intensive Betonung ihrer Religiosität und ihres Glaubens mag nicht bei allen Leser*innen Anklang finden. Doch trotz dieser Kritikpunkte hinterlässt das Buch einen tiefen Eindruck und regt dazu an, über Themen wie Verlust, Vergebung und die Verantwortung von Regierungen nachzudenken. Warum „American Mother“ lesen? Authentisches Zeitzeugnis: Das Buch gibt einen intimen Einblick in die Erlebnisse von Geiseln und ihren Familien. Bewegende Botschaft: Es zeigt, wie man trotz unsäglichem Leid Hoffnung und Vergebung finden kann. Aktuelle Thematik: Die Geiselnahmen durch islamistische Gruppen haben weltweit Schlagzeilen gemacht und werfen Fragen über Politik, Religion und Menschlichkeit auf. Colum McCann mit Diane Foley: American Mother Übersetzt aus dem Englischen von Volker Oldenburg Rowohlt, Dezember 2024 272 Seiten, gebundene Ausgabe, 26 Euro Diese Rezension wurde verfasst von Andreas Schröter. Lesen Sie auch unsere anderen Rezensionen zu Büchern von Colum McCann: Colum McCann: Apeirogon Colum McCann: Briefe an junge Autoren Colum McCann: Wie spät ist es jetzt dort, wo du bist Read the full article

0 notes

Text

Analyse: Religiosität in Deutschland nimmt weiter ab

Kirchliche und auch allgemeine Religiosität in Deutschland nehmen offenbar immer weiter ab. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kirchenmitgliedschafts-Studie der EKD. (…) Eine hohe Religiosität würden sich nur 13 Prozent der Bevölkerung zuschreiben, bestätigte die neue Auswertung bereits bekannte Zahlen: „Dabei handelt es sich weit überwiegend um Kirchenmitglieder.“ Allerdings seien auch…

0 notes

Text

NUR NOCH BIS MORGEN GÜNSTIGER: Die Dankbarkeit Challenge für mehr Reichtum auf allen Ebenen. 21 Tage, 21 Videos.

Für mehr Reichtum auf allen Ebenen. Mehr Chancen sehen und ergreifen, mehr LebensGlück erleben, mehr LebensFreude spüren, harmonischerer Beziehungen leben und viel mehr

- das Kultivieren von Dankbarkeit ist einer DER Schlüssel für dein gelingendes Leben!

Hier nur einige der Entdeckungen, die Du während dieser Challenge machen wirst:

* Wie Du dich aus Grübeln und Sorgen herausbewegst und ein konstruktiv-kreatives Denken entwickelst

* Was die direkten und indirekten Zusammenhänge zwischen mehr Dankbarkeit und mehr Geld verdienen sind - und wie Du das nutzt, um mehr finanziellen Erfolg zu erschaffen

* Warum wir oft gar nicht merken, dass wir undankbar sind, und wie uns das am Fortschritt hindert - und wie Du dir dies bewusst machen kannst, so dass sich für deine Weiterentwicklung überraschend neue Möglichkeiten eröffnen

* Wie das Üben von Dankbarkeit dein körperliches Wohlbefinden steigern und sogar lange bestehende ungesunde Lebensstil-Gewohnheiten, mit denen Du lange gekämpft hast, in Luft auflösen kann zugunsten eines gesünderen Lebensstils, der sich natürlich ereignet

* Wie genau das Kultivieren von Dankbarkeit LebensFreude, LebensGlück und LebensSeinn steigert

* Wie Dankbarkeit in intimen Beziehungen Wunder wirken und neue Magie in der Liebe entfachen kann

* Wieso Dankbarkeit einer DER fundamentalen Schlüssel von Reichtum auf allen Ebenen ist - und wie Du dir die Schatzkammer deiner Reichtümer erschließt

* Warum Dankbarkeit eine der grundlegenden Formen von Spiritualität ist, die frei von jeglicher Religiosität zutiefst lebenspraktische Effekte zeitigt

* Wie Du Dankbarkeit als DenkWeise und grundlegende LebensHaltung leicht in deinen Alltag integrieren kannst

*** ... und viel, viel mehr!

Jetzt dabei sein: https://besserebildung.com/dankbarkeit

0 notes

Text

Was bedeutet Glück in der Ethik?

Glück kann man haben. Wenn man im Lotto gewinnt. Darum soll es jetzt nicht gehen. Und: Glücklich kann man sein. Wenn man ein Leben führt, mit dem man zutiefst einverstanden ist. Ohne im Lotto gewonnen zu haben. Dieses Glück meine ich. Im Englischen gibt es für glücklich zwei Begriffe: lucky und happy. Der Lottogewinner ist lucky, der zufriedene Mensch im Einklang mit sich selbst ist happy. Im Spanischen gibt es analog suerte (tengo suerte – ich habe Glück) und feliz (estoy feliz – ich bin glücklich). Der Lateiner unterscheidet zwischen fortuna und felicitas, die romanischen Sprachen übernehmen dies (etwa im Französischen fortune und felicité). Im Deutschen gibt es Glück und (etwas veraltet) Glückseligkeit. Diese ist hier gemeint, auch wenn kurz und bündig von „Glück“ die Rede ist, ohne Seligkeit.

Glück als Konzept der Moralphilosophie aufzufassen, liegt einerseits nah und andererseits fern.

Nah liegt es, weil wir in der Ethik über Prinzipien menschlichen Verhaltens sprechen und diese ohne Berücksichtigung anthropologischer Grundlagen nicht sinnvoll formuliert werden können. Schließlich kann man moralisch nur gebieten, was faktisch möglich ist.

Es wäre schlicht absurd, wenn man sagte: „Du bist ein böser Mensch, wenn Du nicht mindestens einmal monatlich zehn Meter weit springst!“ Was man tun soll, muss man tun können. Und – in gewisser Weise – auch tun wollen. Die Frage, was man Menschen – eingedenk ihrer Natur – überhaupt an Moral zumuten kann, gerät damit in den Fokus.

Fern liegt die Beachtung des Glücks in der Ethik aber aus einem ebenso überzeugenden Grund: Moralisch ist u.U. auch das geboten, was nicht unbedingt und schon gar nicht unmittelbar glücklich macht.

Für Moralität gibt es andere Gründe als den Willen: Vernunft, Notwendigkeit, Offenbarung. Nicht immer ergibt sich aus moralischem Handeln ein Glücksgefühl. Kaum jemand will Steuern zahlen, sich mit Obdachlosen unterhalten oder einem störrisch-aggressiven Demenzkranken stundenlang Gesellschaft leisten. Und dennoch sehen wir ein: Es ist gut, genau das zu tun.

Wenn man nun das Glücksstreben als anthropologische Konstante und das Glück als Zielgröße des persönlichen Lebensvollzugs ansieht (und das muss man wohl), erfährt der Begriff seine ethisch relevante Spannung darin, dass ein solcher individualistischer Entfaltungszwang allgemeinen moralischen Imperativen zuwider läuft. So entstehen die klassischen Antagonismen der Moraltheorie: „gutes Leben“ vs. „gerechtes Leben“, aristotelische eudaimonia vs. kantische Pflicht.

Immanuel Kant entwickelt im Umfeld des preußischen Pietismus sein Konzept einer deontologischen Ethik, die bei ihm autonom begründet wird (kategorischer Imperativ) und nicht als tradiertes heteronomes Gebot ihre Wirkung entfaltet (Dekalog). Er trägt damit seiner Abneigung gegenüber neuen eudämonistischen Strömungen Rechnung, die mit dem frühen Utilitarismus Benthams aus England auf den Kontinent hineinzubrechen drohten: Pflicht und Gebot statt happiness und pleasure.

Das Problem ist jedoch: Nicht nur, dass das Gute und das Glück damit auseinander fallen, auch werden die Liebe und andere Tugenden zur Pflicht gemacht, nachdem sie ihrem christlichen Kontext entzogen wurden, in dem sie zwar ebenfalls normativ wirken (Jesu lex nova ist ja auch ein Gebot und nicht bloß eine unverbindliche Empfehlung zur Lebensführung), im Grunde aber Folge der Religiosität sind, insoweit der Mensch sich Gott zuwendet und dann Gottes Liebe, die Hoffnung, die der Mensch in der Gottesbeziehung erfährt, das Gute, das ihm von Gott geschenkt wird etc. weiterträgt.

Bei Kant werden sie nicht mehr um ihrer Selbst willen und wegen ihres Offenbarungsgehalts (und damit ihres glücksstiftenden Moments), sondern als Konsequenz der Gebotstreue verfolgt. Es gilt nicht mehr: Werde glücklich durch ein tugendhaftes (=gutes) Leben, sondern: Die Gebote sind gut, sie zu befolgen ist deine Pflicht. Das Glück spielt keine Rolle mehr, es ist aus der Moral ausgeklammert. Ein gefährliches Unterfangen, denn wir können – wie vorausgesetzt wurde – ohne das Streben nach Glück nicht leben.

Wir müssen dieses als anthropologische Konstante berücksichtigen. Andererseits können wir auch ohne verpflichtende Moral nicht leben – ein echtes Dilemma. Bei Kant findet sich in der Befolgung des Sittengesetzes noch eine Spur des Glücks. Moralisches Handeln geschieht zwar prinzipiell aus Pflicht, doch verursacht es eine tiefe innere Gefühlsregung, eine Bewegtheit, die Kant Achtung nennt. Diese Achtung vor dem Sittengesetz, die jeder Mensch empfindet, baut eine Brücke zur teleologischen Ethik des Glücksstrebens.

Diese Brücke wird jedoch bereits viel früher gebaut, stabiler als bei Kant, wo sie eher brüchig und schwankend wirkt, über den tiefen Schluchten der motivationalen Unterbestimmtheit des kategorischen Imperativ. Die natura humana, wie sie bei Thomas von Aquin beschrieben wird, ebnet einen breiten Weg für das Verständnis von Ethik „von innen heraus“ und ergänzt damit den äußerlichen Aspekt der gebotsorientierten Moralphilosophie und -theologie.

Mehr noch: Sie wird zum Lebensgesetz, das allen Tugenden sowie allen Gesetzen und Geboten vorausgeht. Der Widerspruch von Tugend und Pflicht in den Grundkonzepten Strebens- und Sollensethik wird aufgebrochen, wenn mit Verweis auf dieses Lebensgesetz gezeigt wird, dass die Gebote Gottes der menschlichen Natur, d. h. den Bestrebungen unseres Seelenvermögens entsprechen, und dass der Mensch qua natura auf das Gute und die Wahrheit ausgerichtet ist, was das eigene Glück und Wohlbefinden einschließt.

Das Streben nach Glück und das Vollziehen des Guten stehen also – wie Thomas behauptet – nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie bedingen sich wechselweise. Drei Dinge sind dabei für Thomas entscheidend:

1. Die Glückseligkeit als das letzte Ziel (das übernimmt er von Aristoteles).

2. Das Gute als Ausdruck des Glücks (das ist ebenfalls Gedanke der eudämonistischen Ethik).

3. Die Erfüllung des menschlichen Glücksstrebens im Glauben an Gott; die Glückseligkeit besteht in Gott.

Damit macht er den aristotelischen Ansatz für das Christentum passend (ein Vorgang, der sein Denken insgesamt kennzeichnet). Thomas schreibt: „Die Glückseligkeit ist nämlich das vollkommene Gut, das das Streben gänzlich erfüllt. Es wäre sonst nicht das letzte Ziel, wenn noch etwas Erstrebenswertes übrig bliebe.

Das Objekt des Willens, das heißt des menschlichen Strebens, ist das allgemeine Gute, so wie das Objekt des Intellekts das allgemeine Wahre ist. Daher ist klar, dass nichts anderes als das allgemeine Gute den Willen des Menschen zur Ruhe bringen kann. Dieses findet sich nicht in etwas Geschaffenem, sondern allein in Gott, denn jedes Geschöpf hat Gutsein nur durch Teilhabe. Folglich beseht die Glückseligkeit des Menschen allein in Gott“ (Summa theologica, I-II q. 2 a. 8).

Thomas von Aquin bringt Freiheit – verstanden als „Freiheit zum Guten“ – und Glückseligkeit zusammen, indem er die aristotelische Verbindung von Glück und Moral anthropologisch begründet: Das Streben nach dem Glück und dem Guten sind verschiedene Ausdrücke der einen menschlichen Natur.

Das natürliche Sittengesetz ist somit ein inneres, es ist dem Menschen in Herz und Verstand geschrieben, auch wenn es sich in äußerer Gebotsform ausdrücken lässt, wie etwa in der Goldenen Regel. Die Natur des Menschen weckt die Tugenden und liefert damit die Bedingung der Einsichtsmöglichkeit in die Gültigkeit der moralischen Regeln, die nicht vermittelt, gelernt und befolgt werden könnten, wenn nicht im Menschen die entscheidende Triebkraft ihrer Anerkennung läge. Die anthropologische Betrachtung und die Bewusstmachung, was der Mensch ist, geht damit der Ethik voraus.

Thomas identifiziert als Grundlagen des natürlichen Sittengesetz zentrale Neigungen der natura humana, die Neigungen zum Guten, zum Lebenserhalt, zur Sexualität, zur Wahrheit und zum Leben in Gemeinschaft. Hier zeigt sich, was das Glück des Menschen inhaltlich ausfüllt. Grundsätzlich kann damit für die christliche Ethik eine Rückbesinnung auf die aristotelisch-thomistische Tradition des Strebens nach Glück und dem Guten und eine Abkehr von pietistischer Gebotstreue angeregt werden.

Dies bedeutet aber keine Naturalisierung der Ethik oder Aufhebung der Moraltheorie durch den Fehlschluss vom Sein auf das Sollen, sondern die Notwendigkeit einer Klärung des Menschenbildes vor einem Diskurs über Werte und Sittlichkeit, ein Bewusstwerden, dass die Verinnerlichung des äußeren Gesetzes nur möglich ist, wenn das Gesetz wiederum Ausdruck der inneren Anlagen ist, d. h. letztlich die Erkenntnis, dass die Beziehung von Pflicht und Glücksstreben von letzterem ausgehen muss und auch ausgehen kann, da das Verlangen nach dem Guten und der Wahrheit jedem Menschen zu eigen ist, so wie das Streben nach Glück.

Damit fällt das Streben nach dem Glück, dem Guten und der Wahrheit in einem harmonischen Dreiklang zusammen, Gesetzestreue geschieht folglich aus innerem Antrieb, weil man das in der Norm geforderte Handeln schon aus eigener Einsicht für erstrebenswert hält. Das Sollen erweist sich nicht als Gegensatz, sondern als stimmiger Ausdruck des Wollens, zumindest soweit der Wille nicht auf Triebe, spontane Wünsche und Neigungen beschränkt bleibt, sondern diese Gefühle reflektiert und zu weitsichtigen, gereiften Entscheidungen fähig ist. Harry Frankfurt prägte zur Differenzierung der beiden Willensarten den Begriff der „Volation erster und zweiter Ordnung“, der den Wunsch nach unmittelbarer Triebbefriedigung von der kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit den Folgen der Wunschrealisation unterscheidet. Wer etwa eine Diät macht, kann trotz des großen Wunsches, das Körpergewicht zu reduzieren, den spontanen Wunsch haben, ein Stück Sahnetorte zu essen.

Dieses wäre eine Volation erster Ordnung, jenes eine Volation zweiter Ordnung. Insoweit erzeugt das pflichtbewusste Regelfolgen die tiefe Freude, die das Glück des Menschen ausmacht und damit seinem natürlichen Glückstreben gerecht wird. Erst die Befolgung des Gesetzes (Sollen) löst damit die Hoffnung auf das eigene Glück (Streben) ein. Glück wird somit beschreibbar als „Übereinstimmung von indikativischer und imperativer Bestimmtheit des Selbst“, wie es Johannes Drescher ausdrückt.

Interessanterweise wird dieses Menschenbild in Thomas’ natura humana heute in diesem Sinne von Befunden der Psychologie und Neurobiologie gestützt. Während das Konzept der kognitiven Dissonanz des Psychologen Leon Festinger ein Gefühl der Freudlosigkeit als Folge moralischen Fehlverhaltens beschreibt, was darauf verweist, dass wir von Natur aus im Einklang mit unseren Wertüberzeugungen zu handeln prädestiniert sind und jede Abweichung zunächst uns selbst stört, bemerkte der Soziobiologe Eckart Voland in einem Streitgespräch mit dem Theologen Eberhard Schockendorff: „Auch ohne die Bergpredigt oder Kant gelesen zu haben, können Menschen unter Einsatz enormer persönlicher Kosten anderen das Leben retten. Es gibt Impulse in uns, die uns zu einem Verhalten zwingen“.

Die Rehabilitierung des Glücks in der Moraltheorie gehört zu den wichtigsten, aber auch zu den schwierigsten Aufgaben der philosophischen Ethik. Wichtig, weil es ohne Glück nicht geht, schwierig, weil es leicht zu Missverständnissen kommt, wenn im Züge der allgemeinen Ökonomisierung des Lebens nicht hinreichend genau zwischen lucky und happy, zwischen fortuna und felicitas unterschieden wird.

Dann droht das persönliche Glücksstreben allgemeine Gebote der Sittlichkeit zu unterlaufen. Der Weg zum Glück in der Ethik führt also über Festinger und Frankfurt zu Thomas von Aquin, zum Eintrag des Glücks in die natürliche Moralität des Menschen. Sein Ansatz lässt sich durchaus säkularisieren: Wer die Glückseligkeit nicht in Gott zu erkennen vermag, die oder der muss eben etwas anderes als das höchste Gut anstreben, um glücklich zu werden. Voraussetzung: Es muss sich wirklich um ein „Gut“ handeln. Sonst klappt das nicht, mit dem Glück in der Ethik.

#glück#ethik#dr. bordat#moral#kant#thomas von aquin#harry frankfurt#wille#handlungsfreiheit#moderne gesellschaft#aktuell

1 note

·

View note

Text

Der Wettstreit religiöser Länder mit der säkularen Welt

Friedlichkeit, Zufriedenheit, Ehrlichkeit und sozialer Fortschritt auf dem Prüfstand Nicht religiös --> ... --> ... Im einundzwanzigsten Jahrhundert gibt es weltweite Daten zu fast allen Aspekten des menschlichen Lebens. Wir können zum Beispiel – meist durch eine kurze Recherche im Internet – recht einfach herausfinden, wie hoch das Durchschnittseinkommen in diesem oder jenen Land der Welt ist, wie hoch die Bevölkerungsdichte oder der Grad der Alphabetisierung. Durch diese vielen internationalen Statistiken kann man heutzutage auch eher religiöse Länder mit säkularen Ländern vergleichen. Menschen aus religiösen Ländern äußern sich ja oft kritisch über jene Menschen, die sich selbst als nicht gläubig bezeichnen. Es gibt in manchen religiösen Gruppierungen sogar einen Hass auf die Ungläubigen. Aber ist diese kritische Sichtweise auf säkulare Länder und Nicht-Gläubige begründet? Oder, anders gefragt: Erfüllen Religionen, speziell wenn sie durch religiöse Politiker und Politikerinnen propagiert werden, die typischen Versprechen, die Religionen geben: dass das Land friedlicher wird, dass das Leben besser wird durch Religiosität, dass religiöse Menschen ehrlicher sind und letztlich auch: dass religiöse Menschen glücklicher sind? Es ist ja nicht zu übersehen, dass es auch große Migrationsbewegungen aus eher religiösen Ländern in säkulare Länder gibt, was wohl dadurch zu erklären ist, dass diesen Migrantinnen und Migranten ein Leben dort besser vorkommt. Ich möchte sowohl religiöse als auch konfessionslose Menschen einladen, sich ein paar weltweite Daten anzusehen, die Antworten auf vier Fragen geben können: - Sind religiöse Länder wirklich friedlicher? Ist das Alltagsleben wirklich gewaltfreier? (Diese Frage stellte übrigens schon Viktoria Rationi in ihren Publikationen) - Sind Menschen in religiösen Ländern ehrlicher? - Gibt es eine positive Entwicklung der Lebensumstände in religiösen Ländern? (Wird das Leben besser?) - Sind Menschen in religiösen Ländern glücklicher? Ich rege diese Diskussion nicht deshalb an, weil ich religiöse Menschen kritisieren will, sondern weil ich als Friedensforscher mit Besorgnis und auch Trauer regelmäßig Daten über verschiedene Formen der Gewalt in den Ländern der Welt sehe, die in religiösen Ländern oft höher sind als in säkularen Ländern. Friedlichkeit. Der wichtigste internationale Index zur Friedlichkeit der Länder der Welt ist der Global Peace Index, der jedes Jahr vom Institute for Economics and Peace im Internet veröffentlicht wird. Wenn es um die Erforschung der Ursachen von Kriegen geht, werden natürlich historische und politische Entwicklungen in den betreffenden Regionen genannt, quasi als Begründung: hier „musste“ ja eine Partei zu den Waffen greifen. Ich denke jedoch, dass für Menschen, die einer Religion angehören die sich als friedlich bezeichnet, der Grundsatz der Gewaltfreiheit auch bei nationalen und internationalen Konflikten gelten muss: Diese Menschen werden alles versuchen, einen Konflikt durch Verhandlungen, gewaltfreien Widerstand, Embargos … zu lösen, jedoch nicht mit Bomben, Panzern und Gewehren. Gewaltfreiheit, die Ablehnung von Gewalt innerhalb eines Landes. Wer meine bisherigen Artikel gelesen hat weiß, dass ich die Ursachen für Kriege in einer Kultur der Gewalt sehe, die in manchen Ländern der Welt vorherrscht und sich darin zeigt, dass de facto viele Formen der Gewalt gesetzlich nicht verboten sind. Auch diese Informationen kann man sich selbst im Internet ansehen, und viele religiöse Menschen werden möglicherweise erstaunt sein, dass das Verbot aller Formen von Gewalt vor allem in säkularen Ländern existiert: - Ist das Schlagen von Kindern (die Körperstrafe) in der Kindererziehung (oder sogar: im Strafvollzug und bei der Inhaftierung von Kindern) noch erlaubt? Quellen: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. - Ist das Schlagen von Frauen (häusliche Gewalt) und die Vergewaltigung in der Ehe noch erlaubt? Quellen: Worldbank | Georgetown Institute for Women, Peace and Security Index - Wird die Todesstrafe noch praktiziert? Quellen: statista | amnesty international - Ist die Folter noch erlaubt? Quellen: Weltorganisation gegen Folter (OMCT) - Ist Gewalt gegen Homosexuelle / LGBTIQ+ Personen erlaubt? Quellen: European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - Ist körperliche Bestrafung im Strafvollzug erlaubt? Quellen: idebate Als Friedensforscher vertrete ich die Ansicht, dass die Welt nur dann nachhaltig friedlich werden kann, wenn alle Formen der Gewalt weltweit verboten werden, insbesondere die Gewalt in der Kindererziehung, denn eine gewaltfreie Kindheit ist das psychologische Fundament friedlicher Gesellschaften. Ich nenne diese Strategie übrigens "Peace Mainstreaming". Ehrlichkeit. Sind Menschen in religiösen Ländern ehrlicher? Eine Antwort auf diese Frage liefert der Korruptionsindex (Corruption Perceptions Index). Sozialer Fortschritt. Ein sehr umfassender Index dazu ist der Social Progress Index. Er umfasst Daten zur Qualität des Gesundheitssystems, der Bildung, Trinkwasser und so weiter. Es geht hier also nicht um den ökonomischen Fortschritt, sondern um eine Verbesserung der Lebensqualität. Glück / Zufriedenheit. Sind Menschen in religiösen Ländern glücklicher? Jedes Jahr wird – aufgrund von weltweiten Umfragen – der World Happiness Report veröffentlicht. Er liefert einen Eindruck zur Lebenszufriedenheit in den Ländern der Welt. Die genannten Statistiken könnten also eine Antwort – oder zumindest Tendenzen – zu vier wichtigen Lebensbereichen liefern, anhand derer man religiöse Länder mit säkularen Ländern vergleichen kann. Jeder, der sich diese Statistiken angesehen hat (die sich in den kommenden Jahren sicher noch verändern werden – vielleicht kommen auch neue Statistiken dazu), kann eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden: Wer hat die Nase vorne beim Wettlauf der säkularen Welt mit den religiösen Ländern um die Themen Friedlichkeit und Gewaltfreiheit, Ehrlichkeit, sozialen Fortschritt und Glück? Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass dieser Artikel aus meiner Perspektive als Friedensforscher und als Aktivist für eine gewaltfreie Kindheit (SDG 16.2.) und den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt (SDG 5.2 – ich bin ein Unterstützer der White Ribbon Kampagne) entstanden ist. Es ist für mich sehr traurig und erschreckend zu sehen, dass die Gewalt gegen Kinder und Frauen in religiösen Ländern oft höher ist als in säkularen Ländern, aber natürlich sind auch alle anderen Formen von Gewalt, die ich in meiner „Culture of Violence Scale“ genannt habe, schrecklich. Dieser Artikel soll vor allem Diskussionen anregen: Zwischen religiösen Menschen (auch unterschiedlicher Religionen), zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen, und zwischen religiösen Menschen und ihren religiösen Führungspersönlichkeiten. Für all jene religiösen Menschen, die sich die Frage stellen, ob es eine positive nichtreligiöse Denkschule gibt möchte ich auf den Humanismus hinweisen, der sich für Rationalität und Vernunft einsetzt. Denn unabhängig von religiösen Geboten ist es einfach vernünftig, gewaltfrei zu leben, weil es menschliches Leid vermeidet. Und es zeugt von einem Mangel an Empathie Gewalt zuzulassen, wenn man sieht, dass Menschen darunter leiden. Und wer es noch nicht wusste: es gibt an manchen Universitäten schon eine Säkularitätsforschung: man findet sie im Internet unter dem Suchbegriff „Secular Studies“. In den Büchern von Phil Zuckerman, Ryan T. Cragun, Isabella Kasselstrand (u.a.) kann man nachlesen, wie es sich in säkularen Gesellschaften lebt. Derartige Fakultäten sollte es auch im deutschen Sprachraum geben. Read the full article

0 notes

Text

Vergeblich ist die Mühe eines jeden Menschen - das sinnerfüllte Leben zu erreichen. Vergeblich alle Religiosität und alle guten Werke - um mit Gott in Verbindung zu treten. Vergeblich alle Gottsuche in der Natur und Philosophie.

Der Weg zu Gott ist hoffnungslos verbaut. Und der Mensch spürt das. Deswegen hat er keinen Frieden. Bewusst oder unbewusst begibt sich der Mensch auf die Suche nach Gott.

Die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies quält ihn. Mit aufopfernder Energie und unermüdlicher Anstrengung versucht er - die Trennung zwischen sich und Gott irgendwie zu überwinden.

Der Mensch trägt die Spuren der Schöpferhand Gottes. Zu ihm hin ist er erschaffen. Nicht Selbstfindung und Selbstzweck sind sein Lebensziel.

Der Sinn des Daseins liegt allein in Gott.Wer nach dem Sinn des Lebens fragt - kommt an der Gottesfrage nicht vorbei. Er wird sie stellen. Irgendwann.Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt.(Prediger 3:11)

0 notes

Text

Pioniere des Sex

Dr. Ruth Westheimer ist am 12. Juli 2024 gut 96jährig gestorben, und sie war die witzigste Frau, die offen über alle Themen der Sexualität auch im Radio, sogar in Bayern2 sprechen konnte, wo doch unsere alte und so manche “neue” Religiosität so lastend über allen moralischen Beurteilungen vor allem der Anderen liegt. Ein gutes Teil der deutschen Mentalität dürfte noch vom herrschsüchtigen…

0 notes

Text

📚 Leseempfehlung für nordafrikanische Weltliteratur! 🌍✨

Tauche ein in die faszinierende Welt der nordafrikanischen Literatur, die durch ihre reichen kulturellen, historischen und sozialen Themen einen bedeutenden Platz in der Weltliteratur eingenommen hat. Diese Werke bieten tiefgründige Einblicke in das Leben und die Erfahrungen der Menschen Nordafrikas.

1. Naguib Mahfouz – „Die Kinder der Straße“ (Children of the Alley)

📖 „Die Kinder der Straße“ ist ein epischer Roman, der die Geschichte einer Ägyptischen Familie über mehrere Generationen hinweg erzählt und die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen Ägyptens widerspiegelt. Mahfouz greift tief in die Philosophie und Religiosität des Landes ein.

📖 „Palast der Sehnsüchte“ (Palace of Desire) – Ein weiteres Werk, das sich mit der Veränderung der ägyptischen Gesellschaft im Kontext der politischen und sozialen Bewegungen befasst.

Warum du ihn lesen solltest:

Mahfouz, Nobelpreisträger für Literatur, ist ein Meister des epischen Erzählens und bekannt für seine tiefgründigen Darstellungen der ägyptischen Gesellschaft und ihrer Konflikte.

2. Tahar Ben Jelloun – „Die Nacht der Lichter“ (The Night of Lights)

📖 „Die Nacht der Lichter“ ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die die gespaltene Identität und die Kämpfe der nordafrikanischen Einwanderer in Europa behandeln. Es geht um Verlust, Migration und die Suche nach Zugehörigkeit in einer fremden Gesellschaft.

📖 „Der Hl. Jäger“ (The Sacred Hunter) – Ein weiteres Werk, das sich mit den dunklen und mystischen Elementen der nordafrikanischen Kultur auseinandersetzt.

Warum du ihn lesen solltest:

Ben Jelloun ist bekannt für seine profound und berührenden Erzählungen über Migration, Tradition und moderne Herausforderungen der nordafrikanischen Welt.

3. Albert Memmi – „Der Herr und der Sklave“ (The Master and the Slave)

📖 „Der Herr und der Sklave“ untersucht die kolonialen Strukturen in Tunesien und die psychologischen Auswirkungen der Kolonialisierung auf beide, den Kolonisator und den Kolonisierten. Es geht um Identität, Verlust und die Krise der modernen Gesellschaften.

📖 „Die Unschuld des Henkers“ (The Innocence of the Executioner) – Ein weiteres Werk, das sich mit den Themen Macht, Unterdrückung und Gerechtigkeit beschäftigt.

Warum du ihn lesen solltest:

Memmi ist ein führender sozialpsychologischer Schriftsteller, der die psychologischen Auswirkungen von Kolonialismus und die Herausforderungen von Identität meisterhaft beleuchtet.

4. Leila Aboulela – „Die Löwen von Bagdad“ (The Lions of Baghdad)

📖 „Die Löwen von Bagdad“ ist ein magischer und poetischer Roman, der die Erlebnisse von Löwen im Zoo von Bagdad während der Invasion im Irak beschreibt. Es geht um Kriegsfolgen, Überlebensinstinkte und die Veränderung von Identität inmitten eines Konflikts.

📖 „Das Geheimnis der Schmetterlinge“ (The Secret of the Butterflies) – Ein weiteres Werk, das sich mit den politischen und sozialen Themen der arabischen Welt befasst.

Warum du sie lesen solltest:

Aboulela ist bekannt für ihre poetische Erzählweise und für ihre Fähigkeit, Menschen und Tierwelten miteinander zu verbinden, um tiefgehende Menschheitsfragen zu stellen.

5. Hanan al-Shaykh – „Das Geheimnis der Dame“ (The Secret of the Lady)

📖 „Das Geheimnis der Dame“ ist eine fesselnde Geschichte über eine kulturübergreifende Liebe zwischen einer arabischen Frau und einem westlichen Mann, die mit den Herausforderungen der Tradition und der gesellschaftlichen Normen der arabischen Welt konfrontiert ist.

📖 „Die weibliche Freiheit“ (The Female Freedom) – Ein weiteres Werk, das sich mit der Macht der Frauen und deren Befreiung in der arabischen Welt beschäftigt.

Warum du sie lesen solltest:

Al-Shaykh ist bekannt für ihre starken weiblichen Figuren und kulturellen Konflikte, die tief in die arabische Gesellschaft und ihre Veränderungen eindringen.

6. Kamel Daoud – „Der Fall Meursault“ (The Meursault Investigation)

📖 „Der Fall Meursault“ ist eine moderne Neufassung von Camus’ „Der Fremde“, die sich mit den nachwirkenden kolonialen und sozialen Konflikten in Algerien nach der Unabhängigkeit beschäftigt. Es geht um Gerechtigkeit, Vergangenheit und die Moral in einer postkolonialen Welt.

📖 „Der Schatten der Berge“ (The Shadow of the Mountains) – Ein weiteres Werk, das sich mit den politischen und historischen Dilemmata der Gesellschaft auseinandersetzt.

Warum du ihn lesen solltest:

Daoud ist ein talentierter moderne arabischer Autor, dessen Werke die psychologischen und gesellschaftlichen Themen der postkolonialen arabischen Welt behandeln.

Warum du diese Werke lesen solltest:

Die nordafrikanische Literatur bietet faszinierende und tiefgründige Einblicke in die kulturellen, politischen und sozialen Herausforderungen der arabischen Welt. Diese Werke beleuchten die Themen Identität, koloniale Vergangenheit, Kriegsfolgen und die Veränderungen in den modernen Gesellschaften.

📖 Lass dich von der faszinierenden Welt der nordafrikanischen Literatur verzaubern und entdecke die Werke dieser außergewöhnlichen Schriftsteller!

©️®️CWG, 26.02.2025

#NordafrikanischeLiteratur #Weltliteratur #LesenIstLeben #Bücherliebe #TaharBenJelloun #AlbertMemmi #LeilaAboulela #HananAlShaykh #KamelDaoud #Literaturempfehlung #Bücherwelt #cwg64d #cwghighsensitive #oculiauris

0 notes

Text

Ich fordere den deutschen Bundestag auf, der gestiegenen antisemitischen Bedrohungslage in unserer Gesellschaft, mit einer Ergänzung des Merkmalbezugs "Antisemitismus" im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz entgegenzutreten, um Jüdinnen_Juden umfänglichen Schutz über unsere Gesetzeslage zu gewährleisten zu können.

Warum ist das wichtig?

Jüdinnen_Juden sehen sich in unserer Gesellschaft mit umfassenden Bedrohungslagen konfrontiert, werden zusehends aus öffentlichen Räumen verdrängt und dort nicht selten psychisch und physisch angegriffen, wie u.a. aktuelle Fallzahlen von RIAS belegen. Die deutsche Zivilgesellschaft reagiert nach Jahren mit zahlreichen Großdemonstrationen auf den Rechtsruck in unserer Gesellschaft.

Antisemitismus befindet sich aber in allen gesellschaftlichen Milieus und hat eine lange anhaltende Kontinuität in unserer Kultur, welche in der Öffentlichkeit oft noch zu wenig beachtet wird. Weder lässt sich der Antisemitismus unter Rassismus subsumieren und damit unerwähnt bleiben, noch stellt der inzwischen offen zur Schau getragene israelbezogene Antisemitismus eine demokratische Meinungsäußerung dar und auch die antisemitisch motivierte Schuldabwehr ist hierzulande keine unbedeutende Ausnahme.

Die mediale Öffentlichkeit als auch Zivilgesellschaft lassen es recht häufig an Sensibilität und Kritik in solchen Fragen mangeln und verfügen über unzureichende Kritikfähigkeit und Sensibilität für das antisemitische Ressentiment, wodurch Jüdinnen_Juden von der Solidarität durch die Gemeinschaft nicht selten ausgeschlossen bleiben.

Diese mangelnde Sensibilisierung spiegelt sich auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wider, welches Bürgerinnen*Bürger vor Diskriminierung schützen soll. Hierbei gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen den gegenwärtigen Formen antisemitischer Alltagserfahrungen und deren Erfassung durch das AGG. Da das AGG als das zentrale Erfassungsinstrument für Diskriminierungserfahrungen im Alltag dient, etwa durch spezialisierte Beratungseinrichtungen, ist diese Tatsache von zentraler Bedeutung, damit Jüdinnen_Juden sich in Deutschland sicher fühlen können.

Eine eindeutige Definition von jüdischen Identitäten ist jedoch zu komplex, um durch die bislang verankerten Merkmalskategorien im AGG abgebildet werden zu können, was für gravierende Lücken in unserer Gesetzeslage sorgt.

Eine Erfassung von Diskriminierung über die Merkmale "Herkunft" und "Religion" greift hierbei deutlich zu kurz. Jüdinnen_juden lassen sich sowohl als Volk, als auch als Religionsgemeinschaft definieren, aber nicht einseitig zuordnen. Jüdische Identität wird sowohl über kulturelle Tradierungen, als auch über die Abstammung (in orthodoxer Tradition über die Mutter) in ihrer Identität geformt. Anhand der Zugehörigkeit zum Judentum lassen sich also keine haltbaren Rückschlüsse zu den Merkmalen der Religiosität oder Herkunft erfassen.

Doch der viel wichtigere Punkt liegt darin begründet, dass Antisemitismus nicht in den Eigenschaften von (vermeintlichen) Jüdinnen_Juden begründet liegt, sondern in den Bedürfnissen und Eigenschaften auf der Seite der Antisemit*innen. Die zugehörigen Motivlagen gehen weit über die oben genannten Merkmale hinaus. Vielmehr sind sie Ausdruck eines emotional / ideologisch motivierten Weltanschauungsmodells, welches unabhängig von der realen Existenz von Jüdinnen_Juden sich entwickelt. Häufig geht dies mit einer Form von Entlastung über eine manichäisch geprägte Komplexitätsreduktion und monokausalen Verschwörungsglauben, sowie der Abwehr von Eigenverantwortung, Widersprüchen und Unsicherheiten einher. In dieser Wahrnehmung gilt "der Jude" als psychisch aufgeladene Projektionsfläche für alles als jüdisch bzw. negativ wahrgenommene an der Moderne, wie z.B. Aufklärung, Liberalismus, Demokratie, (Finanz-)kapitalismus und Globalisierung. Das antisemitische Ressentiment wird aber nicht nur von Menschen mit einem geschlossenen Weltbild propagiert, sondern auch von Akteur*innen welche kulturell tradierte Stereotype (z.B. allmächtige Strippenzieher, Kindermörder, Brunnenvergifter, einflussreiche Eliten mit finsteren Plänen, Kriegstreiber u.v.m.) verinnerlicht haben.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass zahlreiche diskriminierende Äußerungen, etwa im Netz oder bei öffentlichen Veranstaltungen, häufig nicht direkt an eine bestimmte Person gerichtet sind. So lassen sich zwar auf Demonstrationen und Reden oft antisemitisch aufgeladene Parolen und Feindbilder durch Monitoring und Forschung nachweisen, die als Diskriminierung, Belästigung, Beleidigung ihren Zweck erfüllen, sich aber nicht eindeutig einer Person zuordnen lassen. Wie verhält es sich, wenn im Alltag "Du Jude" als eine Beleidigung geäußert wird? Hierbei handelt es sich sehr wohl um eine antisemitische Aussage, da sie an kulturell verankerte, negative Stereotype, als auch abwertende Vorstellungen von "dem Juden" appelliert und sie reproduziert. Häufig geschieht dies über zahlreiche etablierte Codes und Chiffren (siehe Stereotype), da der offene Antisemitismus noch immer geächtet ist. Die häufig emotional aufgeladenen und fixierten, faktrenresistenten und antidemokratischen antisemitischen Äußerungen werden jedoch immer häufiger vom Publikum verstanden und entladen sich immer wieder gewaltvoll von Aussagen, Sachbeschädigungen bis hin zum Terrorismus in den Lebensrealitäten von Jüdinnen_Juden widerspiegelt. Diese Feindschaft kann sich ebenso kollektiv gegen alles (vermeintlich) jüdische, wie z.B. den als jüdisches Kollektiv wahrgenommenen Staat Israel richten.

Da das AGG als zentrales rechtliches Instrument bei der Bekämpfung von Diskriminierung den Betroffenen in diesen und weiteren Fragen lediglich einen unzureichenden Schutz gewährt, werden über diese Lücken zahlreiche Diskriminierungspotenziale ermöglicht.

Ein Beispiel, wie es auch anders gehen könnte, stellt das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz dar, welches in §2 von "rassistischen und antisemitischen Zuschreibungen" spricht. Eine solche Formulierung hat gleich mehrere Vorteile. Auf diese Weise sind sämtliche antisemitischen Ausdrucksformen abgedeckt und der Betroffenenschutz kann maßgeblich erweitert werden. Zudem wird über den Terminus "Zuschreibung" der Problemgehalt präzise erfasst, statt ihn zu bagatellisieren oder reproduzieren.

0 notes

Text

Toleranz für alle – außer für religiöse Menschen?

Tichy:»„Vier von fünf Menschen können ihre Religion oder Weltanschauung nicht uneingeschränkt ausüben (…)“, so lässt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verlauten. Eine bedrückende Aussage: Während im areligiösen globalen Westen viele Menschen von ihrem Recht auf Freiheit von Religion Gebrauch machen, gerät aus dem Blickfeld, dass Glaube und Religiosität zu den grundlegenden menschlichen Regungen Der Beitrag Toleranz für alle – außer für religiöse Menschen? erschien zuerst auf Tichys Einblick. http://dlvr.it/TFLrm0 «

0 notes