#Regine Ehleiter

Explore tagged Tumblr posts

Text

mirtha dermisache: an exhibit in berlin, 7 June - 11 august 2024 (see the online pdf)

here’s the pdf: https://www.temporal-communities.de/explore/pdf-explore/exhibition-mirtha-dermisache-broschuere.pdf ________________________________________________________ The exhibition ‘Mirtha Dermisache: To Be Read’ is a collaborative project between the Cluster of Excellence ‘Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective’ of the Freie Universität Berlin and A—Z Space for…

View On WordPress

#000000#A—Z Space for Experimental Graphic Design#Anja Lutz#asemic#asemic writing#asemics#Freie Universität Berlin#Legado Mirtha Dermisache#Mirtha Dermisache#Mirtha Dermisache: To Be Read#oxfordberlin#pdf#Regine Ehleiter#scrittura asemica#Temporal Communities

0 notes

Text

Ephemera Cabinets: Postcards from the 60s, 70s to today 30. May 2024, 7pm Exhibition / Ausstellung: 30. May – 1. June 2024 Fr. 11am–6pm / Sa. 11am–4pm

From the 1960s and 70s to the present day, postcards have continued to serve as a medium for contemporary artistic expression, especially in reference to the Fluxus movement. The act of sending and receiving these cards retains its analog charm in our digital age. Artists Claudia de la Torre, Rahel Zoller and curator Regine Ehleiter will bring their unique collections and perspectives, reevaluating artists’ cards as miniature exhibition spaces for contemporary interpretation.

0 notes

Text

Anna Gölz: Franz Thalmair, „VIE 02/01/17 – 03/31/17 TYO“, 2019 (Kurztext 9, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter)

Anna Gölz: Franz Thalmair, „VIE 02/01/17 – 03/31/17 TYO“, 2019 (Kurztext 9, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter)

„VIE 02/01/17 – 03/31/17 TYO” – der Titel dieser Künstlerpublikation setzt sich aus den Flugdaten einer zweimonatigen Reise von Wien nach Tokio zusammen. Für die handliche kleine Publikation, die 2019 im Berliner Revolver-Verlag erschien, sammelte der Wiener Kurator Franz Thalmairin Japan diverses grafisches Material, das er nach seiner Rückkehr fotokopierte, neu arrangierte und Seite für Seite…

View On WordPress

2 notes

·

View notes

Photo

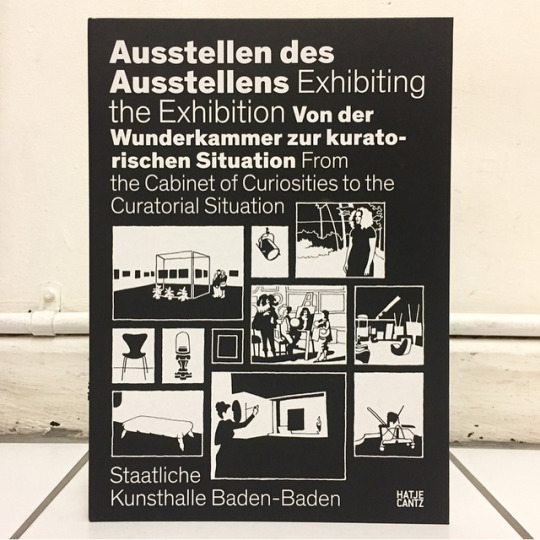

NEW IN THE BOOKSHOP: EXHIBITING THE EXHIBITION - FROM THE CABINET OF CURIOSITIES TO THE CURATORIAL SITUATION (2018) • Exhibiting the Exhibition investigates the history of exhibiting up to the present day. The show at the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden begins with predecessors to the modern museum and early art collections, then moves on to twentieth-century exhibition methods and the curatorial positions of today. The catalogue expands upon the exhibition concept: instead of photographing the exhibits for publication, various illustrators were hired to draw them, so that the book itself becomes an entirely independent instrument of “display.” • Besides the essays and interviews, the volume features works by John Bock, Mariana Castillo Deball, Andrea Fraser, Jeppe Hein, Julian Irlinger, Friedrich Kiesler, Louise Lawler, El Lissitzky, Karin Sander, Sebastian Thewes, Kaari Upson, Pae White, Fred Wilson, and many others. • With a conversation between Bénédicte Savoy and Johan Holten. • Texts by Beatrice von Bismarck, Regine Ehleiter, Stefanie Heraeus, Johan Holten, Moritz Scheper. • Available via our website and in the bookshop today. • #worldfoodbooks #exhibitingtheexhibition #hatjecantz (at WORLD FOOD BOOKS)

2 notes

·

View notes

Text

Hinter dem Künstlerbuch „Die Ausstellung“ verbirgt sich ein konzeptuelles kuratorisches Projekt der beiden Kölner Künstler Alexander Basile und Alwin Lay.[1] Das Buch ist die „Dokumentation, Präsentation und Repräsentation einer Ausstellung“, die vom 23. August bis zum 20. September 2014 im Düsseldorfer Ausstellungsraum KIT – Kunst im Tunnel stattfand. 19 Künstler*innen wurden eingeladen, über einen Zeitraum von vier Wochen die Ausstellungsräume temporär zu nutzen: Ihre Arbeiten wurden nacheinander aufgebaut, ausgestellt und wieder abgebaut. Besucher*innen konnten die einzelnen Etappen beobachten, die Transformation der Ausstellung miterleben sowie am Ende auch dem ungewöhnlichen Abschluss des Projekts beiwohnen: Am letzten Tag wurde die Publikation fertig produziert und mit ihrer Präsentation im KIT zugleich die „Eröffnung“ einer vollständigen Variante der Ausstellung im Katalog zelebriert.

Die Covergestaltung des Katalogs wirkt vertraut clean: Weißer Hintergrund, schwarze Schrift und eine Fotografie schmücken das Cover. Erst auf den zweiten Blick werden Besonderheiten deutlich: Die Fotografie zeigt einen leeren Gang und nicht, wie zu erwarten, eine der ausgestellten Arbeiten. Die beiden titelgebenden Wörter sind durch eine lange horizontale Linie voneinander getrennt und verstärken den Eindruck einer durch Imagination der Leser*innen zu füllenden Leerstelle. Das Inhaltsverzeichnis gibt weitere Einblicke in das Konzept von Ausstellung und Katalog: Hinter den Namen der 19 Künstler*innen einzeln aufgelistet findet sich jeweils eine Zeitangabe. Bei manchen ist lediglich ein einziger Tag verzeichnet, bei anderen eine kurze Zeitspanne. Sie zeigt an, in welchem Zeitraum jeweils im KIT welche Arbeit aufgebaut, dokumentiert und wieder abgebaut wurde. Niemals waren alle Arbeiten gleichzeitig in den Ausstellungsräumen zu sehen. Erst der Katalog macht sie auf einmal sichtbar und vermittelt einen Eindruck vom Gesamtprojekt. Er wird dadurch selbst zu einer Ausstellung, die es im KIT in dieser zeitlichen Synchronizität nie gab.

Diese Erkenntnis sowie die Frage nach der Definition einer Ausstellung werden in einem Manifest gleich zu Beginn der Publikation verhandelt. Kurze prägnante Sätze, wie „Die Ausstellung kann so eigentlich gar nicht funktionieren“ oder „Die Ausstellung ist die Projektion ihrer Möglichkeiten“ regen zum Nachdenken darüber an, was eine Ausstellung sein muss oder alles sein kann.[2] Mehrfach thematisiert sich der Katalog als Ausstellung dabei selbst.[3] Bei den Aussagen bleibt offen, ob sie sich auf die Ausstellung in den Ausstellungsräumen oder auf den Katalog beziehen. Die Antwort ist wohl: beides. Denn nach Alexander Basiles und Alwin Lays Verständnis des Projekts schafft erst der Katalog die Ausstellung und geht damit über die reine Dokumentation hinaus, die üblicherweise in Ausstellungskatalogen zu finden ist.

Auch in der Gestaltung wird das Prinzip des Katalogs als Ausstellung weitergeführt: Die Fotografien und Ausstellungsansichten der Arbeiten wurden nicht etwa direkt auf das Papier gedruckt, sondern als Bilder eingeklebt. Lediglich ein Klebestreifen hält die Motive auf den Seiten fest. Es wäre ein leichtes, diese herauszunehmen und sie anders anzuordnen, weg zu lassen oder neu zu kombinieren. Zwar sind die eingeklebten Bilder primär der Tatsache geschuldet, dass der Katalog anders wohl kaum rechtzeitig hätte vorliegen können, dies lässt sich allerdings auch als Anspielung auf die prozessuale Präsentation im KIT lesen. Die fortlaufende Transformation der Ausstellung wird so gewissermaßen im Katalog reproduziert und nachempfunden.

Am Ende der Publikation finden sich Texte verschiedener Autor*innen, die das Prinzip und die Fragestellung des Projekts „Die Ausstellung“ diskutieren und kontextualisieren. In diesem Zusammenhang zieht Baptist Orthmann in seinem Aufsatz einen sehr treffenden Vergleich, der Aufschluss darüber gibt, in welcher Tradition „Die Ausstellung“ steht. Er nennt die in Buchform realisierten Ausstellungen Seth Siegelaubs, der in den 1960er-Jahren verschiedene solcher Projekte entwickelte. Bei „Catalogue for the Exhibition“ von 1969 organisierte Siegelaub eine ebenfalls vierwöchige Ausstellung auf dem Gelände der Simon Fraser University im kanadischen Barnaby und ließ verschiedene Künstler konzeptuelle und performative Arbeiten für die Ausstellung erstellen.[4] Der Clou dabei war, dass diese Ausstellung nicht als Ausstellung kommuniziert und dementsprechend auch nicht besucht wurde. Erst mit der Präsentation des Katalogs am letzten Tag wurde die Ausstellung als Ganze öffentlich.

Alexander Basile und Alwin Lay, die mit Unterstützung des -1/MinusEins Experimentallabors der Kunsthochschule für Medien in Köln „Die Ausstellung“ konzipiert und realisiert haben, schreiben sich somit in eine Tradition von Ausstellungen in Buchform ein. Sie zeigen, dass die Vorstellungen darüber, was eine Ausstellung zu sein hat, was sie leisten kann und wie sich die Rolle der Rezipient*innen gestaltet, auch noch 50 Jahre später ungeklärt sind und sich in einem veränderbaren Prozess befinden, ganz wie „Die Ausstellung“ selbst.

[1] Online-Informationen zum Projekt „Die Ausstellung“ auf der Webseite des Künstlers Alexander Basile: http://alexanderbasile.com/news/69/DIE_+AUSSTELLUNG# [letzter Zugriff: 18.3.2020].

[2] Alexander Basile, Alwin Lay, „Manifest“, in: Die Ausstellung. Köln: König, 2014. S. 8-14, hier S. 9, 12.

[3] „Die Ausstellung ist even better than the real thing.“ Und „Die Ausstellung ist die perfekt kommunizierte Version ihrer selbst.“ Ebd., S. 11.

[4] Baptist Ohrtmann, „Ein Text zum Katalog der Ausstellung“, in: Ebd., S. 103-112, hier S. 103.

Jasmin Keller: Alexander Basile und Alwin Lay, „Die Ausstellung“, 2014 (Kurztext 8, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter) Hinter dem Künstlerbuch „Die Ausstellung“ verbirgt sich ein konzeptuelles kuratorisches Projekt der beiden Kölner Künstler Alexander Basile…

#Alwin Lay#Ausstellung#Jasmin Keller#Katalog#Künstlerbuch#Regine Ehleiter#Universität Hildesheim#White Cube

1 note

·

View note

Text

Schwarze serifenlose Schrift auf weißem Hintergrund, einzig der linksbündig am oberen Rand platzierte Titel „Kunsthalle Wien 1992-2017“ ziert das Cover dieser Künstlerpublikation von Samuel Bich. Die äußerst dezente Buchgestaltung erscheint ungewöhnlich. Sie wirkt gegen die Sehgewohnheit und erinnert durch ihre cleane, minimalistische Optik an einen White Cube.

Der weiße Umschlag wird durch eine Vielzahl farbiger Seiten im Inneren kontrastiert. Die Farben erscheinen in allen Mischtönen und Nuancen, wechseln und wiederholen sich in unregelmäßigen Abständen. Auf den ersten Blick lässt sich kein einheitliches Muster in der Abfolge erkennen. Ihnen ist gemeinsam, dass auf jeder Seite in einheitlichem Layout bestimmte Namen, Titel und Zeiträume genannt sind. Diese bauen chronologisch aufeinander auf und umfassen, wie es der Titel der Publikation vermuten lässt, die Jahre von 1992 bis 2017. Schnell tritt die Erkenntnis ein, dass es sich um eine Aufzählung aller Ausstellungen der Kunsthalle Wien im genannten Zeitraum handelt.

Mit dieser Einsicht versucht man dem Prinzip der Farbgebung auf die Spur zu kommen, sucht Ungenauigkeiten und wiederkehrende Veränderungen, vergleicht Farbnuancen, Titeln und Jahreszahlen, kommt aber zunächst zu keiner klaren Antwort. Gleichzeitig wächst die Neugier, mehr über die einzelnen Projekte zu erfahren. Darunter sind eine Vielzahl von Einzelausstellungen, wie zum Beispiel „Peter Senoner 7/5 2002 16/5 2002“. Blättert man zum Ende, so wird im letzten Eintrag folgende Ausstellung auf einer nunmehr weißen Seite aufgelistet: „Samuel Bich. Kunsthalle Wien von 1992-2017“ mit einer Dauer vom „8/11 2017“ bis zum „28/1 2018“. Hiermit endet die Sammlung und zeigt zugleich an, dass sich Samuel Bichs Projekt, indem es sich der Chronologie einreiht, selbst als eine „Ausstellung“ begreift.

„Kunsthalle Wien 1992-2017“ suggeriert damit, dass eine Ausstellung von Samuel Bich in der Kunsthalle Wien stattfand. Vergleicht man ihre Laufzeit mit der des vorletzten Eintrags, der Ausstellung „Publishing as an Artistic Toolbox: 1989–2017“, so fällt auf, dass beide identisch sind. Durch das scheinbar streng dokumentarische Konzept und die einheitliche Gestaltung bemerkt man erst auf den zweiten Blick, dass mit dieser Chronologie etwas nicht stimmt: Auf ein Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen sowie andere ordnende Merkmale wurde verzichtet. Erst ein kurzer Text im Impressum schafft Aufklärung: Das Buch befasse sich nicht mit der Institution Kunsthalle Wien als solche, sondern sei vielmehr aus einem Interesse für die „Ausstellung als Format“ hervorgegangen. Ein angegebener Internet-Link führt auf die Webseite der Kunsthalle Wien, ein digitales Archiv ermöglicht es, weiterführende Informationen zu aktuellen und vergangenen Ausstellungen zu erhalten. Auch den Farben, die den Ausstellungen auf den Seiten der Publikation zugeordnet sind, begegnet man hier in analoger Form wieder.

Samuel Bich interessiert sich sowohl für die Definitionen und Potenziale als auch für die Grenzen einer Ausstellung. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema zieht sich wie ein roter Faden durch seine bisherige Arbeit. Sie zeigt sich beispielsweise auch in „B Künstlerinnen und Künstler“, bei der er nach einem ähnlichen Prinzip vorging: Während er für „Kunsthalle Wien 1992-2017“ vergangene Ausstellungen auflistete, waren es in „B Künstlerinnen und Künstler“ die Namen und Titel von Publikationen, die in einem Regal der Universitätsbibliothek Berlin unter dem Buchstaben „B“ einsortiert wurden. Samuel Bich übertrug diese bibliothekarischen Daten in eine andere archivarische Präsentationsform. Als Buch können diese nun nicht nur in die Hand genommen, sondern sogar selbst wieder in das ursprüngliche Regal eingeordnet werden. Mit beiden Arbeiten schreibt sich der Künstler selbst in eine Sammlung oder ein Archiv ein. Die Präsentation in Buchform wird dabei vom Nebenschauplatz zum zentralen Gegenstand.

Für „Kunsthalle Wien 1992-2017“ überführt Samuel Bich das Archiv der Ausstellungen ins Buch und schafft noch einen weiteren Schritt: Durch die Selbsteinschreibung in die Chronologie wird sein Buch zugleich zur „Ausstellung“. Damit beschränkt sich diese letztlich auch nicht länger auf den angegebenen Zeitraum vom 8. November 2017 bis zum 28. Januar 2018, sondern erweitert die Ausstellung auf jeden beliebigen Moment, an dem die Publikation durchgeblättert wird.

Jasmin Keller: Samuel Bich, „Kunsthalle Wien 1992-2017”, 2017 (Kurztext 7, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter) Schwarze serifenlose Schrift auf weißem Hintergrund, einzig der linksbündig am oberen Rand platzierte Titel „Kunsthalle Wien 1992-2017“

#artist&039;s book#Aufsatz#Jasmin Keller#Künstlerbuch#Kunsthalle Wien#Regine Ehleiter#Samuel Bich#Universität Hildesheim#Wien

0 notes

Text

Anna Gölz: Fine Bieler, „A Rolling Stone Gathers No Moss”, 2015 (Kurztext 6, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter)

Anna Gölz: Fine Bieler, „A Rolling Stone Gathers No Moss”, 2015 (Kurztext 6, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter)

Fine Bieler hat mit „A Rolling Stone Gathers No Moss” eine etwa Din A4-große, 12-seitige Künstlerpublikation vorgelegt, die 2015 im Verlag Edizione-Multicolore erschienen ist. Der junge unabhängige Verlag, den sie als künstlerisches Projekt zusammen mit Dana Lorenzbetreibt, kommt aus Leipzig und dort, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, hat Fine Bieler auch Fotografie studiert. Ihre…

View On WordPress

#artist&039;s book#Dana Lorenz#Edizione Multicolore#Fine Bieler#Künstlerbuch#Regine Ehleiter#Universität Hildesheim

0 notes

Text

Grell-grüne Farbformen auf festem weißem Papier bestimmen den Buchumschlag von „Condition, Conditioning“ von Wenzel Stählin, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Fotografie studierte. Klappt man den diesen beidseitig auf, wird ersichtlich, dass sich diese Farbfläche noch einmal auf der Rückseite doppelt. Die wulstigen Erhebungen in der Struktur der grünen Farbformen weisen auf eine besondere Herstellung des Buchumschlags hin: So wurde dieser nicht einfach bedruckt, sondern tatsächlich grüne Farbe auf eine Hälfte des Kartons gegeben, sodass sich diese durch Zusammenklappen auf der anderen Hälfte des Umschlags wiederfindet. Dadurch ergibt sich eine symmetrische Farbform, die in ihrem Aufbau an ornamentale Strukturen oder auch die Tintenklecksdrucke eines Rorschachtests erinnert.

Angaben, wie die zum Titel und Autor dieses Buches, die üblicherweise auf dem Cover stehen, finden sich dadurch erst im Inneren. Ein kurzer Prolog auf der zweiten Seite hält nähere Informationen parat: Der Text verweist auf eine holländische Sicherheitsfirma, die Raub- und Greifvögel zur Abwehr „feindlicher Drohnen“ einsetzt. Mehr Kontext zu den diesen oder der Sicherheitsfirma wird nicht gegeben, dafür aber der zentrale Hinweis, dass während der Fütterung der Vögel defekte Drohnen eingesetzt und, so legt es der Titel nah, die Vögel konditioniert werden. Auch der Protagonist der Publikation, Ronny, wird an dieser Stelle vorgestellt und versichert, dass der gelbbraune Adler während des Shootings nicht zu Schaden gekommen sei. Einen weiteren Hinweis auf Bild-Elemente, die im Folgenden erscheinen werden, gibt es durch drei kleine grafische Illustrationen einer Blume, eines Stücks Fleisch und eines Strunks Weintrauben.

Nach dem Prolog eröffnet die Publikation mit einer Fotoserie, die Ronnys Konditionierung mit einer Drohne während seiner Fütterung zeigt. Es sind Aufnahmen im Freien, auf denen eine weiße Drohne zwischen Kies und vereinzelten Blumen zu sehen ist oder eine Drohne, deren Arm mit rohem Fleisch behängt ist. Diese Fotografien sind größtenteils schwarz-weiß abgedruckt und heben sich damit von den farbigen Studioaufnahmen des sich anschließenden Innenteils ab. Dieser enthält sowohl vollflächige Aufnahmen, die sich über eine ganze Doppelseite erstrecken, als auch Fotografien, die kleiner und mittig auf der Seite platziert wurden, sodass viel Weißraum entsteht und sogar ganze weiße Seiten als gestalterisches Mittel eingesetzt werden.

Zu sehen ist Ronny in einem Studio mit Styroporplatten, Granitsteinen und einem schwarzen Gemälde, das an das tintenklecksartige Rorschach-Motiv des Buchumschlags erinnert. Der Test entstammt, wie ursprünglich auch die Methode Konditionierung, dem Feld der Psychologie, wo er zur Bestimmung von Persönlichkeitstypen eingesetzt wird. Auch die angekündigten Elemente Obst, Fleisch und Blumen lassen sich im Innenteil wiederfinden und eröffnen mögliche Bezüge zur Tradition der Stillleben-Malerei.

Die Detailaufnahmen des Settings ermöglichen es, ein Gefühl für Ronnys Perspektive während der Fütterung und des Trainings zu bekommen. Die Aufnahmen zeigen die Verwüstung und die Spuren, die sein Schnabel an der Drohne hinterlässt. Ronny muss bei der Fütterung die Drohne angreifen, um an seine Nahrung zu gelangen. Die Studioaufnahmen zeigen den Trainingsprozess, den das Tier durchläuft, um am Ende im Freien, auch ohne Fleischstücke, darauf abgerichtet zu sein, eine (funktionstüchtige) Drohne mit dem Schnabel anzugreifen.

Wenzel Stählin, „Condition Conditioning”

Die großflächigen Aufnahmen von Ronny unterstreichen die typische, Adlern eigene Eleganz und verweisen auf ein erhabenes Tier, das lernt, sich gegen moderne Technologie zur Wehr zu setzten. Der gestalterisch eingesetzte Weißraum verleiht dem Szenario etwas Laborartiges und lädt die Leser*innen dazu ein, die Leerstellen in ihrer Vorstellung zu ergänzen. Über die Seiten hinweg lernt man Ronny aus einer beobachtenden Position kennen und blickt mit Interesse auf seinen Lernprozess. Bereits im Prolog wurde stets von „Ronny“ gesprochen und nicht etwa nur von einem Adler. So baut man als Leserin schon zu Beginn an eine Beziehung zum Protagonisten des Buchs auf.

Klappt man zuletzt den Buchdeckel wieder zu, fällt die grell-grüne Fläche erneut auf. Nach der Lektüre erinnert diese mit ihren symmetrisch abgehenden Armen nun selbst an eine Drohne – und die Konditionierung scheint damit gleich doppelt gelungen.

Wenzel Stählin, „Condition Conditioning”, 2019

Edizione Multicolore, Berlin 2019

52 Seiten / 38 x 27cm, Cover in unterschiedlichen Farben (Rohrschach-Prinzip)

1.Edition 100 Stück, 35€ via Edizione Multicolore

Jasmin Keller: Wenzel Stählin, „Condition Conditioning”, 2019 (Kurztext 5, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter) Grell-grüne Farbformen auf festem weißem Papier bestimmen den Buchumschlag von „Condition, Conditioning“ von Wenzel Stählin, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Fotografie studierte.

#Berlin#Edizione Multicolore#Jasmin Keller#Künstlerbuch#Regine Ehleiter#Rohrschachtest#Universität Hildesheim#Wenzel Stählin

0 notes

Text

„Er versteht keine Politik und von Kunst schon gar nichts. Irgendjemand hat ihm wohl den Floh ins Ohr gesetzt, dass es Kunst wäre, wenn man den Deckel eines Milch-Tetrapaks nach oben stellt. Und dann gibt es Leute, die kaufen ein Buch für 24 €, um sich das ‚Kunstwerk‘ als Foto anzuschauen.” Diese drollig bornierte Zusammenfassung des Internetnutzers Mario A. postete der Berliner Künstler Moritz Frei zur Ankündigung seines neuen Künstlerbuchs „Kunstwerke des Tages“ auf Instagram. Ursprünglich erschien der Kommentar auf einem rechten Hetzblog – eine Reaktion auf die Absage Moritz Freis zusammen mit dem AFD-Sympathisanten Axel Krause 2019 an der Leipziger Jahresausstellung teilzunehmen.

Moritz Frei studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Fotografie. Mit seinen Arbeiten hinterfragt er gesellschaftliche Gewohnheiten und Zusammenhänge, die sich oft schon in Kleinigkeiten, in unscheinbaren Objekten und deren Gebrauch manifestieren.

Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren produzierte Moritz Frei täglich ein „Kunstwerk” und veröffentlichte schließlich das so entstandene „fotografische Archiv“ als Künstlerbuch in seinem Verlag berlinartbooks, es ist auch eine englische Version unter dem Titel „Artworks of the Day” verkäuflich. Seine Fotostrecke eröffnet mit dem von Mario A. beschriebenen Bild eines Milchkartons, der an der Ecke aufgeschnitten wurde, anstatt den Inhalt durch die dafür vorgesehene Öffnung auszukippen. Es zeigt eine Art Revolte im Kleinen und trägt den Titel „Fuck the system“. Eine andere Fotografie, sie ist auch auf dem Cover der deutschen Version abgebildet, findet eine humorvolle visuelle Metapher für den „Sozialismus”: Garniert auf DDR-typischem Porzellan zeigt der Künstler hier elf parallel ausgerichtete, gleich aussehende Küchenmesser mit gelben Griff, die eng nebeneinander gedrängt in eine einzige ungeschälte Karotte einschneiden.

Moritz Frei, „Kunstwerke des Tages: ein fotografisches Archiv“

Für die Publikation bedient sich Moritz Frei eines schlichten Layouts: Auf der jeweils rechten Hälfte einer Doppelseite ist ein weiß umrandetes Bild abgedruckt, auf der linken Seite ist der Titel zu lesen. Querformatige Bilder sind so gesetzt, sodass man das Buch einmal um 90 Grad drehen muss, um sie genauer anzusehen. Die Farbigkeit und Qualität des verwendeten Digitaldrucks unterstreichen den alltäglichen Charakter der Objekte, bei denen es sich häufig um (massenhaft produzierte) Konsumartikel des täglichen Bedarfs handelt.

Die „Kunstwerke des Tages“ dokumentieren die kleinen Absurditäten des Alltags und präsentieren nicht selten Momente, in denen es scheint, als hätten sich Objekte aus Rache, purem Unmut oder Frust gegen „das System”, ihre eigene Witzlosigkeit oder ihr ödes Dasein als praktisches Funktionsobjekt aufgelehnt. Manch eine Zuschreibung wird hier aufs Korn genommen. Mitunter wirkt das makaber, zum Beispiel, wenn „Nest” – die Arbeit ist auf dem Cover der englischen Version abgebildet – eine vom Künstler arrangierte, bedrohliche Ansammlung roter Chinaböller zeigt, auf der unschuldig zwei braune Hühnereier liegen, oder wenn „Das Licht am Ende des Tunnels” einen aus dem Autoauspuff herausragenden Vogelschwanz kommentiert.

Auch Verweise auf Kunstgeschichte und Popkultur lassen sich finden: So fotografierte Moritz Frei durch ein Fenster den leicht bewölkten Himmel und ergänzte auf der unsichtbaren Bildebene der Fensterscheibe zwei künstliche Wolken aus Rasierschaum. Das absurde Ensemble deklarierte er als „Rasurwetter”. Hier muss man einfach an René Magritte denken – nur, dass die Szene fotografiert statt gemalt ist und scheinbar näher an die Wirklichkeit heranrückt. „Ladri di biciclette” nimmt schon im Titel ausdrücklich Bezug auf einen italienischen Filmklassiker über Fahrraddiebe aus der Mitte des 20. Jahrhunderts – und tatsächlich, im übertragenen Sinne zeigt das Foto genau das: Die Fahrradsymbole, aufgemalt auf mehrere Gehwegplatten, sind unvollständig, wurden entwendet oder mit grauen Platten ersetzt. Zwischendurch taucht immer wieder Klopapier auf, ein verständlicherweise beliebter Gegenstand für Raummodifikationen. Hatten wir nicht alle schon einmal Lust, diesem zu einer Aufwertung seiner tristen Existenz zu verhelfen?

Nach diesem Prinzip stellt jedes der „Kunstwerke des Tages“ sich selbst und die menschliche Unmöglichkeit zur Perfektion sowie zu einer widerspruchsfreien Welt aus. Dabei nimmt Moritz Frei häufig Zufälligkeiten, wie den eingangs erwähnten Kommentar von Mario A., in sein humorvolles künstlerisches Universum auf, manchmal reicht dabei schon eine Setzung oder die Herauslösung aus der gewohnten Umgebung. Diese Publikation ist also sicherlich mehr als ein einfaches Buch, es ist auch mehr als eine zusammenhanglose Sammlung von Fotografien: Durch die raffinierte Kombination von Text und Bild wird es selbst zum Kunstwerk, voll bissiger Ironie und Kritik.

Moritz Frei, „Kunstwerke des Tages: ein fotografisches Archiv“

Hardcover, 154 x 215 mm, 216 Seiten

Digitaldruck, Deckenband, Fadenheftung

ISBN 978-3-9819301-0-8, 24€ via berlinartbooks

Anna Gölz: Moritz Frei, „Kunstwerke des Tages: ein fotografisches Archiv“, 2018 (Kurztext 4, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter) „Er versteht keine Politik und von Kunst schon gar nichts. Irgendjemand hat ihm wohl den Floh ins Ohr gesetzt, dass es Kunst wäre, wenn man den Deckel eines Milch-Tetrapaks nach oben stellt.

#Anna Gölz#Berlin#BerlinArtBooks#Künstlerbuch#Kunst#Moritz Frei#Regine Ehleiter#Universität Hildesheim

0 notes

Text

Swantje Schurig: Moritz Frei, „Tausche Ölbild für gebrauchtes Auto (nicht älter als 5 Jahre).“, 2. Aufl. 2016 (Kurztext 3, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter)

Swantje Schurig: Moritz Frei, „Tausche Ölbild für gebrauchtes Auto (nicht älter als 5 Jahre).“, 2. Aufl. 2016 (Kurztext 3, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter)

„Tausche Ölbild für gebrauchtes Auto (nicht älter als 5 Jahre)“ – ein langer Titel für ein auffallend kleines Buch.Moritz Frei sammelt zwischen den gelbgrünen Buchdeckeln dieser Künstlerpublikation Anzeigen, die zum Thema Kunst in verschiedenen Zeitungen geschaltet wurden. Das Format des Buchs selbst greift die Größe oder vielmehr die fehlende Größe der Kleinanzeigen auf. Diese wurden jeweils…

View On WordPress

#Anzeigen#BerlinArtBooks#Künstlerbuch#Kunst#Moritz Frei#Regine Ehleiter#Swantje Schurig#Universität Hildesheim

0 notes

Text

Die Publikation liegt vertraut in der Hand wie ein gewöhnlicher Collegeblock. Beidseitig blau kariertes Papier wird zwischen der Deckseite und einem braun-grauen Papprücken durch eine Drahtspiralbindung zusammengehalten, in der ein weißer Kugelschreiber mit der Aufschrift „Exactly wrong“ klemmt. Statt der Aufschrift „Student“, wie bei dem als Design-Vorlage verwendeten College-Block eines einschlägigen Herstellerunternehmens, ist auf der Deckseite das Wort „Theory“ dreimal hintereinander geschachtelt angeordnet. Das Layout, die Farbgebung und sonstige Gestaltung sind der Vorlage sehr ähnlich, beinahe deckungsgleich. Ein Strichcode an der oberen linken Seite befindet sich gegenüber von der „Wire-O-Binding“-Reklame auf der rechten Seite – ebenfalls als Referenz auf das Original. Auch die groß in einen weißen Kreis gesetzte Seitenzahl „80“ und andere Informationen zu Papiergröße und -qualität, selbst die unauffällige Produktionsnummer, decken sich.

Neben dem Wortlaut des Titels macht ein jedoch Zitat an der roten Abrisslinie des Deckblattes auf den Unterschied aufmerksam: „Have and take or give and get“ steht genauso unauffällig und klein wie die Produktionsnummer an der roten Linie. Auch qualitativ lässt sich ein deutlicher Unterschied fühlen: Die Rückpappe ist viel dicker und zeigt, dass die vier Löcher manuell gestanzt wurden (die Pappe ist rund um die Löcher eingedrückt, die oberen nach innen, die anderen nach außen). Diese vier Heftlöcher finden sich auf jeder Seite des Blocks, analog zum Vorbild. Die karierten Seiten zeigen zwar eine ähnliche Aufteilung der Kästchen, sind jedoch viel kräftiger und mit blauer Tinte gedruckt. Hält man eine Seite gegen das Licht, fällt außerdem auf, dass Vorder- und Rückseite des mit Kästchen bedruckten Papiers nicht deckungsgleich sind. Diese Verschiebung im Karomuster bleibt über den Block nicht gleich – bei genauem Hinsehen kann man also deutlich erkennen, dass dieser Block nicht industriell hergestellt worden sein kann, sondern die Besonderheiten einer Produktion in Handarbeit aufweist.

Er verbindet also den äußeren Eindruck eines Massenproduktes mit den Feinheiten einer manuell hergestellten Künstlerpublikation. Die Drahtbindung ist fester und wertiger, das Blau des Deckblattes ist ungleichmäßig und flirrt. Er ist matt gedruckt, anders als sein Hochglanz-Äquivalent. Die genaue Betrachtung könnte dem Druckspezialisten auch dies verraten: „Theory“ wurde mit Hilfe eines Risographen gedruckt: Jede Seite, jedes Quadrat der Deckseite sieht ein wenig anders aus als sein Vorgänger.

Der pseudo-industrielle Look, die Kugelschreiber-Beschriftung sowie der Titel „Theory“ liefern allesamt Hinweise auf eine 2015 erschienene, gleichnamige Publikation des New Yorker Schriftstellers und Künstlers Kenneth Goldsmith: Sie besteht aus 500 mehr oder weniger leeren, losen Seiten, die äußerlich wie ein schlichter Stapel Kopierpapier verpackt sind. Innen abgedruckt findet sich einzig die Formulierung „exactly wrong“, mit der Goldsmith einen eigenen, Jahre zuvor erschienenen Essay zitiert. Mit ihrer Bezugnahme auf „Theory“ setzen Franziska Brandt und Moritz Grünke diese Schlaufe der Appropriation und Neuinterpretation nun fort, doch es bleibt nicht bei diesem einen Zitat.

Franziska Brandt und Moritz Grünke, „Theory“

Auch die auf dem Cover des Blocks abgedruckte Phrase „Have and take or give and get“ lässt sich auf ein konzeptuelles Vorbild zurückführen: Sie ist einem Künstlerbuch von Lawrence Weiner entnommen, das im Jahr 2000 erschien und folgenden (langen) Titel trug: „The Society Architect Ponders the Golden Gate Bridge – oder: wie sie kriegen, was sie nicht verdienen“. Franziska Brandts und Moritz Grünkes „Theory“ ist also ein Künstlerbuch über Künstlerbücher, es hat konzeptuellen Anspruch, will über Bestehendes erzählen, während es Neues aufgreift. Es entstand 2017 während des Workshops „Book on Books“ an der ACUD Galerie in Berlin – das Thema wurde zweifellos getroffen.

Künstlerbuch: Franziska Brandt und Moritz Grünke, „Theory“, 2017

Publisher | Gloria Glitzer, Berlin 2017

Softcover spiralgebunden | 84 Seiten, 20.5 x 29.0 cm

Risodruck auf 80 g/m² Werkdruck Weiß

1. Auflage von 100 Stück, vergriffen (Hg. von Colorama) / 2. Auflage von 100 Stück via Gloria Glitzer

Swantje Schurig: „Franziska Brandt und Moritz Grünke, „Theory“, 2017 (Kurztext 2, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter) Die Publikation liegt vertraut in der Hand wie ein gewöhnlicher Collegeblock. Beidseitig blau kariertes Papier wird zwischen der Deckseite und einem braun-grauen Papprücken durch eine Drahtspiralbindung zusammengehalten, in der ein weißer Kugelschreiber mit der Aufschrift „Exactly wrong“ klemmt.

#Franziska Brandt#gloria glitzer#Künstlerbuch#Kenneth Goldsmith#Moritz Grünke#Regine Ehleiter#Riso#Risodruck#risographie#Theory#Universität Hildesheim

0 notes

Text

Beim ersten Kontakt liegt „Cosy Complex“ von Gloria Glitzer in der Hand wie der Lageplan oder die Broschüre eines Festivals, auf dem junge Erwachsene in weiten, luftigen Kleidern in der Sonne zu ruhiger Indiemusik tanzen. Eine Plastikhülle schützt das kompakte lila Bündel, das mit seinen nur 8,5 x 12 cm bequem in eine Hand passt. Geschlossen wird das Tütchen durch ein gelbliches Stück Papierklebestreifen mit unregelmäßigen Punkten, die ein wenig an einen Tierfellprint erinnern. Das Stück Band wirkt unbedacht abgerissen und aufgeklebt – als würden noch mehrere Stapel „Cosy Complex“ darauf warten, von Hand eingetütet und verklebt zu werden. Dieser Do-it-yourself-Aspekt verleiht der Verpackung einen gewissen Charme.

Gleichzeitig hat man es hier nicht mit einem handwerklich produzierten Künstlerbuchunikat zu tun, sondern mit einer maschinell gefertigten Publikation in einer Auflage von über 200 Exemplaren, die eine ganze Reihe von Produktionsschritten durchlaufen hat: So wird das Bündel im Inneren durch eine Art Festivalbändchen in Puderrosa zusammengehalten, dessen Enden mit einer silbernen Metallklemme verbunden sind. In mattgelber Schrift, groß und selbstbewusst, steht darauf der Titel „Cosy Complex“, sowie daneben, kleiner und in Dunkelblau, impressumstypische Angaben. Wenn man wollte, könnte man es tragen: „Ich war dabei, COSY COMPLEX, erste Edition, 2019.“ Eine URL verweist auf Internetseite des Künstlerduos Franziska Brandt und Moritz Grünke, die seit 2007 unter dem (Verlags-)Namen „Gloria Glitzer“ Künstlerpublikationen veröffentlichen.

Nach dem Entfernen des Bändchens wird deutlich, dass die davon zusammengehaltene Publikation aus zwei 18-seitigen Leporellos besteht. Auf einigen der Seiten sind verpixelte Aufnahmen einer lilafarbigen Schleimknete zu sehen, die – ähnlich der Zubereitung eines Teigs – mit den Fingern massiert wird. Auf den Endseiten der Leporellos prangen vor verwaschenem Hintergrund verschiedene Textfragmente, darunter der in „COSY“ und „COMPLEX“ aufgeteilte Titel sowie die englischsprachigen Anweisungen „TOUCH MORE THAN THAT“ und „MY DEATH DROP DEAD“.

Gedruckt sind beide Leporellos auf hochglänzender, dünner Pappe. Ihr jeweiliger Aufbau spiegelt sich: Auf der einen Seite zeigen beide unterschiedliche Formen und Texturen einer schleimigen Masse, meist in Pastelltönen, die geknetet oder berührt wird. Nur ein Bild sticht durch die goldene Farbe des Schleims hervor, gliedert sich jedoch trotzdem harmonisch in den Gesamteindruck ein. Bereits der Anblick der Fotografien und der an den Knickstellen des Leporellos eingefügten Begriffspaare, wie „KISS“ und „LIFE“, suggeriert eine nahezu haptisch-sinnliche Erfahrung.

Swantje Schurig, 2020

Künstlerbuch: Gloria Glitzer, „Cosy Complex“, 2019

Publisher | Gloria Glitzer, Berlin 2019

2x Softcover mit Band |gefaltet, o.P. [18] S., 8.5 x 12 cm

Offset Druck, Farbe

Edition von 220 Stück, 14€ via Gloria Glitzer

Kurztext 1: Universität Hildesheim, Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft, WS 19/20, 29.02.2020; Seminar 1831: Praktiken des Publizierens in der Kunst seit 1960, Dozentin: Regine Ehleiter; Studierende: Swantje Schurig

Swantje Schurig: Gloria Glitzer, „Cosy Complex“, 2019 (Kurztext 1, Universität Hildesheim, Dozentin: Regine Ehleiter) Beim ersten Kontakt liegt „Cosy Complex“ von Gloria Glitzer in der Hand wie der Lageplan oder die Broschüre eines Festivals, auf dem junge Erwachsene in weiten, luftigen Kleidern in der Sonne zu ruhiger Indiemusik tanzen.

#artist&039;s book#gloria glitzer#Künstlerbuch#Regine Ehleiter#Swantje Schurig#Universität Hildesheim

0 notes

Text

Sechs Monate später wirkt das Setting seltsam surreal: Ein verwinkelter Seminarraum auf der „Domäne“, dem Kulturcampus der Universität Hildesheim, rund zwei ICE-Stunden von Berlin. Darin: Studierende, die sich für eine kunstwissenschaftliche Veranstaltung mit dem Titel Praktiken des Publizierens in der Kunst seit 1960 angemeldet haben. Das Vorlesungsverzeichnis verspricht einen Einblick in die Geschichte der Künstlerpublikation – vom „Livre d‘artiste“ zum konzeptuellen „Artist’s Book“ über Künstlermagazine, Multiples und Buchobjekte, klandestine Bibliotheksinterventionen, Potenziale des Print-on-Demand-Publishing und eine offene Diskussion über die (prekäre) Ökonomie der Künstlerbuch-Distribution.

Zwischen den regulären Sitzungen bat ich die Studierenden alle vier Wochen zu Seminarbeginn um einen großen Tisch, auf dem Bücher und Zines aus dem Programm zeitgenössischer, überwiegend von Künstler*innen selbst geführter Verlage auslagen. Diese konnten – im aktuellen Zeitalter habitualisierter Hygienemaßnahmen schwer vorstellbar – noch ganz ohne Handschuhe und Schutzmaske berührt, geöffnet und „erblättert“ werden und wanderten so lange von Hand zu Hand, bis jede der Anwesenden sich ein Exemplar ausgesucht hatte. Die anschließend gestellte Aufgabe: Einen zweiseitigen Kurztext über den jeweiligen Titel zu verfassen, ihn der Runde vorzustellen und dann, auf Basis der Rückmeldungen und einiger gemeinsamer Skype-Gespräche mit den Verleger*innen, noch einmal zu überarbeiten.

Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse auf diesem Blog, für deren Zustandekommen ich Marlene Obermayer herzlich danke, endet nun dieser mehrstufige Redaktionsprozess im digitalen Sommersemester 2020. Übrig bleiben einige Kurztexte zu Künstlerbüchern und Zines der letzten Jahre – das älteste hier vorgestellte Publikationsprojekt datiert auf das Jahr 2014 –, die über diesen Weg hoffentlich weitere Leser*innen finden oder sich noch einmal neu in Erinnerung rufen können. Für die gute Zusammenarbeit, den großzügigen Zugang zu ihren Publikationen, ihre Zeit und Geduld danke ich Alexander Basile & Alwin Lay, Samuel Bich, Moritz Frei (BerlinArtBooks), Fine Bieler & Dana Lorenz (Edizione multicolore), Franziska Brandt & Moritz Grünke (Gloria Glitzer) und Franz Thalmair.

Regine Ehleiter, Mai 2020

Folgende Publikationen werden in den nächsten Wochen vorgestellt:

1. Swantje Schurig: Gloria Glitzer, „Cosy Complex“, 2019

2. Swantje Schurig: Franziska Brandt und Moritz Grünke, „Theory“, 2017

3. Swantje Schurig: Moritz Frei, „Tausche Ölbild für gebrauchtes Auto (nicht älter als 5 Jahre).“, 2. Aufl. 2016

4. Anna Gölz: Moritz Frei, „Kunstwerke des Tages: ein fotografisches Archiv“, 2018

5. Jamin Keller: Wenzel Stählin, „Condition Conditioning”, 2019

6. Anna Gölz: Fine Bieler, „A Rolling Stone Gathers No Moss”, 2015

7. Jasmin Keller: Samuel Bich, „Kunsthalle Wien 1992-2017”, 2017

8. Jasmin Keller: Alexander Basile und Alwin Lay, „Die Ausstellung“

9. Anna Gölz: Franz Thalmair, „VIE 02/01/17 – 03/31/17 TYO“, 2019

Gloria Glitzer, „Cosy Complex“

Franziska Brandt und Moritz Grünke, „Theory“

Moritz Frei, „Tausche Ölbild für gebrauchtes Auto (nicht älter als 5 Jahre).“

Moritz Frei, „Kunstwerke des Tages: ein fotografisches Archiv“

Wenzel Stählin, „Condition Conditioning”

Fine Bieler, „A Rolling Stone Gathers No Moss”

Samuel Bich, „Kunsthalle Wien 1992-2017”

Alexander Basile und Alwin Lay, „Die Ausstellung“

Franz Thalmair, „VIE 02/01/17 – 03/31/17 TYO“

Kurztexte aus dem Seminar “Praktiken des Publizierens in der Kunst seit 1960” Sechs Monate später wirkt das Setting seltsam surreal: Ein verwinkelter Seminarraum auf der „Domäne“, dem Kulturcampus der Universität Hildesheim, rund zwei ICE-Stunden von Berlin.

#Alexander Basile#Alwin Lay#Anna Gölz#artist&039;s book#BerlinArtBooks#Bibliotheksinterventionen#Buchobjekte#Dana Lorenz#Das Kunstbuch#Edizione Multicolore#Fine Bieler#Franz Thalmair#Franziska Brandt#gloria glitzer#Jamin Keller#Künstlerbuch#livre d&039;artiste#Moritz Frei#Moritz Grünke#Print-on-Demand#Regine Ehleiter#Samuel Bich#Swantje Schurig#Universität Hildesheim#zine

0 notes