#La Máquina Del Bajo Belgrano

Explore tagged Tumblr posts

Text

Estadio Excursionistas

Club Atlético Excursionistas

28/11/2024

Foto: Diogo Meyer

#Experiências Futebolísticas#Estadio Excursionistas#Estadio De Excursionistas#El Coliseo Del Bajo Belgrano#Club Atlético Excursionistas#CA Excursionistas#CAE#Excursionistas#Excursio#Los Villeros#La Máquina Del Bajo Belgrano#Buenos Aires#Argentina#Futbol#Fútbol#Futebol#Estádio#Estadio#Groundhopping

7 notes

·

View notes

Text

Mis días narrados

Hoy estoy en casa. Me desperté temprano. Por suerte, logré rendir Normativa de la Lengua, es decir, por el momento no tengo tantas actividades. Ayer pasé un día muy lindo, porque fuimos con una amiga a recorrer la noche de los museos. El primer lugar en donde asistimos fue al Centro cultural coreano. ¡Una belleza! Después, pasamos por el museo etnográfico. A las dos nos gustó todos esos adornos viejos y naturales. Lo antiguo tiene otro sabor. Antes hacían los elementos más ornamentales, trabajados, decorados, el hierro doblado, como el Art nouveau. Para finalizar, caminamos por la avenida Belgrano, entre la exhibición de los colectivos antiguos. A mí ya me dolían las piernas y necesitaba ir a casa. Mi amiga me gana caminando, soporta cuadras y cuadras. Yo soy más floja.

Hoy tengo pensado hacer dulce de frutillas casero. No sé cómo me va a salir. Te preguntarás en qué lo unto, si no como harinas. Es que suelo comprar galletas de arroz inflado, prensado con unas máquinas industriales. Las venden en los supermercados y no tienen harina.

En cuanto a mis clases de coreano, ya me explicaron que el examen integrador es de interpretación del texto. Por lo tanto, voy a ver si puedo hacerlo hoy. La verdad, no tengo tiempo para nada, las horas se me consumen rápidamente. Por eso siempre pienso en el orden de la casa. Algo fuera de lugar hace que esté diez minutos buscando, un tiempo que no tengo. Por supuesto, paso horas con las redes sociales. No obstante, el espacio virtual lo utilizo como ocio, porque el descanso también es importante. Siempre sigo en una de mis redes a una mujer que ordena todo en su casa. Ella me inspira. También, a dos modelos, una que se llama Sofía y que me enseñó un método de ahorro: no comer. Si comes una sola vez al día, te ahorrás un montón. Ahora Sofía ya aprendió a mentir, porque muestra todos los platos que consume diariamente. Se nota que en las agencias de modelo la habrán retado y le dijeron que no dijera nada de la presión que sufre por ellos, que le exigen un bajo peso. ¡Y viste! Desde afuera todo se ve hermoso. Sofía tiene una carrera espectacular, un lujo desmedido, pero ni siquiera puede desayunar. Claro, eso lo dijo una vez en Tik Tok y por eso empecé a seguirla. Yo amo la verdad; no, la fantasía. Despué empezó a mostrar una gran variedad de platos deliciosos. Y claro..., sus comentarios reales habrán llegado hasta los oídos de las agencias de modelos, que la habrán retado por decir la verdad.

Por otro lado, sigo a otra modelo llamada Martina. Ella es más humilde y me contestó por Instagram. Ahora está trabajando en las minas de Australia, en donde gana en dólares. Asimismo, sigo a diferentes personas que me llaman la atención. Al principio dejaba de seguir a unas que mucho no me aportaban, como que no sumaban, pero después lo tomé como un desprecio de mi parte, así que continúo siguiéndolas.

Tengo algo de sueño. Voy a ver si puedo dormir algunas horas...

0 notes

Text

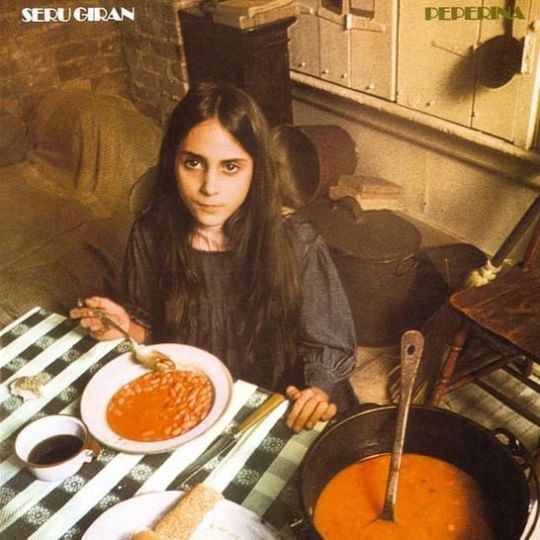

La historia detrás de "Peperina" de Serú Girán.

Hoy vamos a estar analizando y deconstruyendo Peperina, canción incluida en el cuarto álbum de estudio de la banda argentina Serú Girán lanzado en el año 1981. El disco fue convertido a formato CD tres veces, y además cuenta con una película estrenada en 1995, grabada durante el recital que dio la banda en el estadio River Plate en 1992.

Antes de empezar, quiero hablar un poco de lo que es el grupo Serú Girán, que en mi opinión es el mejor de argentina por lejos. Llamados los Beatles criollos, el conjunto reúne a los más capos del rock nacional: Charly García en el piano, David Lebón en la guitarra, Oscar Moro en la batería y Pedro Aznar en el bajo. Yo siempre los comparo un poco con Led Zeppelin en el sentido de que cada miembro de la banda es EL MEJOR en su categoría, o se encuentra por lo menos en el top 5. Pasa lo mismo con Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham.

Serú Girán surgió después de la separación de La Máquina De Hacer Pájaros, proyecto anterior de Charly García. Por un lado, arrancamos con la unión García-Lebón, que surgió cuando este último se interesó en el primero. Charly lo fue a ver un día a David cuando tocó en la Universidad de Belgrano, y ahí fue cuando dijo «¡Este es el guitarrista que yo tengo que tener!». Lebón contó que García le pidió tres veces que tocara con él, pero se negó, justificando que estaba muy metido con la meditación y no quería volver al whisky y a toda esa batalla. Un día, Charly le cayó a la casa con facturas, y le propuso tocar juntos por cuarta vez. El guitarrista, al ver tanto entusiasmo, pensó “esto tiene que funcionar” y lo demás es historia.

Una vez encaminado el proyecto, reclutaron a Pedro Aznar después de quedar maravillados con sus habilidades en el bajo. David Lebón contó: «...Cuando lo vi a Pedro pelar el bajo, se me cayó la mandíbula hasta la rodilla. Pensé: este pibe es muy bueno, es casi mejor que yo». Posteriormente se les uniría Oscar Moro, quien antes había sido baterista de Los Gatos y de La Máquina De Hacer Pájaros.

Ahora que ya repasamos la historia de Serú, volvamos al álbum Peperina. En este disco tienen un sonido mucho más homogéneo que en proyectos anteriores, y se titula así por una corresponsal en Córdoba de la revista Expreso Imaginario, llamada Patricia Perea, que siempre daba críticas desfavorables a las performances de la banda.

Pasemos a un análisis más profundo de la canción:

Como opening track y que además lleva el título del álbum, tenemos a Peperina, la canción dedicada a la ya anteriormente mencionada Patricia Perea.

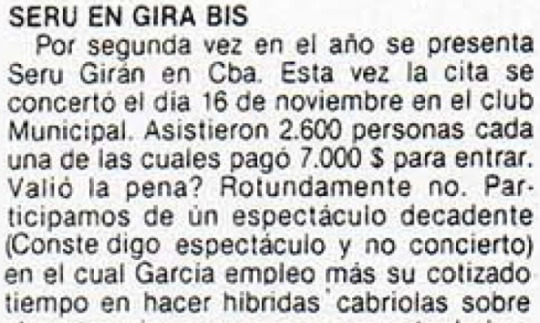

La canción la podemos calificar como progresiva, ya que comienza y los demás instrumentos van apareciendo poco a poco, acelerándose con el tiempo y contando con varios solos de sintetizador. Esta periodista del rock cordobesa, que trabajaba para la revista Expreso Imaginario, criticó una actuación de la banda en Córdoba. A modo de represalia o quizás venganza, Charly le escribe esta canción que la presenta como una groupie despechada. Podemos leer su crítica en la edición 42, publicada en enero del 80, situada en la sección Noticias del Interior. Acá una parte del fragmento inicial:

En uno de los versos de la canción, se encuentra la siguiente estrofa: “Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante, “te amo, te odio, dame más”.

Casualmente, el representante de Serú en aquellos años era el famoso empresario Daniel Grinbank. En una entrevista publicada en La Voz del Interior, Patricia reconoce sus encuentros amorosos con él, pero sin embargo aclara que uno de los poemas que ella publicó en el Expreso fue erróneamente asociado a Grinbank.

Se dice que cuando escuchó su tema por primera vez, acotó que Serú Girán seguía sin gustarle, pero que García era “un buen sociólogo”. Finalmente sentenció que «En el fondo, Peperina es una canción de un machista despechado». Por otro lado, Patricia recuerda cuando la banda volvió a Córdoba para presentar el disco: «Estaba Daniel Grinbank –manager de Serú Giran por esos años- y a cada estrofa que iba cantando, yo le respondía que eso no era así.» También dijo que Grinbank la invitó a una cena de honor, pero decidió retirarse antes de que terminara el show.

Ese mismo año, Patricia (que al realizar la crítica tenía 17 años) decidió abandonar las crónicas para licenciarse en filosofía. Dio clases en la universidad y en el colegio, además de publicar un libro de poemas.

Después de quedar marcada para siempre con el nombre de Peperina, a catorce años de la publicación de la canción, se estrenó una película que nuevamente exponía su reputación. La película se tituló Peperina, protagonizada por Andrea del Boca, que la retrató como una hippie promiscua y soñadora. Patricia declaró en una entrevista de 2012: «No me llamaron, no me preguntaron cómo había sido la historia. Hicieron una porquería que nada tiene que ver con la realidad y me deja mal parada. Estaba en la facultad y tuve que dar explicaciones, no era bien visto. Generó problemas en mi actividad laboral, vida familiar, afectiva, fue una cosa espantosa».

Perea decidió responder con un libro, con el objetivo de limpiar su nombre. Se tituló Peperina por Peperina, pero no tuvo demasiada difusión. No obstante, le envió un ejemplar a Charly García y éste le contestó que le había gustado. Sin embargo, no fue suficiente: Peperina tuvo que cargar con la cruz de ser una canción. Incluso cuando falleció a sus 56 años, los periódicos lo titularon como “Murió la mítica Peperina, musa de Serú Girán”.

9 notes

·

View notes

Photo

Roberto Arlt / El vagabundo sentimental 2018 // 1ra edición // 21 x 15 cm. // 125 pp // Erizo Ediciones ISBN 978-987-42-8254-5

Prólogo por Laura Juárez y Pilar Cimadevilla (compiladoras):

“Estamos en el siglo de los grandes descubrimientos” y “yo he descubierto ahora a Belgrano”. Con estas palabras el escritor periodista Roberto Arlt (1900-1942) ofrece una mirada sorprendida y novedosa sobre lo que considera en ese tiempo un “pueblo de provincia que está injertado en la ciudad”; en este caso, el “maravilloso” barrio de Belgrano, un sitio “incólume contra los avances antipáticos de la civilización” (“Calles de Belgrano”, p. ). Arlt se muestra como un “descubridor” de parajes y de calles más o menos alejados, en una urbe transformada y diversa, que es la de fines de 1920 e inicios de los años treinta. De recorrido en recorrido, de caminata en caminata, el cronista convierte a la ciudad en un prisma multifacético, de aristas opuestas y conflictivas. Porque en la capital de esos años conviven muchas ciudades dentro de la ciudad y es en el trabajo de la escritura literaria y periodística de las aguafuertes porteñas que las distintas facetas van mostrarse en su complejidad.

En el marco de la creciente modernización de Buenos Aires, una modernización despareja que, sumada al alto impacto de las sucesivas oleadas inmigratorias, genera desigualdades y conflictos en las primeras décadas del siglo XX, la metrópolis porteña se vuelve una protagonista indiscutida en la literatura y también en la prensa. Sobre todo en la poesía y en los diarios, el gran tema de esos años es la ciudad. Es así que Roberto Arlt, un escritor hijo de inmigrantes que se suma a los jóvenes autores de la denominada vanguardia argentina de los años veinte, desde las páginas del moderno diario El Mundo, ofrece un registro urbano, un mapa articulado y heterogéneo, en su conocida columna titulada desde 1928, “Aguafuertes porteñas”. En una prosa rítmica, espontánea y muchas veces apresurada, sujeta a los vaivenes y a los requerimientos de la colaboración periodística (que en el caso de Arlt es cotidiana), en Arlt conviven las demandas del matutino recientemente fundado (también El Mundo aparece en 1928, como las contribuciones del escritor, que se inician desde comienzos) con sus intereses más literarios: novelista incipiente de El juguete rabioso, publicada en 1926; autor productivo y agitado en Los siete locos y Los lanzallamas (1929 y 1931), sus novelas más discutidas y mentadas por la crítica académica argentina posterior, que lo caracterizaron como narrador transgresivo y de impacto, que busca sacudir violentamente a su lector; dramaturgo desde 1932; cuentista y columnista “estrella” del diario a todo lo largo de su carrera literaria.

En sintonía temática con los textos de otros autores centrales de la época, pero con diferencias singulares en los modos de mirar, sus notas se vuelven un examen minucioso y variado de la metrópolis porteña, y Arlt, un “estudioso de calles” (“Calles raras”, p.), como él mismo lo expresa. Escritores de la época muy renombrados también celebran y evocan distintas zonas (y tiempos) de la Buenos Aires de esos años. Los primeros poemas de Borges (Fervor de Buenos Aires, 1923; Luna de enfrente, 1925, Cuaderno San Martín, 1929), que priorizan, en los veinte, las orillas de Palermo, las esquinas rosadas, y una temporalidad que se vuelca hacia el pasado, casi sin marcas de la urbe “moderna” que su recorte sobre la ciudad, rechaza; la poesía fronteriza y vagabunda de Raúl González Tuñón en textos como el Violín del diablo (1926), con su puerto cosmopolita y las formas del bricolaje; los tangos de su hermano Enrique y las versiones de los márgenes; los poemas para leer en el tranvía de Oliverio Girondo y sus representaciones vanguardistas auspiciando lo nuevo, entre otros.

Mientras, por ejemplo, Borges, deambula la ciudad casi como un ciego (anticipado) que va al encuentro de lo conocido y recordado; una urbe intimista y propia que casi no lo interpela porque se circunscribe en Palermo (Buenos Aires es “su casa” y es “su barrio”), en Arlt todo es visión transformadora. En su perspectiva, una máquina de ver la metrópolis que se pone en marcha en cada aguafuerte, el espectro urbano es abarcador, a semejanza de una pintura cubista que puede observarse desde todos los ángulos. Un cuadro sensible, ciertamente, y muy reactivo a los cambios; atravesado por el impacto de lo que la ciudad tiene para mostrar y ocultar, descubrir y falsear. Atento a la hipocresía y a los dobleces, y por ello, al delito, a lo extraordinario, a lo particular e inusual. Esto es lo que surge en el encuentro del escritor caminante con una Buenos Aires que se está inventando a cada momento. La literatura de Arlt va a los extremos, tal como dijo Beatriz Sarlo, y en estas notas ese carácter es decisivo.

En la selección de textos publicados en El Mundo entre 1928 y 1933 que presentamos en esta edición, que recupera de las páginas del diario veinticinco crónicas inéditas hasta ahora en libro, se privilegian aguafuertes que centradas o referidas a las calles alejadas de las arterias principales, establecen paralelismos (discontinuidades, oposiciones) entre el centro y las afueras. Con una perspectiva distanciada de la ajetreada y medular calle Corrientes (el Centro para Arlt en ese entonces, junto con la calle Florida), también proponen al lector una mirada diversa y distinta (que no podía encontrarse en otras compilaciones previas) sobre estas calles “oblicuas”, sus peculiaridades, los márgenes y la periferia:

Hay calles que nos dan la impresión de que tienen encarnada en la oblicuidad de sus trayectorias, un espíritu raro, cuyo influjo se ejerce sobre el alma de los hombres que las habitan. Calles que no parecen pertenecer a una ciudad sino a los territorios de la novela, o a la geografía de los sueños. Calles estrechas, apropiadas para crímenes, calles con fachadas de ladrillos rojos que hacen pensar en albergues de fabricantes de moneda falsa, calles donde uno concibe la existencia de centros espiritistas o de logias de conspiradores. Calles que no son como las otras calles, abiertas y francas, sino que hacen pensar en cosas extrañas, y desequilibran el espíritu en cuanto se entra a ellas. Estas arterias injertadas en la masa cúbica de nuestra ciudad, viven una vida más obscura y misteriosa, y de noche, en ellas, el desgarrado maullido de los gatos o la trifulca de los borrachos, resuena más siniestramente, enfermando para siempre de melancolía a las criaturas que viven allí (“Calles raras”, p. ).

Como puede verse en el fragmento anterior, son las calles “estrechas”, “oscuras”, a veces siniestras, semejantes a “los territorios de la novela”, las que inspiran la imaginación de Arlt. La ciudad, como un libro, resulta un espectáculo estético, una escena teatral o un texto viviente que el aguafuertista puede leer para desentrañar las intrigas asombrosas que encierran sus arterias. Lo cotidiano se transforma en historias de novela; los personajes del barrio, en notas de color que Arlt registra y refiere para el público del diario.

Es así como tropieza con una aventura libresca, peor que la de Ulises y La Odisea, en un viaje en colectivo, en el “ómnibus de extramuros”. De un simple traslado urbano surge una descripción irónica y mordaz de tipos pintorescos y el relato del suceso inverosímil: “la parrilla criolla” que ha instalado “el carricoche”, donde se “fríen chorizos” y se cocinan “chinchulines”, para la venta “a bordo” y el deleite de su afamada “clientela” (“En ómnibus de extramuros”, pp. ). Esto permite que Arlt encuentre una tragedia ejemplar, semejante a una obra clásica (con todo el sentido rimbombante y serio que puede tener el término tragedia), en el “drama” de una gallina robada a un árabe por su vecino ruso, en una vía alejada y más o menos marginal de Buenos Aires, como lo es la calle Cuenca. El robo desemboca en asesinato y así comienza la anécdota y la reflexión socarrona del cronista. Porque si hasta Nietzsche se hubiera sorprendido al enterarse de que “el origen de la tragedia pudiera estar en una gallina” (tal como lo razona Arlt), el furor iracundo del árabe es equiparable a la ira heroica de Aquiles que “la musa” canta en La Ilíada (se sabe que La Ilíada relata, entre otras cosas, “la cólera de Aquiles”). “La gallina está en el origen de la tragedia” y la peripecia cotidiana acerca a Alejandro José (el “muslímico” encolerizado) al personaje de saga griega (“Importancia de una gallina en la calle Cuenca”, pp. ). Arlt desarma categorías, compara géneros elevados y prestigiosos del acervo tradicional (la épica, la tragedia) con los sucesos cotidianos, y en una combinación de referencias eruditas y sabiduría popular, insiste en sus aguafuertes en una estética de mezcla. Mezcla de lo alto y de lo bajo, de lo prestigioso y lo mundano; de un viaje en ómnibus y las aventuras de Ulises, del robo de la gallina en la calle Cuenca, la cultura griega y una lengua callejera; porque esto, ciertamente, también se expresa en su concepción de la lengua: “¡Ah, si en los diarios se pudiera escribir como se habla! Qué notas sabrosas se dirían!”, sostiene, con ironía y locuacidad (“Importancia de una gallina en la calle Cuenca”, p. ).

Efectivamente, lo típico y lo curioso a la vez concentran la atención del cronista. A veces se trata de derroteros singulares que, como el de la Calle Triunvirato, encierran en sus trayectos una ciudad en miniatura. Calle triste y calle alegre, refleja la “existencia múltiple, cosmopolita y nerviosa de la gran capital”. Triunvirato es, además, la “ruta obligada del dolor de los pobres” y “el sendero inexorable por el que dan su último paso los que han dejado de ser”. “La calle más llena de vida en el oeste”, “la `Quinta Avenida´ de Villa Crespo”, en esta arteria peculiar el cronista encuentra un micromundo: mezcla de “vida industrial, por lo bulliciosa y febril”, “y de vida de aldea, por lo sencilla y apacible” (“Calle Triunvirato”, p. ). Un todo urbano en una parte. Metrópolis de contrastes y “contradicciones” en una parcela alejada de los espacios medulares de Buenos Aires.

Otras veces su mirada se detiene en los protagonistas llamativos del barrio, como “el hombre que nunca sale”. Un honesto ciudadano de Villa Devoto, “de imaginación de caracol” que, recluido en su espacio, hace un año y medio que no va a la calle Florida, para asombro y sorpresa del cronista (“El hombre que va al `centro´”). En otros casos es la incauta clientela de los hoteles trasmano lo que capta su atención (o la “fauna” de estos “antros”, como la llama en sus notas); gente de provincia, “mujeres de entendimiento sencillo”, “viejas asmáticas y personajes de campo” que, temerosos del robo y el embuste (“temerosos de Dios y de los estafadores”) y en busca de “gastar menos”, se hospedan en los hoteles de miseria (“Hoteles trasmano”, p.).

Entre todo este espectro, un tipo pintoresco por el que ciertamente Arlt se interesa es el payador de almacén. Se trata de Silverio Manco, “un poeta del arrabal”; del arrabal que “ya pasó”; un personaje casi desaparecido que proviene de los boliches de antaño, en el “límite de la provincia”, pero que el escritor decide recuperar. Un tipo de la urbe que representa el pasado, en la aguafuerte se evoca con un innegable acento nostálgico que marca cierta confluencia con los recorridos y los tonos de los poemas de Borges. La visión de Arlt de Buenos Aires, atiende, de este modo, a las tensiones propias de la percepción de la modernidad, la inestabilidad y el vértigo de sus cambios. Por momentos, como en el ejemplo del payador que el cronista recupera en sus notas, su mirada se remonta a los personajes y calles de una urbe anterior, lo que quedó del pasado pero permanece en el presente como residuo viviente, con cierto matiz de añoranza; en otros, Arlt se centra (gustoso o no) en las transformaciones de la capital “multifacética”, sus vías ajetreadas y su movimiento constante, lo novedoso de las mutaciones incesantes y las consecuencias de la “civilización”, que siempre se leen de modo conflictivo en sus textos. Las notas organizan, así, distintos recortes sobre el mapa urbano y establecen diferencias y matices en las calles alejadas del centro que describen.

Cuando predominan los espacios vinculados con la nostalgia (y el tono rememorativo), las aguafuertes porteñas se enfocan hacia el pasado, como en “El Payador de almacén” o en “¿Qué se han hecho los organitos?” Y aunque el movimiento parece semejante a los poemas borgeanos (y en algunos casos, también a González Tuñón), lo que cambia es la visión, el punto de vista de la representación desde el que la crónica se sitúa. Con un vector hacia adelante y el futuro, Arlt siempre lee desde el presente, y su perspectiva se ubica en lo actual: esa es la temporalidad de sus textos periodísticos y de las notas porteñas (y por ello su mirada difiere de la de Borges, que escapa al tiempo de la enunciación en sus poemas primeros). Como en el ejemplo de Silverio Manco, él (el payador) sabe que “el arrabal ya pasó” y por eso observa “tristemente esta época de nueva sensibilidad que no entiende, pero que le amarga la inspiración”. O como se lee en la aguafuerte “¿Qué se han hecho los organitos?” y su evocación del “arrabal”, cuya “alma”, “compuesta de elementos de malevo, de bravura, de sueño, de indolencia”, ha desparecido: “¿Dónde fueron a parar los organilleros, los órganos, los cojos, los desarrapados? […] Pasaron. La radio, la gomina, ¿quedarán acaso? ¿A qué llorar por lo que se ha ido? La vida es así”, responde Arlt en el cierre de una de sus aguafuertes más nostálgicas (“¿Qué se han hecho los organitos?” p.).

En otros casos, Arlt recorre Mataderos, un espacio criollo todavía, según su perspectiva, pero lo hace en colectivo, uniendo de este modo, lo criollo a lo moderno, la pampa y el adoquinado, la llanura y el tren:

Ir de noche a Mataderos, y en colectivo, es algo parecido a sumergirse dentro de esta pampa que tiene una ventaja sobre la otra pampa auténtica: sus calles correctamente adoquinadas entre extensísimas hectáreas, barbudas de abrojos y ensombrecidas de sauces. […]

En estas soledades se puede morir heroicamente, y se concibe a Santos Vega. […]

Luego una curva y un pase a nivel, con su farolito rojo. Otra extensión interminable de llanura, y nueva barrera. El espacio se despeja, instantáneamente iluminado al frío por irregulares lámparas eléctricas. Empalizadas pintadas de blanco. Bretes encalados. Un extraordinario olor a tambo. Vagones siniestros en los desvíos, más sombríos aún.

En estos ángulos de callejón recorrido por rieles, con vagones inmóviles, en una curva y una locomotora tremenda que jadea con reflejos rojos que escapan de su boca trasera de horno (“Mataderos nocturno”, p. ).

Así como en Mataderos se unen lo nuevo y lo viejo (la pampa y la locomotora) en una cronología presente que conjuga muchos tiempos, el periodista y escritor, que también es un flâneur, un caminante urbano en busca de lo desconocido y lo lejano, lo cambiante y lo ajeno, en sus recorridos encuentra la felicidad en las afueras. Los “pueblos” aledaños, barrios como Belgrano y Bella Vista, Lanús o Morón, le ofrecen al que transita una oposición irreconciliable, una alternativa ilusionada, a la vida presurosa y las “calamidades” de las calles del centro “ultra civilizadas”. Así, “las plazas benditas” de Morón contrastan con las plazas de la capital, “fascinerosas” y solitarias; la gimnasia de los obreros de Lanús, recupera una mirada esperanzada sobre el trabajo y la comunidad, que se opone a lo que el esfuerzo y la faena cotidiana promueve en otros espacios. Belgrano constituye un otro mundo “maravilloso” que “choca con el resto de la ciudad”; pues, alejado y distante en el barrio, abre a una zona alternativa y de alguna manera, feliz; las afueras de “Bella vista”, un refugio “poético” y literario, “para falsificadores de moneda”, “fabricantes de bombas” o un idilio romántico; “un albergue como para vivir lejos de los ruidos de la revolución” (“Refugio romántico”, p. ).

En las calles lejos de Corrientes, en el Puente Alsina, en las “Noches frías” que insisten en la desigualdad, Arlt encuentra, finalmente, sitios que muestran los contrastes sociales y la injusticia de su tiempo. Desde los marginados que viven en la miseria y en la desocupación (“En el país de los que no hacen nada”), hasta las penurias del mundo laboral de esos años. En una representación que combina cierto registro estético y, en algún casos, pictórico (que recuerda los cuadros de Quinquela Martín sobre el ámbito portuario) Arlt se centra en las zonas vinculadas con el puerto y sus aledaños, para narrar la inequidad y también el “formidable” “espectáculo del trabajo” (“El remolino”, p. Destacado en el original). En estas aguafuertes, el escritor social, que también es Arlt en estos años, un autor que no puede hacer estilo, como sostiene provocativamente en el prólogo a Los lanzallamas, porque la sociedad se desmorona, apela a la denuncia estilizada y, si se quiere, pintoresca (porque las notas por momentos parecen cuadros coloridos que muestran el sacrificio y el esfuerzo) para narrar estos espacios. En Avellaneda, en Barracas, en La Boca, la ciudad abre un “remolino vertiginoso” que transforma a los hombres y el panorama, porque lo que allí, prima, según Arlt, es “el trabajo”:

Viene primero el Riachuelo, no el Riachuelo de los poetas y de los escritores, sino el otro Riachuelo, el del movimiento de chatas y gabarras areneras y remolcadores arrastrando lanchones cargados de pieles saladas y maderas. La nota de color está en lo negro de los puentes, en el desteñido verde de las canoas y en el rojo de los transatlánticos y paquetes que permanecen días y días a la orilla de montañas de carbón, donde hombres, pequeños en la distancia, levantan siempre con sus palas brillantes una neblina obscura y triste.

El agua grasienta y pesada, moteada de violetas de aceite y cárdenos de grasa, lame silenciosamente el granito, mientras que los hombres de la orilla trabajan brutalmente, sin alegría, sin esperanzas, sin nada. […]

Las mismas chatas, cargadas de fardos enormes, no entonan el himno del trabajo. Yo no creo que exista ese himno, sino la angustia de ganarse el pan y la fatiga de las bestias, cuyos pelajes guardan en las estrías de la piel el rastro de los latigazos crueles. […]

Cuántas veces, merodeando por esos rincones (calles Pedro Mendoza, Palos y Almirante Brown) me he preguntado, ¿qué es lo que habrán visto ciertos poetas porteños a esos barrios lúgubres, para cantarlos como si fueran el paraíso de esta ciudad?

Insisto. No he visto allí nada más que la muestra del sufrimiento humano, bajo todos los aspectos.

El cronista porteño destaca en estas notas “la fatalidad brutal” que une a los hombres y el trabajo, a la vez que refiere, lo “roto” y lo “sucio” de los espacios “taciturnos” como Dock Sud, donde “duermen con modorra de cadáveres cientos de desdichados” y el acordeón es siempre “viejo” y “desdentado”. Así, mientras discute y dialoga con representaciones urbanas de otros escritores (como por ejemplo, cierta zona de la poesía de Raúl González Tuñón), Arlt retoma el gesto inaugurado en El Juguete rabioso, su novela de la “vida puerca”, para referir en estas notas porteñas cómo la sociedad sí se está desmoronando.

1 note

·

View note

Text

El atletismo argentino y sus nuevos "Hijos del Viento"

POR GASTON SANCHEZ - DIARIO CLARIN En el CeNARD se está gestando un grupo humano que trabaja codo a codo para conseguir resultados como desde hace décadas no sucedía en el atletismo argentino.Son jóvenes comunes y corrientes. Entrenan, estudian, se divierten y toman mate. Pero cuando entran a la pista se transforman en animales competitivos que rompen una plusmarca tras otra y solo piensan en ganar. Franco Florio, Elián Larregina, Matías Falchetti y Juan Ignacio Ciampitti tienen 22 años. Son conocidos como “La generación dorada del 2000”, por su corta edad y los logros conseguidos. A ellos se les suma Pedro Emmert, dos años menor, otro integrante de esta gesta que eleva al atletismo argentino a lo más alto de Sudamérica. Pero detrás de los éxitos y de las medallas hay mañanas de mucho entrenamiento. Ya sea bajo el sol agobiante del verano o el frío estremecedor del invierno. También hay tardes de dietas, masajes, terapia, y trabajo sobre su propio cuerpo. Esa máquina perfecta y medida hasta el más mínimo detalle que utilizan para competir. Estos chicos nunca paran. Y cuando no están galopando sobre las pistas dedican su cabeza a las comidas, los descansos y a la recuperación de sus músculos. Viven por y para el deporte. Los cinco fantásticos del atletismo argentino dialogaron con Clarín sobre el presente y futuro de sus carreras. Porque, claro, detrás de cada vida, siempre hay una historia. El argentino más rápido de la historia Franco Florio, que recientemente se convirtió en el argentino más rápido de la historia al lograr hacer los 100 metros llanos en 10,11 segundos en el Sudamericano U23 de Brasil nació el 30 de mayo de 2000 en Buenos Aires. Y acaba de lograr otro éxito histórico en los Odesur de Asunción. Habla tan rápido como corre, pero antes de romper plusmarcas pasó muchos años con la guinda bajo el brazo. “Siempre jugué al rugby, desde los cinco hasta los 20 años”, le confiesa a Clarín el ex jugador de Belgrano Athletic y la Selección Argentina de Seven. “A finales de 2016 hice mi primera carrera de atletismo, hice dos buenos tiempos y le agarré el gustito a ganar. Ya en 2017 decidí empezar a entrenar más seguido”, esgrime el velocista. Pero claro, al jugar de wing su característica era la velocidad. Hacer en paralelo dos deportes al máximo nivel no es fácil y hay que saber alternar las cargas. “Cuando entré a Los Pumitas estaba entre el club, la Selección y el atletismo. Era mucho. Después también entré al Seven de Rugby, entonces las cargas eran muy altas. Así fue fluyendo hasta el 2020”. -¿Cómo te dividiste entre tanta exigencia? -Creo que tenía una gran facilidad para cambiar el chip cuando hacía todo eso. Es decir, si jugué el sábado y perdí, el domingo descanso y el lunes ya estaba entrenando atletismo. Cambiaba el chip rápido. Es como que separaba una cosa de la otra. Y lo mismo al revés. Si tenía un torneo de atletismo y volvía y tenía un compromiso con el rugby también. -¿Qué destacás de ese proceso donde practicaste en paralelo ambas actividades? -Con el tiempo y a la distancia creo que en ese proceso tuve dos grandes virtudes. Por un lado, no me frustraba porque no tenía tiempo para hacerlo. No me enojaba ni me enganchaba si perdía, porque ya al otro día estaba haciendo otra cosa. Cuando la cabeza ya está enganchada en algo no te pasa eso. Y por el otro, aprendí a competir desde muy chico mano a mano, y no me acostumbré al éxito. -¿Cómo es eso? -Yo llegaba a los torneos y me pasaba que si iba a ganar no era por mi preparación, ni por mi descanso. Porque yo competía contra rivales que se preparaban exclusivamente para esto y si le ganaba era por poquito. Entonces aprendí a competir siempre sin sentirme el favorito. Y eso me hizo bastante fuerte porque te acostumbrás a que a veces gane el otro y a que después te va a tocar a vos. Hoy creo que muchas veces a los más chicos les pasa que están acostumbrados a ganar siempre y cuando no ganás te chocás la cabeza contra la pared. -¿Cómo manejás la cabeza en esos momentos? -Yo creo que cada uno lo va aprendiendo de a poco a sobrellevarlo, porque todos estamos muy nerviosos al momento de competir. Es algo normal. Con las preparaciones, con el tiempo, con el roce internacional te vas acostumbrando al nivel y a la competencia. Vas evolucionando en el ritmo de este deporte. Las restricciones que se tomaron luego de la pandemia del coronavirus lo obligaron a dedicarse de lleno al atletismo. Luego de tocar la gloria en Brasil, Florio entrenó muy duro para competir en los Juegos Odesur 2022 disputados en Asunción, Paraguay, desde el 1 de octubre hasta este sábado. Y otra vez volvió a hacer historia. El sprinter se coronó en la prueba madre del atletismo al hacer los 100 metros llanos en 10s35 con viento en contra y lluvia y se llevó la medalla dorada frente a grandes competidores. Este es el triunfo más importante de un velocista argentino en una prueba internacional en los últimos 28 años. El prodigio que casi deja todo Otro de los nombres del momento en el atletismo argentino es el velocista Elián Larregina. El suipachense, de 22 años, tiene una historia particular de encuentros y desencuentros con este deporte al que llegó de casualidad. “Yo arranqué a correr de grande, a los 17 años, gracias a un profesor de Suipacha”, adelanta Elián. Y rápidamente recuerda la primera vez que compitió en una prueba de 300 metros casi por casualidad del destino. "Un día me acuerdo que un profesor llamó a mi mamá y le dijo que me tenía que presentar el viernes en una plaza porque teníamos un viaje, que íbamos a ir a correr a los Juegos Bonaerenses en San Andrés de Giles. Esa fue la primera vez que corrí en pasto 300 metros. Sin entrenar ni nada". En esa prueba Elián se destacó y rápidamente fue a una Copa Nacional de Menores por insistencia de su entrenador. Con poco entrenamiento decidió competir en la Provincia de Mendoza y se clasificó para un Mundial Juvenil. No lo podía creer. "Terminé y me dijeron que había hecho la marca mínima para ir a un Mundial de menores. Mi primera vez en una carrera en pista olímpica. Cuando le conté a mi entrenador se reía. Ni yo me lo esperaba. No sabía lo que era un Mundial, nada. Me acuerdo que yo quería salir de parado, sin tacos, porque no sabía usarlos”, añade. Lo de Elián fue repentino y poco programado. A él siempre le gustó hacer deporte, pero no tenía planeado los logros que llegaron luego en su corta carrera como velocista. Hasta el momento, ostenta el récord nacional en los 400 metros llanos al lograr marcar 45s53 en el Sudamericano U23 de Cascavel. Con esos números se convirtió en el primer argentino en llegar al podio de esa prueba en aquel certamen. En los Juegos Odesur también se colgó la medalla de oro al terminar su prueba en 45s80 superando a los mejores especialistas de la región. Este "cuatrocentista" está registrando triunfos inolvidables que desde hace más de medio siglo no se veían. Para ello hay que remontarse a la época de Andrés Pelusa Calonje. El integrante de la “Generación Dorada de los 2000” recuerda que llegó a desmayarse por la exigencia corriendo en el Mundial Juvenil. Claro, no tenía preparación, pero sí genética. De todas formas, mucha gente se acercó a felicitarlo. Era un desconocido y empezó de grande. Pero los otros atletas ya empezaban a escuchar su nombre por los pasillos. -¿Te dabas cuenta de lo que generabas teniendo tan poco entrenamiento y siendo casi un outsider? -Yo no me daba cuenta. Iba a entrenar solamente los sábados a una plaza, a veces faltaba porque salía… Lo hacía más que nada por hobby, hasta que en 2019 un compañero de la Selección me llamó y me dijo que viniera al CeNARD. Me consiguió una prueba, lo hablé con mi mamá y se dio. Me costó muchísimo adaptarme. En el hotel de acá me recibieron muy bien, pero siempre llegaba el fin de semana y quería volverme al pueblo. -¿Dejaste todo y volviste a Suipacha? -Sí. Pasó medio año y no aguanté, me volví porque extrañaba mis amigos y mi familia, el entorno. Después tuve una etapa de altos y bajos. Dejé, volví, dejé, volví… -¿Y cuándo volviste al CeNARD para dedicarte de lleno a correr? -Recién este año elegí dedicarme a esto. Mis compañeros y mi entrenador me hablaron y ahora estoy enfocado. En febrero me instalé acá y dije: ‘Este año quiero hacer las cosas bien’. Con Javier (Morillas), mi entrenador, arranqué hace casi dos años. Él me fue a buscar muchas veces al pueblo y me insistió. El deporte me hace bien, me gusta. Aparte el ambiente de allá no era tan bueno. -¿De qué ambiente te alejaste? -Tenía amigos más grandes que yo. Todo lo contrario a este lugar. Yo allá vivía de noche, tenía salidas nocturnas, tenía una vida mala. No me cuidaba. Entonces este año dije: ‘Me quedo acá’. Y mi vieja también le insistió a Javier por eso. Para mejorar el estilo de vida. -¿Qué recordás de aquel día en que Javier te fue a buscar a tu casa para que volvieras a entrenarte? -Y… Me había vuelto y había pasado como un mes. Él (Javier) siempre me mandaba mensajes para que viniera a entrenarme. Yo estaba con mis amigos y perdía el tiempo. Un día estaba tomando mates con mi mamá y veo que para una camioneta en la vereda. Mi mamá ya sabía, yo me enteré después. Él me fue a buscar a Suipacha para que yo vuelva al equipo argentino a entrenar. Y acá estoy. Javier Morillas es fundamental para la vida de estos chicos. Los entrena deportivamente, pero también está en el día a día preocupándose de que no les falte nada. Es un administrador de egos y un generador de talentos. Hay equipo Matías Falchetti también es entrenado por Javier. Este joven de Avellaneda, que actualmente estudia Profesorado de Educación Física, quedó en la cuarta posición de los 400 metros donde su compañero Elián obtuvo el podio. Pero también fue parte del equipo que obtuvo la medalla de plata en las carreras de relevos de 4x100 y del equipo que demolió el récord nacional absoluto de postas en 4x400. Matías conoció el atletismo por un familiar maratonista. Él pasaba su tiempo jugando al voley, pero un día sintió la necesidad de hacer un cambio. “Con 13 años, dije ‘voy a correr 21 kilómetros’. Y empecé a correr en una plaza solo, sin entrenador, sin nada. Iba dos o tres veces por semana y hacía 10 kilómetros o 15”, recuerda. “Al año siguiente un amigo empezó atletismo en el colegio y me dijo ‘a vos que te gusta correr, vení y probá’. Así fue como empecé en Parque Domínico”, cuenta el joven de Avellaneda. Se clasificó para los Juegos Bonaerenses y en 2015 fue campeón nacional, hasta que a los 17 años sintió que estaba estancado. “Me frustré bastante”, cuenta con una mueca. “Los entrenamientos eran muy duros y a veces si uno no tiene resultados piensa ‘¿qué estoy haciendo?’. Te replanteas cosas”.“Entonces se me cruzó volver a probarme en un club de voley. Había quedado en un club de segunda. Pero decidí darle una última oportunidad al atletismo, en marzo del año pasado, cambiando de profesores y rodeándome de atletas de primer nivel para superarme”. Llegar al CeNARD y rodearse de sus actuales compañeros le permitió dar un salto de calidad. -¿Quiénes te ayudaron a superar ese momento? -Me acompañó mucho mi vieja. Uno en caliente a veces quería dejar todo y ella me bajaba a tierra y me decía ‘está bien que te guste el voley, pero fijate que tenés todo armado acá’. Ella también me dijo que le gustaba la idea de que comenzara a entrenar con Javi, por los resultados que veía al costado de la pista. Y así fue… Empecé a entrenar con él y me cambió todo. Siento que aprendí a correr de nuevo, me cambió mucho la cabeza, la forma de pensar las carreras, los entrenamientos y de resolver las cosas. Sin menospreciar a mis otros entrenadores, de ellos voy a estar agradecido siempre. Desde el CENARD, los jóvenes que están reescribiendo las páginas doradas del atletismo nacional cuentan qué significa esta actividad en sus vidas. Además dsetacan el trabajo de su entrenador Javier Morillas, quien los acompaña en todo... Juan Ignacio Ciampitti tiene 22 años y es de Lincoln. Sus compañeros lo señalan como aquel que es encargado de hacer los mates en el equipo. “El otro día me compré una matera para llevarla sí o sí a los Odesur”, cuenta. Y añade entre risas: “Cuando me subí al micro los chicos me decían ‘Ché, ¿jugás en Inferiores?’”. Pero Juan Ignacio no es futbolista, es velocista. Y en los Sudamericanos U23 de Cascavel el joven de El Triunfo, una localidad de menos de 2 mil habitantes, obtuvo el récord nacional u23 en 200 metros al marcar 20s91. -¿Cómo arrancaste en el atletismo? -Yo jugaba al fútbol hasta hace muy poco, un año. Y el atletismo lo descubrí en los Juegos Bonaerenses, tenía un compañero que corría y quise probar. Justo quedé libre en el club, probé y la verdad que me gustó. Corrí en los provinciales, en los nacionales, me empezó a gustar la competencia y el tema de que viajas a todos lados. Este año me vine para acá desde Lincoln porque sentía que no podía avanzar más allá, por las pistas de tierra y las condiciones en general. Al venir acá la verdad que dí un gran paso. -¿Te costó la adaptación al llegar a Buenos Aires? -La adaptación me costó bastante. Me costó adaptarme a la ciudad y a las pistas de acá porque la verdad que genera dolores a la hora de entrenar y hay cosas a las que no estaba acostumbrado en ese sentido. Pero una vez que me acostumbré y ya pude entrenarme con mis compañeros me sirvió un montón, me sirve entrenarme con atletas de alta calidad como ellos. Eso me dio un escaloncito que yo no tenía allá. Además en el día a día, cómo me recibieron, la verdad que nunca tuvieron problema,me adaptaron perfecto al grupo. Si no fuera por ellos, por cómo me integraron, no hubiera sido tampoco posible. -¿En quién te apoyaste? -Yo no tenía ganas de venirme para acá. Yo sentía que en el pueblo estaba súper tranquilo, estaba con mis amigos de toda la vida, y no tenía ganas de cambiar sinceramente. Mi viejo me dijo ‘dale, dale, andá’. El también conoció el CeNARD porque estuvo en la Selección Argentina de waterpolo. Estuve un mes dando vueltas y me vine a entrenarme para acá y tenía razón. -¿Cómo es el día a día con tus compañeros? A mí, la verdad, que me trataron espectacular desde el día uno. Yo ya los conocía un poquito. Pero cuando llegué, al segundo día ya estaba adaptado perfectamente, se hacían chistes, todo. Hubo un mes que yo no tenía el auto y Franco (Florio) me trajo todo ese tiempo a entrenarnos. Me hizo de chofer un mes. Me pasaba a buscar todos los días por casa. Tenía como una hora y pico en colectivo desde mi casa hasta acá (CENARD). No sabíamos pero vivimos a cinco cuadras de diferencia. Pedro Emmert es el más joven de este quinteto y forma parte del equipo de relevos de 4x400. Es de Rafaela, Santa Fe, y tiene apenas 20 años. Si bien desde chico había practicado atletismo fue una pasión que estuvo oculta. Llegó al CENARD en 2017 para entrenarse en triatlón, pero ver las pistas de velocidad lo movilizaba. Un día decidió cambiar por completo. “Yo venía, veía las competencias y me daba ganas de competir y de pisar las pistas. Al vivir acá me daban ganas de correr. Pero yo era fondista, hacía natación, ciclismo y corría, no se me pasaba por la cabeza hacer 400 metros llanos”, cuenta. “En el 2019 venía agotado por temas personales y opté por cambiarme. O dejaba el deporte o trataba de rescatar el deporte en mi vida. Y lo pude hacer. A los tres meses obtuve buenos resultados y me di cuenta de que era a lo que me quería dedicar de acá en adelante”. -¿Por qué estabas mentalmente agotado? -En el triatlón es muy agotador el proceso del entrenamiento, es mucha carga horaria. Y yo consideré que al no disfrutar lo que yo hacía, no iba a llegar muy lejos. Dentro de todo me iba bien porque entrenaba, pero no era que me levantaba y tenía ganas de ir a hacer la rutina. Llegó el momento de que estaba tan quemado de la cabeza que tuve que decidir porque sino dejaba el deporte, no quería saber más nada con nada. Era la última oportunidad que yo tenía, me quedaban tres meses de contrato en el CENARD. Ahí me pasé al atletismo. -¿Quién te apoyó en ese momento? -Mi viejo fue una clave porque siempre me insistió en que pruebe. Tanto los entrenadores como los compañeros me apoyaron y ahí conocí el ambiente del atletismo que me encanta. Hay mucha humildad acá. Mi papá estuvo desde el momento uno en lo que es el deporte. Mi mamá también pero desde un lado más sentimental. En este caso, mi viejo me insistía tanto porque él viene del palo del deporte, fue ciclista. Yo le hice caso y él tenía razón. -¿Hay tiempo para disfrutar? -Más allá de que sea un deporte individual, si vos no venís a la pista y disfrutás de tus compañeros y de lo que estás haciendo antes, durante y después del entrenamiento, todo esto no tiene sentido. Porque venimos compartimos, tomamos mate, entramos en calor, nos reímos y es la base para irte contento del entrenamiento. Es en lo que más me apoyo. Read the full article

0 notes

Text

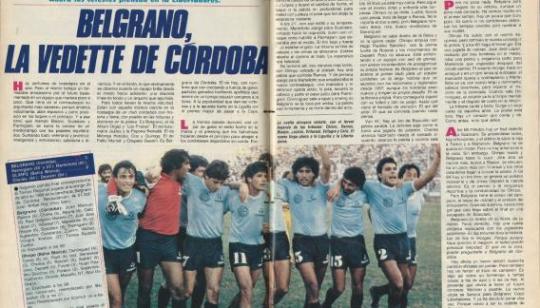

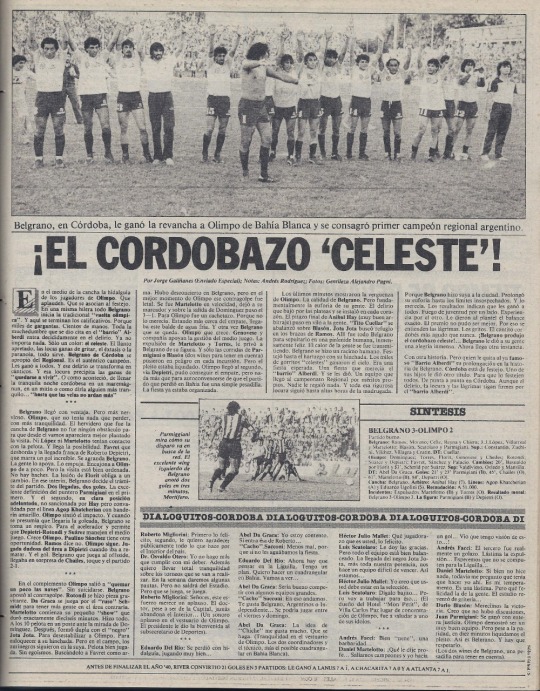

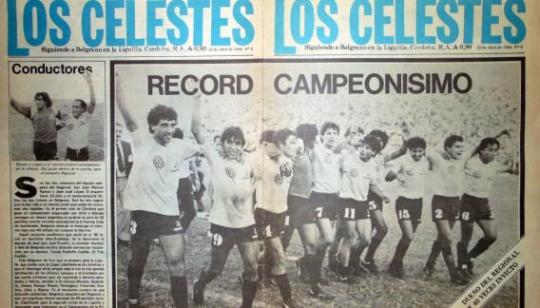

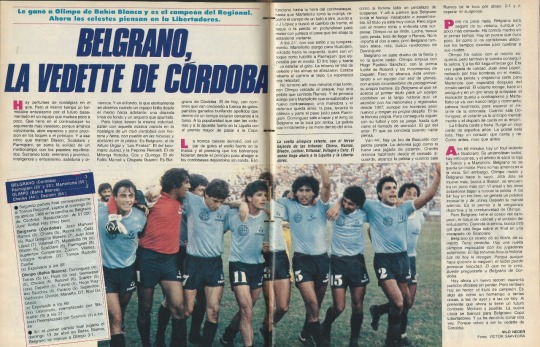

Belgrano y un recuerdo único para el fútbol de Córdoba

Fue el último grito y el más fuerte de todo. El 20 de abril de 1986, Belgrano puso la primera estrella del fútbol cordobés en el ámbito de la AFA, en un torneo que nadie adivinaba qué rumbo podría tomar.

El Regional de 1986 es difícil de catalogar. No fue un torneo de ascenso, tampoco uno de la máxima categoría, porque faltaron los “picantes” de Buenos Aires.

Acaso la mejor definición sea aquella que habla de un torneo del interior paralelo al de Primera y que, en un principio otorgaría una plaza a la Copa Libertadores de América.

Su disputa ocurrió en pleno proceso de armar y desarmar en el que se había metido Julio Grondona y la dirigencia del interior del país, que por aquellos días ya retrocedía tras los efectos de división derivados de la Resolución 1.309, que dejó al movimiento federal sin tres pilares fuertes: los de Talleres, Instituto y Racing.

Así, aquel Campeonato Regional, cuya única edición se disputó en 1985/86, quedó inmerso en la transición hacia una reestructuración que modificó la participación de los clubes provincianos en AFA y en ese escenario complejo, este certamen terminó siendo tierra fértil para que el hincha le otorgue al mismo la interpretación antojadiza que mejor le quepa.

Para algunos, el torneo parece no haberse disputado jamás o no representó mucho más que un “simpático” certamen intrascendente.

Para otros, en cambio, se realizó para clasificar deportivamente a su campeón (Belgrano) a la primera edición del Nacional B. Y la verdad, que no puede “acomodarse” a la necesidad de ningún color, es otra muy distinta a estas dos versiones.

El Regional 1985/86 fue, ante todo, un campeonato oficial de AFA, lo que le permite a Belgrano presumir de ser el primer club cordobés en obtener un torneo en el ámbito nacional y, por si hacía falta alguna otra arista, en calidad de invicto.

Pero también es necesario aclarar que su consagración no le otorgó el pase al Nacional B, sino a la Liguilla Prelibertadores, una instancia a la que accedieron todos los semifinalistas de aquel certamen. En honor a la verdad, la participación del club en el panel estable del fútbol argentino se cristalizó, tal como ocurrió con Talleres, por medio de un acuerdo escrito.

Fue la Asociación Cordobesa de Fútbol la que dictaminó, en la madrugada del 12 de abril de 1986 y a través de la resolución 150, que los celestes sean los representantes de la plaza otorgada a la entidad madre del fútbol cordobés. Con aprobación unánime: la 150 fue conocida en el ámbito dirigencial de la época como “la 1.309 cordobesa”, en relación a la normativa que dispuso la inclusión de los albiazules a los torneos porteños, en 1980.

Hecha la salvedad histórica, el Regional ganado por Belgrano fue, quizás, el torneo más federal de la historia del fútbol argentino.

Y los datos son contundentes: participaron 106 clubes representativos de las 23 provincias del país, con 24 de ellos “veteranos” de los viejos nacionales de primera disputados entre 1967 y 1985. Estaban todos, sólo faltaron los tres clubes de la Docta acogidos en el fútbol porteño (Talleres, Instituto y Racing). Era, qué duda cabe, un auténtico campeonato provinciano, con los mejores representantes de cada rincón del país.

Su estructura única tuvo una razón de ser. Con la desaparición del Campeonato Nacional surgió la necesidad de otorgarles a los clubes de “tierra adentro” alguna motivación deportiva para que el Regional no sea sólo un “torneo paralelo” al porteño. Por ello, y hasta tanto se organizara el Nacional B, el mismo otorgaría plazas a la Liguilla Prelibertadores y tendría por primera vez a un campeón.

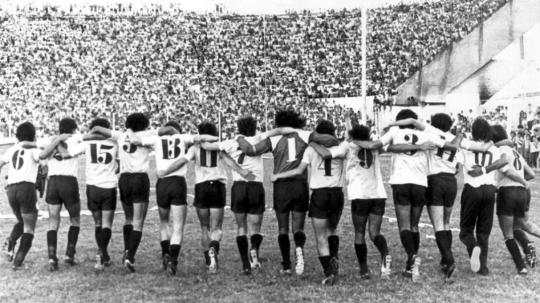

Un equipo récord

En aquellos años de transición, por capricho del destino o lo que sea, Belgrano contó con uno de los mejores equipos desde los ‘70. Los juveniles promovidos en el ’82 por “el Pucho” Arraigada ya habían madurado (Germán Martellotto, Julio Villagra, Edgardo Parmigiani y Ariel Ramonda), y a ellos se sumaron Abel Blasón, llegado de Lucas González (Entre Ríos), Luis Scatolaro (Chajarí), José Luis Villarreal (General Paz Juniors) y Juan José López (Argentinos Juniors), todos bajo las órdenes de Victorio Nicolás Cocco.

Belgrano, que en el nuevo contexto futbolístico se había quedado fuera de los grandes escenarios de la AFA, era para muchos el mejor equipo cordobés del momento.

En 1984 había sostenido un largo invicto de 39 partidos, hasta que Alumni de Villa María lo venció 2-1 en la antepenúltima fecha del Provincial, en un encuentro que terminó con incidentes dentro del plantel celeste y que determinó el alejamiento de Cocco.

Tras cartón, al año siguiente y con Tomás Cuellar como entrenador, se inició una nueva racha que se extendió a un cotejo más (40), y que se quebró ante Newell’s Old Boys (1-3) en el juego de ida de la Liguilla Prelibertadores.

Una máquinaLos equipos de Córdoba y Tucumán, habituales plazas fijas de los viejos nacionales, iniciaron el Regional en segunda fase. Y en su zona, Belgrano tuvo demasiadas dificultades para imponerse ante Unión San Vicente, un verdugo reiterado en los primeros años de los ’80 y, sobre todo, ante Belgrano de Paraná, que había conformado un plantel experimentado y de jerarquía, con el arquero Carlos Barisio (ex Ferro), el defensor Ricardo Fertonani (ex Colón), los volantes Juan Meglio (ex Instituto y Vélez) y Enrique Belloni (ex Platense) y el delantero Néstor Candedo (ex Huracán).

Y para ganar la zona, donde también participó el aguerrido Sportivo Norte de Rafaela, fue clave un heroico 2-0 en Paraná (goles de Martellotto y Gustavo Vilchez), que sirvió para revertir el 4-4 cosechado en Alberdi. El pase a semifinales estaba asegurado y con él, también, el derecho a participar de la Liguilla Prelibertadores.

En la siguiente instancia, la penúltima del certamen, el Celeste fue una máquina de hacer goles y resolvió tres de los cuatro partidos de su zona con resultados aplastantes.

Inició la serie con un inesperado 5-2 en Alberdi ante Concepción FC, uno de los candidatos a quedarse con el título, y luego igualó 0-0 con Alianza Cutral Có, en Neuquén. Las revanchas fueron un trámite para la topadora pirata: 3-0 a los tucumanos y 7-0 a los patagónicos.

“Para pasar a la final del Regional y a la segunda fase de la Liguilla tenía que sortear a Alianza, el último escollo y... lo dejó hecho un colador. Alguno hasta perdió la cuenta, pero fueron siete. Siete espadas que clavaron en el corazón esperanzado del sur y en la emoción de una tribuna que hace muchas fechas que festeja y festeja”, decía La Voz del Interior en la nota principal de su suplemento que tituló con una frase elocuente: “Un fenómeno celeste”.

El mejor, sin dudasLa final, encontró a Belgrano en el cenit de su rendimiento. Pero para cantar “bingo” había que sacarse del medio a Olimpo, que tenía lo suyo con dos promocionados delanteros: Raúl Schmidt y José Ramón Palacio, padre de Rodrigo, mundialista en Brasil 2014.

La suerte de la final quedó prácticamente sentenciada en el partido de ida, disputado en Bahía Blanca. Un sólido rendimiento de la “B” le permitió traerse a Córdoba un triunfo por 3-1 con el que comenzó a celebrar a cuenta.

“Belgrano pasa, siembra goles y cosecha aplausos”, tituló La Voz al día siguiente, resaltando que en la revancha no sólo iría por el título, sino también por superar el récord de imbatibilidad del Racing de Juan José Pizzuti, que había permanecido 39 partidos sin perder entre 1965 y 1966.

En Alberdi no hubo suspenso. Un inspirado Edgardo Parmigiani, que había sido “colgado” por la comisión directiva anterior, anotó dos goles en la mitad del primer tiempo y transformó el resto del encuentro en un trámite, hasta que el 3-2 final desató el carnaval.

“No podía creer que estaba haciendo dos goles en la final. Tengo una satisfacción personal inenarrable, sobre todo cuando recuerdo lo que pasé antes. Después que prescindieron de mí, estuve dedicado a trabajar en una panificadora que tengo a medias con mi hermano, en La France”, contaba por esos días el héroe de la jornada.

La fiesta fue interminable. Belgrano volvía a ser noticia nacional, con una conquista inédita que lo consagraba como el mejor del interior. Fue uno de los títulos más esperados y celebrados de las 58 conquistas oficiales logradas por el club, pero también el último grito triunfal, ese que hace más de tres décadas espera volver a enronquecer las gargantas piratas.

(Archivo Gustavo Farías)

whatsapp_image_2020-04-20_at_7.10.45_pm_1587423370.jpeg

whatsapp_image_2020-04-20_at_7.10.44_pm_1_1587423379.jpeg

whatsapp_image_2020-04-20_at_7.10.44_pm_1587423394.jpeg

(Archivo Gustavo Farías)

belgrano-1986_1587422623.jpg

(Archivo Gustavo Farías)

(Archivo Gustavo Farías)

source https://mundod.lavoz.com.ar/futbol/belgrano-y-un-recuerdo-unico-para-el-futbol-de-cordoba

0 notes

Text

La destrucción de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires desde hace algunos años pueden verse unas máquinas insolentes y ruidosas de color amarillo (acaso el más inmundo de todos los colores: el amarillo es el color del Vaticano; el de la fiebre que lleva su nombre; también el de un tipo de periodismo bajo y deleznable y, por cierto, los colores de la CABA), triturando el cemento, castigando los suelos. Su tarea diaria consiste en abrirse paso por la ciudad trazando nuevos caminos en ella mientras aquellas máquinas se engullen, ignorantes y soberbias, las antiguas magias que allí había. En su lugar, se implantan estructuras impersonales, vacías, compactas, sin esencia ni sustancia, iguales todas, fatalmente iguales, consiguiendo que todos los lugares se equiparen entre sí. Palermo se vuelve igual a Belgrano que se vuelve igual a Caballito que se vuelve igual a Retiro, a Constitución y así siguiendo hasta que, gradualmente, la ciudad será igual a sí misma tanto en la parte como en el todo. Será lo mismo vivir aquí o allá pues, al estar aquí se estará en todas las partes. La ciudad comienza a volverse gradualmente impersonal, neutra; hueca; “apolítica” pero “rápida” y “eficiente”. “Ahora podés ir desde aquí hacia allá”…. “de un modo previsible”…”más rápido; “más cómodo”… “mejorando la calidad ambiental”… según asegura el hueco marketing gubernamental.

SERGIO ALBANO

0 notes

Text

Solo quedan 7 días para el inicio de una nueva fecha del Campeonato Mundial de Rally en Argentina. Desde el 27 al 30 de Abril, los mejores pilotos del mundo, con una nueva generación de vehículos con mayor potencia y espectáculo y junto a los mejores exponentes de la República Argentina con la nueva categoría Maxi Rally 1.6 Turbo, deleitarán a más de un millón de personas que se esperan en las sierras cordobesas, para completar la 5ta fecha del Campeonato Mundial y junto a ésta la 2da Fecha del Campeonato Argentino de Rally.

Habrá 26 autos de la categoría máxima, 80 autos del Campeonato Argentino de Rally, como así también 17 nacionalidades representadas son los números más importantes de esta edición 2017.

Todo comenzará el jueves 27, con la realización del Shakedown en el tramo conocido como Carlos Paz/Cabalango, a partir de la hora 08:00, tramo que representará la oportunidad de probar los automóviles y realizar los ajustes previos a la competencia. En horas de la noche, más precisamente a la hora 19:08, la ciudad de Córdoba rugirá al compás de las 106 máquinas en el Super Especial ubicado enfrente de la Casa de Gobierno.

El viernes 28 la carrera se traslada al Valle de Calamuchita, con los tramos San Agustín/Villa General Belgrano, Amboy/Santa Mónica y Santa Rosa/San Agustín y el Super Especial Parque Temático de Villa Carlos Paz, todo ésto repitiéndose en dos oportunidades.

El Sábado 29, la carrera se llevará a cabo con los tramos Villa Bustos/Tanti, Los Gigantes/Canteras El Condor y Boca del Arroyo/Bajo del Pungo.

El día domingo 30, se realizarán los clásicos El Condor Copina, Mina Clavero/Giulio Césare y el Power Stage El Condor/Copina para finalizar la competencia con el Podio Final en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Cabe aclarar que el Campeonato Argentino de Rally realizarán el primer rulo de cada día, y así completar los kilómetros estipulados en su campeonato.

Te mostramos el cronograma para que tomes nota, y te informaremos las Zonas de Espectadores habilitadas cuando la Organización lo difunda:

CRONOGRAMA WRC ARGENTINA 2017:

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017

PSE1 Súper Especial Ciudad de Córdoba | 1,75 KMS | 19:08 HS.

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017

PE2 San Agustín – Villa General Belgrano | 19,95 KMS | 8:38 HS.

PE3 Amboy – Santa Mónica | 20,44 KMS. | 9:41 HS.

PE4 Santa Rosa – San Agustín | 23,85 KMS. | 10:24 HS.

PSE5 Súper Especial Parque Temático (2 vueltas) | 6,04 KMS. | 12:29 HS.

PE6 San Agustín – Villa General Belgrano | 19,95 KMS | 15:02 HS.

PE7 Amboy – Santa Mónica | 20,44 KMS. | 16:05 HS.

PE8 Santa Rosa – San Agustín | 23,85 KMS. | 16:48 HS.

PSE9Súper Especial Parque Temático (2 vueltas) | 6,04 KMS. | 19:08 HS.

SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2017

PE10 Tanti – Villa Bustos | 20,80 KMS. | 8:08 HS.

PE11 Los Gigantes – Cantera El Cóndor | 38,68 KMS. | 9:21 HS.

PE12 Boca del Arroyo – Bajo del Pungo | 20,52 KMS. | 10:14 HS.

PE13 Tanti – Villa Bustos | 20,80 KMS. | 13:08 HS.

PE14 Los Gigantes – Cantera El Cóndor | 38,68 KMS. | 14:21 HS.

PE15 Boca del Arroyo – Bajo del Pungo | 20,52 KMS. | 15:14 HS.

DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017

PE16 El Condor-Copina | 16,32 KMS. | 09:13 HS.

PE17 Mina Clavero-Giulio Césare | 22,64 KMS. | 10:56 HS.

PE18 POWER STAGE El Cóndor | 16,32 KMS. | 12:18 HS.

This slideshow requires JavaScript.

A solo 7 días del WRC Argentina 2017 Solo quedan 7 días para el inicio de una nueva fecha del Campeonato Mundial de Rally en Argentina…

0 notes