#Computersimulation

Explore tagged Tumblr posts

Text

She said, “how are you?”, and I was like …that’s a really good question. How am I? How is it that I am? The mathematical odds of my very existence happening are one in 400 trillion, and some scientists theorize that we might be living in a computer simulation created by other intelligent beings. So yes. How am I?

#life#howami#theories#computersimulation#mathmaticalodds#goodquestion#existence#conundrum#facts#acrylic#flomm#kunst#artwork#outsiderart#lowbrowart#painting#beercoaster#beermat#flommist#artoftheday

2 notes

·

View notes

Text

Computer simulations help researchers understand how drugs get into blood

Computer simulations help researchers understand how drugs get into blood. Computer simulations have helped researchers understand in detail how pharmaceutically active substances cross cell membranes. These findings can now be used to discover new drug candidates more efficiently.

Abstract:

- Cyclic peptides are chemical compounds suitable as potential drugs. - Scientists now know in detail how these compounds enter cells. - This knowledge facilitates the development of drugs that can also be taken in tablet form. There is a need for new drugs. For example, many of the antibiotics that we have been using for a long time are becoming less effective. Chemists and pharmaceutical scientists are frantically searching for new active substances, especially those that can penetrate cell membranes, as these are the only ones that patients can take orally in the form of a tablet or syrup. Only these active ingredients pass through the intestinal wall in the small intestine and enter the bloodstream to reach the affected area in the body. For active ingredients that cannot penetrate the cell membrane, physicians have no choice but to inject them directly into the bloodstream.

Large molecules with potential

That is why researchers are trying to understand which molecules can penetrate cell membranes and how exactly they do this. For one important and promising class of substances – cyclic peptides – chemists at ETH Zurich have now decoded additional details of the relevant mechanism. “The more we know about this mechanism and the properties a molecule must have, the earlier and more effectively researchers can take this into account when developing new drugs,” says Sereina Riniker, a professor in the Department of Chemistry and Applied Biosciences. Sereina led the study, which has now been published in the Journal of Medicinal Chemistry. 'Only modelling allows us such detailed, high-resolution insights.' Sereina Riniker Cyclic peptides are ring-shaped molecules that are much larger than the small molecules that make up the majority of today’s drugs. In some areas of application, however, chemists and pharmaceutical scientists are coming up against their limits with small molecules, which is why they are turning to larger molecules like cyclic peptides. This substance class includes many pharmaceutically active natural substances, such as cyclosporine, an immunosuppressant that for decades has been used after organ transplants, and many antibiotics.

Possible only with computer modeling

Using computer modeling and a lot of supercomputer power, Riniker and her colleagues were able to elucidate how cyclic peptides similar to cyclosporine cross a membrane. “Only modeling allows us such detailed, high-resolution insights, as there are no experiments that would let us observe an individual molecule crossing a membrane,” Riniker says. To understand the mechanism, one must know how cyclic peptides are structured: they consist of a central ring structure to which side chains are attached. The molecules are flexible and can dynamically change their structure to adapt to their environment.

Dance through the cell membrane

Riniker’s simulations reveal in detail how a cyclic peptide penetrates the membrane: First, the molecule anchors itself to the membrane’s surface, before penetrating it perpendicular to the membrane. It then changes its three-dimensional shape while passing through, rotating once about its longitudinal axis before reaching the other side of the membrane, where it exits again. These changes in shape have to do with the different environments the molecule experiences as it moves through the membrane: The body consists largely of water. Both inside and outside of cells, biochemical molecules are mostly present in an aqueous solution. Cell membranes, on the other hand, are made up of fatty acids, so water-repellent conditions prevail within them. “To enable it to cross the membrane, the cyclic peptide changes its three-dimensional shape to briefly become as hydrophobic as possible,” Riniker explains

Changing molecular side chains

For the present study, the researchers investigated eight different cyclic peptides. These are model peptides with no medicinal effect – scientists at pharmaceutical giant Novartis developed them for basic research, which is why Riniker also collaborated with Novartis researchers for this study. The new findings can now be used in discovering cyclic peptides as new drug candidates. However, Riniker points out a certain trade-off: there are side chains that provide ideal conditions for cyclic peptides to anchor to the membrane surface, but that makes it difficult for the peptides to cross the membrane. This new knowledge helps researchers to give advanced thought to which side chains they want to use and where on the molecule they are most helpful. All of this could speed up drug discovery and development by ensuring right from the outset that researchers are investigating potential active ingredients that can eventually be taken as a tablet.

Reference

Linker SM, Schellhaas C, Kamenik AS, Veldhuizen MM, Waibl F, Roth HJ, Fouché M, Rodde S, Riniker S: Lessons for Oral Bioavailability: How Conformationally Flexible Cyclic Peptides Enter and Cross Lipid Membranes, Journal of Medicinal Chemistry 2023, 66: 2773, doi: external page10.1021/acs.jmedchem.2c01837call_made Source: ETH Zurich Read the full article

0 notes

Text

The Mystery of Rain | How Turbulence Shapes Our Weather

https://www.youtube.com/watch?v=_WvDy2vlqO4 Understanding how rain forms is crucial for improving weather and climate predictions. In this video, we explore groundbreaking research by the NSF National Center for Atmospheric Research (NCAR) that reveals how turbulence in clouds speeds up rain formation. By using advanced computer models and data from NASA’s field campaigns, scientists have uncovered key insights that could revolutionize weather forecasting. Dive into this exciting discovery and learn how it could lead to more accurate climate projections, better preparing us for the future. Source: National Center for Atmospheric Research. #atmosphericscience #meteorology #rain #weather #trendstorm #weatherscience #climatechange #rainforcast #turbulence #weatherforecasting #cumulusclouds #raindropscreation #environmentalscience #clouds #earthscience #nasaresearch #NSFScience #cloudformation #weatheranalysis #precipitation #weatherpatterns #hydrology #weathertech #earthatmosphere #weatherdata #environmentalresearch #scientificbreakthroughs #climatetech #computersimulation How does turbulence affect rain formation? The role of turbulence in weather prediction Understanding rain formation bottleneck Rain and cloud turbulence explained How do clouds form rain? Turbulence in cumulus clouds Advanced computer models for weather NASA's role in studying cloud formation The mystery of raindrop formation Rain formation and weather forecasting How does turbulence speed up rain? Cumulus clouds and turbulence The science behind rain initiation How weather models predict rain The impact of cloud condensation nuclei How do droplets turn into rain? NSF NCAR rain study Turbulence and rainwater mass The importance of turbulence in weather How computer simulations enhance forecasts NASA field campaign on rain formation How are raindrops formed in clouds? Turbulence's effect on cloud droplets Predicting rain with advanced models The physics of rain formation How weather models are improved Turbulence and rainfall amounts Rain formation in cumulus congestus clouds The role of turbulence in climate models Understanding cloud dynamics How turbulence impacts weather systems The science of droplet coalescence The future of weather forecasting How cloud particles affect rainfall Rainfall prediction and turbulence Turbulence's role in weather patterns Exploring cloud formation processes The connection between turbulence and rain High-resolution weather simulations The role of NASA in studying rain Understanding rain through computer models The process of raindrop growth Turbulence in atmospheric research Rain formation in different cloud types How clouds produce rain The science behind rain initiation Turbulence's impact on weather models How computer models predict rainfall The evolution of raindrops The significance of cloud condensation nuclei How turbulence influences weather forecasts The role of turbulence in the atmosphere The mystery behind rain formation Predicting rain with advanced simulations The relationship between clouds and rain How turbulence affects raindrop size The science of weather prediction Understanding cloud condensation nuclei The role of NSF NCAR in weather research Rain formation in turbulent clouds How weather models simulate rain The connection between turbulence and rainfall Exploring rain formation in clouds The impact of turbulence on weather systems Advanced simulations in weather research Understanding the rain formation bottleneck The science behind cloud and rain interaction Predicting rain with turbulence models How raindrops form in the atmosphere The physics of cloud and rain formation via Trend Storm https://www.youtube.com/channel/UCF1F2JAMftAe2z2hl32FXmQ August 21, 2024 at 05:30PM

0 notes

Text

© Nicola de Mitri Computersimulation der Filamente, die sich in der Mitte der Zelle zu einem Teilungsring zusammenfügen.

Ausrichten oder sterben - ISTA-Forscher:innen entdecken, wie sich ‚sterbliche Fäden‘ selbstorganisieren

Österreich, 12.08.2024. ‚Sterben für die Ausrichtung‘ ist das Motto eines bisher unbekannten Mechanismus der Selbstorganisation aktiver Materie, der für die bakterielle Zellteilung wesentlich ist. Falsch ausgerichtete Fäden ‚sterben‘ spontan, damit sich im Zentrum der sich teilenden Bakterienzelle eine klar organisierte Ringstruktur bildet. Die Studie, die von der Šarić Gruppe am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) geleitet wurde, ist jetzt in Nature Physics veröffentlicht. Die Arbeit könnte bei der Entwicklung synthetischer selbstheilender Materialien Anwendung finden. Wie kann sich Materie – per Definition leblos – selbst organisieren und uns lebendig machen? Eines der Markenzeichen des Lebens, die Selbstorganisation, sind spontane Bildung und Abbau biologisch aktiver Materie. Da Moleküle jedoch ständig ’ins Leben gerufen werden‘ und wieder ‚sterben‘, kann man sich fragen, woher sie ‚wissen‘, wo, wann und wie sie sich zusammenfügen – und wann sie aufhören und auseinanderfallen sollen.

Forscher:innen um Professorin Anđela Šarić und PhD-Student Christian Vanhille Campos am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) gehen diesen Fragen im Kontext der bakteriellen Zellteilung nach. Dafür entwickelten sie ein Berechnungsmodell, das zeigt, wie sich Fäden eines Moleküls namens FtsZ, zusammenbauen. Dieses ist ein Beispiel für aktive Materie. Während der Zellteilung baut sich aus FtsZ eine Ringstruktur im Zentrum der sich teilenden Bakterienzelle. Dieser FtsZ-Ring – der als bakterieller Teilungsring bezeichnet wird – trägt zur Bildung einer neuen ‚Wand‘ bei, die die Tochterzellen voneinander trennt. Wesentliche physikalische Aspekte des FtsZ-Selbstaufbaus sind jedoch bis heute nicht geklärt. Nun taten sich Berechnungsmodellierer:innen aus der Šarić Gruppe zusammen mit Biolog:innen aus der Gruppe von Séamus Holden an der University of Warwick im Vereinigten Königreich, und der Gruppe von Martin Loose am ISTA, um einen unerwarteten Selbstaufbaumechanismus aufzudecken. Ihre Berechnungen zeigen, wie falsch ausgerichtete FtsZ-Filamente reagieren, wenn sie auf ein Hindernis treffen. Indem sie ‚sterben‘ und sich neu zusammensetzen, begünstigen sie die Bildung des bakteriellen Teilungsrings, einer gut ausgerichteten Fadenstruktur. Diese Erkenntnisse könnten bei der Entwicklung synthetischer selbstheilender Materialien Anwendung finden.

‚Treadmilling‘, die adaptive Kraft des molekularen Umsatzes

FtsZ bildet Proteinfäden, die sich durch ständiges Wachsen und Schrumpfen selbst zusammensetzen. Dieser als ‚Treadmilling‘ (bzw. Tretmühlenmechanismus) bezeichnete Prozess besteht aus dem laufenden Hinzufügen und Entfernen von Untereinheiten an gegenüberliegenden Enden der Fäden. Es wurde nachgewiesen, dass mehrere Moleküle in verschiedenen Lebensformen – wie Bakterien, Tieren oder Pflanzen – sich auf diese Art und Weise selbstorganisieren. Wissenschafter:innen haben das Treadmilling bisher als eine Form des Selbstantriebs betrachtet und es als Filamente modelliert, die sich vorwärts bewegen. Solche Modelle erfassen jedoch nicht den ständigen Umsatz der Untereinheiten. Außerdem überschätzen diese Modelle die Kräfte, die durch den Zusammenbau der Molekül-Fäden entstehen. Daher entschlossen sich Anđela Šarić und ihr Team, zu modellieren, wie FtsZ-Untereinheiten interagieren und sich durch Treadmilling selbstorganisieren. „Alles in unseren Zellen befindet sich im ständigen Umsatz. Daher müssen wir anfangen, biologisch aktive Materie aus diesem Blickwinkel zu betrachten, wie sie sich durch molekularen Umsatz an die äußere Umgebung anpasst“, sagt Šarić.

Sterbliche Fäden: Sterben, um sich auszurichten

Was sie fanden, war verblüffend. Im Gegensatz zu selbstangetriebenen Fäden, die die umgebenden Moleküle anschieben und eine ‚Beule‘ verursachen, stellten sie fest, dass falsch ausgerichtete FtsZ-Filamente zu ‚sterben‘ beginnen, wenn sie auf ein Hindernis treffen. „Aktive Materie, die aus sterblichen Filamenten besteht, nimmt Fehlausrichtungen nicht auf die leichte Schulter. Wenn ein Filament wächst und mit Hindernissen kollidiert, löst es sich auf und stirbt“, sagt der Erstautor Vanhille Campos. Šarić fügt hinzu: „Unser Modell zeigt, dass der Treadmilling-Mechanismus zu einer lokalen Heilung des aktiven Materials führt. Wenn sich falsch ausgerichtete Filamente auflösen, tragen sie letzten Endes zu einer besseren Gesamtanordnung bei.“ Indem sie die Zellgeometrie und die Filamentkrümmung in ihr Modell einbezogen, konnten die Forschenden zeigen, wie das Auflösen von falsch ausgerichteten FtsZ-Filamenten zur Bildung des bakteriellen Teilungsrings beiträgt.

Theoriebasierte Forschung, bestätigt durch die Zusammenarbeit mit angewandten Biolog:innen

Angetrieben von den physikalischen Theorien molekularer Wechselwirkungen trafen Šarić und ihr Team bald darauf auf zwei unabhängige Forschungsgruppen, die ihre Ergebnisse anhand von Experimenten bestätigen konnten. Auf einer multidisziplinären Konferenz mit dem Titel ‚Physics Meets Biology‘ traf Šarić auf Séamus Holden, der die bakterielle Ringbildung in lebenden Bakterien erforscht. Holdenm präsentierte dort spannende experimentelle Daten, die zeigten, dass das Auflösen und die Entstehung von FtsZ-Filamenten für die Bildung des Teilungsrings wesentlich sind. Dies deutete darauf hin, dass das Treadmilling eine entscheidende Rolle in diesem Prozess spielt. „Erfreulicherweise haben wir festgestellt, dass sich die FtsZ-Ringe in unseren Simulationen genauso verhalten wie die Teilungsringe von Bacillus subtilis, die das Team von Holden mithilfe von Mikroskopie-Techniken nachweisen konnte“, sagt Vanhille Campos.

Ein ähnlicher Glücksfall war der Wechsel vom University College London zum ISTA, der es Šarić und ihrer Gruppe ermöglichte, mit Martin Loose zusammenzuarbeiten, der am ISTA am Zusammenbau von FtsZ-Filamenten in einem kontrollierten in vitro Versuchsaufbau gearbeitet hatte. Sie sahen, dass die In-vitro-Ergebnisse eng mit den Simulationen übereinstimmten, was die Berechnungsergebnisse des Teams weiter bestätigte. Šarić unterstreicht den Geist der Zusammenarbeit und die Synergie zwischen den drei Gruppen: „Wir gehen alle über unsere üblichen Forschungsbereiche hinaus. Wir diskutieren offen und tauschen Daten, Ansichten und Wissen aus, was es uns ermöglicht, Fragen zu beantworten, die wir nicht getrennt angehen können.“

Auf dem Weg zu synthetischen selbstheilenden Materialien

Die energiegetriebene Selbstorganisation von Materie ist ein grundlegender Prozess in der Physik. Das Team unter der Leitung von Šarić geht nun davon aus, dass FtsZ-Filamente eine andere Art von aktiver Materie sind, die Energie eher in den Umsatz der Einzeleinheiten als in die Beweglichkeit der Fäden investiert. „In meiner Gruppe fragen wir uns, wie man lebende Materie erzeugen kann aus nicht-lebendem Material, das lebendig aussieht. Unsere jetzige Arbeit könnte also in Zukunft die Schaffung von synthetischen selbstheilenden Materialien oder synthetischen Zellen erleichtern“, sagt Šarić. In einem nächsten Schritt wollen Šarić und ihr Team modellieren, wie der bakterielle Teilungsring dabei hilft, eine ‚Teilungswand‘ zu bilden. Holden und Šarić werden diese Frage mit Hilfe einer kürzlich vom Wellcome Trust gewährten Förderung in Höhe von 3,7 Millionen Euro weiter erforschen.

Projektförderung: Dieses Projekt wurde durch Mittel der Royal Society (Grant No. UF160266), des Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union (ERC Starting Grant No. 802960), des Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) StandAlone P34607, des Wellcome Trust und der Royal Society Sir Henry Dale Fellowship (Grant No. 206670/Z/17/Z) finanziert.

Originalpublikation: Vanhille Campos, C. et al., 2024. Self-organisation of mortal filaments and its role in bacterial division ring formation. Nature Physics. DOI: https://doi.org/10.1038/s41567-024-02597-8

Weitere Informationen: https://ista.ac.at/de/forschung/saric-group/ Šarić Forschungsgruppe am ISTA https://ista.ac.at/de/forschung/loose-gruppe/ Loose Forschungsgruppe am ISTA https://warwick.ac.uk/fac/sci/lifesci/people/sholden/ Holden Forschungsgruppe an der Universität Warwick, UK

0 notes

Text

n ihrer Computersimulation entdeckten die Wissenschaftler*innen, dass das Sonnensystem zu einem gewissen Zeitpunkt an einer Reihe kalter Wasserstoffwolken vorbeikam, an derem Ende sich die LLCC befand. Einen direkten Kontakt zwischen der Heliosphäre und der LLCC hat es jedoch wahrscheinlich nicht gegeben – andernfalls wären die Folgen noch schwerwiegender gewesen. Ein vollständiger Verlust des Schutzes durch die Heliosphäre hätte bedeutet, dass Lebewesen auf der Erde dem interstellaren Raum vollständig ausgesetzt gewesen wären. Eine Mischung aus Gas, Staub und radioaktiven Stoffen wäre auf die Erde gelangt.

0 notes

Text

0 notes

Text

0 notes

Text

Was das Human Brain Project hervorgebracht hat

dpa-Wissenschaftsschwerpunkt

Vor zehn Jahren startete mit dem Human Brain Project eines der ambitioniertesten Forschungsvorhaben Europas. In dem Projekt sollte eine komplette Computersimulation des menschlichen Gehirns gebaut werden. Das wurde zwar in der zehnjährigen Laufzeit nicht erreicht, dafür entstanden aber eine umfangreiche Forschungsplattform sowie neue Therapieansätze.

Weiterlesen bei n-tv.de

Weiterlesen bei Welt Online

0 notes

Text

Milliardenschwere Wissenschaft: Was das Human Brain Project hervorgebracht hat

Als vor zehn Jahren das Human Brain Project als Flaggschiff der Forschung innerhalb der EU startet, ist das Ziel, das gesamte Gehirn des Menschen in einer Computersimulation darzustellen. Doch das Vorgehen erntet Kritik; daraufhin bekommt das Projekt eine neue Ausrichtung und kann mittlerweile viele Erfolge vorweisen. Nun endet es. Weiterlesen…

View On WordPress

0 notes

Text

Auf Spurensuche bei den Ottonen in Sachsen-Anhalt

Inhalt:Über 1000 Jahre alte Burg Giebichenstein Während des Dreißigjährigen Krieges völlig zerstört Die Sage von Ludwig, dem Springer Fotostrecke zur Burg Giebichenstein Öffnungszeiten und Eintritt Effektive Gottesdienste mit Teilung der Stände Fotostrecke Doppelkapelle Landsberg Klosterleben begleiten auf dem Petersberg Fotostrecke Kloster Petersberg Restaurant-Tipp Halle Die letzte Reise von Kaiser Otto dem Großen Höhepunkt und Ende der Herrschaft Ottos des Großen 973 Historischer Spirit, Augmented Reality und handfeste Grabungen Gespräche mit Experten und eigene Grabungen Fotostrecke Kloster Memleben Neue Erlebniswelt bei Rotkäppchen in Freyburg Mit Kajak, Canadier oder Schlauchboot auf Saale und Unstrut unterwegs Otto der Große in Merseburg Kaiser Otto der Große im Schatten von König Heinrich II.? Bischof Thietmars Textfragment ist eine Sensation Fotostrecke Merseburger Dom Einer der bedeutendsten Kathedralbauten Deutschlands Kloster St. Marien zu Helfta Ottonischer Königshof Walbeck Was Du auf der Burg Falkenstein entdecken kannst Zur Fotostrecke über die Burg Falkenstein Quedlinburg – eine Stadt wie im Märchen UNESCO-Welterbe Otto in Quedlinburg Zu den Fotos der Stiftskirche St. Servatii Berühmter Domschatz auf Abwegen Krypta von St. Wiperti eine der ältesten in Deutschland Zur Fotostrecke der Kirche St. Wiperti Mit der Schmalspurbahn auf Erkundung gehen Magdeburger Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder?“ Auch interessant: Am 7. Mai vor 1050 Jahren starb Kaiser Otto I., der Große in Memleben. Außerdem feiert die Straße der Romanik ihr 30-jähriges Jubiläum, die zu den zehn erfolgreichsten Tourismusstraßen in Deutschland gehört. Sie ist Teil der Europäischen Kulturroute Transromanika. Die Straße der Romanik zählt laut Deutscher Zentrale für Tourismus (DZT) zu den TOP-100-Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Mit einem umfangreichen Programm mit Ausstellungen und Festlichkeiten rund um „Des Kaisers letzte Reise“ wird Otto, dem Großen, gedacht. Machen wir uns auf den Weg, beginnen wir in Halle.

Über 1000 Jahre alte Burg Giebichenstein

Bekanntes historisches Bauwerk in Halle ist die Burg Giebichenstein. Bereits 1915 wurde an dieser alten Burg, die rund 90 Meter über NN liegt, eine Kunsthochschule gegründet. Heute ist die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle mit über 1000 Studierenden eine der größten Kunsthochschulen Deutschlands und die einzige in Sachsen-Anhalt. Die Kunsthochschule hat ihren Sitz auf der Unterburg. 961 schenkte König Otto I., zu diesem Zeitpunkt war Otto I. "nur" König und noch kein Kaiser, den Gau Neletici an das Moritzkloster in Magdeburg. Dieser Schenkungsakt ist die erste urkundliche Erwähnung als Burg Givicansten. Vieles bleibt aber ein Geheimnis, denn von der Burg wurden bis heute keine Spuren gefunden. Für das Erzbistum Magdeburg hatte die Burg wohl eine besondere Bedeutung, warum lässt sich bisher aber nicht erschließen. Sie war zumindest Sterbe- und Aufbahrungsort von drei Bischöfen. Der König und spätere Kaiser Heinrich der II. nutzte die Burg als Gefängnis für den Hochadel. Während des Dreißigjährigen Krieges völlig zerstört Die Oberburg Giebichstein gibt sich nicht ganz so geheimnisvoll, existiert aber nur noch als Ruine. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet und mehrfach umgebaut. Wie die Oberburg genau aussah, weiß man nicht. Anhand der freigelegten Mauern und durch Vergleich mit anderen Burgen ermittelte eine Computersimulation ein Gebäude, dass man auf einer Tafel zum Eingang der Burg besichtigen kann. Das einzige noch erhaltene Bauwerk ist der Eckturm aus dem 14. Jahrhundert.

Burg Giebichenstein. Blick vom Turm auf die Obergburg / Foto: Ingo Paszkowsky / Zur Fotostrecke zur Burg Giebichenstein Die Burg ist ein Opfer des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648). Die Schweden hatten sich in der Unterburg eingenistet. "Während ihres Abzugs 1636 geriet die Brauerei in der Unterburg in Brand und griff auf die Oberburg über", erzählt Gero Sievers vom Stadt Museum Halle. Aufgrund der exponierten Lage auf einen schwer zugänglichen Hügel wurde im starken Maße Holz verbaut, weil es sich leichter auf die Anhöhe transportieren ließ als Stein. "Alles, was ich an Baumaterial brauche, musste ich hoch transportieren. Da nehme ich lieber Holz als Stein. Und das Ergebnis war, dass die Burg dann lichterloh brannte." Das Gebiet Giebichenstein war früher landwirtschaftlich geprägt mit vielen Bauerngehöften, die auch stark an den Folgen des Dreißigjährigen Krieges litten. So auch an den Zerstörungen ihrer Häuser. "Sie hatten zwei Möglichkeiten", sagt Gero Sievers. "Und stellten sich die Frage: Wie baue ich mein Haus wieder auf? An den südlichen Stadtrand von Halle reisen und mir dort in den Steinbrüchen irgendwie Baumaterial holen. Oder ich geh einfach da hoch. Da liegt eine Menge Baumaterial herum." Viele entschieden sich für die zweite Varinate. Deswegen ist von der Oberburg heute ziemlich wenig übrig. Die Sage von Ludwig, dem Springer Natürlich gibt es auch (mindestens) eine Burgsage. Diese hier handelt von Ludwig, dem Springer, und lautet etwas verkürzt so: Landgraf Ludwig II. von Thüringen verliebte sich die schöne Gemahlin Adelheid des Pfalzgrafen zu Sachsen, Friedrich III. Da auch Adelheid dem Ludwig zugetan war, musste halt der Friedrich weg. So meuchelte er 1065 den Pfalzgrafen auf einer Jagd mit einem Schweinespieß. Kaiser Heinrich IV. verhängte daraufhin die Reichsacht über ihn. Schließlich wurde Ludwig aufgegriffen und in die Burg Giebichenstein gesteckt. Nach vielen Monaten der Inhaftierung sprang er von der Burg in die Saale und wurde von einen hinbestellten Diener aus dem Wasser gefischt. Dieser brachte auch seinen weißen Hengst, Schwan genannt, mit, auf dem er von dannen ritt. So wurde aus Ludwig, dem Landgrafen, Ludwig, der Springer. Historiker sind sich ziemlich einig, dass die Geschichte mit dem Sprung so nicht passiert ist. Und wenn Du an der Stelle, von der Ludwig gesprungen sein soll, auf die Saale schaust, dann weißt Du, dass dies ziemlich unmöglich ist, außer Du hättest Flügel. In einer anderen Sage spielte eine sehr große, weiß gekleidete Frau eine Rolle. Ein andermal mehr darüber.

Burg Giebichenstein. Blick auf die Saale / Foto: Ingo Paszkowsky / Zur Fotostrecke zur Burg Giebichenstein Fotostrecke zur Burg Giebichenstein Öffnungszeiten und Eintritt Hauptsaison: Ostersamstag bis 31. Oktober Dienstag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr Samstag, Sonntag, feiertags: 10 bis 19 Uhr Führungen in der Hauptsaison: jeden Sonntag 11 Uhr zusätzliche Führungen nach Vereinbarung unter Tel. 0345-2213030 Herbstöffnung: November bis 18. Dezember Samstag, Sonntag: 13 bis 17 Uhr Eintritt Erwachsene: 4,00 € Ermäßigter Eintritt: 2,50 € für Schüler und andere berechtigte Personengruppen Kinder bis 14 Jahre und Inhaberinnen/Inhaber Halle-Pass-A: freier Eintritt Für Gruppen ab 10 Personen: Erwachsene: 3,50 €, ermäßigter Eintritt: 2,00 € Führungen: angemeldete Gruppen bis 15 Personen während der Öffnungszeiten zzgl. Eintritt: 30,00 €; ab 16 Personen erhöht sich die Gebühr pro Person um 2,00 € zzgl. Eintritt

Effektive Gottesdienste mit Teilung der Stände

Ein sehr interessantes Bauwerk der Straße der Romanik ist die Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg. Wie die Burg Giebichenstein in Halle (Saale), entstand auch die Doppelkapelle St. Crucis auf einem Felsen, einer Porphyrkuppe. Die romanische Kapelle geht auf eine mittelalterliche Burg zurück, welche von Dietrich III. gebaut wurde. Im zwölften und dreizehnten Jahrhundert errichtet, galt die Kapelle in Landsberg zunächst als ein Teil der Burganlage. Die zur Doppelkapelle umgebaute, ehemalige Stiftskirche gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Architektur. Zwei sakrale Räume befinden sich übereinander und sind akustisch über so eine Art Foyer verbunden. Praktisch: Auf diese Weise war ein Gottesdienst für alle Gottesfürchtigen möglich - im Paterre für das gemeine Volk und zweiten Geschoss für die Herrschaften.

Doppelkapelle Landsberg / Foto: Ingo Paszkowsky / Zur Fotostrecke über die Doppelkapelle St. Crucis Eine Besonderheit ist das dritte Geschoss, welches wohl als Zufluchtsort diente. Die Innenausstattung der Kirche St. Crucis weist einige Kostbarkeiten auf: so einen Schnitzaltar und das Reliquienfach mit einem angeblichen Splitter vom Kreuze Jesus. Beeindruckend ist auch die sogenannte Blutsäule - eine Säule aus rotem Marmor, die nach der Überlieferung in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag Blut und Wasser schwitzen soll. Im Gegensatz zu den anderen verbauten Säulen beschlägt diese Marmorsäule, wenn warme Luft von außen in das Innere des kälteren Gebäuden dringt. Auch Martin Luther soll übrigens die Doppelkapelle mal besucht haben. Die Doppelkapelle beherbergt eine Dauerausstellung über die Ausgrabungen zu einer frühen slawischen Burganlage und zur Siedlungsgeschichte der Region. Besuch und Führungen müssen vorher angemeldet werden: Tel. 0174 326 8911 oder E-Mail [email protected] Taufen, Konfirmationen und Trauungen sind möglich. Eintritt 2€, ermäßigt 1€ Sanctae Crucis in der 360-Grad-Ansicht

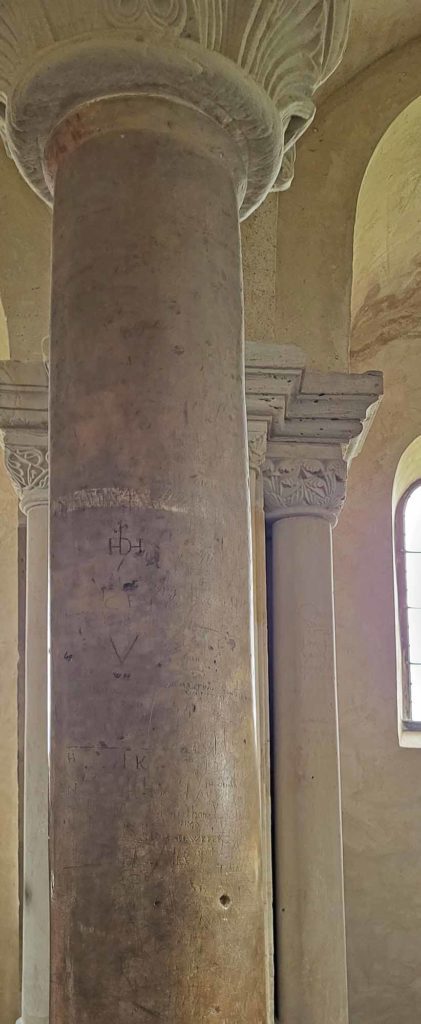

Doppelkapelle Landsberg. Auch die "Blutsäule" bleibt von den Einritzungen der Besucher nicht verschont / Foto: Ingo Paszkowsky / Zur Fotostrecke über die Doppelkapelle Fotostrecke Doppelkapelle Landsberg

Klosterleben begleiten auf dem Petersberg

Auf dem Petersberg, der einzigen Anhöhe in der Gegend, thront das Kloster Petersberg mit der Stiftskirche St. Petrus. Vom Kloster bis nach Halle an der Saale sind es rund 15 Kilometer. Der Petersberg mit seinen rund 250 Metern sei die höchste Erhebung des Breitengrads in Richtung Osten bis zum Ural, heißt es öfters. Das stimmt nicht. So gibt es laut Wikipedia eine höhere Erhebung in Polen und zwei in Russland. 1124 gründete Graf Dedo aus dem Geschlecht der Wettiner ein Augustinerchorherrenstift. Die Bezeichnung Petersberg erhielt der Hügel erst im 14. Jahrhundert, davor war die Anhebung als Lauterberg bekannt.

Stiftungskirche St. Petrus, Grabplatte der Wettiner / Foto: Ingo Paszkowsky / Zur Fotostrecke über das Kloster Petersberg Noch vor seinem Tod im Gründungsjahr ernannte Dedo seinen Bruder zu seinem Nachfolger. Der ging als "Konrad der Große" (1098 - 1157) in die Geschichte ein. Sein Bildnis ist auf der Grabplatte aus dem 14. Jahrhundert erhalten. In der Rechten hält er das Schwert, in der Linken seine Kirche. Dieses Kirchenmodell ist zugleich das älteste überlieferte der Stiftskirche. Brände 1199 und 1565, die Reformation 1538/40 sowie die anschließende Säkularisation führten dazu, dass nur Fragmente der Kirche übrig blieben. Erst Schinkels Besuch 1833 markierte den Beginn der Rettung des Bauwerks. Im Jahr 1999 wurde die klösterliche Tradition wieder aufgenommen durch einen Außenkonvent der Communität Christusbruderschaft, die ihr Zentrum in Selbitz in Oberfranken hat. Zunächst ausschließlich mit einem Brüderkonvent, seit Oktober 2012 zusätzlich verstärkt durch einen kleinen Schwesternkonvent. Sechs Schwestern und Brüder gestalten nun miteinander das Leben auf dem Petersberg. "Wir sind im Prinzip eine WG", erzählt Susanne Schmitt, die das Kloster leitet. Die Brüder und Schwestern leben im ehemaligen Pfarrhaus. Mit drei öffentlichen Gebetszeiten in der Stiftskirche St. Peter werden Gäste und Menschen aus der Umgebung zum täglichen Gebet eingeladen. Miteinander das Leben teilen – gemeinsam beten und arbeiten, Feste feiern und Gemeinschaft erleben, die Stille suchen und zur inneren Einkehr kommen – dazu laden die Brüder und Schwestern ein. Mehr auf der Webseite des Klosters Petersberg. Dort findest Du auch zum Download eine Jahresübersicht über die geplanten Veranstaltungen.

Kloster Petersberg. Die Ausstrahlung der Stiftskirche, einer romanischen Basilika aus dem 12. Jahrhundert, zieht viele Menschen an / Foto: Ingo Paszkowsky / Zur Fotostrecke über das Kloster Petersberg Kontakt: Kloster Petersberg, Bergweg 11, 06193 Petersberg, E-Mail [email protected] https://christusbruderschaft.de/de/communitaet/konvente-kloster-petersberg.php Fotostrecke Kloster Petersberg Restaurant-Tipp Halle Tolles Essen an der Saale und phantastischer Blick auf Burg Giebichenstein gibt es im Krug zum Grünen Kranze Tel. 0345 299 88 99 Öffnungszeiten: Mi. bis Fr. ab 17 Uhr, Sa. + So. ab 11:30 Uhr, Mo. + Di. Ruhetage

Die letzte Reise von Kaiser Otto dem Großen

Vor 1050 Jahren am 7. Mai starb Otto I. der Große in seiner Lieblingskaiserpfalz Memleben im heutigen Sachsen-Anhalt, 50 Kilometer südwestlich von Halle. Er war auf der Rückreise eines Besuchs in Italien. Schon sein Vater Heinrich I., Read the full article

#BurgFalkenstein#Kaiser#KaiserOttoI.#KlosterHelfta#Magdeburg#Memleben#OttoderGroße#OttoI.#Quedlinburg#Walbeck

0 notes

Text

Wolfgang Pomrehn fragte am 27.04.2023 in TELEPOLIS, ob das Extreme bald zum neuen Normalen wird; zusammengefasst:

Wird das Extreme bald zur Normalität? | Die Welt muss sich auf extremere Wetterverhältnisse einstellen. Selbst wenn die im Pariser Klimaabkommen 2015 vereinbarte Begrenzung der Erderwärmung eingehalten wird, ist mit mehr Dürren, Hitzewellen, extremen Niederschlägen und ähnlichem zu rechnen. Diese Extremereignisse werden zudem ungleichmäßig über die Klimazonen verteilt sein und immer häufiger auftreten. | Je stärker die Erwärmung, desto häufiger treten einzelne Extremereignisse auf. | Mit zunehmender Erwärmung wird die Zahl der Länder steigen, in denen kein Monat ohne Hitzewellen, heftige Stürme oder extreme Niederschläge vergeht. | Unsere Ergebnisse zeigen, welch hohes Risiko wir eingehen, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen ungebremst weitergeht.

Hier der Link zum vollständigen Artikel im Wortlaut: https://www.telepolis.de/features/Computersimulation-Je-waermer-desto-extremer-das-Wetter-8980758.html?seite=all

0 notes

Text

We say life is short but it’s actually the longest thing anyone will experience so if that’s true then we can’t say that was the longest experience I’ve ever had cuz the longest experience you’ve ever had is actually your entire existence

At least you’re not extinct, yet.

#life#notthatshort#experience#cantsay#computersimulation#facts#longestthingever#artoftheday#beercoaster#flommist#lowbrowart#kunst#artwork#flomm#outsiderart#beermat#painting

1 note

·

View note

Text

Leben wir unter der Herrschaft eines kriminellen Syndikats, das Schutzgeld erpresst? Neil Oliver at his best

ScienceFiles:»Leben wir in einer Computersimulation? Würden wir es bemerken, wenn wir in einer Computersimulation, einer Matrix lebten? Zwei Fragen, mit denen Neil Oliver seinen traditionellen Samstagsabend-Monolog gestern eingeleitet hat. Ein Monolog, der es in sich hat, denn Neil Oliver versteht es, das, was uns umgibt, in einer kohärenten Weise in eine logische Abfolge zu bringen, […] http://dlvr.it/SmxsGW «

0 notes

Text

aytuguluturk Pixabay

Kann es Bewusstsein in einer Computersimulation geben?

Wäre es wünschenswert, dass Künstliche Intelligenzen ein Bewusstsein entwickeln? Aus verschiedenen Gründen eher nicht, meint Dr. Wanja Wiese vom Institut für Philosophie II der Ruhr-Universität Bochum. In einem Aufsatz untersucht er daher Bedingungen, die für ein Bewusstsein erfüllt sein müssen, und vergleicht Gehirn und Computer. Wesentliche Unterschiede zwischen Mensch und Maschine findet er vor allem in der Organisation von Gehirnarealen beziehungsweise Speicher und Recheneinheit. „Die kausale Struktur könnte ein bewusstseinsrelevanter Unterscheid sein“, argumentiert er. Der Aufsatz ist am 26. Juni 2024 in der Zeitschrift „Philosophical Studies“ erschienen.

Zwei Ansätze der Betrachtung Wenn man sich mit der Möglichkeit von Bewusstsein in künstlichen Systemen beschäftigt, gibt es mindestens zwei verschiedene Ansätze. Ein Ansatz fragt: Wie wahrscheinlich ist es, dass aktuelle KI-Systeme bewusst sind – und was muss bestehenden Systemen hinzugefügt werden, um es wahrscheinlicher zu machen, dass sie bewusstseinsfähig sind? Ein anderer Ansatz fragt: Welche Arten von KI-Systemen sind wahrscheinlich nicht bewusst, und wie können wir ausschließen, dass bestimmte Arten von Systemen bewusstseinsfähig werden? Wanja Wiese verfolgt in seiner Forschung den zweiten Ansatz. „Dadurch möchte ich zu zwei Zielen beitragen: Zum einen soll das Risiko gemindert werden, versehentlich künstliches Bewusstsein zu schaffen; dies wäre wünschenswert, da derzeit nicht klar ist, unter welchen Bedingungen die Schaffung künstlichen Bewusstseins moralisch zulässig ist. Zum anderen soll dieser Ansatz helfen, Täuschungen durch scheinbar bewusste KI-Systeme auszuschließen, die nur so wirken, als wären sie bewusst“, erklärt er. Dies sei besonders deswegen wichtig, weil es bereits Hinweise darauf gibt, dass viele Menschen, die oft mit Chatbots interagieren, diesen Systemen Bewusstsein zuschreiben. Zugleich besteht unter Expert*innen ein Konsens, dass aktuelle KI-Systeme kein Bewusstsein besitzen. Das Prinzip der freien Energie In seinem Aufsatz fragt Wiese: Wie können wir herausfinden, ob es notwendige Bedingungen für Bewusstsein gibt, die zum Beispiel von klassischen Computern nicht erfüllt werden? Eine allgemeine Eigenschaft, die alle bewussten Tiere teilen, ist, dass sie lebendig sind. Lebendig zu sein ist jedoch eine so starke Anforderung, dass viele sie nicht als plausiblen Kandidaten für eine notwendige Bedingung für Bewusstsein ansehen. Aber vielleicht sind einige Bedingungen, die notwendig sind, um lebendig zu sein, auch notwendig für Bewusstsein? Die meisten Unterschiede sind nicht bewusstseinsrelevant Der Forscher schlägt vor, dass es sich mit dem Bewusstsein ähnlich verhalten könnte. Unter der Annahme, dass Bewusstsein einen Beitrag zum Überleben eines bewussten Organismus leistet, muss es aus Sicht des Prinzips der freien Energie in den physiologischen Vorgängen, die zum Erhalt des Organismus beitragen, eine Spur geben, die das bewusste Erleben hinterlässt, und die sich als informationsverarbeitender Vorgang beschreiben lässt. Dies kann man das „computationale Korrelat von Bewusstsein“ nennen. Auch dieses kann in einem Computer realisiert werden. Es kann jedoch sein, dass in einem Computer weitere Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Computer das bewusste Erleben nicht nur simuliert, sondern repliziert. Ein anderer Unterschied besteht jedoch in der kausalen Struktur von Computern und Gehirnen: In einem klassischen Computer müssen Daten immer erst aus dem Speicher geladen, dann in der Recheneinheit verarbeitet, und schließlich wieder im Speicher abgelegt werden. Im Gehirn gibt es keine solche Trennung und daher eine andere kausale Vernetzung unterschiedlicher Gehirnareale. Wanja Wiese argumentiert, dass dies ein bewusstseinsrelevanter Unterschied zwischen Gehirnen und klassischen Computern sein könnte. „Aus meiner Sicht ist die Perspektive, die das Prinzip der freien Energie bietet, vor allem deswegen interessant, weil man dadurch Merkmale bewusster Lebewesen so beschreiben kann, dass sie zwar grundsätzlich in künstlichen Systemen realisiert werden können, in großen Klassen künstlicher Systeme (wie Computersimulationen) jedoch nicht vorhanden sind“, erklärt Wanja Wiese. „Dadurch können Voraussetzungen für Bewusstsein in künstlichen Systemen feinkörniger und präziser erfasst werden.“

Originalpublication:

Wanja Wiese: Artificial Consciousness: A Perspective From the Free Energy Principle, in: Philosophical Studies, 2024, DOI: 10.1007/s11098-024-02182-y, https://doi.org/10.1007/s11098-024-02182-y

0 notes

Text

Ist Universum nur eine Computersimulation und wir nur die Programme die darin leben? Ob diese »Simulationshypothese« mehr ist als nur eine Gedankenspielerei, erfahrt ihr in der neuen Folge der Sternengeschichten

0 notes

Text

A Mesmerizing Model of Monster Black Holes

Just about every galaxy the size of our Milky Way (or bigger) has a supermassive black hole at its center. These objects are ginormous — hundreds of thousands to billions of times the mass of the Sun! Now, we know galaxies merge from time to time, so it follows that some of their black holes should combine too. But we haven’t seen a collision like that yet, and we don’t know exactly what it would look like.

A new simulation created on the Blue Waters supercomputer — which can do 13 quadrillion calculations per second, 3 million times faster than the average laptop — is helping scientists understand what kind of light would be produced by the gas around these systems as they spiral toward a merger.

youtube

The new simulation shows most of the light produced around these two black holes is UV or X-ray light. We can’t see those wavelengths with our own eyes, but many telescopes can. Models like this could tell the scientists what to look for.

You may have spotted the blank circular region between the two black holes. No, that’s not a third black hole. It’s a spot that wasn’t modeled in this version of the simulation. Future models will include the glowing gas passing between the black holes in that region, but the researchers need more processing power. The current version already required 46 days!

The supermassive black holes have some pretty nifty effects on the light created by the gas in the system. If you view the simulation from the side, you can see that their gravity bends light like a lens. When the black holes are lined up, you even get a double lens!

youtube

But what would the view be like from between two black holes? In the 360-degree video above, the system’s gas has been removed and the Gaia star catalog has been added to the background. If you watch the video in the YouTube app on your phone, you can moved the screen around to explore this extreme vista. Learn more about the new simulation here.

Make sure to follow us on Tumblr for your regular dose of space: http://nasa.tumblr.com.

#nasa#blackhole#Gaia#supercomputer#space#galaxy#supermassiveblackhole#milkyway#stars#astronomy#gravity#telescope#computersimulation#astrophysics

3K notes

·

View notes