#Cinq tulipes rouges

Explore tagged Tumblr posts

Photo

MON PÈRE A LES CHEVEUX LONGS, COMME MOI…

Arcalis, printemps 2000. Peter (début du livre)

Mon père a les cheveux longs, comme moi, sauf qu’ils sont noirs, les miens blonds. C’est un gros connard. Enfin, gros… il doit peser dans les soixante kilos en ce moment, pour 1 m 80, c’est craignos. Il sort d’une cure de désintox, et il a la gueule de quelqu’un qui a vu la Vierge, et qui aurait ensuite passé un an à prier dans le désert en bouffant des scarabées. Ça sent le patchouli dans le salon de cette maison où il s’est fait une espèce de grotte, un truc indien, il y a des bougies partout par terre, j’aime bien d’ailleurs. Il zone là sur des tapis en matant des reportages sur Arte. Comme il coupe le son, ça aide… Il dit que les images lui parlent, les visages des gens.

Ian, mon père, est un chanteur de rock, hyper connu, un des chanteurs les plus connus. Il a démarré au milieu des années 80, comme lead singer d’un groupe qui a carrément explosé la pop de cette époque-là. Je suis né dans la foulée, en 87. J’ai eu treize ans en février.

Il y a six mois mon père a pété les plombs, il a craqué. Il a fait une OD, mais bon, il est pas mort.

J’ai mon coin à moi dans la grotte, Ian a dit, « Le fauteuil bleu, c’est le coin de Peter », parce que je me suis collé là la première fois avec mon Coca. C’est vrai, j’aime bien ce coin, je suis pas obligé de le voir pour mater la télé, je peux le regarder du coin de l’œil si je veux, et il y a une petite fenêtre ouverte d’où j’entends les allées et venues des voisins.

De temps en temps Ian me demande de remettre le son. Il est pas con quand même, c’est toujours à un moment fort. Exemple, une actrice qui a une association pour les enfants du tiers-monde : « Le trafic d’organes, ce n’est plus de la barbarie, c’est vraiment l’intolérable. On enlève ses yeux à un enfant… » Alors il se met à pleurer comme une fiotte. Ça me gonfle, ça, je le laisse là. Le visage dans ses mains, il ne me voit même pas quitter la pièce.

Il pleut. Les Anglais font la gueule, ça leur rappelle le passé. Magnus demande sans arrêt si ça va se lever, si on pourra aller à la plage. Qu’est-ce qu’on en sait ?

Andy, c’est autre chose. Ça le rend triste aussi, la pluie, mais quand il est triste ses yeux brillent, ses yeux bleus hyperclairs, à ce moment-là c’est comme un gros phare qui se braque sur toi, j’ai un peu de mal à le soutenir. Il a un sacré sourire ironique dans ces moments-là, et te sort un truc du style « Un disque ne fera jamais évoluer l’opinion de qui que ce soit sur quoi que ce soit. Les gens ne cherchent dans une chanson que ce qu’ils portent déjà en eux… Toi et moi, on est juste des petites bananes ! Ça ne veut pas dire qu’on peut s’asseoir là et commencer à ne rien faire… » Une phrase comme ça, moi, ça me fait la journée. Ian a dit une fois que ses meilleures chansons, les plus fun même, Andy les a écrites alors qu’il était vraiment hyperdépressif. Mais bon, c’est un génie, tout le monde est d’accord là-dessus.

Le voisin sort quand même avec sa moto, malgré la flotte. Huit ou dix fois par jour, depuis qu’on est là, je l’entends rentrer, souvent une femme s’exclame à son arrivée, sa mère je pense, hier il y avait toute une farandole autour de lui, ça avait l’air très gai là-dedans. Tout le monde l’interpellait à la fois, « Valentin ! » par-ci, « Valentin ! » par-là… Quelquefois il va ranger sa moto tout seul, c’est plus intéressant de l’observer à ce moment-là. C’est un mec de seize ou dix-sept ans, un peu plus grand que moi je dirais, assez baraque. Cheveux châtain frisés, hypermat, des cuisses de ouf, il est toujours en short. Moi je planque mes cannes d’angliche ayant grandi trop vite, je fais des tas de longueurs dans la piscine, mais me tailler un corps de bûcheron comme ça, ce ne sera pas pour cette année… Le vieux 501 de mon père me tombe sur le cul et les savates, il est bien trop large pour moi, ça fait sac. Cela dit, c’est cool, ça fait marrer Nadège, elle me dit :

« Tu as vraiment un joli p’tit cul, tu es bien digne de ton père et de ta mère. À ton âge, les garçons ont soit la fesse plate, comme un regret triste de leur enfance, soit un gros popotin sans forme. Toi tu as un petit cul parfait, et sous ta ceinture trop basse, on suit avec plaisir la ligne d’une double pomme… »

Elle est un peu toquée, Nadège, il faut la comprendre. Mais elle est très intelligente. C’est ma mère. Elle est arrivée avant tout le monde, c’est elle qui a trouvé cette grosse baraque, sans rien demander à personne, avec son petit indicateur Bertrand. Elle avait mis des bouquets dans toutes les chambres, des fleurs qu’elle est allée chercher à Nice, les fleurs préférées de chacun : des roses rouges pour Andy, des dahlias multicolores pour Magnus, des arums blancs pour Ian. Pour moi elle a choisi des tulipes blanches, ça fait très classe devant le miroir, surtout pour le contraste avec mes posters de Slipknot et de Marilyn Manson que j’ai bien punaisés partout en arrivant. À Paris, quand elle entre dans ma chambre, elle ouvre des yeux ronds, pose ses deux mains devant sa bouche, lâche : « Mon Dieu ! C’est l’antre du diable ! Mais toi tu es un ange… » Elle passe sa main dans mes cheveux et me dit toujours, comme quand j’avais onze ans, huit ans, cinq ans :

« Tu es mon ange aimé du Ciel et de la Terre, et même le Soleil sourit en te voyant ».

À suivre…

© Frédéric Le Roux, 2020

Illustration : Luke Pritchard, chanteur et guitariste des Kooks, dessin au trait Frédéric Le Roux

#monperealescheveuxlongs#fredericleroux#roman#litterature#amateursdelivres#rock#rockstar#pèrefils#thekooks#lukepritchard

2 notes

·

View notes

Photo

René Dary Cinq tulipes rouges, Jean Stelli (1949).

0 notes

Text

Pâques_tion de sortir

Je tire la porte qui résiste à l’ouverture, un merle s’envole et crie aux autres envolez vous aussi, ils secouent les feuilles en papier du bambou. Je descends une des deux marches en pierre et je tire la porte qui résiste à la fermeture, je claque et tourne la clef, je la dépose dans l’herbe sous la poubelle noire. Je descends trois autres marches inégales et chargées de déchets verts, je passe le portillon entre les bambous et le tamaris qui s’appuie tout tordu sur le muret dans l’idée de l’enjamber. Je prends à droite. J’hésite entre marcher et courir, je devrais courir car ça y est, ça démarre c’est maintenant mais j’ai les mollets qui tirent et puis ça monte, d’emblée. Il faudra bientôt que je coure mais je marche encore, disons que je commencerai à courir après la maison de Geo et Mar-L, sur la bordure herbeuse de l’ancien verger. Je longe la façade du n°18, la fenêtre aux volets clos, volets toujours clos d’une chambre qui ne sert plus, la chambre matrimoniale que le voisin a déserté quand sa femme a été malade de son premier cancer pour la laisser tranquille avec sa maladie, en fait parce qu’il avait peur qu’elle lui refile, le cancer. Il n’y a jamais plus dormi depuis, entre-temps elle est morte de son second cancer. L’autre paire de volets ocre est ouverte. Il est assis à sa table de salle à manger, ou bien déjà occupé dans le hangar au fond du terrain à ses vieilles machines à vapeur.

Suit la plate-bande de Mar-L-la-main-verte, protégée du piétinement par une petite frise en ciment et fleurie en toutes saisons. Pâques ici présent, les fleurs sont myosotis bleus, primevères blanches et mauves et violettes, giroflées jaunes toutes pimpantes, toutes légitimes, pas de sauvagerie, pas de hasard. En face, le trottoir du n°19 est négligé mi terre battue et rebattue, caillasse et fouillis d’herbes comme si ça ne les regardait pas ce qui poussait hors limite. La limite c’est un portillon blanc qui ferme à clef, avec une sonnette bigben. Au-dessus du muret en parpaings une haie opaque déborde du grillage ; de la végétation danse derrière, une glycine mal ficelée, un noisetier à petites feuilles. Un lilas en grappes de boutons prend ses aises au dessus du portail, la mercedes est stationnée devant la porte du garage, une clématite au pied du mur est prête à le gravir. Six boîtes aux lettres sont aux piquets, l’ensemble à la gite. Mar-L est dans sa cour, dos courbé, toujours un brin de quelque chose à arracher et ses mains autour des poches de son tablier, toujours en tablier Mar-L, toute maigre et la voix criarde, « on va courir ? �� « oui, ça fait du bien, comment allez-vous Mar-L ? » « ah pas bien, mal partout, tenez tout à l’heure j’ai voulu arracher une et …ouillouillouille ça m’a fait comme un coup de poignard ! » « et vos douleurs dans le ventre ? ». Elle se frotte le ventre « ah le ventre toujours, j’sais pas, ça va pas là-dedans » « mais aux examens ils n’ont rien trouvé ! », « oohla y’a peut-être rien mais ça va pas, aaah », et puis « et puis j’ai mal aux mains, au dos, r’gardez, je peux plus me baisser » mais elle se baisse encore, « c’est dans votre tête Marie-Louise, vous vous faites trop de souci », « oooh oui ça oui, ça tourne là-dedans sûrement, ça y est j’ai Thi qui divorce, sur cinq j’en ai trois qui sont séparés, c’est pas possible… », « ben qu’est-ce que vous pouvez y faire, ils sont adultes maintenant » « oh oui, ohlala, j’y peux rien je sais, vous avez raison mais c’est malheureux, et les enfants ? on sait plus se supporter aujourd’hui » « c’est malheureux aussi de rester ensemble quand on ne s’aime plus », « p’t’être bien, je sais pas », et elle pense au sien, son Geo, pas un cadeau, celui-là, qui veut toujours embrasser les femmes et les petites filles, il vaut mieux garder ses distances. Il sait tout ce qui se passe chez vous, combien de personnes, combien de voitures, d’où, à quelle heure. Désormais c’est réglé, réglementé, on n’embrasse plus les femmes des autres. « Il fait beau », je dis, « ça oui, trop chaud, qu’est-ce qui se passe, c’est juste le printemps pas normales ces températures, ohla j’aime pas ça », « vous préférez le froid », « ohoui, je connais mieux je sais quoi faire, j’aime pas quand il fait trop chaud ». Mar-L, l’hiver, passe par dessus son tablier son manteau beige à col de fausse fourrure qu’elle serre autour de son corps maigre et zou, elle fait soixante mètres pour rendre visite à son fils, lui apporte des œufs ou n’importe quoi d’autre, histoire de fréquenter la rue, descendre quelques maisons plus bas, ou bien c’est à Cor, la femme d’Hen juste en face qu’elle rend visite, Hen qui a toujours sa tête d’enfant à plus de cinquante ans. Corinne, aidée par l’alcool, a pris sur elle toutes les années qui sur lui ont glissé. Hen lui son truc, c’est le réglage de carbu. Il travaille à la chaîne, les trois-huit à l’usine à Cha. Leur numéro c’est le 15, parce qu’à la campagne les numéros ne sont pas contigus si les maisons ne se touchent pas. C’est un peu au pif, il doit y avoir quelqu’un aux mairies chargés de ça. Quel numéro on lui met à celle-là ? Je dépasse leur maison cabossée à coups de raccords en ciment gris, d'ouvertures fermées au parpaing, de fermetures ouvertes à la masse. Devant, des fleurs vives, seulement les jonquilles c’est fini, elles ont baissé la tête sous un coup de vent, ne la relèveront pas, du coup des myosotis et des tulipes se pointent. Ça fait des mois que la 205 grise s’ennuie sur les cailloux. La bonne place dans l’allée est occupée par la picasso violette du fils, le fils si je m’en souviens était bien taré, gamin.

Une pâture jouxte là, fermée à la chaîne avec un crochet au bout de quatre rangs de barbelés, trois neufs et un rouillé. Rien à voler, juste laisser le temps à l’herbe de pousser pour les foins, en juin. C’est le moment de passer dans la phase de suspension qui distingue la course de la marche. Ça tire ah, ça va chauffer je sais, ça ira mieux plus tard comment ça pourrait aller mieux, aujourd’hui je crois que je vais faire le tour en marchant mais non je m’arrache du sol à toutes petites bonds, je piétine le macadam en plein milieu. En diagonale je me rabats sur la gauche pour tâter de mes semelles caoutchouc la petite herbe toute neuve qui aime le ciel et sa vie d’herbe nouvelle bien verte. Respiration en 5/3, j’expire (j’expie) sur 5 foulées, j’inspire sur 3, en long sur la bande gazonnée côté pair qui grimpe méchamment, j’en mets un temps. Les jardiniers municipaux ont passé le fil à couper l’herbe autour des pieux de bois ancien de l’ancien clos de l’ancien verger dont la plupart des arbres ne sont plus représentés que par des tas de bois coupé – pourquoi « que » ? c’est utile du bois coupé.

En face, le n°11, maison sans grâce âgée d’une trentaine d’années construite sur deux niveaux, en bas mur d’enceinte et garage, au premier balcon et lampadaire de village, derrière logement et jardin avec escarpolette. La dame qui porte foulard noué dans la nuque et robe cache-sexe est courbée là-haut sur ses futures pivoines. Sous ses mains les touffes s’ébrouent à en faire des boutons, les fleurs seront pour plus tard, dixit l’ordre du monde. Son regard tombe sur moi, je lui lance mon bonjour, elle répond « on prend l’air », « oui, vous aussi », « oui », elle sourit. On se voit rarement. Les hommes sortent parfois fumer. Ce sont les arabes de la rue, les autres voisins n’en parlent jamais, comme s’ils n’existaient pas. Deux automobiles devant, sur les cailloux, 206 diesel à la peinture rouge cuite et golf noire immatriculée 93. TDI. Au coin c’est la maison du coin, sortie sous le n°3 d’un morceau de champ nu, d’abord sous forme de talus puis de chantier. Pas plus jolie que sa voisine ni plus laide, plus récente juste. Un talus ça permet deux entrées garage au rez-de-chaussée, puis pof, la maison au niveau +1 du terrain qui l’entoure, potagers, pelouses et jeux d’enfants. Les deux potagers ont été remués à temps fin mars, puis lissés, puis plantés. Présence d’un compost au fond. On voit tout, côté rue et côté route, aucun arbre n’a eu le temps de pousser pour l’intimité. Deux garages mais les véhicules sont quand même garés devant, renault pro blanc et c3 picasso mais une picasso différente, je crois que je ne comprends pas ce que c’est picasso pour citroën, picasso aurait-il compris ? Bref, on trouve toujours quoi faire d’un garage, à part y ranger sa voiture.

Me voici au bout de la rue Hus, un des deux bouts, le bout du début pour peu qu’on tienne compte de la numérotation. Suivrait-elle une logique nord-sud que le début de la rue serait orienté nord (!) ce qui serait une vache de coïncidence qui simplifierait le raisonnement et la vie en général. La logique eût été que, mais ici non, le haut de la rue pointe au sud-ouest et le soleil matinal tape sur ma joue gauche, hémisphère nord. Au carrefour regarder si on vient, on ne vient pas, on ne circule plus sauf, c’est la règle générale. Le toc répétitif c’est le ballon de basket qui frappe le sol, il vient de la cour de l’autre côté. C’est le jeune de la maison, adolescent et trisomique qui dribble, vise le panier accroché au mur du garage, rate, re-dribble, relance. Il ne me voit pas mais deux dames, l’une à sa fenêtre l’autre pied à terre, interrompent leur conversation pour me saluer, je lève ma main pour elles, « bonjour ! » elles se disent sans doute tiens, elle court, même si elles ne se le disent pas. Une c1 rouge garée en bataille.

Je traverse la D79 avec dignité, je feins dynamisme, légèreté, il faut ça, ne pas se taper la honte, buter et se vautrer. Au pied du liquidambar, a poussé une touffe de stellaires glauques, étoiles blanches et brillantes à étroits pétales doubles, fines, gaies, énergiques qui me réjouissent, les fleurs sauvages me réjouissent. Je m’engage, petite descente, dans la rue de Gen qui frime sur deux cents mètres avec son revêtement tout neuf puis se dégonfle entre deux champs laissant loin en arrière l’idée de Genève, pas du tout dans cette direction, la rue s’en tape, elle n’est pas à une contradiction près.

Je double le pignon de la maison qui cicatrise de sa partie démolie, membre fantôme qui a adopté sa nouvelle forme de monceau de pierres meulières. Du nouveau pignon, on refait la peau, il y a du boulot, un échafaudage laissé en plan. Le défrichage de la jungle côté sud a dégagé une construction basse longue de cinq à six mètres, comme une cave voûtée plantée à l’extérieur de la maison.

Vis-à-vis, une chèvre bicolore, trois moutons laineux, quelques oies et un certain nombre de gallinacé.es blanc.he.s improvisent leur spectacle vivant. Ça et s’alimenter, n’ont que ça à faire dans leur petit paradis, un pré carré planté d’arbres fruitiers où se la couler tranquille sans batailler sauf un peu les poules qui veulent piquer ce que l’autre a vu avant, pardon c’est à moi. Une oie brune marche sur des œufs. Peu de cris, pourquoi crier aussi quand il fait beau, qu’il y a de la place pour tout le monde, que la bouffe est servie à heure fixe et qu’aucun prédateur ne se risque à franchir la clôture. Un prédat... où ça ??

Je fais la fière-à-bras mais cool, c’est leur rue, moitié sur le trottoir moitié sur la chaussée, pas idéal, le trottoir est en pente, la chaussée est dure. Une longue, haute, dense haie de thuyas protège le jardin voisin des regards de la rue et en interdit conséquemment l’entrée nord-ouest aux couchers de soleil les soirs d’été, malheureux ! J’emprunte son ombre, un chat effrayé file entre mes jambes, se glisse sous un portail rouillé et s’évanouit dans la friche, un bout de terrain ensauvagé, une pelote de ronces bien gardée sous cadenas que surveillent un arbre mort et deux vivants. La grosse baraque carrée en face rappelle une maison du nord de l’Italie, son toit à quatre pentes et ses persiennes accordéon. Y travaille penché sur la terre, un homme-chapeau. Une large femme-mains sur les hanches appelle un gosse qui pédale plus loin. « Tu viens ? » Il fait semblant de ne pas l’entendre, elle fait semblant de ne pas me voir. Ils ont transformé leur rez-de-garage en salon porte-fenêtre, osé. L’entrée principale se perche côté sud en haut d’un escalier, marquise.

Mur nu, meulière, la bergerie se présente de dos, puis de profil. Enfin côté portes, je surprends deux moutons plus larges que hauts gonflés par la laine. L’un broute, l’autre pas, il me fixe, intéressé, envie de parler. Par politesse je dis « bêêêêê le mouton », ça devrait suffire. Avant qu’il me réponde et qu’on embraye sur une discussion à n’en plus finir, je suis déjà au niveau de l’appentis au toit de tôle où est abrité le foin, leur foin. Posé sur la meule, un tissu noir, couché sur le tissu noir un chat bicolore me mate d’un œil autorisé, pas mécontent de son sort.

Je piétine le trottoir sur quelques mètres, l’herbe est haute déjà. Le hameau ne pouvait pas se finir comme ça, sans dégâts : deux piètres pavillons ont poussé au bout de la jetée depuis laquelle la rue s’élançait jadis, non pas vers Gen, aucune chance, mais vers l’infini vert. Le premier (pavillon) est orienté rue. L’entrée principale est une large et raide rampe gravillonnaire qui conduit au sous-sol. Qashqai blanc, clio métallisée sont stationnées en bas. à mi-pente se greffe l’étroite allée cimentée qui serpente absurdement vers l’accès du logis aux humains, comme si on les avait oubliés sur le plan. Le second (pavillon) perpendiculaire, affiche quelques fleurettes de bordure, maigres tulipes, qashqai noir en position latérale de sécurité. La façade principale, baie vitrée et terrasse en teck, s’expose au midi et aux regards de la maison aux volets pervenche qui a longtemps régné seule côté pair, capitainerie sans sémaphore branchée sur le large, dernière station avant l’aventure.

Ses poireaux font le poireau dans le potager et un buisson de romarin fleuri azur est accroché au mur. Sympathique maison aux volets bleus. Un assemblage de morceaux lui donne un caractère bien trempé de relais de poste allié au charme d’une maison de garde-barrière sans voie ferrée, ça fait beaucoup : elle a tout ça un peu mais rien complètement. Ford au garage. Coup d’œil navré au pâtre de plâtre qui joue du flutiau assis sur le puits maçonné, on dira que ça ne compte pas. Je remercie en douce ce blanc et ce bleu qui fêtent les jours qui s’allongent, le lilas qui s’imagine déjà fleuri. Je m’engage là où la rue devient chemin à la limite des récents travaux de voirie.

Changement d’ambiance, la voie s’exprime soudain en trois dimensions. Au mitan du revêtement original dont les bords effrangés laissent supposer que ce tronçon a été coulé jadis dans un esprit libertaire, des mottes de terres tombées, transportées, bref échouées là se sont végétalisées par touffes sur les cinquante premiers mètres, ensuite ça s’arrête exprès. Plus loin, entre le dur et le mou, des résidus de matériaux composites – gris moucheté du béton, blanc du placo, bleu émaillé du carrelage, orangé profond de la brique et de la tuile, ocre de la pierre meulière –, bouchent les trous.

Ce qui n’est plus une rue mais pas encore un chemin sépare une étendue herbeuse proprement traitée qui promet l’épi, d’une terre presque nue délicatement rayée de vert tendre laissant ouvertes toutes les options sur le projet culturel. Lui succède un pré aux arbres fendus. Sur trois, deux poiriers sont déchirés, leurs moitiés fleuries couchées sur l’herbe respirent encore. Le pré – une herbe gourmande, un cabanon en tôle, un autre en parpaings avec tuyau de poêle –, se termine en bosquet d’arbres mélangés, de chênes probablement, trop éloigné pour m’en assurer.

Loin au nord-ouest pointe le phare. C’est la cheminée de l’ancienne briqueterie qui sous ses allures de monument historique, produit un chœur de volailles de basse cour.

Un papillon dont je connais le nom m’accompagne sur quelques mètres le temps pour lui de comprendre que je n’en vaux pas la peine. Sous mes pieds, les ornières sont marquées des empreintes en chevrons des pneus de tracteurs, c’est le moment d’adopter la posture vigilante du coureur avec un seul r de campagne, abandonner le regard prospectif sur l’horizontalité de l’horizon et le plonger sur le terrain, le présent, le pas suivant, poser chaque pied où il faut et pas dans un trou ou sur pierre qui roule.

Les passereaux s’excitent dans le moindre buisson d’épineux poussé le long des clôtures, un refuge, peut-être un nid d’amour. Un prunier biscornu grandi par hasard autour des barbelés s’en est fait un espalier. Bras écartés, il termine de cracher les pétales de ses fleurs, car les pruniers ont ouvert la saison et méritent un hommage. Au virage, j’ignore la bifurcation qui file droit devant ; mon chemin vire à gauche, je serre sans ralentir.

Le printemps poursuit son avancée, perceptible au jour le jour, ce matin les orties fleurissent blanc et jaune autour de l’engin mécanique planqué sous les arbres. Les stellaires frémissent à l’ombre du talus. Le calme dominerait si au loin un homme-tracteur…

Une fois doublé en apnée un de ces dépôts de matière organique décomposée dont les agriculteurs se plaisent à marquer leur territoire, le panoramique enivre le regard sur près d’un kilomètre alentour d’espèces nourricières à divers stades de croissance. Céréales, sûr, et autres plantes fourragères. Certaines parcelles sont à peine remuées griffées et enfin tassées, leur terre nue est grumeleuse et beige prête à produire tandis qu’autour des blés en herbe, le sol a été blanchi par le vent du nord. Rare, dans un pays de boue.

Question rythme, je suis passée de 5/3 à 4/2, plus économique quoi que pas de théorie là-dessus. Les pneus des engins agricoles ont frayé le passage et fait la trace ; c’est aussi sur leurs sillons durcis qu’on se tord les chevilles, stop ou encore ? Pas le choix sauf opter pour le talus central qui s’autorise tous les coups tordus sous ses touffes d’herbe.

Mon regard dérive vers l’ouest où la verdure bleuit en durcissant, puis panote en rase motte à la surface d’un champ frisé qui à contrejour récolte les reflets du soleil matinal. Je scrute dans l’espoir d’une rencontre, d’un cou dressé, d’une paire d’oreilles, allez, étonnez-moi. Mise au point sur le lointain bosquet d’où, un jour bondira un chevreuil ou plus, je le sais. Rien aujourd’hui, nitchevo, niente, nada, nothing, nichts de bondissant, les cultures qui subissent l’action organicide et uniformisante des méthodes agricoles modernes, présentent peu d’attrait aux bêtes sauvages, pas d’insectes, pas de fouillis donc pas d’oiseaux, pas de cachettes donc pas de rongeurs, bref rien à becqueter constate la buse qui de là-haut tente un plongeon puis renonce, c’n’était qu’un vieux chiffon agité par le vent. En l’absence de clôtures et de haies d’épineux, les alouettes de plein champ assurent seules l’animation, décollent en panique, agitent leurs ailes frénétiquement en tirelirant leurs longues phrases sophistiquées, montent en flèche, s’arrêtent en vol stationnaire, plongent en piqué, rapides, inquiètes, bruyantes. La variété sélectionnée de blé aux brins tous semblables se soulève en vagues qui renvoient le soleil vers le ciel, mer verte. Je cours à plat sur deux cents mètres, uniquement occupée à choisir la meilleure voie, sorte de quête philosophique du pied.

A la clôture, je vire à droite sur un chemin secondaire rectiligne, un passage pour engins qui longe une pâture à peine sortie d’hibernation. J’opte pour le sillon de droite, surprise, le sol est souple comme un tapis de gym, je me sens légère sur dix mètres, les pneus monstrueux ont creusé des sinusoïdes profondes, je rebondis sur les chevrons élastiques, je ne sens plus mes mollets… ça va moins mal disons. Je me rapproche de l’homme-tracteur qui fait des longueurs en poussant ses chevaux vapeur ; il avance, recule, creuse ou tasse, je ne regarde pas. Le moelleux m’abandonne brusquement, c’était une anomalie du parcours, un filon de pâte à modeler. Le sol a durci, l’herbe envahi, les pistes se brouillent au point qu’on ne distingue plus les creux des bosses, je risque une cheville à chaque foulée. Je ressors indemne du passage à vide en virant à gauche le champ de petits pois que je reconnais aux délicates antennes recourbées comme des arabesques art nouveau. Je récupère une piste à la structure mixte, mignonnette, gravier, éclats de meulière, de tuiles, signe que bientôt la route, C2.

Matière reconstituée à partir d’atomes de milliers de non-véhicules ne roulant plus depuis quatre semaines sur des kilomètres de routes désertées, elle arrive, je l’entends, je la vois, elle est de couleur blanche, c’est une voiture. Moi qui ai théoriquement priorité, je lui cède bon gré, après tout c’est une curiosité et puis je ne voudrais pas casser son rêve publicitaire, la conduite en liberté sur route déserte. De mon côté je m’en voudrais de me faire écraser par l’unique véhicule ayant pris ce matin le départ de la course. Je n’applaudis pas à son passage. Pas du genre à courir sur place, je redémarre. Le C2 va de Beu à VsF et ne mesure que cinq foulées de large. Puis le chemin balisé jaune/rouge m’attire en sous bois, chasse gardée. Cette large trouée sous les houppiers des chênes est le point p local où l’autochtone déverse au besoin son trop plein de matières, c’est plus près ici et plus direct qu’à la déchetterie. Un panneau écrit à la main et planté dans un amas de matériaux compacts, prie de ne plus. De quand datent les tas, de quand date le panneau ?

D’habitude j’aime cette allée mal fréquentée, brouillonne mais confortable parce qu’elle m’autorise à ne pas regarder où je pose les pieds, enfin une fois j’ai buté mais je me suis rattrapée. Elle longe des tranchées séculaires ponctuées de cratères d’obus. 25 juillet 1918 / 4ème bataillon du 298°R.I. Dans certains trous d’eau baignent des troncs tombés au combat. Des dépôts plus ou moins ménagers de couleurs vives comblent d’autres trous. Mais là dommage, un ford avec remorque est arrêté plus loin, un chien que je n’intéresse pas du tout tant mieux, part renifler la terre au pied des arbres. J’atteins ce conducteur et maître-chien, un viking roux et barbu qui attaque à coups de pelle le tas de sable couleur sucre de canne bio. Je reste au large, un bonjour, pas de quoi. Une allée orthogonale déboule à fond de train hors du bois, le feuillage s’éclaircit. J’arrive à La Lou, une dizaine de maisons, un bout de rue qui plonge en forêt. S’y jette mon allée. Sous les robiniers, un mobile-home vieilli regarde un carré d’herbe taillée, un rêve de résidence secondaire qui aurait viré au gris sale ? D’autre part, cinq véhicules s’ennuient sur une aire moyennement aménagée – twingo première génération, suv kia, chevrolet, saxo, range rover. Droit devant, entre deux murs rosés une seicento bleue attend que l’herbe pousse qui la recouvrira toute. Dans l’air, un bruit de moteur qui vient d’où. C’est le moment de reprendre le contrôle, redresser la tête, lancer haut les coudes, baisser les épaules et allonger la foulée au cas où le public se masserait aux fenêtres dans le respect des gestes et des barrières.

Je braque à droite, obligée de freiner pour contourner la maison qui fait front fenêtre ouverte. Au niveau d’un ancien lavoir mais pas si ancien que ça jadis alimenté par une fontaine jadis coulante, je foule l’asphalte sur quelques mètres, chclac virage serré à gauche vers une cour carrée à trois côtés, presque une placette. Six maisons, dont l’une affiche son nom en fer forgé, « Ca’ » quelque chose, du sicilien ou du corse, dacias duster et stepway. Le bruit de moteur se présente : à deux, ils font tourner une bétonnière ou un moulin, non une scie… pas le temps de voir tellement je file parce que je fais semblant, on se salue vite, je ne veux pas avoir l’air de, je m’échappe par le sentier resserré entre les murs des jardins. Tiens, un pressoir à cidre rempli de primevères et autres pièces rustiques garnies. Tiens, une antique carriole à l’entrée du terrain où sont confinés ensemble l’utilitaire inutile du plombier zingueur, une polo presque noire, une fiesta bleue, une seat rouge, une fête mécanique en plein air. Un petit roquet gardien de parking m’aboie dessus tout le long.

Trois prunus explosent en boules de neige rose. Ils secouent leurs branches au-dessus du sentier, je reçois l’averse de pétales sans en faire toute une histoire. Le même jardin rasé de près se prolonge en pente douce vers un bosquet élancé, mix de merisiers fleuris blanc. Au pied, des piles de bois bien coupé au gabarit, bien aligné, protégé et placé dans un angle où il pourra vieillir, et puis un vrac de rondins abattus en attente, attente qu’on les débite en bûches, leur destin tout tracé.

Au bout, les prés s’étirent jusqu’au bois de la Tou qui habille l’arrière-plan de verts nuancés, les chênes sauvages de vert pistache, les peupliers d’élevage de vert argenté. Un virage et l’habitat disparait passé le cabanon amélioré qui a vue imprenable, un truc rafistolé tout simple, bien planqué, peinard, sans fard, qui donne envie de s’y installer. Le cri du faisan, deux notes éraillées comme le klaxon d’un tacot, me signale que je ne le verrai pas.

Je passe mon chemin sous une arche vert ombre de chênes et de charmes, ce qui reste d’une forêt dévorée mais digne, qui y croit encore. Les troncs déracinés s’appuient aux troncs valides, du taillis s’embrouille sur des miettes de feuilles 2019, le lierre grimpe à tout ce qui se dresse. Du houx aussi. J’évite les branches chues au dernier coup de vent et les ornières inondées. Sur cinquante mètres, sept secondes pour regarder les blanches sylvies à six pétales chatouiller les violettes violettes. Déjà leurs têtes flanchent, elles ne rigoleront plus longtemps. Le muguet bleu se déplie prêt à prendre le relais et les ronces n’ont pas poussé qu’elles mordent déjà. Passé le dernier chêne, la senteur d’humus est remplacée par celle, acide, du fumier.

En déboulant à découvert, je surprends dix chevaux qui bondissent de tous leurs membres, gracieux comme des artistes de cirque, brouillard de crins de robes et costards bai, alezan, palomino, pie, gris, noir et balzanes, taches blanches sur le front, curieux et naïfs, des enfants. Pour se reconnaitre, on hoche du col, on se comprend. Mince c’est tellement beau (cette lumière du matin, eux dedans), le pré dévale la pente, se courbe vers un taillis au fond, jusqu’où je n’irai pas. Un caillou plus tard, je sautille de pleins en déliés, le talus a poussé et fleuri.

Simple visite à Castor et Pollux, bien enclos sur leur domaine. Ce sont deux chênes jumeaux si voisins que leurs houppiers se confondent, géants innocents dont l’un est si en avance sur l’autre si en retard que j’ai craint qu’il soit mort mais non, il tire ses petites langues lobées vert clair, hâte de se mesurer mais fier de faire plus jeune. J’observe la règle : si vous aimez les arbres, ne les nourrissez pas. En face, derrière la silhouette décharnée de l’arbre mort, un pré à vaches a été fumé, ça dégage, l’odeur vient de là.

Pente descendante… chaussée déformée, très déformée, vitesse limitée et remontée à pic, vitesse très très limitée – à ce point-là est-ce que ça compte encore comme course ? – vers une maison en rénovation, suspendue.

N’empêche, d’un genre de casse auto, elle a pris du galon, pierre apparentes, fenêtres sous linteaux, portes neuves avec sur la partie haute (faute éliminatoire) quatre parts de camembert en double vitrage retardateur d’effraction, c’est décoratif et ça fait rentrer un peu de lumière, je détourne les yeux. Des tas approximativement différenciés, ici ferrailles, là gravats, là-bas moellons, tuiles et en plus, des tas de tout venant. De gros sacs tissés remplis de matériaux à mélanger attendent les maçons qui reviendront on ne sait pas quand. On peut se demander ce que les voisins en pensent, du chantier. Leur domaine à eux est structuré de l’autre côté du chemin, derrière une jeune haie de thuyas encore ajourée. Le jardin pour grands – balancelles –, le jardin pour petits – balançoires –, le mini-potager, le trampoline transgénérationnel, le compost, la grange avec la botte de foin, le chat gris de race à poils longs en sentinelle sur le rebord de la fenêtre et tout au fond la piscine hors-sol avec pool-house. Je vire assez large l’annexe-garage en ciment dont le rideau est mi-levé, suv nissan noir apparent. Des gosses blonds à roulettes sont lâchés sur le chemin qui à ce point précis adopte un nom de rue et un revêtement bitumineux à l’état d’usage, craqué, troué, rebouché. La longue perspective vers l’ouest émeut encore, la forêt nappée sur plusieurs coteaux, les prés fleuris, les terres arables prédécoupées et plus près, le bazar des fermes, les toits dépareillés, les engins dispersés, les meules de foin plastifiées, les murailles de rondins sagement croisés. La saison se permet tous les excès. Les papillons blancs ne savent plus à quel coup de vent se fier. La rue s’étire rectiligne, un peu à flanc, entre deux prés.

Au niveau de deux pommiers rabougris qui préparent avec beaucoup d’énergie leurs boutons à s’épanouir, je croise le garçon à vélo, huit ans, bonjour lance-je, il répond, sérieusement, mais pas sa petite sœur, cinq ans, coiffée d’un casque intégral trop grand. J’intercepte son regard buté au travers de la visière, trop concentrée. Elle vacille, d’où le casque intégral, sur un modèle à deux roues couleur rose à pneus blancs. Amont, quatre pommiers âgés magnifiquement étalés sont parasités par le gui au point qu’il pourraient ne plus fleurir mais tous les espoirs sont permis. Avec la classe des pommiers s’ouvrira le dernier acte de floraison des fruitiers. Aval, tout au fond du vallon, un chêne-roi plastronne, seigneur des prés qui a mis un siècle et toute sa sève à se développer symétriquement dessus dessous et propose sa rassurante silhouette, apparemment immortel.

Une puis deux puis trois maisons réparties sur la longueur de la rue en suite géométrique. D’abord éparses de part et d’autre de la voie – une carrée à droite, tout ciment, xsara anthracite, puis plus loin une en bord de rue, pickup mitsubishi avec pare bœufs et autocollants de chasseur d’élan. La densité des bâtiments augmente jusqu’à se laisser s’entrechoquer leurs jardins entretenus, la fierté de leurs occupants, parterres fleuris pour madame, tondeuse auto-porteuse pour monsieur et arbustes taillés. Un cerisier au tronc musclé étend en surplomb quelques branches gonflées de fleurs, commence un peu à verdir pour la bonne cause des fruits. Pâques. Ça va péter le printemps je vous le garantis ! Et puis il y a ce malheureux pavillon dont la porte d’entrée (ajourée elle aussi, malédiction) et la porte-fenêtre adjacente sont suspendues deux mètres au-dessus du sol sur la façade rue pas terminée déjà fissurée à plusieurs endroits, ça sent l’arnaque, le procès. A flanc, grosse renault rouge, petite polo. Le résident, un quarantenaire barbu, tond son talus l’air maussade, je n’appesantis pas mon regard, il sait que ça craint.

Vue plongeante sur un verger dont l’entretien a été confié à la famille mouton, mamans, papas, et jeunes générations. Les cerisiers surveillent les mâchoires des ovins de derrière leurs fortifications. La rue de Cha se jettera bientôt sur la place du village. Des bâtisses déglinguées s’intercalent, une à droite, une à gauche, ruines de dépendances dont il reste les ⎱, tirants des poutres maitresses présentement décrochées, dont les murs effondrés cèdent l’espace aux arbres. Derrière le transfo défense de pénétrer, un portail rafistolé en grillage et canisses en plastique serait l’entrée de cette maison à l’authentique façade couleur ocre rose prolongée d’une grange d’époque ; le foin lui sort des narines. La boite aux lettres numéro 3 est marquée au gros feutre indélébile. Au premier étage du petit bâtiment d’angle béant d’où pend un demi volet, un collier de cheval de trait est suspendu au mur. Pas sûr qu’il y ait encore un plancher là-haut donc peu de chances que quiconque grimpe pour le décrocher, le collier. Il en dégringolera probablement le jour où le mur. Le numéro 1 a presque disparu sous la végétation, le lierre tient la façade et le toit se cambre, les orties s’y reproduisent entre elles. Une bétonnière rouge lambine au soleil près de deux tas, sable et gravier, dans la cour du 2 bientôt ressuscité de ce côté.

La place de VsF, j’y accède par le coin sud-est ; petit village mais formidable place, spacieuse comme un zocalo mexicain, dimensionnée pour un carnaval. Les maisons la bordent toute, côté sud elles sont étroites, à un étage, aux toits dépareillés, aux enduits authentiques sauf celles qu’on a mal retouchées. à l’angle suivant une tourelle renaissance, puis côté ouest l’élégante mairie-école avec son horloge à l’heure d’hiver. Au centre, la fontaine obélisque à tête de sanglier et le monument aux morts, une boule posée sur une colonne. Je franchis le C2 à rebours ce qui suffit à insuffler à ma cavalcade le caractère d’une boucle, et puis la D79 aussi pendant que j’y suis. Un espace vert frangé de nombreux tilleuls et d’un marronnier énorme occupe l’autre partie de la place avec le terrain de boules municipal et le puits fissuré à toit pointu. Après le puits, l’église romane se pose au nord-ouest, elle a tout ce qu’il faut où il faut, son clocher de charpente couvert d’ardoise, le petit cimetière avec sa grille qui grince et derrière, le presbytère transformé en éco-musée à la gloire d’une fratrie célèbre qu’on ne voit pas d’ici. Le regretté bar tabac restaurant n’ouvre plus mais affiche encore carotte et enseigne au relais de Vil. Il s’aligne aux maisons cossues exposées sud. Je foule, côté est, le trottoir herbu qui longe les majestueuses grilles du château démonté et entoure feu son parc. La maison large basse et grise, jadis celle du gardien peut-être ou du fermier, est habitée. On a étouffé son cœur plus ancien sous un enduit ciment. Z’y ont même accolé, horreur, une véranda, et planté un genre de palmier.

En suivant l’angle du mur, je quitte la place par la rue St-Geo qui tournera bientôt. Au numéro 23 les rideaux d’un lot Afrique sauvage invitent au voyage : devant une fenêtre du rez-de-chaussée passent des éléphants, devant une autre un troupeau de gazelles pâture à la merci des lionnes en embuscade à l’étage au-dessus. Avoisinent un portail coulissant fermé depuis des années puis des autos au repos, modus A, tipo au chômage partiel, hyundai vert acide et 407 gris métallisé. Après les vestiges d’un pan de mur, la vue se dégage sur l’arrière du feu parc où un cheval, deux chevaux, arrachent tout ce qui pousse autour des pierres historiques déclassées entassées. La rue St-Geo pivote au nord, qu’est-ce que j’avais dit. Une maison grise à jardinières fait coin. Une 208 lustrée attend devant la maison jaune qui jouxte. Marquise. Derrière le rideau levé du garage, la table de ping-pong repliée attend aussi. En face, César l’âne broute, solitaire. Sur le cabanon à sa taille, ses maîtres ont peint son portrait gris sur blanc. Il ne parle pas cheval. Le mur de pierres de l’enclos supporte courageusement l’agression du lierre et des ronces en épousant la pente douce de la rue jusqu’au point de culbute où des hangars en tôle se posent en ordre dispersé, dépositaires de secrets agricoles. Entre deux, un cognassier en fleurs, amples pétales blanc pur ouverts à plat sur chaque rameau. Autour, de la ferraille et une multitude de piafs qui se dérouille les ailes en piaillant. Rive gauche des portails dépareillés privatisent les tranches de jardin. Si possible ne pas mater mais difficile de résister. L’aire de jeux plastique côtoie les autos de maman et papa, encombrants suv métallisés. Les poules voisines ont ravagé le bout de terrain à elles alloué pour cavaler en liberté autour d’un cerisier bas sur patte. Un enfant de dos, un long bâton à la main et le sweat de son père sur la tête qui lui descend jusqu’aux pieds, a la silhouette fantôme d’un gosse de jadis qu’on envoyait en cape garder les chèvres. La pente se raidit, je rejoins une multitude de cailloux en voyage d’affaires. Depuis les balbutiements de l’anthropocène ils migrent de quelques centimètres à chaque passage d’engin. Je freine l’élan qui me ferait succomber à la tentation d’un lâcher-prise au risque du gadin. Passé le sapin de noël géant, divers parallélépipèdes en tôle équipés pour élever la volaille, silos à grains et aérations sont disposés dans un chaos étudié, mais ça ne sent rien. Ils sont vides alors, sinon ça sent. Côté pile, c’est l’entrée véhicules d’une exploitation agricole sérieuse c’est à dire de la tôle, deux tracteurs garés entre trois bâtiments bringuebalants. Côté face, c’est l’entrée des artistes, canards veinards qui fument leur clope en plein air en compagnie de quelques oies blanches et de deux bernaches émigrées du Canada prêtes à tout pour s’intégrer. Un noyer décomplexé débourre ses feuilles neuves tandis que ses chatons tirent la langue, ils ne parlent plus chinois depuis longtemps. Un cerisier pimpant s’exprime en blanc. Entre les hangars de plein vent où s’empilent les meules de l’été dernier, toute une exposition d’accessoires grand format, gaines, citernes, palettes, bidons, remorques, réservoirs, obstruent le panorama amont. Mais passé le dernier bâtiment semi-cylindrique, le regard se hisse jusqu’au coteau boisé qui dégouline de prés à brouter. Une grande quantité de vaches noires et blanches à peine libérées restent groupées, étourdies par tant de lumière, tant d’espace, ne sachant pas comment on s’y prend pour en profiter ou ayant oublié, pattes ankylosées, je sais ce que c’est. Au virage sont empilées des caisses en bois carrées ajourées, d’autres en alu, des cages ? neuves peut-être, et quatre silos à grains dont deux réformés, verts de mousse. Deux bâtiments branlants en contreplaqué, les poules caquètent devant. Aucun son ne sort par les vasistas du troisième poulailler en tôle, climatisé.

Sortie du village, je m’élance – formule exagérée – plein nord. A perte de vue, c’est comme ça qu’on dit, un horizon de bas reliefs et de non-reliefs. Les buissons de ronces poussés sur les clôtures frémissent des coups d’ailes des passereaux qui s’élancent et se rattrapent aux branches, mini tarzans de quelques grammes. En ma présence, ils décollent en groupe vers la haie suivante, l’entrée d’un parc à bestiaux tapissé de paille. J’ai beau serrer à gauche, la brise m’envoie à la figure la puanteur considérable du tas de fumier qui se décompose cinquante mètres plus loin. J’ai beau me dire c’est naturel, ça pue pareil. Quelques secondes en apnée et j’inspire l’air neuf face au tronçon qui se déroule devant moi. Il ondoie d’abord modérément puis se courbe et plonge franchement jusqu’à s’effacer pour réapparaitre en montée un bon kilomètre plus loin. Le décor est constitué de champs, de bois mangés par les cultures et d’horizon. Vais-je résister ou bien m’abandonner à la gravité en grandes enjambées ? Le chemin est blanc sec et accidenté, ne pas déraper, relax mais juste un peu.

J’accroche un souffle de frais vent d’est, une bouffée d’air et d’espace. Une perdrix s’envole en criant puis une autre, elles vont par deux, j’ai plus peur qu’elles. Au niveau d’une parcelle reboisée, je déchire l’ombre du sureau noir à vitesse exagérée puis mon élan meurt sur le plat. Mince, je n’ai fait que me laisser peser, je suis quand même essoufflée. Un fossé en eau glougloute, j’ai touché le fond de la dépression. Je sais ce que seront les prochaines minutes, cinq ou plus, six, sept, c’est long, à pousser (sur les cuisses) à tirer (sur les mollets) à respirer à transpirer sans distraction aucune qu’un coup d’œil sur une grille bombée, l’eau qui coule dessous puis un peu plus haut, sur la baignoire écaillée qui recueille le fort débit de Saint-Geo, une source parait-il. Sa bouche en o crache dans la baignoire verte de mousse, posée sur les restes d’une antique vasque en pierre. Le beau est fragile, le laid dure. Ça c’est juste avant que le chemin ne se cabre pour de bon jusqu’au replat du verger. Il a je ne sais quoi de renfrogné ce verger, les classiques sapins de noël replantés le protègent des vents et des regards. Seul un valeureux prunier en déborde, ses fleurs flapies ne parfument plus, fini. Par la brèche on voit le potager en friche, les salades montées en un parterre de fleurs violettes, pas très parterre en fait. Les derniers cent mètres de montée, je pourrais les faire en marchant, qui me verrait ? Personne justement, alors un effort, cent mètres, allez deux cents max, on s’arrache.

Jusqu’au bosquet déjà. L’horizon est est marqué d’une ligne bleu-vert d’où émergent deux pylônes à trois fils. Côté sud le champ planté de vert plus clair. Les seuls accrocs à sa surface végétale sont les traces doubles du passage des engins. Il va s’encastrer là-haut dans des replis du bois de feuillus qui touche le chemin là-haut, le sus-dit bosquet. J’avais chaud déjà, je suis maintenant en nage, ça me coule dans les yeux, j’essuie du bras. Le plus dur est fait, c’est ce qu’on croit, mais ce faux-plat-ci est une vraie pente et les cailloux sont des pierres. Expire sur 4 inspire sur 2.

L’ombre enfin, merci bosquet, le bosquet enfin, merci ombre. A la distance de vingt mètres à peine un lièvre est arrêté de dos, je m’immobilise, j’oublie tout, de respirer, il ne m’a pas sentie. Tout le temps d’observer sa nature, son crâne, la pointe noire de ses oreilles mobiles. Il tourne la tête, pas assez pour me voir et j’ai son profil, il flaire du bout de son nez. Trois bonds, il se fige au milieu du chemin. Contrôle de la situation à 180°, il m’a vue, prédateur humain de haute taille ; sans considérer la bête que je suis il fuit, la meilleure, l’unique solution que lui a fournie l’évolution, sans hésiter choisit les bois, à fond, grand élan, grâce, en deux bonds il est déjà à 100, la carte 100 du mille bornes. Il stoppe, se retourne, me jauge, calcule, c’est comme si j’entendais son cœur agité, puis reprend sa course au large, plus pour me faire comprendre que nous resterons loin l’un de l’autre, qu’un monde de gènes nous sépare, il disparait définitivement, il est un point qui s’est fondu dans le décor.

Je siffle à mes jambes la fin du temps mort, elles se croyaient arrivées, je dois donc les malmener, en avant ! Je double les troncs de jeunes arbres couchés en long, déracinés par une des dernières tempêtes. Le chemin culmine de pas grand chose le monde visible du nord-est au sud, les coteaux boisés et les plateaux plantés, les champs et la forêt de Nes en passant par le bourg de FeT, la flèche de l’église, les barres HLM et plus loin la forêt de Fèr. Une trouée pour les ruines du château, une trouée pour l’ancienne carrière de sable, un sillon pour la voie ferrée désaffectée, un autre pour la route départementale désertée, lundi de Pâques 2020 qui affiche comme décor ‘La campagne’, copie d’une planche pédagogique des années cinquante.

L’odeur forte et fade du colza précède la vue de l’à-plat jaune vif qui s’exprime à hauteur de taille sur la rive gauche du chemin, mon décor pour les x cents prochains mètres. Si, éblouie, je détourne le regard, c’est vers le vert tendre d’une graminée domestique qui grimpe la côte par le flanc sud en direction de la cheminée. Car tout là-haut, c’est le verso de la briqueterie : à 2h, le rideau d’arbres indique ma destination. Pour l’atteindre, reste à parcourir, simple formalité, ce chemin quasi rectiligne piqué d’un arbre unique et nu en forme de plumeau à quatre troncs, un frêne peut-être – il parait que les frênes ça pousse tout seul où ça veut. Sur la terre dure et sèche, des traces fossiles de sabots ferrés datent d’une époque révolue où les chevaux pouvaient sortir sans autorisation signée. L’arbre est équipé à sa base d’un des ces bidons plastiques où les chasseurs déposent du maïs pour piéger les animaux sauvages. Pas de chasse, pas de grains, tintin le tir à balles.

Une formalité qui n’en finit pas de fatiguer. A petits bonds, je repense au lièvre – sa jolie tête, ses yeux boutons, ses longues oreilles pointes noires, sa vitesse –, et au jeu des mille bornes. Fonce, cours décampe, véhicule prioritaire, increvable. Le couloir central, celui des champions, est assez praticable, j’aimerais être arrivée, mes chaussures me semblent trop courtes, j’ai la pression sur le troisième orteil, je ne comprends pas, je remue dedans, ça m’agace. Léger virage à gauche et c’est le plat, rectiligne, la monotonie d’un canal malgré l’infini du panorama, la D967 qui ondoie plus bas, les champs toujours, devant, derrière, le bois de Vil, deux trois corneilles qui guettent à l’affut d’une opportunité, les alouettes. Je cherche des yeux le bout de mes peines, l’embranchement où je virerai, mais c’est trop tôt, manque encore une inflexion vers la droite puis la pente sera descendante. Je croise un bourdon particulièrement pressé. Passage délicat, le terreplein central a été défoncé par un véhicule, je dois chercher le bon passage, couloir numéro 2, couloir numéro 3 mais il n’y a pas de bon passage.

Une hirondelle déboule par la droite de la carcanerie, vire sur la pointe de l’aile, une deuxième la suit à fond, cartes 200 dans mon jeu. La joie me revient avec les premières hirondelles de l’année, elles balaient un instant mes douleurs métatarsiennes et mon impatience. Le terrain s’assagit. Droit devant, le chemin poursuit vers un hangar à bestiaux, moi je tourne à angle droit en direction des maisons.

A cent mètres, un premier verger gonflé de bombes blanches. C’est épais et bien vert sous mes pieds, ça soulage. Entre le chemin et les jardins, un fossé d’irrigation proprement creusé mais ici à sec, dut avoir son utilité. A travers les branches, voici la maison qui côtoie le verger et ses turgescents cerisiers, je m’étonne de la trouver belle, comme si je la voyais pour la première fois. Il s’est passé quelque chose, la maison ranimée a conservé son enduit d’origine beige rosé et son toit en tuiles plates, les arbres ont gagné une nouvelle jeunesse. Plus modestes que les cerisiers, une dizaine de poiriers portent leurs fleurs au-dessus des branches, un pêcher à fleurs roses termine la rangée. Je retrouve le style local, l’ineffable véranda a poussé sur la maison voisine dont le terrain a été retourné et laissé nu. Le jardin suivant m'offre l’ombre de son saule pleureur mais le roquet roux à poils longs qui habite le lieu n’est pas d’accord et se précipite de son côté du grillage pour le faire savoir. Depuis un moment je sens sur moi le regard de l’ancienne carcanerie.

Il faut le savoir, cet assemblage disparate de constructions périmées fut construite en plein vent pour l’odeur mais pas trop loin non plus pour que les paysans y amènent les carcasses de leurs chevaux tombés. La pente d’un toit exhibe un tatouage visible de loin, 1990 en tuiles plus claires, sans aucun doute le dernier raccord en date exécuté sur un bâti largement débâti. Car la vocation naguère agricole de sa silhouette de brique et de broc serait aujourd’hui de s’effondrer en totalité. En attendant elle garde à distance respectable l’œil sur le hameau. Dans quelques pas je rejoindrai l’asphalte. Dans le jardin qui fait le joint, un potager entretenu, une serre ondulée, un cerisier râblé pas peu fier. J’y suis, je pose le pied sur le revêtement bitumineux au mépris du danger.

L’autre bout de la rue Hus qui monte en serpentant véritablement, serait ici, c’en serait le bas. Les routes vont toutes chez les Hommes, alors je redresse la tête, mieux vaut faire envie que pitié, on me l’a assez répété. Le bout-bas, comment le qualifier, serait ce virage où la rue prend son nom de Hus sur fond dégagé d’espèces végétales au stade indéterminé de pousses vertes. A ce point précis, je pourrais considérer que ça suffit comme ça, à cause de, à cause de tout, de la sueur qui coule de mon front, de mon orteil droit qui demande grâce, de mon rythme 4/2 qui bat de l’aile et s’effraie à la vue de l’effort à fournir, une dernière montée, ce serait trop bête. Et qu’est-ce que j’ai en tête ? Ontologie. Quelle impulsion électrique, à cette extrémité aval de la rue, impose à mon esprit le mot ontologie ? Ontologie, putain, c’est quoi ? j’ai encore oublié. Se concentrer sur ses sensations. Passager d’un véhicule motorisé, on pourra juger cette pente modérée, à condition de s’y intéresser. En bout de course à pied, à la limite du point de rupture, la réalité vous éclate à la figure : sur cent cinquante mètres elle est putain de raide. Je m’engage à 70% sur la pente à 15%.

Main droite, après le champ où, donc, pousse quelque chose mais quoi, s’intercale une haie de pruniers sauvages encore fleuris. Ci-dessus, la pâture a l’herbe dense, gourmande et bien peignée du bas vers le haut par les risées printanières. Deux buissons de poil à gratter piquent de vert et de rouge la clôture barbelée du pré, tendue. De leur posture ruminante, une famille de bovins à longues cornes se lève, individu par individu dans l’ordre hiérarchique, et se précipite vers la clôture pour m’attendre. Les grandes vaches et les jeunes veaux au pelage couleur chameau, regroupés, me fixent de leurs grands yeux, provoquant chez moi un accès de sensiblerie typique des mangeurs de steaks bleus. Il y a erreur sur la personne, je comprends leur déception. Grand portail métallique puis minuscule sentier qui sépare l’agricole du résidentiel.

Les numéros 35 et 44 de la rue s’agrippent à la pente, oui car la dernière maison sont deux, faces à faces, une un peu plus que l’autre. Le n°44 se laisse regarder mais n’a rien à montrer et c’est sûrement exprès. Vu d’en bas un forsythia planté à l’arrière de la maison éclate au soleil du matin. Côté rue, la façade est à l’ombre, en retrait derrière un grillage bien raide et une haie bi-composants alignée à distance réglementaire. Je cherche des images à partager, je trouve une peugeot break gris métallisé, coffre arrière ouvert. Un chien noir à grandes pattes et grande gueule décide que j’en ai assez vu, il me sauterait bien dessus mais n’en a pas le pouvoir. Je trotte, il aboie, je trotte, il contourne les obstacles, la haie, le portail, passe où il sait qu’il peut pour me montrer ses crocs, je trotte, il m’attend à la limite haute de son territoire, il m’aboie, je passe, libre, je le nargue.

Coïncidence, une dame âgée à la permanente mi-grise mi-rousse s’aventure jusqu’à sa boite aux lettres n°35 sans m’adresser un regard, méfiance générale, fin des salutations, bout du monde vivant. Sa maison a l’œil largement ouvert d’une loggia vitrée braqué sur la rue, la pelouse de trois jours, un séchoir à linge couvert sous lequel se balance un vestiaire bleu outremer. Aux avant-postes deux résineux bleutés veillent en sentinelles, tandis qu’à l’arrière se profile la silhouette de la véranda, terrible généralisation de la véranda. La maison se déplie sur toute sa largeur au rez-de-chaussée, disgracieuse et banale avec des barrières marron foncé et renfoncement au niveau du portail. Quelqu’un ici porte bleu.

Le n°33 est la maison en trois dimensions de style campagnard, avec semblant de poutres apparentes mi-rustiques mi leroymerlin, de la femme du maçon italien et de ses filles. Le maçon italien s’est barré en 2004, opportuniste et sacrément futé, profitant de ce que sa légitime accouchait à l’hôpital de la deuxième – maçon dont on aperçoit le véhicule parfois garé en ville, son nom et son numéro de téléphone inscrits en gros. Quelqu’un a-t-il appelé le numéro pour dire juste t’es un beau salopard ? Le toit multipentes est percé de fenêtres à petits toits qui pointent eux aussi vers le ciel. Dans le jardin, des touffes de tiges donneront plus tard des massifs. Pour l’instant quelques fleurettes violettes et dans l’allée, la fiat. En face, le n°42 est un produit de l’audacieuse opération immobilière réalisée il y a une dizaine d’années dans la rue Hus, d’une amplitude de trois maisons, celle-ci plus deux autres sur le trottoir impair. Les parisiens chics du n°23 l’ont accueillie avec frayeur, l’opération, ils n’avaient pas tort. La maison n°42 a été construite en retrait d’une vingtaine de mètres, elle offre au passant sa façade nue et pâle. A ses heures de nouvelle née, elle semblait destinée à se peupler d’arbres fruitiers et d’enfants hurleurs prenant d’assaut les balançoires, bacs à sable, trampolines et filet de badminton. Derrière la sage haie qui propose à l’observateur une alternance algébrique de vert bouteille qui fleurit blanc avec du vert véronèse qui pousse rouge, un arbuste ornemental a bien été planté, dont on attend qu’il orne, ornera-t-il. Aucun filet à volant ne s’est tendu au dessus de l’herbe, aucune balançoire n’est venue se balancer de ce côté. L’esplanade en gravier qui encercle le bâti est occupée par un 20m3 rouge garé de profil, un utilitaire, long et rouge donc, face à un auvent en bois trop bas ou pas pour lui. Une table de jardin et quatre chaises métallotextiles ont été disposées sur l'herbe, collection été, c’est vrai il a fait beau. A courte distance de la clôture, une initiative de haie champêtre policée touche une pierre dressée, la tombe du chien ? Un ancien puits encore en veine porte beau. Les souches de trois peupliers récemment ratiboisés marquent leur intention de redémarrer. Qui tond, quand tond-on ?

Face à cette construction qui postula jadis à la mention passable dans la catégorie pavillon – un plan en L, du volume donc –, avant d’être rétrogradée à la catégorie peut mieux faire bref, en face, c’est le niveau zéro de l’architecture, au carré car décliné sur les numéros 31 et 31bis. Le manque de goût est partout, un tel déficit justifierait pour les responsables, maîtres d’œuvre et d’ouvrage, une peine d’enfermement longue et incompressible. Deux boites en ciment posés là, pas strictement identiques sans qu’on saisisse immédiatement la nuance, rivalisent à coups d’huisserie PVC et de tuiles mécaniques. Sans oublier les portes d’entrée à demi-camembert vitré, faute éliminatoire désormais, je l’ai assez répété. L’objet du scandale se cristallise sur le fait que le n°31 se trouve après son bis, contrevenant à toute logique, à toute loi mathématique et urbanistique : encore une erreur qui mériterait la prison. Les deux lots constructibles sont contigus mais fermement séparés par une haie compacte, thuyas et fusains. Depuis la rue – on regarde si on en a envie –, on peut comptabiliser quelques buissons plantés n’importe où et soignés n’importe comment. Une antenne télé biscornue dépasse du mur, elle n’a pas été montée jusqu’au toit. Les volets des trois fenêtres sont fermés aux quatre cinquièmes, comme si personne n’y habitait mais faisait comme si, le portail est grand ouvert. Deux véhicules stationnés, 207 rouge et utilitaire blanc. Pas de chien, ni d’enfant, sauf que pas sûr. Sur le portail du 31bis, le chien a droit à une plaque, Dogue argentin je monte la garde Attention ! et puis une autre plus petite, attention au chien. Il est en effet à son poste, retenu par une chaine à sa niche, en position de tapis brosse barrant l’entrée principale du logis. Il aboie peu finalement rapport à la taille de sa gueule, son maitre a dû lui payer du dressage. C’est un molosse blanc avec une tache noire sur le crâne qui lui dégouline jusqu’au museau, englobant l’œil ourlé de rose, une bête pour la fierté de ses maitres, qui s’ennuie : ce genre de monstre canin bien élevé ne ferait de mal à personne, la preuve il y a des jouets roulants abandonnés entre laguna noire et berlingo, c’est écrit sur la boîte aux lettres « et leurs enfants » donc des enfants. Le 31bis a trois chiens au total, le dogue argentin à sa niche et deux chiens assis sur le toit. Je sens une présence dans mon dos, je me retourne, un pittbull brun m’observe en silence derrière le grillage du n°42 il n’y était pas il y a dix secondes. Le dogue argentin en vis-à-vis ne réagit pas. Je suis troublée de leur silence. Le chien-fantôme j’imagine... je lance un gai bonjour en français à l’assemblée de têtes à poil ras. Je ne demande pas à entendre l’histoire du chien revenant, je m’éloigne aussi vite que je peux c’est à dire peu, si on me regardait, je n’y suis plus, courir ça sert à fuir.

Je progresse, toujours en légère montée, vers le cœur historique du hameau. Côté pair, un alignement de constructions du XX° siècle comme ce n°40 tombé à l’aplomb de la rue, pas de bol, c’est chez Jea, mère de Car. Elle se présente (la maison) moitié en pierre meulière, moitié en ciment gris avec une triste entrée de garage, une extension i faut croire, car ce morceau n’a pas de numéro et le numéro suivant est tout de même le 38, restons calmes. Trois jardinières suspendues aux garde-corps des fenêtres restent muettes, il y eut une intention. On ne peut rien savoir de plus, l’envers est caché au passant, son passé, son présent. Immédiatement à sa suite, le n°38 comme annoncé est la maison de Car et Thi sauf que où est Car, pas vue depuis un moment. Aucun charme extérieur non plus mais un peu de honte tout de même de n’être pas plus belle, la preuve, un retrait de 5 mètres par rapport à la rue, marquise de rigueur. Car, Thi et leur deuxième fournée d’enfants, des pré-adolescents roux, occupent sauf erreur ou omission, y vivent théoriquement. Thi et Car seraient-ils séparés, on n’pose pas plus de questions, la maison est habitée cependant pas tout le temps. Ce que les garçons roux aiment faire le dimanche après-midi, c’est des allers-retours en quad dans la rue, sans s’éloigner trop de la maison c’est à dire en faisant chier. Personne ne râle, chacun supporte le bruit de l’autre et fait tranquillement le sien comme et quand il le décide, tondeuses, tronçonneuses, scies circulaires et réglages de carbu. On ne tond pas le dimanche après-midi, ça non.

Cette série de bâtisses mitoyennes sans style ou alors vaguement fifties, se détend brutalement vers un orgueilleux portail métallique à hallebardes prolongé par une clôture grillagée jusqu’au portail suivant, le petit de la même série vendu avec, ce qui laisserait présumer aux observateurs comme aux distraits que les jardins communiqueraient et c’est le cas, par le truchement d’une pelouse – socle naturel d’un peuplier à la cime duquel se balance un nid réformé, et d’un bouleau. Ces généreux dégagements paysagers propulsent le regard en direction de jardins verdoyants et la promesse d’une vue. A condition d’être indiscret, on y distingue la silhouette élancée d’un portique aux agrès, celle en plastique bleu d’une piscine hors sol bâchée et celle d’une dame âgée poussant son déambulateur, pas pratique sur l’herbe. Sans doute la grand-mère de Car, une dame plus toute jeune puisque Car, à cinquante ans à peine, est déjà deux ou trois fois grand-mère. Ses filles, les aînées, ont décampé. Cin, 29 ans, vit quelque part avec un conducteur de bm qui élève des paons et deux enfants car les gosses de Cin ont presque l’âge de ses jeunes frères et leur ressemblent effrontément. Cin est caissière au superu. Sa cadette est partie à la ville faire des études, on ne l’y reprendra plus. Une plate-bande pas très plate décore le trottoir côté rue d’une variété de fleurs de saison à l’attention des passants. La maison de la bisaïeule qui porte le n°30 est en U, comme un aimant de couturière ouvert face à la rue, à l’ouest. La branche sud est un ancien bâtiment agricole, avec un grenier à blé au volet vert jamais ouvert. La cour est coulée en macadam, protégée par une haie basse taillée net. Ces maisons-là font face à un talus herbeux surmonté de vingt mètres de haie à feuilles vernies, limite du jardin paysager des parisiens du n°23. De là-haut, un spectaculaire cerisier enneigé fait la nique au quartier. Derrière le joli portail de bois peint en blanc, le bon goût se distribue en buissons fleuris et, si la maison est vide, la nature livrée à la fantaisie de son imagination s’exprime harmonieusement, hormis un buisson fané, un accident. La couleur vert-amande des volets s’accorde avec la teinte délicatement rouillée de l’enduit extérieur. Je marche, jusqu’au carrefour pour apaiser la pompe, j’espère ne rencontrer personne ; je suis rouge écarlate, mon t-shirt s’est plaqué à plusieurs endroits et quand j’écarte les bras la brise respire mes aisselles. Mes systoles s’espacent, hâte d’arracher les chaussettes spéciales running qui pressent mes mollets en feu, hâte de libérer mon orteil droit et tous les autres, par solidarité. Je suis arrivée.

PS : « Doctrine ou théorie de l’être » dit l’encyclopedia universalis qui a poussé très loin ses études. Elle développe sur un gros paragraphe que si ça s’appelle comme ça, Ontologie, nom féminin, on l’a naguère appelée autrement ou pas du tout, avant de lui donner ce nom-là mais c’est selon, tandis qu’on promet vingt-quatre pages de développement aux abonnés, les pauvres. Bref ce n’est pas non plus à ce niveau de la rue Hus que je vais caser facilement l’ontologie. On me suggère l’otologie, « branche de la médecine spécialisée dans le diagnostic et le traitement des troubles de l'oreille humaine. » J’essaierai de m’en souvenir.

0 notes

Text

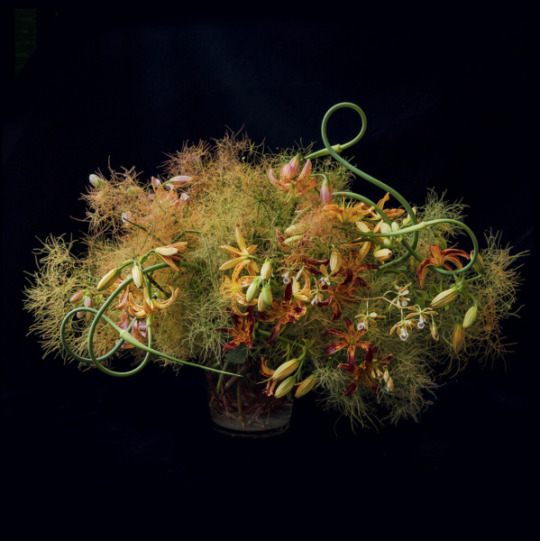

Le design floral, un art en plein essor

Fâné, le petit bouquet de fleurs serrées et rigide des années 1990. Depuis une dizaine d'années, un vent de liberté souffle sur la création florale. De nouveaux maitres fleuristes, inspirés par le mouvement "slow flower" , privilégient les variétés durables et de saison, cultivées localement, parfois dans leur jardin, comme les grands chefs cultivent des légumes à domicile.

Dans leurs bouquets réapparaissent des espèces originales, insolites, autres que celles qui poussent en Hollande en rang d'oignons. Ces cultivateurs artisans insèrent aussi dans leurs créations diverses espèces végétales, branches tortueuses d'arbres fruitiers, fleurs séchées, baies ou graminées. La création florale se réinvente également en s'inspirant de la peinture d'autrefois, des maitres hollandais ou d'autres disciplines contemporaines, de la sculpture, de la haute couture… Un nouvel art floral qui s'expose et rencontre un grand succès sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Dans l'hyperconnexion, ces bouquets offrent comme une respiration. Plus besoin donc pour les fleuristes d'avoir pignon sur rue. Ils peuvent devenir nomades, travailler pour des événements, des restaurants, des musées, des défilées, imaginer des créations de plus grande dimension… Un très bel ouvrage, paru chez Phaidon, met à l'honneur ce travail : En fleur. Design floral contemporain. Le livre réunit les travaux de 86 designers floraux sélectionnés par un bouquet de stylistes, journalistes, parfumeurs... Dont voici une petite sélection pour inspirer vos créations.

Azuma Makoto

3, 2, 1… Décollage imminent pour un vol spatial botanique ! En 2014, Azuma Makoto envoie pour la première fois des fleurs dans l’espace, dans le cadre de son exposition d’Exobiotanica. La création - composée de lys, d’hortensias, d’orchidées et d’iris – a été envoyée dans la stratosphère à l’aide de ballons gonflés à l’hélium pour filmer leur réaction à cet environnement hostile.

kkkkk D’immenses compositions florales prises au piège dans des blocs de glace ciselés se désintégrant à mesure que la glace fond. Voici l’une des œuvres auxquelles l’artiste doit sa notoriété. Créées en 2015, ces pièces ont séduit le styliste Dries Van Noten pour son défilé Printemps-Été 2018. kkkkk

Wona Bae et Charlie Lawler

Des œuvres florales audacieuses disposées dans différents lieux publics : voici la signature du duo Wona Bae et Charlie Lawler, artistes installés à Melbourne. Ces deux fleuristes composent leurs créations en fonction du comportement des plantes, de leurs proportions, structures ou textures. L'une des plus connues : cette grande couronne de fleurs de cerisiers suspendue. lllll

Vic Brotherson

Vic Brotherson débarque à Londres au début des années 1990, embauchée comme fleuriste dans un kiosque accolé aux toilettes publiques de Westbourne Grove. Plus tard, elle ouvre son atelier - Scarlet & Violet – et y sculpte des bouquets à la fois vintage et contemporain qui donnent l’impression d’avoir été cueillis sur le moment. Son autre penchant : couvrir de gigantesques pans de mur ou des escaliers victoriens ou géorgiens de fleurs coupées et de branches fleuries. llllll

Lauren Sellen

Lauren Sellen est fascinée par l’étrangeté avec laquelle certaines fleurs ou arbres poussent. Basée à Toronto, l'artiste travaille généralement avec des couleurs monochromes - voire pastelles - la plupart du temps avec un seul type de fleur par composition, et jouit d’une notoriété grandissante. En septembre 2018, pour un mariage en Provence, elle signe cette coiffe géante de gypsophile rose et blanche disposée en cascade sur une installation d’asparagus. lllll

Doan Ly

kkkkk Pour Doan Ly - fondatrice d’A.P BIO – "les fleurs sont des mots" qu’elle-même, fleuriste, aime transmettre à travers la photographie. Chaque composition de cette artiste autodidacte se veut un composition ludique, à l'image de cette oeuvre où elle fait fondre des cônes de glace sur une surface brillante et immaculée, entourés de tulipes et d’anthuriums. lllll

Elizabeth Johnson et George Law

Une petite échoppe fleurie dans le quartier de Glebe, à Sydney. Voici à quoi ressemblait l’atelier d’Elizabeth Johnson et de George Law en 2006, avant qu'il ne se transforme en entreprise florissante - Seed Flora - au service de mariages et autres événements d’une clientèle de luxe. Du bouquet de chrysanthèmes jaunes et d’orchidées Oncidium sur une structure en nid d’abeille pour la marque Pandora à la création d’un décor pour défilé de mode agrémenté de roses et autres fleurs rouges, le couple est connu pour ses compositions extravagantes. lllll

Brittany Asch

Les cours d’arts performatifs et musicaux au Berklee College of Music de Boston inspirent encore le travail de Brittany Asch. Son expérience dans la création de décors, de costumes et de situations marque ses compositions. Dans cette oeuvre, les feuilles de palmier semblent danser le French cancan au milieu d’autres callas, herbes de la pampa, anthuriums, heliconia rostrata, amarantes, allium et orchidées. lllll

Emily Thompson

Emily Thompson, sculptrice de formation, cherche à exprimer la lutte perpétuelle entre la vie et la mort dans la nature, ainsi que le combat pour la domination et la survie. Au milieu de branches, de grappes et de baies, pensées et myosotis tentent de faire leur place dans ce bouquet. En 2011, elle est invitée à décorer la salle de bal de la Maison Blanche, cinq ans à peine après ses débuts dans l'art floral. Depuis, Emily Thompson Flowers, son entreprise, double de taille chaque année. lllll

from We Demain, une revue pour changer d'époque https://ift.tt/2JDLxqf via IFTTT

0 notes

Text

Décoration de vacances - maison Seller Beware Séjour comparatif 2017

New Post has been published on http://www.sejour.ovh/206/

Décoration de vacances - maison Seller Beware

après avoir décorer mon front yard ce week-end passé comme un cimetière effrayant avec des fantômes et les goules pour Halloween, il m’a fait me demande quel est le meilleur pour les vendeurs à la maison à faire pendant les vacances, décorer ou pas ?

Il est parfois assez difficile d’obtenir des vendeurs d’accepter de supprimer certains objets ou modérer accessoires dans leur pelouse domestique ou avant. Alors, quand vient le temps de décorer pour l’Halloween, affichage des pèlerins et dindes, mise en place la menorah ou lumières de Noël, arbres, quels sont les stagers ou même les agents immobiliers à faire pour s’assurer que la maison toujours fait appel à des acheteurs ?

Il est difficile d’imaginer les acheteurs reçoivent une bonne ambiance sur une maison si elles sont à pied jusqu’à la porte entourée d’un cimetière improvisé. De plus, ils peuvent se distraits avec le décor de vacances et donnent sur l’attrait. Alors qu’Halloween et Thanksgiving sont célébrée par la plupart, Hanouka et Noël sont des fêtes religieuses qui peuvent discriminer les acheteurs. Il est donc important pour les vendeurs aux acheteurs cible basées sur votre quartier. Si votre quartier est festive à Noël puis un acheteur attendrait des décorations de Noël chez vous, en revanche, si vous vivez dans un quartier « politiquement correct » avec un mélange de croyances religieuses utilisez décorations plus génériques pour promouvoir les fêtes plutôt que votre fête spécifique.

Bien qu’il soit plus facile à décoller votre maison du marché au cours de cette période de l’année, beaucoup de vendeurs ne peut se permettre de perdre ces mois. Garder votre maison sur le marché peut être bénéfique, il est généralement moins l’inventaire et de ceux qui cherchent à acheter sont sérieuses, mais il peut être difficile de planifier des rendez-vous et de nombreux agents s’absenter alors. Si vous ne prévoyez pas de garder ce vendre signe Assurez-vous de que garder vos décorations au minimum.

Décoration extérieure

maintenir la guirlande, guirlande et la plupart de ces personnages de Blow-Up en stock. L’entrée doit être simple. Utiliser des éléments plus naturels : pour l’automne ajouter citrouilles, tas de foin, tiges et n’oubliez pas de planter quelques mamans (vous pouvez également préparer la maison pour le printemps maintenant en plantant les jonquilles et les tulipes). Pour l’hiver groupe poinsettias et utilisation plantes vertes pour créer des compositions florales. Couronnes de porte Bienvenue à tous à votre maison et préparer le terrain pour célébrer. Utiliser des couleurs de vacances qui mêlent dans et habillent de couleurs extérieures de votre maison. Attachez les branches d’arbres de votre jardin, gourdes ou fleurs et rubans. Utiliser quelques brins de lumières blanches pour l’élégance ou garder pour un jeu de couleurs, oublier les brins multicolores de cette année. Plus important encore, s’abstenir objets attribuables aux religions spécifiques.

Scène voleurs à l’intérieur

pendant le rassemblement, qu’il est important de faire des points de contact se distingue donc ne bloquer ou dissimuler des ces caractéristiques qui vendent des cheminées, escaliers et vitraux. Rempli de décorations des chambres peut se sentir plus petits et arrête les yeux de l’acheteur de se visualiser dans l’espace. Choisir des domaines spécifiques, mettre en scène avec des thèmes festifs. Vous voulez des acheteurs se considérer célébrer leurs vacances dans votre maison. Pour ce faire, vous voulez créer un espace chaleureux, propre et simple avec vos décorations. Définissez votre salle à manger pour le dîner de Thanksgiving ou Noël. Mettre dans un arbre de Noël en s’assurant que ce n’est pas surdimensionné. Encore une fois utiliser les éléments naturels d’apporter texture et intérêt comme une maîtresse de cône garland ou le pin à feuilles persistantes. Couleur est également important de garder à l’esprit de garder dans un jeu de couleurs. Le rouge n’est pas seulement la couleur de Noël, mais c’est une couleur attrayante avec émotion que vous êtes en mesure d’utiliser dans l’espace.

N’oubliez pas de penser que les vacances signifient pour vous, alors qu’intégrer vos vignettes. Vous aimez décorer l’arbre ? Création d’une maison de pain d’épice ? Fabrication de cidre de pomme ? Matin de Noël ? Dîners de famille ? Ou assis près du feu ? Créer ces imagine pour les acheteurs. Le jeu en utilisant les cinq sens de leur faire sentir à la maison.

Et juste parce que vous ne pourrez pas décorer comme vous le feriez dans le passé, vous pouvez encore célébrer ces traditions, prendre part aux activités de vacances et obtenir dans l’ambiance festive à travers « les yeux de l’acheteur », c’est un esprit qui pourrait résulter dans la vente de votre maison.

Décoration de vacances - maison Seller Beware

0 notes

Photo

Suzanne Dehelly Cinq tulipes rouges, Jean Stelli (1949).

0 notes

Photo

Jean Brochard Cinq tulipes rouges, Jean Stelli (1949).

0 notes