#骨董の似合う街

Explore tagged Tumblr posts

Text

〈お元気ですか?今日は、何の日?〉

https://sunnyhomewor.thebase.in/

ドライりんご 発売中です。

おはようございます。

「我々が いつも互いに助け合っていれば

誰も運など 必要としないだろう」

晴れのち曇り 最高気温22℃の予報です。

今日は たすけあいの日です。1965年に

全国社会福祉協議会が 制定します。

たすけあい、大切です。

If were the last day of my life,

I want to do what I am about

to do today?

今日もいろいろ頑張ります。

よろしくお願い申し上げます。

http://www.sunny-deli-secco.com/

#ドライりんご #ドライアップル

#乾きリンゴ #driedapple

#granola #driedfruits

#小樽市 #otaru #ワインのおとも

#北海道 #子どものおやつ

#サニーホームワークス

#おやつの時間 #小樽お土産

#苹果干 #apelkering #タルシェ

#말린사과 #オタルエ #otarue

#pommesséchées

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和5年5月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年2月2日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

厨女も慣れたる手付き雪掻す 由季子 闇夜中裏声しきり猫の恋 喜代子 節分や内なる鬼にひそむ角 さとみ 如月の雨に煙りし寺の塔 都 風花やこの晴天の何処より 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月4日 零の会 坊城俊樹選 特選句

暗闇坂のチャペルの春は明日あたり きみよ 長すぎるエスカレーター早春へ 久 立春の市の算盤振つてみる 要 冬帝と暗闇坂にすれ違ふ きみよ 伊達者のくさめ名残りや南部坂 眞理子 慶應の先生眠る山笑ふ いづみ 豆源の窓より立春の煙 和子 供華白く女優へ二月礼者かな 小鳥 古雛の見てゐる骨董市の空 順子 古雛のあの子の部屋へ貰はれし 久

岡田順子選 特選句

暗闇坂のチャペルの春は明日あたり きみよ 冬帝と暗闇坂にすれ違ふ 同 大銀杏八百回の立春へ 俊樹 豆源の春の売子が忽と消え 同 コート脱ぐ八咫鏡に参る美女 きみよ おはん来よ暗闇坂の春を舞ひ 俊樹 雲逝くや芽ばり柳を繰りながら 光子 立春の蓬髪となる大銀杏 俊樹 立春の皺の手に売るくわりんたう 同 公孫樹寒まだ去らずとのたまへり 軽象

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月4日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

敬な信徒にあらず寒椿 美穂 梅ふふむ野面積む端に摩天楼 睦子 黄泉比良坂毬唄とほく谺して 同 下萌や大志ふくらむ黒鞄 朝子 觔斗雲睦月の空に呼ばれたる 美穂 鼻歌に二つ目を割り寒卵 かおり 三路のマネキン春を手招きて 同 黄金の国ジパングの寒卵 愛 潮流の狂ひや鯨吼ゆる夜は 睦子 お多福の上目づかひや春の空 成子 心底の鬼知りつつの追儺かな 勝利

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月6日・7日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

潮騒を春呼ぶ音と聞いてをり かづを 水仙の香り背負うて海女帰る 同 海荒るるとも水仙の香の高し 同 ���庭の十尺灯篭日脚伸ぶ 清女 春光の中神���も丹の橋も 同 待春の心深雪に埋もりて 和子 扁額の文字読めずして春の宿 同 砂浜に貝を拾ふや雪のひま 千加江 村の春小舟ふはりと揺れてをり 同 白息に朝の公園横切れり 匠 風花や何を告げんと頰に触る 笑子 枝川やさざ波に陽の冴返る 啓子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月8日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

雪を踏む音を友とし道一人 あけみ 蠟梅の咲き鈍色の雲去りぬ みえこ 除雪車を見守る警備真夜の笛 同 雪掻きの我にエールや鳥の声 紀子 握り飯ぱりりと海苔の香を立て 裕子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月10日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

東風に振る竿は灯台より高く 美智子 月冴ゆる其処此処軋む母の家 都 幽やかな烏鷺の石音冴ゆる夜 宇太郎 老いの手に音立て笑ふ浅蜊かな 悦子 鎧着る母のコートを着る度に 佐代子 老いし身や明日なき如く雪を掻く すみ子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月11日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

朝光や寺苑に生るる蕗の薹 幸風 大屋根の雪解雫のリズム良き 秋尚 春菊の箱で積まれて旬となる 恭子 今朝晴れて丹沢颪の雪解風 亜栄子 眩しさを散らし公魚宙を舞ふ 幸子 流れゆくおもひで重く雪解川 ゆう子 年尾句碑句帳に挟む雪解音 三無 クロッカス影を短く咲き揃ふ 秋尚 あちらにも野焼く漢の影法師 白陶 公魚や釣り糸細く夜蒼し ゆう子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月13日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

犬ふぐり大地に笑みをこぼしけり 三無 春浅しワンマン列車軋む音 のりこ 蝋梅の香りに溺れ車椅子 三無 寒の海夕赤々漁終る ことこ 陽が風を連れ耀ける春の宮 貴薫 青空へ枝混み合へる濃紅梅 秋尚 土塊に春日からめて庭手入 三無 夕東風や友の消息届きけり 迪子 ひと雨のひと粒ごとに余寒あり 貴薫

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月13日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

浅春の眠りのうつつ出湯泊り 時江 老いたれば屈託もあり毛糸編む 昭子 落としたる画鋲を探す寒灯下 ミチ子 春の雪相聞歌碑の黙続く 時江 顔剃りて少し別嬪初詣 さよ子 日脚伸ぶ下校チャイムののんびりと みす枝 雪解急竹���ね返る音響く 同 寒さにも噂にも耐へこれ衆生 さよ子 蕗の薹刻めば厨野の香り みす枝

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月14日 萩花鳥会

水甕の薄氷やぶり野草の芽 祐子 わが身共老いたる鬼をなほ追儺 健雄 嗚呼自由冬晴れ青く空広く 俊文 春の園散り散り走る孫四人 ゆかり 集まりて薄氷つつき子ら遊ぶ 恒雄 山々の眠り起こせし野焼きかな 明子 鬼やらひじやんけんで勝つ福の面 美惠子

………………………………………………………………

令和5年2月15日 福井花鳥会 坊城俊樹選 特選句

吹雪く日の杣道隠す道標 世詩明 恋猫の闇もろともに戦かな 千加江 鷺一羽曲線残し飛び立てり 同 はたと止む今日の吹雪の潔し 昭子 アルバムに中子師の笑み冬の蝶 淳子 寒鯉の橋下にゆらり緋を流す 笑子 雪景色途切れて暗し三国線 和子 はよしねまがつこにおくれる冬の朝 隆司 耳目塗り潰せし如く冬籠 雪 卍字ケ辻に迷ひはせぬか雪女 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句

指先に一つ剥ぎたる蜜柑の香 雪 大寒に入りたる水を諾ひぬ 同 金色の南無観世音大冬木 同 産土に響くかしは手春寒し かづを 春の雷森羅万象𠮟咤して 同 玻璃越しに九頭竜よりの隙間風 同 気まぐれな風花降つてすぐ止みて やす香 寒紅や見目安らかに不帰の人 嘉和 波音が好きで飛沫好き崖水仙 みす枝 音待てるポストに寒の戻りかな 清女 女正月昔藪入り嫁の里 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月17日 さきたま花鳥会 坊城俊樹選 特選句

奥つ城に冬の遺書めく斑雪 月惑 顔隠す一夜限りの雪女郎 八草 民衆の叫びに似たる辛夷の芽 ふじほ 猫の恋昼は静かに睨み合ひ みのり 薄氷に餓鬼大将の指の穴 月惑 無人駅青女の俘虜とされしまま 良江 怒号上げ村に討ち入る雪解川 とし江 凍土を突く走り根の筋張りて 紀花 焼藷屋鎮守の森の定位置に 八草 爺の膝捨てて疾駆の恋の猫 良江

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月19日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

古玻璃の奥に設ふ古雛 久 笏も扇も失せし雛の澄まし顔 眞理子 日矢さして金縷梅の縒りほどけさう 芙佐子 梅東風やあやつり人形眠る箱 千種 春風に槻は空へ細くほそく ます江 山茱萸の花透く雲の疾さかな 要 貝殻の��の片目閉ぢてをり 久 古雛髪のほつれも雅なる 三無 ぽつねんと裸電球雛調度 要

栗林圭魚選 特選句

紅梅の枝垂れ白髪乱さるる 炳子 梅園の幹玄々と下萌ゆる 要 濃紅梅妖しきばかりかの子の忌 眞理子 貝殻の雛の片目閉ぢてをり 久 古雛髪のほつれも雅なる 三無 老梅忌枝ぶり確と臥龍梅 眞理子 山茱萸の空の広さにほどけゆく 月惑 八橋に水恋うてをり猫柳 芙佐子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月21日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

師を背負ひ走りし人も雪籠 雪 裏庭開く枝折戸冬桜 同 天帝の性こもごもの二月かな 同 適当に返事してゐる日向ぼこ 一涓 継体の慈愛の御ん目雪の果 同 風花のはげしく風に遊ぶ日よ 洋子 薄氷を踏めば大空割れにけり みす枝 春一番古色の帽子飛ばしけり 昭上嶋子 鉤穴の古墳の型の凍てゆるむ 世詩明 人の来て障子の内に隠しけり 同 春炬燵素足の人に触れざりし 同 女正月集ふ妻らを嫁と呼ぶ 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月26日 月例会 坊城俊樹選 特選句

能舞台昏きに満ちて花を待つ 光子 バス停にシスターとゐてあたたかし 要 空に雲なくて白梅すきとほる 和子 忘れられさうな径の梅紅し 順子 靖国の残る寒さを踏む長靴 和子 孕み猫ゆつくり進む憲兵碑 幸風 石鹸玉ゆく靖国の青き空 緋路 蒼天へ春のぼりゆく大鳥居 はるか

岡田順子選 特選句

能舞台昏きに満ちて春を待つ 光子 直立の衛士へ梅が香及びけり 同 さへづりや鉄のひかりの十字架へ 同 春の日を溜め人を待つベンチかな 秋尚 春風や鳥居の中の鳥居へと 月惑 料峭や薄刃も入らぬ城の門 昌文 梅香る昼三日月のあえかなり 眞理子 春陽とは街の色して乙女らへ 俊樹

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月 九州花鳥会 坊城俊樹選 特選句

ポケットの余寒に指を揉んでをり 勝利 黒真珠肌にふれたる余寒かな 美穂 角のなき石にかくれて猫の恋 朝子 恋仲を知らん顔して猫柳 勝利 杖の手に地球の鼓動下萌ゆる 朝子 シャラシャラとタンバリン佐保姫の衣ずれ ひとみ 蛇穴を出て今生の闇を知る 喜和 鷗外のラテン語冴ゆる自伝かな 睦古賀子 砲二門転がる砦凍返る 勝利 小突かれて鳥と屋や に採りし日寒卵 志津子 春一番歳時記の序を捲らしむ 愛

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

4 notes

·

View notes

Text

日記2

もういいかいのまあだだよ。

布団を干して、座布団も洗って。とりこんで。

コンビニで配達をだして、買い食いするの我慢して。

おかっぱのおねいさんの回だった。大学生で混んでいた。

今日もごはんのお口がしないのでそうめんでごまかす。

ぼくも特に揖保乃糸と決めてなくて安いのは安いのでいい。

そいでも家にあるのはいつも揖保乃糸です。

でも、肉うどんもちょっと食べられそう。

骨董グラスけっこう集めているけどいつもは三ツ矢サイダーグラス。

近年にノベルティーでもらったロゴだけで使いやすいかたち。

朝日のビールジョッキもいっぱいあるんだよ。

ひまとも言うけど何かはまってギター弾いて暮れていきそう。

きっとハナミズキも散り際をむかえるのかな、

上からベランダで眺めるのが好きでたのしみだった、

そんな実家時代に母が「今の曲いい曲ね」というのは、

聴いているものよりか届きやすいぼくのコピーした、

bert janschの「one for jo」っていう曲でした。

今も好きかなぁ。たびたびだけど思い出す。

あとbaden powell版の「宇宙飛行士」も好きだって。

ギター試奏のとき必ずそれかフィッシュマンズの「ずっと前」。

びよーんってならないかなって。たったそれだけわかればいい。

パンクっ子だったぼくは帰郷して英国フォークの森へ爪弾きだした。

その先にかえって日本のふるいフォークロックがあったりしました。

ムーンライダースはずっと好き���参加作関連作も追って聴いて。

べただけどモダーンミュージックとカメラ=万年筆が好きです。

はちみつぱいと関連をあまり聴かずに通り過ぎてしまいました。

けど「ぼくの倖せ」も「酔いどれダンスミュージック」も大好き。

なんていうかうぬぼれか自分に似合いすぎてこわくなったのと、

火の玉ボーイ共々、誰かがいつだって持っていて、

また聴かせてもらえばいっかって小僧時代。

あがたさんは林静一さん鈴木翁二さんも好きで切っても切り離せぬ。

が「夢見るように眠りたい」のサントラが特に好きなのです。

友だちもいなくなってベイビーブルー。

センチメンタル通りいつか聞かせて。

街の君、”君がほしい、君がほしい”のところ、

がんばって目め見て歌ってみる。それかふたり鼻歌。激笑。

目まっ茶色なのでおもしろいですよきっと。歌うのはめちゃ苦手。

ド何なのですか?

そういえばうまれてはじめてのレコードは義兄のシティポップ群と、

川べりの骨董やさんで買った友部正人「もう春だね」10円でした。

次にあがたさんの「永遠のマドンナK」10円でしたっけね。

幻のようなお店で「あそこに骨董屋さんあったよね」って、

近所に住む高山くんに話したらそんなもんないよと言われた。

まぼろしで構わない、いい例です。

お互いうまれる時代まちがえたねって言われる系かな。

町の花ってね、マンホールによく書いてあるんだよ。

ぼくの誕生花はひとりしずかで野原で咲いているとうれしいです。

星の巡りとそこに咲く花のあることはとても素敵ですね。

だんだんとまた左手指がかたくなるのかな。

いやな思い出しかないギターが漂白された。

土日なおのことお忙しそうですね、お体ご自愛下さい。

あそぼうってぼくも言えるときがきたらいいなとおもいます。

どうしよう。胸のなかにしまった風船いつかふたりで割りましょう。

君の誕生花はなにですか?はやくかえってきてください。

youtube

3 notes

·

View notes

Text

230604

青組、速いです!赤組、頑張ってください!

マニュアル通りのやる気があるのかないのか分からない実況と聴き覚えのある、あの急かされる音楽で目を覚ます。

今日は近くの学校で運動会が行われているらしい。

そういえば 私も放送委員で同じような実況をしたっけ、と振り返る。小学生の頃、放送委員は運動会で担当の時間に自分の好きな曲を流して良いというルールがあり、私は一番ハマっていたアイドルの曲を流した。当時好きだった男の子に 「これ絶対○○(私)が流したと思った!でもちょっと(テイスト的に)違くない?」 と言われたことを思い出す。

放送委員という権力の下に 私は中学生になってから軽く暴走していた。朝にミセス、昼にマイファス(騒がしくない曲)、ユニゾン(騒がしくない曲)などを流していた。挙げ句の果てには、とある先生から 「君が担当の日は騒がしいね。」 などと皮肉を言われたのだが、やはり捻くれていた私は 黙って聴いてくれ、と反省などしていなかった。今になって振り返ると、甚だ迷惑な生徒だったと思う。

今日は朝から起きることができたからなのか、1人で出かけようという気分になった。

お気に入りのヒスのキャミを着る。

12時半が過ぎた頃、東京駅に着く。

高校3年の時の担任が骨董市で露天商として出店しているので、近況報告を兼ねて久しぶりに会いに行く。お土産を買って行こうとふらっとお店に入る。

「紫のピアスめっちゃ可愛いですね!」

レジをしてくださったお姉さんについ最近開けたナベルのピアスを褒められる。

私ファーストピアスこんなに可愛くなかったんですよ〜

私、これファーストピアスなんです、1週間前くらいに開けたばかりで

そうなんですか!いいな〜 可愛いです!

ありがとうございます〜

勢いで開けたピアスに母は苦言を呈していたが、褒められたことで肯定されたような気持ちになった。

完全に気分が良くなったところで恩師に会いに行く。

先生、お久しぶりです!

ん?誰だ?

前回も 誰だ?と言われたので思わず笑ってしまいながらマスクを取る。

〇〇です

お〜!!久しぶり!

就活が終わったことを報告する。

先生には、進路相談の際に 世間的に需要がある方を選ぶか、自分のやりたい方を選ぶか、と悩んでいることを話したことがあった。

「自分がやりたい方をやりなよ。」

「学校名よりも学部よりも大学生活において何か一つやり遂げることを経験しよう。」

���のアドバイスがあったおかげで、大学生活で一つ成果を残せたこと、自分が選択したやりたいことが実際に仕事で活かせること、何か道を選ぶ時に自分がやりたい方を選択できるようになったことへの感謝を述べた。

「大学で学んだことを就職して仕事で活かせる人なんてほとんどいないんだよ。俺だって、文学部は国語の教師になるしかないしな。だから、〇〇がやりたかったことが実際に仕事に活かせる所に就職が決まって良かったよ。いや〜今日は酒が美味く飲めそうだな〜。」

先生の最後の教え子になることができて光栄だったな、と思った。

電車に揺られ、14時半頃 高円寺に到着する。

今日は朝から何も口にしていなかったので、お気に入りの喫茶店に向かう。

アイスコーヒーとコーヒーゼリーを注文する。このお店はコーヒーゼリーのトッピングをアイスクリームか生クリームか選べるというちょっとした贅沢がある。

ゼリー好きなの?

はい、コーヒーゼリーが特に好きなんです。

マスターは、お店のコーヒーゼリーのこだわりや作り方などお話してくださった。そして、私の地元の話、就職後や残りの大学生活についての話を交わす。

「いっぱいバイトしてたくさん旅行に行きなね。」

学生生活もあっという間に終わりが見えていることに寂しさを覚えながら、残りの時間を有意義に使いたいと思った。

商店街に入り、以前行ったことのある古着屋さんに向かう。

インスタに投稿されていたハーレーのトップスが気になったためである。これは買わないといけない、と久しぶりに直感で感じたのだ。

店内に一歩足を踏み入れると古着屋さん独特の香りがする。素敵な古着屋さんは、あのお香の香りがする。

店員さんと話を交わす。就活が終わったご褒美に気になったトップスを見に来たこと、バイトを掛け持ちしようと考えていること、本当は古着屋さんや喫茶店で働きたかったこと。

「ウチ、最近 求人募集してて。」

求人募集って正社員さんだけかと思ってました

まあバイト場合によってはアルバイトも考えてて

え、そうなんですか!

オーナー上にいるので ちょっと呼んできますね

暫くするとオーナーの方がいらっしゃった。

どこから来たの?

私〇〇で、〇〇から〇〇分くらい下りです

下りなのか〜 場所どの辺りなの?俺の地元〇〇なんだけど

〇〇?!私も〇〇なんです、最寄りは〇〇なんですけど…

遠かったでしょ?俺も遠いのわかるから。

まさかの地元が同じという奇跡が起こり、最近で一番驚いた。

お二人にもヒスのキャミとナベルのピアスについて触れられる。有り難いことに他にも色々とお話することができた。

(君は)真面目でしょ?いい子だよね

やってみたかったら良いんじゃない?

お店を後にし、再び駅に向かう。予想外の展開にふわふわしながら歩く。やりたいことや夢は口にすべ��だとよく聞くが、本当にその通りかもしれない、とぼんやりした頭で考えていた。

動揺した心を落ち着かせるかのようにコンビニに入る。レジ待ちの列に並ぼうと、近くにいた男性2人組を避けようとしたところウエハースが1つ落ちてしまった。2人と目が合う。

あ、すみません

こちらこそすみません

あの、〇☆*#!〜〜

1人は酔っているのかシラフなのか判断に困るような状態で、もう1人が申し訳なさそうに苦笑いをしていた。

なんか お姉さん いい匂いするね

おい、気持ち悪いからやめとけって

いえいえ 良かったです(?)

謎の会話をして店を出ると先程の2人も同様に駅に向かっており、自然と会話をする。

え!お姉さんそれヒス?

そうですヒスです

俺もさあ、30年前はヒス好きで!着てたんだよ

え、本当ですか!

うん、あの〇〇〇〇のデザインのあったじゃん、知ってる?〇〇〇〇!

〇〇〇〇って言うなよ

ああ!知ってますよ

ほら!知ってるって!〇〇〇〇!

50代くらいの方に見えたが、若い頃はヒスをよく着ていたらしい。高円寺を感じる。

お姉さんやっぱりいい匂いするね

香水ですかね?

お前、、セクハラになるぞ

香水〜??

酔ってるのか酔ってないのかわからないその人は私に近づいて匂いの元を辿ろうとしていた。

普段ならば警戒心を持って離れていただろうが、その時は何故か この人面白いな〜、くらいにしか思わなかった。

ヒス似合ってるよ!素敵!

お姉さん ごめんなさいね〜〜

いえいえ!ありがとうございます

電車に乗り、今日一日を振り返ってみる。

高円寺、やはり面白い街だ。

今日は本当に出会いに恵まれた日だったな、と

感謝した。

3 notes

·

View notes

Text

if 画廊で

「右じゃねーの」 「………」 「俺は右だと思うけど」 「………」 「なんだよ、聞いてきたのはお前だろ」 「…うーん」

今回の個展も小規模なものなので、最近の作品をぜんぶ置くわけにはいかない。 ただでさえ多作な僕の作品の中から個展で並べるものを選ぶのはいつも冷泉か山雪だ。 冷泉は骨董の目利きができるし普段から随所のセンスがいい。 山雪は売れるものをさぐり当てる嗅覚に冴えている。 僕は二人の持つ抜群の感性にいつも頼りきっている。 僕がいいと思うものは、自分のものでも自分以外の作品でも大抵あまり評価されない。だから僕も僕のセンスは信用していない。 「左のがだめってんじゃないけど、置くなら右だろ」 二つの作品を並べて遠目に見ながら、冷泉と僕とで話しあう。 冷泉は右で譲らない。僕は 「…うーん、まあ、妥当なのかな…」 「お前は妙に攻めようとすんなよ滑るから。右。以上、終わり。」 「…もう決めたあの左から二つ目を退ければ並び的には左でバランスがとれていいんじゃない?」 「あのな……」 冷泉は一度言葉を切って長い前髪をかきあげながら僕のほうに向き直った。 「いやに拘るな。そんなに右を人の手に渡したくないならはじめから俺に見せんなよ」 …もっともな意見だな。選別が面倒だから部屋のすみに溜まっていたものをそのまま車に乗せたけど、この右のはよけておくべきだった。 青い地塗りに浮かぶざらついたマチエールを透明のメディウムで薄く覆ってある、珍しく静物画ではないもの。 「静物以外でもこれなら売れる」 「これは売れないと思うなぁ…」 「売れる。」 冷泉が断言するものは、売れる。 「僕はそんなに売れたいわけじゃ…」 「それなりに顧客がついてんだからどうせ何置いても売れる。それに自分で持っててもそのうち自分で処分するだろ、売ったほうがまだマシだ」 良い作品はたとえ作者であっても勝手に処分すべきでない、それは損失だと冷泉は言う。 言いたいことは分かるからよく僕は言い負かされる。 それでもこれは手元に置いておきたいような。 「…やっぱり両方やめて、違うものにしよう」 右か左の二択だから右になってしまうと言わんばかりの僕はまだ額装されていない二つのキャンバスを壁から取り上げてさっさと脇に抱えた。 冷泉は僕を見ながら呆れている。…少し驚いているかも。 「出来上がったものに関心はないんじゃなかったのか?」 「うん。……まぁ、例外もあるよ」 右のは、その少ない例外で、見ていると処分したくなるような、けど人手に渡ってしまうのも嫌だった。 「静物じゃないにしたって、お前のことだから抽象ってわけじゃないんだろ」 一見抽象だけど抽象ではない。僕が見えたそのままに描くことは冷泉もよく知ってる。 見えないように二つの作品のおもてを合わせて脇に抱えた僕に、冷泉はようやく納得いったような顔をした。 「……傷跡か」 「あたり。流石。」 モデルになった彼について特に訊かれたことも話したこともないけど、なんだか妙な噂だけ広まっているらしい。 それにしてもこの絵から彼を連想できるのは冷泉が僕をよく知ってるからだろう。 界隈ではどこからどうしてそうなったのか彼と僕が寝たことはもう周知になっていて、反論もできないから僕はただいつも通り口数少なめに居住まいを正している。 「あれは目立つから仕方ない」 「どこかで見た?」 「街中で。声をかけるのは控えた」 「目立つかな。そんなに派手な子じゃないんだけど」 「お前が描いたものを言ってみろよ」 「傷跡」 「それだろ」 僕は気にしたことがなかったけど、あの傷跡は目立つらしい。 ひび割れて捲れた古い木肌に似ている。 「お前のとこに出入りしてるってのも本当なんだな」 「うん。遊びに来てくれるんだ」 僕は室内でしか絵を描かないから、僕のキャンバスに描かれているなら僕の部屋に来たことになる。 「あの子と一緒にいて、楽しいばかりでもないんだけど…………」 「……………」 うまく続けられずに語尾が消えていった。 彼について多分あまり外聞のよくない噂ばかり耳にしているだろうに、冷泉は心底嬉しそうに微笑んだ。 誰の手にも譲らないことにしたキャンバスを抱えた僕の肩を、冷泉は優しく叩いて言った。 「ーーーよかったな」 そのまま階段を下りて冷泉は画廊の一階へ行った。 相変わらず不粋なことは極力しないというか、突っ込んだことはなにも言わなかったけど、僕はその一言が嬉しかった。

0 notes

Text

チャンスの夢。

私は男性で、骨董街のような芸術街のようなところに父の誕生日のプレゼントを選びにに来ている。外は青い海に白いビールとか最初は最高に気持ちがよい情景。

部屋の中と外が入り交じるが今は夜。

古めかしい鏡の作品がたくさんある部屋で急にスタッフにカウントダウンされ慌てて出る。後ろで防火扉のような扉が閉められる。スタッフは笑ってる。間に合わないで閉じ込められる人もたくさんいるし一緒に来てた人も閉じ込められてしまった。そうやって何度もカウントダウンされるたびに逃げ伸びなんとか安全な場所に出るが。

私は腕を怪我しているようだ。

気づくと知り合いとバーのマスターらしき人と一緒にいる。カウンターごしのマスターは陽気に話をしている。そのうちに肉の塊を2つカウンターの上に出して。

「あんまりそんなふうにしてるとまた腕食べたくなるだろ」とか言いはじめる。

私はかつて肩を折られてもぎ取られいる。

そうか、このマスターは友人で、なぜか私の腕を折ってたべたんだ。とじわじわ気づく。顔がかぎりなくチャンス大城に似ている。

友人は始終笑ってその話をしてくるし、肉の塊のひとつは私の肩肉の残りで、もうひとつは私の妹のだった。

「またやってしまうなあ」

そんなふうにいいながら腕をとろうとしてくる。知り合いがやんわり止めようとするがきかない。どんどんエスカレートしてくるのをかわそうとするがなかなかかわせない。

にやにやしながら、逃げられないように腕をしめてくるところで起きた。

おわり。

(肉に埋もれたような真っ黒い目玉だけが起きてからも目の前に焼き付いていていつまでも怖かった)

0 notes

Text

2022年2月の夢

2022年2月28日 月曜日 6:26 夢 忘れた。

- 2022年2月27日 日曜日 8:43 夢 何らかの運搬される乗り物のところに行くのだが、実際乗るには専用のジョイントがついた座席みたいなものを持参しなければならないらしい。すごい途中のところにいる。 何かをレンジにかける。 遠くからガーディアンに見つかった時のBGMが聞こえてきて、誰かがゲームをしていることがわかる。家電量販店のモニターがあるところみたいな雰囲気。実況者志望向けの抱き合わせの商品が法外な価格で売られているが、オンライン上では品切れで、驚く。大量の食材が置いてある。時間ばかりが経つ。かなり経ってから、仕方なしに何かおかずを作成することに協力しようという気分になり、着手する。明日お弁当の人がいるはずだから…。横に長いシステムキッチン×3くらいの広さ、二口コンロが3台くらいあり、人も多い。春雨を茹でて青いソースと和えた料理や、なぜか5パックほどもあったもやしを茹でてどうにかしようとしたものを同時並行で作る。黄色い鍋を五徳に置いたまま火をつけようとすると、そういうのに厳しい人、茶色い和服姿の同年代くらいの男性が火をつける際には鍋を置かない状態で火がつくのをしっかり見届けてからにしろと行動で示してくる。

- 2022年2月26日 土曜日 8:51 夢 オレンジ色の押し入れの内側があり、怖い。 水族館の写真。水を濾過するための長いユムシみたいな生き物が配線カバーのごとく壁を這っており不気味。でも私はこのエリアが一番好き。

- 2022年2月25日 金曜日 6:56 夢 青鏡という怪談がある。喫茶店の壁に角田光代の曽根崎心中の表紙みたいな絵が飾ってある。右目が赤く塗られており、これが青く見える人は憑かれている。 新しいスーツを購入している。黒に細いス��ライプ。すっかり忘れていた。 高い乗り物に乗っている。 どこかで甘いものを食べる。330円支払う。 ウインナコーヒーを飲む。

- 2022年2月21日 月曜日 13:07 夢 二度寝したら忘れた

- 2022年2月20日 日曜日 9:21 夢 足の毛穴がなぜかすごくよく見える。 女性の白っぽい体。 すごく混んでいる道。わざとらしいくらいにラーメンを食べる姿を見せながら歩いてくる力士や著名人たち。 韓国ラーメンの店。一店舗の面積に溢れ返るほどの辛いラーメンが直に作られており、食べている人がいる。辛い部分とそうでない部分があり、富めるものはそんなに辛くない部分、貧しいものは特に辛い部分を割り当てられ、途中でギブアップした者から追い出されていく。脚立に座って食べている。 秋田県からのレターパック。気仙沼みたいな文字列。同僚の人、本当は秋田出身だったんだ…と思う。

- 2022年2月19日 土曜日 7:15 夢 古式ゆかしい日本食店に丁稚として勤めている。三、四階建の日本家屋。薄暗くて梁とか黒光りする感じ。板前が怖い。外にはパステルカラーのVR空間が広がっている。いろいろあったが忘れた。

- 2022年2月18日 金曜日 5:51 夢 眠りが浅すぎてろくな夢を見なかった

- 2022年2月17日 木曜日 6:08 夢 せんべいの無人販売。先客がいる。しばらく待つとせんべい屋の息子が袋に入ったものを二つ���ど持ってくる。老母が煎餅を作っており、一日に14枚ほど。車で運ぶ。商売っけのなさ。 ハトの羽が抜けまくっている。 とんでもない男女が喧嘩している。 キャバ嬢みたいな子。黒い。明るい。知り合いとかぶってる。 変わった自販機があり、珍しく見る。

- 2022年2月16日 水曜日 6:04 夢 熊の皮。なんか見たが思い出せない。

- 2022年2月15日 火曜日 4:48 夢 実家の真横にすごいでかい鉄塔が立っている。地面をオレンジ色のレンガで舗装してある。 あんま思い出せないけどいい夢。

- 2022年2月14日 月曜日 6:49 夢 ベッドがたくさん並んでいる寄宿舎のような奥に長い部屋。一階ではない。薄暗くて紫の感じ。頭を壁際に向けて眠ると他の人の姿が目に入らない。同級生がシーツを替えている。 窓の外から隣のお宅の奥さんの姿が見える。自分より年下。子供と犬。まだ小さくて白っぽいハスキー犬。雨が降っている。旬を過ぎても生きるということ。 ダヴ90000のコントを見ようとしている。 暗い水の中を大きくて不気味な魚、その後ろを魚のような潜水艦が泳いでいる。何か名前がついていたが忘れた。一度だけ乗るなら15,000円、何度も乗るなら30,000円とのこと。かなり庶民的な街。霜降り明星が赤っぽくなっている。

- 2022年2月13日 日曜日 8:18 夢 バターフィンガーのことが頭から離れない。バルゥーフェングゥーのことが。 暗い橋の上を歩く。ものすごい人出。シルバニアファミリーのコマ送りの映像を撮影している中。左手にレインボーフェスのフロートみたいなものがあり、黒人ダンサーがひしめきあって踊っている。ちょっと懐かしめの洋楽。マルーン5みたいな。 何となく未来感のある筒状の居住地。なおくんの引っ越しの様子。荷物多いらしい。手伝っている。英語の家庭教師みたいなことをしていて15分で2万くらい取っているとのこと。かわいくない白猫。 飴などを売っている卸のような店におじいさんがちょくちょく入ってくる。

- 2022年2月12日 土曜日 7:37 夢 どこかの施設。関係者としての自分。郵便受けが3箇所あり、壁掛けの1箇所は撤去されている。開けると中はホコリや蜘蛛の巣があり、奥に郵便物、ぬりえセットの箱が見える。

- 2022年2月11日 金曜日 5:50 夢 三重の門扉のある洋館の内側にいる。 車で出発する。

- 2022年2月10日 木曜日 5:49 夢 知らない長屋のような平屋建てに引っ越している。 裏庭を見るとなぜか身に覚えのない犬がいる。黒い柴、柴、ダックスフンド、さらに子犬たくさん。咎められる空気。 タイのようなところ、観光客用にカートのようなものを貸し出している。TKと二人で乗り、進む。 射的のコルク弾が二発だけだった。

- 2022年2月9日 水曜日 5:08 夢 ビューさんのメチャ子のまんがの絵柄の夢。 骨董品や石を売っている寂れた施設。 薄い紫色の丸い貝の化石みたいなものを手に取る。 屋外で知らん相手と決死のプロレスみたいなことをする。 屈筋の弱さで押され、負ける。

- 2022年2月8日 火曜日 4:54 夢 妹と妹の彼氏。角部屋で、窓を2箇所開けてある。こちらに背を向けて妹の彼氏がいる。風がよく通る。夕飯の支度。とうもろこしのかき揚げやローストビーフのようなもの。母がいる雰囲気。妖怪。

- 2022年2月7日 月曜日 6:02 夢 室内にいる。結婚式が終わった後のような折詰の食品がある。鯛のようなもの。すぐに出発しなければならないらしい。いとこがおり、箱などをくれる。 なおくんといる。会場に、事前に申し込んだ人の荷物が届く手筈になっているが、その数が多すぎてストップが掛かる。 海外っぽい宿泊施設の3階。 温泉の露天のようなところ。 変わった野菜。扁平なレタスでテクスチャはスダチみたいなもの。キクラゲみたいなきのこ類。妙に色褪せたレトロなドリンク類。中に果物が浮いたボトル。浴槽が見えるが入っている人はいない。

- 2022年2月6日 日曜日 7:22 夢 水川かたまりと何らかの企画で同席する予定があるらしく嬉しがっている。 ツイストが入る遊具ともア��ラクションともつかない屋外の乗り物。DNAのらせんみたいにグルグル回るようになっているが、試みが新しすぎるのか乗ってる途中でよく詰まる。 屋外、誰かの家、古めの洋館というか北海道の開拓時代みたいな下見板張りの白い木造、トトロのサツキとメイの家みたいな、に、横から近づくと、でかいサメがいる。周りには落ち葉。 河童がおり、死にそうな目線と自分の目線が入れ替わる。何か伝えたいことがあるらしい。

- 2022年2月5日 土曜日 6:34 夢 Hさんと口論になり、その指示の出し方では結果が違ってくる、求める要件をまず述べてほしいと伝える。今回はスノースタンドの件だった。 赤黒黄のエリアがあり、他の国家らしい。 犬とか動物もその色。 天皇陛下みたいな人が車でずらずら通る。 紙を掲げて何らかの訴えをしている人たち。シームレスに誰かのゴミ屋敷になっている。

- 2022年2月4日 金曜日 6:09 夢 蜂の巣、バッタなどを大量に見る。食べるつもりでいたがやはりいっぱい見ると恐ろしい。鬼灯に頭から体突っ込んでいる蜂もいる 加藤さんがいる。加藤さんが加藤って書いてあるものを持っているの面白い気がする。 血の島裁判

- 2022年2月3日 木曜日 6:31 夢 白いペットボトルに赤の十字架が書いてあって薄ピンクの液体のスポーツドリンク。 松本人志が買い上げてやってるコンビニがある。フランチャイズの看板ではあるが完全に自分の采配でやってるらしい。店内は広く、L字型、床は暗めの板張り、入ってすぐに本の陳列棚が三つくらいあり、ラインナップに趣味が現れている。ビートメイクの本に目が止まる。 店内は人が多く、客層わりと若い。古着屋みたいだ。奥に行くと屈強な黒人の店員が多くなる。古い和だんすの引き出しに水パイプを収納している人がいる。強烈に大麻のにおいがする。 前々職の社長に似た人がいる。知り合いの社長に頼まれ、虎柄の布と赤い布を用意したらしい。

何かの写真が必要になり、撮る。 女性を引きで見て何枚か携帯のカメラで撮る。女性は知らん人で劇団員か何かしているらしい、写真のことで誰かに連絡をとっており、その影が地面に投影されている。

- 2022年2月2日 水曜日 6:33 夢 顔がざらざらしている。

1 note

·

View note

Text

さるかに編 第一話

「プルルル」

「おはよう、朝だよ」

だいぶ昔にやめた通信教育の目覚まし時計が、眠たいさかりのいたいけな少女に新しい学期がはじまって2日目の朝を無慈悲に告げる。最初は抗おうとするも、何度も繰り返されるその音をとめたくて、うすらまなこのままプラスチックの校舎をかたどった目覚まし時計から飛び出した赤いマスコットをぱちっと、屋根に押し込む。彼は暗い三角屋根のなかでこういった。

「たのしいいちにち!スタート!」

おいそこの赤い珍獣、わたしが反抗期の男子中学生じゃなくて命拾いしたな。君なんてプラスチックのおそまつな校舎もろとも壁に叩きつけられてバッキバキになっていただろうよ、ありがたく思いやがれ。なんて思いながら、洋服だんすのハンガーにかけられた制服一式をざっととりだす。無難な形をしたありがちな��レザーも、慣れればまあ悪くはないものだ。しかしわたしがこんなものを着るようになったのは、学力が足りなかったからじゃない。本当は瑞高の黒いセーラーを着るはずだったのに、まあ内申制度の闇ってやつだ。そもそもこんなん言ってる場合じゃない。アラームもよくよく考えれば長いこと鳴っていたわけで、まあぎりぎりな時刻をさしてる。引き出しをざっと開けて下着をあさる。今日は水色のお花が咲いてるやつにした。

制服に袖を通し、居間へ向かう。

「おはよー」

「おー」

父が返事をする。白いでかめのTシャツを着て、赤い柄のトランクスを履いた40代のガリガリおじさんは、朝シャワーで濡れた銀色の髪を鬱陶しそうに右に片手て流しながら、たまごかけご飯をかっこんでいる。灰色の目は、なんだかすこしおめでたいようにみえた。なんとなく様になって見えるのは、父がスウェーデン人と日本人のハーフで、色白で鼻筋がきれいなせいだからかもしれない。私はどうやら、そんな父に似たらしい。美少女かどうかはわからないが、まあよく似ている。父の横を通り過ぎ、横に長い作り付けのテレビ棚の端っこにたたずむ、ちっさな額縁のなかの母に手をあわせた。栗色の横はねした髪がかわいい。母は7年間、この姿のままだ。このさきもずっとそうだ。

「おはよー」

線香は焚かない。母も父もわたしも、線香は宿敵だからだ。法事で冷めかけたごはんをたべてるとき線香の匂いがぷおーんだなんてすると、口のなかで混ざってもうだめだ。ほんとうにえずいてしまう。

写真の前には灰皿とビックのライターが置いてある。父が吸ったハイライトの吸い殻がこんもりつもっては、いつの間にか消えている。えらいぞ父。

「昼飯代」 父はそう言うと、台所のカウンターに乗った千円札を指さした。

「あざっす」 反射的にぺこっとお辞儀をすると、私はそれを財布に入れる。

棚からどんぶりを取り出し、冷蔵庫から卵とめんつゆをだし、マッハでTKGを作った。

「いただきます!」

そう言ってTKGをかっこむ。立ち食いでも礼儀は忘れない。ああうまい。生食ができる国産の卵に感謝しながら、ダシの効いた溶き卵のコクと甘み、山形県産あきたこまちの喉ごしを堪能する。

「座って食えよぉ」

父があきれた声でぼそっと言う。

「ごっつあんです!」

秒速で歯磨きし、鍵とヘルメットを取り、表に停めてあるスーパーカブにまたがる。見よ、これが私の愛車だ。絵を描くノリでちょー大雑把に筆塗りしたからし色のボディーもまたご愛��である。そんな愛車との馴れ初めは去年の春。私が母のへそくりで二輪の免許合宿へ行き、見事センターで免許をもらって帰ってきた直後、行きつけの近所の蕎麦屋のジイさんがボケてしまい、店を畳んだ。こうなってくると出前用のカブは、もう用がない。いやしい私は、偶然お店の前にいたジイさんの長女にカブの話をふっかけた。娘さんは二輪免許を持ち合わせていなかったので90ccのカブには乗れないうえ、そもそもピカピカのボルボV60を乗り回されている方ゆえ、車は足りてるからだれにあげるかで迷っていたという。需要と供給が見事に一致した瞬間だった。とりあえず馴れ初めの話はおしまい。

くそぶかのジャンパーを羽織り、布で髪の毛を隠し、サングラスをかける。ふかめのジェットヘルメットを被れば、さすがに学校になんてばれるまい。キックでエンジンをかけ、ギアを入れたカブは住宅街から、だだっぴろい高架下の国道へと抜けていく。二段回右折のいらない原付二種の愛車は、心地良くうなりって���る。春ということもありこのうえなく快適極まりない。あっというまに学校近くへたどりつく。小汚いスーパーとパチ屋の間のせこい私道と駐車場がごっちゃになってるところに愛車を潜らせ、メットを外して愛車のハンドルにぶら下げ、となりの公園の便所に駆け込んだ。ささっと布をとり、ジャンパーを脱いでリュックにぶちこみ、おさげを結い直す。前髪をケープで仕上げたら、できあがり。

トイレから颯爽と登場したわたしは、何食わぬ顔をして学校まで400mの道のりをのんびりと歩いていた。おっと、グラサンをとるのをわすれていた、いけねいけね。

さて、愛馬としばしお別れしたあとは、さてさてお楽しみのチンパンジーたちと一緒の青春タイムの始まりだ。江戸川モンキーパーク正門に到着した。通称東京都立一之江高等学校。偏差値42と言われているが、おそらく名前かけなくても入れると思われる。

薬品臭くて無駄にだだっぴろい廊下をとおって、わたしは教室へ向かった。バカ学校として都の教育委員会からモロにみくびられているのだろうか、校舎のあちこちがぼろぼろである。ナショナルのスピーカーは、もはや骨董品である。まあ私は幸運だ。ここを卒業した駐在さんいわく、本校の教室にエアコンが導入されたのは都立高校の中でいちばん最後だったらしい。

そんなことはさておき。わたしの緻密な計算通り、「キーンコーンカーンコーン」の始まりとともに教室に入り、終わりとともに席に着いた。セーフだ。

「おい小田部」

おっとっと、この部屋を担当している飼育員こと可児龍児が、ドスの聞いた声で私を呼ぶ。なんだ難癖か?

「ち、こ、く」 今度はあざ笑うかのように言った。

「いや座りましたよね」

文明の利器まで使ったこのわたしが負けてたまるか。

「だからさあ、時間までに座れって言ってるだろ?チャイム始まるまえに座れ、携帯に時計ついてんだろ?」

渋々携帯を取り出して時計を見る。すると先生がこちらに近寄り、歌舞伎役者のような眼光をこちらに向け、卑しく笑った。その時だった

「ハイ!没収!!」

先生の細長い手に掴まれ、クレーンのカゴのように空高く登っていく赤いiPhone7をぼーっとみあげていた。

「電源消しとけって言ってるだろ?」

そんなことそ言い捨てたのち、真顔に戻る先生。しかしまあ、本当は携帯いじりたくて仕方ないソーシャルメディア中毒者のみんなが、人権を奪われる私を見ながら笑ってる光景はあまりにばかすぎておもしろい。ところでさっきからうつむいた先生の坊主頭から照り返した太陽が眩しすぎて仕方がない。目の色素がうすい私にとって、照り返しは宿敵である。思わず目を塞ぐ。

「放課後職員室に来るように」

真顔にもどった先生は、当たり前のようにズボンのポッケにわたしの携帯をねじ込む。

大変むかつくことにかわりはないが、今回は不幸中の幸いだ。iphone7の調子が悪く携帯回線が使えなくなってしまったため、前につかっていたiPhone5SにSIMカードを差し替えて、ちょうど二台持ちしていたところだった。そう、かったるくてつかえたもんじゃないけど、残機があるのだ。人権はかろうじて守られた。パスロックも解除できまい手前、先生からしたらただの文鎮に過ぎない。愛機よ、どうか無事でいてくれ。

「帰国子女さん、日本のルールは守ってね」

そういいながら、先生は私の髪の毛を軽く引っ張った。

唖然とした。とりえず前髪乱すなクソ野郎と言いそうになったが、怒ってるところはたぶんそこじゃない。そんなかわいいものじゃあないはずだ。怒りを通り越した諦めと落胆とやるせなさが、そこにはあった。後々思えば「そもそも帰国子女じゃねーよ」くらいのことはいえたはずなのに、反論する気力すらそのときは、どっかにいってしまった。

ああ面白いほどに、この猿山のチンパンジーはよく笑う。再生ボタンを押したかのようなタイミングで、わたしと先生のつまらないやりとりをばかみたいに笑うのだ。刑務所に慰問で芸能人が来た時の映像みたいな盛り上がりを見せている。ばかという生き物は、ある意味被害者だ。おろかさゆえに、どこにもいけない��いう宿命を背負っているから、笑いの沸点がばかみたいに低くなるんだとおもう。生存戦略ってやつか。私だって人のことはいえないさ。

「ててーててーてて ててててて」

だから私はXperiaと言わんばかりの着信音が流れている。先生は私の携帯の入ってる所とは反対のポッケから自分の携帯を取り出し、焦るような面持ちで電話に出た。ワン切りだったのか、すぐに耳から携帯を放し、赤い終話ボタンを押した。

待ち受けには先生と、先生の妻と思われる素敵な女性、先生にどことなく似た顔の小学校低学年くらいの女の子が一緒に写った写真があった。ご丁寧にスタジオアリスかなんかで撮られた家族写真のようだ。

そういえば2ヶ月前、親と箱根旅行へいったとき、強羅の公園で先生を目撃したことを思いだした。どうも見覚えのある白のいけすかないレクサスRXから、明らかに先生とわかる男性がこれまたいけすかないグラサンをかけて、さらには奥様らしき女性を連れて登場したのだった。鮮明に残ってる。それはもう馬鹿みたいに、獣のように人目も憚らずいちゃついていたから無理もない。奥様の顔も鮮明に覚えている。歳の差婚なのだろうか、どこかあどけなさの残る女性だった気がする。しかし、相当若かったな。わたしらから数えた方が歳近いんじゃないか?当時は単純にそう思っていた。 もう一度先生の手元をみた。先生は着信履歴をみていたが、その後一瞬だけホーム画面を見て、横のスイッチで画面を閉じた。家族写真の女性と、強羅の女性は、どう足掻いても、似ても似つかない別人だった。錯覚ではなかったらしい。

「おい、席に戻れ」

先生はわたしをみて、なにをぼーっとしてるのかといわんばかりの表情でこういった。わたしは我にかえったふりをしながら席に戻った。

どこにもいけないという宿命こそが、ばかという生き物の本質だとしたら、いまの先生は、たぶんばか以外のなにものでもないだろう。

わたしはこれから戦うことになる。 ああめんどくせえな。

つづく

0 notes

Text

【黒バス】love me tender/tell me killer

2013/10/27発行オフ本web再録

※殺し屋パロ

「はじめまして」

「……はじめまして」

「っへへ、やっぱ声も思ったとおり綺麗だわ。な、俺、タカオっての。お前、名前は?」

伝統の白壁作りの家々は、夜の闇にその白さをすっかり沈めてしまっている。時刻は零時を丁度回ったところ。街路樹が全て色を変えた季節のこと。

この国の秋はもう寒い。話しかけられた男の方は、きっちりと白いシャツのボタンを首筋まで止め、黒いネクタイを締め、黒いコートを風にはためかせている。コートを縁どる赤いラインがやけに目立った。話しかけた男はといえば対照的に、夜闇でも目立つ真夏のオレンジ色をしたつなぎを着ているのみだ。チャックを引き上げているとはいえ、その中身は薄いTシャツかタンクトップだろう。

しかし突然話しかけられたにも関わらず男は無表情を保ったままで、鮮やかな髪色と同じ、眼鏡の奥のエメラルドの瞳は瞬き一つしなかった。そしてまた対照的に、オレンジのつなぎを着た男は軽薄というタイトルを背負ったような顔で笑っている。不釣合いな二人は、真夜中の淵、高級住宅街の一つの屋根の上で会話をしていた。

「何故名乗らねばならん」

「え、それ聞いちゃう? だってそりゃ、好きな人の名前は知りたいっしょ」

「成程」

初対面である男に唐突な告白を受けても、緑色の男はやはり一つの動揺も見せなかった。その代わりに僅かに、それは誰も気がつかないほど僅かに、白い首を傾げた。白壁すら闇に沈む中で、その首筋の白さだけが際立っていた。

「ならば、死ね」

魔法のように男の手に現れたサイレンサー付きの拳銃から、嫌に現実的な、空気を吐き出す僅かな音。

雑多な人種が集い、少年が指先で数億の金を動かし、老人が路地裏で幼子を襲い、幼子がピストルを煌めかせるような腐った街で、世界を変える力など持たない二人の男が、この日、出会った。

【ターゲットは運命!?】

「ねえ真ちゃんー、愛の営みしようよー、それかアレ、限りなく純粋なセックス」

「お前が言う愛の営みの定義と限りなく純粋なセックスの定義を教えろ」

「やべえ真ちゃんの口からセックスって単語出てくるだけで興奮するわ」

高尾がそう告げ終わるか否かの瞬間に彼の目の前をナイフが通り抜けた。それは高尾が首を僅かに後ろに傾げたからこそ目の前を通り過ぎたのであって、もしもそのままパスタを茹でていたら今頃、寸胴鍋の湯は彼の血で真っ赤に染まっていただろう。壁に突き刺さったそれを抜き取りながら、彼は血の代わりに塩を入れる。

「お腹空いてんの?」

「朝から何も食べていない」

「ありゃー、それはそれは」

お仕事お疲れさん、と高尾は笑う。時刻は深夜一時、まっとうな人間、まっとうな仕事ならば既に眠って明日への英気を養っている時間帯である。

そしてその両方が当てはまらない人間は、こうやっておかしな時間帯に、優雅な夕食を食べようとしていた。落ち着いた深い木の色で統一されたリビングで、緑間はさして興味もない新聞を眺めている。N社の不正献金、農作物が近年稀に見る大豊作、オークション開催のお知らせ云々が雑多に並ぶ。

「しかし久々にやりがいがある」

「真ちゃんがそこまで言うなんてめずらし」

「ああ、俺の運命の相手だ」

緑間がそう告げた瞬間に、台所の方からザク、という壁がえぐれるような音がした。椅子に座る緑間は新聞から目を外すと、僅かに首を傾けてその方向を確認する。見慣れた黒髪と白い湯気。

「……ねえ真ちゃん、詳しく聞かせてよそれ」

「どうした高尾、腹が減っているのか」

「そうだね……俺は昼にシャーリィんとこのバーガー食ったかな……」

微笑みながら振り返る高尾の左手には先程緑間が投げたナイフが握られている。それなりに堅い建材の壁が綺麗にえぐれていることも確認して、彼は小さく溜息を��いた。

(台所は本当に壁が傷つきやすいな)

寝所やリビングはもう少し���シなのだが、と周囲を見渡せば、そうはいうもののあちこちに古いものから新しいものまで、大小様々な切り傷や銃創が残っている。床、壁、天井、家具、小物にタペストリー。無傷なものを探すほうが難しい。彼は一通り確認して、もう一度台所に視線をやって、さらにもう一度、リビングを確認する。

(この家は本当に壁が傷つきやすいな)

そう認識を改めると、緑間は満足げに頷いた。自分が正しく現状を認識したことに満足して。もしもここにまともな感性の人間がいたならば、壁が傷つきやすいのではなく、お前たちが壁を傷つけているのだと頭を抱えただろう。良い家だが、と緑間は思っている。その良い家を傷つけているのが誰かというのは、気にしない。

「はい、真ちゃん、どうぞ」

高尾は左手でナイフをいじったまま、緑間の前にクリームパスタをごとりと置く。ベーコン、玉ねぎ、にんにく、サーモン、それから強めの黒胡椒。

「そろそろ引越しを考えるか」

「え、どうしたの、別に良いけど」

そして悲しいことに、あるいは都合のいいことに、この部屋にはまともな感性の人間など一人としていないのであった。

引越しだ、引越しをしなくてはいけない。

*

緑間真太郎と高尾和成はフリーランスの殺し屋である。特殊な職業だねと八百屋の青年は冗談で流すかもしれないが、それは特殊であるというだけであって、この街ではありふれた職でもあった。なんなら、その八百屋の青年は、夜になったら配達先でナイフを燐かせているかもしれない。その程度である。その程度のありきたりさで、緑間と高尾はコンビで殺し屋をしていた。

しかし殺し屋がコンビを組むのは珍しいことではないが、コンビを組んだまま、というのはこの街でも非常に珍しいことだった。報酬の取り分や仕事のスタイル、そういったことで直ぐに仲違いをして、どちらかがゴミ溜めの上で頭から血を流すことになるのがオチだからである。

かといって、誰もがそんな下らないことで命を落としたくないと考えているのもまた事実で、コンビを組むのは一回か二回、そこで別れるのが一般的にスマートなやり方とされていた。

殺すも殺されるも一期一会と下品な男たちは笑う。

「ま、俺と真ちゃんは運命だから、そんなことにはなりませんけど」

笑いながら高尾は、真昼の路上を歩いている。彼にとって報酬はどうでもいいものであり、ただ緑間真太郎の隣にいることが彼の報酬そのものといえた。

別れるくらいなら死んだほうがマシ。いや真ちゃんが悲しむから死なないけど、あーでも真ちゃんかばって死ぬならまあギリギリ有りかな……いやいや高尾和成、人事を尽くせよそこは一緒に生き残るだろう? でも真ちゃんが万が一俺と別れたいと言ってきたらどうする? 緑間真太郎を殺して俺も死ぬか? いやいやいやいや、何がどうあれ、俺が、真ちゃんを殺すなんてありえない。ありえない!

微笑みを浮かべながら闊歩する高尾の脳内は地獄さながらに沸き立っている。けれど誰も彼を気に止めない。夕飯の買い物やのんびりとしたランチを楽しむ善良��市民たちに溶け込んで、柔らかい日差しを吸い込んでいる。世界に何億人といる、特徴のない好青年。その程度の存在として高尾は歩く。歩きながら考えている。

そう、そもそもそんなことになる筈がないのだ。だって、俺の運命の相手は緑間真太郎その人なんだから。

「運命の相手、ねえ……」

昨晩、正式には日付を跨いでいたので今日の夜だが、その夜、に、当の緑間真太郎が告げた台詞が高尾和成を苦しめている。俺の運命の相手。運命の相手。運命。いやいやいや、俺の目の前で真ちゃん、他の男の話とか無しっしょマジで。

意気消沈する高尾は、しかしそれで諦めるほどかわいらしい精神をしていない。彼がみすみす獲物を逃すことはないのである。逃すくらいなら奪って殺す。けれど彼に緑間真太郎を殺すことはできない。何故ならば愛しているからだ。ならば、彼の取るべき手段は一つだけだった。

「運命の相手の方殺すしかねーだろ」

いや別に殺さなくてもいい、相手が緑間真太郎を振ってくれるならそれでいい。いや、あの緑間真太郎を振る? それこそ万死に値するお前ごときが何真ちゃん振ってんだよそれはそれで死ねよもう。

自分で出した問いと答えに自分で怒りを爆発させるという器用なことをしながら、高尾和成は尾行していた。緑間真太郎を。

真ちゃん、今日も一日美しいね。

*

「ねえ真ちゃん、真ちゃん今日一日何してた……」

「仕事だが」

「うん、そうだね、そうだよね」

ビーフストロガノフを頬張りながら高尾は溜息をつく。その向かいでは黙々と緑間が口にスプーンを運んでいる。湯気で僅かに眼鏡がくもっているが本人は気にしていないらしい。

「ねえ真ちゃん、ちなみにどんなお仕事なの」

「個人の仕事には口を出さないのがルールだろう」

「それも知ってた……」

そう、フリーでコンビを組んでいるとはいえど、二人の得意とする分野はまるで違う。だからこそ互いに補い合えるわけだが、逆に言えば苦手な分野でない限りは、どちらか一人で事足りてしまうのだ。

そもそもコンビを組むまでに築き上げてきた地盤もお互い全く別のもの。必要以上の情報は公開しないことはお互いのためにも必然だった。

「あーあー、もー。高尾くんがこんなに悩んでんのに真ちゃんはお澄ましさんだもんなー」

「悩んでいるのか? おめでとう」

「ありがと」

お前に悩むだけの脳みそがあったことに乾杯、と言いながら緑間は赤ワインを傾ける。それに応えながら、高尾は左手に持っていた食事用のナイフを壁に投擲した。それはまるでバターを切る時のように白壁に刺さる。とすり、と軽い音。

「今度引越しをしよう、高尾」

「それこの前も言ってたね」

「ああ、俺が運命の相手を見つけたら、すぐにでも」

なに真ちゃん別居宣言なのいくらなんでも酷くない?! 泣きながらビーフシチューを掻き込む高尾に緑間は首を傾げていた。

高尾、食べやすいからと言ってライスを噛まないのはよくないぞ。

*

尾行が四日目にもなれば、いくら『人生楽しんだもん勝ち』を座右の銘に掲げる高尾といえど、纏う空気は重くなるというものだった。それもそのはず、この四日間緑間真太郎はといえば、近くの図書館にこもりきりなのだから。

「いや、でも、わかったこともある……」

窓際に座る緑間が見える、図書館向かいのカフェでジンジャエールをすすりながら高尾は溜息をつく。

まず、緑間真太郎が本を読みに行っているわけではないこと。毎回場所を変えてはいるけれど、常に入口が見える位置に陣取っていること。つまり、緑間は図書館に訪れるであろう誰かをずっと待っている。

それはわかった。しかしそれは、一日目の段階から薄々わかっていたことであった。ならば後は緑間が接触した相手を尾行し、暗がりにでも連れて行き、少し脅してどこか地球の裏側に行ってもらうか空の国に行ってもらえばいいと、彼はそう高をくくっていたのである。ところが、だ。

「なんで真ちゃん誰とも会わねーの……」

そう、緑間は誰とも接触をしていなかった。ただ黙々と本の頁をめくり、そして閉館時間までそこにいるのである。本に何かの暗号が隠されているのではと、その後忍び込んでみたが、まあ面白い程に何も無かった。

では本の種類か、と思ったが一体全体星占いの本で何を伝えるというのか。では帰り道か、そう思ってつけてみれば、そのまま家へと直帰したので夕飯の支度をしていなかった高尾は慌てふためいた。何せまだ夜の八時、普段からすれば早すぎるのである。

どうやら緑間は運命の相手探しとは別に、他の仕事をいくつか同時に請け負っているようだった。それが無い日は早く、あれば帰りにさっとどこかに寄って仕事をこなして帰っている。そして今の仕事は図書館で星占いの勉強だ。どうなってる、と高尾は頭を抱えることしかできない。

つまり朝家を出て、図書館に行き、帰る、今の緑間は基本的にはそれだけのことしかしていないのである。たまに何か軽い仕事をして帰る。何かに似ていると思ったら、職を追われたことを妻に隠して公園で鳩に餌をあげるサラリーマンだった。

そして今日も緑間真太郎は閉館時間まで本を読んでいる。もうその本を確認する気にもならなかった高尾は、緑間が立ち上がると同時に立ち上がった。

この図書館に何かあるのは間違いない。館内は飲食禁止というのを律儀に守る緑間真太郎は、毎晩腹を空かせて帰ってくるのだから。昼を食べに外に出ることも惜しんでいるのだろう。その間にターゲットが来てはたまらないから。そこまで緑間に想われている相手が憎くもあり、羨ましくもあり、そして今日も出会わなかったことに少しの安堵を覚えつつ、夕飯は何にしようと、高尾はもう考え始めている。

まずは胃袋をつかめって言うしな!

*

「ねえ真ちゃん、俺に何か隠し事してない?」

「数え切れないほどあるが」

フリットを黙々と頬張りながら緑間真太郎は首を傾げる。この姿を見るといつも餌付けしているような気持ちになって、高尾の心の独占欲やら征服欲やらが幾分か満足するのだが、今ばかりはその小首を傾げた姿が憎らしい。昼飯を抜いている緑間はよく食べる。とはいえど、もともと食が細い方なため、これでようやく高尾と同じくらいな���だが。

「いや仕事以外でさ、仕事以外」

「む」

少し遠回りに何かヒントでも出して貰えないだろうかとやけくそで告げた言葉だった。しかしその瞬間に緑間の眉が僅かに跳ね上がったのを、高尾は見逃しはしなかった。何かある。間違いない。

もしも心暗いところが無ければ、こんな質問は一蹴されて終わりなのに緑間はまだ頬張った白米を咀嚼しているのだから確定である。きっかり五十回噛んだのち、緑間はゆっくりと口を開いた。

「何故バレた」

「バレたっていうか、自分であんだけ色々言っておいてバレたも何も無いっつーか……」

「仕方がないだろう。住所やら証明印やら保証人だか何だかが必要だとぐちゃぐちゃ抜かしてくるから、カードごと叩きつけてきたのだよ」

「ごっめん待って真ちゃん俺は一体全体何の秘密を暴いちゃってるわけ?」

全く噛み合わない会話に高尾は額を押さえた。これはまずい、とカンカンカンカン警鐘が鳴る。響き渡っている。これは、恋や愛などのロマンチックなものではなく、もっともっと切実な話だ。

「? 俺のラッキーアイテムのことを言っているのではなかったのか」

「真ちゃん今度は何買ってきたの?!怪しい骨董買うのはもうやめなさいって言ったでしょ?!」

「怪しくは無いのだよ。曰くつきではあるが」

ちらりと視線をやった先には緑間が愛用する真っ黒ななめし革の鞄。フォークを置くのもそこそこに高尾が飛びついて中を確認すれば、ご大層なジュエルケースが無造作に突っ込まれていた。

「し、んちゃん、これ、何カラット……?」

彼が震える手で開いてみれば、そこには美術館で赤外線センサー付きガラスケースに収まっているような宝石がごろりと存在感を放っていた。青い光が安い蛍光灯の光を反射して奇しく光る。角度を変えれば色も虹色にさんざめいた。

「百七だったか。ポラリスの涙とかいう宝石で、手にした者は皆その宝石の美しさにやられて、目から血を流して死んでいくだとかなんだとか」

「それってただ単にこの宝石巡って争い起きまくってきましたってだけだろ! おい待てこれちょっとおい怖い聞くの怖い、いくら俺でも聞くの怖い怖すぎる怖すぎるけど聞くけどいくら」

「オークションで七億」

「俺たちの全財産じゃねえか!」

緑間真太郎は占いに傾倒している。そのことを高尾は出会って少ししてから知ったが、その理由は知らない。けれど事実として、緑間は好んで占いの情報を入手するし、そこに書かれていることは実行しようとする。物欲の無い緑間の、唯一の趣味だと高尾は思って普段はそれを流しているが、それにしても今回のは過去最高額も最高額、記録をゼロ二桁ほど抜かしてしまった。

手の平に収まる石が高尾をあざ笑うように輝く。

「それが身分を確認するだとかなんだとか面倒くさいことを言うし、まさか言うわけにもいかないし、仕方がないから口座のカードに暗証番号書いて叩きつけて来たのだよ」

「ああ、なるほど、そこに繋がるわけね?! 確かに俺たちの口座普通に偽名だし辿られても問題ないと思うけど、待ってまさか分散させてた口座全部」

「叩きつけてきた」

「もう普通に殺して奪えよ!」

愛は盲目とは言うが、盲目であっても腹は減るし、愛で空腹は満たせないのである。名の通った殺し屋として法外の報酬を得てきた二人にまさか明日の食事を気にしなければならない日が来るとは高尾はついぞ思っていなかった。

カードに暗証番号を全て書いて怒りながら叩きつけた緑間を思うと、本当に何故そんな手段しか取れなかったのかと高尾は純粋に疑問で仕方がない。方法は他にもっとあった筈である。いや、そもそも七億の宝石を買おうと思う時点でおかしいのだが。せめて盗め、ていうかもう殺して奪え、そう思う高尾の主張は、ろくでなしとしては非常に正しかった。

「馬鹿が。普通に殺すとはなんだ。殺しとは普通のことではない。そして普通、モノのやりとりには正当な対価が必要なのだよ」

「そうだね、でも俺たち殺し屋だからね?!」

しかしそれは同じろくでなしである筈の緑間には全く通用しないらしかった。台詞だけを取り出せば間違っているのは高尾だろうが、この状況を見れば正しいのは自分だと彼は自分を慰める。知らぬ間に目尻に浮かんだ涙に、それを宝石に落としてしまっては一大事だと高尾は慌てて輝くそれをしまった。

そして、どうやら一文無しになったことを悟った高尾は項垂れた。確かに二人の口座は共有で、さらに緑間は、今はもう抜けた組織の下にいた頃に膨大な金を蓄えている。割合で言えば緑間の取り分の方が余程多いだろう。

それでもそのうち一億くらいは俺の取り分だったと思うんだけどな、と高尾は涙目を隠しきれない。それは自分の分の報酬を取られたことではなく、明日からの食事の献立を考え直さねばならないことに対しての涙だったけれど。

あまりにも凹んでいる高尾の様子に、流石に罪悪感を覚えたのか緑間は僅かに視線を泳がせながら打ちひしがれる高尾の方に手をおいた。

「高尾、その、なんだ」

「真ちゃん……」

「明日には二百万稼げるから」

「そういう問題じゃねーよ! いやでもそういう問題か?! じゃあ明日も豪華な飯作るからな?!」

半泣きになりながら告げる高尾に緑間は頷きながらグラタンが良い、と答えた。

また適度に面倒くさいモン注文するよなお前は。

*

「で、真ちゃんそれいつ買ったの」

「一週間前」

一度落ち着こうと、二人はテーブルでコーヒーをすすっている。緑間の方は牛乳を入れすぎてもはや殆ど白い色をしているがそれで本人は満足らしい。

「あーー、一週間前じゃもう完全に差し押さえられてるよな……」

「だろうな」

「はーあ、真ちゃんの我侭にも困ったもんだわー」

机に頬をつけるようにして高尾は溜息をつく。左手でくるくると回していたナイフを机に突き立てればあっさりとめり込んだ。その様子を見て緑間は繰り返す。高尾、引越しをしよう、と。それにへいへいと頷きながら高尾はまたそのナイフを引き抜いて、寸分違わずに同じ場所に差し込む。

「あーあー、もー、真ちゃんのこんな我侭許してあげんの、俺だけだからな? 真ちゃんの運命の相手だってこんなの許してくれないよ?」

「お前は何を言っている。運命の相手に許すも許さないも無いのだよ」

「あー、はいはい、もうそんなの超越してるって?でもさ」

「いや、だから」

お前は何を言っているんだ? 本気で当惑したような表情の緑間に、どうやらこれは腰を据える必要があると高尾は顔をあげた。机に刺さったナイフは幾度も繰り返し繰り返し差し込んだことでついに貫通してしまっている。

取り敢えず、真ちゃん、コーヒーのおかわりいる?

*

「小学生?!」

「ああ」

「し、真ちゃんって、そんな趣味だった、の、いやお前年上好きって……でも俺今から小学生に……」

「違う、が、その少年しか手がかりが無いのだよ」

高尾の動揺を全て無視して緑間は説明を続けた。曰く、その少年が持っている物がほしい。曰く、姿格好や出会った時間帯から小学生であることは間違いない。曰く、出会ったのは運命だ。

「で、なんでそれが図書館につながるわけ?」

「この街で小学校に通うということはそれなりに裕福な家庭だろう。服も仕立ての良いものだったからな。そしてその年頃の子供の移動範囲は広くない。行ける施設も限られているだろう。治安が良い場所で、そんな小学生が行く場所といったら図書館しかない」

「いやいやいやいやいやいやいやいや」

自信満々に超理論を展開する緑間に、高尾は渾身の力で首を振った。この男は殺しに対してはとんでもない頭脳を発揮するし、普段からその利発さは留まることを知らない、才能の塊だと高尾は思っているが、たまに、とんでもなく、馬鹿だ。

「まあ小学生なのも移動範囲狭いのもいいとして、旅行者かもとか親に連れられてたかもとか色んなのも置いといて、なんで図書館なんだよ!」

「ほかに何がある」

「漫画あるとこでもいいし街中でもいいし公園とかでいいだろ! 図書館とか最も行かねえよ!」

あまりの言われように緑間も何か言い返そうと口を開いたが、「お前がいる間図書館に来た子供の数思い出せ!」という一言には反論ができなかったらしい。口を閉じて悔しそうに高尾を睨みつける。

いや、そりゃそうだろうと高尾は思う。そもそも図書館自体が上流階級の持ち物だ。緑間は何の気負いもなく入っていったが、高尾だってそうそう入りたい場所ではない。そこに、いくら身なりが整っているとしても子供が入っていく筈が無いだろう。

ふてくされた表情のまま、じゃあどうすればいいのだよと緑間は問う。

「その近辺の子供が行きそうな所しらみ潰しに探すしかねえだろ。路地裏とか屋上とか廃屋とか、公園とか、まあ、そういうの」

「面倒だな……」

「言いだしっぺお前!」

露骨に嫌そうな顔をした緑間に左手でナイフを投擲すれば緑間は瞬きもせずにその先を見送った。それは緑間の耳の真横を過ぎていったが、彼は微動だにもしない。ただ壁にナイフが刺さる音と、真新しい傷が一つ増えただけだった。

「てか何をそんなに探してるわけ?」

「俺もわからん」

「はあ?」

もう投げる���イフは無いんだけどなと思いながら高尾は笑顔で続きを促す。普通の人間ならばこの笑顔だけで凍りつかんばかりの恐怖を覚えるのだが、こと緑間にそれは通用しない。何も悪くないといった様子のまま、堂々と信じられない言葉を紡ぐ。

「わからん、が、あの子供に会えば自ずとわかるだろう。その少年が全てを握っているのだよ」

一体全体どこの組織の黒幕だ、といった内容だが、緑間の話しぶりからして恐らくただの中流のちょっと上くらい、育ちの良い所の坊ちゃんでしかないだろう。真に受けるにはあまりにも馬鹿らしい主張だが、緑間真太郎は嘘をつかない。会えばわかるのだろう。会えば。つまりどうしても会わなくてはいけないらしい。そして、一度決めた緑間真太郎を止める要素など高尾和成は持っていなかった。

「いーよ、協力するよ協力します」

「良いのか」

「いや、遠慮するポイントがいまいちよくわかんねーよ真ちゃん」

苦笑を浮かべながら、その表情にそぐわない満足気な声で、高尾はため息のように言葉を継いだ。

「俺はお前の目だからね」

その言葉を緑間は否定しない。否定しないということは肯定しているのと同じことだ。そのことは高尾を満足させるに十分である。

まあ、運命の相手が自分が考えていたものと違っただけえでも御の字とするべきだろう、そう高尾は考える。気持ちも浮上していく。つい先程七億円を失ったことなどすっかり頭の隅に追いやって、高尾はご機嫌に尋ねた。良いだろう、緑間真太郎が探すものならこの俺が探してやろう。俺の目から、逃れられるものなど、そういやしないのだから。

「で、真ちゃん、特徴は?」

サクッと見つけてこの問題を終わらせようとした高尾の、当然の質問は長い沈黙で返された。今まで一度も返答をためらわなかった緑間が、それこそ七億の時ですら堂々としていたあの緑間真太郎の目が泳いでいる。背中をつたう汗に気がついて、高尾の骨が僅かに震える。ここに来てまだこの愛しいお馬鹿さんは爆弾を落としてくれようというのか。おいまさか、おい、緑間。

「……………………ええとだな」

「特徴は?」

頑なに視線を合わせようとしない緑間の顎を掴んで無理矢理自分の方へと向けた高尾の瞳の奥は笑っていない。それでも視線を合わせようとしない緑間は、長い長い沈黙のあとに、聞こえなければいいというような小声で呟いた。

「………………小さかった」

「子供はみんな小さいし、だいたいの人間はお前より小せえよ! お前にデカいって言われるような小学生こっちがお断りだわ! てかお前それで探してたの?! あいかわらず人の顔覚えないのな?!」

「興味がないものを覚えても仕方がないだろう!」

「いや運命なんだろ?! 頑張れよ!」

「見ればわかる!」

「いやいやいや、俺が見てわかんなきゃ協力しようがないじゃん!」

ここぞとばかりに糾弾すれば言い返せないことが悔しいのか緑間の眉がどんどんひそめられていく。

鬱憤晴らしに顎を押さえていた手を離し、両手でエイヤと高尾が緑間の頬を挟めば男前も形無しの唇を突き出したような顔になって高尾は笑ってしまった。ここまでなすがままにされる緑間というのもレアである。どうやら今は何をしても良さそうだとその頬をいじる高尾の手は数秒後に跳ね除けられた。

流石にやりすぎたか、でも元はといえば真ちゃんが、そう言おうとした高尾の目に映るのは、僅かに微笑みを浮かべた緑間真太郎。

「そういえば高尾、お前、何故俺が図書館にこもっていたことを知っていた?」

先程投げて壁に刺さっていた筈のナイフがその手に握られている。

形勢逆転、ちょっと待ってよ真ちゃん。

*

「あ、緑のおじちゃんだ!」

「おじちゃんではない。おい、お前、この前のあの飲み物はどこで手に入れた」

夕方の公園、イチョウやカエデが舞い落ちる真っ赤な広場で、厳しい瞳をした緑間は無邪気そうな子供に話しかけている。高尾はといえばベンチに腰掛けてぐったりとしていた。

いくらなんでも瞳を酷使しすぎた。既にあの会話をした日から三日間が経過し、高尾はその広い視野を使って全力で子供を探していた。

ようやく見つけた少年は五歳ほどで、せめておおよその年齢くらいは指定が欲しかったと彼は目の周りをほぐしながら思う。

「この前の? 飲み物? ああ、おしるこのこと?」

「わからんがそれだ」

「あれはお母さんの手作りだよー」

遠くからその会話を聞きながら、いやわからないのにそれだとか断言しちゃって良いの真ちゃん、と高尾は心でツッコミを入れる。ナイフを投げる気力は残っていない。当の緑間はといえば、いたって真面目に、そうか、と頷くとコートの内ポケットから一つの袋と白い封筒を取り出してその少年に渡す。

「いいか小僧、あの味は素晴らしかった」

「そお? 甘すぎて僕そんなに好きじゃないなあ」

「あの良さがわからないとは……まあいい。今から俺が言う所にそのおしるこを持っていくのだよ。いいか、この紙と一緒に持っていけ。赤司征十郎に会わせろ、そう言うといい。手土産にはこれで十分だ」

しばらくやりとりを続けたあと、緑間が何を言ったのか高尾はもう聞き取れなかったが、どうやら子供は納得したらしい。明るい笑顔で駆けていった。その眩しい背中を見送る高尾に、緑間は、終わった、とそう一言声をかける。

「ねえ真ちゃん、あの子赤司ん所に送っちゃってよかったの?」

「何だ、何か問題でも」

「いや、普通、自分の命狙ってる奴のところに子供送らないでしょ」

緑間真太郎は友人であり元家族である赤司征十郎に指名手配されている。その原因でもある高尾は少しそのことを申し訳なく思っていなくもないのだが、当の本人だけは全く気にしていない。

「ふん、赤司は無駄な殺しはしないのだよ。俺に関わったというだけで殺していてはこの街が全滅だ」

逆に、関わったの定義が街全体に及び、その気になれば全滅させられるのだということを暗に示しているその言葉は恐怖しか呼び起こさないが、緑間は何故かそれを安全の担保にする。あいつは子供が好きだしな、という言葉には高尾の方が意外そうな顔をした。

「すでに行き詰まった大人と違って未来の可能性に満ちているから、らしいぞ」

「いやその資本主義やめようぜ」

高尾の言葉を無視して、緑間は家��を辿ろうとする。置いていかれそうになった高尾は慌てて立ち上がって隣に並んだ。真っ黒いコートと、オレンジ色のつなぎは夕日の色合いに似ている。そして高尾が必死についてくることを当然のように享受しながら、緑間は、まあともかく、と言葉を継ぐ。

「俺に関しては、ただちょっとばかし秘密を知りすぎているから取り敢えず殺しておけ、くらいのノリなのだよ」

「いや軽すぎ軽すぎ」

やはり変人の友人は変人だと、変人を愛する高尾は自分を他所にそう考えている。そして腹が鳴った瞬間に、そんなことも忘れてしまった。

「ま、全部終わったお祝いだし? 真ちゃん今日何食べたい?」

「できるだけ簡単なものでいい」

「ありゃ」

大げさに首をひねりながら、なんだろ、サンドイッチとかかな? と適当に言えば、ああそれが良いとこたえが返ってきた。

お祝いって言ってるのに、なんだか欲がないのね真ちゃん。

*

ガシャンと窓の割れる音がしたのと、二人がテーブルから飛びずさったのはほぼ同時だった。床板をはねあげて高尾はナイフを数本取り出し、緑間は棚を引き倒して奥にあるピストルを手に取る。

次の瞬間、ライフルとマシンガンの音が玄関先から飛んでくる。勿論、音だけではなく、銃弾も。入口からは死角になる場所で二人は身を小さくして様子を伺っていた。

「あーあー、食事中なんだけどな!」

「ふむ、やはり来たか」

「え、まさか真ちゃんだから簡単なので良いって」

「赤司のもとに人をやったからな。久々に真太郎を殺しに行ってもいいな、とか思われる可能性があるとは思っていたのだよ」

「だから軽すぎんだよお前の元家族!」

呆れた顔で高尾は手近にあった鏡を銃弾の嵐の中に投げ込む。投げた瞬間に全て粉々に砕けたが、その一瞬と散らばった破片で彼には十分だった。その動作を当たり前のように見ながら、緑間はやれやれとでも言いだしそうな顔で続ける。

「だから引越しをしようと言っただろう」

「いやいや、ええ、嘘だろ?! えっ、あれってそういうことなの?!」

運命の相手を見つけたら引越しをしよう。そんなことを確かに言っていたような気もするが、その説明は一言も無かった。もうちょっと説明があっても良いと思うんだけど、と、その言葉を口にはせずに高尾は鏡の反射で見えた人物像を緑間に告げる。男六人。全員黒髪で恐らくイタリア系。

「真ちゃん誰か知り合いいる?」

「いいや、知らん。外部から雇ったんだろう」

「そっか、じゃあ誰も殺せねえなあ」

鳴り止まない銃声の中で二人は呑気に会話を続ける。恐らく出口は全て塞がれている。銃声は段々と近づいてくる。どうやら絨毯爆撃ローラー作戦よろしくじわじわと追い詰めるつもりらしい。それでも二人に焦る様子は無い。

「真ちゃーん、貴重品は持ちましたかー」

「新しい銀行口座と印鑑持ったのだよ」

「俺との愛は?」

「お前が持ってろ」

台所に付けられたナイフの痕。あまりにも傷つきすぎて、それは、そう、きっと、大きな衝撃を与えれば崩れるだろう。爆発のような、大きな衝撃があれば、穴が空く。

良い家だったと緑間は笑う。笑いながら構えたのは、改���されたショットガンSH03-R。

「俺と真ちゃんの運命は切り離せないっての!」

轟音。

*

新居のあちこちに鼻歌をしつつ隠し扉や倉庫を作っていた高尾和成は、いつになく幸せそうな緑間真太郎の様子に首を傾げた。引越しの片付けを手伝うでもなく、ソファに座って何か手紙を読んでいる。この上機嫌は、先程届いた巨大なダンボール箱を開けてからである。あまりにも幸せそうな様子に、こっそりとその箱を覗いてみれば、そこにはぎっしりと同じ種類の缶が詰めこまれていた。

「新商品、デザート感覚で楽しめる魔法のスイーツ飲料『OSIRUKO』……?」

はっ、として会社を見てみればそれは赤司征十郎の経営する会社の傘下である食品会社の一つであり、オシルコという名前に高尾は聞き覚えがある。まさか、と思い振り返れば、緑間は同封された手紙を読み終わったところだった。

「し、真ちゃん、それ見せてもらえない?!」

「構わんぞ」

機嫌が最高潮に良いらしい緑間はあっさりと自分宛の手紙を高尾へと回した。そこに書いてある文面を読み終えて、彼は新居の床にうずくまる。

『親愛なる真太郎へ。

元気にしているようだね。少年から事情を聞いたよ。今年はアズキが豊作過ぎて廃棄していたから丁度良かった。お陰様で新商品が出来たので送る。お前が好きなら定期的に送ろう。それくらいの利益は出させてもらったのでね。刺激が足りないだろうと思って幾人かフリーの殺し屋を手配しておいたので一緒に楽しんでほしい。ではまた。これから寒さが厳しくなるが風邪などひかないように』

いやいやいや、殺そうとしてる相手に風邪の心配とか殺し屋サービスとかちょっと意味がわからないし、新商品? あのオシルコとかいう飲み物が? 緑間はそれを狙って赤司のところに少年を送ったのか? っていうかもう新居の場所バレてんじゃん?

数限りなく溢れてくる疑問とそれがもたらす頭痛に高尾は呻く。

高尾の視界の端で、緑間は幸せそうにオシルコの缶を開けている。よくよく見ればもう三缶目で、お前の運命の相手ってそういうことだったのと高尾は肩を落とさざるを得ない。そうだね、お前、コーヒー苦手だったもんね。

もういい、問題は全て投げ出してしまおう。やけくそになって高尾も缶のプルタブを開けた。勢いだけで喉に流し込む。噎せる。

どうも緑間の運命は、緑間に甘くできているらしい。

【昔の話Ⅰ】

「ひさしぶりー」

「そうだな、昨日ぶりだ」

暗に久しぶりではないと告げながら、黒いコートをまとった男の顔は目に見えて引きつった。初回に、死ね、と銃を顔面すれすれに撃ち込んでも瞬き一つしなかった、やけに自分を気に入っているらしい同業者のことはここ数日で危険人物として認定されている。この場から消えようにも、如何せん仕事前で、この場所は最も良いポイントだ。タカオと名乗る男は、恐ろしく目ざとくいつも彼を見つけた。

��ねえ、いい加減に名前教えてよ」

「断る」

「本当にほとんど毎日仕事してるよね? 疲れない? 休みたくならない? 手とか抜きたくなったりしない?」

「別に、そこにやるべきことがあるから人事を尽くしているだけだ」

お前には関係ないだろうと睨む緑髪の男には、出会った当初には伺えなかった諦めの色が僅かに浮かんでいる。どうせそう言っても、このタカオと名乗る男は気にしないのだろうと。

「うーん、やっぱ格好いいわ。好きだよ」

百発百中の殺し屋、誰にも媚びず決しておごり高ぶらない、緑色の死神。

「なんだそれは」

「え、知らないの? 巷じゃこっそり噂になってんだよ。緑色の美しい死神がいるってさ」

「下らない」

取り付く島もない返事にも、タカオは楽しそうに笑う。一体全体何がそんなに楽しいのかわからないまま、死神と呼ばれた男は苛立ちだけを募らせていく。早いところ、殺してしまった方が良い。殺してしまったほうが良い。けれど、今はまだ出来ない理由が彼にはあった。

【ターゲットは瞳!?】

「ねえ真ちゃん、いっぱい働こうね」

「なんだいきなり」

「お前が男らしく七億使った直後に引越し、装備も半分くらい置いてく羽目になって揃え直し、まあ金がねぇんだよ! 借金まみれだよ!」

「働いているぞ、俺は」

「俺もね! それでも全然足りないの!」

カレーを頬張りながら不満げな顔をする緑間に、高尾はこめかみを押さえる。緑間の金銭感覚がまともではないのは出会った当初からだが、今まではそれを支えるだけの収入と貯蓄があった。しかしいかな売れっ子殺し屋の二人とはいえど、七億の宝石は手に余る存在だった。なまじ緑間が派手に買っていったためにしばらくは闇に流すのも問題がある。いまいち状況を理解していない緑間に恨みがましい瞳を向けながら高尾は苦言を呈した。

「ご飯にも困るし、三食赤司からのおしるこは駄目だろ」

「それはそれで構わないが」

「栄養考えて! 俺は別に糖尿病の真ちゃんでも愛せるけどさ! でも糖尿病になって欲しいかって別の話じゃん!」

そもそも俺甘いものそんな好きじゃねえし、そう泣き言を言えども、緑間はお前の好みなど知ったことではないと取り付く島もない。新居は白い家具で揃えられているが、そこに切り傷が付くのも時間の問題と言えた。

「言っておくけど、このままだとラッキーアイテムも買えなくなるぞ」

「それは困る」

最終手段として持ち出してみれば、ようやく緑間は食いついた。カレーを丁寧に掬い取って口に入れる前に、仕方がない考えておくのだよ、とありがたいお言葉が高尾に降り注いだ。

なに真ちゃん、三大欲求よりラッキーアイテムですか。

*

「昔ペアを組んだ相手?」

「ああ」

数日後から緑間は頻繁に外に出るようになったが、その表情は日に日に厳しくなっているようだった。これは緑間には珍しいことである。彼は基本的に性格に難アリでも仕事に関しては天才だ。行き詰まるということは滅多にない。日を追えば追うほど狙いに迫り、予定日に目的を果たす。緑間のグラフは右肩上がり以外の形を取らない。

その男が、日を重ねるほどに重い空気を纏う。はて、何か難航しているのだろうかと高尾が首を傾げた頃、緑間の方から声がかかった。

「次の依頼はお前の協力がいる」

「おお?」

シチューを煮込む手を止めて高尾が緑間のもとへ向かえば、人に物を頼もうとしているとは思えないほど嫌そうな顔が高尾を出迎えた。緑間が何かを頼む際はおおよそ常にこのような感じなので高尾はもう気にしていない。むしろ愛する人から頼られて嬉しくない男がいるだろうかと、反比例するかのように高尾はご機嫌である。

「なになに珍しいね、いいよ手伝うけどどういう感じなの?」

「お前がいれば簡単な仕事なんだがな、俺だけでは少し厳しい」

「それこそ珍しいね。なんで?」

「俺のやり方を知っている相手がいる」

「んんん? どういうこと?」

そして緑間の口から告げられた言葉に、新しい家に記念すべき一つ目の傷がつけられたのであった。

「昔ペアを組んだ奴が相手だ」

ねえ、なんか前も言った気がすんだけど、だから他の男の話なんてしないでよ真ちゃん。

*

「組んだのはお前と会う前の一度きりだったし、顔を見て暫くしてようやく思い出したくらいの奴なんだが」

「それでも、真ちゃんが覚えてるなんて珍しいね」

「ああ」

なかなかに、印象的な奴だったからな、と他意なく言ったのであろう緑間の言葉に高尾は手に持っていたフォークを机に刺した。

緑間真太郎は興味の無いことは覚えない。関係の無い人物は覚えない。それはいっそ清々しいほどに全て忘れる。その緑間の意識に残っているというだけで高尾からすれば嫉妬に値した。けれどシチューに生クリームを垂らしている緑間は気にすることなく食事を続ける。

「それで? そいつがどうしたって?」

「今回の俺の標的に、そいつがボディガードとしてついている。そして、ここからが一番問題なんだが、どうやら俺に狙われていることを今回の標的は知っているらしい」

「情報が漏れてるってこと?」

「恐らく」

緑間が嫌そうな顔をしている理由がわかって高尾も溜息をついた。引き抜いたフォークで青いブロッコリーを突き刺す。さくりといく。

標的が緑間のことを知っていることが問題なのではない、情報が漏れていることの方が致命的なのだ。今バレているということは、これからもバレる可能性がある。単純な話だ。そしてそれは暗殺という点で致命的だった。その流出源を突き止めるのは、人を殺すよりもよほど面倒で手間がかかる。

「まあそちらを突き止めるのは後回しだ。時間がかかるしな」

「あいよ。ボディガード雇うってことはどうせお偉いさんでしょ」

「ネムジャカンパニーの社長だな」

「ああ、あの。なんだっけ、この前新聞で見たわ。ガウロ氏だっけ。結構長生きしてる会社じゃん。十年前くらいから勢い増してるとこか。まあ勢い良くなるのと一緒に悪い噂も増えたけど」

「どうせどこかで恨みを買ったんだろう。どうでもいい」

緑間がどうでもいいと言うならば、彼にとってそれは本当にどうでもいいことなのだ。どうやらこの話題は彼にとってあまり面白くないものらしいと高尾は悟った。自分から振ってきた仕事の話なのになあと彼は溜息をつく。ウイスキーを割りながら高尾はこの話題を終わらせるべく次へ進むことに決めた。

「で、次のチャンスっていつなわけ」

「明後日だ」

あまりにも急な話に高尾の喉から漏れたのはウイスキーと細かく砕きすぎた氷の欠片だ。噎せている高尾を、緑間は汚いと一蹴する。ごめんごめんと謝りながらも、何故自分が謝っているのか高尾は分かっていない。

ねえ真ちゃん、連絡はせめて一週間前って習わなかった?

*

「射程距離は一キロ、標的まで直線が開いてさえいれば決して外すことのない百発百中のスナイパー」

B級映画のような宣伝文句、それを現実に実行してしまう男がこの世の中にいるとは誰も思わないだろう。そう、緑間真太郎と、出会わなければ。

オーダーメイドのスーツに身を包み、新品の革靴を光らせ、髪の毛をきっちりセットした高尾は薄笑いを浮かべながら、現在八百mほど離れた屋上にいる男に思いを馳せる。まあ人外だよな、と彼は思う。

熟練した銃の狙撃はただでさえ厄介だ。それが一キロ先ともなれば視認することはまず不可能。周囲一キロを全て護衛することなど大統領クラスでなければ到底できやしない。いいや、今まで暗殺に倒れた大統領の中で、誰が数百メートル先からの銃弾に当たっただろうか。それは全て、至近距離からのものではなかったか。キロ単位なんて前代未聞。

そして一キロの距離を、弾丸は一秒で詰める。

それを避けられる人間がいるならば見てみたいと高尾は思う。

「失礼」

するすると宝飾にまみれた人ごみを避けて高尾は歩く。その動きは不審ではないが、もしも誰かがじいっと見つめていたらその滑らかさに感嘆したかもしれない。

けれど、どれだけ滑らかに動けども、人が歩く速度には限界がある。乗り物に乗って移動するにも限度がある。バイクに乗っても一キロ先に行くのに一分はかかるだろう。

そう一キロ先からの狙撃とは、そういうことだった。捕まえることが、出来ないのだ。

仮に一分でたどり着くとしても、その一分の間に緑間は装備を解体して車に乗り込むことができる。後は逃げればいいだけだ。それも、一キロ離れた狙撃元を明確に理解できていたら、というとんでもない前提をもとにした話、実際はそううまくはいかない。探す時間を含めて三分で済めば奇跡だろう。そしてそれは逃亡するには十分な時間である。

サイレンサーを付ければ音も消え、狙撃元はよりわかりにくくなる。

まだ高尾が緑間と直接出会う前、緑の死神と風の噂で流れては来たが、彼の緑色を捉えた時点で、その人物は相当の人間だったのであろう。普通は、その姿を見ることなく全て終わるのだから。

「招待状をこちらへ」

「お招きに預かり光栄です、ガウロ氏のお屋敷一度拝見したいと思っておりました」

人好きのする笑顔を浮かべながら高尾は招待状を差し出す。ポーターは無表情のまま招待状を受け取って裏へと消えていく。その間は警備員が高尾を見張っている。招待状は無論偽物だがバレるとは思っていない。ここでつまづいていては話にならないのだ。裏で招待状が綿密にチェックされている間、欠伸を噛み殺して、彼は愛する緑間真太郎を思う。この寒空の下、呼吸すら失ってただ���かにタイミングを待っている男のことを。

銃の射程距離は遠距離狙撃で三キロ以上のものもある。一キロという着弾距離自体は、別にないものではない。しかしそれが、百発百中というのが問題なのだ。問題。そう、緑間のそれは災害とも言うべき問題だ。一キロ先。天候や筋肉の微細な動き、銃の調子、全てがそれを左右する。一ミリのずれは、一キロ離れればメートル単位の誤差だ。それが百発百中というのだから、その技術がどれだけ繊細で神がかっているかわかるだろう。

「ようこそおいでくださいました、ミスタ」

暫くして出てきたポーターは招待状を高尾に返すと僅かに微笑んだ。うやうやしいお辞儀に見送られながら高尾は赤い絨毯を踏みしめる。

着飾った婦人と紳士の間を交わしながら、彼はホールへと向かう。この豪邸から少し離れた場所では子供たちがゴミ山で暖を取りながら埋もれていることなど信じられないような、きらびやかな世界。

しかしその華やかさとは裏腹に、全てのカーテンは分厚く閉ざされ、少し閉塞感を生み出していた。ご丁寧に固定され、風や客の手遊びで開いたりすることのないようになっている。

(成程、こりゃ確かにバレてるわ)

しかし緑間の正確さ、それは逆に言えば、つまり緑間の視界から外れさえすれば、狙われることは無いということである。

見えないものに向かって撃つことはできても、狙うことは出来ない。

これが緑間の正確さの弱点でもあった。他にも緑間には、自分の信念に基づいた致命的に大きな制限がある。故に、彼を相手にする際、他者を巻き込むような乱射や爆破に注意する必要は無い。スナイパーライフルは巨大だし、小型のピストルだって会場の入口で持ち物検査で引っかかって終わりだ。今回も勿論高尾は綿密なチェックを受けている。そもそも近距離で殺してしまっては、そこから逃げ出せるという緑間の特性が全く生かされない。

わざわざシェルターに閉じこもらなくとも、カーテンを締め切るだけで、緑間の視界からは外れる。単純だが効果的な手段だ。一生、緑間の目から逃れられるなら、緑間に殺されることはない。

けれど、金持ちが誰にも合わずにいられるはずもないのだ。

全くもって皮肉なことだと高尾は思う。金持ちになればなるほど恨まれやすくなり、標的になりやすくなる。そして、金持ちであればあるほど、社会的に上の立場にいればいるほど、彼らはそれをアピールしなければならない。そういった付き合いをしなくてはいけない。自分の権力を、財産を、力を、知らしめなければいけない。それが彼らの仕事の一つだ。そうしてまた、恨みを買っていく。その連鎖。

今回、高尾が潜り込んだのは、手に入れた宝石のお披露目パーティーとやらであった。その話を聞いた時はあまりのくだらなさに呆けてしまったものである。命を狙われていると知っているのに、しかもそれが緑間真太郎であると知っているのに、こんな下らないパーティーで命を危険に晒すというのか。

(ま、しかし赤司さまさまだわ)

それとも、潜り込むことなど出来ないという自信でもあるのだろうか。確かに緑間は近接の暗殺には向いていないし、コンビである高尾の存在を知らない人間は多いだろう。そのためにも、二人、極力別々に仕事をしているという側面もあるのだ。

まあ、それが運の尽きだと、何の感慨もなく彼は飲み込む。高尾和成を知らないことが、運命に選ばれなかったということなのだと。

(確かに赤司いなかったら厳しかったかもだし)

金持ちの親戚付き合い知り合い付き合いというのは広い。誰それの娘婿の弟の従兄弟の云々。関係は蜘蛛の巣のように広がり絡まっていく。そして結束を強くし、いらないものを切り捨てて肥えるものは益々肥えていく、それが金持ちの常套手段だ。顔も知らない相手を、利益になりそうだからと平気で招く。だからこそ招待カードには華美と工夫が凝らされるわけだが、それさえ偽造できてしまえばあとはこちらのものだった。

そして大抵の招待状は赤司の元に届いている。

それを緑間がどのようなやりとりの結果入手したのかは知らないが、流石に本物を使うことは禁止されていたが、本物があれば高尾にとってそれを偽造することはたやすい。緑間と違って近距離、接近しての暗殺がメインの高尾が長年の間に身につけた技術であった。

立食形式になっているらしい会場で、白い丸テーブルがランダムに、けれど一定の景観を損ねないように並んでいる。盛り付けられた花やレースは美しく、どうやらプランナーは一流のようだった。主席が来るであろう位置を確認した高尾は、それに背を向けるようにして適当なテーブルに陣取る。手持ち無沙汰にしている一人の婦人を見つけて笑いかける。そしてボーイから二つグラスを受け取って近づいていった。

さて、どうしましょうかね。

*

耳に当てた通信機から、数秒おいて悲鳴と怒号が聞こえたことを確認して緑間は伸びをした。数時間同じ姿勢で微動だにしなかった筋肉は固まっている。ストレッチをしながら、耳元の悲鳴をBGMに、仕事が成功したらしいことを思う。

てきぱきと荷物を片付けると彼は走ることもなく、平然と階段に向かっていく。下手に目立つことをする方が危ないと彼は知っている。どうせ、この場所を見つけるまでに五分はかかるのだから。焦る方が間抜けだと彼は思っていた。

さて、これからどうやって情報流出者を突き止めようかと次のことを考えていた彼の耳元で、唐突に音が途切れた。叫び声が消え、途端に夜の静寂が彼に襲いかかる。聞こえるのは彼自身の呼吸だけ。

通信が途切れた緑間は首を傾げた。無音。自分の機械を確認してみるが電源は変わらずに点いている。

脱出し、落ち合うまで通信機は入れっぱなしであるのが常である。何か非常事態があって電源を落としたとも考えられるが、そもそも通信機は見た目でバレるようなものではない。持ち物検査でも気がつかれないのだ。緑間から高尾に飛ばせない、高尾から緑間への音声の一方通行である代わりに、最大限に小型化され、洋服に仕込まれている。

数秒固まった緑間は、僅かに眉を潜めると屋上でコートを翻して走���出した。手すりに引っ掛けるようにしたロープを掴んで、減速することなく飛び降りる。ビルの下にはバイクがつけてある。

今高尾は潜入するために丸腰だ。小型通信機の持ち込みだけで精一杯。故障や何かの不慮の事故で電源が落ちただけならばいい。

けれどもしもそうでなかったなら、もしも見つかってしまったなら。もしも、緑間の仲間だと気がつかれたなら。

さて、どうしてやろうか。

*

「よくまあ気づいたよなあ。俺、目立つような行動一切してなかったはずなんだけど」

「お前がシンと一緒に歩いている所を見た」

「んあー、成程、そういうこと」

顔面から血を流して高尾は笑う。骨折まではしていないようだが、十分に痛めつけられているとわかる姿で、彼は一人の大男に引きずられていた。手足は拘束され、身動き一つ取れない状況で、屋敷の奥へと無理矢理連れられながら高尾は笑う。

「そうだよなあ、真ちゃんは目立つからなあ」

「よくあの男をそんな風に呼べるな」

「真ちゃん? 真ちゃんを真ちゃんって呼んでいいのは俺だけだし、真ちゃんって言葉じゃ表現できないくらいにかわいくてかわいくて仕方ないけど、でも別にそのかわいさを教えてやるつもりもないしなあ」

「いや、わかった、お前も相当にクレイジーな奴だ」

捉えられている筈の高尾は陽気に、そして引きずっている筈の男のほうが顔を引きつらせながら曲がりくねった廊下を歩く。侵入者を拒むように、複雑に作られた屋敷。

セレモニーの場に現れた男、今回のターゲットが額から血を溢れさせた時、高尾はその男に背を向けて談笑していた。目の前の婦人の悲鳴、さもそれで気がついたかのように後ろを振り返り、緑間の仕事が見事に成功したことを悟り、気を失いそうな婦人を介抱するフリをして外へ出ればそれで高尾の仕事は完了だったわけだが、どうやら本当に運の悪いことに、緑間とペアを組んでいた男は、高尾の顔も知っていたらしい。

いや、緑間が顔を見て思い出したと言っていた。そのことを高尾はこの期に及んで思い出す。緑間から見えたということは、この男からも見えたということだ。その時、高尾が側にいなかったと、誰が断言できるだろう。自分の迂闊さに彼は血の味しかしない口をあげて笑う。

「で、なんで殺さないわけ……って、わかりきってるか、そんなの」

「ああ」

「大分ボコってくれたけど」

「人の命を奪っているのだから、それくらいの報いはうけろ」

「そりゃ、その通りだわ」

高尾の左ポケットに入れていた通信機は衝撃で壊れている。小型はヤワでいけないねえと彼は改良を心に決めた。緑間に現状を伝える術はない。それでも、引きずられている自分の姿と、その男から伝わる振動に、高尾は笑っている。

ああ、もう、本当に、これだから!

*

「ようこそ。君がシンの相棒?」

「ありゃ、随分とちっせえなあ」

高尾が連れてこられた場所は屋敷の最奥、巨大な樫の木の扉を開いた応接室だった。扉を正面に、革張りの椅子に座る人物は、その椅子の重さに比べて、随分と軽そうな、男。

「ええ、ですがあと数年もしたら伸び始めますよ」

そう、男というよりは、少年という方が的確だった。まだ伸びきっていない手足に、滑らかな肌、声変わりをしたのか定かではない柔らかい声。

「あんたがこの屋敷の主人?」

「ええ」

「随分若いんだね」

「今年十六になります」

「そりゃ良いね」

「いやあ、良い事なんて何も無いですよ」

椅子に合わせ��机にも、少年の体は不釣り合いだ。それでも、そこに座るのが当然といった様子で彼は微笑んでいる。何かに似ている、と思った高尾は、一度だけ遭遇した緑間の元家族を思い出して溜息をついた。世の中には、たまにとんでもない子供が生まれるものだ。

「六歳の時に父さんや母さん兄さんを殺したまでは良かったんですけど、当時の僕は馬鹿でね、六歳なんて社会的になんの力も説得力もないということに気がついていなかったんです」。

「あんた、家族全員殺したのか」

「まあ、そういうことになりますけど、どうでもいいじゃないですか」

「そうかな」

「ええ」

僅かに目を細めた高尾に気がついているのか気がついていないのか、少年は話し続けている。その頬が僅かに上気していることに気がついて、高尾は僅かに哀れみを覚えた。

「殺してもらった彼は遠い遠い親戚なんですが、僕の力でここまで来れたというのに段々調子に乗ってきてね……まあ幸いにも、僕も自分の意思が認められる年齢になりましたから、ここらで死んでもらおうと思いまして」

これは、少年の自慢話なのだ。

「依頼主はぼくですよ」

種明かしをするように楽しそうに少年は笑うが、そんなことはこの部屋に入った瞬間から高尾にはわかっていたことであった。

「じゃ、なんで俺は捕まえられたわけ? あんたの希叶って良かったんじゃないの?」

「殺し屋を捕まえたほうが後継は楽でしょう」

そしてまた予想通りの答えに高尾は苦笑してしまう。

この少年が社会的にどういった扱いになっているのかはしらないが、ガウロを殺した実行犯を見つけ、ついでに誰か適当な人間をそのクライアントだったと糾弾し、自分がこの屋敷の正統な血統だと証明して跡を次ぐ。そんなシナリオを描いているのだろう。正直な話し、稚拙だ。稚拙で、単純である。しかし稚拙で単純なストーリーは人々の心に届きやすい。それは、わかりやすさに繋がるからだ。その点で、この少年は確かに正しかった。

「あなたたちのこと調べさせて頂きました。百%の達成率を誇る殺し屋。あの男が万全の警備をすることはわかりきっていましたしね、殺せないんじゃ仕方ない」

「別に俺たち以外にも適任は沢山いたと思うけど」

「調べさせてもらったと言ったでしょう。あなたがたは依頼された人物以外は殺さない。女子供老人若者、一般人もマフィアも。何故そんなポリシーを持っているのかは知りませんが、何より、敵に襲撃をされても殺さないというのは驚嘆に値します。だったら、僕が君たちを裏切っても、君たちは僕を殺せないでしょう?」

そう、少年の計画は単純ながら、単純ゆえに、正しかった。ただ、前提を圧倒的に間違えていただけであった。

「いや、君のこと頭良い少年かと思ったけど全部撤回するわ。君、ただの馬鹿だわ。それも、大馬鹿。ただのガキんちょ」

「なんですって」

「そんなちっこい体? あれ? 君百六十ある? ギリそんくらいだよね? まあそんな体でこんな計画して調子乗っちゃってんのはわかるけど、そんなでっけー椅子にふんぞり返って座っても大人にゃなれねえよ」

「負け惜しみですか」

「んん? 別にそう思ってもいいけど、真正面からお前に向き合ってる人間にそういうこと言うのはどうよ」

上気していた少年の頬は今怒りで赤く染まっている。それを見て、高尾はやはり哀れみしか覚えない。馬鹿だなあ、と、そう思うのみだ。そもそも十六歳という年齢に頼らなければ大人を従えられないという時点で器は知れていた。

赤司、お前と似てるとか言っちゃってごめん。少なくともお前は自分の年齢を言い訳になんて一度もしなかった。

「いやー、なんでこんな奴ん所で働いてるわけ?」

今までの全ての口上を無視して自分を連れてきた男に高尾は話しかけた。その様子に少年は気色ばんだが、話しかけられた男は、なんてことないようにその質問に答える。

「今度子供ができるんだ」

「なるほど」

満足げに笑って、高尾は少年に向き直った。その顔は笑ってはいたが、その瞳は猛禽類のように尖っている。少年は僅かに怯んだが、それはきっと、高尾に怯えるには少し遅すぎた。少年が、世界を知るには、遅すぎた。

口を開く最後の瞬間まで、高尾の表情は笑顔で象られていた。

「だってさ、真ちゃん」

「成程」

その瞬間、空気がかすれるような音が二発響いた。

いいや、殆どの人間には一発にしか聞こえなかっただろう。それほどまでにその音は連続しており、微笑む高尾の前で、少年は額から血をあふれさせている。そうしてそのまま、机にうつ伏せるように倒れた。その表情は高尾に怯えた瞬間のまま、自分が死んでいることにも気がついていない。

扉に空いた穴は一つ。正確な射撃は、一発目と全く同じ軌道で、一ミリもずれることなく二発目を撃ち込んだ。

障壁を壊す一発目はどうしても軌道がずれる。それをカバーするように、全く同じ軌道で撃ち込まれた二発目は正確に少年の額を貫いた。それは、先程ガウロを殺した時と全く同じ手段。

次の瞬間にドアノブが外側から高い金属音を立てて飛び散った。開く扉の向こうでは緑間が冷たい瞳で待っている。その瞳はたった今一人の少年を殺したとは思えないほど凪いでいた。

「俺の目から逃れられると思うな」

そう告げる緑間の言葉は、少年には届かない。

狙われた人間は緑間の視界から外れれば、死なないで済む。それは絶対の真理だ。緑間の目に、映らなければ。そう、風の噂で緑の死神を知っている人間はいれども、その死神にコンビがいることを知っている人間は少ない。

死神の瞳が、四つあることを、知っている人間は少ないのだ。

「久しぶりだな、ビル」

「廊下には十五人配置しといたんだけどなあ」

「百人用意しておけ」

十五人の警備がいたという廊下からは呻き声が聞こえる。死んではいないが、手足は使い物にならなくなっているのだろう。

うつ伏せて死んでいる少年に目もくれずに緑間は高尾のもとへと歩く。へらりと笑った頭を思い切り叩くと、拘束具をほどきにかかった。そのあまりの唯我独尊ぶりを、相変わらずだなとビルと呼ばれた男は笑う。

「あんたの相棒にちっとは手を出したが、そうじゃなきゃ俺が雇い主に疑われるんだ。骨まではやってねえ。勘弁してくれ」

ちらりと高尾から視線を上げると、緑間は暫く無言だったが、苦々しげに吐き捨てた。

「……まあ、お前には家族がいるしな」

その一言に、やはりまだあのルールは有効だったのかとビルは笑う。

緑間真太郎が自らに課した最も大きな制限、それは、家族がいる者は殺さない、そんな歪んだ正義である。その理由を知る者は少ない。緑間も正しいと思っているわけではなく、ただそれが彼のルールであるというだけだ。依頼を引き受けるか否かの基準も基本的には全てそれである。家族がいなければ良し、いれば断る。

彼が周囲の他の人物を殺さないのは、襲撃をされても決して殺さないのは、ただ、家族がいるかどうか咄嗟にはわからないから、その一点のみである。もしも天涯孤独の身の上ばかりをターゲットの周りに配置したならば、きっと緑間は無表情のままマシンガンを乱射していただろう。

「しっかしビルさん震えすぎだろマジで。俺笑い堪えんの必死だったわ」

「当たり前だ、緑の死神に依頼したって聞いた時はションベンちびるかと思ったぜ」

冗談を装っているが、実際にビルに触れてここまで連れてこられた高尾はその言葉が嘘でないことを知っている。彼はずっと怯えていた。元ペアを組んだ、緑の死神を、ずっと恐れていた。その振動は、引きずられている時から伝わっていた。その気持ちはわからなくもないと高尾は思う。間近で見ていたからこそ、その恐ろしさを知っている。

緑間の武器は銃全てだ。何もスナイパーライフルのみではない。ただ、安全面から遠距離を選択しただけ。近いのと遠いのだったら、逃げるとき遠い方がお得だろう、そんな単純な理論で彼は一キロ先からの狙撃を実現させた。

屋敷の奥、招待客がいなくなった場所で、緑間が遠慮する理由など一つもない。

「しかしまあビルさん、これから大丈夫なわけ? 依頼主死んじゃったし、報酬もないんじゃない?」

「別に警備団長ってわけじゃなし、そもそも殺し屋だ。こっち方面で評判が落ちたって気にすることじゃねえやな」

そうやって笑うビルには怯えた様子はもう見受けられず、なかなかにタフな男だと高尾は認識する。この世界で生き残っていくために必要な臆病さとタフさを、彼はしっかり兼ね備えているようだった。

「エリーは元気なようだな」

「お陰様で。今度見に来るかい」

「断固断る」

しかし目の前で高尾のわからない話を始める二人に、殴られても捕らわれても笑みを崩さなかった高尾はみるみるうちに不機嫌になっていった。

「ねえ真ちゃん!」

「なんだ」

「俺の前で前の男と話さないでよ!」

その瞬間に容赦なく振り下ろされた拳に、ビルは呆れたような溜息をついた。

緑の死神も、随分と俗物になったもんだ。

*

「え、真ちゃん、どうしたのこのお金」

「今回の報酬だ」

「いや、だって依頼主殺しちゃったじゃん?」

「俺のところに来た依頼は、カンパニーの社長を殺せ、という依頼だったからな」

「え?」

アタッシュケースを放り出した緑間は興味がないのか、くるくるとぬいぐるみの熊の手をいじっている。それは昨日までこの部屋に無かったはずのもので、どうやら緑間はまた散財をしたらしい。しかしそれを注意する余裕は今の高尾には無かった。

「何故名前の指定がないのかと思ったが、表と裏で二人いたのなら納得だ。全く、こんなことならもう少しふんだくればよかったのだよ」

「え、いや、だって依頼主ってその裏の少年の方で」

「ああ、そちらから、あの男、ガウロを殺せという依頼を受けて、ほかの奴からはカンパニーの社長を殺せという依頼がきた」

「同時に受けたの?!」

「同時期に来たのだから、両方受けて両方から金をもらうほうがお得だろう」

まあ今回は結局片方からしか受け取れなかったわけだが、零報酬よりはマシだったのだよと緑間は何でもないかのように言う。標的が同時期にかぶるというだけでも偶然の力は凄いが、じゃあお得だしという理由で両方同時に受けてしまう緑間の図太さも並大抵のものではない。

「嘘はついていないのだし」

と本人は言うがギリギリのところだろう。しかし。

「これで借金が返せるな」

と、そう言葉を継がれては高尾に返す言葉はないのであった。

真ちゃんって、本当に素直でかわいいおバカさんだよね。

【昔の話Ⅱ】

「いい加減に教えたらどうだ」

「何を?」

「お前の家族構成だ」

「えー、どうしよっかなー」

連日現れるタカオに、彼は苛立っていた。いらないことはべらべらと喋る癖に、肝心なことは一つも話そうとしない。

「早く教えろ、でなければお前を殺せない」

「情熱的だなあ」

へらへらと笑いながらも、タカオは彼に教えようとしない。銃口を突きつけても全く動揺する気配がない。家族構成を知らなければ殺せないと、口を滑らせるべきではなかったと彼は後悔する。けれど、最初の弾丸に全く怯えなかった時点で、この男に下手な脅しは無意味だと薄々気がついてしまったのだ。

「あ、じゃあさじゃあさ」

「なんだ、教える気になったか」

「名前! 教えてくれたら俺も教えるよ。どう?」

「却下だ」

一瞬もためらわずに切り捨てたことにタカオは落胆の色を隠さない。

「なんで? そんなに悪い条件じゃないと思うんだけど。俺はもう名前教えてるしさ、別に名前知られたら死ぬわけじゃないだろ? 日常生活、全部本名で暮らしてるわけじゃないだろうしさ」

「断る」

「なんで」

「名前は、家族だけが知っていればいいものだ」

「ええー」

一般とはかけ離れたその理論に、タカオは首を落とす。そうしてしばらく唸った後に、彼はさも名案を思いついたと言わんばかりにこう告げたのだった。

「じゃ、俺、お前の未来の家族になるわ!」

これは、いつかのどこか、昔の話である。

【ターゲットは君!?】

緑間真太郎が朝目覚めてみると高尾和成の姿がなく、朝食の準備もされていなかった。普段嫌というほどまとわりつき、朝になればベッドに潜り込んでいることもある煩い男は、忽然と姿を消した。

その日一日、彼は何も無いまま過ごした。そして高尾の作りおきのおしるこが無くなったことを確認して、缶のしるこを飲み、缶のしるこが残り八缶である、そのことを確認した。流石に夜になると腹が空いて仕方がなかったので、外に食べにでかけた。

そんなことを三日ほど繰り返したある日、彼は先日仕事で久々に再開した男にまた出会った。そういえば、と彼は思う。街で高尾と一緒にいるところを見られたのだから、似たような場所に住んでいる可能性は高かった。

*

「今日はタカオくん、一緒じゃないのか」

「消えた」

「え、大丈夫なのかよ、いつ」

「三日前の朝だ」

あまりにも常と変わらない緑間の様子にビルは戸惑っているようだった。以前の様子から、二人が互いのことを憎からず思っているのは自明の理のように思えた。それがどうだ、消えたというのに、片割れは平然とスパゲッティを口に運んでいる。

「お前、タカオくんのこと好き?」

「馬鹿か」

「あっそ、彼はのろけまくってくれたのにな」

「会ったのか」

「おう。つっても今日じゃねえよ。あれの四日後くらいかな。エリーって誰だって滅茶苦茶しつこく聞かれた。面白かったから言わなかったけどよ、お前、猫だって言ってなかったのか」

「そういえば言っていなかったな」

ビルの家族は猫だ。両親と死に別れたというビルは天涯孤独の身の上である。それを知った時、ではお前は殺してもいいな、と緑間は呟いたが、その時に彼は必死に主張したのだ。

確かに俺には親も恋人もいないが、俺にはエリーっつう大切な奴がいる。娘でもないし親でもないし恋人でもないが、俺の家族だ。

その主張を緑間は受け入れた。猫なんてあんな動物を家族と思うだなんて、お前は随分と変わっているなと、そのことは緑間の意識に強く残った。今度生まれるという子供も、そのエリーの子供だろう。

「そもそもお前、アイツと、タカオくんとどうやって出会ったんだよ」

猫を家族と呼んで憚らない男は、食事のつまみに思い出話を求める。

なあ、なんか、ロマンチックな出会いでもしたのか?

*

「何故昼間までついてくる……」

「いや、冷静に考えたんだよね」

「何をだ」

「なんで俺のこと信じてくれないかって。それで思ったんだけど、やっぱいきなり夜這いはまずかったよね。ちゃんとお日様の下、清く正しいデートをしてからのお付き合いが必要っつーか」

「死んでくれ」

仕事の時に毎回現れる男が、まっ昼間のカフェで現れた時、今度こそ彼は逃げようと思った。運ばれてきたばかりの前菜など知ったことではない。消えよう。立ち上がろうとする男に、タカオは勝手に向かいの席に座ると注文を済ませてしまう。そのタイミングでスープが運ばれてくれば、完全に彼は時期を逸してしまった。

「ねえ」

「なんだ」

「名前」

「断る」

サラダを食みながら緑髪の男はあっさりと切り捨てる。何度も尋ねればいずれ答えてもらえるとでも思っているのだろうか。何度聞いても答えはノーでしかないというのに、である。

けれどわざわざ昼間に出てくるだけあって、今度のタカオは少し方向性を変えたようだった。

「じゃあさ、あだ名教えてよ」

「は?」

「あだ名っつか、コードネームみたいなのあるだろ。仕事の都合で使う名前。本名じゃなくていいからさ」

「何故教えなくてはいけないんだ」

「だって俺これからもつきまとうけど、教えるつもりは無いんだろ? 俺に馴れ馴れしく『お前』とか呼ばれ続けたい?」

「…………」

「な、本名じゃなくていいから」

そしてきっと、彼が折れてしまったのも、ここが長閑な昼間のカフェだったからに違いないのだ。

「…………シン」

「え?」

「シン、だ。呼ぶなよ」

「わかった! じゃあシンちゃんね!」

「は?!」

渋々教えた仕事用の名前が、そら恐ろしい響きのものとして返ってきたことに彼は驚いた。それは、怯えに近いほどに驚いた。彼はそのように呼ばれたことなど無かった。それを発したタカオはといえば、遂に名前のはし切れを教えてもらえたことが嬉しいのか上機嫌でシンちゃんシンちゃんと繰り返す。

「即刻やめろ。今すぐにやめろ」

「ふふふーん、シンちゃんシンちゃん」

「やめろと言っているだろう、タカオ!」

激高した彼は街中だというのに普通に怒鳴ってしまった。視線が彼に集中する。しまった、と思うがすでに遅い。しかし、それに対してタカオが反省するでも怒るでもなく、酷く嬉しそうにしているもので、周囲の注意は案外すぐに逸れることとなった。

「今、俺のこと呼んでくれたね?!」

「はあ?」

「初めて俺のこと呼んでくれたじゃん! うわ、超嬉しい!」

どうやら自分がうっかり相手の名前を呼んだことにここまで喜ばれていると悟って、彼は遂に体から力を抜いた。真剣に対応している自分が酷く馬鹿らしく、滑稽に見える。

運ばれてきたメインディッシュを見て、彼はフォークをひっつかんだ。食べることに集中しよう。そう思ったのである。

そもそも何故こんな奴にまとわりつかれなくちゃいけないんだ。

*

「お前は何故俺にこだわる」

「シンちゃんのことが好きだから」

「ふざけるな」

そういえばその理由というものをしっかり聞いたことがなかったと、彼はことここに至ってようやく気がついた。いつもいつも、好きだ愛してる名前教えてと適当な言葉で誤魔化されて、本心など聞く前に疲弊しつくしていたのである。

タカオは左手でくるくるとパスタを巻きながら笑っている。誤魔化すつもりらしい。けれど彼に折れるつもりが無いのだと悟ると、タカオにしては珍しい、気まずそうな表情で語りだした。

「俺さ、実は前にシンちゃんにあったことあるんだ」

「なんだと?」

「いや、会ったっつーか、会ってないんだけど、なんつーかさ」

そこで僅かに首を傾げる動作を入れて、タカオは考え込んでいるようだった。それは、話す内容に悩んでいるというよりは、話している自分に疑問を抱いている、といったような様子である。

「俺の獲物横取りされたわけ」

「は」

「俺もさ、こう見えてもそれなりに仕事にゃプライド持ってたし、ちゃんと周囲に他に人がいないかとか全部気をつけてたのに、それでもお前に気がつかなかった。まさか一キロ先から狙撃してくるとは思ってなかったけどさ、そういう想定外の存在がいたっつーのが、なんか、悔しくてな」

「悔しいのか」

「悔しいさそりゃ」

怯えられ、恐れられ、疎まれることこそ始終だったが、悔しいと言われたことが初めてだった彼は戸惑った。以前一度だけ都合上仕方なくコンビを組んだ相手も、お前が怖いと、はっきりと彼に告げていた。そうはっきりと告げるだけ、そのコンビの相���はやりやすかったとも言えるが、それでも、だ。それでも、彼の周囲につきまとうのは怯え、あるいは、それを上回る怒りのみだった。

それ以外の感情を、彼に教えたのは、唯一。

「お前は、少し、赤司に似ているな」

「アカシ? 誰それ」

「…………俺の家族だ」

今度こそ完全に口をすべらせたことを悟って彼は舌打ちをした。その様子をタカオは不思議そうに眺めていたが、小さく「アカシ、ね」と呟くと、何事もなかったかのように続きを話し始める。

「ま、そんなわけで悔しくて悔しくてぜってーいつかお前超えてやると思って色々頑張ったり調べたりしてるうちになんかすっかりファンになっちゃって、好きになっちゃって、以上」

「全くわからないのだよ」

「恋ってそんなもんじゃねえの。じゃ、次シンちゃんの番な」

「は?」

「俺ばっかり話しても仕方ないじゃん。タカオくんから質問ターイム」

ふざけるな、俺は話さないぞ、そう言う前にタカオは笑みと共にたたみかけた。

「アカシって誰?」

ああ、やはり、昼間に会うべきではなかったのだ。彼の胸に襲い来るのは果てしない後悔である。何が何でも消えれば良かった。けれど日差しは柔らかく、人々が笑いさざめいているこの��やかな世界で、無駄な波乱を起こすことは、どうも彼にはためらわれたのだ。

「…………家族だと言っただろう」

「家族ねえ」

「ああ」

「家族かあ」

タカオは首を傾げている。シンちゃんは、家族を大切にするんだねえ、と一人で納得している。その様子が何故か不快で、これ以上話すまいと思っているにも関わらず彼の口からは言葉が飛び出した。

「家族を大切にしない奴はいないだろう」

「そうかな。家族でも酷いことするのなんてありふれた話じゃん」

「それは、家族ではないのだよ」

「ふーん?」

楽しそうにタカオは話を聞いている。けれど実際、楽しそうなのはその表情だけで、瞳の奥が全く笑っていないことに彼は気がついていた。家族は、誰にでも存在する、誰にでも存在するからこそ、誰もの傷に直結しているのだと、そう彼に教えたのも赤司だった。

「シンちゃんにとっての家族ってなにさ」

「家族は、家族だろう」

「血の繋がりってこと?」

「結婚した男女間に血のつながりはないだろう」

「そういうものじゃない。もっと精神的なものってこと?」

「そうだな、血が繋がっている必要は、無い」

「成程成程」

じゃあさ、とタカオは尋ねる。笑いながら尋ねる。けれど、その瞳の奥は確かに燃えている。彼にとって家族という存在が全ての基準になるように、タカオにとってもまた、その言葉は看過することのできない鍵の一つだったのだろう。

「もしも家族に殺されそうになったらどうすんの」

「家族は、殺さない」

「いや、そうじゃなくてさ」

「家族は、殺しあわないものだ。家族は、家族を殺さない」

そう、赤司が言っていたのだよ。そう告げた彼の表情を見て、タカオは先程までの炎はどこへやら、呆けたように彼を見つめていた。彼の、エメラルドの瞳を見つめていた。

「ごめん、ごめんシンちゃん、意地悪な質問した。ごめん。だから泣かないでよ」

タカオの言っている言葉の意味が彼にはわからない。泣いてなどいないのだよ。そう告げれば、でも泣きそうだよと笑われた。

「なあ、俺、わかった」

暫くの間、二人の間には沈黙が降りた。ウエイターが食後のコーヒーを持ってきたことを皮切りに、タカオはまた話し出す。俺、わかったよ。

「シンちゃんはさ、やっぱ、普通に幸せになるべきだ。素敵な幸せを手に入れるべきだ。こんなんじゃなくてさ。こんな殺し屋なんてやめちゃいなよ。シンちゃんなら他にいくらでもやりようがあるよ。この街ならやり直しなんていくらでもきく。そんでさ、幸せな家族作るべきだよ。『ただいま』って言ったら、『おかえり』って返ってきて、美味いメシとあったかい風呂があってさ、なんか適当にじゃれあいながらその日のこと話したりして寝るの。そういう、普通の幸せ。そういう家族をさ、手に入れるべきだって。」

微笑みながらタカオは畳み掛ける。シンちゃんはそれがいい。シンちゃんは、お日様の下が似合うよ。

「そしたら、俺は邪魔だけどさー」

笑いながら彼は告げる。暗殺者にふさわしくない、太陽のような笑顔で告げる。

シンちゃんがそれで幸せになるなら、俺は嬉しいなあ。

*

「真太郎」

「なんだ、赤司」

「次の依頼だ。ちょっといつもとは勝手が違う」

「どういうことだ」

「相手はお前と同じ殺し屋だ。どうも最近しつこく嗅ぎ回られて不愉快だからね」

「わかった」

「お前なら大丈夫だとは思うけど、一応相手もプロだから気をつけて。無理はするなよ。お前が怪我をするところはあまり見たくない」

「心配するな。俺なら問題無い」

「ああ、信じているよ」

「これが、資料か」

「ああ、そうだ。勿論相手に家族はいない。きっちり調べてあるから間違いない。遠慮なくいってくれ」

「…………」

「真太郎?」

「なんだ」

「僕はお前の家族だよ」

「……ああ、知っているのだよ」

「それなら良いんだ」

「赤司」

「なんだい?」

「…………いや、なんでもない」

「うん。それじゃあ、『行ってらっしゃい』」

*

「え、あれ、嘘、シンちゃんから会いに来てくれるとか、なにこれ夢かな?!」

真夜中の零時。彼の前でタカオは笑う。二人の距離は五メートル。走れば一秒かからないであろう距離。

けれど弾丸は、それよりも早い。

「なーんて、んな訳ないよなあ」

「っ、タカオ!」

銃声は一発、タカオが一瞬で左手に構えたナイフを弾き飛ばした。

それを成したのは常に彼が愛用しているスナイパーライフルではない。M28クレイジーホース、その愛機を彼は置いてきた。代わりに手にするのは近距離用リボルバー。

「はは、シンちゃん、手加減してくれたんだ」

直接撃ち抜かれたわけではないとはいえ、ナイフ越しに至近距離で当てられた左手は痺れて感覚も無いだろう。骨が砕けていてもおかしくない。

それでもタカオは笑っている。

「今、俺の頭撃ち抜けばそれで一発だったのに。それで全部終わったのに。なんでそういうことしちゃうかな、シンちゃんは」

「タカオ、お前は」

「俺、期待しちゃうじゃん」

その言葉が終わるか否かのうちにタカオは彼に向かって一直線に突っ込んできた。使えなくなった左手の代わりに、右手に別のナイフを持っている。

彼は咄嗟に、またそのナイフを狙った。迷いなく引かれた引き金は、そのナイフを弾き飛ばす。

「な、」

はずだったのだ。

けれど引き金と同じタイミングで、タカオはナイフを投げた。一直線に。真っ直ぐに。それは決して彼の弾道がブレないと信じているからこその賭けである。ナイフの中心を一ミリもずれずに狙った弾は、一ミリもずれることのないナイフに弾かれた。

次の瞬間、タカオの手には次のナイフが現れている。

「!」

次の瞬間には彼を押し倒すようにして、喉元にナイフをつきつけるタカオがいた。その額には、彼のリボルバーが突きつけられている。互いの命を互いが握っている状況で、タカオは笑っている。

「ダメだって、近距離戦じゃ。シンちゃんの武器はさ、それじゃないっしょ」

「お前、今の、ナイフ捌き」

「ああ、うん、気がついた?」

タカオは笑っている。悲しそうに笑っている。

「俺は右利きだよ、シンちゃん」

今まで、彼の記憶の中のタカオは常に左手を使っていた。物を食べるのにも、ナイフを構えるのにも、全て。

「お前に憧れて、左使ってただけ」

*

「お前、何故、赤司のことを調べ回ったんだ」

「……シンちゃんの家族が気になって」

「余計なお世話だ」

互いの急所に武器をつきつけて二人は会話している。今まで、こんなに近くに来たことがあっただろうかと、彼は場違いにも考えている。

出会ったのは、秋だった。木々の色が変わる頃。この国の秋は寒い。けれどどうだ、今はもう、日差しは柔らかくなった。いつの間にか冬すら超えて、季節はもう、春になろうとしている。

「赤司ってあのジェネラルコーポレーションの社長だろ。そんでもって、お前に殺しをさせてる張本人」

「俺が望んだことだ」

「おかしい、それは絶対に、おかしい」

「何が」

「だって、家族は殺しあわないんだろ」

かつて彼がタカオに告げた言葉が今返ってくる。彼の喉がひくりと震える。喉元に突きつけられたナイフは、その動きに合わせて僅かに深く刺さった。

「おかしいだろ。だって赤司は、お前を殺しの現場にやってんだろ。自分は安全な場所にいて、お前は死ぬかもしれない場所にやってる。それって間接的にお前のこと殺そうとしてるのと同じだろ」

「違う」

「違わない」

「違う」

「違わない!」

耳元で聞くタカオの怒鳴り声に彼は黙った。それは初めて聞く怒声だった。叫んだことを自ら恥じたのか、彼は顔を歪める。

「だが俺は殺し屋なのだよ。事実それ以外の道はない」

「そんなことない」

「ある」

「そんなことない」

「あるのだよ。お前は、俺のことを知らないだろう」

今度はタカオが黙る番だった。彼が言うことは正しかった。彼らはいくつかの季節を共に過ごしたかもしれないが、それが酷く偏った時間であることは自覚していた。否定することのできないタカオは、それでも必死に喉から声を搾り出す。

「……それでも、俺だったら、一緒に行くよ。行くなって言いたいけど、そこしか無いってんなら、その場所に行くよ。安全な場所で待ってたりなんかしない。お前が死にそうになってる場所に行って、一緒に死んでやれる」

*

どれだけの間、そのまま二人膠着していたのかはわからない。先に動いたのはタカオだった。首にかざしていたナイフをゆっくりと外して、放り投げる。彼の上からゆっくりと、どいていく。

「お前」

「はは、俺にシンちゃん殺せるわけないじゃん」

「タカオ、お前は」

「でも本当にさ、お前の方がずっと強いのにこんなことになっちゃうんだから、情けとかかけちゃダメだぜ。一発で決めろよ。できれば遠くから。そしたら多分、きっと、あんまりシンちゃん死なないだろうし」

対して、彼はゆっくりと立ち上がりながら、照準はずらさない。その銃口は、ぴたりとタカオの額を向いたままである。うっすらとタカオは笑っている。その瞳は燃えている。既に、覚悟を決めた瞳である。

「タカオ」

「なあに、シンちゃん」

「お前の家族構成を教えろ」

「……はい?」

今にも銃弾が額を撃ち抜くかと思っていたタカオは、想定外の質問に柄にもなく間抜けな顔をさらした。唖然、といった顔だった。段々と、その表情は苦笑に変わる。

「そんなの、もう赤司から情報回ってんだろ?」

「答えろ」

「いや、だからさ」

「答えろ!」

タカオにはわからない。何故彼が泣き出しそうな顔をしているのか。以前一度、泣かせかけてしまった時、その表情の美しさにタカオは一瞬見蕩れてしまったものだが、その時はタカオの言葉が原因だった。今はその理由がわからない。

いや、わかるのだ。ただ、それが真実だとタカオは信じられずにいる。

「赤司から、書類を受け取った」

「うん」

「だが、情報が一つ足りなかったのだよ」

「へ?」

「だから俺は、確かめる必要がある」

その声は震えている。眉を釣り上げ、睨みつけるようにして、彼は怒るように泣いている。その顔を見て、タカオは、自らの想像を確信に帰る。

「……おふくろは生まれた時にはいなかった。親父はアル中で、酔っ払ったところでマフィアに絡んであっさり殺されたよ。育ての親は俺のことが邪魔になった途端に殺そうとした。兄弟姉妹はいるのかもしれないけど俺は知らねえ。年齢はわかんねえけどまあ真ちゃんと大差ないくらいじゃねえかな。勿論誕生日もわからねえけどお前と相性が良いって信じてる。血液型はO型。これは前に輸血もらった時に聞いたから確実。そんでもって、」

「未来のお前の家族予定���

「……緑間真太郎だ」

「……へ?」

「俺の名前。色の緑に、時間の間、真実の真に、太郎は説明しなくてもわかるな」

「へ、あ、シンちゃん、いや、え、真ちゃん」

「家族の名前を知らないのは、おかしいだろう」

「……高尾和成です」

「高い低いの高いに、鳥の尾羽の尾、和を成す、で和成」

*

「何故お前に話さなくてはいけないんだ」

「へいへい、こりゃタカオくんも苦労するだろうな」

ビルの頼みをあっさり断って、緑間は珈琲を飲む。久々に飲むそれはミルクを大量に投入してもまだ苦く、彼は顔をしかめる羽目になった。

「それ、珈琲の味するのか?」

「する」

そういえば、高尾と初めて一緒に食事をした日、まだ互いの名前も知らなかった頃、同じことを聞かれたなと彼はふと思い出した。その時、緑間はなんと答えたのだろう。きっと、同じように答えたに違いなかった。

「なあ、シン、ずっと気になってたんだが」

「なんだ」

「お前さ、家族殺されたらどうするんだ?」

その問いも、やはり、あの日高尾が投げかけたものによく似ていた。家族に殺されかけたらどうする。

「一体全体どういう答えを求めているのかわからないんだが」

「求めてるとかじゃなくて、ただ気になるんだよ。お前の答えが」

「そうだな。もしもアイツが殺されても、別にいたぶったり懺悔させたり或いは……なんだ、まあ無駄なことをするつもりはない」

苦い珈琲を飲み干して緑間は答える。

「誰でも一発で殺してやる」

*

「いやさ、真ちゃんって家族持ち殺さないじゃん、けど俺って家族いねーわけ。天涯孤独の身の上だぜ? だからさ、全然真ちゃんは俺のこと殺しちゃって良いわけよ。だけど真ちゃん、俺が何しても俺のこと殺さないんだぜ? この前ベッドに押し倒したけど、ウザそうな目で『何してる』って言われただけで、それだけだぜ? いやいやいや俺も抑えましたよ、やっぱね、こういうのは順序踏んで優しくしたいからね。でもさ、これってすげーことだろ。真ちゃんは俺のこと殺さねーんだよ、家族もいない俺を殺さねーんだよ。やっぱ愛だよなこれって。だから俺も真ちゃんのことめいっぱい大切にしたいわけなんだけど、あー、でもいつか真ちゃんに家族って認められたらそん時はもうためらわずに行っちゃうかな。いっちゃうよ。もうなんつーか、狼になります。だって家族になったってことは、それってつまりオッケーってことだろ。いまはまだ家族予定だけどさ。うん? そうだよ。俺は、家族予定の候補者なんだよ」

*

一人取り残されたカフェで、いやはや、とビルは首を振る。おい、タカオくん、お前はどうやらとんでもない勘違いをしている。お前の執着は、どうやら、とんでもない勘違いをしている。

背中にびっしょりとかいた汗に気がつかないフリをしながら、彼はきつい酒をメニューから探す。

彼はわざと家族、と言ったのだ。一言も、高尾とは言わなかった。けれど緑間は自ら言ったのである。「アイツ」、と。それはそう、つまり、彼の中で、もう高尾は家族として認識されている。そうしてためらうことなく言うのだ。

「誰でも殺す」と。

こと緑間に限って、その言葉の重みをビルは知っている。誰でも。誰でも。恐ろしい言葉だ。家族の有無はそこに意味をなさない。いいや、究極的には、高尾の死に、関係が無くともいいのだ。誰でもとは、そういうことなのだ。老若男女、貧富も聖人悪人も何も関係なく、きっと彼は殺すだろう。例えばそれは、街一つくらいは。それくらいは軽くやりかねないと、正面からその時の緑間の瞳を見ていた彼はそう思うのだ。

なんで俺は、あいつに出会った時、いつもと変わらないなんて思っちまったんだろう。

*

「ただいま、真ちゃん」

「おかえり、高尾」

血まみれの高尾が入ってきた時、緑間真太郎はソファで興味の無い新聞をめくっていた。廊下にはぽたぽたと赤い染みがつき、折角引っ越したばかりの白い家具で統一された部屋を汚している。

「ごめんね真ちゃん、あったかいご飯食べよう」

「ああ」

その前に少し寝たらどうだと緑間は尋ねる。高尾は笑って、そうさせてもらおうかなと答える。実は結構眠くて死にそうなんだ、これが。

「死ぬなよ」

「死なないよ」

でも寝るわ。そう言ってバランスを崩した高尾を緑間は抱きとめた。さりげなく怪我を確認するが、いくつか深く切れている箇所は全て動脈を避けている。残りは返り血が主なようだった。

「真ちゃん」

「なんだ」

「今日も愛してるよ」

「そうか」

「真ちゃん」

「なんだ」

返事が返ってこないことに気がついた緑間は、腕の中で眠りに落ちている高尾和成に気がついた。僅かに首を傾げると、そのまま血が付くのも構わずに寝具に寝かせる。手早く応急処置をする。

安定した寝息に微笑むと、その額に僅かに触れるか触れないかの口づけを落として、緑間は笑みを崩さないまま、愛用するライフルの確認をした。それはあの日使わなかった、M28クレイジーホース。

「行ってきます」

*

高尾が目覚めてみれば、血だらけだった洋服は清潔な物に変えられ、傷には適切な処置がされていた。ああ、少し血が足りないなと思いながら彼がリビングへ向かえば、彼の愛する家族がリビングでつまらなさそうにナイフをいじっている。

「あー、真ちゃん」

「起きたか」

「色々ありがと」

「フン、洗濯もしてやったのだよ」

「嘘?! 真ちゃん洗濯できたの?!」

「馬鹿にするな」

「いや待って真ちゃん、これちゃんと染み抜きしてないっしょ! うわ、めっちゃまだらになってる! やっべえ俺の血でシーツめっちゃまだら! やべえ!」

「うるさい。さっさと飯の支度をしろ」

「はいはいはい」

笑いながら高尾は支度を始める。こんな生活がいつまでも続くはずがないと彼らは知っている。

いつか報いを受けて惨たらしく死ぬだろう。惨めに、哀れに、けれど同情の欠片もなく、唾を吐かれ踏みにじられて死ぬだろう。

「そうだ、言い忘れてた」

けれど今ここにあるのは、確かに一つの幸福な。

「おかえり、真ちゃん」

「ただいま、高尾」

Love me tender

Tell me killer

死が二人を分つまで

0 notes

Text

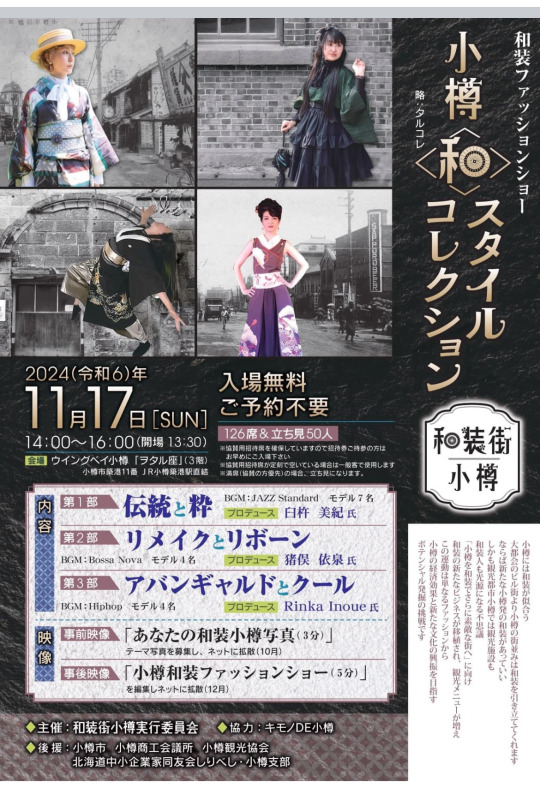

さあ 11月のご予定に・・11/17(日)

小樽は 骨董の似合う街 そして

和装の似合う街

小樽〈和〉コレクション 開催します。

#和装街小樽実行委員会 #小樽 #otaru

#NPO法人小樽民家再生プロジェクト

1 note

·

View note

Text

帰れない二人

ここに書かれた小説は、事実や日記をもとに書かれていますが、あくまでも小説ーすなわち、小説の定義であるところの「散文で書かれたフィクション」ーとはいかなるものなのかをどこまでも追求するために書かれたものといってしまっていいと思います。しかし、だからといって嘘を並べたてたわけでもありません。

この小説を四羽の鴨のヒナに捧ぐ

帰れない二人

私、もしくは彼、あるいはKには日記を書く習慣がある。この日記を読みかえしてみると、たいていの日が「朝、目が覚めると」という決り文句からはじまり、窓から差している光のことなどについて記され、それから並木道や横断歩道などを渡り歩いて最寄りの駅までゆく過程が仔細に記されることとなる。ある初夏の日の日記をここに引用してみる。

朝、目が覚めると、連日の雨模様からうって変わり、窓からの眩いひかりが部屋じゅうに充満している。小さな天窓からの光線は部屋のすみの物影にまでとどいて、そのひかりの帯のなかには塵が静寂をまもって浮かんでいるのがみえる。窓ががたんと音をたてる、今日は風がつよいらしい、と、部屋じゅうにふっと影が差したような、そのままじっとして様子をうかがっていると、こんどはふあっと部屋じゅうが明るくなる、どうやら上空を風に流れる雲が陽光にかかったらしい。

朝支度をして外へ出ると、くっきりした輪郭とその陰翳とをあわせもつ白い軍艦のような雲が青い空にいくつも流れている。風はひどく湿っていて、肌に纏いつくかのよう。ところが白い日差しの下にでるとそんな湿り気はたちまち吹き飛んでしまい、肌を刺すかのように注いでくる鮮烈な陽光の感触ばかりになる。白い軍艦雲の流れにともない、住宅街のせまい通りはその両側にたちならぶ家々の屋根ごと影に塗りつぶされては、またそぞろ明るくなってゆく。住宅街を折れ、近道の公園の大樹は風にわさんわさんと小刻みに揺れて、その緑の影はまるで水のような捉えどころのなさですでに乾ききった白い砂の上をしゅわしゅわ揺れている。

曲がりくねる並木道は連日の雨でいっそう鬱蒼として、瑞々しくはちきれんばかりに膨張した樹々の緑のほんのわずかな隙間から降ってくる木漏れ日のひかりと影とが歩くひとびとの背中や日除けの傘にストン、ストンとちょっと遅い流れ星のように落ちている。自転車が走れば、そのひかりは文字通りの流星になる。一方通行のこの通りにお尻の大きなトラックが迷いこんで来たらしい、その大きな荷台に樹々の枝がひっかかり、枝の揺れがどこか見憶えのあるような形の木漏れ日と影とを道に散乱させている。

この目が覚めてからのたったの数十分のくだりにたいして、それからの本来日記なるものに書かれるべきであろうその日に起こった出来事については、ずいぶんと省略してあっけなく記されるか、もしくは記されることすらない。たとえば、昼、カリーを食べる、とだけ記されているように。

私、もしくは彼、あるいはKはほかにはいくつか小説を書いたことがある。小説の書き始めとは、書き終わり以上に重要であろうことは、ある小説がどのように〆られたのかはろくに憶えていないのに、ある小説の冒頭についてはその文字の連なりを一字一句記憶してしまっていることからも明らかそうであるし、時代をこえて読まれ続けているいくつかの小説はそもそも���者の死により〆られることなく未完となっている。なるほど小説の始まりとは、まさしくそれ自体が丸ごとひとつの契機である、それがなければのっけから小説は存在することもできない。そこで私の書いたいくつかの小説の冒頭を読んでみると、そこにはどうやら規則性が見出せそうである。すなわち、そこでは唐突に小説が始まっている。何らかの意図や前提をもってこちら主導で語りが始められるというよりは、たとえば、日記とおなじように、朝、目が覚めるところから、なかばなし崩し的に語りが始まってしまうようなぐあいである。しかも、一般的にいう目覚めのよい意識のはっきりした朝であることはなく、とりわけ何か考えごとをするだけで頭の痛くなるような二日酔いの朝であるとか、意識のあいまいなときにかぎって始まっている。唐突に始まるばかりではなく、曖昧に始まってもいるのである。

これからあえて書いてみようとすることは、またしてもそのように、唐突に、曖昧に起こるのであった。

朝、夢うつつに、幾度か寝返りを打っているうちに目が覚めてしまった、もうすこし眠っていたかったのに。せっかくの休日なのだから早く起きて活動したい気持ちはある、それでも目の奥が鈍として重たければ、早起きしたところで仕方がない。それに今朝も日差しはおあずけらしい。七月のなかばをすぎても厚ぼったい灰雲の掃けない異例にながびく梅雨であった。昨年の夏は、観測史上初ということばを何度も耳にした。あまりにも暑い夏で、随所でいくたびも過去最高気温というやつを記録した。いまだかつて誰も体験したことのない暑さがいまここにあるなんて、そう考えるだけで興奮したものだった。あまりの暑さに死人もぽつぽつでたらしかった。それが今年の夏はいつまでも梅雨が明けず、かといって街を浸水させんばかりの大雨が三日三晩つづくのでもなく、傘のいらない程度の霧雨が降ったり止んだりをくりかえし、湿気の蔓延るばかりで、気がつけば観測史上初のながさの梅雨をその日も更新しつづけているありさまであった。梅雨入りまえの初夏こそはそこそこ暑い日もあったのに、ここ数日は夜になれば、ときには日中でも上着を羽織りたくなるほどの涼しい日々がつづいた。たいへん重度の夏好きとして、真冬の氷点下ちかくの日にも「寒い」とはいわず、あえて「涼しい」と不敵な笑みでいってのける者にしてみれば、それはそれは陰惨な涼しさであった。

あくまでももういちど眠りに就いて、つぎこそは目の奥の鈍重さを晴れやかに目覚めてやろうと気合をいれて目を瞑ると、こつこつ、こつこつこつと雨が窓硝子を打ちはじめる。困ったことにこの音はきらいではないので耳を澄ましているうちに昼になってしまった。ちょっとはうつらうつらしたかもしれない。雨はもうあがっている。

いまだ目の奥は重たいけれど、もう仕方がないのでシャワーを浴びることにする。風呂場はさすがにむっとしていて、裸になってみてはじめて、今日はここ数日よりいくらかは暑くなっていることに気がつく。水の蛇口をひねって、お湯を冷たくしていくと、シャワーの音が透きとおってよく耳にきこえるような気がする。

時枝はもうきっと公園についている頃だろう。髪はしぜんに乾くだろうから、硬球と左利き用のグラブの入ったナップサックを肩にかけて公園まで小走りで行く。相変わらずの鈍い天気、ちょっとは暑くなってきたものの、とうてい夏本番とは言いがたい空の下で、痺れを切らしたらしい一匹の蟬がとうとう鳴きはじめている。何かのまちがいで砂漠か深海か宇宙にでも産み落とされた赤子の産声のように、あまりにも孤独で、あまりにも無防備で、でもこの世界へ抵抗せんとする衝力だけはたしかに発しているような、そんな鳴声。道行く先に鳩の群れがわだかまっている、そのまま小走りで直進すると、いっせいに羽ばたいた。

「せみ、鳴きはじめたね」

あいさつ代わりに言うと、

「また産まれたの、カモの赤ちゃん」

そう言って時枝は池の中心あたりを指さす。

やがてカメが甲羅干しをしている大きめの岩の背後から、親ガモのあとについて、四匹のヒナが列になって泳いでいる。カモの一隊は、まるで池の周囲に集う観衆にじぶんたちの姿をお披露目するかのように、池じゅうをぐるりと行脚してみせる。大きい一匹と小さい四匹それぞれのあとには、ちょうど船の先端が水面をふたすじに切って波を起こすように波紋が尾をひいている。水面をみて、また雨がふってきたのかと思うと、それは池じゅう無数にいるアメンボたちの起こす小さな円い波紋で、ヒナたちが時折、赤ちゃんとは思えない素早い身のこなしで列をはなれるのは、どうやらアメンボを追いかけて食べている。

「はやいね」

「うん、はやい」

「産まれながらにして野生だね」

「うん、野生だ」

「癒やされるね」

「うん、癒やしだね。帰ってくるまでに全滅してるかどうか、賭けようか」

「賭けよう賭けよう、今日のカリー代」

「でも、じっさい、カラスに食べられる瞬間みたいかも、カモだけに」

「そんなこと言ってたら、また全滅しちゃうよ。とにかく急いで戻ってこようよ」

と言いつつ、時枝はたびたび立ち止まってはカメラのシャッターを切る。被写体に寄ってみたり、離れてみたり、背伸びしてみたり、屈んでみたり。こんどはいったい何を撮りだすのかと思うと、道端に停めてあるバイクに寄っていく、そしてバイクのミラーに向かってカシャ。そのミラーのなかを覗いてみると、近くの街路樹の枝の先と緑とが反射して映っている、かすかに風に揺れながら。

「あー。なんか先越された気分」

「だって、毎日あんな日記書かれて。同じものみてみたいって思うじゃない」

「読んでるんだ」

「このカメラ、白黒なんだよ。こっちはカラー用」

そう言って時枝は首からさげた骨董品のようなカメラに加えて、ウエストポーチからもうひとつ、ひとつめのよりははるかに近代的にみえる、それでもやっぱり時代を感じさせるフィルムカメラを取り出すと、

「いまのは白黒の目でみてたでしょ」

「いや、そうでもない」

「いや、白黒の目だ」

「だいたい、いつもみてるのは走ってる車とかバイクのバックミラーだよ。その走行に対してバックミラー��なかは逆行して流れていくようにみえる。その逆行の流れに樹の緑の揺れているのなんかが飛びこんでくるのが目に飛びこんでくるって感じ、緑の色も含めてね」

「いや、白黒の目だ。それは白黒の目なんだ」

「そうでもないって」

「ズバリ、白黒の目でしょう」

失笑で済ませるつもりが、堪えきれずにちょっと笑ってしまった。

「……きょう蒸し暑いね」

「うん、蒸し暑い」

ルナさんはヒジャブで被った浅黒い顔を厨房の奥からだして微笑んだ。ただ、微笑むだけ。目がくりっとしていて、上唇から覗いた歯がとても白い。こちらもお辞儀をして席につくと、水の入ったグラスを運んできてくれたその手でメニューの紙を案内してくれる。手の甲の色黒さにたいして、手のひらはまるでインク落としをつかったみたいに色素が抜けている。「ハラール対応」と書いてあるメニューは日替わりのカリーセットのただひとつだけなので、ただ頷くのみ。するとルナさんは、ただ微笑んで厨房へ戻っていく。

バングラディシュから来たルナさんの手料理を毎週末に必ず食べにいくようになってから一ヶ月ぐらいは経っただろうか。ルナさんのルナは月の意味だという。毎週かよっていたら顔を憶えてくれたらしく、いつも微笑むばかりでほとんど口をきかないルナさんが、自身の胸に手をあてて「ルナ。ツ、キ」と教えてくれた。時枝がどう思っているかは知らないが、ルナさんのカリーを食べにいくようになってから休日の過ごし方が上手になったと思う。せっかくの休日なのだから何かをしなくては、どこかへ行かなくては、と思わせられる足枷から自由になったとでも言うべきか。というより、もうルナさんのカリー自体がいちばんの目的なのだ。その目的さえ達してしまえば、重層的なスパイスの旨味で毛穴が剥き出しになりさえすれば、そう、無防備なまでの清涼感に包まれて、あとは野となれ山となれ。あるいはこれから海をみにいくにしても、なんら気負う必要はない、すっからかんの脳みそで海をみることができるのである。それぐらいルナさんの料理は美味しい、けっして食べて美味しかったと満足するだけではなく、味わいながらさらにもっと味わいたくなるような相乗的ななにか、それこそ海の揺らぎから目を離せなくなるようななにか、星空の瞬きから目を離せなくなるようななにかが。

「顔けわしいね」

「そんなことないよ」

「また、うんこ我慢してるのかと思って」

「今日はだいじょうぶ」

「じゃあ、なに考えてるの」

「いや、ルナさんの料理ってもの凄い引力だよね、月だけに」

「もうね、そうなの。大地の力を感じるっていうか、そりゃ火山は噴火するし、潮は満ち引きするワァ! 」

時枝は頭の上に両手で山をつくって、噴火するような身振りをすると、その手が天井からぶら下がっている唐草模様の間接照明にあたってぐらんぐらん揺れるのがテーブルの上のメニュー用紙にも影となって映じている。

「こらこらー。でも月ってじつは地球のまわりをまわってるんじゃないって知ってた」

「え」

「じつは地球も月のまわりをまわってるの、相互にまわり合いながら太陽のまわりをまわってる��てわけ。でも、その回転軸が地球の内部にあるから月だけがまわっているようにみえるというね」

「でも、このあいだね、咳風邪をこじらせて生理不順になってたときも、ルナさんのカレー食べた直後にきたんだよ」

「うんこが」

「うんこじゃない」

やがてルナさんが頭から足首までを被った装いで幽霊のように床を滑りながら、料理一式ののったお盆を地面と水平にして運んでくる。お盆の上のカリーの食器と、スープの食器のなかとで、ふたつはたがいに隔たっていながら、その水面はまるでひとつの地続きになっているみたいにまったくおそろいの揺れ方をしている。

ルナさんはいつものように口はきかず、メニュー用紙のお品書きと、それに対応する料理とを、色素の抜けた手のひらで交互に行ったり来たりさせて料理一式を案内してくれる。本日のメニューは、マトンカリー、キュウリとタリマンドのバングラサラダ、茄子のボルタ、オクラのバジ、鯖とトマトの酸っぱいスープ、そして粒のほそいシャダバット米の盛りに香菜とレモンが添えてある、これで千円ぴったり也。ひととおりの案内がすむと、ルナさんはいまいちどカリーを示して「キョウ、カライ」とだけ言った。

「ああ、ルナさんのカリーが食べたい」

食べ終えて、お代の千円をルナさんに手渡して、店をあとにしてすぐの時枝の口ぐせがいつもこうだった。

「もう食べ終えるまえから食べたいよ。食べながら食べたい」

「それ! まさにそれ! 食べながら食べたい。言い得て妙とはまさにこのことだね」

「いいえてみょう、どこでそんな言葉おぼえたの」

「もともと知ってるよ、ばかにしないでよ」

ふたりともどちらかといえば小食なほうなのに、このありさまである。ふだん辛いものを食べてもなんともないのに、ルナさんのカリーを食べたあとはじわりじわりと、それこそ地殻の内部でひそかに流動するマントルにのってプレートテクトニクスの運動が展開されるように、目にはみえない力が働いて、からだの内部のずっと底のほうから表面へ向けて順繰りに発汗作用のみなぎっているのを感じる。そればかりではなく、食後といえば眠くなるのが定番らしいが、それとは反対にあらゆる意味で目覚めたような気分になる。つまり、モノリスにさわった猿のようなものである。

駅前の高架沿いをあてどなく歩いていると、足もとに薄っすらと長方形の影が連なって流れてゆき、いちばんお尻となった四角い影をさかいに高架の影のみがあとにのこった。影がいってしまい、そうとわかったあとで、ガタンゴトン、ガタンゴトンと列車の遠ざかってゆく音がようやく耳に入ってきて、やがて、あとにのこされた高架の影もきえてしまった。わずかな微光さえとざしてしまう曇天を睨みつけながら、

「人類にも夜明けが来たというのに、まだ来てないのは夏だけだぞ」

ひとりごちると、

「そうだぞ、夏だけだぞ」

時枝が復唱する。

「ねえ、意味わかっていってる」

「なにが」

「まあいいや、説明がめんどくさい」

「なあに、なあに、教えて、教えて」

「それよりもなんだっけ、ええっと」

「なあに、なあに」

「そうそう、月と地球は相互にまわり合いながら太陽のまわりをまわってるわけじゃん。さらにね、その太陽系じたいも銀河をもの凄いスピードで移動してるんだよね。だから地球が太陽のまわりを一周するっていっても同じところに戻ってくるんじゃなくて、いちど通ったところはずっと永遠に置き去りで、ということは、この地球は宇宙の真っ暗闇をあてもなくずっと旅して……」

「ちがう、ちがう。それじゃなくて」

「なんか凄いよね。空恐ろしい気持ちになってくるよ」

「隠しごとはしないって言った」

「隠しごとなんかしてないって」

「言った、言った。隠しごとはしないって言った」

「そんなことないよ」

「ずるいんだ。ひとには洗いざらい話させておいて自分のことは隠すんだ」

「だから、そういう意味じゃなくて、なんにも隠してないって」

「ずるいんだ、卑怯者だ、藤木くんだ」

「そうじゃなくて、説明しはじめたら切りがないから。だって二00一年宇宙の旅みてないんでしょ」

「みたけどすぐに寝た」

「ほらあ」

「いいの、いいの、イチからちゃんと説明して。切りがなくてもいいから」

言い争いを一時中断、ふたりそろって点滅しはじめた青信号めがけて一目散に走り出す。横断歩道を半ばまで渡ったところで、もう大丈夫だろうと、歩幅を狭めると、そのまま走り抜けてゆく時枝の背中をグラブ入れのナップザックが左右にゆっさゆっさと揺れているのがみえた。時枝の背を見送ったその目で、いまいちど歩行者待ちの自動車の列を確認すると、列の途切れた車道のさらに先のほうで、前後にあるていどの距離のある二つの赤信号がパッと同時に青に切り変わった。遠近の法則なんてまるで無視して、ふたつのひかりはひとつの平面に隣合わせにあるみたいだった。プー、プー、先頭の車にクラクションを鳴らされてしまい慌てて歩道へ逃げ込むと、

「いま、なに見てたの」

先に歩道に渡っていた時枝が出し抜けに言う。

「え、信号だけど」

「なんで、どうして」

「そんなこと言われたって」

「また隠しごとだ」

「なんでって、とくに理由はないけども。また日記にでも書いておくからさ、読んでるんでしょ」

「そうやって、またじぶんだけの秘密みたいに日記に書いて」

「秘密じゃないよ。だって読んでるじゃん」

「ちがう、ちがう。そんなの秘密がここにありますよって、鼻先ににんじんぶら下げられてるようなものだよ。生殺しもいいところ。ほんとうの隠しごとよりずっとたちが悪い。ああ、なんて性格の悪さなんだ」

この信号を渡れば、すでにもとの公園の大樹の下、地域では特定保護の樹木として認定されているらしい。たしかに大きい。とても大きい。その影とも気づかない大きな影のなかでマーチングバンドの練習をしている三人の子どもたちがいる。トランペット、クラリネット、フルート、機敏な動きで楽器を上げ下げしたり、回したり、音楽を鳴らしながら踊っている。ほかにも大勢のひと、缶酎ハイを飲んでいたり、ウクレレをぽろぽろ弾いていたり、弁当をたべていたり、弁当の中身を覗き込んでいたり、たしかにあの弁当は美味しそうだなあ、ただベンチに座ってぼんやりしていたり、とにかく大勢のひとが微かに風に揺れうごくおなじ影のなかにいるのにマーチングバンドの練習をじっとみつめているのが時枝ただひとりだけだったのは少し意外に思えた。それでとくにわけもわからず、うん、うん、と頷いていると、時枝が子どもたちの機敏ではあるけれども勢い余って精度にはちょっと欠けるような動きをそっくりそのまま真似してみせる。

「上手いもんだね」

「子どもの頃ダンスやってたからね」

「そうなんだ。でも、ものまね何やっても上手いよね、感心しちゃった」

「そうお」

「うん、うん、役者になったほうがいいよ」

「ほんとお」

「向いてるよ。だって、あの子たちのちょっと下手くそな部分までそっくり真似できるんだもん。それは凄いことだよね、あの感じがいいよね、ちょっと感動しちゃった」

「嘘だ」

「え」

「またそうやってひとのことをバカにするんだ」

「え、ええー」

「そうなんだ、知ってるんだ。よくわかってるもん」

「ちがう、ちがうって。へたうまみたいのってあるじゃん。音程をあえてずらすとか、あえてリズムをずらすとかさ」

「下手くそって言いたいんだ」

「そんなのあの子どもたちに失礼だって。あれはあれで素晴らしいじゃん」

「ちがうもん。そんな気持ちでやってなんかない。ありのままにやっただけだし」

「じゃあいいじゃん。それが凄いって言ってるの」

「ほんとうにバカにしてないの」

「うん、素晴らしいよ」

「それなら、あの木のものまねして」

「え」

「あの木、好きでしょ、あのでかい木。あの木のものまねして、して」

「なんで」

「いいから。見たいから。あの木、好きでしょ。知ってるよ」

仕方がないので、樹のとにかく大きいところとか、一本のふとい幹が無数に枝分かれて伸びひろがっている様子なんかを足先から指先まで全身を隈なくつかって表現してみる。まず両足をくっつけて棒立ちになり、それから蟹股にひざを折り曲げていったん反動をつけてから、五本の指をひらひら動かして白鳥のポーズのように両手を伸びひろげる。

「どうですか」

「うーん、微妙。ほんとうに好きなの、あの木」

「なんか悔しいなあ。でもさあ、ひとは樹にはなれないんだから、いくらなんでも難しすぎない」

「そんなことないよ。へたうまとか何とかいってさあ、効果を狙ってやるからいけないんだよ。ありのままにやれば木にもなれるって。あとは何より、そのものを好きになることだね」

「それじゃあ、あの看板やってみせてよ。まえに写真にとってたけど」

青葉の繁みのなかにぽつんと立っている蜂に注意の黄色い立て看板を指さすと、時枝はすくっとそのものまねをしてみせる。なんだかその立ち姿がほんとうにそれっぽいので、おつぎは広場にある水色のすべり台を指さすと、これも難なくやってのける。ちいさな子どもがすべり台の坂道をすべり落ちそうになりながら懸命に四つん這いになってよじ登っていき、こんどは階段をすたすた駆け下りて、そのまま生垣の隙間を縫って向こう側にみえなくなった。やがて、子どものみえなくなった生垣の向こうから、ぽーんと、色鮮やかなブルーのゴムボールがあがった。

今回ばかりはカラスに食べられなかったとみえて、カモのヒナたちは四匹とも元気いっぱいに池じゅうを泳ぎまわったり、岩によじのぼったり、岩の上で甲羅干ししているカメを踏みつけたり、つついたり、カメが動いてびっくりしたりしている。

「よかったね」

「うん、ほんとうによかった」

前にこの池にヒナが孵ったときは、数時間後にもどってくると、もう親ガモだけ��なっていた。そのときは、ヒナのいるほうが特別な異常事態なのにもかかわらず、公園全体が素知らぬ顔をして、まるで遠い異国の旅先に来てしまったかのような寂しさを憶えたものだった。だからこそ、このよかったねにはほんとうに心がこもっている。

「元気だね」

「うん、ほんとうに素晴らしい」

このヒナたちのものまねしてよ、という言葉が喉まででかかったけれど、口をつぐんだ。時枝はさっそくヒナたちを写真におさめようと池の周りをぐるぐる、それは時枝だけにとどまらず、ほかにも大勢のひとびとがカモたちの行方を追っていた。

「ねえ! カモの赤ちゃん! カモの赤ちゃんだよ! 」

ママ友達と世間話をする母親の袖をひっぱって、無理にでも池まで連れていこうとする子どもがいる。はじめは面倒そうに子どもをあしらっていた母親も、いざ池まで来てカモの親子を目にすると、子ども以上のはしゃぎようで、こんどはママ友達を池までひっぱってくる。池の周囲は動物園さながらの盛り上がりで、生ぬるい風にまぎれてマーチングバンドの音がかすかにきこえてくる。

しばらくカモたちを観察していて気づいたことに、どうやら親ガモとその後にくっついてゆく子ガモたちは、だいたいおなじコースをくりかえし巡回しているらしい。池のなかを泳ぐだけではなく、毎回決まっておなじところから陸に上がり、その周辺をこれまた決まったルートで行脚してから池にもどってくる。池の縁にはちょっとした段差があり、親ガモはそれを難なく越えて上陸するものの、子ガモたちにしてみればそれはたいへんな絶壁とみえて、羽をひろげてジャンプしても四匹ちゅう三匹は陸まで届かず池にもどってきてしまう。親鳥はちょっといったところで全員の集合を待っている。というのは、子ガモは親とはぐれるときまってピイ、ピイと悲痛そうな鳴声を発するからで、親鳥はその声をちゃんときいて待っているらしい。ピイ、ピイと鳴きながら何度めかの挑戦のすえ四匹全員がようやく壁を越えると、ふたたびカモたちの行脚が再開される。池から陸にあがるときとは反対に、陸から池にもどるときは、親ガモのあとに続いて、一瞬のためらいはあるものの、四匹ともに豆鉄砲のごとくポンポンポンと水面に飛び込んでゆくさまは小気味よいものである。さらに観察していて気づいたのは、四匹のうち一匹だけ、額に白い斑点のある子ガモは生まれつき勘がいいのか、運動能力が高いのか、陸にあがるジャンプを一回できめていることがわかった。しょっちゅう列から離れてはアメンボを追いかけまわしているのもその子ガモらしい。

その額の白い斑点の子ガモを何となく「イダテン」と名付けることにして、

「イダテンすごいね。また一発できめたよ」

と言うと、時枝は、

「ちがうよ。あれはシロちゃん。シロちゃんすごいねー」

と言いながら、腰を屈めてシロちゃんのすぐあとを追ってゆく。時枝の両隣には年甲斐もなく壮年の男性と初老の女性がおなじように腰を屈めてシロちゃん、いや、イダテンのあとを追っている。その三人揃って突き出したお尻のおかしいこと、おかしいこと。いまこそ、時枝の首からぶら下げている写真機でカシャリと撮ってあげたいと思った。

親鳥は繁みを抜けたところの遊歩道で子ガモたちのやって来るのを待っている。やはり、そこにもすぐに人だかりが出来て、ちょっとした撮影会のようになっている。カモたちはとくにひとに怯える様子もなく、なんなら足をひろげた子どもの股をよちよちと潜ったりして観衆を沸かせている。傍若無人にも足もとを闊歩するカモたちにたいして、アーチをつくる子どものほうがおろおろと目を丸くして身動きがとれなくなってしまっている。

やがて、子ガモたちが親鳥の下に勢揃いしたちょうどその時、人だかりに闖入者あり。二匹のヨークシャーテリアが威勢よく吠えながら人だかりに割って入ってくる。

「リーちゃん! メロン! そっち行かない、行かないで! 」

耳に桃色のリボンをつけているほうがリーちゃんなのだろうか。左右それぞれの手で二匹のリードを握っているのはまだ小学生ぐらいの女の子、かかとで身体にストップをかけて仰け反りぎみになり、犬たちを必至になって押さえようとしている。犬たちはますます前のめりになり、我を忘れて野生に還ったかのように吠え散らかしている。

「こらメロン! リーちゃん! もうやめて! お願いだから」

飼い主の子どもに名前を呼ばれてもいっこうに反応する様子がなく吠えつづける。

人間にはまるで動じないカモたちも、さすがにこの狩猟犬たちの剣幕には驚いたとみえて、あたふたと方向転換、いつもの散歩コースを外れて池からどんどん離れてゆく。しかも、カモたちの歩いてゆく先にはもうすぐ公園の出口が。若干の胸騒ぎを憶えて、

「ちょっと、ちょっと、そろそろ止めたほうがいいよ」

最前線でカモの親子を追っている時枝に号令をかける。

「よしきた! 」

時枝は公園の出口付近に先まわりして、野球の内野手のような姿勢で構えている。

時枝選手、見事なまでのトンネル。

ボールは外野をてんてんと転がってゆく、かのごとく、カモの親子は公園の外の今日に限ってはいやに広々しく感じられる道路へ解き放たれた。

「今日のキャッチボール、ゴロの特守だな」

なおも最前線でカモの親子を追いかける時枝に追いつくと、

「ちがうもん、こんなはずじゃなかったもん。シロちゃーん、もどっておいで」

「エラーしたひとは誰だってそう言うよ。ほら、イダテン、もどってもどって」

いまいちど先まわりしてカモたちを反転させようとするも、親ガモを先頭にカモたちは直進をつづける。

「畜生、このバカどりが! 」

「ほら、言わんこっちゃない」

自転車をひきながらカモたちを追いかけてきたおばさんが、二輪のタイヤで行く手を塞ごうとするもこれも敵わない。おばさんはさらに、つばの広い麦わら帽子を左右にシッシと振って威嚇してもこれも通じない。

カモたちの公園から飛び出したのが車通りの少ない住宅街に面していたのは不幸中の幸いだったかもしれない。カモの一行とすれちがう徒歩や自転車の近隣の住民たちは誰しもその可愛らしい歩みをみてニコニコしながらすれちがってゆく。たまに自動車が通れば、自ずと誘導隊が結成され、カモたちを轢かないように配慮がなされる。幾人ものひとびとがカモの一行に一時合流しては、また各々の本来の目的のために散り散りになっていった。

カモの一隊は柵に囲われた更地の一区画に入ってゆく。見通しのきく更地のいちめんはその全体を緑がかったブルーシートに覆われて、その上には穴のひとつ空いた半分のサイズのコンクリートブロックが無数に点在して重しとしてある。穴の向きはふしぎとひとつに統一されていて、無数にあるすべての穴から一様にその向こう側を覗くことができる。点在する灰色の石群は、地上絵のような何かの模様にみえてきそうで、そうはならない。カモたちはコンクリートブロックを避けてそのあいだを縫うように更地を縦断している。ときどき、穴をくぐる子ガモもある。

「こいつは壮観な眺めだね」

「ほんと、まるで映画みたい」

「知らない景色でもないのに、カモが通るだけでこんなにもちがってみえるんだ。あっ、いま穴くぐったのはイダテンかな」

「ちがうよ、シロちゃんだよ」

「じゃあ、あいだをとってシロテンにしようよ」

「えー」

「だって、額に白い斑点でシロテンじゃん」

「ちぇ」

公園からカモを追いかけている古参のカモ追いびとは、麦わら帽子をかぶって自転車をひきずるおばさんとの三人だけになっていた。おばさんは手帖にカモたちの姿をスケッチしているらしく、自転車のスタンドを下ろして手帖とペンを手にしては、少し遅れること自転車を引いてまた追いついてくる。あっちへフラフラ、こっちにフラフラするカモたちの鈍行列車ぶりに、おばさんは上手いことリズムを合わせているかのようだった。

やがて、一行は閑静な住宅街の奥地にひっそりと大きな鳥居を構える社へ辿り着いた。境内は大樹の囲いに鬱蒼と覆われ、どこか密教めいていて、鳥居につづく参道はあまりにも薄暗い。ここからでは敷地の全体像はとても把握できないが、けっこうな広さをもっていそうなことぐらいはたやすく想像することができる。こんな辺鄙ところに遠いむかしの、このあたり一帯がひとくくりに武蔵野と呼ばれていた当時のままのような雑樹林があるなんて思いもよらなかった。吸い込まれてしまいそうなほど立派で巨大な鳥居がぽかんと口を開けていながら、どこかひとの侵入を拒むような不気味さがある。事実あたりにはひと影はいっさいない。

「もしかすると、カモはここに向かっていたのかな」

時枝は鳥居のなかを指差した。鬱蒼として薄暗い鳥居のなかを。

「ちょっとなかをみてきてもいいですか。池があるかもしれないので」

おばさんは快く留守番を承諾してくれた。

「どうする」

「うん」

「どっちの」

「いく」

鳥居をくぐると嘘のように空気がひんやりと一変した。それにもかかわらず、いつのまにか蝉時雨に包まれていた。あまりにも静かで、その流星群のように降りそそぐ音のどこまでも隙間なく充満して、それ以外には何もきこえなかった。公園の特定保護の大樹ほどもある樹がそこらに図太い根を張り巡らせて敷居の石垣を裂いたり盛り上がらせたりしている。いったい樹齢はどれぐらいになるのだろう。

手水舎のほうへ歩いてゆくと、木でできた古ぼけた看板が立っている。どうやら境内の地図らしい。ペンキがほとんど剥がれて、ささくれだった木肌が剥き出しになってはいるものの水色のペンキで描かれた楕円があるのはかろうじてわかる。敷地は想像以上に広い。ついでに柄杓で水を浴びると、木の音がカランとやたらに響いた。手水舎のさらに奥のほうに赤い頭巾を被せられた地蔵の群集がある。どの地蔵とも目が合う。じっと見られているように感じられた。

地図によると、池は本堂を越えたさらにその先にある。やぐら状に木材を組み合わせて底上げされた本堂は、さらに縦横に廊下を伸ばして、また別のお堂や蔵や厠と思わしき小屋に繋がっている。行く手を遮る廊下の床は頭よりもやや上にあり、どうやって向こう側へ行こうかと思案していると、廊下をくぐってゆけるよう石造りの階段が半地下へ伸びている場所がある。天井がずいぶん低く、頭をかがめて下りてゆくと、地下道は向こう側へ通ずる道のみならず、さらに左右にも伸びている。道の交わる地点で左右それぞれの道を覗くと、その道はさらに折れ曲がり、ちょうど誰かの後ろ足���歩き去ってゆくのが道角にチラリとみえた。