#読書��録

Explore tagged Tumblr posts

Text

ここ2、3ヶ月で読んだ本、雑誌、漫画たち。エッセイを読むと、その人の生活を覗き込んでる気がしてドキドキする。

14 notes

·

View notes

Text

トンデモ怪書録-僕はこんな奇妙な本を読んできた 唐沢俊一、唐沢なをき・画 光文社 装幀=神崎夢現

#トンデモ怪書録-僕はこんな奇妙な本を読んできた#トンデモ怪書録#shunichi karasawa#唐沢俊一#naoki karasawa#唐沢なをき#神崎夢現#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover

8 notes

·

View notes

Text

最近読み始めた吉田・赤『数学序説』(ちくま書房)は「函数」を使っていた。「どれどれ、何を入れたろうか、そしたら何が出てくるだろうか感」は、「関数」よりも「函数」の方があるから、「函数」の使用は捨てきれない。憧れるばかりで、使ったことはない。

(『数学序説』の初版は1954年)

23 notes

·

View notes

Text

25-2-16

なんとなく読みだすまでの腰が重かった二冊を持ってQuiet Reading (https://instagram.com/quiet_reading0216)へ。落ち着いた空間で、おいしい玄米茶と茶菓をいただきながら集中して二冊とも読了。

.

モーリス・ブランショ『最後の人/期待 忘却』

.

.

「彼」について、周囲を寄せつけない、人との間に築かれた厚い壁の向こうの姿についてわたしの語りはいつしか、「彼」を先生と呼ぶ「彼女」と並走し始める。語りが進むうちに彼も彼女も消え失せて、「わたし」はおまえにむけて語りだす。

非常に抽象的なポストモダン小説、と呼んでよいのだろうか。舞台も登場人物についても判然としない、物語という構造を解体しながら、しかし、読み進める動機、文字列を追いかける手掛かりになるのは「彼・彼女・私」という人間模様における基本的な緊張の生じうる三角形であって、そういう意味においてはとても物語的であるように思う。

連ねられた語りのディテールの細かさ、三人称についての語りがいつの間にか一人称同士の問いかけ合いに収束しつつ、それを眺め、並走し、時に批判し、導く彼女の存在感が印象的な小説だった。

14 notes

·

View notes

Text

表紙とタイトルで購入

でも前半がちょっとそこまではって感じ

今回の年末は発熱で寝込み、予定が大きく外れた。まあ本読んだからいいか

3 notes

·

View notes

Text

『気がする朝』/伊藤紺

人生の一瞬一瞬の切り取りのような短歌集。

短歌を目で追うと、情景が浮かび上がるのが凄いと思った。

日常を、人生をこんな捉え方が出来たら、なんとも温かくなるのだろうかと。

4 notes

·

View notes

Text

【読書】『コンピュータのしくみ』山田 宏尚【コンピュータ】

タイトル:コンピュータのしくみ

著者:山田 宏尚

出版社:ナツメ社

出版日:2005

書籍紹介: パソコンの仕組みを図で分かりやすく説明した本。

読んでみて: 『コンピュータのしくみ』を十数年ぶりに読み返した。昔持っていたけど一度売ってしまい、また読みたくなって買い直した。だいぶ古い本だけど、基本的な事は変わらないので今読んでも面白い。特に、他の本だと写真だけだったりする中で、真空管と磁気コアメモリの図解があるのが良かった。RFIDの種類について完全に忘れていたので、��めて思い出した。70年代80年代のコンピュータの歴史についてもう少し知っていれば、より楽しめたかもしれない。基本的な事が書かれているので事前知識なしに読んでも問題ないけど、普段コードを書かない人でも最近は簡単にプログラムが作れるので、一度手を動かして遊んでから読むとより楽しく読めると思う。

『コンピュータのしくみ』(山田 宏尚)

Amazonで詳細を見る

本記事はアフィリエイトリンクを含みます。

2 notes

·

View notes

Text

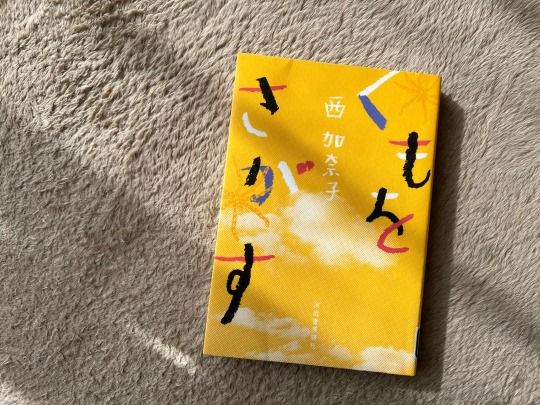

西加奈子さんの『くもをさがす』。

カナダのバンクーバーに移住した著者が乳がんがあると分かり抗がん剤や手術を乗り越えていくお話。

いっきに読んでしまった。

16 notes

·

View notes

Text

アゴタ・クリストフ 堀 茂樹訳

ふたりの証拠

本当に2人は存在したのか?『悪童日記』からずっと読んできて 信じていたものが いきなり ガラガラと崩されるような気分だった。リュカ、お前ってそんなに 常識的なやつだったか?と思う一方で、あっ、変わってないわ、とほっとする瞬間がたくさんあった。片割れを失ってからおばあちゃんの家に残った彼がいかに孤独な日々を過ごしてきたかが描かれている。ふたりの証拠というタイトルから反して、そこには1人だけが生きた証拠しか残っていない。子供を母親から奪った挙げ句 死なせてしまったのはなぜだろう。一緒に行かせたら良かったのに、どうしてそんなに執着したんだろう。もしかしたら彼の頭の良さ やずるさや執着心や残酷の部分から、 片割れを見いだすヒントにしていたのかもしれない。

「これから忘れていくはずだよ。人生というのは、そういうふうにできているんだ。すべてが、時とともに消えていく。記憶は薄れ、苦しみは減少する。私は妻のことを思い出すけれど、それはまるで小鳥か花でも思い出すような感じなんだよ。彼女は、すべてが軽やかで、たやすく、美しく思えたひとつの世界に現れた生命の奇蹟だった……。初め私は、その彼女を思ってここへ来ていたんだが、今では、生き残りであるジュディスのために来るようになった。もしかすると、きみにはもの笑いの種だと思われるかもしれないけれどね、リュカ、私はジュディスに恋しているんだ。彼女の強さに、彼女の思いやりに、自分のではない子供たちに対する彼女の愛情にね」

…………「そう、確かに私は、減少する、薄れると言った。しかし、消え失せるとは言わなかったよ」

不眠症の男性がかつて一方的な事情で殺された妻のことを忘れていき、新しい女性に心を惹かれていく一方で、苦しみは完全に消えることはないと語る。私はここの一文がすごく心に残った。辛い思い出は色褪せるけど、決してなくなってはくれない。ずっと心の底にこびりついて離れてくれない。男はそれがわかっていたから、ジュディスとの日々を大切にしていたのかなと思った。彼とは反対に 主人公のリュカはまだ片割れが生きていると信じているし、��の面影をたくさん探し回る。ここの2人はわざと対照的に描かれているのかな〜となんとなく思った。

戦争によって何もかも奪われたのに、それは間違いだったと言われおかしくなってしまった女性。小説家を目指して自ら姉のもとへやってきたのに姉を殺してやっと 小説が書けるようになった男性。たった7歳で自殺してしまった マティアス。帰ってこない 片割れ。今回の物語では1巻目と違って登場人物にそれぞれ 名前がついているが、彼らはあっという間に消えて行ってしまう。何かに揉まれてどこかへ行ってしまったり、死んでしまったり。だんだんと 薄れてしまうという不眠症の彼のセリフがキャラクターたちに重なって見えた。

2 notes

·

View notes

Text

2023年12月5日(火)曇り

『さみしい夜にはペンを持て』を読了。この本を読んで日記を書こうと素直におもえるほど綺麗な心は持ち合わせていないけれど、日記はずっと続けていたいと思う。本書にも書かれていたけれど、三年後の自分へのプレゼントとして。そうなのだ。10日前に書いた日記のことなんて大体は忘れている。あの日の私は別人で、今の私とは人格が異なるのではと思うことさえある。そうやって大体のことは忘れていくから、忘れていくことはきっと良いことだから、だから思う存分忘れられるように、私は書いていたい。あらゆることを過去にかえていくことは、今を生きる私たちにとって、とても大切なことなのだ。そんなことを思った本だった。

娘、午後から5時間起きていて、機嫌の良いときがわかるようになってきた。数秒後にはころりと表情をかえて泣いたり怒ったりするのだけど。

そういえば、夜のお風呂の時間に、ああでもないこうでもないとここ数日のモヤモヤのことを考えていた。話し合ったとしても、どこまでも平行線のままなのだったら、この話し合いに使う労力はとても無駄なようにおもえ、もう心の中に止めておけばよい。大人の対応というか、スルースキルというのか、あえて噛み付くことで、互いに干渉し合えなくなるという未来があるのだとしたら、言わずにいることも一つだと私は考えていて、だから、これさえも、平行線できっと相手とは結びつかない。価値観の違いというものは埋まらない。だってあなたはあなただし、私は私だし。ひと通り、考え尽くしたのでもうやめにしよう。

今夜からは宮本輝の『彗星物語』。おやすみ。

10 notes

·

View notes

Text

#1 構造と力(書籍)

確か昨年暮れのこと、NHKの番組で80年代の日本が取り上げられていた。

バブル景気に沸いた狂乱の時代、という触れ込みで。

その中で、現代思想という分野においては異例のスマッシュヒットを飛ばしたとして本書が紹介されていた。

気になってAmazonで即座に購入、以降長らく本棚に飾っておいたが、昨日読了、読みはじめてからはあっという間だった。

主張は至ってシンプルで「逃げろ、遊べ、そしてまた逃げろ。」そんなふうに解釈した。(解説や批評が目的ではないので詳細は省くことにする。)

それから、折に触れて登場する図解が非常にわかりやすく、秀逸だった。

言葉選びについても、高尚な学者先生というよりも、アーティストのそれに近いように感じた。

とりわけ「序に代えて」の吸引力はすさまじく、当時流行った理由はなんとなく理解できた。

ただ、あの狂乱の時代において、シラケつつノリ、ノリつつシラケる。そんな余地のあった人は一体どれほど存在したのだろうか。(ノリにノること以外の選択肢はどれほどあったのか。)

ともあれ、停滞の只中に産まれ、沈没と共に生きる私には非常に刺さる提案だったことは間違いない。

砂漠に向かって旅をしよう。

3 notes

·

View notes

Text

ありがとう『成瀬は天下を取りに行く』

『成瀬は天下を取りに行く』(宮島未奈さん)を読み終えた。主人公の成瀬あかりが、熊本で過ごした小学生時代の懐かしい友人と重なって、とても懐かしい思いをさせてくれた。

成瀬の、変わり者で周囲に流されず生きるところや、「である調」のような口調なんかも、その友人に似ていて。当時彼女に僕は「原田少年」と呼ばれていたのを思い出した。同じクラスで仲良くしてくれていて、確かドラクエが好きで、ドラクエⅣのキャラクターが書かれた下敷きをもらったことや、その下敷きの写し絵をいっしょに描いて遊んだのも覚えている。当時はその呼ばれ方を変だと思ったことはなかったが、今考えると、同じ年の友人を「少年」と呼ぶ女の子は珍しいだろう。

ただ、小学校卒業前に彼女は確か北海道に引っ越していった。同じ地域の官舎に住んでいたと思うが、まさに引っ越しのトラックで出発したところに居合わせ、走りながら「さよなら」をしたような記憶がある。それ以来、彼女がどこで何をしているかは全く知らないのだが、きっと面白い人生を送っているだろうな、と時々思い出すような人だ。

主人公の成瀬に相棒の島崎。幼馴染の二人の友情が清々しい思いにさせてくれる。子どもたちにも読んでほしいものがたりだ。

2 notes

·

View notes

Text

『まゆみのマーチ』 重松清さん 読了

読んだ後の感想

まゆみのマーチ

「人に迷惑をかけるんは、そげん悪いことですか?」

がんばれと言わなくても、先に回り込まなくても、並んで待ってあげるという方法だってある

ワニとハブとひょうたん池で

ひょうたん池にワニがいるという噂

自分はハブられている

状況をメタファーにしている話

【感想】こういうの読み解くの苦手だからまた読もう

セッちゃん

いじめられている娘、空想の話を親にする

親が怒るよりも、付き合ってあげる。寄り添ってあげる大切さ

【感想】正しさと正解は違う気がする

かさぶたまぶた

子供からの言葉「エラソーなんだよ、ひとのことバカにしてよお、なんでもわかってるって顔してよ、しったかぶりすなよ、なんにもわかんねえくせに」

【感想】正しさを追うあまり、周りに無理強いする。そんな空気を作っている。

【感想】人と心を近づけるには、自分の失敗談やダメなところを見せることがいいね。

概要(裏表紙とか)

まゆみは、歌が大好きな女の子だった。小学校の授業中も歌を口ずさむ娘を、母は決してしからなかった。だが、担任教師の指導がきっかけで、まゆみは学校に通えなくなってしまう。そのとき母が伝えたことは---。表題作のほか、いじめにまきこまれた少女の孤独な闘いを描く「ワニとハブとひょうたん池で」などを含む、著者自身が選んだ重松清入門の一冊。新作「また次の春へ」を特別収録。

2 notes

·

View notes

Text

自分のメンタルを変えたり、他人を変えたりするより確実な方法。その場に定住しない、環境を変える。確かにそうだ。

3 notes

·

View notes

Text

『あのこは貴族』 / 山内マリコ

昔に読んで映画も観に行った大好きな物語を

もう一度手に取り読んでみた。映画も観た。

ちょうど交友関係について考えた時期だった為、自分がしっくりくる1つの回答を提示された気分になった。

相手が良いか悪いかを判断するなんて、自己都合の自己中心的な考えにすぎないと思った。では、他の客観的な判断材料は何があるだろうと考えた。

そこで、嫌だと思う点が一緒なところとどのように育ってきたかということが残酷にも面白い判断材料になりうると考えたし、『あのこは貴族』の物語を"今の"自分が再度インプットすることによって気がついてしまった。

悪気はなくても、少しずれているピースを無理やりはめ込むような関係は必ず徐々に破綻してしまうんだなと実感した。

2 notes

·

View notes