#絵を描く手帳です

Explore tagged Tumblr posts

Photo

#国立科学博物館 の #毒展 が楽しかったので、少しずつ描いています。 今日は #ふぐ 。 「毒」ときいたら、思い浮かぶ生き物の一つがふぐ毒だと思います。 #トラフグ は筋肉や皮膚は無毒ですが、肝臓と卵巣は毒。 高級魚♪ 産まれたてのトラフグは無毒で、 #ハナムシロガイ を食べて毒( #テトロドトキシン )を持つようになるそう。 もちろんハナムシロガイも毒なので、食べるな、危険!です。 #ヒガンフグ は筋肉は無毒で食用。 皮膚と精巣は有毒。 地域によって毒性に差があるそう。 毒展は明日から大阪で。 楽しいので、お時間があれば、ぜひぜひ観てみてくださいね! 紙は #ターレンスジャパン の #絵を描く手帳です。 この正方形の形が描きやすくて、大好きなんですよね。 前世関係ありませんが、こんな魚を描く図鑑の仕事、来ないかなあ。 #art #coloredpencil #drawing #pensketch #色鉛筆 #fabercastell #polychromos #fish #pufferfish #色鉛筆 #ペンスケッチ #テトロドトキシン #絵を描く手帳 #ターレンス #1日1絵 #イラストグラム #今日何描こう #今日何描いた #絵を描く暮らし https://www.instagram.com/p/Cp45KDMJgAu/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#国立科学博物館#毒展#ふぐ#トラフグ#ハナムシロガイ#テトロドトキシン#ヒガンフグ#ターレンスジャパン#絵を描く手帳です#art#coloredpencil#drawing#pensketch#色鉛筆#fabercastell#polychromos#fish#pufferfish#ペンスケッチ#絵を描く手帳#ターレンス#1日1絵#イラストグラム#今日何描こう#今日何描いた#絵を描く暮らし

5 notes

·

View notes

Text

光 描き方

手近にあったメモ帳に、子どもの似顔絵を描いてみた。HBの黒い鉛筆で。写真見ながら。これが結構面白くて、1日1枚が3日続いた。写真の中で彼は発光している。にこ毛が光の粒子をつらまえて、丸みを帯びた輪郭が滲んでいる。潤んだ瞳が光をはね返して、白い矩形がぽっかり空いているような部分がある。光は白い。白は無だ。無はどうやって描けばよいのだろう。それを描こうとするのが面白い。下手の横好きで、不気味の谷を滑落していく彼の丸いかんばせを、何とか食い止めようと奮闘するみたいに。

9 notes

·

View notes

Text

240321

朝、今日も元気がない。 昨日ねすぎたのもあるだろう。気持ち悪い。 白湯を飲んだら少し落ち着いてきて、水分不足だったのかもしれない。 こんなにも着の身着のまま過ごしていていいのだろうか。不安になる。でも、どこかやる気が出なくて。

夜、詩の教室。楽しかった。 ぐっと集中してしまったらしく、ねてしまう。 詩を書きたいという熱だけあつい。

-

240322

朝、部屋の空気がわるい。 どうしたら快適に朝をむかえられるのだろう。 手に、歯に、力をいれていたみたいで、肩が痛い。 友人と電話をする。 中高生の時の友人。制作を続けている友人。 とりとめもなく話をしていたら、あっという間に2時間が経っていた。気をつかいすぎることなく、話ができる人��いて、よかった。 電話をしながら、メモ帳の試作をしていた。 サイズを何度も間違えた。

夜、瓶に詰められた鮭をほぐして、レタスでチャーハンを作った。美味しかった。 3食分で、1瓶使いきってしまうのが悔しい。 瓶に詰められていることを活かせていない。

-

240323

朝、夢をみていた。 押し入れクローゼットの上手い使い方が分からない。 口の下にできたにきびが膿んでしまって痛い。ちゃんと薬を塗るべきだった。 詩を書こうとして詩が書けなくて、絵を描こうとして絵が描けなかった。 頭の中、菜の花が後ろにあって、春の予感。春はピンクじゃなくて黄色なのかもしれない。

焦っていると気づいたから、焦らなくて大丈夫って言い聞かせる。 いっぱいいっぱいになっていたみたいで、なみだが出る。 いつもにきびの方がわたしよりも早くストレスに気づいている。

10 notes

·

View notes

Text

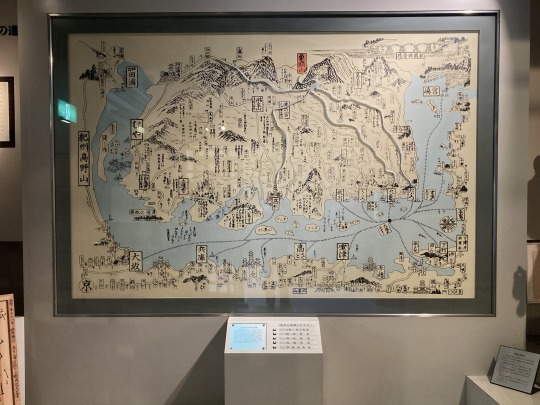

【かいわいの時】慶長十一年(1606)十二月十三日:秀頼、生国魂神社を再建(大阪市史編纂所)

家康は、豊臣家の財力を失わせるため、故太閤秀吉の菩提をとむらうためなどと称し、秀頼に対して、さかんに寺社の造営・修復を勧めた(略)当時、秀頼が造営・修復した寺社など方広寺大仏殿、誉田八幡宮、四天王寺、東寺金堂、石清水八幡宮、生国魂神社、勝尾寺、中山寺、叡福寺太子堂、観心寺金堂、常光寺庫裏、宇治橋、鞍馬寺など(柏原市「玉手山物語」)。※原文ママ

石山本願寺建立の際には、この生国魂神社を隣接地に遷座して建立したとも言われるが、だとするならば石山本願寺は生国魂神社の最初の鎮座地に存在したことになる。また、近年の研究によれば石山本願寺は豊臣期の大阪城の詰之丸に存在したとの説もあるが、これがもし事実ならば、生国魂神社の最初の鎮座地は豊臣期の詰之丸付近に相当する、現在の天守閣周辺ということになる。 戦国時代には、石山本願寺に隣接していたため石山合戦で焼失した。天正11年(1583年)、豊臣秀吉が、大坂城を築城する際に現在地に社地を寄進して社殿を造営し、天正13年(1585年)に遷座した。このときに造営された社殿は、「生国魂造」と呼ばれる、流造の屋根の正面の屋上に千鳥破風、唐破風さらにその上に千鳥破風と3重に破風を乗せるという独特の建築様式のものである(いくたま夏祭りみこし会)。

(写真)『摂津名所図会 巻之三』より「生玉神社 其二」(スミソニアン蔵)。

江戸時代には、豊臣秀頼により造営された社殿が慶長20年(1615年)の大坂夏の陣による兵火で焼失したが、江戸幕府により社殿は再興され、社領300石も安堵された。寛永-正保期(1624 - 1648年)の「摂津国高帳」によれば、その社領地は下難波村(現在の浪速区)にあった。また5代将軍徳川綱吉の生母である桂昌院は、黄金若干を当社に寄進したという。『摂津名所図会』では、当時の境内の様子や走馬神事の様子などが描かれている。幕末の『浪花百景』にも絵馬堂、弁天池が選ばれている。弘化2年(1845年)には、社殿の造替がなされた《略》1912年(明治45年)1月には「南の大火」により社殿を焼失し、1913年(大正2年)11月に再建された。しかし1945年(昭和20年)3月13日・14日の第1回大阪大空襲により再び焼失した。1948年(昭和23年)に神社本庁の別表神社に加列され、翌1949年(昭和24年)7月に本殿が再建されるも、1950年(昭和25年)9月のジェーン台風で倒壊してしまった。その後、1956年(昭和31年)4月に鉄筋コンクリート造で再建された(ウィキペディア)。

19 notes

·

View notes

Text

蠍座のミロ♏🦂

もうすぐアフロディーテの誕生日なので、黄金魂のアフロさんを描こうかな~と思いながらペンタブでお絵描きしていると、いつの間にかミロさんになってました♏🦂 ミロさん、私の勝手なイメージですが、私服でもファッションとかにすっごく気を使ってそうな気がします。有名なハイブランドのスーツやカジュアルも難なく着こなし、街では誰もが振り返るってイメージがあります💖 一方で、カミュ先生とひょ君は、どんな場所でもシベリアンルックで、パリのシャンゼリゼ通りやオペラ座でもノースリーブシャツにレッグウォーマーっぽい気がします😁そして、ミロさんが、「おい、そんな格好でオペラ観劇行くつもりか?」なんて言っていて、自分の一帳羅をカミュ先生とひょ君に貸してあげてそうだな~って勝手に妄想してます😊

8 notes

·

View notes

Text

木田金次郎 - Wikipedia

木田 金次郎(きだ きんじろう、1893年7月16日 - 1962年12月15日)は、北海道岩内町出身の画家。 有島武郎の小説「生れ出づる悩み」のモデルとなった画家で[1]、自由奔放な作風によって同町の自然を数多く描いた。

生れ出づる悩み - Wikipedia

『生れ出づる悩み』(うまれいづるなやみ)は、有島武郎による小説。 1918年(大正7年)3月16日から4月30日まで『大阪毎日新聞』と『東京日日新聞』にそれぞれ三十二回にわたって掲載

自分の仕事を神聖なものにしようともがいていた「私」は、さびしさのあまり「君」のことを思う。かつて絵を持ち込んで妙に力強い印象を私に残し姿を消してしまった「君」であったが、十年の後手紙とスケッチ帳を送ってくる。 見事に成長した「君」は「私」との再会の一晩に姿を消してからの生活と芸術の悩みを語る。翌朝すぐ帰っていく「君」を見送ると、「君」の話した内容���元に「私」は同感の力をもって「君」の生活と苦悩を書き出して行く。 画家であり有島と深い交流のあった木田金次郎がモデルとなっている。 木田と有島の交流の概要は木田金次郎美術館解説等で見られる他、木田自身の自伝や有島全集の解説などで確認出来る。

青空文庫雨:有島武郎 生まれいずる悩み

「吹雪ふぶいてひどかったろう」

「なんの。……温ぬくくって温くって汗がはあえらく出ました。けんど道がわかんねえで困ってると、しあわせよく水車番に会ったからすぐ知れました。あれは親身な人だっけ」

包みの油紙は雨水と泥どろとでひどくよごれていて、差出人の名前がようやくの事で読めるくらいだったが、そこにしるされた姓名を私はだれともはっきり思い出すことができなかった。ともかくもと思って私はナイフでがんじょうな渋びきの麻糸を切りほごしにかかった。油紙を一皮めくるとその中にまた麻糸で堅く結わえた油紙の包みがあった。それをほごすとまた油紙で包んであった。ちょっと腹の立つほど念の入った包み方で、百合ゆりの根をはがすように一枚一枚むいて行くと、ようやく幾枚もの新聞紙の中から、手あかでよごれ切った手製のスケッチ帳が三冊、きりきりと棒のように巻き上げられたのが出て来た。私は小気味悪い魚のにおいを始終気にしながらその手帳を広げて見た。 それはどれも鉛筆で描かれたスケッチ帳だった。そしてどれにも山と樹木ばかりが描かれてあった。私は一目見ると、それが明らかに北海道の風景である事を知った。のみならず、それは明らかにほんとうの芸術家のみが見うる、そして描きうる深刻な自然の肖像画だった。

生れ出づる悩み 教科書 - 検索 / X

3 notes

·

View notes

Text

大慌て人間による役者紹介。

こんばんは、べです。間違えました、箏です。

役者紹介をさせていただきます。

せっかくタイトルに栞があるので、“いつか栞を挟んで”の役者の方々を、栞に例えてみようと思います。

独断と偏見になるのは申し訳ないです。ご容赦ください。

それでは、何卒。

園堂香莉

淡い色使いの栞。どれだけ使ってもずっとまっすぐで、綺麗なまま

近未来ミイラ

尖ってたり丸かったり、装飾がある栞。でもすごく使いやすい

たぴおか太郎

リボンのついた桃色の栞。かわいいお花が描いていて、どこに挟んだかすぐにわかる

帝京魂

丁寧に使いこまれたシックな栞。なんだか一番手に馴染む

錫蘭リーフ

表は無地のシンプルな栞。でも裏にいっぱいの色が散りばめられている

森々仙入

木製の栞。モダンな模様で、握ると木の温かみがありそう

苔丸

レンチキュラーのついた栞。見る角度で、ホロの模様が変わる。

響夜

ビーズやラメの入った栞。蝶々がついてて、キラキラしてる

ミル鍋

波型の栞。水色っぽい色で、どんな本にも使える。ちょっと甘い匂いがする

西峰ケイ

羽で出来たアンティークな栞。使うとなんだか、レトロな世界にいる気分

あろハム権左衛門

銅でできた葉っぱ型の栞。おしゃれに緑色のタッセルがついている

アリリ・オルタネイト

革製の栞。英語デザインとかもついていて,使えば使うほど馴染む

〆切三日前

ステンドグラスみたいな栞。黒猫がついてて、光に透かすととっても綺麗

黒井白子

白黒のスタイリッシュな栞。ワンポイントで派手な柄や、右下にみいらの絵が描いてたり

中森ダリア

花束を模った、ビビットな栞。ずっと眺めていたくなる

きなこ

柔らかい和紙で出来た栞。儚そうに見えて、すごくしっかりした作り

暁レミエル

ガラスで出来た薄水色の栞。描いたり貼ったり、好きにカスタマイズできる

肆桜逸

織物で出来た、ビンテージの栞。深みのある色で、安定感がある

埖麦

銀色クリップの栞。鍵モチーフの柄で、本だけじゃなくて手帳とかにも使える

紫苑

不思議な形の栞。骨董品みたいで、みてると不思議と引き込まれる

水琴冬雪

細長い、金属製の栞。飾りが釣り下がっていて、綺麗な星が入ってる

悔いがないように、全力以上を出し切ります。

2 notes

·

View notes

Text

急にプロフを作成(´Y`) 同じプリティシリーズでもゲームごとに違うスタンスだから、書く内容も別だったりするの

なんか間違ってレーダーチャートのラブリーが2つになってるけど、これは人間のミス。 だからぼくのことは責めないでね(´Y`)♡

くまみみロング早く来て( í Y ì ) 画像を漁ってたら懐かしくて涙が出ちゃった

↓ちなみにこれは自分自身が可愛すぎて困ってるシーンのぼく

「ないものをないとかハテナとかいちいち書くのめんどくさい」 って人間がうるさくて・・・

3枚目のフリースペースはぼくお手製似顔絵とサイン。 もうちょっと可愛く描けたら良かったのにな~。 まぁ、実物はもっと美しいことぐらい皆さんも解ってると思うけど・・・?(´Y`)

(´Y`)ぼくは全年齢向けビューティフルハムスターなので、えっちな話を書かせるのはこれがきっと最後なの わかった???

(人間:ハムは意外と潔癖気味な性格です。この程度でもネチネチ言ってきます。 もっと変なことを口走ろうものなら、その瞬間に魔法で口を縫い付けられるでしょう)

素材はこちらから(多すぎるのでまと��て)。 皆さんも書いてみてIIZE……(´Y`)おほほ

(´Y`).oO(だいぶ前のテンプレートなので、知ってる人からしたら今更すぎる行動だよね??? まあやりたくなったその時が旬みたいなものだし……)

ついでに人間のも。

ハムスターと猫のぬいぐるみが多すぎる! 猫はこれ以上増えなくていいよ。 なぜなら…… このぬいぐるみ王国を支配するのは、ぼくを筆頭としたハムスターなので✋️(´Y`)

あとはアドパラ内のプリスタグラムに使える正方形のプロフィール帳を人間に作らせようと思ってるよ~(´Y`)

主に友限に入りやすい時間帯や課金先についてなど、あの文字数少なめプロフィール欄では書き足りないことを伝えられるようなものになる、はず・・・。

すでにプロフィール欄にその辺のことを書いている人は多いけど、1枚の画像にまとめられるなら、自由に本来のプロフィールらしいことを書けて良いかな? という感じらしい~~

4 notes

·

View notes

Text

いつも、いつもいつもわたしは何処に向かっているのだろうかと思ふ。ここ最近はInstagramにお熱で、手帳の更新をせっせとしていたのだけれど、それも少し飽きてしまって、飲酒しつつ、けっきょくはゆらゆらと絵を描いたり本を読んで過ごしている、つまり集中力がないのだった!

▷

お盆前に滑り込んだ心療内科は病んだ人間でぎゅうぎゅうで、それまで元気だったわたしも一気に具合が悪くなってひどく項垂れてしまい、順番が回ってきた頃にはすっかり疲れ果てていた、それでも医者の顔を見ると、何か、何か話さなくては、と思い、最近はいかがでしたか、との問いに「元気です」と微笑んでみせ、そうすると、医者も安心したように微笑むので、〝わたしは患者だけれども、出来うる限りあなたを困らせたくはない〟と思う気持ちが勝り、その後のやり取りも短く、事実、わたしの診察は3分ほどで終わ��た。会計では、いつも冷静な女性が釣り銭を間違え、恥ずかし紛れの笑顔をわたしに初めて見せ、この女も、笑えば可愛いこと!といふ新しい発見もあって、なんだか胸いっぱいの気持ちで病院をあとにする。日が暮れることはまだまだなくって、浮かぶ真っ赤な太陽を睨み、くたくたになってしまった前髪に、一刻も早くシャワーを浴びて、体にこびり付いた薄い汗や病を洗い流したくなる。

▶︎

某日、ウォーキングに出かけた。わたしが朝早く、まだ暑さが〝マ��〟なうちに外に出ようとしていると、Kが起きて「俺も行く、心配だから」と準備をするものだから、あまりの過保護に、わたし来月ひとりで東京行くんですけれど、その時あなたの心の臓は余りの心配に千切れてしまうのではないかしら!と爆笑しそうになってしまった(彼は至って真剣だから黙ったけれども)、こんな風に、Kの心配性はわたしの病のように根深く、いつからこうなったのか、わたしが余りにもあほうだからそう過剰になってしまったのか、わたしの為に、といふよりかは何かが起こらないように、つまりKが安心したいが為のぬるま湯に無理やり浸からされているようで、たまにそのしつこさに憤慨もしたくなるが、まあ大抵はわたしもそれが熱いのか冷たいのか、わけがわからなくなって、されるがままにしているのだから、けっきょく、この日は娘含め3匹ぞろぞろと朝を歩き回ることになるのだった。羞恥心のあまり、頭に血がのぼりそうだったけれども、外の空気に触れて次第に心が軽くなり、意気揚々と歩きながらおしゃべりをしているのが単純に楽しかったりした。初日だったから、30分ほど歩いて終了。帰宅し冷たい麦茶を飲み、喉を潤しながら、つい先日読み終えた、谷崎潤一郎の『痴人の愛』の内容をうっすら思い出す。

3 notes

·

View notes

Text

インクの耐光性

万年筆ユーザーになって20年経ったことに気が付いた。20年?? まじか。

万年筆を日常使いしている。ボールペンで書くべき書類はボールペンで書いているが、万年筆は常に2本はインク入れてデスクに置いて使っている。予定もアイディアも各種のメモやなんかも万年筆で書いている。その他のペンも普通に使うが万年筆も常時スタンバイしてあるという状態を20年続けた。

私は昔文具業界にいて、万年筆を売っていたため売るためには商品の理解をせねばならないので使いはじめた。なので、おそらく万年筆まわりのことを全く知らん人に比べたら知っている方で(商品解説とかも年単位で書いていたので)、ゴリゴリの万年筆オタクよりはライト、という感じだと思う。現在は文具業界にいないので、最近の流行は追っていない。ハンズやロフトや文具店で並んでるのを見て「カジュアルな商品増えたな~」とぼんやり見ているぐらいだ。

昨今「インク沼」みたいな言い方で、万年筆インクを万年筆での筆記以外でいろんな楽しみ方をされている人が多い。画材として使われることもあるが、その中で時々話題になるのが耐光性のことだ。

退色の速さは「絵」は「飾って見るもの」としての役割があるため光にさらされる量が多いことに原因がある。現在流通している万年筆インクは基本的には染料インクなため、そもそも耐光性はあまりない。万年筆用顔料インクもあるし長期保存用公文書向けみたいなインクもあるが、お絵描きなどで使われやすい透明感あるカラフルな色たちは染料インクだ。なので光には弱い。光にさらされた場所では爆速で退色していくだろう。

とはいえ、手帳やメモやちょっとしたスケッチで万年筆を使っていて「昔書いたものが消えてる!」という経験はない。昔の手帳を開いて普通に読める。これは「書いたものを飾っておく」ことはしていないからである。帳面を閉じて収納しておくと光に当たることがないからである。あ、でも蛍光インクとかはあんま使ってないからわからないな。ペリカンから蛍光マーカー風に使えるハイライターインク出てたと思うがああいうのの持ちはどんな感じなんだろうね。 染料の話を詳しくやろうとすると化学反応がどうとか分子がどうとかの話になるのでこれ以上踏み込むのはやめる。

「常時見えるところに出しっぱなし」でないなら、時間経過で色が消えちゃう! ということはそんなに顕著に起こることではない。50年100年残そうと思ったらまた違うかもしれないが。最近はめっちゃ淡~い色の万年筆インクも増えているのでそういうのの経年退色具合はわからないが、万年筆メーカーから出ている文字筆記を前提とした基本色な万年筆インクはだいたい安定している。写真アルバムのように、たまに見返すものとしてならある程度長期間保持できる。要は「光に当てない」だ。

インクの話をしたが、紙のほうも長期保存に関しては重要で、紙の劣化も結構早い。インクの色はのこっていても紙が酸化して黄ばんだり保管状況が悪いとカビたりする。耐光性よわよわ前提のインクは「光に当てない」で延命させられなくもないが、紙の質が悪いと物体そのものが劣化する。 作品を長期保管するのに適した手段は、「アシッドフリーの紙を使用し、湿度・温度が安定した暗い場所で保管する」。これは万年筆インクで書く用途に限らず、絵や標本物や書籍や書類や「ちゃんと残す」ことを目的にしたものなら必要なことだ。

というわけで(?)、私が20年ほど前に帳面に万年筆で書いた適当なスケッチとメモです。私は文字を書くためにインクを選ぶので明るい鮮やかな色や淡い色はほとんど使ってない。暗めの色が多いので鮮やかな色の劣化具合というのはあまり参照できないが、手帳やノート���書く用途なら全然普通に色は残るよ。

これは10年ぐらい前

ちなみに紙はスピカ レイドボンド。

インクの色は普通に残っているんですが、さすがに経年で帳面の天・地・小口は黄ばんだりシミができたり劣化している。紙の筆記面は大丈夫でも、帳面を閉じた状態で光が当たるフチ側は劣化するので。(目で見ると一目瞭���なんだけど写真にとるとよくわからん感じなので画像はないです)

長くなったので雑にまとめますが、「万年筆用染料インクも光に当てなければまあまあ長期間持つよ」です。

繰り返してしまうけど最近流行りの淡い色の万年筆インクは昔はあんまりなかったし使ってきてないのでわからん。最近少し使ってみているので、色がちゃんと残るかどうかはまた10,20年後になってみないとわからん。

あまりにも当たり前のこと過ぎるのであれなんですが、光に当てつづけるとたいていのものは劣化します。印刷物だって普通に退色するからね。屋外掲示物用に使われる耐紫外線インクで印刷するならそれなりに持ちはしますけども。

あと染料ではなく顔料だとしても、薄めて塗ったり書いたりすると耐光性は下がるので淡い色の絵はだいたい光に弱い。顔料の密度・濃度で耐えているだけなので厚ければ強い、薄ければ弱い。

顔料とか染料とか原材料・種類によって耐光性に差はあるけどすべてにおいて絶対言えることは、「作品を大事に思うなら光に曝し続けるなちゃんとしまえ」。光が当たらず適正な湿度と温度が保てるとこにしまいましょう。あとは作品が完成したら写真を撮るかスキャンしてデータにして残せ。印刷して複製を作れ。

美術館とかは客としていくから作品等を「見る場所」と思ってしまうけど、博物館施設の根本は「ちゃんとしまっとく場所」だからね。残したければちゃんとしまおう。

2 notes

·

View notes

Text

世の中は空前のサウナブームらしい。各種情報メディアを駆使して街の銭湯にたどり着いた全国の猛者たちが昼夜問わず約50 - 120 ℃の高温室内で肌を触れ合わせる姿を想像してゾッとしない訳がない。合言葉は「整いました」とのことで、僕はこれを珍奇サウナ偏愛者による「型に嵌ったフロー」と誤読して勝手に溜飲を下げている。チンコだけに、風呂だけに。これはなにもサウナ好きを揶揄しているのではない。むしろ彼らは街の銭湯の隆盛に大いに貢献している。そんなサウナブームを皮切りにして、いまでは銭湯での音楽ライブやDJイベント、更にレコードや書籍を販売する催事までもが行われて、みな一様にそれなりの賑わいをみせているようだ。この数年で銭湯を舞台にしたMVや楽曲がどれだけ製作されたことだろう。これについても、関わった人たちは広義の意味でのリノベーションに一役買っている。公共性の再編とでも形容しておこうか。因みにカセットテープレーベル”Ital.”を主催するケイタくんはサウナ好きではなく、古参にして無類の(ただの)風呂好きである。とある書籍の記述により誤解を招いている可能性があったので、一応。かく���う僕も幼少期に住んでいた家の並びに銭湯があったので週の半分くらいは利用していた。お尻に石鹸を塗りたくって誰が一番速く床を滑ることができるかを競い合う「尻軽レース」に挑戦したり、友人とタッグを組んで肩車をする、もしくは自力で壁をよじ登って女湯を覗くなどの愚行三昧で、いずれも店主にこっぴどく叱られた。16-18歳の頃にはいまも豊津駅の近くにある福助温泉で深夜の清掃アルバイトもさせてもらっていた。誰もいない時間帯の業務目的とは言え、禁断の女湯に足を踏み入れるのは、性欲みなぎる多感な時期の男子として、当たり前にドギマギした記憶がある。ロッカーの片隅に置き去りにされた下着を見つけたときは興奮を抑えきれなかった。いま思い返せば老婆が使用している類の肌色のそれであったが、当時の自分としては貧相な妄想に薪をくべるものであれば、なんでも良かったのだ。バイト終わりにはトイレにこもって自身の陰茎を握り締めた。そんな日の翌朝は決まって寝坊してしまい、定刻の登校に間に合わなかった。そういう小さな欲望の積み重ねが、人を大人にするのだ。僕はいまでも家族で福助温泉に通っている。番台では当時と変わらぬ寡黙な女将さんが節目がちに帳面を捲っている。いまも昔もこの人に向かって性器をさらしているかと思うと、未熟な僕は今更ながらに不思議な感慨に浸ってしまう。女将さん、俺はちゃんとやれただろうか?やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか?女将さんは大人になった僕を認識している筈だが、なにも言わない。もともと極端に口数の少ない方だったので、僕の方からも敢えて話題を持ち出すこともない。30年前、父親と一緒に股間を露わにしていた僕がいつしか父親になり、今度は自分の息子たちと共に股間を露わにしている。女将さんはすべてを見て、知っている。心底かなわないと思う。数十年間ずっと変わらぬ姿勢でペンを握る女将さんの手許にある帳面、あそこに世界の秘密、いや、もっと言えば「世紀の発見」がしたためられているのではないかと勘繰らせるほどの圧倒的な寡黙。安易に適温を求めてはならない。静寂の裏側で、湯は激しく沸いている。

もう一件、自分が子どもの頃から足繁く通い、お世話になっていた近所の銭湯、新泉温泉があったのだが、昨年惜しくも閉館してしまった。電気風呂の横に鯉が泳ぐ大きな水槽があって、息子たちも一番のお気に入りだったので、残念で仕方がない。隆盛と没落。この世の均衡が保たれたことなど、かつて一度もなかった筈だ。そもそもフロー(風呂)強者が言うほど簡単に物事が整う訳がない。新泉温泉の最終営業日、もちろん親子で最後の湯に浸かりに行った。しかしそんな日に限って長男がロッカーの鍵を紛失してしまい、浴室や脱衣場を血眼になって探し回るも見つからない。僕ら家族の異変に気がついた店主やその場にいたお客さんも誰が言い出すともなく、一緒になって鍵を探してくれた。床を這いずって探しているうちに銭湯の老朽を伴う歴史が手のひらを通じて伝わってくる。今日限りでもうこの場所には通うことができないことがわかっているので、自ずと込み上げてくるものがあった。鍵は古びた体重計の裏側から発見された。その瞬間、店主以外の全員が全裸のまま快哉を叫びハイタッチした。長男もほっと胸を撫で下ろしていた。これこそが裸の付き合いというものだ。帰り際、息子たちは自分たちで描いた新泉温泉の絵と手紙を店主に手渡した。僕は「実は子どもの頃から通っていたんです」と伝えると店主は「わかってたよ、自転車屋さんのとこの」と言ってくれた。適温を求めてはならない。いつだって現実は血反吐が出るほど残酷だ。それでも僕たちは新泉温泉の湯を忘れない。店主はその日の入浴料を受け取らなかった。

このように僕個人にとっても銭湯には様々な思い入れがあり、いまでも大好きな場所に変わりはないが、それは昨今のサウナブームとはまったく関係がないし、死んでも「整いました」とか言いたくない。そもそもが自分の性器を他者にさらすことも、他者によってさらされた性器を目の当たりにすることも得意ではない。むしろはっきりと苦手だ。世の男性の数だけ多種多様な性器が存在する。サイズ、形状、カラーバリエーション、味、ニオイ等々、どれをとってもふたつとして同じものがない。股の間にぶら下がっているという設置条件がこれまた滑稽で、あのルックスのあの人にあんな性器が、とか、あのガタイのあの人にあんな性器が……みたいな、得たくもない新規情報が視覚を通して脳内に流し込まれるので、煩わしいことこの上ない。挨拶を交わす程度だった近隣の人々とばったり銭湯で遭遇してしまったら、その日を境にして、顔を合わせるたびに性器が脳裏にチラついてしまう。実際に息子の同級生の父親数名と銭湯でチンコの鉢合わせしてしまったのだが、以降、なかなかパパたちのチンコの造形を払拭できなくなる。これはまさに不慮の追突事故、ごっチンコというやつだ。会社員時代、憧れの上司と出張先で入浴を共にする機会があったのだが、どちらかと言えば華奢に分類されるであろう上司の股間には目を覆いたくなるくらいに巨大なふたつのフグリがblah blah blah、いや垂れ下がっていたのだ。洗髪の際にバスチェアに腰掛けておられたが、信じられないことに巨大すぎるフグリはべちゃりと床に接地していた。以来、上司がどれほどの正論を振りかざそうが、客先でのプレゼン時に切れ味鋭くポインターを振り回そうが、どうしたってスラックスの内側で窒息しかけているであろう巨大なフグリを想起してしまう。程なく僕は退職した。とにかく性器というのにはそこにあるが故に素通りすることが難しく、極めて厄介なシロモノである。それが「ない」ことで逆に「有して」しまう諸問題と真摯に向き合ったOBATA LEOの最新作『目下茫洋』は、数多あるフェミニズム関連のテキストとは一線を画する。あまりにグロテスクでおぞましい、だからこそ美しいなどという常套句を粉砕する「弱さ」に貫かれた思考の遍歴。貫く我々♂ではなく、貫かれる♀の身体から滴る分泌液で書かれた紋様のようで、誌面に一定の形状で留められている訳ではない。読む者の素養に左右されるようにして、その形状は刻一刻と微細に変化するだろう。こちらは無数に排泄するが、あちらはたったひとつで対峙している。なにも戦地は彼の地だけではない。戦場は僕やあなたのすぐそばで、いまもネバっこく股を開けている。

臍の下に埋め込まれた爆弾を抉りとるための努力を続けながら、同時にあるのかわからない最終地点に向けて爆弾を運ぶ。本当は抉り取ることはできないとわかっていても、背骨を曲げて運び続けることが、すなわち生きることになっている。『目下茫洋』

8 notes

·

View notes

Photo

#国立科学博物館 の #毒展 がとっても楽しかったので、生き物を描いている #手帳 にいくつか描くことにしました。 まずは、 #オニダルマオコゼ と #アカエイ 。 オニダルマオコゼは尾棘や背鰭棘に、アカエイは尾棘に毒を持っていて、どちらも踏んだら大変、最悪死に至る。 子どものころ、岩場で潜って遊ぶとき、オコゼを踏まないよう気をつけろと言われたっけ。 多分オニオコゼではないかと思うのですが、オニダルマオコゼはさらに強毒。 魚類最強らしい。 アカエイは、驚くと尾をムチのようにしならせて警戒するので、要注意。 こちらも死亡例あり。 次は、ミノカサゴ#やゴンズイを描く予定です。 魚を描くの、好きなんですよね。 ずっと「魚図鑑」を描くお仕事が来ないかな、と祈っているのですが、一向に叶わず、です。 どの魚も同じ丸目になるから、そんな仕事こないかな。 手帳は #ターレンスジャパン の #アートクリエーション #絵を描く手帳 、12センチ角の正方形スケッチブックです。 この手帳、とっで描きやすくて大好き。 #art #coloredpencil #pensketch #fish #talens #artcreation #pensketch #ReefStonefish #fabercastell #polychromos #色鉛筆 #ペンスケッチ #ファーバーカステル #ポリクロモス #1日1絵 #魚類図鑑 #今日何描いた #今日何描こう #絵を描く暮らし #イラストグラム https://www.instagram.com/p/CoZpYToplGz/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#国立科学博物館#毒展#手帳#オニダルマオコゼ#アカエイ#やゴンズイを描く予定です#ターレンスジャパン#アートクリエーション#絵を描く手帳#art#coloredpencil#pensketch#fish#talens#artcreation#reefstonefish#fabercastell#polychromos#色鉛筆#ペンスケッチ#ファーバーカステル#ポリクロモス#1日1絵#魚類図鑑#今日何描いた#今日何描こう#絵を描く暮らし#イラストグラム

5 notes

·

View notes

Text

公開初日舞台挨拶オフィシャルレポート!

このたび、映画『碁盤斬り』の公開を記念して豪華キャストが勢ぞろいし、公開初日舞台挨拶を開催いたしました!映画公開初日の天気は快晴。「天気も味方してくれました。足を運びやすいお天気でうれしいです」と笑顔の草彅さん。続けて「今だから観る意味があるような作品になった気がしています。時代劇は若い方とか足が遠のいているとか小耳に挟んだりもするし、あまり得意じゃない方もいらっしゃる中で、逆に今、この作品を届けることに意味がある気がしています。テクノロジーが発達している時代だけど、ひとつひとつの動きやセリフに重みのある、重厚感のある作品に出演できたことを幸せに思っています」と思いを語りました。清原さんや中川さんのような若い役者も出演している本作は「2人のような若いグルーヴもあって、若い方から年配の方まで。世代問わず楽しんでいただけます」とニッコリの草彅さん。市村さん、國村さんの方に視線を向け、「そして、大先輩方もいらっしゃって。(萬屋源兵衛役の)國村さんと(柳田格之進役の)僕とのラブストーリーでもあるので『おっさんずラブ』みたいな感じ?」と説明すると「僕の片思いだけどね」としょんぼりの國村さん。そんな國村さんに優しい笑顔を見せながら草彅さんは「僕たちの恋愛物語や、いろいろな感情がある作品なのでたくさんの方に観てほしいです」とおすすめしました。

囲碁を打つ場面では草彅さんと國村さんは敵同士。「囲碁を通じて距離が近づいていく感じがすごく面白いです」と話した草彅さんでしたが「僕は、囲碁のルールは分からなくて(笑)。(中川)大志くんの(囲碁の)シーンはすごくかっこいい。(清原さん演じるお絹との)ほのかなラブストーリーもあるし」と中川さんのシーンの見どころを挙げベタ褒め。すると中川さんは「格之進さんは囲碁のルール知らなかったんですか?」と驚きを隠せない様子。「僕は(碁石を)置くところだけは分かってる」と答える草彅さんに登壇者の全員が大爆笑。「置くところだけは分かっている2人」と自身と國村さんの囲碁の知識を明かした草彅さんは「お客さんもルール知らないでしょ?だから、僕はルールが分からなくても没頭できるぞという役作りをしました。お客さんの気持ちに立っての役作りです」と胸を張り、会場を笑いの渦に包みました。本作のオープニングは碁盤のアップから始まります。「碁盤もすごいやつ。監督もしゃべって!」と説明を促した草彅さん。「江戸時代のものを借りました」と明かす白石監督に「すごいものなんだけど、だから何だって話かな(笑)」と返し、登壇者の笑いは止まらず。そんな中、草彅さんは「囲碁のルールの話じゃないから。囲碁をお借りして、人の物語を描いています」と本作のテーマに触れ、「その辺を加味した上で、宣伝部員のみなさん、周囲への宣伝をよろしくお願いいたします!」と草彅さん節を交えながら会場に呼びかけ、大きな拍手を浴びました。切腹しようとする格之進をお絹が止めるシーンには緊張感が溢れており、撮影時の思いを訊かれ「何としてでも止めなきゃ!という思いでした」と振り返った清原さん。(格之進を演じる)草彅さんを隣でずっと見ていたからこそ、「止めたい」という思いが湧き出てきたという。「叫ぶようなシーンだったのですが、叫びすぎて声を枯らしてしまって。あのときは本当にご迷惑をおかけしました」とお詫びする清原さんの姿勢に草彅さんは「まさに全身全霊。清原さんのエネルギーを感じて、こちらこそ感謝です。思いっきり格之進を演じることができました」と感謝。草彅さんの清原さんへの賛辞は止まらず、「本当にすごいんですよ、清原さん。それに対して格之進。どんな父親だよって思いました。ひどい父親です。客観的にそう思いながら演じていました。もし、止めてもらえなかったらどうなっていたのか。そうなったらあのシーンでストーリーが終わっちゃうから、止めてもらえて本当によかったです」と安堵。京都の長屋を使って撮影し、切腹には斬り方にも着物の脱ぎ方にも所作がありとても難しいシーンだったと白石監督が振り返ると、草彅さんは「撮影は1年前。京都の撮影所で寒かったな」と撮影当時の様子を懐かしそうにしていました。白石監督作品への出演について市村さんは「監督の作品は血もたくさん飛び散るし、ちょっとグロいイメージ。お話をいただいたときは、どこで斬られるのかって思っていました(笑)」と斬られるシーンを期待していた模様。「衣小合わせのときに、すごく素敵な柄の着物を着せてもらって、すぐに長兵衛の気分になりました。役者だから衣裳ですぐにその気分になる。そして(シーンの)相手役は剛くん。サイコーでした。今後ともよろしく」とペコリ。演じる際には「長兵衛として格之進を、市村として剛くんをというダブルミーニングの気持ちでした」と解説した市村さんのコメントに草彅さんも「僕も、市村さんが僕を…という思いでやってました!」とお互いに役として、そして本人としての関係性が芝居に反映していたと語る場面も。「忘れてはおらんな」というセリフが印象的というMCの言葉に「そんなシーンあったっけ?」と答えた草彅さんに会場は大爆笑。清原さんと中川さんが丁寧にそのシーンを小声で解説するも「あったっけ?」とニヤニヤの草彅さんは「僕、もう1回観なきゃ」とリピート鑑賞を宣言。草彅さんのこの反応に白石監督は「思い入れが強いシーンです。(斎藤)工くんとあんなことになり、荒ぶった状態で出たセリフです」と補足しつつ、おすすめの瞬間であることをアピール。中川さんも「あのシーンの撮影は実はスタジオ。ロケじゃないんです!」と興奮気味に話し、“橋”に注目と目を輝かせました。白石監督が「日本の名作映画と同じ橋を作りました。日本映画のとあるいち場面を作って、そこで草彅さんにあのセリフを言ってもらって…」という日本映画としても重要なシーンであると補足すると、草彅さんは「おいしいところをいただいてしまって、光栄です」とうっかり忘れてしまっていたことに苦笑いしながらも、感謝の言葉を述べました。清原さんと中川さんは撮影の合間もずっと囲碁の練習をしていたそう。「中川さんが本当に強くて。負け戦でした」とがっくりの清原さん。「アプリなども使って勉強して。たまにルールを知らない草彅さんがやって来て…」と中川さん。草彅さんが「美男美女が囲碁をやっている姿は絵になる!本当にかっこいいんです」と褒めるも、「チラッと覗いて、何も言わずに去って行くだけ」と草彅さんの動きを再現しながら大笑いの中川さん。草彅さんは「若い2人が囲碁に興味を持ってくれてよかった。僕が最初に(囲碁の)先生に置くところだけでいいから教えてって言っちゃって。先生がしょんぼりしちゃって。2人が食いついてくれたから、先生に笑顔が戻って(笑)。ちゃんとしないとダメだなって思いました。2人はすごく大人で賢い。僕はすぐ思ったことを言って“あっ”ってなっちゃう(笑)」と反省しながらも、会場を和やかなムードに包み込みました。「囲碁のように白黒はっきりさせたいこと」という質問に「世の中、大概のものはグレー。グレーも帳尻合わせには必要。白黒はっきりさせるのは囲碁の中だけ。(現実では)見たこともない世界が映画に描かれています」と上手に作品をアピールし、胸を張る草彅さん。格之進のように絶対に譲れないものを訊かれた白石監督は「映画をやってきて、映画に育ててもらった身。映画って楽しいという気持ちは譲れません」と映画人らしいコメントで会場を沸かし、國村さんが「僕はいつも譲りっぱなし。なんぼでも譲りますよ」と余裕のムードで話すと、「この懐のデカさが演技につながっている気がします」と反応した草彅さん。「國村さんは長台詞をさらっと流れるように言うから、もう僕の番だってなる。その焦りで緊迫感が生まれて役に入らせてもらえる。セリフ終わりは白黒分かってないとダメだね。いいこと言ったかな?」とニヤリの草彅さんに続き、市村さんが「納豆は100回かき混ぜ、お醤油を入れる。いい泡になったところでお醤油を入れてそこから50回(かき混ぜる)。それは譲らない」とおもしろコメントで繋げていきました。このところ健康に関するコメントが多い草彅さんは「腸活にもよさそう!僕もやろう!」と興味津々でした。中川さんは「最近、白黒写真が好き。撮影中もカメラの話で盛り上がり、音尾(琢真)さんが現場に(カメラを)持ってきていて、まんまと口車に乗せられて購入しました。草彅さんや果耶ちゃん、みんなを撮って。扮装している状態を、セットの中で白黒写真で撮ると本当にかっこいいんです!」とうれしそうに話しました。「花粉症なんだけど、黄砂かもしれないと言われて。どっちなんだろうって」と白黒させたいことを語った清原さんに、「京都、辛かったよね」と反応した中川さん。草彅さんも「はっきりさせたいよね、治療法が変わるから」と娘の健康に気遣う優しい父の顔を見せていました。最後の挨拶で草彅さんは「朝早くから観ていただいてありがとうございました」と感謝。続けて「最後のシーンを撮った日のことは鮮明に覚えています。1年以上前に撮った作品をやっとみなさんに届けられる。この1年、楽しいこともたくさんあったり、嫌なことも少なからずあったり。この映画に映し出されている僕たちは、もう帰ってこない。あのときの演技も今じゃできない。僕たちが生きていたその瞬間その瞬間を思いっきり詰め込み、みなさんに届けたいという一心で作り上げたものです。今は忘れている古き良き時代のいい魂を映画に込めました。娯楽映画としても楽しめますし、心が穏やかになったり、何か感じていただけるものがあるとうれしいので、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、会場に集まった宣伝部員に対しては「ハッシュタグは碁盤斬りです。ごはんじゃないよ。ごばんだよ。点を入れてね。香取(慎吾)くんにはやめろって言われるけれど、(ごはんじゃないよって)何回でも言い続けます。いっそのこと“ごはんぎり”でもいいけれどね(笑)」とコメントし、最後まで笑いを誘うイベントとなりました。

6 notes

·

View notes

Text

240817

朝、最悪なコンディションでの目覚め。 うまくねむれていない。 絵を描く人と電話。 いつも後回しにしてしまう作業がはかどって、嬉しい。 お金のこと、売れること、を考えると本質を見失うな。本末転倒。 わたしはわたしが感じたことを掴み取りたいだけ、たぶん。

-

240818

よくねた。 よくねたけれど、回復した感じはなく、身体に力が入らない。 日記をつけている手帳のページが今日で終わってしまう。 まだ8月なのに。どうしよう。

ひさしぶりに晴れていたから、隣町の展望台へいく。 地面が畑だらけ。敷き詰められている。 ソフトクリームとナッツのジェラートを食べて、帰った。

夜、いろんなことが不安になる。 不安の正体はつかみきれていない。 ここにいるのいここにいない気持ちがする。 おかゆをつくって、食べた。

-

240819

アルバイト。 仕事には慣れてきたけれど、それ以上でも以下でもない。 よく一緒に働く人の明るさがすき。 電車に乗る。 帯広で、初めて電車に乗る。 発車の15分前にホームに行ったら、もうたくさんの人が電車の中に乗っていた。 2時間に1本。1両編成。 思っていたよりもきれい。新品のにおいがする。 本を読もうと思っていたけれど、集中できず、目をつむってみたり、窓の外の風景をスケッチしてみたり。 本屋へいく。 ひろびろと落ち着くところ。 ハマナスソーダを飲んだ。 おいしかったけれど、量が多くて飲みきれなかった。 店主さんとお話しできて、嬉しかった。 もっといろいろとお話してみたかったな。 またいこう。

6 notes

·

View notes

Text

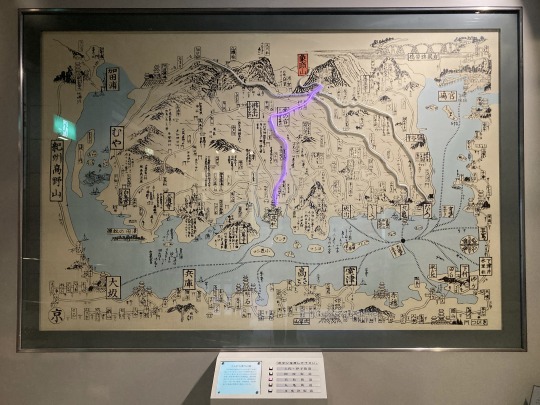

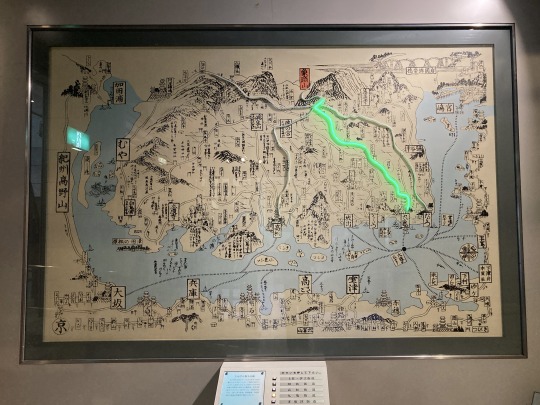

琴平町立歴史民俗資料館

こんぴら歌舞伎を観るため香川県琴平町を訪れた折、琴平町立歴史民俗資料館へ足を運んだ。旧金毘羅大芝居(金丸座)の跡地にあり、琴平町やこんぴら歌舞伎の歴史資料を展示している。展示内容は正直なところ雑然とした印象ではあったが、このご時世、歴史資料をちゃんと屋内に保存・展示する姿勢があるだけでも、資料を長らく屋外に放置していたどこぞの自治体などよりよほど立派である……とも言えるかもしれない。こんぴら歌舞伎関連の文物など、ここにしかない資料もたくさんあるはずなので、散逸しないようどうか頑張ってもらいたいと思う。

四国の道はこんぴらさんに通ず。土佐・伊予街道、阿波街道、高松街道、丸亀街道、多度津街道が図示されたパネルは、下のボタンを押すと当該の街道が光るようになっている。

こんぴらさんへの道に立てられた丁石が奥に展示されている。手前にこんぴら歌舞伎の出演者の名を書いた札や寄せ書き。

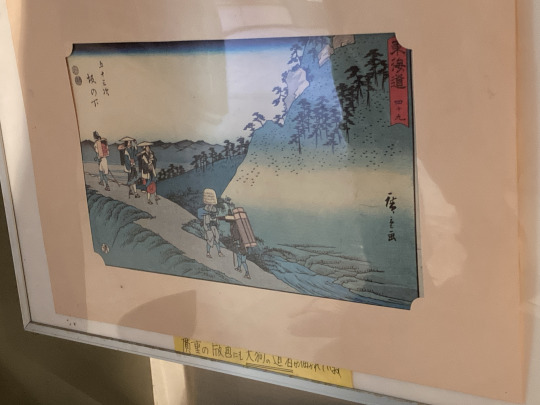

金毘羅行人と呼ばれる天狗の道者。キャプションによれば施米を集めてまわる宗教者とのこと。背中に天狗のお面を背負っている。広重の浮世絵にも描かれているとは知らなかった(下の浮世絵のいちばん左端の人物)。

昔の道具類など。

全体的に、こんぴら歌舞伎関連の資料が多い。過去の公演ごとの寄せ書きや着到板が無造作に(ほんとうに無造作に!)並べられている。

連獅子の絵提灯、勧進帳の絵提灯、中村富十郎の名入りの提灯。

旧金毘羅大芝居の客席の天井に張られていた花丸絵板。

役者が空中で演技をするのを宙乗りというが、そのための舞台装置「かけすじ」の仕組み。この展示を見ただけではあまりピンとこなかったが、あとで実際にこんぴら歌舞伎で宙乗りを観て(仕組みがあまりにもおもしろいので役者さんより黒衣さんに目が向いてしまった)、この写真を見直して、ようやくなんとなく少しわかったような気もしないでもない。ともかく図解されているのは良いことである。

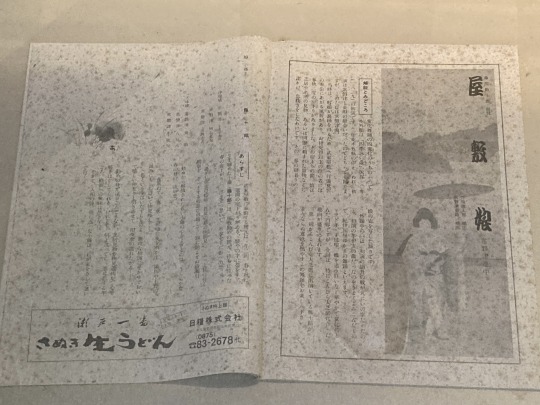

第三回こんぴら歌舞伎のときの舞踊劇「屋敷娘」。筋書(パンフレット)に讃岐うどんの広告があるのがいかにもという感じでよい。

第一回こんぴら歌舞伎での演目のひとつ、「再桜遇清水(さいかいざくらみそめのきよみず)」の看板絵。清弦と桜姫の物語。中村吉右衛門、澤村宗十郎、澤村藤十郎という、垂涎の座組。

十七代目中村勘三郎の描いた「三茄子」。

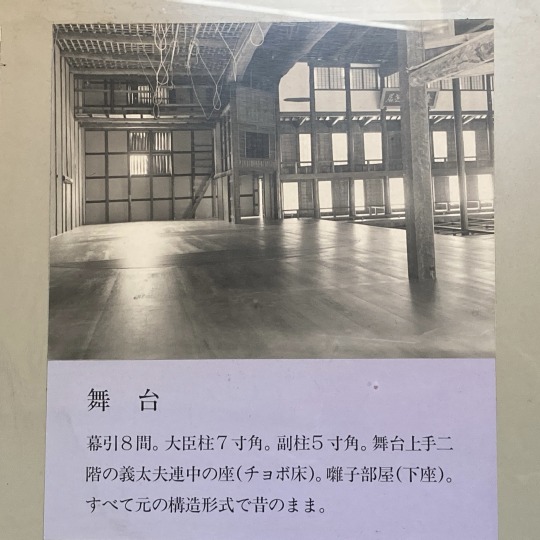

芝居小屋の構造を写真で紹介。

金丸座の看板。

金丸座では富くじが売り出された。富札を売り、当選者に当選金を払い、経費を差し引いた残りが胴元の収入となった由。

3 notes

·

View notes

Text

23-4-3

「自分は何をやりたいのだろう」と問いかけてみる。

具体的な答えが直ぐには何も浮かばなかったことにとても戸惑った。「健康になりたい」という願いにしても、それそのものが目的ではない。「詩を書き続けたい」ということは、そうであれたら幸せだと思う、一方で、それだけが目的と化したのであれば、そうして書かれたものに、私は価値を見いだせるのだろうか? それでは、今までどうして詩を書いていたのだろう、そして、どうしてそれをまとめ、詩集をつくり、販売する、等という営みをするのだろう? 「表現者になって有名になりたい? 」あわよくばという欲は無いわけではない、けれど、どうせ実現しないだろうと諦めはついている。

「ゆるがないしあわせが ただ ほしいのです」とくるりの歌詞を引いてみると、しっくりとくるような気がする。

その、揺るがない幸せのなかには、お互いの意思によって一緒にいることを選んだ人と家族になること、一緒に支えあって暮らすこと、詩を書き続けること、美しいものに触れること、この社会においてささやかであったとしても確かな生活から生み出された一個人達の切実な表現に触れること、微力であったとしてもその営みの一員であるという自覚をもつこと、その営みをどうすれば支える・援助することができるのか考えること、実際に行動すること、様々な過去や葛藤、憎しみに近いような感情があったとしても何かあったときには肉親を援助する事、などが含まれていて、そのどれが欠けたとしても、それは私にとっての幸せではないのだろう。

先日、就労移行のスタッフの口から出た「今、無理をすれば働けるかもしれないが、そうしていない、そうできないのは、○さんらしい働き方、生活の仕方をしたいという意志が強いからだと思います」 という、その時にはしっくりと来なかった言葉が、こうして自らの望み、願望を書き出して行った時に少し腑におちたように感じる。

なんにしても、生きていく為の生業は必要であって、それでいて生きるために稼ぐことで私の持つ力をすべて使いきってしまうとすればそれは私にとっては生きているとは言えない生活であって。

諸々の金銭的な事や、自らの弱さ、いたらなさを見つめるとき、肩の上に乗っている荷の重さにひしゃげてしまうような感想にいたるが、それは果たして大きすぎる望み、なのだろうか。

この、インターネット上に公開されてある、この日記帳と名づけただけの投稿に、こうして生活のこと、家族のこと、働くこと、病気のこと、諸々を書き連ねてしまうのは、それら全てが創作、詩を書くということと密接に関わっている事であるからだ。書かなくて良いことを書いていてしまうのかも知れないという自覚はある。いつまでモラトリアムを続けているのかと糾弾する声がする。

「無かったことにされたくない」と思っていて、自分なりに書くことをはじめた。それがいつしか、詩と呼ばれるものに近づいて、自らそう呼ぶことになっていった。詩集なのか小説なのかわからなかった冊子を作って、ようやく「詩集です」と差し出すことができるような詩集を作ることができた。尊敬していた絵描きのかたに依頼して表紙を描いて貰った。

the novembersのソングライターでボーカルである小林祐介がベストアルバムのタイミングでそれまでの自らの作品を振り返って書いた文章がとても印象に残っている。その時の切実な叫びが、哲学が、強迫観念が、痛みが、怒りが、欲望が、そのままの形として曲として残っていること、それを書いた主体もそれを受けとるリスナーもその時を追体験できること、そして、「小林祐介」というひとりの個人の考え方、生との向き合いかた、「あなた」との向き合いかた、社会との向き合いかたの変化(成長と言って良いのかも知れない)が、累積していくこと。

藤原基央に、小林祐介に、志磨遼平に、ジョン・レノンに、カートコバーンに、ロックスターに、どうしようもなく憧れながら、僕はそうはなれないだろう事を知っている。けれど、少なくとも僕自身のために、あるいは僕のことを知って、少なからず愛している人のために、こうして残しておく詩が、何かの意味を持つだろう希望に、魔法のような希望を、手放すことはまだできない。

15 notes

·

View notes