#純正ホイール流用

Explore tagged Tumblr posts

Text

ハイエース雪山仕様への変更その後

2017年製造のスタッドレスでは心配なので新しいタイヤに交換する。ネットで注文して近くの工場に送ってもらって予約取って脱着って流れ。

今回はすでスタッドレスを車体に取り付けてあるので、

ホイール取り外し

タイヤ組み換え

ホイール取り付け

をお願いすることに。

で、既にフロアジャッキで持ち上げられ、取り外しされる。うちも一度に左右交換できるようなフロアジャッキ欲しいとこ。

旧タイヤを剥いて、新しいタイヤに交換され完了。4本で40分程度の作業時間。ネットで買うだけなの便利すぎ。1本500円のタイヤ処分費だけ当日支���い。

ヨコハマ アイスガード SUV G075 195/80R15 107/105L

今回もヨコハマタイヤ推し。純正サイズで車検も通るすぐれもの。ホイールは毎度野暮ったいけど冬用だし気にしない。

0 notes

Quote

DAHON K3の消耗品の供給不安定は、多くのユーザーが直面する問題です。特に、スプロケットやホイールなどの主要部品は入荷が不安定で、注文から数ヶ月待たなければならないことがよくあります。これは、K3が特定の仕様に基づいて設計されているため、他社製の部品を流用するのが難しいからです。 例えば、スプロケットを交換する場合、純正品の入荷待ちが半年以上かかることもあります。このため、消耗品が必要な時期を見越して早めに注文することが重要です。また、ホイールの供給も不安定で、交換が必要になった際には長期間自転車を使用できない可能性があります。 消耗品の供給不安定を対策するためには、予備の部品を常に手元に用意しておくことが一つの方法です。特に、頻繁に交換が必要となるチェーンやブレーキシューなどの消耗品は、事前に購入しておくと安心です。 さらに、定期的なメンテナンスを行い、部品が完全に故障する前に早めに交換することも推奨されます。これにより、突然のトラブルを防ぎ、安定した走行を維持することができます。また、信頼できる自転車ショップと連携し、必要な部品の情報を常に更新してもらうことも効果的です。 結論として、DAHON K3の消耗品の供給不安定は避けられない問題ですが、事前の準備と計画的なメンテナンスによって、その影響を最小限に抑えることが可能です。定期的なチェックと早めの対応が、長く快適にK3を使用するための鍵となるでしょう。

DAHON K3は壊れやすい?体重制限とメンテナンスの重要性 - 快適な暮らし

0 notes

Photo

鉄チン好きすぎてまた増えました🥰 ・ もう鉄チンは5セット目になりました😗 誰にも伝わらない系ですが1人でニヤニヤしてます☺️ また鉄チンかよって 誰にも見向きもされないですが 16インチ6J+40の鉄チンで 僕みたく性癖がよじれてる人には 違和感を覚えるサイズかと🤣 ちなみにライズ&ロッキー純正です😘 ポルテ鉄チンにマウント取りたい人は 相場が上がる前に是非😂 ・ #自己満足 #自己満足の世界 #純正リム流用 #純正リム愛好会 #純正ホイール流用 #純正ホイール #トヨタライズ #ダイハツロッキー #suzuki #altoworks #ha36s #アルトワークス #jdm #static #lowered #toyota #wheels #ファインダー越しの私の世界 #RAMIIIIIpic #ラミピク #わりと撮る (自己満族) https://www.instagram.com/p/CCyVRR5HeSs/?igshid=1hhyyiwynhtik

#自己満足#自己満足の世界#純正リム流用#純正リム愛好会#純正ホイール流用#純正ホイール#トヨタライズ#ダイハツロッキー#suzuki#altoworks#ha36s#アルトワークス#jdm#static#lowered#toyota#wheels#ファインダー越しの私の世界#ramiiiiipic#ラミピク#わりと撮る

1 note

·

View note

Text

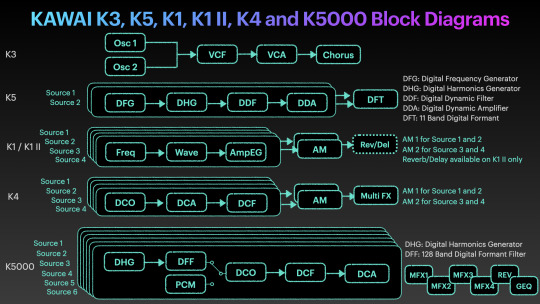

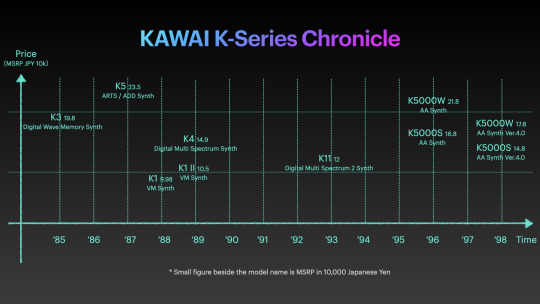

episode 5 - KAWAI K5000W

1988年春、ついにKORG M1発売!!! タメにタメ、待ちに待った救世主の降臨に市場もコルグ社員も湧いた!!! 同時にROLANDも新型廉価版LA音源シンセ・キーボードによるちゃきちゃきのラインナップD-20、D-10、同LA音源モジュールD-110を発売。既に前年に歴史を変えたD-50とともに世界は一気にPCMサウンドへとなだれ込んだ。

そこへ同時デビューしたのはCASIO VZ-1。それまでの人気商品CZ シリーズからさらに踏み込んだ新開発iPD音 源とグラフィックLCDとをひっさげ、事実上のデジタル・フル・モジュラー・シンセとなるも14万8千円というお値打ちな戦略プライス。

しかし不運にしてその新音源iPD方式とは難攻不落のFM 方式をさらに上回る高度な変調方式となってしまい、��創りは超難解。でもそれだけならまだシンセ・ヲタにとって挑戦しがいがあったはずなのだが、タイミング悪くPCMサウンド時代到来にはちあわせしてしまいVZ-1は埋没。PCM波形を使う方が単純明快な理論で仕組みも分かりやすく結論も早くおまけに音が斬新とくりゃ、いくら名機でも相手が悪かったとしか言いようがない。

そしてそれは5年に及ぶ無敵のラインナップを誇っていた鉄壁のFM音源シンセたちと言えども、時代の潮流が変 わったことを思い知る運命の瞬間であった。

♬ ♬ ♬

ついにやってきた本格的デジタル・シンセ時代。上から下まで計5機種に及ぶPCMシンセが一気に発売されたことで堰を切ったようにサンプル・ベースの音色が世界を席巻。最安価のキーボード・シンセはROLAND D-10、メーカー小売価格12万8千円、しかもまだ当時珍しいベロシティ対応鍵盤も搭載。さぁついにキミやボクにもPCM音色をタッチ・センス・フル対応でどうぞ!

と思ったその矢先......!!!

第6のPCMシンセ、ダークホースKAWAI K1、61 鍵ながらに可搬性に優れたコンパクトなボディにたくさんの PCM 波形を搭載しアコピの音もばっちしでお値段きゅっきゅっぱ! しかもベロシティだけじゃないよアフタータ ッチも装備、おまけに鍵盤はクラス初おもりつきで“カワイらしく”タッチもよろしいのよ、さりげなくベクトル合 成までできたのよ♬

まさかのPCMシンセが10万円を切る値札付けて登場、思わぬ伏兵にD-10、D-20、D-50、M1に至るまで親亀コケたら皆コケるが如く足をすくわれ総ずっこけ。しかも相手はKAWAI。よもやこんなにセンスの良いあかぬけたフレンドリーな機種を投入してくるとは誰が予想し得たであろう。ってかそもそもカワイってシンセ作ってたっけ? やんごとなき良家の坊っちゃん嬢ちゃんがお行儀よくヤノピを習うカワイ音楽教室? KAWAIの電子オルガ ンことドリマトーンなんて覚えてる? エレクトーンはYAMAHAの商標ですよ。バブル期のことなんてもう忘れたってか?

しかしその源流は、実は狂乱バブル期どころか日本が焦土と化し灰燼(かいじん)と化し、すべてがただの焼け 野原となりただただ空だけが広く明るかった敗戦の翌年にまでさかのぼるので���った。

♬ ♬ ♬

TEISCOとはTokyo Electric Instrument and Sound Companyの略だという。その前身となるアヲイ音波研究所が設立されたのが敗戦翌年の1946年。その2年後辺りからはテスコというブランドでハワイアン・ギターやアンプを販売。まだ日本が謙虚にもの作りしていたころであり、朝鮮戦争へ行った米兵が買っていったという話もあ り、いずれにせよビザール・ギターとして欧米で知られることに。

1958年、なんと日本初の電子オルガンことテスコ・スーパーエレガン(TEISCO Super Elegan)発売。モノフォニックの真空管式オルガンであり、ここからKAWAIの電子オルガンことドリマトーン・シリーズへとつながる。そしてついに、1964年にテスコは株式会社となり、2年後KAWAIすなわち河合楽器製作所の系列会社になり、電気楽器メーカーとして頭角を現すようになった。

GS(グループ・サウンズ)ブームとともに個性派ギターを連発したTEISCO。映画『エレキの若大将』にも映っているという。有名なのはスプリット・ピックアップを6つも搭載したSpectrum 5シリーズ。なんですかこれは、ピックアップ加算合成方式のギター・シンセですか? いやこれぞまさしくビザール・ギター見参!

だがギター・ブームが下火になるとともに、入れ違いに盛り上がりを見せてきたシンセ・ブームにあやかるべく、1976年テスコ初のシンセ100FをTEISCOブランドとKAWAIブランドの両方にて発売。これが黎明期の混沌にふさわしく機種名すらもが不定で、

・100F ・S-100F ・Synthesizer 100F

などと表記。 100Fは 37鍵のアナログ・モノシンセであり、1VCO/1VCF/1VCA/1HPFという構成で一番最後にハイパス・フィルターが来るのがちょっと面白いが、多分これはEGが暴れて低音ぶっぱなしてアンプぶっとばすのを防ぐためであろう。お値段は9万5千円と、当時としては少し安めな印象もあって興味深い。しかもじつはさりげなくオシレーターでフィルターのカットオフモジュレーションができたのよ♬ まるでプロ5とかOberheimみたいだね!

以来、テスコはカワイの傘下にありながらTEISCOブランドでもって次々とアナログ・シンセを世に送り出 し、YAMAHA/KORG/ROLANDの御三家とはまたひと味もふた味も違う、ビザール・ギター・メーカーにふさわ しいひねりの効いた独自路線でクールな機種展開を魅せる。

そんなふうにちょっと変わった個性派アナログ・シンセを“Sシリーズ”や“SXシリーズ”として輩���したテスコ。 そのテスコがそれまでのアナログから脱してデ��タルへと足を踏み出した次世代シリーズが、KAWAIブランドの“Kシリーズ”であった。時に1983年DXシリーズ降臨、デジタル・シンセ台風の暴風圏内、KORG DW-8000が 逆風の中で後出しジャンケン負けの崖っぷち、ROLAND JX-10 "Super JX" がそれでもなんとか踏みとどまろうとしていたとき、突如として出現したみょーなシンセKAWAI K3とは?

1.序

Kシリーズ初号機K3は、2基のデジタル・オシレーターとアナログのVCF/VCAによる6音ポリのハイブリッド・ シンセ。そのデジタル・オシレーター波形とは、KORGのDWGS音源と同じく、現実のサンプルをフーリエ解析しサイン波倍音加算合成にて再合成したものであった。

なれど正直、K3はなんとも言えない機種であった。音源構造といいUIといい、どう見てもKORG DW-8000を大 いに参考にしているのはさておき、外観デザインがイケてない家具みたい、ホイールなんかピッチ・ベンド用1つしかない。しかしK3にはDW-8000には無いメリットがあった。音源波形が32種類もあって、ハイブリッド・シンセ最大級のバリエーションであったとか、LFOにS/H波があるとか、アフタータッチで波形2つの比率を変えられる などなどといった地味にヲタなアドバンテージがあっただけでなく、一つ明らかに抜きん出たところがあった。

たった1個だけとはいえ、音源波形を自作できたのである。

なんとK3において、33番目の音源波形とはユーザーが作成する波形であった。その実態は128倍音から32個を選び、それらを加算した結果をレンダリングさせ波形メモリーに記憶させ1波ループさせることで音源波形として利用する、つ��りユーザー・エディットできるサイン波倍音加算合成であった。当時KORG DSS-1、ROLAND S-50、CASIO FZ-1、E-MU Emax SEのごときサンプラーでもないのにユーザー音源波形を自力で生成できる減算方式シンセというのは寡聞にして聞かない。しかもサイン波加算合成とは理論こそフランス革命直後の18世紀末ジョ ゼフ・フーリエによるフーリエ展開のころからあれど、具現化にはおびただしい数の正弦波発振器をただただひたすら愚直に並列に配置し、愚直にいちいち発振器ごとに周波数だのエンベロープだのなんだのとパラメーターを設定せねばならず、リアルな音を出そうものなら最低でも数十基はサイン波オシレーターが必要となり、デジタルによるシミュレーションの到来まで待たねばならなかった。そんな愚直にもほどがあるシステムを実用化しユーザー に開放すべく、民生機シンセとして本格的に挑んだのがKAWAIのKシリーズだったのである。

当時デジタル化に乗り遅れ、息も絶え絶えだったKORG。瀕死の彼らが力尽きて手が届かなかった音創りへの夢を、実は黙って引き継いでいたKAWAI。奇妙なK3の開発には、実は稀代のプロデューサー佐久間正英氏がかかわっていたとも言う。音創りに賭けたKAWAIの想いはその翌年、大化けすることになる。

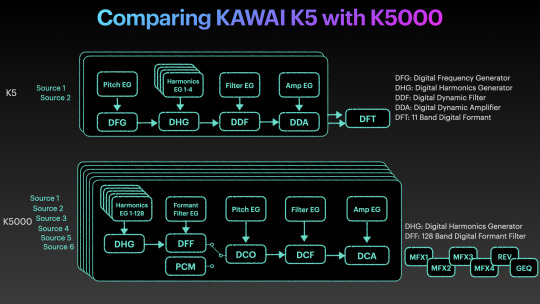

2.破

ROLANDが革命的な主砲D-50をファイアしたのと同じ1987年、KAWAI K5ローンチ! D-50と同じ16音ポリでほぼ同じプロ価格、2基の63倍音加算オシレーターでもって最大127ものサイン波倍音をユーザーが設定し加算合成する方式、しかも2オシレーター個別に4基の多ポイントEGで倍音構成を制御したのちデジタル・レゾナン ト・フィルターとデジタル・アンプで加工するという、怒涛のパラメーター群の襲来に飲み込まれてしまう、ガチで恐ろしい超弩級ヲタ・シンセであった。

さらに民生機初グラフィックLCD装備。7ステージEGはもちろん、倍音加算状況をスペアナのように分かりやすく図示してくれるSF映画のごとき進化ぶりに誰もが腰を抜かした。ぐっと外観も当世風イケてるデジタル・シンセ になり、ただプログラマブル127倍音加算合成というDX7すらもが顔面蒼白で逃げ出す膨大な数のパラメーターを設定せねば音創りできず、あまりの道のりの遠きにかかわるのもためらわれるほどで、誰もがK5の存在には気がついていないふりをして布団の中にもぐってしまっていた。だから意外に知られていない(笑)。しかしそれは知られ ざるKAWAIが放つ超弩級音源シンセ、前代未聞の巨大アーキテクチャーを誇る革新的シンセであった。

なお、K5の音源方式はARTS音源(Additive Real Time Synthesis)となっていたが、商標にでも引��かかったのか、後からADD音源(Additive Digital Dynamics Synthesis)となった。

3.急

そして翌1988年、冒頭で紹介した驚愕の廉価版シンセK1見参! なんせタッチ・センス完備の16音ポリデジタ ル・シンセが9万9千8百円。してその音源波形はPCM波形と、DWGS音源みたいなサイン波加算合成で生成し たVM波形なるものとで合計256波形に達し、そのうち4波形を選んでおのおのに音量エンベロープかましてミックスするだけ、あとは必要に応じてAM変調もカマすだけ、ジョイスティックまであってベクター合成ごっこするだ け、これまた壮絶にシンプルな加算合成シンセであった。フィルターすら持たないコロンブスの卵シンセであり、 逆にその限定っぷりが潔く音創りに見切りの早さと創意工夫とをもたらし、画期的コスト・ダウンも実現せしめた。KORG M1がデビューした熱狂の影で、K1もまた人気を呼んでいたのである。

そのさらに翌1989年には16ビット・デジタル・オシレーターにデジタル・レゾナント・フィルターとマルチエフ ェクトとを加えたPCMシンセK4を投入。K1はリバーブ/ディレイを追加したK1 IIへと置き換わり、ここにKAWAI Kシリーズはラインナップ完成。腕っぷしの強いドラマーがたたいたみたいな頼もしい音がするリズム・マシンR- 50シリーズ、メリケン人の熱きご要望に応えたというこだわりのパーカッション・シンセ・モジュールXD-5、庶民の味方シーケンサーの名機Q-80、明らかに“分かってる”人が開発した便利アイテムMIDIミキサーMM-16、明らかに“分かってる”人が開発した4チャンネル・セミモジュラー・リバーブRV-4などなど、KAWAI機種だけを買えば いっちょまえにかっちょええ“分かってらっしゃる”自宅スタジオが、しかも比較的にお買い得なお値段で実現するというシンセ・キッズにうれしい夢が実現、奇跡のようにきらめくデジタル・シンセ音が誰でもお手軽に手にでき るKAWAIシンセ黄金時代を迎えた。

廉価機種で輝いていたKAWAIに対し、当時のKORGはM1とTシリーズという20万、30万、40万円するプロ価格 帯にフォーカスしていたので、KORGとKAWAIとでPCMシンセ市場の棲み分けができていたとも言える。プロからアマまで広くPCMシンセでカバーしていたのはROLAND1社だけであり、YAMAHAはFMシンセの着地点をどう見つけるか決断を迫られていた。してYAMAHAはV80FDという幻のFMフラッグシップ・シンセをデビュー目前にして葬り去り、代わりにSY77というFM+PCM からなる新RCM音源の開祖へと舵を切る。

このときCASIOはVZ-8Mという、冒頭に出てきたデジタル・フルモジュラー・シンセVZ-1の同時発音数を8音 ポリへと半減させた1Uラックの普及機を出したもののそこから広がらず、明らかに時代はPCMシンセのものとなっ ていた。ここへ来てCASIOはプロの音楽文化からは距離を置くようになり、電子楽器全体の民主化へと専念するよ うになる。電卓屋CASIOの本分はテクノロジーの民主化にあり、FZ-1みたいな29万8千円プロ仕様プロ価格サンプ ラーを出すと“CASIOらしくない!”と言われて、10万円安いFZ-1GXへ交代させるなどかわいそうなところもあっ た。その一方、CASIOのおかげで安くなった液晶をニンテンドーが黎明期のゲーム機に使用したわけであり、他方 CASIOシンセの孔を埋めたのはスノッブなプロ文化ともつながりうるKAWAIのPCM/加算合成シンセであった。

4.SHIN

だが1990年代になってからKAWAIはDTMへ方向転換、その数年後GMegaという、音が良い32音ポリGM音源モ ジュールの名機を見た。GMegaをK1のボディに入れたキーボード・シンセ版K11というシンセもあった。デジタ ル・レゾナント・フィルターをシリパラ可変できたが、評判は聞かない。DTMではROLANDとYAMAHAに後追い となって今一歩、シンセも数年間ラインナップを放置したせいか存在感もディケイ。ついにテスコも影も形もなく なって河合楽器に完全吸収。KAWAIシンセは沈黙した。

そのまま数年が経過、他社シンセも数世代が経過、KORG TrinityとROLAND XPシリーズとが世界を席巻してい た1996年、シン・エヴァのごとく突如として新解釈で出てきたプロ仕様シンセが本稿の主役、KAWAI K5000シリーズである。こんにちのピアノ専業っぷりからは想像もできないKAWAIのシンセさしずめ“シン・Kシ リーズ”とでも言うべきか、それは一体どのような機種だったのであろう?

♬ ♬ ♬

“写実派PCM音源の時代に終止符を打つ、印象派『アドバンスト・アディティブ』音源搭載”

K5000シリーズのカタログには、そう書いてあった。そこには以下のラインナップがあった:

・1996年発売 KAWAI K5000S 16万8千円 素のシンセ ・1996年発売 KAWAI K5000W 21万8千円 ワークステーション・シンセ ・1997年発売 KAWAI K5000R 12万5千円 ほぼK5000S の2Uラック・マウント音源モジュール版

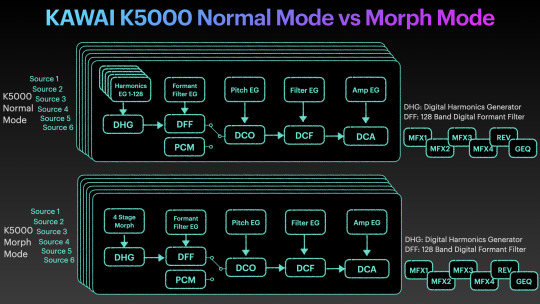

プロ仕様の割に比較的お値段がフレンドリー。してその実態は、シンセ・ヲタを黙らせた鬼のフラッグシップK5 をさらに発展させたる前人未到のシンセシスAA音源(Advanced Additive Synthesis)。

それは凶悪な倍音加算合成に飽き足らず、悪魔の128バンド・デジタル・フォルマント・フィルターを追加、さら にPCM音源波形とも組み合わせ今度こそめんどくさいシンセ・ヲタどもを完全に沈黙せしめたるもの。すなわち、

①16基の言わば“倍音加算ジェネレーター”が64サイン波倍音加算合成を行い、2基ペアで128倍音加算も可能 ②26基の128バンド・デジタル・フォルマント・フィルター ③36基のDCOこと、ピッチや波形の概要パラメーター設定部 ④46基のDCFことマルチモード・レゾナント・デジタル・フィルター ⑤56基のDCA

倍音加算ジェネレーターの代わりにPCM音源波形オシレーターを使うときは上記3から音創りが始まる。こうし て最大6基のオシレーターにて倍音加算サウンドとPCMサウンドとをレイヤーして音創りする。

倍音加算合成にはマクロ・エディット機能もあり、奇数次倍音のみ、偶数次倍音のみ、などと特定の倍音グルー プに絞ってエディット可能なばかりか、さらに驚愕するのは個々の倍音ごとにEGを設定可能。そんな128倍音ごと に個別に多ポイントEGなんか設定してられっか!という至極まっとうな向きには、モーフ・モードを使うことによ り、時間軸上の4点タイム・スライスに128倍音スペクトラムを設定することで、その4点をモーフィングするウ ェーブテーブルを作成可能。つまりAA音源とはウェーブテーブルを自作できる音源方式!! この快挙はほとんど世に知られていない。

それをさらにデジタルならではの最凶128バンド・フォルマントフィルターや、さらに別のレゾナント・デジタ ル・フィルター、デジタル・アンプ、ADDSRという2段ディケイ装備の多段EGなどで加工。

のちのバージョン・アップでは、0.5秒くらいの短いWAVファイルを外部から読み込み、それを逆フーリエ変換 で解析、さらにフーリエ変換でもって整数次倍音のみで再合成���つまりアナリシスとリシンセシスとを行うとい う、空前の機能すら付いてきてゾクゾクさせた。あまりのパラメーター暴風雨ぶりにグラフィックLCDでのエディ ットはもちろん、あとからPC/Mac版エディター・ソフトEMAGIC SoundDiver for K5000が一緒に付いてくるようになった。

“写実派PCM音源の時代に終止符を打つ、印象派『アドバンスト・アディティブ』音源搭載”

このカタログ・キャッチ・コピーは、奇しくもD-50開発者ROLAND菊本氏が命題としてきたシンセのシンセた るゆえんそのものである。鏡写しにリアルな写実主義よりも理想的な音を求める印象派。お手本を忠実になぞり過 ぎるお行儀の良いサンプラーではなく、ハミ出まくるやんちゃ坊主こそ自由を謳歌できるシンセ。

リアルよりアイディアル(理想的)そのままに、AA音源では狙ったところに倍音を立てられる便利さにうれしく なる。これがFM音源とかだとレシオだのモジュレーター出力レベルだの、あるいは減算方式だと音源波形選択やカ ットオフ、レゾナンス、各種変調ソースからの変調デプスなどなどのバランスだの、ともかくいろいろ周りから堀 を埋めるがごとく遠隔操作しているようでまどろっこしいことを想起すれば、直接に当該倍音を操作するAA音源に は納得しかない。

しかも和音で弾いたとき音が濁りにくい。多彩なデジタル音も太いアナログ音も出る上にクリーンでクリアで内 蔵エフェクトも高品質。アコピのサンプルに至ってはKAWAIピアノらしい重厚で太くてプログレッシブな音がして 良い。

1990年代も後半に入ったとき、あらためて隆盛するPCMシンセへのアンチテーゼが登場したのである。それは

リアルさばかり求められる時代へ歯向かうデジタル・シンセの聖戦、その布告であった。

♬ ♬ ♬

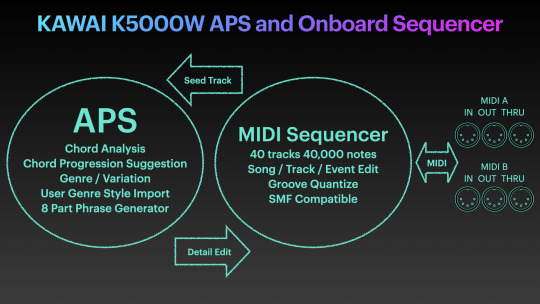

アゴが外れるほど驚愕させられたのは、その愚直なまでに広大だった音源方式だけではない。シリーズ唯一、か つKAWAI初のワークステーション・シンセとなったK5000Wにはこれまた広大なMIDI シーケンサーが内蔵された だけでなく、APG(Auto Phrase Generator)という一種の原始的なAIみたいなやつがフレーズを自動生成してく れる機能すらあった。

ユーザーがレコーディングしたシーケンス・データをなんとK5000Wが解析、別途ユーザーが指定した音楽ジャ ンルなどに則して勝手にK5000Wが最大8パートのマルチトラック・シーケンス・データを作成。しかもコード進 行を提案までしてくれる! 挙げ句、自動生成したシーケンス・データをご主人様がを気に入らなければ何度でも リトライ、K5000Wが都度違う楽曲データをご提案。最大で8,000通りくらいの場合分けで勝手にデータを作成し てくれる。

ユーザーが指定できる音楽ジャンルはプリ���ット105、ユーザー2つ。え、ユーザー?......そう、ユーザーが電子 オルガンやアレンジャー・キーボードなどで伴奏スタイル・データを作成し、それを読み込ませることでプリセッ トにない新しいジャンルを追加可能。未知のジャンルに至るまで人間様の感性を見抜いて提案してくれるのです よ、シンセが! プリセットされたジャンルには1990年代らしく“ランバダ”もあったが、APG機能の本質はAI支援 作曲、つまり機械が人間をアシストする時代への一歩二歩であった。さぁほら、落ちたアゴを拾いたまえ。

そうでなくともK5000Wの内蔵シーケンサーは当時のワークステーション・シンセとしては巨大な代物で、40ト ラック/4万ノート記録ができるという、およそ規格外と言っていいくらい大規模なものであった。MIDI端子すら IN/OUT/THRUを2セット計6端子も装備し、もはや広大なMIDIシステムの中核を成すキーボード・コントローラ ーですらあった。いわばKAWAIのPCなんか使わないぞ宣言、なのであろうか? SoundDiverはエディターであっ てシーケンシングじゃないしね。

普通にPCMワークステーション・シンセとしても卓越した素養があり、加えて革命的な目玉機能も目白押し、し かも値段も比較的にいいところを突いており、ビルド・クオリティもさすがのメイン・イン・ジャパン、鍵盤タッ チも素晴らしいところはヤノピの老舗ならでは。ワークステーションではないK5000Sに至ってはノブがたくさん 付いて、例えば奇数次倍音だけをえいや!っとひねって制御。宣伝にはクリヤ・マコト氏を起用、まだ氏がエヴァ のクロージング・テーマを手掛ける前のことである。

主役は最後に現れる。1990年代も後半、ノストラダムス最後の審判が見えてきた世紀末、世も押し詰まったころ 遅れて出てきた意欲作、それはデジタル・シンセ最後の聖戦であった。

デジタル・シンセの時代。

新しい���クノロジーが新しい音と表現をもたらし、技術こそが未来を切り拓く。健全な未来観。シンセは未来。 シンセはSF。技術的センス・オブ・ワンダー。まぶしいくらい無邪気にテクノロジーを信じ、ハイテクで世界が一 つとなり、音楽が世界を一つにするというビジョンに歓声を上げる。約束された未来、痛々しいまでにナイーブな 未来感覚。そしてデジタルだからこそ多彩な音が可能となり、それはスター・ウォーズ異星人のようにチグとハグ の多様性であり、だからこそ多彩たり得た。

かつてCASIOがキーボード業界に乱入してきたとき、彼らのデジタル技術レベルはYAMAHAよりも5年は先を行 くものであったという。すなわち楽器業界にてデジタルはCASIOの独壇場だったのであり、CASIOのおかげで楽器 は初めて民主化しえた。

そこから始まった楽器のデジタル化が15年かけてたどり着いたK5000。ようやくインターネットがお茶の間に入 り込み、新しい世界の足音が聞こえ始めたその時。だが他方、迷いが出てきてどんどん感情的になっていくとき、 なんでもできてしまうデジタルへの疲れから人は限定を求め始めたのか。そして再び人が主役の時代へ、人の出番 が多いシンセへ、それはアナログ・シンセであった。

しかしアナログへの回帰とは、今やギターと同じくらい定番と化したアナログ・シンセ音色への懐古と郷愁でも あり、人は生まれる前の時代に対してすら懐かしさを抱きしめて生きるものであるという真理の追認でもある。デ ジタルもアナログもどちらが古いとかではなく、等しく未来へ向かうテクノロジーではなかったか。それこそFM音 源もMinimoogの同窓生たる古いテクノロジーだったので��り、だからこそ永遠に新しいのではなかったか。定番 と化したアナログ・シンセへ還ることはたやすい。だがシンセはそれで良かったのか? 前を向くのが新しい楽器 ではなかったのか? 楽器のフロンティアを開拓するのは、へんてこなシンセたちではなかったか。

♬ ♬ ♬

テスコのたましい百までも。

K3では、DW-8000が実現できなかったユーザー波形を。K5では、FM音源がなし得なかった倍音のダイレクト 操作を。K1では、ROLAND D-50でのPCMとシンセ波形との組み合せを格安プライス上質キーボードで。K4で は、KORG M1でも実現できなかったPCM波形を加工するデジタル・レゾナント・フィルターを。K11では、ROLAND JD-990と同じくセミモジュラー構成のPCM音源を安価かつ良質なキーボードで。K5000では、優れて 柔軟な音源と、来たるべきAI時代を予見する機械作曲の曙光を。

他社に学びつつも、他社がたどり着けなかったいま一歩最後の詰めをKAWAIのシンセは探求し続け、K5000Xと いうまぼろしの76鍵フラッグシップまで企画されていたという。しかし発売から2年後、K5000シリーズは一斉 に値下げされて在庫一掃セールが始まり、同年ステージ・ピアノの名機MP9000が入れ替わりに発売。そのまま河 合楽器は本業であったピアノに専念し、ごりごりのシンセの火は消えた。

時に西暦1998年。ついに世紀末が始まろうとしていた。Y2K問題が現実のものとして立ちはだかり、その対処に 翻弄され中小企業に至っては経営に大きな打撃をこうむり、世の中は終末ムードに覆い尽くされ、新しい世紀への 胎動もまた始まっていた。とっくにアナログ回帰への胎動と心音が聞こえてきた中、その過程で既に3年前に史上 初のバーチャル・アナログ・シンセCLAVIA(NORD) Nord Leadがデビューしていた。無名のメーカーから突如 として彗星のように登場するそのさまは、かつてのアナログ名機SEQUENTIAL Prophet-5を思わせた。ハンドメ イド・イン・スウェーデン、ニュー・タイプにふさわしく赤い彗星は高速演算DSPシンセ、感受性豊かな木製ピッ チ・スティックと石製に間違えられたモジュレーション・ホイール装備、EGのアタックが食い付くように激速でク ール!

ここからPCMシンセへのアンチテーゼが続出するようになり、それはKORG ProphecyやZ1、ROLAND JP- 8000やJP-8080、ACCESS Virus、WALDORF Q、QUASIMIDI Raven といった一連の変わりもんシンセた ちとなった。それは既存シンセへのもう一つのアンチテーゼとして独DOEPFERがユーロラック規格を提唱し始める ころであり、実はK5000もその同じ時代の空気を吸って生まれた果実の一つであった。そのミームは2003年 にROLAND V-Synthシリーズとなって結晶化する。V-Synthは売れはしなかったがその怪物性が話題となった現代 のレジェンドであり、楽器店から“ローランドさんやっちゃいましたね♬”と言われたらしい。が、それでももう20 年ほどたつ。へんてこなシンセたちが挑戦するフロンティアは依然としてまだまだ開拓が始まったばかり。

へんてこシンセの挑戦は今やシンセの本流へと還流し、YAMAHAはMontageにて8オペ88アルゴリズムのFM音源へ回帰、KORG はKronos/Nautilusにて9つの音源を同居、ROLANDは変幻自在のZEN-Core音源にてハード/ソフト/モバイルの垣根をクラウドで超える大統一理論的存在になろうとしている。

一方、もう一つのアンチテーゼたるシンセの先祖返りも進み、ついにモノホンのアナログ復権を見た。それを 重々に認めながらもそれでもなお前を向こうとしたSEQUENTIALのデイヴ・スミス爺。そのProphet-5 Rev.4登場 に、Rev.1でもRev.2でもRev.3でもRev.3.3でもない、たった一つ時代の流れに歯向かう橋頭堡のようなビンテー ジ・ノブを回しきったRev.4サウンドに、電子楽器の歴史の縮図と宿命と可能性とを見る。さらにその彼方にある Rev.5サウンド、いまだ見たことも聴いたこともないサウンド、私たちはいかなる音色を次世代Rev.5世代へと贈り とどけるのか? Rev.5、Rev.6、Rev.7、Rev.8、Rev.9、Rev.10、私たちはいまだ4にしか到達しえていないでは ないか。次のRevisionはどんな音なのか、それがアナログであれデジタルであれハイブリッドであれハードであれ ソフトであれアプリであれクラウドであれ、まだ見ぬ全く新しいなにかであれ。

歴史のまにまに運命へと消えたK5000シリーズ、その恐るべき愚直な倍音加算合成はひょっとしていにしえの TEISCOの変態ギターSpectrum 5シリーズに見た“ピックアップ加算合成”に由来するのか? 春の遠雷を聞くか のようにその遠いこだまするエコーなのか? いや違う、多分違うと思うけど、そう想像するのは楽しい。

デジタル・シンセの春、デジタル・シンセ最後の聖戦は、ここに海外からアナログとモジュラーという先祖返り したかのような新しい黒船の到来を迎える。次からはそのルーツとなった海外からの波を俯瞰してみたい。きっと それはここまでの電子立国にっぽんシンセ自叙伝テクノロジー・ドリブンな歴史観とは全く違った、地球人類ならではの必要性と必然性に迫る視座からのものになるであろう。パンデミックにもめげず、ここまでお読みいただき まことにありがとうございました。まだまだWeb連載は続くで。ぜひぜひぜひとも皆さまおすこやかに~~~~! Stay healthy, and stay cool!!!!!!

(2022年2月10日Sound&Recoeding公式サイト初出)

3 notes

·

View notes

Text

ホイールメンテナンス

冬の寒さも厳しくなり自転車に乗る回数も徐々に減ってきてしまうこの季節。この時期に自転車のメンテナンスに出される方も多いのではないでしょうか?一年に一度のオーバーホールも大切ですが常日頃のホイールメンテナンスも実は重要なポイントになってきます。

今回はそんなホイールメンテンスに関してご紹介したいと思います。

1. ホイールのメンテナンスとは? 2. MAVICのホイールには専用のフリーボディオイル・グリスを! 3. メンテナンスはやっぱり専門店へ

1. ホイールメンテナンスとは?

ホイールメンテナンスで思い浮かぶのはスプロケットの清掃やタイヤの交換など目に見える部分に注意が行ってしまいがちです。もちろんスポークの調整もあります。

それらも重要ですが、快適なライドには実はフリーボディのメンテナンスが肝になります。なぜならチェーンが汚れていると走りが重くなったり、空気が適正に入っていないとパンクの危険性が増したり、走りが重くなるなどといった状況と同じで、ホイールもメンテナンスを怠ると走りが重くなり正常に稼動しなくなる可能性があります。

イベント会場でも1年間何もメンテナンスしていない参加者も見受けられます。是非この機会にメンテンスについて考えてはいかがでしょうか。

2. MAVICホイールには専用のフリーボディオイル・グリスを!

さて、実際にMAVICのホイールをメンテナンスする際には専用のオイルまたはグリスを使う必要があります。他のオイル・グリスでは適正な動作・機能が発揮されません。

ここでは対象モ��ルごとのオイル及びグリスをご案内いたします。

▼フリーボディオイル

現在流通しているフリーボディの大部分に使用できるMAVIC専用のオイルになります。ロードであればFTS-L。MTBではFTS-X・TS2/ITS-4という構造のフリーボディに使用できます。

このオイルはフリーボディから流れにくく回転時に発生する熱にも耐えパーツの潤滑を行うMAVICのスペシャルオイルになっています。稀に他社製のグリスをご使用になっているホイールを見かけますが、中のスプリングが作動せずトルクが掛からない等の不具合が発生してしまい落車の原因にもなりかねません。またオイルが切れることによりパーツの消耗が早くなり、パーツが中で割れてフリーハブを傷つけるなど、最悪はホイールが使用できなくなってしまいます。そのために専用フリーボディオイルは必須です。

▼グリス

こちらもMAVICの純正グリスです。これは近年搭載されている「インスタントドライブ360」というハブ構造に使用いたします。この構造はキシリウムプロカーボンSL USTを代表とする話題のUSTホイールやDISCロードホイールに搭載されています。もちろんモデルによっては「FTS-L」を使っている商品もございますのでご注意ください。

このグリスもオイル同様パーツの潤滑や保護・適正な動作のためMAVICが開発しています。他のグリスでは中のラチェットがかみ合わず常に空転してしまう事例もございます。

「インスタントドライブ360」には専用グリス。こちらも必須です。

このようにフリーボディはホイールの駆動部分です。駆動部分が正常に作動しなければ、どんなに空力を計算されたリムや高価なハブを使用していても無駄になってしまいます。そうならないためにも専用のフリーボディオイル・グリスを使用し定期的なメンテナンスを実施してください。

3. メンテナンスはやっぱり専門店へ

先ほども述べましたがMAVICのホイールには純正のフリーボディオイルまたはグリスが必須になります。

ただモデルによって、使用するケミカルは異なるため。モデルに合った見極めも必要です。

快適なライドのためには適正なタイミングでのメンテナンスが必要となります。MAVICのホイールは簡単な構造体でご自身でもメンテナンスは可能です。

しかし適切な技術・知識がなければホイールやパーツの破損につながります。

正規販売店様とMAVICは年1回講習会を行い知識・技術の共有をしっかり行い皆様が安心してお使いいただけるようにしております。自転車の修理はもちろんホイールの修理・メンテナンスも専門店が一番です。ホイールの性能をしっかりと発揮させてくれるように出来るのも専門店です。

是非、MAVICのホイールはお近くのMAVIC正規販売店にお持込頂きメンテナンスをお勧めいたします。

MAVICのホイールは定期的なメンテナンスを行うことでホイール本来の性能を保ち、より長くご使用することが出来ます。現に私も10年以上も前のホイールを現在も使用しています。

最後になりますが、再度メンテナンスの重要性をご理解頂き安全で楽しい自転車ライフを送ってください。

1 note

·

View note

Video

instagram

新デザインセンターキャップです。 純正っす。ゴルフなど流用可能❣️ 在庫がラスト4セット^^ 即納可能です。 #ホイール #車好きな人と繋がりたいフォローミー #車好きな人と繋がりたい #車好き #車好きな人と繋がりたいフォ口 #車好き女子 #車好きと繋がりたい #volkswagen #Volkswagen #アウディ #物販 #ネット物販 #カー用品 #vw #VW #vwbeetle #vwgolf #vwpolo #vwgolf5gti #vwgolf5 #vwgolf7 #ワーゲン #フォルクスワーゲン #ごきげんワーゲン #shopping #アウトドア #コスパ最高 #コスパ最強 #mk7 #mk8 (Kashiwa) https://www.instagram.com/p/CMZPjuGhp6d/?igshid=cmtme95sym1h

#ホイール#車好きな人と繋がりたいフォローミー#車好きな人と繋がりたい#車好き#車好きな人と繋がりたいフォ口#車好き女子#車好きと繋がりたい#volkswagen#アウディ#物販#ネット物販#カー用品#vw#vwbeetle#vwgolf#vwpolo#vwgolf5gti#vwgolf5#vwgolf7#ワーゲン#フォルクスワーゲン#ごきげんワーゲン#shopping#アウトドア#コスパ最高#コスパ最強#mk7#mk8

0 notes

Photo

スポークが錆びてかわいそうだったのでタイヤ交換のついでにホイール塗装! pgエコでメタリックにディープブラック混ぜてガンメタ系で塗装しました。 クリアはpg80を使います。 ボロさが出てた05smr、、、生き返りました。 このバイク色々と問題がありリヤキャリパー固着からはじまりお決まりのキャブインマニ割れ… またインマニ頼んでもいくらでも割れるそうです… なのでこのインマニはアルミで製作済み、国内在庫なし! 完了したかと思いきや今度はリヤキャリパー固着に悩まされ… 純正ブレンボバラスもピストン良好、ピンも良好。 ですがブーツの弾力がないようでどうもフェードして張りついちゃうようです… もう3回もバラして組んで限界が来たので20のcrf450リヤキャリパー移植を決行。 ブレンボohキット本国在庫なし キャリパーAssyは在庫ありとのことでしたが値段が6万ぐらいでした。 ニッシンキャリパーパッド付き新品¥15000😅 ささっとオーダーして仮組 シャフト径は同じなのでそのまま流用 センターはズレるのでレーザーでシム作って修正 ブラケットは長くローター径が合わないのでカットして溶接。 スイングアーム加工はほぼせずキャリパー側をストッパーつけてスイングアーム側は逆回転でズレ防止のfbを溶接して終了。 試運転して解決しました。 #smr450r #sm450r#sm450#hasqvarna #ホイール塗装#メタリック#og80#レタンpgハイブリッドエコ#キャリパー固着#インマニ割れ#有限会社川﨑製作所#三鷹市#製作所#町工場#fab#repair#welding#リヤキャリパー固着#キャリパー移植#crf450#キャリパー加工#スイングアーム加工#tig#アルミ溶接#スーパーキャリイ#da16t (有限会社川﨑製作所 kawasaki works co.Ltd) https://www.instagram.com/p/CGH-r6aADHb/?igshid=h3t6uv92u4bg

#smr450r#sm450r#sm450#hasqvarna#ホイール塗装#メタリック#og80#レタンpgハイブリッドエコ#キャリパー固着#インマニ割れ#有限会社川﨑製作所#三鷹市#製作所#町工場#fab#repair#welding#リヤキャリパー固着#キャリパー移植#crf450#キャリパー加工#スイングアーム加工#tig#アルミ溶接#スーパーキャリイ#da16t

0 notes

Photo

🚘#lexus #レクサスls ❂#lexuslc 純正ホイール21×8.5J+25/9.5J+25 120-5H #ls に、#lc のホイールが履けちゃうんです‼️21インチですが、大きすぎず、LSにもバッチリ似合いますよね😍‼️ それにしても、レクサスのパールは眩しいですね🥰👏 #マンモス #パーツショップマンモス #名古屋タイヤホイール #名古屋中古タイヤ #名古屋タイヤ交換 #レクサス #レクサス好きな人と繋がりたい #インチアップ #21インチ #純正流用 #タイヤホイール (パーツショップマンモス) https://www.instagram.com/p/CEY4oUlDq5Q/?igshid=5560bulo70j6

#lexus#レクサスls#lexuslc#ls#lc#マンモス#パーツショップマンモス#名古屋タイヤホイール#名古屋中古タ��ヤ#名古屋タイヤ交換#レクサス#レクサス好きな人と繋がりたい#インチアップ#21インチ#純正流用#タイヤホイール

0 notes

Photo

気温17℃⛅ほんとうに冬?風が強いけど寒くない☺️モコジャケ無いので気持ちよく走れますw👍 #Kawasaki #GPZ900R #Ninja #ZX900 A7 reimport 1990年 @87800㎞ #カワサキ純正流用カスタム主義 #ZZR1100D FRホイール #TOPGUNレプリカ 北米仕様リアフェンダー #PILOTROAD2 ミシュラン #ken50ridergpz900r #ニッポンのバイク遺産 #バイクのある風景 (岐阜羽島駅近く) https://www.instagram.com/p/B75UtpxJkIv/?igshid=1i52mepci4tai

#kawasaki#gpz900r#ninja#zx900#カワサキ純正流用カスタム主義#zzr1100d#topgunレプリカ#pilotroad2#ken50ridergpz900r#ニッポンのバイク遺産#バイクのある風景

0 notes

Text

空想自転車店[1]、軽量化クロモリロードレーサー。ANCHOR

空想と言うか妄想。こんな自転車あったらいいな、という脳内シミュレーションを垂れ流してみる。

今回のお題は「軽量化クロモリロードレーサー」。クロモリ車なのに、軽量化を頑張ってみる編。なるべくゲテモノ、キワモノは避けて価格的にも「現実的な」製品で揃えるポリシー。

フレームはこれ。「日本が世界に誇れる、最高のクロモリフレーム」こと ANCHOR NEO-COT。唯一無二のクロモリフレーム。写真は完成車だがフレーム単体販売もある。フレームセット価格170,000(税抜き、以下同)、2,670g(フォーク含む)。

フレームセットにはクロモリ製のフォークが付いてくるが、これが重い。約850gくらいある。しかし規格が 1″ ITAスレッドレスなので市販品で選べるフォークが少ない。選択肢は、

・RITCHEY COMP 1″ CARBON ROAD(540g、オフセット45mm)

・Tifosi Road Carbon Fork(658g、オフセット45mm)

・OnebyESU OBS-R100(485g、オフセット43mm)

・OnebyESU OBS-R101(383g、オフセット45mm、48mm)

現行品で手に入りそうなのはこれくらいか。OBS-R101以外はアルミコラム。OBS-R101 はミズノの名作フォーク、アルフデュエズの開発スタッフが再興したフルカーボンフォークで、これも唯一無二の存在。フレームセットの付属フォークに替わり、これをチョイス。38,000円。

先にハンドル周りを固めてしまおう。

ステムは難しい。選択肢が多く、そもそも軽くしようと思えばできなくないが、実用に耐えるかはわからない。

そんなステムは、マニアックなブランドからチョイス。

MORTOPという台湾のメーカーで CNC加工のアルミをカラーアルマイトした製品をたくさん揃えている。ロード用の 31.8mmクランプ、6度、100mmの SL3100、重量は107g。価格は 11,000円。

なお、コラムは 1″ なのでシムが必要。

ハンドルはカーボンにしてしまっていいか迷うところ。もちろん、重量を考えるとカーボンが有利なんだけど、剛性や使い勝手を考えるとアルミにも分がある。しかし今回はテーマが軽量化なので、カーボンハンドルをチョイス。

世界の超軽量ハンドルを見てみると、

・Schmolke Roadbar Oversize EVO SL (外-外42cm、165g)

・Lightweight RENNBÜGEL(C-C40cm、168g)

・RITCHEY WCS Carbon Neoclassic Road Bars(C-C40cm、213g)

なんていう飛び道具もあるがそれぞれ$380、$350、$260。

東京サンエスの定番品、

・OnebyESU J Carbon ARC (C-C400mm、187g)

が 30,000円で手に入る。

さて、次は中央部、おしりまわり。

軽量サドルというのは 100g を割ったあたりで、筆頭は dash の p.3、40g があるが UCIロードレースに出れないサイズ(長さが250mm未満)なので選外。同社の m.4(63g)も同じ理由で選外。

Bontrager の Carbon XXX Saddle が 68g、54,630円で現実的。

他、ax-lightness Leaf 78g。Berk Lupina 70g、 260ユーロ。Berk Lukna 65g、440ユーロ。gelu s.3 45g、360ユーロ。

やはりこの軽さを求めるとゲテモノになってしまうが、あの大手ブランドの製品もある。Selle ITALIA C59 61,000円、63g。

これを支えるシートポストも当然カーボン製を想定するが、実はカーボン製のシートポストはそれほど軽くない。例えば、

・SELCOF Delta HM Carbon Seatpost(27.2mm、350mm、210g)

���deda SUPERLEGGELO RS(27.2mm、350mm、21mmセットバック、176g)

・RITCHEY SUPERLOGIC LINK Flexlogic(27.2mm、350mm、15mmセットバック、145g)

・Schmolke Seatpost TLO Seatback(27.2mm、250mm、10mmセットバック、92g)

上3つが標準的なカーボン製、下は超軽量の部類。

これがアルミ製の場合でも、

・THOMSON MASTERPIECE SEATPOST(27.2mm、240mm、15mmセットバック、158g)

・USE Alien Aluminum(27.2mm、300mm、10mmセットバック、152g)

と、軽量なものはカーボン製に匹敵する重量である。さらに価格は半額以下で手に入る。

キワモノも多い中、軽量パーツの定番ブランド、台湾KCNCで面白いシートポストを見つけた。KCNC SEPRO Lite Scandium(27.2mm、350mm、25mmセットバック、187g)、100ユーロ(約14,000円)。0mmオフセットでよければ KCNC Ti Pro Lite Scandium(27.2mm、350mm、0mmオフセット、142g)もある。

続いてグループセット。軽量の定番は SRAM RED の紐コンポ。

・SRAM RED DoubleTap(280g)

・SRAM RED Fメカ(69g)

・SRAM RED Rメカ(145g)

あわせて 116,900円。

チェーンもSRAM純正なら SRAM REDチェーン 246g、5,930円。

SRAM REDのブレーキキャリパーは軽量だが、前後で 240g。

OneByESUのライトオンブレーキモアにすると前後206g、35,000円。 Cane Creek eeBrake 前後162g。 KCNC CB7 前後166g。KCNC CB10で前後195g。このあたりは保安部品なのでお好みで。

ここまでの小計。フレーム1,820g、フォーク383g、ステム107g、ハンドルバー187g、サドル63g、シートポスト187g、DTレバー280g、Fメカ69g、リアメカ145g、チェーン246g、ブレーキキャリパー206g。3,693g、481,830円。

ホイールは手組み。25mmハイトで210g、31,625円というカーボンリムがあるので、これを前24H、後ろ32Hで組むとして、ハブはフロントがBITEX RAF12 86g $50(約6,000円)、リアがBITEX RAR12 210g、$100(約12,000円)。

フロント2クロス(4本取り)、スポークを SAPIM CX-Ray として 418g、8,640円。

リアはDS2クロス(4本取り) DT Competition、NDS3クロス(6本取り) CX-Ray で 602g、7,040円。アルミニップル、1,120円。

これに TUFO Elite Jet <160g を貼れば、前後で 1,340g、18,000円。カセット、クイックは別途。

カセットは SHIMANO DURA-ACE CS-R9100 が 189g(12-25T)。SRAM RED XG-1190 が 151g(11-25T)。ROTOR UNO Cassette が 135g(11-28T)。

Edco のモノブロックカセットが 176g(12-25T)。

ROTOR UNOカセットの軽さが目立つ。44,000円。

クイックは軽量クイックで前後60gくらいか。4,000円。これは保安部品なのでご自由に。

あとはクランクとペダルとバーテープとボトルケージを選べば車体が完成する。ここまでの合計は、5,228g、582,630円。

軽いクランクセットで思い浮かぶのは SRAM の RED。BB386クランクと、BSA-BB386変換BB(FSA BB-EVO8200、84g)を使って合計641g、91,048円。これは Campagnolo SUPERRECORD、648g、112,400円とほぼ同じ。

キワモノ系の定番、THM-Carbones の Clavicula SE Road Compact を使えば、同社のBB(BSA-68/73-30、72g)を入れても 499g。しかしお値段、213,800円。

BBの規格がBB30なら、Cannondale SiSL2クランクを使うことで、530g前後に抑えられるが、残念ながら BB30クランクは BSA規格のフレームに取り付けができない。

ROTOR の 3D+ 110 BCD Compact に同社の noQチェンリングを組み合わせると、同社の変換BB(BSA30、86g)をあわせて 696g、79,200円。

若干、キワモノ枠に入る気もするが、こちらも軽量化の定番クランク、Lightning の Lightning Carbonクランクを使えば、チェンリング(94g)とBB(BSA68 Steel、54g)をあわせて重量543g、$680(約77,000円)。チェンリングが 136ユーロ(約18,000円)。

チェンリングは EXTRALITE の OctaRamp RC2 50/34T が 94g と軽量だが、KCNC の K4 Cobweb も面白い。124g、136ユーロ(約18,000円)。

ペダルはもうこれしかない。TIME XPRESSO 12、片側77g、37,000円。もう一つ上位に XPRESSO 15 66.5g があるが価格は 59,000円。

ボトルケージはキワモノだと 5g を切るものもあるが、カーボン製の実用的なもので入手可能なのは、

・TNi Just 9 (9g)

・OneByESU アークカーボン (13g)

といったところ。価格も安い TNi Just 9 をチョイス。4,800円。

これで空想自転車、「軽量化クロモリロードレーサー」���完成。コラムスペーサーやケーブル類の重さを含んでないがカタログ値の合計は 5,973g、787,480円。

クロモリフレームで6キロ台前半は余裕の構成も、80万円前後で揃うということがわかった。

バーテープを忘れてた。軽量マシンの場合はバーテープなしとか、ビニールテープのみ、という手もあるが、ここは VELOX のコットンバーテープ、34g、900円。

ヘッドセットも忘れてた。CHRIS KING NoThreadSet Titanium、88g、38,000円。

6キロをちょっと超える 6,095g。

1 note

·

View note

Text

Fortnite流行らせ隊

世界中で大人気のバトルロイヤルゲーム、フォートナイト

ぼくはすごいドはまりしているんですけど、周りでやってる人が少ない。

誘ってもすぐにやらなくなってしまう。(3敗)

なんでや!!!なんでなんや!!!こんなに楽しいのに!!!

周りの意見を聞くと、

「純粋な撃ち合いがしたい」

「建築がむずかしい(敷居が高い)」

という意見が多い。

「純粋な撃ち合いがしたい」

まあ好みの問題だからね。仕方ないね。

「建築むずかしい。今からはじめるのおそくない・・・?」

遅くねえ!!!!やろうぜ!!!!!!

っていうことで、最近中級者になれつつあるわたくしめが、結構ガチで大事なことをここに書きます。

【たたかうまえに】

早速プレイしたくなるのはわかるけど、自分のやりにくい操作方法でやっても猛者に駆られてしまう!(1000敗以上)

昔と違っていまは練習し放題のモードがあるから軽く設定してみよう!

【キーバインド】

操作の割り振りのこと。まじで大事。

正直最初は自分で設定してもスラスラ操作できません(経験談) 。やってるうちにここがいいなーとか、出てくるとおもいます。

正直これは数こなしていくしかないので、過疎地降り(敵が少ない小さい町)におりて徐々に戦闘を経験していこう。

参考になるかはわからないけどぼくのキー設定置いときます。

使用機器

マウス:Logicool G402 5000円くらい→Amazon

マウスサイドボタン数字↓

キーボード:Logicool G213 5000円くらい→Amazon

-----------------------------------------------------------------------------------

キー設定(使わないところ、変更なしの部分は省略)

インベントリ→ALT

武器スロット1=F

武器スロット2=V

武器スロット3=マウスホイール下

武器スロット4=マウスホイール上

武器スロット5=Tab

壁=Q

床=B

階段=4

屋根=マウス中央ボタン(ホイール押し込むやつ)

トラップ=Z

建築編集=G&マウスサイドボタン1&2

建築編集の選択=マウスサイドボタン3

Toggle Pick Axe=マウスサイドボタン4

建築素材の回転=マウスサイドボタン5(あんまり使わない)

-----------------------------------------------------------------------------------

ぼくはこんな感じです。

【なにがどれ】

見出しのまんまの意味。

え、なになに?「設定したけどどのキーがどういう役割を果たすのかわからない。」だって?

説明しよう!!!!!

~つづく~

1 note

·

View note

Link

テンションコードはダイニーマの径1.6mmコード、耐荷重320kgf

作業の流れは以下の要領です。 1)ハブフランジの取り付け 2)テンションコードの編み込み(ラジアル方向) 3)ハブのセンタリングとテンション調整、カシメ 4)テンションコードの編み込み(円周方向) 5)コードのテンション調整、カシメ 6)ホイールのセンター出しと振れ取り

3)ハブのセンタリングとテンション調整、カシメ 片側一周分を編み込んだところで、コードの両端をリムに仮止めします。ハブがセンターに来ていませんので、少しずつコードをずらしてセンターに来るようにしてやります。 定規を使って確認しながら調整し、だいたいセンターに来たところで、反対側も編み込みます。 両側とも編み込めたところで、再度ハブのセンターを出してやります。1mm以下くらいの誤差でセンターが出せたので、次はコードを引っ張り、初期伸びをとりつつテンションを上げます。(ここではまだニップルの締め込みはしません。ニップルはぎりぎり外れない程度にしてあります。) 手で引っ張れる範囲でコードのたるみがとれたら、コードをアルミのカシメ材でカシメます。 おお、ホイールの形になってきました。

4)テンションコードの編み込み(円周方向) テンションディスクの一番の特徴は、この円周方向に張るコードです。 専用ニップルに接続するタイコに引っ掛けるのが純正仕様ですが、コードが太いのでこの方法がとれませんorz。 こちらも考えた末、ニップルに巻き付けることにしました。円弧の弦を張るように、順番に編んできます。

5)コードのテンション調整、カシメ 円周方向のコードを左右とも編み込んだら、こちらも初期伸びをとりつつテンションをかけていきます。緩みがなくなったところでカシメます。 今回のテンションコードは両側あわせて4本から成っています。(純正は、おそらく2本です。) 純正には有る、最���周のコードは、今回は張らないことにしました。

6)ホイールのセンター出しと振れ取り 以上でコードの編み込みは完了です。 センターゲージでリムの左右位置を確認し、センター出しをします。縦振れも最初のうちに減らしておきます。 今回は、センターの調整をした時点でかなりテンションがかかり、いい感じになってきました。 スポークと違ってどこまでテンションを掛けていいのかよく分からないので、いずれ走り出したらクリープ伸張もあるでしょうし、無理しない程度に仕上げました。これで振れ取り完了です。 コードなのでテンションがかかっても手触りはやわらかですが、いい音がします。これは、ラケットのガットみたいな感じですね。

0 notes

Link

どうも、2018年からMacユーザーに生まれ変わったマクリン( @Maku_ring)です。 元々はガチガチのWindowsユーザー。古いLet’s noteをHDDからSSDに換装してまで愛用していた人間です。 一方ヨメはバリバリのMacユーザー。長年使っていたMacBookから、新型のMacBook Proに買い換えました。 ところが感覚派のヨメが ヨメなんか操作感が気に食わないから、Macbook Proあげる。私は古いのそのまま使うから。 と言い出し、ナゾの理由で新型のMacBook Proを入手できてしまったのです。 そんなわけで本記事は「【2019年】MacBook Pro/Airと一緒に買うべき周辺機器・アクセサリー11選【おすすめ】」について書いていきます。 MacBook Pro/Airと買うべきおすすめの周辺機器・アクセサリー11選 僕にとってMacは「クセがありすぎるけど、あらがいがたい魅力にあふれたマシン」です。 マクリン長いことWindowsに甘やかされたおかげで、最初は『半角英数 ひらがな』の変更すら分からず途方に暮れました……。 あとは マクリンフォルダとかマイコンピューターどこにあるん !? などなど。とはいえ画面はキレイすぎるし、全ての動作は滑らかだし、予期せぬフリーズ&シャットダウンは皆無。 今となっては遅すぎたMacデビューを後悔している日々です。 それでは数ある周辺機器・アクセサリーから、Windowsユーザーだった僕&長年のMacユーザー妻の意見を合わせ「Macbook Proと一緒に買うべき11個のもの」に絞ってご紹介します。 1. Inateck ラップトップスリーブケース マクリン社内&行きつけのカフェで、同じケースを使っている人を見つけてしまい、萎えております……。 しか��、それだけカブるのも頷ける、素晴らしいノートPCケースです。MacBook Proにかぎらず、15インチまでのノートPCならば、無条件でおすすめできるベストケース。 Inateckの「ラップトップスリーブケース」です。 マクリンクセはないけど、ほど良くオシャレなデニム調の生地がいいですね。 強力ではないですが、表面に撥水加工も施されています。 画像だけでは伝わらないのが残念ですが、開閉部のマグネットが絶妙な強度なのです。 勝手に開くほど弱いわけではないし、何かを強烈に挟んでキズつけることもない、ちょうど良い強さ。 マジックテープだとどうしても汚れてしまうので、長年使うならマグネットでしょう。 Macを包む内側素材は、ふんわり起毛したフランネル素材。 マクリン触ると��ッコモコで気持ちいいですよ〜! 前面にもポケットが付いているので、タブレットや充電器、ノートを入れることができます。 ディスプレイを拭くクロス付きのミニポーチも付属しています。 電源アダプタとマウスを入れると、ちょうど収まるいいサイズ感です。 そんなわけでどのケースを買うべきか迷ったら、迷わずこちらを選びましょう。 2. Bluelounge Kickflip これまた「行きつけのカフェで同じものを使っているのを見かけた」シリーズです。 ブルーラウンジといえば、スタイリッシュなデジタルアクセサリーを次々生み出す良質メーカー。 我が家で愛用しているケーブルボックスは、もれなくブルーラウンジのもの。ベストセラーです。 そのブルーラウンジが、MacBookのアクセサリーでも便利なスタンドを作ってくれました。 ノートPCの底面に貼り付ける薄型スペーサー、その名も「Kickflip」です。 こちらの薄型スペーサーは、Macユーザならば必須レベルでおすすめできる逸品です。 スペーサー自体は吸着パッドで貼り付いています。強力に吸い付くにも関わらず、何度も貼り直しができて跡も残らない、素晴らしい素材。 しかもMacのイメージにピッタリ合った、クールでミニマムなデザインです。 ブルーラウンジのロゴが刻印された側が折れてスタンドとなり、ノートPCの底面と机の間に少しの空間を作ってくれます。 その空間で熱を逃し、PC内の温度を適正に保って、安定した動作を提供してくれるのです。 マクリン特に最近のノートPCはファンレスのものが多く、排熱が充分でないモデルも多いため、このスペーサーはとても重宝するのです! それだけではありません。この絶妙な傾斜が実にタイピングしやすく、作業効率を上げることに少なからず貢献しています。 マクリンさっすがブルーラウンジ! 良いものを造りますね。 3. Satechi バーティカルラップトップスタンド家でMacBook Proを使用する機会の多い僕が、いつも困っているのが未使用時の収納。 マクリン書斎がないから、ほんまに置くとこないんよね……。 そこで導入したのがこちら、Satechiの縦型ノートPCスタンド「ユニバーサル バーティカル ラップトップスタンド」です。 素材は軽量かつ丈夫なアルミニウム。 さらにキズ・サビ対策で表面にアルマイト処理も施されています。 アルミ自体の放熱性が高いのにくわえ、テーブル・机との接地もなくなることで、ノートパソコンの冷却効率を高める効果があります。 マクリンPCが適温に保たれることで、パフォーマンスがかなり上がりますよ! ノートパソコンの設置箇所にはゴムグリップが付いており、PCをしっかり保護できるようになっています。 調節ツマミを反時計回りにまわすと、スタンド幅が広がっていきます。 スタンド幅は1.2〜3.1cmの間で調節可能で、大抵のノートPCならば問題なく対応しています。 MacBook Proを立てた様子がこちらのとおりです。 マクリンまるで純正品のような一体感! 保管用としてだけでなく、クラムシェルモードで外部ディスプレイに映し出したいときも、側面のUSB-C端子が差しやすい位置にあるので便利です。 クラムシェルモード MacBookを閉じた状態で、外部ディスプレイ・マウス・キーボードに接続し、デスクトップ型PCのように使う機能 Satechiバーティカルラップトップスタンドレビューはこちら 2019-09-14【Satechiラップトップスタンドレビュー】MacBookにフィットするアルミ製の縦型ノートPCスタンド 4. moshi Clearguard MB 意外と見過ごしがちなのが、使っているうちにキーボードへ入り込むゴミ・食べカス。 マクリンん? なんかこのキーボードの押し心地悪くない !? そう感じるときは、何かしらの物がキーボードの中に詰まっている可能性が高いです。 キーボードの打鍵感に違和感を感じるだけならまだいいですが、最悪の場合、それが原因で故障にいたることもあります。 それを避けるためにも、MacBook買ったらすぐにキーボードカバーを導入することを強くおすすめします。 Moshiの「Clearguard MB」です。 キーボードカバーにしては高級(3千円!)なのですが、それだけにエゲツない厚さ0.1mmのフィット感。 僕のMacBookに貼り付けた写真ですが、もはやカバーが貼られているかどうか、写真ではもはや分かりません。スペースキーにブランド名の「moshi」が記載されているおかげで、かろうじて分かるくらい。 マクリン目視ではちゃんと分かりますのでご安心を! よくある安物のシリコンカバーだと、厚みも気になるし、経時で熱変形して使い物にならなかったりするのですが、こちらは強度のある熱可塑性樹脂を使っています。 キーボードの打鍵音が静かになって押し心地も良くなるという副次的なメリットもあります。 MacBook Air用 5. Satechi Type-C Pro ハブMacBook Air/Proの通常モデルは、USBタイプC(USB-C) x 2しかありません。 マクリンシンプルというか少なすぎ! しかも1つが電源ケーブルで埋まるので実質1つです。実用性をふまえると、ハブで端子を増設する必要があります。 数あるUSB-Cハブの中で、僕がおすすめするのが「Satechi Type-C Pro Hub」です。 アルミニウム製のひんやりしたボディは高級感があります。 マクリン背面にひっそり掘られたSATECHIのロゴもかっこいい! 一体型なので、本体のUSB-C(Thunderbolt 3)端子に2つ同時に接続することで使用できます。 マクリン本体に装着すると、まるで純正品のような一体感! Satechiならではのデザイン性の高さが、所有欲を高めてくれます。 Satechi Type-C Pro Hubに備わる6種類のポートは以下のとおりです。 Satechi Type-C Pro Hubの端子HDMIUSB-C(Thunderbolt 3)USB-A x 2USB-C(非Thunderbolt 3)Micro SDカードリーダーSDカードリーダーマクリン考えうるかぎりの必要な端子を、ほぼすべて網羅もうらしていますよ! 他のUSBハブにはなかなか無いHDMI端子も備えているので、プレゼンあるいは外部ディスプレイにつなぐ際も大変重宝します。 また、micro SDとSD双方を備えることで、同時に認識させて、お互いにコピーし合うといった使い方も可能です。地味に便利。 Satechi Type-C Pro Hubレビューはこちら 2019-10-03【Satechi Type-C Pro Hubレビュー】MacBook Pro用におすすめのアルミニウム製USB-Cハブ 6. Belkin USB-CマルチメディアハブケーブルタイプのUSB-Cハブでは「Belkin USB-Cマルチメディアハブ」がおすすめです。 アルミニウム製のひんやりしたボディは上質で、所有欲を高めてくれます。 マクリンMacのスペースグレイとも相性抜群のカラーですよ! ケーブルタイプなので、デバイス側のUSB-Cに接続することで使用できます。 Belkin USB-Cマルチメディアハブに備わる5種類のポートは以下のとおりです。 Belkin USB-CマルチメディアハブのポートUSB-C(PD) 最大60Wまでの入力とデータ転送に対応SDカードリーダーUSB-A x 2(USB 3.0) 2ポート合計15Wの出力に対応HDMI 1080p@60Hz、4K@30Hzのビデオ出力ギガビット対応イーサネット(LANポート)マクリン必要なポートをカバーしマクリンまくり! Belkin USB-Cマルチメディアハブは、最大60W入力対応のPD対応USB-Cを搭載しています。 注意 入力ポートなのでハブへの給電のみに対応し、デバイス充電には対応していません。 最大60Wは、13インチMacBook Proなど、ハイパワーなノートPCでも急速充電できる高出力です。MacBook Pro(43.7W) こちらのUSB-Cは、データ転送にも対応する賢い設計(他社は電源出力のみが多い)なので、iPhoneをつないでもきっちり認識されていました。 USB-A(USB 3.0)x 2は2ポート合計15W出力であり、他製品は5Wや7W、大きくても12Wのものが多い中、パワフルなのはありがたいです。 15Wあることで、iPhone x 2はもちろん、ポータブルHDD + iPhoneでも充電可能です。 マクリンつまり、3A分の出力ができちゃいます! 消費電力の大きいiPadでも問題なく充電することができます(他製品だとiPad充電不可のものも多い)。iPad(6.9W) また、パススルー充電にも対応するため、ノートPCに給電しながらUSB-Aでデバイスに充電できる両刀使いでもあります。 ケーブル一本でMacからWindowsノートPC、iPad Pro、スマホまでマルチに対応。 Belkin USB-Cマルチメディアハブは、デザイン性と拡張性を高次元で両立している製品です。 Belkin USB-Cマルチメディアハブレビューはこちら 2019-10-02【Belkin USB-Cマルチメディアハブレビュー】一本のケーブルで全てにつながる高汎用のUSB-Cハブ 7. RAVPower RP-PC112世界最小・最軽量の60W出力対応PD対応急速充電器「RAVPower RP-PC112」です。 最大出力は61Wであり、iPhoneやiPad Proはもちろん、MacBook ProやUSB-C給電対応のノートPCまで急速充電できる高出力です。 カラーはブラック・ホワイトの2色を取りそろえています。 RAVPower RP-PC112最大の特長が、超コンパクトであること。 縦49mm x 横49 x 厚み32mmであり、60WクラスのUSB-C充電器として世界最小サイズです。 同出力レベルのMacBook Proの純正アダプター(61W)と比べても、約50%の小型化を実現しています。 ちなみにMacBook Airの純正アダプター(30W)と比較しても、RAVPower RP-PC112は2倍の出力にもかかわらず、サイズは下回ってます。 重さは同出力のMacBook Pro純正アダプターの約半分で、半分の出力値のMacBook Air純正アダプターとほぼ同じ、約102gという超軽量設計です。 61Wの高出力なので、MacBook Proなど、パワーが必要なハイスペックのノートPCであっても急速充電することができます。 MEMO MacBook Pro(13インチ)は 約100分でフル充電が可能です。 USB-C電圧電流チェッカーでRAVPower RP-PC112のワット数を比較したところ、60W純正アダプターと変わらない高出力値を示していました。 RAVPower RP-PC112(47.4W) 61W純正アダプタ(44.4W) 手��ひらサイズで全デバイスを急速充電可能。 RAVPower RP-PC112は究極の充電器を体現した理想のチャージャーです。 RAVPower RP-PC112レビューはこちら 2019-10-04【RAVPower RP-PC112レビュー】世界最小サイズの61W出力対応USB-C急速充電器【窒化ガリウムGaN採用】 8. Anker PowerPort Atom PD 22ポートタイプの60W出力対応USB-C急速充電器「Anker PowerPort Atom PD 2」です。 1ポート使用時は最大60W、2ポート使用時も各ポート最大30Wずつ(計60W)出力することができます。 2ポートにもかかわらず、MacBook Proの61W純正アダプター(約75 x 75 x 30mm)より格段に小さいサイズ(約20%の小型化)に仕上がっています。 PD対応USB-C + USB-Aで世界最小の「RAVPower RP-PC105」よりは若干大きいものの、それに次ぐ「Anker PowerPort Atom III (Two Ports)」と同じ大きさであり、PD対応USB-C x 2ながらコンパクトに収めた技術力の高さを感じました。 重量は純正アダプターの約195gに対し、Anker PowerPort Atom PD 2は約171gで、20g以上の軽量化に成功しています。 マクリン2ポートのPD対応USB-C充電器ではもちろん世界最軽量! 1ポート接続時は60Wで、MacBook Pro(13インチ)など、パワーが必要なハイスペックのノートPCであっても急速充電することができます。 実際USB-C電圧電流チェッカーでMacBook Pro充電時のワット数(電流 x 電圧)を確認したところ40Wを超える値であり、純正アダプターと同等でした。 PowerPort Atom PD 2(44.2W) 61W純正アダプタ(44.4W) USB-CにAnker PowerLine+ II USB-C & ライトニング ケーブルを組み合わせると、最新のiPhoneでも30分で最大50%に到達する高速充電に対応しています。 またAnker PowerPort Atom PD 2は、2ポート接続時に各ポート最大30W出力に対応しています。 ブロガーさんのステッカーベタベタではずかしい…… マクリンつまり、MacBook Airならば2台同時にフルスピード充電できるということ! 出力アンペア数を計測した結果、MacBook Air純正充電器(30W)の最大値に迫る出力を示していました。 PowerPort Atom PD 2 x MacBook Air(27.5W) 世界最小サイズで、ノートPC2台に同時充電可能。Anker PowerPort Atom PD 2は、2ポートタイプで本命のUSB-C充電器です。 Anker PowerPort Atom PD 2レビューはこちら 2019-09-11【Anker PowerPort Atom PD 2レビュー】PD対応USB-Cを2つ備える最大60W出力対応の充電器【世界最小サイズ】 9. Anker PowerCore+ 19000 PD「Anker PowerCore+ 19000 PD」はノートPCも充電できるPD対応USB-C搭載の、20,100mAhの超大容量モバイルバッテリーです。 表面はキズの目立ちにくいアルミ製のマット加工、裏面はすべりにくいゴム加工が施されています。 マクリンビジネスシーンに合う上質感と機能美を備えてますよ! 端子はUSB-A x 2とUSB-Cを搭載しています。 3つの端子を備えているだけあって、サイズはそれなりに大きいです(約169 x 77 x 22mm)。 手に持ったイメージは小型の長財布くらい。握った触感はしっとりしており、ホールド感もかなり良い感じです。 重量は3ポート搭載&20,000mAhクラスのバッテリーだけにそれなりの重さがあります(約422g)。 特筆すべき点は急速充電器「Anker PowerPort Speed 1 PD30」が付いていること。 PD対応の充電器なので、モバイルバッテリー本体が約3.5時間で満充電できち��います。 Anker PowerCore+ 19000 PDは最大10W出力と15W出力、2種類のUSB-Aポートを備えています。 10W出力のUSBポートは「PowerIQ」、15W出力のポートは「PowerIQ 2.0」を搭載しています。 いずれも「デバイスに応じて最適な電流で急速充電する機能」ですが、PowerIQ 2.0はQuick Charge対応品までカバーするすぐれもの。 PowerIQ対応の10W出力USBポートは、スマホ・タブレットともそれぞれに合った電流値となっています。 PowerIQ x スマホ(0.93A) PowerIQ x タブレット(1.48A) PowerIQ 2.0対応の15W出力USBポートは、PowerIQにくらべて高出力であり、大きな値を示していました。PowerIQ 2.0 x スマホ(1.56A) PowerIQ 2.0 x タブレット(1.88A) フル充電まで早めに持っていきたいデバイスやタブレットは、PowerIQ 2.0対応USBを使うのがベターでしょう。 マクリンワット数2種類のUSB-Aポートを備えるモバイルバッテリーはめずらしく、使い勝手もかなり良いですよ! USB-Cポートは入出力の機能を備えており、本体充電・デバイス充電の双方に対応しています。 出力は最大27Wであり、MacBook・MacBook Airなら急速充電できるワット数です。 MacBook Pro充電時のワット数(電流 x 電圧)を計測したところ、約22Wと最大値に迫る充分な値を示していました。 MacBook Pro(22.4W) また3ポート合計で52Wの出力に対応しています。 52Wは、PowerIQ対応USB-A(最大10W)とPowerIQ 2.0対応USB-A(最大15W)、それからPD対応USB-C(最大27W)を合わせたワット数と同じ値。 マクリンつまり3台同時につなげてもフルスピードで充電できちゃいます! Anker PowerCore+ 19000 PDのユニークな機能がUSBハブ。 電源ボタンを2秒間押すことで「USBハブモード」に切り替わります。 USBハブモードにした上で、USB-CポートをPCとつなぐことで、USB-Aをハブ用のUSBポートとして使うことができます。 注意 USBハブモード時、PowerIQ 2.0対応USB-Aポートは 最大10W出力となります。 今のところ、モバイルバッテリーでUSBハブ機能を備えているのは、Anker PowerCore+ 19000 PDとRAVPower RP-PB059のみです。 しかし、急速充電器付きとなると、Anker PowerCore+ 19000 PD一択。 20,000mAhクラスで多機能なモデルをお探しなら、現時点ではベストのモバイルバッテリーでしょう。 Anker PowerCore+ 19000 PDレビューはこちら 2019-09-11【Anker PowerCore+ 19000 PDレビュー】ハブ機能付きのPD対応超大容量モバイルバッテリー【19200mAh】 10. Longtop静音ワイヤレスマウスこれまでかたくなに、タッチパッド(トラックパッド)だけで作業を行ってきたワタクシ。 マクリンそろそろマウスが欲しくなりまして……。 ヨメいま選ぶなら無線かBluetoothブルートゥースのワイヤレスマウスだよね! 数あるワイヤレスマウスの中でも、ボタンをシンプルに抑えて価格を安くしながら、機能のよく練られた一品がこちら。 こちらの「Longtop静音ワイヤレスマウス」は、Amazon千円台の格安モデルながら多彩な特長をもつマウスです。 Longtopマウスの特長Bluetooth&無線の両対応DPI(ポインタ移動速度)5段階調節2台接続切り替え Longtop静音ワイヤレスマウスはBlutoothと無線、いずれの方法でもPCと接続することができるハイブリッドタイプです。 左クリックボタンとホイールを3秒同時押しすることで、Bluetoothモードと無線モードが切り替わります。 MEMO Bluetoothモード時のインジケーターは青、無線モード時のインジケーターは赤です。 マクリン両対応なので、PCにUSBポートやBluetoothレシーバーが付いてないときでも、接続できるのはありがたいですね! また、クリック音がとても静かな静音設計を採用しており、周囲を気にせず使うことができます。 さらにこの価格帯のマウスとしてはめずらしく、DPI(ポインター移動速度)調節が可能です。 底部のボタンを押すたびに、インジケーターの点滅回数が増えていき5段階の速度調節が可能です。 ポインター移動速度1回点滅 800DPI2回点滅 1200DPI3回点滅 1600DPI4回点滅 2000DPI5回点滅 2400DPIマクリン個人的には1600DPIが一番使いやすいですね。 本製品の大きな特長は、Bluetoothモードと無線モードにそれぞれ一台ずつ割り当てることで、パソコンAとBで接続切り替えが可能だという点です。 接続切り替えも簡単で、こちらのとおり左ボタンとホイールを3秒同時押しするだけ。 マクリン僕のようなPC持ちには、この機能がめちゃめちゃ助かる! Longtop静音ワイヤレスマウスレビューはこちら 2019-09-14【Longtop静音ワイヤレスマウスレビュー】Bluetooth&無線対応かつ2台接続可でおすすめ【Amazon千円台】 11. Satechi M1 ワイヤレスマウスLongtop静音ワイヤレスマウスほど多機能ではありませんが、おしゃれなマウスをお求めであれば「Satechi M1ワイヤレスマウス」がおすすめです。 カラーはスペースグレイとシルバーの2色があります。 マクリンスペースグレイは特に、MacBookのスペースグレイとも相性ばっちり! 11.3 x 6.0 x 3.0cmの手のひらサイズ、かつ薄型設計で持ち運びにも最適。 外装は美しいアルミニウム素材が採用され、高級感があるだけでなく、人間工学に基づくカーブ形状となっています。 ホイールはディンプル加工されているので滑すべりづらく、使い勝手はいいです。 Satechi M1ワイヤレスマウスの大きな特徴が、USB-C充電に対応していることです。 マクリンMicro USB充電や電池式が多い中、これはかなりのメリットですね! USB-CはMacにも採用されていて親和性が高く、またUSB規格の今後の主流でもあるため、長期的に使えるマウスといえます。 DPI調節はできませんが、1200dpiと充分な解像度を備えています。 当ブログを閲覧したところ、軽快に操作することができました。 マクリンApple純正品と勘違いするほどの一体感にして、お値段は3,000円台とリーズナブルですよ! Satechi M1 ワイヤレスマウスレビューはこちら 2019-09-06【Satechi M1 ワイヤレスマウスレビュー】アルミニウム外装のおしゃれなBluetoothマウス【USB-C充電対応】 MacBook Pro/Airのおすすめ周辺機器・アクセサリーまとめ本記事は「【2019年】MacBook Pro/Airと一緒に買うべき周辺機器・アクセサリー11選【おすすめ】」について書きました。 僕もスタバで涼しい顔してカタカタする、Macユーザーの一員になりましたw やはりWindowsに比べると操作性が分かりにくい部分もあるのですが、それを補って余りある魅力がMacにはあります。 本記事でご紹介した周辺機器・アクセサリーを足すことで、さらに実用的な1台になるでしょう。 どうも、マクリン( @Maku_ring)でした。 2019-10-04【決定版】MacBook AirとProの代用充電器をまとめてみた! 2019-07-07ノマドワーカーの持ち物とは? MacBookと共に持つ必須アイテムを厳選紹介! 2019-09-14【Satechiスリムワイヤレスキーボードレビュー】Macにおすすめのアルミニウム製Bluetoothキーボード 2019-10-01【2019年】iPhoneと一緒に買うべき周辺機器・アクセサリー11選【おすすめ】 2019-10-012019年に買って本当によかった、おすすめ最新ガジェット20選!

0 notes

Text

GAGをビモータSB6レプリカに_足回りの設計9、部品発注に10時間ぐらいかかった。

この、今作っているビモータSB6レプリカGAG、一応ベースはGAGですが、 GAGのエンジンだけがある状態から開始しているにすぎないので、元になるGAGの車体丸ごとはありません。そしてホイールは12インチです。(GAGは10インチ) なので特に何もなければ大部分に12インチの代表格、NSR50(この画↓青春ですね)の「95’以降」の純正部品を使うことにしました。ホンダは純正部品が安いイメージがあるし。

私。「95’以降」というワードを発したのも久しぶりです。 —「95’以降」—・・・ほんのり興奮します。

特にピボット(スイングアームの付け根)は多分(最近のバイクは知らんけど)N5の95’以降だけがニードルベアリング支持なんですよ。だからN5の部品を使いたい。

けど、NSR50の純正部品でも、もう出ない奴ががちらほら有って、流用品やネットをかけずり回って寸法乗せてるブログは無いかとかの確認…

View On WordPress

0 notes

Text

バントラからの~

間走ったら、まず休憩。しっかり休んで事故防止。商用車買取専門「トラ•バン買取センター」車種、年式、距離一切関係なし!tvkaitori.com

箱バンや軽トラより下ってことだもんね湾岸線で軽バン、鉄くずトラ、ワゴン車 バースト、故障、パンクって感じだったけど湾岸線に何かある╭(°A°`)╮w

都市部から田舎に車で来る人は、 全然見てない お年寄りが、かなりの確率で軽トラ軽バン乗ってる事��承知の上で運転して下さい。 ウインカーも信用してはいけません 消し忘れているだけです 見てると思っても見えていません 突然合流して来ます 交通安全 働く車はかっこいい! ハイエースかっこいい!!軽トラ軽バンかわいい!!

軽トラか軽バン安く手に入れてぇな2時間走ったら、まず休憩。しっかり休んで事故防止。商用車買取専門「トラ•バン買取センター」車種、年式、距離一切関係なし!tvkaitori.com

京都八幡、枚方市で最安☆3時間980円レンタカー!軽トラも軽自動車も軽バンも軽クラスは3時間980円(^_^)v

follow★農地に最適!軽トラック用オフロードタイヤ【ダンロップTG4】145R12 6PRが中古純正鉄ホイール付き4本で¥16,400(+税)! 【軽トラ・バンのタイヤならサンクラウドタイヤ】

安城福釜町釜ヶ渕のでんまぁとに出入りしてる他の軽トラバンも同じむちゃくちゃな信号無視をしてる愛知県はこんな能無しアホ人間ばかりクズの集まり話にならない10/12現在、350万円運用中。

トライオートETF ナスダックトリプル50万(回復するまで放置) トライオートFX USD/JPY、AUD/JPY、AUD/USD、EUR/JPY、AUD/NZDで150万 ズロチユーロ…

2時間走ったら、まず休憩。しっかり休んで事故防止。商用車買取専門「トラ•バン買取センター」車種、年式、距離一切関係なし!tvkaitori.com

ホラー好きな白服さんにとって

新古トラック(Truck)のリース購入ならリースパートナーにお任せ下さい。1日あたり1,280円のお得な乗り方

0 notes

Photo

気温11℃⛅やっと走り初め🖕大寒なのに寒くない⤴️走れることに感謝😉 #GPZ900R #Kawasaki #GPZ900R #Ninja #ZX900 A7 reimport 1990年 @87800㎞ #ニッポンのバイク遺産 #カワサキ純正流用カスタム主義 #ZZR1100D FRホイール #ken50ridergpz900r #バイクのある風景 #TOPGUNレプリカ 北米仕様リアフェンダー #Pilotpower2CT ミシュラン (一宮タワーパーク) https://www.instagram.com/p/B7nXQE9JIaO/?igshid=1owpfsyp0rnq7

#gpz900r#kawasaki#ninja#zx900#ニッポンのバイク遺産#カワサキ純正流用カスタム主義#zzr1100d#ken50ridergpz900r#バイクのある風景#topgunレプリカ#pilotpower2ct

0 notes