#真田幸村

Explore tagged Tumblr posts

Text

真田幸村のすべて 小林計一郎・編 新人物往来社 表紙カバー=真田幸村画像(上田市立博物館蔵)

2 notes

·

View notes

Photo

リクエスト【戦国BASARA 蒼紅×魔王】 by ふぁる

Written permission personally granted by the Artist Don’t repost without permission or remove credits. ◆ Please, rate this artwork on the Artist’s Gallery~

#戦国BASARA#Sengoku Basara#BASARA Fanart#With Permission#20439292#Date Masamune#伊達政宗#Oda Nobunaga#織田信長#Sanada Yukimura#真田幸村#Trio

9 notes

·

View notes

Text

戦国時代の山城に登ってきた

0 notes

Text

instagram

#信州②

0 notes

Text

■真田幸村

幸村公は昌幸公の次男で、永禄10年(1567年)生まれ。永禄13年(元亀元年・1570年)説もあります。 母は昌幸公の正室・寒松院山之手(山手)殿。兄の信之(信幸)公よりも1歳または4歳下になります。通称は源次郎または源二郎。 本来の名前は『信繁』であり、『幸村』という名を実際に名乗っていたかどうかは不明ですが、真田まつりでは一般的な『幸村』として登場するので、『幸村』で通します。 来年の大河ドラマ『真田丸』では『信繁』を使用するのではないかと言われています。そうしたら、真田まつりでも『信繁』表記にな��のかな?

幸村公は、おそらく甲斐国甲府生まれ。その頃の昌幸公は、武田信玄公の母方の親戚である武藤家に養子入りし、武藤喜兵衛と名乗っていました。 武田家滅亡直前に、甲斐(山梨県)から山之手殿や信之公とともに逃れてくるエピソードがありますので、少年時代までは主に甲府住まいだったと思われます。 武田家滅亡後数年間は、上野(群馬県)や信濃(長野県)で暮らしていたようですが、天正13年(1585年)の第一次上田合戦(神川合戦)の直前には、越後の上杉家への人質として海津城(長野市)や春日山城(新潟県上越市)へ赴き、その後は豊臣秀吉公のもとに出仕(人質)しています。 秀吉公が亡くなった後には上田に戻ったようですが、幸村公が上田で暮らすことができたのは、ほんの数年間。でも、『上田』といえば『真田幸村』となってしまうのは、やはり人気と知名度でしょうか。

上記のように人質生活が長かったため、幸村公には実戦経験があまりありません。 近年は、第一次上田合戦の時に幸村公は上杉家から一時的に上田城へ帰されて徳川軍と戦ったという説を推す研究家も増えてきたように思いますが、一般的にはやはり海津城か春日山城にいて出陣しなかったという説の方が妥当ではないかと言われています。 幸村公の初陣は、通説では天正18年(1590年)小田��北条氏征伐に関連した松井田城攻めあたりではないかと推測されています。この時、幸村公は数え24歳。当時の武家の男子は、15歳前後で初陣していたようですので、随分と遅い初陣でした。 でも、兄の信之公は十代の頃から小規模ではありますが戦場に立っていたので、記録には残っていませんが1歳下ならば幸村公も一緒に出陣していた可能性も考えられますね。 文禄・慶長の役(朝鮮出兵・1592年~1598年)では、真田家は肥前名護屋までは行っているものの、半島へは渡海していませんので、戦場に立つことはありませんでした。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに連動した第二次上田合戦では西軍(石田方)として東軍(徳川方)に勝利したものの、関ヶ原で西軍が敗れたために紀伊(和歌山県)高野山へ配流となり、その後麓の九度山に移りました。(このあたりのことは、昌幸公のところで説明します。)

九度山での暮らしの中で昌幸公を喪い、気力も萎えていたと思われる幸村公でしたが、慶長19年(1614年)に徳川家��公が大坂城の豊臣秀頼公を攻めることになり、豊臣家から幸村公のもとに入城を要請する使者が送られてきました。 幸村公はその招きに応じ九度山を脱出、大坂に入城して活躍したことは、これを読んで下さっている方ならばご存知でしょう。 大坂冬の陣では真田丸に拠って多くの敵を討ち取った幸村公でしたが、和睦により大坂城の堀は全て埋められて真田丸も破壊されてしまいました。

慶長20年(1615年)の大坂夏の陣でも幸村公は敵からも称賛される戦いぶりを見せました。 運命の5月7日、幸村公は敵の大将・家康公の首のみを狙い、家康公本陣を脅かすほどの猛攻でしたが、本懐を遂げることは出来ず、安居神社のあたりで疲れきった身体を休ませているところを、越前松平家鉄砲組頭の西尾久作に討ち取られたと伝わっています。 幸村公の享年は49。戦上手で知られた真田家に生まれながら活躍の場を与えられず、34歳から48歳の壮年を九度山の配所で虚しく過ごしていた幸村公にとっては、武士として逝けたことは幸せだったのではないでしょうか。

1 note

·

View note

Text

『o] ver.1.5』時の立ち絵。

ロスト高いとこに、大切な人を探すために行ってきた。 陽気男のシリアスな空気は好き

0 notes

Text

上田旅行2024/08

上田城

13 notes

·

View notes

Text

バンダイスピリッツ BB戦士 343 真田幸村頑駄無(さなだゆきむらがんだむ) SDガンダム 再入荷しました。

0 notes

Photo

シャフト: 2015黒

羽根: TF0899ターキー 真田幸村【名将シリーズ】

糸・和紙: 和紙 050金千代桜銀

毛引き: 銀

筈: 天弓筈ブラック

→ご注文はこちら

#kyudo#弓道#takumi-no-ya#匠の矢#ikaikyugu#猪飼弓具#japanese archery#シャフト: 2015黒#羽根: TF0899ターキー 真田幸村【名将シリーズ】#糸・和紙: 和紙 050金千代桜銀#毛引き: 銀#筈: 天弓筈ブラック

0 notes

Text

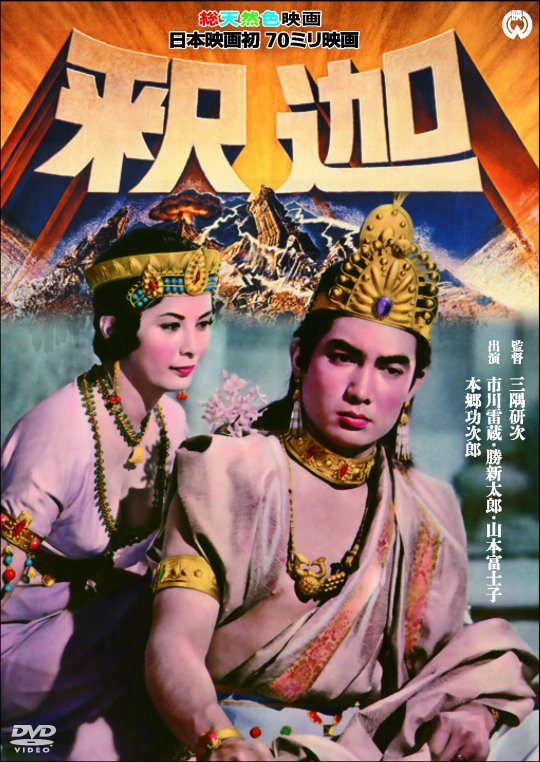

1961年 映画「釈迦」

監督:三隅研次

脚本:八尋不二

舞台美術:伊藤熹朔

音楽:伊福部昭(演奏:東京交響楽団)

製作:大映(大映京都撮影所)

出演:本郷功次郎、チェリト・ソリス、勝新太郎、市川雷蔵、山本富士子、川口浩、中村玉緒、京マチ子、山田五十鈴、杉村春子、東野英治郎、中村鴈治郎、市川壽海、市田ひろみ、榊原舞踏団、大阪松竹歌劇団ほか

日本初の総天然色シネマスコープ70mmフィルムによって製作された釈迦の生涯を描いた作品。

「天上天��唯我独尊」

紀元前5世紀、インドのカビラ城でジッダ太子(釈迦)が生まれる。

ジッダが生まれた時、近くにいた修行僧のアシュダ仙人が、後にこの子が世界を救う人物になると予言する。

大人になったジッダ太子(釈迦)は結婚して幸せな毎日を送る中、お忍びで街を見て歩くと、そこには身分差別で虐げられる多くの平民の姿が・・。

それを見たジッダ太子は、貴族の王子である自身の恵まれた環境に疑問と無常感を覚え、悩んだ末に王の座を捨てて出家し、修行の旅に出る。

やがてジッダは菩提樹の下で6年間の瞑想の行に入ります。

厳しい修行と瞑想の最中、森からは様々な魔羅(釈迦が悟りを開く禅定に入った時に、瞑想を妨げるために現れたとされる悪魔)が現れ、悟りの邪魔をしようと太子を誘惑して攻めてきますが、そこに帝釈天の化身である村の女サヤが現れてジッダを助け、遂にジッダは悟りを開き釈迦(ブッダ)となります。

(このシーンが現代舞踏芸術のようで見応えがある)

村では赤ん坊をさらって殺すことを繰り返すカリティという女の夜叉が、釈迦の仏術によって自らの子供も同じ目に合わせられ悲しみに暮れる中、釈迦が現れ、殺生の愚かさを諭され改心して釈迦の重臣的な弟子となります。

干ばつの時には雨を降らせ、時には盲目の王子の眼に光を甦らさせ、釈迦の許には国中から教えを乞うて人々が集まるようになり、それに嫉妬した従兄のダイバ・ダッタはバラモン教・シュラダ行者の下で修業し神通力を得てブッダと壮絶な戦いをします。

ダイバ・ダッタが無実の罪で仏教徒を火刑の生贄にしようとするのを見た仏陀の怒りは奇跡を呼び、ダイバ・ダッタの造った神殿と共にダイバは地割れに呑みこまれていく・・。

もはや、釈迦が叶う相手ではないと悟ったダイバ・ダッタは涙を流しながら仏法の真理に降伏し釈迦の弟子となりました。

老いて、命もあとわずかとなった釈迦は、村の二本に並んだ沙羅双樹の間に横になり、

「比丘たちよ、今こそおまえたちに告げよう。諸行は滅びゆく。怠ることなく努めよ。」

との最後の言葉を弟子と信者に残し静かに入滅しました。

比丘とは:出家して具足戒(僧侶の守る戒律)を受けた修行者を指す言葉

釈迦役の本郷功次郎は悟りを開いた後、ほとんど姿を現さない独特な表現で描かれ、神々しさが倍増してました。

(確かに、こういうのってなかなかのセンスだよね)

のちに「五比丘」と呼ばれる一番弟子や十大弟子などの釈迦の高弟たちも登場します。

歌舞伎や新劇、大映スターなど、当時の人気俳優総出演の和製「スパルタカス」のような壮大な映画で、セットにも尋常じゃないくらいお金がかかっているのがわかります。

アニメーションもしばしば登場していますが、これはピープロダクションのうしおそうじ氏の作品だそうです。

精巧な作画を実景に合成する「作画合成」は、合成作画技師・渡辺善夫が担当。

「生合成」という特殊手法合成の第一人者です。

シネマスコープ70mmフィルムの現像は当時日本で出来なかったため、英国のロンドン・テクニカラー社のラボラトリーで現像。

(当時、相当金かかったろうな)

劇中音楽は京都のスタジオで録音され、こちらも英国の「RCA」スタジオでミキシング・トラックダウンされました。

(「RCA」って超一流スタジオじゃないですか!)

釈迦の生涯を描く大作映画の制作は国際的な話題となり米国の雑誌「タイム」誌の1961年8月11日号では、細かなシノプシスが紹介されたそうです。

19 notes

·

View notes

Text

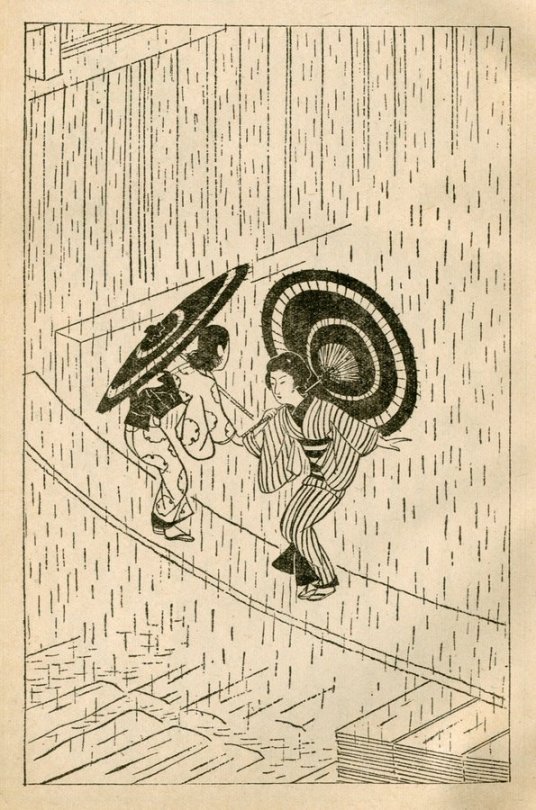

「木場」(「改造」昭和15年4月号掲載)幸田真治『小村雪岱随筆集』より

163 notes

·

View notes